声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 130868a 页

卷四 第 1a 页 0425-098.png

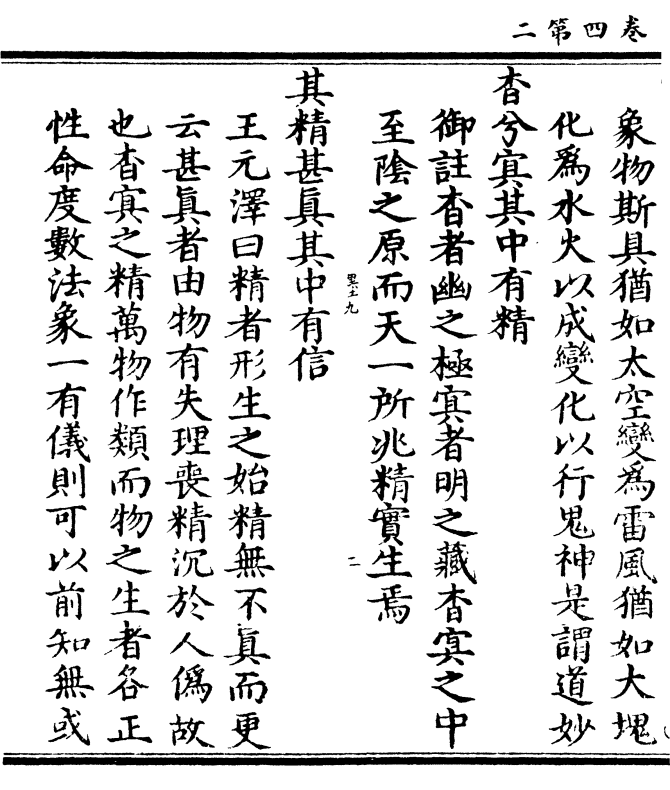

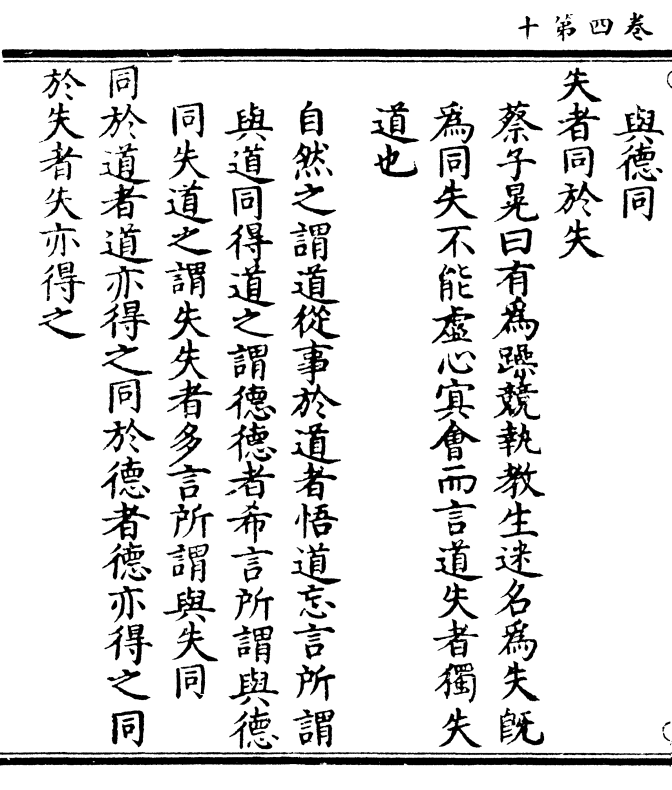

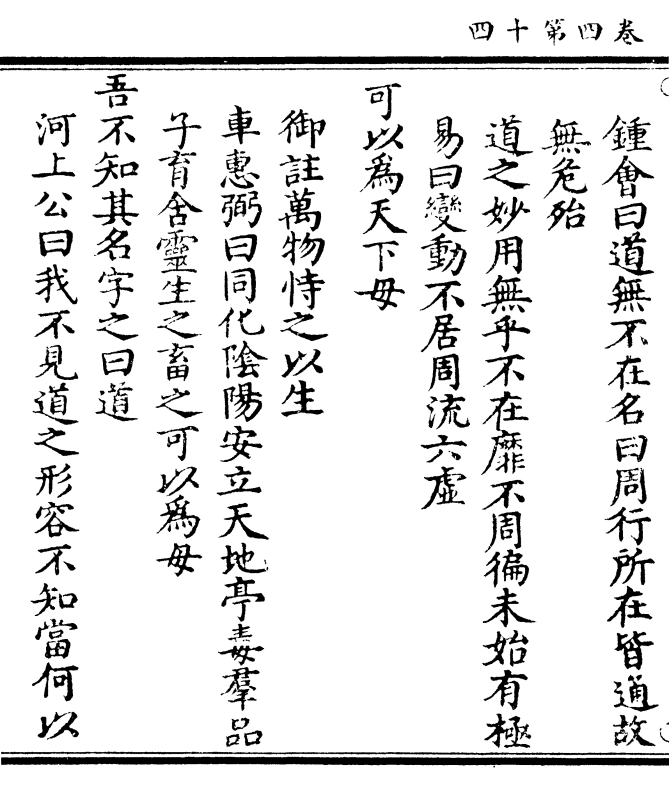

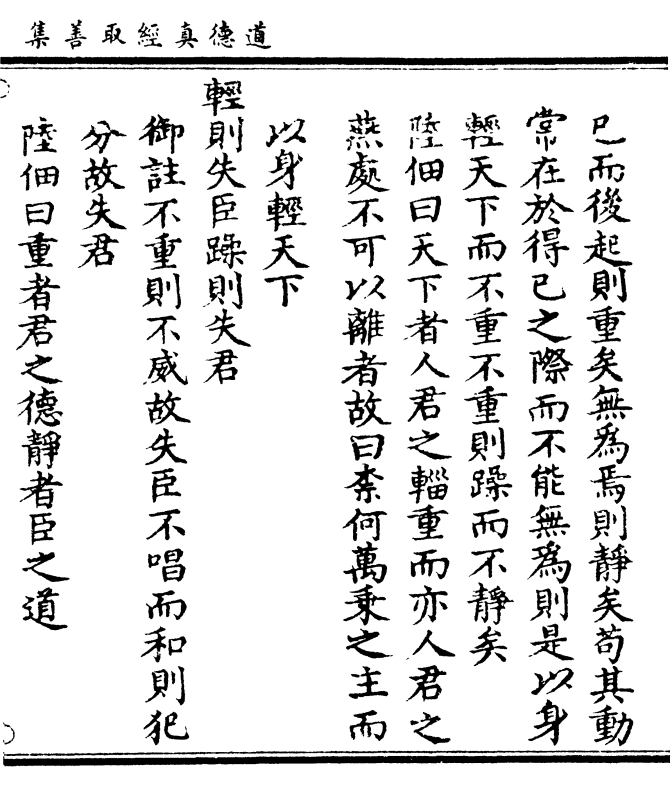

道德真经取善集卷之四墨九

道德真经取善集卷之四墨九宋饶阳居士李霖集

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是从

御注一阴一阳之谓道物得以生之谓德

道常无名岂可形容所以神其德德有方

有体同焉皆得所以显道性修反德德至

同于初故唯道是从

纂微曰道常无名唯德以显之至德无本

顺道而成之言大德之人容状若于诸相

卷四 第 1b 页 0425-099.png

岂可见邪唯有顺道之容髣髴是其状矣

岂可见邪唯有顺道之容髣髴是其状矣动容周旋中礼盛德之至也盛德容貌若

愚岂可见邪唯从事于道之容略可见矣

故目视耳听鼻闻口言手持足行无非道

也故唯道是从

道之为物唯恍唯惚

御注道体至无而用乃妙有所以为物然

物无非道恍者有象之可况惚者有数之

可推而所谓有者疑于无也故曰道之为

物

卷四 第 2a 页 0425-100.png

顾欢曰欲言定有而无色无声言其定无

顾欢曰欲言定有而无色无声言其定无而有信有精以其体不可定故曰唯恍唯

惚如此观察名为从顺于道所以得

马巨济曰无若有曰恍有若无曰惚此即

道之物也道以恍惚无物则复归于无物

矣所谓不可容者也

王元泽曰道兼阴阳阴阳之微若无若有

谓之恍惚

惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物

御注见乃谓之象形乃谓之物恍惚之中

卷四 第 2b 页 0425-101.png

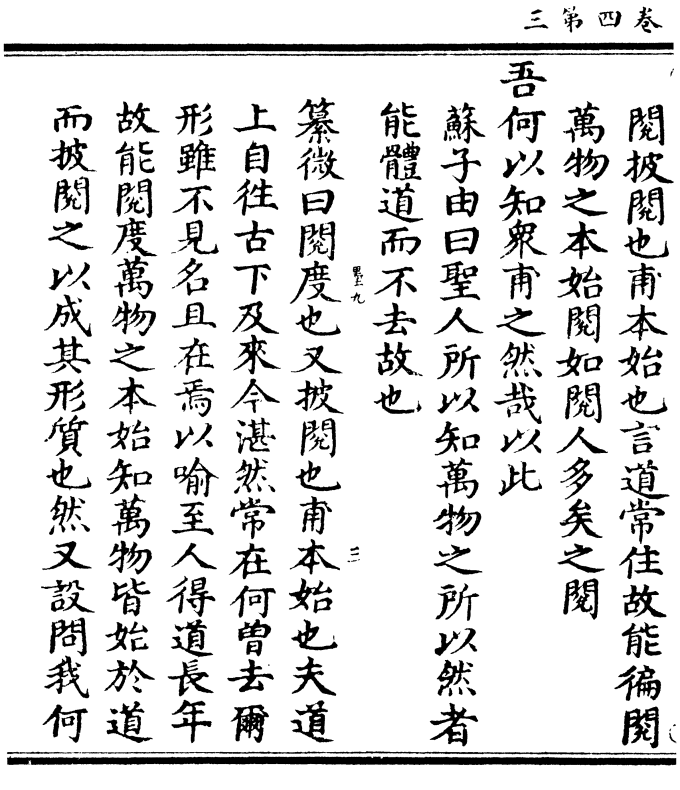

象物斯具犹如太空变为雷风犹如大块

象物斯具犹如太空变为雷风犹如大块化为水火以成变化以行鬼神是谓道妙

杳兮冥其中有精

御注杳者幽之极冥者明之藏杳冥之中

至阴之原而天一所兆精实生焉

其精甚真其中有信

王元泽曰精者形生之始精无不真而更

云甚真者由物有失理丧精沉于人伪故

也杳冥之精万物作类而物之生者各正

性命度数法象一有仪则可以前知无或

卷四 第 3a 页 0425-102.png

差舛此之谓信庄子曰未形有分

差舛此之谓信庄子曰未形有分精者天德之至真则不伪信则不差

自古及今其名不去

河上公曰自从也从古至今道常在不去

王元泽曰常道常名未尝变易

马巨济曰万物变化名号随易昔日为是

今日为非在古今以独存者道而已

以阅众甫

王弼曰众甫物之始也以无名阅万物始

也

卷四 第 3b 页 0425-103.png

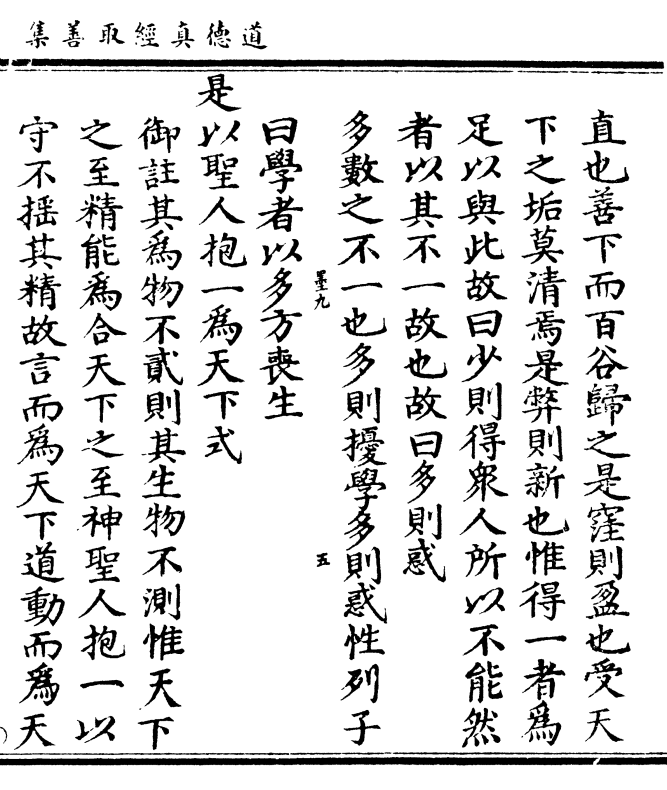

阅披阅也甫本始也言道常住故能遍阅

阅披阅也甫本始也言道常住故能遍阅万物之本始阅如阅人多矣之阅

吾何以知众甫之然哉以此

苏子由曰圣人所以知万物之所以然者

能体道而不去故也

纂微曰阅度也又披阅也甫本始也夫道

上自往古下及来今湛然常在何曾去尔

形虽不见名且在焉以喻至人得道长年

故能阅度万物之本始知万物皆始于道

而披阅之以成其形质也然又设问我何

卷四 第 4a 页 0425-104.png

以知万物皆资禀于道生死终始之然哉

以知万物皆资禀于道生死终始之然哉答以道之恍惚杳冥常在不去故能应变

为治清净无为而已度阅万物之迁移未

有不资禀于道者以此也

此章言盛德容貌若愚从道则容状可见

道之为物恍惚难名杳冥莫测体之者常

存而不去故能阅众甫之变以知其所以

然

曲则全章第二十二

曲则全

卷四 第 4b 页 0425-105.png

王弼曰不自见其明则全

王弼曰不自见其明则全车惠弼曰此是行言能却曲柔和逶迤顺

物物无损害内保己身性命完全

委曲从众不自专故全其形生而不亏庄

子曰外曲者与人为徒

枉则直

王弼曰不自是则其是彰也

枉屈也受彼屈辱而伸人久久自得直也

经云大直若屈如蔺相如屈于廉颇是也

枉曲不异何以再言盖自屈为曲曲之自

卷四 第 5a 页 0425-106.png

然也受屈为枉曲之使然也保生为全正

然也受屈为枉曲之使然也保生为全正曲为直自曲则其生可保受彼屈则被曲

可正

洼则盈

河上公曰地洼下水流之人谦下德归之

王弼曰不自伐则其功有也

弊则新

王弼曰不自矜则其德长

王元泽曰非秋冬之凋弊无春夏之荣华

少则得

卷四 第 5b 页 0425-107.png

苏子由曰道一而已得一则无不得矣

苏子由曰道一而已得一则无不得矣一者少之极也守一足以该万事

多则惑

御注道要不烦闻见之多不如其约也以

支为指则终身不解兹为大惑

吕吉甫曰能知众甫之然则能抱一致柔

抱一致柔则能曲能枉能洼能弊矣曲者

曲之自然者也枉者曲之使然者也天下

之物唯水为几于道一西一东而物莫之

能伤是曲则全也避碍万折而必东枉则

卷四 第 6a 页 0425-108.png

直也善下而百谷归之是洼则盈也受天

直也善下而百谷归之是洼则盈也受天下之垢莫清焉是弊则新也惟得一者为

足以与此故曰少则得众人所以不能然

者以其不一故也故曰多则惑

多数之不一也多则扰学多则惑性列子

曰学者以多方丧生

是以圣人抱一为天下式

御注其为物不贰则其生物不测惟天下

之至精能为合天下之至神圣人抱一以

守不摇其精故言而为天下道动而为天

卷四 第 6b 页 0425-109.png

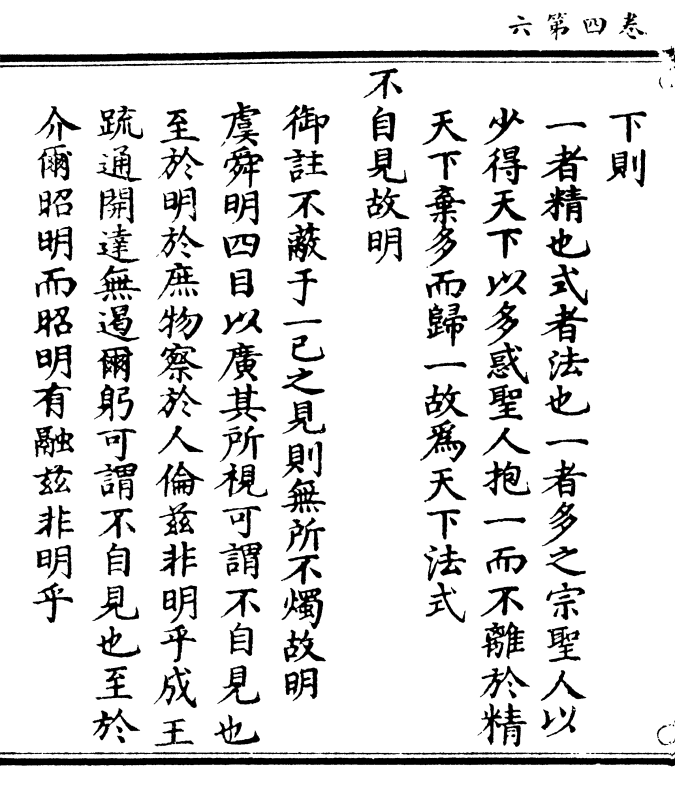

下则

下则一者精也式者法也一者多之宗圣人以

少得天下以多惑圣人抱一而不离于精

天下弃多而归一故为天下法式

不自见故明

御注不蔽于一己之见则无所不烛故明

虞舜明四目以广其所视可谓不自见也

至于明于庶物察于人伦兹非明乎成王

疏通开达无遏尔躬可谓不自见也至于

介尔昭明而昭明有融兹非明乎

卷四 第 7a 页 0425-110.png

不自是故彰

不自是故彰御注不私于一己之是而惟是之从则功

大名显而天下服故彰

吕吉甫曰因天下之所是而是之而我不

自是也则所是莫之能尽故曰不自是故

彰

不自伐故有功

御注书曰汝惟不伐天下莫与汝争功

舒王曰不自伐则善不丧故有功

不自矜故长

卷四 第 7b 页 0425-111.png

御注书曰汝惟不矜天下莫与汝争能

御注书曰汝惟不矜天下莫与汝争能吕吉甫曰任万物以能而我不自矜也故

长

夫惟不争故天下莫能与之争

御注人皆取先己独处后曰受天下之垢

若是者常处于不争之地敦能与之争乎

苏子由曰忘我则不争不自是不自见不

自伐不自矜皆不争之馀也故以不争终

之

古之所谓曲则全者岂虚言哉

卷四 第 8a 页 0425-112.png

河上公曰古者曲从则全身此言非虚

河上公曰古者曲从则全身此言非虚诚全而归之

御注圣人其动若水以交物而不亏其全

其应若绳以顺理而不失其直知洼之为

盈无亢满之累知弊之为新无夸耀之迹

若性之自为而不知为之者致曲而已故

全而归之可以保身可以尽年而不知其

尽也是谓全德之人岂虚言哉

钟会曰诚能守曲全必归之

此章之义养生之旨也其要在乎忘我惟

卷四 第 8b 页 0425-113.png

忘我故委曲以应变而不自恃一己之见

忘我故委曲以应变而不自恃一己之见枉己而伸人而不私一己之道知洼之为

盈无自伐之心知弊之为新无自矜之行

若性之自为而不知为之者致曲以全其

形生而已故终始以曲则全言之

希言自然章第二十三

希言自然

顾欢曰希少也人能爱气少言则行合自

然

纂微曰夫至人有问即应接物即言动静

卷四 第 9a 页 0425-114.png

以时故合于自然

以时故合于自然陆佃曰夫物莫能使之然亦莫能使之不

然者谓之自然

飘风不终朝骤雨不终日

王元泽曰风雨者阴阳交感所为飘骤者

交感之过所以不能久也

飘风疾风也骤雨暴雨也从旦至晡为终

朝自早及暮为终日飘风骤雨气之暴戾

非出于常然也故虽天地为之尚不能有

终朝终日之久人之言不出于自然则多

卷四 第 9b 页 0425-115.png

言数穷宜矣

言数穷宜矣孰为此者天地天地尚不能久而况于人乎

御注天地之造万物风以散之委众形之

自化而雨以润之任万物之自滋故不益

生不劝成而万物自遂于天地之间所以

长且久也飘骤则阴阳有缪戾之患必或

使之而物被其害故不能久

风雨者阴阳交感所为飘骤者交感之过

天地之大犹不能久况人处天地之间眇

乎小哉为于多言速灭可知

卷四 第 10a 页 0425-116.png

故从事于道者

故从事于道者王弼曰从事谓举动从事于道者也道以

无形无为成济万物从事于道者以无为

为君不言为教绵绵若存而物得其真与

道同体故曰同于道

道者同于道

河上公曰道者谓好道之人同于道所谓

与道同

德者同于德

河上公曰德者谓有德之人同于德所谓

卷四 第 10b 页 0425-117.png

与德同

与德同失者同于失

蔡子晃曰有为躁竞执教生迷名为失既

为同失不能虚心冥会而言道失者独失

道也

自然之谓道从事于道者悟道忘言所谓

与道同得道之谓德德者希言所谓与德

同失道之谓失失者多言所谓与失同

同于道者道亦得之同于德者德亦得之同

于失者失亦得之

卷四 第 11a 页 0425-118.png

河上公曰与道同者道亦乐得之与德同

河上公曰与道同者道亦乐得之与德同者德亦乐得之与失同者失亦乐得之

信不足有不信

钟会曰我信不足于道道亦不信应我所

以两相失只是同于道者道得之信于道

者道信之同于失者道失之信不足有不

信也

此章以希言为主希言则以道而言也道

偶而应故合自然故下文云同于道者道

亦得之同于失者失亦得之观其失得之

卷四 第 11b 页 0425-119.png

本皆言之希与多尔多言之人外则招愆

本皆言之希与多尔多言之人外则招愆内则耗气人欲长久希言内守

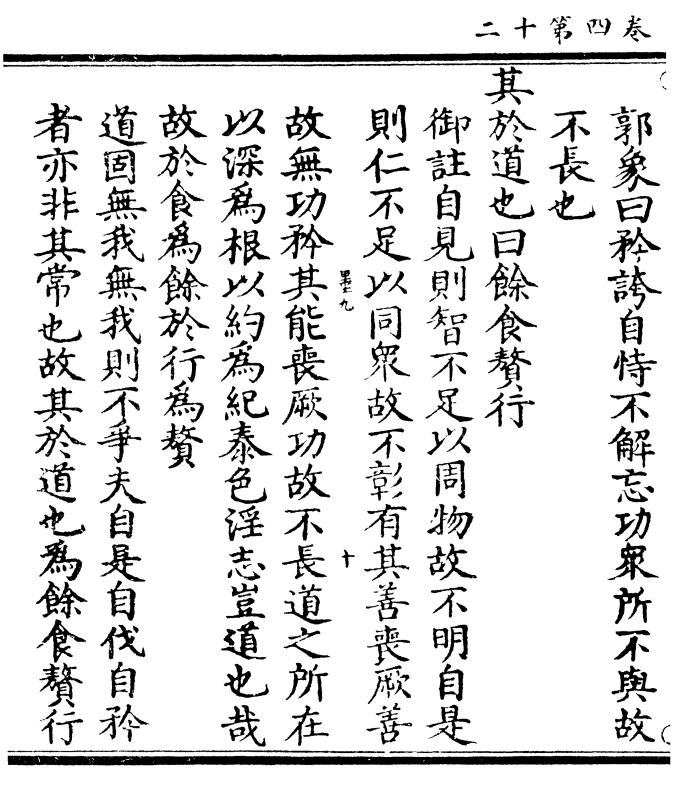

跂者不立章第二十四

跂者不立跨者不行

御注跂而欲立跨而欲行违性之常而冀

形之适难矣以德为循则有足者皆至

跂者急于有立跨者急于有行皆非行立

之常也则不能久故虽立不立虽行不行

立身行道之人不可欲速顺其常然则身

立而道行

卷四 第 12a 页 0425-120.png

自见者不明

自见者不明舒王曰自见者不明则前所谓不自见者

乃能无所不见

自是者不彰

河上公曰自以为是而非人者众共蔽之

使不彰显也

自伐者无功

顾欢曰兴功济物而自取其名名既属己

则功不在物

自矜者不长

卷四 第 12b 页 0425-121.png

郭象曰矜誇自恃不解忘功众所不与故

郭象曰矜誇自恃不解忘功众所不与故不长也

其于道也曰馀食赘行

御注自见则智不足以周物故不明自是

则仁不足以同众故不彰有其善丧厥善

故无功矜其能丧厥功故不长道之所在

以深为根以约为纪泰色淫志岂道也哉

故于食为馀于行为赘

道固无我无我则不争夫自是自伐自矜

者亦非其常也故其于道也为馀食赘行

卷四 第 13a 页 0425-122.png

而已食饱则已有馀则病形完则已有赘

而已食饱则已有馀则病形完则已有赘则累

物或恶之故有道者不处

御注侈于性则盈天之所亏地之所变人

之所恶也故有道者不处

此章言立身行道不适其常而急于行立

故终不能行立其自见等行亦非其常也

故于道为馀食赘行而已物或恶之故有

道者不居

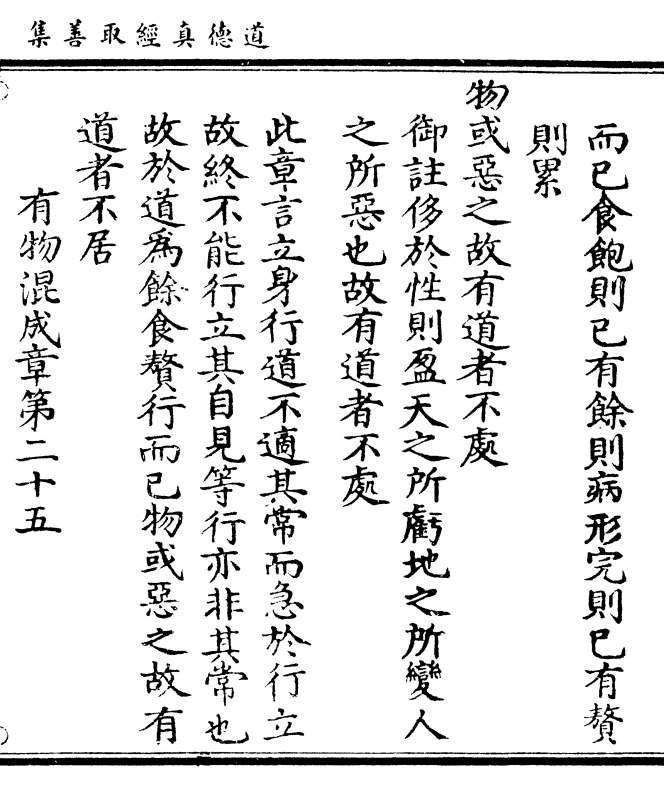

有物混成章第二十五

卷四 第 13b 页 0425-123.png

有物混成先天地生

有物混成先天地生御注气形质具而未相离曰浑沦合于浑

沦则其成不亏易所谓太极者是也天地

亦待是而后生故云先天地生然有生也

而非不生之妙故谓之物

罗什曰妙理常存名为有物万道不能分

故曰混成

寂兮寥兮

河上公曰寂者无音声寥者空无形

舒王曰寂者止也寥者远也

卷四 第 14a 页 0425-124.png

寂无遗响太空寥廓

寂无遗响太空寥廓独立而不改

温公曰无与之匹故曰独立变化终不失

其常故曰不改

钟会曰廓然无偶故云独立古今常一是

曰不改

道之真体卓然独立不与物偶历万世而

无弊亘古今而常存

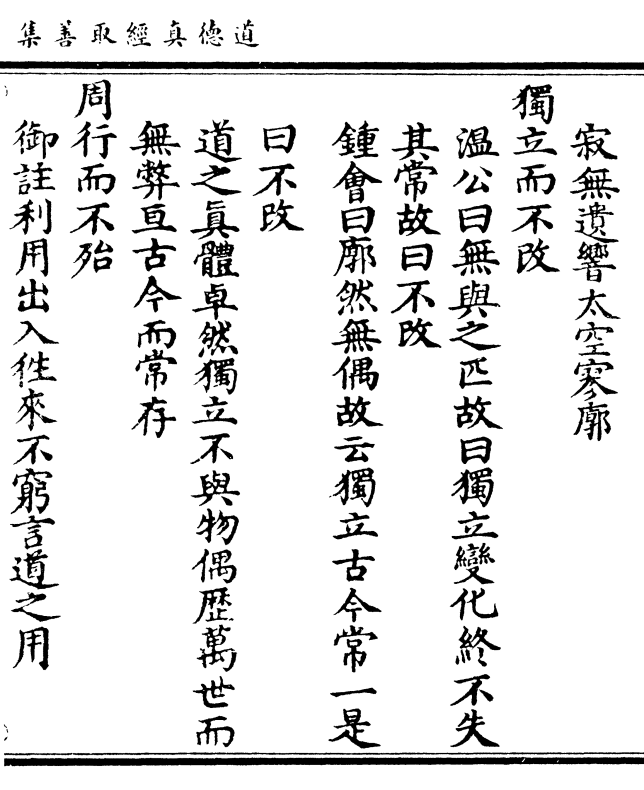

周行而不殆

御注利用出入往来不穷言道之用

卷四 第 14b 页 0425-125.png

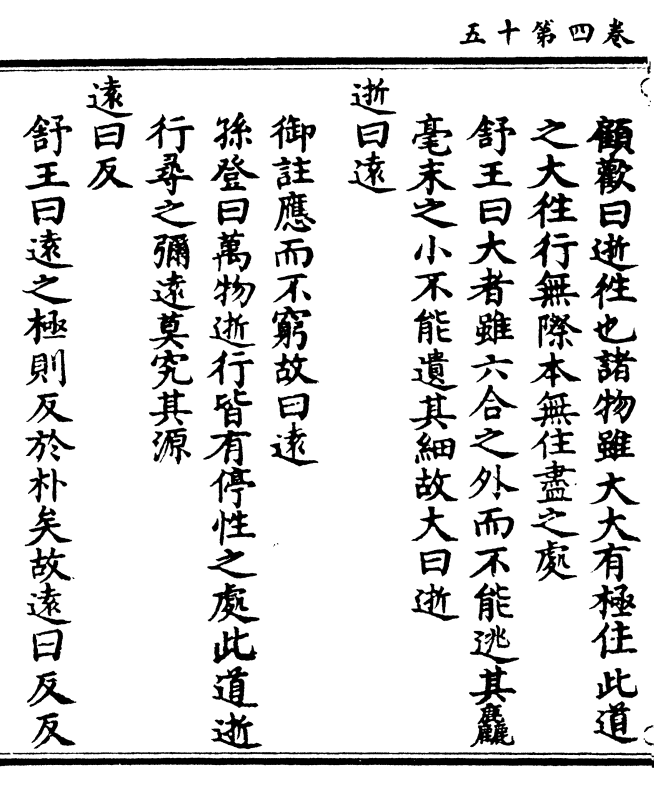

钟会曰道无不在名曰周行所在皆通故

钟会曰道无不在名曰周行所在皆通故无危殆

道之妙用无乎不在靡不周遍未始有极

易曰变动不居周流六虚

可以为天下母

御注万物恃之以生

车惠弼曰同化阴阳安立天地亭毒群品

子育含灵生之畜之可以为母

吾不知其名字之曰道

河上公曰我不见道之形容不知当何以

卷四 第 15a 页 0425-126.png

名见万物皆从道生故字之曰道

名见万物皆从道生故字之曰道强为之名曰大

唐明皇曰吾见有物生成隐无名氏故以

通生表其德字之曰道以包含无其体强

名曰大

吕吉甫曰道之为物用之则弥满太虚而

废之莫知其所则大岂足以名之哉强为

之名而已

大曰逝

御注运而不留故曰逝

卷四 第 15b 页 0425-127.png

顾欢曰逝往也诸物虽大大有极住此道

顾欢曰逝往也诸物虽大大有极住此道之大往行无际本无住尽之处

舒王曰大者虽六合之外而不能逃其粗

毫末之小不能遗其细故大曰逝

逝曰远

御注应而不穷故曰远

孙登曰万物逝行皆有停性之处此道逝

行寻之弥远莫究其源

远曰反

舒王曰远之极则反于朴矣故远曰反反

卷四 第 16a 页 0425-128.png

者反于本也和之弥满六虚故曰远近则

者反于本也和之弥满六虚故曰远近则不离己身故曰反远者出于无极之外不

穷也近在于己人不见之

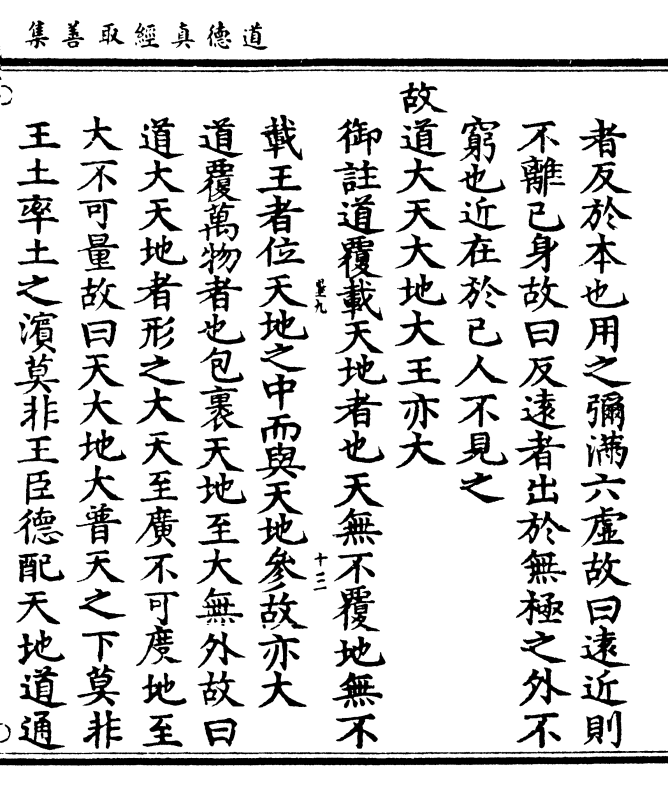

故道大天大地大王亦大

御注道覆载天地者也天无不覆地无不

载王者位天地之中而与天地参故亦大

道覆万物者也包裹天地至大无外故曰

道大天地者形之大天至广不可度地至

大不可量故曰天大地大普天之下莫非

王土率土之滨莫非王臣德配天地道通

卷四 第 16b 页 0425-129.png

三才莫大于帝王故曰王亦大

三才莫大于帝王故曰王亦大域中有四大而王居其一焉

御注自道而降则有方体故云域中静而

圣动而王能贯三才而通之人道于是为

至故与道同体天地同功而同谓之大王

者人道之极也

夫道未始有封而此言域中者谓虽域不

域包裹无外也

人法地地法天天法道道法自然

舒王曰人法地王亦大是也地法天地大

卷四 第 17a 页 0425-130.png

是也天法道天大是也道法自然道大是

是也天法道天大是也道法自然道大是也盖自然者犹免乎有因有缘矣非因非

缘亦非自然然道之自然自学者观之则

所谓妙矣由老子观之则未脱乎因缘矣

然老子非不尽妙之妙要其言且以尽法

为法故曰道法自然

人谓王也人法地之安静故无为而天下

功地法天之无为故不长而万物育天法

道之自然故不产而万物化道则自本自

根未有天地自古以固存无所法也无法

卷四 第 17b 页 0425-131.png

者自然而已故曰道法自然此章言混成

者自然而已故曰道法自然此章言混成之道先天地生其体则卓然独立其用则

周流六虚不可称道强以大名虽二仪之

高厚王者之至尊咸法于道夫道者自本

自根无所因而自然也

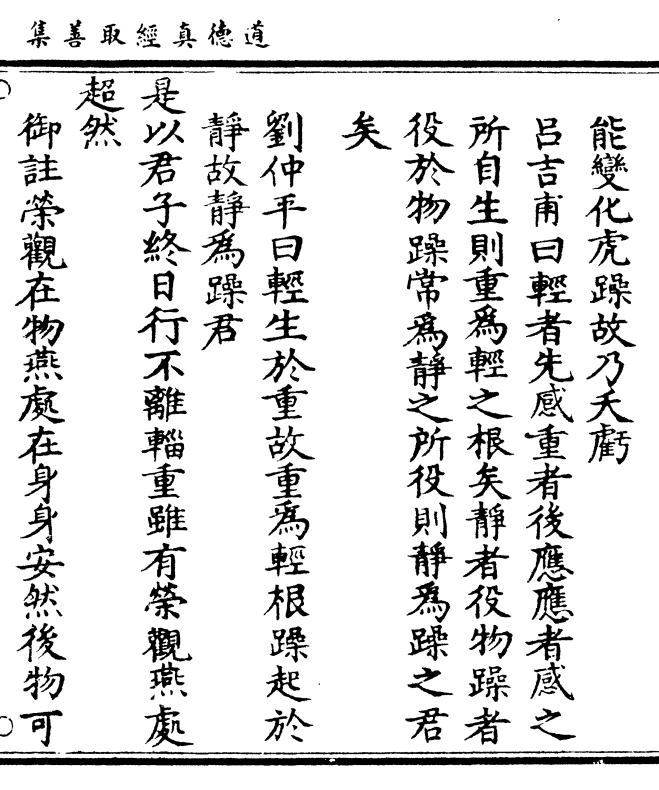

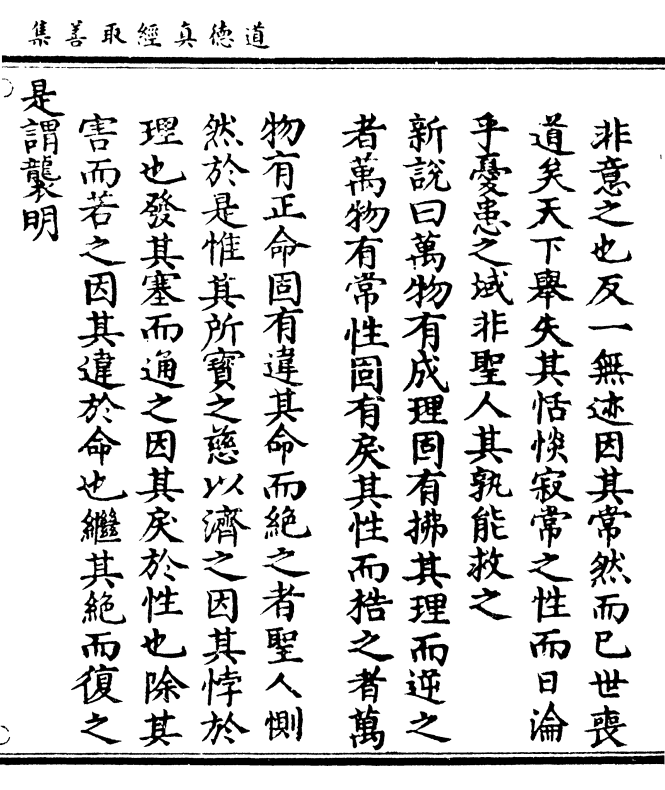

重为轻根章第二十六

重为轻根静为躁君

河上公曰人君不重则不尊治身不重则

失神草木花叶轻故零落根重故长存人

君不静则失威治身不静则身危龙静则

卷四 第 18a 页 0425-132.png

能变化虎躁故乃夭亏

能变化虎躁故乃夭亏吕吉甫曰轻者先感重者后应应者感之

所自生则重为轻之根矣静者役物躁者

役于物躁常为静之所役则静为躁之君

矣

刘仲平曰轻生于重故重为轻根躁起于

静故静为躁君

是以君子终日行不离辎重虽有荣观燕处

超然

御注荣观在物燕处在身身安然后物可

卷四 第 18b 页 0425-133.png

乐

乐行以轻为速然不可以无辎重观以躁为

荣然不可以无燕处有辎重之物而不困

于中道然后可以有行有燕处之宇而超

然自得然后可以有观夫何故重为轻根

静为躁君故也

奈何万乘之主而以身轻天下

吕吉甫曰终日之行与其荣观犹且如此

况乎万乘之主任重道远以观天下其可

不静且重乎盖迫而后动感而后应不得

卷四 第 19a 页 0425-134.png

已而后起则重矣无为焉则静矣苟其动

已而后起则重矣无为焉则静矣苟其动常在于得已之际而不能无为则是以身

轻天下而不重不重则躁而不静矣

陆佃曰天下者人君之辎重而亦人君之

燕处不可以离者故曰奈何万乘之主而

以身轻天下

轻则失臣躁则失君

御注不重则不威故失臣不唱而和则犯

分故失君

陆佃曰重者君之德静者臣之道

卷四 第 19b 页 0425-135.png

松灵仙曰心若动乱即损于妙神神即君

松灵仙曰心若动乱即损于妙神神即君也

此章戒人君以重静为本天下者人君之

重静也岂可以一身轻之修真之士亦以

重静为本重其身而不以物累形静其心

而不以物乱神形全神定是道之全矣

善行章第二十七

善行无辙迹

舒王曰善行不疾而速不行而至是也故

无辙迹

卷四 第 20a 页 0425-136.png

卢裕曰顺道而行迹不殊物故无辙迹

卢裕曰顺道而行迹不殊物故无辙迹钟会曰善行道者功名不显

苏子由曰乘理而行无迹

车行则有辙徒行则有迹则行固不能无

辙迹也善行道者求之于身不出户庭行

出于不行故无辙迹所谓不行而至也

善言无瑕谪

杜光庭曰善言者得意忘言也故无瑕疵

之病谪责之过

吕吉甫曰知者不言言者不知则言固不

卷四 第 20b 页 0425-137.png

能无瑕谪者也知言之所以言则言出于

能无瑕谪者也知言之所以言则言出于不言故曰善言无瑕谪

善计不用筹算

御注通于一而万事毕况非数者乎故不

用筹算而万殊之变若数一二

善闭无关楗而不可开

舒王曰善闭者万物不得其门而入故无

关楗而不可开

温公曰固国不以山溪之险

九窍者精神之门也善闭者精神内守而

卷四 第 21a 页 0425-138.png

不以外耗内虽无关楗其可开乎

不以外耗内虽无关楗其可开乎善结无绳约而不可解

顾欢曰结之以道虽无绳而自固结之以

物虽有约而不坚故以威约人虽三军而

可离以道结志虽匹夫而难夺

温公曰域民不以封疆之界

杜光庭曰善修行之人万虑都忘一念不

二静契于道与真合同万缘不能侵诸见

不能诱此之谓善结其可解乎

是以圣人常善救人故无弃人

卷四 第 21b 页 0425-139.png

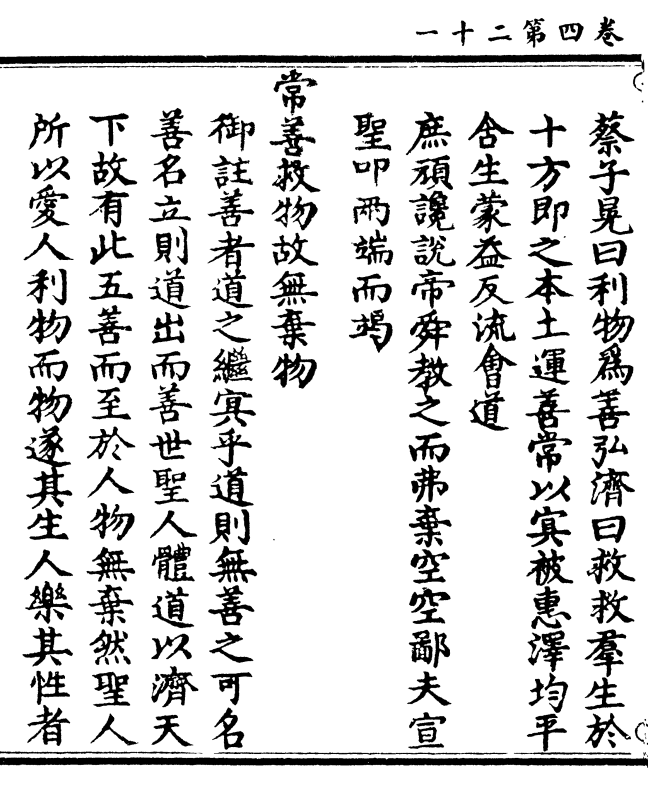

蔡子晃曰利物为善弘济曰救救群生于

蔡子晃曰利物为善弘济曰救救群生于十方即之本土运善常以冥被惠泽均平

含生蒙益反流会道

庶顽谗说帝舜教之而弗弃空空鄙夫宣

圣叩两端而竭

常善救物故无弃物

御注善者道之继冥乎道则无善之可名

善名立则道出而善世圣人体道以济天

下故有此五善而至于人物无弃然圣人

所以爱人利物而物遂其生人乐其性者

卷四 第 22a 页 0425-140.png

非意之也反一无迹因其常然而已世丧

非意之也反一无迹因其常然而已世丧道矣天下举失其恬惔寂常之性而日沦

乎忧患之域非圣人其敦能救之

新说曰万物有成理固有拂其理而逆之

者万物有常性固有戾其性而梏之者万

物有正命固有违其命而绝之者圣人恻

然于是惟其所宝之慈以济之因其悖于

理也发其塞而通之因其戾于性也除其

害而若之因其违于命也继其绝而复之

是谓袭明

卷四 第 22b 页 0425-141.png

御注袭者非表而出之袭明则光矣而不

御注袭者非表而出之袭明则光矣而不耀

吕吉甫曰彼其五者性命之理所同然者

也惟圣人以知常之明而救之于所同然

之际虽行之言之计之闭之约之而莫知

其所以然则明袭而不可得见故曰是谓

袭明

故善人不善人之师不善人善人之资

御注资以言其利有不善人也然后知善

之为利

卷四 第 23a 页 0425-142.png

舒王曰善人教不善人者也故善人不善

舒王曰善人教不善人者也故善人不善人之师无不善则不知善之为善故不善

人善人之资

不贵其师不爱其资

苏子由曰圣人无心于教故不爱其资天

下无心于学故不贵其师圣人非独吾忘

天下亦使天下忘我故也

列子师老商氏友伯高而得风仙九年之

后亦不知夫子之为我师若人之为我友

内外进矣此不贵其师也孔子见太公任

卷四 第 23b 页 0425-143.png

然后辞其交游去其弟子此不爱其资也

然后辞其交游去其弟子此不爱其资也虽知大迷是谓要妙

御注道之要妙不睹众善无所用智七圣

皆迷无所问涂义协于此

李畋曰此章言圣人密用惟微形眹莫睹

虽云常善妙在兼忘故能言教所不诠巧

历无由算由是好师资为渐修之路绝贵

爱入顿悟之门契彼袭明救其万物

道德真经取善集卷之四