声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三 第 130858c 页

卷三 第 1a 页 0425-042.png

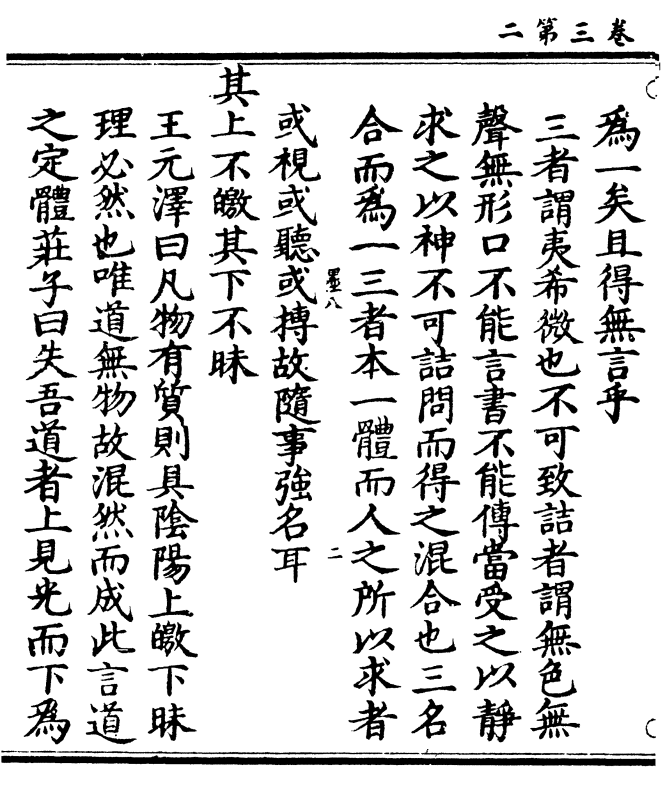

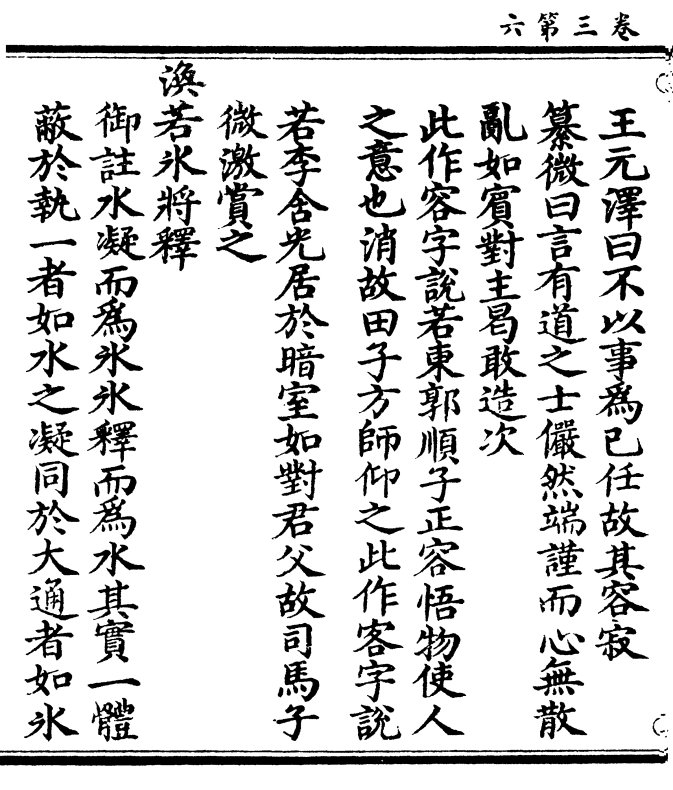

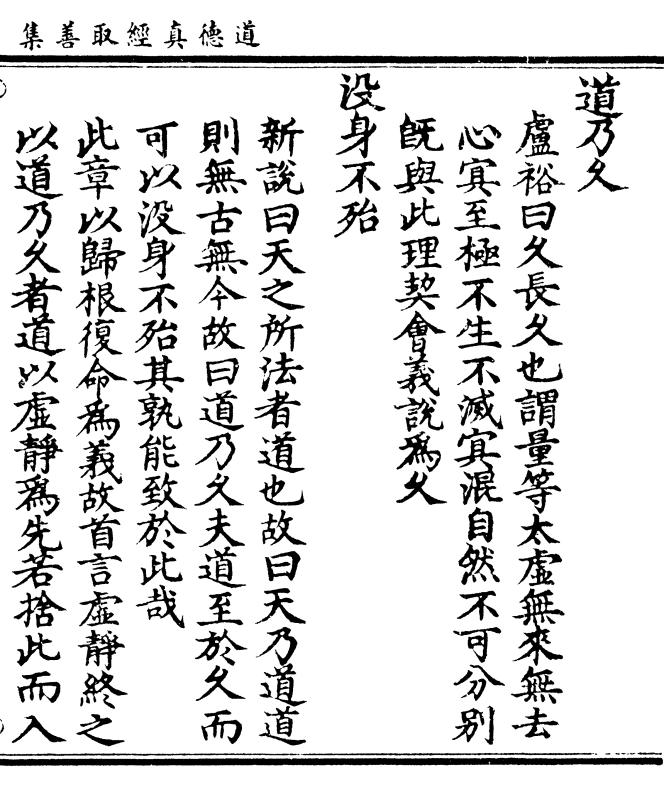

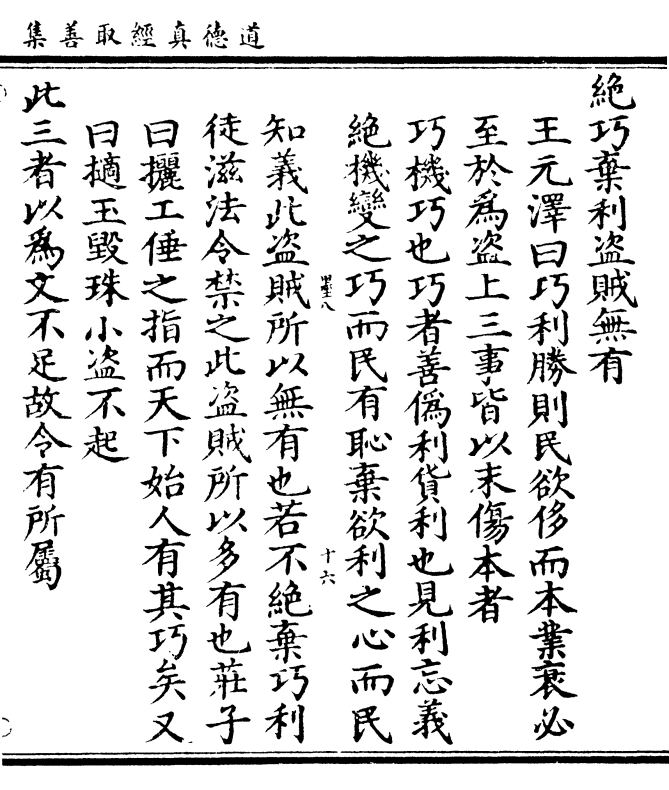

道德真经取善集卷之三墨八

道德真经取善集卷之三墨八宋饶阳居士李霖集

视之不见章第十四

视之不见名曰夷

御注目主视视以辩物夷则平而无辩非

视所及故名曰夷太易未见气是已

王元泽曰道至于万物平等无有高下之

处非目所视

此明道也夷平易也道非色故视之不见

虽不见也然能玄能黄不可名之无色也

卷三 第 1b 页 0425-043.png

曰夷而已

曰夷而已听之不闻名曰希

御注耳主听听以察物希则穊而有闻非

听所闻故名曰希大音希声是已

庄子曰听而可闻者名与声道无声非耳

所闻故曰希也虽不闻也然能宫能商不

可名之无声曰希而已

搏之不得名曰微

御注微乎微乎至于无形敦得而抟之大

象无形是已

卷三 第 2a 页 0425-044.png

无形曰微抟执持也道无形故执持不得

无形曰微抟执持也道无形故执持不得虽不得也然能阴能阳能柔能刚能短能

长能圆能方能暑能凉能浮能沉能苦能

甘于无形之中而能形焉故名曰微

此三者不可致诘故复混而为一

御注太易未判孰分高下大音希声孰辩

清浊大象无形孰为巨细目无所用其明

耳无所施其聪形无所竭其力道之全体

于是乎在穷之不可究探之不可得也气

形质具而未相离故混而为一虽然既已

卷三 第 2b 页 0425-045.png

为一矣且得无言乎

为一矣且得无言乎三者谓夷希微也不可致诘者谓无色无

声无形口不能言书不能传当受之以静

求之以神不可诘问而得之混合也三名

合而为一三者本一体而人之所以求者

或视或听或抟故随事强名耳

其上不皦其下不昧

王元泽曰凡物有质则具阴阳上皦下昩

理必然也唯道无物故混然而成此言道

之定体庄子曰失吾道者上见光而下为

卷三 第 3a 页 0425-046.png

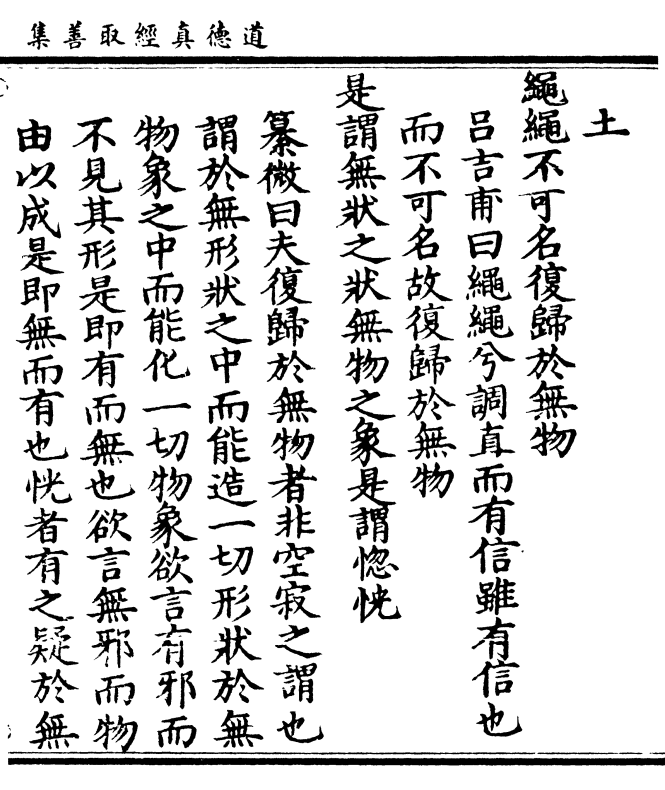

土

土绳绳不可名复归于无物

吕吉甫曰绳绳兮调直而有信虽有信也

而不可名故复归于无物

是谓无状之状无物之象是谓惚恍

纂微曰夫复归于无物者非空寂之谓也

谓于无形状之中而能造一切形状于无

物象之中而能化一切物象欲言有邪而

不见其形是即有而无也欲言无邪而物

由以成是即无而有也恍者有之疑于无

卷三 第 3b 页 0425-047.png

惚者无之疑于有道之为物非有非无不

惚者无之疑于有道之为物非有非无不可定名故曰惚恍

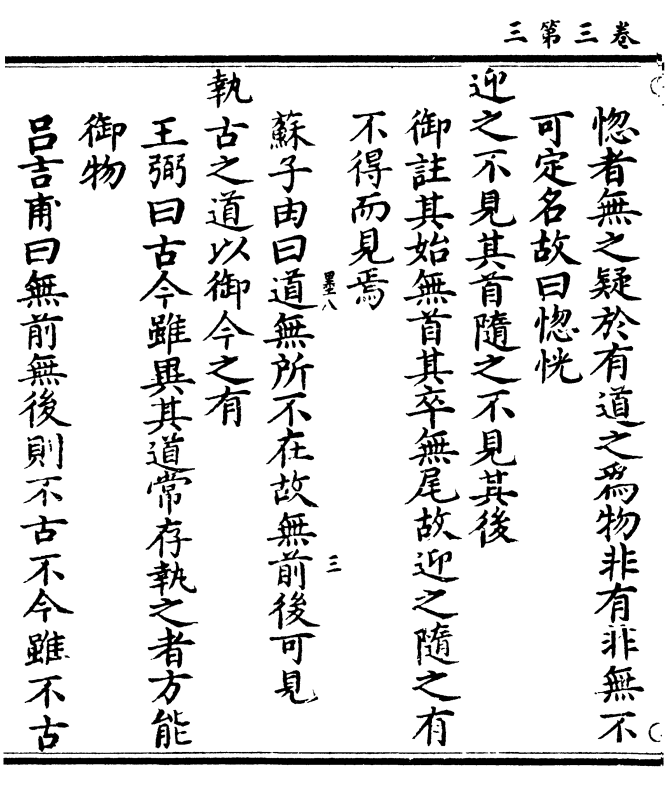

迎之不见其首随之不见其后

御注其始无首其卒无尾故迎之随之有

不得而见焉

苏子由曰道无所不在故无前后可见

执古之道以御今之有

王弼曰古今虽异其道常存执之者方能

御物

吕吉甫曰无前无后则不古不今虽不古

卷三 第 4a 页 0425-048.png

不今而未尝无古今也则吾得之以日用

不今而未尝无古今也则吾得之以日用矣故曰执古之道以御今之有

能知古始是谓道纪

吕吉甫曰所谓古者非异于今也以知古

之所自始也所谓今者非异于古也以知

今之所从来也诚知古之所自始则知今

之所从来矣始无所自来无所从所谓无

端之纪也无端之纪道纪也道不可执也

得此可以执之以为德矣执德之谓纪

王元泽曰推而上之至于无物之初乃知

卷三 第 4b 页 0425-049.png

物无所从来道之情得矣道之纪要古今

物无所从来道之情得矣道之纪要古今不变者是庄子所谓无端之纪也

李畋曰此章言妙本应用何所不无也若

以视听求之了勿可得以皦昩察之湛勿

可分物象不能名始终不可睹其用难测

以御有为

古之善为士章第十五

古之善为士者微妙玄通深不可识

舒王曰士者事道之名始乎为士则未离

乎事道者也终乎为圣人则与道为一事

卷三 第 5a 页 0425-050.png

道不足以言之与道为一则所谓微妙玄

道不足以言之与道为一则所谓微妙玄通深不可识是已

灵仙曰道无不通名善事无不达为士前

章执古御今此则御今引古

前章论道之全体此章言士之体道微者

彰之反也妙者危之反也玄则深远不测

通则变化无穷古之善为士者有此道而

退藏于密不可测究敦得而识之哉故曰

深不可识

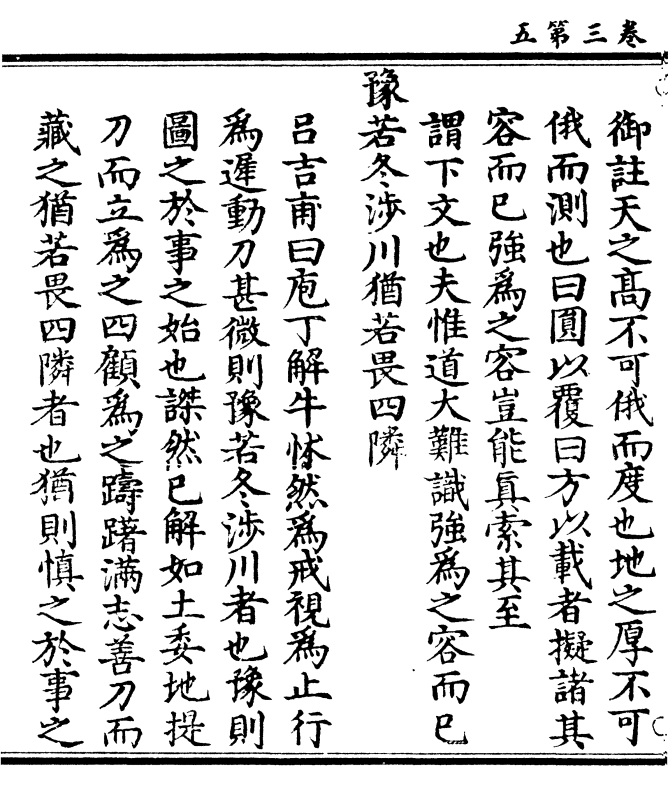

夫惟不可识故强为之容

卷三 第 5b 页 0425-051.png

御注天之高不可俄而度也地之厚不可

御注天之高不可俄而度也地之厚不可俄而测也曰圆以覆曰方以载者拟诸其

容而已强为之容岂能真索其至

谓下文也夫惟道大难识强为之容而已

豫若冬涉川犹若畏四邻

吕吉甫曰庖丁解牛休然为戒视为止行

为迟动刀甚微则豫若冬涉川者也豫则

图之于事之始也謋然已解如土委地提

刀而立为之四顾为之踌躇满志善刀而

藏之犹若畏四邻者也犹则慎之于事之

卷三 第 6a 页 0425-052.png

终也

终也豫者图患于未然犹者致疑于已是由膝

以上为涉集众流为川涉川者犯难也冬

者至寒之时徒涉巨川以见至人不好从

事于务出于不得已常迫而后动临事而

惧也故曰豫若冬涉川既涉则无虑矣而

犹戒曰犹至人静密幽深不出性宅常若

畏邻敛而不纵闲邪存诚非物采之其心

不出故曰犹若畏四邻

俨若客

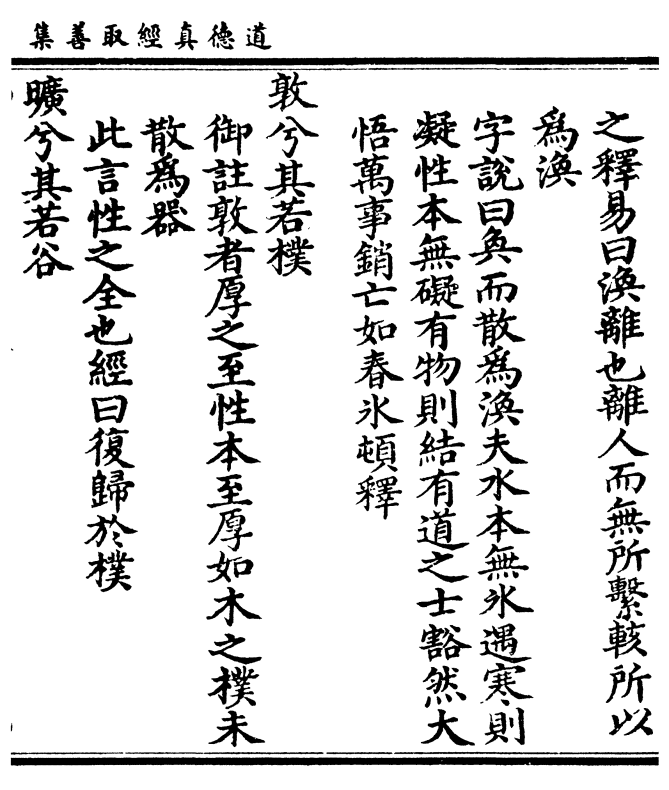

卷三 第 6b 页 0425-053.png

王元泽曰不以事为己任故其容寂

王元泽曰不以事为己任故其容寂纂微曰言有道之士俨然端谨而心无散

乱如宾对主曷敢造次

此作容字说若东郭顺子正容悟物使人

之意也消故田子方师仰之此作客字说

若李含光居于暗室如对君父故司马子

微激赏之

涣若冰将释

御注水凝而为冰冰释而为水其实一体

蔽于执一者如水之凝同于大通者如冰

卷三 第 7a 页 0425-054.png

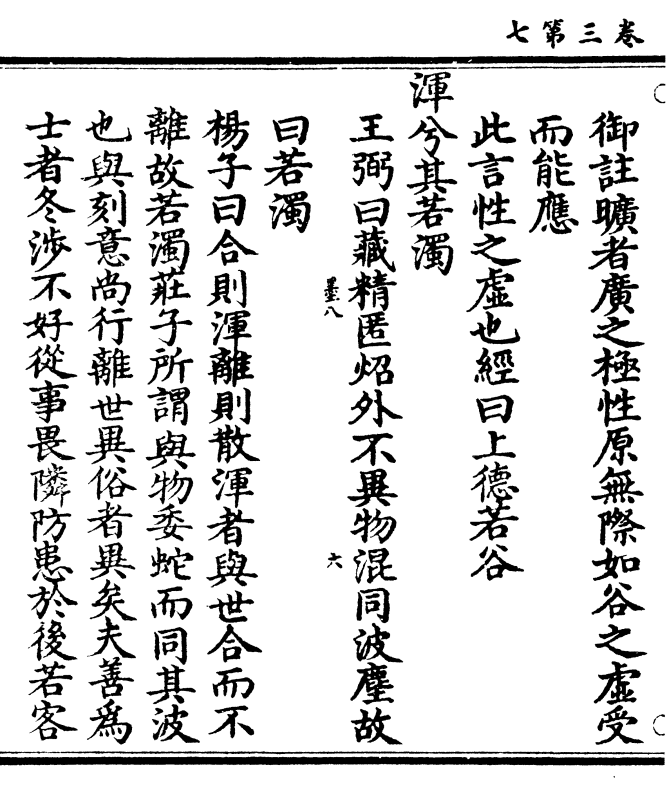

之释易曰涣离也离人而无所系輆所以

之释易曰涣离也离人而无所系輆所以为涣

字说曰奂而散为涣夫水本无冰遇寒则

凝性本无碍有物则结有道之士豁然大

悟万事销亡如春冰顿释

敦兮其若朴

御注敦者厚之至性本至厚如木之朴未

散为器

此言性之全也经曰复归于朴

旷兮其若谷

卷三 第 7b 页 0425-055.png

御注旷者广之极性原无际如谷之虚受

御注旷者广之极性原无际如谷之虚受而能应

此言性之虚也经曰上德若谷

浑兮其若浊

王弼曰藏精匿炤外不异物混同波尘故

曰若浊

杨子曰合则浑离则散浑者与世合而不

离故若浊庄子所谓与物委蛇而同其波

也与刻意尚行离世异俗者异矣夫善为

士者冬涉不好从事畏邻防患于后若客

卷三 第 8a 页 0425-056.png

之不为主如冰释不凝滞朴而能全谷而

之不为主如冰释不凝滞朴而能全谷而能虚浊不殊俗此所谓深不可识而强为

之容也

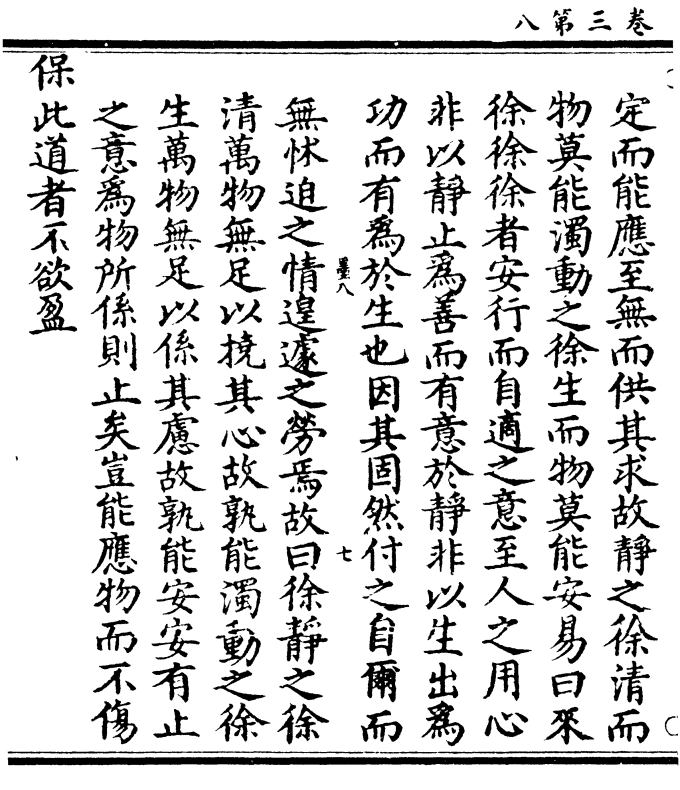

孰能浊以澄静之徐清

王元泽曰澄性者与澄水同加工则动而

弥浊唯静以俟之则徐自清矣有道之士

所以物莫能浊者以其静之徐清耳

曹道冲曰岂随流而忘反聊澄静以徐清

孰能安以久动之徐生

御注有道之士即动而静时骋而要其宿

卷三 第 8b 页 0425-057.png

定而能应至无而供其求故静之徐清而

定而能应至无而供其求故静之徐清而物莫能浊动之徐生而物莫能安易曰来

徐徐徐者安行而自适之意至人之用心

非以静止为善而有意于静非以生出为

功而有为于生也因其固然付之自尔而

无休迫之情遑遽之劳焉故曰徐静之徐

清万物无足以挠其心故孰能浊动之徐

生万物无足以系其虑故孰能安安有止

之意为物所系则止矣岂能应物而不伤

保此道者不欲盈

卷三 第 9a 页 0425-058.png

马巨济曰保不欲盈者道集虚故也盈而

马巨济曰保不欲盈者道集虚故也盈而有有则浅可识矣

夫惟不盈

吕吉甫曰然不曰虚而每曰盈者恐人之

累于虚也虚而累于虚则不虚矣故曰或

不盈不欲盈而已

故能弊不新成

王元泽曰得道者未尝盈则成道者未尝

新也道之为用通万世而不弊以其无弊

无新不成不败故也弊生于新败生于成

卷三 第 9b 页 0425-059.png

士虽成道而常若弊则终无弊败矣

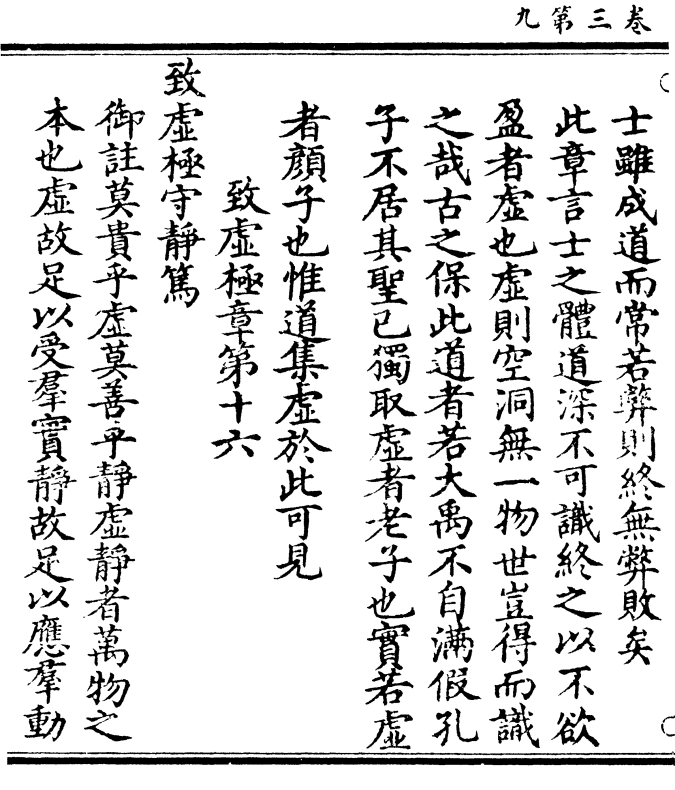

士虽成道而常若弊则终无弊败矣此章言士之体道深不可识终之以不欲

盈者虚也虚则空洞无一物世岂得而识

之哉古之保此道者若大禹不自满假孔

子不居其圣已独取虚者老子也实若虚

者颜子也惟道集虚于此可见

致虚极章第十六

致虚极守静笃

御注莫贵乎虚莫善乎静虚静者万物之

本也虚故足以受群实静故足以应群动

卷三 第 10a 页 0425-060.png

极者众会而有所至笃者立行而有所至

极者众会而有所至笃者立行而有所至致虚而要其极守静而至于笃则万态虽

杂而吾心常彻万变虽殊而吾心常寂此

之谓天乐非体道者不足以与此

钟会曰致至也除情虑至虚极也心常寂

守静笃也

致虚则若谷能受群实无一尘之积可谓

极矣守静则若水能应群动无一毫之撄

可谓笃矣

万物并作吾以观其复

卷三 第 10b 页 0425-061.png

严遵曰天地反覆故能久长人复寝寐故

严遵曰天地反覆故能久长人复寝寐故能聪明龙蛇复蛰故能章章草木复本故

能青青化复则神明得位与虚无通魂休

魄静各得其所安志宁气顺血脉和平此

皆暂尔复静犹能精神况久归至道者乎

吾者命物之我也我以虚静之至观万物

之作命物而不与物俱化故曰吾以观其

复

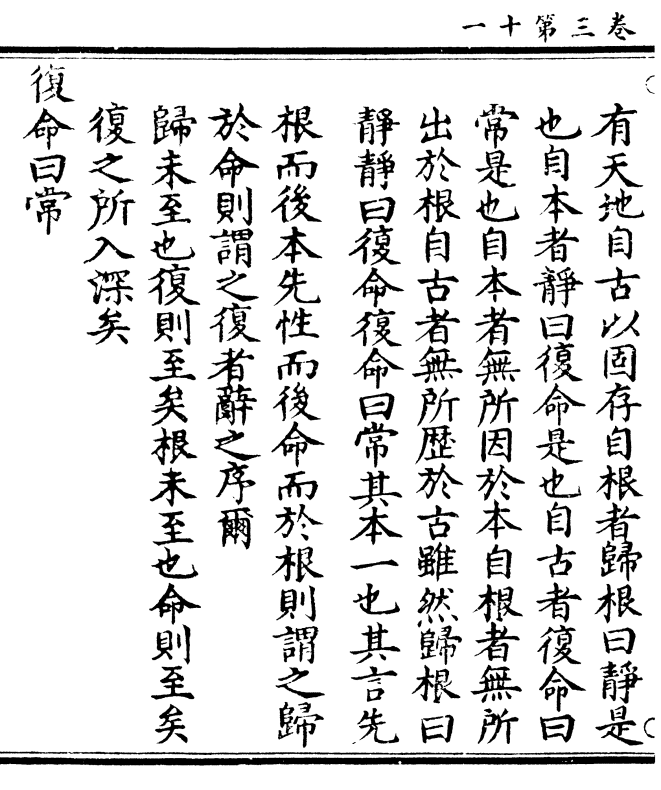

夫物芸芸各复归其根

温公曰物出于无复入于无

卷三 第 11a 页 0425-062.png

王元泽曰从性起用复还性根动植虽殊

王元泽曰从性起用复还性根动植虽殊理归一致

归根曰静

苏子由曰苟未能自复于性虽止动息念

以求静非静也故惟归根然后为静

人生而静天之性也复性则静

静曰复命

陆佃曰言根则知有所谓本言命则知有

所谓性故言归根曰静则复者本也静曰

复命则归根者性也庄子曰自本自根未

卷三 第 11b 页 0425-063.png

有天地自古以固存自根者归根曰静是

有天地自古以固存自根者归根曰静是也自本者静曰复命是也自古者复命曰

常是也自本者无所因于本自根者无所

出于根自古者无所历于古虽然归根曰

静静曰复命复命曰常其本一也其言先

根而后本先性而后命而于根则谓之归

于命则谓之复者辞之序尔

归未至也复则至矣根未至也命则至矣

复之所入深矣

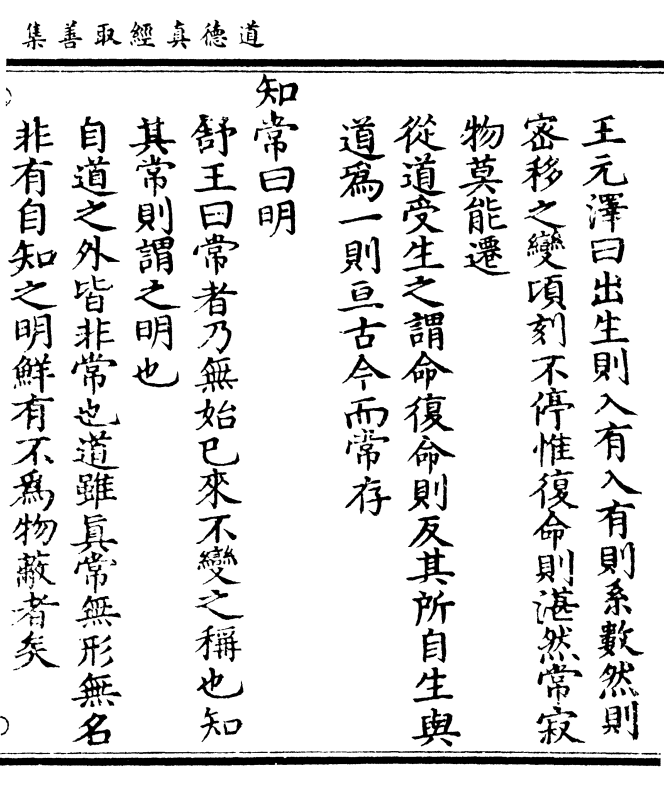

复命曰常

卷三 第 12a 页 0425-064.png

王元泽曰出生则入有入有则系数然则

王元泽曰出生则入有入有则系数然则密移之变顷刻不停惟复命则湛然常寂

物莫能迁

从道受生之谓命复命则反其所自生与

道为一则亘古今而常存

知常曰明

舒王曰常者乃无始已来不变之称也知

其常则谓之明也

自道之外皆非常也道虽真常无形无名

非有自知之明鲜有不为物蔽者矣

卷三 第 12b 页 0425-065.png

不知常妄作凶

不知常妄作凶御注圣人知道之常故作则契理每与吉

会不知常者随物转徙触途自患且不足

以固其命故凶

孙登曰不能归根守静则夭命失常是其

凶也

夫众人不知道之真常以妄为常故欢乐

用生动而失之寿命竭矣所谓妄作凶也

知常容

苏子由曰方迷于妄则自是而非彼物皆

卷三 第 13a 页 0425-066.png

吾敌吾何以容之苟知其皆妄则虽仇雠

吾敌吾何以容之苟知其皆妄则虽仇雠犹将哀而怜之夫何所不容哉

容乃公

河上公曰无所不包容则公正无私众邪

莫当

礼记曰大道之行天下为公人不独亲其

亲子其子

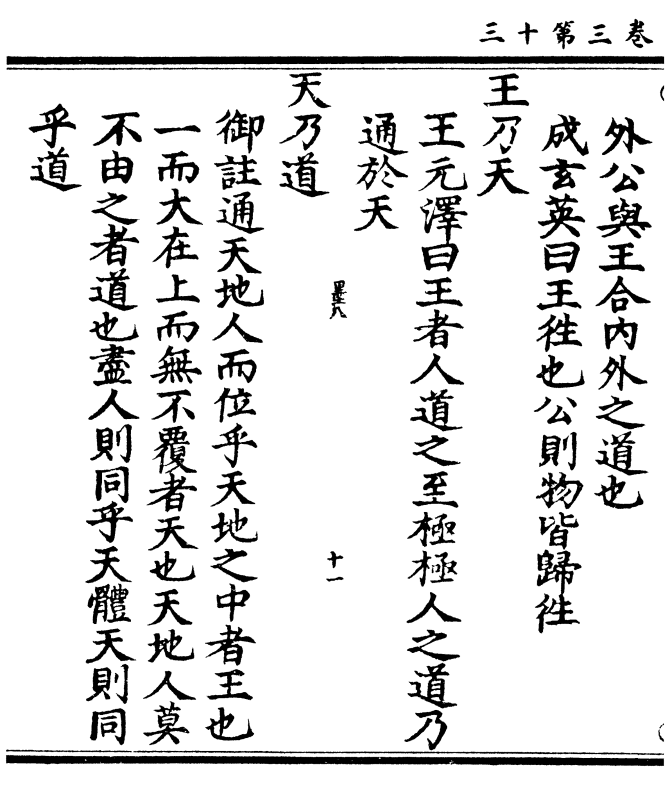

公乃王

舒王曰背私则为公尽制则为王公者德

也王者业也以德则隐而内以业则显而

卷三 第 13b 页 0425-067.png

外公与王合内外之道也

外公与王合内外之道也成玄英曰王往也公则物皆归往

王乃天

王元泽曰王者人道之至极极人之道乃

通于天

天乃道

御注通天地人而位乎天地之中者王也

一而大在上而无不覆者天也天地人莫

不由之者道也尽人则同乎天体天则同

乎道

卷三 第 14a 页 0425-068.png

道乃久

道乃久卢裕曰久长久也谓量等太虚无来无去

心冥至极不生不灭冥混自然不可分别

既与此理契会义说为久

没身不殆

新说曰天之所法者道也故曰天乃道道

则无古无今故曰道乃久夫道至于久而

可以没身不殆其孰能致于此哉

此章以归根复命为义故首言虚静终之

以道乃久者道以虚静为先若舍此而入

卷三 第 14b 页 0425-069.png

道譬若舍舟航而济乎渎者末矣

道譬若舍舟航而济乎渎者末矣太上章第十七

太上下知有之

王元泽曰三皇之世无为而治使民各遂

而不知其然岂得而亲誉乎

马巨济曰知有君而不知有其君此三皇

之世庄子所谓有泰氏其卧徐徐其觉于

于一以已为马一以已为牛

太上者谓太古无名号之君也太者极大

之名上者至高之称无为之治至大至高

卷三 第 15a 页 0425-070.png

后世无以尚之故曰太上也下知有之者

后世无以尚之故曰太上也下知有之者知有君而不臣事也

其次亲之誉之

马巨济曰惠爱仁也故亲赏罚义也故誉

然亲之固已疏誉之固已毁矣何者未能

出于非人故也此二帝之世庄子曰有虞

氏不及泰氏

尧仁如天就之者如日舜至邓墟来之者

十万家亲之也康衢誉尧讴歌与舜誉之

也

卷三 第 15b 页 0425-071.png

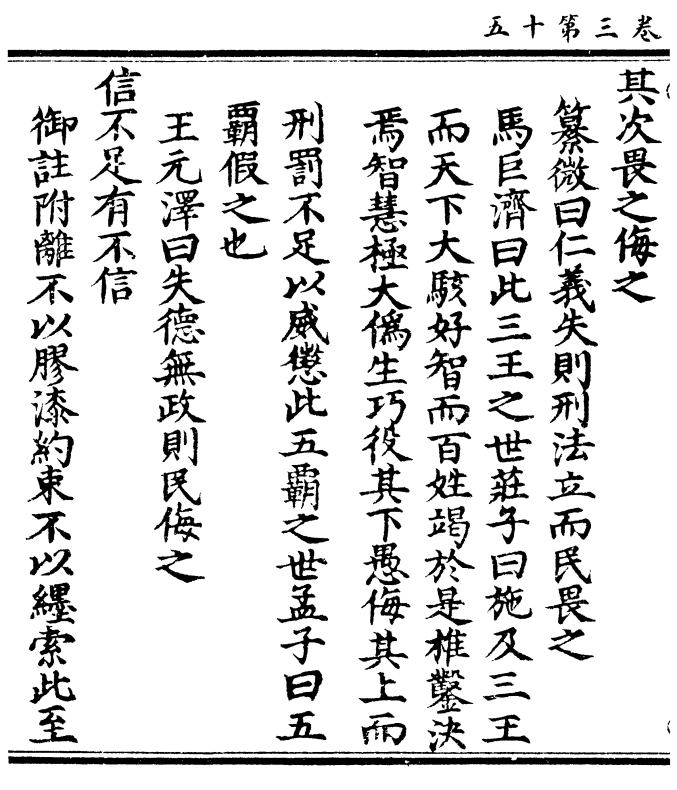

其次畏之侮之

其次畏之侮之纂微曰仁义失则刑法立而民畏之

马巨济曰此三王之世庄子曰施及三王

而天下大骇好智而百姓竭于是椎凿决

焉智慧极大伪生巧役其下愚侮其上而

刑罚不足以威惩此五霸之世孟子曰五

霸假之也

王元泽曰失德无政则民侮之

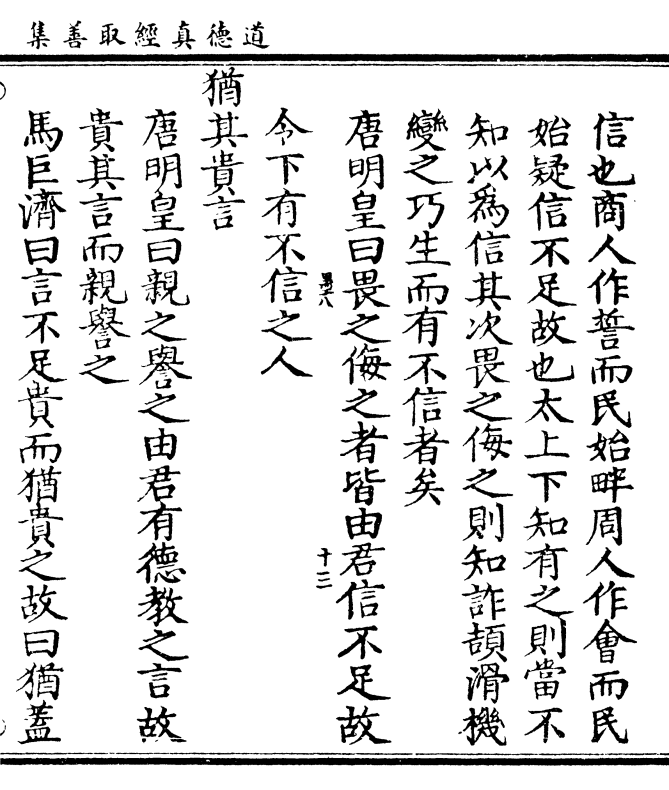

信不足有不信

御注附离不以胶漆约束不以缠索此至

卷三 第 16a 页 0425-072.png

信也商人作誓而民始畔周人作会而民

信也商人作誓而民始畔周人作会而民始疑信不足故也太上下知有之则当不

知以为信其次畏之侮之则知诈颉滑机

变之巧生而有不信者矣

唐明皇曰畏之侮之者皆由君信不足故

令下有不信之人

犹其贵言

唐明皇曰亲之誉之由君有德教之言故

贵其言而亲誉之

马巨济曰言不足贵而犹贵之故曰犹盖

卷三 第 16b 页 0425-073.png

太上不言而化自兹以降帝有典谟王有

太上不言而化自兹以降帝有典谟王有誓诰也

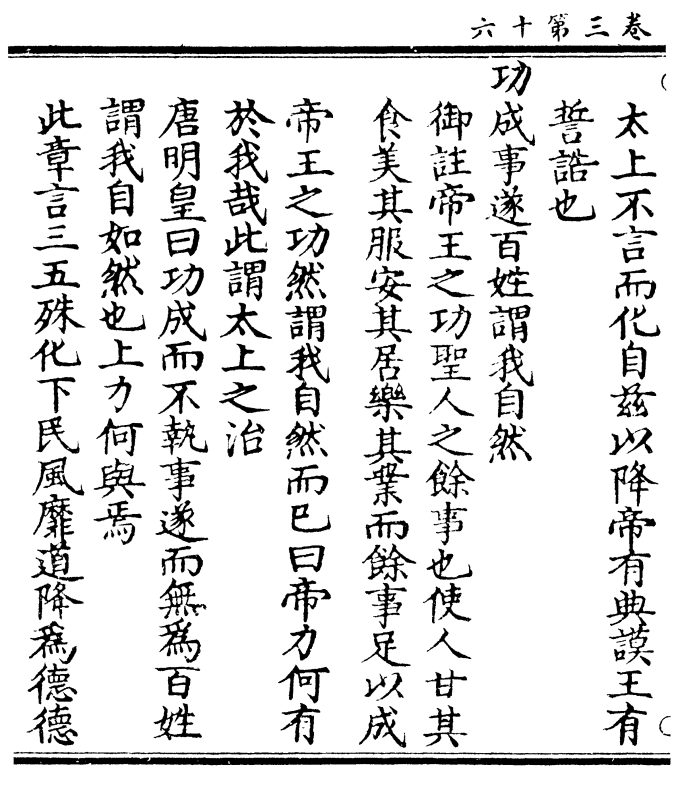

功成事遂百姓谓我自然

御注帝王之功圣人之馀事也使人甘其

食美其服安其居乐其业而馀事足以成

帝王之功然谓我自然而已曰帝力何有

于我哉此谓太上之治

唐明皇曰功成而不执事遂而无为百姓

谓我自如然也上力何与焉

此章言三五殊化下民风靡道降为德德

卷三 第 17a 页 0425-074.png

衰用刑刑不能制必至于欺侮此信不足

衰用刑刑不能制必至于欺侮此信不足于上而民有不信也

大道废章第十八

大道废有仁义

御注失道而后德失德而后仁失仁而后

义仁以立人义以立我而去道也远矣韩

愈不原圣人道德之意乃以谓仁与义为

定名道与德为虚位老子之小仁义其所

见者小也庄子所谓蔽蒙之民

大道者即太古无为之道也仁义不显犹

卷三 第 17b 页 0425-075.png

日中盛明众星失光也废犹隐也三皇之

日中盛明众星失光也废犹隐也三皇之后人心不淳厚大道隐而不见仁义立而

道衰鱼失江湖之游则濡沫之恩斯重人

失大道之适则仁义之惠斯隆三皇当大

道二帝为仁义庄子曰道隐于小成

智慧出有大伪

唐明皇曰用智慧者将立法也法出而奸

生则有大伪矣

慧以智为体智以慧为用智慧有大小也

庄子曰去小智而大智明孔子曰好行小

卷三 第 18a 页 0425-076.png

慧是智慧有大小也太上云此者为其以

慧是智慧有大小也太上云此者为其以凿为智以察为慧作聪明制法令所谓小

智慧也智慧既出民之奸伪滋生也若夫

远近并观闲闲无事因其自然无益损乎

其真淳风大行为有大伪者哉

六亲不和有孝慈

钟会曰若九族皆睦则爱敬无施六亲不

和则孝慈斯著

瞽瞍顽而舜称大孝曾晰严而参称能养

国家昏乱有忠臣

卷三 第 18b 页 0425-077.png

舒王曰道隐于无形名生于不足道隐于

舒王曰道隐于无形名生于不足道隐于无形则无小大之分名生于不足则有仁

义智慧差等之别仁者有所爱也义者有

所别也以其有爱有别此大道所以废也

智者知也慧者察也以其有知有察此大

伪所以生也孝者各亲其亲慈者各子其

子此六亲所以不和也忠者忠于己之君

谓之忠于他人谓之叛

不明谓之昏不治谓之乱昏乱之世乃有

忠臣匡救其君传曰乱世见诚臣若龙逄

卷三 第 19a 页 0425-078.png

名芳于夏桀比干誉美于殷纣此章言道

名芳于夏桀比干誉美于殷纣此章言道隐于小成名生于不足故也

绝圣弃智章第十九

绝圣弃智民利百倍

钟会曰绝制作之圣弃谋虑之智人当反

朴还淳故其利百倍作者之谓圣创物之

谓智圣智之人制作法度创立政令欲禁

奸止暴岂知法出奸生令下诈起民失性

命之真日趋𣻏竞之域若绝弃法令则民

反常复朴其利岂止百倍而已庄子曰掊

卷三 第 19b 页 0425-079.png

击圣人纵舍盗贼而天下始治矣

击圣人纵舍盗贼而天下始治矣绝仁弃义民复孝慈

王元泽曰至德之世父子相亲而足今更

生仁义则名实交紏得失纷然民性乱矣

盖盛于末者本必衰天之道也孝慈仁义

之本也或曰孔孟明尧舜之道专以仁义

而子以老氏为正何如曰夏以出生为功

而秋以收敛为德一则使之荣华而去本

一则使之彫悴而反根道岁也圣人时也

明乎道则孔老相为终始

卷三 第 20a 页 0425-080.png

绝巧弃利盗贼无有

绝巧弃利盗贼无有王元泽曰巧利胜则民欲侈而本业衰必

至于为盗上三事皆以末伤本者

巧机巧也巧者善伪利货利也见利忘义

绝机变之巧而民有耻弃欲利之心而民

知义此盗贼所以无有也若不绝弃巧利

徒滋法令禁之此盗贼所以多有也庄子

曰攦工倕之指而天下始人有其巧矣又

曰擿玉毁珠小盗不起

此三者以为文不足故令有所属

卷三 第 20b 页 0425-081.png

马巨济曰质则有馀文则不足三者去本

马巨济曰质则有馀文则不足三者去本已远为文而已此其所以不足也令属其

性于下四事

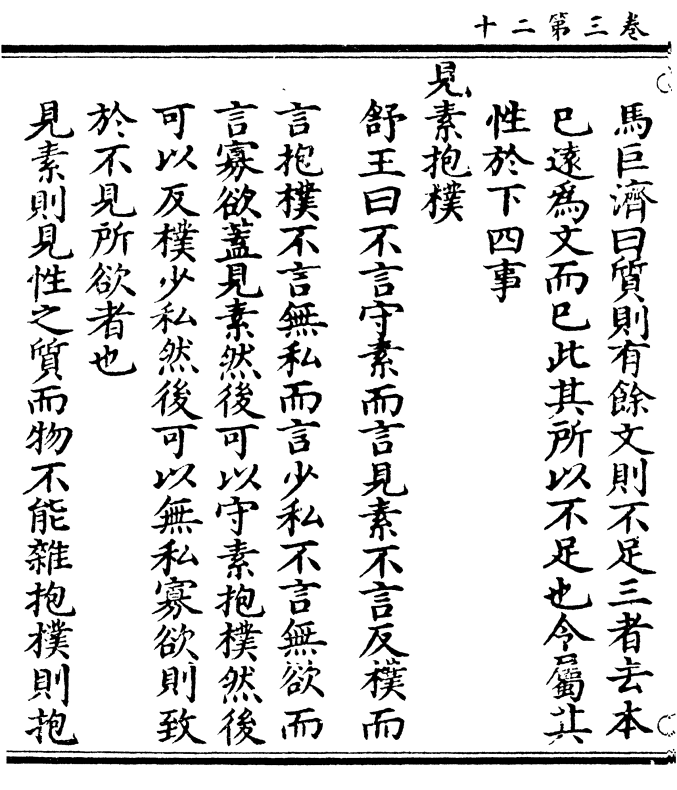

见素抱朴

舒王曰不言守素而言见素不言反朴而

言抱朴不言无私而言少私不言无欲而

言寡欲盖见素然后可以守素抱朴然后

可以反朴少私然后可以无私寡欲则致

于不见所欲者也

见素则见性之质而物不能杂抱扑则抱

卷三 第 21a 页 0425-082.png

性之全而物不能亏

性之全而物不能亏少私寡欲

御注自营为私而养心莫善乎寡欲少私

寡欲则定乎内外之分辨乎真伪之归德

全而复性

马巨济曰见素此圣智所属也于无所与

杂谓之素见素则见道见道则不为不为

则无圣无智矣抱朴此仁义所属也全材

之谓朴抱朴则抱性抱性则不器不器则

无仁义矣少私寡欲此巧利所属也自有

卷三 第 21b 页 0425-083.png

之谓私有物之谓欲而巧利由以生私欲

之谓私有物之谓欲而巧利由以生私欲少且寡则巧利衰矣庄子胠箧篇正以明

圣智仁义巧利之害与此章同意

私者吾之身也少私则不以巧利累其身

欲者性之动也寡欲则不以巧利乱其心

李畋曰此章言去滋蔓在乎拔本抑横流

在乎塞源也若制作不兴则真素见仁义

不饰则淳朴存巧利不施则私欲绝然后

天和自畅日用不知

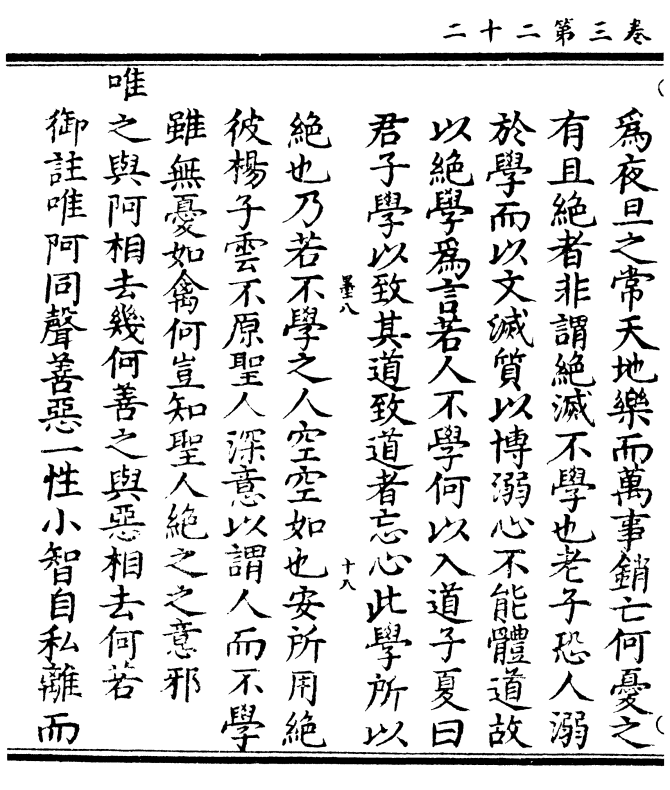

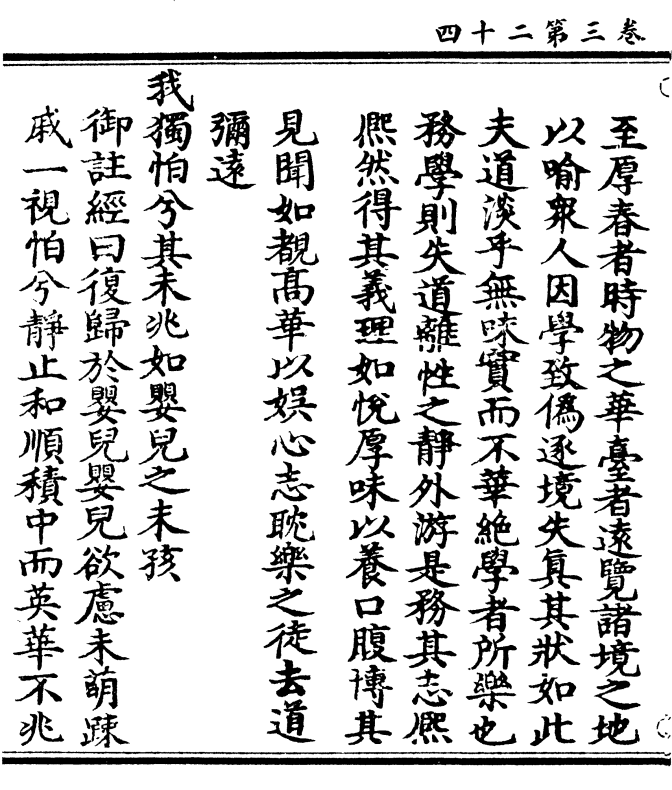

绝学无忧章第二十

卷三 第 22a 页 0425-084.png

绝学无忧

绝学无忧御注学以穷理方其务学以穷理思虑善

否参稽治乱能勿忧乎学以致道见道而

绝学损之又损之以至于无为而无不为

则任其性命之情无适而不乐故无忧

温公曰学之所以不可已者为求道也若

弃本而逐末则劳而无功不若不学而无

忧也

绝学者体道也体道则穷亦乐通亦乐以

穷通为寒暑之序不悦生不恶死以死生

卷三 第 22b 页 0425-085.png

为夜旦之常天地乐而万事销亡何忧之

为夜旦之常天地乐而万事销亡何忧之有且绝者非谓绝灭不学也老子恐人溺

于学而以文灭质以博溺心不能体道故

以绝学为言若人不学何以入道子夏曰

君子学以致其道致道者忘心此学所以

绝也乃若不学之人空空如也安所用绝

彼杨子云不原圣人深意以谓人而不学

虽无忧如禽何岂知圣人绝之之意邪

唯之与阿相去几何善之与恶相去何若

御注唯阿同声善恶一性小智自私离而

卷三 第 23a 页 0425-086.png

为二达人大观本实非异

为二达人大观本实非异唯阿虽异同出于声善恶虽殊皆离于道

以喻学者如唯如善不学如阿如恶学则

为智不学则为愚智者过之愚者不及其

于失道均也

人之所畏不可不畏

御注鼓万物而不与圣人同忧者道也吉

凶与民同患者事也体道者无忧涉事者

有畏人之所畏而不知为之戒能无患者

鲜矣故君子以恐惧修省诗曰畏天之威

卷三 第 23b 页 0425-087.png

唐明皇曰凡人所畏者慢与恶也善士所

唐明皇曰凡人所畏者慢与恶也善士所畏者俗学与有为也皆当绝之故不可不

畏

众人务学不能会会事物毕召反挠其心

此人之所畏而亦不可不畏者若不绝学

无以体道故也

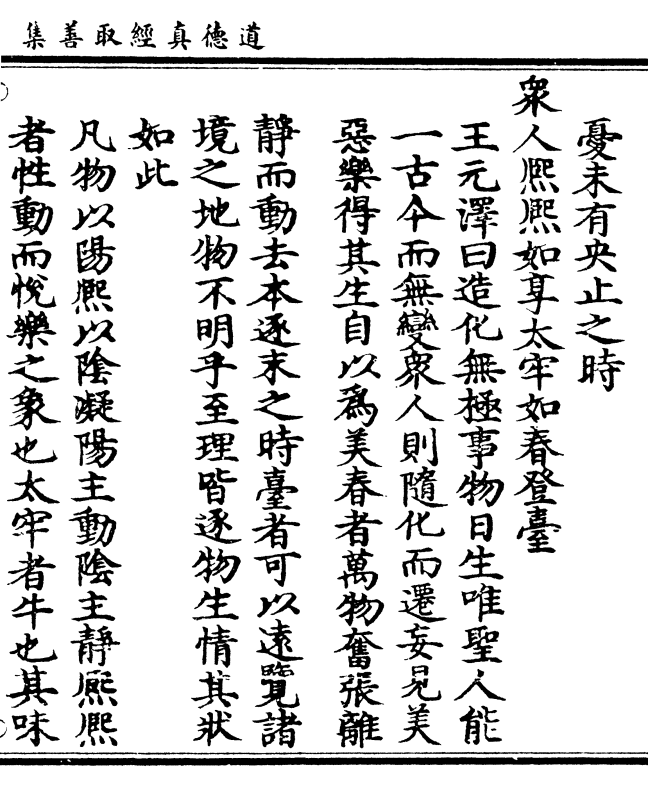

荒兮其未央哉

河上公曰言世俗荒乱欲进学为文未有

央止也

荒不治也若不绝学则正性荒废不治之

卷三 第 24a 页 0425-088.png

忧未有央止之时

忧未有央止之时众人熙熙如享太牢如春登台

王元泽曰造化无极事物日生唯圣人能

一古今而无变众人则随化而迁妄见美

恶乐得其生自以为美春者万物奋张离

静而动去本逐末之时台者可以远览诸

境之地物不明乎至理皆逐物生情其状

如此

凡物以阳熙以阴凝阳主动阴主静熙熙

者性动而悦乐之象也太牢者牛也其味

卷三 第 24b 页 0425-089.png

至厚春者时物之华台者远览诸境之地

至厚春者时物之华台者远览诸境之地以喻众人因学致伪逐境失真其状如此

夫道淡乎无味实而不华绝学者所乐也

务学则失道离性之静外游是务其志熙

熙然得其义理如悦厚味以养口腹博其

见闻如睹高华以娱心志耽乐之徒去道

弥远

我独怕兮其未兆如婴儿之未孩

御注经曰复归于婴儿婴儿欲虑未萌疏

戚一视怕兮静止和顺积中而英华不兆

卷三 第 25a 页 0425-090.png

于外故若婴儿之未孩

于外故若婴儿之未孩怕者静止不流之义静止则得无味之味

复乎一性之初与婴儿奚异

乘乘兮若无所归

御注时乘六龙以御天乘乘者因时任理

而不倚于一偏故若无所归

乘乘者运动貌至人静则与婴儿同动则

乘万物之变而唯变所适无所向著故也

众人皆有馀

马巨济曰性无馀欠所谓有馀皆分外也

卷三 第 25b 页 0425-091.png

享太牢登春台则所得皆分外矣故次以

享太牢登春台则所得皆分外矣故次以有馀

众人务学日益见闻故有馀也

而我独若遗

马巨济曰若遗非诚遗也以不足爱吝为

怀而已不学者所谓诚遗也至人非不学

盖缘俗学滋蔓特可以绝救尔

绝学体道损其见闻所谓为道日损也

我愚人之心也哉纯纯兮

马巨济曰此属我独若遗为义众人务学

卷三 第 26a 页 0425-092.png

作智我独绝焉则愚人而已纯纯则虽愚

作智我独绝焉则愚人而已纯纯则虽愚不愚庄子曰纯也者谓其不亏其神

愚不智也纯不杂也学不厌智也绝学则

去智而如愚所谓大智若愚

俗人昭昭我独若昏俗人察察我独闷闷

纂微曰察察严明也闷闷宽裕也夫世俗

因学为政制度严明立法苛急矜持有为

者故民不聊生矣是以至人体天法道因

循任物在宥天下宽裕昩昩者故民乃全

其真矣庄子曰至道之极昏昏默默此之

卷三 第 26b 页 0425-093.png

谓也

谓也小明为昭不明为昏察察苛细也闷闷宽

大也流俗之人务学作智察见细微智料

隐匿以为昭昭之明昭者非大明也绝学

之人体道去智物我兼忘不生分别故若

昏也昏者非性昏也若之而已推昭昭之

意以从政则察察然苛细矣所谓人太察

则无徒也推若昏之意以从政则闷闷然

宽大矣所谓常宽容于物不削于人也

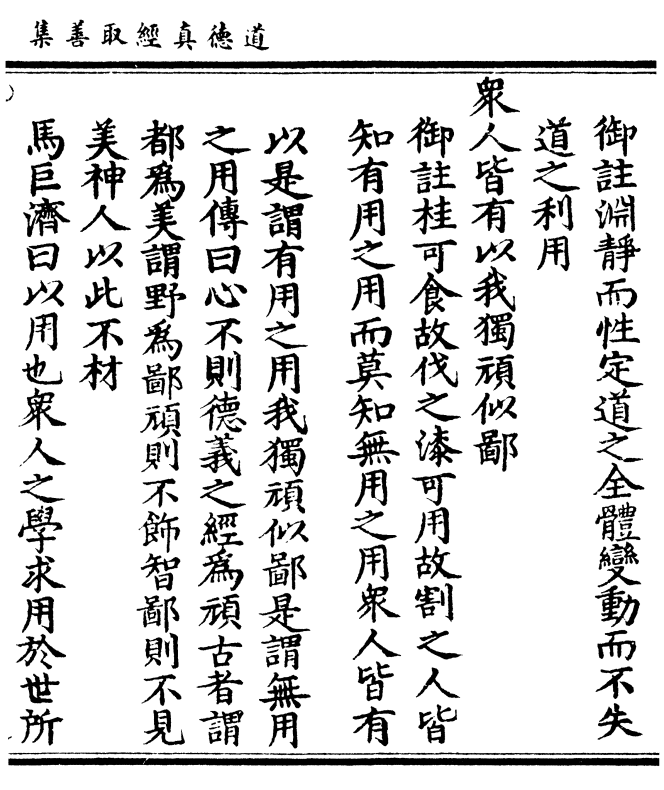

忽若晦寂兮似无所止

卷三 第 27a 页 0425-094.png

御注渊静而性定道之全体变动而不失

御注渊静而性定道之全体变动而不失道之利用

众人皆有以我独顽似鄙

御注桂可食故伐之漆可用故割之人皆

知有用之用而莫知无用之用众人皆有

以是谓有用之用我独顽似鄙是谓无用

之用传曰心不则德义之经为顽古者谓

都为美谓野为鄙顽则不饰智鄙则不见

美神人以此不材

马巨济曰以用也众人之学求用于世所

卷三 第 27b 页 0425-095.png

谓有用之用也亦安知绝学之无用为真

谓有用之用也亦安知绝学之无用为真有用哉顽似鄙是也盖昭昭察察则本末

的然非于无用者也故次之以有以顽无

用也鄙野也似野人不学无用故也

我独异于人而贵求食于母

马巨济曰此结成上文婴儿未孩之义婴

儿以母为本未孩则食其本既孩则食其

末夫道本也学末也人食末我食本此其

所以异也然圣人不尚异而独异者此篇

主绝学为辞方俗学之溺如此则非异俗

卷三 第 28a 页 0425-096.png

无以救俗故也

无以救俗故也此章主绝学为言篇中句句皆有绝学之

意若不绝学则闻见之多以博溺心于道

为尘故篇终又言贵食于母盖母者道也

惟绝学则养道此有道者所以异于俗也

道德真经取善集卷之三

卷三 第 28b 页 0425-097.png