声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

行水金鉴 目录 第 1a 页 WYG0580-0001a.png

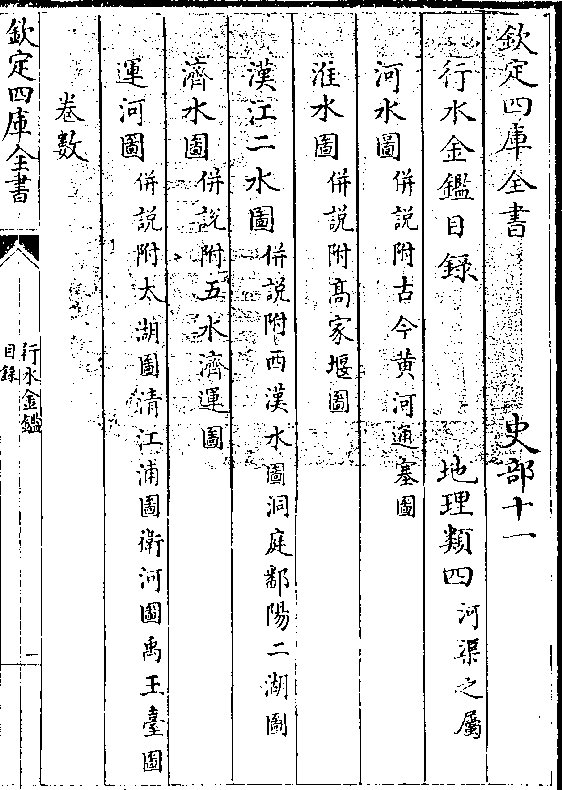

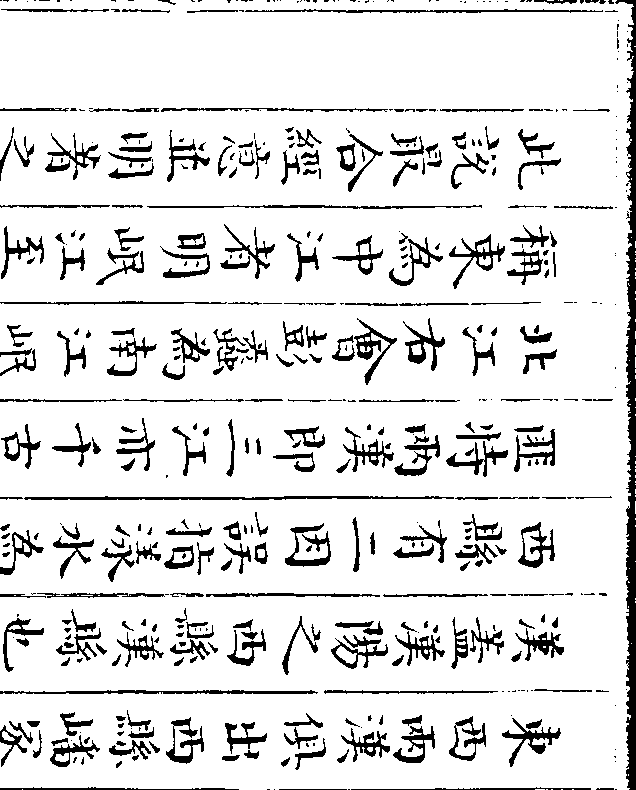

钦定四库全书 史部十一

钦定四库全书 史部十一行水金鉴目录 地理𩔖四(河渠之属/)

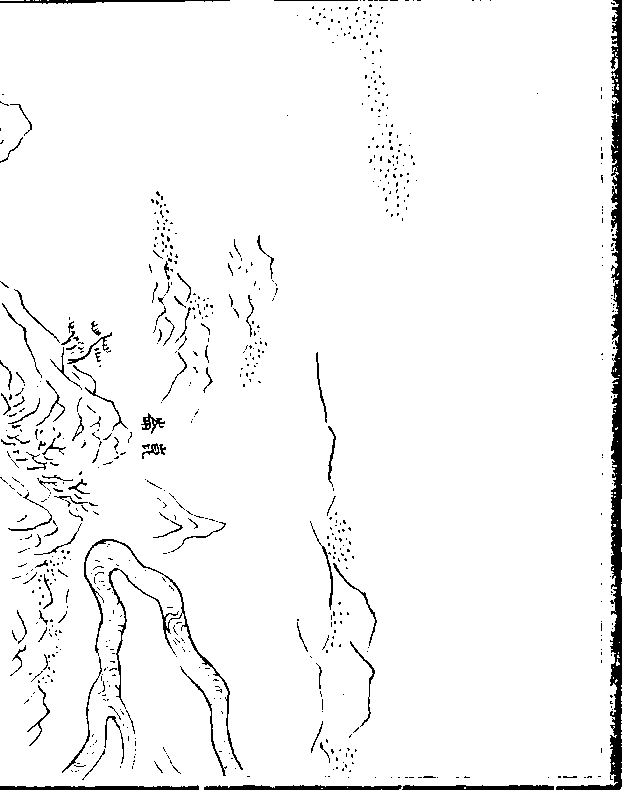

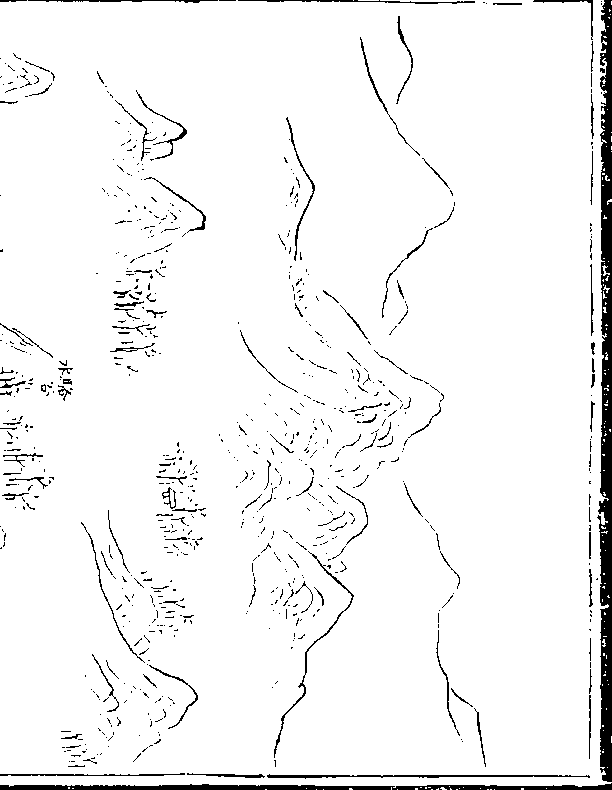

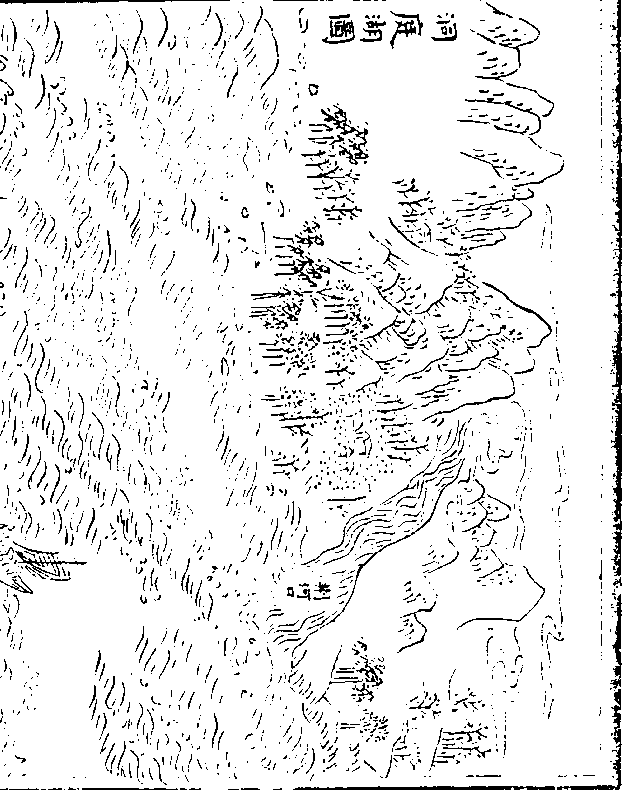

河水图(并说附古今黄河通塞图/)

淮水图(并说附高家堰图/)

汉江二水图(并说附西汉水图洞庭鄱阳二湖图/)

济水图(并说附五水济运图/)

运河图(并说附太湖图清江浦图卫河图禹王台图/)

卷数

行水金鉴 目录 第 1b 页 WYG0580-0001b.png

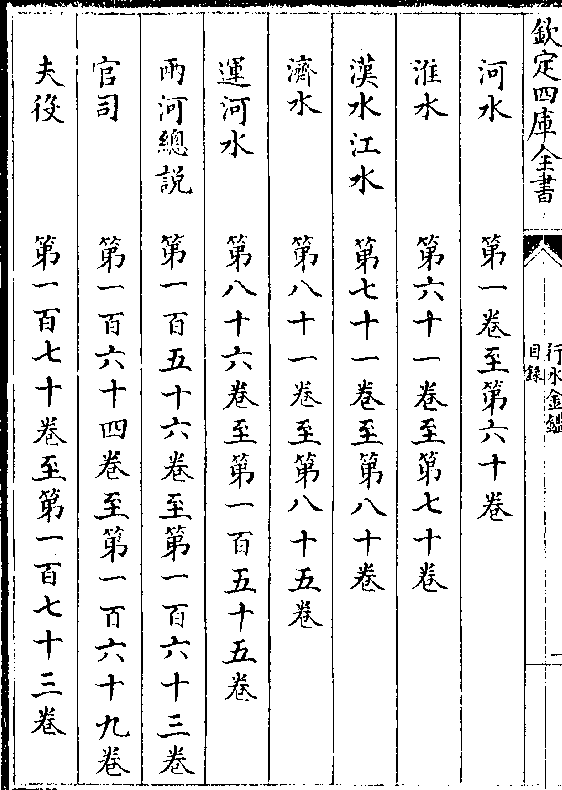

河水 第一卷至第六十卷

河水 第一卷至第六十卷淮水 第六十一卷至第七十卷

汉水江水 第七十一卷至第八十卷

济水 第八十一卷至第八十五卷

运河水 第八十六卷至第一百五十五卷

两河总说 第一百五十六卷至第一百六十三卷

官司 第一百六十四卷至第一百六十九卷

夫役 第一百七十卷至第一百七十三卷

行水金鉴 目录 第 2a 页 WYG0580-0002a.png

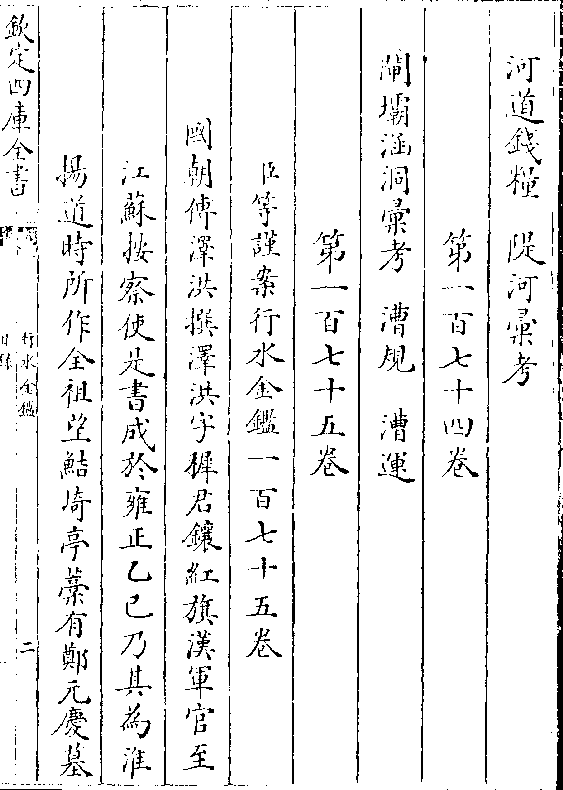

河道钱粮 堤河汇考

河道钱粮 堤河汇考第一百七十四卷

闸坝涵洞汇考漕规 漕运

第一百七十五卷

臣等谨案行水金鉴一百七十五卷

国朝傅泽洪撰泽洪字稚君镶红旗汉军官至

江苏按察使是书成于雍正乙巳乃其为淮

扬道时所作全祖望鲒埼亭藁有郑元庆墓

行水金鉴 目录 第 2b 页 WYG0580-0002b.png

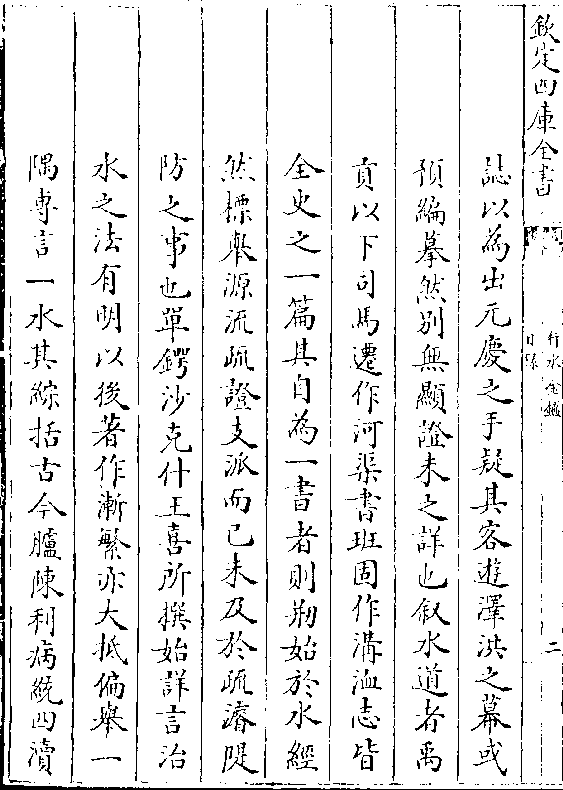

志以为出元庆之手疑其客游泽洪之幕或

志以为出元庆之手疑其客游泽洪之幕或预编摹然别无显證未之详也叙水道者禹

贡以下司马迁作河渠书班固作沟洫志皆

全史之一篇其自为一书者则创始于水经

然标举源流疏證支派而已未及于疏浚堤

防之事也单锷沙克什王喜所撰始详言治

水之法有明以后著作渐繁亦大抵偏举一

隅专言一水其综括古今胪陈利病统四渎

行水金鉴 目录 第 3a 页 WYG0580-0002c.png

分合运道沿革之故汇辑以成一编者则莫

分合运道沿革之故汇辑以成一编者则莫若是书之最详首列诸图次河水六十卷次淮

水汉水江水二十卷次济水五卷次运河水七十

卷次两河总说八卷次官司夫役漕运漕规

凡十二卷其例皆摘录诸书原文而以时代

𩔖次俾各条互相證明首尾贯串其有原文

所未备者亦间以已意考核附注其下上下

数千年间地形之变迁人事之得失丝牵绳

行水金鉴 目录 第 3b 页 WYG0580-0002d.png

贯始未犁然至我

贯始未犁然至我国家敷土翕河百川受职仰蒙

圣祖仁皇帝翠华亲莅指授机宜

睿算周详永昭顺轨实足垂法于万年泽洪于康熙

六十一年以前所奉

谕旨皆恭录于编以昭

谟训尤为疏瀹之指南谈水道者观此一编宏纲巨

目亦足以见其大凡矣乾隆四十五年五

行水金鉴 目录 第 4a 页 WYG0580-0003a.png

月恭校上

月恭校上总纂官(臣/)纪昀(臣/)陆锡熊(臣/)孙士毅

总 校 官(臣/) 陆 费 墀

行水金鉴 目录 第 5a 页 WYG0580-0003c.png

行水金鉴原序

行水金鉴原序四渎古运河也沿江达淮乱河浮济禹贡具载之矣而

今之运河则自元明始然元创之而不用明用之以转

运荆扬徐兖豫诸州数十百万之粮贡于京师迄于今

三百馀年守之如故不犹之乎古之江淮河济哉然是

运河也亦未始不以四渎之通塞为利害盖江出岷山

淮出桐柏河出昆崙墟济出王屋若不辨析其源流而

治之得其法安能荡涤垢浊通百川赴卑注海帖然无

行水金鉴 目录 第 5b 页 WYG0580-0003d.png

事哉然则四渎治运河亦治相因之势也夫治之亦甚

事哉然则四渎治运河亦治相因之势也夫治之亦甚难矣黄水湍悍为中州病淮水停蓄为高堰危黄强淮

弱为清口梗山左泉源涸水匮竭济汶诸水俱不足以

济运而运河浅阻治之诚难惟江汉朝宗犹存禹迹矣

夫禹之治水疏瀹决排以去民之患而今也无日不以

垒堤为事亦无日不以堤决为虞迨一旦有事耗官家

百万金钱若填巨海而治之仍不得其法今日决于此

明日复决于彼且今年决明年又决劳民伤财无已时

行水金鉴 目录 第 6a 页 WYG0580-0004a.png

何哉堤日高河身日因之以俱高疏瀹决排之不讲也

何哉堤日高河身日因之以俱高疏瀹决排之不讲也仆本固陋谬为水官尝寒暑风雨于泥淖畚锸间者二

十馀年但因人成事无所建立深自愧悔用是积数年

心力目眵手披渔经猎史远稽胜国之实录近述

世祖

圣祖两朝之

训旨参以众说附之管窥纂缉成书凡四渎运河兴废

之由及疏筑塞防一切事宜之得失缓急犁然悉备匪

行水金鉴 目录 第 6b 页 WYG0580-0004b.png

曰学前人之故步即能万无一失也夫运道有迹之可

曰学前人之故步即能万无一失也夫运道有迹之可寻而通变则本乎时势黄淮当因地制宜而修防则不

离夫古法神而明之存乎其人吾愿司水政者三复斯

编雍正三年冬十月朔闾山傅泽洪题于淮扬官署之

铸错草堂

行水金鉴 目录 第 7a 页 WYG0580-0004c.png

行水金鉴略例

行水金鉴略例江淮河济为四渎(见风/俗通)渎者独也各独出其所而入海

(见释/名)自汉王莽末济水入河元时河水入淮则三渎并

为一渎以入海矣而江则依然如故也爰自禹贡以及

史书遐稽近考四渎分合之故瞭如指掌

江入海在扬州淮在徐州河在兖州济在青州今江淮

之入海也尚与禹贡同而黄河既乱济又夺淮并在徐

州入海矣汉水以入江而入海故不得以渎名而河济

行水金鉴 目录 第 7b 页 WYG0580-0004d.png

犹称为渎若与字义不合

犹称为渎若与字义不合中国川原以百数莫著于四渎而河为宗(见前/汉书)河曰河

宗四渎之所宗也(见穆天/子传)故先纪河河夺淮同入于海

河强而淮弱故淮次之济入河与河相乱不若淮之显

然流见也故济在江后江固为江汉亦为江也江汉体

势均敌二水合流所以如此其大不以汉附江而泯其

入海之实故于汉于江并言入海而同为渎也(见尚书/纂言)

江为南条水之宗河为北条水之宗语云日月经天江

行水金鉴 目录 第 8a 页 WYG0580-0005a.png

河行地其殆并行而不相悖者乎故不得以次言之若

河行地其殆并行而不相悖者乎故不得以次言之若今之运河后之人矫揉造作而为之非若四渎之发源

注海也故以此终焉

漕运自古有之禹贡于各州下皆有达河之路达于河

即达于京师也汉漕仰于山东唐漕仰于江淮皆有运

道宋都汴梁转运便易元都北平始终海运至元中开

会通河岁运不过数十万石迨明永乐后东南漕运至

京至于今不废是录所述运河昉于禹贡迄于

行水金鉴 目录 第 8b 页 WYG0580-0005b.png

皇朝其于古也不嫌其略于今也务得其详

皇朝其于古也不嫌其略于今也务得其详黄运两河自康熙二十三年以前敝败已极是年冬

圣祖南巡亲临河工指授方略首疏海口以导黄注海

次辟清口闭六坝筑高堰以障淮敌黄改新旧中河浚

淮扬里河开人字芒稻泾涧等河 国计民生均得利

赖诸凡河湖堤岸闸坝应修应筑

睿虑周详尽善尽美两河底绩永庆安澜诚足上迈神

禹下垂万祀者矣谨自随山刋木之年迄于康熙六十

行水金鉴 目录 第 9a 页 WYG0580-0005c.png

年四月十七日

年四月十七日上谕而止始之以禹贡终之以

圣训上下千古并传不朽矣

禹贡一篇盖言禹之治水其本末先后之序无不详备

故古今言治水者必以神禹为宗导水九条皆治迹也

兹不录其始终四水而独录江淮河济者以济运故耳

水经所载之水必表著其出某郡过某县径某山某水

注之某水出焉会某水过某方与某水合入于某处有

行水金鉴 目录 第 9b 页 WYG0580-0005d.png

源有委脉络井然间有疏阔郦道元又从而补注之班

源有委脉络井然间有疏阔郦道元又从而补注之班氏地理志所不及也故昔人谓此书为禹贡之忠臣班

志之畏友洵不诬矣兹以水经亚于禹贡郦注附焉自

周秦以至汉魏参互考索庶观者有所依据云

史记河渠书汉书沟洫志以及两汉魏晋六朝南北史

帝纪臣传皆摘录之新旧唐书五代史并不志河渠然

纪传所有悉皆登载宋史备矣金元亦称详赡河渠志

之外如纪传五行百官诸志捃拾靡遗诸凡载籍中有

行水金鉴 目录 第 10a 页 WYG0580-0006a.png

关河务者亦悉登载

关河务者亦悉登载明自洪武开国至崇祯之末河事颇多今据实录会典

明史稿以及直省通志府州县志南河全考北河续记

通漕𩔖编等书旁及传记碑版稗官小说犹恐未尽搜

罗窃滋愧矣

禹贡导水皆入河海孟子言疏瀹决排注江注海又曰

禹掘地而注之海又曰水由地中行江淮河汉是也朱

子言禹治水乃是自下而上了又自上而下又曰禹治

行水金鉴 目录 第 10b 页 WYG0580-0006b.png

水先就土低处用工又曰禹只是先从低处下手若下

水先就土低处用工又曰禹只是先从低处下手若下面之水尽杀则上面之水渐浅方可下手我

圣祖治河先拆拦黄坝疏通海口然后从上面施功

上谕有云黄河底高湾多以至各处受险又云朕欲将

黄河各险工顶溜湾处开直使水直行刷沙若黄河刷

深一尺则各河水少一尺深一丈则各水浅一丈如此

刷去则水由地中行各坝亦可不用不但运河无漫溢

之虞而下河淹没之患自可永除矣煌煌

行水金鉴 目录 第 11a 页 WYG0580-0006c.png

天语直接列圣心传大知独断功垂万世治河者惟奉

天语直接列圣心传大知独断功垂万世治河者惟奉之以为金鉴而已

胜国治河名臣若宋尚书陈平江其精神专注多在运

河若刘庄襄潘宫保万少司马两河俱有成绩庄襄之

论莫不切于水详于治大略于河原其端焉于淮达其

委焉于治河察其趋焉于防河审其向焉于诸泉辑其

出焉于诸河理其入焉于诸湖权其蓄焉于诸闸酌其

积焉其历久可行者尤善于六柳之法焉潘宫保以为

行水金鉴 目录 第 11b 页 WYG0580-0006d.png

通漕于河则治河即以治漕会河于漕则治淮即以治

通漕于河则治河即以治漕会河于漕则治淮即以治河合河淮而同入于海则治河淮即以治海凡四任总

河惟以筑堤束水借水攻沙为万全第一义万少司马

尝言胸有全河而后可治河如头年下埽为次年之防

一年积料为两年之用以舟牵舟以运济运以少浅治

多浅以下水束上水三闸四堤五夫八埽十五治水之

器诸法俱堪不朽迨我

皇朝唯靳文襄张文端二公之行水也可谓不愧前人

行水金鉴 目录 第 12a 页 WYG0580-0007a.png

矣文襄经理河工八疏言言硕画文端甫下车首陈三

矣文襄经理河工八疏言言硕画文端甫下车首陈三事切中肯綮

圣祖皆从之河乃大治然二公之功独于中河最钜张

清恪公在济宁最有功于闸河其启闭之法精密无比

刘庄襄有问水集潘宫保有河防一览万少司马有治

水筌蹄文襄文端皆有治河书清恪有居济一得兹录

登载颇详

河工告成之后二十馀年安澜无事壬寅间覃怀黄沁

行水金鉴 目录 第 12b 页 WYG0580-0007b.png

水不顺轨屡筑屡决迨我

水不顺轨屡筑屡决迨我皇上龙飞御极之岁河伯效灵功成弹指然犹弥廑

圣怀勤求善后特遣大臣总理一方开封沿河又设上

下两丞分疆赞治一应工程俱动正项钱粮不劳民力

中州八郡之群黎百姓无不感颂

皇仁诸凡事宜当摭拾档案剐为一集用昭近绩云

贡赋出于农田江浙五府输将何啻半天下其间太湖

吞纳百川震泽在在汪洋受水之利亦未尝不受水之

行水金鉴 目录 第 13a 页 WYG0580-0007c.png

害若江汉鄱阳洞庭堤防应修应筑急宜讲求此皆东

害若江汉鄱阳洞庭堤防应修应筑急宜讲求此皆东南水利至于西北河渠沟洫废弛已久史汉所纪西门

豹史起郑国儿宽白公李冰之徒竞言水利者如朔方

西河河西酒泉皆引河及川谷以溉田而关中辅渠灵

轵引堵水汝南九江引淮东海引钜定太山下引汶水

蜀凿离𡺾皆溉田无算何不寻求其故迹仿而行之俾

转运之繁苦不独累在东南此亦万万年之计也编集

水利约若干卷容当续刻庶为水政之完书

行水金鉴 目录 第 14a 页 WYG0580-0008a.png

钦定四库全书

钦定四库全书行水金鉴卷首

江南按察使傅泽洪撰

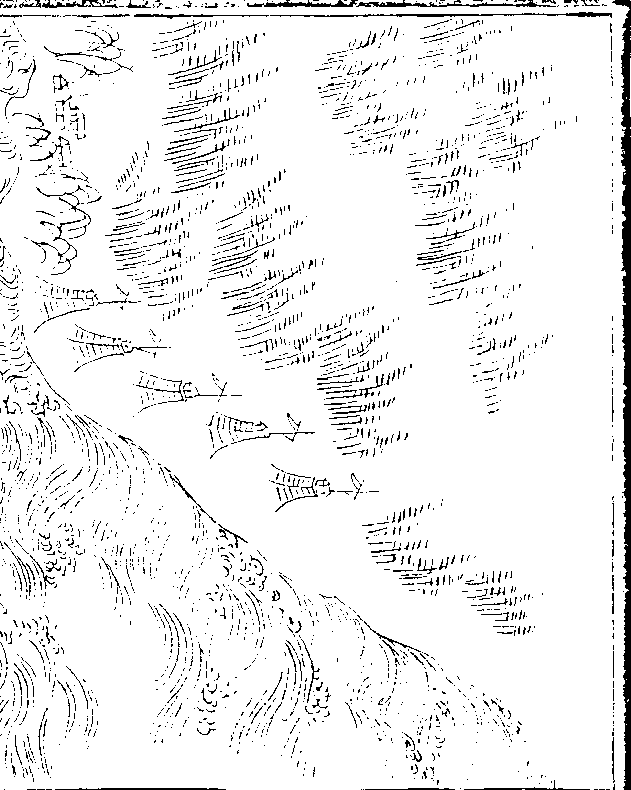

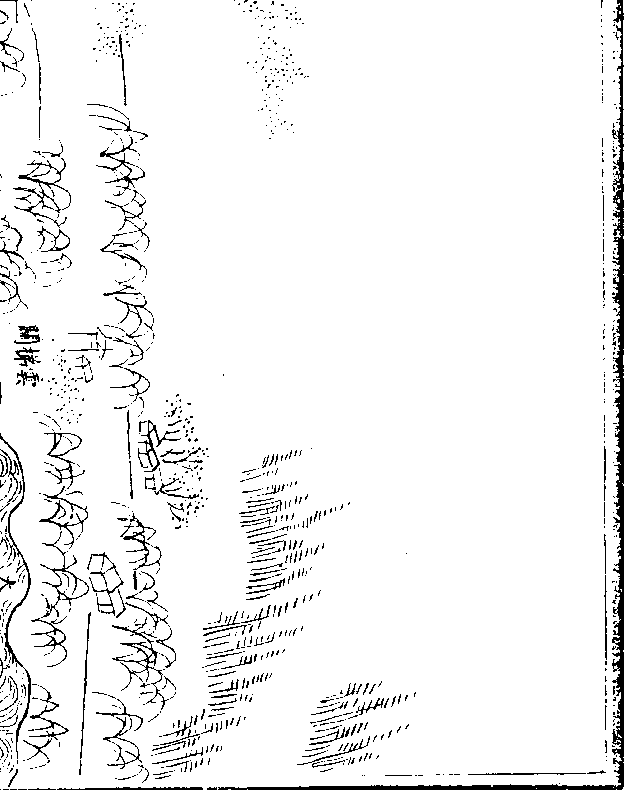

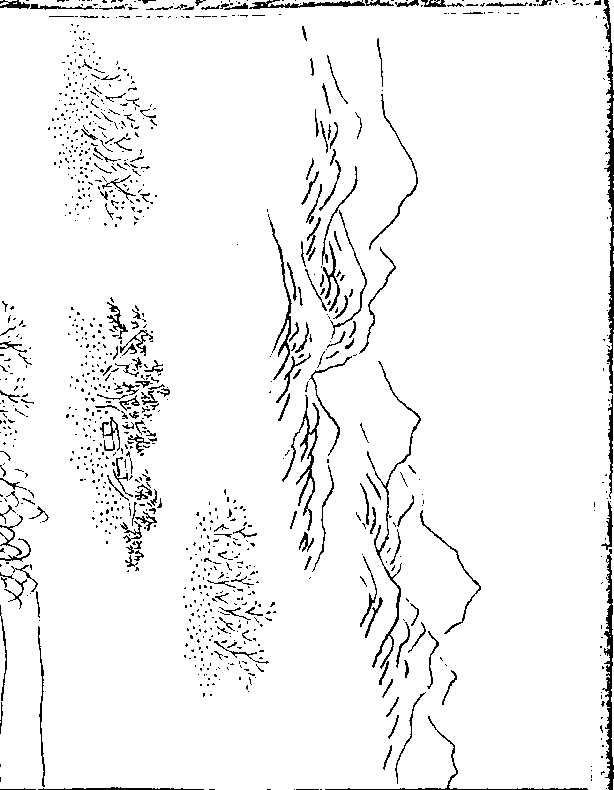

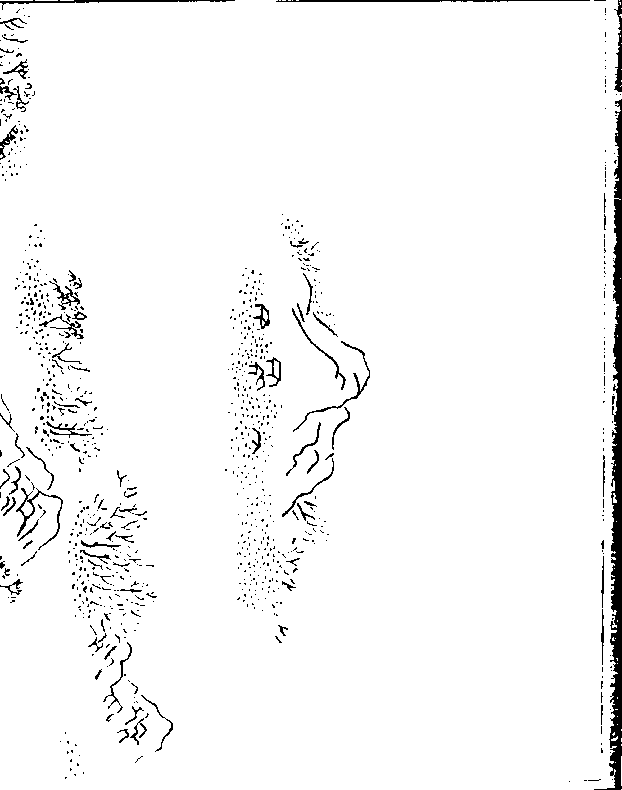

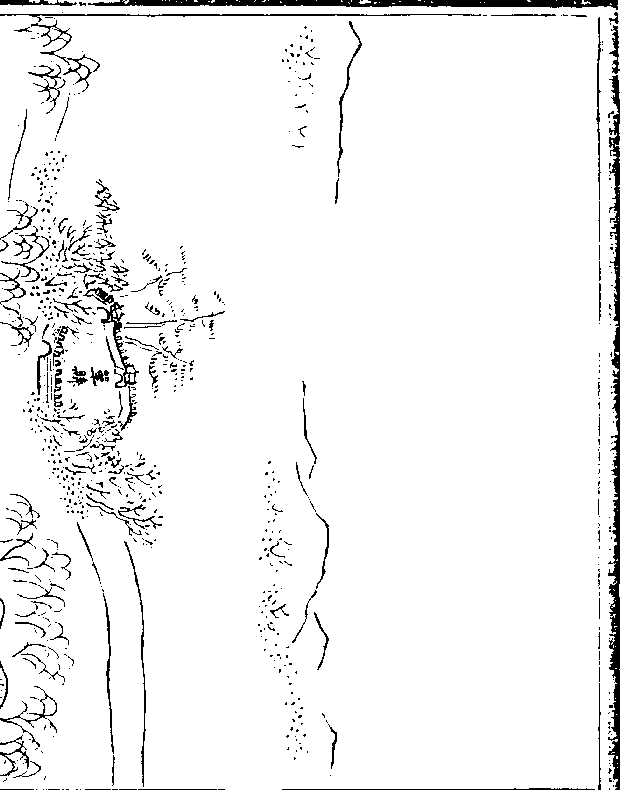

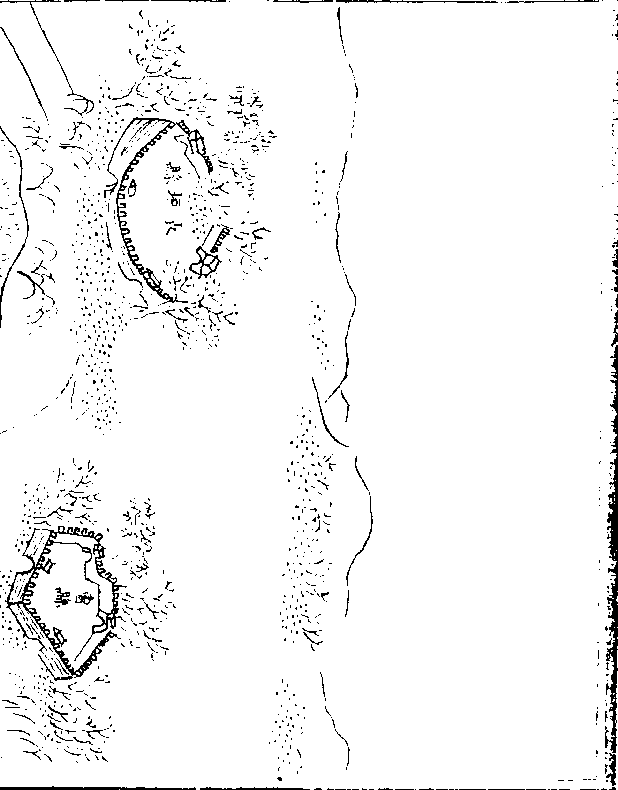

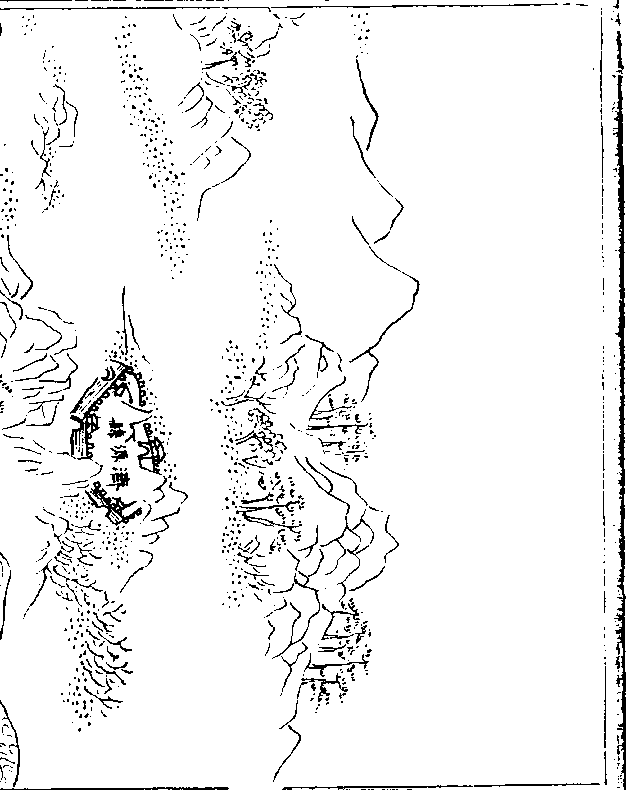

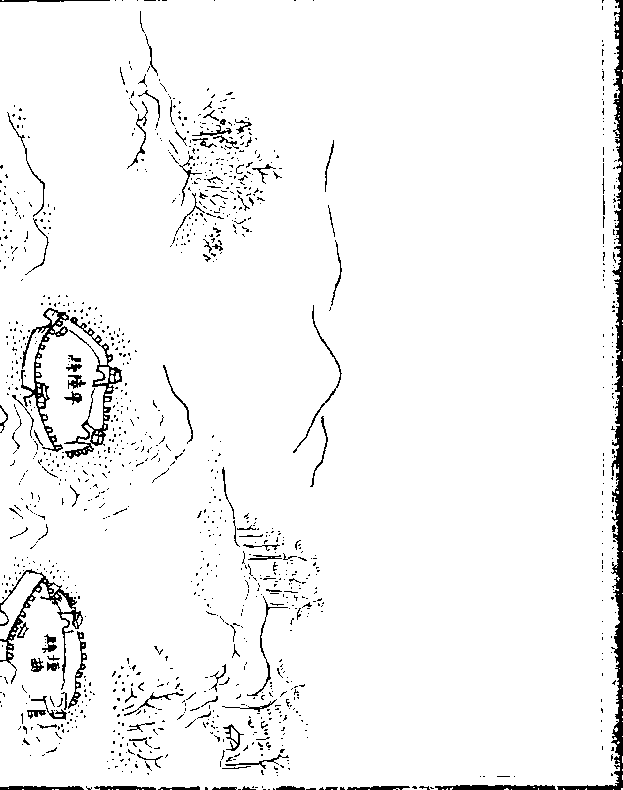

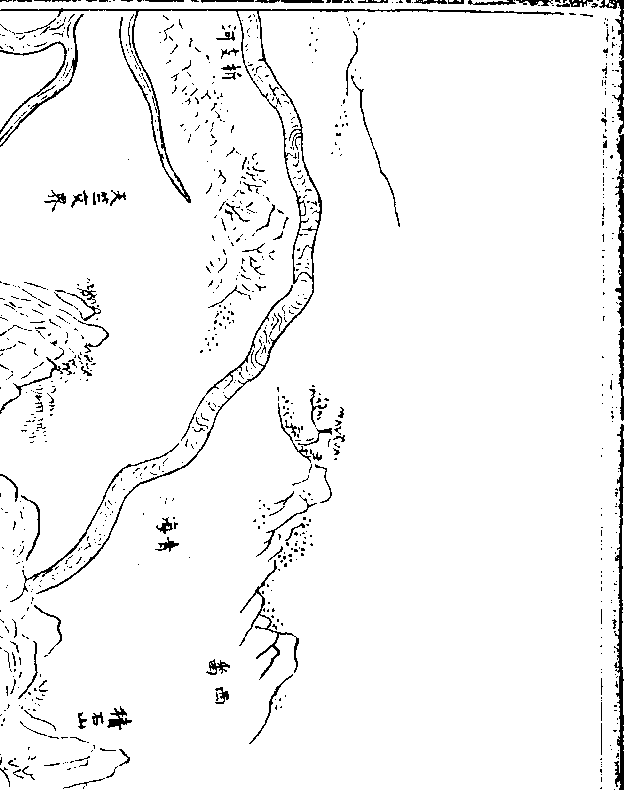

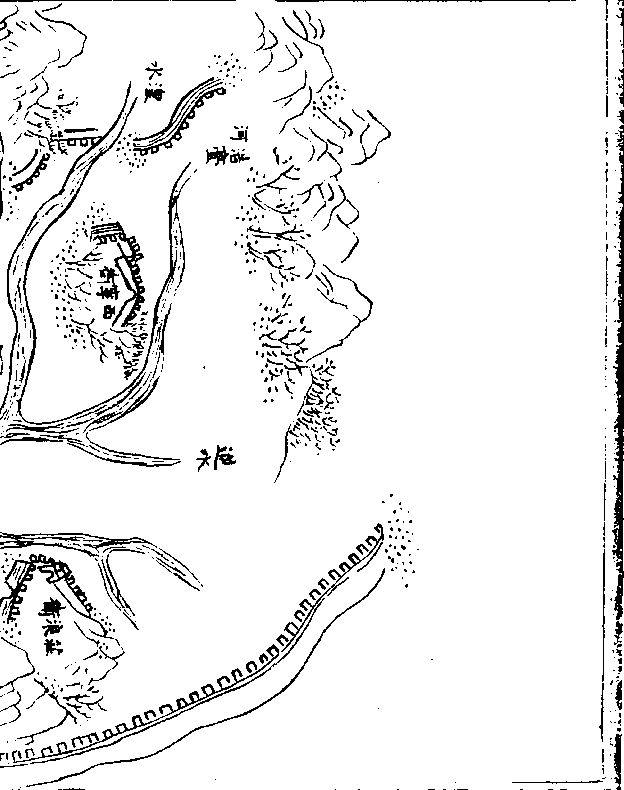

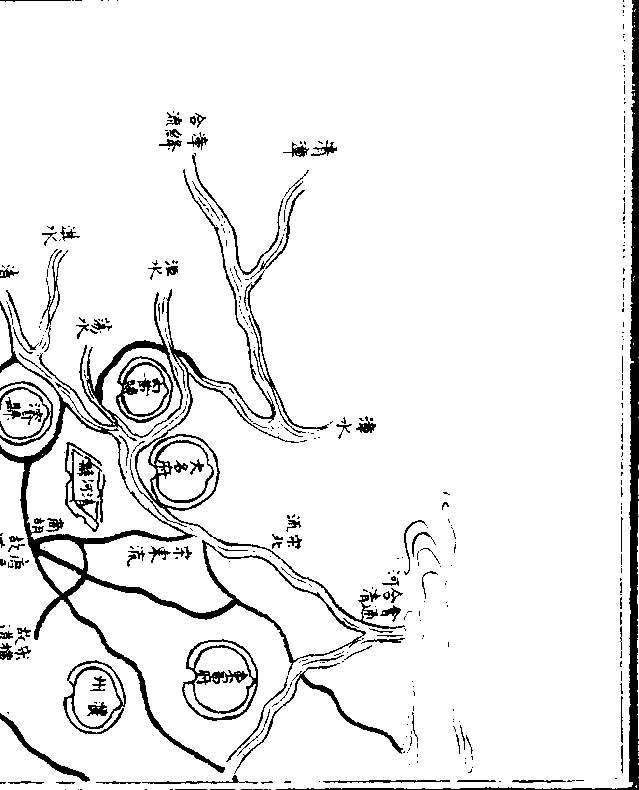

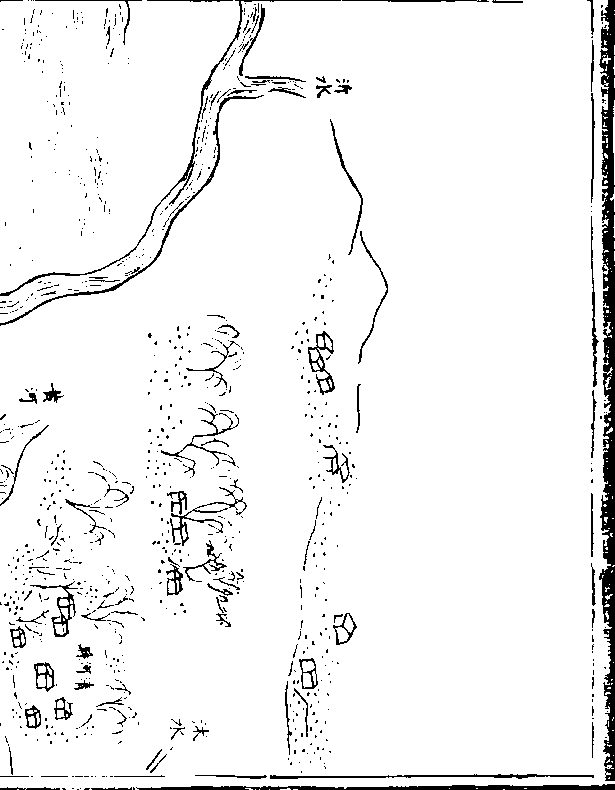

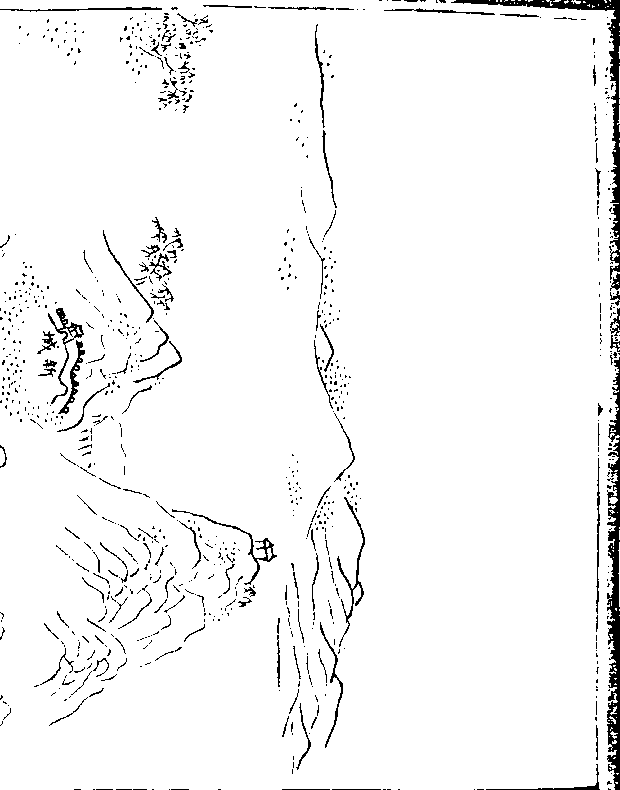

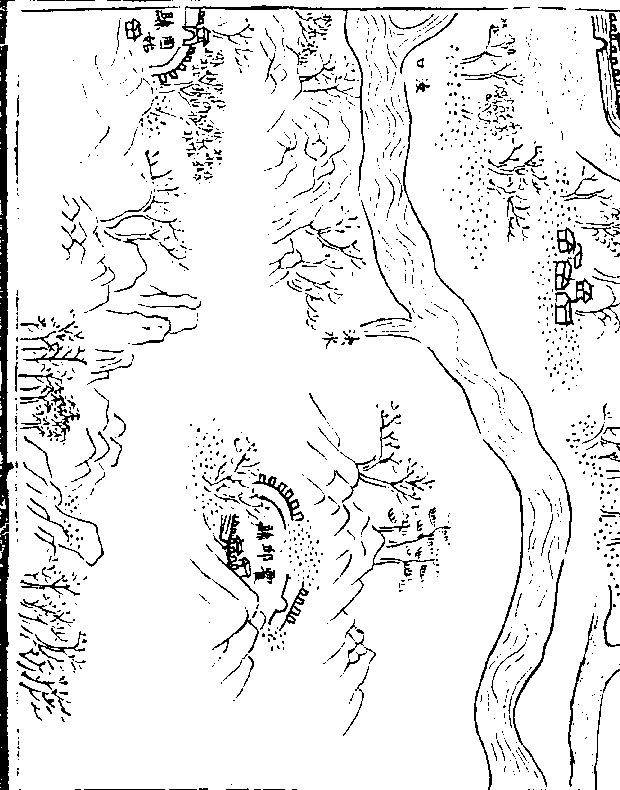

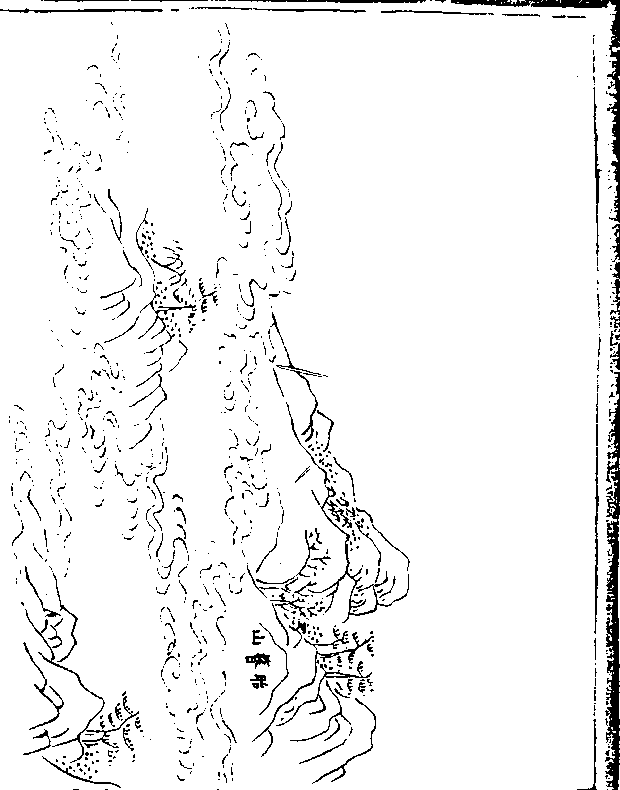

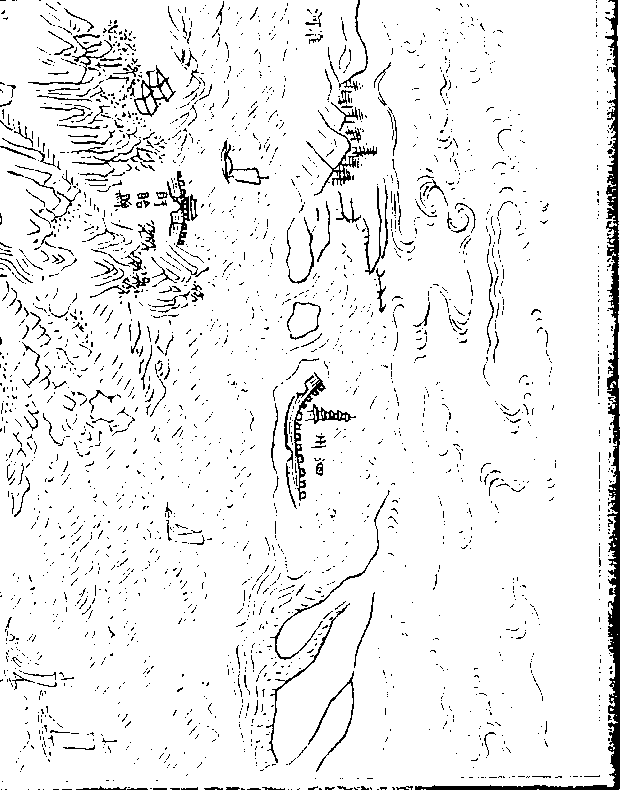

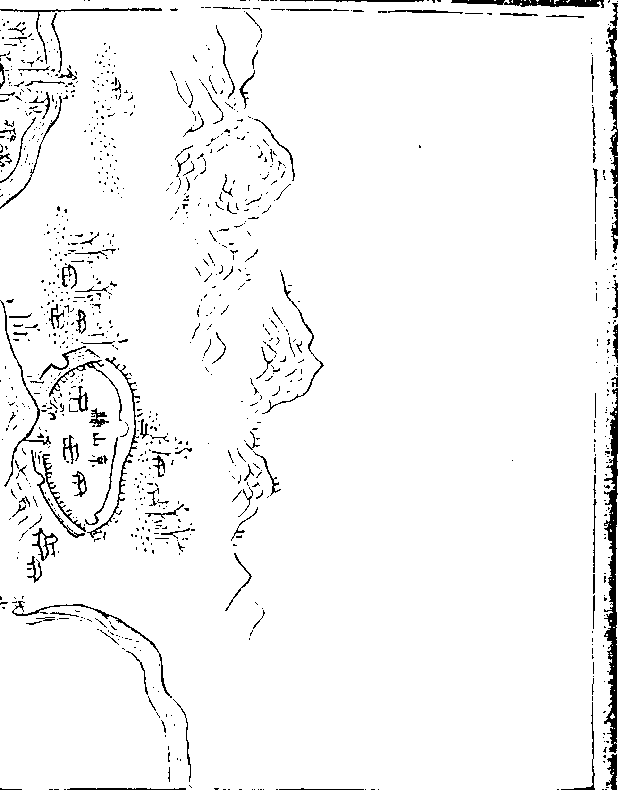

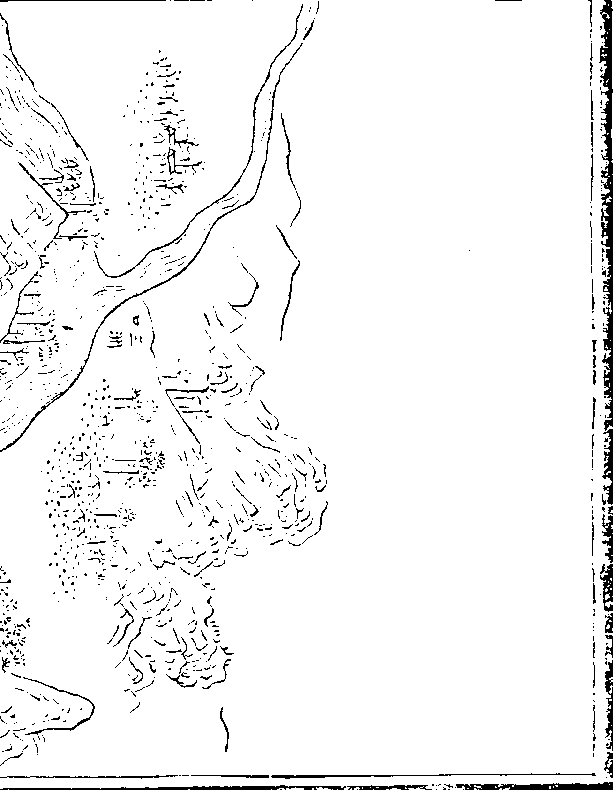

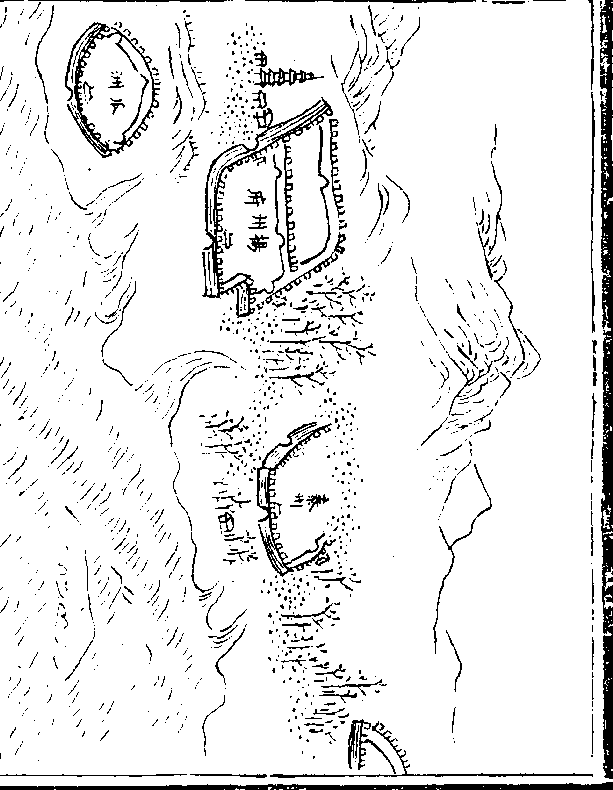

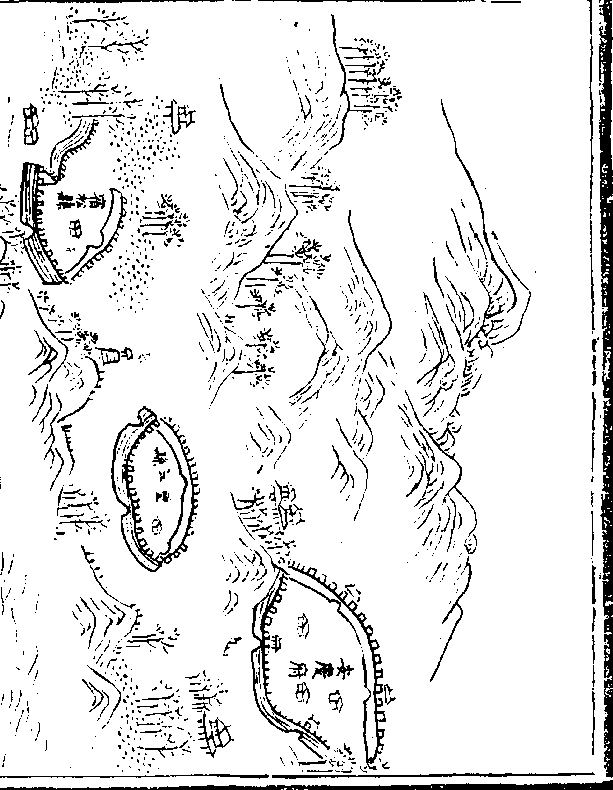

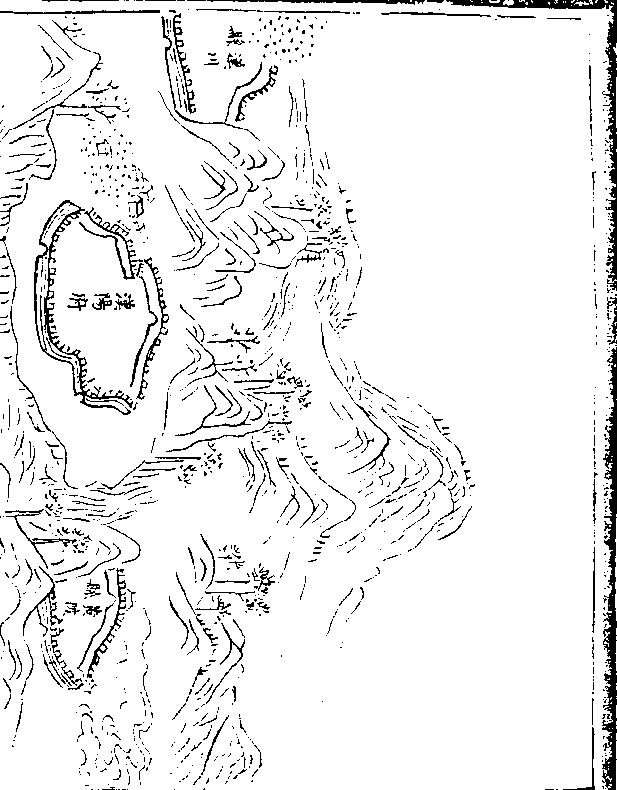

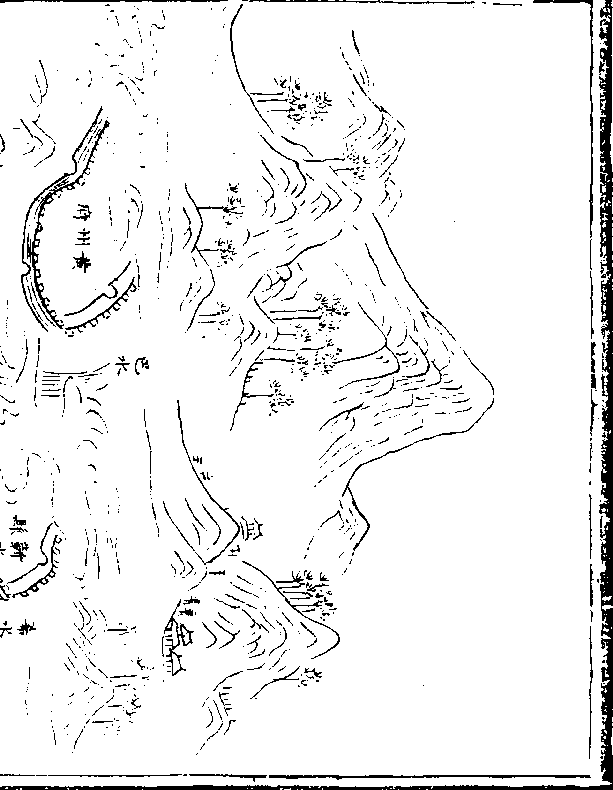

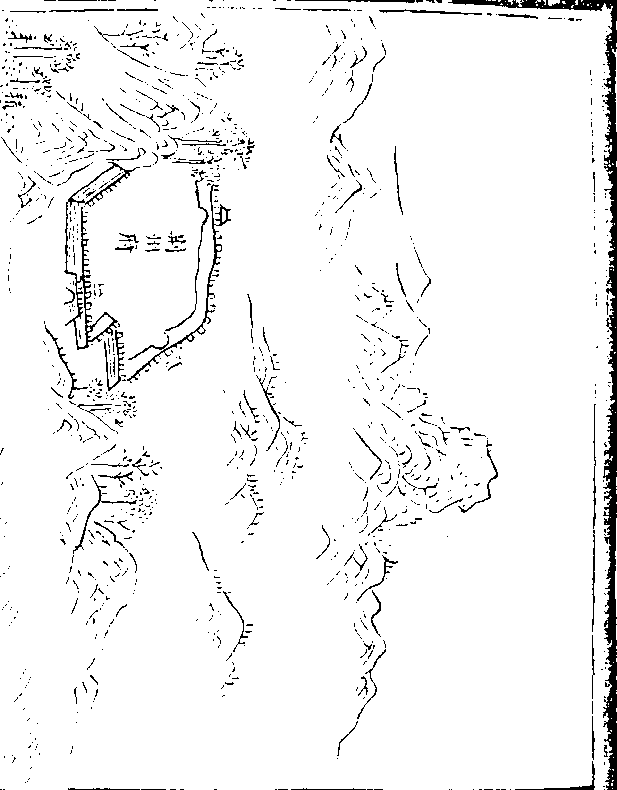

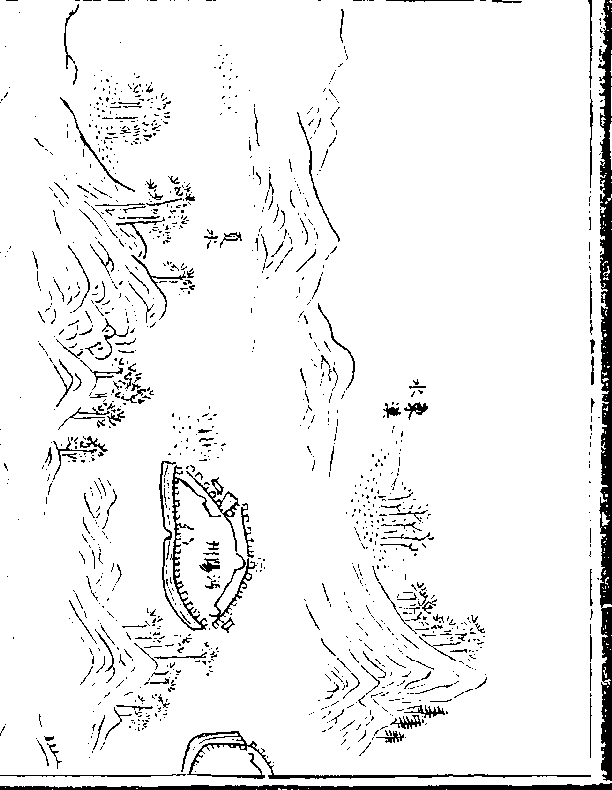

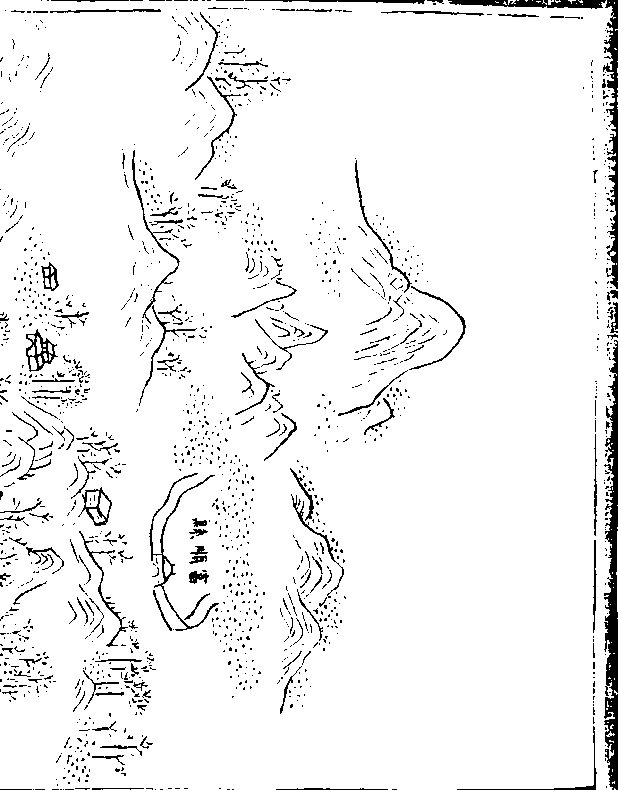

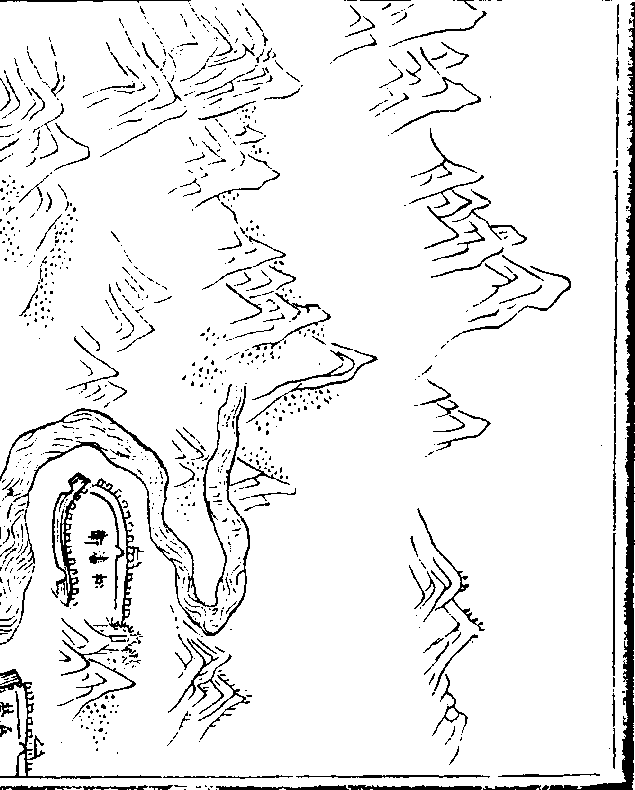

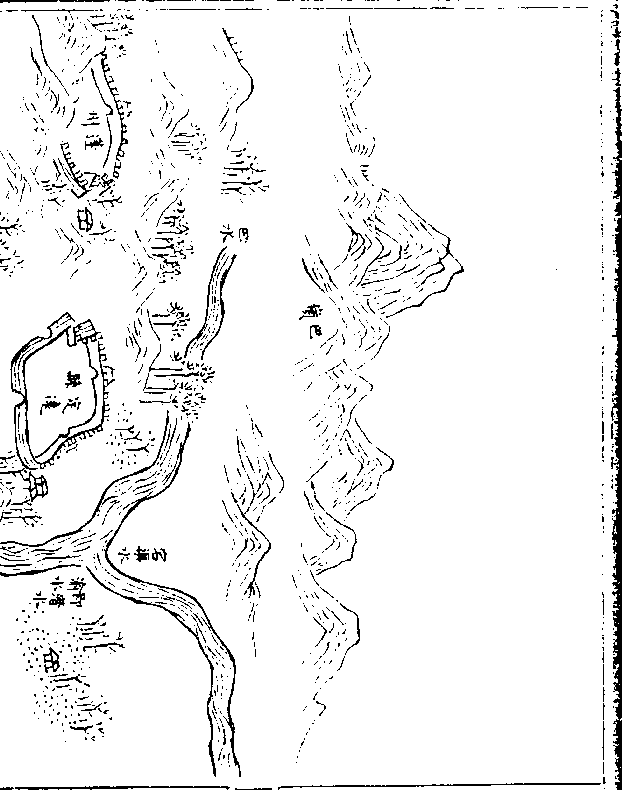

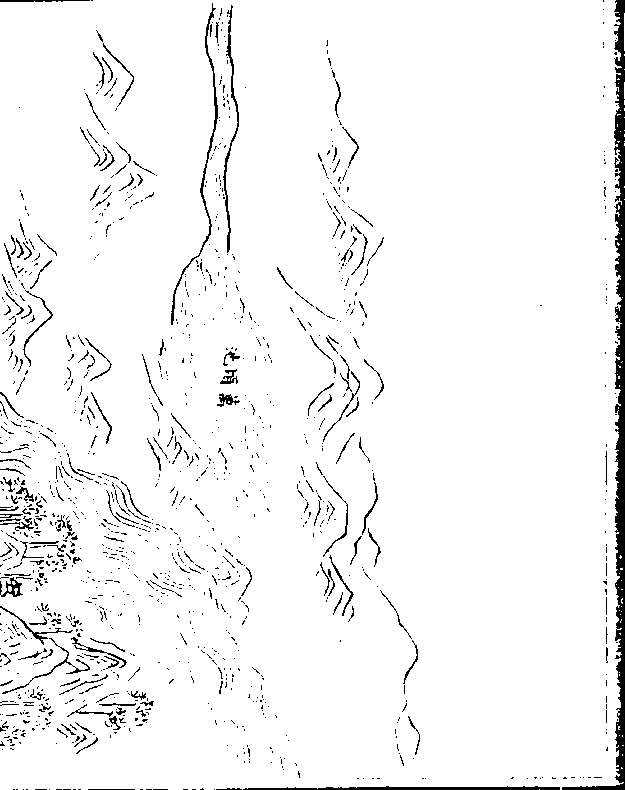

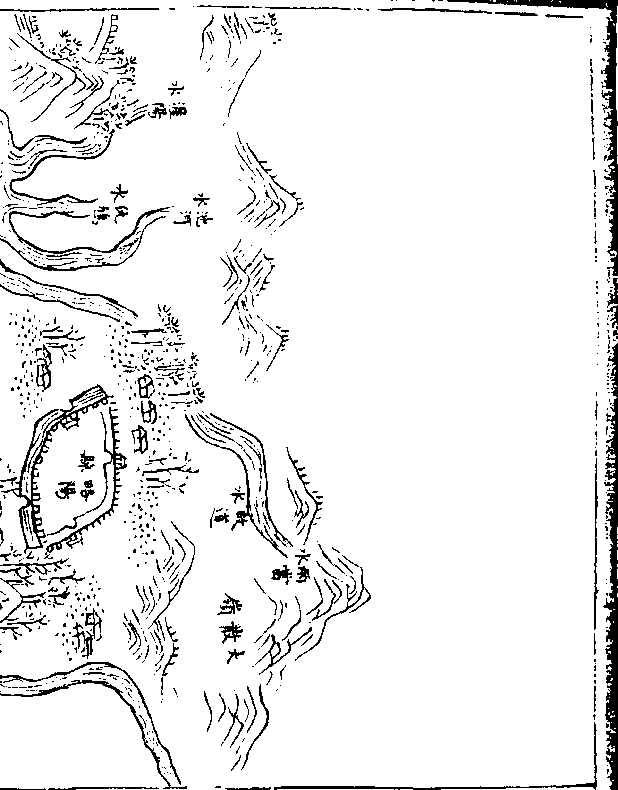

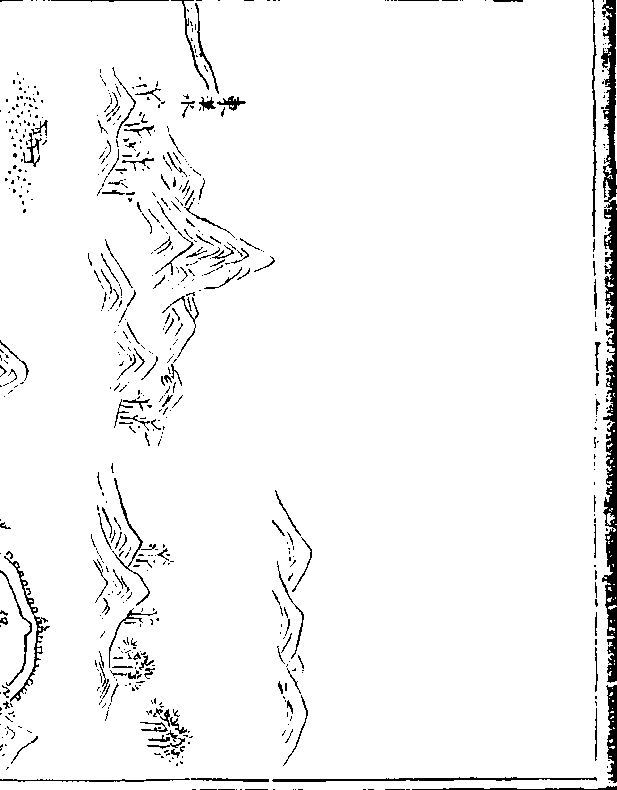

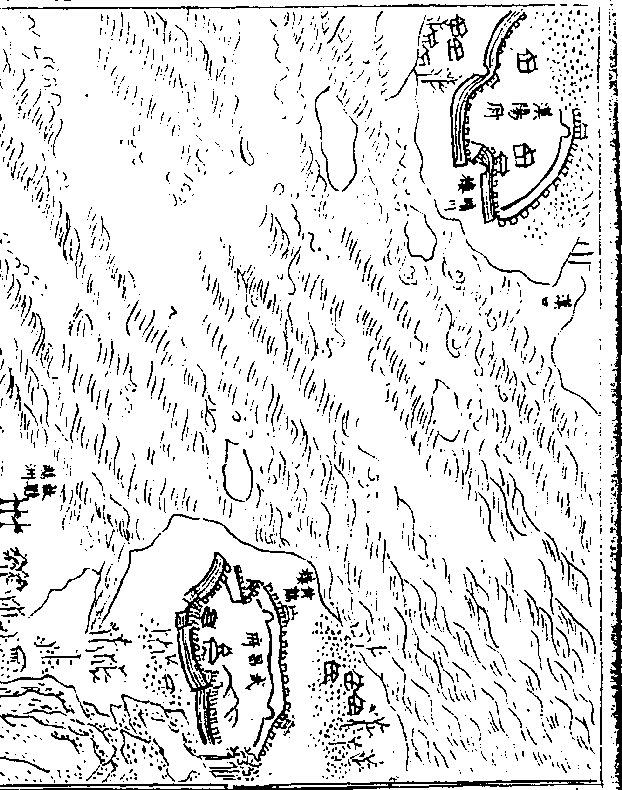

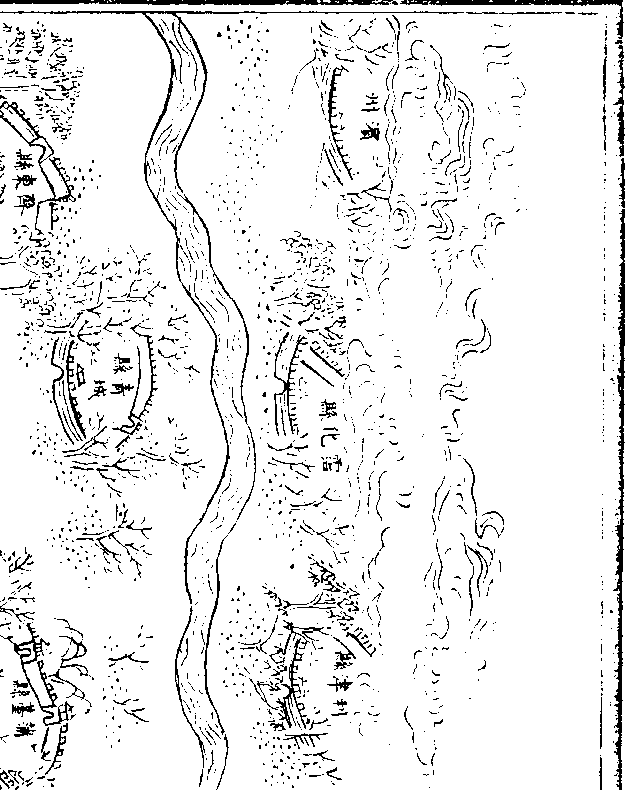

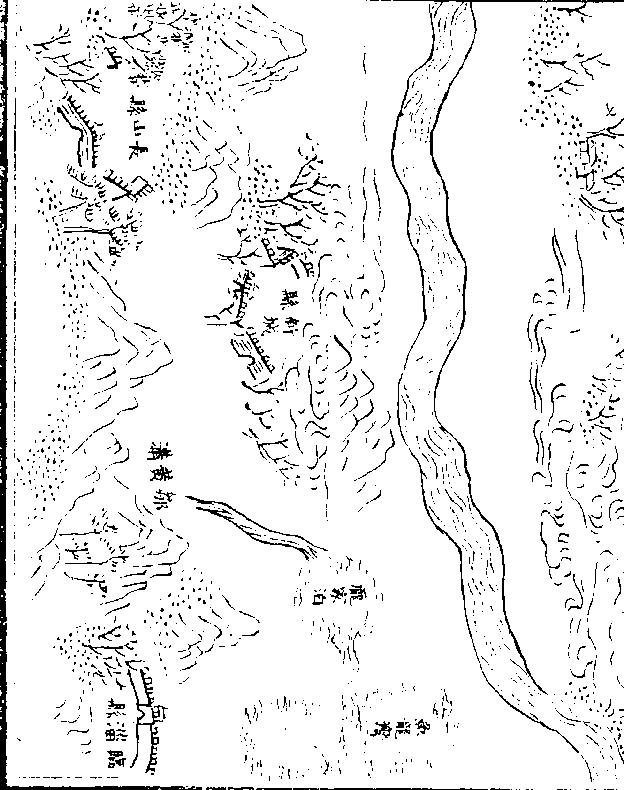

黄河图

行水金鉴 目录 第 15a 页 WYG0580-0008c.png

行水金鉴 目录 第 16a 页 WYG0580-0009a.png

行水金鉴 目录 第 17a 页 WYG0580-0009c.png

行水金鉴 目录 第 18a 页 WYG0580-0010a.png

行水金鉴 目录 第 19a 页 WYG0580-0010c.png

行水金鉴 目录 第 20a 页 WYG0580-0011a.png

行水金鉴 目录 第 21a 页 WYG0580-0011c.png

行水金鉴 目录 第 22a 页 WYG0580-0012a.png

行水金鉴 目录 第 23a 页 WYG0580-0012c.png

行水金鉴 目录 第 24a 页 WYG0580-0013a.png

行水金鉴 目录 第 25a 页 WYG0580-0013c.png

行水金鉴 目录 第 26a 页 WYG0580-0014a.png

行水金鉴 目录 第 27a 页 WYG0580-0014c.png

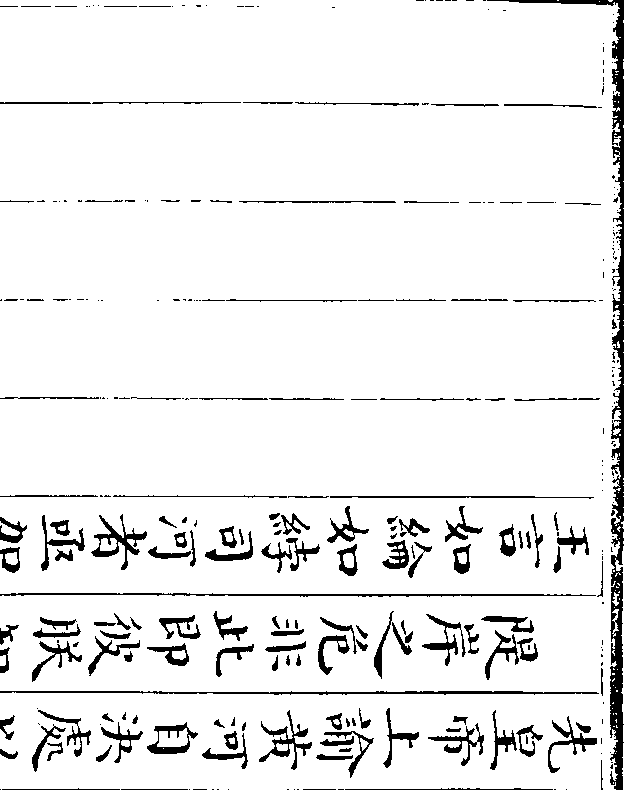

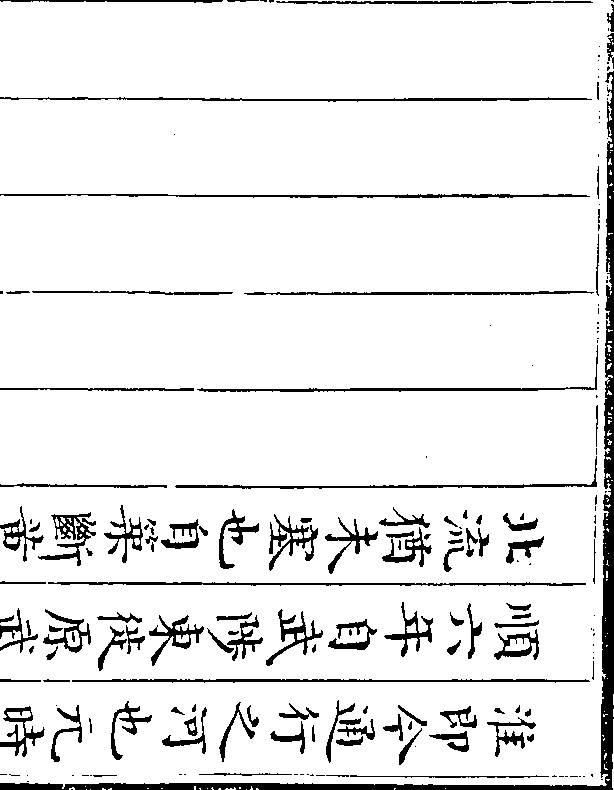

治黄河无他法逢湾取直

治黄河无他法逢湾取直圣训煌煌然疏浚亦不可少禹疏九河盖疏其下流之

淤塞而已下流淤则上流必决故在宋则有疏浚黄

河司官明天顺初令河道三年一挑浚嘉靖中奏准

凡临河州县各造上中下三等船并置铁扒尖锄疏

浚淤浅又奏准野鸡冈孙继口等处各置船器具于

河水未发之前督率挑浚载在史册会典自隆万间

创以堤束水以水攻沙之说而黄河遂不言疏浚矣

行水金鉴 目录 第 27b 页 WYG0580-0014d.png

先皇帝上谕黄河自决处以下分沙壅河河水陡涨则

先皇帝上谕黄河自决处以下分沙壅河河水陡涨则堤岸之危非此即彼朕知之最为明切大哉

王言如纶如綍司河者亟加之意焉

行水金鉴 目录 第 28a 页 WYG0580-0015a.png

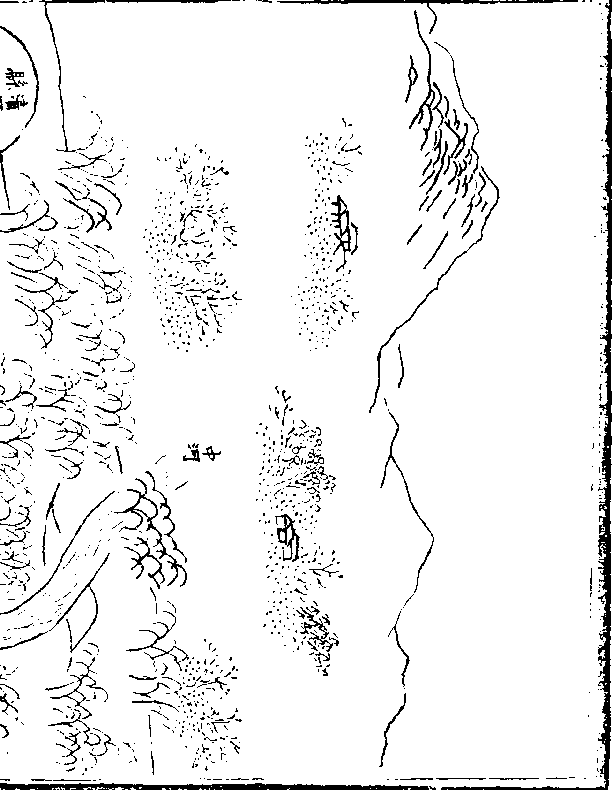

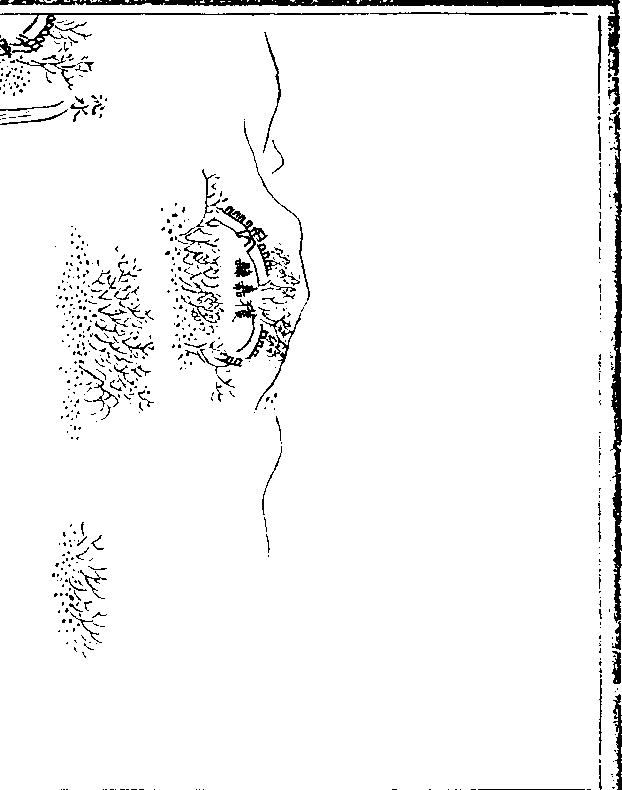

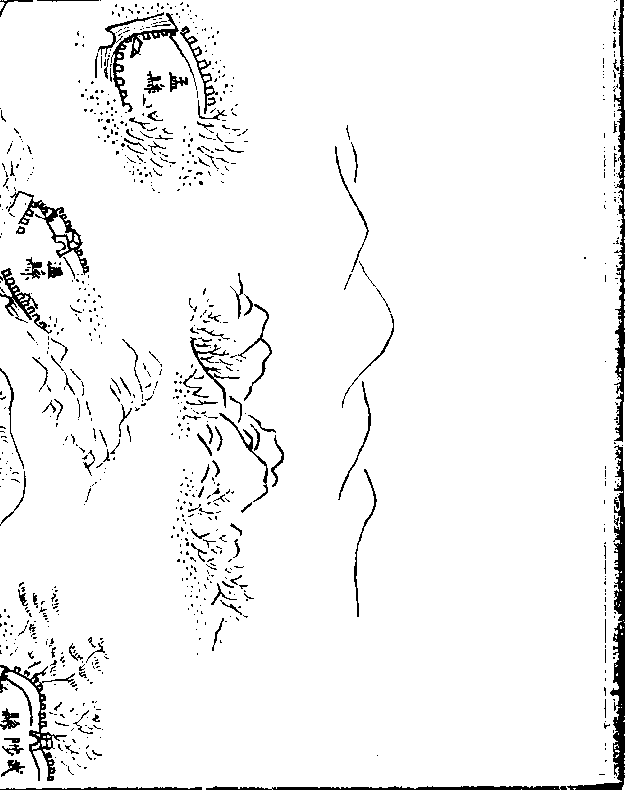

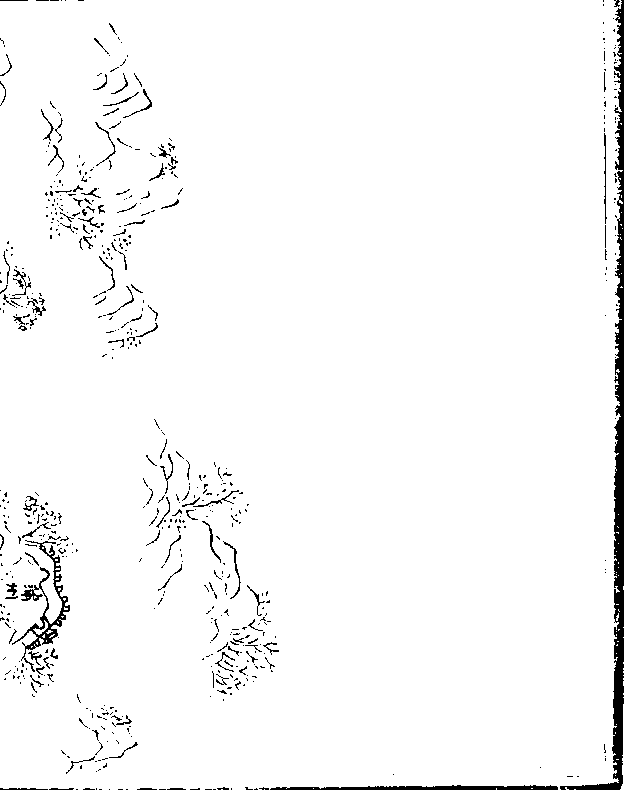

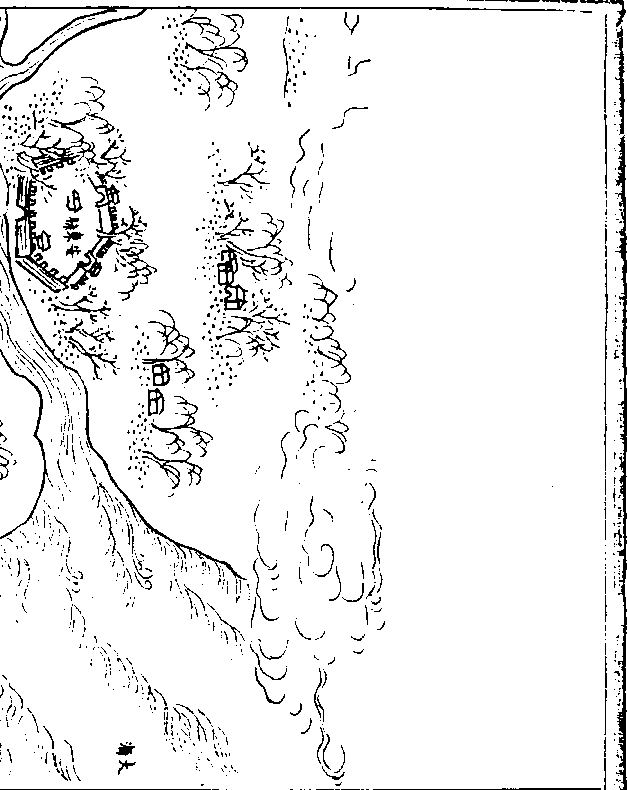

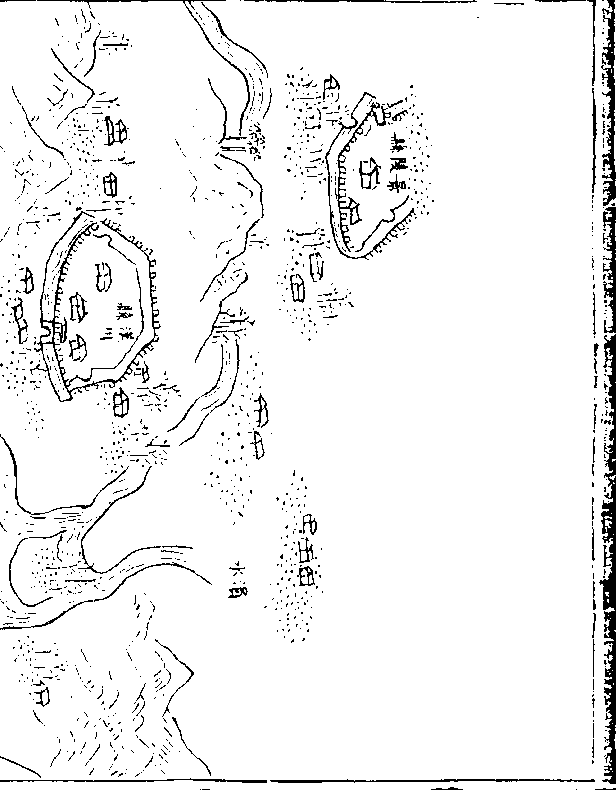

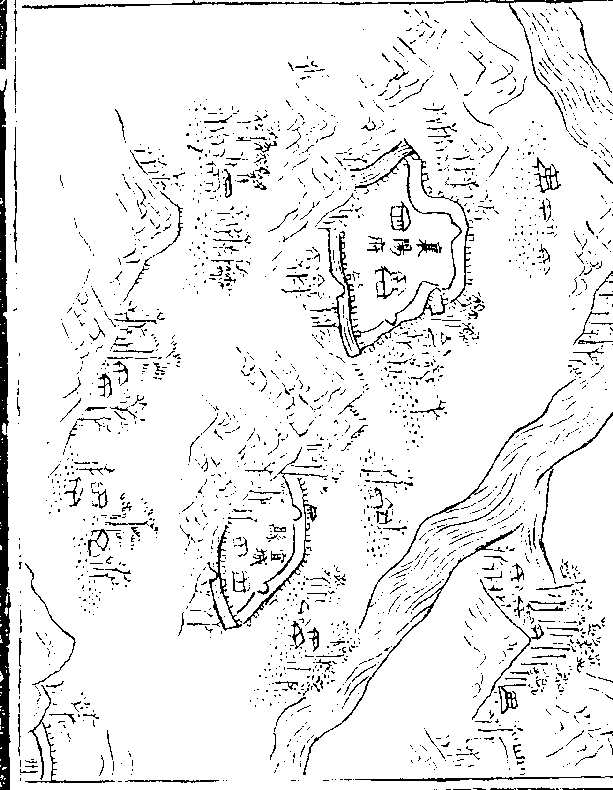

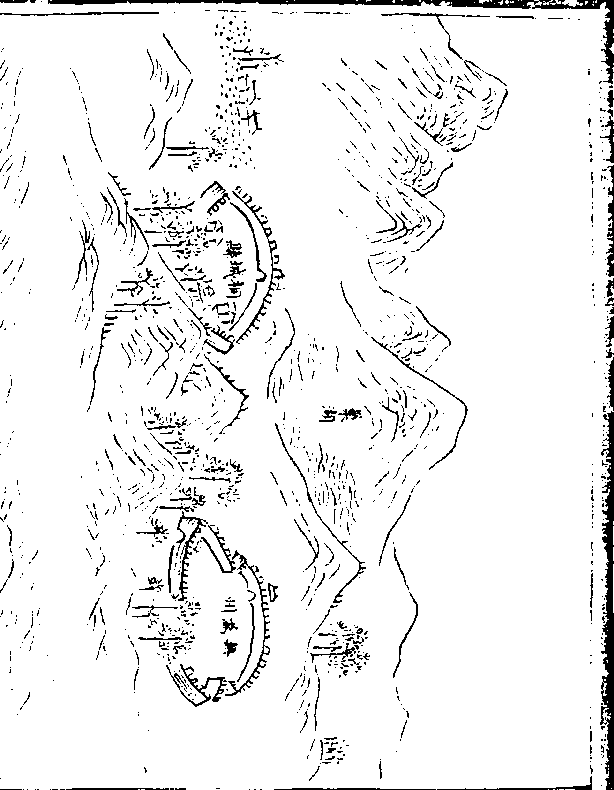

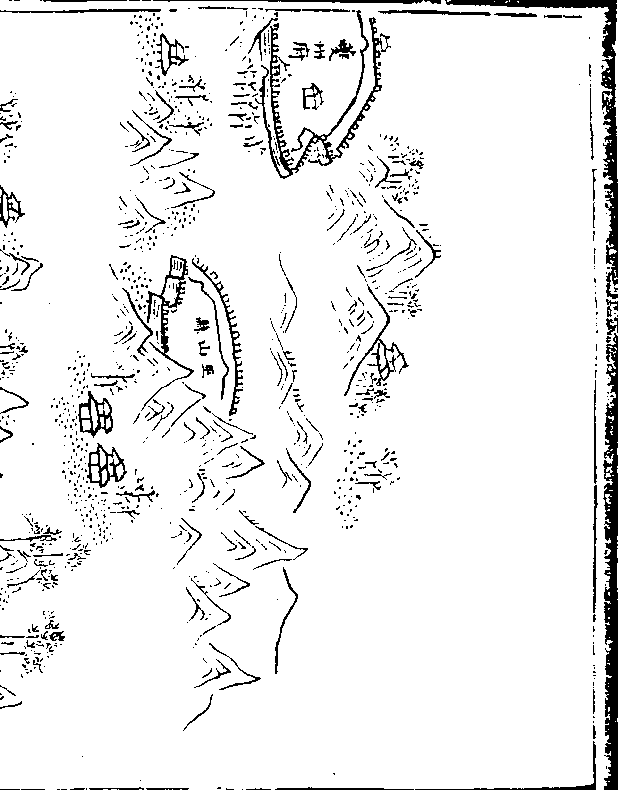

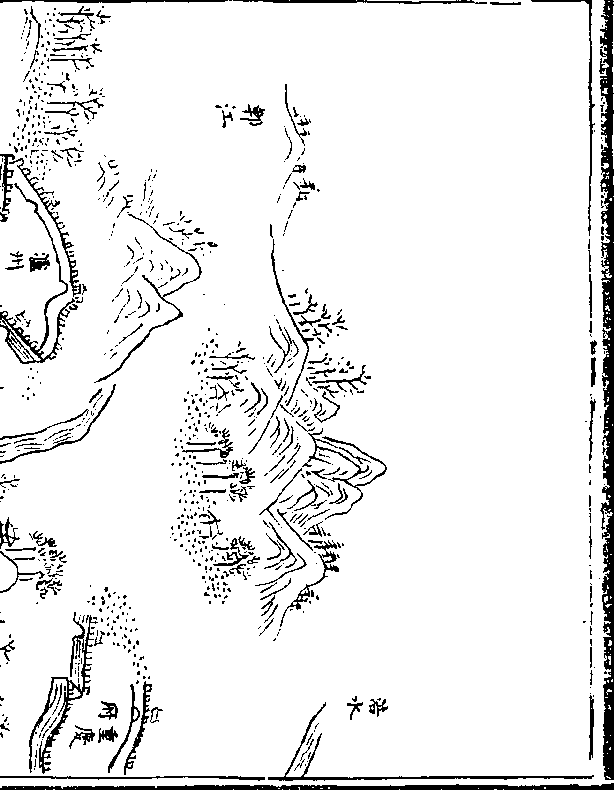

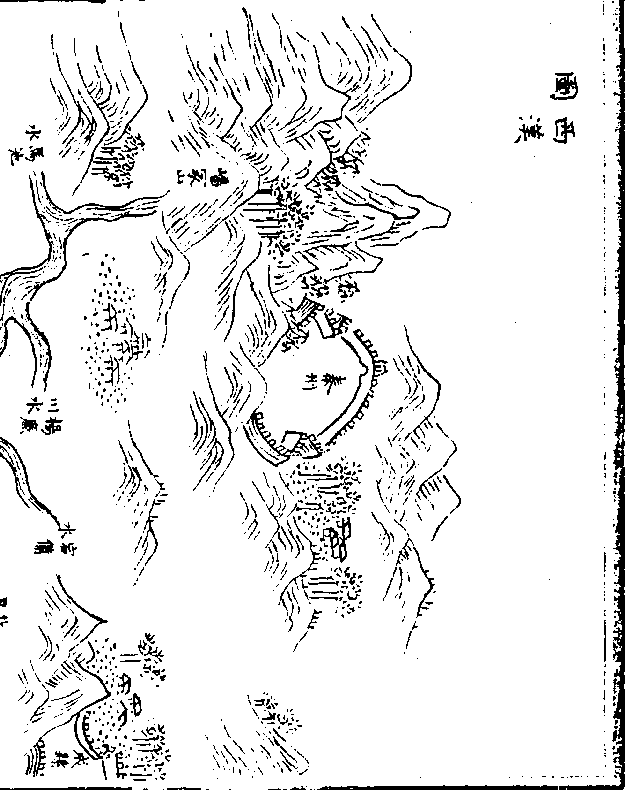

古今黄河通塞图

古今黄河通塞图行水金鉴 目录 第 29a 页 WYG0580-0015c.png

行水金鉴 目录 第 29b 页 WYG0580-0015d.png

周定王五年禹河初徙王莽始建国三年河再徙千

周定王五年禹河初徙王莽始建国三年河再徙千乘入海历唐至宋景祐元年决横陇庆历八年复决

商胡合永济渠注乾宁军入海是为北流嘉祐五年

北流复决为二股河自魏恩东至德沧入海是为东

流元符二年东流塞金明昌五年河决阳武东注梁

山泺分两派一由北清河入海一由南清河夺淮而

汲胙之流塞元至元中河徙阳武南夺濄入淮而新

乡之流塞泰定元年改从汴渠至徐城东北合泗入

行水金鉴 目录 第 30a 页 WYG0580-0016a.png

淮即今通行之河也元时新乡虽塞尚由获嘉明天

淮即今通行之河也元时新乡虽塞尚由获嘉明天顺六年自武陟东徙原武而获嘉之流塞弘治以前

北流犹未塞也自筑断黄陵冈而北流遂永塞矣

行水金鉴 目录 第 31a 页 WYG0580-0016c.png

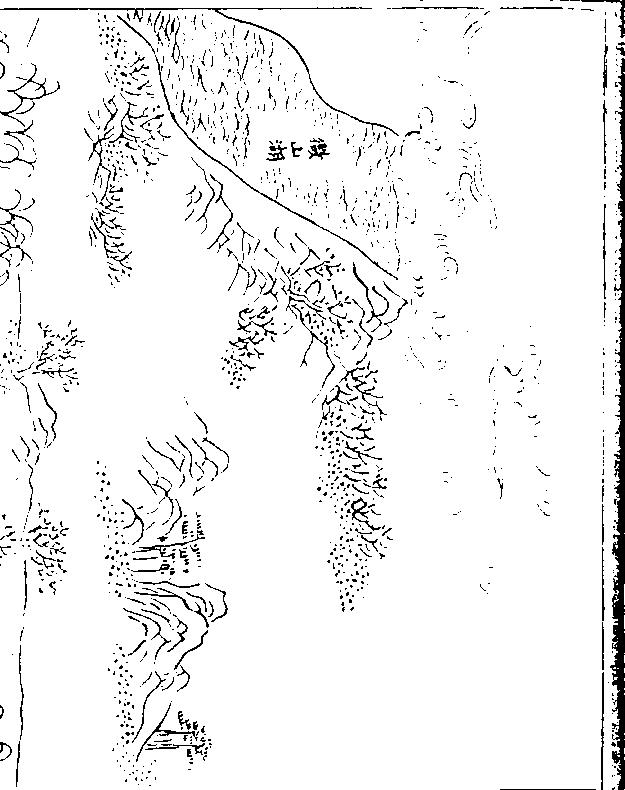

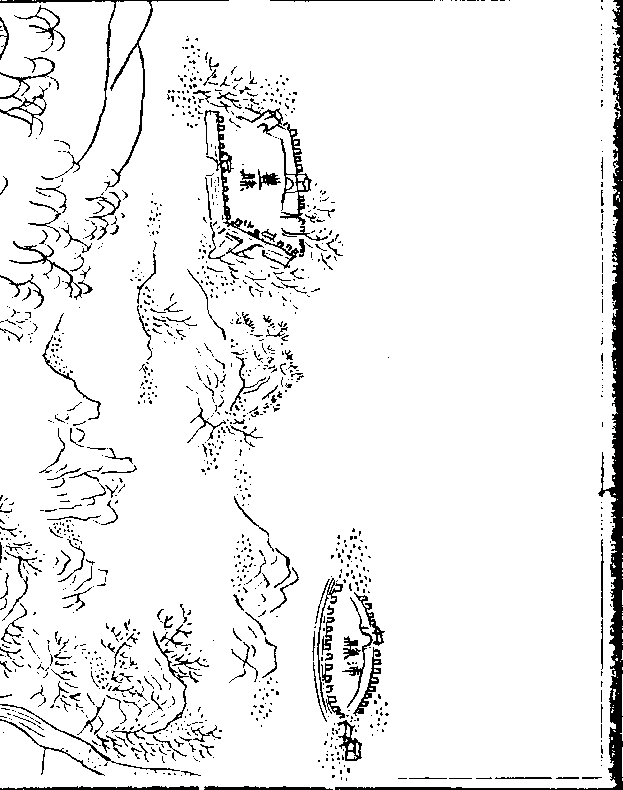

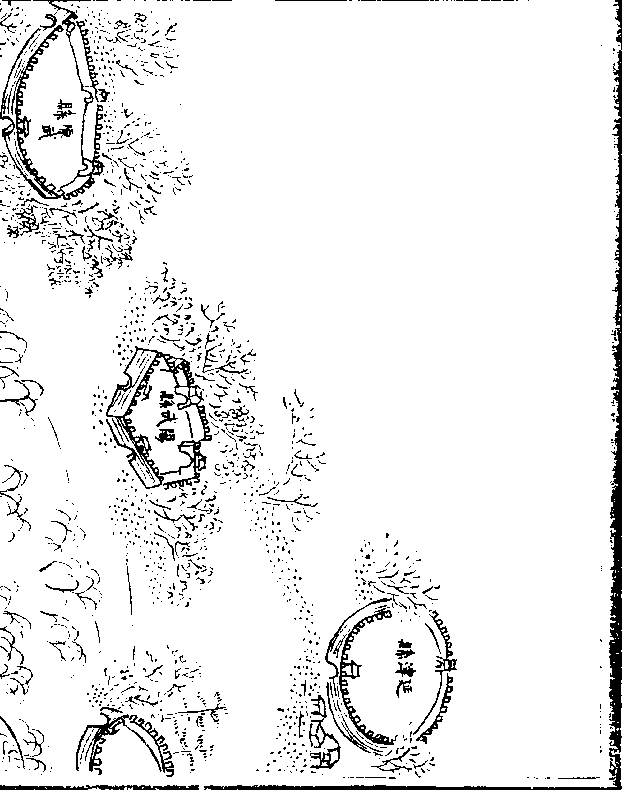

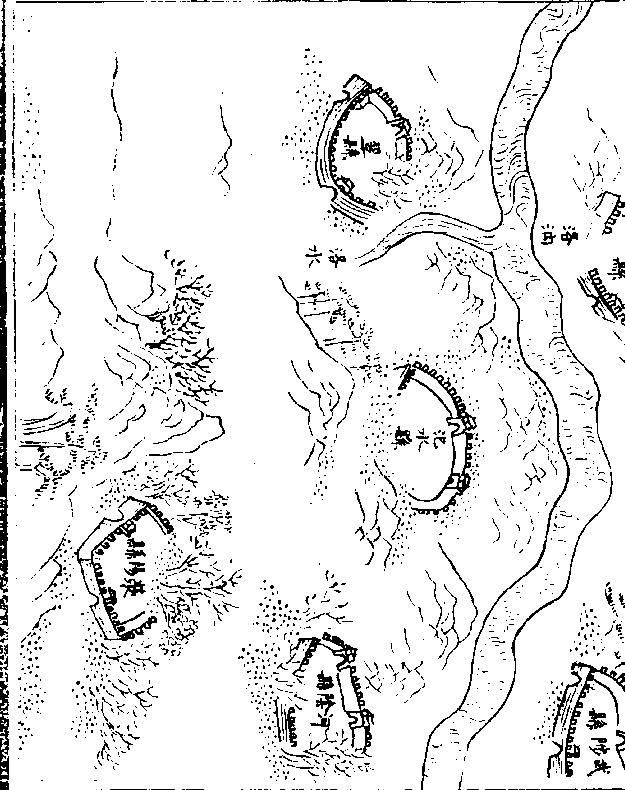

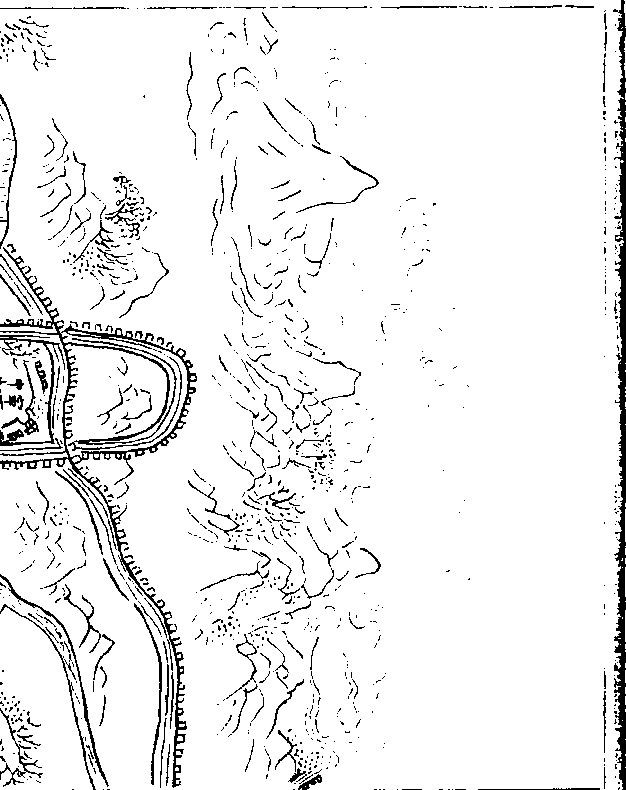

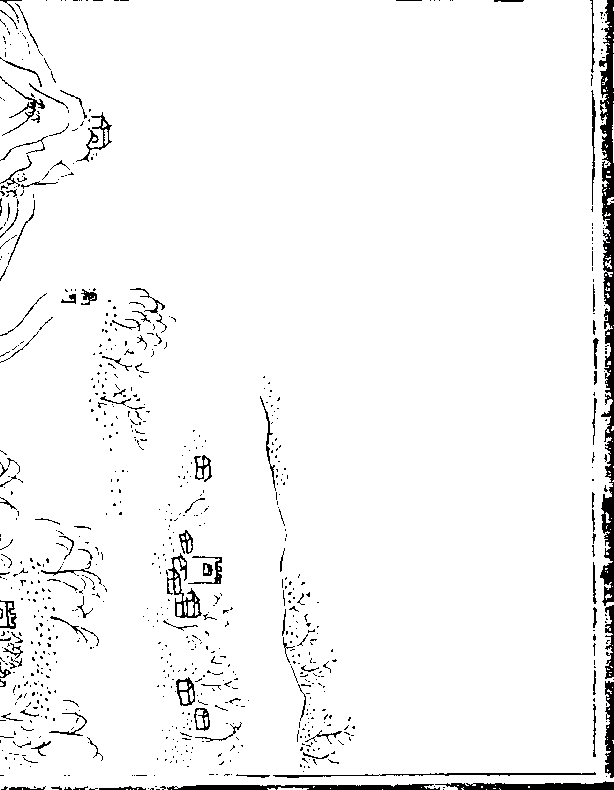

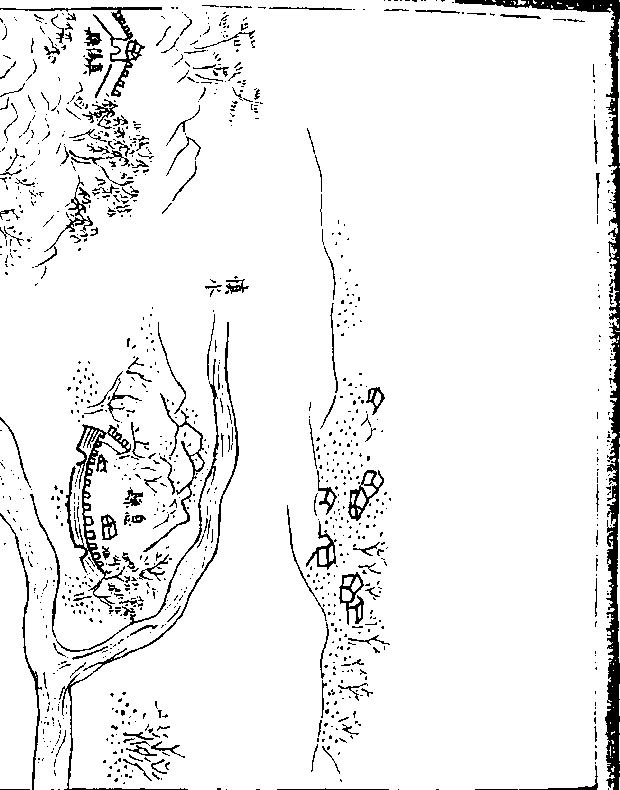

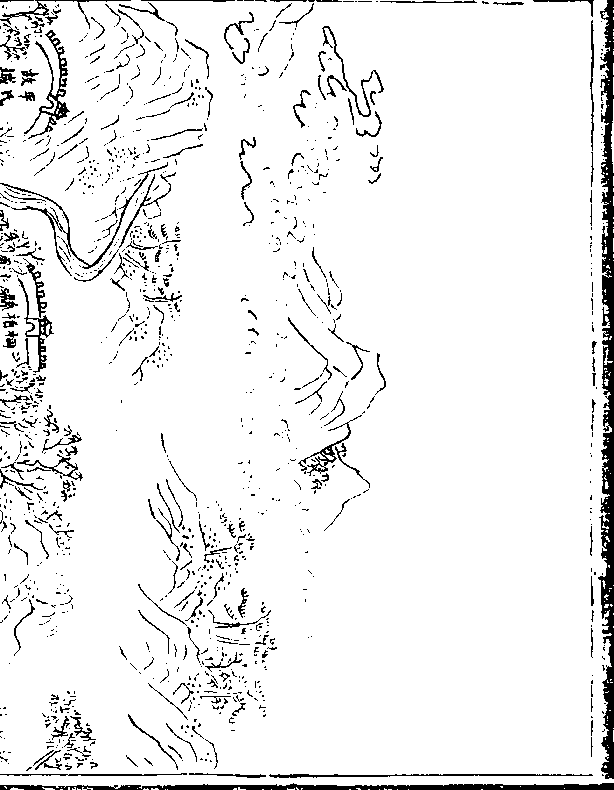

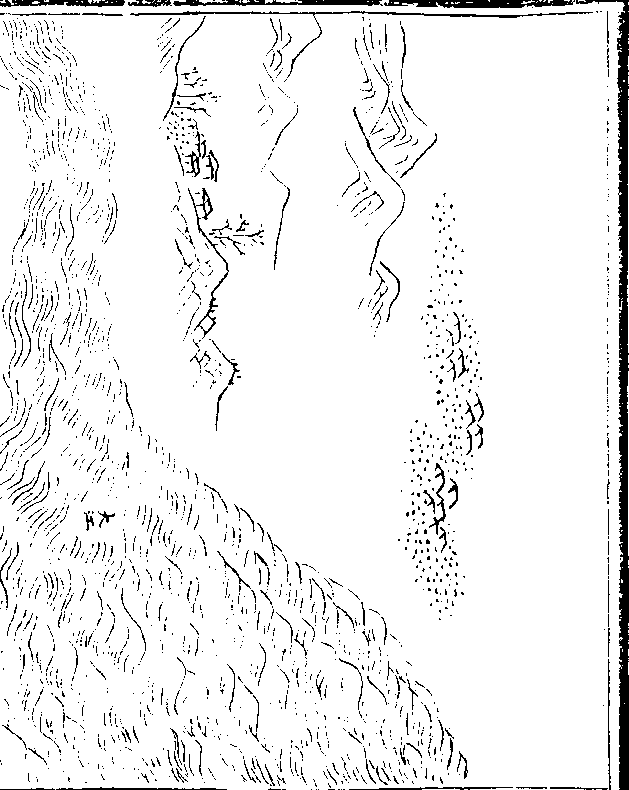

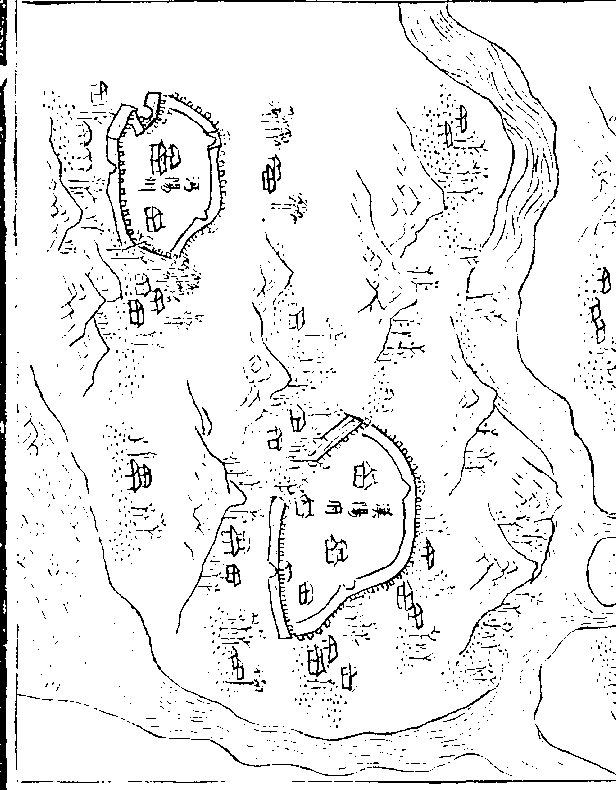

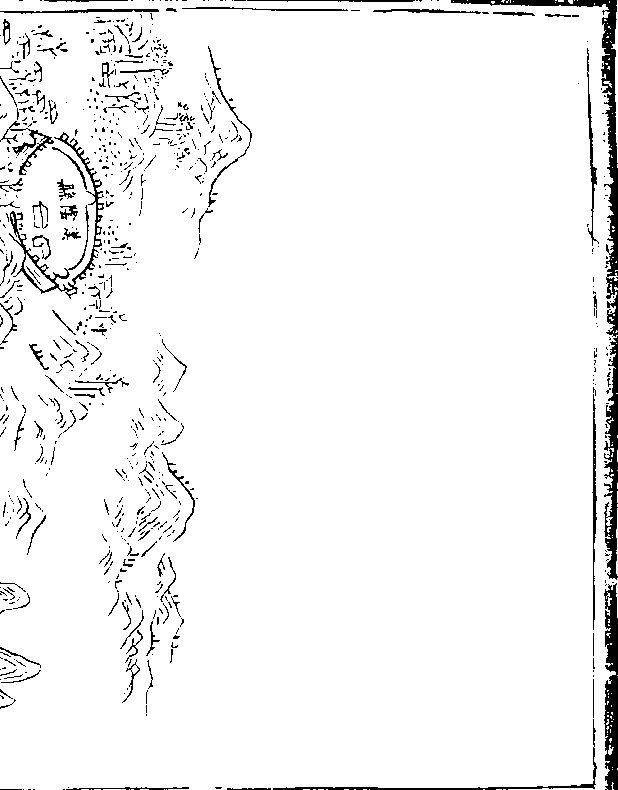

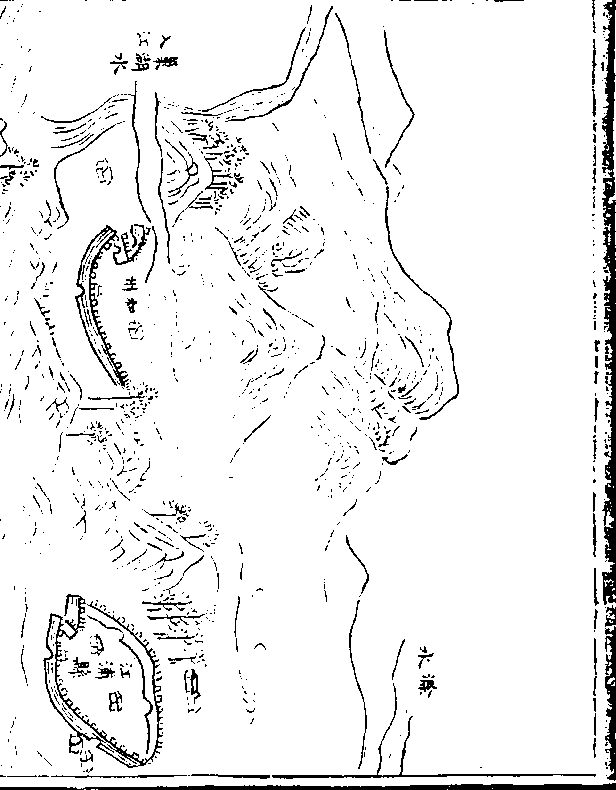

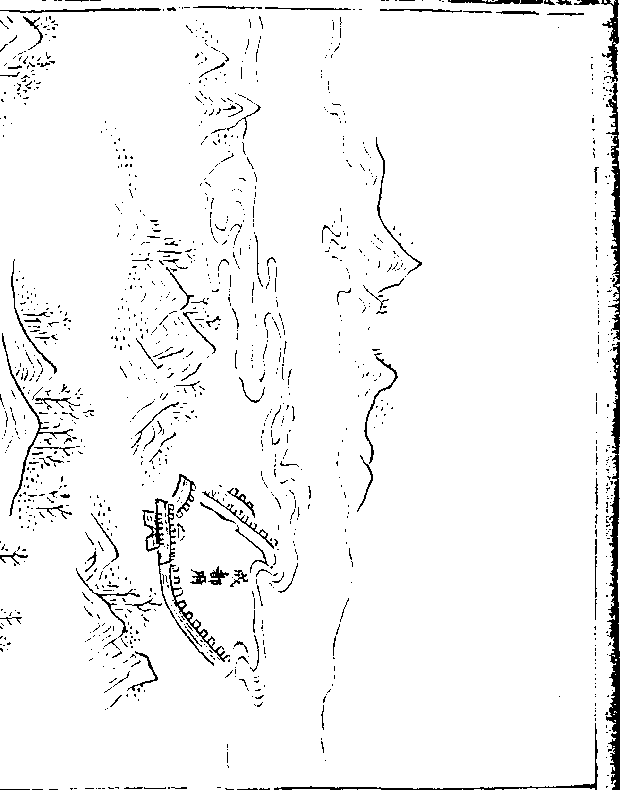

准水图

准水图行水金鉴 目录 第 32a 页 WYG0580-0017a.png

行水金鉴 目录 第 33a 页 WYG0580-0017c.png

行水金鉴 目录 第 34a 页 WYG0580-0018a.png

行水金鉴 目录 第 35a 页 WYG0580-0018c.png

行水金鉴 目录 第 36a 页 WYG0580-0019a.png

行水金鉴 目录 第 37a 页 WYG0580-0019c.png

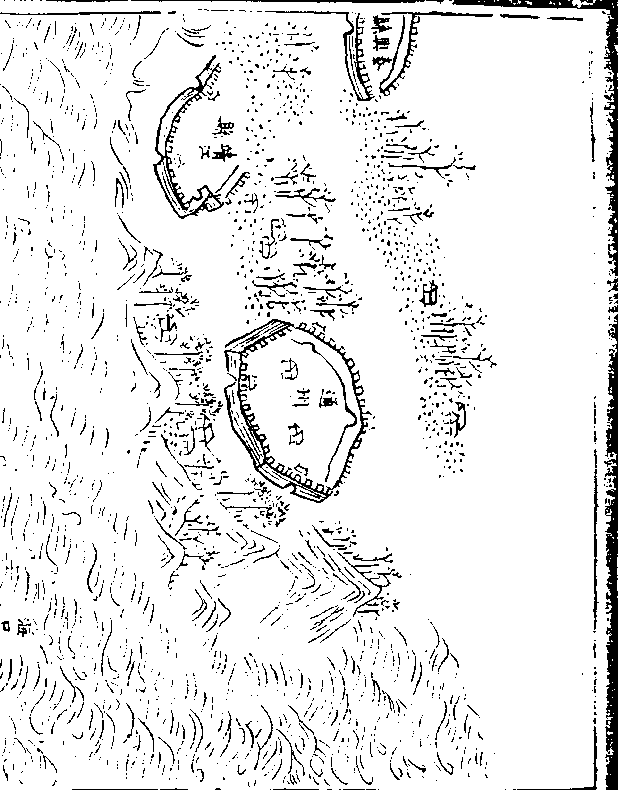

淮水会七十二道山河潴于洪泽加筑高堰以障之

淮水会七十二道山河潴于洪泽加筑高堰以障之又坚闭六坝导淮出清口以刷黄沙以济运道诚当

今之至计也但高堰愈加愈高淮扬两郡终有后虞

所以

先皇帝勤勤恳恳有保固高家堰第一要紧又有高家

堰堤作何保守坚固更有何修治善策之

上谕也司河者所当思患而豫防之

高堰图

行水金鉴 目录 第 38a 页 WYG0580-0020a.png

行水金鉴 目录 第 38b 页 WYG0580-0020b.png

淮之所受山源之水汝颍淝濄濠池为大而仅仅于

淮之所受山源之水汝颍淝濄濠池为大而仅仅于数十丈之清口出水盖用以刷黄不得不筑高堰蓄

湖水以助其出口之力然堰日高湖日涨水涨堤危

防守为难则高堰之为利害亦大矣哉

行水金鉴 目录 第 39a 页 WYG0580-0020c.png

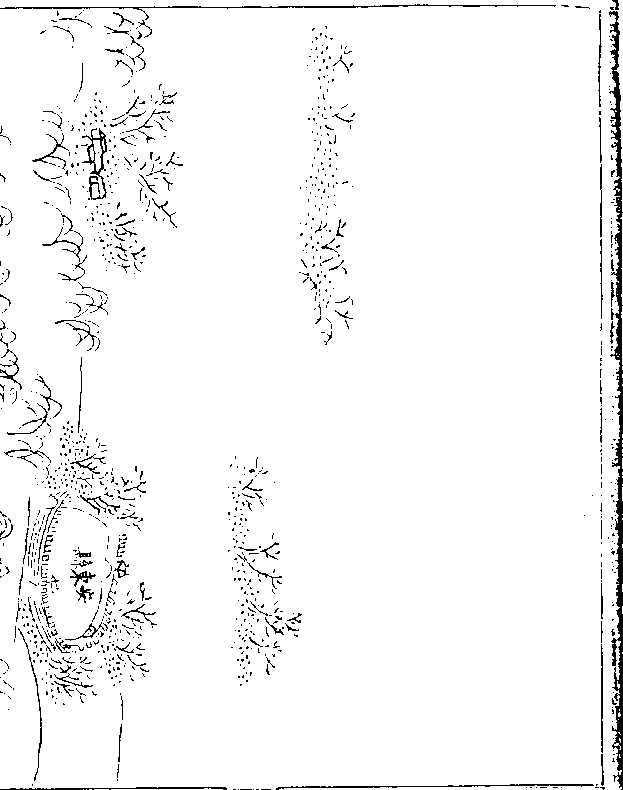

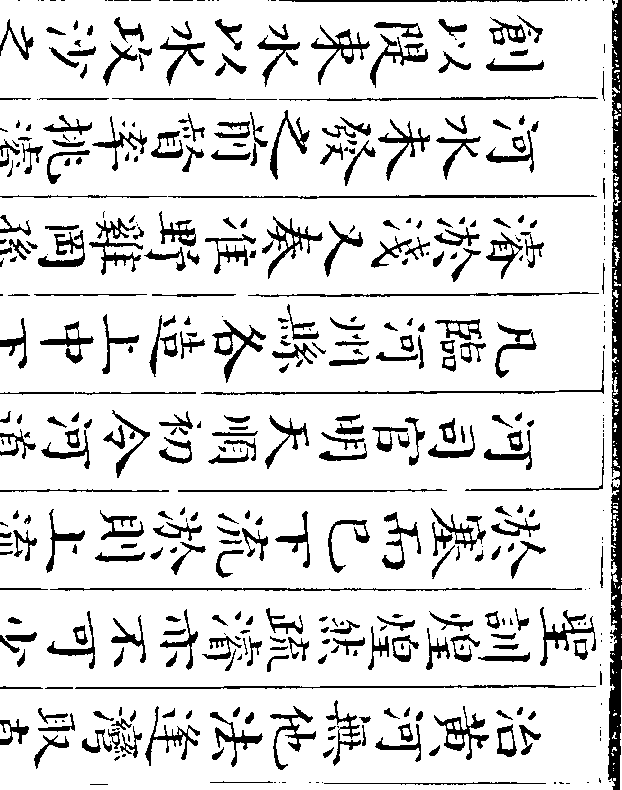

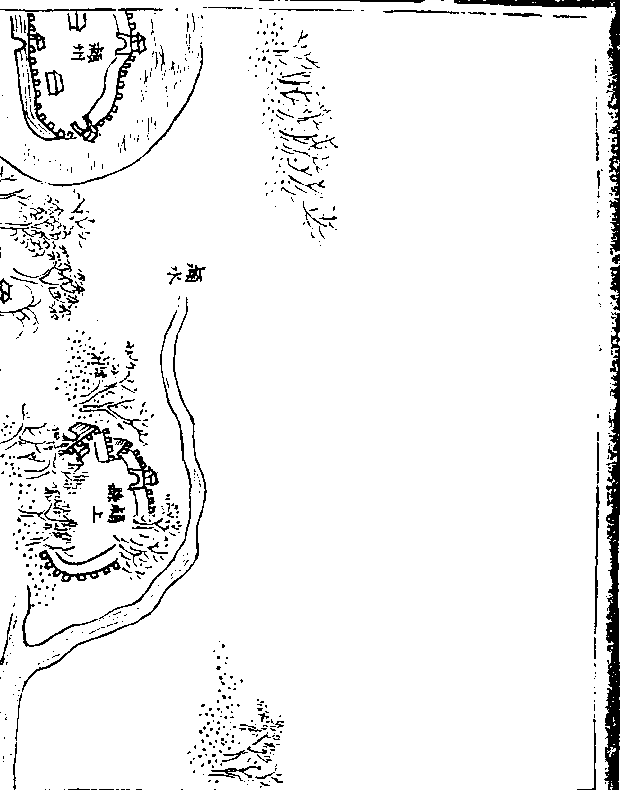

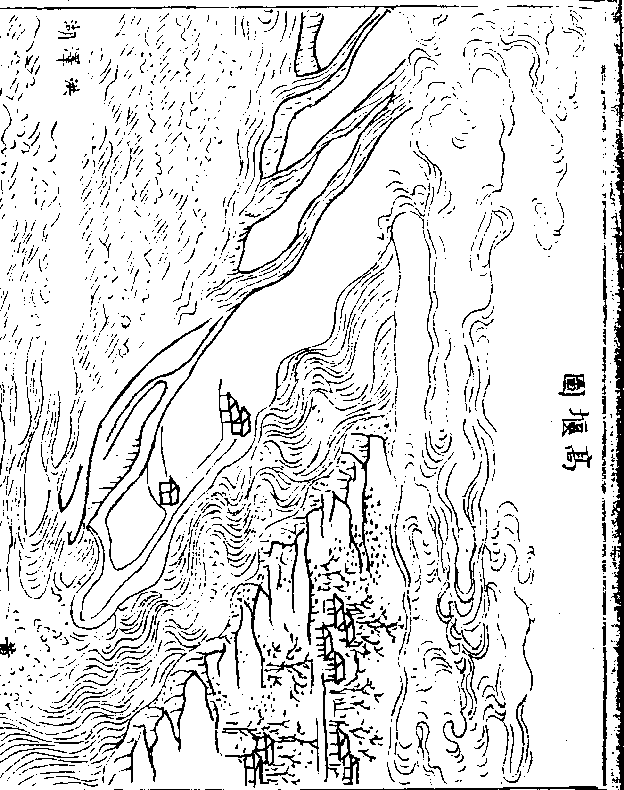

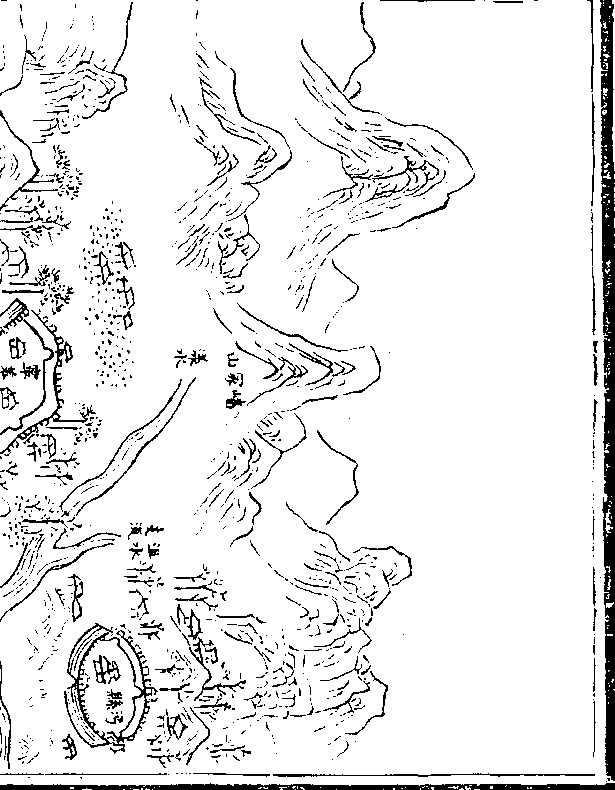

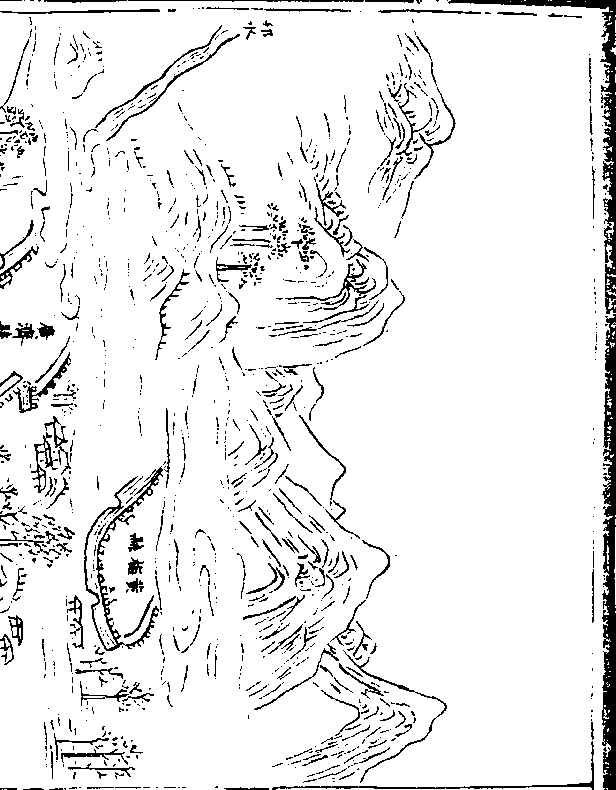

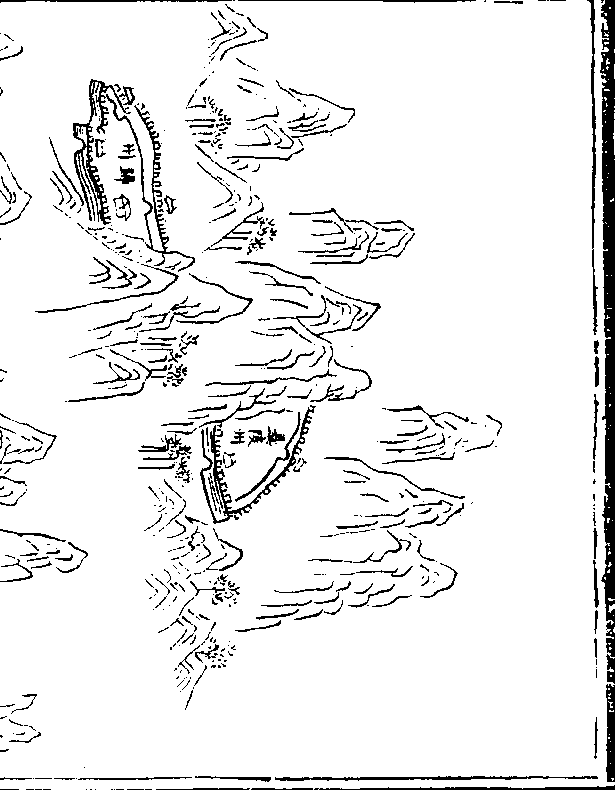

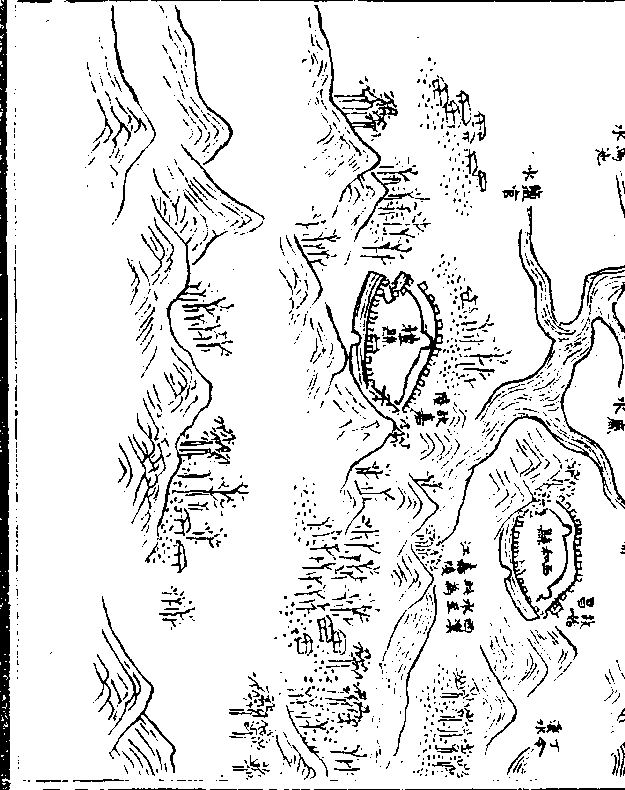

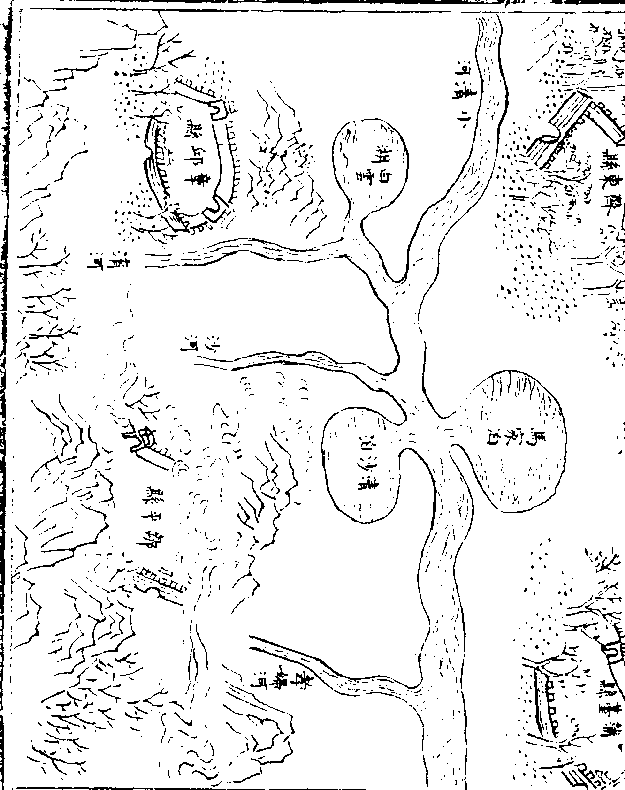

汉水江水图

汉水江水图行水金鉴 目录 第 40a 页 WYG0580-0021a.png

行水金鉴 目录 第 41a 页 WYG0580-0021c.png

行水金鉴 目录 第 42a 页 WYG0580-0022a.png

行水金鉴 目录 第 43a 页 WYG0580-0022c.png

行水金鉴 目录 第 44a 页 WYG0580-0023a.png

行水金鉴 目录 第 45a 页 WYG0580-0023c.png

行水金鉴 目录 第 46a 页 WYG0580-0024a.png

行水金鉴 目录 第 47a 页 WYG0580-0024c.png

行水金鉴 目录 第 48a 页 WYG0580-0025a.png

行水金鉴 目录 第 49a 页 WYG0580-0025c.png

行水金鉴 目录 第 50a 页 WYG0580-0026a.png

行水金鉴 目录 第 51a 页 WYG0580-0026c.png

行水金鉴 目录 第 52a 页 WYG0580-0027a.png

行水金鉴 目录 第 53a 页 WYG0580-0027c.png

行水金鉴 目录 第 54a 页 WYG0580-0028a.png

行水金鉴 目录 第 54b 页 WYG0580-0028b.png

东西两汉俱出西县嶓冢而禹贡但言东汉不及西

东西两汉俱出西县嶓冢而禹贡但言东汉不及西汉盖汉阳之西县汉县也汉川之西县隋县也不知

西县有二因误指漾水为一说经者至此淆乱极矣

匪特两汉即三江亦千古长夜郑康成言左合汉为

北江右会彭蠡为南江岷江居其中则为中江故书

称东为中江者明岷江至彭蠡与南北合始得称中

此说最合经意并明著之以为江汉二川另开生面

行水金鉴 目录 第 55a 页 WYG0580-0028c.png

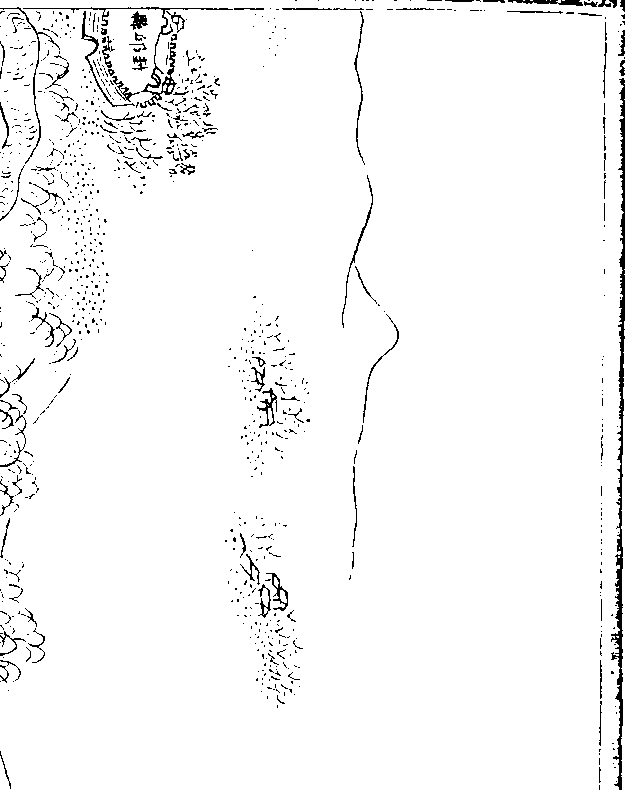

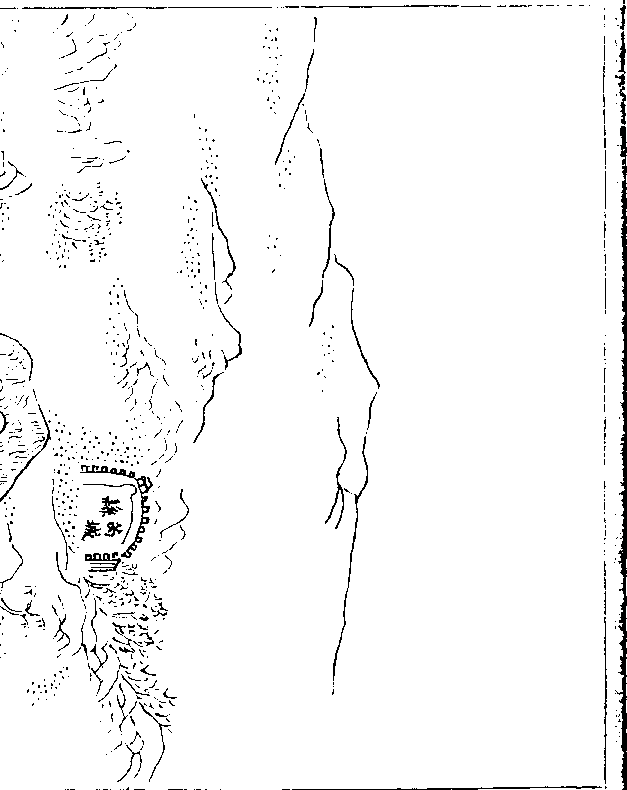

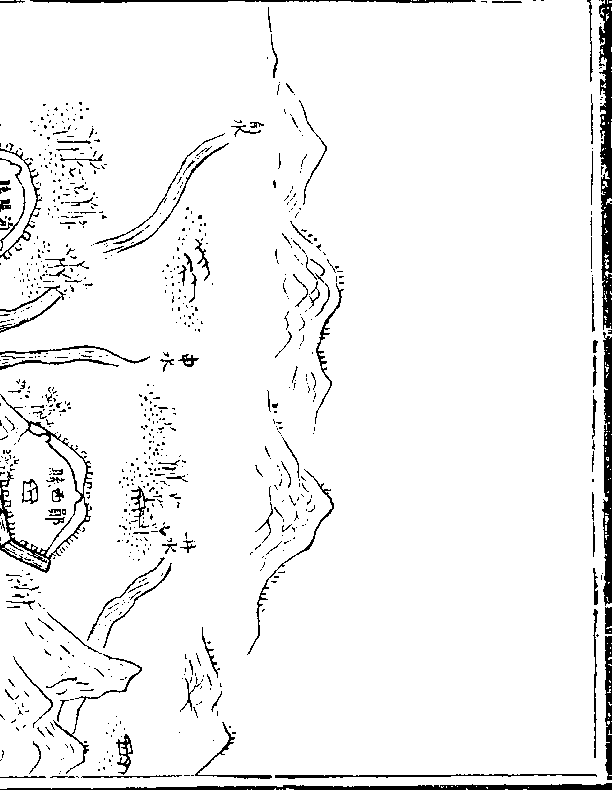

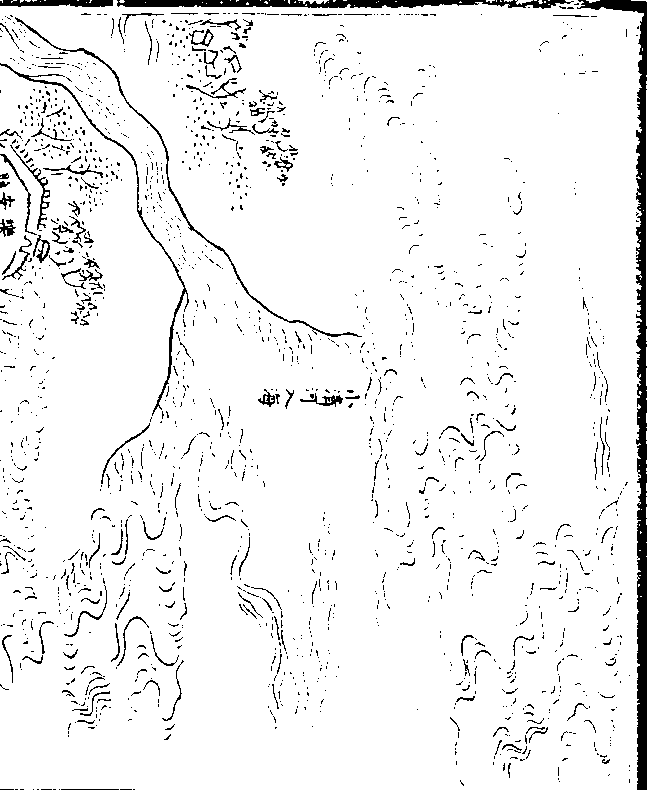

西汉图

西汉图洞庭湖图

鄱阳湖图

行水金鉴 目录 第 56a 页 WYG0580-0029a.png

行水金鉴 目录 第 57a 页 WYG0580-0029c.png

行水金鉴 目录 第 58a 页 WYG0580-0030a.png

行水金鉴 目录 第 59a 页 WYG0580-0030c.png

行水金鉴 目录 第 60a 页 WYG0580-0031a.png

行水金鉴 目录 第 60b 页 WYG0580-0031b.png

禹贡虽不言西汉然必另列为图则两汉所历之地

禹贡虽不言西汉然必另列为图则两汉所历之地各自了然洞庭湖在湖广相傅为神仙洞府之庭即

九江也禹贡九江孔殷谓沅渐元辰叙酉澧资湘九

水会合故名鄱阳湖在江西水连南康饶州九江三

府禹贡东汇泽为彭蠡即此二湖虽各自为瀰漫数

十百里之大川而总之皆江汉之所潴也故并附图

之

行水金鉴 目录 第 61a 页 WYG0580-0031c.png

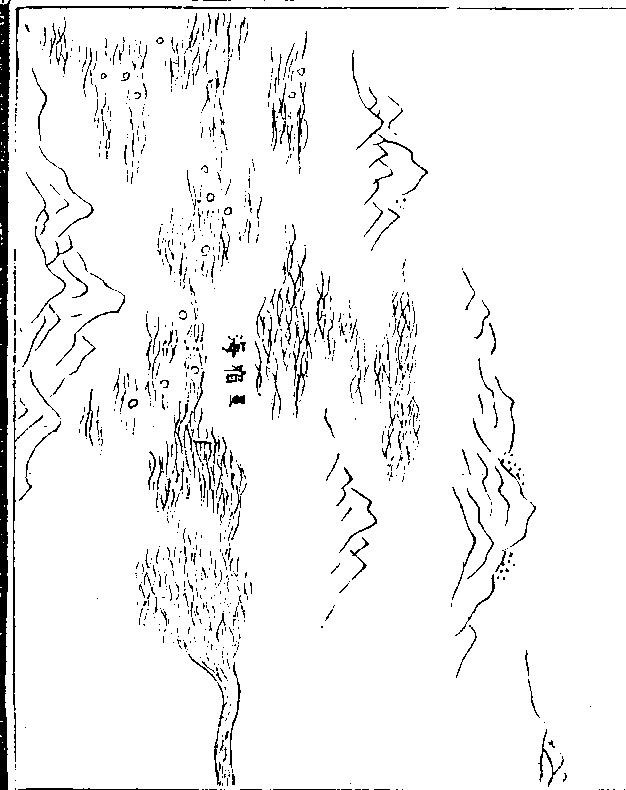

济水图

济水图行水金鉴 目录 第 62a 页 WYG0580-0032a.png

行水金鉴 目录 第 63a 页 WYG0580-0032c.png

行水金鉴 目录 第 64a 页 WYG0580-0033a.png

行水金鉴 目录 第 65a 页 WYG0580-0033c.png

行水金鉴 目录 第 66a 页 WYG0580-0034a.png

行水金鉴 目录 第 67a 页 WYG0580-0034c.png

济水三伏三见之说由来旧矣沈存中言历下凡发

济水三伏三见之说由来旧矣沈存中言历下凡发地皆是流水世傅济水经过其下东阿之井乃济水

所为蔡氏引以證济之伏见今济南兖州二府一十

六州县共二百四十有八泉分为五派潴之水匮以

之济运自明初至今兴废不一恭忆

先皇帝上谕山东运河全赖众泉流蓄微山诸湖以为

漕运地方官相度泉源蓄积湖水俾漕运无误正易

易耳然则治山东运河莫先于治济治济非难事唯

行水金鉴 目录 第 67b 页 WYG0580-0034d.png

有设官司专主泉政恢复水匮斯闸河运道自不虞

有设官司专主泉政恢复水匮斯闸河运道自不虞其浅阻矣

行水金鉴 目录 第 68a 页 WYG0580-0035a.png

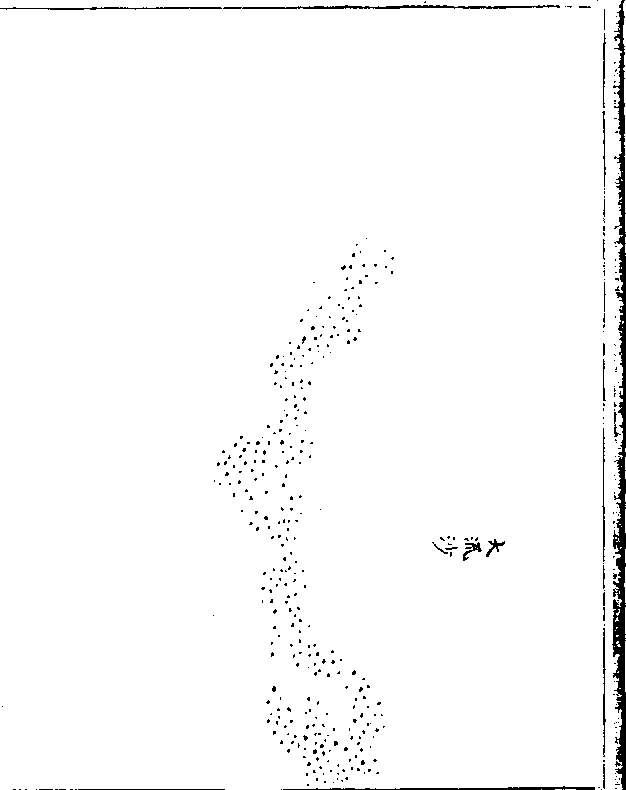

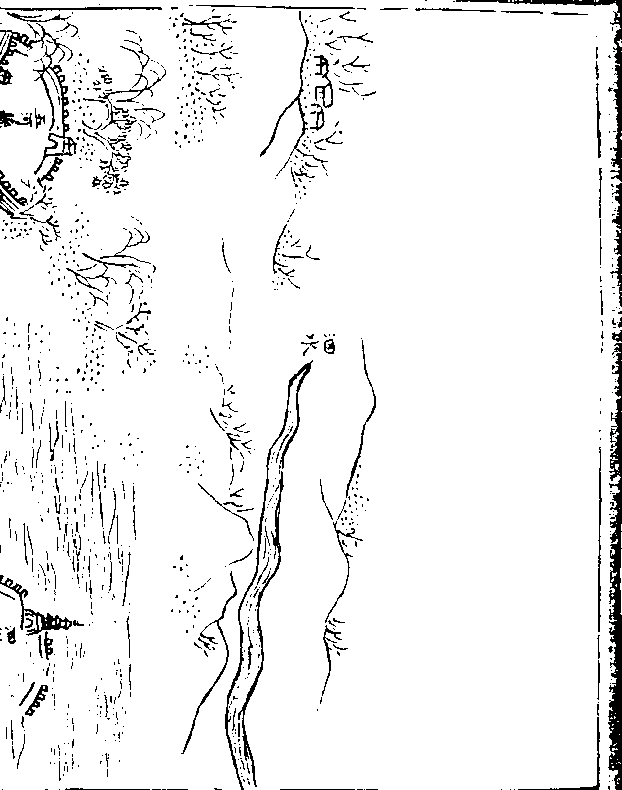

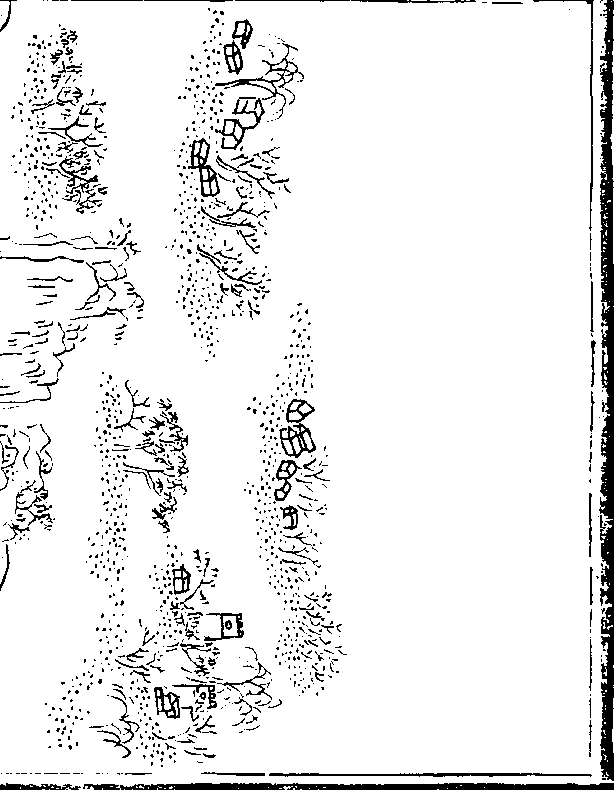

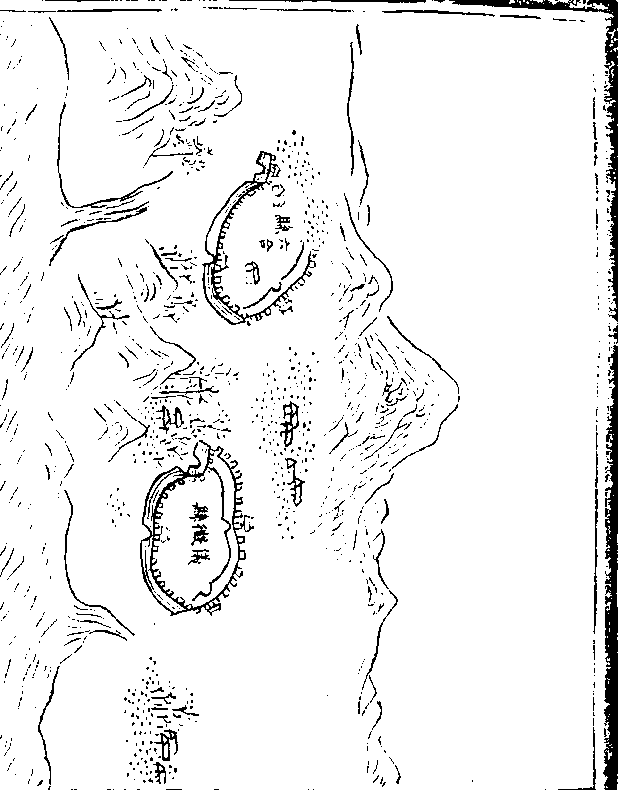

五水济运图

五水济运图行水金鉴 目录 第 69a 页 WYG0580-0035c.png

行水金鉴 目录 第 69b 页 WYG0580-0035d.png

五水者何汶也泗也沂也洸也济也汶水由南旺入

五水者何汶也泗也沂也洸也济也汶水由南旺入漕为分水口而诸泉之由汶济运者凡百四十有四

泗水合洙水过孔林至兖州府金口闸沂水雩水入

之而诸泉之由泗济运者凡六十有四由沂济运者

凡二十有七若济宁之托基浣笔诸泉自入运者不

兴焉洸水者汶之支流也至济宁会泗沂合流同入

天井闸而诸泉之由洸济运者惟宁阳之西柳蛇眼

等九泉济水伏见不常自有会通河而济遂不可问

行水金鉴 目录 第 70a 页 WYG0580-0036a.png

矣今兖州府之府河俗谓之济河而诸泉之由济济

矣今兖州府之府河俗谓之济河而诸泉之由济济运者北则有汶上西北泺□蒲湾诸水南则有滋阳

阙党诸泉

行水金鉴 目录 第 71a 页 WYG0580-0036c.png

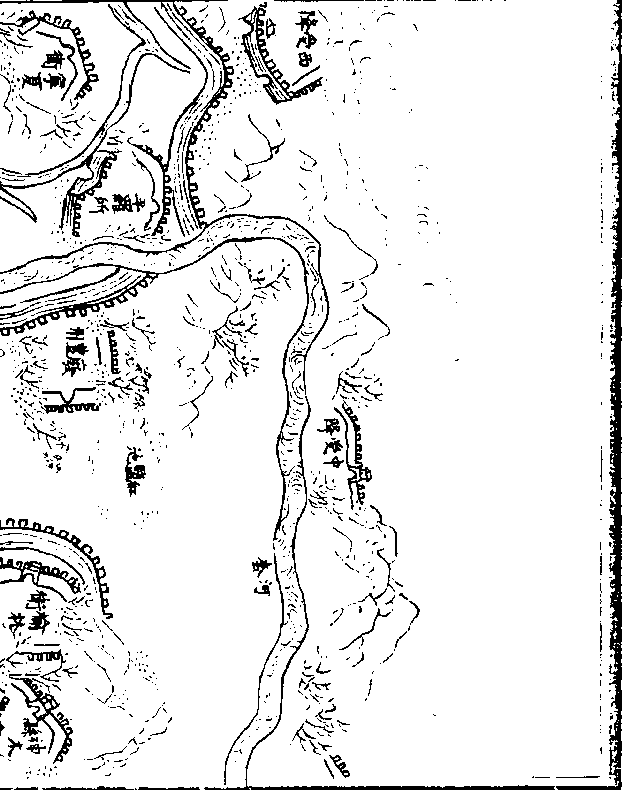

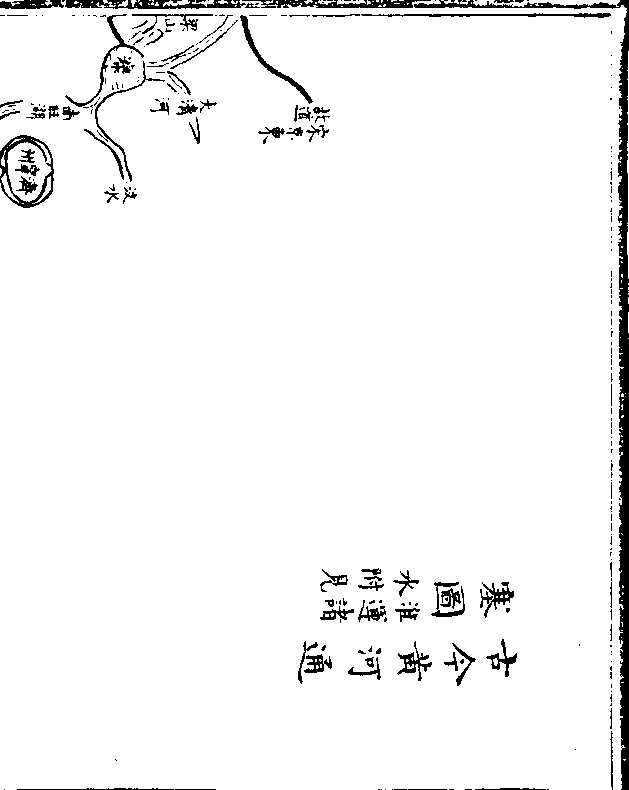

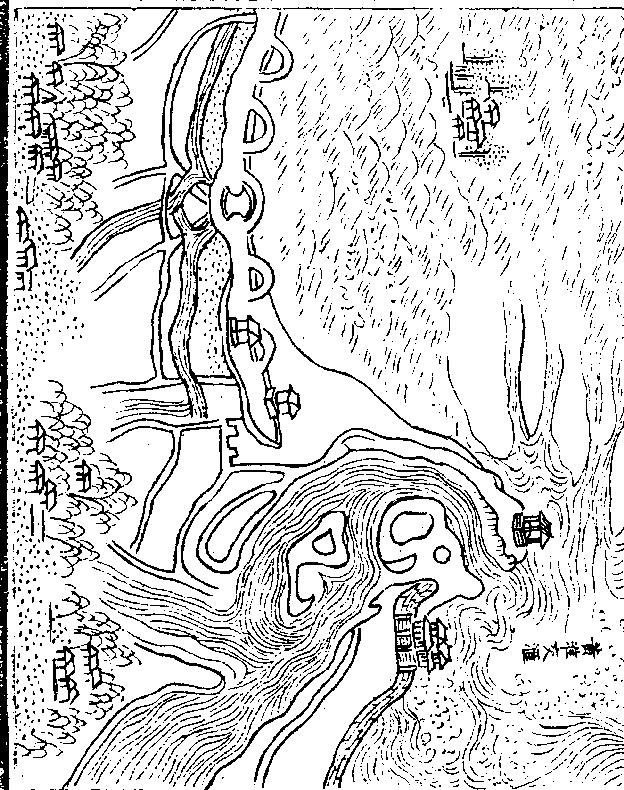

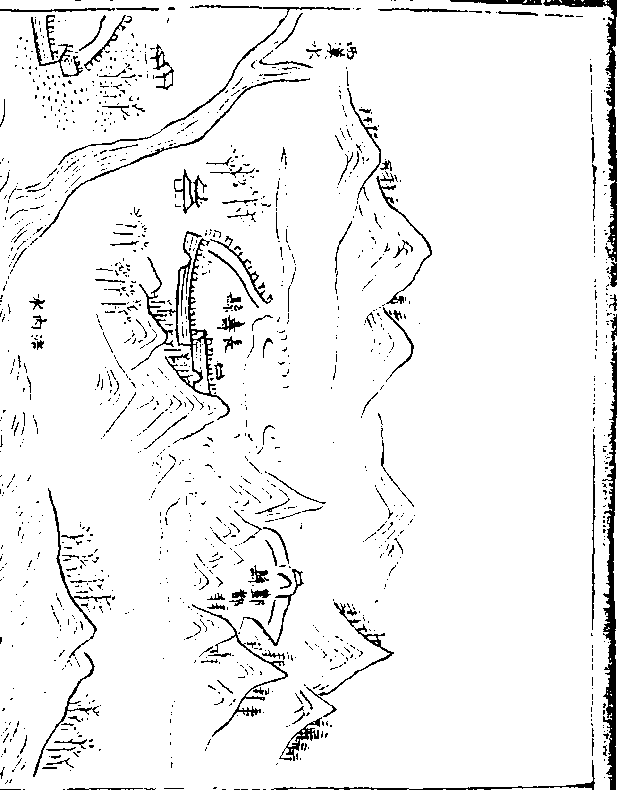

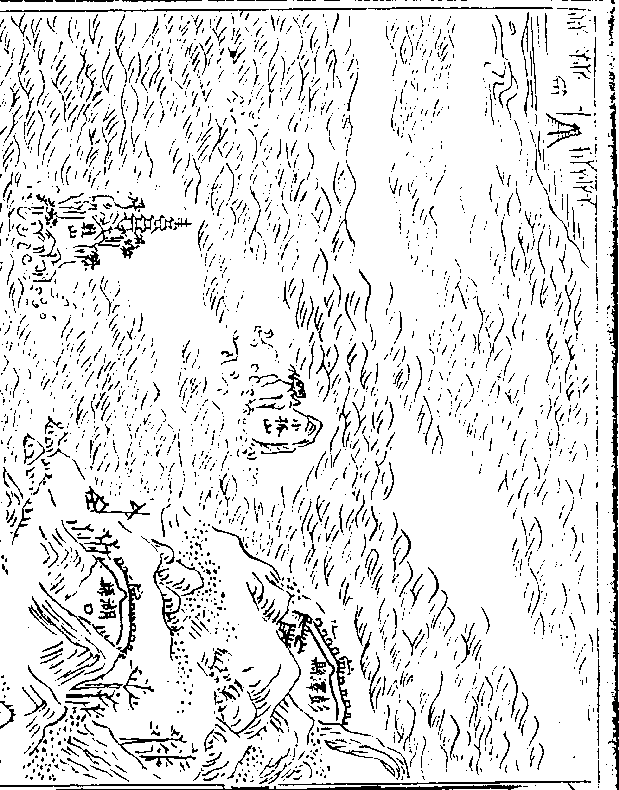

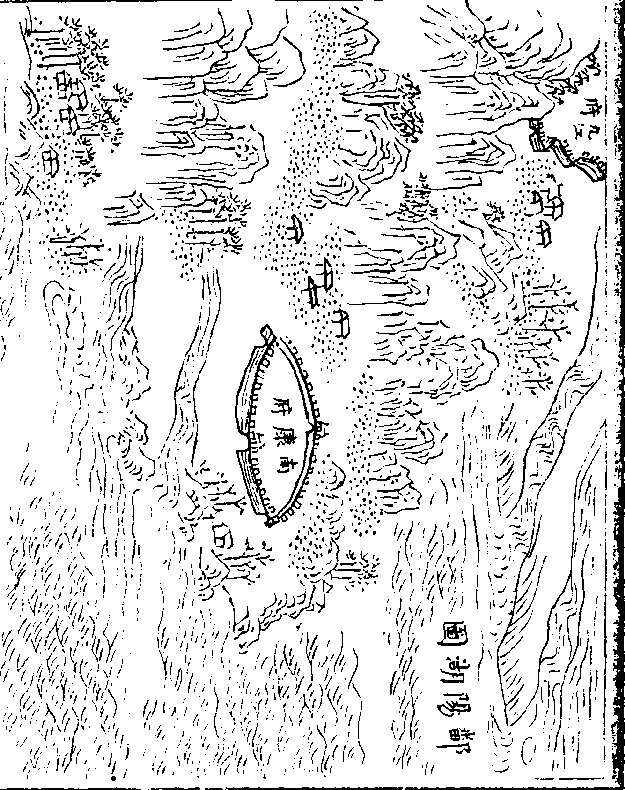

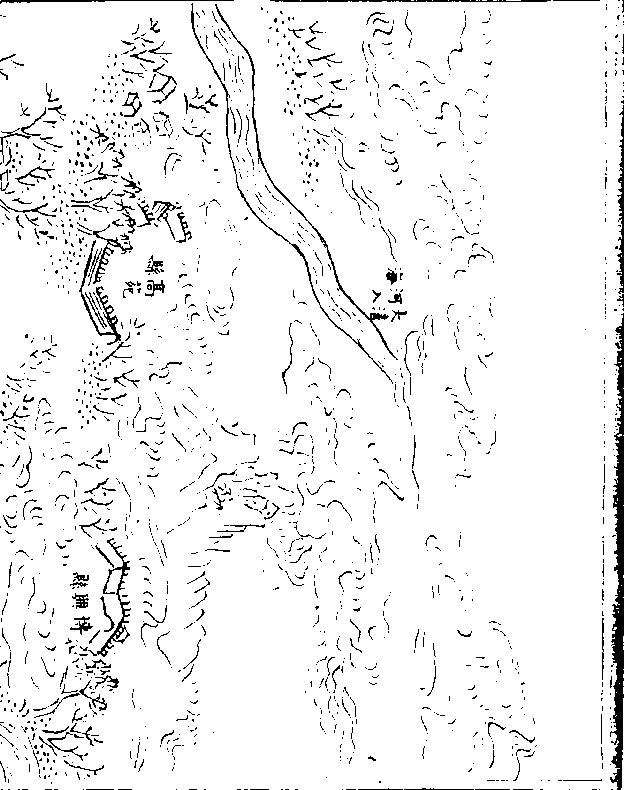

运河图

运河图行水金鉴 目录 第 72a 页 WYG0580-0037a.png

行水金鉴 目录 第 73a 页 WYG0580-0037c.png

行水金鉴 目录 第 74a 页 WYG0580-0038a.png

行水金鉴 目录 第 75a 页 WYG0580-0038c.png

行水金鉴 目录 第 76a 页 WYG0580-0039a.png

行水金鉴 目录 第 77a 页 WYG0580-0039c.png

行水金鉴 目录 第 78a 页 WYG0580-0040a.png

行水金鉴 目录 第 79a 页 WYG0580-0040c.png

行水金鉴 目录 第 80a 页 WYG0580-0041a.png

行水金鉴 目录 第 81a 页 WYG0580-0041c.png

行水金鉴 目录 第 82a 页 WYG0580-0042a.png

行水金鉴 目录 第 83a 页 WYG0580-0042c.png

行水金鉴 目录 第 84a 页 WYG0580-0043a.png

行水金鉴 目录 第 85a 页 WYG0580-0043c.png

行水金鉴 目录 第 86a 页 WYG0580-0044a.png

行水金鉴 目录 第 87a 页 WYG0580-0044c.png

行水金鉴 目录 第 88a 页 WYG0580-0045a.png

行水金鉴 目录 第 89a 页 WYG0580-0045c.png

行水金鉴 目录 第 90a 页 WYG0580-0046a.png

行水金鉴 目录 第 91a 页 WYG0580-0046c.png

行水金鉴 目录 第 92a 页 WYG0580-0047a.png

行水金鉴 目录 第 93a 页 WYG0580-0047c.png

行水金鉴 目录 第 94a 页 WYG0580-0048a.png

行水金鉴 目录 第 95a 页 WYG0580-0048c.png

行水金鉴 目录 第 96a 页 WYG0580-0049a.png

行水金鉴 目录 第 97a 页 WYG0580-0049c.png

行水金鉴 目录 第 98a 页 WYG0580-0050a.png

行水金鉴 目录 第 99a 页 WYG0580-0050c.png

行水金鉴 目录 第 100a 页 WYG0580-0051a.png

行水金鉴 目录 第 101a 页 WYG0580-0051c.png

行水金鉴 目录 第 102a 页 WYG0580-0052a.png

行水金鉴 目录 第 103a 页 WYG0580-0052c.png

行水金鉴 目录 第 103b 页 WYG0580-0052d.png

孟子言禹之行水也行其所无事也行其所无事则

孟子言禹之行水也行其所无事也行其所无事则不与水争独黄运两河不然而运河尤甚吴楚王贡

浮江汉自瓜仪逆流而上渡淮黄入中河运口繇中

河至山东闸河即元之会通河也明初宋尚书用白

老人计于南旺分水四分南流六分北流皆以智力

导引之然犹虑其浅涩舟不负重特设水匮引泉源

分年挑浚以济水之不足于是南接准泗北通白卫

俾粮艘衔尾依期抵通今水匮召佃居多泉源大半

行水金鉴 目录 第 104a 页 WYG0580-0053a.png

淤塞捞浅夫役尽皆裁去运道每每浅阻山东犹循

淤塞捞浅夫役尽皆裁去运道每每浅阻山东犹循故事三年一大挑而淮南运河则自靳文襄而后三

十馀年不言疏浚矣准黄水涨惟以筑堤为事盖黄

河挟沙而行水去沙停自淮至江河身日渐淤高堤

在城堞民庐之上伏读

先皇帝上谕有云治河专以筑堤终属无益故居今日

而言江南运河之急先务唯有遵循文襄公浚船之

法置备器具分地更番以深浚河身使水由地中行

行水金鉴 目录 第 104b 页 WYG0580-0053b.png

而已矣

而已矣行水金鉴 目录 第 105a 页 WYG0580-0053c.png

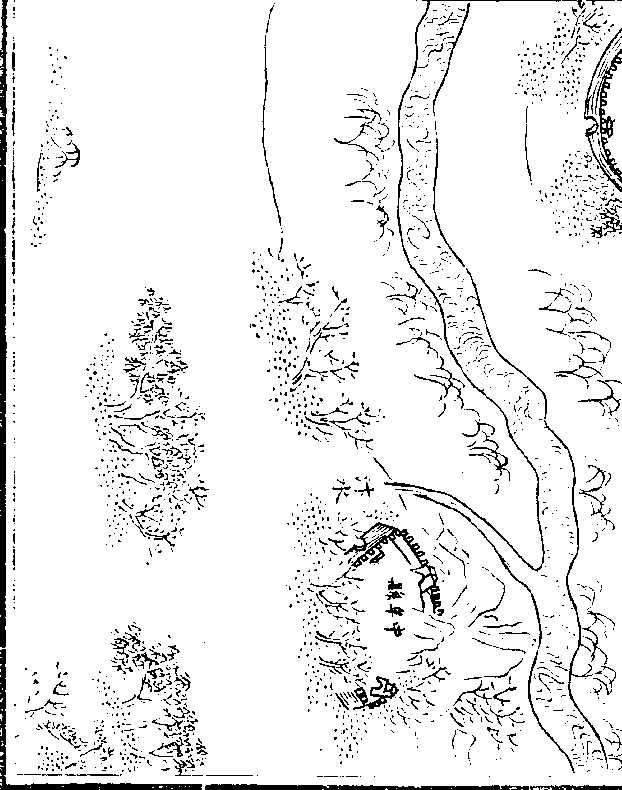

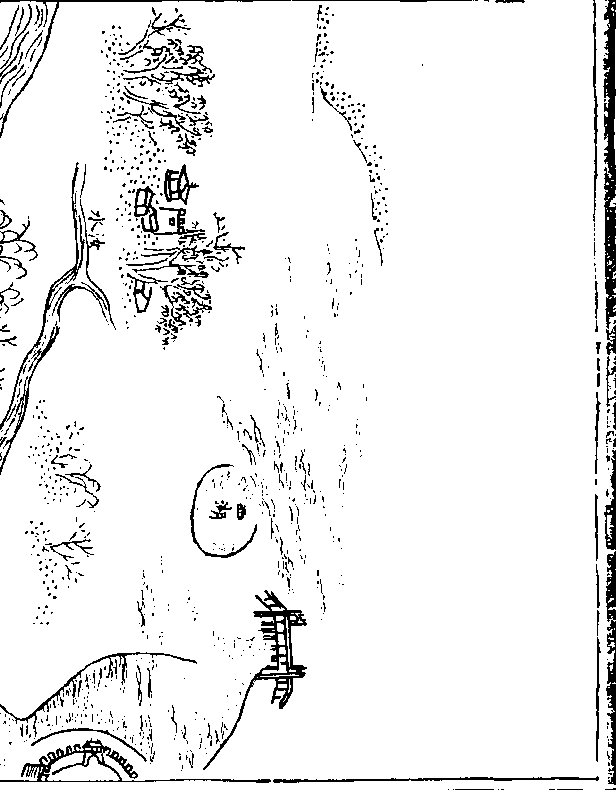

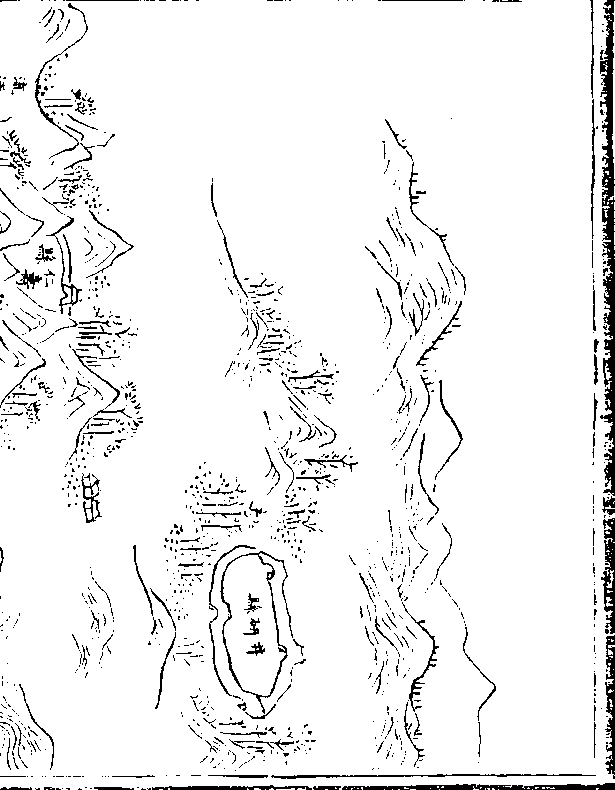

太湖图

太湖图清江浦图

卫河图

禹王台图

行水金鉴 目录 第 106a 页 WYG0580-0054a.png

行水金鉴 目录 第 107a 页 WYG0580-0054c.png

行水金鉴 目录 第 108a 页 WYG0580-0055a.png

行水金鉴 目录 第 109a 页 WYG0580-0055c.png

行水金鉴 目录 第 110a 页 WYG0580-0056a.png

行水金鉴 目录 第 110b 页 WYG0580-0056b.png

太湖吐吸江海包络苏常湖三州运河每与湖之消

太湖吐吸江海包络苏常湖三州运河每与湖之消长为利害若依古制沿湖堤各置闸板以时启闭备

水旱官主其事为利更溥不则颇为三州之害清江

浦明平江伯陈瑄所凿为运道锁钥总河及河道厅

行署皆在焉卫河自发源至汶河会流处约计千里

诸水注之所历州县皆有工程自临清板闸以北藉

以济运禹王台为减中河水势而设里俗傅会神禹

治水时凿山引沭水复建此台以为扼塞沂剡邳宿

行水金鉴 目录 第 111a 页 WYG0580-0056c.png

诸州县并赖之亦要害也各自为图以殿诸运河之

诸州县并赖之亦要害也各自为图以殿诸运河之后

行水金鉴 目录 第 111b 页 WYG0580-0056d.png

行水金鉴卷首