声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 1a 页 WYG0943-0103a.png

卷四

钦定四库全书

玉海卷四

宋 王应麟 撰

天文

仪象

黄帝盖天 颛顼浑仪

隋天文志论盖图晋侍中刘智云颛顼造浑仪黄帝为

盖天然此二器皆古之所制但传说者失其用昔者圣

王正历明时作圆盖以图列宿极在其中回之以观天

卷四 第 1b 页 WYG0943-0103b.png

象分三百六十五度四分度之一以定日数日行于星

象分三百六十五度四分度之一以定日数日行于星纪转回右行以为日行道欲明其四时所在春以青为

道夏以赤为道秋以白为道冬以黑为道四季之末各

十八日以黄为道盖图已定仰观虽明而未正昏明分

昼夜故作浑仪以象天体

尧浑仪 舜璿玑玉衡 玉仪

书舜典在璿玑玉衡以齐七政孔安国云璿美玉(王氏曰璿)

卷四 第 2a 页 WYG0943-0104a.png

美珠也(说文云璿赤玉也)王者正天文之器可运转者舜察天文

美珠也(说文云璿赤玉也)王者正天文之器可运转者舜察天文以审已疏云玑为运转衡为横箫运玑使动于下以衡

望之汉世以来浑天仪是也(颜师古曰玑转而衡平谓浑天仪)马融曰浑天仪

(可旋转故曰玑衡其横箫以观星宿以璿玉贵天象也日月星皆以玑衡度知盈缩进退)蔡邕云玉

衡长八尺孔径一寸下端望之以视星辰盖悬玑以象

天而衡望之转玑窥衡以知星宿汉武时洛下闳鲜于

妄人尝为浑天宣帝时耿寿昌始铸铜为之象史官施

用焉后汉张衡作灵宪以说其状蔡邕郑康成陆绩吴

时王蕃晋姜岌葛洪皆论浑天之义并以浑说为长宋

卷四 第 2b 页 WYG0943-0104b.png

元嘉年皮延宗又作是浑天论大史丞钱乐之铸铜作

元嘉年皮延宗又作是浑天论大史丞钱乐之铸铜作浑天仪传于齐梁周平江陵迁其器于长安今在太史

书矣衡长八尺玑径八尺圆周二丈五尺强转而望之

有其法也疏春秋文曜钩曰尧在璿玑玉衡置四候之

官(注星辰日月之官各于其方使典时职) 隋天文志书在璿玑玉衡则

考灵曜所谓观玉仪之游昏明主时乃命中星也璿玑

中而星未中为急急则日过其度月不及其宿璿玑未

卷四 第 3a 页 WYG0943-0104c.png

中而星中为舒舒则日不及其度月过其宿璿玑中而

中而星中为舒舒则日不及其度月过其宿璿玑中而星中为调调则风雨时庶草繁庑而五谷登万事康也

所言璿玑者谓浑天仪也春秋文曜钩云唐尧即位羲

和立浑仪先儒或因星官书北斗第二星名璿第三星名

玑第五星名衡仍七政之言即以为北斗七星载笔之

官莫或之辨史迁班固犹且致疑马季长创谓璇玑为

浑仪郑康成云其运转者为玑其持正者为衡皆以玉

为之吴王蕃云浑天仪者羲和之旧器谓之玑衡其为

用也以察三光以分宿度又有浑天象者以著天体以

卷四 第 3b 页 WYG0943-0104d.png

布星辰 唐志诗所纪候天星春秋书日食星变周礼

布星辰 唐志诗所纪候天星春秋书日食星变周礼测景求中分星辨国独无所谓璿玑玉衡者岂不用于

三代抑法制遂亡不可复得邪不然二物莫知为何器

也(李淳风言周末此器乃亡) 史记北斗七星所谓璿玑玉衡以齐

七政 晋志魁四星为璇玑杓三星为玉衡(后天文志注璇玑谓北极星也玉衡谓斗九星也璇玑玉衡)

(占色春青黄夏赤黄秋白黄冬黑黄星经) 隋志刘焯曰璿玑玉衡正天之

器帝王钦若世传其象 晋志春秋考灵曜云分寸之

卷四 第 4a 页 WYG0943-0105a.png

晷代天气以正方圆方圆以成参以规矩昏明主时乃

晷代天气以正方圆方圆以成参以规矩昏明主时乃命中星观玉仪之游郑玄谓以玉为浑仪也 书正义

引书纬璿玑钤云

汉灵台铜仪 仪度

后汉明帝纪永平三年春正月癸巳诏曰朕奉郊祀登

灵台见史官正仪度(仪谓浑仪以铜为之王者正天文之器置于灵台度谓日月星辰之)

(行度史即太史掌天文官)夫春者岁之始也始得其正则三时有成

有司其勉顺时气劝督耕桑详刑谨罚明察单辞夙夜

匪懈以称朕意 张衡传注汉名臣奏蔡邕曰言天体

卷四 第 4b 页 WYG0943-0105b.png

有三家唯浑天近得其情今史官所用候台铜仪则其

有三家唯浑天近得其情今史官所用候台铜仪则其法也 黄图清台后更曰灵台述征记曰上有浑仪张

衡所制衡生安顺之间其殆邓平之圆仪乎 历志永

元十四年十一月甲寅诏曰漏所以节时分定昏明昏

明长短起于日去极远近当据仪度下参晷景

汉贾逵黄道铜仪 甘露图仪 浑天图仪

后汉和帝永元十五年七月甲辰诏造大史黄道铜仪

卷四 第 5a 页 WYG0943-0105c.png

以正星辰之度 律历志章帝元和二年太初失天益

以正星辰之度 律历志章帝元和二年太初失天益远遂下诏施行四分历和帝永元四年复令史官以九

道法候弦望左中郎将贾逵论曰臣前上傅安等用黄

道度日月弦望多近史官一以赤道度之不与日月同

于今历弦望差一日以上辄奏以为变至以为日却缩

退行于黄道自得行度不为变愿请太史官日月宿簿

及星度课与待诏星象考校奏可臣谨案前对言冬至

日去极一百一十五度夏至日去极七十五度春秋分

日去极九十一度洪范日月之行则有冬有夏五纪论

卷四 第 5b 页 WYG0943-0105d.png

日月循黄道南至牵牛北至东井率日日行一度月行

日月循黄道南至牵牛北至东井率日日行一度月行十三度十九分度七也以今太史官候注考元和二年

九月以来皆如安言问典星待诏姚崇井毕等十二人

皆曰星图有规法日月实从黄道官无其器不知施行

案甘露二年大司农中丞耿寿昌以图仪度日月行考

验天运状日月行至牵牛东井日过度月至十五度至

娄角日行一度月行十三度赤道使然此前世所共知

卷四 第 6a 页 WYG0943-0106a.png

也如言黄道有验合天日无前却弦望不差一日比用

也如言黄道有验合天日无前却弦望不差一日比用赤道密近宜施用(逵论又曰石氏星经黄道规牵牛初直斗二十度去极二十五度于赤道)

(斗二十一度也)案逵论永元四年也至十五年七月甲辰诏书

造太史黄道铜仪合二十八宿凡三百六十五度四分

度之一冬至日在牛十九度四分度之一史官以校日

月行参弦望虽密近而不为注日仪黄道与度转运难

以候是以少循其事(隋志同唐会要一行上疏谓在五年合考)后历志虞恭宗䜣等议

(孝章皇帝历度审正图仪晷漏与天相应不可复尚蔡邕议冯光陈晃历以考灵曜二十八宿度数与甘石旧)

(文错异以今浑天图仪检天文亦不合)

卷四 第 6b 页 WYG0943-0106b.png

汉浑天 耿寿昌员仪 晷仪 汉候台铜仪

汉盖图(见言天三家)

隋天文志论浑天仪王蕃又云又有浑天象者以著天

体以布星辰古旧浑象以二分为一度周七尺三寸半

莫知何代所造今案虞喜云洛下闳待诏太史为汉武

于地中转浑天定时节作太初历或其所制也(又见益部耆旧)

(传) 汉和帝永元十五年贾逵始造太史黄道铜仪至

卷四 第 7a 页 WYG0943-0106c.png

桓帝延熹七年张衡更以铜制以四分为一度周天一

桓帝延熹七年张衡更以铜制以四分为一度周天一丈四尺六寸一分蕃以古制局小以布星辰相去稠穊

不得了察张衡所作又复大难可转移蕃今所作以三

分为一度周天九尺五分四分之三而陆绩所作浑象

形如鸟卵以施二道不得如法颇为乖僻然则浑天仪

者其制有玑有衡既动静兼状以效二仪之情又周旋

衡管以考三光之分所以揆正宿度准步盈虚采古之

遗法也则先儒所言圆规径八尺汉候台铜仪蔡邕所

欲寝伏其下者是也(又见上贾逵论) 晋天文志古言天者有

卷四 第 7b 页 WYG0943-0106d.png

三家一曰盖天二曰宣夜三曰浑天汉灵帝时蔡邕于朔方

三家一曰盖天二曰宣夜三曰浑天汉灵帝时蔡邕于朔方上书言宣夜之学绝无师法周髀术数具存考验天状

多所违失惟浑天近得其情今史官候台所用铜仪则

其法也立八尺员体而具天地之形以正黄道以察发

敛以行日月以步五纬精微深妙百代不易(又张衡传注)详见

言天三家(后汉永安宫铭曰候台集道俾司星辰) 春秋文曜钩云唐尧即位羲

和立浑仪暨汉太初洛下闳鲜于妄人耿寿昌等造员

卷四 第 8a 页 WYG0943-0107a.png

仪以考历度后至和帝时贾逵继作又加黄道至顺帝

仪以考历度后至和帝时贾逵继作又加黄道至顺帝时张衡又制浑象其后陆绩亦造浑象吴时王蕃制浑

仪 书正义汉武时闳妄人尝为浑天宣帝时寿昌始

铸铜为之象史官施用焉张衡作灵宪说其状蔡邕郑

玄陆绩晋姜岌张衡葛洪皆论浑天之义以浑说为长

宋皮延宗作是浑天论 扬子重黎或问浑天曰洛下

闳营之鲜于妄人度之耿中丞象之几几乎莫之能违

也 扬雄传雄作太玄大潭思浑天参摹而四分之(四分)

(天之宿度甲乙)极于八十一旁则三摹九据极之七百二十九

卷四 第 8b 页 WYG0943-0107b.png

赞其用自天元推一昼一夜阴阳度数律历之纪九九

赞其用自天元推一昼一夜阴阳度数律历之纪九九大运与天终始故元三方九州二十七部八十一家二

百四十三表七百二十九赞分为三卷曰一二三与泰

初历相应亦有颛顼之历焉 汉律志武帝造太初历

立晷仪(见太初历)

汉张衡浑天仪 灵宪算罔论 瑞轮 蓂荚

灵宪图 璿玑

卷四 第 9a 页 WYG0943-0107c.png

张衡传安帝雅闻张衡善学徵拜为郎再迁为太史令

张衡传安帝雅闻张衡善学徵拜为郎再迁为太史令遂乃研覈阴阳妙尽璇玑之正作浑天仪立八尺员体

以具天地之象以正黄道以察发敛以行日月以步五

纬著灵宪算罔论言甚详明(衡集无算罔论盖网络天地而算之因名焉)衡谓

(灵台之璇玑者兼浑仪候仪之法置密室中者浑象也)灵宪序曰昔在先王将步

天路先准之于浑体是谓正仪立度而黄极有逌建也

枢运有逌稽也乃建乃稽故灵宪作兴(详见天文) 隋志桓

帝延熹七年太史令张衡更以铜制浑天仪以四分为

一度周天一丈四尺六寸一分亦于密室中以漏水转

卷四 第 9b 页 WYG0943-0107d.png

之令伺之者闭户而唱之以告灵台之观天者璿玑所

之令伺之者闭户而唱之以告灵台之观天者璿玑所加某星始见某星已中某星今没皆如合符崔子玉为

之碑铭曰 云云见后 晋志同(刘焯曰蔡邕月令章句郑玄注考灵曜同衡法)张衡为

太史令铸浑天仪总序经星谓之灵宪其大略曰星者

体生于地精发于天紫宫为帝皇之居太微为五帝之

座在野象物在朝象官居其中央谓之北斗动系于占

实司天命四布于方为二十八宿日月运行历示休咎

卷四 第 10a 页 WYG0943-0108a.png

五纬经次用彰祸福则上天之心于是见矣中外之官

五纬经次用彰祸福则上天之心于是见矣中外之官常明者百有二十可名者三百二十为星二千五百微

星之数万一千五百二十庶物蠢动咸得系命衡所铸

图遇乱湮灭星官名数亦不复存 晋志顺帝时张衡

置浑象具内外规南北极黄赤道列二十四气二十八

宿中外星官及日月五纬以漏水转之于殿上堂内星

中出没与天相应因其阙戾又转瑞轮蓂荚于阶下随

月盈虚依历开落其后陆绩亦造浑象至吴时庐江王蕃

善数术传刘洪乾象历依其法而制浑仪范晔称之曰

卷四 第 10b 页 WYG0943-0108b.png

范围两仪天地无所蕴其灵(浑天)运情机物有生不能参

范围两仪天地无所蕴其灵(浑天)运情机物有生不能参其智(候地动仪)崔子玉称之曰数术穷天地制作侔造化(义熙)

(起居注十四年相国表曰平长安获张衡所作浑仪土圭归之天府) 续天文志注衡著

灵宪浑仪略具辰曜之本 续历志注张衡浑仪曰赤

道横带浑天之腹去极九十一度十分之五黄道斜带

其腹出赤道表里各二十四度故夏至去极六十七度

而强冬至去极百十五度亦强黄道斜截赤道者则春

卷四 第 11a 页 WYG0943-0108c.png

秋分之去极也本当以铜仪日月度之则可知也以仪

秋分之去极也本当以铜仪日月度之则可知也以仪一岁乃竟中间又有阴雨难卒成是以作小浑尽赤道

黄道 隋宇文恺曰张衡浑象以四分为一度王蕃减

其法(见后) 唐志张衡灵宪图一卷又浑天仪一卷 选

注张衡漏水转浑天仪制曰盖上又铸金铜仙人居左

壶为胥徒居右壶 初学记亦引之(详见漏刻) 历志章帝

诏曰祖尧岱宗同律度量考在机衡以正历象庶乎有

益史官用太初邓平术璇玑不正文象不稽永元十四

年诏太常史官运仪下水官漏失天至三刻安帝永初

卷四 第 11b 页 WYG0943-0108d.png

二年七月戊辰诏以变异并见百僚及郡国吏民有明

二年七月戊辰诏以变异并见百僚及郡国吏民有明习阴阳之度璇玑之数者各使指变以闻 熹平四年

蔡邕议冯光陈晃历以考灵曜二十八宿度数及冬至

日所在与今史官甘石旧文错异不可考校以今浑天

图仪检天文亦不合于考灵曜光晃能自依其术更造

望仪以追天度远有验于图书近有效于三光可以易

夺甘石穷服诸术者实宜用之难问但言图谶光和三

卷四 第 12a 页 WYG0943-0109a.png

年韩说等议日月之术日循黄道月从九道以赤道仪

年韩说等议日月之术日循黄道月从九道以赤道仪日冬至去极俱一百一十五度其入宿也赤道在斗二

十一而黄道在斗十九两仪相参日月之行曲直有差

以生进退张恂久在候部能揆仪度定立术数

汉阳嘉候风地动仪

张衡顺帝时为太史令阳嘉元年秋七月复造候风地

动仪以精铜铸成员径八尺合盖隆起形似酒樽饰以

篆文山龟鸟兽之形中有都柱傍行八道施关发机外

有八龙首衔铜丸下有蟾蜍张口承之其牙机巧制皆

卷四 第 12b 页 WYG0943-0109b.png

隐在樽中覆盖周密无际如有地动尊振则龙发机吐

隐在樽中覆盖周密无际如有地动尊振则龙发机吐丸而蟾蜍衔之振声激扬伺者因此觉之虽一龙发机

而七首不动寻其方面乃知震之所在验之以事合契

若神自书典所记未之有也尝一龙发机而地不觉动

京师学者咸怪其无證后数日驿至果地震陇西于是

咸服其妙自此以后乃令史官记地动所从方起崔子

玉为其碑铭曰数术穷天地制作侔造化高才伟艺与

卷四 第 13a 页 WYG0943-0109c.png

神合契盖由平子浑仪及地动仪有验故也(推其范围两仪天地)

神合契盖由平子浑仪及地动仪有验故也(推其范围两仪天地)(无所蕴其灵运精机物有生不能参其智) 纪阳嘉元年七月史官始作候

风地动铜仪 前志维星散句星信则地动有星守三

渊地动(极后四星曰句星斗杓后三星曰维星) 隋志河中九星如钩状

曰钩星伸则地动房宿北一小星曰钩钤钩钤之间有

星及疏拆则地动 晏子曰吾见句星在房心之间地

其动乎 隋临孝恭著地动铜仪经一卷

石氏浑天图

隋志一卷

卷四 第 13b 页 WYG0943-0109d.png

吴陆绩浑象 浑天图

晋志陆绩造浑象其形如鸟卵以施二道则黄道应长

于赤道矣绩云天东西南北径三十五万七千里然则

绩以天形正员故也而浑象如鸟卵则自相违背(王蕃论云)

绩传作浑天图注易释玄皆传于世

吴王蕃浑仪

晋志 宋志同(孔颖达书疏载王蕃浑天说略同见下当参考书疏)吴中常侍庐江王

卷四 第 14a 页 WYG0943-0110a.png

蕃善数术传刘洪乾象历依其法而制浑仪立论考度

蕃善数术传刘洪乾象历依其法而制浑仪立论考度曰前儒旧说天地之体状如鸟卵天包地外如壳之裹

黄周旋无端圆如弹丸其形浑浑然故曰浑天周天三

百六十五度五百八十九分度之百四十五半露地上

半在地下其二端谓之南极北极北极出地上三十六

度南极入地下三十六度两极相去一百八十二度半

强绕北极径七十二度常见不隐谓之上规绕南极七

十二度常隐不见谓之下规赤道带天之中去两极各

九十一度少强黄道日之所行也半在赤道外半在赤

卷四 第 14b 页 WYG0943-0110b.png

道内与赤道东交于角五少弱西交于奎十四少强(以两)

道内与赤道东交于角五少弱西交于奎十四少强(以两)(仪推之二道俱三百六十五度有奇是以知天体如弹丸也)古浑象以二分为一度

凡周七尺三寸半分张衡更制以四分为一度凡周一

丈四尺六寸蕃以古制局小星辰稠穊衡器伤大难可

转移更制浑象以三分为一度凡周天一丈九寸五分

四分分之三(增古法三尺六寸五分四分分之一减衡法亦如之)何承天曰径天之数蕃说近

(之) 书疏王蕃浑天说曰天之形状似鸟卵天包地外

卷四 第 15a 页 WYG0943-0110c.png

犹卵之裹黄圆如弹丸故曰浑天言其形体浑浑然也

犹卵之裹黄圆如弹丸故曰浑天言其形体浑浑然也其术以为天半覆地上半在地下其天居地上见有一

百八十二度半强地下亦然北极出地上三十六度南

极入地下亦三十六度而嵩高正当天之中极南五十

五度当嵩高之上又其南十二度为夏至之日道又其

南二十四度为春秋分之日道又其南二十四度为冬

至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去极

六十七度春秋分去极九十一度冬至去极一百一十

五度此其大率也其南北极持其两端天与日月星宿

卷四 第 15b 页 WYG0943-0110d.png

斜而回转此必古有其法遭秦而灭 隋志浑天象注

斜而回转此必古有其法遭秦而灭 隋志浑天象注一卷吴散骑常侍王蕃撰 晋阳秋吴有葛衡(本作葛冲)字

思真明达天官能为机巧作浑天使地居于中以机动

之天转而地止以上应晷度

吴浑天 浑天象注

吴志注晋阳秋曰吴有葛衡字思真改作浑天使地居

于中以机动之天转而地止以上应晷度 义熙起居

卷四 第 16a 页 WYG0943-0111a.png

注曰十四年相国表曰间者平长安获张衡所作浑仪

注曰十四年相国表曰间者平长安获张衡所作浑仪土圭历代宝器谨遣奉送归之天府 隋志刘焯云闳

制莫存衡造有器绩有小异蕃乃事同宋有钱乐之魏

初晁崇等小大有殊经模不异观蔡邕月令章句郑玄

注考灵曜势同衡法迄今不改盖及宣夜三说并驱平

昕安穹四天腾沸至当不一理唯一揆岂容天体七种

殊说昔蔡邕自朔方上书曰以八尺之仪度知天地之

象古有其器而无其书常欲寝伏仪下案度成数而为立

说书奏不许焯今立术改正旧浑 后魏卢辩传孝武

卷四 第 16b 页 WYG0943-0111b.png

西迁金石律吕晷刻浑仪皆令辩因时制宜皆合轨度

西迁金石律吕晷刻浑仪皆令辩因时制宜皆合轨度隋经籍志浑天象注一卷吴散骑常侍王蕃撰

晋浑仪

义熙十三年八月刘裕克长安九月先收其彝器浑仪

土圭记里鼓指南车及秦始皇玉玺

宋何承天论浑天象体

宋志御史中丞何承天论浑象体曰天形正员而水周

卷四 第 17a 页 WYG0943-0111c.png

其下言四方者东阳谷日之所出西至濛汜日之所入

其下言四方者东阳谷日之所出西至濛汜日之所入庄子云北南溟亦古之遗记四方皆水證也大中大夫

徐爰曰浑仪之制未详厥始王蕃言虞书在璇玑玉衡

以齐七政则今浑天仪日月五星是也郑玄说动运为

机持正为衡皆以玉为之浑仪羲和氏之旧器历代相

传谓之机衡而斯器设在候台史官禁密学者寡得闻

见穿凿之徒见七政之言因以为北斗七星迁固犹惑

之郑玄超然独见改正其说圣人复出不易斯言蕃之

所云如此夫候审七曜当以运行为体设器拟象焉得

卷四 第 17b 页 WYG0943-0111d.png

定其盈缩设使唐虞之世已有浑仪后世孰敢非革而

定其盈缩设使唐虞之世已有浑仪后世孰敢非革而三天之议纷然莫辩至扬雄方难盖通浑张衡为太史

令乃铸铜制范故知自衡以前未有斯仪史臣案浑天

废绝故有宣盖之论其术并疏后人莫述或问浑天于

扬雄雄举洛下鲜于耿中丞三人以对则知此三人

创造浑仪以图晷纬西汉长安已有其器将由丧乱亡

失故衡复铸之乎王蕃又记古浑仪尺度并张衡改制

卷四 第 18a 页 WYG0943-0112a.png

之文则知斯器非衡始造明矣衡所造传至魏晋沈没

之文则知斯器非衡始造明矣衡所造传至魏晋沈没戎虏绩蕃旧器亦不复存晋义熙十四年高祖平长安

得衡旧器仪状虽举不缀经星七曜 盖天之术云出

周公旦访之殷商盖假托之说也其书号曰周髀髀者

表也周天之数也其术云天如覆盖地如覆盆地中高

而四隤日月随天转运隐地之高以为昼夜天地相去

凡八万里天地之中高于外衡六万里地上之高高于

天之外衡二万里或问盖天于扬雄雄曰盖哉盖哉难

其八事郑玄又难其二事为盖天之学者不能通也

卷四 第 18b 页 WYG0943-0112b.png

后魏候部铁仪

隋天文志论浑仪后魏道武天兴初令太史令晁崇修浑

仪以观星象十有馀载至明元永兴四年壬子诏造太

史候部铁仪以为浑天法考璿玑之正其铭曰于皇大

代配天比祚赫赫明明声烈遐布爰造兹器考正宿度

贻法后叶永垂典故其制皆以铜铁唯志星度以银错

之南北柱曲抱双规东西柱直立下有十字水平以植

卷四 第 19a 页 WYG0943-0112c.png

四柱十字之上以龟负双规其馀皆与刘曜仪大同今

四柱十字之上以龟负双规其馀皆与刘曜仪大同今太史候台所用也开皇已后灵台以后魏铁浑天仪测

七曜盈缩以盖图列星坐分黄赤二道距二十八宿分

度而莫有更为浑象者仁寿四年刘焯论浑天曰今立

术改正旧浑不用 唐天文志李淳风奏灵台铁仪后

魏斛斯兰所作今太史候台所用也

后魏器准图 四术周髀宗

北史信都芳明算术安丰王延明欲抄集五经算事为

五经宗及古今乐事为乐书又聚浑天欹器地动铜乌

卷四 第 19b 页 WYG0943-0112d.png

漏刻候风诸巧事并图画为器准并令芳算之芳自撰

漏刻候风诸巧事并图画为器准并令芳算之芳自撰注(隋志小说家芳器准图三卷)又著四术周髀宗其序曰汉成帝时

学者问盖天扬雄曰未几也问浑天曰几乎言盖差而

浑密也盖器测影而造用之日久不同于祖故云未几

浑器量天而作乾坤大象隐见难变故云几乎时太史

令尹咸穷研晷盖易古周法雄乃见之以为难也自昔

周公定景王城至汉朝盖器一改浑天覆观以灵宪为

卷四 第 20a 页 WYG0943-0113a.png

文盖天仰观以周髀为法覆仰虽殊大归是一芳以浑

文盖天仰观以周髀为法覆仰虽殊大归是一芳以浑算精微故约本省要凡述二篇合六法名四术周髀宗

又难李业兴新历五(阙)又私撰历书名曰灵宪历算月

频大频小食必以朔證据甄明每云何承天亦为此法

而不能精书未成 崔灵恩立义以浑盖为一 晁崇

为太史令道武诏造浑仪

梁浑天象 宋元嘉浑仪 小浑天 铜仪

隋志天文论浑天象者其制有玑而无衡梁末秘府有

以木为之其员如九其大数围南北两头有轴遍体布

卷四 第 20b 页 WYG0943-0113b.png

二十八宿三家星黄赤二道及天汉等别为横规环以

二十八宿三家星黄赤二道及天汉等别为横规环以匡其外高下半之以象地南轴头入地注于南植以象

南极北轴头出于地上注于北植以象北极正东西运

转昏明中星既应其度分至气节亦验在不差而已不

如浑仪别有衡管测揆日月分步星度者也吴太史令

陈苗云先贤制木为仪名曰浑天即此之谓邪由斯而

言仪象二器远不相涉则张衡所造盖亦止在浑象七

卷四 第 21a 页 WYG0943-0113c.png

曜而何承天莫辨仪象之异亦为乖失宋文帝元嘉十

曜而何承天莫辨仪象之异亦为乖失宋文帝元嘉十三年以高祖初克长安所得古铜浑仪状虽略举不著

经星七曜诏太史令钱乐之采效仪象铸铜为之五分

为一度径六尺八分少周一丈八尺二寸六分少地在

天内不动立黄赤二道之规南北二极之规布列二十

八宿北斗极星置日月五星于黄道上为之杠轴以象

天运以水转之昏明中星与天相符(宋志云置立漏刻以水转仪)隋天

(文志宋元嘉中太史令钱乐之所铸浑天铜仪以朱黑白三色用殊三家而合陈卓之数)梁置于文

德殿前至如斯制以为浑仪则内缺衡管以为浑象则

卷四 第 21b 页 WYG0943-0113d.png

地不在外是参两法别为一体吴时又有葛衡明达天

地不在外是参两法别为一体吴时又有葛衡明达天官能为机巧改作浑天使地居于天中以机动之天动

而地止以上应晷度则乐之所放述也元嘉十七年又

作小浑天二分为一度径二尺二寸周六尺六寸安二

十八宿中外官星备足以白青黄等三色珠为三家星

其日月五星悉居黄道亦象天运而地在其中宋元嘉

所造仪象开皇九年平陈后并入长安大业初移于东

卷四 第 22a 页 WYG0943-0114a.png

都观象殿 隋天文志浑天仪法云天如鸡子地如鸡

都观象殿 隋天文志浑天仪法云天如鸡子地如鸡子中黄孤居于天内天大而地小表里有水天地各乘

水而立载水而行周天三百六十五度四分度之一中

分之则半覆地上半绕地下故二十八宿半见半隐天

转如车毂之运也 书舜典正义宋元嘉年皮延宗作

是浑天论太史丞钱乐之铸铜作浑天仪传于齐梁周

迁其器于长安

梁重云殿铜仪 天仪说要 浑天象

隋天文志论浑仪梁华林重云殿所置铜仪其制有双

卷四 第 22b 页 WYG0943-0114b.png

环规又有单横规又有单规其里又有双环规南头入

环规又有单横规又有单规其里又有双环规南头入地下以象南极北头出地上以象北极其运动得东西

转以象天行双轴之间则置衡长八尺捡其镌题是刘

曜光初六年史官丞南阳孔挺所造则古浑仪法也而

何承天徐爰著宋史以为即张衡所造其仪略举天状

而不缀经星七曜义熙十四年定咸阳得之沈约亦云

然皆失之远矣 陶弘景传造浑天象高三尺地居中

卷四 第 23a 页 WYG0943-0114c.png

天转而不动以机动之悉与天会 隋志弘景撰天仪

天转而不动以机动之悉与天会 隋志弘景撰天仪说要一卷

隋观台浑仪

隋志史臣于观台访浑仪见元魏太史令晁崇所造以

铁为之其规有六其外四规常定一象地形二象赤道

其馀象二极其内二规可运转用合八尺之管以窥星

度周平齐所得隋开皇二年新都初成以置观台之上

唐凝晖阁浑仪

天文志贞观初太史李淳风上言在璿玑玉衡以齐七

卷四 第 23b 页 WYG0943-0114d.png

政则浑天仪也周礼土圭正日景以求地中有以见日

政则浑天仪也周礼土圭正日景以求地中有以见日行黄道之验暨于周末此器乃亡汉洛下闳作浑仪其

后贾逵张衡等亦各有之而推验七曜并循赤道按冬

至极南夏至极北而赤道常定于中无南北之异盖浑

仪无黄道久矣太宗异其说乃诏为之至七年仪成表

里三重下据准基状如十字末植鳌足以张四表一曰

六合仪有天经双规金浑纬规金常规相结于四极之

卷四 第 24a 页 WYG0943-0115a.png

内列二十八宿十日十二辰经纬三百六十五度二曰

内列二十八宿十日十二辰经纬三百六十五度二曰三辰仪员径八尺有璿玑规(会要有黄道规)月游规列宿距度

七曜所行转于六合之内三曰四游仪玄枢为轴以连

结玉衡游筒而贯约矩规又玄枢北树北辰南矩地轴

旁转于内玉衡在玄枢之间而南北游仰以观天之辰

宿下以识器之晷度皆用铜帝称善置于凝晖阁用之

候测阁在禁中其后遂亡(旧史阁在太极殿内) 会要贞观初李

淳风言灵台候仪是故魏遗范法制疏略难为占步上

令淳风改造浑仪铸铜为之七年三月十六日(旧史癸巳)直

卷四 第 24b 页 WYG0943-0115b.png

太史将仕郎李淳风铸浑天黄道仪成奏之(云云与史同)淳

太史将仕郎李淳风铸浑天黄道仪成奏之(云云与史同)淳风又撰法象志以论前代浑仪得失之差(传淳风以将仕郎直太史)

局制浑天仪诋摭前人得失著法象志七篇上之(志李淳风法象志因汉书十二次度数以唐之州县配焉)

(详见天文) 卢肇海潮赋张衡考动以铸仪淳风述时而

建式(谓作乙己占以仪立式以定星辰)

唐开元黄道游仪(铭) 历经 浑天图 铜仪

唐天文志开元九年一行受诏改治新历欲知黄道进

卷四 第 25a 页 WYG0943-0115c.png

退而太史无黄道仪左内率府兵曹参军梁令瓒以木

退而太史无黄道仪左内率府兵曹参军梁令瓒以木为游仪一行是之乃奏黄道游仪古有其术而无其器

昔人潜思皆未能得今令瓒所为日道月交皆自然契

合于推步尤要请更铸以铜铁十一年仪成(张说表游仪六月造)

(毕)一行又曰灵台铁仪后魏斛兰所作规制朴略度

刻不均赤道不动乃如胶柱以考月行迟速多差多或

至十七度少不减十度不足以稽天象授人时淳风黄

道仪以玉衡璇规别带日道傍列三百四十九交以携

日游法颇难术遂寝废臣更造游仪使黄道运行以追

卷四 第 25b 页 WYG0943-0115d.png

列舍之变因二分之中以立黄道交于奎轸之间二至

列舍之变因二分之中以立黄道交于奎轸之间二至陟降各二十四度黄道内施白道月环用究阴阳朓朒

动合天运简而易从可以制器垂象永傅不朽于是玄

宗嘉之自为之铭 又见御制(集贤注记曰学士陆去泰题制造年月工匠姓名于盘下填)

(以银字御书填以金字)置之灵台黄道游仪以古尺四分为度旋

枢双环古所谓旋仪也南北科两极上下循规各三十

四度表里画周天度使东西运转如浑天游旋中旋枢

卷四 第 26a 页 WYG0943-0116a.png

轴长与旋环径齐玉衡望筒置于子午左右用八柱八

轴长与旋环径齐玉衡望筒置于子午左右用八柱八柱相固亦表里画周天度双间使枢轴及玉衡望筒旋

环于中也阴纬单环皆准阳经相衔各半内外俱齐谓

之阴浑也内外为周天百刻天顶单环直中国人顶之

上东西当卯酉之中令与阳经阴纬相固如鸟壳之裹

黄赤道单环赤道者当天之中二十八宿之位也双规

运动度穿一穴随穴退交秋分冬至日不差缪傍在卯

酉之南上去天顶三十六度而横置之黄道单环日之

所行故名黄道太阳陟降积岁有差月及五星亦随日

卷四 第 26b 页 WYG0943-0116b.png

度出入古无其器规制不知准的斟酌为率疏阔尤甚

度出入古无其器规制不知准的斟酌为率疏阔尤甚今设此环置于赤道环内仍开合使运转出入四十八

度而极画两方东西列度数南北列百刻可使见日知

时上列三百六十策与用卦相准度穿一穴与赤道相

交白道月环月行有迂曲迟速与日行缓急相反古亦

无其器今设于黄道环内使就黄道为交合出入六度

以测每夜月离上画周天度数度穿一穴拟移交会皆

卷四 第 27a 页 WYG0943-0116c.png

用铜铁游仪四柱为龙龙能兴云雨故以饰柱柱在四

用铜铁游仪四柱为龙龙能兴云雨故以饰柱柱在四维龙下有山云俱在水平槽上皆用铜其赤道带天之

中以分列宿之度黄道斜运以明日月之行乃立八节

九限校二道差数著之历经(旧史大衍历经一卷黄道图见天文图类) 旧

纪开元十三年冬十月癸丑新造铜仪成置于景运

门内以示百官 会要开元八年六月十五日左金吾

长史南宫说奏浑天图有其书无其器臣修九曜占书

须量校星象请造两枚(一进内一留司占测)九年改历沙门一行

奏梁令瓒待制丽正书院因造游仪木样甚精密请更

卷四 第 27b 页 WYG0943-0116d.png

以铜铁为之十三年十月三日造成(志云十一年集贤注记云十二年五)

以铜铁为之十三年十月三日造成(志云十一年集贤注记云十二年五)(月)又上疏曰云云置之灵台以考星度二十八宿中外官

与古经不同者数十条又诏一行令瓒更造浑天仪(见后)

集贤注记开元十二年五月沙门一行于书院造黄

道游仪以进一行初奉诏改修历经以旧无黄道游仪

测候稍难梁令瓒刻木作小样进呈上令一行参考以

为精密始就院更以铜铁为之凡二年功乃成至是上

卷四 第 28a 页 WYG0943-0117a.png

之上称善令令瓒与一行考李淳风法象志更造浑仪图御

之上称善令令瓒与一行考李淳风法象志更造浑仪图御制游仪铭并八分书题于轮上铭曰盈缩不愆列舍不忒

制器垂象永鉴无惑学士陆去泰奉敕题制造年月及工

匠姓名于盘下灵台用以测候至今存焉十三年十月院

中造浑仪成奉敕向敷政门外以示百寮一行改进游仪

之后上令铸铜为浑规之器左卫长史梁令瓒右骁卫

长史桓执圭分擘规制铸为天像径一文具列宿赤道

及周天度数注水激轮令其自转议者以为张衡灵宪

不能踰今留东京集贤院内院中有仰观台即一行占

卷四 第 28b 页 WYG0943-0117b.png

候之所 六典灵台郎凡测候晷度以游仪为准

候之所 六典灵台郎凡测候晷度以游仪为准唐武成殿水运浑天 俯视图 新造铜仪

唐天文志开元十一年游仪成明皇又诏一行与令瓒

等铸浑天铜仪员天之象具列宿赤道及周天度数又

注水激轮令其自转一昼一夜而天运周外络二轮缀

以日月令得运行每天西旋一周日东行一度月行十

三度十九分度之七二十九转有馀而日月会三百六十

卷四 第 29a 页 WYG0943-0117c.png

五转而日周天以水匮为地平令仪半在地上半在地

五转而日周天以水匮为地平令仪半在地上半在地下晦朔弦望迟速有准立木人二于地平上其一前置

鼓以候刻至一刻则自击之其一前置钟以候辰至一

辰亦自撞之皆于匮中各施轮轴钩键关锁交错相持

置于武成殿前以示百官无几而铜渐涩不能自转遂

藏于集贤院(会要与史同)当时称其妙命之曰水运浑天(会要)

曰水运浑天俯视图(张衡有漏水转浑天之制见初学记) 通鉴开元十三年十

月癸丑作水运浑天成 会要(旧纪同)开元十三年(乙丑)十

月三日癸丑新造铜仪成置于景运门内以示百官(书院)

卷四 第 29b 页 WYG0943-0117d.png

(造游仪去年六月毕又奉旨更立浑仪) 张说表曰准敕命右卫兵曹长

(造游仪去年六月毕又奉旨更立浑仪) 张说表曰准敕命右卫兵曹长史梁令瓒检校制造于是博考传记旧有张衡陆绩王

蕃钱乐之并造斯器虽浑体有象而不能运行臣今铸

铜为仪圆以象天使得俯察(又曰究天地之斡运极乾坤之变化阴阳)

(不能逃其数度分不能隐其时绍唐尧钦若之典遵虞舜璿玉之旧) 十八年进士

试新浑仪赋 隋耿询创意造浑天仪不假人力

以水转之施于闇室使高智宝外候天时动合符

卷四 第 30a 页 WYG0943-0118a.png

契

契唐卢肇浑天法 浑天赋 论

卢肇作海潮赋及图取浑天为法(吴严畯著潮水论)燕肃海潮图论

自古说天有六一曰浑天(张衡所述)二曰盖天(周髀以为法)三曰

宣夜(无师法)四曰安天(虞喜作)五曰昕天(姚信作)六曰穹天(虞耸)

(作)自盖天已下盖好奇徇异之说其增立浑天之术自

张平子始言天包于地周旋无端其形浑浑故曰浑天

言不及浑天而乖诞者五家庄子逍遥篇玄中记王仲

任论衡(言日不入地)山经释氏言四天肇始学浑天术于太

卷四 第 30b 页 WYG0943-0118b.png

原王轩轩以王蕃之术授焉后因演而成图又曰舜璿

原王轩轩以王蕃之术授焉后因演而成图又曰舜璿玑玉衡则浑仪之本法晋侍中刘智云颛顼造浑仪黄

帝为盖天则此二器皆古圣王之制作也但学者失其

法耳说者乃云始自张衡今考其事张衡乃巧述其法

而揆之非始造者也虞喜又云洛下闳为汉武帝于地

中转浑天定时修太初历又知此术在平子前也贾逵

以永元十五年造黄道仪张衡以延熹七年更造铜仪

卷四 第 31a 页 WYG0943-0118c.png

其后吴王蕃陆绩后魏晁崇隋刘焯皆修浑仪之法李

其后吴王蕃陆绩后魏晁崇隋刘焯皆修浑仪之法李淳风因为游仪盖与灵宪同 杨烱上元三年补校书

郎朝夕灵台之下备见铜浑之象作浑天赋赋云有为

宣夜之学者曰天常安而不动地极深而不测有称周

髀之术者曰阳动而阴静天回而地游天如倚盖地若

浮舟太史公盱衡而告曰言宣夜者星辰不可以阔狭

有常言盖天者漏刻不可以春秋各半周三径一远近

乖于辰极东井南箕曲直殊于河汉明入于地葛稚川

所以有辞候应于天桓君山由其发难尝闻浑天之事

卷四 第 31b 页 WYG0943-0118d.png

欤地则方如棋局天则圆如弹丸天之运也一北而物

欤地则方如棋局天则圆如弹丸天之运也一北而物生一南而物死地之平也景长而多暑景短而多寒部

之以三门张之以八纪其周天也三百六十五度其去

地也九万一千馀里日居月诸天行地止载之以气乘

之以水验之以衡轴考之以枢机三十五官有群生之

系命一十二次当下土之封畿中衡外衡不召自至黄

道赤道殊途同归昔者颛顼之命重黎司天而司地陶

卷四 第 32a 页 WYG0943-0119a.png

唐之命仲叔宅西而宅东其后宋有子韦郑有裨灶魏

唐之命仲叔宅西而宅东其后宋有子韦郑有裨灶魏有石氏齐有甘公唐都之推星王朔之候气周文之视

日吴范之占风有以见天地之情状识阴阳之变通(文粹)

崔良佐治诗易书春秋撰演范忘象浑天等论数十

篇(唐书) 柳宗元天对云规燬魄渊太虚是属棋施万荧

咸焉是托 晋成公绥天地赋望舒弥节于九道羲

和正辔于中黄众星回而环极招摇运而指方 宋

志王蕃论曰三光之行不必有常术家以算求之各

有同异故诸家历法参差不齐洛书甄曜度春秋考异

卷四 第 32b 页 WYG0943-0119b.png

邮皆云周天一百七万一千里一度为二千九百三十

邮皆云周天一百七万一千里一度为二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三

百六十二陆绩云天东西南北径三十五万七千里此

言周三径一也考之径一不啻周三率周百四十二而

径四十五则天径三十二万九千四百一里一百二十

二步二尺二寸一分七十一分分之十周礼日至之景

尺有五寸谓之地中郑众郑玄(云云)以此推之日当去其

卷四 第 33a 页 WYG0943-0119c.png

下地八万里矣日邪射阳城则天径之半也天体圆如弹

下地八万里矣日邪射阳城则天径之半也天体圆如弹丸地处天之半而阳城为中以句股法言之旁万五千里

句也立八万里股也从日邪射阳城弦也 晋志后秦姜

岌造三纪甲子元历又著浑天论以步日于黄道駮先儒

之失虞喜安天论曰太史令陈季胄以先贤制木为仪名

曰浑天 贺道养浑天记曰昔记天体者有三浑仪莫知

其始书以齐七政盖浑体也二曰宣夜夏殷之制也三曰

周髀非周家术也近世复有三术一曰方天兴于王充二曰

昕天起于姚信三曰安天由于虞喜皆浮说不观唯浑天證

卷四 第 33b 页 WYG0943-0119d.png

验不疑 桓子新论曰扬子云好天文问于黄门作浑天老

验不疑 桓子新论曰扬子云好天文问于黄门作浑天老工曰我少能作其事但随尺寸法度殊不晓达其意

开宝浑天图

见上

太平兴国文明殿浑仪

太平兴国中(一作初)司天监学生张思训(巴中人)自言能为

浑仪因献其式上召尚方工官于禁中如式造之四年

卷四 第 34a 页 WYG0943-0120a.png

(己卯岁)正月癸卯仪成(踰年而成)机用精至诏置文明殿(今之文德殿也)东

(己卯岁)正月癸卯仪成(踰年而成)机用精至诏置文明殿(今之文德殿也)东南隅漏室中(长编置文明殿之钟鼓楼志云置殿廷东鼓楼下)以思训为浑仪

丞思训叙其制度云浑仪者法天象地数有三层有地

轴地轮地足亦有横轮侧轮斜轮定关中关小关天柱

七直神左撼铃右扣钟中击鼓以定刻数其七直一昼

夜方退是日月木土火金水中有黄道天足十二神报

十二时刻数定昼夜长短上有天顶天牙天关天指天

托天束天条布三百六十五度为日月五星紫微宫及

周天列宿并斗建黄赤二道太阳行度定寒暑进退古

卷四 第 34b 页 WYG0943-0120b.png

之制作运动以水颇为疏略寒暑无准乃以水银代之

之制作运动以水颇为疏略寒暑无准乃以水银代之运动不差旧制太阳昼行度皆以手运今所制取于自然自东汉

张衡始造至开元中诏僧一行与梁令瓒造浑天仪后

铜铁渐涩不能自转今思训所作起为楼阁之状数层

高丈馀以木偶人为七直神摇铃撞钟击鼓又作十二

神各直一时至其时即自执辰牌循环而出并著日月

星辰皆须仰视其机转之用俱隐楼中其制颇巧得开

卷四 第 35a 页 WYG0943-0120c.png

元遗像(一作法) 后梁于汴州造铜浑仪唐长兴三年七

元遗像(一作法) 后梁于汴州造铜浑仪唐长兴三年七月缮理

至道司天台铜浑仪 浑天台(法要)

至道元年(乙未岁)十二月庚辰新铸铜浑仪成韩显符加

司天秋官正专浑天之学淳化初表请造铜仪诏给用

度工匠俾显符规度择巧匠铸之至道元年十二月仪

成(沈括谓显符所造依仿孔挺晁崇斛兰之法失于简略)太宗顾侍臣曰浑仪制

度废之已久如显符于阴阳律历颇有性格遂令考天

象仿古人遗意创造此器踰年而就观其日月晦明节

卷四 第 35b 页 WYG0943-0120d.png

候盈缩星辰晷度以管一窥疏密高下无丝毫之误信

候盈缩星辰晷度以管一窥疏密高下无丝毫之误信灵台之秘宝也诏于司天监筑台置之仍以其事付史

馆赐显符杂䌽五十疋显符自言铸仪制度凡九事一

曰定天经双规规上均赋三百六十五度南北并立四

回七十二度属紫微宫四时常见谓之上规中一百一

十二度四回二百二十度属黄赤道近日而隐远日而

见谓之中规绕南极四回七十二度除老人星外四时

卷四 第 36a 页 WYG0943-0121a.png

常隐谓之下规二曰游规均赋三百六十五度以釭贯

常隐谓之下规二曰游规均赋三百六十五度以釭贯于双规颠轴之上令得左右运转夹其规管规星远近

随天周遍无所不至三曰直矩矩于两极之间用夹规

管中置关轴令其游规运转四曰窥管使人即规管望

于下衡即运动于上用齐日月五星进退盈缩所至宿

度量众星互相远近之数五曰平准轮一在水臬之上

上分八卦十干十二辰二十四气七十二候中定四维

日辰时正昼夜百刻六曰赤道环一乃春秋分日行赤

道度阴阳之所交昼夜平暄凉等七曜之行中道也七

卷四 第 36b 页 WYG0943-0121b.png

曰黄道环一乃日行盈缩月行九道之限五星顺留伏

曰黄道环一乃日行盈缩月行九道之限五星顺留伏匿理历之常数也八曰龙柱四立于平准轮下为龙能

变化以御天体九曰水臬十字为之其水平满北辰正

以置四隅隅水平则天地准显符本李淳风一行之遗法

凡测验皆据乾元历 云云(一本云二年又上候仪本志独著候仪法) 显符

上法要十卷(崇文目云浑仪法要十卷)序云伏羲立浑仪测北极高

下量日景短长定南北东西观星间广狭自伏羲甲寅

卷四 第 37a 页 WYG0943-0121c.png

年至皇朝大中祥符三年庚戌岁积三千八百九十七

年至皇朝大中祥符三年庚戌岁积三千八百九十七年五帝之后汔今明历象之元知浑天之奥者仅十馀

朝考而论之臻至妙者裁四五汉洛下闳修浑仪测太

初历云后五百年必当重制至唐李淳风果合前契贞

观初淳风又言前代得失因令铜铸至七年成起凝晖

阁于禁中俾侍臣瞻验既在宫掖人莫得见后失其处

所玄宗命一行修大衍历以浑仪为證梁令瓒造木式

一行谓其精密思出古人遂以铜铸今文德殿鼓楼下

有古木铜浑仪一制极疏略不可放用 本传浑仪之

卷四 第 37b 页 WYG0943-0121d.png

成则司天岁上细行历益可致祥密浑仪之下又为龙

成则司天岁上细行历益可致祥密浑仪之下又为龙柱者以龙能变化以御天体其制有九 志显符自著

经十卷上于书府铜仪之制有九

祥符龙图阁铜浑天仪

祥符三年(庚戌岁)闰二月甲寅(四日)司天监言冬官正韩显

符造铜浑(一作候)仪成诏移入龙图阁令显符选学生中

可教者传授其业十一月戊寅(三日)召辅臣至龙图阁观

卷四 第 38a 页 WYG0943-0122a.png

铜浑仪(阁在会庆殿西挟以资政述古殿)其制为天轮二一平一侧各

铜浑仪(阁在会庆殿西挟以资政述古殿)其制为天轮二一平一侧各分三百六十五度又为黄赤道立管于侧轮中以测日

月星辰行度皆无差(沈括以为景德中造当从国史) 按长编三年闰

二月甲寅冬官正韩显符造铜浑仪成并上所著经十

卷其制则本唐李淳风及一行之遗法云十一月戊辰

徙司天台韩显符所造铜浑仪于龙图阁召辅臣同观

因诏显符择监官或子孙可教者授其业显符自言新

铸浑仪九事(云云见前至道铜仪段)

卷四 第 38b 页 WYG0943-0122b.png

皇祐新浑仪 崇政殿浑仪图 浑仪总要

皇祐新浑仪 崇政殿浑仪图 浑仪总要长编皇祐三年(辛卯岁)十二月庚辰翰林天文院新作浑

仪成御撰浑仪总要十卷论前代得失已而留中不出

初庆历八年十二月庚寅命翰林学士钱明逸检阅

浑仪制度以闻遂命日官舒易简于渊周琮等参用梁

令瓒李淳风旧制改铸皇祐元年三月庚子上御延和

殿召辅臣观新造浑仪木样八月六日丙寅又诏辅臣

于崇政殿观浑仪图三年十二月八日司天夏官正李

卷四 第 39a 页 WYG0943-0122c.png

用诲言重定浑仪铸造已成欲乞依唐李淳风一行旧

用诲言重定浑仪铸造已成欲乞依唐李淳风一行旧制纪年月以永将来从之(沈括谓皇祐中冬官正舒易简所造用唐梁令瓒僧一行)

(之法颇详备而失于难用) 历志尧敇羲和制横箫以考察星度其

机衡用玉后世铸铜为员仪以法天体祥符初韩显符

作浑仪但游仪双环夹望筒旋转而黄赤道相固不动

皇祐初又命日官舒易简于渊周琮等参用淳风令瓒

之制改铸黄道浑仪又为漏刻圭表诏翰林学士钱明

逸详其法既成置浑仪于翰林天文院之候台漏刻于

文德殿之钟鼓楼圭表于司天监(第一重名六合仪二名三辰三名四游)

卷四 第 39b 页 WYG0943-0122d.png

熙宁浑仪浮漏表影(三议)

熙宁六年(癸丑岁)六月辛巳(十一日)提举司天监陈绎云据

同提举沈括言乞修造浑仪浮漏蒙下本所详定权判

司天监丁洵等定以为当造造到浑仪浮漏小样臣等

看详除司天监浮漏疏谬不可用须当改造诏令依样

造于司天监安置测验比较疏密七年六月二十一日

(建本云丁亥)同提举司天监沈括以新定浑仪浮漏表影进

卷四 第 40a 页 WYG0943-0123a.png

呈(括创为玉壶浮漏银表皆置天文院)上御迎阳门召辅臣观之(会要云御崇政)

呈(括创为玉壶浮漏银表皆置天文院)上御迎阳门召辅臣观之(会要云御崇政)(殿观之)数问括括具对所以更改之理其仪改用古尺均

赋辰度规环轻利黄赤道天常环并侧置以北际当天

度省去月道令不蔽横箫增天枢为二度半以纳极星

规环二极各设环枢以便浮运浑仪之为器三在外曰

体以立四方上下之位其次曰象以法天之运行常与

天随其内曰玑衡玑以察纬衡以察经玑可以左右以

察四方之祥衡可以低昂以察上下之祥(一本通略熙宁七年七月)

(癸卯修起居注沈括等上浑仪浮漏迁为右正言赐银绢有差)旧铜仪藏于法物库 七年七

卷四 第 40b 页 WYG0943-0123b.png

月十日沈括上浑仪浮漏景表三议敛古今之说以求

月十日沈括上浑仪浮漏景表三议敛古今之说以求数象有不合者十有三事朝廷令改造法物历书 长

编七年六月辛卯诏以司天监新制浑仪浮漏于翰林

天文院安置提举司天监沈括秋官正皇甫愈等赐银

绢(元丰中以司天监为太史局筑候台)先是治平四年十一月二十四日

以天章待制孙思恭有历学命看详翰林天文院浑仪

熙宁浑仪议

卷四 第 41a 页 WYG0943-0123c.png

熙宁七年七月十日沈括上浑仪议曰五星之行有疾

熙宁七年七月十日沈括上浑仪议曰五星之行有疾舒日月之交有见匿求其次舍经劘之会其法一寓于

日凡三百六十有五日四分日之几一而谓之岁周天

之体日别之谓之度度之离其数有二日行则舒月行

则疾会而均别之曰赤道之度日行自南而北升降四

十有八度而迤别之曰黄道之度度不可见其可见者

星也日月五星之所由有星焉当度之画凡二十有八

而谓之舍舍所以挈度度所以生数也度在天者也为

之玑衡则度在器度在器则日月五星可以转乎器中

卷四 第 41b 页 WYG0943-0123d.png

而天无所豫也天无所豫则在天者不为难知也自汉

而天无所豫也天无所豫则在天者不为难知也自汉以前为历者必有玑衡其后虽有玑衡而不为历作作

历者亦不复以器自考至唐一行步大衍历始用浑仪

参实故其历所得比诸家差多臣尝历考古今仪象之

法书所谓璿玑玉衡惟郑康成粗记其法至洛下闳制

圆仪贾逵又加黄道其详皆不存于书其后张衡为铜

仪于密室以水转之盖所谓浑象非古之玑衡也(括又曰旧)

卷四 第 42a 页 WYG0943-0124a.png

(法规环一面刻周天度一面加银丁盖以夜候之天晦不可目察则以手切之古人以璿饰玑疑亦为此)吴

(法规环一面刻周天度一面加银丁盖以夜候之天晦不可目察则以手切之古人以璿饰玑疑亦为此)吴王蕃陆绩皆尝为仪及象其说谓旧以二分为一度而

患星辰稠概衡改用四分而患椎重难运故蕃以三分

为度周丈有九寸五分寸之三而具黄赤道焉至刘曜

时南阳孔挺制铜仪有双规正矩子午以象天有横规

判仪之中以象地有特规斜络天腹以候赤道南北植

干以法二极其中乃为游仪窥管曜太史令晁崇斛兰

皆为铁仪其规有六四常定一象赤道其二象二极乃

定所谓双规者也惟南北柱曲抱双规下有纵横水平

卷四 第 42b 页 WYG0943-0124b.png

以银错星度小变旧法而皆不言有黄道疑失传也唐

以银错星度小变旧法而皆不言有黄道疑失传也唐李淳风别为圆仪三重其外曰六合次曰三辰又次曰

四游而一行以为难用其后梁令瓒更以木为游仪因淳

风法而附新意诏与一行杂校得失改铸铜仪古今称

其详确至道中初铸浑仪于司天监多因斛兰晁崇之

法皇祐中改铸浑仪于天文院始用令瓒一行之论而

去取交有得失臣今敛古今之说以求数象有不合者

卷四 第 43a 页 WYG0943-0124c.png

凡十有三事一曰旧说以中国于地为东南当令西北

凡十有三事一曰旧说以中国于地为东南当令西北望极星不当中北臣以中国观之天常北倚可也古之

候天者自安南都护府至浚仪太岳台才六千里而北

极之差凡十五度稍北不已讵知极星之不直人上也

臣读黄帝素问书乃常以天中为北也常以天中为北

则以极星常居天中也二曰纮平设以象地体今浑仪

置于崇台之上下瞰日月所出则纮不与地际相当盖

浑仪考天地之体有实数有准数衡之低昂乃所当谨

台之高下非所恤也(衡准数台实数)三曰当省去月环月之出

卷四 第 43b 页 WYG0943-0124d.png

入专以历法步之四曰衡之两端以钩股法求之下径

入专以历法步之四曰衡之两端以钩股法求之下径三分上径一度有半则两窍相覆大小略等五曰臣考

验极星而后知天中不动处远极星乃三度有馀而祖

暅窥考犹为未审今当为天极径七度六曰新仪当侧

规如车轮之牙而不当衡规如鼓陶其旁迫狭难赋辰

刻七曰新法定宿而变黄道此定黄道而变宿但可赋

三百六十五度而不能具馀分八曰当省去月道徙玑

卷四 第 44a 页 WYG0943-0125a.png

于赤道之上而黄道居下则星度易审九曰司天监三

于赤道之上而黄道居下则星度易审九曰司天监三辰仪设齿于环背不与横箫会当移列两旁十曰旧重

玑椎重难运今小损其制十一曰今当变赤道与黄道

同法十二曰当侧置黄赤道使天度出北际之外十三

曰当徙地纮稍下候三辰伏见专以纮际为法自当默

与天合七月癸卯新浑仪成

元丰浑仪法要(至道浑仪法要见上)

自至道用韩显符浑仪其后司天官周琮于渊加黄道

熙宁中旧器坏沈括更造以意增损器成数年未能定

卷四 第 44b 页 WYG0943-0125b.png

与浮漏景表不应陈襄奏旧浑仪坏不可用而后所造

与浮漏景表不应陈襄奏旧浑仪坏不可用而后所造新仪考之又不合愿付欧阳发详定从之发较三家考

古法先为定仪奏之(元丰五年正月二十三日学士王安礼言详定浑仪官欧阳发言至)

(道皇祐之器皆差今造浑仪浮漏木样进呈)上召问曰浮漏以玉筒下水者

当坚久也对曰玉不如铜沈括尝用玉今下水比初加

达矣上以为然遂命铸新仪漏表集其说号法要 元

祐中苏颂承诏详定浑天仪器象制度为新仪象法要

卷四 第 45a 页 WYG0943-0125c.png

一卷 月令正义考灵耀云一度二千九百三

一卷 月令正义考灵耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周

天百七万一千里是天圆周之里数也以围三

径一言之直径三十五万七千里此二十八宿

周回直径之数也然二十八宿之外上下东西

各有万五千里是为四游之极谓之四表据四

表之内并星宿内揔有三十八万七千里然则

天之中央上下正半之处十九万三千五百里

地在于中是地去天之数也 浑天之体虽绕于地

卷四 第 45b 页 WYG0943-0125d.png

地则中央正平天则北高南下北极高于地三十六

地则中央正平天则北高南下北极高于地三十六度南极下于地三十六度 黄裳作浑天仪以木为

之

元祐浑天仪象 法略(集英殿仪象)

吏部尚书臣苏颂先准元祐元年冬十一月诏旨定夺

新旧浑仪对得新仪系至道皇祐年制造并堪行用旧

浑仪系熙宁中所造环器法薄水跌低垫难以行使臣

卷四 第 46a 页 WYG0943-0126a.png

切以仪象之法度数备存而日官所以互有论诉者盖

切以仪象之法度数备存而日官所以互有论诉者盖以器未合古名亦不正至于测候须人运动人手有高

下故躔度亦从而移转是致两竞各指得失终无定论

盖古人测候天数其法有二一曰浑天仪规地机隐于

内上布经躔以考日星行度寒暑进退如张衡浑天开

元水运铜浑是也二曰铜候仪今新旧浑仪翰林天文

院与太史局所有是也又案吴中常侍王蕃云浑天仪

者羲和之旧器积代相传谓之玑衡其为用也以察三

光以分度宿者也又有浑天象者以著天体以布星辰

卷四 第 46b 页 WYG0943-0126b.png

二者以考于天盖密矣详此则浑天仪铜候仪之外又

二者以考于天盖密矣详此则浑天仪铜候仪之外又有浑天象凡三器也浑天象历代罕传其制惟书志称

梁武秘府有之云是宋元嘉中所造者由是而言古人

候天具此三器乃能尽妙今唯一法诚恐未得亲密然

则张衡之制史失其传开元旧器唐世已亡国朝太平

兴国初巴蜀人张思训首创其式以献太宗皇帝召工

造于禁中踰年而成诏置文明殿(今文德殿是也)东鼓楼下题

卷四 第 47a 页 WYG0943-0126c.png

曰太平浑仪自思训死机绳断坏无复知其法制者臣

曰太平浑仪自思训死机绳断坏无复知其法制者臣昨访得吏部守当官韩公廉通九章算术尝以钩股法

推考天度臣切思古人言天有周髀之术其说曰髀股

也股表也日行周径里数各依算术用勾股二里差推

晷影极游以为远近之数皆得表股周人受之故曰周

髀若通此术则天数从可知也因说与张衡一行梁令

瓒张思训法式大纲问其可以寻究依仿制造否其人

称若据算术案器象亦可成就既而撰到九章钩股测

验浑天书一卷并造到木样机轮一座臣观其器范虽

卷四 第 47b 页 WYG0943-0126d.png

不尽如古人之说然水运轮亦有巧思若令造作必有

不尽如古人之说然水运轮亦有巧思若令造作必有可取遂具奏陈乞先创木样进呈差官试样如候果有

准即别造铜器奉二年八月十六日诏如臣所请置局

差官及专作材料等遂奏差寿州州学教授王沇之充

专监造作太史局夏官正周日严秋官正于太古冬官

正张仲宣等与韩公廉同充制度官局生袁惟几苗景

张端节刘仲景学生侯允和于汤臣测验晷景刻漏等

卷四 第 48a 页 WYG0943-0127a.png

至三年先造成小样有旨赴都堂呈验造大木样至十

至三年先造成小样有旨赴都堂呈验造大木样至十二月工毕闰十二月二日甲辰得旨置于集英殿臣谨

案历代天文之器制范颇多法亦小异至于激水运机

其用则一盖天者运行不息水者注之不竭以不竭之

流逐不息之运苟注挹均调则参校旋转之势无有差

舛也故张衡浑天则云室中以漏水转之令司之者闭

户唱之以告灵台之观天者璇玑所加某星始见某星

始中某星今没皆如符合唐开元中诏浮图一行与率

府兵曹梁令瓒及诸术士更造铸铜浑为之员天之象

卷四 第 48b 页 WYG0943-0127b.png

上具列宿及周天度数注水激轮令其自转一日一夜

上具列宿及周天度数注水激轮令其自转一日一夜天转一周又别置二轮络在天外缀以日月令得运行

每天西转一匝日正东行一度月行十三度有畸凡二

十九转而日月会三百六十五转而月行匝仍置木匮

以为地平令仪半在地下又立二木偶人于地平之前

置钟鼓使木人自然撞击以候辰刻命之曰水运浑天

俯视图既成置武成殿前以示百官梁朝浑象以木为

卷四 第 49a 页 WYG0943-0127c.png

之其员如丸遍体布二十八宿三家星黄赤道及天河

之其员如丸遍体布二十八宿三家星黄赤道及天河等别为横规环以绕其外上下半之以象地张思训浑

仪为楼数层高丈馀中有轮轴关柱激水以轮又有神

直摇铃扣钟击鼓每一夜周而复始又有十二神各直

一时以定昼夜之长短至冬至水凝则以水银代之故

无差舛按旧法日月行度皆人所运新制成于自然尤

为精妙然则据上所造张衡所谓灵台之璇玑者兼浑仪

候仪之法也置密室中者浑象也故葛洪云张平子陆

公纪之徒咸以为推步七曜之运以度历象昏明之證

卷四 第 49b 页 WYG0943-0127d.png

候校以三八之气考以刻漏之分占晷景之往来求形

候校以三八之气考以刻漏之分占晷景之往来求形验于事情莫密于浑象也开元水运俯视图亦浑象也

思训准开元之法而上以盖为紫宫旁周天度而正东

西转出其新意也今则兼采诸家之说备仪象之器共

置一台有二隔浑仪置于上浑象置于下枢机轮轴隐

中钟鼓时刻司辰运于轮上木阁五层蔽于前司辰击

鼓摇铃执牌出没于阁内以水激轮轮转而仪象咸动

卷四 第 50a 页 WYG0943-0128a.png

此兼用诸家之法浑仪则上候三辰之行度增黄道为

此兼用诸家之法浑仪则上候三辰之行度增黄道为单环环中日见半体使望筒常指日月体常在筒窍中

天西行一周日东移一度此出新意也浑象则列紫宫

于此顶布中外官星二十八舍周天度赤黄道天河遍

于天体此用王蕃及隋志所说也二器皆出一机以水

激之不由人校之前古法之疏密未易知而器度算数

亦彷佛其遗象也虞书称舜在璿玑玉衡以齐七政盖

观四七之中星以知节候之早晚考灵曜曰观玉仪之

游昏明主时乃命中星者璿玑中而星未中为急急则

卷四 第 50b 页 WYG0943-0128b.png

日过其度月不及其宿璿玑未中而星中为舒舒则日

日过其度月不及其宿璿玑未中而星中为舒舒则日不及其度月过其宿璿玑中而星中为均均则风雨时

庶草繁庑而五谷登万事康由是言之观璿玑中不独

视天时而布政令抑欲察灾祥省得失也易曰先天而

天不违后天而奉天时此之谓也今依月令创为四时

中星图以晚昏之度附于卷后将以上备圣主南面之

省观此仪象之大用也又上论浑天仪铜候仪浑天象

卷四 第 51a 页 WYG0943-0128c.png

三器不同古人之说亦有所未尽陈苗谓张衡所造盖亦止

三器不同古人之说亦有所未尽陈苗谓张衡所造盖亦止在浑象七曜而何承天莫辨仪象之异若但以一名命之则

不能尽其妙用也今新制备二器而通三用当总谓之浑天

恭候圣鉴以正其名臣切详周官冯相氏掌十有二辰十有

二月二十有八星之位辨其叙事以会天位保章氏掌天星

以志星辰日月之运动辨其吉凶以诏救政盖岁月辰日星

皆有方位知其位之所在则知其时数之常然可考而著之

于历此冯相氏之所掌也若有变动非常有系于吉凶之

应者以时观其象而诏其占则保章氏掌之盖冯相氏考

卷四 第 51b 页 WYG0943-0128d.png

其常所以正时而颁庶事保章氏司其变则决之于象而

其常所以正时而颁庶事保章氏司其变则决之于象而诏救政先王分其职以为之之意也今太史局治历辨候

合为一司缘历术有疏密天文有常变治历或疏则不足

以知其常瞻候或惰则不足以得其变瞻候之家苟欲合

其历奏报候簿遂容不实近者局生讼奏报之妄草泽斥

历算之疏究其所因弊或在是近令礼部秘书省官定新

旧仪亲密者一座行使臣已行定验今相度且欲存留旧

卷四 第 52a 页 WYG0943-0129a.png

仪令历生算步治历得以参验其新造两台仪象制度

仪令历生算步治历得以参验其新造两台仪象制度精巧兼得张衡李淳风张思训之制以之瞻候尤为准

的今欲别为浑天仪象所以隶太史仍差官专一提举

(因命颂提举)每日别行奏报以此关互无容苟简则朝廷可

以坐知象纬之实因之参酌中失而图其旧政庶几不

失先王冯相保章分职之意(本所乞更重作浑天仪从之)哲宗元祐时太史局

(创水运浑仪二与旧仪为三欲废其一局生交讼不决中书舍人林希言新仪精密乃司天之法器然旧仪用)

(久宜两存之诏宰相临视皆以为然由是新旧两存不废)木样成又命翰林学士许

将详定元祐四年(己巳岁)三月八日己卯将言与周日严

卷四 第 52b 页 WYG0943-0129b.png

苗景昼夜交验与天道合诏以铜造(始制以木观于集英验之不差乃以)

苗景昼夜交验与天道合诏以铜造(始制以木观于集英验之不差乃以)(铜造)以元祐浑天仪象为名将乞正名浑天仪从之(时太史局)

(直长赵齐良奏宋以火德王名水运非吉兆乞更名诏以元祐浑天仪象为名竖置于国之西南)七年

(壬申岁)四月二日诏左丞苏颂撰浑天仪象铭颂又图其

形制著为成书上之诏藏秘阁六月十四日仪象成召

辅臣阅之(今其法不传) 元符元年六月二十七日知亳州

林希上浑天仪象碑文(希先为吏部尚书被命撰文) 会要元祐四

卷四 第 53a 页 WYG0943-0129c.png

年三月八日己卯诏以铜造仍以元祐浑天仪象为名

年三月八日己卯诏以铜造仍以元祐浑天仪象为名翰学许将等请即象为仪并为一器从之绍圣元年十

月十六日诏礼部秘省以新旧浑仪同测验择可用者

三年六月十三日元祐浑仪所乞修写仪象制度法略

各一部纳尚书省秘阁从之 通略初吏书苏颂请别

制浑仪因命颂提举颂邃于律历又以吏部令史韩公

廉善算术有巧思乃奏用之且授以古法为台三层上

设浑(一作候)仪中设(一作置)浑象下设(一作布)司辰贯以一机

激水转轮不假人力时至刻临则司辰出告星度所次

卷四 第 53b 页 WYG0943-0129d.png

占候测验不差晷刻昼夜晦明皆可推见元祐四年三

占候测验不差晷刻昼夜晦明皆可推见元祐四年三月木样成前此未有也诏翰林学士许将等详定己卯

将等言昼夜校验与天道已参合乃诏以铜造仍以元

祐浑天仪象为名其后将等又言前所谓浑天仪者其

外形圆即可遍布星度其内有玑衡即可仰窥天象若

仪象则兼二器有之同为一器今所见浑象别为二器

而浑仪占测天度之真数又以浑象置之密室自为天

卷四 第 54a 页 WYG0943-0130a.png

运与仪参合若并为一器即象为仪以同正天度则两得

运与仪参合若并为一器即象为仪以同正天度则两得之请更作浑天仪从之颂因其家所藏小样而悟于心

令公廉布算数年而器成大如人体人居其中有如笼

象因星凿窍如星以备激轮旋转之势中星昏晚应时

皆见于窍中星官历翁聚观骇叹盖古未尝有也绍圣

中欲毁之林希为言得不废 绍圣三年六月十三日

写仪象制度法略各一部纳尚书省秘阁规天矩地机

轮隐中以察三光验寒暑是之谓仪其圆如丸其大数

围以布列宿著天体是之谓象二器司天之要法也

卷四 第 54b 页 WYG0943-0130b.png

纵以天经横以地浑金虬夹绕鳌云上承三辰四游运

纵以天经横以地浑金虬夹绕鳌云上承三辰四游运转不息激水卬流验之密室横箫所望曰星其中司辰

告刻应以钟鼓曰象卬观曰仪俯视人位乎间天外地

内 宣和六年七月甲辰(二十九日)诏置玑衡所以宰臣领

之得方士玑衡之书造小样验之与天运合如唐一行

之制请置局制造 唐一行作历梁令瓒作黄道游仪

测知毕觜参鬼四宿赤道宿度与旧不同皇祐初诏造

卷四 第 55a 页 WYG0943-0130c.png

黄道浑仪铸铜为之自后测验赤道宿度又十四宿与

黄道浑仪铸铜为之自后测验赤道宿度又十四宿与一行所测不同 两朝志自建隆迄治平五正历象作

为铜仪经法具于所司

绍兴浑天仪(盖天)

二年(壬子岁)九月甲子诏太史局令丁师仁等造浑天仪

后不果成三年正月辛未(六日)工部郎袁正功献浑仪木

式(是月壬戌进呈)十六日太史令丁师仁等请折半制造许之

用铜一万斤(先是二年十一月一日正功言浑仪安立非子午之正则有差诏李继宗等测验定正)初

东京浑仪凡四至道仪在刻漏所皇祐仪在翰林天文

卷四 第 55b 页 WYG0943-0130d.png

院熙宁仪在太史局元祐仪在合台每座约重二万斤

院熙宁仪在太史局元祐仪在合台每座约重二万斤城破皆为虏所索扬州之陷也吕颐浩得浑仪法物二

事献诸朝至是折半但用铸八千四百八斤有奇卒不

就五月丙辰命工部侍郎李擢提举制造浑仪十一月

甲戌工部郎谢伋言宜先询考制度敷求通晓天文历

数之学如汉贾逵张衡本朝之苏颂者参访是非然后

可作望下温州访求苏颂遗书考质制度初师仁等言

卷四 第 56a 页 WYG0943-0131a.png

若往他州则临时定北极高下量行移易有吕璨者言

若往他州则临时定北极高下量行移易有吕璨者言师仁等所募工不知铸法况浑天无量行更易之制若

用于临安与天参合移往他州必有差忒诏别听指挥

十四年四月丙戌(五日)命太师秦桧提举制造浑仪(秘书省修)

(制)诏有司求苏颂遗法来上上曰宫中制成小范可窥

测日以晷度夜以枢星为则(枢星中星也)非久降出用以为

式但广其尺寸耳遂命内侍邵谔主其事久之乃成三

十二年授太史局乾道三年正月诏太史局置台设浑

仪测验七政行度演造新历庆元四年七月秘省筑浑

卷四 第 56b 页 WYG0943-0131b.png

仪台高二丈一尺 资中士人张大楫以木为盖天言

仪台高二丈一尺 资中士人张大楫以木为盖天言可备军幕中候验绍兴七年夏制使席益献诸朝

总叙浑天

下闳妄人寿昌之后永平中贾逵上游仪顺帝时张衡

妙尽璿玑之正在魏则晁崇斛兰吴则葛衡陆绩王蕃

隋则耿询宋则钱乐之唐则淳风一行 黄帝题期盖

图是兴颛顼御历浑仪肇制舜德文明璿玑齐政有周

卷四 第 57a 页 WYG0943-0131c.png

郅隆厥有土圭 玉仪之游铜浑之转 义取玑衡智

郅隆厥有土圭 玉仪之游铜浑之转 义取玑衡智起浑盖 神模巧械视古无比 治历不难于算平

朔而难于定气差制仪不难于规赤道而难于步黄道

尧历日月玉仪是稽舜在玑衡七政攸齐课密周髀

用越土圭 自舜以玑衡齐七政汉洛下闳始复创制

迄于隋唐代有制作其最精密者张衡之灵宪淳风之

黄道令瓒之木游一行之铜浑 占候虽有器齐平必

以德 以璿为玑故运而不已者有以观其变以玉为

衡故躔次有度者有以定其位 盖轩谓天转如磨盘

卷四 第 57b 页 WYG0943-0131d.png

日月星辰俱北回求合左旋之义宣夜称天无形质莫

日月星辰俱北回求合左旋之义宣夜称天无形质莫如浑天为可据天周于气气周于水水周于地地内而

天外天大而地小 天包地地依天天体周围皆三百

六十五度四分度之一径一百二十一度四分度之三

天左旋东出地上西入地下一昼一夜行三百六十六

度四分度之一地体径二十四度其厚半之(邵雍谓水火土石合)

(而为地所谓径二十四度乃土石之体土石之外水接于天皆为地体)地之径亦一百二

卷四 第 58a 页 WYG0943-0132a.png

十一度四分度之三 周髀序云浑天有灵宪之文

十一度四分度之三 周髀序云浑天有灵宪之文盖天有周髀之法 事类赋注浑天仪曰天地各

乘气而立载水而浮日月星辰绕地下故二十八

宿半隐天转如车毂之运 杨泉物理论曰儒家

立浑天以追天形从车轮焉周髀立盖天言天气

循边而行从磨石焉 王蕃浑天说曰旧说天地

之体状如鸟卵天包地外犹壳之裹黄周回如弹丸故

曰浑天言其形浑浑如也 天文录曰天如欹车盖北

高南下 关令内传曰天地南午北子相去九千万里

卷四 第 58b 页 WYG0943-0132b.png

东卯西酉亦九千万里四隅空相去九千万里天去地

东卯西酉亦九千万里四隅空相去九千万里天去地四十千万里天有五亿五万五千五百五十里地亦如

之各以四海为脉 邵子曰天圆而地方天北高而南

下是以望之如倚盖然地东南下西北高是以东南多

水西北多山也天覆地地载天天地相函故天下有地

地上有天又曰天以理可尽而不可以形尽浑天之术

以形尽天可乎 张行成曰古之言天有三家曰宣夜

卷四 第 59a 页 WYG0943-0132c.png

曰盖天曰浑天宣夜之学人谓绝无师法盖天之学惟

曰盖天曰浑天宣夜之学人谓绝无师法盖天之学惟唐一行知其与浑天不异盖天之法如绘像止得其半

浑天之法如塑像能得其全尧之历象盖天法也舜之

玑衡浑天法也浑法密于盖天创意者尚略述作者愈详

也宣夜人虽非之窃谓作者不无所见但论述者失其

本旨尔郗萌记曰日月众星自然浮生虚空之中其行

其止皆须气焉此则东西运转气即天虚即气也虞喜

曰天确乎在上有常安之形者北极不动之义天之顶

也邵子曰望之如倚盖此兼取盖天之说也 朱氏书

卷四 第 59b 页 WYG0943-0132d.png

说天体至圆周围三百六十五度四分度之一绕地左

说天体至圆周围三百六十五度四分度之一绕地左旋常一日一周而过一度日丽天而少迟一日绕地一

周无馀而常不及天一度月丽天而尤迟一日常不及

天十三度十九分度之七 三礼义宗圣人因躔次之

常定时度之变以天道既远不可以尺度穷乃因两耀

运行以一昼一夜为一度积三百六十五度四分度之一

而日周天盖因星以推之取星周为度之遍故周髀云

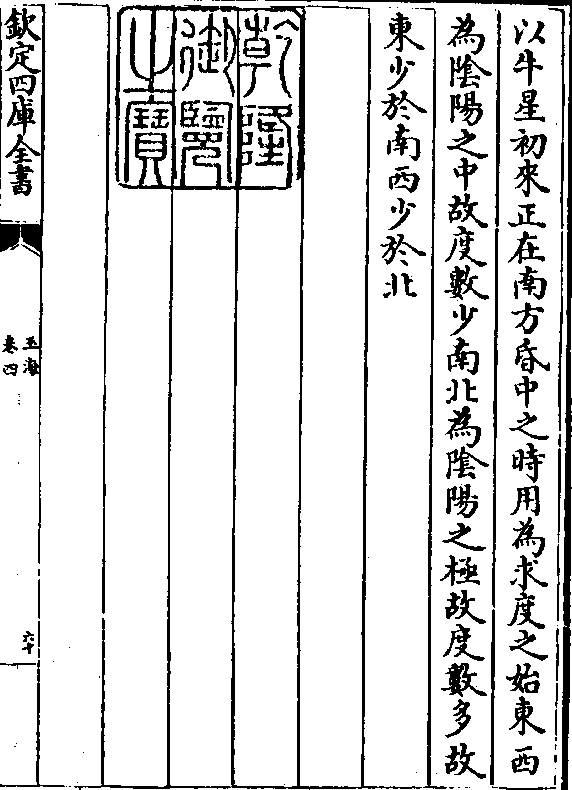

卷四 第 60a 页 WYG0943-0133a.png

以牛星初来正在南方昏中之时用为求度之始东西

以牛星初来正在南方昏中之时用为求度之始东西为阴阳之中故度数少南北为阴阳之极故度数多故

东少于南西少于北

玉海卷四

卷四 第 60b 页 WYG0943-0133b.png