声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一 第 1a 页 WYG0854-0003a.png

钦定四库全书

钦定四库全书学斋佔毕卷一

宋 史绳祖 撰

易太极两仪生四象而不及五行太极图先五行

后四时

或问易有太极是生两仪两仪生四象而不言五行周

子太极图云无极而太极一动一静而生阴阳分阴分

阳两仪立焉阳变阴合而生水火木金土五气顺布四

卷一 第 1b 页 WYG0854-0003b.png

时行焉何与易相戾也余应之曰不相戾也易是河图

时行焉何与易相戾也余应之曰不相戾也易是河图数四十五土无成数五行不备故不言五行然五位相

得而各有合至五十五而土之生成数备为洛书数故

洪范初一曰五行是也易虽无五行字而五位字即五

行也故曰相得而各有合盖天一与地六合而为水居

北地二与天七合而为火居南天三与地八合而为木

居东地四与天九合而为金居西天五地十合而为土

居中央此五位者乃五行也易有太极两仪生四象以

卷一 第 2a 页 WYG0854-0003c.png

天地生四方言其体也极图以两仪分阴分阳变合而

天地生四方言其体也极图以两仪分阴分阳变合而生五气以行四时者言其变化之用也虽言五行而槩

曰四时矣五行以土而分王四时亦由五常以信而分

配四端五行相生者也故曰五气顺布四时行焉土虽

分王于四季而月令中央土必次于季夏之后而孟秋

之先盖冬为水水生木为春春为木木生火为夏夏为

火火生土而克金而土实生金故次中央土于季夏之

后使火生中央之土而土生孟秋之金金为秋而复生

卷一 第 2b 页 WYG0854-0003d.png

冬之水也是极图之妙用也土能生金亦如五常之信

冬之水也是极图之妙用也土能生金亦如五常之信近于义耳学者当以理推之

土居中央王于季夏之后

或曰子谓土虽分王于四季而月令中央土次于季夏

之后孟秋之前则与极图水火木金土之序不合而子

谓乃极图之妙用何耶荅曰朱子之义详矣其言曰以

质而论其生之序则曰水火木金土以气而论其行之

序则曰木火土金水此乃五气顺布四时行之序也且

卷一 第 3a 页 WYG0854-0004a.png

横渠张子亦谓土当王于夏秋之间此乃坤奠位于西

横渠张子亦谓土当王于夏秋之间此乃坤奠位于西南而易系所谓相见乎离致役乎坤说言乎兑后天八

卦致用之序则五行之妙又显然于易系矣

无极而太极即易有太极

周元公无极而太极一句朱文公之义详矣而象山陆

子静独以为无字分明只是老氏之言与朱文公强辨

往反十馀书凡数千言竟不以无字为经言余因作太

极图演义举易系辞本注谓夫有必始于无太极者无

卷一 第 3b 页 WYG0854-0004b.png

称之称不可得而名取其有之所极况之太极者也又

称之称不可得而名取其有之所极况之太极者也又云太极无也此即周子所云太极本无极也是周子本

诸经旨易有太极一句而言非自立无极之说也一时

诸儒皆服余之举经注为證则陆象山数千言不辩而

自明然尚有以易字非无为疑者余因举蔡节斋渊得

文公晚年之说以證之云易有太极易者变易也夫子

所谓易无体也太极至极也言变易无体而有至极之

理此自无而有之确论也又曰夫子言有者主易而为

卷一 第 4a 页 WYG0854-0004c.png

言主易则易无体故曰有主极则极有形故曰无曰有

言主易则易无体故曰有主极则极有形故曰无曰有曰无由所主不同此有无互根而有必始于无之證也

或者又以陆氏言易书不曾以无字加有字及有字不

与无字作对为疑余应之曰易书以无加有不是一处

如地道无成而代有终是以无加有而为对也又有无

妄然后可蓄伊川又谓无妄则为有实则又以无与有

为对体未尝以老氏之说辟之也至如系辞云易之为

道上下无常而终以既有典常则龟山解以始虽无施

卷一 第 4b 页 WYG0854-0004d.png

而可终亦有时而用是又以无加有而有无为对也岂

而可终亦有时而用是又以无加有而有无为对也岂老氏无名有名之说哉疑者咸喻矣

称物平施

遂宁府九月朔直学张季南赞讲易系乾之策二百一

十有六坤之策百四十有四当期之日二篇之策万有

一千五百二十当万物之数以为四营成易乾老阳之

数九为策三十六四其九为三十六是乾策也坤老阴

之数六为策二十四四其六为二十四是坤策也以乾

卷一 第 5a 页 WYG0854-0005a.png

之老阳爻一百九十二每爻以三十六衍之则积成六

之老阳爻一百九十二每爻以三十六衍之则积成六千九百一十二策以坤之老阴一百九十二每爻以二

十四衍之则积成四千六百单八此乾坤二篇之策总

计万有一千五百二十此老阳老阴乾坤大父母九六

之策推算也若以六子之策推算亦可盖震坎艮少阳

其数七四其少阳七数为二十有八以乘阳爻一百九

十二则积成五千三百七十六策也巽离兑少阴其数

八四其少阴八数为三十二以乘阴爻一百九十二则

卷一 第 5b 页 WYG0854-0005b.png

积成六千一百四十四策也此以六子少阳少阴七八

积成六千一百四十四策也此以六子少阳少阴七八之数推之亦合成万有一千五百二十是虽康节汉上

推演之数然举之的切矣惟是当万物之数一语以为

特举其盈数而槩论之却未精密余向作五量铭及易

庵记凡再举而言之今请再举易象称物平施一句以

推其妙盖称即后世称字乃权衡也今之称自铢而两

两而斤斤而三十斤为一钧铢者殊也万物散殊也两

者以数言之则两地二地四之数而为六六者坤数也

卷一 第 6a 页 WYG0854-0005c.png

两其六而为十二象月数也两其十二为二十四象二

两其六而为十二象月数也两其十二为二十四象二十四气乃坤之二十四爻之数而应一两二十四铢之

数又两八卦之数为十六而应一斤十六两之数凡一

斤十六两计三百八十四铢应六十四卦三百八十四

爻之数三十斤为钧凡万有一千五百二十铢以当万

物之数钧者均也孟子所谓钧是人也是矣言平均以

当万物之数耳故贾谊谓大钧播物坱圠无垠其曰大

钧播物即称物平施耳至后汉天文志云中外官为星

卷一 第 6b 页 WYG0854-0005d.png

二千五百而海上占未存微星之数盖万有一千五百

二千五百而海上占未存微星之数盖万有一千五百二十万物咸得系命焉则其以星数而證物数精且切

矣

八卦四期之数

或问曰子之五量铭既以三十斤为钧象一月之日数

又以四钧为石取象四时凡重一百二十斤又为十有

二月之象而复归于子于铢数得无差乎曰不然也吾

之所举以斤数而论故槩举四钧为一年之月数若夫

卷一 第 7a 页 WYG0854-0006a.png

以铢数而准日则是积三十二年凡万有一千五百二

以铢数而准日则是积三十二年凡万有一千五百二十日乃是八卦有四期之日之数盖老阳之数四九三

十六老阴之数四六二十四少阳之数四七二十八少

阴之数四八三十二老阳三十六老阴二十四合凡六

十以六乘之得六六三百六十当期之日少阳二十八

少阴三十二合亦六十若以六乘之亦得六六三百六

十亦可当期之日凡八卦有四期之日孔子止言乾坤

之策举其一而四隅可推所以不言坎离震巽艮兑之

卷一 第 7b 页 WYG0854-0006b.png

策只言乾坤而六子可知矣由是以知八卦有四期之

策只言乾坤而六子可知矣由是以知八卦有四期之日四而八之为三十二年则是万有一千五百二十日

为万物之成数若以四钧为石而当一年之数则亦合

于此盖有岁阳岁阴阳年子寅辰午申戌年是也阴年

丑卯己未酉亥年是也阳年取四阳卦乾之九数震坎

艮各七合二十一加乾之九为三十即当一钧三十斤

之数四其三十而老阳少阳之数足矣阴年取四阴卦

坤之六数巽离兑各八合二十四加坤之六为三十亦

卷一 第 8a 页 WYG0854-0006c.png

当一钧三十斤之数四其三十而老阴少阴之数亦足

当一钧三十斤之数四其三十而老阴少阴之数亦足此应八卦有四期之数也

中孚起于甲子非卦起于中孚

或者又问曰子之易庵记谓上经起乾之甲子至节卦

为六十凡三百六十爻爻当一日而尽一年之候故曰

天地节而四时成此说当矣但节之后中孚等四卦以

为中孚复起甲子其说安在余应之曰先儒言卦起中

孚非也中孚复起于甲子耳盖由扬雄作太元以初卦

卷一 第 8b 页 WYG0854-0006d.png

准中孚故先儒误以为卦起中孚耳夫六十四卦首之

准中孚故先儒误以为卦起中孚耳夫六十四卦首之以乾坤何以言起于中孚耶夫子分上下经而上经三

十卦始于乾坤终于坎离下经三十四卦始于咸恒终

于既济未济且乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故

六十四卦历乾之甲子泰之甲戌噬嗑之甲申至坎离

凡三甲而上经三十卦尽矣又历咸之甲午损之甲辰

震之甲寅至节而周凡六十卦为六六三百六十爻一

年之日周矣而中孚小过既济未济之四卦继节之后

卷一 第 9a 页 WYG0854-0007a.png

谓中孚复起甲子可也谓卦起中孚不可也且乾为十

谓中孚复起甲子可也谓卦起中孚不可也且乾为十一月之卦而起甲子节为十月之卦而得癸亥由是知

上经三十卦是阳生于子而终于已下经三十卦是阴

生于午而终于亥至中孚而阳气复生于子故亦为十

一月之卦自乾之起甲子至节六十卦而终是四其河

图十五之数为三百六十爻爻当一日而为六十卦一

年之候也自中孚之起甲子至未济四卦而终是四其

六子之数凡二十四爻而爻当一气为二十四气应一

卷一 第 9b 页 WYG0854-0007b.png

年之候也或又曰何取于四其六子之数应之曰中孚

年之候也或又曰何取于四其六子之数应之曰中孚巽上兑下小过震上艮下并既未济坎离互体为六子

少阳少阴六子之气分布于四时故四之以应二十四

气耳亦应四其河图十五数而日当一卦凡六十日为

六十卦一年之候也其渊妙如此

以三乘倍易数起律吕之妙

世儒皆知祖康节之学以四数乘倍算易以为得四营

成易之妙而鲜有以三数乘倍之为尤妙也盖三乃太

卷一 第 10a 页 WYG0854-0007c.png

极函三为一大衍挂一象三才之数天一也三其一而

极函三为一大衍挂一象三才之数天一也三其一而为三才地二也三其二而六爻三其天三则应洛书九

畴之数矣三其地四则应十二月周期之数矣三其天

五之中数则为河图十五错综之数三其地六之中数

则应十有八变成卦之数此乘倍为易数也至若太极

函三之数则行于十二辰而为律吕相生之法始动于

子黄钟之宫子天一也参子之一于丑而为三参丑之

三于寅而为九参寅之九于卯而为二十七参卯之二

卷一 第 10b 页 WYG0854-0007d.png

十七于辰而为八十一参辰之八十一于已而为二百

十七于辰而为八十一参辰之八十一于已而为二百四十三参已之二百四十三于午而为七百二十九参

午之七百二十九于未而为二千一百八十七参未之

二千一百八十七于申而为六千五百六十一参申之

六千五百六十一于酉而为一万九千六百八十三参

酉之一万九千六百八十三于戌而为五万九千四十

九参戌之五万九千四十九于亥而得十七万七千一

百四十七此乃前后汉律历志注以为京房六十律相

卷一 第 11a 页 WYG0854-0008a.png

生之妙而为阴阳变化之备数焉以三乘倍精密有如

生之妙而为阴阳变化之备数焉以三乘倍精密有如此者

三数乘倍乾坤之策以当期之日

世举知以四数乘倍乾坤之策以当期之日矣亦鲜知

三数乘倍之尤精也盖伏羲始画八卦皆只三爻及因

而重之方为六爻乾之策三十六坤之策二十四今以

三爻之数乘乾之策三个三十六合为一百单八又以

三爻之数乘坤之策三个二十四合为七十二二篇之

卷一 第 11b 页 WYG0854-0008b.png

策计一百八十若以倍数言之则合因重六爻之数二

策计一百八十若以倍数言之则合因重六爻之数二篇之策合凡三百六十当期之日而应易系之说盖大

传作于因重之后以三乘倍起于初画之前也

三数乘倍八卦阴阳以成岁功

世举知以四乘老阳老阴少阳少阴之数为三百六十

而成岁功矣然亦鲜知三数乘倍之为尤精密也八卦

始画皆只三爻先当以三乘之乾之数九老阳之数也

三其九为二十七坤之数六老阴之数也三其六为十

卷一 第 12a 页 WYG0854-0008c.png

八合成四十五应河图错综之数震少阳之数七三其

八合成四十五应河图错综之数震少阳之数七三其七为二十一巽少阴之数八三其八为二十四亦合成

四十五亦应河图错综之数坎少阳之数七离少阴之

数八三之如前亦四十五艮少阳之数七兑少阴之数

八三之如前亦四十五三其八卦老阴老阳少阴少阳

之数合凡一百八十(谓三个老阴阳为四十五又三个/六子少阴阳计一百三十五合凡)

(一百八/十也)凡得三甲而为一百八十日倍其数则应因重

六爻之数而为六甲三百六十日以成岁功以三乘倍

卷一 第 12b 页 WYG0854-0008d.png

律吕固见于传矣若夫以三乘倍易变及乾坤之策八

律吕固见于传矣若夫以三乘倍易变及乾坤之策八卦阴阳之数实昉于余之积算也

天生神物

易系是兴神物以前民用又曰定天下之吉凶成天下

之亹亹者莫大乎蓍龟是故天生神物圣人则之余尝

考神物莫蓍龟若也史记言下有神龟上有稠蓍稠即

丛也凡下有龟而上有蓍者一丛必四十九茎以应大

衍五十虚一之数又龟壳无问巨细背上中间一行五

卷一 第 13a 页 WYG0854-0009a.png

窠以应五行两岸八窠以应八卦裙两边二十四窠以

窠以应五行两岸八窠以应八卦裙两边二十四窠以应二十四气通成三十七以应乾之策三十六而太极

居中不动之一数底板下为地凡十二窠以应十二州

分野之数通背上三十七计四十九窠即合大衍虚一

之数此蓍龟之所以为神物也卜筮以定吉凶渊乎哉

天地数止于九

张横渠曰天地之数止于九其言十者九之耦也扬雄

亦曰五复守于五何者盖地数无过天数之理孰有地

卷一 第 13b 页 WYG0854-0009b.png

大于天乎故知数止于九九是阳极也十也者姑为五

大于天乎故知数止于九九是阳极也十也者姑为五之耦焉耳此系辞精义天一至地十之解也或有问余

曰数止于九是天一至天九凡四十五为河图之数明

矣若不加地十之数则洛书何以为数五十有五耶予

应之曰然此正扬雄所谓五复守于五而横渠所谓十

者为五之耦合于中央而为五行之成数以足五位相

得而各有合耳若夫天地自然之数则止于乾元用九

三而三之历十二辰至于十有七万七千一百四十七

卷一 第 14a 页 WYG0854-0009c.png

以之起律起历而万物之数大备无复加矣土无成数

以之起律起历而万物之数大备无复加矣土无成数故坤止用六而云地道无成而代有终也且洛书之数

虽曰五十五而箕子推洛书以明洪范只止于九畴而

无复十数故九畴次五曰皇极以为用中之数谓前四

后四则五皇极居中皇极乃大中也若过九而加至十

则五之极乌得为中耶问者喻而退

易爻二五为上下体之中

或问二与四同功而异位其善不同二多誉四多惧近

卷一 第 14b 页 WYG0854-0009d.png

也其用柔中也三与五同功而异位三多凶五多功其

也其用柔中也三与五同功而异位三多凶五多功其柔危其刚胜伊川指以为谦六四居多惧之地在贤臣

之上张横渠以为柔之用近又以为进德徙义必精矧

如二先生指以为谦之一卦何故言多字又谦之六四

曰无不利撝谦初不言惧为疑余答曰是固然矣然又

当主居中而为说逐卦皆然故曰多不必专指谦之一

卦二先生举一卦而言之他可推矣盖每卦二五两位

二为下三爻之中五为上三爻之中二与四虽俱为阴

卷一 第 15a 页 WYG0854-0010a.png

耦之数然二居下体之中而多誉阴为柔故曰其用柔

耦之数然二居下体之中而多誉阴为柔故曰其用柔中也四则居上爻之初牵于柔而不及故多惧也五居

上体之中而多功阳为刚而刚得中也故曰其刚胜耶

三则居下爻之上而过亢故多凶也此君子所以立多

凶多惧之地必忧乎过与不及必协于中而求为多誉

多功非要誉要功也以进德也故横渠以为进德徙义

必精其说当矣

易系卑高义

卷一 第 15b 页 WYG0854-0010b.png

余昔侍坐于鹤山魏先生先生方与诸生讲易至上系

余昔侍坐于鹤山魏先生先生方与诸生讲易至上系首章忽掩卷曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陈贵贱位

矣何不曰高卑而曰卑高诸家之解莫有及者其各思

之余退而精思终夕翌早复于先生曰此岂谓画卦之

势自下而上欤故曰以陈陈列也言卦画自下而陈列

至上则六爻之位自定而贵贱之位得矣贵贱者如第

二爻为臣位在下第五爻为君位在上也孔子系易首

以乾坤而定天地之尊卑次遂发明画卦之体此其是

卷一 第 16a 页 WYG0854-0010c.png

乎先生曰子之说得之矣

乎先生曰子之说得之矣乾复仁字

先儒谓仁如桃仁杏仁之说盖本于硕果不食故生生

不穷仁者天地生物之心也仁者不是死底物事故硕

果不食遇一阳而便复如桃杏核子里的人种之即生

故谓之仁易六十四卦惟有复卦及乾卦言仁字复之

初九不远复无祇悔元吉此克己复礼为仁故独许颜

子一人而已六二休复以下仁也谓当休养生息以厚

卷一 第 16b 页 WYG0854-0010d.png

仁之发用如乾元为善之长而体仁足以长人又曰仁

仁之发用如乾元为善之长而体仁足以长人又曰仁以行之是自复而至乾六阳全体妙用皆归于乾也故

曰惟天为大惟尧则之又太史公谓尧仁如天极于全

体也

雷风恒风雷益

余讲学规至迁善改过余因举朱文公谓风雷益者莫

疾乎风莫决乎雷迁善当如风之速改过当如雷之决

或有问曰风雷益与雷风恒何故在大象异义予应曰

卷一 第 17a 页 WYG0854-0011a.png

雷震位风巽位先震而后巽方位之序顺而有常故君

雷震位风巽位先震而后巽方位之序顺而有常故君子体之而立不易方若夫风雷益则是先巽后震此为

变动故君子体之以迁善改过耳

洪范商书

左传襄三年君子谓祁奚于是能举善矣商书曰无偏

无党王道荡荡其祁奚之谓矣注云商书洪范也余按

洪范今在周书而当时谓之商书岂以箕子为商人耶

抑不知当时编在商书而经秦火之后编入周书耶但

卷一 第 17b 页 WYG0854-0011b.png

箕子虽商人而洪范之篇实成于武王访问之日只当

箕子虽商人而洪范之篇实成于武王访问之日只当作周书为正矣

经言

汉桓宽著盐铁论引孔子曰吾于河广知德之至也又

引孟子尧舜之道非远人也而人不思之耳今皆不见

所出又刘向乞封甘延寿等疏引司马法曰军赏不踰

月欲民速得为善之利也今礼记中自有此句向号博

洽乃舍经而引兵书何耶

卷一 第 18a 页 WYG0854-0011c.png

逸诗句

逸诗句论语子夏问诗曰巧笑倩兮美目盼兮素以为绚兮何

谓也今考之硕人诗中无下一句或曰此乃删去也余

曰不然删诗为三百篇恐不删句又况夫子以绘事后

素而答子夏又曰起予者商也始可与言诗而美子夏

礼后乎之说似不应删此句盖诗经秦火之后逸此一

句而毛韩诸家不暇證据鲁论而增入耳余既为此说

矣后观三山陈善子兼著扪虱新话论及素以为绚兮

卷一 第 18b 页 WYG0854-0011d.png

一句以为孔子删去且谓子曰绘事后素盖诗人以素

一句以为孔子删去且谓子曰绘事后素盖诗人以素比质以绚为礼夫君子不可斯须离礼而曰绘事后素

则是礼为后乎此其害礼者惟子夏知之故曰起予者

商也今诗中无此一句是夫子因而删之矣噫陈善之

说何其无稽也今考论语古注云绚文貌初不以絇比

礼又注谓孔子言绘事后素子夏闻而备知以素比礼

故曰礼后乎初不以素比质今以古注證经则是子谓

绘事后素盖谓美女虽有倩盼美质亦须礼以成之则

卷一 第 19a 页 WYG0854-0012a.png

素以为绚兮一句正是一章之结语要当其义与衣锦

素以为绚兮一句正是一章之结语要当其义与衣锦尚褧恶其文之著也意合孔子以后素而发明子夏以

礼后而答问而孔子以为起予杨龟山谓非得诗于言

意之表有所不能朱晦庵语解亦谓素以为绚兮一句

此逸诗也岂可谓之删去耶陋儒穿凿经旨以傅会其

臆说真不自量也

鱼须笏辩

礼记玉藻云笏天子以球玉诸侯以象大夫以鱼须文

卷一 第 19b 页 WYG0854-0012b.png

竹士竹本象可也注球美玉也文饰也大夫士饰竹以

竹士竹本象可也注球美玉也文饰也大夫士饰竹以为笏不敢用纯物也须音班谓以鱼颁文饰竹之边也

而后之俗儒承讹袭误至冯鉴事始乃谓球玉为珠玉

不知珠岂可以为笏耶又谓大夫用鱼须文士以竹既

误以须为须于文字下又去竹字殊失本义而李贺诗

云往还谁是龙头人公王遣秉鱼须笏以须对头失之

甚矣又汉制列侯夫人以鱼须为樀长一尺为簪珥则

直以鱼须为象耳尤可笑也

卷一 第 20a 页 WYG0854-0012c.png

君子怀刑

君子怀刑论语君子怀刑先儒皆释以为畏法窃尝妄谓怀字恐

非畏字可解而刑字亦难拘以法字为断切意刑字当

解作仪刑如仪式刑文王之德及刑于寡妻之刑又当

作典刑如尚有典刑及百辟其刑之之刑盖君子所怀

者仪刑典刑可则而效之小人则直惠利之是怀耳

朔月吉月

诗十月之交朔月辛卯注云朔日也而乃谓朔月盖月

卷一 第 20b 页 WYG0854-0012d.png

朔之反辞也亦犹书之月正元日乃正月元日之比也

朔之反辞也亦犹书之月正元日乃正月元日之比也又论语吉月必朝服而朝注谓吉月月朔也如诗二月

初吉注月朔谓之吉吉月亦犹朔月也

灭灭异音

毛诗正月云燎之方扬宁或灭之赫赫宗周褒姒灭之

注灭灭也义同而字异音亦异灭武劣反(音/血)灭

今或作褒姒灭之误也然史传亦多有误作灭字者矣

与命与仁别句

卷一 第 21a 页 WYG0854-0013a.png

论语谓子罕言利与命与仁古注及诸家皆以为三者

论语谓子罕言利与命与仁古注及诸家皆以为三者子所希言余独疑之利者固圣人深耻而不言也虽孟

子犹言何必曰利况孔圣乎故鲁论中止言放于利而

行多怨及小人喻于利之外深斥之而无言焉至如命

与仁则自乾坤之元孔子文言已释为体仁矣又曰乾

道变化各正性命曷尝不言且考诸鲁论二十篇问答

言仁凡五十三条张南轩已集为洙泗言仁断之曰言

矣又命字亦言之非一如道之将行命也将废命也公

卷一 第 21b 页 WYG0854-0013b.png

伯寮其如命何又曰亡之命矣夫又曰五十知天命又

伯寮其如命何又曰亡之命矣夫又曰五十知天命又曰死生有命又曰不幸短命又曰不知命无以为君子

是岂不言哉盖子罕言者独利而已当以此句作一义

曰命曰仁皆平日所深与此句别作一义与者许也论

语中与字自作两义如吾与点也吾无行而不与二三

子者又与其进与其洁也吾非斯人之徒与而谁与义

之与比吾不与易也吾不与也等字皆其比也当以理

推之

卷一 第 22a 页 WYG0854-0013c.png

义利兼言

义利兼言或者又曰子既言孔子不言利而言仁举易四德文言

为證何故亦言利者义之和余应之曰此正深斥乎利

也圣贤言利必兼义而言之故文言谓利者必得义而

后和舍义则四德之利字无所主而系辞又曰理财正

辞禁民为非曰义是于利上必欲辞正言顺方为义于

语则曰君子喻于义小人喻于利子思子于大学末章

乃合仁义而言之曰未有上好仁而下不好义者也又

卷一 第 22b 页 WYG0854-0013d.png

明义利之辨曰故治国者不以利为利而以义为利也

明义利之辨曰故治国者不以利为利而以义为利也孟子学于子思故于七篇首章合仁义以贱利曰王何

必曰利亦有仁义而已矣实继大学末章之章指也孔

孟之传渊矣哉

孟荀扬言性之所本

孟子性善之说实本于孔子系易一阴一阳之谓道继

之者善也成之者性也朱文公谓性善之理至孟子而

益明其源实出于此是也盖圣贤之学必有所本绳祖

卷一 第 23a 页 WYG0854-0014a.png

谓孟子学于子思本于孔子系易及中庸大学之书故

谓孟子学于子思本于孔子系易及中庸大学之书故道性善得其正也及荀卿言性恶扬雄言善恶混意其

亦必有所本及观告子问性然后知荀扬二子之说实

本于告子也告子谓性犹杞柳义犹杯棬以人性为仁

义犹以把柳为杯棬谓人性本无仁义若杞柳本非杯

棬必强用力矫揉而后就荀子得其说而谓人之性恶

其善者伪也至传于李斯遂指天下之人为恶严刑峻

法以待之极于大乱之道斯固孟子谓祸仁义者必子

卷一 第 23b 页 WYG0854-0014b.png

之言明验矣告子又谓性犹湍水也决诸东方则东流

之言明验矣告子又谓性犹湍水也决诸东方则东流决诸西方则西流人性之无分于善不善犹水之无分

于东西扬子得其说而谓人之性也善恶混其害至于

莽移汉祚莫知适从而著剧秦美新以赞之斯又体认

不明之甚则又孟子谓人无有不善水无有不下之明

辩晰也孟子序谓有外书四篇性善辩居其一惜其不

传若夫荀扬则醇未见其大而疵岂小耶当反韩子之

言而云荀与扬小醇而大疵也

卷一 第 24a 页 WYG0854-0014c.png

诗人风刺

诗人风刺龟山杨中立语录云作诗者不知风雅之意未可以言

诗盖诗尚谲諌故言之者无罪闻之者足以戒乃有所

补若涉于讪谤闻者怒之何补之有观东坡诗只是讥

诮朝廷殊无温柔敦厚之气以此时人得而罪之若是

伯淳诗则闻者自然感动谓明道也予每味此言以为

深于诗教因笔其一二以发明之且诗之六义以风为

首国风之作下以风刺上也如君子偕老刺卫夫人淫

卷一 第 24b 页 WYG0854-0014d.png

乱不过盛陈其副笄六珈象服是宜而终之以子之不

乱不过盛陈其副笄六珈象服是宜而终之以子之不淑云如之何而已如叔于田之诗刺庄公而反言叔也

洵美且仁且好且武而巷无居人以从叔且叔岂仁且

好哉言人之从之以微婉见意而已如株林之诗刺陈

灵公驰驱以淫乎夏姬也夏南乃夏姬之子不曰从夏

姬而曰从夏南盖礼寡妇之子不有见焉弗与为友言

从夏南而事可知矣此皆温柔笃厚意微而旨深语类

尚多难遍举也如东坡则雄节迈伦高气盖世故不深

卷一 第 25a 页 WYG0854-0015a.png

于诗只如作唐韩文公庙碑可谓发扬蹈厉然作书诋

于诗只如作唐韩文公庙碑可谓发扬蹈厉然作书诋佛讥君王一句大有节病君王岂可讥耶诗三百篇只

有刺而无讥如刺者与讥字义不同诗注云风刺谓譬

喻不斥言也岂讥斥之谓欤若改讥字作规君王取沔

水规宣王之义岂不善哉当有知言者不以予言为陋

稷契永世皋夔绝世

孟子谓择术不可不谨信哉斯言余尝于圣贤事业而

有感焉尧舜禹授受以有天下盖舜以孝绝德禹以功

卷一 第 25b 页 WYG0854-0015b.png

绝德矣而唐虞在廷稷契皋夔为四大臣亘古今万世

绝德矣而唐虞在廷稷契皋夔为四大臣亘古今万世以为言今细评之稷以播时百谷烝民乃粒而拯天下

之饥后世通祀以配后土之社至其孙子本支百世而

继世以有天下卜世三十卜年八百匪独此也笃生文

王文公(周公/也)传圣道于天下后世遂郊祀后稷以配天

周公于六经遂为先师此教民稼穑功用之报如此契

以敬敷五教在宽使百姓亲而五品逊是生成汤以有

天下凡六百年而贤圣之君六七作不宁惟是笃生孔

卷一 第 26a 页 WYG0854-0015c.png

圣传道万万世为斯文宗主升为大祀此敷教之功用

圣传道万万世为斯文宗主升为大祀此敷教之功用也至如皋陶亦以谟绝德矣然以明刑弼教故虽淑问

如皋陶而后世卒不能有天下左传又载皋陶廷坚不

祀则以刑名绝世虽皋陶尚尔况不皋陶若者乎后夔

制乐以和神人教胄子可谓有益于教然左传亦云有

仍氏生女而美名玄妻乐正后夔取之生伯封而豕心

谓之封豕有穷后羿灭之夔是以不祀则以声色绝世

虽后夔犹尔况不后夔若者乎稷契万世而祀皋夔继

卷一 第 26b 页 WYG0854-0015d.png

世而绝择术之不可不谨如此

世而绝择术之不可不谨如此诗人咏物

东坡谓诗人咏物至不可移易之妙如桑之未落其叶

沃若是也故坡之咏橄榄诗云纷纷青子落红盐盖凡

果之生也必青及熟也必变色如梅杏半传黄朱果烂

枝繁是也惟有橄榄虽熟亦青故谓之青子不可他用

也

传注奇语

卷一 第 27a 页 WYG0854-0016a.png

群书注疏解说多有奇语异事不可忽略看过如郑氏

群书注疏解说多有奇语异事不可忽略看过如郑氏月令注引农书曰土上冒橛陈根可拔耕者急发又引

孝经说曰地顺受泽谦虚开张含泉任萌滋物归中此

数语甚奇又如董仲舒救日食祝曰炤炤大明纤灭无

光奈何以阴侵阳以卑凌尊见于周官太祝注又汉司

徒府有大会殿亦云百官朝会殿见于周礼朝士槁人

注又汉瓒槃见于周官典瑞注此皆史事而见于经注

盖郑玄干宝皆汉人故引用与今云云皆汉事也至如

卷一 第 27b 页 WYG0854-0016b.png

经事而见于史注则前汉志舜修五礼五乐颜师古注

经事而见于史注则前汉志舜修五礼五乐颜师古注谓尚书五礼五玉五玉即五瑞也伏生年老声之讹耳

且列五乐之名之用于其下甚详经史可以互见故不

可忽至如李善文选秋胡诗注引易归藏曰君子戒车

小人戒徒亦可以见亡书之语

笛见于经

宜黄李郛子经博洽之士也缀纬文琐语其间云马融

作长笛赋云近世双笛从羌起而风俗通以为汉武帝

卷一 第 28a 页 WYG0854-0016c.png

时丘仲所作则非出于羌人矣然西京杂记高帝初入

时丘仲所作则非出于羌人矣然西京杂记高帝初入咸阳宫笛长二尺三寸六孔又宋玉在汉前而有笛赋

不始于武帝时丘仲所作此李子经之辨足以破世俗

之疑矣以余观之马融之妄固可嗤李子经亦为未详

余考之史记云黄帝使伶伦伐竹于昆溪而作笛吹之

作凤鸣是起于帝世矣藉曰太史公之言未足以深据

盍不观周礼笙师掌教吹竽笙埙籥箫篪篴管以教祴

乐郑司农注谓篪七孔音池而杜子春谓读篴为荡涤

卷一 第 28b 页 WYG0854-0016d.png

之涤六孔即笛之古字也经言可證如此后世不深考

之涤六孔即笛之古字也经言可證如此后世不深考而为说纷纷可胜叹哉

立人达人

论语已欲立而立人已欲达而达人立者自立之立非

成立之谓如三十而立如有所立卓尔之立达者达德

之达非闻达之谓如子所云质直好义察言观色虑以

下人之为达言已欲立欲达必以此望人犹尽己推己

成己成物之谓今之士夫每于干举干阙则必以立人

卷一 第 29a 页 WYG0854-0017a.png

达人为辞是可羞恶也

达人为辞是可羞恶也仕学先后

李主簿有傅问子夏曰仕而优则学学而优则仕何故

不首言学而先及仕余答之曰重在学也政恐其仕之

优则废学故先曰仕而优则无废于学又恐其学未优

而入仕故次曰学而优则方仕此正漆雕开吾斯之未

能信是也李曰善

利人利己

卷一 第 29b 页 WYG0854-0017b.png

礼记云事君大言入则望大利小言入则望小利所谓

礼记云事君大言入则望大利小言入则望小利所谓利者盖利人也非自利也今之君子反是何必事君者

其事长亦然扬文之名止文之过得宝于外者皆是也

否则继之以怒而勃以沽名矣可叹也

夏屋非屋宇之屋

诗夏屋渠渠注夏屋大具也渠渠勤勤也言于我设礼

食大具以食我其意勤勤然初不指屋宇也经言夏屋

惟此而已至扬子云法言乃云震风凌雨然后知夏屋

卷一 第 30a 页 WYG0854-0017c.png

之帡幪也则误以为屋宇矣盖由汉人言广夏大夏已

之帡幪也则误以为屋宇矣盖由汉人言广夏大夏已差忒矣

儒释老之异

易系辞云生生之谓易生生两字叠言之此大易之妙

而吾儒根极用功处易者变易也所谓生生者变化无

穷生意不息才终于冬复生于春才尽于剥旋生于复

靡有间断人之一身消息盈虚死生得丧万事万变无

出此理而道家者流乃谓修證长生若使人皆长生而

卷一 第 30b 页 WYG0854-0017d.png

不死物皆长存而不亡则一气之消息盈虚灭矣世无

不死物皆长存而不亡则一气之消息盈虚灭矣世无此理也释氏又谓證无生忍法经云不生不灭则是使

天下皆绝生意人人物物块然如死灰槁木岂有是事

哉方之吾儒生则乌可已之言生生之谓易之语盖觉

梦之异也世之昧者舍正学而流异端何必昧者皆然

虽儒者亦间溺其说矣哀哉

中庸大学言小人各有阙文一字

中庸第二章小人之中庸也小人而无忌惮也盖承上

卷一 第 31a 页 WYG0854-0018a.png

句仲尼曰君子中庸小人反中庸而脱简缺一反字故

句仲尼曰君子中庸小人反中庸而脱简缺一反字故朱文公章句注云王肃本作小人之反中庸也程子亦

以为然今从之盖小人之所以反中庸者以其有小人

之心而又无所忌惮也当增一反字为正大学末章彼

为善之小人之使为国家菑害并至虽有善者亦无如

之何矣朱文公章句云彼为善之此句上下疑有阙文

误字今以文理推之当是脱一不字盖指言为不善之

小人也何以知之大学第六章小人閒居为不善无所

卷一 第 31b 页 WYG0854-0018b.png

不至见君子而后厌然掩其不善而著其善大学卒章

不至见君子而后厌然掩其不善而著其善大学卒章彼为不善之小人是盖复第六章小人为不善之辞亦

犹中庸小人之反中庸也亦以复上句小人反中庸之

语耳此两字乃小人的切之要故详明之

诗讳国恶

洪氏容斋随笔谓元稹连昌宫词有规讽胜如白居易

长恨歌然余窃谓前贤歌咏前世之事可以直言而当

代君臣则宜讳国恶如陈司败问昭公知礼乎子曰知

卷一 第 32a 页 WYG0854-0018c.png

礼盖为国恶讳也司败曾不知之乃云君取于吴为同

礼盖为国恶讳也司败曾不知之乃云君取于吴为同姓谓之吴孟子君而知礼孰不知礼何其谬哉唐明皇

纳寿王妃杨氏本陷新台之恶而白乐天所赋长恨歌

乃谓杨家有女初长成养在深闺人未识天生丽质难

自弃一朝选在君王侧则深没寿邸一段盖得孔子答

司败之遗意矣春秋为尊者讳此歌深得之

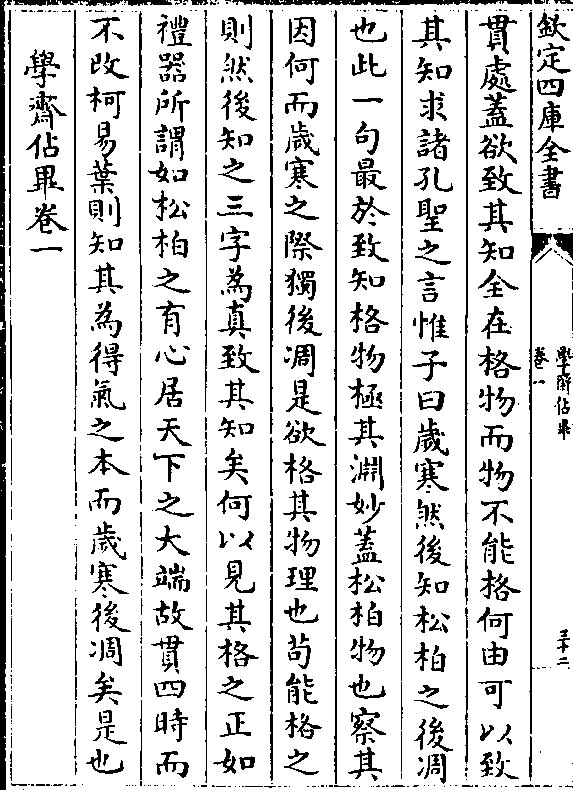

致知格物

大学致知在格物物格而后知至此最是要切交会融

卷一 第 32b 页 WYG0854-0018d.png

贯处盖欲致其知全在格物而物不能格何由可以致

贯处盖欲致其知全在格物而物不能格何由可以致其知求诸孔圣之言惟子曰岁寒然后知松柏之后凋

也此一句最于致知格物极其渊妙盖松柏物也察其

因何而岁寒之际独后凋是欲格其物理也苟能格之

则然后知之三字为真致其知矣何以见其格之正如

礼器所谓如松柏之有心居天下之大端故贯四时而

不改柯易叶则知其为得气之本而岁寒后凋矣是也

学斋佔毕卷一