声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二百 第 1a 页 WYG0512-0884a.png

钦定四库全书

钦定四库全书江南通志卷二百

杂类志

辨讹

赣榆故城

按赣榆故城有二一为汉县在赣榆界一为唐县

在海州界详见海州古迹旧志乃云在赣榆县北

青山之阴混二城为一地亦舛错也

卷二百 第 1b 页 WYG0512-0884b.png

沭阳故僮县

沭阳故僮县元和志沭阳县刘宋元嘉四年于此置僮县属南

彭城郡按汉僮县在今凤阳府虹县界宋书志北

下邳郡有僮县乃泰始中失淮北后侨立在广陵

界俱非今县境帷萧子显齐书志北东海郡领僮

县当即今县也

海州之废沂州

寰宇记废沂州城在县西一百四十步宋泰始三

卷二百 第 2a 页 WYG0512-0885a.png

年失旧沂州五年于胊山东北侨置沂州至泰豫

年失旧沂州五年于胊山东北侨置沂州至泰豫元年移朐县就溯州北周建德六年改沂州为胊

州隋开皇二年省按宋志无沂州惟徐州注泰豫

元年移治东海胊山则沂州当即徐州之讹且隋

志亦无朐州恐皆舛误也

休宁之黎阳废县

黎阳废县在今休宁县东南黎阳乡屯溪率口之

间而寰宇记谓有隋废休宁县在县东南三十五

卷二百 第 2b 页 WYG0512-0885b.png

里南当水口按隋氏休宁治万岁山乃孙休时海

里南当水口按隋氏休宁治万岁山乃孙休时海阳旧地不应复有此址当是误以黎阳为休宁也

当涂之小丹阳

括地志丹阳故城在江宁县东南五十里九域志

当涂县有丹阳镇即故县也而班固地理志丹阳

郡丹阳县注曰楚之先熊绎所封陈宣帝诏亦曰

迩熊绎之遗封按楚始封之丹阳史记徐广注在

南郡枝江正义云归州秭归县东有丹阳城熊绎

卷二百 第 3a 页 WYG0512-0885c.png

始封是与此相距几千里非吴地之丹阳也而当

始封是与此相距几千里非吴地之丹阳也而当涂之故丹阳城乃吴地之丹阳汉置丹阳郡治宛

陵而丹阳别自为县因有小丹阳之名班固以此

为楚始封之丹阳误矣

胊县非临胊

魏书地形志琅邪郡朐县二汉属东海郡晋曰临

朐属琅邪郡按汉临朐县有二一属齐郡一属东

莱郡东汉属齐国晋属东莞郡与朐县两地晋东

卷二百 第 3b 页 WYG0512-0885d.png

海郡仍有朐县未尝改为临朐也通鉴注朐县晋

海郡仍有朐县未尝改为临朐也通鉴注朐县晋曰临朐属东莞郡魏复曰朐属琅邪郡亦承魏志

之讹

厚邱讹廪邱

汉厚邱县后魏改曰沭阳即春秋时鲁之中城邑

杜注云在东海禀邱县西南按廪邱齐邑左传襄

二十四年齐乌馀以廪邱奔晋杜注云今东郡禀

邱县故城是一齐邑一鲁邑非即厚邱也晋东海

卷二百 第 4a 页 WYG0512-0886a.png

郡无廪邱县杜注当属传写之讹而旧唐书志云

郡无廪邱县杜注当属传写之讹而旧唐书志云沐阳汉廪邱县是又因杜注而讹矣

通州静海县

五代史职方考周世宗置通州分其地置静海海

门二县为属而治静海是静海县周世宗所置宋

政和七年以通州置静海郡仍领静海海门二县

而续文献通考云静海县宋置静海郡时并置县

是未考五代史之故耳

卷二百 第 4b 页 WYG0512-0886b.png

庐州

庐州应劭曰庐州古庐子国也通典因之而复云左传

自庐以往即此地考左传杜注庐今襄阳中庐县

汉属南郡与庐江郡之庐名同而地异又庐州古

迹有同食馆唐元和中刺史路应求建亦采左传

自庐以往振廪同食之义为名其误与通典同

古英国

史记夏本纪封皋陶之后于英六注索隐曰地理

卷二百 第 5a 页 WYG0512-0886c.png

志六安国六县咎繇后偃姓所封英地阙正义曰

志六安国六县咎繇后偃姓所封英地阙正义曰英即蓼也又曰英后改为蓼数说不同盖英地久

已无可考矣今英山县始见于元史志续文献通

考云英山县本罗州罗田县东乡地宋淳祐间立

鹰山寨咸淳初改名英山因立为县属六安军是

英与鹰以音同而改非即古英国也英山志云县

有英布宅又因布姓英氏而附会其说耳

丹徒曰京

卷二百 第 5b 页 WYG0512-0886d.png

通典汉建安十三年吴镇丹徒筑城南面西面各

通典汉建安十三年吴镇丹徒筑城南面西面各开一门因京岘为京镇因门为京口而文献通考

复引尔雅绝高曰京为证则京当因丹徒岘而得

名然三国以前丹徒未有京之名盖孙权初镇丹

徒谓之京城侈大言之耳东晋至梁陈皆以此地

为京城而建康谓之京邑

十字碑

丹阳县延陵镇西北九里延陵季子庙中有孔子

卷二百 第 6a 页 WYG0512-0887a.png

书呜呼有吴延陵君子之墓十字旧谓之十字碑

书呜呼有吴延陵君子之墓十字旧谓之十字碑开元中敕殷仲容摹刻大历十四年萧定重刻石

又江阴县申浦延陵季子墓亦有是碑但译其文

君子作季子字画小异一刻于庙一刻于墓皆至

圣遗迹也而广川书跋云仲尼书延陵墓碑今入

淳化官帖中不类丰碑石柱所刻书亦异籀文又

孔子未尝至吴其书是非不可考也唐人于季子

墓刻此十字张从申书其后而籀字极大一书而

卷二百 第 6b 页 WYG0512-0887b.png

传于世者大小不同竟谁当其传哉书跋之说盖

传于世者大小不同竟谁当其传哉书跋之说盖疑其非真矣然考李阳冰书初学峄山后见仲尼

书季札墓字便变化是碑阳冰所从得法又古于

峄山以书品论之亦未可轻议也

溧阳旧县

溧阳旧县有二一秦置县于古固城在今高淳县

界固城湖之侧隋开皇九年改为溧水县而故城

废一唐武德三年析溧水地复置县在今县西北

卷二百 第 7a 页 WYG0512-0887c.png

四十五里又李贺记云孟东野贞元中为溧阳尉

四十五里又李贺记云孟东野贞元中为溧阳尉溧阳昔为平陵县县南五里有投金濑濑南八里

有故平陵城而县志亦云平陵废县在县西北四

十里平陵山西与贺说合唐天复元年始移今治

土人犹谓其处曰旧县村旧志并为一条遂混

黟县

黟县之名旧有二说刘煦曰黟音同䃜县南石墨

岭出石墨故也图经云新安贡柿心黑木故以名

卷二百 第 7b 页 WYG0512-0887d.png

县二说皆穿凿字义似乎近纤考新安志黄山旧

县二说皆穿凿字义似乎近纤考新安志黄山旧名黟山秦置黟县取义于此南畿志从之其说为

正

松滋废县

通典云霍邱汉松滋县续通典云宿松县汉元始

中为松滋县属庐江郡晋武帝以荆州有松滋县

遂改为宿松两说互异考汉书志庐江郡松滋县

东汉时省三国魏置安丰郡复置松滋县为属晋

卷二百 第 8a 页 WYG0512-0888a.png

以后因之至隋始改名宿松故隋书志无松滋县

以后因之至隋始改名宿松故隋书志无松滋县唐武德初别置松滋县属蓼州七年省入霍邱县

通典以唐蓼州之松滋为汉松滋误也至续通典

晋改宿松之说考宋南齐志安丰郡仍有松滋县

则以隋改名为正霍邱志松滋废县在县东十五

里汉初置松兹侯国在今宿松县界后汉省唐初

改置于此武德七年废考核最明又寰宇记松兹

一名祝兹即古鸠兹春秋鸠兹邑在芜湖县既非

卷二百 第 8b 页 WYG0512-0888b.png

宿松亦非霍邱记又误矣

宿松亦非霍邱记又误矣六蓼

六蓼二国虞夏以封皋陶后六后为六安州蓼后

为霍邱县本无可疑一说六蓼故城俱在寿州而

遂以六安州为汉?县霍邱县为汉松滋皆非也

砀山

秦置砀郡治砀县本因山得名其后或为砀县或

为砀山其名屡易而县治亦迁改不常今县属徐

卷二百 第 9a 页 WYG0512-0888c.png

州而山则在归德之夏邑境旧志谓山在县东南

州而山则在归德之夏邑境旧志谓山在县东南误也

昆山

吴郡娄县梁大同初分置昆山县本取县界山为

名唐天宝中割县之南境置华亭县而昆山遂在

华亭界后苏人以马鞍山为昆山而松人翻以昆

山为小昆皆非也

皖城在?山辨

卷二百 第 9b 页 WYG0512-0888d.png

皇舆全览及明一统志皆云元至治三年分怀宁

皇舆全览及明一统志皆云元至治三年分怀宁清朝玉照二乡于故怀宁置潜山县南畿志亦云

潜山古有城即府治故址盖怀宁县东晋安帝时

置地在三国吴之皖城故新唐书志云怀宁县有

皖山又图经云县之最著者有潜皖天柱三山以

地言之则曰潜山谓其远近山势皆潜伏也以国

言之则曰皖山谓皖伯所封之国也以峰言之则

曰天柱指其最高者名之也而三国吴之皖城在

卷二百 第 10a 页 WYG0512-0889a.png

今怀宁县之北今潜山县亦在怀宁县之西北一

今怀宁县之北今潜山县亦在怀宁县之西北一百四十里则南畿志所谓古有城者即是吴之皖

城及元分怀宁为潜山而潜皖天柱三山皆在潜

之境内则今之潜山即古皖伯所封之国在吴谓

之皖城在东晋以后谓之怀宁在元以后谓之潜

山马端临所谓郡邑有时变更山川终古不易者

也又考一统志今之怀宁宋端平三年随府南徙

则皖城在潜山无疑而以今之怀宁为皖城者误

卷二百 第 10b 页 WYG0512-0889b.png

也

也安丰城有二辨

一在霍邱汉置安风县后汉为安风候国三国魏

置安丰郡晋安帝省宋末复置东魏郡县俱废水

经注淮水东为安丰津水南有城故安丰都尉治

后立霍邱戌是也此在霍邱之西南界一在寿州

沈约宋志南豫州安丰江左侨立晋安帝省为县

宋齐梁间屡复置隋开皇初郡废以县属淮南郡

卷二百 第 11a 页 WYG0512-0889c.png

唐属寿州明初省寰宇记县在寿州南八十里今

唐属寿州明初省寰宇记县在寿州南八十里今为安丰乡水经注渒水西北径安丰县故城西是

也

古舒县古龙舒考

旧说及府县志皆以舒城为古舒县而以庐江为

古龙舒按萧齐志庐江郡舒县注建元二年为郡

治隋书庐江县注齐置庐江郡梁置湘州据隋志

所云置郡之地与齐志合观是舒与庐江皆为郡

卷二百 第 11b 页 WYG0512-0889d.png

治而今之庐江即古之舒县明矣但其改舒县为

治而今之庐江即古之舒县明矣但其改舒县为庐江不知何时梁陈无志可考隋志又不详后人

缘此致疑然其实一也又按汉志庐江郡所领有

舒龙舒二县杜预注庐江南有舒城舒城西南有

龙舒明是舒县在东龙舒在西今舒城在庐江之

西则舒城之为龙舒尤为明證且其县唐时所置

上取古舒城为名后人泥其名以为即古舒县遂

反以庐江为龙舒误矣

卷二百 第 12a 页 WYG0512-0890a.png

取虑临潼二城

取虑临潼二城旧志谓取虑汉县后魏置临潼郡谓之临潼城在

虹县北一百二十里按虹县北六十里即睢宁界

取虑既在虹县北一百二十里尚得谓虹县地乎

又按秦二世二年取虑人郑布同起兵围东海则

取虑秦已有之又按临潼故城在今灵璧县东北

七十里金志元光初议于灵璧县潼城镇设仓都

监是也而取虑又在临潼东北属睢宁界魏收志

卷二百 第 12b 页 WYG0512-0890b.png

云临潼郡治临潼城孝昌中陷武定六年复置兼

云临潼郡治临潼城孝昌中陷武定六年复置兼置晋陵县为郡治又云梁武置潼州武定六年改

置睢州治取虑城是取虑临潼本为二城后人混

为一城误以潼州为潼郡也

故虹城

按故虹县在今五河县西元和志云武德四年在

今虹县南百里故虹城重置虹县十三年移于今

理即今虹县也计虹县南四十里即入五河界则

卷二百 第 13a 页 WYG0512-0890c.png

故虹城之在五河明矣旧志入虹县误

故虹城之在五河明矣旧志入虹县误颍州非平舆辨

后汉地理志汝南郡有平舆有沈亭故国新唐书

地理志蔡州有平舆注云贞观元年省入新蔡天

授二年复置宋史淮西路有寿春安丰霍邱而无

平舆疑是时平舆已入金矣舆图备考于河南沈

邱下注云古沈子国汉平舆合诸汉志平舆有沈

亭之说相符则平舆的在沈邱颍州志以平舆人

卷二百 第 13b 页 WYG0512-0890d.png

如陈蕃许劭之伦俱载入者误

如陈蕃许劭之伦俱载入者误侨立州郡

考舆地沿革南朝侨立州郡以处过江人士其在

今镇江界者曰南徐州曰南东海郡又曰南彭城

又尝置郯朐利城祝其厚邱西隰襄贲等七县寄

居曲阿盖南朝北境仅得徐州彭城之半而东海

郡县郯朐利城等与南朝为近其人民多来迁者

故不没其旧地名以安插之所以彭城东海何刘

卷二百 第 14a 页 WYG0512-0891a.png

诸族不得不为镇江人物然竟同之土著则无别

诸族不得不为镇江人物然竟同之土著则无别今约略其来居未久者入流寓

兰陵

旧通志兰陵诸萧俱载镇江者以西晋毗陵郡兼

辖今常镇之地后分丹徒曲阿为武进梁又改曲

阿武进为兰陵是今丹徒丹阳亦曾称武进称兰

陵矣人物之所以混也今亦莫辨其全与镇江无

涉但南兰陵之名夫人知是常州则诸萧入常州

卷二百 第 14b 页 WYG0512-0891b.png

府为宜

府为宜蒙城非庄周故里辨

按蒙邑前汉地里志属梁国今归德府地而江南

之蒙城在汉为山桑县属沛郡至五代时始置蒙

城史记以庄周为蒙人应在梁国而非五代所置

之蒙城矣(商邱县有小蒙城/云是庄周故里)

宿迁

旧说宿国尝迁此故名按欧阳忞曰晋元帝督运

卷二百 第 15a 页 WYG0512-0891c.png

军储于此以为邸阁因有宿预之名安帝遂立宿

军储于此以为邸阁因有宿预之名安帝遂立宿预县唐时以代宗讳始改宿迁与宿国无预

毗陵晋陵辨

晋永嘉中东海王越食邑毗陵以世子名毗改毗

陵为晋陵事详宋书州郡志而晋书地理志但言

毗陵之置而不及晋陵之改明一统志则云东晋

改晋陵按此乃西晋之制非东晋也二志皆未详

核

卷二百 第 15b 页 WYG0512-0891d.png

白公胜封邑

白公胜封邑庐江郡慎县文献通考云白公胜邑按左传子西

召胜使处吴境为白公杜注白楚邑也汝阴郡褒

信县西南有白亭是胜之封邑在褒信矣白公败

吴于慎非封慎也至庐江郡之慎县乃江左侨置

本汉九江郡逡遒县之地而通考混为汝阴之慎

讹之讹矣

宋国地辨

卷二百 第 16a 页 WYG0512-0892a.png

春秋宋国之地今属江南者惟徐州之彭城萧二

春秋宋国之地今属江南者惟徐州之彭城萧二邑宿州之相铚二县而国都则在河南归德之商

邱所谓阏伯之墟微子之所封是也旧志凡宋大

夫华元乐喜向戍诸人皆入凤阳府人物者非至

汝阴郡新郪县东汉章帝以封殷后因改曰宋本

七国时魏地旧志盖误以东汉宋县为春秋之宋

耳

焦山

卷二百 第 16b 页 WYG0512-0892b.png

镇江之焦山相传为焦先所居按高士传云焦先

镇江之焦山相传为焦先所居按高士传云焦先世莫知所出或言生乎汉末自陜居大阳及魏受

禅结草为庐于河之湄止其中其后野火烧其庐

先因露寝遭冬雪大袒卧不移则先为魏人非吴

人明矣更考魏略曰中平末先年二十馀避乱客

扬州建安初西还陜界是先东下时年尚少未几

即还其居兹山与否不可知或因山名偶同其姓

遂附会之耶

卷二百 第 17a 页 WYG0512-0892c.png

建德县尧城舜城

建德县尧城舜城寰宇记舜井城在县南四里城中有舜井故名按

元和志尧城在县南舜城在县北本为二城寰宇

记遗去尧城而以县南为舜城皆舛也

亳州之汤陵桐宫桑林

皇览云汤冢在济阴亳县东北郭去县三里金仁

山谓桐宫在州东三里新志乃谓州即汤都且有

桑林汤陵诸迹是竟以亳州为古亳地矣按今亳

卷二百 第 17b 页 WYG0512-0892d.png

州乃汉谯县为魏武故里至尚书三亳其西亳为

州乃汉谯县为魏武故里至尚书三亳其西亳为今偃师去州绝远北亳为蒙城南亳为榖熟皆在

今归德府商邱县境(商邱有大蒙城小蒙城非即/今亳州所属之蒙城县也)

相去亦百馀里汉晋诸儒从无以谯为亳之说至

后周始改为亳亦遥取商邱之亳为名耳又按括

地志云洛阳偃师县东有汤冢近桐宫则非今之

亳州明矣故如桐宫桑林诸迹皆不载

下邳白门

卷二百 第 18a 页 WYG0512-0893a.png

后汉书云曹操自将击吕布至下邳城下布与麾

后汉书云曹操自将击吕布至下邳城下布与麾下登白门宋武北征记云下邳城有三重魏武擒

布于白门大城之门也是白门之在下邳无疑矣

三国魏志云太祖军至彭城陈宫谓布宜击之布

曰不如待其来攻蹙著泗水中及太祖攻之急布

于白门楼上谓军士曰卿曹无相困我自足当明

公而舆地志谓白门徐州南门今按魏志云不如

待其来攻是至彭城时犹未军临城下也曰及太

卷二百 第 18b 页 WYG0512-0893b.png

祖攻之急则已及下邳矣且建安初先主为徐州

祖攻之急则已及下邳矣且建安初先主为徐州牧屯下邳吕布击取之三年曹操攻吕布于下邳

决泗沂水以灌城擒布杀之操之擒布在下邳则

布所登之白门楼其为下邳又何疑焉舆地记未

审考也

滁阳城

寰宇记滁阳城在庐慎县东北六十四里吴赤乌

三年遣兵断滁作堰以淹北道遂筑此城按吴志

卷二百 第 19a 页 WYG0512-0893c.png

赤乌十三年遣军十万作堂邑涂塘其地在全椒

赤乌十三年遣军十万作堂邑涂塘其地在全椒六合二县界与合肥尚远又晋书志江西庐江九

江之地自合肥北至寿春悉属魏时庐江郡居巢

襄安诸县江津要害之地虽为吴所据岂能越境

筑城于此当是魏人所筑以备吴耳

焦城

通典亳州理谯县周武王封神农之后于焦即其

地也有古焦城考史记周本纪注地理志弘农陜

卷二百 第 19b 页 WYG0512-0893d.png

县有焦城故焦国也据此则非亳州之谯矣谯本

县有焦城故焦国也据此则非亳州之谯矣谯本春秋陈之焦邑左传僖二十三年楚代陈取之古

焦城盖陈楚时旧城耳

金山城 周公墩

金山县有金山城捍海塘外有周公墩皆昔人所

筑戍兵防海之地而旧经云周康王南游筑此城

以镇大海墩与孔宅为周公孔子遗迹周康王未

尝南巡周公未尝至吴其谬妄不待辨也一说吴

卷二百 第 20a 页 WYG0512-0894a.png

越钱氏筑以戌守近是

越钱氏筑以戌守近是周瑜城

旧志谓吴周瑜从孙权举义徙家于舒因筑此城

按瑜本传瑜庐江舒人孙坚兴义兵讨董卓徙家

于舒坚子策与瑜同年友善瑜推道南大宅以舍

策升堂拜母有无通共是瑜本家于舒徙家者乃

孙氏也谓瑜徙家于舒者讹传称孙坚兴义兵而

志谓孙权亦讹

卷二百 第 20b 页 WYG0512-0894b.png

丹阳人物

丹阳人物两汉三国丹阳郡治宛陵而丹阳别自为县在今

江宁溧水之间至隋始省入溧水县自隋以前诸

史所载之丹阳人皆属江宁而宁国府志亦间载

之盖误以郡为县耳又唐武德初复析置丹阳县

贞观元年省入当涂故太平亦有丹阳之地而府

志因载入隋以前丹阳人物皆误

天柱山

卷二百 第 21a 页 WYG0512-0894c.png

天柱山旧名南岳高七千馀仞绵亘数百里连跨

天柱山旧名南岳高七千馀仞绵亘数百里连跨安庆六安界其南曰潜山其北曰霍山皆此山也

史记武帝登礼灊之天柱山号曰南岳应劭曰灊

县属庐江南岳霍山也水经注灊者山水名也开

山图灊山围绕大山为霍山尔雅大山宫小山曰

霍郭注云宫谓围绕之自唐以前皆以灊霍为一

山至通典以霍山为汉灊县地则天柱似专属六

安而怀宁县注复云有灊山一名天柱山其说两

卷二百 第 21b 页 WYG0512-0894d.png

岐明杨循吉求其说不得遂谓灊山县别有一天

岐明杨循吉求其说不得遂谓灊山县别有一天柱山非汉武登封之南岳灊山去六安仅数百里

山川亘互安得有两天柱乎

睢水

旧通志小河在灵璧县城北六十里即睢水项羽

大破汉军于灵璧东睢水上即此所引与史记合

而徐州之睢水复云楚项羽败汉睢水上水为不

流即此两地不同而一事叠见误矣

卷二百 第 22a 页 WYG0512-0895a.png

蟂矶

蟂矶芜湖县西南七里大江中蟂矶相传昭烈孙夫人

自沉于此有庙在焉顾炎武云按蜀志先主既定

益州而孙夫人还吴又裴松之注引赵云列传曰

先主入益州云领留营司马时孙夫人以权妹骄

豪多将吴吏兵纵横不法先主以云严重必能整

齐特任掌内事权闻备西征大遣舟船迎妹而夫

人欲将后主还吴云与张飞勒兵截江乃得后主

卷二百 第 22b 页 WYG0512-0895b.png

还是孙夫人自荆州复归于权而后不知所终蟂矶

还是孙夫人自荆州复归于权而后不知所终蟂矶之说殆妄今考芜湖吴地夫人既以蜀为重必不

肯当先主之出而挈子归吴既已归吴又何必以

身殉蜀既欲殉蜀又何不死于蜀地而死于吴地

皆不可解似当以顾说为正

花靥镇

宋孝武帝建含章殿帝女寿阳公主人日卧殿檐

下梅花落额上号梅花妆其地在建康城宫内而

卷二百 第 23a 页 WYG0512-0895c.png

寿州之花靥镇亦以寿阳公主梅妆而名附会极

寿州之花靥镇亦以寿阳公主梅妆而名附会极矣

马头戌

梁天监五年取魏合肥魏人守寿阳于马头置戌

普通五年梁取寿阳亦置戌于此其地在寿州西

北二十里或以为即马头郡者误晋安帝于故当

涂县置马头郡在怀远县西南二十里非寿州也

泗州挂剑台

卷二百 第 23b 页 WYG0512-0895d.png

寰宇记挂剑台在大徐城临朱沛水相传为季子

寰宇记挂剑台在大徐城临朱沛水相传为季子挂剑处括地志徐君庙在泗州徐城县西南一里

即延陵季子挂剑之徐君也按泗州为古徐子国

大徐城即古徐子国也汉之徐县隋之徐城县皆

泗州地而旧志或入于邳州或入于徐州误矣

新亭劳劳亭

新亭在江宁城西南丹阳记云吴所筑东晋后名

士多宴集于此见王导傅梁简文帝亦有侍游新

卷二百 第 24a 页 WYG0512-0896a.png

亭应令诗是也劳劳亭在江宁城南劳劳山上古

亭应令诗是也劳劳亭在江宁城南劳劳山上古送别之所见李白诗上有望远楼宋时改临沧观

与新亭两地所记甚明而建康志云新亭垒在城

西南十二里其亭乾道五年留守史正志即故基

重修临沧观在今城南顾家寨路东舆地纪胜云

新亭在江宁十里俯近江渚今名劳劳亭舆地志

云新亭垒上有望远楼宋改曰临沧观即劳劳亭

故基两亭合而为一非也

卷二百 第 24b 页 WYG0512-0896b.png

扬州东阁

扬州东阁旧志云旧传扬州有东阁为梁何逊咏梅之所按

今之扬州梁为南兖州广陵郡其时扬州治丹阳

郡今江宁府也何逊本传天监中起家奉朝请迁

中卫建安王水曹行参军兼记室建安王者南平

元襄王伟初封天监六年迁使持节都督扬南徐

二州诸军事右军将军扬州刺史则何逊东阁咏

梅当在丹阳郡不在广陵郡矣杨慎丹铅录亦云

卷二百 第 25a 页 WYG0512-0896c.png

逊未身到扬州扬州亦无东阁

逊未身到扬州扬州亦无东阁扬州文选楼

明一统志曹宪为隋秘书监以文选教授生徒李

善魏模辈皆出其门所居名文选巷故楼以宪得

名按大业拾遗记云梁昭明文选楼隋炀帝尝登

眺焉是楼以昭明得名不因宪也

陆机祖祠

华亭普照寺有陆将军祠为广卫将军相传为陆

卷二百 第 25b 页 WYG0512-0896d.png

机之祖按吴志机祖逊初拜抚军将军又拜镇西

机之祖按吴志机祖逊初拜抚军将军又拜镇西将军又拜上大将军吴因汉制虽置杂号将军而

考之逊傅未尝有广卫之称若机曾祖纡守城门

校尉高祖骏九江都尉亦未尝位至将军也

段秀实宅

旧志英山县有段秀实宅按本传秀实姑臧人自

安西府别将以至四镇北庭行军泾原郑颍节度

使其生平宦绩所至皆在西陲大历十三年朝京

卷二百 第 26a 页 WYG0512-0897a.png

师赐第一区应在长安旧志以秀实曾领郑颍又

师赐第一区应在长安旧志以秀实曾领郑颍又尝赐第遂举英山之响山以实之不知秀实开府

地实在泾原而郑颍不过遥领以资军实耳观马

璘传云泾军乏财帝讽李抱玉让郑颍可见而秀

实之为帅实代马璘则郑颍非其所历而有宅之

说误矣

定远县死虎亭

宋书死虎亭去寿阳二百里应在今定远县西南

卷二百 第 26b 页 WYG0512-0897b.png

通典云在寿州东四十里误又按殷琰刘勔传皆

通典云在寿州东四十里误又按殷琰刘勔传皆作宛唐而黄回王敬则刘怀珍刘悛王肃傅皆作

死虎水经注又作死虖三说不同皆以字形相近

而讹也

建陵辨

梁武帝父追尊为文皇帝庙号太祖陵曰建陵陵

有碑曰太祖文皇帝之神道欧阳修集古录以为

宋文帝神道碑按宋陵号长宁自在蒋山特其碑

卷二百 第 27a 页 WYG0512-0897c.png

中八字与宋主庙号同故误以为宋也二陵见宋

中八字与宋主庙号同故误以为宋也二陵见宋齐二书建康实录甚明

郭璞墓

顾炎武云晋书郭璞傅璞以母忧去职卜葬地于

暨阳去水百步许人以近水为言璞曰当即为陆

耳其后沙涨去墓数十里皆为桑田王恽集乃云

金山西北大江中流乱石间有丛薄鸦鹊栖集为

郭璞墓按史文元谓去水百步许不在大江之中

卷二百 第 27b 页 WYG0512-0897d.png

且当时即已沙涨为田而暨阳在今江阴县界不

且当时即已沙涨为田而暨阳在今江阴县界不在京口又所葬者璞之母而非璞也世说载璞诗

曰北阜烈烈巨海混混累累三坟惟母与昆则璞

又有二兄同葬据此则王恽所云乃因史文而附

会之又以璞之母墓而讹为璞墓皆世俗沿青乌

家不经之说也明沈周诗气散风冲岂可居日本

使臣诗墓前无地拜儿孙早已识其妄矣

二疏墓

卷二百 第 28a 页 WYG0512-0898a.png

沈括笔谈云海州东海县西有二古墓石延年通

沈括笔谈云海州东海县西有二古墓石延年通判海州因行县见之曰汉二疏东海人此必其墓

也遂谓之二疏墓刻碑其旁后人收入图经予按

疏广东海兰陵人兰陵今属沂州承县今东海县

乃汉之赣榆自属琅邪郡非古之东海也今承县

东自有疏广墓其东二里有疏受墓延年不讲地

志但见今谓之东海县遂以二疏名之极为乖误

按笔谈之说甚核然宋苏轼金党怀英皆有诗则

卷二百 第 28b 页 WYG0512-0898b.png

承延年之误也

承延年之误也华亭陆氏

自唐以前松江未立郡县华亭亦仅以一亭隶于

吴郡之娄旧志以陆氏世居华亭如汉之曰康曰

绩吴之曰逊曰抗曰凯曰瑁晋之曰机曰云曰士

光列之松江人物是矣若陆续即康之祖陆玩即

士光之弟陆纳又玩之子而复分载苏州人物中

亦未考其家世故也

卷二百 第 29a 页 WYG0512-0898c.png

李耳

李耳按史记李耳楚苦县人汉陈国苦县晋改为谷阳

隋改谷阳为仙源唐改仙源为真源属亳州谯郡

宋省真源入鹿邑置卫真县元初复省卫真入鹿

邑则李耳归德之鹿邑人非今江南地唐宋之亳

州领六县惟谯城父二县今江南境馀俱属河南

旧志载李耳凤阳人物中误矣又宋史隐逸传陈

抟亳州真源人抟生于唐末时真源尚未省入鹿

卷二百 第 29b 页 WYG0512-0898d.png

邑也亦非今江南之亳州人

邑也亦非今江南之亳州人郑国

史记仲尼弟子列传郑国家语作薛邦俱不言何

国人张守节正义云避汉高祖讳邦为国而姓又

互异地当从阙旧志以宋封国为朐山侯纂入海

州人物按郑国唐赠荥阳伯宋封朐山侯既有两

地又仲尼弟子有鲁人而赠南陵伯封华亭侯者

岂得皆以为江南人乎

卷二百 第 30a 页 WYG0512-0899a.png

儿宽

儿宽旧通志儿宽载入亳州按史儿宽千乘人前汉志

属青州入亳州误

虞诩

旧通志载亳州虞诩陈国武平人按后汉地理志

武平注云左传诸侯侵陈鸣鹿杜预曰县西南有

鹿邑皇舆表于鹿邑下注云东汉始置武平县属

陈国则虞诩为河南鹿邑人又孔全亦鹿邑人俱

卷二百 第 30b 页 WYG0512-0899b.png

误入亳州

误入亳州陈咸

汉书陈万年傅子咸为南阳太守以杀伐立威媚

陈汤以求荐徵为少府后为翟方进奏免以忧死

而后汉陈宠传云曾祖父咸成哀间以律令为尚

书王莽辅政咸心非之乞骸骨去职及莽篡位召

咸为掌寇大夫谢病不应其后莽复徵遂称病笃

是汉有两陈咸一免官而忧死一两徵而不起迥

卷二百 第 31a 页 WYG0512-0899c.png

然异趣旧志乃云陈咸万年子擢御史中丞王莽

然异趣旧志乃云陈咸万年子擢御史中丞王莽再徵不起是合两人为一矣况陈万年之子咸沛

郡相人陈宠之曾祖咸沛国洨人两史所载籍贯

亦异

是仪

三国吴志是仪北海营陵人本姓氏郡相孔融嘲

之遂改为是后依刘繇避乱江东繇军败仪徙会

稽孙权承摄徵拜骑都尉盖仪生于北海暂至江

卷二百 第 31b 页 WYG0512-0899d.png

东而即徙会稽非江南人明甚徐众评亦曰仪以

东而即徙会稽非江南人明甚徐众评亦曰仪以羁旅异方客仕吴朝谅矣惟吴书云仪为人俭约

不治彦宅甚卑陋邻家起大屋大帝望见问左右

以仪家对大帝曰仪俭必非及问果他宅旧志以

有宅之说遂列之江宁人物误也

三江

孔安国谓彭蠡江分为三以入震泽遂为北江而

入海班固谓北江自毗陵县北东入海南江在吴

卷二百 第 32a 页 WYG0512-0900a.png

县南入海中江自芜湖县西南东至阳羡入海水

县南入海中江自芜湖县西南东至阳羡入海水经注同王安石宗之苏轼谓豫章江入彭蠡而东

至海为南江岷江会彭蠡以入海为中江汉自北

入江汇为彭蠡以入海为北江自彭蠡而下则三

江为一过秣陵京口以入海曾巩亦同其说又有

谓岷江浙江松江者郭璞也宗郭氏说而以今之

扬子江吴淞江钱塘江当之者边韶陈师凯归有

光顾炎武也有谓南松江钱塘江浦阳江者韦昭

卷二百 第 32b 页 WYG0512-0900b.png

也其以为松江东江娄江者则自庾阐吴都赋注

也其以为松江东江娄江者则自庾阐吴都赋注始而张守节史记正义蔡沈尚书传及黄震金履

祥诸家皆主其说按孔氏谓江自彭蠡分为三以

入震泽不知江自夏口合汉以入彭蠡即合为一

未尝分而为三且未尝入震泽也班氏之说近世

朱鹤龄亦取之谓大江东过江阴许浦入海所谓

北江永阳江在溧阳西北下流至宜兴注太湖入

海所谓中江吴淞江分东娄二江入海所谓南江

卷二百 第 33a 页 WYG0512-0900c.png

北江中江为太湖上流南江为太湖下流上下流

北江中江为太湖上流南江为太湖下流上下流皆入海故曰底定然此皆自会稽入海者而班氏

加以南北中之名遂与江汉入汇之文相混又以

大江与永阳江吴淞江并称三江亦恐大小不敌

也苏氏之说以扬州三江即荆州之中江北江而

犹阙其一因以彭蠡馀波冒南江之名足之夫彭

蠡发源章赣而西章有江南之号或可称南江但

此三江若即是江汉彭蠡则江汉既见荆州彭蠡

卷二百 第 33b 页 WYG0512-0900d.png

既见上文不应下又重出三江且经谓彭蠡之下

既见上文不应下又重出三江且经谓彭蠡之下为中江北江而苏氏于彭蠡之上求三江亦不相

合又与震泽悬隔而不相属也郭氏以岷江浙江

松江为三江亦恐大小不敌至淅江自杭言之曰

钱塘自越言之曰浦阳本一江而二名韦氏析一

为二并松江为三尤为失之唯庾氏吴都赋注谓

太湖东注为松江下七十里分流东北入海为娄

江东南入海为东江张氏史记正义谓在苏州东

卷二百 第 34a 页 WYG0512-0901a.png

南三十里名王江口一江西南上七十里至太湖

南三十里名王江口一江西南上七十里至太湖曰松江即古笠泽江一江东南上七十里至白蚬

湖曰上江亦曰东江一江东北下二百馀里入海

曰下江亦曰娄江其分处号三江口今以经文考

之荆州既书江汉朝宗于海则扬州不必更及江

汉且荆州九江既不指岷江则扬州三江亦不当

指岷江又扬州之文彭蠡猪而后阳鸟居三江入

而后震泽定则三江必为震泽下流震泽纳百川

卷二百 第 34b 页 WYG0512-0901b.png

之水而注之江三江泄震泽之水而入于海东南

之水而注之江三江泄震泽之水而入于海东南水利咸在焉庾氏张氏说似为妥协今从之

䢴沟

据通鉴隋大业元年开邘沟自山阳至扬子江三

百馀里六年穿江南河自京口至馀杭八百馀里

旧志并为一条误以元年为六年

孟渎

唐元和间常州刺史孟简开泰伯渎复浚一渎后

卷二百 第 35a 页 WYG0512-0901c.png

人名曰孟渎自是两河泰伯渎在无锡县东五里

人名曰孟渎自是两河泰伯渎在无锡县东五里西连运河达蠡湖孟渎河在常州府西三十里东

南接运河北流六十里入于江旧志不载唐孟简

开渎而先立一条曰泰伯开渎后人名曰泰伯渎

下注云又名孟渎两河并而为一误矣

漕渠

宋史河渠志真宗天禧二年江淮发运使贾宗言

诸路岁漕自真扬入淮汴历堰者五粮载烦于剥

卷二百 第 35b 页 WYG0512-0901d.png

卸民力罢于牵挽官私船舰由此速坏今议开扬

卸民力罢于牵挽官私船舰由此速坏今议开扬州古河缭城南接运渠毁龙舟新兴茱萸三堰凿

近堰漕路以均水势岁省官费十数万诏屯田郎

中梁楚阁门祗候李居中按视以为当然明年役

既成而水注新河与三堰平漕船无阻公私两便

此议发于二年而成于三年旧志不载原委而云

天禧末发运使鲁宗道通浚真扬漕河按鲁宗道

傅天禧元年与刘烨为右正言寻除户部员外郎

卷二百 第 36a 页 WYG0512-0902a.png

兼右谕德踰年迁左谕德仁宗即位迁户部郎中

兼右谕德踰年迁左谕德仁宗即位迁户部郎中并无为江淮发运使事

龙山

无锡县慧山一名九龙山陆羽谓山阳有九陇若

龙偃卧故名实一山也旧志于慧山下阮注云一

名九龙山又另立龙山一条云在慧山北十里实

无此山也

黄河

卷二百 第 36b 页 WYG0512-0902b.png

旧志载永乐九年侍郎金纯筑堤导河经二洪南

旧志载永乐九年侍郎金纯筑堤导河经二洪南入淮考是年江南境并无筑堤导河入淮之事按

太宗实录九年三月壬午浚河南黄河故道盖河

水累岁为患至是决坏民田庐益甚事闻遣侍郎

张信往视信访得祥符县鱼王口至中滦下二十

馀里有旧黄河岸与今河面平浚而通之俾循故

道则水势可杀遂绘图以进诏发河南民兵十万

命兴安伯徐亨工部侍郎蒋廷瓒率运木夫同侍

卷二百 第 37a 页 WYG0512-0902c.png

郎金纯相度开浚仍遣定国公徐景昌以太牢祀

郎金纯相度开浚仍遣定国公徐景昌以太牢祀河神户部侍郎古朴以太牢祭河南境内山川是

河南事与江南全无关涉

当涂辨

后汉书下邳王傅建初四年以九江之当涂等县

益下邳国李贤注当涂在今豪州钟离县此说是

也而荀淑傅迁当涂长滕抚傅阴陵徐凤等筑营

当涂山中注皆云当涂在今宣州其说互异按宣

卷二百 第 37b 页 WYG0512-0902d.png

州之当涂乃东晋侨置之县非汉之当涂也盖贤

州之当涂乃东晋侨置之县非汉之当涂也盖贤注书时集儒臣张大安刘讷言许叔牙等数人共

为之不出于一手故有自相牴牾之处择其是者

从之可矣然今之当涂乃即晋侨置之邑而古当

涂之废已久

堂邑辨

后汉质帝纪广陵贼张婴攻杀堂邑长注云堂邑

县属广陵郡今扬州六合县此注与后汉郡国志

卷二百 第 38a 页 WYG0512-0903a.png

合又钟离意传迁堂邑令注堂邑故城在今博州

合又钟离意传迁堂邑令注堂邑故城在今博州堂邑县西北按博州之堂邑乃隋开皇中所置即

今东昌府堂邑县非汉广陵属邑也汉时尚无此

县意安得令其地两注亦一是一非又通典云春

秋棠邑汉为堂邑盖棠堂二字本不同而诸书中

有以汉之堂邑作棠邑者亦误

石城辨

后汉高获传获远遁江南卒于石城注石城在今

卷二百 第 38b 页 WYG0512-0903b.png

苏州东南后人因此注遂谓获隐苏州常熟石城

苏州东南后人因此注遂谓获隐苏州常熟石城乡皆非也汉丹阳郡有石城县又据水经石城县

在牛渚东宋白续通典云池州贵池石埭二县皆

汉石城县地获遁迹之所盖在是耳

历阳山辨

明一统志历阳山在和州西北四十里江表传历

阳县有石山谓之石印又云石印封发天下当太

平吴孙皓尝遣使祭以太牢盖今和州古历阳县

卷二百 第 39a 页 WYG0512-0903c.png

地故所载如此按吴志孙皓傅天玺元年鄱阳言

地故所载如此按吴志孙皓傅天玺元年鄱阳言历阳山石文理成字与江表传之言合但历阳之

上冠以鄱阳而吴之鄱阳郡由孙权分豫章地置

乃今江西饶州地非和州也又胡三省言晋志鄱

阳郡无历阳县有历陵县阳当作陵并引饶州图

经所载鄱阳历陵县有石印山为证则吴志及江

表传之历阳已属历陵之讹后代纂志者并不察

鄱阳之文直指为和州之山斯尤误矣旧志亦仍

卷二百 第 39b 页 WYG0512-0903d.png

之而未削也

之而未削也当利浦辨

明一统志当利浦在和州城东汉末刘繇遣将张

英屯当利口以拒袁术即此志说是也旧志不采

而引他志言晋王浚过三山王浑遣人邀之浚曰

风当利不得泊即此按刘繇屯兵当利事见吴志

孙策传又周瑜传瑜从孙策攻拔当利则当利之

名其来已久不始于晋也又王浚伐吴自武昌顺

卷二百 第 40a 页 WYG0512-0904a.png

流东下已至三山则距建康有四十馀里而当利

流东下已至三山则距建康有四十馀里而当利在三山西八十馀里非浚军所过也况浚本言风

利不得泊亦无当字他志所云皆凿空之说旧志

采之误矣

霍邱辨

明一统志云霍邱县周霍叔处封邑并言叔有冢

在县淮水岸上按史记武王封叔处于霍注引汉

书地理志云河东彘县霍叔所封又郑元周礼注

卷二百 第 40b 页 WYG0512-0904b.png

霍山在彘县本春秋时霍国地杜预左传注略同

霍山在彘县本春秋时霍国地杜预左传注略同按汉彘县今山西霍州则言霍叔封霍邱及淮岸

有冢之说皆不足据旧志悉仍之是未深考耳且

因左传晋献公灭霍之文并附会献公之墓亦在

霍邱其误滋甚

徐州辨

史记齐威王语魏王曰吾臣有黔夫者使守徐州

则燕人祭北门赵人祭西门按此徐州乃齐之西

卷二百 第 41a 页 WYG0512-0904c.png

北境与燕赵接壤与淮北之徐州了不相涉盖燕

北境与燕赵接壤与淮北之徐州了不相涉盖燕赵皆在大河以北去今之徐州绝远明一统志列

黔夫于徐州名宦而旧志承之俱失考也

山阳辨

今之淮安府在晋为山阳郡今山阳县即晋旧县

名也自晋以前淮安无山阳之名旧志淮安人物

中入汉山阳曹竟按汉有两山阳一山阳郡今山

东兖州府地一河内郡山阳县今河南怀庆府地

卷二百 第 41b 页 WYG0512-0904d.png

皆非今淮安之山阳也又竟事附载汉书鲍宣传

皆非今淮安之山阳也又竟事附载汉书鲍宣传而志云见历代忠义录亦考之未详矣

张纯

旧志广德名宦中入汉张纯云纯京兆人为广德

令有异绩按京兆之张纯字伯仁东汉人仕光武

朝位至大司空其前后历官具载范史本传未尝

为广德令盖为广德令有异绩者乃吴郡之张纯

字元基仕三国吴大帝时官终太子辅义都尉其

卷二百 第 42a 页 WYG0512-0905a.png

事迹皆见吴志孙和传注中旧志误合为一耳

事迹皆见吴志孙和传注中旧志误合为一耳刘荣刘江

明代卫弁承袭例得沿祖名故郑晓名臣传云刘

荣沿父名江为总旗从靖难立功历官左都督充

总兵守辽东以破倭功封广宁伯复名荣则刘荣

即刘江非二人也明一统志淮安人物中分荣江

为二人并异其籍贯旧志则言江镇辽破倭荣为

江子皆误

卷二百 第 42b 页 WYG0512-0905b.png

蒋山

蒋山舆地志钟山又名蒋山汉末秣陵尉蒋子文讨贼

战死于此吴大帝为立庙子文祖讳钟因改蒋山

明一统志与旧志并采其说按胡三省通鉴注言

孙权祖讳钟蒋山之名当因是而改二说互异然

详考之胡说为长

虎头辨

吴郡志引唐陆广微吴地记言顾悌仕吴为虎头

卷二百 第 43a 页 WYG0512-0905c.png

将军按悌之历官详见吴志顾雍传注中尝为偏

将军按悌之历官详见吴志顾雍传注中尝为偏将军无虎头之号兼孙吴时亦不闻置此官陆记

误也又明一统志言晋顾恺之尝为虎头将军人

号顾虎头而旧志仍之按晋书百官志无虎头将

军据唐张彦远名画记虎头乃恺之小字非官也

此误始于宋吴曾能改斋漫录而后人相沿未止

耳

徐光诸人时代辨

卷二百 第 43b 页 WYG0512-0905d.png

徐光三国孙吴时人见吴志注而旧志误以为春

徐光三国孙吴时人见吴志注而旧志误以为春秋之吴又徐秋夫刘宋时人见南史而误以为赵

宋昌义之萧梁时人见梁书而误以为朱梁杜僧

明陈人见陈书而误以为唐此皆显与史戾者又

古有杜康据李善文选注或云黄帝时人盖善亦

疑而未能定其时代然魏武帝短歌行及曹植七

启中皆已引之则为汉以前人可知旧志以康为

晋人殆未考魏武父子诗文耳

卷二百 第 44a 页 WYG0512-0906a.png

曹休为吴郡太守辨

曹休为吴郡太守辨姑苏志守令表有汉吴郡太守曹休按魏志休传

载其前后历官甚详无守吴郡事盖仕汉为吴郡

守者乃休之祖父非休也休值汉乱避地至吴于

太守舍见祖父画像涕泣下拜王沉魏书记其事

即见休传注中但佚其祖之名耳姑苏志误列休

于表旧志削之是也

梁适知淮安军辨

卷二百 第 44b 页 WYG0512-0906b.png

宋理宗绍定元年升楚州山阳县为淮安军淮安

宋理宗绍定元年升楚州山阳县为淮安军淮安之名始此按梁适传适仕仁宗朝位至宰辅尝知

淮阳军非淮安也盖淮安置军在适殁后百馀年

矣据地理志太宗置淮阳军于邳州地在长淮之

北故曰淮阳取古人水北曰阳之义而淮安则地

在淮南故淮阳属京东东路而淮安属淮南东路

二军疆界本自截然旧志作适知淮安军乃仍明

一统志之误也

卷二百 第 45a 页 WYG0512-0906c.png

米芾知山阳辨

米芾知山阳辨宋史芾傅擢礼部员外郎出知淮阳军未尝知山

阳也当芾之时山阳尚为县未升军考芾前此历

官尝知雍邱县无知山阳事盖山阳亦淮阳之讹

此皆旧志仍明一统志载入而失于釐正者也

淮安镇辨

宋史忠义传张吉庆州卒为淮安镇守烽西夏寇

东谷掠得之胁降不从见杀按宋庆州属陜西路

卷二百 第 45b 页 WYG0512-0906d.png

所辖有东谷砦怀安镇而无淮安见于地理志甚

所辖有东谷砦怀安镇而无淮安见于地理志甚详盖其地去淮甚远不当以淮安为名吉傅中讹

怀为淮乃传录之误然其地在陜西史文自明与

淮南无涉旧志采入淮安人物误矣

阳州作扬州辨

五代志河南郡宜阳县东魏置阳州北史卢勇传

迁扬州刺史镇宜阳按宜阳在战国为韩地即今

河南府之宜阳县也扬当作阳旧志误采入扬州

卷二百 第 46a 页 WYG0512-0907a.png

名宦又言太和中授扬州刺史高祖赐书奖异按

名宦又言太和中授扬州刺史高祖赐书奖异按勇镇宜阳乃孝静帝时事非太和中也又赐书者

乃北齐高祖神武帝非魏高祖献文帝也志说与

史无一合者

吴置新安辨

晋书地理志新安郡吴置按吴志孙权传建安十

三年分丹阳黟歙二县地置新都郡又吴臣贺齐

为新都太守朱据左迁新都郡丞各见本传则吴

卷二百 第 46b 页 WYG0512-0907b.png

置新都非新安也至晋武太康元年始改名新安

置新都非新安也至晋武太康元年始改名新安具见宋书州郡志晋志所云较宋志为疏矣惟吴

志陈表传中有新安都尉之文然此乃传写之误

据诸葛瑾传注中所引吴书盖表本为新都都尉

斯尤明证也后代纂志者尚有沿晋志之说是未

详考之于吴宋二史而䆒其始末耳

九峰辨

宋史蔡沈建宁人躬耕不仕隐居九峰乃谓建宁

卷二百 第 47a 页 WYG0512-0907c.png

府之九峰在崇安县南即武夷山因山有九曲故

府之九峰在崇安县南即武夷山因山有九曲故名九峰后学者称沉为九峰先生以此至松江九

峰沈生平足迹所未至旧志以山名偶同采入流

寓误矣

平江辨

宋平江有二一县一府平江府即今苏州属浙西

路平江县为岳州所辖之邑属湖北路宋史李衡

传衡岳州平江人游学吴下其非吴人明矣旧志

卷二百 第 47b 页 WYG0512-0907d.png

误入苏州人物今据史游学吴下语改入流寓

误入苏州人物今据史游学吴下语改入流寓魏据濡须拒蜀辨

旧志和州濡须山魏据其西以拒吴蜀此承明一

统志之文也按濡须为吴要地屡与魏兵相持于

此见于吴魏二志者详矣地有东西两关云魏据

其西以拒吴是也若蜀境去濡须绝远其兵安得

涉斯地而魏特据险拒之乎吴下盖衍一蜀字

王范辨

卷二百 第 48a 页 WYG0512-0908a.png

旧志无为州东兴堤梁合州刺史王范屯兵于此

旧志无为州东兴堤梁合州刺史王范屯兵于此按屯兵者乃梁武帝从子鄱阳王范王非姓也据

梁史范传太清元年除合州刺史镇合肥侯景之

乱弃镇出东关请兵于魏东关即东兴堤

章华台辨

旧志章华台故址在亳州据左传楚子成章华之

台杜预注在今南郡华容县通典云古华容在竟

陵郡监利县即今湖广荆州府属县也盖去亳地

卷二百 第 48b 页 WYG0512-0908b.png

远矣

远矣牛口辨

旧志颍州霍邱县城东牛口埠集唐太宗追窦建

德处按唐史太宗败建德于虎牢追奔三十里建

德窜匿牛口唐兵执之则牛口即近虎牢不在霍

邱地名偶同尔

相人入下相辨

汉沛郡相县今为宿州地临淮郡下相今为宿迁

卷二百 第 49a 页 WYG0512-0908c.png

若汉之薛广德隋之刘臻皆相人见于汉隋二史

若汉之薛广德隋之刘臻皆相人见于汉隋二史甚明旧志并作下相采入淮安人物非也又兰陵

有南北之异南兰陵即今常州而北兰陵乃今山

东地南齐周盘龙据南史本北兰陵人明一统志

误入常州旧志削之是也

丹阳郡治辨

自两汉三国丹阳郡皆治宛陵即今宁国府治至

晋武太康二年置宣城郡治宛陵而丹阳郡移治

卷二百 第 49b 页 WYG0512-0908d.png

建康今江宁府是也汉丹阳守李忠明一统志入

建康今江宁府是也汉丹阳守李忠明一统志入宁国府名宦本不误旧志改入江宁非也

蔡洲擒卢循辨

明一统志应天府西蔡洲在江中宋高祖擒卢循

于此旧志仍之按晋义熙中循入寇建康泊蔡洲

宋高祖率诸军拒之循退后屡败走交州之龙编

晋军邀击循投水死斩其首传送建康事详晋史

交州即古之交趾龙编其属县也非擒于蔡洲二

卷二百 第 50a 页 WYG0512-0909a.png

志并误

志并误蒋济张令铎

汉末及后五代疆宇分裂所除之官每有遥授而

非实任者如汉建安中除蒋济为丹阳太守是时

丹阳已为孙氏所据不得赴郡矣又周世宗以张

令铎领常州防禦使按世宗攻南唐止取淮南之

地自江以南如升常诸州其官吏皆由唐主除授

世宗不得而命之则令铎之常州防禦亦止遥领

卷二百 第 50b 页 WYG0512-0909b.png

使职耳此二人皆非实任旧志列济于职官入令

使职耳此二人皆非实任旧志列济于职官入令铎于名宦疏矣

陆傪

唐贞元中陆傪自祠部员外郎出为歙州刺史赴

官未至卒于道详见权德舆所作墓志盖傪虽除

歙州而不及莅任旧志采入徽州名宦盖震于韩

愈送陆歙州序而失之耳

淩准

卷二百 第 51a 页 WYG0512-0909c.png

明一统志和州名宦入唐淩准言准为和州刺史

明一统志和州名宦入唐淩准言准为和州刺史有政绩柳宗元为作权厝志按宗元志中止云以

连累出和州降连州初不言在和政绩又唐史亦

但言准自翰林学士贬连州司马而不及和州事

盖准先坐王叔文党出为和州刺史未至复斥连

州故略之也则有政绩之说为误旧志仍之亦失

考矣

王庭筠寓安庆辨

卷二百 第 51b 页 WYG0512-0909d.png

旧志安庆流寓中入金王庭筠云晚爱郡之司空

旧志安庆流寓中入金王庭筠云晚爱郡之司空山居其下按金史王庭筠传太和元年为翰林学

士明年卒官无晚岁山居事况是时南北分境庭

筠以文学贵显于金不得越疆而寓宋地也志甚

误

李戡

旧志戡宜兴人隐阳羡里按唐史戡为宗室渤海

王奉慈七世孙尝隐阳羡非本贯宜兴后又应平

卷二百 第 52a 页 WYG0512-0910a.png

卢节度王彦威之辟为幕府巡官非终于隐居者

卢节度王彦威之辟为幕府巡官非终于隐居者今改入常州流寓

彭脩彭循

彭脩字子阳毗陵人守吴令见后汉书独行传而

张勃吴录所载彭循事其姓字爵里并同但脩循

互异按汉史云郡言州请脩守吴令而吴录又云

太守闻循勇谋以守令(谋即请字之讹/守令盖摄令也)语皆相符

当是一人虽传言脩讨贼中流矢死而吴录则云

卷二百 第 52b 页 WYG0512-0910b.png

循见盗陈说利害即各散去此或传闻异词记事

循见盗陈说利害即各散去此或传闻异词记事者微有参差耳又三国时魏有郭脩见三少帝纪

而蜀后主传作郭循宋胡三省言循当作脩并引

洪适𨽻释之文为证言汉𨽻法脩循二字只争一

笔正与此类也姑苏志名宦中入彭脩全采汉史

之文而附注吴录彭循于下盖亦以为一人特未

显言耳今姑从毗陵人品纪及旧省志作二人而

附辨于此以俟博识

卷二百 第 53a 页 WYG0512-0910c.png

听筝堂辨

听筝堂辨旧志江宁古迹有听筝堂引宋张养正六朝事迹

云晋元帝幸谢安宅命宴安侍坐使桓伊吹笛又

抚筝作金縢曲按此事见晋书伊传乃孝武帝非

元帝也又帝召伊饮宴安侍坐伊先奉帝旨吹笛

毕继自请以筝歌皆在帝所非幸安宅也养正所

记皆与史异殊不足据听筝堂故迹又因张说附

会耳

卷二百 第 53b 页 WYG0512-0910d.png

诸墓辨

诸墓辨吴志孙坚葬曲阿而晋元康中吴令谢询有表求

为坚策父子置守冢人与志不合明卢熊孙王墓

辨言必始葬曲阿后迁于吴史文失载其说良是

又旧志中诸墓最多附会如楚项羽葬榖城见史

记而有墓在江浦汉张劭(志作元伯/盖举其事)葬汝南见范

史而有墓在盱眙唐李绩程知节尉迟恭皆陪葬

昭陵郭子仪陪葬建陵俱见史传而有墓在睢宁

卷二百 第 54a 页 WYG0512-0911a.png

淮安定远六合是皆不可信今略辨其尤者馀不

淮安定远六合是皆不可信今略辨其尤者馀不及缕举也至宋王象舆地纪胜扬州有淳于棼墓

按唐人作淳于棼传记梦入蚁穴事其文见太平

广记特文士寓言游戏之作本无其人安得有墓

而宋后诸志悉仍而不削尤荒诞矣

同荣周景周瑜

三国吴志周瑜庐江舒人从祖父景景子忠皆为

汉太尉张璠汉纪景父荣章和时为尚书令是瑜

卷二百 第 54b 页 WYG0512-0911b.png

与荣景服属皆舒人也旧志分周荣周景属安庆

与荣景服属皆舒人也旧志分周荣周景属安庆周瑜属庐州是未详考其家世矣

萧方

唐宋艺文志皆载萧方三十国春秋按萧方当作

萧方等梁元帝长子敬帝方智之兄梁书有傅盖

二名也二志皆脱一等字今省志艺文中列方等

所著书而其名从梁史以与唐宋志异故特辨之

陈果仁

卷二百 第 55a 页 WYG0512-0911c.png

旧通志陈杲仁字世威晋陵人仕陈为监察御史

旧通志陈杲仁字世威晋陵人仕陈为监察御史未几挂冠归养母母死刺血书孝经继母病思牛

炙适禁屠刲股以进母病愈郡上其事旌表至大

业中奉诏平长白山及江宁义宁中与沈法兴等

剪东阳贼二十万擢左司徒炀帝被杀沈法兴入

毗陵阳为起义阴欲据之惧杲仁不附已遂遇害

按唐书沈法兴传大业末法兴为吴兴郡守东阳

贼略吴兴炀帝诏太仆丞元祐讨之义宁二年江

卷二百 第 55b 页 WYG0512-0911d.png

都乱法兴与祐将孙士汉陈果仁执祐名诛宇文

都乱法兴与祐将孙士汉陈果仁执祐名诛宇文化及收兵趋江都至毗陵通守路道德拒之法兴

袭杀道德据其城遂定江表十馀州自署江南道

总管闻越王侗立乃上书称大司马录尚书事承

制置百官以陈果仁为司徒则司徒为法兴所署

非因剪东阳贼而擢者也法兴定江表十馀州之

后然后上书越王署果仁为司徒则亦非初至毗

陵遂遇害者也唐书又云法兴闻侗被废自称梁

卷二百 第 56a 页 WYG0512-0912a.png

王意南方诸城可跂而平专事威戮下有细过即

王意南方诸城可跂而平专事威戮下有细过即诛之果仁之遇害或即在其时而史未有明文独

其既死之后屡现灵异南唐保大三年封武烈帝

夫人轸氏封武烈后明洪武初诏去封号题木主

曰司徒之神至今庙食常州无锡间士民事之惟

谨其名史作果仁旧志作杲仁则字形相近而讹

也

张籍

卷二百 第 56b 页 WYG0512-0912b.png

新唐书云张籍和州乌江人韩愈与孟郊书亦云

新唐书云张籍和州乌江人韩愈与孟郊书亦云张籍在和州居丧家甚贫而愈张巡传后则云吴

郡张籍至张洎编次籍诗曰苏州吴人按籍寄苏

州白使君诗云登第早年同座主题诗今日是州

民赠陆畅诗云共踏长安街里尘吴侬独作未归

身胥门旧宅今谁主君过西塘与问人则籍为苏

人无疑当是籍生于苏后尝居和故唐书误以为

和州也

卷二百 第 57a 页 WYG0512-0912c.png

权德舆

权德舆唐书称权皋自略阳徙居丹徒德舆皋子也故旧

志以德舆载入丹徒但按韩愈权公墓碑云授节

镇山南以疾求还道薨于洋之白草亭葬河南北

山在贞孝东五里贞孝即皋谥也是其两世虽居

丹徒而皆葬河南矣

李公麟

明一统志南畿志旧省志俱载入安庆府而舒城

卷二百 第 57b 页 WYG0512-0912d.png

县志据所得旧碑龙眠记定为舒城人考宋史文

县志据所得旧碑龙眠记定为舒城人考宋史文苑传云舒州人舒州今安庆也桐城县志载公麟

龙眠山庄遗迹甚详则公麟当属之安庆矣而王

称东都事略作舒城人此书在宋史前典核可信

庐州志亦不为无据然终以正史为定

宗泽

明一统志有宗泽墓在镇江注云泽以言事谪居

润夫人死稿葬丹徒后泽卒因合葬焉旧说遂谓

卷二百 第 58a 页 WYG0512-0913a.png

泽家于润然考宋史泽为义乌人其官位历历可

泽家于润然考宋史泽为义乌人其官位历历可数未尝以言事谪其罢登州也唯云退居东阳结

庐山谷间耳东阳义乌邻邑亦未尝居润也

卢雍伊乘张益

明洪武初徙富室实京师数世以后遂同土著如

卢雍伊乘伊敏生张益诸人皆占籍应天今入之

江宁可矣旧志苏州府又收之非也

二乔宅 乔玄墓

卷二百 第 58b 页 WYG0512-0913b.png

案三国志周瑜传孙策克皖得乔公两女皆国色

案三国志周瑜传孙策克皖得乔公两女皆国色策自纳大乔瑜纳小乔史于乔公不载其名第称

公柳子厚所谓年之长老通曰公若毛公申公涪

公是也曹操祭太尉桥公文案后汉书桥玄字公

祖灵帝时迁司空转司徒柳子厚所谓天于之三

公称公是也桥与乔姓字既不同名亦各别况乔

公皖人今为安庆府潜山县桥太尉是梁国睢阳

人今为归德府睢州相去千馀里考太尉传中绝

卷二百 第 59a 页 WYG0512-0913c.png

无避地居皖之事而三国魏志云建安七年曹公

无避地居皖之事而三国魏志云建安七年曹公军谯遂至浚仪遣使以太牢祀桥玄其辞曰奉命

东征屯次乡里北望贵土乃心陵墓浚仪今河南

开封府祥符县宋真宗时改浚仪为祥符是太尉

以睢州人而葬于祥符总与安庆之潜山无涉也

府志于古迹内载二乔宅云汉乔玄避地居此有

二女负国姿宅前有井水犹带脂粉色因于坟墓

内入乔玄墓并易其姓为乔欲令太尉得佳婿而

卷二百 第 59b 页 WYG0512-0913d.png

先使二乔认假父不亦谬乎又按太尉以灵帝光

先使二乔认假父不亦谬乎又按太尉以灵帝光和六年卒年七十五至献帝建安三年孙策破皖

之岁凡十六年计二乔初嫁必当及笄之年则方

其始生而太尉已当作土中人矣算其年分亦未

合也

唐柴绍墓

安庆府志云唐驸马柴绍墓在潜山县太平山亦

非也按新唐书传绍晋州临汾人尚高祖女平阳

卷二百 第 60a 页 WYG0512-0914a.png

公主高祖起义旗时有功累封霍国公徙封谯国

公主高祖起义旗时有功累封霍国公徙封谯国贞观二年卒夫绍以功臣与佐命例当赐茔域陪

葬京师况公主已于前武德六年薨高祖以主有

武功特异其礼令葬用前后部羽葆鼓吹大路麾

幢虎贲甲卒班剑其尤为京师长安无疑岂有羽

葆鼓吹经行三四千里之远至舒州而营葬耶主

既葬长安后五年而绍薨太宗亲自临问岂有不

与主合葬而孤孑一墓远在舒州之域耶其为傅

卷二百 第 60b 页 WYG0512-0914b.png

讹无疑后人第弗深考耳

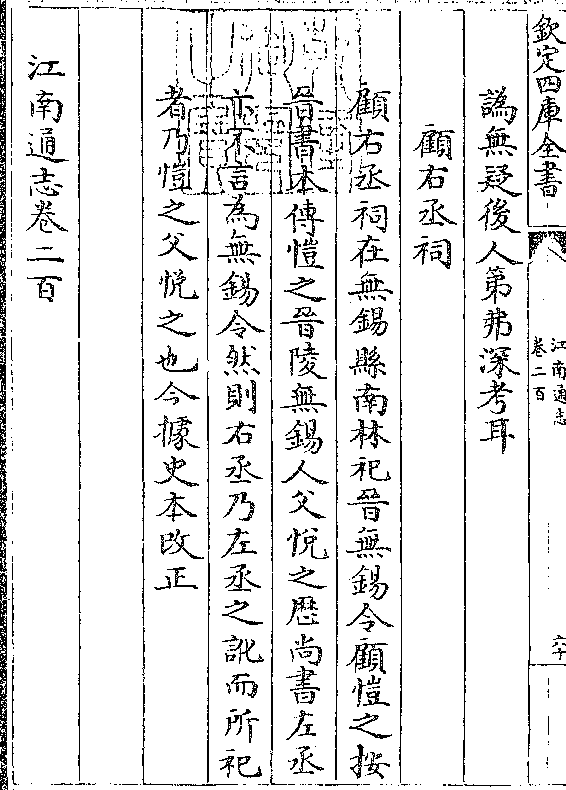

讹无疑后人第弗深考耳顾右丞祠

顾右丞祠在无锡县南林祀晋无锡令顾恺之按

晋书本传恺之晋陵无锡人父悦之历尚书左丞

亦不言为无锡令然则右丞乃左丞之讹而所祀

者乃恺之父悦之也今据史本改正

江南通志卷二百