声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

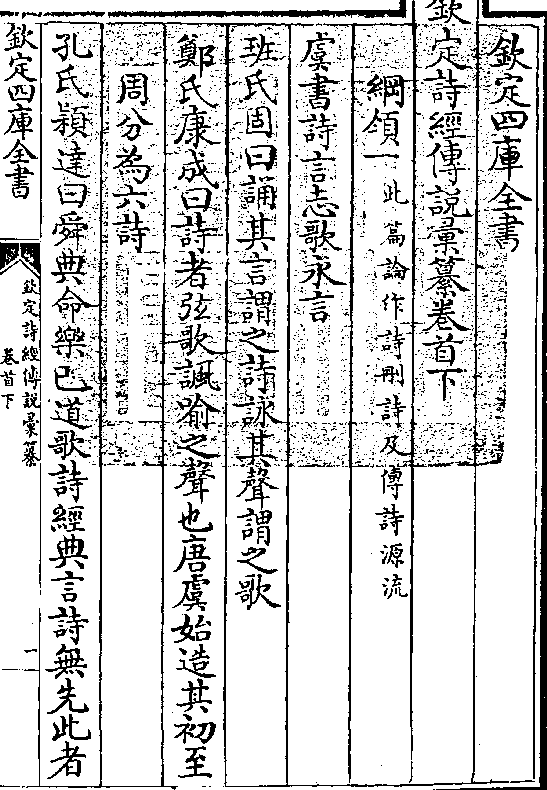

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 1a 页 WYG0083-0043a.png

钦定四库全书

钦定四库全书钦定诗经传说汇纂卷首下

纲领一(此篇论作诗删诗及传诗源流/)

虞书诗言志歌永言

班氏固曰诵其言谓之诗咏其声谓之歌

郑氏康成曰诗者弦歌讽喻之声也唐虞始造其初至

周分为六诗

孔氏颖达曰舜典命乐已道歌诗经典言诗无先此者

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 1b 页 WYG0083-0043b.png

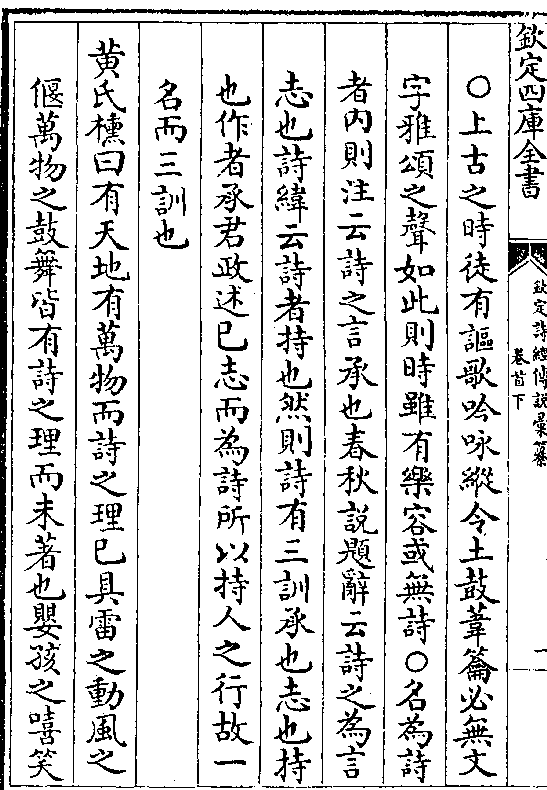

○上古之时徒有讴歌吟咏纵令土鼓苇籥必无文

○上古之时徒有讴歌吟咏纵令土鼓苇籥必无文字雅颂之声如此则时虽有乐容或无诗○名为诗

者内则注云诗之言承也春秋说题辞云诗之为言

志也诗纬云诗者持也然则诗有三训承也志也持

也作者承君政述己志而为诗所以持人之行故一

名而三训也

黄氏櫄曰有天地有万物而诗之理已具雷之动风之

偃万物之鼓舞皆有诗之理而未著也婴孩之嘻笑

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 2a 页 WYG0083-0044a.png

童子之讴吟皆有诗之情而未动也桴以蒉鼓以土

童子之讴吟皆有诗之情而未动也桴以蒉鼓以土籥以苇皆有诗之用而未文也康衢顺则之谣元首

股肱之歌诗之义已备矣(以上论/作诗)

礼记天子五年一巡守命大师陈诗以观民风

论语子曰吾自卫反鲁然后乐正雅颂各得其所

司马氏迁曰古诗三千馀篇及至孔子去其重取可施

于礼义上采契后稷中述殷周之盛至于幽厉之缺

三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅颂之音礼

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 2b 页 WYG0083-0044b.png

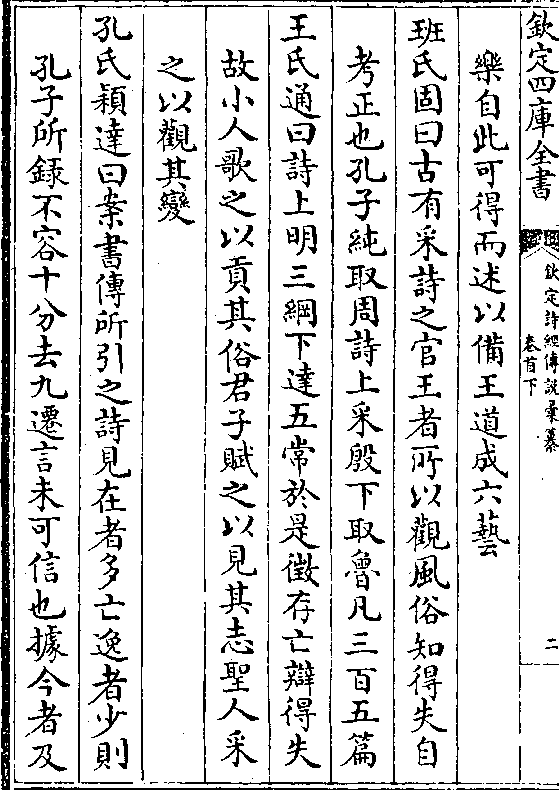

乐自此可得而述以备王道成六艺

乐自此可得而述以备王道成六艺班氏固曰古有采诗之官王者所以观风俗知得失自

考正也孔子纯取周诗上采殷下取鲁凡三百五篇

王氏通曰诗上明三纲下达五常于是徵存亡辩得失

故小人歌之以贡其俗君子赋之以见其志圣人采

之以观其变

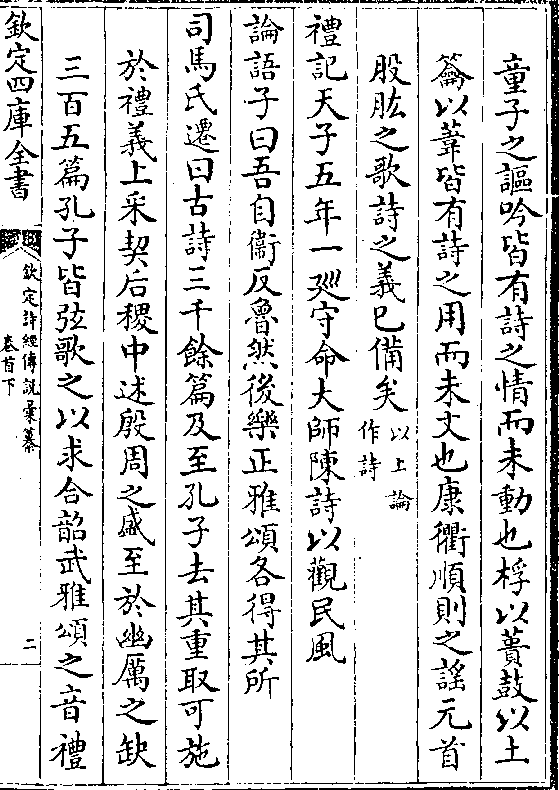

孔氏颖达曰案书传所引之诗见在者多亡逸者少则

孔子所录不容十分去九迁言未可信也据今者及

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 3a 页 WYG0083-0044c.png

亡诗六篇凡三百一十一篇而史记汉书云三百五

亡诗六篇凡三百一十一篇而史记汉书云三百五篇者以见在为数也

欧阳氏修曰马迁谓古诗三千馀篇孔子删存三百郑

学之徒以迁为谬予考之迁说然也今书传所载逸

诗何可数也以诗谱推之有更十君而取一篇者有

二十馀君而取一篇者由是言之何啻三千○删诗

云者非止全篇删去或篇删其章章删其句句删其

字如唐棣之华偏其反而岂不尔思室是远而此小

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 3b 页 WYG0083-0044d.png

雅常棣之诗夫子谓其以室为远害于兄弟之义故

雅常棣之诗夫子谓其以室为远害于兄弟之义故篇删其章也衣锦尚絅文之著也此鄘风君子偕老

之诗夫子谓其尽饰之过恐其流而不返故章删其

句也谁能秉国成不自为政卒劳百姓此小雅节南山

之诗夫子以能字为意之害故句删其字也

邵子曰仲尼删诗十去其九诸侯千有馀国风取十五

西周十有二王雅取其六盖善恶明著者存焉耳

程子曰虞之君臣迭相赓和始见于书夏殷之世其传

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 4a 页 WYG0083-0045a.png

鲜矣至周而益文所传者多夫子删之得三百篇可

鲜矣至周而益文所传者多夫子删之得三百篇可以垂世立教

朱子曰王迹熄而诗亡其存者谬乱失次孔子自卫反

鲁复得之他国以归定著为三百篇(以上论/删诗)

陆氏德明曰孔子删录周诗上兼商颂以授子夏子夏

遂作序焉(或曰毛/公作序)口以相传未有章句战国之世专

任武力雅颂之声为郑卫所乱其废绝亦可知矣遭

秦焚书而得全者以其人所讽诵不专在竹帛故也

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 4b 页 WYG0083-0045b.png

汉兴传者有四家鲁人申公受诗于浮邱伯为训故

汉兴传者有四家鲁人申公受诗于浮邱伯为训故以教无传疑者则阙不传号曰鲁诗弟子为博士者

十馀人郎中令王臧御史大夫赵绾临淮太守孔安

国胶西内史周霸城阳内史夏宽东海太守鲁赐长

沙内史缪生胶西中尉徐偃胶东内史阙门庆忌皆

申公弟子也申公本以诗春秋授瑕邱江公尽能传

之徒众最盛鲁许生免中徐公皆守学教授丞相韦

贤受诗于江公及许生传子少翁又王式受诗于免

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 5a 页 WYG0083-0045c.png

中徐公及许生以授张生长安及唐长宾褚少孙张

中徐公及许生以授张生长安及唐长宾褚少孙张生兄子游卿以诗授元帝传王扶扶授许晏又薛广

德受诗于王式授龚舍齐人辕固生作诗传号齐诗

传夏侯始昌始昌授后苍苍授翼奉及萧望之匡衡

衡授师丹及伏理满昌昌授张邯及皮容皆至大官

徒众尤盛后汉陈元方亦传齐诗燕人韩婴推诗之

意作内外传数万言号曰韩诗淮南贲生受之婴孙

商为博士孝宣时涿韩生其后也河内赵子事燕韩

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 5b 页 WYG0083-0045d.png

生授同郡蔡谊谊授同郡食子公及琅邪王吉子公

生授同郡蔡谊谊授同郡食子公及琅邪王吉子公授太山栗丰吉授淄川长孙顺丰授山阳张就顺授

东海发福并至大官毛诗者出自毛公河閒献王好

之徐整云子夏授高行子高行子授薛仓子薛仓子

授帛妙子帛妙子授河閒人大毛公毛公为诗故训

传于家以授赵人小毛公(一云/名苌)小毛公为河閒献王

博士以不在汉朝故不列于学一云子夏传曾申申

传魏人李克克传鲁人孟仲子孟仲子传根牟子根

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 6a 页 WYG0083-0046a.png

牟子传赵人孙卿子孙卿子传鲁人大毛公汉书

牟子传赵人孙卿子孙卿子传鲁人大毛公汉书儒林传云毛公赵人治诗为河间献王博士授同

国贯长卿长卿授解延年延年授虢徐敖敖授九

江陈侠或云陈侠传谢曼卿元始五年公车徵说

诗后汉郑众贾逵传毛诗马融作毛诗注郑康成

作毛诗笺申明毛义难三家于是三家遂废矣魏太

常王肃更述毛非郑荆州刺史王基駮王肃申郑义

晋豫州刺史孙毓为诗评评毛郑王肃三家同异朋

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 6b 页 WYG0083-0046b.png

于王徐州从事陈统难孙申郑宋徵士雁门周续之

于王徐州从事陈统难孙申郑宋徵士雁门周续之豫章雷次宗齐沛国刘瓛并为诗序义前汉鲁齐韩

三家诗列于学官平帝世毛诗始立齐诗久亡鲁诗

不过江东韩诗虽在人无传者唯毛诗郑笺独立国

学

李氏延寿曰通毛诗者多出于魏朝刘献之献之传李

周仁周仁传董令度程归则归则传刘敬和张思伯

刘轨思其后能言诗者多出二刘之门

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 7a 页 WYG0083-0046c.png

孔氏颖达曰汉氏之初诗分为四申公腾芳于鄢郢毛

孔氏颖达曰汉氏之初诗分为四申公腾芳于鄢郢毛氏光价于河閒贯长卿传之于前郑康成笺之于后

晋宋二萧之世其道大行齐魏两河之閒兹风不坠

其近代为义疏者有全缓何胤舒瑗刘轨思刘丑刘

焯刘炫等然焯炫并聪明特达文而又儒于其所作

疏内特为殊绝今据以为本削烦增简庶以对扬圣

范云

韩氏愈曰太学博士施先生士丐明毛郑诗善讲说朝

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 7b 页 WYG0083-0046d.png

之贤士大夫从而执经考疑者继于门大学生习毛

之贤士大夫从而执经考疑者继于门大学生习毛郑诗者皆其弟子

刘氏煦曰许叔牙少精于毛诗贞观初撰毛诗纂义以

进御史大夫高智同曰凡欲言诗者必须先读此书

宋氏祁曰张士衡瀛州人北齐博士刘轨思授以诗唐

兴士衡授永平贾公彦公彦传业李元植元植又授

诗齐威

欧阳氏修曰梅尧臣周尧卿学长于毛氏诗○毛郑二

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 8a 页 WYG0083-0047a.png

学其说炽辞辩固已广博然不合于经者亦不为少

学其说炽辞辩固已广博然不合于经者亦不为少予欲志郑学之妄益毛氏疏略而不至者合之于经

云

苏氏辙曰孔子删诗三百五篇其亡者六焉经师不得

见矣其存者将以解之故从而附益之其言反覆烦

重类非一人之词者凡此皆毛氏之学而卫宏之所

集录也东汉儒林传云卫宏从谢曼卿受学作毛诗

序隋经籍志云先儒相承谓毛诗序子夏所创毛公

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 8b 页 WYG0083-0047b.png

及卫敬仲又加润益古说本如此故予存其一言而

及卫敬仲又加润益古说本如此故予存其一言而已曰是诗言是事也而尽去其馀以为此孔子之旧

也

朱子曰诗自齐鲁韩氏之说不传而学者尽宗毛氏毛

氏之学传者亦众而今皆不存则推衍毛说者又独

郑氏之笺而已唐初诸儒为作疏义百千万言而不

能有以出乎二氏之区域至于本朝刘侍读(名/敞)欧阳

公(名/修)王丞相(名安/石)苏黄门(名/辙)河南程氏横渠张氏始

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 9a 页 WYG0083-0047c.png

用己意有所发明

用己意有所发明魏氏了翁曰永嘉钱文子明经厉志以吕成公(名祖/谦)集

众善存异本朱文公复古经主叶韵于是并去讲师

增益之说惟存序首一言约文实指篇为一赞曰钱

氏集传又别为诂释如尔雅类例

陈氏日强曰雪山王先生(名/质)删除诗序实与文公朱先

生合主于以意逆志自成一家

吴氏师道曰由汉以来毛郑之学专行宋程纯公(名/颢)吕

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 9b 页 WYG0083-0047d.png

成公犹主序说至于朱子灼见其谬每篇则定其人

成公犹主序说至于朱子灼见其谬每篇则定其人之作每章则约以赋比兴之分叶韵以复古用吟哦

上下不加一字之法略释而使人自悟破拘挛发蒙

蔀复还温柔敦厚之旧无复遗恨自北山何先生基

得勉斋黄公干渊源之传而鲁斋王先生柏仁山金

先生履祥授受相承逮白云许先生谦四传有衍无

閒益大以尊

胡氏一中曰辅传贻先生(名/广)亲炙朱子之门深造自得

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 10a 页 WYG0083-0048a.png

于问荅之际尊其师说所著有诗童子问羽翼集传

于问荅之际尊其师说所著有诗童子问羽翼集传朱氏德润曰诗传自伊川欧苏诸先生发其理趣南渡

后李迂仲(名/樗)张南轩(名/栻)戴岷隐(名/汉)严华谷(名/粲)诸先生

又各自名家而学咸宗朱氏

虞氏集曰朱子诗传去序别编以待考辨即经以求其

故自为之说而学者从之

宋氏濂曰胡一桂得朱子源委之正著诗传附录纂疏

○梁益著诗传旁通发挥朱学○三百篇朱子亲注

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 10b 页 WYG0083-0048b.png

大义昭如日星读者于事證音义或有未喻汪氏克

大义昭如日星读者于事證音义或有未喻汪氏克宽作集传音义会通

杨氏士奇曰安成刘瑾辑诗传通释采录各经传要义

世谓瑾能阐朱子之蕴(以上论传/诗源流)

纲领二(此篇论六义四始诗乐及篇次音韵/)

周礼大师教六诗曰风曰赋曰比曰兴曰雅曰颂(孔氏/颖达)

(曰诗有六义六义/六诗其实一也)

郑氏康成曰风言贤圣治道之遗化也赋之言铺铺陈

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 11a 页 WYG0083-0048c.png

政教善恶比见失不敢斥言取比类以言之兴见美

政教善恶比见失不敢斥言取比类以言之兴见美嫌于媚谀取善事以喻劝之雅正也言正者以为后

世法颂之言诵也容也诵德广以美之(孔氏颖达曰/比云见失谓)

(刺诗之比也兴云见美谓美诗/之兴也其实美刺俱有比兴)○文武时诗风有周

南召南雅有鹿鸣文王之属及成王周公致太平制

礼作乐而有颂声兴焉盛之至也故皆录之谓之诗

之正经懿王夷王时诗讫于陈灵公之事谓之变风

变雅

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 11b 页 WYG0083-0048d.png

王氏通曰诗有天下之作焉有一国之作焉有神明之

王氏通曰诗有天下之作焉有一国之作焉有神明之作焉(阮氏逸曰谓/大雅国风颂)

孔氏颖达曰诗之四始以风为先故曰风风之所用以

赋比兴为之辞故于风之下即次赋比兴然后次以

雅颂雅颂亦以赋比兴为之赋比兴如此次者言事

之道直陈为正故赋在比兴之先比之与兴虽同是

附托外物比显而兴隐当先显后隐故比居兴先也

○天下有道则庶人不议治平累世则美刺不兴故

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 12a 页 WYG0083-0049a.png

初变恶俗则民歌之风雅正经是也始得太平则民

初变恶俗则民歌之风雅正经是也始得太平则民颂之周颂诸篇是也成王之后其美不异于前故颂

声止也陈灵公之后不复可言故变风息也然则变

风变雅之作皆王道始衰政教初失尚可匡而复之

故执彼旧章觊望更遵正道所以变诗作也王道盛

诸侯无正风者政出一人太平非诸侯之力不得有

正风王道既衰政出诸侯恶则民怨善则民喜故各

从其国有美刺之变风也○变雅有先王之泽变风

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 12b 页 WYG0083-0049b.png

有先公之泽故季札见歌齐曰表东海者其太公乎

有先公之泽故季札见歌齐曰表东海者其太公乎见歌小雅曰犹有先王之遗民是其风禀先公雅禀

先王也○王者政教有小大诗人述之亦有小大故

有小雅焉有大雅焉歌其大事制为大体述其小事

制为小体诗体既异乐音亦殊有大雅小雅之声王

政衰变雅作取大雅之音歌其政事之变者谓之变

大雅取小雅之音歌其政事之变者谓之变小雅故

变雅之美刺皆由音体有小大不复由政事之大小

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 13a 页 WYG0083-0049c.png

也○颂者美盛德之形容天子道教周备任贤养民

也○颂者美盛德之形容天子道教周备任贤养民远迩咸服万物得所故作诗歌其功遍告神明以报

神恩也此惟周颂耳其商鲁之颂则异商颂是祭其

先王之庙述其生时之功非以成功告神其体异于

周颂也鲁颂主咏僖公功德才如变风之美者耳又

与商颂异也

欧阳氏修曰风生于文王而雅颂杂于武王之閒风之

变自夷懿始雅之变自幽厉始霸者兴变风息焉王

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 13b 页 WYG0083-0049d.png

道废诗不作焉王通谓诸侯不贡诗天子不采风乐

道废诗不作焉王通谓诸侯不贡诗天子不采风乐官不达雅国史不明变非民之不作也诗出于民之

情性情性岂能无㦲职诗者之罪也

程子曰学诗而不分六义岂知诗之体也○诗有六体

须篇篇求之或有兼备者或有偏得一二者风有风

动之意兴有兴喻之意比则直比之而已蛾眉瓠犀

是也赋则敷陈其事如齐侯之子卫侯之妻是也雅

则正言其事颂则称美之言也如于嗟乎驺虞之类

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 14a 页 WYG0083-0050a.png

是也

是也郑氏樵曰六义之序后先次第圣人初无加损也风者

出于风土大槩小夫贱隶妇人女子之言其意虽远

其言浅近重复故谓之风雅出于朝廷士大夫其言

纯厚典则其体抑扬顿挫非复小夫贱隶妇人女子

能道者故曰雅颂者初无讽诵惟以铺张勋德而已

其辞严其声有节以示有所尊故曰颂○风有正变

仲尼未尝言而他经不载焉独出于诗序皆以美者

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 14b 页 WYG0083-0050b.png

为正刺者为变则邶鄘卫之诗谓之变风可也缁衣

为正刺者为变则邶鄘卫之诗谓之变风可也缁衣之美武公驷驖小戎之美襄公亦可谓之变风乎必

不得已从先儒正变之说则当如榖梁春秋书筑王

姬之馆于外书秋盟于首戴皆曰变之正也盖言事

虽变常而终合乎正也河广之诗欲往而不往大车

之诗畏之而不敢氓之诗反之而自悔此所谓变之

正也序谓变风出乎情性止乎礼义此言得之然诗

之必存变风何也见夫王泽虽衰人犹能以礼义自

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 15a 页 WYG0083-0050c.png

防也见中人之性能以礼义自闲虽有时而不善终

防也见中人之性能以礼义自闲虽有时而不善终蹈乎善也见其用心之谬行已之乖倘反而为善则

圣人亦录之而不弃也

吕氏祖谦曰得风之体多者为国风得雅之体多者为

二雅得颂之体多者为颂风非无雅雅非无颂○兴

与比相近而难辨兴之兼比者徒以为比则失其意

味矣兴之不兼比者误以为比则失之穿凿矣

朱子曰诗中说兴处多近比如关雎麟趾皆是兴而兼

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 15b 页 WYG0083-0050d.png

比然虽近比其体却只是兴且如关关雎鸠本是兴

比然虽近比其体却只是兴且如关关雎鸠本是兴起到得下面说窈窕淑女方是入题说那实事比则

却不入题了如螽斯羽一句便是说那人了下面宜

尔子孙依旧就螽斯羽上说更不用说实事此所以

谓之比大率诗中比兴皆类此○比兴之中各有两

例兴有取所兴为义者则以上句形容下句之情思

下句指言上句之事实有全不取义者则但取一二

字相应而已要之上句常虚下句常实则同也比有

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 16a 页 WYG0083-0051a.png

继所比而言其事者有全不言其事者学者随文会

继所比而言其事者有全不言其事者学者随文会意可也○比意虽切而却浅兴意虽阔而味长

叶氏适曰诸诗各具一体故皆以先后为次惟豳兼有

风雅之制以为风则其辞作于朝廷系于政事以为

雅则又记风土焉故列于风雅之间明其不绝于风

而可以雅也

严氏粲曰纯乎雅之体为雅之大杂乎风之体为雅之

小太史公称国风好色而不淫小雅怨诽而不乱若

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 16b 页 WYG0083-0051b.png

离骚可谓兼之言离骚兼国风小雅而不兼大雅见

离骚可谓兼之言离骚兼国风小雅而不兼大雅见小雅与风骚相类而大雅不可与风骚并言也

王氏柏曰风雅之别即朱子荅门人之问亦未一有腔

调不同之说有体制不同之说有词气不同之说或

以地分以时分以所作之人而分诸说皆可参考惟

腔调之说朱子晚年之所不取至于楚词之集注后

诗传二十年风雅颂之分其说审矣其言曰风则闾

巷风土男女情思之词雅则燕享朝会公卿大夫之

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 17a 页 WYG0083-0051c.png

作颂则鬼神宗庙祭祀歌舞之乐以此例推之则所

作颂则鬼神宗庙祭祀歌舞之乐以此例推之则所谓体制词气所谓以时以地以所作之不同等说皆

有条而不紊矣

薛氏瑄曰诗之变者何其多而正者何其少邪是皆气

化人事之自然易之阳奇阴偶亦然(以上论/六义)

司马氏迁曰关雎之乱以为风始鹿鸣为小雅始文王

为大雅始清庙为颂始

孔氏颖达曰风也小雅也大雅也颂也此四者人君行

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 17b 页 WYG0083-0051d.png

之则为兴废之则为衰是兴废之始故谓之四始也

之则为兴废之则为衰是兴废之始故谓之四始也成氏伯瑜曰诗有四始始者正诗也谓之正始周召二

南国风之正始鹿鸣至菁莪小雅之正始文王受命

至卷阿大雅之正始清庙至般颂之正始此诗陈圣

人之德为功用之极

王氏安石曰风也二雅也颂也虽相因而成而其序不

相袭故谓之四始(以上论/四始)

周礼瞽矇掌九德六诗之歌以役大师(郑氏康成曰九/德谓六府三事)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 18a 页 WYG0083-0052a.png

(役为/之使)

(役为/之使)礼记诗言其志也歌咏其声也舞动其容也三者本于

心然后乐器从之是故情深而文明气盛而化神

荀氏况曰诗者中声之所止也(杨氏倞曰诗谓乐章所/以节声音至乎中而止)

(不使流/淫也)

郑氏康成曰周南召南为风之正经周公作乐用之乡

人焉用之邦国焉或谓之房中之乐者女史歌之故

耳小大雅正经其用于乐国君以小雅天子以大雅

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 18b 页 WYG0083-0052b.png

然而飨宾或上取燕或下就何者天子飨元侯歌肆

然而飨宾或上取燕或下就何者天子飨元侯歌肆夏合文王诸侯歌文王合鹿鸣诸侯于邻国之君与

天子于诸侯同天子诸侯燕群臣及聘问之宾皆歌

鹿鸣合乡乐此其著略大校

孔氏颖达曰原夫作乐之始乐写人音人音有小大高

下之殊乐器有宫徵商羽之异依人音而制乐托乐

器以写人是乐本效人非人效乐但制乐之后则人

之作诗先须成乐之文乃成为音声能写情情皆可

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 19a 页 WYG0083-0052c.png

见听音而知治乱观乐而晓盛衰故神瞽有以知其

见听音而知治乱观乐而晓盛衰故神瞽有以知其趣也乐记曰其哀心感者其声噍以杀其乐心感者

其声发以散是情之所感入于乐也季札见歌唐曰

思深哉其有陶唐氏之遗民乎是乐音之得其情也

朱子曰诗古之乐也亦如今之歌曲音各不同卫有卫

音鄘有鄘音邶有邶音故诗有鄘音者系之鄘有邶

音者系之邶若大雅小雅则亦如今之商调宫调作

歌曲者亦案其腔调而作耳大雅小雅亦古作乐之

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 19b 页 WYG0083-0052d.png

体格案大雅体格作大雅案小雅体格作小雅非是

体格案大雅体格作大雅案小雅体格作小雅非是做成诗后旋相度其辞目为大雅小雅也○诗者乐

之章也故必学乐然后诵诗所谓乐者盖琴瑟埙篪

之类以渐习之而节夫诗之音律者然诗本性情有

美刺风喻之旨其言近而易晓而从容咏叹所以感

人者又易入至于声音之高下舞蹈之疾徐所以养

其耳目和其心志使人沦肌浃髓而安于仁义礼智

之实又有非思勉之所能及者○诗之作本为言志

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 20a 页 WYG0083-0053a.png

而已方其诗也未有歌也及其歌也未有乐也以声

而已方其诗也未有歌也及其歌也未有乐也以声依永以律和声则乐乃为诗而作非诗为乐而作也

三代之时礼乐用于朝廷而下达于闾巷学者讽诵

其言以求其志咏其声执其器舞蹈其节以涵养其

心则声乐之所助于诗者为多然犹曰兴于诗成于

乐其求之固有序矣是以圣贤之言诗主于声者少

而发其义者多仲尼所谓思无邪孟子所谓以意逆

志者诚以诗之作本乎其志之所存得其志而不得

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 20b 页 WYG0083-0053b.png

其声者有矣未有不得其志而能通其声者也就使

其声者有矣未有不得其志而能通其声者也就使得之止其钟鼓之铿锵而已岂圣人乐云乐云之意

哉况今去孔孟千有馀年古乐无复可考而欲以声

求诗则未知古乐之遗声今皆可推而得之乎三百

五篇皆可协之音律而被之弦歌乎故愚以为诗出

乎志者也乐出乎诗者也志者诗之本而乐者其末

也(以上论/诗乐)

孔氏颖达曰周召风之正经固当为首自卫以下十有

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 21a 页 WYG0083-0053c.png

馀国编比先后旧无明说盖迹其先封善否参其诗

馀国编比先后旧无明说盖迹其先封善否参其诗之美恶验其时政得失详其国之大小斟酌所宜以

为其次邶鄘卫者土地既广诗又早作故以为变风

之首邶鄘则卫之所灭美刺则同依其作之先后故

邶鄘先卫周则平王东迁王爵仍存不可过于后诸

侯故次于卫郑桓武夹辅平王故次王齐则异姓诸

侯又以太师之后国土仍大故次郑魏国虽小踵虞

舜之旧封有夏禹之遗化故次齐唐者叔虞之后故

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 21b 页 WYG0083-0053d.png

次魏秦为强国故次唐陈以三恪之尊国无令主故

次魏秦为强国故次唐陈以三恪之尊国无令主故次秦桧曹则国小而君奢民劳而政僻次之于末宜

哉豳者周公之事次于众国之后小雅之前欲兼其

上之美非诸国之例也○风见优劣之差故周南先

于召南雅见积渐之义故小雅先于大雅

欧阳氏修曰周南召南邶鄘卫王郑齐豳秦魏唐陈桧

曹此孔子未删之前周大师乐歌之次第也周召邶

鄘卫王郑齐魏唐秦陈桧曹豳此今诗次第也周召

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 22a 页 WYG0083-0054a.png

邶鄘卫桧郑齐魏唐秦陈曹豳王此郑氏诗谱次第

邶鄘卫桧郑齐魏唐秦陈曹豳王此郑氏诗谱次第也○大抵国风之次以两而合之分其次以为比周

召以浅深比也卫王以世爵比也郑齐以族氏比也

魏唐以土地比也秦陈以祖裔比也桧曹以美恶比

也豳能终之以正故居末焉

张子曰诗固有次叙然不可一例惟二南之后次卫卫

后王此有意若非以卫分之则王无异于正风也其

他不必次一国之诗其首尾固有先后其中未必然

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 22b 页 WYG0083-0054b.png

当删定之时只取得者置于其閒

当删定之时只取得者置于其閒程子曰诸国之风先后各有义周南召南陈正家之道

人伦之端王道之本风之正也故为首及乎周道衰

政教失风遂变矣于是诸侯擅相侵伐卫首并邶鄘

之地故为变风之首且一国之诗而三其名得于卫

地者为卫得于邶鄘者为邶鄘所以见其首乱也刑

政不能治天下诸侯放恣擅相并灭王迹熄矣故雅

亡而为一国之风废法失道则王畿之内亦不能保

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 23a 页 WYG0083-0054c.png

郑本畿内之封因周之衰自为列国故次以郑君臣

郑本畿内之封因周之衰自为列国故次以郑君臣上下之分失则人伦乱其风可知故次以齐天下之

风至于如此则无不乱之国魏舜禹之都唐帝尧之

国久被圣人之化历二叔之世而遗风尚存今亦变

矣故因其旧名而谓之唐所以见意唐魏之风且变

则先代之风化礼义消亡极矣故次以秦秦之始封

秦谷西戎之地国乱乃东侵而始大故美其始有车

马礼乐而刺其未能用周礼也礼义之俗亡先圣王

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 23b 页 WYG0083-0054d.png

之流风遗俗尽矣故次以陈陈舜之后也圣人之都

之流风遗俗尽矣故次以陈陈舜之后也圣人之都风化所厚也王泽竭而风化熄矣天下之所以安且

治者圣人之道行也圣人之道绝则危亡至矣人情

迫于危亡则思治安故思治者乱之极也桧曹惧于

危亡而思周道故为乱之终自昔天下何尝不拯乱

而兴治革危而为安周家之先其居豳也趋时务农

以厚民生王业之所以兴也故次以豳王业成而为

政于天下故次以雅雅王者之政也小之先大固其

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 24a 页 WYG0083-0055a.png

叙也政之衰则至于亡诗之亡王道之亡也天下之

叙也政之衰则至于亡诗之亡王道之亡也天下之治始于以正风风天下其终也盛德之著而成功可

以告于神明始终之义也故次以颂颂之有鲁盖生

于不足王道之隆也所歌颂者如是及其衰也如鲁

之事已足矣商则颂前代之美不可废也故附其后

焉

朱子曰十五国风次序恐未必有意而先儒及近世诸

先生皆言之故集传中不敢提起盖诡随非所安而

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 24b 页 WYG0083-0055b.png

辨论非所敢也(以上论/篇次)

辨论非所敢也(以上论/篇次)孔氏颖达曰诗之大体必须依韵其有乖者古人之韵

不协耳之兮矣也之类本取以为辞虽在句中不以

为义故处末者皆字上为韵左右流之寤寐求之其

实七兮迨其吉兮之类是也亦有即将助句之字以

当声韵者是究是图亶其然乎其虚其邪既亟只且

之类是也

朱子曰古人文自是有叶泉州有诗谱绍兴有韵谱皆

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 25a 页 WYG0083-0055c.png

吴才老做陆德明释文中亦有此类甚多旧人作诗

吴才老做陆德明释文中亦有此类甚多旧人作诗皆押韵与今人歌曲一般今日信口读之全失古人

咏歌之意○周颂多不叶韵疑自有和底篇相叶清

庙之瑟朱弦而疏越一唱而三叹叹即和声也○叶

韵恐当以头一韵为准且如华字叶音敷如有女同

车是第一句则第二句颜如舜华当读作敷字然后

与下文佩玉琼琚洵美且都皆叶至如何彼秾矣唐

棣之华是第一韵则当依本音读而下文王姬之车

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 25b 页 WYG0083-0055d.png

却当作尺奢反如此方是然楚辞纷吾既有此内美

却当作尺奢反如此方是然楚辞纷吾既有此内美兮又重之以修能能音耐然后下文纫秋兰以为佩叶

若能字只从本音则佩字遂无音如此则又未可以

头一韵为定也○音韵相叶好吟哦讽诵易见道理

亦无甚要紧今且要将七分工夫理会义理三二分

工夫理会这般去处

陈氏振孙曰诗音旧有九家唐陆德明始定为释文谓

古人韵缓不烦改字最为确论(以上附/音韵)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 26a 页 WYG0083-0056a.png

纲领三(此篇论读诗之法及诸家说诗得失/)

纲领三(此篇论读诗之法及诸家说诗得失/)礼记温柔敦厚诗教也

论语诗三百一言以蔽之曰思无邪(朱子曰程子以思/无邪为诚盖诚是)

(在思上发出思便是性情无邪便是正以/此观之三百篇皆欲人出于性情之正)

诵诗三百授之以政不达使于四方不能专对虽多亦

奚以为(程子曰须是未读诗时不达不能专对既读/后便达于政能专对始是读诗只此便是法)

诗可以兴可以观可以群可以怨迩之事父远之事君

多识于鸟兽草木之名

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 26b 页 WYG0083-0056b.png

孟子说诗者不以文害辞不以辞害志以意逆志是为

孟子说诗者不以文害辞不以辞害志以意逆志是为得之(程子曰举一字是文成句是辞○朱子曰逆/迎也当以己意迎取作者之志乃可得之)

程子曰学者不可以不看诗看诗便使人长一格

张子曰诗人之志至平易故无艰险之言以平易求之

则思远以广愈艰险则愈浅近矣大率所言皆目前

事而义理存乎其中

谢氏良佐曰诗须讽咏以得之古诗即今之歌曲今之

歌曲往往能使人感动至学诗却无感动兴起处只

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 27a 页 WYG0083-0056c.png

为泥章句故也○明道尝谈诗并不曾下一字训诂

为泥章句故也○明道尝谈诗并不曾下一字训诂只转却一两字点掇地念过便教人省悟

郑氏樵曰善观诗者当推诗外之意如孔子子思善论

诗者当达诗中之理如子贡子夏善学诗者当取一

二言为立身之本如南容子路善引诗者不必分别

所作之人所采之诗如诸经所举之诗可也绵蛮黄

鸟止于丘隅不过喻小臣之择卿大夫有仁者依之

夫子推而至于为人君止于仁与国人交止于信鸢

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 27b 页 WYG0083-0056d.png

飞戾天鱼跃于渊不过喻恶人远去而民之喜得其

飞戾天鱼跃于渊不过喻恶人远去而民之喜得其所子思推之上察乎天下察乎地观诗如此尚何疑

乎如切如磋如琢如磨而子贡能达于贫富之閒巧

笑倩兮美目盼兮而子夏能悟于礼后之说论诗若

此尚何疑乎南容三复不过白圭子路终身所诵不

过不忮不求学诗至此奚以多为维岳降神生甫及

申宣王诗也夫子以为文武之德夙夜匪懈以事一

人仲山甫诗也左氏以为孟明之功引诗若此奚必

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 28a 页 WYG0083-0057a.png

分别所作之人所采之诗乎达是然后可以言诗也

分别所作之人所采之诗乎达是然后可以言诗也范氏浚曰高山仰止景行行止夫子曰诗之好仁如此

天生烝民有物有则夫子曰为此诗者其知道乎凡

夫子为诗之说率不过以明大义后世深求曲取穿

凿迁就之论兴而诗之论始不明矣

朱子曰读诗之法只是熟读涵泳自然和气从胸中流

出不待安排措置务自立说只恁平读著意思自足

○学者观诗先须读得正文记得注解成诵精熟注

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 28b 页 WYG0083-0057b.png

中训释文意事物名义发明经旨相穿纽处一一认

中训释文意事物名义发明经旨相穿纽处一一认得如已作出来底一般方能玩味反覆向上有透处

○诗本是恁地说话一章言了次章又从而叹咏之

虽别无义理而意味深长不可于名物上寻义理后

人往往见其言如此平淡只管添上义理却窒塞了

他○古人一篇诗必有一篇意思且要理会得这个

如柏舟之诗只说到静言思之不能奋飞绿衣之诗

说我思古人实获我心此可谓止乎礼义所谓可以

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 29a 页 WYG0083-0057c.png

怨便是喜怒哀乐发而皆中节处○今欲观诗不若且

怨便是喜怒哀乐发而皆中节处○今欲观诗不若且置小序及旧说只将原诗虚心熟读徐徐玩味见个诗

人本意却从此推寻将去方有感发若被旧说局定

便看不出今虽说不用旧说终被他先入在内不期依

旧从他去某向作诗解文字初用小序至解不行处

亦曲为之说后来觉得不安第二次解者虽存小序

閒为辨破然终是不见诗人本意后来方知只尽去

小序便自可通于是尽涤旧说诗意方活(以上论读/诗之法)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 29b 页 WYG0083-0057d.png

陆氏德明曰旧说云起后妃之德也至用之邦国焉名

陆氏德明曰旧说云起后妃之德也至用之邦国焉名关雎序谓之小序自风风也讫末名为大序沈重云

案郑诗谱意大序是子夏作小序是子夏毛公合作

卜商意有不尽毛更足成之或云小序是东海卫敬

仲所作今谓此序止是关雎之序总论诗之纲领无

大小之异

成氏伯瑜曰学者以为大序皆是子夏所作未能无惑

如关雎之序首尾相结冠束二南故梁昭明亦云大

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 30a 页 WYG0083-0058a.png

序是子夏全制编入文什其馀众篇之小序子夏惟

序是子夏全制编入文什其馀众篇之小序子夏惟裁初句耳葛覃后妃之本也鸿雁美宣王也如此之

类是也其下皆是大毛公自以诗中之意而系其词

也

程子曰诗大序其文似系辞其义非子夏所能言也分

明是圣人作此以教学者盖夫子虑后之不知诗也

故序关雎以示之学诗而不求序犹欲入室而不由

户也○小序何人所作但看大序即可见序中分明

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 30b 页 WYG0083-0058b.png

言国史明乎得失之迹如非国史则何以知其所美

言国史明乎得失之迹如非国史则何以知其所美所刺之人使当时无小序虽圣人亦辨不得○国史

得诗必载其事然后其义可知今小序之首是也其

下则说诗者之词也

郑氏樵曰武帝时毛诗始出自以源流出于子夏今观

其书所释鸱鸮与金縢合释北山烝民与孟子合释

昊天有成命与国语合释硕人清人皇矣黄鸟与左

氏合而序由庚六篇与仪礼合当毛公之时左氏传

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 31a 页 WYG0083-0058c.png

未出孟子国语仪礼未甚行而毛氏之说先与之合

未出孟子国语仪礼未甚行而毛氏之说先与之合不谓之源流子夏可乎汉兴三家盛行毛最后出世

人未知毛氏之密其说多从齐鲁韩氏迨至魏晋有

左氏国语孟子诸书證之然后学者舍三家而从毛

氏从韩氏之说则二南商颂皆非治世音从毛氏之

说则礼记左氏无往而不合此所以毛诗独存于世

也或谓小序作于卫宏是也谓大序作于圣人非也

命篇大序盖出于当时采诗大史之所题而题下之

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 31b 页 WYG0083-0058d.png

序则卫宏从谢曼卿受师说而为之也盖诗之大序

序则卫宏从谢曼卿受师说而为之也盖诗之大序非一世一人之所能为采诗之官本其得于何地审

其出于何人究其主于何事且有实状然后致之大

师上之国史是以取发端之二字以命题故谓大序

是当时采诗大史之所题诗之下序序所作为之意

其辞显者其序简其辞隐者其序备其善恶之微者

序必明著其迹而不可以言殚者则亦阙其目而已

故谓下序是宏诵师说而为之或曰序之辞非宏所

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 32a 页 WYG0083-0059a.png

能为使宏凿空为之虽孔子亦不能使宏诵师说为

能为使宏凿空为之虽孔子亦不能使宏诵师说为之则虽宏有馀矣意者历代讲师之说至宏而悉加

诠次焉今观宏之序有专取诸书之文至数句者有

杂取诸家之说而辞不坚决者有委曲宛转附经以

成其义者牵合为文取讥于世此不可不辨也

程氏大昌曰谓诗序为子夏者毛公郑康成梁昭明辈

也谓子夏有不序诗之道三疑其为汉儒附托者韩

愈是也范蔚宗之传卫宏曰九江谢曼卿善毛诗宏

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 32b 页 WYG0083-0059b.png

从受学作毛诗序善得风雅之旨今传于世则今序

从受学作毛诗序善得风雅之旨今传于世则今序为宏所作何疑㦲然诗之古序非宏也古序之与宏

序今混并无别然有可考者凡诗发序两语如关雎

后妃之德也世人之谓小序者古序也两语以外续

而申之世谓大序者宏语也郑康成之释南陔曰子

夏序诗篇义合编遭战国至秦而南陔六诗亡毛公

作传各引其序冠之篇首故诗虽亡而义犹在今六

序两语之下明言有义亡辞知其为秦火之后见序

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 33a 页 WYG0083-0059c.png

而不见诗者所为也毛公于诗第为之传不为之序

而不见诗者所为也毛公于诗第为之传不为之序则其申释序义非宏而孰为之也

范氏处义曰人以为诗之美刺与春秋相表里而诗之

美刺实系于序盖小序一言国史记作诗者之本义

也小序之下皆大序也亦国史之所述閒有圣人之

遗言可考而知文中子曰圣人述书帝王之制备述

诗兴衰之由显述春秋邪正之迹明圣人于春秋既

因鲁史之旧而明其邪正之迹于书又各冠序于篇

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 33b 页 WYG0083-0059d.png

首而备帝王之制于诗苟不据序之所存亦何自而

首而备帝王之制于诗苟不据序之所存亦何自而见其兴衰之由而知其美刺之当否哉今观春秋之

褒贬与诗序相应诗序所书皆无曲笔宜为圣人之

所取也又考论语周有大赉此夫子记周之政也而

与赉之序同缁衣曰长民者衣服不贰从容有常记

礼者称子曰以实之而与都人士之序同孔丛子记

夫子之读诗曰于周南召南见周道所以盛也于柏

舟见匹夫执志之不可易也于淇澳见学之可为君

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 34a 页 WYG0083-0060a.png

子也于考槃见遁世之士而不闷也于木瓜见苞苴

子也于考槃见遁世之士而不闷也于木瓜见苞苴之礼行也于缁衣见好贤之心至也于鸡鸣见君子

之不忘其敬也于伐檀见贤者之先事后食也于蟋

蟀见陶唐俭德之大也于下泉见乱世之思明君也

于七月见豳公所以造周也于东山见周公先公而

后私也于狼跋见周公之远志所以为圣也于鹿鸣

见君臣之有礼也于彤弓见有功之必报也于无羊

见善政之有应也于节南山见忠臣之忧世也于蓼

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 34b 页 WYG0083-0060b.png

莪见孝子之思养也于楚茨见孝子之思祭也于裳

莪见孝子之思养也于楚茨见孝子之思祭也于裳裳者华见贤者世保其禄也于采菽见明王所以敬

诸侯也其言皆与今序同其义由是言之使诗序作

于夫子之前则是为圣人之所录作于夫子之后则

是取诸夫子之遗言也庸可废邪

案大序小序诸家议论不同然未尝离关雎之序为

二也至朱子以关雎序其閒有统论诗之纲领者数

条乃诗大序宜引以冠经首使学者得以考遂分诗

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 35a 页 WYG0083-0060c.png

者志之所之也至诗之至也止谓之大序自关雎后

者志之所之也至诗之至也止谓之大序自关雎后妃之德也至关雎之义也及各篇之序谓之小序则

另以附诸经末今以朱子所分为定

吕氏祖谦读诗记曰桑中溱洧诸篇几于劝矣夫子取

之何也曰仲尼谓诗三百一言以蔽之思无邪诗人

以无邪之思作之学者亦以无邪之思观之闵惜惩

创之意隐然自见于言外矣或曰乐记所谓桑閒濮

上之音安知非即此篇乎曰诗雅乐也祭祀朝聘之

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 35b 页 WYG0083-0060d.png

所用也桑閒濮上之音郑卫之乐也世俗之所用也

所用也桑閒濮上之音郑卫之乐也世俗之所用也雅郑不同部其来尚矣宁有编郑卫乐曲于雅音中

之理乎桑中溱洧诸篇作于周道之衰其声虽已降

于烦促而犹止于中声荀卿独能知之其词虽近于

讽一劝百然犹止于礼义大序独能知之仲尼录之

于经所以谨世变之始也借使仲尼之前雅郑果尝

厖杂自卫反鲁正乐之时所当正者无大于此矣论

语荅颜子之问乃孔子治天下之大纲也于郑声亟

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 36a 页 WYG0083-0061a.png

欲放之岂有删诗示万世反收郑声以备六艺乎

欲放之岂有删诗示万世反收郑声以备六艺乎朱子曰孔子之称思无邪也以为诗三百篇劝善惩恶

其要归无不出于正非以作诗之人所思皆无邪也

今必曰彼以无邪之思铺陈淫乱之事而闵惜惩创

之意自见于言外则曷若曰彼虽以有邪之思作之

而我以无邪之思读之则彼之自状其丑者乃所以

为吾警惧惩创之资邪若夫雅郑若干篇自卫反鲁

以来未之有改至于桑中小序之文与乐记合则是

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 36b 页 WYG0083-0061b.png

诗之为桑閒不为无据今必曰三百篇皆雅则邪正

诗之为桑閒不为无据今必曰三百篇皆雅则邪正错糅非复孔子之旧矣夫二南正风房中之乐也乡

乐也二雅之正朝廷之乐也商周之颂宗庙之乐也

见于序义传记皆有可考至于变雅则固已无施于

事而变风又特里巷之歌谣其领在乐官者以为可

以识时变观土风耳今必曰三百篇皆祭祀朝聘之

所用则未知桑中溱洧之属当以荐何等之鬼神接

何等之宾客邪古者大师陈诗以观民风固不问美

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 37a 页 WYG0083-0061c.png

恶而悉存以训也然其与先王雅颂之正施用亦异

恶而悉存以训也然其与先王雅颂之正施用亦异则固不嫌于厖杂矣今于雅郑之实察之既不详于

厖杂之名畏之又太甚顾乃文以风刺之美说强而

置诸雅颂之列是乃反为厖杂之甚而不自知也其

以二诗为犹止于中声者太史公所谓孔子皆弦歌

之以求合于韶武之音其误盖亦如此然古乐既亡

无所考正吾独以其理与词推之有以知其必不然

耳又以为近于劝百讽一而止乎礼义则又信大序

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 37b 页 WYG0083-0061d.png

之过者夫子虚上林犹有所谓讽也汉广知不可而

之过者夫子虚上林犹有所谓讽也汉广知不可而不求大车有所畏而不敢犹有所谓礼义之止也若

桑中溱洧则吾不知其何词之讽而何礼义之止乎

○小序大无义理是后人凑合而成多就诗中采摭

言语不能发明大旨见有汉之广矣之句以为德广

所及见有命彼后车之言以为不能饮食教载行苇

之序见牛羊勿践谓仁及草木见戚戚兄弟谓亲睦

九族见黄耇台背谓养老见以祈黄耇谓乞言见介

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 38a 页 WYG0083-0062a.png

尔景福谓成其福禄随文生义无复伦理卷耳之序

尔景福谓成其福禄随文生义无复伦理卷耳之序以求贤审官知臣下之勤劳为后妃之志固不伦矣

况诗中所谓嗟我怀人其言亲昵太甚宁后妃所得

施于使臣者哉桃夭之诗谓婚姻以时国无鳏民为

后妃所致不知文王刑家及国其化固如此岂专后

妃所能致邪其他变风诸诗未必是刺者皆以为刺

未必是言此人必傅会以为此人桑中之诗止是淫

者相戏之词岂有刺人之恶反自陷于流荡之中子

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 38b 页 WYG0083-0062b.png

衿词意轻儇岂刺学校之词有女同车等皆以为刺

衿词意轻儇岂刺学校之词有女同车等皆以为刺忽而作郑忽不娶齐女亦是好底意思见后来失国

便将许多诗尽为刺忽而作考之于忽所谓淫㬥之

类皆无其实至目为狡童岂诗人爱君之意况其失

国正坐柔懦何狡之有幽厉之刺亦有不然甫田诸

篇凡诗中无诋讥之意者皆以为伤今思古而作其

他谬误不可胜说后世但见诗序冠于篇首不敢议

其非至解说不通多为饰辞以曲护之其误后学多

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 39a 页 WYG0083-0062c.png

矣大序却好或谓补凑而成亦有此理○大率古人

矣大序却好或谓补凑而成亦有此理○大率古人作诗其閒亦自有感物道情吟咏情性几时尽是讥

刺他人只缘序者立例篇篇作美刺说将诗人意思

尽穿凿坏了

马氏端临曰诗书之序自史传不能明其为何人所作

先儒多疑之至朱文公之解经于诗国风诸篇之序

诋斥尤多以愚观之雅颂之序可废而十五国风之

序不可废也雅颂之作其意易明则序者之辞可略

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 39b 页 WYG0083-0062d.png

至于风之为体比兴之词多于序述风谕之意浮于

至于风之为体比兴之词多于序述风谕之意浮于指斥有联章累句而无一言序作之之意者而序

者乃曰为某事也苟非其传授有源孰能亿料当时

指意之所归乎夫芣苢之序以为后妃之美也而其

诗语不过形容采掇芣苢之情状而已黍离之序以

为闵周室之颠覆也而其诗语不过慨叹禾黍之苗

穗而已叔于田之二诗序以为刺庄公也而其诗语

则爱叔段之辞耳扬之水椒聊二诗序以为刺晋昭

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 40a 页 WYG0083-0063a.png

公也而其诗语则爱桓叔之辞耳此诗之赖序以明

公也而其诗语则爱桓叔之辞耳此诗之赖序以明者也鸨羽陟岵之诗序以为征役者不堪命而作也

四牡采薇之诗序以为劳使臣遣戍役而作也四诗

之旨辞同意异若舍序以求之则文王之臣民亦怨

其上而四牡采薇不得为正雅矣即是观之则桑中

溱洧何嫌其为刺奔而必以为奔者所自作使圣经

为录淫辞之具乎且诗之可删孰有大于淫者今以

诗传考之其指为男女淫泆奔诱而自作诗以序其

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 40b 页 WYG0083-0063b.png

事者凡二十有四淫诗之繁多如此夫子犹存之则

事者凡二十有四淫诗之繁多如此夫子犹存之则不知所删何等一篇也又以为序者之意必以为诗

无一篇不为刺时而作有害于温柔敦厚之教愚谓

欲使其避讽讪之名而自处于淫谑之地则夫身为

淫乱而复自作诗以赞之反得为温柔敦厚乎或曰

春秋所记无非乱臣贼子之事不如是无以见当时

事变之实而垂鉴于后世故不得已而存之愚以为

史以记事有治不能无乱固不容录文武而弃幽厉

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 41a 页 WYG0083-0063c.png

也至于文辞则其淫哇不经者直为削之而已而夫

也至于文辞则其淫哇不经者直为削之而已而夫子犹存之则必其意不出于此而序者之说是也或

曰序求诗意于辞之外文公求诗意于辞之内子何

以定其是非乎曰知诗人之意者莫如孔孟虑学者

读诗而不得其意者亦莫如孔孟是以有无邪之训

焉则以其辞之不能不邻乎邪也使篇篇如文王大

明则奚邪之可闲乎是以有害意之戒焉则以其辞

之不能不戾其意也使章章如清庙臣工则奚意之

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 41b 页 WYG0083-0063d.png

难明乎以是观之则知刺奔果出于作诗者之本意

难明乎以是观之则知刺奔果出于作诗者之本意而夫子所不删者决非淫泆之人所自赋也如木瓜

采葛遵大路风雨褰裳子衿扬之水诸篇虽疑其辞

欠庄重然首尾无一字及妇人而谓之淫邪可乎或

又曰二南雅颂祭祀朝聘之所用也郑卫桑濮里巷

狭邪之所作也夫子于郑卫盖深绝其声于乐以为

法今欲讳其郑卫桑濮之实而文以雅乐之名将荐

之于何等之鬼神用之何等之宾客乎愚以为左传

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 42a 页 WYG0083-0064a.png

言季札来聘请观周乐而所歌者邶鄘卫郑皆在焉

言季札来聘请观周乐而所歌者邶鄘卫郑皆在焉则诸诗固雅乐矣使其为里巷狭邪所用则周乐安

得有之而鲁之乐工亦安能歌异国之淫邪诗乎至

于古人歌诗合乐之意盖有不可晓者夫关雎鹊巢

后妃夫人之诗也而乡饮酒燕礼歌之采蘋采蘩夫

人大夫妻主祭之诗也而射礼歌之肆夏繁遏渠宗

庙配天之诗也而天子享元侯歌之文王大明绵文

王兴周之诗也而两君相见歌之以是观之其歌诗

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 42b 页 WYG0083-0064b.png

之用与作诗之意盖有判然不相合不可强通也左

之用与作诗之意盖有判然不相合不可强通也左传载列国聘享赋诗固多断章取义然其大不伦者

亦以来讥诮如郑伯有赋鹑之奔奔楚令尹子围赋

大明及穆叔不拜肆夏宁武子不拜彤弓之类是也

然郑伯如晋子展赋将仲子郑伯享赵孟子太叔赋

野有蔓草郑六卿饯韩宣子子齹赋野有蔓草子太

叔赋褰裳子游赋风雨子旗赋有女同车子柳赋萚

兮此六诗皆文公所斥以为淫奔之人所作也然所

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 43a 页 WYG0083-0064c.png

赋皆见善于叔向赵武韩起不闻被讥乃知郑卫之

赋皆见善于叔向赵武韩起不闻被讥乃知郑卫之诗未尝不施之燕享而此六诗之旨意训诂当如序

者之说也

王氏应麟曰诸儒说诗一以毛郑为宗未有参考三家

者独朱文公集传闳意眇指卓然千载之上言关雎

则取匡衡柏舟妇人之诗则取刘向笙诗有声无辞

则取仪礼上天甚神则取战国策何以恤我则取左

氏传抑戒自儆昊天有成命道成王之德则取国语

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 43b 页 WYG0083-0064d.png

陟降庭止则取汉书注宾之初筵饮酒悔过则取韩

陟降庭止则取汉书注宾之初筵饮酒悔过则取韩诗序不可休思是用不就彼岨者岐皆从韩诗禹敷

下土方又證诸楚词一洗末师专已守残之陋

黄氏震曰晦庵先生因郑公之说尽去美刺探求古始

虽东莱不能无疑然指桑中溱洧为郑卫之音则其

辞晓然诸儒安得回护而谓之雅音谓甫田大田诸

篇皆非刺诗自今读之皆蔼然治世之音谓成王不

敢康之成王为周成王则其说实出于国语亦文义

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 44a 页 WYG0083-0065a.png

之晓然者其馀改易固不可一一尽知若其发理之

之晓然者其馀改易固不可一一尽知若其发理之精微措辞之简洁读之使人瞭然孰有加于晦庵之

诗传者哉

王氏祎曰朱子集传其训诂多用毛郑而叶韵则本吴

才老之说其释诸经自谓于诗独无遗憾当时东莱

吕氏有读诗记最为精密朱子实兼取之

何氏楷曰𣙜训诂则郑孔之功决不可诬明义理则朱

子之言深得其要(以上论诸家/说诗得失)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 45a 页 WYG0083-0065c.png

大序

大序诗者志之所之也在心为志发言为诗

朱注心之所之谓之志而诗所以言志也(孔氏颖达/曰诗人志)

(意之所之适蕴藏在心为志发见于言/为诗○辅氏广曰此一节言诗之自出)

○情动于中而形于言言之不足故嗟叹之嗟叹之不

足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也

朱注情者性之感于物而动者也喜怒忧惧爱恶欲

谓之七情形见永长也(黄氏櫄曰寂然不动者谓之/性感于物者谓之情情之所)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 45b 页 WYG0083-0065d.png

(动则恶可已恶可已/则不知手舞足蹈也)

(动则恶可已恶可已/则不知手舞足蹈也)集说(孔氏颖达曰上辨诗志之异而直言者非诗故/更序诗必长歌之意○李氏樗曰永歌未足尽)

(其情于是手舞之足蹈之而有舞焉歌咏其声舞蹈/其容声容两尽然后喜怒哀乐之情宣导于外无所)

(湮郁此所谓/导和之至也)

○情发于声声成文谓之音治世之音安以乐其政和

乱世之音怨以怒其政乖亡国之音哀以思其民困(治/直)

(吏反乐音洛/思息吏反)

朱注声不止于言凡嗟叹永歌皆是也成文谓其清

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 46a 页 WYG0083-0066a.png

浊高下疾徐疏数之节相应而和也然情之所感不

浊高下疾徐疏数之节相应而和也然情之所感不同则音之所成亦异矣(辅氏广曰此一节又言嗟叹/永歌既发于声因以其声播)

(于八音谐以律吕使之/相应而和故谓之音)

集说(郑氏康成曰声谓宫商角徵羽也声成文者宫/商上下相应○孔氏颖达曰作诗之时次序清)

(浊节奏高下使五声为曲似五色成文据其成文之/响即是为音此音被诸弦管乃名为乐虽在人在器)

(皆得为音乐记注杂比曰音单出曰声○治世之政/教和顺民心述其安乐之心而作歌故治世之音亦)

(安以乐也良耜云百室盈止妇子宁止安之极也湛/露云厌厌夜饮不醉无归乐之至也天保云民之质)

(矣日用饮食是其政和也乱世之政教与民心乖戾/述其怨怒之心而作歌故乱世之音亦怨以怒也蓼)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 46b 页 WYG0083-0066b.png

(莪云民莫不榖我独何害怨之至也巷伯云取彼谮/人投畀豺虎怒之甚也十月云彻我墙屋田卒污莱)

(莪云民莫不榖我独何害怨之至也巷伯云取彼谮/人投畀豺虎怒之甚也十月云彻我墙屋田卒污莱)(是其政乖也国将灭亡民遭困厄述其哀思之心而/作歌故亡国之音亦哀以思也苕之华云知我如此)

(不如无生哀之甚也大东云眷言顾之潸焉出涕思/之笃也正月云民今之无禄天天是椓是其民困也)

(诗述民志乐歌民诗故时政善恶见于音也○李氏/樗曰论声音之道与政通也五声八音皆本于人情)

(故国之安危政之醇疵皆可求之于声音之閒苟发/于声必知心之所由然既知心之所由然则可知政)

(之所由然盖皆不能逃乎审音者之/所知而诗者乃所以播于声音者也)

○故正得失动天地感鬼神莫近于诗

朱注事有得失诗因其实而讽咏之使人有所创艾

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 47a 页 WYG0083-0066c.png

(音/刈)兴起至其和平怨怒之极又足以达于阴阳之气

(音/刈)兴起至其和平怨怒之极又足以达于阴阳之气而致祥召灾盖其出于自然而不假人力是以入人

深而见功速非他教之所及也(刘氏瑾曰天地人同/一气也诗虽出于人)

(为而理气感通则不假人力也达/字贴动感字阴阳贴天地鬼神字)

集说(孔氏颖达曰上言播诗于音音从政变政之善/恶皆在于诗故又言诗之功德也由诗为乐章)

(之故正人得失之行变动天地之灵感致鬼神之意/无有近于诗者○黄氏櫄曰先儒谓正得失者用此)

(诗于讽刺之閒动天地者用此诗于郊祀之际感鬼/神者用此诗于宗庙之中予以为此一端耳非讽刺)

(郊祀宗庙之时则不足以正得失动天地感鬼神乎/今观诗之美刺非出于爱恶之私则得失不难正矣)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 47b 页 WYG0083-0066d.png

(言行所以动天地则天地不难动矣神之听之终和/且平则鬼神不难感矣此思无邪之效也故曰莫近)

(言行所以动天地则天地不难动矣神之听之终和/且平则鬼神不难感矣此思无邪之效也故曰莫近)(于/诗)

○先王以是经夫妇成孝敬厚人伦美教化移风俗

朱注先王指文武周公成王(辅氏广曰或疑指周公/为先王先生曰此无甚)

(害盖周公行王事制礼乐/若止言成王则失其实矣)是指风雅颂之正经(刘氏/瑾曰)

(序者言先王以诗为教正纲常而善/风化故知其所指先王与正经如此)经常也女正乎

内男正乎外夫妇之常也孝者子之所以事父敬者

臣之所以事君诗之始作多发于男女之閒而达于

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 48a 页 WYG0083-0067a.png

父子君臣之际故先王以诗为教使人兴于善而戒

父子君臣之际故先王以诗为教使人兴于善而戒其失所以道夫妇之常而成父子君臣之道也(彭氏/执中)

(曰陈君举云夫妇之经者孝敬之成也盖天下之道/只从夫妇中出而夫妇之道又只从中正中来以此)

(气象事亲则成/孝事君则成敬)三纲既正则人伦厚教化美而风俗

移矣(刘氏瑾曰此一节专/论正风雅及周颂)

集说(孔氏颖达曰地理志云民有刚柔缓急音声不/同系水土之风气故谓之风好恶取舍动静随)

(君上之情欲故谓之俗则风为本俗为末皆为民情/好恶也王者为政当移之使缓急调和刚柔得中有)

(风俗伤败者当易之使善故地理志又云孔子曰移/风易俗莫善于乐言圣王在上统理人伦必移其本)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 48b 页 WYG0083-0067b.png

(而易其末然后王教成此皆用诗为之故云先/王以是以用也言先王用诗之道为此五事也)

(而易其末然后王教成此皆用诗为之故云先/王以是以用也言先王用诗之道为此五事也)○故诗有六义焉一曰风二曰赋三曰比四曰兴五曰

雅六曰颂(兴虚应/反后同)

朱注此一条本出于周礼大师之官盖三百篇之纲

领管辖也风雅颂者声乐部分之名也风则十五国

风雅则大小雅颂则三颂也赋比兴则所以制作风

雅颂之体也赋者直陈其事如葛覃卷耳之类是也

比者以彼状此如螽斯绿衣之类是也兴者托物兴

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 49a 页 WYG0083-0067c.png

词如关雎兔罝之类是也盖众作虽多而其声音之

词如关雎兔罝之类是也盖众作虽多而其声音之节制作之体不外乎此故大师之教国子必使之以

是六者三经而三纬之则凡诗之节奏指归皆将不

待讲说而直可吟咏以得之矣(朱子曰三经是风雅/颂是做诗的骨子赋)

(比兴却是里面横串底都有赋比兴故谓三纬○辅/氏广曰声音之节谓风雅颂制作之体谓赋比兴三)

(经谓风雅颂之体一定也三/纬谓赋比兴之用不一也)六者之序以其篇次风

固为先而风则有赋比兴矣故三者次之而雅颂又

次之盖亦以是三者为之也然比兴之中螽斯专于

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 49b 页 WYG0083-0067d.png

比而绿衣兼于兴兔罝专于兴而关雎兼于比此其

比而绿衣兼于兴兔罝专于兴而关雎兼于比此其例中又自有不同者学者亦不可以不知也

集说(孔氏颖达曰赋比兴是诗之所用风雅颂是诗/之成形用彼三事成此三事也○刘氏瑾曰朱)

(子尝疑以七月诗变其音节或为风或为雅或为颂/则风雅颂之例中亦恐有不同者不特比兴之例为)

(然/也)

○上以风化下下以风刺上主文而谲谏言之者无罪

闻之者足以戒故曰风(风刺之风/福凤反)

朱注风者民俗歌谣之诗如物被风而有声又因其

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 50a 页 WYG0083-0068a.png

声以动物也上以风化下者诗之美恶其风皆出于

声以动物也上以风化下者诗之美恶其风皆出于上而被于下也下以风刺上者上之化有不善则在

下之人又歌咏其风之所自以讥其上也凡以风刺

上者皆不主于政事而主于文词不以正谏而托意

以谏若风之被物彼此无心而能有所动也(辅氏广/曰此一)

(节解风之一字有此二义也上以风化下谓正风也/然变风亦閒有如此者下以风刺上则止谓变风耳)

(风虽有此二义不同然皆有取于彼/此无心而能有所动故皆曰风也)

集说(郑氏康成曰风化风刺皆谓譬喻不斥言也主/文主与乐之宫商相应也谲谏咏歌依违不直)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 50b 页 WYG0083-0068b.png

(谏○严氏粲者上之化下下之风上皆有/优游巽入之义故正风变风皆名为风)

(谏○严氏粲者上之化下下之风上皆有/优游巽入之义故正风变风皆名为风)○至于王道衰礼义废政教失国异政家殊俗而变风

变雅作矣

朱注先儒旧说二南二十五篇为正风鹿鸣至菁莪

二十二篇为正小雅文王至卷阿十八篇为正大雅

皆文武成王时诗周公所定乐歌之词邶至豳十三

国为变风六月至何草不黄五十八篇为变小雅民

劳至召旻十三篇为变大雅皆康昭以后所作故其

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 51a 页 WYG0083-0068c.png

为说如此国异政家殊俗者天子不能统诸侯故国

为说如此国异政家殊俗者天子不能统诸侯故国国自为政诸侯不能统大夫故家家自为俗也然正

变之说经无明文可考今姑从之其可疑者则具于

本篇云(辅氏广曰此一节言风雅之有变也所谓可/疑者盖指楚茨至车辖十篇之类而言也)

集说(孔氏颖达曰诗之风雅有正有变故又言变之/意礼义言废者典法仍存但废而不行耳政教)

(言失者非无政教但施之失礼耳礼义者政教之本/故先礼义而后政教家谓天下民家民随君上之欲)

(故称俗○王氏应麟曰大雅之变作于大臣召穆公/卫武公之类是也小雅之变作于群臣家父孟子之)

(类是也风之变也匹夫匹妇皆得以风刺清议在下/而世道益降矣○刘氏瑾曰诗人各随当时政教善)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 51b 页 WYG0083-0068d.png

(恶人事得失而美刺之未尝有意于为正为变后人/比而观之遂有正变之分所以正风雅为文武成王)

(恶人事得失而美刺之未尝有意于为正为变后人/比而观之遂有正变之分所以正风雅为文武成王)(时诗变风雅为康昭以后所作而豳风不可以为康/昭以后之诗也大抵就各诗论之以美为正以刺为)

(变犹之可也若拘其时世分/其篇帙则其可疑者多矣)

○国史明乎得失之迹伤人伦之变哀刑政之苛吟咏

情性以风其上达于事变而怀其旧俗者也(风福/凤反)

朱注诗之作或出于公卿大夫或出于匹夫匹妇盖

非一人而序以为专出于国史则误矣说者欲盖其

失乃云国史䌷绎诗人之情性而歌咏之以风其上

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 52a 页 WYG0083-0069a.png

则不唯文理不通而考之周礼大史之属掌书而不

则不唯文理不通而考之周礼大史之属掌书而不掌诗其诵诗以谏乃大师之属瞽矇之职也故春秋

传曰史为书瞽为诗说者之云两失之矣

集说(孔氏颖达曰国史者周官大史小史外史御史/之等皆是也此承变风变雅之下则兼据天子)

(诸侯之史矣明晓得失之迹哀伤而咏情性者诗人/也非史官也国史采众诗时明其好恶令瞽矇歌之)

(其无作主皆国史主之令可歌由是国史掌书故托/文史也苟能著作文章亦可谓之为史不必要作史)

(官駉云史克作是颂史官自有作诗者矣不尽是史/官为之也国史选取善者付乐官耳○达于事变者)

(若唐有帝尧杀礼救危之化后世习之失之于俭不/中礼陈有大姬好巫歌舞之风后世习之失之于游)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 52b 页 WYG0083-0069b.png

(荡无度是其风俗改变诗人晓达之也怀其旧俗者/若齐有大公之风卫有康叔之化其遗法仍在诗人)

(荡无度是其风俗改变诗人晓达之也怀其旧俗者/若齐有大公之风卫有康叔之化其遗法仍在诗人)(怀救之也○李氏樗曰变风之作或出于妇人女子/小夫贱隶而总谓之国史者盖指其大槩也○范氏)

(处义曰此谓诸国之史而言/故专论变风不及变雅也)

(案周礼小史掌邦国之志奠系世杜子春云奠读为/定注曰史官主书故韩宣子观书于大史氏系世谓)

(帝系世本之属是也小史主之瞽矇诵之疏云经小/史掌志引大史證之者大史史官之长共其事故也)

(又周礼瞽矇职注云小史主次序先王之世昭穆之/系述其德行瞽矇主诵诗并诵世系以戒劝人君也)

(由此观之小史之掌总于大史瞽矇之诵定于小史/则诗之由国史以授乐官也明矣况周礼疏云大师)

(是瞽人之中乐官之长瞽矇属焉是大师与矇俱为/无目之人所诵之诗非国史相而诏之亦何从知其)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 53a 页 WYG0083-0069c.png

(条类义理也且序者承上文言变风变雅为国史采/诗之意而言非以三百篇为作于国史其义似未为)

(条类义理也且序者承上文言变风变雅为国史采/诗之意而言非以三百篇为作于国史其义似未为)(失/也)

○故变风发乎情止乎礼义发乎情民之性也止乎礼

义先王之泽也

朱注情者性之动而礼义者性之德也动而不失其

德则以先王之泽入人者深至是而犹有不忘者也

(黄氏櫄曰止乎礼义/喜怒哀乐之中节者)然此言亦其大槩有如此者其

放逸而不止乎礼义者固已多矣

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 53b 页 WYG0083-0069d.png

集说(孔氏颖达曰作诗止于礼义则应言皆合礼而/变风多伤化败俗皆时政之疾病也所言者皆)

集说(孔氏颖达曰作诗止于礼义则应言皆合礼而/变风多伤化败俗皆时政之疾病也所言者皆)(忠规切谏救世之针药也典刑未亡觊可追改则箴/规之意切鹤鸣沔水殷勤而责王也淫风大行莫之)

(能救则匡谏之志微溱洧桑中所以咨嗟叹息而闵/世○辅氏广曰此言变风不及雅者变风如此则变)

(雅从可/知也)

○是以一国之事系一人之本谓之风

朱注所谓上以风化下

集说(孔氏颖达曰序说正变之道以风雅与颂区域/不同故又辨三者体异之意作诗之人览一国)

(之意以为己心所言者直是诸侯之政/行风化于一国故谓之风以其狭故也)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 54a 页 WYG0083-0070a.png

言天下之事形四方之风谓之雅雅者正也言王政之

言天下之事形四方之风谓之雅雅者正也言王政之所由废兴也政有大小故有小雅焉有大雅焉

朱注形者体而象之之谓小雅皆王政之小事大雅

则言王政之大体也(辅氏广曰正雅则可见王政/之兴变雅则可见王政之废)

集说(孔氏颖达曰言天下之事亦谓诗人总天下之/心四方风俗以为己意而咏歌王政故作诗道)

(说天下之事发见四方之风所言者乃是天子之政/施齐正于天下故谓之雅以其广故也○风雅之作)

(皆是一人之言耳必是言当举世之心动合一国之/意然后得为风雅载在乐章不然则国史不录其文)

(也此言谓之风雅理兼正变○王氏柏曰小雅之正/诗其为体有二一曰燕享宾客之乐二曰劳来行役)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 54b 页 WYG0083-0070b.png

(之乐朱子所谓欢忻和说以尽群下之情者也大雅/之正诗其体一曰会朝之乐而已朱子所谓恭敬齐)

(之乐朱子所谓欢忻和说以尽群下之情者也大雅/之正诗其体一曰会朝之乐而已朱子所谓恭敬齐)(庄以发先王/之德者也)

颂者美盛德之形容以其成功告于神明者也(告古/毒反)

朱注颂皆天子所制郊庙之乐歌颂容古字通故其

取义如此(李氏樗曰汉书云徐生善容容字作此颂/字○刘氏瑾曰论颂诗之大体固是天子)

(郊庙乐歌而所以美盛德告成功者/也但验之三颂诸篇亦不能尽然也)

集说(段氏昌武曰古人言功必以德德苟未至于盛/则功不可以成故盛德者成功之本○彭氏执)

(中曰盛德不可见也故美其形/容成功不可忘也故告于神明)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 55a 页 WYG0083-0070c.png

是谓四始诗之至也

是谓四始诗之至也朱注史记曰关雎之乱以为风始(朱子曰关雎是乐/之卒章故曰关雎)

(之乱楚辞亦有乱曰是也自关关雎鸠至钟鼓乐之/皆是乱想其初必已是作乐到此处便是乱○问关)

(雎之乱乱何以训终曰既奏以文复乱以武乐记注/文谓鼓也武谓金也舞毕击金铙而退也○乱乃乐)

(终之杂声也前面/恐有声而无辞)鹿鸣为小雅始文王为大雅始清

庙为颂始所谓四始也诗之所以为诗者至是无馀

蕴矣后世虽有作者其孰能加于此乎邵子曰删诗

之后世不复有诗矣盖谓此也(辅氏广曰此二句总/结上三节而赞其为)

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 55b 页 WYG0083-0070d.png

(诗之极/至也)

(诗之极/至也)钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 56a 页 WYG0083-0071a.png

诗集传序

诗集传序或有问于予曰诗何为而作也予应之曰人生而静天

之性也感于物而动性之欲也夫既有欲矣则不能无

思既有思矣则不能无言既有言矣则言之所不能尽

而发于咨嗟咏叹之馀者必有自然之音响节族而不

能已焉此诗之所以作也曰然则其所以教者何也曰

诗者人心之感物而形于言之馀也心之所感有邪正

故言之所形有是非惟圣人在上则其所感者无不正

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 56b 页 WYG0083-0071b.png

而其言皆足以为教其或感之之杂而所发不能无可

而其言皆足以为教其或感之之杂而所发不能无可择者则上之人必思所以自反而因有以劝惩之是亦

所以为教也昔周盛时上自郊庙朝廷而下达于乡党

闾巷其言粹然无不出于正者圣人固已协之声律而

用之乡人用之邦国以化天下至于列国之诗则天子

巡守亦必陈而观之以行黜陟之典降自昭穆而后寖

以陵夷至于东迁而遂废不讲矣孔子生于其时既不

得位无以行帝王劝惩黜陟之政于是特举其籍而讨

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 57a 页 WYG0083-0071c.png

论之去其重复正其纷乱而其善之不足以为法恶之

论之去其重复正其纷乱而其善之不足以为法恶之不足以为戒者则亦刋而去之以从简约示久远使夫

学者即是而有以考其得失善者师之而恶者改焉是

以其政虽不足以行于一时而其教实被于万世是则

诗之所以为教者然也曰然则国风雅颂之体其不同

若是何也曰吾闻之凡诗之所谓风者多出于里巷歌

谣之作所谓男女相与咏歌各言其情者也唯周南召

南亲被文王之化以成德而人皆有以得其性情之正

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 57b 页 WYG0083-0071d.png

故其发于言者乐而不过于淫哀而不及于伤是以二

故其发于言者乐而不过于淫哀而不及于伤是以二篇独为风诗之正经自邶而下则其国之治乱不同人

之贤否亦异其所感而发者有邪正是非之不齐而所

谓先王之风者于此焉变矣若夫雅颂之篇则皆成周

之世朝廷郊庙乐歌之词其语和而庄其义宽而密其

作者往往圣人之徒固所以为万世法程而不可易者

也至于雅之变者亦皆一时贤人君子闵时病俗之所

为而圣人取之其忠厚恻怛之心陈善闭邪之意犹非

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 58a 页 WYG0083-0072a.png

后世能言之士所能及之此诗之为经所以人事浃于

后世能言之士所能及之此诗之为经所以人事浃于下天道备于上而无一理之不具也曰然则其学之也

当奈何曰本之二南以求其端参之列国以尽其变正

之于雅以大其规和之于颂以要其止此学诗之大旨

也于是乎章句以纲之训诂以纪之讽咏以昌之涵濡

以体之察之情性隐微之閒审之言行枢机之始则修

身及家平均天下之道其亦不待他求而得之于此矣

问者唯唯而退余时方辑诗传因悉次是语以冠其篇

钦定诗经传说汇纂 卷首下 第 58b 页 WYG0083-0072b.png

云淳熙四年丁酉冬十月戊子新安朱熹书

云淳熙四年丁酉冬十月戊子新安朱熹书钦定诗经传说汇纂卷首下