声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

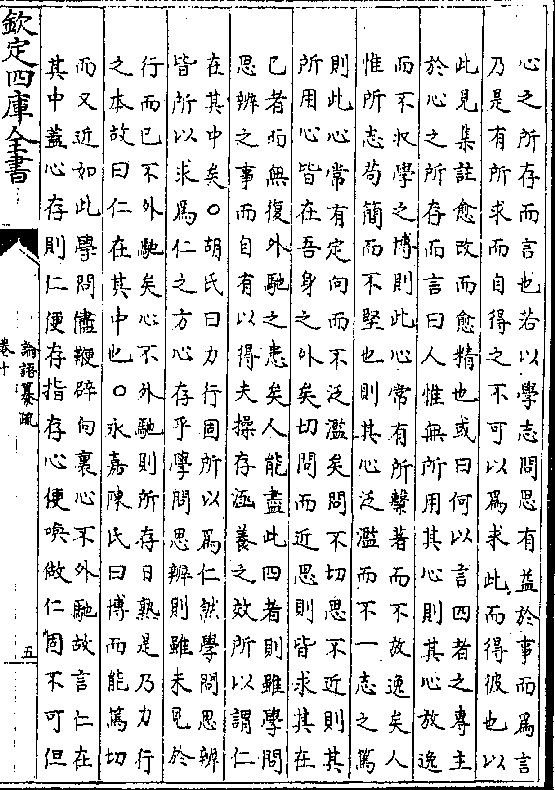

论语纂疏卷十 第 1a 页 WYG0201-0482a.png

钦定四库全书

钦定四库全书论语纂疏卷十 宋 赵顺孙 撰

朱子集注

子张第十九

此篇皆记弟子之言而子夏为多子贡次之盖

孔门自颜子以下颖悟莫若子贡自曾子以下

笃实无若子夏故特记之详焉(辅氏曰详考论语所载二子之

言行可见然颖悟笃实皆以资质言也子贡颖悟之质固次于颜子子夏笃质之质固次于曾

论语纂疏卷十 第 1b 页 WYG0201-0482b.png

子矣而颜曾之学力又有非二子之所能及者盖颜子之颖悟知之固彻而行之又至曾子之

子矣而颜曾之学力又有非二子之所能及者盖颜子之颖悟知之固彻而行之又至曾子之笃实行之固至而知之又彻至于子贡之行子夏之知则皆未能冇以充之而极其至也○胡

氏曰以颜子之明睿则颖悟不足言以曾子之纯诚则笃实不足言故但以称子贡子夏也)凡二十五章

子张曰士见危致命见得思义祭思敬丧思哀其可已

矣

致命谓委致其命犹言授命也(语录曰致命犹送这命与他不复为我之

有论语中致命字都是委致之致见危授命皆是此意授亦致字之意言将这命授与之也○真氏曰义

论语纂疏卷十 第 2a 页 WYG0201-0482c.png

敬哀皆言思而致命独不言思者盖死生之际惟义是徇有不待思而决也)四者立身之

敬哀皆言思而致命独不言思者盖死生之际惟义是徇有不待思而决也)四者立身之大节一有不至则馀无足观故言士能如此则庶乎

其可矣(或问其可已矣与首篇可也之说曰可则同然曰可也则其语抑曰其可已矣则其语扬

○黄氏曰四者立身之大节危人所畏也得人所欲也祭与丧人所忽也于此而各尽其道也是人之所

难能者而独能之也其可已矣若曰大莭既得为人之道可以无憾矣此与子夏竭力致身必谓之学之

意同夫大节固所当尽然断之以其可已矣则似失之快而不类乎圣人之言也集注以为庶乎其可则

固恶其言之大快然或问之意则又与集注不同读者两存之可也)

○子张曰执德不弘信道不笃焉能为有焉能为亡(焉于

论语纂疏卷十 第 2b 页 WYG0201-0482d.png

虔反亡读无下同)

虔反亡读无下同)有所得而守之太狭则德孤(辅氏曰有所得谓德也守谓执也太狭谓不弘

也德孤盖用坤卦文言之辞言不能兼有众德而孑然固守一节者也弘以量言然量有气量有德量此

盖兼气与德而言者也德得诸己而居之不弘则轻喜易足有一善则自以为天下莫已若矣)有所

闻而信之不笃则道废(辅氏曰有闻谓道也笃谓专而厚也道废则犹言终亦必

亡而已矣也道有所闻而信之不笃则亦或作或辍锐始怠终终亦必亡而已矣)焉能为有

亡犹言不足为轻重(语录曰有此人亦不当得是有无此人亦不当得是无言皆不

足为轻重)

论语纂疏卷十 第 3a 页 WYG0201-0483a.png

○子夏之门人问交于子张子张曰子夏云何对曰子

○子夏之门人问交于子张子张曰子夏云何对曰子夏曰可者与之其不可者拒之子张曰异乎吾所闻君

子尊贤而容众嘉善而矜不能我之大贤与于人何所

不容我之不贤与人将拒我如之何其拒人也(贤与之与平声)

子夏之言迫狭(辅氏曰可者与之之言美矣若曰不可者拒之则伤亟过中而害义理之

正矣迫则不宽狭则不广)子张讥之是也但其所言亦有过高之

病(黄氏曰以能容人为高故有不拒人之言则其于善恶必有所不察)盖大贤虽无所

不容然大故亦所当绝不贤固不可以拒人然损友

论语纂疏卷十 第 3b 页 WYG0201-0483b.png

亦所当远学者不可不察(辅氏曰必如是然后得义之中无掠虚务高之意而

亦所当远学者不可不察(辅氏曰必如是然后得义之中无掠虚务高之意而有切于学者为己之实)

○子夏曰虽小道必有可观者焉致远恐泥是以君子

不为也(泥去声)

小道如农圃医卜之属(或问小道为农圃之属曰小者对大之名正心修身以治

人道之大者也专一家之业以治于人道之小者也然是皆用于世而不可无者其始固皆圣人之作而各

有一物之理焉是以必有可观也然能于此者或不能于彼而皆不可以达于君子之大道○黄氏曰圣

人之道自修身而齐家治国平天下与夫参天地赞化育无适而不通也农圃医卜之属施之目前浅近

论语纂疏卷十 第 4a 页 WYG0201-0483c.png

不为无益然求其圣人之道无所不通则不可也许行欲以并耕而治天下此孟子所以讥其相率而为

不为无益然求其圣人之道无所不通则不可也许行欲以并耕而治天下此孟子所以讥其相率而为伪也或曰安知所谓小道者不指杨墨佛老之类而言邪曰小道合圣人之道而小者也异端者违圣人

之道而异者也小者犹可以施之近异者则不可以顷刻而施也扬墨老佛之无父无君又何待致远而

后不通哉所谓正墙面而立跬步而不可行者也)泥不通也○杨氏曰百家

众技犹耳目鼻口皆有所明而不能相通非无可观

也致远则泥矣故君子不为也

○子夏曰日知其所亡月无忘其所能可谓好学也已

矣(亡读作无好去声)

论语纂疏卷十 第 4b 页 WYG0201-0483d.png

亡无也谓己之所未有○尹氏曰好学者日新而不

亡无也谓己之所未有○尹氏曰好学者日新而不失(黄氏曰求之敏则能日新守之笃则能不失进学之道无以复加于此矣)

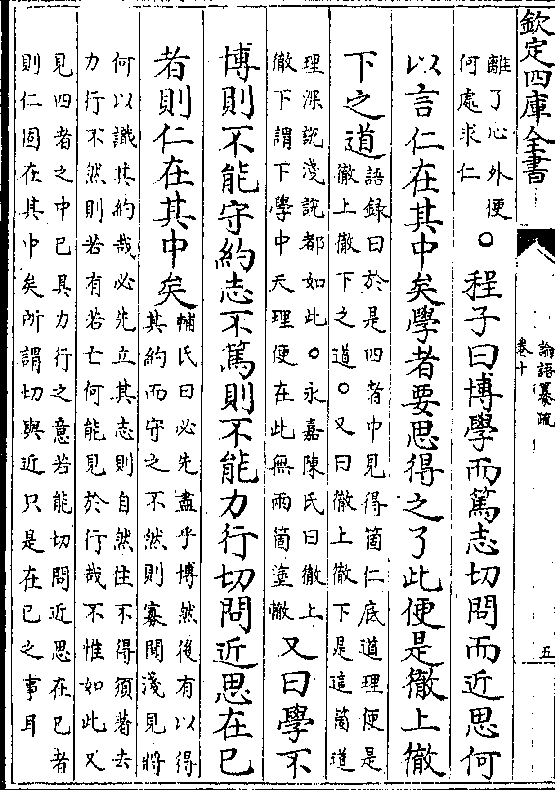

○子夏曰博学而笃志切问而近思仁在其中矣

四者皆学问思辨之事耳未及乎力行而为仁也然

从事于此则心不外驰而所存自熟故曰仁在其中

矣(语录曰此四者只是为学功夫未是为仁必如夫子所以语颜冉者乃正言为仁耳然人能博学而

笃志切问而近思则心不放逸天理可存故曰仁志其中○黄氏曰集注初本谓心不外驰而事皆有益

后乃以所存自熟易之盖初本以博笃切近为心不外驰学志问思为事皆有益其后易之者则专主于

论语纂疏卷十 第 5a 页 WYG0201-0484a.png

心之所存而言也若以学志问思有益于事而为言乃是有所求而自得之不可以为求此而得彼也以

心之所存而言也若以学志问思有益于事而为言乃是有所求而自得之不可以为求此而得彼也以此见集注愈改而愈精也或曰何以言四者之专主于心之所存而言曰人惟无所用其心则其心放逸

而不收学之博则此心常有所系著而不放逸矣人惟所志苟简而不坚也则其心泛滥而不一志之笃

则此心常有定向而不泛滥矣问不切思不近则其所用心皆在吾身之外矣切问而近思则皆求其在

己者而无复外驰之患矣人能尽此四者则虽学问思辨之事而自有以得夫操存涵养之效所以谓仁

在其中矣○胡氏曰力行固所以为仁然学问思辨皆所以求为仁之方心存乎学问思辨则虽未见于

行而已不外驰矣心不外驰则所存日熟是乃力行之本故曰仁在其中也○永嘉陈氏曰博而能笃切

而又近如此学问尽鞭辟向里心不外驰故言仁在其中盖心存则仁便存指存心便唤做仁固不可但

论语纂疏卷十 第 5b 页 WYG0201-0484b.png

离了心外便何处求仁)○程子曰博学而笃志切问而近思何

离了心外便何处求仁)○程子曰博学而笃志切问而近思何以言仁在其中矣学者要思得之了此便是彻上彻

下之道(语录曰于是四者中见得个仁底道理便是彻上彻下之道○又曰彻上彻下是这个道

理深说浅说都如此○永嘉陈氏曰彻上彻下谓下学中天理便在此无两个涂辙)又曰学不

博则不能守约志不笃则不能力行切问近思在己

者则仁在其中矣(辅氏曰必先尽乎博然后有以得其约而守之不然则寡闻浅见将

何以识其约哉必先立其志则自然住不得须著去力行不然则若有若亡何能见于行哉不惟如此又

见四者之中已具力行之意若能切问近思在己者则仁固在其中矣所谓切与近只是在己之事耳)

论语纂疏卷十 第 6a 页 WYG0201-0484c.png

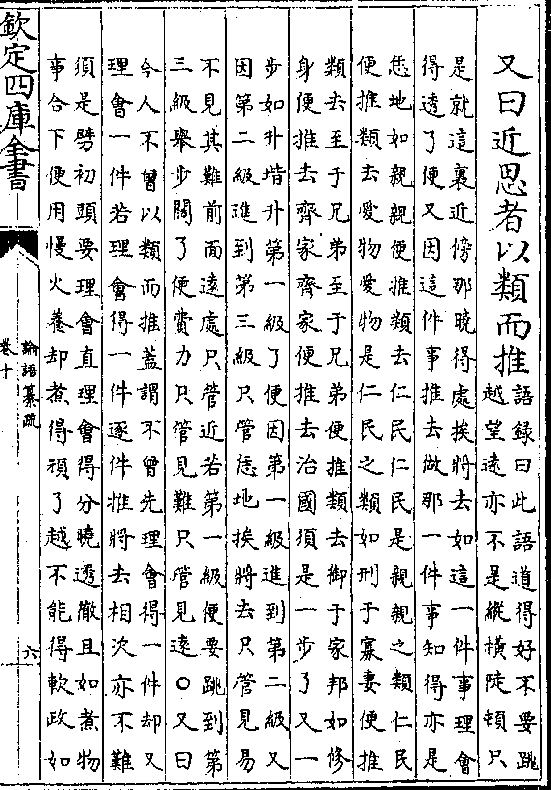

又曰近思者以类而推(语录曰此语道得好不要跳越望远亦不是纵横陡顿只

又曰近思者以类而推(语录曰此语道得好不要跳越望远亦不是纵横陡顿只是就这里近傍那晓得处挨将去如这一件事理会得透了便又因这件事推去做那一件事知得亦是

恁地如亲亲便推类去仁民仁民是亲亲之类仁民便推类去爱物爱物是仁民之类如刑于寡妻便推

类去至于兄弟至于兄弟便推类去御于家邦如修身便推去齐家齐家便推去治国须是一步了又一

步如升阶升第一级了便因第一级进到第二级又因第二级进到第三级只管恁地挨将去只管见易

不见其难前面远处只管近若第一级便要跳到第三级举步阔了便费力只管见难只管见远○又曰

今人不曾以类而推盖谓不曾先理会得一件却又理会一件若理会得一件逐件推将去相次亦不难

须是劈初头要理会直理会得分晓透彻且如煮物事合下便用慢火养却煮得顽了越不能得软政如

论语纂疏卷十 第 6b 页 WYG0201-0484d.png

义理只理会得二三分便道只恁地得了却不知前面撞头搕脑人心里若是思索得到时遇事自不难

义理只理会得二三分便道只恁地得了却不知前面撞头搕脑人心里若是思索得到时遇事自不难须是将心来一如鏖战一番见了行陈便自然向前得去如何不教心经履这辛苦经一番便自知得许

多道路方能透彻)苏氏曰博学而志不笃则大而无成泛问

远思则劳而无功

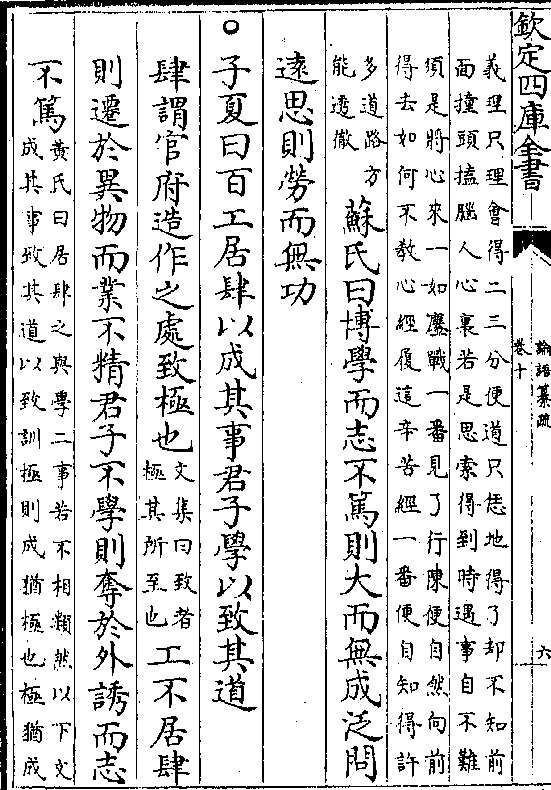

○子夏曰百工居肆以成其事君子学以致其道

肆谓官府造作之处致极也(文集曰致者极其所至也)工不居肆

则迁于异物而业不精君子不学则夺于外诱而志

不笃(黄氏曰居肆之与学二事若不相类然以下文成其事致其道以致训极则成犹极也极犹成

论语纂疏卷十 第 7a 页 WYG0201-0485a.png

也事之与道欲至于成非用力之专不可也居肆如务学则心不外用而其业日广此事与道之所以成

也事之与道欲至于成非用力之专不可也居肆如务学则心不外用而其业日广此事与道之所以成也不然则皆将半涂而废矣)尹氏曰学所以致其道也百工居肆

必务成其事君子之于学可不知所务哉愚案二说

相须其义始备(语录曰百工居肆方能做得事成不居肆则做事不成君子学便可以致

其道不学则不能致其道然而居肆亦有不能成其事如闲坐打閧过日底学亦有不能致其道如学小

道与夫中道而废之类故后说云居肆必须务成其事学必须务致其道是皆各说得一边故必二说相

须而义始备也○辅氏曰由朱子之说则见君子之欲致道不可不由于学由尹氏之说则见君子之学

必当务致乎道夫欲致道而不由学则心志为外物所迁诱而不能专一固不足以致其道然学而不足

论语纂疏卷十 第 7b 页 WYG0201-0485b.png

以致道则其所学者又不过口耳之习耳欲致其道则必由学既曰为学则必务致道然后为君子之事

以致道则其所学者又不过口耳之习耳欲致其道则必由学既曰为学则必务致道然后为君子之事也○胡氏曰前说则重在居肆与为学后说则重在成事与致道一主于用功一主于立志然知所以用

功而志不立不可也知所以立志而功不精亦不可也故二说相须而备非如他章存两说之比也)

○子夏曰小人之过也必文(文去声)

文饰之也小人惮于改过而不惮于自欺故必文以

重其过(黄氏曰不能谨身而至于有过者过也不能改悔而文以为欺又过也故曰重其过○胡

氏曰惮于改过而不惮于自欺者以改悔为难而自昧其本然之善心反不以为难重其过者始焉不能

审思而遂与理悖过矣而又饰之以为欺是再过也)

论语纂疏卷十 第 8a 页 WYG0201-0485c.png

○子夏曰君子有三变望之俨然即之也温听其言也

○子夏曰君子有三变望之俨然即之也温听其言也厉

俨然者貌之庄温者色之和厉者辞之确(黄氏曰俨然手恭而

足重温者心平而气和厉者义精而辞确)○程子曰他人俨然则不温温

则不厉惟孔子全之谢氏曰此非有意于变盖并行

而不相悖也如良玉温润而栗然(辅氏曰谢氏发明得变字分晓所以

足程子之说盖他人所以俨然则不温温则不厉者皆冇意为之盖道并行而不相悖也如良玉温润而

栗此喻甚切)

论语纂疏卷十 第 8b 页 WYG0201-0485d.png

○子夏曰君子信而后劳其民未信则以为厉已也信

○子夏曰君子信而后劳其民未信则以为厉已也信而后谏未信则以为谤已也

信谓诚意恻怛而人信之也(辅氏曰信谓上下交孚已虽有信而人或未之

信犹未可谓之信也)厉犹病也事上使下皆必诚意交孚而后

可以有为(辅氏曰若上下未交孚则君之劳民所以安其生也而反以为厉己也臣之谏君所

以成其德也而反以为谤己也如汤武之使民则可谓信而后劳之矣如伊傅之告君则可谓信而后谏

之矣)

○子夏曰大德不踰闲小德出入可也

论语纂疏卷十 第 9a 页 WYG0201-0486a.png

大德小德犹言大节小节(胡氏曰书以细行对大德而言细行即小德之类故

大德小德犹言大节小节(胡氏曰书以细行对大德而言细行即小德之类故云犹大节小节盖以其所关有小大也父子君臣天妇长幼朋友之伦大德之所在也一动一静一语一

默与凡应对进退之文小德之所在也)闲阑也所以止物之出入言人

能先立乎其大者则小节虽或未尽合理亦无害也

○吴氏曰此章之言不能无弊学者详之(语录曰大节既定小

节有差亦所不免然吴氏谓此章不能无弊学者正不可自恕一以小差为无害则于大节必将有枉寻

而直尺者矣○黄氏曰子夏此语信有病矣然大德小德皆不踰闲者上也大德尽善而小德未纯者犹

其次也若夫拘拘于小廉曲谨而临大节则颠倒错乱者无可观也矣子夏之言岂有激而云乎此又学

论语纂疏卷十 第 9b 页 WYG0201-0486b.png

者之不可不察○辅氏曰道理无空阙处亦无间断时无大小精粗一有空阙间断便是这里欠少了更

者之不可不察○辅氏曰道理无空阙处亦无间断时无大小精粗一有空阙间断便是这里欠少了更无填补处是以君子之学战战兢兢无时不然直至死而已岂有大小久近之间邪子夏笃实次于曾子

而有小节出入可也之论则是未免有自恕之意此所以不及曾子欤○胡氏曰观人之道取大端而略

小失犹可也若立心自处但曰谨其大者而小者不致意焉则并其大者失之矣)

○子游曰子夏之门人小子当洒埽应对进退则可矣

抑末也本之则无如之何(洒色卖反扫素报反)

子游讥子夏弟子于威仪容节之间则可矣然此小

学之末耳推其本如大学正心诚意之事则无有

论语纂疏卷十 第 10a 页 WYG0201-0486c.png

子夏闻之曰噫言游过矣君子之道孰先传焉孰后倦

子夏闻之曰噫言游过矣君子之道孰先传焉孰后倦焉譬诸草木区以别矣君子之道焉可诬也有始有卒

者其惟圣人乎(别彼列反焉于虔反)

倦如诲人不倦之倦区犹类也言君子之道非以其

末为先而传之非以其本为后而倦教但学者所至

自有浅深如草木之有大小其类固有别矣若不量

其浅深不问其生熟而槩以高且远者强而语之则

是诬之而已君子之道岂可如此(辅氏曰穷理之至知言之极则学者

论语纂疏卷十 第 10b 页 WYG0201-0486d.png

所得之浅深不啻白黑之易见故如草木之有大有小其类各不同而无不昭然在吾之目中然后循其

所得之浅深不啻白黑之易见故如草木之有大有小其类各不同而无不昭然在吾之目中然后循其次第等级而教之若夫先传后倦则君子无是心也但时其可而已至于言之未知知之未至不察学者

浅深生熟之异而一槩以子游之所谓本者彊而语之则学者漫而听之实不知其味勉而行之终不得

其方则是诬之而已君子教人之道岂有诬之之理)若夫始终本末一以贯之

则惟圣人为然(语录曰问圣人事是甚么样子曰如云下学而上达当其下学便上达天

理是也)岂可责之门人小子乎○程子曰君子教人有

序先传以小者近者而后教以大者远者非先传以

近小而后不教以远大也(或问既以为理无大小而又以为教人有序何也曰

论语纂疏卷十 第 11a 页 WYG0201-0487a.png

无大小者理也有序者事也正以理无大小而无不在是以教人者不可以不由其序而有所遗也盖由

无大小者理也有序者事也正以理无大小而无不在是以教人者不可以不由其序而有所遗也盖由其序则事之本末钜细无不各得其理而理之无大小者莫不随其所在而无所遗不由其序而舍近求

远处下窥高则不惟其所妄意者不可得理之全体固已亏于切近细微之中矣此所以理无大小而教

人者尤欲必由其序也子游之说盖失于此故不知理之无大小则以洒扫应对为末而无本不知教人

之有序故于门人小子而欲直教之精义入神之事以尽夫形而上者之全体也○语录曰此章将谓无

本末无小大后来忽然思得乃知却是有本末小大然若不得程子说得君子教人有序四五句也无缘

看得出圣人有始有卒者不是自始做到终乃是合下便始终皆备洒扫应对精义入神便都在这里了

若学者便须从始做去方得圣人则不待如此做也○又曰理无大小无乎不在本末精粗皆要从头做

论语纂疏卷十 第 11b 页 WYG0201-0487b.png

去不可拣择此所谓教人有序也非是谓洒扫应对便是精义入神更不用做其他事也○陈氏曰须是

去不可拣择此所谓教人有序也非是谓洒扫应对便是精义入神更不用做其他事也○陈氏曰须是先从事其小者近者而后从事其远者大者是谓循序渐进由末以达本工夫不偏靠在一边)又曰

洒扫应对便是形而上者理无大小故也故君子只

在谨独(或问洒扫应对便是形而上者曰洒扫应对所以习夫形而下之事也精义入神所以究

夫形而上之理也此其事之大小固不同矣然以理言则未尝有大小之间而无不在也程子之言意盖

如此尔但方举洒扫应对之一端未及乎精义入神之云者而通以理无大小结之故其词若有所不足

而意亦难明耳徐绎其绪而以是说通之则其词备而意可得矣抑程子之意正谓理无大小故君子之

学不可不由其序以尽夫小者近者而后可以进夫远者大者故曰其要只在谨独此甚言小之不可忽

论语纂疏卷十 第 12a 页 WYG0201-0487c.png

也而说者反以为理无大小故学者即是小者而可以并举其大则失之远矣其曰便是云者亦曰不离

也而说者反以为理无大小故学者即是小者而可以并举其大则失之远矣其曰便是云者亦曰不离乎是耳非即以此为形而上者也○文集曰洒扫应对是事所以洒扫应对是理事即理理即事道散在

万事那个不是若事上有豪发蹉过则理上便有间断欠阙故君子直是不放过只在谨独但不知无尽

时当如何耳谨独须贯动静做功夫始得○语录曰事有大小理却无大小合当理会处便用与他理会

故君子只在谨独不问大事小事精粗巨细尽用理会不可说个是粗底事不理会只理会那精底既是

合当做底事便用做去又不可说洒扫应对便是精义入神洒扫应对只是粗底精义入神自是精底然

道理却一般须是从粗底小底理会起方渐而至于精者大者或曰洒扫应对非道之全体只是道中之

一节曰合起来便是道之全体非大底是全体小底不全体也○问此只是独处少有不谨则形而上下

论语纂疏卷十 第 12b 页 WYG0201-0487d.png

便相间断否曰亦是盖不能谨独只管理会大处小小底事便照管不到理无小大大处小处都是理小

便相间断否曰亦是盖不能谨独只管理会大处小小底事便照管不到理无小大大处小处都是理小处不到理便不周匝○黄氏曰以易考之其曰形而上者盖对形而下者而言形非有象之可见特因下

文形而下者而为文言器乃形而下而道则形而上也形而上谓超乎事物之表专指夫事物之理而言

也洒扫应对事物至粗然其所以然者便是至精之理其曰理无大小者非以洒扫应对为小形而上者

为大也盖不但至大之事方有形而上之理虽至小之事亦有之矣故曰理无大小也)又曰圣

人之道更无精粗从洒扫应对与精义入神贯通只

一理虽洒扫应对只看所以然如何(语录曰此言洒扫应对与精义

入神是一样道理洒扫应对必有所以然精义入神亦有所以然其曰贯通只一理言二者之理只一般

论语纂疏卷十 第 13a 页 WYG0201-0488a.png

非谓洒扫应对便是精义入神固是精义入神有形上之理即洒扫应对亦有形而上之理○黄氏曰其曰精

非谓洒扫应对便是精义入神固是精义入神有形上之理即洒扫应对亦有形而上之理○黄氏曰其曰精义入神者盖言精究义理极其微妙以至入神神者理之妙而不可测者今其所精之义至于入神则义

之至精者也如夫子之言性与天道之类是也程子引此以与洒扫应对对言盖以至粗之事对至精之

义也至粗之事与至精之义固不同然至粗之事其所以然者即至精之义也)又曰凡物有

本末不可分本末为两段事洒扫应对是其然必有

所以然(或问其然所以然之说曰洒扫应对之事其然也形而下者也洒扫应对之理所以然也

形而上者也自形而下者而言则洒扫应对之与精义入神本末精粗不可同日而语矣自夫形而上者

言之则未尝以其事之不同而有馀于此不足于彼也曰其曰物有本末而本末不可分者何也曰有本

论语纂疏卷十 第 13b 页 WYG0201-0488b.png

末者其然之事也不可分者以其所以然之理也○语录曰治心修身是本洒扫应对是末皆其然之事

末者其然之事也不可分者以其所以然之理也○语录曰治心修身是本洒扫应对是末皆其然之事也至于所以然则理也理无精粗本末皆是一贯○又曰须是就事上理会道理非事何以识理洒扫应

对末也精义入神本也不可说这个是末不足理会只理会那本这便不得又不可说这末便是本但学

其末则本便在此也○黄氏曰然之为言犹曰如此也其如此者谓洒扫应对之节文也所以如此者谓

有此理而后其节文之著见者如此也)又曰自洒扫应对上便可到圣

人事(黄氏曰洒扫应对虽至小亦不过由天理之全体而著见于事物之节文圣人之所以为圣人

者初不外乎此理特其事事物物皆由此理而不勉不思从容自中耳)愚案程子第一

条说此章文意最为详尽其后四条皆以明精粗本

论语纂疏卷十 第 14a 页 WYG0201-0488c.png

末其分虽殊而理则一学者当循序而渐进不可厌

末其分虽殊而理则一学者当循序而渐进不可厌末而求本盖与第一条之意实相表里非谓末即是

本但学其末而本便在此也(黄氏曰以集注所引程子四段细推之则首言

理无大小以见事有大小而理则一也次言道无精粗以见学有精粗而道则一也又次言是其然必有

所以然所以发明上二段所以无大小无精粗之意又次言便可至圣人事则亦以其所以然而无小大

精粗者为之也亦足以见编次之意至精而不苟矣或曰集注又以程子第一条说本章文意最为详尽

者然乎曰此亦取其所释传与倦之义为详尽耳然以先后二字考之则程子先后以教者所施之次第

而言集注先后以义理之精粗而言则程子之说又不若集注之说为当也○愚谓学其末而本便在此

论语纂疏卷十 第 14b 页 WYG0201-0488d.png

者理贯于万事不以事之近小而理有不该也)

者理贯于万事不以事之近小而理有不该也)○子夏曰仕而优则学学而优则仕

优有馀力也仕与学理同而事异故当其事者必先

有以尽其事而后可及其馀(辅氏曰仕所以行其学而学所以基其仕故曰

理同然仕则以陈力就列致君泽民为事学则以诵诗读书格物致知为事故曰事异○胡氏曰仕与学

理同者皆所当然也事异者有治己治人之别也学以为仕之本仕以见学之用特治己治人之异耳以

理言则学其本也以事言则当其事者随所主而为之缓急必先尽心于所主之事有暇日则及其馀非

有所轻重于其间也)然仕而学则所以资其仕者益深学而仕

论语纂疏卷十 第 15a 页 WYG0201-0489a.png

则所以验其学者益广(辅氏曰此又推极此章之义而言之也仕而优则学为已

则所以验其学者益广(辅氏曰此又推极此章之义而言之也仕而优则学为已仕者言也谓仕有馀则不可以不学不学则无知新之益以资其仕学而优则仕为未仕者言也谓学有

馀力则不可以不仕不仕则无行道之功以验其学要之学是终始事)

○子游曰丧致乎哀而止

致极其哀不尚文饰也杨氏曰丧与其易宁戚不若

礼不足而哀有馀之意愚案而止二字亦微有过于

高远而简略细微之弊学者详之(辅氏曰丧与其易也宁戚丧与其哀

不足而礼有馀不若礼不足而哀有馀皆假设得失两端而言之故不害子游直以为丧致乎哀而止则

论语纂疏卷十 第 15b 页 WYG0201-0489b.png

其言便有过于高远而简忽礼文之意要之丧固贵乎哀然礼不可废故曰直情而径行戎狄之道也君

其言便有过于高远而简忽礼文之意要之丧固贵乎哀然礼不可废故曰直情而径行戎狄之道也君子造次颠沛不违乎仁岂以哀戚之故而遂废乎礼哉)

○子游曰吾友张也为难能也然而未仁

子张行过高而少诚实恻怛之意(愚谓不诚实则无真切之意不恻怛

则无隐痛之情子张务外好高故于此四字皆有所不足)

○曾子曰堂堂乎张也难与并为仁矣

堂堂容貌之盛言其务外自高不可辅而为仁亦不

能有以辅人之仁也(辅氏曰难与并为仁实具此两意盖务外好高则于己无体认

论语纂疏卷十 第 16a 页 WYG0201-0489c.png

密察之功既不可辅之为仁于人无切偲观感之助亦不能有以辅人之仁)○范氏曰子

密察之功既不可辅之为仁于人无切偲观感之助亦不能有以辅人之仁)○范氏曰子张外有馀而内不足故门人皆不与其为仁子曰刚

毅木讷近仁宁外不足而内有馀庶可以为仁矣

○曾子曰吾闻诸夫子人未有自致者也必也亲丧乎

致尽其极也盖人之真情所不能自已者(胡氏曰上智之资于

理所当然者固不待勉强而皆极其至中人以下则罕能之惟父母之丧哀痛惨怛盖其真情之不能自

已者圣人指以示人使之自识其良心非专为丧礼发也)○尹氏曰亲丧固所自

尽也于此不用其诚恶乎用其诚

论语纂疏卷十 第 16b 页 WYG0201-0489d.png

曾子曰吾闻诸夫子孟庄子之孝也其他可能也其

曾子曰吾闻诸夫子孟庄子之孝也其他可能也其不改父之臣与父之政是难能也

孟庄子鲁大夫名速其父献子名蔑献子有贤德而

庄子能用其臣守其政故其他孝行虽有可称而皆

不若此事之为难(文集曰献子贤大夫其臣必贤其政必善庄子之贤不及其父而能

守之终身不改故夫子以为难盖善之也○语录曰人固有用父之臣者然稍拂他私意便自容不得亦

有行父之政者于私欲稍有不便处自行不得古今似此者甚多如唐太宗为高宗择许多人如长孙无

忌褚遂良之徒高宗因立武昭仪事便不能用又季文子相三君无衣帛之妾无食粟之马到季武子便

论语纂疏卷十 第 17a 页 WYG0201-0490a.png

不如此便是不能行父之政以此知孟庄子岂不为难能)

不如此便是不能行父之政以此知孟庄子岂不为难能)○孟氏使阳肤为士师问于曾子曾子曰上失其道民

散久矣如得其情则哀矜而勿喜

阳肤曾子弟子民散谓情义乖离不相维系(或问民散之说曰生

业不厚教化不修内则无尊君亲上之心外则无仰事俯育之赖是以恩疏义薄不相维系而日有离散

之心耳)谢氏曰民之散也以使之无道教之无素故其

犯法也非迫于不得已则陷于不知也故得其情则

哀矜而勿喜(黄氏曰得情而喜则太刻之意或溢于法之外得情而矜则不忍之意常行于

论语纂疏卷十 第 17b 页 WYG0201-0490b.png

法之中仁人之言盖如此○辅氏曰民之犯罪有二迫于不得已则使之无其道故也陷于不自知则教

法之中仁人之言盖如此○辅氏曰民之犯罪有二迫于不得已则使之无其道故也陷于不自知则教之无其素故也后世治狱之官每志不得其情苟得其情则喜矣岂知哀矜而勿喜之味哉且人喜则意

逸逸则心放放则哀矜之意不萌其于断狱剖讼之际必至于过中失入有不自知者唯能反思夫民情

之所以然则哀矜之意生而喜心忘矣详味曾子之言至诚恻怛而体恤周尽如此呜呼仁哉)

○子贡曰纣之不善不如是之甚也是以君子恶居下

流天下之恶皆归焉(恶居之恶去声)

下流地形卑下之处众流之所归喻人身有污贱之

实亦恶名之所聚也子贡言此欲人常自警省不可

论语纂疏卷十 第 18a 页 WYG0201-0490c.png

一置其身于不善之地非谓纣本无罪而虚被恶名

一置其身于不善之地非谓纣本无罪而虚被恶名也(辅氏曰此章之意全在下两句而世儒乃以上两句生说曰子贡服行恕之一字故能见得纣之不

善本不如是之甚而或者又从而推衍其说以为真得子贡之心者故朱子于此既述其正意而又明言

或者之说而斥以为非也)

○子贡曰君子之过也如日月之食焉过也人皆见之

更也人皆仰之(更乎声)

○卫公孙朝问于子贡曰仲尼焉学(朝音潮焉于虔反)

公孙朝卫大夫

论语纂疏卷十 第 18b 页 WYG0201-0490d.png

子贡曰文武之道未坠于地在人贤者识其大者不贤

子贡曰文武之道未坠于地在人贤者识其大者不贤者识其小者莫不有文武之道焉夫子焉不学而亦何

常师之有(识音志下焉字于虔反)

文武之道谓文王武王之谟训功烈与凡周之礼乐

文章皆是也在人言人有能记之者识记也(或问文武之道

为周之礼乐曰此固好高者之所不乐闻然其文意不过如此以未坠在人之云者考之则可见矣若曰

道无适而非唯所取而得则又何时而坠地且何必贤者识其大不贤者识其小而后得师邪此所谓人

正谓老𣆀苌弘郯子师襄之俦耳若入太庙每事问焉则庙之祝史亦其一师也大率近世学者习于老

论语纂疏卷十 第 19a 页 WYG0201-0491a.png

佛之言皆有厌薄事实贪骛高远之意故其说常如此不可以不戒也然彼所谓无适而非者亦岂离于

佛之言皆有厌薄事实贪骛高远之意故其说常如此不可以不戒也然彼所谓无适而非者亦岂离于文章礼乐之閒哉但子贡本意则正指其事实而言不如是之空虚恍忽而无所据也)

○叔孙武叔语大夫于朝曰子贡贤于仲尼(语去声朝音潮)

武叔鲁大夫名州仇

子服景伯以告子贡子贡曰譬之宫墙赐之墙也及肩

窥见室家之好

墙卑室浅

夫子之墙数仞不得其门而入不见宗庙之美百官之

论语纂疏卷十 第 19b 页 WYG0201-0491b.png

富

富七尺曰仞不入其门则不见其中之所有言墙高而

宫广也

得其门者或寡矣夫子之云不亦宜乎

此夫子指武叔

○叔孙武叔毁仲尼子贡曰无以为也仲尼不可毁也

他人之贤者丘陵也犹可踰也仲尼日月也无得而踰

焉人虽欲自绝其何伤于日月乎多见其不知量也(量去

论语纂疏卷十 第 20a 页 WYG0201-0491c.png

声)

声)无以为犹言无用为此土高曰丘大阜曰陵日月喻

其至高自绝谓以谤毁自绝于孔子(胡氏曰圣人之心如化工之生

物未尝不欲物物而生之也彼倾者覆之物自倾而不得受化工之生也圣人未尝有绝人之心彼谤毁

者自绝于圣人耳)多与祗同适也不知量谓不自知其分量

○陈子禽谓子贡曰子为恭也仲尼岂贤于子乎为恭谓

为恭敬推逊其师也

子贡曰君子一言以为知一言以为不知言不可不慎

论语纂疏卷十 第 20b 页 WYG0201-0491d.png

也(知去声)

也(知去声)责子禽不谨言

夫子之不可及也犹天之不可阶而升也

阶梯也大可为也化不可为也故曰不可阶而升(辅氏

曰大则思勉之所可及力行之所可至故曰可为若化非思勉之所可及力行之所可至故曰不可为唯

其非人力之可为故曰不可阶而升)

夫子之得邦家者所谓立之斯立道之斯行绥之斯来

动之斯和其生也荣其死也哀如之何其可及也(道去声)

论语纂疏卷十 第 21a 页 WYG0201-0492a.png

立之谓植其生也(语录曰问那处见得曰五亩之宅树之以桑百亩之田勿夺其时便

立之谓植其生也(语录曰问那处见得曰五亩之宅树之以桑百亩之田勿夺其时便是○胡氏曰植其生者制民之产使足以仰事俯育之类斯立则民即得以遂其生矣)道引也

谓教之也行从也(黄氏曰行谓惟命之从)绥安也来归附也(黄氏

曰绥谓抚安之来谓来归已)动谓鼓舞之也和所谓于变时雍(语录

曰问那处见得鼓舞曰放勋曰劳之来之又从而振德之振德处便是鼓舞使之欢喜踊跃迁善改过而

不自知如书之俾予从欲以治惟动丕应徯志皆是动之斯和意思)言其感应之妙神

速如此(陈氏曰感乃上四者应乃下四者)荣谓莫不尊亲哀则如丧

考妣程子曰此圣人之神化上下与天地同流者也

论语纂疏卷十 第 21b 页 WYG0201-0492b.png

(愚谓神化谓所存者神所过者化也上下与天地同流此则非人力之所能为而所谓不可阶而升者也)

(愚谓神化谓所存者神所过者化也上下与天地同流此则非人力之所能为而所谓不可阶而升者也)○谢氏曰观子贡称圣人语乃知晚年进德盖极于

高远也夫子之得邦家者其鼓舞群动捷于桴鼓影

响人虽见其变化而莫窥其所以变化也盖不离于

圣而有不可知者存焉此殆难以思勉及也(辅氏曰谢氏既

足以发明子贡之所谓而又有以深探夫圣人动化之妙则其所见盖已极于高远矣学者所宜熟玩而

深思也)

尧曰第二十

论语纂疏卷十 第 22a 页 WYG0201-0492c.png

凡三章

凡三章尧曰咨尔舜天之历数在尔躬允执其中四海困穷天

禄永终

此尧命舜而禅以帝位之辞咨嗟叹声历数帝王相

继之次第犹岁时气节之先后也(或问历数之说若后世谶纬之学者

奈何曰帝玉相承其次第之数若历之岁月日时亦有先后之序也然圣人所以知其序之属于此人则

亦以其人之德知之非若谶纬之说徒以其姓名见于图箓而为言也)允信也(语录曰是真个

执得)中者无过不及之名(或问执中之为无过不及曰圣贤所言中有二义大本云

论语纂疏卷十 第 22b 页 WYG0201-0492d.png

者喜怒哀乐未发之理其气象如此也中庸云者理之在事而无过不及之地也曰允执其中盖以其在

者喜怒哀乐未发之理其气象如此也中庸云者理之在事而无过不及之地也曰允执其中盖以其在事者而言若天下之大本则不可得而执矣且圣人之道时止时行夫岂专以块然不动者为是而守之

哉)四海之人困穷则君禄亦永绝矣戒之也(辅氏曰天禄谓

天所赋子人君之崇高富贵也如人臣然有职则有禄天生民而立之君使司牧之则君之职在是矣傥

四海之人有困穷则是君失其职则天禄固当永绝矣)

舜亦以命禹

舜后逊位于禹亦以此辞命之今见于虞书大禹谟

比此加详

论语纂疏卷十 第 23a 页 WYG0201-0493a.png

曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢

曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽简在帝心朕躬有罪无以万方万方有罪

罪在朕躬

此引商书汤诰之辞盖汤既放桀而告诸侯也与书

文大同小异曰上当有汤字履盖汤名用玄牡夏尚

黑未变其礼也简阅也(语录曰善与罪天皆知之如天检点数过相似尔之有善也

在帝心我之有恶也在帝心)言桀有罪已不敢赦而天下贤人皆上

帝之臣已不敢蔽简在帝心惟帝所命此述其初请

论语纂疏卷十 第 23b 页 WYG0201-0493b.png

命而伐桀之词也(辅氏曰桀有罪已不敢赦者为天吏而行天讨也天下贤人皆上帝

命而伐桀之词也(辅氏曰桀有罪已不敢赦者为天吏而行天讨也天下贤人皆上帝之臣已不敢蔽简在帝心惟帝所命者不敢有一毫利天下之心也)又言君有罪非民

所致民有罪实君所为见其厚于责己薄于责人之

意此其告诸侯之辞也(辅氏曰所以见其厚于责己薄于责人之意者盖以其身

教之汤曰万方有罪罪在朕躬武王曰百姓有过在予一人诚是不关他事此盖言其实理然耳后世以己

私窥圣人者曰此圣人以道媚天下也圣人宁有是心哉侮圣人之言甚矣)

周有大赉善人是富(赉来代切)

此以下述武王事赉予也武王克商大赉于四海见

论语纂疏卷十 第 24a 页 WYG0201-0493c.png

周书武成篇此言其所富者皆善人也诗序云赉所

周书武成篇此言其所富者皆善人也诗序云赉所以锡予善人盖本于此

虽有周亲不如仁人百姓有过在予一人

此周书泰誓之词孔氏曰周至也言纣至亲虽多不

如周家之多仁人

谨权量审法度修废官四方之政行焉

权称锤也量斗斛也法度礼乐制度皆是也

兴灭国继绝世举逸民天下之民归心焉

论语纂疏卷十 第 24b 页 WYG0201-0493d.png

兴灭继绝谓封黄帝尧舜夏商之后举逸民谓释箕

兴灭继绝谓封黄帝尧舜夏商之后举逸民谓释箕子之囚复商容之位三者皆人心之所欲也(辅氏曰兴灭继

绝所以顺天命而不忘前圣之功举逸民所以顺天理而不废天下之才此民心所由归也)

所重民食丧祭

武成曰重民五教惟食丧祭(蔡氏曰五教君臣父子夫妇兄弟长幼五典之

教也食以养生丧以送死祭以追远五教三事所以立人纪而厚风俗圣人之所甚重焉者)

宽则得众信则民任焉敏则有功公则说(说音悦)

此于武王之事无所见恐或汛言帝王之道也○杨

论语纂疏卷十 第 25a 页 WYG0201-0494a.png

氏曰论语之书皆圣人微言而其徒传守之以明斯

氏曰论语之书皆圣人微言而其徒传守之以明斯道者也故于终篇具载尧舜咨命之言汤武誓师之

意与夫施诸政事者以明圣学之所传者一于是而

已所以著明二十篇之大旨也孟子于终篇亦历叙

尧舜汤文孔子相承之次皆此意也(辅氏曰记者以是终篇则其虑

后世远矣圣人之学始于格物而终于国治天下平本末具举体用不遗其为之有序其成之有验固非

如异端邪说之坐谈空妙展转相迷自以为穷神知化而不足以开物成务者之为也)

○子张问于孔子曰何如斯可以从政矣子曰尊五美

论语纂疏卷十 第 25b 页 WYG0201-0494b.png

屏四恶斯可以从政矣子张曰何谓五美子曰君子惠

屏四恶斯可以从政矣子张曰何谓五美子曰君子惠而不费劳而不怨欲而不贪泰而不骄威而不猛(费芳味反)

子张曰何谓惠而不费子曰因民之所利而利之斯不

亦惠而不费乎择可劳而劳之又谁怨欲仁而得仁又

焉贪君子无众寡无小大无敢慢斯不亦泰而不骄乎

君子正其衣冠尊其瞻视俨然人望而畏之斯不亦威

而不猛乎(焉于虔反)子张曰何谓四恶子曰不教而杀谓之

虐不戒视成谓之暴慢令致期谓之贼犹之与人也出

论语纂疏卷十 第 26a 页 WYG0201-0494c.png

纳之吝谓之有司(出去声)

纳之吝谓之有司(出去声)虐谓残酷不仁暴谓卒遽无渐致期刻期也贼者切

害之意缓于前而急于后以误其民而必刑之是贼

害之也(陈氏曰暴与贼意相似何以分别上句是工役等事下句是约束立限输纳及禁止等事)

犹之犹言均之也(语录曰言一等是如此史家多有此般字)均之以物与

人而于其出纳之际乃或吝而不果则是有司之事

而非为政之体所与虽多人亦不怀其惠矣项羽使

人有功当封刻印刓忍弗能予卒以取败亦其验也

论语纂疏卷十 第 26b 页 WYG0201-0494d.png

(语录曰只是戒人迟疑不决底意思若当赏便用赏当做便用做若迟疑怠忽之间涩缩靳惜便误事机

(语录曰只是戒人迟疑不决底意思若当赏便用赏当做便用做若迟疑怠忽之间涩缩靳惜便误事机如李绛劝唐宪宗速赏魏博将士曰若待其来请而后赏之则恩不归止矣正是此意若有司出纳之间

吝惜而不敢自专却是本职当然人君为政大体则凡事皆不可如此当为处便果决为之也)○尹

氏曰告问政者多矣未有如此之备者也故记之以

继帝王之治则夫子之为政可知也(愚谓孔子论为政之方莫详于

此故门人取以附前章之后夫子之为政盖与帝王若合符节也)

○子曰不知命无以为君子也

程子曰知命者知有命而信之也人不知命则见害

论语纂疏卷十 第 27a 页 WYG0201-0495a.png

必避见利必趋何以为君子(语录曰学者所以学为君子若不知命则做君

必避见利必趋何以为君子(语录曰学者所以学为君子若不知命则做君子不成死生自有定命若合死于水火须在水火里死合死于刀兵须在刀兵里死看如何逃不得此说

虽甚粗然所谓知命者不过如此若这里信不及才见利便趋见害便避如何成得君子也○又曰此是

至粗底此处人都信不及便讲学得待如何亦没安顿处今人开口亦解说一饮一啄自有定分及遇小

小利害便生趋避计较之心古人刀锯在前鼎镬在后视之如无者盖缘只见得道理都不见那刀锯鼎

镬○辅氏曰程子知而信之之说甚善此政孟子所谓知而弗去者是也若知而未信则知犹未至也知

而信之则如人之知东西南北无一毫疑惑之心也命固天之所赋予也然有指理而言者有指气而言

者此所谓命则指气而言谓贫富贵贱穷通得丧一定而不可易者也学者必知此命而信之始有个地

论语纂疏卷十 第 27b 页 WYG0201-0495b.png

盘可以进修见害亦不苟避见利亦不苟就故全得在我之义理然后可以为君子也不然陨穫于贫贱

盘可以进修见害亦不苟避见利亦不苟就故全得在我之义理然后可以为君子也不然陨穫于贫贱怵迫于利害伥伥然无容足之地其何以为君子乎)

不知礼无以立也

不知礼则耳目无所加手足无所措(辅氏曰礼谓三千三百之礼文

是乃天理之节文人事之仪则也苟不知之则耳目真无所加手足真无所措一视一听手持足履皆冥

行妄作而已矣将何所据而能立乎)

不知言无以知人也

言之得失可以知人之邪正(辅氏曰言者心之声也故因言之得失则可以

论语纂疏卷十 第 28a 页 WYG0201-0495c.png

知其人之邪正系辞所谓吉人之辞寡躁人之辞多孟子所谓诐淫邪遁云者皆是也此其工夫密矣固

知其人之邪正系辞所谓吉人之辞寡躁人之辞多孟子所谓诐淫邪遁云者皆是也此其工夫密矣固非臆度意料者之所为必先格物穷理然后能之)○尹氏曰知斯三者则君

子之事备矣弟子记此以终篇得无意乎学者少而

读之老而不知一言为可用不几于侮圣言者乎夫

子之罪人也可不念哉(黄氏曰知命知其在天者知礼知其在己者知言知其在

人者知天则利害不能动乎外而后可以修诸己知己则义理有以养乎内而后可以察诸人知天而不

能知己者未必能安乎天知己而不能知人者未必能益乎己三言之简而其意无穷列之论语之末其

旨远矣○辅氏曰知命则在我者有定见知礼则在我者有定守知言则在人者无遁情能是三者则内

论语纂疏卷十 第 28b 页 WYG0201-0495d.png

足以成己之德外足以尽人之情故尹氏以为君子之事备矣)

足以成己之德外足以尽人之情故尹氏以为君子之事备矣)论语纂疏卷十

论语纂疏卷十 第 29a 页 WYG0201-0496a.png

孟子纂疏序说

孟子纂疏序说史记列传曰孟轲(赵氏曰孟子鲁公族孟孙之后汉书注云字字车一说字子舆○赵氏名

岐东汉京兆人)驺人也(驺亦作邹本邾国也○愚案邹在汉鲁国驺县)受业子思之

闩人(子思孔子之孙名伋○索隐云王劭以人为衍字而赵氏注及孔丛子等书亦皆云孟子亲受

业于子思未知是否○文集曰孔丛子虽伪书然与赵岐未知其孰先后也姑存之○辅氏曰子思之门

人无有显名于后者而孟子真得子思之传则疑亲受业于子思者为是而集注两存其说盖自古圣贤

固有闻而知之者不必待耳传面命而后得也又以中庸一书观之所以传授心法开示蕴奥如此其至

则当时门弟子中岂无见而知之者哉孟子从而受之愈益光明亦宜有之也)道既通(赵氏曰孟

论语纂疏卷十 第 29b 页 WYG0201-0496b.png

子通五经尤长于诗书程子曰孟子曰可以仕则仕可以止则止可以久则久可以速则速孔子圣之时

子通五经尤长于诗书程子曰孟子曰可以仕则仕可以止则止可以久则久可以速则速孔子圣之时者也故知易者莫如孟子又曰王者之迹熄而诗亡诗亡然后春秋作又曰春秋无义战又曰春秋天子

之事故知春秋者莫如孟子尹氏曰以此而言则赵氏谓孟子长于诗书而已岂知孟子者哉○辅氏曰

赵氏但引诗书而云尔非能有见于孟子之道也至于程子知易知春秋之说则皆以其言而得之非真

有见于孟子之心与道者不能也五经虽异其理则一其时又去孔子未远孟子必皆一一理会得透彻

又何有长短于其间哉)游事齐宣王宣王不能用适梁梁惠王

不果所言则见以为迂远而阔于事情(案史记梁惠王之三十五

年乙酉孟子始至梁其后二十三年当齐湣王之十年丁未齐人伐燕而孟子在齐故古史谓孟子先事

论语纂疏卷十 第 30a 页 WYG0201-0497a.png

齐宣王后乃见梁惠王襄王齐湣王独孟子以伐燕为宣王时事与史记荀子等书皆不合而通鉴以伐

齐宣王后乃见梁惠王襄王齐湣王独孟子以伐燕为宣王时事与史记荀子等书皆不合而通鉴以伐燕之岁为宣王十九年则是孟子先游梁而后至齐见宣王矣然考异亦无它据又未知孰是也○辅氏

曰详考朱子之说则当以史记古史为正伐燕实湣王时事恐是后世传写误以湣作宣耳)当是

之时秦用商鞅楚魏用吴起齐用孙子田忌天下方

务于合从连衡以攻伐为贤而孟轲乃述唐虞三代

之德(辅氐曰此是太史公所见略与韩子论其所传相似)是以所如者不合退

而与万章之徒序诗书述仲尼之意作孟子七篇(赵氏

曰凡二百六十一章三万四千六百八十五字韩子曰孟轲之书非轲自著轲既没其徒万章公孙丑相

论语纂疏卷十 第 30b 页 WYG0201-0497b.png

与记轲所言焉耳愚案二说不同史记近是○韩子名愈唐邓州人○文集曰问序说谓史记近是而于

与记轲所言焉耳愚案二说不同史记近是○韩子名愈唐邓州人○文集曰问序说谓史记近是而于滕文公首章注曰门人不能尽记其辞又第四章注曰记者之误如何曰前说是后两处失之熟读七篇

观其笔势如镕铸而成非缀缉可就也论语便是记录缀缉所为非一笔文字矣)

韩子曰尧以是传之舜舜以是传之禹禹以是传之汤

汤以是传之文武周公文武周公传之孔子孔子传

之孟轲轲之死不得其传焉荀与扬也择焉而不精

语焉而不详(程子曰韩子此语非是蹈袭前人又非凿空撰得出必有所见若无所见不知

言所传者何事○荀子名况楚兰陵人扬子名雄汉蜀郡人○文集曰此非深知所传者何事则未易言

论语纂疏卷十 第 31a 页 WYG0201-0497c.png

也尧舜之所以为尧舜以其尽此心之体而已禹汤文武周公孔子传之以至于孟子其閒相望有或数

也尧舜之所以为尧舜以其尽此心之体而已禹汤文武周公孔子传之以至于孟子其閒相望有或数百年者非得口传耳授密相付属也特此心之体隐乎百姓日用之閒贤者识其大不贤者识其小而体

其全且尽者则为得其传耳)○又曰孟氏醇乎醇者也荀与扬大

醇而小疵(程子曰韩子论孟子甚善非见得孟子意亦道不到其论荀扬则非也荀子极偏驳

只一句性恶大本已失扬子虽少过然亦不识性更说甚道○文集曰韩子谓荀扬大醇小疵非是就他

论性处说只是泛说其与田骈慎到申不害韩非之徒观之则荀扬为大醇耳韩子只是说那一边然以

这边观之则凑不着故觉得为非若是会说底说那一边亦自凑着这一边○语录曰程子说荀扬等语

是就分金秤上说下来)○又曰孔子之道大而能博门弟子不

论语纂疏卷十 第 31b 页 WYG0201-0497d.png

能遍观而尽识也故学焉而皆得其性之所近其后

能遍观而尽识也故学焉而皆得其性之所近其后离散分处诸侯之国又各以其所能授弟子源远而

末益分惟孟轲师子思而子思之学出于曾子自孔

子没独孟轲氏之传得其宗故求观圣人之道者必

自孟子始(程子曰孔子言参也鲁然颜子没后终得圣人之道者曾子也观其启手足时之言

可以见矣所传者子思孟子皆其学也○文集曰问大是就浑沦处说博是就该贯处说否曰韩子亦未

必有此意但如此看亦自好问学焉而皆得其性之所近曰政事者就政事上学得文学者就文学上学

得德行言语者就德行言语上学得○辅氏曰韩子但言孔门诸子唯曾子之学独传而有子思孟轲然

论语纂疏卷十 第 32a 页 WYG0201-0498a.png

不言其所以独传之故故程子又从而发明之以为曾子只缘资质鲁钝故用功于内者深笃确实观其

不言其所以独传之故故程子又从而发明之以为曾子只缘资质鲁钝故用功于内者深笃确实观其启手足之言所谓一息尚存此志不容少懈者此圣道之所以终传而有子思孟子之学也)又曰

扬子云曰古者杨墨塞路孟子辞而辟之廓如也夫

杨墨行正道废孟子虽贤圣不得位空言无施虽切

何补然赖其言而今之学者尚知宗孔氏崇仁义贵

王贱霸而已其大经大法皆亡灭而不救坏烂而不

收所谓存十一于千百安在其能廓如也然向无孟

氏则皆服左衽而言侏离矣故愈尝推尊孟氏以为

论语纂疏卷十 第 32b 页 WYG0201-0498b.png

功不在禹下者为此也

功不在禹下者为此也或问于程子曰孟子还可谓圣人否程子曰未敢便道

他是圣人然学已到至处(愚案至字恐当作圣字○辅氏曰学已到圣处以其

知言也未敢便道他是圣人以其行言也孟子论大而化之之谓圣圣而不可知之之谓神与夫圣知巧

力之譬精密切当非想像臆度之所能及是其学已到圣处也然其英气未化有圭角见处故未敢便道

他是圣人此其权度审矣)○程子又曰孟子有功于圣门不可胜

言仲尼只说一个仁字孟子开口便说仁义仲尼只

说一个志孟子便说许多养气出来只此二字其功

论语纂疏卷十 第 33a 页 WYG0201-0498c.png

甚多(辅氏曰或疑二字当作二事言仁义养气自是二事言二字则包不尽矣曰不然孟子有功于

甚多(辅氏曰或疑二字当作二事言仁义养气自是二事言二字则包不尽矣曰不然孟子有功于圣门不可胜言者盖总言仁义养气二事若只此二字其功甚多则又专指养气言也盖夫子只说一个

立人之道曰仁义而已孟子则开口便说仁义如对梁惠王与宋牼可见义气二字则又发夫子之所未

发使夫气质刚柔之不齐者皆无有巽懦怯弱之态勇猛奋发于道义而各得以充满夫仁义之量其功

多矣)○又曰孟子有大功于世以其言性善也(辅氏曰孟子言

性善使天下之人资质之美者闻之必求其所以善而复其本资质之不善者闻之则亦庶乎知所以自

反而不流于恶此其所以有大功于世也)○又曰孟子性喜养气之论皆

前圣所未发(辅氏曰孟子之学已到圣处见得透彻所以发明得出)○又曰学

论语纂疏卷十 第 33b 页 WYG0201-0498d.png

者全要识时若不识时不足以言学颜子陋巷自乐

者全要识时若不识时不足以言学颜子陋巷自乐以有孔子在焉若孟子之时世既无人安可不以道

自任(辅氏曰时固不可不识记言尧授舜舜授禹汤放桀武王伐纣时也此识时者也与程子所论

颜孟之意同若不识时则以数圣贤之道为不同矣孟子谓孔子为圣之时又论禹稷颜回曾子子思同

道且曰易地则皆然孟子可谓识时矣则其以道自任者宜也)○又曰孟子有些英

气便有圭角英气甚害事如颜子便浑厚不同颜子

去圣人只豪发閒孟子大贤亚圣之次也或曰英气

见于甚处曰但以孔子之言比之便可见且如冰与

论语纂疏卷十 第 34a 页 WYG0201-0499a.png

水精非不光比之玉自是有温润含蓄气象无许多

水精非不光比之玉自是有温润含蓄气象无许多光耀也(辅氏曰英气是刚明秀发之气此自是好底气质然在学者分上则不必论此学要变化

气质浑然纯是义理如张子所谓德胜于气性命于德方始是成就处虽是好气质若销化未尽犹有圭

角则有时而发故于义理甚害事也若颜子之质虽甚刚明然其学力到后便自浑厚不同其去圣人只

隔一膜故可为圣人之亚而孟子地位又为其次也○又曰冰与水精及玉之比固自精切然却只以言

语论之何也言心声也德之符也有德者必有言若就言上看得分明则其德无馀蕴矣玉有温润含蓄

气象所以为宝人有温润含蓄气象所以为圣其理一也)

杨氏曰孟子一书只是要正人心教人存心养性收其

论语纂疏卷十 第 34b 页 WYG0201-0499b.png

放心至论仁义礼智则以恻隐羞恶辞逊是非之心

放心至论仁义礼智则以恻隐羞恶辞逊是非之心为之端论邪说之害则曰生于其心害于其政论事

君则曰格君心之非一正君而国定千变万化只说

从心上来人能正心则事无足为老矣大学之修身

齐家治国平天下其本只是正心诚意而已心得其

正然后知性之善故孟子遇人便道性善(或问心得其正然后

知性之善语若倒置何邪曰此语亦非无理但文意不全如有病者盖知性之善然后能正其心心得其

正然后有以真知性之为善而不疑耳○辅氏曰杨氏发明孟子千变万化只说从心上来甚说得孟子

论语纂疏卷十 第 35a 页 WYG0201-0499c.png

意而又可以使学者知为学之要至论人能正心则事无足为者则其语亦失之太快观大学正心之后

意而又可以使学者知为学之要至论人能正心则事无足为者则其语亦失之太快观大学正心之后于修身齐家治国平天下更有工夫在后又说大学之修身齐家治国平天下其本只是正心诚意而已

却自说得好心得其正然后知性之善此说尤精心者性之郛郭心不得其正则性亦不得其正矣必使

忿懥恐惧好乐忧患一循其自然之则而不失其正然后吾之性本然纯粹至善可见矣)欧阳永

叔却言圣人之教人性非所先可谓误矣(永叔名修庐陵人○

辅氏曰欧阳子未及识孔孟之所谓性而但见老释氏清净寂灭之云故曰圣人之教人性非所先耳)

人性上不可添一物尧舜所以为万世法亦是率性

而已所谓率性循天理是也外边用计用数假饶立

论语纂疏卷十 第 35b 页 WYG0201-0499d.png

得功业只是人欲之私与圣贤作处天地悬隔(辅氏曰此

得功业只是人欲之私与圣贤作处天地悬隔(辅氏曰此说判断二帝三王及汉唐以后为治之道所以不同明白详尽真可以继孟子之传矣)