声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

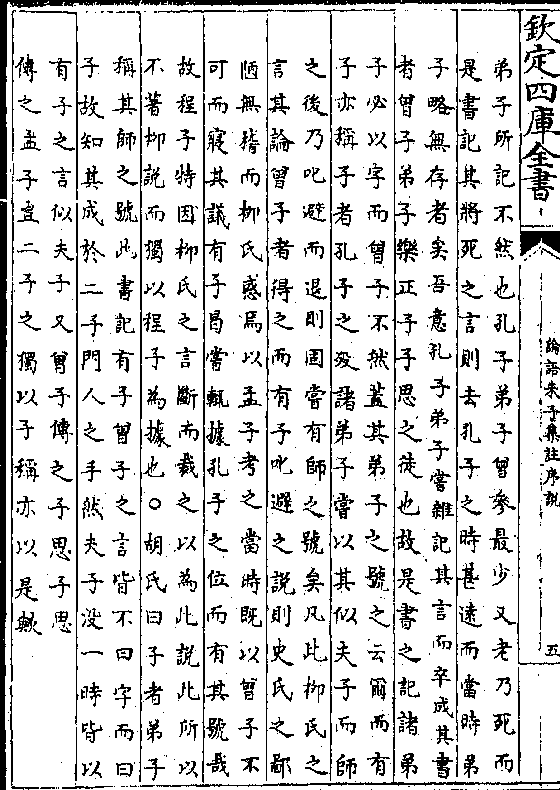

卷三 第 1a 页 WYG0201-0170a.png

钦定四库全书

钦定四库全书中庸纂疏卷三 宋 赵顺孙 撰

朱子章句

自诚明谓之性自明诚谓之教诚则明矣明则诚矣

自由也德无不实而明无不照者圣人之德所性而

有者也天道也先明乎善而后能实其善者贤人之

学由教而入者也人道也(语录曰此性谓是性之也此教字是学知也此一字

却是转一转说与首章天命之谓性修道之谓教二字义不同○叶氏曰圣人全体无一不实而明睿所

卷三 第 1b 页 WYG0201-0170b.png

照无一不尽此自诚而明也学者先明乎善无不精察故践履之际始无不实此自明而诚也谓之性者

照无一不尽此自诚而明也学者先明乎善无不精察故践履之际始无不实此自明而诚也谓之性者全于天之赋予谓之教者成于己之学习○三山陈氏曰自诚明者由其内全所得之实理以照事物如

天开日明自然无蔽此性之所以名天之道也自明诚者由穷理致知去其私欲以复全其所得之实理

必由学而能此教之所以立人之道也)诚则无不明矣明则可以至于

诚矣(语录曰以诚而论明则诚明合而为一以明而论诚则诚明分而为二○三山陈氏曰自诚明

者诚即明也非曰诚而后至于明自明诚者尚须由明而后至于诚虽然及其成功一也)

右第二十一章子思承上章夫子天道人道之意

而立言也(语录曰中庸言天道处皆自然无节次言人道处皆有下功夫节次)自此

卷三 第 2a 页 WYG0201-0171a.png

以下十二章皆子思之言以反覆推明此章之意

以下十二章皆子思之言以反覆推明此章之意或问诚明之说曰程子诸说皆学者所傅录其以

内外道行为诚明似不亲切(案程子曰自其外者学之而得于内者谓

之明自其内者得之而兼于外者谓之诚诚与明一也○又曰孔子之道发而为行如乡党之所载

者自诚而明也由乡党之所载而学之以至于孔子者自明而诚也及其至焉一也)唯先明

诸心一条以知语明以行语诚为得其训乃颜子

好学论中语而夫子之手笔也亦可以见彼记录

者之不能无失矣(案程子曰君子之学必先明诸心知所养然后力行以求至所

卷三 第 2b 页 WYG0201-0171b.png

谓自明而诚也故学必尽其心知其性然后反而诚之则圣人也)张子盖以性教

谓自明而诚也故学必尽其心知其性然后反而诚之则圣人也)张子盖以性教分为学之两涂而不以论圣贤之品第故有由诚

至明之语程子之辨虽已得之然未究其立言本

意之所以失也其曰诚即明也恐亦不能无误(案张

子曰自诚明者先尽性以至于穷理也谓先自其性理会来以至于理自明诚者先穷理以至于尽

性也谓先从学问理会以推达于天性也○程子曰张子言由明以至诚此句却是言由诚以至明

则不然诚即明也)吕氏性教二字得之而于诚字以至简

至易行其所无事为说则似未得其本旨也且于性

卷三 第 3a 页 WYG0201-0171c.png

教皆以至于实然不易之地为言则至于云者非

教皆以至于实然不易之地为言则至于云者非所以言性之之事而不易云者亦非所以申实

然之说也(案吕氏曰自诚明性之者也自明诚反之者也性之者自成德而言圣人之所

性也反之者自志学而言圣人之所教也成德者至于实然不易之地理义皆此出也天下之理如

目睹耳闻不虑而知不言而喻此之谓诚则明志学者致知以穷天下之理则天下之理皆得卒亦

至于实然不易之地至简至易行其所无事此之谓明则诚)然其过于游杨则

远矣(案游氏曰自诚明由中出也故可名于性自明诚自外入也故可名于教诚者因性故无

不明明者致曲故能有诚○杨氏曰自诚而明天之道也故谓之性自明而诚人之道也故谓之教

卷三 第 3b 页 WYG0201-0171d.png

天人一道而心之所至有差焉其归则无二致也故曰诚则明矣明则诚矣)

天人一道而心之所至有差焉其归则无二致也故曰诚则明矣明则诚矣)唯天下至诚为能尽其性能尽其性则能尽人之性能

尽人之性则能尽物之性能尽物之性则可以赞天地

之化育可以赞天地之化育则可以与天地参矣

天下至诚谓圣人之德之实天下莫能加也(文集曰至诚之

至乃极至之至如至道至德之比○陈氏曰至诚两字乃是真实至极而无一毫之不尽惟圣人乃可当

之○叶氏曰至诚者盖圣人之全德无一之不实而极其至之谓举天下无以加亘古今莫能及者也)

尽其性者德无不实故无人欲之私而天命之在我

卷三 第 4a 页 WYG0201-0172a.png

者察之由之巨细精粗无毫发之不尽也(语录曰且如十件事

者察之由之巨细精粗无毫发之不尽也(语录曰且如十件事能尽得五件而五件不能尽亦是不能尽如两件事尽得一件而一件不能尽亦是不能尽只这一事上

能尽其初而不能尽其终亦是不能尽能尽于蚤而不能尽于莫亦是不能尽○陈氏曰知无不尽而行

亦无不尽朱子谓察之由之是也)人物之性亦我之性但以所赋形

气不同而有异耳能尽之者谓知之无不明而处之

无不当也(语录曰尽人物之性非特是晓得尽亦是要处之尽其道凡所以养人教人之政与

夫利万物之政皆是也)赞犹助也与天地参谓与天地并立为

三也(语录曰若只明得尽如何得与天地参去这一个是无不得厎故与天地参而为三)此自

卷三 第 4b 页 WYG0201-0172b.png

诚而明者之事也

诚而明者之事也右第二十二章

言天道也(或疑二十二章以后天道人道间见迭出永嘉陈氏曰道理纵横说之无

尽如何立定样范只合逐章体认如天道人道才不费力处便是天道才著力便是人道)

或问至诚尽性诸说如何曰程子以尽己之忠尽

物之信为尽其性盖因其事而极言之非正解此

文之意今不得而录也(案程子曰尽己为忠尽物为信极言之则尽己者尽

己之性也尽物者尽物之性也信者无伪而已于天性有所损益则为伪矣)其论赞天

卷三 第 5a 页 WYG0201-0172c.png

地之化育而曰不可以赞助言(案程子曰赞者参赞之义先天而天

地之化育而曰不可以赞助言(案程子曰赞者参赞之义先天而天弗违后天而奉天时之类也非谓赞助只有一个诚何助之有)论穷理尽性以至

于命而曰只穷理便是至于命(案程子曰如言穷理以至于命以序

言之不得不然其实只是穷理便能尽性至命也)则亦若有可疑者盖尝

窃论之天下之理未尝不一而语其分则未尝不殊

此自然之势也盖人生天地之间禀天地之气其

体即天地之体其心即天地之心以理而言是岂

有二物哉故凡天下之事虽若人之所为而其所

卷三 第 5b 页 WYG0201-0172d.png

以为之者莫非天地之所为也又况圣人纯于义

以为之者莫非天地之所为也又况圣人纯于义理而无人欲之私则其所以代天而理物者乃以

天地之心而赞天地之化尤不见其有彼此之间

也若以其分言之则天之所为固非人之所及而

人之所为又有天地之所不及者其事固不同也

但分殊之状人莫不知而理一之致多或未察故

程子之言发明理一之意多而及于分殊者少盖

抑扬之势不得不然然亦不无小失其平矣(语录

卷三 第 6a 页 WYG0201-0173a.png

曰人在天地中间虽只是一理然人做得厎却有天做不得厎如天能生物而耕种必用人水能润

曰人在天地中间虽只是一理然人做得厎却有天做不得厎如天能生物而耕种必用人水能润物而灌溉必用人火能熯物而薪爨必用人财成辅相须是人做非赞助而何程子言参赞之义非

谓赞助此说非是)唯其所谓止是一理而天人所为各自

有分乃为全备而不偏而读者亦莫之省也(案程子曰

自人而言之从尽其性至尽物之性然后可以赞天地之化育可以与天地参矣言人尽性所造如

是若只是至诚更不须论所谓人者天地之心及天聪明止谓只是一理而天人所为各自有分)

至于穷理至命尽人尽物之说则程张之论虽有

不同然亦以此推之则其说初亦未尝甚异也盖

卷三 第 6b 页 WYG0201-0173b.png

以理言之则精粗本末初无二致固不容有渐次

以理言之则精粗本末初无二致固不容有渐次当如程子之论若以其事而言则其亲疏近远深

浅先后又不容于无别当如张子之言也(案张子曰二程

解穷理尽性以至于命只穷理便是至于命亦是失于太快此义尽有次序须是穷理便能尽得己

之性既尽得己之性则推类又尽人之性既尽得人之性须是并万物之性一齐尽得如此然后至

于天道也其间煞有事岂有当下理会都了学者须是穷理为先如此则方有序今言知命与至于命

尽有近远岂可以知便谓之至也)吕游杨说皆善而吕尤确实杨

氏万物皆备云者又前章格物诚身之意然于此

卷三 第 7a 页 WYG0201-0173c.png

论之则反求于身又有所不足言也胥失之矣(案吕

论之则反求于身又有所不足言也胥失之矣(案吕氏曰至于实理之极则吾生之所固有者不越乎是吾生所有既一于理则理之所有皆吾性也人

受天地之中其生也具有天地之德柔强昏明之质虽异其心之所然者皆同特蔽有浅深故别而

为昏明禀有多寡故分而为强柔至于理之所同然虽圣愚有所不异尽己之性则天下之性皆然

故能尽人之性蔽有浅深故为昏明蔽有开塞故为人物禀有多寡故为强柔禀有偏正故为人物

故物之性与人异者几希惟塞而不开故知不若人之明偏而不正故才不若人之美然人有近物

之性者物有近人之性者亦系乎此于人之性开塞偏正无所不尽则物之性未有不能尽也已也

人也物也莫不尽其性则天地之化几矣故行其所无事顺以养之而已是所谓赞天地之化育者

卷三 第 7b 页 WYG0201-0173d.png

也如尧命羲和钦若昊天至于民之析因夷隩鸟兽之孳尾希革毛毨氄毛无不与知则所赞可知

也如尧命羲和钦若昊天至于民之析因夷隩鸟兽之孳尾希革毛毨氄毛无不与知则所赞可知矣天地之化育犹有所不及必人赞之而后备则天地非人不立故人与天地并立为三才此之谓

与天地参○游氏曰万物皆备于我矣反身而诚乐莫大焉故惟天下至诚为能尽其性千万人之

性一己之性是也故能尽其性则能尽人之性万物之性一人之性是也故能尽人之性则能尽物

之性同焉皆得者各安其常则尽人之性也至于尽物之性则和气充塞故可以赞天地之化育夫

如是则天覆地载教化各任其职而成位乎其中矣○杨氏曰性者万物之一源也非夫体天德者

其孰能尽之能尽其性则人物之性斯尽矣言有渐次也赞化育参天地皆其分内耳○又曰孟子

曰万物皆备于我则数虽多反而求之于吾身可也故曰尽己之性则能尽人之性尽人之性则能

卷三 第 8a 页 WYG0201-0174a.png

尽物之性以己与人物性无二故也)

尽物之性以己与人物性无二故也)其次致曲曲能有诚诚则形形则著著则明明则动动

则变变则化唯天下至诚为能化

其次通大贤以下凡诚有未至者而言也(陈氏曰此说大贤以

下性之全体未至如圣人之浑然无欠阙者也)致推致也(语录曰凡事皆当推致其理如事父

母便来这里推致其孝事君便推致其忠交朋友便推致其信)曲一偏也(语录曰曲不是全体

只是一偏之善)形者积中而发外(陈氏曰和顺积中而英华发外便是形见)著则

又加显矣(语录曰如见面盎背是著)明则又有光辉发越之盛也

卷三 第 8b 页 WYG0201-0174b.png

(陈氏曰此明字却与诚则明之意又别彼明字是胸中通明无所不照之谓此乃充实而有辉光之明矣)

(陈氏曰此明字却与诚则明之意又别彼明字是胸中通明无所不照之谓此乃充实而有辉光之明矣)动者诚能动物变者物从而变化则有不知其所以

然者(语录曰动是方感动他变则已改其旧俗然尚有痕迹在化则都消化了无复痕迹矣)盖

人之性无不同而气则有异故惟圣人能举其性之

全体而尽之其次则必自其善端发见之偏而悉推

致之以各造其极也(语录曰人所禀各有偏善或禀得刚强或禀得和柔各有一偏

之善能一一推之以至乎其极则能贯通乎全体矣○又曰是随其善端发见于此便自此上推致以造

其极发见于彼便就彼上推致以造其极非是止就其发见一处推致之也如从此恻隐处发便从此发

卷三 第 9a 页 WYG0201-0174c.png

见处推至其极从羞恶处发便就此发见处推至其极)曲无不致则德无不实

见处推至其极从羞恶处发便就此发见处推至其极)曲无不致则德无不实而形著动变之功自不能己积而至于能化则其至

诚之妙亦不异于圣人矣(陈氏曰自形著至变化以致曲之效言之至此则人

道极其至亦如天之道也)

右第二十三章

言人道也

或问致曲之说曰人性虽同而气禀或异自其性

而言之则人自孩提圣人之质悉已完具以其气

卷三 第 9b 页 WYG0201-0174d.png

而言之则唯圣人为能举其全体而无所不尽上

而言之则唯圣人为能举其全体而无所不尽上章所言至诚尽性是也若其次则善端所发随其

所禀之厚薄或仁或义或孝或弟而不能同矣自

非合因其发见之偏一一推之以至乎其极使其

薄者厚而异者同则不能有以贯通乎全体而复

其初即此章所谓致曲而孟子所谓扩充其四端

者是也(语录曰问既是四端安得谓之曲曰四端先后互发岂不是曲孟子云知皆扩而充

之则是可见若谓只有此一曲则是夷惠之偏如何得该遍圣人具全体一齐该了而当用时亦只

卷三 第 10a 页 WYG0201-0175a.png

是发一端如用仁则义礼智如何上来得问虽发一端然其馀只平铺在要用即用不似以下人有

是发一端如用仁则义礼智如何上来得问虽发一端然其馀只平铺在要用即用不似以下人有先后间断之意须待扩而后充曰然)程子之言大意如此(案程子曰人自孩提

圣人之质已完只先于偏胜处发或仁或义或孝或弟去气偏处发便是致曲去性上修便是直养

然同归于诚○语录曰问程子说从一偏致曰须件件致去如孝弟须件件致得到诚孝诚弟处如

仁义须件件致到仁之诚义之诚处)但其所论不详且以由基之射

为说(案程子曰曲偏曲之谓非大道也曲能有诚就一事中用志不分亦能有诚且如技艺上

可见如养由基射之类是也)故有疑于专务推致其气质之所

偏厚而无随事用力悉有众善之意(语录曰问程子说致曲先

卷三 第 10b 页 WYG0201-0175b.png

于偏胜处发似未安如此则专主一偏矣曰此说甚可疑须于事上论不当于人上论)又以

于偏胜处发似未安如此则专主一偏矣曰此说甚可疑须于事上论不当于人上论)又以形为参前倚衡所立卓尔之意则亦若以为己之

所自见而无与于人也岂其记者之略而失之与

至于明动变化之说则亦无以易矣(案程子曰诚则形诚后便

有物如立则见其参于前任舆则见其倚于衡如有所立卓尔皆若有物方见如无形是见何物也

形则著又著见也著则明是有辉光之时也明则动诚能动人也君子所过者化岂非动乎或曰变

与化何别曰变如物方变而未化化则更无旧迹自然之谓也庄子言变大于化非也)若张

子之说以明为兼照动为徙义变为通变化为无

卷三 第 11a 页 WYG0201-0175c.png

滞则皆以其进乎内者言之失其指矣盖进德之

滞则皆以其进乎内者言之失其指矣盖进德之序由中达外乃理之自然如上章之说亦自己而

人自人而物各有次序不应专放内而遗其外

也且夫进乎内之节目亦安得如是之繁促哉(案张子曰致曲

不贰则德有定体体象诚定则文节著见一曲致文则馀善兼照明能兼照则必将徙义诚能徙义

则德自通变能通其变则圆神无滞)游氏说亦得之但说致曲二字

不同非本意耳(案游氏曰诚者不思不勉直心而径行也其次则临言而必思不敢

纵言也临行而必择不敢径行也故曰致曲曲折而反诸心也拟议之间鄙诈不萌而忠信立矣故

卷三 第 11b 页 WYG0201-0175d.png

曲能有诚有诸中必形诸外故诚则形形于身必著于物故形则著诚至于著则内外洞彻清明在

曲能有诚有诸中必形诸外故诚则形形于身必著于物故形则著诚至于著则内外洞彻清明在躬故著则明明则有以动众故明则动动则有以易俗故动则变变则革污以为清革暴以为良然

犹有迹也化则某迹泯矣日用饮食而已至于化则神之所为也非天下之至诚孰能与于此)杨

氏既以辉光发外为明矣而又引明则诚矣则似

以明为通明之明既以鹤鸣子和为动矣而又曰

化非学问笃行所及则似以化为大而化之之化

此其上下文意不相承续且于明动之间本文之

外别生无物不诚一节以就至诚动物之意尤不

卷三 第 12a 页 WYG0201-0176a.png

可晓今固不能尽录然亦不可不辨也(案杨氏曰能尽其性

可晓今固不能尽录然亦不可不辨也(案杨氏曰能尽其性者诚也其次致曲者诚之也学问思辨而笃行之致曲也用志不分故能有诚诚于中形于外参前

倚衡不可掩也故形形则有物故著著则辉光发见于外故明明则诚矣未有诚而不动动而不变

也鸣鹤在阴其子和之非动乎曲能有诚诚在一曲也明则诚矣无物不诚也至于化则非学问思

辨笃行之所及也故惟天下至诚为能化)

至诚之道可以前知国家将兴必有祯祥国家将亡必

有妖孽见乎蓍龟动乎四体祸福将至善必先知之不

善必先知之故至诚如神(见音现)

卷三 第 12b 页 WYG0201-0176b.png

祯祥者福之兆妖孽者祸之萌蓍所以筮龟所以卜

祯祥者福之兆妖孽者祸之萌蓍所以筮龟所以卜四体谓动作威仪之间如执玉高卑其容府仰之类

凡此皆理之先见者也然唯诚之至极而无一毫私

伪留于心目之间者乃能有以察其几焉(语录曰在我无一毫

私伪故常虚明自能见得如祯祥妖彗与蓍龟所告四体所动皆是此理已形见但人不能见耳圣人至

诚无私伪所以自能见得且如蓍龟所告之吉凶甚明但非至诚人却不能见也○愚谓天地万物不离

一气兴亡之證见于妖祥卜筮动作之间祸福之来亦逆知其善否者非异也气之感召理之当耳惟诚

之至者无一毫之不实则万物兆朕无不形见否则已然之事且不觉悟尚何能察其几哉)

卷三 第 13a 页 WYG0201-0176c.png

右第二十四章

右第二十四章言天道也

或问至诚如神之说曰吕氏得之矣其论动乎四

体为威仪之则者尤为确实(案吕氏曰至诚与天地同德与天地同德

则其气化运行与天地同流矣兴亡之兆祸福之来感于吾心动于吾气如有萌焉无不前知况乎

诚心之至求乎蓍龟而蓍龟告察乎四体而四体应所谓莫见乎隐莫显乎微者也此至诚所以达

乎神明而无间故曰至诚如神动乎四体如传所谓威仪之则以定命者也)游氏心合

于气气合于神之云非儒者之言也且心无形而

卷三 第 13b 页 WYG0201-0176d.png

气有物若之何而反以是为妙哉(案游氏曰至诚之道精一无间

气有物若之何而反以是为妙哉(案游氏曰至诚之道精一无间心合于气气合于神无声无臭而天地之间物莫得以遁其形矣不既神矣乎)程子用便

近二之论盖因异教之说(案程子曰人固可以前知然其理须是用则知

不用则不知知不如不知之愈盖用便近二所以释子谓又不是野狐精也)如蜀山人

董五经之徒亦有能前知者(案程子曰蜀山人不起念十年便能前知

○又嵩前有董五经隐者也程子闻其名谓其亦穷经之士特往造焉董平日未尝出是日不值还

至中途遇一老人负茶果以归且曰君非程先生乎程子异之曰先生欲来信息甚大某特入城置

少茶果将以奉待也程子以其诚意复同至其舍语甚款亦无大过人者但久不与物接心静而明

卷三 第 14a 页 WYG0201-0177a.png

也)故就之而论其优劣非以其不用而不知者为

也)故就之而论其优劣非以其不用而不知者为真可贵而贤于至诚之前知也至诚前知乃因其

事理朕兆之已形而得之如所谓不逆诈不亿不

信而常先觉者非有术数推验之烦意想测度之

私也亦何害其为一哉

诚者自成也而道自道也(道也之道音导)

言诚者物之所以自成而道者人之所当自行也(语录

曰诚者是个自然成就厎道理不是人去做作安排底物事道却是个无情厎道理却须是人自去行始

卷三 第 14b 页 WYG0201-0177b.png

得○又曰诚者自成如这个草树所以有许多根株枝叶条干者是自实有厎如人便有耳目鼻口手足

得○又曰诚者自成如这个草树所以有许多根株枝叶条干者是自实有厎如人便有耳目鼻口手足百骸都是你自实有厎道虽是自然厎道理然却须你自去做始得)诚以心言本也(语录

曰问既说物之所以自成又云诚以心言莫是心者物之所存主处不曰诚以心言者是就一物上说凡

物必有是心有是心然后有是事)道以理言用也

诚者物之终始不诚无物是故君子诚之为贵

天下之物皆实理之所为故必得是理然后有是物

(语录曰有是理则有是物彻头彻尾皆是此理所为未有无此理而有此物也)所得之理既

尽则是物亦尽而无有矣(文集曰凡有一物则其成也必有所始其坏也必有所终而其

卷三 第 15a 页 WYG0201-0177c.png

所以始者实理之至而向于有也其所以终者实理之尽而向于无也若无是理则亦无是物

所以始者实理之至而向于有也其所以终者实理之尽而向于无也若无是理则亦无是物矣)故人之心一有不实则虽有所为亦如无有

(语录曰且如而今对人说话若句句说皆自心中流出这便是有物若是脱空诳诞不说实话虽有两人

相对话其实如无物也○陈氏曰凡人做事自头彻尾纯是一个真实心方有此一个物若此心间断无

诚实虽做此一件事如不做一般)而君子必以诚为贵也盖人之心

能无不实乃为有以自成而道之在我者亦无不行

矣

诚者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知

卷三 第 15b 页 WYG0201-0177d.png

也性之德也合外内之道也故时措之宜也(知去声)

也性之德也合外内之道也故时措之宜也(知去声)诚虽所以成已然既有以自成则自然及物而道亦

行于彼矣(语录曰诚虽所以成己然在我真实无伪自然及物)仁者体之存智

者用之发是皆吾性之固有而无内外之殊(陈氏曰仁之体

在我者也知之用见于外者也仁与知皆非外物乃性之所固有者性之所有无内外之间)既得

于己则见于事者以时措之而皆得其宜也(语录曰成己成

物固无内外之殊但必先成己然后能成物此道之所以当自行也)

右第二十五章

卷三 第 16a 页 WYG0201-0178a.png

言人道也

言人道也或问二十五章之说曰自成自道如程子说乃与

下文相应(案程子曰诚者自成如至诚事亲则成人子至诚事君则成人臣○又曰学者

不可以不诚虽然诚者在知道本而诚之耳)游杨皆以无待而然论之

其说虽高然于此为无所当且又老庄之遗意也

(案游氏曰诚者非有成之者自成而已其为道非有道之者自道而已自成自道犹言自本自根也

○杨氏曰诚自成道自道无所待而然也)诚者物之终始不诚无物之

义亦唯程子之言为至当然其言太略故读者或

卷三 第 16b 页 WYG0201-0178b.png

不能晓请得而推言之盖诚之为言实而已矣然

不能晓请得而推言之盖诚之为言实而已矣然此篇之言有以理之实而言者如曰诚不可掩之

类是也有以心之实而言者如曰反诸身不诚之

类是也读者各随其文意之所指而寻之则其义

各得矣所谓诚者物之终始不诚无物者以理言

之则天地之理至实而无一息之妄故自古至今

无一物之不实而一物之中自始至终皆实理之

所为也(陈氏曰以造化言之如天地间生成万物自古及今无一物之不实散殊上下自古

卷三 第 17a 页 WYG0201-0178c.png

有是到今亦有是非古有而今无皆是实理之所为大而观之自太始以至万古莫不皆然若就物

有是到今亦有是非古有而今无皆是实理之所为大而观之自太始以至万古莫不皆然若就物观之其彻始彻终亦只是一实理如此姑以一株花论来春气流注到则萌蘖生花春气尽则花亦

尽又单一就花蕊论气实行到此则花便开气消则花便谢亦尽了方其花萌檗此实理之初也至

到谢而尽处此实理之终也)以心言之则圣人之心亦至实而

无一息之妄故从生至死无一事之不实而一事

之中自始至终皆实心之所为也(陈氏曰自圣人论之合下天理

浑全真实无妄从生至死无一事之不实又就圣人做一事论之自始至终皆此心真实之理所为

如祭义云其立之也敬以诎其进之也敬以愉其荐之也敬以欲退而立如将受命已彻而退敬斋

卷三 第 17b 页 WYG0201-0178d.png

之色不绝于面此是祭之终始彻首彻尾皆一个真实之心所为如此)此所谓诚者

之色不绝于面此是祭之终始彻首彻尾皆一个真实之心所为如此)此所谓诚者物之终始者然也(潘氏曰出于诚则有始有终)苟未至于圣人

而其本心之实者犹未免于间断(陈氏曰自大贤以下真实无妄

未能如圣人故本心之实处不能无间断)则自其实有是心之初以至

未有间断之前所为无不实者及其间断则自其

间断之后以至未相接续之前凡所云为皆无实

之可言虽有其事亦无以异于无有矣(语录曰如人做事未

做得一半便弃了即一半便不成)如曰三月不违则三月之间所为皆

卷三 第 18a 页 WYG0201-0179a.png

实而三月之后未免于无实盖不违之终始即其

实而三月之后未免于无实盖不违之终始即其事之终始也日月至焉则至此之时所为皆实而

去此之后未免于无实盖至焉之终始即其物

之终始也(陈氏曰如颜子三月不违仁在三月之内彻头彻尾皆是一个诚心若三

月之后则未免有间断而不实矣故就三月不违言之其三月乃颜子为仁之终始其馀则日月至

焉之外其间断固多只就日月至处观之其日月之间彻头彻尾亦门人为仁之终始也○或疑事

之终始与物之终始何别愚谓心不违仁就事见故以事言至其境界是实地故以物言)是则

所谓不诚无物者然也(潘氏曰不诚则非惟无终而其始己非其有矣)以

卷三 第 18b 页 WYG0201-0179b.png

是言之则在天者本无不实之理故凡物之生于

是言之则在天者本无不实之理故凡物之生于天者必有是理方有是物未有无其理而徒有不

实之物者也在人者或有不实之心故凡物之出

于心者必有是心之实乃有是物之实未有无其

心之实而能有其物之实者也程子所谓彻头彻

尾者盖如此(案程子曰诚者物之终始犹俗语彻头彻尾不诚更有甚物也○叶氏曰

程子所谓彻头彻尾便是不少间断)其馀诸说大抵皆知诚之在天

为实理而不知其在人为实心是以为说太高而

卷三 第 19a 页 WYG0201-0179c.png

往往至于交互差错以失经文之本意正犹知爱

往往至于交互差错以失经文之本意正犹知爱之不足以尽仁而凡言仁者遂至于无字之可训

其亦误矣吕氏所论子贡子思所言之异亦善而

犹有未尽者盖子贡之言主于知子思之言主于

行故各就其所重而有宾主之分亦不但为成德

入德之殊而已也(案吕氏曰子贡曰学不厌智也教不倦仁也学不厌所以成己

此则成己为仁教不倦所以成物此则成物为智何也夫尽性以成己则仁之体也推是以成物则

智之事也自成德而言也学不厌所以致吾知教不倦所以广吾爱自入德而言也此子思子贡之

卷三 第 19b 页 WYG0201-0179d.png

言所以异也)杨氏说物之终始直以天行二字为解盖

言所以异也)杨氏说物之终始直以天行二字为解盖本于易终则有始天行也之说假借依托无所发

明杨氏之言盖多类此最说经之大病也又谓诚

则形而有物不诚则辍而无物亦未安诚之有物

盖不待形而有不诚之无物亦不待其辍而后无

也其曰由四时之运己则成物之功废盖亦辍而

后无之意而又直以天无不实之理喻夫人有不

实之心其取譬也亦不亲切矣彼四时之运夫岂

卷三 第 20a 页 WYG0201-0180a.png

有时而已者哉(案杨氏曰其为物终始天行也诚则形形故有物不诚而著乎伪则

有时而已者哉(案杨氏曰其为物终始天行也诚则形形故有物不诚而著乎伪则有作辍故息息则无物矣由四时之运已则成物之功废焉尚何终始之有故以习则不察以行则

不著以进德则不可久以修业则不可大故君子唯诚之为贵)

故至诚无息

既无虚假自无间断(陈氏曰凡假伪底物久则易间断真实则无间断)

不息则久久则徵

久常于中也徵验于外也(语录曰久然后有證验只一日两日工夫如何有證

验○陈氏曰道理真积力久充实于内自然昭著于外如见面盎背之类乃是證验处)

卷三 第 20b 页 WYG0201-0180b.png

徵则悠远悠远则博厚博厚则高明

徵则悠远悠远则博厚博厚则高明此皆以其验于外者言之(陈氏曰自徵以下至高明皆是实德验于外处)郑

氏所谓至诚之德著于四方者是也(语录曰此是言圣人功业曰徵

则悠远至博厚高明无疆皆是功业著见如此故云德著于四方)存诸中者既久则

验于外者益悠远而无穷矣(语录曰久是就他骨子里说镇常如此之意悠

是自今观后见其无终穷之意)悠远故其积也广博而深厚博厚故

其发也高大而光明(语录曰譬如为台观须是大做根基方始上面可以高大又如

万物精气蓄于下者深厚则其发越于外者自然光明)

卷三 第 21a 页 WYG0201-0180c.png

博厚所以载物也高明所以覆物也悠久所以成物也

博厚所以载物也高明所以覆物也悠久所以成物也悠久即悠远兼内外而言之也(潘氏曰久是久于内悠是久于外○永嘉

陈氏曰不息则久是诚积于内徵则悠远是诚积于外下却变文为悠久则是兼上文内外而言)本

以悠远致高厚而高厚又悠久也(语录曰问以存诸中者而言则悠久

在高明博厚之前见诸用者而言则悠久在博厚高明之后如何曰此所以为悠久也若始初悠久末梢

不悠久便是不悠久矣○陈氏曰初头本是悠远方能至于高厚今又由高厚以至于悠久也)此言

圣人与天地同用

博厚配地高明配天悠久无疆

卷三 第 21b 页 WYG0201-0180d.png

此言圣人与天地同体(陈氏曰同用以功言同体以德言)

此言圣人与天地同体(陈氏曰同用以功言同体以德言)如此者不见而章不动而变无为而成(见音现)

见犹示也不见而章以配地而言也不动而变以配

天而言也无为而成以无疆而言也(陈氏曰不见而章是不待有所

示而功用自然章著此处与地一般不动而变动则犹有形迹至于不动则如天之变化万物无形迹此

处与天一般无为而成有所为而成尚有形迹无所为而成其功用至于悠久自不见其形迹此以悠

久无疆言之也)

天地之道可一言而尽也其为物不贰则其生物不测

卷三 第 22a 页 WYG0201-0181a.png

此以下复以天地明至诚无息之功用天地之道可

此以下复以天地明至诚无息之功用天地之道可一言而尽不过曰诚而已不贰所以诚也(陈氏曰不贰者纯一

之意)诚故不息(蔡氏曰不贰则无间断所以不息)而生物之多有莫知

其所以然者(陈氏曰自开辟以至于今其生成万物无有穷已盖莫知其所以然)

天地之道博也厚也高也明也悠也久也

言天地之道诚一不贰故能各极其盛而有下文生

物之功

今夫天斯昭昭之多及其无穷也日月星辰系焉万物

卷三 第 22b 页 WYG0201-0181b.png

覆焉今夫地一撮土之多及其广厚载华岳而不重振

覆焉今夫地一撮土之多及其广厚载华岳而不重振河海而不泄万物载焉今夫山一卷石之多及其广大

草木生之禽兽居之宝藏兴焉今夫水一勺之多及其

不测鼋鼍蛟龙鱼鳖生焉货财殖焉(夫音扶华藏并去声卷平声勺市若

反)

昭昭犹耿耿小明也此指其一处而言之及其无穷

犹十二章及其至也之意盖举全体而言也(语录曰管中所

见之天也是天恁地大厎只是天)振收也卷区也此四条皆以发明

卷三 第 23a 页 WYG0201-0181c.png

由其不贰不息以致盛大而能生物之意(三山陈氏曰大意盖

由其不贰不息以致盛大而能生物之意(三山陈氏曰大意盖言天地圣人皆得此实理无有驳杂无有间断始能有此功用耳)然天地山川实非

由积累而后大(语录曰举此全体而言则其气象功效自是如此)读者不以

辞害意可也

诗云维天之命于穆不已盖曰天之所以为天也于乎不显文王

之德之纯盖曰文王之所以为文也纯亦不已(于音乌乎音呼)

诗周颂维天之命篇于叹辞穆深远也不显犹言岂

不显也(陈氏曰不显者言甚显也)纯纯一不杂也(真氏曰纯是至诚无一毫人伪

卷三 第 23b 页 WYG0201-0181d.png

之杂)引此以明至诚无息之意(黄氏曰诚便是维天之命不息便是于穆不已)

之杂)引此以明至诚无息之意(黄氏曰诚便是维天之命不息便是于穆不已)程子曰天道不已文王纯于天道亦不已纯则无二

无杂不已则无间断先后(真氏曰惟其纯诚无杂自然能不已如天之春而夏

夏而秋秋而冬昼而夜夜而昼循环运转一息不停以其诚也圣人之自壮而老自始而终无一息之懈

亦以其诚也既诚自然能不已)

右第二十六章

言天道也(叶氏曰言圣人与天地合德是为天道)

或问二十六章之说曰此章之说最为繁杂如游

卷三 第 24a 页 WYG0201-0182a.png

杨无息不息之辨恐未然若如其言则不息则久

杨无息不息之辨恐未然若如其言则不息则久以下至何地位然后为无息耶(案游氏曰至诚无息天行健也若文

王之德之纯是也未能无息而不息者君子之自强也若颜子三月不违仁是也○杨氏曰无息者

诚之体也不息所以体诚也○语录曰不息只如言无息游杨氏分无息为至诚不息所以体乎诚

非是○叶氏曰虽变文云不息若就圣人至诚言之只是自然无息不可以不字为学者用力事也)

游氏又以得一形容不贰之意亦假借之类也字

虽密而意则疏矣(案游氏曰其为物不贰天地之得一也一则不已故覆载万物

雕刻众形而莫知其端也故生物不测)吕氏所谓不已其命不已其

卷三 第 24b 页 WYG0201-0182b.png

德意虽无爽而语亦有病盖天道圣人之所以不

德意虽无爽而语亦有病盖天道圣人之所以不息皆实理之自然虽欲已之而不可得今曰不已

其命不已其德则是有意于不已而非所以明圣

人天道之自然矣(案吕氏曰天之所以为天不已其命而已圣人之所以为圣不

已其德而已其为天人德命则异其所以不已则一故圣人之道可以配天者如此而已)又以

积天之昭昭以至于无穷譬夫人之充其良心以

至于与天地合德意则甚善而此章所谓至诚无

息以至于博厚高明乃圣人久于其道而天下化

卷三 第 25a 页 WYG0201-0182c.png

成之事其所积而成者乃其气象功效之谓若郑

成之事其所积而成者乃其气象功效之谓若郑氏所谓至诚之德著于四方者是已非谓在已之

德亦待积而后成也故章末引文王之诗以證之

夫岂积累渐次之谓哉若如吕氏之说则是因无

息然后至于诚由不已然后纯于天道也失其旨

矣(案吕氏曰虽天之大昭昭之多而已虽地之广撮土之多而已山之一卷水之一勺亦犹是矣

其所以高明博厚神明不测者积之之多而已今夫人之有良心也莫非受天地之中是为可欲之

善不充之则不能与天地相似而至乎大大而不化则不能不勉不思与天地合德而至于圣然所

卷三 第 25b 页 WYG0201-0182d.png

以至于圣者充其良心德盛仁熟而后尔也故曰过此以往未之或知也穷神知化德之盛也如指

以至于圣者充其良心德盛仁熟而后尔也故曰过此以往未之或知也穷神知化德之盛也如指人之良心而责之与天地合德犹指撮土而求其载华岳振河海之力指一勺而求其生蛟龙殖货

财之功是亦不思之甚也○语录曰诸家多将此章做进德次第说只一个至诚已该了岂复有许

多节次)杨氏动以天故无息之语甚善(案杨氏曰诚自成非有假

于物也而其动以天故无息)其曰天地之道圣人之德无二致

焉故方论圣人之事而又曰天地之道可一言而

尽盖未觉其语之更端耳(案杨氏曰积而至于博厚高明则覆载成物之

能事备矣其用则不可得而见也故配天地无疆言之所以著明之也然天地之道圣人之德其为

卷三 第 26a 页 WYG0201-0183a.png

覆载成物之功则无二致焉故又曰天地之道可一言而尽也所谓一言者诚而已互相明也精一

覆载成物之功则无二致焉故又曰天地之道可一言而尽也所谓一言者诚而已互相明也精一而不二故能生物不测不诚则无物矣)至谓天之所以为天文王之

所以为文皆原于不已则亦犹吕氏之失也(案杨氏曰

诚之一言足以尽之不息之积也若夫择善而不能固执之若存若亡而欲与天地合德其可乎故

又继之天之所以为天文王之所以为文皆原于不已)大抵圣贤之言内外

精粗各有攸当而无非极致近世诸儒乃或不察

乎此而于其外者皆欲引而纳之于内于其粗者

皆欲推而致之于精若致曲之明动变化此章之

卷三 第 26b 页 WYG0201-0183b.png

博厚高明盖不胜其繁碎穿凿而于其本指失之

博厚高明盖不胜其繁碎穿凿而于其本指失之愈远学者不可不察也

大哉圣人之道

包下文两节而言(语录曰只章首便分两节来)

洋洋乎发育万物峻极于天

峻高大也此言道之极于至大而无外也(陈氏曰此一节言道

体之大处流动充满乎天地之间而无所不在盖极于至大而无外也)

优优大哉礼仪三百威仪三千

卷三 第 27a 页 WYG0201-0183c.png

优优充足有馀之意(文集曰问以优优大哉冠于礼仪之上者盖言道体之大散于

优优充足有馀之意(文集曰问以优优大哉冠于礼仪之上者盖言道体之大散于礼仪之末者如此曰得之)礼仪经礼也(愚谓如冠昏丧祭朝觐会同之类)威仪曲

礼也(愚谓如进退升降俯仰揖逊之类)此言道之入于至小而无间

也(陈氏曰此一节言道体之小处虽三千三百之仪而无物不有盖入于至小而无閒也)

待其人而后行

总结上两节(陈氏曰道之大处小处皆须待其人而后行)

故曰苟不至德至道不凝焉

至德谓其人至道指上两节而言也(文集曰大抵𤼵育峻极三千三

卷三 第 27b 页 WYG0201-0183d.png

百皆至道其人则至德之人也)凝聚也成也(黄氏曰天地间有这个物事自家要凝他须有

百皆至道其人则至德之人也)凝聚也成也(黄氏曰天地间有这个物事自家要凝他须有此德凝是自家去聚他)

故君子尊德性而道问学致广大而尽精微极高明而

道中庸温故而知新敦厚以崇礼

尊者恭敬奉持之意德性者吾所受于天之正理道

由也温犹燖温之温(愚谓燖火熟物也)谓故学之矣复时习

之也敦加厚也尊德性所以存心而极乎道体之大

也道问学所以致知而尽乎道体之细也(语录曰道之为体其

卷三 第 28a 页 WYG0201-0184a.png

大无外其小无内无一物之不在焉故君子之学既能尊德性以全其大便须道问学以尽其小○黄氏

大无外其小无内无一物之不在焉故君子之学既能尊德性以全其大便须道问学以尽其小○黄氏曰存心则一念存万理具致知则逐物皆当理会)二者脩德凝道之大端也

(陈氏曰此说修德凝道工夫)不以一毫私意自蔽(语录曰谓心胸开阔无此疆彼

界之殊)不以一毫私欲自累(语录曰谓无一毫人欲之私以累于已才汨于人欲

便卑污矣○或疑不以一毫私意自蔽若可以移解高明不以一毫私欲自累若可以移解广大愚谓虽

总说尊德性亦有先后之序意者萌动之始止可言蔽一为意所蔽则广大处已被窒塞了欲则不

止于意而为物所累无所谓高明者矣所以止可言自累)涵泳乎其所己知(语录曰言

涵养此已知厎道理常在我也)敦笃乎其所已能(陈氏曰加之笃厚便守得有力)此

卷三 第 28b 页 WYG0201-0184b.png

皆存心之属也(陈氏曰此皆存心以极乎道体之大也)析理则不使有

皆存心之属也(陈氏曰此皆存心以极乎道体之大也)析理则不使有毫釐之差(语录曰须是从洒扫应对进退问答色色留意○陈氏曰是讲究理义毫分缕析不

可有一发之差)处事则不使有过不及之谬(语录曰是事事件件理会得到

一个恰好处无些过与不及)理义则日知其所未知(语录曰如今日读这一段

所得如此明日读这一段所得又如此两日之间所读同而所得不同)节文则日谨其

所未谨(语录曰才说一个礼字便有许多节文)此皆致知之属也(陈氏曰此

皆致知以极道体之细也)盖非存心无以致知而存心者又不可

以不致知故此五句大小相资首尾相应(语录曰此便是互相

卷三 第 29a 页 WYG0201-0184c.png

为用处尊德性至敦厚此上一截便是浑沦处道问学至崇礼此下一截便是详密处道体之大处直是

为用处尊德性至敦厚此上一截便是浑沦处道问学至崇礼此下一截便是详密处道体之大处直是难守细处又难穷究若有上面一截而无下面一截只管道是我浑沦更不务致知如此则茫然无觉若

有下面一截而无上面一截只管要纤悉皆知更不去行如此则又空无所寄)圣贤所示入

德之方莫详于此学者宜尽心焉

是故居上不骄为下不倍国有道其言足以兴国无道

其默足以容诗曰既明且哲以保其身其此之谓与(倍与

背同与平声)

兴谓兴起在位也(语录曰如兴贤能之兴)诗大雅烝民之篇

卷三 第 29b 页 WYG0201-0184d.png

右第二十七章

右第二十七章言人道也

或问二十七章之说曰程张备矣(程子曰自大哉圣人之道至至

道不凝焉皆是一贯○又曰德性者言性之可贵与言性善其实一也○又曰须是合内外之道一

天人齐上下下学而上达极高明而道中庸○又曰极高明而道中庸非二事中庸天理也天理固

高明不极乎高明不足以道中庸中庸乃高明之极也○又曰理则极高明行之只是中庸也○张

子曰天体物而不遗犹仁体事而无不在也礼仪三百威仪三千无一物之非仁也昊天曰明及尔

出王昊天曰旦及尔游衍无一物之不体也○又曰不尊德性则问学从而不道不致广大则精微

卷三 第 30a 页 WYG0201-0185a.png

无所立其诚不极高明则择乎中庸失时措之宜矣○又曰尊德性犹据于德德性须尊之道行也

无所立其诚不极高明则择乎中庸失时措之宜矣○又曰尊德性犹据于德德性须尊之道行也问问得者学行得者凝学问也尊德性须是将前言往行所闻所知以参验恐行有错致广大须尽

精微不得卤莽极高明须道中庸之道○又曰致广大极高明此则尽远大所处则直是精约○又

曰温故知新多识前言往行以畜德绎旧业而知新益思昔未至而今至之缘旧所见闻而察来皆

其义也)张子所论逐句为义一条甚为切于文义(案张

子曰尊德性而道问学致广大而尽精微极高明而道中庸皆逐句为一义上言重下语轻)故

吕氏因之(案吕氏曰道之在我者德性而已不先贵乎此则所谓问学者不免乎口耳为

人之事而已道之全体者广大而已不先充乎此则所谓精微者或偏或隘矣道之上达者高明而

卷三 第 30b 页 WYG0201-0185b.png

已不先止乎此则所谓中庸者同污合俗矣)然须更以游杨二说足之

已不先止乎此则所谓中庸者同污合俗矣)然须更以游杨二说足之则其义始备耳(案游氏曰惩忿窒欲闲邪存诚此尊德性也非学以聚之问以辨之

则择善不明矣故继之以道问学尊德性而道问学然后能致广大尊其所闻行其所知充其德性

之体使无不该备此致广大也非尽精微则无以极深而研几故继之以尽精微致广大而尽精微

然后能极高明始也未离乎方今则无方矣始也未离乎体今则无体矣离形去智廓然大通此极

高明也非道中庸则无践履可据之地不几于荡而无执乎故继之以道中庸高明者中庸之妙理

而中庸者高明之实德也其实非两体也○杨氏曰尊德性而后能致广大致广大而后能极高明

道学问而后能尽精微尽精微而后能择中庸而固执之入德之序也○愚谓张子言逐句为义吕

卷三 第 31a 页 WYG0201-0185c.png

氏因之游氏以逐句相承接为说杨氏以逐句上一节承上一节下一节承下一节为说兼而读之

氏因之游氏以逐句相承接为说杨氏以逐句上一节承上一节下一节承下一节为说兼而读之其义始备)游氏分别至道至德为得之唯优优大哉之

说为未善(案游氏曰发育万物峻极于天至道之功也礼仪三百威仪三千至道之具也

洋洋乎言上际于天下蟠于地也优优大哉言动容周旋中礼也夫以三百三千之多仪非天下至

诚孰能从容而尽中哉故曰待其人而后行盖盛德之至者人也故曰苟不至德至道不凝焉至德

非他至诚而已矣)而以无方无体离形去智为极高明之

意(见上注)又以人德地德天德为德性广大高明之

分则其失愈远矣(案游氏曰尊其德性而道问学人德也致广大而尽精微地德

卷三 第 31b 页 WYG0201-0185d.png

也极高明而道中庸天德也自人之天则上达矣)杨氏之说亦不可晓盖

也极高明而道中庸天德也自人之天则上达矣)杨氏之说亦不可晓盖道者自然之路德者人之所得故礼者道体之节

文必其人之有德然后乃能行之也今乃以礼为

德而欲以凝夫道则既误矣而又曰道非礼则荡

而无止礼非道则梏于仪章器数之末而有所不

行则是所谓道者乃为虚无恍惚元无准则之物

所谓德者又不足以凝道而反有所待于道也其

诸老氏之言乎误益甚矣(案杨氏曰道之峻极于天道之至也无礼以范

卷三 第 32a 页 WYG0201-0186a.png

围之则荡而无止而天地之化或过矣礼仪三百威仪三千所以体道而范围之也故曰苟不至德

围之则荡而无止而天地之化或过矣礼仪三百威仪三千所以体道而范围之也故曰苟不至德至道不凝焉所谓至德者礼其是乎夫礼天所秩也后世或以为忠信之薄或以为伪皆不知天者

也故曰待其人而后行盖道非礼不止礼非道不行二者常相资也苟非其人而梏于仪章器数之

末则愚不肖者之不及也尚何至道之凝哉)温故而知新敦厚以崇礼

诸说但以二句相对明其不可偏废大意固然然

细分之则温故然后有以知新而温故又不可不

知新敦厚然后有以崇礼而敦厚又不可不崇礼

此则诸说之所遗也大抵此五句承章首道体大

卷三 第 32b 页 WYG0201-0186b.png

小而言故一句之内皆具大小二意如德性也广

小而言故一句之内皆具大小二意如德性也广大也高明也故也厚也道之大也问学也精微也

中庸也新也礼也道之小也尊之道之致之尽之

极之道之温之敦之崇之所以脩是德而凝是道

也(语录曰问温故恐做不得大看曰就知新言之便是新来方理会得那枝分节解厎旧来已见

得大体与他温寻去亦有大小之意○黄氏曰至道大也有小也有至德大也尽小也尽君子所以

贵修德尊德性是修大德便凝得大道道问学是修小德便凝得小道)以其于道之

大小无所不体故居上居下在治在乱无所不宜

卷三 第 33a 页 WYG0201-0186c.png

此又一章之通旨也

此又一章之通旨也子曰愚而好自用贱而好自专生乎今之世反古之道

如此者灾及其身者也(好去声灾古灾字)

以上孔子之言子思引之反复也(语录曰以下文观之非不师古之谓

也○陈氏曰谓生今之世而欲复古之道)

非天子不议礼不制度不考文

此以下子思之言礼亲疏贵贱相接之体也(愚谓如有虞氏

贵德而尚齿夏后氏贵尊而尚齿商人贵爵而尚齿周人贵亲而尚齿之类)度品制(愚谓如虞

卷三 第 33b 页 WYG0201-0186d.png

书同律度量衡之类下文车同轨亦其一也)文书名(语录曰如大字唤做大字上字唤做上字

书同律度量衡之类下文车同轨亦其一也)文书名(语录曰如大字唤做大字上字唤做上字下字唤做下字此之谓书名是那字厎名○又曰古者人不甚识字字易得差所以每岁一番使大行人

之属巡行天下考过这字是正与不正)

今天下车同轨书同文行同伦(行去声)

今子思自谓当时也轨辙迹之度(陈氏曰古之造车依在地之辙迹而

为之)伦次序之体(语录曰次序如等威节文之类体如辨上下定民志君臣父子贵贱尊卑

相接之体皆是天子制此礼通天下共行之故其次序之体等威节文皆如一也)三者皆同

言天下一统也

卷三 第 34a 页 WYG0201-0187a.png

虽有其位苟无其德不敢作礼乐焉虽有其德苟无其

虽有其位苟无其德不敢作礼乐焉虽有其德苟无其位亦不敢作礼乐焉

郑氏曰言作礼乐者必圣人在天子之位

子曰吾说夏礼杞不足徵也吾学殷礼有宋存焉吾学

周礼今用之吾从周

此又引孔子之言杞夏之后徵證也宋殷之后三代

之礼孔子皆尝学之而能言其意但夏礼既不可考

證殷礼虽存又非当世之法惟周礼乃时王之制今

卷三 第 34b 页 WYG0201-0187b.png

日所用孔子既不得位则从周而已

日所用孔子既不得位则从周而已右第二十八章

承上章为下不倍而言亦人道也

或问子思之时周室衰微礼乐失官制度不行于

天下久矣其曰同轨同文何耶曰当是之时周室

虽衰而人犹以为天下之共主诸侯虽有不臣之

心然方彼此争雄不能相尚下及六国之未亡犹

未有能更姓改物而定天下于一者也则周之文

卷三 第 35a 页 WYG0201-0187c.png

轨孰得而变之哉(三山陈氏曰案鲁穆公元年子思作中庸盖周威烈五之十七

轨孰得而变之哉(三山陈氏曰案鲁穆公元年子思作中庸盖周威烈五之十七年也是时列国虽强犹有周制)曰周之车轨书文何以能若是其

必同也曰古之有天下者必改正朔易服色殊徽

号以新天下之耳目而一其心志若三代之异尚

其见于书传者详矣轨者车之辙迹也周人尚舆

而制作之法领于冬官其舆之广六尺六寸故其

辙迹之在地者相距之间广狭如一无有远迩莫

不齐同凡为车者必合乎此然后可以行乎方内

卷三 第 35b 页 WYG0201-0187d.png

而无不通不合乎此则不惟有司得以讨之而其

而无不通不合乎此则不惟有司得以讨之而其行于道路自将偏倚卼臲而跬步不前亦不待禁

而自不为矣古语所谓闭门造车出门合辙盖言

其法之同而春秋传所谓同轨毕至者则以言其

四海之内政令所及者无不来也文者书之点画

形象也周礼司徒教民道艺而书居其一又有外

史掌达书名于四方而大行人之法则又每九岁

而一喻焉其制度之详如此是以虽其末流海内

卷三 第 36a 页 WYG0201-0188a.png

分裂而犹不得变也必至于秦灭六国而其号令

分裂而犹不得变也必至于秦灭六国而其号令法制有以同于天下然后车以六尺为度书以小

篆隶书为法而周制始改尔孰谓子思之时而遽

然哉(三山陈氏曰秦吞并后始用六为纪而舆六尺是改车之轨损于周者六寸矣又命李斯

程邈更制小篆隶书而后书之文始不同)

王天下有三重焉其寡过矣乎(王去声)

吕氏曰三重谓议礼制度考文惟天子得以行之则

国不异政家不殊俗而人得寡过矣

卷三 第 36b 页 WYG0201-0188b.png

上焉者虽善无徵无徵不信不信民弗从下焉者虽善

上焉者虽善无徵无徵不信不信民弗从下焉者虽善不尊不尊不信不信民弗从

上焉者谓时王以前如夏商之礼虽善而皆不可考

下焉者谓圣人在下如孔子虽善于礼而不在尊位

也(三山陈氏曰上乎周而为夏商礼非不善然既于今而无所證则民将骇而不信矣下而不获用于

周如孔子者德非不善然不得显位以行之则民亦玩而不信矣)

故君子之道本诸身徵诸庶民考诸三王而不缪建诸

天地而不悖质诸鬼神而无疑百世以俟圣人而不惑

卷三 第 37a 页 WYG0201-0188c.png

此君子指王天下者而言其道即议礼制度考文之

此君子指王天下者而言其道即议礼制度考文之事也(语录曰君子指在上之人上章言虽有其德苟无其位不敢作礼乐就那身上说只做得那般

事看)本诸身有其德也徵诸庶民验其所信从也建立也

立于此而参于彼也天地者道也(语录曰问以上下文例之此天

地似乎是形气之天地盖建诸天地之间而其道不悖于我也曰此天地只是道耳谓吾建于此而于道

不相悖也)鬼神者造化之迹也百世以俟圣人而不惑所

谓圣人复起不易吾言者也

质诸鬼神而无疑知天也百世以俟圣人而不惑知人

卷三 第 37b 页 WYG0201-0188d.png

也

也知天知人知其理也(陈氏曰鬼神天理之至也圣人人道之至也惟知天理之至所

以无疑惟知人道之至所以不惑)

是故君子动而世为天下道行而世为天下法言而世

为天下则远之则有望近之则不厌

动兼言行而言道兼法则而言法法度也则准则也

(潘氏曰行有成迹故可效法言只言其理如此未有事迹之可言必在人准则而推行之)

诗曰在彼无恶在此无射庶几夙夜以永终誉君子未

卷三 第 38a 页 WYG0201-0189a.png

有不如此而蚤有誉于天下者也(恶去声射音妒诗作斁)

有不如此而蚤有誉于天下者也(恶去声射音妒诗作斁)诗周颂振鹭之篇射厌也所谓此者指本诸身以下

六事而言

右第二十九章

承上章居上不骄而言亦人道也

或问二十九章之说曰三重诸说不同虽程子亦

因郑注然于文义皆不通(案程子曰三重即三王之礼此即郑注之说)

唯吕氏一说为得之耳至于上下焉者则吕氏亦

卷三 第 38b 页 WYG0201-0189b.png

失之惜乎其不因上句以推之而为是矛盾也(案吕氏曰

失之惜乎其不因上句以推之而为是矛盾也(案吕氏曰上焉谓上达之事如性命道德之本不验之于民之行事则徒言而近于荒唐下焉者谓下达之事

如刑名度数之末随时变易无所稽考则臆见而出于穿凿二者皆无取信于民是以民无所适从)

曰然则上焉者以时言下焉者以位言宜不得为

一说且又安知下焉者之不为霸者事耶曰以王

天下者而言则位不可以复上矣以霸者之事而

言则其善又不足称也亦何疑哉曰此章文义多

近似而若可以相易者其有辨乎曰有三王以迹

卷三 第 39a 页 WYG0201-0189c.png

言者也故曰不谬言与其已行者无所差也(陈氏曰谓

言者也故曰不谬言与其已行者无所差也(陈氏曰谓考质诸三王验其所已行之迹而不差缪)天地以道言者也故曰不悖

言与其自然者无所拂也(陈氏曰谓立诸天地之间顺其自然之理而不

违悖)鬼神无形而难知故曰无疑谓幽有以验乎明

也后圣未至而难料故曰不惑谓远有以验乎近

也(潘氏曰通天下一理耳无往不在无时不然是以达幽明贯古今而无所不通)动举一

身兼行与言而言之也道者人所共由兼法与则

而言之也法谓法度人之所当守也则谓准则人

卷三 第 39b 页 WYG0201-0189d.png

之所取正也远者悦其德之广被故企而慕之近

之所取正也远者悦其德之广被故企而慕之近者习其行之有常故久而安之也

仲尼祖述尧舜宪章文武上律天时下袭水土

祖述者远宗其道宪章者近守其法(陈氏曰尧舜人道之极故宗之

法度至周而备故守之)律天时者法其自然之运袭水土者因

其一定之理(陈氏曰天时者春夏秋冬之四时有自然之运故圣人法之水土者东西南北

之四方各有一定之理故圣人因之)皆兼内外该本末而言也(语录曰兼本末

内外精粗而言是言圣人功夫○永嘉陈氏曰祖述者道法在其中宪章者法道在其中律天时者大则

卷三 第 40a 页 WYG0201-0190a.png

显晦屈伸袭水土者小则采山钓水细厎道理为本为内粗厎为末为外)

显晦屈伸袭水土者小则采山钓水细厎道理为本为内粗厎为末为外)辟如天地之无不持载无不覆帱辟如四时之错行如

日月之代明(辟音譬帱徒报反)

错犹迭也此言圣人之德(叶氏曰是述夫子之德同乎天也)

万物并育而不相害道并行而不相悖小德川流大德

敦化此天地之所以为大也

悖犹背也天覆地载万物并育于其间而不相害(陈氏

曰天无不覆地无不载大化流行万物止其所而不相侵害○潘氏曰无不覆载者广大之体也)四

卷三 第 40b 页 WYG0201-0190b.png

时日月错行代明而不相悖(陈氏曰四时错行日月代明一寒一暑一昼一

时日月错行代明而不相悖(陈氏曰四时错行日月代明一寒一暑一昼一暮似乎相反而其实非相违悖○潘氏曰错行代明者变通之用也)所以不害不悖者小德之川流

所以并育并行者大德之敦化(语录曰大德是敦那化厎小德是流出那敦化厎出

来这便如忠便是做那恕厎恕便是流出那忠来厎如中和中便是大德敦化和便是小德川流自古亘

今都只是这一个道理)小德者全体之分大德者万殊之本(黄氏

曰大德是心之本体无许多大厎亦做不得小厎出来)川流者如川之流脉络

分明而往不息也敦化者敦厚其化根本盛大而出

无穷也(叶氏曰川流者言如川之流有支有派触处弥满流行不已也敦化者言蕴蓄妙理深厚

卷三 第 41a 页 WYG0201-0190c.png

盛大其来无端莫窥其自也)此言天地之道以见上文取辟之意

盛大其来无端莫窥其自也)此言天地之道以见上文取辟之意也(语录曰是言天地之大如此言天地则见圣人矣)

右第三十章

言天道也

或问小德大德之说曰以天地言之则高下散殊

者小德之川流于穆不已者大德之敦化以圣人

言之则物各付物者小德之川流纯亦不已者大

德之敦化以此推之可见诸说之得失矣(陈氏曰大德是

卷三 第 41b 页 WYG0201-0190d.png

就造化浑沦大本处论造化之大本处敦厚则根本盛大其出也流行而不穷小德是就造化中间

就造化浑沦大本处论造化之大本处敦厚则根本盛大其出也流行而不穷小德是就造化中间条贯处细碎论造化之生成其条理如川水之流脉络分明而昼夜之流不息若以天地言则万物

之或高或下或散或殊者小德之川流维天之命于穆不已者大德之敦化若以本文言之则万物

有许多种类各正其所而不相害四时日月之运行而不相悖是小德之川流天地覆载而万物并

育四时日月其道并行是大德之敦化此说天地之道所以为大而孔子之德所以取譬于斯)

曰子之所谓兼内外该本末而言者何也曰是不

可以一事言也姑以夫子已行之迹言之则由其

书之有得夏时赞周易也由其行之有不时不食

卷三 第 42a 页 WYG0201-0191a.png

也迅雷风烈必变也以至于仕止久速之皆当其

也迅雷风烈必变也以至于仕止久速之皆当其可也而其所以律天时之意可见矣由其书之有

序禹贡述职方也由其行之有居鲁而逢掖也居

宋而章甫也以至于用舍行藏之所遇而安也而

其袭水土之意可见矣若因是以推之则古先圣

王之所以迎日推筴颁朔授民而其大至于禅授

放伐各以其时者皆律天时之事也其所以体国

经野方设居方而广至于昆虫草木各遂其性者

卷三 第 42b 页 WYG0201-0191b.png

皆袭水土之事也使夫子而得邦家也则亦何慊

皆袭水土之事也使夫子而得邦家也则亦何慊于是哉

唯天下至圣为能聪明睿知足以有临也宽裕温柔足

以有容也发强刚毅足以有执也齐庄中正足以有敬

也文理密察足以有别也(知去声齐侧皆反别彼列反)

聪明睿知生知之质(陈氏曰聪明睿智者圣人生知安行之资盖首出庶物者也聪

是耳之所听无不闻明是目之所视无不见睿是无所不通知是无所不知聪明以耳目言睿知以心言)

临谓居上而临下也(语录曰且如临一人须是强得那一人方得至于百人千人万

卷三 第 43a 页 WYG0201-0191c.png

人皆然若临天下便须临得天下方得)其下四者乃仁义礼知之德(陈氏

人皆然若临天下便须临得天下方得)其下四者乃仁义礼知之德(陈氏曰宽是宽大裕是优裕温和而柔顺此仁也仁则度量宽洪广大故曰有容发是奋发强是强而有力刚

毅皆刚意此义也义则操执得牢固故曰有执齐是齐严庄是端庄中则无过不及正则不偏此言礼也

故曰有敬文理密察此知也故曰有别)文文章也(语录曰如物之文缕○陈氏曰是灿然而

有文章)理条理也(语录曰理是有条辨逐一路子以各有条谓之理○又曰如竹木之文理

相似直是一般理横是一般理)密详细也(语录曰此是圣人于至纤至悉处无不详审且如一

物初破作两个又破作四片若未恰好又破作八片只管详密)察明辨也(陈氏曰谓足以分别

事物)

卷三 第 43b 页 WYG0201-0191d.png

溥博渊泉而时出之

溥博渊泉而时出之溥博周遍而广阔也渊泉静深而有本也(语录曰溥周遍博宏

大渊深沈泉便有个发达不已厎意)出发见也言五者之德充积于中

而以时发见于外也

溥博如天渊泉如渊见而民莫不敬言而民莫不信行

而民莫不说(见音现说音悦)

言其充积极其盛(陈氏曰此言上二句)而发见当其可也(陈氏曰此

言下三句○愚谓当其可即合理之谓也见是方出而未形于言行之间如下章所谓不动而敬不言而

卷三 第 44a 页 WYG0201-0192a.png

信是也下面方分言行)

信是也下面方分言行)是以声名洋溢乎中国施及蛮貊舟车所至人力所通

天之所覆地之所载日月所照霜露所队凡有血气者

莫不尊亲故曰配天(施去声队音坠)

舟车所至以下盖极言之配天言其德之所及广大

如天也

右第三十一章

承上章而言小德之川流亦天道也

卷三 第 44b 页 WYG0201-0192b.png

唯天下至诚为能经纶天下之大经立天下之大本知

唯天下至诚为能经纶天下之大经立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚(夫音扶焉于虔反)

经纶皆治丝之事经者理其绪而分之纶者比其类

而合之也(语录曰治丝者先须逐条理其头绪而分之所谓经也然后比其类而合之如打绦

者必取所分之绪比类而合为一所谓纶也○陈氏曰一是分疏条理一是牵联相合)经常也

大经者五品之人伦(陈氏曰即君臣父子兄弟夫妇朋友之大伦)大本者

所性之全体也(陈氏曰即是中者天下之大本一般中乃未发之中就性论今所谓大本

以所性之全体论)惟圣人之德极诚无妄故于人伦各尽其

卷三 第 45a 页 WYG0201-0192c.png

当然之实而皆可以为天下后世法所谓经纶之也

当然之实而皆可以为天下后世法所谓经纶之也(陈氏曰如君是君臣是臣父是父子是子兄是兄弟是弟夫是夫妇是妇各有条理一定而不乱故曰经

如君臣之相敬父子之相亲夫妇之相倡和兄弟之相友睦朋友之相切磋琢磨牵比其伦类自然相合

故曰纶惟圣人极诚无妄于人伦各尽其所当然之实皆可以为天下后世之标准如使契教人伦盖吾

身已有个标准故人皆取法之)其于所性之全体无一毫人欲之伪

以杂之而天下之道千变万化皆由此出所谓立之

也(陈氏曰圣人于所性之全体初无一毫人欲之杂及发而应事接物千条万绪千变万化皆从大本

中流出其本根所在甚宏大非诚极其至不能立之)其于天地之化育则亦其

卷三 第 45b 页 WYG0201-0192d.png

极诚无妄者有默契焉非但闻见之知而已(语录曰天地化

极诚无妄者有默契焉非但闻见之知而已(语录曰天地化育如春夏秋冬日月寒暑无一息之差知化者真知其必然所谓知者至诚无伪有以默契也○陈氏曰

知字不可以闻见之知论只如肝胆相照一般圣人之德极诚无妄其生育变化万物之功与天地造化

吻合交契浑融一体所谓知也)此皆至诚无妄自然之功用夫岂有

所倚著于物而后能哉(语录曰堂堂然流出夫焉有倚靠)

肫肫其仁渊渊其渊浩浩其天(肫之纯反)

肫肫恳至貌以经纶而言也(陈氏曰经纶大经须加恳切详细之功不可有

急迫操切之意)渊渊静深貌以立本而言也(陈氏曰静深则有根本而不竭

卷三 第 46a 页 WYG0201-0193a.png

故以立本言)浩浩广大貌以知化而言也(陈氏曰此诚之体与天同其大

故以立本言)浩浩广大貌以知化而言也(陈氏曰此诚之体与天同其大故其生育变化与天同其功故以知化言)其渊其天则非特如之而已(永嘉

陈氏曰如天如渊犹是二物其天其渊即圣人便是天渊)

苟不固聪明圣知达天德者其孰能知之(圣知之知去声)

固犹实也郑氏曰唯圣人能知圣人也(语录曰问上面圣人是人

下面圣人是圣人之道曰亦是人也惟有其人而后至诚之道乃始实见耳○陈氏曰非若此等人则不

能知得此等事)

右第三十二章

卷三 第 46b 页 WYG0201-0193b.png

承上章而言大德之敦化亦天道也前章言至

承上章而言大德之敦化亦天道也前章言至圣之德此章言至诚之道然至诚之道非至圣

不能知至圣之德非至诚不能为则亦非二物

矣(语录曰至圣至诚只是以表里言至圣是其德之发见乎外者至诚则是那里面骨子至

诚处非圣人不自知至圣则外人只见得到这处或曰至诚至圣亦可以体用言否曰体用也

不相似只是说得表里○叶氏曰至圣指发用神妙而言仍上文小德川流之意至诚指大经

大本之实理而言仍上文大德敦化之意非至圣无以显至诚之全体非至诚无以全至圣之

妙用其实非二物也○永嘉陈氏曰圣者灵通变化之称人道之极功诚者真实无妄之谓与

卷三 第 47a 页 WYG0201-0193c.png

天合德也经中凡说天德处必曰至诚凡论人伦之至处必曰至圣)此篇言圣人

天合德也经中凡说天德处必曰至诚凡论人伦之至处必曰至圣)此篇言圣人天道之极致至此而无以加矣

或问至圣至诚之说曰杨氏以聪明睿智为君德

者得之而未尽其宽裕以下则失之盖聪明睿智

者生知安行而首出庶物之姿也容执敬别则仁

义礼智之事也(案杨氏曰书曰惟天生聪明时乂易曰知临大君之宜吉则聪明睿

智人君之德也故足以有临宽裕温柔仁之质也故足以有容发强刚毅以致果故有执齐庄中正

以直内故有敬文理密察理于义也故有别○语录曰问理于义也曰便是怕如此说这一句了未

卷三 第 47b 页 WYG0201-0193d.png

得又添一句都不可晓)经纶以下诸家之说亦或得其文义

得又添一句都不可晓)经纶以下诸家之说亦或得其文义但不知经纶之为致和立本之为致中知化之为

穷理以至于命且上于至诚者无所系下于焉有

所倚者无所属则为不得其纲领耳游氏以上章

为言至圣之德下章为言至诚之道者得之(案游氏曰

聪明睿智圣德也宽裕温柔仁德也发强刚毅义德也齐庄中正礼德也文理密察智德也溥慱者

其大无方渊泉者其深不测或容以为仁或执以为义或敬以为礼或别以为智惟其时而已此所

谓时出之也夫然故外有以正天下之观内有以通天下之志是以见而民敬言而民信行而民悦

卷三 第 48a 页 WYG0201-0194a.png

自西自东自南自北莫不心悦而诚服此至圣之德也天下之大经五品之民彝也凡为天下之常

自西自东自南自北莫不心悦而诚服此至圣之德也天下之大经五品之民彝也凡为天下之常道皆可名于经而民彝为大经经纶者因性循理而治之无汨其序之谓也立天下之大本也建中

于民也渊渊其渊非特如渊而已浩浩其天非特如天而已此至诚之道也)其说自德

者其用以下皆善(案游氏曰德者其用也有目者所共见有心者所共知故凡有

血气者莫不尊亲道者其本也非道同志一莫窥其奥故曰苟不固聪明圣知达天德者其孰能知

之盖至诚之道非至圣不能知至圣之德非至诚不能为故其言之序相因如此)

诗曰衣锦尚絅恶其文之著也故君子之道闇然而日

章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厌简而文

卷三 第 48b 页 WYG0201-0194b.png

温而理知远之近知风之自知微之显可与入德矣(衣去

温而理知远之近知风之自知微之显可与入德矣(衣去声絅口迥反恶去声闇于感反)

前章言圣人之德极其盛矣此复自下学立心之始

言之而下文又推之以至其极也(叶氏曰上三章极言孔子体天之德

与夫至圣至诚之功用中庸之道至矣尽矣子思乂虑学者驰鹜于高远而忘下学之功夫而或失其指

归故此章总论必自下学务内至亲至切言之然后极于至精至微不可拟议之地)诗国风卫

硕人郑之丰皆作衣锦褧衣褧絅同禅衣也(语录曰古注以

为禅衣所以袭锦衣者问禅与单字同异曰同沈拈谓絅与苘同是用苘麻织疏布为之不知是否)尚

卷三 第 49a 页 WYG0201-0194c.png

加也(陈氏曰衣锦而加絅衣以蔽之)古之学者为己故其立心如此

加也(陈氏曰衣锦而加絅衣以蔽之)古之学者为己故其立心如此(黄氏曰恶其文之著此君子之立心如此)尚絅故闇然衣锦故有日章之

实(语录曰只暗暗地做工夫处这理自掩蔽不得○陈氏曰衣锦者美在其中尚絅者不求知于外古

之学者只欲此道理实得于已不是欲求人知惟其不求人知所以闇然虽曰闇然而道理自彰著而不

可掩犹衣锦尚絅而锦之文采自然著见于外也)淡简温絅之袭于外也不

厌而文且理焉锦之美在中也(语录曰淡则必厌简则不文温则不理而

今却不厌而文且理只缘有锦在里面若止著布衫著布袄便都内外黑淬淬地)小人反是

则暴于外而无实以继之是以的然而日亡也(语录曰小

卷三 第 49b 页 WYG0201-0194d.png

人不曾做时已报得满地人知然实不曾做得)远之近见于彼者由于此也

人不曾做时已报得满地人知然实不曾做得)远之近见于彼者由于此也(语录曰是以已对物言之知在彼之是非由在我之得失)风之自著乎外者本乎

内也(语录曰是知其身之得失由乎心之邪正)微之显有诸内者形诸外

也(语录曰专指心说就里来)有为已之心而又知此三者则知所

谨而可入德矣(陈氏曰君子立心只是为已而又能知道理之见于远者自近始故自近

而谨见于风化者自身始故自身而谨有诸内者甚微而著于外者甚显故自微而谨既知此三者而有

所谨则可与之入德矣)故下文引诗言谨独之事

诗云潜虽伏矣亦孔之昭故君子内省不疚无恶于志

卷三 第 50a 页 WYG0201-0195a.png

君子之所不可及者其唯人之所不见乎(恶去声)

君子之所不可及者其唯人之所不见乎(恶去声)诗小雅正月之篇承上文言莫见乎隐莫显乎微也

疚病也无恶于志犹言无愧于心此君子谨独之事

也(陈氏曰正月诗潜虽伏矣即首章隐微处亦孔之昭即首章莫见莫显意言隐伏之间其理甚昭明

君子内省此处须是无一毫疚病如此则无愧于心君子所以不可及者只是能于人所不知而已独知

之地致其谨耳)

诗云相在尔室尚不愧于屋漏故君子不动而敬不言

而信(相去声)

卷三 第 50b 页 WYG0201-0195b.png

诗大雅抑之篇相视也屋漏室西北隅也(文集曰曾子问谓之

诗大雅抑之篇相视也屋漏室西北隅也(文集曰曾子问谓之当室之白孙炎曰当室日光所漏入也○语录曰古人室在东南隅开门东北隅为突西北隅为屋漏西

南为奥人才进便先见东北隅却到西北隅然后始到西南隅此是至深密之地)承上文又

言君子之戒谨恐惧无时不然不待言动而后敬信

(陈氏曰抑诗即是首章戒谨其所不睹恐惧其所不闻意屋隅人迹所不到之地此处盖已之所不睹须

是真实无妄常加戒谨恐惧方能无愧怍君子为已之功至此不待于动而应事接物方始敬盖于未应

接之前无人处已无非敬矣不待见于发言而后估实盖于未发言之前本来真实无非信矣)则其

为已之功益加密矣(陈氏曰此处一节密一节首章先说戒谨恐惧后说谨独是自

卷三 第 51a 页 WYG0201-0195c.png

密而疏盖从内面发出来此处先说谨独后说戒谨恐惧是自疏而密盖从外面说入)故下文

密而疏盖从内面发出来此处先说谨独后说戒谨恐惧是自疏而密盖从外面说入)故下文引诗并言其效

诗曰奏假无言时靡有争是故君子不赏而民劝不怒

而民威于鈇钺(假格同鈇音夫)

诗商颂烈祖之篇奏进也承上文而遂及其效言进

而感格于神明之际极其诚敬无有言说而人自化

之也(陈氏曰所以不待赏而民自劝不待怒而民自畏之)威畏也鈇莝斫刀也

钺斧也

卷三 第 51b 页 WYG0201-0195d.png

诗曰不显惟德百辟其刑之是故君子笃恭而天下平

诗曰不显惟德百辟其刑之是故君子笃恭而天下平诗周颂烈文之篇不显说见二十六章此借引以为

幽深玄远之意承上文言天子有不显之德而诸侯

法之则其德愈深而效愈远矣(文集曰不显二字二十六章者别无他义

故只用诗意卒章所引缘自章首尚絅之云与章末无声无臭皆有隐微深密之意故知其当别为一义

与诗不同也○语录曰问不显其德案诗中例是言岂不显也今借引此诗真作不显说如何曰是个幽

深玄远意是不显中之显)笃厚也笃恭言不显其敬也笃恭而天

下平乃圣人至德渊微自然之应中庸之极功也(语录

卷三 第 52a 页 WYG0201-0196a.png

曰此章到笃恭而天下平已是极处结局了他人孰不恭敬然却不能平天下圣人笃恭天下便平都不

曰此章到笃恭而天下平已是极处结局了他人孰不恭敬然却不能平天下圣人笃恭天下便平都不可测耳○陈氏曰文章至此凡五引诗头节说学者须为已不求人知第二节说致谨于人所不见处第

三节说不特人所不见虽已所不闻不见处亦当致敬第四节说不待言说而人自化之第五节说不显

笃恭圣人至德功效有自然之应乃中庸之极功也)

诗云予怀明德不大声以色子曰声色之于以化民末也

诗曰德輶如毛毛犹有伦上天之载无声无臭至矣

(輶由酉二音)

诗大雅皇矣之篇引之以明上文所谓不显之德者

卷三 第 52b 页 WYG0201-0196b.png

正以其不大声与色也(语录曰只是说至德自无声色)又引孔子之

正以其不大声与色也(语录曰只是说至德自无声色)又引孔子之言以为声色乃化民之末务今但言不大之而已则

犹有声色者存是未足以形容不显之妙(三山陈氏曰是虽曰

不大声与色然犹有声色者存焉特不大之耳○蔡氏曰是犹未足以尽此理之妙)不若烝民

之诗所言德輶如毛则庶乎可以形容矣而又自以

为谓之毛则犹有可比者是亦未尽其妙(三山陈氏曰苟谓之

如毛是尚容比类也○蔡氏曰是亦未足以尽此理之妙)不若文王之诗所言上

天之载无声无臭然后乃为不显之至耳盖声臭有

卷三 第 53a 页 WYG0201-0196c.png

气无形在物最为微妙而犹曰无之故唯此可以形

气无形在物最为微妙而犹曰无之故唯此可以形容不显笃恭之妙(语录曰所谓不显其德者幽深玄远无可得而形容虽不大声以色

德輶如毛皆不足以形容直是无声无臭到无迹之可寻然后已)非此德之外又别

有是三等然后为至也(陈氏曰非是德之外又别有三等级如此)

右第三十三章子思因前章极致之言反求其本

复自下学为已谨独之事推而言之以驯致乎笃

恭而天下平之盛又赞其妙至于无声无臭而后

已焉(语录曰中庸后面愈说得向里来凡八引诗一步退似一步都用那般不言不动不显不

卷三 第 53b 页 WYG0201-0196d.png

大厎字直说到无声无臭则至矣或曰到此里还得本体曰然○又曰此段自衣锦尚絅闇然日章

大厎字直说到无声无臭则至矣或曰到此里还得本体曰然○又曰此段自衣锦尚絅闇然日章渐渐收敛到后面一段密似一段直到圣而不可知处曰无声无臭至矣)盖举一篇之

要而约言之其反复丁宁示人之意至深切矣学

者其可不尽心乎

或问卒章之说曰承上三章既言圣人之德而极

其盛矣子思惧夫学者求之于高远玄妙之域轻

自大而反失之也故反于其至近者而言之以示

入德之方欲学者先知用心于内不求人知然后

卷三 第 54a 页 WYG0201-0197a.png

可以谨独诚身而驯致乎其极也君子笃恭而天

可以谨独诚身而驯致乎其极也君子笃恭而天下平而其所以平者无声臭之可寻此至诚盛德

自然之效而中庸之极功也故以是而终篇焉盖

以一篇而论之则天命之性率性之道修道之教

与夫天地之所以位万物之所以育者于此可见

其实德以此章论之则所谓淡而不厌简而文温

而理知远之近知风之自知微之显者于此可见

其成功皆非空言也然其所以入乎此者则无他

卷三 第 54b 页 WYG0201-0197b.png

焉亦曰反身以谨独而已矣故首章以发其意此

焉亦曰反身以谨独而已矣故首章以发其意此章又申明而极言之其旨深哉其曰不显亦充尚

絅之心以至其极耳与诗之训义不同盖亦假借

而言若大学敬止之例也诸说如何曰程子至矣

(案程子曰不愧屋漏便是个持敬气象○又曰不愧屋漏则心安而体舒○又曰尚不愧于屋漏是

敬之事○又曰圣人修已以安百姓笃恭而天下平惟上下一于恭敬则天地自位万物自育气无

不和四灵何有不至此体信达顺之道聪明睿智皆由此出以此事天享帝○又曰道一本也知不

二本便是笃恭而天下平之道○又曰君子之遇事无巨细一于敬而已矣简细故以自崇非敬也

卷三 第 55a 页 WYG0201-0197c.png

饰私智以为奇非敬也要之无敢慢而已语曰居处恭执事敬虽之夷狄不可弃也然则执事敬者

饰私智以为奇非敬也要之无敢慢而已语曰居处恭执事敬虽之夷狄不可弃也然则执事敬者固为仁之端也推是心而成之则笃恭而天下平矣○又曰毛犹有伦入毫釐丝忽终不尽○又曰

中庸言道只消道无声无臭四字总括了多少○又曰中庸之语其本于无声无臭其用至于礼仪

三百威仪三千自礼仪三百威仪三千复归于无声无臭此言圣人心要处)吕氏既失

其章旨又不得其纲领条贯而于文义尤多未当

如此章承上文圣诚之极致而反之以本乎下学

之初心遂推言之以至其极而后已也而以为皆

言德成反本之事则既失其章旨矣(案吕氏曰此章皆言德成

卷三 第 55b 页 WYG0201-0197d.png

反本以尽中庸之道)此章凡八引诗自衣锦尚絅以至不显

反本以尽中庸之道)此章凡八引诗自衣锦尚絅以至不显惟德凡五条始学成德疏密浅深之序也自不大

声色以至无声无臭凡三条皆所以赞夫不显之

德也今以不显惟德通前三义而并言之又以后

三条者亦通为进德工夫浅深次第则又失其条

理矣(案吕氏曰不显惟德百辟其刑之者盖要其所以不动而敬不言而信不赏而劝不怒而

威岂有他哉在德而已○又曰德輶如毛谓之德者犹诚之者也未至乎诚也若至乎诚则与天为

一无意无我非勉非思浑然不可得而名者也声臭之于形微矣有物而不可见犹曰无之则上天

卷三 第 56a 页 WYG0201-0198a.png

之事可知矣○又曰不动而敬不言而信不赏而劝不怒而威则德孚于人而忘乎言动矣然犹有

之事可知矣○又曰不动而敬不言而信不赏而劝不怒而威则德孚于人而忘乎言动矣然犹有德之声色存焉至于不大声色然后可以入乎无声无臭而诚一于天)至以知风之

自为知见闻动作皆由心出(案吕氏曰以见闻之广动作之利推所从

来莫非心之所出其知风之自欤)以知微之显为知心之精微明

达暴著(案吕氏曰心之精微至隐至妙无声无臭然其理明达暴著若悬日月其知微之显

欤)以不动而敬不言而信为人敬信之(案吕氏曰其中有本

不待言动而人敬信)以货色亲长达诸天下为笃恭而天下

平(案吕氏曰君子之善与人同合内外之道则为德非特成已将以成物故君子言货色之欲亲

卷三 第 56b 页 WYG0201-0198b.png

长之始必达于天下而后已岂非笃恭而天下平者哉)以德为诚之之事而

长之始必达于天下而后已岂非笃恭而天下平者哉)以德为诚之之事而犹有声色至于无声无臭然后诚一于天(已见上注)则

又文义之未当者然也然近世说者乃有深取乎

其知风之自之说而以为非大程夫子不能言者

盖习于佛氏作用是性之谈而不察乎了翁序文

之误耳学之不讲其陋至此亦可怜也(语录曰吕氏却是作

用是性之德于学无所统摄)游氏所谓无藏于中无交于物泊

然纯素独与神明居所谓离人而立于独者皆非

卷三 第 57a 页 WYG0201-0198c.png

儒者之言(案游氏曰无藏于中无交于物泊然纯素独与神明居此淡也然因性而已故

儒者之言(案游氏曰无藏于中无交于物泊然纯素独与神明居此淡也然因性而已故不厌○又曰无声无臭则离人而立于独矣)不失足于人不失色于人

不失口于人则又审于接物之事而非简之谓也

(案游氏曰不失足于人不失色于人不失口于人此简也然循理而已故文)其论三知

未免牵合之病(案游氏曰欲治其国先齐其家知远之近也人人亲其亲长其长而

天下平可不谓近矣乎欲齐其家先修其身知风之自也易于家人曰风自火出而君子以言有物

行有常可不谓所自乎欲修其身先正其心知微之显也夫道视之不见听之不闻而常不离心术

日用之间可不谓显矣乎)其论德輶如毛以下则其失与吕氏

卷三 第 57b 页 WYG0201-0198d.png

同(案游氏曰所谓德者非甚高而难知也甚远而难至也举之则是故曰德輶如毛既已有所举

同(案游氏曰所谓德者非甚高而难知也甚远而难至也举之则是故曰德輶如毛既已有所举矣则必思而得勉而中是人道而有对也故曰毛犹有伦若夫诚之至则无思无为从容中道是天

道也故曰上天之载无声无臭矣)杨氏知风之自(案杨氏曰世之流风皆有所自

清之隘和之不恭知其自此则君子不由也)与吕氏旧本之说略同(案吕

氏曰墨子兼爱杨子为我其始未有害也其风之末则至于无君无父而近于禽兽伯夷之不屑就

以为清柳下惠之不屑去以为和其风之末不免乎隘与不恭君子不由则其端不可不慎也故曰

差之毫釐缪以千里其知风之自欤)而其取證又皆太远要当参取

吕氏改本去其所谓见闻者而益以言语之得失

卷三 第 58a 页 WYG0201-0199a.png

动作之是非皆知其有所从来而不可不谨则庶

动作之是非皆知其有所从来而不可不谨则庶乎其可耳(案吕氏见闻之说已见上注)以德輶如毛为有德而

未化则又吕游之失也(案杨氏曰德輶如毛未至于无伦犹有德也有而不

化非其至也故上天之载无声无臭然后为至)侯氏说多疏阔惟以此章

为再叙入德成德之序者独为得之也(案侯氏曰自衣锦尚

絅至无声无臭至矣子思再叙入德成德之序也)

卷三 第 58b 页 WYG0201-0199b.png

中庸纂疏卷三

卷三 第 59a 页 WYG0201-0200a.png

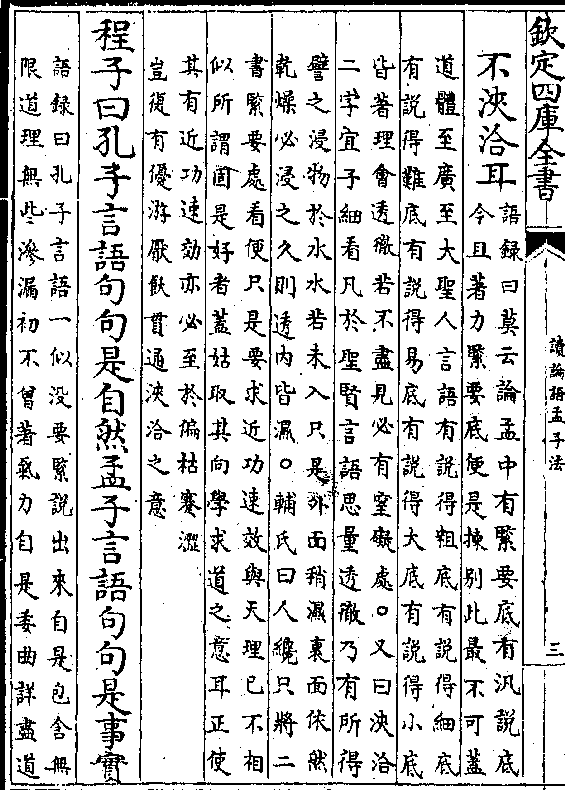

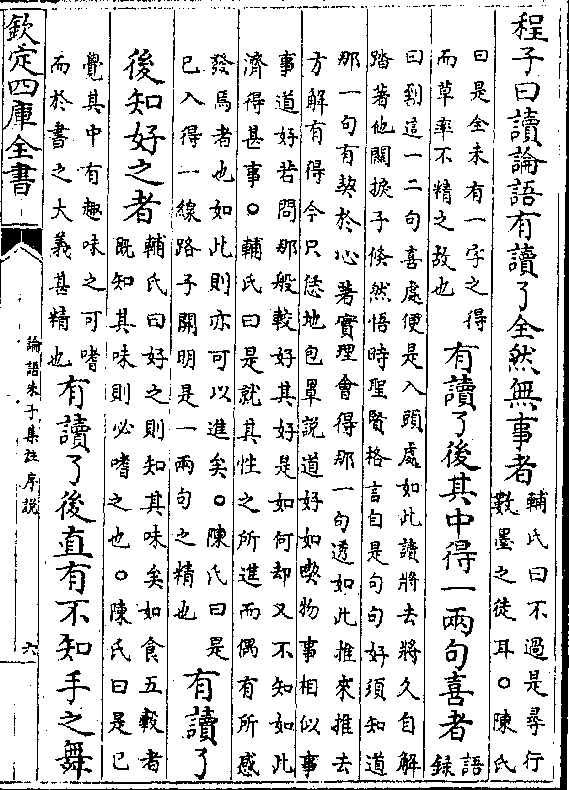

读论孟集注纲领

读论孟集注纲领集注如秤上称来无异不高些不低些如看得透存养

熟甚生气质(朱子语录○又曰某于论孟逐字秤等不教偏些小学者将注处宜子细看)

集注添一字不得减一字不得(语录○又曰不多一个字不少一个字)

看集注时不可遗了𦂳要字盖解中有极散缓者有缓

急之间者有极𦂳要者某下一字时直是秤轻等重

方敢写出(语录○又曰读集注只是要看无一字闲若意里说做闲字那个正是𦂳要字)

集注至于训诂皆子䌷者盖要人字字著意看字字思

卷三 第 59b 页 WYG0201-0200b.png

索到莫要只作等闲看便了(语录○又曰要人精粗本末字字为咀嚼过)

索到莫要只作等闲看便了(语录○又曰要人精粗本末字字为咀嚼过)问注或用者字或用谓字或用犹字或直言其轻重之

意如何曰者谓是恁地直言者直训如此犹云者犹

是如此(语录○胡氏曰某某也正训也某犹某也无正训借彼以明此也某之为言某也前无训

释特发此以明其义也为言谓其说如此也引经传文以證者此字义不可以常训通也)

集注于正文之下正解说字训文义与圣经正意如诸

家之说有切当明白者即引用而不没其姓名如学

而首章先尹氏而后程子亦只是顺正文解下来非

卷三 第 60a 页 WYG0201-0201a.png

有高下去取也章末用圈而列诸家之说者或文外

有高下去取也章末用圈而列诸家之说者或文外之意而于正文有所发明不容略去或通论一章之

意反覆其说切要而不可不知也(朱在过庭所闻○语录曰集注内载

前辈之说于下句者是解此句文义载前辈之说于章后者是说一章之大旨及反覆此章之馀意○胡

氏曰字义难明者各有训释一章意义可以分断者逐节注之一章之后又合诸节而通言之欲学者先

明逐字文义然后明逐节旨意明逐节旨意然后通一章之旨意也每章只发本章之旨者附注后或因

发圣人言外之意者别为一段以附其后亦欲学者先明本旨而后及之也)

集注乃集义之精髓(语录○又曰精义是许多语言而集注能有几何言语一字是一字

卷三 第 60b 页 WYG0201-0201b.png

其间有一字当百十字底○又曰前辈解说恐后学难晓故集注尽撮其要说出来不须更于注脚外又

其间有一字当百十字底○又曰前辈解说恐后学难晓故集注尽撮其要说出来不须更于注脚外又添一段说话只把这个熟看自然晓得莫枉费心去外面思量○又曰如精义诸老先生说非不好只是

说得忒宽易使人向别处去集注便要人只恁地思量文义晓得了只管玩味便见圣人意思出来○陈

氏曰集注初遍闻诸家说或一两段或一两句或一两字可取皆抄掇来续旋旋磨刮剪繁趋约是几百番

过○又曰学者先须专从事集注为一定标准复熟餍饫胸中已有定见然后方可将集义来参较方识

破诸家是非得失了无遁情益见得集注明洁亲切辞约而理当义精而味长信为万世不刋之书)

程先生经解理皆在解语内集注只是发明其辞使人

玩味经文理皆在经文内(语录○陈氏曰集注发明程子之说或足其所未尽

卷三 第 61a 页 WYG0201-0201c.png

或补其所未圆或白其所未莹或贯其所未一其实不离乎程说之中必如是而后谓有功于程子未可

或补其所未圆或白其所未莹或贯其所未一其实不离乎程说之中必如是而后谓有功于程子未可以优劣较之)

问集注引前辈之说而增损改易本文其意如何曰其

说有病不欲更就下面安注脚(语录)

问集注中有两存者何者为长曰使某见得长底时岂

复存其短底只为是二说皆通故并存之然必有一

说合得圣人之本意但不可知耳复曰大率两说前

一说胜(语录○又曰集注中有两说相似而少异者亦要相资有说全别者是未定也○又曰圣

卷三 第 61b 页 WYG0201-0201d.png

人言语固是旨意归一后人看得有未端的处大率意义长者录在前有当知而未甚稳者录在后○胡

人言语固是旨意归一后人看得有未端的处大率意义长者录在前有当知而未甚稳者录在后○胡氏曰有两说相似而小异者彼此相资而义足也有自相牴牾者未决而并存之也)

集注某自三十岁便下工夫到而今改犹未了不是草

草看者(语录○黄氏曰朱子一部论语直解至死○又曰朱子于一字未安一语未顺栗思静虑

更易不置或一二日而未已夜坐亲见至四鼓先生曰此心已孤且休矣退而就寝目未交睫复见遣小

吏持板牌改数字以见示则是退而犹未寐也未几而天明矣用心之苦如此而学者顾以易心读之安

能得圣贤之意哉)

集注后来改定处多遂与或问不相应又无功夫修得

卷三 第 62a 页 WYG0201-0202a.png

或问故不曾传出今莫若只就正经上玩味有未通

或问故不曾传出今莫若只就正经上玩味有未通处参考集注更自思索为佳不可恃此未定之书便

以为是也(朱子文集○语录曰论孟或问是十五年前文字与今说不类当时欲修后来精力

衰那个工夫大段掉了○陈氏曰论孟须以集注为正如或问后来置之不修未得为成书今细观之时

觉有枯燥处亦多有不稳处亦多有失之太甚处比之大学中庸或问之书大不同若姑借之以参订集

注之所未详则可矣未可全案之以为定论也○愚案朱子自以论孟或问为未定之书今不敢用大学

中庸例附于章后惟取其与集注同者疏于各条之下)

卷三 第 62b 页 WYG0201-0202b.png

卷三 第 63a 页 WYG0201-0202c.png

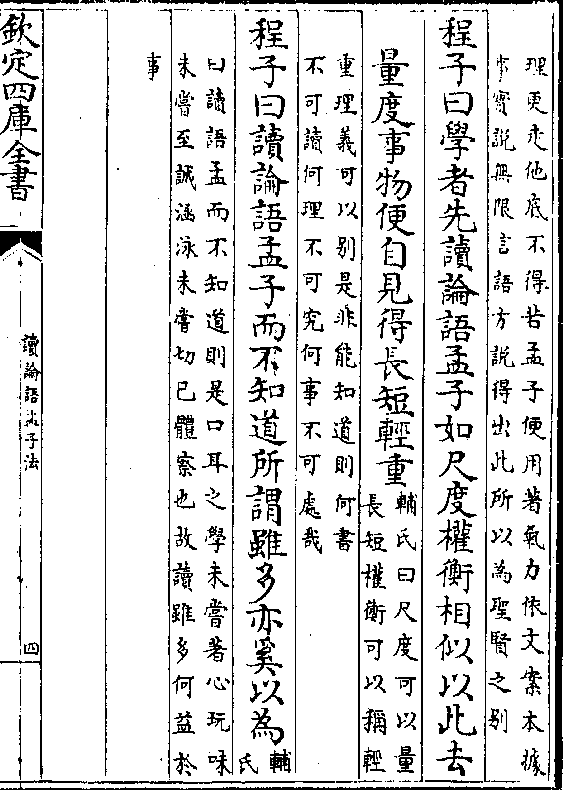

读论语孟子法

读论语孟子法程子曰学者当以论语孟子为本论语孟子既治则六

经可不治而明矣(程伯子名颢叔子名颐河南人集注以其学同通称程子云○语录

曰语孟工夫少得效多六经工夫多得效少○辅氏曰今之治二书所患不精耳果能熟读精思使其言

皆出于吾之口使其意皆出于吾之心脉络调理始终洞然而无纤介隐昧不明之处则六经之言固可

以类推而无不明也)读书者当观圣人所以作经之意与圣人

所以用心圣人之所以至于圣人而吾之所以未至

者所以未得者(语录曰今人读书只缘不曾求圣人之意才拈得些小便把自意硬入放

卷三 第 63b 页 WYG0201-0202d.png

里面便胡乱说故教他就圣人意上求看如何○辅氏曰圣人作经之意不过欲发明此理以晓人其所

里面便胡乱说故教他就圣人意上求看如何○辅氏曰圣人作经之意不过欲发明此理以晓人其所以用心而至为圣人者则二书固无不具也至于吾之所以未至圣人之地未得圣人之心者亦惟用心

与二书背戾而不合耳○陈氏曰到经明后方知得作经之意识圣人心体方知他所以用处)句句

而求之昼诵而味之中夜而思之(辅氏曰学者苟能句句而求之勿使

有一豪苟简陵躐之意口诵其言心味其旨而又能于深夜反复研思则智日益明理日益得而圣人之

心可渐识圣人之地可渐造矣)平其心易其气阙其疑则圣人之意

可见矣(语录曰平其心只是放教虚平易其气只是放教宽慢阙其疑只是莫去穿凿今人多要

硬把捉教住如何得有个难理会处便要刻画百端讨出来枉费心力少刻只说得自底那里见圣人意

卷三 第 64a 页 WYG0201-0203a.png

○辅氏曰不平其心则必有蔽陷离穷之病不易其气则必有躁急卤莽之失不阙其疑则又必至于穿

○辅氏曰不平其心则必有蔽陷离穷之病不易其气则必有躁急卤莽之失不阙其疑则又必至于穿凿附会而反有害于经矣○陈氏曰平其心者是虚其心如衡之平不可先立一个定说才先把一说为

主于中便如秤盘上先加一星了到秤物时如何得铢两之正易其气者欲见得圣人真意时须是和平

其气雍容和缓自然而得之乃能默契)

程子曰凡看文字须先晓其文义然后可以求其意未

有不晓文义而见意者也(语录曰读书须从文义上寻今人却于文义外寻索)

程子曰学者须将论语中诸弟子问处便作自己问圣

人答处便作今日耳闻自然有得虽孔孟复生不过

卷三 第 64b 页 WYG0201-0203b.png

以此教人(辅氏曰若能如此看则不徒诵其言必将求其意不徒求其意必将见于行其进于

以此教人(辅氏曰若能如此看则不徒诵其言必将求其意不徒求其意必将见于行其进于圣贤也不难矣)若能于语孟中深求玩味将来涵养成甚生

气质(辅氏曰若能到得后来涵养成就则气质变化可使愚必明柔必强矣)

程子曰凡看语孟且须熟读玩味须将圣人言语切己

不可只作一场话说人只看得此二书切己终身尽

多也(语录曰论孟不可只道理会文义得了便了须子细玩味以身体之见前后晦明生熟不同方

是切实○又曰二书若便恁地读过只一二日可了若要将来做切己事玩味体察一日多看得数段或

一两段耳○又曰读论孟须是切己且如学而时习之切己看时曾时习与否句句如此求之则有益矣

卷三 第 65a 页 WYG0201-0203c.png

○辅氏曰切己之说甚有力读书者能将圣人言语切己体察则定无枉费工夫一日当有一日之功若

○辅氏曰切己之说甚有力读书者能将圣人言语切己体察则定无枉费工夫一日当有一日之功若欲只做一场话说则是口耳之学耳)

程子曰论孟只剩读著便自意足学者须是玩味若以

语言解著意便不足(语录曰读书之法先要熟读须是正看背看左看右看看得是

了未可便说道是更须反覆玩味○辅氏曰学者须是将圣人语言熟读深思昼夜玩味则可以开发吾

之知识日就高明涵养吾之德性日就广大方始见得圣贤言近而旨远故其意思自然厌饫饱足若以

语言解著则意便死于言下自然局蹙蹇浅而有枵虚不足之意)

或问且将语孟𦂳要处看如何程子曰固是好但终是

卷三 第 65b 页 WYG0201-0203d.png

不浃洽耳(语录曰莫云论孟中有𦂳要底有汎说底今且著力𦂳要底便是拣别此最不可盖

不浃洽耳(语录曰莫云论孟中有𦂳要底有汎说底今且著力𦂳要底便是拣别此最不可盖道体至广至大圣人言语有说得粗底有说得细底有说得难底有说得易底有说得大底有说得小底

皆著理会透彻若不尽见必有窒碍处○又曰浃洽二字宜子细看凡于圣贤言语思量透彻乃有所得

譬之浸物于水水若未入只是外面稍湿里面依然乾燥必浸之久则透内皆湿○辅氏曰人才只将二

书𦂳要处看便只是要求近功速效与天理已不相似所谓固是好者盖姑取其向学求道之意耳正使

其有近功速效亦必至于偏枯蹇涩岂复有优游厌饫贯通浃洽之意)

程子曰孔子言语句句是自然孟子言语句句是事实

(语录曰孔子言语一似没要𦂳说出来自是包含无限道理无些渗漏初不曾著气力自是委曲详尽道

卷三 第 66a 页 WYG0201-0204a.png

理更走他底不得若孟子便用著气力依文案本据事实说无限言语方说得出此所以为圣贤之别)

理更走他底不得若孟子便用著气力依文案本据事实说无限言语方说得出此所以为圣贤之别)程子曰学者先读论语孟子如尺度权衡相似以此去

量度事物便自见得长短轻重(辅氏曰尺度可以量长短权衡可以称轻

重理义可以别是非能知道则何书不可读何理不可究何事不可处哉)

程子曰读论语孟子而不知道所谓虽多亦奚以为(辅氏

曰读语孟而不知道则是口耳之学未尝著心玩味未尝至诚涵泳未尝切己体察也故读虽多何益于

事)

卷三 第 66b 页 WYG0201-0204b.png

卷三 第 67a 页 WYG0201-0204c.png

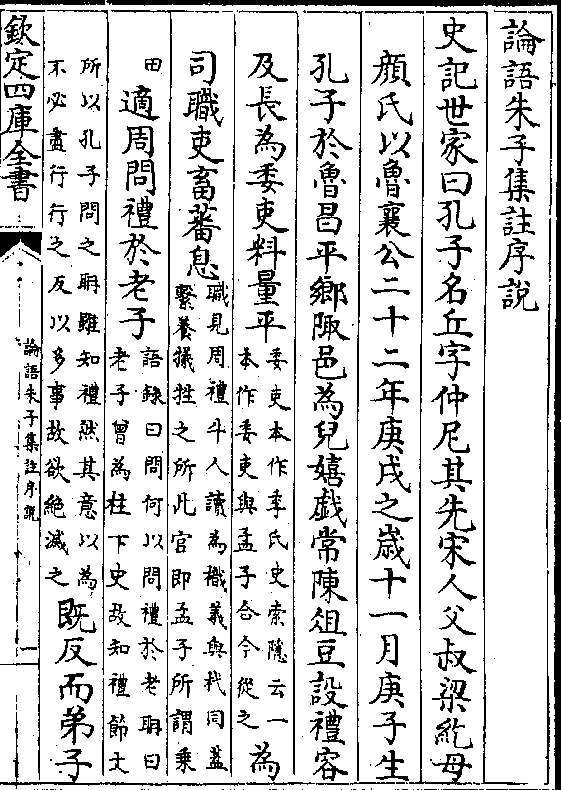

论语朱子集注序说

论语朱子集注序说史记世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁纥母

颜氏以鲁襄公二十二年庚戌之岁十一月庚子生

孔子于鲁昌平乡陬邑为儿嬉戏常陈俎豆设礼容

及长为委吏料量平(委吏本作季氏史索隐云一本作委吏与孟子合今从之)为

司职吏畜蕃息(职见周礼牛人读为樴义与杙同盖系养牺牲之所此官即孟子所谓乘

田)适周问礼于老子(语录曰问何以问礼于老聃曰老子曾为柱下史故知礼节文

所以孔子问之聃虽知礼然其意以为不必尽行行之反以多事故欲绝灭之)既反而弟子

卷三 第 67b 页 WYG0201-0204d.png

益进昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔

益进昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔齐鲁乱于是适齐为高昭子家臣以通乎景公(有闻韶问

政二事)公欲封以尼溪之田晏婴不可公惑之(有季孟吾老之

语○语录曰问齐景公欲封孔子田楚昭王欲封孔子地晏婴子西不可使无晏婴子西则夫子还受之

否曰既仕其国则须有采地受之可也)孔子遂行反乎鲁定公元年壬

辰孔子年四十三而季氏强僭其臣阳虎作乱专政

故孔子不仕而退修诗书礼乐弟子弥众九年庚子

孔子年五十一公山不狃以费畔季氏召孔子欲往

卷三 第 68a 页 WYG0201-0205a.png

而卒不行(有答子路东周语○语录曰圣人欲往之时是当他召圣人之时有这些好意思来

而卒不行(有答子路东周语○语录曰圣人欲往之时是当他召圣人之时有这些好意思来接圣人圣人当时亦接他好意思所以欲往然他这个人终是不好底人圣人待得重理会过一番他许

多不好又只在所以终不可去如阴雨蔽翳重结不解忽然有一处略略开霁云收雾敛见得青天白日

这些自是好)定公以孔子为中都宰一年四方则之遂为

司空又为大司寇十年辛丑相定公会齐侯于夹谷

齐人归鲁侵地十二年癸卯使仲由为季氏宰堕三

都收其甲兵孟氏不肯堕成围之不克(语录曰问成既不堕夫子

如何别无处置了便休曰不久夫子亦去鲁矣若使圣人久为之亦须别有个道理)十四年乙

卷三 第 68b 页 WYG0201-0205b.png

巳孔子年五十六摄行相事诛少正卯与闻国政三

巳孔子年五十六摄行相事诛少正卯与闻国政三月鲁国大治齐人归女乐以沮之季桓子受之郊又

不致膰俎于大夫孔子行(鲁世家以此以上皆为十二年事○语录曰问季桓

子才受女乐孔子不安便行孔子向来相定公做得许多事案亦是季桓子听孔子之所为方始做得曰

固是○又曰当时若致膰俎孔子去得更从容惟其不致故孔子便行○问设若鲁亦致膰于大夫则夫

子果止乎曰也须去只是不若此之速必须别讨一个事故去且如不致膰亦不是大段失礼处圣人便

因此且求去○胡氏曰是时政在季氏夫子摄行相事而已非为相也与闻国政而已非为政也定公素

不能立季孙既有所惑其不足与有为可知也故不容于不行)适卫主于子路妻兄

卷三 第 69a 页 WYG0201-0205c.png

颜浊邹家(孟子作颜雠由)适陈过匡匡人以为阳虎而拘之

颜浊邹家(孟子作颜雠由)适陈过匡匡人以为阳虎而拘之(有颜渊后及文王既没之语)既解还卫主蘧伯玉家见南子(有矢子路

及未见好德之语)去适宋司马桓魋欲杀之(有天生德语及微服过宋事)又

去适陈主司城贞子家居三岁而反于卫灵公不能

用(有三年有成之语)晋赵氏家臣佛肸以中牟畔召孔子孔

子欲往亦不果(有答子路坚白语及荷蒉过门事○语录曰夫子于公山氏之召却真个

要去做于佛肸之召但谓其不能浼我而已)将西见赵简子至河而反又

主蘧伯玉家灵公问陈不对而行复如陈(据论语则绝粮当在

卷三 第 69b 页 WYG0201-0205d.png

此时)季桓子卒遗言谓康子必召孔子其臣止之康子

此时)季桓子卒遗言谓康子必召孔子其臣止之康子乃召冉求(史记以论语归与之叹为在此时又以孟子所记叹词为主司城贞子时语疑不然

盖语孟所记本皆此一时语而所记有异同耳)孔子如蔡及叶(冇叶公问答子路不对沮

溺耦耕荷蓧丈人等事史记云于是楚昭王使人聘孔子孔子将往拜礼而陈蔡大夫发徒围之故孔子

绝粮于陈蔡之间有愠见及告子贡一贯之语案是时陈蔡臣服于楚若楚王来聘孔子陈蔡大夫安敢

□之且据论语绝粮当在去卫如陈之时)楚昭王将以书社地封孔子令

尹子西不可乃止(史记云书社地七百里恐无此理时则有接舆之歌○愚谓古者二

十五家为里里则各立社书社者书其人名于籍)又反乎卫时灵公已卒卫

卷三 第 70a 页 WYG0201-0206a.png

君辄欲得孔子为政(有鲁卫兄弟及答子贡夷齐子路正名之语)而冉求

君辄欲得孔子为政(有鲁卫兄弟及答子贡夷齐子路正名之语)而冉求为季氏将与齐战有功康子乃召孔子而孔子归鲁

实哀公之十一年丁巳而孔子年六十八矣(有对哀公及康

子语)然鲁终不能用孔子孔子亦不求仕(语录曰问孔子当周衰时

可以有为否曰圣人无不可为之事只恐权柄不入手问不知圣人有不可为之时否曰若时节变圣人

又自处之不同问孔子岂不知时君必不能用已曰圣人岂有逆料君能用我与否到得后来说不复梦

见周公与吾已矣夫圣人自知其不可为矣)乃叙书传礼记(有杞宋损益从周等语)

删诗正乐(冇语太师及乐正之语)序易彖系象说卦文言(有假我数

卷三 第 70b 页 WYG0201-0206b.png

年之语)弟子盖三千焉身通六艺者七十二人(弟子颜回最贤

年之语)弟子盖三千焉身通六艺者七十二人(弟子颜回最贤蚤死后唯曾参得传孔子之道)十四年庚申鲁西狩获麟(有莫我知之叹)孔

子作春秋(有知我罪我等语论语请讨陈恒事亦在是年○语录曰据陈恒事是获麟年那时

圣人犹欲有为也)明年辛酉子路死于卫十六年壬戌四月

己丑孔子卒年七十三葬鲁城北泗上弟子皆服心

丧三年而去唯子贡庐于冢上凡六年孔子生鲤字

伯鱼先卒伯鱼生伋字子思作中庸(子思学于曾子而孟子受业子

思之门人)

卷三 第 71a 页 WYG0201-0206c.png

何氏曰鲁论语二十篇齐论语别有问王知道凡二十

何氏曰鲁论语二十篇齐论语别有问王知道凡二十二篇其二十篇中章句颇多于鲁论古论出孔氏壁

中分尧曰下章子张问以为一篇有两子张凡二十

一篇篇次不与齐鲁论同(何氏名晏魏南阳人○或问今之论语其鲁论与曰

以何晏所叙篇数考之则信为鲁论矣但据释文则其文字亦或有不同者如以必为瓜之类岂何氏亦

若郑注就鲁论篇章而又杂以齐古之文与然唐艺文志已不载齐古篇目陆氏盖于诸家说中得之耳)

程子曰论语之书成于有子曾子之门人故其书独二

子以子称(或问程子之说出于柳宗元而不著柳说何也曰柳氏之言曰诸儒皆以论语孔子

卷三 第 71b 页 WYG0201-0206d.png

弟子所记不然也孔子弟子曾参最少又老乃死而是书记其将死之言则去孔子之时甚远而当时弟

弟子所记不然也孔子弟子曾参最少又老乃死而是书记其将死之言则去孔子之时甚远而当时弟子略无存者矣吾意孔子弟子尝杂记其言而卒成其书者曾子弟子乐正子子思之徒也故是书之记诸弟

子必以字而曾子不然盖其弟子之号之云尔而有子亦称子者孔子之殁诸弟子尝以其似夫子而师

之后乃叱避而退则固尝有师之号矣凡此柳氏之言其论曾子者得之而有子叱避之说则史氏之鄙

陋无稽而柳氏惑焉以孟子考之当时既以曾子不可而寝其议有子曷尝辄据孔子之位而有其号哉

故程子特因柳氏之言断而裁之以为此说此所以不著柳说而独以程子为据也○胡氏曰子者弟子

称其师之号此书记有子曾子之言皆不曰字而曰子故知其成于二子门人之手然夫子没一时皆以

有子之言似夫子又曾子传之子思子思传之孟子岂二子之独以子称亦以是欤)

卷三 第 72a 页 WYG0201-0207a.png

程子曰读论语有读了全然无事者(辅氏曰不过是寻行数墨之徒耳○陈氏

程子曰读论语有读了全然无事者(辅氏曰不过是寻行数墨之徒耳○陈氏曰是全未有一字之得而草率不精之故也)有读了后其中得一两句喜者(语录

曰到这一二句喜处便是入头处如此读将去将久自解踏著他关捩子倏然悟时圣贤格言自是句句好须知道

那一句有契于心著实理会得那一句透如此推来推去方解有得今只恁地包罩说道好如吃物事相似事

事道好若问那般较好其好是如何却又不知如此济得甚事○辅氏曰是就其性之所进而偶有所感

发焉者也如此则亦可以进矣○陈氏曰是已入得一线路子开明是一两句之精也)有读了

后知好之者(辅氏曰好之则知其味矣如食五谷者既知其味则必嗜之也○陈氏曰是已

觉其中有趣味之可嗜而于书之大义甚精也)有读了后直有不知手之舞

卷三 第 72b 页 WYG0201-0207b.png

之足之蹈之者(辅氏曰嗜之而饱餍充足其乐有不可形容者是以见于手舞足蹈也○

之足之蹈之者(辅氏曰嗜之而饱餍充足其乐有不可形容者是以见于手舞足蹈也○陈氏曰是深有悟夫趣味之无穷而全书之已精也然精亦岂容易可至哉是用多少工夫积累而然)

程子曰今人不会读书如读论语未读时是此等人读

了后又只是此等人便是不曾读(辅氏曰程子言虽近而意则切使读

书者自知所以求益不至虚费工夫也须是熟读涵泳使之通贯浃洽然有日新之功如是则气质变化

月异而戚不同也)

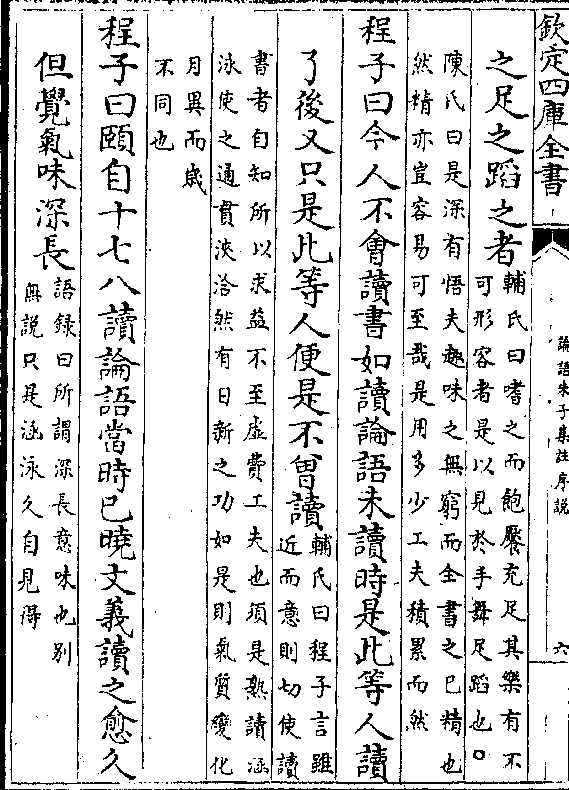

程子曰颐自十七八读论语当时已晓文义读之愈久

但觉气味深长(语录曰所谓深长意味也别无说只是涵泳久自见得)