声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷九十四 第 1a 页 WYG0713-0098a.png

钦定四库全书

钦定四库全书大学衍义补卷九十四

明 丘浚 撰

治国平天下之要

备规制

图籍之储

易上古结绳而治后世圣人易之以书契百官以治万

民以察盖取诸夬

卷九十四 第 1b 页 WYG0713-0098b.png

朱熹曰上古结绳而治后世圣人易之以书契天下

朱熹曰上古结绳而治后世圣人易之以书契天下事有古未之为而后人为之固不可无者此类是也

徐几曰上古民淳事简事之小大惟结绳以识之亦

足以为治至后世风俗媮薄欺诈日生而书契不容

不作矣书文字也契合约也言有不能记者书识之

事有不能信者契验之

程龙曰十三卦制器尚象凡所以为民生利用安身

养生送死之道已无遗憾矣然百官以治万民以察

卷九十四 第 2a 页 WYG0713-0098c.png

卒归之夬之书契何也盖器利用便则巧伪生忧患

卒归之夬之书契何也盖器利用便则巧伪生忧患作圣人忧之故终之以书契之取象其视网罟等象

虽非一时之利实万世之大利也故结绳初易为网

罟终易为书契圣人以定大业断大疑悉于书契乎

观百官治万民察诚非书契不可也十三卦终以夬

卦之取象圣人之意深矣

臣按此字书之祖万世书契之所自出文学之所

繇宗者也岂特一时治百官察万民而已哉然万

卷九十四 第 2b 页 WYG0713-0098d.png

世之下所以治百官察万民者皆永赖焉夫百官

世之下所以治百官察万民者皆永赖焉夫百官以治万民以察圣人作为书契以垂万世之用为

此而已后世乃至用之以驾虚诞之说纪浮夸之

辞载怪僻之事写淫荡之情岂圣人始制文字之

意哉

周礼大司徒之职掌建邦之土地之图与其人民之数

以佐王安扰邦国以天下土地之图周知九州之地域

广(东西/为广)轮(南北/为轮)之数辨其山(积石/曰山)林(竹木/曰林)川(注渎/曰川)泽(水/钟)

卷九十四 第 3a 页 WYG0713-0099a.png

(曰/泽)丘(土高/曰丘)陵(大阜/曰陵)坟(水涯/曰坟)衍(下平/曰衍)原(高平/曰原)隰(下湿/曰隰)之

(曰/泽)丘(土高/曰丘)陵(大阜/曰陵)坟(水涯/曰坟)衍(下平/曰衍)原(高平/曰原)隰(下湿/曰隰)之名物

郑玄曰土地之图若今郡国舆地图

臣按此即后世地志图经之所始也周礼大司

徒之职首以建邦之土地之图为任可见地官

为职所以佐王安扰邦国者虽无所不统而其

最当切而先者万民之数九州之域五土之名

也后世图经地志盖原于此国朝洪武三年命

卷九十四 第 3b 页 WYG0713-0099b.png

儒士魏俊民等六人编类天下郡县地理形势

儒士魏俊民等六人编类天下郡县地理形势降附始末为大明志永乐十六年又遣官分行

天下采摭事实然未成书英宗皇帝乃命儒臣

因其旧脩成一书命曰大明一统志然所辑者

皆沿前代之旧载古今事迹纪形胜备风俗考

沿革广见闻前古所未有也揆之于大司徒所

掌之图则倍之矣然所谓建邦之土地人民之

数则未备焉臣请于地图之外依周礼别为一

卷九十四 第 4a 页 WYG0713-0099c.png

籍凡天下两畿十三藩及府州县皆各为一图

籍凡天下两畿十三藩及府州县皆各为一图县合于州州合于郡郡合于藩总为天下图掌

于户部凡其疆域道理山川物产里数户口钱

榖应所有者皆具其中一有取舍敛散按图而

考其实粲然如指诸掌也此成周盛时大司徒

佐王安扰邦国之首务

小史掌邦国之志奠系世辨昭穆

郑玄曰志谓记也春秋所谓周志国语所谓郑书

卷九十四 第 4b 页 WYG0713-0099d.png

之属是也系世则帝系世本之属也

之属是也系世则帝系世本之属也王昭禹曰父谓之昭子谓之穆父子相代谓之世世

之所出谓之系奠系世以知其本所出辨昭穆以知

其世序凡此皆有书小史则定而辨之

臣按古者封建之制行分土列爵各有分地各有

分民而在其邦国者亦各有其国之私书所谓志

者是也志虽作于侯国而籍则掌于王官其事之

大者在奠系世辨昭穆焉后世封建之制废仕者

卷九十四 第 5a 页 WYG0713-0100a.png

无世官无分地然魏晋以来官有簿状家有谱系

无世官无分地然魏晋以来官有簿状家有谱系官之选举必繇于簿状家之婚姻必繇于谱系历

代并有图谱局置郎令史以掌之仍用博通古今

之儒知撰谱事凡百官族姓之有家状者则上之

官为考定详实藏于秘阁副在左户若私书有滥

则纠之以官籍官籍不及则稽之以私书所以人

尚谱牒之学家藏谱系之书自五代以来其书散

佚不传非独无官秘阁左户之藏而士大夫能通

卷九十四 第 5b 页 WYG0713-0100b.png

谱牒之学者盖亦鲜矣今制惟勋臣武胄有世官

谱牒之学者盖亦鲜矣今制惟勋臣武胄有世官者袭替之际具其宗图藏在所司而文臣之初应

举入官者亦一具家状既仕之后不复究矣此亦

一缺典也

外史掌书外令掌四方之志(记/也)掌三皇五帝之书掌达

书名于四方若以书使于四方则书其令

郑玄曰外令王令下畿外也四方之志若晋之乘楚

之梼杌鲁之春秋三皇五帝之书所谓三坟五典也

卷九十四 第 6a 页 WYG0713-0100c.png

王昭禹曰掌四方之志则下以知风俗之所向三

王昭禹曰掌四方之志则下以知风俗之所向三皇五帝之书则上以考古昔之所行

臣按孔安国曰伏羲神农皇帝之书谓之三坟

言大道也少昊颛顼高辛唐虞之书谓之五典

言常道也九州之志谓之九丘丘聚也言九州

所有土地所生风气所宜者皆聚此书也今外

史所掌者四方之志其九丘之类也三皇五帝

之书即所谓三坟五典也达其名于四方使天

卷九十四 第 6b 页 WYG0713-0100d.png

下之人皆知有此书也今世天下郡县皆有图

下之人皆知有此书也今世天下郡县皆有图经地志藏其副于学校而总收于礼部藏于内

阁朝廷又颁五经四书于天下学校使校官掌

之亦周官外史之遗意也

职方氏掌天下之图以掌天下之地辨其邦国都鄙

四夷八蛮七闽九貉五戎六狄之人民与其财用九

榖六畜之数要周知其利害

王昭禹曰大司徒掌建邦之土地之图以天下之

卷九十四 第 7a 页 WYG0713-0101a.png

图知九州之地域广轮之数则其所掌者特图而

图知九州之地域广轮之数则其所掌者特图而已职方氏掌天下之图以掌天下之地则其所掌

典非特图也又掌其地焉邦国诸侯之国也都鄙

邦国之采邑也自邦国都鄙至于蛮夷闽貉戎狄

虽有内外之殊然先王之政一视而同仁其人民

之所聚财用之所出九榖之所生六畜之所产其

数要不可以不辨也其利害不可以不知也数则

列而计之也要则总而计之也利则凡可以利人

卷九十四 第 7b 页 WYG0713-0101b.png

者也害则凡可以害人者也周知其利害则将以兴

者也害则凡可以害人者也周知其利害则将以兴其利而除其害也

臣按先儒谓掌天下之地图而𨽻于司马谨之也

战国策士每言窥周室则可以按图籍争天下汉

大将军王凤亦云太史公书有地形阨塞不宜在

诸侯王然则古人图志虽司徒营之即藏之司马

秘不得见所以弭盗而防患也萧何入秦独收图

籍自汉掌之司空浸以泄露当时如淮南诸王皆

卷九十四 第 8a 页 WYG0713-0101c.png

按舆地图谋变以此知古人之虑远矣观此说则

按舆地图谋变以此知古人之虑远矣观此说则知古人重图籍有如此者唐人设兵部属有四一

曰职方部我朝因之职方所掌者兵戎边防之政

而沿边图本实在焉但不若周人悉掌天下之地

云尔

左传昭公十二年楚子狩于州来左史倚相趋过王曰

是良史也是能读三坟五典八索九丘

孔安国曰伏羲始画八卦造书契以代结绳之政繇

卷九十四 第 8b 页 WYG0713-0101d.png

是文籍生焉伏羲神农黄帝之书谓之三坟言大道

是文籍生焉伏羲神农黄帝之书谓之三坟言大道也少昊颛顼高辛唐虞之书谓之五典言常道也至

于夏商周之书虽设教不伦雅诰奥义其归一揆是

故历代宝之以为大训八卦之说谓之八索求其义

也九州之志谓之九丘丘聚也言九州所有土地所

生风气所宜皆聚此书也

程颐曰所谓大道若性与天道之说圣人岂得而去

之哉若言阴阳四时七政五行之道亦必至要之理

卷九十四 第 9a 页 WYG0713-0102a.png

非如后世之繁衍末术也固亦常道圣人所不去也

非如后世之繁衍末术也固亦常道圣人所不去也或者所谓羲农之书乃后人称述当时之事失其义

理如许行为神农之言及阴阳权变医方称黄帝之

说耳此圣人所以去之也五典既皆常道又去其三

盖上古虽已有文字而制立法度为治有迹得以纪

载有史官以识其事自尧始耳

臣按三坟五典之说始见于此孔安国谓此即上

世帝王遗书则是书之来也久矣周礼外史掌三

卷九十四 第 9b 页 WYG0713-0102b.png

皇五帝之书此书之掌于朝廷官职者也楚左史

皇五帝之书此书之掌于朝廷官职者也楚左史倚相能读三坟五典八索九丘此书之传于学士

大夫者也今三皇五帝之书存于世者惟尧舜二

典其他如九头五龙摄提等十纪其说荒诞不经

其后宋毛渐所得之三坟则又伪妄显然断非古

昔圣神之旧典也孔子删书始于尧舜所以为万

世法者皆日用常行之理万世帝王为治之大经

大法无出此者矣

卷九十四 第 10a 页 WYG0713-0102c.png

史记孔子之时周室微而礼乐废诗书缺追迹三代之

史记孔子之时周室微而礼乐废诗书缺追迹三代之礼序书传上纪唐虞之际下至秦缪古者诗三千馀篇

孔子去其重取其可施于礼义上采契后稷中述殷周

之盛至幽厉之缺三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶

武雅颂之音礼乐自此可得而述以备王道成六艺孔

子晚而喜易序彖系象说卦文言孔子以诗书礼乐教

子弟盖三千焉身通六艺者七十有二人鲁哀公十四

年春狩大野叔孙氏车子锄商获兽以为不祥仲尼视

卷九十四 第 10b 页 WYG0713-0102d.png

之曰麟也取之曰河不出图雒不出书吾已矣夫乃因

之曰麟也取之曰河不出图雒不出书吾已矣夫乃因史记作春秋上至隐公下讫哀公十四年

孔安国曰孔子生于周末睹史籍之繁文惧览者之

不一遂乃定礼乐明旧章删诗为三百篇约史记而

脩春秋赞易道以黜八索述职方以除九丘讨论坟

典断自唐虞以下讫于周

朱熹曰孔子删诗书定礼乐脩春秋赞周易皆传先

王之旧

卷九十四 第 11a 页 WYG0713-0103a.png

臣按万世儒道宗于孔子天下书籍本于六经六

臣按万世儒道宗于孔子天下书籍本于六经六经者万世经典之祖也为学而不本于六经非正

学立言而不祖于六经非雅言施治而不本于六

经非善治是以自古帝王欲继天而建极阐道以

为治莫不崇尚孔子焉所谓崇尚之者非谓加其

封号优其祀典复其子孙也明六经之文使其义

之不舛正六经之义使其道之不悖行六经之道

使其言之不虚夫然斯谓崇尚孔子也已

卷九十四 第 11b 页 WYG0713-0103b.png

秦始皇三十四年烧诗书百家语

秦始皇三十四年烧诗书百家语臣按秦无道之罪十数如坏井田刑三族坑儒生

罪妖言之类然皆一时之事也继其后者苟一旦

兴改革起废之心其弊端可撤而去其坠绪可寻

而理也若夫诗书百家语皆自古圣帝明王贤人

君子精神心术之微道德文章之懿行义事功之

大建置议论之详所以阐明已往而垂示将来者

固非一人之事亦非一日可成累千百人之见积

卷九十四 第 12a 页 WYG0713-0103c.png

千万年之久而后备具者也乃以一人之私快一

千万年之久而后备具者也乃以一人之私快一时之意付之烈焰使之散为飞烟荡为寒灰以贻

千万世无穷之恨呜呼秦之罪上通于天矣始皇

李斯所以为万世之罪人欤

汉书艺文志序曰昔仲尼没而微言绝七十子丧而大

义乖战国纵横真伪分争诸子之言纷然殽(杂/也)乱至秦

患之乃燔灭文章以愚黔首汉兴改秦之败大收篇籍

广开献书之路迄孝武世书缺简脱礼坏乐崩圣上喟

卷九十四 第 12b 页 WYG0713-0103d.png

然而称曰朕甚闵焉于是建藏书之策置写书之官下

然而称曰朕甚闵焉于是建藏书之策置写书之官下及诸子传说皆充秘府至成帝时以书颇散亡使谒者

陈农求遗书于天下诏光禄大夫刘向校诸经传诸子

诗赋步兵校尉任宏校兵书太史令尹咸校数术侍医

李柱国校方技每一书已(毕/也)向辄条其篇目撮其指意

录而奏之会向卒哀帝复使向子歆卒父业歆于是总

群书而奏其七略故有辑(与集/同)略(谓诸书/之总要)有六艺略(六/艺)

(六经/也)有诸子略有诗赋略有兵书略有术数略有方技

卷九十四 第 13a 页 WYG0713-0104a.png

略

略臣按此前汉藏书之始末夫自唐虞三代之书至

于孔子而备历春秋战国之世至于嬴秦而缺汉

高祖时战争未息文景时谦让未遑武帝者出始

开献书之路建藏书之策置写书之官至于成帝

又遣求书之使命挍书之官哀帝又命官以辑其

略焉夫献书之路不开则民间有书无繇上达藏

书之策不建则官府有书易至散失欲藏书而无

卷九十四 第 13b 页 WYG0713-0104b.png

写之者则其传不多既写书而无挍之者则其文

写之者则其传不多既写书而无挍之者则其文易讹既挍之矣苟不各以类聚而目分之则其于

检阅考究者无统矣后世人主有志于道艺而留

心于载籍者尚当以汉世诸帝为法

成帝河平三年上以中秘书颇散亡使谒者陈农求遗

书于天下诏光禄大夫刘向挍之

臣按汉以来遣使求书始此夫自秦人焚书之后

书籍散亡多矣汉兴始收之开献书路置写书官

卷九十四 第 14a 页 WYG0713-0104c.png

兴藏书府稍稍复集至成帝世又颇散失乃遣谒

兴藏书府稍稍复集至成帝世又颇散失乃遣谒者求遗书于天下呜呼书之在天下乃自古圣帝

明王精神心术之所寓天地古今生人物类义理

政治之所存今世赖之以知古后世赖之以知今

者也其述作日多卷帙浩繁难于聚而易于散失

苟非在位者收藏之谨而购访之勤安能免于丧

失哉不幸而有所丧失明君良佐咸以斯文兴丧

为念设法招求遣使蒐采悬赏以购之授官以酬

卷九十四 第 14b 页 WYG0713-0104d.png

之使其长留天地间永为世鉴以毋贻后时之悔

之使其长留天地间永为世鉴以毋贻后时之悔岂不韪欤

光武中兴笃好文雅明章继轨尤重经术四方鸿生钜

儒负帙自远至者不可胜算石室兰台弥以充积又于

东观及仁寿阁集新书校书郎班固傅毅等典掌焉并

依七略而为书部明帝幸三雍礼毕帝正坐自讲诸儒

执经问难于前建初中大会诸儒于白虎观考详同异

连月乃罢肃宗亲临称制监决如石渠故事初光武迁

卷九十四 第 15a 页 WYG0713-0105a.png

还洛阳其经牒秘书载之二千馀两自此以后参倍于

还洛阳其经牒秘书载之二千馀两自此以后参倍于前及董卓移都之际吏民扰乱自辟雍东观兰台石室

宣明鸿都诸藏典策文章竞共剖散其缣帛图书大则

连为帷盖小乃制为縢囊及王允所收而西者裁七十

馀乘道路艰远复弃其半矣后长安之乱一时焚荡莫

不泯尽焉

臣按此后汉书籍之始末书籍自经秦火之后固

已无复先王盛时之旧汉兴多方求之至哀帝时

卷九十四 第 15b 页 WYG0713-0105b.png

刘歆总群书著七略大凡三万三千九十卷有禁

刘歆总群书著七略大凡三万三千九十卷有禁中外台之别又有太常太史中秘之殊古书渐渐

出也不幸遭王莽之乱焚烧无遗盖秦火之烧有

意而烧其祸繇于君也汉火之烧无意而烧其祸

繇于民也呜呼书籍之在世犹天之有日月也天

无日月天之道废矣世无书籍人之事泯矣何辜

于天而往往遭焚烧之祸哉迨夫光武中兴笃好

文雅明章继轨尤重经术古书次第复出藏之辟

卷九十四 第 16a 页 WYG0713-0105c.png

雍东观兰台石室宣明鸿都非一所也不幸又有

雍东观兰台石室宣明鸿都非一所也不幸又有董卓之乱焚荡泯尽魏氏代汉采掇遗亡分为甲

乙丙丁四部合二万九千九百四十五卷晋惠之

世靡有孑遗东晋鸠聚其见存者但为三千一十

四卷而已宋之书目凡万五千七百四卷齐之书

目凡万八千一十卷梁之多至二万三千一百六

卷隋之多至三万七千馀卷

隋文帝开皇三年秘书监牛弘表请分遣使人搜讨异

卷九十四 第 16b 页 WYG0713-0105d.png

本每书一卷赏绢一疋校写既定本即归主于是民间

本每书一卷赏绢一疋校写既定本即归主于是民间异书往往间出

臣按牛弘上表请开献书之路谓经籍自周衰孔

子删述之后凡有五厄秦人吞六国坟籍扫地一

厄也王莽之末并从焚烬二厄也献帝移都西京

燔荡三厄也晋世刘石凭陵从而失坠四厄也侯

景破梁悉送荆州周师入郢焚之外城五厄也自

仲尼迄今数遭五厄兴集之期属膺隋代今秘藏

卷九十四 第 17a 页 WYG0713-0106a.png

见书亦足披览但一时载籍须令大备不可王府

见书亦足披览但一时载籍须令大备不可王府所无私家乃有若猥发明诏兼开购赏则异典必

至观阁斯积文帝纳之使人搜讨于是民间异书

往往间出臣窃以为自隋之后唐有禄山黄巢之

乱极而至于五代之季宋有女真蒙古之祸极而

至于至正之末其为厄也又不止五矣大凡天下

万事万物祸乱之时虽或荡废然一旦治平皆可

稍稍复旧惟所谓书籍者出于一人之心各为一

卷九十四 第 17b 页 WYG0713-0106b.png

家之言言人人殊其理虽同而其所以为言者则

家之言言人人殊其理虽同而其所以为言者则未必同其间阐义理著世变纪事迹莫不各极其

至皆有所取一有失焉则不可复虽复之亦非其

真与全矣是以古先圣王莫不致谨于斯以为今

之所以知昔后之所以知今者之具珍藏而爱护

之惟恐其捐失也讲究而校正之惟恐其讹舛也

既有者恒恐其或失未有者惟恐其弗得虽以偏

安尚武衰乱之世莫不知所爱重矧重熙累洽之

卷九十四 第 18a 页 WYG0713-0106c.png

世好文愿治之君哉

世好文愿治之君哉唐分书为四类曰经史子集而藏书之盛莫盛于开元

其著录者五万三千九百一十五卷而唐之学者自为

之书者又二万八千四百六十九卷初隋嘉则殿书三

十七万卷至武德初有书八万卷重复相揉贞观中魏

徵虞世南颜师古继为秘书监请购天下书选五品以

上子孙工书者为书手缮写藏于内库玄宗命马怀素

为脩图书使与褚无量整比寻置脩书院其后大明宫

卷九十四 第 18b 页 WYG0713-0106d.png

光顺门外东都明福门外皆创集贤书院学士通籍出

光顺门外东都明福门外皆创集贤书院学士通籍出入既而太府月给麻纸五千番季给墨三百三十六丸

岁给兔千五百皮为笔材两都各聚书四部以甲乙丙

丁为次列经史子集四库其本有正有副安禄山之乱

尺简不藏元载为相奏以千钱购书一卷又命拾遗苗

发等使江淮括访至文宗时郑覃侍讲进言经籍未备

因诏秘阁搜采于是四库之书复完分藏于十二库黄

巢之乱存者盖鲜

卷九十四 第 19a 页 WYG0713-0107a.png

欧阳脩曰自六经焚于秦而复出于汉其师传之道

欧阳脩曰自六经焚于秦而复出于汉其师传之道中绝而简编脱乱讹缺学者莫得其本真于是诸儒

章句之学兴焉其后传注笺解义疏之流转相讲述

而圣道粗明然其为说固已不胜其繁矣至于上古

三皇五帝以来世次国家兴灭终始僭窃伪乱史官

备矣而传记小说外暨方言地理职官氏族皆出于

史官之流也自孔子在时方脩明圣经以绌缪异而

老子著书论道德接乎同衰战国游谈放荡之士田

卷九十四 第 19b 页 WYG0713-0107b.png

骈慎到列庄之徒各极其辩而孟轲荀卿始专脩孔

骈慎到列庄之徒各极其辩而孟轲荀卿始专脩孔氏以折异端然诸子之论各成一家自前世皆存而

不绝也夫王迹熄而诗亡离骚作而文辞之士兴历

代盛衰文章与时高下然其变态百出不可穷极何

其多也呜呼六经之道简严易直而天人备故其愈

久而益明其馀作者众矣质之圣人或离或合然其

精深宏博各尽其术而怪奇伟丽往往震发于其间

此所以使好奇博爱者不能忘也然凋零磨灭亦不

卷九十四 第 20a 页 WYG0713-0107c.png

可胜数岂其文华少实不足以行远欤而俚言俗说

可胜数岂其文华少实不足以行远欤而俚言俗说猥有存者亦其有幸不幸者欤

臣按此有唐一代藏书之本末臣尝谓天下之物

虽空青水碧物外之奇宝既失之皆可复得也惟

经籍在天地间为生人之元气纪往古而示来今

不可一旦无焉者无之则生人贸贸然如在冥途

中行矣其所关系岂小小哉民庶之家迁徙不常

好尚不一既不能有所收储所赖石渠延阁之中

卷九十四 第 20b 页 WYG0713-0107d.png

储积之多收藏之密扃钥之固藏贮者有掌固之

储积之多收藏之密扃钥之固藏贮者有掌固之官阙略者有缮写之吏损坏者有脩补之工散失

者有购访之令然后不至于浥烂散落尔前代藏

书之多有至三十七万卷者今内阁所藏不能

什一多历年所在内者未闻有所稽考在外者未

闻有所购求臣恐数十年之后日渐损耗其所关

系非止一代一时之事而已也伏望圣明为千万

年之远图母使后世志艺文者以书籍散失之咎

卷九十四 第 21a 页 WYG0713-0108a.png

归焉不胜干万世斯文之幸

归焉不胜干万世斯文之幸五代后唐庄宗同光中募民献书及三百卷授以试衔

其选调之官每百卷减一选

明宗长兴三年初定国子监校定九经雕印卖之

胡寅曰有天下国家必以经术示教不意五季干戈

扰攘之时而知所先务可不谓贤乎然命国子监以

木本行以一文义去舛讹使人不迷于所习善矣颁

之可也鬻之非也或曰天下学者甚众安得人人而

卷九十四 第 21b 页 WYG0713-0108b.png

颁之曰以监本为正俾郡邑皆传刋焉何患于不给

颁之曰以监本为正俾郡邑皆传刋焉何患于不给国家浮费不可胜计而独靳于此哉

叶梦得曰唐以前书籍皆写本人以藏书为贵精于雠

对故往往皆有善本学者以传录之艰故其读诵亦精

详五代时冯道始奏请官镂板印行宋淳化中复以史

记前后汉付有司摹印自是书籍刋镂者益多士大夫

不复以藏书为意学者易于得书其诵读亦因灭裂然

板本多不是正不无讹误世既一以板本为正而藏本

卷九十四 第 22a 页 WYG0713-0108c.png

日亡其讹谬者遂不可正

日亡其讹谬者遂不可正臣按后世雕印书籍始于此夫自有板本以来学

者易于得书不必假借购求钞写传录而得以诵

习考阅诚莫大之利也然书肆刻本往往承讹袭

舛有误学者乞命翰林儒臣将九经十九史及

诸儒先所著述有补于正道名教者严加校正字

画行款必须正当归一命工锓梓藏于国子监付

典籍掌之遇天下板本有缺文疑义咸来取正是

卷九十四 第 22b 页 WYG0713-0108d.png

亦一道德以同文之一端也然臣于此又有一见

亦一道德以同文之一端也然臣于此又有一见今世学校所诵读人家所收积者皆宋以后之五

经唐以前之注疏讲学者不复习好书者不复藏

尚幸十三经注疏板本尚存于福州府学好学之

士犹得以考见秦汉以来诸儒之说臣愿特敕福

建提学宪臣时加整葺使无损失亦存古之一事

也馀如仪礼经传通解等书刻板在南监者亦宜

时为备补

卷九十四 第 23a 页 WYG0713-0109a.png

周世宗以史馆书籍尚少锐意求访凡献书者悉加优

周世宗以史馆书籍尚少锐意求访凡献书者悉加优赐以诱致之而民间之书传写舛误乃选常参官三十

人校雠刋正令于卷末署其名衔焉

臣按周世宗当五代扰攘之际尚留心文事如此

况当承平之世而经籍图书乃其祖宗所贻留者

手泽沾溉所存忍使之散轶不全乎馆阁职清务

简不预他务宜委之校雠刋正俾于每卷之末署

其名衔有不究心者坐以旷官之罪

卷九十四 第 23b 页 WYG0713-0109b.png

宋初有书万馀卷其后削平诸国收其图籍及下诏遣

宋初有书万馀卷其后削平诸国收其图籍及下诏遣使购求散亡三馆之书稍复增益太宗始建崇文院而

徙三馆之书以实之又分三馆书万馀卷别为书库名

曰秘阁真宗时命三馆写四部书二本置龙图阁及太

清楼而玉宸殿四门殿亦各有书万馀卷已而王宫火

延及崇文秘阁书多煨烬其仅存者迁于右掖门外谓

之崇文外院命重写书籍选官详覆校勘掌以参知政

事一人领之仁宗既新作崇文院命学士张观等编四

卷九十四 第 24a 页 WYG0713-0109c.png

库书仿开元四部录为崇文总目书凡三万六百六十

库书仿开元四部录为崇文总目书凡三万六百六十九卷神宗改崇文院为秘书省徽宗更崇文总目为秘

书总目诏购求士民藏书其有所秘未见之书足备观

采者仍命以官且以三馆书多逸遗命建局以补全校

正为名设官总理募工缮写自熙宁以来搜访补葺至

是为盛矣始太祖太宗真宗三朝次仁英两朝至仁哲

徽钦四朝最具当时之目为部六千七百有五为卷七

万三千八百七十有七焉迨夫靖康之难而宣和馆阁

卷九十四 第 24b 页 WYG0713-0109d.png

之储荡然靡遗高宗驻跸临安乃建秘书省于国史院

之储荡然靡遗高宗驻跸临安乃建秘书省于国史院之右搜访遗阙屡优献书之赏于是四方之藏稍稍复

出而馆阁编辑日益富矣当时类次书目得四万四千

四百八十六卷至宁宗时又得一万四千九百四十三

卷视崇文总目又有加焉

史臣曰易曰观乎天文以察时变观乎人文以化成

天下文之有关于世运尚矣然书契以来文字多而

世道日降秦火而后文字多而世教日兴其故何哉

卷九十四 第 25a 页 WYG0713-0110a.png

盖世道升降人心习俗之致然非徒文字之所为也

盖世道升降人心习俗之致然非徒文字之所为也然去古既远苟无斯文以范防之则愈趋而愈下矣

故繇秦而降每以斯文之盛衰占斯世之治忽焉宋

有天下先后三百馀年考其治化之污隆风气之离

合虽不足以拟伦三代然其时君汲汲于道艺辅治

之臣莫不以经术为先务学士缙绅先生谈道德性

命之学不绝于口岂不彬彬乎进于周之文哉宋之

不竞或以为文盛之弊遂归咎焉此以功利为言未

卷九十四 第 25b 页 WYG0713-0110b.png

必知道者之论也自南渡之后迄于终祚国步艰难

必知道者之论也自南渡之后迄于终祚国步艰难军旅之事日不暇给而君臣上下未尝顷刻不以文

学为务大而朝廷微而草野其所制作讲说纪述赋

咏动成卷帙累而数之有非前代之所及也虽其间

鈲裂大道疣赘圣模幽怪恍惚琐碎支离有所不免

然而瑕瑜相形雅郑各趣譬之万𣲖归海四渎可分

繁星丽天五纬可识求约于博则有要存焉

臣按此有宋一代藏书之始末

卷九十四 第 26a 页 WYG0713-0110c.png

太宗太平兴国九年诏曰国家宣明宪度恢张政治敦

太宗太平兴国九年诏曰国家宣明宪度恢张政治敦崇儒术启迪化源国典朝章咸从振举遗编坠简当务

询求眷言经济无以加此宜令三馆以开元四部书目

阅馆中所阙者具列其名诏中外购募有以亡书来上

及三百卷者当议甄录酬奖馀第卷帙之数等级优赐

不愿送官者借本写毕还之

仁宗嘉祐中诏曰国初承五代之后简编散落三馆聚

书仅才万卷其后平定列国先收图籍亦尝分遣使人

卷九十四 第 26b 页 WYG0713-0110d.png

屡下诏命访募异本校定篇目听政之暇无废览观然

屡下诏命访募异本校定篇目听政之暇无废览观然比开元遗逸尚众宜加购赏以广献书中外士庶并许

上馆阁阙书卷支绢一匹五百卷与文资官

臣按宋朝以文为治而于书籍一事尤切用心历

世相承率加崇尚屡下诏书搜访遗书或给以赏

或赐以官凡可以得书者无不留意然犹虑其或

有非常之变每卷皆有副本分贮各所是以真宗

之时崇文秘阁之灾而犹存太清楼之储徽宗设

卷九十四 第 27a 页 WYG0713-0111a.png

官提举募工缮写一置宣和殿一置太清楼一置

官提举募工缮写一置宣和殿一置太清楼一置秘阁其寓意深矣我朝不专设馆阁官凡前代所

谓省监皆归于翰林院翰林院专设官以司经籍

图书名曰典籍凡国家所有古今载籍皆在所掌

又于国子监设典籍一员司凡大学所有经籍及

板本之属臣考唐人谓人之博学者曰行秘书而

宋人之评诗者亦曰胸中无国子监不可读杜诗

而书史之有讹舛者必挍正之以监本则此二者

卷九十四 第 27b 页 WYG0713-0111b.png

乃自古藏贮经籍之所我朝馆阁之职凡前代所

乃自古藏贮经籍之所我朝馆阁之职凡前代所谓集贤院崇文院秘书省秘阁皆不复置官惟于

翰林太学置此官二员今翰林院秘藏皆在文渊

阁其典籍固有所职掌惟两京太学典籍几于虚

设臣闻永乐中太宗皇帝肇建北京敕翰林院凡

南京文渊阁所贮古今一切书籍自一部至有百

部以上各取一部送京馀悉封识收贮如故则是

两京皆有储书也夫天下书籍尽归内府其人家

卷九十四 第 28a 页 WYG0713-0111c.png

所有者盖亦无多其间多有人家所无者今幸其

所有者盖亦无多其间多有人家所无者今幸其犹存于此万一有所疏失则永绝矣可不惜哉今

幸国家无事政天子崇儒右文之时忍使古昔圣

贤乖世立教之言载道为治之具传之数千百年

者一旦不幸或有意外之变乃至于今而泯尽岂

不贻千古之永叹哉臣请敕内阁儒臣将南北两

京文渊阁所藏书籍凡有副本于南京内阁及两

监各分贮一本其无者将本书发下两监敕祭酒

卷九十四 第 28b 页 WYG0713-0111d.png

司业行取监生钞录给与人匠纸笔责令各堂教

司业行取监生钞录给与人匠纸笔责令各堂教官挍对不限年月陆续付本监典籍掌管如此则

一书而有数本藏贮又有异所永无疏失之虞矣

神宗元丰三年改官制以崇文院为秘书省刋写分贮

集贤院史馆昭文馆秘阁经籍图书以秘书郎主之编

集挍定正其脱误则挍书郎正字主之岁于仲夏曝书

则给酒食费谏官御史侍制以上官毕赴

臣按宋有馆阁之职以司经籍图书秘书郎职掌

卷九十四 第 29a 页 WYG0713-0112a.png

收贮葺理挍书郎正字职在编辑挍定今制不设

收贮葺理挍书郎正字职在编辑挍定今制不设馆閤并其职于翰林院夫以专官则无专任臣请

于典籍之外其脩撰编脩检讨皆以编辑挍定之

任专委其人而责其成功每岁三伏会官曝书如

宋制因阅其数如此则葺理有官而编简不至于

脱误考挍有人而文义不至于讹舛考阅有时而

载籍不至于散亡矣

徽宗大观四年秘书监何志同奏庆历间尝命儒臣集

卷九十四 第 29b 页 WYG0713-0112b.png

四库秘藏叙次为籍名之曰崇文总目其书之总凡三

四库秘藏叙次为籍名之曰崇文总目其书之总凡三万六百六十九卷今一馆所藏善否相揉号为全本者

不过二万馀卷而脱简断编亡散阙逸之数亦如之宜

及今有所搜采视庆历旧录及总目之外别有异书并

许借传从之

臣按何志同言及今有所搜采视庆历旧录及总

目之外别有异书并许传借盖欲将馆阁中书目

录出示中外凡目中所无有者借传以广其藏也

卷九十四 第 30a 页 WYG0713-0112c.png

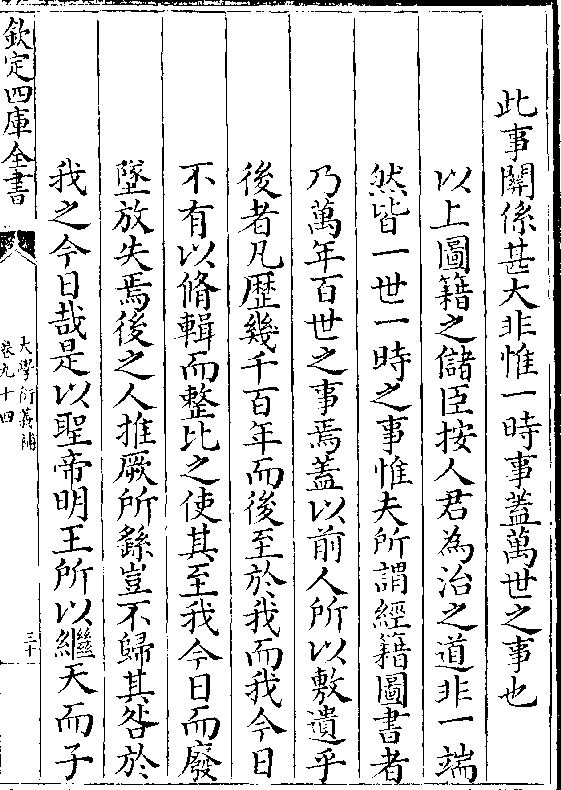

此事关系甚大非惟一时事盖万世之事也

此事关系甚大非惟一时事盖万世之事也以上图籍之储臣按人君为治之道非一端

然皆一世一时之事惟夫所谓经籍图书者

乃万年百世之事焉盖以前人所以敷遗乎

后者凡历几千百年而后至于我而我今日

不有以脩辑而整比之使其至我今日而废

坠放失焉后之人推厥所繇岂不归其咎于

我之今日哉是以圣帝明王所以继天而子

卷九十四 第 30b 页 WYG0713-0112d.png

民者任万世世道之责于己莫不以是为先

民者任万世世道之责于己莫不以是为先务焉我太祖高皇帝肇造之初庶务草创日

不暇给而首先求遗书于至正丙午之秋是

时犹未登宝位也呜呼大圣人所见所为自

与其他帝王不同其所以为圣子神孙之诒

谋者至矣践其阼而承其统者可不思所以

体其心而继述其事者乎

大学衍义补卷九十四