声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

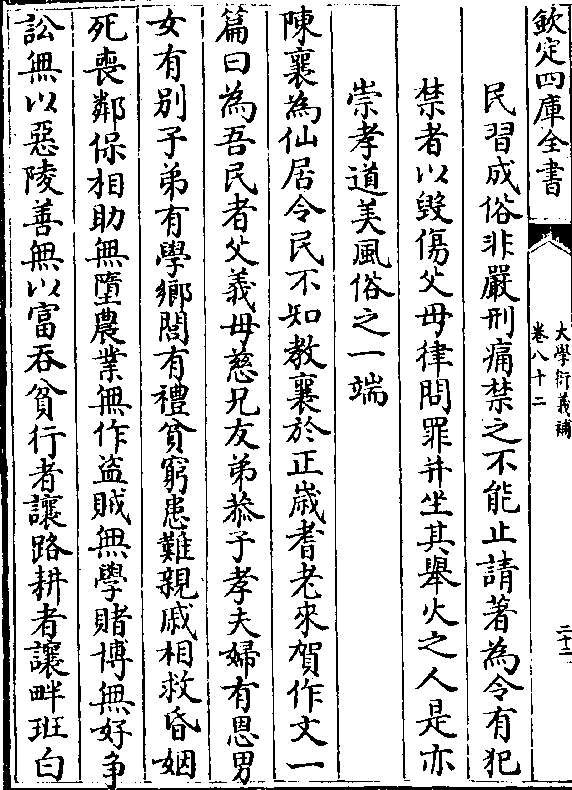

卷八十二 第 1a 页 WYG0712-0923a.png

钦定四库全书

钦定四库全书大学衍义补卷八十二

明 丘浚 撰

治国平天下之要

崇教化

广教化以变俗

周书君陈篇王曰君陈尔惟弘周公丕训无依势作威

无倚法以削宽而有制从容以和

卷八十二 第 1b 页 WYG0712-0923b.png

吕祖谦曰周公之训大矣犹欲弘之者继前人之政

吕祖谦曰周公之训大矣犹欲弘之者继前人之政苟止以持循因袭为心其所成必降前人数等惟奋

然开拓期以光大前业然后仅能不替盖造始之与

继成其力量不同也和中之时大体固当宽苟无制

则流荡放肆安能从容以和乎驯扰调娱于品制之

中游息化养于范围之内斯其所以和也

蔡沈曰君陈何至依势以为威倚法以侵削者然势

我所有也法我所用也喜怒予夺毫发不于人而于

卷八十二 第 2a 页 WYG0712-0924a.png

己是私意也非公理也安得不作威以削乎君陈之

己是私意也非公理也安得不作威以削乎君陈之世当宽和之世也然宽不可一于宽必宽而有其制

和不可一于和必从容以和之

臣按先儒谓周公迁殷顽民于下都周公亲自监

之周公既没成王命君陈代周公此其策命之辞

夫周公之毖殷顽民而君陈继其后民习之顽犷

者至是稍驯扰矣故成王戒其无以法制以行刻

削之政尚存宽典以布和厚之仁庶几其从吾之

卷八十二 第 2b 页 WYG0712-0924b.png

化以变其旧俗也

化以变其旧俗也又曰尔无忿疾于顽无求备于一夫必有忍其乃有济

有容德乃大简厥修亦简其或不修进厥良以率其或

不良

蔡沈曰无忿疾人之所未化无求备人之所不能忍

言事容言德

侯甫曰无忿疾于顽有忍者也无求备于一夫有容

者也

卷八十二 第 3a 页 WYG0712-0924c.png

王安石曰修谓其职业良谓其行义职业有修与不

王安石曰修谓其职业良谓其行义职业有修与不修当简而别之则人劝功进行义之良者以率其不

良则人励行

臣按民之为民有修者亦有不修者有良者亦有

不良者修者简别之不使与不修者混不修者亦

简别之不使与修者杂既简别之如此然后于中

冀其能修而至于良善者进用之而不良者知所

愧慕亦必修饬而至于良善是进厥良所以率其

卷八十二 第 3b 页 WYG0712-0924d.png

不良者也先儒谓顽不率教者不可忿疾之率教

不良者也先儒谓顽不率教者不可忿疾之率教者亦当奖拔之然不可以求备必有忍至德乃大

即无忿疾于顽之意简厥修至率其或不良即无

求备之意此数言者虽成王为君陈治殷民而言

是诚万世人君命官化民之要道也

毕命王若曰呜呼父师惟文王武王敷大德于天下用

克受殷命惟周公左右先王绥定厥家毖殷顽民迁于

洛邑密迩王室式化厥训既历三纪(十二年/曰纪)世(父子/曰世)变

卷八十二 第 4a 页 WYG0712-0925a.png

风移四方无虞予一人以宁

风移四方无虞予一人以宁蔡沈曰毕公代周公为太师也文王武王布大德于

天下用能受殷之命言得之之难也周公左右文武

成王安定国家谨毖顽民迁于洛邑密近王室用化

其教既历三纪世已变而风始移今四方无可虞度

之事而予一人以宁言化之之难也

臣按以周公之元圣辅佐文武之圣成王之贤而

一殷民在京邑之近而又继之以君陈以和其中

卷八十二 第 4b 页 WYG0712-0925b.png

历三十六年之久世已变矣而后其风始移焉由

历三十六年之久世已变矣而后其风始移焉由是观之民之难化可知矣然殷民在洛邑密迩王

室其无虞度之事而曰四方者盖一肢有疾而浑

身为之不宁一处有事而四方为之骚扰人君以

一人之身而居四方之中四方之中苟一处之有

事而四方咸为之劻勷矣民既不宁君身安得宁

乎此古之明君必择贤臣而付以保釐之任国之

贤臣必体君心而尽其谨毖之心有由然也

卷八十二 第 5a 页 WYG0712-0925c.png

又曰政贵有恒辞尚体要不惟好异商俗靡靡利口惟

又曰政贵有恒辞尚体要不惟好异商俗靡靡利口惟贤馀风未殄公其念哉我闻曰世禄之家鲜克由礼以

荡陵德实悖天道敝化奢丽万世同流兹殷庶士席宠

惟旧怙侈灭义服美于人骄淫矜侉将由恶终虽收放

心闲之惟艰

蔡沈曰对暂之谓恒对常之谓异趣完具而己之谓

体众体所会之谓要政事纯一辞令简实深戒作聪

明趋浮末好异之事古人论世禄之家逸乐豢养其

卷八十二 第 5b 页 WYG0712-0925d.png

能由礼者鲜矣既不由礼则心无所制肆其骄荡陵

能由礼者鲜矣既不由礼则心无所制肆其骄荡陵蔑有德悖乱天道敝坏风化奢侈美丽万世同一流

也康王将言殷士怙侈灭义之恶故先取古人论世

族者发之

吕祖谦曰殷士凭藉光宠助发其私欲者有自来矣

私欲公义相为消长故怙侈必至灭义义灭则无复

羞恶之端徒以服饰之美侉之于人而身之不美则

莫之耻也流而不返骄淫矜侉百邪并见将以恶终

卷八十二 第 6a 页 WYG0712-0926a.png

矣洛邑之迁式化厥训虽已收其放心而其所以防

矣洛邑之迁式化厥训虽已收其放心而其所以防闲其邪者犹甚难也

臣按先儒有言人之心莫难收于己放之时尤莫

难闲于既收之后苟其根尚在虽一时之所收敛

将触事而发此闲之所以为难也由是以观则殷

人之病根已在膏肓矣欲去其根有非法令之所

能禁遏必推原其病根之所以生而求其对病之

药以荡涤之调摄之保养之然后其根可以拔去

卷八十二 第 6b 页 WYG0712-0926b.png

而永无萌蘖之生矣所谓对病之药在有恒之政

而永无萌蘖之生矣所谓对病之药在有恒之政体要之辞而所以调摄之者则在复其所弗克由之

礼焉若夫保养其天和之妙剂则下文所谓惟德

惟义是已

又曰资(资财/也)富能训惟以永年惟德惟义时乃大训不

由古训于何其训王曰呜呼父师邦之安危惟兹殷士

不刚不柔厥德允修

蔡沈曰言殷士不可不训之也资富而能训则心不

卷八十二 第 7a 页 WYG0712-0926c.png

迁于外物而可全其性命之正也然训非外立教条

迁于外物而可全其性命之正也然训非外立教条也惟德惟义而己德者心之理义者理之宜也德义

人所同有也惟德义以为训是乃天下之大训然训

非可以己私言也当稽古以为之说盖善无證则民

不从不由古以为训于何以为训乎又曰是时四方

无虞矣蕞尔殷民化训三纪之馀亦何足虑而康王

拳拳以邦之安危惟系于此其不苟于小成者如此

文武周公之泽其深长也宜哉不刚所以保之不柔

卷八十二 第 7b 页 WYG0712-0926d.png

所以釐之不刚不柔其德信乎其修矣

所以釐之不刚不柔其德信乎其修矣陈经曰礼义生于富足既富以养其身又训以养其

心全正性所以顺正命此所以永年也所谓能训岂

外人心天理而他有所谓训哉德者人心之所得义

者人心之所宜根于人心之所同然此之谓大训古

训所载亦惟德义而已即人心之所同然而證之古

所已然非德义之外有古训也毕公之化本诸同然

而民易从参诸己然而民易信闲之之道孰过于此

卷八十二 第 8a 页 WYG0712-0927a.png

君陈尚有辟以止辟三细不宥之说此篇虽历数商

君陈尚有辟以止辟三细不宥之说此篇虽历数商俗之不美然惟务区别以生其愧教训以导其善无

片言及于刑盖纯以德化而刑措不用信矣

吕祖谦曰始皇以安危系于匈奴而急之以刚德宗

以安危系于藩镇而缓之以柔皆以致乱

臣按毕命一篇可见周家以仁厚立国而虑患之

远爱民之深其制事也既得宽猛之宜而其处民

也又得刚柔之中所以使其民得以顺其性命之

卷八十二 第 8b 页 WYG0712-0927b.png

正而全其义理之天向之骄荡悖乱者皆克由礼

正而全其义理之天向之骄荡悖乱者皆克由礼心之放者既闲义之灭者复存恶不终于恶而复

全其本初之善矣所以然者一由其以古训而为

训也是知化民变俗之良法要道莫先于古训古

人往矣而其训戒之辞则具载于经籍之中是以

善于为治者知古训为出治之大本化民之大机

设小学以古训而启其蒙开大学以古训而明其

论颁布经书俾其读诵设立师儒为之讲解责任

卷八十二 第 9a 页 WYG0712-0927c.png

守令为之提督无一处而不立古人之学无一人

守令为之提督无一处而不立古人之学无一人而不读古人之书无一家而不行古人之礼如此

则普天之下虽三家之市八口之家五尺之童皆

知德义可尊礼教可尚夫然而奸顽之不化习俗

之不美治道之不隆盛运祚之不灵长万无此理

也

郑子产为政于郑都鄙有章上下有服田有封洫庐井

有伍人之忠俭者从而与之泰侈者因而毙之一年竖

卷八十二 第 9b 页 WYG0712-0927d.png

子不戏狎斑白不提挈童子不犁畔二年市不豫价三

子不戏狎斑白不提挈童子不犁畔二年市不豫价三年门不夜闭道不拾遗四年田器不归五年士无尺籍

丧期不令而治舆人诵之曰我有子弟子产诲之我有

田畴子产殖之子产而死谁其嗣之

臣按子产为政而为其民殖田畴诲子弟可谓教

养兼举矣

汉文帝时贾谊上疏曰夫移风易俗使天下回心而乡

(与向/同)道类非俗吏之所能为也俗吏之所务在于刀笔

卷八十二 第 10a 页 WYG0712-0928a.png

筐箧而不知大体陛下又不自忧窃为陛下惜之岂如

筐箧而不知大体陛下又不自忧窃为陛下惜之岂如今定经制令君君臣臣上下有差父子六亲各得其宜

此业一定世世常安而后有所持循矣若夫经制不定

是犹度江河亡(无/同)维楫(维以系船/楫以制船)中流而遇风波船必

覆矣

臣按为治而不定经制是犹度江河而无维楫船

而无维楫则船必覆国而无经制则国必乱经者

百世之常道制者一时之成法有常道以为持循

卷八十二 第 10b 页 WYG0712-0928b.png

之本有成法以为持循之具是则为治之大体非

之本有成法以为持循之具是则为治之大体非通儒者不能知也俗吏何足知此哉

武帝时严安上书曰今天下人民用财侈靡车马衣裘

宫室皆竞修饰调五声使有节族杂五色使有文章重

五味方丈于前以观欲天下(观示之使/其慕欲也)彼民之情见美

则愿之是教民以侈也臣愿为民制度以防其淫使贫

富不相耀以和其心心既和平则盗贼消刑罚少阴阳

和风雨时五榖蕃熟民不天厉也

卷八十二 第 11a 页 WYG0712-0928c.png

臣按人民所以侈靡者多见于车马衣裘宫室饮

臣按人民所以侈靡者多见于车马衣裘宫室饮食四者诚能立为制度凡所乘之车马所居之宫

室所服之衣裘所用之饮食皆有阶级等第上得

以兼下下不得以僭上使官民上下得于见闻者

熟则其存于心志者定心志既定则有馀者不敢

恣为于己不及者不敢慕欲于人众心安定家给

人足而教化行矣

文翁为蜀郡守仁爱好教化见蜀地僻陋有蛮夷风文

卷八十二 第 11b 页 WYG0712-0928d.png

翁欲诱进之乃选郡县小吏开敏有才者亲自饬厉遣

翁欲诱进之乃选郡县小吏开敏有才者亲自饬厉遣诣京师受业博士数岁皆成就还归文翁以为右职又

修起学宫于成都市中招下县子弟为学官弟子为除

更繇高者以补郡县吏次为孝弟力田吏民荣之数年

争欲为学官弟子富人至出钱以求之繇是大化蜀郡

学者比齐鲁焉

臣按天下之风俗未必皆美也人君之教化未必

皆及也盖舆图之广广谷大川异制民生其间异

卷八十二 第 12a 页 WYG0712-0929a.png

俗人君一人不能一一躬历之而其所为条教又

俗人君一人不能一一躬历之而其所为条教又未必皆能一一如其俗是以有赖于承流宣化之

吏随其地因其俗以倡率教导之若文翁之治蜀

者是己是故人君之治莫大于崇教化欲崇教化

莫先于学古训欲民之学古训则在乎立学校焉

学校既立有师儒以为之指教有经书以为之准

则俾知善之当为恶之不当为欣然以从翕然以

化皆革其旧染之俗而兴礼义之风此诚人君治

卷八十二 第 12b 页 WYG0712-0929b.png

平之本而良二千石之任也

平之本而良二千石之任也韩延寿为颍川大守颍川多豪彊难治延寿欲教以礼

让恐百姓不从乃历召郡中长老为向乡里所信者数

千人设酒具食亲与相对接以礼意人人问以谣俗民

所疾苦为陈和睦亲爱销除怨咎之路长老皆以为便

因与议定嫁娶丧祭仪品略依古礼不得过法又令文

学校官诸生皮弁执俎豆为吏民行丧祭嫁娶礼百姓

遵用其教后入守左冯翊恩信周遍二十四县莫敢以

卷八十二 第 13a 页 WYG0712-0929c.png

词讼自言者

词讼自言者臣按延寿与民议定嫁娶丧祭仪品略依古礼不

得过法此诚得化民之本原盖民之所以贫窘而

流于邪淫其原皆出于昏嫁丧祭之无其制婚嫁

丧祭民生之不能无者民间一遇昏嫁丧祭富者

倾赀以为观美贫者质贷以相企效流俗之相尚

邪说之眩惑遂至破产而流于荒淫邪诞之域因

而起争讼致祸乱者亦或有之汉之时异端之教

卷八十二 第 13b 页 WYG0712-0929d.png

犹未甚炽今去其时千年矣世变愈下而佛道二

犹未甚炽今去其时千年矣世变愈下而佛道二教大为斯民之蠹惑非明古礼以正人心息邪说

则民财愈匮而民性愈荡矣幸而有朱氏家礼一

书简易可行乞敕有司凡民间有冠昏丧祭一依

此礼以行有不行者以违制论其守令上计课以

教民行古礼为最此无可书虽有他最亦不在升

举之列如此则礼教行而民俗美化民成俗之教

莫大于此

卷八十二 第 14a 页 WYG0712-0930a.png

黄霸为颍川太守为条教置父老师帅伍长班行之于

黄霸为颍川太守为条教置父老师帅伍长班行之于民间劝以为善防奸之意霸力行教化而后诛罚务在

成就全安长吏凡治道去其泰甚者尔以外宽内明得

吏民心治为天下第一天子下诏称扬曰颍川太守霸

宣布诏令百姓乡化孝子弟弟贞妇顺孙日以众多田

者让畔道不拾遗养视鳏寡赡助贫穷狱或八年亡重

罪囚吏民乡于教化兴于行谊可谓贤人君子矣书不

云乎股肱良哉其赐爵关内侯黄金百斤秩中二千石

卷八十二 第 14b 页 WYG0712-0930b.png

而颍川孝弟有行义民三老力田皆以差赐爵及帛后

而颍川孝弟有行义民三老力田皆以差赐爵及帛后数月徵霸为太子太傅迁御史大夫

臣按人君欲其政教之行于天下非得循良之臣

承流而宣化于下其势不能以遍及也汉宣帝垂

意于治数下恩泽诏书吏不奉宣霸为选择良吏

分部宣布诏令令民咸知上意然后为条教班行

民间民知太守之条教皆承天子之意故易于信

从及其教化既行天子闻之又日诏以称扬之首

卷八十二 第 15a 页 WYG0712-0930c.png

曰宣布诏令百姓向化而历数其政绩之美且赐

曰宣布诏令百姓向化而历数其政绩之美且赐爵及金并推及其郡民之贤者呜呼汉去三代未

远其君之求治臣之为治皆有古遗意后世则惟

以簿书财赋为急未闻有及教化者矣虽有其言

亦无其实为吏者固不暇于教化万有一焉不罹

于文法幸矣况望增秩赐金徵入朝以为显官哉

后世有志于教化之君其尚以宣帝为法有志于

教化之吏其尚以黄霸为法

卷八十二 第 15b 页 WYG0712-0930d.png

卓茂为密令劳心谆谆视民如子举善而教口无恶言

卓茂为密令劳心谆谆视民如子举善而教口无恶言吏人亲爱而不忍欺之人有言亭长受其米肉遗者茂问

之知其自以恩意遗之非从其求谓之曰人所以贵于禽

兽者以有仁爱知相敬事也今邻里长老尚故馈遗此

乃人道所以相亲况吏与民乎吏顾不当乘威力彊请

求耳凡人之生群居杂处故有经纪礼义以相交接亭

长素善吏岁时遗之礼也人曰苟如此律何故禁之茂

曰律设大法礼顺人情今我以礼教汝汝必无怨恶以

卷八十二 第 16a 页 WYG0712-0931a.png

律治汝汝何所措其手足乎一门之内小者可论大者

律治汝汝何所措其手足乎一门之内小者可论大者可杀也且归念之于是人纳其训吏怀其恩数年教化

大行道不拾遗

臣按卓茂所谓律设大法礼顺人情专以礼教民

而不以法治真古所谓循良之吏使天下郡县皆

得若人而治之而知所缓急轻重则天下日底于

治平矣

鲁恭为中牟令专以德化为理不任刑罚邑人许伯等

卷八十二 第 16b 页 WYG0712-0931b.png

争田累守令不能决恭为平理曲直皆退而自责辍耕

争田累守令不能决恭为平理曲直皆退而自责辍耕相让

臣按教化之所以不行者以利心胜而义心微也

民间之讼多起于财产兄弟以之而相阋骨肉以

之而相残皆自此始也为守令者苟能为民分理

而使之均平则词讼不兴人和而俗厚矣教化其

有不行也哉

秦彭迁山阳太守以礼训人不任刑罚崇好儒雅敦明

卷八十二 第 17a 页 WYG0712-0931c.png

庠序每春秋飨射辄修升降揖逊之仪乃为人设四诫

庠序每春秋飨射辄修升降揖逊之仪乃为人设四诫以定六亲长幼之礼有遵奉教化者擢为乡三老常以

八月致酒肉以劝勉之吏有过咎罢遣而己不加耻辱

百姓怀爱莫有欺犯后转颍川太守肃宗巡幸再幸颍

川辄赏赐恩宠甚厚

许荆为桂阳太守郡滨南州风俗脆薄不识学义荆为

设丧纪昏姻制度使知礼禁尝行春到耒阳县民有蒋

均者兄弟争财互相言讼荆对之叹曰吾荷国重任而

卷八十二 第 17b 页 WYG0712-0931d.png

教化不行咎在太守乃顾使吏上书陈状乞诣廷尉均

教化不行咎在太守乃顾使吏上书陈状乞诣廷尉均兄弟感悟各求受罪在任十二年父老称歌徵拜谏议

大夫

臣按荆以郡民兄弟相争讼为教化不行而任咎

于己且至上书言状乞诣廷尉然非其平昔设为

丧纪昏姻制度使民知礼禁而遽然而为此举则

是矫激好名非真实也君子所不贵

仇览为遂亭长劝人生业为制科令至于果菜为限鸡

卷八十二 第 18a 页 WYG0712-0932a.png

豕有数农事既毕乃令子弟群居还就黉学其以轻游

豕有数农事既毕乃令子弟群居还就黉学其以轻游恣者皆役以田桑严设科罚躬助丧事赈恤穷寡期年

称大化览初到亭人有陈元者独与母居而母诣览告

元不孝览惊曰吾近日过元舍庐落整顿耕耘以时此

非恶人当是教化未至耳母守寡养孤苦身投老奈何

肆忿于一朝欲致子以不义乎母闻感悔涕泣而去览

乃亲到元家与其母子饮因为陈人伦孝行譬以祸福

之言元卒成孝子

卷八十二 第 18b 页 WYG0712-0932b.png

臣按仇览一亭长耳视今乡老里长之役而乃能

臣按仇览一亭长耳视今乡老里长之役而乃能以教化化民为事况受天子千里百里之寄者乎

使普天之下大而一郡次而一邑下而至于闾里

之间凡为民之长者皆能以教化为务天下有不

平治者哉

吴祐迁胶东相政惟仁简以身率物民有相争诉者辄

闭閤自责然后科行所讼以道譬之或身到闾里重相

和解自是争讼省息吏民不欺

卷八十二 第 19a 页 WYG0712-0932c.png

任延为九真太守骆越之民无嫁娶礼法延乃移书属

任延为九真太守骆越之民无嫁娶礼法延乃移书属县各使男年二十至五十女年十五至四十皆以年齿

相配其贫无礼聘令长吏以下各省俸禄以赈助之同

时娶者二千馀人是岁风雨顺节谷稼丰衍吏民为立

祠后拜武威太守首除暴害吏民累息即造立学宫自

掾吏子孙皆令诣学受业复其徭役章句既通悉显拔

荣进之郡遂有儒雅之士

齐苏琼为南清河太守有百姓乙普明兄弟争田积年

卷八十二 第 19b 页 WYG0712-0932d.png

不断各相援据乃至百人琼召普明兄弟谕之曰天下

不断各相援据乃至百人琼召普明兄弟谕之曰天下难得者兄弟易求者田地假令得田地失兄弟心如何

因而下泪诸證人莫不洒泣普明兄弟叩头乞外更思

分异十年遂同住

后魏封回为安州刺史山民愿朴父子宾旅同寝一室

回下车劝令别处其俗遂改

臣按今所谓中州之域渐染山民之俗其为治化

之累大矣请痛禁之

卷八十二 第 20a 页 WYG0712-0933a.png

清河王励为楚州刺史城北有伍子胥庙其俗敬鬼祈

清河王励为楚州刺史城北有伍子胥庙其俗敬鬼祈祷者必以牛酒至破产业励叹曰子胥贤者岂宜损百

姓乃告谕所部自此遂止

臣按鬼神无处无之民之祀神虽其俗尚之失然

亦足以见鬼神之理自然感通之妙但不可破赀

产以备牲牢耳宜为明禁惟许以鸡鹜羔豚有以

牛祭者罪坐其师巫盖民愚而惑苟有疾厄必事

祈祷虽冒禁犯罪不顾也惟禁其惑诱之人则自

卷八十二 第 20b 页 WYG0712-0933b.png

然止息

然止息隋梁彦光为相州刺史时人情险诐妄起风谣彦光欲

革其弊用秩俸招致山东大儒每乡立学非圣哲之业

不得教授常以季月召集亲临策试有勤学异等聪明

有闻者升堂设馔其馀并坐廊下有好争讼惰业无成

者坐之庭中设以草具及大比当举行宾贡之礼祖送

郊外资以财物于是人皆劝励风俗大改

唐高士廉为益州长史蜀土俗薄畏鬼而恶疾父母病

卷八十二 第 21a 页 WYG0712-0933c.png

危殆不躬扶持杖头挂食遥以哺之兄弟异财罕通假

危殆不躬扶持杖头挂食遥以哺之兄弟异财罕通假借士廉随力劝诱有不悛者亲率官吏诣门劝谕由是

一里翕然多为孝弟兼命儒生讲论坟典勉励后进教

化复兴

韩愈为潮州刺史下牒请置乡校云孔子曰道之以政

齐之以刑民免而无耻不如以德礼为先而辅以政刑

也欲用德礼未有不由学校师弟子者此州学废日久

进士明经百十年间不闻有业成贡于王庭试于有司

卷八十二 第 21b 页 WYG0712-0933d.png

者人吏目不识乡饮酒之礼耳未尝闻鹿鸣之歌忠孝

者人吏目不识乡饮酒之礼耳未尝闻鹿鸣之歌忠孝之行不劝亦县之耻也夫十室之邑必有忠信今此州

户万有馀岂无庶民者耶刺史县令不躬为之师里闾

后生无所从学尔赵德秀才沉雅专静颇通经有文章

能知先王之道论说且排异端而宗孔氏可以为师矣

请摄海阳县尉为衙推官专勾当州学以督生徒兴恺

悌之风刺史出己俸百千以为举本收其赢馀以给学

生厨馔自此潮人日趣文学立祠祀之至今

卷八十二 第 22a 页 WYG0712-0934a.png

常衮为福建观察使设立乡校使学者作为文章亲加

常衮为福建观察使设立乡校使学者作为文章亲加讲导与为客主均礼观游宴飨与焉由是风俗一变岁

得贡士甚盛后衮卒闽人以衮配享于学宫

宋韩琦知并州河东俗杂羌夷用火葬琦为买田封表

刻石著令使得葬于其中人遂以焚尸为耻

臣按自古中国无焚尸之俗至佛氏自西域入中

国始有之为人子者乃忍其亲之体魄付之烈焰

不孝之罪莫大焉琦为郡独能禁之今此风犹存

卷八十二 第 22b 页 WYG0712-0934b.png

民习成俗非严刑痛禁之不能止请著为令有犯

民习成俗非严刑痛禁之不能止请著为令有犯禁者以毁伤父母律问罪并坐其举火之人是亦

崇孝道美风俗之一端

陈襄为仙居令民不知教襄于正岁耆老来贺作文一

篇曰为吾民者父义母慈兄友弟恭子孝夫妇有恩男

女有别子弟有学乡闾有礼贫穷患难亲戚相救昏姻

死丧邻保相助无堕农业无作盗贼无学赌博无好争

讼无以恶陵善无以富吞贫行者让路耕者让畔班白

卷八十二 第 23a 页 WYG0712-0934c.png

者不负戴于道路则为礼义之俗矣使门人读于庭且

者不负戴于道路则为礼义之俗矣使门人读于庭且谕之曰吾秩满即去尔有子弟亟遣就学于是耆老相

语感德叹嗟翕然从之学者兴起

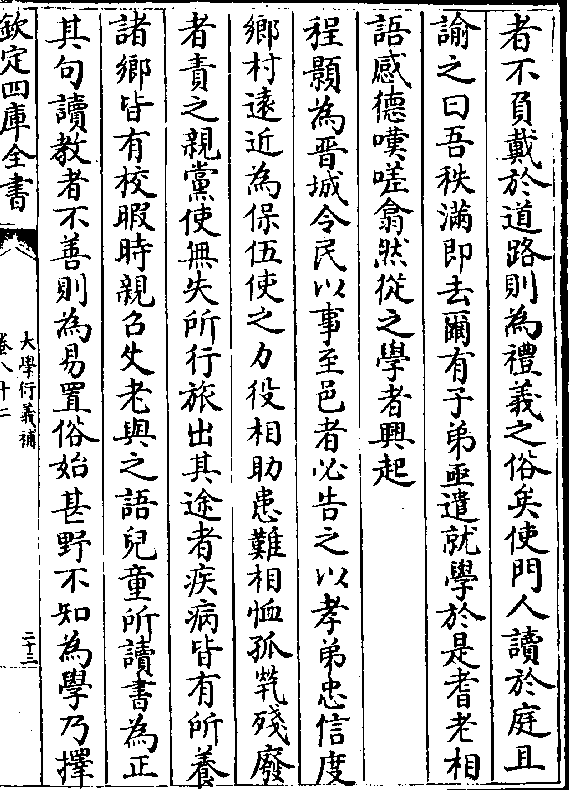

程颢为晋城令民以事至邑者必告之以孝弟忠信度

乡村远近为保伍使之力役相助患难相恤孤煢残废

者责之亲党使无失所行旅出其途者疾病皆有所养

诸乡皆有校暇时亲召父老与之语儿童所读书为正

其句读教者不善则为易置俗始甚野不知为学乃择

卷八十二 第 23b 页 WYG0712-0934d.png

子弟之秀者聚而教之乡民为社会为立科条旌别善

子弟之秀者聚而教之乡民为社会为立科条旌别善恶使有劝有耻在县三岁民爱之如父母

臣按程颢在晋城仅三年耳而其德教有如此者

使之久于其任必大有所成就今守令以九年为

满朝廷苟责之以成效其间必有超出伦类而能

以明道之德教为治者治平之基端在于此

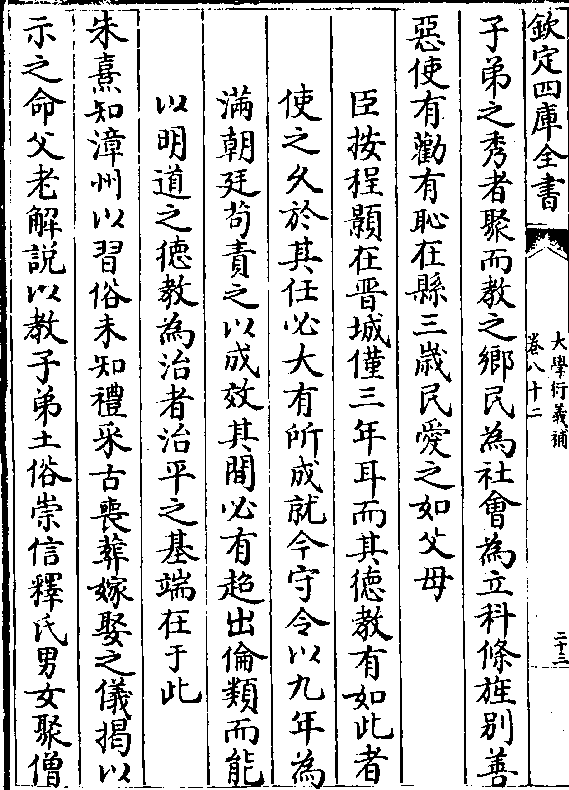

朱熹知漳州以习俗未知礼采古丧葬嫁娶之仪揭以

示之命父老解说以教子弟土俗崇信释氏男女聚僧

卷八十二 第 24a 页 WYG0712-0935a.png

庐为传经会女不嫁者为庵舍以居熹悉禁之

庐为传经会女不嫁者为庵舍以居熹悉禁之臣按朱熹在漳州首以礼教化俗今其所著家礼

我太宗皇帝已表章颁布天下请命有司举行并

命提学宪臣督视有不奉行者问以违制之罪如

此则礼教兴行而异端不待禁革自然废息

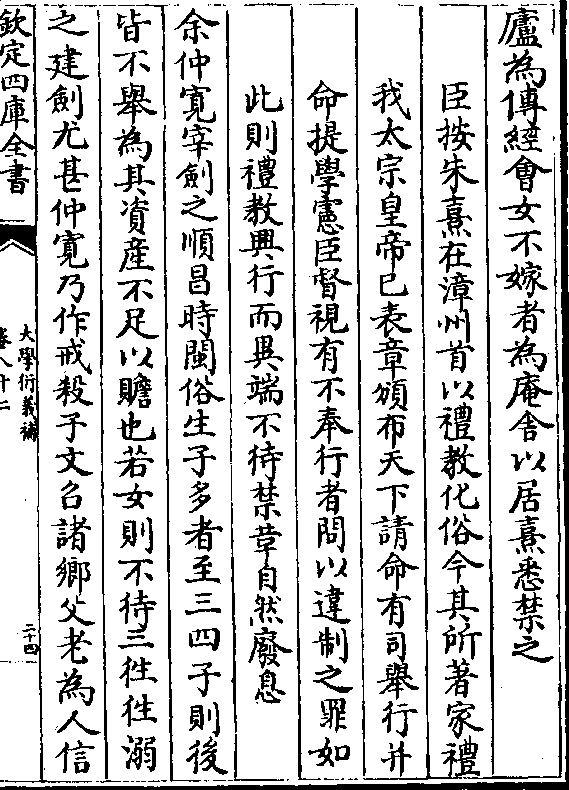

余仲宽宰剑之顺昌时闽俗生子多者至三四子则后

皆不举为其资产不足以赡也若女则不待三往往溺

之建剑尤甚仲宽乃作戒杀子文召诸乡父老为人信

卷八十二 第 24b 页 WYG0712-0935b.png

服者列坐庑下以俸置醪醴亲酌饮之出其文使归劝

服者列坐庑下以俸置醪醴亲酌饮之出其文使归劝其乡人无得杀子岁月间活者以千计转运判官曹辅

上其事朝廷嘉之就改仲宽一官仍令再任复为立法

推行一路

臣按溺子之俗至今浙东为甚请自今有除为浙

东守令者考满上课必书云自到任之后民并无

溺子者如有不实坐降一级如此则民间举子必

多户口日增是亦仁政之大端也

卷八十二 第 25a 页 WYG0712-0935c.png

以上广教化以变俗臣按治者君也所以为

以上广教化以变俗臣按治者君也所以为治者民也推君之治而致之民者吏也治道

有二曰政曰教政以法令行之也易教以道

义行之也难教之本虽在于人君正身齐家

以为感化之机然地非一方而遐外者未易

以遍达人非一类而疏远者未易以遽及是

故明君在上知教化为治道之急务则必设

学校明礼义立条教以晓谕而引导之使之

卷八十二 第 25b 页 WYG0712-0935d.png

皆囿于道义之中而为淳厚之俗而又必择

皆囿于道义之中而为淳厚之俗而又必择守令之人布吾之政教丁宁告诫使其知朝

廷意向所在而其为政必以教化为先变不

美之俗以为美化不良之人以为良使人人

皆善良家家皆和顺由家而邑由邑而郡民

风士习如出一律则天下之大治平之基实

自此而积累也

大学衍义补卷八十二