声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二百二十六 第 1a 页 WYG0614-0669a.png

钦定四库全书

钦定四库全书文献通考卷二百二十六

鄱 阳 马 端 临 贵 与 著

经籍考五十三

子(释氏/)

隋经籍志曰佛经者天竺之迦维卫国净饭王太子

释迦牟尼所说释迦当周庄王之九年四月八日自

母右胁而生资猊奇异有三十二相八十二好舍太

卷二百二十六 第 1b 页 WYG0614-0669b.png

子位出家学道勤行精进觉悟一切种智而谓之佛

子位出家学道勤行精进觉悟一切种智而谓之佛亦曰佛陀亦曰浮屠皆胡言也华言译之为净觉其

所说云人身虽有生死之异至于精神则常不灭此

身之前则经无量身矣积而修习则成佛道天地之

外四维上下更有天地亦无终极然皆有成有败一

成一败谓之一劫自此天地已前则有无量劫矣每

劫必有诸佛得道出世教化其数不同今此劫中当

有千佛自初至于释迦已七佛矣其次当有弥勒出

卷二百二十六 第 2a 页 WYG0614-0670a.png

世必经三会演说法藏开度众生由是道者有四等

世必经三会演说法藏开度众生由是道者有四等之果一曰须陁洹二曰斯陁含三曰阿那含四曰阿

罗汉至罗汉者则出入生死去来隐显而不为累阿

罗汉已上至菩萨者深见佛性以至成道每佛灭度

遗法相传有正象末三等醇醨之异年岁远近亦各

不同末法已后众生愚钝无复佛教而业行转恶年

寿渐短经数百千载间乃至朝生夕死然后有大火

大水大风之灾一切除去之而更立生人又归淳朴

卷二百二十六 第 2b 页 WYG0614-0670b.png

谓之小劫每一小劫则一佛出世初天竺中多诸外

谓之小劫每一小劫则一佛出世初天竺中多诸外道并事水火毒龙而善诸变幻释迦之苦行也是诸

邪道并来嬲恼以乱其心而不能得及佛道成尽皆

摧伏并为弟子弟子男曰桑门译言息心而总曰僧

译言行乞女曰比邱尼皆剃落须发释累辞家相与

和居治心修净行乞以自资而防心摄行僧至二百

五十戒尼五百戒俗人信冯佛法者男曰优婆塞女

曰优婆夷皆去杀盗淫妄言饮酒是为五戒释迦在

卷二百二十六 第 3a 页 WYG0614-0670c.png

世教化四十九年乃至天龙人鬼并来听法弟子得

世教化四十九年乃至天龙人鬼并来听法弟子得道以百千万亿数然后于拘尸那城娑罗双树间以

二月十五日入般涅槃涅槃亦曰泥洹译言灭度亦

言常乐我净初释迦说法以人之性识根业各差故

有大乘小乘之说至是谢世弟子大迦叶与阿难等

五百人追共撰述缀以文字集载为十二部后数百

年有罗汉菩萨相继著论赞明其义然佛所说我灭

度后正法五百年像法一千年末法三千年其义如

卷二百二十六 第 3b 页 WYG0614-0670d.png

此推寻典籍自汉已上中国未传或云久已流布遭

此推寻典籍自汉已上中国未传或云久已流布遭秦之世所以堙灭其后张骞使西域盖闻有浮屠之

教哀帝时博士弟子秦景使伊存口授浮屠经中土

闻之未之信也后汉明帝夜梦金神飞行殿庭以问

于朝而傅毅以佛对帝遣郎中蔡愔及秦景使天竺

求之得佛经四十二章及释迦立像并与沙门摄摩

腾竺法兰东还愔之来也以白马负经因立白马寺

于洛城雍门西以处之其经缄于兰台石室而又画

卷二百二十六 第 4a 页 WYG0614-0671a.png

像于清源台及显节陵上章帝时楚王英以崇敬佛

像于清源台及显节陵上章帝时楚王英以崇敬佛法闻西域沙门赍佛经而至者甚众永平中法兰又

译十住经其馀传译多未能通至桓帝时有安息国

沙门安静赍经至洛翻译最为通解灵帝时有月支

沙门支谶天竺沙门竺佛朔等并翻佛经而支谶所

译泥洹经二卷学者以为大得本旨汉太守竺融亦

崇佛法三国时有西域沙门康僧会赍佛经至吴译

之吴主孙权甚大敬信魏黄初中国人始依佛戒剃

卷二百二十六 第 4b 页 WYG0614-0671b.png

发为僧先是西域沙门来此译小品经首尾乖舛未

发为僧先是西域沙门来此译小品经首尾乖舛未能通解甘露中有朱仕行者往西域至于阗国得经

九十章晋元康中至邺译之题曰放光般若经太始

中有月支沙门竺法护西游诸国大得佛经至洛翻

译部数甚多佛教东流自此而盛石勒时常山沙门

卫道安性聪敏诵经日至万馀言以胡僧所译维摩

法华未尽深旨精思十年心了神悟乃正其乖舛宣

扬解释时中国纷扰四方隔绝道安乃率门徒南游

卷二百二十六 第 5a 页 WYG0614-0671c.png

新野欲令元宗所在流布分遣弟子各趋诸方法往

新野欲令元宗所在流布分遣弟子各趋诸方法往诣扬州法和入蜀道安与惠远之襄阳后至长安苻

坚甚敬之道安素闻天竺沙门鸠摩罗什思通法门

劝坚致之什亦闻安令问遥拜致敬姚苌弘始二年

罗什至长安时道安卒后已二十载矣什深慨恨什

之来也大译经论道安所正与什所译辞义如一初

无乖舛初晋元熙中新丰沙门智猛策杖西行到华

氏城得泥洹经及僧祗律东至高昌译泥洹为二十

卷二百二十六 第 5b 页 WYG0614-0671d.png

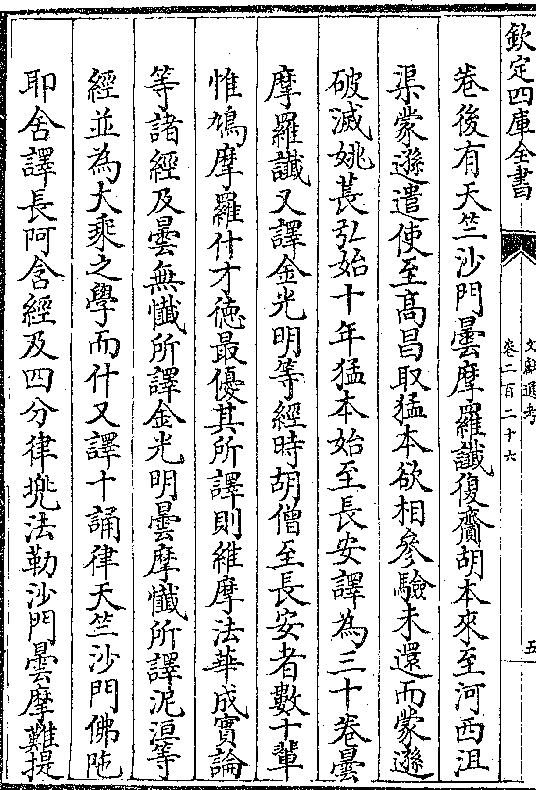

卷后有天竺沙门昙摩罗谶复赍胡本来至河西沮

卷后有天竺沙门昙摩罗谶复赍胡本来至河西沮渠蒙逊遣使至高昌取猛本欲相参验未还而蒙逊

破灭姚苌弘始十年猛本始至长安译为三十卷昙

摩罗谶又译金光明等经时胡僧至长安者数十辈

惟鸠摩罗什才德最优其所译则维摩法华成实论

等诸经及昙无忏所译金光明昙摩忏所译泥洹等

经并为大乘之学而什又译十诵律天竺沙门佛陁

耶舍译长阿含经及四分律兜法勒沙门昙摩难提

卷二百二十六 第 6a 页 WYG0614-0672a.png

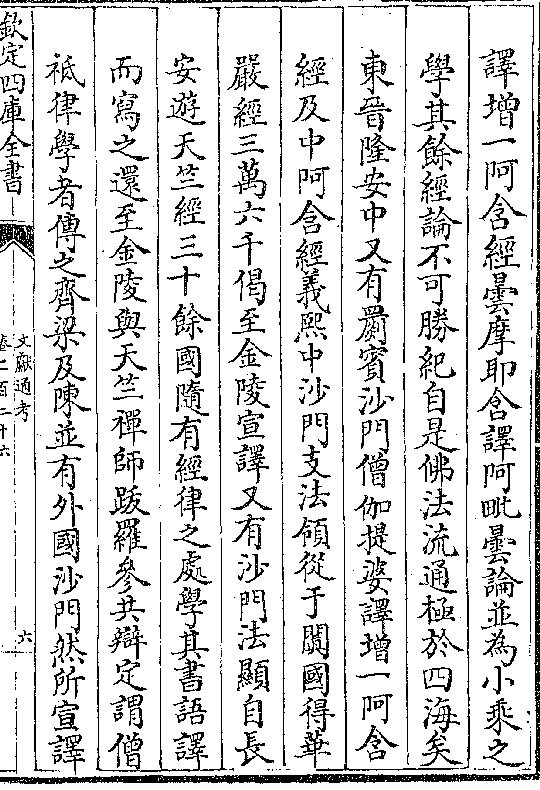

译增一阿含经昙摩耶含译阿毗昙论并为小乘之

译增一阿含经昙摩耶含译阿毗昙论并为小乘之学其馀经论不可胜纪自是佛法流通极于四海矣

东晋隆安中又有罽宾沙门僧伽提婆译增一阿含

经及中阿含经义熙中沙门支法领从于阗国得华

严经三万六千偈至金陵宣译又有沙门法显自长

安游天竺经三十馀国随有经律之处学其书语译

而写之还至金陵与天竺禅师跋罗参共辩定谓僧

祗律学者传之齐梁及陈并有外国沙门然所宣译

卷二百二十六 第 6b 页 WYG0614-0672b.png

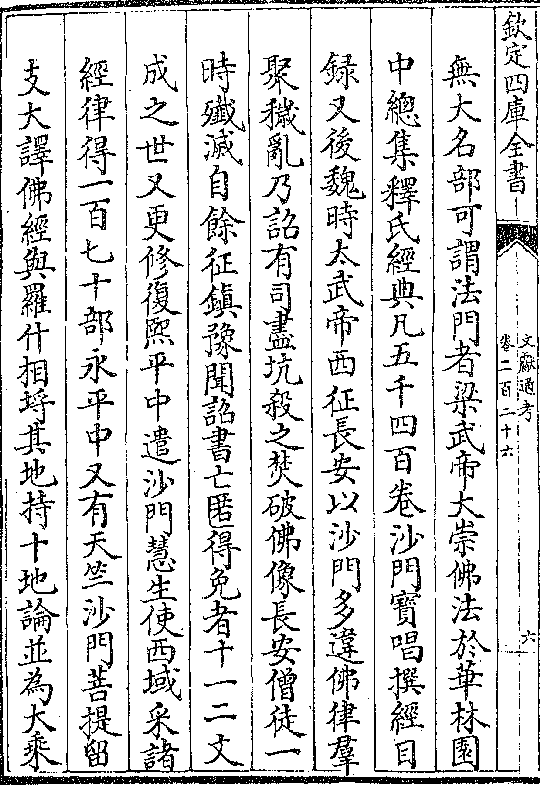

无大名部可谓法门者梁武帝大崇佛法于华林园

无大名部可谓法门者梁武帝大崇佛法于华林园中总集释氏经典凡五千四百卷沙门宝唱撰经目

录又后魏时太武帝西征长安以沙门多违佛律群

聚秽乱乃诏有司尽坑杀之焚破佛像长安僧徒一

时歼灭自馀征镇豫闻诏书亡匿得免者十一二文

成之世又更修复熙平中遣沙门慧生使西域采诸

经律得一百七十部永平中又有天竺沙门菩提留

支大译佛经与罗什相埒其地持十地论并为大乘

卷二百二十六 第 7a 页 WYG0614-0672c.png

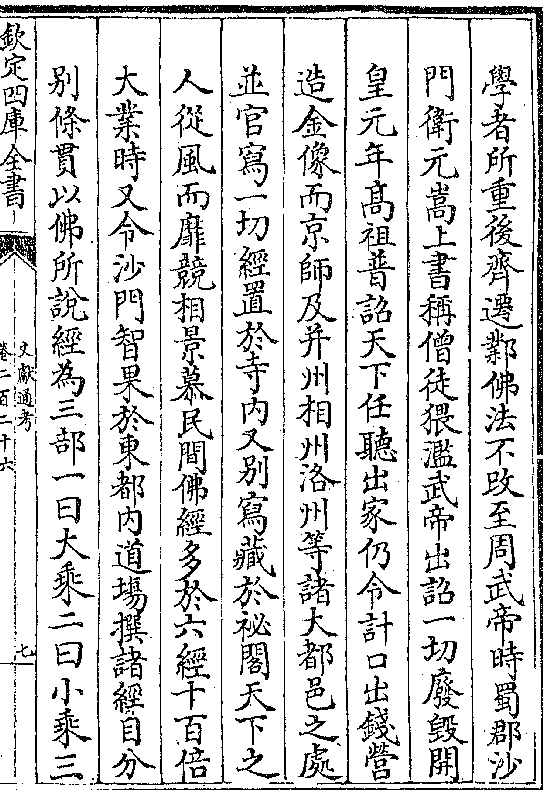

学者所重后齐迁邺佛法不改至周武帝时蜀郡沙

学者所重后齐迁邺佛法不改至周武帝时蜀郡沙门卫元嵩上书称僧徒猥滥武帝出诏一切废毁开

皇元年高祖普诏天下任听出家仍令计口出钱营

造金像而京师及并州相州洛州等诸大都邑之处

并官写一切经置于寺内又别写藏于秘阁天下之

人从风而靡竞相景慕民间佛经多于六经十百倍

大业时又令沙门智果于东都内道场撰诸经目分

别条贯以佛所说经为三部一曰大乘二曰小乘三

卷二百二十六 第 7b 页 WYG0614-0672d.png

曰杂经其馀自后人假托为之者别为一部谓之疑

曰杂经其馀自后人假托为之者别为一部谓之疑经又有菩萨及诸深解奥义赞明佛理者名之为论

及戒律并有大小及中三部之别又所学者录其当

时行事名之为记凡十一种今举其大数列于此篇

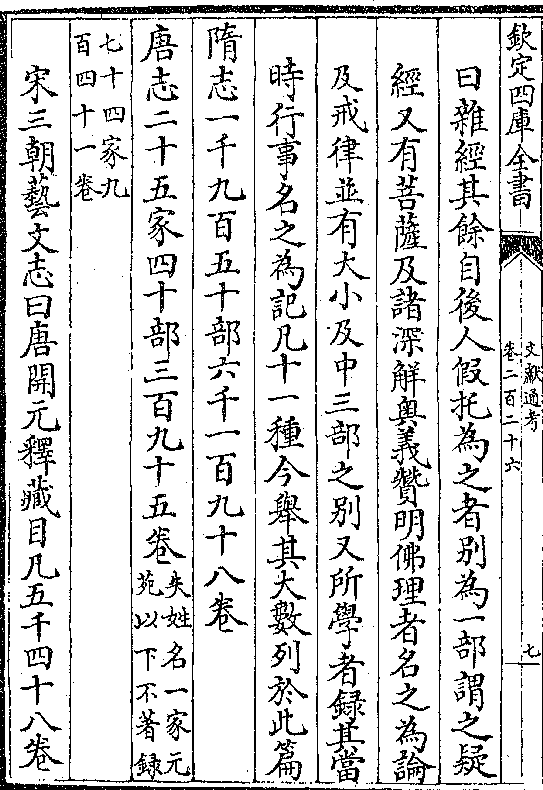

隋志一千九百五十部六千一百九十八卷

唐志二十五家四十部三百九十五卷(失姓名一家元/苑以下不著录)

(七十四家九/百四十一卷)

宋三朝艺文志曰唐开元释藏目凡五千四十八卷

卷二百二十六 第 8a 页 WYG0614-0673a.png

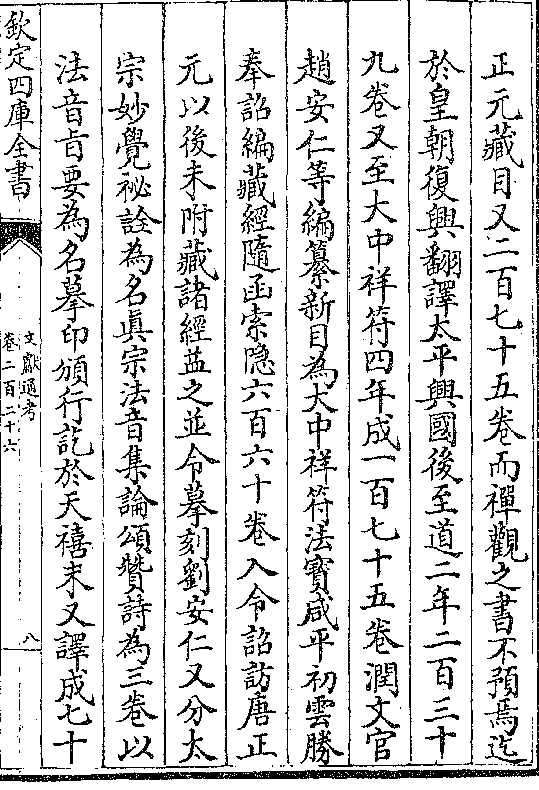

正元藏目又二百七十五卷而禅观之书不预焉迄

正元藏目又二百七十五卷而禅观之书不预焉迄于皇朝复兴翻译太平兴国后至道二年二百三十

九卷又至大中祥符四年成一百七十五卷润文官

赵安仁等编纂新目为大中祥符法宝咸平初云胜

奉诏编藏经随函索隐六百六十卷入令诏访唐正

元以后未附藏诸经益之并令摹刻刘安仁又分太

宗妙觉秘诠为名真宗法音集论颂赞诗为三卷以

法音旨要为名摹印颁行讫于天禧末又译成七十

卷二百二十六 第 8b 页 WYG0614-0673b.png

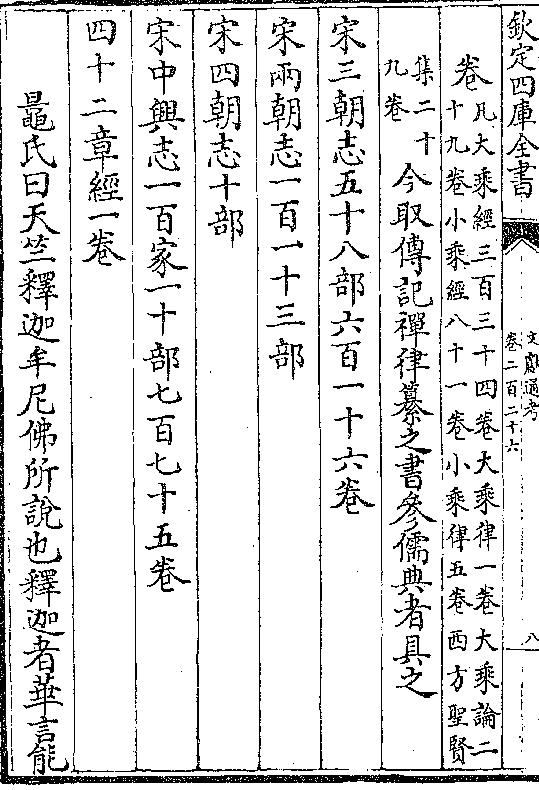

卷(凡大乘经三百三十四卷大乘律一卷大乘论二/十九卷小乘经八十一卷小乘律五卷西方圣贤)

卷(凡大乘经三百三十四卷大乘律一卷大乘论二/十九卷小乘经八十一卷小乘律五卷西方圣贤)(集二十/九卷)今取传记禅律纂之书参儒典者具之

宋三朝志五十八部六百一十六卷

宋两朝志一百一十三部

宋四朝志十部

宋中兴志一百家一十部七百七十五卷

四十二章经一卷

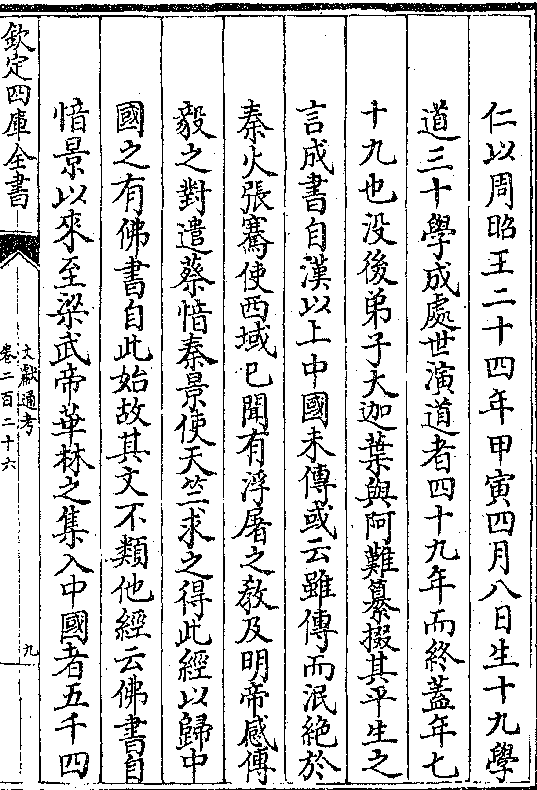

晁氏曰天竺释迦牟尼佛所说也释迦者华言能

卷二百二十六 第 9a 页 WYG0614-0673c.png

仁以周昭王二十四年甲寅四月八日生十九学

仁以周昭王二十四年甲寅四月八日生十九学道三十学成处世演道者四十九年而终盖年七

十九也没后弟子大迦叶与阿难纂掇其平生之

言成书自汉以上中国未传或云虽传而泯绝于

秦火张骞使西域已闻有浮屠之教及明帝感传

毅之对遣蔡愔秦景使天竺求之得此经以归中

国之有佛书自此始故其文不类他经云佛书自

愔景以来至梁武帝华林之集入中国者五千四

卷二百二十六 第 9b 页 WYG0614-0673d.png

百卷曰经曰论曰律谓之三藏传于世盛矣其徒

百卷曰经曰论曰律谓之三藏传于世盛矣其徒又或摘出别行为之注释疏抄至不可选纪而通

谓之律学厥后达磨西来以三藏皆筌蹄不得佛

意故直指人心俾之见性众尊之为祖学之者布

于天下虽曰不假文字而弟子录其善言往往成

书由是禅学兴焉观今世佛书三藏之外凡讲说

之类律学也凡问答之类禅学也藏经猥众且所

至有之不录今取其馀者列于篇此经虽在藏中

卷二百二十六 第 10a 页 WYG0614-0674a.png

然其见于经籍志故特取焉

然其见于经籍志故特取焉陈氏曰后汉竺法兰译佛书到中国此其首也所

谓经来白马寺者其后千经万论一大藏教乘要

不出于此

水心叶氏曰按四十二章经质略浅俗是时天竺

未测汉事采摘大意颇用华言以复命非浮屠氏

本书也夫西戎僻阻无有礼义忠信之教彼浮屠

者直以人身喜怒哀乐之间披折解剥别其真妄

卷二百二十六 第 10b 页 WYG0614-0674b.png

究其终始为圣狂贤不肖之分盖世外奇伟广博

究其终始为圣狂贤不肖之分盖世外奇伟广博之论也与中国之学皎然殊异岂可同哉世之儒

者不知其浅深猥欲强为攘斥然反以中国之学

佐佑异端而曰吾能自信不惑者其于道鲜矣

朱子语录曰释氏书其初只有四十二章经所言

甚鄙俚后来日添月益皆是中华文士相助撰集

如晋宋间自立讲师孰为释迦孰为阿难孰为迦

叶各自问难笔之于书转相欺诳大抵皆是剽窃

卷二百二十六 第 11a 页 WYG0614-0674c.png

老列意思变换以文其说四十二章经之说却自

老列意思变换以文其说四十二章经之说却自平实如言弹琴弦急则绝慢则不响不急不慢乃

是大抵是偷老庄之意后来达磨出来一切扫尽

至楞严经做得极好

金刚般若经一卷

晁氏曰后秦僧鸠摩罗什译唐僧宗密僧知恩皇

朝思元仁贾昌朝王安石五家注予弟公愬日诵

三过予靳之曰汝亦颇知其义乎对曰知之其义

卷二百二十六 第 11b 页 WYG0614-0674d.png

明万物皆空故古人谓以空为宗也予曰金刚者

明万物皆空故古人谓以空为宗也予曰金刚者坚固不坏之义也万物之空何以谓之金刚复曰

六如偈其言明甚独奈何因语之曰汝之过正在

以有为法同无为法以真空同顽空耳张湛曰身

与万物同有其有不有心与大虚同无其无不无

庶几知此哉

六祖解金刚经一卷

晁氏曰唐僧惠能注金刚经凡六译其文大槩既

卷二百二十六 第 12a 页 WYG0614-0675a.png

同时小异耳而世多行姚秦鸠摩罗什本

同时小异耳而世多行姚秦鸠摩罗什本六译金刚经一卷

陈氏曰此经前后六译各有异同有弘农杨翱者

集为此本大和中中贵人杨承和集右军书刻之

兴唐寺

石本金刚经一卷

陈氏曰南唐保大五年寿春所刻乾道中刘岑崇

高再刻于建昌军不分三十二分相传以为最善

卷二百二十六 第 12b 页 WYG0614-0675b.png

禅宗金刚经解一卷

禅宗金刚经解一卷晁氏曰皇朝安保衡采摭禅宗自达磨而下发明

是经者参释之序称其有言涉修證者北宗法门

也举心即佛者江西法门也无法无物本来如是

者曹溪法门也

六祖序如来所说金刚般若波罗蜜与法为名其

意谓何以金刚世界之宝其性猛利能坏诸物金

虽至刚羚羊角能坏金刚喻佛性羚羊角喻烦恼

卷二百二十六 第 13a 页 WYG0614-0675c.png

金虽坚刚羚羊角能碎佛性虽坚烦恼能乱烦恼

金虽坚刚羚羊角能碎佛性虽坚烦恼能乱烦恼虽坚般若智能破羚羊角虽坚宾铁能坏悟此理

者了然见性涅槃经云见佛性者不名众生如来

所说金刚喻者祗为世人性无坚固定慧即亡口

诵心行定慧均等是名究竟金在山中不知是宝

亦不知是山何以故为无性故人则有性取其宝

用得遇金师錾凿山破取矿烹炼遂成精金随意

使用得免贫苦四大身中佛性亦尔身喻世界人

卷二百二十六 第 13b 页 WYG0614-0675d.png

我喻山烦恼为矿佛性喻金智慧喻工匠精进勇

我喻山烦恼为矿佛性喻金智慧喻工匠精进勇猛喻錾凿身世界中有人我山人我山中有烦恼

矿烦恼矿中有佛性宝佛性宝中有智慧工匠用

智慧工匠凿破人我山见烦恼矿以觉悟火烹炼

见自金刚佛性了然明净是故以金刚为喻因以

为名也

又曰大藏教般若经合六百卷四处共十六会此

金刚经是十六会中第九会六百卷中第五百七

卷二百二十六 第 14a 页 WYG0614-0676a.png

十七卷谓谈般若有八部谓大品小品放光光赞

十七卷谓谈般若有八部谓大品小品放光光赞道行胜天王文殊问金刚属第八部中自佛灭度

后九百年间西竺天亲菩萨师事无著天亲欲释

金刚经乃问无著无著遂入日光定上兜率问慈

氏慈氏以八十行偈授无著天亲依此造论三卷

蹑须菩提三种问答断二十七疑释此金刚一卷

经文

颖滨苏氏曰金刚经所谓一切贤圣皆以无为法

卷二百二十六 第 14b 页 WYG0614-0676b.png

而有差别者谓以无而为法耳非别有无为之法

而有差别者谓以无而为法耳非别有无为之法也然自六祖以来皆读作无为之法盖僧家拙于

文义耳(馀见楞严条下/)

按经文言以无为法而有差别又言一切有为法

语意相对故误读作无为然有即有为无则不必

言为矣有为法而视同梦幻泡影露电则终归于

无而已无与无为是两义无为者清净之谓也老

氏之说无者空寂之谓也佛氏之说

卷二百二十六 第 15a 页 WYG0614-0676c.png

了翁陈氏曰佛法之要不在文字而亦不离于文

了翁陈氏曰佛法之要不在文字而亦不离于文字文字不必多读只金刚经一卷足矣世之贤士

大夫无营于世而致力于此经者昔尝陋之今知

其亦不痴也此经要处只九个字阿耨多罗三藐

三菩提梵语九字华言一字一觉字耳中庸诚字

即此字也此经于一切有名有相有觉有见皆扫

为虚妄(佛非佛法非法众生/我相非我相之类)其所建立者独此九

字(惟阿耨菩提则不曰非阿耨菩/提盖世念尽空则实体自见也)其字九其物一

卷二百二十六 第 15b 页 WYG0614-0676d.png

是一以贯之之一非一二三四之一也是不诚无

是一以贯之之一非一二三四之一也是不诚无物之物非万物散殊之物也年过五十宜即留意

勿复因循此与日用事百不相妨独在心不忘耳

但日读一遍读之千遍其旨自明蚤知则蚤得力

朱子曰金刚经大意只在须菩提问云何住云何

降伏其心两句上故说不应住法生心不应住色

生心应无所住而生其心此是答云何住又说若

胎生卵生湿生化生我皆令入无馀涅槃而灭度

卷二百二十六 第 16a 页 WYG0614-0677a.png

之此是答云何降伏其心彼所谓降伏者非谓欲

之此是答云何降伏其心彼所谓降伏者非谓欲遏伏此心谓尽降收世间众生之心入他无馀涅

槃中灭度都教尔无心了方是只是一个无字自

此以后只管缠去只是这两句如这卓子则云若

此卓子是名卓子若见诸相非相则见如来离一

切相即名佛皆是此意要之只是说个无

圆觉了义经十卷

陈氏曰唐罽宾佛陀多罗译

卷二百二十六 第 16b 页 WYG0614-0677b.png

圆觉经疏三卷

圆觉经疏三卷晁氏曰唐长寿二年天竺僧觉救译宗密疏解圆

觉之旨佛为十二大士说如来本起因地修之以

三观楞严之旨阿难因遇魔障娆问学菩提最初

方便终之以二义盖圆觉自诚而明楞严自明而

诚虽若不同而二义三观不出定慧其归岂有二哉

万行首楞严经十卷

陈氏曰唐天竺般刺密谛乌长国弥迦译语宰相

卷二百二十六 第 17a 页 WYG0614-0677c.png

房融笔授所谓译经润文者也

房融笔授所谓译经润文者也楞严经疏二十卷

晁氏曰唐神龙二年中天竺国僧彼岸于广州译

房融笔授皇朝僧于璿撰

楞严标指十卷

晁氏曰皇朝僧晓月撰其弟子应乾录范峋为之

序圆觉经云修多罗教如标指月其名书之意盖

取此

卷二百二十六 第 17b 页 WYG0614-0677d.png

会解楞严经十卷

会解楞严经十卷晁氏曰唐僧弥伽释迦译语房融笔授皇朝井度

集古今十二家解去取之成书予尝为之序

颍滨苏氏曰楞严经如来诸大弟子多从六根入

至返流全一六用不行混入性海虽凡夫可以直

造佛地矣

又曰予读楞严知六根源出于一外缘六尘流而

为六随物沦逝不能自返如来怜悯众生为设方

卷二百二十六 第 18a 页 WYG0614-0678a.png

便使知出门即是归路故于此经指涅槃门初无

便使知出门即是归路故于此经指涅槃门初无隐蔽若众生能洗心行法使尘不相缘根无所偶

返流全一六用不行昼夜中中流入与如来法流

水接则自其内身便可成佛如来犹恐众生于六

根中未知所从乃使二十五弟子各说所證而观

世音以闻思修为圆通第一其言曰初于闻中入

流无所所入既寂动静二相了然不生如是渐增

闻所闻尽尽闻不住觉所觉空空觉极圆空所空

卷二百二十六 第 18b 页 WYG0614-0678b.png

灭生灭既灭寂灭见前若能如是圜拔一根则诸

灭生灭既灭寂灭见前若能如是圜拔一根则诸根皆脱于一弹指顷遍历三空即与诸佛无异矣

既又读金刚经说四果人须陀洹名为入流而无

所入不入色声香味触法是名须陀洹乃废经而

叹曰须陀洹所證则观世音所谓初于闻中入流

无所者邪入流非有法也唯不入六尘安然常住

斯入流矣至于斯陀含名一往来而实无往来阿

那含名为不来而实无来盖往则入尘来则返本

卷二百二十六 第 19a 页 WYG0614-0678c.png

斯陀含虽能来矣而未能无往阿那含非徒不往

斯陀含虽能来矣而未能无往阿那含非徒不往而亦无来至阿罗汉则往来意尽无法可得然则

所谓四果者其实一法也但历三空有浅深之异

耳予观二经之言本若符契而世或不喻故明言

之

朱子语录曰楞严经只是强立一个意义只管叠

将去数节之后全无意味楞严前后只是说咒中

间皆是增入盖中国好佛者觉其陋而加之耳又

卷二百二十六 第 19b 页 WYG0614-0678d.png

译经而不译咒想其徒见咒本浅近故特地不译

译经而不译咒想其徒见咒本浅近故特地不译因说程子耳无闻目无见之语答曰决无此理遂

举释教中有尘既不缘根无所著反流全一六用

不行之说苏子由以为此理至深至妙盖他意谓

六根既不与六尘相缘则收拾六根之用反复归

于本体而使之不行顾乌有此理广因举程子之

说譬如静坐时忽有人唤自家只得应他不成不

应曰彼说出楞严经此经唐房融训释故说得如

卷二百二十六 第 20a 页 WYG0614-0679a.png

此巧佛书中唯此经最巧然佛当初也不如是说

此巧佛书中唯此经最巧然佛当初也不如是说如四十二章经最先传来中国底文字然其说却

平实

楞伽经四卷

晁氏曰宋天竺僧求那跋陁罗译楞伽山名也佛

为大慧演道为此山元魏僧达磨以付僧慧可曰

吾观中国所有经教唯楞伽可以印心谓此书也

释延寿谓此经以佛语心为宗而李通元则以为

卷二百二十六 第 20b 页 WYG0614-0679b.png

五法三自性八识二无我为宗按经说第八业种

五法三自性八识二无我为宗按经说第八业种之识名为如来藏言其性不二明伪即出世也延

寿所云者指其理通元所云者指其事非不同也

陈氏曰有宋魏唐三译宋译四卷唐译七卷正平

张戒集注盖以三译参校同旧注本莫知谁氏颇

有伦理亦多可取句读遂明白其八卷者分上下

也

东坡苏氏书后曰楞伽阿跋多罗宝经先佛所说

卷二百二十六 第 21a 页 WYG0614-0679c.png

微妙第一真实了义故谓之佛语心品祖师达磨

微妙第一真实了义故谓之佛语心品祖师达磨以付二祖曰吾观震旦所有经教惟楞伽四卷可

以印心祖祖相受以为心法如医之有难经句句

皆理字字皆法后世达者神而明之如槃走珠如

珠走槃无不可者若出新意而弃旧学以为无用

非愚无知则狂而已近岁学者各宗其师务从简

便得一句一偈自谓了證至使妇人女子抵掌嬉

笑争谈禅说高者为名下者为利馀波末流无所

卷二百二十六 第 21b 页 WYG0614-0679d.png

不至而佛法微矣譬如俚俗医师不由经论直授

不至而佛法微矣譬如俚俗医师不由经论直授方药以之疗病非不或中至于遇病辄应悬断死

生则与知经学古者不可同日语矣世徒见其有

一至之功或捷于古人因谓难经不学而可岂不

误哉楞伽义趣幽𦕈文字简古或不能句而况遗

文以得义志义以了心者乎此其所以寂寥于世

几废而仅存也

六祖解心经一卷

卷二百二十六 第 22a 页 WYG0614-0680a.png

晁氏曰唐僧慧能解慧能其徒尊之以为六祖

晁氏曰唐僧慧能解慧能其徒尊之以为六祖忠国师解心经一卷

晁氏曰唐僧慧忠肃宗师事之此其所著书也

心经会解一卷

晁氏曰唐陈留僧元奘译并注般若者华言智慧

波罗蜜多者华言到彼岸谓智可以济物入圣域

也长安中僧法藏为之疏元丰中僧法泉亦注之

司马温公书心经后曰余尝闻学佛者言佛书入

卷二百二十六 第 22b 页 WYG0614-0680b.png

中国经律论三藏合五千四十八卷般若经独居

中国经律论三藏合五千四十八卷般若经独居六百卷学者撮其要为心经一卷为之注者郑预

最简而明余读郑注乃知佛书之要尽于空一字

而已或问扬子人有齐死生同贫富等贵贱何如

扬子曰作此者其有惧乎此经云照见五蕴皆空

度一切苦厄似与扬子同指然则释老之道皆宜

为忧患之用乎世称韩文公不喜佛尝排之余观

其与孟尚书论大颠云能以理自胜不为事物侵

卷二百二十六 第 23a 页 WYG0614-0680c.png

乱乃知文公于书无所不观盖尝遍观佛书取其

乱乃知文公于书无所不观盖尝遍观佛书取其精粹而排其糟粕耳不然何以知不为事物侵乱

为学佛书者所先邪今之学佛者自言得佛心作

佛事然皆不免侵乱于事物则其人果何如哉

朱子语录问心经既说空又说色如何曰他盖欲

于色见空耳大抵只要鹘突人

维摩诘所说经十卷

晁氏曰天竺维摩诘撰西域谓净名曰维摩诘广

卷二百二十六 第 23b 页 WYG0614-0680d.png

严城处士也佛闻其病使十弟子四菩萨往问讯

严城处士也佛闻其病使十弟子四菩萨往问讯皆以不胜任固辞最后遣文殊行因共谈妙道遂

成此经其大旨明真俗不二而已净名演法要者

居世出世也不以十弟子四菩萨为知法者斥其

有秽净之别也文殊大智法身之体也净名处俗

法身之用也俾体用相酬对皆真俗不二之喻也

姚秦僧鸠摩罗什译按开元释教录云罗什者华

言童寿天竺人苻坚遣吕光破西域俘之以归姚

卷二百二十六 第 24a 页 WYG0614-0681a.png

兴迎长安译经于逍遥园凡四十部此其一也本

兴迎长安译经于逍遥园凡四十部此其一也本三卷十四品其后什之徒僧肇道生道融等为之

注釐为十卷予得之董太虚家盖襄阳本也唐李

繁颇言此注后人依托者

遗教经一卷

陈氏曰佛涅槃时所说唐碑本

山谷黄氏曰遗教经译于姚秦弘始四年在王右

军没后数年弘始中虽有译本不至江南至陈氏

卷二百二十六 第 24b 页 WYG0614-0681b.png

时有译师出遗教经论于是并行今长安雷氏家

时有译师出遗教经论于是并行今长安雷氏家遗教经石上行书贞观中行遗教经敕令择善书

经生书本颁焉敕与经字是一手但真行异耳余

平生疑遗教非右军书比来考寻遂决定知非右

军书矣

西山真氏跋曰遗教经盖瞿昙氏最后教诸弟子

语今学佛者罕常诵而习之也盖自禅教既分学

者往往以为不阶言语文字而佛可得于是脱略

卷二百二十六 第 25a 页 WYG0614-0681c.png

经教而求所谓禅者高则高矣至其身心颠倒有

经教而求所谓禅者高则高矣至其身心颠倒有不堪检点者则反不如诵经持律之徒循循规矩

中犹不至大谬也今观此经以端心正念为首而

深言持戒为禅定智慧之本至谓制心之道如牧

牛如驭马不使纵逸去瞋止妄息欲寡求然后由

远离以至精进由禅定以造智慧具有渐次梯级

非如今之谈者以为一起可到如来地位也宜学

佛者患其迂而不若禅之捷欤以吾儒观之圣门

卷二百二十六 第 25b 页 WYG0614-0681d.png

教人以下学为本然后可以上达亦此理也学佛

教人以下学为本然后可以上达亦此理也学佛者不由持戒而欲至定慧亦犹吾儒舍离经辨志

而急于大成去洒扫应对而语性与天道之妙其

可得哉余谓佛氏之有此经犹儒家之有论语而

金刚楞严圆觉等经则易中庸之比未有不先论

语而可遽及易中庸者也儒释之教其趣固不同

而为学之序则有不可易者

妙法莲华经观世音普门品

卷二百二十六 第 26a 页 WYG0614-0682a.png

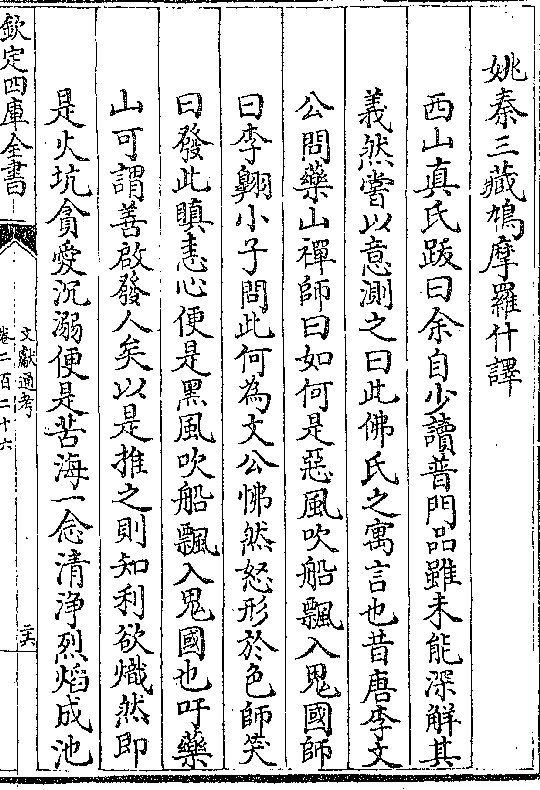

姚秦三藏鸠摩罗什译

姚秦三藏鸠摩罗什译西山真氏跋曰余自少读普门品虽未能深解其

义然尝以意测之曰此佛氏之寓言也昔唐李文

公问药山禅师曰如何是恶风吹船飘入鬼国师

曰李翱小子问此何为文公怫然怒形于色师笑

曰发此瞋恚心便是黑风吹船飘入鬼国也吁药

山可谓善启发人矣以是推之则知利欲炽然即

是火坑贪爱沉溺便是苦海一念清净烈焰成池

卷二百二十六 第 26b 页 WYG0614-0682b.png

一念警觉船到彼岸灾患缠缚随处而安我无畏

一念警觉船到彼岸灾患缠缚随处而安我无畏怖如械自脱恶人侵凌待以横逆我无忿嫉如兽

自奔读是经者作如是观则知弥陀大士真实为

人非浪语者

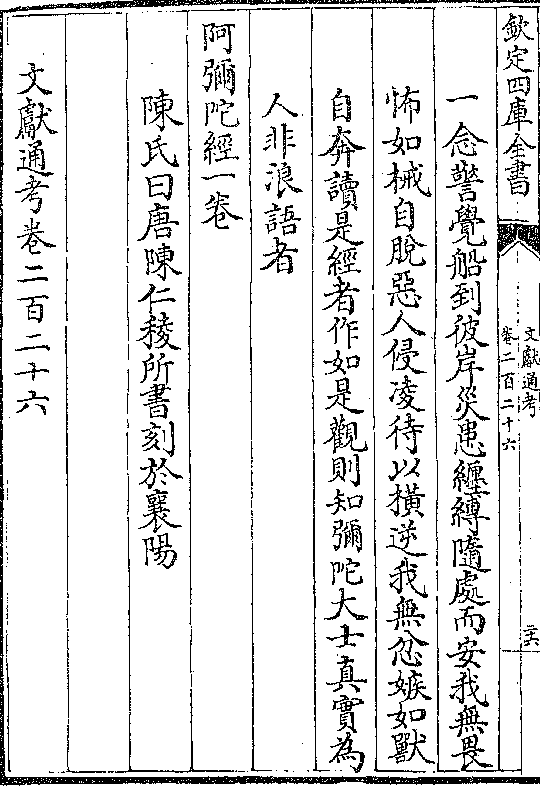

阿弥陀经一卷

陈氏曰唐陈仁棱所书刻于襄阳

文献通考卷二百二十六