声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一百八十六 第 1a 页 WYG0614-0194a.png

钦定四库全书

钦定四库全书文献通考卷一百八十六

鄱 阳 马 端 临 贵 与 著

经籍考十三

经(乐/)

西汉艺文志自黄帝下至三代乐各有名周衰礼乐

俱坏乐尤微眇以音律为莭(师古曰眇细也言其道/精微莭在音律不可具)

(于书眇亦/读曰妙)又为郑卫所乱故无遗法汉兴制氏以雅

卷一百八十六 第 1b 页 WYG0614-0194b.png

乐声律世在乐官颇能纪其铿锵鼓舞而不能言其

乐声律世在乐官颇能纪其铿锵鼓舞而不能言其义六国之君魏文侯最为好古孝文时得其乐人窦

公(师古曰桓谭新论云窦公年百八十岁两目皆盲/文帝奇之问曰何因至此对曰臣年十三失明父)

(母哀其不及众技教鼓/琴臣导引无所服饵)献其书乃周官大宗伯之大

司乐章也武帝时河间献王好儒与毛生等共采周

官及诸子言乐事者以作乐记献八佾之舞与制氏

不相远其内史丞王定传之以授常山王禹禹成帝

时为谒者数言其义献二十四卷讫刘向校书得乐

卷一百八十六 第 2a 页 WYG0614-0194c.png

记二十三篇与禹不同其道寖以益微(师古曰/□渐也)

记二十三篇与禹不同其道寖以益微(师古曰/□渐也)晁氏曰古之为国者先治身故以礼乐之用为本

后世为国者先治人故以礼乐之用为末先王欲

明德于天下深推其本必先修身而修身之要在

乎正心诚意故礼以制其外乐以养其内内之不

贞之心无自而萌外之不义之事无由而蹈一身

既修而天下治矣是以礼乐之用不可须臾离矣

后世则不然设法造令务以整治天下自适其暴

卷一百八十六 第 2b 页 WYG0614-0194d.png

戾恣睢之心谓躬行率人为迂阔不可用若海内

戾恣睢之心谓躬行率人为迂阔不可用若海内平定好名之主然后取礼之威仪乐之莭奏以文

饰其治而已则其所谓礼乐者实何益于治乱成

败之数故曰后世为国者先治人以礼乐之用为

末虽然礼文在外为易见历代犹不能废至于乐

之用在内微密要眇非常情所能知故自汉以来

指乐为虚器杂以郑卫夷狄之音虽或用于一时

旋即放失无复存者况其书哉今裒集数种姑以

卷一百八十六 第 3a 页 WYG0614-0195a.png

补书目之阙焉尔

补书目之阙焉尔陈氏曰刘歆班固虽以礼乐著之六艺略要皆非

孔氏之旧也然三礼至今行于世犹是先汉旧传

而所谓乐六家者影响不复存矣窦公之大司乐

章既已见于周礼河间献王之乐记亦已录于小

戴则古乐已不复有书而前志相承乃取乐府教

坊琵琶羯鼓之类以充乐类与圣经并列不亦悖

乎晚得郑子敬氏书目独不然其为说曰仪注编

卷一百八十六 第 3b 页 WYG0614-0195b.png

年各自为类不得附于礼春秋则后之乐书固不

年各自为类不得附于礼春秋则后之乐书固不得列于六艺今从之而著于子录杂艺之前

按古者诗书礼乐皆所以垂世立教故班史著之

六艺以为经籍之首流传至于后世虽有是四者

而俱不可言经矣故自唐有四库之目而后世之

所谓书者入史门所谓诗者入集门独礼乐则俱

以为经于是以历代典章仪注等书厕之六典仪

礼之后历代乐府教坊诸书厕之乐记司乐之后

卷一百八十六 第 4a 页 WYG0614-0195c.png

猥杂殊甚陈氏之言善矣然乐者国家之大典古

猥杂殊甚陈氏之言善矣然乐者国家之大典古人以与礼并称而陈氏书录则置之诸子之后而

侪之于技艺之间又大不伦矣虽后世之乐不可

以拟古然既以乐名书则非止于技艺之末而已

况先儒释经之书其反理诡道为前贤所摈斥者

亦沿经之名得以入于经类岂后世之乐书尽不

足与言乐乎故今所叙录虽不敢如前志相承以

之拟经而以与仪注谶纬并列于经解之后史子

卷一百八十六 第 4b 页 WYG0614-0195d.png

之前云

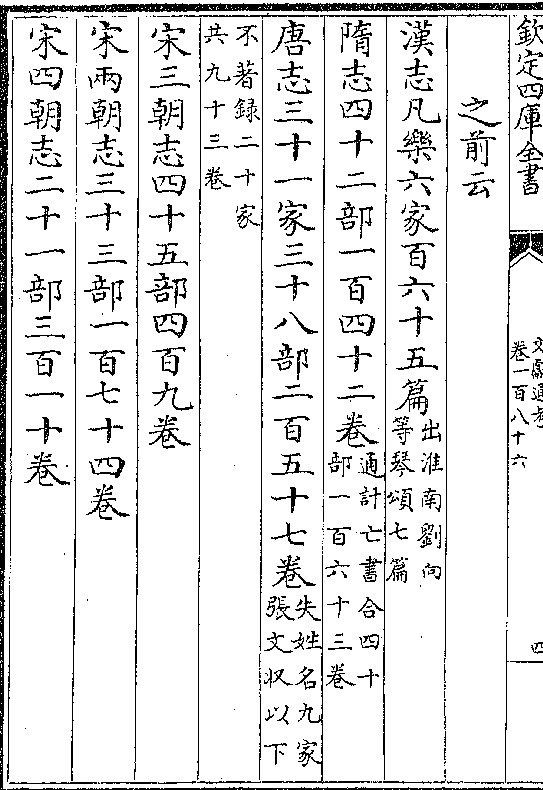

之前云汉志凡乐六家百六十五篇(出淮南刘向/等琴颂七篇)

隋志四十二部一百四十二卷(通计亡书合四十/部一百六十三卷)

唐志三十一家三十八部二百五十七卷(失姓名九家/张文收以下)

(不著录二十家/共九十三卷)

宋三朝志四十五部四百九卷

宋两朝志三十三部一百七十四卷

宋四朝志二十一部三百一十卷

卷一百八十六 第 5a 页 WYG0614-0196a.png

宋中兴志六十四家七十一部六百五十五卷

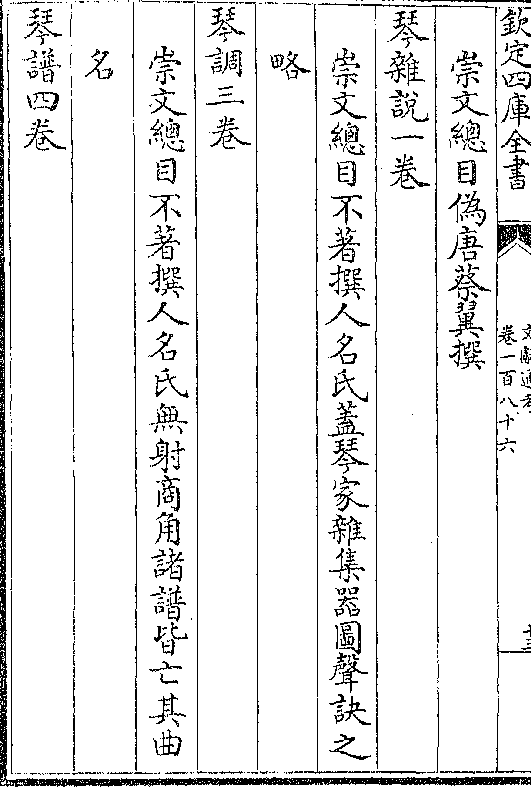

宋中兴志六十四家七十一部六百五十五卷乐府杂录一卷

崇文总目唐段安节撰其事芜驳不伦

晁氏曰记唐开国以来雅郑之乐并其事始末

历代乐仪

崇文总目唐协律郎徐景安撰总序律吕起周汉讫

于唐著唐乐章差为详悉

大乐令壁记

卷一百八十六 第 5b 页 WYG0614-0196b.png

崇文总目唐协律郎刘贶撰分乐元正乐四夷乐合

崇文总目唐协律郎刘贶撰分乐元正乐四夷乐合三篇

古乐府乐府古题要解共十二卷

崇文总目唐吴兢撰释古乐曲所以名篇之意

晁氏曰兢纂采汉魏以来古乐府词凡十卷又于

传记及诸家文集中采乐府所起本义以释解古

题云

乐府解题

卷一百八十六 第 6a 页 WYG0614-0196c.png

崇文总目不著撰人名氏与吴兢所撰乐府古题颇

崇文总目不著撰人名氏与吴兢所撰乐府古题颇同以江南曲为首其后所解差异

玉台新录十卷

晁氏曰陈徐陵纂唐李康成云昔陵在梁世父子

俱事东朝特见优遇时承华好文雅尚宫体故采

西汉以来词人所著乐府艳诗以备讽览且为之

序

玉台后集十卷

卷一百八十六 第 6b 页 WYG0614-0196d.png

晁氏曰唐李康成采梁萧子范迄唐张赴二百九

晁氏曰唐李康成采梁萧子范迄唐张赴二百九人所著乐府歌诗六百七十首以续陵编序谓名

登前集者今并不录唯庾信徐陵仕周陈既为异

代理不可遗云

后村刘氏曰郑左司子敬家有玉台后集天宝间

李康成所撰自陈后主隋炀帝江总庾信沈宋王

杨卢骆而下二百九人诗六百七十首汇为十卷

与前集皆徐陵所遗落者往往其时诸人之集尚

卷一百八十六 第 7a 页 WYG0614-0197a.png

存其中多有佳句

存其中多有佳句乐府古今解题

崇文总目唐郗昂撰或云王昌龄撰未详孰是旧云

古今乐府解题又云古题所载曲名与吴兢所撰乐

府解题颇异复有唐李百药词今定为乐府古今解

题

声律要诀十卷

崇文总目唐田琦撰推本律吕及制管定音之法文

卷一百八十六 第 7b 页 WYG0614-0197b.png

虽近俗而于乐理尤诣焉

虽近俗而于乐理尤诣焉晁氏曰唐上党郡司马田畴撰序谓一切乐器依

律吕之声皆须本月真响若但执累黍之文则律

吕阴阳不复谐矣故据经史参校短长为此书云

羯鼓录一卷

崇文总目唐南卓撰羯鼓夷乐与都昙答鼓皆列于

九部至唐开元中始盛行于世卓所记多开元天宝

时曲云

卷一百八十六 第 8a 页 WYG0614-0197c.png

陈氏曰卓唐为婺州刺史

陈氏曰卓唐为婺州刺史琴操三卷

崇文总目晋广陵相孔衍撰述诗曲之所从总五十

九章

陈氏曰止一卷不著名氏中兴书目云晋广陵守

孔衍以琴调周诗五篇古操引共五十篇述所以

命题之意今周诗篇同而操引财二十一篇似非

全书也

卷一百八十六 第 8b 页 WYG0614-0197d.png

琴谱三均手诀

琴谱三均手诀崇文总目宋谢庄撰叙唐虞至宋世善琴者姓名及

古典名言琴通三均谓黄钟中吕无射

琴经

陈氏曰托名诸葛亮浅俚之甚

琴手势谱一卷

崇文总目唐道士赵邪利撰记古琴指法为左右手

图二十一种

卷一百八十六 第 9a 页 WYG0614-0198a.png

陈氏曰一名弹琴古手法

陈氏曰一名弹琴古手法金风乐一卷

崇文总目唐玄宗撰盖琴曲名

琴书三卷

崇文总目唐翰林待诏赵惟暕撰略述琴制叙古诸

典及善琴人姓名

陈氏曰惟暕称前进士滁州全椒尉

琴谱三十卷

卷一百八十六 第 9b 页 WYG0614-0198b.png

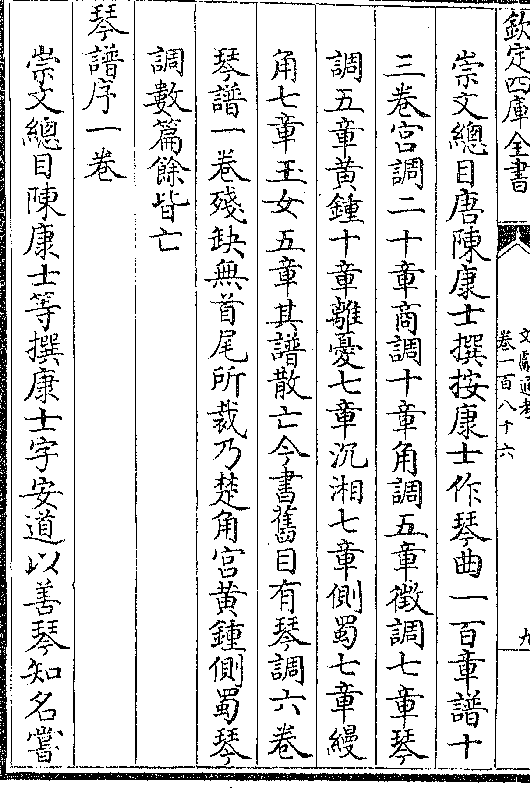

崇文总目唐陈康士撰按康士作琴曲一百章谱十

崇文总目唐陈康士撰按康士作琴曲一百章谱十三卷宫调二十章商调十章角调五章徵调七章琴

调五章黄钟十章离忧七章沉湘七章侧蜀七章缦

角七章玉女五章其谱散亡今书旧目有琴调六卷

琴谱一卷残缺无首尾所裁乃楚角宫黄钟侧蜀琴

调数篇馀皆亡

琴谱序一卷

崇文总目陈康士等撰康士字安道以善琴知名尝

卷一百八十六 第 10a 页 WYG0614-0198c.png

操琴曲百篇谱十三卷进士姜阮皮日休皆为序以

操琴曲百篇谱十三卷进士姜阮皮日休皆为序以述其能康士谱今别行

琴调四卷

崇文总目陈康士撰楚调五章黄钟调二十章侧蜀

瑟调皆一章

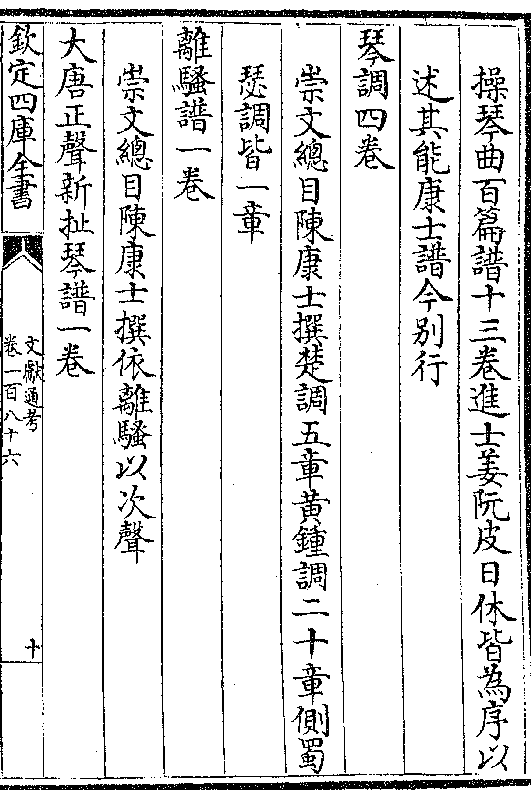

离骚谱一卷

崇文总目陈康士撰依离骚以次声

大唐正声新扯琴谱一卷

卷一百八十六 第 10b 页 WYG0614-0198d.png

崇文总目唐陈拙纂集琴家之说不专声谱

崇文总目唐陈拙纂集琴家之说不专声谱广陵止息谱一卷

崇文总目唐吕渭撰晋中散大夫嵇康作琴调广陵

散说者以魏氏散亡自广陵始晋虽暴兴终止息于

此康避魏晋之祸托之于鬼神河东司户参军李良

辅云袁孝已窃听而写其声后绝其傅良辅傅之于洛

阳僧思古思古傅于长安张老遂著此谱总三十三拍

至渭又增为三十六拍

卷一百八十六 第 11a 页 WYG0614-0199a.png

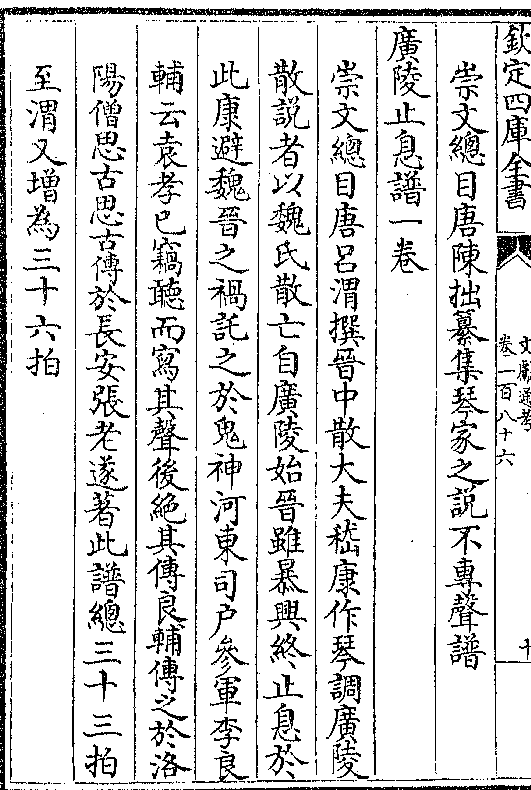

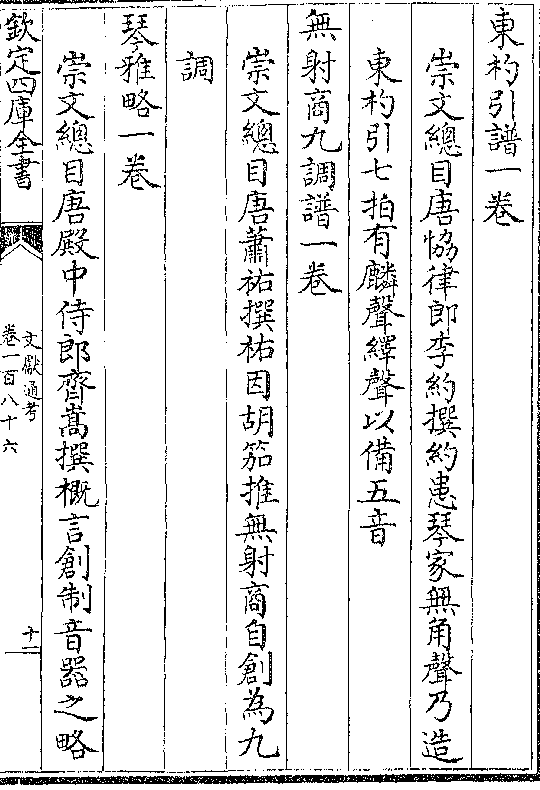

东杓引谱一卷

东杓引谱一卷崇文总目唐恊律郎李约撰约患琴家无角声乃造

东杓引七拍有麟声绎声以备五音

无射商九调谱一卷

崇文总目唐萧祐撰祐因胡笳推无射商自创为九

调

琴雅略一卷

崇文总目唐殿中侍郎齐嵩撰概言创制音器之略

卷一百八十六 第 11b 页 WYG0614-0199b.png

琴声律图一卷

琴声律图一卷崇文总目唐恭陵署令王大力承诏撰国琴制度以

六十律旋宫之法次其上前序历引诸家律吕相生

之术

琴德谱一卷

崇文总目唐因寺僧道英撰述吴蜀异音及辨析指

法道英与赵邪利同时盖从邢利所授

沈氏琴书一卷

卷一百八十六 第 12a 页 WYG0614-0199c.png

崇文总目沈氏撰不著名首载嵇中散四弄题赵师

崇文总目沈氏撰不著名首载嵇中散四弄题赵师法撰次有悲风三峡流泉渌水昭君下舞间弦并胡

笳四弄题盛通师撰盖诸家曲谱沈氏集之

琴说一卷

陈氏曰唐工部尚书李勉撰

琴说一卷

陈氏曰唐待诏薛易简撰衡州来阳尉

教坊记一卷

卷一百八十六 第 12b 页 WYG0614-0199d.png

晁氏曰唐崔令钦撰开元中教坊特盛令钦记之

晁氏曰唐崔令钦撰开元中教坊特盛令钦记之率鄙俗事非有益于正乐也

琵琶故事一卷

晁氏曰未详何人所纂

陈氏曰段安节撰

张淡正琴谱一卷

崇文总目茅仙逸人张淡正撰不详何代人解琴指

法

卷一百八十六 第 13a 页 WYG0614-0200a.png

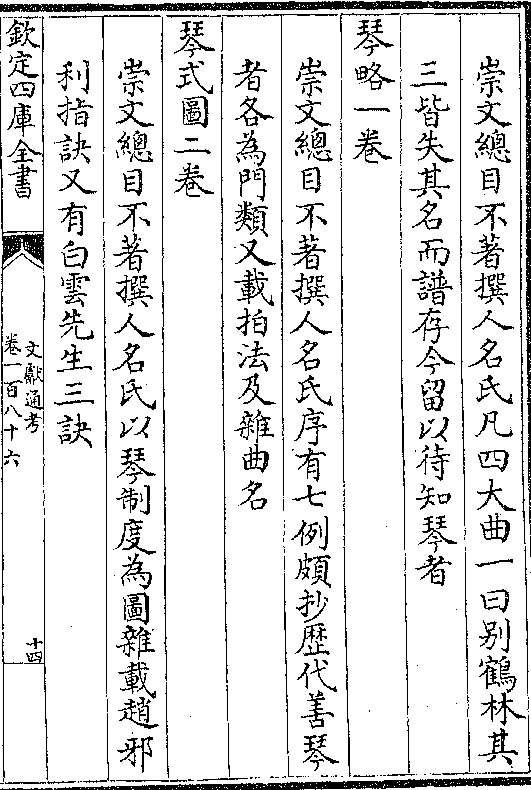

琴谱二卷

琴谱二卷崇文总目梁开平中王邈撰

小胡笳子十九拍一卷

崇文总目伪唐蔡翼撰琴曲有大小胡笳大胡笳十

八拍沈辽集世名沈家声小胡笳又有契声一拍共

十九拍谓之祝家声祝氏不详何人所载乃小胡笳

子

阮咸谱一卷 琴调一卷

卷一百八十六 第 13b 页 WYG0614-0200b.png

崇文总目伪唐蔡翼撰

崇文总目伪唐蔡翼撰琴杂说一卷

崇文总目不著撰人名氏盖琴家杂集器图声诀之

略

琴调三卷

崇文总目不著撰人名氏无射商角诸谱皆亡其曲

名

琴谱四卷

卷一百八十六 第 14a 页 WYG0614-0200c.png

崇文总目不著撰人名氏凡四大曲一曰别鹤林其

崇文总目不著撰人名氏凡四大曲一曰别鹤林其三皆失其名而谱存今留以待知琴者

琴略一卷

崇文总目不著撰人名氏序有七例颇抄历代善琴

者各为门类又载拍法及杂曲名

琴式图二卷

崇文总目不著撰人名氏以琴制度为图杂载赵邪

利指诀又有白云先生三诀

卷一百八十六 第 14b 页 WYG0614-0200d.png

陈氏曰三诀凡一卷称天台白云先生

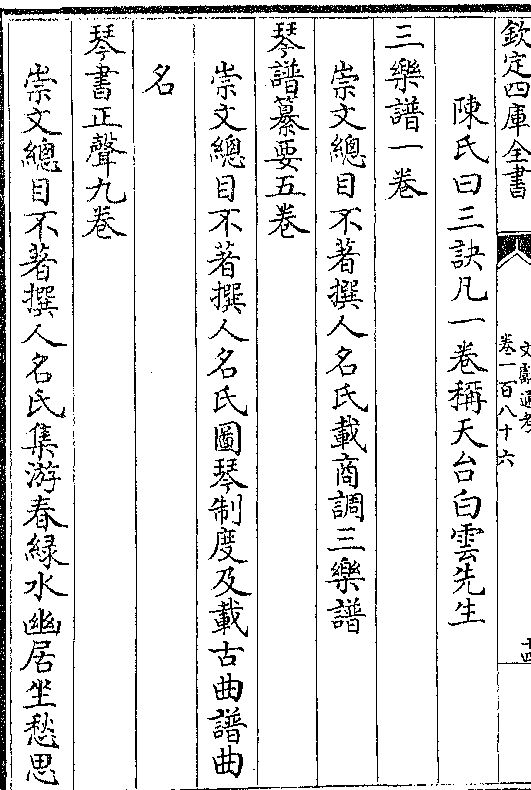

陈氏曰三诀凡一卷称天台白云先生三乐谱一卷

崇文总目不著撰人名氏载商调三乐谱

琴谱纂要五卷

崇文总目不著撰人名氏图琴制度及载古曲谱曲

名

琴书正声九卷

崇文总目不著撰人名氏集游春绿水幽居坐愁思

卷一百八十六 第 15a 页 WYG0614-0201a.png

秋思楚明光易水凤归林接兴白云凡十数谱

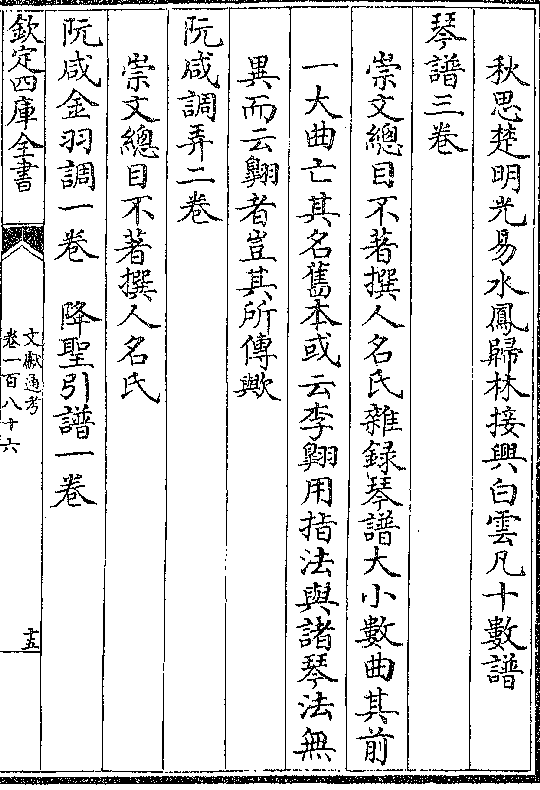

秋思楚明光易水凤归林接兴白云凡十数谱琴谱三卷

崇文总目不著撰人名氏杂录琴谱大小数曲其前

一大曲亡其名旧本或云李翱用指法与诸琴法无

异而云翱者岂其所传欤

阮咸调弄二卷

崇文总目不著撰人名氏

阮咸金羽调一卷 降圣引谱一卷

卷一百八十六 第 15b 页 WYG0614-0201b.png

崇文总目不著撰人名氏载降圣引一篇谱一首不

崇文总目不著撰人名氏载降圣引一篇谱一首不详何代之曲

阮咸谱二十卷 阮咸曲谱一卷

崇文总目不著撰人名氏有宫商角徵无射宫无射

商金羽碧玉凄凉黄钟调凡十篇总十二卷

琴义一卷

陈氏曰称野人刘籍撰

琴曲词一卷

卷一百八十六 第 16a 页 WYG0614-0201c.png

陈氏曰不知作者凡十一曲辞皆鄙俚

陈氏曰不知作者凡十一曲辞皆鄙俚大周正乐一百二十卷

崇文总目周翰林学士窦俨撰显德中俨奉诏集缀

其书博而无次

乐苑五卷

崇文总目不著撰人名氏叙乐律声器凡二十篇

周优人曲辞二卷

崇文总目周吏部侍郎赵上交翰林学士李昉谏议

卷一百八十六 第 16b 页 WYG0614-0201d.png

大夫刘涛司勋郎中冯古纂录燕乐优人曲辞

大夫刘涛司勋郎中冯古纂录燕乐优人曲辞景祐大乐图二十卷

崇文总目皇朝司封员外郎集贤校理聂冠卿撰景

祐二年大乐署以律准考定雅乐献之上召祠部员

外郎集贤校理李照问钟律大要照请用黍尺求声

遂命照制新乐冠卿讨论故事据经义多所损益以

御制乐曲及钟律议说制器之法与古今乐器图象

之异为书一百二十六篇上之

卷一百八十六 第 17a 页 WYG0614-0202a.png

大乐图义二卷

大乐图义二卷崇文总目皇朝大常博士直史馆宋祁撰受诏考试

太常乐工因集古乐钟律器用之说上列为图从释

其义并今乐署阙典所当釐补者更为杂论七篇奏

之

皇祐乐记三卷

晁氏曰皇朝胡瑗等撰皇祐二年下诏曰国初循

用王朴乐太祖患其声高令和岘减下一律然犹

卷一百八十六 第 17b 页 WYG0614-0202b.png

未全命瑗同阮逸等二十馀人再定四年乐成奏

未全命瑗同阮逸等二十馀人再定四年乐成奏之上御紫宸殿观焉此其说也

陈氏曰阮逸胡瑗撰凡十二篇首载诏旨次及律

度量衡钟磬鼓鼎鸾刀图其形制刋校颁之天下

虎丘寺有本当时所颁藏之名山者也其末志颁

降岁月实皇祐五年十二月二十一日用苏州观

察使印长贰押字余平生每见承平故物未尝不

起敬因录藏之一切依元本摹写不少异

卷一百八十六 第 18a 页 WYG0614-0202c.png

景祐广乐记

景祐广乐记陈氏曰翰林侍讲学士冯元等撰阙八卷景祐元

年判太常寺燕肃建言钟律不调欲以王朴律准

更加考详诏宋祁与集贤校理李照共领其事诏

言朴律太高比古乐约高五律遂欲改大乐制管

铸钟并引校理聂冠卿为检讨官又诏元等修撰

乐书为一代之典三年七月书成然未几照乐废

不用

卷一百八十六 第 18b 页 WYG0614-0202d.png

景祐乐府奏议一卷 皇祐乐府奏议一卷

景祐乐府奏议一卷 皇祐乐府奏议一卷陈氏曰胡瑗撰

三圣乐书一卷

陈氏曰宋祁子京撰

补亡乐书三卷 大乐演义三卷

晁氏曰皇朝房庶撰古律既亡后世议乐者纵黍

为之则尺长律管容黍为有馀王朴是也横黍为

之则尺短律管容黍为不足胡瑗是也故庶欲造

卷一百八十六 第 19a 页 WYG0614-0203a.png

以一千二百黍纳之律管中黍尽乃得九十分为

以一千二百黍纳之律管中黍尽乃得九十分为黄钟之长其说大要以律生尺耳范蜀公本之以

制雅乐

石林叶氏曰元祐中昭陵命胡瑗阮逸更造新乐

将成宋景文得蜀人房庶所作乐书补亡三卷上

之以为知乐庶自言尝得古文汉书律历志言其

度起于黄钟之长用子榖秬黍中者一黍字下脱

之起积一千二百黍八字乃与下文之实字相接

卷一百八十六 第 19b 页 WYG0614-0203b.png

而人不悟故历世皆以累黍为尺当如汉志以秬

而人不悟故历世皆以累黍为尺当如汉志以秬黍中者千二百实管中为九十分以定黄钟之长

而加一分以为尺则汉志所谓一为一分者黄钟

九十分之一而非一黍之一也又言乐有五音今

无正徵音国家以火德王而亡本音尤非是范景

仁力主其说时方用累黍尺故庶但报闻罢崇宁

中更定大晟乐始申景仁之说而增徵音然汉书

卒未尝补其脱字盖不知庶之所自本也

卷一百八十六 第 20a 页 WYG0614-0203c.png

陈氏曰庶说惟范镇是之时胡瑗阮逸制乐已有

陈氏曰庶说惟范镇是之时胡瑗阮逸制乐已有定议遂格不行元丰四年庶子审权作演义以述

父之意其后元祐初范蜀公自为新乐奏之于朝

盖用其说云

范蜀公乐书一卷

晁氏曰景仁论乐宗房庶潜心四十馀年出私财

铸乐器元祐中上之

五音会元图

卷一百八十六 第 20b 页 WYG0614-0203d.png

晁氏曰未知何人撰谓乐各有谱但取筚栗谱为

晁氏曰未知何人撰谓乐各有谱但取筚栗谱为图以七音十二律使俗易见

乐书二百卷

陈氏曰秘书省正字三山陈旸撰建中靖国初进

之为礼书陈祥道其兄也其书雅俗胡部音器歌

舞下及优伶杂戏无不备载博则博矣未免于秽

芜也旸绍圣初制科终礼部侍郎杨诚斋序曰其

书远自唐虞三代近逮汉唐本朝下逮子史百氏

卷一百八十六 第 21a 页 WYG0614-0204a.png

内自王制外逮戎索网罗放失贯综烦悉放郑而

内自王制外逮戎索网罗放失贯综烦悉放郑而一之雅引今而复之古使人味其论玩其图忽乎

先王金钟天球之音粲乎前代鹭羽玉戚之容后

有作者不必求之于野證之于把宋而损益可知

焉

大晟乐书二十卷 雅乐图谱

陈氏曰大中大夫开封刘炳子蒙撰大晟者本方

士魏汉津妄出新意以裕陵指节定尺律傅会身

卷一百八十六 第 21b 页 WYG0614-0204b.png

为度之说炳为大司乐精为缘饰又有图谱一卷

为度之说炳为大司乐精为缘饰又有图谱一卷隆韶道百和集一卷

陈氏曰保义郎大晟府按协律姚公立撰以律吕

节气阴阳为说凡四十九条

乐府诗集一百卷

晁氏曰皇朝郭茂倩编次取古今乐府分十二门

郊庙歌辞十二燕射歌辞三鼓吹曲辞五横吹曲

辞五相和歌辞十八清商曲辞八舞曲歌辞五琴

卷一百八十六 第 22a 页 WYG0614-0204c.png

曲歌辞四杂曲歌辞十八近代曲辞四杂谣歌辞

曲歌辞四杂曲歌辞十八近代曲辞四杂谣歌辞七杂乐府词十一通为百卷包括传记辞曲略无

遗轶

琴筌十卷

晁氏曰皇朝苟以道撰记造琴法弹琴诀并谱

琴史六卷

陈氏曰吴郡朱长文伯原撰唐虞以来迄本朝琴

之人与事备矣

卷一百八十六 第 22b 页 WYG0614-0204d.png

制琴法一卷

制琴法一卷陈氏曰不知何人撰

大胡笳十九拍一卷

陈氏曰题陇西董庭兰撰连刘商辞又云祝家声

沈家谱不可晓也

琴谱八卷

陈氏曰鄞学魏邸旧书有之己卯分教传录亦益

以他所得谱

卷一百八十六 第 23a 页 WYG0614-0205a.png

琴操谱十五卷 调谱四卷

琴操谱十五卷 调谱四卷陈氏曰参政历阳张岩尚翁以善鼓琴闻一时余

从其子佖得此谱

琴谱十六卷

陈氏曰新昌石孝隆君大所录

律吕新书二卷

中兴艺文志曰蔡元定季通撰其法以律生尺如房

庶范镇之论亦祖两汉志蔡邕说及我朝程子张子

卷一百八十六 第 23b 页 WYG0614-0205b.png

又主淮南大史小司马之说以九分为寸

又主淮南大史小司马之说以九分为寸朱子序曰南狩今六十年学士大夫因仍简陋遂

无复以钟律为意者吾友蔡君季通乃独心好其

说而力求之旁搜远取巨细不捐积之累年乃若

冥契著书两卷凡若干言予尝得而读之爱其明

白而渊深缜密而通畅不为牵合傅会之谈而横

斜曲直如珠之不出于盘其言虽多出于近世之

所未讲而实无一字不本于古人已试之成法盖

卷一百八十六 第 24a 页 WYG0614-0205c.png

若黄钟围径之数则汉斛之积分可考寸以九分

若黄钟围径之数则汉斛之积分可考寸以九分为法则淮南太史小司马之说可推五声二变之

数变律半声之例则杜氏之通典具焉变宫变徵

之不得为调则孔氏之礼疏因亦可见至于先求

声气之元而因律以生尺则尤所谓卓然者而亦

班班杂见于两汉之志蔡邕之说与夫国朝会要

以及程子张子之言顾读者不深考其间虽或有

得于此者而又不能无失于彼是以晦蚀纷拿无

卷一百八十六 第 24b 页 WYG0614-0205d.png

复定论抑季通之为此书词约理明初非难读而

复定论抑季通之为此书词约理明初非难读而读之者往往未及终篇辄已欠伸思睡固无由了

其归趣独以予之顽顿不敏乃能熟复数过而仅

得其旨意之彷佛季通亦许予能知己故属以序

而不得辞焉

朱子语录曰季通律书分明是好却不是暗说自

有按据

乐舞新书

卷一百八十六 第 25a 页 WYG0614-0206a.png

中兴艺文志吴仁杰撰论关雎者二论风雅颂者九

中兴艺文志吴仁杰撰论关雎者二论风雅颂者九论笙镛雅颂者二论大雅小雅者一论二南者二论

雅者九凡二十五篇

卷一百八十六 第 25b 页 WYG0614-0206b.png

文献通考卷一百八十六