声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷七十三 第 1a 页 WYG0611-0668c.png

钦定四库全书

钦定四库全书文献通考卷七十三

鄱 阳 马 端 临 贵 与 著

郊社考六

明堂

黄帝拜祀上帝于明堂(或谓之/合宫)其堂之制中有一殿四

面无壁以茅盖通水水圜宫垣为复道上有楼从西南

入名昆仑

卷七十三 第 1b 页 WYG0611-0668d.png

右黄帝明堂制度之说乃汉武帝时济南人公玉

右黄帝明堂制度之说乃汉武帝时济南人公玉带所上杨氏祭礼明堂篇以其不经而削之然其

所言茅盖通水与夫戴礼所记略同又考工记所

言夏后世室殷人重屋周人明堂其制大槩由质

而趋于文由狭而趋于广以是推之黄帝时无明

堂则已苟有之则一殿无壁盖以茅正太古俭朴

之制又按武帝欲求仙延年方士之谬诞者多假

设黄帝之事以售其说如所谓作五城十二楼封

卷七十三 第 2a 页 WYG0611-0669a.png

名山接万灵明廷采首出铜铸鼎之𩔖皆矫诬古

名山接万灵明廷采首出铜铸鼎之𩔖皆矫诬古圣张大其词以迎合时主之侈心独公玉带所上

明堂之制乃简朴如此虽不经见然岂不可稍规

千门万户之失固未可以其言之并出于封禅求

仙之时而例黜之也

唐虞祀五帝于五府(府者聚也言五帝之/神聚而祭于此堂)苍曰灵府赤

曰文祖黄曰神记白曰明纪黑曰元矩五府之制未详

夏后氏世室堂修二七广四修一(世室者宗庙也鲁庙/有世室夏度以步令)

卷七十三 第 2b 页 WYG0611-0669b.png

(堂修十四步其广益以四分修之一则堂广十七步半/ 疏曰云夏度以步者下文云三四步明此二七是十)

(堂修十四步其广益以四分修之一则堂广十七步半/ 疏曰云夏度以步者下文云三四步明此二七是十)(四步也云令堂修十四步者言假令以此堂云二七约/之知用步无正文故郑以假令言之也知堂广十七步)

(半者以南北为修十四步四分之取十二步益三步为/十五步馀二步益半步为二步半添前十五步是十七)

(步半/也)五室三四步四三尺(堂上为五室象五行也三四/步室方也四三尺以益广也)

(木室于东北火室于东南金室于西南水室于西北其/方皆三步其广益之以三尺土室于中央方四步其广)

(益之以四尺此五室居堂南北六丈东西七丈中疏曰/云五室象五行者以其宗庙制如明堂明堂之 有五)

(天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行/也扬氏曰注四室皆三步六尺为步三步一丈八尺也)

(其广益之以三尺为二丈一尺中央四步二丈四尺也/其广益之以四尺为二丈八尺合南北二室为三丈六)

卷七十三 第 3a 页 WYG0611-0669c.png

(尺及堂二丈四尺为六丈合东西二室/为四丈二尺及堂二丈八尺为七丈)九阶(南面三三/面各二)

(尺及堂二丈四尺为六丈合东西二室/为四丈二尺及堂二丈八尺为七丈)九阶(南面三三/面各二)(疏曰按贾马诸家皆以为九等阶郑不从者以周殷差/之夏人卑宫室当一尺之堂为九等阶于义不可故为)

(旁九阶也郑知南面三阶者见明堂位云三公中阶之/前北面东上诸侯之位阼阶之东西面北上诸伯之国)

(西阶之西东面北上故知南面三阶也知馀三面各二/者大射礼云升自北阶又杂记云升自侧阶奔丧云升)

(自东阶以此而言/四面有阶可知)四旁两夹窗(窗助户为明每室四户/八窗 疏曰言四旁者)

(五室室有四户四户之旁皆有两/夹窗则五室二十户四十窗也)白盛(蜃灰也盛之言/成也以蜃灰垩)

(墙所以饰成宫室反/蜃常轸反垩乌路)门堂三之二(门堂门侧之堂取数/于正堂今堂如上制)

(则门堂南北九步二尺东西十一/步四尺尔雅曰门侧之堂谓之塾)室三之一(两室与门/各居一分)

卷七十三 第 3b 页 WYG0611-0669d.png

(各疏曰此室则在门堂之上作之也言/ 居一分者谓两室与门各居一分)

(各疏曰此室则在门堂之上作之也言/ 居一分者谓两室与门各居一分)殷人重屋堂修七寻堂崇三尺四阿重屋(重直龙反宫/重屋者王)

(正堂若大寝也其修七寻五丈六尺放夏周则其广九/寻七丈二尺也五室各二寻崇高也四阿若今四注屋)

(重屋复笮也云放方往反复音福笮侧白反南疏曰虽/言放夏周经 堂修七寻则广九寻若周言 北七筵)

(则东西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏据周夏/后氏南北狭东西长亦是放之故得兼言放夏也云四)

(阿若今四注屋者燕礼云设洗当东霤则此四阿四霤/者也云重屋复笮也者若明堂位云复庙重檐郑注云)

(重檐重承壁材也则此复/笮亦重承材故谓之重屋)

周人明堂度九尺之筵东西九筵南北七筵堂崇一筵

卷七十三 第 4a 页 WYG0611-0670a.png

五室凡室二筵(明堂者明政教之堂周度以筵亦王者/相改周堂高九尺殷三尺则夏一尺矣)

五室凡室二筵(明堂者明政教之堂周度以筵亦王者/相改周堂高九尺殷三尺则夏一尺矣)(相参之数禹卑宫室谓此一尺之堂与此三者或举宗/庙或举王寝或举明堂互言之以明其同制 疏曰云)

(其同制者谓当代三者其/制同非谓三代制同也)室中度以几堂上度以筵宫

中度以寻野度以步涂度以轨(周文者各因物宜为之/数室中举谓四壁之内)

(中疏曰因物宜者谓室中坐时冯几堂上行礼用筵宫/ 合院之内无几无筵故用手之寻也在野论里数皆)

(以步故用步涂有三道车从中/央故用车之轨是因物所宜也)庙门容大扄七个(大扄/牛鼎)

(之扄长三尺每扄为一个七个二丈一尺制疏曰/知大扄十鼎之扄长二尺者此约汉礼器 度)闱门

容小扄三个(庙中之门曰闱门小扄膷鼎之扄长二尺/三个六尺 疏曰云庙中之门曰闱门者)

卷七十三 第 4b 页 WYG0611-0670b.png

(尔雅文此即杂记云夫人至入自闱门是也膷鼎亦牛/鼎但上牛鼎扄长三尺据正鼎而言此言膷鼎据陪鼎)

(尔雅文此即杂记云夫人至入自闱门是也膷鼎亦牛/鼎但上牛鼎扄长三尺据正鼎而言此言膷鼎据陪鼎)(三膷臐膮而说也膷/音香 冬官考工记) 天子负斧依南乡而立(负之言/背也斧)

(依为斧文屏风于户/牖之间于前立焉)三公中阶之前北面东上诸侯之

位阼阶之东西面北上诸伯之国西阶之西东面北上

诸子之国门东北面东上诸男之国门西北面东上九

夷之国东门之外西面北上八蛮之国南门之外北面

东上六戎之国西门之外东面南上五狄之国北门之

外南面东上九采之国应门之外北面东上四塞世告

卷七十三 第 5a 页 WYG0611-0670c.png

至此周公明堂之位也(九采九州之牧典贡职者也正/门谓之应门方伯帅诸侯而入)

至此周公明堂之位也(九采九州之牧典贡职者也正/门谓之应门方伯帅诸侯而入)(牧居外而纠察之也四塞谓夷服镇服蕃服在四方为/蔽塞者新君即位则来朝周礼侯服岁一见甸服二岁)

(一见男服三岁一见采服四岁一见卫服五岁一见要/服六岁一见九州之外谓之蕃国世一见 明堂位)

(朱子曰郑氏谓天子庙及路寝如明堂制者盖未必然/明堂位与考工记所记明堂之制度者非出于旧典亦)

(未敢必信也杨氏曰此章云周公相武王以伐纣武王/崩成王幼弱周公践天子之位以治天下六年朝诸侯)

(于明堂注家云周公摄王位以明堂/之礼仪朝诸侯此说舛谬故削去之) 孟春之月天子

居青阳左个(青阳左个大/寝东堂北偏)仲春之月天子居青阳太庙

(青阳太庙东/堂当太室)季春之月天子居青阳右个(青阳右个/东堂南偏)孟

卷七十三 第 5b 页 WYG0611-0670d.png

夏之月天子居明堂左个(明堂左个大寝/南堂东偏也)仲夏之月天

夏之月天子居明堂左个(明堂左个大寝/南堂东偏也)仲夏之月天子居明堂太庙(明堂太庙南/堂当太室也)季夏之月天子居明堂右

个(明堂右个南/堂西偏也)中央土天子居太庙太室(太庙太室/中央室也)孟

秋之月天子居总章左个(总章左个大/寝西堂南偏)仲秋之月天子

居总章太庙(总章太庙西/堂堂太室也)季秋之月天子居总章右个

(总章右个/西堂北偏)孟冬之月天子居元堂左个(元堂左个/北堂西偏)仲冬

之月天子居元堂太庙(元堂太庙北/堂当太室)季冬之月天子居

元堂右个(元堂右个北堂/东偏 月令)

卷七十三 第 6a 页 WYG0611-0671a.png

大戴礼曰明堂者古有之也淮南子言神农之世

大戴礼曰明堂者古有之也淮南子言神农之世祀于明堂明堂有盖四方又汉武帝时有献黄帝

明堂图者或始于此凡九室一室有四户八牖三

十六户七十二牖以茅盖屋茅取其洁质也上圆

下方明堂者所以明诸侯尊卑外水曰辟雍韩诗

说辟圆如璧雍以水不言圆言辟者取辟有德不

言辟水言雍雍和也南蛮东夷北狄西戎言四海

之君于祭也各以其方列于水外明堂月令于明

卷七十三 第 6b 页 WYG0611-0671b.png

堂之中施十二月之令赤缀户也白缀牖也缀饰

堂之中施十二月之令赤缀户也白缀牖也缀饰也二九四七五三六一八记用九室谓法龟文堂

高三尺东西九筵南北七筵上圆下方九室十二

堂室四户户二牖其宫三百步在近郊近郊三十

里淳于登说明堂在国之阳三里之外七里之内

丙巳之地韩诗说明堂在南方七里之郊然三十

里无所取也再言圆方及户牖之数亦烦重或以

为明堂者文王之庙也明堂与文王之庙不同处

卷七十三 第 7a 页 WYG0611-0671c.png

或说谬朱草日生一叶至十五日生十五叶十六

或说谬朱草日生一叶至十五日生十五叶十六日一叶落终而复始也孝经援神契曰朱草生蓂

荚孳嘉禾成莆生蓂荚尧时夹阶而生以记朔也

朱草可食王者慈仁则生其形无记周时德泽洽

和蒿茂大以为宫柱名为蒿宫也晏子春秋曰明

堂之制下之润湿不及也上之寒暑不入也木工

不镂示民知节也然或以高为柱表其俭质也此

天子之路寝也不齐不居其室路寝亦为此制

卷七十三 第 7b 页 WYG0611-0671d.png

明堂位疏曰明堂说月令说明堂高三丈东西九

明堂位疏曰明堂说月令说明堂高三丈东西九筵南北七筵上圆下方四堂十二室四户八牖其

宫方三百步在近郊三十里淳于登说云明堂在

国之阳三里之外七里之内丙巳之地就阳位上

圆下方八窗四闼布政之宫故称明堂明堂盛猊

周公祀文王于明堂以古周礼孝经说明堂文王

之庙夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂东

西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵盖之

卷七十三 第 8a 页 WYG0611-0672a.png

以茅周公祀文王于明堂以昭事上帝许君谨案

以茅周公祀文王于明堂以昭事上帝许君谨案今礼古礼各以义说无明文以知之郑駮之云戴

礼所云虽出盛德篇云九室三十六户七十二牖

似秦相吕不韦作春秋时说者盖非古制也四堂

十二室字误本书云九室十二堂淳于登之言取

义于孝经援神契说宗祀文王于明堂以配上帝

曰明堂者上圆下方八窗四闼布政之宫在国之

阳帝者谛也象上承五精之神五精之神实在太

卷七十三 第 8b 页 WYG0611-0672b.png

微在辰为巳是以登云然今汉立明堂丙巳由此

微在辰为巳是以登云然今汉立明堂丙巳由此为之如郑此言用淳于登之说此别录所云依考

工记之文然先代诸儒所说不一故蔡邕明堂月

令章句明堂者天子太庙所以祭祀夏后氏世室

殷人重屋周人明堂飨功养老教学选士皆在其

中故言取尊崇之猊则曰太庙取其正室则曰太

室取其堂则曰明堂取其四时之学则曰太学取

其圜水则曰辟雍虽名别而实同郑必以为各异

卷七十三 第 9a 页 WYG0611-0672c.png

者袁准正论明堂宗庙太学礼之本物也事义不

者袁准正论明堂宗庙太学礼之本物也事义不同各有所为而世之论者合以为一体取诗书放

逸之文经典相似之语推而致之考之人情失之

远矣宗庙之中人所致敬幽隐清净鬼神所居而

使学众处焉飨射其中人鬼慢黩死生交错囚俘

截耳以干鬼神非其理也茅茨采椽至质之物建

日月乘玉路以处其中非其𩔖也夫宗庙鬼神所

居祭天而于人鬼之室非其处也王者五门宗庙

卷七十三 第 9b 页 WYG0611-0672d.png

在一门之内若射在于庙而张三侯又辟雍在内

在一门之内若射在于庙而张三侯又辟雍在内人物众多殆非宗庙之中所能容也如准之所论

是郑所谓不同之意

蔡邕明堂论(见辟廱门/)

陈氏礼书曰夏世室商重屋周明堂则制渐文矣

夏度以步商度以寻周度以筵则堂渐广矣夏言

堂修广而不言崇商言堂修而不言广言四阿而

不言室周言堂修广崇而不言四阿其言盖皆互

卷七十三 第 10a 页 WYG0611-0673a.png

备郑康成曰夏堂崇一尺商堂广九寻理或然也

备郑康成曰夏堂崇一尺商堂广九寻理或然也月令中央太室东青阳南明堂西总章北元堂皆

分左右个与太庙则五室十二堂矣明堂位前中

阶阼阶宾阶旁四门而南门之外又有应门则南

三阶东西北各二阶而为九阶矣(考工记五/室九阶)盖木

室于东北火室于东南金室于西南水室于西北

土室于中央其外别之以十二堂通之以九阶环

之以四门而南门之外加以应门此明堂之大略

卷七十三 第 10b 页 WYG0611-0673b.png

也大戴礼白虎通韩婴公玉带淳于登桓谭郑康

也大戴礼白虎通韩婴公玉带淳于登桓谭郑康成蔡邕之徒其论明堂多矣时淳于登以为在国

之阳三里之外七里之内其说盖有所传然也何

则听朔必于明堂而玉藻曰听朔于南门之外则

明堂在国之南可知成玉之朝诸侯四夷之君咸

列四门之外而朝寝之间有是制乎则明堂在国

之外可知然大戴谓九室三十六户七十二牖上

圆下方公玉带谓为一殿居中覆之以茅环之以

卷七十三 第 11a 页 WYG0611-0673c.png

水设之以复通之以楼郑康成谓明堂太庙路寝

水设之以复通之以楼郑康成谓明堂太庙路寝异实同制(康成以春秋书世室屋坏明堂位称鲁/公之庙文世室武公之庙武世室则以)

(考工记所谓世室为庙重屋为/寝或举王寝或举明堂互言之)蔡邕谓明堂太庙

辟雍同实异名岂其然哉诸侯之庙见于公食大

夫有东西堂东西夹而已天子路寝见于书亦东

西房东西夹又东序西序东堂西堂而已则太庙

路寝无五室十二堂矣谓之明堂太庙路寝异实

同制非也宗庙居雉门之内而教学饮射于其中

卷七十三 第 11b 页 WYG0611-0673d.png

则莫之容处学者于鬼神之宫享天神于人鬼之

则莫之容处学者于鬼神之宫享天神于人鬼之室则失之渎袁准尝攻之矣则谓之明堂太庙辟

雍同实异名非也彼盖以鲁之太庙有天子明堂

之饰晋之明堂有功臣登享之事乃有同实异实

之论是不知诸侯有太庙无明堂特鲁放其制晋

放其名也四时之气春为青阳夏为朱明秋为白

藏冬为元英则青者春之色春者阳之中故春堂

名之总者物之聚章者文之成故秋堂名之明者

卷七十三 第 12a 页 WYG0611-0674a.png

万物之相见元者万物之复本故冬夏之堂名之

万物之相见元者万物之复本故冬夏之堂名之左右之堂曰个以其介于四隅故也中之堂曰太

庙以其大享在焉故也古者鬼神所在皆谓之庙

书与士虞以殡宫为庙则大享在焉谓之太庙可

也明堂之作不始于周公而武王之时有之记曰

祀乎明堂而民知孝是也不特建之于内而外之

四岳亦有之孟子之时齐有泰山之明堂是也(荀/子)

(强国篇曰虽为之筑明堂于塞外而/朝诸侯使殆可也汉有奉高明堂)月令言明堂

卷七十三 第 12b 页 WYG0611-0674b.png

之制则然其言四时乘异路载异旂衣异衣用异

之制则然其言四时乘异路载异旂衣异衣用异器则非也明堂位言朝诸侯于明堂则然其言周

公践天子之阼负扆而受朝则非也何则王者迎

五气则于东南西北之四郊礼六神则以苍黄青

赤白元之牲玉象四时以巡岳顺闰月以居门而

天地之间罔不钦若则十二月之异堂听朔不为

过也若夫车旗之辨见于巾车司常衣冠之等见

于弁师司服皆无四时之异礼运曰五色十二衣

卷七十三 第 13a 页 WYG0611-0674c.png

旋相为质郎顗曰王者随天自春徂夏改青服绛

旋相为质郎顗曰王者随天自春徂夏改青服绛非古制也书曰周公位冢宰正百工诗序曰周公

既成洛邑朝诸侯乃率以祀文王盖成王宅忧周

公位冢宰而百工总已以听焉及既成洛邑辅成

王以朝诸侯诗序言朝诸侯乃率以祀文王则朝

不在庙而在明堂可知也

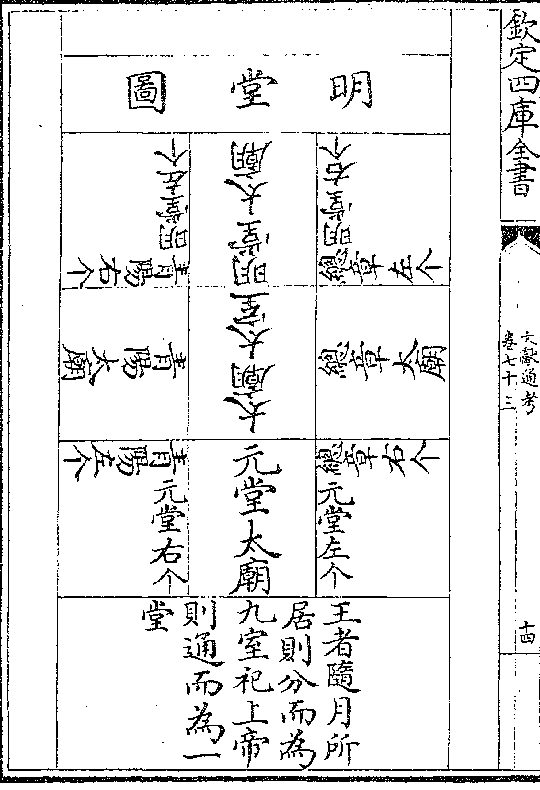

朱子曰论明堂之制者非一某窃意当有九室如

井田之制东之中为青阳太庙东之南为青阳右

卷七十三 第 13b 页 WYG0611-0674d.png

个东之北为青阳左个南之中为明堂太庙南之

个东之北为青阳左个南之中为明堂太庙南之东即东之南为明堂左个南之西即西之南为明

堂右个西之中为总章太庙西之南即南之西为

总章左个西之北即北之西为总章右个北之中

为元堂太庙北之东即东之北为元堂右个北之

西即西之北为元堂左个中是太庙太室凡四方

之太庙异方所其左个右个则青阳之右个乃明

堂之左个明堂右个乃总章之左个也总章之右

卷七十三 第 14a 页 WYG0611-0675a.png

个乃元堂之左个元堂之右个乃青阳之左个也

个乃元堂之左个元堂之右个乃青阳之左个也但随其时之方位开门耳太庙太室则每季十八

日天子居焉古人制事多用井田遗意此恐也是

问郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝只

是天天只是帝却分祭何也朱子曰为坛而祭故

谓之天祭于屋下而以神祗祭之故谓之帝 又

曰明堂想只是一个三间九架屋子

卷七十三 第 15a 页 WYG0611-0675b.png

杨氏曰愚按明堂者王者之堂也谓王者所居以

杨氏曰愚按明堂者王者之堂也谓王者所居以出教令之堂也夫王者所居非谓王之常居也疏

家云明堂在国之南丙巳之地三里之外七里之

内此言虽未可以为据然其制必凛然森严肃然

清净王者朝诸侯出教令之时而后居焉而亦可

以事天地交神明于此地而无愧焉周人祀上帝

于明堂而以文王配之者此也说者乃以明堂为

宗庙又为大寝又为太学则不待辨说而知其谬

卷七十三 第 15b 页 WYG0611-0675c.png

矣惟考工记谓明堂五室大戴礼谓明堂九室二

矣惟考工记谓明堂五室大戴礼谓明堂九室二说不同前代欲建明堂者或云五室或云九室往

往惑于二说莫知所决而遂止愚谓五室取五方

之义也九室则五方之外而必备四隅也九室之

制视五室为尤备然王者居明堂必顺月令信如

月令之说则为十二室可乎此又不通之论也惟

朱子明堂图谓青阳之右个乃明堂之左个东之

南即南之东明堂之右个乃总章之左个南之西

卷七十三 第 16a 页 WYG0611-0675d.png

即西之南总章之右个乃元堂之左个西之北即

即西之南总章之右个乃元堂之左个西之北即北之西元堂之右个乃青阳之左个北之东即东

之北但随其时之方位开门耳太庙太室则每时

十八日居焉古人制事多用井田遗意此恐然也

朱子所谓明堂想是一个三间九架屋子者指五

方四隅凡有九室之大略而言之也然则朱子之

说其亦有据乎曰汉承秦后礼经无全书姑以考

工记观之亦粗可见考工记曰周人明堂度九尺

卷七十三 第 16b 页 WYG0611-0676a.png

之筵东西九筵为八丈一尺言明堂之广也南北

之筵东西九筵为八丈一尺言明堂之广也南北七筵为六丈三尺言明堂之修也五室象五行之

方位有五方则有四隅不言可知也夫有五方四

隅则一堂之地裂而为九室矣又安得通而为一

复有九筵之广七筵之修乎盖明堂云者通明之

堂也所以朝诸侯行王政者在是所以享上帝配

祖考者在是非七筵九筵之修广不能行也五方

四隅亦惟辨其方正其位随王者所居之月掌次

卷七十三 第 17a 页 WYG0611-0676b.png

以帷幕幄帟为之以诏王居以顺月令以奉天道

以帷幕幄帟为之以诏王居以顺月令以奉天道耳亦如所谓随其时之方位开门是也此其大略

也 又按齐宣王欲毁明堂孟子曰王欲行王政

则勿毁之矣此又王者巡狩之地有明堂以朝诸

侯行政教非在国之明堂也

又曰按月令迎春东郊及祠高禖注引王居明堂

礼汉艺文志有明堂阴阳三十三篇明堂阴阳说

五篇魏相每表采易阴阳及明堂月令奏之汉有

卷七十三 第 17b 页 WYG0611-0676c.png

此书今无传焉

此书今无传焉右经传及诸儒所言明堂制度(北史李谧传载谧/著明堂制度论甚)

(详/)

孝经子曰孝莫大于严父(严谓敬也/尊严其父)严父莫大于配天

则周公其人也(言以父配天之/礼始于周公)昔者周公郊祀后稷以

配天宗祀文王于明堂以配上帝(明堂天子布政之宫/周公因祀五方上帝)

(于明堂乃尊/文王以配之)是以四海之内各以其职来祭(谓诸侯修/其职来助)

(祭/)

卷七十三 第 18a 页 WYG0611-0676d.png

月令季秋上丁命乐正入学习吹(为将飨帝也春夏/重舞秋冬重吹也)是

月令季秋上丁命乐正入学习吹(为将飨帝也春夏/重舞秋冬重吹也)是月也大飨帝(疏曰大飨与帝/连文故谓祭天) 诗我将祀文王于明堂

也我将我享维羊维牛维天其右之仪式刑文王之典

日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于

时保之

陈氏礼书曰先王之于天尊而远之故祀于郊而

配以祖亲而近之故祀于明堂而配以父孝经曰

孝莫大于配天又曰郊祀后稷以配天宗祀文王

卷七十三 第 18b 页 WYG0611-0677a.png

于明堂以配上帝严父配天矣又曰配上帝者天

于明堂以配上帝严父配天矣又曰配上帝者天则昊天上帝也上帝则五帝与天也明堂不祀昊

天上帝不可谓配天五帝不与不可谓配上帝以

上帝为昊天上帝邪而周礼以旅上帝对旅四望

言之则上帝非一帝也以明堂时祀昊天上帝邪

而考工记明堂有五室则五室非一位也祭法曰

周人禘喾而郊稷祖文王而宗武王郑氏曰禘郊

祖宗谓祭祀以配食也其说以为坐五帝于堂上

卷七十三 第 19a 页 WYG0611-0677b.png

以五人帝及文王配之坐五神于庭中以武王配

以五人帝及文王配之坐五神于庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德谓祖宗其庙耳非谓

配于明堂也(王肃曰审如郑说则经当言祖祀文/王不言宗祀也凡言宗者尊也周人)

(既祖其庙/又宗其祀)月令之五人帝五人神所以配食四郊

也其与享明堂于经无见又况降五神于庭中降

武王以配之岂严父之意哉然宗祀文王则成王

矣成王不祀武王而祀文王者盖于是时成王未

毕丧武王未立庙故宗祀文王而已此所以言周

卷七十三 第 19b 页 WYG0611-0677c.png

公其人也诗序曰丰年秋冬报则秋报者季秋之

公其人也诗序曰丰年秋冬报则秋报者季秋之于明堂也冬报者冬至之于郊也先明堂而后郊

者礼由内以及外也先严父而后祖者礼由亲以

及尊也明堂之祀于郊为文于庙为质故郊扫地

藁秸而已明堂则有堂有筵郊特牲而已明堂则

维羊维牛然郊有燔燎而明堂固有升烟汉武帝

明堂礼毕燎于堂下古之遗制也由汉及唐或祠

太一五帝(光/武)或特祀五帝(光武/明帝)或除五帝之坐同

卷七十三 第 20a 页 WYG0611-0677d.png

称昊天上帝(晋武帝时议除明堂五帝之坐同称/昊天上帝各设一坐而已后又复武)

称昊天上帝(晋武帝时议除明堂五帝之坐同称/昊天上帝各设一坐而已后又复武)(帝/位)或合祭天地(唐武后合祭天地/于明堂中宗仍之)或配以祖或配

以群祖(汉武帝祠明堂高皇帝对之章帝祠明堂/以光武配后又以高祖太宗世宗中宗世)

(祖显宗配/各一太牢)其服也或以衮冕(东晋/武帝)或以大裘(梁/礼)其

献也或以一献或以三献(梁朱异曰祀明堂改服/大裘又以贵质不应三)

(献请停三献止于一献/隋于雩坛行三献礼)抑又明堂之制变易不常

与考工之说不同皆一时之制然也

朱子曰古者祭天于圜丘扫地而行事器用陶匏

卷七十三 第 20b 页 WYG0611-0678a.png

牲用犊其礼极简圣人之意以为未足以尽其意

牲用犊其礼极简圣人之意以为未足以尽其意之委曲故于季秋之月有大享之礼焉天即帝也

郊而曰天所以尊之也故以后稷配后稷远矣配

稷于郊亦所以尊稷也明堂而曰帝所以亲之也

以文王配焉文王亲也配文王于明堂亦以亲文

王也尊尊而亲亲周道备矣然则郊者古礼而明

堂者周制也周公以义起之也

杨氏曰愚按郊祀配天明堂配上帝天与上帝一

卷七十三 第 21a 页 WYG0611-0678b.png

也祀上帝祀并如郊祀然月令有大飨之文我将

也祀上帝祀并如郊祀然月令有大飨之文我将之诗有维羊维牛之语则明堂之礼为尤备故程

子曰其礼必以宗庙之礼享之朱子亦曰祭于屋

下而以神祇祭之盖谓此也

又曰按周人宗祀文王于明堂以配上帝上帝即

天也配帝即文王也自汉以来乃有并祭五帝之

礼郑康成注祭法祖文王宗武王之说差误特甚

至唐以来遂有三帝并侑之礼皆非古人制礼之

卷七十三 第 21b 页 WYG0611-0678c.png

本意故今具载于后并列诸儒议论以明之

本意故今具载于后并列诸儒议论以明之祭法祖文王而宗武王注曰祭五帝五神于明堂

曰祖宗祖宗通言尔孝经曰宗祀文王于明堂以

配上帝月令春曰其帝太皞其神句芒夏曰其帝

炎帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋曰

其帝少昊其神蓐收冬曰其帝颛顼其神元冥

疏曰云祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言尔

者以明堂月令五时俱有帝及神又月令季秋大

卷七十三 第 22a 页 WYG0611-0678d.png

飨帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也孝经

飨帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也孝经云宗祀文王于明堂以配上帝故知于明堂也又

郊特牲疏云五时迎气及雩祭则以五方人帝配

之九月大飨五帝则以五人帝及文武配之以文

王配五天帝则谓之祖以武王配五人神则谓之

宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖

文王文王称祖孝经云宗祀文王于明堂是文王

称宗文王既尔则武王亦有祖宗之号故云祖宗

卷七十三 第 22b 页 WYG0611-0679a.png

通言

通言王肃驳郑义曰古者祖有功而宗有德祖宗自是

不毁之名非谓配食于明堂者也审如郑言则经

当言祖祀文王于明堂不得言宗祀也宗者尊也

周人既祖其庙又尊其祀孰谓祖于明堂者乎郑

引孝经以解祭法而不晓周公本意殊非仲尼之

义旨也

通典宗祀文王于明堂以配上帝谓祀昊天上帝

卷七十三 第 23a 页 WYG0611-0679b.png

先儒所释不同若以祭五帝则以天帝皆坐明堂

先儒所释不同若以祭五帝则以天帝皆坐明堂之中以五人帝及文王配之五官之神坐于庭中

以武王配之通名曰祖宗故云祖文王而宗武王

文王为父配祭于上武王为子配祭于下如其所

论非为通理但五神皆生为上公死为贵神生存

之日帝王享会皆须升堂今死为贵神独配于下

屈武王之尊同下坐之义为不便意为合祭五帝

于明堂唯有一祭月令所谓九月大享帝于明堂

卷七十三 第 23b 页 WYG0611-0679c.png

也五帝及神俱坐于上以文武二祖汎配五帝及

也五帝及神俱坐于上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝则谓之祖以武王

配祭五神则谓之宗明二君同配故祭法云祖文

王而宗武王夫祖者始也宗者尊也所以名祭为

祖宗者明祭之中有此二义

汉武帝元封五年初天子封泰山泰山东北趾古时有

明堂处险不敝上欲治明堂奉高堂未晓其制度济南

人公玉带上黄帝时明堂图明堂图中有一殿四面无

卷七十三 第 24a 页 WYG0611-0679d.png

壁以茅盖通水圜宫垣为复道上有楼从南入命曰昆

壁以茅盖通水圜宫垣为复道上有楼从南入命曰昆仑天子从之入以拜祀上帝焉于是上令奉高作明堂

汶上(徐广曰在元/封二年秋)如带图及五年修封则祀太一五帝

于明堂上坐令高皇帝祠坐对之祠后土于下房以二

十太牢天子从昆仑道入始拜明堂如郊礼礼毕燎堂

下因朝诸侯王列侯受郡国计(师古曰计若今/之诸州计帐也)

太初元年十一月甲子朔旦冬至祀上帝于明堂后每

修封其赞飨曰天增授皇帝泰元神策周而复始皇帝

卷七十三 第 24b 页 WYG0611-0680a.png

敬拜太一(师古曰自此以/上赞祝者词)毋修封禅(徐广曰常五年一/修耳今适二年故)

敬拜太一(师古曰自此以/上赞祝者词)毋修封禅(徐广曰常五年一/修耳今适二年故)(但祠于/明堂)

天汉四年行幸泰山修封祀明堂因受计

太始四年三月行幸泰山壬午祀高祖于明堂以配上

帝因受计癸未祀孝景皇帝于明堂

征和四年幸泰山修封祀于明堂

平帝元始四年安汉公王莽奏立明堂辟雍

五年春正月祫祭明堂(礼五年一祫祫者毁庙与未/毁庙之主皆合食于太祖也)

卷七十三 第 25a 页 WYG0611-0680b.png

致堂胡氏曰明堂辟雍灵台杂见于孝经孟子诗

致堂胡氏曰明堂辟雍灵台杂见于孝经孟子诗与礼记其制作之详不可得而闻矣后世纷纷之

论所以起欤然以理考之先王举事动可为宪必

不如后世之妄作尔王者向明而治古之堂今之

殿也孝经以为宗祀之所孟子以为王政之堂然

则是人君之路寝犹后世大朝会之正衙也王者

见群臣觐诸侯颁朔布政皆于是焉故曰欲行王

政则不可毁也齐何以有明堂僣也人谓宣王毁

卷七十三 第 25b 页 WYG0611-0680c.png

之者俾革其僣也孟子语以勿毁者教使行王政

之者俾革其僣也孟子语以勿毁者教使行王政也则何以用之宗祀乎文王已有庙矣以季秋享

帝而奉文王配焉不可于七庙中独举大礼于一

庙故迎主致之明堂以配帝也祭帝必于明堂者

帝出震而宰万物犹向明而治天下也武王即位

追王文王周公制礼推本王功故以文王配帝而

祀于明堂此义𩔖也是明堂之说也后世纷纷皆

狃于刘歆世室重屋之载吕不韦青阳总章之比

卷七十三 第 26a 页 WYG0611-0680d.png

是可信乎

是可信乎世祖中元元年初营明堂辟雍灵台未用事

明帝永平二年正月辛未初祀五帝于明堂光武帝配

五帝坐位堂上各处其方黄帝在未皆如南郊之位光

武帝位在青帝之南少退西面牲各一犊帝及公卿列

侯始服冠冕衣裳玉佩絇屦以行事奏乐如南郊礼毕

登灵台使尚书令持节诏骠骑将军三公曰今令月吉

日宗祀光武皇帝于明堂以配五帝礼备法物乐和八

卷七十三 第 26b 页 WYG0611-0681a.png

音咏祉福舞功德其班时令敕群后事毕升灵台望元

音咏祉福舞功德其班时令敕群后事毕升灵台望元气吹时律观物变群僚藩辅宗室子孙众郡奉计百蛮

贡职乌桓濊貊咸来助祭单于侍子骨都侯亦皆陪位

斯固圣祖功德之所致也朕以闇陋奉承大业亲执圭

璧恭祀天地仰惟先帝受命中兴拨乱反正以宁天下

封泰山建明堂立辟雍起灵台恢弘大道被之八极而

嗣子无成康之质群臣无吕旦之谋盥洗进爵踧踖惟

惭素性顽鄙临事益惧其令天下自殊死以下皆赦除

卷七十三 第 27a 页 WYG0611-0681b.png

之百僚师尹其勉修厥职顺行时令敬若昊天以绥兆

之百僚师尹其勉修厥职顺行时令敬若昊天以绥兆人

班固东都赋明堂诗于昭明堂明堂孔阳圣王宗祀

穆穆煌煌上帝宴享五位时序谁其配之世祖光武

普天率土各以其职猗欤缉熙允怀多福

东京赋曰复庙重屋八达九房薛综注曰八达谓

室有八窗也堂后有九室所以异于周制也王隆

汉官篇曰是古者清庙茅屋胡广曰古之清庙以

卷七十三 第 27b 页 WYG0611-0681c.png

茅盖屋所以示俭也今之明堂茅盖之乃加瓦其

茅盖屋所以示俭也今之明堂茅盖之乃加瓦其上不忘古也

章帝建初三年宗祀明堂礼毕登灵台望云物

元和二年二月幸泰山柴告岱宗进幸奉高壬申宗祀

五帝于孝武所作汶上明堂光武帝配如雒阳明堂礼

癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖显宗于明堂各

一太牢

安帝延光三年东巡泰山祀汶上明堂如元和二年故

卷七十三 第 28a 页 WYG0611-0681d.png

事顺帝即位修奉常祀

事顺帝即位修奉常祀和帝永元五年祀五帝于明堂遂登灵台望云物

顺帝永和元年宗祀明堂登灵台改元大赦

汉安元年正月宗祀明堂大赦改元

灵帝初黄门朱瑀等阴于明堂中祷皇天曰窦氏无

道请皇天辅帝诛之既杀武等诏太官给塞具(塞报/祀也)

(赛通/用)

东汉制明堂及灵台令各一人掌守明堂灵台掌候

卷七十三 第 28b 页 WYG0611-0682a.png

日月星气皆属太史东汉明堂制上圆下方(法天/地)八

日月星气皆属太史东汉明堂制上圆下方(法天/地)八窗四闺(法八风/四时)九室十二座(法九州/十二月)三十六户七十

二牖(法三十六旬/七十二候)

魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝于明堂以配上

帝祝称天子臣某齐王亦行其礼

晋武帝太始元年二月丁丑宗祀文皇帝于明堂以配

上帝又议明堂宜除五帝坐同称昊天上帝各设一坐

而已

卷七十三 第 29a 页 WYG0611-0682b.png

晋明堂裴頠议立只为一殿

晋明堂裴頠议立只为一殿十年十月诏复明堂五帝位

晋初以文帝配后复以宣帝寻复还以文帝配其馀

无所变革是则郊与明堂同配异配参差不同矣挚

虞议以为汉魏故事明堂祀五帝之神新礼五帝即

上帝帝即天也明堂除五帝之位惟祭上帝按仲尼

称郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝周

礼祀天旅上帝祀地旅四望四望非地则上帝非天

卷七十三 第 29b 页 WYG0611-0682c.png

断可识矣郊丘之祀扫地而祭牲用茧栗器用陶匏

断可识矣郊丘之祀扫地而祭牲用茧栗器用陶匏事反其始故配以远祖明堂之祭备物以荐玉牲并

陈笾豆成列礼同人理故配以近考郊堂兆位居然

异体牲牢品物质文殊趣且祖考同配非谓尊严之

美三日再祀非谓不黩之义其非一神亦足明矣昔

在上古生为明王没则配五行故太昊配木神农配

火少昊配金颛顼配水黄帝配土此五帝者配天之

神同兆之于四郊报之以明堂祀天大裘而冕祀五

卷七十三 第 30a 页 WYG0611-0682d.png

帝亦如之或以为五精之帝佐天育物者也前代相

帝亦如之或以为五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或废晋初始从异议庚午诏书明堂及南郊

除五帝之位惟祀天神新礼奉而用之前太医令韩

杨上书宜如旧祀五帝太康十年诏已施用宜定新

礼明堂及郊祀五帝如旧议诏从之江左以后未遑

脩建

晋傅元制天地郊明堂夕牲歌一 天地郊明堂降

神歌一 明堂飨神歌一

卷七十三 第 30b 页 WYG0611-0683a.png

东晋孝武帝太元十三年正月后辛祀明堂车服之仪

东晋孝武帝太元十三年正月后辛祀明堂车服之仪率遵汉制出以法驾服以衮冕(时孙耆之议郊以祀天/故配之以后稷明堂祀)

(帝故配之以文王由斯言之郊为皇天之位明堂为上/帝之庙故徐邈以配之为言必有神主郊为天坛则明)

(堂非文庙矣时议帝亲奉今亲祀北郊明年/正月上辛祀昊天次辛祀后土后辛祀明堂)

宋孝武大明五年依汉汶上仪设五帝位太祖文帝对

飨祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太庙礼堂制但作大殿

屋十二间无古三十六户七十二牖文饰雕画而巳(时/有)

(司奏伏寻明堂辟雍制无定文自汉暨晋莫之能辨周/书云清庙明堂路寝同制郑元注礼义生于斯诸儒又)

卷七十三 第 31a 页 WYG0611-0683b.png

(云明堂在国之阳丙巳之地三里之内晋侍中裴頠以/为尊祖配天其义明著庙宇之制理据未分直可为殿)

(云明堂在国之阳丙巳之地三里之内晋侍中裴頠以/为尊祖配天其义明著庙宇之制理据未分直可为殿)(以崇严祀其馀杂碎一皆除之裴頠所奏窃谓可安国/学之南地实丙巳其墙宇规范宜拟则太庙唯十有二)

(间以应一/周之数)

齐高帝建元元年祭五帝之神于明堂有功德之君配

明堂制五室(时从王/俭议)

明帝崇昌元年有司奏以武帝配(国子助教谢昙济议/按祭法禘郊祖宗并)

(列严祀郑元注义亦据兼享宜祖宗两配文武双祀左/仆射王晏议若用郑元祖宗通称则生有功德没垂尊)

(称历代配帝何止于二今殷荐上帝/元属武帝百代不毁其文庙乎诏可)

卷七十三 第 31b 页 WYG0611-0683c.png

梁祀五帝于明堂服大裘冕樽以瓦俎豆以纯漆牲以

梁祀五帝于明堂服大裘冕樽以瓦俎豆以纯漆牲以特牛肴膳准二郊若水土之品蔬菜之属宜以荐郊所

无者从省除五配五帝行礼自东阶升先春郊帝为始

止一献清酒停三献及灌事(仪曹郎朱异议祀明堂改/服大裘又以贵质不应二)

(献礼云朝践用太樽郑元云太樽瓦也有虞氏瓦樽此/皆是宗庙犹以质素况在明堂理不容象樽也郊祀贵)

(质器用陶匏宗庙贵文诚宜雕俎明堂之礼于郊为文/比庙为质请改器用纯漆庶合文质之衷旧仪鬯灌求)

(神初献清酒次醽终醁礼毕太祝取俎上祭肉当御前/以授俎五帝天神不可求之于地二郊主祭无授肉之)

(礼请停三献灌鬯及授俎之法止于一献清酒旧用太/牢按郊用茧栗诗云祀文王于明堂有维羊维牛良由)

卷七十三 第 32a 页 WYG0611-0683d.png

(周监二代其义贵文明堂方郊未为极质故特用三牲/今斟酌百王义存通典蔬菜之荐虽符周礼而牲牢之)

(周监二代其义贵文明堂方郊未为极质故特用三牲/今斟酌百王义存通典蔬菜之荐虽符周礼而牲牢之)(用宜遵夏殷请自今/明堂牲用特牛从之)其堂制十二年毁宋太极殿以其

材构明堂十二间皆准太庙以中央六间安六天座悉

南向东来第一青帝五帝依次而列又五人帝配飨在

阼阶东上北向大殿后为小殿五间以为五佐室焉(帝/曰)

(明堂之祭五帝则是总义在郊之祭五帝则是别义宗/祀所配复应有室若专配一室则义非配五若皆配五)

(则成五位以理而言明堂无室朱异以月令天子居明/堂左个右个听朔之礼既在明堂今若无室则于义或)

(阙帝又曰郑元义听朔必在明堂此则人神混淆庄敬/道废春秋左氏传云介居二大国之间此云左右个者)

卷七十三 第 32b 页 WYG0611-0684a.png

(谓祀帝堂南又有小室亦号明堂分为三处听朔既有/三处则有左右之义在宫之内明堂之外人神有别差)

(谓祀帝堂南又有小室亦号明堂分为三处听朔既有/三处则有左右之义在宫之内明堂之外人神有别差)(无相干其议是非莫定初尚未改十二年太常丞虞瞬/复引周礼明堂九尺之筵以为高下修广之数堂崇一)

(筵故阶高九尺汉家制度犹遵此礼/于是毁宋太极殿为明堂十二间)

梁明堂送神諴雅一曲四言 明堂遍歌五帝登歌

五曲四言

陈祀昊天上帝五帝于明堂牲以太牢粢盛六饭铏羹

蔬备荐焉武帝以德帝配文帝以武帝配堂制殿屋十

二间中央六间依前代安六座四方帝各依其方黄帝

卷七十三 第 33a 页 WYG0611-0684b.png

居坤维而配享坐依梁法

居坤维而配享坐依梁法后魏文帝太和十三年四月经始明堂改营太庙迁洛

之后宣武永平延昌中欲建明堂而议者或云五室或

云九室至明帝神龟中复议之元乂执政遂营九室值

代乱不成宗配之礼迄无所设

北齐采周官考工记为五室

后周采汉三辅黄图为九室并竟不成

隋文帝开皇十三年议立明堂繁役不就终隋代季秋

卷七十三 第 33b 页 WYG0611-0684c.png

祀五方上帝于雩坛上其用币各依其方人帝各在天

祀五方上帝于雩坛上其用币各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用

犊十二皇帝太尉司农行三献礼于青帝及太祖自馀

有司助奠五官位于堂下行一献礼有燎其省牲进熟

如南郊礼(时礼部尚书牛弘定议造明堂将作大匠宇/文恺依月令样重檐复屋五房四达丈尺规)

(矩皆有准凭帝命有司规兆方欲崇建又命详定诸儒/争论莫之能决炀帝大业年中恺又奏之以他役繁兴)

(遂/寝)

唐高祖武德初定令每岁季秋祀五方上帝于明堂以

卷七十三 第 34a 页 WYG0611-0684d.png

元帝配五人帝五官并从祀迄于贞观之末竟未议立

元帝配五人帝五官并从祀迄于贞观之末竟未议立明堂季秋大享则于圜丘行事

新唐书礼乐志明堂自汉以来诸儒之论不一至

于莫知所从则一切临时增损而不能合古然推

其本旨要于布政交神于王者尊严之居而已其

制作何必与古同然为之者至于无所据依乃引

天地四时风气乾坤五行数象之𩔖以为仿象而

众说亦不克成隋无明堂而季秋大享常寓雩坛

卷七十三 第 34b 页 WYG0611-0685a.png

唐高祖太宗时寓于圜丘贞观中礼部尚书豆卢

唐高祖太宗时寓于圜丘贞观中礼部尚书豆卢宽等议从昆仑道上层以祭天下层以布政而太

子中允孔颖达以为非(颖达大略谓六艺群书皆/训基上曰堂楼上曰观未)

(闻重楼之上而有明堂又明堂法天圣王示俭今/若飞楼架道浮阁凌空不合古言又古者敬重大)

(事与祭相似是以朝觐祭祀并在于庙若楼上祭/祖楼下视朝阁道升楼路便窄隘乘辇则接神不)

(敬步陟则劳勤圣躬侍卫在旁/百司供奉求之经诰全无此理)侍中魏徵请为五

室重屋上圆下方上以祭天下以布政谓前世儒

者所言虽异而以为如此者多同至于高下广狭

卷七十三 第 35a 页 WYG0611-0685b.png

丈尺之制可以因事制宜也秘书监颜师古曰周

丈尺之制可以因事制宜也秘书监颜师古曰周书叙明堂有应门雉门之制以此知为王者之常

居尔其青阳总章元堂太庙左右个皆路寝之名

也文王居明堂之篇带弓韣礼高禖九门磔禳国

有酒以合三族推其事皆与月令合则皆在路寝

也大戴礼曰在近郊又曰文王之庙也此奚足信

哉且门有皋库岂知施于郊野谓宜近在宫中徵

及师古皆当时名儒其论止于如此

卷七十三 第 35b 页 WYG0611-0685c.png

高宗永徽二年奉太宗配祀明堂有司遂请以高祖配

高宗永徽二年奉太宗配祀明堂有司遂请以高祖配五天帝太宗配五人帝

显庆元年诏以高祖配圜丘太宗配明堂

太尉长孙无忌等议曰宗祀明堂必配天帝而伏义

五代本配五郊参之明堂自缘从祀今以太宗作配

理有未安伏见永徽二年追奉太宗以遵严配当时

高祖先在明堂礼司致惑竟未迁祀乃以太宗降配

五人帝虽复亦在明堂不得对越天帝谨按孝经孝

卷七十三 第 36a 页 WYG0611-0685d.png

莫大于严父严父莫大于配天昔者周公郊祀后稷

莫大于严父严父莫大于配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝又寻历代礼仪

且无父子同配明堂之义唯祭法云周人禘喾而郊

稷祖文王而宗武王郑元注曰禘郊宗祖谓祭祀以

配食也禘谓祭昊天于圜丘郊谓祭上帝于南郊祖

宗谓祭五帝五神于明堂也寻郑此注乃以宗祖合

为一祭又以文武共在明堂连祍配祠良为谬矣故

王肃驳之臣谨上考殷周下洎贞观并无一代两帝

卷七十三 第 36b 页 WYG0611-0686a.png

同配于明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神

同配于明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州创制改物体元居正为国始祖抑有旧章太宗文

武皇帝道格上元功清下黩拯率土之涂炭布大造

于生灵请准诏书宗祀于明堂以配上帝从之

乾封初诏明堂仍祭五方上帝依郑元义

仪凤二年太常少卿韦万硕奏曰明堂大飨准古礼

郑元义祀五天帝王肃义祀五行帝贞观礼依郑义

祀五帝显庆以来新修礼祀昊天上帝奉乾封二年

卷七十三 第 37a 页 WYG0611-0686b.png

敕祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上元三年三

敕祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上元三年三月敕五祀行用已久并依贞观年礼为定又奉去年

敕并依周礼行事今用乐须定所祀之神未审依定

何礼臣以去年十二月录奏至今未奉进止所以乐

章不定上及宰臣并不能断乃诏尚书省召学者更

参议之事仍不定自此明堂大飨兼用贞观显庆二

礼礼司益无凭准

高宗改元总章分万年县置明堂县示欲必立之而议

卷七十三 第 37b 页 WYG0611-0686c.png

者纷然或以为五室或以为九室帝依两议以帟幕为

者纷然或以为五室或以为九室帝依两议以帟幕为之与公卿临观而议益不一乃下诏率意班其制度至

取象黄琮上设鸱尾其言益不经而明堂卒不能立

上内出九室样更令有司损益之有司奏言内样堂

基三重每基阶各十二上基方九雉八角高一尺中

基方三百尺高一筵下基方三百六十尺高一丈二

尺上基象黄琮为八角四面安十二阶请从内样为

定基高下仍请准周制高九尺其方共作司约准百

卷七十三 第 38a 页 WYG0611-0686d.png

四十八尺中基下基望并不用又内样室各方三筵

四十八尺中基下基望并不用又内样室各方三筵开四闼八窗屋圆楣径二百九十一尺按季秋大飨

五帝各在一室商量不便请依两汉季秋合飨总于

太室若四时迎气之祀则各于其方之室其安置九

室之制增损明堂故事三三相重太室在中央方六

丈其四隅之室谓之左右房各方二丈四尺当太室

四面青阳明堂总章元堂等室各长六丈以应太室

阔二丈四尺以应左右房室间并通巷各广一文八

卷七十三 第 38b 页 WYG0611-0687a.png

尺其九室并巷在堂上总方一百四十四尺法坤之

尺其九室并巷在堂上总方一百四十四尺法坤之策屋圆楣檐或为未允请据郑元卢植等说以前梁

为楣其径二百一十六尺法乾之策圆楣之下所施

圆柱旁出九宫四隅各七尺法天以七纪柱外馀基

共作司约准面别各馀一丈一尺内样室别四闼八

窗检与古合请依为定其户仍在外设而不开内样

外有柱三十六每柱十梁内有七间柱根以上至梁

高三丈梁已上至屋峻起计高八十一尺上圆下方

卷七十三 第 39a 页 WYG0611-0687b.png

飞檐应规请依内样为定其盖屋形制仍望据考工

飞檐应规请依内样为定其盖屋形制仍望据考工记改为四阿并依礼加重檐准太庙安鸱尾堂四向

五色请依周礼白盛为便其四向各随方色请施四

垣及四门辟雍按大戴礼及前代说辟雍多无水广

内径之数蔡邕云水广二十四丈四周于外三辅黄

图云水广四周与蔡邕不异仍云水外周堤又张衡

东京赋称造舟为梁礼记明堂阴阳录水左旋以象

天商量水广二十四丈恐伤于阔今请减为二十四

卷七十三 第 39b 页 WYG0611-0687c.png

步垣外量取周足仍依故事造舟为梁其外周以圆

步垣外量取周足仍依故事造舟为梁其外周以圆堤并取阴阳水行左旋之制殿垣按三辅黄图殿垣

四周方在水内高不蔽日殿门去殿七十二步准今

行事陈设犹恐窄小其方垣四门去堂步数请准太

庙南门去庙基远近为制仍立四门八观依太庙门

别各安三门施元阃四角造三重巍阙自后群儒分

竞各执异议九室五室俱有依凭上令所司于观德

殿前依两议张设上观之谓公卿曰明堂之制自古

卷七十三 第 40a 页 WYG0611-0687d.png

有之议者不同所以未造今令张设两议公等以何

有之议者不同所以未造今令张设两议公等以何者为宜工部尚书阎立德奏曰两议不同俱有典故

九室自暗五室自明取舍之宜断在圣虑上亦以五

室为便(后以制度/未定而止)

卷七十三 第 40b 页 WYG0611-0688a.png

文献通考卷七十三