声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

通典 卷十二 第 1a 页 WYG0603-0128c.png

钦定四库全书

钦定四库全书通典卷十二

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

食货十二

轻重(平籴/ 宋) (常平后义仓○周/齐 魏 北齐) (汉周后汉/后 隋) (晋/大)

(唐/)

太公为周立九府圜法(解在钱/币篇)太公退又行之于齐至

管仲相桓公通轻重之权曰岁有凶穰故榖有贵贱令

通典 卷十二 第 1b 页 WYG0603-0128d.png

有缓急故物有轻重(上令急于求米则民重米缓于求/米则民轻米所缓则贱所急则贵)

有缓急故物有轻重(上令急于求米则民重米缓于求/米则民轻米所缓则贱所急则贵)人君不理则畜贾游于市(谓贾人之/多蓄积也)乘民之不给百倍

其本矣(给足也以/十取百)故万乘之国必有万金之贾千乘之

国必有千金之贾者利有所并也国多失利则臣不尽

忠士不尽死矣计本量委则足矣(委积/也)然而民有饥饿

者榖有所藏也(谓富人多/藏榖也)民有馀则轻之故人君敛之

以轻民不足则重之故人君散之以重(民轻之之时官/为敛籴民重之)

(之时官/为散之)凡轻重敛散之以时即准平守准平使万室之

通典 卷十二 第 2a 页 WYG0603-0129a.png

邑必有万钟之藏藏镪千万(六斛四斗为/钟镪钱贯)千室之邑必

邑必有万钟之藏藏镪千万(六斛四斗为/钟镪钱贯)千室之邑必有千钟之藏藏镪百万春以奉耕夏以奉耘(奉谓/供奉)耒耜

器械种饟粮食毕取赡焉故大贾畜家不得豪夺吾民

矣(豪谓轻/侮之)管子曰夫物多则贱寡则贵散则轻聚则重

人君知其然故视国之羡(羡馀也/羊见反)不足而御其财物榖

贱则以币与食布帛贱则以币与衣视物之轻重而御

之以准故贵贱可调而君得其利则古之理财赋未有

不通其术焉(榖贱以币与食布帛贱以币与衣者与当/为易随其所贱而以币易取之则轻重贵)

通典 卷十二 第 2b 页 WYG0603-0129b.png

(贱由君上也周易损卦六五云或益之十朋之龟弗克/违元吉沙门一行注曰十朋者国之守龟象社稷之臣)

(贱由君上也周易损卦六五云或益之十朋之龟弗克/违元吉沙门一行注曰十朋者国之守龟象社稷之臣)(能执承顺之道以奉其君龟之为物则主人之重宝为/国之本损而奉上则国以之存损而益下则人以之存)

(明于法则调盈虚御轻重中和之要若伊尹太公管仲/之所执夫龟者上达神祗之情下乃不言而信于人也)

(斯故往者用之为币/则一行深知其道矣)齐桓公问于管子曰自燧人以来

其要会可得而闻乎对曰燧人以来未有不以轻重为

天下也共工之王(帝共工氏继/女娲有天下)水处什之七陆处什之

三乘天势以隘制天下至于黄帝之王谨逃其爪牙不

利其器(藏秘锋芒不以示人行机/权之道使人日用而不知)烧山林破增薮焚沛

通典 卷十二 第 3a 页 WYG0603-0129c.png

泽(沛大泽也一说/水草兼处曰沛)逐禽兽实以益人然后天下可得而

泽(沛大泽也一说/水草兼处曰沛)逐禽兽实以益人然后天下可得而牧也至于尧舜之王所以化海内者北用禺氏之玉(禺/氏)

(西北戎名/玉之所出)南贵江汉之珠禽兽之仇以大夫随之(禽兽/之仇)

(者使其逐禽兽如从仇雠也以大夫随之者使其/大夫散邑粟财物随山泽之人求其禽兽之皮)公曰

何谓也对曰令诸侯之子将委质者(诸国君之子若卫/公子开方鲁公子)

(季友/之类)皆以双虎之皮(双虎之皮/以为裘)卿大夫豹饰(卿大夫上/大夫也袖)

(谓之/饰)列大夫豹幨(列大夫中大夫也襟/谓之幨音昌詹反)大夫散其邑粟

与其财物以市虎豹之皮故山林之人刺其猛兽(刺音/七亦)

通典 卷十二 第 3b 页 WYG0603-0129d.png

(反/)若从亲戚之仇此君冕服于朝而猛兽胜于外大夫

(反/)若从亲戚之仇此君冕服于朝而猛兽胜于外大夫以散其财物万人得受其流此尧舜之数也(言尧舜常/用此数)

管子曰夫富能夺贫能与乃可以为天下(富者能夺抑/其利贫者能)

(赡恤其乏/乃可为君)国有十年之蓄(用之蓄积/常馀十年)而不足于食皆以

其技能冀君之禄也故人君挟其食据有馀而制不足

故人无不系于上也(食者人之司命言人君唯以食能/制其事所以人无不系于号令)

且君引錣(錣筹也/丁劣反)量用耕田发草上得其数矣人之所

食人有若干步亩之数计本量委(委/积)则足矣然而人有

通典 卷十二 第 4a 页 WYG0603-0130a.png

饥饿不食(音/嗣)者何也榖有所藏也(言一国之内耕垦之/数君悉知凡人计口)

饥饿不食(音/嗣)者何也榖有所藏也(言一国之内耕垦之/数君悉知凡人计口)(受田家族多少足以自给而人乏/于食者谓豪富之家收藏其榖故)然则人君不能散积

聚均羡(馀/也)不足则君虽强本趋耕(本则务农/趋读为促)乃使人下

相役耳恶(音/乌)能以为理(人君不能散豪富之积均有馀/以赡不足虽务农事督促播植)

(适所以益令豪富驱役细人终不能治/理所谓须有制度于其间兼轻重之术)管子曰利出于

一孔者(凡言利者不必货/利庆赏威刑皆是)其国无敌出二孔者其兵不

诎(诎与屈同屈/穷也求物反)出三孔者不可以举兵出四孔者其国

必亡先王知其然故塞人之养(养利也/羊向反)隘其利途故予

通典 卷十二 第 4b 页 WYG0603-0130b.png

之在君(予音/与)夺之在君贫之在君富之在君故人之戴

之在君(予音/与)夺之在君贫之在君富之在君故人之戴上如日月亲君若父母凡将为国不通于轻重不可以

守人不能调通人利不可以语制为大理分地若一彊

者能守分财若一智者能收智有什倍人之功(以一/取十)愚

有不赓(赓犹偿/也音庚)本之事然而人君不能调也夫人富则

不可以禄使也贫则不可以威罚也法令之不行万人

之不理贫富之不齐也且天下者处兹行兹(谓塞/利途)若此

而天下可一也夫天下者使之不使用之不用故善为

通典 卷十二 第 5a 页 WYG0603-0130c.png

天下者无日使之使不得不使无日用之用不得不用

天下者无日使之使不得不使无日用之用不得不用(使其不知其所以然若巨桥之/粟贵粜则设重泉戍之类是)故善为国者天下下我

高天下轻我重天下多我寡然后可以朝天下(常以数/倾之若)

(服鲁梁绨/之数是也)桓公问曰不藉而赡国为之有道乎管子曰

轨守其时有官天财何求于人泰春泰夏泰秋泰冬(泰/犹)

(当/也)令之所止令之所发(令之所止令之所发/谓山泽之所禁发也)此物之高

下之时此人之所以相并兼之时也君素之为四备以

守之泰春人之且所用者泰夏人之且所用者泰秋人

通典 卷十二 第 5b 页 WYG0603-0130d.png

之且所用者泰冬人之且所用者皆以廪之矣(廪藏也/言四时)

之且所用者泰冬人之且所用者皆以廪之矣(廪藏也/言四时)(人之所要皆先备之所谓耒耜器械种饟/粮食必取赡焉则豪人大贾不得擅其利)桓公曰行币

乘马之数奈何(即筐乘马所谓箧乘马者筐犹实/也箧者以币为箧而泄重射轻)管子

对曰士受资以币大夫受邑以币人马受食以币则一

国榖赀在上币赀在下国榖什倍数也皮革筋角羽毛

竹箭器械财物苟合于国器君用者皆有矩劵于上(矩/劵)

(常/劵)君实乡州藏焉(周制万二千五百家为乡二千五/百家为州齐虽霸国尚用周制)曰

某月日苟从责者(责读/为债)乡决州决故曰就庸一日而决

通典 卷十二 第 6a 页 WYG0603-0131a.png

国筴出于榖轨国之策货币乘马者也(赀价也言应合/受公之所给皆)

国筴出于榖轨国之策货币乘马者也(赀价也言应合/受公之所给皆)(与之币则榖之价君上权之其币在下故榖倍重其有/皮革之类堪于所用者所在乡州有其数若今官曹簿)

(帐人有负公家之债若耒耜种粮之类者官司如要器/用若皮革之类者则与其准纳如要功庸者令就役一)

(日除其簿书耳此盖君上一切权之也详轻重之本旨/摧抑富商兼并之家隘塞利门则与夺贫富悉由号令)

(然可易为理也此篇经秦焚书潜蓄人间自汉兴晁贾/桑耿诸子犹有言其术者其后绝少寻览无人注解或)

(编断简蠹或傅讹写谬年代绵远详正莫由今且梗槩/粗知固难得搜摘其文字凡问古人之书盖欲发明新)

(意随时制事其道无穷而况机权之术千变万/化若一二模楷则同刻舟胶柱耳他皆类此)桓公问

于管子曰吾欲守国而无税于天下而外因天下可乎

通典 卷十二 第 6b 页 WYG0603-0131b.png

对曰昔武王有巨桥之粟籴贵之数(武王既胜殷得巨/桥粟欲使籴贵巨)

对曰昔武王有巨桥之粟籴贵之数(武王既胜殷得巨/桥粟欲使籴贵巨)(桥仓在今广平/郡曲周县也)立重泉之戍(戍名也假设戍名欲人惮/役而竞收粟也重丈恭反)

令曰人自有百榖之粟者不行(榖十二/斛也)人举所最粟(举/尽)

(也最聚也/子外反)以避重泉之戍而国榖二什倍巨桥之粟亦

二什倍武王以巨桥之粟二什倍而市缯帛军五岁无

藉衣于人以巨桥之粟二什倍而衡黄金(衡平/也)终身无

藉于人桓公曰与天子提衡争秩于诸侯(提持也合众/弱以事一强)

(者谓之衡/秩次也)为之有道乎管子曰唯藉于号令为可请以

通典 卷十二 第 7a 页 WYG0603-0131c.png

令发师置屯藉农(屯戍也发师置戍/人有粟者则不行)十钟之家不行(六/斛)

令发师置屯藉农(屯戍也发师置戍/人有粟者则不行)十钟之家不行(六/斛)(四斗/为钟)百钟之家不行千钟之家不行行者不能百之一

千之十而囷窌之数(囷邱伦反/窌力救反)皆见于上矣君按囷窌

之数令之曰国贫而用不足请以平价取之子皆按囷

窌而不得挹损焉(挹犹谓/灭其数)君直币之轻重以决其数(直/犹)

(当也谓其/积粟之数)使无劵契之责(分之曰劵合之曰契责读曰/债使百姓皆称贷于君则无)

(契劵/之债)则积藏囷窌之粟皆归于君桓公曰齐西水潦人

饥齐东丰庸而粜贱(庸用也谓丰/稔而足用)欲以东之贱被西之

通典 卷十二 第 7b 页 WYG0603-0131d.png

贵为之有道乎管子曰今齐西之粟釜(五钟/为釜)百泉则鏂

贵为之有道乎管子曰今齐西之粟釜(五钟/为釜)百泉则鏂二十也(斗二升八合曰鏂/乌侯反泉钱也)齐东之粟釜十泉则鏂二钱

也请以令籍人三十泉得以五榖菽粟决其籍若此则

西出三斗而决其籍东出三釜而决其籍然则釜十之

粟皆实于仓廪西之人饥者得食寒者得衣若此则东

西之相被远近之准平矣(君下令税人三十钱准以五/榖令齐西之人纳三斗东之)

(人纳三釜以赈西之人则东西俱平矣管子智用无穷/以区区之齐匡天下本仁祖义成其霸业所行权术有)

(因而发非为常道故别/篇云偏行而不尽也)桓公曰粜贱寡人恐五榖之归

通典 卷十二 第 8a 页 WYG0603-0132a.png

于诸侯寡人欲为万民藏之为此有道乎管子曰今者

于诸侯寡人欲为万民藏之为此有道乎管子曰今者夷吾过市有新成囷京者二家(大囷/曰京)君请式璧而聘之

(式用也璧石璧也聘问也使玉人刻石为璧尺者万泉/八寸者八千七寸者七千是也赐之以璧仍存问之)行

令半年万民舍其业而为囷京以藏菽粟者过半管子

谓桓公曰北郊有堀阙得龟者(堀穿也求物及穿地/至泉曰阙求曰反)此

检数百里之地也(检犹比也以此龟为用/者其数可比百里之地)令过之平盘

之中(令力呈反过之犹置/之也平盘者大盘也)君请起十乘之使百金之提

(起发也提装/也使色吏反)赐若服中大夫(若汝也中大/夫齐爵也)曰东海之子

通典 卷十二 第 8b 页 WYG0603-0132b.png

类于龟(东海之子其状类龟假言此龟东海/之子耳东海之子者海神之子也)托舍于若

类于龟(东海之子其状类龟假言此龟东海/之子耳东海之子者海神之子也)托舍于若(托舍犹/寄居也)以终而身(而若/也)劳若以百金(劳赐/也)之龟为无赀

(之是也是龟至宝而/无赀也无赀无价也)而藏诸泰台(泰台高/台也)立宝曰无赀

(立龟为宝/号曰无赀)还四年伐孤竹(还四年/后四年)丁氏之家粟(丁氏齐/之富人)

(所谓丁/惠也)可食三军之师行五月(食音嗣下以意取/行五月经五月)召丁

氏而命之曰吾有无赀之宝吾今将有大事请以宝为

质(音致下/皆同)以假子之邑粟(即家/粟也)丁氏北乡再拜革筑室

赋藉藏龟(革更也赋敷也/藉席也才夜反)孤竹之役丁氏之粟中食三

通典 卷十二 第 9a 页 WYG0603-0132c.png

军五月之食(中当也丁仲/反下皆同)桓公曰吾欲西朝天子而贺

军五月之食(中当也丁仲/反下皆同)桓公曰吾欲西朝天子而贺献不足为此有数乎管子曰请以令城阴里(城者筑城/也阴里齐)

(地/也)使其墙三重而门九袭(袭重也亦欲其事密而/人不知又先托于筑城)因使

玉人刻石为璧(刻石刻/其美石)尺者万泉八寸者八千七寸者

七千圭中(丁仲/反)四千瑗中五百(好倍肉/曰瑗)璧之数已具管

子西见天子曰弊邑之君欲率诸侯而朝先王之庙观

于周室请以令使天下诸侯不以彤弓石璧者(彤弓朱/弓也非)

(齐之所出盖不可独言石/璧兼以彤弓者犹藏其机)不得入朝天子许之天下诸

通典 卷十二 第 9b 页 WYG0603-0132d.png

侯戴黄金珠玉五榖文采布帛输齐(输音式/树反)以收石璧

侯戴黄金珠玉五榖文采布帛输齐(输音式/树反)以收石璧石璧流而之天下财物流而之齐故国八岁而无藉阴

里之谋也桓公曰吾欲杀商贾之利而益农夫之事为

此有道乎管子对曰请重粟之价若是则田野大辟而

农夫劝其事矣请以令使卿藏千钟大夫藏五百钟列

大夫藏百钟(列大夫中/大夫也)富商畜贾藏五十钟内可以为

国委(于伪/反)外可以益农夫矣桓公曰峥丘之战(峥丘地/名未闻)

(一说即/葵)人多称贷负息以给上之急寡人欲复业产(业/产)

通典 卷十二 第 10a 页 WYG0603-0133a.png

(者本/业也)此何以洽(洽通也言百姓为戎事失其本/业今欲复之何以通于此也)管子曰

(者本/业也)此何以洽(洽通也言百姓为戎事失其本/业今欲复之何以通于此也)管子曰唯胶数为可耳(胶读曰缪假此/术以陈其事也)今表称贷之家(表旌/也)皆

垩白其门而高其闾(亦所以/贵重之)使入使者式璧而聘之以

给盐菜之用(令使者赍石璧而与仍/存问之谦言盐菜之用)称贷之家皆齐首

稽颡问曰何以得此使者曰君令曰寡人闻之诗曰恺

悌君子民之父母寡人有峥丘之战吾闻假贷吾贫萌

(萌与/氓同)使有以给子之力称贷之家皆折其劵而削其书

(旧执之劵皆折毁之所/书之债皆削除之不用)发其积藏出其财物以赈贫国

通典 卷十二 第 10b 页 WYG0603-0133b.png

中大给峥丘之谋也桓公曰鲁梁之于齐也蜂螫(蜂古/蜂字)

中大给峥丘之谋也桓公曰鲁梁之于齐也蜂螫(蜂古/蜂字)(螫音尺亦反言鲁梁/二国常为齐患也)吾欲下鲁梁何行而可管子对曰

鲁梁之民俗为绨(徒奚反缯之/厚者谓之绨)公服绨令左右服之人

从而服之因令齐勿敢为必仰于鲁梁则是鲁梁释其

农事而作绨矣桓公即为服于泰山之阳(鲁梁二国在/泰山之南故)

(为服于此近其境也/欲鲁梁人速知之)十日而服之管子告鲁梁之贾人

曰子为我致绨千匹赐子金三百斤子十至而金三千

斤则是鲁梁不赋于人财用足也鲁梁之君闻之则教

通典 卷十二 第 11a 页 WYG0603-0133c.png

其人为绨十三月鲁梁国中之人道路扬尘十步不相

其人为绨十三月鲁梁国中之人道路扬尘十步不相见绁繑而踵相随(绁繑谓连续也绁/息列反繑邱乔反)车毂□骑连伍而

行(□齧也土角反言其车毂往来相/齧而骑东西连而行皆趋利耳)管子曰鲁梁可下

矣公宜服帛率民去绨闭关无与鲁梁通使后十月鲁

梁人饥馁相及(相及犹/相继)应声之正无以给上(应声之正/谓急速之)

(赋正/音征)鲁梁之君即令其人去绨修农榖不可以三月而

得鲁梁之人籴十百(榖斗/千钱)齐粜十钱(榖斗/十钱)周月鲁梁之

民归齐者十之六管子曰夫人予(音/与)则憙夺则怒先王

通典 卷十二 第 11b 页 WYG0603-0133d.png

知其然故见予之形(见贤/遍反)而不见夺之理(可使由之不/可使知之)

知其然故见予之形(见贤/遍反)而不见夺之理(可使由之不/可使知之)故民爱可洽于上也(洽通/也)租藉者所以强求(在工商曰/租藉强音)

(其两/反)租税者所虑而请也(在农曰租税虑犹/计也请犹求也)王霸之君

去(丘吕/反)其所以强求废其所虑而请故天下乐(雅教/反)从

也春赋以敛缯帛夏贷以收秋实(盖方春蚕家阙乏而/赋与之约收其缯帛)

(也方夏农人阙乏亦赋/与之约取其榖实也)是故人君无废事而国无失利

也(人之所乏君即与之则/豪富商人不得擅其利)凡五榖者万物之主也榖贵

则万物必贱榖贱则万物必贵两者为敌则不俱平故

通典 卷十二 第 12a 页 WYG0603-0134a.png

人君御榖物之秩相胜而操事于其不平之间(秩积也/食为人)

人君御榖物之秩相胜而操事于其不平之间(秩积也/食为人)(天故五榖之要可与万物为敌其价常不俱平所以人/君视两事之委积可彼此相胜轻重于其间则国利不)

(散/也)故万民无藉而国利归于君也夫以室庑藉谓之毁

成(小曰室大曰庑音武/是使人毁坏庐室)以六畜藉谓之止生(畜许牧反/是使人不)

(竞牧/养也)以田亩藉谓之禁耕(是止其/耕稼也)以正人藉谓之离情

(正数之人若丁壮/也离情谓离心也)以正户藉谓之养赢(赢大贾蓄家也/正数之户已避)

(其藉则至浮浪为大贾蓄/家之所役属增其利耳)五者不可毕用故王者当偏

行而不尽故天子藉于币诸侯藉于食中岁之榖石十

通典 卷十二 第 12b 页 WYG0603-0134b.png

钱大男食四石月有四十之藉大女食三石月有三十

钱大男食四石月有四十之藉大女食三石月有三十之藉吾子食二石月有二十之藉岁凶榖石二十则大

男有八十之藉大女有六十之藉吾子有四十之藉(六/十)

(为大男五十为大女吾子为小男小女也按古之石准/今之三斗三升三合平岁每石税十钱凶岁税二十者)

(非必税其人谓于操事/轻重之间约放其利也)是人君作发号令收穑而户藉

也使人君守其本委谨而男女诸君吾子无不服藉者

也(穑敛委所委积之物谨严也言人君不用下令税/敛于人但严守利途轻重在我则无不遂其税也)齐

之北泽烧火(猎而行火曰/烧式照反)光照堂下管子入贺曰田野

通典 卷十二 第 13a 页 WYG0603-0134c.png

辟农夫必有百倍之利矣是岁租税九月而具桓公曰

辟农夫必有百倍之利矣是岁租税九月而具桓公曰此何故也管子曰万乘千乘之国不能无薪而炊今北

泽烧莫之续则是农夫得居装而卖其薪荛(大曰薪/小曰荛)一

束十倍则春有以倳耜夏有以决芸(耘/同)此租税所以九

月而具也桓公问管子曰终身有天下而勿失有道乎

对曰请勿施于天下独施之于吾国国之广狭壤之肥

硗有数终岁食馀有数彼守国者守榖而已矣曰某县

之壤广若干某县之壤狭若干(国之广狭肥硗人之所/食多少其数君素皆知)

通典 卷十二 第 13b 页 WYG0603-0134d.png

(之/)则必积委币(委蓄也各于县州里积蓄钱帛所谓万/室之邑必有万钟之藏藏镪千万千室)

(之/)则必积委币(委蓄也各于县州里积蓄钱帛所谓万/室之邑必有万钟之藏藏镪千万千室)(之邑必有千钟/之藏藏镪百万)于是县州里受公钱(公钱即积/委之币)秋国榖

去参之一(去减也/丘吕反)君下令谓郡县属大夫里邑皆藉粟

入若干榖重一也以藏于上者(一其榖价/而收藏之)国榖三分则

二分在上矣(言先贮币于县邑当秋时下令收籴也则/魏李悝行平籴之法上熟籴三舍一中熟)

(籴二舍一下熟中分之盖出于此/今言去三之一者约中熟为准耳)泰春国榖倍重数也

泰夏赋榖以理土田泰秋田榖之存予者若干今上敛

榖以币人曰无币以榖则人之三有归于上矣(言当春/榖贵之)

通典 卷十二 第 14a 页 WYG0603-0135a.png

(时计其价以榖赋与人秋则敛其币虽设此/令本意收其榖入既无币请输榖故归于上)重之相因

(时计其价以榖赋与人秋则敛其币虽设此/令本意收其榖入既无币请输榖故归于上)重之相因时之化举无不为国筴(重之相因若春时榖贵与榖也/时之化举若秋时榖贱收谷也)

(因时之轻重无/不以术权之)则彼诸侯之榖十吾国榖二十则诸侯

榖归吾国矣诸侯榖二十吾国榖十则吾国榖归于诸

侯矣故善为天下者谨守重流(重流谓严守榖/价不使流散)而天下

不吾泄矣(泄散也吾/榖不散出)彼重之相归如水之就下吾国岁

非凶也以币藏之故国榖倍重诸侯之榖至也是藏一

分而致诸侯之一分也利不夺于天下大夫不得以富

通典 卷十二 第 14b 页 WYG0603-0135b.png

侈以重藏轻国常有十国之筴也此以轻重御天下之

侈以重藏轻国常有十国之筴也此以轻重御天下之道也○魏文侯相李悝曰籴甚贵伤人(此人谓/世工商)甚贱伤

农人伤则离散农伤则国贫故甚贵与甚贱其伤一也

善为国者使人无伤而农益劝今一夫挟五口治田百

亩岁收亩一石半为粟百五十石除十一之税十五石

馀百三十五石食人月一石半五人终岁为粟九十石

馀有四十五石石三十为钱千三百五十除社闾尝新

春秋之祠用钱三百馀千五十衣人率用钱三百五人

通典 卷十二 第 15a 页 WYG0603-0135c.png

终岁用千五百不足四百五十(少四百五/十不足)不幸疾病死

终岁用千五百不足四百五十(少四百五/十不足)不幸疾病死丧之费及上赋敛又未与此此农夫所以常困有不劝

耕之心而令籴至于甚贵者也是故善平籴者必谨观

岁有上中下熟上熟其收自四馀四百石(平岁百亩收/百五十石今)

(大熟四倍收六百石计人终岁长四/百石官籴三百石此为籴三舍一也)中熟自三馀三百

石(自三四百五十石也终岁长三百石/官籴二百石此为籴二而舍一也)下熟自倍馀百

石(自倍收三百石终岁长百石官籴其五十/石云下熟籴一谓之中分百石之一也)小饥则收

百石(平岁百亩之收收百五十石今/小饥收百石收三分之二也)中饥七十石(收二/分之)

通典 卷十二 第 15b 页 WYG0603-0135d.png

(一/也)大饥三十石(收五之一也以此推/之大小中饥之率)故大熟则上籴三

(一/也)大饥三十石(收五之一也以此推/之大小中饥之率)故大熟则上籴三舍一中熟则籴二下熟则籴一使人适足价平则止小

饥则发小熟之所敛(官以敛/藏出粜)中饥则发中熟之所敛大

饥则发大熟之所敛而粜之故虽遇饥馑水旱粜不贵

而人不散取有馀而补不足也行之魏国国以富彊○

汉宣帝时岁数丰穰榖至石五钱农人少利大司农中

丞耿寿昌请令边郡皆筑仓以榖贱时增其价而籴以

利农榖贵时减价而粜名曰常平仓人便之上乃下诏

通典 卷十二 第 16a 页 WYG0603-0136a.png

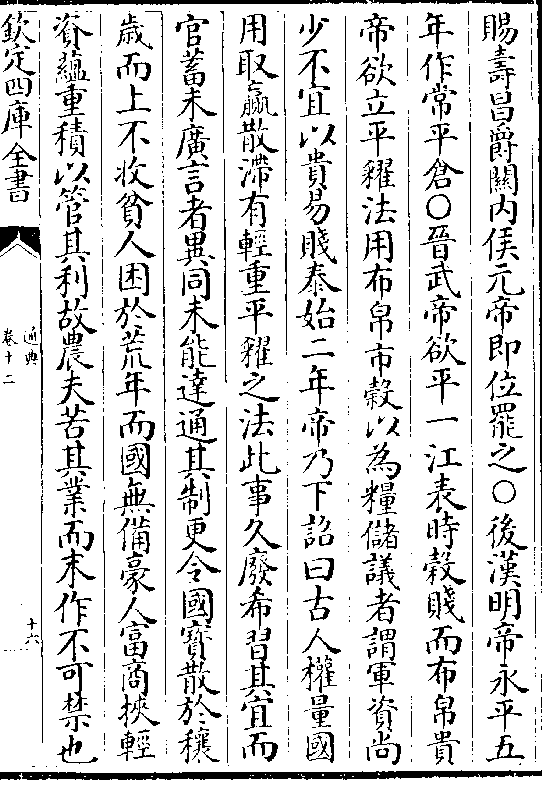

赐寿昌爵关内侯元帝即位罢之○后汉明帝永平五

赐寿昌爵关内侯元帝即位罢之○后汉明帝永平五年作常平仓○晋武帝欲平一江表时榖贱而布帛贵

帝欲立平籴法用布帛市榖以为粮储议者谓军资尚

少不宜以贵易贱泰始二年帝乃下诏曰古人权量国

用取赢散滞有轻重平籴之法此事久废希习其宜而

官蓄未广言者异同未能达通其制更令国宝散于穰

岁而上不收贫人困于荒年而国无备豪人富商挟轻

资蕴重积以管其利故农夫苦其业而末作不可禁也

通典 卷十二 第 16b 页 WYG0603-0136b.png

今宜通籴主者平议具为条制然事未行至四年乃立

今宜通籴主者平议具为条制然事未行至四年乃立常平仓丰则籴俭则粜以利百姓○宋文帝元嘉中三

吴水潦榖贵人饥彭城王义康立议以东土灾荒人凋

榖踊富商蓄米日成其价宜班下所在隐其虚实令积

蓄之家听留一年储馀皆敕使粜货为制平价此所谓

常道行于百代权宜用于一时也又缘淮岁丰邑地沃

壤麦既已登黍粟行就可折其估赋仍就交市三吴饥

人即以贷给使彊壮转运以赡老弱并未施行○齐武

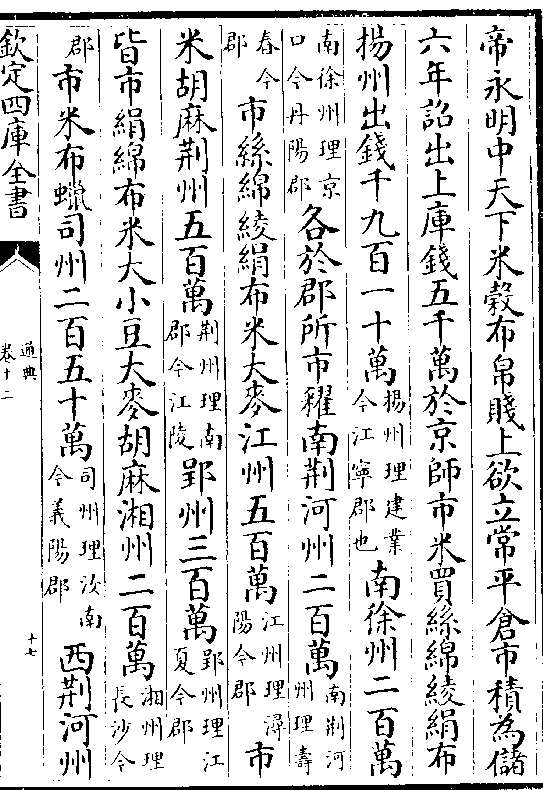

通典 卷十二 第 17a 页 WYG0603-0136c.png

帝永明中天下米榖布帛贱上欲立常平仓市积为储

帝永明中天下米榖布帛贱上欲立常平仓市积为储六年诏出上库钱五千万于京师市米买丝绵绫绢布

扬州出钱千九百一十万(扬州理建业/今江宁郡也)南徐州二百万

(南徐州理京/口今丹阳郡)各于郡所市籴南荆河州二百万(南荆河/州理寿)

(春今/郡)市丝绵绫绢布米大麦江州五百万(江州理浔/阳今郡)市

米胡麻荆州五百万(荆州理南/郡今江陵)郢州三百万(郢州理江/夏今郡)

皆市绢绵布米大小豆大麦胡麻湘州二百万(湘州理/长沙今)

(郡/)市米布蜡司州二百五十万(司州理汝南/今义阳郡)西荆河州

通典 卷十二 第 17b 页 WYG0603-0136d.png

二百五十万(西荆河州理/历阳今郡)南兖州二百五十万(南兖州/理广陵)

二百五十万(西荆河州理/历阳今郡)南兖州二百五十万(南兖州/理广陵)(今/郡)雍州五百万(雍州理襄/阳今郡)市绢绵布米使台傅并于所

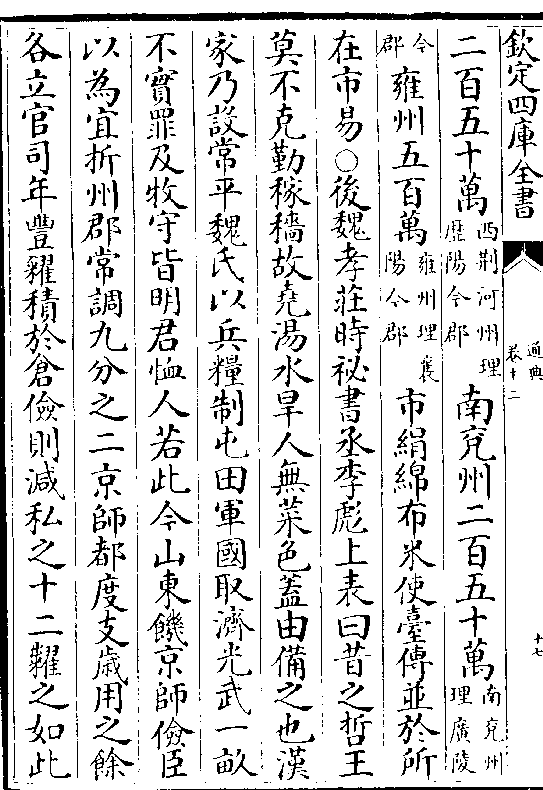

在市易○后魏孝庄时秘书丞李彪上表曰昔之哲王

莫不克勤稼穑故尧汤水旱人无菜色盖由备之也汉

家乃设常平魏氏以兵粮制屯田军国取济光武一亩

不实罪及牧守皆明君恤人若此今山东饥京师俭臣

以为宜折州郡常调九分之二京师都度支岁用之馀

各立官司年丰籴积于仓俭则减私之十二粜之如此

通典 卷十二 第 18a 页 WYG0603-0137a.png

人必力田以买官绢又务贮钱以取官粟年丰则常积

人必力田以买官绢又务贮钱以取官粟年丰则常积岁凶则直给明帝神龟正光之际自徐扬内附之后(徐/今)

(彭城郡扬/今寿春郡)收内兵资与人和籴积为边备也○北齐河

清中令诸州郡皆别置富人仓初立之日准所领中下

户口数得一年之粮逐当州榖价贱时斟量割当年义

租充入(齐制岁每人出垦租二石义租五/斗垦租送台义租纳郡以备水旱)榖贵下价粜

之贱则还用所籴之物依价籴贮○后周文帝创制六

官司仓掌辨九榖之物以量国用足蓄其馀以待凶荒

通典 卷十二 第 18b 页 WYG0603-0137b.png

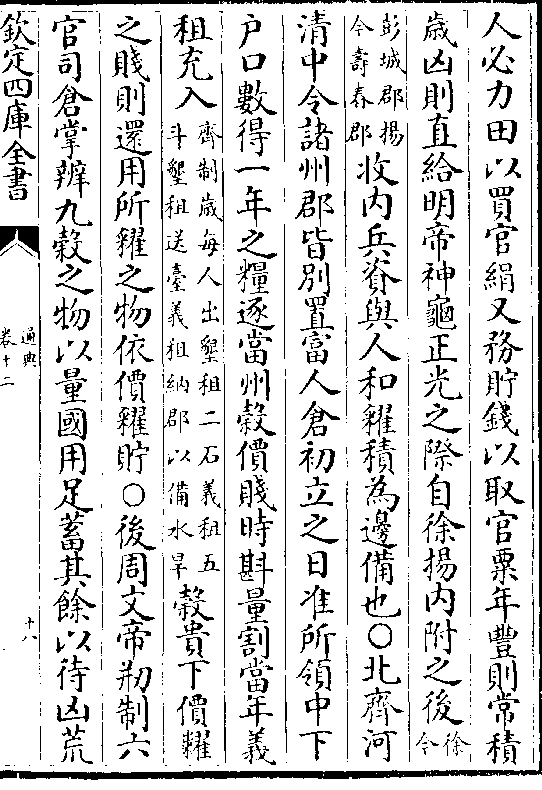

不足则止馀用用足则以粟贷人春颁秋敛○隋文帝

不足则止馀用用足则以粟贷人春颁秋敛○隋文帝开皇三年卫州置黎阳仓陜州置常平仓华州置广通

仓转相灌注漕关东及汾晋之粟以给京师京师置常

平监五年工部尚书长孙平奏古者三年耕而馀一年

之积九年作而有三年之储虽水旱为灾人无菜色皆

由劝导有方蓄积先备请令诸州百姓及军人劝课当

社共立义仓收穫之日随其所得劝课出粟及麦于当

社造仓窖贮之即委社司执帐检校每年收积勿使损

通典 卷十二 第 19a 页 WYG0603-0137c.png

败若时或不熟当社有饥馑者即以此榖赈给自是诸

败若时或不熟当社有饥馑者即以此榖赈给自是诸州储峙委积至十五年以义仓贮在人间多有费损诏

曰本置义仓止防水旱百姓之徒不思久计轻尔费损

于后乏绝又北境诸州异于馀处灵夏甘瓜等十一州

所有义仓杂种并纳本州若人有旱俭少粮先给杂种

及远年粟十六年又诏秦渭河廓豳陇泾宁原敷丹延

绥银等州社仓并于当县安置又诏社仓准上中下三

等税上户不过一石中户不过七斗下户不过四斗○

通典 卷十二 第 19b 页 WYG0603-0137d.png

大唐武德五年废常平监八年敕诸州斗秤京太府校

大唐武德五年废常平监八年敕诸州斗秤京太府校贞观初尚书左丞戴胄上言曰水旱凶灾前圣之所不

免国无九年储蓄礼经之所明诫今丧乱之后户口凋

残每岁租米不实仓廪随即出给才供当年若遇凶灾

将何赈恤故隋开皇立制天下之人节级输粟名为社

仓终于文皇得无饥馑及大业中国用不足并取社仓

以充官费故至末涂无以支给今请自王公以下爰及

众庶计所垦田稼穑顷亩每至秋熟准见田苗以理劝

通典 卷十二 第 20a 页 WYG0603-0138a.png

课尽令出榖稻麦之乡亦同此税各纳所在为立义仓

课尽令出榖稻麦之乡亦同此税各纳所在为立义仓年榖不登百姓饥馑当所州县随便取给太宗曰既为

百姓先作储贮官为举掌以备凶年非朕所须横生赋

敛利人之事深是可嘉宜下有司议立条制户部尚书

韩仲良奏王公以下垦田亩纳二升其粟麦粳稻之属

各依地土贮之州县以备凶年制从之自是天下州县

始置义仓每有饥馑则开仓赈给高宗永徽二年九月

颁新格义仓据地取税实是劳烦宜令户出粟上上户

通典 卷十二 第 20b 页 WYG0603-0138b.png

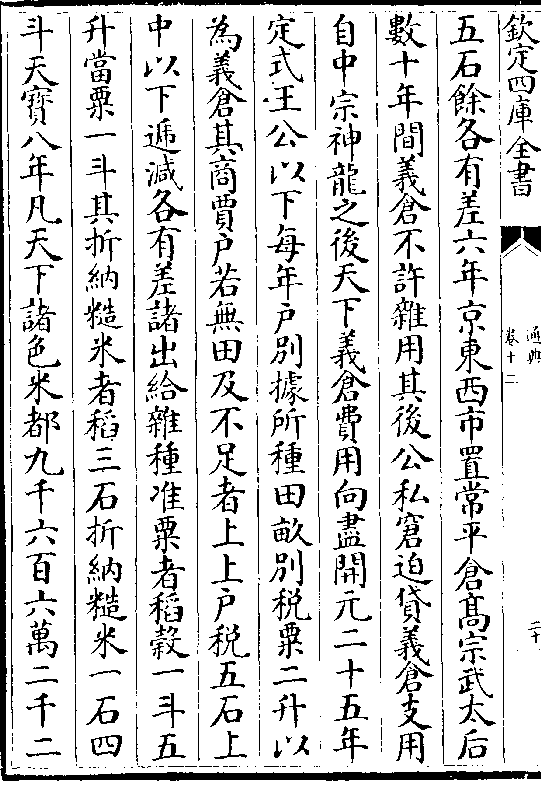

五石馀各有差六年京东西市置常平仓高宗武太后

五石馀各有差六年京东西市置常平仓高宗武太后数十年间义仓不许杂用其后公私窘迫贷义仓支用

自中宗神龙之后天下义仓费用向尽开元二十五年

定式王公以下每年户别据所种田亩别税粟二升以

为义仓其商贾户若无田及不足者上上户税五石上

中以下递减各有差诸出给杂种准粟者稻榖一斗五

升当粟一斗其折纳糙米者稻三石折纳糙米一石四

斗天宝八年凡天下诸色米都九千六百六万二千二

通典 卷十二 第 21a 页 WYG0603-0138c.png

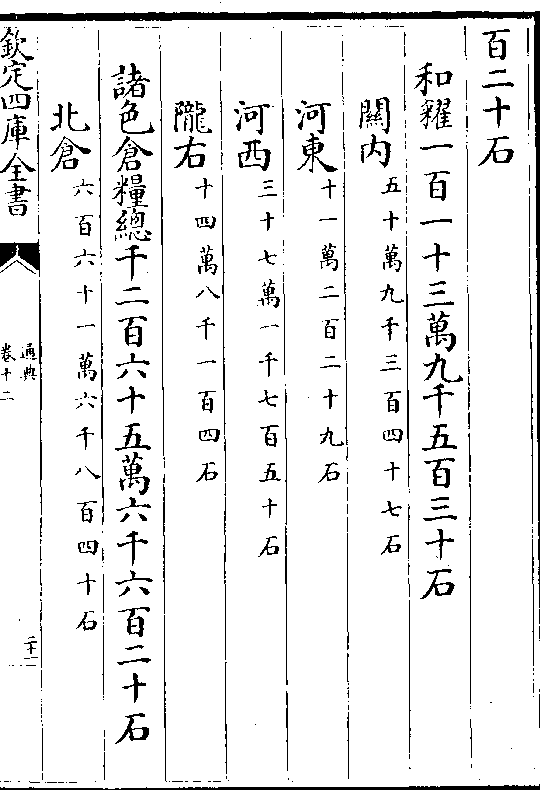

百二十石

百二十石和籴一百一十三万九千五百三十石

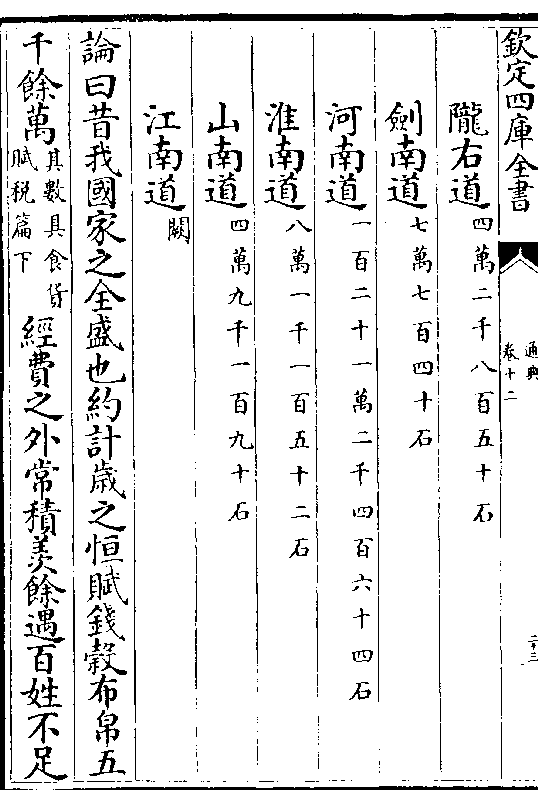

关内(五十万九千三百四十七石/)

河东(十一万二百二十九石/)

河西(三十七万一千七百五十石/)

陇右(十四万八千一百四石/)

诸色仓粮总千二百六十五万六千六百二十石

北仓(六百六十一万六千八百四十石/)

通典 卷十二 第 21b 页 WYG0603-0138d.png

太仓(七万一千二百七十石/)

太仓(七万一千二百七十石/)含嘉仓(五百八十三万三千四百石/)

太原仓(二万八千一百四十石/)

永丰仓(八万三千七百二十石/)

龙门仓(二万三千二百五十石/)

正仓总四千二百一十二万六千一百八十四石

关内道(百八十二万一千五百一十六石/)

河北道(百八十二万一千五百四十六石/)

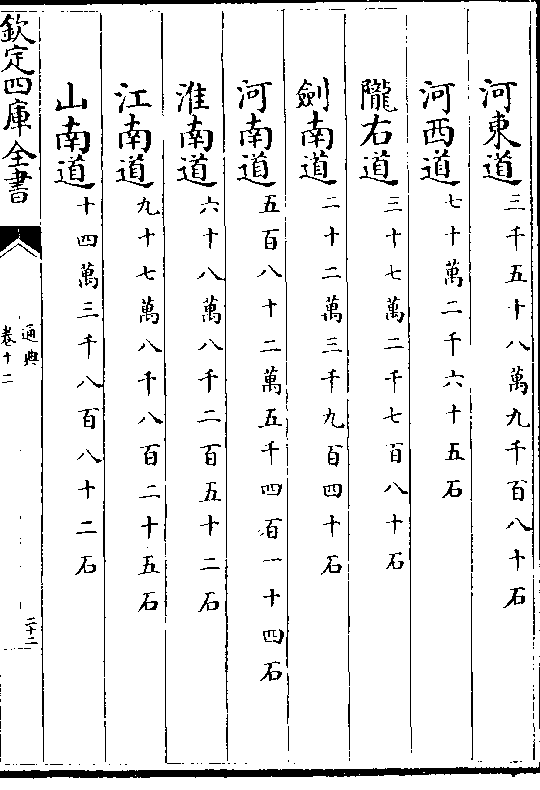

通典 卷十二 第 22a 页 WYG0603-0139a.png

河东道(三千五十八万九千百八十石/)

河东道(三千五十八万九千百八十石/)河西道(七十万二千六十五石/)

陇右道(三十七万二千七百八十石/)

剑南道(二十二万三千九百四十石/)

河南道(五百八十二万五千四百一十四石/)

淮南道(六十八万八千二百五十二石/)

江南道(九十七万八千八百二十五石/)

山南道(十四万三千八百八十二石/)

通典 卷十二 第 22b 页 WYG0603-0139b.png

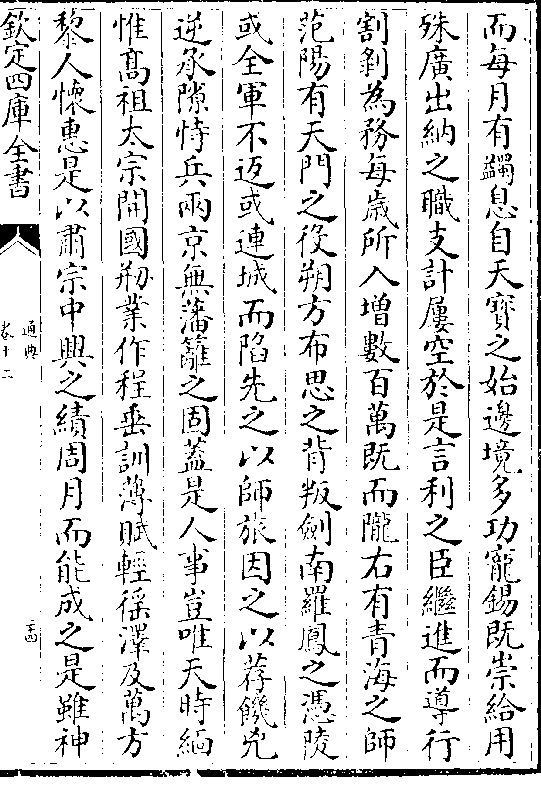

义仓总六千三百一十七万七千六百六十石

义仓总六千三百一十七万七千六百六十石关内道(五百九十四万六千二百一十二石/)

河北道(千七百五十四万四千六百石/)

河东道(七百三十万九千六百一十石/)

河西道(三十八万八千四百三石/)

陇右道(三十万三十四石/)

剑南道(百七十九万七千二百二十八石/)

河南道(千五百四十二万九千七百六十三石/)

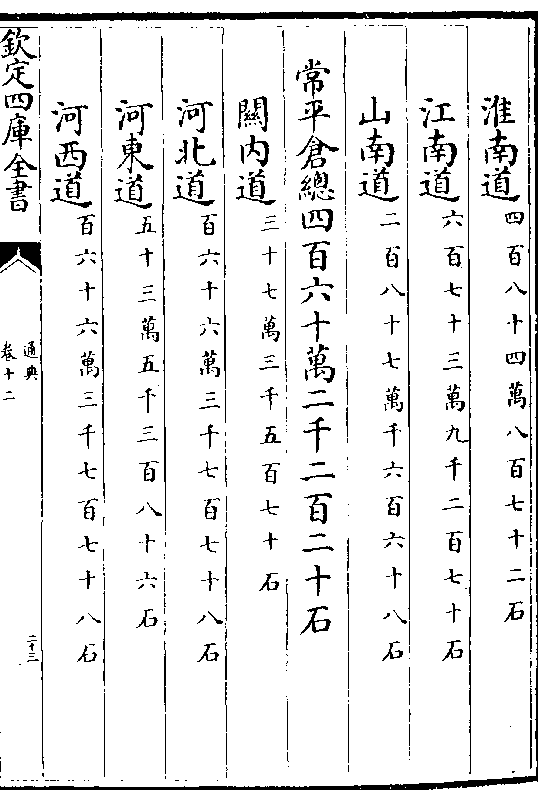

通典 卷十二 第 23a 页 WYG0603-0139c.png

淮南道(四百八十四万八百七十二石/)

淮南道(四百八十四万八百七十二石/)江南道(六百七十三万九千二百七十石/)

山南道(二百八十七万千六百六十八石/)

常平仓总四百六十万二千二百二十石

关内道(三十七万三千五百七十石/)

河北道(百六十六万三千七百七十八石/)

河东道(五十三万五千三百八十六石/)

河西道(百六十六万三千七百七十八石/)

通典 卷十二 第 23b 页 WYG0603-0139d.png

陇右道(四万二千八百五十石/)

陇右道(四万二千八百五十石/)剑南道(七万七百四十石/)

河南道(一百二十一万二千四百六十四石/)

淮南道(八万一千一百五十二石/)

山南道(四万九千一百九十石/)

江南道(阙/)

论曰昔我国家之全盛也约计岁之恒赋钱榖布帛五

千馀万(其数具食货/赋税篇下)经费之外常积羡馀遇百姓不足

通典 卷十二 第 24a 页 WYG0603-0140a.png

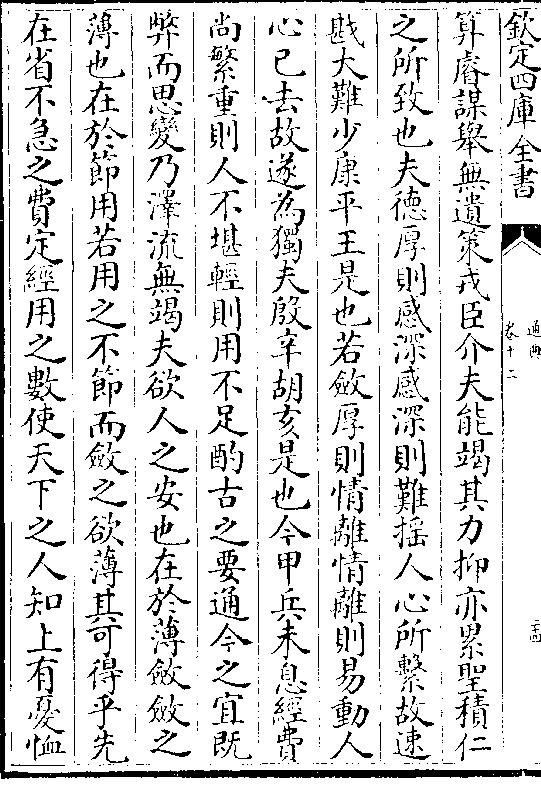

而每月有蠲息自天宝之始边境多功宠锡既崇给用

而每月有蠲息自天宝之始边境多功宠锡既崇给用殊广出纳之职支计屡空于是言利之臣继进而导行

割剥为务每岁所入增数百万既而陇右有青海之师

范阳有天门之役朔方布思之背叛剑南罗凤之凭陵

或全军不返或连城而陷先之以师旅因之以荐饥凶

逆承隙恃兵两京无藩篱之固盖是人事岂唯天时𬗟

惟高祖太宗开国刱业作程垂训薄赋轻徭泽及万方

黎人怀惠是以肃宗中兴之绩周月而能成之是虽神

通典 卷十二 第 24b 页 WYG0603-0140b.png

算睿谋举无遗策戎臣介夫能竭其力抑亦累圣积仁

算睿谋举无遗策戎臣介夫能竭其力抑亦累圣积仁之所致也夫德厚则感深感深则难摇人心所系故速

戡大难少康平王是也若敛厚则情离情离则易动人

心已去故遂为独夫殷辛胡亥是也今甲兵未息经费

尚繁重则人不堪轻则用不足酌古之要通今之宜既

弊而思变乃泽流无竭夫欲人之安也在于薄敛敛之

薄也在于节用若用之不节而敛之欲薄其可得乎先

在省不急之费定经用之数使天下之人知上有忧恤

通典 卷十二 第 25a 页 WYG0603-0140c.png

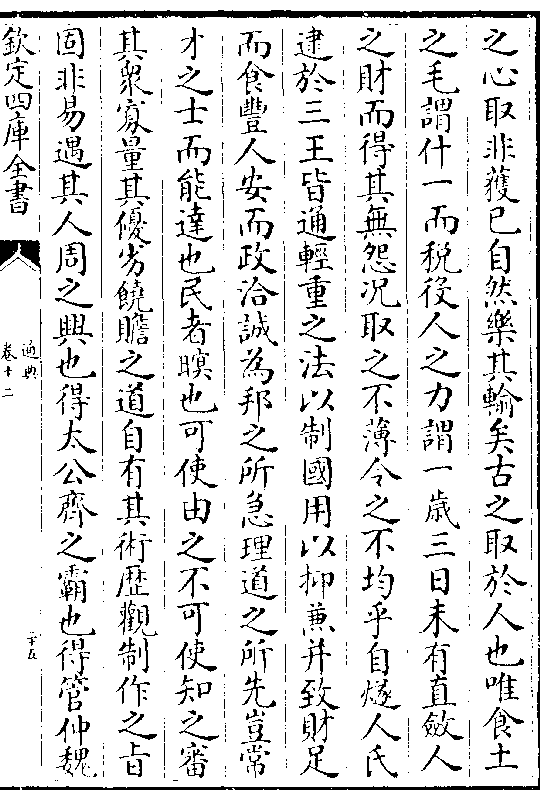

之心取非获已自然乐其输矣古之取于人也唯食土

之心取非获已自然乐其输矣古之取于人也唯食土之毛谓什一而税役人之力谓一岁三日未有直敛人

之财而得其无怨况取之不薄令之不均乎自燧人氏

逮于三王皆通轻重之法以制国用以抑兼并致财足

而食丰人安而政洽诚为邦之所急理道之所先岂常

才之士而能达也民者暝也可使由之不可使知之审

其众寡量其优劣饶赡之道自有其术历观制作之旨

固非易遇其人周之兴也得太公齐之霸也得管仲魏

通典 卷十二 第 25b 页 WYG0603-0140d.png

之富也得李悝秦之强也得商鞅后周有苏绰隋氏有

之富也得李悝秦之强也得商鞅后周有苏绰隋氏有高颎此六贤者上以成王业兴霸图次以富国强兵立

事可法其汉代桑弘羊耿寿昌之辈皆起自贾竖虽本

于求利犹事有成绩自兹以降虽无代无人其馀经邦

正俗兴利除害怀济世之略韫致理之机者盖不可多

见矣农者有国之本也先使各安其业是以随其受田

税其所植焉可徵求货币舍其所有而责其所无者哉

天下农人皆当粜鬻豪商富室乘急贱收旋致罄竭更

通典 卷十二 第 26a 页 WYG0603-0141a.png

仍贵粜往复受弊无有已时欲其安业不可得矣故晁

仍贵粜往复受弊无有已时欲其安业不可得矣故晁错曰欲民务农在于贵粟贵粟之道在于使民以粟为

赏罚如此农民有钱粟有所泄谓官以治之也诚如是

则天下之田尽辟天下之仓尽盈然后行其轨数度其

轻重化以王道扇之和风率循礼义之方皆登仁寿之

域斯不为难矣在昔尧汤之水旱作沴而人无捐瘠以

国有储蓄若赋敛之数重黎庶之力竭而公府之积无

经岁之用不幸有一二千里水旱虫霜或一方兴师动

通典 卷十二 第 26b 页 WYG0603-0141b.png

众废于艺殖宁免赋阙而用乏人流而国危者哉

众废于艺殖宁免赋阙而用乏人流而国危者哉通典卷十二