声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

通典 卷一 第 1a 页 WYG0603-0009a.png

钦定四库全书

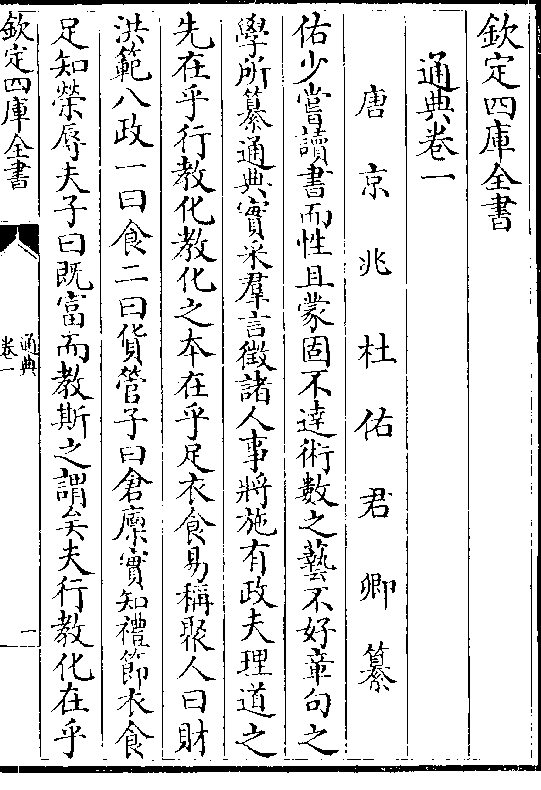

钦定四库全书通典卷一

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

佑少尝读书而性且蒙固不达术数之艺不好章句之

学所纂通典实采群言徵诸人事将施有政夫理道之

先在乎行教化教化之夲在乎足衣食易称聚人曰财

洪范八政一曰食二曰货管子曰仓廪实知礼节衣食

足知荣辱夫子曰既富而教斯之谓矣夫行教化在乎

通典 卷一 第 1b 页 WYG0603-0009b.png

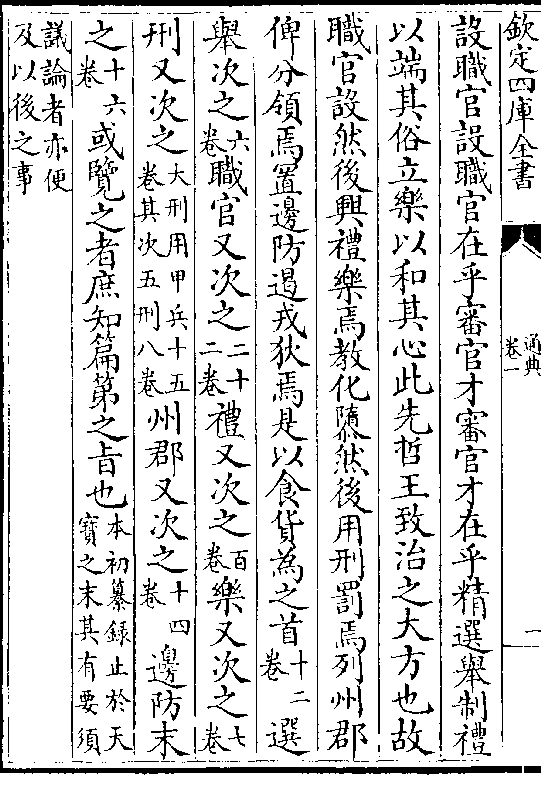

设职官设职官在乎审官才审官才在乎精选举制礼

设职官设职官在乎审官才审官才在乎精选举制礼以端其俗立乐以和其心此先哲王致治之大方也故

职官设然后兴礼乐焉教化隳然后用刑罚焉列州郡

俾分领焉置边防遏戎狄焉是以食货为之首(十二/卷)选

举次之(六/卷)职官又次之(二十/二卷)礼又次之(百/卷)乐又次之(七/卷)

刑又次之(大刑用甲兵十五/卷其次五刑八卷)州郡又次之(十四/卷)边防末

之(十六/卷)或览之者庶知篇第之旨也(本初纂录止于天/宝之末其有要须)

(议论者亦便/及以后之事)

通典 卷一 第 2a 页 WYG0603-0009c.png

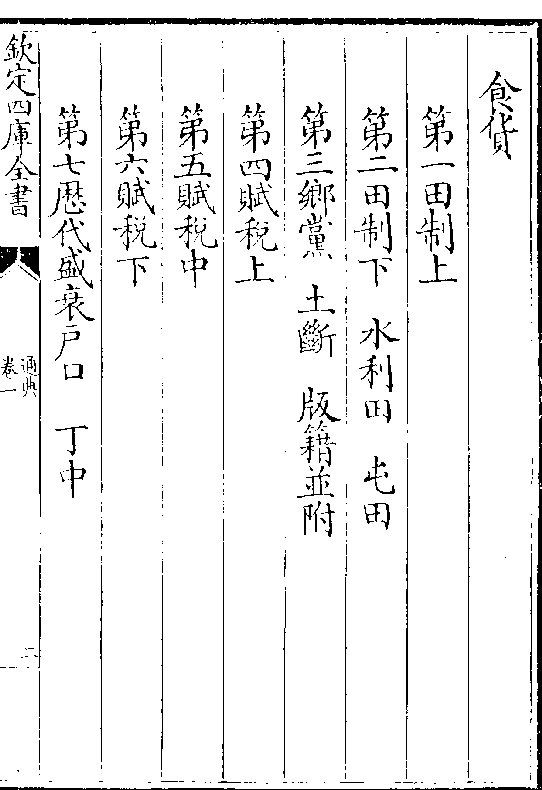

食货

食货第一田制上

第二田制下 水利田 屯田

第三乡党 土断 版籍并附

第四赋税上

第五赋税中

第六赋税下

第七历代盛衰户口 丁中

通典 卷一 第 2b 页 WYG0603-0009d.png

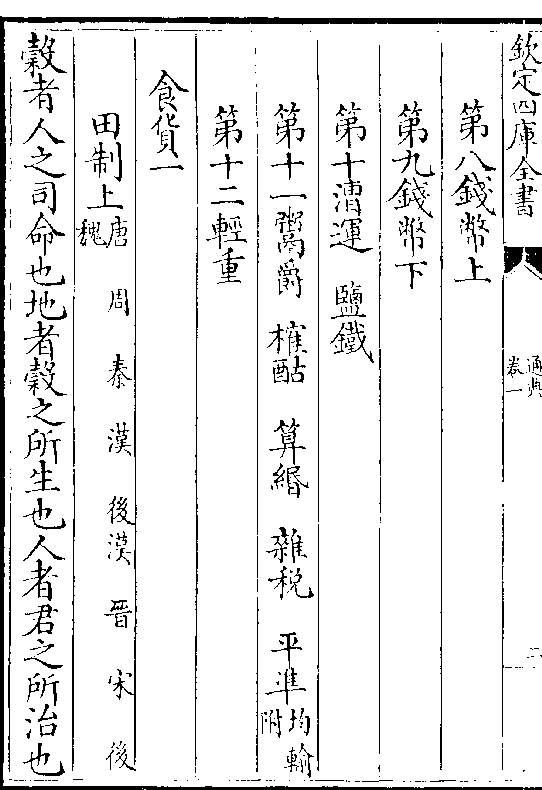

第八钱币上

第八钱币上第九钱币下

第十漕运盐铁

第十一鬻爵 𣙜酤 算缗 杂税 平准(均输/附)

第十二轻重

食货一

田制上(唐/魏) (周/) (秦/) (汉/) (后汉/) (晋/) (宋/) (后/)

谷者人之司命也地者谷之所生也人者君之所治也

通典 卷一 第 3a 页 WYG0603-0010a.png

有其谷则国用备辨其地则人食足察其人则徭役均

有其谷则国用备辨其地则人食足察其人则徭役均知此三者谓之治政夫地载而不弃也一著而不迁也

国固而不动则莫不生殖圣人因之设井邑列比闾使

察黎民之数赋役之制昭然可见也自秦孝公用商鞅

计乃隳经界立阡陌虽获一时之利而兼并踰僣兴矣

降秦以后阡陌既弊又谓隐覈在乎权宜权宜凭乎簿

书簿书既广必藉众功藉众功则政由群吏政由群吏

则人无所信矣夫行不信之法委政于众多之胥欲纪

通典 卷一 第 3b 页 WYG0603-0010b.png

人事之众寡明地利之多少虽申商督刑挠首总算亦

人事之众寡明地利之多少虽申商督刑挠首总算亦不可得而详矣不变斯道而求理者未之有也夫春秋

之义诸侯不得专封大夫不得专地若使豪人占田过

制富等公侯是专封也买卖由己是专地也欲无流窜

不亦难乎陶唐以前法制简略不可得而详也及尧遭

洪水天下分绝使禹平水土别九州(其分别疆理所/在具州郡篇)冀

州厥土惟白壤(无块/曰壤)厥田惟中中(田第/五)兖州厥土黑坟

(色黑而/坟起)厥田惟中下(第/六)青州厥土白坟厥田惟上下(第/三)

通典 卷一 第 4a 页 WYG0603-0010c.png

徐州厥土赤埴坟(土黏/曰埴)厥田惟上中(第/二)扬州厥土惟涂

徐州厥土赤埴坟(土黏/曰埴)厥田惟上中(第/二)扬州厥土惟涂泥(地泉/湿)厥田惟下下(第/九)荆州厥土惟涂泥厥田惟下中

(第/八)荆河豫州厥土惟壤下土坟垆(高者壤下者/垆垆疏也)厥田惟

中上(第/四)梁州厥土青黎(色青黑/沃壤也)厥田惟下上(第/七)雍州厥

土惟黄壤厥田惟上上(第/一)九州之地定垦者九百一十

万八千二十顷虞夏殷三代凡千馀载其间定垦书册

不存无以详焉○周文王在岐(今扶风郡/岐山县)用平土之法

以为治人之道地著为夲(地著谓/安土)故建司马法六尺为

通典 卷一 第 4b 页 WYG0603-0010d.png

步步百为亩亩百为夫夫三为屋屋三为井井十为通

步步百为亩亩百为夫夫三为屋屋三为井井十为通通十为成成十为终终十为同同方百里同十为封封

十为畿畿方千里故丘有戎马一疋牛三头甸有戎马

四疋兵车一乘牛十二头甲士三人步卒七十二人一

同百里提封万井戎马四百疋车百乘此卿大夫采地

之大者是谓百乘之家一封三百六十六里提封十万

井定出赋六万四千井戎马四千疋车千乘此诸侯之

大者谓之千乘之国天子之畿内方千里提封百万井

通典 卷一 第 5a 页 WYG0603-0011a.png

定出赋六十四万井戎马四万疋兵车万乘戎卒七十

定出赋六十四万井戎马四万疋兵车万乘戎卒七十二万人故曰万乘之主小司徒之职乃均土地以稽其

人民而周知其数上地家七人可任也者家三人中地

家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家

二人(郑玄曰均平也周犹遍也一家男女七人以上则/授之以上地所养者众也男女五人以下则授之)

(以下地所养者寡也止以七人六人五人为率者有夫/有妇然后为家自二人以至于十为九等七六五者为)

(其中可任谓丁强任力役之事者出老/者一人其馀男女强弱相半其大数也)乃经土地而井

牧其田野九夫为井四井为邑四邑为丘四丘为甸四

通典 卷一 第 5b 页 WYG0603-0011b.png

甸为县四县为都以任地事而令贡赋凡税敛之事(此/谓)

甸为县四县为都以任地事而令贡赋凡税敛之事(此/谓)(造都鄙也采地制井田异于乡遂重立国小司徒为经/之立其五沟五涂之界其制似井字因取名焉谓隰皋)

(之地九夫为牧二牧当一井今造都鄙授民田有不易/有一易有再易通率二而当一是之谓井牧昔夏少康)

(在虞思有田一成有众一旅一旅之众而田一成则井/牧之法先古然矣九夫为井者方一里九夫所治之田)

(也四井为邑方二里四邑为丘方四里四丘为甸甸方/八里旁加一里则方十里为一成积百井九百夫其中)

(六十四井五百七十六夫出田税三十六井三百二十/四夫治洫四甸为县方二十里四县为都方四十里四)

(都方八十里旁加十里乃得方百里为一同也积万井/九万夫其四千九十六井三万六千八百六十四夫出)

(田税二千三百四井二万七百三十六夫治洫三千六/百井三万二千四百夫治浍井田之法备于一同今止)

通典 卷一 第 6a 页 WYG0603-0011c.png

(于都者采地食者皆四之一其制三等百里之国凡四/都一都之田税入于王五十里之国凡四县一县之田)

(于都者采地食者皆四之一其制三等百里之国凡四/都一都之田税入于王五十里之国凡四县一县之田)(税入于王二十五里之国凡四甸一甸之田税入于王/地事谓农牧衡虞贡谓九谷山泽之材也赋谓出车徒)

(给徭/役也)任土之法以物地事授地职而待其政令(任土者/任其力)

(势所能生育且以制贡赋也物物色之以/知其所宜之事而授农牧衡虞使职之)以廛里任国

中之地以场圃任园地以宅田士田贾田任近郊之地

以官田牛田赏田牧田任远郊之地以公邑之田任甸

地以家邑之田任稍地以小都之田任县地以大都之

田任疆地(谓廛里者若今云邑居里矣廛民居之区域/也里居也园树果蓏之属季秋于中为场樊)

通典 卷一 第 6b 页 WYG0603-0011d.png

(圃为之园宅田者致仕之家所受之田也士相见礼曰/宅者在邦则曰市井之臣在野则曰草茅之臣士读为)

(圃为之园宅田者致仕之家所受之田也士相见礼曰/宅者在邦则曰市井之臣在野则曰草茅之臣士读为)(仕仕亦受田所谓圭田也孟子曰自卿以下必有圭田/圭田五十亩贾田在市贾人其家所受田也官田庶人)

(在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田/也赏田者赏赐之田公邑谓六遂馀地天子使大夫治)

(之自此以外皆然家邑大夫之采地小都卿之采地大/都公之采地王子弟所食邑也疆五百里王畿界也皆)

(言任者地之形实不方平如图受田邑者远/近不得尽如制其所生育职贡取正于是耳)民受田上

田夫百亩中田夫二百亩下田夫三百亩岁耕种者为

不易上田休一岁者为一易中田休二岁者为再易下

田三岁更耕之自爰其处(爰于也更谓三岁即/与别家佃以均厚薄)农民户

通典 卷一 第 7a 页 WYG0603-0012a.png

人已受田其家众男为馀夫亦以口受田如比(比例也/必寐反)

人已受田其家众男为馀夫亦以口受田如比(比例也/必寐反)士工商家受田五口乃当农夫一人(口田二/十亩)此谓平土

可以为法者也若山林薮泽原陵淳卤之地(淳尽也泽/卤之田不)

(生/谷)各以肥硗多少为差(硗硗确谓/瘠薄之田)民年二十受田六十

归田七十以上上所养也十岁以下上所长也十二以

上上所强也(勉强劝之/令习事)孟子曰夫仁政必自经界始经

界不正井地不均谷禄不平是故暴君污吏必慢其经

界经界既正分田制禄可坐而定也秦孝公任商鞅鞅

通典 卷一 第 7b 页 WYG0603-0012b.png

以三晋地狭人贫(三晋韩赵魏三卿/今河东道之地)秦地广人寡故草

以三晋地狭人贫(三晋韩赵魏三卿/今河东道之地)秦地广人寡故草不尽垦地利不尽出于是诱三晋之人利其田宅复三

代无知兵事而务夲于内而使秦人应敌于外故废井

田制阡陌任其所耕不限多少(孝公十二/年之制)数年之间国

富兵强天下无敌○汉孝文时民近战国皆多背本趋

末贾谊说上曰古之治天下至孅至悉故其畜积足恃

今背本而趋末游食者甚众是天下之大残也(本农桑/也末工)

(商也言人已弃农而务工商矣其/食米粟者又甚众也残谓伤害)汉之为汉几四十年

通典 卷一 第 8a 页 WYG0603-0012c.png

矣(几/近)公私之积犹可哀痛(言年载已多/而无储积)即不幸有方二

矣(几/近)公私之积犹可哀痛(言年载已多/而无储积)即不幸有方二三千里之旱国胡以相恤卒然边境有急数十万之众

国胡以馈之兵旱相乘天下大屈今驱人而归之农皆

著于本使天下各食其力末伎游食之民转而缘南亩

(言皆趋/农作)则畜积足而人乐其所矣帝感谊言始开籍田

躬耕以劝百姓诏曰夫度田非益寡而计民未加益(度/谓)

(量/计)以口量地其于古犹有馀而食之甚不足者其咎安

在无乃百姓之从事于末以害农者蕃(蕃多/也)为酒醪以

通典 卷一 第 8b 页 WYG0603-0012d.png

靡谷者多(靡散也靡/读曰縻)六畜之食焉者众与细大之义吾

靡谷者多(靡散也靡/读曰縻)六畜之食焉者众与细大之义吾未能得其中(竹/反)仲其与丞相列侯吏二千石博士议之

有可以佐百姓者率意远思无有所隐也晁错复说曰

圣王在上而民不冻饥者非能耕而食之织而衣之(食/读)

(曰/嗣)为开其资财之道也故尧禹有九年之水汤有七年

之旱而国亡捐瘠者(捐谓人饥相弃捐也瘠瘦病/也言无相弃捐而瘦病者)以畜

积多而备先具也今海内为一土地人民之众不避汤

禹加以亡天灾数年之水旱而畜积未及者何也地有

通典 卷一 第 9a 页 WYG0603-0013a.png

遗利民有馀力生谷之土未尽垦山泽之利未尽出也

遗利民有馀力生谷之土未尽垦山泽之利未尽出也游食之民未尽归农也民贫则奸邪生贫生于不足不

足生于不农不农则不地著不地著则离乡轻家民如

鸟兽虽有高城深池严法重刑犹不能禁也夫寒之于

衣不待轻煖(苟禦风霜/不求靡丽)饥之于食不待甘旨(旨美/也)饥寒

至身不顾廉耻夫腹饥不得食肤寒不得衣虽慈父不

能保其子君安能以有其民哉明主知其然也故务农

桑薄税敛广畜积以实仓廪备水旱故民可得而有也

通典 卷一 第 9b 页 WYG0603-0013b.png

是故明君贵五谷而贱金玉今农夫五口之家其服役

是故明君贵五谷而贱金玉今农夫五口之家其服役者不下二人(服事/也)其能耕者不过百亩百亩之收不过

百石春耕夏耘秋穫冬藏伐薪樵治官府给徭役春不

得避风尘夏不得避暑热秋不得避阴雨冬不得避寒

冻四时之间亡日休息又私自送往迎来吊死问疾养

孤长幼在其中勤苦如此尚复被水旱之灾急政暴赋

赋敛不时朝令而暮改当其有者半价而卖(夲值千金/者价得五)

(百/)亡者取倍称之息(取一偿二为倍称举/也今俗所谓举债)于是有卖田

通典 卷一 第 10a 页 WYG0603-0013c.png

宅鬻子孙以偿债者矣方今之务莫若使民务农而已

宅鬻子孙以偿债者矣方今之务莫若使民务农而已矣欲民务农在于贵粟贵粟之道在于使民以粟为赏

罚帝从之其后务敦农夲仓廪充实孝景元年制曰间

者岁比不登民多乏食夭绝天年朕甚痛之郡国或地

硗狭无所农桑系畜或地饶广荐草莽(草稠曰荐/草深曰莽)水泉

利而不得徙其议民欲徙宽大地者听之后元三年诏

曰农天下之本也黄金珠玉饥不可食寒不可衣以为

币用不识其终始间岁或不登意为末者众农民寡也

通典 卷一 第 10b 页 WYG0603-0013d.png

其令郡国务劝农桑益种树可得衣食物孝武外事四

其令郡国务劝农桑益种树可得衣食物孝武外事四夷内兴功利役费并兴而民去本董仲舒说上曰春秋

它谷不书至于麦禾不成则书之以此见圣人于五谷

最重麦与禾也今关中俗不好种麦是岁失春秋之所

重而损生民之具也愿陛下幸诏大司农使关中民益

种宿麦令毋后时(宿麦谓/苗经冬)仲舒又说上曰秦用商鞅之

法改帝王之制除井田民得买卖富者田连阡陌贫者

无立锥之地汉兴循而未改古井田法虽难卒(音/猝)行宜

通典 卷一 第 11a 页 WYG0603-0014a.png

少近古限民名田以赡不足(名田占田也各为立限不/使富者过制则贫弱之家)

少近古限民名田以赡不足(名田占田也各为立限不/使富者过制则贫弱之家)(可足/也)塞并兼之路然后可善治也竟不能用元狩三年

遣谒者劝种宿麦举吏人能假贷贫人者以名闻及末

年帝悔征伐之事乃封丞相田千秋为富民侯下诏曰

方今之务在于力农以赵过为搜粟都尉过能为代田

一亩三圳(圳垄也音工犬/反字或作畎)岁代处故曰代田(代易/也)古法

也后稷始圳田以二耜为耦(并两耜/而耕)广尺深尺曰圳长

终亩一亩三圳一夫三百圳而播种于圳中(播布也种/谓谷子)

通典 卷一 第 11b 页 WYG0603-0014b.png

苗生叶以上稍耨陇草(耨锄/也)因隤其土以附苗根(隤谓/下之)

苗生叶以上稍耨陇草(耨锄/也)因隤其土以附苗根(隤谓/下之)(音/颓)故其诗曰或芸或秄黍稷儗儗(音拟小雅甫田之诗/儗儗盛貌秄音子)

芸除草也秄附根也言苗稍壮每耨辄附根比(必寐/反)盛

暑陇尽而根深能风与旱(能读/曰耐)故儗儗而盛也其耕耘

下种田器皆有便巧率十二夫为田一井一屋故亩五

顷(九夫为井三夫为屋夫百亩于古为十二顷古百步/为亩汉时二百四十步为亩古千二百亩则得今五)

(顷/也)用耦犁二牛三人一岁之收常过缦田亩一斛以上

(缦田谓不圳/者音莫干反)善者倍之(善为圳者又过/缦田二斛以上)过使教田太常

通典 卷一 第 12a 页 WYG0603-0014c.png

三辅(太常主诸陵有/民故亦谓田种)大农置工巧奴与从事为作田器

三辅(太常主诸陵有/民故亦谓田种)大农置工巧奴与从事为作田器二千石遣令长三老力田及里父老善田者受田器学

耕种养苗状(为法/意状)民或苦少牛无以趋泽(趋读曰趣及/也泽雨之润)

(泽/)故平都令光教过以人挽(音/晚)犁(挽引也史/失光姓)过奏光以

为丞教民相与庸挽犁(庸功也言换功共/作也义与佣赁同)率多人者田

日三十亩少者十三亩以故田多垦辟过试以离宫卒

田其宫壖(而缘/反)地(离宫别处之宫非天子所常居也壖/馀也宫壖地谓外垣之内内垣之外)

(也诸缘河壖地庙垣壖地其义皆同守/离宫卒閒而无事因令于壖地为田)课得谷皆多其

通典 卷一 第 12b 页 WYG0603-0014d.png

旁田亩一斛以上令命家田三辅公田(令使也命者教/也令离宫卒教)

旁田亩一斛以上令命家田三辅公田(令使也命者教/也令离宫卒教)(其家田/公田也)又教边郡及居延城(居延张掖县也/时有甲卒也)是后边城

河东弘农三辅太常民皆便代田用力少而得谷多至

孝昭时流民稍还田野垦辟颇有畜积孝宣地节三年

诏曰郡国宫馆勿复修治流民还归者假公田贷种食

(种五/谷种)孝元初元元年以三辅太常郡国公田及苑可省

者振业贫民江海陂湖园池属少府者以假贫民勿租

赋建昭五年诏曰方春农桑兴百姓勠力自尽之时也

通典 卷一 第 13a 页 WYG0603-0015a.png

故是月劳农劝桑无使后时今不良之吏覆按小罪徵

故是月劳农劝桑无使后时今不良之吏覆按小罪徵召證按兴不急之事以妨百姓使失一时之作亡终岁

之功公卿其明察申敕之孝成帝之时张禹占郑白之

渠四百馀顷他人兼并者类此而人弥困阳朔四年正

月诏曰夫洪范八政以食为首斯诚家给刑错之本也

先帝劭农薄其租税宠其强力令与孝弟同科间者民

弥惰怠乡本者少趋末者众将何以矫之方东作时其

令二千石勉劝农桑出入阡陌致劳来之书不云乎服

通典 卷一 第 13b 页 WYG0603-0015b.png

田力穑乃亦有秋其勖之哉孝哀即位师丹辅政建言

田力穑乃亦有秋其勖之哉孝哀即位师丹辅政建言古之圣王莫不设井田然后治乃可平孝文皇帝承亡

周乱秦兵革之后天下空虚故务劝农桑帅以节俭民

始充实未有并兼之害故不为民田及奴婢为限今累

世承平豪富吏民赀数钜万而贫弱逾困盖君子为政

贵因循而重改作所以有改者将以救急也亦未可详

宜略为限天子下其议丞相孔光大司空何武奏请诸

侯王列侯皆得名田国中列侯在长安公主名田县道

通典 卷一 第 14a 页 WYG0603-0015c.png

及关内侯吏民名田皆无过三十顷诸侯王奴婢二百

及关内侯吏民名田皆无过三十顷诸侯王奴婢二百人列侯公主百人关内侯吏民三十人期尽三年犯者

没入官时田宅奴婢贾为减贱丁傅用事董贤隆贵皆

不便也诏书且须后(须待/也)遂寝不行孝平元始元年置

大司农部丞十三人人部一州劝农桑二年定垦田八

百二十七万五百三十顷盖纪汉盛时之数(据元始二/年户一千)

(二百二十三万三千每户合得/田六十七亩百四十六步有奇)王莽篡位下令曰古者

设井田则国给人富而颂声作此唐虞之道三代所遵

通典 卷一 第 14b 页 WYG0603-0015d.png

行也秦为无道坏圣制废井田是以兼并起贪鄙生强

行也秦为无道坏圣制废井田是以兼并起贪鄙生强者规田以千数弱者曾无立锥之居于是更名天下田

曰王田奴婢曰私属皆不得买卖其男口不盈八而田

过一井者分馀田与九族邻里乡党故无田今当受田

者如制度敢有非井田圣制无法惑众者投诸四裔于

是农商失业食货俱废百姓涕泣于市道坐卖买田宅

奴婢自诸侯卿大夫至于庶人抵罪者不可胜数经二

年馀中郎区博谏曰井田虽圣王法其废已久周道既

通典 卷一 第 15a 页 WYG0603-0016a.png

衰而人不从秦顺人心改之可以获大利故灭庐井而

衰而人不从秦顺人心改之可以获大利故灭庐井而置阡陌遂王诸夏讫今海内未厌其弊今欲违人心追

复千载绝迹虽尧舜复生而无百年之渐不能行也莽

知人愁乃许买卖其后百姓日以凋弊○后汉之初百

姓虚耗率土遗黎十才一二光武建武十五年诏下州

郡检覆垦田顷亩及户口年纪河南尹张伋及诸郡守

十馀人坐度田不实下狱死顺帝建康元年定垦田六

百八十九万六千二百七十一顷五十六亩九十四步

通典 卷一 第 15b 页 WYG0603-0016b.png

(据建康元年户九百九十四万六千/九百九十每户合得田七十亩有奇)荀悦论曰昔文帝

(据建康元年户九百九十四万六千/九百九十每户合得田七十亩有奇)荀悦论曰昔文帝十三年六月诏除人田租且古者十一而税以为天下

之中正今汉人田或百一而税可谓鲜矣然豪富强人

占田逾多其赋大半官收百一之税而人输豪强大半

之赋官家之惠优于三代豪强之暴酷于亡秦是以惠

不下通而威福分于豪人也今不正其本而务除租税

适足以资富强也孝武皇帝时董仲舒尝言宜限人占

田至哀帝时乃限人占田不得过三十顷虽有其制卒

通典 卷一 第 16a 页 WYG0603-0016c.png

难施行然三十顷又不平矣且夫井田之制不宜于人

难施行然三十顷又不平矣且夫井田之制不宜于人众之时田广人寡苟为可也然欲废之于寡立之于众

土田布列在豪强卒而革之并有怨心则生纷乱制度

难行由是观之若高祖初定天下光武中兴之后人众

稀少立之易矣既未悉备井田之法宜以口数占田为

之立限人得耕种不得卖买以赡贫弱以防兼并且为

制度张本不亦宜乎虽古今异制损益随时然纪纲大

略其致一也崔实政论曰昔圣人分口耕耦地各相副

通典 卷一 第 16b 页 WYG0603-0016d.png

适使人饥饱不变劳逸齐均富者不足僭差贫者无所

适使人饥饱不变劳逸齐均富者不足僭差贫者无所企慕始暴秦隳坏法度制人之财既无纪纲而乃尊奖

并兼之人乌氏以牧竖致财宠比诸侯寡妇清以攻丹

殖业礼以国宾于是巧猾之萌遂肆其意上家累钜亿

之赀斥地侔封君之土行苞苴以乱执政养剑客以威

黔首专杀不辜号无市死之子生死之奉多拟人主故

下户踦𨄅无所跱足乃父子低首奴事富人躬帅妻孥

为之服役故富者席馀而日炽贫者蹑短而岁踧历代

通典 卷一 第 17a 页 WYG0603-0017a.png

为虏犹不赡于衣食生有终身之勤死有暴骨之忧岁

为虏犹不赡于衣食生有终身之勤死有暴骨之忧岁小不登流离沟壑嫁妻卖子其所以伤心腐藏失生人

之乐者盖不可胜陈故古有移人通财以赡蒸黎今青

徐兖冀(后汉青州今北海济南淄川东莱东牟高密平/原等郡地徐州今东海琅琊彭城临淮广陵等)

(郡地兖州今陈留灵昌濮阳东平济阳济阴鲁等郡地/冀州今魏郡邺郡钜鹿清河常山赵郡博陵信都景城)

(等郡/地)人稠土狭不足相供而三辅左右及凉幽州内附

近郡(凉州今安定彭原之北天水陇西并其地/幽州今上谷范阳之北东至辽东并其地)皆土旷

人稀厥田宜稼悉不肯垦小人之情安土重迁宁就饥

通典 卷一 第 17b 页 WYG0603-0017b.png

馁无适乐土之虑故人之为言瞑也谓瞑瞑无所知犹

馁无适乐土之虑故人之为言瞑也谓瞑瞑无所知犹群羊聚畜须主者牧养处置置之茂草则肥泽繁息置

之硗卤则零丁耗减是以景帝六年诏郡国令人得去

硗狭就宽肥至武帝遂徙关东贫人于陇西北地西河

上郡会稽(陇西今陇西天水金城会宁安乡等郡地北/地今安定彭原安化平原灵武五原等郡地)

(西河今银川新泰西河昌化等郡地上郡今延安咸宁/洛交中部等郡地会稽今浙江东晋陵郡以东直至信)

(安永嘉/郡地)凡七十二万五千口后加徙猾吏于关内今宜

复遵故事徙贫人不能自业者于宽地此亦开草辟土

通典 卷一 第 18a 页 WYG0603-0017c.png

振人之术也仲长统昌言曰远州县界至数千而诸夏

振人之术也仲长统昌言曰远州县界至数千而诸夏有十亩共桑之迫远州有旷野不发之田代俗安土有

死无去君长不使谁能自往缘边之地亦可因罪徙人

便以守禦○晋武帝泰始八年司徒石苞奏州郡农桑

未有殿最之制宜增掾属令史有所巡幸帝从之苞既

明劝课百姓安之平吴之后有司奏王公以国为家京

城不宜复有田宅今未暇作诸国邸当使城中有往来

之处近郊有刍稿之田今可限之国王公侯京城得有

通典 卷一 第 18b 页 WYG0603-0017d.png

宅一处近郊田大国十五顷次国十顷小国七顷城内

宅一处近郊田大国十五顷次国十顷小国七顷城内无宅城外有者皆听留之男子一人占田七十亩女子

三十亩其丁男课田五十亩丁女二十亩次丁男半之

女则不课其官第一品五十顷每品减五顷以为差第

九品十顷而又各以品之高卑荫其亲属多者及九族

少者三代宗室国宾先贤之后士人子孙亦如之而又

得荫人以为衣食客及佃客量给官品以为差降(自西/晋则)

(有荫客之制至东晋其/数更加具赋税上篇)○宋孝武帝大明初羊希为尚

通典 卷一 第 19a 页 WYG0603-0018a.png

书左丞时扬州刺史西阳王子尚上言山湖之禁虽有

书左丞时扬州刺史西阳王子尚上言山湖之禁虽有旧科人俗相因替而不奉熂(许气/反)山封水保为家利自

顷以来颓弛日甚富强者兼岭而占贫弱者薪苏无托

至渔采之地亦又如兹斯实害理之深弊请损益旧条

更申恒制有司检壬辰诏书擅占山泽强盗律论赃一

贯以下皆弃市希以壬辰之制其禁严刻事既难遵理

与时弛而占山封水渐染复滋更相因仍便成先业一

朝顿去易致怨嗟今更刋革立制五条凡是山泽先恒

通典 卷一 第 19b 页 WYG0603-0018b.png

熂爈(力居/反)种竹木薪果为林仍及陂湖江海鱼梁䲡□

熂爈(力居/反)种竹木薪果为林仍及陂湖江海鱼梁䲡□(七由反/即移反)恒加工修作者听不追旧官品第一第二品听

占山三顷第三第四品二顷五十亩第五第六品二顷

第七第八品一顷五十亩第九品与百姓一顷皆依定

格条上赀簿若先己占山不得更占先占足若非前条

旧业一不得禁有犯者水土一尺以上并计赃依常盗

论除晋咸康二年壬辰之科从之时山阴县人多田少

孔灵符表请徙无赀之家于馀姚鄮(莫侯/反)鄞三县垦开

通典 卷一 第 20a 页 WYG0603-0018c.png

湖田(馀姚今会稽郡县鄮/鄞则今馀姚郡地)帝令公卿博议咸曰夫训农

湖田(馀姚今会稽郡县鄮/鄞则今馀姚郡地)帝令公卿博议咸曰夫训农修政有国所同土著之人习玩日久如京师无田不闻

徙居他县寻山阴豪族富室顷亩不少贫者肆力非为

无处又缘湖居人鱼鸭为业小人习始既难劝之未易

远废之畴方剪荆棘率课穷乏其事弥难资徙粗立徐

行无晚帝违众议徙人并成良业○后魏明帝永兴中

频有水旱神瑞二年又不熟于是分简尤贫者就食山

东𠡠有司劝课田农曰前志有之人生在勤勤则不匮

通典 卷一 第 20b 页 WYG0603-0018d.png

凡庶人不畜者祭无牲不耕者祭无盛不树者死无椁

凡庶人不畜者祭无牲不耕者祭无盛不树者死无椁不蚕者衣无帛不绩者丧无缞教行三农生殖九榖自

是人皆力勤岁数丰穰畜牧滋息太武帝初为太子监

国曾令有司课畿内之人使无牛家以人牛力相贸垦

殖锄耨其有牛家与无牛家一人种田二十亩偿以耘

锄功七亩如是为差至与老小无牛家种田七亩老小

者偿以锄功二亩皆以五口下贫家为率各列家别口

数所种顷亩明立簿目所种者于地首标题姓名以辨

通典 卷一 第 21a 页 WYG0603-0019a.png

播殖之功孝文太和元年三月诏曰去年牛疫死大半

播殖之功孝文太和元年三月诏曰去年牛疫死大半今东作既兴人须肆业有牛者加勤于常岁无牛者倍

佣于馀年一夫制理四十亩中男二十亩无令人有馀

力地有遗利时李安世上疏曰臣闻量人画野经国大

式邑地相参致理之本井税之兴其来日久田莱之数

制之以限盖欲使土不旷功人罔游力雄擅之家不独

膏腴之美单陋之夫亦有顷亩之分窃见州郡之人或

因年俭流移弃卖田宅漂居异乡事涉数代三长既立

通典 卷一 第 21b 页 WYG0603-0019b.png

始返旧墟庐井荒凉桑榆改植事已历远易生假冒彊

始返旧墟庐井荒凉桑榆改植事已历远易生假冒彊宗豪族肆其侵凌远认晋魏之家近因亲旧之验年载

稍久乡老所惑群證虽多莫可取据各附亲知互有长

短两證徒具听者犹疑争讼迁延连纪不判良畴委而

不开柔桑枯而不采欲令家丰岁储人给资用其可得

乎愚谓今虽桑井难复宜更均量审其径术令分艺有

准力业相称细人获资生之利豪右靡馀地之盈无私

之泽乃播均于兆庶如阜如山可有积于比户矣又所

通典 卷一 第 22a 页 WYG0603-0019c.png

争之田宜限年断事久难明悉属今主然后虚诈之人

争之田宜限年断事久难明悉属今主然后虚诈之人绝于觊觎守分之士免于凌夺帝深纳之均田之制起

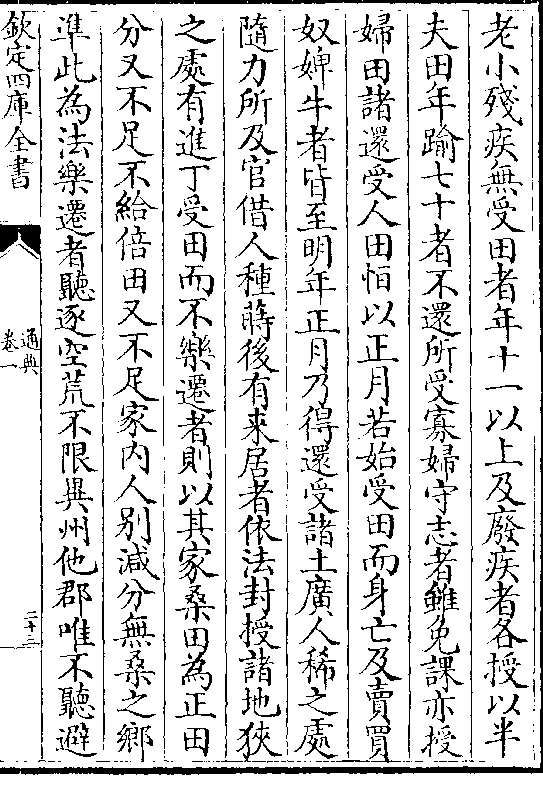

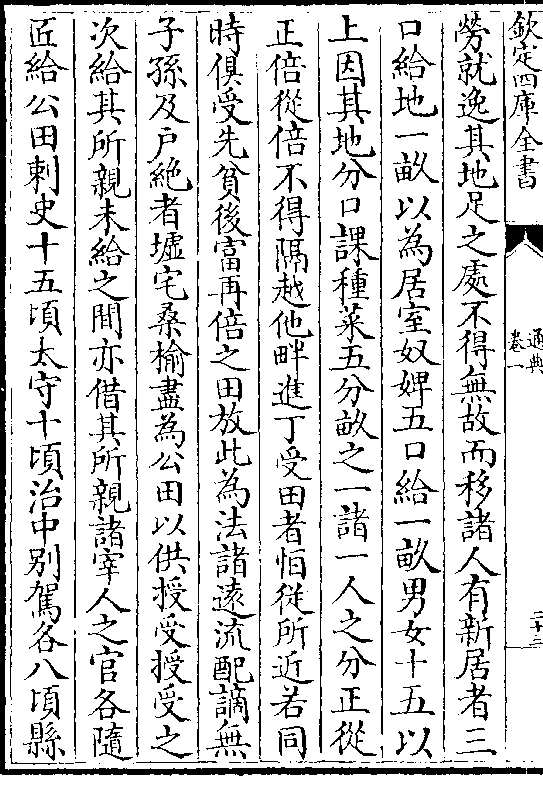

于此矣九年下诏均给天下人田诸男夫十五以上受

露田四十亩(不栽树者/谓之露田)妇人二十亩奴婢依良丁牛一

头受田三十亩限四牛所授之田率倍之三易之田再

倍之以供耕作及还受之盈缩人年及课则受田老免

及身没则还田奴婢牛随有无以还受诸桑田不在还

受之限但通入倍田分于分虽盈不得以充露田之数

通典 卷一 第 22b 页 WYG0603-0019d.png

不足者以露田充倍诸初受田者男夫一人给田二十

不足者以露田充倍诸初受田者男夫一人给田二十亩课莳馀种桑五十树枣五株榆三根非桑之土夫给

一亩依法课莳馀果及多种桑榆者不禁诸应还之田

不得种桑榆枣果种者以违令论地入还分诸桑田皆

为代业身终不还恒从见口有盈者无受无还不足者

受种如法盈者得卖其盈不足者得买所不足不得卖

其分亦不得买过所足诸麻布之土男夫及课别给麻

田十亩妇人五亩奴婢依良皆从还受之法诸有举户

通典 卷一 第 23a 页 WYG0603-0020a.png

老小残疾无受田者年十一以上及废疾者各授以半

老小残疾无受田者年十一以上及废疾者各授以半夫田年踰七十者不还所受寡妇守志者虽免课亦授

妇田诸还受人田恒以正月若始受田而身亡及卖买

奴婢牛者皆至明年正月乃得还受诸土广人稀之处

随力所及官借人种莳后有来居者依法封授诸地狭

之处有进丁受田而不乐迁者则以其家桑田为正田

分又不足不给倍田又不足家内人别减分无桑之乡

准此为法乐迁者听逐空荒不限异州他郡唯不听避

通典 卷一 第 23b 页 WYG0603-0020b.png

劳就逸其地足之处不得无故而移诸人有新居者三

劳就逸其地足之处不得无故而移诸人有新居者三口给地一亩以为居室奴婢五口给一亩男女十五以

上因其地分口课种菜五分亩之一诸一人之分正从

正倍从倍不得隔越他畔进丁受田者恒从所近若同

时俱受先贫后富再倍之田放此为法诸远流配谪无

子孙及户绝者墟宅桑榆尽为公田以供授受授受之

次给其所亲未给之间亦借其所亲诸宰人之官各随

匠给公田刺史十五顷太守十顷治中别驾各八顷县

通典 卷一 第 24a 页 WYG0603-0020c.png

令郡丞六顷更代相付卖者坐如律(职分田/起于此)

令郡丞六顷更代相付卖者坐如律(职分田/起于此)通典 卷一 第 24b 页 WYG0603-0020d.png

通典卷一