声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷六目录 第 1a 页 WYG0780-0213c.png

钦定四库全书

钦定四库全书御纂医宗金鉴卷六

订正仲景全书伤寒论注太阴全篇目录

理中丸

乾姜黄连黄芩人参汤

厚朴生姜半夏甘草人参汤

桂枝加芍药汤

桂枝加大黄汤

卷六目录 第 1b 页 WYG0780-0213d.png

御纂医宗金鉴卷六目录

卷六目录 第 3a 页 WYG0780-0214a.png

钦定四库全书

钦定四库全书御纂医宗金鉴卷六

订正仲景全书伤寒论注

辨太阴病脉證并治全篇

六气之邪感人虽同人受之而生病各异者何也

盖以人之形有厚薄气有盛衰藏有寒热所受之

邪每从其人之藏气而化故生病各异也是以或

从虚化或从实化或从寒化或从热化譬诸水火

卷六目录 第 3b 页 WYG0780-0214b.png

水盛则火灭火盛则水耗物盛从化理固然也诚

水盛则火灭火盛则水耗物盛从化理固然也诚知乎此又何疑乎阳邪传阴变寒化热而遂以为

奇耶自后汉迄今千载以来皆谓三阴寒邪不传

且以伤寒传经阴邪谓为直中抑知直中乃中寒

之證非传经之邪耶是皆未曾熟读仲景之书故

有此误耳如论中下利腹胀满身体疼痛者先温

其里乃攻其表温里宜四逆汤攻表宜桂枝汤此

三阳阳邪传入太阴邪从阴化之寒證也如少阴

卷六目录 第 4a 页 WYG0780-0214c.png

病下利白通汤主之此太阴寒邪传少阴之寒證

病下利白通汤主之此太阴寒邪传少阴之寒證也如下利清谷里寒外热汗出而厥者通脉四逆

汤主之此少阴寒邪传厥阴之寒證也皆历历可

据岂得谓伤寒阴不相传无阳从阴化之理乎夫

太阴湿土纯阴之藏也故病一入太阴则邪从阴

化者多从阳化者少从阴化者如论中腹满吐食

自利不渴手足自温时腹自痛宜服理中四逆辈

者是也从阳化者如论中发汗后不解腹满痛者

卷六目录 第 4b 页 WYG0780-0214d.png

急下之宜大承气汤腹满大实痛者宜桂枝加大

急下之宜大承气汤腹满大实痛者宜桂枝加大黄汤主之者是也盖脾与胃同处腹中故腹满腹

痛两皆有之然腹满为太阴主病心下满为阳明

主病其阳明亦有腹满者以阳明腹满与热同化

故必有潮热自汗不大便之證而不似太阴与湿

同化有发黄暴烦下利秽腐之證也诚能更于腹

之时痛大实痛腹满痛处详审虚实斟酌温下则

了无馀义矣故以此括之自知太阴之要法也

卷六目录 第 5a 页 WYG0780-0215a.png

太阴之为病腹满而吐食不下自利益甚时腹自痛若

太阴之为病腹满而吐食不下自利益甚时腹自痛若下之必胸下结鞕

(按/)吴人驹曰自利益甚四字当在必胸下结鞕句之

下其说甚是若在吐食不下句之下则是已吐食

不下而自利益甚矣仲景复曰若下之无所谓也

(注/)太阴脾经也其脉布胃中络于嗌寒邪传于太阴

故腹满时腹自痛寒邪循脉犯胃故吐食不下此

太阴里虚邪从寒化之證也当以理中四逆辈温

卷六目录 第 5b 页 WYG0780-0215b.png

之若腹满嗌乾不大便大实痛始为太阴里实邪

之若腹满嗌乾不大便大实痛始为太阴里实邪从热化之證当以桂枝加大黄汤下之矣若以太

阴虚寒之满痛而误认为太阴实热之满痛而下

之则寒虚相抟必变为藏结痞鞕及自利益甚矣

此太阴病全篇之提纲后凡称太阴病者皆指此

證而言也

(集/注)程应旄曰阳邪亦有腹满得吐则满去而食可下

者今腹满而吐食不下则满为寒胀吐为寒格也

卷六目录 第 6a 页 WYG0780-0215c.png

阳邪亦有下利腹痛得利则痛随利减者今下利

阳邪亦有下利腹痛得利则痛随利减者今下利而时腹自痛则利为寒利痛为寒痛也曰胸下阴

邪结于胸下之阴分异于阳邪结胸之在胸且按

之而痛也曰结鞕无阳以化气则为坚阴异于痞

之濡而耎也彼皆阳从上陷而阻留此则阴从下

逆而不归寒热大别也

吴人驹曰自利有时而腹自痛非若积蓄而常痛

者若以诸痛为实从而下之其满益甚必令胸下

卷六目录 第 6b 页 WYG0780-0215d.png

皆为结鞕而自利益甚矣

皆为结鞕而自利益甚矣伤寒四五日腹中痛若转气下趋少腹者此欲自利也

(注/)伤寒四五日邪入太阴之时也腹中痛若不转气

下趋者属阳明也今腹中痛转气下趋少腹者乃

太阴欲作自利之候也此仲景示人不可以诸痛

为实而妄议下之意也

(集/注)方有执曰腹中痛转气下趋者里虚不能守而寒

邪下迫也

卷六目录 第 7a 页 WYG0780-0216a.png

张璐曰腹痛亦有属火者其痛必自下而上攻若

张璐曰腹痛亦有属火者其痛必自下而上攻若痛自上而下趋者定属寒痛无疑

魏荔彤曰此重在预防下利而非辨寒热也玩若

字欲字可见其辨寒邪者自有别法

自利不渴者属太阴以其藏有寒故也当温之宜服四

逆辈

(注/)凡自利而渴者里有热属阳也若自利不渴则为

里有寒属阴也今自利不渴知为太阴本藏有寒

卷六目录 第 7b 页 WYG0780-0216b.png

也故当温之四逆辈者指四逆理中附子等汤而

也故当温之四逆辈者指四逆理中附子等汤而言也

(集/注)程知曰言太阴自利为寒宜温者也少阴属肾水

热入而耗其水故自利而渴太阴属脾土寒入而

从其湿则不渴而利故太阴自利当温也

程应旄曰三阴同属藏寒少阴厥阴有渴證太阴

独无渴證者以其寒在中焦总与龙雷之火无涉

少阴中有龙火底寒甚则龙升故自利而渴厥阴

卷六目录 第 8a 页 WYG0780-0216c.png

中有雷火故有消渴太阳一照雷雨收声故发热

中有雷火故有消渴太阳一照雷雨收声故发热则利止见厥而复利也

魏荔彤曰自利二字乃未经误下误汗误吐而成

者故知其藏本有寒也

理中丸方

人参 白术

甘草(炙/) 乾姜(各三/两)

右四味𢷬筛蜜和为丸如鸡子黄许大以沸汤数

卷六目录 第 8b 页 WYG0780-0216d.png

合和一丸研碎温服之日三四夜二服腹中未热

合和一丸研碎温服之日三四夜二服腹中未热益至三四丸然不及汤汤法以四物依两数切用

水八升煮取三升去滓温服一升日三服

加减法

若脐上筑者肾气动也去术加桂枝四两

吐多者去术加生姜三两

下多者还用术悸者加茯苓二两

渴欲得水者加术足前成四两半

卷六目录 第 9a 页 WYG0780-0217a.png

腹中痛者加人参足前成四两半

腹中痛者加人参足前成四两半寒者加乾姜足前成四两半

腹满者去术加附子一枚服汤后如食顷饮热粥

一升许微自温勿发揭衣被

(集/解)程应旄曰阳之动始于温温气得而谷精运谷气

升而中气赡故名曰理中实以燮理之功予中焦

之阳也盖谓阳虚即中气失守膻中无发宣之用

六府无洒陈之功犹如釜薪失焰故下至清谷上

卷六目录 第 9b 页 WYG0780-0217b.png

失滋味五藏凌夺诸證所由来也参术炙草所以

失滋味五藏凌夺诸證所由来也参术炙草所以守中州乾姜辛以温中必假之以燃釜薪而腾阳

气是以谷入于阴长气于阳上输华盖下摄州都

五藏六府皆受气矣此理中之旨也若水寒互胜

即当脾肾双温加之以附子则命门益而土母温

矣白术补脾得人参则壅气故脐下动气吐多腹

满皆去术也加桂以伐肾邪加生姜以止呕也加

附子以消阴也下多者湿胜也还用术燥湿也渴

卷六目录 第 10a 页 WYG0780-0217c.png

欲饮水饮渴也加术使饮化津生也心下悸停水

欲饮水饮渴也加术使饮化津生也心下悸停水也加茯苓导水也腹中痛倍人参虚痛也寒者加

乾姜寒甚也

伤寒本自寒下医复吐下之寒格更逆吐下若食入口

即吐乾姜黄连黄芩人参汤主之

(按/)经论中并无寒下之病亦无寒下之文玩本条下

文寒格更逆吐下可知寒下之下字当是格字文

义始相属注家皆释胃寒下利不但文义不属且

卷六目录 第 10b 页 WYG0780-0217d.png

与芩连之药不合

与芩连之药不合(注/)经曰格则吐逆格者吐逆之病名也朝食暮吐脾

寒格也食入即吐胃热格也本自寒格谓其人本

自有朝食暮吐寒格之病也今病伤寒医见可吐

可下之證遂执成法复行吐下是寒格更逆于吐

下也当以理中汤温其太阴加丁香降其寒逆可

也若食入口即吐则非寒格乃热格也当用乾姜

人参安胃黄连黄芩降胃火也

卷六目录 第 11a 页 WYG0780-0218a.png

乾姜黄连黄芩人参汤方

乾姜黄连黄芩人参汤方乾姜 黄连

黄芩 人参(各三两/)

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

伤寒医下之续得下利清谷不止身疼痛者急当救里

后身疼痛清便自调者急当救表救里宜四逆汤救表

宜桂枝汤

(注/)伤寒医不分表里寒热虚实而误下之续得下利

卷六目录 第 11b 页 WYG0780-0218b.png

清谷不止者寒其里也虽有通身疼痛之表未除

清谷不止者寒其里也虽有通身疼痛之表未除但下利清谷不止里寒已盛法当急救其里俟便

利自调仍身疼痛不止再救其表可也救里宜四

逆汤温中胜寒救表宜桂枝汤调荣和卫也

(集/注)王三阳曰此證当照顾协热利须审其利之色何

如与势之缓急不可轻投四逆桂枝也

喻昌曰攻里必须先表后里始无倒行逆施之患

惟在里之阴寒极盛不得不急救其里俟里證稍

卷六目录 第 12a 页 WYG0780-0218c.png

定仍救其表盖谓救里后再行救表也

定仍救其表盖谓救里后再行救表也下利清谷不可攻表汗出必胀满

(注/)此详上条不先救里而发其表以明太阴少阴同

病之證也下利清谷太阴寒邪已传少阴即有身

痛不可攻表若误攻其表即使汗出太阳表解而

太阴寒凝必胀满矣

下利腹胀满身体疼痛者先温其里乃攻其表温里宜

四逆汤攻表宜桂枝汤

卷六目录 第 12b 页 WYG0780-0218d.png

(注/)此承上条互发其證以明先里后表之治也下利

(注/)此承上条互发其證以明先里后表之治也下利腹胀满者里寒邪也身体疼痛者表寒邪也凡表

里寒邪之證同见总以温里为急故当先温其里

后攻其表温里宜四逆汤攻表宜桂枝汤

(集/注)方有执曰里虚表实惟其虚也故必先之惟其实

也故可后焉

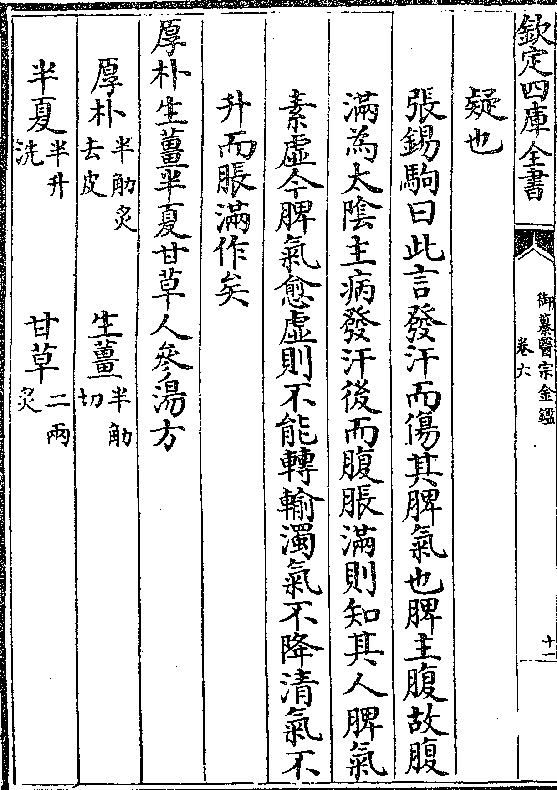

发汗后腹胀满者厚朴生姜半夏甘草人参汤主之

(注/)发汗后表已解而腹满者太阴里虚之胀满也故

卷六目录 第 13a 页 WYG0780-0219a.png

以厚朴生姜甘草半夏人参汤主之消胀散满补

以厚朴生姜甘草半夏人参汤主之消胀散满补中降逆也

(集/注)成无己曰吐后胀满与下后胀满皆为实者言邪

气乘虚入里而为实也发汗后则外已解腹胀满

知非里实由太阴不足脾气不通故壅而为满也

与此汤和脾胃而降逆气宜矣

汪琥曰此条乃汗后气虚腹胀满其人虽作胀满

而内无实形所以用人参炙甘草等甘温补药无

卷六目录 第 13b 页 WYG0780-0219b.png

疑也

疑也张锡驹曰此言发汗而伤其脾气也脾主腹故腹

满为太阴主病发汗后而腹胀满则知其人脾气

素虚今脾气愈虚则不能转输浊气不降清气不

升而胀满作矣

厚朴生姜半夏甘草人参汤方

厚朴(半觔炙/去皮) 生姜(半觔/切)

半夏(半升/洗) 甘草(二两/炙)

卷六目录 第 14a 页 WYG0780-0219c.png

人参(一两/)

人参(一两/)右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三

服

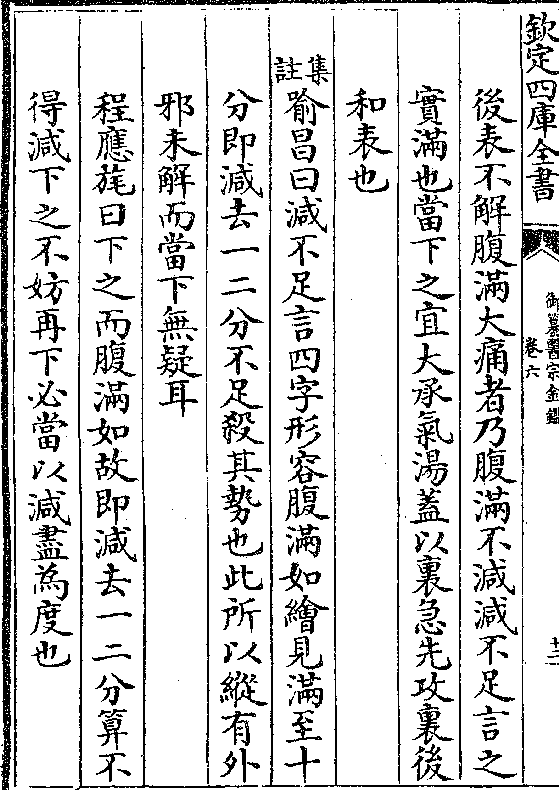

发汗不解腹满痛者急下之宜大承气汤腹满不减减

不足言当下之宜大承气汤

(注/)此详申上条互发其义以别其治也发汗后表已

解腹满不痛者乃腹满时减减复如故之虚满也

当温之厚朴生姜半夏甘草人参汤證也今发汗

卷六目录 第 14b 页 WYG0780-0219d.png

后表不解腹满大痛者乃腹满不减减不足言之

后表不解腹满大痛者乃腹满不减减不足言之实满也当下之宜大承气汤盖以里急先攻里后

和表也

(集/注)喻昌曰减不足言四字形容腹满如绘见满至十

分即减去一二分不足杀其势也此所以纵有外

邪未解而当下无疑耳

程应旄曰下之而腹满如故即减去一二分算不

得减下之不妨再下必当以减尽为度也

卷六目录 第 15a 页 WYG0780-0220a.png

刘宏璧曰太阴无可下之法也设在经则各经已

刘宏璧曰太阴无可下之法也设在经则各经已无可下之理在藏则太阴尤无受下之处桂枝加

大黄汤安能无疑乎不知脾与胃相表里也太阳

误下太阴受邪适胃有宿食则脾因胃之实而实

亦即因太阳之邪而痛矣既大满大痛已成胃实

又非此汤之所能治故宜大承气汤也

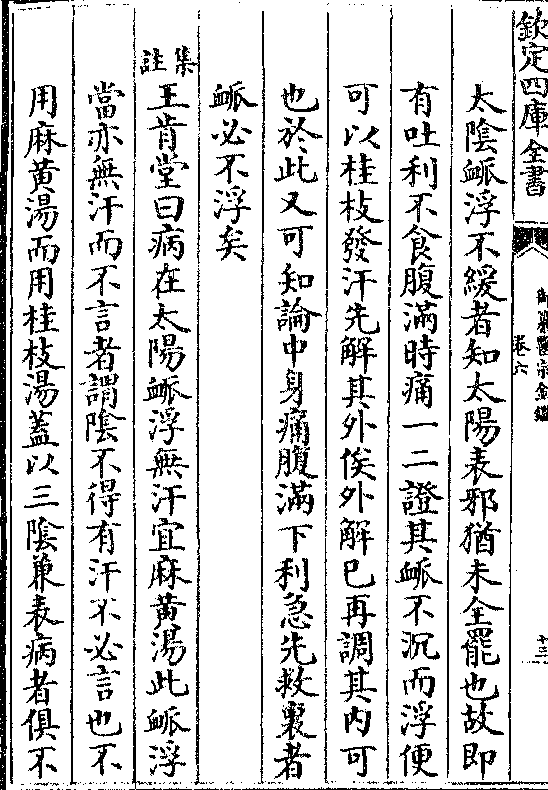

太阴病脉浮者可发汗宜桂枝汤

(注/)太阴经病脉当浮缓太阴藏病脉当沉缓今邪至

卷六目录 第 15b 页 WYG0780-0220b.png

太阴脉浮不缓者知太阳表邪犹未全罢也故即

太阴脉浮不缓者知太阳表邪犹未全罢也故即有吐利不食腹满时痛一二證其脉不沉而浮便

可以桂枝发汗先解其外俟外解已再调其内可

也于此又可知论中身痛腹满下利急先救里者

脉必不浮矣

(集/注)王肯堂曰病在太阳脉浮无汗宜麻黄汤此脉浮

当亦无汗而不言者谓阴不得有汗不必言也不

用麻黄汤而用桂枝汤盖以三阴兼表病者俱不

卷六目录 第 16a 页 WYG0780-0220c.png

当大发汗也须识无汗亦有用桂枝者

当大发汗也须识无汗亦有用桂枝者程知曰此言太阴宜散者也太阴病谓有腹痛下

利證也太阳脉尺寸俱浮今脉浮则邪还于表可

知矣故宜用桂枝解散不用麻黄者阴病不得大

发其汗也桂枝汤有和里之意焉

程应旄曰此太阴中之太阳也虽有里病仍从太

阳表治方不引邪入藏

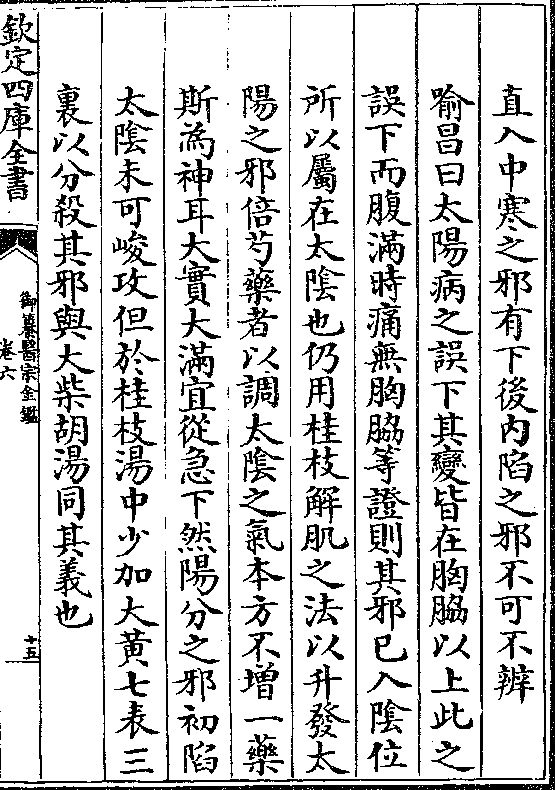

本太阳病医反下之因而腹满时痛者属太阴也桂枝

卷六目录 第 16b 页 WYG0780-0220d.png

加芍药汤主之大实痛者桂枝加大黄汤主之

加芍药汤主之大实痛者桂枝加大黄汤主之(注/)本太阳中风病医不以桂枝汤发之而反下之因

而邪陷入里馀无他證惟腹满时痛者此属太阴

里虚痛也故宜桂枝加芍药汤以外解太阳之表

而内调太阴之里虚也若大满实痛则属太阴热

化胃实痛也故宜桂枝加大黄汤以外解太阳之

表而内攻太阴之里实也

(集/注)赵嗣真曰太阴腹满證有三有次第传经之邪有

卷六目录 第 17a 页 WYG0780-0221a.png

直入中寒之邪有下后内陷之邪不可不辨

直入中寒之邪有下后内陷之邪不可不辨喻昌曰太阳病之误下其变皆在胸胁以上此之

误下而腹满时痛无胸胁等證则其邪已入阴位

所以属在太阴也仍用桂枝解肌之法以升发太

阳之邪倍芍药者以调太阴之气本方不增一药

斯为神耳大实大满宜从急下然阳分之邪初陷

太阴未可峻攻但于桂枝汤中少加大黄七表三

里以分杀其邪与大柴胡汤同其义也

卷六目录 第 17b 页 WYG0780-0221b.png

程应旄曰误下太阳而成腹满时痛太阴之證见

程应旄曰误下太阳而成腹满时痛太阴之證见矣然表邪内陷留滞于太阴非藏寒病也仍用桂

枝汤升发阳邪但倍芍药以调和之倘大实而痛

于證似可急下然阴实而非阳实仍从桂枝例升

发阳邪但加大黄以破结滞之物使表里两邪各

有去路则寒随实去不温而自温矣然此二證虽

属之太阴实从太阳传来则脉必尚浮可知

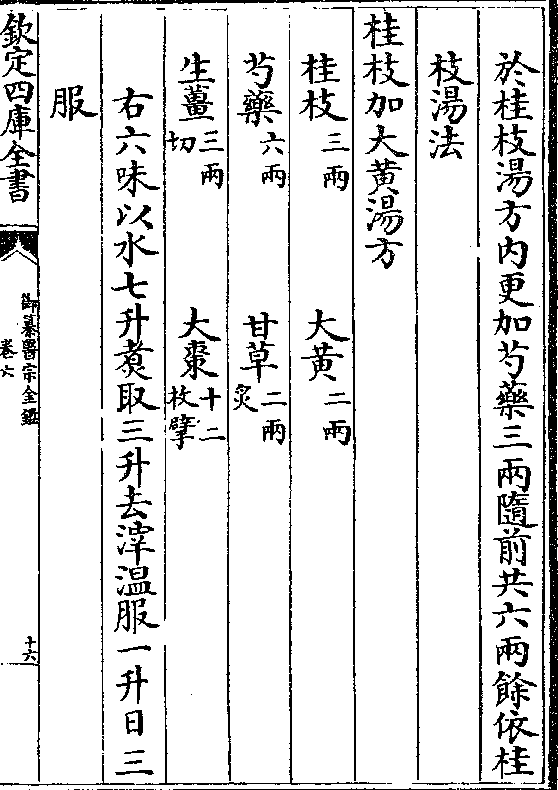

桂枝加芍药汤方

卷六目录 第 18a 页 WYG0780-0221c.png

于桂枝汤方内更加芍药三两随前共六两馀依桂

于桂枝汤方内更加芍药三两随前共六两馀依桂枝汤法

桂枝加大黄汤方

桂枝(三两/) 大黄(二两/)

芍药(六两/) 甘草(二两/炙)

生姜(三两/切) 大枣(十二/枚擘)

右六味以水七升煮取三升去滓温服一升日三

服

卷六目录 第 18b 页 WYG0780-0221d.png

(集/解)柯琴曰腹满为太阴阳明俱有之證然位同而职

(集/解)柯琴曰腹满为太阴阳明俱有之證然位同而职异太阴主出太阴病则腐秽气凝不利故满而时

痛阳明主内阳明病则腐秽燥结不行故大实而

痛是知大实痛是阳明病而非太阴病矣仲景因

表證未解阳邪已陷入太阴故倍芍药以益脾调

中而除腹满之时痛此用阴和阳法也若表邪未

解而阳邪陷入阳明则加大黄以润胃通结而除

其大实之痛此双解表里法也凡妄下必伤胃之

卷六目录 第 19a 页 WYG0780-0222a.png

气液胃气虚则阳邪袭阴故转属太阴胃液涸则

气液胃气虚则阳邪袭阴故转属太阴胃液涸则两阳相抟故转属阳明属太阴则腹满时痛而不

实阴道虚也属阳明则腹满大实而痛阳道实也

满而时痛是下利之兆大实而痛是燥屎之徵故

倍加芍药小变建中之剂少加大黄微示调胃之

方也

太阴为病脉弱其人续自便利设当行大黄芍药者宜

减之以其人胃气弱易动故也

卷六目录 第 19b 页 WYG0780-0222b.png

(注/)太阴为病必腹满而痛治之之法当以脉消息之

(注/)太阴为病必腹满而痛治之之法当以脉消息之若其人脉弱则其中不实虽不转气下趋少腹然

必续自便利设当行大黄芍药者宜减之以胃气

弱难堪峻攻其便易动故也由此推之可知大便

鞕者不论在阴在阳凡脉弱皆不可轻下也

(集/注)程知曰此言太阴脉弱恐续自利虽有腹痛不宜

用攻与建中汤相发明也

喻昌曰此段叮咛与阳明篇中互相发明阳明曰

卷六目录 第 20a 页 WYG0780-0222c.png

不转失气曰先鞕后溏曰未定成鞕皆是恐伤太

不转失气曰先鞕后溏曰未定成鞕皆是恐伤太阴脾气此太阴證而脉弱恐续自利虽有腹痛减

用大黄芍药又是恐伤阳明胃气也

汪琥曰或问大黄能伤胃气故宜减芍药能调脾

阴何以亦减之答曰脉弱则气馁不充仲景以温

甘之药能生气芍药之味酸寒虽不若大黄之峻

要非气弱者所宜多用故亦减之

伤寒脉浮而缓手足自温者系在太阴太阴当发身黄

卷六目录 第 20b 页 WYG0780-0222d.png

若小便自利者不能发黄至七八日虽暴烦下利日十

若小便自利者不能发黄至七八日虽暴烦下利日十馀行必自止以脾家实腐秽当去故也

(注/)伤寒脉浮而缓手足热者为系在太阳今手足温

故知系在太阴也太阴属湿湿与热瘀当发身黄

小便自利者则湿不畜热不瘀故不能发黄也若

至七八日大便鞕则为转属阳明今既不鞕虽暴

烦下利日十馀行必当自止何也以脉浮缓手足

温知太阴脾家素实邪不自容腐秽当去故也

卷六目录 第 21a 页 WYG0780-0223a.png

(集/注)程知曰言自利之證脉浮缓手足温则为脾实也

(集/注)程知曰言自利之證脉浮缓手足温则为脾实也太阴脉本缓故浮缓虽类太阳中风而手足自温

则不似太阳之发热更不似少阴厥阴之厥逆所

以为系在太阴也太阴湿热相蒸势必发黄然小

便利则湿下泄而不发黄矣此虽暴烦频利有似

少阴之證然其利当自止所以然者以脉浮缓手

足温知其人脾气实而非虚寒之比其湿热所积

之腐秽自当逐之而下也若不辨晰而以四逆法

卷六目录 第 21b 页 WYG0780-0223b.png

治之则误矣

治之则误矣程应旄曰太阴得浮缓手足温之脉證则胃阳用

事自无藏寒之痛阴郁或有之小便不利必发黄

虽发黄不为阴黄若小便自利者不能发黄阴欲

郁而阳必驱至七八日虽暴烦下利日十馀行必

自止所以然者脉不沉且弱而浮缓手足不凉而

自温阴得阳以周护则不寒不寒则不虚是为脾

家实也经曰阳道实阴道虚阴行阳道岂肯容邪

卷六目录 第 22a 页 WYG0780-0223c.png

久住此则腐秽当去故耳

久住此则腐秽当去故耳汪琥曰下利烦燥者死此为先利而后烦是正气

脱而邪气扰也兹则先烦后利是脾家之正气实

故不受邪而与之争因暴发烦热也

太阴中风四肢烦痛阳微阴涩而长者为欲愈

(注/)太阴中风者谓此太阴病是从太阳中风传来者

故有四肢烦疼之證也阴阳以浮沉言夫以浮微

沉涩之太阴脉而兼见阳明之长脉则为阴病阳

卷六目录 第 22b 页 WYG0780-0223d.png

脉藏邪传府故为欲愈也

脉藏邪传府故为欲愈也(集/注)程知曰伤寒阴邪也故自利宜用四逆伤风阳邪

也故烦痛见于四肢凡太阴病脉浮者多是太阴

中风

喻昌曰微涩之中更察其脉之长而不短知元气

未漓其病当自愈也

太阴病欲解时从亥至丑上

(注/)邪之解也必于所旺之时亥子丑乃太阴所旺之

卷六目录 第 23a 页 WYG0780-0224a.png

时也当此旺时故邪不能胜而自解矣

时也当此旺时故邪不能胜而自解矣音切

趋(七句/切)揭(音讦/)腐(音府/)秽(于废/切)

卷六目录 第 23b 页 WYG0780-0224b.png

御纂医宗金鉴卷六