声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

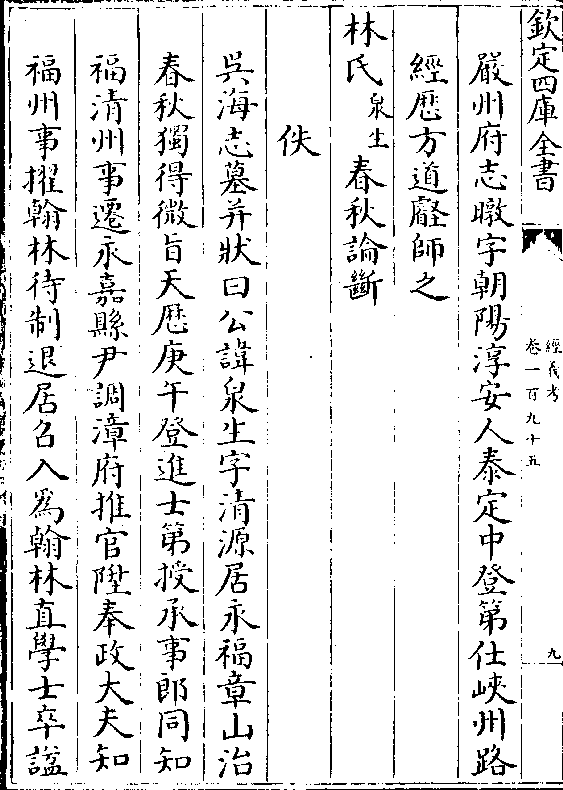

卷一百九十五 第 1a 页 WYG0679-0575a.png

钦定四库全书

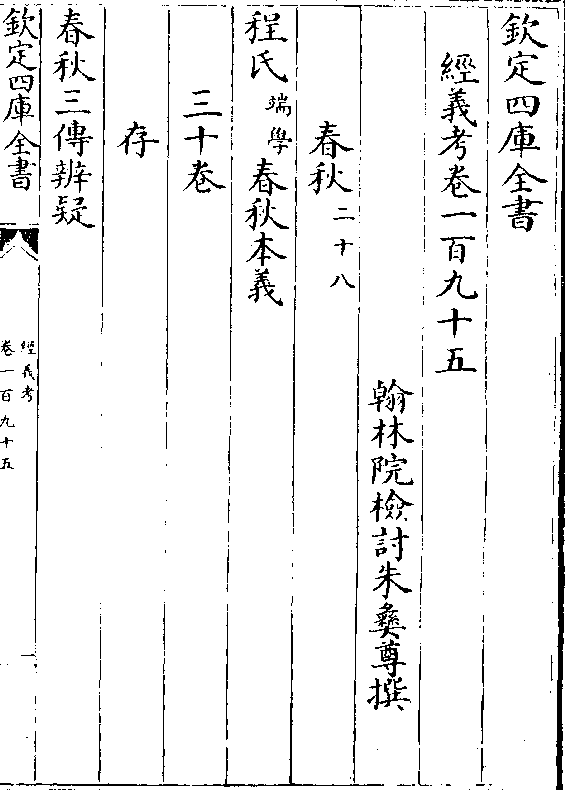

钦定四库全书经义考卷一百九十五

翰林院检讨朱彝尊撰

春秋(二十八/)

程氏(端学/)春秋本义

三十卷

存

春秋三传辨疑

卷一百九十五 第 1b 页 WYG0679-0575b.png

二十卷

二十卷存

春秋或问

十卷

存

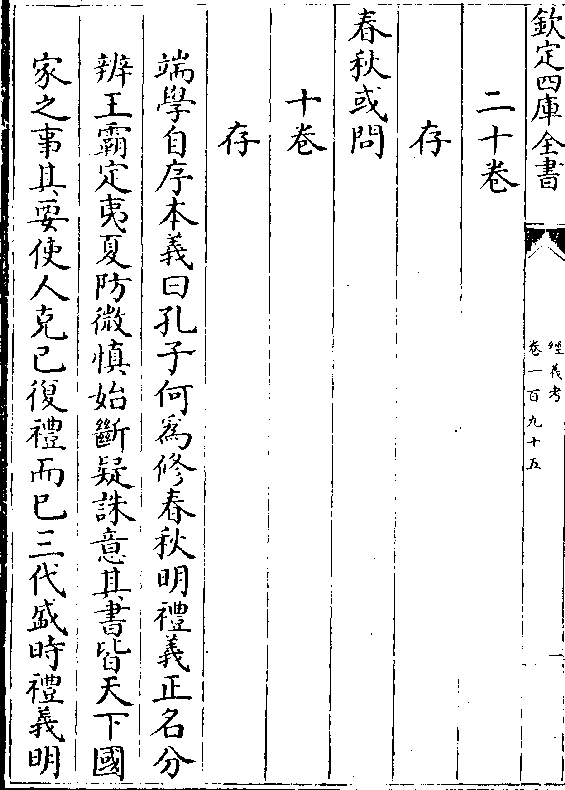

端学自序本义曰孔子何为修春秋明礼义正名分

辨王霸定夷夏防微慎始断疑诛意其书皆天下国

家之事其要使人克己复礼而已三代盛时礼义明

卷一百九十五 第 2a 页 WYG0679-0575c.png

名分正上明下顺内修外附民志既安奸伪不作孔

名分正上明下顺内修外附民志既安奸伪不作孔子生于此时春秋无作也周纲堕诸侯纵大夫专陪

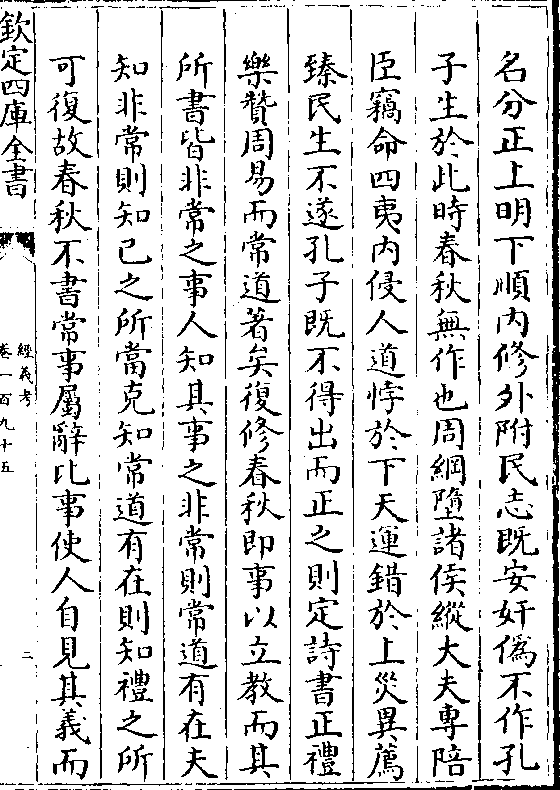

臣窃命四夷内侵人道悖于下天运错于上灾异荐

臻民生不遂孔子既不得出而正之则定诗书正礼

乐赞周易而常道著矣复修春秋即事以立教而其

所书皆非常之事人知其事之非常则常道有在夫

知非常则知己之所当克知常道有在则知礼之所

可复故春秋不书常事属辞比事使人自见其义而

卷一百九十五 第 2b 页 WYG0679-0575d.png

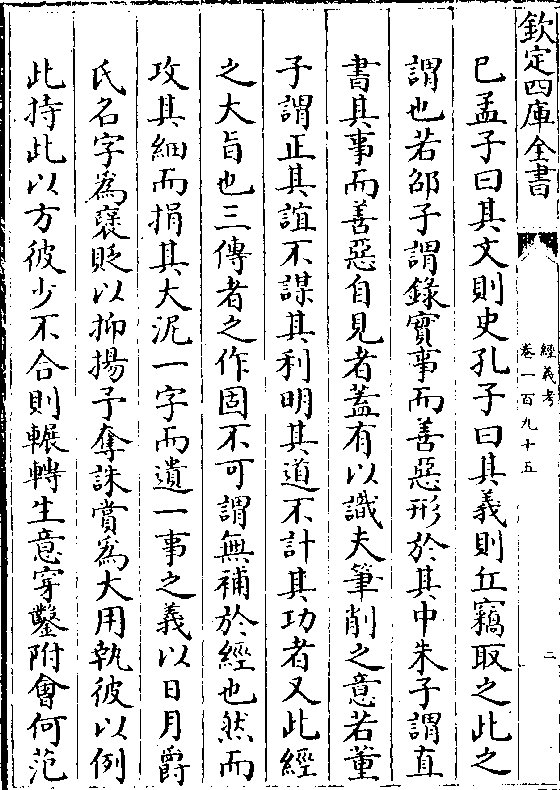

已孟子曰其文则史孔子曰其义则丘窃取之此之

已孟子曰其文则史孔子曰其义则丘窃取之此之谓也若邵子谓录实事而善恶形于其中朱子谓直

书其事而善恶自见者盖有以识夫笔削之意若董

子谓正其谊不谋其利明其道不计其功者又此经

之大旨也三传者之作固不可谓无补于经也然而

攻其细而捐其大泥一字而遗一事之义以日月爵

氏名字为褒贬以抑扬予夺诛赏为大用执彼以例

此持此以方彼少不合则辗转生意穿凿附会何范

卷一百九十五 第 3a 页 WYG0679-0576a.png

杜氏又从而附益之圣人经世之志泯矣后此诸儒

杜氏又从而附益之圣人经世之志泯矣后此诸儒虽多训释大抵不出三家之绪积习生常同然一辞

使圣人明白正大之经反若晦昧谲怪之说可叹也

已幸而啖叔佐赵伯循陆伯冲孙泰山刘原父叶石

林陈岳氏者出而有以辨三传之非至其所自为说

又不免褒贬凡例之敝复得吕居仁郑夹漈吕朴乡

李秀岩戴岷隐赵木讷黄东发赵浚南诸儒杰然欲

扫陋习而未暇致详也端学之愚病此久矣窃尝采

卷一百九十五 第 3b 页 WYG0679-0576b.png

辑诸传之合于经者曰本义而閒附已意于其末复

辑诸传之合于经者曰本义而閒附已意于其末复作辨疑以订三传之疑似作或问以较诸儒之异同

廿年始就犹未敢取正于人盖以此经之大积敝之

久非浅见末学所能究也尝谓读春秋者但取经文

平易其心研穷其归则二百四十二年之事之义小

大相维首尾相应支离破碎刻巧变诈之说自不能

惑圣人恻怛之诚克己复礼之旨粲然具见而鉴戒

昭矣则是编也虽于经济心法不能窥测然知本君

卷一百九十五 第 4a 页 WYG0679-0576c.png

子或有取焉耳

子或有取焉耳张天祐序曰四明时叔程先生以春秋一经诸儒议

论不一未有能尽合圣人作经之初意于是本程朱

之论殚平生心力辑诸说之合经旨者为本义以发

之订三传之不合于经者为辨疑以正之又推本所

以去取诸家之说者作或问以明之书成而先生卒

翰苑诸公欲进于朝由是移文浙东宪司俾锓梓以

传远遂牒本道帅府于槩管七路儒学出帑以助之

卷一百九十五 第 4b 页 WYG0679-0576d.png

至正三年夏五月命工因循未克就五年冬十一月

至正三年夏五月命工因循未克就五年冬十一月佥宪索公士岩巡历至郡久知是书能折衷诸说辨

析精详深得圣人之旨不可缓也委自监郡与天祐

提督刊梓愚不敏仰承所托朝夕视事不一月而工

毕实是年之十二月甲子也天祐备员府幕与先生

之兄敬叔父交且久今又获见此书之成故乐而道

之也然此特记其岁月云尔若夫此书之发挥圣经

嘉惠后学则亦不待赘述

卷一百九十五 第 5a 页 WYG0679-0577a.png

张萱曰元至正閒四明程端学本程子之学折衷百

张萱曰元至正閒四明程端学本程子之学折衷百家而为之说

宁波府志程端学字时叔庆元人至治元年进士官

国子助教迁翰林国史院编修官在国学时慨春秋

在六籍中未有一定之论乃取前代百三十家折衷

异同著春秋本义三十卷三传辨疑二十卷或问十

卷用经筵官请命有司取其书板行天下

黄虞稷曰端学慨春秋一经未有归一之说遍索前

卷一百九十五 第 5b 页 WYG0679-0577b.png

代说春秋凡百三十家折衷同异湛思二十馀年作

代说春秋凡百三十家折衷同异湛思二十馀年作本义以发圣人之经旨复作辨疑以订三传之疑似

作或问以较诸儒之异同又纲领一卷所以著作之

意也

黄氏(清老/)春秋经旨

未见

闽书黄清老字子肃邵武人累官应奉翰林文字同

知制诰国史院编修官出为湖广行省儒学提举学

卷一百九十五 第 6a 页 WYG0679-0577c.png

者号为樵水先生

者号为樵水先生苏天爵作碑曰闽有名士黄清老由进士起家累迁

奉训大夫湖广等处儒学提举著春秋经旨若干卷

四书一贯若干卷学者争传习之

俞氏(师鲁/)春秋说

未见

徽州府志俞师鲁字唯道婺源人至治中荐授广德

路学教授改松江府知事

卷一百九十五 第 6b 页 WYG0679-0577d.png

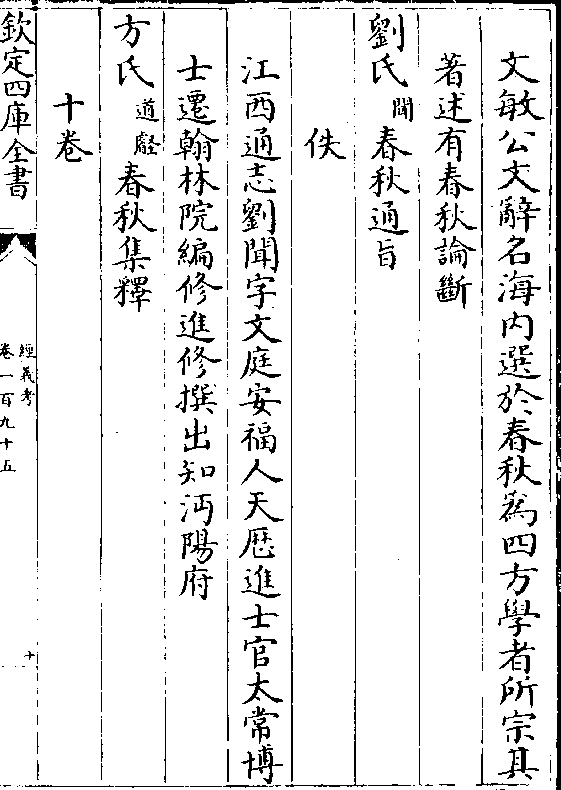

戚氏(崇僧/)春秋纂例原旨

戚氏(崇僧/)春秋纂例原旨三卷

未见

春秋学讲

一卷

未见

黄溍作墓志曰君讳崇僧字仲咸金华人从乡先生

许公讲道于东阳之八华山博通经史旁及诸子百

卷一百九十五 第 7a 页 WYG0679-0578a.png

家吕公汲创义塾聚族人子弟使就学委君主教事

家吕公汲创义塾聚族人子弟使就学委君主教事扁其室曰朝阳人称之曰朝阳先生

冯氏(翼翁/)春秋集解

佚

春秋大义

佚

郑氏(杓/)春秋解义(或作表义/)

佚

卷一百九十五 第 7b 页 WYG0679-0578b.png

闽书枃字子经福州人泰定中辟南安儒学教谕

闽书枃字子经福州人泰定中辟南安儒学教谕袁氏(桷/)春秋说

佚

邓氏(淳翁/)春秋集传

佚

袁桷序曰因褒贬而传春秋焉圣人之馀意也悉贬

而遗其褒焉非圣人之本旨也粤自周室既迁史列

于诸侯典策之藏世莫得见而纪载之法号称近古

卷一百九十五 第 8a 页 WYG0679-0578c.png

故凡是非善恶之实天灾时变之著直书而不隐逮

故凡是非善恶之实天灾时变之著直书而不隐逮于战国执简侍史者犹守而未坠然而攻劫凌据之

侈相寻而莫之顾实由夫外史之职不行于邦国其

史之存于国者又将日幸沦弃而无所传證故益得

以逞其骄而恣其所行若是者二百馀年矣圣人始

出然后因其史之本文而修明之别为之书以信于

后善乎孟子之言曰孔子成春秋而乱臣贼子惧若

是则春秋其果为褒贬哉三家之传事与义例轇轕

卷一百九十五 第 8b 页 WYG0679-0578d.png

殽紊刻者若法吏博者若辨士上下二千馀载各执

殽紊刻者若法吏博者若辨士上下二千馀载各执所嗜介不相并而玩猎搜择髣其音声益遗其形传

愈疏而经益湮矣夫因义例以明圣人之意惧义与

例不得而尽广其记闻不烛于理则事益无以自附

春秋之道幽而明无传而著论至于是良有以也自

唐以来合三传者始各以其长自见然而求于外者

必谨于内纯明粹精非自外至焉者耳先王之典礼

旧章具于传记悉心以推之闇而日章坠而复完则

卷一百九十五 第 9a 页 WYG0679-0579a.png

礼者又春秋之标准也邵武邓淳翁慨不行于今特

礼者又春秋之标准也邵武邓淳翁慨不行于今特立己任纂而为编复因胡氏七家而增广之余尝谓

审乎人情酌乎事变非春秋其谁准感而通天下之

故则易之用其与是相并始于春秋而终于易者邵

子之学也淳翁学首于是必有其本敢因以订诸

吴氏(暾/)麟经赋

一卷

佚

卷一百九十五 第 9b 页 WYG0679-0579b.png

严州府志暾字朝阳淳安人泰定中登第仕峡州路

严州府志暾字朝阳淳安人泰定中登第仕峡州路经历方道睿师之

林氏(泉生/)春秋论断

佚

吴海志墓并状曰公讳泉生字清源居永福章山治

春秋独得微旨天历庚午登进士第授承事郎同知

福清州事迁永嘉县尹调漳府推官升奉政大夫知

福州事擢翰林待制退居召入为翰林直学士卒谥

卷一百九十五 第 10a 页 WYG0679-0579c.png

文敏公文辞名海内选于春秋为四方学者所宗其

文敏公文辞名海内选于春秋为四方学者所宗其著述有春秋论断

刘氏(闻/)春秋通旨

佚

江西通志刘闻字文庭安福人天历进士官太常博

士迁翰林院编修进修撰出知沔阳府

方氏(道睿/)春秋集释

十卷

卷一百九十五 第 10b 页 WYG0679-0579d.png

未见

未见浙江通志方道睿字以愚淳安人逢辰曾孙至顺二

年进士授翰林编修调嘉兴推官再调抗州判官洪

武初再召不起

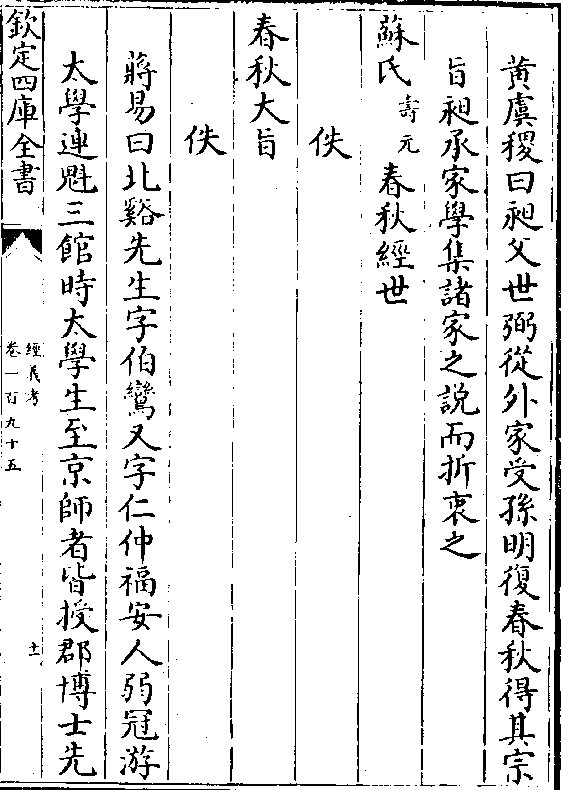

李氏(昶/)春秋左氏遗意

二十卷

佚

元史类编李昶字士都东平人累官吏部尚书

卷一百九十五 第 11a 页 WYG0679-0580a.png

黄虞稷曰昶父世弼从外家受孙明复春秋得其宗

黄虞稷曰昶父世弼从外家受孙明复春秋得其宗旨昶承家学集诸家之说而折衷之

苏氏(寿元/)春秋经世

佚

春秋大旨

佚

蒋易曰北溪先生字伯鸾又字仁仲福安人弱冠游

太学连魁三馆时太学生至京师者皆授郡博士先

卷一百九十五 第 11b 页 WYG0679-0580b.png

生归隐于建阳之唐石以春秋四书教授学者著春

生归隐于建阳之唐石以春秋四书教授学者著春秋经世春秋大旨凡数十万言

吾丘氏(衍/)春秋说

佚

王氏(惟贤/)春秋旨要

十二卷

佚

宁波府志王惟贤字思齐鄞县人与弟惟义皆以儒

卷一百九十五 第 12a 页 WYG0679-0580c.png

名

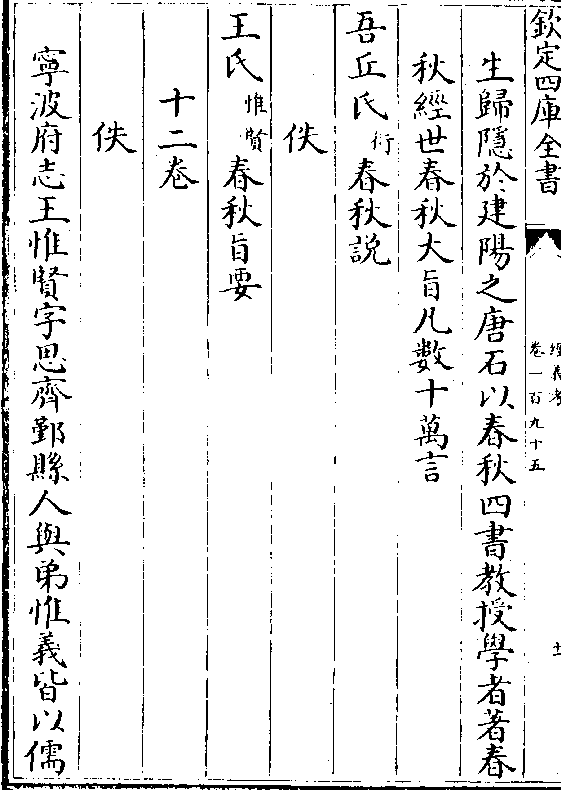

名万氏(思恭/)春秋百问

六卷

佚

杨维桢序曰六经皆有疑而莫疑于春秋疑而不决

而欲得笔削之微者盖寡矣此春秋之经有百问也

予家藏是书凡六卷尝授之无锡孟生季成季成又

传之于华亭曹君继善之子元朴以其传之不广也

卷一百九十五 第 12b 页 WYG0679-0580d.png

特锓诸梓而徵予为序是书也失其首辞久矣不知

特锓诸梓而徵予为序是书也失其首辞久矣不知为何人所著或以为方孝先孝先又不知为何时人

观其设为问答者往往与予补正之意合实有以释

是经笔削之疑予令孟生勿秘所授而未及板行于

世今曹君父子能推所秘于人不遂吾之初心而贤

于汉儒之私论衡于一已者乎虽然道学是讲者谓

说书不古虑学者不求诸心而惟口耳之是资夫百

问之书探圣意之微而欲决诸儒未决之论非见之

卷一百九十五 第 13a 页 WYG0679-0581a.png

卓思之精者能之乎谓资口耳之辨不可也学者于

卓思之精者能之乎谓资口耳之辨不可也学者于春秋苟读而未有疑疑而未求释于心而遽观是书

又安知百问之不为学者病而著是书者之所虑乎

然则是书之广传也为益为病则固存乎其人焉

按春秋百问作于万思恭汪氏纂疏尝采其

说

曾氏(震/)春秋五传

佚

卷一百九十五 第 13b 页 WYG0679-0581b.png

李祁序曰春秋经世之书其记约其志详其旨意深

李祁序曰春秋经世之书其记约其志详其旨意深以远左氏公谷各以其所传闻意见为传不无异同

自是以来诸儒亦以其说名家至胡氏传出而诸说

始略有折衷矣国朝设科以胡氏与三传并用立法

之意至为精详然学者困于翻阅每叹未有能合为

一书者庐陵樵南曾君震乃集而加次第焉始左氏

次公次谷次胡氏而取止斋陈氏之说附于后盖陈

氏之于春秋多所发明贯穿乎王霸之盛衰反覆乎

卷一百九十五 第 14a 页 WYG0679-0581c.png

夷夏之消长又推明左氏不书之旨以观春秋之所

夷夏之消长又推明左氏不书之旨以观春秋之所书此其必不可遗者于是使读者一展卷而诸传皆

得焉其有便于学者甚大凡胡氏有所引用皆分注

其下而又别为类编以附于卷其有助于学者甚溥

或者谓此书无所取舍不能成一家书予谓使曾君

以一己之见取诸说而取舍之其是非可否未必使

人人合意是亦曾氏之书而已非天下之书也今备

列五传使学者自择焉岂非斯文之大全与书成而

卷一百九十五 第 14b 页 WYG0679-0581d.png

锓梓乃复得安成刘鼎安力相其成其有功于斯文

锓梓乃复得安成刘鼎安力相其成其有功于斯文又甚溥予喜是书之有成而又嘉刘氏之能相之也

故为记之若夫择诸说之长以求合乎圣人之旨意

则又存诸其人焉

张氏(枢/)春秋三传归一义

三十卷

佚

黄溍作墓表曰徵士金华张枢子长言学春秋者必

卷一百九十五 第 15a 页 WYG0679-0582a.png

始于三传而其义例互有不同乃辨析其是非会通

始于三传而其义例互有不同乃辨析其是非会通其归趣参以儒先之说裁以至当之论为三传归一

义

金华府志张枢东阳人至正初丞相脱脱监修宋辽

金三史奏辟为长史辞再以翰林修撰同知制诰兼

国史院编修官召之复辞使者迫之行至武林驿仍

以病辞归卒

汪氏(汝懋/)春秋大义

卷一百九十五 第 15b 页 WYG0679-0582b.png

一百卷

一百卷佚

戴良作志曰汝懋字以敬其先歙人迁睦之青溪今

淳安县也以荐授丹阳县学教谕升乡郡教授调将

仕佐郎浙东帅府都事未几授登仕郎庆元路定海

县尹

梅氏(致/)春秋编类

二十卷

卷一百九十五 第 16a 页 WYG0679-0582c.png

未见

未见钟氏(伯纪/)春秋案断补遗

佚

戴良序曰春秋案断补遗者大梁钟伯纪先生之所

著也其意以为学春秋者多惑于传家褒贬之说而

经旨有不明其能脱去宿弊一以经文为正者又往

往于笔削精义而或昧焉今故采择诸家格言之合

于经者附于各条之下閒有未足则以己意补之而

卷一百九十五 第 16b 页 WYG0679-0582d.png

题以今名盖取程叔子传为案经为断语也予读之

题以今名盖取程叔子传为案经为断语也予读之而叹曰昔之传春秋者有五家而邹夹先亡学春秋

者舍左氏公羊谷梁三家则无所考徵矣然左氏熟

于事而或不得其事之实公谷近于理而害乎理之

正者要不能无至唐啖赵师友者出始知以圣人手

笔之书折衷诸家之是非而传已亡逸继是而后为

之传者虽百十馀家其言虽互有得失能不傅会三

家之说者鲜矣胡康侯得程子之学慨然有志于发

卷一百九十五 第 17a 页 WYG0679-0583a.png

挥而其生也当宋人南渡之时痛千馀年圣经遭王

挥而其生也当宋人南渡之时痛千馀年圣经遭王临川之禁锢乘其新败雪洗而彰明之使世之为乱

贼者增惧若夫圣人作经之本意则未知其如何也

然自当时指为复雠之书而不敢废太学以之课讲

经筵以之进读至于我朝设进士科以取人治春秋

者三家之外亦独以胡氏为主本则以三纲九法粲

然具见于是书而场屋之腐生山林之曲士因而掎

摭微文破碎大道有可悯念者矣然则学春秋者亦

卷一百九十五 第 17b 页 WYG0679-0583b.png

将何所折衷乎窃尝考求之而得其说矣吾志在春

将何所折衷乎窃尝考求之而得其说矣吾志在春秋夫子之自道也春秋天子之事孔子作春秋而乱

臣贼子惧孟子之所以论春秋也盖方是时王纲日

紊篡夺相寻孔子不得其位以行其权于是约史记

而修春秋使乱臣贼子无所逃其罪而王法以明所

谓拨乱世而反之正此其为夫子之志而天子之事

也是以邵子有曰春秋夫子之刑书而天门王氏亦

曰春秋一经无罪者不书惟罪有大小故刑有轻重

卷一百九十五 第 18a 页 WYG0679-0583c.png

耳斯言也盖有得夫孔孟之遗意也是则学者之折

耳斯言也盖有得夫孔孟之遗意也是则学者之折衷固无出于夫子之自道与夫孟子之所以论春秋

者矣后之立言岂有加于此哉先生之于是书下既

不惑于褒贬之说上复不失乎笔削之义外有以采

择诸家之博闻内有以发乎自得之深意奇而不凿

正而不迂详而无馀约而无阙庶几善学者焉然其

推传以达乎经因贤者之言以尽圣人之志则得之

夫子之自道孟子之所论者为多是可以见其折衷

卷一百九十五 第 18b 页 WYG0679-0583d.png

之所在矣余自幼岁即知读是经而山林孤陋之风

之所在矣余自幼岁即知读是经而山林孤陋之风科举利禄之念或不能无故其所学不过曲士腐生

之为耳乌睹所谓经之义圣人之蕴哉及识先生于

浦阳始闻其说而悦之至其成书则未之见焉近来

淞上亟求是书于所馆先生手录以示且曰使可传

也幸为我序之嗟乎学春秋者多矣求其得乎孔孟

之遗意以折衷诸说于千有馀载之下者几何人哉

故读先生之书譬诸饫刍豢之旨病夏畦之苦而得

卷一百九十五 第 19a 页 WYG0679-0584a.png

一勺之清泉甘露岂不悦哉则夫是书之传固不有

一勺之清泉甘露岂不悦哉则夫是书之传固不有待于区区之言矣若夫述作之大旨与其编次之岁

月则不可以不书姑书此以为序庶有以复先生之

命乎

潘氏(著/)圣笔全经

佚

贡师泰志墓曰君讳著字泽民嘉兴人受易于竹冈

叶氏再从吴朝阳氏受春秋中乡试备榜补吴郡甫

卷一百九十五 第 19b 页 WYG0679-0584b.png

里书院直学寻为广德学录改铜陵教谕以内艰去

里书院直学寻为广德学录改铜陵教谕以内艰去服除调乌程终湖州路儒学正有圣笔全经一编发

明春秋微旨甚悉

经义考卷一百九十五