声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五十九 第 1a 页 WYG0094-0211a.png

钦定四库全书

钦定四库全书周礼订义卷五十九 宋 王与之 撰

小司寇中大夫二人

小司寇之职掌外朝之政

愚案天子诸侯有三朝说已见司士此外朝即朝

士所掌乃在库门之外郑谓雉门外非也

王氏详说曰三朝之制有掌其位者有掌其政者朝

士掌外朝之位掌其政者小司寇司士掌治朝之位

卷五十九 第 1b 页 WYG0094-0211b.png

掌其政者大宰小司寇掌外朝之政而大宰云王视

掌其政者大宰小司寇掌外朝之政而大宰云王视治朝则赞治是也外朝言政而治朝言治岂非大宰

尊于司寇而治尊于政乎但燕朝正其服位大仆也

出入王之大命亦大仆也知此则知三朝之制有降

杀矣○郑锷曰小司寇刑官之贰宜以掌刑为先今

首言掌外朝询万民之政所谓听狱讼之事乃列乎

后岂不以邦之大事未有过于三事之询民当询民

之时掌摈民而叙进以对人君之问必列于前以重

卷五十九 第 2a 页 WYG0094-0211c.png

其事

其事以致万民而询焉一曰询国危二曰询国迁三曰询立

君

刘迎曰于此询万民亦古总章衢室之遗意○郑司

农曰致聚万民也询谋也○郑康成曰国危谓有兵

寇之难(○郑锷曰寇难已迫危而不安问民以图安/之计哀元年吴入楚陈怀公朝国人而问焉)

(○王昭禹曰若周/公之讨乱是也)○郑锷曰国迁则都邑不宁将去

故即新问民以迁居之利害盘庚之都亳殷是也○

卷五十九 第 2b 页 WYG0094-0211d.png

郑康成曰立君谓无冢适选于庶也(○郑锷曰或冢/适不贤将立支)

郑康成曰立君谓无冢适选于庶也(○郑锷曰或冢/适不贤将立支)(庶问民以孰宜为君如隐四年卫人立晋是也/○王昭禹曰若文王舍伯邑考立武王是也)○刘

执中曰三者国之大政皆顺民而为之故小司寇掌

外朝之政以致万民而询之者州长也党正也族师

也闾胥也比长也而三公为之师以六卿为之帅备

六卿之官而百职举焉谨六乡之教而三物修焉行

大比之礼而贤能出焉周之致万民其道如是故有

大政大疑大谋则必询之乃能辅王之志而弊王之

卷五十九 第 3a 页 WYG0094-0212a.png

谋(○李氏曰以匹夫细民得与公卿并列于王朝之/上亦足以见古之盛时公道大明而下情上达)

谋(○李氏曰以匹夫细民得与公卿并列于王朝之/上亦足以见古之盛时公道大明而下情上达)其位王南乡(许亮/反)三公及州长(丁丈/反)百姓北面群臣西

面群吏东面

王氏曰三公乡老上言三公中言州长下言百姓则

六乡皆在矣上言万民下言百姓则相备也(○愚案/百姓以)

(族姓言万民/以人众言)

郑锷曰询民正以民为主三公答王而北面是其常

也今乡之州长与百姓皆北面者得以答君群臣卿

卷五十九 第 3b 页 WYG0094-0212b.png

大夫也在东而西面群吏府史胥徒也在西而东面

大夫也在东而西面群吏府史胥徒也在西而东面则左右以辅相之尔王公而下府史皆在而王之所

询者民尔民非有位于朝者及询之得以北面于此

见民为贵(○薛氏曰州长百姓分为甚微与三公列/于北面何也教官之序乡老二乡则公一)

(人六乡乃三公也尊之于乡宪其言行不累以事故/称老焉方其任贤选能则三公出为乡老率六乡众)

(庶而宾兴之若乡老及乡大夫帅其吏与其众寡以/礼礼宾之是也方其听狱弊讼则乡老入为三公率)

(六乡众庶而询之若小司寇朝士所言是也帅群吏/众寡而兴贤能即王制所谓爵人于朝与众共之帅)

(州长众庶而决狱讼即王制所谓刑人于市与/众弃之州长众庶亦不得不继于三公之后)

卷五十九 第 4a 页 WYG0094-0212c.png

郑康成曰其孤不见者孤从群臣卿大夫在公后(○/贾)

郑康成曰其孤不见者孤从群臣卿大夫在公后(○/贾)(氏曰案射人及司士孤西方东面此云东方西面从/群臣之位者孤无职尊之如宾当在西此三询之朝)

(乃朝士所掌之位朝士云左九棘孤/卿大夫位焉故知孤从群臣之位)

小司寇摈(兵刃/反)以叙进而问焉

郑康成曰摈谓揖之使前○王氏详说曰司士掌治

朝摈者司士也所谓司士摈是已大仆掌燕朝摈者

大仆也所谓王视燕朝掌摈相是已惟朝士掌外朝

不为摈而小司寇摈盖非常朝也询万民耳万民而

卷五十九 第 4b 页 WYG0094-0212d.png

造天子之庭其不熟朝仪也必矣朝士既掌其位又

造天子之庭其不熟朝仪也必矣朝士既掌其位又帅其属以鞭呼趋且辟正所以禁其错立族谈者何

暇及于为摈乎此小司寇之所以为摈也然司士大

仆以下大夫而为治朝燕朝之摈小司寇以中大夫

反为外朝之摈又所以见周家之摈多以命之尊者

为之古人重摈相之官介其次也摈即相也入而诏

礼则以相名之出而接宾则以摈名之且朝觐会同

大宗伯为上相而肆师不过佐摈而已诸侯入朝郊

卷五十九 第 5a 页 WYG0094-0213a.png

劳视馆将币亦大宗伯为上摈而小行人不过为承

劳视馆将币亦大宗伯为上摈而小行人不过为承傧而已夫小行人与肆师皆下大夫尚为佐摈与承

摈何独于小司寇为摈于外朝而疑之哉

以众辅志而弊谋

郑锷曰凡大事人君之志固当先有所处谋亦有所

向其所以询民者盖询众人之言以众人之见而辅

吾志然后合众人所见以断其谋志先定而取众人

之言以佐其决而已(○黄氏曰朕志先定虽然观望/风旨为可戒也故虚而后明生)

卷五十九 第 5b 页 WYG0094-0213b.png

(焉恭而后贤生焉康诰曰勿庸以次/汝封郑谓辅志者尊王贤明其说好)○王氏曰以王

(焉恭而后贤生焉康诰曰勿庸以次/汝封郑谓辅志者尊王贤明其说好)○王氏曰以王志为主而辅之以众以众谋为稽而弊之于王

以五刑听万民之狱讼附于刑用情讯之至于旬乃弊

之读书则用法

王昭禹曰五刑司刑所谓墨劓宫刖杀也○郑锷曰

刑止于五而狱讼不一彼虽不一吾所以听之者不

可以出乎五刑之外惟用五刑于此以听其辞于彼

○黄氏曰皆听于朝乡士以下所谓司寇听之者也

卷五十九 第 6a 页 WYG0094-0213c.png

○郑康成曰附犹著也故书附作付讯言也○郑锷

○郑康成曰附犹著也故书附作付讯言也○郑锷曰听其辞矣知其罪之所丽可附于某等之刑又虑

彼虽服而事未必然也又用吾之情以讯之以情度

情庶几可以得其真情也王制曰一成而不可变故

君子尽心焉用情之语可以见君子尽心之意矣讯

已得实又至于旬乃断之其断则先读鞫问之书使

囚闻之知其所犯之实然后用法焉盖至于旬则我

思之审读其书则彼知其详(○郑司农曰读书则用/法如今时读鞫已乃论)

卷五十九 第 6b 页 WYG0094-0213d.png

(之○刘氏曰以断罪之书读/之于囚审而弗变乃用法焉)乃若成王之诰康叔至

(之○刘氏曰以断罪之书读/之于囚审而弗变乃用法焉)乃若成王之诰康叔至于旬时丕弊要囚盖以旬为率者一定之常也成王

使之至于旬时亦诰戒之切而已

凡命夫命妇不躬坐狱讼凡王之同族有罪不即市

郑康成曰为治狱吏亵尊者也躬身也不身坐使其

属若子弟也丧服传曰命夫者其男子之为大夫者

命妇者其妇人之为大夫妻者春秋传曰卫侯与元

咺讼宁武子为辅针庄子为坐士荣为大士○郑锷

卷五十九 第 7a 页 WYG0094-0214a.png

曰狱讼之人必对辞曲直兹其常也命夫命妇不躬

曰狱讼之人必对辞曲直兹其常也命夫命妇不躬坐使左右代焉贵之也有罪者杀之市朝与众共弃

之亦其常也王之同姓则不杀诸市亲之也礼记曰

公族有罪刑于隐者不与国人虑兄弟也甸师氏言

王之同姓有罪则死刑焉是也一以责廉耻一以重

国体夫为我所以贵之亲之者如此彼敢恃亲与贵

而犯禁挠法乎哉

以五声听狱讼求民情

卷五十九 第 7b 页 WYG0094-0214b.png

郑锷曰人心险于山川况狱讼之际讵肯吐其情乎

郑锷曰人心险于山川况狱讼之际讵肯吐其情乎听以五声兹乃求其情之术凡此五者皆以辞为主

故皆曰听

一曰辞听二曰色听三曰气听四曰耳听五曰目听

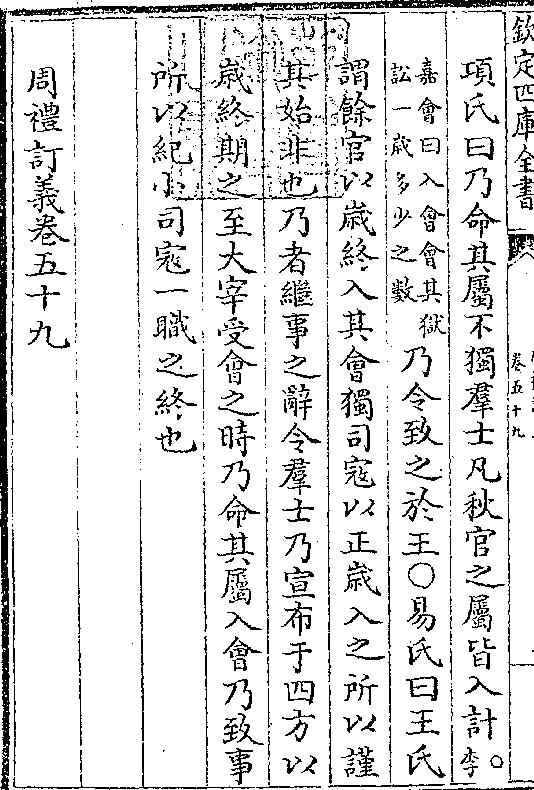

项氏曰心者形之君辞者心之声声𤼵于中不能掩

于外其辞信则色定气舒耳目不乱其辞伪则色变

气索耳目皆惑以此听之人焉廋哉五者虽异要皆

因辞而后见(○郑康成曰辞听观/其出言不直则烦)

卷五十九 第 8a 页 WYG0094-0214c.png

王昭禹曰听其辞因察其色以色著乎颜而为心之

王昭禹曰听其辞因察其色以色著乎颜而为心之表故也彼胁肩謟笑者有愧于心其色赧然则察其

色固足以得其心矣(○郑康成曰观其/颜色不直则赧然)以色为未足

又察其气以气充于体而为心之运故也彼行有不

慊于心气为之馁则察其气亦足以得其心矣(○郑/康成)

(曰观其气息/不直则喘)耳目者心之枢机心之情伪寓于耳目

视听之际察其视听亦足以得其心矣(○郑锷曰心/有不直则耳)

(所听者必疑而不定目所视者必眩乱而失/真○郑康成曰聆不直则惑视不直则眊)○黄氏

卷五十九 第 8b 页 WYG0094-0214d.png

曰康成谓言不直则烦而下是其一端也强怯柔很

曰康成谓言不直则烦而下是其一端也强怯柔很明闇戆狡五者之动皆足以知之皆谓之听犹以𤼵

于声者参之也故曰以五声听狱讼求民情此在事

状之外能言与不言其情𤼵见与隐伏皆于是求之

非有司之事也故听之于朝将行刺宥

以八辟丽邦法附刑罚

郑康成曰丽附也易曰日月丽乎天○黄氏曰丽邦

法以其本罪附于邦法而议之应宥应刺应轻应重

卷五十九 第 9a 页 WYG0094-0215a.png

著于刑罚之所当施者议亦非常法○郑锷曰先王

著于刑罚之所当施者议亦非常法○郑锷曰先王制刑一定不易有罪者必丽于刑书而犯刑之人或

有不可加以刑如兹八者与众议之以示至公可也

兹所以有八辟之议八辟以待八议之人俟其议定

已丽于邦法乃附之于刑罚是谓无一定之制也辟

法也不谓之法而谓之辟者制法谓之辟八辟盖近

于法而未丽于法自是然后制焉耳

一曰议亲之辟

卷五十九 第 9b 页 WYG0094-0215b.png

郑锷曰亲者王之族也有罪可刑矣然刑之则伤亲

郑锷曰亲者王之族也有罪可刑矣然刑之则伤亲亲之恩(○郑司农曰若今时/宗室有罪先请是也)

二曰议故之辟

郑锷曰故者王之故旧也有罪可刑矣然刑之则失

故旧之好

三曰议贤之辟

郑康成曰贤有德行者○郑锷曰罪固可刑然刑之

则其人为乡大夫所兴之贤(○郑司农曰若今时/廉吏有罪先请是也)

卷五十九 第 10a 页 WYG0094-0215c.png

四曰议能之辟

四曰议能之辟郑康成曰能谓有道艺者春秋传曰夫谋而鲜过惠

训不倦者叔向有焉社稷之固也犹将十世宥之以

劝能者○郑锷曰罪固可刑然刑之则其人为乡大

夫所举之能

五曰议功之辟

郑康成曰谓有大勋劳立功者○郑锷曰凡有司勋

所谓六功之人刑之则无以报其功

卷五十九 第 10b 页 WYG0094-0215d.png

六曰议贵之辟

六曰议贵之辟贾氏曰周时大夫以上皆贵也(○郑司农曰若今时/吏墨绶有罪先请是)

(也/)○郑锷曰凡有爵之人刑之无以尊其贵

七曰议勤之辟

郑锷曰勤劳王事之人刑之是忘其劳

八曰议宾之辟

郑康成曰宾谓所不臣者三恪二代之后(○王昭禹/曰宾谓四)

(方之/宾客)○郑锷曰刑之无以尊三代之后○贾氏曰自

卷五十九 第 11a 页 WYG0094-0216a.png

议勤以上七者虽以王为主诸侯亦有之惟八曰议

议勤以上七者虽以王为主诸侯亦有之惟八曰议宾据王者言之耳

总论

刘执中曰议亲者教天下之爱其亲议故者教天下

之厚其故议贤者教天下之慕其贤议能者教天下

之砺其能议功者教天下之懋其功议勤者教天下

之劝其勤议贵者教天下之忠其君议宾者教天下

存亡继绝而不弃先王之德八者天下之大教非天

卷五十九 第 11b 页 WYG0094-0216b.png

子私亲故而挠其法将以行之教天下用中于民焉

子私亲故而挠其法将以行之教天下用中于民焉人伦之美莫斯为大孟轲以舜为天子皋陶为士瞽

瞍杀人则执之而不禁舜弃天下而终身焉岂知所

以教天下之爱其亲乎(○王氏曰谓之议则刑诛赦/宥特未定也然以皋陶为士)

(瞽瞍杀人舜不敢/赦其议之可知矣)

愚案皋陶以公而守天下之法舜以私而伸人子

之情彼此轻重各得其宜如王氏以法之不可挠

于已私是申商刑名之学刘氏谓当以亲故宥之

卷五十九 第 12a 页 WYG0094-0216c.png

又几于任情而废法皆知有一而不知有二故王

又几于任情而废法皆知有一而不知有二故王族有罪不免于刑者法也刑于甸师不与众同者

情也后世待宗族之恩薄至杀人反不加罪是未

尝以已恩厚其亲徒以人命私其亲也其悖先王

之情与法甚矣

以三刺断(丁乱/反)庶民狱讼之中

郑锷曰狱讼之情所患不得其中耳已得其中从而

断之胡为不可圣人犹未审以为果中否又为三讯

卷五十九 第 12b 页 WYG0094-0216d.png

之法以刺取众人之意果以为中然后断之凡言刺

之法以刺取众人之意果以为中然后断之凡言刺有二义刺取也杀也如春秋刺公子偃之刺则刺者

杀也此云三刺则有探取之义刺取臣民之意皆以

为可杀然后断其中而杀之所谓国人杀之也○王

昭禹曰中者事实之书与天府谓之治中告天谓之

升中同意○贾氏曰庶民以上皆应有刺直言庶民

者贱者尚刺则已上可知

一曰讯群臣二曰讯群吏三曰讯万民听民之所刺宥

卷五十九 第 13a 页 WYG0094-0217a.png

以施上服下服之刑

以施上服下服之刑郑锷曰人之深情不可臆度将以刺取其意必先设

辞以讯之故三刺之法则有三讯讯问也(○郑康成/曰讯言也)

问之以刺取其意耳或谓讯者或讯于公卿大夫之

群臣或讯于府史胥徒之群吏或讯于比闾族党之

万民而特听民之所刺所宥然后施刑何也窃以为

此所欲断者庶民狱讼之中故也虽讯官吏而实以

民为主而讯官吏者能达万民之情而致于上故也

卷五十九 第 13b 页 WYG0094-0217b.png

(○黄氏曰义理难尽群臣知之故例可用群吏知之/人情隐伏万民知之幸其不皆以为可杀则亦不敢)

(○黄氏曰义理难尽群臣知之故例可用群吏知之/人情隐伏万民知之幸其不皆以为可杀则亦不敢)(轻杀/之)民以为可刺则宜施上服之刑民以为可宥则

宜施下服之刑上服之说先儒以为上服劓墨施于

面者也下服宫刖施于下体者也然书言五刑有服

五服三就者谓上服服上刑下服服下刑也吕刑云

上刑适轻下服下刑适重上服者若以为墨劓施于

面为上服宫刖施于下为下服则吕刑所谓适轻适

重与五刑有服之说为无用矣

卷五十九 第 14a 页 WYG0094-0217c.png

愚案三刺之断不敢自决而讯及于三此必罪大

愚案三刺之断不敢自决而讯及于三此必罪大恶极或轻或重关于风教上服下服系于人心虽

则已丽于刑必待三讯而后断也民以为可刺则

服上刑无可说者民以为可宥亦非全然宥之特

服下刑比上刑为轻耳

黄氏曰小司寇前讯继询外朝之政今讯继议刑狱

之序大司寇不独宥也圜土聚教而遂免之小司寇

上服下服犹施刑焉于此可见命官制职之意

卷五十九 第 14b 页 WYG0094-0217d.png

及大比(毗志/反)登民数自生齿以上(时掌/反)登于天府内史

及大比(毗志/反)登民数自生齿以上(时掌/反)登于天府内史司会冢宰贰之以制国用

王昭禹曰三年之久民之生死登下亦已多矣故及

大比登民数焉○郑康成曰人生齿而体备谓男八

月而生齿女七月而生齿○易氏曰王之为王以得

乎丘民而已故自生齿以上皆书于版欲周知其数

○王氏详说曰天府以天为名尊之至也贤能之书

登于此盟约之书登于此狱讼之书登于此民数之

卷五十九 第 15a 页 WYG0094-0218a.png

书登于此王所以重其事但天府曰祭天之司民司

书登于此王所以重其事但天府曰祭天之司民司禄而献民数榖数则受而藏之司禄之官缺矣必知

榖数亦登于此为司禄之所掌是已然书之所藏有

不书其贰者民数也不止一官书其贰者盟约也登

其书于天府其为重则一初不可以书之贰与否及

所书贰多少之数为轻重但观其事之所施行耳○

易氏曰考司民登万民之数及大比以诏司寇是司

寇受其数于司民于孟冬祀司民星之时乃献其数

卷五十九 第 15b 页 WYG0094-0218b.png

于王王拜受之登于天府刑官致重于民数如此冢

于王王拜受之登于天府刑官致重于民数如此冢宰于司会登民数之后又为之贰其数而制国用焉

盖古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之

食冢宰以三十年通制国用而大比之制国用实所

以为三十年盈虚敛散之储内史于此贰之则以其

所掌者会计之书司会于此贰之则以其所掌者会

计之事二官卑而列于始冢宰尊而继于后非以统

百官之任而统其成者欤由是观之民之盛衰系乎

卷五十九 第 16a 页 WYG0094-0218c.png

刑故司寇登民数于地官大比之时财之丰耗由于

刑故司寇登民数于地官大比之时财之丰耗由于民故冢宰制国用于刑官登民数之后数官联事而

合治皆所以重乎民也(○陈及之曰必知民数则可/以制国用何故盖先王之世)

(士农工商四者不可阙一而农为重以三分率之农/居三分之二则榖粟始可给不然工商与农相半则)

(野有旷土榖粟寡乏则四民俱病矣是以王者之制/农民必三分之二也以九职任民凡毓草木者作山)

(泽之材者养鸟兽者化八材者通货贿者敛疏材者/化治丝枲者转移执事者常不过农民三分之一而)

(廪人每岁以岁上下数邦用月以三釜为准司民献/民数廪人献榖数大史书之司会会之三年耕必有)

(一年之食九年耕必有三年之食以是而制国用虽/有水旱民无菜色以民数榖数素定也管仲制齐国)

卷五十九 第 16b 页 WYG0094-0218d.png

(之政工商之乡六士乡十五是/三分而率一也其练习民政哉)

(之政工商之乡六士乡十五是/三分而率一也其练习民政哉)愚案古者只计民数则知国赋后世色目既多不

可只以民数计

小祭祀奉犬牲

郑康成曰奉犹进也○王昭禹曰大司寇大祭祀奉

犬牲故小司寇小祭祀奉犬牲○郑锷曰职有尊卑

凡禋祀五帝实镬水纳亨亦如之

刘执中曰实镬以涤牲纳亨以煮牲○郑锷曰禋祀

卷五十九 第 17a 页 WYG0094-0219a.png

五帝令实镬水纳牲于镬以亨则亦如之者盖惟清

五帝令实镬水纳牲于镬以亨则亦如之者盖惟清与洁然后可以事上帝而用刑之官克明清于狱讼

之辞故足以合上帝之心镬之实水卑者之职而使

司寇主之此镬也此水也必清洁斯可以祀上帝为

刑官者讵可以污秽而不清洁乎

大宾客前王而辟

郑司农曰小司寇为王道辟除奸人若今时执金吾

下至令尉奉引○贾氏曰为王辟亦谓于宫中飨燕

卷五十九 第 17b 页 WYG0094-0219b.png

在寝及庙时也○王昭禹曰大司寇凡朝觐会同前

在寝及庙时也○王昭禹曰大司寇凡朝觐会同前王小司寇大宾客前王而辟则非特前王又为王辟

道也

后世子之丧亦如之

贾氏曰后世子之丧当朝庙之时王出入亦为王辟

也

小师涖戮

郑康成曰小师王不自出之师○王昭禹曰大司寇

卷五十九 第 18a 页 WYG0094-0219c.png

大军旅涖戮故小司寇小师涖戮

大军旅涖戮故小司寇小师涖戮凡国之大事使其属跸

郑康成曰属士师以下○贾氏曰国之大事即士师

云诸侯为宾是也○王昭禹曰大司寇凡邦之大事

使其属跸故小司寇凡国之大事使其属跸言邦则

通邑都焉言国则主于国中而已

孟冬祀司民献民数于王王拜受之以图国用而进退

之

卷五十九 第 18b 页 WYG0094-0219d.png

郑锷曰轩辕之角有大民小民之星其神实主民说

郑锷曰轩辕之角有大民小民之星其神实主民说者谓春官祭之然春官天府但受其数耳司民之官

言司寇及孟冬祀司民之日献其数则司民之祀正

司寇之所主明矣先王以为民之登耗必有神主之

故每岁孟冬物成之时使司寇祀之亦以刑者所以

驭民而民之多寡皆本乎刑之繁省故也司民已祀

则献民数于王见其奉天以用刑而刑不至于残民

故其生成之数如此王拜受之以图国用则以民之

卷五十九 第 19a 页 WYG0094-0220a.png

登耗知敛之丰匮由是而进退所用之物(○郑康成/曰进退犹)

登耗知敛之丰匮由是而进退所用之物(○郑康成/曰进退犹)(损益/也)民多赋足则进之而备礼民少赋乏则退而杀

礼上言以制国用此言以图国用者制其有无者有

司之职图则所谋者天下之大计是乃王者之权故

言于王拜受之之后也(○扬氏曰冢宰虽制国用/而进退之则在王而已)

岁终则令群士计狱弊讼登中于天府

贾氏曰群士谓乡士遂士以下○王昭禹曰计狱者

计其多寡之数弊讼者察其情而断之为有疑也计

卷五十九 第 19b 页 WYG0094-0220b.png

非不弊弊非不计各有攸当而已○王氏曰中狱讼

非不弊弊非不计各有攸当而已○王氏曰中狱讼之中言事实之书○郑锷曰天府之职掌受中也登

于天府则宝之至又以见允合乎天心之义

正岁帅其属而观刑象令以木铎曰不用法者国有常

刑令群士

李嘉会曰刑象既布木铎既徇群士犹然不见不闻

而不用法者此常刑之不恕○王昭禹曰令群士则

令于士师乡士以下使之禀法故也与小宰帅其属

卷五十九 第 20a 页 WYG0094-0220c.png

观治象同意○郑锷曰六十属为众矣所视以效法

观治象同意○郑锷曰六十属为众矣所视以效法者在吾之群士使近而群士能率法不越则彼远而

外者讵有不恤于刑乎故先言帅属乃言令群士也

乃宣布于四方宪刑禁

郑康成曰宣遍也○王昭禹曰宣布于四方则非一

国○郑康成曰宪表也谓县之也刑禁士师之五禁

林椅曰刑所以行法故布法观法司寇独备焉

乃命其属入会乃致事

卷五十九 第 20b 页 WYG0094-0220d.png

项氏曰乃命其属不独群士凡秋官之属皆入计(○/李)

项氏曰乃命其属不独群士凡秋官之属皆入计(○/李)(嘉会曰入会会其狱/讼一岁多少之数)乃令致之于王○易氏曰王氏

谓馀官以岁终入其会独司寇以正岁入之所以谨

其始非也乃者继事之辞令群士乃宣布于四方以

岁终期之至大宰受会之时乃命其属入会乃致事

所以纪小司寇一职之终也

周礼订义卷五十九