声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三 第 1a 页 WYG0067-0040a.png

钦定四库全书

钦定四库全书禹贡长笺卷三 吴江朱鹤龄撰

海岱惟青州

尔雅齐曰营州(郭璞注自/岱东至海)即青州孔传东北据海(蔡/传)

(作至/海)西南距岱正义海非可越而言据者东莱东境

浮海入海曲之间(青州/之境)非至海畔而已汉末公孙度

窃据辽东自号青州刺史越海收东莱诸郡(按通鉴/董卓以)

(公孙度为辽东太守度越海收东莱诸县置营/州刺史自称辽东侯平州牧与此所引小异)尧时

卷三 第 1b 页 WYG0067-0040b.png

青州当跨海而有辽东舜分青州为营州即辽东也

青州当跨海而有辽东舜分青州为营州即辽东也风俗通泰山曰岱宗为五岳长王者受命恒封禅之

史记泰山之阳则鲁其阴则齐(泰山在今济南府泰/安州山海经注从山)

(下至顶四十/八里三百步)金氏履祥曰青州于中国为正东故名

从东方之色岱起东方为中国水口表镇连延而生

诸山北即原山汶水出其西淄水出其东东即蒙艾

为沂水诸源又东潍山潍水所出西南即泗水所出

熊氏禾曰辽东朝鲜等处皆青州境(此主孔氏说朝/鲜应属冀州)

卷三 第 2a 页 WYG0067-0041a.png

其地旷隔故分为营州青齐乃东方形胜要害之地

其地旷隔故分为营州青齐乃东方形胜要害之地世号东西秦秦得百二齐得十二盖可见矣(程大昌/曰百二)

(言苟得百人则其力倍之/如二百人也十二亦然)苏秦谓齐南有泰山东有

琅琊(山在诸城县东南百/四十里东枕大海)西有清河(水经淇水自馆/陶东北过广宗)

(县东为清河汉/因置清河郡)北有渤海四塞之国也膏壤二千里

兼铸山煮海之利故春秋战国时富强甲天下 王

樵曰古青州之境先儒皆以为越海而有辽东然稽

之于经青州贡道自汶达济别无海外贡道而冀州

卷三 第 2b 页 WYG0067-0041b.png

岛夷皮服夹右碣石入于河正辽东入冀之贡道乃

岛夷皮服夹右碣石入于河正辽东入冀之贡道乃青州北境所至之海也则辽东属冀非属青营自冀

而分非青之所分也又曰中国疆界固有非至海畔

而止者如珠厓在大海中自为一隅而属于岭南然

虽越海而土俗相接又他无可附若辽东则固中国

之东壤耳岂有不属接壤之冀而遥属隔海之青乎

蔡仲默于冀州传中引程氏云冀之东北境则汉辽

东西右北平是矣于舜典传中乃仍用孔氏之说至

卷三 第 3a 页 WYG0067-0041c.png

此易据为至而不明其故是尚无归一也愚按周并

此易据为至而不明其故是尚无归一也愚按周并营州于幽州职方氏其泽薮貕养其浸菑时郑康成

注皆在青州域内则周之幽州半得青州故壤又尔

雅名青州曰营州马融云舜以燕齐辽远分燕置幽

州分齐置营州亦同孔氏之说然以经文贡道考之

诚如王方麓所疑岂辽东属青乃商周以后之制禹

时则不然耶更考(明初辽东镇原附/山东后改𨽻京师)齐乘青州东北

跨海跨小海也本名渤海亦谓之渤澥海别枝名也

卷三 第 3b 页 WYG0067-0041d.png

自平州碣石南至登州沙门岛是为渤海之口阔五

自平州碣石南至登州沙门岛是为渤海之口阔五百里西入直沽几千里焉汉王横乃谓九河之地沦

为小海然则唐虞之时青州跨海者跨何海耶蔡氏

书传金履祥通鉴前编皆祖横说又谓小海所沦青

兖北境悉非全壤岂二州北境有荒漠弃地为海所

漂没而历代信史不之书耶无是理也青州府志今

青州府诸城县东南近海太公赐履东至于海是也

乐安寿光(汉北海/郡治)北岸海则汉书所谓北海也古称

卷三 第 4a 页 WYG0067-0042a.png

小海即渤海愚按志称沙门岛大海以西皆为青州

小海即渤海愚按志称沙门岛大海以西皆为青州北海今青州古北海济南河间古渤海地名分而海

则一孔传所云东北据海者此也永平府南至海岸

一百六十里即此海其登莱之海在正东又非禹贡

所表识

班固配十二次自须女八度至危十五度为玄枵之

次(费直起女六度蔡邕起女二度/玄枵一名天鼋尔雅玄枵虚也)于辰在子齐之分

野(左传郑裨灶谓岁在颛顼之虚姜氏/任氏实据其地是玄枵为齐分星也)天官书平旦

卷三 第 4b 页 WYG0067-0042b.png

建者魁魁海岱以东北晋天文志虚危齐青州齐国

建者魁魁海岱以东北晋天文志虚危齐青州齐国入虚六度北海入虚九度平原入危十一度菑川入

危十四度

周职方氏正东曰青州其山镇曰沂山其泽薮曰望

诸其川淮泗其浸沂沭(周青州实/禹贡徐州)通典青州之界从

岱山东历密州东北历海曲莱州越海分辽东乐浪

三韩之地西抵辽水也周以徐州合青州其土益大

秦置郡为徐郡琅琊之东境辽东汉武置十三州为

卷三 第 5a 页 WYG0067-0042c.png

青州后汉晋魏因之汉地理志周成王时薄姑氏与

青州后汉晋魏因之汉地理志周成王时薄姑氏与四国共作乱成王灭之以封师尚父诗风齐国是也

(颜师古曰武王封太公于齐未得薄姑之地成王以/益之也薄姑左传作蒲姑太公四世孙胡公自营丘)

(徙都之昌薄姑今博兴县营/丘今乐 县俱属青州府)齐地东有淄川东莱琅

琊高密胶东南有泰山城阳北有千乘清河以南渤

海之高乐高城重合阳信西有济南平原皆齐分临

淄(本名营/丘齐都)海岱之间一都会也后汉郡国志青州刺

史(治临/淄)部郡国六济南平原乐安(故千乘郡/和帝改)北海东

卷三 第 5b 页 WYG0067-0042d.png

莱齐国通考汉时为郡国十二郡则北海济南(文帝/时为)

莱齐国通考汉时为郡国十二郡则北海济南(文帝/时为)(国后/复)齐琅琊(东境/是)东莱辽东乐浪玄菟国则高密(文/帝)

(别为胶西国宣/帝更为高密)胶东淄川城阳(城阳国治莒光武合/为琅琊国移冶开阳)

(又合菑川高密胶/东三国属北海)唐地理志河南道古青州域青(北/海)

淄(淄川析/齐州置)密(高密今/诸城县)登(东牟析/莱川置)莱(东/莱)齐(济/南)为玄枵分

河北道则安东府宋史京东东路府一曰济南州六

曰青淄潍莱登密通考宋分青州为青冀二州青领

郡九理临淄冀领郡九理历城明一统志古青州今

卷三 第 6a 页 WYG0067-0043a.png

山东省青州(秦置齐郡汉分置北海郡东汉为齐北/海乐安三国地晋为北海乐安二国地)

山东省青州(秦置齐郡汉分置北海郡东汉为齐北/海乐安三国地晋为北海乐安二国地)(隋唐曰青州宋为镇海军元改益/都路其地凭负山海东道之雄)登州(古斟寻国春/秋牟子国秦)

(属齐郡汉属东郡后魏析为东莱郡隋置牟州唐改/登州元属益都其地三面阻海惟西南一路接莱州)

(府城/北)莱州(春秋莱子国秦属齐郡汉置东莱郡北魏/曰光州隋唐曰莱州其地东亘罗山西阻)

(潍水南距神/山北镇渤海)三府其济南府则兖青二州域(历城章/丘邹平)

(淄川长山新城济/东济阳属青州)辽东都司则冀青二州域(舜分青/东北为)

(营州秦以营州为辽东郡今广宁以/东是郑晓曰辽水以东辽阳一路是) 愚按古称三

齐者右即墨中临淄左平陆(史记注平陆兖州/县在大梁东界)青齐

卷三 第 6b 页 WYG0067-0043b.png

之险在于广固(曹嶷所筑刘裕/灭南燕夷其城)南有大岘足恃(在临/朐)

之险在于广固(曹嶷所筑刘裕/灭南燕夷其城)南有大岘足恃(在临/朐)故潘聪劝慕容德都之然地虽称四塞而非用武之

国帝王之兴未尝由此宋时海中诸夷朝贡皆道登

莱尝宿重兵习水战为京东屏捍明犹置备倭都司焉

嵎夷既略(嵎夷史记作禺/铁嵎说文作堣)

嵎夷见尧典蔡传今登州之地(齐乘即宁海州/宁海唐牟平也)略经

略为之封畛也(封畛谓封植以定界开畛以/垦田孔氏用功少曰略非) 杨慎

曰左传天子经略注聚土为封曰略经是巡行略是

卷三 第 7a 页 WYG0067-0043c.png

边界既略谓立边防以界嵎夷魏了翁曰略字从田

边界既略谓立边防以界嵎夷魏了翁曰略字从田从各谓有界限分明正天子经略之事也孟子云此

其大略略字本借言谓得其边而未尽其中 王樵

曰他州皆先水后土此以嵎夷为青州边界之地无

与于潍淄故先言之

潍淄其道(潍汉书作惟/淄汉书作甾)

汉地理志潍水出琅琊郡箕县(今青州/府莒州)箕屋山(括地/志密)

(州莒县山/潍水所出)北至北海郡都昌县(今莱州府/昌邑县)入海(过郡/三北)

卷三 第 7b 页 WYG0067-0043d.png

(海琅琊/高密)行五百三十里(齐乘汉志潍或作/淮故俗亦名淮河)水经注潍

(海琅琊/高密)行五百三十里(齐乘汉志潍或作/淮故俗亦名淮河)水经注潍水导源潍山东北径昌安县东左合汶(此东/汶也)又东北

径下密县(今莱州/府潍县)西都昌县东入海(青州府志潍水/东北径诸城高)

(密又西北至安丘合汶/水北至昌邑入于海)汉地理志淄水出泰山郡莱

芜县(今属济南府/春秋夹谷地)原山(括地志淄州淄川县东北原/山淄水所出一统志原山在)

(莱芜县东五十/里连淄川县界)东北至千乘博昌县(今青州府/博兴县)入济

(山东通志淄水流径临/淄益都寿光界入济水)水经注淄水出原山世谓之

原泉东北径广饶县(今青州府/乐安县)南入马车渎(齐乘清/水泊北)

卷三 第 8a 页 WYG0067-0044a.png

(出为马车渎/今高家港也)乱流至琅槐入海愚按潍在东南淄在

(出为马车渎/今高家港也)乱流至琅槐入海愚按潍在东南淄在西北水经潍水出箕县潍山说文出箕屋山淮南子

出覆舟山实一山也在今莒州西北九十里淄水多

伏流色黑考齐乘出益都县东南二十五里岳阳山

东麓古莱芜县岳阳即原山地志云入济近志皆然

水经独云入海盖马车渎以下乃济水入海处淄水

入海之道与济水正同非经志互有龃龉也或疑淄

若入济贡道何不由之而以班志为误特未深考耳

卷三 第 8b 页 WYG0067-0044b.png

(蔡传此云入济下又/云入海宜定从一)蔡传上文言既道禹为之道也

(蔡传此云入济下又/云入海宜定从一)蔡传上文言既道禹为之道也此言其道汎滥既去水循其道也 郑晓曰青西南

虽距岱而无群山之险故嵎夷略而琅琊左右皆乐

土东北虽至海而非众流之冲故潍淄道而济汶上

下皆安流

厥土白坟海滨广斥(斥汉书/作泻)

说文东方谓之斥西方谓之卤斥卤咸地正义海畔

迥阔地皆斥卤故曰广斥言水害除复旧性也林氏

卷三 第 9a 页 WYG0067-0044c.png

之奇曰此州之土有二种平地之土色白而性坟海

之奇曰此州之土有二种平地之土色白而性坟海滨之土弥望皆斥卤金氏履祥曰斥卤可煮为盐故

齐有鱼盐之利今登州千里长沙是其地 茅瑞徵

曰州境濒海者三青土独举海滨以盐利所开志其

始

厥田惟上下厥赋中上

田第三赋第四

厥贡盐絺海物惟错岱畎丝枲铅松怪石莱夷作牧厥

卷三 第 9b 页 WYG0067-0044d.png

篚檿丝

篚檿丝管子齐有渠展(地/名)之盐燕有辽东之煮(颜师古曰古/夙沙氏初煮)

(海为盐其后乂出河东太卤/临邛火井今则处处有之)愚按盐之名见于经始

此然禹时贡上资食用而已未以为利也太公通鱼

盐之利亦以为民用之富国起于管子至汉武专置

盐官行禁𣙜之令而其利遂日盛矣小尔雅葛之精

者曰絺粗曰绤蔡传海物非一种故曰错秦继宗曰

错与上上错之错同海物不可常得故错杂于盐絺

卷三 第 10a 页 WYG0067-0045a.png

之间而间一贡之畎谷也岱畎岱山之谷也下五者

之间而间一贡之畎谷也岱畎岱山之谷也下五者皆岱谷所产说文枲麻子也广韵麻有子曰枲无子

曰苴(图经本草麻子绩其皮以为布盐铁论古者老/而衣丝其馀则麻枲而已故命曰布衣其后乃)

(丝里/枲表)说文铅青金也古称黑锡孔传怪石好石似玉

(徐常吉曰即今/莱州温石之𩔖)林氏之奇曰怪石之贡意必须之为

器用之饰非以为玩好也蔡传莱夷莱山之夷(莱山/在登)

(州府/黄县)齐有莱侯莱人(左传夹谷之会莱/人以兵劫鲁侯)今莱州之地

作牧言可放牧夷人以畜牧为生也孙氏曰作耕作

卷三 第 10b 页 WYG0067-0045b.png

牧放牧当是二义尔雅注檿似桑说文檿山桑有点

牧放牧当是二义尔雅注檿似桑说文檿山桑有点文者材中作弓及车辕孔传檿桑蚕丝中琴瑟弦苏

传惟东莱有此丝以之为缯其坚韧异常莱人谓之

山茧(山东志檿丝出栖霞县青莱亦有之茧/生山桑不浴不饲居民取之制为䌷)因莱夷

作牧而后有此故书篚在牧之后姚舜牧曰朱子谓

青州莱夷间于贡篚之间意时贡土物以见来王之

意解者因谓莱夷放牧处出山桑之丝遂以篚贡愚

窃以为未然九州自梁雍之外未有贡而无篚者未

卷三 第 11a 页 WYG0067-0045c.png

闻所篚必出于夷也篚虽亦贡物特女工所入故别

闻所篚必出于夷也篚虽亦贡物特女工所入故别之若莱夷作牧当是莱夷所作惟牧其所贡必即所

牧耳此与徐淮夷蠙珠暨鱼所贡必珠与鱼扬岛夷

卉服所贡必卉服无二可以徐之玄纤缟即为淮夷

之篚贡耶可以扬之织贝即为淮夷之篚贡耶然则

可以青之檿丝即为莱夷之篚贡耶闻山东至今尚

贡马当是作牧遗意若谓惟东莱为有此丝亦必青

州取以充贡决非莱夷之篚贡也蔡氏元定曰贡物

卷三 第 11b 页 WYG0067-0045d.png

不以精粗为序而以多寡为序青州盐居多故序于

不以精粗为序而以多寡为序青州盐居多故序于先他仿此

愚按凡物之产迁于其地而弗为良故必谨志所出

不责之以所无也史称齐地饶鱼盐其俗侈织作冰

纨绮绣故青州之贡较他州特繁乃今者海错盛于

岭粤而海岱则微盐利广于淮沧而青齐不逮丝枲

不及三吴文石仅称徐砀岂山川物力亦因时而衰

旺欤抑三代以后人情竞胜所在搜奇而贡额亦绝

卷三 第 12a 页 WYG0067-0046a.png

异也

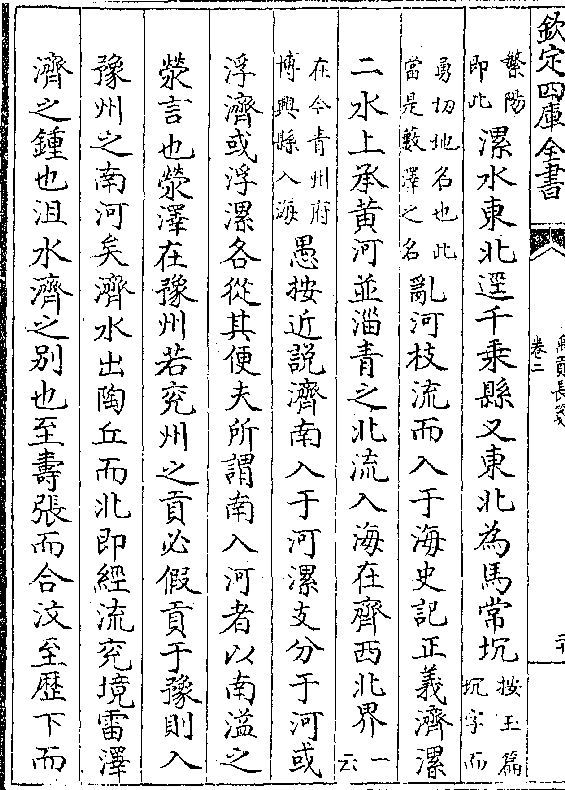

异也浮于汶达于济

汉地理志汶水出泰山郡莱芜县原山西南入济(蔡/传)

(入济在郓/州中都县)水经汶水出莱芜县原山西南过寿张县

(今兖州府/寿张县)北又西南至安民亭(亭北对安民/山今曰安山)入于济

(经泰山郡鲁/东平二国)济水至乘氏(一统志汉乘氏县故城/在钜野县西南五十里)分

为二其东北流者过寿张西界安民亭南汶水东北

来注之又东北至博昌乐安县南入于海(今名大清/河古济今)

卷三 第 12b 页 WYG0067-0046b.png

(汶/)王樵曰潍淄二水不通河潍去汶远惟淄与汶俱

(汶/)王樵曰潍淄二水不通河潍去汶远惟淄与汶俱出原山而贡道由汶者入济故也(蔡传淄水出原山/之阴东北入海汶)

(水出原山之/阳西南入济)胡瓒曰今张秋北有盐河(即大/清河)通会城

是浮汶故道齐乘入济之汶见禹贡(北汶在汶/上县北)入潍

之汶见汉志(东/汶)入沂之汶见水经(水经沂水注□崮/水二源双会东导)

(一川俗谓汶水东径/蒙阴城阳流入沂)齐有三汶清河为大(述征记泰/山郡水皆)

(名汶有嬴汶柴汶牟汶浯汶/皆源别流同又在三汶之外)又曰水经注济枯渠注

钜野泽泽北则清水(济渎南被孟猪北注钜野王莽/时枯竭故曰济枮渠注钜野济)

卷三 第 13a 页 WYG0067-0046c.png

(水又北汶水注之戴延之所谓清口也自钜野/北出至四渎冿与河合流四渎津在高唐西南)钜野

(水又北汶水注之戴延之所谓清口也自钜野/北出至四渎冿与河合流四渎津在高唐西南)钜野今梁山泊也北出为清河古自寿张合汶水汶水至

东平(今兖州府/东平州)城南其西即安山闸闸下清口有古

安民亭遗址清济与汶合处今闸清水南导任城(今/济)

(宁/州)则清济不入汶汶自行古清河矣 愚按禹贡汶

水出莱芜入济郦道元云汶水自桃乡四分其𣲖别

之处谓之四汶口又西南合为一所谓北汶也又地

志汶水出琅琊朱虚县(今青州府/临朐县)东泰山(一统志临/朐县沂山)

卷三 第 13b 页 WYG0067-0046d.png

(亦名东/泰山)东至安丘入潍所谓东汶也(董氏曰出莱芜/者今须城之汶)

(亦名东/泰山)东至安丘入潍所谓东汶也(董氏曰出莱芜/者今须城之汶)(是出朱虚者今潍之/东南有大汶小汶是)论语之汶上当是北汶盖汶在

济南鲁北闵子云必在汶上者欲北如齐也又按今

大清河即济水故渎古时挟汶入海水经入海在乐

安山海经亦云济水绝钜野注渤海在琅槐东北应

劭曰傅昌东北八十里有琅槐乡故县也为今青州

府界而各志俱云济河故道经济阳齐东武定青城

滨州蒲台利津入海皆济南属邑与古经不合当更

卷三 第 14a 页 WYG0067-0047a.png

考今小清河即泺水𤼵源济南趵(音/剥)突诸泉(水经注/泺水出)

考今小清河即泺水𤼵源济南趵(音/剥)突诸泉(水经注/泺水出)(历城北流注济谓之泺/口泉源上奋水涌若轮)本济水伏流北出为大明湖

(河在济南府城/内周十馀里)与大清河合(今下泺堰泺水旧入/济处堰南即小清河)东

径章丘会漯河又东径邹平长山新城(俱属/济南)又东径

高苑入博兴乐安界(俱属/青州)合乌河(齐乘云即时水/盖伏淄所发)北

至马车渎入海或云古泺水自华不注(在济南府/城东南)东

北入为大清河伪齐刘豫导之东行始为小清河云

考近志汶源有三一出泰山之阴仙台岭一出莱芜

卷三 第 14b 页 WYG0067-0047b.png

原山之阳一出莱芜寨子村会泰山诸泉至泰安州

原山之阳一出莱芜寨子村会泰山诸泉至泰安州静封镇合为一谓之大汶口西南流与徂徕山阳小

汶水合经宁阳县西北分为二其一由冈城(疑即汉/冈县地)

(志属泰/山郡)南流别为洸水(水经注洸水出东平/上承汶水于冈县西)经嵫阳

济宁境其一由冈城西流至东平州东五十里会坎

河诸水入大清河由东阿而北至利津入海(至利津/富国盐)

(场入/海)此故道也自元人于宁阳县东筑冈城坝以遏

其入洸之流明初又于东平州东筑戴村坝以遏其

卷三 第 15a 页 WYG0067-0047c.png

入海之路于是全流尽入运河而入海之道多塞其

入海之路于是全流尽入运河而入海之道多塞其汶水既入运河者又从张秋分流复由故道会诸州

县沟泉之水合小清河东北注海 山东通志宋初

都汴京东之粟(潍密以西/州郡是)历曹济及郓入五文渠(在/鱼)

(台/县)至京师元初开济州新河由大清利津诸河入

海由海道至直沽既而海口沙塞复从东阿陆挽至

临清入御河(元初之漕溯河至中滦陆运至淇门复/由卫河以达京师中滦在封丘县西南)

(旧黄河北岸淇门在/浚县西南即古枋头)又开胶莱新河(以其自胶扺/莱故名胶莱)以

卷三 第 15b 页 WYG0067-0047d.png

通海道其后开会通河自济宁直达临清水运四百

通海道其后开会通河自济宁直达临清水运四百里然河渠浅涩舟不负重岁运不过数十万石终元

之世海运不能废也明初给饷辽卒海运如故永乐

都北亦尝行之其后复浚会通河于是漕利通而海

运罢胶莱故道亦遂湮废 东阿志杜佑言今东平

济南界中有水流入海谓之清河实菏泽汶水合流

因旧名称济非济水也汉以后汶所由道则自冈城

西南流至汶上之北四汶口又西北流过东阿县西

卷三 第 16a 页 WYG0067-0048a.png

又东北流五百里入于海其后元人开济州河渠遏

又东北流五百里入于海其后元人开济州河渠遏汶入洸至任城会源闸而分(今齐宁/天井闸)会源闸之水分

而北流者至须城之安民山入清济故渎以通海运

未几开会通河自安民山达临清而汶水始会于漳

(在东/昌府)不由济渎入海故元初海运谓之引汶入济济

者济故道也其后开会通谓之引汶绝济绝者济为

漕河所遏不得东也而大清河至是不谓之济而谓

之汶矣及考今河流其源出东平北芦山之阳谓之

卷三 第 16b 页 WYG0067-0048b.png

芦泉西南流径东平城北坎河水南来会之坎河者

芦泉西南流径东平城北坎河水南来会之坎河者汶下流也明初于坎河之南筑戴村坝遏汶水北流

之道使南入于运然每秋水泛溢决戴村坝而西至

东平城南又折而西北入大清河至鱼山(在东阿县/安山东)

南庞家口小盐河水西来注之小盐河者运河所出

汶支流也汶水由戴村坝南流径汶上之北至南旺

而分其分而北者由沙湾五空桥泄之而东至庞家

口大清河大清河又北径鱼山西龙溪水南来注之

卷三 第 17a 页 WYG0067-0048c.png

又东北入平阴境又东北由长清齐河过济南之北

又东北入平阴境又东北由长清齐河过济南之北至利津入海也春夏旱暵坎河水西来者少则芦泉

诸水独行大清之渠以会沙湾诸流故今所谓大清

河者第得汶之首尾而实以东平诸泉由济故渎入

海盖亦不得专谓之汶矣(海上盐舟至泺口由大清/河而上南至东平西至张)

(秋故大清/谓之盐河) 于慎行曰汶水由东平北流合北济故

渎以入于海泗水由曲阜南流合南济故渎以入于

淮此水经故道也自元宪宗七年(宋理宗/季年)济倅毕辅

卷三 第 17b 页 WYG0067-0048d.png

国始于冈城之左作斗门遏汶流至任城入泗以饷

国始于冈城之左作斗门遏汶流至任城入泗以饷宿蕲戍边之众谓之引汶入济此冈城坝所由始也

世祖至元二十年以江淮水运不通自任城开渠达

于安山(凡百五/十里)为一闸于奉符(即冈/城坝)以导汶水入洸

为一闸于兖州(即金/口坝)以遏泗水会洸合而至任城会

源闸南北分流此天井闸所由始也二十六年用寿

张尹韩仲晖言复自安山西南开河由寿张西北至

东昌临清直属御漳(凡二百五十里/建闸三十有一)谓之引汶绝济

卷三 第 18a 页 WYG0067-0049a.png

此会通河所由始也明初河决原武会通河塞永乐

此会通河所由始也明初河决原武会通河塞永乐九年命尚书宋理等浚其故道遏汶水全流南出汶

水之西(筑坝于东平戴/村横亘五里)入于南旺(南旺最为高阜而/河身跨焉在汶上)

(县西三十里济/宁州北八十里)分而为二六分北流以达御漳(入/海)四

分南流以接沂泗(入/淮)此南旺所由分也(比旧河北徙/几二十里又)

(于戴村北留坎河口溢则决之以入海涸则塞/之以济运由是汶水不复入洸而会通河复矣)然当

会通初开未受河患安流者百年至正统景泰以后

河往往决祥符黄陵诸口横贯张秋运渠东流入海

卷三 第 18b 页 WYG0067-0049b.png

而运受河患于北于是徐有贞刘大夏相继治之此

而运受河患于北于是徐有贞刘大夏相继治之此张秋决河所由平也正德嘉靖以后往往决曹单诸

口直贯鱼台塌场口东南入淮而运受河患于南于

是盛应期朱衡相继治之遂于昭阳湖东岸(夏镇至/留城)

开渠百四十里以避河水之险而运道始安此夏镇

新河所由成也总之漕在东省出入郡境十居其七

而沂泗汶洸诸水(汶之支为洸/泗之合为沂)挟百八十泉之流互

相输转以入于运自金口堰修而泗水尽入于漕戴

卷三 第 19a 页 WYG0067-0049c.png

村堰修而汶水尽入于漕张秋功成而河之北决塞

村堰修而汶水尽入于漕张秋功成而河之北决塞夏镇功成而河之南道徙故漕之利在汶与泗其要

害在河 茅瑞徵曰汶水西流其𫝑甚大而元人于

济宁分水遏汶于冈城非其地矣每遇水𤼵西奔坎

河洸流益微运道或壅故元时会通岁漕不过数十

万至明朝于戴村遏汶南旺分水而汶始以全流济

运矣(此用老人/白瑛计) 兖州府志临清而北卫水之流盛

徐沛而南河水之流盛惟自临清南历张秋南旺济

卷三 第 19b 页 WYG0067-0049d.png

宁以至茶城数百里赖汶泗沂洸诸泉之水以济(程/敏)

宁以至茶城数百里赖汶泗沂洸诸泉之水以济(程/敏)(政曰泗沂洸汶之水毕会/于济宁而分流于南北) 王樵曰今漕挽之道南

自淮阴北抵海口计三千馀里而山东泉水之通运

河者不过汶泗诸流当河之未南徙也以汶泗诸流

济三千馀里而未尝不足及河之决而入运河也不

忧其泛滥则虞其淤塞虽有山东诸泉不复为运河

之利何也盖黄河未来运道命脉全赖诸泉故当时

建闸筑堰以节宣之尺寸之水尽为漕用黄河既来

卷三 第 20a 页 WYG0067-0050a.png

而运道不资于泉故泉政日弛泉流日微或为豪强

而运道不资于泉故泉政日弛泉流日微或为豪强所侵或为砂砾所塞譬犹人身精神爱养则常盈耗

散则随竭无足怪也 明初山东转漕全倚汶水济

运原不资于黄河说者谓引黄济漕如延盗入室正

统中河决荥阳至阳谷入漕河溃沙湾入海景泰中

徐有贞塞治乃分流自兰阳东至徐入漕河以疏杀

之而河始合于漕正德以后黄流益盛当其漫溢济

汶诸水皆从之入海而会通辄水冲沙阏于是治运

卷三 第 20b 页 WYG0067-0050b.png

难而治河益难矣先时自淮达济广置诸防政恐黄

难而治河益难矣先时自淮达济广置诸防政恐黄河冲入为害今徐洪以下反专恃河为运及水不至

则开浚以引之挑浅筑堤岁无宁曰呜呼可无长策

哉(辑诸/家说)

禹贡长笺卷三