声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷六易解辨异 第 1a 页 WYG0048-0874a.png

钦定四库全书

钦定四库全书周易函书别集卷六 礼部侍郎胡煦撰

易解辨异

下经

损有孚元吉无咎可贞利有攸往是辞之全吉者也又

曰曷之用二簋可用亨言虽薄亦无害也可见损非伤

损之损乃简损之损矣今曰剥民奉上则劳民伤财矣

何得尚有薄亦无害之象哉与经文异矣彖曰损刚益

卷六易解辨异 第 1b 页 WYG0048-0874b.png

柔有时损益盈虚与时偕行则此当在万不得已之时

柔有时损益盈虚与时偕行则此当在万不得已之时为此变通权宜之术而姑薄取之耳详见约注

益卦初六利用为大作元吉无咎是全吉之辞也易之

爻辞凶则凶吉则吉若持两可之见何云因贰以济民

行今于爻中利贞每曰必利于正若其不正将不利矣

今于元吉无咎之辞亦曰必元吉然后得无咎夫元吉

为何景象乎元吉矣犹虑其有咎乎其作如此解说不

过因下不厚事一语耳然却未详益卦得名从何处来

卷六易解辨异 第 2a 页 WYG0048-0874c.png

其曰下本不当厚事故不如是不足以塞咎是将下字

其曰下本不当厚事故不如是不足以塞咎是将下字指震初看而未知下字原指坤初是说未成益卦之先

也应震之初阳本自上乾来益于初故以下字说坤初

之阴见其先之无能为方显得震初阳刚有为所以有

下不厚事之说今将元吉说作戒辞又以下不厚事说

在震上与孔子异矣凡易中除乾坤二卦之外有以元

字言之者皆在阳爻屯之初五随之初阳皆是也如阴

爻主事之卦断不称元可知圣人定辞之妙

卷六易解辨异 第 2b 页 WYG0048-0874d.png

损卦之六五亦指上九成卦之主说益之六二亦曰或

损卦之六五亦指上九成卦之主说益之六二亦曰或益之谓既有正应而忽得诸意外也盖益之得名实由

初阳自乾而来而此爻比而承之因此与五本为正应

又忽得所比之益故以为或益之王谓五指正应也用

之为言谓守正顺承而有应也帝也者震之初阳为卦

主者也今既顺以应五而又得初阳之益若王用之以

通于帝者然也此一句又或益之三句之象也今谓以

其居下而受上之益则未知孔子帝出乎震之说矣且

卷六易解辨异 第 3a 页 WYG0048-0875a.png

此爻言占亦止称得一吉字何尝有卜郊之说与孔子

此爻言占亦止称得一吉字何尝有卜郊之说与孔子异矣

益四中行告公从利用为依迁国盖因震初为益之主

爻而震之一阳实由此爻迁之而下震阳所以迁而下

者又由坤阴迁居此爻而始则是震阳之能迁俨若坤

阴告之而震阳遂尔不违者然也是坤初之得行于中

以其告公而从也震为帝出之阳爻故遂以公称之若

阴爻则常称后矣坤为国邑坤在初为坤迁而中行仍

卷六易解辨异 第 3b 页 WYG0048-0875b.png

然为坤若由国迁国者然也故曰为依迁国阴以得阳

然为坤若由国迁国者然也故曰为依迁国阴以得阳为幸所迁之阴实近九五之阳故曰依此皆因卦中主

象一上一下而系之辞与损卦之三人行一人行之说

相类孔子小象曰以益志也见得此阴虽为上卦而动

作有为归于阳爻故周公爻辞全以震初为主益志之

说若其心出于阴爻者然也若但以中行为戒辞以公

字指九五以迁国为迁国之吉占说得全无爻义非孔

子益志之旨矣异矣

卷六易解辨异 第 4a 页 WYG0048-0875c.png

夬卦九三壮于頄有凶言应阴之象也君子夬夬言阳

夬卦九三壮于頄有凶言应阴之象也君子夬夬言阳刚之德本无私曲也此上为爻之主象独行六字又所

以象壮頄应阴之凶也有愠则惕厉之义无咎亦乾三

之本德又所以象君子夬夬者也故孔子不释壮頄及

独行六字而但曰君子夬夬终无咎者以乾阳正大必

不终为阴应故止从乾三之本德释之又明无咎即本

有愠而来有愠则必夬而不应可知故但蒙夬夬之文

而遂以为无咎也今以有愠为君子所愠则未达小象

卷六易解辨异 第 4b 页 WYG0048-0875d.png

之意矣与孔子异矣愠者胸中自含之怒意也故下遂

之意矣与孔子异矣愠者胸中自含之怒意也故下遂以无咎承之凡人之行而有失者为过自人责之为尤

自心觉之为咎故欲解文周之辞则孔子之彖象皆不

可不察也

大壮触藩之羊兑在上故既象羊又象触五在羊上则

曰丧矣上在其后则曰退遂是触而太过者也夬四之

羊亦在前而四与之合体故亦曰牵与触字同义盖相

粘著不相离异之象也今曰不与众阳竞进而安处其

卷六易解辨异 第 5a 页 WYG0048-0876a.png

后夫下卦乾也非兑也何得象以羊乎且卦以夬阴为

后夫下卦乾也非兑也何得象以羊乎且卦以夬阴为义爻爻皆与上阴有相通道理乃顾以牵乾为牵羊异

矣

萃彖用大牲利攸往与天命何涉而乃说出顺天命者

盖萃卦全在性情凝聚流通说此心同此理同之道而

事神感人莫不如是夫至诚感格必在无欲无妄之初

故既说天命而又以为顺也此即中庸率性之说上由

天命出来者也故下文遂说出情字情者性之发也天

卷六易解辨异 第 5b 页 WYG0048-0876b.png

地万物至散而难萃而赋性之始皆出于保合太和之

地万物至散而难萃而赋性之始皆出于保合太和之利贞性情在人虽若甚狭而帅以为性塞以为体莫不

与天地万物相同故于萃卦中遂说出大同而至公之

理盖周易本言性之书故也如将天命解作时命则下

面情字岂非无根且用大牲本承假庙来利攸往承见

大人来今曰大牲必聚而后有则可以有所往是将二

句合为一句识者细心观之成何道理亦异于孔子顺

天命及见情之说矣

卷六易解辨异 第 6a 页 WYG0048-0876c.png

萃四大吉无咎非戒辞也与众顺者相比悦以受之不

萃四大吉无咎非戒辞也与众顺者相比悦以受之不劳心力故大吉悦体而众顺则此心自然无咎而人必

无有咎之者矣然既已大吉而犹必曰无咎者以此为

多惧之地而九阳居之本宜有咎故既释以大吉而犹

必以无咎言之因位之不当故也今但认作戒辞异矣

凡爻中之辞所言吉凶皆本爻之德一定而不易者也

先儒于贞吉等类多云不贞则不吉非易旨矣如此等

爻可云不贞则不吉然随之九四说贞凶亦可云不贞

卷六易解辨异 第 6b 页 WYG0048-0876d.png

则不凶乎如萃之九四曰大吉无咎并无他象此止言

则不凶乎如萃之九四曰大吉无咎并无他象此止言本爻之德既是大吉又无咎也今曰必大吉然后无咎

是以大吉看作有工夫字面吾不知大吉又为何等工

夫也凡人占得易爻幸而大吉已无馀事矣岂可以吉

字作善字解乎夫吉者善之徵也善则所以致吉者也

既据本爻而称为大吉自应确不可易只因其下有无

咎二字故小象以不当位明之岂以大吉为不当位乎

今但作大善之说异矣

卷六易解辨异 第 7a 页 WYG0048-0877a.png

升四王用亨于岐山亨通也周易未经秦火非有讹误

升四王用亨于岐山亨通也周易未经秦火非有讹误圣人之经乌可轻改此爻言用言亨而独不言升以凡

能升者皆在下者也下则有可升之地业已上矣而又

何升乎上卦三爻皆受升者也在下故言升受升故不

言升此居顺初与下巽相接而上承九五若人臣上奉

君而下求贤者然也奉君以求则非已之自用而王用

之矣岐山者与下巽互兑而伏艮山又因上阴两开有

两岐之象此在顺初而受伏山之贤故曰亨如但作登

卷六易解辨异 第 7b 页 WYG0048-0877b.png

祭于山与升卦之义有何干涉异矣

祭于山与升卦之义有何干涉异矣困之卦辞亨贞二字皆一字一义自乾之四德而外凡

见于诸卦中者莫不皆然今以亨字连困字释之谓身

虽困而道则亨夫困有塞义亨有通义此相反而必不

可合一者也身既困矣道安得亨乎既亨矣安得谓为

困乎古今圣贤止奉此一道耳道亨矣而犹谓为困乎

圣贤之身与道为体道之既亨而犹谓身为困是名利

之徒耳不私且隘乎且其下又以贞字连亨字释之谓

卷六易解辨异 第 8a 页 WYG0048-0877c.png

占者处困能亨则得其正则又全以人事言之夫卦之

占者处困能亨则得其正则又全以人事言之夫卦之有辞皆所以明卦德者也不知困之言亨是言困而求

亨之事是从阴阳反对循环变易中说道理犹睽本乖

离之卦而彖辞言同言通者然也皆指后来者说今观

孔子彖辞既以亨字绝句而亨字之上先说不失其所

四字不失其所便指刚中说盖谓如此然后得亨不如

此则不得亨也其下曰惟君子乎便可知困而求亨之

难矣下又曰贞大人吉贞字一句下文之中是也大人

卷六易解辨异 第 8b 页 WYG0048-0877d.png

吉一句下文之刚是也故总承之曰以刚中也今将困

吉一句下文之刚是也故总承之曰以刚中也今将困亨贞合而释之与孔子异矣

凡卦辞皆言卦德者也井之卦辞改邑不改井无丧无

得言卦德也往来井井言其利养不穷正无丧无得之

妙也汔至以下则以有丧者归诸人功亦以见井之无

丧无得也而今曰其占为事仍旧无得丧而又当敬勉

不可几成而败说得与井德无干与孔子彖辞异矣

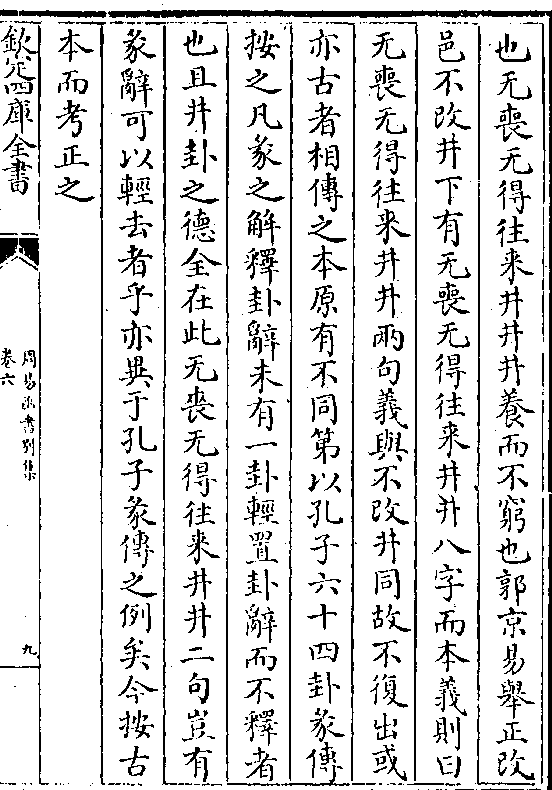

井彖据古本巽乎水而上水井改邑不改井乃以刚中

卷六易解辨异 第 9a 页 WYG0048-0878a.png

也无丧无得往来井井井养而不穷也郭京易举正改

也无丧无得往来井井井养而不穷也郭京易举正改邑不改井下有无丧无得往来井井八字而本义则曰

无丧无得往来井井两句义与不改井同故不复出或

亦古者相传之本原有不同第以孔子六十四卦彖传

按之凡彖之解释卦辞未有一卦轻置卦辞而不释者

也且井卦之德全在此无丧无得往来井井二句岂有

彖辞可以轻去者乎亦异于孔子彖传之例矣今按古

本而考正之

卷六易解辨异 第 9b 页 WYG0048-0878b.png

得朋丧朋之说始于坤而井言之者井固坎巽合卦也

得朋丧朋之说始于坤而井言之者井固坎巽合卦也后天之坎居先天之坤位后天之坤又居先天之巽位

穿地可以得井此之故也因先后天之坎巽俱转换于

坤故坤言得丧而坎巽合井亦言得丧也今但以为占

与孔子异矣

井四无咎小象明曰修井则是蓄泉以待用也今乃以

虽无及物之功而能自治为无咎与孔子异矣

渐之九三象辞妇孕不育失其道也此与坤之失道本

卷六易解辨异 第 10a 页 WYG0048-0878c.png

是一义皆自失阳起见故孔子之坤象反失道而言则

是一义皆自失阳起见故孔子之坤象反失道而言则以为得常得常即得道之义今渐之九三本为阳以中

爻论则为二阴所得而成坎坎男也今坎男变而为坤

失此阳爻故有离丑不得之说以上卦合巽成离而论

巽离女也阴以得阳为得道今阴爻化去不成大腹之

离是阴不得阳失其常道故以为失道今但曰其占为

夫征则不复妇孕则不育而离丑失道并不详察与孔

子异矣

卷六易解辨异 第 10b 页 WYG0048-0878d.png

帝乙归妹坤纳乙指坤言也帝谓五也妺为坤初下配

帝乙归妹坤纳乙指坤言也帝谓五也妺为坤初下配而为兑也泰之帝乙归妹明坤五下交于乾二也此则

明坤三之来于兑而称妺云者变兑少女本由坤而分

出又在五下故称妺也坤主中爻而今居五位故以为

帝乙归之袂手衣礼容之外布而下垂者也人身处中

而四肢外布手又下垂据坤而论则中具而外缺兑主

在外而四布若衒之者然故为君袂不如娣袂也变兑

少女故称妺乾为衣又为美上卦得一乾于下下卦得

卷六易解辨异 第 11a 页 WYG0048-0879a.png

二乾于下故既象下垂之袖而少者遂不美于多者矣

二乾于下故既象下垂之袖而少者遂不美于多者矣今但以为居尊下应尚德不贵饰为帝女下嫁而服不

盛之象竟作如此人事说非爻象矣至月几望句始言

与二相应又止曰女德之盛与孔子以贵行之义异矣

岂知归妹之与袂是坤四之行非坤五之行也至其交

二始为坤五之事故曰以贵行也详具约注本爻

旅小亨小字指五阴非谓小事也故孔子曰旅之时义

大也今以小为小事与孔子异矣

卷六易解辨异 第 11b 页 WYG0048-0879b.png

旅大象明慎用刑而不留狱明离也慎止也不留则明

旅大象明慎用刑而不留狱明离也慎止也不留则明止相合之妙也今但曰慎刑如山不留为止遗却明字

之象与孔子异矣

六二得童仆贞九三丧童仆贞厉凡元亨利贞四字见

于卦中皆自为一句二之贞者中也以阴居阴也故小

象曰终无尤也三之贞以阳居阳也厉则乾三之位然

也丧失也即坤卦得朋丧朋之义也得三之阳附于二

之阴丧谓阳之化而阴也今以三之贞字连下句为义

卷六易解辨异 第 12a 页 WYG0048-0879c.png

而反以二之贞字连上句为得其童仆之贞信与孔子

而反以二之贞字连上句为得其童仆之贞信与孔子之释元亨利贞为四德者异矣

旅九四后儒谓以阳居阴处上之下用柔能下故其象

占如此又谓上无阳刚之与下唯阴柔之应故其心有

所不快然则有阳刚之与者皆吉阴柔之应皆不美者

乎不知得字本于坤卦与坤卦得丧之旨异矣

巽之初四两阴为主故卦辞曰小亨下文利往利见皆

小之亨也彖辞中刚巽乎中正言刚之不逆于阴柔皆

卷六易解辨异 第 12b 页 WYG0048-0879d.png

顺乎刚言初四之志得行正亨字之义所谓刚者即卦

顺乎刚言初四之志得行正亨字之义所谓刚者即卦辞之大人也柔皆顺之即利见也故下全举卦辞即用

是以二字贯之今将刚巽二字说作两义竟是巽之一

卦主刚而不主柔不唯与小亨之说相悖与孔子全举

卦辞之旨异矣与诸卦彖辞多说往来上下必先审定

主爻之旨异矣

巽无初有终初终即始终先天图阴阳相循而相伏相

胜皆涵于始终二字之中阳有而阴无阳明而阴晦周

卷六易解辨异 第 13a 页 WYG0048-0880a.png

易之通例也此卦先阴后阳所以著无初有终之象又

易之通例也此卦先阴后阳所以著无初有终之象又因九五原是阳爻因言初阴伏下之阳原是无的所以

谓为无初故孔子杂卦便以为巽伏也谓一阳之震伏

于坤下由坤而来故以为初之无然由震而兑而乾一

阳二阳三阳故以为终之有盖此卦之有无与蛊卦有

字不同蛊卦止是有无之有此有无则当明晦二字看

盖之之暗昧非目可睹故不可以言有若阳之升也焕

然而明故可言有阳之反也阒然而寂故可言无是则

卷六易解辨异 第 13b 页 WYG0048-0880b.png

初之无谓阴盛掩阳乃庚象未见以前之事终之有谓

初之无谓阴盛掩阳乃庚象未见以前之事终之有谓阴尽阳全乃庚象既见以后之事所以有先庚后庚之

说其以三日言之者时有三候位有三等之旨也盖周

易贱阴而贵阳故于阴阳之始终每每慎重言之今乃

曰有悔是无初悔亡是有终以下句作上句注脚且爻

中但曰贞吉悔亡并无有悔之说乃忽添出有悔二字

与孔子异矣

周易所言道理非天地生人生物之理即圣人参赞位

卷六易解辨异 第 14a 页 WYG0048-0880c.png

育之理虽有极鄙极亵之象而极精极深之义存焉时

育之理虽有极鄙极亵之象而极精极深之义存焉时不越乎三候位不越乎三等故卦立三爻今曰三日即

三爻三候三等之义也顾乃以先庚三日为丁后庚三

日为癸又止以丁宁揆度之说解卦中所无之义岂知

甲庚己乙文周取之皆有深旨若丁癸与辛则爻之所

无何待解说况不切当乎且周公爻辞明曰贞吉孔子

小象明曰位中正也岂有贞吉而中正者犹待于丁宁

犹待于揆度乎与孔子中正之说异矣

卷六易解辨异 第 14b 页 WYG0048-0880d.png

上系首章从天地乾坤说起是易卦之本原初未说到

上系首章从天地乾坤说起是易卦之本原初未说到立卦成爻之事所云八卦相荡与刚柔相摩同类是天

地自然之八卦即指下文雷霆风雨言也盖此节全说

天地絪缊万物化醇时事故其下文方说到成男成女

今竟指为易卦之变化因谓两摩而四四摩而八八荡

而为六十四之说全不念雷霆风雨日月寒暑成男成

女皆是说絪缊时相摩相荡之妙皆天地自然之摩荡

与孔子异矣及至第二章设卦观象说出刚柔相推此

卷六易解辨异 第 15a 页 WYG0048-0881a.png

方是卦中之摩荡也

方是卦中之摩荡也乾知大始坤作成物此知字即阳之明也即知识之知

下曰易知简能正是知能各效之事今指作主字解说

与孔子异矣

有亲有功二有字与中庸有临有容有敬相似是说性

中所具乾坤之德其知能足以如此而已非真有亲近

之可见有功之可言也观下文成位其中犹说易简理

得则上文全说性中之能可知矣今曰与之同心者多

卷六易解辨异 第 15b 页 WYG0048-0881b.png

故有亲与之协力者多故有功全说向感应事为一边

故有亲与之协力者多故有功全说向感应事为一边与孔子全说性量者异矣且以有功说出协力者多尤

属肤壳无论不睹不闻非人所能协力然则圣人参赞

位育犹有待于协力者而后能乎异矣

二章观象系辞此象字谓三画卦中之象即纯奇纯偶

中满上缺之类也观下文所说刚柔相推可知今曰象

似之象与孔子设卦观象之说异矣盖此犹是设卦时

事非系辞之后即其相似者发挥道理也

卷六易解辨异 第 16a 页 WYG0048-0881c.png

天地间所生之物皆阴阳摩荡而生而阴之与阳则太

天地间所生之物皆阴阳摩荡而生而阴之与阳则太极之发舒者也三极之道全属动用边说在阴阳既形

之后故可分而为三若论源头均出敦化之太极原未

有两太极也今曰三极各一太极是太极竟有三个而

天地与人竟不得同源而论矣与孔子易有太极是生

两仪之说异矣缘其错误之故皆由认道字在源头一

边子思不云乎和也者天下之达道也夫和则既发以

后之事也下文说到化育正在功用一边正是道中之

卷六易解辨异 第 16b 页 WYG0048-0881d.png

事故此处既分三极便说出道字可知三极便是刚柔

事故此处既分三极便说出道字可知三极便是刚柔摩荡以后之事而犹谓之为极者是极至之理非太极

之极也即以极为太极之极亦是三者同出一太极岂

可曰三者各有一太极乎

五章易有大本有大用太极本也阴阳以后皆用也太

极元也阴阳以后皆亨而利贞者也阴阳者太极之动

元之亨也其在乾彖则云行雨施品物流形者乃其象

也而阴阳之运更微乎其微非视可睹非耳可听故能

卷六易解辨异 第 17a 页 WYG0048-0882a.png

入天下之有形无形而生育之而变化之而卒不可得

入天下之有形无形而生育之而变化之而卒不可得而执也故可见可闻之处有可见可闻之阴阳而不可

见不可闻之中亦遂有不可见不可闻之阴阳如昏明

昼夜高下尊卑之类总未有能外者也紫阳与陆子所

辨直以阴阳为形器矣夫阴阳而为形器苟无形器将

遂无阴阳乎其注易也又以阴阳为气夫寒暑昼夜可

以气言矣彼高下尊卑小大隐显非气所摄将遂无阴

阳乎孔子曰一阴一阳之谓道又曰形而上者谓之道

卷六易解辨异 第 17b 页 WYG0048-0882b.png

便是以阴阳为形上之事缘此阴阳方由太极初亨而

便是以阴阳为形上之事缘此阴阳方由太极初亨而出尚未到化生人物之时安得有形器之可言又其功

用至于涵天下之大凡属有形无形皆此阴阳变化所

成是其体原立于无声无臭之中而其用悉周于有象

有形之后故曰一阴一阳之谓道今曰阴阳为形器与

孔子形上之说异矣气字之说虽属近理然阴阳之妙

有理存焉实非一气之所可尽也

道也者充周之大用也然四书六经所言之道未有不

卷六易解辨异 第 18a 页 WYG0048-0882c.png

说在大用一边者今观中庸发而皆中节谓之和和也

说在大用一边者今观中庸发而皆中节谓之和和也者天下之达道是既发之后方始为道也又曰造端夫

妇察乎天地夫造之察之皆大用之流行也又曰君子

之道费夫费则其用也又曰行远自迩登高自卑夫行

登则其用也又曰发育峻极非用乎大学曰明德新民

明与新非用乎论语曰吾道一以贯之贯非用乎忠之

与恕非用乎圣贤之经从未有将道之一字说作阴阳

之所以然者今曰阴阳之迭运者气也其理则所谓道

卷六易解辨异 第 18b 页 WYG0048-0882d.png

是明说理为气本将道字看作阴阳之所以然置一阴

是明说理为气本将道字看作阴阳之所以然置一阴一阳于不问岂知太极之中原不可以言说原非理之

可求逮于阴阳既形乃始有道若无阴阳则化原既绝

道于何有乎亦异于孔子矣

五章道具于阴而行乎阳继言其发也夫文周之易孔

子之传及先儒之训从未有以道为阴者夫阴阳二字

当形上之时太极初亨之际本相须并用而分析不开

者也故曰一阴一阳之谓道若使阴阳可以分开则无

卷六易解辨异 第 19a 页 WYG0048-0883a.png

变化无生育安有人物哉其以道为具于阴者是周子

变化无生育安有人物哉其以道为具于阴者是周子以太极为静之见也岂知太极虽立体于无而其出不

穷绵绵不息必不可以独静言也故羲文周孔四大圣

人总不能于太极之内更置一辞者职是故也且既有

阴阳之可名已在太极既亨之后既有动静之可分已

非太极浑沦活泼之本体故周子虽欲言之亦未能于

太极增一辞也今曰道具乎阴而行乎阳是一道也而

又自为本末矣又曰继言其发也岂知继之为言正在

卷六易解辨异 第 19b 页 WYG0048-0883b.png

各正之时是天赋人受相续不绝之微旨其上有乾元

各正之时是天赋人受相续不绝之微旨其上有乾元之亨乾道之变化在焉不可谓人之所受由道之具于

其先然后发出来也况又以善为阳之事是仍阳善阴

恶之说夫周易之阳爻其不当位而不善者盖亦多矣

与孔子异矣

继之者善即天命之谓成之者性即率性之谓俱本上

道字说来是乾元既亨之大用也今以善为阳之事以

性为阴之事分阴阳而言之则是性中竟无善矣不知

卷六易解辨异 第 20a 页 WYG0048-0883c.png

元善之长又何以称也知非孔子合阴与阳以明道之

元善之长又何以称也知非孔子合阴与阳以明道之旨矣异矣

上文以道为具于阴下又以性为阴之事不过是阳动

阴静之说以成而定静者为阴以动用有作者为阳耳

不知阴阳自太极既亨以后无论在人之与在物必不

可分所以孔子指为一阴一阳之谓道是合一不分之

语言其相资不悖者也若使偏阴偏阳则变化生育之

理杳然以息安复有所谓道哉故指性道为阴指善为

卷六易解辨异 第 20b 页 WYG0048-0883d.png

阳是皆未明孔子一阴一阳合言之义也异矣此章首

阳是皆未明孔子一阴一阳合言之义也异矣此章首云一阴一阳之谓道便是说阴阳迭运相资合德而道

之大用行焉继之者道之继也成之者道之成也仁智

此道也显藏此道也德业亦此道也皆阴阳合一不分

之大用也今又曰仁阳知阴亦异于孔子矣夫仁知皆

性之德也前既以阳为善矣岂曰仁善而知不善乎

凡传中所云易字皆指易理而言非谓易书之易与易

理之易有二也即间有指文周所作之易书而为言者

卷六易解辨异 第 21a 页 WYG0048-0884a.png

亦是分论书中之理书而无理安用此书乎今曰理之

亦是分论书中之理书而无理安用此书乎今曰理之与书皆然则分理与书为二矣书而无理不为悖理之

书乎亦异于孔子矣

生生之谓易亦非谓阴生阳阳生阴也只是生生相继

若祖孙父子相衍而不穷者然也如使阴阳各居必无

化育尚无生之可言安有所谓生生者乎盖天地之理

必能变易乃始不穷如人之有少有壮有老此人之变

易也人之有祖有父有子有孙此代之变易也即如阴

卷六易解辨异 第 21b 页 WYG0048-0884b.png

阳非有二也乃从而加之则为四象矣又从而加之则

阳非有二也乃从而加之则为四象矣又从而加之则为八卦矣又从而加之则为六十四卦矣夫四象两仪

之所生也四象八卦六十四卦则两仪之生生者也然

每次所加不过此一阴一阳乃易而为四象易而为八

卦易而为重仪重象重卦绝无有与两仪未加之先浑

而相同者此所由以变易之理归诸一阴一阳之生而

前曰一阴一阳之谓道后又曰生生之谓易也今曰阴

生阳阳生阴阴阳不交安能有易亦异于孔子矣

卷六易解辨异 第 22a 页 WYG0048-0884c.png

仁智性中之四德也仁元而智贞仁敦于内而智周于

仁智性中之四德也仁元而智贞仁敦于内而智周于事者也故仁智可以分言而阴阳则必不可以分贴夫

仁智皆道也今谓仁阳而智阴已非道字之义又以显

仁之仁指为造化之功德之发也是竟将仁字说向事

为一边去了与孔子元为善长体仁长人之说异矣岂

知显仁藏用止是说内外流通显与用说在外一边仁

与藏说在内一边显诸仁者谓外面之著见皆大本之

发舒也藏诸用者谓里面之蕴蓄即大化之潜匿也不

卷六易解辨异 第 22b 页 WYG0048-0884d.png

执确不可易之理以解经恐非孔子之经旨矣异矣

执确不可易之理以解经恐非孔子之经旨矣异矣天地设位而易行其中是推本知礼之原以发天人合

一之妙今曰天地设位而变化行犹知礼存性而道义

出添出一犹字便将天地与人说作两样遗了效法二

字与孔子易简理得继善成性之旨异矣

大衍之数五十其用四十有九先儒以为返一不用以

象太极夫有形有象之事可以象求太极有何形象而

可以象求乎孔子本文业有象二象四之说何独于象

卷六易解辨异 第 23a 页 WYG0048-0885a.png

太极而遗之不知此节全说揲蓍之用既已有蓍则有

太极而遗之不知此节全说揲蓍之用既已有蓍则有象既云五十则有数既云其用则非浑然在中之时安

得尚有太极之说故此节全从用处说道理如象二象

四象闰皆用边之事也其从象二说起者太极无形可

窥其既亨之大用率由两仪始也伏羲之图从东西两

仪画起两仪之所由始不可画也文王之卦从乾坤二

用起乾坤之所由来不可言也周公之爻从九六之初

起初爻之所从出不可言也孔子之释元也但指为万

卷六易解辨异 第 23b 页 WYG0048-0885b.png

物所资以始者于此而元之为元不可言也太极何形

物所资以始者于此而元之为元不可言也太极何形而可以象求乎异矣

十章首曰有圣人之道四末又结曰有圣人之道四则

至精至变至神三节不是专说蓍卦可知故每节结云

非至精至变至神莫与于此此字指本节之上文至精

至变至神即指圣人犹云非圣人莫与于此也今但专

指蓍卦与孔子有圣人之道异矣

上章知变化之道二句本显道神德行来全指蓍策而

卷六易解辨异 第 24a 页 WYG0048-0885c.png

言谓四营十有八变其中变化实有不测之妙非人臆

言谓四营十有八变其中变化实有不测之妙非人臆计可穷故曰知变化之道必知神之所为见变化之难

知也此章前曰有圣人之道后曰有圣人之道故虽言

易便不宜忘了圣人今于尚辞尚变四句之下仍曰四

者皆变化之道皆神之所为则是全言蓍策了则是以

知变化之道二句为此章章首之语错简于前章之下

竟忘此章一起一结皆云圣人之道矣与古易旧分之

章句异矣

卷六易解辨异 第 24b 页 WYG0048-0885d.png

十一章神以知来知以藏往神本圆神之神来知本方知

十一章神以知来知以藏往神本圆神之神来知本方知之知来向来先儒之说皆谓往为己往来为方来尽将

知来作前知说不知来之为言指所从来之地即卦爻

之所由以成知为大明之著见乾见天则复见天心即

此知也此句是方揲蓍时事尚无定著故上文以为圆

神往谓卦爻已定由此而往藏谓后此之吉凶得失悔

吝忧虞尚未形见者悉藏其中此句在卦体已成时说

因后此之行止动静悉不能违故此以为藏而上文以

卷六易解辨异 第 25a 页 WYG0048-0886a.png

为方知是即以所藏者而知之也孔子之彖多言往来

为方知是即以所藏者而知之也孔子之彖多言往来凡来皆说方成未成之时凡往皆说已成之后不达先

圣之旨将往来颠倒说去又且说作卦变与孔子异矣

太极之说是孔子于两仪四象之前推求来历知其不

可名言不可思议故以太极二字赞之太者尊上之称

极者无以复加之谓尊上而无以复加固非图之所可

画者亦非孔子说此二字便作此图也孔子而有此图

则先儒之传授当亦有递相授受者矣不知太极二字

卷六易解辨异 第 25b 页 WYG0048-0886b.png

止如孔子之释乾无可称说特以大哉二字赞之下文

止如孔子之释乾无可称说特以大哉二字赞之下文曰万物资始不过元之真妙处不可名言爰以亨而利

贞之后所生之万物仰而上溯之以为资其始于此耳

此后惟子思之说中其文法类此盖中之虚涵难可名

言不得已从己发之后既有喜怒之可名矣因而上溯

之以为此其未发者耳太极而可图也将中亦可图乎

周子立为无极图其上一圈则太极之位也其下阴阳

分列则两仪之位也其下五行分布则四象之位其下

卷六易解辨异 第 26a 页 WYG0048-0886c.png

两圈乾道成男坤道成女及化生万物乃三男三女雷

两圈乾道成男坤道成女及化生万物乃三男三女雷风山泽之定分则八卦也至通书说无极而太极竟说

出两个极来无极而谓极太极而犹得谓之极乎先儒

主张太极图说以为确不可易恐翼易之孔子不应秘

而不言亦异于孔子称太称极有赞无图之旨矣

古传太极图为阴阳两形自煦而论业有阴阳两象则

两仪之事矣止以纠缪回旋象太极中絪缊浑沦之妙

此亦因太极不可图画故以太极所生之阴阳两象从

卷六易解辨异 第 26b 页 WYG0048-0886d.png

而图之亦如乾元便说所生之万物子思之未发便说

而图之亦如乾元便说所生之万物子思之未发便说已发之喜怒哀乐耳故其道理犹可意会然已不若河

洛二图及先天四图之妙也(煦)以河洛二图及先天四

图合而为一共成一图名曰循环太极图虚其中以存

太极之真仍以阴阳两象布之于外其阴阳之生而盛

而终也各有其位其阴阳之初微中盛而末衰也又各

得其理其由阴阳而四象而八卦而六十四卦又各得

其分故可从而三分论之又可从而六分论之庶于孔

卷六易解辨异 第 27a 页 WYG0048-0887a.png

子之说有可相符者矣乃后儒执太极以为图亦异于

子之说有可相符者矣乃后儒执太极以为图亦异于孔子有赞无图之旨矣

太极在万物未生之先性命未正之始乾元未亨之际

有何理之可言故周子以无极解之孔子之在易中亦

有言理者矣穷理尽性以至于命是也穷理者下学之

事尽性至命则上达矣夫性命之上有何理之可言今

曰太极者理也与孔子异矣

河出图洛出书圣人则之在十一章注云此圣人作易

卷六易解辨异 第 27b 页 WYG0048-0887b.png

之所由此说甚当盖孔子既以洛书句说在周易中下

之所由此说甚当盖孔子既以洛书句说在周易中下又云圣人则之则河图洛书均为作易之具可知下又

云河图洛书详见启蒙及观启蒙又引向歆孔安国之

说以为大禹时神龟负书出于洛大禹叙之而作范夫

洛书果出于禹时孔子顾兼图书二者说入周易非孔

子之误乎且先儒以为作范之具而孔子以为作易之

具不尤误乎夫孔子既在诸儒之前又处诗书大备之

日其必有所考据明矣顾今以为作范之具则是孔子

卷六易解辨异 第 28a 页 WYG0048-0887c.png

错简入周易者也与孔子异矣

错简入周易者也与孔子异矣形而上形而下或问朱子曰上下何以形言曰此言最

当若以有形无形言之则物与理相间断矣器亦道道

亦器有分别而不相离也如有天地便有太极之理在

里面如人有此身体就有五性之理在此身体之中所

以孔子分形上形下不离形字也卦爻阴阳皆形而下

者其理则道也此段解说只是形下之器便有形上之

道寓于其中所以形上之道亦说形字谓有所附丽而

卷六易解辨异 第 28b 页 WYG0048-0887d.png

见耳是道器两不相离之说其言未尝不是然细检点

见耳是道器两不相离之说其言未尝不是然细检点将来止说得形而下者一句耳其于形上之道仍未之

有解也孔子明将两句并列曰此则谓为道彼则谓为

器也今谓器中有道可也谓道即为器则万不可也盖

形而上者谓之道即一阴一阳为道之说阴阳生于太

极有形有器之物又生于阴阳太极立于形器之先其

不可以形求不可以象睹断然矣万物生于化醇搆精

之后其必各成一形各成一象又断然矣第太极之生

卷六易解辨异 第 29a 页 WYG0048-0888a.png

物非自生也物之受生于太极非直由太极生也其间

物非自生也物之受生于太极非直由太极生也其间自无而有自隐而显斡旋太极之能发挥太极之用实

有将形而尚未有形之一候而太极之大用遂能兼综

有形无形而无乎不至此阴阳之为也故曰一阴一阳

之谓道因其在将欲有形之际故曰形而上者谓之道

也若使其体已定其象已定则形而下者谓之器矣周

易为圣人传道之书凡有形有象之器与有形有象之

卦俱要推求到无形无象之时所以能然之故此圣人

卷六易解辨异 第 29b 页 WYG0048-0888b.png

传心之妙旨也今曰器亦道道亦器纵能使形下之器

传心之妙旨也今曰器亦道道亦器纵能使形下之器说得固有着落然亦止合说道器而形上之道则未知

落处矣与孔子分说道器之旨异矣其曰卦爻阴阳皆

形而下者其理则道也则其说自相牴牾矣今将卦爻

阴阳说作形下之器试问揲蓍求卦当分二挂一揲四

归奇之候所得止单四重四之数耳此时阴阳老少毕

竟有何形象可指而谓之为器乎阴阳之体段不明自

难晓然形上之道也

卷六易解辨异 第 30a 页 WYG0048-0888c.png

贞成也谓一元之理由亨而利而贞而物斯成矣其物

贞成也谓一元之理由亨而利而贞而物斯成矣其物既成则遂端端正正定位于此而他物不得而胜之故

又有正字定字之义程子于乾卦之贞已有成字之训

是谓其从一元来也岂一常字可以了之此节之贞以

成字为义而正定自在其中者也今但谓之为常非其

旨矣异矣

周易六十四卦莫非象也其中包涵实理非言可尽故

文王之卦辞周公之爻辞非举物理以象之则举人事

卷六易解辨异 第 30b 页 WYG0048-0888d.png

以象之亦谓举其形似者而已耳盖因实理难可明言

以象之亦谓举其形似者而已耳盖因实理难可明言又因据其实而言之止能发明此一事一物之理终不

能高视远寄旁引而曲达也故举其形似者而言之使

人知此为形之似则此外必当有理之真矣如象以此

等物理便云此卦此爻实有此等物理如象以此等人

事便云此卦此爻实有此等人事但据所似者而即以

为真不知真者之必非似也则亦与易者象也象也者

像也之义异矣

卷六易解辨异 第 31a 页 WYG0048-0889a.png

几者动之微吉之先见者也此处果应有凶字则孔子

几者动之微吉之先见者也此处果应有凶字则孔子已先言之矣盖几字止言元之将亨而未显故曰动之

微亦非谓此为两岐之名也自周子有几善恶之说后

儒宗之竟不深察孟子性善之说竟不深察中庸发皆

中节之旨竟不深察周易中乾道变化保合太和元善

长人之义失圣人传心之真谛遗误后学不少当知周

易全是明性之书四圣相传之道尽在其中故曰继之

者善也成之者性也又曰仁者见之谓之仁智者见之

卷六易解辨异 第 31b 页 WYG0048-0889b.png

谓之智又曰易冒天下之道又曰成性存存道义之门

谓之智又曰易冒天下之道又曰成性存存道义之门又曰穷理尽性以至于命盖人物之性资于乾元当赋

畀之初全是太和之各正故其率之而动一太和之自

动全是天理全是吉徵若使此处但有些微不和便为

戾气所阻塞安有生育子思之所谓率率之于天命者

也即文言中元为善长之义也本无一物可杂乌有凶

之可言今取汉书谓吉下有凶字与孔子专言吉者异

矣吉凶之说始于汉书再倡于周书几善恶之说后儒

卷六易解辨异 第 32a 页 WYG0048-0889c.png

不察遂谓易为卜筮之书专明吉凶已耳夫易固明性

不察遂谓易为卜筮之书专明吉凶已耳夫易固明性之书也性量之大何所不包况其大原本出于天虽吉

凶祸福无不尽在其中而要其发源之初全是太和全

是善机全是生气子思以为发而中节为其率于天之

命也孟子以为性善以其保合之太和蕴而为善之长

也然此最初之太和极灵极妙实能开辟天地创立人

物逮于人物既繁并行并育乃始有吉凶祸福之可言

即孔子之言图也亦曰易有太极是生两仪两仪生四

卷六易解辨异 第 32b 页 WYG0048-0889d.png

象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大业是吉凶在生

象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大业是吉凶在生八卦之后亦非谓太极生两仪时便生吉凶也且卜筮

之说原非圣人作易本意圣人惧性道之真难可名言

故借卜筮之理而表之又惧性道之精微未易解会恐

传之不永或至厌苦而弃去之故寓前知之理于卜筮

之中其道浅而易求又为趋吉避凶者所必不可废故

可永其传以俟其人也至于生人所性之灵妙得于天

命敛之而涵万有于寂扩之而弥纶天地可以自无而

卷六易解辨异 第 33a 页 WYG0048-0890a.png

造有可以自有而造无可以使灵蠢易质可以使虚实

造有可以自有而造无可以使灵蠢易质可以使虚实易用其灵无比其妙无涯故参赞位育直任之而不辞

其以吉凶之可见昭于卦爻而示之者谓非斯人所共

晓难于共喻耳缘是遂寄卜之理于龟寄筮之理于蓍

亦非谓天下之有形有质者止此二物灵也谓朽骨犹

灵则灵于朽骨者可知腐草犹灵则灵于腐草者可知

凡欲使人知天地之间皆此天命皆此一元之太和故

无有一物不具此天命则必无有一物不具此太和者

卷六易解辨异 第 33b 页 WYG0048-0890b.png

岂天命之一元为至灵乃分而给之顾有不灵者乎特

岂天命之一元为至灵乃分而给之顾有不灵者乎特浅者得浅则但以为卜筮之书深者得深则自达于性

命之真矣甚矣吉之先见一语非静会而达原者未易

言也

下系第六章乾坤其易之门耶一节是谓伏羲所画先

天之图便足以传圣人之道非泛论卦爻所自始也观

后节以开卦称名为衰世可知矣但谓泛论卦爻与孔

子异矣

卷六易解辨异 第 34a 页 WYG0048-0890c.png

下系第六章其称名也杂而不越不越谓与伏羲所画

下系第六章其称名也杂而不越不越谓与伏羲所画先天图中至微极精之理与之相合而无违也盖伏羲

所画先天大图有六十四种之象则即有六十四种之

义存焉名虽后圣所立然既将伏羲之图开而为卦则

其命名既不违乎六十四种之象自不违乎六十四种

之义故云不越谓不违乎图中之义也观下文彰往八

字何等深奥何等秘密便知图中之蕴今谓万物虽多

无不出于阴阳之变止于泛论卦爻不知此节止是辨

卷六易解辨异 第 34b 页 WYG0048-0890d.png

卦名之所自始见羲图之义蕴无穷以完上节体撰通

卦名之所自始见羲图之义蕴无穷以完上节体撰通德之义与孔子异矣

于稽其类其衰世之意便可识卦之冇名皆后圣之所

命非伏羲之本有也下又曰开而当名谓开图也便可

识卦之称名在既开之后又可知伏羲传道止于四图

便具无穷之义故下以彰往八字发挥伏羲图中内外

流通浑沦包括之妙又况伏羲时嗜欲未开文字未启

尚未开而为卦将何据以称名乎迨至三易开图为卦

卷六易解辨异 第 35a 页 WYG0048-0891a.png

若非命之以名则其卦不可得而别也而卦中之义亦

若非命之以名则其卦不可得而别也而卦中之义亦不可得而宣故图者伏羲之所画卦者文王之所开名

则既开而命之者也今止于泛论卦爻不复稽类以论

世不别图与卦之所分然则伏羲之时嗜欲未开人情

浑穆外户而不闭岂遂有师旅之兴争讼之事乎与孔

子稽类之说异矣

衰世之意本义以为文王与纣之时岂竟以文王为衰

世乎连山归藏实始开图岂连山归藏之世为衰世乎

卷六易解辨异 第 35b 页 WYG0048-0891b.png

然观孔子用一意字是圣人无穷之心为后世久远之

然观孔子用一意字是圣人无穷之心为后世久远之虑深惧乎世道衰微故开其卦而命之名因其名而寄

其义是与民同患期以济民之行耳非谓适当衰世始

开卦而命之名也若适当衰世始开卦命名以济之亦

已晚矣故以为圣人用意计深虑远云耳是悬揣其心

事如是今直以为衰世异矣

称名之名专指卦不指爻夫爻不过初二三四五上而

已不得遂以此为爻之名也若卦则师有师义比有比

卷六易解辨异 第 36a 页 WYG0048-0891c.png

义六十四卦各一其名则亦各一其义况一卦之六爻

义六十四卦各一其名则亦各一其义况一卦之六爻莫不各得此卦名之义特有阴阳上下浅深内外之分

耳故因名而稽类是稽卦名之类也今兼爻而言之异

矣

彰往八字言先天图也彰往谓图之在外由此而往者

明而易见故曰彰察来谓图之在内所以能来者隐而

难窥故须察微显是引外而入内使往之既彰者有以

察之于微而探其本穷其源也阐幽是推内而出外使

卷六易解辨异 第 36b 页 WYG0048-0891d.png

来之难察者有以彰之于往而显明呈露也彰往四字

来之难察者有以彰之于往而显明呈露也彰往四字分内外而言而所重在本源之地故其中用一而字微

显四字合内外而言虽不离来往之中而却别为一义

故其上用一而字总见伏羲所画之图天地之秘危微

之旨内外流通浑沦周匝无妙不具乃不言图而言卦

爻与孔子异矣

开而当名辨物即谓开伏羲之图折而为卦以作周易

其必待作易时然后开图而为卦者以伏羲之易即在

卷六易解辨异 第 37a 页 WYG0048-0892a.png

未开之图浑沦周匝内外流通所云体撰通德者是也

未开之图浑沦周匝内外流通所云体撰通德者是也况伏羲之时原未有繁然杂起之事固不须开也至于

后世人情多伪事故繁兴故后世圣人开而作易以寓

维持世道之意而图于是乎开矣当名八字皆作易之

事也当名者当其体而予之以名辨物者辨其类而象

之以物正言如元亨利贞之类决辞如吉之与凶利与

不利之类但知作易之时乃始开图则伏羲之图未开

可知既云开图而始当名则伏羲之图原未有名可知

卷六易解辨异 第 37b 页 WYG0048-0892b.png

此所由谓称名为衰世之意也如不知彰往八字止于

此所由谓称名为衰世之意也如不知彰往八字止于说图因不知开之一字为是开图乃曰开而之而疑有

误是将以此而字与往来显幽等字作一例看矣若使

圣人之经连用十八字皆一虚一实中间并无分别成

何道理成何文法乎异矣当名虽止八字而作易之旨

全备而无缺故曰备也此与彰往八字一言伏羲之图

一言文王之易止在一开字分别界限然伏羲之图而

即以易字冠之者是文王之易本开图而为之故遂谓

卷六易解辨异 第 38a 页 WYG0048-0892c.png

图为易也又以文王之易既成而仍以伏羲之图冠之

图为易也又以文王之易既成而仍以伏羲之图冠之于首以为周易之所从来故也亦如连山归藏本不名

易而后人同称为三易云耳此节之义本分上下两段

乃因开之一字以阙文疑之夫周易未经秦火安有阙

文此与坤卦文言中之顺字及后得主而有常不必添

利字皆当以经文为正若于道理不易测处不能阙疑

以俟后儒止疑为秦火以后之书异矣

德行恒易以知险德行恒简以知阻孔子于此用两以

卷六易解辨异 第 38b 页 WYG0048-0892d.png

字则是知险即在恒易中知阻即在恒简中今曰虽易

字则是知险即在恒易中知阻即在恒简中今曰虽易而能知险则不困于险既简而又知阻则不困于阻竟

将易以知险简以知阻说作两截竟置二以字于不问

与孔子异矣且上文本乾坤健顺而言之是说乾坤之

德行有以知之非说人也况下文说心研虑定吉凶成

亹亹本上一能字犹是说乾坤健顺之能而兹说作人

且说作戒辞与孔子两以字之旨异矣

参天两地而倚数孔子说卦但论蓍耳其圆神之圆是

卷六易解辨异 第 39a 页 WYG0048-0893a.png

说道理之无滞方智之方是说道理之有定非天圆之

说道理之无滞方智之方是说道理之有定非天圆之圆地方之方也今于易外补出方圆以释参两则是数

由天地而起非参天两地而倚数矣与孔子参两倚数

之旨异矣岂知参两之妙出于河图之生数故孔子谓

为倚数又岂知筮中之妙四而一之始为一奇重四而

合之始为一偶乎

传中之易字皆是言阴阳变化之理圣圣相传天人合

一之道也乃或解为天地之易或解为圣人之易天与

卷六易解辨异 第 39b 页 WYG0048-0893b.png

人有二易乎又或解为易书又或解为易理书与理为

人有二易乎又或解为易书又或解为易理书与理为两事乎与孔子异矣

数往者顺知来者逆此本天地定位四句来据图而言

之论位亦论时也因天地山泽八象在先天图中各有

一定之位而八卦之所始又莫不各有来处故由后而

逆溯之以究所由来是欲人探讨太极秘密之精究化

源之所自起使人知圣圣相传之道即在其中若由此

而往则在有象之后显然可观孔子所由谓为彰往又

卷六易解辨异 第 40a 页 WYG0048-0894a.png

曰其上易知也唯从来之地大化大用俱蕴其中而却

曰其上易知也唯从来之地大化大用俱蕴其中而却藏于无朕孔子所由谓为察来又曰其初难知也观下

文又补之曰易逆数也可知圣人教人著意留神不在

顺而易知之地而在逆而难察之中矣如不知来往顺

逆之说即在天地定位四句之中但谓往为已往来为

将来是但知已过者之为往逆我而来者之为来矣是

我立于此而不动者也非流行变易之义也譬若有人

行于途中未有不以发迹之地为来处者也未有不以

卷六易解辨异 第 40b 页 WYG0048-0894b.png

前途之进为往者也未有不以从来之地返而归之为

前途之进为往者也未有不以从来之地返而归之为逆前往之途昭著于目前为至顺者也何况有形有象

之物俱由太极而来原无形象之可指安得不逆而难

乎故下特提之曰易逆数也见羲文周孔所作以教人

者原不徒在显明著见顺而易知之地也如不知此语

是原本上文说图中之事致令往来二字㒹倒看过与

孔子异矣

数往者节本天地定位节来指先天小图而言也夫先

卷六易解辨异 第 41a 页 WYG0048-0894c.png

天八卦固一生俱生者也安得曰此为已生之卦此尚

天八卦固一生俱生者也安得曰此为已生之卦此尚为未生之卦乎如其尚有未生之卦则是先天圆图必

有缺而不全之事与天地定位之节异矣且谓起震而

历离兑以至于乾数已生之卦也自巽而历坎艮以至

于坤推未生之卦也如使巽坎艮坤犹属未生是先天

一图止有东半边少西半边矣不知来往之说是自太

极两仪四象由中出外而言往来非自震至乾自巽至

坤旋转而言往来也邵子以天根月窟旋转而言往来

卷六易解辨异 第 41b 页 WYG0048-0894d.png

亦是先定乾坤之位然后观其上交下际之妙故亦各

亦是先定乾坤之位然后观其上交下际之妙故亦各有顺逆也又曰易之生也则以乾兑离震巽坎艮坤为

次故皆逆数也夫乾一兑二之数至顺也安见其为逆

也如以乾之生由震而起是由四而一故为逆则巽五

至坤八亦不得为逆矣来往之旨不明顺逆之说莫辨

与孔子异矣

索之一字本兼交与生之两义是有求于彼而即获助

于彼之称也譬诸索债必先有以与之然后取之使归

卷六易解辨异 第 42a 页 WYG0048-0895a.png

于己也即其取而往亦期其得而来也故不谓为交不

于己也即其取而往亦期其得而来也故不谓为交不谓为生而直谓为索也无与而取彼必不应无交而欲

其生必不然矣如夫妇然阳德先施谓之交阴形翕受

始为生也及其既生仍从男姓若先与而后取者然故

但以为索也今立坤阴之体于此乾往而交之于初逮

于坤纳乾初而生震之长男是长男虽由坤生因乾之

索而遂从乾以为男坤直借体耳是乾先以男往而震

仍以男来故谓为索也今但作求字解与孔子异矣

卷六易解辨异 第 42b 页 WYG0048-0895b.png

孔子推广八卦之象非徒欲人推类以尽其馀也欲人

孔子推广八卦之象非徒欲人推类以尽其馀也欲人由此等之象反求此卦性情之真而已因卦中实理难

以意测故指其象而證之天地雷风是也又惧一象不

足以尽其蕴也于是远取物近取身又取诸人伦犹虑

此卦之性情不能尽契其真也又即八卦之象而推广

之欲人每读一象须将本卦回顾一番又合此众象将

此卦频频回顾但知无有一象不具此卦之性情又合

此众象亦止完得此卦之性情则此卦之性情其真自

卷六易解辨异 第 43a 页 WYG0048-0895c.png

定而广象之外未有之象皆可因类而求矣如不知因

定而广象之外未有之象皆可因类而求矣如不知因象而返求于内思得此卦之真但谓因象而博求于外

期尽卜筮之类与孔子广象之旨异矣

大畜时也此在杂卦传中皆以两者反对为义大畜谓

畜聚之大者不当以止健为说无妄谓无所冀望然动

而有伤则灾也可知盖健而能止则必有所畜畜而大

必非一日之积故曰时动而遇健必有所伤伤则偶然

之青故曰灾大畜则有所蕴于已无妄则无所冀于人

卷六易解辨异 第 43b 页 WYG0048-0895d.png

畜历时而加积灾偶然之遭逢此皆在时上分久暂而

畜历时而加积灾偶然之遭逢此皆在时上分久暂而言之犹屯蒙皆属著见一边分一杂一不失耳凡卦皆

先内而后外在先而遇在后者则有之矣未有在后而

遇乎在先者也孔子之彖必先言内卦然后乃言外卦

此之义也如屯之动乎险中先说动后说险需之刚健

而不陷先言健后言陷讼之险而健先言险后言健师

之行险而顺先言险后言顺凡彖无不皆然而或则倒

解之皆未达经旨者也故此卦在彖辞中虽有止健之

卷六易解辨异 第 44a 页 WYG0048-0896a.png

说然先曰刚上而尚贤刚谓与内卦同体是仍先说内

说然先曰刚上而尚贤刚谓与内卦同体是仍先说内卦也且其象曰多识前言往行以畜其德则是健而能

止斯能畜聚矣今谓止健为适然之事夫健止而畜岂

适然之事乎非反对之义矣与孔子异矣若灾则适然

之事也

此外有孔子之经传其理甚明乃顾别出一解不能尽

录者各各详辨于函书经传之下

卷六易解辨异 第 44b 页 WYG0048-0896b.png

周易函书别集卷六

周易函书别集卷六卷六易解辨异 第 45a 页 WYG0048-0896c.png

周易函书别集(篝灯约旨序)

周易函书别集(篝灯约旨序)(古今言性书莫精于大易其次中庸其次孟子究之大)

(易不离正字中庸不离中字孟子不离善字夫正也中)

(也善也其理一也正则自无不中中则自无不善而莫)

(不原本于天故在易曰乾道变化各正性命中庸曰天)

(命之谓性孟子引诗曰天生烝民有物有则民之秉彝)

(好是懿德又曰尽其心者知其性也知其性则知天矣)

(业已同出于天则岂有不正之性不中之性不善之性

卷六易解辨异 第 45b 页 WYG0048-0896d.png

(何至后儒乃有三品之说善恶混之说方谓为吾徒者)

(何至后儒乃有三品之说善恶混之说方谓为吾徒者)(必将执易经庸孟以争之乃无端而称说气质之性岂)

(天命之外别有一性天命自天命气质自气质乎窃意)

(性得诸先天气质役于后天气质与性虽可并居其实)

(性精而气质粗性灵而气质蠢必若所云又何异于佛)

(家所谓作用是性告子所谓生之谓性食色性也之说)

(乎夫欲为后人明性学而反为异端辟蹊径此宋儒之)

(言所由未足为定论也虽然彼非无为而言也其所以)

卷六易解辨异 第 46a 页 WYG0048-0897a.png

(有为而言者不过从论语性相近习相远二语起见耳)

(有为而言者不过从论语性相近习相远二语起见耳)(夫以无不正无不中无不善之性而谓之相近则是微)

(有不正不中不善者存故不得已为之委曲迁就于其)

(间其用意亦劳矣要之相近之性无乎不正无乎不中)

(无乎不善殆如周子所分为刚善柔善者与其实亦非)

(也孔子性习并言则所言相近当是指初发时未能皆)

(中者言之然当此之时不中不远亦如孟子言乃若其)

(情未必皆善云耳然当此之时未尝不可以为善故谓)

卷六易解辨异 第 46b 页 WYG0048-0897b.png

(之相近不然大易不言气质庸孟不言气质此气质之)

(之相近不然大易不言气质庸孟不言气质此气质之)(性从何处得来乎若乃既发以后无非是习惟智者率)

(其性之自然故不为习所迁愚者愈习愈差更不返而)

(求诸性此所以不移而卒至于相远也函书别集辨论)

(先儒同异发明六经旨趣有功先圣嘉惠后人处最多)

(比至讲明性学则尤勤勤款款不禁言之又言印诸易)

(经庸孟无不吻合更为程朱以来未传之奥旨此衍鎤)

(所以三复而不忍释手敢取素所窃闻者还以质诸)

卷六易解辨异 第 47a 页 WYG0048-0897c.png

(先生也曩承仪封张公之命重辑性理全书卒卒无须)

(先生也曩承仪封张公之命重辑性理全书卒卒无须)(臾之间故未能究其妙兹得惠赐梓本丙夜披读欣然)

(以鲜不揣奉教敬附数言而未知其有合否也)

(雍正甲辰初秋闽漳蔡衍鎤题)

卷六易解辨异 第 47b 页 WYG0048-0897d.png