声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三 第 1a 页 WYG0859-0679a.png

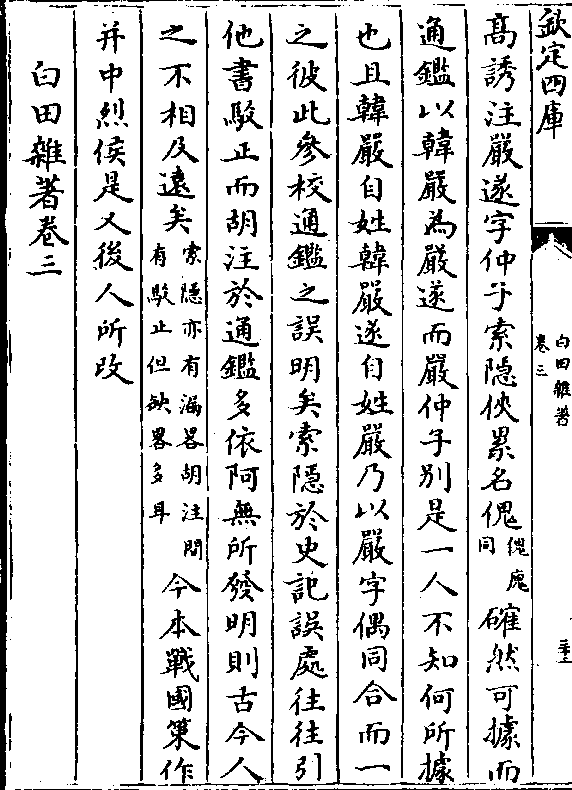

钦定四库全书

钦定四库全书白田杂著卷三

宝应王懋竑撰

孟子序说考

按史记梁惠王三十六年子襄王立襄王十六年卒子

哀王立齐湣王十年齐人伐燕又二年燕人立太子平

通鉴梁惠王三十六年称王为后元年又十六年卒子

襄王立而无哀王齐宣王十九年齐人伐燕是年宣王

卷三 第 1b 页 WYG0859-0679b.png

卒子湣王立又二年燕人立太子平其不同如此朱子

卒子湣王立又二年燕人立太子平其不同如此朱子纲目一依通鉴而序说集注则从史记亦有不同今考

沈庄仲所录朱子语以编年当从通鉴伐燕当从史记

而孟子齐宣王当为齐湣王此为晚年定论而大全不

载其语诸儒亦无及此者故据史记战国策荀卿及汲

冢纪年古史诸书一一疏通證明之俾后之读孟子者

有考焉至仁山金氏新安陈氏所云亦附辨于后庶无

疑于其说未知世之君子以为何如也

卷三 第 2a 页 WYG0859-0680a.png

汲冢纪年魏惠成王之三十六年称王更为一年又十

汲冢纪年魏惠成王之三十六年称王更为一年又十六年卒子今王立其叙事尽今王之二十年时未卒故

不称谥惠成王即惠王今王即襄王也(杜预春秋集解/后序言汲郡人)

(发古冢得之晋书言发魏襄王冢其曰或云魏安釐王也/冢则非安釐王距襄王已历两世不得称襄王为今王)

世本魏惠王卒子襄王立襄王卒子昭王立即无哀王

此可为纪年之證故通鉴据纪年以改史记语录谓通

鉴此一节为是而序说不著纪年通鉴之异同集注亦

略之盖疑焉而未定也(语录谓发安釐王/冢此袭晋书之误)

卷三 第 2b 页 WYG0859-0680b.png

史记孟子列传先游齐事齐宣王后适梁见梁惠王于

史记孟子列传先游齐事齐宣王后适梁见梁惠王于伐燕则略之故古史谓孟子先事齐宣王后乃见梁惠

王梁襄王齐湣王此本史记而又合以伐燕之事故以

为再至齐事齐湣王也按孟子先见梁惠王梁襄王后

事齐宣王叙次甚明又载于崇见王及致为臣而归始

末详悉初无再至齐之事则史记古史之误不可从也

魏世家惠王之三十五年孟子至梁以年表计之又二

十三年齐湣王伐燕又二年燕人畔其时孟子方在齐

卷三 第 3a 页 WYG0859-0680c.png

当孟子见惠王时惠王已称为叟度其年五六十矣更二

当孟子见惠王时惠王已称为叟度其年五六十矣更二十五年孟子年盖逾八十而致为臣而归又在燕人畔

之后齐王安得有继此得见之语而孟子亦不得有舍

我其谁之叹也以此考之则史记古史之误逾明白矣

史记惠王未尝称王襄王元年齐魏会于徐州以相王

始追尊惠王为王然孟子则书见梁惠王与言皆称王

或者以为著书之时追称之则与王言不得称王也史

记知其不合乃改王为君盖失其实又惠王自言三败

卷三 第 3b 页 WYG0859-0680d.png

之事齐虏太子申在惠王之三十年而丧地于秦辱于

之事齐虏太子申在惠王之三十年而丧地于秦辱于楚则魏世家惠王时无其事襄王五年予秦河西地七

年尽入上郡于秦此则所谓丧地于秦七百里者十二

年楚败我襄陵楚世家怀王六年柱国昭阳破魏于襄

陵得八邑即襄王之十二年此则所谓南辱于楚者杜

预以史记误分惠王之后元年为襄王之元年以此證

之则史记之误无疑故孟子实以梁惠王之后十四五

年至梁而史记既误分后元年为襄王遂移之三十五

卷三 第 4a 页 WYG0859-0681a.png

年通鉴既依纪年以改史记而于孟子至梁仍从史记

年通鉴既依纪年以改史记而于孟子至梁仍从史记以惠王之三十五年则距襄王之立凡十七年孟子在

梁无如是之久而书梁事亦不得如是之略此又通鉴

之误不可从也(以梁惠王寡人耻之愿比死者一洒之/语考之则卑礼厚币以招贤者必在其)

(时自是后十二年以后事而/孟子至梁又在其后明矣)

通鉴据孟子以伐燕为齐宣王而宣王卒于周显王之

四十五年又三年慎靓王元年燕王哙始立又七年齐

人伐燕则不可以为宣王之事也于是上增齐威王之

卷三 第 4b 页 WYG0859-0681b.png

十年(齐威王卒于周显王之二十六年通鉴卒于周显/王之三十六年史记齐威王在位三十六年通鉴)

十年(齐威王卒于周显王之二十六年通鉴卒于周显/王之三十六年史记齐威王在位三十六年通鉴)(在位四/十六年)下减湣王之十年(齐湣王即位于周显王之四/十六年通鉴卒于周赧王之)

(二年史记湣王在位四/十年通鉴在位三十年)而移宣王之十年以就伐燕之

岁其增减皆未有据而又以伐燕为宣王时燕人畔为

湣王时与孟子亦不合此序说所以疑焉而不敢质也

齐湣王初年彊于天下与秦为东西帝其所以自治其

国者亦必有异矣末年骄暴以至于败亡此则唐玄宗

秦苻坚之比玄宗开元之治几于贞观苻坚始用王猛

卷三 第 5a 页 WYG0859-0681c.png

有天下大半其初岂可不谓之贤君哉故孟子谓以齐

有天下大半其初岂可不谓之贤君哉故孟子谓以齐王由反手王由足用为善皆语其实而湣王之好货好

色好乐好勇卒不能以自克末年之祸亦基于此后来

传孟子者乃改湣王为宣王以为孟子讳盖未识此意

(语录疑门人改之亦意其或/然大略傅孟子者私改之耳)今以宣王为湣王则处处

相合而通鉴之失亦可置而不论矣 孟子在齐约略

之不过四五载其去齐当在湣王之十三四年下距湣

王之殁更二十五六年孟子必不及见若孟子所自著

卷三 第 5b 页 WYG0859-0681d.png

则不得称谥即门人记其所言亦未必定在一二十年

则不得称谥即门人记其所言亦未必定在一二十年后也故公孙丑两卷皆称王而不称谥乃其元本而梁

惠王两卷则称宣王其为后人所增无疑矣(孟子之卒/不详何时)

(然去齐时年当六七十矣/必不及见湣王之殁也)

通鉴从纪年改襄王之年为惠王后元年此为最得

而仍谓孟子以惠王之三十五年至梁则其误也序说

有疑于通鉴故于惠王襄王之年皆不详注而于孟子

至梁之年仍本史记至于惠王言丧地于秦则引十七

卷三 第 6a 页 WYG0859-0682a.png

年秦取少梁其事为巳远又云数献地于秦考之魏世

年秦取少梁其事为巳远又云数献地于秦考之魏世家惠王初无其事(魏世家止言秦用商鞅收地至河而/不言献地商君列传言魏割河西地)

(以献于秦去安邑徙都大梁而魏世家至襄王五年始/予秦河西地则商君列传盖通言之非必三十五年前)

(事/也)又云与楚将昭阳战败亡其七邑则襄王十二年事

不可以属之惠王此集注之未及改正者当以语录为

定也(七邑今史记作八邑张氏存中谓与集注不合未/知孰是今按索隐注古本作七邑是史记元作七)

(邑而今本乃后来所/改集注盖据元年)

仁山金氏谓齐宣王伐燕孟子所见以为湣王则荀卿

卷三 第 6b 页 WYG0859-0682b.png

所闻史记又所传闻不得以所闻所传闻而疑所见而

所闻史记又所传闻不得以所闻所传闻而疑所见而以序说集注之据史记以疑孟子为未然此皆失之不

详考而漫为是言也又据战国策以伐燕为齐宣王不

知战国策亦后来以孟子而改按苏秦死于齐湣王之

初年苏秦死苏代乃出游说燕王则代不得事齐宣王而

燕王哙即位于湣王之四年则代之说燕王哙让国其

非宣王时明矣仁山亦以通鉴改威王湣王之年为无

据而反欲据战国策以證通鉴此大误也

卷三 第 7a 页 WYG0859-0682c.png

新安陈氏谓以淖齿事證之湣王为是此语不可晓其

新安陈氏谓以淖齿事證之湣王为是此语不可晓其谓孟子以齐湣王为齐宣王乃传写之讹则略如语录

之说而亦不引语录为證又谓无所折衷姑以纲目为

据纲目朱子初年所脩多出于门人之手后来欲更定

而未及序说则在其后未可据此以疑序说新安自为

骑墙之见亦不必辨也

盘铭考

章句曰盘沐浴之盘也本之孔疏新安邵氏曰日日盥

卷三 第 7b 页 WYG0859-0682d.png

颒人所同也日日沐浴恐未必然内则记子事父母不

颒人所同也日日沐浴恐未必然内则记子事父母不过五日燂汤请浴三日具沐而已斯铭也其殆刻之盥

颒之盘欤临川吴氏曰盘从皿或从木所以承盥手馀

水将欲盥手别以一器盛水寘于盘上用杓斟器中之

水沃之所沃馀水落在盘中故盥文从水从臼从皿两

手加于皿而以水沃其手也皿即盘也内则曰少者奉

槃长者奉水请沃盥盘不以盛盥水而以盛其馀大戴

礼武王铭盘曰盥盘明盘之为盥器而非沐器浴器也

卷三 第 8a 页 WYG0859-0683a.png

内则凡家之人每日晨兴必盥故曰日新至若沐浴则

内则凡家之人每日晨兴必盥故曰日新至若沐浴则以三日五日之期且或过之无一日一沐浴之礼汤所

铭之盘与武王所铭皆盥盘也郑氏但言刻铭于盘而

不言盘之为何用孔疏乃以为沐浴之盘误也按邵吴

两氏俱据内则辨盘非沐浴之盘是也但邵谓盥靧之

器吴氏谓别有一器寘于盘上而以盘承馀水则皆无

所据而辄为之说亦非是尚书顾命王乃洮颒水孔疏

以洮为盥疏云洗手之谓盥洗面之谓颒自是两事内

卷三 第 8b 页 WYG0859-0683b.png

则鸡鸣咸盥漱不言颒子事父母面垢燂潘请靧(靧颒/古仝)

则鸡鸣咸盥漱不言颒子事父母面垢燂潘请靧(靧颒/古仝)(字/)与三日具沐五日具浴同似非日日颒面者或者对

言之洗手曰盥洗面曰颒散言之则通曰盥若然则内

则不应有面垢请靧之一条也古今之变不同有不可

详考者合只据大戴礼以为盥盘则可而谓盥颒之盘

则不若吴氏之为得也士冠礼设洗直于东荣水在洗

东郑注洗承盥洗者弃水器也少牢礼设罍水于洗东

有枓郑注设水用罍沃盥用枓吴氏盖以此意之以盘

卷三 第 9a 页 WYG0859-0683c.png

承馀水而别有一器寘于盘上水在罍而以枓沃盥于

承馀水而别有一器寘于盘上水在罍而以枓沃盥于洗非别有一器在洗之上故礼多直言洗而已少者奉

槃长者奉水盛水自别有器沃盥则以水沃于盘非别

有一器寘于其上也吴氏之说此为无据矣内则槃字

从木则盘乃木器故可刻铭而盥乃日月所必有故以

取喻于日新章句以此非大义所关不复详考而邵吴

两说亦有未尽然者乃因其说而申辨之

左传奉匜沃盥疏曰说文云匜似羹魁柄中有道可以

卷三 第 9b 页 WYG0859-0683d.png

注水盥澡手也从臼水临皿然则匜盛水器也盥洗手

注水盥澡手也从臼水临皿然则匜盛水器也盥洗手也沃浇水也据此则长者奉水乃以匜盛水而沃于手

上以盘承水但言沃盥而不言盘者言盥而盘在矣士

昏礼亦但言沃盥羹魁许氏据所见而云不知何器也

鸿雁麋鹿记疑

孟子顾鸿雁麋鹿赵氏无注集注鸿雁之大者麋鹿之

大者盖据毛传大曰鸿小曰雁而麋鹿则又以例言之以

非大义所系故集注亦不复深考也今按毛传大曰鸿

卷三 第 10a 页 WYG0859-0684a.png

小曰雁孔疏云鸿雁俱是水鸟故连言之其形鸿大而

小曰雁孔疏云鸿雁俱是水鸟故连言之其形鸿大而雁小嫌其同鸟雌雄之异故傅辨之曰大曰鸿小曰雁

也据此鸿虽雁属而非一类其谓鸿为雁之大者似非

傅疏之义史记陈涉世家燕雀安知鸿鹄之志哉留侯

世家高帝歌鸿鹄高飞一举千里扬子法言鸿飞冥冥

弋者何篡焉则或以鸿鹄并言或专言鸿而不及雁也

月令鸿雁来鸿雁来宾郑注今鸿皆为侯至雁北乡止

云雁夏小正二月雁北乡九月遰鸿雁又并及鸿尚书

卷三 第 10b 页 WYG0859-0684b.png

孔注阳鸟鸿雁之属大抵鸿雁同是水鸟皆顺阴阳往

孔注阳鸟鸿雁之属大抵鸿雁同是水鸟皆顺阴阳往来而非鸿即雁也索隐史记注曰鸿鹄一鸟若凤皇然

非鸿雁与黄鹄也此解又别是陈涉高帝扬子所云皆

非鸿雁之鸿矣陆玑曰鸿羽毛光泽纯白似鹤而大长

颈肉美如雁又有小鸿似凫亦白色今人直谓之鸿其

说鸿形色自与雁不类而谓史多言白雁则雁亦有白

者而非即鸿也(陆玑之云见正字通所引而于诗也/疏无考疑出陆佃埤雅佃误作玑)凡此

皆无确说姑记于此以俟考焉

卷三 第 11a 页 WYG0859-0684c.png

月令仲夏鹿角解仲冬麋角解熊氏云鹿山兽夏至得

月令仲夏鹿角解仲冬麋角解熊氏云鹿山兽夏至得阴气而角解麋泽兽冬至得阳气而角解则鹿与麋虽

一类而非鹿即麋麋即鹿也尔雅麋牡麔牡麎其子麋

鹿牡麚牡麀其子麛固绝有别与月令同也诗多言鹿

而无及麋者春秋多言麋而不及鹿春秋传或言鹿如

鹿死不择音譬如捕鹿或言麋如射麋丽龟逢泽有介

麋而鹿与麋注疏皆未有明言其异同也其谓麋为鹿

之大者恐是以鸿雁之例言之尔(夏小正十一月陨麋/角而五月不言陨鹿)

卷三 第 11b 页 WYG0859-0684d.png

(角当是/脱文)

(角当是/脱文)说文鸿鹄也雁鸟也其训鸿与雁绝不同鸟部又有雁

字

氏六帖鸿与雁各言之而不详其异同初学记则有雁

而无鸿矣艺文类聚初学记皆有鹿而无麋白氏六帖

则有之此以事类言而于异同则不论矣以今所见则

有雁而无鸿有鹿而无麋而古今所说亦皆无明据今

记于此以俟博物者考而质之

卷三 第 12a 页 WYG0859-0685a.png

书楚辞后

书楚辞后王逸离骚经序说谓屈原之仕在怀王时后被谗见疏

乃作离骚是时秦令张仪谲诈怀王令绝齐交又诱与

俱会武关原谏不听遂为所胁客死于秦顷襄王立复

用谗言迁原于江南原复作九歌天问九章远游卜居

渔父等篇终不见省乃自沈而死洪氏补注云考原被

放在怀王十六年至十八年复召用之三十年有谏怀

王入秦事顷襄王立复放屈原两说少异余考其书离

卷三 第 12b 页 WYG0859-0685b.png

骚之作未尝及放逐之云与九歌九章等篇自非一时

骚之作未尝及放逐之云与九歌九章等篇自非一时之语而卜居言既放三年哀郢言九年之不复壹反之

无时则初无召用再放之事洪说误也原之被放在怀

王十六年洪说或有所考以九年计之其自沈当在二

十四五年间而谏怀王入秦者据楚世家乃昭雎非原

也夫原谏王不听而卒被留以至客死忠臣之至痛而

而原诸篇乃无一语以及之至惜往日悲回风临绝之

音愤懑伉激略无所讳而亦祗反复于隐蔽障壅之害

卷三 第 13a 页 WYG0859-0685c.png

孤臣放子之冤其于国家则但言其委衔勒弃舟楫将

孤臣放子之冤其于国家则但言其委衔勒弃舟楫将卒于乱亡而不云祸殃之已至是也是诱会被留乃原

所不及见而顷襄王之立则原之自沈久矣王说亦误

也王之误本于史洪氏则以卜居有既放三年之语而

谏入秦在怀王之三十年故为再召之说以弥缝之其

于史亦并不合朱子辩證谓逸合张仪诈怀及诱会武

关二事为一失之不考又谓洪氏解施黄棘之枉策引

襄王为言与上下文绝不相入而于序说及哀郢注仍

卷三 第 13b 页 WYG0859-0685d.png

本之者盖偶失之集注之作真有以发明屈子之心千

本之者盖偶失之集注之作真有以发明屈子之心千载而下无遗议矣而旧说之误犹有未尽祛者故窃附

论以俟后之君子考焉

或曰屈原本末史所载甚明逸盖本之子云原不及

襄王时则史不足据乎余曰史所载得于传闻而楚辞

原所自作固不得据彼以疑此也原所著惟九章叙

事最为明晰其所述先见信后被谗与史所记怀王

时相合至于仲春南迁甲子朝以行发郢都过夏首

卷三 第 14a 页 WYG0859-0686a.png

上洞庭下江湘时日道里之细无不详载而于怀王

上洞庭下江湘时日道里之细无不详载而于怀王入秦诸大事乃不一及原必不若是之颠倒也怀王

客死君父之雠襄王不能以复宗社危亡将在朝夕

此宜呼天号泣以发其冤愤不平之气而乃徒叹息

于谗谀嫉妒之害而终之曰不毕辞以赴渊兮恐壅

君之不识则原之反复流连缠绵瞀乱仅为一身之

故而忠君爱国之意亦少衰矣司马公作通鉴削原

事不载谓其过于中庸不可以训此不足以为原病

卷三 第 14b 页 WYG0859-0686b.png

而恐后之人或有执是以议原者九原之下其不无

而恐后之人或有执是以议原者九原之下其不无遗憾焉故不得而不辨也苏子由作古史于伯夷傅

独载孔子之说而于史所傅则尽去之朱子尝取其

论以为知所考信余盖放古史之例以断屈子之事

后之君子其必有取于吾言也夫

按楚世家怀王六年使昭阳将兵攻魏破之于襄陵

取八邑又移兵攻齐十一年六国共攻秦怀王为从

约长惜往日所云国富强而法立属贞臣以自娱正

卷三 第 15a 页 WYG0859-0686c.png

屈原为左徒任事之日也至十六年秦使张仪谲诈

屈原为左徒任事之日也至十六年秦使张仪谲诈怀王绝齐交楚遂为秦所困原列传言上官大夫之

谮王怒而疏屈平惜往日云君含怒以待臣不请澄

其然否又云弗参验以考实远迁臣而弗思其指此

甚明而略不及谲诈绝交之云则原之见疏被放必

在十六年以前(洪补注云被放在十六年盖亦因此/而断然以十六年言之则无所据)

而张仪谲王乃原被放以后之事故不之及史所载

原谏释仪虽两见于楚世家原列传恐传闻之误不

卷三 第 15b 页 WYG0859-0686d.png

足据也以原之自叙考之既见疏即被放相去无几

足据也以原之自叙考之既见疏即被放相去无几时而史谓怀王时见疏不复在位至襄王时乃迁江

南与原自叙不合又史云屈平虽放流系心怀王不

忘欲反冀幸君之一悟俗之一改然终无可奈何卒

以此见怀王之终不悟则原在怀王时已放流矣一

篇之中自相违戾其不足据明甚人史仅载作离骚

及渔父怀沙两篇其可据此而谓九歌九章天问远

游卜居等篇皆非原所作乎又史言怀王幼子子兰

卷三 第 16a 页 WYG0859-0687a.png

顷襄王立以子兰为令尹当实有子兰其人矣朱子

顷襄王立以子兰为令尹当实有子兰其人矣朱子辩證则谓其因楚辞兰椒之语而附会之与班固古

今人表令尹子椒其误同故于序说直削不载是朱

子固不尽以史为可信而非余今日一人之私言也

余曩有书楚辞后一篇其原本失去今偶于乱槁中

录出之而更考之史为附其说于此庶来者有以识

余言之非诬焉尔

书范增论后

卷三 第 16b 页 WYG0859-0687b.png

东坡苏公范增论以义帝之存亡增之所与共祸福而

东坡苏公范增论以义帝之存亡增之所与共祸福而惜增之不早去又谓增不去则羽不亡其说既详矣余

为综其本末则皆不然增之劝项梁立楚后为梁计非

为楚计也梁立义帝仅以空名奉之而实自主其事梁

死义帝并项羽吕臣军自将之而后命自巳出其分遣

诸将入关救赵虽以项羽之悍莫能违也义帝项梁所立

而增为谋主乃拔卿子冠军以为上将而羽与增属焉

微独羽不之服增亦不之服也卿子冠军不听羽言而

卷三 第 17a 页 WYG0859-0687c.png

下令军中意在诛羽羽诛而增随之矣增之智岂不及

下令军中意在诛羽羽诛而增随之矣增之智岂不及此羽勇而无谋卿子冠军之死增实谋之羽特听于增

耳且救赵之役增为末将其率诸将共立羽为假上将

军而使桓楚报命者必增也增与羽同为将钜鹿之战增

无功焉而羽尊以为亚父则救赵入关之计其皆出于

增无疑也会鸿门时义帝俨然为天下共主羽尚未王

而增之言曰夺项王天下者必沛公也其意中岂复有

义帝哉羽之杀卿子冠军也已贰于义帝矣义帝虽出

卷三 第 17b 页 WYG0859-0687d.png

于牧竖而其人非庸庸者假令自立国后必率诸侯以

于牧竖而其人非庸庸者假令自立国后必率诸侯以讨羽不然诸侯中亦必有挟之以令天下者故义帝之

存非楚之利其击杀之江中纵非增谋亦必与闻焉非

特羽意也羽乘战胜之威视汉王如无有而增之疑忌

特甚其迁之巴蜀而分秦三降将以距塞汉史固明著

其出增之计羽与汉相距荥阳仅三载陈平以计间增而

羽始稍夺其权增即大怒绝去则前此委任之专而增

之竭忠尽智以为羽谋者槩可见矣其未至彭城而疽

卷三 第 18a 页 WYG0859-0688a.png

发背以死也度其心犹惓惓不忘于羽焉是增固始终

发背以死也度其心犹惓惓不忘于羽焉是增固始终于项而于义帝豪无所与也而谓义帝之存亡乃增之

所与共祸福岂其然哉羽之救钜鹿也出于万死一生

之计幸而战胜诸侯服从自是以后羽之失计多矣汉

以仁羽以暴汉以宽大羽以残虐不都关中而都彭城

以私意分王诸将不平名为霸天下而天下之心则已

去矣增于是时未闻有一言之谏争也及汉还定三秦

齐赵皆叛羽东西奔走如泥中之斗兽兵迫于京索之

卷三 第 18b 页 WYG0859-0688b.png

间而不得进增于是时未闻出一奇策也惟敝敝于汉

间而不得进增于是时未闻出一奇策也惟敝敝于汉王而欲杀之纵汉王可杀天下其无汉王乎田荣田横

在齐张耳陈馀在赵魏豹彭越在魏黥布在九江是皆

足以为羽患也秦以六世之强兼并六国而陈胜吴广

卒伍庸材倏起而亡之汉王以百战之馀亲禽项羽以

有天下而数年之间反者九起死于介胄之间而莫能

止也楚以区区之力欲使天下诸侯东面而朝于楚而

遂以享国傅祚也岂可得哉史言增年七十居家好奇

卷三 第 19a 页 WYG0859-0688c.png

计而以劝立楚后系之是时六国之亡未久也强宗大

计而以劝立楚后系之是时六国之亡未久也强宗大族所在多有如秦嘉之立景驹周市之立魏咎张耳陈

馀之立赵歇大抵皆然不独增为奇计也假使羽不疑

增终听增言不过急攻荥阳荥阳下而汉王未必可得

后此羽尝拔荥阳矣拔成皋矣而汉王固自若也增虽

不去亦无救于羽之亡东城之事增幸不及见之耳自

汉定三秦萧何守关中根本已固韩信下魏收齐赵黥

布彭越皆为汉用羽虽未亡而亡形决矣增即在焉岂

卷三 第 19b 页 WYG0859-0688d.png

能以独抗哉故谓增不去羽不亡者此亦不然之论也

能以独抗哉故谓增不去羽不亡者此亦不然之论也苏公文章之宗岂敢轻议而一得之愚有未能释然者

姑记于此以俟世之君子考而质焉

余十七八岁读苏公集为此论藏之箧笥不敢以示

人昨阅黄氏日抄颇议增亦人杰等语而其论有未

究者追忆前作因删剟而录之

太初元年考

史记历书更以七年(元封/七年)为太初元年年名焉逢摄提

卷三 第 20a 页 WYG0859-0689a.png

格月名毕聚日得甲子夜半朔旦冬至汉律历志以前

格月名毕聚日得甲子夜半朔旦冬至汉律历志以前历上元泰初四千六百一十七岁至于元封七年复得

阏(音/焉)逢摄提格之岁中冬十一月甲子朔旦冬至与史

同则太初元年为甲寅明矣然以元封七年五月改历

是年十一月方是甲寅节气盖以元封七年之十月十

一月十二月上属之六年而七年则从正月起数而十

月十一月十二月皆属是年故改七年为元年至十一

月节气始为甲寅而其年实癸丑也历术甲子篇太初

卷三 第 20b 页 WYG0859-0689b.png

元年岁名焉逢摄提格又更云焉逢摄提格太初元年

元年岁名焉逢摄提格又更云焉逢摄提格太初元年盖截十一月以后为太初元年历术以节气为正故索

隐有改从建子之注以此而元年实癸丑也汉志既载

阏逢摄提格之年名而下又云太岁在子则与史不合

考之末条则云前十一月甲子朔旦冬至岁名困敦所

云前者当指元封六年之十一月是七年仍是丑年与

史不异然六年之冬至又未必适得甲子此殆不可晓

索隐以汉志太初元年在丙子于汉志无明文亦未详

卷三 第 21a 页 WYG0859-0689c.png

所据也后汉志太史令虞恭等议四分历所纪上元以

所据也后汉志太史令虞恭等议四分历所纪上元以汉文后元三年岁在庚辰上四十五岁岁在乙未则汉

兴元年也后下寻上其势不误此四分历元文图谶所

著也太初元年岁在丁丑此最为分明可据其云太初

元年岁在丁丑者则又从上寻下得之以至于王莽始

楚国五年岁在癸酉元凤七年岁在庚辰亦恰相合盖

图谶之兴在于哀平之世王莽所据以篡位者故莽之

下书以始建国五年岁在癸酉元凤七年岁在庚辰其

卷三 第 21b 页 WYG0859-0689d.png

以年纪岁至此始见于史必王莽据图谶所定故与史

以年纪岁至此始见于史必王莽据图谶所定故与史不同东汉重图谶四分历亦因之后遂相承不改荀悦

汉纪言汉兴元年实乙未则当时有不以为乙未者而

文颖云五家之文悖异推太初之元则太初之元固不

定于丁丑也史记十二诸侯年表始于共和元年六国

年表始于元王元年徐广注共和元年岁在庚申元王

元年岁在乙丑皆以后来追算得之依其注则汉元年

乙未太初元年丁丑皆相合而与史记乖异盖史记止

卷三 第 22a 页 WYG0859-0690a.png

纪年而无岁名今十二诸侯年表上列一行载庚申甲

纪年而无岁名今十二诸侯年表上列一行载庚申甲子等字乃后人所增非史记所有使其有之徐广不当

更注而索隐亦当注年表之异同不当仅及汉志矣通

鉴太初元年丁丑而削史记焉逢摄提格之语考异于

鲁公之年谓六国表差谬而据汉志为定胡注通鉴用

刘彝叟长历邵子经世书以改史记窃谓太初元年亦

是据长历经世书但鲁公之年有汉志可据而太初之

年则无他可考故不著其说也向读史记索隐谓史太

卷三 第 22b 页 WYG0859-0690b.png

初元在甲寅汉志在丙子相距二十三年而莫晓其说

初元在甲寅汉志在丙子相距二十三年而莫晓其说今乃考其异同如此以俟后之人正焉

汉书礼乐志太初四年诛宛王获宛马作天马歌其歌

曰天马徕执徐时执徐辰也以此计之太初元年为丁

丑非甲寅明甚此證最确无复疑矣

又汉书李寻傅哀帝诏曰大运壹终更纪天元人元考

文正理推历定纪数如甲子也此从夏贺良之议而贺

良所受则甘忠可天官历包元太平经十二卷疑追改

卷三 第 23a 页 WYG0859-0690c.png

太初之年必自于此所谓更纪天元人元考文正理推

太初之年必自于此所谓更纪天元人元考文正理推历定纪者王莽遵用图谶故始建国五年癸酉元凤七

年庚辰始明著之诏书东汉四分历相承不改而太初

元年定于丁丑矣其与史记乖异诸注无及之者惟索

隐注以为史元年甲寅而汉志丙子相距二十三年此

三统历与太初历不同而亦不能明言其故也今更据

李寻傅哀帝诏则前所云似未为妄故附著焉 文颖

注五家之文悖异推太初之元其下疑脱不同二字是

卷三 第 23b 页 WYG0859-0690d.png

文颖注固已及此而其异同又不止甲寅与丁丑矣

文颖注固已及此而其异同又不止甲寅与丁丑矣儒林传考

史儒林传治礼次治掌故以文学礼义为官一作次治

礼学掌故汉书作以治礼掌故语皆未明疑文学二字

在掌故上而治礼次治四字皆衍文当云文学掌故以

礼义为官(或礼义上/有治字)然无所据不敢辄改也

文学掌故缺当是两官汉旧仪博士弟子射策甲科补

郎中乙科补掌故而不言丙科疑丙科则文学也史又

卷三 第 24a 页 WYG0859-0691a.png

云择掌故补中二千石属文学掌故补郡属通考注云

云择掌故补中二千石属文学掌故补郡属通考注云掌故尊于文学掌故窃意下掌故二字衍文晁错以文

学为太常掌故自是两官儿宽射策乙科为掌故房凤

射策乙科为太史掌故俱不言文学亦可證也王莽时

甲科四十人补郎中乙科二十人补太子舍人丙科

四十人补文学掌故丙科倍于乙科疑是两官而通言

之(如淳注引汉仪甲科补郎中乙科补太子舍人与王/莽同次补郡国文学则丙科也亦不言掌故 儿宽)

(以文学应郡举诣博士受业则文学似非官名然以如/淳所引考之则郡国又各自有文学也但文学乃弟子)

卷三 第 24b 页 WYG0859-0691b.png

(员所补而宽以文学/补弟子员又不相合)

(员所补而宽以文学/补弟子员又不相合)以文学礼义为官迁留滞本谓文学掌故之官迁擢留

滞故欲广其入仕之路而汉书颜注反谓治礼掌故之

官以迁擢留滞之人非也

其秩比二百石以上及吏百石即左右内史大行卒史

也比百石以下即太守卒史也皆史倒文 补中二千

石属即左右内史大行卒史也(左右内史二千石非/中二千石史通言之)郡

属即太守卒史也史异其文耳

卷三 第 25a 页 WYG0859-0691c.png

补左右内史大行卒史先取诵多者即高第可以为郎

补左右内史大行卒史先取诵多者即高第可以为郎中之比不足则择掌故补二千石属文学补郡属文意

自明备员以不足而言也颜注备员示升擢之非藉其

实用非是通考注既无诵多者故选掌故彼善于此者

以充数此说是也

学官弟子一岁辄试补文学掌故其高第籍奏盖不可

轻得至文学掌故所迁何官史未明言若晁错之以文

学为太子舍人则十之 一二而已故曰迁留滞公孙弘

卷三 第 25b 页 WYG0859-0691d.png

之请为别开一途补二千石卒史郡卒史广学官弟子

之请为别开一途补二千石卒史郡卒史广学官弟子入仕之路其叙次甚明白通鉴檃括其辞云为博士官

置弟子第其高下以补郎中文学掌故又吏通一艺以

上者请皆选择以为右职分为两途而与传所云殊别

盖其误也马氏通考曰汉书此条有博士弟子通一艺

以上者补文学掌故缺有吏百石通一艺以上者补卒

史恐是两样人又曰有白身受业而通一艺以上者有

已仕受业而通一艺以上者是皆袭通鉴之误而于此

卷三 第 26a 页 WYG0859-0692a.png

条本文未之详考也

条本文未之详考也公孙弘之奏请专为学官弟子而言通考注云欲为学

者开入仕之路故以宣布诏书为名与三代宾兴之意

异矣此俗儒之所喜而高士之所不屑也此一条最为

分明而不详何人所注疑出吕氏大事记马氏据通鉴

析为两端而以大事记为未明盖指此注马氏既不辨

通鉴之误而反以大事记为未明是误之又误也(大事/记今)

(未见其书/俟再考)

卷三 第 26b 页 WYG0859-0692b.png

博士秦官郎中文学掌故皆秦官也晁错以文学为太

博士秦官郎中文学掌故皆秦官也晁错以文学为太常掌故在汉文帝时弘之所请为博士置弟子员一岁

辄试补文学掌故缺其高第可以为郎中者太常籍(奏/)

其官秩皆不改也故曰请因旧官而兴焉(孝文孝景时/诸博士具官)

(待问则疑已有弟子但未置员其文学掌故亦当有人/未必弟子员所补耳弘之所奏在广弟子员为五十人)

(与一岁即试补文学掌故缺及高第太/常籍奏旧制不可详考今以意推之)

通考此注如选择其秩二百石备员贰千石属郡属皆

足證索隐颜注之误惟因旧官而兴焉以为因旧所立

卷三 第 27a 页 WYG0859-0692c.png

之黉舍而脩饰之以官为宫则未然也(再考注选择其/秩二百石为掌)

之黉舍而脩饰之以官为宫则未然也(再考注选择其/秩二百石为掌)(故此亦/未然)

卒史秩不同中二千石二千石之卒史则秩比二百石

以上及百石也郡太守卒史则比百石以下也瓒注卒

史秩百石此以郡国卒史言之(郡国五经百石卒/史元帝时始置)

如淳注汉仪射策甲科百人补郎中乙科二百人补太

子舍人按此恐汉仪之误汉书所载较史为详然无此

语王莽时甲科四十人补郎中乙科二十人补太子舍

卷三 第 27b 页 WYG0859-0692d.png

人丙科四十人补文学掌故不应汉时反增多于王莽

人丙科四十人补文学掌故不应汉时反增多于王莽也(索隐引如/淳注非是)

通鉴又吏通一艺以上者请皆选择以为右职胡注吏

谓百石以上及比百石以下也右职谓中二千石二千

石之卒史也按传选择其秩比二百石以上及吏百石

此言选择史秩与文学掌故相次者即左右内史大行

卒史也儿宽以射策为掌故即次补廷尉文学卒史正

是其例比百石以下即郡太守卒史也通鉴因百石上

卷三 第 28a 页 WYG0859-0693a.png

有吏字谓选择其吏之通一艺以上者而未尝考其前

有吏字谓选择其吏之通一艺以上者而未尝考其前后之文义也以为古职本出文翁传颜注郡中高职此

受业博士而归者以为郡中高职谓掾曹之属黄霸为

左冯翊二百石卒史冯翊以霸入财为官不补右职则

卒史非右职明矣吏既不受业博士安得有通一艺以

上者且即有之亦已为二百石以上矣而又补二百石

之卒史乎此其为误有断然者而后来皆未之察也

廷尉有文学卒史则九卿皆有之不特左右内史大行

卷三 第 28b 页 WYG0859-0693b.png

也史举其例耳

也史举其例耳汉火德考

自邹衍推五德终始之传作主运秦始皇采用其说以

周得火德秦灭周从所不胜为水德封禅书或曰黄帝

得土德夏得木德殷得金德周得火德秦得水德是必

用邹衍说也至刘歆三统历乃更以夏得金德殷得水

德周得木德秦在木火之间汉得火德与邹衍所云异

矣汉初用赤帝子之祥旗帜尚赤而自有天下后仍袭

卷三 第 29a 页 WYG0859-0693c.png

秦旧故张苍以为水德孝文帝时公孙臣言当改用土

秦旧故张苍以为水德孝文帝时公孙臣言当改用土德色尚黄其事末行至孝武帝改正朔色尚黄印章以

五字则用公孙臣之说也王莽篡位自以黄帝之后当

为土德而用刘歆说尽改从前相承之序以汉为火德

后汉重图谶以赤伏符之文改用火德班固作志遂以

著之高帝而后汉人作飞燕外传有祸水灭火之语不

知前汉自王莽刘歆以前未有以为火德者盖其误也

荀悦汉纪言张苍谓汉为水德而贾谊公孙臣(今刻作/公孙弘)

卷三 第 29b 页 WYG0859-0693d.png

(误/)以为土德及至刘向父子推五行之运以子承母始

(误/)以为土德及至刘向父子推五行之运以子承母始自伏羲以迄于汉宜为火德其说为明然律历言刘向

总六历列是非作五纪论其论今不传若三统历所云

则歆说非向说也贾谊云当用土德色尚黄数以五司

马迁太初历盖从之而班固以为疏改用火德然前汉

实用土德非火德也凡此皆史记索隐汉书颜注通鉴

胡注所未及故详论之以俟后之人考而證焉

元后传莽更汉家黑貂著黄貂又改正朔伏腊日按汉

卷三 第 30a 页 WYG0859-0694a.png

土德色尚黄其黑貂则因秦旧未之改也莽传以十二月

土德色尚黄其黑貂则因秦旧未之改也莽传以十二月为正朔伏腊则未详或伏字连言之下止云正腊日不

云伏可知也高堂隆言汉以午祖以戌腊自是后汉火

德之制前汉则无考故颜注略之王莽所改亦不传也

贾谊公孙臣皆以汉为土德太初改历从之至图谶兴

于哀平之世盖以汉为火德刘歆三统历当本之此王莽以

符命自立其辅政居摄时必改汉以为火德故莽传言

丁火汉氏之德也明汉刘火德尽而传于新室也则以

卷三 第 30b 页 WYG0859-0694b.png

汉为火德固不自后汉始矣大抵起于哀平之世王莽

汉为火德固不自后汉始矣大抵起于哀平之世王莽刘歆之说而班志以著之高帝则不然也

蔡邕独断五帝腊祖之异名青帝以未腊卯祖赤帝以

戍腊未祖白帝以丑腊酉祖黑帝以辰腊子祖黄帝以

辰腊未祖高堂隆曰水始于申盛于子终于辰故水行

之君以子祖以辰腊火始于寅盛于午终于戍故火行

之君以午祖以戍腊木始于亥盛于卯终于未故木行

之君以卯祖以未腊金始于已盛于酉终于丑故金行

卷三 第 31a 页 WYG0859-0694c.png

之君以酉祖以丑腊土始于未盛于戌终于亥故土行

之君以酉祖以丑腊土始于未盛于戌终于亥故土行之君以戌祖以辰腊其说与蔡合而秦静以为小数之

学因就传著五行以为说非典籍经义之文也隆言魏

土德当以戍祖辰腊静则言汉以午祖戍腊魏当如前

以未祖丑腊所云汉以午祖戍腊自是东汉火德之制

而魏之未祖丑腊又不知何据也疑皆后人依放为说

而汉以前祖腊之制皆不可考故颜注皆略之

侠累考

卷三 第 31b 页 WYG0859-0694d.png

史记六国年表韩烈侯三年盗杀韩相侠累哀侯六年

史记六国年表韩烈侯三年盗杀韩相侠累哀侯六年韩严弑其君韩世家烈侯三年聂政杀韩相侠累哀侯

六年韩严弑其君烈侯生文侯文侯生哀侯已历三世

相距二十七年据战国策韩廆字侠累严遂字仲子而史

所书韩严别是一人原自分明无所疑也特战国策言

聂政刺侠累并中哀侯而刺客传亦言严仲子事韩哀

侯与年表世家不合疑策本言并中烈侯而传者以烈

侯后十年乃卒哀侯死于弑故改烈侯为哀侯刺客传

卷三 第 32a 页 WYG0859-0695a.png

盖承其误索隐有疑于此而未尝明言致误之由但以

盖承其误索隐有疑于此而未尝明言致误之由但以史为两存之则亦非也至通鉴从年表世家两书于烈

侯三年哀侯六年而于哀侯六年直以韩严为严遂并

系战国策韩廆严遂事于其下但言使人不言聂政又

云并及哀侯则与年表世家刺客传战国策皆不合其

误甚明胡注引蜀本注云温公之意不以严遂为严仲

子亦不以韩廆为韩侠累止从年表世家而不信传然

以战国策及刺客传考之严遂即严仲子韩廆即侠累

卷三 第 32b 页 WYG0859-0695b.png

高诱注严遂字仲子索隐侠累名傀(傀廆/同)确然可据而

高诱注严遂字仲子索隐侠累名傀(傀廆/同)确然可据而通鉴以韩严为严遂而严仲子别是一人不知何所据

也且韩严自姓韩严遂自姓严乃以严字偶同合而一

之彼此参校通鉴之误明矣索隐于史记误处往往引

他书驳正而胡注于通鉴多依阿无所发明则古今人

之不相及远矣(索隐亦有漏略胡注间/有驳止但缺略多耳)今本战国策作

并中烈侯是又后人所改

白田杂著卷三