声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十一 第 1a 页 WYG0858-0637a.png

钦定四库全书

钦定四库全书日知录卷十一 昆山 顾炎武 撰

权量

三代以来权量之制自隋文帝一变杜氏通典言六朝

量三升当今一升秤三两当今一两尺一尺二寸当今

一尺(今谓/即时)左传定公八年正义曰魏齐斗称于古二而

为一周隋斗称于古三而为一隋书律历志言梁陈依

古斗齐以古升五升为一斗周以玉升一升当官斗一

卷十一 第 1b 页 WYG0858-0637b.png

升三合四勺开皇以古斗三升为一升大业初依复古

升三合四勺开皇以古斗三升为一升大业初依复古斗梁陈依古称齐以古称一斤八两为一斤周玉称四

两当古称四两半开皇以古称三斤为一斤大业初依

复古称今考之传记如孟子以举百钧为有力人三十

斤为钧百钧则三千斤晋书成帝纪今诸郡举力人能

举千五百斤以上者史记秦始皇纪金人十二重各千

石置宫廷中百二十斤为石千石则十二万斤汉旧仪

祭天养牛五岁至二千斤晋书南阳王保传自称重八

卷十一 第 2a 页 WYG0858-0638a.png

百斤不应若此之重考工记爵一升觚三升(仪礼特牲/馈食礼注)

百斤不应若此之重考工记爵一升觚三升(仪礼特牲/馈食礼注)(觚三/升)献一爵而酬以觚一献而三酬则一豆矣礼记宗

庙之祭贵者献以爵贱者献以散尊者举觯卑者举角

五献之尊门外缶门内壶君尊瓦甒注凡觞一升曰爵

二升曰觚三升曰觯四升曰角壶大一石瓦甒五斗诗

曰我姑酌彼金罍毛说人君以黄金饰尊大一硕每食

四簋正义四簋器容㪷二升不应若此之巨周礼舍人

丧纪共饭米注饭所以实口君用梁大夫用稷士用稻

卷十一 第 2b 页 WYG0858-0638b.png

皆四升管子凡食盐之数一月丈夫五升少半妇人三

皆四升管子凡食盐之数一月丈夫五升少半妇人三升少半婴儿二升少半史记廉颇传一饭斗米汉书食

货志食人月一石半赵充国传以一马自佗负三十日

食为米二斛四斗麦八斛匈奴传计一人三百日食用

𥻰十八斛不应若此之多史记河渠书可令亩十石嵇

康养生论夫田种者一亩十斛谓之良田晋书傅玄传

白田收至十馀斛水田至数十斛今之收穫最多亦不

及此数灵枢经人食一日中五升既夕礼朝一溢米莫

卷十一 第 3a 页 WYG0858-0638c.png

一溢米注二十两曰溢为米一升二十四分升之一晋

一溢米注二十两曰溢为米一升二十四分升之一晋书宣帝纪问诸葛公食可几何对曰三四升会稽王道

子传国用虚竭自司徒以下日廪七升本皆言少而反

得多是知古之权量比之于今大抵皆三而当一也史

记孔子世家孔子居鲁奉粟六万索隐曰当是六万斗

正义曰六万小斗当今二千石也此唐人所言三而当

一之验盖自三代以后取民无制权量之属每代递增

至魏孝文太和十九年诏改长尺大㪷依周礼制度班

卷十一 第 3b 页 WYG0858-0638d.png

之天下(魏书张普惠传神龟中上疏言高宗废火斗去/长尺改重称所以爱万姓从薄赋故海内之人)

之天下(魏书张普惠传神龟中上疏言高宗废火斗去/长尺改重称所以爱万姓从薄赋故海内之人)(歌舞以供其赋奔走以役其勤天子信于上亿兆/乐于下自兹以降渐渐长阔百姓嗟怨闻于朝野)隋炀

帝大业三年四月壬辰改度量权衡并依古式虽有此

制竟不能复古至唐时犹有大斗小斗大两小两之名

而后代则不复言矣

山堂考索斛之为制方尺而深尺班志乃云其中容十

斗盖古用之斗小

欧阳公集古录有谷口铜甬始元四年左冯翊造其铭

卷十一 第 4a 页 WYG0858-0639a.png

曰谷口铜甬容十斗重四十斤以今权量校之容三斗

曰谷口铜甬容十斗重四十斤以今权量校之容三斗重十五斤斗则三而有馀斤则三而不足吕氏考古图

汉好畤官厨鼎刻曰重九斤一两今重三斤六两今六

两当汉之一斤又曰轵家釜三斗弱轵家甑三斗一升

当汉之一石大抵是三而当一也

古以二十四铢为两五铢钱十枚计重二两二铢今称

得十枚当今之一两弱又汉书王莽传言天凤元年改

作货布长二寸五分广一寸首长八分有奇广八分其

卷十一 第 4b 页 WYG0858-0639b.png

圜好径二分半足枝长八分间广二分其文右曰货左

圜好径二分半足枝长八分间广二分其文右曰货左曰布重二十五铢顷富平民掊地得货布一罂所谓长

二十五分者今钞尺之一寸六分有奇广一寸者今之

六分有半八分者今之五分而二十五铢者今称得百

分两之四十二(俗云四/钱二分)是则今代之大于古者量为最

权次之度又次之矣晋书挚虞传将作大匠陈协掘地

得古尺尚书奏今尺长于古尺宜以古为正潘岳以为

习用已久不宜复改虞駮曰昔圣人有以见天下之赜

卷十一 第 5a 页 WYG0858-0639c.png

而拟其形容象物制器以存时用故参两天地以正算

而拟其形容象物制器以存时用故参两天地以正算数之纪依律计分以定长短之度其作之也有则故用

之也有徵考步两仪则天地无所隐其情准正三辰则

悬象无所容其谬施之金石则音韵和谐措之规矩则

器用合宜一本不差而万物皆正及其差也事皆反是

今尺长于古尺几于半寸乐府用之律吕不合史官用

之历象失占医术用之孔穴乖错此三者度量之所繇

生得失之所取徵皆絓阂而不得通故宜改今而从古

卷十一 第 5b 页 WYG0858-0639d.png

也唐虞之制同律度量衡仲尼之训谨权审度今两尺

也唐虞之制同律度量衡仲尼之训谨权审度今两尺并用不可谓之同知失而行不可谓之谨不同不谨是

谓谬法非所以轨物垂则示人之极凡物有多而易改

亦有少而难变有改而致烦亦有变而之简度量是人

所常用而长短非人所恋惜是多而易改者也正失于

得反邪于正一时之变永世无二是变而之简者也宪

章成式不失其旧物季末苟合之制异端杂乱之用宜

以时釐改贞夫一者也臣以为宜如所奏

卷十一 第 6a 页 WYG0858-0640a.png

大斗大两

大斗大两汉书货殖传黍十大斗师古曰大斗者异于量米粟之

斗也是汉时已有大斗但用之量粗货耳

唐六典凡度以北方秬黍中者一黍之广为分十分为

寸十寸为尺一尺二寸为大尺十尺为丈凡量以秬黍

中者容一千二百黍为龠二龠为合十合为升十升为

斗三斗为大斗十斗为斛凡权衡以秬黍中者百黍之

重为铢(应劭曰十黍为/累十累为铢)二十四铢为两三两为大两十

卷十一 第 6b 页 WYG0858-0640b.png

六两为斤凡积秬黍为度量权衡者调钟律测晷景合

六两为斤凡积秬黍为度量权衡者调钟律测晷景合汤药及冠冕之制则用之内外官司悉用大者按唐时

权量是古今小大并行太史太常太医用古(杜氏通典/云贞观中)

(张文收铸铜斛称尺以今常用度量校之尺当六之五/衡量皆三之一 旧唐书代宗纪大历十年八月太常)

(寺奏诸州府所用㪷称当寺给铜㪷称州府依样制造/而行从之 通典载诸郡土贡上党郡贡人参三百小)

(两高平郡贡白石英五十小两济阳郡贡阿胶二百小/斤鹿角胶三十小斤临封郡贡石斛十小斤南陵郡贡)

(石斛十小斤同陵郡贡石斛二十小斤此则/贡物中亦有用小斤小两者然皆汤药之用)他有司皆

用今久则其今者通行而古者废矣

卷十一 第 7a 页 WYG0858-0640c.png

宋沈括笔谈曰予受诏考钟律及铸浑仪求秦汉以来

宋沈括笔谈曰予受诏考钟律及铸浑仪求秦汉以来度量计六斗当今之一斗七升九合秤三斤当今十三

两是宋时权量又大于唐也

元史言至元二十年颁行宋文思院小口斛又言世祖

取江南命输米者止用宋斗斛以宋一石当今七斗故

也是则元之斗斛又大于宋也

汉禄言石

古时制禄之数皆用斗斛左传言豆区釜钟各自其四

卷十一 第 7b 页 WYG0858-0640d.png

以登于釜论语与之釜与之庾孟子养弟子以万钟皆

以登于釜论语与之釜与之庾孟子养弟子以万钟皆量也汉承秦制始以石为名(韩非子王因收吏玺自三/百石已上皆效之子之是)

(时即以石制禄/史记燕世家同)故有中二千石二千石比二千石千石

比千石六百石比六百石四百石比四百石三百石比

三百石二百石比二百石百石而三公号万石百二十

斤为石是以权代量然考后汉百官志所载月奉之数

则大将军三公奉月三百五十斛以至斗食奉月十一

斛又未尝不用斛所谓二千石以至百石者但以为品

卷十一 第 8a 页 WYG0858-0641a.png

级之差而已(汲黯传注如淳曰真二千石月得百五十/斛岁凡得千八百石耳二千石月得百二)

级之差而已(汲黯传注如淳曰真二千石月得百五十/斛岁凡得千八百石耳二千石月得百二)(十斛岁凡得一千/四百四十石耳)今人以十斗为石本于此不知秦时

所谓金人十二重各千石撞万石之钟县石铸钟虞衡

石程书之类皆权也非量也惟白圭传谷长石斗淳于

髡传一斗亦醉一石亦醉对斗言之是移权之名于量

尔

叶梦得岩下放言名生于实凡物皆然以斛为石不知

起何时自汉以来始见之石本五权之名汉制重百二

卷十一 第 8b 页 WYG0858-0641b.png

十斤为石非量名也以之取民赋禄如二千石之类以

十斤为石非量名也以之取民赋禄如二千石之类以榖百二十斤为斛犹之可也若酒言石酒之多少本不

系榖数从其取之醇醨以今准之酒之醇者斛止取七

斗或六斗而醨者多至于十五六斗若以榖百二十斤

为斛酒从其权名则当为酒十五六斗从其量名则斛

当榖百八九十斤进退两无所合是汉酒言石者未尝

有定数也(谢肇浙谓古者爵容一升十爵为斗百爵为/石以考工记一献三酬之说准之良然昔人)

(未详/此义)至于面言斛石面亦未必正为麦百二十斤而麦

卷十一 第 9a 页 WYG0858-0641c.png

之实又有大小虚实然沿袭至今莫知为非及弓弩较

之实又有大小虚实然沿袭至今莫知为非及弓弩较力言斗言石此乃古法打硾以斤为别而世反疑之乃

知名实何常之有

史记货殖传狐貂裘千皮羔羊裘千石变皮言石亦互

文也凡细而轻者则以皮计粗而重者则以石计

以钱代铢

古算法二十四铢为两汉轵家釜铭重十斤九铢轵家

甑铭重四斤廿铢是也近代算家不便乃十分其两而

卷十一 第 9b 页 WYG0858-0641d.png

有钱之名此字本是借用钱币之钱非数家之正名簿

有钱之名此字本是借用钱币之钱非数家之正名簿领用之可耳今人以入文字可笑唐书武德四年铸开

通元宝径八分重二铢四累(累或作参沈存中曰今蜀/部亦以十参为一铢参乃)

(古之/累字)积十钱重一两得轻重大小之中所谓二铢四累

者今一钱之重也后人以其繁而难晓故代以钱字

度量皆以十起数惟权则以一龠容千二百黍重十二

铢两之为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石今人

改铢为钱而自两以上则累百累千以至于万而权之

卷十一 第 10a 页 WYG0858-0642a.png

数亦以十起矣汉制钱言铢金言斤其名近古

数亦以十起矣汉制钱言铢金言斤其名近古宋史律历志太宗淳化三年三月诏曰书云协时月正

日同律度量衡所以建国经而立民极也国家万邦咸

乂九赋是均顾出纳于有司系权衡之定式如闻秬黍

之制或差毫釐锤钩为奸害及黎庶宜令详定称法著

为通规事下有司监内藏库崇仪使刘蒙刘承圭言太

府寺旧铜式自一钱至十斤凡五十一轻重无准外府

藏受黄金必自毫釐计之式自钱始则伤于重遂寻本

卷十一 第 10b 页 WYG0858-0642b.png

末别制法物至景德中承圭重加参定而权衡之制益

末别制法物至景德中承圭重加参定而权衡之制益为精备其法盖取汉志子榖秬黍为则广十黍以为寸

从其大乐之尺(秬黍黑黍也乐尺自黄钟之管而生/也谓以秬黍中者为分寸轻重之制)就

成二术(二术谓以尺/黍而求氂累)因度尺而求氂(度者丈尺之总名/谓因乐尺之原起)

(于黍而成于寸析寸为分析分为氂析氂为毫析毫为/丝析丝为忽则十匆为一丝十丝为一毫十毫为一氂)

(十氂为/一分)自积黍而取累(从积黍而取累则十黍为累十/累为铢二十四铢为两累铢皆)

(以铜/为之)以氂累造一钱半及一两等二称各悬三毫以星

准之等一钱半者以取一称之法其衡合乐尺一尺二

卷十一 第 11a 页 WYG0858-0642c.png

寸重一钱锤重六分盘重五分初毫星准半钱至稍总

寸重一钱锤重六分盘重五分初毫星准半钱至稍总一钱半析成十五分分列十氂(第一毫下等半钱当十/五氂若十五斤称等五)

(斤/也)中毫至梢一钱析成十分分列十氂末毫至梢半钱

析成五分分列十氂等一两者亦为一称之则其衡合

乐尺一尺四寸重一钱半锤重六钱盘重四钱初毫至

梢布二十四铢下别出一星星等五累(每铢之下复出/一星等五累则)

(四十八星等二百四十累/计二千四百累为一两)中毫至梢五钱布十二铢铢

列五星星等二累(布十二铢为五钱之数则一铢等/十累都等一百二十累为半两)末

卷十一 第 11b 页 WYG0858-0642d.png

毫至梢六铢铢列十星星等一累(每星等一累都等/六十累为二钱半)以

毫至梢六铢铢列十星星等一累(每星等一累都等/六十累为二钱半)以御书真草行三体淳化钱较定实重二铢四累为一钱

者以二千四百得十有五斤为一称之则其法初以积

黍为准然后以分而推忽为定数之端故自忽丝毫氂

黍累铢各定一钱之则(谓皆定一钱之则/然后制取等称也)忽万为分(以/一)

(万忽为一分之则以十万忽定为一钱之则/匆者吐丝为匆分者始微而著言可分别也)丝则千(一/千)

(丝为一分以一万/丝定为一钱之则)毫则百(一百毫为一分以一千毫定/为一钱之则毫者氂毛也自)

(匆丝毫三者皆/断骥尾为之)氂则十(一十氂为一分以一百氂定为/一钱之则氂者氂牛尾毛也曳)

卷十一 第 12a 页 WYG0858-0643a.png

(赤金成丝/以为之也)转以十倍倍之则为一钱(转以十倍倍之谓/自一万匆至十万)

(赤金成丝/以为之也)转以十倍倍之则为一钱(转以十倍倍之谓/自一万匆至十万)(忽之类定/为之则也)黍以二千四百枚为一两(一龠容千二百黍/为十二铢则以二)

(千四百黍定为一两之/则两者以二龠为两)累以二百四十(谓以二百四十/累定为一两之)

(则/)铢以二十四(转相因成十累为铢则以二百四十累/定成二十四铢为一两之则铢者言殊)

(异/也)遂成其称称合黍数则一钱半者计三百六十黍之

重列为五分则每分计二十四黍又每分析为一十氂

则每氂计二黍十分黍之四(以一氂分二十四黍则每/氂先得二黍都分成四十)

(分则一氂又得四分是每/氂得二黍十分黍之四)每四毫一丝六忽有差为一

卷十一 第 12b 页 WYG0858-0643b.png

黍则毫累之数极矣一两者合二十四铢为二千四百

黍则毫累之数极矣一两者合二十四铢为二千四百黍之重每百黍为铢二百四十黍为二铢四累二铢四

累为钱二累四黍为分一累二黍重五氂六黍重二氂

五毫三黍重一氂二毫五丝则黍累之数成矣先是守

藏吏受天下岁输金币而太府权衡旧式失准得因之

为奸故诸道主者坐逋负而破产者甚众又守藏更代

校计争讼动必数载至是新制既定奸弊无所措中外

以为便(度量权衡皆太府掌造以给内外官司及民间/之用凡遇改元即令更造各以年号印而识之)

卷十一 第 13a 页 WYG0858-0643c.png

(其印有方印长印八角印笏头印/之别所以明制度而防伪滥也)是则今日之以十分

(其印有方印长印八角印笏头印/之别所以明制度而防伪滥也)是则今日之以十分为钱十钱为两者始于宋初所谓新制者也

十分为钱

古时分乃度之名非权之名说文寸十分也隋书律历

志引易纬通卦验十马尾为一分说苑度量权衡以粟

一十粟为一分十分为一寸(淮南子/注同)孙子算术蚕所吐

丝为忽十忽为秒十秒为毫十毫为氂十氂为分十分

为寸汉书律历志本起黄钟之长以子谷秬黍中者一

卷十一 第 13b 页 WYG0858-0643d.png

黍之广度之九十黍为黄钟之长一黍为一分十分为

黍之广度之九十黍为黄钟之长一黍为一分十分为一寸此皆度之名淮南子十二蔈而当一粟(宋书律/志作标)十

二粟而当一分十二分而当一铢十二铢而当半两二

十四铢为一两十六两为一斤三十斤为一钧四钧为

石此则权之名(史记大宛传善/市贾争分铢)然以十二分为一铢二

十四铢为一两则小于今之为分者多矣

陶隐居名医别录曰古称惟有铢两而无分名今则以

十黍为一铢六铢为一分四分为一两十六两为一斤

卷十一 第 14a 页 WYG0858-0644a.png

李杲曰六铢为一分即今之二钱半也此又以二钱半

李杲曰六铢为一分即今之二钱半也此又以二钱半为分则随人所命而无定名也

黄金

汉时黄金上下通行故文帝赐周勃至五千斤宣帝赐

霍光至七千斤而武帝以公主妻栾大至赍金万斤(汉/书)

(作十/万斤)卫青出塞斩捕首虏之士受赐黄金二十馀万斤

(古来赏赐之数莫侈于元成宗即位赐驸马蛮子𢃄银/七万六千五百两阔里吉思一万五千四百五十两高)

(丽王王昛三万两其定诸王朝会赐/与有至金千两银七万五千两者)梁孝王薨藏府馀

卷十一 第 14b 页 WYG0858-0644b.png

黄金四十馀万斤馆陶公主近幸董偃令巾府曰董君

黄金四十馀万斤馆陶公主近幸董偃令巾府曰董君所发一日金满百斤钱满百万帛满千匹乃白之王莽

禁列侯以下不得挟黄金输御府受直至其将败省中

黄金万斤者为一匮尚有六十匮黄门钩盾藏府中尚

方处处各有数匮而后汉光武纪言王莽末天下旱蝗

黄金一斤易粟一斛是民间亦未尝无黄金也董卓死

坞中有金二三万斤银八九万斤昭烈得益州赐诸葛

亮法正关羽张飞金各五百斤银千斤南齐书萧颖胄

卷十一 第 15a 页 WYG0858-0644c.png

传长沙寺僧业富沃铸黄金为龙数千两埋土中历相

传长沙寺僧业富沃铸黄金为龙数千两埋土中历相传付称为下方黄铁莫有见者颖胄起兵乃取此龙以

充军实梁书武陵王纪传黄金一斤为饼百饼为簉至

有百簉银五倍之自此以后则罕见于史尚书疏汉魏

赎罪皆用黄金后魏以金难得令金一两收绢十疋今

律乃赎铜

宋太宗问学士杜镐曰两汉赐予多用黄金而后代遂

为难得之货何也对曰当时佛事未兴故金价甚贱今

卷十一 第 15b 页 WYG0858-0644d.png

以目所睹记及会典所载国初金价推之亦大略可考

以目所睹记及会典所载国初金价推之亦大略可考会典钞法卷内云洪武八年造大明宝钞每钞一贯折

银一两每钞四贯易赤金一两是金一两当银四两也

徵收卷内云洪武十八年令凡折收税粮金每两准米

十石银每两准米二石是金一两当银五两也三十年

上曰折收逋赋欲以苏民困也今如此其重将愈困民

更令金每两准米二十石银每两准米四石然亦是金

一两当银五两也永乐十一年令金每两准米三十石

卷十一 第 16a 页 WYG0858-0645a.png

则当银七两五钱矣又令交阯召商中盐金一两给盐

则当银七两五钱矣又令交阯召商中盐金一两给盐三十引则当银十两矣岂非承平以后日事侈靡上自

宫掖下逮勋贵用过乎物之故与(辽张孝杰为北府宰/相贪货无厌尝曰无)

(百万两黄金不/足为宰相家)幼时见万历中赤金止七八换崇祯中

十换(天启中权奄用事百官献/媚者皆进金卮金价渐贵)江左至十三换矣投珠

抵璧之风将何时而见与

汉书食货志黄金重一斤直钱万朱提银重八两为一

流直一千五百八十他银一流直千是金价亦四五倍

卷十一 第 16b 页 WYG0858-0645b.png

于银也(方勺泊宅编云当时黄金一两才直/钱六百米提银一两才直钱二百)

于银也(方勺泊宅编云当时黄金一两才直/钱六百米提银一两才直钱二百)元史至大银钞一两准至元钞五贯白银一两赤金一

钱是金价十倍于银也

史记平准书一黄金一斤(汉书食货志黄金方寸而重/一斤庄子百斤注李曰金方)

(寸重一斤百金百斤也汉书韦贤传赐黄金/百斤玄成诗曰厥赐祁祁百金泊馆是也)臣瓒曰秦

以一镒为一金(孟康曰二十/四两曰镒)汉以一斤为一金是汉之

金已减于秦矣汉书食货志黄金重一斤直钱万惠帝

纪注师古曰诸赐金不言黄者一斤与万钱(王莽传故/事聘皇后)

卷十一 第 17a 页 WYG0858-0645c.png

(黄金二万斤为钱二万万以公羊隐公五年传百金/之鱼注百金犹百万也古 金重一斤若今万钱)

(黄金二万斤为钱二万万以公羊隐公五年传百金/之鱼注百金犹百万也古 金重一斤若今万钱)古来用金之费如吴志刘繇传笮融大起浮图祠以铜

为人黄金涂身衣以锦采垂铜盘九重何姬传注引江

表传孙皓使尚方以金作华燧步摇假髻以千数令宫

人著以相扑朝成夕败辄出更作魏书释老志兴光元

年敕有司于五鞋大寺内为大祖已下五帝铸释迦立

像五各长一丈六尺都用赤金二万五千斤天安中于

天宫寺造释迦立像高四十三尺用赤金十万斤黄金

卷十一 第 17b 页 WYG0858-0645d.png

六百斤齐书东昏侯本纪后宫服御极选珍奇府库旧

六百斤齐书东昏侯本纪后宫服御极选珍奇府库旧物不复周用贵市民间金银宝物价皆数倍京邑酒租

皆折使输金以为金涂犹不能足唐书敬宗纪诏度支

进铜三千斤金薄(即箔/字)十万翻修清思院新殿及升阳

殿图障五代史闽世家王昶起三清台三层以黄金数

千斤铸宝皇及元始天尊太上老君像宋真宗作玉清

昭应宫甍栱栾楹全以金饰所费钜亿万虽用金之数

亦不能全计金史海陵本纪宫殿之饰遍傅黄金而后

卷十一 第 18a 页 WYG0858-0646a.png

间以五采金屑飞空如落雪元史世祖本纪建大圣寿

间以五采金屑飞空如落雪元史世祖本纪建大圣寿万安寺佛像及窗壁皆金饰之凡费金五百四十两有

奇水银二百四十斤又言缮写金字藏经凡縻金二千

二百四十四两(吴澄传言粉黄金为泥写浮屠藏经用/泰定帝纪泰定二年七月庚午以国)

(不足罢书金字藏经措时于/云南立造卖金箔规 所)此皆耗金之繇也杜镐之

言颇为不妄草木子云金一为箔无复再还元矣故南

齐书武帝纪禁不得以金银为箔(宋史真宗纪太中祥/符元年二月丙午申)

(明不许以金银为箔之制仁宗纪康定元年八月戊戌/禁以金箔饰佛像哲宋纪元祐二年九月丁卯禁私造)

卷十一 第 18b 页 WYG0858-0646b.png

(金箔刘庠传仁宗外家李珣犯销金法庠奏言法行当/自贵近始从之 金史世宗纪大定七年七月戊申禁)

(金箔刘庠传仁宗外家李珣犯销金法庠奏言法行当/自贵近始从之 金史世宗纪大定七年七月戊申禁)(服用金丝其织卖者皆抵罪金元史仁宗纪至/大四年三月辛卯禁民间制 箔销金织金)而太祖

实录言上出黄金一锭示近臣曰此表笺袱盘龙金也

令宫人洗涤销镕得之呜呼俭德之风远矣

银

唐宋以前上下通行之货一皆以钱而己未尝用银汉

书食货志言秦并天下币为二等而珠玉龟贝银锡之

属为器饰宝藏不为币孝武始造白金三品寻废不行

卷十一 第 19a 页 WYG0858-0646c.png

(谢肇浙曰汉银八两直钱一千当时/银贱而钱贵今银一两即直千钱矣)旧唐书宪宗元和

(谢肇浙曰汉银八两直钱一千当时/银贱而钱贵今银一两即直千钱矣)旧唐书宪宗元和三年六月诏曰天下有银之山必有铜矿铜者可资于

鼓铸银者无益于生人其天下自五岭以北见采银坑

并宜禁断(李德裕为浙西观察使奏云去二月中奉宣/令进□子计用银九千四百馀两其时贮备)

(都无二/三百两)然考之通典谓梁初唯京师及三吴荆郢江湘

梁益用钱其馀州郡则杂以榖帛交易交广之域则全

以金银为货而唐韩愈奏状亦言五岭买卖一以银元

稹奏状言自岭已南以金银为货币自巴已外以盐帛

卷十一 第 19b 页 WYG0858-0646d.png

为交易黔巫溪峡用水银朱砂缯䌽巾帽以相市(杜氏/通典)

为交易黔巫溪峡用水银朱砂缯䌽巾帽以相市(杜氏/通典)(载唐度支岁计之数粟则二千五百馀万石布绢绵则/二千七百馀万端屯疋钱则二百馀万贯未尝有银其)

(土贡则贵州贡银百两鄂新党三州各贡银五十两贺/州贡银三十两邵端昭潘辨高龚浔严封春罗牢窦横)

(象泷藤平琴廉义柳勤康恩崖万安二十七州各贡银/二十两是唐人以银为贡而不以为赋也 张籍诗海)

(国战骑象蛮/州市用银)宋史仁宗纪景祐二年诏诸路岁输缗钱

福建二广易以银江东以帛于是有以银当缗钱者矣

金史食货志旧例银每铤五十两其直百贯(旧唐书哀/帝纪内库)

(出方圆银二千一百七十二两充见任文/武常参官救接是知前代银皆是铸成)民间或有截

卷十一 第 20a 页 WYG0858-0647a.png

凿之者其价亦随低昂遂改铸银名承安宝货一两至

凿之者其价亦随低昂遂改铸银名承安宝货一两至十两分五等每两折钱二贯公私同见钱用又云更造

兴定宝泉每贯当通宝五十又以绫印制元光珍货同

银钞及馀钞行之行之未久银价日贵宝泉日贱民但

以银论价至元光二年宝泉几于不用哀宗正大间民

间但以银市易此今日上下用银之始

今民间输官之物皆用银而犹谓之钱粮盖承宋代之

名当时上下皆用钱也

卷十一 第 20b 页 WYG0858-0647b.png

明初所收天下田赋未尝用银惟坑冶之课有银实录

明初所收天下田赋未尝用银惟坑冶之课有银实录于每年之终记所入之数而洪武二十四年但有银二

万四千七百四十两至宣德五年则三十二万二百九

十七两岁办视此为率(按宋苏辙元祐会计录岁入银/止五万七千两元史成宗纪右)

(丞相冗泽言岁入银止六万两而宣德五年奏温处二/府平阳丽水等五县银额至八万七千八百两盖所开)

(坑冶/渐多)当日国家固不恃银以为用也至正统三年以采

办扰民始罢银课封闭坑穴而岁入之数不过五千有

馀九年闰七月戊寅朔复开福建浙江银场(是年采纳/已六万七)

卷十一 第 21a 页 WYG0858-0647c.png

(千一百/八十两)乃仓粮折输变卖无不以银后遂以为常货盖

(千一百/八十两)乃仓粮折输变卖无不以银后遂以为常货盖市舶之来多矣

太祖实录洪武八年三月辛酉朔禁民间不得以金银

为货交易违者治其罪有告发者就以其物给之其立

法若是之严也九年四月己丑许民以银钞钱绢代输

今年租税十九年三月己巳诏岁解税课钱钞有道里

险远难致者许易金银以进五月己未诏户部以今年

秋粮及在仓所储通会其数除存留外悉折收金银布

卷十一 第 21b 页 WYG0858-0647d.png

绢钞定输京师此其折变之法虽暂行而交易之禁亦

绢钞定输京师此其折变之法虽暂行而交易之禁亦少弛矣

正统元年八月庚辰命江南租税折收金帛(会典言浙/江江西湖)

(广三布政司直/𨽻苏松等府)先是都察院右副都御史周铨奏行在

各卫官员俸粮在南京者差官支给本为便利(是时京/官俸粮)

(并于南/京支给)但差来者将各官俸米贸易物货贵买贱酬十

不及一朝廷虚费廪禄各官不得实惠请令该部会议

岁禄之数于浙江江西湖广南直𨽻不通舟楫之处各

卷十一 第 22a 页 WYG0858-0648a.png

随土产折收布绢白金赴京充俸巡抚江西侍郎赵新

随土产折收布绢白金赴京充俸巡抚江西侍郎赵新亦言江西属县有僻居深山不通舟楫者岁赍金帛于

通津之处易米上纳南京设遇米贵其费不赀今行在

官员俸禄于南京支给往返劳费不得实用请令江西

属县量收布绢或白金类销成锭运赴京师以准官员

俸禄少保兼户部尚书黄福亦有是请至是行在户部

复申前议上曰祖宗尝行之否尚书胡濙等对曰太祖

皇帝尝行于陜西每钞二贯五百文折米一石黄金一

卷十一 第 22b 页 WYG0858-0648b.png

两折二十石白金一两折四石绢一匹折一石二斗布

两折二十石白金一两折四石绢一匹折一石二斗布一匹折一石各随所产民以为便后又行于浙江民亦

便之上遂从所请(每米麦一石折/银二钱五分)远近称便然自是仓

廪之积少矣(已上实/录全文)

二年二月甲戊命两广福建当输南京税粮悉纳白金

有愿纳布绢者听于是巡抚南直𨽻行在工部侍郎周

忱奏官仓储积有馀其年十月壬午遣行在通政司右

通政李畛往苏松常三府将存留仓粮七十二万九千

卷十一 第 23a 页 WYG0858-0648c.png

三百石有奇卖银准折官军俸粮三年四月甲寅命粜

三百石有奇卖银准折官军俸粮三年四月甲寅命粜广西云南四川浙江陈积仓粮遂令军民无挽运之劳

而囷庾免陈红之患诚一时之便计也

自折银之后不二三年频有水旱之灾而设法劝借至

千石以上以赈凶荒者谓之义民诏复其家至景泰间

纳粟之例纷纷四出相传至今而国家所收之银不复

知其为米矣

唐书言天宝中海内丰炽州县粟帛举巨万杨国忠判

卷十一 第 23b 页 WYG0858-0648d.png

度支因言古者二十七年耕馀九年食今天下太平请

度支因言古者二十七年耕馀九年食今天下太平请在所出滞积变轻赍内富京师又悉天下义仓及丁租

地课易布帛以充天子禁藏当日诸臣之议有类于此

踵事而行不免太过相沿日久内实外虚至崇祯十三

年郡国大祲仓无见粟民思从乱遂以亡国

宣德中以边储不给而定为纳米赎罪之令其例不一

正统三年八月从陜西按察使陈正伦之请改于本处

纳银解边易米杂犯死罪者纳银三十六两三流二十

卷十一 第 24a 页 WYG0858-0649a.png

四两徒五等视流递减三两杖五等一百者六两九十

四两徒五等视流递减三两杖五等一百者六两九十以下及笞五等俱递减五钱此后代赎锾之例所繇始

也

正统十一年九月壬午巡抚直𨽻工部左侍郎周忱言

各处被灾恐预备仓储赈济不敷请以折银粮税悉徵

本色于各仓收贮俟青黄不接之际出粜于民以所得

银上纳京库则官既不损民亦得济从之此文襄权宜

变通之法所以为一代能臣也

卷十一 第 24b 页 WYG0858-0649b.png

以钱为赋

以钱为赋周官太宰以九赋敛财贿注财泉(古钱/字)谷也又曰赋口

率出泉也(方回古今考/不然此说)荀子言厚刀布之敛以夺之财

而汉律有口算(孝惠纪注汉律人出/一算算百二十钱)此则以钱为赋自

古有之而不出于田亩也唐初租出榖庸出绢调出缯

布未尝用钱自两税法行遂以钱为惟正之供矣

孟子有言圣人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火

而民焉有不仁者乎繇今之道无变今之俗虽使馀粮

卷十一 第 25a 页 WYG0858-0649c.png

栖亩斗米三钱而输将不办妇子不宁民财终不可得

栖亩斗米三钱而输将不办妇子不宁民财终不可得而阜民德终不可得而正何者国家之赋不用粟而用

银舍所有而责所无故也夫田野之氓不为商贾不为

官不为盗贼银奚自而来哉此唐宋诸臣每致叹于钱

荒之害而后又甚焉非任土以成赋重穑以帅民而欲

望教化之行风俗之美无是理矣

白氏长庆集策曰夫赋敛之本者量桑地以出租计夫

家以出庸租庸者榖帛而已今则榖帛之外又责之以

卷十一 第 25b 页 WYG0858-0649d.png

钱钱者桑地不生铜私家不敢铸业于农者何从得之

钱钱者桑地不生铜私家不敢铸业于农者何从得之至乃吏胥追徵官限迫蹙则易其所有以赴公程当丰

岁则贱粜半价不足以充缗钱遇凶年则息利倍称不

足以偿逋债丰凶既若此为农者何所望焉是以商贾

大族乘时射利者日以富豪田垄罢人望岁勤力者日

以贫困劳逸既悬利病相诱则农夫之心尽思释耒而

倚市织妇之手皆欲投杼而刺文至使田䘚污莱室如

悬罄人力罕施而地利多郁天时虚运而岁功不成臣

卷十一 第 26a 页 WYG0858-0650a.png

尝反覆思之实繇榖帛轻而钱刀重也夫粜甚贵钱甚

尝反覆思之实繇榖帛轻而钱刀重也夫粜甚贵钱甚轻则伤人籴甚贱钱甚重则伤农农伤则生业不专人

伤则财用不足故王者平均其贵贱调节其重轻使百

货通流四人交利然后上无乏用而下亦阜安方今天

下之钱日以减耗或积于国府或滞于私家若复日月

徵取岁时输纳臣恐榖帛之价转贱农桑之业转伤十

年以后其弊必更甚于今日矣今若量夫家之桑地计

榖帛为租庸以石斗登降为差以匹夫多少为等但书

卷十一 第 26b 页 WYG0858-0650b.png

估价并免税钱则任土之利载兴易货之弊自革弊革

估价并免税钱则任土之利载兴易货之弊自革弊革则务本者致力利兴则趋末者回心游手于道涂市肆

者可易业于西成托迹于军籍释流者可返躬于东作

所谓下令如流水之原系人于包桑之本者矣

赠友诗曰私家无钱垆平地无铜山胡为秋夏税岁岁

输铜钱钱力日已重农力日已殚贱粜粟与麦贱贸丝

与绵岁暮衣食尽焉得无饥寒吾闻国之初有制垂不

刋庸必算丁口租必计桑田不求土所无不强人所难

卷十一 第 27a 页 WYG0858-0650c.png

量入以为出上足下亦安兵兴一变法兵息遂不还使

量入以为出上足下亦安兵兴一变法兵息遂不还使我农桑人憔悴畎亩间谁能革此弊待君秉利权复彼

租庸法令如贞观年

李翱集有疏改税法一篇言钱者官司所铸粟帛者农

之所出今乃使农人贱卖粟帛易钱入官是岂非颠倒

而取其无者邪繇是豪家大商皆多积钱以逐轻重故

农人日困末业日增请一切不督见钱皆纳布帛

宋时岁赋亦止是榖帛其入有常物而一时所需则变

卷十一 第 27b 页 WYG0858-0650d.png

而取之使其直轻重相当谓之折变(景祐初诏户在/第九等免折变)熙

而取之使其直轻重相当谓之折变(景祐初诏户在/第九等免折变)熙宁中张方平上疏言比年公私上下并苦乏钱又缘青

苗助役之法农民皆变转榖帛输纳见钱钱既难得榖

帛益贱人情窘迫谓之钱荒(司马光亦言江淮之南民/间乏钱谓之钱荒 苏轼)

(亦言免役之害聚敛民财/于上而下有钱荒之患)绍熙元年臣僚言古者赋出

于民之所有不强其所无今之为绢者一倍折而为钱

再倍折而为银银愈贵钱愈难得榖愈不可售使民贱

粜而贵折则大熟之岁反为民害愿诏州郡凡多取而

卷十一 第 28a 页 WYG0858-0651a.png

多折者重置于罚民有粜不售者令常平就籴异时岁

多折者重置于罚民有粜不售者令常平就籴异时岁歉平价以粜庶于民无伤于国有补从之而真宗时知

袁州何蒙请以金折本州二税上曰若是将尽废耕农

矣不许是宋时之弊亦与唐同而折银之见于史者自

南渡后始也

解缙太平十策言及今丰岁宜于天下要害之处每岁

积粮若干民乐近输而国受长久之利计之善者也愚

以为天下税粮当一切尽徵本色除漕运京仓之外其

卷十一 第 28b 页 WYG0858-0651b.png

馀则储之于通都大邑而使司计之臣略仿刘晏之遗

馀则储之于通都大邑而使司计之臣略仿刘晏之遗意量其岁之丰凶积其价之高下粜银解京以资国用

一年计之不足十年计之有馀小民免称贷之苦官府

省敲朴之烦郡国有凶荒之备一举而三善随之矣

五铢钱

今世所传五铢钱皆云汉物非也南北朝皆铸五铢钱

(陈书世祖纪天嘉三年闰/二月甲子改铸五铢钱)魏书言武定之初私铸滥恶

齐文襄王以钱文五铢名须称实宜称钱一文重五铢

卷十一 第 29a 页 WYG0858-0651c.png

者听入市用计百钱重一斤四两二十铢(通典注按此/则一千钱重)

者听入市用计百钱重一斤四两二十铢(通典注按此/则一千钱重)(十一斤以上而隋代五铢钱一千/重四斤二两当时大小秤之差耳)自馀皆准此为数其

京邑二市天下州镇郡县之市各置二称悬于市门民

间所用之称皆准市称以定轻重若重不五铢或虽重

五铢而多杂铅镴并不听用然竟未施行隋书高祖既

受周禅以天下钱货轻重不等乃更铸新钱背面肉好

皆有周郭文曰五铢而重如其文每钱一千重四斤二

两悉禁古钱及私钱置样于关不如样者没官销毁之

卷十一 第 29b 页 WYG0858-0651d.png

自是钱币始壹百姓便之是则改币之议始于齐文襄

自是钱币始壹百姓便之是则改币之议始于齐文襄至隋文帝乃行之而今之五铢亦大抵皆隋物也按四

斤二两是六十六两每一枚当重六分六釐今五铢钱

正符此数不知汉制如何

古钱惟五铢及开元通宝最多五铢隋开皇元年铸开

元唐武德四年铸

开元钱

自宋以后皆先有年号而后有钱文唐之开元则先有

卷十一 第 30a 页 WYG0858-0652a.png

钱文而后有年号旧唐书食货志曰武德四年铸开元

钱文而后有年号旧唐书食货志曰武德四年铸开元通宝钱径八分重二铢四累积十钱重一两(通典云计/一千重六)

(斤四两每两二十四铢则一钱重二铢半以下古称比/今称三之一也则今钱为古称之七铢以上比古五铢)

(则加重二/铢以上)又曰开元钱之文给事中欧阳询制词及书

时称其工其字含八分及𨽻体其词先上后下次左后

右读之自上及左回环读之其义亦通流俗谓之开通

元宝钱马永卿曰开元通宝盖唐二百八十九年独铸

此钱雒并幽桂等处皆置监故开元钱如此之多而明

卷十一 第 30b 页 WYG0858-0652b.png

皇纪号偶相合耳

皇纪号偶相合耳旧唐书高宗乾封元年四月庚寅改铸乾封泉宝钱二

年正月罢乾封钱复行开元通宝钱

钱法之变

太祖实录岁辛丑二月置宝源局于应天府铸大中通

宝钱与历代之钱相兼行使(成化元年七月丙辰诏通/钱法商税课程钱钞中半)

(兼收每钞一贯折钱四文无拘新旧年代远近悉验收/以便民用 世宗实录嘉靖十五年九月甲子巡视五)

(城御史阎邻等言国朝所用钱币有二曰制钱祖宗列/圣及皇上所铸如洪武永乐嘉靖等通宝是也曰旧钱)

卷十一 第 31a 页 WYG0858-0652c.png

(历代所铸如开元太平淳化祥符等钱/是也百六十年来二钱并用民咸利之)至嘉靖所铸之

(历代所铸如开元太平淳化祥符等钱/是也百六十年来二钱并用民咸利之)至嘉靖所铸之钱最为精工隆庆万历加重半铢而前代之钱通行不

废予幼时见市钱多南宋年号后至北方见多汴宋年

号真行草字体皆备间有一二唐钱自天启崇祯广置

钱局括古钱以充废铜于是市人皆摈古钱不用(崇祯/元年)

(六月丙辰上御平台召对给事中黄承昊疏中有销古/钱不用语阁臣刘鸿训奏今河南山东山西陜西皆用)

(古钱若骤废之于民不便/此乃书生见上曰卿言是)而新铸之钱弥多弥恶旋铸

旋销宝源宝泉二局祗为奸蠹之窟故尝论古来之钱

卷十一 第 31b 页 WYG0858-0652d.png

凡两大变隋时尽销古钱一大变天启以来一大变也

凡两大变隋时尽销古钱一大变天启以来一大变也昔时钱法之弊至于鹅眼綖环之类无代不有然历代

之钱尚存旬日之间便可澄汰今则旧钱巳尽即使良

工更铸而海内之广一时难遍欲一市价而裕民财其

必用开皇之法乎

自汉五铢以来为历代通行之货(金志谓之自/古流行之宝)未有废

古而专用今者唯王莽一行之耳考之于史魏熙平初

尚书令任城王澄上言请下诸州方镇其太和及新铸

卷十一 第 32a 页 WYG0858-0653a.png

五铢并古钱内外全好者不限大小悉听行之梁敬帝

五铢并古钱内外全好者不限大小悉听行之梁敬帝太平元年诏杂用古今钱宋史言自五代以来相承用

唐旧钱至如宋明帝泰始二年则断新钱专用古钱矣

金世宗大定十九年则以宋大观钱一当五用矣昔之

贵古钱如此明季听炉头之说官吏工徒无一不衣食

其中而古钱销尽新钱愈杂地既爱宝火常克金遂有

乏铜之患自非如隋文别铸五铢尽变天下之钱古制

不可得而复矣

卷十一 第 32b 页 WYG0858-0653b.png

钱者历代通行之货虽易姓改命而不得变古后之人

钱者历代通行之货虽易姓改命而不得变古后之人主不知此义而以年号铸之钱文于是易代之君遂以

为胜国之物而销毁之自钱文之有年号始也尝考之

于史年号之兴皆自季世宋孝武帝孝建初铸四铢文

曰孝建一边为四铢其后稍去四铢专为孝建废帝景

和二年铸二铢钱文曰景和魏孝文帝太和十九年更

铸钱文曰太和五铢孝安帝永安二年更铸永安五铢

此非永世流通之术而高道穆乃以为论今据古宜载

卷十一 第 33a 页 WYG0858-0653c.png

年号盖未之考耳

年号盖未之考耳明季河南陜西各自行钱不相流通既非与民同利之

术而市肆之滑乘此以欺愚人窘行旅盐铁论言弊数

变而民滋伪亮哉斯言矣

铜

乏铜之患前代已言之江淹谓古剑多用铜如昆吾欧

冶之类皆铜也楚子赐郑伯金盟曰无以铸兵故以铸

三钟(杜氏注古者以铜为兵延汉书食货志贾谊言收/铜勿令布以作兵器韩 寿传为东郡太守取官)

卷十一 第 33b 页 WYG0858-0653d.png

(铜物候月蚀铸作刀/剑钩镡放效尚方事)古金三品黑金是铁赤金是铜黄

(铜物候月蚀铸作刀/剑钩镡放效尚方事)古金三品黑金是铁赤金是铜黄金是金夏后之时九牧贡金乃铸鼎于荆山之下董安

于之治晋阳公宫令舍之堂皆以鍊铜为柱质荆轲之

击秦王中铜桂而始皇收天下之兵铸金人十二即铜

人也(三辅旧事曰聚天下兵器铸铜人十二各重二十/四万斤汉世在长乐宫门 魏志云董卓坏以铸)

(小/钱)吴门阖闾冢铜椁三重秦始皇冢亦以铜为椁战国

至秦攻争纷乱铜不充用故以铁足之铸铜既难求铁

甚易是故铜兵转少铁兵转多年甚一年岁甚一岁渐

卷十一 第 34a 页 WYG0858-0654a.png

染流迁遂成风俗所以铁工比肩而铜工稍绝二汉之

染流迁遂成风俗所以铁工比肩而铜工稍绝二汉之世愈见其微建安二十四年魏太子铸三宝刀二匕首

天下百鍊之精利而悉是铸铁不能复铸铜矣考之于

史自汉以后铜器绝少惟魏明帝铸铜人二号曰翁仲

又铸黄龙凤凰各一而武后铸铜为九州鼎用铜五十

六万七百一十二斤(唐韩滉为镇海军节度以/佛寺铜钟铸弩牙兵器)自此之

外寂尔无闻止有铜马铜驼铜匦之属昭烈入蜀仅铸

铁钱而见存于今者如真定之佛蒲州之牛沧州之狮

卷十一 第 34b 页 WYG0858-0654b.png

无非黑金者矣

无非黑金者矣唐开元中刘秩上议曰夫铸钱用不善者在乎铜贵铜

贵则采用者众夫铜以为兵则不如铁以为器则不如

漆禁之无害陛下何不禁于人禁于人则铜无所用铜

益贱则钱之用给矣(旧唐书/食货志)文宗御紫宸殿谓宰臣曰

物轻钱重如何杨嗣复对以当禁铜器(文宗/纪)考禁铜之

令古人有行之者宋孝武帝孝建三年四月甲子禁人

车及酒肆器用铜(南/史)唐玄宗开元十七年八月辛巳禁

卷十一 第 35a 页 WYG0858-0654c.png

私卖铜铅锡及以铜为器代宗大历七年十二月壬子

私卖铜铅锡及以铜为器代宗大历七年十二月壬子禁铸铜器德宗贞元九年正月甲辰禁卖剑铜器天下

有铜山任人采取其铜官卖除铸镜外不得造铸宪宗

元和元年二月甲辰禁用铜器(各本/纪)晋高祖天福三年

三月丁丑禁民作铜器(通/鉴)宋高宗绍兴二十八年七月

己卯命取公私铜器悉付铸钱司民间不输者罪之(宋/史)

(本/纪)然后世行之不免更为罔民之事惟有销钱铸钱上

下相蒙而此日之钱固无长存之术矣

卷十一 第 35b 页 WYG0858-0654d.png

南齐书刘悛传永明八年悛启世祖曰南广郡界蒙山

南齐书刘悛传永明八年悛启世祖曰南广郡界蒙山下有城名蒙城可二顷地有烧炉四所从蒙城渡水南

百许步平地掘土深二尺得铜有古掘铜坑并居宅处

犹存邓通南安人汉文帝赐通严道县铜山铸钱今蒙

山在青衣水南故秦之严道也蒙山去南安二百里此

必是通所铸甚可经略并献蒙山铜一片又铜石一片

平州铸铁刀一口上从之遣使入蜀铸钱魏书食货志

熙平二年尚书崔亮奏恒农郡铜青谷有铜矿计一斗

卷十一 第 36a 页 WYG0858-0655a.png

得铜五两四铢苇池谷矿计一斗得铜五两鸾帐山矿

得铜五两四铢苇池谷矿计一斗得铜五两鸾帐山矿计一斗得铜四两河南郡王屋山矿计一斗得铜八两

南青州苑烛山齐州商山并是往者铜官旧迹既有冶

利所宜开铸从之旧唐书韩洄传为户部侍郎判度支

上言商州有红崖冶出铜又有洛源监久废不理请凿

山取铜置十炉铸钱而罢江淮七监从之册府元龟元

和初盐铁使李巽上言郴州平阳高亭两县界有平阳

冶及马迹曲木等古铜坑约二百八十馀并请于郴州

卷十一 第 36b 页 WYG0858-0655b.png

旧桂阳监置炉两所采铜铸钱宋史食货志旧饶州永

旧桂阳监置炉两所采铜铸钱宋史食货志旧饶州永平监岁铸钱六万贯平江南增为七万贯而铜铅锡常

不给转运使张齐贤访求得南唐承旨丁钊能知饶信

等州山谷产铜铅锡乃便宜调民采取且询旧铸法惟

永平用唐开元钱料最善即诣阙面陈诏增市铅锡炭

价于是得铜八十一万斤铅二十六万斤锡十六万斤

岁铸钱三十万贯此皆前代开采之迹(实录洪武二十/年正月丙子府)

(军前卫老校丁成言河南陜州地有上绞下绞上黄塘/下黄塘者旧产银矿前代皆尝采取岁收其课今锢闲)

卷十一 第 37a 页 WYG0858-0655c.png

(已久采之可资国用上谓侍臣曰凡言利之人皆戕民/之贼也朕闻元时江西丰城民告官采金其初岁额犹)

(已久采之可资国用上谓侍臣曰凡言利之人皆戕民/之贼也朕闻元时江西丰城民告官采金其初岁额犹)(足取办经久民力消耗一州之人䘚受其害盖物产有/时而穷岁额则终不可减有司贪为巳功而不以言朝)

(廷纵有恤民之心而不能/知此可以为戒岂宜效之)

通鉴周世宗显德元年九月丙寅朔敕立监采铜铸钱

自非县官法物军器及寺观钟磬钹铎之类听留外其

馀民间铜器佛像五十日内悉令输官给其直过期隐

匿不输五斤以上其罪死不及者论刑有差(洪武二十/年四月工)

(部右侍郎秦逵言宝源局铸钱乏铜请令郡县收民间/废铜以资鼓铸上曰铸钱本以便民今欲取民废铜以)

卷十一 第 37b 页 WYG0858-0655d.png

(铸钱朕恐天下废铜有限斯令一出有司急于奉承小/民迫于诛责必至毁器物以输官其为民害甚矣姑停)

(铸钱朕恐天下废铜有限斯令一出有司急于奉承小/民迫于诛责必至毁器物以输官其为民害甚矣姑停)(之/)上谓侍臣曰卿辈勿以毁佛为疑夫佛以善道化人

苟志于善斯奉佛矣彼铜像岂所谓佛邪且吾闻佛在

利人虽头目犹舍以布施若朕身可以济民亦非所惜

也

五代史高丽地产铜银周世宗时遣尚书水部员外郎

韩彦卿以帛数千匹市铜于高丽以铸钱显德六年高

丽王昭遣使者贡黄铜五万斤

卷十一 第 38a 页 WYG0858-0656a.png

钱面

钱面自古铸钱若汉五铢唐开元宋以后各年号钱皆一面

有字一面无字储泳曰自昔以钱之有字处为阴无字

处为阳古者铸金为货其阴则纪国号如镜阴之有款

识也凡器物之识必书于其底与此同义沿袭既久遂

以漫处为背(漫亦谓之幕见汉书西域传/ 旧唐书柳仲郢传作模)近年乃有别

铸字于漫处者天启大钱始铸一两字崇祯钱有户工

等字钱品益杂而天下亦乱按唐会昌中淮南节度使

卷十一 第 38b 页 WYG0858-0656b.png

李绅请天下以州名铸钱京师为京钱未几武宗崩宣

李绅请天下以州名铸钱京师为京钱未几武宗崩宣宗立遂废之

无字谓之阳有字谓之阴仪礼疏筮法古用木画地今

则用钱以三少为重钱(凡言多少者/皆归馀之数)重钱则九也三多

为交钱交钱则六也两多一少为单钱单钱则七也两

少一多为折钱折钱则八也今人以钱筮者犹如此(今/人)

(用钱以筮以三漫为重爻为阳三字为交爻为阴二字/一漫以一漫为主故为单爻二漫一字以一字为主故)

(为折爻犹易传所云阳/卦多阴阴卦多阳之意)钱以有字处为阴是知字乃钱

卷十一 第 39a 页 WYG0858-0656c.png

之背也碑之背亦名为阴

之背也碑之背亦名为阴短陌

隋书食货志曰梁大同后自破岭以东钱以八十为百

名曰东钱江郢以上七十为百名曰西钱京师以九十

为百名曰长钱中大同元年乃诏通用足陌(梁书武帝/纪中大同)

(元年七月丙寅诏曰朝四暮三众狙皆喜名实未亏而/喜怒为用顷闻外间多用九陌钱陌减则物贵陌足则)

(物贱至于远方日更滋甚岂直国有异政乃至家有殊/俗徒乱王制无益民财自今可通用足陌钱令书行后)

(百日为期若犹有犯男子谪运女子质作并三年字沈/存中曰百钱谓之陌者借陌字用之其实只是百 如)

卷十一 第 39b 页 WYG0858-0656d.png

(什与伍耳仟伯字皆从人今俗书作阡陌而皆从阜/非也指田之阡陌当从阜汉志或从人盖古字通用)诏

(什与伍耳仟伯字皆从人今俗书作阡陌而皆从阜/非也指田之阡陌当从阜汉志或从人盖古字通用)诏下而人不从钱陌益少至于末年遂以三十五为百唐

宪宗元和中京师用钱每贯头除二十文穆宗长庆元

年以所在用钱垫陌不一敕内外公私给用钱宜每贯

一例除垫八十以九百二十文成贯至昭宗末京师以

八百五十为贯每陌才八十五河南府以八十为陌(旧/唐)

(书哀帝纪天祐二年四月丙辰敕河南府自今/市肆交易并以八十五文为陌不得更有改移)汉隐帝

时王章为三司使聚敛刻急旧制钱出入皆以八十为

卷十一 第 40a 页 WYG0858-0657a.png

陌章始令入者八十出者七十七谓之省陌宋史言宋

陌章始令入者八十出者七十七谓之省陌宋史言宋初凡输官者亦用八十或八十五为百诸州私用则各

随其俗至有以四十八为百者太平兴国中诏所在以

七十七为百金史言大定中民间以八十为陌谓之短

钱官用足陌谓之长钱大名男子干鲁补者上言谓官

司所用钱皆当以八十为陌遂为定制衰季之朝与乱

同事大抵如此而抱朴子云取人长钱还人短陌则是

晋时已有之不始于梁也今京师钱以三十为陌亦宜

卷十一 第 40b 页 WYG0858-0657b.png

禁止

禁止钞

钞法之兴因于前代未以银为币而患钱之重乃立此

法唐宪宗之飞钱即如今之会票也宋张咏镇蜀以铁

钱重不便贸易于是设质剂之法一交一缗以三年为

一界而换之天圣间遂置交子务(元史刘宣言原交钞/所起汉唐以来皆未)

(尝有宋绍兴初军饷不继造此以诱商旅为沿边籴买/之计比铜钱易于赍擎民甚便之稍有滞碍即用见钱)

(尚存古人子母相权之意日增月益其法寖弊赵孟頫/亦言古者以米绢民生所须谓之二实银钱与二物相)

卷十一 第 41a 页 WYG0858-0657c.png

(权谓之二虚钞乃宋时所创施于边/郡金人袭而用之皆出于不得已)然宋人已尝论之

(权谓之二虚钞乃宋时所创施于边/郡金人袭而用之皆出于不得已)然宋人已尝论之谓无钱为本亦不能以空文行今日上下皆银轻装易

致而楮币自无所用(周必大二老堂杂志近岁用会子/乃四川交子法特官券耳不知何)

(人目为楮币遂入殿试御题若正/言之犹纸钱也乃以为文何邪)故洪武初欲行钞法

至禁民间行使金银以奸恶论而䘚不能行及乎后代

银日盛而钞日微势不两行灼然易见乃崇祯之末倪

公元璐掌户部必欲行之(行钞之议始于天启初礼科/惠世杨及崇祯末有蒋臣者)

(复申其说擢为户部/司务终不可行而止)其亦未察乎古今之变矣

卷十一 第 41b 页 WYG0858-0657d.png

议者但言洪武间钞法通行考之实录二十七年八月

议者但言洪武间钞法通行考之实录二十七年八月丙戌禁用铜钱矣(其时即有以钱百六十折钞一贯者/故诏禁之 大明会典洪武二十七)

(年令军民商贾所有铜钱有司收归官依数换钞不许/行使 正统十三年五月庚寅禁使铜钱时钞既通行)

(而市廛亦仍以铜钱交易每钞一贯折铜钱二文监察/御史蔡愈济以为言请出榜禁约令锦衣卫五城兵马)

(司巡视有以铜钱交易者掠/治其罪十倍罚之上从其请)三十年三月甲子禁用金

银矣三十五年十二月甲寅命俸米折支钞者每石增

五贯为十贯是明初造钞之后不过数年而其法已渐

坏不行于是有奸恶之条充赏之格而䘚亦不能行也

卷十一 第 42a 页 WYG0858-0658a.png

(永乐元年四月丙寅以钞法不通下令禁金银交易犯/者准奸恶论有能首捕者以所交易金银充赏其两相)

(永乐元年四月丙寅以钞法不通下令禁金银交易犯/者准奸恶论有能首捕者以所交易金银充赏其两相)(交易而一人自首者免坐赏与首捕同徙二年二月戊/午诏自今有犯交易银两之禁者免死 家兴州屯戍)

盖昏烂倒换出入之弊必至于此乃以钞之不利而并

钱禁之废坚刚可久之货而行软熟易败之物宜其弗

顺于人情而䘚至于滞阁(正统十年山西布政司奏库/贮钞贯朽烂不堪用者五十)

(九万三千锭有/奇敕令焚燬)后世兴利之臣慎无言此可矣

自钞法行而狱讼滋多于是有江夏县民父死以银营

葬具而坐以徙边者矣有给事中丁环奉使至四川遣

卷十一 第 42b 页 WYG0858-0658b.png

亲吏以银诱民交易而执之者矣(并永乐二/年三月)舍烹鲜之

亲吏以银诱民交易而执之者矣(并永乐二/年三月)舍烹鲜之理就扬沸之威去冬日之温用秋荼之密天子亦知其

拂于人情而为之戒饬然其不达于天听不登于史书

者又不知凡几也孟子曰焉有仁人在位罔民而可为

也若钞法者其不为罔民之一事乎

元史世祖至元十七年中书省议流通钞法凡赏赐宜

多给币帛课程宜多收钞于是陈瑛祖之请通计户口

食盐纳钞又诏令课程赃罚等物悉输钞(永乐五年/三月甲申)又

卷十一 第 43a 页 WYG0858-0658c.png

诏令笞杖定等输钞赎罪(二十二年/十月癸卯)又令权增市肆门

诏令笞杖定等输钞赎罪(二十二年/十月癸卯)又令权增市肆门摊课程收钞(洪熙元年/正月庚寅)又令倒死亏欠马驼等畜并输

钞又令各欠羊皮鱼鳔翎毛等物并输钞(并宣德元年/十月乙亥)

又令塌坊果园舟车装载并纳钞(四年六月壬寅/今之钞关始此) 欲

以重钞而钞不行于是制为阻滞钞法之罪有不用钞

一贯者罚纳千贯亲邻里老旗甲知情不首依犯者一

贯罚百贯其关闭铺店潜自贸易及抬高物价之人罚

钞万贯知情不首罚千贯(三年六/月癸卯)有阻滞钞法者令有

卷十一 第 43b 页 WYG0858-0658d.png

司于所犯人每贯追一万贯入官全家发戍边远(正统/十三)

司于所犯人每贯追一万贯入官全家发戍边远(正统/十三)(年五月/辛丑)而愈不可行矣

宣德三年六月己酉诏停造新钞已造完者悉收库不

许放支其在库旧钞委官选拣堪用者备赏赉不堪者

烧燬天子不能与万物争权信夫(正统元年黄福疏言/洪武间银一两当钞)

(三五贯今银一/两当钞千馀贯)

前明会典国初止有商税未尝有船钞至宣德间始设

钞关夫钞关之设本藉以收钞而通钞法也钞既停则

卷十一 第 44a 页 WYG0858-0659a.png

关宜罢矣(如果园菜园之/征未久而罢)乃犹以为利国之一孔而因

关宜罢矣(如果园菜园之/征未久而罢)乃犹以为利国之一孔而因仍不革岂非戴盈之所谓以待来年者乎

宣德中浙江按察使林硕江西副使石璞累奏洪武初

钞重物轻所以当时定律官吏受赃枉法八十贯律绞

方今物重钞轻苟非更革刑必失重乞以银米为准未

行至正统五年十一月行在刑部都察院大理寺议今

后文职官吏人等受枉法赃比律该绞者有禄人估钞

八百贯之上无禄人估钞一千二百贯之上俱发北方

卷十一 第 44b 页 WYG0858-0659b.png

边卫充军亦可以见钞直之低昂矣

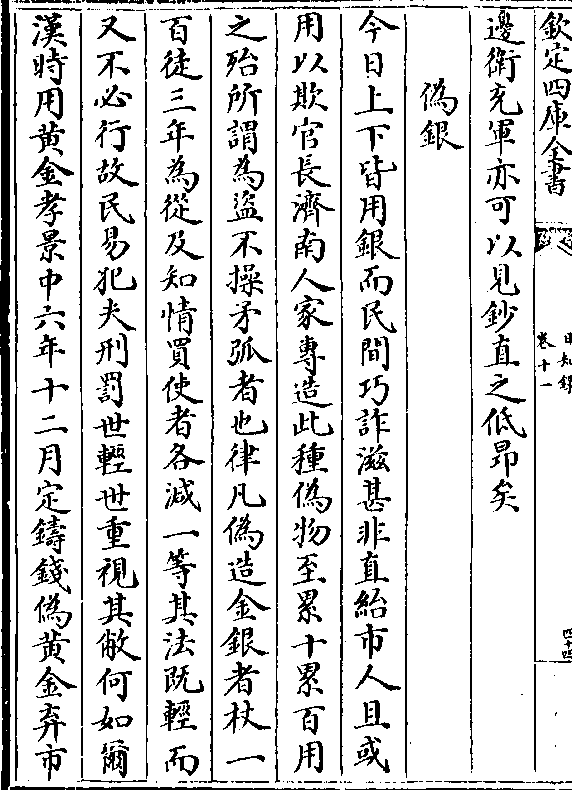

边卫充军亦可以见钞直之低昂矣伪银

今日上下皆用银而民间巧诈滋甚非直绐市人且或

用以欺官长济南人家专造此种伪物至累十累百用

之殆所谓为盗不操矛弧者也律凡伪造金银者杖一

百徒三年为从及知情买使者各减一等其法既轻而

又不必行故民易犯夫刑罚世轻世重视其敝何如尔

汉时用黄金孝景中六年十二月定铸钱伪黄金弃市

卷十一 第 45a 页 WYG0858-0659c.png

律造伪黄金与私铸钱者同弃市(刘更生以典尚方作/黄金不成劾以铸伪)

律造伪黄金与私铸钱者同弃市(刘更生以典尚方作/黄金不成劾以铸伪)(黄金系/当死)武帝元鼎五年饮酎少府省金而列侯坐酎金

失侯者百馀人如淳曰汉仪注金少不如斤两及色恶

王削县侯免国宋太祖开宝四年十月己巳诏伪作黄

金者弃市而唐文宗太和三年六月依中书门下奏以

铅锡钱文易者过十贯以上所在集众决杀今伪银之

罪不下于伪黄金而重于以铅锡钱交易宜比前代之

法置之重辟(实录正统十一年三月癸未从顺天府大/兴县知县马聪言造伪银者发边卫充军)

卷十一 第 45b 页 WYG0858-0659d.png

(而景泰元年十一月赏北蕃有假金三两致也先/遣使来言是则法之不行遂有以此欺朝廷者矣)庶可

(而景泰元年十一月赏北蕃有假金三两致也先/遣使来言是则法之不行遂有以此欺朝廷者矣)庶可以革奸而反朴也

汉既以钱为货而铜之为品不齐故水衡都尉其属有

辨铜令丞此亦周官职金之遗意

日知录卷十一