声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一 第 1a 页 WYG0207-0506c.png

钦定四库全书

钦定四库全书论语学案卷一

明 刘宗周 撰

上论

学而第一

子曰学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎

人不知而不愠不亦君子乎(说悦同乐音洛愠纡问反)

学字是孔门第一义时习一章是二十篇第一义孔

子一生精神开万古门庭阃奥实尽于此 学之为

卷一 第 1b 页 WYG0207-0506d.png

言效也汉儒曰觉非也学所以求觉也觉者心之体

言效也汉儒曰觉非也学所以求觉也觉者心之体也心体本觉有物焉蔽之气质之为病也学以复性

而已矣有方焉仰以观乎天俯以察乎地中以尽乎

人无往而非学也学则觉矣时时学则时时觉矣时

习而说说其所觉也朋来而乐乐其与天下同归于

觉也人不知而不愠不(阙)其为天下之觉也故学以

独觉为真以同觉为大以无往而不隔其所觉为至

卷一 第 2a 页 WYG0207-0507a.png

此君子之学也说乐不愠即是仁体孔门学以求仁

此君子之学也说乐不愠即是仁体孔门学以求仁即于此逗出

有子曰其为人也孝弟而好犯上者鲜矣不好犯上而

好作乱者未之有也君子务本本立而道生孝弟也者

其为仁之本与子曰巧言令色鲜矣仁(弟好皆去声鲜俱上声)

孝弟是后天最初一脉为万化之所从出故学以务

本者本此然孝弟之有本孩提之童无不知爱其亲

者及其长也无不知敬其兄者是也是为良知是为

良能于此而反求其本其为天命之性乎 孝弟以

卷一 第 2b 页 WYG0207-0507b.png

为仁是务本之学巧言令色以为仁是务华之学务

为仁是务本之学巧言令色以为仁是务华之学务华者根绝故曰巧言令色鲜矣仁巧令之于仁以外

面做起安得不的然日亡

曾子曰吾日三省吾身为人谋而不忠乎与朋友交而

不信乎传不习乎(省悉井反为去声传平声)

曾子三省不是三项事学以忠信为本忠必證之人

谋而始真信必證之交友而始见如曰为君父谋而

卷一 第 3a 页 WYG0207-0507c.png

不忠与妻子言而不信则人或勉焉故曾子独标此

不忠与妻子言而不信则人或勉焉故曾子独标此二义于此日日提醒毫无渗漏方是为学问立根基

而又从事于传习之间孜孜不息以进于道则反身

之能事毕矣此曾子所以得闻一贯之传也他日语

门人曰夫子之道忠恕而已矣忠恕即忠信也曾子

于此正是做一贯工夫以为先三省后一贯者此不

知忠恕之旨者也子曰十室之邑必有忠信如丘者

焉不如丘之好学也又曰主忠信忠信之于学要矣

哉 宋人有一日三检点者程子曰不知其馀时做

卷一 第 3b 页 WYG0207-0507d.png

甚勾当予谓检点著在甚么处倘检点处无分晓虽

甚勾当予谓检点著在甚么处倘检点处无分晓虽时时检点成甚勾当

子曰道千乘之国敬事而信节用而爱人使民以时(道乘)

(皆去声)

治国之道本天德以为王道首先敬事而信以成之

又渐推开去节用合下爱人有损上益下意力役之

征最为民病故又就爱人下抽出言之自敬事推到

卷一 第 4a 页 WYG0207-0508a.png

使民其究以为民而已

使民其究以为民而已子曰弟子入则孝出则弟谨而信汎爱众而亲仁行有

馀力则以学文(弟子之弟上声则弟之弟去声)

弟子之学只是古者小学教人之法孝弟谨信爱众

亲仁盖生而习之如饥食渴饮家常茶饭不可一日

离也迨夫习与智长渐授以学文之功亦所以学此

孝弟谨信而推之于爱众亲仁者古者人生六岁教

之数与方名七岁教以别男女八岁教之让九岁教

之数目十岁出就外傅学书计肄简谅十有三岁学

卷一 第 4b 页 WYG0207-0508b.png

乐诵诗舞勺成童舞象学射御此皆馀力学文之事

乐诵诗舞勺成童舞象学射御此皆馀力学文之事子夏曰贤贤易色事父母能竭其力事君能致其身与

朋友交言而有信虽曰未学吾必谓之学矣

人必好恶之心正而后行谊敦伦纪笃终身德业可

以臻至久大故子夏论学首以贤贤易色为言贤贤

易色可与语立志矣贤贤则必以贤者自待必以贤

者自待则必为忠臣必为孝子必为信友凡事都做

卷一 第 5a 页 WYG0207-0508c.png

到彻头彻底不肯半上半落只此是真人品真学问即

到彻头彻底不肯半上半落只此是真人品真学问即未暇到学文之功固已得其本矣然则世有忽略于

躬行而专恃口耳者虽谓之目不识丁可也

子曰君子不重则不威学则不固主忠信无友不如己

者过则勿惮改(无毋通)

威重一章总是实胜之学必先从气宇检点起见得

学者一种轻浮之习其病道为最深其于学也虽得

之必失之何固之有若是者正以心之不存先病于

浮也故主忠信要焉才独学便须友为辅第恐以轻

卷一 第 5b 页 WYG0207-0508d.png

浮之心先据人上随在皆损友也至于学之进步全

浮之心先据人上随在皆损友也至于学之进步全系迁善改过上做工夫倘用心稍有不实未免姑且

因循过去故友曰无友过曰勿惮此忠信之心为之

而厚重不待言矣学焉而固为何如哉学之固不固

非由外铄我也我固有之也 朱子曰而今人都是

临深以为高切中学者悦不若己之病人苟有善下

之心则随处皆得胜友其不善者而改之非吾师乎

卷一 第 6a 页 WYG0207-0509a.png

或曰不如己是异已者亦通

或曰不如己是异已者亦通曾子曰慎终追远民德归厚矣

圣贤论学惓惓以孝弟为本虽治天下国家化民成

俗其道亦不越此故曰人人亲其亲长其长而天下

平

子禽问于子贡曰夫子至于是邦也必闻其政求之与

抑与之与子贡曰夫子温良恭俭让以得之夫子之求

之也其诸异乎人之求之与

温良恭俭让五字分明画出一个圣人须知从何处

卷一 第 6b 页 WYG0207-0509b.png

得来

得来子曰父在观其志父没观其行三年无改于父之道可

谓孝矣(行去声)

三年无改于父之道言终其身也孝子之事亲也终

其身志父母之志行父母之行何分存没分两观者

亦为父子之间未必一德相仍有时以善继为志善

述为行此其志与行虽出于人子而未尝不志父母

卷一 第 7a 页 WYG0207-0509c.png

之志行父母之行必至三年无改乃谓之孝则当其

之志行父母之行必至三年无改乃谓之孝则当其亲在之日势未可遽观其行事矣何也没且不忍改

行要之终身况亲在之日乎甚矣孝子之用心苦也

父行未必尽是道在孝子看来则尽是道只为天

下无不是的父母

有子曰礼之用和为贵先王之道斯为美小大由之有

所不行知和而和不以礼节之亦不可行也

礼本以节人情之流主于严胜第当行礼之际则委

蛇进反稍以人情为迁就而未尝斤斤焉桎梏于尺

卷一 第 7b 页 WYG0207-0509d.png

寸之间使人望而知畏故人乐从之亦礼意原是如

寸之间使人望而知畏故人乐从之亦礼意原是如此故曰先王之道斯为美小大由之知和而和者知

礼之用和而转导于和和胜则流不以礼节之则节

亡矣其如和何哉故行礼者慎无因用而溺其体也

礼之用只在度数节目之间看若大纲所在丝毫

不得放过若就在节中看出和亦不是如父坐子立

是礼然行礼之际使人子终日站立亦不自然有变

卷一 第 8a 页 WYG0207-0510a.png

通这是和

通这是和有子曰信近于义言可复也恭近于礼远耻辱也因不

失其亲亦可宗也(近远皆去声)

有子言持身涉世之道皆就人情所最易忽处检点

来如一语轻诺人一貌轻假人一时轻与人作缘皆

极易苟且吾辈往往有此病痛岂知后来有不可继

者乎薛文清公云一言不可轻许人一字不可轻假

人一茶不可轻饮人颇得此意

子曰君子食无求饱居无求安敏于事而慎于言就有

卷一 第 8b 页 WYG0207-0510b.png

道而正焉可谓好学也已(好去声)

道而正焉可谓好学也已(好去声)人生只是居食二字营营结果一生今舍此不为更

有何事独吾所学一事是安身立命之符不可顷刻放

过尚恐一语轻出反成逗漏合之于慎言而事益见

其敏如奔马无嘶精神只在两蹄尤不敢自以为是

也必就正有道以要其至此其于学可谓真发心真

下手真能不作满假观者故曰好学云

卷一 第 9a 页 WYG0207-0510c.png

子贡曰贫而无谄富而无骄何如子曰可也未若贫而

子贡曰贫而无谄富而无骄何如子曰可也未若贫而乐富而好礼者也子贡曰诗云如切如磋如琢如磨其

斯之谓与子曰赐也始可与言诗已矣告诸往而知来

者(乐音洛好去声磋七多反谓与之与平声)

学者之于道不是悬空摸索须实试之当境只贫富

两关几人打过来贫则谄富则骄鲜有不为境所迁

者用几许学力从凡夫中脱胎换骨方进得无谄无

骄地位然自知道者观之何啻太山之于培塿河海

之于涓滴不足为有无自无谄无骄又不知用几许学

卷一 第 9b 页 WYG0207-0510d.png

力方进乐与好礼地位到此地位又岂无百尺竿头

力方进乐与好礼地位到此地位又岂无百尺竿头一步乎夫子于此直是引而不发在而不图赐足以

知之切磋琢磨之诗分明證出道无穷学亦无穷意

故夫子亟与之又亟进之曰告诸往而知来者言贫

富之论已成往迹而赐之颖悟更能相引于无穷也

赐真可与言学也已矣言诗云乎哉 夫子之答进

子贡前一步子贡之引诗又进夫子前一步故曰知

卷一 第 10a 页 WYG0207-0511a.png

来

来子曰不患人之不已知患不知人也

或问知人可学乎曰可莫先于自知知吾心之是非

而天下之为是非辨知吾心之是而非非而是而天

下之是是非非辨吾心本知也有物焉翳之则昏故

学在致知又曰不知言无以知人也而子舆氏直本

知言与养气为作圣之功难言哉难言哉 圣人就

人不知同患处一转到自己身上为一生难了学问

不是辨官辨材上论

卷一 第 10b 页 WYG0207-0511b.png

为政第二

子曰为政以德譬如北辰居其所而众星共之(共音拱亦作拱)

为政以德只是笃恭而天下平气象君子学以慎独

直从声臭外定根基一切言动事为庆赏刑威无不

日见于天下而问其所从出之地凝然不动些子只

有一个渊然之象为天下立皇极而已所谓北辰居

所而众星共也天一气周流无时不运旋独有北辰

卷一 第 11a 页 WYG0207-0511c.png

处一点不动如磨心车毂然而万化皆从此出故曰

处一点不动如磨心车毂然而万化皆从此出故曰天枢北辰即北斗第四星间无星处北斗亦昼夜旋

转与南斗相对皆密迩北辰处故其旋转只在斗间

若其馀众星随天三百六十五度旋转各以所丽为

远近皆一日一周天而迟速不同北斗出地上三十

六度南斗入地下三十六度南北相亘地之不动正

此天枢所贯处然天枢不动处亦间不容发此气之

生生处也寻常言天心天何心即不动处是天心这

便是道心惟微其运旋处便是人心惟危其尝运而

卷一 第 11b 页 WYG0207-0511d.png

尝处处便是惟精惟一允执厥中天人之学一也

尝处处便是惟精惟一允执厥中天人之学一也吾观北辰而得君道焉大君无为而能无不为故万

化自理又观北辰而得心学焉心君无思而能无不

思故百体从令

子曰诗三百一言以蔽之曰思无邪

心之官则思思曰睿睿作圣思本无邪其卒流于邪

者弗思耳以为思欲无邪非也思无邪者闲邪之学

卷一 第 12a 页 WYG0207-0512a.png

也诗以理性情人心之邪只从性情流动处生来若

也诗以理性情人心之邪只从性情流动处生来若乐而不淫哀而不伤各得性情之正何邪之有如桑

间濮上失之淫小弁正月失之伤全经胪列其间正

变之异同得失莫不极人心之变使读之者即所观

感而兴起则闲邪之学亦可跃然于言下矣故一言

足以蔽三百云

子曰道之以政齐之以刑民免而无耻道之以德齐之

以礼有耻且格(道音导)

为政以德而齐以礼以刑辅之则民日迁善而不自知

卷一 第 12b 页 WYG0207-0512b.png

矣然任德者只见德而不见政虽政亦德也任礼者只

矣然任德者只见德而不见政虽政亦德也任礼者只见礼而不见刑虽刑亦礼也其任政刑反是而民心

之应违因之此王霸之辨也

子曰吾十有五而志于学三十而立四十而不惑五十

而知天命六十而耳顺七十而从心所欲不踰矩(从如字)

学莫先于立志志立后猛用工夫方有持守可观持

守得力亦有解悟可入悟之久则源头尽彻悟之极

卷一 第 13a 页 WYG0207-0512c.png

则形神不隔更由此而进之则纯乎天矣从心所欲

则形神不隔更由此而进之则纯乎天矣从心所欲不踰矩所谓不思而得不勉而中天道也盖孔子从

七十后视履考祥故自序年谱如此实万世学者公

案云 圣人一生学问浸假而上不登颠造极不已

四十以下犹是凡界人五十以上则清虚高远渺际

寥廓莫知所之孔子自道犹属谦词自志学以后

加十五年功才立脚得定又加十年功才自信得及

又加十年功才见得合下赋予之理又加十年功反

就形骸处体认才破安排障蔽尚未知身之有当于

卷一 第 13b 页 WYG0207-0512d.png

道何如也直没身焉已矣语意不过如此命只是气

道何如也直没身焉已矣语意不过如此命只是气数之命气数之命即义理之命知命之大者是忘得

丧天下最逆耳的是何物惟有称讥憎谤觉格格中

拒故云逆耳之言耳顺者是忘毁誉也或曰圣学到

晚乃仅作如是观乎曰谈何容易圣学只是凡夫修

尽尽得凡夫便是圣解

孟懿子问孝子曰无违樊迟御子告之曰孟孙问孝于

卷一 第 14a 页 WYG0207-0513a.png

我我对曰无违樊迟曰何谓也子曰生事之以礼死葬

我我对曰无违樊迟曰何谓也子曰生事之以礼死葬之以礼祭之以礼

无违告懿子是一教法盖就世禄之家言但防其悖

越犯分而已故仅曰无违其辞严其于礼主节胜者

生事葬祭发无违之蕴告樊迟又是一教法盖就樊

迟粗鄙近利者言则非委致尽变竭始终之情文不

可故详述之如此其辞勉其于礼主文胜者所谓因

材而笃分明是天地化工或曰子何以知圣人是两

样教法不失之穿凿附会否曰夫子教懿子决不作未

卷一 第 14b 页 WYG0207-0513b.png

了语待其再问故懿子亦受教而退未尝蓄疑也使

了语待其再问故懿子亦受教而退未尝蓄疑也使圣人有未尽之意必借樊迟转问方了前件不已劳

且拙乎懿子既退偶值有门人在御旧话未忘复尔

拈起所谓竿木随身逢场作戏意未尝不在樊迟也

吾侪虚心想当日事情谅圣人胸次合有此等伎俩

未尝穿凿附会也

孟武伯问孝子曰父母唯其疾之忧

卷一 第 15a 页 WYG0207-0513c.png

孟武伯问孝是人子身上事子曰父母唯其疾之忧

孟武伯问孝是人子身上事子曰父母唯其疾之忧是父母身上事问是孝答是慈有何关涉岂知人子

于父母其初只一人之身父母的痛痒便是人子的

痛痒若于此漠不相关更有何孝可言唯疾之忧非

徒以慰亲之为孝也知乎此者必能以其身为父母

之身以其心为父母之心而终身孺慕之情有无所

不至者矣

子游问孝子曰今之孝者是谓能养至于犬马皆能有

养不敬何以别乎(养去声别彼列反)

卷一 第 15b 页 WYG0207-0513d.png

问安视膳都是养边事敬则真心之自致于养者非

问安视膳都是养边事敬则真心之自致于养者非严威俨恪之谓也如曾元之养曾子只是养曾子之

养曾晰便是敬非真谓猥亵之养自同于犬马而以

礼貌周旋之为敬也或曰爱与敬有差别何得以爱

为敬曰冬温夏清昏定晨省于礼貌何尝不周旋只

是真意不到便似慢亲一般则亦谓之能养而已

子夏问孝子曰色难有事弟子服其劳有酒食先生馔

卷一 第 16a 页 WYG0207-0514a.png

曾是以为孝乎(食音嗣)

曾是以为孝乎(食音嗣)色是心精之注于外者不但一心而已并一身肢体

血脉皆毕露于此打合在父母身上便是一体之爱

事亲者到此有著力不得处故难若取给于服劳奉

养之间抑末矣 学不可以伪为至于根心而生色

则形著动变达于天下矣唯孝子之道亦然

子曰吾与回言终日不违如愚退而省其私亦足以发

回也不愚

孔颜论答见于论语者无几而曰吾与回言终日不

卷一 第 16b 页 WYG0207-0514b.png

知所言何事子终日言则回亦必终日问终日难故

知所言何事子终日言则回亦必终日问终日难故相引于无穷而曰不违如愚不知不违处在何言句

日在箪瓢中但有安贫乐道面孔可侦而曰退而省

其私不知所私者何事夫子终日言回终日行亦步

亦趋不失服膺而止不必有以发之也而曰亦足以

发回深潜善学始终不失其如愚之体而曰回也不

愚圣人句句示后人疑端知乎此者于学问之道亦

卷一 第 17a 页 WYG0207-0514c.png

思过半矣 凡人之可以耳目尽者必其人囿于形迹

思过半矣 凡人之可以耳目尽者必其人囿于形迹者也其不可以耳目尽者则超于精神矣圣人之于

回也若疑焉若讶焉既曰如愚又曰不愚耳目之前

语言之下几不足以得回而知回之于学也深矣得

其内而遗其外超于精神而莫知其所以然而然然

则回其潜龙乎喟然之叹曰仰之弥高钻之弥坚瞻

之在前忽焉在后夫子于回而曰如愚曰不愚是师

弟精神相遇处 回也不愚亦是疑词非初疑而卒

信之也

卷一 第 17b 页 WYG0207-0514d.png

子曰视其所以观其所由察其所安人焉廋哉人焉廋

子曰视其所以观其所由察其所安人焉廋哉人焉廋哉(焉于虔反廋所留反)

人心自有安处是平日志向所决积渐惯熟安顿其

中而不自知者须昼观妻子夜卜梦寐始得然此不

以造诣说只论真伪之品

子曰温故而知新可以为师矣

新与故本只为诗书六艺之时习而言而必以故为

卷一 第 18a 页 WYG0207-0515a.png

德性之故有者凿也然诗书六艺之理本具于德性

德性之故有者凿也然诗书六艺之理本具于德性温故者既若操吾心之故物而知新者亦若抽吾心

之新绪亦何必判内外而二之乎必言为师者若曰

学以时习则先知先觉之任庶几在我而后人之知

觉亦于是乎有赖矣此亦夫子自道也

子曰君子不器

僚之丸獶之涂公胥之斲推而至于尧舜之治天下

皆器也君子不器其体天地之大全而一以贯之者

乎

卷一 第 18b 页 WYG0207-0515b.png

子贡问君子子曰先行其言而后从之

子贡问君子子曰先行其言而后从之人未有不先行其言而后从之者虽君子亦然但君

子全是一副躬行精神其不得已而有言亦以言其

所行而绝不操有馀之势一似倒用者然非以言之

于既行之后也盖君子慥慥之学如此

子曰君子周而不比小人比而不周(比必二反)

和与周涉世之道不甚相远但出于君子则为和全

卷一 第 19a 页 WYG0207-0515c.png

是元气周流与人为善之心虽似同而非同出于小

是元气周流与人为善之心虽似同而非同出于小人则为同全是私情狎比与人济恶之心虽似和而

非和和则和于君子未尝不和于小人同则同于小

人必异于君子心术一分而世道治乱之机恒必由

之可惧也夫

子曰学而不思则罔思而不学则殆

专言学则学必兼思兼言思则学只是学学一途而

思乃求以自得于心者盖耳目心思合并而用之者

也偏废则两妨学非其学学必罔谓无得于心徇迹

卷一 第 19b 页 WYG0207-0515d.png

而失之讹舛思非其思思必殆谓未摭其实信心而

而失之讹舛思非其思思必殆谓未摭其实信心而失之孤危其病道均也而殆尤甚他日又曰以思无

益不如学也盖罔则为俗学耳殆则必为异端

子曰攻乎异端斯害也已

凡出乎中庸之道者即为异端异端者于大道中矫

之以为异而其端绪可指也如杨之仁墨之义佛老

之性命皆窃吾道之一端而矫之为异者至于佛氏

卷一 第 20a 页 WYG0207-0516a.png

作而其说恍惚杳渺漫无端绪可寻矣故害道滋甚

作而其说恍惚杳渺漫无端绪可寻矣故害道滋甚异端之害道先中于人心新奇之说一倡能使天下

群起而攻之而祸且决裂而不可救至于生民糜烂

无父无君此孔门之所以龂龂洙泗也

子曰由诲女知之乎知之为知之不知为不知是知也

(女音汝)

子路力行可畏未必心地划然缘他气质兼人往往

失之径行直遂故心易受蔽心有所蔽则认不知以

为知者有之此所谓不知而作也故圣人顶门一针

卷一 第 20b 页 WYG0207-0516b.png

告以求知之道知不求之外而即求之在我为知为

告以求知之道知不求之外而即求之在我为知为不知何人不分晓正恐自谓分晓不免种种是错认

得不真须是仔细查考来所知者既不妨自信所不

知者尤不妨自疑则信所信知也信所疑亦知也是

知也而非以无不知之为知也此等学问只虚心反

观便自得之但胸中习见积久倘或沙汰不尽不免

时启时闭终身扰扰学者须从格物致知之功始得

卷一 第 21a 页 WYG0207-0516c.png

良知在我无所不知但为私意锢住则有时而昏

眼中些子尘便全体昏黑更无通明处故知则全体

皆知不知则全体皆不知更无半明半暗分数但此

蔽有去来则有时而知有时而不知耳夫既有时而

知有时而不知则并其知而非人能知己之不知正

是无所不知的本体呈露时如金针一拨宿障全消

语云无行所疑最为难事是子路一生病痛

子张学干禄子曰多闻阙疑慎言其馀则寡尤多见阙

殆慎行其馀则寡悔言寡尤行寡悔禄在其中矣(行寡之行)

卷一 第 21b 页 WYG0207-0516d.png

(去声)

(去声)子张学干禄盖病在誇多斗靡炫耀闻誉有希世之

心一似为干禄而学者然故夫子亟以为己之学挽

之多闻多见总以为反约之地闻见虽多试措之于

言行往往疑者多而信者寡即言行其所信而从不

敢肆然而出之唯恐多言多召尤多动多宿悔也以

是为言行纵不能尽免于尤悔而亦云寡矣不曰无

卷一 第 22a 页 WYG0207-0517a.png

之而曰寡亦据其慎言慎行之心则然而要之学焉

之而曰寡亦据其慎言慎行之心则然而要之学焉而后知不足则寡尤寡悔亦非大贤以上不能者此

之谓禄在其中所谓身安为贵道充为富不待求而

自得者也学者诚知寡尤悔之即禄而后可以言学

充得尽遁世不见知而不悔唯圣者能之以为学焉

而禄自在者此又深于学干禄者也 言行分慎敏

两法此皆言慎者敏行之精神正自战兢惕厉中来

也 闻属言凡所闻者皆言也见属行凡所见者皆

行也

卷一 第 22b 页 WYG0207-0517b.png

哀公问曰何为则民服孔子对曰举直错诸枉则民服

哀公问曰何为则民服孔子对曰举直错诸枉则民服举枉错诸直则民不服

人主以一身托天下臣民之上未有可以权控驭之

也奉天道之无私以顺民心而已举直错枉所以奉

天道顺民心也民焉得不服然君举错只一相相择

群有司群有司择百执事百执事下至胥吏之贱皆

以此道递推之则天下帖然成大顺之治虽唐虞三

卷一 第 23a 页 WYG0207-0517c.png

代之化不过如此

代之化不过如此季康子问使民敬忠以劝如之何子曰临之以庄则敬

孝慈则忠举善而教不能则劝

敬忠而且劝所以责民之道至矣尽矣至问所以使

之则必有端本之术在而非可徒责之民者使民敬

吾求吾敬耳使民忠吾求吾忠耳使民劝吾求吾劝

耳才上行则下效捷于影响是操必得之数者也故

曰则敬则忠则劝云孝慈则忠人未有孝亲而不自

致保赤子而不心诚者此忠之至也故能使民忠盖以

卷一 第 23b 页 WYG0207-0517d.png

孝作忠又以慈感忠也

孝作忠又以慈感忠也或谓孔子曰子奚不为政子曰书云孝乎惟孝友于兄

弟施于有政是亦为政奚其为为政

孝是人最初一念天理流动才达之第二念便是弟

以孝弟推之便得刑寡妻御臣仆之道自此而九族

而百姓而昆虫草木皆即此一本而推之裕如者此

孝之所以为百行原而万化之本也尧舜禹汤文武

卷一 第 24a 页 WYG0207-0518a.png

尝以孝治天下矣故曰瞽瞍底豫而天下化知孝之

尝以孝治天下矣故曰瞽瞍底豫而天下化知孝之所以治天下则知天子有天子之政诸侯有诸侯之

政大夫有大夫之政士庶人有士庶人之政政不同

而言乎不出家而成教于孝一也夫子所以晓或人

者至矣奚其为为政言舍此不为将何所为而为政

乎

子曰人而无信不知其可也大车无輗小车无軏其何

以行之哉(輗五兮反軏音月)

信是本之真心而见之然诺之际者是身世作合关

卷一 第 24b 页 WYG0207-0518b.png

键犹车之有輗軏然举世尚狙诈人而无信一味心

键犹车之有輗軏然举世尚狙诈人而无信一味心口相违千蹊万径用得熟时若以为非此不可物身

不可御世然岂知有断断乎其不可者可不可只在

是非上而行不行方较利害上人而无信任大小地

位都行不得即小事尚然而况大事哉

子张问十世可知也子曰殷因于夏礼所损益可知

也周因于殷礼所损益可知也其或继周者虽百世可

卷一 第 25a 页 WYG0207-0518c.png

知也

知也夫子继衰周而为素王修明尧舜禹汤文武之道以

垂后世固万世帝王之所统也子张问十世可知意

非徒知之而已正求夫子所以垂后世者何若使斯

道之统传无穷耳曰十世亦远矣不知夫子之道即

三王之道三王之道即尧舜之道自尧舜以来所以

治天下之大经大法至三王而俱备矣后世帝王无

以加矣三王所因之礼即百世所因之礼三王所损

益之礼即百世所损益之礼因其所因损益其所损益

卷一 第 25b 页 WYG0207-0518d.png

则治革其所因胶其所损益则乱百世之治乱不可

则治革其所因胶其所损益则乱百世之治乱不可知而所以治治乱乱之故可知张子曰为治不法三

代者终苟道也夫百世之后所可知者亦法三代以

为治而已如秦之法律汉之黄老晋之清谈隋之暴

梁之佛唐之夷宋之议论元之宽纵皆举先王之法

而荡然夷之而至于天经地义之不可废者固历千

古如一日则亦不害其为可知者世道之降也皇降

卷一 第 26a 页 WYG0207-0519a.png

而帝矣帝降而王矣王降而霸矣后世之有天下者

而帝矣帝降而王矣王降而霸矣后世之有天下者霸焉而已矣仲尼生于衰周早知暴秦之必代兴故

序书终之秦誓修春秋则始终经纬五霸之迹悯王

道之不复作也惓惓修举其废坠以传之来世其曰

行夏之时乘殷之辂服周之冕则其所因所损益之

大端也苟有行先王之道者亦举此而措之耳不幸

而有秦汉隋唐之乱终不足以有为而犹得以吾圣

人所托之空言者存先王之道于千百十一之中使

人类之不终为禽兽则仲尼之功于是乎大矣 后

卷一 第 26b 页 WYG0207-0519b.png

来董仲舒天人三策颇发明此意其曰天不变道亦

来董仲舒天人三策颇发明此意其曰天不变道亦不变又曰继治世者其道同继乱世者其道异又曰

汉宜损周之文用夏之质武帝稍行其说故汉治最

为近古

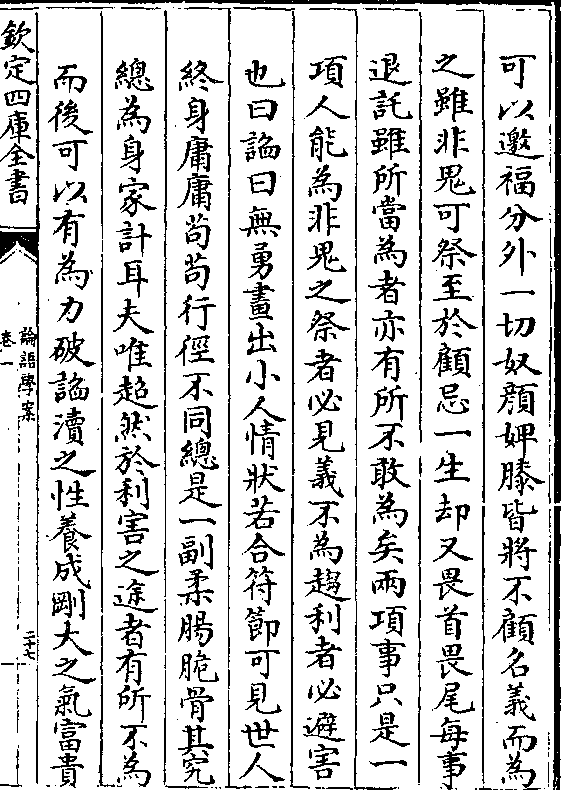

子曰非其鬼而祭之谄也见义不为无勇也

非鬼而祭见义不为斯二者皆有惑心焉惑者何利

害是也人苟利害之为见则方寸日流于邪僻苟或

卷一 第 27a 页 WYG0207-0519c.png

可以邀福分外一切奴颜婢膝皆将不顾名义而为

可以邀福分外一切奴颜婢膝皆将不顾名义而为之虽非鬼可祭至于顾忌一生却又畏首畏尾每事

退托虽所当为者亦有所不敢为矣两项事只是一

项人能为非鬼之祭者必见义不为趋利者必避害

也曰谄曰无勇画出小人情状若合符节可见世人

终身庸庸苟苟行径不同总是一副柔肠脆骨其究

总为身家计耳夫唯超然于利害之途者有所不为

而后可以有为力破谄渎之性养成刚大之气富贵

不淫贫贱不移威武不屈庶几可以进道矣

卷一 第 27b 页 WYG0207-0519d.png

论语学案卷一

论语学案卷一