声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二 第 1a 页 WYG0859-0424a.png

钦定四库全书

钦定四库全书潜邱劄记卷二

山阳阎若璩撰

释地馀论

地理之说袭谬踵讹固不胜数而一欲凿空出新反不如

旧说之安者顾宁人论幽并营三州在禹贡九州之外是

也宁人曰幽在今桑乾河以北至山后诸州并在今石岭

关以北至丰胜二州营在今辽东大宁并有塞外之地舜

卷二 第 1b 页 WYG0859-0424b.png

盖至此始有先儒谓以冀青地广而分者殆非余同时客

盖至此始有先儒谓以冀青地广而分者殆非余同时客太原面质正曰此不过从肇者始也臆度耳其实周礼职

方氏并州其泽薮曰昭馀祁昭馀祁在今介休县东北三

十二里俗名邬城泊吾与君所共游历者非石岭关以南

乎且亦知先儒之苦心释经处乎知分冀东恒山之地为

并州则以周并州镇曰恒山故知分冀东西医无闾之地

为幽州则以周幽州镇曰医无闾故又知分青东北辽东

等处为营州则以尔雅释地齐曰营州故也不然微周礼

卷二 第 2a 页 WYG0859-0425a.png

尔雅二书欲于禹九州外枚举舜三州之名且不可得

尔雅二书欲于禹九州外枚举舜三州之名且不可得况疆理所至哉舜本纪称其地北发息慎息慎即肃慎

为今宁古塔去京师三千二百四十里(宋许亢宗奉使/行程录自雄州)

(起直至金所都会宁府二千七百五十里除却燕山府/以南二百四十里止二千五百一十里与此不合然亢)

(宗言直至又言彼中行程无里堠但以/行辙一日辄记为里数故与今不同)下讫三代武王

通之来贡楛矢成王伐之遂来贺况在唐虞盛世其为

营州之地无疑尚得谓非以境界太远始别置之哉

又按郑康成云舜以青州越海分置营州晋地理志并

卷二 第 2b 页 WYG0859-0425b.png

同此足补注疏之阙冀之分而并也幽也既以地广而

同此足补注疏之阙冀之分而并也幽也既以地广而帝都所寓民物号称阜繁亦以人众说者又谓外厚藩

屏而内尊王畿尤其深远之意青之分而营也则不独

以地广实以吏民有涉海之险故别置为州可以从陆

汉光武以辽东等属青州后还幽州与明嘉靖十三年

改辽阳附顺天乡试者略同然则古今情形亦不相远

云

近有人引程大昌注杜诗潼关云西征赋溯黄巷以济

卷二 第 3a 页 WYG0859-0425c.png

潼至唐始于其地立关余每读此失笑独不记后出师

潼至唐始于其地立关余每读此失笑独不记后出师表殆死潼关语乎通典华阴县注云有潼关即左氏桃

林塞秦函谷关在汉弘农郡弘农县即今陕郡灵宝县

界武帝元鼎三年徙于新安县界至后汉献帝初平元

年董卓胁帝西幸入函谷关自此以前其关并在新安

其后二十一年为建安十六年曹公破马超于潼关即

是中间徙于今所国之巨防不为细事史官阙载斯亦

失之

卷二 第 3b 页 WYG0859-0425d.png

史记止言老子去周至关关令尹喜曰子将隐矣强为

史记止言老子去周至关关令尹喜曰子将隐矣强为我著书书成而去不言关为何名张守节正义引抱朴

子作散关又曰或以为函谷关余以列仙传之流沙之

西高士传去入大秦过西关證之散关洵是故王勃散

关晨度诗白马高谭去青牛真气来然则杜诗东来紫

气满函关得毋以散字仄声易函字以合黏乎余曰非

也上句王母指杨贵妃曾为女道士下句则用田同秀

事天宝元年田同秀言见玄元皇帝于丹凤门空中告

卷二 第 4a 页 WYG0859-0426a.png

以我藏灵符在尹喜故宅上遣使于故函谷关尹喜台

以我藏灵符在尹喜故宅上遣使于故函谷关尹喜台旁求得之皆借古事以咏今讽刺隐然或曰然则函谷

关于老子绝无所与所谓老聃西度田文东出皆此关

者其说非欤余曰亦未尽非赵景真书昔者李叟入秦

及关而叹此关则函谷关第无青牛紫气之事耳郦道

元注必以尹喜候气当于西入关而不于西出关者过

矣

客有遗余以扬州府志者偶抽一帙东汉名宦曰欧阳

卷二 第 4b 页 WYG0859-0426b.png

歙扬州牧张禹扬州刺史告之曰东汉扬州非今之扬

歙扬州牧张禹扬州刺史告之曰东汉扬州非今之扬州也今之扬州在东汉为广陵郡属徐州西晋犹然此

后侨置更易不一隋开皇九年方于此置扬州总管府

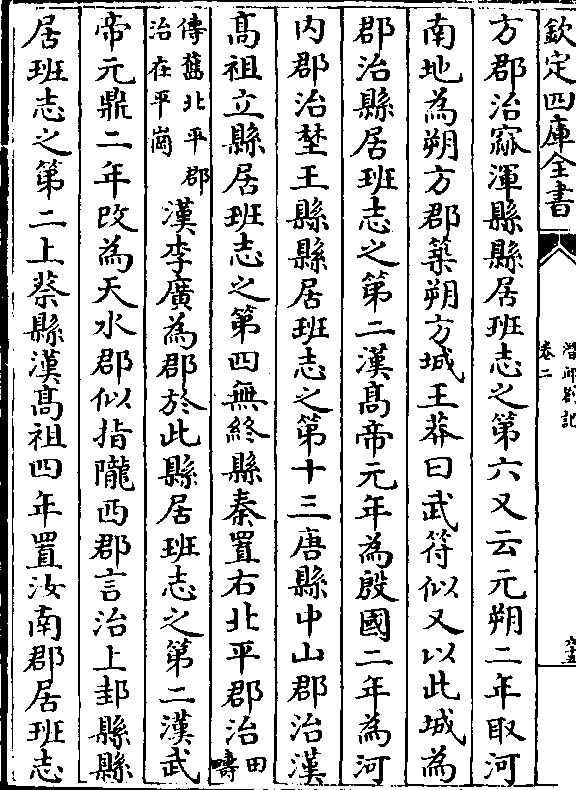

故炀帝泛龙舟曲云借问扬州在何处淮南江北海西

头其分画疆域之精无踰此诗客曰西汉黄霸扬州刺

史亦不当祀于此乎余曰曾亦疑及汉地理志于广陵

国云属徐州而武帝赐广陵王策云古人有言曰大江

之南五湖之间其人轻心扬州保彊三代要服不及以

卷二 第 5a 页 WYG0859-0426c.png

正却又以广陵为扬州意者策文所引乃古人成语而

正却又以广陵为扬州意者策文所引乃古人成语而今王之制则属徐州耳

近修山阳县志有以此地何由得名来问者余曰郡名

山阳始晋安帝义熙中土断分广陵立山阳者侨置之

名不但云郡为侨置即所治之县名与之同且又同

时立亦应为侨置后考宋书州郡志谓以境内

地名得名恰与侨置之郡巧相符合亦异事曾问人

地名为何俱不能答考诸三国志蒋济传文帝欲烧船

卷二 第 5b 页 WYG0859-0426d.png

于山阳池中通鉴池作湖即精湖戴延之西征记山阳

于山阳池中通鉴池作湖即精湖戴延之西征记山阳津名池也湖也津也一也盖以水名为县名者故孔衍

为广陵郡石勒常骑至山阳桓温伐燕回屯散卒于山

阳是时未置郡县山阳地名已著闻通典不知谓吴王

濞反山阳王率众于此拒之因名濞反时汉无山阳王

山阳王立在后此十年晋地理志分广陵郡之建陵临

江如皋宁海蒲涛五县置山阳郡不知此分与海陵郡

者误系山阳山阳别领四县见宋志善乎沈约言名号

卷二 第 6a 页 WYG0859-0427a.png

聚易境土屡分寻校推求未易精悉斯可为知修志之

聚易境土屡分寻校推求未易精悉斯可为知修志之难者矣

有以小学书引颜氏家训此乃恒代之遗风乎问者余

曰拓拔魏都平城县县在今大同府治东五里址犹存

县属代郡郡属恒州所云恒代遗风谓是魏氏之旧俗

耳

通典以历代郡县析于禹九州之中甚善独谓自岭而

南当唐虞三代为蛮夷之国谓之南越于是特立南越

卷二 第 6b 页 WYG0859-0427b.png

一目以与上九州别并讥晋书隋书皆谓交广二州之

一目以与上九州别并讥晋书隋书皆谓交广二州之地谓禹贡扬州之域非是余请得而折之曰南越尉佗

传秦以并天下略定扬越张晏曰扬州之南越也颜师

古注汉书本扬州之分故曰扬粤置桂林南海象郡此

三郡尽有今广东广西交趾之境汉武帝平为七郡名

交州三国吴分交州置广州晋灭吴因之下逮隋二史

并以交州广州为禹扬州新唐史亦然岂无所根据者

哉至谓九州封域皆以邻接相属五岭之南果禹迹则

卷二 第 7a 页 WYG0859-0427c.png

属荆不应舍荆而别属扬斯又不然塞上岭又名大庾

属荆不应舍荆而别属扬斯又不然塞上岭又名大庾岭者在南安府城西南无论今入粤正道汉楼船将军

出豫章下横浦即此岂是凿空余尝谓东渐于海西被

于流沙东西皆有地名而朔南暨南北却无欲以舜本

纪北发息慎南抚交趾二地补注之正太史所谓书缺

有间矣其轶乃时时见于他说是也息慎既为营州如

是其远则扬州之有交趾亦复何疑且不独舜抚颛顼

已南至于交趾矣或曰子于上世幅员若是其侈言之

卷二 第 7b 页 WYG0859-0427d.png

何与余曰后代儒生止缘见秦汉之君务勤远略开地

何与余曰后代儒生止缘见秦汉之君务勤远略开地斥境快其心志以为圣人必不尔不知圣人乃自然德

化所感人尽来王非有心者观颛顼本纪动静之物大

小之神日月所照莫不砥属喾本纪日月所照风雨所

至莫不从服岂后世德不及远乃纪于近者所可髣髴

其万一与

皇华纪闻曰韶州府城东北八十里有韶石相传帝舜

南巡奏乐此山因有双阙毬门凤阁等名今遂称韶州

卷二 第 8a 页 WYG0859-0428a.png

为虞城究其始不见于传记余谓特不见水经注耳吾

为虞城究其始不见于传记余谓特不见水经注耳吾友胡朏明既主通典兼持此说作禹贡锥指因谓岭南

虞舜声迹所不及余曾面质正曰韶州之更名也始自

唐贞观元年计其时图经应有舜尝奏乐于此之说不

然昌黎酬张韶州端公诗云暂欲系船韶石下上宾虞

舜整冠裾岂凿空附会者子所据僧一行山河之象存

乎两戒云至于衡阳乃东循岭徼达东瓯闽中是谓南

纪以限蛮夷故星传谓南戒为越门东瓯今温州及台

卷二 第 8b 页 WYG0859-0428b.png

闽中今福建明不及岭之南余谓下文一行不云自江

闽中今福建明不及岭之南余谓下文一行不云自江源循岭徼南东及海为蛮越乎又云逾岭徼而南为东

瓯东似当作西谓骆越别种者又云南逾岭徼为越分

故历斥汉之郡若郁林合浦苍梧南海珠崖唐之州若

富昭象龚绣容白廉等所包甚广不得执一说以相难

也复据昌黎送廖道士序中州清淑之气于岭焉穷最

高而横绝南北者岭此即郦注引古语五岭者天地以

隔内外意也余谓昌黎在潮州不又云禹迹所掩扬州

卷二 第 9a 页 WYG0859-0428c.png

之近地乎犹且不谓之远蔡泽传吴起为楚南收扬越

之近地乎犹且不谓之远蔡泽传吴起为楚南收扬越吴起传作百越货殖传与江南大同俗而扬越多焉下即

云番禺一都会皆足證不史迁昌黎是信而徒据杜君

卿何也且尧典云宅南交證以舜本纪南抚交趾颛顼

本纪南至于交趾则交为交趾洵有如小司马所注者

不复疑子读尧典如是之阔而读禹贡乃顿尔隘耶朏

明不觉叹曰吾书刋矣不及追改奈何

楚在春秋地虽广不濒于海屈完曰寡人处南海解者

卷二 第 9b 页 WYG0859-0428d.png

曰对上北海之文以所近者言也而子囊谓共王赫赫

曰对上北海之文以所近者言也而子囊谓共王赫赫楚国而君临之抚有蛮夷奄征南海以属诸夏南海今

广州府治为当日百越地虽未属楚要为楚兵力之所

及郑伯谓庄王其俘诸江南以实海滨亦唯命此句具

有两层义人多未析如楚文王灭罗徙罗子于长沙故

长沙有汨罗郑若灭得徙于楚之南徼为江南此一义

也实海滨楚世家作宾之南海古以与字通用言不得

徙楚境内即填实于南越之地为滨海之民此又一义

卷二 第 10a 页 WYG0859-0429a.png

也亦见楚号令及于南海逮后始皇二十五年王剪悉

也亦见楚号令及于南海逮后始皇二十五年王剪悉定荆江南地因南征百越之君犹前志也夫

通典谓禹贡物产贡赋职方山薮川浸皆不及五岭之

外以知岭南地非九州之境说尤不然今岭南多金银

非扬所贡之金乎多孔翠犀象非扬所贡之齿革及羽

毛乎多蕉多木绵非所贡之卉服织贝乎君卿曾官节度

于岭南宁不见之耶至职方川浸原不及海而宣王时

江汉之诗咏召穆公虎之成功曰于疆于里至于南海

卷二 第 10b 页 WYG0859-0429b.png

岂得舍今祠祀之南海而他有所属哉

岂得舍今祠祀之南海而他有所属哉梁元帝法宝联璧序云北平尧柳杨升庵赏其新而未

详所出曾遍访之亦无解者近方悟尧典宅西曰昧谷

康成古文作柳谷虞翻所见郑氏本是卯字曰古大篆

卯柳同字此柳谷也王伯厚谓魏明帝时张掖柳谷口

水溢涌宝石负图即其地余按隋地理志于张掖县注

云有大柳谷张掖为今甘州卫正在西北故曰北平尧

柳上句南通舜玉升庵误记作舜梧以为舜梧尧柳极

卷二 第 11a 页 WYG0859-0429c.png

工陈耀文又以舜苍梧非吉祥善事余因窜改之曰东

工陈耀文又以舜苍梧非吉祥善事余因窜改之曰东平舜蒲西通尧柳

杜诗还如何逊在扬州者逊为建安王伟记室伟天监

六年迁使持节都督扬南徐二州诸军事右军将军扬

州刺史七年以疾表解州逊掌其书记正在扬州故曰

何逊在扬州自晋以来扬州刺史治丹阳郡郡治建邺

县为今江宁府于广陵迥不相涉若徐湛之出为南兖

州刺史此却在广陵起风亭月观吹台琴室亦偶与后

卷二 第 11b 页 WYG0859-0429d.png

来逊咏早梅诗枝横却月观花绕凌风台台观之名略

来逊咏早梅诗枝横却月观花绕凌风台台观之名略合岂得便附会为一梁沿晋制州治并同刘穆之所谓

扬州根本所系不可假人又谓神州治本是岂广陵足

当之乎

杜注汉家山东二百州山东者太行山之东也殊非从

来惟胡三省于通鉴秦孝公时河山以东彊国六注云

河自龙门上口南抵华阴而东流秦国在河之西山自

鸟鼠同穴连延为长安南山至于泰华秦国在山之西

卷二 第 12a 页 WYG0859-0430a.png

韩魏赵齐楚燕六国皆在河山以东为得其解余参以

韩魏赵齐楚燕六国皆在河山以东为得其解余参以贾谊言所谓建武关函谷临晋关者大抵为备山东诸

侯则可见自秦之外皆谓之山东太史公自序萧何镇

抚山西张守节注谓华山之西也赵充国辛庆忌传赞

曰秦汉以来山东出相山西出将山西班固明言天水

陇西安定北地处埶迫近羌胡故秦时云知山西益知

其为山东矣

白诗七月七日长生殿夜半无人私语时范元实谓长

卷二 第 12b 页 WYG0859-0430b.png

生殿乃斋戒之所非私语地若改作飞霜殿则吻合矣

生殿乃斋戒之所非私语地若改作飞霜殿则吻合矣盖长安志天宝六载改温泉为华清宫殿曰九龙以待

上浴曰飞霜以奉御寝曰长生以备斋祀杨升庵又引

津阳门诗金沙洞口长生殿玉蕊峰头王母祠以实其

驳正余谓胡三省通鉴卷二百七长生院注云院即长

生殿明年五王诛二张进至太后所寝长生殿同此处

也盖唐寝殿皆谓之长生殿此武后寝疾之长生殿洛

阳宫寝殿也肃宗大渐越王系授甲长生殿长安大明

卷二 第 13a 页 WYG0859-0430c.png

宫之寝殿也白居易长恨歌所谓长生殿则华清宫之

宫之寝殿也白居易长恨歌所谓长生殿则华清宫之寝殿也此殿本名飞霜盖同一长生殿也学者读顾况

宿昭应诗武帝祈灵太乙坛新丰树色绕千官那知今

夜长生殿独闭空山月影寒当知为斋宿之殿李义山

骊山有感诗骊岫飞泉泛暖香九龙呵护玉莲房平明

每幸长生殿不从金舆惟寿王当知为寝宿之殿

通鉴地理通释曰碣石凡有三驺衍如燕昭王筑碣石

宫身亲往师之此碣石特宫名耳在幽州蓟县西三十

卷二 第 13b 页 WYG0859-0430d.png

里宁台之东非山也秦筑长城所起自碣石此碣石在

里宁台之东非山也秦筑长城所起自碣石此碣石在高丽界中当名为左碣石其在平州南三十馀里者即

古大河入海处为禹贡之碣石亦曰右碣石其说可为

精矣或献疑曰后汉书常山国九门县刘昭补注曰碣

石山战国策云在县界史记苏秦列传索隐曰战国策

碣石山在常山九门县不又一碣石乎王氏说尚有未

尽余曰九门县自西汉五代犹沿宋开宝六年始省入

藁城今藁城县西北二十五里有九门城四面五百馀

卷二 第 14a 页 WYG0859-0431a.png

里皆平地求一部娄块阜以当所谓碣石之山亦不可

里皆平地求一部娄块阜以当所谓碣石之山亦不可得故康成云今验九门无此山也康成戒子书吾尝游

学往来幽并兖豫之域盖亦以目验知之王伯厚生长

晚宋足不曾至中原即以信康成者削国策不知古人

撰著屹如坚垒岂易攻与

黄子鸿笃信水经注者初晤碧山堂问曰后汉志温县

济水出王莽时大旱遂枯绝是河南无济今且千六百

七十馀年矣何郦道元言之详且析也子鸿曰新莽时

卷二 第 14b 页 WYG0859-0431b.png

虽枯后复见郦氏所谓其后水流径通津渠势改寻梁

虽枯后复见郦氏所谓其后水流径通津渠势改寻梁脉水不与昔同是也祗缘杜君卿不信水经专凭司马

彪志窃以彪不过纪一时之灾变耳非谓永不截河南

过也君卿云云遂真觉河南无济疑误到今今尚有宗

主其说者余曰枯而复通既闻命矣敢问除郦注外抑

别有徵乎子鸿曰未闻余退而考杜预释例云济水自

荥阳卷县东经陈留至济阴北经高平东平至济北东

北经济南至乐安博昌县入海郭璞山海经注云今济

卷二 第 15a 页 WYG0859-0431c.png

水自荥阳卷县东经陈留至济阴北东北至高平东北

水自荥阳卷县东经陈留至济阴北东北至高平东北经济南至乐安博昌县入海张湛列子注云济水出王

屋山为沇水东经温为济水下入黄河十馀里南渡河

为荥泽又经济阴等九郡而入海萃此三说以覆子鸿

曰郦注经余更注郦吾与子同为善长之忠臣何如子

鸿喜获所未闻复难余今不见河南有济毕竟复枯于

何代余曰诺复考得后汉书王景传济渠下章怀太子

贤注云济水出今洛州济源县西北东流经温县入河

卷二 第 15b 页 WYG0859-0431d.png

度河东南入郑州又东入滑曹郓济齐青等州入海即

度河东南入郑州又东入滑曹郓济齐青等州入海即此渠也王莽末旱因枯涸但入河内而已似不知中有

复通之事合以许敬宗对高宗济潜流屡绝是自唐以

前济已复枯直至今矣

或问北岳祀典毕竟该在贵省浑源州抑仍曲阳耶余

曰曲阳是也万历十六年大同巡抚胡来贡疏请改北

岳沈文端鲤为宗伯覆疏详驳此驳出足以塞异议者

之口矣第惜其引史仅及汉宣帝未上及武帝元鼎三

卷二 第 16a 页 WYG0859-0432a.png

年常山王徙然后北岳在天子郡内天汉三年泰山修

年常山王徙然后北岳在天子郡内天汉三年泰山修封还过祠常山瘗玄玉二事引经亦仅及周官禹贡余

为详补曰舜典十有一月朔巡守至于北岳传曰北岳

恒山禹贡太行恒山疏曰恒山在上曲阳西北尔雅兼

殷制释山曰河北恒周礼职方氏正北曰并州山镇曰

恒山注曰恒山在上曲阳是虞夏殷周异代同揆则舜

当日蚤觐北诸侯于今曲阳大茂山之下非山经所称

今浑源之北岳水经所称之玄岳历历可知岂容议议

卷二 第 16b 页 WYG0859-0432b.png

之者以定鼎于燕曲阳在南浑源少北改而祠之于方

之者以定鼎于燕曲阳在南浑源少北改而祠之于方位宜余谓则有孔颖达毛诗崧高之疏在曰若必据巳

所都以定方位则五岳之名无代不改何则轩居上谷

处恒山之西舜居蒲坂在华阴之北岂当据巳所在改

岳祀乎余尝爱王导云古之帝王不必以丰俭移都此

名相之言也孔颖达云天子不据巳所都以定方岳此

名儒之言也金世宗大定间或言今既都燕当别议五

岳名不得仍前代太常卿范拱辄援崧高疏数语以对

卷二 第 17a 页 WYG0859-0432c.png

后不复改明以来之人独未读金史乎因思崧高维岳

后不复改明以来之人独未读金史乎因思崧高维岳非当时以太室山为岳乃诗人借岳来赞美之曰有崧

然而高者维是四岳之山其山高大上至于天维是至

天之大岳降其神灵和气以生甫国之侯及申国之伯

尔雅撰于三百篇后缘此遂实指崧高为中岳太史公

又出于尔雅后并补注尧典曰此中岳嵩高也是殆忘

却禹贡之太岳矣将尧有二中岳耶汉武登礼太室易

曰崇高中岳名益显皆为尔雅所误者或曰然则周竟

卷二 第 17b 页 WYG0859-0432d.png

无中岳乎余曰周仍以唐虞时霍山为中岳矣观职方

无中岳乎余曰周仍以唐虞时霍山为中岳矣观职方河内曰冀州山镇曰霍山可知矣盖自有宇宙便有此

山黄帝正名百物早已定五岳之称禹主名山川又从

而奠之下讫周秦悉不敢移岂有如武帝以衡山远移

南岳之祀于灊霍山者乎或言如子言周不曾以岍为

西岳岍何得有岳名余曰职方河西曰雍州山镇曰岳

山蚤已得岳之名岂待周移岳于此而后云尔乎汉既

移南岳唐肃宗在凤翔亦曾改岍阳吴山为西岳以祈

卷二 第 18a 页 WYG0859-0433a.png

灵助要皆后王事余最爱康成注大司乐四镇五岳取

灵助要皆后王事余最爱康成注大司乐四镇五岳取诸职方九州之山而遍足少嫌其以岳为西岳不以霍

山为中又嫌其宗伯注仍袭尔雅杂以崧高自忘却大

司乐注殆由未善于读崧高之诗也哉

秀水徐善敬可为人撰左传地名讫问余成二年鞍之

战杜注止云齐地谷梁传则云鞍去国五百里恐非以

下文有华不注山山下有华泉證之鞍似去此不远当

属今历城县地余曰通典济州平阴县注云左传齐晋

卷二 第 18b 页 WYG0859-0433b.png

战鞍故城在县东(括地志寰/宇记同)盖唐世鞍故城尚存故杜

战鞍故城在县东(括地志寰/宇记同)盖唐世鞍故城尚存故杜以为据余意鞍在今平阴东作四五十里其去华不注

山亦一百三四十里朝而战于鞍胜而逐之一百三四

十里之山下且三周焉晋人之馀勇真可贾哉齐奚足

云盖古驷驾一车车仅三人御复得其法故取道致远

而气力有馀今人不明乎此徒以平阴属兖州历城属

济南中隔长清县境如是其远岂能一日通作战场兹

所以见通典亦未足信与

卷二 第 19a 页 WYG0859-0433c.png

羊流店晋羊叔子故里在新泰县西北六十里南北孔

羊流店晋羊叔子故里在新泰县西北六十里南北孔道也余庚午春经此问叔子之后裔有存者往寻其祖

墓隆然高阜者三即传出折臂三公之所复往寻其居

遗址隐然若城郭绵亘八里许因叹叔子以上九世皆

二千石卿校可为东汉第一世家当时聚族而处居以

积久日加辟远又蔡邕亡命江海远迹吴会往来依太

山羊氏以此地为渊薮孰敢过问之种种皆与史传关合

独后汉书羊续太山平阳人平阳即西汉之东平阳晋

卷二 第 19b 页 WYG0859-0433d.png

为新泰县晋书叔子却属太山南城人南城原鲁南武

为新泰县晋书叔子却属太山南城人南城原鲁南武城晋地志亦三字名故城在今费县西南九十里距新

泰二百四五十里意新泰叔子之祖贯巳则占籍南城

耳观武帝咸宁中诏以泰山之南武阳牟南城梁父平

阳五县置南城郡封叔子南城侯以其为南城人也叔

子且死从弟琇述素志求葬于先人墓次狐死正邱首

正欲葬其隆然高阜之旁也兹撰一统志系续于新泰

人物可也叔子以孙从祖奈晋书何且新泰县建置沿

卷二 第 20a 页 WYG0859-0434a.png

革并未见何年改南城一笔人物岂有无根者哉要须

革并未见何年改南城一笔人物岂有无根者哉要须别系叔子于费县人物不必拘元和志然后可

黄子鸿言赵奢解阏与之围阏与凡有四水经注梁榆

水径梁榆城南即阏与故城也赵奢破秦于此卢谌征

艰赋云访梁榆之虚鄣吊阏与之旧平梁榆城在今辽

州和顺县括地志阏与聚落今名乌苏城在潞州铜鞮县

西北二十里赵奢破秦军处铜鞮今沁州郡国志上党

涅县有阏与聚刘昭注云史记赵奢破秦兵阏与涅在

卷二 第 20b 页 WYG0859-0434b.png

今武乡县隋地理志武安县有阏与山元和志阏与山

今武乡县隋地理志武安县有阏与山元和志阏与山在县西南五十里即赵奢拒秦处武安属今彰德府磁

州东海公曰若在武安去邯郸仅六十里何须奢卷甲

而趋之二日一夜至乎当在贵省潞州者近是余曰然

奢传云秦伐韩军于阏与阏与乃韩邑自属上党一带

廉颇乐乘并言其道远阏与去邯郸四百里故奢言道

远险狭譬鼠斗穴中以阏与必穿太行山过而沁州武

乡亦多丛山也果在武安岂容作斯语越明日告子鸿

卷二 第 21a 页 WYG0859-0434c.png

曰子抑知止有二阏与乎一为韩之阏与一为赵之阏

曰子抑知止有二阏与乎一为韩之阏与一为赵之阏与子鸿惊问焉赵奢列传秦伐韩军于阏与赵世家惠

文王二十九年秦韩相攻而围阏与此韩之阏与也魏

世家哀王八年昔者魏伐赵拔阏与秦本纪昭襄王三

十八年胡伤攻赵阏与王剪列传始皇十一年剪将攻

赵阏与破之此赵之阏与也韩阏与当并沁州与武乡

者为一何者涅故城在武乡县西五十五里而武乡在

沁州东北六十里则涅在沁州之北矣阏与又在涅县

卷二 第 21b 页 WYG0859-0434d.png

西则在沁州西北可知相距几何正属一邑赵阏与的

西则在沁州西北可知相距几何正属一邑赵阏与的在和顺县观始皇本纪十一年王剪攻阏与橑杨二邑

比邻橑杨今橑州和顺距本州九十里若到沁州阏与

城几二百馀里各为一邑可知至武安之有阏与则是

唐人误会史迁文义见武安西南有山蒙以阏与之名

山岂有口自鸣曰我非阏与也哉然史记实有疏处盖

秦伐韩军于阏与此一枝兵也秦军军武安西鼓噪屋

瓦尽振此又一枝兵也秦当日蚕食三晋三晋无岁不

卷二 第 22a 页 WYG0859-0435a.png

被兵所在多有迁若作时秦军有军武安西者自明军

被兵所在多有迁若作时秦军有军武安西者自明军中侯有一人言急救武安奢立斩之非斩其犯令乃斩其

妄言惑众心也奢受命救阏与不救武安纵解得武安

之围犹非韩昭侯曰非不恶寒也以为侵官之害甚于

寒七国悉遵此法秦间来入乃从阏与军至者间还报

秦将辄大喜曰夫去国三十里而军不行乃增垒阏与

非赵地也此句亦妙盖阏与原韩地非关邯郸奢自不

应来救故懈而不设备奢遂穷日夜力趋至据山以击

卷二 第 22b 页 WYG0859-0435b.png

破之山自在今沁州武乡间此间岂少山哉括地志固已疑

破之山自在今沁州武乡间此间岂少山哉括地志固已疑山在洺州谓其太近恐潞州阏与聚城是所距据处真

可谓先得我心世称魏王泰括地志为首于兹益信所

云阏与有四讹者削之仅存其三析者并之仅存其二

混者别之则孰为韩孰为赵显显然在吾目矣故曰阏与

有二复越明日告子鸿曰子既知二阏与矣抑知二阏

与皆为赵奢败秦军之地乎子鸿益惊余曰战国策赵

背秦秦王大怒令卫胡易伐赵攻阏与赵奢将救之魏

卷二 第 23a 页 WYG0859-0435c.png

令公子咎以锐师居安邑以挟秦秦败于阏与此即秦本纪

令公子咎以锐师居安邑以挟秦秦败于阏与此即秦本纪昭襄王三十八年中更胡伤(即国策/卫胡易)攻赵阏与不能取之

事秦史讳其败绩曰不能取国策承赵史所书直曰秦

败于阏与下文曰大败秦师亦足徵国史书法互异处

水经注以梁榆城为奢破秦于此亦是但移却惠文王

前一年二十九年事于此则误道元且勿论史迁生当

六国未远时其作年表于赵惠文王二十九年曰秦拔

我阏与赵奢将击秦大败之三十年曰秦击我阏与城

卷二 第 23b 页 WYG0859-0435d.png

不拔于前阏与不曰韩曰赵更混而并之为一阏与然

不拔于前阏与不曰韩曰赵更混而并之为一阏与然则地理之学真难言矣哉

忆庚午重九病新愈后东海公招登高莫釐峰酒中云

古人之事应无不可考者纵无正文亦隐在书缝中要

须细心人一搜出耳举坐默然顾向余曰某此论为济

水发枯而复通毕竟在何时子其为我考之余曰唯王

景传云初平帝时河汴决坏未及得修建武十年阳武

令张汜上言河决积久日月侵毁济渠所漂数十许县

卷二 第 24a 页 WYG0859-0436a.png

逮后三十五年汴渠成明帝巡行下诏曰河汴分流复

逮后三十五年汴渠成明帝巡行下诏曰河汴分流复其旧迹陶丘之北渐就壤坟此汴坏而济亦坏汴治而

济亦治之徵也又考晋书傅祗传武帝时为荥阳太守

自魏黄初大水后河济汎溢邓艾常著济河论开石门

而通之至是复侵坏祗乃造沈莱堰兖豫无水患郤超

传太和中桓温将伐慕容氏引军自济入河超諌曰清

水入河无通运理毛穆之传温使穆之凿钜野百馀里

引汶会于济此岂竟枯绝者哉大抵王莽世天灾虽甚

卷二 第 24b 页 WYG0859-0436b.png

然皆不远而复如王横言天尝连雨东北风海水溢西

然皆不远而复如王横言天尝连雨东北风海水溢西南出寖数百里九河地已为海所渐矣今九河故迹固

具在郦氏言济当王莽之世川渎枯竭后水流径通余

谓此班氏注于垣县云王屋山沇水出东南至武德入

河轶出荥阳北地中又东至琅槐入海过郡九行千八

百四十里盖以目验者言也祗缘司马彪下语太重若

改遂枯竭为会枯绝则妙妙耳辄录以覆

自周官屡言天下土地之图九州之图及地图图于地

卷二 第 25a 页 WYG0859-0436c.png

理为尤切矣班固撰地理志一则曰秦地图再则曰秦

理为尤切矣班固撰地理志一则曰秦地图再则曰秦地图书故萧何入咸阳尽收丞相御史图书藏之帝具

知天下阨塞户口多少彊弱处民所疾苦者以得此图

书也光武帝至广阿舍城楼上披舆地图指示邓禹曰

天下郡国如是马援晓劝隗嚣亦曰披舆地图见天下

郡国百有六所武帝封三王御史奏舆地图请所立

国名光武封十子为公群臣请大司空上舆地图明帝

封皇子悉半诸国案地图章帝则笃爱诸弟案舆地图

卷二 第 25b 页 WYG0859-0436d.png

令诸国户口皆等汉使穷河源莫知何所出山曰昆仑

令诸国户口皆等汉使穷河源莫知何所出山曰昆仑天子按古图书而名云汉藩諌诛闽越曰以地图察其

山川要塞相去寸数而间独数百千里汉相私国土多

租四百顷曰以平陵伯为界太守更郡故图而正之李

陵至浚稽山举图所过山川地形遣骑以闻赵充国曰

兵难隃度臣愿驰至金城图上方略李恂使幽州所过

皆图写山川屯田聚落悉奏上齐人延年上言可案图

书观地形令水工准高下以开河明帝引见王景赐以

卷二 第 26a 页 WYG0859-0437a.png

山海经河渠书禹贡图俾修汴渠渠卒成即谋不轨者

山海经河渠书禹贡图俾修汴渠渠卒成即谋不轨者如淮南王安曰夜按舆地图部署兵所从入江都王建

具天下之舆地及军陈图至张千秋口对兵事画地成

图马援聚米为山谷指画形势臧旻口陈西域百馀国

城状手画地形皆得图之髣髴者犹动人如是图讵不

重哉晋裴秀曰周秦地图秘书殆绝仅有汉氏及括地

诸杂图粗具形似不为精审于是作禹贡地域图今亦

不可得见矣见者元道士朱思本舆图所谓盖其平生

卷二 第 26b 页 WYG0859-0437b.png

之志而十年之力者明人转相增窜名以巳图渐失其

之志而十年之力者明人转相增窜名以巳图渐失其本真独计里画方之法犹遵若王律余谓亦自唐贾耽

来也旧书云其令工人画海内华裔图一轴广三尺从

三丈三尺率以一寸折成百里新书谓以寸为百里表

献于上曰缩四极于纤缟分百郡于作缋宇宙虽广舒

之不盈庭舟车所通览之咸在目读之真令人爽然(隋/宇)

(文恺曰裴秀舆地/以二寸为千里)

余谓穷经者须知地理元董鼎注蔡书传云西伯戡黎

卷二 第 27a 页 WYG0859-0437c.png

其国盖在黎阳之地而非上党壶关之黎武王伐商兵

其国盖在黎阳之地而非上党壶关之黎武王伐商兵渡孟津道过黎阳先戡黎而后至纣都如齐桓伐楚先

溃蔡而遂入楚境也引吴才老戡黎伐纣时事为證余

按纣都朝歌今在卫辉府淇县北黎阳故城在大名府

浚县西南三里武王以正月二十八日次孟津明日己

未至癸亥五日孟津至朝歌四百馀里故须日行八十

里有奇然仅及商郊而止所以者何赴敌宜速不拘日

三十里成法也牧野跨卫辉之汲淇两县界距纣都十

卷二 第 27b 页 WYG0859-0437d.png

有七里若黎阳则又自朝歌东出七十里岂得道先经

有七里若黎阳则又自朝歌东出七十里岂得道先经此且武王于纣声罪致讨名其为残士女欢迎岂同齐

桓以诸侯之师侵蔡蔡溃遂伐楚兵行诡道者比乎儒

生不知兵复不谙地理其舛错如是

禹贡蔡传讹者莫过九河苞沦于海且托之郦道元不

知道元水经注凡三见皆指碣石入海未一及九河云

九河者乃王莽时玉横一家之言未详考验者兹欲正

其讹惟取孔颖达书疏元于钦齐乘二条补于九河既

卷二 第 28a 页 WYG0859-0438a.png

道之下(详四书/释地续)又按蔡传引尔雅九河六曰简洁尔雅

道之下(详四书/释地续)又按蔡传引尔雅九河六曰简洁尔雅本作絜与简各为一河河以一字名者李巡曰简大也

絜苦也河水多山石治之苦絜唐孔氏宋邢氏疏并同

即朱子孟子集注亦曰曰简曰洁然已讹为洁矣

按浮于济漯达于河孔颖达疏云从漯入济自济入河

上句真乱道唐高宗问许敬宗曰书称浮于济漯今济

与漯断不相属敬宗对曰沇济自温入河伏地南出为

荥泽又伏而出曹濮之间汶水从入之故书又言浮汶

卷二 第 28b 页 WYG0859-0438b.png

达济不言合漯者漯自东武阳至千乘入海也新唐书

达济不言合漯者漯自东武阳至千乘入海也新唐书亦不通地理沇济自温入河作今自漯至温而入河夫

高宗灼知济与漯断则此至温入河乃济水非漯水明

矣敬宗虽奸敢面欺以必不然之水道乎且其学素号

博矣明属宋景文乱窜不及其原对之文然敬宗之所

可议者有二一是不正解禹贡经文以告君一是言伏

地南出为荥泽不深明乎济水之故余尝按汉地理志

河东郡垣县沇水所出东南至武德入河轶出荥阳北

卷二 第 29a 页 WYG0859-0438c.png

地中又东至琅槐入海东郡东武阳县禹贡漯水出东

地中又东至琅槐入海东郡东武阳县禹贡漯水出东北至千乘入海

又按水经注河水自荥阳黎阳濮阳鄄城又东至东武

阳漯水出焉又东北至临邑有四渎津东分济亦曰泲

水受河也又东北至高唐漯水注之又有南北二济水

皆自荥阳分河东北流至临邑有四渎津通于河此二

说补于下曰大河水自荥阳分流为济又东北至武阳

分流为漯又东至临邑复与济通二水源流虽皆与大

卷二 第 29b 页 WYG0859-0438d.png

河相通然济在河南漯在河北二水不能自通唐高宗

河相通然济在河南漯在河北二水不能自通唐高宗云济与漯断是也禹贡所云盖谓兖州之贡或浮于济

则自荥阳达河或浮于漯则自武阳达河二道皆达于

河耳至既东为济入于河非是潜伏地中乃穿河腹中

行不至如蔡传入河穴地伏流绝河之说曾有人伏水

底见浑河中有清流一道直贯之者此济也故古文每

言如河济之不相乱余亲见渭水至清以泾而浊济水

至清却不以河而浊盖水各有性济之性则独劲也故

卷二 第 30a 页 WYG0859-0439a.png

语云劲莫如济曲莫如汉溢出南岸为荥仍然至清自

语云劲莫如济曲莫如汉溢出南岸为荥仍然至清自荥泽至定陶约四百四十里中有济阳城今在长垣县

界者须行过此地而伏伏而旋出于陶邱之北禹贡九

叙导水皆无出字独至此下一出字岂无故明系伏而

复见断而复续或曰济阳至陶邱百四十里而近此百

四十里之间便有伏而复见之事与余曰括地志沇水

出王屋山顶崖下石泉停而不流深不测既见而伏至

济源西北二里平地其源重发而东南流此不过八十

卷二 第 30b 页 WYG0859-0439b.png

里耳见而伏伏而又见况将倍此之地乎后代祗缘王

里耳见而伏伏而又见况将倍此之地乎后代祗缘王莽末济渎曾枯不见有溢为荥又乌知陶邱北有济复

出之事哉记载阙如惟许敬宗知之曰伏而出曹濮之

间新书亦曰洑而至曹濮散出于地合而东殆善会经

旨新书又载其对高宗曰古者五行皆有官水官不失

职则能辨味与色潜而出合而更分皆能识之余谓潜

而出即东出于陶邱北之注脚也合而分即入于河溢

为荥之注脚也

卷二 第 31a 页 WYG0859-0439c.png

胡朏明问荥字说文曰绝小水也何义余曰尔雅正绝

胡朏明问荥字说文曰绝小水也何义余曰尔雅正绝流曰乱邢炳疏正直也孙炎所谓横渡是也济水截河

南过为荥故以绝字解荥至小水二字则有唐高宗许

敬宗问答在高宗曰天下洪流巨谷不载祀典济甚细

而在四渎何哉敬宗曰渎之言独也不因馀水独能赴

海者也济潜流屡绝状虽微细独而尊也此可以为其

注脚矣

顾景范川渎异同力诋三伏三见之说出近代俗儒汉

卷二 第 31b 页 WYG0859-0439d.png

唐迄宋诸儒无主是说者余谓至温入河自不得言一

唐迄宋诸儒无主是说者余谓至温入河自不得言一伏特再伏再见耳又曰出者折旋之间因邱为隐见耳

济初发源或有伏见之分至截河而南之后未曾伏而

复出经文固已明言之曰浮于汶达于济又曰浮于济

漯达于河岂有伏见不常而可为转输之道者哉殊可

称伟论然以愚断之兖州贡道浮济必经陶邱即青州

贡道浮汶者亦由寿张县安民亭入济一百五六十里

至陶邱北向所云浮于淮泗当作达于菏浮菏者亦由

卷二 第 32a 页 WYG0859-0440a.png

乘氏县入济五十里至陶邱北皆至此而止然后舍舟

乘氏县入济五十里至陶邱北皆至此而止然后舍舟登陆至济阳城西复登舟以至荥阳入于河此当日贡

道也或曰果如是则兖州贡道当如荆梁二州用逾字

曰浮于济复逾于济达于河不得直接以因水入水之

达字矣余曰固有说荆之汉也洛也二水而异名者也

本不相通贡道须此故曰逾于洛梁之沔也渭也亦二

水而异名者也本不相通贡道须此故曰逾于渭若兖

州之济本属一水虽中少间阻无复异名故经文亦不

卷二 第 32b 页 WYG0859-0440b.png

屑屑分疏之且不有浮于漯在连类而及之因从而省

屑屑分疏之且不有浮于漯在连类而及之因从而省文者乎顾氏第见明永乐十三年会通河成漕舟浮江

涉淮溯河绝济而北达于漳卫输之太仓无复有陆运

之苦因亦上疑济水此何异元行海运习为坦途明人

有更讲求其说者辄摇手相戒几同谈虎尝考唐六典

东都曰含嘉仓自含嘉仓转运以实京之太仓自洛至

陕运于陆自陕至京运于水李泌自集津至三门凿山

开车道以避底柱之险宋都大梁四方皆可由水以直

卷二 第 33a 页 WYG0859-0440c.png

抵而开宝八年乃择干彊之臣在京分掌水陆路发运

抵而开宝八年乃择干彊之臣在京分掌水陆路发运事明永乐之初亦经水与陆交运故牒犹存不必溺于

今而议古且陶邱不过两邱相重累耳形甚微非比高

山巨岭足以蔽亏济水致忽隐而忽见如顾氏解余谓

纵能障蔽济流经文当作东出于陶邱南不当曰东出

于陶邱北盖出者明系伏地至此复见之名也余是以

笃信经文参诸古今运道之变一水直达者少著其论

如此

卷二 第 33b 页 WYG0859-0440d.png

胡朏明闻余论复出一说以助之曰虞夏贡物与后代

胡朏明闻余论复出一说以助之曰虞夏贡物与后代漕粟不同当时甸服之中纳总铚秸粟米其食取诸冀

州而已足馀八州所贡初无繁重难致之物即以兖言

之曰漆丝织文而已青州所贡较多亦不过曰盐絺海

物丝枲铅松怪石檿丝而已他州仿此要非繁重难致

者岂惟虞夏周礼大宰以九贡致邦国之用一祀贡二

嫔贡三器贡四币贡五材贡六货贡七服贡八斿贡九

物贡度与虞夏不相远岂有漕粟数百万石饷京师如

卷二 第 34a 页 WYG0859-0441a.png

汉唐以下之所行者哉宋史食货志言川广所贡之物

汉唐以下之所行者哉宋史食货志言川广所贡之物亦皆轻约易赍故水陆兼运由是推之虞夏贡物间有

陆运人必不以为苦济水断续何害其为贡道哉

孔颖达虽乱道不至如蔡传之甚疏云计沔在渭南五

百馀里抵沔须陆行而北入渭此真禹迹贡道也蔡传

引汉武帝时人有上书欲通褒斜道及漕事下张汤问

之云褒水通沔斜水通渭皆可以漕从南阳上沔入褒

褒绝水至斜间百馀里以车转从斜下渭如此则汉中

卷二 第 34b 页 WYG0859-0441b.png

谷可致经言沔渭而不言褒斜者因大以见小也案汉

谷可致经言沔渭而不言褒斜者因大以见小也案汉沟洫志上书人言今穿褒斜道少阪近四百里而褒水

通沔斜水通渭皆可以行船漕则禹之时褒虽出衙领

山入沔算不得与沔通不可以行漕故斜亦出衙领山

北入渭算不得与渭通不可以行漕故经文止言沔渭

不及褒斜当日贡道原无须此二水也非属省文颜师

古曰褒斜二谷名其中皆各自有水耳正指汉武未穿

道以前言蔡氏不读全本汉书似从一节本书录来谓

卷二 第 35a 页 WYG0859-0441c.png

因大以见小其臆解有如此者

因大以见小其臆解有如此者蔡传载潏水李氏曰禹凿龙门起于唐张仁愿所筑东

受降城之东自北而南至韩城北安国岭尽案东受降

城在今朔州北三百五十里本汉定襄郡之成乐县去

禹贡龙门一千五百馀里禹轻百姓力竟至此乎真正

妄谈不足与辨蔡传又云旧说相传禹凿龙门而不详

其所以凿余谓尸子古者龙门未开吕梁未凿河出于

孟门之上大溢逆流无有邱阜高陵尽皆灭之名曰鸿

卷二 第 35b 页 WYG0859-0441d.png

水此即欲凿之由贾让奏昔大禹治水山陵当路者毁

水此即欲凿之由贾让奏昔大禹治水山陵当路者毁之故凿龙门辟伊阙析底柱破碣石堕断天地之性此

即当凿之故水经注孟门即龙门之上口也实谓黄河

之巨阨此石经始禹凿河中漱广夹岸崇深倾崖反捍

巨石临危若坠复倚古之人有言水非石凿而能入石

信哉其中水流交冲鼓若山腾浚波颓叠迄于下口又

云梁山即经所谓龙门矣魏土地记曰梁山北有龙门

山大禹所凿通孟津河口广八十步岩际镌迹遗功尚

卷二 第 36a 页 WYG0859-0442a.png

存元和郡县志孟门山俗名石槽实为黄河巨阨今案

存元和郡县志孟门山俗名石槽实为黄河巨阨今案河中有山凿中如䄚束流悬注七十馀尺此皆详其凿

之之迹曷云不详大抵此等书蔡氏并未寓目即见亦

不复能记忆荀卿尝谓陋也者天下之公患也余则谓

陋也者儒生之公患也

顾氏肇域记左传桓二年其弟以千亩之战生杜注以

为西河介休县南有地名千亩非也穆侯时晋境不得

至介休当以赵世家注引括地志岳阳县北九十里有

卷二 第 36b 页 WYG0859-0442b.png

千亩原为是余谓当日千亩之战或在岳阳或在介休

千亩原为是余谓当日千亩之战或在岳阳或在介休诚不敢定但谓晋境不得至介休则有辨晋世家叔虞

封于唐方百里其子燮改曰晋曾孙成侯徙曲沃八世

孙穆侯徙绛不言何代徙都翼则徙翼当在昭侯前穆

侯徙绛之后中间可知入春秋六年晋逆翼侯纳诸腭

谓之腭侯鄂索隐曰今在大夏大夏者吾乡太原县也

又后十三年曲沃灭翼王立哀侯之弟缗于晋晋亦太

原县太原至翼城六百五十里中道必由介休当日尽

卷二 第 37a 页 WYG0859-0442c.png

属晋方得两侯分立肇域记非是余于是独叹晋启封

属晋方得两侯分立肇域记非是余于是独叹晋启封百里逮成侯时何啻五倍王纲不振兼国侵小不待入

春秋而已然矣可不惧哉

又按周语宣王即位不藉千亩虢文公谏王弗听此千

亩乃周之藉田离镐京应不甚远末云三十九年战于

千亩王师败绩于姜氏之戎左传系此事绝有深意盖

自元年至今将四十载天子既不躬耕百姓又不敢耕

竟久成舄卤不毛之地惟堪作战场故王及戎战于此

卷二 第 37b 页 WYG0859-0442d.png

因悟赵世家周宣王时伐戎及千亩战奄父脱王正此

因悟赵世家周宣王时伐戎及千亩战奄父脱王正此地括地志以晋州岳阳县北千亩原当之不应去镐京

如是其远殆非也噫安得尽举经传子史注地理误者

一一釐正之哉

按寇有来路亦有去路其逐而出之也即从其来路必

不引入我门庭之内别从一路以出者猃狁侵镐及方

至于泾阳镐等三地名皆在雍州则太原地名亦即在

雍州近代说诗者指原州言然原州乃今固原州旧高

卷二 第 38a 页 WYG0859-0443a.png

平镇后魏孝明帝正光五年置原州盖取高平曰原为

平镇后魏孝明帝正光五年置原州盖取高平曰原为名此地未必以此名惟郑注禹贡原隰底绩云诗度其

隰原即此原隰其地在豳近是要高平曰原秦中地面

以原名者至不可胜数今亦不能定指何地也来归自

镐刘向曰千里之镐颜师古注非丰镐之镐至于太原

余亦谓雍州之太原必非周并州之太原也更有證者

宣王既丧南国之师料民于太原太原与诗同一地若

是晋阳周已封唐叔虞为侯国天子岂得料其民乎仲

卷二 第 38b 页 WYG0859-0443b.png

山父谏不谓其少而大料之是示以寡少诸侯避之其

山父谏不谓其少而大料之是示以寡少诸侯避之其非属甸侯之地可知既知国语益知诗矣

治梁及岐孔安国传梁岐二山在雍州晁以道本水经

注作吕梁狐岐改入冀州今亦未论其确与否第蔡传

云梁在石州离石县东北是今汾州府永宁州东北一

百里之吕梁山本名骨脊山者去黄河一百五十馀里

岐在汾州介休县今却在孝义县西八十里盘村原山

名狐岐者去黄河二百三四十里谓尧时洪水怀襄大

卷二 第 39a 页 WYG0859-0443c.png

河汎滥至此二山下须禹治之则可蔡氏竟认为古河

河汎滥至此二山下须禹治之则可蔡氏竟认为古河径之险阨与龙门一般二山河水所经治之所以开河

道也不几眯目而道黑白者乎虽生长东南误不应至

此(蔡传当云狐岐之山胜水所出东流/合文水又东南入汾汴今作东北误)

春秋正义曰尧治平阳舜治蒲坂禹治安邑(今夏县西/北五十里)

三都相去各二百馀里皆在冀州余亦谓晋入春秋前

后四都相去亦只在平阳府百五十里之内晋孝侯号

翼侯翼故城在翼城县东南三十五里曲沃武公灭翼

卷二 第 39b 页 WYG0859-0443d.png

以一军为晋侯史记云始都晋国晋国即其始封之曲

以一军为晋侯史记云始都晋国晋国即其始封之曲沃他日号称宗邑者在今闻喜县东北去翼都约一百

五十里子献公城绛史记云献公始都绛即今太平县

南二十五里故晋城是余亲历其地遗址宛然方悟从

前说尽错东去翼都约一百里也越七世至景公十五

年迁于新田在曲沃县南二里正有汾水浍水西北去

故晋城仅五十里耳此四都者至今人民繁庶资产富

饶西北诸州邑莫有过焉岂非霸国之馀烈哉

卷二 第 40a 页 WYG0859-0444a.png

郑康成言周时九河齐桓公塞之同为一河今河间弓

郑康成言周时九河齐桓公塞之同为一河今河间弓高以东至平原鬲津往往有其遗处盖据尚书中候春

秋宝乾图之文云尔蔡传驳之谓曲防齐所禁塞河宜

非桓公所为亦自寻好话头其实葵邱五命特以约束

诸侯躬自犯者多矣奚有于河惟于钦齐乘曰河至大

陆趋海势大土平自播为九禹因而疏之非禹凿之而

为九也禹后历商周至齐桓时千五百馀年支流渐绝

经流独行其势必然非齐桓塞八流以自广也论最确

卷二 第 40b 页 WYG0859-0444b.png

余因思齐桓卒于襄王九年戊寅至定王五年己未甫

余因思齐桓卒于襄王九年戊寅至定王五年己未甫四十二年而周谱云定王五年河徙水经注周定王五

年河徙故渎盖下流既壅水行不快上流乃决理所宜

然河之患始此矣善乎朱子有言禹治水只是从低处

下手下面之水尽杀则上面之水渐平得之矣

前谓凿空出新不若旧说之安者尤莫甚近日碣石入

海之说阳信有刘世伟者著论曰海丰县北六十里有

马谷山一名大山高三里周六七里疑即古之碣石为

卷二 第 41a 页 WYG0859-0444c.png

河入海处夫事无所證当求之迹迹有不明当度之理

河入海处夫事无所證当求之迹迹有不明当度之理以迹而论九河故道咸属齐鬲津等三河在县之界而

碣石不当复在他境以理而论禹之治水行所无事齐

地洿下滨海以禹之智不从此入而反转绕千里之外

乃自平州而入海耶况平州地形高此山既在九河之

下又巍然独出于勃海之上为碣石似无疑顾宁人赏

其新东海公载入一统志中余曾正告之曰九河见兖

州碣石则在冀州皆禹贡明文未易可移果如世伟言

卷二 第 41b 页 WYG0859-0444d.png

当移碣石为兖州之山矣古九河阔二百馀里长约四

当移碣石为兖州之山矣古九河阔二百馀里长约四百里其为逆河之地者亦须长阔相等方外受海水之

潮汐入内容河水之九𣲖注今马谷山之旁与上何处

著此一片地耶果尔当删禹贡同为逆河四字以入于

海接上又北播为九河然后可东海公不觉笑余曰无

论经聊以史證之苏秦说燕曰南有碣石之饶秦始皇

三十二年之碣石使燕人卢生求羡门高誓刻碣石门

二世元年春东行郡县李斯从到碣石刻始皇所立刻

卷二 第 42a 页 WYG0859-0445a.png

石封禅书并海上北至碣石巡辽西货殖传夫燕勃碣

石封禅书并海上北至碣石巡辽西货殖传夫燕勃碣之间一都会也尚得谓碣石不在昔平州今昌黎等县

处耶永平府志已进呈未及正之云

山西名司自太行山而山东人无解者曾与黄子鸿讨

论讫叹曰山东之名起于金本宋之京东东路京东西

路金以都既不在汴易京为山而不知山字无著也湖

广之名起于元本宋荆湖北路荆湖南路止当沿其故

称不必如孙休分交州置广州名以广盖广字涉虚也

卷二 第 42b 页 WYG0859-0445b.png

曾问局中诸公以何谓四至何谓八到多笑而不答反

曾问局中诸公以何谓四至何谓八到多笑而不答反以诘余余曰东至某地若干里南至某地若干里西至

某地若干里北至某地若干里谓之四至东南到某地

若干里西南到某地若干里西北到某地若干里东北

到某地若干里此谓之八到惟杜氏通典系刻本宛然

可考若元和郡县志太平寰宇记缮写本多讹或原有

不备者矣

按一统志有关隘一项下载至某铺或某集某镇在县

卷二 第 43a 页 WYG0859-0445c.png

东若干里又若干里为某铺乂若干里为某铺达其县

东若干里又若干里为某铺乂若干里为某铺达其县界最有益或病其碎且名不雅驯者余曰昔宋绍兴三

十一年金主率大军临西采石杨林渡初奏言已犯采

石而不言东西朝廷大惊次报言已到杨林而不言杨

林渡莫知其在江之南北益惧求当涂历阳人问杨林

所在言杨林西采石之渡口也于是忧疑少定余谓使

当日诸州所上闰年图备载村镇及津渡之处可一检

而知不必外讯诸人矣

卷二 第 43b 页 WYG0859-0445d.png

有碣石丛谈(郭造/卿著)者疏碣石山所在既小误复未尽余

有碣石丛谈(郭造/卿著)者疏碣石山所在既小误复未尽余为补正之曰前汉志右北平郡骊城县有大碣石山后

汉志辽西郡临渝县有碣石山文颖汉书注碣石山在

辽西累县魏收地形志肥如县有碣石山隋志卢龙县

有碣石山唐志平州石城县有碣石山明一统志碣石

山在昌黎县西北二十里诸县或省或改则今之卢龙

抚宁昌黎及滦州界耳此山绵跨四地故班固曰大碣

石山今人第因天桥柱属诸昌黎隘矣又唐志营州柳

卷二 第 44a 页 WYG0859-0446a.png

城县有东北镇医巫闾山祠又东有碣石山碣石凡有

城县有东北镇医巫闾山祠又东有碣石山碣石凡有四

齐都赋云海旁出为渤今海自山东登州成山折而西

径宁海州福山蓬莱招远县又西径莱州掖县昌邑潍

县又西径青州寿光乐安诸城县北界折而西北径济

南利津沾化海丰县又北径直𨽻河间盐山沧州静海

县东界又北至天津卫折而东径顺天宝坻丰润县又

东径永平滦州乐亭卢龙昌黎县又东出山海关径辽

卷二 第 44b 页 WYG0859-0446b.png

东宁远广宁卫南界折而南径海盖复金四卫西界又

东宁远广宁卫南界折而南径海盖复金四卫西界又折而东径金州南界有旅顺口南与登州海口相对皆

谓之渤海历览太史公书如河渠书同为逆河入于渤

海谓永平府之渤海也封禅书四曰阴主祠三山五曰

阳主祀之罘六曰月主祀之莱山皆在齐北并渤海谓

登莱两府之渤海也苏秦列传说齐宣王未尝倍泰山

绝清河涉渤海张守节正义曰渤海沧州也则指天津

卫之海言朝鲜列传遣楼船将军杨仆从齐浮渤海至

卷二 第 45a 页 WYG0859-0446c.png

王险王险城名非海之在辽东而何皆渤海也奈何有

王险王险城名非海之在辽东而何皆渤海也奈何有臣瓒者徒知汉以渤海名郡遂狭视渤海谓禹贡河入

海乃在碣石武帝元光三年河移徙东郡更注渤海禹

时不注也若以太史公增禹贡原文一渤字为误不知

非误也正谓碣石边之渤海也或曰亦别有證乎余曰

莫妙于太史公天官书中国山川东北流其维首在陇

蜀尾没于渤碣班固增其文曰尾没于渤海碣石益复

明显是禹贡自碣石入海迁与固同出一口者也

卷二 第 45b 页 WYG0859-0446d.png

又按武帝纪元光三年春河水徙从顿邱东南流入渤

又按武帝纪元光三年春河水徙从顿邱东南流入渤海顿邱汉县名在今大名府清丰县其东南则今曹州

济宁州之境沟洫志元光中河决于瓠子东南注钜野

通于淮泗是也至于渤海却在顿邱东北千里岂能东

南流入之乎案文当于东南二字截住作句谓河水所

徙之处在顿邱东南一带而流入于海则自东北至直

沽直沽今天津卫是所以地理志金城郡河关县注云

河水行塞外东北入塞内至章武入海章武元和志为

卷二 第 46a 页 WYG0859-0447a.png

鲁城县在沧州北百里西去大海九十里此河水所徙

鲁城县在沧州北百里西去大海九十里此河水所徙之新道非禹贡故道或曰抑别有證乎余曰莫妙于地

理志魏郡邺县注云故大河在东北入海北入海者至

右北平郡郦城之揭石山入海非章武也或曰章武亦

可称北海然而沟洫志同为逆河入于渤海与河渠书

同天文志尾没于渤海碣石益加增释是禹河入海在

碣石固与迁真同出一口者也(通鉴书河水徙从顿邱/东南流删入渤海三字)

(说见/考异)

卷二 第 46b 页 WYG0859-0447b.png

渤海一误于臣瓒再误于颖达三则余尚书古文疏證

渤海一误于臣瓒再误于颖达三则余尚书古文疏證第二卷所论是亦不复削去惟就颖达疏有云安国传

同合为一大河入于渤海渤海之郡当以此海为名计

渤海北距碣石五百馀里河入海处远在碣石之南禹

行碣石不得入于河盖远行通水之处北尽冀州之境

然后南回于河而逆上也亦是误认河从章武入海不

得复至碣石谨据经文正之夹右碣石入于河安国传

禹夹行此山之右而入于河逆上也则河入海顺流而

卷二 第 47a 页 WYG0859-0447c.png

下亦即在此处可知證一禹导山固在相视其源委脉

下亦即在此处可知證一禹导山固在相视其源委脉络实以治山旁诸水使皆入海而诸水合为大河果至

直沽入海则至于碣石四字为衍文證二导河北播为

九尾合为一不加至碣石字入于海者蒙上文也省文

也安国传所为互相备也遽以无是三字而谓河入海

不在碣石何异痴人说梦證三且碣石不能入河是海

岛之夷以皮服来贡者仅夹碣石山畔须西上数百里

而后达河经文何不见有西字以合荆州南河雍州西

卷二 第 47b 页 WYG0859-0447d.png

河之例乎盖河口碣石断无疑也后代言水道之可信

河之例乎盖河口碣石断无疑也后代言水道之可信者莫如郦道元一则曰河之入海旧在碣石今川流可

导非禹渎也再则曰碣石山在临渝县南大禹凿其石

右夹而纳河余谓贾让治河策昔大禹治水山陵当路

者毁之析底柱破碣石凿即破也郦注有本如此今人

不能取徵乎此复舍神圣经文而第指晚近流𣲖之分

合水道之通塞地名之同异以立说别解可也吾未见

其可与论禹迹矣

卷二 第 48a 页 WYG0859-0448a.png

又按中国山川东北流其维首在陇蜀尾没于渤碣仅

又按中国山川东北流其维首在陇蜀尾没于渤碣仅十有八字能将禹贡导岍及岐至至于碣石入于海导河

积石至同为逆河入于海两节九十一字吸取殆尽无

复遗义史记昔人称其明于山川条例得禹贡遗法兹

岂惟条例且缩万里于尺寸之间可舒三言为千百言

而未有既者矣

宋史河渠志元祐三年王存奏自古惟有导河塞河导

河者顺水势自高导令就下塞河者为河堤决修塞令

卷二 第 48b 页 WYG0859-0448b.png

入河身不闻干引大河令就高行流也于是收回回河

入河身不闻干引大河令就高行流也于是收回回河诏书然亦不尽然者太史公不于禹贡北字下过降水

之上增其文曰载之高地乎盖过降水至于大陆播为

九河耳王横曰禹之行河水本随西山下东北去又曰

使缘西山足乘高地而东北入海乃无水灾杜佑曰西

山则太行(原文有恒山/二字疑衍)也余因悟河行平地易散漫无

力惟一边就西山踵趾以为岸又一边筑土为堤高数

丈许载河以行方建瓴而下但折而向东北以至大陆

卷二 第 49a 页 WYG0859-0448c.png

复播为九以趋于渤碣贾让策河西薄大山东薄金堤

复播为九以趋于渤碣贾让策河西薄大山东薄金堤正指此谁谓金堤非禹作乎又谁谓河北有鲧堤而无

禹堤乎宋李垂导河形胜书推禹故道其水势出大伾

上阳太行之间上阳乐史谓即枉人山要东则大伾上

阳西则太行与贾让所奏无异治河者当识此变处

局中复有为新论者以河自直沽入海不得远至碣石

之旁后汉志不从天官书说有二一说曰滹沱𣸦易桑

乾濡潞皆为大川从直沽入于海横接大河北注之路

卷二 第 49b 页 WYG0859-0448d.png

大河岂能自河间以北绕出渔阳北平之界抵碣石而

大河岂能自河间以北绕出渔阳北平之界抵碣石而入海乎故知亦从直沽入海也余曰详考水道惟滹沱

桑乾易潞入直沽而濡水流不远辄合易𣸦水虽长然

亦至长城注易长城在新安安肃界也不自达海止当

举四水耳并及𣸦濡者非一说曰苏辙言燕蓟地高水

皆南流大河岂独能北注不就近入直沽之海而仰从

碣石之海以入乎余曰苏子由无此言宋河渠志载苏

辙疏臣闻契丹之河自北南注以入于海盖地形北高

卷二 第 50a 页 WYG0859-0449a.png

此或指沽河濡水大辽水从塞外来者南入于海而言

此或指沽河濡水大辽水从塞外来者南入于海而言非上四水之谓余常读汉志浊漳入清漳清漳东北至

阜城入大河阜城在今阜城县东二十里此已与禹贡

漳入河处不合盖河既徙后之新道也水经清漳入于

浊漳浊漳东北过平舒县南东入海平舒乃东平舒今

霸州大城县此又河既徙班氏以后之新道也唐人见

漳能独达海遂请以为渎宋志神宗熙宁三年前漳变

徙复入大河元志无漳金志虽有不闻其变徙明初忽

卷二 第 50b 页 WYG0859-0449b.png

入卫今且附滹沱而入海不自达海矣其变迁不常如

入卫今且附滹沱而入海不自达海矣其变迁不常如此安知大禹时河直北注碣石之海而滹沱也桑乾也

易也潞也不先入于河而河挟以入碣石乎不谓河能

统川而反疑川能阻河是枝水加于经水矣不从河未

徙之前求禹迹而妄意禹迹于屡徙久湮之日是漳水

终古在邺县矣且尤可證者山海经碣石之山绳水出

焉而东流注于河河果止于直沽碣石旁焉得有河碣

石旁有河为海口又奚疑是不独前所称经證而已或

卷二 第 51a 页 WYG0859-0449c.png

曰濒海地将不高乎余因亲至濒海一带兼咨土人比

曰濒海地将不高乎余因亲至濒海一带兼咨土人比之腹内特高故浚治海口亦宜倍深不然内低外高难

乎水之东注矣曾谓神禹当日智不及此而不浚深海

口以任大河百川之滔滔东逝也哉

一统志在京师辄进呈者为保定府内多载及水利有

已施行者有未行者允称有用之书余续得二事一出

河汾燕閒录一出涌幢小品陆文裕深曰晋水涧行类

闽越而悍浊怒号特甚虽步可越处辄起涛头作淜湃

卷二 第 51b 页 WYG0859-0449d.png

源至高故也夏秋间为害不细以无堰堨之具尔某行

源至高故也夏秋间为害不细以无堰堨之具尔某行三晋诸山间尝欲命缘水之地聚诸乱石仿闽越作滩

自源而下审地高低以为疏密则晋水皆利也有司既

不暇及而晋人简惰亦复不知所事甚为可恨闽谚云

水无一点不为利诚然亦由其先有豪杰之士作兴后

来因而修举遂成永世之业故某谓闽水之为利者盈

科后进晋水之不为利者建瓴而下尔朱文肃国祯曰

堤之功莫利于下乡之田尤莫利于上乡辛丑某南归

卷二 第 52a 页 WYG0859-0450a.png

经磁州遍野皆有水沟深不盈二三寸阔可经尺纵横

经磁州遍野皆有水沟深不盈二三寸阔可经尺纵横曲折随地各因其便舆马可跨而过禾黍蔚然异之问

舆夫水何自来遥指西山曰此泉源也又问泉源那得

平流则先任知州刘徵国从泉下筑堤障之高丈许堤

高泉与俱高因地引而下大约高一尺可灌十里一州

遂为乐土余因叹此即青乌家急脉缓受缓脉急受之

法也先参议起家湖司李与朱交好朱亦曾口述手画

其事云

卷二 第 52b 页 WYG0859-0450b.png

顾宁人谓代凡三迁春秋末赵襄子所言代则今之蔚

顾宁人谓代凡三迁春秋末赵襄子所言代则今之蔚州乃古代国也汉高帝立子恒为代王都晋阳后迁中

都晋阳今太原县中都今平遥县皆非今代州今代州

之名自隋开皇五年始固巳不知汉光武以卢芳为代

王居高柳高柳故城在唐云州定襄县晋悯帝以猗卢

为代王城盛乐为北都修故平城为南都拓拔圭立为

代王都云中在朔州北三百馀里后徙都平城置代尹

是代尚有四不止如宁人云三迁也

卷二 第 53a 页 WYG0859-0450c.png

按江西之名有三顾宁人仅知其二谓六朝以前之称

按江西之名有三顾宁人仅知其二谓六朝以前之称江西者并在秦郡(今六/合)历阳(今和/州)庐江(今庐/州府)之境盖大

江自历阳斜北下京口故有东西之名唐乾元后则以

江南西道省其文曰江西乃今豫章等处是不知三国

志吴主传曹公恐江滨郡县为权所略徵令内移民转

相惊广陵等户十馀万皆东渡江江西遂虚南史文学

祖皓传大同中为江都令后拜广陵太守侯景陷台城

皓在城中将见害乃逃归江西百姓感其遗惠每相蔽

卷二 第 53b 页 WYG0859-0450d.png

匿是今扬州亦名江西他日以语王慈峨入其府志中

匿是今扬州亦名江西他日以语王慈峨入其府志中亦一典證也

元史河渠志至正十一年贾鲁治河工毕欧阳元制河

平碑以旌劳绩云云先是岁庚寅河南北童谣云石人

一只眼挑动黄河天下反及鲁治河果于黄陵冈得石

人一眼而汝颖之妖寇乘时而起议者往往以为天下

之乱皆由贾鲁治河之役劳民动众之所致殊不知元

之所以亡者实基于上下因循狃于宴安之习纪纲废

卷二 第 54a 页 WYG0859-0451a.png

弛风俗偷薄其致乱之阶非一朝一夕之故所由来久

弛风俗偷薄其致乱之阶非一朝一夕之故所由来久矣不此之察乃独归咎于是役是徒以成败论事非通

论也设使贾鲁不兴是役天下之乱讵无从而起乎

朱子不甚娴地学又臆解字义故陈风防有鹊巢毛传

云防邑也刘昭引博物记云邛地在陈国陈县北防亭

在焉孔颖达疏云以鹊之为鸟畏人而近人非邑有树

木则鹊不应巢焉故知防是邑也此与堤防之解绝不

相蒙而诗集传乃云防人所筑以捍水者然则臧氏食

卷二 第 54b 页 WYG0859-0451b.png

邑在今费县西北六十里亦捍水者乎不特此也诗王

邑在今费县西北六十里亦捍水者乎不特此也诗王风集传云甫即吕也今未知其国之所在计亦不远于

申许请證以潜夫论炎帝苗胄四岳伯夷或封于申城

在南阳宛北序山之下故诗云亹亹申伯于邑于序宛

西三十里有吕更證齐太公世家注徐广曰吕在南阳

宛县西又司马贞曰地理志申在南阳宛县申伯之国

吕亦在宛县之西也三證郦注淯水条宛西吕城四岳

佐禹治水虞夏之际受封于吕所以括地志最可信者

卷二 第 55a 页 WYG0859-0451c.png

云故申城在邓州南阳县北三十里故吕城在邓州南

云故申城在邓州南阳县北三十里故吕城在邓州南阳县西四十里然则两国相距四十八里有奇其密迩

明析至此而朱子不知盖缘误本通典谓申在今邓州

信阳军之境申既不确吕遂茫然宜哉

晋懊侬歌云江陵去扬州三千三百里已行一千三所

有二千在晋扬州刺史平吴后徙治建业为今江宁府

治据明一统志相距二千七百二十五里歌不合及读

宋书州郡志江陵县去京都水三千三百八十里故宋

卷二 第 55b 页 WYG0859-0451d.png

襄阳乐亦云江陵三千三西塞陌中央是也西塞山名

襄阳乐亦云江陵三千三西塞陌中央是也西塞山名在今大冶县东此则古今路有不同非里数异也唐杭

州胜果寺在凤凰山之右僧处默诗云到江吴地尽隔

岸越山多与春秋时吴越分界不合及读会稽典录朱

育曰汉顺帝永建四年岁在己巳刘府君上书浙江之

北以为吴郡会稽还治山阴诗盖用此事界画宛然非

谓唐之制正尔也枚乘七发云将以八月之望与诸侯

远方交游兄弟并往观涛乎广陵之曲江近解者多知

卷二 第 56a 页 WYG0859-0452a.png

以曲江为浙江八月之望即俗所云潮生日涛最迅猛

以曲江为浙江八月之望即俗所云潮生日涛最迅猛閤郡往观之事然终无以为广陵二字解案李善曰枚

乘事梁孝王恐孝王反故作七发以諌之孝王薨于景

帝中六年丁酉则此七作于丁酉前考尔时会稽郡省

并入江都国是江都之所统不独至钱塘江且远至今

建宁福州古名冶县者其疆域如此作者本欲云江都

之曲江但以二江字相犯易古地名曰广陵唐代尚词

章兼娴地志故李善据文势已云赤岸当在远方非指

卷二 第 56b 页 WYG0859-0452b.png

广陵李太白送友人寻越中山水云涛白雪山来又云

广陵李太白送友人寻越中山水云涛白雪山来又云八月枚乘笔孟浩然初下浙江舟中口号云八月观潮

罢僧皎然送刘司法之越州云八月欲观涛至昌黎谓

李翱观涛江翱亦自言暮宿涛江皆钱塘江也其疑似

而误翻在南齐书州郡志山谦之南徐州记耳大抵读古

者须考作之时日谈地者须考代有沿革方克决其所

由然余实因读班氏自注发寤于中以告吾友黄俞邰

俞邰怂恿宜立草一说以晓学者忽忽十有三年病懒

卷二 第 57a 页 WYG0859-0452c.png

未就兹又因竹垞文类与越闿书辨仅得其半故特为

未就兹又因竹垞文类与越闿书辨仅得其半故特为补之并为正之云尔

按禹贡沿于江海达于淮泗扬州贡道由江顺流入海

由海逆流入淮入泗是禹时江淮决不相通明矣其通

之者在哀九年吴城䢴沟通江淮杜注于䢴江筑城穿

沟东北通射阳湖西北至末口入淮以通粮道然亦是

引江入淮与孟子排淮入江水道尚相反隋开皇七年

将伐陈韩擒虎于扬州开山阳渎以通漕大业元年以

卷二 第 57b 页 WYG0859-0452d.png

䢴沟水道屈曲发民浚治自山阳至扬子入江渠广四

䢴沟水道屈曲发民浚治自山阳至扬子入江渠广四十步孟子之言盖至是始验所以唐白居易词汴水流

泗水流流到瓜州古渡头是也近河臣疏云孟子大贤

去禹仅千馀年必不为无据之言况旧迹至今可考以

盱眙县治东二十里有圣人山山有禹王河一名古河

土人咸称大禹治水导淮入江故道为据余考之明一

统志盱眙县山川有新河在彭城乡宋发运使蒋之奇

开浚以避淮流之险犹未详及读宋史蒋之奇列传元

卷二 第 58a 页 WYG0859-0453a.png

丰六年之奇擢江淮荆浙发运副使请凿龟山左肘至

丰六年之奇擢江淮荆浙发运副使请凿龟山左肘至洪泽为新河以避淮险自是无覆溺之患诏增二秩升

发运使河渠志元丰六年正月戊辰开龟山运河二月

乙未告成长五十七里阔十五丈深一丈五尺初发运

使许元自淮阴开新河属之洪泽避长淮之险凡四十

九里久而浅涩熙宁四年皮公弼请复浚治起十一月

壬寅尽明年正月丁酉而毕人便之至是发运使罗拯

复欲自洪泽而上凿龟山里河以达于淮帝深然之会

卷二 第 58b 页 WYG0859-0453b.png

发运(二字当/作副)使蒋之奇入对建言上有清汴下有洪泽

发运(二字当/作副)使蒋之奇入对建言上有清汴下有洪泽而风浪之险止百里淮迩岁溺公私之载不可计凡诸

道转输涉湖行江已数千里而覆败于此百里间良为

可惜宜自龟山蛇浦下属洪泽凿左肋为复河取淮为

源不置堰闸可免风涛覆溺之患帝遣都水监丞陈祐

甫经度祐甫言往年田棐任淮南提刑常言开河之利

其后淮阴至洪泽竟开新河独洪泽以上未克兴役今

既不用闸蓄水惟随淮面高下开深河底引淮通流形

卷二 第 59a 页 WYG0859-0453c.png

势为便但工费浩大帝曰费虽大利亦溥矣祐甫曰异

势为便但工费浩大帝曰费虽大利亦溥矣祐甫曰异时淮中岁失百七十艘若捐数年所损之费足济此役

帝曰捐费尚小如人命何乃调夫十万开治既成命之

奇撰记刻石龟山后建中靖国初之奇同知枢密院奏

淮水浸淫冲刷堤岸渐成垫缺请下发运司及时修筑

自是岁以为常乃知疏所谓圣人山者即盱眙县东北

龟山也下有禹王河即蒋之奇元丰六年所开龟山运

河也一名古河又即一统志所载之新河岂可以土俗

卷二 第 59b 页 WYG0859-0453d.png

无稽之言而据为金条玉律哉又岂可以孟子一时之

无稽之言而据为金条玉律哉又岂可以孟子一时之误记而谓禹贡为不足信哉曩尝闻诸先辈言江高而

淮下禹必自淮浦入海者正行其所无事以下为趋也

今欲从瓜埠入江无论谢家钟家曾家冈及分水岭为

所画断势必烧山凿道且江受淮水而地形实高淮水

趋江而形实窊下奈何疏又云循沿河形细阅有现在河

形淤涸成田者有溪流沟涧宽窄不一者有山冈平陆

高低不等者疏巳自言有山冈禹时导淮入江不虞此

卷二 第 60a 页 WYG0859-0454a.png

山冈阻塞乎抑此山冈乃陡生于禹治水之后乎自相

山冈阻塞乎抑此山冈乃陡生于禹治水之后乎自相矛盾莫此为甚至淮径入江不复济淮扬运道不数年

而国计民生交受其病有不可言者则人所共晓不复

赘云

郡国志云凡县名先书者郡所治也此惟东汉时则然

而西汉不尔然亦有郡国下所书之第一县即为郡国之

治者若南郡之江陵县是也南郡先书江陵县县即郡

治以郊祀志知之天水郡先书平襄县县即郡治以五

卷二 第 60b 页 WYG0859-0454b.png

行志知之南阳郡先书宛县县即郡治以地理志翟方

行志知之南阳郡先书宛县县即郡治以地理志翟方进及王莽传知之颍川郡先书阳翟县县古为韩都今

为郡治广阳国高帝燕国先书蓟县县古为召公都今

为国治俱以地理志知之楚国先书彭城县县即国治

以楚元王交及龚胜传知之赵国先书邯郸县县即国

治以赵幽王友及赵敬肃王彭祖传知之齐郡先书临

淄县县即郡治以齐悼惠王子及主父偃传知之河南

郡先书雒阳县县即郡治以伍被及贾谊及酷吏游侠

卷二 第 61a 页 WYG0859-0454c.png

传知之广陵国景帝四年更名江都先书广陵县县即

传知之广陵国景帝四年更名江都先书广陵县县即国治以江都易王非及广陵厉王胥传知之山阳郡武

帝天汉四年更为昌邑国先书昌邑县县即国治以昌

邑哀王膊传知之会稽郡先书吴县县即郡志以严

助朱买臣及梅福传知之九江郡先书寿春县县即郡

治以梅福传知之东海郡先书郯县县即郡治以于定

国及尹翁归传知之沛郡先书相县县即郡治以薛广

德传知之蜀郡先书成都县县即郡治以王贡两龚鲍

卷二 第 61b 页 WYG0859-0454d.png

传序及循吏传知之上党郡先书长子县县即郡治以

传序及循吏传知之上党郡先书长子县县即郡治以鲍宣传知之东郡先书濮阳县县即郡治以王尊及翟

方进传知之东平国先书无盐县县即国治以东平思

王宇及翟方进传知之鲁国先书鲁县县即国治以孔

光传知之巴郡先书江州县县即郡治以扬雄传注知

之涿郡先书涿县县即郡治以酷吏传知之犍为郡先

书僰道县牂柯郡先书故且兰县越巂郡先书邛都县

益州郡先书滇池县县俱为郡治以西南夷传知之至

卷二 第 62a 页 WYG0859-0455a.png

梁国先书砀县却不为治治于睢阳县以梁孝王武传

梁国先书砀县却不为治治于睢阳县以梁孝王武传知之盖吴越七国反梁王城守睢阳后广睢阳城七十

里大治宫室王国以内史治其民而梁内史韩安国从

王于睢阳非以睢阳为治而何左冯翊先书高陵县亦

不为治治长安城中以赵广汉传及景帝纪注百官公

卿表注知之而韩延寿传云延寿为左冯翊出行县至

高陵證最分明汝南郡先书平舆县却不为治治上蔡

县以翟方进传知之其传首叙次与贾谊传正同会具

卷二 第 62b 页 WYG0859-0455b.png

以告友人友人以为闻所未闻遍考顾宁人顾景范黄

以告友人友人以为闻所未闻遍考顾宁人顾景范黄子鸿撰著两汉并同都未解此此而不解何以谈地理

或以高帝纪南阳守齮战败于犨东走保城守宛宛为

南阳郡治陈胜传秦嘉等将兵围东海守于郯郯为东

海郡治项籍传初起兵吴吴为会稽郡守治此三者何

不引而引严助朱买臣等传为何余曰此秦制非所论

于汉也抑知秦与汉有不同乎如梁国在秦为砀郡治

砀县故沛公军砀遂以沛公为砀郡长长即守也至汉

卷二 第 63a 页 WYG0859-0455c.png

改为梁国便治睢阳河南郡在秦为三川郡治荥阳县

改为梁国便治睢阳河南郡在秦为三川郡治荥阳县故李由为三川守守荥阳宋白以为是时治此至汉改

为河南郡便治雒阳安得谓秦制如此沿而下之汉与

之同又安得以东汉制如此溯而上之必西汉已然与

或又以郡国一百三据上所考先书县不为治者仅三

而为治者二十有六安知馀七十四不复同余曰生千

载下而仰论千载上事苟非典籍具存證佐明白固不

可凭私臆度也譬如有物十焉吾数其九悉同而其一

卷二 第 63b 页 WYG0859-0455d.png

未数者安知不忽异郡国治所亦尔且吾之著书也宁

未数者安知不忽异郡国治所亦尔且吾之著书也宁质毋夸宁拘毋达宁阙人之所共信毋徇巳之所独疑

此平生志也汉书注引茂陵中书有云象郡治临尘去长

安万七千五百里珠崖郡治瞫都去长安七千三百二

十四里沈黎郡治莋都去长安三千三百三十五里领

县二十一临屯郡治东暆县去长安六千一百三十八

里十五县真番郡治霅县去长安七千六百四十里十

五县治所历历今不备知百三郡国之治者以此书亡

卷二 第 64a 页 WYG0859-0456a.png

也噫放失旧闻岂独地理一事为然哉

也噫放失旧闻岂独地理一事为然哉唐人地理之学的有源委去西汉未遥元和志曰什贲

故城在夏州朔方县理北(案理即治字元和/志避唐高宗讳也)即汉朔方

县之故城汉武帝元朔二年收河南地置朔方郡使校

尉苏建筑则朔方郡治朔方县县居班志之第二其第

一县为三封固注云元狩三年城也胜州榆林县本汉

沙南县地汉云中郡故城在县东北四十里则云中郡

治沙南县县居班志之第八长垣故城一名仓垣城在

卷二 第 64b 页 WYG0859-0456b.png

汴州开封县北二十里汉陈留太守所理县居班志之

汴州开封县北二十里汉陈留太守所理县居班志之第十四汉景帝二年以前济南郡为国时理历城县县

居班志之第十一淄州高宛县本汉旧县作宛汉千乘

国故城在县北二十五里则千乘郡治高宛县县居班

志之第十四汉中郡自汉已还多理南郑高帝都之县

居班志之第三故汉所理江夏郡前书多言在安陆今

安州云梦县东南四里有古城县居班志之第八汉改

秦黔中为武陵郡移理义陵今辰州溆浦县是县居班

卷二 第 65a 页 WYG0859-0456c.png

志之第十即昭帝时犍为郡自僰道移理武阳今眉州

志之第十即昭帝时犍为郡自僰道移理武阳今眉州彭山县西北五里有犍为故城犹历可考县居班志之

第三其不即治第一县于兹益验其不与东汉郡治相

同于兹又验(即治第一县则东郡理濮阳县东莱郡理/掖县胶东国理即墨县西河郡理富昌县)

(常山郡理元氏县丹阳郡理宛/陵县馀与下郦注同者不录)

又按元和志容有误如以汝南郡治平舆河内郡治怀

自相牴牾如以朔方郡治三封陈留郡治陈留之类郦

道元则近而加核矣水经注曰汉武帝元朔二年开朔

卷二 第 65b 页 WYG0859-0456d.png

方郡治窳浑县县居班志之第六又云元朔二年取河

方郡治窳浑县县居班志之第六又云元朔二年取河南地为朔方郡筑朔方城王莽曰武符似又以此城为

郡治县居班志之第二汉高帝元年为殷国二年为河

内郡治野王县县居班志之第十三唐县中山郡治汉

高祖立县居班志之第四无终县秦置右北平郡治(田/畴)

(传旧北平郡/治在平岗)汉李广为郡于此县居班志之第二汉武

帝元鼎二年改为天水郡似指陇西郡言治上邽县县

居班志之第二上蔡县汉高祖四年置汝南郡居班志

卷二 第 66a 页 WYG0859-0457a.png

之第二十四其第一县平舆云东汉汝南郡治睢阳县

之第二十四其第一县平舆云东汉汝南郡治睢阳县汉高祖五年为梁国县居班志之第八其第一县砀曰

秦立砀郡秦始皇即句践故都为琅邪郡汉因之班

志于琅邪县下注句践尝治此则琅邪郡治琅邪县县

居班志之第十二秦惠王置汉中郡南郑县即郡治汉

因之县居班志之第三其第一县西城则云属县也汉

武帝蜀郡初治广汉之雒县元鼎二年始徙治成都雒

县居班志之第四汉高祖六年分巴蜀治广汉郡于乘

卷二 第 66b 页 WYG0859-0457b.png

乡王莽曰广信即广汉县县居班志之第六汉高帝六

乡王莽曰广信即广汉县县居班志之第六汉高帝六年置江夏郡治安陆县县居班志之第八汉武帝元鼎

六年置合浦郡治合浦县县居班志之第三汉武帝元

鼎六年开日南郡治西捲县县居班志之第四泉陵县

零陵郡治汉武帝元鼎六年分置县县居班志之第八

汉武帝太初四年以休屠王地置武威县为武威郡县

居班志之第三而即治书先第一县者则陇西郡之狄

道县也金城郡之允吾县也安定郡之高平县也五原

卷二 第 67a 页 WYG0859-0457c.png

郡之九原县也雁门郡之善无县也上郡之肤施县也

郡之九原县也雁门郡之善无县也上郡之肤施县也弘农郡之弘农县也千乘郡之千乘县也平原郡之平

原县也太原郡之晋阳县也河东郡之安邑县也济阴

郡之定陶县也济南郡之东平陵县也山阳郡之昌邑

县也临淮郡之徐县也清河郡之清阳县也魏郡之邺

县也赵国之邯郸县也钜鹿郡之钜鹿县也信都国之

信都县也河间国之乐成县也涿郡之涿县也上谷郡

之沮阳县也广阳国之蓟县也渔阳郡之渔阳县也辽

卷二 第 67b 页 WYG0859-0457d.png

东郡之襄平县也玄菟郡之高句骊县也乐浪郡之朝

东郡之襄平县也玄菟郡之高句骊县也乐浪郡之朝鲜县也河南郡之雒阳县也武都郡之武都县也颍川

郡之阳翟县也淮阳国之陈县也楚国之彭城县也沛

郡之相县也泰山郡之奉高县也东平国之无盐县也

淄川国之剧县也齐郡之临淄县也高密国之高密县

也九江郡之寿春邑县也广陵国之广陵县也南阳郡

之宛县也六安国之六安县也蜀郡之成都县也巴郡

之江州县也南郡之江陵县也越巂郡之邛都县也益

卷二 第 68a 页 WYG0859-0458a.png

州郡之滇池县也牂柯郡之故且兰县也郁林郡之布

州郡之滇池县也牂柯郡之故且兰县也郁林郡之布山县也九真郡之胥浦县也交阯郡之羸𨻻县也苍梧

郡之广信县也南海郡之番禺县也长沙国之临湘县

也桂阳郡之彬县也豫章郡之南昌县也至云旧朔方

郡治临戎旧定襄郡治善无故河内郡治怀旧代郡治

高柳故天水郡治冀故琅邪郡治开阳并指东汉而言

验诸司马彪志而一一相同矣(旧唐书地理志亦及汉/郡治所除误者复者不)

(录录其三曰渤海郡即治浮阳县张掖/郡即治觻得县酒泉郡即治禄福县云)

卷二 第 68b 页 WYG0859-0458b.png

余告徐司寇健庵曰郡县始自秦作舆地表自当以秦

余告徐司寇健庵曰郡县始自秦作舆地表自当以秦县名之可考者实之不独以郡曰子能知秦四十郡所

治之县乎曰虽不能尽知要可考者秦内史则治咸阳

县也汉更名渭城汉内史治长安城中三川郡治雒阳

县或曰荥阳颍川郡治阳翟县南阳郡治宛县邯郸郡

治邯郸县钜鹿郡治钜鹿县上党郡治长子县太原郡

治晋阳县云中郡治远服县汉曰云中或曰王莽始更

汉云中县为远服然焉知莽非本秦旧乎九原郡治九

卷二 第 69a 页 WYG0859-0458c.png

原县河东郡治安邑县东郡治濮阳县砀郡治砀县一

原县河东郡治安邑县东郡治濮阳县砀郡治砀县一曰睢阳上郡治肤施县上谷郡治沮阳县渔阳郡治渔

阳县代郡治高柳县与东汉同与西汉异观西汉西部

都尉治高柳不为郡守治可知右北平郡治无终县辽

西郡治阳乐县辽东郡治襄平县南郡治江陵县汉中

郡治南郑县黔中郡治沅陵县故郡城在唐辰州沅陵

县西二十里长沙郡治青阳县汉曰临湘薛郡治鲁县

泗水郡治沛县汉更名沛郡更治相九江郡治寿春县

卷二 第 69b 页 WYG0859-0458d.png

鄣郡治鄣县汉以郡去而名其县曰故鄣丹阳郡所领

鄣郡治鄣县汉以郡去而名其县曰故鄣丹阳郡所领唐湖州长城县西八十里有鄣郡故城会稽郡治吴县

齐郡治临淄县琅邪郡治琅邪县巴郡治江州县蜀郡治

成都县元和志其理本在青衣闽中郡治回浦县东汉

更名章安南海郡治番禺县象郡治象林县汉更名日

南郡便治西捲不可考者雁门陇西北地桂林郡治耳

曰奈四省已进呈不及追补何余曰李吉甫元和六年

复相八年上元和郡县图志内载巳所尝建白者四事

卷二 第 70a 页 WYG0859-0459a.png

诏更置宥州则在九年五月计此工成又须两三月是

诏更置宥州则在九年五月计此工成又须两三月是距其十月薨相位日无几书进御弥久犹不惮缮写增

续古大臣之用心不以小嫌而掩国计宋司马公成通

鉴后知有牴牾终以未请旨不敢更此亦足见文网之

密议论之苛宋甚于唐矣张守节云蔚州飞狐县北百

五十里有秦汉故郡飞狐汉广昌县地则汉代郡治广

昌县秦亦尔上云治高柳者恐误

胡身之注通鉴地理号称佳者然亦不知西汉第一县

卷二 第 70b 页 WYG0859-0459b.png

非必郡治如云班志襄平县辽东郡治所犹可而云汉

非必郡治如云班志襄平县辽东郡治所犹可而云汉中郡治西城县岂可乎又云汉五原之郡即秦九原郡

治稒阳县不知班志明言东部都尉治稒阳郡太守不

与都尉同一治所齐孝王孙泽谋发兵临淄杀青州刺

史隽不疑此自青州刺史适在临淄非必治所胡氏乃

云临淄青州刺史治岂不知西汉刺史称传车居无常

治不比东汉者乎又云龚胜楚人史逸其所居县胜本

传首言楚人中言胜既归乡里又言王莽使者与郡太

卷二 第 71a 页 WYG0859-0459c.png

守县长吏等入胜里末即补出胜居彭城廉里文字针

守县长吏等入胜里末即补出胜居彭城廉里文字针线密如此是不独所居县且标名其里胡氏胡未详郡

国志不纯称司马彪曰间称刘昭不知昭仅作细注耳

须各有析别至阳仆从齐浮渤海以讨朝鲜云仆浮渤

海盖自青莱以北幽平以南皆滨于海其海通谓之渤

海非指渤海郡而言也斯见解出同时王伯厚右矣

王伯厚尝仕吴郡见长洲宰扁其圃曰茂苑盖取吴都

赋中语伯厚告之曰长洲非此地也吴王濞都广陵汉

卷二 第 71b 页 WYG0859-0459d.png

郡国志广陵郡东阳县有长洲泽吴王濞太仓在此东

郡国志广陵郡东阳县有长洲泽吴王濞太仓在此东阳今盱眙县此地长洲名县始于唐武后时余谓是巳

但未及所以名长洲者为何案万岁通天元年析吴县

置长洲盖取越绝书吴越春秋走犬长洲以名非枚乘

所说长洲之苑者又汉王莽传临淮瓜田仪等为盗贼

依阻会稽长洲亦指在苏州者言非东阳县也果属东

阳不得冠以会稽元和志苑在长洲县西南七十里吴

王阖庐游猎处又一长洲苑矣

卷二 第 72a 页 WYG0859-0460a.png

山阳汉射阳县地射阳故城章怀太子贤曰在今楚州

山阳汉射阳县地射阳故城章怀太子贤曰在今楚州安宜县东应劭注地理志在射水之阳张晏注广陵厉

王胥传射陂下曰射水之陂在射阳县终竟不知今何

者为射水近读宝应县志白水塘在县志西八十五里

旧名白水陂一曰射陂遂跃然曰此其为射水乎城正

在射水北湖亦在射水北明一统志遽以射阳湖即广

陵王胥之射陂大非又思其地素号土膏当广陵王时

尚未经耕垦故相胜之名为草田奏夺之以赋贫民魏

卷二 第 72b 页 WYG0859-0460b.png

邓艾于此屯田积谷以制吴唐證圣长庆中两皆开凿

邓艾于此屯田积谷以制吴唐證圣长庆中两皆开凿之古今情状颇不相远云宝应邑人朱曰藩诗山阳浊

水不可白射陂草田那得青竟认作清浊之浊草木之

草词人趁笔之语固无庸苛论耳

汉射阳县高帝以封项缠者惠帝三年国绝与楚元王

交都彭城王三十六县者不相属自宋建炎来城中即

有楚元王庙颇著灵异未详所始楚州淮阴郡唐隶淮

南道非江南也武后垂拱四年狄仁杰为江南道巡抚

卷二 第 73a 页 WYG0859-0460c.png

大司奏焚淫祠留有伍员庙庙自当在吴越间明一统

大司奏焚淫祠留有伍员庙庙自当在吴越间明一统志以为城外英烈王庙即是且改江南为江淮殊非汉

地节四年封长安男子张章为博成侯功臣表注曰淮

阴盖博成者淮阴之乡名也当时此地一乡至有户三

千九百一十三较之高帝叹曲逆为壮县仅五千馀户

者不见承平久户口之滋殖乎曹操拜陈登为广陵太

守时治射阳孙亮拜吴穰为广陵太守即治广陵但不

知中间孙权为吴王及僭位时皆孙韶为广陵太守治

卷二 第 73b 页 WYG0859-0460d.png

于何所而史称韶为边将常远斥候魏淮南滨江屯候

于何所而史称韶为边将常远斥候魏淮南滨江屯候皆彻兵远徙徐泗江淮之地不居者各数百里乃知此

地又曾为瓯脱呜呼即此而论古今之变岂胜道哉

山阳县西南四十里曰高家堰堰不见史而仅见郡志

为汉建安五年广陵太守陈登所筑余因考三国志注

登曾任典农校尉乃巡土田之宜尽凿溉之利盖精于

水利者当时广陵太守江表传以为治射阳则堰尤其

密迩为登筑复奚疑独怪自建安五年至明永乐平江

卷二 第 74a 页 WYG0859-0461a.png

伯陈瑄治时凡一千二百十五六年中间并无有人云

伯陈瑄治时凡一千二百十五六年中间并无有人云及高家堰者岂湮废无迹与抑堰止受洪泽诸湖黄淮

尚未合而不闻其有溃决之患与及读宋史楚州司户

参军李孟传加葺境内徐绩墓修复陈公塘有灌溉之

利陈公塘即今高堰也堰固不乏修治第史文不备耳

同时真州东有陈公塘一名爱敬陂漕臣钱冲之修复

门下李道传为作记何一时而并举与予于此别自有

感矣史称陈元龙才兼文武志在济民其时吴寇压境

卷二 第 74b 页 WYG0859-0461b.png

盖岌岌矣乃能兴屯彊兵保障江淮一南一北水利永

盖岌岌矣乃能兴屯彊兵保障江淮一南一北水利永赖今平江伯既有专祠矣吾以上当冠以元龙下当嗣

以潘季驯为三公合祀盖皆勤于高堰者或亦此地食

安澜之福者所宜动心也与

宝应县志载邑人土田议曰窃见直隶各布政司起科

则例有大地小地上中下之殊有一二等至六七等三

四则至数十则之别不但各司不同即一司之中各府

各州各县亦多互异盖地形有高下平陂土性有沙卤

卷二 第 75a 页 WYG0859-0461c.png

肥瘠古人则壤成赋固不强之使同也但赋役全书内

肥瘠古人则壤成赋固不强之使同也但赋役全书内将各则田地注明折数者固多而遗漏未注者亦复不

少某江南扬州人即以扬属论江都之田一万七千馀

顷额徵银五万馀两全书幸注明折数矣若高邮田二

万五千馀顷额徵银四万一千馀两泰州田九千馀顷

额徵银四万四千馀两非泰州之田仅高邮三分之一

非泰州之赋重于高邮三倍也盖泰州大地而高邮小

地也又如兴化田二万四千馀顷额徵银二万八千馀

卷二 第 75b 页 WYG0859-0461d.png

两宝应田二千馀顷额徵银二万馀两非宝应之田仅

两宝应田二千馀顷额徵银二万馀两非宝应之田仅兴化十分之一非宝应之赋重于兴化十倍也盖宝应

大地而兴化小地也小地则一亩为一亩大地则数亩

折一亩一亩为一亩则赋轻数亩折一亩则赋重而全

书之内皆未经注明也其未注明不独某一乡为然窃

谓钱粮款项不可不简而田亩大小尤不可不明故名

曰简明新书愚读至此而不觉有感于吾邑近事也山

阳原额制田一万零八百四十二顷八十一亩五分三

卷二 第 76a 页 WYG0859-0462a.png

釐六毫六丝一忽今折时田四万六千顷刋诸易知由

釐六毫六丝一忽今折时田四万六千顷刋诸易知由单者班班可考崇祯及顺治间皆然秪缘赋役全书偶

遗今折时田四万六千顷九字而河堤使者以为山阳

田有隐漏也丈量议起将夺民田四之三以入官势甚

汹民执两易知由单以争弗省也赖特奉

严纶方行停止予上考魏襄王时史起曰魏氏之行田

也以百亩邺独二百亩是田恶也此即折数也周礼大

司徒不易之地家百亩一易之地家二百亩再易之地

卷二 第 76b 页 WYG0859-0462b.png

家三百亩郑司农注不易之地岁种之地美故家百亩

家三百亩郑司农注不易之地岁种之地美故家百亩一易之地休一岁乃复种地薄故家二百亩再易之地

休二岁乃复种地又薄故家三百亩如此则民授田有

多寡而所获则无不齐此亦即折数也然则折田之制

由来尚矣后居洞庭山中讨论直隶真定广平之志而

后益晓然于今制折田之故盖明初新罹兵燹地悉抛

荒太祖有尽力开垦永不起科之令由是太平日久田

日加辟每多无粮而有粮者苦其不均也请行清丈又

卷二 第 77a 页 WYG0859-0462c.png

并洿下碱薄硗瘠本无粮者一概丈出故原额制田者

并洿下碱薄硗瘠本无粮者一概丈出故原额制田者明初洪武之定数不容增损名曰大地是也今折时田

者屡次丈量之实数浮于故额名曰小地是也当时良

有司恐亩数增多取骇于上而贻害于民乃以大亩该

小亩取合原额之数此后上行造报则用大地以投黄

册下行征𣲖则用小地以图均平是以各县大地有小

地一亩八分以上折一亩者有二亩以上折一亩者有

三亩以上折一亩者有七亩以上折一亩者有八亩以

卷二 第 77b 页 WYG0859-0462d.png

上折一亩者折亩之少者其地犹中中而折亩之多者

上折一亩者折亩之少者其地犹中中而折亩之多者其地殊低薄又各合一县之丈地投一县之原额以摊

一县之原粮而赋役由之以出故各县地之折算虽有

多寡而赋之分𣲖则无移易宜无不均也山阳田之折

也亦若是而已矣说者谓起天启间孙令肇兴通行均

丈以四亩折一亩私为惠于邑民不知孙北人也亦举

向来北方之例而行之议其概折无差等则可议其隐

田损上而益下岂可哉且清文较他处最晚而民食均

卷二 第 78a 页 WYG0859-0463a.png

徭之惠也亦最浅岂忍复有所更变哉或曰如是则山

徭之惠也亦最浅岂忍复有所更变哉或曰如是则山阳之赋最轻予又以为不然常径过保定府新城县其

土田甲天下古所谓督亢地至今禾稼树艺最胜而田

赋最轻合计夏税秋粮及草每亩徵银五釐五毫足矣

以山阳视之值米价贱尚一倍有馀安在其为最轻也

且山阳产之腴者水旱咸登不足十分中之一他若有

粮而田荒或永沉水底者不可胜数今不于此等议蠲

议减而偏思所以夺其产是与于不仁之甚者也呜呼

卷二 第 78b 页 WYG0859-0463b.png

果报之说虽儒者不道然林机议缓蜀赈祸至灭门马

果报之说虽儒者不道然林机议缓蜀赈祸至灭门马默奏除投海天赐儿女王安石议复肉刑父子冥谪王

仆射请贷饥夫神报相位布在传记历历不诬汉武帝

之横征危而不至亡祗在田赋不加明思宗之勤朴卒

无补于危亡则在屡加田赋此诚古今治乱之大关具

以淮扬两府折田之数告徐司寇健庵令纂入一统志

中公曰是吾心也因记之

徐司寇健庵问余子知苏松二府粮重之故乎余曰盖

卷二 第 79a 页 WYG0859-0463c.png

尝闻其略因以日知录所载考一篇示余其辞曰官田

尝闻其略因以日知录所载考一篇示余其辞曰官田自汉以来有之而宋绍兴以后亦尝诏鬻之矣开禧三

年诛韩侂胄明年置安边所凡侂胄与其他权倖没入

之田及围田湖田之在官者皆隶焉输米七十二万二

千七百斛有奇钱一百三十一万五千缗有奇而已景

定四年殿中侍御史陈尧道右正言曹孝庆监察御史

虞虙张晞颜等言乞依祖宗限田议自两浙江东西官

民户踰限之田抽三分之一买充公田得一千万亩之

卷二 第 79b 页 WYG0859-0463d.png

田则岁有六七万斛之入丞相贾似道主其议行之始

田则岁有六七万斛之入丞相贾似道主其议行之始于浙西六郡(平江江阴安吉/嘉兴常州镇江)凡田亩起租满石者予二

百贯以次递减有司以买田多为功皆缪以七八斗为

石其后田少与硗瘠亏租与佃人负租而逃者率取偿

田主六郡之民多破家矣而平江之田独多(似道传包/恢知平江)

(督买田至以/肉刑从事)元之有天下也此田皆别领于官松江府

志言元时苗税公田外复有江淮财赋都总管府领故

宋后妃田以供太后江浙财赋府领籍没朱清张瑄田

卷二 第 80a 页 WYG0859-0464a.png

以供中宫稻田提领所领籍没朱国珍管明田以赐丞

以供中宫稻田提领所领籍没朱国珍管明田以赐丞相托克托拨赐庄领宋亲王及新籍明庆妙行二寺等田

以赐影堂寺院诸王近臣又有括入白云宗僧田皆不

系州县元额而元史所记赐田大臣如拜珠雅克特穆尔

等诸王如郯王彻辰图等公主如鲁国大长公主寺院

如集庆万寿二寺无不以平江田而平江之官田又多

至张士诚据吴之日其所署平章太尉等官皆出于负

贩小人无不志在良田美宅一时买献之产遍于平江

卷二 第 80b 页 WYG0859-0464b.png

而一入版图亦按其租簿没入之巳而富民沈万三等

而一入版图亦按其租簿没入之巳而富民沈万三等又多以事被籍是时改平江曰苏州而苏州之官田多

而益多故宣德七年六月戊子知府况钟所奏之数长

洲等七县秋粮二百七十七万九千馀石其中民粮止

一十五万三千一百七十馀石官粮二百六十二万五

千九百三十馀石是一府之地土无虑皆官田而民田

不过十五分之一也且夫民田仅以五升起科而官田

之一石者奉诏减其什之三而犹为七斗是则民间之

卷二 第 81a 页 WYG0859-0464c.png

田一入于官而一亩之粮化为十四矣此固其积重难

田一入于官而一亩之粮化为十四矣此固其积重难返之势始于景定讫于洪武而徵科之额十倍于绍熙

以前者也于是巡抚周忱有均耗之法有改𣲖金花官

布之法以宽官佃而租额之重则一定而不可改若夫

官田之农具车牛其始皆给于官而岁输其税浸久不

可问而其税复𣲖之于田然而官田官之田也国家所

有而耕者犹人家之佃户也民田民自有之田也各为

一册而徵之犹夫金史所为官田曰租私田曰税而未

卷二 第 81b 页 WYG0859-0464d.png

尝并也相沿日久版籍讹脱疆界莫寻村鄙之氓未尝

尝并也相沿日久版籍讹脱疆界莫寻村鄙之氓未尝见册买卖过割之际往往以官作民而里胥之飞洒移

换者又百出而不可䆒所谓官田者非昔之官田矣乃

至讼端无穷而赋不理于是嘉定二十六年嘉兴知府

赵瀛创议田不分官民税不分等则一切以三斗起徵苏

松常三府从而效之自官田之七斗六斗下至民田之五升

通为一则而州县之额各视其所有官田之多少轻重

为准多者长洲至亩科三斗七升少者太仓亩科二斗

卷二 第 82a 页 WYG0859-0465a.png

九升矣国家失累代之公田而小民乃代官佃纳无涯

九升矣国家失累代之公田而小民乃代官佃纳无涯之租赋事之不平莫甚于此然而为此说者亦穷于势

之无可奈何而当日之士大夫亦皆帖然而无异论亦

以治如乱丝不得守二三百年纸上之虚科而使斯人

之害如水益深而不可救也抑尝论之自三代以下田

得买卖而所谓业主者即连陌跨阡不过本其锱铢之

直而直之高下则又以时为之地力之盈虚人事之赢

绌率数十年而一变奈之何一入于官而遂如山河

卷二 第 82b 页 WYG0859-0465b.png

界域之不可动也且景定之君臣其买此田者不过予

界域之不可动也且景定之君臣其买此田者不过予以告牒会子虚名不售之物逼而夺之以至彗出民愁

而自亡其国四百馀年之后推本重赋之由则犹其遗

祸也而况于没人之田本无其直者乎至于今日佃非

昔日之佃而主亦非昔日之主则夫官田者亦将与册

籍而俱销共车牛而皆尽矣犹执官租之说以求之固

巳不可行而欲一切改从民田以复五升之额即又骇

于众而损于国欲如古者咸则三壤谓宜遣使案行吴

卷二 第 83a 页 WYG0859-0465c.png

中逐县清丈定其肥瘠高下为三等上田科二斗中田

中逐县清丈定其肥瘠高下为三等上田科二斗中田一斗五升下田一斗山塘涂荡以升以合计者附于册

后而概谓之曰民田惟学田屯田乃谓之官田则民乐

业而赋易完视之绍熙以前犹五六倍也捐不可得之

虚计而非损上也立百世之永利而非变古也使唐宋

两太宗当此朝闻而夕行之矣余谓何必两太宗明宣

宗盖尝有意于此矣实录载其五年诏减官田旧额粮

七年又申命减免不许有司故违但上压于祖制之不

卷二 第 83b 页 WYG0859-0465d.png

远下复有行在户部之戛戛焉不克充其仁心成其仁

远下复有行在户部之戛戛焉不克充其仁心成其仁政迄今诵其诗曰官租颇繁重在昔盖有因而此服田

者本皆贫下民殷念恻予怀故迹安得循下诏减十三

行之四方均先王视万姓有若父子亲呜呼百世而下

犹令人感激涕零也

潜邱劄记卷二