声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

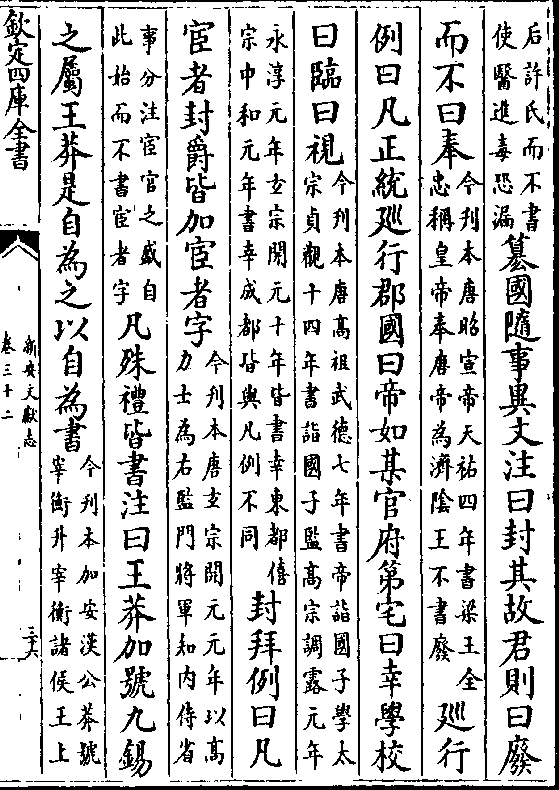

新安文献志 卷三十二 第 1a 页 WYG1375-0400a.png

钦定四库全书

钦定四库全书新安文献志卷三十二 明 程敏政 撰

考

岐阳石鼓文考 程大昌

元和志曰石鼓文在凤翔府天兴县南二十里石形如

鼓其数盈十盖纪周宣王田猎之事即史籀之迹也贞

观中吏部侍郎苏勉纪其事云虞褚欧阳共称古妙虽

岁久讹缺遗迹尚有可观纪地理者不存记录尤为可

新安文献志 卷三十二 第 1b 页 WYG1375-0400b.png

惜案志此言则世人知有岐鼓者自唐而始苏勉欧阳

惜案志此言则世人知有岐鼓者自唐而始苏勉欧阳虞褚四子实为之先隋以前未闻也故欧文忠虽甚重

其笔画谓非史籀不能为而深疑其奇古如此自周至

隋数千百载何以无人采录邪开元以后张怀瓘韦应

物韩退之直云宣王之鼓也然详考其语实皆臆度以

言无有明著其说得诸何书传诸何人者宜乎欧公之

不信也若夫窦暨张怀瓘所著则特详矣暨之言曰岐

州雍城南有周宣王猎碣十枚并作鼓形上有篆文今

新安文献志 卷三十二 第 2a 页 WYG1375-0401a.png

见打本石寻毁失怀瓘书断曰甄丰定六书二曰奇字

见打本石寻毁失怀瓘书断曰甄丰定六书二曰奇字即史籀体与古文小异其迹有石鼓文存焉盖讽宣王

畋猎之作也不知二子此语亦皆臆度言之邪或亦尝

有所本也欧文忠曰十鼓之文可见者四百六十五字

不可识者过半即韩歌所谓牧童敲火牛砺角年深岂

免有阙讹者也就其文之可晓者言之有曰我车既攻

我马既同者车攻语也有曰其鱼维何维鱮及鲤何以

贯之维杨及柳则兼记田渔也凡此数语之可读者又

新安文献志 卷三十二 第 2b 页 WYG1375-0401b.png

苏文忠所谓众星错落仅名斗者也夫其语既与车攻

苏文忠所谓众星错落仅名斗者也夫其语既与车攻诗合而其所纪田渔又与车攻相似且其字体又为大

篆而籀又宣王之史也合此数者若皆可以归诸宣王

则无怪乎说者云然矣然古事有可参例者五子之歌

即大禹贻后之训伊尹之三风十愆又皆成汤之本语

也此乃世臣子孙举扬先训以明祖述之自尔则古语

偶同车攻安得便云宣诗也惟其字正作籀体似为可

證而大篆未必创于史籀古书又有可考也舍此二说

新安文献志 卷三十二 第 3a 页 WYG1375-0401c.png

则无所执据以名宣鼓矣如予所见则谓此鼓不为宣

则无所执据以名宣鼓矣如予所见则谓此鼓不为宣鼓而当为成王之鼓也左氏昭四年椒举言于楚子曰

成有岐阳之蒐杜预曰成王归自奄大蒐于岐山之阳

杜预之为若言也虽不云蒐岐之有遗鼓而谓成蒐之

在岐阳者即石鼓所奠之地也然则鼓记田渔其殆成

王之田之渔也欤宣王固尝出镐而东猎矣其地自属

东都故曰四牡庞庞驾言徂东徂东云者以方言之则

是自镐出洛也岐在丰西三百馀里安得更云徂东也

新安文献志 卷三十二 第 3b 页 WYG1375-0401d.png

则鼓辞不为车攻之辞亦巳明矣鼓辞既不为车攻之

则鼓辞不为车攻之辞亦巳明矣鼓辞既不为车攻之辞则何据而云宣王之鼓也今去古远事之出于传疑

者不敢不存其旧等之其为可疑焉且从所据之明者

而主之犹愈于泛漫臆度也故予谓椒举之言既能明

记岐蒐为成王之蒐则其不能明记此蒐之有鼓虽为

不备若较之唐语绝无的据而专用籀体定为宣王之

物者其说差有本祖也古田狩与后世不同名为从田

其实阅武其事则登兽数获其意则致众而耀武故武

新安文献志 卷三十二 第 4a 页 WYG1375-0402a.png

王初集大统因伐兽而陈天命以镇抚在会之诸侯已

王初集大统因伐兽而陈天命以镇抚在会之诸侯已遂识之于策者所以扬威传远使来今共见焉尔也此

古今讲武识事之深意也然则岐阳之记蒐也以鼓武

成之记事也以策以策以鼓其物虽异而托物传远则

一意也

祭天金人考 程大昌

匈奴传曰霍去病出陇西过焉耆千馀里得匈奴祭天

金人师古曰作金人以为天神之主而祭之即佛像是

新安文献志 卷三十二 第 4b 页 WYG1375-0402b.png

其遗法也按今世佛像不问范金捏土采绘而其象通

其遗法也按今世佛像不问范金捏土采绘而其象通作黄色则皆本铸金也武帝既得此像遂收而祠诸甘

泉以其得自休屠分地之内故系之休屠也汉志谓冯

翊云阳有休屠祭天金人是也云阳县者甘泉宫地也

休屠巳降而为浑邪王所杀武帝嘉其向巳遂并与金

象而尊之既巳祠诸甘泉又取休屠王列之典祠而名

之以为路径神焉日磾者休屠王太子也武帝以其父

故而宠养之赐姓曰金则又本之金象也已而日磾之

新安文献志 卷三十二 第 5a 页 WYG1375-0402c.png

母死帝画其象于甘泉而题之曰休屠王阏氏夫惟宝

母死帝画其象于甘泉而题之曰休屠王阏氏夫惟宝其象祠其父姓其子绘其母直皆以其来降而尊异之

也自此以外史无他闻焉班固汉人也具著其实首尾

如此之详至曹魏时孟康注释汉志始曰匈奴祭天处

在云阳县甘泉山下秦夺其地后徙其像于休屠右地

而又为去病所获也自此说既出而晋史隋史亦皆据

信入之正史予以世次先后考之未敢遂以为然也杜

佑曰冒顿以秦二世元年自立击走月氏则是秦二世

新安文献志 卷三十二 第 5b 页 WYG1375-0402d.png

巳前月氏之地未为匈奴所有休屠未得主典其地安

巳前月氏之地未为匈奴所有休屠未得主典其地安能徙像以寘而不为月氏所却也则谓避秦而徙休屠

右地者理之必不可者也则孟康之语显为无据不待

多求矣若夫金像之所自来则于史有考而非避秦以

徙之谓也张骞传曰月氏者燉煌祈连间小国也燉煌

沙州也祈连天山也本皆月氏地沙州天山之间有城

焉名为昭武昭武者即佛之号释迦弃其家而从佛之

地月氏既为匈奴所破则遂散窜乎葱岭之西为十馀

新安文献志 卷三十二 第 6a 页 WYG1375-0403a.png

国凡冠昭武为姓者皆塞种也塞即释声之讹者也此

国凡冠昭武为姓者皆塞种也塞即释声之讹者也此地兴崇释教而月氏国焉故金象遂在其地而为去病

所得用何说以为主执而云自秦地徙之月氏也后明

帝梦人飞行殿庭项有日月光巳而举以问人傅毅曰

西域有神其名曰佛陛下所梦其是乎世人信佛者多

因饰为之说曰佛之灵能于其教未行中国见梦于帝

而感悟之此误也金象既巳入汉而浑邪休屠数万之

众又已徙入塞内亦有入在长安者凡此数万之人皆

新安文献志 卷三十二 第 6b 页 WYG1375-0403b.png

月氏故种其间奉佛者必多而又以金象为之宗主则

月氏故种其间奉佛者必多而又以金象为之宗主则中国人为其所咻者又多故其语可以转而上闻明帝

先已知之故遂因闻生想而形之于梦此亦乐广之谓

因者也金象未得以前无人尝作此梦则又乐广谓未

尝有人梦乘车入鼠穴者是也苟云其教未传而其神

自见则傅毅中国人也何由而知飞行挟日月者其神

尝名为佛邪

罘罳考 程大昌

新安文献志 卷三十二 第 7a 页 WYG1375-0403c.png

前世载罘罳之制凡五出郑康成引汉阙以明古屏而

前世载罘罳之制凡五出郑康成引汉阙以明古屏而谓其上刻为云气虫兽者是礼疏屏天子之庙饰也郑

之释曰屏谓之树今浮思也刻之为云气虫兽如今阙

上之为矣此其一也颜师古正本郑说兼屏阙言之而

于阙阁加详汉书文帝七年未央宫东阙罘罳灾颜释

曰罘罳谓连屏曲阁也以覆重刻垣墉之处其形罘罳

一曰屏也罘音浮此其二也汉人释罘为复释罳为思

虽无其制而特附之义曰臣朝君至罘罳下而复思至

新安文献志 卷三十二 第 7b 页 WYG1375-0403d.png

王莽斸去汉陵之罘罳曰使人无复思汉此其三也崔

王莽斸去汉陵之罘罳曰使人无复思汉此其三也崔豹古今注依郑义而不能审知其详遂析以为二阙自

阙罘罳自罘罳其言曰汉西京罘罳合板为之亦筑土

为之详豹之意以筑土者为阙以合板者为屏也至其

释阙又曰其上皆丹垩其下皆画云气仙灵奇禽异兽

以昭示四方此其四也唐苏鹗谓为网户其演义之言

曰罘罳字象形罘浮也罳丝也谓织丝之文轻疏浮虚

之貌盖宫殿窗户之间网也此其五也凡此五者虽参

新安文献志 卷三十二 第 8a 页 WYG1375-0404a.png

差不齐而其制其义互相发明皆不可废罘罳云者刻

差不齐而其制其义互相发明皆不可废罘罳云者刻镂物象著之板上取其疏通连缀之状而罘罳然故曰

浮思也以此刻镂施于庙屏则其屏为疏屏施诸宫禁

之门则为某门罘罳而其在屏则为某屏罘罳覆诸宫

寝阙阁之上则为某阙之罘罳非其别有一物元无附

著而独名罘罳也至其不用合板镂刻而结网代之以

蒙冒户牖使虫雀不得穿入则别立丝网凡此数者虽

施寘之地不同而罘罳之所以为罘罳则未始或异也

新安文献志 卷三十二 第 8b 页 WYG1375-0404b.png

郑康成所引云气虫兽刻镂以明古之疏屏者盖本其

郑康成所引云气虫兽刻镂以明古之疏屏者盖本其所见汉制为之言而予于先秦有考也宋玉之语曰高

堂邃宇槛层轩曾台累榭临高山网户朱缀刻方连此

之谓网户者时虽未以罘罳名之而实罘罳之制也释

者曰织网于户上以朱色缀之又刻镂横木为文章连

于上使之方好此误也网户朱缀刻方连者以木为户

其上刻为方文互相连缀朱其色也网其状也若真谓

此户以网不以木则其下文何以云刻也以网户缀刻

新安文献志 卷三十二 第 9a 页 WYG1375-0404c.png

之语而想像其制则罘罳形状如在目前矣宋玉之谓

之语而想像其制则罘罳形状如在目前矣宋玉之谓网缀汉人以为罘罳其义一也世有一事绝相类者夕

郎入拜之门名为青琐取其门扉之上刻为交琐以青

涂之见王后传注故以为名称谓既熟后人不缀门闼

单言青琐世亦知其为禁中之门此正遗屏阙不言而

独取罘罳为称义例同也然郑能指汉阙以明古屏而

不能明指屏阙之上何者之为罘罳故崔豹不能晓解

而析以为二颜师古亦不敢坚决两著而兼存之所以

新安文献志 卷三十二 第 9b 页 WYG1375-0404d.png

起议者之疑也且豹谓合板为之则是可以刻缀而应

起议者之疑也且豹谓合板为之则是可以刻缀而应罘罳之义矣若谓筑土所成直绘物象其上安得有轻

疏罘罳之象乎况文帝时东阙罘罳尝灾矣若果画诸

实土之上火安得而灾之也于是乃知颜师古谓为连

屏曲阁以覆垣墉者其说可据也崔豹曰阙亦名观谓

其上可以观览则是颜谓阙之有阁者审而可信阙既

有阁则户牖之有罘罳其制又已明矣杜甫曰毁庙天

飞雨焚宫夜彻明罘罳朝共落棆桷夜同倾正与汉阙

新安文献志 卷三十二 第 10a 页 WYG1375-0405a.png

之灾罘罳者相应也苏鹗引子虚赋罘网弥山因證罘

之灾罘罳者相应也苏鹗引子虚赋罘网弥山因證罘当为网且引文宗甘露之变出殿北门裂断罘罳而去

又引温庭筠补陈武帝书曰罘罳昼捲阊阖夜开遂断

谓古来罘罳皆为网此误以唐制一偏而臆度古事者

也杜宝大业杂记乾阳殿南轩垂以朱丝网络下不至

地七尺以防飞鸟则真寘网于牖而可捲可裂也此唐

制之所因也非古来屏阙刻镂之制也唐虽借古罘罳

语以名网户然罘罳二字因其借喻而形状益以著明

新安文献志 卷三十二 第 10b 页 WYG1375-0405b.png

也(朱子曰程泰之演繁露议论/多可取如辨罘罳之类是)

也(朱子曰程泰之演繁露议论/多可取如辨罘罳之类是)周礼考 王 炎

周官六典周公经治之法也秦人举竹简以畀炎火汉

兴诸儒拾于煨烬之馀藏于岩穴之间其书已亡而幸

存汉既除挟书之律武帝时六典始出帝不以为善作

十论七难以排之藏于秘府不立于学官其书虽存如

亡夫天下之治不可无法犹之为圆必以规为方必以

矩为平直必以准绳六典之书备焉武帝之志欲驰骛

新安文献志 卷三十二 第 11a 页 WYG1375-0405c.png

于规矩准绳之外虽四代之书且以为朴学而弗好其

于规矩准绳之外虽四代之书且以为朴学而弗好其于周礼何有立论排之宜矣东都诸儒知有周礼而其

说不同以为战国阴谋之书者何休也以为周公致太

平之迹者郑康成也六官所掌纲正而目举井井有条

而诋之以为战国之阴谋休谬矣而康成以为致太平

之迹其说亦未然也治法至太平大备而所以致太平

者不专系于法之详也周公辅政管蔡流言不安于朝

而之东都及鸱鸮之诗作金縢之书启然后成王逆公

新安文献志 卷三十二 第 11b 页 WYG1375-0405d.png

以归既归之后伐管蔡作洛邑迁殷民管蔡既平殷民

以归既归之后伐管蔡作洛邑迁殷民管蔡既平殷民既迁洛邑既成公则归政于成王矣当归政之时成王

莅政之初淮夷犹未定也而况公未归政管蔡未平殷

民未迁洛邑未成虽有六典安得尽举而行之成王即

政巡侯甸伐淮夷中外无事还归在丰作周官之书以

戒饬卿士大夫则周公之经制盖施行于此时吾是以

知六典之法至太平而后备非用六典能致太平也夫

为治有定法天下无定时时异则法异虽尧舜禹相受

新安文献志 卷三十二 第 12a 页 WYG1375-0406a.png

以道法亦不能无损益也分画九州尧之制也至舜则

以道法亦不能无损益也分画九州尧之制也至舜则析为十有二州分命羲和尧之制也至夏则羲和合为

一官圣人察人情观世变立法经治虽不可变亦不可

泥古此周公之意也而读周礼者至今不能无疑王畿

不可以方千里也五服不可以分为九也三等之国不

可斥之以为五也井田之制积同为成积丘为县都鄙内

外不容异制也或者见其可疑则曰周礼非周公之全

书盖汉儒以意易之者多矣汉儒之言周礼诚不能无

新安文献志 卷三十二 第 12b 页 WYG1375-0406b.png

失然亦不敢遽变其意也考之于经见其可疑举而归

失然亦不敢遽变其意也考之于经见其可疑举而归罪于汉儒岂得为至论哉且夫禹之五服服五百里各

指一面言之故东西相距而为五千周之九服方五百

里则以其方广言之东西相距其地亦止于五千又何

斥大封域之有且梁州之地职方所无周公岂不能复

先王之故土而治之然而不在封域之内者务广德不

务广地可知矣言其斥大封域而为九服考之不详之

故也周之洛邑虽曰天地之中北近大河东西长而南

新安文献志 卷三十二 第 13a 页 WYG1375-0406c.png

北狭不可以规方千里然温在今之河北下阳在今之

北狭不可以规方千里然温在今之河北下阳在今之河东皆畿内地不以河为限也若曰洛在河南不能规

方千里则商人之都在河北涯邦畿千里何以见于商

颂则言千里王畿之非实者亦考之不详之故也井田

之法凡九夫为井皆以成田言之沟洫道涂不与焉内

而乡遂外而县都其法一也然在乡遂则自一井积之

方十里为成又自一成积之方百里为同所以言乡遂

授田之数也在家邑则自一井积而为邑为丘为甸四

新安文献志 卷三十二 第 13b 页 WYG1375-0406d.png

甸为县四县为都所以定公卿之采地也郑康成不察

甸为县四县为都所以定公卿之采地也郑康成不察内之成同外之邑都皆自一井积之见其广狭不同而

以为井田异制又为之说曰一甸之地旁加一里以为

成一都之地旁加十里而为同此康成之误有以汨经

之文而遂与先王井地之制不应内外异法此又考之

不详之过也若夫三等之国分为五等则周公之意盖

逆虑世变而求有以制之也唐虞之世天下号为万国

然强则肆弱则屈敌则争于是迭相兼并至周之初宇

新安文献志 卷三十二 第 14a 页 WYG1375-0407a.png

内不过千八百国则向之万国社稷丘墟十七八矣周

内不过千八百国则向之万国社稷丘墟十七八矣周公于是欲分而为五等自公以下所食之地少附庸之

国多欲其以大比小以小事大庶几可以小大相维然

必建邦国之时方定其地初非取先王已制之国尽从

而更张之也盖周公虽定六官之制亦度时措之宜而

行之盖有定其制而未行者矣亦有己行之后世随时

而变者矣定鼎郏鄏谓之建国以为民极然成康未尝

都洛幽王之败周始东徙此所谓定其制而未行者三

新安文献志 卷三十二 第 14b 页 WYG1375-0407b.png

等之国分为五等法虽立而未行亦此意也五刑之罪

等之国分为五等法虽立而未行亦此意也五刑之罪二千五百穆王变为祥刑凡三千条穆王去成王未远

也然不用周公之法吕刑一书夫子盖有取焉此所谓

后世随时而变者也若曰徙封数大国则诸侯尽扰司

徙之制言封国不言徙国以封为徙此又考之不详之

过也虽然前辈之所疑者吾固推经意而辨之矣周礼

犹有可疑者先儒盖未之疑也祀昊天上帝则服大裘

而冕祀五帝亦如之且祀昊天于南至服裘为宜祀黄

新安文献志 卷三十二 第 15a 页 WYG1375-0407c.png

帝于季夏盛暑之月而亦服裘可乎王搢大圭又执镇

帝于季夏盛暑之月而亦服裘可乎王搢大圭又执镇圭以朝日以考工记考之大圭其长三尺抒上葵首郑

康成谓玉方一寸其重一斤若圭三尺其博二寸有半

其厚四分则其重殆三十斤而王能搢之乎王乘玉辂

建太常维者六人服皆衮冕夫衮冕王与上公之服也

维太常者徒行车后乃亦衣龙衮与王同服不几于尊

卑无辨乎太宰六官之长也其属六十而内小臣寺人

九嫔世妇女御之职皆与焉以天子之政卿而宦寺宫

新安文献志 卷三十二 第 15b 页 WYG1375-0407d.png

妾悉为之属不巳亵乎天官既有世妇春官又有世妇

妾悉为之属不巳亵乎天官既有世妇春官又有世妇且曰每宫卿二人谓之妇则不得以为卿郑康成乃曰

如汉有长秋亦以士人居之夫士人为卿则又不得谓

之妇矣且王后六宫而天子六卿若宫有二卿则卿十

有二人何其数之多邪周礼一书今学者所传康成之

训释也则康成可谓有功于周礼矣虽然六官之制度

以康成而传亦以康成而晦盖康成之于经一则以纬

说汨之一则以臆说汨之是以周公之典其意不得不

新安文献志 卷三十二 第 16a 页 WYG1375-0408a.png

晦也周公之典既晦是以学者不得不疑也前辈之所

晦也周公之典既晦是以学者不得不疑也前辈之所疑者不揆其僭而释之吾之所疑则世未有辨之者后

必有能辨之者矣故表其说以待来者考正焉

可言集考 方 回

可言集前后二十卷金华鲁斋王公柏字会之之所著

也鲁斋祖师愈尝登龟山之门后与朱张吕三先生交

仕至中奉大夫直焕章阁为乾淳名卿文公铭墓父浣

师吕亦逮事朱仕至朝奉郎主管建昌军仙都观鲁斋

新安文献志 卷三十二 第 16b 页 WYG1375-0408b.png

年十五丧父初自号长啸绍定己丑年三十三矣始弃

年十五丧父初自号长啸绍定己丑年三十三矣始弃科举之学见撝堂刘公炎端平甲午以长啸为非持敬

之道改号鲁斋乙未见船山杨公与立始闻北山何公

基之名而见焉基勉斋黄公高弟遂北面师之平生著

述精确峻洁钻研文公诸书良苦足为勉斋嫡孙无忝

也咸淳甲戌九月九日卒年七十八此集专以评诗故

曰可言前集七卷一二三卷取文公文集语录等所论

三百五篇之所以作及诗之教之体之学而及于骚四

新安文献志 卷三十二 第 17a 页 WYG1375-0408c.png

五六七卷取文公所论汉以来至宋及题跋近世诸公

五六七卷取文公所论汉以来至宋及题跋近世诸公诗后集十三卷各专一类而论其诗者二十三人曰濂

溪横渠龟山罗豫章李延平徐逸平胡文定致堂五峰

朱韦斋刘屏山潘默成吕紫微曾文清文公宣公成公

黄谷城黄勉斋程蒙斋徐毅斋刘篁㟳刘漫塘附见者

五人曰刘静春曾景建赵昌父方伯谟李果斋其第十

三卷专取汉唐山夫人房中乐然则其立论可谓严矣

文公成公于思无邪各为一说前辈谓之未了公案诗

新安文献志 卷三十二 第 17b 页 WYG1375-0408d.png

三百一言以蔽之曰思无邪自古及今皆谓作诗者思

三百一言以蔽之曰思无邪自古及今皆谓作诗者思无邪文公独不谓然论语集注谓凡诗之言善者可以

感发人之善心恶者可以惩创人之逸志观此固已谓

诗之言有善有恶作诗之人不皆思无邪矣犹未也文

集第七十卷读东莱诗记乃有云孔子之称思无邪也

以为诗三百篇劝善惩恶虽其要归无不出于正然未

有若此言之约而尽者尔非以作诗之人所思皆无邪

也今考东莱所说见桑中诗后谓诗人以无邪之思作

新安文献志 卷三十二 第 18a 页 WYG1375-0409a.png

之学者当以无邪之思读之文公则辨之曰彼虽以有

之学者当以无邪之思读之文公则辨之曰彼虽以有邪之思作之而我以无邪之思读之二公之说不同如

此又雅郑二字文公谓桑中溱洧即是郑声卫乐二雅

乃雅也成公谓桑中溱洧亦是雅声彼桑间濮上已放

之矣予尝详录二先生异说于思无邪章今鲁斋但纪

文公之说而不纪成公之说虽引成公读诗记所说十

有三条而桑中诗后一条不录无乃疑文公之说谓今

之三百五篇非尽夫子之三百五篇乎秦法严密诗岂

新安文献志 卷三十二 第 18b 页 WYG1375-0409b.png

独全窃意删去之诗容有存于里巷浮薄之口汉儒病

独全窃意删去之诗容有存于里巷浮薄之口汉儒病其亡逸槩谓古诗取以足数小序又文以他辞而后儒

不敢议欲削去淫奔之诗三十有一以合圣人放淫之

大训予晚进未敢据从窃谓桑中溱洧非淫奔者自为

之诗彼淫奔者有此事而旁观之人有羞恶之心故形

为歌咏以刺讥丑譬若今鄙俚如赚如令连篇累牍形

容狭邪之语无所不至岂淫者自为之乎旁观者为之

也文公以淫奔之诗出于淫奔者之口故不惟不信小

新安文献志 卷三十二 第 19a 页 WYG1375-0409c.png

序而大序止乎礼义之言亦致疑焉盖谓桑中溱洧等

序而大序止乎礼义之言亦致疑焉盖谓桑中溱洧等作未尝止乎礼义也予妄意以为采诗观风诗亦史也

郑卫之淫风盛矣其国岂无君子与好事者察见其人

情状故从而歌咏之其所以歌咏之盖将以扬其恶虽

近乎戏狎而实亦足以为戒也文公以为淫奔者自为

是诗则其人亦至不肖太无耻矣恶人之尤也圣人何

录焉成公谓诗雅乐也祭祀朝聘之所用也桑间濮上

之音郑卫之乐也世俗之所用也桑中溱洧诸篇作于

新安文献志 卷三十二 第 19b 页 WYG1375-0409d.png

周道之衰虽已烦趣犹止于中声孔子尝欲放郑声岂

周道之衰虽已烦趣犹止于中声孔子尝欲放郑声岂有删诗示万世乃收郑声以备六艺乎此说不为无理

而文公则谓郑风卫风若干篇即是郑卫大雅小雅若

干篇即是雅二南正风房中之乐也二雅之正朝廷之

乐也商周之颂宗庙之乐也变雅无施于事变特里巷

之歌谣尔必曰三百篇皆祭祀朝聘之所用则未知桑

中溱洧之属当以荐何等之鬼神接何等之宾客邪此

二说者内翰尚书王公应麟与予屡次商略之矣作诗

新安文献志 卷三十二 第 20a 页 WYG1375-0410a.png

不皆思无邪文公纠成公之说也因是遂辨雅郑二字

不皆思无邪文公纠成公之说也因是遂辨雅郑二字而及于三百篇或用为乐或不用为乐三节不同所以

谓之未了公案学者不可不细考也予考十家所评诗

话始于胡苕溪博也终于王鲁斋约也欲学诗者观是

足矣

中星考 陈 栎

尧典中星与月令中星候之必于正南午位则同而其

象以星宿不同所以不同之由有四焉曰古略而后渐

新安文献志 卷三十二 第 20b 页 WYG1375-0410b.png

详一也尧典以中气月令以昏旦而不专以中气二也

详一也尧典以中气月令以昏旦而不专以中气二也岁差三也昏刻之难定四也周天三百六十五度四分

度之一其形之圆如弹丸其覆地之形如覆盂其旋绕

也如转毂天半覆地上半包地下二十八宿亦半隐半

见随天而旋焉天左旋一日绕地一周而过一度日亦

左旋一日绕地一周而比天为不及一度积一期三百

六十五日四分日之一而日与天会故占天者于节气

初昏之时候某星中于正午之位以审作历之差否古

新安文献志 卷三十二 第 21a 页 WYG1375-0410c.png

今一律特详略不同尔不必拘于南面听治视时授事

今一律特详略不同尔不必拘于南面听治视时授事之说今术家欲辨方位必先定子午针以为准亦其遗

法中星无刻无之特白日不见他时无准惟于节气初

昏之时候之正午为便尔是故中星二字始见于孔传

历象日月星辰之下前此未见也尧典候中星之法历

一月而中星移次历三月而中星移方地之四方一定

不易而天之四象十二次二十八宿运转不停惟春分

星鸟南星昴西星虚北星火东天星与地位合春而夏

新安文献志 卷三十二 第 21b 页 WYG1375-0410d.png

则鸟转而西火转而南虚转而东昴转而北矣所谓中

则鸟转而西火转而南虚转而东昴转而北矣所谓中星移方者如此仿此而推他皆可见尧典中星惟虚昴

以二十八宿言星鸟取四象星火取十二次互相备也

子午卯酉四正之位四星匀停降而求之月令又降而

求之汉晋志三统元嘉等历分至中星不皆相对闻之

先觉曰尧即位于甲辰其二十一年为甲子甲子冬至

日在虚一度而昏昴中盛矣哉此天地间贞元会合之

运旷数千载而一遇者也月令视尧典则渐详矣其果

新安文献志 卷三十二 第 22a 页 WYG1375-0411a.png

精密与否未可知也尧惟举四仲初昏之中星月令则

精密与否未可知也尧惟举四仲初昏之中星月令则十二月备举之尧典中星举四象十二次月令专举二

十八宿且患井斗度阔而别举弧建以审细求之尧典

惟求之初昏月令则并求之旦而必考日行所在以见

中星去日远近之度焉朱子尝曰天无体只二十八宿

便是天体以是知中星之转移即天体之转移也定一

岁之运实本于日之行度春秋分百度冬夏至一百一

十八度率一气差三度分至之相距必六度故增减每

新安文献志 卷三十二 第 22b 页 WYG1375-0411b.png

十八度此法之由来必已久矣尧典虽略然宾出日饯

十八度此法之由来必已久矣尧典虽略然宾出日饯纳日夏至致日行之惟谨且星鸟星火星昴必冠之以

日中日永日短焉非求日之所在以定中星乎月令四

仲月中星春昏弧中夏昏亢中秋昏牵牛中冬昏东壁

中郑氏曰吕令与尧典异举月本也汉志亦引月令章

句谓中星当中而不中或不当中而中进在节初自然

契合且又有一證三统历后晋志冬至中星皆在奎度

宋元嘉历方退至壁八度尔岂有吕令时仲冬已昏壁

新安文献志 卷三十二 第 23a 页 WYG1375-0411c.png

中而汉晋乃反在奎之理月令仲冬惟举月本也此所

中而汉晋乃反在奎之理月令仲冬惟举月本也此所以昏东壁中也然唐孔氏曰月令十二月日之所在或

举月初或举月末皆据大略不细与历齐同其昏明中

星亦皆如此昏明中星在一月之内有中者皆得载之

二十八宿其星体有广狭相去有远近或月节月中之

日昏明之时前星已过于午后星未至正南又星有明

暗见有早晚明者昏早见而旦晚没暗者昏晚见而旦

早没所以昏明星不可正依历法但举大略尔长乐陈

新安文献志 卷三十二 第 23b 页 WYG1375-0411d.png

氏亦曰月令中星或举朔气或举中气互见也以此二

氏亦曰月令中星或举朔气或举中气互见也以此二家说言之则月令中星亦未可断以为尽举月本也兼

之岁差之说尤所当知而经解家之所鲜知汉唐二孔

皆不及此至三山林氏朱子蔡氏始引差法以论经盖

天度于零分而有馀岁日于零分而不足天度常平运

而舒日道常内转而缩天渐差而西岁渐差而东此岁

差之由古历简易未立差法但随时迁改以合其变至

东晋虞喜宋祖冲之隋张胄玄始用差法率五十年退

新安文献志 卷三十二 第 24a 页 WYG1375-0412a.png

一度何承天倍之为百年皇极历酌二家中数为七十

一度何承天倍之为百年皇极历酌二家中数为七十五年虽近之未精密也唐李淳风不主差法一行力辨

其非谓自周迄春秋季日已差八度汉四百馀年日亦

差五度矣今又参之大衍历及近世景祐新书又谓八

十三年日差一度近年叙会天历者又谓今不及六十

年辄差一度虽岁差年数难以一说定之而岁之必差

可知矣又况古今昏刻又自不同日长至六十刻短至

四十刻古也后乃谓日未出二刻半而明日既入二刻

新安文献志 卷三十二 第 24b 页 WYG1375-0412b.png

半而昏一刻之间中星常过三度半强而昏明之刻乃

半而昏一刻之间中星常过三度半强而昏明之刻乃争五度使分至之日或天气有阴晴明晦之殊则星之

出没必有迟速难准之异乃欲拘拘以辨千古中星同

异难矣哉且是说也一行常虑之矣其说曰何承天以

月蚀衡步日所在又验以中星漏刻不定汉世课昏明

中星为法已浅今候夜半星以求日衡虽近于密而水

有清浊壶有增减或积尘所壅则漏有迟莫臣等频夜

候中星而前后相差或至三度愚读唐书至此未尝不

新安文献志 卷三十二 第 25a 页 WYG1375-0412c.png

喟然叹曰嗟乎以昏难而求之夜半夜半有刻漏可凭

喟然叹曰嗟乎以昏难而求之夜半夜半有刻漏可凭若可定矣而又病于水也壶也积尘也以至于三度之

差夫三度之差几一刻之差也历家用心至此亦良苦

矣历家有历书有浑仪且世掌天官从事专且久而候

中星之难尚如此今吾侪谨据诸解诸史而以方寸之

天想像圆穹之天乃欲定千古中星之同异信难矣哉

革卦之大象传曰君子以治历明时历之必不容不革

尚矣唐二百九十年历凡八改近世率二三十年历必

新安文献志 卷三十二 第 25b 页 WYG1375-0412d.png

一改惟不免于差也是以不免改革以与天合使古历

一改惟不免于差也是以不免改革以与天合使古历可胶固守之则何取于治历何足以明时哉由是言之

则吕令上距尧时几二千年仲冬日自虚宿而退至斗

中星自昴宿而退至璧无怪也其不同而不能不异不

特难辨亦不必辨也抑又有感焉尧甲子岁冬至日在

虚一度昏昴中历三代秦汉唐迄今日愈益退今大德

乙巳距尧甲子三千六百四十有二年而冬至日在箕

昏营室中日在虚退至箕凡涉五宿中星自昴退至室

新安文献志 卷三十二 第 26a 页 WYG1375-0413a.png

亦涉六宿以岁差中数七十五年差一度约之则二万

亦涉六宿以岁差中数七十五年差一度约之则二万馀年后冬至中星始又退至昴宿而与尧时合矣而谁

其见之论至此岂不曰俯仰终宇宙哉岂可不遐思而

永慨也哉

周正考 赵 汸

春秋虽修史为经犹存其大体谓始年为元年岁首为

春一月为正月加王于正皆从史文传独释王正月者

见国史所书乃时王正朔月为周月则时亦周时孔氏

新安文献志 卷三十二 第 26b 页 WYG1375-0413b.png

谓月改则春移是也后于僖公五年春记正月辛亥朔日

谓月改则春移是也后于僖公五年春记正月辛亥朔日南至昭十七年夏六月记太史曰在此月也日过分而未

至当夏四月是谓孟夏又记梓慎曰火出于夏为三月于

商为四月于周为五月皆以周人改时改月春夏秋冬之

序则循周正分至启闭之候则仍夏时其经书冬十月雨

雪春正月无冰二月无冰及冬十月陨霜杀菽之类皆为

记灾可知矣汲冢竹书有周月解亦曰夏数得天百王

所同商以建丑为正亦越我周作正以垂三统至于敬

新安文献志 卷三十二 第 27a 页 WYG1375-0413c.png

授民时巡狩烝享犹自夏焉其言损益之意甚明经书

授民时巡狩烝享犹自夏焉其言损益之意甚明经书春烝春狩夏蒐以此盖三正之义备矣而近代说者往

往不然夫以左氏去圣人未远终春秋二百四十二年

以及战国之际中国无改物之变鲁未灭亡传于当时

正朔岂容有差而犹或有为异论者何也盖尝考之曰

殷周不改月者据商书言元祀十有二月而秦人以十

月为岁首曰夏时冠周月者则疑建子非春而孔子尝

欲行夏之时也按太史公记三代革命于殷曰改正朔

新安文献志 卷三十二 第 27b 页 WYG1375-0413d.png

于周曰制正朔于秦曰改年始盖正谓正月朔谓月朔

于周曰制正朔于秦曰改年始盖正谓正月朔谓月朔何氏公羊注曰夏以斗建寅之月为正平旦为朔殷以

斗建丑之月为正鸡鸣为朔周以斗建子之月为正夜

半为朔是也殷周即所改之月为岁首故曰改正朔曰

制正朔秦即十月为岁首而别用夏时数月故曰改年

始其言之已详汉书律历志据三统历商十二月乙丑

朔旦冬至即书伊训篇太甲元年十有二月乙丑朔伊

尹祀于先王以冬至越茀行事其所引书辞有序皆与

新安文献志 卷三十二 第 28a 页 WYG1375-0414a.png

伪孔氏书伊训篇语意不合且言日不言朔又不言即

伪孔氏书伊训篇语意不合且言日不言朔又不言即位则事在即位后矣凡新君即位必先朝庙见祖而后

正君臣之礼今即位后未踰月复祠于先王以嗣王见

祖此何礼也暨三祀十有二月朔奉嗣王归于亳是日

宜见祖而不见又何也所谓古文尚书者掇拾傅会不

合不经盖如此说者乃欲按之以證殷周不改月可乎

又言后九十五岁十二月甲申朔旦冬至无馀分春秋

历周文王四十二年十二月丁丑朔旦冬至后八岁为

新安文献志 卷三十二 第 28b 页 WYG1375-0414b.png

武王伐纣克殷之岁二月己丑晦大寒闰月庚寅朔三

武王伐纣克殷之岁二月己丑晦大寒闰月庚寅朔三月二日庚申惊蛰周公摄政五年正月丁巳朔旦冬至

礼记孟献子亦曰正月日至七月日至其说皆与传合

夫冬至在商之十二月在周之正月大寒在周之二月

惊蛰在三月夏至在七月而太初历其在立冬小雪则

曰于夏为十月商为十一月周为十二月唐人大衍历

追算春秋冬至亦皆在正月孰谓殷周不改月乎陈宠

曰阳气始萌有兰射干芸荔之应天以为正周以为春

新安文献志 卷三十二 第 29a 页 WYG1375-0414c.png

阳气上通雉雊鸡乳地以为正殷以为春阳气已至天

阳气上通雉雊鸡乳地以为正殷以为春阳气已至天地已交万物皆正蛰虫始振人以为正夏以为春盖天

施于子地化于丑人生于寅三阳虽有微著三正皆可

言春此亦历家相承之说所谓夏数得天以其最适四

时之中尔孰谓建子非春乎乃若夫子答颜子为邦之

问则与作春秋事异盖春秋即当代之书以治当代之

臣子不当易周时以惑民听为邦为后王立法故举四

代礼乐而酌其中夫固各有攸当也如使周不改时则

新安文献志 卷三十二 第 29b 页 WYG1375-0414d.png

何必曰行夏之时使夫子果欲用夏变周则亦何以责

何必曰行夏之时使夫子果欲用夏变周则亦何以责诸侯之无王议桓文而斥吴楚哉何氏哀十四年传注

曰河阳冬言狩获麟春言狩者盖据鲁变周之春以为

冬去周之正而行夏之时以行夏之时说春秋盖昉于

此然何氏固以建子为周之春但疑春不当言狩而妄

为之辞至程子门人刘质夫则曰周正月非春也假天

时以立义尔则遂疑建子不当言春此胡氏夏时冠周

月之说所从出也先儒见孟子谓春秋天子之事而述

新安文献志 卷三十二 第 30a 页 WYG1375-0415a.png

作之旨无传惟斟酌四代礼乐为百王大法遂以为作

作之旨无传惟斟酌四代礼乐为百王大法遂以为作春秋本意在此故番昜吴仲迂曰若从胡传则是周本

行夏时而以子月为冬孔子反不行夏时而以子月为

春矣何氏之失又异于此故子朱子以谓恐圣人制作

不如是之纷更烦扰错乱无章也薛氏又谓鲁历改冬

为春而陈氏用其说于后传曰以夏时冠周月鲁史也

是盖知春秋改周时为不顺而又移其过于鲁尔然谓

鲁有历实刘歆之误按律历志言刘向所总有黄帝颛

新安文献志 卷三十二 第 30b 页 WYG1375-0415b.png

顼夏殷周历及鲁历为六历自周昭王以下无世次故

顼夏殷周历及鲁历为六历自周昭王以下无世次故据周公伯禽以下为纪自炀公至缗公冬至殷历每后

一日则由历家假鲁君世次逆推周正交朔之合否因

号鲁历非鲁人所自为明矣宋书礼志又言六历皆无

推日食法但有考课疏密而已是岂当代所尝用者哉

刘歆惑于襄哀传文遂谓鲁有司历而杜氏因之谬矣

然说者亦自病夏时周月不当并存故直谓春秋以夏

正数月又疑若是则古者大事必在岁首隐公不当以

新安文献志 卷三十二 第 31a 页 WYG1375-0415c.png

寅月即位其进退无据如此固不足深辨而惑者犹以

寅月即位其进退无据如此固不足深辨而惑者犹以为千古不决之疑则以诗书周礼论语孟子所言时月

不能皆合故也夫三正通于民俗久矣春秋本侯国史

记书王正以表大顺与颁朔告朔为一体其所书事有

当系月者有当系时者与他经不同诗本歌谣又多言

民事故或用夏正以便文通俗书乃王朝史官记言之

体或书月则不书时或书时则不书月况伪孔注二十

五篇决非真古书其有合有否皆不可论于春秋周礼

新安文献志 卷三十二 第 31b 页 WYG1375-0415d.png

所书正月正岁皆夏正也诸官制职掌实循二代而损

所书正月正岁皆夏正也诸官制职掌实循二代而损益之其著时月者又多民事与巡狩烝享自夏者同故

仍夏时以存故典见因革盖非赴告策书定为一代之

制者皆得通言之则又不可论于春秋矣若论语言莫

春亦如诗书言春夏皆通民俗之恒辞也不可据以为

周不改时孟子言七八月之间旱十一月徒杠成十二

月舆梁成在左传后则周改月犹自若竹书又记晋曲

沃庄伯之十一年十一月鲁隐公之元年正月也竹书

新安文献志 卷三十二 第 32a 页 WYG1375-0416a.png

乃后人用夏正追录旧史故与春秋不同然亦未尝辄

乃后人用夏正追录旧史故与春秋不同然亦未尝辄以夏正乱春秋之时月也盖殷周改时月与所损益只

是一理如尚齿之由贵德而贵富而贵亲亲迎之由庭

而堂而户大事之由昏而日中而日出之类皆是迭进

法所以顺天道通世变在当时自不为异故孔子以为

百世可知非徒曰以易人之观听而巳彼秦人以三代

为不足法既不足以知之而后之蔽于今而不知古者

亦不足以言之也自啖赵而后学者往往习攻左氏而

新安文献志 卷三十二 第 32b 页 WYG1375-0416b.png

王周正月为甚以其尤害于经特详著焉

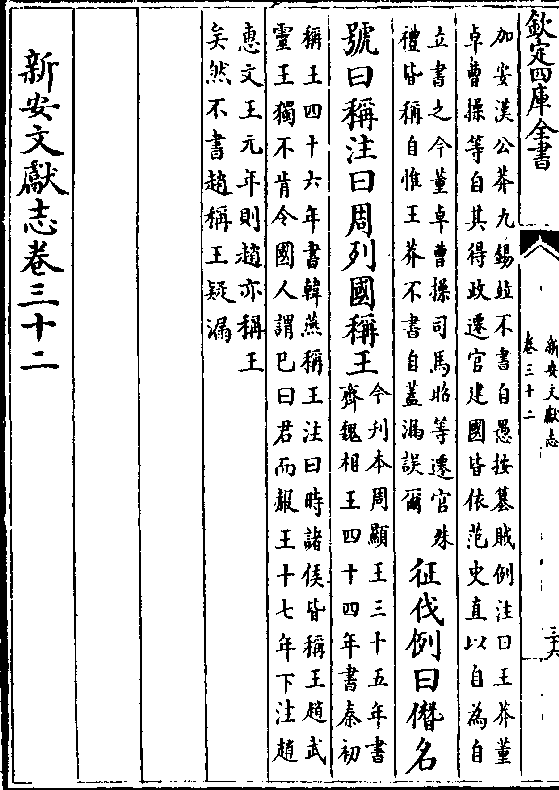

王周正月为甚以其尤害于经特详著焉通鉴纲目凡例考异 汪克宽

克宽谨按纲目凡例与纲目之书皆子朱子手笔褒善

贬恶明著义例悉用春秋书法一字不苟然学者钞录

书肆传刋久而漏误者多尹氏发明乃或曲为之说噫

朱子论春秋变例谓门人曰此乌可信圣人作春秋正

欲示万世不易之法今乃忽用此说以诛人末几又用

此说以赏人使天下后世皆求之而莫识其意是乃后

新安文献志 卷三十二 第 33a 页 WYG1375-0416c.png

世弄法舞文之吏之所为也曾谓大中至正之道乃如

世弄法舞文之吏之所为也曾谓大中至正之道乃如此乎窃详此言则纲目之与凡例时或异同皆钞录传

刋之失也况尹氏所纪纲目如秦王迁太后误作秦人

隋主坚弑介公阐误作杀慕容泓败死作贬死徵士陶

潜作处士之类讹舛尤甚克宽自幼受读尝有所疑而

未敢决其必然今僭躐谨摭刋本纲目与子朱子凡例

相戾者敬录如左以俟有识者考焉

岁年例曰正统于横行之下朱书国号谥号君名年号

新安文献志 卷三十二 第 33b 页 WYG1375-0416d.png

建国僭国朱注国名谥号姓名年号列国朱注国名篡

建国僭国朱注国名谥号姓名年号列国朱注国名篡贼及不成君亦朱注国名(克宽按朱书朱注刋本当用/白字今坊本网目行上甲子)

(字仍用白字则行下大书分注元用朱字者亦当易以/白字○又篇首威烈王名凡例于正统君名下注曰如)

(云午今刋本细注亦/当比帝奕例大书)名号例曰秦汉称帝注曰其曰上

者当时臣子之辞今不用唯注中或因旧文(今刊本唐/中宗书上)

(观灯于市里玄宗书上躬耕兴庆宫侧上芟麦苑中上/复幸左藏肃宗书上朝太上皇于西内代宗书上如陜)

(州上还长安上幸章敬寺德宗书上生日不受献穆宗/书上畋骊山文宗书上有疾武宗书上受法箓懿宗书)

(上历拜十六陵僖宗书上奔凤翔昭宗书/上更名上祀圜丘上如石门镇皆不书帝)即位例曰凡

新安文献志 卷三十二 第 34a 页 WYG1375-0417a.png

僭国始称帝者曰某号姓名称皇帝注云魏王曹丕宋

僭国始称帝者曰某号姓名称皇帝注云魏王曹丕宋王刘裕梁王朱晃之类(今刋本惟曹丕书姓宋/王裕梁王晃皆不书姓)凡始称

王者继世曰嗣(今刋本书魏王曹操/卒太子丕立不曰嗣)复号曰某国复称

王注曰如西秦之类(今刋本晋武帝太元十年书乞伏/国仁称单于注云是为西秦十三)

(年书西秦王乞伏国仁卒而/不书西秦复称王疑脱简也)改元例曰关义理待失者

以前为正而注所改于下注曰章武三年五月后主即

位改元建兴而通鉴于目录举要自是年之首即称建

兴凡若此类非惟失其事实而于君臣父子之教所害

新安文献志 卷三十二 第 34b 页 WYG1375-0417b.png

尤大故今正之(今刋本癸卯章武三年书后主建兴元/年而不数章武之年然唐中宗景龙四)

尤大故今正之(今刋本癸卯章武三年书后主建兴元/年而不数章武之年然唐中宗景龙四)(年六月睿宗即位是年仍书四年而分注睿宗景云元/年至次年书睿宗皇帝景云二年则建兴元年疑误)

尊立例曰立太子曰立子某为皇太子注曰汉文帝立

景帝为太子但云子启中年以后封王诸子始有称皇

子者后遂称之今按封立之命出于天子不应自谓其

子为皇子只从文帝初例(今刋本汉顺帝建康元年书/立皇子炳为太子唐太宗贞)

(观二十一年书立皇子明为曹王玄宗开元二年书立/皇子嗣真为鄫王代宗大历十四年书立皇子五人为)

(王皇弟二人为/王误加皇字)非正统因事特书者去皇号(今刋本宋/武帝永初)

新安文献志 卷三十二 第 35a 页 WYG1375-0417c.png

(元年立子义符为皇太子亦误加皇字穆宗/长庆二年立景王湛为太子又误去皇字)崩葬例曰

(元年立子义符为皇太子亦误加皇字穆宗/长庆二年立景王湛为太子又误去皇字)崩葬例曰秦汉以后王侯死皆曰卒注曰薨乃臣子之辞不当施

之国史也(今刋本唐武宗会昌二年书昭义节度使刘/从谏薨僖宗乾符元年书同平章事刘瞻薨)

(皆误/作薨)谥非生者之称而通鉴以谥加于薨卒之上亦非

是今亦正之然非贤者则虚美之称亦无所取故不复

注(今刋本梁文惠公狄仁杰梁文献公姚崇许文宪公/苏颋广平文贞公宋璟武穆王李光弼文简公杨绾)

(汾阳忠武王郭子仪西平忠武王李晟北平庄武王马/燧南康忠武王韦皋邠宣公杜黄裳晋文忠公裴度皆)

(书/谥)无统之君称王公者曰某王公某薨注曰上无天子

新安文献志 卷三十二 第 35b 页 WYG1375-0417d.png

故得因其臣子之辞(今刋本宋魏之间书秦王乞伏炽/磐卒武都王杨玄卒凉王蒙逊卒)

故得因其臣子之辞(今刋本宋魏之间书秦王乞伏炽/磐卒武都王杨玄卒凉王蒙逊卒)(五季之间书吴越武肃王钱镠卒吴越文穆王钱元瓘/卒楚文昭王希范卒吴越忠献王弘佐卒皆不书薨)

凡正统之君废为王公而死者书卒(今刋本唐高祖武/德二年酅公薨不)

(书/卒)篡贼例曰君出走而弑之曰某君出走某弑之注淖

齿之类又僭国无统则曰某国某人弑某君某(今刋本/书齐君)

(地出走其相淖齿杀之又书周郭灭举兵反遂杀其主/承佑而尹起莘发明皆曲为之说愚按秦二世隋炀亦)

(皆骄暴无道而仍书弑又如外域臣/下杀其君长且以弑书此必传误)凡以毒弑者加进

毒字而不地注曰霍显又加使医字(今刋本但书曰大/将军光妻显弑皇)

新安文献志 卷三十二 第 36a 页 WYG1375-0418a.png

(后许氏而不书/使医进毒恐漏)篡国随事异文注曰封其故君则曰废

(后许氏而不书/使医进毒恐漏)篡国随事异文注曰封其故君则曰废而不曰奉(今刋本唐昭宣帝天祐四年书梁王全/忠称皇帝奉唐帝为济阴王不书废)巡行

例曰凡正统巡行郡国曰帝如某官府第宅曰幸学校

曰临曰视(今刋本唐高祖武德七年书帝诣国子学太/宗贞观十四年书诣国子监高宗调露元年)

(永淳元年玄宗开元十年皆书幸东都僖/宗中和元年书幸成都皆与凡例不同)封拜例曰凡

宦者封爵皆加宦者字(今刋本唐玄宗开元元年以高/力士为右监门将军知内侍省)

(事分注宦官之盛自/此始而不书宦者字)凡殊礼皆书注曰王莽加号九锡

之属王莽是自为之以自为书(今刋本加安汉公莽号/宰衡升宰衡诸侯王上)

新安文献志 卷三十二 第 36b 页 WYG1375-0418b.png

(加安汉公莽九锡并不书自愚按篡贼例注曰王莽董/卓曹操等自其得政迁官建国皆依范史直以自为自)

(加安汉公莽九锡并不书自愚按篡贼例注曰王莽董/卓曹操等自其得政迁官建国皆依范史直以自为自)(立书之今董卓曹操司马昭等迁官殊/礼皆称自惟王莽不书自盖漏误尔)征伐例曰僭名

号曰称注曰周列国称王(今刋本周显王三十五年书/齐魏相王四十四年书秦初)

(称王四十六年书韩燕称王注曰时诸侯皆称王赵武/灵王独不肯令国人谓己曰君而赧王十七年下注赵)

(惠文王元年则赵亦称王/矣然不书赵称王疑漏)

新安文献志卷三十二