声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

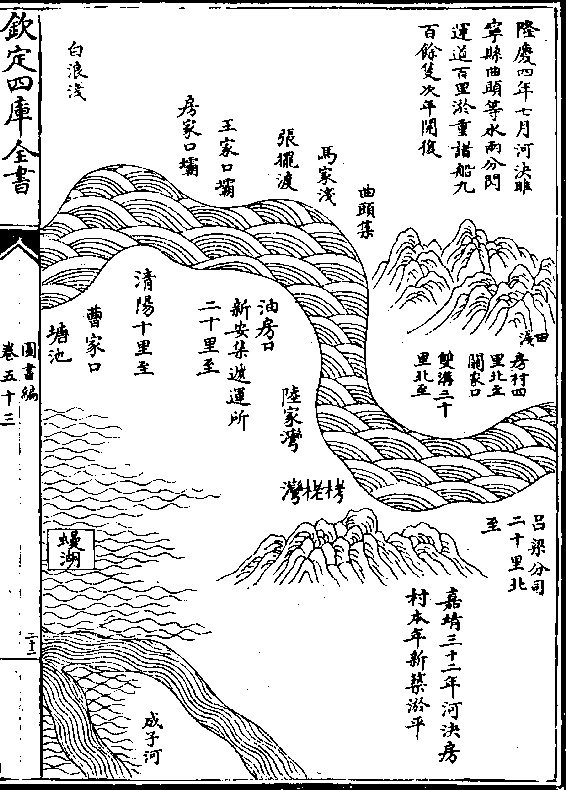

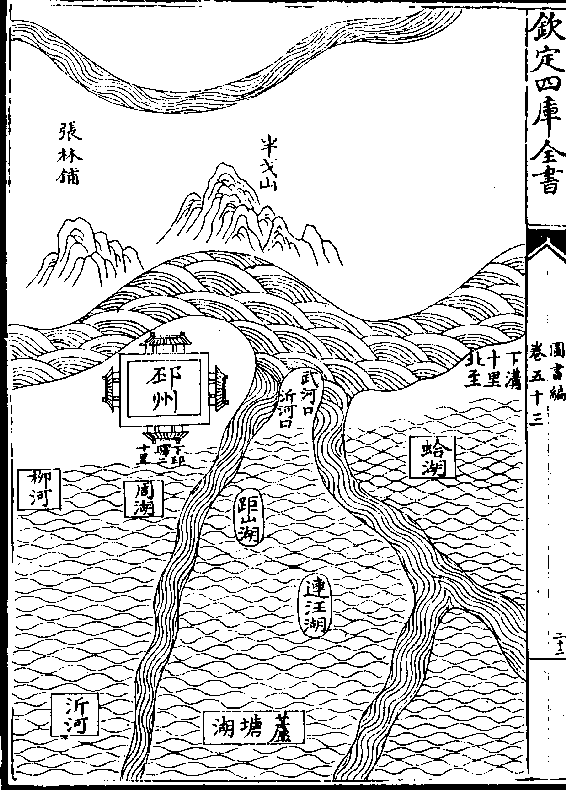

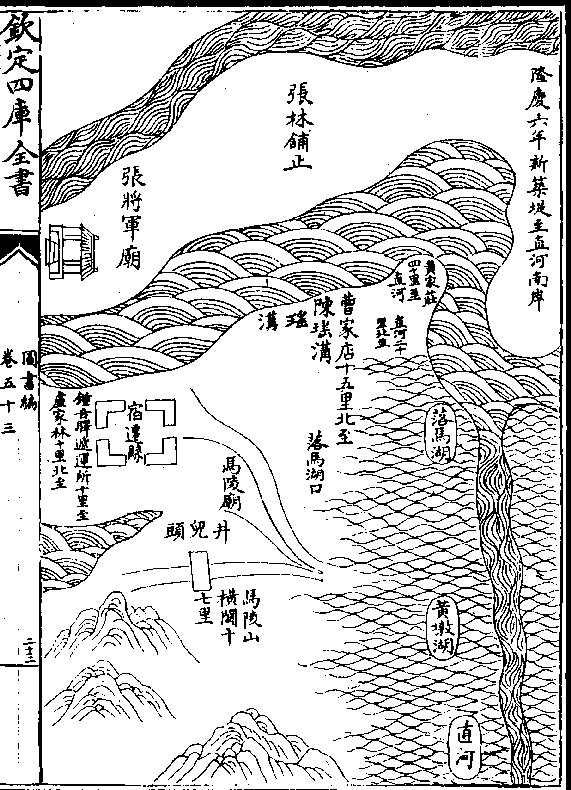

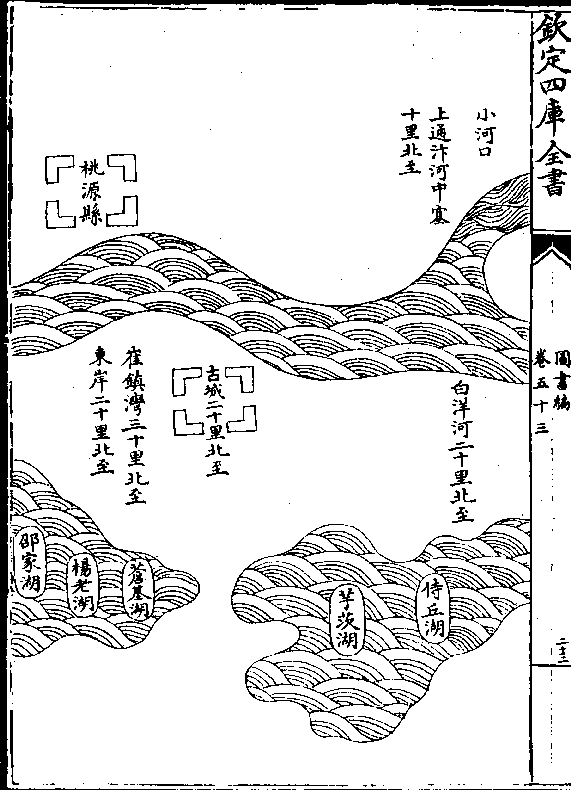

卷五十三 第 1a 页 WYG0970-0232a.png

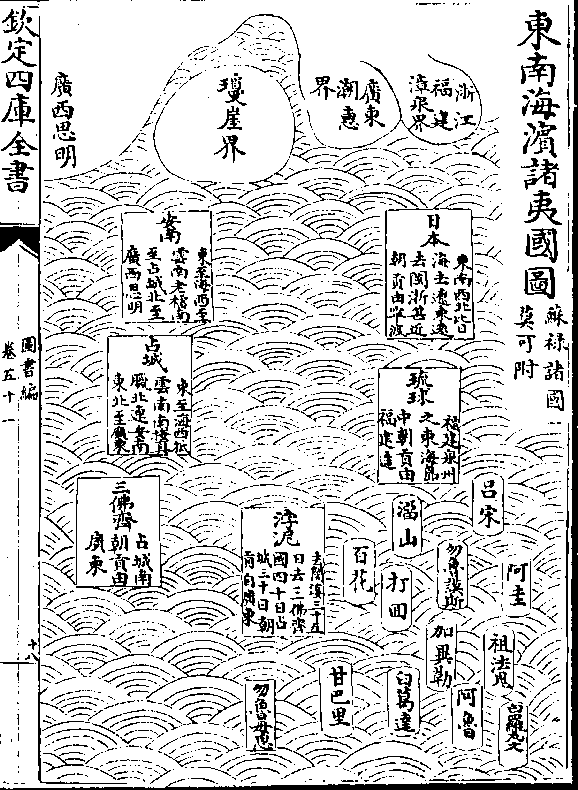

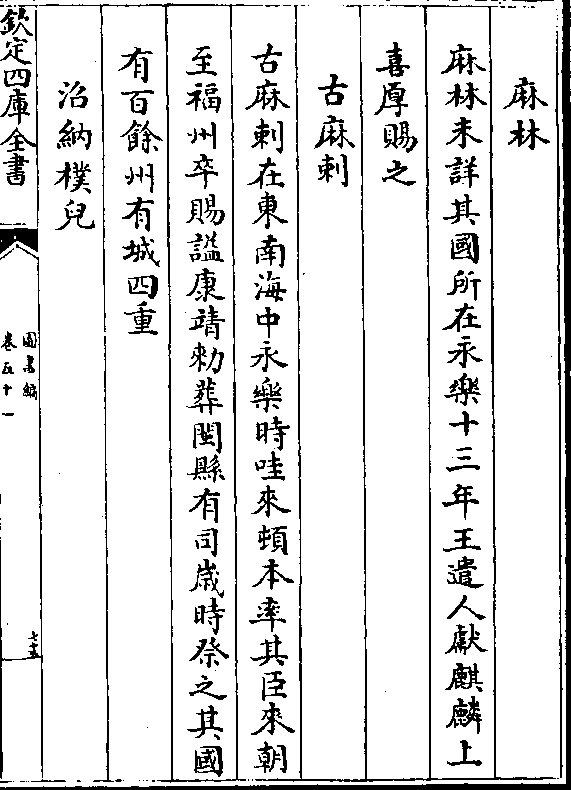

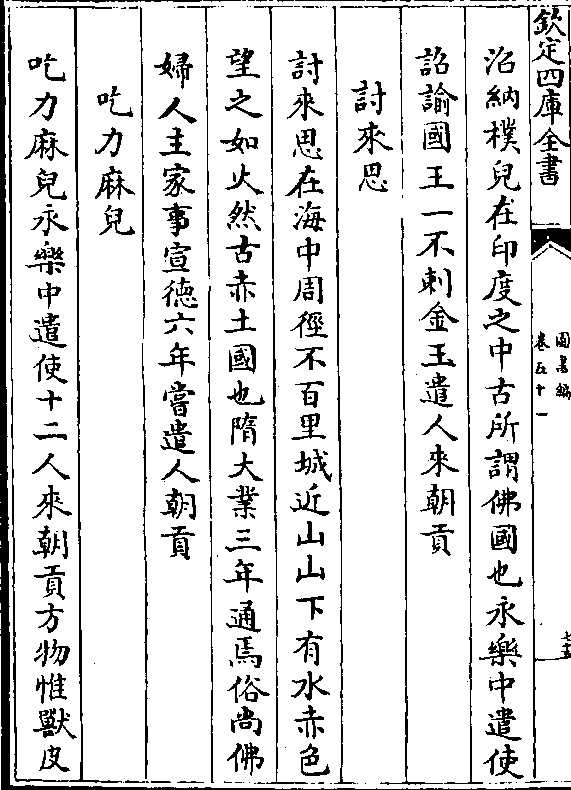

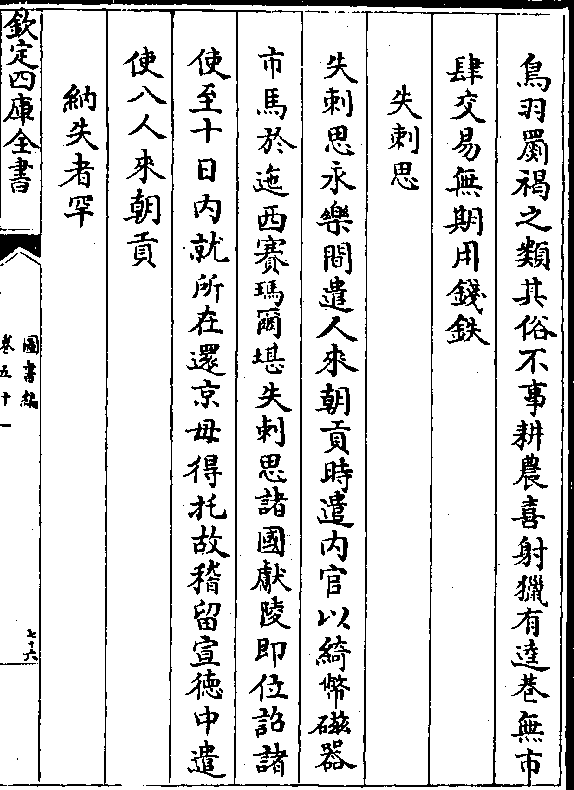

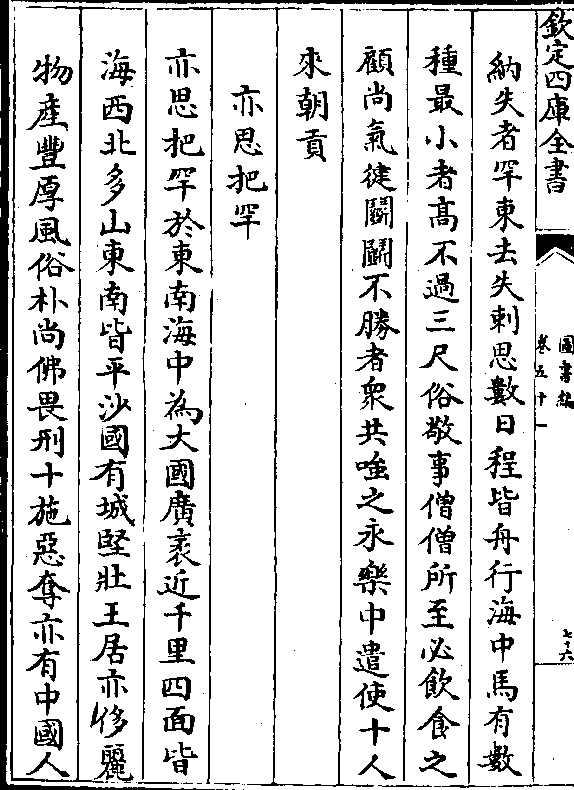

钦定四库全书

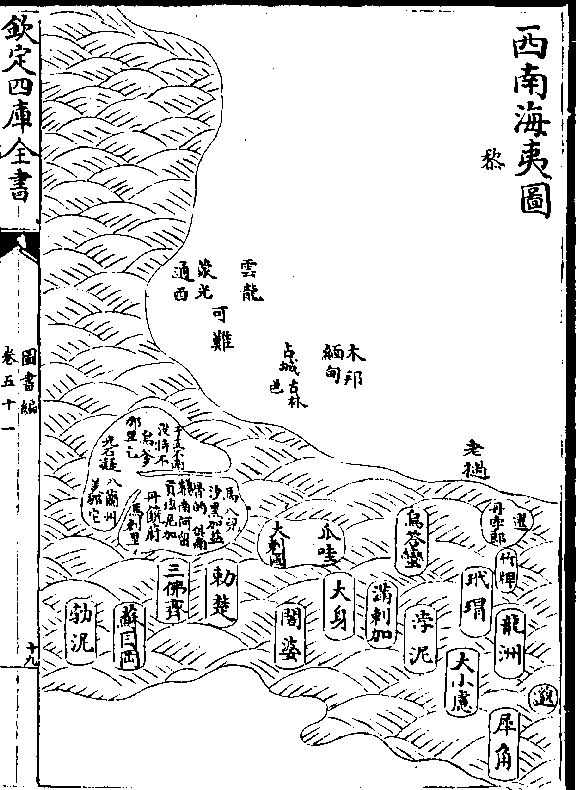

钦定四库全书图书编卷五十三

明 章潢 撰

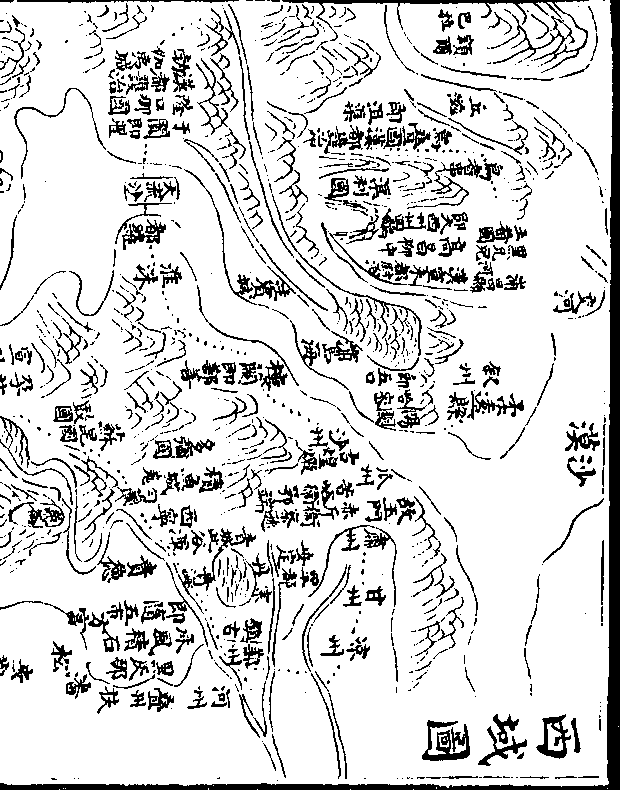

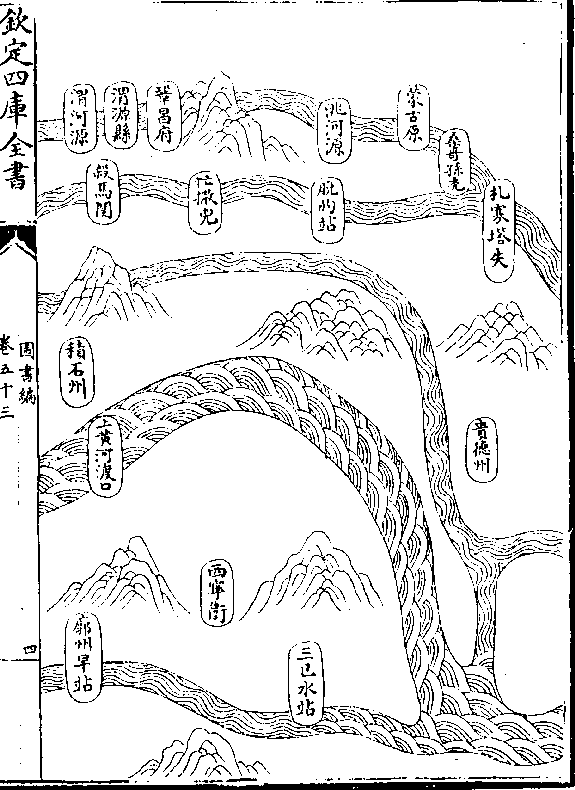

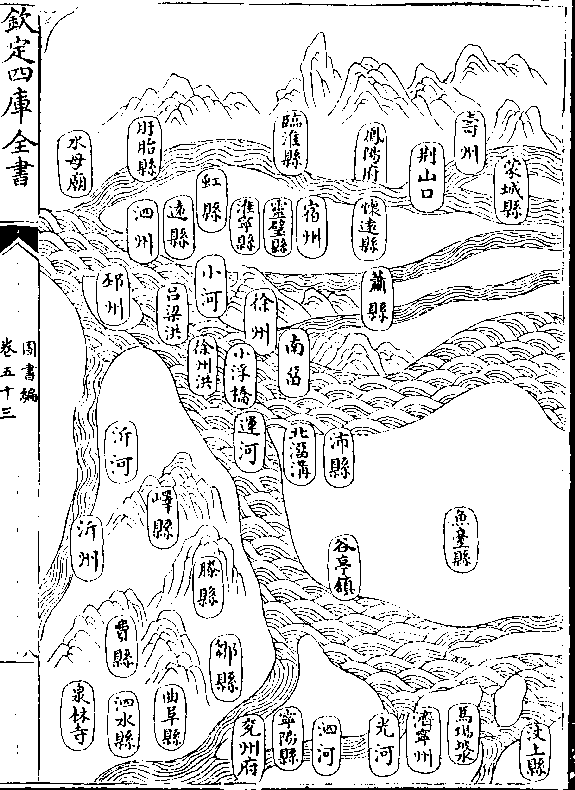

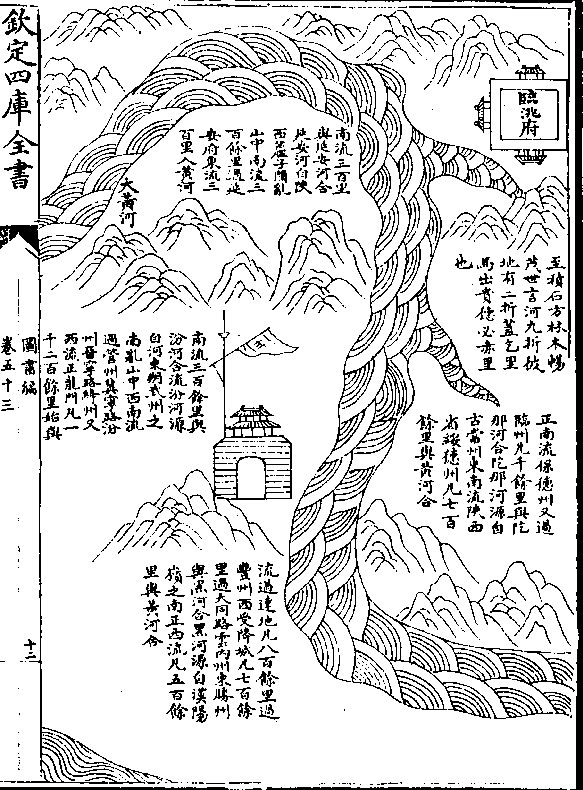

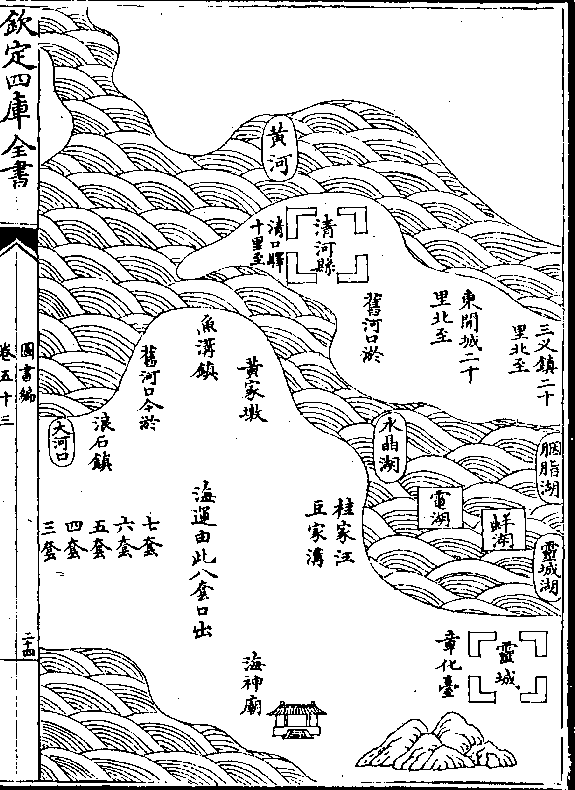

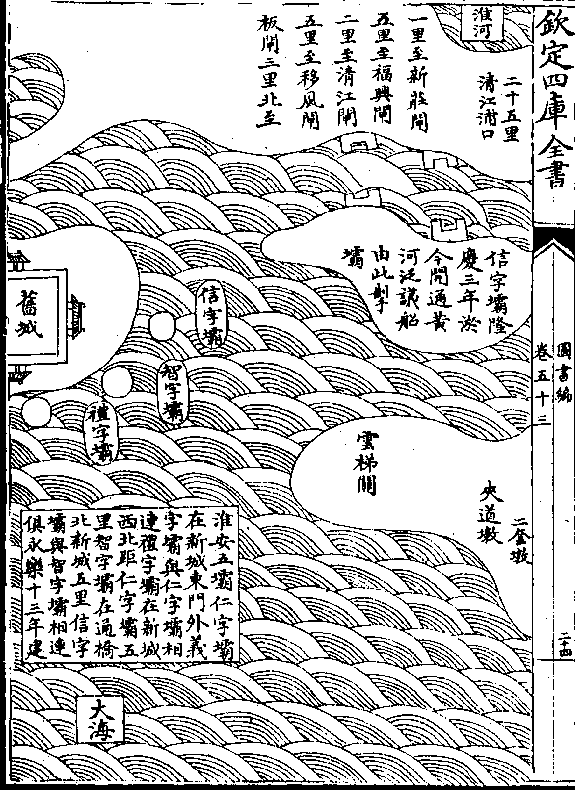

黄河图叙

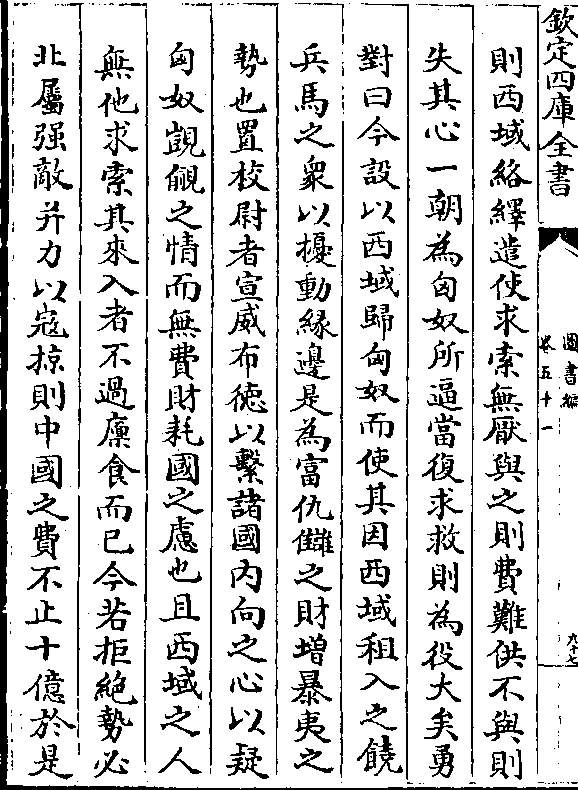

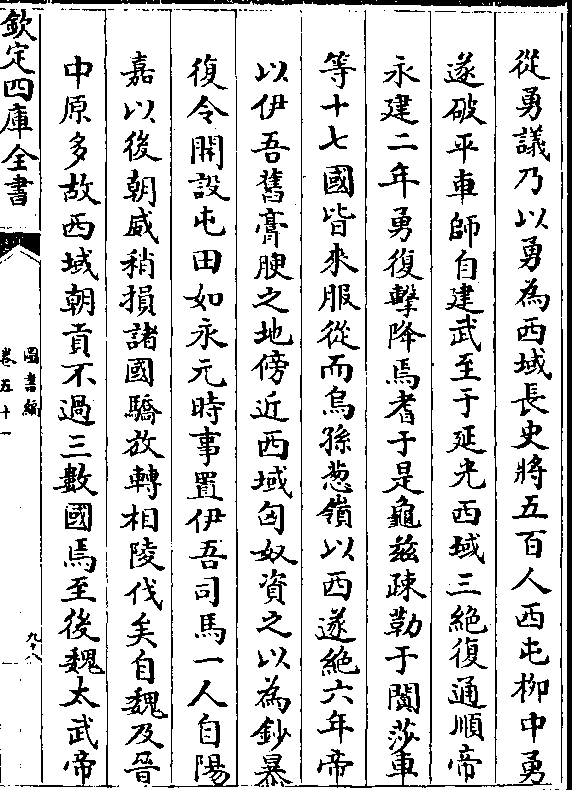

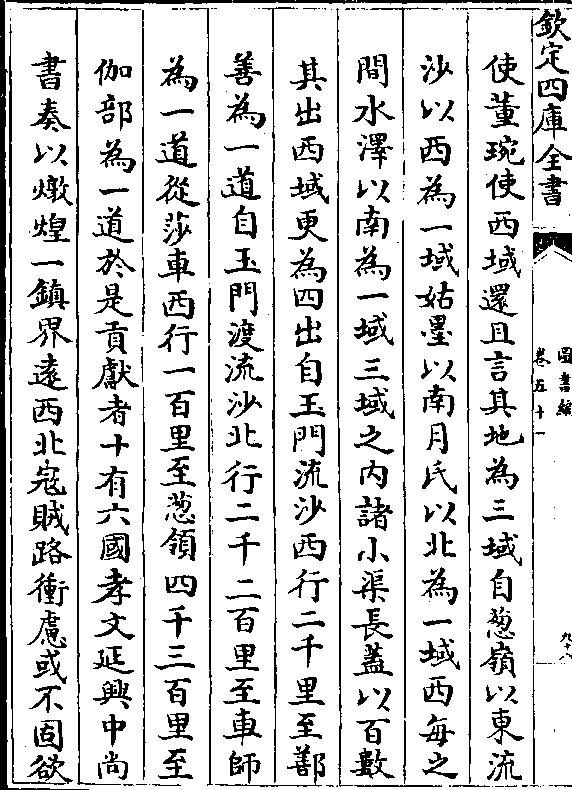

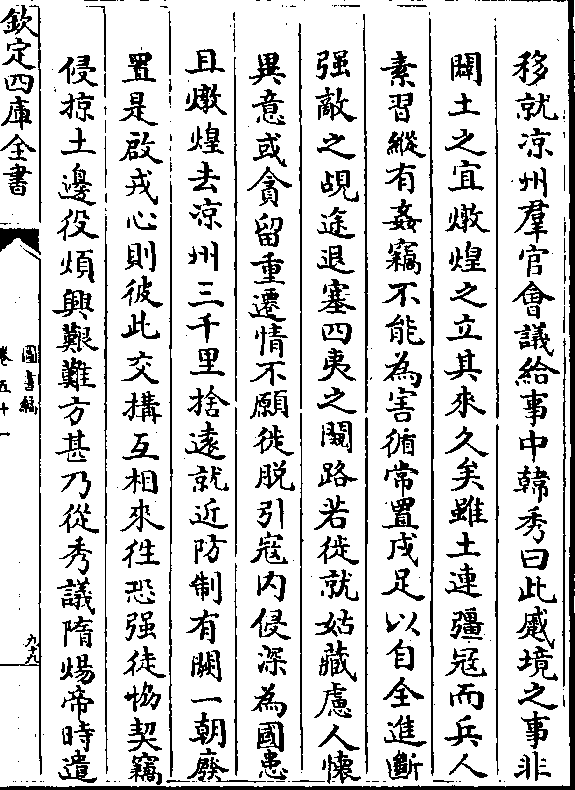

汉使张骞持节西域访河源以为二水发葱岭趋于

阗汇盐泽伏流千里至积石再出唐薛元鼎使吐蕃

访河源得之闷磨黎山世之论河源率皆本此莫知

其非也至元始命都实为招讨使佩金虎符往求之

卷五十三 第 1b 页 WYG0970-0232b.png

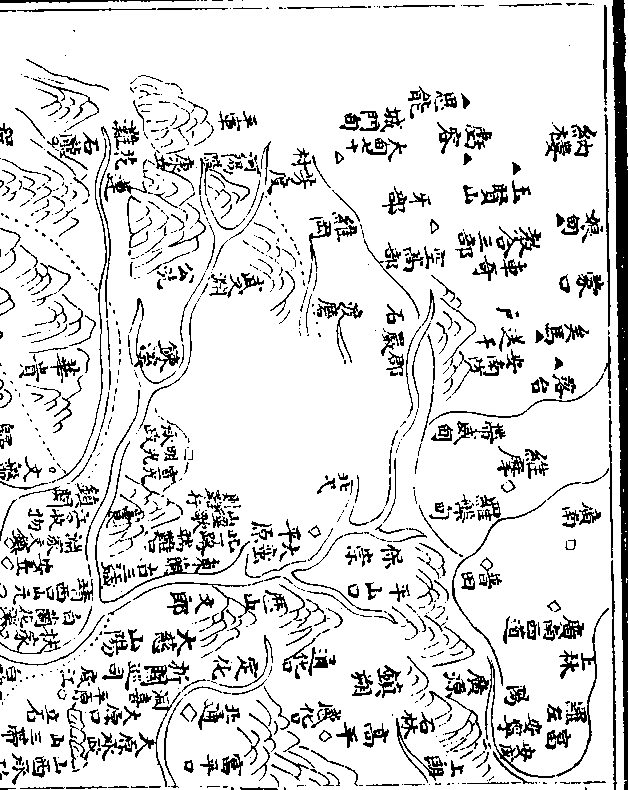

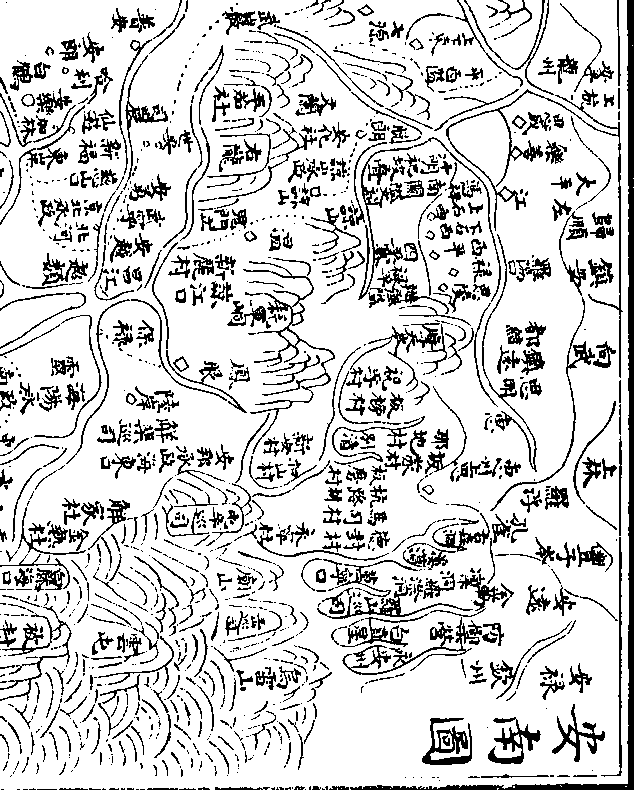

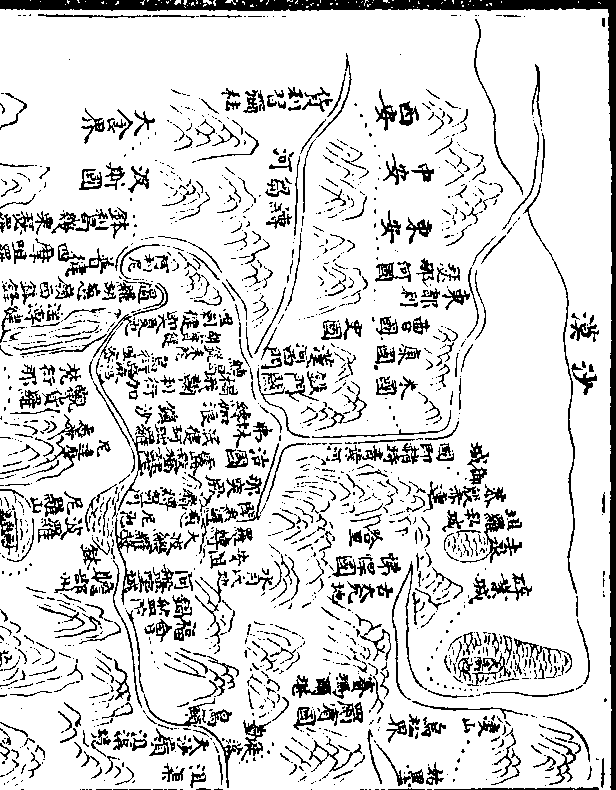

四越月而得其说如图所载还具以闻其地库库楚

四越月而得其说如图所载还具以闻其地库库楚授其说翰林学士潘昂霄撰而临州朱思本于巴尔

济苏家得帝师所藏梵宇图书译之与潘互有小异

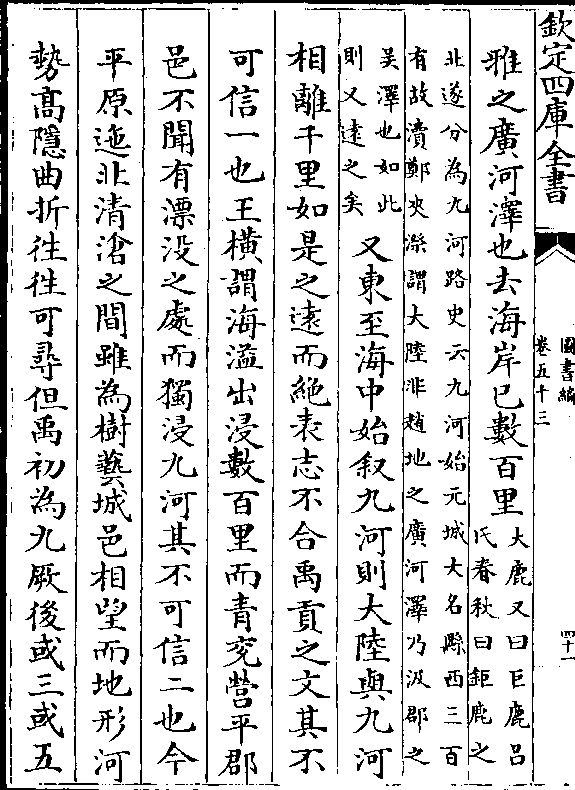

俱载元史黄河本东北流历西番至兰州凡四千五

百馀里始入中国又东北流过番境凡二千五百馀

里始转河东又南流至蒲州凡一千八百馀里通计

屈曲九千馀里而张骞所访乃在其西万里外皆为

吐蕃遮隔不得假道故也世之受蔽于外舍近求远

卷五十三 第 2a 页 WYG0970-0232c.png

者何以异此朱思本姓名因河源记始传其为图与

者何以异此朱思本姓名因河源记始传其为图与所记山水道里不少差舛特存之以代輶轩之对或

言天下之山皆原于昆崙今观之图岂足与辨未能

实诣而徇传闻不独于山然也

卷五十三 第 3a 页 WYG0970-0233a.png

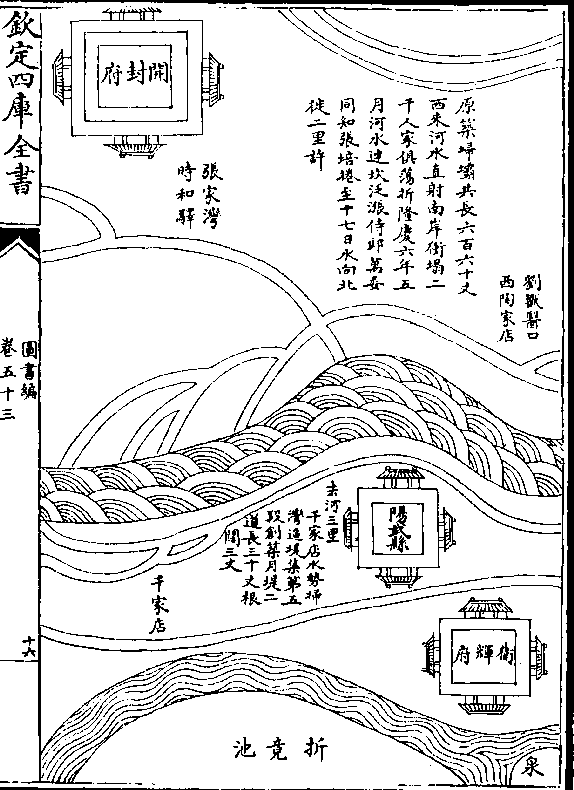

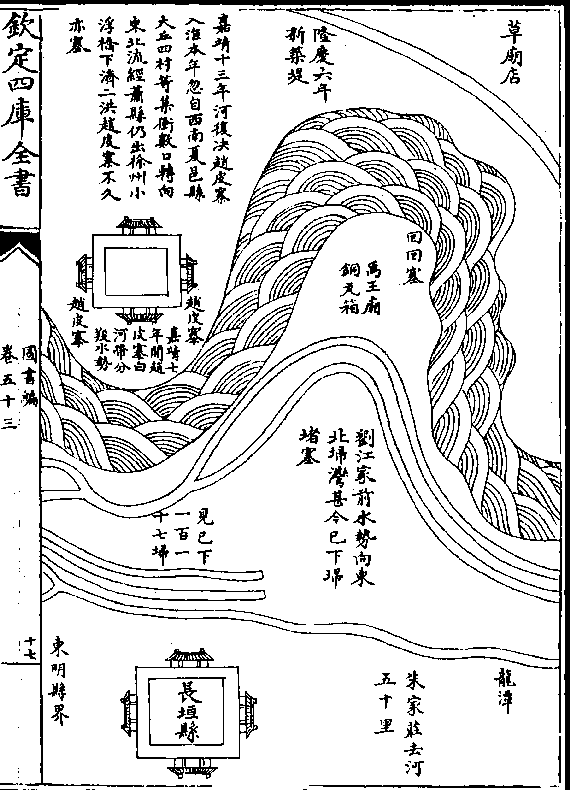

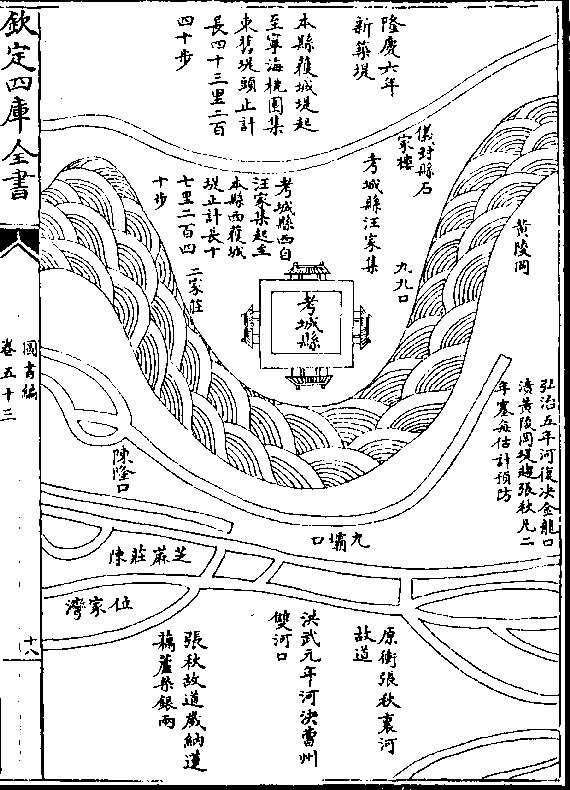

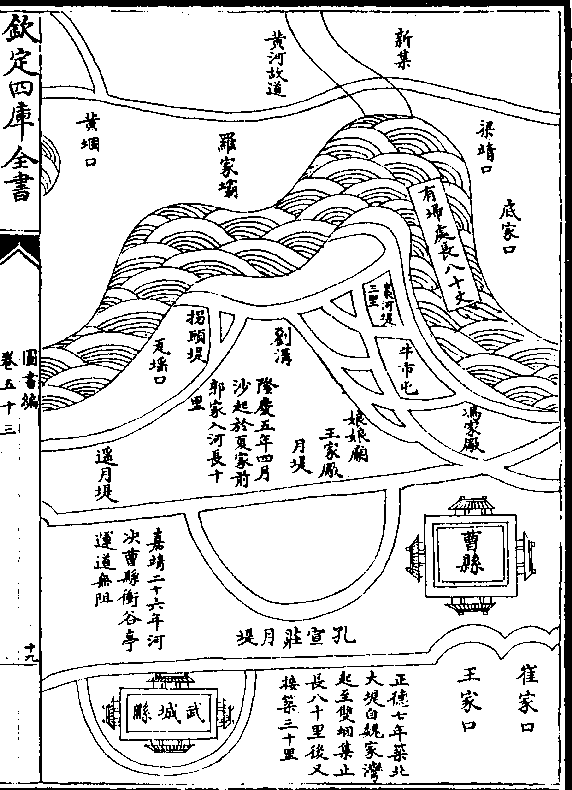

卷五十三 第 4a 页 WYG0970-0233c.png

卷五十三 第 5a 页 WYG0970-0234a.png

卷五十三 第 6a 页 WYG0970-0234c.png

卷五十三 第 7a 页 WYG0970-0235a.png

卷五十三 第 8a 页 WYG0970-0235c.png

卷五十三 第 9a 页 WYG0970-0236a.png

卷五十三 第 10a 页 WYG0970-0236c.png

卷五十三 第 11a 页 WYG0970-0237a.png

卷五十三 第 12a 页 WYG0970-0237c.png

卷五十三 第 13a 页 WYG0970-0238a.png

卷五十三 第 14a 页 WYG0970-0238c.png

卷五十三 第 15a 页 WYG0970-0239a.png

卷五十三 第 16a 页 WYG0970-0239c.png

卷五十三 第 17a 页 WYG0970-0240a.png

卷五十三 第 18a 页 WYG0970-0240c.png

卷五十三 第 19a 页 WYG0970-0241a.png

卷五十三 第 20a 页 WYG0970-0241c.png

卷五十三 第 21a 页 WYG0970-0242a.png

卷五十三 第 22a 页 WYG0970-0242c.png

卷五十三 第 23a 页 WYG0970-0243a.png

卷五十三 第 24a 页 WYG0970-0243c.png

卷五十三 第 25a 页 WYG0970-0244a.png

卷五十三 第 26a 页 WYG0970-0244c.png

卷五十三 第 27a 页 WYG0970-0245a.png

卷五十三 第 28a 页 WYG0970-0245c.png

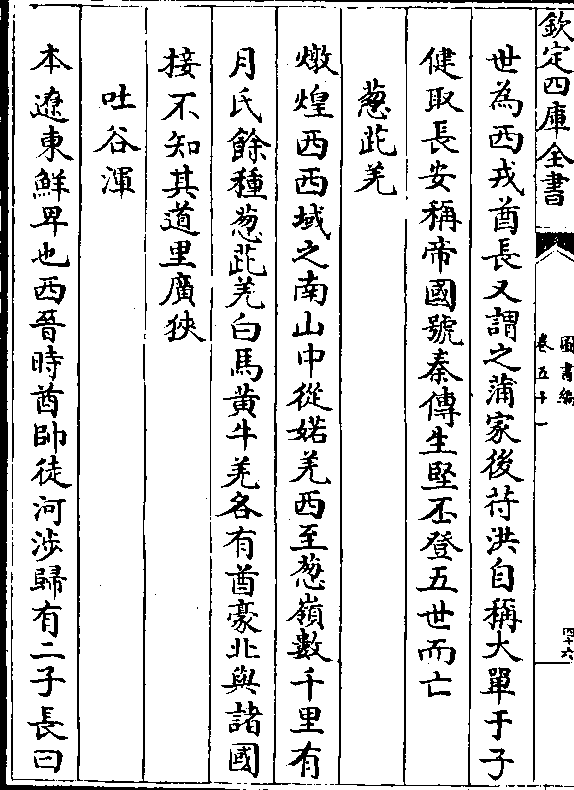

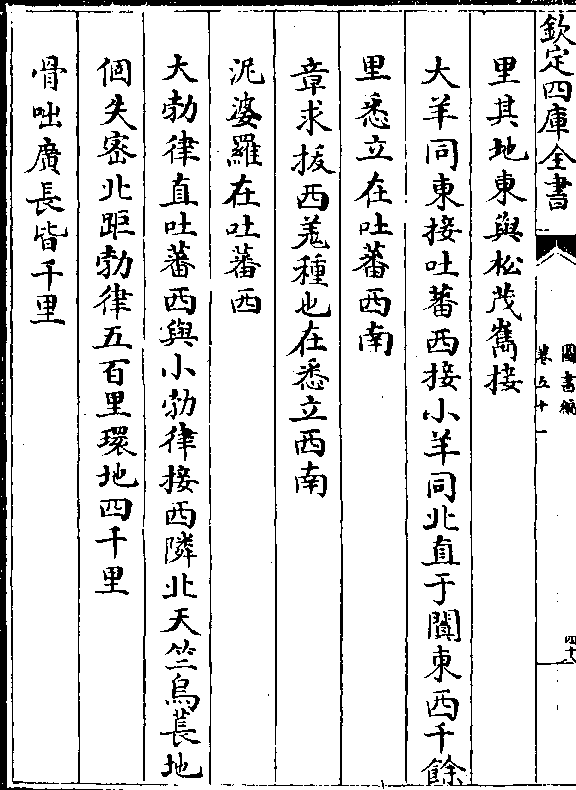

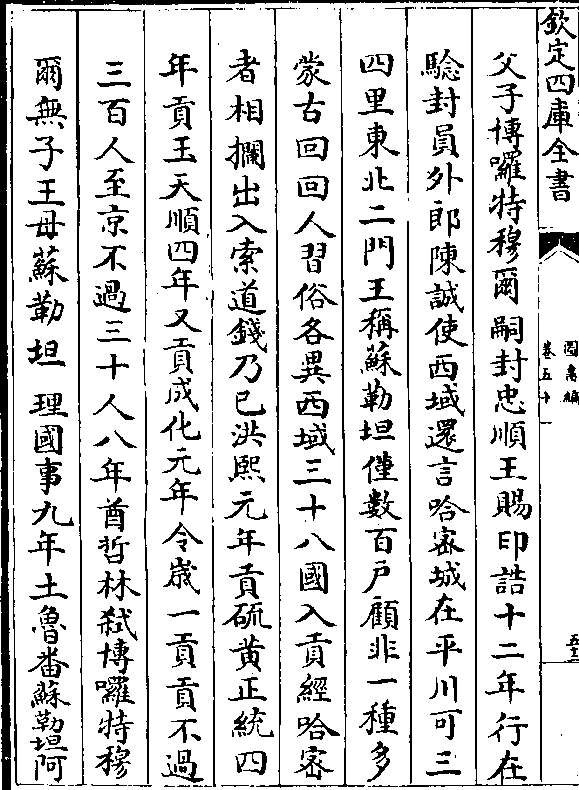

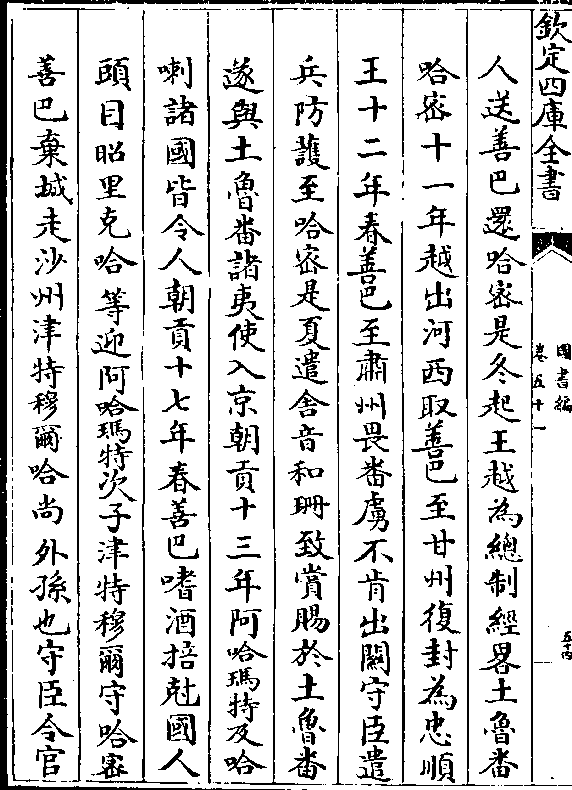

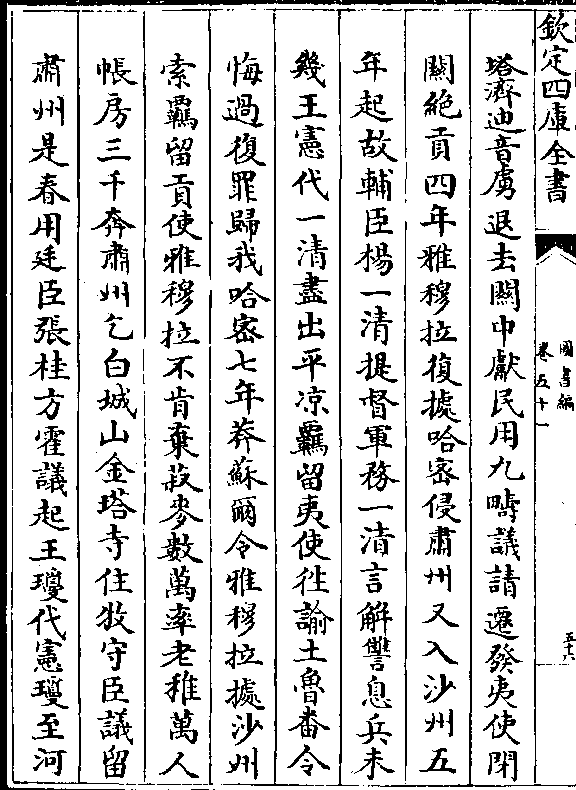

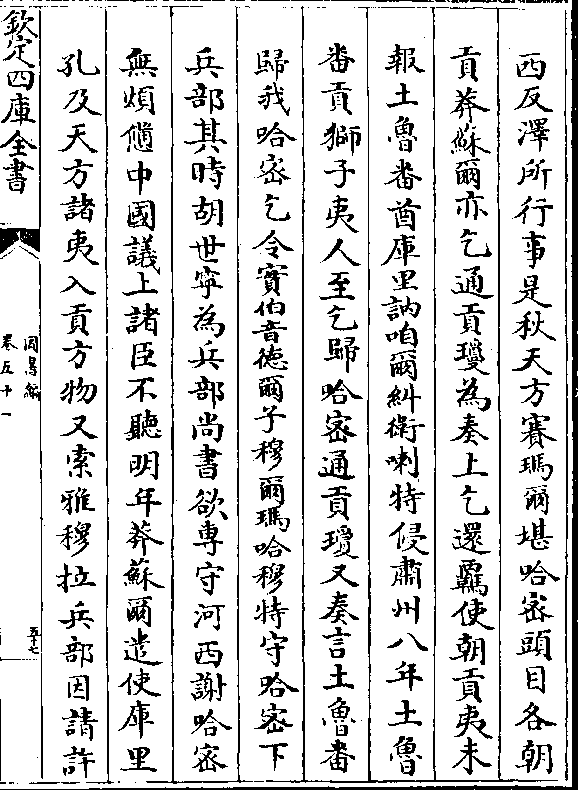

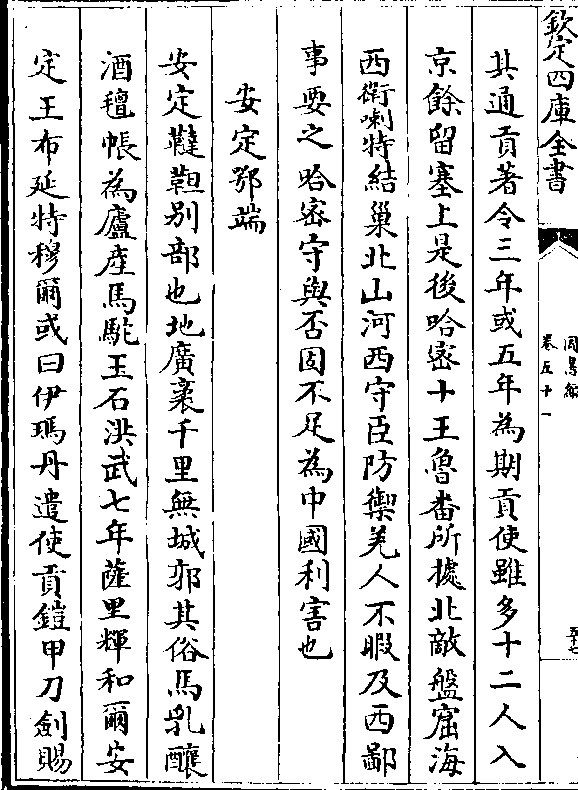

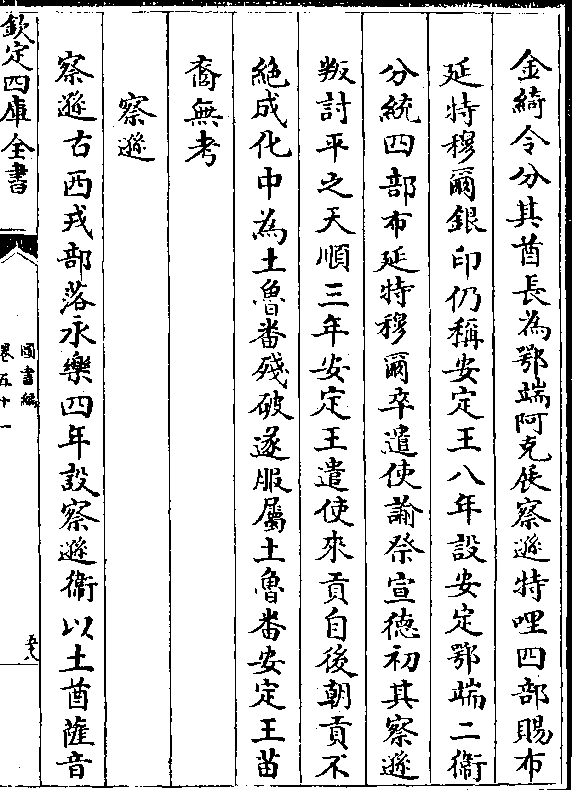

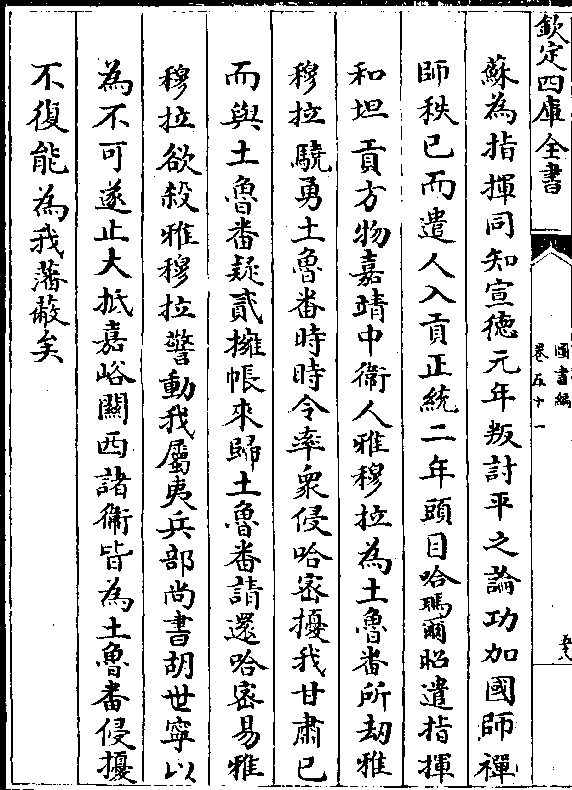

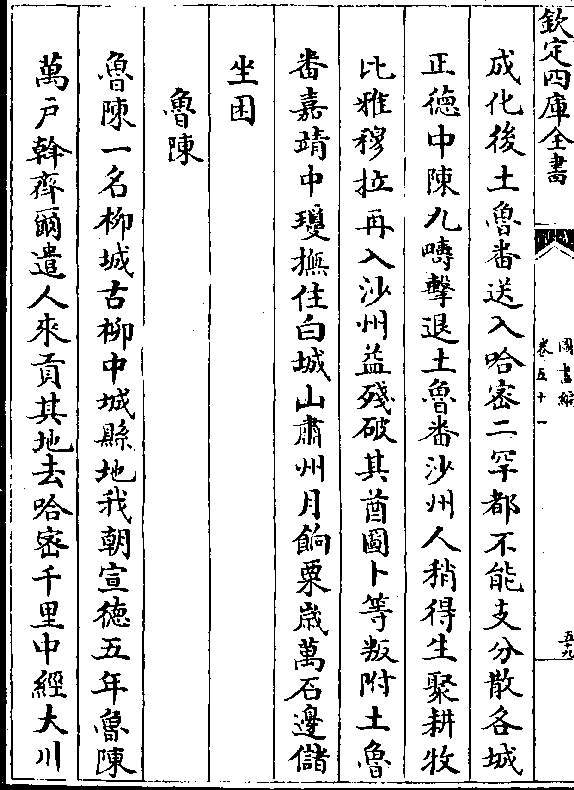

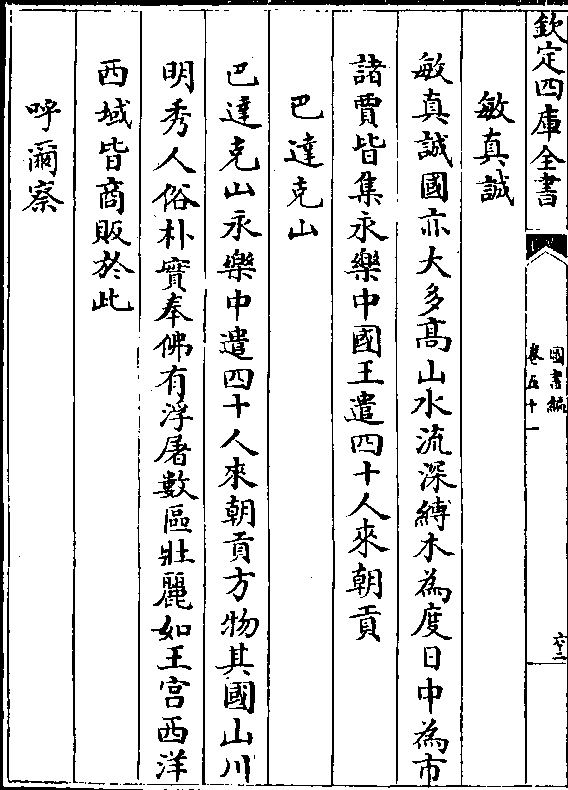

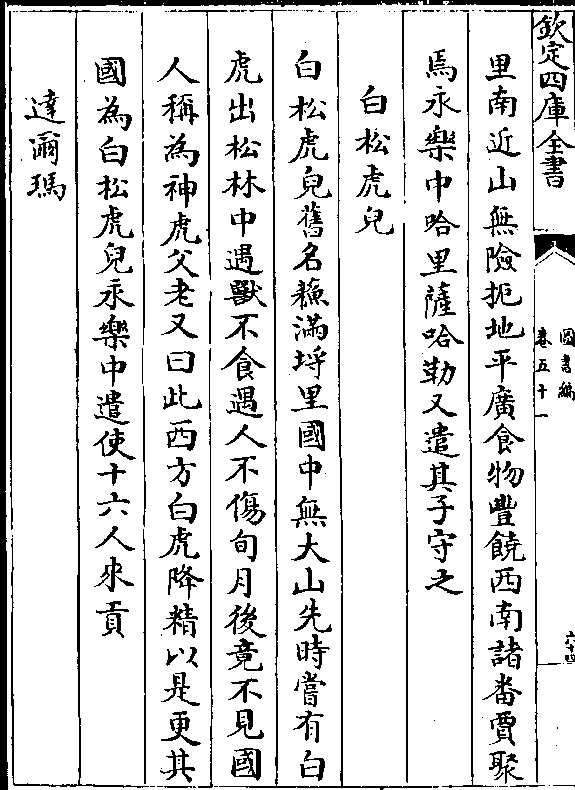

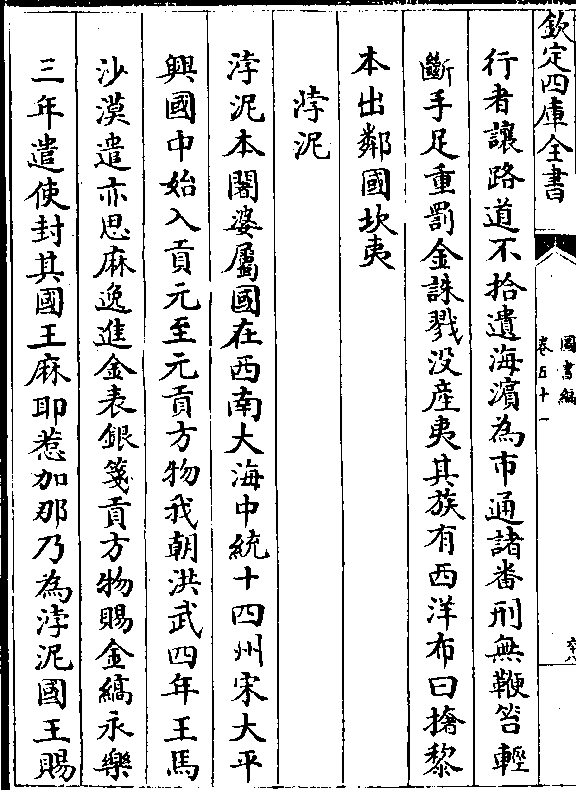

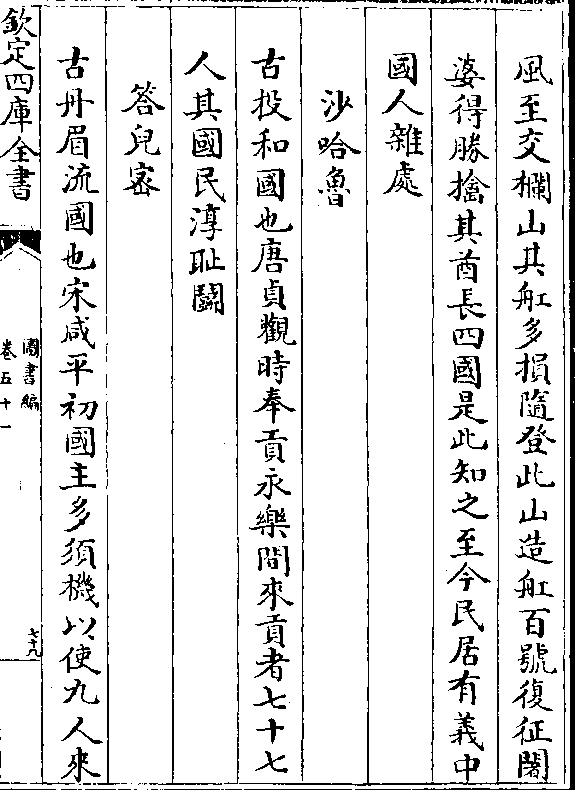

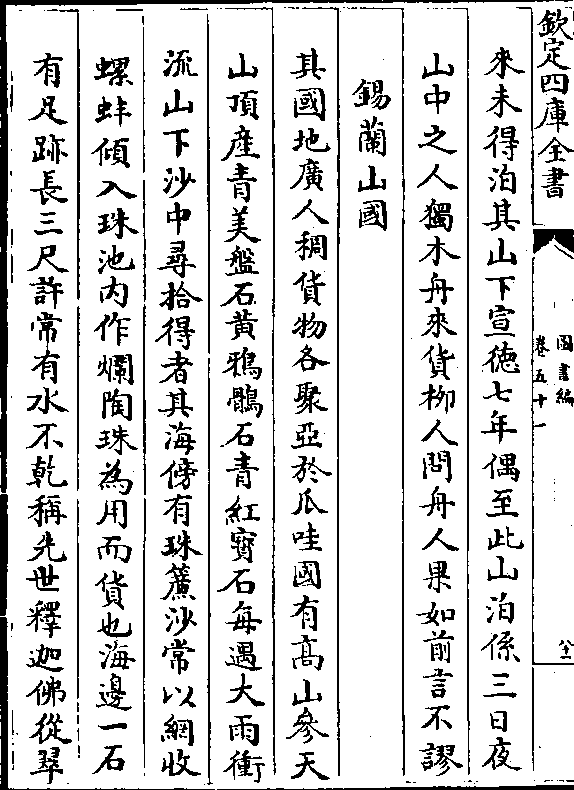

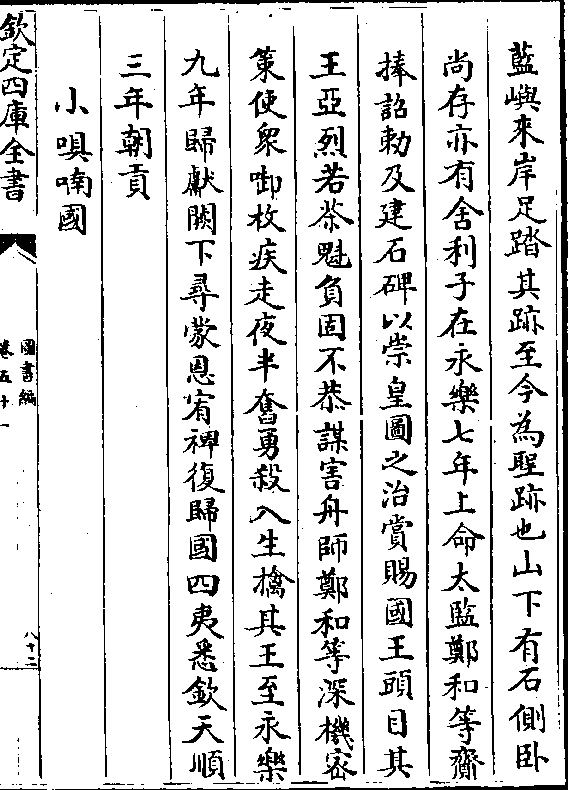

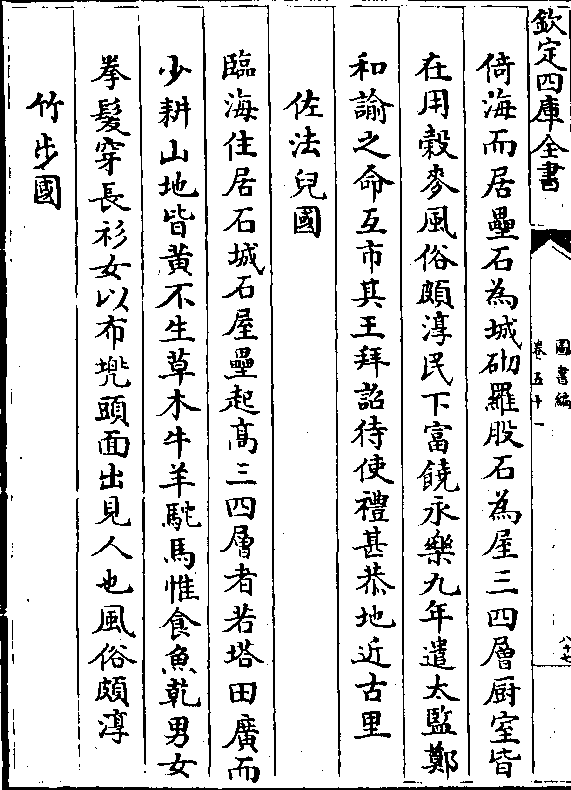

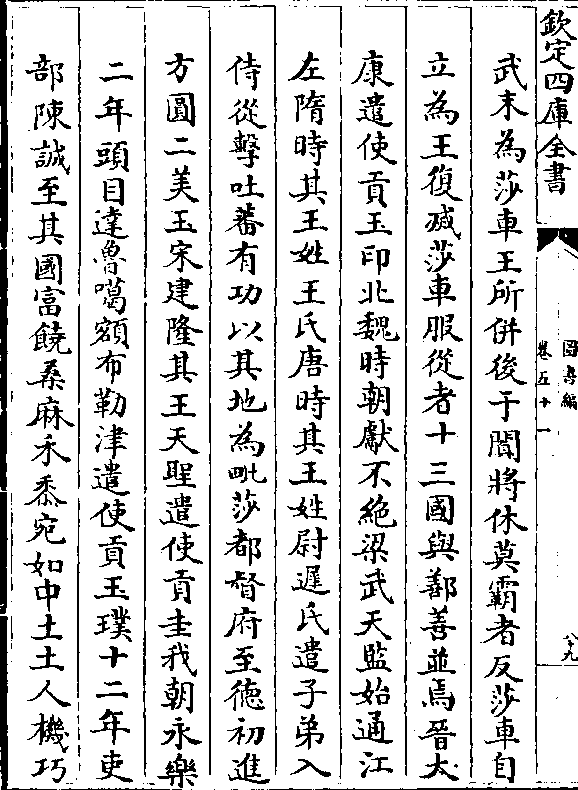

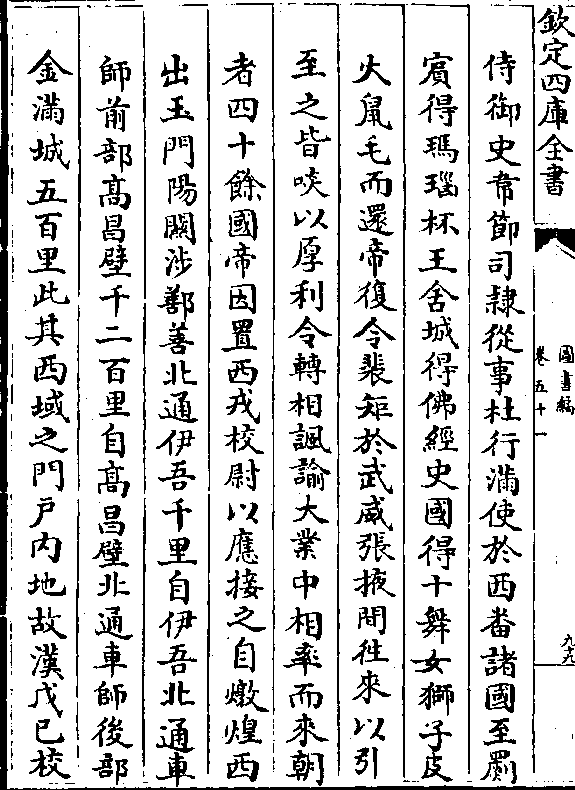

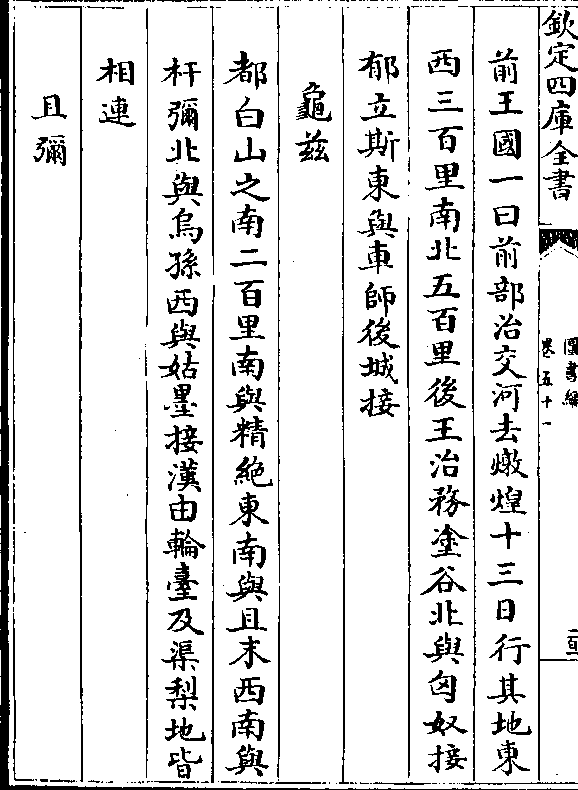

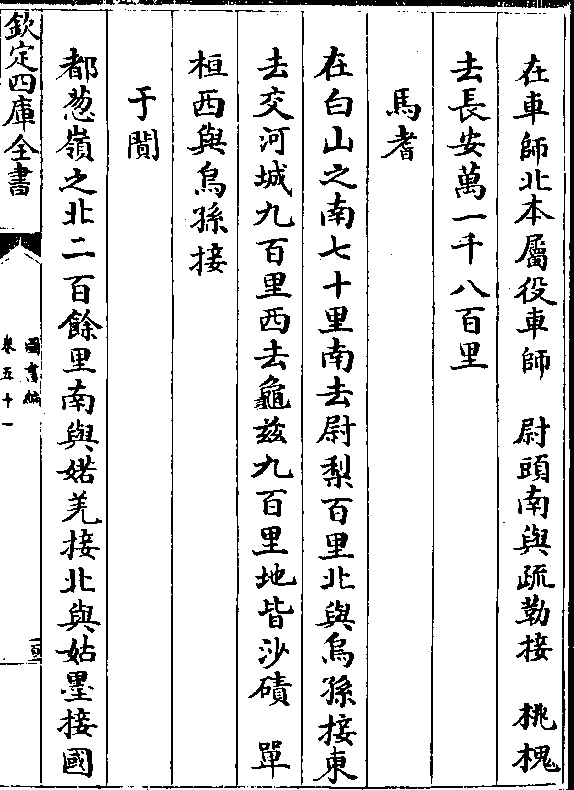

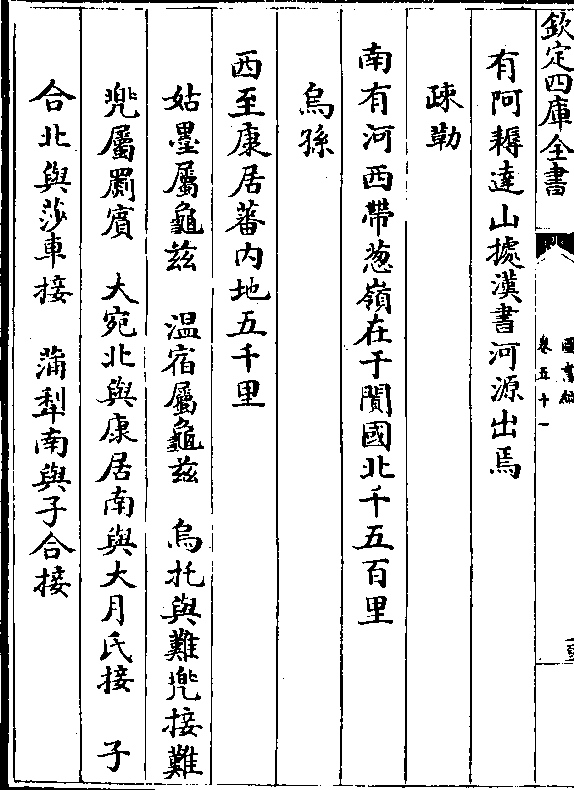

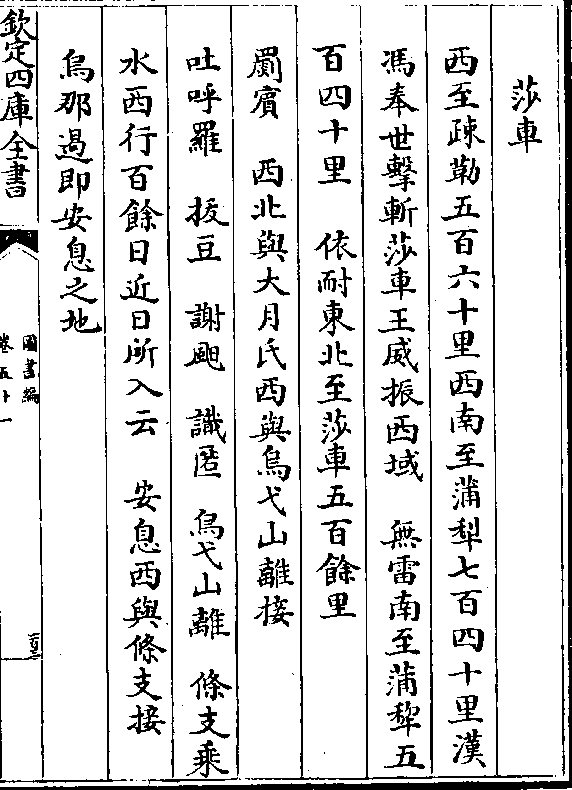

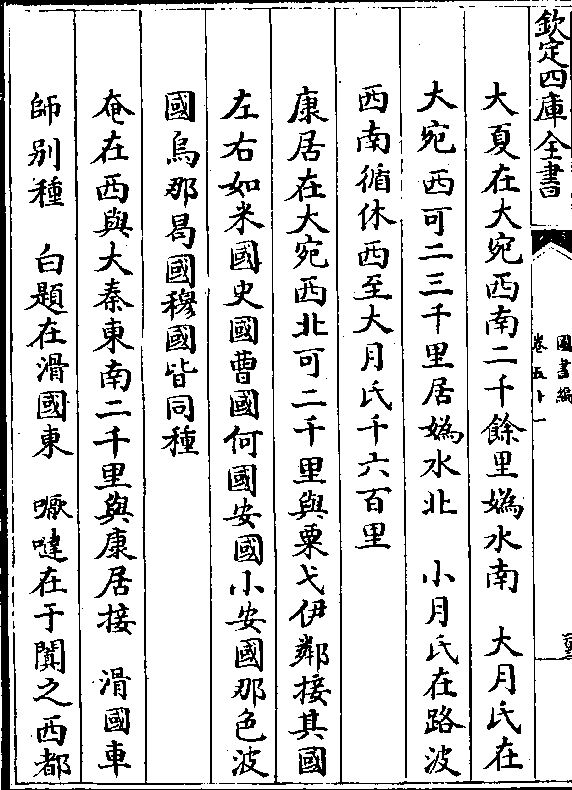

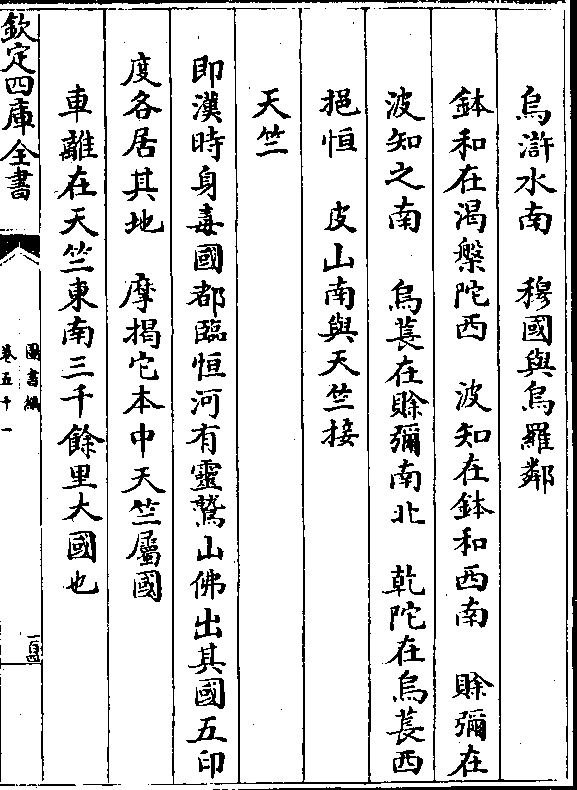

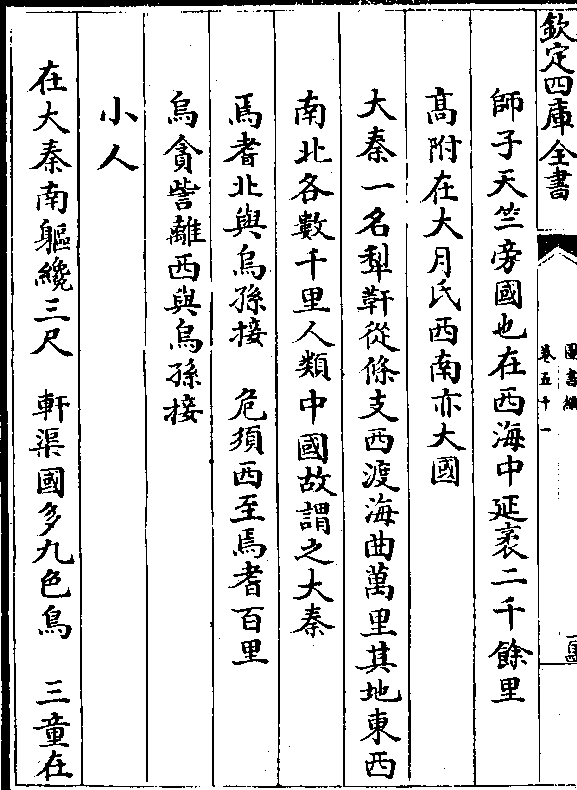

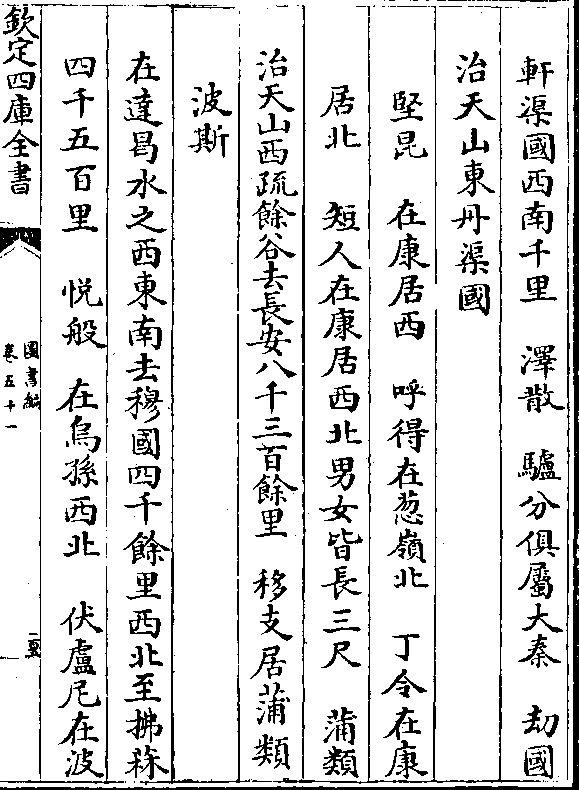

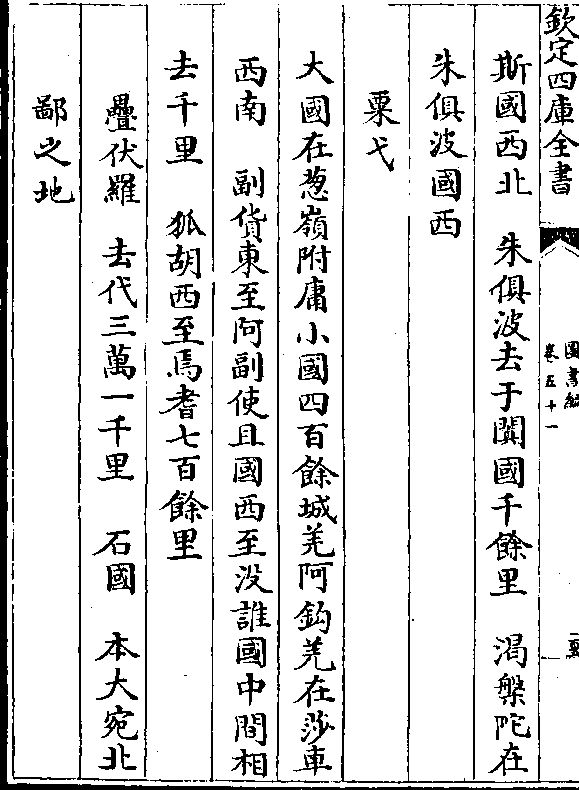

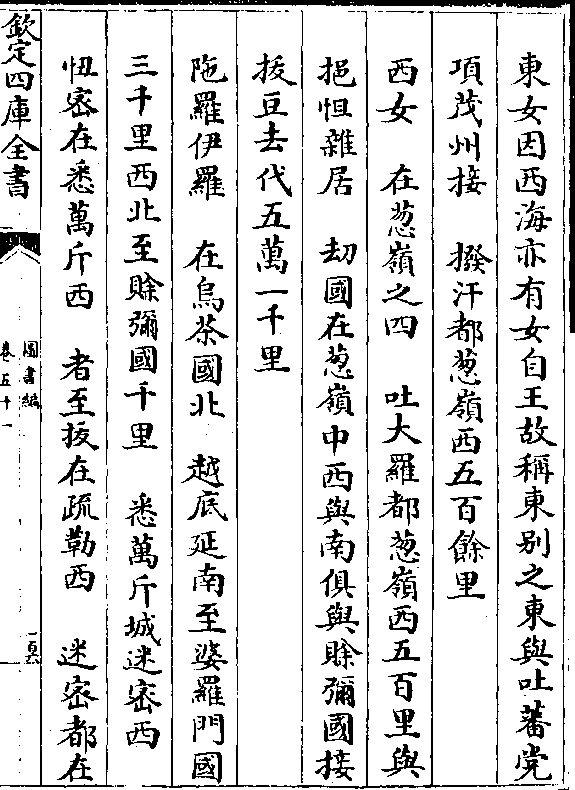

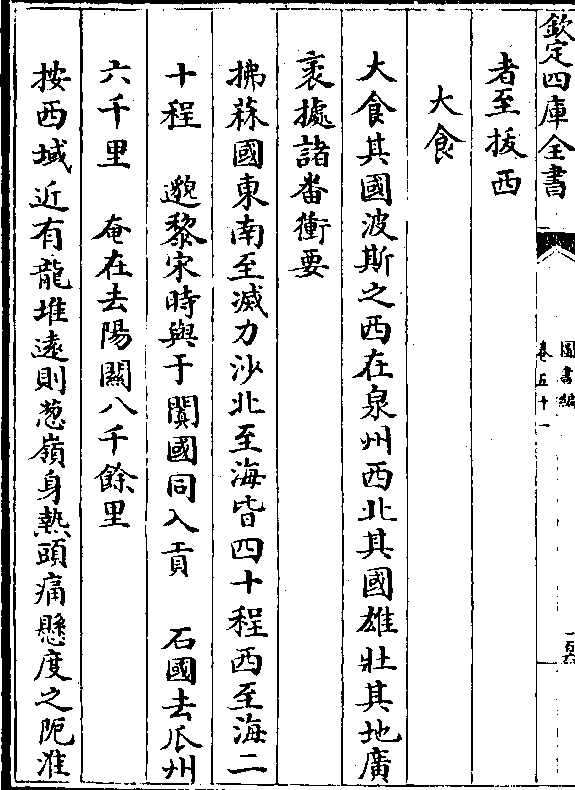

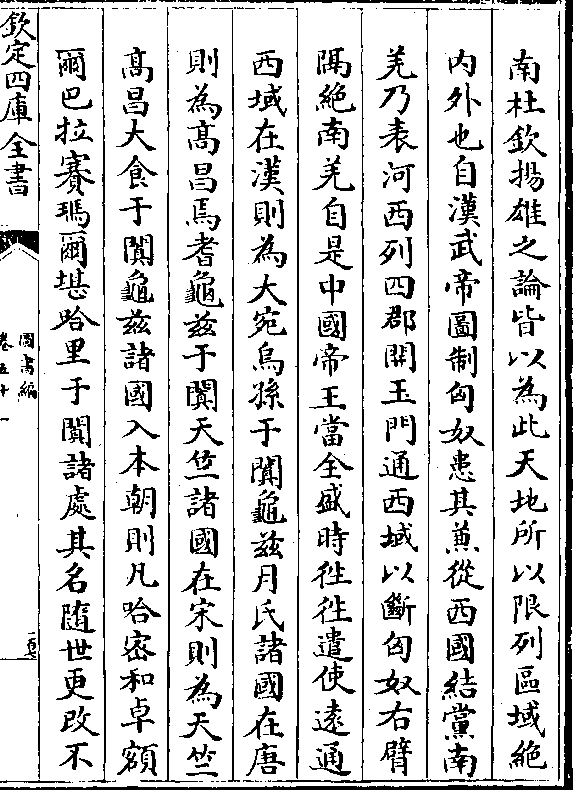

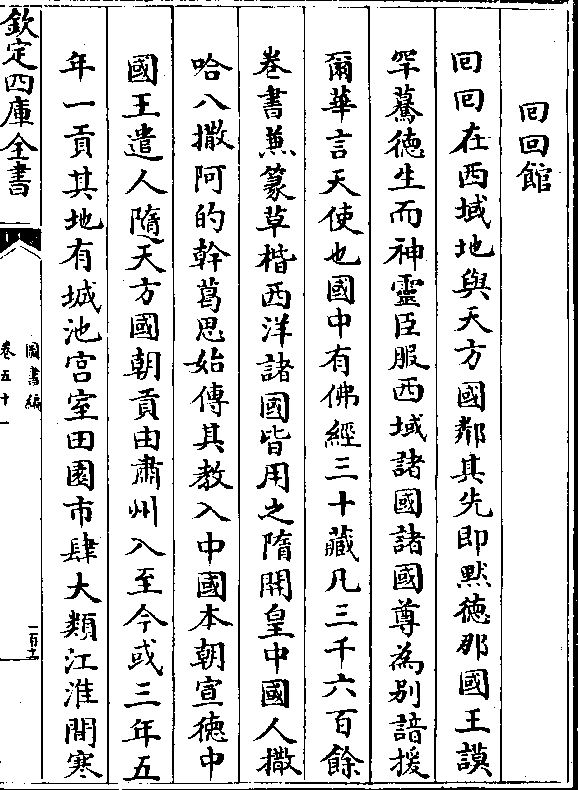

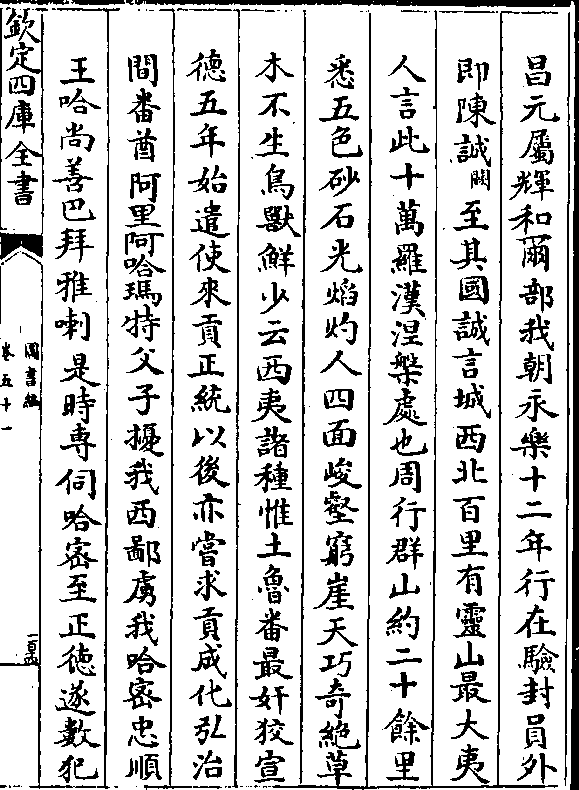

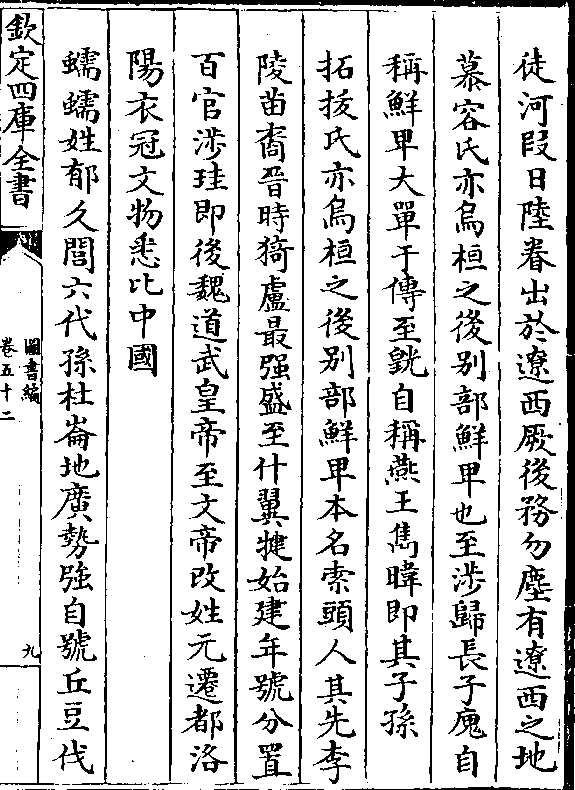

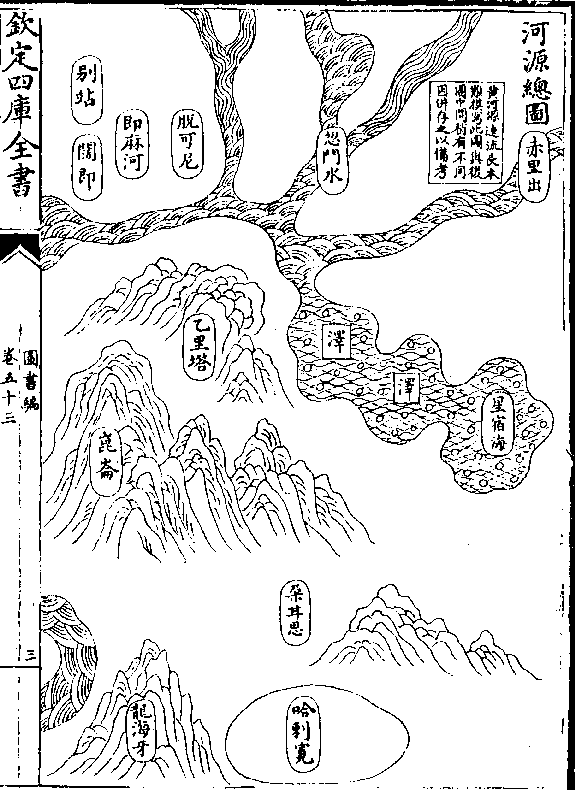

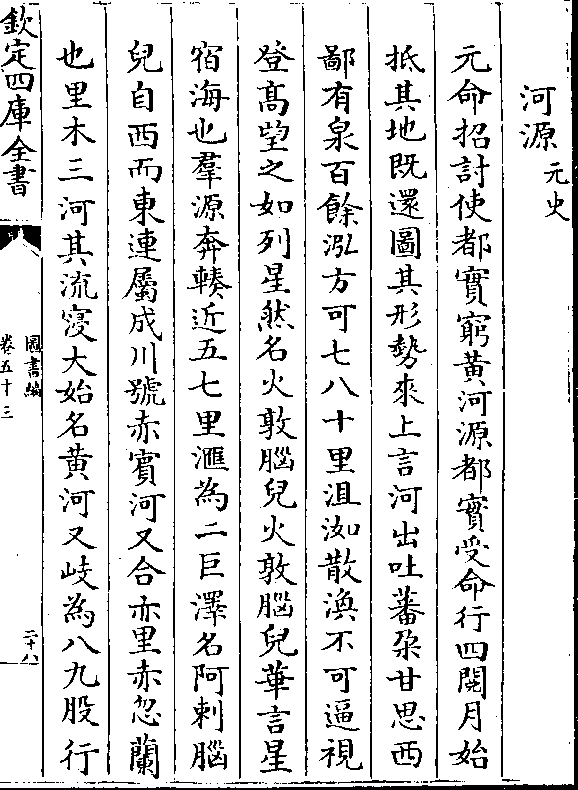

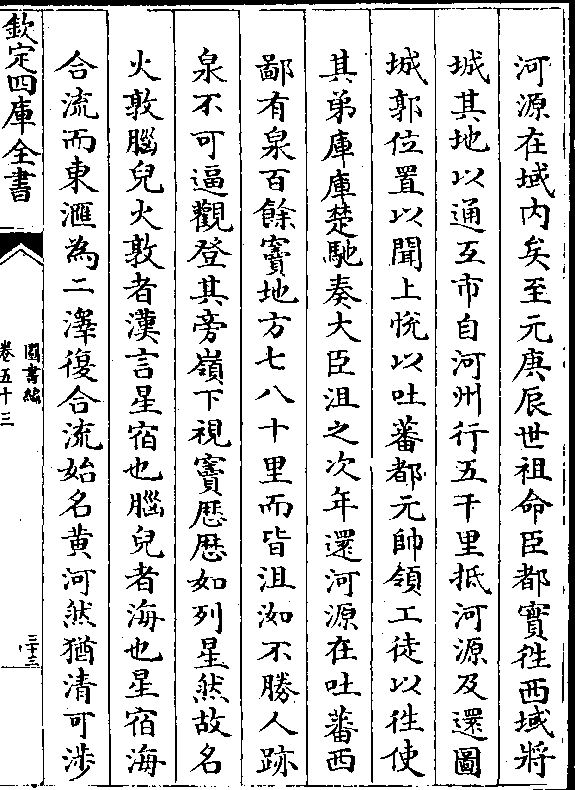

河源(元史/)

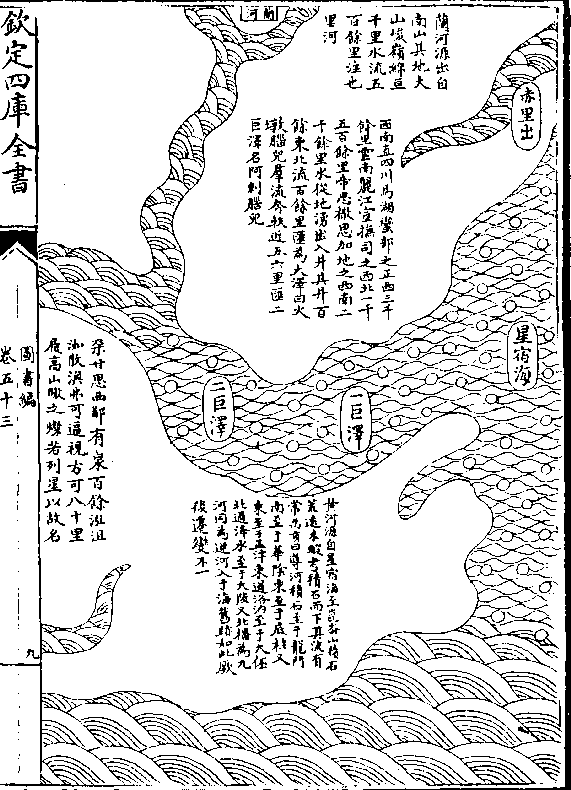

河源(元史/)元命招讨使都实穷黄河源都实受命行四阅月始

抵其地既还图其形势来上言河出吐蕃朵甘思西

鄙有泉百馀泓方可七八十里沮洳散涣不可逼视

登高望之如列星然名火敦脑儿火敦脑儿华言星

宿海也群源奔辏近五七里汇为二巨泽名阿剌脑

儿自西而东连属成川号赤宾河又合亦里赤忽兰

也里木三河其流寖大始名黄河又岐为八九股行

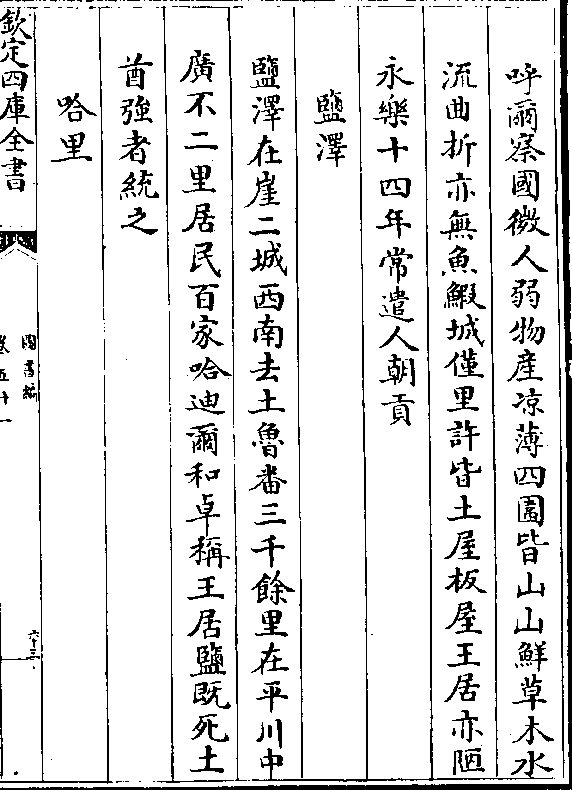

卷五十三 第 28b 页 WYG0970-0245d.png

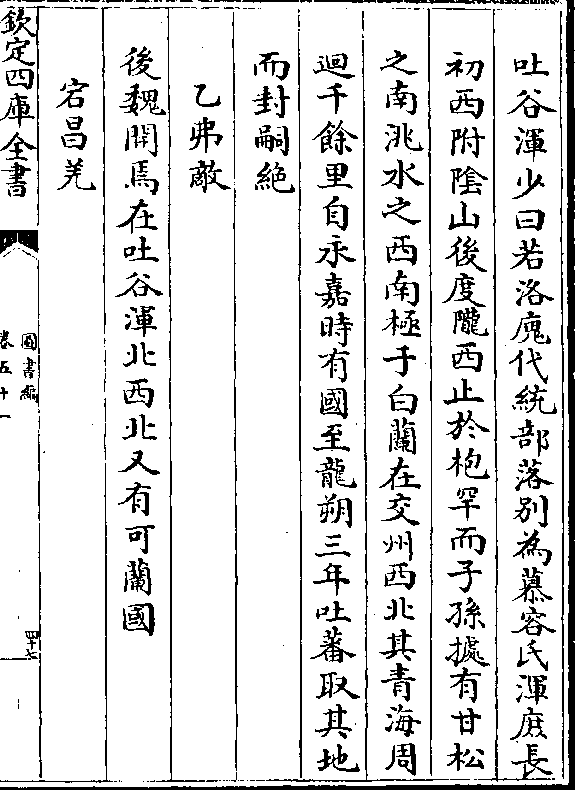

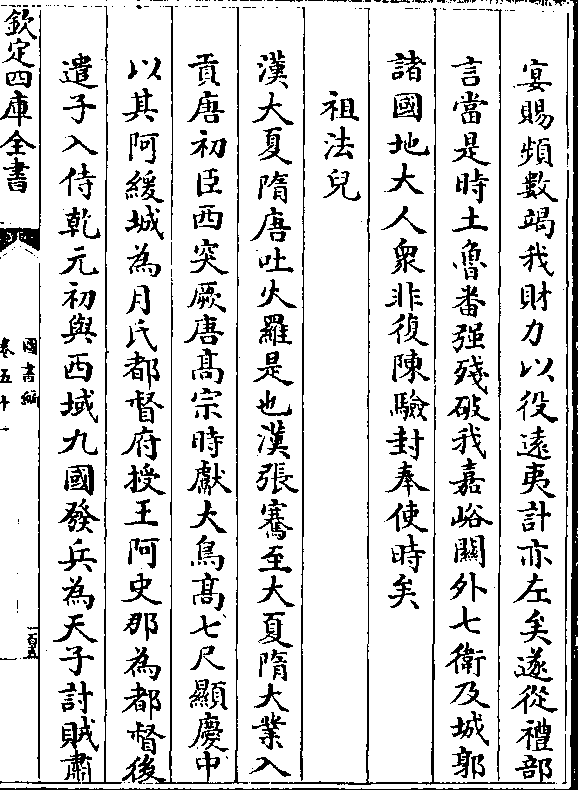

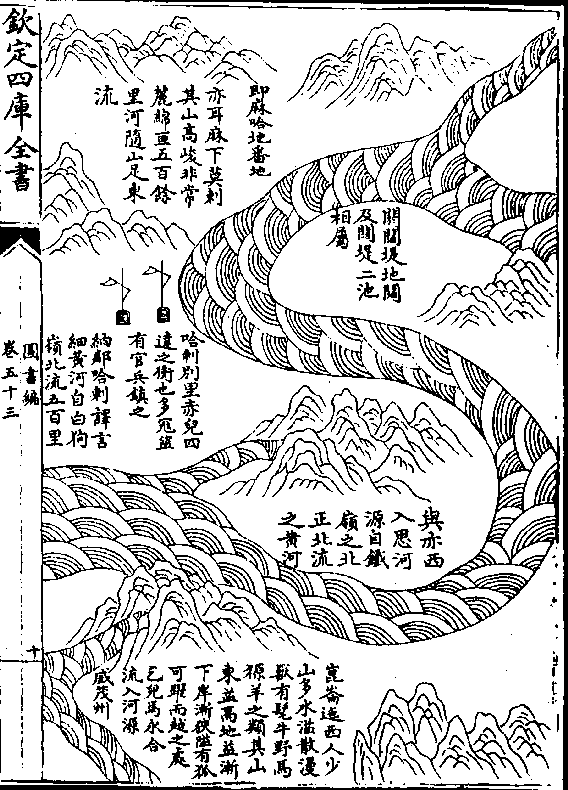

二十日至大雪山名腾乞里塔即昆崙也由昆崙南

二十日至大雪山名腾乞里塔即昆崙也由昆崙南至阔即及阔提二地始相属又经哈利别里赤儿之

地合细黄河及乞儿马赤二水北行复折而西流过

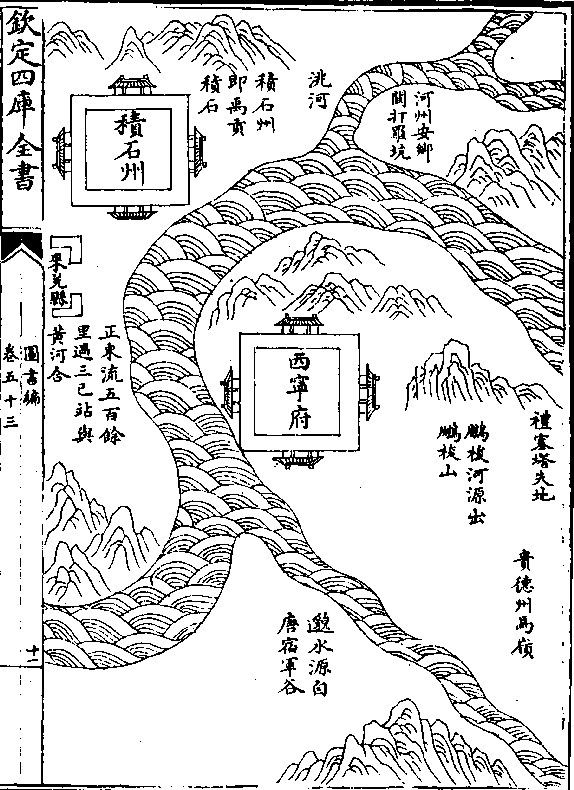

昆崙北又转而东北行约二十馀日至积石始入中

国云大约自河发源至中国计及万里然其间溪涧流

络莫知纪极昆崙之西人迹罕少而山皆草石至积

石方林木畅茂世言河九折盖彼地有二折焉

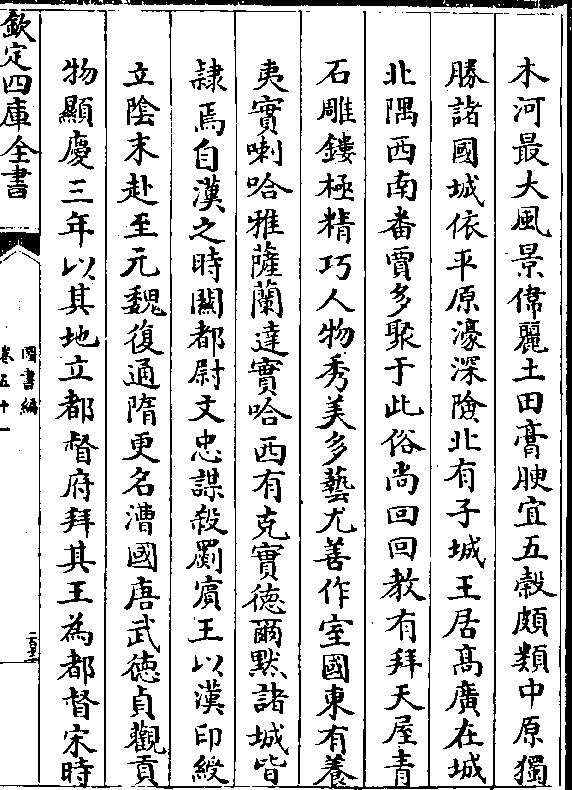

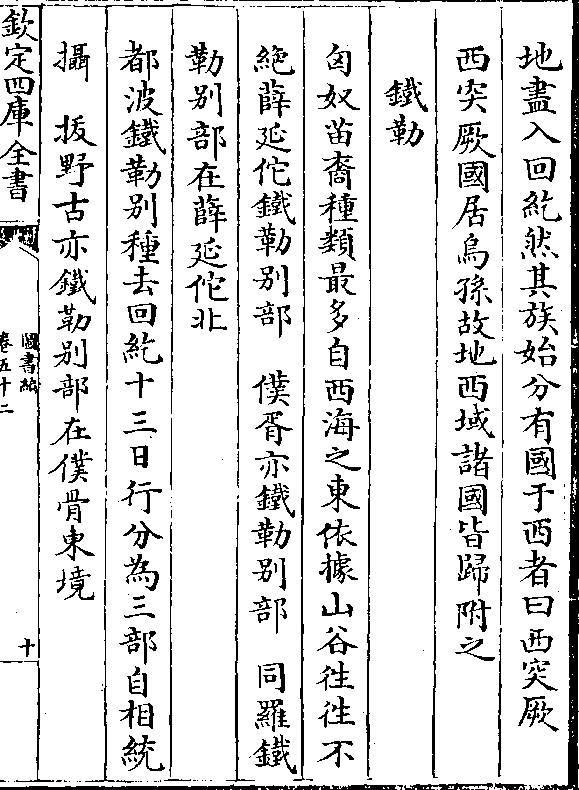

黄河源流大约说

卷五十三 第 29a 页 WYG0970-0246a.png

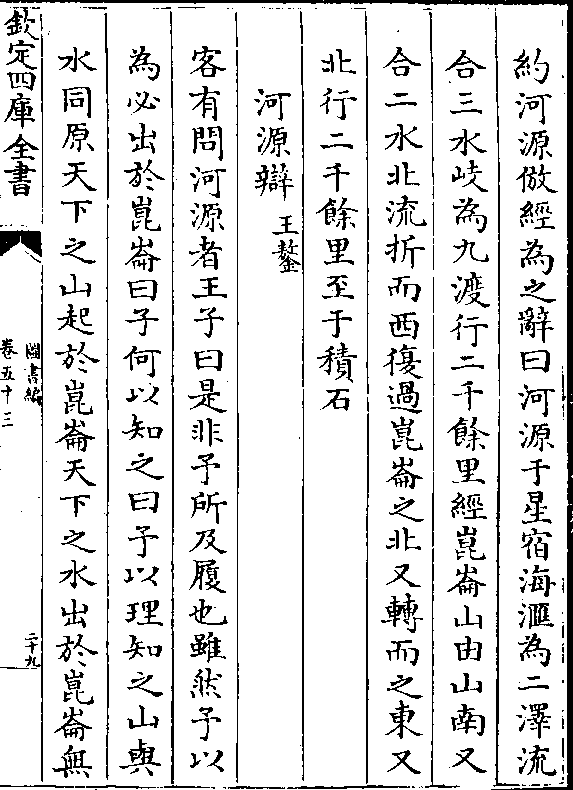

约河源仿经为之辞曰河源于星宿海汇为二泽流

约河源仿经为之辞曰河源于星宿海汇为二泽流合三水岐为九渡行二千馀里经昆崙山由山南又

合二水北流折而西复过昆崙之北又转而之东又

北行二千馀里至于积石

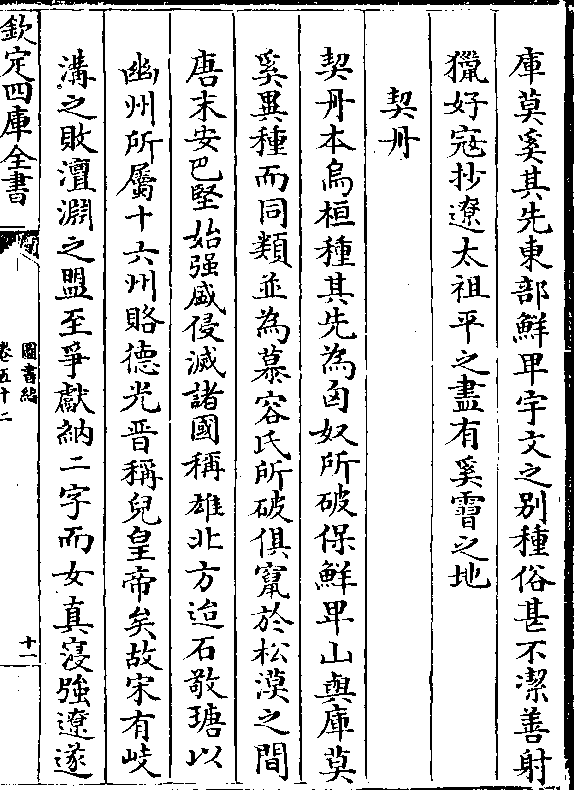

河源辩(王鏊/)

客有问河源者王子曰是非予所及履也虽然予以

为必出于昆崙曰子何以知之曰予以理知之山与

水同原天下之山起于昆崙天下之水出于昆崙无

卷五十三 第 29b 页 WYG0970-0246b.png

疑也曰子不闻乎昔元世祖欲穷河源遣使行四五

疑也曰子不闻乎昔元世祖欲穷河源遣使行四五千里至吐蕃朵甘思西部有曰火敦脑儿者华言星

宿海也有水百泓望之如列星此河源也踰昆崙二

十馀日矣予曰西域之迹发自张骞骞所历诸国甚

久且远东汉之世大秦条支安息至于海滨四万里

外重译贡献班超遣掾甘英穷临西海而还皆未睹

所谓昆崙也何元使得之易乎禹本纪言河出昆崙

去嵩高五万里外国图云从大晋西七万里得昆崙

卷五十三 第 30a 页 WYG0970-0246c.png

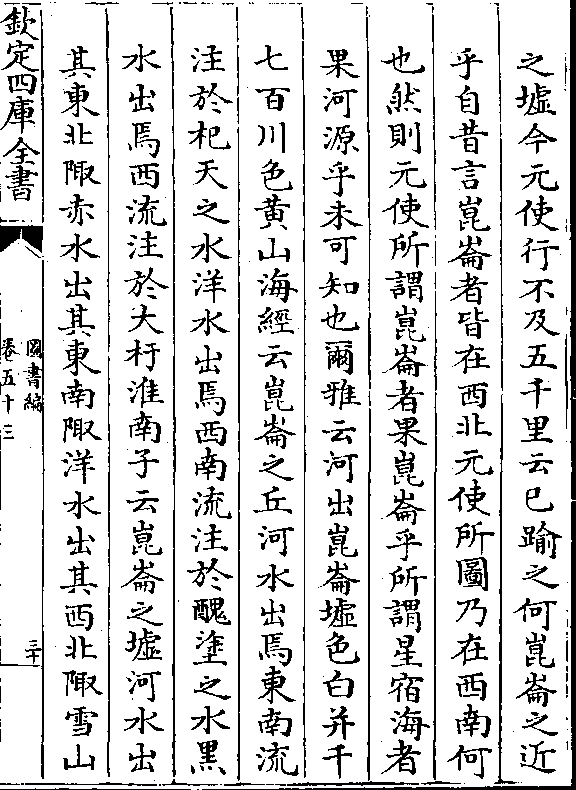

之墟今元使行不及五千里云已踰之何昆崙之近

之墟今元使行不及五千里云已踰之何昆崙之近乎自昔言昆崙者皆在西北元使所图乃在西南何

也然则元使所谓昆崙者果昆崙乎所谓星宿海者

果河源乎未可知也尔雅云河出昆崙墟色白并千

七百川色黄山海经云昆崙之丘河水出焉东南流

注于杞天之水洋水出焉西南流注于丑涂之水黑

水出焉西流注于大杅淮南子云昆崙之墟河水出

其东北陬赤水出其东南陬洋水出其西北陬雪山

卷五十三 第 30b 页 WYG0970-0246d.png

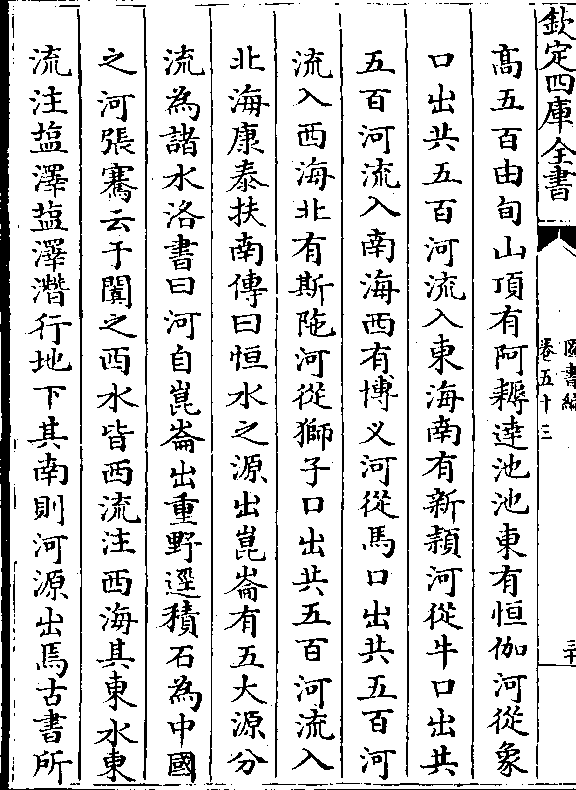

高五百由旬山顶有阿耨达池池东有恒伽河从象

高五百由旬山顶有阿耨达池池东有恒伽河从象口出共五百河流入东海南有新颖河从牛口出共

五百河流入南海西有博叉河从马口出共五百河

流入西海北有斯陁河从狮子口出共五百河流入

北海康泰扶南传曰恒水之源出昆崙有五大源分

流为诸水洛书曰河自昆崙出重野径积石为中国

之河张骞云于阗之西水皆西流注西海其东水东

流注盐泽盐泽潜行地下其南则河源出焉古书所

卷五十三 第 31a 页 WYG0970-0247a.png

记先后一辙岂皆不可信而元使独可信乎曰为其

记先后一辙岂皆不可信而元使独可信乎曰为其得之亲见也曰古之至人夫独非亲见凿空以欺后

世乎释氏生于天竺穆王宴于瑶池夫岂非亲见乎

而疑之也然则元使其信乎曰吾尝考之河有两源

一出于阗一出昆崙之墟且汉使亦尝穷河源矣谓

出于阗其山多玉石采来天子案古图书名其山为

昆崙然非古所谓昆崙也元使所见其殆是乎若昆

崙之墟彼固未之睹也且天竺诸国有身热头痛之

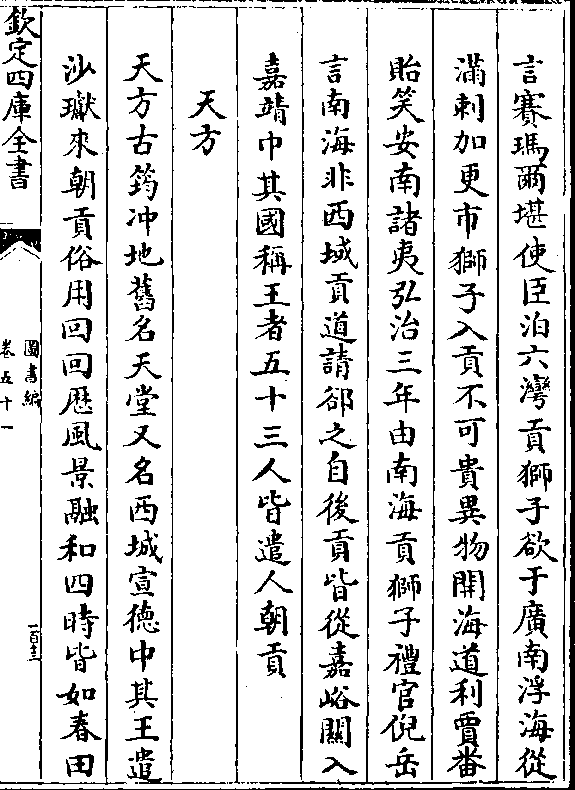

卷五十三 第 31b 页 WYG0970-0247b.png

坂县度之阨热风夏雪毒龙恶鬼猛虎狮子之害元

坂县度之阨热风夏雪毒龙恶鬼猛虎狮子之害元使亦尝历此乎禹本纪言河出昆崙昆崙其高二千

五百馀里日月所相避隐为光明也其上有醴泉瑶

池淮南子载昆崙之上有木禾珠光树玉树悬圃阆

风十洲记谓弱水绕之上有金台玉阙之类元使亦

尝睹此乎虽其神怪恍惚不可尽信而河源之出于

是不可诬也近有佛图调者谓钟山西六百里有昆

崙郭璞谓别自有小昆崙也则昆崙固非一乎曰昆

卷五十三 第 32a 页 WYG0970-0247c.png

崙之远近不一然则河源恶乎定曰水经昆崙在西

崙之远近不一然则河源恶乎定曰水经昆崙在西北河水出其东北陬东南流入渤海其一源出于阗

之南山北流与葱岭合东注蒲昌海郭璞云河出昆

崙潜行地下至于阗国复分流岐出合而东注盐泽

复行积石为中国河此定论也予见近世之论河源

者每以一夫之目废千古之论故为之辩

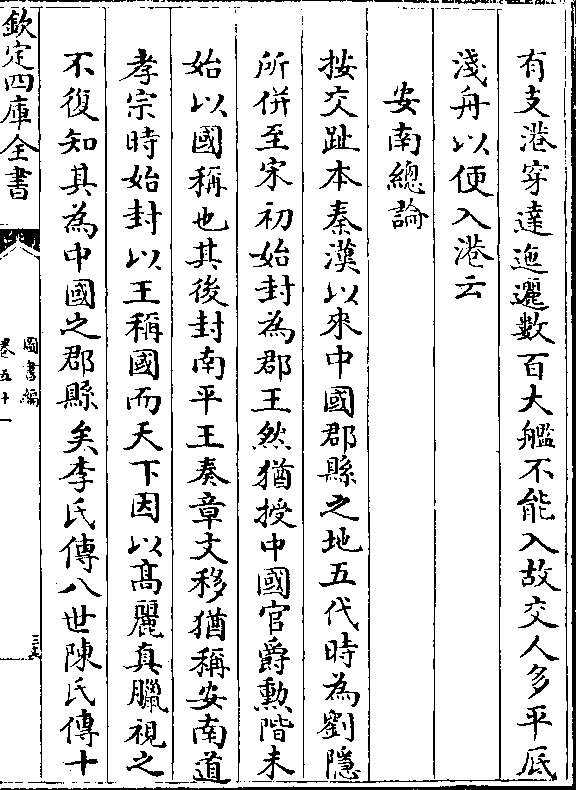

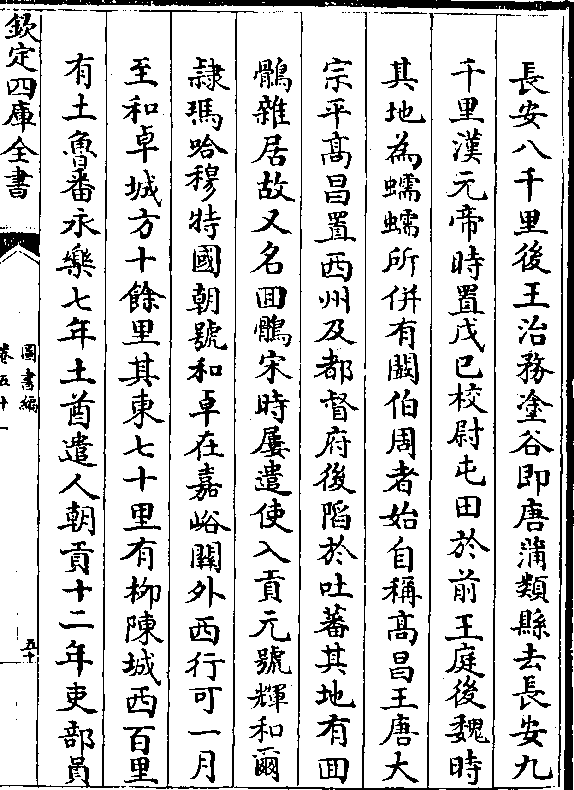

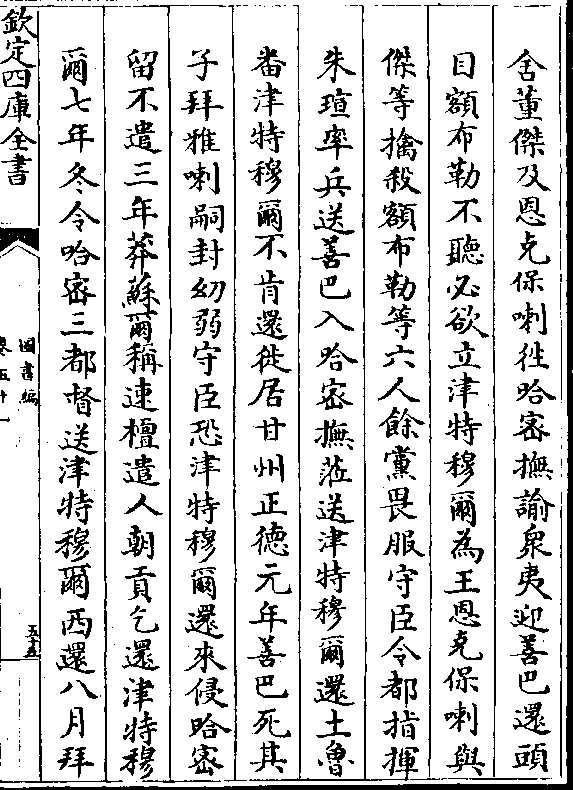

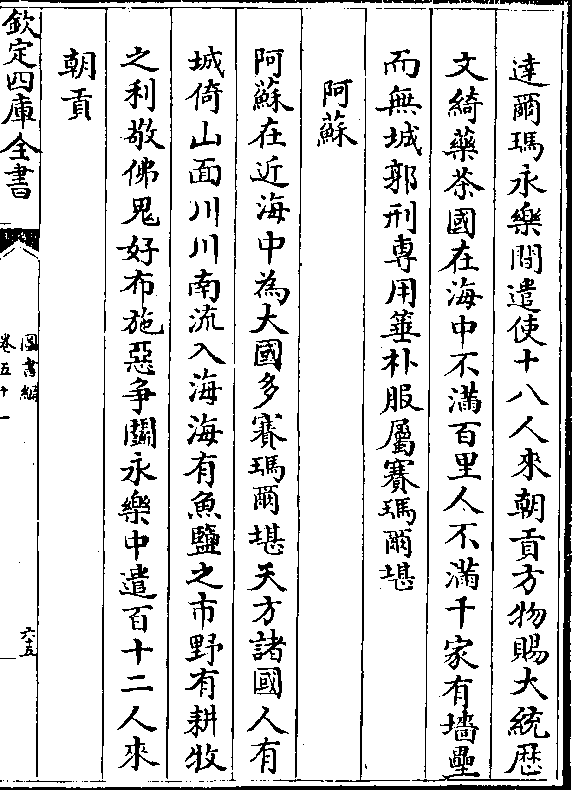

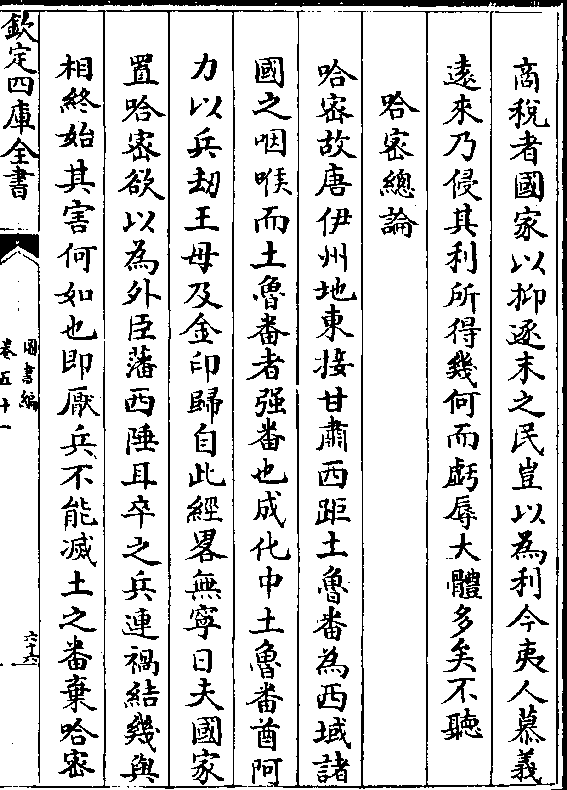

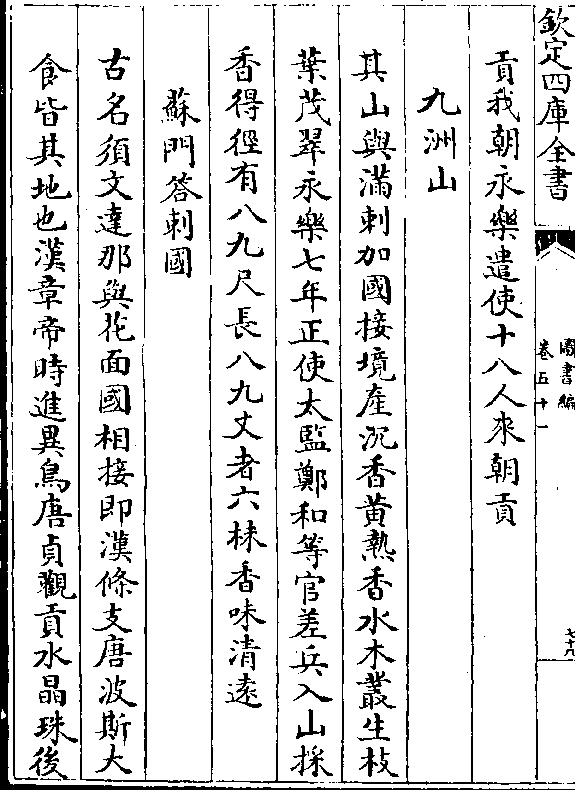

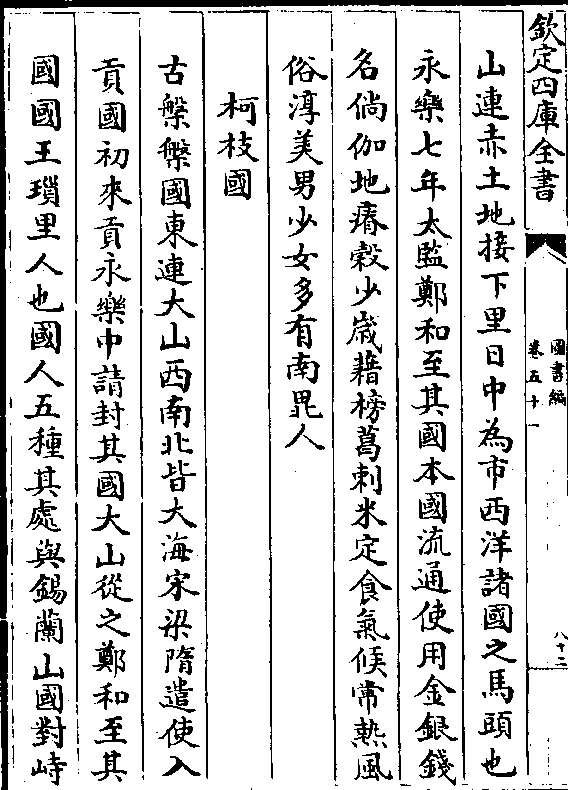

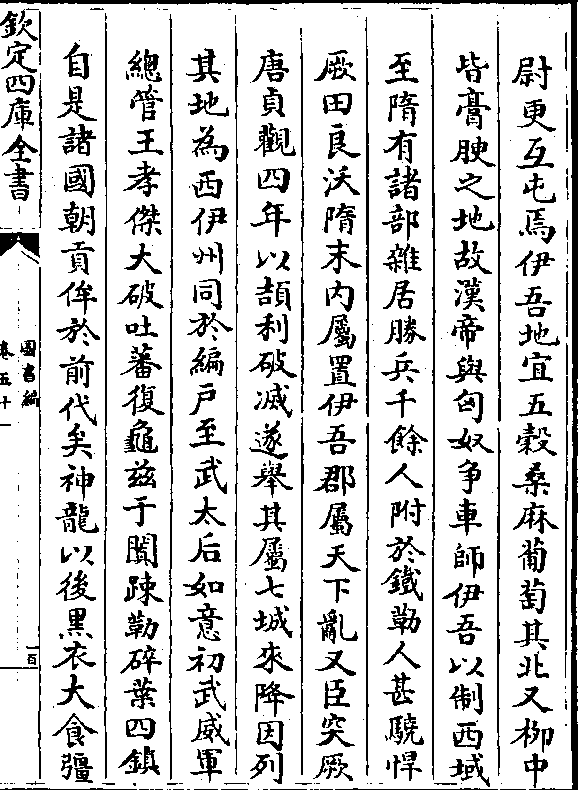

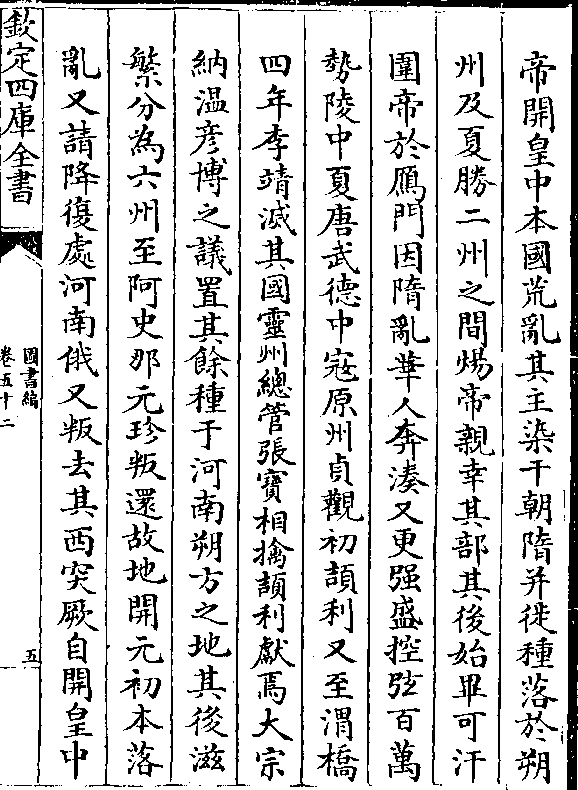

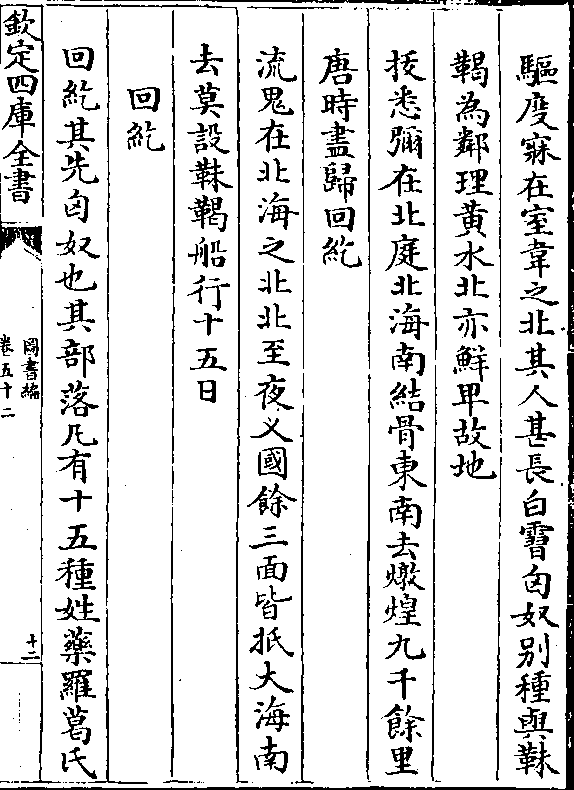

河源总论

古今河源之说异禹贡云导河自积石未穷其源也

卷五十三 第 32b 页 WYG0970-0247d.png

汉张骞云河有两源一出于阗一出葱岭唐薛元鼎

汉张骞云河有两源一出于阗一出葱岭唐薛元鼎云得河源于昆崙之水赤黄黑青色以方异穆天子

传言阳纡之山河伯所居是为河宗佛书言阿耨达

山有大渊水即昆崙也其山名往往不同者或古今

变易或番汉异称不然记者之妄耳按潘侍读昂霄

河源志今朝之究河源盖得目观非传闻者也元太

祖尝征西夏过沙陀至黄河九渡九渡者在昆崙西

南宪宗命皇弟锡里征西域凡六年拓地四万里而

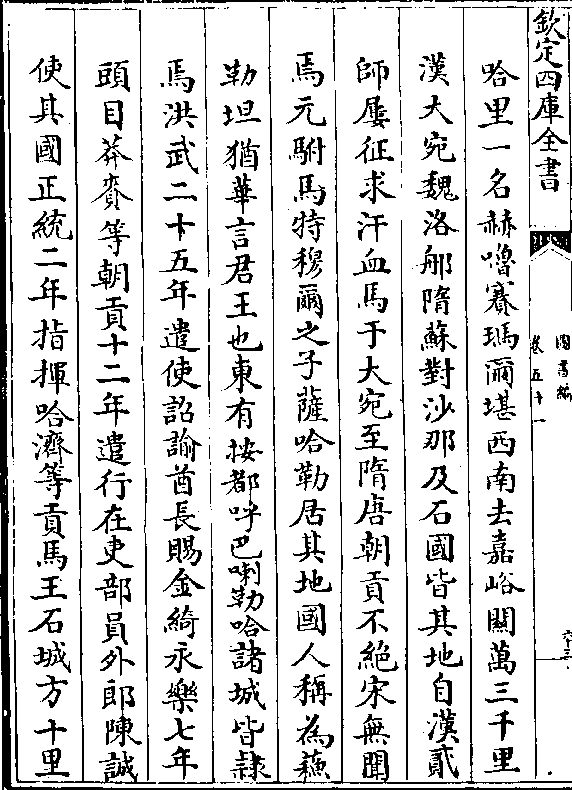

卷五十三 第 33a 页 WYG0970-0248a.png

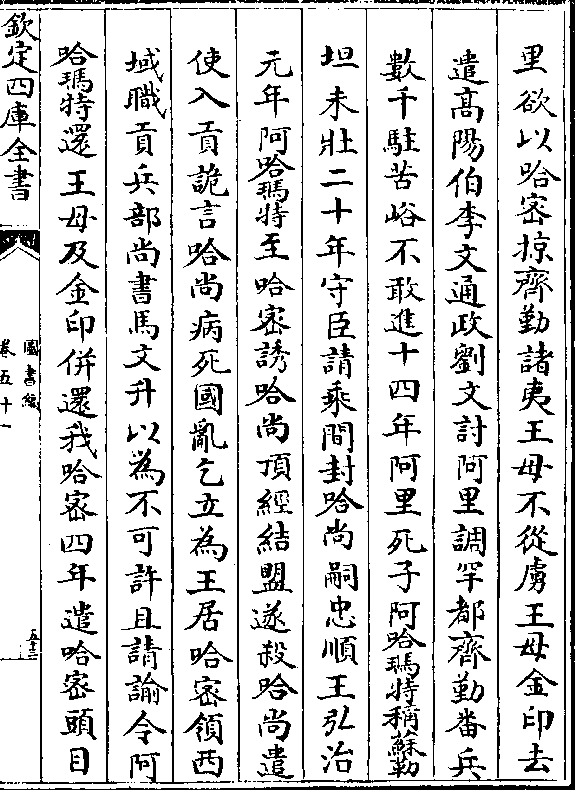

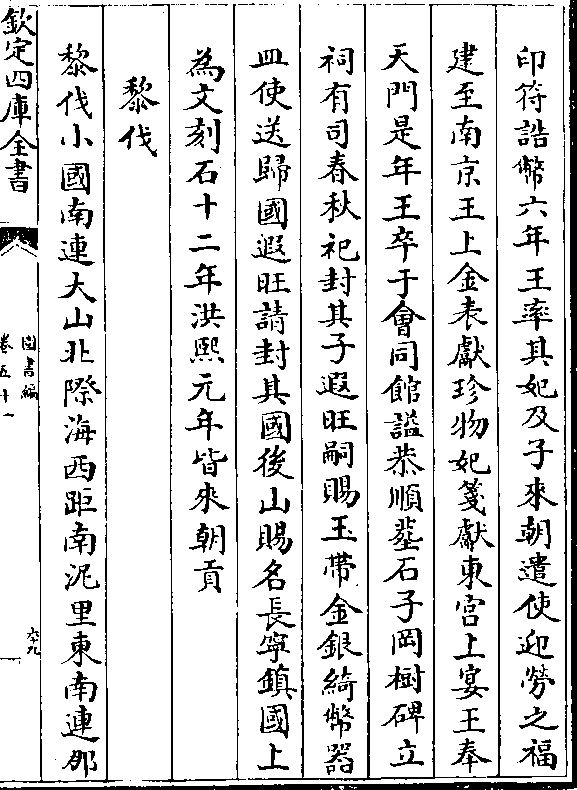

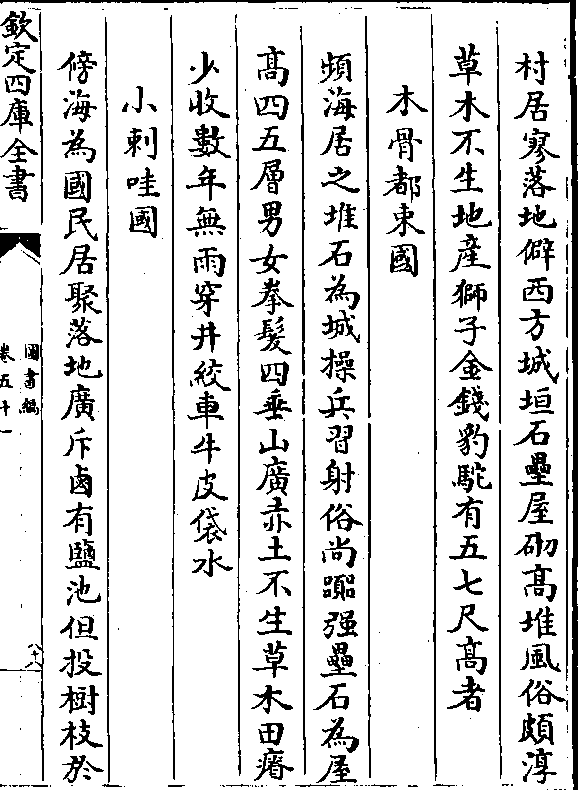

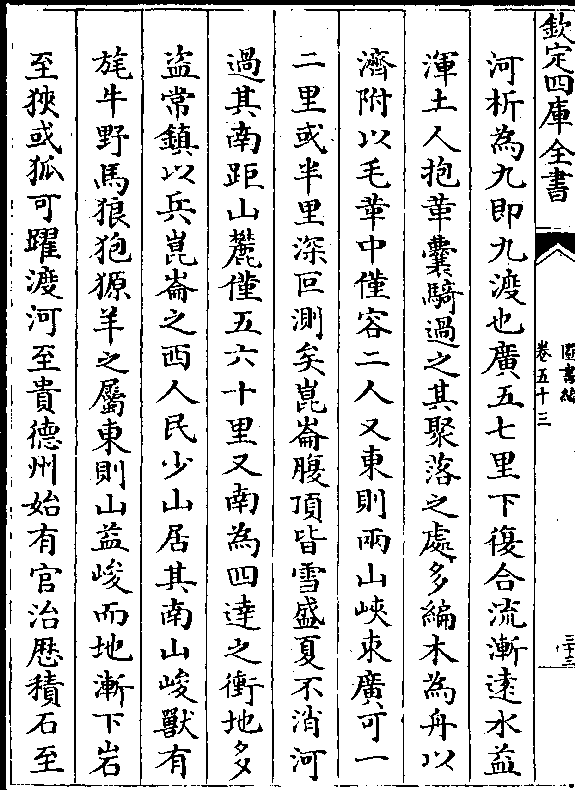

河源在域内矣至元庚辰世祖命臣都实往西域将

河源在域内矣至元庚辰世祖命臣都实往西域将城其地以通互市自河州行五千里抵河源及还图

城郭位置以闻上悦以吐蕃都元帅领工徒以往使

其弟库库楚驰奏大臣沮之次年还河源在吐蕃西

鄙有泉百馀窦地方七八十里而皆沮洳不胜人迹

泉不可逼观登其旁岭下视窦历历如列星然故名

火敦脑儿火敦者汉言星宿也脑儿者海也星宿海

合流而东汇为二泽复合流始名黄河然犹清可涉

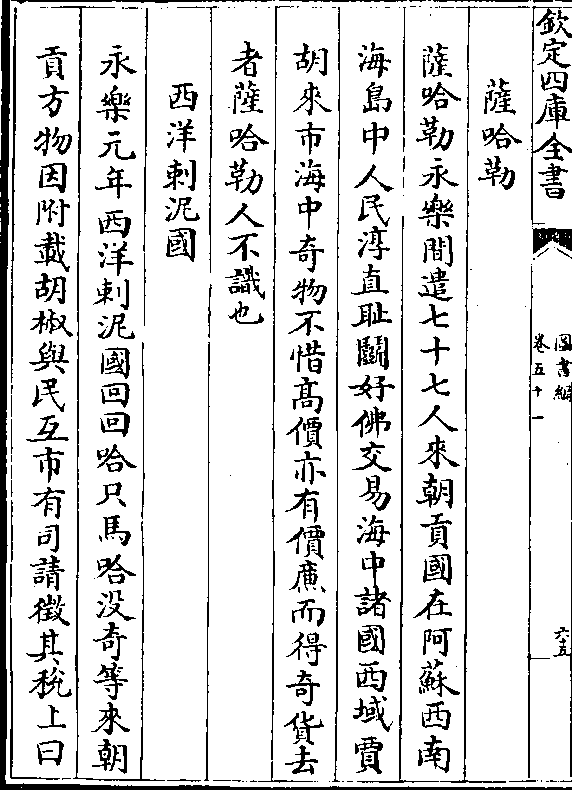

卷五十三 第 33b 页 WYG0970-0248b.png

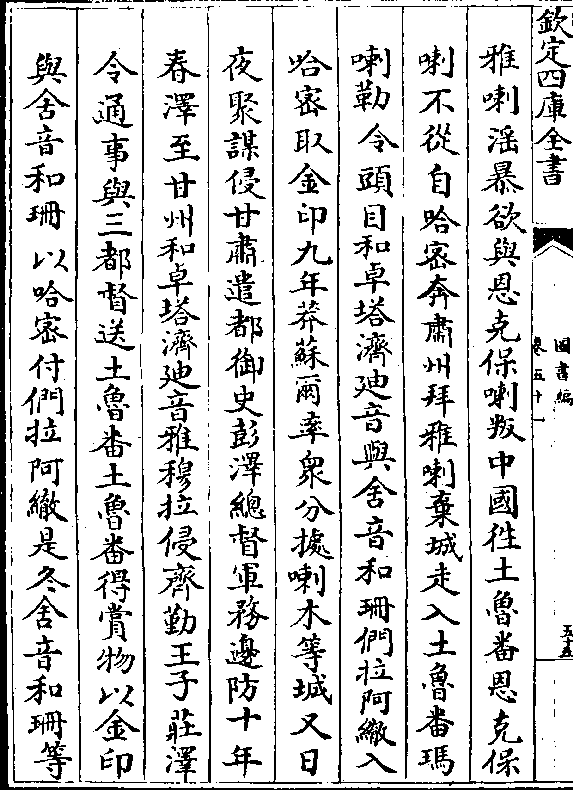

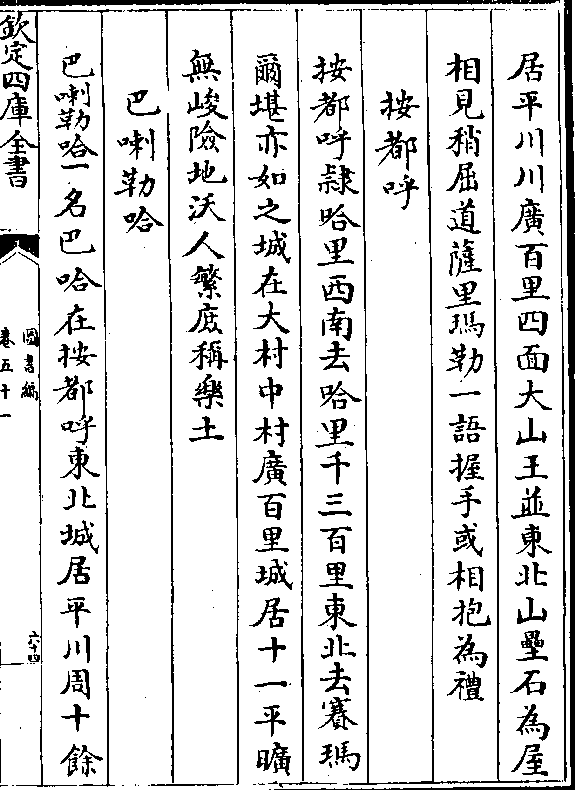

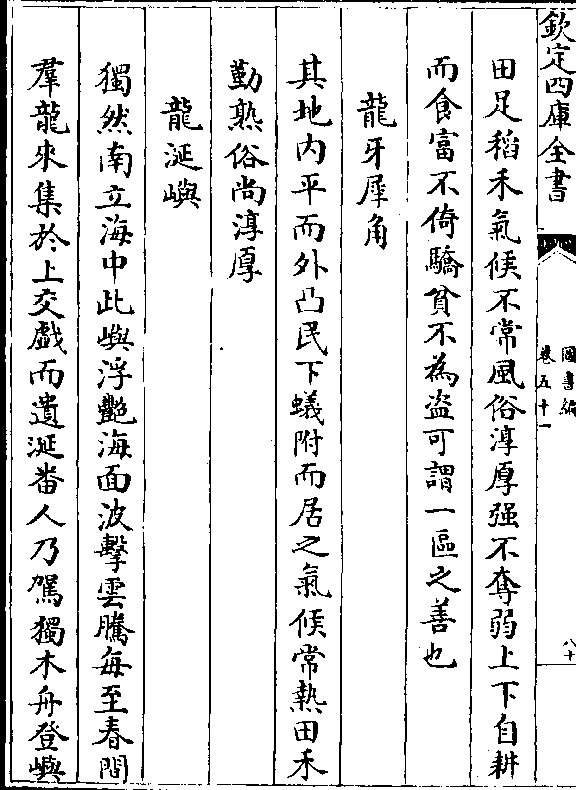

河析为九即九渡也广五七里下复合流渐远水益

河析为九即九渡也广五七里下复合流渐远水益浑土人抱革囊骑过之其聚落之处多编木为舟以

济附以毛革中仅容二人又东则两山峡束广可一

二里或半里深叵测矣昆崙腹顶皆雪盛夏不消河

过其南距山麓仅五六十里又南为四达之冲地多

盗常镇以兵昆崙之西人民少山居其南山峻兽有

旄牛野马狼狍豲羊之属东则山益峻而地渐下岩

至狭或狐可跃渡河至贵德州始有官治历积石至

卷五十三 第 34a 页 WYG0970-0248c.png

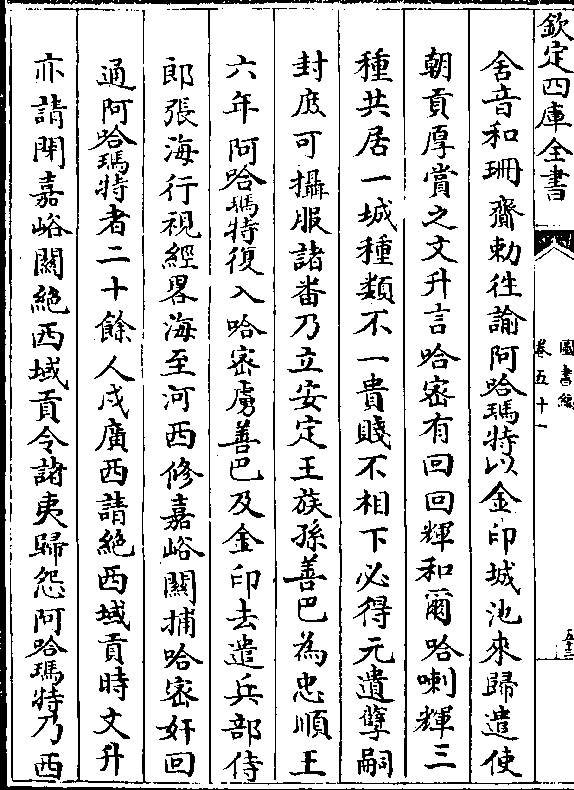

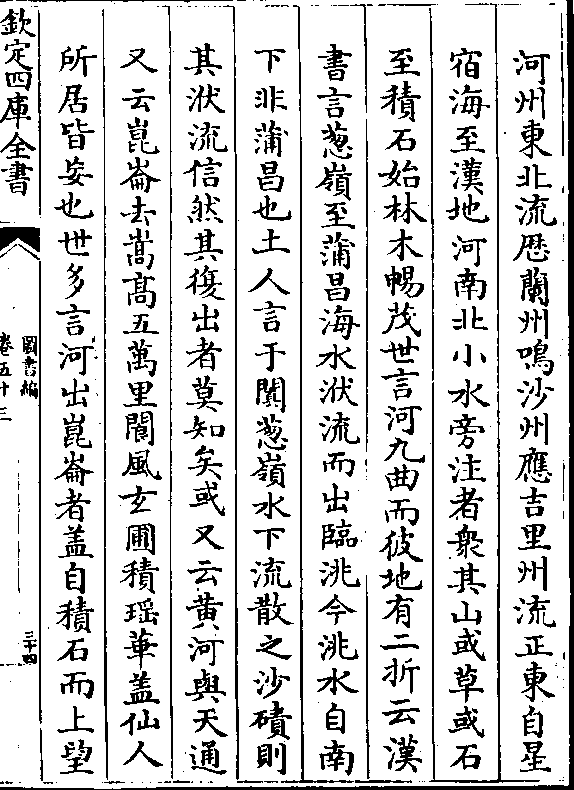

河州东北流历兰州鸣沙州应吉里州流正东自星

河州东北流历兰州鸣沙州应吉里州流正东自星宿海至汉地河南北小水旁注者众其山或草或石

至积石始林木畅茂世言河九曲而彼地有二折云汉

书言葱岭至蒲昌海水洑流而出临洮今洮水自南

下非蒲昌也土人言于阗葱岭水下流散之沙碛则

其洑流信然其复出者莫知矣或又云黄河与天通

又云昆崙去嵩高五万里阆风玄圃积瑶华盖仙人

所居皆妄也世多言河出昆崙者盖自积石而上望

卷五十三 第 34b 页 WYG0970-0248d.png

之若源于是矣而不知星宿之源在昆崙之西北东

之若源于是矣而不知星宿之源在昆崙之西北东流过山之南然后折而抵山之东北其绕山之三面

玦玦焉实非源于是山也然凡水者山之血胍也山

高而广则其水必众而钜昆崙至高广者也而谓无

一水源于其间耶其不言之者盖欲破昔之谬著今

之奇故略之尔

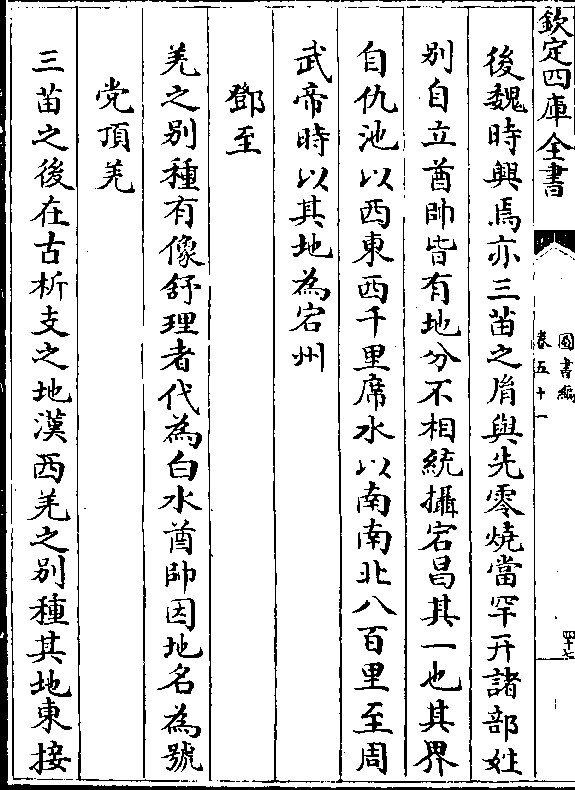

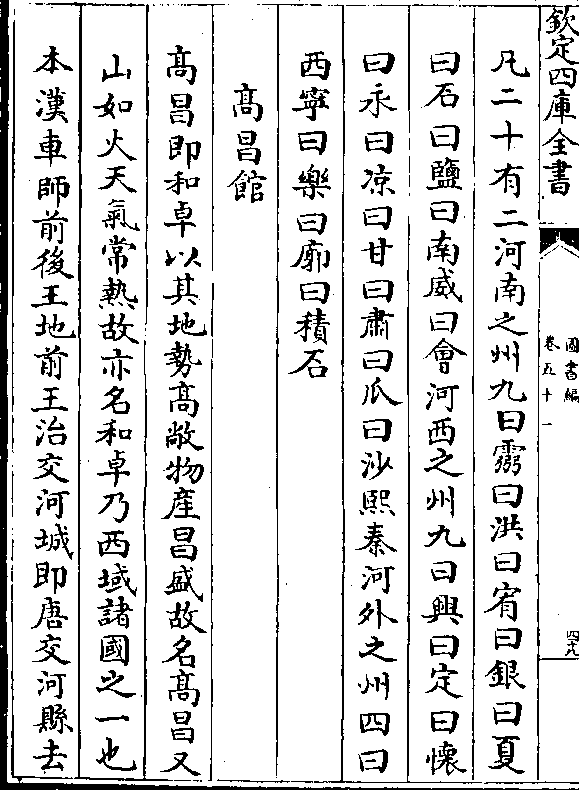

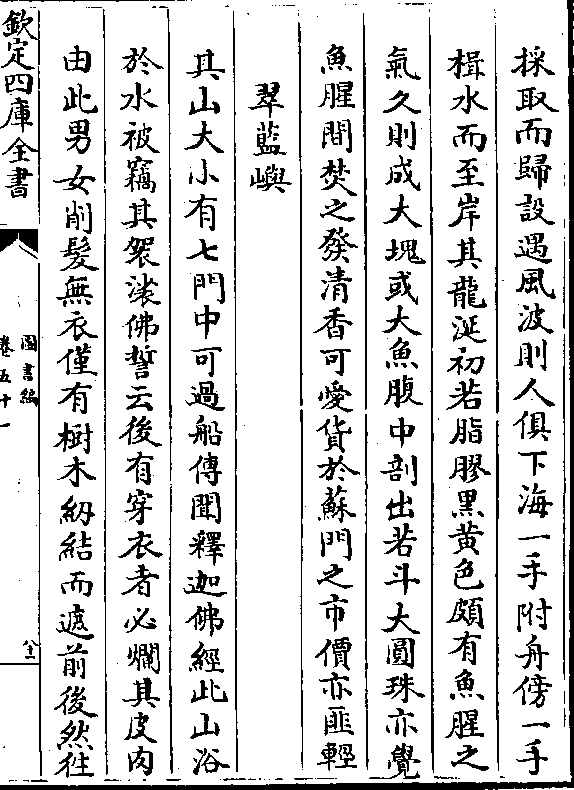

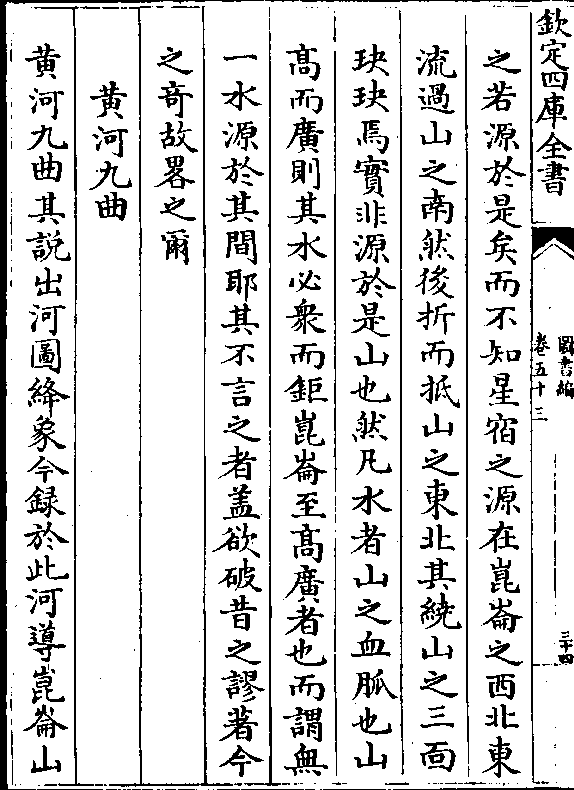

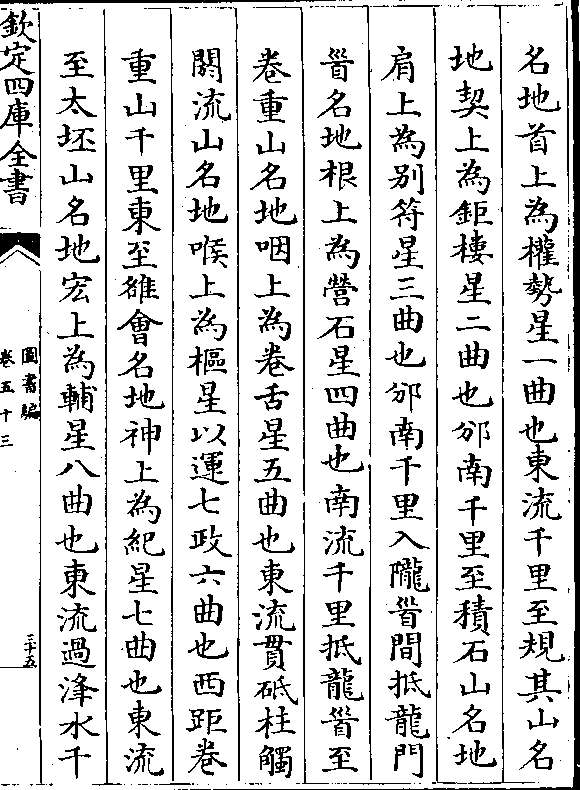

黄河九曲

黄河九曲其说出河图绛象今录于此河导昆崙山

卷五十三 第 35a 页 WYG0970-0249a.png

名地首上为权势星一曲也东流千里至规其山名

名地首上为权势星一曲也东流千里至规其山名地契上为钜楼星二曲也邠南千里至积石山名地

肩上为别符星三曲也邠南千里入陇首间抵龙门

首名地根上为营石星四曲也南流千里抵龙首至

卷重山名地咽上为卷舌星五曲也东流贯砥柱触

阏流山名地喉上为枢星以运七政六曲也西距卷

重山千里东至雒会名地神上为纪星七曲也东流

至太坯山名地宏上为辅星八曲也东流过浲水千

卷五十三 第 35b 页 WYG0970-0249b.png

里至太陆名地腹上为虚星九曲也元学士潘昂霄

里至太陆名地腹上为虚星九曲也元学士潘昂霄河源撰云黄河九折侥外有二折盖乞儿马出反必赤

里也禹贡导河自积石以此参考之绛象河图及河

源志与禹贡一一皆合

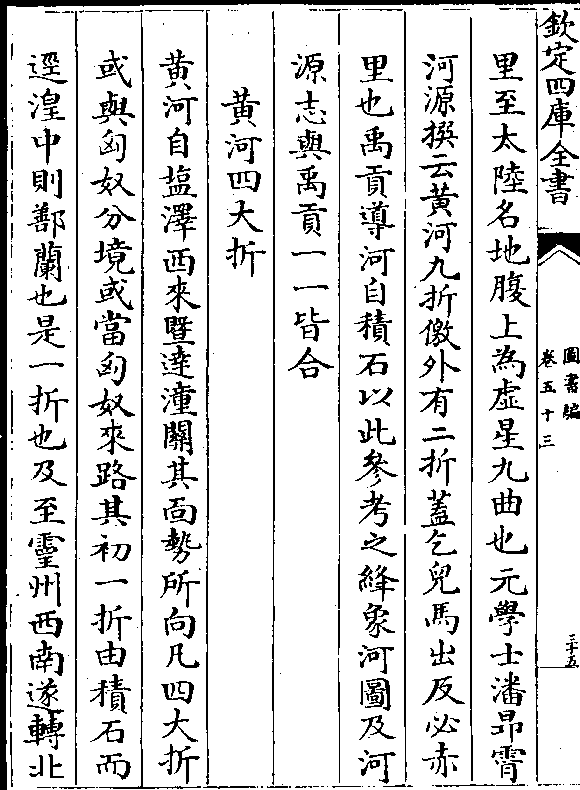

黄河四大折

黄河自盐泽西来暨达潼关其面势所向凡四大折

或与匈奴分境或当匈奴来路其初一折由积石而

径湟中则鄯兰也是一折也及至灵州西南遂转北

卷五十三 第 36a 页 WYG0970-0249c.png

而行凡千馀里北河西岸即为肃凉甘沙四郡是又

而行凡千馀里北河西岸即为肃凉甘沙四郡是又一折也迨其北流千里而遥至九原丰州则又转而

东流故丰州北面正拄大河是又一折也丰州之东

为榆林北境固抵大河而河从此州之东又转而南

故胜州北东两面皆抵大河也自此而往直至潼关

皆是河南矣此又一折也

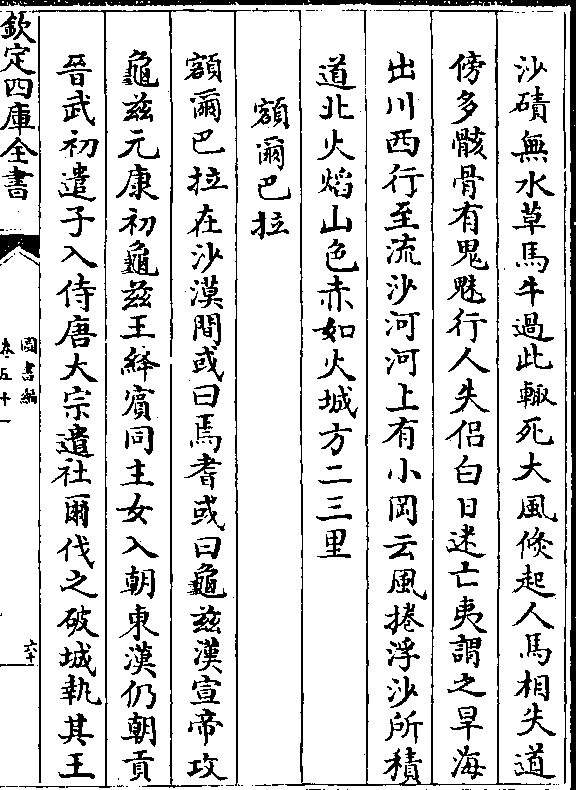

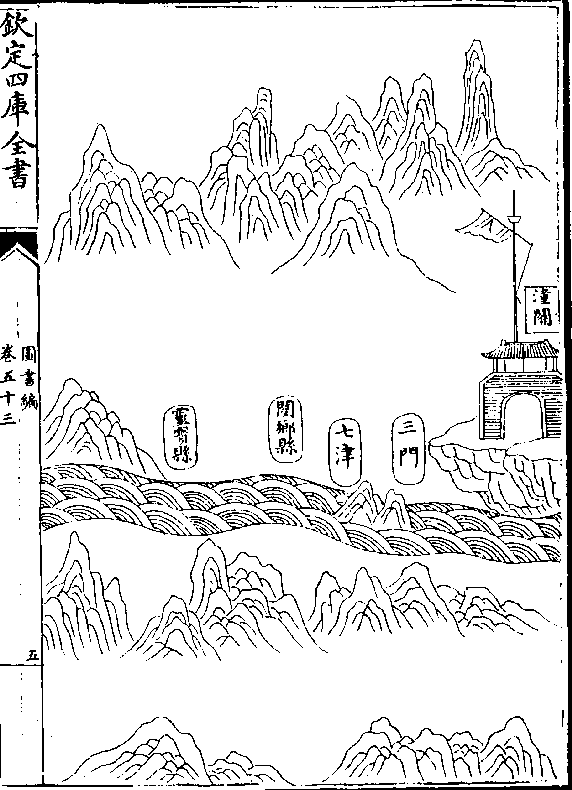

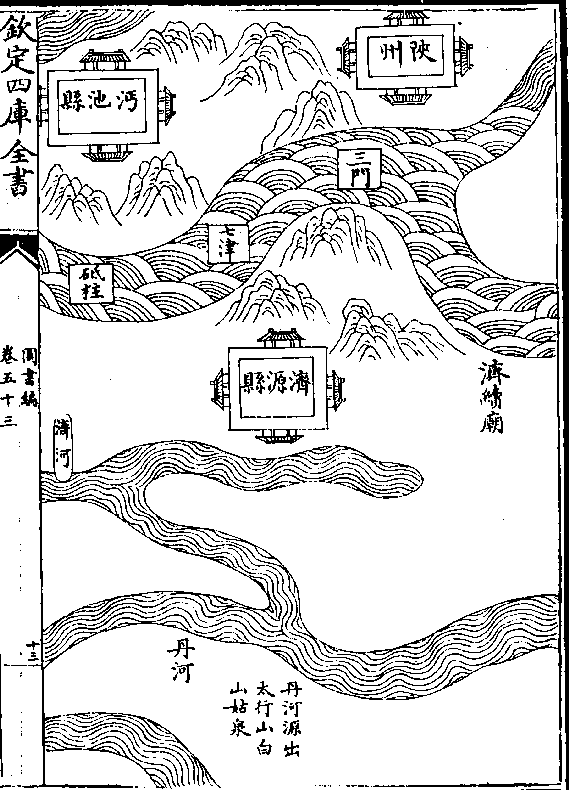

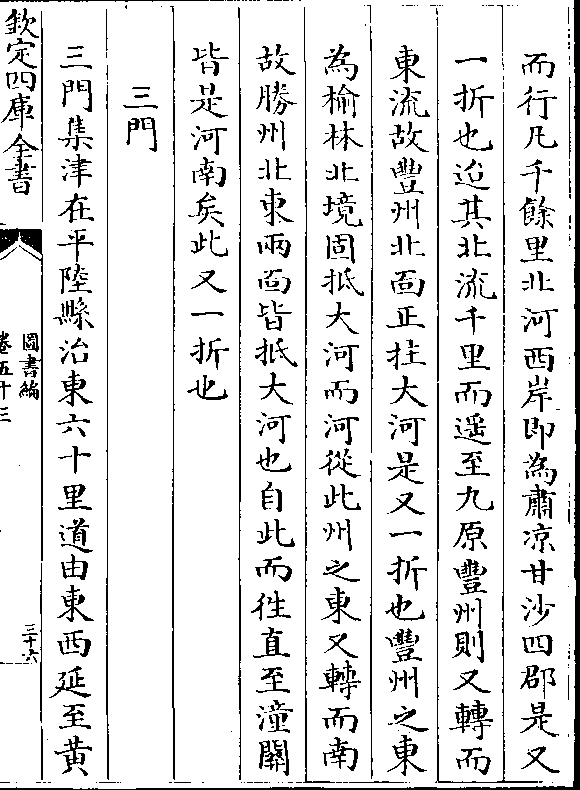

三门

三门集津在平陆县治东六十里道由东西延至黄

卷五十三 第 36b 页 WYG0970-0249d.png

堐循河东下再行十里至其处河南山脊峻下其尾属

堐循河东下再行十里至其处河南山脊峻下其尾属于北山凿山作三门以道河流南者为鬼门中为人

门次北为神门又次北及开元新开河又以中为夜

叉门北为金门新开河为公主河未详其说也鬼门

迫窄水势极峻急人门遂稍平缓直东河十五步中

流有小山乃底柱也东流又十步其水潆回谓之海

眼深不可测神门最脩广水安妥盖唐宋漕运之道

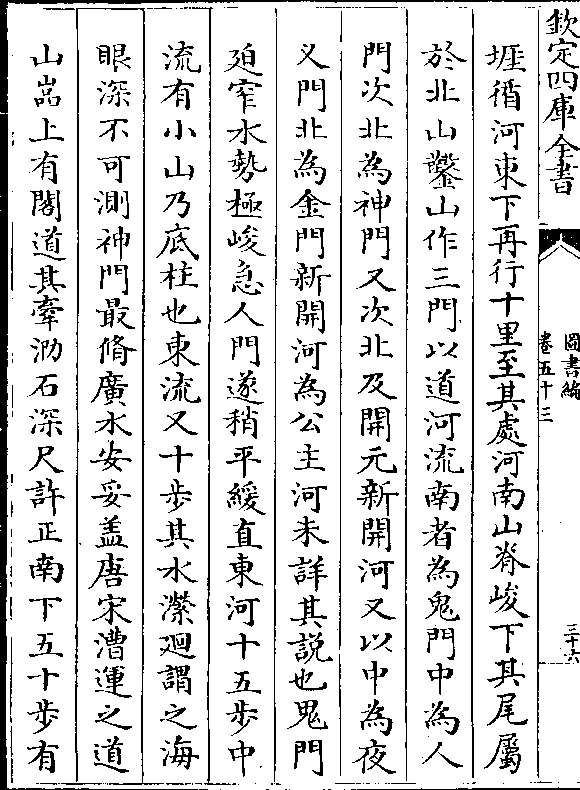

山嵓上有阁道其牵泐石深尺许正南下五十步有

卷五十三 第 37a 页 WYG0970-0250a.png

石耸起侧视若香炉然东又三十步一峰可高数丈

石耸起侧视若香炉然东又三十步一峰可高数丈不甚奇新河南北广约二丈其峰石如甃又如绳之

取直者行百馀步与神门水合其南一峰壁立度二

百尺许极奇秀石纹青黄相杂其岭多鹄鹳巢叠石

为炉形非飞举者不可至不知其始或谓老君炼丹

炉盖神之也新开河左就嵓石下刻宋金人题名并

诗且刻翠阴禹功二嵓稍东刻忠孝清慎四字字画

若颜鲁公书者其南山上有石巉然如鸱蹲者人号

卷五十三 第 37b 页 WYG0970-0250b.png

挂鼓石盖禹用以节时齐力也自新开河东口涉水

挂鼓石盖禹用以节时齐力也自新开河东口涉水上山旧有开化寺今不存有小祠象龙神者前碑剥

落不可摸不知何时立祠担下二石其状如碑无字

上作三窍一碑盖金元兴定十二年修禹庙之记也

禹门

禹门禹贡龙门也亦曰禹门渡云两山石立河出其

中广不百步世谓禹凿所谓三月鱼上渡而为龙也

其东岸曰看鹤台尤孤峭不可下瞰西为梁山即河

卷五十三 第 38a 页 WYG0970-0250c.png

梁也北曰建极宫道家祠神禹者也刻石十馀多元

梁也北曰建极宫道家祠神禹者也刻石十馀多元名臣文地极幽其间烟云水石之聚虫蛇罔象之居

相传桃花开时河水喷激声震万雷始异今也并河

之东为太史公墓前为庙有晋永嘉中殷济树碑今

皆圯于河徘徊良久作龙门之歌下山日昃道过子

夏墓墓在新丰里新丰南曰通化里即文中子讲学

处也

底柱

卷五十三 第 38b 页 WYG0970-0250d.png

底柱在平陆县东五十里大河自蒲津西来至是微

底柱在平陆县东五十里大河自蒲津西来至是微折而南是柱正当转曲之间在三门山之阳紫金骆

驼二峰之西其形如柱植立中河今年内滨初公谷

泉储公约往观之乃七月三日至平陆同刘虞州缘

河北岸崎岖而东至其下登拜禹庙出先临门蹈禾

黍中迤逦南望彷佛窥其形状但为双树所蔽翳尔

既坐三公问底柱何在群指而未得予曰两岸双树

蔽翳而突兀祠前者是也乃自先临门之磴而下东

卷五十三 第 39a 页 WYG0970-0251a.png

缘河浒至于悬崖去河咫尺倚崖而立南望底柱形

缘河浒至于悬崖去河咫尺倚崖而立南望底柱形状峭拔与河中诸峰不同时暴雨新落大河泛涨是

柱颇偏西岸予又疑曰往何以谓之柱在中流邪虞

州子曰河至秋阑冬后则东流倒于西岸而是柱正

当中尔诸人欲前进求至其所而路益隘阢内滨子

乃命绘人扶二吏往直至紫金峰东与柱相对而东

岸山碑有古刻底柱二字及唐宋人铭诗绘人皆誊

来以观遂开尊河浒之上内滨子浩然叹曰斯河也

卷五十三 第 39b 页 WYG0970-0251b.png

自昆崙积石而来北过龙门东至底柱纳水不啻万

自昆崙积石而来北过龙门东至底柱纳水不啻万流过山不啻千重虽崇岭峻巘俱避左右无一能当

之者独此柱高不及数寻围不及百丈乃岿然中流

上撑昊天下系厚地污浊不染波荡不去亘万古而

不磨乃人之一心本与乾坤相通或为巧言所入或

为正议所拂遂移其正理变其常性乃不若此柱何耶

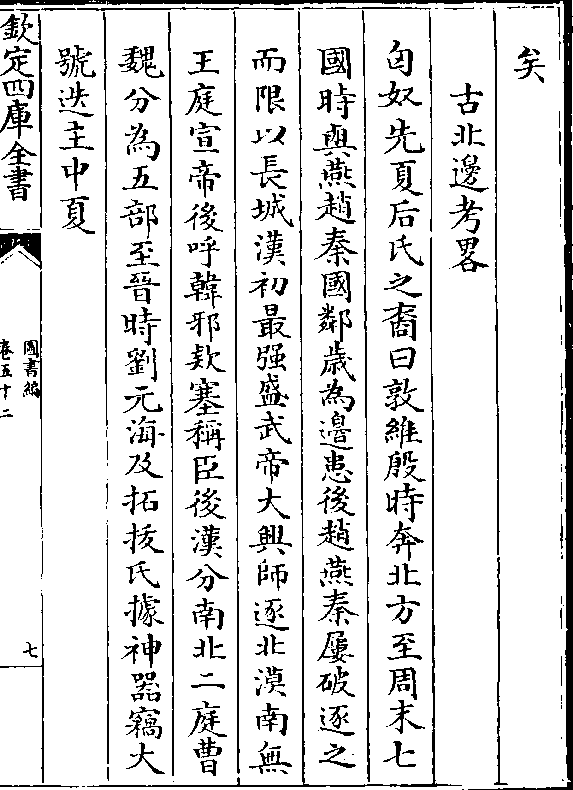

古河辩

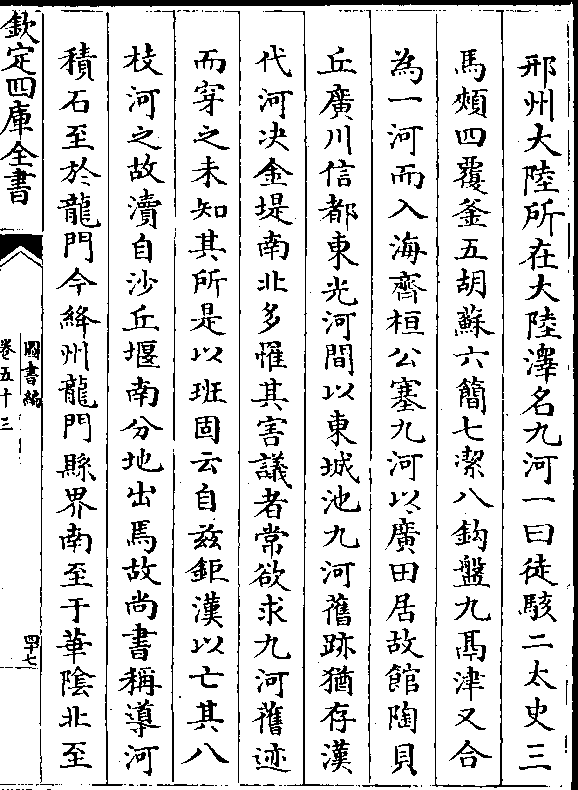

汉许昌言九河故道谓徒骇在成平(今献州乐寿县景/城镇古有成平城)

卷五十三 第 40a 页 WYG0970-0251c.png

胡苏在东光(今景州东光县东连/沧州古有胡苏亭)鬲津在鬲县(德州有/鬲县城)

胡苏在东光(今景州东光县东连/沧州古有胡苏亭)鬲津在鬲县(德州有/鬲县城)曰太史曰马颊曰覆釜在东光之北成平之南曰简

曰洁曰钩盘在东光之南鬲县之北斯言简而近实

后世图志虽详反见淆乱尝往来燕齐西道河间东

履清沧熟访九河故道盖昔北流卫漳注之(今之御河/汉初犹入)

(河汉魏时名漳水/隋唐以来名御河)河既东徙漳自入海安知北流之漳

非古徒骇河欤(宋会要神宗熙宁三年议开御河臣寮/奏云可于恩州武城县开约二十馀里)

(入黄河北流故道下五股河详此/则御河入黄河北流故道无疑也)踰漳而南清沧二州

卷五十三 第 40b 页 WYG0970-0251d.png

之间有古河堤岸数重地皆沮洳沙卤太史等河当

之间有古河堤岸数重地皆沮洳沙卤太史等河当在其地沧州之南有大连淀(今曰大梁五龙堂宋碑/作大连疑即隋末群盗)

(所据之豆/子□也)西踰东光东至海此非胡苏河欤淀南至

西无棣县百馀里间有曰大河曰沙河皆濒古堤县

北地名八会口(土人云因/河会得名)县城南枕无棣沟兹非简

洁等河欤(无棣沟通海隋末废塞唐薛元鼎开之百姓/歌曰新河得通舟楫利直达沧海鱼盐至昔)

(日徒行今骋驷美哉薛公德滂被凡此沟淀今皆为盐/司堰塞平时潴水不通才遇霪雨水即溃溢故河间清)

(沧之地常被水/害无有宁岁)东无棣县北有陷河阔数里西通埭

卷五十三 第 41a 页 WYG0970-0252a.png

东至海兹非所谓钩盘河欤(德州有/盘河镇)滨州北有士伤

东至海兹非所谓钩盘河欤(德州有/盘河镇)滨州北有士伤河西踰德棣东至海兹非鬲津河欤士伤河最南比

他河差狭是谓鬲津无疑也(所谓士伤者土人云昔/人战场因伤贤人故云)

(按水经汉安帝时剧县贼毕豪等东船寇平原县令/刘雄门下小吏所辅浮舟追至厌次津战败为贼所)

(擒辅求代雄豪纵雄杀/辅于此津盖此河也)蔡氏书传乃曰自汉以来讲

求九河皆无依据祖王横之言引碣石为證谓九河

已沦于海按禹贡文北过洚水至于大陆又北播为

九河同为逆河入于海大陆在邢赵深三州之地尔

卷五十三 第 41b 页 WYG0970-0252b.png

雅之广河泽也去海岸已数百里(大鹿又曰巨鹿吕/氏春秋曰钜鹿之)

雅之广河泽也去海岸已数百里(大鹿又曰巨鹿吕/氏春秋曰钜鹿之)(北遂分为九河路史云九河始元城大名县西三百/有故渎郑夹漈谓大陆非赵地之广河泽乃汲郡之)

(吴泽也如此/则又远之矣)又东至海中始叙九河则大陆与九河

相离千里如是之远而绝表志不合禹贡之文其不

可信一也王横谓海溢出浸数百里而青兖营平郡

邑不闻有漂没之处而独浸九河其不可信二也今

平原迤北清沧之间虽为树艺城邑相望而地形河

势高隐曲折往往可寻但禹初为九厥后或三或五

卷五十三 第 42a 页 WYG0970-0252c.png

变迁多寡不同必欲按名而索故致后儒纷纷之论

变迁多寡不同必欲按名而索故致后儒纷纷之论不得不辩

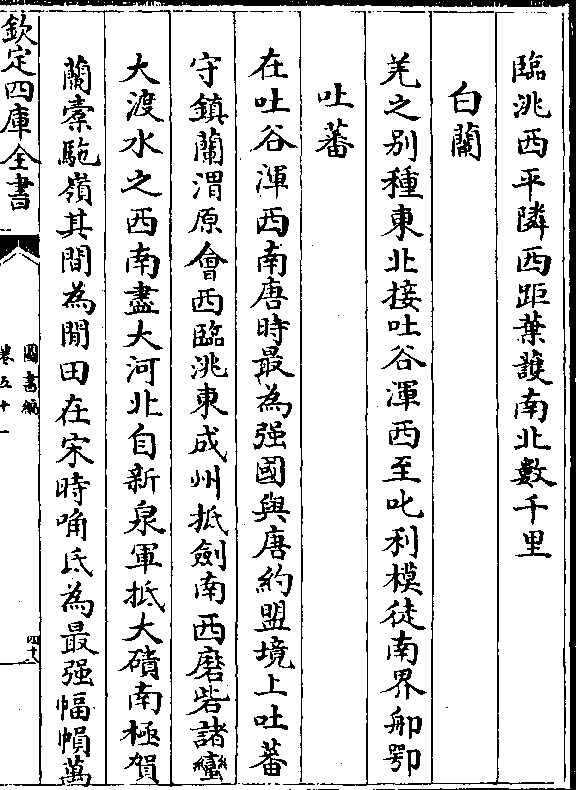

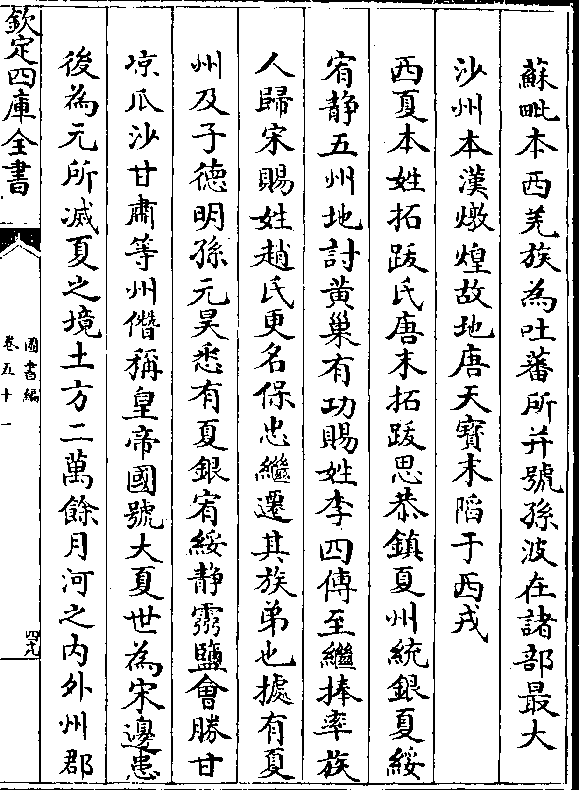

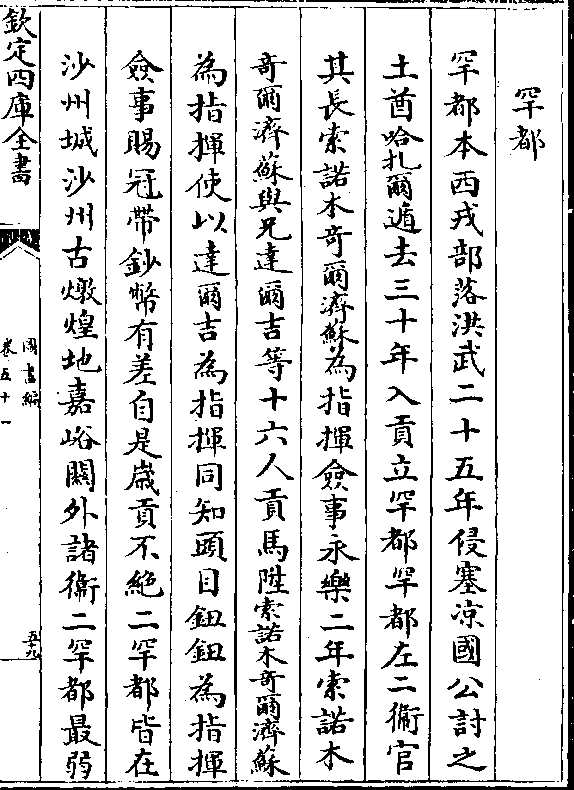

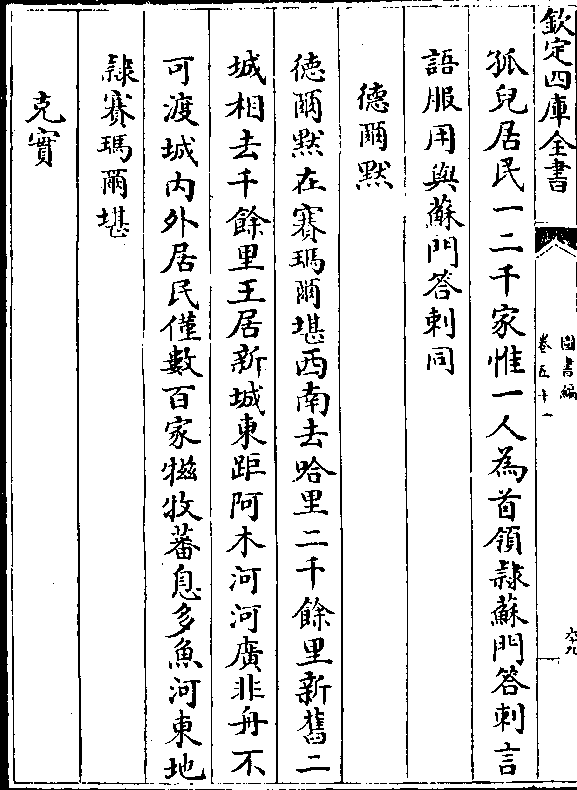

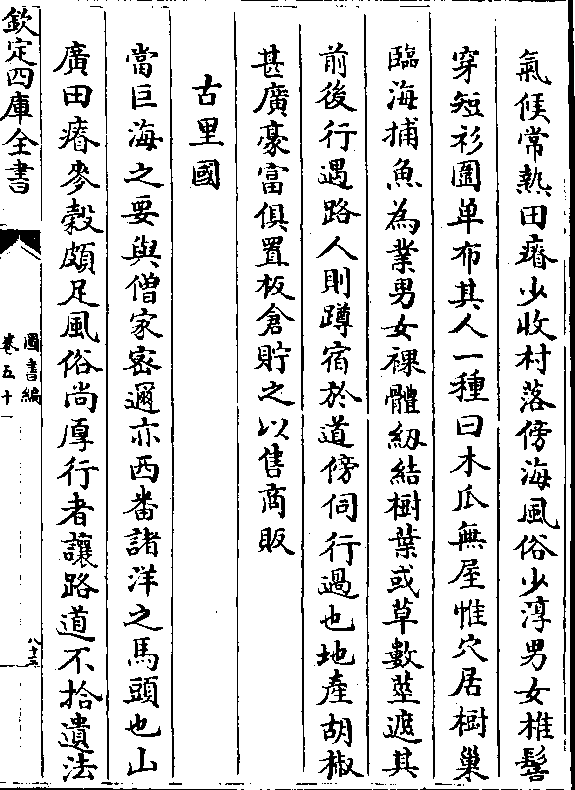

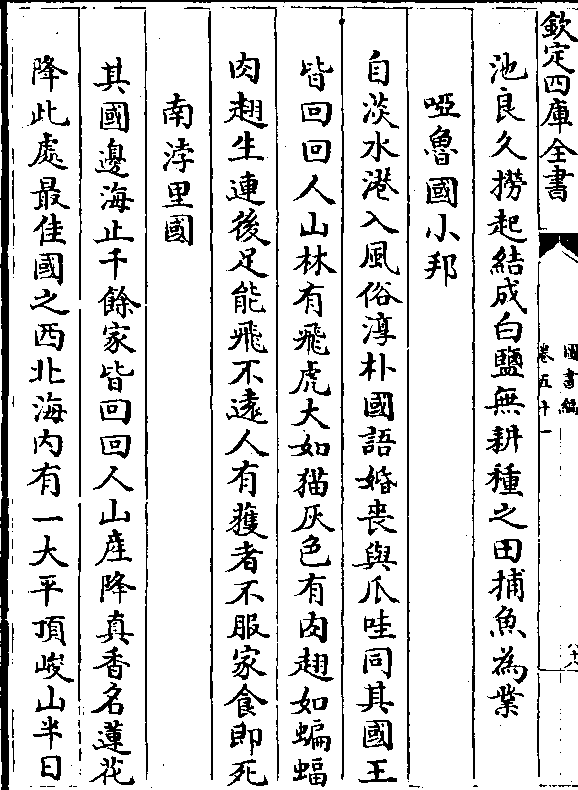

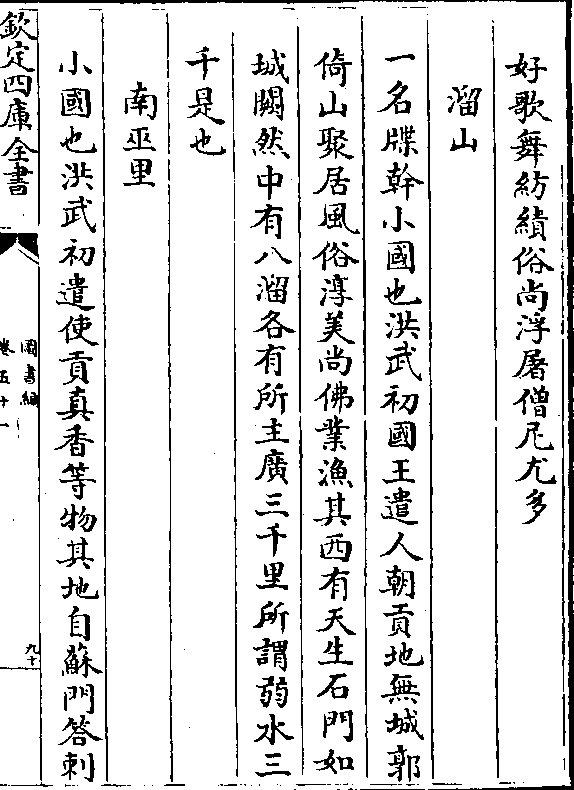

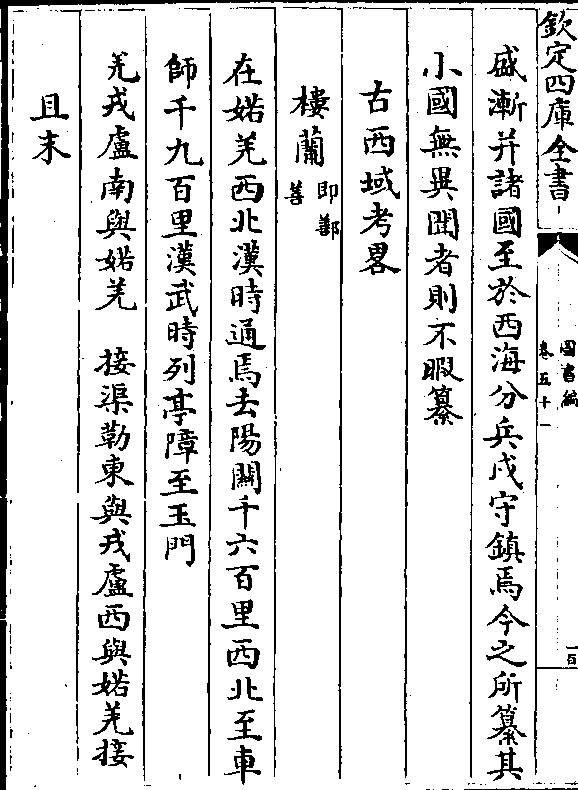

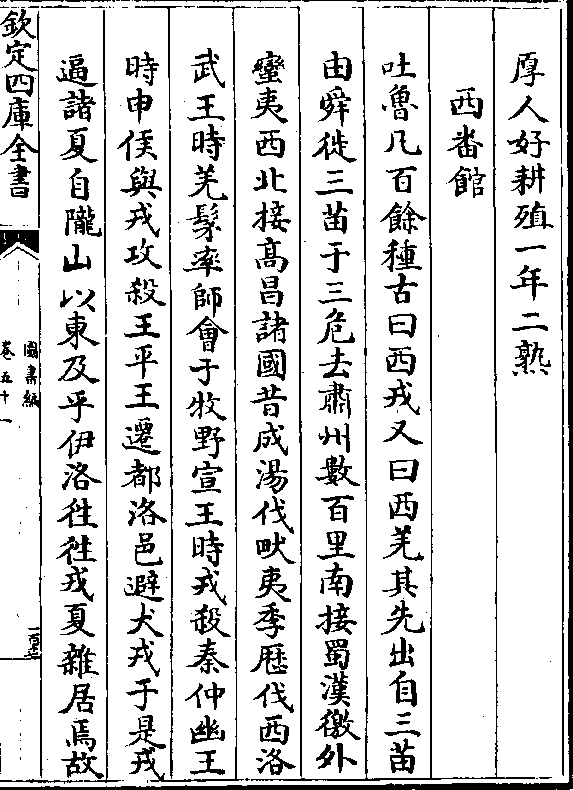

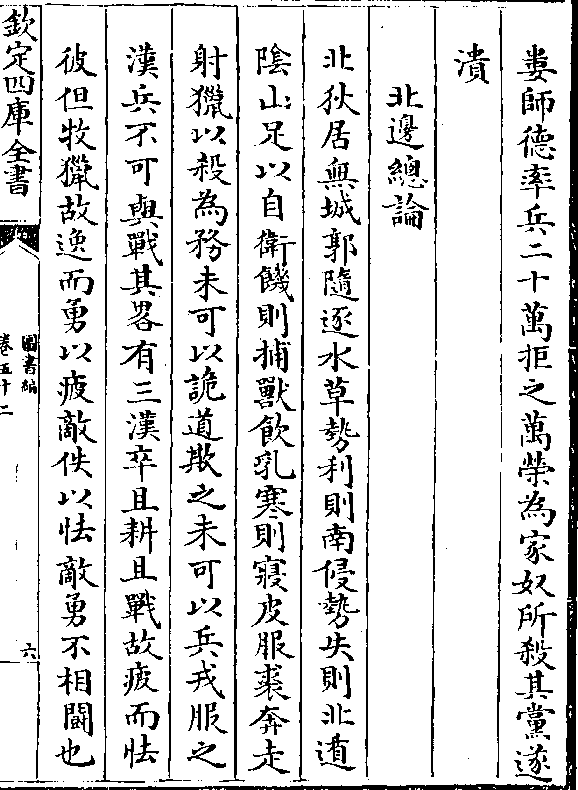

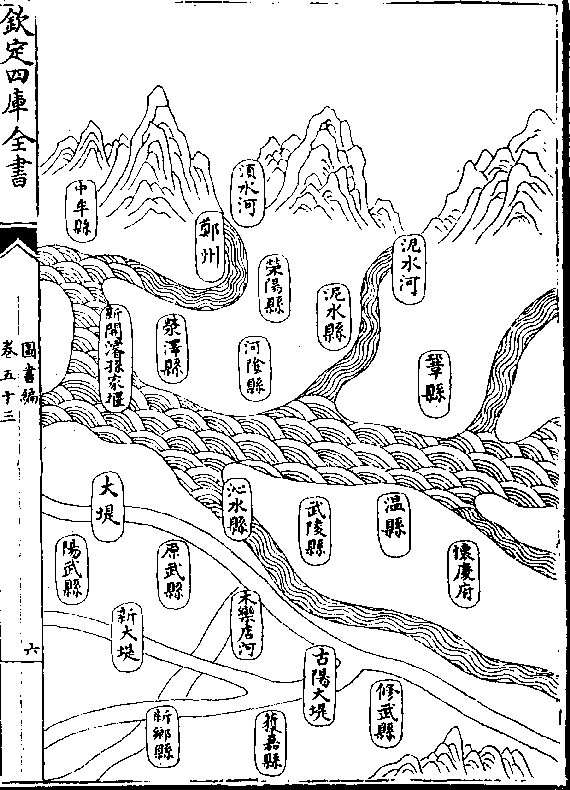

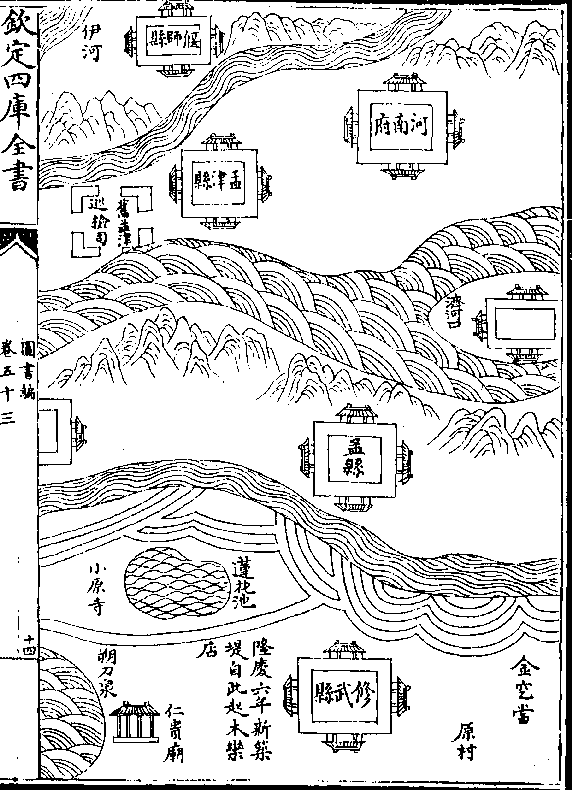

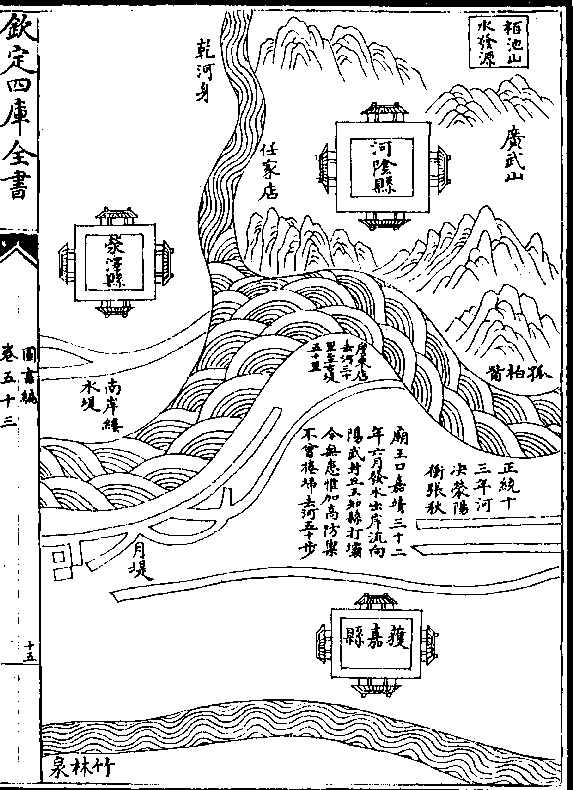

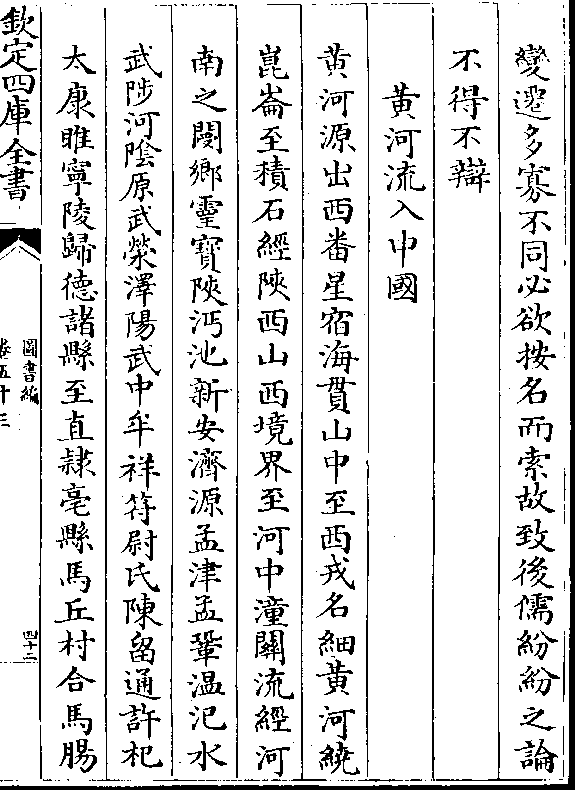

黄河流入中国

黄河源出西番星宿海贯山中至西戎名细黄河绕

昆崙至积石经陜西山西境界至河中潼关流经河

南之阌乡灵宝陜沔池新安济源孟津孟巩温汜水

武陟河阴原武荥泽阳武中牟祥符尉氏陈留通许杞

太康睢宁陵归德诸县至直𨽻亳县马丘村合马肠

卷五十三 第 42b 页 WYG0970-0252d.png

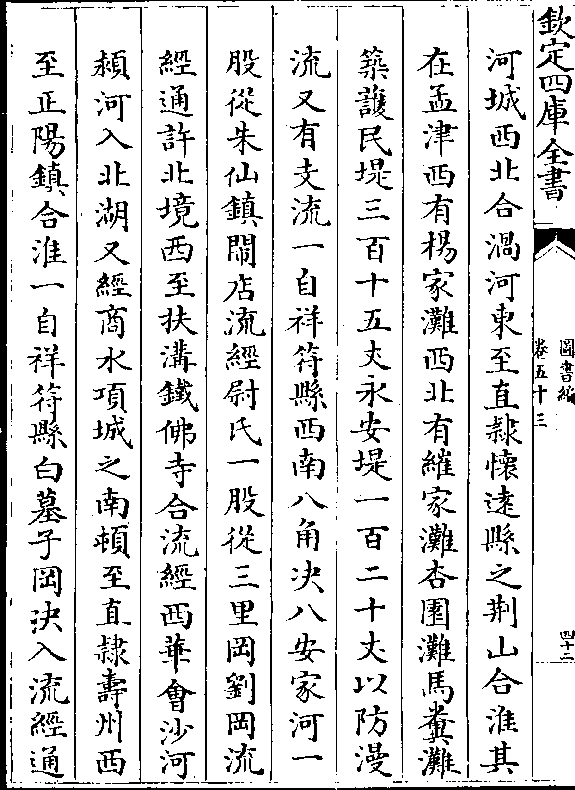

河城西北合涡河东至直𨽻怀远县之荆山合淮其

河城西北合涡河东至直𨽻怀远县之荆山合淮其在孟津西有杨家滩西北有繀家滩杏园滩马粪滩

筑护民堤三百十五丈永安堤一百二十丈以防漫

流又有支流一自祥符县西南八角决八安家河一

股从朱仙镇闹店流经尉氏一股从三里冈刘冈流

经通许北境西至扶沟铁佛寺合流经西华会沙河

颍河入北湖又经商水项城之南顿至直𨽻寿州西

至正阳镇合淮一自祥符县白墓子冈决入流经通

卷五十三 第 43a 页 WYG0970-0253a.png

许杞大康之马厂集旧名马厂河又经柘城县鹿邑

许杞大康之马厂集旧名马厂河又经柘城县鹿邑东北境合涡河至亳县北关仍入本河合淮俱入海

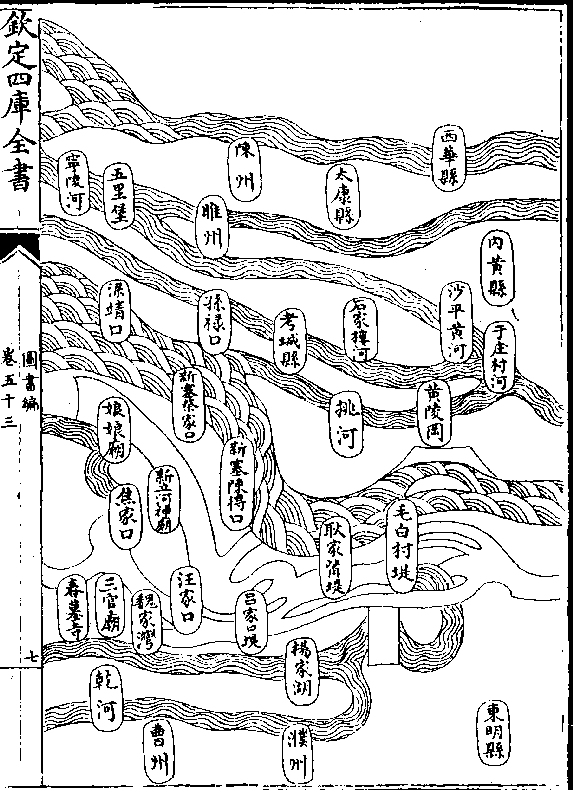

黄河故道

古自阳武北新乡西南入境东北经延津汲胙城至

北直𨽻浚县大伾山北入海即禹贡导河东过洛汭

至于大伾处至魏郡邺县有故大河在东北直达于

海疑即禹之故河也周定王五年河徙则非禹之所

穿汉文帝十二年河决酸枣东南流经丰丘入北直

卷五十三 第 43b 页 WYG0970-0253b.png

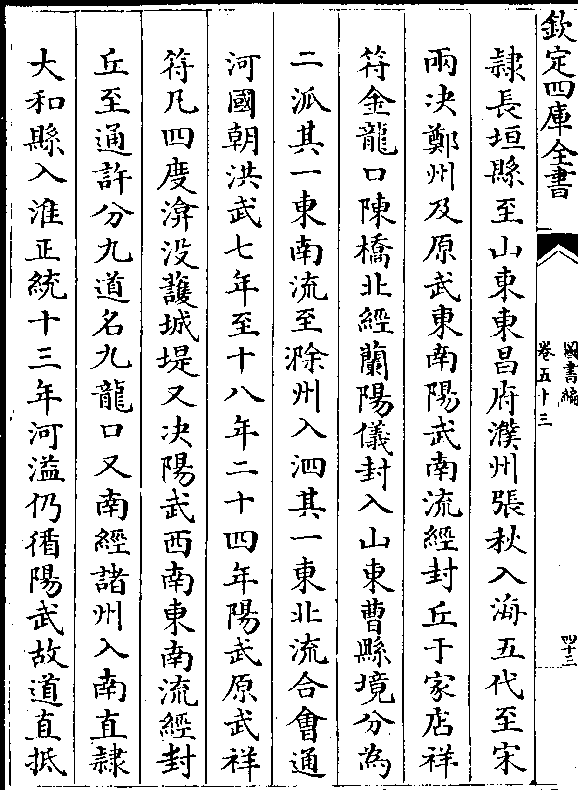

𨽻长垣县至山东东昌府濮州张秋入海五代至宋

𨽻长垣县至山东东昌府濮州张秋入海五代至宋两决郑州及原武东南阳武南流经封丘于家店祥

符金龙口陈桥北经兰阳仪封入山东曹县境分为

二𣲖其一东南流至滁州入泗其一东北流合会通

河国朝洪武七年至十八年二十四年阳武原武祥

符凡四度渰没护城堤又决阳武西南东南流经封

丘至通许分九道名九龙口又南经诸州入南直𨽻

大和县入淮正统十三年河溢仍循阳武故道直抵

卷五十三 第 44a 页 WYG0970-0253c.png

张秋入海

张秋入海河源考

夏书禹贡

导河积石至于龙门南至于华阴东至于底柱又东

至于孟津东过洛汭至于大伾北过洚水至于大陆

又北播为九州同为逆河入于海

蔡传曰河自积石三千里而后至龙门但一书积石

不言方向荒远在所略也龙门而下因其所经记其

卷五十三 第 44b 页 WYG0970-0253d.png

自北而南则曰南至华阴记其自南而东则曰东至

自北而南则曰南至华阴记其自南而东则曰东至底柱又详记其东向所经之地则曰孟津曰洛汭曰

大伾又记其自东而北则曰北过洚水又详记其北

向所经之地则曰大陆曰九河又记其入海之处则

曰逆河自洛汭而上河行于山其地皆可考自大伾

而下垠岸高于平地故决齧流移水陆变迁而降水

大陆九河逆河皆难指实然上求大伾下得积石因

其方向辩其故迹则犹可考也

卷五十三 第 45a 页 WYG0970-0254a.png

程氏曰自洛汭以上山水名称迹道古今如一自大

程氏曰自洛汭以上山水名称迹道古今如一自大伾以下不特水道难考虽名山旧尝凭河者亦复不

可究辨非山有徙移也河既变迁年世又远人知新

河之为河不知旧山之不附新河辄并河求之安得

旧山之真欤

西汉书张骞传

汉使穷河源其山多玉石采来天子案古图名河所

出山昆崙云

卷五十三 第 45b 页 WYG0970-0254b.png

西汉书西域志

西汉书西域志西域中央有河其河有两源一出葱岭山下一出于

阗于阗在南山下其河北流与葱岭河合东注蒲昌

海蒲昌海一名盐泽者也去玉门阳关三百馀里广

袤三百里其水停居冬夏不增减皆以为潜行地下

南出于积石为中国河云

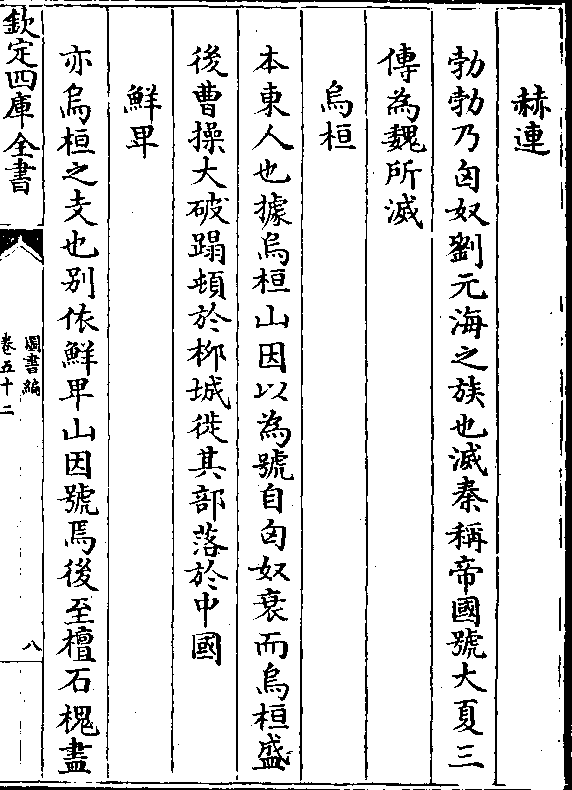

山海经

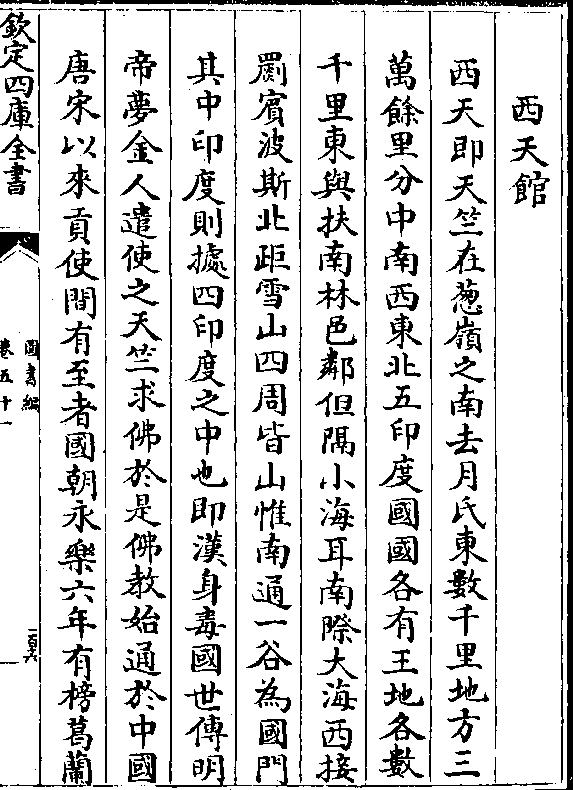

昆崙山纵横万里高万一千去嵩山五万里有青河

卷五十三 第 46a 页 WYG0970-0254c.png

白河赤河黑河环其墟其白水出其东北陬屈向东

白河赤河黑河环其墟其白水出其东北陬屈向东南流为中国河河百里一小曲千里一大曲发源及

中国大率常然东流潜行地下至规期山北流分为

两源一出葱岭一出于阗其河复合东注蒲昌海复

潜行地下南出积石山西南流又东回入塞过燉煌

酒泉张掖郡南与洮河合过安定北地郡北流过朔

方郡西又南流过五原郡南又东流过云中西河郡

东又南流过上都河东郡西而出龙门汾水从东于

卷五十三 第 46b 页 WYG0970-0254d.png

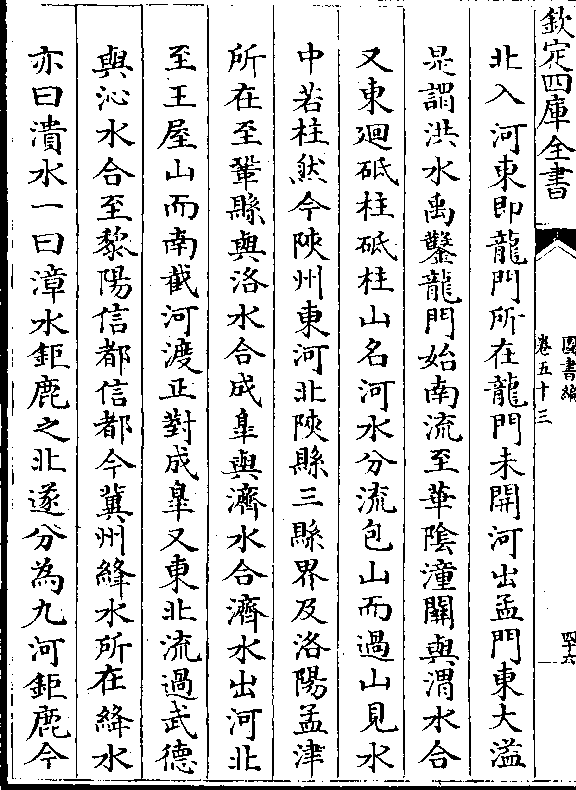

北入河东即龙门所在龙门未开河出孟门东大溢

北入河东即龙门所在龙门未开河出孟门东大溢是谓洪水禹凿龙门始南流至华阴潼关与渭水合

又东回砥柱砥柱山名河水分流包山而过山见水

中若柱然今陜州东河北陜县三县界及洛阳孟津

所在至巩县与洛水合成皋与济水合济水出河北

至王屋山而南截河渡正对成皋又东北流过武德

与沁水合至黎阳信都信都今冀州绛水所在绛水

亦曰溃水一曰漳水钜鹿之北遂分为九河钜鹿今

卷五十三 第 47a 页 WYG0970-0255a.png

邢州大陆所在大陆泽名九河一曰徒骇二太史三

邢州大陆所在大陆泽名九河一曰徒骇二太史三马颊四覆釜五胡苏六简七洁八钩盘九鬲津又合

为一河而入海齐桓公塞九河以广田居故馆陶贝

丘广川信都东光河间以东城池九河旧迹犹存汉

代河决金堤南北多罹其害议者常欲求九河旧迹

而穿之未知其所是以班固云自兹钜汉以亡其八

枝河之故渎自沙丘堰南分地出焉故尚书称导河

积石至于龙门今绛州龙门县界南至于华阴北至

卷五十三 第 47b 页 WYG0970-0255b.png

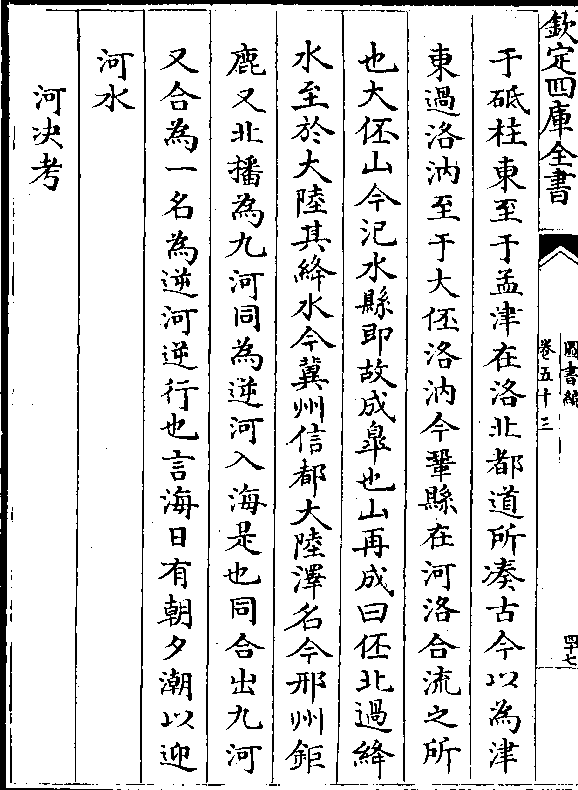

于砥柱东至于孟津在洛北都道所凑古今以为津

于砥柱东至于孟津在洛北都道所凑古今以为津东过洛汭至于大伾洛汭今巩县在河洛合流之所

也大伾山今汜水县即故成皋也山再成曰伾北过绛

水至于大陆其绛水今冀州信都大陆泽名今邢州钜

鹿又北播为九河同为逆河入海是也同合出九河

又合为一名为逆河逆行也言海日有朝夕潮以迎

河水

河决考

卷五十三 第 48a 页 WYG0970-0255c.png

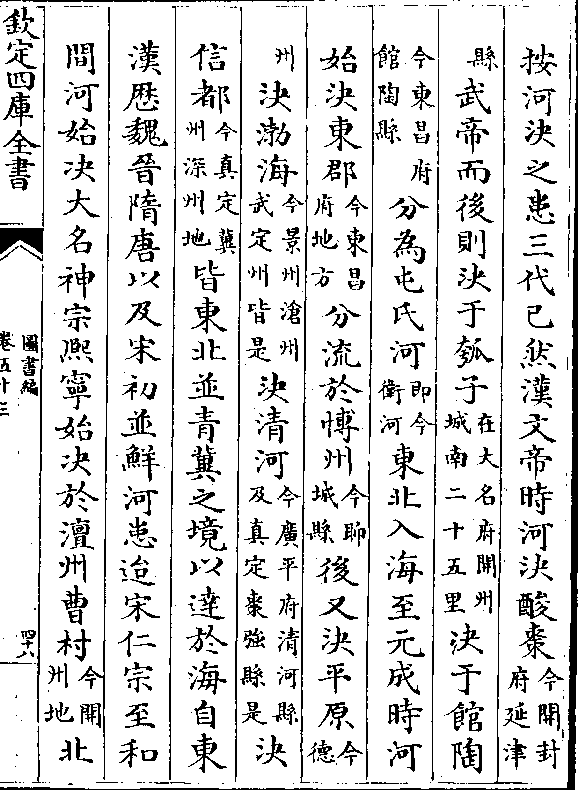

按河决之患三代已然汉文帝时河决酸枣(今开封/府延津)

按河决之患三代已然汉文帝时河决酸枣(今开封/府延津)(县/)武帝而后则决于瓠子(在大名府开州/城南二十五里)决于馆陶

(今东昌府/馆陶县)分为屯氏河(即今/卫河)东北入海至元成时河

始决东郡(今东昌/府地方)分流于博州(今聊/城县)后又决平原(今/德)

(州/)决渤海(今景州沧州/武定州皆是)决清河(今广平府清河县/及真定枣强县是)决

信都(今真定冀/州深州地)皆东北并青冀之境以达于海自东

汉历魏晋隋唐以及宋初并鲜河患迨宋仁宗至和

间河始决大名神宗熙宁始决于澶州曹村(今开/州地)北

卷五十三 第 48b 页 WYG0970-0255d.png

流断绝河道南徙东汇于梁山泺(在东平/州西)分为二𣲖

流断绝河道南徙东汇于梁山泺(在东平/州西)分为二𣲖一入南清河入于汇(在今淮安清河县即泗水下流/发源泰安州经徐邳南流入淮)

一合北清河入于海(即济水故自兖州东北流经济/南府长清齐河济阳武定蒲台)

(利津等州县/界入于海)黄河入淮自兹滥觞矣旧黄河在开封

城北四十里至我朝洪武二十四年河决原武东经

开封城北五里又南行至项城经颍州颍上县东至

寿州正阳镇全入于淮而故道遂淤至是又决荥阳

过开封城之西南而城北之新河又淤自是汴城在

卷五十三 第 49a 页 WYG0970-0256a.png

河之北矣隋唐以前河自河淮自淮各自入海宋中

河之北矣隋唐以前河自河淮自淮各自入海宋中叶以后河合于淮以趋海矣此古今河道迁徙不同

之大略然前代河决不过坏民田庐而已我朝河决

则虑并妨漕运而关系国计故我朝治河视前代为

尤急

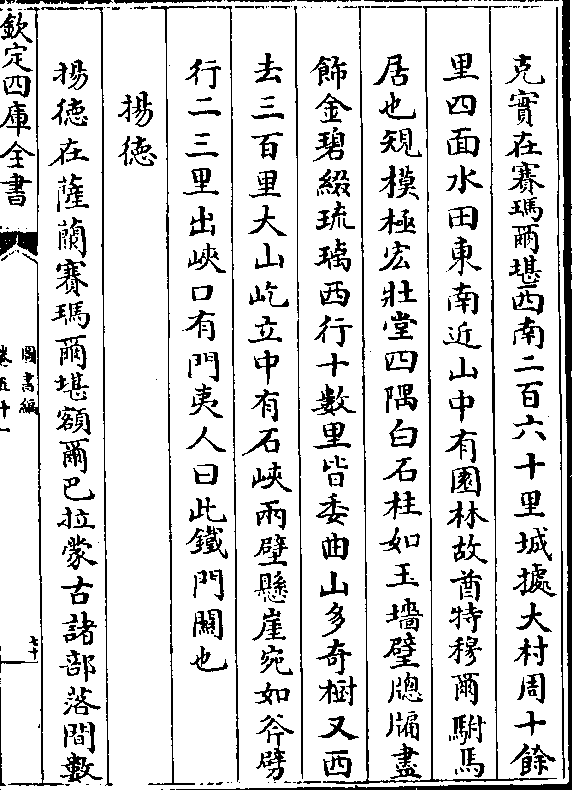

治黄河议

黄河发源具载史传今不敢烦渎姑自宁夏为始言

之自宁夏流至延绥山西两界之间两岸皆高山石

卷五十三 第 49b 页 WYG0970-0256b.png

麓黄河流于其中并无冲决之患及过潼关一入河

麓黄河流于其中并无冲决之患及过潼关一入河南之境两岸无山地势平衍土少沙多无所拘制而

水纵其性兼之各处小水皆趋于河而河道渐广矣

方其在于洛阳河内之境必东之势未尝拂逆且地

无高下之分水无倾泻之势河道虽大冲决罕闻及

至入开封地界而必东之势少折向南其性已拂逆

矣况又接南北直𨽻山东地方地势既有高下之殊

而小水之入于河者愈多淤塞冲决之患自此始矣

卷五十三 第 50a 页 WYG0970-0256c.png

此黄河之大槩也今之论黄河者惟言其瀰漫之势

此黄河之大槩也今之论黄河者惟言其瀰漫之势又以其迁徙不常而谓之神水遂以为不可治此盖

以河视河而未尝以理视河也夫以河视河则河大

而难治以理视河则河易而可为瀰漫之势盖因夏

秋雨多而各处之水皆归于河水多河小不能容纳

遂至瀰漫然亦不过旬日至于春冬则鲜矣是则瀰

漫者不得已也水之变也岂其常性哉至于所谓神

水者尤为无据其故何耶盖以黄河之水泥沙相半

卷五十三 第 50b 页 WYG0970-0256d.png

流之急则泥沙并行流之缓则泥沙停积而停积则

流之急则泥沙并行流之缓则泥沙停积而停积则淤之渐矣今日淤之明日淤之今岁淤之明岁淤之

淤之既久则河高而不能行然水性就下必于其地

势之下者而趋焉趋之既久则岸面虽若坚固水行

地下岸之根基已浸灌疏散而不可支矣及遇大雨

时至连旬不晴河水泛涨瀰漫浩荡以不可支之岸

基而遇此莫能禦之水势倾刻奔溃一泻千里遂成

河道近日兰阳县父老谓黄河未徙之先数年城中

卷五十三 第 51a 页 WYG0970-0257a.png

井水已是黄水足为證验故人徒见一时之迁徙而

井水已是黄水足为證验故人徒见一时之迁徙而不见累岁之浸灌乃以为神无足怪也为照河南山

东及南北直𨽻临河州县所管地方多不过百里少

则四五百里若使各该州县各造船只各置铁扒并

尖铁锄每遇淤浅即用人夫在船扒浚若是土硬则

用尖锄使泥沙与水并行既无淤塞之患自少冲决

之虞用力甚少成功甚多且黄河水激湍而泥沙则

又易起更有船只则人夫不惟免涉水之苦而风雨

卷五十三 第 51b 页 WYG0970-0257b.png

可蔽宿食有所是修河之智而寓爱民之仁推而言

可蔽宿食有所是修河之智而寓爱民之仁推而言之其利甚博若夫瀰漫之势殆不能免所可自尽者

则在筑堤防患不与水争地耳

宋太祖曰夏后治水但言导河至海随山浚川未闻

力制湍流广营高岸自战国专利堙塞故道以小防

大以私害公九河之制遂隳历代之患弗弭神宗曰

后世以事治水故常有碍以道治水无违其性可也

如能顺水所向迁徙城邑以避之复有何患虽禹复

卷五十三 第 52a 页 WYG0970-0257c.png

生不过如此欧阳修曰开河如放火又曰避高就下

生不过如此欧阳修曰开河如放火又曰避高就下水之本性河流已弃之道自古难复文彦博曰河不

出于东则出于西利害一也今发夫修治徙东从西

何利之有自古治河之说多矣若宋二帝之见二臣

之言可为百世法

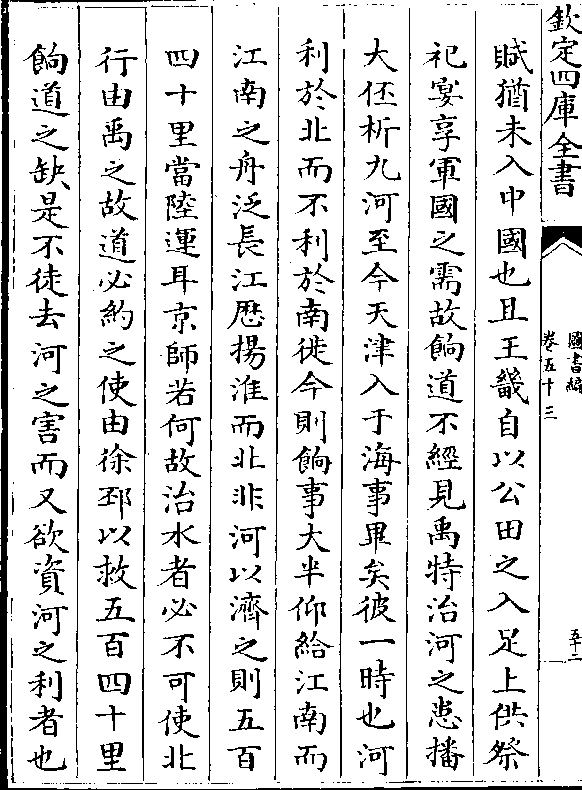

黄河治法

今之治河者难于禹焉夫三代以上或都秦雍或都

陈贡道皆溯黄河水击数千里直达耳而江南之贡

卷五十三 第 52b 页 WYG0970-0257d.png

赋犹未入中国也且王畿自以公田之入足上供祭

赋犹未入中国也且王畿自以公田之入足上供祭祀宴享军国之需故饷道不经见禹特治河之患播

大伾析九河至今天津入于海事毕矣彼一时也河

利于北而不利于南徙今则饷事大半仰给江南而

江南之舟泛长江历扬淮而北非河以济之则五百

四十里当陆运耳京师若何故治水者必不可使北

行由禹之故道必约之使由徐邳以救五百四十里

饷道之缺是不徒去河之害而又欲资河之利者也

卷五十三 第 53a 页 WYG0970-0258a.png

不亦难乎若不为饷道计而徒欲去河之害以复禹

不亦难乎若不为饷道计而徒欲去河之害以复禹故道则从河南铜瓦厢一决之使东趋东海则河南

徐邳永绝河患是居高屋建瓴水也而可乎故九河

故道必不可复者为饷道也而非难复也

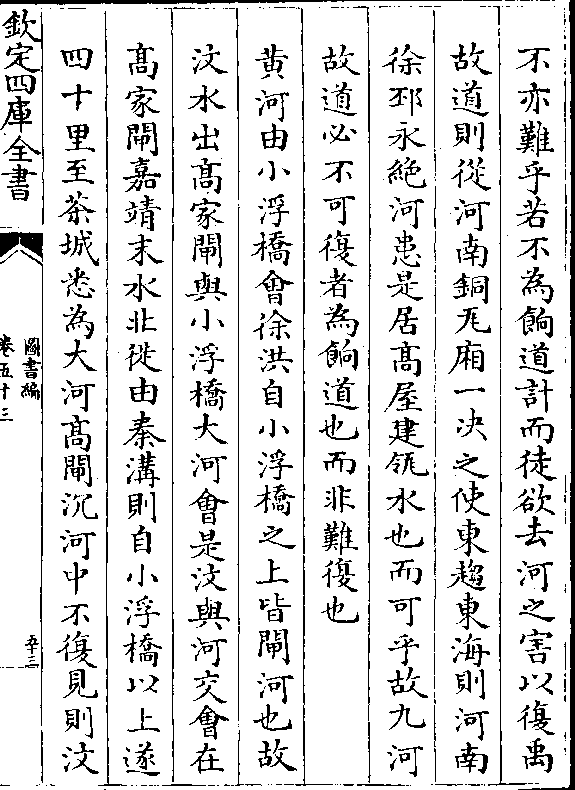

黄河由小浮桥会徐洪自小浮桥之上皆闸河也故

汶水出高家闸与小浮桥大河会是汶与河交会在

高家闸嘉靖末水北徙由秦沟则自小浮桥以上遂

四十里至茶城悉为大河高闸沉河中不复见则汶

卷五十三 第 53b 页 WYG0970-0258b.png

与河交会在茶城矣

与河交会在茶城矣黄河自清河迄茶城五百四十里全河经徐邳则二

洪平舟以不败是黄河决堤之害有限而济运之利

无穷今恶其害也而欲去之河南是河南岁治黄河

徐邳岁治运河滋多事耳今以五百四十里治运河

即所以治黄河治黄河即所以治运河其功合一不

亦便哉

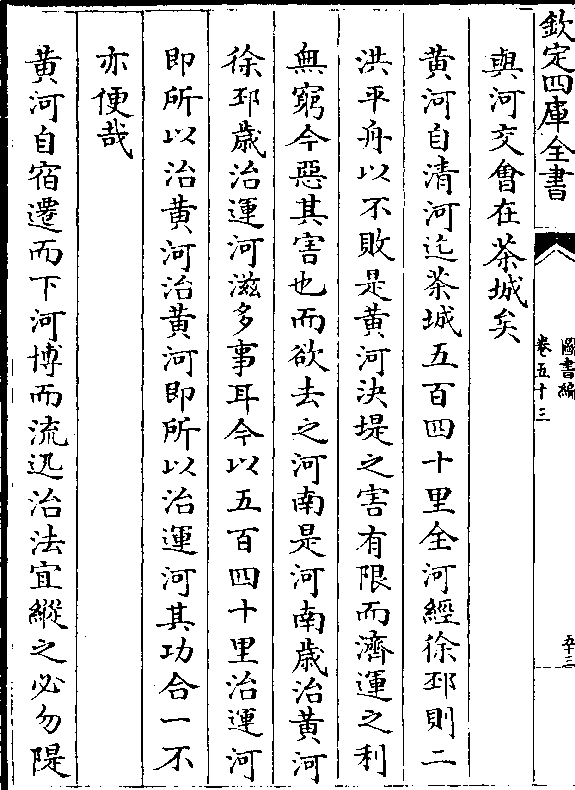

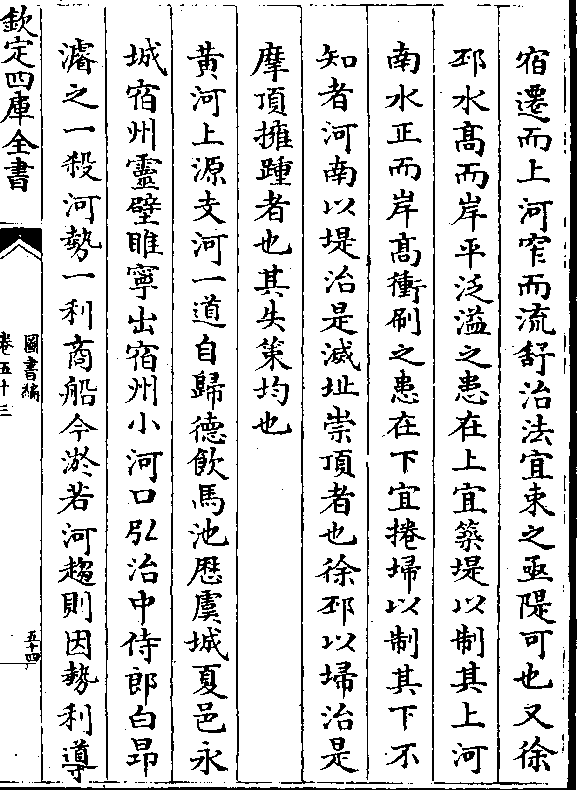

黄河自宿迁而下河博而流迅治法宜纵之必勿堤

卷五十三 第 54a 页 WYG0970-0258c.png

宿迁而上河窄而流舒治法宜束之亟堤可也又徐

宿迁而上河窄而流舒治法宜束之亟堤可也又徐邳水高而岸平泛溢之患在上宜筑堤以制其上河

南水正而岸高冲刷之患在下宜捲埽以制其下不

知者河南以堤治是灭址崇顶者也徐邳以埽治是

摩顶拥踵者也其失策均也

黄河上源支河一道自归德饮马池历虞城夏邑永

城宿州灵壁睢宁出宿州小河口弘治中侍郎白昂

浚之一杀河势一利商船今淤若河趋则因势利导

卷五十三 第 54b 页 WYG0970-0258d.png

之而丰沛萧砀徐邳之患纾矣

之而丰沛萧砀徐邳之患纾矣黄河为中国患久矣神禹以来或言于三代或言于

汉唐宋时固不同或言于秦晋或言于宋郑徐淮地

固不同今治河者动泥古说则以三代治河之法用

之汉唐宋可乎又以秦晋治河之法用之宋郑徐淮

可乎特以数事拘儒牢不可破者列于左

一多穿漕渠以杀水势此汉人之言也特可言之秦

晋峡中之河耳若入河南水汇土疏大穿则全河由

卷五十三 第 55a 页 WYG0970-0259a.png

渠而旧河淤小穿则水性不趋水过即平陆耳夫水

渠而旧河淤小穿则水性不趋水过即平陆耳夫水专则急分则缓河急则通缓则淤治正河可使分而

缓之道之使淤哉今治河者第幸其合势急如奔马

吾从而顺其势堤防之约束之范我驰驱以入于海

淤安可得停淤不得停则河深河深则永不溢亦不

舍其下而趋其高河乃不决故曰黄河合流国家之

福也

一我朝之运不赖黄河此先臣之言也盖欲黄河由

卷五十三 第 55b 页 WYG0970-0259b.png

禹故道而以为山东汶水三分流入徐吕二洪为可

禹故道而以为山东汶水三分流入徐吕二洪为可以济运遂倡为不赖黄河之说耳夫徐吕至清河入

淮五百四十里嘉靖中河身直趋河南孙家渡赵皮

寨或南会于淮或出小河口而二洪几断漕事大困

则以失黄河之助也今欲不赖之而欲由禹故道则

弱汶三分之水曾不足以湿徐吕二洪之沙是覆杯

水于积灰之上者也焉能荡舟二洪而下经徐邳历

宿桃河身皆广百馀丈皆深二丈有奇汶河勺水能

卷五十三 第 56a 页 WYG0970-0259c.png

流若是之远乎能济运否乎故曰我朝之运半赖黄

流若是之远乎能济运否乎故曰我朝之运半赖黄河也

一黄河北徙国家之利此先臣之言堪舆家之说也

不知三代以上都冀州黄河若张弓然其时大江以

南多未贡赋故山东之运东而至西秦之运西而至

原不藉南运也若河南徙则东运既不便而黄河之

水从大行而望之势若反而挑王气乃微古今贡赋

全给于江南又都燕据上游以临南服黄河南徙则

卷五十三 第 56b 页 WYG0970-0259d.png

万艘渡长江穿淮扬入黄河而直达于闸河浮卫贯

万艘渡长江穿淮扬入黄河而直达于闸河浮卫贯白河抵于京且王会万国其便若是苟北徙则徐邳

五百里之运道绝矣故曰黄河南徙国家之福也

一黄河不能复禹故道必使复河南故道此近臣之

议也盖惩徐邳连岁河患激而云然耳不知徐邳之

患由邳河之淤又由先年河行房村口近年曲头集

口旁流既急而盛正流必缓而淤而徐邳之水患博

矣然河患不在徐邳必在河南不在河南必在徐邳

卷五十三 第 57a 页 WYG0970-0260a.png

嘉靖以前河经河南河南大患九重拊膺百工蹙额

嘉靖以前河经河南河南大患九重拊膺百工蹙额思与河南图一旦之命策力毕举竟莫支吾而河南适

有天幸河并行徐邳而后河南息二百年之大患居

平土者仅二十馀年今若复河南之故道岂惟人力

不胜即胜之是又徙徐邳之患于河南而又生二洪

乾涸阻运之患也第堤徐邳三百里有奇河不泛滥

而徐邳之患消故河由徐邳则民稍患而运利由河

南则民与运两患之姑母论王土王民邻国为壑之

卷五十三 第 57b 页 WYG0970-0260b.png

大义也又况堤固水深即砀徐之患直河秋一季耳

大义也又况堤固水深即砀徐之患直河秋一季耳利害岂不明甚故曰河南故道不必复也

一黄河清圣人生此史臣之言也彼盖谓五百年王

者兴说也非河渠说也夫王者兴非臣所当言而今

拘儒每以黄河清为上瑞误哉夫黄河浊者常也清

者变也欲其常浊而不清彼浊者尽沙泥水急则滚

沙泥昼夜不得停息而入于海而后黄河常深常通

而不决清则水澄水泥不复行不能入海徒积垫河

卷五十三 第 58a 页 WYG0970-0260c.png

身与岸平耳夫身与岸平河乃益弱欲冲泥沙则势

身与岸平耳夫身与岸平河乃益弱欲冲泥沙则势不得去欲入于海则滞不得疏饱闷偪迫然后择下

地一决以快其势此岂待上智而后知哉夫河决矣

饷道败矣犹贺曰上瑞非迂则愚故河清则治河者

当被发缨冠而救之不尔忧方大耳故曰黄河清变

也非常也灾也非瑞也

行水之法治有馀先下流治不足先上源国家饷道

延袤几三千里黄河之水每患其大盈有法以制其

卷五十三 第 58b 页 WYG0970-0260d.png

盈令不溢闸河之水每患其大缩有法以济其缩令

盈令不溢闸河之水每患其大缩有法以济其缩令不竭盖有玄运存焉未可以言而尽也

瓜洲上曰通惠闸下曰广惠闸青石市诸苏州麻石市

诸上元闸匠取诸夏镇丁夫募诸江北经三月而后

成排万口而始定议百年而方兴难矣哉

黄河若河南铜瓦厢陶家店练口判官村挖泥河荣

花树刘兽医口若山东武家坝瓦冈口皆要害也以

头年下埽为次年之防一年积料为两年之用则桑土

卷五十三 第 59a 页 WYG0970-0261a.png

早备阴雨无虞矣慎之哉

早备阴雨无虞矣慎之哉治黄河之浅者旧制列方舟数百如墙而以五齿爬

杏叶杓疏底游乘急流冲去之效莫睹也上疏则下

积此深则彼淤奈何以人力胜黄河哉虞城生员献

策为余言以人治河不若以河治河也夫河性急借

其性而役其力则可浅可深治在吾掌耳法曰如欲

深北则南其堤而北自深如欲深南则北其堤而南

自深如欲中深则南北堤两束之冲中坚焉而中自

卷五十三 第 59b 页 WYG0970-0261b.png

深此借其性而役其力者也功当万之于人又其始

深此借其性而役其力者也功当万之于人又其始也假堤以使河之深其终也河深而任堤之毁余曰

此深河之法也欲浅河以为洲法若何曰反用之耳

其法为之固堤令涨可得而踰矣涨冲之不去而又

踰其顶涨落则堤复涨急流使之别出而堤外水皆

缓固堤之外悉淤为洲矣余试之为茶城之洲为徐

邳之河无弗效者故曰以人治人以事处事以将选

将以兵练兵

卷五十三 第 60a 页 WYG0970-0261c.png

治两河议

治两河议我国家漕河形胜诚天造地设而有所待者夫自通

州以至仪真凡三千里而南旺分水适当其中南由

闸抵徐州则会黄河至淮安入海而扬州湖水接之

以达于江北由闸抵临清则会卫河至天津入海而

通州白沙接之以达于京南北地里之远近既侔而

水道之接济亦类虽图画亦不能尽其妙诚天下河

道第一形胜我圣明亿万载无疆之业也每思两河

卷五十三 第 60b 页 WYG0970-0261d.png

修治大要不同窃谓治运河者须治其源而河有体

修治大要不同窃谓治运河者须治其源而河有体用源乃体也河其用也治黄河者惟治其流而水有

常变小则常也大其变也治运河者浚泉导流不少

懈惰则体立矣而又挑浅修闸筑坝治堤之类其用

亦行河其少艰乎治黄河者于水之常遇有泥沙淤

塞则用人夫驾船于水中以铁扒并尖铁锄浚之使

沙泥随水而去夫淤塞既除则水得其道自无冲决

之患更修筑堤岸以禦水之变或护城池或防耕种

卷五十三 第 61a 页 WYG0970-0262a.png

使民得遂其安养而免渰没之虞则黄河之事可少

使民得遂其安养而免渰没之虞则黄河之事可少济矣今黄河三委一由兰阳大名山东至萧县出徐

州一由宁陵夏邑宿州出宿迁一由亳州合涡河会

淮水出清河三委俱当疏浚通流以杀水势第人多

狃于俗见惟以瀰漫之势为言谓黄河为神水不可

治要在断然行之耳若夫今日徐吕二洪则在用黄

河之水由萧县出者经小浮桥闸河泉水合流共济

焉是其于其要处致力如此

卷五十三 第 61b 页 WYG0970-0262b.png

尝考之元史其建国之始江南粮饷或自浙西涉江

尝考之元史其建国之始江南粮饷或自浙西涉江入淮逆流至中滦陆运至淇门入御河以达京师或

自利津河或开胶莱河入海(元建都于燕其漕运自/海道浙东西之粟自浙)

(入海江东西之粟自江入海淮东西之粟自/淮入海而其得人则有若朱清罗壁之徒)至元十

九年始至海运二十六年乃凿渠起安山西南由寿

张西北至临清引汶绝济直属漳卫名曰会通河盖

汶水自古东北入海而以智力导引使南接淮泗北

通白卫则自元人始也是时汶渠虽开而海运如故

卷五十三 第 62a 页 WYG0970-0262c.png

至我朝永乐以来始用守臣之议大浚会通以便粮

至我朝永乐以来始用守臣之议大浚会通以便粮于是江淮一带万里通津尺寸之水尽为我国家有

矣顷者徐吕(吕梁/徐州)二洪河流断绝自淮以北不可以

舟岁漕重事急如涌泉是可不为之重虑乎今之漕

渠北自海口南至漕河二千馀里其间不过汶泗诸

流而已必赖黄河之水自西入之而后漕运流通水

利深广故曰黄河南徙国家之福运道之利也丘文

庄亦曰江南赋贡之来必由济博之境则河决不可

卷五十三 第 62b 页 WYG0970-0262d.png

使之东行一决而东则漕渠乾涸岁运不继其害非

使之东行一决而东则漕渠乾涸岁运不继其害非独在民且移之国矣盖言运道之利必资于河也然

河势播迁靡有定向今或自赵皮寨南向亳泗或复

经流徐邳冲决乾涸不常又汶泉遇旱则微南旺以

淤而狭此漕之害也为今之计法在疏筑而已河有

故道徙有决口独不可因其旧而为之乎其或河流

亢悍不可复回则计出于引沁矣沁之源出自绵山

向尝合流于徐而顷为黄河所并要惟自武陟而上

卷五十三 第 63a 页 WYG0970-0263a.png

导济源引沁历曹州由旧分水处出永通闸以达于

导济源引沁历曹州由旧分水处出永通闸以达于二洪可也或谓徐吕二洪黄河南徙盖尝引沁矣沁

流微弱不足以济则如晋谢玄之树栅立埭壅二岸

之流以利漕宋人之开修月河上下置堰增闸以时

开闭此又计之不得已者也

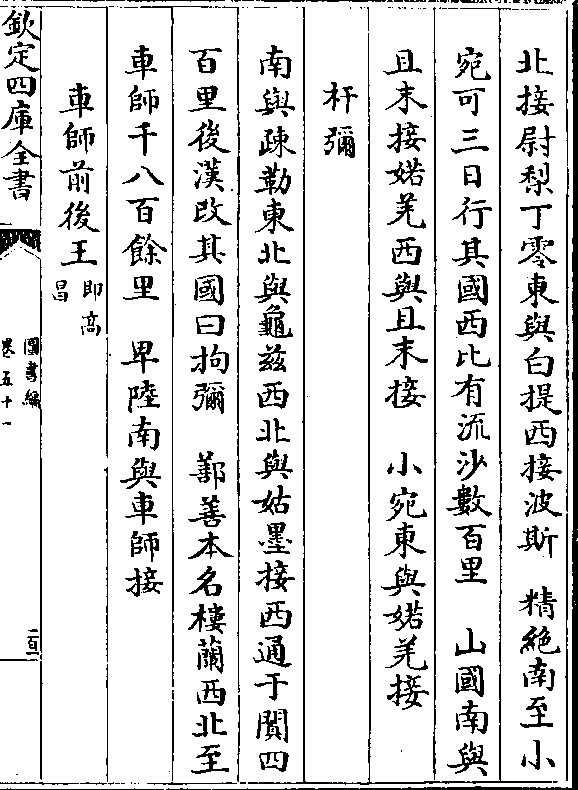

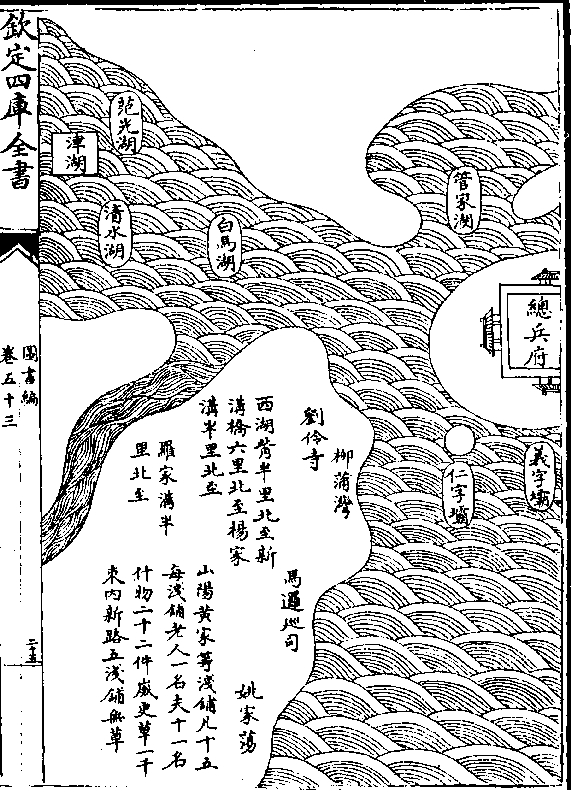

漕河详节

宋少保礼河南永宁人永乐初治会通河先是国朝

都金陵饷道悉仰给于南江右湖广之粟江而至两

卷五十三 第 63b 页 WYG0970-0263b.png

浙吴会之粟浙河而至凤泗之粟淮而至河南山东

浙吴会之粟浙河而至凤泗之粟淮而至河南山东之粟黄河而至而金陵至舟楫之会而灌输焉置饷

道弗讲永乐中治北京上供百官六军悉待哺于江

南之稻梁永乐初治海运运艘两浙自浙入于海吴

会自三江入于海湖广江西自洋子江入于海淮北

河南自河淮入于海山东各以滨海州县入于海皆

会直沽达于天津而怀庆卫辉以其舟顺卫河入天

津来会俱溯白河逆于张家湾输上都而舟溺亡算

卷五十三 第 64a 页 WYG0970-0263c.png

计臣曰海道险不可运乃令江南之运皆由高宝诸

计臣曰海道险不可运乃令江南之运皆由高宝诸湖渡淮达黄河陆运百七十里入卫河指天津输上

都而车费算计臣曰陆道费不可运少保乃请治会

通故道顾元末鼎沸不暇治饷事故道废自汶上至

临清五百里悉为平沙乃究尉迟公之旧迹及元人

之遗则自汶之上流唐元为冈城坝遏汶入洸河会

泗水东南注济宁济宁今天井闸尉迟建也以天井

之南注淮安以天井之北注天津而南旺地特耸济

卷五十三 第 64b 页 WYG0970-0263d.png

宁水上行终元之世第舟载上供数十石耳海运若

宁水上行终元之世第舟载上供数十石耳海运若故少保公患之适有戴村老人白英者献策曰南旺

地耸盍分水焉第勿令汶南注洸河北倾坎河导使

趋南旺南九十里流于天井北百八十里流于张秋

楼船可济也少保乃造梁窒汶之入洸者大坝戴村

遏汶之入坎河者开新渠百十有馀里抵南旺而分

注之九年道大通浅船约万艘载约四百石粮约四

百万石浮闸从徐州至临清几九百里直涉虚然为

卷五十三 第 65a 页 WYG0970-0264a.png

罢海运河成

罢海运河成坎河口者其运漕之橐钥乎旱则止汶以济漕涝衍

则泄汶以全漕石滩天壤俱弊可也后来者时为橐

时为钥有权存焉酌而用之存乎人耳

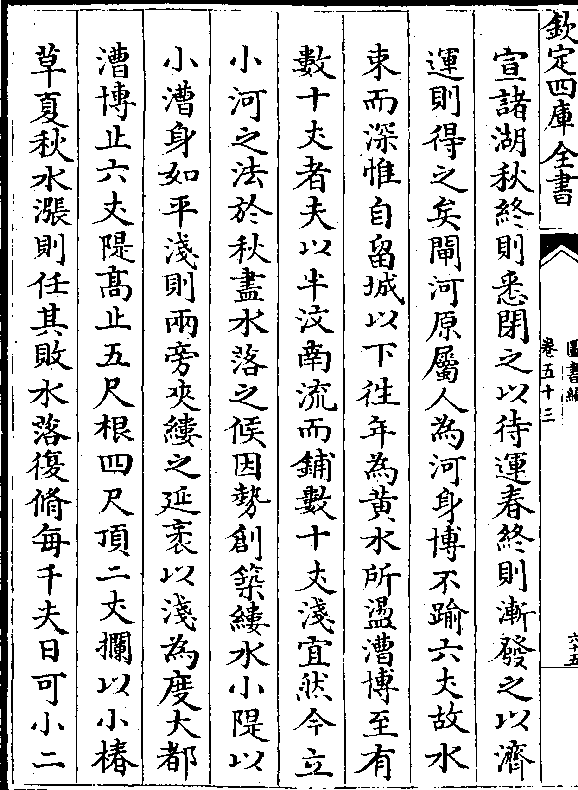

诸闸漕以汶为主而以诸湖辅之若蜀山马踏南旺

安山沙湾诸湖皆辅汶北流者也独山微山昭阳吕

孟诸湖皆辅汶南流者也顾汶水微于春夏之交而

灌输方盛湖水溢于夏秋之交而运事已竣要在节

卷五十三 第 65b 页 WYG0970-0264b.png

宣诸湖秋终则悉闭之以待运春终则渐发之以济

宣诸湖秋终则悉闭之以待运春终则渐发之以济运则得之矣闸河原属人为河身博不踰六丈故水

束而深惟自留城以下往年为黄水所荡漕博至有

数十丈者夫以半汶南流而铺数十丈浅宜然今立

小河之法于秋尽水落之候因势创筑缕水小堤以

小漕身如平浅则两旁夹缕之延袤以浅为度大都

漕博止六丈堤高止五尺根四尺顶二丈拦以小椿

草夏秋水涨则任其败水落复脩每千夫日可小二

卷五十三 第 66a 页 WYG0970-0264c.png

三里漕立小则水立深浮舟俄顷耳此岁功也

三里漕立小则水立深浮舟俄顷耳此岁功也夏春运盛之时正汶水微弱之候南北分流之则不

足并流之则有馀特为番休之法如运舸浅于济宁

之间则闭南旺北闸令汶尽南流灌茶城逆舟屯于

汶之上源以待北决如运舸浅于东昌之间则闭南

旺南闸令汶尽北流灌临清此役汶全力者也万历

元年始用此法漕大利

南旺脊水也闭诸北闸则南流闭诸南闸则北流水

卷五十三 第 66b 页 WYG0970-0264d.png

如人意者莫如汶故命之左则左灌济宁命之右则

如人意者莫如汶故命之左则左灌济宁命之右则右灌临清万历元年临清稍滞运余以尾入帮南旺

闭之南闸令全汶趋临清一日而出板闸者七百十

日而出运艘六千有奇此所谓役水者也

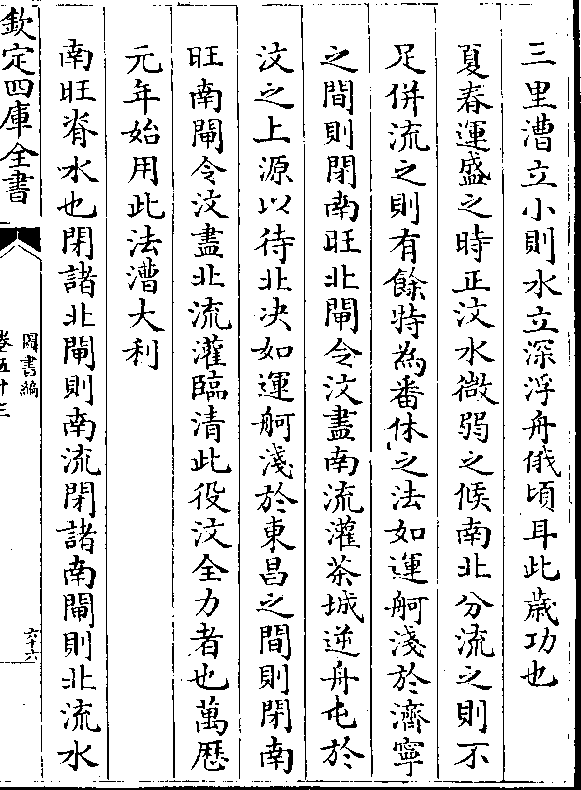

漕河十月徵税十一月兑军十二月开帮次年二月

过淮三月四月过徐州洪入闸今之令万全之策也

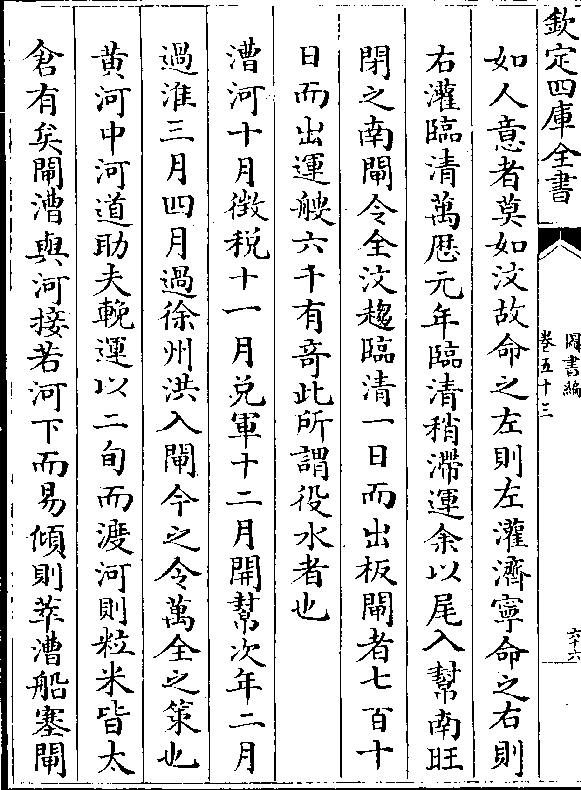

黄河中河道助夫挽运以二旬而渡河则粒米皆太

仓有矣闸漕与河接若河下而易倾则萃漕船塞闸

卷五十三 第 67a 页 WYG0970-0265a.png

河之口数重闸水为船所扼不得急奔则停回即深

河之口数重闸水为船所扼不得急奔则停回即深留一口牵而上递相为塞障而拥水也命曰船堤是

以船治船者也闸漕下流通河者必流一浅长数丈

戒勿浚以蓄上流诸浅见矣此以浅治浅也

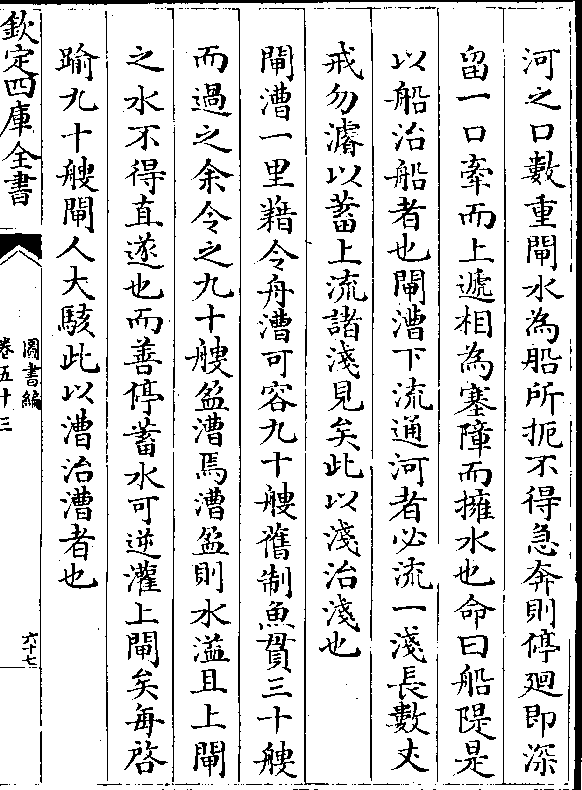

闸漕一里藉令舟漕可容九十艘旧制鱼贯三十艘

而过之余令之九十艘盈漕焉漕盈则水溢且上闸

之水不得直遂也而善停蓄水可逆灌上闸矣每启

踰九十艘闸人大骇此以漕治漕者也

卷五十三 第 67b 页 WYG0970-0265b.png

白河天津至通州凡五十九浅夫以浚浅有堤夫筑

白河天津至通州凡五十九浅夫以浚浅有堤夫筑堤百八十年堤夫犹故也而以浅夫为引舟夫者误

余为之复旧制云

治漕有八因河之未泛而北运因河之未冻而南还

因风之南北为运期因河之顺流为运道因河安则

修堤以固本因河危则塞决以治标因冬春则沿堤

以修因夏秋则据堤以守是谓八因有三策四月方

终舟悉入闸夏秋之际河复安流上策也运艘入闸

卷五十三 第 68a 页 WYG0970-0265c.png

国制无虞黄水齧堤随缺随补中策也夏秋水发运

国制无虞黄水齧堤随缺随补中策也夏秋水发运舸渡河漕既愆期河无全算斯血策矣是谓三策

漕河事宜

窃惟今之语治河者其说有二主防运河者则以堤

必亟筑主顺水性者则以堤必勿筑臣以为古之治

河者求以去河之害而已纵其性而顺下焉则无事

矣勿筑诚是也今则不惟去河之害而复欲资河之

利万一纵其性之所之如昔年河决张秋东注于海

卷五十三 第 68b 页 WYG0970-0265d.png

则今运道悉为平陆虽欲勿筑不可得也故禦盗必

则今运道悉为平陆虽欲勿筑不可得也故禦盗必资夫城守禦河必藉夫堤防但河东趋则顺其性而

为之东堤不可激之使西河南徙则顺其性而为之

南堤不可障之使北堤远河则所汇者广可使安流

堤近河则所容者隘必致激搏寻常水涨堤有全功

异常水灾堤无胜算此河堤之大较也河道流动譬

之人身清河以下其尾闾也邳宿之间其水道也徐

吕之间其肚腹也旁流既多正道自塞是以有邳河

卷五十三 第 69a 页 WYG0970-0266a.png

之淤水道既湮肚腹自涨是以有徐州之患故清河

之淤水道既湮肚腹自涨是以有徐州之患故清河之流迅则邳宿之道自通而徐州之患自减此运河

之大较也修筑长堤必赖夫力然白夫不如徭夫徭

夫不如募夫白夫者州县借𣲖之夫未行则有帮贴

安家之苦既行则有往返之劳在役则有支给饭食

之费且骚百姓竭民事河臣所忧有大于河者徭夫

者定编铺浅闸溜之夫相沿已久官民俱安募夫者

雇募贫困之民损官而不扰民工作而寓赈济民心

卷五十三 第 69b 页 WYG0970-0266b.png

既乐用力尤勤大率白夫除帮贴安家外官复给之

既乐用力尤勤大率白夫除帮贴安家外官复给之饭食徭夫除编佥工食外官复给之犒赏皆有重复

费用若募夫则每工给官银四分始量力而分工终

计工而受食应补给者补给应扣除者扣除伹不失

信即可子来故白夫不如徭夫徭夫不如募夫此徭

夫之大较也

修瓜洲闸

议照瓜洲为运道咽喉而下江等总岁运漕储贰百

卷五十三 第 70a 页 WYG0970-0266c.png

万石咸必由之一向建设土坝凡江北之空船南兑

万石咸必由之一向建设土坝凡江北之空船南兑必掣坝以出江南之重船北运必盘坝以入运船有

靠损之虞盘剥有脚价之费停泊江滨有风涛之患

船只辐辏有守候之苦诸臣累次建白该部累次题

覆欲于花园港潴市等处建闸慎严启闭俾运艘往

来直达江浒委属利便而竟格不得行者徒以本镇

垄断之徒欲牟大利每假走泄水利为辞查得仪真

亦近大江国初亦设土坝后因车盘不便弘治年间

卷五十三 第 70b 页 WYG0970-0266d.png

改建闸座迄今上江漕运便不可言且高宝诸湖之

改建闸座迄今上江漕运便不可言且高宝诸湖之水岁以瀰漫决堤为患未闻以走泄涸竭为患也况

国家之事未有全利而无害者惟择其利多而害少

者为之今闸成之后漕舟通利若履平地一便尽免

车盘船无靠损二便随到随过风波无虞三便闸座

既通高宝诸湖水有疏泄不致败堤四便闸道通行

商舶云集市廛交易水陆必至五便夫愚民不可虑

始国计亟宜远图苟有利于漕储少不利于百姓即

卷五十三 第 71a 页 WYG0970-0267a.png

所谓利多而害少者尚为之也而况官民俱便有利

所谓利多而害少者尚为之也而况官民俱便有利而无害者乎

议得防河既如防寇则守堤当如守边故有堤不守

与无堤同守堤不密与无守同先年河南累被河患

大为堤防今数十年幸获安堵者则防守严而备禦

素也谚云河决夜岂诚如汉人阴气盛则河多决穿

凿附会云尔哉徒以人力昼则防而夜则懈故河不

决于所防而决于所懈耳夫河南运道上源也犹然

卷五十三 第 71b 页 WYG0970-0267b.png

昼夜防守而后得数十年之安而况徐邳为粮运正

昼夜防守而后得数十年之安而况徐邳为粮运正道既多方以堤之可不多方以守之乎臣等同总督

漕运都御史王宗沭巡按直𨽻御史王应吉攒运御

史张宪翔巡盐御史张守约备勘前堤联络即以去

年水涨为准尚高五尺若使寻常水泛仅及堤根但

令河安则沿堤以修河危则据堤以守修时即守守

时即修人力日加绵密堤防岁加高厚则徐邳运道

似可久安夫千里之堤溃于蚁穴言贵守也

卷五十三 第 72a 页 WYG0970-0267c.png

一议定期夫号令一则观听明期限严则心志定查得

一议定期夫号令一则观听明期限严则心志定查得各边事例以七月十五日上边十月十五日下边期

限定如四时号令坚如金石九边联属万里响应法

至详密也今守堤法制悉备宜照上边事例行之查

得黄河二月则有桃花水三月则有清明水四月则

有麦黄水然小者瀰滩大亦平岸若遽议令上堤既

妨挑浚筑塞之功又率民力于无所休息之地非计

之得者也应以伏秋水至百川灌河之时为候各夫

卷五十三 第 72b 页 WYG0970-0267d.png

悉以五月十五日上堤九月十五日下堤其携有室

悉以五月十五日上堤九月十五日下堤其携有室家不愿下堤者听夫在堤者享完聚之安则上堤者

得炊爨之便河即泛溢吾不患于无守即不泛溢亦

不失其所以为修肆阅月间修守兼施上下如法人

力不困而功成工食不加而事集似为长便

停开泇河

亲诣该勘地方逐一踏勘先自徐沛吕梁邳州以至

直河口次自直河周湖柳湖以至泇河口良城侯家

卷五十三 第 73a 页 WYG0970-0268a.png

湾彭河葛墟岭马家桥复自葛墟岭以下一带该桃

湾彭河葛墟岭马家桥复自葛墟岭以下一带该桃河两岸各六七里以至直河口往返数四左右旁求

勘得地里东西相去计长二百五十馀里委比黄河

长三百里者不惟可以避徐吕之险抑且得捷径之

利兼之中间原有河形间亦可舟虽沦涟于周柳蛤

鳗土山距山连汪吕孟等湖然障水筑堤未尽不便

虽横射于十里泉黄河沟双沟沂河营河成子诸河

然打坝建闸未尽称难创议渠漕诚为有见但自马

卷五十三 第 73b 页 WYG0970-0268b.png

家桥量至葛墟岭相距三十里中间吕孟湖水周围

家桥量至葛墟岭相距三十里中间吕孟湖水周围七十馀里接连微山湖赤山湖陵沟桥金沟泉关桥

河玉花泉诸泉俱由薛河流入此湖其水停蓄潆回

终难注泻以便筑堤又据乡民张世禄等呈称夏秋

山水泛涨冲荡激射势甚汹涌可虞又勘得葛墟岭

与马家桥河底相较原量高六丈一尺或五丈二三

足不等今于岭顶先次掘处迤西另挖一工自四月

初七日起至十五日止前后共用过夫匠八百三十

卷五十三 第 74a 页 WYG0970-0268c.png

四工给过工食银二十五两二分掘开南北长一十

四工给过工食银二十五两二分掘开南北长一十五丈除两斜坡实长六丈辟一丈八尺七寸深二丈

四尺以下锥探俱系礓石难掘果有泉水涌出且此

岭非系孤冈陡起实漫从远处积高迤东量至曹儿

庄天齐庙计长二十里俱属高坡迥无河势尽凿深

四五丈不等且地脉相通礓沙无异今有原试二十

馀井可照又自岭西南马山旁张庄湖边利国驿郝

家庄由中心沟亦可达曹儿庄南湖内河流计长三

卷五十三 第 74b 页 WYG0970-0268d.png

十馀里但道既回远地复滨山虽有沟形中多断续

十馀里但道既回远地复滨山虽有沟形中多断续又自曹儿庄东踰大房岭枣儿庄小房岭万家庄彭

河韩家庄过台儿庄至侯家湾共长六十馀里自枣

儿庄以下俱有河形但两岸宽窄不一河底深浅不

等水流断续不常其夹岸土石不为赤礓之坚确难

掘即系黑沙之散漫难筑固已号称不易然较之侯

家湾良城之积石此犹土礓之易为者若侯家湾至

郭家林岔河口李家道口良城桥至马蹄湾水静沟

卷五十三 第 75a 页 WYG0970-0269a.png

抵泇河桥共计长二十馀里水虽顺流但侯家湾良

抵泇河桥共计长二十馀里水虽顺流但侯家湾良城水静沟岔河口等处间多大石皆横亘河底巉岩

河外试凿数处寸断惟艰随于良城迤西南北两岸

各离五六十丈或百馀丈挑试三井俱长阔一丈或

八九尺掘深方与河平辄遇大石不下又于侯家湾

南并郭家林北亦共挑试三井各长一丈五六尺阔

一丈三尺或八九尺不等掘深二丈三四尺不测与

水平俱有大石截底自四月初一日起至初六日止

卷五十三 第 75b 页 WYG0970-0269b.png

前后六井共用过夫匠二百零四工给过工食银六

前后六井共用过夫匠二百零四工给过工食银六两一钱二分意欲遵依移于六七里外另道开挖奈

左右去山愈近则伏石愈多委难疏凿又自泇口桥

由谭家园瓦子埠齐家杲家严家宋家等庄以至直

河口共计长一百三十馀里中贯诸湖固沙淤冲射

之可虞幸底鲜伏石无开礓凿石之大苦用工浚筑

似亦成漕尚可虞者周柳二湖地势卑洼取土独难

议者又欲开泇口由隅头集以出直河共长九十馀

卷五十三 第 76a 页 WYG0970-0269c.png

里并力开挑或远诸湖尚可虑者泇南一带地势直

里并力开挑或远诸湖尚可虑者泇南一带地势直下停蓄不易是岂可轻议哉大约马家桥水从此入

者也其道有二一由葛墟岭一由利国驿皆会曹儿

庄而东然葛墟岭止礓土犹未易凿也矧利国驿林

头村之伏石乎直河口水从此出者也其道亦有二

一由周柳湖一由隅头集皆接泇口镇上流然周柳

湖堤岸尚不易筑也矧泇口镇隅头集之开凿乎纵

利国驿隅头集为可开周柳湖葛墟岭为可避至如

卷五十三 第 76b 页 WYG0970-0269d.png

中间良城侯家湾等处中阻伏石无从宛转旁逼诸

中间良城侯家湾等处中阻伏石无从宛转旁逼诸山莫可迁就卒难成功等因到司据此犹恐不的覆

该两司会同各道逐一踏勘与各官大约相同会议

得历查黄河之徙决惟在沛县飞云桥以南邳州以

北徐吕二洪上下之间今自马家桥以至直河口开

通运道不惟可避二洪之险实可暂免河决之患但

葛墟岭良城侯家湾地形高者有彻水凿石之艰吕

孟周柳诸湖地势污者有运土筑堤之苦群议毕集

卷五十三 第 77a 页 WYG0970-0270a.png

无容复赘且一兴大工所费不赀即今公私匮乏财

无容复赘且一兴大工所费不赀即今公私匮乏财用不敷而差赋日繁民力愈竭况西自葛墟岭东至

台儿庄约七十馀里南北相去约三十馀里俱系峄

县地方连漕水潦居民逃徙十已六七职等驱驰竟

日杳无人烟停讹缺之地即欲兴工动众时势委难

合无候呈允日俯赐题覆停寝前工以纾民困庶财

力不致徒费而地方得以少息矣

漕河合一

卷五十三 第 77b 页 WYG0970-0270b.png

窃照漕运河道原属一体今承大坏极弊救急补偏

窃照漕运河道原属一体今承大坏极弊救急补偏竭尽心思仅获早运疲瘁精力始尽回空然仓皇之

秋未暇酌议漕臣言漕河臣言河靡通条贯血胍未

融夫言漕而不言河是进饮食而不理脾胃者也言

河而不言漕是理脾胃而不进饮食者也来年全运

比之今年多粮一百万石多船二十馀艘而又比今

年少一开月此诚危急迟速之秋也若不早图噬脐

何及臣谨会同漕运都御史王宗沭酌议漕河合一

卷五十三 第 78a 页 WYG0970-0270c.png

事宜条为四款开具上闻

事宜条为四款开具上闻浚浅缕堤

国家相传治河之策不过浚浅以防淤塞筑堤以防

溃决舍此之外别无策矣然浚浅有二法有漕河黄

河之浅有二水交会之浅浚漕黄者或逼水而冲或

引水而避此以人力胜之者也乃浚二水交会之浅

则不然如黄水与闸水相会则在茶城与淮水相会

则在清河茶城清河之浅无岁无之良以二水互为

卷五十三 第 78b 页 WYG0970-0270d.png

胜负黄河水胜则壅塞而淤及其消也淮漕水胜则

胜负黄河水胜则壅塞而淤及其消也淮漕水胜则冲沙而通要之人力居二三而水力居其七八此浚

浅之大槩也筑堤亦有二法有截水之堤有缕水之

堤截水之堤可閒施于闸河而不可施于黄河盖黄河

负悍湍之性挟川潦之势投之所向何坚不瑕乃欲

以一堤当之此鲧之所以方命而宋人之所以耗财

也乃若缕水之堤则河自宋以来由淮达海我朝资

之为运故于两岸筑堤者正不使其从旁溃溢始得

卷五十三 第 79a 页 WYG0970-0271a.png

遂其润水入海之性非若战国之疆界彼此赵障之

遂其润水入海之性非若战国之疆界彼此赵障之而入梁宋障之而入齐避害于国而委壑于邻亦非

若宋人之畿辅滨河河趋东则排之使西趋西则排

之使东及其末季倡为回河之说乃欲以人力胜水

性盖皆拂之而非顺之也昔禹之治水非任水之所

之其决其疏其排其瀹皆自人力治之特以顺为治

故曰行所无事国家缕水长堤实存大禹遗智故百

六七十年赖藉而不变者以此要之可缕水而不可

卷五十三 第 79b 页 WYG0970-0271b.png

截水此筑堤之大槩也查得清河之浅每岁有之应

截水此筑堤之大槩也查得清河之浅每岁有之应照茶城行南河分司督同管河通判带领官夫器具

遇黄河水涨落之时挖挑河沟导令淮水冲刷则虽

遇涨而淤必遇落而通抑何妨于舟楫之利涉惟清

江浦之水势最弱而出口处所适与黄水相值比因

听许民船由闸往来不闭遂至沙淤而闸身卑矮水

每溢过科臣所谓外水平高闸座脊没汪然巨浸尽

成浊流盖得于目击者既有妨于运道复贻患于淮

卷五十三 第 80a 页 WYG0970-0271c.png

郡诚当议处至于海口访自隆庆三年海啸之后壅

郡诚当议处至于海口访自隆庆三年海啸之后壅水倒灌低洼之地积潴难泄御史所谓河潦内出海

潮逆流停蓄奠聚愈壅愈溢盖亦得于目击者今看

得前水亦已消涸居民云据今所见与二年之前迥

异海中虽有沙滩离海口之二十馀里土人称系古

迹亦无积石浅堵给事中谓不必加功不能加工二

言蔽之矣

创复诸闸

卷五十三 第 80b 页 WYG0970-0271d.png

惟善治者宜永其法于不匮谋国者当通其变于未

惟善治者宜永其法于不匮谋国者当通其变于未穷比年黄河横流运道艰阻朝臣拊髀而太息河臣

蓬累而奔驰淮水之南弃焉不讲盖淮南之运道尽

坏矣祖宗之初制尽失矣非当事者故弃淮南也智

穷于闸道力竭于黄河其不得不弃淮南者势也臣

以上年十一月浮河淮历高宝诸湖以达于瓜仪远

览遐思可为流涕夫高宝诸湖周回数百里西受天

长七十馀河秋水灌湖徒恃百里长堤若障之使无

卷五十三 第 81a 页 WYG0970-0272a.png

疏泄是溃堤也以故祖宗之法遍置数十小闸于长

疏泄是溃堤也以故祖宗之法遍置数十小闸于长堤之间又为之令曰但许深湖不许高堤是故以浅

船浅夫取河之淤厚湖之堤夫闸多则水易落而堤固

浚勤则湖愈深而堤厚意至深远也比年畏修闸之

劳每坏一闸即堙一闸岁月既久诸闸尽堙而长堤

为死障矣若畏浚浅之苦每湖浅一尺则加堤一尺

岁月既久湖水拥起而高宝为盂城矣循此安穷此

岂可不为寒心哉臣是以有复诸闸复浅船浅夫之

卷五十三 第 81b 页 WYG0970-0272b.png

议诸闸欲密欲狭欲平闸密则水疏亡胀闷之患狭

议诸闸欲密欲狭欲平闸密则水疏亡胀闷之患狭则势缓无冲击之虞平则湖溢耶水从上透湖即涸

耶闸底截住亡起闭之劳高宝兴化诸州县亡溃堤

昏垫之苦此祖宗之法所当议复者一也淮安清江

浦河六十里先臣陈瑄浚至天妃祠东其口决而至

于黄河运艘出天妃口入黄河穿清河半饷耳嗣缘

黄河水涨则逆注入天妃口而清江浦多淤第开天

妃口可也议臣乃塞天妃口令淮水勿与黄水值而

卷五十三 第 82a 页 WYG0970-0272c.png

费十馀万开新河创通济闸以北接淮河其说曰接

费十馀万开新河创通济闸以北接淮河其说曰接清流勿接浊流可不淤不知黄河非安流之水也伏

秋盛发则西拥淮流数十里并灌新开河彼天妃口

一黄水之淤耳今淮黄会于新开河口是二淤也夫

防一淤生二淤又生淮黄交会之浅岁役丁夫千百

随浚水过随合而又使运艘迂八百里浅滞而始达

于清河孰与出天妃口者便且利今年黄淮交会太

浅运艘阻梗臣预开天妃口河以待一掘而通之四

卷五十三 第 82b 页 WYG0970-0272d.png

日而出南船四千二百艘于黄河运道尽矣臣是以

日而出南船四千二百艘于黄河运道尽矣臣是以有建天妃闸之议盖今早运之期黄水正落由清江

浦启天妃闸顺出黄河既无浅阻又免挑浚漕船鱼

贯直达清河运尽黄水盛发则闭天妃闸谢绝黄水

彼河虽善淤安所假道而犯及清江浦哉黄水一落

又启天妃闸以利商舶新河口勿浚可也勿用可也

坐省年年淮黄交会挑浚之忧足补陈瑄之所未备

此祖宗之法所当议补者二也由黄河入闸河为茶

卷五十三 第 83a 页 WYG0970-0273a.png

城出临清板闸七百馀里旧有七十二浅自创开新

城出临清板闸七百馀里旧有七十二浅自创开新河汶流平衍地势无复高下相悬七十浅悉为通渠

斯万世之利也惟茶黄交会之间运盛之时正值黄

河水落之候高下不相接则相失而相倾是以有茶

城黄家闸之浅连年患之祖宗时建有境山闸今自

新河水平闸没泥淖中几丈馀弃不复用臣于茶城

为之西堤束水急冲而茶城不浅茶城之上为之四

活闸束水急冲而黄家闸不浅然非久计也臣是以

卷五十三 第 83b 页 WYG0970-0273b.png

有复境山之议境山闸上距黄家闸二十里下接茶

有复境山之议境山闸上距黄家闸二十里下接茶城十里而基故在今特于故基之上累石而为之工

费可省七分之五夫此闸成则既可以留黄家闸外

二十里之上流又可以接茶城内十里之下流而又

挟二十里之水势冲十里之狭流蔑不胜矣何徒苦

丁夫之挑浚运船之盘剥为此祖宗之法所当议复

者三也是皆臣也便宜事行者也但念善始者不必

善终若不仰仗皇上威严垂诸令典则作者之志久

卷五十三 第 84a 页 WYG0970-0273c.png

而或湮述者之心远而或怠将使臣今日之流涕者

而或湮述者之心远而或怠将使臣今日之流涕者便后人之复流涕矣

请复浅船

事莫善于法祖法莫病于因循今年之运既得以善

其终明年之运又不可以不虔其始臣于三月二十

二日舣舟黄家闸四月初三日移泊茶城初五日移

入徐州凭舰而观之则运卒如云操舟如雨南风拂

拂既得天时河流滔滔又得地利数千里粮运夜行

卷五十三 第 84b 页 WYG0970-0273d.png

无盗警又恊人和快心畅意远虑深怀未尝不欣然

无盗警又恊人和快心畅意远虑深怀未尝不欣然仰叹祖制之善又未尝不蹙然痛悼今时之弊也敢

根极为皇上陈之夫祖宗以四百万之漕粮免近万

之浅船又令每船止约四百馀石仅半载焉既为有

馀之船又为不尽之载岂不知满载省舟之为便而

为是经年造舟纷纷者以闸河故也夫七省之粟使

尽涉江踰淮历黄河则长江大河巨舰满载奚不可

者奈会通河因元之旧元人𨗳汶入洸出济宁分水

卷五十三 第 85a 页 WYG0970-0274a.png

焉而阳榖汶上东平之间地高于济宁故南旺之间

焉而阳榖汶上东平之间地高于济宁故南旺之间倒行而逆施之水浅胶舟即运亦每舟十数石耳不

足饷上都议海运开贾鲁河而元人竟困于饷道国

朝虽因会通河之旧然不令汶水入洸出济宁而𨗳汶

西南注南旺南旺者运河之脊也又得全汶之利故

每舟可运四百石然夏旱则汶流微又不敢过四百

石特为浅船之制其制底甚平而仓甚浅夫底平则

入水不深仓浅则负载不满又为之限曰浅船用闸

卷五十三 第 85b 页 WYG0970-0274b.png

水不得过六拿六拿者三尺也祖制之善何如哉而

水不得过六拿六拿者三尺也祖制之善何如哉而今变矣船渐少矣各省不务足浅船而务雇民船不

务遵原运而务搭原运雇船有三害民船底尖入水

深而易胶牵挽不前一害运官勒掯水脚携妻子泣

告者踵踵矣累及民船二害一民船胶则干浅船皆

阻闸漕不能速进三害此雇船之病河道也搭运有

五害今年全运四百万石江南粮多船少则搭三十

石五十石甚至一百石彼仓浅去水甚近江河巨浪

卷五十三 第 86a 页 WYG0970-0274c.png

压之即沉往往见告矣一害以十卒而挽四百石犹

压之即沉往往见告矣一害以十卒而挽四百石犹惧不胜今挽五百石其艰苦若之何二害搭运重则

浅船入水有至八拿以上者臣熟察之亡有六拿旧

制矣是困河道也三害搭运多即幸不胶抵湾必迟

安能早运四害抵湾迟必回空迟直守冻耳胡以待

新运五害此搭运之病河道也今时之弊何如哉而

今年竟利者悉赖皇上主持诸臣竭力或预大挑之

法或滩坎河之口或括山东之泉或发诸湖之水或

卷五十三 第 86b 页 WYG0970-0274d.png

察风色或候泉流故茶城溜沟鱼脊梁黄家闸上水

察风色或候泉流故茶城溜沟鱼脊梁黄家闸上水诸浅深皆四尺至七尺天旱水枯之时幸不败事然

亦竭泽而渔非全算也若不早图此坐困之术耳而

或者曰白粮以民长船运千石以上不苦独奈何苦

雇船搭运哉臣以为长船之运甚迟每候六七月间

秋水时至直以九月十月抵湾彼不回空亡虑守冻

明年又有长船雇矣岂若浅船有一回空则足一船

之运有一阻冻则少一船之运者胡可一律语也伏

卷五十三 第 87a 页 WYG0970-0275a.png

乞皇上敕下该部勿以目前之幸济而忽远图勿循

乞皇上敕下该部勿以目前之幸济而忽远图勿循今时之弊端而废祖制足四百万之额船载四百万

之额粮尽复入水不过六拿之旧制令船力胜水力

水力胜船力其雇船搭运坐困之弊一切痛革夫造

船之费与沉溺之患孰多滞运之害与快运之利孰

便祖宗之法与今时之弊孰善伏惟皇上留神则河

道幸甚国计幸甚

造船

卷五十三 第 87b 页 WYG0970-0275b.png

管造运船大肆侵渔钉稀板薄欲船坚久不可得也

管造运船大肆侵渔钉稀板薄欲船坚久不可得也十三把总徒寄空名刻剥尤甚指挥千户百户吏书

皆肆侵渔欲军不穷不可得也把总皆画船运船乃

破船欲米不浥烂不可得也把总船过闸拨运军为

助运船漫不如意欲船不漂沉不可得也至京费又

取于军矣故免运多取粮长粮长多取细民民穷起

而为盗盗起必用兵用兵必费财故造船须坚把总

须革军士须行番休之法须差主事提督河路验视

卷五十三 第 88a 页 WYG0970-0275c.png

船只可也又差主事数员代把总管发运上纳可也

船只可也又差主事数员代把总管发运上纳可也又听三堂考察之科道紏弹之可也运军例带随船

器械每年过淮三堂教阅之常例赏军银就教阅时

赏彼得实惠威武因之奋剔如此久习运军皆精兵

也奚至往年流贼劫掠焚烧之祸哉窃见河道通塞

不常临清德州去边实近不可不讲海运之法以防

意外之虞也

漕河总叙

卷五十三 第 88b 页 WYG0970-0275d.png

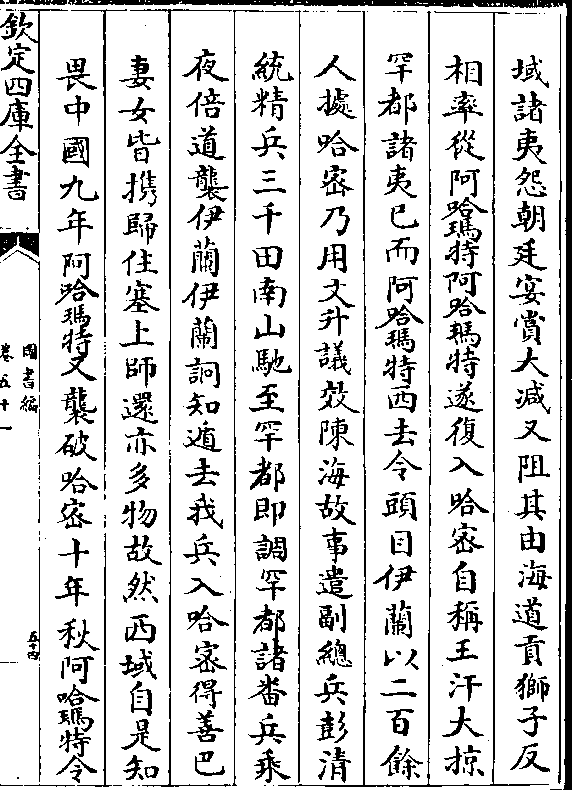

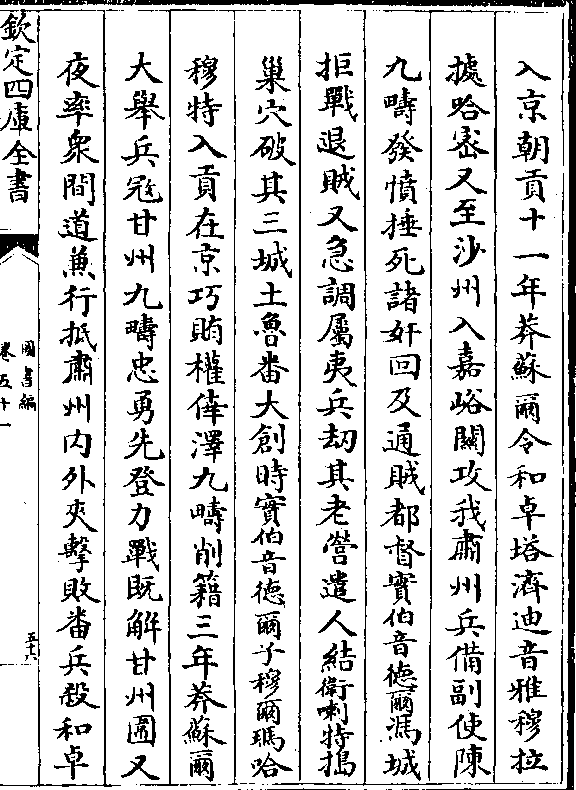

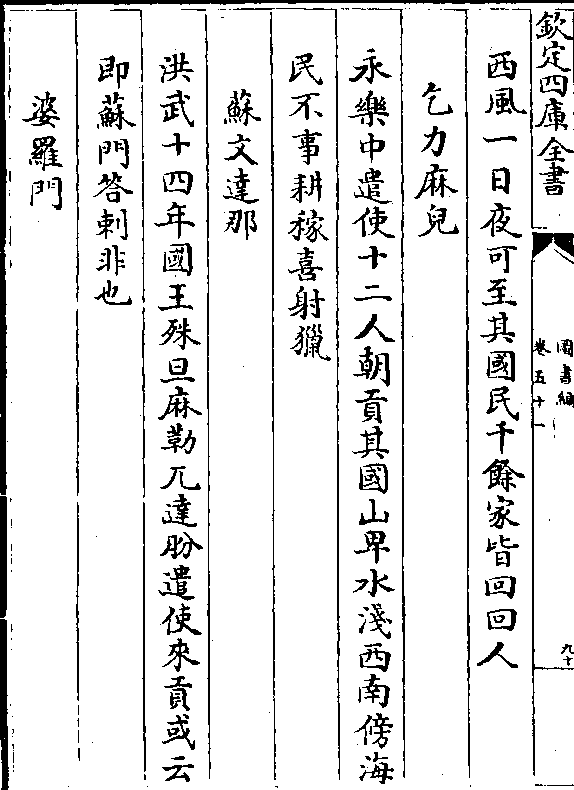

国朝黄河入运洪武元年河决曹州从双河口入鱼

国朝黄河入运洪武元年河决曹州从双河口入鱼台大将军徐达开塌场口入于泗以通运时戴村未

坝汶由坎河注海运阻故引河入塌场以济之二十

四年河决阳武东南由陈颍入淮而元故会通河悉

淤永乐九年以济宁同知潘叔正言命尚书宋礼役

丁夫一十六万五千浚会通河乃开新河自汶上县

袁家口左陟二十里至寿昌之沙湾接旧河九阅月

而成侍郎金纯从汴城金龙口下达塌场口经二洪

卷五十三 第 89a 页 WYG0970-0276a.png

南入淮漕事定为罢海运正统十三年河决荥阳冲

南入淮漕事定为罢海运正统十三年河决荥阳冲张秋尚书石璞侍郎王永和都御史王文相继塞之

弗绩景泰四年都御史孙有贞役丁夫五万八千作

九堰八闸以制水势塞之凡十有八月而成弘治三

年河决原武支流为三一决封丘金龙口漫祥符下

曹濮冲张秋长堤一出中牟下尉氏一汜滥仪封考

城归德入于宿迁以布政使徐恪言命侍郎白昂役丁

夫二十五万塞之弘治五年复决金龙口溃黄陵冈

卷五十三 第 89b 页 WYG0970-0276b.png

再犯张秋侍郎陈政治之弗绩六年讹言沸腾有云

再犯张秋侍郎陈政治之弗绩六年讹言沸腾有云河不可治宜复海运有云陆运虽费饷事亦办朝议

弗之是也乃命都御史刘大夏平江伯陈锐役丁夫

十三万有奇一浚苏家渡口开新河道水南行由中

牟至颍州东入于淮一浚四府营淤河由陈留至归

德分为二𣲖一由宿迁小河口入淮一由亳州涡河

入淮分土命工始塞张秋二年告成自是河南岁计

河工矣正德四年河东决曹县杨家口趋沛县之飞

卷五十三 第 90a 页 WYG0970-0276c.png

云桥入运患之工部侍郎崔岩役丁四万二千有

云桥入运患之工部侍郎崔岩役丁四万二千有奇塞垂成暴涨之溃岩以忧去侍郎李镗代之四月

弗绩盗起而罢七年都御史刘恺筑大堤自魏家湾

至双堌集亘八十馀里都御史赵璜又堤三十里绩

之嘉靖六年河决曹单城武杨家口梁靖口吴士举

庄冲鸡鸣台七年淤庙道口三十里都御史盛应期

开赵皮寨白河诸支流杀水势役丁夫五万八千三

月而成乃议开夏村新河役夫九万八千阅月朝议

卷五十三 第 90b 页 WYG0970-0276d.png

不一罢之八年飞云桥之水北徙鱼台谷亭舟行闸

不一罢之八年飞云桥之水北徙鱼台谷亭舟行闸面九年由单县侯家林决塌场口冲谷亭十一年十

二年水竟不耗十三年庙道口淤都御史刘天和役

丁夫一十四万三千九百九十四浚之四月始成而

忽由赵皮寨向亳泗俄骤溢而东回梁靖口渐奔坌

河口东出谷亭之流遂绝运河淤二洪阻涸秋冬忽

自河南夏邑县大丘四村诸集攻开数口转向东北

流经萧县城之南仍出徐州小浮桥下济二洪赵皮

卷五十三 第 91a 页 WYG0970-0277a.png

寨俄塞十九年决野鸡冈由涡河经亳州入淮二洪

寨俄塞十九年决野鸡冈由涡河经亳州入淮二洪大涸兵部侍郎王以旂开李景高支河一道引水出

徐洪济役丁夫七万有奇八月而成寻淤二十六年

决曹县冲亭运河不淤三十二年决房村约淤三十

里都御史曾钧役丁夫五万六千有奇浚之二月而

成三十七年新集淤七月忽向东北冲成大河而新

集河由曹县循夏邑丁家道司家道出萧县蓟门由

小浮桥入洪七月七月淤凡二百五十馀里趋东北

卷五十三 第 91b 页 WYG0970-0277b.png

走段家口析为六股曰大溜沟小溜沟秦沟浊河胭

走段家口析为六股曰大溜沟小溜沟秦沟浊河胭脂沟飞云桥俱由运河至徐洪又分一股由砀山坚

城集下郭贯楼又析五小股为龙沟母河梁楼沟杨

氏沟胡店沟亦由小浮桥会徐洪河分为十一流遂

不淤然分多则水力弱水力弱则并淤之几也四十

年七月河果大淤郭贯楼淤平全逆行自沙河至徐

州俱入北股至漕县崇朴集而下北向分二股内南

之一绕沛县戚山徐州杨家集入秦沟至徐州北一

卷五十三 第 92a 页 WYG0970-0277c.png

绕丰县华山北又分二股南之一自华山东马村集

绕丰县华山北又分二股南之一自华山东马村集漫入秦沟接大小溜滥入运河达徐北一大股自华

山向东北由三教堂出飞云桥而又分十三股或横

截或逆流入漕河至胡陵城口漫散胡坡达徐从沙

河至二洪浩渺无际而河变极矣八月少保尚书朱

衡乃请开盛应期新河浚流留城旧河同都御史潘

季驯开新河自南阳达留城一百四十一里有奇浚

旧河自留城达境山五十三里有奇役丁夫九万一

卷五十三 第 92b 页 WYG0970-0277d.png

千八阅月而成七月河复决沛县冲运河而运河亦

千八阅月而成七月河复决沛县冲运河而运河亦由胡陵城口入湖坡九月马家桥堤成水始南趋秦

沟冬沛流遂断隆庆元年正月河南冲浊河鸡瓜沟

入洪二年专由秦沟入河而河南北诸支河悉并秦

沟三年四年河大涨徐州上下悉为巨浸舟行梁山

之麓而茶城至吕梁两岸为山所束不得下又不得

决五年乃自双沟而下北决由房口曹房口青羊口

南决关家口曲头集口马家浅口阎张家摆渡口王

卷五十三 第 93a 页 WYG0970-0278a.png

家口房家口白浪浅口凡十一口枝流既散干流遂

家口房家口白浪浅口凡十一口枝流既散干流遂微乃淤自匙头湾八十里而河变又极矣议者欲弃

干河而行舟于曲头集大枝间冬初水落则干已平

沙而枝复阻浅损漕舟千有奇则又议弃黄河运而

胶河泇河海运纷沓焉莫可归一都御史潘季驯乃

役丁夫五万开匙头湾仅仅一沟遂塞十一口并冲

沟沟大流导而八十里之故道渐复明年议大堤两

岸北堤起磨脐沟迄邳州之直河南堤起离林铺迄

卷五十三 第 93b 页 WYG0970-0278b.png

宿迁之小河口六年二月少保尚书朱衡兵部侍郎

宿迁之小河口六年二月少保尚书朱衡兵部侍郎万恭至悉罢胶泇之议而一意事徐邳河役丁夫五

万有奇分工画地而筑之夏四月两堤成各延袤三

百七十里始列铺布夫议修如河南山东黄河例河

乃安运通万历元年运又大通议始定夫黄河有干

有枝嘉靖四十四年以前析十一枝上流而复归于

徐州之干河故干通而枝淤隆庆五年以前析十一

枝上决而不归于邳州之干河故枝通而干淤若植

卷五十三 第 94a 页 WYG0970-0278c.png

木焉枝荣则干瘁干荣则枝瘁与其瘁干孰若瘁枝

木焉枝荣则干瘁干荣则枝瘁与其瘁干孰若瘁枝治河者与其枝通孰若干通故黄河合流防守为难

然运之利也国家全藉河运往事镜之何尝一年废

修守哉或者欲分河以苟免修守之劳而不欲事堤

以图永饷道之利又不虞河分之易淤堤废之易决

其未达祖宗之所以事河与河之所以利运者余故

备著于篇大智者采择焉

卷五十三 第 95a 页 WYG0970-0279a.png

卷五十三 第 96a 页 WYG0970-0279c.png

卷五十三 第 97a 页 WYG0970-0280a.png

卷五十三 第 98a 页 WYG0970-0280c.png

卷五十三 第 99a 页 WYG0970-0281a.png

卷五十三 第 100a 页 WYG0970-0281c.png

卷五十三 第 101a 页 WYG0970-0282a.png

卷五十三 第 102a 页 WYG0970-0282c.png

卷五十三 第 103a 页 WYG0970-0283a.png

卷五十三 第 104a 页 WYG0970-0283c.png

卷五十三 第 105a 页 WYG0970-0284a.png

卷五十三 第 106a 页 WYG0970-0284c.png

卷五十三 第 107a 页 WYG0970-0285a.png

卷五十三 第 108a 页 WYG0970-0285c.png

卷五十三 第 109a 页 WYG0970-0286a.png

卷五十三 第 110a 页 WYG0970-0286c.png

卷五十三 第 111a 页 WYG0970-0287a.png

卷五十三 第 112a 页 WYG0970-0287c.png

卷五十三 第 113a 页 WYG0970-0288a.png

卷五十三 第 114a 页 WYG0970-0288c.png

卷五十三 第 115a 页 WYG0970-0289a.png

卷五十三 第 116a 页 WYG0970-0289c.png

卷五十三 第 117a 页 WYG0970-0290a.png

卷五十三 第 118a 页 WYG0970-0290c.png

卷五十三 第 119a 页 WYG0970-0291a.png

卷五十三 第 120a 页 WYG0970-0291c.png

卷五十三 第 121a 页 WYG0970-0292a.png

卷五十三 第 122a 页 WYG0970-0292c.png

卷五十三 第 123a 页 WYG0970-0293a.png

卷五十三 第 124a 页 WYG0970-0293c.png

卷五十三 第 125a 页 WYG0970-0294a.png

卷五十三 第 126a 页 WYG0970-0294c.png

卷五十三 第 127a 页 WYG0970-0295a.png

卷五十三 第 128a 页 WYG0970-0295c.png

卷五十三 第 129a 页 WYG0970-0296a.png

卷五十三 第 130a 页 WYG0970-0296c.png

卷五十三 第 131a 页 WYG0970-0297a.png

卷五十三 第 132a 页 WYG0970-0298a.png

卷五十三 第 133a 页 WYG0970-0298c.png

卷五十三 第 134a 页 WYG0970-0299a.png

卷五十三 第 135a 页 WYG0970-0299c.png

卷五十三 第 136a 页 WYG0970-0300a.png

卷五十三 第 137a 页 WYG0970-0300c.png

卷五十三 第 138a 页 WYG0970-0301a.png

卷五十三 第 139a 页 WYG0970-0301c.png

卷五十三 第 140a 页 WYG0970-0302a.png

卷五十三 第 141a 页 WYG0970-0302c.png

卷五十三 第 142a 页 WYG0970-0303a.png

卷五十三 第 143a 页 WYG0970-0303c.png

卷五十三 第 144a 页 WYG0970-0304a.png

卷五十三 第 145a 页 WYG0970-0304c.png

卷五十三 第 146a 页 WYG0970-0305a.png

卷五十三 第 147a 页 WYG0970-0305c.png

卷五十三 第 148a 页 WYG0970-0306a.png

卷五十三 第 149a 页 WYG0970-0306c.png

卷五十三 第 150a 页 WYG0970-0307a.png

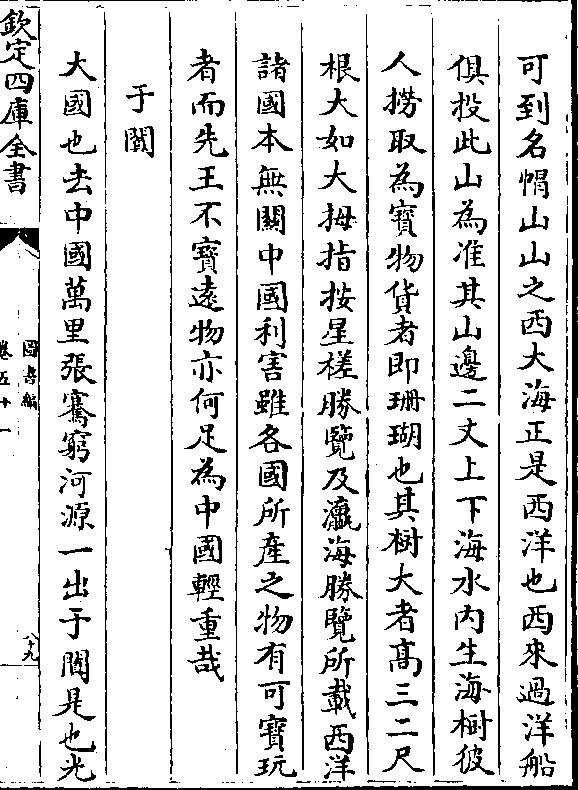

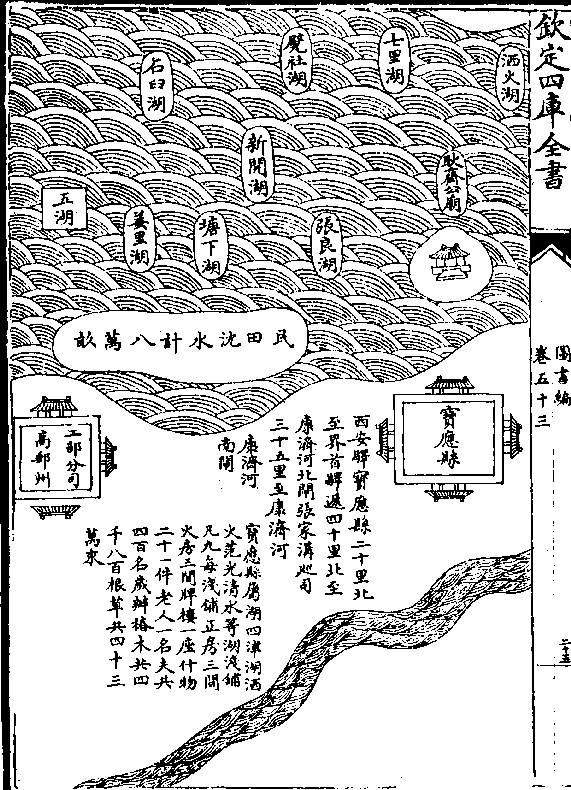

治河大要总考

治河大要总考贾让治河三策堤防之作近起战国齐与赵魏以河

为境齐地卑下作堤去河二十五里虽非其正水尚

有所游荡时至而去则填淤肥美民耕田之或久无

害稍筑室宅排水泽而居之湛溺固其宜也今堤防

狭者去水数百步远者数里此皆前世所排也今行

上策徙冀州之民当水冲者放河北入海此功一立

河定民安千载无患谓之上策若乃多穿漕渠旱则

卷五十三 第 150b 页 WYG0970-0307b.png

开东方下水溉冀州水则开西方高门分河流富国

开东方下水溉冀州水则开西方高门分河流富国安民兴利除害支数百岁谓之中策若缮完故堤增

卑倍薄劳费无已数逢其害此最下策也

欧阳修曰河本泥沙无不淤之理淤常先下流下流

淤高水行渐壅乃决上流之低处此势之常也然避

高就下水之本性故河流已弃之道自古难复是则

决河非不能力塞故道非不能力复所复不久终必

决于上流者由故道淤而水不能行故也智者之于

卷五十三 第 151a 页 WYG0970-0307c.png

事有所不能必则较其利害之轻重择其害少者而

事有所不能必则较其利害之轻重择其害少者而为之犹愈害多而利少

欧阳玄至正河防记治河一也有疏有浚有塞三者

异焉酾河之流因而导之谓之疏去河之淤因而深

之谓之浚抑河之暴因而扼之谓之塞疏浚之别有

四曰生地曰故道曰河身曰减水河生地有直有纡

因直而凿之故道有高有卑高者平之趋卑高卑相

就则高不壅卑不潴虑夫壅生溃潴生湮也河深者

卷五十三 第 151b 页 WYG0970-0307d.png

水虽通行身有广狭狭难受水水溢悍故狭者以计

水虽通行身有广狭狭难受水水溢悍故狭者以计辟之广难为岸岸善崩故广者以计禦之减水河者

水放旷则以制其狂水隳突则以杀其怒治堤一也

有创筑修筑补筑之名有剌水堤有截河堤有护岸

堤有缕水堤有石船堤治埽一也有岸埽水埽有龙

马拦头马头等埽其为埽台及推捲牵制薶挂之法

有用土用石用铁用草用木用筏用絙之方塞河一

也有缺口有豁口有龙口缺口者已成川豁口者旧常

卷五十三 第 152a 页 WYG0970-0308a.png

为水所豁水退则口下于堤水涨则溢出于口龙口

为水所豁水退则口下于堤水涨则溢出于口龙口者水之所会自新河入故道之源也曰折者用古算

法因此推彼知其势之低昂相因相准折而取匀停

也

宋濂曰夫以数千里湍悍难治之河而欲使一淮以

疏其怒势万万无此理也分其半水使之北流以杀

其力河之患可平矣譬犹百人为队则力全莫敢与

争若分为十则顿损又各分为一则全屈矣治河之

卷五十三 第 152b 页 WYG0970-0308b.png

要孰踰于此胡子曰兹论固然然又当因势否则宋

要孰踰于此胡子曰兹论固然然又当因势否则宋人回河之患可鉴已

刘天和曰河之水至则冲决退则淤填而废坏闸座

冲广河身阻隔泉源害岂小耶前此张秋之决庙道

口之淤新河之役今兹数百里之淤可鉴已议者有

引狼兵以除内寇之喻真名言也故先朝宋司空礼

陈平江瑄之经理亦惟导汶建闸不复引河且于北

岸筑堤捲埽岁费亿计防河北徙如防寇盗然百馀

卷五十三 第 153a 页 WYG0970-0308c.png

年来纵遇旱涸亦不盘剥寄顿及抵京稍迟尔未始

年来纵遇旱涸亦不盘剥寄顿及抵京稍迟尔未始有壅塞不通之患也惟汶泉之流遇旱则微汇水诸

湖以淤而狭引河之议或亦虑此然国计所系当

图万全无已吾宁引沁之为愈尔盖劳费正艺而限

以斗门涝则纵之俾南入河旱则约之俾东入运易

于节制之为万全也若徐吕二洪而下必资河水之

入而后深广惟当时疏浚慎防禦相高下顺逆之宜

酌缓急轻重之势因其所向而利导之尔

卷五十三 第 153b 页 WYG0970-0308d.png

两河修治大要不同治运河者须治其源而河有体

两河修治大要不同治运河者须治其源而河有体用源乃体也河其用也治黄河者惟治其流而水有

常变小则常也大其变也斯言实国家治河要义彼

宋元竭民事河卒无成绩所以为无策之甚也若谓

沛县水患可悯但河流经行不在丰沛则在萧砀即

开新集庞家屯等处不过移沛县之患于萧砀之间

去岁勘议之初萧砀方脱水患之民嗷嗷惶怖不忍

见闻况今沛县四围渐已淤高询之土人皆谓一二

卷五十三 第 154a 页 WYG0970-0309a.png

年间水必他徙似不宜以一邑之故动列省三十馀

年间水必他徙似不宜以一邑之故动列省三十馀万之众费三百馀万之资以徼不可必成之功而贻

有害无益之悔也

所谓欲开旧河者其说有二一则开新集由浮桥出

徐吕二洪免黄河北徙之势此以黄河旧河言也臣

度之自新集至浮桥一百六十馀里不知该几百万

银钱粮无处一难也夫取资黄河不过为济二洪之

险今于二洪无碍即其北徙害在地方不在河道似

卷五十三 第 154b 页 WYG0970-0309b.png

不必更兴不急之工二难也是黄河旧河不必议也

不必更兴不急之工二难也是黄河旧河不必议也一则以南阳等闸至湖陵城等处即今坚硬可凿此

以运河旧河言也臣度之黄河北徙之势未艾也即

今开凿能保其不再冲乎此一难也再新河费四十

馀万银役几十万夫死于工作者几百十人命仅成

此河又欲舍此而他图则前项工费皆成无用矣此

二难也且府库既虚民力已竭再行用之劳伤之下

必有他变此三难也是运河旧河不必议也至所谓

卷五十三 第 155a 页 WYG0970-0309c.png

新河不可行者其说有三一则马家桥易浅一则沙

新河不可行者其说有三一则马家桥易浅一则沙河易淤一则薛河易冲谓之三难臣愚以为此三者

其委也但在因地修补随时救治臣不谓难臣之所

谓难者则其源也夫新河与青原山相近而兖州以

南费峄邹滕四县之水实注焉夫以一堤而障四县

之水又当大山泻下之势必不能支且其地水利素

不疏通每遇阴雨弥望白水遍地成湖若不寻其源

分其流则自济宁至南阳至秦沟无处不可冲决不

卷五十三 第 155b 页 WYG0970-0309d.png

特三河口一口为然也臣愚以为善治水者不与水

特三河口一口为然也臣愚以为善治水者不与水争水有所归流行无滞必有分杀之处则不至于暴

溢大都顺其势而利导之耳即今河工已成宜急为

疏浚分杀之谋又夏村一带地形稍高非薛河之水

又不足以济运道臣愚以为薛河上流须别浚支河

以分其势至于三河口鲇鱼泉等口对过之处凿开

大口令其顺流西去仍于下流百步外再筑一矮堤

或为湖为塘高六七尺仍作一水闸水溢则任其西

卷五十三 第 156a 页 WYG0970-0310a.png

流水浅则所蓄之水以资运舟其上流低洼之处亦

流水浅则所蓄之水以资运舟其上流低洼之处亦因其势捲埽为湖以为停水之所多置放水闸以为

开闭之具夫有处以分其流则水自不至暴溢不暴

溢则自不至冲决自不至淤浅而所谓三难者可免

矣又多方处置蓄水之所以为运舟之资则既去其

害又取其利虽未遽为经久之计而亦不失为一时

之便其开凿旧河二说俟财力充足之时为之未为

不可也国家运河漕东南之粟以实京师自临清而

卷五十三 第 156b 页 WYG0970-0310b.png

北徐州而南悉资卫淮诸水惟徐州至临清一带闸

北徐州而南悉资卫淮诸水惟徐州至临清一带闸河则藉山东泉水然与黄河相近故多冲决之患弘

治以前决在河南正德以后决在徐沛查自嘉靖四

十五年之间沛县被决凡八次矣而未有如四十四

年之甚者盖缘沛县旧河积沙为岸而其东昭阳湖

地势卑洼黄水乘虚就下自西奔入昭阳湖必先横

截旧河而始成抵于湖水过沙停不数年必一淤者

势固然也自筑马家桥堤成而沛县之流遂断沛县

卷五十三 第 157a 页 WYG0970-0310c.png

断流而秦沟浊河之势日盛即今徐沛一望尽是高

断流而秦沟浊河之势日盛即今徐沛一望尽是高地旧河河身淤深宜稻方数百里鱼鳖之区皆变为

桑麻之地矣臣又虑留城至旧山系黄水故道乃筑

东堤五十馀里为障禦计则黄水可无壅塞之虞又

建复黄家闸则泉水有所节宣亦无胶浅之患二年

间新旧相接水流充满舟楫通行惟薛沙二河亦尝

虑其伏涨冲突方兴工分杀其势工未及就而水已

至矣是以有去夏之患然臣思之运河之患患在黄

卷五十三 第 157b 页 WYG0970-0310d.png

河彼其排山倒海之势经年累岁之害来则难禦去

河彼其排山倒海之势经年累岁之害来则难禦去则必淤若山水则乍盈乍消涸可立待或一岁而再

至或数岁而一见此可以人力胜者也今皆在于上

源改水在薛河则于东邵王家口各开支河筑厚坝

三道引水经赤山微山吕孟等三湖从地浜沟下徐

在沙河于黄甫开支河经赵沟归独山湖南建减水

闸一十三座泄出昭阳湖而又于翟家口宋家口杨

家口杜家口各开支河筑厚坝二道以防末流引之

卷五十三 第 158a 页 WYG0970-0311a.png

而入甄家洼尹家湖而归于印马池等处是沙河薛

而入甄家洼尹家湖而归于印马池等处是沙河薛河之水俱有归宿又何冲突之足患乎

治河说

治河之策大约不过数说或筑堤以塞之或开渠以

疏之或筑堤落而下以石或听其自决以观其势或

欲徙民居放河入海或欲穿水门以杀水势或欲空

流所注之地或欲寻九河故道而立文庄则云古今

言治河者莫出于贾让三策而其治之之术又莫出

卷五十三 第 158b 页 WYG0970-0311b.png

于贾鲁之三法盖谓二贾不失禹意也然以今之势

于贾鲁之三法盖谓二贾不失禹意也然以今之势与今之时考之则让之策不可行鲁之法亦不行矣

寻禹故道放河入海让所谓上策今挽河而北则运

道将置之乎据坚地开水门让所谓中策今自雍西

建瓴而下所经冀兖淮独安所择坚地乎水门在在

如是多与河流不相直安所分水势乎增筑堤防让

所谓下策今中州而下徐沛而下堤更善瑕乌在约

拦水势乎乃鲁之三法当事者踵行之杀河之流因

卷五十三 第 159a 页 WYG0970-0311c.png

而深之之谓疏也岁用疏法而河流未尝杀矣去河

而深之之谓疏也岁用疏法而河流未尝杀矣去河之淤因而深之之谓浚也岁用浚法而旋通旋壅矣

抑河之暴因而扼之之谓塞也岁用塞决口而暴溢

如故矣治而睹明效者暂也不治而治安澜者幸也

二百二十年于兹封事朝夕上曾有出此三者而建

必然之画乎亦曾有行此三者而享一再世之利乎

故丘文庄又谓贾让诸人皆随时制宜之策今日未

必皆便惟元时去今未远地势物力大段相似宜今

卷五十三 第 159b 页 WYG0970-0311d.png

河南潘宪每年循行并河郡县如尚文所建之策元

河南潘宪每年循行并河郡县如尚文所建之策元大德中时河决纪县浦口文议不塞便相地所宜或

筑长垣以禦泛滥或开淤塞以通束隘从民所便或

迁村落以避冲溃或给退滩以偿所失如此虽不能

使沿河州郡百年无害而避患居民亦可渐苏息矣

六漕治法

综之为六漕自潞河顺天津为白漕不宜治自天津

逆临清为卫漕不必治自临清逆南旺又自南旺顺

卷五十三 第 160a 页 WYG0970-0312a.png

出茶城为闸漕宜少治自茶城顺流睢阳为河漕宜

出茶城为闸漕宜少治自茶城顺流睢阳为河漕宜数治自睢阳踰高宝连瓜仪为河漕宜亟治自瓜州

渡长江入京口以入于杭为浙漕宜间治夫白漕从

密云而南下霁十日则平沙弥河雨一日则泛运卒

急则挽舟又急则直易舟耳其节短不病运故其法

治之以不宜治也卫漕渠甚敛而流甚深渠敛则流

专流深则渠利故其法治之以不必治也闸漕强半

藉汶万历前汶乘势东而下于青海即西注者微西

卷五十三 第 160b 页 WYG0970-0312b.png

注微则不能七灌北三灌南二百年春夏水竭往往

注微则不能七灌北三灌南二百年春夏水竭往往闸漕斩焉弱不能续数里之流万历以后坎河既滩

乃驱汶全流于春夏之交闸道遂溢直时启闭耳故

其法治之以少治也河漕有源之水也崇堤约之以

专其流随流堤之以若其性运毕则修以清漕漕毕

则清以待运岁相循环也故其法治之以数治也湖

漕无源之水也夏秋多雨则胀闷而决堤冬春多旱

则涸竭而胶舟胀之既不可涸之又不可夫养生者

卷五十三 第 161a 页 WYG0970-0312c.png

虚其腹则神耗而液乾实其腹则肠急而腹溃虚其

虚其腹则神耗而液乾实其腹则肠急而腹溃虚其实实其虚此岂能一日忘备哉故其法治之以亟治

也浙漕治或在润或在常或在姑苏或在崇德直踰

年一深通之耳故其法以间治也若孟津而下河运

之昆崙也运所不经若勿治可也然脩身者能不脩

昆崙乎法反宜亟治襄江而下江运之头颅也运所

必经若急治可也然药病者能先药头颅乎法反宜

勿治夫理饷道者其犹理气血乎闸漕浙漕患在气

卷五十三 第 161b 页 WYG0970-0312d.png

血之不足宜补之使羸卫漕河漕患气血之有馀宜

血之不足宜补之使羸卫漕河漕患气血之有馀宜泻之使缩白漕湖漕则有馀不足无定形故补泻无

定执羸缩无定衡余故取治水见诸行事存案牍者

括而纪诸筌蹄

漕渠七议

形胜

国家大计在转输转输资漕渠漕渠资堤民之富藏

于田田之利藏于水无水溉禾即民贫转输焉给也

卷五十三 第 162a 页 WYG0970-0313a.png

淮扬大势泗水由石梁泄于淮旴眙破釜山阳诸水

淮扬大势泗水由石梁泄于淮旴眙破釜山阳诸水由云山衡阳诸涧泄于宝应蓄于二塘天长铜城诸

水东泄高邮蓄于三塘西连大仪甘泉盘古山涧诸

水蓄于江都五塘仪真四塘是时田多垦治坝堰具

存北不泄于诸湖东不泄于运河故湖平水浅河堤

鲜冲决之患舟行无风波之险近坝堰圮废塘不蓄

水小新雷陂由淮子河而泄句城由乌塔沟而泄陈

公北山由带子沟而泄直渀漕渠益以邮应五塘之

卷五十三 第 162b 页 WYG0970-0313b.png

水尽奔诸湖则漕渠乌得不溢诸湖乌得不险哉且

水尽奔诸湖则漕渠乌得不溢诸湖乌得不险哉且昔人创置塘堰岂轻用民力捐土田空帑藏乎必有

经世之略遗后世之利者矣何也江都句城塘周回

四十馀里灌田八百馀顷小新二雷鸳鸯陂塘积之

当句城之灌仪真陈公塘周回九十里灌田千顷有

奇北山水匮茅家山刘塘积之当陈公高邮白马茅

拓三塘灌田视江仪宝应白水塘独深广周回百二

十里合羡塘灌田二千百顷是四邑诸塘之胜槩也

卷五十三 第 163a 页 WYG0970-0313c.png

平时蓄之资以灌禾旱年水涸决之通运扬之富斗

平时蓄之资以灌禾旱年水涸决之通运扬之富斗粟十钱乃原于此兹闸坝不设塘水渀溃或时雨浃

旬山水骤发甚为漕渠大患也乃今昔异宜险夷区

别岂无故哉昔之塘坝蓄水其泄少近塘鬻堰废其

泄大河也水无潴制即充溢浩渺主者不知以渐而

泄于闸洞输于海口惟务增筑加插毋论旱潦障之

其与昔人设铺捞浅平水蓄泄深虑远眺异矣失今

不治是使冈陆千五百里之水悉以运河为壑湖阔

卷五十三 第 163b 页 WYG0970-0313d.png

增险势必溃决又以下河为壑也夫上河腴田没于

增险势必溃决又以下河为壑也夫上河腴田没于湖不啻什百千万岁损粮运客载奚直十百千艘非

湖险为患乎湖险为患实由堤高堤高则水大水大

则澎湃汹涌加之积润土酥西风触浪高崖丈许即

更加数尺水亦随满寔增其险亦焉能以一线之堤

禦寻丈之势耶且造化惟泄始蓄理也积之满者其

溃大势也障之而使之常蓄岂理也哉势所不能也

昔禹治水以四海为壑皆自下流疏杀其势先决九

卷五十三 第 164a 页 WYG0970-0314a.png

川距海使大水有所归复浚亩距川则小水有所泄

川距海使大水有所归复浚亩距川则小水有所泄今诸塘漕渠五湖及上下诸湖皆设堤防凡以蓄水

也由塘达渠由渠达湖由闸洞达下河诸湖达濛喻

及中十盐场海口皆所以泄水也上自西山逮下河

田疏水道资蓄泄灌注浚亩浍距川也泄濛喻海口

则决川距海也欲治水舍禹奚适哉苟俾百姓殷富

惟长吏举农政司空兴水利修废塘建平水实䃮立

水挚增斗门以次渐泄于海则湖不扬波岂惟方物

卷五十三 第 164b 页 WYG0970-0314b.png

毕献运舟不损货贿不滞河堤不决塘堰蓄济兼防

毕献运舟不损货贿不滞河堤不决塘堰蓄济兼防异常之变已耶蕞尔淮扬尚得腴田十数万顷不加

赋而民足矧天下乎当有握其枢者

源委

善田者能以高为下卑为高明于原隰之理可语治

塘坝达蓄泄之义可语建洞闸审于就下之性可语

设堤防察于深浅之宜可语避湖险此其枢在上不

在下也旴泗天长地势距诸塘高十数丈距漕河五

卷五十三 第 165a 页 WYG0970-0314c.png

湖复二三丈距下河又丈许近堤之田距广洋湖数

湖复二三丈距下河又丈许近堤之田距广洋湖数丈距海口堤下又不啻数十丈也海口之堤历诸盐

场延袤百八十里曰范公堤捍禦涨卤毋令侵稼建

海口闸蓄淡水灌禾潦则泄之旱纳潮水通盐运闸

外高筑埠墩防冲决海溢任之藉以栖息谋深虑远

文正之遗爱也濛喻地高无闸则泰州十场高邮兴

化宝应盐城由支河径泄于海尤为要害之区今虽

湮塞故迹尚存可修而举也兹欲缵禹之绩师其意

卷五十三 第 165b 页 WYG0970-0314d.png

先导濛喻疏下河俾二州三邑十场之水有所泄复

先导濛喻疏下河俾二州三邑十场之水有所泄复询求张王清沟二海口故道使之尽泄于海于是始

修河堤增设平水实䃮易闸加圈立水挚浅则蓄之

溢任泄去涵洞变通宜民修复十四塘废堰增设泰

州姜堰海安坝下涵洞规石䃮水势稍高泄于西溪

诸场由西溪诸场海河坝下均设涵洞高水挚以次

泄之其要也大都漕渠非河源东临大海易泄就其

地言之自旴泗破釜山阳云衡黎铜二城诸涧连亘

卷五十三 第 166a 页 WYG0970-0315a.png

大仪西山甘泉盘古诸水蓄于塘者源也渟于湖者

大仪西山甘泉盘古诸水蓄于塘者源也渟于湖者源之汇也漕堤而下濛喻盐场诸口纡曲泄于海者

则委之委也苟溃其源不使之蓄溢其汇不使之流

塞其委不使之漏泄即潦增湖险旱易水涸乃归咎

天时不预为之所予不知其可也矧穷氓罹旱乾水

溢之患哉亟宜修复塘堰蓄其源增置限水实䃮节

其流疏浚海口水道泄其委俾潦不渀溃漕渠旱决

塘水济运非漕渠远猷乎忽远猷思政本坐失事机

卷五十三 第 166b 页 WYG0970-0315b.png

也何也旴泗西出冈陆也得水资灌埒于低田是谓

也何也旴泗西出冈陆也得水资灌埒于低田是谓高为下濒湖没于水者下也得泄成畬与阜田等是

谓卑为高易亢瘠而嘉禾变沮洳为沃壤剩水险湖

沮洳弃地皆藏富之区也岂惟不滞转运哉遗淮扬

土田之利成万世永赖之功于谋国致厚望云

平水

平水减水制不同而名异金门启闭曰减水闸闸闸

也甃石实砌立水挚曰平水䃮䃮达也䃮加圈如桥

卷五十三 第 167a 页 WYG0970-0315c.png

曰斗门斗小也杨太仆最毕湖东鸾得其意未悉其

曰斗门斗小也杨太仆最毕湖东鸾得其意未悉其制何也启闭由金门木闸资弊端实䃮一成不易均

之泄水利害顿殊也王端毅公恕造减水二十四闸

夫岂无利于国不便于民顾创造于前陈水部毓贤

柱史戴公金王公鼎闻人公铨抑岂无见复欲增造

于后予岂无所见必欲彻金门废木闸易实膊哉诚

地因于时事以义制殆有不容已者何也前辈创建

更置可语并善矣讵知后人尽失其意顾遗漕渠痼

卷五十三 第 167b 页 WYG0970-0315d.png

疾不可救药以堤夫司启闭势家得请托当事不察

疾不可救药以堤夫司启闭势家得请托当事不察之过也昔三代民命制于君三代而下民命制于天

戕于人当事不知而威柄下移非农政不举水利不

兴之故哉予著论累千百言独谆谆归重平水至谓

民命可制于君非谩语也夫利于灌不利于漕即予

不敢不病于运病于民予实不能当民穷财尽之时

非利百废一予宁为之乎且前辈议减水之制奚不

知尽闸而泄其泄速孰知流弊至大潦不启即启又

卷五十三 第 168a 页 WYG0970-0316a.png

止一闸塞责未几即闭犹夫不启也设之何用哉莫

止一闸塞责未几即闭犹夫不启也设之何用哉莫若平水实䃮仍闸洞故道因旧址资砖石椿木更新

制凿金门木闸之害视河洪行舟昔深穴尺今增一

为七定立水挚不容增减过之任泄而自流不及尽

蓄而自止小涸紏浅夫挑浚大涸决塘水济之即盗

泄何由售奸请托毋从升其词说堤夫不操予夺之

权势家不专蓄泄之利所谓民命制于君此也矧漕

堤永不崩决濒年无事兴修转输免漂折之虑土田

卷五十三 第 168b 页 WYG0970-0316b.png

舒旱潦之忧以君养民其利甚溥而功易集何惮不

舒旱潦之忧以君养民其利甚溥而功易集何惮不为哉尝计平水实䃮兴利什一除害什九民田之利

不与也旱年蓄而不泄一潦年泄而不蓄二以渐而

泄不决河堤三上河不受水患四下河得水灌溉五

腴田不没于湖六水浅免于风涛七募栽渔麻饶鲜

食之利八浅种蒹葭深种苇极深施葑刍饲之利与

民共之九菱芡莲藕资穷民终岁之食十禁风罟网

䈑船抹索伤茭芦拥护河堤避湖险十一何谓十九

卷五十三 第 169a 页 WYG0970-0316c.png

害旱年增筑加插徒费人工害一得贿盗泄竭泽不

害旱年增筑加插徒费人工害一得贿盗泄竭泽不顾害二水涸不捞浅虚设浅夫害三冬宜蓄水贿通

货载轻泄害四罾断资闸洞水不虑下运害五潦年

藉口闸敝恐官不启蓄水患害六夏闭渰上河堤下

不得水利害七秋泄渰下河上河过时难布害八蓄

泄不时倚官守为奸害九文移往来动淹旬日害十

𣲖草捕船拖葑遍及穷乡非赂不免害十一旱年带

土大船必僦小船登岸受卸复逗遛不进害十二居

卷五十三 第 169b 页 WYG0970-0316d.png

民利堤决贸易害十三豪右争趣任事害十四河堤

民利堤决贸易害十三豪右争趣任事害十四河堤经费难稽害十五将决不即修补初决故缓紏工已

决难与湖势争险害十六将竣故留丈口已竣大泄

运舟涩滞不谋挑浚遗搬剥之扰害十七堤决必先

渰上河后渰下河村无宁居旅多恐怖害十八濒年

椿木捲埽劳费足任建䃮害十九予谓利兴则害自

除存公平正大之体绝私恩小惠之施毋为姑息苟

免以甘悦临人往常移增筑之粟建平水兴工役活

卷五十三 第 170a 页 WYG0970-0317a.png

饥民即财无徒费祸乱不作河防犹故乃尔士民不

饥民即财无徒费祸乱不作河防犹故乃尔士民不靖何哉兹岁非霖霪积雨顾湖溢堤决载胥及溺实

缘堤高蓄患固经略之失计也老农谓二百年来无

此大变非不靖之馀烈乎

诸塘

漕渠必培其源始蓄疏其委始输能使旱不滞舟潦

不决堤可与论国家大计筹生民休戚已江都五塘

仪真四塘高邮三塘宝应二塘山则西皆高东南皆

卷五十三 第 170b 页 WYG0970-0317b.png

下循就下之性因冈岭之势于东南筑堤引山涧诸

下循就下之性因冈岭之势于东南筑堤引山涧诸水障之为塘灌民田资漕运历汉唐迨明兴未之有

改成化间王端毅公工部郎郭公于二雷各造石闸

一水达二句城陈公如之正德间抚院戴公疏复修

诸塘嘉靖间抚院周公河院郭公盐院戴公洪公焦

公工部郎毕公先后檄郡守侯公刘公朱公委邑令

江都谷公张公仪真杨公督工修筑历百七十年名

卿硕辅苟留心经济未有不谋缮治者岂无见哉顾

卷五十三 第 171a 页 WYG0970-0317c.png

邻氓倔强盗种尚畏官法未敢明为已业后二雷小

邻氓倔强盗种尚畏官法未敢明为已业后二雷小新陂塘渐为势豪谋佃因而侵越犹未遽废也迩年

巨猾投献权贵明鬻句城官为𣲖给莫敢异同则诸

塘攘臂侵占尽矣稽升赋之入率多滋弊合诸邑仅

二千金乃豪猾逋负租吏侵尅工所冒滥无俾于国

不利于民何至上干厉禁下遗饥阻乃大坏漕运壮

图俾历代经略远计圣人深虑隐忧荡然无复顾忌

何哉率由守令迁转不常监司无暇远虑侥倖无事

卷五十三 第 171b 页 WYG0970-0317d.png

事过即已不思在昔定鼎金陵江北适当畿辅今建

事过即已不思在昔定鼎金陵江北适当畿辅今建都燕冀淮扬即为襟喉向使勍敌决瓜仪则畿辅难

守近不逞袭故智即中原坐困杞人之忧当路所宜

轸念也鄙见欲尽复废塘先筑坝堰以次修复闸䃮

考景泰先规分属运司资其恊治除厉禁许令积水

灌禾旱则泄之济运思患预防缓急有备诚亿万斯

年之利也惟诸塘久废为民耕垦视犹已业彼愚民

久假不归乌知非有一旦复之于官则苏轼之论不

卷五十三 第 172a 页 WYG0970-0318a.png

为无见必广询刍荛务恊人情宜土俗其閒受佃之

为无见必广询刍荛务恊人情宜土俗其閒受佃之家固多荒废不治有苦于逋负自愿还官有疲于旱

潦徙而之他又有昔贫今富欲求转佃复有官为𣲖

给恐贻子孙之累殆什居六七尚馀二三可曲处而

得也询之既广得之必真即为还官等杀察其心不

强其所不欲怀之以恩体之以恕而喻之以义明示

诸塘为漕渠要害中原命脉有不能徇民私情而忘

国家隐忧者民虽至愚即獧狡负固可以理喻或地

卷五十三 第 172b 页 WYG0970-0318b.png

居上游过费壅治则给还佃值或授新垦召田给流

居上游过费壅治则给还佃值或授新垦召田给流徙故业及置荒废易之处以礼不迫以威行有渐不

驱以势焉有不乐从者乎惟身任国事痛恤民隐不

牵于毁誉不怵于利害则水利可兴漕源可蓄安得

不重望当路乎必俟非常之才始建非常之业谓世

无陈元龙李袭誉范文正王端毅吾不信也

越河

往语毕湖东水部道平水甚悉出四疏评之称杨太

卷五十三 第 173a 页 WYG0970-0318c.png

仆越河不若平水详而覈刘梅国文尔雅唐渔石事

仆越河不若平水详而覈刘梅国文尔雅唐渔石事核实毕于平水特详多踵杨议文昌达比观宝应志

略不载四公之疏近阅陈水部疏平水详于越河指

画利害不愧职业陈之次策乃其上策戴龙山疏浚

堤下久壅河道欲泄湖水导下流予谓治委则源自

输诚为卓见闻北江尹宝应奏开越河造减水闸五

走海渠五湖水泄于五闸五闸下于五湖可语潴泄

之宜矣惟木插滋弊大潦不启若濛喻束隘终非善

卷五十三 第 173b 页 WYG0970-0318d.png

图王柱史奏开内河行舟保漕运建闸座固河防则

图王柱史奏开内河行舟保漕运建闸座固河防则北江之议也北江督学复申前疏条陈河堤利害湖

势险恶至渰没城邑漂荡盐场可语敷奏详明实心

建业惟估计大少取土实难来后议之勘阻耳范少

参疏诸湖合塘周回五百里可语险矣乃延袤当不

止此仲廉宪疏鍊达垦至谓见知湖险是已若身历

其所度高卑审难易始免于闻知也二公产于其地

且尔讵可责之视官为传舍者乎周约庵疏条达充

卷五十三 第 174a 页 WYG0970-0319a.png

蔚文则佳矣未得源委之说犹昧于治险之道乎淮

蔚文则佳矣未得源委之说犹昧于治险之道乎淮扬诸湖惟宝应至险然非河源近委可泄岂若洞庭

彭蠡天险不可制哉能以人力障之使之深以广亦

能以人力导之使之浅且隘是裁成转相之道也不

此之计惟务开浚何哉以今湖险言之自邵伯湖达

邮应抵白马周回不啻千里盖自天长六合旴泗山

阳诸水汇为十四巨塘连亘千五百里其堰既废其

水骈集于湖惟可堤一线之路阔数丈顾欲捍禦数

卷五十三 第 174b 页 WYG0970-0319b.png

渀腾大势湖乌得不险堤乌得不崩舟乌得不覆抱

渀腾大势湖乌得不险堤乌得不崩舟乌得不覆抱忧世之志宁不为寒心耶兹欲除国之患兴民之利

岂必越河重费哉宁若建石䃮立水挚一成不易疏

浚下河使达于海上下流通不蓄水患为万世漕河

长策越河可无建也矧无裨国计非切民隐又事势

大不同于康济何也高邮地形止低河身七尺挑河

之土淤积两岸北河闸堤亦高厚加之成化殷富白

康敏陈恭襄经略得宜故财赡而工亦易集今宝应

卷五十三 第 175a 页 WYG0970-0319c.png

瓦店历北田至三官嘴堤下旧有沟溪通舟楫距湖

瓦店历北田至三官嘴堤下旧有沟溪通舟楫距湖防低丈四五尺无土可取须载客土实之高以高则

工大费多而难成低且薄则不任蓄水而易崩塌即

两岸甃石亦须培土尤重费不赀顾悉索已匮之财

兴此无益大役又与河堤绝无干涉予不知其可也

苟确守前议喜建事功杞人窃虑数千里大浪冲此

一线之堤焉知新河未竣旧堤不先决哉

名田

卷五十三 第 175b 页 WYG0970-0319d.png

邓艾垦淮扬荒废为屯筑塘灌溉几成陆海王介甫

邓艾垦淮扬荒废为屯筑塘灌溉几成陆海王介甫议垦大湖后人开白茅港输海遂成苏松之富虞集

议濒海沃壤募浙人种稻至托克托始垦直沽遗海口

之饶三公之策创于盛世顾行穷蹙之时具有成效

矧今全盛资官力垦弃田藏富于民奚不可耶予欲

复四邑废塘引水耕治效邓艾屯营芜修吉甫袭誉

陈登之政则冈陆可埒低田延石䃮泄湖水参酌单

谔之议使上下河壖弃地并获常稔导下河泄海口

卷五十三 第 176a 页 WYG0970-0320a.png

举虞集疏议托克托规画则退水沮洳濒海草荡易为

举虞集疏议托克托规画则退水沮洳濒海草荡易为嘉禾大都淮扬迤西高亢之田奚啻百万馀顷皆有

粮垦于水利犹民故业也至上下可退水之地自邵

伯湖历高邮宝应抵白马而北上下四岸奚止数十

万顷下河如之濒海草荡又不止此合三垦无纪极

即少许亦百万馀顷无粮而垦于弃水居三之二顾

创造劳烦必资官力为经画疆理始任耕耨其地率

旴旷平衍无陵阜限阂可施井制为名田求圣王经

卷五十三 第 176b 页 WYG0970-0320b.png

世之迹召来流徙募能召百夫为田即任百夫之长

世之迹召来流徙募能召百夫为田即任百夫之长千夫万夫如之量优给授厚廪饩犹武官承袭令世

世无与则敖荡技能之徒莫不奋臂争趣愿为之长

閒民失业靡不哀怜乞诉愿为之氓何也河壖弃地

非田也可使耕耨游食漂泊非农也令秉执耒耜岂

强之使然哉方今无田不税乃耕无税之田无农不

耕顾役不耕之民设田官修稼政驱天下于农岂直

淮扬已耶此未可与秦越其民传舍其官者语也其

卷五十三 第 177a 页 WYG0970-0320c.png

制以濒湖上下退水界以旧塍退尽限止筑堤高厚

制以濒湖上下退水界以旧塍退尽限止筑堤高厚为径畛涂道路师遂人匠人之法浚倍深广因亩遂

沟洫浍川之形制而纵横之盖井田水多路广路广

通车马达国都水多资灌溉饶鲜食之利惟退水沮

洳特艰取土必沟洫浍川深广倍于径畛涂道路始

任高厚而岂徒哉沟深种鱼苗岸广结庐会筑场圃

䈑泥植靛治蔬种麦非弃地也复教之杂植榆柳桑

槐夹岸葱郁始无崩塌之患也平时置车灌溉旱设

卷五十三 第 177b 页 WYG0970-0320d.png

涵洞引水潦资堤防捍禦风车倒水兼用曲竹必使

涵洞引水潦资堤防捍禦风车倒水兼用曲竹必使旱潦有备俯仰有资数稔始议薄征高田仍故赋惟

修堰充塘夫濒海主海口闸洞中下主堤充浅夫浅

老此外徭役一切蠲免盖三代之赋虽重而力役甚

轻国朝赋法轻于三代而役法特重于汉唐不可不

变而通之也兹欲特加恤典召来远人俾家给顷田

永为恒产禁毋得买卖豪强兼并著为令甲制之在

官不轻予夺有百亩之授无什一之征耽口分世业

卷五十三 第 178a 页 WYG0970-0321a.png

之乐省稚老还受之烦岂其独厚流徙之民哉苟利

之乐省稚老还受之烦岂其独厚流徙之民哉苟利于国益于民不得不养其全力以励创造之艰风天

下俾旱则极力挑浚潦即百法培补将毋论朝昏不

惮寒暑犹渴思汲饥待哺至水火不避白刃可蹈遇

有兴作百十万家家役一力不崇朝而事集矣非有

法令驱之以生息之利在是也捐蓄患之水开富庶

之源又焉得与穷氓计租赋较盈缩哉矧河堤永不

崩溃土关不设椿木刍草砖石工费岁省不赀困敝

卷五十三 第 178b 页 WYG0970-0321b.png

之民不可息肩乎此其任在守令贵在监司经略在

之民不可息肩乎此其任在守令贵在监司经略在司空举劾在抚按考课在铨曹覈实在都院苟宰辅

莫执其枢忽易之亦犹近世之讲学空谈耳何益于

国何裨于民哉

经费

计工易经费难非费之难经之难也民穷财尽岂惟

费一利百始动哉即利万万费止一二未可轻议也

方今淮扬大患莫甚漕渠民苦旱潦莫甚水利然非

卷五十三 第 179a 页 WYG0970-0321c.png

上脩废堰中建实䃮下疏海口则水利不兴运舟莫

上脩废堰中建实䃮下疏海口则水利不兴运舟莫济殆非重费不可故曰经之难也濒年河堤冲决多

自北而南缘黄河合淮泗倒灌先自宝应甚则入江

下河滩漫亦先自应盐邮兴直奔泰之十场而止惟

兴化独洼受害尤剧必起集近水处所人夫量给食

米千石四百金鸠工先浚濛喻乃其急务访求输海

故道议于十场海河坝下增十涵洞高其水势费止

千金关系甚重也计修二十四闸更实䃮水挚因故

卷五十三 第 179b 页 WYG0970-0321d.png

址砖石五千金足举大事矣近黄河南徙徐邳浑浊

址砖石五千金足举大事矣近黄河南徙徐邳浑浊已非清河流冷滩塌则漫入宝应下河革湾淤塞则

直冲淮安二城近圈上开渠则泗水直渀倒灌尤捷

惟黄浦平河二处北受黄淮浊水南当白马巨冲尤

为要害之区也宜各造联络大闸疏堤下水道径趣

濛喻既泄浑汗尤杀湖险费千金则淮扬交会之地

所宜经略轸念也郡治霖雨新城积水病涉尤不利

堆盐宜沙坝下设涵洞水挚百五十金高邮三大闸

卷五十三 第 180a 页 WYG0970-0322a.png

非昔矣宜更新制三百金宝应水浸城市三官殿嘴

非昔矣宜更新制三百金宝应水浸城市三官殿嘴将尽没于湖苟溃外防即城无宁宇宜南北各造联

络三闸五百金泰州海安姜堰坝下增三涵洞高水

挚加斗门三百金十四废塘即起近塘人夫资水之

家修补缺堰日给米二升不过千金大要万金可办

若䃮制既定水必渐泄则上下河及濒海退水之地

为筑堤浚沟如井制又为结庐舍贷牛种必俟水退

始蠲重赀非四五万金不任充费惟帑藏空虚取之

卷五十三 第 180b 页 WYG0970-0322b.png

有司无可应给告之工部已成侵冒量移军饷即事

有司无可应给告之工部已成侵冒量移军饷即事体重大欲暂设开则一舟三𣙜民复何堪贷之运司

彼自有定额季解何所责偿取之商人无重臣清理

百弊丛生实缘坐𣲖定价坐𣲖涉禁锢定价类齐物

此岂近人情哉守法之家捐重赀需之数年必买边

引始封挚所得不过数钱贩商则购南货权子母走

边徼售于土著一岁再获相远悬绝非真边商也安

得不启獧狡睥睨巧为速化之术方图出桥已径封

卷五十三 第 181a 页 WYG0970-0322c.png

掣殆有素称窘迫一旦骤得巨万之赀视义子鼎铛

掣殆有素称窘迫一旦骤得巨万之赀视义子鼎铛公擅盐利尤为得策其法则始坏于残盐继坏于王

本再坏于河盐大坏于超掣遂使祖宗旧制荡覆无

遗皆变法不善有以致之夫定价坐𣲖本以消引不

知消犹火之销铄无复煨烬始免壅滞矧同一引同

一关支在内商则任其积在边商则许其消不知其

引尚在何谓消也计边商岁多售金二十馀万皆内

伤之膏血与其无故而厚贩商孰若暂取内商十之

卷五十三 第 181b 页 WYG0970-0322d.png

一二兴水利垦名田为万世之利乎苟欲消引何不

一二兴水利垦名田为万世之利乎苟欲消引何不悉免坐𣲖定价每盐合给一空引消毁馀盐之外许

增百斤以八十偿引值以二十助兴修即一年可消

七十馀万三年消之殆尽引值顿增其法自止内商

得息肩边商免坐守取之赋外不病于国岁终则止

何病于商是一举拯敝法保漕运垦名田取偿于馀

盐遗泽复省濒修之累免垫溺之危驱游食閒民俾

尽力于沮洳弃地内消隐忧外化强梗复得田百万

卷五十三 第 182a 页 WYG0970-0323a.png

馀亩得粟三四百万石悉藏富于民数稔始三十税

馀亩得粟三四百万石悉藏富于民数稔始三十税一得赋米十七八万石当江北赋算之入高田资灌

亩增一石得粟千万不与也缵禹治水之功收稷树

艺之效达诸天下荒废尽垦则百姓可富礼乐可兴

文景之小康奚足言哉

漕河议

漕之役当嘉靖末黄河决而东注自华山入飞云桥

截沛以入昭阳湖逆历湖陵以至谷亭四十里其南

卷五十三 第 182b 页 WYG0970-0323b.png

溢于徐为巨浸天子为之南顾而兴嗟亦数四勤宵

溢于徐为巨浸天子为之南顾而兴嗟亦数四勤宵旰而大司空出计以为仍故道则河益狎而攻无已

强捍之则暂见其利而终酿害谋于捍与徙之间而

循求废趾有河自南阳折而南东至于夏村又东南

至于留城而浚橇檋板筑之役兴而谤腾矣窃谓捐

天下之财以填无益之壑天子意不能无动而会采

辅臣言委计视河者乃正前后役夫九万有奇白金

以两计者四十万而粟米称是两岁之间漕道通而

卷五十三 第 183a 页 WYG0970-0323c.png

大司空再受赏吏士赐爵有差或谓河不久复当变

大司空再受赏吏士赐爵有差或谓河不久复当变湖以费水衡钱万万者非也汉武帝之塞瓠子避河

害耳而至发卒数万人自湛白马玉璧群臣从官自

将军而下皆负薪置决口功成而筑宫以侈之今兹

通漕大计胡言费也或谓不当逆拒河也逆之则决

而为漕害顺之则借以为漕利又非也夫河性能决

而不能安为顺也言借河利者引寇而入室者也然

则为今之计者如之何曰河决有渐也度其来或增

卷五十三 第 183b 页 WYG0970-0323d.png

筑堤以抗之或决其下流而别引之霖溢有时也多

筑堤以抗之或决其下流而别引之霖溢有时也多集木石以为楗严耳目以为侦而已自淮而北则多

横溃而成溢自淮而南则或涨入而成塞皆不可不

预计而逆为之所也夫漕河通而海运之说渐绌矣

海运之说得之漕河阻而后入其言大计二曰岁往

返不过四月而艘卒以三之二自便耗馀可小裁而

羡镪可积也曰县官即万一以咽忧能别于喉咽之

外而济大命诚亦利便哉然而不克如胜国始终之

卷五十三 第 184a 页 WYG0970-0324a.png

海利者何也胜国业下宋而宋之戈船下濑之卒啸

海利者何也胜国业下宋而宋之戈船下濑之卒啸聚而不敢归者无虑数万此其人皆习风涛踯躅待

命者也朱清张瑄一剧盗耳骤以东南天下之半而

委之金虎符万户而下听其自爵赏而不从中命也

钱榖听其自出没而不从中訾也故清瑄得以毕见

其才而为百馀年之利然国纪溃而清瑄亦并族矣

今毋论守臣自一濒笑外斤斤束三尺士亦安能舍

燕中牍而见富贵乎夫艘与卒阳为募而阴则拘摄

卷五十三 第 184b 页 WYG0970-0324b.png

也别妻子若脱褓见制阃若束湿不待纳之鲸鲵之

也别妻子若脱褓见制阃若束湿不待纳之鲸鲵之口而称就死矣吾固筴海漕之不可以久也然亦知

创之者甚难而湮之者甚易乎哉一旦有缓急凿空

而后思其故则晚矣

治河议

粤考黄河之源出自星宿踰昆崙九曲而入中国此

河之所自来也禹之治河自积石凿龙门历华阴下

砥柱抵孟津洛汭至于大伾酾为二渠过洚水至于

卷五十三 第 185a 页 WYG0970-0324c.png

大陆播为九河盖方大伾以下河始出峻而就平地

大陆播为九河盖方大伾以下河始出峻而就平地则析之为二自大陆以下地平土疏益善溃则播之

为九故历三代之久免冲决之患者禹之功也此所

谓相时审势得治水之道者也自周定王时河始南

徙已非禹之故道迨汉元光以后或徙东郡或决瓠

子或决馆陶或分而为二或合而为一迁徙不常而

河之患于是乎益甚是非禹绩之替也时势之变为

之也自汉以来明智之君每广询而博访宣力之臣

卷五十三 第 185b 页 WYG0970-0324d.png

恒竭思以效劳是虽倡议疏治者代不乏人然河无

恒竭思以效劳是虽倡议疏治者代不乏人然河无常处治无定策卒皆托诸空言而已若夫贾让当哀

平之世陈上中下三策丘浚常称其治河之法莫备

于此矣夫谓增筑堤防约拦水势使不汜滥者其法

固无容议也至于上策放河使北入海是即禹之故

智今妨运道已不可行中策据坚地作石堤开水门

分杀水势然自汉至今千数百年中州大名之境泥

沙填委无复坚地而河流与水门每不相值让之策

卷五十三 第 186a 页 WYG0970-0325a.png

盖就汉之时势论尔而今可尽行乎贾鲁任河防之

盖就汉之时势论尔而今可尽行乎贾鲁任河防之职言疏浚塞三法丘浚尝称其治河之法莫要于此

矣然杀河之流因而导之之谓疏去河之淤因而深

之之谓浚抑河之暴因而扼之之谓塞是三者疏为

上浚次之塞之法又不得已而用之尔而岂可一概

行乎故浚又以为贾让诸人皆随时制宜之策今日

亦未必便者盖有见于时势之不同耳我国家建都

上游漕会通之河输东南之赋以给京师往因二洪

卷五十三 第 186b 页 WYG0970-0325b.png

梗涩取济黄流合于汶上诸泉滔滔平流浮舟水面

梗涩取济黄流合于汶上诸泉滔滔平流浮舟水面不烦牵挽之劳以济我国家漕运之利诚天启之惠

也比岁大雨水溢河决于徐之飞云浦逆流而上横

冲运河沙淤百里中外惊惶莫知所措先帝特敕总

督大臣毕集群策鸠工分理惧水之东奔也而挑新

河以让其地惧水之北徙也而筑长堤以遏其冲所

以相时权势而为目前济运便民之计者诚善矣然

或者犹以为河从西北极高之地建瓴而下以万里

卷五十三 第 187a 页 WYG0970-0325c.png

转折之势而乘之以雨水交发百川灌集之威而出

转折之势而乘之以雨水交发百川灌集之威而出之以秦沟一股不溢而北徙则溢而东奔况芝麻庄

崔家坝等处倒湾崩岸是北徙之势方殷曹单之堤

一失则南阳鲁桥一带运河淤塞之患不免议欲于

上流别开支河以杀其势是亦永图久大之谟以济

邦民之患者也执事又谓使有济漕之利而无冲决

之患执画一之策而不惑于纷纷之议然事关大计

非愚生之所敢议也考之宋儒任伯雨曰河流混浊

卷五十三 第 187b 页 WYG0970-0325d.png

淤沙相半久而必决者势也安可以人力制哉惟宜

淤沙相半久而必决者势也安可以人力制哉惟宜宽立堤防约拦水势使不至大段漫流耳朱熹氏曰

禹之治水只是从低处下手下面之水既杀则上面

之水必泄是故通乎任朱二君子之言而可以知支

河之不必开矣欧阳修曰黄河已弃之故道自古难

复盖河流既久底岸皆高水行渐壅自不能行乃弃

而他徙非若人力堵塞之河渠道犹存也吕祖谦曰

禹不惜数百里之地流为九河以分其势善治水者

卷五十三 第 188a 页 WYG0970-0326a.png

不与水争地也是故通乎欧吕二君子之言而可以

不与水争地也是故通乎欧吕二君子之言而可以知旧河之不必复矣盖黄河之流其东趋固一也而

时不能无古今之异其利害相对也而势不能无轻

重之殊以今日之时言之河自孟津而下经中州平

坦之地迤逦而东泄于徐沛之间大河南北悉皆故

道土杂泥沙善崩易决非若禹引水自大伾两山极

高之地而下矣此其时之有不同也而欲效疏九河

之法将见河流细分则益缓而易淤矣而古今可以

卷五十三 第 188b 页 WYG0970-0326b.png

并论耶以今日之势言之取河水以济徐吕二洪而

并论耶以今日之势言之取河水以济徐吕二洪而又阻其东奔以免祖陵之害制其北决以防运道之

淤况徐沛之间复多阻山治之倍难非若禹播九河

弃数百里之地为受水之区矣此其势之有不同也

而欲图万全之策吾恐利之所在害之所伏也而轻

重可弗审耶噫此当事诸臣虽有谋国之忠长顾之

虑而卒纷纷莫之定也虽然知时势之难而不有以

处其难不可也知治河之无上策而卒诿之无策不

卷五十三 第 189a 页 WYG0970-0326c.png

可也今惟相古今之时权轻重之势师禹之意而不

可也今惟相古今之时权轻重之势师禹之意而不泥禹之迹如秦沟一股果可以纳大河之流也则效

禹行所无事之智焉疏其下流以导其自然之归固

其长堤以防其冲决之患而又于芝麻庄崔家坝等

处下椿捲埽以抑其北徙之势各于沿河南岸去淤

捞沙以疏其壅塞之患使水由地中行而不至于汜

滥斯已矣支河固不必开也如秦沟一股不能容全

河之水也则效禹决排之法焉浅者浚之使遂其下

卷五十三 第 189b 页 WYG0970-0326d.png

就之性隘者疏之使缓其湍迅之威务使上无所激

就之性隘者疏之使缓其湍迅之威务使上无所激而接河济洪之道如故下有所纳而由清达淮由淮

入海之道如故斯已矣支河亦不必开也如此则不

惟运河疏通获转漕之利久役疲民获苏息之休而

东奔之流既阻则陵寝无冲决之虞北徙之势既防

则曹单免垫溺之患庶乎永赖之绩可复见于今日

而三策三法之说亦会通于异世之下矣否则徒知

用古人之法而不能相古今之宜泥一定之迹而不

卷五十三 第 190a 页 WYG0970-0327a.png

能权轻重之势则胶柱鼓瑟徒劳而罔功也乌足以

能权轻重之势则胶柱鼓瑟徒劳而罔功也乌足以语通天下之变而成天下之功耶

治河总论

惟河出星宿踰昆崙抵积石数千里又自积石至汴

至淮数千里其远且峻而湍悍未有所容挟山陜河

汴之诸流溢霖潦之后其冲激而横决固其常也自

汉以来明智之君勤劳博咨于上谋议任事之臣竭

思毕力于下然河未有不决治河亦未有定策也其

卷五十三 第 190b 页 WYG0970-0327b.png

在汉文武间则务塞如塞酸枣塞宣房是也其在哀

在汉文武间则务塞如塞酸枣塞宣房是也其在哀成间则议不塞如贾让所谓徙民当水冲者不与河

争地李寻解光所谓因其自决以观水势听河欲居

之者是也后之言治河者大槩不出此二端然河者

数变而不可逆者也使塞之于此而复决于彼是不

知河之变而逆其性者也故丘文庄独称贾让者盖

见河之不易塞也然地不可以数徙水不可以徐观

即河所欲居林莽荒旷之墟待其自定可也即贯城

卷五十三 第 191a 页 WYG0970-0327c.png

郭历郡县国家所系者大其亦可待否也故文庄又

郭历郡县国家所系者大其亦可待否也故文庄又以贾让诸人皆随时制宜之策今日未必便者盖见

河之不易议也而在今日尤有难者河自汴而南则

凤阳淮泗之间祖陵及王坟在焉王气所钟天下之

根本也东则会通河在焉漕江南数百万之粟集百

货以充京师天下之咽喉也皆国家所甚系者也河

不东则漕不通而河之势非会通所能当也故方欲

引而东又防其有决会通之患及其障而南又防其

卷五十三 第 191b 页 WYG0970-0327d.png

为陵寝之患自古治河两难未有如今日之甚者使

为陵寝之患自古治河两难未有如今日之甚者使汉人复生亦未知何以措其智也今徐房之间河既

横决或者徒见天变方甚以为其道必不可复不若

任其所决而别徙道以属之于邳独不知河之入徐

束之以徐吕二洪而当两崖之险此天之设奇以济

漕而制河者也尚不能制而至于决况去崇山之险

无两洪之束而循漫流以通道势之必不可者也故

议者专意于新安以为新安淤而徐房决今开淤以

卷五十三 第 192a 页 WYG0970-0328a.png

容水而塞其决以制横流则故道宜复然亦不知徐

容水而塞其决以制横流则故道宜复然亦不知徐房者受上流之输而建瓴于新安者也今不急治其

上流而欲开数十里之淤以当横溃无涯之水则塞

者必复决而开者必复淤此亦势之所不可也故禹

之治河自积石凿龙门辟伊阙下砥柱抵孟津洛津

至于大伾酾为二渠过洚水至于大陆播为九河方

大伾以下河始出峻而就平地则酾之而为二大陆

以下地益平土益疏水益善溃则播之而为九此所

卷五十三 第 192b 页 WYG0970-0328b.png

以导其上流而分其支者也导而分之则河虽欲决

以导其上流而分其支者也导而分之则河虽欲决而不可得也明兴九河之迹既远然其始自汴而出

者河犹有六其二入淮其四合漕以入于淮出荥泽

者至寿入淮出祥符者至怀入淮出长垣者至阳榖

入漕出曹州者至鱼台入漕出仪封者至徐之小浮

桥入漕出沛之南者飞云桥入漕出徐沛之中镜山

之北者溜沟入漕是其犹有禹分之遗意也及其后

或塞或微或并为二或合为一而河之道愈寡其力

卷五十三 第 193a 页 WYG0970-0328c.png

愈专则其决固宜也愚尝观明兴以来河凡数决矣

愈专则其决固宜也愚尝观明兴以来河凡数决矣洪武间决鱼台其后鱼台塞而正统间决沙湾大洪

之口沙湾塞而弘治间决金龙口又决张秋当是时

沙湾之功成乃作九堰八闸开渠二十里而犹不免

于决及张秋之功成乃浚贾鲁河孙家渡诸口其法

尤备然其后又决曹单及正德间曹单塞又决丰沛

及嘉靖初丰沛塞又复决鱼台及鱼台决乃浚赵皮

寨而数年复决夏邑遂徙而入涡奔亳泗而赵皮寨

卷五十三 第 193b 页 WYG0970-0328d.png

又塞复数年诸河之入漕者皆不来清济间流几绝

又塞复数年诸河之入漕者皆不来清济间流几绝而入涡者溢于泗震惊陵寝于是诸臣皆惶恐待罪

开孙继口而涡河塞漕复得通及孙继口入徐又有

今日之决始孙继口之役诸臣之受切责惧无以报

命也故尽截野鸡冈之水以入新口又捲埽筑坝横

亘而逼之不容入涡所以为漕计而护陵寝者非不

甚重然河之正𣲖皆归孙继而以全力入徐矣是河

之所以暴决者以其专而不分故也愚尝问长老皆

卷五十三 第 194a 页 WYG0970-0329a.png

言今诸河已塞惟孙家渡与孙继口而孙家渡广不

言今诸河已塞惟孙家渡与孙继口而孙家渡广不能数丈不足以分孙继独赵皮寨广加数倍河之正

𣲖也今诚急浚赵皮寨道河之四以入淮而其六之

由孙继以入徐者开别支以杀其势又于孙家渡诸

口按河脉而时疏之彼其力既分则可以渐制既不

至为陵寝患而漕亦宜通故言当先治上流者此一

计也然禹导九河自碣石北入于海及隋凿汴始南

通于淮则淮者非受河之正也故余阙宋学士皆谓

卷五十三 第 194b 页 WYG0970-0329b.png

以河之大不宜以一淮为之委者明淮不足以当河

以河之大不宜以一淮为之委者明淮不足以当河也今闻淮之安东其淤略与新安等矣夫以全淮注

河而又不能即达于海则河益激而淮益不能容其

于新安之淤相乘而积亦其所必至者故当并治下

流者又一计也夫治上流以救其源治下流以疏其

委然后徐房之决可塞而新安可开矣

治河总论

夫河与海皆天下之至大海尤百川所归然海无患

卷五十三 第 195a 页 WYG0970-0329c.png

者水之流其未杀而得所容故也惟河出星宿踰昆

者水之流其未杀而得所容故也惟河出星宿踰昆崙抵积石数千里又自积石至汴至淮数千里其远

且峻而湍悍未有所容挟山陜河汴诸流溢霖潦之

后其衡激而横决固其常也自汉以来明智之君勤

劳博咨于上谋议任事之臣竭思毕力于下然河未

有不决治河亦未有定策也其在汉文武间则务塞

如塞酸枣宣房是也其在哀成间则议不塞如贾让

所谓徙民当水冲者不与河争地李寻解光所谓因

卷五十三 第 195b 页 WYG0970-0329d.png

其自决以观水势听河欲居之者是也后之言治河

其自决以观水势听河欲居之者是也后之言治河者大槩不出此二端然河者数变而不可逆者也使

塞之于此而复决于彼是不知河之变而逆其性者

也故丘文庄独称贾让者盖见河之不易塞也然地

不可以数徙水不可以徐观即河所欲居林莽荒旷

之墟待其自定可也即贯城郭历郡县国家所系者

大其亦可待否也故文庄又以贾让诸人皆随时制

宜之策今日未必便者盖见河之不易议也而在今

卷五十三 第 196a 页 WYG0970-0330a.png

日尤有难者河自沛而南则凤阳淮泗之间祖陵及

日尤有难者河自沛而南则凤阳淮泗之间祖陵及王坟在焉王气所钟天下之根本也东则会通河在

焉漕江南数百万之粟集百货以充京师天下之咽

喉也皆国家之所甚系者也河不东则漕不通而河

之势非会通所能当也故方欲引而东又防其有决

会通之患及其障而南又防其为陵寝之患自古治

河两难未有如今日之甚者使汉人复生亦未知何

以措其智也今徐房之间河既横决或者徒见天变

卷五十三 第 196b 页 WYG0970-0330b.png

方甚以为其道必不可复不若任其所决而别徙道

方甚以为其道必不可复不若任其所决而别徙道以属之于邳独不知河之入徐束之以徐吕二洪而

当两涯之险此天之设奇以济漕而制河者也尚不

能制而至于决况去崇山之险无两洪之策而循漫

流以通道势之必不可者也故议者专意于新安以

为新安淤而徐房决今开淤以容水而塞其决以制

横流则故道宜复然亦不知徐房者受上流之输而

建瓴于新安者也今不急治其上流而欲开数十里

卷五十三 第 197a 页 WYG0970-0330c.png

之淤以当横溃无涯之水则塞者必复决而开者必

之淤以当横溃无涯之水则塞者必复决而开者必复淤此亦势之所不可也故禹之治河自积石凿龙

门辟伊阙下砥柱抵孟津洛汭至于大伾厮为二渠

过浲水至于大陆播为九河方大伾以下河始出峻

而就平地则厮之而为二大陆以下地益平土已疏

水益善溃则播之而为九此所以导其上流而分其

支者也导而分之则河虽欲决而不可得也明兴九

河之迹既远然其始自汴而出者河犹有六其二入

卷五十三 第 197b 页 WYG0970-0330d.png

淮其四合漕以入于淮出荥泽者至寿入淮出祥符

淮其四合漕以入于淮出荥泽者至寿入淮出祥符者至怀远入淮出长垣者至阳榖入漕出曹州者至

鱼台入漕出仪封者至徐之小浮桥入漕出浦之南

者飞云桥入漕出徐沛之中镜山之北者溜沟入漕

是其始犹有禹分之遗意也及其后或塞或微或并

为二或合为一而河之道愈寡其力愈专则其决固

宜也愚尝观明兴以来河凡数决矣洪武间决鱼台

其后鱼台塞而正统间决沙湾大洪之口沙湾塞而

卷五十三 第 198a 页 WYG0970-0331a.png

弘治间决金龙口又决张秋当是时沙湾之功成乃

弘治间决金龙口又决张秋当是时沙湾之功成乃作九堰八闸开渠二十里而犹不免于决及张秋之

功成乃浚贾鲁河孙家渡诸口其法尤备然其后又

决曹单及正德间曹单塞又决丰沛及嘉靖初丰沛

塞又复决鱼台及鱼台决乃浚赵皮寨而数年复决

夏邑遂徙而入涡奔亳泗而赵皮寨又塞复数年诸

河之入漕者皆不来清济间流几绝而入涡者溢于

泗震惊陵寝于是诸臣皆惶恐待罪开孙继口而涡

卷五十三 第 198b 页 WYG0970-0331b.png

河塞漕复得通及孙继口入徐又有今日之决始孙

河塞漕复得通及孙继口入徐又有今日之决始孙继口之役诸臣之受切责惧无以报命也故尽绝野

鸡岗之水以入新口又捲埽筑坝横亘而逼之不容

入涡所以为漕计而护陵寝者非不甚重然河之正

𣲖皆归孙继而以全力入徐矣是河之所以暴决者

以其专而不分故也愚尝问长老皆言今诸河已塞

惟孙家渡与孙继口而孙家渡广不能数丈不足以

分孙继独赵皮寨广加数倍河之正𣲖也今诚急浚

卷五十三 第 199a 页 WYG0970-0331c.png

赵皮寨导河之四以入淮而其六之由孙继以入徐者

赵皮寨导河之四以入淮而其六之由孙继以入徐者开别支以杀其势又于孙家渡诸口按河脉而时疏

之彼其力既分则可以渐制既不至为陵寝患而漕

亦宜通故言当先治上流者此一计也然禹导九河

自碣石北放于海及隋凿汴始南通于淮则淮者非

受河之正也故余阙宋学士皆谓以河之大不宜以

一淮为之委者明淮不足以当河也今闻淮之安东其

淤略与新安等矣夫以全淮注河而又不能即达于海

卷五十三 第 199b 页 WYG0970-0331d.png

则河益激而淮亦不能容其与新安之淤相乘而积

则河益激而淮亦不能容其与新安之淤相乘而积亦其所必至者故当并治下流者又一计也夫治上

流以救其源治下流以疏其委然后徐房之决可塞

而新安可开此四役者宜同时而并举不可阙一者

也然察执事之意顾以同时举天下之四大役非所

以惜财而体国者嗟乎愚之为此议者正恐财之妄

费也夫兴天下之役而成天下之功此自古用财之

道也不得谓之费惟顾惜而功不成则其所用乃所

卷五十三 第 200a 页 WYG0970-0332a.png

谓费也昔秦王将伐楚问王剪曰非六十万人不可

谓费也昔秦王将伐楚问王剪曰非六十万人不可问李信曰二十万人然李信以二十万人而不胜则

二十万人皆费也王剪之胜则六十万人而不为费

治河亦若是也去年天子闵被水之地蠲郡县以万

计遣大臣往赈又十万计失今河不治则他日宜蠲

宜赈者又不知其几也今以蠲与赈者倍其数即河

可成民得其业是愈于蠲与赈者甚远也宋人防河

与防寇等矣夫寇之可忧未必如中原之可忧惜财

卷五十三 第 200b 页 WYG0970-0332b.png

之说非所以施于遇变不得已之时者也然执事又

之说非所以施于遇变不得已之时者也然执事又以罢民不可以重劳灾地不可以处众斯固虑之深

也而愚以为是则在夫抚之得失而不可以议役之

兴沮也何者兴四大役法当用数万人不可谓不劳

以数万人之众而合处千里荒芜之间不可以不备

此所谓深虑也然令数万人急者得钱饥者得食如

逐货于市趋稼于田仰给而有藉则所以收离散之

民而为救荒之策者也其何劳之得怨令千里之间

卷五十三 第 201a 页 WYG0970-0332c.png

画地而居分功而作如身之使臂臂之使指辐辏而

画地而居分功而作如身之使臂臂之使指辐辏而得所归则所以御部伍之法而兼制变之术者也其

何众之能为是诚在夫官之得人而抚之有道也不

可以是而议夫役也

治河总论

盖闻河之害中国所从来久矣自昔君臣相与蒿目

呕心未闻有称善治者何也以治之者诚难也河源

自星宿踰昆崙已折而趋积石乃会雍浮汴以达于

卷五十三 第 201b 页 WYG0970-0332d.png

淮夫以万里奔腾之势无重冈巨涧以阑之故当冲

淮夫以万里奔腾之势无重冈巨涧以阑之故当冲决而不可禁此一难也河有出有过有径有合有分

有屈有注有入何多变也乃其行则至悍猛而不安

其顺岂缓急能酾其流而杀其怒此二难也河之性

善下斯得其平而不争今亘齐梁之野旷衍如砥而

以洪涛洄洑于其间卒有方数千里之水欲其建瓴

于地中也得乎此三难也河杂滟沙淤泥非有迅流

常涤之则势必益垫而其身反郁起而高于岸夫堆

卷五十三 第 202a 页 WYG0970-0333a.png

出于岸流自湍之况值霖潦百川复为之灌集此四

出于岸流自湍之况值霖潦百川复为之灌集此四难也夫诚难其治也而遂委之于不治则非也治之

已难也而使不得其所治之道则尤难也盖上世惟

陶唐时鸿水沸出民人升降移徙崎岖而不安禹起

而治之乃行山表木洒沈澹菑故道河自积石下砥

柱历盟津雒汭至于大伾乃厮为二渠过洚水至大

陆又播为九河夫由大伾以上地形高而水峻急易

泻合乎其所不得不合也由大伾以下地形卑而土

卷五十三 第 202b 页 WYG0970-0333b.png

轻脆善溃分乎其所不得不分也故曰禹之治水水

轻脆善溃分乎其所不得不分也故曰禹之治水水之道也此禹所以通其法也嗣后殚硕画之思者发

盈庭之论逞奇谲之虚者竞作舍之谋故有欲以人

力胜者则曰塞之便愚以为是障之也有惟诿于天

运胜者则曰不塞便愚以为是犹滋漫也何也水气

之导也过为防壅终必盈溢焉能筑垣而久居水乎

然蚁孔之变祸且不测而欲徐观其所自定又恶可

得也眉山氏曰不塞汜滥不止塞之则水未必听是

卷五十三 第 203a 页 WYG0970-0333c.png

塞与不塞皆非所以永持至安之长策也夫使其决

塞与不塞皆非所以永持至安之长策也夫使其决也而幸不至戎毒可且勿塞脱或溢皋汨陆将有闾

殚为河之患固莫若随决随塞即不能保其勿坏尚

足支数十载宽近忧欧阳氏曰治水本无奇策相地

势谨堤防而已是塞也者犹为猝可倚救败术也胡

不引汉事观之乎盖自周定王时河徙砱砾禹之故

道无可求者故迄于西京而其为害益绵绵不绝孝

文时尝决酸枣矣乃大兴东郡卒塞之故金堤之溃

卷五十三 第 203b 页 WYG0970-0333d.png

旋复而白马之波不扬终帝之世濒河民不识濡足

旋复而白马之波不扬终帝之世濒河民不识濡足之患孝武时再决瓠子矣乃自临河湛壁马扈从将

军已下皆负薪使公卿将卒寘决口已而筑宫宣防

侈其盛由是而观用塞之效可睹已夫孝文海内富

庶非不足修禹之业而计卒出于塞且仅再传而复

决武以雄才大略犹然长歌悲感既徼灵于河祇穷

数年之力而始塞盖即一塞且不易如此甚矣河之

难治也我朝岁漕淮取济黄流宋之疏汴元之引汶

卷五十三 第 204a 页 WYG0970-0334a.png

皆所倚为用焉利尽东南半天下之赋由此以进若

皆所倚为用焉利尽东南半天下之赋由此以进若人之咽喉然系至重矣然惟南行则利漕或东决则

害漕今之言计者正利害相持之际也乃欲尽去其

害而独资其利则难之难矣盖尝槩水患而测之河

非汴不得合于淮故漕之忧常在汴犹之内关之疾

也假令汴可无忧矣则虞其转而危我之汶泗汶泗

定又虞其盘而危我之清济清济定又危其越而危

我之丰沛即幸底定俱勿割又虞其畔而不南重为

卷五十三 第 204b 页 WYG0970-0334b.png

运道之厄然则奈何其治之易哉往事不具论比者

运道之厄然则奈何其治之易哉往事不具论比者河失其行决于崔镇黄池其县邑鱼鳖其人民行河

使以菑告上喟然南顾特为置督府假以事权令一

切理水形便于是改邑起萧县之溺布揵堙崔镇之

洪絙苇埽高隁之坝隤石榇清口之堤一日之内四

役并兴诸使腠胝无胈庶工肤革不毛而朝廷重悯

被灾之地首诏赐民租又为出司农钱钜万以哺诸

堤繇使鳞集并河而为之作吏有谋挠其计者即褫

卷五十三 第 205a 页 WYG0970-0334c.png

厥官或媮堕偾事辄收逮之不贳乃今天心叶顺川

厥官或媮堕偾事辄收逮之不贳乃今天心叶顺川灵效职水得所壑而绪业渐用即功夫新颠木之邑

非徙民当冲之上策乎阗灭决口非疏塞并举之故

智乎捲诸埽治遥堤又非图上请行之遗谋乎盖昔

人焦心销志殚数百年错出之奇顾卒崇空语者而

尽施行于今日此旷世之业也乃议者犹谓河有故

道宜及时恢图兴复兹过计也河流既久走沙渐淤

水沈滞难行自不得不弃而他徙兹欲夺新河之河

卷五十三 第 205b 页 WYG0970-0334d.png

必趋强干而回注于已灭难明之故道非所以察形

必趋强干而回注于已灭难明之故道非所以察形也往者孙渡之役不有覆辙耶或又谓当别开一河

以备运道之阻兹又过计也远图不可倖致将糈糒

佣作必倚办县官劳费且什伯卒未有能济而乃设

不必然之虑以徼难竟之功非所以轨事也近日胶

泇之役不苦蹠盭耶揆今之计亦曰慎预防之术规

善后之宜而已是故长堤远护非不可约拦水势然

东强西伤之语未必妄也则畚锸之工可弗常饬与

卷五十三 第 206a 页 WYG0970-0335a.png

堕崇填阏非不可抑遏浚流然止啼塞口之喻未必

堕崇填阏非不可抑遏浚流然止啼塞口之喻未必诬也则栅落之具可弗时集与岁当夏秋信水既涨

而忽有非时之客水乘之则其溃也必暴故平准之

候人宜议选也地居河壖寸壤方齧而即数百丈之

息壤因之则其陷也必广故巡视之番卒宜议补也

上流不畅斯腾涌而为灾水之由泗入者不可渐以

浚之乎下流不疾斯羡漫而为害水之由徐入者不

可渐以疏之乎而又于青兖冀豫可由之处各正沟

卷五十三 第 206b 页 WYG0970-0335b.png

洫以引水之溉而披其势则治田亦以治河也卫博

洫以引水之溉而披其势则治田亦以治河也卫博徐邳经漕之所多开月河以伺水之横而折其猛则

漕通亦河之通也夫饬畚锸而集栅落则成业保矣

选候人而补番卒则警备严矣上流浚而下流疏则

原委导矣沟洫正而月河开则水利广矣所谓预防

而善后者或以斯乎昔管子论备害之道首请置水

官故其要尤在以择官为本谓宜妙简经明禹贡之

士俾领河堤而又博求习水者分置其属使之共行

卷五十三 第 207a 页 WYG0970-0335c.png

视图方略得便宜经理则职任专而事功自立尝闻

视图方略得便宜经理则职任专而事功自立尝闻江河在天地间犹脉络在人身中然则河之为患非

即脉络之病乎而择官之说则良医之求也由前数

说则针砭汤熨之法也试采而行之河之患庶其有

瘳乎

泇河(附/)

泇口河从马家桥入微山诸湖穿梁城侯家湾取道

于利国监经蟃蛤柳诸湖出邳州直河入黄河有六

卷五十三 第 207b 页 WYG0970-0335d.png

难焉微山诸湖水中不可堤一也梁城侯家湾葛虚

难焉微山诸湖水中不可堤一也梁城侯家湾葛虚岭皆数十里顽石不可凿二也碙石水中随撤随合

金火不可施三也岭南去徐吕二洪一舍耳二洪高

下相等避徐吕二洪险葛墟洪险复生四也假令治

泇河即不治徐邳河犹可万一泇河成岁治之而徐

邳河非无事之水也而又治是两役也劳不已甚乎

五也计凿良城侯家湾非五百万不可视今治徐邳

河五百年之费况未必成六也治泇河策宜永罢之

卷五十三 第 208a 页 WYG0970-0336a.png

漕运考(附/)

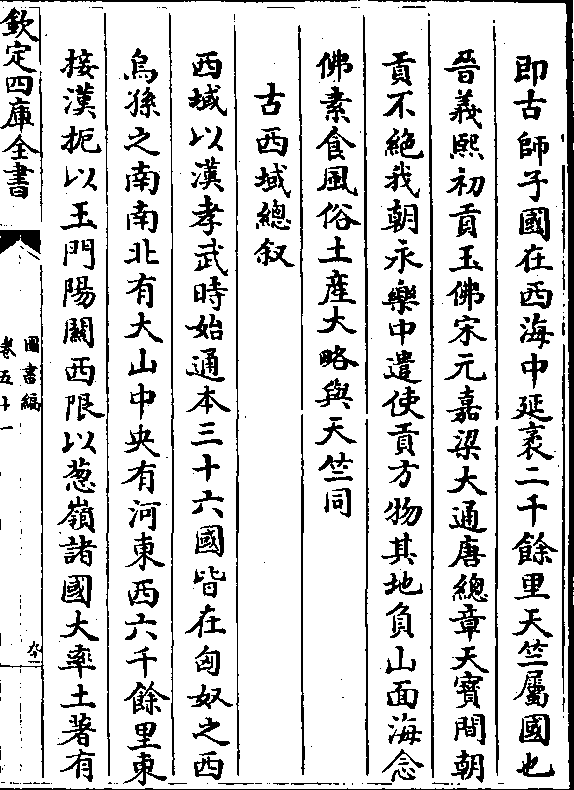

漕运考(附/)程颐曰禹贡冀州为帝都东西南三面距河他州贡

赋皆以达河为止

按禹贡所谓达于河即达京师也然叙水路于贡赋

之后每州皆同亦后世漕运之法也但未明言其为

漕耳管子曰粟行三百里则国无一年之积粟行四

百里则国无二年之积粟行五百里则国众有饥色

左传晋荐饥乞籴于秦输粟于晋自雍及绛相继命

卷五十三 第 208b 页 WYG0970-0336b.png

之曰汎舟之役 吴城䢴沟通江淮

之曰汎舟之役 吴城䢴沟通江淮按汎舟以输粟开渠以通粮道已见于春秋之世秦

欲攻匈奴运粮使天下飞刍挽粟起于黄腄琅琊负

海之郡转输北河率三十钟而致一石

按飞挽始于秦盖由海道以入河也海运在秦时已

有之汉兴高祖时漕运山东之粟以给中都官岁不

过数十万石孝文时贾谊上疏曰天子都长安而以

淮南东南边为奉地古者天子地方千里中之而为

卷五十三 第 209a 页 WYG0970-0336c.png

都输将繇使远者不在五百里而至公侯地方百里

都输将繇使远者不在五百里而至公侯地方百里中之而为都输将繇使远者不在五十里而至输者

不苦其繇繇者不伤其费故远方人安及秦不能分

人寸地欲自有之输将起海上而来一钱之赋数十

钱之费不轻而致也上之所得甚少人之所苦甚多

也武帝时通西南夷灭朝鲜击匈奴筑卫朔方转漕

甚远山东咸被其劳

武帝劳中国人漕中国粟以争无用之地是以璀璨

卷五十三 第 209b 页 WYG0970-0336d.png

之珠而弹啁啾之雀也务虚名而受实害损有用之

之珠而弹啁啾之雀也务虚名而受实害损有用之财而易无用之地岂盛德事哉郑当时言关中运粟

请引渭穿渠泾易漕度而渠下民田万馀顷又可得

以溉此损漕省卒上以为然发卒穿渠以漕运大便

利

吕祖谦曰汉初中都所用者省漕运之法未讲也郑

当时议开漕渠引渭入河盖缘是时用粟之多漕法

不得不讲宣帝时耿寿昌奏故事岁漕关东榖四百

卷五十三 第 210a 页 WYG0970-0337a.png

万斛以给京师用卒六万人宜籴三辅弘农河东上

万斛以给京师用卒六万人宜籴三辅弘农河东上党太原诸郡榖足供京师可省关东漕卒过半

寿昌此议遇京辅丰穰之岁亦可行之赵充国条留

屯十二便其五曰至春省甲士卒循河湟漕榖至临

羌以威羌虏扬武折冲之具也

充国此议遇岁丰稔边方无事亦可行之光武北征

命寇恂守河内收四百万斛以给军以辇车骊驾转

输不绝诸葛亮在蜀劝农讲武作木牛流马运米集

卷五十三 第 210b 页 WYG0970-0337b.png

斜谷口治斜谷邸阁息民休士三十年而后用之后

斜谷口治斜谷邸阁息民休士三十年而后用之后魏于水运之次随便置仓每军国有须应机漕引(此/法)

(亦民/便)隋文帝以仓廪尚虚议为水旱之备诏于蒲陜

等十三州募运米丁又各置仓转相灌注漕关东及

汾晋之粟以给京师

隋制凡经过之处以丁夫递运要害之处置仓场收

贮次第运之以至京师运丁得以番休而不久劳漕

船得以回转而不长运而所漕之粟亦得以随宜措

卷五十三 第 211a 页 WYG0970-0337c.png

置而或发或留也唐都关中岁漕东南之粟高祖太

置而或发或留也唐都关中岁漕东南之粟高祖太宗时用物有节而易赡水陆漕运不过二十万石玄

宗时裴耀卿请于河口置仓有武牢洛口等名使江

南之舟不入黄河黄河之舟不入洛口而诸仓节级

转运水通则舟行水浅则寓于仓以待不滞比于旷

年长运利便一倍有馀在当时未行又请罢陆运而

置仓于河口凡三岁漕七百万石代宗时刘晏主漕

事故时陆运斗米费钱十九晏命囊米而载减钱十

卷五十三 第 211b 页 WYG0970-0337d.png

江船不入汴汴船不入河河船不入渭江南之运积

江船不入汴汴船不入河河船不入渭江南之运积扬州汴河之运积河阴河船之运积渭口渭船之运

入太仓岁转粟一十万石无升斗溺者宋建都于汴

漕运之法分为四路东南之粟自淮入汴至京师陜

西之粟自黄河入汴至陈蔡之粟自关河(即惠/民河)入汴

至京师京东之粟历漕济及郓入五丈渠至京师四

河惟汴最重汉唐建都于关中汉漕仰于山东唐漕

仰于江淮其运道所经止于河渭一路宋都汴梁四

卷五十三 第 212a 页 WYG0970-0338a.png

冲八达之地故其运道所至凡四路宋岁漕东南米

冲八达之地故其运道所至凡四路宋岁漕东南米麦六万斛漕运以储积为本故置转般仓于真(今仪/真)

楚(今淮/安)泗(今泗/州)三州以发运官董之江南之船输米

至三仓卸纳即载官盐以归舟还其郡卒还其家汴

船诣转般仓漕米输京师三仓有数年之备

按宋人以东南六路之粟载于转般之仓江船之入

至此而止无留滞也汴船之出至此而发无覆溺也

江船不入汴汴船不入江岂非良法欤窃以宋人都

卷五十三 第 212b 页 WYG0970-0338b.png

汴漕运比汉唐为便易前代所运之夫皆是民丁惟

汴漕运比汉唐为便易前代所运之夫皆是民丁惟今朝则以兵运前代所运之粟皆是转递惟今日则

是长运唐宋之船江不入汴汴不入河河不入渭今

日江湖之湖各远自岭北湖南直达于京师唐宋之

漕卒犹有番休今则岁岁不易矣宋人又有载盐之

利今之漕卒比之宋时其劳有倍一岁之间大半在

途无室家之乐有风波之险洪闸之停留舳舻之冲

激阴雨则虑浥漏浅涩则费推移沿途为将领之科

卷五十三 第 213a 页 WYG0970-0338c.png

率上仓为官攒之阻滞及其回家之日席未暇暖而

率上仓为官攒之阻滞及其回家之日席未暇暖而文移又催以兑粮矣运粮士卒其劳苦万状有如此

者伏乞推行宋人转船载盐之法于今日少宽士卒

之一分宽一分则受一分赐矣况其所赐非止一分

哉

按沙河即今淮安府板闸至新庄一带是也本朝永

乐十三年平江伯陈瑄因运舟溯淮险恶乃寻宋刘

璠议开沙河以避淮水之险乔惟岳继自楚州至淮

卷五十三 第 213b 页 WYG0970-0338d.png

阴故道于是开清江浦五十馀里置四闸以通漕又

阴故道于是开清江浦五十馀里置四闸以通漕又于沿江一带增堰以防走泄蓄水以资灌注引泉以

备乾涸至今为利今日运道自仪真直抵潞河其间最

险者有二所高邮湖堤及徐吕二洪是也然二洪之险

地也地有定形人可以用其力湖堤之险天也天无

常变虽若非人力可为然人力胜天亦有此理高邮

之湖南起杭家觜北至张家沟共三十馀里唐李吉

甫为淮南节度使始于潮之东亘南北筑平津堰以

卷五十三 第 214a 页 WYG0970-0339a.png

防水患(即今/牵路)在宋时又有斗门水闸本朝洪武九年

防水患(即今/牵路)在宋时又有斗门水闸本朝洪武九年知州赵原者始甃以砖永乐十九年加以砖之大者

景泰五年又护以木椿实以砖土以备风浪往来舟

楫方其天色晴霁风恬浪静如行镜中一遇西风骤

起波涛汹涌人物沦亡不可胜计建议者往往欲于

旧堤之外湖泊之傍别为堤一带约去旧堤一二十

丈下覆铁釜以定其基旁树木椿以固其势就浚其

中之土以实之用砖包砌一如旧堤其中旧有减水

卷五十三 第 214b 页 WYG0970-0339b.png

闸三座就用改作通水桥洞引湖水于内以行舟楫

闸三座就用改作通水桥洞引湖水于内以行舟楫仍于外堤造减水闸以节水挚如此则人力足以胜

天省官物之失陷免人物之死亡为利实亦不小元

史食货志元都于燕去江南极远而百司庶府之繁

卫士编民之众无不仰给于江南自伯颜献海运之

言而江南之粮分为春夏二运盖至于京师者岁至

三百馀万石民无挽输之劳国有储蓄之富岂非一

代良法欤

卷五十三 第 215a 页 WYG0970-0339c.png

按海运之法自秦已有之而唐人亦转东吴粳

按海运之法自秦已有之而唐人亦转东吴粳给幽燕然以给边方之用而已用之以足国则始于

元焉考元史论海运有云民无挽输之劳国有储积

之富又云海运视河漕之数所得盖多故终元之世

海运不废作元史者皆国初史臣生长胜国习见海

运之利所言非无徵者我朝洪武三十年海运粮七

十万石给辽东军饷永乐初海运七十万石至北京

至十三年会通河通利始罢海运窃以自古漕运所

卷五十三 第 215b 页 WYG0970-0339d.png

从之道有三曰陆曰河曰海陆运以车水运以舟所

从之道有三曰陆曰河曰海陆运以车水运以舟所运有多寡所费有繁省河漕视陆运之费省什三四

海运视陆运之费省什七八今漕河通利岁运充积

固无资于海运也然会通一河譬则人身之咽喉也

一日食不下咽立有死亡之祸请于未事之先而为

意外之虑寻元人海运之故道别通海运一路与河

漕并行江西湖广江东之粟照旧河运而以浙东西

濒海一带由海道运使人习知海道一旦漕渠少有

卷五十三 第 216a 页 WYG0970-0340a.png

滞塞此不来而彼来亦思患预防之计也夫海运之

滞塞此不来而彼来亦思患预防之计也夫海运之利以其放洋而其险也亦以其放洋今欲免放洋之

害宜预遣习知海道者起自苏州刘家港访问傍海

居民渔户灶丁逐一次第踏视泊舟港汊沙石多寡

洲渚远近委曲为之设法图画具本以防傍海通运

之法是亦一良法且元史载海运自至元二十年始

至天历二年止备载岁运所至之数以见其所失不

无意也窃恐今日河运之粮每年所失不止此数况

卷五十三 第 216b 页 WYG0970-0340b.png

海运无剥浅之费无挨次之守而国家亦有水战之

海运无剥浅之费无挨次之守而国家亦有水战之备可以制服朝鲜安南边海之患诚万世之利也至

元时韩仲晖等言自安民山开河北至临清凡二百

五十里引汶绝济直属漳御建闸三十有一度高低

分远近以节蓄泄赐名会通河按会通河之名始此

至我朝洪武二十四年会河淤往来者悉由陆以至

德州下河永乐初起造北京粮道由江入淮由淮入

黄河运至阳武由陆运水运至北京厥后济宁州同

卷五十三 第 217a 页 WYG0970-0340c.png

知潘叙正因州夫递运之难请开会通河朝命工部

知潘叙正因州夫递运之难请开会通河朝命工部尚书宋礼发丁夫疏凿以复故道又命刑部侍郎金

纯开黄河故道分水以益漕河自是始罢海运专事

河运盖永乐十三年也明年平江伯陈瑄又请浚淮

安安庄闸一带沙河自淮以北沿河立浅铺筑牵路

树柳木穿井泉于是漕法通便噫元之为此河河成

而不尽以通漕盖天假元人之力以为我朝之用也

又按历代建都于西北者皆仰给东南之漕都长安

卷五十三 第 217b 页 WYG0970-0340d.png

者阻关陜之险漕运极难所资者江淮渭河都洛阳

者阻关陜之险漕运极难所资者江淮渭河都洛阳汴梁兼资汴洛汝蔡而已惟我朝建都幽燕东至于

海西暨于河南尽于江北至大漠水涓滴皆为我国

家用其功最钜者其运河由江而入䢴沟繇淮而度

上清口经徐吕二洪沂沁泗水至济一居运道之中

所谓天井闸即元史所谓会源闸也诸水毕会于此

而分流于南北此盖居两京之间南北中分之处通

议诸闸天井居其中临清总其会居中者如人身之

卷五十三 第 218a 页 WYG0970-0341a.png

有腰脊也总会如人身之有咽喉腰脊损则四支莫

有腰脊也总会如人身之有咽喉腰脊损则四支莫运咽喉闭则五脏不通济宁居腹里之地而多有旁

出之途临清乃会通河之极处漕路之要害也东控

青齐北临燕赵且去边关不远疾驰之骑不浃旬可

到为国家深长之思者请跨河为城两际各为水门

以通舟楫而包围巨闸在于其中设官以司启闭屯

兵以为防守亦思患预防之一事也

卷五十三 第 218b 页 WYG0970-0341b.png

图书编卷五十三