声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三十三 第 1a 页 WYG0969-0630c.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷三十三

明 章潢 撰

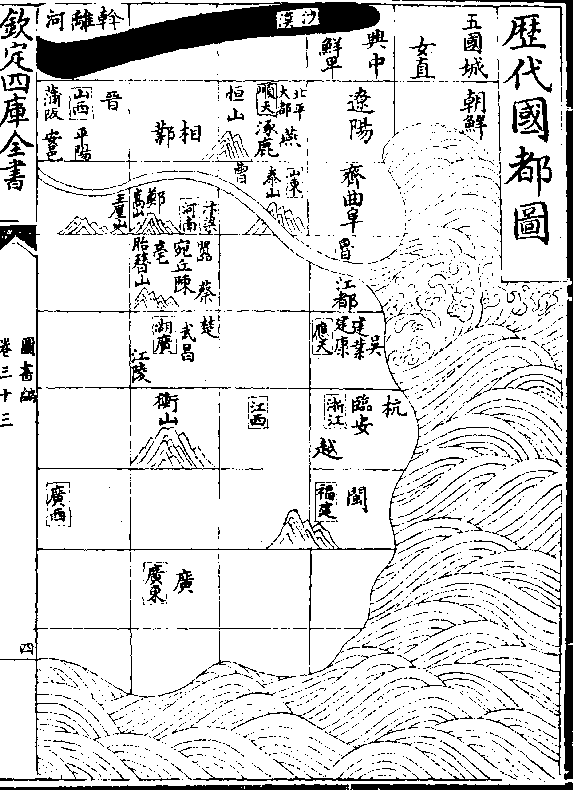

都邑总叙

建邦设都皆冯险阻山川者天之险阻也城池者人之

险阻也城池必依山川以为固大河自天地之西而

极天地之东大江自中国之中而极中国之东天地

所以设险之大者莫如大河其次莫如大江故中原

卷三十三 第 1b 页 WYG0969-0630d.png

依大河以为固吴越依大江以为固中原无事则居

依大河以为固吴越依大江以为固中原无事则居河之南中原多事则居江之南自开辟以来皆河南

建都虽黄帝之都尧舜禹之都于今皆为河北昔皆

为河南大河故道自碣石入海碣石今晋州也所以

幽蓟之邦冀都之地皆河南地周定王五年以后河

道堙塞渐移南流至汉元光三年徙从顿丘入渤海

今滨沧间是也成周以来河南之都惟长安与洛阳

或逾河而居邺者非长久计也汉晋以来江南之都

卷三十三 第 2a 页 WYG0969-0631a.png

惟有建业或据上流而居江陵武昌者亦非长久计

惟有建业或据上流而居江陵武昌者亦非长久计也是故定都之君与议都之臣惟以此三都为最此

三都者皆以江河之险阻为可恃也舍此则唐末博

士朱朴迁都疏云去已衰之衰就未王之王有取于

襄邓之间是或一道若止信在德不在险如宋都汴

梁一无足恃易曰王公设险以守其国独不可信乎

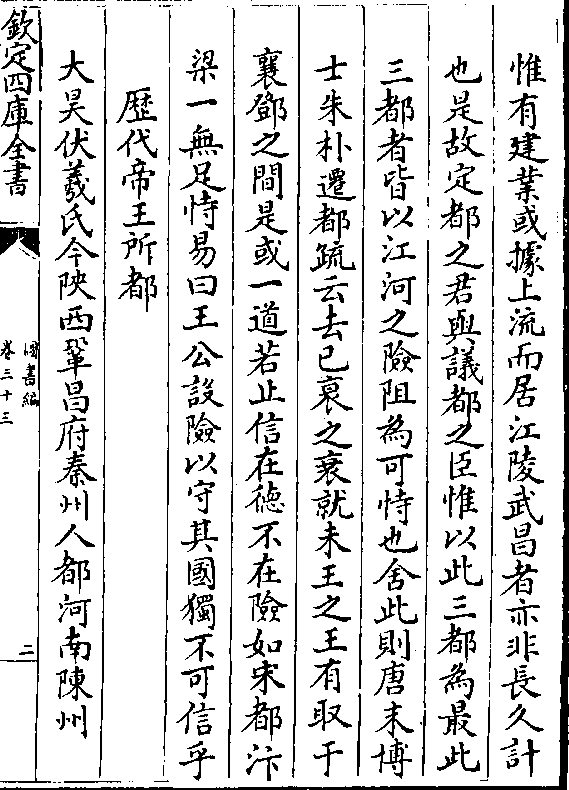

历代帝王所都

大昊伏羲氏今陜西巩昌府秦州人都河南陈州

卷三十三 第 2b 页 WYG0969-0631b.png

炎帝神农氏今湖广德安府随州人都陈州徙山东

炎帝神农氏今湖广德安府随州人都陈州徙山东曲阜

黄帝轩辕氏今陜西中部县人都涿州

少昊金天氏今陜西秦州人都曲阜

颛顼高阳氏都今河南开封府杞县

帝喾高辛氏都今河南开封府偃师县

帝尧陶唐氏都今山西平阳府

帝舜有虞氏今山西蒲州人都今山西平阳府

卷三十三 第 3a 页 WYG0969-0631c.png

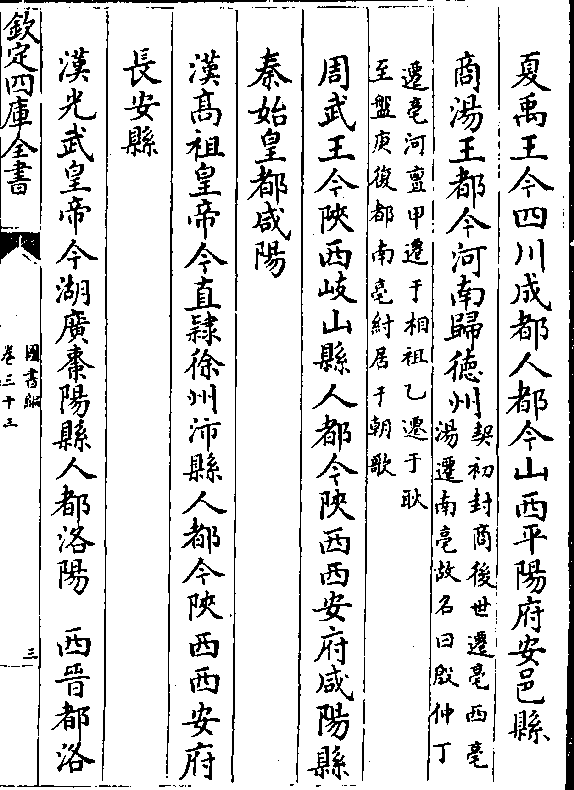

夏禹王今四川成都人都今山西平阳府安邑县

夏禹王今四川成都人都今山西平阳府安邑县商汤王都今河南归德州(契初封商后世迁亳西亳/汤迁南亳故名曰殷仲丁)

(迁亳河亶甲迁于相祖乙迁于耿/至盘庚复都南亳纣居于朝歌)

周武王今陜西岐山县人都今陜西西安府咸阳县

秦始皇都咸阳

汉高祖皇帝今直𨽻徐州沛县人都今陜西西安府

长安县

汉光武皇帝今湖广枣阳县人都洛阳 西晋都洛

卷三十三 第 3b 页 WYG0969-0631d.png

东晋宋齐梁陈都建康今应天府

东晋宋齐梁陈都建康今应天府唐太宗皇帝今陜西华阴县人都西安府徙洛阳

宋太祖皇帝今河阳人都开封府 高宗徙都临安

今杭州府

元世祖皇帝蒙古人都燕京

明太祖高皇帝都金陵今南京应天府 成祖文皇

帝都燕今京师

卷三十三 第 4a 页 WYG0969-0632a.png

卷三十三 第 4b 页 WYG0969-0632b.png

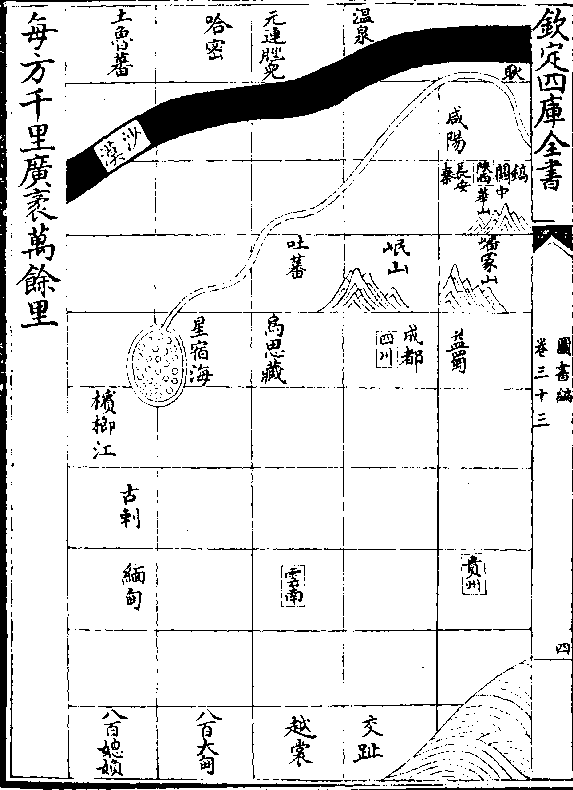

每方千里广袤万馀里

卷三十三 第 5a 页 WYG0969-0632c.png

舆地都会总考

舆地都会总考须弥山是大地骨中镇天心为巨物如人背脊与项

梁生出四枝龙突兀四枝分出四界南北东西为四

𣲖西北崆峒数万程东入三韩隔杳冥惟有南龙入

中国胎宗孕祖来奇特黄河九曲为大肠川江屈曲

为膀胱分枝劈脉纵横去气血勾连逢水住大为都

邑帝王州小为郡县居公侯其次偏方小镇市亦有

富贵居其地与君略举大形势举目一望皆山河天

卷三十三 第 5b 页 WYG0969-0632d.png

下江山几万里我见破军到处是禄存文曲辅弼星

下江山几万里我见破军到处是禄存文曲辅弼星低小山形总相类只有高山形象殊略举大纲与君

议昆崙山脚出阗颜只只都是破军山连绵走入瀚

海北风俗强悍人粗顽生儿三岁学骑射骨硬刚方

是此间山来陇右尖如削尽是狼峰更高卓此处如

何不出文只为峰多反成浊高山大岭峰多尖不似

平原一锥卓行行退卸大散关百二山河在此间大缠

大护到函谷水出黄河如玦环低平渐渐出熊耳万

卷三十三 第 6a 页 WYG0969-0633a.png

里平洋渐如砥大梁形势亦无山到此寻龙何处是

里平洋渐如砥大梁形势亦无山到此寻龙何处是若无河流与淮水渺渺茫茫不见山河流冲决俱断

绝又无石骨又无脉君若到此说星峰一句不容三

寸舌黄河在北大江南两水夹行势不绝行到青齐

忽起峰兖州东岳插天雄分枝劈脉钟英气圣贤多

在鲁邦中自古英雄出西北西北龙神少人识南龙

高枝过葱岭黑铁二山雪峰盛分出秦川及汉川五

岭分枝入桂连山行有断脉不断直至江阴大海边

卷三十三 第 6b 页 WYG0969-0633b.png

海门旺气连闽越两两水夹相交缠北走海门南缴

海门旺气连闽越两两水夹相交缠北走海门南缴络货财文武相交错请君更将旧地覆狼星乳头巨

钤局外县京师多平洋也有城邑在高冈淮甸州县

在水尾夔峡山岭是城隍随他地势看高下不可执

一拘挛也千万随山寻穴形此说断能辨真假冀州

壶口洛低下盖缘辅弼为垣马太原落处尖似鎗(木/头)

(两锐/也)盖缘廉破龙最长建康洛在坡平洋盖缘辅弼

星为体太垣平垣古战场熊耳为龙星可详长安帝

卷三十三 第 7a 页 WYG0969-0633c.png

垣星外峙巨武山龙生出势京师落在垣局中狼星夹

垣星外峙巨武山龙生出势京师落在垣局中狼星夹出巨门龙太行走入河中府入首连生六七存入首

虽然只是山落处却在回环间此与锅钤无以异只

在大小识形难古人建都与建邑先寻顿伏识龙关

升虚望楚与陟巘此是寻顿与山面降观于桑与降

原此是寻伏下平田度其夕阳揆以日南北东西向

无失乃陟南冈景与京此是望穴识龙形相彼北泉

观水去涉彼溥原观水聚或涉南冈与下原是寻顿

卷三十三 第 7b 页 WYG0969-0633d.png

伏非苟然吉人卜宅贵详审经旨分明与后传

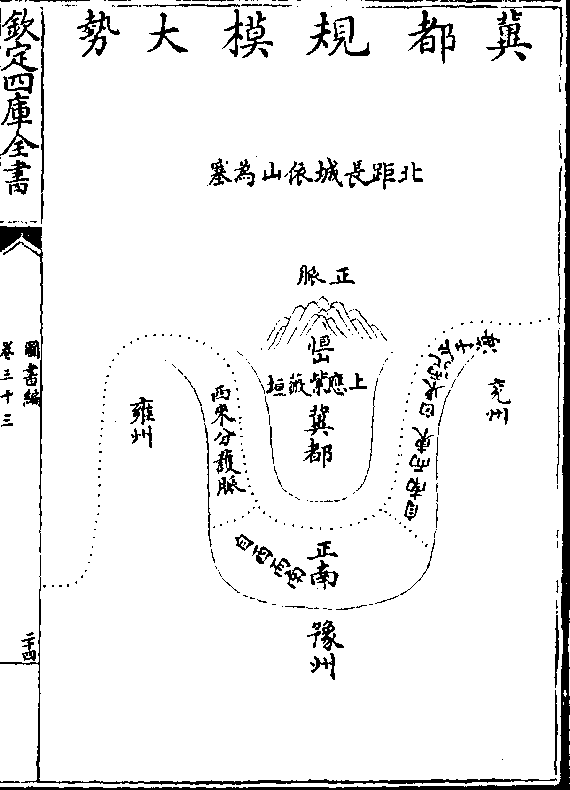

伏非苟然吉人卜宅贵详审经旨分明与后传朱子曰冀都是正天地中间好个风水山脉从云中

发来云中正高脊处自脊以西之水则西流入于龙

门西河自脊以东之水则东流入于海前面一条黄

河环绕右畔是华山耸立为虎自华来至中为嵩山

是为前案遂过去为泰山耸于左是为龙淮南诸山

是第二重案江南诸山及五岭又为第三四重案

尧都中原风水极佳左河东太行诸山相绕海岛诸

卷三十三 第 8a 页 WYG0969-0634a.png

山亦皆相向右河南直至泰山凑海第二重自蜀中

山亦皆相向右河南直至泰山凑海第二重自蜀中出湖南出庐山诸山第三重自五岭至明越又黑水

之类自北缠绕至南海 河东地形极好乃尧舜禹

故都今晋州河中府是也左右多山黄河绕之嵩华

列其前 河东河北皆绕太行山尧舜禹所都皆在

太行下 太行山一千里河北诸州皆旋其趾潞州

上党在山脊最高处过河时便见太行在半天如黑

云然 上党即今潞州春秋赤狄潞氏即其地也以其

卷三十三 第 8b 页 WYG0969-0634b.png

地极高与天为党故曰上党上党太行山之极高处

地极高与天为党故曰上党上党太行山之极高处平阳晋州蒲坂山之尽头尧舜之所都也河东河北

诸州如太原晋阳等处皆在山之两边窠中山极高

阔(伊川云太行/千里一块石)山后是忻代诸州泰山却是太行之

虎山或问平阳蒲坂自尧舜后何故无人建都曰其

地硗瘠不生物人民朴陋俭啬故惟尧舜能都之后

世侈泰如何都得 前代所以都关中以黄河左右

旋绕所谓临不测之渊是也近东独有函谷关一路

卷三十三 第 9a 页 WYG0969-0634c.png

通山东故可据以为险又关中之山皆自蜀汉而来

通山东故可据以为险又关中之山皆自蜀汉而来长安而尽(他录作关中之/山皆自西而来)若横山之险乃山之极高

处(横山皆黄石/不生草木)东南论都所以必要都建康者以建

康正诸方水道所凑一望则诸要害地都在面前有

相应处临安如入室角房中坐视外面殊不相应武

昌亦不及建康然今之武昌非昔之武昌吴都武昌

乃今武昌县地势迫窄只恃前一水为险耳鄂州正

今之武昌亦是好形势上可以通关陜中可以向许

卷三十三 第 9b 页 WYG0969-0634d.png

洛下可以通山东若临安进只可通得山东及淮北

洛下可以通山东若临安进只可通得山东及淮北而已 天下之山西北最高自关中一支生下函谷

以至嵩少东尽泰山此是一支又自嶓冢汉水之北

生下一支至扬州而尽江南诸山则又自岷山分一

支以尽乎两浙闽广 大凡两山夹行中间必有水

两水夹行中间必有山江出岷山岷山夹江南岸而

行那边一支去为江北许多去处这边一支为湖南

又一支为建康又一支为福建二广 岷山之脉其一

卷三十三 第 10a 页 WYG0969-0635a.png

支为衡山者已尽于九江之西其一支又南而东度

支为衡山者已尽于九江之西其一支又南而东度桂岭者则包湘源而北经袁潭之境以尽于庐阜其

一支又南而东度庾岭者则包彭蠡之源以北尽于

建宁其一支则又东包浙江之源而北其首以尽会

稽南其尾以尽乎闽粤也 仙霞岭在信川分水之

右其脊脉发去为临安又发去为建康 江西山皆

自五岭赣上来自南而北故皆逆闽中却是自北而

南故皆顺 闽中之山多自北来水皆东南流江浙

卷三十三 第 10b 页 WYG0969-0635b.png

之山多自南来水多北流故江浙冬寒夏热 荆襄

之山多自南来水多北流故江浙冬寒夏热 荆襄山川平旷得天地之中有中原气象为东南交会处

耆旧人物多最好卜居但有变则正是兵交之冲

蔡伯靖言山本同而末异水本异而末同 西北地

至高地之高处又不在天之中 地有绝处唐太宗

收至骨利干直坚昆都督府其地夜易晓夜亦不甚

暗盖当地绝处日影所射也其人发皆赤至铁勒则

又北矣极北地之人甚少所傅有二千里松木禁人

卷三十三 第 11a 页 WYG0969-0635c.png

砍伐此外龙蛟交杂不可去 通鉴有人适外国夜

砍伐此外龙蛟交杂不可去 通鉴有人适外国夜热一羊胛而天明此是地之角尖处日入地下而此

处无所遮蔽故常光明及从东出而为晓其所经遮

蔽处亦不多耳 问周公定豫州为天地之中东西

南北各五千里今北边无极而南方交趾便际海道

里长短夐殊何以云各五千里曰此但以中国地段

四方相去言之未说到极边与际海处南边虽近海

然地形则未尽如海外有岛夷诸国则地犹连属彼

卷三十三 第 11b 页 WYG0969-0635d.png

处海犹有底至海无底处地形方尽周公以土圭测

处海犹有底至海无底处地形方尽周公以土圭测天地之中则豫州为中而南北东西际天各远许多

至于北远而南近则地形有偏尔所谓地不满东西

禹贡言东西南北各二千五百里不知周公何以言

五千里今视中国四方相去无五千里想他周公且

恁大说教好看如尧舜所都冀州之地去北方甚近

是时中国土地狭想只是略羁縻至夏商已后渐渐

开辟如三苗只在今洞庭彭蠡湖湘之间彼时中国

卷三十三 第 12a 页 WYG0969-0636a.png

已不能到三苗所以负固不服

已不能到三苗所以负固不服东莱吕氏曰关中是形势之地洛是都会之中欲据

形势须都关中欲施政令须都洛

九峰蔡氏曰河北诸山根本脊脉皆自代北寰武岚

宪诸州乘高而来其脊以西之水则西流以入龙门

西河之上流其脊以东之水则东流而为桑乾幽冀

以入于海其西一支为壶口太岳次一支包汾晋之

源而南出以为析城王屋而又西折以为雷首又次

卷三十三 第 12b 页 WYG0969-0636b.png

一支乃为太行又次一支乃为恒山此大河北境之

一支乃为太行又次一支乃为恒山此大河北境之山也其江汉南境之山则岷山之脉其北一支为衡

山尽于洞庭之西其南一支度桂岭北经袁筠之地

至德安之敷浅原二支之间湘水间断衡山在湘水

西南敷浅原在湘水东北孔氏以为衡山之脉连延

而为敷浅原者非也

临川吴氏曰天下之山脉起于昆崙山脉之所起即

水源之所发也水之发自昆崙者其源为最远惟中

卷三十三 第 13a 页 WYG0969-0636c.png

国之河为然汉之发原于嶓冢江之发原于岷山以

国之河为然汉之发原于嶓冢江之发原于岷山以西视他水亦可谓远而非极于山脉初起之处则不

得与河源并也故天下有原之水河为第一古人祭

川先河后海重其原也

卷三十三 第 14a 页 WYG0969-0637a.png

卷三十三 第 14b 页 WYG0969-0637b.png

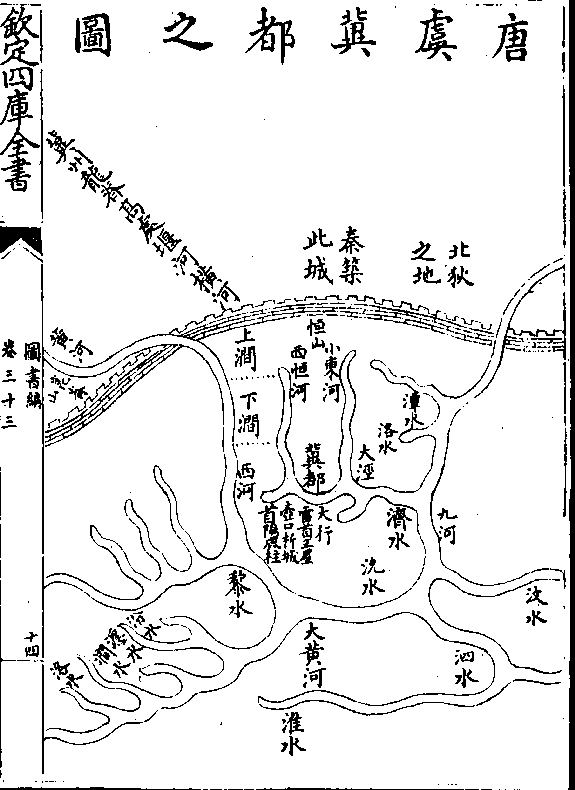

冀州龙脊堰黄河不得直趋入海横之中国远绕冀

冀州龙脊堰黄河不得直趋入海横之中国远绕冀州西南东盖河以龙堰而曲流龙以河绕而截住夹

身则左有小东河右有西恒水南有小南河拦截于

内而大河经之龙将焉往其他桡棹手足得无名之

水界画分明者不可以数计但眼目难检点墨楮难

以描画今姑举其堂局形势可想而知也

发挥曰冀州分昆崙之左脉绵亘万里之远屈曲出

夷入貊始回中国而尽于冀州古之帝王其兴也以

卷三十三 第 15a 页 WYG0969-0637c.png

德而不以力其守也以道而不以地尧舜圣人承袭

德而不以力其守也以道而不以地尧舜圣人承袭授受揖让相逊亦未必虑及风水然圣人之兴自合

造化圣人所作自为法则风水固不拘而密恊于龟

卜即天地造化设之自然故易曰王公设险以守其

国此理固先天地而有即风水之攸始矣或曰正缘

圣人略于风水冀都要未是大地去处若都于内河

之外大河之内如何予曰如此却不合法度冀都如

舌西南东三面之地如齿若舍舌而以齿门为可安

卷三十三 第 15b 页 WYG0969-0637d.png

排之地其说谬矣中心一舌横六百馀里自恒山至

排之地其说谬矣中心一舌横六百馀里自恒山至小河八百馀里而西恒水小东河小南河之外其地

自西而南自南而东自东北而止于海此一大勾股

曲绕中舌正护龙也此护盖自本身分出者耳常人

眩于目前则内外之地在大河之内者方千馀里宜

其茫不可见也(玉髓/经)

魏庄渠曰大地之脉咸祖昆崙而南北二络最大大

河出昆崙东北墟屈而东南至积石始入中国此天

卷三十三 第 16a 页 WYG0969-0638a.png

下大界水也北络发于昆崙之阴折而东南行其中

下大界水也北络发于昆崙之阴折而东南行其中结为冀都其左结为燕京冀都则恒山发祖龙脉若

从天降下为平阳而大河三面环绕以绝龙气天文

北极不动而众星拱焉冀都正北南面以临天下上

应薇垣此第一都会也尧舜禹由是兴焉而后世德

薄弗能都矣其地表里山河而四旁多阻朝贡转输

弗便后世人主垂裳无为能如古之人乎吾恐不能

矣俭啬无欲能如古之人乎吾恐不能矣夏后氏以

卷三十三 第 16b 页 WYG0969-0638b.png

后废而莫都冀在北边尧舜盛德远覆北地皆为要

后废而莫都冀在北边尧舜盛德远覆北地皆为要荒后世讵能及也北络极于幽燕而大河至此入海

与鸭绿会诸岛为其下沙此山水一大交会也其北

崇冈千叠而其前平夷千有馀里泰山耸于南诚国

家万年之基也但河徙而南气不交固今其势且北

以害于漕河则障之使南况国家北都燕而远漕江

南粟民力易罢地则有遗利矣以漕河故多逆水性

大河淮济皆拂经是于天时人事无乃有未尽乎桑

卷三十三 第 17a 页 WYG0969-0638c.png

田之变碣石入沦海中中国水口不固世道升降天

田之变碣石入沦海中中国水口不固世道升降天人固相孚也

卷三十三 第 18a 页 WYG0969-0639a.png

卷三十三 第 18b 页 WYG0969-0639b.png

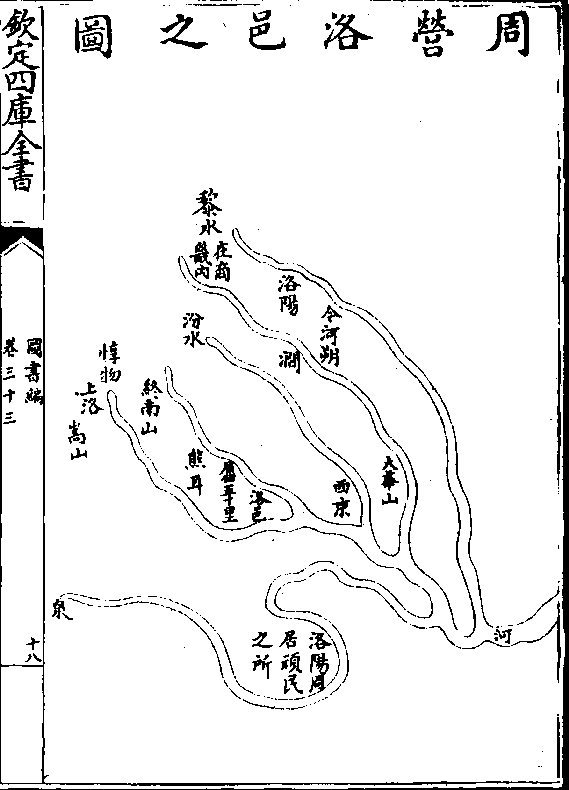

周洛邑乃飞龙格势手脚本自分明迎送却从外假

周洛邑乃飞龙格势手脚本自分明迎送却从外假合也凡大地皆取诸外而不取诸身所谓本身脚手

一屈曲萦回辄五六十里或七八十里故人不见其

为脚手也况远外迎送其得见乎

发挥曰凡大地必有关拦其规模愈大则堂局愈阔

堂局愈阔则关拦愈远故冀州关拦乃在碣石长安

关拦乃在荆山洛邑关拦乃在太华盖如荆山太华

等山动占据百千里而手脚支𣲖皆有风水大地非

卷三十三 第 19a 页 WYG0969-0639c.png

孤然一山之比碣石亦有石山绵亘在海其深无底

孤然一山之比碣石亦有石山绵亘在海其深无底人不能见所可见者山上之石如婆娑之树耳沧海

扬尘陵谷变迁宁有此理此冀以兵戎之迫风水之

变河溢之患而不可都洛以封建之罢独守之难而

不可都惟长安天险实为金城之固天运周流何能

复睹丰镐威仪也

魏庄渠曰南络发于昆崙之东委蛇南行其背为西

戎其面为中国而其馀气为南蛮葱岭𥤮起为祖南

卷三十三 第 19b 页 WYG0969-0639d.png

起雪山其东为江源地脉因界为二江以南仍为南

起雪山其东为江源地脉因界为二江以南仍为南络其北别为中络与大河分为两界中络岷山为祖

自蜀入陇结于初龙则为长安四塞以为固金城千

里天府之国也结于中龙则为洛阳风雨之所会阴

阳之所和天地之中也南络傅大江放于海北络传

大河放于海惟中络止于嵩高其前平夷凡几千里

而泰山特起东方张左右翼为障以天下大势言之

长安龙首穴也洛阳龙心穴也兹其大龙之腹乎古

卷三十三 第 20a 页 WYG0969-0640a.png

之神圣多起于东土宋都大梁亦在龙腹而国势弱

之神圣多起于东土宋都大梁亦在龙腹而国势弱者汴垣无备其势必重兵民力坐而困矣余尝至洛

阳相其形势熊耳祖龙发自终南远则太行为后托

进则嵩高为左障然终南自为长安前朝太行亦为

平阳左障嵩高虽回障洛阳而大情自欲东出与万里

平原作祖然后默识天道之公大地相为句连其融

结非一处王气发久而歇又转而之他帝王有德而

兴无德而亡世不一姓宇宙所以无穷也

卷三十三 第 21a 页 WYG0969-0640c.png

卷三十三 第 21b 页 WYG0969-0640d.png

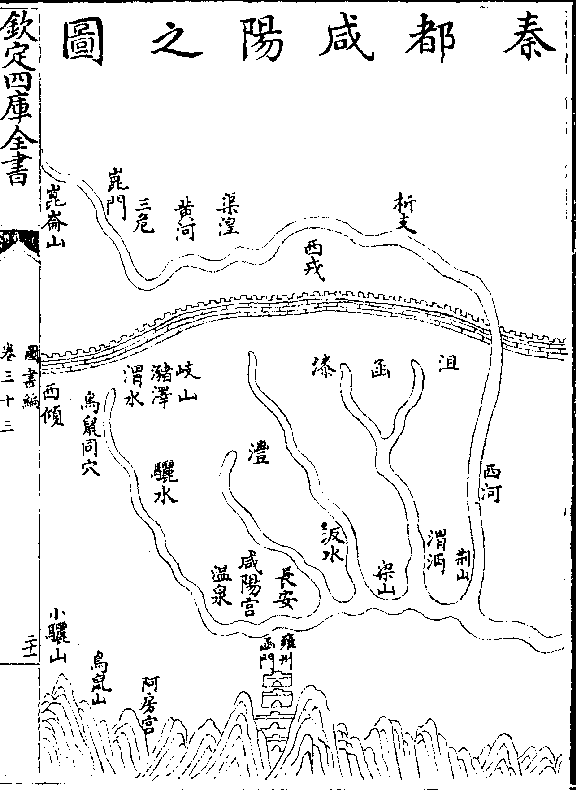

秦都咸阳非长安之正以宫属渭跨渭为飞桥复道

秦都咸阳非长安之正以宫属渭跨渭为飞桥复道以象天阙道而属阿房如骊山温泉又长安之支龙

也长安之下则有岐梁荆诸山为托沣泾漆沮河水

界限为卫以高临卑百二之固沃壤千里可以积储

此秦所以能并吞六国至今为天府也

发挥曰咸阳之地龙合之玄格左右前后诸山包护

天造地设以为大城郭而渭水浸溉地高而田众今

长安又在咸阳之左乃得其正即咸阳旧基则接龙

卷三十三 第 22a 页 WYG0969-0641a.png

者也即长安今址则尽龙者也其龙则发于昆崙经

者也即长安今址则尽龙者也其龙则发于昆崙经回黑水绵络正河横山始起祖宗转萦貊泽自西而

东尽于雍州之地此易所谓天险不可升地险山川

丘陵王公设险以守其国者然耳洛邑居天下之中

为大龙之腹四望平夷近则熊耳居其右取诸远则

上洛在其西大华在其东终南惇物在其北内方则

在河南周公所取制天下之中耳犹腹为人身都会

之所也以水而言则洛水自西而经其前瀍涧界其

卷三十三 第 22b 页 WYG0969-0641b.png

东汾水黎水绕其后伊水陈其西面如平洋无蔽有

东汾水黎水绕其后伊水陈其西面如平洋无蔽有德者易以兴无德者易以亡如以风水言之则瀍涧

伊洛界限分明其进送护卫不取诸身而取诸外耳

但今之洛阳非周之洛邑亦非周居顽民之洛阳居顽

民在洛水之阳伊水之地东都洛阳在河南又隔伊

水周洛邑最合风水法度后人不敢居者周家封建

诸侯东西南北皆我守卫侯国灭而后能及于周故

以秦之强又以无道行之不灭六国周不可并也后

卷三十三 第 23a 页 WYG0969-0641c.png

世罢封建而制郡县所守皆须自备故力有不及则

世罢封建而制郡县所守皆须自备故力有不及则难于守若立国于河南有诸水在后而地方之备差

完然终不如长安可恃今之西京即周公所卜涧水

东瀍水西而墨食者亦可立京畿之地盖下有太华

一臂力量甚重洛邑则又添得西京一臂也然无太

华亦非京邑之地(玉髓/经)

武夷熊氏曰雍州秦地周之岐丰镐京汉之三辅皆

此焉娄敬谓金城千里天府之国合天下形势言之

卷三十三 第 23b 页 WYG0969-0641d.png

秦得百二实以据地势之上游当天下之要脊四塞

秦得百二实以据地势之上游当天下之要脊四塞以为固全一面之险以东制诸侯故言定都必先焉

但其地迫近边垂周秦汉唐世有外患必尽阴山唐

三受降城灵夏河西五都为塞乃可尔

卷三十三 第 24a 页 WYG0969-0642a.png

卷三十三 第 24b 页 WYG0969-0642b.png

古者京畿为历代帝王所都得名于万世者莫如冀

古者京畿为历代帝王所都得名于万世者莫如冀州其次莫如秦雍其次莫如洛邑今洛阳非周洛邑

也冀州之地右则西河左则东河前则南河逾河而

为壶口近河而为覃怀入河而为衡漳以古都言之

则三面距河一面背山其发龙于昆崙而大尽于此

所背恒山相距甚远逶迤而下其平如砥方广千里

其手足桡棹之可见然夹水之外皆有名山巨镇迎

送护卫但堂局宽阔非凡俗所能检点耳(玉髓/经)

卷三十三 第 25a 页 WYG0969-0642c.png

京畿之地在虞氏为幽州域在禹贡为冀州域黄帝

京畿之地在虞氏为幽州域在禹贡为冀州域黄帝都幽州之涿鹿尧舜都冀州之蒲坂我成祖迁都于

燕京盖复黄帝尧舜之故都于千八百年之后左环

沧海右拥大行北枕居庸南襟河济形胜甲于天下

苏秦所谓天府百二之国杜牧所谓王不得不王之

地也

帝都总论

已上建都之地其槩如此唐虞之都以河溢为患周

卷三十三 第 25b 页 WYG0969-0642d.png

洛邑以备守之难大梁平夷无险临安僻处一隅金

洛邑以备守之难大梁平夷无险临安僻处一隅金陵形胜虽优而垣气多泄两淮龙气大尽而地势卑

下东鲁中干最尊而已钟孔圣且今河水穿龙皆非

建都之宜他如武昌成都等处则又不足论矣故惟

我京师为上而关中次之东汉所都之洛又次之馀

非愚之所能知也虽然在德不在险圣帝明王皆以

道化天下未必恃其地之美而已焉史记魏武侯浮

西河而下中流顾谓吴起曰美哉山河之固魏国之

卷三十三 第 26a 页 WYG0969-0643a.png

宝也起对曰在德不在险昔三苗氏左洞庭右彭蠡

宝也起对曰在德不在险昔三苗氏左洞庭右彭蠡禹灭之桀之居左河济右太华伊阙在其南羊肠在

其北汤放之纣之国左孟门右太行恒山在其北大河

经其南武王杀之君不修德舟中之人皆敌国也武

侯善之愚谓君子不以人废言起虽不足道若斯言

者诚亦确论苟不以德则秦隋亦尝都雍之关中金

元亦尝都冀之燕京矣风水之美形胜之固何独不

验于彼哉是故形胜风水之说在于地固有国者所

卷三十三 第 26b 页 WYG0969-0643b.png

当择而祸福得丧之机存乎人尤有国者所当修省

当择而祸福得丧之机存乎人尤有国者所当修省矣洪武初御史胡子祺上书请都关中其略曰天下

形势之地可都者四河东地势高厚控制西北尧尝

都之然其地苦寒江淮士卒不便汴梁襟带河淮宋

尝都之然其平旷无险可守洛阳周公尝卜之周汉

尝迁之然嵩邙诸山非有殽函终南之固瀍涧伊洛

非有泾渭灞浐之雄故惟关中据百二山河之胜可

用以建都者莫此若也

卷三十三 第 27a 页 WYG0969-0643c.png

王氏鏊曰自古中原无事则居河之南中原多事则

王氏鏊曰自古中原无事则居河之南中原多事则居河之北自然之势也成周以来河南之都惟长安

洛阳江南之都惟建康其次则有襄邓唐朴之议曰

襄邓之西夷漫数千里其东则汉兴凤林为之关南

则菊潭环屈而流属于汉西有上洛重山之险北有

白崖联络诚形胜之城沃衍之墟若广陵河渠漕挽

天下可使大集此建都之极选也虽然皆未有燕冀

之形势岂非天遗其胜以贻我朝万世帝王之业乎

卷三十三 第 27b 页 WYG0969-0643d.png

周诸侯国都

周诸侯国都鲁都曲阜(鲁本少皞摰居之谓之少皞之墟又大庭/氏居之鲁于其上作库故为大庭氏之库)

(至周成王以周公之功而封伯禽于此其地本名鲁/乃作都于曲阜宋祥符中改曲阜为仙源今𨽻兖州)

齐都薄姑迁于营丘(齐本颛顼之墟营丘今临淄/薄姑亦谓之蒲姑在其西北)宋

都商丘(杜预云梁国睢阳县按睢阳隋改为宋城本/陶唐氏之火正阙伯之墟相土因之武王伐)

(纣封武庚于弼武庚叛成王杀之改封纣/兄微子启于宋以为商后故谓之商丘)卫都朝歌

及懿公为狄所灭宋桓公迎卫之馀民渡河立戴公

以庐于曹后齐桓公城楚丘而居文公焉至成公又

卷三十三 第 28a 页 WYG0969-0644a.png

迁于帝丘(朝歌故城在汲县西二十里本纣故都曹/亦作漕今滑州白马是也楚丘今澶州城)

迁于帝丘(朝歌故城在汲县西二十里本纣故都曹/亦作漕今滑州白马是也楚丘今澶州城)(武帝丘本颛帝之墟故曰帝丘/夏昆吾氏居之今澶州濮阳县)郑都本西周畿内之

地周宣王以封母弟桓公友及幽王有犬戎之变郑

武公遂迁于济洛河颍之间谓之新郑(故郑今华州/郑县新郑即)

(今之/荥阳)晋都唐谓之夏墟大名也本尧所都谓之平阳

成王封母弟叔虞于此初谓之唐其子燮立始改为

晋以有晋水出焉其地正名翼亦名绛而平阳者是

其总名及昭侯立封其叔父于曲沃后武公灭翼遂

卷三十三 第 28b 页 WYG0969-0644b.png

有晋都至景公迁于新田(唐今定州唐县平阳今绛/州翼今绛州翼城曲沃今)

有晋都至景公迁于新田(唐今定州唐县平阳今绛/州翼今绛州翼城曲沃今)(绛州县新田一/名绛今绛州县)楚都丹阳成王封熊绎以子男之田

至熊达始盛强僣称王迁都于郢昭王为吴所灭迁

于郧楚本立荆至成王頵始改号楚(卅陵今江陵枝/江县郢江陵县)

(北十馀里郧今襄阳宜城/县东楚州怀王孙心所都)秦周孝王封非子居于秦

谷至襄公赴幽王之难以兵助送平王故平王与之

以岐丰之地列为诸侯庄公居犬丘文公居汧渭德

公迁于雍献公迁栎阳孝公乃迁咸阳(秦谷故陇西/县秦亭是也)

卷三十三 第 29a 页 WYG0969-0644c.png

(汧渭今𨽻陇州犬丘今兴平县雍今/凤阳治咸阳今皆为县𨽻永兴军)虞都虞(今平陆/县东北)

(汧渭今𨽻陇州犬丘今兴平县雍今/凤阳治咸阳今皆为县𨽻永兴军)虞都虞(今平陆/县东北)(有故/虞城)吴都吴(即今/苏州)虢都上阳(在凤/翔县)曹都曹(即今/定陶)许都

许后迁于叶又迁于城父又迁于白羽又迁于容城

(许今许州白羽一名析邓州浙川/是或云内乡是容城华容县是)邾都邾(今兖州/邾城是)莒

都莒后迁盐官故谓之南莒(今密/州县)纪都纪迁于剧(纪/本)

(东海即赣榆纪城剧在/临朐县东寿光县西)滕都小邾迁于公丘(小邾即/滕县公)

(丘今兖/州龚丘)薛仲虺之都本在鲁地奚仲迁于邳(今徐州/有薛城)

(是/)州都淳于后迁华容(淳于即今高密/华容今监利)蔡在畿内之

卷三十三 第 29b 页 WYG0969-0644d.png

地以为蔡叔之采邑至蔡仲改封汝南迁州来则以

地以为蔡叔之采邑至蔡仲改封汝南迁州来则以州来为下蔡汝南为上蔡(蔡州上蔡县西南/州来即下蔡县)徐都临

淮(今泗临淮/有徐城)葛都宁(宁陵县故/宁城是)越都会稽(即越/州城)陈都

宛丘(今陈州治本/大昊之墟)南燕都胙(胙城𨽻/滑州)遂都乘丘(今齐/州治)

谭都谭(历城县有/古谭城)管都管(郑州管/城是)郐都郐(新郑东城/有古郐城)

戴都戴(开丘县/有戴城)任都任(今济州/有任城)宿都无盐(在郓州/须城东)须

句都须朐迁于须昌(寿昌县西北有须朐城/须昌今郓州舒城也)颛臾都

费(沂州费县有/故颛臾城)鄫都鄫(今沂州承县/东有鄫城)向都向(今沂州/古向城)

卷三十三 第 30a 页 WYG0969-0645a.png

鄅都开阳(在临沂/县北)萧都萧(徐州/萧县)顿都南顿(今陈州/南顿县)息

鄅都开阳(在临沂/县北)萧都萧(徐州/萧县)顿都南顿(今陈州/南顿县)息都新息(今蔡州/新息县)沈都平舆(在汝阳/县东)项都项城(项城县/东北有)

(故项/城)随都随(今随/州)邓都邓(襄阳邓/县界)夔都夔(归州东有/故夔子城)

北燕都冀(幽州/治)邢都襄国(今邢/州治)梁都新里(同州下阳/有新里城)

韩都韩城(在韩城/县南)魏都魏城迁于大梁(今陜州平陆/有魏城大梁)

(即开/封)赵都赵城迁于平棘(赵城今𨽻晋州/县平棘𨽻赵州)郕都郕(武/王)

(封季载今雷泽/北有故郕城)郜都郜(今单州成武/有二郜城)应都叶(汝州叶/县有故)

(应/城)耿都耿(在河中府/龙门县南)蒋都期思(在光州固/始西北)申都申(今/信)

卷三十三 第 30b 页 WYG0969-0645b.png

(阳/军)吕都吕(蔡州有/古吕国)焦都焦(陜州/东北)霍都霍(今晋州/有霍邑)阳都

(阳/军)吕都吕(蔡州有/古吕国)焦都焦(陜州/东北)霍都霍(今晋州/有霍邑)阳都阳(洪洞县东南/有故阳城)冀都冀(今河中府/有冀亭)芮都芮(临晋县/有芮乡)贾都贾(蒲城/县有)

(贾/城)荀都荀(在绛/州西)黎都黎(洛州黎城县/有黎侯故县)邘都邘(野王县西有故/䢴城今怀州治)

周四裔都附

戎都戎城(陈留济南县/东南有戎城)夷都夷安(即夷/安县)介都黔陬(诸/城)

(县/东)根牟都安丘(今密州/安丘)莱都黄(登州黄县有故/黄城即莱子国)

历代国都歌

若考国都地理要书契以前难论究自从太昊伏羲

卷三十三 第 31a 页 WYG0969-0645c.png

来历代国都方可考伏羲建都还在陈神农都陈徙

来历代国都方可考伏羲建都还在陈神农都陈徙曲阜黄帝涿鹿以为都曲阜为都是少昊颛顼帝丘

高辛亳尧平阳舜蒲坂道夏都安邑商都亳仲丁徙

嚣亶甲绍亶甲徙相祖乙耿盘庚复亳周武镐成王

以镐为宗周还从东都会诸侯平王徙向东都建秦

都咸阳关中汉东汉洛阳后汉益曹魏邺都以洛换

孙吴东晋宋齐梁与陈六朝都建康西晋后魏洛阳

置东魏北齐徙邺乡西魏后周隋文帝建都长安至

卷三十三 第 31b 页 WYG0969-0645d.png

炀皇或如江都或如洛还向江都覆所将唐都长安

炀皇或如江都或如洛还向江都覆所将唐都长安昭徙洛辽平五代金汴梁宋都汴徙杭闽广元立大

都自北方大明太祖凤阳起定鼎应天置都位成祖

迁都今顺天上考历代国都全

论帝都

夫地理之大莫先于建都立国稽之古先哲王将营

都邑罔不度其可居之地以审其吉凶如公刘将居

豳也其诗曰于胥斯原大王将居岐也其诗曰聿来

卷三十三 第 32a 页 WYG0969-0646a.png

胥宇武王将居镐京其诗曰宅是镐京成王将营洛邑

胥宇武王将居镐京其诗曰宅是镐京成王将营洛邑书曰召公既相宅卫文公将营楚丘其诗曰升虚望楚

见于经者如此则宅都诚不可不重也虽然子微有

云帝王之兴也以德而不以力其守也以道而不以

地尧舜圣人承袭授受揖让相逊亦未必虑及风水

之说但圣人之兴自合造化圣人所动作为法则风

水固不拘而密协于龟卜即天造地设之自然者也

故易曰王公设险以守其国此理固先天地而有即

卷三十三 第 32b 页 WYG0969-0646b.png

风水之攸始矣今将历代所都录以补考云

风水之攸始矣今将历代所都录以补考云论北龙帝都垣局

北龙有燕山即今京师也以燕然山脉尽于此故曰

燕山昔燕昭王筑黄金台以招贤者故又称金台古

冀州地舜分冀东北为幽州故又谓之幽都按丘文

庄公大学衍义补云虞夏之时天下分为九州冀州

在中国之北其地最广舜分冀为幽并营故幽与并

营皆冀境也杨公云燕山最高象天市盖北干之正

卷三十三 第 33a 页 WYG0969-0646c.png

结其龙发昆崙之中脉(以内外共视为中脉盖鸭/绿江外有大干为护矣)绵

结其龙发昆崙之中脉(以内外共视为中脉盖鸭/绿江外有大干为护矣)绵亘数千里至于阗历瀚海之玄屈曲出夷入貊又万

馀里始至燕然山以入中国为燕云(北京为山前曰/燕大同为山后)

(曰/云)复东行数百里起天寿山乃落平洋方广千馀里

辽东辽西两枝关截黄河前绕鸭绿后缠而阴恒太

行诸山与海中诸岛相应近则滦河潮河桑河易河

并诸无名小大夹身数源界限分明以地理之法论

之其龙势之长垣局之美干龙大尽山水大会带黄

卷三十三 第 33b 页 WYG0969-0646d.png

河扆天寿鸭绿缠其后碣石钥其门最合风水法度

河扆天寿鸭绿缠其后碣石钥其门最合风水法度又按衍义补云朱子语录冀都天地间好个大风水

山脉从云中发来前面黄河环绕泰山耸左为龙华

山耸右为虎嵩山为前案淮南诸山为第二重案江

南五岭诸山为第三重案故古今建都之地皆莫过

于冀都就朱子所谓风水之说观之谓无风以散之

有水以界之也冀州之中三面距河处是为平阳蒲

坂乃尧舜建都之地其所分东北之境是为幽州太

卷三十三 第 34a 页 WYG0969-0647a.png

行自西来演迤而北绵亘魏晋燕赵之境东而极于

行自西来演迤而北绵亘魏晋燕赵之境东而极于医无闾重冈叠阜鸾凤峙而蛟龙走所以护拥而围

绕之者不知几千万里也形势全风气密堪舆家所谓

藏风聚气者兹地实有之其东一带则汪洋大海稍

北乃古碣石沦入海处稍南则九河既道所归宿之

地浴日月而浸乾坤所以界之者又如此其直截而

广大焉按此皆以风水之美言之也若以形胜论之

则幽燕自昔称雄左环沧海右拥太行南襟河济北

卷三十三 第 34b 页 WYG0969-0647b.png

枕居庸苏秦所谓天府百二之国杜牧所谓王不得

枕居庸苏秦所谓天府百二之国杜牧所谓王不得不可为王之地杨文敏谓西接太行东临碣石距野

亘其南居庸控其北势拔地以峥嵘气摩空而崱屴

又云燕蓟内跨中原外控朔漠真天下都会桂文襄

公谓形胜甲天下扆山带海有金汤之固盖真定以

北至于永平关口不下百十而居庸紫荆山海(俱关/隘)

喜峰古北黄花镇(俱口/子)险阨尤著会通漕运便利天

津又通海运诚万世帝王之都自昔之都燕者始于

卷三十三 第 35a 页 WYG0969-0647c.png

召公诸侯也金元乃杂霸之气皆不足以当其大惟

召公诸侯也金元乃杂霸之气皆不足以当其大惟我皇明得国之正同乎尧舜拓地之广过于汉唐功

德隆盛上足以当天心下足以乘地气真万世不拔

之洪基而议者乃谓北太近边距塞不二百里无藩

篱之固而天子自为之守然不知今之北门管钥为

急倏忽来去边备须严若畿甸去远而委守将臣则

非居重驭轻之道故我成祖文皇帝睿意建都于此

良谟远猷岂凡愚之所能及哉然当时未必谈及风

卷三十三 第 35b 页 WYG0969-0647d.png

水之说而默契若此是盖圣王之兴动自合法而天

水之说而默契若此是盖圣王之兴动自合法而天地造化有自然相符之理耳抑论尧舜禹三圣之都

皆北龙今我朝家畿甸亦北龙而形胜与夫风水法

度又皆迈之宜其驾唐虞追三代全盛如此是固我

列圣之峻德神功鸿休盛烈之不可及然地理之应

亦或然也愚何幸躬逢其盛北龙之次有平阳蒲坂

安邑亦冀境乃尧舜禹所都之地按朱子曰河中地

形极好乃尧舜禹故都今晋州河中府是也左右多

卷三十三 第 36a 页 WYG0969-0648a.png

山黄河绕之嵩河列其前又曰河东河北皆绕太行

山黄河绕之嵩河列其前又曰河东河北皆绕太行山尧舜禹所都皆在太行山下又曰上党太行山之

极高处平阳蒲坂山之尽头尧舜之所都也又曰尧

都中原风水极佳右河东太行诸山相绕海岛诸山

亦皆相向右河南绕直至泰山凑海第二重自蜀中

出湖南庐山诸山第三重自五岭至明越又黑水之

类自北缠绕至南海此皆以其大形势而言之也宋

国师张子微曰河中之地右则西河左则东河前则

卷三十三 第 36b 页 WYG0969-0648b.png

南河逾河而为壶口近河而为覃怀入河而为衡漳

南河逾河而为壶口近河而为覃怀入河而为衡漳三面距河一面背山所背恒山相去甚远逶迤而下

其平如砥方广千里夹水之外四面皆有名山巨镇

迎送护卫但堂局宽阔非凡俗所能检点若两腋无

水夹截即是水不交会大龙如何得住故夹身之左

有小东河右有西恒水南有小南河关截于内而大

河经之龙将焉往其他挠掉手足得无名之水界夹

分明者又不可以数计眼目难于检点举其堂局形

卷三十三 第 37a 页 WYG0969-0648c.png

势可想而知此则以其亲切者而言之也是故河中

势可想而知此则以其亲切者而言之也是故河中诚亦天地间大都会而尧舜禹三圣人以道化天下

后世罕及虽圣人巍峨未必系于风水然天造地设

自然默契之理有不可诬者但今河水为患风水变

迁无复可都矣盖河源于昆崙星宿海又入地伏流

不见其派者凡数百里禹之所𨗳始于积石初不曾

穷河源也河至于此其势横放冲溢外则泾渭沮之

会于渭汭又有伊洛瀍涧汾黎之会于底柱所泄惟

卷三十三 第 37b 页 WYG0969-0648d.png

汝泗二流内则淮济内河滹沱恒绛从而益之至于九

汝泗二流内则淮济内河滹沱恒绛从而益之至于九河逆河势虽远而逾盛故有河患非人之之所制者

是以河决之患三代已然自汉唐宋元及今频年冲

决而沿河之民沦于鱼鳖况可都乎

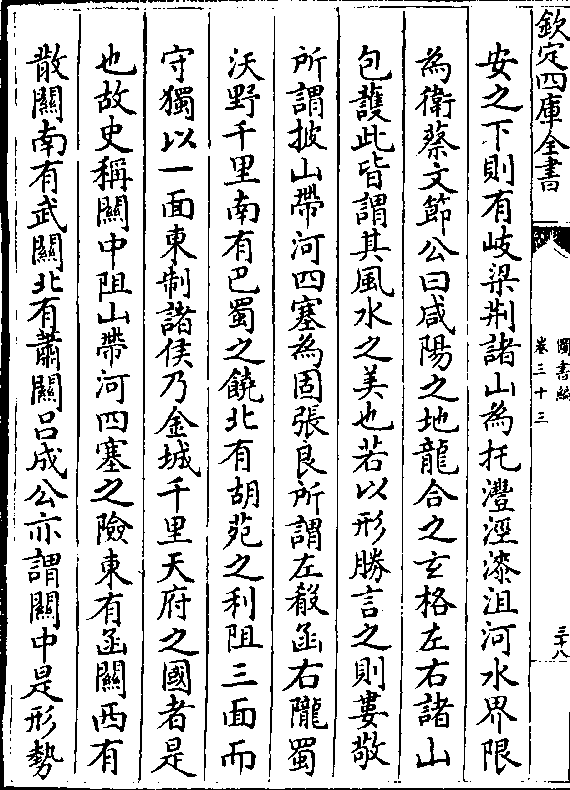

论中龙帝都垣局

中龙有关中曰丰曰镐曰咸阳长安皆今陜西地通

曰关陜古雍州也杨公云关中原是太微垣又曰长

安落在垣宿中盖中干之尊也其龙发于昆崙由黑

卷三十三 第 38a 页 WYG0969-0649a.png

水绵络西河横出始起祖宗转萦貊泽自西而东尽

水绵络西河横出始起祖宗转萦貊泽自西而东尽于雍州宋国师张子微曰长安之龙起于横山其山

皆黄石绵亘八百馀里不生草木及至雍州之地泾

水出安定在雍州之西自西而南入渭水而北是为

渭汭水出鸟鼠同穴而为雍州之西山至泾水所属

之地则为北惟此依山挟水号为天府之国又曰秦

咸阳非长安之正以宫属渭跨渭为飞桥复道以象

天阙道而属阿房如骊山温泉又长安之枝龙也长

卷三十三 第 38b 页 WYG0969-0649b.png

安之下则有岐梁荆诸山为托沣泾漆沮河水界限

安之下则有岐梁荆诸山为托沣泾漆沮河水界限为卫蔡文节公曰咸阳之地龙合之玄格左右诸山

包护此皆谓其风水之美也若以形胜言之则娄敬

所谓披山带河四塞为固张良所谓左殽函右陇蜀

沃野千里南有巴蜀之饶北有胡苑之利阻三面而

守独以一面东制诸侯乃金城千里天府之国者是

也故史称关中阻山带河四塞之险东有函关西有

散关南有武关北有萧关吕成公亦谓关中是形势

卷三十三 第 39a 页 WYG0969-0649c.png

之地欲据形势须都关中桂文襄公谓其山河四塞

之地欲据形势须都关中桂文襄公谓其山河四塞形胜甲于天下易曰天险不可升地险山川丘陵王

公设险以守其国惟此为然耳故关陜之地形胜全

龙局美王气攸萃而文武周公列圣笃生自文王都

岐徙丰武王迁镐京成王实都于镐以据天下形势

当西周全盛时特往来朝诸侯于洛邑至平王避犬

戎始迁都洛阳号曰东周则周日微弱而雍州王气

为秦得之盖秦先世有非子者善育马为周孝王主

卷三十三 第 39b 页 WYG0969-0649d.png

马马大蕃息分土为附庸邑之秦历三世至秦仲始

马马大蕃息分土为附庸邑之秦历三世至秦仲始大历庄襄犬戎杀周王襄公救周有功封为诸侯赐

以西周畿内八百里之地秦即其地日以强盛兼并

天下统一区宇然无功德肆暴虐不足以当其王气

之大汉兴以娄敬张良之议遂因其故都都之传十

二帝历二百一十四年其后唐又都之传一十八帝

历二百六十九年宋人亦尝议欲都此而以横山未

入版图故都大梁以经营横山盖横山当宋时诸戎

卷三十三 第 40a 页 WYG0969-0650a.png

所依为戎夏必争之地不得则不可都故尔丘文庄

所依为戎夏必争之地不得则不可都故尔丘文庄公曰秦地披山带河四塞以为固所谓金城千里天

府之国得天下之百二者也周人初起于邠继都丰

镐天下形势之地盖莫有过焉者也至平王东迁而

弃其地与秦秦地始大战国之世山东之国六而秦

居其一六者为纵而独为衡焉卒能以少制众并而

有之非独人力盖亦地势也自高帝用娄敬言西都

关中后世言形胜者必归焉唐起晋阳亦居于斯自

卷三十三 第 40b 页 WYG0969-0650b.png

宋人都汴之后王气消歇者五六百年于今矣详䆒

宋人都汴之后王气消歇者五六百年于今矣详䆒文庄兹论各有所见而议者乃谓漕运不便然不知

周与汉唐各数百年而其储积岂无其道且禹贡著

雍州厥田惟上上史称沃壤千里可以储贮而秦号

富彊顾所处之何如耳大抵雍州非直形势险固风

水融聚为美已也且其水深土厚民性质朴易于从

化尤为可嘉朱子曰岐丰之地文王用之以兴二南

之化如彼其忠且厚也秦人用之未几而一变其俗

卷三十三 第 41a 页 WYG0969-0650c.png

尚气槩先勇力忘生轻死悍然有招八州朝同列之

尚气槩先勇力忘生轻死悍然有招八州朝同列之气其故何哉诚以雍州土厚水深其民重厚质直无

郑卫骄惰浮靡之习以善𨗳之则易兴起而笃于仁

义以猛驱之则其强毅果敢之资亦足以彊兵力农

而成富彊之业非山东诸国所及也后世欲为定都

立国之计诚不可不监乎此而于𨗳民之路尤不可

不慎其所之旨哉言乎

中龙之次有洛阳即周营洛邑之地也前值伊阙后

卷三十三 第 41b 页 WYG0969-0650d.png

据邙山左瀍右涧洛水贯其中以象河汉此紫薇垣

据邙山左瀍右涧洛水贯其中以象河汉此紫薇垣局也张子微曰洛邑是飞龙格势脚手本自分明迎

送却从外假合凡大地迎送皆取诸外而不取诸身

所谓本身脚手一屈曲萦回辄五六十里或七八十

里故人不见其为手足况远外迎送其得见乎此其

平夷之地一望无际惟审其水源而后识之也然洛

居天下之中为大龙之腹四望平夷近则熊耳居其

右西京在其左取诸远则上洛在其西太华在其东

卷三十三 第 42a 页 WYG0969-0651a.png

终南惇物在于北内方则在河南周公所以取制天

终南惇物在于北内方则在河南周公所以取制天下之中犹腹为人身都会之所也以水而言则洛水

自西而经其前瀍涧界其东汾𤂱绕其后伊水陈其

面最合风水法度但以形胜论之则平夷无险四面

受敌故周营洛邑特以宅中图治道里适均之故乃

于此朝会诸侯非建都也按大学衍义陈大猷曰成

王实都镐京特往来朝诸侯祀清庙于洛故镐京谓

之宗周以其为天下所宗也洛邑谓之成周以周道

卷三十三 第 42b 页 WYG0969-0651b.png

成于此也洛邑天下之至中丰镐天下之至险成王

成于此也洛邑天下之至中丰镐天下之至险成王于洛邑定鼎以朝诸侯所以承天地中和之气宅中

以莅四海其示天下也公于镐京定都以壮基本所

以据天下形势据上游以制六合其虑天下也远诚

哉言也后平王避犬戎徙都于洛则周室日衰驯至

不可为矣汉初高帝亦欲都洛以娄敬张良之言都

于关中光武中兴始于洛建都谓之东都洛阳却在

周都河南又隔伊水有诸水在后而地方之备差完

卷三十三 第 43a 页 WYG0969-0651c.png

颇为可取然皆平洋无蔽有德易以王无德易以亡

颇为可取然皆平洋无蔽有德易以王无德易以亡不可用也故东周都洛而能延数百年之久者诚以

文武之德民不忍忘故尔温公历年图曰周自平王

东迁日以衰微至于战国又分而为二其土地人民

不足以比彊国之大夫然天下犹尊事之以为共主

绵绵然久而不绝其故何哉文武之德植本固而发

源深也不然以区区数邑处于七暴国之间一日不

可存况于数百年乎此确论也

卷三十三 第 43b 页 WYG0969-0651d.png

中龙之又其次者有汴梁其龙自熊耳至此平坦万

中龙之又其次者有汴梁其龙自熊耳至此平坦万里天河在其北淮河在其南亦天苑垣也五代梁唐

晋周皆都于此而年代不永宋都之传九帝历一百

六十七年而南迁临安是时汴在河之南犹差可取

今河水冲决而在于河之北无复当时风水形胜耳

(旧说黄河在开封城北四十里宋元以来河徙穿淮/驯及我朝洪武二十四年河决原武东经开封域北)

(五里又南行至项城经颍川以入淮而黄河故道遂/淤正统十三年又决荥阳过开封城之西南而城北)

(之西河又淤自是汴梁城在河之北龙脉/经河穿坏形胜亦无河绕可恃不可用也)

卷三十三 第 44a 页 WYG0969-0652a.png

论南龙帝都垣局

论南龙帝都垣局南龙有金陵即今之南畿我太祖高皇帝建都之地

也战国楚威王时以其地有王气埋金以镇之故称

金陵汉改曰秣陵吴曰建业晋曰建康其形势前辈

与洛阳同廖氏云建康形势洛阳同王气古云钟盖

紫薇垣局南干之尽也苏伯衡谓刘迪简云金陵地

脉自东南溯长江而西数百里而止其止也蜒蜿磅

礴既翕复张中脊而下降为平衍所谓土中于是乎

卷三十三 第 44b 页 WYG0969-0652b.png

在西为鸡笼覆舟诸山又西为石头城而钟山峙其

在西为鸡笼覆舟诸山又西为石头城而钟山峙其东大江回抱秦淮玄武湖左右映带两淮诸山合沓

内向若委玉帛而朝焉诸葛孔明谓钟山龙蟠石城

虎踞真帝王之都昔始皇见金陵有王气东游以压

之其后三国吴都之传四世东晋又都之傅十一世

历百馀年南朝宋齐梁陈南唐皆都之而年代不永

盖以其虽合垣局而垣气多泄故尔杨筠松云长江

环外有三结垣前水中列垣中已是帝王都只是垣

卷三十三 第 45a 页 WYG0969-0652c.png

城气多泄是也若以形胜论之则江限南北古今恃

城气多泄是也若以形胜论之则江限南北古今恃为天险朱子曰东南论都必要都建康者以建康正

诸方水道所凑一望则诸要会地都在面前有相处

刘诚意伯谓襟带长江势甚险固桂文襄公谓金陵

江北则有徐颍二州地跨中原瓜连数省并称雄镇

为藩篱有控扼之势江南则有安庆当长江委流西

控全楚为江表门户按诸君子所论形胜是诚英雄

用武之地可以驾驭四方号令天下而兴王业者我

卷三十三 第 45b 页 WYG0969-0652d.png

太祖高皇帝以之定鼎良有见也但以地理家言之

太祖高皇帝以之定鼎良有见也但以地理家言之虽合紫薇垣局奈垣气多泄故成祖文皇帝再建燕

京为万世不拔之基岂偶然哉盖天眷皇明故二祖

动即合法而初非有意于地理之说耳南龙之次有

临安(今浙江/杭州府)其龙脉自天目山分入钱塘而海门有

龛赭二山在中郭景纯记云天目山前两乳长龙飞

凤舞到钱塘海门更点巽峰起五百年间出帝王经

云海门环合似天市天目天池生侍卫万里飞来垣

卷三十三 第 46a 页 WYG0969-0653a.png

外挹海外诸峰补垣气廖氏云大江以南天目峙海

外挹海外诸峰补垣气廖氏云大江以南天目峙海门似天市故临安亦天市垣耳若以形胜论之则僻

处一隅尔朱子谓如入屋角房中坐视外面殊不相

应宋高宗南迁建都于此其卜相京畿国师吾邑傅

公伯通也有临安行在表谓其地只可驻跸不宜建

都不过偏安之地且主奸相弄权武臣多咎后宋竟

未能恢复而奸相如秦桧贾似道诸人不忠皆操弄国

柄武臣多不善其终果符傅公之言

卷三十三 第 46b 页 WYG0969-0653b.png

古今都会总论

古今都会总论班孟坚著汉史叙列国之地各有都会盖谓其财货

之所阜水陆之所凑山河之所襟带足以指臂四域

冠履一方而独隆者也夫土地腴瘠道里远近山川

夷险皆一定而不可易者则名都要会之所宜古今

之所同也然而兴废随时升降不一郡方都会代有

不同前王之所升者或后王之所废今之所重者乃

古之所轻如宋北京古之元城县也(西汉时已有元/城县应劭以为)

卷三十三 第 47a 页 WYG0969-0653c.png

(即魏公子/元之食邑)自有书契以来逮夫隋唐之交两河变故

(即魏公子/元之食邑)自有书契以来逮夫隋唐之交两河变故实多其王霸之所重督帅之所治战争守城不免前

史载之详矣初未闻所谓元城者当时河朔都会代

有其所或称濮阳(宋朝开德府即古之帝丘焉乃高/阳及昆吾氏之墟春秋魏国常迁)

(于/此)或称朝歌(宋朝卫州黎阳县镇商自武丁已/后至纣都之周初卫国亦都于此)或称

邯郸(宋朝磁州邯郸县战/国赵尝建都于此)或称襄国(宋朝邢州即汉/襄国县也西楚)

(常山王张耳后赵石勒皆都之春秋时谓之夷仪即/邢所迁也古谓之邢商帝祖乙迁于邢即此也)

或称邺城(宋朝相州临朝县之邺镇商帝河亶/甲曹魏后赵前燕东魏北齐皆都之)或称

卷三十三 第 47b 页 WYG0969-0653d.png

中山(宋朝定州战国时中山国/都后燕慕容垂亦都之)斯六城者屹然据赵

中山(宋朝定州战国时中山国/都后燕慕容垂亦都之)斯六城者屹然据赵代之间古今更相倚以为重岂元城之足云哉李唐

之季魏州始稍隆重更五代至于宋朝形势益壮遂

建上京而历代所称六城者反蔑然无闻矣夫邺城

一地也而始建为都又降而为州(后周降/为相州)又降而为

县(后周又移州/为安阳县)降而为镇(宋朝熙宁中省邺/县为镇入临漳县)何其前

重而后轻也元城亦一地也始建而为县又升而为

郡(曹操就置/武门郡)又升而为州(后周就/置魏州)又升而为府(唐升/为大)

卷三十三 第 48a 页 WYG0969-0654a.png

(都督/府)又升而为京(宋朝庆历二/年升为北京)何其前轻而后重也

(都督/府)又升而为京(宋朝庆历二/年升为北京)何其前轻而后重也夫土壤腴瘠山川夷险古今不殊而前后轻重若此

是不无其说也易曰田囿之芜治城池之修废民物

之聚散甲兵之利钝风俗之美恶皆在人事如何耳

此非地利所能移也人事既有工拙而形势轻重亦

随时而迁矣历观往古皇帝王霸之都兴废无常类

皆如此岂惟邺城而已哉试因此而备论之三皇五

帝三王之都十有二(曰陈宋朝陈州伏羲所都曰曲/阜宋朝改为仙源县𨽻龙庆府)

卷三十三 第 48b 页 WYG0969-0654b.png

(神农少昊所都曰涿鹿宋朝燕山府黄帝所都曰新/郑宋朝郑州新郑县即古之有熊氏也黄帝所都曰)

(神农少昊所都曰涿鹿宋朝燕山府黄帝所都曰新/郑宋朝郑州新郑县即古之有熊氏也黄帝所都曰)(帝丘宋朝开德府高阳所都曰亳宋朝西京偃师县/帝喾成汤所都曰安邑宋朝泽州安邑县帝禹皆都)

(是曰平阳宋朝晋州唐尧所都曰蒲坂虞舜氏都曰/阳翟宋朝颍昌府阳翟县夏禹所都曰丰曰镐丰在)

(宋朝京兆府之西北灵台乡丰水上镐在昆明池北/镐坂上相去才二十五里周文王都丰武王都镐)

至春秋战国时为大国之都者才五城而已(曰曲阜/曰安邑)

(曰新都/曰蓟)春秋战国之时大国之都十有七(曰曲阜鲁/国都曰新)

(安韩国都曰安邑魏国都曰陈楚自邺徙于此曰蓟即/涿鹿也燕国都曰吴宋朝平江府吴国都曰绛宋朝)

(涿州绛县晋国都曰雍宋朝燕府秦国都曰郢宋朝/荆南府江陵县地楚国都曰睢阳宋国都曰临淄宋)

卷三十三 第 49a 页 WYG0969-0654c.png

(朝临淄县齐国都曰会稽宋朝越州越国都曰邯郸/赵国都曰大梁魏自安邑迁于此曰寿春宋朝寿春)

(朝临淄县齐国都曰会稽宋朝越州越国都曰邯郸/赵国都曰大梁魏自安邑迁于此曰寿春宋朝寿春)(府之寿春县楚自陈徙于此曰栎阳宋朝京兆府之/栎阳县秦自雍而徙干此曰咸阳宋朝京兆府之咸)

(阳县秦自栎/阳迁于此)至西汉之初为藩王之都者才三城而

已(曰邯郸曰/临淄曰蓟)西汉之初为藩王之都十有四(曰邯郸/赵国都)

(曰临淄齐国都曰蓟燕都曰许宋朝徐州楚王刘交/所都曰下邳宋朝淮阳军楚王韩信所都曰定陶宋)

(朝兴仁府之定陶县梁国都曰晋阳宋朝平定军韩/国都曰丹徒宋朝镇江府荆国都曰广陵宋朝扬州)

(吴国都曰临湘宋朝岳州临湘县长沙国都曰番嵎/宋朝广州南越国都曰代晋魏以后夷狄侵其都代)

(国都曰闽宋朝/福州闽越王都)至魏晋南北之时为王霸大国之都

卷三十三 第 49b 页 WYG0969-0654d.png

者一城而已(蓟是/也)魏晋南北之时王霸大国之都者

者一城而已(蓟是/也)魏晋南北之时王霸大国之都者十有七(曰蓟前燕国都曰许宋朝颖昌府之许昌县/魏太祖奉汉献帝都于此曰邺注已见前曰)

(公安蜀先主初治于此曰成帝宋朝成都府蜀王李/特谯纵皆都于此曰武昌宋朝鄂州吴国孙权宛都)

(乎此曰秣陵宋朝建康府吴晋宋齐梁陈皆都之曰/洛阳宋朝西京曹魏皆都之曰平阳后汉刘聪都之)

(曰襄国后赵都之曰广固宋朝青州益都县南燕都/之曰中山宋朝宋州后燕都之曰江陵宋朝荆南府)

(元都都之曰统万宋朝夏周赫连夏都之曰平城宋/朝云中府拓拔魏都之曰柳城宋朝营州前燕后燕)

(北燕皆/都之)至隋唐五季之时为王霸僣窃之都者总六

城而已(魏郑隋唐后汉石晋皆都之洛阳隋唐皆都/之长安前蜀后蜀皆都城都伪燕辽国皆都)

卷三十三 第 50a 页 WYG0969-0655a.png

(之吴南唐皆都建康伪/梁南平皆都江陵)唐去宋为甚近也而唐时三

(之吴南唐皆都建康伪/梁南平皆都江陵)唐去宋为甚近也而唐时三都存于宋朝者一而已东都洛阳是也其西都则降

为京兆府其北都则废为平定军而宋朝四京因于

唐者一而已东都洛阳是也馀三京则皆当时之郡

治耳夫以数十年之间其兴废之骤也如此矧以悠

悠往古而较于今是必有大不相侔者矣夫然后知

地无常重亦无常轻挈其轻重之权者在斯民而已

民无常重亦无常轻挈其轻重之权者在政理而已

卷三十三 第 50b 页 WYG0969-0655b.png

观姬周以前帝王之作莫不更都三河之间未始有

观姬周以前帝王之作莫不更都三河之间未始有宅西土者也爰自后稷居邰太王居岐文王都丰武

王都镐而关中浸以休息自后雍土常为王霸之都

则以后稷之稼穑太王之迁豳文王之子来武王之

求定有以臻此之盛也自周至唐洛阳为帝居垂二

千载矣而代宗遭吐蕃之乱徬徨陜服欲东迁洛阳

而郭子仪以为东都乘大乱之馀千里萧条百遭荒

榛其何以备万乘供百官井舍代宗遂西还而不复

卷三十三 第 51a 页 WYG0969-0655c.png

倚洛阳为重由是观之则班史都会之论特可施之

倚洛阳为重由是观之则班史都会之论特可施之一时而不可施之万世也若欲隆上都而观万方峙

都府以制四履则要当以政事为先岂以古为泥哉

天下各国形胜

中国之地左滨海右通流沙方而言之万五千里尧

别九州舜为十二秦前有蓝田之镇后有胡苑之塞左

崤函右陇蜀西通流沙险阻之国也蜀汉之土与秦

同域南跨邛笮北阻褒斜西即隈碍隔以剑阁穷险

卷三十三 第 51b 页 WYG0969-0655d.png

极峻独守之国也周在中枢西阻崤谷东望荆山南

极峻独守之国也周在中枢西阻崤谷东望荆山南面少室北有太岳三河之分雷风所起四险之国也

魏前枕黄河北漳水赡王屋望梁山有蓝田之宝浮

地之渊赵东临九州西瞻恒岳有沃瀑之流飞狐井

陉之险至于颍阳涿鹿之野燕却背沙漠进临易水

西至君都东至于辽长蛇带塞险陆相乘也齐南有

长城巨防阳关之险北有河济足以为固越海而东

通于九夷西界岱岳配林之阪险固之国也鲁前有

卷三十三 第 52a 页 WYG0969-0656a.png

淮水后有岱岳蒙羽之向洙泗之流大野广土曲阜

淮水后有岱岳蒙羽之向洙泗之流大野广土曲阜尼丘宋北有泗水南迄睢涡有孟诸之泽砀山之塞

也楚后背方城前及衡岳左则彭蠡右则九疑有江

汉之流实险阻之国也南越之国与楚为邻五岭已

前至于南海负海之邦交趾之土谓之南裔吴左洞

庭右彭蠡后滨长江南至豫章水戒险阻之国也东

越通海处南北尾闾之间三江流入南海通东治山

高海深险绝之国也卫南跨于河北得洪水南过汉上

卷三十三 第 52b 页 WYG0969-0656b.png

右通鲁泽右指黎山

右通鲁泽右指黎山图书编卷三十三