声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十五 第 1a 页 WYG0968-0640a.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷十五

明 章潢 撰

学中庸叙

中一而已矣世之言中者何不同乎曰无过不及中

也此自有形体者言也曰不偏不倚中也此自有方

所者言也惟未发之中则方所形体俱泯而不偏不

倚无过不及悉浑涵于其内也故在天谓之命曰于

卷十五 第 1b 页 WYG0968-0640b.png

穆不已曰无声无臭者此也在人谓之性曰不睹不

穆不已曰无声无臭者此也在人谓之性曰不睹不闻曰至隐至微者此也不其沦于无矣乎盖虽不睹

不闻其实莫见莫显无而未尝无有而未尝有所以

谓之独也是独也喜怒哀乐未发谓之中发皆中节

谓之和可见虽云未发而其所以为喜怒哀乐者自

有在矣岂若世之求中于未生身已前者沦于虚而

随时处中于过不及之间者失之滞耶学者果于喜

怒哀乐未发识其所谓中则戒谨恐惧之功自有其

卷十五 第 2a 页 WYG0968-0641a.png

不敢须臾离者庶几乎君子中庸矣否则中且未识

不敢须臾离者庶几乎君子中庸矣否则中且未识又何怪乎中庸之不可能哉噫知此则知择乎中庸

信不容己矣噫世之论时中者悉后儒之中庸也子

思子未发之旨竟莫之省惜哉

卷十五 第 3a 页 WYG0968-0641c.png

卷十五 第 3b 页 WYG0968-0641d.png

子程子曰不偏之谓中不易之谓庸中者天下之正

子程子曰不偏之谓中不易之谓庸中者天下之正道庸者天下之定理此篇乃孔门传授心法子思恐

其久而差也故笔之于书以授孟子其书始言一理

中散为万事末复合为一理放之则弥六合卷之则

退藏于密其味无穷皆实学也善读者玩索而有得

焉则终身用之有不能尽者矣

中庸章句序曰中庸何为而作也子思子忧道学之

失其传而作也盖自上古圣神继天立极而道统之

卷十五 第 4a 页 WYG0968-0642a.png

传有自来矣其见于经则允执厥中者尧之所以授

传有自来矣其见于经则允执厥中者尧之所以授舜也人心惟危道心惟微惟精惟一允执厥中者舜

之所以授禹也尧之一言至矣尽矣而舜复益之以

三言者则所以明夫尧之一言必如是而后可庶几

也盖尝论之心之虚灵知觉一而已矣而以为有人

心道心之异者则以其或生于形气之私或原于性

命之正而所以为知觉者不同是以或危殆而不安

或微妙而难见耳然人莫不有是形故虽上智不能

卷十五 第 4b 页 WYG0968-0642b.png

无人心亦莫不有是性故虽下愚不能无道心二者

无人心亦莫不有是性故虽下愚不能无道心二者杂于方寸之间而不知所以治之则危者愈危微者

愈微而天理之公卒无以胜夫人欲之私矣精则察

夫二者之间而不杂也一则守其本心之正而不离

也从事于斯无少间断必使道心常为一身之主而

人心每听命焉则危者安微者著而动静云为自无

过不及之差矣夫尧舜禹天下之大圣也以天下相

传天下之大事也以天下之大圣行天下之大事而其

卷十五 第 5a 页 WYG0968-0642c.png

授受之际丁宁告戒不过如此则天下之理岂有以

授受之际丁宁告戒不过如此则天下之理岂有以加于此哉自是以来圣圣相承若成汤文武之为君

皋陶伊傅周召之为臣既皆以此而接夫道统之传

若吾夫子则虽不得其位而所以继往圣开来学其

功反有贤于尧舜者然当是时见而知之者惟颜氏

曾氏之传独得其宗及曾氏再传而复得夫子之孙

子思则去圣远而异端起矣子思惧夫愈久而愈失

其真也于是推本尧舜以来相传之意质以平日所

卷十五 第 5b 页 WYG0968-0642d.png

闻父师之言更互演绎作为此书以诏后之学者盖

闻父师之言更互演绎作为此书以诏后之学者盖其忧之也深故其言之也切其虑之也远故其说之

也详其曰天命率性则道心之谓也其曰择善固执

则精一之谓也其曰君子时中则执中之谓也世之

相后千有馀年而其言之不异如合符节历选前圣

之书所以提挈纲维开示蕴奥未有若是之明且尽

者也自是而又再传得孟氏为能推明是书以承先

圣之统及其没而遂失其传焉则吾道之所寄不越

卷十五 第 6a 页 WYG0968-0643a.png

乎言语文字之间而异端之说日新月盛以至于老

乎言语文字之间而异端之说日新月盛以至于老佛之徒出则弥近理而大乱真矣然而尚幸此书之

不泯故程夫子兄弟者出得有所考以续夫千载不

传之绪得有所据以斥夫二家似是之非盖子思之

功于是为大而微程夫子则亦莫能因其语而得其

心也惜乎其所以为说者不传而凡石氏之所辑录

仅出于其门人之所记是以大义虽明而微言未析至

其门人所自为说则虽颇详尽而多所发明然倍其

卷十五 第 6b 页 WYG0968-0643b.png

师说而淫于老佛者亦有之矣熹自蚤岁即尝受读

师说而淫于老佛者亦有之矣熹自蚤岁即尝受读而窃疑之沉潜反复盖亦有年一旦恍然似有以得

其要领者然后乃敢会众说而折其衷既为定著章

句一篇以俟后之君子一二同志复取石氏书删其

繁乱名以辑略且记所尝论辨取舍之意别为或问

以附其后然后此书之旨支分节解脉络贯通详略

相因巨细毕举而凡诸说之同异得失亦得以曲畅

旁通而各极其趣虽于道统之传不敢妄议然初学

卷十五 第 7a 页 WYG0968-0643c.png

之士或有取焉则亦庶乎行远升高之一助云尔

之士或有取焉则亦庶乎行远升高之一助云尔中庸修道说曰率性之谓道诚者也修道之谓教诚

之者也故曰自诚明谓之性自明诚谓之教中庸为

诚之者而作修道之事也道也者性也不可须臾离

也而过焉不及焉离也是故君子有修道之功戒慎

乎其所不睹恐惧乎其所不闻微之显诚之不可掩

也修道之功若是其无间诚之也夫然后喜怒哀乐

之未发谓之中发而皆中节谓之和道修而性复矣

卷十五 第 7b 页 WYG0968-0643d.png

致中和则大本立而达道行知天地之化育矣非至

致中和则大本立而达道行知天地之化育矣非至诚尽性其孰能与于此哉是修道之极功也而世之

言修道者离矣故特著其说

中庸二字乃形容吾道之情状也命于天为性率乎

性为道修乎道为教其道之本体曰中曰和其本体

之所该贯曰天地万物其本体之至无而至有曰费

隐其本体至无至有之灵妙曰鬼神其本体之实备

于人为达德为达道为九经为三重为三千为三百

卷十五 第 8a 页 WYG0968-0644a.png

其实体是道者为舜之知为回之仁为子路之勇为

其实体是道者为舜之知为回之仁为子路之勇为舜之大孝为文之无忧为武周之达孝其一以贯之

者为孔子之祖述宪章上律下袭其效之至曰参赞

曰配天曰笃恭而天下平其统括于一则谓之诚其

行之自然勉然则有诚者诚之者之别其诚之者之

事则在择善固执其事则在学问思辨行其学问思

辨行之要领则在尊德性道问学其实落下手工夫

则曰慎独而已知几者慎独也为己者实落做慎独

卷十五 第 8b 页 WYG0968-0644b.png

工夫也知慎独者可以言中庸矣天命之谓性言性

工夫也知慎独者可以言中庸矣天命之谓性言性即命也率性之谓道言道即性也修道之谓教言教

即道也一物也此其所以不可须臾离也可离非道

也然世人类说修道卒不近者何故则以认不真在

暏闻形气上著工夫也不睹不闻是画出个天命的

样子也戒慎恐惧要于此著力何也以一切睹闻者

皆从是出也至隐至微矣而实则莫见莫显也此君

子之所以必戒慎恐惧而致谨于斯也独者何所谓

卷十五 第 9a 页 WYG0968-0644c.png

与物无对者是也盖本无声无臭者也亦是画出个

与物无对者是也盖本无声无臭者也亦是画出个天命的样子也虽然亦毕竟非冥寞远于性情之间

者也有喜怒必有所以为喜怒有哀乐必有所以为

哀乐则未发者为之也天命也故未发非时也本无

睹闻本自未发也中者亦不得已而名之也循是而

发之未有不中其节者即浑然一天命用事也发而

未发也所谓率性者也此其所以为达道也然又非

有我之所私也致中和则天地以位焉万物以育焉

卷十五 第 9b 页 WYG0968-0644d.png

盖本同一体者也实理实事言天而不为誇此正所

盖本同一体者也实理实事言天而不为誇此正所谓真性作用非用尔手劳脚攘也笃恭而平垂衣而

治正是此消息屑屑于事为以为位育之作用者亦

浅之乎言位育浅之乎知性命矣

尧曰咨尔舜天之历数在汝躬允执其中人皆受天

地之中以有生而中其原于天乎子思子作为中庸

其诸本家学以发明执中之旨乎不然何以首曰天

命终曰天载言中庸之道而谆谆于天也然则孔子

卷十五 第 10a 页 WYG0968-0645a.png

天纵之圣也犹曰中庸其至矣乎是中果为天道而

天纵之圣也犹曰中庸其至矣乎是中果为天道而非人之所能乎殊不知天也人也其中一也自诚明

谓之性天道也诚则明矣明则诚矣天人一也所以

首言戒惧终言敬信非人道乎戒慎不睹恐惧不闻

不动而敬不言而信非天道乎但思知人不可不知

天也惟天之命于穆不已在人即为喜怒哀乐未发

之中中即性也天下之大本也然而又谓之率性之

道何道哉君臣也父子也夫妇也昆弟也朋友之交

卷十五 第 10b 页 WYG0968-0645b.png

也五者原之天焉为天秩具之人焉为人伦凡同此

也五者原之天焉为天秩具之人焉为人伦凡同此性者同此道焉随其伦之所接而率吾之天性以行

之则发皆中节之和是即天下之达道矣若修道之

教正所以教之使复其固有之性全其未发之中而

五者之间不敢以一毫己私戕吾之天命也可见是

中也洋洋优优渊渊浩浩视之不见听之不闻无为

而成夫焉有所倚也凡所谓独也一也诚也隐与微

也神与化也皆此中之别名也故不徒谓之中而谓

卷十五 第 11a 页 WYG0968-0645c.png

之中庸庸者日用之常也君子之中庸也君子而时

之中庸庸者日用之常也君子之中庸也君子而时中时时此未发之中未尝须臾离乎道也试自日用

观之择中用中岂徒饮食之味为然哉自一身以达

诸五伦体之为庸德宣之为庸言布之为三重九经

极之为参赞位育显之为鸢鱼之飞跃幽之为鬼神

之屈伸统之为发育峻极之大散之为三千三百之

精近之为愚夫愚妇所可与知与能远之为圣人天

地之所不能尽莫不由此以达之则亦何莫而非率

卷十五 第 11b 页 WYG0968-0645d.png

性之道哉夫何小人之反中庸者行险侥倖无所忌

性之道哉夫何小人之反中庸者行险侥倖无所忌惮是以灾及其身无足怪也然智者知人之所不必

知贤者行人之所不必行而其不明乎道不行乎道

贤也智也愚不肖也一也此民之所以鲜能此中庸

也君子欲明善以诚吾之身道问学以尊吾德性而

时时允执乎中也宁能己于学问思辨笃行之功人

一巳百人十巳千之勇哉但行远自迩登高自卑致

曲者必欲积累而致此固入德之事也其必本吾之

卷十五 第 12a 页 WYG0968-0646a.png

所以慎独者造端夫妇于以达诸子臣弟友之伦言

所以慎独者造端夫妇于以达诸子臣弟友之伦言事行道之际上下穷达之交富贵贫贱夷狄患难之

遇虽日用之应感于外者不能皆齐而内省不疚一

皆在于不言不动不睹不闻之隐微焉庶乎独之慎

也时时此未发之中即时时发皆此中节之和而至

诚无息笃恭不显凡其徵之为博厚高明悠久者其

有以尽人性尽物性参赞化育以至于配天一皆庸

常之达道也一皆至诚之能事而闇然日章诚之不

卷十五 第 12b 页 WYG0968-0646b.png

可掩也然则大经大本敦化川流不其会之于一中

可掩也然则大经大本敦化川流不其会之于一中乎舍中以言中庸者不有以失其命名之旨乎虽然

执中一脉肇自帝尧而舜之受命文之无忧武周之

继述固皆缵承之勿替惟祖述宪章上律下袭凡有

血气者莫不尊亲而仲尼一天也子思子发家学于

中庸首末言天首末咸归之仲尼意亦微矣噫世之

求中庸者将以天道为高远乎达之人伦不可须臾

离也将以人道为近易乎原之天命无声臭也信乎

卷十五 第 13a 页 WYG0968-0646c.png

中庸不可能也惟圣者能之苟不固聪明圣智达天

中庸不可能也惟圣者能之苟不固聪明圣智达天德者其孰能之

中庸大旨

人受天地之中以生所谓命也中庸以中名篇溯其

中之源流谓天命即性也此天道也率此天命自有

之性见诸日用常行即道也但仁知各执一见百姓

日用不知则未必皆中矣惟随日用之道而修之即

教也非人道而何是道也不可须臾离也虽性道不

卷十五 第 13b 页 WYG0968-0646d.png

可睹闻而修道君子则戒慎不睹恐惧不闻须臾不

可睹闻而修道君子则戒慎不睹恐惧不闻须臾不离乎道也睹闻不著若至隐而至微实莫见而莫显

所谓独也惟君子为能戒惧慎此独也独一而已矣

然而有中和之名焉喜怒哀乐乃性之所固有者自

其未发谓之中自发而中节谓之和是中也不徒谓

之本而为天下之大本是和也不徒谓之道而为天

下之达道果能慎独中极其中和极其和则天地此

位万物此育盖天地万物原吾一体一人中和天地

卷十五 第 14a 页 WYG0968-0647a.png

万物都中和虽修道之极功实尽性之能事而尽人

万物都中和虽修道之极功实尽性之能事而尽人合天教自我立此章之旨即一书之大旨也

问命非命令即维天之命于穆不已可证矣道即达

道不出人伦日用之常行矣乃谓教之不待乎章程

设施而修道只在慎独何欤曰自明诚谓之教何须

礼乐刑政以布其款式哉独即不睹不闻莫见莫显

之隐微也于此常存戒惧之心又何一时不自修乎

虽修之之功在迁善改过之类万有不齐却总在戒

卷十五 第 14b 页 WYG0968-0647b.png

惧一念既能慎独又何道之不修也○问独固贞一

惧一念既能慎独又何道之不修也○问独固贞一无对而中和即独之别名何欤曰人生未有无喜怒

哀乐者发与未发即易系云寂然不动感而遂通天

下之故常寂常感发常未发虽中和在凡民亦皆有

之而大本达道非慎独君子不能也况未发在本文

原顶喜怒哀乐言而世之谈未发者必自思虑未起

并知且无之却非本旨○问子谓戒慎不睹恐惧不

闻外别无慎独之功慎独外别无致中和之法慎独

卷十五 第 15a 页 WYG0968-0647c.png

致中和外别无修道之教是矣如何便能位天地育

致中和外别无修道之教是矣如何便能位天地育万物曰依本文天地位万物育凡慎独君子皆能之

若要位天地育万物虽尧舜仲尼其犹病诸

问君子时中子谓此中字须承未发之中言何欤曰

中庸本以中字名书本文则云喜怒哀乐未发之谓

中中也者天下之大本也若云随时处中谓随时处

夫无过不及之中可也谓随时以处夫未发之中可

乎引仲尼之言即异未发之旨何为以中庸名此书

卷十五 第 15b 页 WYG0968-0647d.png

乎盖君子中庸正谓其时时戒惧不睹不闻故时时

乎盖君子中庸正谓其时时戒惧不睹不闻故时时是未发之体而发皆中节时时各当天则又不待言

此所以须臾不离道一依乎天命之性也小人惟无

忌惮故反中庸而君子时时戒惧益明矣学者惟体

认此中字亲切则下文中庸其至矣乎用其中于民

择乎中庸中庸不可能也中立不倚君子依乎中庸

俱不外乎未发之旨而于天命天载靡不吻合矣否

则以中名书之大旨且不明岂特自离夫率性之道

卷十五 第 16a 页 WYG0968-0648a.png

已哉

已哉民鲜中庸俾道不明不行于日用间指点饮食不知

味便是日用不知便是终身由之而不知道可见道

之不可须臾离者不外饮食间也饮食即道何事他

求此所以中庸不可能欤

问费隐一致也隐不可索矣费乃费用之意何以见

之曰泛观天地之时物行生反观人身之精神知虑

何日不费用哉故夫妇可与知能圣人天地有不能

卷十五 第 16b 页 WYG0968-0648b.png

尽鸢鱼飞跃以察于上下造端夫妇至察乎天地子

尽鸢鱼飞跃以察于上下造端夫妇至察乎天地子臣弟友之伦富贵贫贱夷狄患难之遇明而妻孥兄

弟父母幽而鬼神体物不遗他如舜之大孝文之无

忧武周之继述孔子对君之达道达德九经何一而

非道之费哉亦何一非道之隐微不可窥测者此道

之所以藏诸用君子不敢须臾离乎道也可见君子

时中中也和也中节也天下之达道也彼谓发皆中

节外别有未发者宁不谓费之外别有隐者存乎

卷十五 第 17a 页 WYG0968-0648c.png

费隐之道通天彻地至语大莫载语小莫破亦已极

费隐之道通天彻地至语大莫载语小莫破亦已极矣子思子于天渊中只借诗指出个鸢鱼之飞跃便

活泼泼地满前尽是性道之流通从来形容莫有过

于此者下𦂳承以造端夫妇道不远人更觉亲切

鬼神即阴阳阴阳即道世之谈鬼神信其有者便索

其形像之俨然信其无者便以为无此理也中庸论

其为德之盛却云视不见听不闻体物不遗又验诸

祭祀只是个诚不可掩道之费而隐也虽鬼神曾得

卷十五 第 17b 页 WYG0968-0648d.png

而离之哉噫真信得神之格思不可度思矧可射思

而离之哉噫真信得神之格思不可度思矧可射思此君子所以戒惧不睹不闻至诚如神

问思知人不可不知天是知天乃知人之原也又云

诚者天之道也诚之者人之道下文乃分言天道人

道何也曰天人一道也尽人道所以合天道故云诚

者天道诚之则存乎人也明善外别无诚身之功博

学审问慎思明辨笃行一皆明善以诚其身下文自

诚明谓之性即天命之性天之道也自明诚谓之教

卷十五 第 18a 页 WYG0968-0649a.png

即修道之教人之道也天如是而生人人如是而承

即修道之教人之道也天如是而生人人如是而承天诚则明明则诚天人一也惟至诚尽性可以参天

而纯亦不已浩浩其天人亦天矣中庸一书无非欲

人尽人道以合天道若判天人而二之则非道矣故

曰待其人而后行

问性虽原于天而尽性不过自尽其一已之性耳如

何便能尽人物参天地也曰学以尽性为极则是性

也天得之为天地得之为地人与物得之为人为物

卷十五 第 18b 页 WYG0968-0649b.png

性本合天地人物而一之非一人可得而私也故致

性本合天地人物而一之非一人可得而私也故致中和便天地位万物育经纶立本知天地之化育造

端夫妇至察乎天地必如此而后谓之能尽其性若

曰吾尽吾一己之性耳不能尽人尽物赞化育参天

地且未免窒塞其性真矣何有于性之尽耶

问尽性何必归诸至诚也曰诚者自成性之实体也

故又曰诚者物之终始诚者非自成己而已也所以

成物也可见不能成物则不诚无物又何可以语自

卷十五 第 19a 页 WYG0968-0649c.png

成哉又何有于成己之仁成物之知全外内以全其

成哉又何有于成己之仁成物之知全外内以全其性之德哉信乎诚本合己与物而兼成性本合天地

人物而兼尽此所以惟至诚为能尽性而君子诚之

为贵

问至诚之功业何以见其覆载成物也曰此即上文

至诚尽性则能尽人物之性于尽人物之性处即其

所包含便见高明之覆即其所承藉便见博厚之载

即其所永赖便见悠久之成其实配天地即是赞化

卷十五 第 19b 页 WYG0968-0649d.png

育与天地参也要之为物不贰一言可以尽天地亦

育与天地参也要之为物不贰一言可以尽天地亦可以尽圣人之道矣所以大学推其功之所先只在

格物问生物则不测矣学圣之功只当格乎不贰之

物何欤曰观下文自昭昭撮土以及无穷总只是个

于穆不已之命噫为物不贰于穆不已未发之中不

显维德合而观之中庸有馀蕴耶

问尊德性而道问学分存心致知固未尽妥谓道问

学乃尊德性之功何如曰天地间匪一不神匪两不

卷十五 第 20a 页 WYG0968-0650a.png

化天人一也中庸一书原是发明理之一也中间每

化天人一也中庸一书原是发明理之一也中间每每对举言之如不睹不闻莫见莫显未发之中发皆

中节之和道不明由贤不肖不行由知愚和而不流

中立不倚愚不肖与知与能圣人有所不知不能语

大莫载语小莫破造端夫妇察乎天地庸德之行庸

言之谨视而不见听而不闻体物而不可遗善继其

志善述其事亲亲之杀尊贤之等达道达德生知安

行诚者天之道诚之者人之道自诚明谓之性自明

卷十五 第 20b 页 WYG0968-0650b.png

诚谓之教诚者自成而道自道成己仁也成物知也为物

诚谓之教诚者自成而道自道成己仁也成物知也为物不贰生物不测洋洋优优自用自专知天知人并行并育

敦化川流如天如渊大经大本闇然的然不动而敬不言

而信凡费隐显微如此等类辞常对待并举理实一致流

通一本万殊非人力所能为也学者自心融通透彻分处

还他分不必强为之合而失之于儱侗合处还他合不必

强为之分而失之于支离不然都是从人意见以惑乱人

耳信此则凡精一博约知行体用俱不必多为分辨以增

卷十五 第 21a 页 WYG0968-0650c.png

添学问之赘疣

添学问之赘疣问中庸论道多自不睹不闻不言不动处说人多惧其广

大莫穷精微莫测反身难以致力何欤曰形色天性而浑

身皆天性之流行故曰率性之谓道不可须臾离也所以

造端夫妇达诸子臣弟友庸言庸行之间素位而行只在

反诸身达道达德九经只在修身获上治民信友悦亲只

在明善诚身尊德性道问学只是明哲保身三重建天地

质鬼神考三王俟后圣只是本诸身苟自用自专生今反

卷十五 第 21b 页 WYG0968-0650d.png

古则灾及其身矣是论道莫有切于此者但慎独之功

古则灾及其身矣是论道莫有切于此者但慎独之功其惟人之所不见乎此中庸所以民鲜能也

问至圣至诚分敦化川流如何曰若说中庸原是此意却

不可知然将本文潜心涵泳如何在至圣则散见若此其

精详在至诚则包罗若此其广大且如天如渊其天其渊

原有分别虽以川流敦化分贴亦可或谓惟天下至诚能

尽其性五章俱自至诚言大哉圣人之道三章俱自至圣

言不免太分析矣

卷十五 第 22a 页 WYG0968-0651a.png

问子谓经纶立本至于知化育则一无所倚肫肫渊渊浩

问子谓经纶立本至于知化育则一无所倚肫肫渊渊浩浩矣苟不固聪明圣知达天德者其孰能知之是化育信

难知也岂终不可知哉下文知远之近知风之自知微之

显一直说下果能知微则可以入德矣夫知字承上说来

可也若德即承上天德说不反与下相悖耶曰下文人所

不见不言不动不赏不怒不显笃恭正所谓微也天载无

声无臭微之至矣非天德而何到头处即入手处也况观

其会通即首篇未发之中天命之性是矣但前云修道此

卷十五 第 22b 页 WYG0968-0651b.png

云入德至德凝道夫何疑哉

云入德至德凝道夫何疑哉问中庸始终言天果勉人之希天乎曰程伯子谓吾儒之

学本天诚哉是言也首言天命本人性之所自来终言天

载谓至德渊微与天合德尽性至命人一天也中间知天

配天如天其天无非勉人法天之意虽云无声无臭言天

载也而不睹不闻非即人性之天命乎尽人道以复天道

固为最难而时时存吾未发之中非即维天于穆不已之

命乎然则欲存吾未发之体亦惟戒惧乎不睹不闻敬信

卷十五 第 23a 页 WYG0968-0651c.png

于不言不动随其时出时措发皆中节吾惟须臾不离慎

于不言不动随其时出时措发皆中节吾惟须臾不离慎吾之独而已矣易曰效天书曰钦天诗曰敬天不备载于

中庸之一书乎

问中庸一书言天命天载未发不显以至位育参赞要不

离乎喜怒哀乐子臣弟友之外谓为日用之常是矣如鬼

神之微显武王之缵绪仲尼之祖宪律袭何可谓为常道

哉曰性道不离须臾本通幽明贯常变合天地帝王而一

之者也中庸原不分章人于家庭间明而妻孥兄弟幽而

卷十五 第 23b 页 WYG0968-0651d.png

祭祀鬼神皆日用不能离者故言顺父母即言鬼神祭祀

祭祀鬼神皆日用不能离者故言顺父母即言鬼神祭祀正是幽明合一处武王一戎衣有天下人特知其处变而达

权耳观孔子欲言武王缵绪而先言文王之无忧由于父作

子述所以下文善继善述正是文王之无忧也如此则知武

周之孝达之以至禘尝郊社何一而非天下之达道哉若

帝王之道法天地之时宜未有一人能须臾离之者人皆

日用之不知惟仲尼为能祖述宪章上律下袭所以为大

也噫此中庸所以不可能欤

卷十五 第 24a 页 WYG0968-0652a.png

问中庸发明性学中间头绪甚多望指其切近者而约言

问中庸发明性学中间头绪甚多望指其切近者而约言之可乎曰悟得彻信得笃横言竖言只一性字尽之矣但不

详不足以尽其蕴也姑即首末二章言之中节之和即是未

发之中未发之中即是独独即是隐微隐微即是莫见莫显

莫见莫显即是不睹不闻不睹不闻即是须臾不可离者须

臾不可离即是性命性命即是道道即是教修道之教即

是戒惧不睹不闻戒惧不睹不闻即是慎独慎独即是致

中和致中和即是率性之道道即是天命之性末章尚絅

卷十五 第 24b 页 WYG0968-0652b.png

即闇然闇然即淡简温淡简温即近自微微即潜伏不

即闇然闇然即淡简温淡简温即近自微微即潜伏不可见不可见即屋漏不言不动即无言无争不赏不怒

不赏不怒即不显笃恭不显笃恭即无声无臭无声无

臭即是闇然天载即是天命之性故曰吾道一以贯之

中庸首篇

中庸首大意欲人知所以修道只在慎独以致中和

曰天命之谓性性即命也率性之谓道道即性也修

道之谓教教即道也性命于天为天道教修于人为

卷十五 第 25a 页 WYG0968-0652c.png

人道道曰率性合天人而为言者也人之道莫非天

人道道曰率性合天人而为言者也人之道莫非天之道不可须臾离也可离非道也是故君子脩之戒

慎乎其所不睹敬天之命不敢慢也恐惧乎其所不

闻畏天之命不敢肆也此何以然也诚以不睹不闻

隐矣而见则隐之见也莫见乎隐不睹不闻微矣而

显则微之显也莫显乎微隐之见夫固微之显也是

独之不可不慎也故君子必慎其独而戒惧所以不

能已也慎独则合隐见贯显微无须臾之离道矣言

卷十五 第 25b 页 WYG0968-0652d.png

乎其隐也微也为喜怒哀乐之未发未发则天命之

乎其隐也微也为喜怒哀乐之未发未发则天命之性一毫不著于物而何偏倚之有故谓之中言乎见

也显也为发而皆中节中节则天性之则一毫不与

以已而何乖戻之有故谓之和中为和之所自生渊渊

浩浩天下之大本也吾与天地万物为一本和为中

之发用荡荡平平天下之达道也吾与天地万物为

一道者也人惟不致中和斯天地万物皆不属己君

子慎独为能致中致中所以致和也致之而至于天

卷十五 第 26a 页 WYG0968-0653a.png

地天地有不位焉者乎致之而至于万物万物有不

地天地有不位焉者乎致之而至于万物万物有不育焉者乎盖天地设位而吾成位乎其中万物并育

乎其间皆一性之充塞无间而天命之流行不已也

此修道之教所以为至教而圣人之能事毕矣修道

即修身以道也脩道以仁则慎独以致中和是也后

之言修道者谓修为品节不求诸己而徒取必于人

物其谬也奚啻千里

性道教

卷十五 第 26b 页 WYG0968-0653b.png

天人一道也天道固人道所自来而尽人正以全其

天人一道也天道固人道所自来而尽人正以全其天也苟天道不明徒欲致其迈往之力譬之幼离乡

井长欲返之使不知父母居止所在遑遑然日奔走

长途无益也虽道之原于天者或偶得于窥测而人

道不尽譬之祖父生身之所或稍得于传闻乃跋涉

惮劳坐谋所适则伯叔兄弟之亲庭闱田园之景徒

付之梦想焉耳欲祖业之复得乎是故不知天命之

性是不明天之道也不知修道之教是不尽人之道

卷十五 第 27a 页 WYG0968-0653c.png

也中庸言道必原诸性固欲人真知祖乡所在毋安

也中庸言道必原诸性固欲人真知祖乡所在毋安于逆旅言道必示诸教正欲人裹粮择侣促驾驰驱

毋废于半途虽曰天道未易明人道未易尽也但语

人以家乡之乐而一动其思家之心彼虽欲辞力不

可得矣路亦多岐虽欲不问不可得矣况安宅广居

旷之已久虽欲不辑而理之其心能自己耶此中庸

所以首揭性道教以指示迷途孰非训天下万世尽

人道复天道哉故篇中有曰诚者天之道诚之者人

卷十五 第 27b 页 WYG0968-0653d.png

之道也曰自诚明谓之性自明诚谓之教曰诚者自

之道也曰自诚明谓之性自明诚谓之教曰诚者自成而道自道或以知天知人分言之或以知人知天

合言之其旨义总括于首三句也明矣是故一阴一

阳之道在天为五行在人为五常而教即五伦之教

是也但范围曲成道亦广矣大矣独归之五教何也

人莫切于身身莫切于伦而和者天下之达道自喜

怒哀乐发皆中节言之也五者天下之达道自君臣

父子夫妇昆弟朋友之交言之也道察天地不越乎

卷十五 第 28a 页 WYG0968-0654a.png

造端夫妇道不远人不离乎子臣弟友九经之道必

造端夫妇道不远人不离乎子臣弟友九经之道必先之以脩身三重之道必始之以本身凡学问思辨

笃行无非明善诚身尊德性道问学无非明哲保身

富贵贫贱夷狄患难无入不自得孰非反求诸身哉

此皆性所固有而修道者修此也圣人之教莫此为

切以至尽人尽物参赞位育其所以教万世无穷者

孰非修道之极功哉或者又以道而曰修惟以尽吾

人一巳百人十巳千之功耳何必原诸天命而名之

卷十五 第 28b 页 WYG0968-0654b.png

以中庸殊不知修之云者虽不无学利困勉之力实

以中庸殊不知修之云者虽不无学利困勉之力实无所作为无所矫拂而戒惧于不睹不闻莫非天也

盍观孔子之言修身乎曰修身以道修道以仁仁者

人也亲亲为大曰修身则道立齐明盛服非礼不动

所以修身也即修道也果可以人为参之乎故君子

不可以不修身思修身不可以不事亲思事亲不可

以不知人思知人不可以不知天曾谓修道之教而

不本诸天乎或曰穷理尽性以至于命若徒求诸彝

卷十五 第 29a 页 WYG0968-0654c.png

伦之间何以返祖乡耶曰孩提爱敬之良不虑不学

伦之间何以返祖乡耶曰孩提爱敬之良不虑不学百姓日用之常与知与能圣人人伦之至不思不勉

乾坤易简之学可久可大知此则知尽性至命之教

矣胡为乎厌中华之祖里而求诸无何有之乡然后

为快也是故维天之命于穆不已上天之载无声无

臭天之道也性也戒慎不睹恐惧不闻不动而敬不

言而信人之道也教也至圣立人极一本之天秩天

叙人亦天也故曰中庸不可能也惟君子无时不中

卷十五 第 29b 页 WYG0968-0654d.png

而学贯乎天人

而学贯乎天人教

教之系于世也重矣国之治乱家之盛衰人之贤不

肖皆于此乎系而主世教者不可不慎也彼功利辞

章之教非不足为世道害然卑陋浅近特害乎凡流

尔不足论也自春秋以还圣教不明于上于是乎祖

虚无尚空寂而高明颖慧之士群趋而宗之二氏之

教兴圣道几熄矣何也圣人谓之性彼亦谓之性焉

卷十五 第 30a 页 WYG0968-0655a.png

圣人谓之教彼亦谓之教焉毫釐霄壤其分不在性

圣人谓之教彼亦谓之教焉毫釐霄壤其分不在性命在乎教也盖天命之谓性凡具此性者孰不同此

天命乎哉率性之谓道凡具此道者孰不同此率性

乎哉但道所同也行不著习不察终身由之而不知

彝伦之间情性稍偏离道远矣故圣人示以修道之

教也则是圣人之教主于修道岂曰道可道非常道

曰大道无难惟嫌拣择而无与天下之达道又岂曰

性命双修顿悟顿修而无庸于戒谨恐惧之功哉不

卷十五 第 30b 页 WYG0968-0655b.png

知喜怒哀乐乃吾性固有之情君臣父子夫妇长幼

知喜怒哀乐乃吾性固有之情君臣父子夫妇长幼朋友乃吾性固有之伦虽欲须臾离之自有不能离

者凡愚夫愚妇皆可与知能而庸言庸行虽圣人且

有不敢不勉者在矣修道之教教其修此焉尔学知

知此也笃行行此也君尽君道臣尽臣道父尽父道

子尽子道夫妇昆弟朋友各尽其道要皆本吾之所

以慎独者以见诸日用或抑其过引其不及于以自

易其恶自至其中一皆全夫性所固有者不能一毫

卷十五 第 31a 页 WYG0968-0655c.png

加损于其间也此修道之教所以大中至正凡以尽

加损于其间也此修道之教所以大中至正凡以尽人性尽物性参赞天地之化育而中和位育皆性分

内事耳人之所以为人而异乎禽兽中国之所以为

中国而异乎外域者不深有赖于圣人之教乎观契

敷五教凡礼乐刑政要在弼教可徵矣彼二氏教尚

虚寂灭情绝伦自以为留神性命之微而道其所道

何有于达道也既离乎达道又何有于率性何有于

天命哉非性命之异也教异之也是以修道之教不

卷十五 第 31b 页 WYG0968-0655d.png

离乎日用之常此教之所以中庸也其究也尽性至

离乎日用之常此教之所以中庸也其究也尽性至命克完其天道之精二氏之教脱离乎事物之累此

教之所以玄虚也其究也断灭种性自弃乎人道之

大可见以言性命无不同以言教大悬绝矣况中庸

言教必推原天命无非推本其道所自来而尽人道正

以复天道耳非驰神天道乃以人道为幻境者比也

噫二氏之害亦儒者所自致也何也礼乐刑政固圣

教所不废而实非修道之旨也盖由秦汉而下凡号

卷十五 第 32a 页 WYG0968-0656a.png

为儒者匪徒执圣门典籍为性命珍藏不知反躬以

为儒者匪徒执圣门典籍为性命珍藏不知反躬以立人极又徒恃礼乐刑政之具以为笼络粉饰之规

故修道之教久已绝响彼二氏之徒乃得乘其弊以

倡其说也则凡世之高明争奔趋玄寂甘心异教者

孰使之然哉修道之教不兴则虚寂之教不熄可见

教之辨于圣学异端也如此其明教之系于人心世

道也如此其重欲维持世教者尚其慎之

未发

卷十五 第 32b 页 WYG0968-0656b.png

天一也性一也未发之中即天之命人之性也喜怒

天一也性一也未发之中即天之命人之性也喜怒哀乐孰非性乎发与未发所以名之为中和者若不

同而性果有异乎但谓之未发即所谓天载之无声臭

也天命之于穆不已也人性之渊渊浩浩不睹不闻

也欲从而形容之是欲描画虚空而虚空何色象乎

虽然虚空不可描画矣而虚空万物之有无不可以

形容其近似乎彼由太虚有天之名则太虚即天也

雷风雨雪亦莫非天也雷风之未动雨雪之未零寂

卷十五 第 33a 页 WYG0968-0656c.png

然杳然一太虚而已矣时乎雷之震风之嘘雨之润

然杳然一太虚而已矣时乎雷之震风之嘘雨之润雪之寒阴阳各以其时不其冲然太和已乎自雷风

雨雪之藏诸寂谓之为太虚也太虚本含乎太和之

气谓其本此雷风雨雪不可也何也及其有也由太

虚而出非自太虚之外来也自雷风雨雪之动以时

谓之为太和也太和即寓于太虚之中谓其始有此

雷风雨雪不可也何也方其无也未尝不太和特不

可以太和名也是太虚之中本自有太和者在而太

卷十五 第 33b 页 WYG0968-0656d.png

和之外未尝别有太虚者存当雷风雨雪之寂若无

和之外未尝别有太虚者存当雷风雨雪之寂若无焉斯谓之太虚固太和之所自出当雷风雨雪之动

以时焉斯谓之太和而太虚自若也太虚太和名有

不同天则一而已矣孰知太虚太和之即天也而太

虚太和亦一而已矣可见喜怒哀乐亦人性之雷风

雨雪也喜怒哀乐之未发而谓之中非人之太虚乎

发皆中节非人之太和乎太虚之中朕兆莫窥而无

一不包无一非天未发之中冲漠无朕而何一不备

卷十五 第 34a 页 WYG0968-0657a.png

何一非性乎虽未之发则不可测识而假太虚以形

何一非性乎虽未之发则不可测识而假太虚以形容之亦有可得其彷佛者矣然则性一也谓之中又

谓之和者因喜怒哀乐之发与未发异其名未发非

无也时不可以有言也虽由己之所独知也然默而

识之无形之可睹无声之可闻亦廓然太虚而已矣

及一有所感遇可喜而喜遇可怒而怒遇可哀而哀

遇可乐而乐发虽在我而一无所与礼记曰哀乐相

生正明目而视之不可得而见也倾耳而听之不可

卷十五 第 34b 页 WYG0968-0657b.png

得而闻也则是发非有也特不可以言无也盎然太

得而闻也则是发非有也特不可以言无也盎然太和而已矣是发与未发皆自喜怒哀乐言虽谓未发

即性之未发发即性之发焉亦可也若舍此而别求

未发之体则惑矣噫凡言性而或偏于有偏于无偏

于动偏于静皆惑也知性不偏于有无动静则知发

与未发中与和大本与达道不睹不闻与莫显莫见

一也戒慎恐惧与慎独所谓工夫亦一也天命不可

二性不可二道不可二则修道之教其可二之哉观

卷十五 第 35a 页 WYG0968-0657c.png

之文义于慎独之后即承以发与未发可知矣若曰

之文义于慎独之后即承以发与未发可知矣若曰如何以养其未发又何如以养其所发慎独之外又

有功焉且不可谓之独矣曾谓中庸有是教哉试自

养物者观之如鸟兽之脏不可见也可见者其羽毛

耳脏与羽毛虽有内外之分而由脏以达羽毛一也

苟如何以养其脏又如何以养其羽毛有是理乎曾

有欲其羽毛之鲜泽而不实其脏亦有徒实其脏不

顾其羽毛乎草木之不可见者根也可见者枝叶也

卷十五 第 35b 页 WYG0968-0657d.png

根与枝叶虽有本末之分而由根以达之枝叶一也

根与枝叶虽有本末之分而由根以达之枝叶一也苟如何以养其根又如何以养其枝叶有是理乎曾

有欲其枝叶之蕃茂而不沃其根亦有徒沃其根不

顾其枝叶者乎物之自养与人之养物且不以内外

本末二其功何独于性学必欲人分裂支离之而自

以为是也后儒所论工夫各有不齐要皆平生所得

力者至谓看未发以前气象则其论为尤精然亦止

可谓之方便法门也谓其为中庸之旨可乎哉是故

卷十五 第 36a 页 WYG0968-0658a.png

统而观诸天散殊而观之物而性学可会通矣

统而观诸天散殊而观之物而性学可会通矣时中

道不可须臾离何也率性之谓道性可须臾离之哉

性之发也时喜则离乎怒时哀则离乎乐矣而喜怒

哀乐未发谓之中中可须臾离之哉惟未发之中不可

须臾离此君子所以时中也惟君子时时未发之中

此君子所以中庸也故谓之中庸者日用间时时惟

此中是用不可须臾离焉所谓用中用此也择乎中

卷十五 第 36b 页 WYG0968-0658b.png

庸择此也依乎中庸依此也人受天地之中以生虽

庸择此也依乎中庸依此也人受天地之中以生虽欲外中以为之用也其可得乎或曰中庸不偏不倚

无过不及平常之理即注云随时处中是也若云时

时此未发之中得非有体而无用乎盖未发之中天

下之大本也时时此中则发皆中节天下之达道管

是矣未有有体而无用者况子思子以中庸名书即

自释乎中之名义此乃引仲尼君子中庸之言而时

中之旨与未发之中不相合焉果子思子前后自相

卷十五 第 37a 页 WYG0968-0658c.png

悖乎抑后儒悖其释中之旨乎今即中之义而推广

悖乎抑后儒悖其释中之旨乎今即中之义而推广之程子曰中字最难识须是默识心通且试言一厅

则中央为中一家则厅非中而堂为中一国则堂非

中而国之中为中推此类可见矣又曰中不可执也

识得则事事物物皆有自然之中不可安排安排著

则非中矣所谓不偏不倚无过不及随时处中莫此

为切又必不待安排而后有以尽乎随时处中之义

合程朱之言观之发挥中义殆尽矣不知事事物物

卷十五 第 37b 页 WYG0968-0658d.png

之中不偏不倚无过不及而随时处之此乃中节之

之中不偏不倚无过不及而随时处之此乃中节之和时喜而喜时怒而怒时哀而哀时乐而乐一一中

其自然之节千变万化何可名状要皆统括于未发

之中也人无二性性无二中有自体而言者有自用

而言者用其可少哉必自体以达之用而后无安排

也子也过信子思子则然其于程朱之言何敢致纤

毫疑耶特程朱之言后学孰不尊信而反致疑未发

之旨抑以子思之意先后果不同乎必于君子中庸

卷十五 第 38a 页 WYG0968-0659a.png

先补出心字而后能随时以处中乎况时字即时习

先补出心字而后能随时以处中乎况时字即时习时敏无时不然不离须臾之意而时措时出亦惟时

中者能之此中庸所以为至也此中庸所以不可能

也非孔子圣之时上律天时其孰能之哉抑维皇上

帝降衷下民厥有恒性人与天本同此中也天运三

百六十五度一昼一夜无时或已其于穆如故也人

性与天同运三百六十日用不离须臾其未发如故

也故中庸通篇曰不睹不闻不言不动不见不显闇

卷十五 第 38b 页 WYG0968-0659b.png

然日章无为而成又曰微曰隐莫非阐明未发之蕴

然日章无为而成又曰微曰隐莫非阐明未发之蕴也人惟不肯反身默识以求其所谓未发者祗欲袭

取而强为之圆融活变委婉流通自以为无著无碍

活泼泼地而认此为时中焉其与小人之中庸何异

哉噫执中之旨传自尧舜惟微未发得非先后之一

揆乎合而观之始得

道不明不行

道之大原出于天而明道者何即天性之知也行道

卷十五 第 39a 页 WYG0968-0659c.png

者何即天性之能也率天性之知以为知则知即性

者何即天性之能也率天性之知以为知则知即性之实体道于是乎行矣率天性之能以为能则能即

性之真机道于是乎明矣此所以率性之谓道也夫

知能一性也明行一道也知能无二性而分吾性以

为知能明行无二道而分吾道以为明行是二其性

也二其道也何怪乎道之不行不明也所以夫子谓

道不行者由知之过不及可见道之行也正以行乎

性之所知而知外无行矣道不明者由行有过不及

卷十五 第 39b 页 WYG0968-0659d.png

可见道之明也正以明乎性之所行而行外无知矣

可见道之明也正以明乎性之所行而行外无知矣智愚不免外行以为知贤不肖不免外知以为行虽

所知所行有过有不及而道之不明不行则智愚贤

不肖无等差也故又云人莫不饮食也鲜能知味也

即能知二字观之能非行乎知非明乎柰何夫子本

欲合知行而一之后儒必欲裂知行而二之又谓能

知之知在知行之先道于是乎愈晦而愈塞矣且道

莫切于日用而饮食乃日用最切者也饮食能知味

卷十五 第 40a 页 WYG0968-0660a.png

者即吾性之知能也圣人本欲指近易者以教人后

者即吾性之知能也圣人本欲指近易者以教人后儒反以繁难惑人而以饮食正味譬道之中此道之

所以愈远愈支也试以饮食言之愚则昏昧不知味

矣智者研穷物理而于味亦莫之知焉不肖放肆不

知味矣贤者谨守仪度而于味亦莫之知焉以人品

言之智贤若愈于愚不肖而不能知味则一也苟由

此而知其味焉愚者能知性也智者夫岂于性有所

加乎贤者能知性也不肖者夫岂于性有所损乎人

卷十五 第 40b 页 WYG0968-0660b.png

品虽殊知味则一殆不可以过不及论矣况心不在

品虽殊知味则一殆不可以过不及论矣况心不在焉则食不知味而知味则心在无疑矣曾谓心在而

道有不明不行饮食知味之外又别有道在所当明

行者乎可见道不离乎饮食之常何其近也明道行

道不出饮食知味之外何其易也虽道之大原出于

天而知能之良各足于天命之性信乎率性之谓道

不可须臾离也已然则欲求中庸之道者恶可裂知

行而二之舍日用饮食而求之哉噫愚不肖无足责

卷十五 第 41a 页 WYG0968-0660c.png

也人顾甘心求为贤智亦可以自省矣

也人顾甘心求为贤智亦可以自省矣造端夫妇

天下之达道五夫妇特其一也自天地开辟以来有

夫妇然后有父子有父子然后有君臣上下易归妹

彖传曰归妹天地之大义也天地不交而万物不成

归妹人道之终始也此中庸所以谓君子之道造端

乎夫妇及其至也察乎天地道至察天地而功乃始

于夫妇之间曾谓中庸果不可能乎哉或曰道率于

卷十五 第 41b 页 WYG0968-0660d.png

性原于天语大莫载语小莫破故举其全体则天地

性原于天语大莫载语小莫破故举其全体则天地圣人不能尽举其一端则夫妇之愚不肖可与知能

所谓造端夫妇其理则然而君子以参赞位育为极

功于居室何与焉抑知明道行道岂远人以为之哉

道不远人自夫妇达之子臣弟友之伦富贵贫贱夷

狄患难之遇莫非用功之地也况道不离乎须臾而

居室之近乃常情最易泄狎君子无所不致其谨于

此尤加谨焉故戒慎不睹恐惧不闻不动而敬不言

卷十五 第 42a 页 WYG0968-0661a.png

而信矣而视听言动其见于夫妇间者何敢忽也喜

而信矣而视听言动其见于夫妇间者何敢忽也喜怒哀乐未发谓之中发皆中节谓之和矣而喜怒哀

乐其发于夫妇间者何敢忽也惟夫妇乃人情所易

忽者且不敢忽则子臣弟友乃人所共勉者敢不孝

弟忠信乎哉自衽席以达之大庭广众自宴昵情欲

以达之礼节揖让无一不慎而造端则有自耳是故

观厥刑于二女非舜之造端乎而四方从欲以治刑

于寡妻非文之造端乎而御于兄弟家邦二圣固已

卷十五 第 42b 页 WYG0968-0661b.png

有明徵矣易家人彖传曰家人女正位乎内男正位

有明徵矣易家人彖传曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大义也家人有严君焉父母之

谓也父父子子兄兄弟弟夫夫妇妇而家道正正家

而天下定矣孰谓察天地不始于夫妇哉尝闻千里

之应系乎居室万化之原起于闺门造端托始其功

信不可诬也但身不行道不行于妻子端本澄源谁

其尸之诵大学深有警于毋自欺诵中庸深有警于

造端夫妇合而言之敢不勖诸

卷十五 第 43a 页 WYG0968-0661c.png

达孝

达孝性一也未发之中发皆中节之和中和即性也所以

率性之谓道而和为天下之达道不可须臾离也然

达道有五不越乎君臣父子夫妇昆弟朋友之间此

达道所以为中庸之道而尽性者尽此焉耳但均之

为道而中庸谆谆于大舜武周之孝何哉观孩提不

学不虑而知能之良独于爱敬为最切可见人子孝

亲之念一根诸天性不假强为者也故宜兄弟乐妻

卷十五 第 43b 页 WYG0968-0661d.png

孥而父母顺焉其性然也事君不忠非孝也交友不

孥而父母顺焉其性然也事君不忠非孝也交友不信非孝也获上信友必本之顺亲而孝为五常之本

百行之原者此也则其由爱亲之念达之天下何莫

非孝何莫非率性之道哉然谓之达孝者果天下之

通称之谓哉盖一书之中所云达道达德不一而足

上文斯礼也达乎诸侯大夫及士庶人则达之义可

识矣所以武周于亲之志事不徒曰继曰述而曰善

继善述此孝之所以达也是故春秋修祖庙陈宗器

卷十五 第 44a 页 WYG0968-0662a.png

设裳衣荐时食至于序昭穆焉即其继述者达之于

设裳衣荐时食至于序昭穆焉即其继述者达之于祖考也序爵则达于贵矣序事则达于贤矣旅酬则

达于贱矣燕毛则达于老矣合宗庙之内凡子孙臣

庶死生存亡无一不贯彻焉孰非其孝之达乎犹未

也郊社以事上帝则大而天地此其达之禘尝以事

其先则远而祖考所自出此其达之治国如视诸掌

则合万国之臣民众庶莫非其所达矣继述亲之志

事至天地祖先国人无不达孔子称武周达孝岂溢

卷十五 第 44b 页 WYG0968-0662b.png

美哉孝经曰孝弟之道通乎神明光乎四海无所不

美哉孝经曰孝弟之道通乎神明光乎四海无所不通正谓此也虽然武周之达孝不过自尽其性云耳

得此之谓德即天下之达德行此之谓道即天下之

达道布之为三重九经极之为参赞位育莫非孝之

所达亦孰非自尽其性哉此所以知达孝为尽性则

知达道为中庸不必求之于玄虚也或又曰中庸之

道无声无臭不睹不闻虽费而实隐也达孝特性道

之一端耳恶足以窥隐微之秘乎此中庸所以不明

卷十五 第 45a 页 WYG0968-0662c.png

于世也视于无形听于无声非孝子之所以事其亲乎仁人

于世也视于无形听于无声非孝子之所以事其亲乎仁人事天如事亲孝子事亲如事天无二性也无二道也此

中庸所以不可能而徒求之虚寂者自贼其孝亲之

性自异乎中庸之道也中庸谆谆于大舜武周之孝

正以见隐不外乎费而为索隐行怪者发也世之溺

心虚寂之教者殆亦未知执中之道一本之尧舜乎

故曰尧舜之道孝弟而已矣

力行近仁

卷十五 第 45b 页 WYG0968-0662d.png

古人言仁亦多矣曰公曰爱曰知觉曰生理曰不忍

古人言仁亦多矣曰公曰爱曰知觉曰生理曰不忍人之心皆仁也然而未备也独孔子对哀公曰仁者

人也尤为明备何也天生斯人生理完具有此人即

有此知觉而公也爱也不忍也足于斯人之身而与

俱生者也统一人观之七尺之躯微而神气显而骨

骸内而脏腑血脉外而爪发皮肤活泼泼地浑然盎

然形色一天性也性即仁也观孩提之童言笑嘻嘻

手足舞蹈浑身有恻怛之流通如向阳花木自根株

卷十五 第 46a 页 WYG0968-0663a.png

以达枝叶莫非春意之畅达也是生意充塞乎天地

以达枝叶莫非春意之畅达也是生意充塞乎天地而亦充满乎人身苟为不仁则不可以为人也明矣

孔门言为仁之功亦多矣曰克复曰敬恕曰讱言曰

先难后获曰事贤友仁曰恭宽信敏惠曰居处恭执

事敬与人忠皆为仁也然皆因人而施也独孔子对

哀公曰力行近乎仁尤为直截何也力行云者虽百

行具备而要在以达德行达道也好学学此也知耻

耻此也行之力不力则存乎其人耳所谓克复讱言之

卷十五 第 46b 页 WYG0968-0663b.png

类莫非实用其力以行之也果能明物察伦修德凝

类莫非实用其力以行之也果能明物察伦修德凝道精神心思凝聚融结自戒惧不睹不闻而睹闻一

涉于非礼即勿视勿听焉自敬信不言不动而言动

一涉于非礼即勿言勿动焉人一巳百人十巳千五

伦百行无所不用其至如狮之擒虎鹰之搏兔俱用

全力无分于小与大也斯人也耳目口体莫非神气

之贯通食息起居一皆精诚之恳到故志仁即无恶也

欲仁即仁至也有能一日用其力于仁矣乎我未见

卷十五 第 47a 页 WYG0968-0663c.png

力不足者力行近仁不信然哉或曰仁即人也何事

力不足者力行近仁不信然哉或曰仁即人也何事力行而力行即仁何止于近耶不知孔颜为人尚发

愤竭才他可推矣盖仁以言其浑然之体力行言其

勉然之功行之虽力而天理之极至不免参之以人

为其必优而游之厌而饫之俟血气浑化骨肉都融

自然与仁合真矣是故方其用力已所不欲勿施于

人所谓行仁是也及力到功深自然得力己欲立而

立人己欲达而达人由仁而行斯一毫力不可著也

卷十五 第 47b 页 WYG0968-0663d.png

或曰修身以道修道以仁矣何事于亲亲也不知仁

或曰修身以道修道以仁矣何事于亲亲也不知仁固斯人生生不息之机而生身之所自曷能已于亲

乎故曰思修身不可以不事亲果能竭力以事其亲

则事亲之孝子即事天之仁人矣故又曰思知人不

可以不知天噫仁天道也行健即天也乾元资始乃

统天也力行人道也自强不息近乎仁即几乎天也

孰谓仁不在乎力行之人哉

人道

卷十五 第 48a 页 WYG0968-0664a.png

文武之政系其人之存亡人何为存乎存以人道之

文武之政系其人之存亡人何为存乎存以人道之尽也人何为亡乎亡以人道之不尽也前云人道敏

政后云果能此道虽愚必明虽柔必强强且明焉文

武之人虽亡而实存乎人特患其不果不果故不敏

耳果则愚柔且不足以限之也况未必尽愚未必尽

柔乎然前云思知人不可不知天后云诚者天之道

也诚之者人之道也岂专以天道属生知安行之圣

而人道不过以困勉择执自励云乎哉故自此以下

卷十五 第 48b 页 WYG0968-0664b.png

天道人道分属性教判然为两途矣不知孔子本以

天道人道分属性教判然为两途矣不知孔子本以人道望哀公而尽人正以合天故思知人不可不知

天也且仁也诚也一也皆天也取人以身修身以道

修道以仁仁者人也正以人之一身莫非天理之流

行而形色即天性也天下之达道五凡君臣父子夫

妇昆弟朋友之交莫非人道所当尽者然亦莫非仁

心贯彻于其间典本天秩等杀本天之所生故云知

仁勇天下之达德也所以行之者一也若曰好学近

卷十五 第 49a 页 WYG0968-0664c.png

知力行近仁知耻近勇祗以尽人道而何与于天道

知力行近仁知耻近勇祗以尽人道而何与于天道哉此又以天人安勉分作两途乃后儒之见非圣门

宗旨也盖学问思辨笃行之功人一已百人十己千

之锐也以此拟诸从容中道若有不可企而及者观

发愤竭才死而后已诸圣贤未有不以人道自励他

可知矣况竭目力者正以尽天明竭耳力者正以尽

天聪而竭心思者孰非尽吾天性之分量哉故中庸

一书为人道发也人道尽则天道在我而天道一毫

卷十五 第 49b 页 WYG0968-0664d.png

未合是即人道之有亏所以言致中和即曰位天地

未合是即人道之有亏所以言致中和即曰位天地言造端夫妇即曰察乎天地言尽性即曰参赞天地

言经纶立本即曰知天地化育末言闇然而终之以

天载无声臭孰非孔子望哀公尽人合天之意乎是

故下学上达知我其天孔子自道固如是也天行健

君子以自强不息凡学圣人之学者皆如是也于此

乎益信虽然学问之道有自造诣言者有自功夫言

者品评往古较量人材论其造诣可也考古證今因

卷十五 第 50a 页 WYG0968-0665a.png

人反已则当循其用功节次以求进益于无穷焉是

人反已则当循其用功节次以求进益于无穷焉是以造诣各殊凡圣贤安勉其等级自有不可紊者

若自用功言之由勉正以求进于安而天道无穷人

道亦无穷其人存者存以此耳否则自暴自弃人虽

存而实亡宁无惧哉信乎志中庸之道当以人道自

勉慎不可以天道自诿

为物不贰

易曰一阴一阳之谓道又曰乾阳物也坤阴物也会

卷十五 第 50b 页 WYG0968-0665b.png

而通之天地一阴阳也阴阳一物也物一道也所以

而通之天地一阴阳也阴阳一物也物一道也所以言大学之道至物有本末事有终始知所先后则近

道矣而推其所先惟在格物物格则知至矣知至则

知止至善而大学之道备是矣中庸曰天地之道可

一言而尽也其为物不贰之一言即可以尽天地之

道物也道也一乎二乎夫何世之言道者莫不曰无

声无臭而已矣而见道于无不徒佛学为然言物者

莫不曰成象成形而已矣而见物于有不徒俗学为

卷十五 第 51a 页 WYG0968-0665c.png

然苟有谓物即道道即物者不鄙之为赘疣则嗤之

然苟有谓物即道道即物者不鄙之为赘疣则嗤之为粗浅牿于见闻口耳无足怪也孰知宇宙间成象

成形无声无臭原不贰也所以盈耳充目洋洋优优

莫非至物莫非妙道同归于不著不察已耳盍观之

鸢飞戾天鱼跃于渊而察于上下者物也何与于费

隐之道视之不见听之不闻乃鬼神之道也何为体

物而不遗周礼六德六行六艺皆道也何以为三物

之教耶故又曰诚者自成也而道自道也诚者物之

卷十五 第 51b 页 WYG0968-0665d.png

终始不成无物不贰即诚呜呼尽之矣惟其物本不

终始不成无物不贰即诚呜呼尽之矣惟其物本不贰所以戒慎乎不闻不睹而中和极位育之能敬信

于不动不言而笃恭泯威劝之迹者乃吾儒格物之

实学也或曰言物即所以言道信然矣然天阳物也

地阴物也形气虚实方圆动静判然二之矣而谓之

不贰不过天得一以清地得一以宁其理固如此也

为物不贰岂实论哉曰天地清宁各得其一犹二之

也何以生物不测耶盖天下至精至微之蕴奥不越

卷十五 第 52a 页 WYG0968-0666a.png

粗鄙浅近之间吾诚即浅近者言之书泰誓曰纣有

粗鄙浅近之间吾诚即浅近者言之书泰誓曰纣有臣亿万惟亿万心予有臣三千惟一心不贰即一心

之谓也此犹可以意见解也又以至粗鄙者言之一

男一女两人也易曰男女构精万物化生则其所谓

构精者非不贰乎所谓化生者非不测乎知男女之

构精化生则天地絪缊万物化醇宜无俟于言矣易

曰乾道成男坤道成女吾且即乾坤言之乾元资始

坤元资生乾固尽坤之所生者以始之坤即尽乾之

卷十五 第 52b 页 WYG0968-0666b.png

所始者而生之也一也乾知大始坤作成物乾之知

所始者而生之也一也乾知大始坤作成物乾之知始固寓乎作成之中坤之作成不出乎知始之外也

一也所以乾健坤顺乾君坤藏乾成象坤效法乾元

统天坤顺承天而乾坤同一元也不然天地二物也

何为泰则天地交而万物通否则天地不交而万物

不通也为物不贰生物不测于兹可默识矣不止此

也仰观于上日月之为物各有质也其所以合朔而

明生者何也不贰也俯察于下山泽之为物各有形

卷十五 第 53a 页 WYG0968-0666c.png

也其所以通气而广生者何也不贰也推而至于昆

也其所以通气而广生者何也不贰也推而至于昆虫之小蜉蝣蠛蠓各安类聚群分之理而螟蛉有子

蜾

之微枯枝腐叶尚有气化之妙而移花接木连理同

枝惟其不贰所以能发荣也数百十人同谋一事而

事可集者智不贰也人非我也语言训诲可以变化

气质人我果有贰乎物非人也饮食入口可以滋荣

血气人物果有二乎故凡为天下国家有九经所以

卷十五 第 53b 页 WYG0968-0666d.png

行之者一也天下之达道五所以行之者一也生知

行之者一也天下之达道五所以行之者一也生知安行学利困勉及其知之成功一也虽欲二之不可

得也要之此皆自其散殊者言之耳交则不贰不交

则贰非所以探其原也其实天地万类同为一物浑

沦太极敦化川流其原本如是也孰得而贰之噫真

知此者正所谓知天地之化育也化育岂易知哉虽

然人人同此天命之性也同此率性之道也发与未

发中和一原溥博渊泉时出不匮只此不贰之物也

卷十五 第 54a 页 WYG0968-0667a.png

天地大夫妇也贤智皆能测度夫妇小天地也愚不

天地大夫妇也贤智皆能测度夫妇小天地也愚不肖可与知能然反而求诸身心所以为天地之絪缊

者何在也所以为夫妇之构精者何谓也所以通天

地万物为一体者何所从事也皆茫茫然莫之省焉

又何有于天地为物不贰生物不测信乎为物不贰

之一言足以尽天地之道致知格物一言足以尽圣

人之学

至德凝道

卷十五 第 54b 页 WYG0968-0667b.png

中庸言道曰天下之达道也言德曰天下之达德也

中庸言道曰天下之达道也言德曰天下之达德也无古今无圣愚无人我一也大哉圣人之道乃曰待

其人而后行苟不至德至道不凝焉是道不自凝必

以德而凝也不其岐道与德而二之乎盖有是德则

有是道无其德则无其道此道德所以一也发育峻

极三百三千天道虽人所共有而独归之圣人者正

以圣人之德足以凝此大道云尔故君子尊德性而

道问学致广大而尽精微极高明而道中庸温故而

卷十五 第 55a 页 WYG0968-0667c.png

知新敦厚以崇礼必如此而后德可修道可凝乎夫

知新敦厚以崇礼必如此而后德可修道可凝乎夫道在天下圣人不能为之加众人不能为之损乃人

人所共由者在德则人之所自得也其小大厚薄浅

深多寡人人殊焉父不能以道传诸子非不爱其子

也臣不能以道献诸君非不忠乎君也父虽至爱不

能必子德之必修臣虽极忠不能必君德之必至所

以凡为人子者孰不爱其亲乎孝之道人人同也良

知良能不待学且虑也必实爱其亲者有此孝之德

卷十五 第 55b 页 WYG0968-0667d.png

而孝之道为能实有诸己焉凡为人弟者孰不敬其

而孝之道为能实有诸己焉凡为人弟者孰不敬其兄乎弟之道人人同也良知良能不待学且虑也必

实敬其兄者有此弟之德而弟之道为能实有诸己

焉孝弟虽同其德则异顾其人何如耳即父子兄弟

而君臣夫妇朋友皆然故曰天下之达道五所以行

之者三德以行道道以德凝人能弘道非道弘人易

谓神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德

行此之谓也譬之水焉江海无穷汲之在器器有小

卷十五 第 56a 页 WYG0968-0668a.png

大水即因之彼器之敝漏者不足言而天下虽有完

大水即因之彼器之敝漏者不足言而天下虽有完器其如器之褊狭何以有限之器汲无穷之水多见

其不知量也江海惟大故为众水之会圣人德犹江

海故为斯道之宗仁知皆美德而道无分仁知也惟

其各局于见此所以鲜君子之道也清任和皆至德

而道无分于清任和也惟其各有所偏此所以异乎

大成之圣也若曰道本自然不由勉强德行固有无

俟修为此以本体言也非所以言修德凝道也或偶

卷十五 第 56b 页 WYG0968-0668b.png

开一窍自谓真悟譬鼠饮江河自以为充量也或稍

开一窍自谓真悟譬鼠饮江河自以为充量也或稍涉多闻自谓实得譬仆𨽻入睹武库自以为巨富也

故孔孟慨知德者鲜不知道者众皆此类也然道无

形也谓之凝道何哉可欲之谓善有诸己之谓信充

实之谓美凝即充实有诸中也犹水之冻焉天气栗

烈大地皆冰故水之与器凝结为一不知水之为器

器之为水坚固而不可解人之凝道犹是也但履霜

驯至坚冰非一朝一夕之故其所由来者渐矣望洋

卷十五 第 57a 页 WYG0968-0668c.png

兴叹不知备其器者无志于水者也能自洁其器者

兴叹不知备其器者无志于水者也能自洁其器者每每以勺水自多又何有于水器之俱凝哉是故无

极之真二五之精妙合而凝而人生焉天固凝而生

之也择善固执德至道凝尽性至命践形惟肖人亦

凝而归之也其初也与形俱形其终也无形与有形

者相为凝成其斯以为天下之完人也所谓盛德形

容有道气象又皆真积力久根心生色之必然者尚

何上下否泰之不宜而参赞位育不合天地人而一

卷十五 第 57b 页 WYG0968-0668d.png

之哉或曰志道据德至德凝道信无二也然尊德性

之哉或曰志道据德至德凝道信无二也然尊德性道问学未免各有所重何哉盖道问学正所以尊德

性如广大高明精微中庸新故厚礼皆德性所固有

者非致尽极道温知敦崇以尽其问学之功则德性

何由而尊也于此见或一偏本体功夫稍有偏重失

则均矣又何有于道之凝也耶奈何世之论学者又

止论其道不论其凝道之功不曰见在之良知则曰

当下之本体不曰人人具足个个圆成则曰大道无

卷十五 第 58a 页 WYG0968-0669a.png

难惟嫌拣择反身修德之学弗之讲焉是以谈道者

难惟嫌拣择反身修德之学弗之讲焉是以谈道者满天下凝道者未见一人见之岂不明谈之岂不足

以快人之听而身无实德则虚见虚谈何与于大哉

圣人之道

知化育

道曰中庸乃日用所常行者与知与能无间乎夫妇

庸言庸行不出乎彝伦其于天地化育何与哉盖人

惟不知道也言中庸则以为近易言化育则以为高

卷十五 第 58b 页 WYG0968-0669b.png

远孰知日用饮食以至应接伦物凡喜怒哀乐视听

远孰知日用饮食以至应接伦物凡喜怒哀乐视听言动莫非天地之化育而人自不察也所以中庸一

书言知天如天配天不一而足岂无见而云然哉首

章言性乃人所同具也维天之命于穆不已人之性

非天性乎末章言德亦人所同得也上天之载无声

无臭人之德非天德乎化育万类生生不测者天也

性本之天德同乎天参赞位育皆德性所固有者而

中庸之道孰非天地之化育耶尝观之易焉太极

卷十五 第 59a 页 WYG0968-0669c.png

动而生阳静而生阴阴阳翕辟摩荡絪缊鼓之以雷

动而生阳静而生阴阴阳翕辟摩荡絪缊鼓之以雷霆润之以风雨日月运行一寒一暑此所以乾元资

始品物流形乾道变化性命各正万物群分类聚于

天地间燥湿熏蒸变化孕育不可窥测其实昭然化

育不可掩也故中庸曰其为物不贰则其生物不测

曰发育万物峻极于天万物并育而不相害道并行

而不相悖小德川流大德敦化活泼乎鸢鱼飞跃彻

上彻下费而隐微而显无往而非化育之所在也欲

卷十五 第 59b 页 WYG0968-0669d.png

求中庸之道而不知天地之化育也可乎哉盖化育

求中庸之道而不知天地之化育也可乎哉盖化育乃大经大本所从出也论斯道之体则由天赋之人

故云天命之谓性率性之谓道修道之谓教论体道

之极则由人以合乎天故云经纶天下之大经立天

下之大本知天地之化育果于化育有真知焉大经

一天叙也酬酢万变我无与也大本一天君也贞静

有常我无为也夫焉有所倚而肫肫渊渊浩浩乎天

地之化育至诚一天也然其知也岂见闻智识所能

卷十五 第 60a 页 WYG0968-0670a.png

测度而探索之哉神明默契至诚则然苟不固聪明

测度而探索之哉神明默契至诚则然苟不固聪明圣知达天德者其孰能知之不然中庸乃日用所常

行者何为一则曰中庸其至矣乎民鲜能久矣一则

曰中庸不可能也正以化育未易知不能时时此未

发之中与天地合德也故从事于作用而不知大经

者非矣经纶大经而大本未立焉可乎从事于本体

而不知大本者非矣经纶立本而不知化育焉可乎

惟化育之不知所以经纶不免于造作立本终涉于

卷十五 第 60b 页 WYG0968-0670b.png

矜持经世出世各恃所长可大可久终非易简既不

矜持经世出世各恃所长可大可久终非易简既不能知性而知天又安能尽性以至命无怪乎中庸不

可能也已虽然化育岂远于人哉参赞总归于尽性

位育不出乎中和即一饮食而知味焉则道明道行

化育之知其庶几矣柰何喜怒哀乐易知也喜怒哀

乐之未发未易知焉视听言动易知也戒慎于不睹

不闻敬信于不言不动未易知焉鸢鱼之飞跃易知

也察于上下未易知焉故云人莫不饮食也鲜能知

卷十五 第 61a 页 WYG0968-0670c.png

味也即日用间一饮食之味且莫之知又何有于天

味也即日用间一饮食之味且莫之知又何有于天地之化育又何有于中庸之道信乎中庸即天地之

化育也特患其不诚耳诚者天之道诚之者人之道

是故思知人不可不知天

闇然

中庸之道率性之道也人知君子小人其品顿殊不

知闇然的然其学本异惟其闇然则为君子中庸惟

其的然则为小人反中庸也是小人也岂势利之徒

卷十五 第 61b 页 WYG0968-0670d.png

哉远人为道务外徇名所以的然日亡自戕其天性

哉远人为道务外徇名所以的然日亡自戕其天性也闇然者何君子之所不可及者其惟人之所不见

乎极而至于不显惟德天载无声无臭焉皆人所不

见也龙飞九五本乎渊潜雷声大壮起于坤复而笃

恭天下平于闇然处无加损也的然者闇然之反也

小人之学不识性命之原每从人所共见者大其声

色以自炫事求可功求成殚竭精神尽为世界营绊

其初亦若可观而无源之水涸可立待久之且将自

卷十五 第 62a 页 WYG0968-0671a.png

厌自倦不胜其消沮矣是闇然者不期章而自章的

厌自倦不胜其消沮矣是闇然者不期章而自章的然者本欲求章终乃日亡而不觉耳夫闇然皆已所

独知也其几可不慎哉诚自中庸一书会通观之中

与和也费与隐也微与显也诚与化也大本与达道

成已与成物也敦化与川流经纶与立本溥博渊泉

与时出也中和与位育尽性与参赞本诸身与徵诸

民为物不贰与生物不测也合外内之道也性之德

也二之则不是矣但言莫见必本乎隐言莫显必本

卷十五 第 62b 页 WYG0968-0671b.png

乎微言发皆中节必先之以未发言达道必先之以

乎微言发皆中节必先之以未发言达道必先之以大本言不可掩必先之以诚言道问学必先之以尊

德性言成物必先之以成己言治天下国家必先之

以修身言参赞位育必先之以中和尽性言形著动

变化必先之以致曲言天地必先之以造端夫妇言

博厚高明悠久必先之以至诚焉其始也知远之近

知风之自知微之显固寂然不可窥其究也不见而

章不动而变无为而成亦渊然不可测闇然日章其

卷十五 第 63a 页 WYG0968-0671c.png

几断可识矣是以君子功惟慎独须臾此未发须臾

几断可识矣是以君子功惟慎独须臾此未发须臾此闇然也戒慎乎不睹不闻敬信乎不言不动子臣

弟友之伦惟在反已而三重九经其所以徵诸民者

莫不本诸身焉此君子为己之学以至德凝至道而

中庸之道必待君子之人而后行也有以哉小人惟

其的然一切求诸外一切为乎人纵有建明一皆身

外之事而性道澌灭尽矣故曰小人之中庸也小人

而无忌惮也君子小人系乎独之慎与不慎有如此

卷十五 第 63b 页 WYG0968-0671d.png

虽然君子岂有意以闇然哉天命于穆性即命也君

虽然君子岂有意以闇然哉天命于穆性即命也君子知性知天敢自违乎于穆之体哉所以中庸不可

能者不能此闇然也惟其不能闇然故曰君子依乎

中庸遁世不见知而不悔惟圣者能之然则欲希圣

希天以求中庸之道敢不闇然乎哉

学孟子七篇叙

孟氏七篇无非崇王道以黜霸术明正学以熄异端

尚仁义以消功利而道性善与指点恻隐之心尤为

卷十五 第 64a 页 WYG0968-0672a.png

吃𦂳此所以功不下禹也苟非善养浩然之气如泰

吃𦂳此所以功不下禹也苟非善养浩然之气如泰山壁立安能岩岩于战国势利中揭日月以行中天

哉要其所以大有功于斯道者却只是愿学孔子而

已矣何也孔子万世学之的也性本至善人人自有

孔子在也亦在乎为之而已矣又于夜气几希之际

立片言以决之如此则为人不如此则为禽兽如此

则为舜之徒不如此则为蹠之徒凡王道霸术正学

异端仁义功利悉取决于兹而间不容发俾万世之

卷十五 第 64b 页 WYG0968-0672b.png

下真信得人性本善尧舜人皆可为而孔子可愿学

下真信得人性本善尧舜人皆可为而孔子可愿学也然则善学孟子者取足于自性之善而韩子所谓

尧舜禹汤文武周孔之传当自得之

卷十五 第 65a 页 WYG0968-0672c.png

文献通考曰晁氏曰赵

文献通考曰晁氏曰赵岐谓轲以儒术干诸侯

不用退与万章公孙丑

之徒难疑荅问著书七

篇按韩愈以此书为弟

子所会集与岐之言不

同今考其书载孟子所

见诸侯皆称谥如齐宣

卷十五 第 65b 页 WYG0968-0672d.png WYG0968-0673a.png

王梁惠王襄王滕定公

王梁惠王襄王滕定公滕文公鲁平公是也夫

必死然后有谥轲无恙时所见诸侯不应皆前死且

惠王元年至平公之卒凡七十七年轲见惠王目之

曰叟必已老矣决不见平公之卒也后人追为之明

矣则岐之言非也(诸谥亦恐为/后人所加)

史记列传曰孟轲驺人也受业子思之门人道既通

游事齐宣王不能用适梁梁惠王不果所言则见以

为迂远而阔于事情当是之时秦用商鞅楚魏用吴

卷十五 第 65b 页 WYG0968-0672d.png WYG0968-0673a.png

起齐用孙子田忌天下方务于合从连衡以攻伐为

起齐用孙子田忌天下方务于合从连衡以攻伐为卷十五 第 66a 页 WYG0968-0673c.png

贤而孟轲乃述唐虞三代之德是以所如者不合退

贤而孟轲乃述唐虞三代之德是以所如者不合退而与万章之徒序诗书述仲尼之意作孟子七篇(赵/氏)

(曰凡二百六十一章三万四千六百八十五字韩子/曰孟轲之书非轲自著轲既没其徒万章公孙丑相)

(与记轲所言焉耳愚按/三说不同史记近是)韩子曰尧以是传之舜舜以

是传之禹禹以是传之汤汤以是传之文武周公文武周

公传之孔子孔子传之孟轲轲之死不得其传焉荀与扬

也择焉而不精语焉而不详○又曰孟氏醇乎醇者

也荀与扬大醇而小疵○又曰孔子之道大而能博

卷十五 第 66b 页 WYG0968-0673d.png

门弟子不能遍观而尽识也故学焉而皆得其性之

门弟子不能遍观而尽识也故学焉而皆得其性之所近其后离散分处诸侯之国又各以其所能授弟

子源远而末益分惟孟子师子思子思之学出于曾

子自孔子没独孟轲氏之传得其宗故求观圣人之

道者必自孟子始○又曰扬子云曰古者杨墨塞路

孟子辞而辟之廓如也夫杨墨行正道废孟子虽贤

圣不得位空言无施虽切何补然赖其言而今之学

者尚知宗孔氏崇仁义贵王贱霸而已其大经大法

卷十五 第 67a 页 WYG0968-0674a.png

皆亡灭而不救坏烂而不收所谓存十一于千百安

皆亡灭而不救坏烂而不收所谓存十一于千百安在其能廓如也然向无孟氏则皆服左衽而言侏离矣

故愈尝推尊孟氏以为功不在禹下者为此也

或问于程子曰孟子还可谓圣人否程子曰未敢便

道他是圣人然学已到至处○程子又曰孟子有功

于圣门不可胜言仲尼只说一个仁字孟子开口便

说仁义仲尼只说一个志孟子便说许多养气出来

只此二字其功甚多○又曰孟子有大功于世以其

卷十五 第 67b 页 WYG0968-0674b.png

言性善也○又曰孟子性善养气之论皆前圣所未

言性善也○又曰孟子性善养气之论皆前圣所未发○又曰学者全要识时若不识时不足以言学颜

子陋巷自乐以有孔子在焉若孟子之时世既无圣

人安可不以道自任○又曰孟子有些英气才有英

气便有圭角英气甚害事如颜子便浑厚不同颜子

去圣人只毫发间孟子大贤亚圣之次也或曰英气

见于甚处曰但以孔子之言比之便可见且如冰与

水晶非不光比之玉自是有温润含蓄气象无许多

卷十五 第 68a 页 WYG0968-0674c.png

光耀也

光耀也杨氏曰孟子一书只是教人存心养性收其放心论

仁义礼智则以恻隐羞恶辞让是非之心为之端论

邪说之害则曰生于其心害于其政论事君则曰格

君心之非一正君而国定千变万化只说从心上来

人能正心则事无足为者矣大学之脩身齐家治国

平天下其本只是正心诚意而已心得其正然后知

性之善故孟子遇人便道性善欧阳永叔却言圣人

卷十五 第 68b 页 WYG0968-0674d.png

之教人性非所先可谓误矣人性上不可添一物尧

之教人性非所先可谓误矣人性上不可添一物尧舜所以为万世法亦是率性而已所谓率性循天理

是也外边用计用数假饶立得功业只是人欲之私

与圣贤作处天地悬隔

孟子七篇总其大意观之无非崇王道黜霸功阐圣

学辟异端其开卷义利之辨殆有以挽战国之颓波

而清其源也然其中之尤要者学惟宗孔而直指本

心以先立乎其大孔子之后一人而已何也伯功有

卷十五 第 69a 页 WYG0968-0675a.png

似于王道而诚伪不判则王道反不如霸功之显赫

似于王道而诚伪不判则王道反不如霸功之显赫异端有似于圣学而邪正不分则圣学反不如异端

之信从仲尼之门所以羞称五霸深恶乡原盖以此

也时逮战国惟势利是趋惟权力是逞国君歆慕皆

管晏之馀风处士横议悉杨墨之邪说人心陷溺良

有甚于洪水猛兽之灾夷狄篡弑之祸矣向非孟子

剖析义利之几微使诚伪邪正判若黑白而存十一

于千百则王道圣学不几于澌灭无遗烬哉是以孟

卷十五 第 69b 页 WYG0968-0675b.png

子之好辨为不得已非徒以口舌争也人心本良人

子之好辨为不得已非徒以口舌争也人心本良人性本善人皆有所不忍人皆有所不为而仁义之根

于中者本不容泯特无孔子救焚拯溺之心以启其

火燃泉达之势耳孟子大有功于世教不过直从本

心之善以开导之故因孺子入井而指其恻隐之端

因嘑蹴不屑而指其羞恶之实因孩提爱亲而指其

知能之良因妻妾相泣而指其愧耻之情因平旦好

恶而指其几希之发因夷子厚葬而指其泚颡之真

卷十五 第 70a 页 WYG0968-0675c.png

因齐宣不忍牛之觳觫而动其保民之念以至好乐

因齐宣不忍牛之觳觫而动其保民之念以至好乐好勇好货好色而欲其公诸民焉无非自其所固有

者指点开发使其由不忍以达之于其所忍由不为

以达之于其所为也以论道德必称尧舜论征伐必

称汤武总之曰以不忍人之心行不忍人之政陋五

霸之驩虞比杨墨于禽兽而总之曰生于其心害于

其政以至格君心之非同民心之好恶而幼学壮行

自谓王齐由反手者孰非是心以运量之哉然究其

卷十五 第 70b 页 WYG0968-0675d.png

学术所宗一则曰乃所愿则学孔子也一则曰予未

学术所宗一则曰乃所愿则学孔子也一则曰予未得为孔子徒也予私淑诸人也知言养气尽心知性

其学既有所宗虽以清任和而圣者且曰不同道真

有取日虞渊潜消魍魉凡管晏仪衍淳于髡之事功

杨墨许行之邪说皆不足以惑世而诬民不然告子

杞柳湍水与夫性无善无不善之说且出于同时谈

道之士其祸仁义可胜言哉是故王道之所以明圣

道之所以显万世而下不惑于霸术异端者一皆其

卷十五 第 71a 页 WYG0968-0676a.png

宗孔之功也卒章由尧舜汤文孔子而慨见知之无

宗孔之功也卒章由尧舜汤文孔子而慨见知之无人意可识矣虽然喻利喻义君子小人所由分正孔

门学术之大闲也孟子终身必有事焉惟在集义而

析义之精至充无穿窬之心虽由此行一不义杀一

不辜而得天下不为此所以与孔子同一源流也故

曰无为其所不为无欲其所不欲如此而已矣曰学

问之道无他求其放心而已矣何必曰利

孟子大旨

卷十五 第 71b 页 WYG0968-0676b.png

问子谓孟子贵王贱霸崇正学辟异端七篇实以尊

问子谓孟子贵王贱霸崇正学辟异端七篇实以尊孔子为主意可得闻欤曰孔子系易谓立人之道曰

仁与义七篇首言去利崇仁义实本诸孔子之教末

篇自尧舜禹皋汤文直以孔子继之谓之尊孔子非

欤中间论天下一治一乱由尧舜武周以及孔子则曰

杨墨之道不息孔子之道不著非所以尊孔子乎谓

舜明物察伦由禹汤文武周公以及孔子则曰予未

得为孔子徒也予私淑诸人也非所以尊孔子乎战

卷十五 第 72a 页 WYG0968-0676c.png

国而前未闻论道统直以孔子接帝王者发之始自

国而前未闻论道统直以孔子接帝王者发之始自孟氏惟信之专传之正故其学一出于孔子凡伯夷

伊尹柳下惠皆非所愿学者曰孔子之谓集大成孰

有尊崇若此其至者乎若夫崇王道则曰以德服人

者中心悦而诚服也如七十子之服孔子也贱霸功

则曰仲尼之徒无道桓文之事者至辟异端不特推

明孔子之仁义使杨墨之邪说不得作也千古而下

倡老氏无为之说自许行为神农之言始孟子乃力

卷十五 第 72b 页 WYG0968-0676d.png

排之发明孔子之皓皓不可尚者以树之的倡佛氏

排之发明孔子之皓皓不可尚者以树之的倡佛氏无相之说自告子性无善无不善始孟子则力辨之

乃取證孔子故有物必有则民之秉彝故好是懿德

以为之准倡为讥刺狂狷之说自乡愿阉然媚世者

始孟氏则力拒之取證孔子恶似而非之言以示之

经谓非尊孔子不可矣他如辞受取予不见诸侯一

一取法从猎较为委吏乘田拜阳货此类未可悉举

至谓君子所为众人固不识而其尊信无以加焉是

卷十五 第 73a 页 WYG0968-0677a.png

故当时亲炙孔子三千七十身发圣蕴如颜曾且不

故当时亲炙孔子三千七十身发圣蕴如颜曾且不可多得旷世之远发之如此其详卫之如此其切挽

赤日以中天俾万世人人知有孔子而异道异学不

得以眩惑人心者非孟氏而谁噫孔子之学固不待

孟氏而后尊孟氏之传实得孔子以为正

问浩然之气乃孟氏发前圣所未发也亦可谓之尊

孔欤曰孟氏善养浩然之气实有事于集义义集则

能直养而塞乎天地之间义袭则失养不慊于心而

卷十五 第 73b 页 WYG0968-0677b.png

馁矣即前段曾子闻大勇于夫子自反而缩不缩之

馁矣即前段曾子闻大勇于夫子自反而缩不缩之旨也故曰孟施舍之守气又不如曾子之守约也渊

源所自非尊孔而何若后人所谓养气虽祖勿忘勿

助以调停火候要皆养生之术耳至夜气之说则即

日夜所息以见仁义之良心未尽泯观所引孔子操

存之言亦自可见

问孟子功不在禹下以其辟杨墨也何当时非毁仁

义者皆莫之辟所辟专在学仁学义之人哉曰仁义

卷十五 第 74a 页 WYG0968-0677c.png

之道天下之达道非一人之独行也彼一人之独行

之道天下之达道非一人之独行也彼一人之独行若为一世之所难而有害乎天下之达道焉适足为

诐行邪说之异端矣此正杨墨学仁学义其流弊至

无君无父举一废百何以为天下之达道哉故欲卫

仁义之全不得不辟乎仁义之偏欲闲乎君父之大

伦不得不拒乎仁义之独行与陈仲子矜小廉而离

母与兄者类也故曰所恶执一者为其贼道也噫后

学反尊无君父之教以为宗较之非毁仁义不尤甚

卷十五 第 74b 页 WYG0968-0677d.png

哉

哉问五霸假仁假义不犹愈于当时之诸侯耶曰仁义

乃人性所固有不待假借而人人各足故曰尧舜性

之也汤武身之也无所利而为之也所以论道德必

称尧舜论征伐必称汤武发明性善直指人心无非

尚仁义不尚利之意至五霸则假之以立事功未免

有所利而为之矣迨久假不归自失其身中所固有

之性而恶知其非有焉此正五霸真假之辨也故以

卷十五 第 75a 页 WYG0968-0678a.png

五霸视战国之诸侯似为差胜较之纯王之心何啻

五霸视战国之诸侯似为差胜较之纯王之心何啻天渊然其流弊至于普天率土惟知有桓文管晏之

功利不复知有纯王之仁义三代而下不获沐纯王

之德泽者谓不由霸道以杂之哉所以孟子在当时

遇人便谈性善直言利之为害拔本塞源尽于首篇

仁义利三字其大有功于世道者以此于齐梁之君

竽瑟不相投者亦以此

孟子于齐梁之君随机开导不执一说因其观台池

卷十五 第 75b 页 WYG0968-0678b.png

鸟兽则启之以与民偕乐因其移民移粟则启之以

鸟兽则启之以与民偕乐因其移民移粟则启之以养民因其耻败秦楚则启之以省刑薄敛因其问天

下之定则启之以不嗜杀人因其欲闻齐桓晋文则

启之以是心足王因其惭好俗乐则启之以与百姓

同乐因其问囿小大则启之以与百姓同利因其交

邻好勇则启之以一怒安民因其侈乐雪宫则启之

以无流连荒亡因其好货则启之以乃积乃仓因其

好色则启之以内外无怨无非引动其不忍人之心

卷十五 第 76a 页 WYG0968-0678c.png

以行乎不忍人之仁政正以君心为万化之原也惟

以行乎不忍人之仁政正以君心为万化之原也惟大人为能格君心之非一正君而国定耳然则读孟

氏七篇者推广此心引君当道之法不为当今活孟

子耶

孟子以齐王犹反手固谓其时势易而德行速也盖

亦真信得人性本善人心本同在握其机而运人人

亲亲长长天下平所以一则曰天下可运于掌一则

曰治天下可运之掌上试观滕文蕞尔小国也一行

卷十五 第 76b 页 WYG0968-0678d.png

三年之丧四方吊者大悦一明井地之法楚宋之民

三年之丧四方吊者大悦一明井地之法楚宋之民踵门而来虽终阻于许行陈相而其易王之机可识

矣故曰王如用予则岂徒齐民安天下之民举安信

哉

孟子提出真心示人如乍见孺子入井怵惕恻隐见

亲于壑其颡有泚见富贵利达者羞泣中庭见嘑蹴

之食不屑不受见牛觳觫而以羊易之从古以来孰

有指点如此亲切著明者乎

卷十五 第 77a 页 WYG0968-0679a.png

学以心性为大本大原固难知亦难言也然心为人

学以心性为大本大原固难知亦难言也然心为人之主也人皆有不忍人之心无恻隐羞恶辞让是非

之心非人也虽存乎人者岂无仁义之心哉则言自

孟氏始政本因心而出也圣人既竭心思焉继之以

不忍人之政而仁覆天下矣先王有不忍人之心斯

有不忍人之政治天下可运之掌上凡有四端于我

者知皆扩而充之足以保四海则言自孟氏始圣贤

与人同此心也心之所同然者何也谓理也义也圣

卷十五 第 77b 页 WYG0968-0679b.png

人先得我心之同然耳非独贤者有是心也人皆有

人先得我心之同然耳非独贤者有是心也人皆有之贤者能勿丧耳则言自孟氏始学莫要于心之存

也君子之所以异于人者以其存心也君子以仁存

心以礼存心学问之道无他求其放心而已矣则言

自孟氏始惟心为能思也心之官则思思则得之不

思则不得也此天之所以与我者先立乎其大者则

其小者不能夺也此为大人而已矣则言自孟氏始

人性为本善也人无有不善乃若其情则可以为善

卷十五 第 78a 页 WYG0968-0679c.png

矣乃所谓善也不自孟氏始乎知能皆性之流行也

矣乃所谓善也不自孟氏始乎知能皆性之流行也发明良知良能本不虑不学而徵诸孩提之爱亲敬

长不自孟氏始乎尧舜性之也每道性善必称尧舜

人皆可为尧舜不自孟氏始乎形性不相离也形色

天性惟圣人然后可以践形不自孟氏始乎心性本

一致也尽其心者知其性也存心养性动心忍性亦

自孟氏始焉心性当存养也仁义礼知非由外铄我

也我固有之也君子所性仁义礼知根于心亦自孟

卷十五 第 78b 页 WYG0968-0679d.png

氏始焉夫性与心阐扬如此详明如此后人不漓而二

氏始焉夫性与心阐扬如此详明如此后人不漓而二之则混而一之且曰善恶皆性曰本来无善无恶宁

不大悖孟氏七篇之教乎

论性虽诸说不同皆易辨也惟告子无善无不善

却为后世所宗谓其与佛相似尝闻佛家指不思善

不思恶恁么时是本来面目是彼以无著无象为宗

亦非无善不善之旨也何近世儒家反祖其说以相

高虽云蠢动含灵都是此性不知人之所以异于禽

卷十五 第 79a 页 WYG0968-0680a.png

兽者几希以性本善也本含此仁义礼知之精灵人

兽者几希以性本善也本含此仁义礼知之精灵人与禽兽同而异者此也生之谓性未免混人与犬牛

无分别矣不将率天下之人为禽兽哉然而彼却以

无为善以有为不善则当下已自悖其宗旨而不自

觉矣惟孟子真知得人性本善故随处指点无非即

故之利以验其本然耳舍此则人与犬牛奚择耶若

必以仁义为矫强而无之又何怪其无君父之尊亲

断灭其种性哉

卷十五 第 79b 页 WYG0968-0680b.png

人性浑然一理总名之为善虽具仁义礼知之德固

人性浑然一理总名之为善虽具仁义礼知之德固非四德角立于中虽随感而动有恻隐羞恶恭敬是

非之情亦非四端分列于外故总名之为心而本之

于天谓之命也凡命也性也情也才也知也能也统

具于心其名虽殊其实一也自其事亲谓之孝事长

谓之弟事君谓之忠交友谓之信随处异名其理万

殊而会归一本浑然一善尽之矣但自其统同而莫

测其朕兆便谓之无自其散见而偶得其影响便执

卷十五 第 80a 页 WYG0968-0680c.png

之为有二者皆非也惟尽心知性者得意而忘言

之为有二者皆非也惟尽心知性者得意而忘言立人之道曰仁与义性中仁义固无定在发为恻隐

羞恶亦无定形自其明觉则为不虑之良知自其运

用则为不学之良能这个知能见亲则能知爱见兄

则能知敬爱亲谓之孝敬兄谓之弟爱亲之孝即是

原头的仁敬兄之弟即是原头的义这孝弟之辞让

处即是礼明白处即是知果能反身而诚便谓之天

德施诸政事便谓之王道学者学此也问者问此也

卷十五 第 80b 页 WYG0968-0680d.png

却只是求放心奈何人人具此良心乃甘于自暴自

却只是求放心奈何人人具此良心乃甘于自暴自弃放其心而不知求故孟子谓之自贼

性中仁义亦非两者并立也仁乃万善之长四德之

元故总谓之不忍人之心孟子以仁为人之安宅义

为人之正路正以路即安宅之路而由正路乃所以

居安宅又谓仁人心也义人路也舍其路而不由便

放其心而不知求矣何也义者心之宜也人能时时

事事常合乎心之所宜则心不放矣心不放非仁而

卷十五 第 81a 页 WYG0968-0681a.png

何又谓人皆有所不忍有所不为者即不为其所不

何又谓人皆有所不忍有所不为者即不为其所不忍也充无穿窬即所以充无欲害人之心也充无受

汝尔无以言不言餂人而充类至义之尽非即仁之

至乎所以必有事焉而勿正心勿忘勿助长孟子只

是集义故心不动也曾谓集义而心不动更有仁之

所当求乎是集义乃求仁要诀也后儒遂谓孔子专提求

仁孟子专提集义非惟不识孔孟之旨且不识自家之良心矣

心性亦非判然二之心即性之神明性即心之生理

卷十五 第 81b 页 WYG0968-0681b.png

一而二二而一者也虽尽心知性存心养性动心忍

一而二二而一者也虽尽心知性存心养性动心忍性尝对举言之然仁义礼知性也曰仁人心也以仁

存心曰仁义礼知根于心只此可以识心性为物不

贰矣

孟子以善养浩然之气发明不动心然心与气岂截

然分为二物哉盖形色天性也自其充周布濩谓之

气自其神明主宰谓之心自其所向专一谓之志自

其日用常行谓之道自其时出合宜谓之义名虽不

卷十五 第 82a 页 WYG0968-0681c.png

同而道义即其所志志即是心心即气之最清明而

同而道义即其所志志即是心心即气之最清明而神灵者是也故浩然刚大充塞天地岂一身之血气

云乎哉可见直养无害即是持志配道义即是集义

必有事而心不动否则义袭而行有不慊于心则馁

矣然则直养浩然而养性又何待言哉

孟子全副精神只愿学孔子一语尽之但只是学得

活而人莫能测孰谓其专得易之用也何也孔子圣

人之时也则又谁信得集义即所以学孔子哉

卷十五 第 82b 页 WYG0968-0681d.png

禹功万世永赖周公百姓咸宁孔子修一部春秋功与禹周

禹功万世永赖周公百姓咸宁孔子修一部春秋功与禹周并孟子辟杨墨亦与三圣同真信此者才知得厚民生正

民德一也才知得见知闻知不专在默识道体已也

细玩七篇孟子虽是辟杨墨而当年与颉颃者实

在告子论性而辨之尤惓惓焉大势只在内外两

端观我故曰告子未尝知义以其外之也犹彼白

而我白之从其白于外也凡所谓生之谓性食色

性也性无善无不善也意以性本无善而为善皆

卷十五 第 83a 页 WYG0968-0682a.png

从外入性犹杞柳以人性为仁义犹以杞柳为杯棬

从外入性犹杞柳以人性为仁义犹以杞柳为杯棬犹湍水决之东方则东流决之西方则西流为也决

也皆外也又不得于言勿求于心不得于心勿求于

气何莫而非外之之意乎故孟子曰仁义礼知非由

外铄我也我固有之也行吾敬故谓之内也惟其内

也乃若其情则可以为善矣若夫为不善非才之罪

也故者以利为本而恻隐羞恶恭敬是非皆从内出

也所以辟之曰然则嗜炙亦有外与然则饮食亦在

卷十五 第 83b 页 WYG0968-0682b.png

外也内外辩而性善了然矣

外也内外辩而性善了然矣王天下如许大事业孟子只从齐宣心上指点个不

忍觳觫便是王的根本而其做法只要识得民物先

后而已尧舜如许大圣人孟子从曹交性中提揭个

孝弟出来便是人皆可为尧舜的根基而其做法不

外乎行步疾徐而已至易简至久大此外更无秘诀

后人不欲为圣人行王道则己苟有志于圣学王道

恐不能越孟子之家法

卷十五 第 84a 页 WYG0968-0682c.png

仁义利

仁义利读孟子之书虽言论汪洋浩荡若长江倒海莫之能

禦无非发明性善之蕴也尝总以二语括之其大旨

要不出此即何必曰利亦有仁义而已是矣程子谓

孟子言仁义而不言利所以拔本塞源而救其弊朱

子谓孟子之书所以造端托始之深意皆指此也盖

仁义性也利即戕吾之性者也人心邪正国家治乱

悉于此乎判其源盖出于危微之训也试即其散见

卷十五 第 84b 页 WYG0968-0682d.png

于各篇者举一二以證之君臣父子兄弟去利怀仁

于各篇者举一二以證之君臣父子兄弟去利怀仁义以相接然而不王者未之有也去仁义怀利以相

接然而不亡未之有也是利义一分兴亡顿异乃如

此然其几岂相去之远哉耳目口鼻四肢之欲性也

有命焉君子不谓性也仁义礼智天道之精命也有

性焉君子不谓命也所以孳孳于鸡鸣而舜蹠之分

只在利与善之间也观其道性善言必称尧舜矣其

论汤武则曰非富天下非敌百姓肫肫乎以德行仁

卷十五 第 85a 页 WYG0968-0683a.png

故王民皞皞忘帝力于何有若霸者驩虞之治非不

故王民皞皞忘帝力于何有若霸者驩虞之治非不假仁假义而久假不归不免有所利而为之也其所

愿学必孔子矣而论夷尹则曰行一不义杀一不辜

而得天下不为所以皆为古圣人若杨朱墨翟拔一

毛利天下不为磨顶放踵利天下为之非不学仁学

义而流弊至无父无君以其偏于利己利人故也可

见纯乎仁义则为王道为圣学杂乎利则为霸功为

异端究其极乃曰由仁义行非行仁义其辨亦何严

卷十五 第 85b 页 WYG0968-0683b.png

哉然又直从人性指点根源谓仁义非由外铄我者

哉然又直从人性指点根源谓仁义非由外铄我者爱亲敬长一皆孩提不虑不学之良及长而丧其良

心者利汩之也声色货利功名富贵虽不同莫非利

也苟有所利而为之虽行仁义亦利也世之人不汩

没利途者鲜矣而其仁义之性未尽丧也是故乍见

孺子入井而怵惕恻隐仁也一或为纳交要誉恶其

声则利矣不屑嘑蹴之食义也一或为宫室妻妾穷

乏得我则利矣可见理欲之介其几甚微苟能充之

卷十五 第 86a 页 WYG0968-0683c.png

则不忍觳觫者可以保四海一介不取与者可以觉

则不忍觳觫者可以保四海一介不取与者可以觉斯民苟不能充之则夷子厚葬其亲己陷于二本而

辟兄离母之廉士适与蚓同其操矣故曰人皆有所

不忍达之于其所忍仁也人皆有所不为达之于其

所为义也惜乎学术不明人咸甘心于枉尺直寻之

利方其一念餂人已同穿窬而不自知终为乞墦之

齐人尚施施自骄而见羞于妻妾所以一则曰旷安

宅而弗居舍正路而不由哀哉一则曰舍其路而不

卷十五 第 86b 页 WYG0968-0683d.png

由放其心而不知求哀哉自今观之孟子岂直为战

由放其心而不知求哀哉自今观之孟子岂直为战国之人心哀恸之已哉信乎孟子功不在禹下所谓

拔本塞源造端托始皆统于首章仁义利之二语真

有以识孟子惓惓正人心之大旨矣

浩然之气

天地间一气而已矣静翕而动辟阳舒而阴惨屈伸

往来絪缊摩荡迎之无首尾之无后变化周流莫知

端倪仰观于天凡日月之照临星辰之布列雷霆之

卷十五 第 87a 页 WYG0968-0684a.png

鼓动风雨雪霜之润泽而凛烈倏晴倏阴一寒一暑

鼓动风雨雪霜之润泽而凛烈倏晴倏阴一寒一暑灿然万象昭于上孰使之然哉一气之运于天也俯

察于地凡山岳之雄峙河海之深广土石之坚厚草

木鸟兽之夭乔而飞走方生方死或起或灭森然万

物化于下孰使之然哉一气之运于地也人生天地

中不过大仓一粒耳少而壮壮而老有是形也即有

与形俱形者凡目之视耳之听手之持足之行五脏

百骸一爪一发生生化化喜怒哀乐异其情语默起

卷十五 第 87b 页 WYG0968-0684b.png

居异其用以至子臣弟友随其人以应接之而不乱

居异其用以至子臣弟友随其人以应接之而不乱是孰使之然哉一气之运于人也夫天以是气而覆

帱地以是气而持载人物以是气而运动若判然不

相合矣然天地之气和畅则人物莫不展舒天地之

气肃杀则人物靡不收敛人一呼也此身中之气固

散之于天地人一吸也天地之气即贯彻于人身曾

谓天地人物有二气乎哉天地人物同此气也可见

太和之气充塞乎天地人物本至大而至刚也充塞

卷十五 第 88a 页 WYG0968-0684c.png

吾身者即天地之气而充塞天地者孰非吾身之气

吾身者即天地之气而充塞天地者孰非吾身之气哉然人之气有馁而不充者何也不能直养之故也

其所以不能直养者何也不能配道与义故也岂气

之外别有道与义哉易曰一阴一阳之谓道而义即

浑沦升降有节次是也配之云者岂两物之相合哉

易于阴阳初生名为姤复而配即如姤复不相离是

也试自吾人最切近者言之人身之呼吸相息者气

也人所知也人心之流行断制者道义也人所知也

卷十五 第 88b 页 WYG0968-0684d.png

李延平谓配义与道即是心息相依而人莫之知焉

李延平谓配义与道即是心息相依而人莫之知焉何欤盖心与道相依即此心不以一息放焉之谓也

人心常存不以一息而或放则志足以帅气动容周

旋不涉暴慢而气常充满于吾身者皆道义之运行

焉身心浑融内外俱彻吸即天地之入机也呼即天

地之出机也故静而阖焉与阴阳同其收敛而卷之

则退藏于密动而辟焉与阴阳同其发散而放之则

弥六合至中至和天地万物位育在兹也存神过化

卷十五 第 89a 页 WYG0968-0685a.png

上下天地同流在兹也明道所谓勿忘勿助无纤毫

上下天地同流在兹也明道所谓勿忘勿助无纤毫人力白沙所谓滚作一片都无分别无尽藏是也可

见俯仰无愧怍而充塞两间不过即其至刚大者直

养无害耳岂能于气之本然加毫末哉故曰持其志

无暴其气曰是集义所生者曰必有事焉惟心气合

一尽之矣此孟子所以善养浩然之气也此孟子所

以当大任不动心溯之曾子守约孔子自反常直皆

是道也不其至简而至易哉若夫卒然遇之则王公

卷十五 第 89b 页 WYG0968-0685b.png

失其贵晋楚失其富良平失其智贲育失其勇仪秦

失其贵晋楚失其富良平失其智贲育失其勇仪秦失其辩此特气之最豪强耳谓之壮气侠气皆此类

耳在告子孟施舍皆足以当之安足语孟子之浩然

也何也平居未尝有道义以培养之终归义袭之流

也不然天下之人莫不有气而稍自振拔者一或有

所触发则忿不顾身亦足以犯人主之怒夺三军之

帅当其时不知天地之大祸患之可畏也及其事势

少宁一念计其利害不胜其消沮而困屈矣以行不

卷十五 第 90a 页 WYG0968-0685c.png

慊于心则馁也虽然岂独人欤日月薄蚀彗孛飞流

慊于心则馁也虽然岂独人欤日月薄蚀彗孛飞流山崩川竭兽怪木妖雨旸寒燠愆其期盖由天地之

气偶不循道义以致阴阳失其节度云耳况和气致

祥则德星聚乖气致戾则彗长竟天三才一气相贯

通也谓非道义以枢纽之哉说者又谓心息相依不

几于老氏之说欤盖老氏以天地为炉鼎以日月为

药物性命双脩神气各炼其志在养生也故其说以

耳目口三宝闭塞勿发通执此为玄牝炼气之要岂

卷十五 第 90b 页 WYG0968-0685d.png

知心不在焉则视不见听不闻食不知味故韩持国

知心不在焉则视不见听不闻食不知味故韩持国问道家三住之说程子谓其要只在收放心信乎心

不以一息而或放则先立乎其大者而其小者不能

夺矣是故人知孟子之长在养气不知其要在于养

心

愿学孔子

圣人人之至也圣人之学学之至也学圣人之学者

学为圣人而已矣伯夷伊尹皆圣人也宜其皆可学

卷十五 第 91a 页 WYG0968-0686a.png

也孟子于伯夷伊尹曰不同道而其愿学则在孔子

也孟子于伯夷伊尹曰不同道而其愿学则在孔子然则圣人之学得无有不同欤试即其同者言之而

其异者必有在也世之论学者孰不曰学必经济乎

天下而后其才猷壮然得百里之地而君之皆能朝

诸侯有天下其有为为何如也况圣人之才猷一出

于真诚凡鳃鳃然以勋业自树者失其为才矣孰不

曰学必砥砺乎天下而后其节行高然行一不义杀

一不辜而得天下不为此其不为为何如也况圣人

卷十五 第 91b 页 WYG0968-0686b.png

之节行一出于纯正凡皎皎然以廉隅自矜者失其

之节行一出于纯正凡皎皎然以廉隅自矜者失其为节矣此其精神心术之广大光明昭揭天地其在

夷尹与孔子同也然才猷足以王天下节行足以师

天下而同者无论己曰不同道所谓孔子之道果何

道孔子之学果何学欤盖言有为者必待时势权位

而后显言不为者犹假事迹景象而后彰谓之非道

不可而道非其至也若夫为而未尝为不为未尝不

为用舍行藏我无所与盈虚消息上下同流其惟孔

卷十五 第 92a 页 WYG0968-0686c.png

子乎是以欲知孟氏之愿学孔子亦惟求诸孔子而

子乎是以欲知孟氏之愿学孔子亦惟求诸孔子而已矣孔子尝自叙曰吾十有五而志于学是自十五

以至七十从心所欲不踰矩皆是学也而求其所以

谓之学者大学一书备之矣大道在乎明明德亲民

止至善乃孔门求仁之宗旨也自欲明明德于天下

而由国家以推原心意知物总约之以修身为本可

见格致诚正固所以修身也齐治均平孰有出于修

身为本之外者乎是学也万物一体之学也不待君

卷十五 第 92b 页 WYG0968-0686d.png

相之位而此身之所以觉斯民风万世者已无毫发

相之位而此身之所以觉斯民风万世者已无毫发之歉而天下国家殆有不出户庭而齐治均平之无

难矣何也自古明明德于天下者由尧舜以至周公

非天下君即天下相也孔子不过一匹夫也以匹夫

而明明德于万世之天下与天地同其覆载悠久虽

天地且赖以参赞之万古之圣君贤相且赖以表章

之至今斯道如日中天凡一切异端杂学不得以乱

圣人之道以有孔子之大学在也所以宰我谓其贤

卷十五 第 93a 页 WYG0968-0687a.png

尧舜子贡谓其盛百王有若谓其独盛于生民孰非

尧舜子贡谓其盛百王有若谓其独盛于生民孰非所以称赞其大学之道乎惟其学之大也则夷尹恶

足与孔子班也明矣是故孟子叙古今之治乱由禹

周孔子而继之曰我亦欲承三圣者叙舜禹汤文武

周孔子而曰予未得为孔子徒也予私淑诸人也叙

尧舜汤文孔子而曰由孔子以来至于今百有馀岁

去圣人之世若此其未远近圣人之居若此其甚也惓

惓然致其愿学之意岂徒在于删述之功已哉况

卷十五 第 93b 页 WYG0968-0687b.png

孟子亦以匹夫正人心熄邪说尊王道贱伯功示圣

孟子亦以匹夫正人心熄邪说尊王道贱伯功示圣学辟异端而使孔子之道益明益著亦以其能推尊

孔子之学故万世之愿学孔子者咸知所宗也要之

不同道亦非孟子之言也孔子之于逸民其自言曰

我则异于是无可无不可则其所谓圣之时者有自

来矣而又谓之集大成者得非大学之道异乎三圣

之道欤所以智譬则巧圣譬则力而圣由乎智在夷

尹犹以其智之有不足也观大学统论明明德亲民

卷十五 第 94a 页 WYG0968-0687c.png

止至善而约之以知止详论格致诚正修齐治平而

止至善而约之以知止详论格致诚正修齐治平而约之以知本孟子之愿学亦深信三贤之智足以知

圣人尔噫圣人人之至也孔子尤为圣之至圣人之

学学之至也孔子之学尤为圣之宗自孟子愿学孔

子而万世之下思以宗圣学者于此乎定则凡世之

尚才猷矜节行者视孟子之愿学为何如

皓皓不可尚

圣不可知也其终于莫知乎知之以言行气象者知

卷十五 第 94b 页 WYG0968-0687d.png

以迹也因其迹而窥其中之所存则孔子神圣虽心

以迹也因其迹而窥其中之所存则孔子神圣虽心服如七十子自有不能知者在矣夫孔子之道包含

蕴蓄浩然无方本至大也净洁精微纯然不杂本至

一也大易见一难窥故曰人莫我知也徒见其大者

得其外而终莫测其端倪苟遇近似者一淆乱之未

免二三其见矣惟于至一者反诸吾心有真知焉则

凡文章之著见仪度之雍容与与肃肃变化莫测而

何莫非一心以贯彻之哉昔赐参共游于圣门非一

卷十五 第 95a 页 WYG0968-0688a.png

日矣观其平日之用功赐也多学近于博参也反身

日矣观其平日之用功赐也多学近于博参也反身近于约故一贯之传以之语参则唯以之语赐则疑

及孔子没门人执丧三年治任将归子贡乃独留焉

信之何其深慕之何其切也圣门诸贤自颜渊死颖

悟莫若子贡宜其真知孔子莫子贡若也他日同门

以有若似圣人欲以所事孔子事之独曾子以为不

可而其知孔子者乃独归之参焉此参之所以守约

此参之所以唯一贯也若赐之于孔子也宗庙百官

卷十五 第 95b 页 WYG0968-0688b.png

之喻岂不真知其富与美乎天阶日月之喻岂不真

之喻岂不真知其富与美乎天阶日月之喻岂不真知其不可及不可踰乎泰山沧海之喻岂不真知一

撮于泰山无加损一勺于沧海无减增乎绥来动和

礼政乐德温良恭俭让之称皆形容其仪度设施而

知其道之大焉耳欲真知其所以大而一也曷若皓

皓不可尚一语足以入膏髓而揭底蕴乎然其所以

不可尚者乃濯以江汉暴以秋阳而圣人终身好学

敏求发愤忘食之心亦惟此足以发之矣况至坚至

卷十五 第 96a 页 WYG0968-0688c.png

白磨不磷涅不缁乃孔子所自道者非参其孰知之

白磨不磷涅不缁乃孔子所自道者非参其孰知之谅哉参之言不特足以破同门近似之惑而万世欲

知孔子神圣者亦莫要此矣今即二贤所称述者合

而观之同此一贯也参也唯赐也疑不可以窥其微

耶虽然皓皓不可尚即人之心体即人心至一之道

而至大无外者也凡人之言行气象以至事物万变

矣非人心至一之所贯也孔子其能于此心有所加

乎人惟有所拘蔽不肯加以暴濯之功耳间有暴

卷十五 第 96b 页 WYG0968-0688d.png

之濯之又不肯濯之以江汉暴之以秋阳故不免

之濯之又不肯濯之以江汉暴之以秋阳故不免为外物所尚而皓皓者之难复耳孔子曰十室之邑

必有忠信如丘者焉不如丘之好学也又曰我非生

而知之者好古敏以求之者也愈信曾子不我欺也

噫欲知孔子之大不出乎吾心之一故曰曾子独得

其宗

闲先圣之道

先圣之道何道哉君臣也父子也夫妇也昆弟也朋

卷十五 第 97a 页 WYG0968-0689a.png

友之交也五者天下之达道也自生民以来未之有

友之交也五者天下之达道也自生民以来未之有改而五伦缺一不尽非道矣非道则非人矣所以入

孝出弟守先王之道以待后学孟子自任之重如此

可知其继往圣为此道而继之也开来学为此道而

开之也其有坏人心术戕贼斯道者不得不大为之

防而闲之矣故又曰吾为此惧闲先圣之道距杨墨

放淫辞至谓能言距杨墨者圣人之徒也孟子岂得

已哉昔二帝三王时上无异教下无异学虽气运不

卷十五 第 97b 页 WYG0968-0689b.png

齐中有猛兽洪水之灾而人心未坏迨春秋寖淫凌

齐中有猛兽洪水之灾而人心未坏迨春秋寖淫凌迟上之教化不行乱臣贼子国多有之然犹未有倡

异学率天下群然争趋之者下至战国人人得为异

说以相煽惑故辩士抵掌横议诸侯倒跣出迎不敢

少怠如仪衍申韩孙吴邓晢慎到淳于髡之徒各鼓

唇谈舌以耸动当时翕翕訾訾如鬼如蝎孟子皆弗

之辟独于杨墨之学仁学义者不少贷焉何哉彼习

于纵横捭阖者不过权谋智术战阵法律与夫怪诞

卷十五 第 98a 页 WYG0968-0689c.png

谲诳之论非不足以倾陷世主簧鼓游士然其学浅

谲诳之论非不足以倾陷世主簧鼓游士然其学浅陋易见或有稍自树立者早已识其邪而远之矣惟

其原不祖袭圣道非特不足辟亦无待于辟也若夫

仁义立人之道乃孔子之道古先圣之道也杨氏学

夫义而为我几于无君墨氏学夫仁而兼爱几于无

父学仁义至无君父之大伦此其害道为何如者使

其志行污浊如仪衍辈则信之未必众亦未必如此

其坚也然其孑然特立为众所羡慕又各身为仁义

卷十五 第 98b 页 WYG0968-0689d.png

以倡率之故天下之言不归杨则归墨杨墨之道不

以倡率之故天下之言不归杨则归墨杨墨之道不熄孔子之道不著欲闲先圣之道也宁不思严拒而

痛绝之耶说者曰无父无君诚害夫人伦之道也孟

氏乃欲正人心何欤况恻隐之心仁之端也羞恶之

心义之端也杨氏取为我拔一毛而利天下不为亦

自羞恶之端充之惟恐有伤于我也墨子兼爱摩顶

放踵利天下为之焉亦自恻隐之端充之惟恐无利

于人也孟子谓之异端何欤盖此正圣学异端之大

卷十五 第 99a 页 WYG0968-0690a.png

闲不得不严为之辩也人有四端犹其有是四体四

闲不得不严为之辩也人有四端犹其有是四体四体不备不可以成人四端不备其人心之全体乎为

我害仁亦自此心一念之偏知有义不知有仁兼爱

害义亦自此心一念之偏知有仁不知有义故曰所

恶执一者为其贼道也举一而废百也且爱身者昧

致身之义忘身者昧一本之仁其流必至无君父始

焉各执仁义之一端终焉至无君父之大害端虽同

而实异此所以人心不可不正也差毫釐缪千里不

卷十五 第 99b 页 WYG0968-0690b.png

直指其诐行邪说而辟之奚可哉虽然学仁学义犹

直指其诐行邪说而辟之奚可哉虽然学仁学义犹出乎人心之同无父无君亦推其将来之弊佛老祖

尚虚寂其言多指摘人心之觉空窍妙以骇动夫聪

慧隐僻之士使皆沈迷其中莫之返焉固有非俗士

所能知者然离绝君臣父子夫妇之伦此则不待将

来而后见也世之高明者咸溺于其说既不信执一

足以贼道反效其单提直指标榜宗门阴假佛老之

秘密以阐明先圣之道想孟子生值斯世其不得已

卷十五 第 100a 页 WYG0968-0690c.png

之心又当如之何也噫邪说诬民充塞仁义孟子岂

之心又当如之何也噫邪说诬民充塞仁义孟子岂特辞而辟之已也入孝出弟守先王之道以待后学

此所以其身正而天下归之也今欲辟佛老以闲先

圣之道者必有孟子反身之学又必如孟子归斯受

之而后可

性故

七篇之书孟子故非好辩而辩之不置约其要不过

道性善焉尽之矣天下之言性也则故而已矣故者

卷十五 第 100b 页 WYG0968-0690d.png

以利为本正以道性善也非性之外别有故也其所

以利为本正以道性善也非性之外别有故也其所谓故者如故吾故人故物故事皆因其旧所有者言

之也温故知新革故鼎新以新对故而言其义可知

矣彼认故为新者无论也但以故言性天下之所同

以利言故则孟子之所独曰君子所性大行不加焉

穷居不损焉分定故也君子所性仁义礼知根于心

曰仁义礼知非由外铄我也我固有之也皆以故言

性也而故者以利为本何谓哉仁乃性之故也乍见

卷十五 第 101a 页 WYG0968-0691a.png

孺子入井怵惕恻隐见亲于壑其颡有泚而恻隐即

孺子入井怵惕恻隐见亲于壑其颡有泚而恻隐即故之利也义乃性之故也行道乞人宁死不受嘑蹴

齐人妻妾相泣中庭而羞恶即故也利也孩提之童

知能不待学虑乃其性之故莫不知爱敬其亲长即

其故之利也虽旦昼牿亡仁义之良而夜气清明好

恶与人相近亦莫非其故之利也惟其故之利所以

又曰乃若其情则可以为善矣乃所谓善也若夫为

不善非才之罪也情善才亦善故之所以利也欤是

卷十五 第 101b 页 WYG0968-0691b.png

利之云者自然而然不容一毫矫强作为于其间耳

利之云者自然而然不容一毫矫强作为于其间耳顺性而动则利强性而动则不利而凿矣故曰所恶

于知者为其凿也禹之行水行其所无事者一循乎

水行之故道而道之也千岁之日至可坐而致者一

循乎日行之故道而求之也又何于人性之故而凿

之哉或曰言性求诸故犹论水求其源信有然矣故

以利为本不有似于水之源以顺流为本哉盖源流

一水也水不以源流分也人性之善也犹水之就下

卷十五 第 102a 页 WYG0968-0691c.png

也人无有不善水无有不下源泉混混不舍昼夜

也人无有不善水无有不下源泉混混不舍昼夜盈科后进放乎四海有本者加是知水之本则知

性矣或者又曰知故之利则知性之善无疑也彼

谓性犹杞柳性犹湍水生之谓性食色性也有性

善有性不善性可以为善可以为不善诸说纷纷

皆不知故之利皆不免于凿矣彼谓性无善无不

善也不有似于故之利乎盖谓性无善无不善犹

云水无下无不下以无为宗谓其源本无也水无

卷十五 第 102b 页 WYG0968-0691d.png

下无不下是故凿山以求知于水之源矣得非凿

下无不下是故凿山以求知于水之源矣得非凿空以言性之源乎此告子所以为禅而虚寂之教

所自来也世之禅者方以不思善不思恶为本来

面目故以无相为本以无念为宗以父子君臣为

假合求水于无水之始求性于无性之初自认以

为不可思议为止至善均之乎以故言性实未免

以凿而言故也已是以言知能之良者既以爱敬

为偶然之感触而言性之故者又以知能为情才

卷十五 第 103a 页 WYG0968-0692a.png

之流行不曰良知良能本不虑不学乃曰天命之

之流行不曰良知良能本不虑不学乃曰天命之性本无知无能一切归诸无为无著然即其诋

訾认昭昭灵灵为性体者似为近之而自处于

寂寂的的取證于无声无臭之天不自知其穿

凿愈甚也故曰天下之言性也则故而已矣故

者以利为本正所以为雕镂虚空者发也戕贼

杞柳为杯棬搏激乎水使之过颡在山此其凿

也人易知也性无善无不善并情才知能悉以

卷十五 第 103b 页 WYG0968-0692b.png

为流行发用而扫除之孰知其穿凿一至于此哉

为流行发用而扫除之孰知其穿凿一至于此哉况以故言性利也凿也其辨至微不可不审盖

不虑而知非无知也不学而能非无能也无

欲其所不欲如无欲害人之类是也并欲立欲

达而无之可乎无为其所不为如无为穿窬之

类是也并见义而不为焉可乎行所无事特无

事智巧以作为之云耳并必有事焉而无之可

乎假禅家之似是标圣学之嫡传毫发差讹天

卷十五 第 104a 页 WYG0968-0692c.png

地悬隔孟子岂好辩哉不得已也向使生今之世其

地悬隔孟子岂好辩哉不得已也向使生今之世其好辩又当何如

伊尹乐尧舜之道

尧舜之道何道哉尧以天下传之舜舜以天下传之

禹即揖逊间而观其深焉斯深于其道矣盖以天下

与人非轻天下而喜尘劳之我去也天下如彼其大

谓其轻天下非也受人之天下而安享之非重天下

而喜富贵之我得也天下于我何与谓其重天下亦

卷十五 第 104b 页 WYG0968-0692d.png

非也揖让之间即道也授之者为天下得人受之者

非也揖让之间即道也授之者为天下得人受之者代天以理民物天命人心之所在不得而轻重之也

岂必曰允执厥中然后为道统之传哉伊尹耕莘而

乐其道宜其不相侔矣然道一也本不以尧舜君天

下者有所加不以伊尹耕夫而有损也耕莘之外更

别无道故律以道义或轻于一介或重于千驷皆弗

之论也试自尹之应迹观之汤之币聘后先一也嚣

然于三顾之前幡然于三顾之后非有轻重于其间

卷十五 第 105a 页 WYG0968-0693a.png

也无非尧舜之道也即其嚣然之时视天下民物与

也无非尧舜之道也即其嚣然之时视天下民物与我漠然不相关一介之轻不是过矣及其幡然视匹

夫匹妇之失所皆引为己辜其重岂特千驷已哉人

或见其穷达不齐而尧舜之道何穷达也知尧舜未

让之前既让之后其道则一故尧以天下与诸舜矣

三年之丧百姓如丧考妣四海遏密八音可见尧虽

殂落其道如故也舜虽欲逃尧之让而天下之朝觐

讼狱讴歌者归焉道在重华恶得而逃诸在尧舜如

卷十五 第 105b 页 WYG0968-0693b.png

此则伊尹之乐其道者可知矣然究所以惟道之乐

此则伊尹之乐其道者可知矣然究所以惟道之乐者先知先觉焉故也况推而觉乎天下之后知后觉

焉使匹夫匹妇有不觉乎尧舜之道尹之心不但已

也举天下皆觉乎尧舜之道又有不信伊尹之心者

乎所以五就汤而汤乐其道咸有一德然也五就桀

而桀亦不疑其去就之靡常尹之心苟足以尧舜其

君民汤可也桀亦可也虽去汤就桀人固不疑悖乎

汤而舍桀就汤至有南巢之放人亦不疑其以臣而

卷十五 第 106a 页 WYG0968-0693c.png

放君信其尧舜君民之道为有素耳及相太甲则以

放君信其尧舜君民之道为有素耳及相太甲则以重臣辅少主人心最所疑忌者此其时也始焉太甲

颠覆典刑而放之桐太甲固惟自怨自艾以听伊尹

之训已既而处迁仁义复归于亳太甲亦惟赖其匡

救之德而终始弗之疑若其放之而民大悦反之而

民大悦不特无所疑畏而民且悦焉尹果何以得此

于民哉尧舜之道尹先天下而觉之先天下而乐之

者此也故使是君为尧舜之君矣使是民为尧舜之

卷十五 第 106b 页 WYG0968-0693d.png

民矣上而君下而民所以后天下而觉之即后天下

民矣上而君下而民所以后天下而觉之即后天下而共乐之矣尽天下而觉此道也乐此道也又孰疑

乎尹之所为哉信乎即其达之所行而其隐居所求

益可验矣孔子曰隐居以求其志行义以达其道尹

之谓也是故从古以来未有天下相揖让者行之自

尧舜始也未有得天下以征诛者行之自尹相成汤

始也未有以臣放复其君者行之自尹相太甲始也

道一也尧舜处其顺而急于亲贤所以忧其民也伊

卷十五 第 107a 页 WYG0968-0694a.png

尹处其逆至于放伐其君亦所以吊其民也迹异道

尹处其逆至于放伐其君亦所以吊其民也迹异道同尧舜非有馀伊尹非不足也知此者即为天下之

先知觉此者即为天下之先觉任先知先觉之责者

安得不以斯道而觉斯民

孔子圣之时

大哉时乎元气流行天地间万古不息一时焉而已

矣时乎春也时乎夏也时乎秋也时乎冬也循环无

端终始不穷凡阴阳之升降日月寒暑之往来昆虫

卷十五 第 107b 页 WYG0968-0694b.png

草木之变化久而元会运世暂而一瞬息间未有一

草木之变化久而元会运世暂而一瞬息间未有一之能违乎时故时之所在一或违之在天为灾在地

为怪在物为妖而况于人乎然夏葛而冬裘早作而

夜息人之趋时若易易焉者孟氏于孔子独称之曰

圣之时其所以谓之时者不过可以速而速可以久

而久可以处而处可以仕而仕孔子自道亦曰我则

异于是无可无不可夫当其可之谓时也虽夷尹惠

均之为圣也其于清任和一有所倚则其去时也远

卷十五 第 108a 页 WYG0968-0694c.png

矣时何若是乎难哉尝玩易而得时之义焉阴阳刚

矣时何若是乎难哉尝玩易而得时之义焉阴阳刚柔盈虚消息其所以生生不测者惟其时耳故曰易

之为道也屡迁周流六虚变动不居上下无常刚柔

相易惟变所适不可为典要以此观孔子孔子其即

易矣乎然孔子曰五十以学易可以无大过矣子思

称颂仲尼曰上律天时惟其上律此所以天行健君

子以自强不息而与天并运与时偕行不自足也惟

其学易此所以洗心退密而从心所欲不踰乎矩先

卷十五 第 108b 页 WYG0968-0694d.png

天不违后天奉时不自知也是故不厌不倦莫非天

天不违后天奉时不自知也是故不厌不倦莫非天道之运行发愤忘食一毫人力之不著意必固我绝

无纤尘用舍行藏浑无辙迹由孟子观之曰孔子圣

之时而孔子自观不过学而时习不敢不勉云尔噫

惟其学而时习故下学上达知我其天而为圣之时

者也中庸曰君子之中庸也君子而时中惟时时未

发之中故发皆中节时出不匮孔子一中庸之道也

可见孔子岂能为乎时哉能不失时而已矣孟子自

卷十五 第 109a 页 WYG0968-0695a.png

述己志惟愿学孔子凡辞受取予一裁以义彼一时

述己志惟愿学孔子凡辞受取予一裁以义彼一时也此一时也变易惟时我无与也故曰知易者莫如

孟子然则后之人愿学孔子抑亦学其时哉始条理

者智之事也终条理者圣之事也而知大始者乾也

终而圣之时固难始而知其时为尤难果能知至知

终乾乾因其时而惕焉其庶几矣

夜气

两间一气无古今无昼夜而运行不息者也孟子论

卷十五 第 109b 页 WYG0968-0695b.png

夜气乃曰日夜之所息何欤盖一呼一吸为一息而

夜气乃曰日夜之所息何欤盖一呼一吸为一息而吸呼交接之微乃气之所由息焉邵子谓一动一静

其天地至妙者果指此息言也是气也浩然塞乎天

地来而伸为阳往而屈为阴阴阳升降莫不有息此

所以运化不测流行不穷而息其生生之机也且以

天地言之由去岁冬至初刻至今岁大寒尽时天与

日月运旋一周而坤复之交是为一岁之息惟其有

一岁之息所以来岁化生无尽藏也每月三十日与

卷十五 第 110a 页 WYG0968-0695c.png

月运旋一周而晦朔之交是为一月之息惟其有一

月运旋一周而晦朔之交是为一月之息惟其有一月之息所以后月化生无尽藏也每日十二时日运

一周而亥子之交是为一日之息惟其有一日之息

所以来日化生无尽藏也翕聚为发散之源凝固为

畅达之本观冬之肃月之晦夜之寂百物悉敛万化

毕藏故贞元之气终而复始日月相推而明生寒暑

相推而岁成其机故如此人之气呼通于天吸通于

地而日夜所息者与天地同但人咸昧而不察自旦

卷十五 第 110b 页 WYG0968-0695d.png

及暮思虑营为憧憧逐逐以劳役其形体气既扰攘

及暮思虑营为憧憧逐逐以劳役其形体气既扰攘不宁而良心反为气蔽如镜为尘迷水为风荡而本

体不明职此之故也幸而一日一夜百脉一周固有

自然生长之机而得以复还胎中之息矣且内焉百

虑未萌外焉百物未接故仁义良心随现于夜气清

明之际而好恶与人相近者日夜之所息为之也其

如旦昼牿亡反复使夜气不足以存焉何哉噫欲

观虚明气象非昼夜之息固不足以见其端欲存几

卷十五 第 111a 页 WYG0968-0696a.png

希良心非夜气之存亦无以致其力故曰苟得其养

希良心非夜气之存亦无以致其力故曰苟得其养无物不长苟失其养无物不消养气正以养心也可

不慎哉或曰养气一端孟子诚发前圣所未发也于

此又直指良心于日夜之息其有功圣学亦甚弘矣

然夜气与浩然之气岂无辨欤曰浩然之气本天地

大生之全体集义所生乃君子直养之真功平旦之

气则自众人之失其浩然者指点其萌孽使人知所

培养充扩之耳是浩然论其全夜气举其端而圣人

卷十五 第 111b 页 WYG0968-0696b.png

无夜气者以其息息皆浩然刚大之气而天地之气

无夜气者以其息息皆浩然刚大之气而天地之气且赖之以调燮也气一也系乎人之养不养也有如

此或曰气必资乎日夜之所息矣心则通乎昼夜之

道而知也良心夜气果无辨欤曰盈天地间莫非

气也人即此气之凝结心即此气之灵明故曰志气之

帅气体之充又曰志一则动气气一则动志志至

气次实相须而不相离也所以自心为息息即此心

生生不测之机冬至为天地一岁之息易谓复其见

卷十五 第 112a 页 WYG0968-0696c.png

天地之心邵子曰冬至子之半天心无改移者此也

天地之心邵子曰冬至子之半天心无改移者此也亥子为吾人一日之息陈白沙谓其些儿欲问天根

处亥子中间得最真者此也先儒又谓配义与道只

是心息相依岂虚语哉或曰佛氏有反息观息之言

老氏有踵息胎息之说日夜所息与二氏何异也曰

息为天地根本造化阖辟之玄枢也岂必一一如二

氏数息调息之为者哉向晦入宴息易且有明训矣

尺蠖屈以求伸龙蛇蛰以存身学者果惧牿亡之害

卷十五 第 112b 页 WYG0968-0696d.png

思以存此几希之良则乘其日夜之所息者戒慎不

思以存此几希之良则乘其日夜之所息者戒慎不睹恐惧不闻于以养吾气而存吾心使元神元气之

相守而息息归根不为旦昼所牿焉则夜气常存浩

气全复而至诚无息者可几也己

求放心

神矣哉人之心乎虚灵洞彻一真自如合天地通鬼

神贯古今联隐显无所不知无所不能迎之无前随

之无后窥之不见其象执之莫测其端变化无方心

卷十五 第 113a 页 WYG0968-0697a.png

体本如此其神也天生烝民若各一其心也其实万

体本如此其神也天生烝民若各一其心也其实万古常存包涵无际圣人不能为之加众人不能为之

损也然而存之则为圣为贤失之则乃禽乃兽其几

如此可不慎哉孔子曰操则存舍则亡出入无时莫

知其乡惟心之谓欤此孟子所以有求放心之教也

然操存舍亡求也苟不识心未易言也何也放非随

感变通之谓也苟当乎理虽万感万应圆神莫测放

之则弥六合而非放也求非守中存想之谓也虽当

卷十五 第 113b 页 WYG0968-0697b.png

乎理而一滞于有所则心不在焉视不见听不闻食

乎理而一滞于有所则心不在焉视不见听不闻食不知味守灵明于一掬而非求也然不求则放非特

物交则引如逐臭蝇蚁终日营绊莫知所为虽独坐

一室神驰万里自生机械自添桎梏耳目手足且不

自由心不在身形魂两脱如此而可以为人乎否也

矧此心神明莫测岂常在腔子里而偶有所放亦岂

自知其放而故纵之耶盖乡为身死不受嘑蹴今为

宫室妻妾穷乏得我而受万钟此所以失其本心而

卷十五 第 114a 页 WYG0968-0697c.png

且不自觉也孟子之哀岂得已哉但不识其心而欲

且不自觉也孟子之哀岂得已哉但不识其心而欲不放也难矣然人自有心人不自识又何也非不能

识也人特不肯反求诸身以默识之耳盍观孟子之

论心乎人皆有不忍人之心所谓人皆有不忍人之

心者今人乍见孺子入井皆有怵惕恻隐之心无恻

隐之心非人也恻隐之心仁之端也即其端以窥其

全满腔子皆恻隐之心也故此章曰仁人心也但倏

忽之间转念而纳交要誉亦此心也非特驰逐诸欲

卷十五 第 114b 页 WYG0968-0697d.png

谓之放即一转念而纳交要誉匍匐为拯救之图亦

谓之放即一转念而纳交要誉匍匐为拯救之图亦放也此心之所以难识而难求也故世之有志身心

之学者无可奈何于是闭关习静收视返听绝念息

几谨守一窍或认气定不思善恶以为本来面目或

认见在一切作用是即自性现在故绝人避世以缘

识为情累而欲断之以君臣父子为假合而欲离之

无足怪也盖亦未知仁人心也仁本广居何必瓮牖

以自拘仁本安宅何必蔀屋以自障果能以仁存心

卷十五 第 115a 页 WYG0968-0698a.png

无我无人浑然与物同体非人心之所以为仁乎然

无我无人浑然与物同体非人心之所以为仁乎然孟子此章却以由义为居仁之功也何也仁固人人

所固有义即人人所共由仁人心义即此心之宜耳

苟心不合宜得非其心之放乎故既曰仁人心即曰

义人路而其所哀虽在放其心而不知求却在舍其

路而不由也指点本体仁即是心指点功夫义即是

路一事合宜即此心之运用也一时合宜即此心之

流行也然则事事合宜非即事事心在而为仁之体

卷十五 第 115b 页 WYG0968-0698b.png

事不遗乎时时合宜非即时时心在而为仁与时偕

事不遗乎时时合宜非即时时心在而为仁与时偕行乎信乎充无穿窬之心以至无受汝尔不以言默

餂人非即充无欲害人之心乎学以聚之聚此也问

以辨之辨此也否则世之求心者止欲守其默照之

体存其圆虚之神好静恶动而日用间亲疏厚薄

是非可否一切失其宰制化裁之宜纵使恩怨平等

而于亲亲仁民爱物混然无别谓之为仁可乎谓之

为心不放可乎可见由义正以居仁充类至义之尽

卷十五 第 116a 页 WYG0968-0698c.png

即所以为仁之至而圣学经世与佛学出世正学术

即所以为仁之至而圣学经世与佛学出世正学术所由辨也噫人孰无心而真知其体用一原仁义合

德之本心者谁也故一则曰放其心而不知求一则

曰有放心而不知求日用不知有仁心者宁能以无

哀哉

五霸

君臣天下之大分也内外天下之大防也大分严则

臣不得以凌君而天王不至下同于列国大防峻则

卷十五 第 116b 页 WYG0968-0698d.png

外不得以侵内而兵戈不致变易乎礼乐此其泽被生

外不得以侵内而兵戈不致变易乎礼乐此其泽被生民功在社稷虽以义律之圣人亦在所必取也夫皇

降而帝帝降而王至王降而霸焉天地一大变也观

世道者不能不为之重慨叹矣圣人于霸犹有取也

岂得已哉分已乱矣防已溃矣有能严而峻之存大

分大防于万一则帝王遗绩犹未至尽泯征伐会盟

之权尚统于一愈于散而无所归也以此尚论春秋

之世五霸殆不可少矣然世之品评五霸者谓齐桓

卷十五 第 117a 页 WYG0968-0699a.png

自北杏之会国不受兵者三十八年晋文自伐原之

自北杏之会国不受兵者三十八年晋文自伐原之后国不受兵者至于身没是霸业之成也宋襄为鹿

上之盟以求诸侯于盂之会遂为楚子所执秦穆三

十六年报晋始霸西戎前此未得志也楚庄三年犹

为戎濮所侮既而灭庸六年侵陈及宋八年伐陆浑

之戎观兵问鼎始有欲霸之志然与晋争郑兵连祸

结师无宁日皆霸业未成者也故曰其事则齐桓晋

文举其成者言之耳果如斯言止以成败论也此即

卷十五 第 117b 页 WYG0968-0699b.png

苏子由所谓桓文之兵不得已不战所以全师保国

苏子由所谓桓文之兵不得已不战所以全师保国无敌于诸侯至宋襄则虽窃霸者之名而实非秦穆

则虽悔过自誓列于周书而不能东征诸夏楚庄虽

号为服宋君子以为不假道之师以此品论五霸亦

仅似矣然霸者见取于春秋之世也果如斯而已哉

试观当时纲常礼义荡然几尽能尊周室正君臣之

大分者谁也能攘夷狄峻夷夏之大防者谁也使小

国有所恃强国有所慑大夫陪臣各守其分而不敢

卷十五 第 118a 页 WYG0968-0699c.png

踰越者谁也盖自有葵丘之会践土之盟然后天下

踰越者谁也盖自有葵丘之会践土之盟然后天下始知周室之当尊自有召陵之师城濮之战然后强

楚始不敢凭陵乎上国霸者有功名义莫此为大而

霸之优劣亦于此乎定故不特宋襄国小德薄以求

诸侯不自量而取败虽穆庄亦见不及此何足以望

桓文也耶但管仲临终劝桓公以齐托之宋在襄公

亦必有可托者穆公用孟明不以一𤯝掩大德庄王

讨夏徵舒侵郑及宋皆服之而不取其国殆无忝于

卷十五 第 118b 页 WYG0968-0699d.png

霸也已若止以威力言则吴夫差越勾践皆一时之

霸也已若止以威力言则吴夫差越勾践皆一时之雄而列国畏服不减齐晋胡为乎不得与宋襄齿耶

使全以王道律之则五霸三王之罪人功之首罪之

魁固已有定论矣虽尊周攘夷之烈何足数哉虽然

以霸视王何啻霄壤而维持王迹存大分大防于万

一不无取于霸之力也况列国卿大夫尚知有名分

礼义而不敢犯故事君行已间有三代遗风存焉逮

孟子谓今之诸侯五霸之罪人也今之大夫今之诸

卷十五 第 119a 页 WYG0968-0700a.png

侯之罪人也田常篡齐六卿分晋纪纲荡尽思见霸

侯之罪人也田常篡齐六卿分晋纪纲荡尽思见霸功不可得矣所以圣人之论人也公而恕功过不相

掩也管仲相桓公霸诸侯一匡天下民到于今受其

赐微管仲吾其被发左衽圣人称仲如此其称桓公

可知今以二霸并称如齐桓翼王室定世子晋文杀

叔带复王位桓服楚退舍而盟文服楚退舍而战桓

忘仇而相管仲文释怨见寺人披均之乎不可及也

孟子乃曰五霸桓公为盛岂独有取于五禁为然哉

卷十五 第 119b 页 WYG0968-0700b.png

晋文初则恃樊阳之绩而请隧终则为河阳之会以

晋文初则恃樊阳之绩而请隧终则为河阳之会以召君若桓公则虽王人致胙命无下拜乃曰天威不

违颜咫尺即此可以槩其生而救邢存卫庶几王迹

故孔子有谲正之分而春秋独书齐桓公之绩此亦

可见矣是故论世而及乎春秋则称五霸论霸而定

以尊攘则称桓文论功而别其谲正则称齐桓公要

皆彼善于此也至论道而辨乎王霸则圣门童子羞

称之矣于五霸乎何有

卷十五 第 120a 页 WYG0968-0700c.png

立命

立命天与命果一乎莫之为而为者天也莫之致而至者

命也一之则混矣然则二之乎维天之命于穆不已

恶得而二之也命与性果一乎命也有性焉性也有

命焉一之则混矣然则二之乎天命之谓性恶得而

二之也性与心果一乎存心养性一之则混矣然则

二之乎尽其心者知其性恶得而二之也一之不可

二之不可然则如之何理一也天之主宰谓之命命

卷十五 第 120b 页 WYG0968-0700d.png

之流行谓之性性之统体谓之心理虽一而分则殊

之流行谓之性性之统体谓之心理虽一而分则殊也不然匪特天与命性与心分之合之各一其见彼

天即理也苍苍非天乎一定不易命也穷通寿夭之

不齐非命乎纯粹至善性也五行各一其性非性乎

道心惟微心也人心惟危非心乎知其敦化又知其

川流则其言虽殊而至一者无增减也于此洞然不

惑则孟子知天事天立命之说一以贯之矣虽然诸

儒纷纷亦未尝有定论也但论学当反求诸身以

卷十五 第 121a 页 WYG0968-0701a.png

默识其立言之意斯近之矣故学不知止则功无所

默识其立言之意斯近之矣故学不知止则功无所施用力虽勤犹未能实见得是也果尽心知性而知

天则知之真而用功有实地矣存心养性以事天正

以实用其功犹之乎见的既审矢无虚发也用功至

夭寿不贰脩身以俟庶心存性养而命自我立焉天

人合一之道自然日进无疆矣是知也事也立也皆

学问之真功夫也然岂知天之外别有事天之学事

天之外别有立命之效乎惟知天而事天则其所知者

卷十五 第 121b 页 WYG0968-0701b.png

为实知非顿悟之谓也惟事天而立命则其所事者

为实知非顿悟之谓也惟事天而立命则其所事者为实事非顿脩之谓也否则方其天之未知也岂无

所用其功乎虽强探力索要皆诚心以求之耳及其

命之能立也功岂止于此而已乎日新又新一息尚

存罔敢懈耳但学至立命斯心性之原于天者实有

诸己本无寿夭而一之也又何穷通得丧所能移而

贰之哉然则自一人言之谓造理履事仁智各造其

极是以知天为初学立命为圣真而立命之后可安

卷十五 第 122a 页 WYG0968-0701c.png

享其成矣自三人言之谓生知安行学知利行困知

享其成矣自三人言之谓生知安行学知利行困知勉行各有不同又以知天为至圣立命为下学则立

命不过勉强把持其于天命尚未之知而命亦止于

气数云尔孰知是命也天之所以为天而盈虚消息

本不贰者此也人之所以为人而死生寿夭本不贰

者此也果命我立则心性之原于天者不为身外变

故所摇夺方知我命由我不由天也天地我立万化

我出而宇宙在我矣若遽以立命责之初学之士可

卷十五 第 122b 页 WYG0968-0701d.png

乎哉况孔子五十始知天命至从心所欲不踰矩斯

乎哉况孔子五十始知天命至从心所欲不踰矩斯尽性以至命也则其忘食忘忧不知老之将至果一

无所庸其功耶易曰穷理尽性以至于命合孟子之

言观之心性者学问用功之实地天命者心性从出

之渊源进有渐次而学无等级功日纯熟而理无终

穷圣学之脉络此可谓谆且悉矣

执一贼道

大道无方体也于无方体中而凡有方体者莫非道

卷十五 第 123a 页 WYG0968-0702a.png

大道无穷尽也于无穷尽中而凡有穷尽者亦莫非

大道无穷尽也于无穷尽中而凡有穷尽者亦莫非道盖道也者大无不包小无不入高不可抗卑不可

贬其本体之真不可以思为不可以名状也于此执

其无方体无穷尽者以言道而凡有方体有穷尽者

便以为非道焉固非真知道者况执其有方体有穷

尽者自以为是未免隘焉而不弘拘焉而不达使其

言行又为世所信崇足以树风声建标的其害道岂

浅浅哉孟子恶执一贼道正有见于斯也何也言道

卷十五 第 123b 页 WYG0968-0702b.png

至于仁义执中宜无容议也然杨子执义之一而害

至于仁义执中宜无容议也然杨子执义之一而害乎仁墨子执仁之一而害乎义子莫执仁义之中而

害时中故其说为邪说行为诐行辞为淫辞恶之若

此其严者岂恶其学仁学义学执中哉恶其各执一

偏之见于以戕贼乎斯道之全也故夷尹惠圣人也一

于任一于和犹谓之不同道况杨墨子莫之流

哉可见清任和也仁义中也皆道也不执则皆

是执之则皆非孔子所以为圣之时孟子所以愿学

卷十五 第 124a 页 WYG0968-0702c.png

孔子也况世之学者高之为异学之玄虚卑之为俗

孔子也况世之学者高之为异学之玄虚卑之为俗学之桎梏间有睹圣学之一脔者各执一语分门树

帜诋訾先辈自任以真宗嫡派苟人有片言不契即

从而排之其亦未闻孟子举一废百之教乎或曰执

一不可也孔门一贯何谓哉盖会道之全者则当举

其要见道之偏者则当体其全孔子所谓一为博而

寡要者发也孟子所谓一为偏之为害者防也况贯则

无所不通执则局而不贯言若相反实互相发也

卷十五 第 124b 页 WYG0968-0702d.png

或曰偏执之害道也如此而允执固执何谓哉盖孟

或曰偏执之害道也如此而允执固执何谓哉盖孟子病其执者病其执中无权非择善而执也譬之欲

航海者置巨舟焉帆樯篙橹无一不具苟舵有不善

虽巨舟不足以任风波之险使执舵无活法焉难乎

道岸之先登矣故孔子示之以一贯也若徒恃一叶

之舟而百凡无备又欲坚执一舵以冲风冒险必不

免胥溺之患焉孟子安得不为后之航海者示以万

全之术哉可见吾道一贯乃圣学之要执一贼道即

卷十五 第 125a 页 WYG0968-0703a.png

为异端之偏择善固执乃入道之功举一废百即为

为异端之偏择善固执乃入道之功举一废百即为偏执之害自行不著习不察者苟能于斯道管窥一

班亦足为进道之机而仁者见之谓之仁知者见之

谓之知且又居之不疑是即执一者流也即此会通

观之吾人于无方体无穷尽中徒执一自贼又以贼

人何为哉

仁知急先务

心之理一也固不可混焉而无别亦不可好为分裂

卷十五 第 125b 页 WYG0968-0703b.png

而失之于支离也尝即孟子言仁知观之自其心之

而失之于支离也尝即孟子言仁知观之自其心之知谓之知自其心之爱谓之仁知此心也爱亦此心

也仁知分言其心则一虽分而实未之分也尧舜智

不遍物而当务之为急仁不遍爱而急亲贤之为务

使所先在乎历象授时平水土所急在乎举禹皋稷

契则仁知各一其务终判然不相合矣仁者见之谓

之仁知者见之谓之智岂尧舜之仁智也耶且即其

文义言之智言当务之为急仁言急亲贤之为务是

卷十五 第 126a 页 WYG0968-0703c.png

急亲贤之为务正以当务之为急也又智言先务仁

急亲贤之为务正以当务之为急也又智言先务仁言急亲贤则先务之急不急在于亲贤乎盖智虽无

所不知仁虽无所不爱而知其爱之所最当先者莫

先于亲贤是之为善用其爱而爱无不遍是之为善

用其知而知无不周智仁本无二心知爱亦非二务

也故下文总以不知务承之非专言智也即莫之禦

而不仁是不智之意也然非孟子之言也樊迟问仁

问智孔子教以知人爱人向非子夏善发其蕴则樊

卷十五 第 126b 页 WYG0968-0703d.png

迟终莫达乎举直化枉之旨也何为孟子言之百世

迟终莫达乎举直化枉之旨也何为孟子言之百世之下皆樊迟也耶虽然樊迟疑而问此所以终明于

圣门后儒不问不疑又从而为之辞此仁智合一之

理愈晦于孟氏之后也亦非孔门之言也皋陶曰在

知人在安人禹曰知人则哲能官人安民则惠黎民

怀之盖惟哲以官人此所以民怀其惠也观尧举舜

舜举禹皋陶而黎民于变时雍谓知人安人各一其

事也可乎哉况无所不知无所不爱仁智之全体也

卷十五 第 127a 页 WYG0968-0704a.png

当务为急急务亲贤仁智之大用也如此而分之合

当务为急急务亲贤仁智之大用也如此而分之合之皆可也若曰智仁之德不同既欲如何以全其知

又欲如何以全其爱是自分裂其体矣知爱之务亦

不同既欲如何以急先务又欲如何以急亲贤是自

琐屑其事务矣圣贤本欲去烦难以归诸易简后儒

必欲黜易简以求之烦难学术为天下裂可胜慨耶

或又以圣贤于仁智分言之者亦多矣何为于仁智

而必欲合之也盖智仁本一也有意而合之与有意

卷十五 第 127b 页 WYG0968-0704b.png

而分之皆非也但古人既合言之后人必欲分何哉

而分之皆非也但古人既合言之后人必欲分何哉学者果能真知存诸中也仁智无二心达诸用也知

爱无二务则为学不厌智教不倦仁可也谓成己仁

成物智亦可也性之德也合外内之道也仁且智则

圣矣苟不能反身而默识之分之非也合之亦非也

故曰仁智合一存乎圣

反经

孟氏辟异端而异端之害熄岂有他术哉亦曰反经

卷十五 第 128a 页 WYG0968-0704c.png

而已矣譬之治病者必培养其元气惟真元一固则

而已矣譬之治病者必培养其元气惟真元一固则百邪不侵故曰经正则庶民兴庶民兴斯无邪慝矣

自孟氏没异端之害莫甚于佛老韩氏辟之著原道

欧氏辟之著本论亦似乎能反经也已何为二氏之

学愈昌炽哉近读史纂前引其论二氏颇足以发其

微隐论寂以通天下之感静以贞天下之动微以效

天下之显虚以御天下之实觉以神天下之应是谓

千圣经纶无所倚之学后儒昧于自反徒以训诂为

卷十五 第 128b 页 WYG0968-0704d.png

学掇取古圣贤已行之迹著为典要使人循而习之

学掇取古圣贤已行之迹著为典要使人循而习之相守以为世法彼佛老者窥吾学术之弊窃取吾圣

学精义据之为己有而为吾儒者拘滞形器之中语

及虚寂则曰此异端之教也避之惟恐不及尝考后

儒辟佛之说大略数端有谓不耕而食不蚕而衣以

为民害者有谓毁形废伦以为身害者有谓琼宫瑶

宇耗财蠹物以为国家害者此特病其迹耳请言其

精有谓吾儒之学主于经世佛氏之学主于出世以

卷十五 第 129a 页 WYG0968-0705a.png

为公私之辨者矣有谓耽悦禅味偏于虚静者矣

为公私之辨者矣有谓耽悦禅味偏于虚静者矣有谓绝情去念流于断灭者矣有谓经是言诠直指

单传不立文字者矣凡此皆不足以病佛氏也盖吾

儒之学以见性为宗佛氏之学亦以见性为宗性为

生理吾儒以万物各得其所为尽性有无相生此为

方员之至也佛氏之教名无不周遍实则自外于伦

理欲万物同归寂灭并其方员之迹而弃之要之不

可以治天下国家佛之异于吾儒者固如此自古论

卷十五 第 129b 页 WYG0968-0705b.png

性命者必归老氏其曰常无欲以观其妙无中之有

性命者必归老氏其曰常无欲以观其妙无中之有性宗也常有欲以观其窍有中之无命宗也致虚守

静以观其复有无交入性命合一之宗也复曰常常

曰明是谓长生久视之道要其所归不出身心两字

性以心言神之宅也命以身言气之门也神气人之

所资以生者也道之纪也吾儒之学则中和是己未

发之中正心边事所谓观妙也中节之和脩身边事

所谓观窍也情归于性是谓还丹所谓观初也致中

卷十五 第 130a 页 WYG0968-0705c.png

和则天地此位万物此育所谓宇宙在乎手万化归

和则天地此位万物此育所谓宇宙在乎手万化归于身得一而万事毕矣后之养生者虽皆本于老氏

未免似是而非并老氏之旨而失之其论老氏者又

如此即其言精则精矣吾圣学与佛老之学不几于

无辨矣乎盖老氏谓之无吾儒何尝一于有也佛氏

谓之寂吾儒何尝偏于实也然同一性命也彼以鍊

养为宗不过制鍊魂魄云尔非所以尽性而至命同

一虚静寂觉也彼以寂灭灭已为大涅槃与寂然不

卷十五 第 130b 页 WYG0968-0705d.png

动感而遂通天下之故实毫釐千里恶可因其近似

动感而遂通天下之故实毫釐千里恶可因其近似不思大为之防哉盖孟子所谓反经非专精隐微言

也时行物生无声臭也手持足行何思为也人性之

常虽至隐而至微实莫见而莫显经纶大经谓君臣

父子夫妇昆弟朋友之五常也故大学明明德亲民

止至善不外乎仁敬孝慈信中庸率性之道必造端

夫妇以及乎子臣弟友知止者止此也尽性者尽此

也孟子道性善言必称尧舜故曰尧舜之道孝弟而

卷十五 第 131a 页 WYG0968-0706a.png

已矣又曰圣人人伦之至也况鸟兽不可同群吾非

已矣又曰圣人人伦之至也况鸟兽不可同群吾非斯人之徒与而谁与故伦物之外无道尽伦之外无

学也观诸孩提知能之良不学不虑非即老氏之无

佛氏之寂乎知爱知敬虽有而何损于无虽感而何

害于寂也彼老氏固以摄生为旁门实以超生为拔

宅佛氏固以断灭为外道实以无生为大常故谓父

子兄弟俱假合相凡一切孩提种性必绝而去之以

求乎父母未生已前而四大皆幻也是二氏欲不著

卷十五 第 131b 页 WYG0968-0706b.png

相离父兄绝夫妇祗自全其所谓性之寂性之无而

相离父兄绝夫妇祗自全其所谓性之寂性之无而反著乎父子兄弟夫妇之相则不免为斯世斯人所

苦矣其视圣人爱亲敬长刑于寡妻凡二氏之苦海

皆吾儒之坦途不惟不著相而即此尽性命立人极

也其邪正难易为何如哉是言吾性之至隐微者莫

过乎知能之良言吾性之切近者莫踰乎爱敬之实

君子反经反乎此佛老异端异乎此何必求诸性觉

真空应感俱寂窈冥恍惚天地悉归然后为吾性经

卷十五 第 132a 页 WYG0968-0706c.png

常之道耶噫今之儒学特圣学中之一端且无论

常之道耶噫今之儒学特圣学中之一端且无论也然今之禅门且非佛氏之学也今之玄门且非老

氏之学也今之号称圣学者乃杂乎今之禅今之玄

其去老佛之学已相倍蓰又何怪其视吾圣人尽

性尽伦之学皆为粗迹必求之虚无寂静以为同

也故曰规矩方员之至也圣人人伦之至也安得

真志圣学者一以大经为规矩而为天下立人极

哉

卷十五 第 133a 页 WYG0968-0707a.png

道通天下大无穷也知本仁心明不息也惟人能弘

道通天下大无穷也知本仁心明不息也惟人能弘道本其所自明者以大明于天下则道统在斯人矣

柰何日用不知者牿于耳目见闻之中冥然罔觉与

草木鸟兽同其生殖运动已尔间有能反身默识潜

神于性命之学者又欲超脱见闻以求乎自性无知

之真焉而道之晦也伊谁之责乎夫人孰不曰斯道

也人孰不具此知也自孩提时知爱知敬即仁义之

道也特患不能达之天下耳大人与天地合德日月

卷十五 第 133b 页 WYG0968-0707b.png

合明岂有他哉不失良知之性也或见而知之焉非

合明岂有他哉不失良知之性也或见而知之焉非独见己也本其所独见者与天下之人共见之此之

谓真见也或闻而知焉非独闻己也本其所独闻者

与天下之人共闻之此之谓真闻也但知一也其时

同其道同故谓之见知其时异其道同故谓之闻知

道不以古今异知不以见闻殊所知即道也惟以先

知觉后知以先觉觉后觉使斯道大明浩浩乎天地

之包涵万象不自以为德昭昭乎日月之普照万方

卷十五 第 134a 页 WYG0968-0707c.png

不自以为功此孟氏愿学孔子意也故以见知闻知

不自以为功此孟氏愿学孔子意也故以见知闻知叙群圣贤道统于七篇之末与论语末篇执中之旨

一而已矣盖孟子道性善言必称尧舜孔子叙书断

自唐虞正以二帝大明斯道于天下乃后人耳目见

闻所及故尧舜禹汤武同一执中之学也曰四海困

穷天禄永终曰万方有罪罪在朕躬曰百姓有过在

予一人何谓哉执中而无与于四海万方非执中之

学也大学言明明德于天下中庸言尽性即言尽人

卷十五 第 134b 页 WYG0968-0707d.png

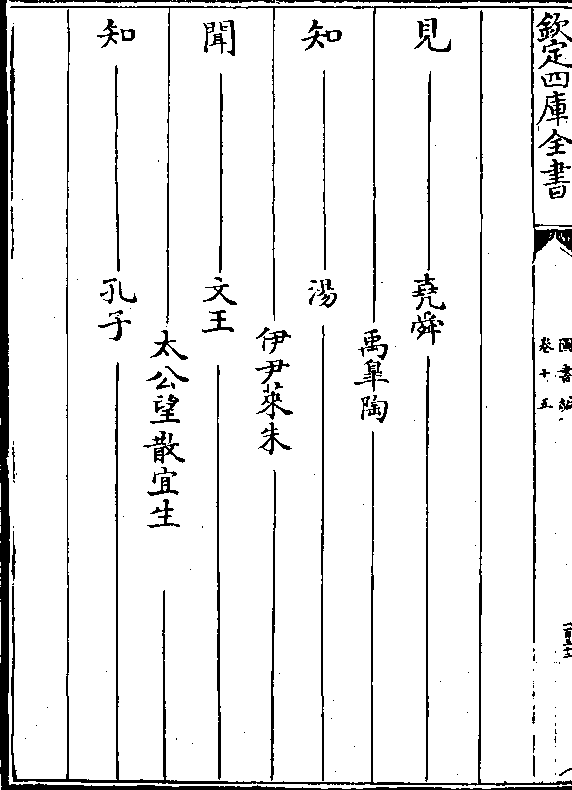

物之性参赞天地皆此意也知论语执中之传则见

物之性参赞天地皆此意也知论语执中之传则见知闻知之统可得而言矣是故无穷者性道之蕴致

其无穷之知而大明乎斯道者圣人性之之学尧舜

性道之宗也汤文孔子其闻而知者知此也禹皋尹

朱望散其见而知者知此也苟于斯道匪不息之明

焉则唐虞之际其得见尧舜者不可胜记何为见而

知者独在乎禹皋三代得闻尧舜者亦不可胜记何

为闻而知者独归之汤文孔子也苟真知斯道而不

卷十五 第 135a 页 WYG0968-0708a.png

能大明于天下以扩其无穷之量则尧舜汤文为天

能大明于天下以扩其无穷之量则尧舜汤文为天下君也禹皋尹朱望散为天下相也固能布德泽于

四海建勋业于万方孔子不过一匹夫耳何为而得

缵乎尧舜汤文之绪颜曾子思皆亲见夫孔子何为

孟子皆不许之以见知也韩退之曰尧以是传之舜

舜以是传之禹禹以是传之汤汤以是传之文武周

公文武周公传之孔子孔子传之孟轲轲之死不得

其传焉亦有以识此矣世之人非尽无志于学也灭

卷十五 第 135b 页 WYG0968-0708b.png

知归寂性觉真空欲诱天下后世尽归诸默照之宗

知归寂性觉真空欲诱天下后世尽归诸默照之宗似是实非贼道莫此为甚而聪明澄彻稍开一隙之

明者又自认为知止知性不能善与人同使斯世斯

民共明此道由知非大始之乾知故行非至健之乾

体自小其知即自小其道无怪乎见知闻知之鲜其

人也孟子曰然而无有乎尔则亦无有乎尔信乎千

百世之下无有乎见知闻知之学也韩退之曰轲之

死不得其传信乎后之所传皆非韩氏所谓尧舜汤

卷十五 第 136a 页 WYG0968-0708c.png

文孔子之传也是故传其自性不睹不闻之知者内

文孔子之传也是故传其自性不睹不闻之知者内也传其多见多闻之知者外也传其无穷之知与天

下之人共知共闻以大明乎斯道而满其分量者无

有乎尔也故曰人能弘道本其所自明者以大明于

天下则道统在斯人也

春秋诸大夫隐士

古今人品不出隐见二途隐则俭德洁已以自高见

则行道立业以自表圣人未尝不隐未尝不见也用

卷十五 第 136b 页 WYG0968-0708d.png

舍行藏与时消息而我无与耳彼一于见者不知晦

舍行藏与时消息而我无与耳彼一于见者不知晦以藏其用一于隐者不知达以显诸行道不同故不

相为谋也天下宁有二道哉圣学不明大抵弊于两

途异端不与也尝读论语凡春秋诸大夫隐士多所

记录此虽圣人采善之公心而圣学亦因此可窥矣

是故鲁父母之邦也如季文季桓季康孟懿孟庄孟

武伯孟公绰子服景伯臧文仲武仲卞庄孟之反孟

敬子卫则蘧伯玉公叔文子宁武子史鱼公子荆孔

卷十五 第 137a 页 WYG0968-0709a.png

文子王孙贾棘子成齐则管仲陈文子晏平仲郑则

文子王孙贾棘子成齐则管仲陈文子晏平仲郑则子产子羽裨谌世叔楚则令尹子文子西皆当时名

大夫而叶公太宰亦其流也其中管仲之功子产之

惠子文之忠陈文子之清孟庄之孝卞庄之勇武仲

之知史鱼之直宁武之愚公绰之不欲公叔文子与

孔文子之文公子荆善居室晏平仲善与人交季文

子三思而行想圣人惓惓焉表而出之必有非人所

易及者若君子之许则独在蘧伯玉焉隐于当时则

卷十五 第 137b 页 WYG0968-0709b.png

晨门荷蒉楚狂丈人长沮桀溺除微生亩外逃世且

晨门荷蒉楚狂丈人长沮桀溺除微生亩外逃世且逃名矣逸民如伯夷叔齐夷逸朱张柳下惠少连隐

于下位如仪封人而又有达巷党人之类迹有不齐

孰非隐士之流乎即晨门荷蒉之言谓其不知孔子

不可也然知其人不知其道谓之真知可乎哉惟仪

封达巷党人庶几近之至如夷惠与圣人时有后先

圣人所称许者亦自有在但我则异于是要非圣人

时中之道矣可见诸大夫皆一于道之行也诸隐者

卷十五 第 138a 页 WYG0968-0709c.png

皆一于道之藏也二之则非道也所以用舍行藏独

皆一于道之藏也二之则非道也所以用舍行藏独许颜氏之子虽伯玉有道则仕无道则可卷而怀者

犹未足与于斯也何也道一也用则行行此也舍则

藏藏此也观之圣人虽曰用则行矣绥来动和期月

而可而女乐一受明日遂行矣即其接淅不脱冕焉

何其速也虽曰舍则藏矣然不欲洁身乱伦而必以

有道易无道者其素志也故佛肸公山弗扰召即欲

往又何汲汲皇皇如是哉可以识孔子老安少怀之

卷十五 第 138b 页 WYG0968-0709d.png

心可以识孔子无可无不可时中之道矣故曰隐居

心可以识孔子无可无不可时中之道矣故曰隐居以求其志行义以达其道吾闻其语矣未见其人也

信乎隐见一道之难也奈何以此立教世之以仕为

通者莫非富贵利达之心斗筲器量何敢望管仲子

产之后尘也而以隐为高者又皆放浪诗酒逍遥方

外而深厉浅揭果哉避世于耕耘者吾见亦罕矣此

圣贤学术所以愈晦愈湮也噫人品必以圣贤为极

则也出非富天下处非忘天下斯道必有所在也学

卷十五 第 139a 页 WYG0968-0710a.png

可以不讲哉

可以不讲哉微生高陈仲子乡愿

与人为善而不求备于人者圣贤之公心众恶必察

众好必察不肯轻以一善与人者尤圣贤卫道之深

意也惟其察于众所好恶一断以是非之公也故人

皆以为直人皆以为廉人皆以为谨厚而圣贤独不

之许反从而责备救正之深恶严辟之焉岂得已哉

微生高以直名于世也孔子乃曰孰谓微生高直或

卷十五 第 139b 页 WYG0968-0710b.png

乞醯焉乞诸其邻而与之陈仲子以廉名于世也孟

乞醯焉乞诸其邻而与之陈仲子以廉名于世也孟子乃曰仲子恶能廉充仲子之操则蚓而后可者也

乡原非之无举刺之无刺以谨厚名于一乡也孔子

乃曰乡愿德之贼孟子曰不可与入尧舜之道夫众

皆以为直为廉为谨厚矣孔孟于众所交好而独非

之不几于苛察过诘失隐恶之道哉是不然斯民也

三代直道而行者也微生高素以直沽名而乞醯于

邻仆仆焉求以自保其直名耳想平日所为莫非矫

卷十五 第 140a 页 WYG0968-0710c.png

强乞醯一节偶露真情孔子所以为沽直名者戒也

强乞醯一节偶露真情孔子所以为沽直名者戒也若谓其曲意徇物掠美市思不得为直是有取于證

父攘羊之直矣胡为乎父子相隐直在其中乎陈仲

子素以廉沽名虽避居于陵至食井上螬食之李不

恤也孟子因其避兄离母恐人咸以其小者信其大

者耳若谓其无求于世为非廉则非其道义一介不

以取诸人而孑然不食周粟者何为哉盖二子好名

良亦苦矣而二子之名乃为世所羡慕故孔孟不得

卷十五 第 140b 页 WYG0968-0710d.png

不斥其非惧世人复效二子而蹈其弊也乡原则又

不斥其非惧世人复效二子而蹈其弊也乡原则又不然同乎流俗合乎污世阉然媚于世盖惟欲人之

悦己不择理义之是非故众皆悦之亦惟悦其无忤

于众焉耳此其处心积虑尤深且劳也孔孟安得不

恶之哉恶其似德非德有害于德虽其善名在一乡

而恶之尤甚无非卫道之心也可见微生仲子乡原

不过于矫则过于徇皆为名起念者也惟其为名起

念不在已也枉用心力以欺世人耳目孳孳焉惟恐

卷十五 第 141a 页 WYG0968-0711a.png

破缺失其所贪而其终至于丧已且名高一时起人

破缺失其所贪而其终至于丧已且名高一时起人效慕之心其终不免于害人好名之弊可胜言哉盖

其劳心苦行以求身外之名自君子视之如见其肺

肝矣则亦何益之有但好名虽同微生仲子必其质

之近于刚者故矫世绝俗而不顾乡愿必其质之近

于柔者也故同流合污不自知其非其名心一动皆

殚竭生平精力以为之护持而毫芒霄壤虽以廉直

谨厚之德反为中道之害有如此故孔孟于众好之

卷十五 第 141b 页 WYG0968-0711b.png

中直斥其非焉亦可以见圣贤之用心矣虽然一善

中直斥其非焉亦可以见圣贤之用心矣虽然一善成名亦顾人何如耳夷齐饿死首阳几于绝俗柳下惠

袒裸与偕似乎同流孔子于清之中又表其不念旧

恶孟子于和之中又表其不以三公易其介孔孟何

心哉苟有益于斯人推扬之惟恐不尽苟有害于世

道拒绝之惟恐不深君子立身行已可不慎哉

大中本言自叙

天之生物也使之一本试观一物一物固然达观众

卷十五 第 142a 页 WYG0968-0711c.png

物众物皆然合观天地人与万类无物不然允矣为

物众物皆然合观天地人与万类无物不然允矣为物之不二也二之则不是矣惟于此不二之物真信

不惑则知大学莫先格物物有本末而本乱则末不

治矣故曰此谓知本此谓知之至也中庸莫先时中

喜怒哀乐未发谓之中中也者天下之大本也时时

只此未发之中斯为君子中庸故曰立天下之大本

是天下无二物无二中也宁有二本哉夫知本者格

物也立本者时中也学庸同此本也诵习大学不能

卷十五 第 142b 页 WYG0968-0711d.png

洞晰乎天下国家身心意知原为一物则不知其本

洞晰乎天下国家身心意知原为一物则不知其本矣几所谓明明德亲民止至善所谓致知诚意正心

修身齐家治国平天下所谓仁敬孝慈信好好恶恶

絜矩之道皆无所著曷能知止至善耶诵习中庸不

能洞晰乎未发之中为天下之大本则凡所谓性道

教也明与诚费与隐也与夫不闻不睹无声无臭洋

洋优优敦化川流皆何所指也所谓发皆中节之和

达道达德庸行庸言鸢鱼之飞跃鬼神之显微三重

卷十五 第 143a 页 WYG0968-0712a.png

九经知天知人至诚至圣参赞位育乎天地皆何所

九经知天知人至诚至圣参赞位育乎天地皆何所自出也曾谓中庸而不本乎未发之中耶予于学庸

之本未能实有诸己然玩味体贴久之则独有契焉

故记述大旨统名为本言者非强名之也亦惟阐明

其本然者与同志共究之耳或曰修身为本以身对

家国天下观之其本甚显若未发之中则甚隐矣安

得谓其本之不贰耶曰此谓修身在正其心是身之

修由心之正而心之所以得其正者以忿懥恐惧好

卷十五 第 143b 页 WYG0968-0712b.png

乐忧患不滞于有所也心无方所非喜怒哀乐未发

乐忧患不滞于有所也心无方所非喜怒哀乐未发之中而何或又曰心性一也学庸各有所专而不兼

言之何耶曰大学言正心矣至善非性乎中庸言率

性矣戒惧敬信非心乎矧心性之隐微欺慊总名之

曰独独宁有二乎无二独则无二本益信矣噫大则

无外中则不倚安得真知本立本者与之同證乎慎

独之功

论孟约言自叙

卷十五 第 144a 页 WYG0968-0712c.png

志学集千古之大成愿学立百代之定矩一祖一宗

志学集千古之大成愿学立百代之定矩一祖一宗前无古后无今此学谱所由来也世之学者畴不读

习论孟之书畴不谈说孔孟之道而究竟博约之学

脉者每鲜其人盖由经生学士视为常谈童而习之

达即弃若弁髦无论已学究汩没于训诂至皓首莫

识其指归犹可说也惟高明特达者反鄙之为糟粕

灰烬溺心佛藏不思生长覆载间既自忘其罔极之

恩乃欲脱然宇宙外正由论孟至约之学脉未之明

卷十五 第 144b 页 WYG0968-0712d.png

耳夫道虽博约一致而一本万殊约尤博之所归宿

耳夫道虽博约一致而一本万殊约尤博之所归宿也如万物发生两间者不可胜穷苟不能见天地之

心曷知其生生化化原自至简易哉是故论孟记载

言言皆身心性命之发泄自朝廷达之闾巷君君臣

臣父父子子兄兄弟弟夫夫妇妇以至朋友之交凡

一言一动未有斯须能越其范围者乃曰吾道一以

贯之曰夫道一而已矣虽未易神明其所指要之不

可以泛求也尝细绎其篇章如博学于文约之以礼

卷十五 第 145a 页 WYG0968-0713a.png

亦可以弗畔矣夫如博学而详说之将以反说约也

亦可以弗畔矣夫如博学而详说之将以反说约也是约之一言鲁邹一辙故以约失之者鲜矣而守约

施博乃所以为善道也傥能于论孟中默识其至一

者以为深造之梯航虽丝缕紏纷皆由筘出枝叶繁

夥悉自根生不出乎彝伦日用而树万世不易之纲

常不越布帛菽粟而一日不衣则寒不食则馁俾海

宇生灵咸蒙其饱煖之赐幸有此二书存也所以谓

夫子之道忠恕而已矣尧舜之道孝弟而已矣学问

卷十五 第 145b 页 WYG0968-0713b.png

之道求其放心而已矣尧舜人皆可为文武之道未

之道求其放心而已矣尧舜人皆可为文武之道未坠于地亦在乎为之而已矣观孔门惟颜曾得其传

然颜之竭才惟在博约之循循孟子渊源所自独宗

皓皓不可尚而叹其不如曾之守约者正谓此耳否

则多学而识失则泛举一废百失则僻不曰孔专求

仁孟专集义则曰孔子言性兼夫气质孟子专道性

善未免岐孔孟而二之矣潢也不自揣量于焉记述

论孟旨意乃统以约言该之亦欲循其博约一致者

卷十五 第 146a 页 WYG0968-0713c.png

以自满其志愿匪徒曰于无隐之中独契其无言之

以自满其志愿匪徒曰于无隐之中独契其无言之秘于不虑不学之内独得夫不为不欲之真也盖非

礼勿视听言动正所谓约之以礼而反约之机凡行

有不得皆反求诸己无馀蕴矣若夫潜神虚寂正与

孔孟相背驰也约言乎哉

四书总意

国朝以经义开科学庸论孟童子时即习其句读稍

长即能解释字义想其意谓发为文辞咸烨然可观

卷十五 第 146b 页 WYG0968-0713d.png

其问多言而中或亦有能阐明圣贤旨趣者况以此

其问多言而中或亦有能阐明圣贤旨趣者况以此课之学校举之乡进之朝堂彬彬乎英才辈出

宜乎孔曾思孟之学大明当时矣抑知程子谓

读论语后又只是此等人便是不曾读而今之士

得无有读书不识字者乎即如论语开卷便提

揭学之一字以觉群蒙所以孔子十五志学不

如丘之好学吃𦂳教人莫有切于学焉者学果

何所学欤大学在明明德亲民止至善而莫要于知

卷十五 第 147a 页 WYG0968-0714a.png

止中庸天命之性孟子知性知天其义一也苟不能

止中庸天命之性孟子知性知天其义一也苟不能知止知性会四书而归之一焉谓之为圣学可乎哉

但今之时说有谈性学于举业之旁者鲜不嗤笑而

诋訾之而经义秪为取青紫之刍狗耳又孰肯以尽

性为己责也学字且未明何有于四书之诵习哉或

曰孔门之学惟在求仁大学之止庸孟之性本各一

其学也必欲强而同之何欤盖孔曾思孟同一源流

谓其有二学焉不可也孔门惟在求仁信矣论语二

卷十五 第 147b 页 WYG0968-0714b.png

十篇其言仁能几不知随其问荅虽各有不同而同

十篇其言仁能几不知随其问荅虽各有不同而同归之仁也所谓学习志学好学曾有外于大学者乎

知止者止乎性之至善也求仁者求乎性之至善也

仁者人也孔孟之所同学所以学为人也舍仁又何

所学会通学庸而要其归宿皆示人以求仁之方也

苟执泥言诠则孔子固言言殊矣一以贯之岂虚语

哉或又曰明德亲民总归之止至善中和位育总归

之尽性谓其同归于仁焉可也然孔曰求仁孟曰集

卷十五 第 148a 页 WYG0968-0714c.png

义何欤盖仁即性之善义即仁之宜天地以生物为

义何欤盖仁即性之善义即仁之宜天地以生物为心而各得其宜圣人以求仁为学而惟义所在况义

之与比义以为质孔子未尝专言仁亲亲仁也仁人

心也孟子未尝专言乎义谓孔子言仁于春秋孟子

倡义于战国各因其时亦未足为定论也知此则知

大学专言乎心非遗性也中庸专言乎性非遗心也

心性仁义一也统言之非泛专言之非偏惟合学庸

论孟而约其归则默识心通庶几乎圣贤一本之学

卷十五 第 148b 页 WYG0968-0714d.png

不徒为口耳之赘疣矣否则以隋珠弹鸟鹊固可惜

不徒为口耳之赘疣矣否则以隋珠弹鸟鹊固可惜也而以书博我买椟还珠宁无悔乎

图书编卷十五