声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

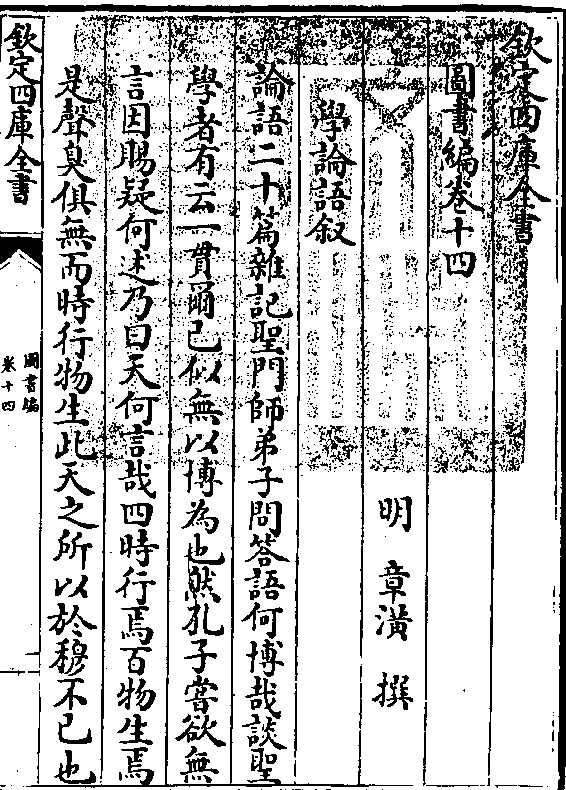

卷十四 第 1a 页 WYG0968-0574a.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷十四

明 章潢 撰

学论语叙

论语二十篇杂记圣门师弟子问答语何博哉谈圣

学者有云一贯尔己似无以博为也然孔子尝欲无

言因赐疑何述乃曰天何言哉四时行焉百物生焉

是声臭俱无而时行物生此天之所以于穆不已也

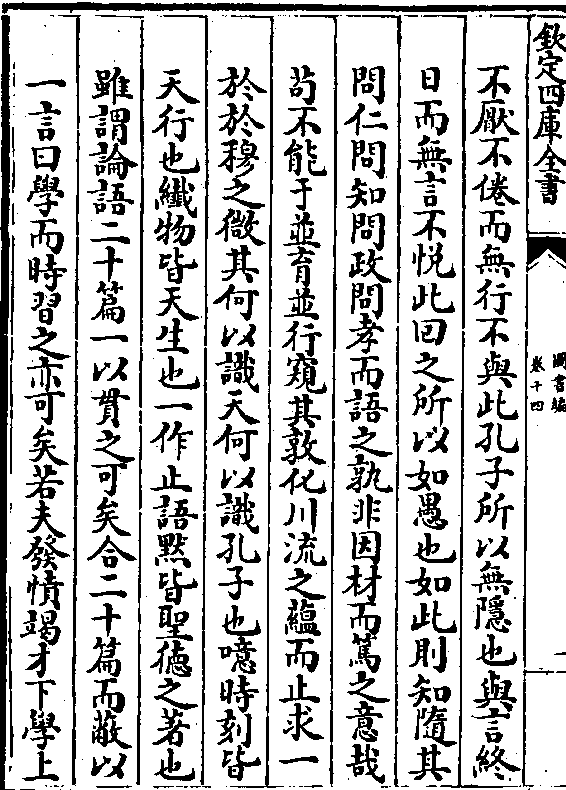

卷十四 第 1b 页 WYG0968-0574b.png

不厌不倦而无行不与此孔子所以无隐也与言终

不厌不倦而无行不与此孔子所以无隐也与言终日而无言不悦此回之所以如愚也如此则知随其

问仁问知问政问孝而语之孰非因材而笃之意哉

苟不能于并育并行窥其敦化川流之蕴而止求一

于于穆之微其何以识天何以识孔子也噫时刻皆

天行也纤物皆天生也一作止语默皆圣德之著也

虽谓论语二十篇一以贯之可矣合二十篇而蔽以

一言曰学而时习之亦可矣若夫发愤竭才下学上

卷十四 第 2a 页 WYG0968-0575a.png

达则存乎其人

达则存乎其人卷十四 第 3a 页 WYG0968-0575c.png

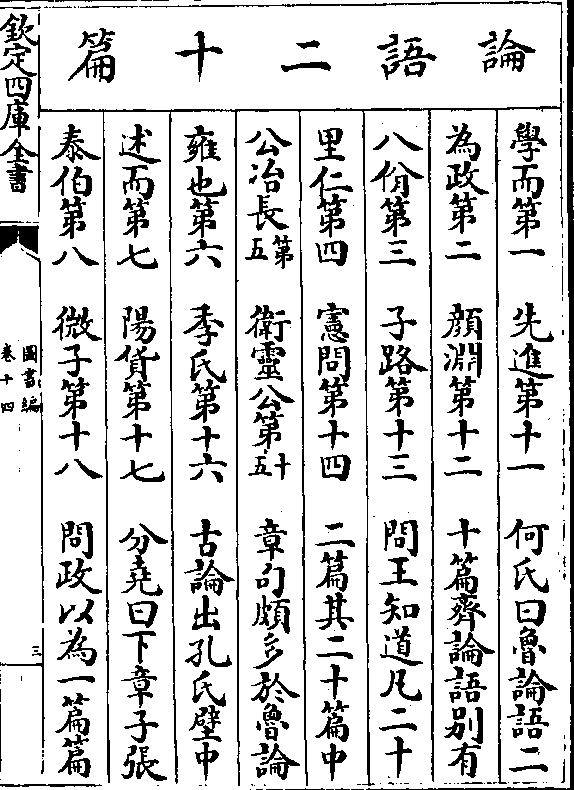

卷十四 第 3b 页 WYG0968-0575d.png

子罕第九 子张第十九 不与齐鲁语同

子罕第九 子张第十九 不与齐鲁语同乡党第十 尧曰第二十

程子曰论语之书成于有子曾子之门故其书独二

子以子称

程子曰读论语有读了全无事者有读了后其中得

一两句喜者有读了后知好之者有读了后直有不

知手之舞之足之蹈之者

程子曰今人不会读书如读论语未读时是此等人

卷十四 第 4a 页 WYG0968-0576a.png

读了后又只是此等人便是不曾读

读了后又只是此等人便是不曾读程子曰颐自十七八读论语当时已晓文义之美愈

久但觉意味深长

尝读鲁论而求吾孔氏之所以为学者矣盖夫孔氏

之教其徒也一则曰仁二则曰仁当时学者之学于

孔氏也一则曰求仁二则曰求仁是故立而立人达

而达人者语其体一克己复礼主敬行恕参前而倚

衡者语其方也博学审问慎思明辩笃行者语其功

卷十四 第 4b 页 WYG0968-0576b.png

也一贯者语其约也天下归仁者语其大也择善者

也一贯者语其约也天下归仁者语其大也择善者择乎此也固执者固执乎此也造次于是颠沛于是

者语其不息乎此也曾子之一日三省志乎此而省

也子路之乐与物共志乎此而共也颜子之无伐善

施劳志乎此而无伐施也呜呼圣门之相授受者如

此然则圣人之学其至易而至简者果在是耶抑不

在是耶故夫子尝曰仁远乎哉我欲仁斯仁至矣又

曰苟志于仁矣无恶也今之为圣人者其果求诸圣

卷十四 第 5a 页 WYG0968-0576c.png

人矣乎

人矣乎孔子以一人缵绪干圣立极万世岂有他术哉惟其

学焉而已矣一则曰我学不厌一则曰下学上达而

且以好学自许也所以论语二十篇首揭学而时习

一语以开万世作圣之蒙而学之一字得非孔门之

至要者哉试由论语以求孔子盖自十五以至七十

从心不踰矩虽以仰钻瞻忽之回尚欲从末由而究

其所以惟发愤忘食乐以忘忧不知老之将至于以

卷十四 第 5b 页 WYG0968-0576d.png

满其志学之分量云耳然其学也果多学而识之欤

满其志学之分量云耳然其学也果多学而识之欤一以贯之仁而已矣即大学所谓明明德亲民止至

善是也今之颂大成赞天纵者咸谓其祖述宪章上

律下袭问官问礼好古敏求夫子焉不学也孰知孔

子不以忠信自足不以生知自居惟躬行未得以自

歉德不修学不讲以为忧每云我未能焉何有于我

所以亹亹然终日不食终夜不寝而不敢不勉惟时

习此学焉已矣古今之勤学孰有如孔子者哉然己

卷十四 第 6a 页 WYG0968-0577a.png

欲立而立人己欲达而达人老者安朋友信少者怀

欲立而立人己欲达而达人老者安朋友信少者怀乃其仁爱天下之心也终身汲汲皇皇欲满其志学

之分量者满此欲立欲达老安少怀之心也使得邦

家而理之期月而可三年有成绥来动和之化可以

计岁月而责成效矣奈何凤鸟不至河图不出天下

莫我知也虽问津辙环若求亡子于道路而畏于匡

要于宋绝粮于陈蔡至叔孙毁于朝微生讥其佞而

楚狂接舆且有凤衰之叹矣斯时也若可以已也犹

卷十四 第 6b 页 WYG0968-0577b.png

然南子可以见阳贷可与言公山弗扰与佛肸召可

然南子可以见阳贷可与言公山弗扰与佛肸召可以往此其心岂徒以至坚至白者在我欲自试于磨

涅而不为匏瓜系焉者哉鸟兽不可与同群吾非斯

人之徒与而谁与故仕以行义欲以有道易无道者

自不容己也知其不可而为之虽晨门亦谅其心矣

但仁爱天下之心固无穷也然卫灵齐景季桓子一

有不合明日遂行仕止久速则惟其时而已矣所以

用行舍藏我无所与疏食水饮乐在其中凡陋巷之

卷十四 第 7a 页 WYG0968-0577c.png

回舞雩之点皆可与共此学也故在陈之叹惟属于

回舞雩之点皆可与共此学也故在陈之叹惟属于吾党之小子观其进互乡戒阙党孺悲有教无类孰

非仁爱斯人之心乎虽然孔子果因道既不行然后

有四教之陈四科之设乎盖诸贤相从未尝一日离

也车不停骖固欲行义以达道而联属天下之英才

以大明此学启愤发悱实未尝一日废是以訚訚侃

侃乐于洙泗之滨不特四勿一贯各得其心学之传

也随群弟子问仁问孝问政莫不因才造就而被之

卷十四 第 7b 页 WYG0968-0577d.png

以时雨之化此其立达之心虽不能尽遂而心学一

以时雨之化此其立达之心虽不能尽遂而心学一脉亦赖诸贤以传之于无穷文未丧天道不坠地万

世其永赖矣可见尧舜禹汤文武以是学而作之君

皋陶益稷伊傅周召以是学而作之相孔子以是学

而作之师而春秋以下凡为君为相者得其学则治

失其学则乱孔子以匹夫而师万世者非学而何哉

要之仁一也学在斯教即在于斯也夫子不可及固

犹天不可阶而升然四时行百物生莫非天也天虽

卷十四 第 8a 页 WYG0968-0578a.png

不言而即时与物以观天斯可以默识其于穆不已

不言而即时与物以观天斯可以默识其于穆不已之蕴学不厌教不倦夫子一天也夫子虽不可及而

即学与教以求夫子亦可以默识其与天并运之心

后人特患无作圣之志耳有能一日用其力于仁矣

乎我未见力不足者况鲁论所记载其无行不与循

循善诱具在也否则人人读此论语程子谓读了后

又只是此等人便是不曾读反观宁无愧哉

论语大旨

卷十四 第 8b 页 WYG0968-0578b.png

问子谓学习为论语二十篇要旨信然矣谓学不尽

问子谓学习为论语二十篇要旨信然矣谓学不尽于一字之训释何欤曰读论语且不必證他经书即

二十篇中反覆䌷绎亦见非一字可训何也学之为

言效也皆是也未足以尽其义也孔子自十五志学

观其终身进步而立不惑知天命耳顺不踰矩何一

而非学哉未易窥也然曰汝以予为多学而识与予

一以贯之学识贵乎约矣多闻择善多见而识亦未

尝不博也吾尝终日不食终夜不寝以思无益固为

卷十四 第 9a 页 WYG0968-0578c.png

之不厌矣君子有九思学而不思则罔亦未尝不思

之不厌矣君子有九思学而不思则罔亦未尝不思也行有馀力则以学文若不专于行矣文莫犹人躬

行未得谓不重夫行也可乎天何言哉予欲无言言

若可废矣有德者必有言吾与回言终日谓不重夫

言也可乎好仁好知好信好直刚勇苟不好学则有

蔽矣使德之不修徒曰学之不讲是吾忧也可乎学

诗学礼学易学韶咸有益于得矣使博学于文不能

约之以礼欲其弗畔于道也得乎君子病无能焉固

卷十四 第 9b 页 WYG0968-0578d.png

天纵之将圣又多能矣何为又云君子多乎哉不多

天纵之将圣又多能矣何为又云君子多乎哉不多也生而知之者上也盖有不知而作我无是矣何为

又云吾有知乎哉无知也默而识之下学上达谓学

非觉也可乎敏事慎言就正有道即以好学许之恐

不专在于觉矣好古敏求见贤思齐谓学非效也可

乎回也不迁怒不贰过则以好学许之恐不专事夫

效矣故子贡曰夫子焉不学而亦何尝师之有是学

也果可以一字一义训释之否耶是故欲学孔子之

卷十四 第 10a 页 WYG0968-0579a.png

学必真知孔子之大学而后可或曰夫子之学信大

学必真知孔子之大学而后可或曰夫子之学信大学矣学者即欲学孔子之学多见其不知量也噫后

学各因其资之所近才力之所及于以自成其学可

也若愿学孔子欲执一废百反曰孔子不可学谓之

叛孔非欤

问圣学必有宗也观诸贤皆问仁果圣门必以求仁

为宗乎曰玩其篇章次第首云学习即次以孝弟为

仁之本又次以巧言令色鲜仁则谓仁为圣门学脉

卷十四 第 10b 页 WYG0968-0579b.png

此亦可徵况真知为仁之本在孝弟鲜仁之害在巧

此亦可徵况真知为仁之本在孝弟鲜仁之害在巧言令色而仁亦过半矣问圣门高弟无踰颜子固夫

子独以克复传之其馀诸子不过各以资之所近者

语之耳后学为仁安敢遽希克复之乾道乎曰仁一

而已矣圣门如颜渊仲弓司马牛樊迟子贡子张皆

问仁而夫子教之谓非因人而施不可也后儒遂因

各贤之造诣疑圣教有偏全小大之殊使果有偏全

小大之殊则仁亦参差不齐矣如克己复礼信乎全

卷十四 第 11a 页 WYG0968-0579c.png

而大也非颜子不能也出门如见大宾使民如承大

而大也非颜子不能也出门如见大宾使民如承大祭己所不欲勿施于人时时处处是此一点如见如

祭勿施之心尚与克复者异乎颜渊仲弓信能请事

斯语牛也疑讱言不足以尽仁视回雍霄壤矣向使

因讱言一语而能以三隅反则非礼勿视勿听勿动

者不已涵畜于讱言之中乎樊迟三问夫子三答之

如以其言而已矣则将以何者为终身之依㨿也然

在居处则为恭在执事则为敬在与人则为忠非即

卷十四 第 11b 页 WYG0968-0579d.png

爱人之仁乎夷狄不可弃非即先难后获之功乎谓

爱人之仁乎夷狄不可弃非即先难后获之功乎谓诸子领略圣教各有不齐则可谓圣人教诸子有偏

全大小则不可以语仁矣

仁人也人而不仁不可以为人也何近儒谈万物一

体之仁者不假修證色色具在徵之圣门祗见其不

足据也是故将以仁为难欤一日克己复礼天下归

仁有能一日用力于仁未见力不足者将以为易欤

何为罕言仁而谓若圣与仁则吾岂敢将以为近也

卷十四 第 12a 页 WYG0968-0580a.png

仁以为己任不亦重乎死而后已不亦远乎将以为

仁以为己任不亦重乎死而后已不亦远乎将以为远也仁远乎哉我欲仁斯仁至矣苟志于仁无恶也

将以为人心之固有而不待求欤君子无终食之违

造次颠沛必于是虽之夷狄不可弃也将以为求之

方寸而足欤凡视听言动居处执事与人交以及出

门使民能行五者于天下皆是也将谓取足于己而

已乎君子以友辅仁事其大夫之贤者友其士之仁

者皆仁之资也将谓其必藉于人乎当仁不让于师

卷十四 第 12b 页 WYG0968-0580b.png

己欲立而立人己欲达而达人己所不欲勿施于人

己欲立而立人己欲达而达人己所不欲勿施于人为人由己而由人乎哉将谓如伯夷叔齐欲仁即得

仁乎然诸贤如由求赤雍与宪之克伐怨欲不行者

何为皆未知其仁将谓此心洁净即是仁体如微箕

比干同一仁乎令尹子文陈文子止得称为忠清皆

未知焉得仁也且三月不违回之外无闻焉其馀日

月至焉已矣而堂堂乎张也且难与并为仁也于此

会而通之神而明之仁其庶几矣

卷十四 第 13a 页 WYG0968-0580c.png

圣人仁爱天下老安少怀之心无日不贯彻流通于

圣人仁爱天下老安少怀之心无日不贯彻流通于斯民曰吾非斯人之徒与而谁与天下有道丘不与

易也所以周流辙环栖栖于鲁卫宋陈齐蔡荆楚不

遑宁处如晨门荷蒉楚狂沮溺莫不识其心不曰有

心哉击磬乎则曰是知其不可而为之者与不曰是

知津矣则曰凤兮凤兮何德之衰故请讨正名欲往

公山佛肸之召此其心盖可识矣其如当时君相不

获一遇何乃于鲁于齐于卫皆明日遂行逮绝粮于

卷十四 第 13b 页 WYG0968-0580d.png

陈遭桓魋于卫叔孙武叔毁于朝俾绥来动和之化

陈遭桓魋于卫叔孙武叔毁于朝俾绥来动和之化虽三月而可期年有成者卒不得一试于邦家乃欲

居夷浮海道大莫容一至此极故不得已有归与之

叹訚訚侃侃回琴点瑟日侍其侧洙泗之滨卒以衍

道脉于无穷孰非仁天下之心哉噫求仁者迹夫子

之素履可以识仁矣何也夫子浑身一仁体故以天

下为一家中国为一人万世万物为一体也大学曰

古之欲明明德于天下非孔子而谁苟有志于仁而

卷十四 第 14a 页 WYG0968-0581a.png

不求仁于孔子之身以为学习之准乃守一见一说

不求仁于孔子之身以为学习之准乃守一见一说以谈仁之理抑末矣

问学以淑己教以淑人其理一也学以求仁为宗而

教之所施何以见其仁爱之心曰不厌不倦无行不

与非仁而何特因人异施莫觉其立达之无方耳如

赐因论学悟诗商因论诗悟礼均许其可与言诗是

与其进者仁之也求也退故进之由也兼人故退之

一进一退非仁之乎师也过商也不及而均约之以

卷十四 第 14b 页 WYG0968-0581b.png

中非仁之乎冉子之与过于惠原宪之辞过于廉而

中非仁之乎冉子之与过于惠原宪之辞过于廉而均裁之以义非仁之乎不忮不求由也终身诵之则

曰是道也何足以臧未尝不进由也而求也无乃尔

是过与何尝不退求哉子贡方人曰夫我则不暇亦

退之也狂者进取乃曰吾与点也又因其进而进之

矣他如小樊迟之稼圃矣又示之以大人之学忍宰

予之短丧矣又启之以三年之怀警昼寝攻聚敛戒

阙党进互乡瑟晓孺悲杖叩原壤无非此意推而广

卷十四 第 15a 页 WYG0968-0581c.png

之凡问仁问孝问政同而答则人人殊在当时若各

之凡问仁问孝问政同而答则人人殊在当时若各因一时之事机在后世实为不易之典则无非其仁

爱所寄也又问回之约参之一得非其一定之教乎

曰圣人变动不居不可为典要盖参也省身实践惧

其滞于有也故示之以一贯而一唯之外浑然内外

之都忘回也仰钻瞻忽惧其沦于无也故诱之以博

约而卓尔之馀脱然隐显之俱化圣教造就人才如

化工陶镕品汇莫测其所自而仁爱实无穷焉岂如

卷十四 第 15b 页 WYG0968-0581d.png

后人单提片言以立教便谓之一谓之约者所可伦

后人单提片言以立教便谓之一谓之约者所可伦哉夫子学不厌处即是教不倦处故无行而不与二

三子者是丘也谓夫子有文行忠信之四教则可谓

其止此四教则不可谓群贤所造有德行言语政事

文学之四科则可谓夫子设此四科以造就群贤则

不可所以语上语下虽不同有教无类则一也虽然

主忠信一言则尤为圣门所吃𦂳

孔门以颜子为最故称贤称好学祗归诸颜子及其

卷十四 第 16a 页 WYG0968-0582a.png

死曰天丧予后人遂谓颜子绝德非人所可几及迨

死曰天丧予后人遂谓颜子绝德非人所可几及迨稽其素仁曰不违乐曰不改怒曰不迁岂无怒哉过

曰不贰岂无过哉空曰庶乎屡空岂空空哉犯曰不

校未尝无犯也善曰无伐劳曰无施亦自愿其如此

也岂颜子必不可学哉且曰颜子死圣人之学不传

及究其所以不传者则谓其堕体黜聪心斋坐忘人

莫能窥其窈冥恍惚之秘密也然亦曷为不载诸二

十篇哉尝观曾子称其虚止云实若虚非致虚极之

卷十四 第 16b 页 WYG0968-0582b.png

谓也称其无止云有若无非宗无相之谓也博文约

谓也称其无止云有若无非宗无相之谓也博文约礼欲罢而不能克己复礼请事于视听言动何有于

虚室生白之谓哉虽孔子予欲无言特以儆子贡耳

于回则曰语之不惰曰与言终日曰于吾言无所不

悦何为谆谆循循而回也拳拳服膺勿失哉然则谓

颜子绝德不传者不求之论语此圣学所以绝而不

传哉

孔门惟曾子独得其宗谓其唯一贯之传也但既得

卷十四 第 17a 页 WYG0968-0582c.png

其宗宜如后人日逐语言惟敷衍一贯可矣所云三

其宗宜如后人日逐语言惟敷衍一贯可矣所云三省吾身或在未唯之先然临终启手启足又惟三贵

之叮咛何也听执烛童子之言而易箦何异三省之

密乎且当时方唯于一呼之顷未几出答门人即曰

夫子之道忠恕而已矣又何为便异于一贯之语乎

然参竟以鲁得之注云鲁钝也故以椎鲁视曾子矣

考史记孔子没时曾子年方二十七耳则其唯一贯

必在数载之前谓之迟钝可乎盖参本笃实之人观

卷十四 第 17b 页 WYG0968-0582d.png

其平日自治诚切如十目所视十手所指无时无处

其平日自治诚切如十目所视十手所指无时无处而非慎独之功所以任重道远死而后已无往非忠

恕诚实之所在又何往而非慎独一贯之旨哉又岂

如后之传宗旨者言言必一贯云乎哉

仲尼发愤颜子竭才曾子死而后已此正是圣门学

脉所系后人不能希圣希贤病正坐此

圣学之全固揭之首章矣并玩志道据德依仁游艺

修德讲学徙义改过共学适道与立与权知及仁守

卷十四 第 18a 页 WYG0968-0583a.png

庄莅动礼知之好之乐之可见学有全功不可阙功

庄莅动礼知之好之乐之可见学有全功不可阙功有渐次不可紊也

欲恶人之情也富贵贫贱人之遇也圣人与众人同

而为学之机实决于此故怀居不可以为士耻恶衣

食不可与议道而不求安饱能敏慎就正便谓之好

学又曰富而可求也虽执鞭之士吾亦为之如不可

求从吾所好曰不义而富且贵于我如浮云至以喻

义喻利判决君子小人亦甚切矣噫仲尼大圣也疏

卷十四 第 18b 页 WYG0968-0583b.png

食曲肱乐在其中颜渊大贤也箪瓢陋巷不改其乐

食曲肱乐在其中颜渊大贤也箪瓢陋巷不改其乐然则志孔颜之学尚可以温饱累其心哉

夫子盛德固难形容只温良恭俭让五字描写圣真

令万世如见并观燕居申申夭夭乡党恂恂似不能

言宗庙朝廷便便惟谨之类可见浑身是道也奚必

言言博约语语一贯然后为传道哉

圣人之学性学也人只见论语言性者一便以为性

非上智不足与语又谓性相近此兼气质言故有美

卷十四 第 19a 页 WYG0968-0583c.png

恶不齐而性善之旨几不明于孔门矣观孔子系易

恶不齐而性善之旨几不明于孔门矣观孔子系易谓继善成性后人却云与论语不同姑置勿论如人

之生也直斯民也三代直道而行者也曾谓直亦美

恶不齐乎仁义礼知性也孔门以仁立教曰苟志于

仁矣无恶也曾谓仁亦有美恶不齐乎若谓仁同性

善则性不可以美恶言也彰彰矣是故观仁可以知

性观孔子教人之求仁则知孔门教人之尽性也

论语中所记多是面相授受忠告善道辞简意尽盖

卷十四 第 19b 页 WYG0968-0583d.png

平日圣德既已服其心当时诚意柔颜温辞和气又

平日圣德既已服其心当时诚意柔颜温辞和气又足以启其信要皆以无厚入有间而不觉其入之深

焉真是法言不容不从而改巽言不容不悦而绎虽

群贤之辞亦自与他书所记载者迥别曰游于圣人

之门难为言他书义理虽邃密尚有可以著精神思

虑处惟论语一书初读之似觉日用平常布帛菽粟

人人不可缺者潜心久之才见得如天地包含遍覆

声色象貌充塞太虚成大成小各正性命意似化育

卷十四 第 20a 页 WYG0968-0584a.png

之神卒莫得而形容之矣然玩味愈久其意味愈觉

之神卒莫得而形容之矣然玩味愈久其意味愈觉隽永一草一虫莫非造化之全功一字一语莫非圣

门之全学导翕河涉长江者尚可溯流穷源而假舟

航以泛溟渤终莫睹其涯涘渊渊浩浩何所容其测

识哉

论语

孔子其天乎论语二十篇其诸天之时行物生所散

见乎何也圣神功化若未易窥测而不出乎庸言庸

卷十四 第 20b 页 WYG0968-0584b.png

行之间故曰吾无隐乎尔吾无行而不与二三子者

行之间故曰吾无隐乎尔吾无行而不与二三子者是丘也即其首揭学习一语启迪万世要亦夫子自

道也盖自志学以至从心终生发愤不厌不倦无非

求满此志学之分量耳但学之宗旨不越求仁何论

语记载若此其不齐乎自今观之孔子非多学而识

也信然矣学诗学礼学易学文好古敏求乃谆谆以

此为训而子贡亦谓其焉不学者非欺我也故教一

也曰有教无类足矣然博文约礼启愤发悱教固多

卷十四 第 21a 页 WYG0968-0584c.png

术而进求退由且因人异施焉政一也曰为政以德

术而进求退由且因人异施焉政一也曰为政以德足矣然节用爱人尊美屏恶政固多端而赐达求艺

且因人异用焉同一问孝也如无违疾忧敬养色难

孝可一端尽乎同一问政也如先劳无倦兵食民信

政可一端尽乎至同一问仁克复一语若足以尽为

仁之要矣然不特敬恕讱言问答异即樊迟一人三

问三答不可为典要有如此况己欲立也即欲立人

己欲达也即欲达人既直指仁者之心体己不欲也

卷十四 第 21b 页 WYG0968-0584d.png

即勿施于人又详示学者之真功此无他言教若人

即勿施于人又详示学者之真功此无他言教若人人殊随物曲成人则一也如一火散为千灯异照同

明一水流灌百川殊𣲖共海所以赐也滞于守一承

其教即悟诗意之无穷商也拘于见一承其教即悟

执礼之有本回也仰钻涉于无诱之以博约而卓然

有真见参也省身泥于有启之以一贯而唯然无方

体悦开与点化雨及时老安少怀物各得所无行不

与兹可槩见矣岂独言教为然哉试从孔子所自躬

卷十四 第 22a 页 WYG0968-0585a.png

行者观之仕以行义固欲以有道易无道至辙环问

行者观之仕以行义固欲以有道易无道至辙环问津畏匡要宋绝粮陈蔡叔孙毁于朝接舆沮溺讥刺

于田野斯时也若可以已也犹南子可见阳货可与

言公山弗扰佛肸召可往此其心何心也鸟兽不可

同群非斯人之徒与而谁与此其仁爱天下之心浩

浩乎一天之时行不息物生不穷也然卫灵齐景季

桓子一有不合明日遂行犹之乾道变化孰得而测

之哉可见周流列国固期明良之一遇而乐得英才

卷十四 第 22b 页 WYG0968-0585b.png

以教育之洙泗之滨訚訚侃侃俾千古道脉迄今不

以教育之洙泗之滨訚訚侃侃俾千古道脉迄今不坠虽未得绥动乎春秋之邦家然宗庙百官之富美

万代如见者以有论语在也所以四科并列四教错

陈道固不越乎日用常行而人皆可为尧舜亹亹乎

联属四海九州为一体会通百千万载为一时孰非

孔子求仁一脉以诏诰于无穷哉是故天不可窥也

即其运行时物者固可测其无言之蕴孔子不可作

矣即其散见论语者亦可窥其无隐之精然则学孔

卷十四 第 23a 页 WYG0968-0585c.png

子之学者一宗乎论语之所记载不特下学上达之

子之学者一宗乎论语之所记载不特下学上达之法程有可依据虽各举一言以服膺亦可入道庶不

至耽空寂泥词章举一废百如异端之流弊也虽然

他书纵隐微秘密凡颖慧之士尚可以智见测度自

谓妙悟神解独论语一书真所谓淡而不厌简而文

温而理彻上彻下纵于圣学有深造者终不能一一

与之相当此论语所以难学也噫人人读此论语程

子谓读了后又只是此等人便是不曾读反观以为

卷十四 第 23b 页 WYG0968-0585d.png

何如

何如学习

论语二十篇具载孔子诲门弟子及对当时国君大

夫何循循善诱哉今读其书欲会通其指归如入孝

出弟诗书执礼文行忠信无一非教荡荡乎莫得而

名之矣后人欲执泥一说标为圣门宗旨何异于日

星露雷各指一以名天道哉但圣道大不可窥其因

材而笃之教又不可测譬卢扁之门诸病者群聚乞

卷十四 第 24a 页 WYG0968-0586a.png

医针砭所施动中膏肓片咀所投顿愈痿痹凡起死

医针砭所施动中膏肓片咀所投顿愈痿痹凡起死回生靡不药之为全人焉虽圣神功巧不可名状幸

而穴法良方与脉决并存乃活人心之所寄也论语

所载孰非孔子之方脉哉医必有活人心始可语良

医而学之一字乃孔子顶门针法也故首揭示人只

在学习得非一书大旨之所关乎苟读其书遵其教

而学之旨意且未了彻则与圣学异趋者有之矣不

知论语所寄乃圣门全学特不可各执一说以训释

卷十四 第 24b 页 WYG0968-0586b.png

之也何也学者肇于说命大发明于孔门后儒训释

之也何也学者肇于说命大发明于孔门后儒训释祖学于古训者则曰学之为言效也然称颜回好学

乃在不迁怒不贰过效岂足以尽之乎因谐声转注

者则曰学之为言觉也然言君子好学乃在敏事慎

言觉岂足以尽之乎据为之不厌者则曰学即躬行

是也然夫子焉不学而博学于文好古敏求为岂足

以尽之乎至谓离经辩志以博文强记为学者取證

于何必读书然后为学之语是谓诵读非学不可也

卷十四 第 25a 页 WYG0968-0586c.png

学易学诗学礼学道又岂诵读云乎哉可见学之所

学易学诗学礼学道又岂诵读云乎哉可见学之所包者广未可专以一字一义偏言之也学之义不明

况好学乎所好不在乎学则虽仁知信直勇刚俱各

有蔽况所学一偏效则模做格式觉则寂照圆通为

则砥砺行检记诵则训诂辞章各就所见以求进益

使圣学之全不见于后世者职此故也欲学圣人之

全学者恶可于论语开卷第一义而忽之哉然亦不

必他求也本诸身心性命合前诸义而会通之大义

卷十四 第 25b 页 WYG0968-0586d.png

可默识矣习之义云何尝读易六十四卦文王独于

可默识矣习之义云何尝读易六十四卦文王独于坎曰习坎周爻孔彖皆因之盖水之习于坎也自古

迄今逝者如斯盈科放海不舍昼夜是他物之习也

尚有息时惟水之习也无一时息观之习坎时习之

义了然矣大象曰君子以常德行习教事常习时习

意也兑之大象曰君子以朋友讲习是习亦泽水取

象兑说也观之水淫溢浃洽活泼动荡无时不习即

无时不悦学习而悦亦可得意于象外矣何待习熟

卷十四 第 26a 页 WYG0968-0587a.png

然后悦乎况兑悦在乎朋友之讲习则朋来而乐不

然后悦乎况兑悦在乎朋友之讲习则朋来而乐不待言矣可见如此而学即如此而习体天行健自强

不息故悦乐在我又何待于人之知不知为欣戚哉

此其所以为君子也百川学海而至于海者惟在时

习之不已君子之学犹是也或曰时之义果无间断

如禹之惜阴抑善变通如巽以行权耶曰皆是也天

之运也积十二时以成日积四时以成岁惟其无间

断是以常变通也君子之时中也惟时时此未发之

卷十四 第 26b 页 WYG0968-0587b.png

中而不离须臾则喜怒哀乐皆中节而时措时出在

中而不离须臾则喜怒哀乐皆中节而时措时出在其中矣盍于孔子观之自十五志学以至七十从心

曰发愤忘食曰学而不厌无非及时进脩之意则是

学而时习乃其所自道焉所以与时偕行而为圣之

时者此也然则学岂无其要哉详玩论语二十篇殆

不越乎求仁而已矣人心生生之机本无一时间断

学者学此习者习此悦者悦此故其篇章次以孝弟

为仁之本又次以巧言令色鲜仁皆有深意存焉则

卷十四 第 27a 页 WYG0968-0587c.png

凡各篇散见固皆圣神功巧之妙用而欲立欲达老

凡各篇散见固皆圣神功巧之妙用而欲立欲达老安少怀实不外乎活人心之真脉诀也信乎论语一

书惟在学习说三字而孔门学脉不外求仁一言

志学

孔子万世师也志圣学者必师孔子而孔子之学何

学乎观其由十五以至七十自述志学而立不惑知

命耳顺不踰矩若后世年谱然其终身忘食忘忧不

厌不倦亦若可想见矣但其散见于论语所记录者

卷十四 第 27b 页 WYG0968-0587d.png

曾未见有希奇越常可喜可愕为古今之绝德何哉

曾未见有希奇越常可喜可愕为古今之绝德何哉然不如丘之好学乃其所自道焉不过曰好古敏求

躬行未得且以脩德讲学徙义改过未能为己忧自

言所志亦不过曰老安少怀朋友信而已矣其在乡

也不过恂恂似不能言其在宗庙朝廷也不过便便

惟谨其接人也不过无众寡无小大无敢慢见衰冕

与瞽者虽少必作过之必趋其日用常行不过食不

语寝不言食不厌精脍不厌细红紫不以为亵服而

卷十四 第 28a 页 WYG0968-0588a.png

已矣至事公卿父兄丧事不敢不勉不为酒困则曰

已矣至事公卿父兄丧事不敢不勉不为酒困则曰何有于我仁不忧智不惑勇不惧则曰丘未之能然

则圣人之学所以师万世者果安在乎况以此而为

之不厌即以此而诲人不倦其教不过文行忠信而

已其雅言不过诗书执礼而已其训弟子不过孝弟

谨信爱众亲仁而已问孝不过曰色难敬养问政不

过曰足食足兵若仁则圣学所宗也曰志即无恶曰

欲仁即仁至曰有能一日用其力于仁矣乎未见力

卷十四 第 28b 页 WYG0968-0588b.png

不足者所以群弟子问仁不曰讱言则曰居处恭执

不足者所以群弟子问仁不曰讱言则曰居处恭执事敬与人忠而已后人乃云此特其浅浅者然出门

如见大宾使民如承大祭亦何尝离邦家也犹云此

非其至者然一日克已复礼天下归仁亦何尝离乎

视听言动也自今观之将谓其家庭有异闻乎闻诗

闻礼已矣故孝友即为政也将谓其及门有异教乎

启愤发悱本有教无类也是故虽曰无知未尝不叩

竭两端虽曰君子不多未尝不多闻多见虽曰无可

卷十四 第 29a 页 WYG0968-0588c.png

无不可未尝不用行舍藏虽曰知我其天未尝不下

无不可未尝不用行舍藏虽曰知我其天未尝不下学上达信乎无行不与人人可以与知而与能也然

此自后学揣度圣人或不足以窥其微乎观其称君

子好学不出乎敏事慎言称颜回好学以告其国君

大夫亦惟在不迁怒贰过实实可信矣况及门三千

速肖者七十德行言语政事文学纵如闵冉之俦尚

无与于圣学之传焉至称天丧予独归颜回回之竭

才卓尔初不越乎博文约礼而乐虽超乎箪瓢之外

卷十四 第 29b 页 WYG0968-0588d.png

然无所不悦未尝不由于终日之与言也回之亚参

然无所不悦未尝不由于终日之与言也回之亚参独得其宗以其有一贯之唯也又只曰夫子之道忠

恕而已矣则未悟之前功勤三省何启手启足之时

尚惓惓于三贵乎哉其他如商之起予不离乎诗礼

点之可与不离乎春风咏歌虽语师以参前倚衡之

见不离乎忠信笃敬虽语赐以无言之天不离乎时

行物生故赐称夫子无常师亦未尝不自识大识小

之贤者而学之也然则圣人之学果安在乎论语二

卷十四 第 30a 页 WYG0968-0589a.png

十篇果皆圣人粗迹而未足以记其蕴奥乎何为圣

十篇果皆圣人粗迹而未足以记其蕴奥乎何为圣学皆不离伦物言行之显卒无希奇越常者如异教

浸淫人心而莫之解也噫夫子尝自言之矣索隐行

怪后世有述焉吾弗为之矣君子遵道而行半途而

废吾弗能已矣君子依乎中庸遁世不见知而不悔

惟圣者能之于此真信不疑圣人志学宗谱昭然尽

发泄于论语各篇章者当不待辩说矣虽然世之习

举子业者莫不曰志学即志乎不踰矩之学也诚哉

卷十四 第 30b 页 WYG0968-0589b.png

是言也圣人一言一动载在论语者孰非其心矩之

是言也圣人一言一动载在论语者孰非其心矩之显示乎然则志圣人之学者必师孔子又有出于心

矩之外者乎奈何聪颖之士悦怪贪奇忽迩慕远效

异教单提直指标一说以为秘藏捷径不可以能智

求不可以思议尽不可以修證得不可以权贵显自

赞无上妙道世所希有虽举一废百勿恤焉又何怪

其视论语记录悉学究之常谈哉噫士真矢志圣学

而矩在吾心且幸而论语具存也异教恶得而惑之

卷十四 第 31a 页 WYG0968-0589c.png

周监二代

周监二代四海风俗美恶一朝政治污隆系大君所尚何如而

创业之君尤一代好尚之根源也好尚不齐大略不

过文质两端已尔虽曰文犹质也质犹文也二者不

可偏废也但无文之质不失其为质无质之文则不

可以为文故与其文有馀质不足莫若文不足而质

有馀也况质则浑朴非人情所喜故人君欲敦笃俭

约为天下先犹日见其不足也若文则侈靡华丽乃

卷十四 第 31b 页 WYG0968-0589d.png

人情所争好不待倡导祗日见其有馀矣盍自天地

人情所争好不待倡导祗日见其有馀矣盍自天地开辟以来观其变态之渐乎洪荒之世纯乎质也帝

王代兴风气日开耕稼兴而饮茹毛血者不复见矣

簠簋兴而污樽坏饮者不复见矣书契兴而结绳纪

事者不复见矣由羲黄而唐虞而夏商而成周吾见

质之日趋于文犹江河之日趋于海虽欲挽而止之

不可得也何后儒因孔子谓周监二代郁郁乎文哉

遂有周尚文之说因孔子谓殷因夏礼周因殷礼遂

卷十四 第 32a 页 WYG0968-0590a.png

以所因谓三纲五常所损益谓忠质文三统即如夏

以所因谓三纲五常所损益谓忠质文三统即如夏建寅商建子周建丑改时改月已于春王正月详辨

之矣若夏尚忠商尚质周尚文其果然哉自后世品

题三代犹可说也谓禹汤文武有心以尚之则非矣

何也粉饰日增谓能修上世之不足而务求前人之

所未完以为成功而不知其不若使上世之质未散

而前人之朴常在也况世道愈趋愈下虽后代创业

之主未有不欲挽侈靡之习以还之浑厚者厥后每

卷十四 第 32b 页 WYG0968-0590b.png

每以文而灭质也三代君相皆圣人也独见不及此

每以文而灭质也三代君相皆圣人也独见不及此以各审所尚乎桀为琼宫瑶台纣作奇技淫巧俱以

文彩靡丽竭民脂膏自取灭亡乃谓忠之敝愚质之

敝野何指而云然也书曰缵禹旧服曰反商政政由

旧亦未闻其救忠以质救质以文也即如武王胜殷

未及下车封黄帝尧舜后下车封王子墓释箕子囚

表商容闾凡此莫非崇尚忠厚质朴岂假此润色太

平而济其质之不及哉可见忠质文迭尚虽载在礼

卷十四 第 33a 页 WYG0968-0590c.png

经不过因孔子赞周文郁郁故牵合傅会之耳不然

经不过因孔子赞周文郁郁故牵合傅会之耳不然孔子从周从其文也先进之后反欲从夏商野人之

陋与武周尚文之辨只此可以决之矣

一贯

古今言道统者尧以执中传之舜孔以一贯传之曾

先圣后圣无间然也欲求一贯之旨盍求诸执中之

传乎子思子本家学作为中庸曰喜怒哀乐未发谓

之中发而皆中节谓之和中也者天下之大本也和

卷十四 第 33b 页 WYG0968-0590d.png

也者天下之达道也又曰君子之中庸也君子而时

也者天下之达道也又曰君子之中庸也君子而时中惟时时此未发之中而大本立焉则溥博渊泉时

措时出莫非太和之流行莫非此率性之道而达之

天下沛如矣一即中也中即未发也虞廷孔门岂二

道哉且大学乃曾子传自孔门者也明德亲民止至

善而要在知止知止则定静安虑得凡天下国家身

心意知物一以贯之矣知止非即一贯执中之旨乎

所以戒慎于不睹不闻斯目善天下之色耳善天下

卷十四 第 34a 页 WYG0968-0591a.png

之声天聪天明所自出也敬信于不言不动斯言而

之声天聪天明所自出也敬信于不言不动斯言而世为天下法行而世为天下则声律身度所自来也

君子多乎哉不多也无能而无不能也吾有知乎哉

无知也无知而无不知也易无思无为也寂然不动

感而遂通天下之故也为物不贰则其生物不测天

地此一贯也故曰维天之命于穆不已此天之所以

为天也不识不知顺帝之则圣人此一贯也故曰于

乎不显文王之德之纯此文王之所以为文也天何

卷十四 第 34b 页 WYG0968-0591b.png

言哉四时行焉百物生焉天何言哉其所以时行物

言哉四时行焉百物生焉天何言哉其所以时行物生者亦何言之所能尽哉天下何思何虑天下同归

而殊涂一致而百虑天下何思何虑其所以同归一

致者亦何所容其思虑哉故曰天地之常以其心普

万物而无心圣人之常以其情顺万事而无情也广

引博证所谓一贯所谓执中不可以会通而默识之

哉或曰参唯一贯矣乃以忠恕尽夫子之道果以近

易者晓门人欤盖道无远近难易而杂以有我之私

卷十四 第 35a 页 WYG0968-0591c.png

者二之也中心为忠如心为恕惟中心无为浑然未

者二之也中心为忠如心为恕惟中心无为浑然未发之体一切如心以行之即所谓己所不欲勿施于

人则直下人我一体己私尽融推之天下何往不达

而道岂有馀蕴哉或又曰舜于执中之外益之以危

微精一曾子一贯之外易之以忠恕何欤盖道本中

也本一也然而无定在无定名也舜曾恐人求之幽

深玄远故危微精一忠恕之言无非欲人反求诸身

心而近里着已有所持循以为功也若执言诠则人

卷十四 第 35b 页 WYG0968-0591d.png

人殊矣孔之一即异乎尧之中矣孰知盘随山移而

人殊矣孔之一即异乎尧之中矣孰知盘随山移而针则有定舟随水转而舵则常操使操舵用针者无

活法焉则执中无权执一贼道弊可胜言哉虽然尧

以执中传之舜舜传之禹孔以一贯语乎参又语乎

赐道固得人而后传也不知其语舜禹语曾赐正所

以教万世无穷也但自生民以来前而唐虞群圣人

都俞吁咈协恭和衷相与警惕于朝堂之上此一时

也君臣即师友也继而春秋群圣贤考德问业义重

卷十四 第 36a 页 WYG0968-0592a.png

聚乐相与切琢于洙泗之滨此一时也师友即君臣

聚乐相与切琢于洙泗之滨此一时也师友即君臣也其间如汤尹文武周召翕然唐虞之休风如周程

张邵朱陆宛乎孔氏之家法不如此而望其德业之

相成圣学之大昌未之有也是故有志圣学而执中

一贯其道脉如故也在天在田圣作物睹声应气求

云龙风虎不有旷世相传者在乎

发愤

自吾人之视圣人也从容中道浑然纯一而不已自

卷十四 第 36b 页 WYG0968-0592b.png

圣人自视则常若不及歉然望道未见之心也惟圣

圣人自视则常若不及歉然望道未见之心也惟圣不自圣常若望道而未之见此所以纯一不已而为

天下之至圣乎何也道无穷学无穷圣人之心与之

俱无穷也盍观诸天乎天行一昼夜周三百六十五

度自混沌初辟以来运行无一息停惟健故也圣人

体天行健所以自强不息发愤忘食乐以忘忧不知

老之将至也圣人其天乎愤非他也即人心勃然之

生机也乐非他也即生机之欣欣畅达不能自已也

卷十四 第 37a 页 WYG0968-0592c.png

人人有此愤机特不能自开发尔不然何为以不善

人人有此愤机特不能自开发尔不然何为以不善名之即艴然变色也或偶一发动而真机不露不能

常发常愤中心不乐反自遏其生生之机矣圣人之

为人也惟恐一日不能自尽其分惟恐一息不能自

全其天以自遏其生机故其愤常发虽食且忘焉自

他人观之若或不堪圣人则孜孜汲汲油然豁然若

有必如是而后能自快于心者外此又何忧乎所谓

乐则生生则恶可已则不知手舞而足蹈矣盖惟常

卷十四 第 37b 页 WYG0968-0592d.png

愤自尔忘食夫我则不暇也惟其常乐自尔忘忧忧

愤自尔忘食夫我则不暇也惟其常乐自尔忘忧忧亦无自而行也惟其常发愤而忘食所以常乐而忘

忧即所谓我乐此不为疲也常愤常乐一出于天机

自然之发生而不参之以一毫人力且不自知其愤

不自知其乐不知老之将至如草木自萌蘖初发至

合抱参天一段生机欣欣向荣无一息间也或曰夫

子天纵将圣生知安行何事愤发不过谦己诲人耳

不知圣人言皆实言而发愤之言乃所以自状其为

卷十四 第 38a 页 WYG0968-0593a.png

人之实故曰为之不厌曰学而不厌曰好古敏求曰

人之实故曰为之不厌曰学而不厌曰好古敏求曰不敢不勉曰一日用力于仁曰吾弗能已曰学如不

及犹恐失之曰吾尝终日不食终夜不寝曰不如丘

之好学皆发愤之意也不愤不启教人且然何独于

其所自学者而疑之回也欲罢不能参乎死而后已

其家法固如此也或曰始而愤终而乐惟其道有得

与未得故一愤一乐相需而不穷耳安能一愤即乐

耶殊不知勇士不忘丧元且有视刀锯鼎镬甘如饴

卷十四 第 38b 页 WYG0968-0593b.png

者颜子箪瓢不改其乐岂始犹不乐必待久之而后

者颜子箪瓢不改其乐岂始犹不乐必待久之而后乐耶况发愤忘食苟非真乐在中举天下无以尚之

虽一日且难之矣安能由之以终身也或曰日用饮

食在凡人且安其常使圣人非自谦之意则愤发遽

至忘食何有于动容周旋之中礼乎不知安于饮食

宴乐之常者此所以为凡人也若好学君子且不求

安饱而敏事慎言雍容自有所在矣观舜之羹墙见

尧引慝号泣禹过门不入三饭三哺文日昃不遑暇

卷十四 第 39a 页 WYG0968-0593c.png

食周终夜仰思坐以待旦孰非发愤忘食罔敢暇逸

食周终夜仰思坐以待旦孰非发愤忘食罔敢暇逸之举动乎或曰乐本吾性真体也发愤忘食正以求

此忘忧之真乐耳不知愤乐之先后一分则以愤为

发心之初乐为得道之效似亦有见如此则愤以求

乐既乐即无所事愤矣故近世之学有学宗自然顿

悟乐体则乐即是学流连光景玩弄意趣调停于勿

忘勿助间自以为鸢飞鱼跃春风沂水而超然其自

得焉所以终生悠游自在以小成自安不复更求进

卷十四 第 39b 页 WYG0968-0593d.png

益间有愤机生发反谓障碍性体而遏绝之矣贸贸

益间有愤机生发反谓障碍性体而遏绝之矣贸贸然千载无真儒者其弊正坐此也非谓乐不宜也愤

乐一机原无间隔而况以意趣为乐者非自性之真

乐乎试观豪杰之士卓然自树且不肯陶情适兴虚

度光阴又肯以宴安为超脱也耶可见愤之外无乐

愤非强作乐之外无愤乐非意兴虽愤乐在圣心者

渊浩莫窥而其生机活泼亹亹忘倦或亦有可想像

焉者十五志学至七十从心其进修固为有渐而愤

卷十四 第 40a 页 WYG0968-0594a.png

乐谅无一息间断是亦天行之健矣虽然望道未见

乐谅无一息间断是亦天行之健矣虽然望道未见日进无疆固孔子圣不自圣之心亦孔子自道其实

也若自吾人视之谓其不思不勉从容中道者此也

谓其与天并运纯一不已者此也外此而谓孔子别

有一道为圣不可知则非吾之所知也已噫自生民

以来未有孔子孰有如孔子发愤者哉愿学孔子者

信其发愤一语而运身转动不自安焉则知耻近勇

圣学其庶几矣

卷十四 第 40b 页 WYG0968-0594b.png

绝四

绝四圣人与人同以其心本同也而其所以异者由人皆

自失其本心惟圣人为能尽之也圣人所以能尽其

心者岂能于其本同之心有所加乎去其所以累吾

心者而已矣盖人心本廓然太虚洞然澄彻虽无所

不包无所不贯而物感即应事过不留如止水无波

或随风变态亦与风俱恬如赤日丽空虽普物毕照

亦与物俱寂故灵明常烱无有一毫能为之累者其

卷十四 第 41a 页 WYG0968-0594c.png

本体也而其所以累之者岂有他哉曰意曰必曰固

本体也而其所以累之者岂有他哉曰意曰必曰固曰我是也人惟不识其本心故随念迁转逐境支离

外之所感万有不齐中之所萌纷杂靡定或有所为

而动或无所为而亦动坐驰卧游生东灭西倏起倏

止千态万状莫可穷诘皆意也由是而事求可功求

成断断乎期于必遂而后已而必则意有定在矣由

是执之弥坚持之愈确硁硁然胶滞不通而固则意

必莫之返焉由是而一事之行一物之得自一念以

卷十四 第 41b 页 WYG0968-0594d.png

至万念惟知有我而已凡自是自足自私自利皆我

至万念惟知有我而已凡自是自足自私自利皆我之为病也匪特不善之念不可有苟有意为善必欲

如此以为之至于固守其善私之为一己之善也是

亦有我之病也使四者有一焉则心之本体已为之

锢蔽窒塞况四者相为牵引循环无穷而人之所以

自失本心不能同流天地孰非意必固我之为累哉

此在常人则皆然也间有豪杰之士谓四者皆吾心

所不可有而竭吾力以遏之于以禁止其意禁止其

卷十四 第 42a 页 WYG0968-0595a.png

必禁止其固禁止其我凡所以坚忍克制使不得萌

必禁止其固禁止其我凡所以坚忍克制使不得萌于中形于外也无所不用其至视常人辗转牵缠于

意必固我者大相径庭矣但毋之一言用力不为不

专不为不苦亦可以为难矣然纵能拔去病根无复

潜藏隐伏之累而尚假人力以参之非天性之自然

也圣人绝无此四者非但无意必固我也如毋意毋

必毋固毋我皆圣人所绝无也何也意必固我常人

之通病也毋意毋必毋固毋我贤者之用功也圣人

卷十四 第 42b 页 WYG0968-0595b.png

并禁止遏绝之功而亦无之到此地位一毫力不可

并禁止遏绝之功而亦无之到此地位一毫力不可着大而化圣而不可知也岂圣人之心与人异哉夫

人之心周流变动本无方体无知而无不知无为而

无不为无思而无不通无可而无不可是心也谓其

有意必固我而有之未免自蔽其心也谓其无意必

固我而毋之亦岂善事其心者乎即如有意不可也

欲其无意而禁止之非意乎有必不可也欲其无必

而禁止之非必乎有固有我不可也欲无固无我而

卷十四 第 43a 页 WYG0968-0595c.png

禁之非固与我乎盖水本动也因风以成文固不可

禁之非固与我乎盖水本动也因风以成文固不可执波以为水而必欲水之无波焉非真知水者矣日

本明也随物以普照固不可执照以为日而必欲日

之无照焉非真知日者矣是以圣人无心以制其意

而必诚其意不可以意名之也无心以制其必而好

谋有成不可以必名之也无心以制其固而确乎不

可拔不可以固名之也无心以制其我己欲立而立

人己欲达而达人不可以我名之也何思何虑同归

卷十四 第 43b 页 WYG0968-0595d.png

殊途不逆不亿抑亦先觉从心所欲而不踰乎矩欲

殊途不逆不亿抑亦先觉从心所欲而不踰乎矩欲即矩也何四者足累其心又何患四者之为心累而

役吾心以为之防耶此圣人所以适得乎心体之常

生生不息化化无穷不可以起灭论不可以有无言

矣否则谓圣人何用禁止者不为无见而改毋作无

岂知既云绝矣又曰无焉于文义果相安乎不识吾

人之本心者不足与语圣人之心不识圣人之心者

恶可与语绝四之旨

卷十四 第 44a 页 WYG0968-0596a.png

闻韶

闻韶甚矣乐之难知也非闻声知音闻音知乐之难也难

乎闻其乐即知其德焉耳至闻乐知德千载俨然神

交为尤难也是故孔子在齐闻韶岂三月之间日闻

其搏拊戛击遂至肉味不知哉盖耳与韶乐俱融心

与重华俱释精神凝结想自韶乐外举不足以尚之

记者特指饮食一端以见圣人用志不分云耳若徒

聆音察理知其盖天载地盛德蔑加则季札一睹闻

卷十四 第 44b 页 WYG0968-0596b.png

间悉已洞澈之矣何待三月亦何有于忘食味耶或

间悉已洞澈之矣何待三月亦何有于忘食味耶或曰闻韶至忘肉味孔子亦不过知韶之美善已尔子

之意乃谓舜孔相孚若有可想像不可以语言形容

焉者子于何而见之哉曰神不一不足以达化思不

沈不足以通微惟诚精之极则鬼神与通故孔子虽

聪明天纵而好古敏求无所不用其极也昔尝学琴

于师襄十日不进襄子曰可以益矣孔子曰未得其

数也有间曰可以益矣曰未得其志也有间曰可以

卷十四 第 45a 页 WYG0968-0596c.png

益矣曰未得其人也有间曰有所穆然深思焉有怡

益矣曰未得其人也有间曰有所穆然深思焉有怡然高望而远志焉曰丘得其为人黯然而黑颀然而

长眼如望洋非文王谁能为此也襄子避席再拜曰

师盖云文王操也此虽学琴一事亦可见潜神之至

矣扬子云曰潜天而天潜地而地天地神明而不测

者也心之潜也犹将测之况于人乎况于事伦乎又

曰昔仲尼潜心于文王达之然则忘味于齐也得非

潜心于舜乎是即学琴而闻韶者可知也即潜心于

卷十四 第 45b 页 WYG0968-0596d.png

韶而学易韦编三绝又可知也尝自述其人曰发愤

韶而学易韦编三绝又可知也尝自述其人曰发愤忘食乐以忘忧不知老之将至可见终生发愤则终

生食且忘之又何有于肉味哉信乎不如丘之好学也

或曰先孔子而圣者非一人也未闻神不两用如此

专切何欤曰见尧羹墙非舜乎舜之潜神于尧盖可

想也禹思天下之溺由已至八年三过不入不知有

家矣手足胼胝不知有身矣文王无逸至日昃不遑

暇食周公思兼至坐以待旦不知有饮食寝兴之节

卷十四 第 46a 页 WYG0968-0597a.png

矣何独于孔子而疑之或曰寂然不动感而遂通心

矣何独于孔子而疑之或曰寂然不动感而遂通心体之常也若有所好乐则心不正而食不知味在他

人则谓之心不在矣曾谓圣心亦有所欤曰三月不

知肉味门人记之矣不图为乐至斯孔子自叹之矣

正叹为韶乐之深不图一至于此非叹韶音之善美

也即其哭颜渊不自知其恸何以异此盖情所当恸

虽恸且不知而哀不失其节心有当思虽味且不知

而思不出其位此未易言也盍观诸天乎日月朗明

卷十四 第 46b 页 WYG0968-0597b.png

万象毕照此太虚也雷雨满盈万象絪缊此太虚也

万象毕照此太虚也雷雨满盈万象絪缊此太虚也是日月雷雨皆天之用也万象毕照于日月之明而

非著于空万象絪缊于雷雨之屯而非蔽于物圣心

一天也使以众人意见揣度圣心且不知此心体量

必如之何而后尽也而欲尽其心者又耽恋虚明之

景象执滞圆觉之言诠安足以窥圣人闻韶之心哉

至德

道虽人所共由德乃人所自得圣人与人为善人苟

卷十四 第 47a 页 WYG0968-0597c.png

有一德鲜不亟称之焉然未尝轻以至德许人也独

有一德鲜不亟称之焉然未尝轻以至德许人也独于周室既以至德许泰伯矣又以至德称文王尝读

易而䌷绎至德之义于乾曰大哉于坤曰至哉盖坤

元顺承天道是以德合无疆而坤之至德以此文王

三分天下有二以服事殷恪共臣职此所以合德于

坤也称为至德为其让天下于纣也予知之矣其在

泰伯也果谓其当商周之际其德足以朝诸侯有天

下乃弃而不取又泯其迹为荆蛮之逃此德之所以

卷十四 第 47b 页 WYG0968-0597d.png

为至极欤如此则泰伯为至德在太王为不臣矣然

为至极欤如此则泰伯为至德在太王为不臣矣然则剪商之说非欤鲁颂居岐之阳实始剪商自后人

观之太王迁岐之日实周室代商之始谓其肇基王

迹非谓其志欲取商也且太王时商祚方隆其不得

已而迁岐求避狄难且不暇安得遽怀不臣之心欲

剪商之祚哉己之土地且捐以与狄而不顾乃欲取

商之土地以自王焉吾知太王断不然也观文王值

纣方稔虽三分有二事殷如故犹不免羑里之难太

卷十四 第 48a 页 WYG0968-0598a.png

王之时何时也不敢蓄无君之心也明矣若泰伯当

王之时何时也不敢蓄无君之心也明矣若泰伯当太丁帝乙之世安能朝诸侯有天下哉纵使足以王

时势在我而嗣位后祗守臣节以终身亦不失为让

商矣乃远逃以成父剪商之志谓之固让吾不知也

然则泰伯不嗣周统孔子谓其三以天下让何哉盖

泰伯仲雍季历皆太王子也太王因季历生文王知

有圣德而欲传之故泰伯顺承父志与仲雍同窜荆

蛮方其逃也以国让之王季也厥后文王三分有二

卷十四 第 48b 页 WYG0968-0598b.png

武王克商遂有天下知泰伯以国让耳孰知以天下

武王克商遂有天下知泰伯以国让耳孰知以天下让哉故曰三以天下让民无德而称焉诗大雅曰帝

作邦作对自泰伯王季维此王季因心则友则友其

兄则笃其庆载锡之光受禄无丧奄有四方伯之让

季之友正谓此也若谓其不从太王剪商故为逃荆

采药之举即以天下让之商也人皆知之矣胡为乎

民无得而称也耶可见坤顺承天臣道也子道也泰

伯文王所以均之为至德也若曰父欲剪商而子不

卷十四 第 49a 页 WYG0968-0598c.png

从即为至德则周家自太王王季文王世世有图商

从即为至德则周家自太王王季文王世世有图商之志至武王始克遂也周之世德安在哉噫史传记

载岂特太王受诬已哉以文王事殷之至德乃曰西

伯阴行善以武王顺天应人之师乃曰武王至纣死

所三射之躬斩其首悬于太白之旗其敢于诬圣人

一至此哉是皆君臣大义所关不容不辩故并及之

无知

天地间凡有血气之属必有知故大学莫先于致知

卷十四 第 49b 页 WYG0968-0598d.png

也圣人乃云无知果谦己以诲人乎抑统言人心之

也圣人乃云无知果谦己以诲人乎抑统言人心之虚体乎玩味上下语意皆是也亦皆非也何也人皆

有此德性之知虽若烱然在中昭明有融实无形象

可睹无方体可求故谓之为虚灵谓之如神明而知

本无也人或守己之智识以尽天下之见闻或能反

观默照得常惺惺法固自以为有知尔非所以论圣

人也兹以凡人拟度至圣将以为谦己欤然玩下文

叩两端而竭焉何自任也将以为统论心体之本然

卷十四 第 50a 页 WYG0968-0599a.png

玩上文吾有知乎哉则又自道其实焉此必当时因

玩上文吾有知乎哉则又自道其实焉此必当时因圣人诲人不倦叩竭两端或以有知称之故云无知

语意浑涵彻上彻下虽谦而实自任虽若统论知体

而实自道也不然诲由以知之为知之不知为不知

只此是知也易曰乾知知至知终孟曰良知知爱知

敬安得直谓之无哉况知体之在人也泥于识见则

不通扭于方所则不尽又何敢自以为有知耶是故

惟寂为能通天下之感惟虚为能待天下之动惟无

卷十四 第 50b 页 WYG0968-0599b.png

为能纳天下之有天地且然况于人乎尝观诸天时

为能纳天下之有天地且然况于人乎尝观诸天时物皆在其包涵遍覆中也然万物异类矣并育不相

害四时异候矣并行不相悖孰主张是哉易曰乾知大

始乾以易知宜乎有知莫天若也而天之类族辨物

其于卑高小大之等是非善恶之别犁然不爽雅云

监观四方颂云日监在兹孔子亦云知我其天而天

之知终莫之窥焉天命本于穆也天载无声臭也是

天有知乎哉无知也而知始则悉归诸天焉人独异

卷十四 第 51a 页 WYG0968-0599c.png

于天乎故知一也在耳为聪在目为明在心为思为

于天乎故知一也在耳为聪在目为明在心为思为睿智也声未接于耳聪与声俱寂也然听五声者聪

也虽既竭耳力随其音响悉听容之不淆焉似乎聪

有定在矣即此以反听之聪则毕竟无可执也苟自

以为聪执之以辩天下之声则先已自塞其聪何以

达四聪乎色未交于目明与色俱泯也然见五色者

明也虽既竭目力随其形貌悉详睹之不紊焉似乎

明之有定方矣即此以反观之明则毕竟无可象也

卷十四 第 51b 页 WYG0968-0599d.png

苟自以为明执之以察天下之色则先已自蔽其明

苟自以为明执之以察天下之色则先已自蔽其明何以明四目乎思虑未萌睿智与事物而俱敛矣然

神通万变者思之睿也虽竭心思随其事物以酬酢

之而尽入几微似乎睿智有所定矣即此以自反焉

睿则毕竟无可窥也若自以为睿执之以尽天下之

变则先已自窒其思何以无思无不通乎易曰天下

何思何虑天下同归而殊途一致而百虑天下何思

何虑此之谓也夫远而观诸天之知大始近而观诸

卷十四 第 52a 页 WYG0968-0600a.png

众人何思何虑圣人无知之训岂欺我哉可见无知

众人何思何虑圣人无知之训岂欺我哉可见无知云者如无适无莫一以义为适莫也无可无不可不

以我为可不可也无知无不知一随鄙夫之问而叩

竭两端以为知其空空者自如也岂并德性良知而

无之之谓哉噫惟其无知所以无不知也所以学必

致知而为知之至者无之极也古今称大智者必归

诸舜也好问好察执两端而用中于民舜有知乎哉

谅哉知本无也圣人天聪明之尽不能于知之本体

卷十四 第 52b 页 WYG0968-0600b.png

加毫末矣奈何执见闻知识自以为有知者无论已

加毫末矣奈何执见闻知识自以为有知者无论已或欲并德性良知扫之以归诸无是又不可以无辩

博文约礼

谈圣学者莫不曰颜子没而圣人之道亡谈颜子之

学者莫不曰颜子深潜纯粹终日如愚善发圣人之

蕴尔已然稽诸论语孔子因其问仁而教之以克己

复礼回之自叙亦曰博文约礼夫何言礼者又只以

天理归诸此心之虚寂而视节文仪度皆粗迹焉则

卷十四 第 53a 页 WYG0968-0600c.png

在圣人之学信亡于颜子之后矣乐记曰天高地下

在圣人之学信亡于颜子之后矣乐记曰天高地下万物散殊而礼制行焉皋陶篇曰天秩五礼自我五

礼五庸哉中庸曰亲亲之杀尊贤之等礼所生也谓

礼非天理不可也然经礼三百曲礼三千其等杀之

森列品节之详明谓非圣人之制不可然一皆原之

天秩而其条理自不可紊也所谓复者复此也约者

约此也颜子请事竭才卓然如有所立卓者莫非礼

也或曰克己复礼子以礼为秩序等列之天则焉可

卷十四 第 53b 页 WYG0968-0600d.png

矣使文礼亦以此言之何以谓之约哉曰且以文字

矣使文礼亦以此言之何以谓之约哉曰且以文字先发明之可乎彼以博文为先约礼为后截然分属

信不可也专以文为外以礼为内而判然以多寡分

之可乎不可乎世儒只认诗书六艺为文者必欲多

其见闻广其训诂一切归诸典章史册固失之记诵

之末矣而必于视听言动作止进退之际以为文止

在乎一身则文犹人矣何躬行之未得而孝弟谨信

又何必行有馀力然后学文哉彼四教有文行之殊

卷十四 第 54a 页 WYG0968-0601a.png

四科有德行文学之异则文不可专指动容也明矣

四科有德行文学之异则文不可专指动容也明矣易曰观乎天文以察时变观乎人文以化成天下所

以伏羲仰天俯地近身远物其博为何如哉若夫礼

仪三百威仪三千似不可以约言矣而不知三百三

千一皆此心天理之等列不可以一毫人力参也即

如目之所视形色错睹何其文也然五色不可淆而

目中之条理孰非自然之礼乎耳之所听声响错陈

何其文也然五声不可乱而耳中之条理孰非自然

卷十四 第 54b 页 WYG0968-0601b.png

之礼乎口之所言言论错出何其文也然五音不可

之礼乎口之所言言论错出何其文也然五音不可混而口中之条理孰非自然之礼乎身之所动事为

错行何其文也然五事不可紊而身中之条理孰非

自然之礼乎以伦叙之酬酢用敬用爱何文如之而

尊卑亲疏当隆当杀莫非礼也经史之记载或言或

行何文如之而贤否治乱当劝当惩莫非礼也天地

万物成象成形何文如之而高下散殊洪纤森列孰

非礼乎自文言之嘉美会通是即文之礼也自礼言

卷十四 第 55a 页 WYG0968-0601c.png

之仪度品节是即礼之文也文乃礼之章施礼为文

之仪度品节是即礼之文也文乃礼之章施礼为文之条理由一心以达之两间其文不可胜穷非博而

何其礼不可踰越非约而何从心所欲而矩自不踰

动容周旋而礼无不中博约一致所以为盛德之至

也盍观诸水乎波澜潆回其文涣然而千支万𣲖一

皆其自然之川流也盍观诸木乎华实畅茂其文森

然而千枝万叶一皆其自然之木理也可见水之源

源木之生生条理分明莫非天也不然道之以德可

卷十四 第 55b 页 WYG0968-0601d.png

谓约矣何为而齐之以礼知及仁守庄莅可谓约矣

谓约矣何为而齐之以礼知及仁守庄莅可谓约矣又何为动之不以礼者犹未善乎噫三千三百一天

秩也万事万物一天则也此之为天理此之谓礼之

约善求颜子之学者甚毋认天理于虚寂之归而博

约一致其庶矣乎

先进后进

尝诵孔子曰吾观于乡而知王道之易易也因观蜡

语子贡曰百日之蜡一日之泽非尔所知也一张一

卷十四 第 56a 页 WYG0968-0602a.png

弛文武之道也又毕蜡出游观上而叹语言偃有曰

弛文武之道也又毕蜡出游观上而叹语言偃有曰大道之行也与三代之英丘未之逮也而有志焉夫

乡饮酒礼与蜡祭之礼皆礼行于乡者也孔子何为

而有取于乡之礼乎因有感而叹曰此孔子所以从

先进也此所以礼失求之野犹有古人遗意在也不

然孔子叹鲁之郊禘非礼至不欲观曰我观周道幽

厉伤之又曰周公其衰矣夫国家之礼莫大乎郊禘

乃哀周道之衰蜡与乡饮酒礼乃志三代之英而叹

卷十四 第 56b 页 WYG0968-0602b.png

王道之易易此其意盖可识矣夫礼乐一也无分于

王道之易易此其意盖可识矣夫礼乐一也无分于古今无分于上下无分于乡国者也此可论于三代

盛时而敝流叔世则有大不然者故论语曰先进之

于礼乐野人也后进之于礼乐君子也如用之则吾

从先进自今观之先进后进以时言也如注中前辈

后辈是也野人君子以分言也即爱人易使之君子

小人是也不曰小人而曰野人以地言也野人散居

都鄙乡井其于礼也乐也不免粗鄙朴陋之习而古

卷十四 第 57a 页 WYG0968-0602c.png

先馀风犹有存焉者此其前辈之所尚乎君子联聚

先馀风犹有存焉者此其前辈之所尚乎君子联聚于朝宁城邑其于礼乐也华丽便习灿然可观乃今

时之所尚者此非后辈之所行乎由今日较之春秋

固时异世殊而以今日习俗言之或与春秋时亦不

大相悬绝凡今之有识者莫不叹后辈之浇漓思先

辈之质朴孔子先进之从想亦同此意欤盖郊野之

人耕而食凿而饮昼于茅夜索绹胼胝手足劳苦其

筋力凡侈靡之习非惟不能且不暇亦且耳目见闻

卷十四 第 57b 页 WYG0968-0602d.png

有不及也故衣冠饮食之间语言揖让未免质直俭

有不及也故衣冠饮食之间语言揖让未免质直俭啬过于简略然礼以节民而节之之意未尽坏乐以

和民而和之之意未尽流司世教者有能举而用之

则一变可至于道矣况野则野矣大朴未散本真尚

存忠信之人可以学礼所以先进之礼乐为可用也

若夫城邑固声名势利之场缙绅士大夫又皆文物

相竞之会裼袭升降济济跄跄承顺应对唯唯诺诺

声音笑貌之间莫不可观而可听也后进之于礼乐

卷十四 第 58a 页 WYG0968-0603a.png

若此孰不以为彬彬郁郁舍君子而谁此所以不有

若此孰不以为彬彬郁郁舍君子而谁此所以不有祝鮀之佞而有宋朝之美难乎免于今之世也然巧

言令色足恭左丘明耻之矣胁肩谄笑病于夏畦曾

子伤之矣文华大胜本实先拨至求之玉帛钟鼓不

愈失而愈远哉如或用之自一身以及一家一乡一

邑一国至四海之广虽欲不从乎先进不可得矣所

以孔子论礼乐之本则曰礼与其奢也宁俭丧与其

易也宁戚论奢俭则曰与其不孙也宁固孰非从先

卷十四 第 58b 页 WYG0968-0603b.png

进之意欤可见先进本质朴也后进本华美也何必

进之意欤可见先进本质朴也后进本华美也何必添今人反谓之为野人反谓之为君子哉或曰周尚

文故孔子一则曰郁郁乎文哉吾从周一则曰吾学

周礼今用之吾从周此固为下不悖之义亦周监二

代之得宜也于此乃曰如用之则吾从先进夫野则

不文矣从周顾如是乎盖先进于礼乐乃文武成康

之旧野人尚未失其初也后进乃周末文胜之流弊

君子竞趋之靡固至此耳先进是从岂变礼易乐哉

卷十四 第 59a 页 WYG0968-0603c.png

今之礼犹古之礼今之乐犹古之乐特今之人非古

今之礼犹古之礼今之乐犹古之乐特今之人非古之人也前辈后辈用礼乐不同耳孔子从先进正以

从周之盛时也噫伤今思古圣人欲挽风会之流而

不可得至斟酌四代礼乐又曰放郑声远佞人亦将

以救后进之流弊欤

克己由己

执中虞庭之宗旨也既曰人心惟危矣又曰道心惟

微是果有二心乎求仁孔门之宗旨也既曰克己复

卷十四 第 59b 页 WYG0968-0603d.png

礼为仁又曰为仁由己是果有二已乎哉心一也而

礼为仁又曰为仁由己是果有二已乎哉心一也而有人心道心之分已一也而有克己由己之辩差毫

釐缪千里不可不慎也譬之同一刃也本以防盗而

以之劫掠斯为盗矣取盗之刃以防盗即非盗矣是

故人受天地之中以生而几微即道心也但有是人

之形即有是形骸之欲苟心为形役则危矣惟不从

乎人心之危是即道心之微而精一执中在是也仁

者人也本无己之可克也但有是人之形即易徇乎

卷十四 第 60a 页 WYG0968-0604a.png

一己之私苟己私一胜不容以不克矣惟能克乎躯

一己之私苟己私一胜不容以不克矣惟能克乎躯壳之己是即天性之真己而已克礼复仁在是也可

见仁即人也即所谓人受天地之中以生纯乎天理

而无一毫人欲之私者也天理非礼乎人欲非己乎

克己即复礼复礼即为仁此所谓为仁由己也一也

仁则可以为人不仁则不可以为人故已一也克己

即复礼而为仁己不克则礼不复不可以为仁矣又

何疑哉尝谓克己斯能由己由己斯为真克己几微

卷十四 第 60b 页 WYG0968-0604b.png

之间不可不早辩也或曰克己斯为由己是矣亦必

之间不可不早辩也或曰克己斯为由己是矣亦必克去净尽而后处处皆真己运用乃为由己此亦未

易能者殊不知我欲仁斯仁至矣曾有欲仁而仁不

即至者乎有能一日用其力于仁矣乎我未见力不

足者曾有一日用力于仁而力不足于一日者乎若

曰姑待明日便非善用力者矣便非真克己矣是故

人孰无欲凡欲食欲色皆欲也一刻转念而欲乎仁

则此即纯乎天理而仁与欲俱至矣然则欲仁之欲

卷十四 第 61a 页 WYG0968-0604c.png

与欲食色之欲一乎二乎特视所欲何如耳人孰无

与欲食色之欲一乎二乎特视所欲何如耳人孰无力凡用力于货利皆力也一刻反己而用力于仁则

浑身纯乎天理而仁与力俱足矣然则用力于货利

与用力于仁之力一乎二乎特视所力何如耳况食

色货利皆外物也求之不以为难而何独难于克复

之功哉或曰一日克复固由乎已而天下归仁则存

乎人其能必之于一日耶殊不知天下同此人也同

此纯乎天理之仁也本自天下一家本自中国一人

卷十四 第 61b 页 WYG0968-0604d.png

本自万物一体人人具足不由外铄不容一毫人力

本自万物一体人人具足不由外铄不容一毫人力以增损之者惟一日克己复礼则已不逞乎血气已

不牿于形骸一日之间即能天下为一家中国为一

人万物为一体八荒皆我闺闼四海皆我度内而天下

不其归仁矣乎是故仁即无我之谓无我则自有条

理而亲亲仁民爱物取之吾心裕如也不仁有我之

谓也有我则为躯壳视至亲如路人矣去其有我之

私即为无我之体消其一己之欲即同天下之心正

卷十四 第 62a 页 WYG0968-0605a.png

所谓仁者己欲立而立人己欲达而达人而天下人

所谓仁者己欲立而立人己欲达而达人而天下人之立达皆由己以立达之则归仁之机可识矣或曰

非礼即己也必于视听言动上克之何欤盖人之一

身除却耳目口体则无所谓已矣而不知形色天性

也视所当视听所当听言所当言动所当动何一非

礼也但其视也必欲快己之目其听也必欲快己之

耳其言动也必欲快己之口体而己之耳目口体反

为外物所夺矣谓之由己可乎以己之耳目口体不

卷十四 第 62b 页 WYG0968-0605b.png

得自由是可以为人乎人之不仁职此故也所以为

得自由是可以为人乎人之不仁职此故也所以为仁之功不必远求惟于耳目口体之间凡有一毫之

非礼者勿视勿听勿言动焉则心不为形骸所牿而

廓然无我矣非仁而何信乎克己斯为由己而已即

仁也不陷于人心之危即为道心之微而道心即中

也一翻覆手而阴阳分也识仁者其慎辩之

下学上达

孔子自十五志学以至七十从心所欲不踰矩无一

卷十四 第 63a 页 WYG0968-0605c.png

日而不尽其下学之功亦无一日不得夫上达之妙

日而不尽其下学之功亦无一日不得夫上达之妙也所谓下学者何自其致力处言也所谓上达者何

自其得力处言也未有能自致力而终不得力者又

岂有得力而不由于致力者乎虽工夫之初进或用

力多而得力尚少惟工夫进进不已则日见其熟致

力即已得力而未敢自懈其力焉尝自日用观之时

其饮食犹之下学也饮食之变化以滋养血气犹之

上达也饮食之变化滋养虽非人之所能与亦非人

卷十四 第 63b 页 WYG0968-0605d.png

之所能强者而节宣饮食之多寡恶可以一日而忽

之所能强者而节宣饮食之多寡恶可以一日而忽之哉孔子十五志学即志此下学上达之学也从心

所欲不踰矩虽其上达非常情所能窥测而其下学

之功则未尝一日少懈故其言曰其为人也发愤忘

食乐以忘忧不知老之将至斯言也孔子岂欺我哉

或者又以孔子圣由天纵生而知安而行自上达乎

神化性命之臭而学知何足以尽孔子之神明也是

皆常人观圣人也若孔子则曰圣则吾不能我学不

卷十四 第 64a 页 WYG0968-0606a.png

厌教不倦也岂特不以圣自居且曰君子之道丘未

厌教不倦也岂特不以圣自居且曰君子之道丘未能焉惟言有馀不敢尽行不足不敢不勉而其下学

也有如此故其上达肫肫而言行相顾者即此乎在

也然则圣人果下学人事上达天理乎盖天下无理

外之事亦无事外之理也犹夫农之于五谷焉耕耘

收穫皆人事也苗秀花实皆天理也吾惟尽吾耕耘

收穫之事而自具夫苗秀花实之理即此下学即此

上达无时无处而不下学亦无时无处而不上达如

卷十四 第 64b 页 WYG0968-0606b.png

此而分人事天理无不可者若人事天理分为两截

此而分人事天理无不可者若人事天理分为两截或以人事已毕然后上达皆不可也要非圣人有意

以合之也道一而已矣精粗一致上下一原道之自

然而然者也圣人一循其自然而不敢参之以一毫

智识意见此所以下学自然上达吾惟节吾之饮食

而血气自充吾惟勤吾之耕播而苗生自盛由少至

老不敢一息懈此所以不怨不尤而圣益圣也况尧

舜以上善无穷则是上达者无穷而下学者又岂有

卷十四 第 65a 页 WYG0968-0606c.png

穷尽哉虽然下学上达道本合一而知我其天则天

穷尽哉虽然下学上达道本合一而知我其天则天人合一者不即此可以窥之哉今夫天行健自开辟

以来未尝一日息也惟其行健而不息所以资始资

生絪缊化醇之无穷者自在其中也然则孔子之下

学一天之行健而不息乎孔子之上达一天之絪缊

化醇而生物之不测乎信乎知我其天而莫我知也

但孔子于莫知无言之叹每援天以晓子贡想亦因

其庶几性与天道而以是语之乎观天阶之喻则其

卷十四 第 65b 页 WYG0968-0606d.png

智足以知圣人也端有自矣

智足以知圣人也端有自矣请讨

名分莫大乎君臣罪恶莫大于弑逆思以有道易无

道而天下有大逆不道者不思倡大义以讨而诛之

仁人之心能一日安乎哉惟仁人之心不忍天下无

道之甚至于无君故讨贼以明天下大分其于贼之

能讨与否卒阨于时势之不齐焉非所论也况弑逆

之贼人人得而诛之不论其邻与不邻在位不在位

卷十四 第 66a 页 WYG0968-0607a.png

苟有能兴义旅以讨之者虽出自匹夫贱役而其大

苟有能兴义旅以讨之者虽出自匹夫贱役而其大义已伸于天下矣又岂必真能执其贼而诛之哉人

臣无将将则必诛凡普天率土有能正其名定其罪

声言以倡义举则天理在人心激之即动倡之必和

虽奸邪跋扈中藏不轨者一闻斯言亦将禠其魄而

落其胆矣所以忠臣义士其动举若不过一节之微

而其义有关于宗庙社稷纲常之重者每每使天常

人纪既坠复振虽百世之下闻之且凛凛有生气焉

卷十四 第 66b 页 WYG0968-0607b.png

正以名义足以肃人心也观唐肃宗播迁在草莱中

正以名义足以肃人心也观唐肃宗播迁在草莱中悍将背阙而坐及李勉一弹劾之乃叹曰吾有李勉

一言足以尊朝廷而倡言讨弑逆者其义关纲常当

何如哉陈恒弑君天下之大变也孔子沐浴请讨扶

植纲常之大义也大凡仁人处无道之世其心已有

大不忍者弑君之贼又法所必诛也孔子时在鲁也

虽欲不请讨于鲁其中端有不容己者矣左氏记孔

子之言曰陈恒弑其君民之不与者半以鲁之众加

卷十四 第 67a 页 WYG0968-0607c.png

齐之半可克也谓此非孔子语由其以力不以义是

齐之半可克也谓此非孔子语由其以力不以义是也胡氏曰仲尼此语先发后闻可也苏子瞻曰哀公

患三桓之偪尝欲以越伐鲁而去之以越伐鲁岂若

从孔子伐之既克田氏则鲁室自张三桓将不治而

自服此孔子之志也子由曰齐桓虽中主然其所以

任管仲者世无有也然后九合之功可得而成今哀

公之懦非可以望桓公也使孔子诚克田氏而返将

谁与保其功程子曰若孔子之志必将正名其罪上

卷十四 第 67b 页 WYG0968-0607d.png

告天子下告方伯而率与国以讨之即数子之言程

告天子下告方伯而率与国以讨之即数子之言程子近之矣要皆以智谋测度圣人之作为也何也哀

公之懦三桓之强不足与有立也孔子知之素矣知

其不可与有立而不之请圣人不忍也好谋有成以

战则克孔子馀事耳而事求成一一如苏胡诸家之

计画圣人有不为也不知孔子圣之时也天下无道

思以易之此其仁天下之心未尝一日忘而女乐一

受虽鲁国几治弗顾也时乎天下有大逆不道如陈

卷十四 第 68a 页 WYG0968-0608a.png

恒者沐浴请讨乃其大义之不容己者矣若或义师

恒者沐浴请讨乃其大义之不容己者矣若或义师一动由此可以胜齐可以强鲁可以兴周其神妙固

非后人所能窥测而计功之心谅圣人所必无也已

是故孔子请讨陈恒只此一举倡之鲁庭当时君臣

之大义已明载之鲁论万世君臣之大分已肃不必

拟议其神算为何如成功为何如而天理在人心者

已觉而醒矣真若天地生万物而天下雷行物与无

妄化工之妙孰得而思议之哉虽然天地之造化固

卷十四 第 68b 页 WYG0968-0608b.png

非人所能拟而无妄之在物者又未尝因雷霆有所

非人所能拟而无妄之在物者又未尝因雷霆有所加圣人之化工固非众人所能窥而大义之在人者

亦未尝因圣人有所益然雷霆之震惊圣人之举动

其神功自有在也故曰孔子修春秋而乱臣贼子惧

为东周

孔子梦寐周公志欲行周公之道也周公之道何道

哉文武之道也二帝三王得以其道君天下周公不

过相天下耳然大君天地之宗子大臣宗子之家相

卷十四 第 69a 页 WYG0968-0608c.png

君相握天下之权总天下之政行其道以泽民利物

君相握天下之权总天下之政行其道以泽民利物致太平也一而已矣西周之盛周公亲致之身亲见

之二帝三王之行于昔者行于西周之盛时思兼之

心想无遗憾矣自今观之监二代之典章颁一王之

制度体国经野设官分职文谟武烈之精遍乎寰宇

关睢麟趾之意浃洽民心薄海内外罔不率从俾皞

皞乎天地太和之气盎溢于西周宇宙间也此即尧

舜禹汤文武之心尧舜禹汤文武之道而周公行之

卷十四 第 69b 页 WYG0968-0608d.png

矣不特成康之世治隆化洽刑措不用自幽厉以前

矣不特成康之世治隆化洽刑措不用自幽厉以前天下同文同轨而周公之泽尚流被无穷迨平王东

迁周道凌夷礼乐征伐之权不自天子出至下堂见

诸侯矣虽赖周公仅存之烈而列国尚知宗周未敢

改物易姓然问鼎请隧射王中肩者莫敢谁何天子

亦徒拥虚器于上耳回视西周盛际曷能已于黍离

之忧下泉之忾叹哉故诗曰谁将西归怀之好音曰

彼美人兮西方之人兮以意逆志其哀东周衰弱亦

卷十四 第 70a 页 WYG0968-0609a.png

至矣此孔子所以志欲行周公之道而梦寐不忘欲

至矣此孔子所以志欲行周公之道而梦寐不忘欲挽其衰以还其盛也观其终身煖席不暇皇皇焉若

求亡子于道路岂得已哉此其心直欲以老安少怀

之志见诸行事之实期月而可三年有成庶几海宇

黎庶复睹西周衣冠文物之盛焉则周公之道于是

乎行孔子之心于是乎少慰也奈何天下莫宗而卒

老于行及公山弗扰以费叛召之欲往其往与不往

不可测但欲赴叛人之召其大不得已之心盖可想

卷十四 第 70b 页 WYG0968-0609b.png

矣子路不悦乃曰吾其为东周乎夫东周之规模气

矣子路不悦乃曰吾其为东周乎夫东周之规模气象为何如者乃屑为乎此耶今即其辞气以会其意

正言其不为东周耳不为东周则必为西周之盛可

知也孔子一出而用于世即可使天下复如西周则

周公之道既以复行斯世斯民得悉被乎唐虞三代

之泽又如之何必欲洁身山林不思一出以为之兆

乎且召则能加之以礼即其良心亦真知圣人而能

授之以政矣所以孔子知天下无不可化之人亦无

卷十四 第 71a 页 WYG0968-0609c.png

不可为之时而语皆实语也观他日欲往佛肸之召

不可为之时而语皆实语也观他日欲往佛肸之召不甘为匏瓜之系亦此意也深厉浅揭安足以识孔

子之心哉至如东周君弱臣强以下凌上公山畔费

正坐此弊即其不为东周其不往公山亦自可见而

其心亦戚矣嗟夫读孔子之书当观孔子之心也但

欲以有道易无道孔子之心未尝一日忘天下然当

时如沮溺楚狂丈人之流且不足以语此后儒又谓

孔子欲为东周是孔子之心其终于不白矣乎孔子

卷十四 第 71b 页 WYG0968-0609d.png

之心不白于当时又不白于后世志孔子之道者恶

之心不白于当时又不白于后世志孔子之道者恶容已于言哉或曰孔子非助畔之人彼岂不知而敢

于来召者必有道存焉盖费乃季氏私邑三家分据

鲁国故陪臣欲张公室畔季氏将以强鲁也所以谓

之召我岂徒哉此亦一说也

执中

民受天地之中以生是中也天之所以为天即民之

所以为民也圣人代天子民舍中奚以哉是故执中

卷十四 第 72a 页 WYG0968-0610a.png

之传不徒往圣绝学此其继之实为天地立心生民

之传不徒往圣绝学此其继之实为天地立心生民立命而万世太平一脉于此乎系也夫天高高在上

民生其间若不足为重轻况自天子视之其分又若

此乎卑且贱矣孟子谓民为贵君为轻岂轻君而贵

民哉得乎丘民为天子正以民心即天心也得民得

天揭其要不过曰中而已矣论语末篇历叙二帝三

王本之典谟誓诰观尧曰咨尔舜天之历数在尔躬

允执其中四海困穷天禄永终夫天子膺上天历数

卷十四 第 72b 页 WYG0968-0610b.png

以统摄四海之民执中亦足以合天矣然民受天地

以统摄四海之民执中亦足以合天矣然民受天地之中以生苟四海困穷民皆不获遂生复性谓之允

执中也可乎哉此所以天禄永终谓不能安养上天

所生之民即不克负荷上天之历数而中之有关于

天民也如此尧以此命舜舜以此命禹三圣相授受

儆戒叮咛若是其谆切者中之外无馀蕴也所以汤

执中而惟上帝之祗也曰万方有罪罪在朕躬武建

中而畏上帝之临也曰百姓有过在予一人惓惓乎

卷十四 第 73a 页 WYG0968-0610c.png

以罪过反诸己匹夫匹妇时切胜予之念惟恐辜上

以罪过反诸己匹夫匹妇时切胜予之念惟恐辜上天历数而此心有不容自己者在也故仲虺之诰曰

惟天生民有欲无主乃乱惟天生聪明时乂泰誓曰

惟天惠民惟辟奉天真有见乎天人一体而汤武善

承尧舜禹执中之传者此也顺天应人易岂虚语哉

不然揖逊放伐传贤传子若是乎不齐而允执厥中

胡为乎后先一揆也后之君天下者莫不希名禅让

比迹征诛求如二帝三王以天地生物之心为心而

卷十四 第 73b 页 WYG0968-0610d.png

用中于民者谁欤中也者天下之大本也人君不能

用中于民者谁欤中也者天下之大本也人君不能济美帝王非其揖逊放伐不相似也不能体天心立

民命则大本不立恶足以望唐虞三代之盛哉或曰

上帝作之君师而学必执中于以家四海子万民何

与哉盖人之生也受中天地自天子至庶人一也故

曰仁者天地之心苟不能视万物为一体天下为一

家中国为一人未免隔藩篱分汝我视至亲犹路人

且不可以语人也况生民以来未有之孔子耶观其

卷十四 第 74a 页 WYG0968-0611a.png

皇皇然必欲以有道易无道以求遂老安少怀之心

皇皇然必欲以有道易无道以求遂老安少怀之心是心也即尧舜禹惟恐四海困穷之心也即汤武万

方百姓罪在一人之心也即大学欲明明德于天下

中庸尽性参赞天地之化育也论语以此终篇意亦

微矣孟子叙闻知见知以尧舜汤文孔子并列韩退之

叙尧舜禹汤文武周公孔孟之相传皆此意也奈何

此学不明遂指中为寂体止观收视返听默照圆通

以为秘密自私自利四大之外漠然不相关举天下

卷十四 第 74b 页 WYG0968-0611b.png

溺虚寂之见何怪乎圣学之不昌耶虽然道本一而

溺虚寂之见何怪乎圣学之不昌耶虽然道本一而二之非道也学本一而二之非学也明德亲民中和

位育一以贯之者也古之学出于一贵贱一也治教

一也穷达一也人我一也内外体用费隐寂感一也

此人心所以正世道所以隆也后之学出于二贵与

贱殊治与教殊穷与达殊人与我殊内外体用费隐

寂感一切岐而二之此人心所以邪正道所以污也

何也人受天地之中以有生无二中也二之自绝于

卷十四 第 75a 页 WYG0968-0611c.png

天自戕其命也志执中之学者惟潜神尧曰篇久久

天自戕其命也志执中之学者惟潜神尧曰篇久久当自得之

学大学叙

尝读易见孔子以大赞乾知大始故也然乾之所以

知大始者非即在人之明德乎易知则有亲非即明

德之必亲民乎由此有亲有功可久可大易简而天

下之理得矣非即知止而自然定静安虑得乎此学

之所以为大也然欲明明德于天下而推其功之所

卷十四 第 75b 页 WYG0968-0611d.png

先必先乎致知格物何哉乾阳物也坤阴物也真信

先必先乎致知格物何哉乾阳物也坤阴物也真信得乾坤无形体而亦谓之物则格物之义明矣是故

易九卦有曰复德之本也复以自知复小而辨于物

会而通之物有本末物格而后知至此谓知本此谓

知之至也又何待辩哉噫物即至善之止复见天地

之心而壹是皆以修身为本但止即止其所复修即

修其所止此之谓先天之学

卷十四 第 76a 页 WYG0968-0612a.png

卷十四 第 76b 页 WYG0968-0612b.png

子程子曰大学孔氏之遗书而初学入德之门也于

子程子曰大学孔氏之遗书而初学入德之门也于今可见古人为学次第者独赖此篇之存而论孟次

之学者必由是而学焉则庶乎其不差矣

大学章句序曰大学之书古之大学所以教人之法

也盖自天降生民则既莫不与之以仁义礼智之性

矣然其气质之禀或不能齐是以不能皆有以知其

性之所有而全之也一有聪明睿智能尽其性者出

于其间则天必命之以为亿兆之君师使之治而教

卷十四 第 77a 页 WYG0968-0612c.png

之以复其性此伏羲神农黄帝尧舜所以继天立极

之以复其性此伏羲神农黄帝尧舜所以继天立极而司徒之职典乐之官所由设也三代之隆其法寝

备然后王宫国都以及闾巷莫不有学人生八岁则

自王公以下至于庶人之子弟皆入小学而教之以

洒扫应对进退之节礼乐射御书数之文及其十有

五年则自天子之元子众子以至公卿大夫元士之

适子与凡民之俊秀皆入大学而教之以穷理正心

修己治人之道此又学校之教大小之节所以分也

卷十四 第 77b 页 WYG0968-0612d.png

夫以学校之设其广如此教之之术其次第节目之

夫以学校之设其广如此教之之术其次第节目之详又如此而其所以为教则又皆本之人君躬行心

德之馀不待求之民生日用彝伦之外是以当世之

人无不学其学焉者无不有以知其性分之所固有

职分之所当为而各俛焉以尽其力此古昔盛时所

以治隆于上俗美于下而非后世之所能及也及周

之衰贤圣之君不作学校之政不修教化陵夷风俗

颓败时则有若孔子之圣而不得君师之位以行其

卷十四 第 78a 页 WYG0968-0613a.png

政教于是独取先王之法诵而传之以诏后世若曲

政教于是独取先王之法诵而传之以诏后世若曲礼少仪内则弟子职诸篇固小学之支流馀裔而此

篇者则因小学之成功以著大学之明法外有以极

其规模之大而内有以尽其节目之详者也三千之

徒盖莫不闻其说而曾氏之传独得其宗于是作为

传义以发其意及孟子没而其传泯焉则其书虽存

而知者鲜矣自是以来俗儒记诵词章之习其功倍

于小学而无用异端虚无寂灭之教其高过于大学

卷十四 第 78b 页 WYG0968-0613b.png

而无实其他权谋术数一切以就功名之说与夫百

而无实其他权谋术数一切以就功名之说与夫百家众技之流所以惑世诬民充塞仁义者又纷然杂

出乎其间使其君子不幸而不得闻大道之要其小

人不幸而不得蒙至治之泽晦盲否塞反覆沈痼以

及五季之衰而坏乱极矣天运循环无往不复宋德

隆盛治教休明于是河南程氏两夫子出而有以接

乎孟氏之传实始尊信此篇而表章之既又为之次

其简编发其归趣然后古者大学教人之法圣经贤

卷十四 第 79a 页 WYG0968-0613c.png

传之旨粲然复明于世虽以熹之不敏亦幸私淑而

传之旨粲然复明于世虽以熹之不敏亦幸私淑而与有闻焉顾其为书犹颇放失是以忘其固陋采而

辑之间亦窃附己意补其阙略以俟后之君子极知

僭踰无所逃罪然于国家化民成俗之意学者修己

治人之方则未必无小补云

右传之十章释治国平天下凡传十章前四章统论

纲领指趣后六章细论条目工夫其第五章乃明善

之要第六章乃诚身之本在初学尤为当务之急读

卷十四 第 79b 页 WYG0968-0613d.png

者不可以其近忽之也

者不可以其近忽之也大学古本序曰大学之要诚意而已矣诚意之功格

物而已矣诚意之极止至善而已矣止至善之则致

知而已矣正心复其体也修身著其用也以言乎己

谓之明德以言乎人谓之亲民以言乎天地之间则

备矣是故至善也者心之本体也动而后有不善而

本体之知未尝不知也意者其动也物者其事也致

其本体之知而动无不善然非即其事而格之则亦

卷十四 第 80a 页 WYG0968-0614a.png

无以致其知故致知者诚意之本也格物者致知之

无以致其知故致知者诚意之本也格物者致知之实也物格则知致而有复其本体是之谓止至善圣

人惧人之求之于外也而反覆其辞旧本折而圣人

之意亡矣是故不务于诚意而徒以格物者谓之支

不事格物而徒以诚意者谓之虚不本于致知而徒

以格物诚意者谓之妄支与虚与妄其于至善也远

矣合之以敬而益缀补之以传而益离吾惧学之日

远于至善也去分章而复旧本傍为之什一以引其

卷十四 第 80b 页 WYG0968-0614b.png

义庶几复见圣人之心而求之者有其要噫乃若致

义庶几复见圣人之心而求之者有其要噫乃若致知则存乎心悟致知焉尽矣

大学问曰大学者昔儒以为大人之学矣敢问大人

之学何以在于明明德乎阳明子曰大人者以天地

万物为一体者也其视天下犹一家中国犹一人焉

若夫间形骸而分尔我者小人也大人之能以天地

万物为一体也其心之仁本若是其与天地万物而

为一也岂惟大人虽小人之心亦莫不然彼顾自小

卷十四 第 81a 页 WYG0968-0614c.png

之耳是故见孺子之入井而必有怵惕恻隐之心焉

之耳是故见孺子之入井而必有怵惕恻隐之心焉是其仁之与孺子而为一体也孺子犹同类者也见

鸟兽之哀鸣觳觫而必有不忍之心焉是其仁之与

鸟兽而为一体也鸟兽犹有知觉者也见草木之摧

折而必有悯恤之心焉是其仁之与草木而为一体

也草木犹有生意者也见瓦石之毁坏而必有顾惜

之心焉是其仁之与瓦石而为一体者是其一体之

仁也虽小人之心亦必有之是乃根于天命之性而

卷十四 第 81b 页 WYG0968-0614d.png

自然灵昭不昧者是也故谓之明德小人之心既已

自然灵昭不昧者是也故谓之明德小人之心既已分隔隘陋矣而其一体之仁犹能不昧若此者是其

未动于欲而未蔽于私之时也及其动于欲蔽于私

而利害相攻忿怒相激则将戕物圮类无所不为其

甚至有骨肉相残者而一体之仁亡矣是故苟无私

欲之蔽则虽小人之心而其一体之仁犹大人也一

有私欲之蔽则虽大人之心而其分隔隘陋犹小人

矣故夫为大人之学者亦惟去其私欲之蔽而自明

卷十四 第 82a 页 WYG0968-0615a.png

其明德复其天地万物一体之本然而已矣非能于

其明德复其天地万物一体之本然而已矣非能于本体之外而有所增益之也曰然则何以在亲民乎

曰明明德者立其天地万物一体之体也亲民者建

其天地万物一体之用也故明明德必在于亲民亲

民即所以明其明德也是故亲吾之父以及天下之

父而后吾之仁实与吾之父人之父与天下人之父

而为一体也实与之为一体而后孝之明德始明矣

亲吾之兄以及人之兄以及天下人之兄而后吾之

卷十四 第 82b 页 WYG0968-0615b.png

仁实与吾之兄人之兄与天下人之兄而为一体矣

仁实与吾之兄人之兄与天下人之兄而为一体矣实与之为一体而后弟之明德始明矣君臣也夫妇

也朋友也以至为山川鬼神鸟兽草木也莫不实有

以亲之以达吾一体之仁然后吾之明德始无不明

而真能以天地万物为一体矣夫是之谓明明德于

天下是之谓家齐国治而天下平是之谓尽性曰然

则又乌在其为止至善乎曰至善者明德亲民之极

则也天命之性粹然至善其灵明不昧者皆其至善

卷十四 第 83a 页 WYG0968-0615c.png

之发见是而是焉非而非焉轻重厚薄随感随地变

之发见是而是焉非而非焉轻重厚薄随感随地变动不居而亦莫不自有天然之中是乃民彝物则之

极而不容少有议拟增损于其间也少有议拟增损

于其间则是私意小智而非至善之谓矣自非慎独

之至惟精惟一者其孰能与于此乎后之人惟其不

知至善之在吾心而用其私智以揣摸测度于其外

以为事事物物各有定理也是以昧其是非之则支

离决裂人欲肆而天理亡明德亲民之学遂大乱于

卷十四 第 83b 页 WYG0968-0615d.png

天下盖昔之人固有欲明其明德者矣然惟不知止

天下盖昔之人固有欲明其明德者矣然惟不知止于至善而骋其私心于过高是以失之虚罔空寂而

无有乎家国天下之施则二氏之流是矣有欲亲其

民者矣然惟不知止于至善而溺其私心于卑琐是

以失之权谋智术而无有乎仁爱恻怛之诚五霸功

利之徒是矣是不知止于至善之过也故止至善之

于明德亲民也犹之规矩之于方圆也尺度之于长

短也权衡之于轻重也故方圆而不止于规矩爽其

卷十四 第 84a 页 WYG0968-0616a.png

则矣长短而不止于尺度乖其剂矣轻重而不止于

则矣长短而不止于尺度乖其剂矣轻重而不止于权衡失其准矣明明德亲民而不止于至善亡其本

矣故止于至善以亲民而明其明德是之谓大人之

学

大学原只是一章书无所谓经无所谓传也亦无所

从缺无所从补也盖其书从头至尾只是反覆详明

以显大人之学其初说明明德亲民当止诸至善如

一破题相似却即接连说但能知至善所当止则其

卷十四 第 84b 页 WYG0968-0616b.png

意自定其心自静其身自安以虑家国天下而自得

意自定其心自静其身自安以虑家国天下而自得其平矣此与个承题相似却亦只是反说以见明亲

当止至善也于是又申明如何是当止之至善盖明

亲这个物事其末终贯彻天下而其本始却根诸身

心此是一定格则先知得停当然后做得停当惟古

之欲明明德于天下者能如是焉所以身心家国无

不停当而为明亲之善之至也又决言自上至下既

皆以修身为本而后停当若本乱且薄则决无停当

卷十四 第 85a 页 WYG0968-0616c.png

之理所以必知本乃谓知至善也此却如小讲相似

之理所以必知本乃谓知至善也此却如小讲相似亦不过将明亲止至善衍说一遍至所谓诚其意者

以下则如一大讲逐件物事详细条陈一段格则而

格则最停当处则俱指示以淇澳等诗帝典等书又

即是以古之明明德于天下者为至善也推之如所

谓正心修身所谓齐家治国平天下直至此谓国不

以利为利而以义为利也总是每件物事与他一个

至善格子而学者所当知者也则一章书首尾原自

卷十四 第 85b 页 WYG0968-0616d.png

相应亦自完全何容补凑

相应亦自完全何容补凑天地之大非徒大以形也欲窥天地之所以大者当

窥其大生之心圣学之大必有大之实也欲求圣人

之所以大者当求其大学之道大学一书既曰孔氏

之遗书而孔门之学脉果何在乎亦曰仁而已矣天

地之大生非仁乎曾谓大学之宗旨而有外于天地

万物一体之仁乎读其书究其旨当自得之矣是故

揭大学之道固在明明德亲民止至善而约之以知

卷十四 第 86a 页 WYG0968-0617a.png

止矣则知止其要也定静安虑得自将驯致于涵养

止矣则知止其要也定静安虑得自将驯致于涵养中也而至善之当止岂出于事物之外哉物有本末

事有终始知所先后则近道矣盍于古之人而求之

学主于明明德而亲民正所以明其明德也故欲明

明德于天下必先于治国齐家修身正心诚意致知

格物如此而知所先格物而后知至意诚心正身修

家齐国治天下平如此而知所后而一是皆以修身

为本又约之以知本斯为知之至矣知本知止知所

卷十四 第 86b 页 WYG0968-0617b.png

先后也学岂有二宗乎夫知即明德致知即明明德

先后也学岂有二宗乎夫知即明德致知即明明德也既曰知止又曰知本何也至善者至人固有之天

则虽万物之咸备实一物不可加是物原至善也但

有本末存焉真知本之所在则物格而知止矣即修

身为本一语观之谓身为本则国家天下为末明矣

身为本家国天下为末则所谓物者即身家国天下

同为一物明矣身为物本家国天下为物末则所谓

知本为知之至者即知身为家国天下之本乃所谓

卷十四 第 87a 页 WYG0968-0617c.png

知之至也又明矣况有是天下国家身心意知之物

知之至也又明矣况有是天下国家身心意知之物即有是格致诚正修齐治平之事而本末终始先后

又何待言哉然则身之为物也存之为心意知达之

为家国天下浩浩乎天地同流民物胞与本无穷尽

本无间隔孔孟所谓仁者人也形色天性也皆是物

也其本末厚薄虽各有等杀而一皆天生蒸民之物

则也何如其至善哉夫人同是物而必欲格之何也

非于物有所加也是以阳明先生谓良知祗用安排

卷十四 第 87b 页 WYG0968-0617d.png

得此物由来自浑成苟欲致吾至善之知全吾明德

得此物由来自浑成苟欲致吾至善之知全吾明德之体惟工夫即本体本体即工夫不敢以一已智识

乱其知本之明而一顺乎帝则是也既知身即公好

公恶之本由是随所应感一惟毋自欺以慎其独焉

斯已矣所以曾子传大学深致严于斯也诚意之君

子惟能如好好色如恶恶臭而德润身焉则自心身

以达之家国天下忿懥恐惧好乐忧患不滞于有所

亲爱贱恶畏敬哀矜傲惰不溺于一偏有诸己而后

卷十四 第 88a 页 WYG0968-0618a.png

求诸人无诸己而后非诸人而仁让兴于国民之所

求诸人无诸己而后非诸人而仁让兴于国民之所好好之民之所恶恶之而絜矩于天下要皆此物格

而止至善也故曰惟仁人能好人能恶人夫前言慎

独而独即矩也后言絜矩而矩即独也皆此至善之

物而异其名焉耳徵诸诗书如尧汤文武武公之学

夫岂有二道哉然亲民以明其明德而约之于知止

格物以致其知而约之于知本信乎学无二道矣所

以修身为本而自明自修若不过一人之身耳谓之

卷十四 第 88b 页 WYG0968-0618b.png

为大学之道者正以人皆有不忍人之心而原非形

为大学之道者正以人皆有不忍人之心而原非形骸之所能隔则此身岂小物哉故明德非一于内也

即天下国家统会于吾身之心意知而自不容间者

也亲民非一于外也即吾身之心意知贯彻乎天下

国家而自不容己者也知有一毫之不至意一毫之

不诚心一毫之不正固不可以言身之修而天下国

家漠然与我不相关且视天亲犹途人也可以言修

身乎是故知吾身之非小则知圣学之本大彼徒事

卷十四 第 89a 页 WYG0968-0618c.png

于格致诚正而不知亲民者是二氏之自私其身也

于格致诚正而不知亲民者是二氏之自私其身也徒事于齐治均平而不知明明德者是五霸之自遗

其身也皆不可以语仁也大学之宗旨不明于后世

也有由然矣夫知修身为本而天子与庶人一者何

哉位有崇卑学无小大尧天子也尧明峻德以渐致

亲睦平章协和之化其仁固如天矣孔子庶人也己

欲立而立人己欲达而达人老安少怀不厌不倦亦

何异于尧也后之人皆知宗孔子之学而恶可以庶

卷十四 第 89b 页 WYG0968-0618d.png

人自诿耶虽然孔子十五志学即所谓欲明明德于

人自诿耶虽然孔子十五志学即所谓欲明明德于天下是也人孰无所欲哉果有志于大学之道我欲

仁斯仁至矣

天之生人有物焉完具于其身至善也至善无物也

而有本末不得不谓之物无物而万物备也知其灵

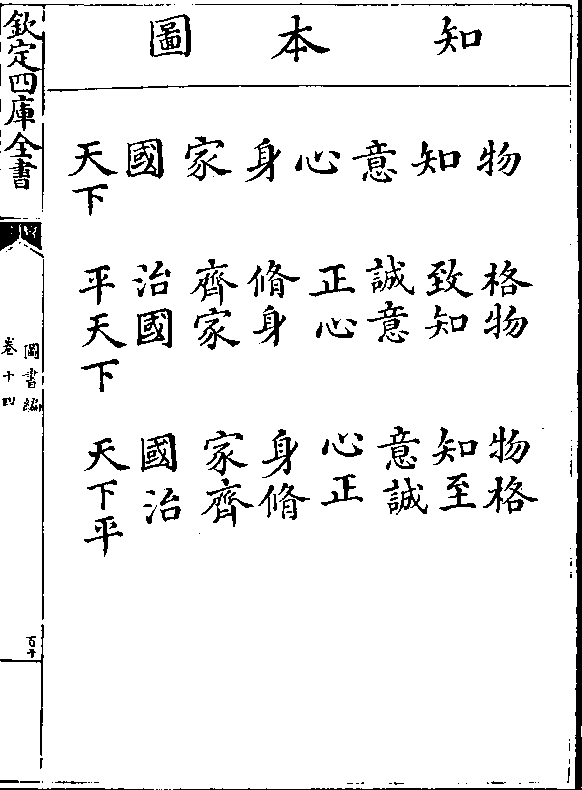

觉也意其生意也意原于知而其端甚微道心惟微

也吾身之所以为本也天下国家皆末也本始皆统

原于一本而其实一物也属之于为故谓之事格致

卷十四 第 90a 页 WYG0968-0619a.png

诚正修齐治平是也明明德于天下事之终也而欲

诚正修齐治平是也明明德于天下事之终也而欲明明德即为始事致吾之知在止于至善之一物者

事之始也而知至知终同为一知有终始而其实一

事也事不离物物不离事知所先后学之道也是以

下者自天子以至庶人壹是皆以修身为本先本而

后末厚本而薄末未有外其身而为天下国家者也

必以修身为本谓之知本非苟知之实能至之是谓

知之至也至斯止矣不至则不止不慎则不至知之

卷十四 第 90b 页 WYG0968-0619b.png

至其为慎独乎独即本也本即至善也天之命也藏

至其为慎独乎独即本也本即至善也天之命也藏之至寂而发之至微微之显诚之不可掩也其动而

后有不善者不慎故也慎则何不善之有

大学大旨

问大学古本悉遵王文成公表章是矣然前云明明

德亲民止至善而当知所止矣复云事物之先后何

也曰前三在举其槩后六先推其详盖天下国家身

心意知总是明明德亲民然杂施不逊猎等无序可

卷十四 第 91a 页 WYG0968-0619c.png

乎故自欲明明德于天下历推其所先莫先致知矣

乎故自欲明明德于天下历推其所先莫先致知矣致知在格物正所谓知止至善也问明德与知明明

德与致知果不同乎曰姑即明与知之字义分别之

明其知之全体知其明之发窍虽谓明为体知为用

亦可也明之则无所不通致则随所发窍推而广之

以要其极也问文成谓亲民正以明明德也或问中

发挥仁者以万物为一体至精切矣然明德知也一

体之亲仁也曾谓知即仁乎曰明德一也知仁皆明

卷十四 第 91b 页 WYG0968-0619d.png

德之别名耳盖人心明觉未有不知痛痒者医家以

德之别名耳盖人心明觉未有不知痛痒者医家以手足痿痹为不仁谓不自知其痛痒也孰谓明觉亲

爱有二乎哉试观孩提之良知未有不知爱其亲者

大人特不失乎赤子之心耳问明明德亲民固体用

一原然必亲民而后谓之自明欤曰非有意以致其

亲也记云凡生天地之间者有血气之属必有知有

知之属莫不知爱其类况有血气之属者莫知于人

乾父坤母民胞物与原来国家之民皆是一体之亲

卷十四 第 92a 页 WYG0968-0620a.png

亦因其本亲而亲之耳问明亲无二孔子于知人爱

亦因其本亲而亲之耳问明亲无二孔子于知人爱人发之矣他亦有所證乎曰易系谓乾知大始乾以

易知易知则有亲有亲则可久孰谓人道非天道乎

问明德外无至善又谓学有知止为急务而止至善

外复有定静安虑何也曰至善即明德之本体所谓

天然自有之则不待人力安排即朱子所谓尽乎天

理之极而无一毫人欲之私是也果能知止乎天理

之极则渐渐定静安虑实有诸己而能得矣问物犹

卷十四 第 92b 页 WYG0968-0620b.png

事乎致知在格物与知止至善一乎二乎曰天下国

事乎致知在格物与知止至善一乎二乎曰天下国家身心意知一物也有是物即有是格致诚正修齐

治平之事是物也有物必有则本至善也世有致知

而不止乎至善之物则故凡致力于国家天下者有

似于亲民而昧乎物之本致力于身心意知者有似

于明明德而不可以治天下国家要皆出乎智见之

安排而不能格乎物耳问物格则知至知至则止至

善矣又谓之知本何也曰物有本末而身为物本苟

卷十四 第 93a 页 WYG0968-0620c.png

徒明义理建事功而身不足法亦末矣故云自天子

徒明义理建事功而身不足法亦末矣故云自天子以至于庶人壹是皆以修身为本其本乱而末治者

否矣真能知修身为本者此谓知之至也非即物格

知至之谓乎问既云知止又云知本知至何也曰至

善原于天修身存乎人知本而不知止固失其本然

之天则知止而不知本又失其当然之人功惟知止

至善而一本之修身焉尽之矣

问欲明明德于天下果欲使天下之人皆有以明其

卷十四 第 93b 页 WYG0968-0620d.png

德乎曰真信得体用一原人我无间如此说亦是盖

德乎曰真信得体用一原人我无间如此说亦是盖己欲立而立人己欲达而达人即欲仁是也况可欲

之谓善苟不欲明明德于天下又何以止至善乎问

孔子十五志学直至七十始从心所欲不踰矩何可

遽责之初学耶曰格物正以满乎此欲之量耳子以

物之大而格之难乎夫所恶于上即明德中所同有

者毋以使下即亲民也推之上下左右前后莫不皆

然始焉己所不欲勿施于人终焉从心所欲不踰矩

卷十四 第 94a 页 WYG0968-0621a.png

而止至善矣

而止至善矣问文成谓大学之要致知焉尽矣而格物之旨在格

其不正以归于正然欤曰穷至事物之理固惧其偏

于外矣意之所在为物如意在事亲则事亲为一物

意在忠君则忠君为一物得无惧其偏于内乎夫是

物也原不可以有无内外精粗截然二之也但二先

生虽各有定说然知性格物之谓非朱子之言乎良

知抵用安排得此物由来自浑成非王文成之言乎

卷十四 第 94b 页 WYG0968-0621b.png

合二先生之言观其会通格物之旨了然矣

合二先生之言观其会通格物之旨了然矣问谈名理止至善极矣下文乃举事物言之果恐人

之涉虚见乎曰人莫不云这物事不过举有形象者

谓之物举逐日干办者谓之事而天下国家身心意

知总谓之物格致诚正修齐治平总谓之事谁则知

之物事自有本末终始先后要在重本始急先务谁

则知之若终生只此一事一物而物格止至善尤难

知也所以谓之大学本在修身先在格物

卷十四 第 95a 页 WYG0968-0621c.png

问修身为本之本果不对末言乎曰天之生物使之

问修身为本之本果不对末言乎曰天之生物使之一本安得有二本也惟不信格物之物即物有本末

之物故有二物即有二本矣试观一篇之内物有本

末致知在格物物格而后知至一是皆以修身为本

其本乱而末治者否矣此谓知本此谓知之至也无

二物也无二本也无二知也二之则不是

问文成表章大学古本原只一篇不必分章不必补

传是矣旁注虽云归重致知序则云大学之道诚意

卷十四 第 95b 页 WYG0968-0621d.png

而已矣似亦以前为经因提所谓诚其意者起头故

而已矣似亦以前为经因提所谓诚其意者起头故重诚意则又以下为传其果然欤曰既信原是一篇

而所谓又似起头则二篇矣独不思此谓知本此谓

知之至也此谓二字得非承上文物有本末物格而

后知至言之乎真信得物格知本为知之至矣则所

谓诚其意者𦂳顶知本知至言也然则谓诚其意者

毋自欺也非即上文欲诚其意者先致其知乎何也

毋自欺者毋自欺其所独知也致知即诚意实用功

卷十四 第 96a 页 WYG0968-0622a.png

处不过点出意之好恶使人于此实致其知而已矣

处不过点出意之好恶使人于此实致其知而已矣故慎独二字包诚意致知言也独即此一物也安得

以上文为经此为传分作两截耶问诚中形外在小

人亦可谓之诚乎曰圣人指点诚伪之分莫有切于

此者如閒居为不善见君子则掩不善而著其善此

是伪处人之视己如见其肺肝然在小人却知得自

家不善故这点真心都发露在外谓非诚之不可掩

乎惟其诚中形外几不可掩所以君子必慎其独而

卷十四 第 96b 页 WYG0968-0622b.png

曾子平日谓其严如十目所视十手所指也

曾子平日谓其严如十目所视十手所指也问近时提揭大学或致知或诚意或修身而子必欲

依本文先在格物何也曰非予欲先之也依经文耳

提修身者得其本矣不推其所先则不格乎物此本

从何而出提诚意与致知则知所先矣而不知所在

则物有不格此知何由而至故物格则知所先后知

本知至而知止矣谓予有意先之则恶乎敢

问诚意而下历引诗书孔子之言皆所以广诚意也

卷十四 第 97a 页 WYG0968-0622c.png

诚意为大学之要非欤曰格致诚正以修其身原只

诚意为大学之要非欤曰格致诚正以修其身原只一事圣人于其中逐一细细剖析使人惟精惟一不

可紊不可杂耳盖上文此谓知本知至己包修正诚

致在其内虽天下国家不过举此以措之耳故杂引

诗书不独身心意知明明德亲民止至善浑作一团

如盛德至善民不能忘虽没世不能忘而齐治均平

莫不含蓄在内故总以知本收之岂专为诚意发也

问康诰太甲尧典皆自明其明德也盘铭康诰周诗

卷十四 第 97b 页 WYG0968-0622d.png

得非释亲民乎何为谓亲当作新者非也曰古文原

得非释亲民乎何为谓亲当作新者非也曰古文原是亲字文成谓其不必改耳况日新承上文自明不

已则日日新作新民以至新天命无所不用其极若

不观其会通惟拘执字义则日新新命可以谓之释

新民乎问止至善乃在仁敬孝慈信得非专言至善

之散殊耶曰缉熙敬止见诸君臣父子与国人交统

体散殊已兼之矣是故人伦明于上小民亲于下此

正是圣人明亲之实学也岂教专空寂外人伦以求

卷十四 第 98a 页 WYG0968-0623a.png

至善者可同语哉

至善者可同语哉问修身𦂳承上文知本是矣此复举身心并言之何

欤曰形色天性也有是身即有是忿懥恐惧好乐忧

患之感只一著于有所便是心不正不正便是心不

在一身之间凡视听饮食亦不自知矣可见心中好

恶之意或有发得是处谓之不诚亦不可惟稍有沾

滞便非此心常寂常感之正体也此所以修身必先

正心

卷十四 第 98b 页 WYG0968-0623b.png

身不专于形骸之末心不专于方寸之间忿懥恐惧

身不专于形骸之末心不专于方寸之间忿懥恐惧好乐忧患总属之心而见诸身者一落于有所则心

即不得其正可见浑身都是心也如上天生物之心

盎然太虚之内日月星辰风雨露雷何一非天故万

象森然无一能为太虚障碍者可见身不可有所固

不专指方寸亦不专指形体而形神浑融为最难

问修身齐家专自好恶言好恶果足以尽修齐之道

乎曰人心所发不越好恶两端公好恶则通之家国

卷十四 第 99a 页 WYG0968-0623c.png

天下而各当作好作恶则行之一身一家而不通如

天下而各当作好作恶则行之一身一家而不通如亲爱贱恶畏敬哀矜傲惰乃人人所必有者有所且

不得其正况之其所而僻焉可乎盖人心公溥则明

通偏邪则暗塞此所以好而不知其恶恶而不知其

美也况溺爱不明贪得无厌此尤人之所同患者只

此两语凡有身家者可以谚而忽之哉

人以一身应接乎家国天下虽有尊卑老幼亲疏远

迩之殊而此心之明德则无弗同者事亲谓之孝事

卷十四 第 99b 页 WYG0968-0623d.png

君谓之忠事兄谓之弟事长谓之敬恤幼谓之慈使

君谓之忠事兄谓之弟事长谓之敬恤幼谓之慈使众谓之仁虽曰其为父子兄弟足法而后民法之要

在先慎乎德不虑而知不学而能一出于天性固有

之良观诸慈幼一端未有学养子而后嫁者可知也

彼母之于子一体而分真诚恻怛皆其本性凡拊摩

鞠育呼吸相关抚恤百端自中肯綮盖由情真则机

自通心诚固法自善也欲明明德于天下国家一体

流贯心诚求之有不与民同好恶也哉故曰如保赤

卷十四 第 100a 页 WYG0968-0624a.png

子民之父母孰非其亲亲不容自己者哉所以兴仁

子民之父母孰非其亲亲不容自己者哉所以兴仁兴让兴孝兴弟殆犹赤子之慕慈母自有不容己者

在矣噫真信此者始可与语明明德亲民之学

问大学言止至善矣复言格物言知至矣复言知本

言慎独矣复言絜矩何欤曰大学之道一也明亲必

止乎至善者尽性也格物即至善之天则本即此物

至善之本诸身独即此物至善之原于一矩即此物

至善四达不悖也问学贵自悟乃历引诗书以證之

卷十四 第 100b 页 WYG0968-0624b.png

何欤曰学必师古此说命言学所自始也故历引诗

何欤曰学必师古此说命言学所自始也故历引诗书见尧舜汤文以及卫武乃后学之模范也所以古

之欲明明德于天下国家者必本于修身而先于正

心诚意致知惟在格物都是如此岂后世单提直指

不立文字者可伦哉

问中庸言教必原之天命大学言学只归之至善何

欤曰至善即是天命之性而止至善即是明明德之

极处所以古人欲明明德于天下推其所先只在致

卷十四 第 101a 页 WYG0968-0624c.png

知格物正以物原统天下国家身心意知无不包无

知格物正以物原统天下国家身心意知无不包无不贯也故下文證诸康诰太甲尧典汤铭自明不已

则日新以至于新民新命无所不用其极这才是至

善所当止如君臣父子与人交必止乎仁敬孝慈信

而何所不用其极哉后言峻命不易惟命不于常无

非教人尽性以至于命也岂特顾諟天之明命为大

学之真功耶

明亲止

卷十四 第 101b 页 WYG0968-0624d.png

学与道非二也道以言其体学以言其功惟本体明

学与道非二也道以言其体学以言其功惟本体明彻则功夫庶乎不差而学固所以学此道也故大学

必首揭学与道而串言之不徒曰明德必曰明明德

不徒曰民必曰亲民不徒曰至善必曰止至善本体

工夫一齐呈露道之外无学矣否则学其所学非所

以为大学道其所道岂大学之道哉然德本明也必

欲明之何也是德也即人之性也即德性良知之通

明是也在天为明命在人为明德吾惟因其本明者

卷十四 第 102a 页 WYG0968-0625a.png

而明之所以为学也方其未明或有气拘欲蔽固必

而明之所以为学也方其未明或有气拘欲蔽固必加夫磨砺之功及其既明恐复有拘蔽亦不忘夫缉

熙之力未失者常保其明而不息既失者必复其明

而后已此所以功夫即本体也然民而必欲亲之何

也是明德也本与天地万物浑然同体本与天下国

家之人一体而分者也即孩提知爱知敬之良原与

斯人无所间隔是也吾惟即其本亲者而亲之而亲

民正所以明吾之明德耳虽曰吾于天下国家之人

卷十四 第 102b 页 WYG0968-0625b.png

未尝无厚薄之等然天下一家中国一人非强合之

未尝无厚薄之等然天下一家中国一人非强合之也即如一身未尝无手足腹心爪发之殊而无故拔

一发伤一爪焉其心有不忍耳所以爱亲者不敢恶

于人敬亲者不敢慢于人而无故断一树杀一兽非

孝也人皆有不忍人之心而明明德者其能忍于一

体之亲乎然明明德亲民而又止至善者何也至善

者即明明德之本体也即孩提之爱亲敬长原自不

学而能不虑而知者是也止之者明明德亲民一循

卷十四 第 103a 页 WYG0968-0625c.png

乎继善成性之天则不容有一毫作为增损于其间

乎继善成性之天则不容有一毫作为增损于其间即书之安汝止钦汝止也不学而能不虑而知固不

以孩提而有所减不思而得不勉而中亦不以圣人

而有所加诗云不识不知顺帝之则上帝所以怀文

王之明德者不在是哉奈何世之人语以圣人之不

思不勉则畏之而不敢为语以孩提之不学不虑又

忽之以为不足为此曷故哉不知大学之道云尔大

人者不失赤子之心以言其学则学之大也以言其

卷十四 第 103b 页 WYG0968-0625d.png

道则道之大也何为舍大学而趋小道畏圣人而忽

道则道之大也何为舍大学而趋小道畏圣人而忽赤子哉然明亲止固足以括大学矣又有八条目云

者何也天下之道博之虽千万语而不足约之则一

言而有馀故总三语即继之以知止何其约也析三

语而谓格致诚正修身为明德齐治平为亲民自所

谓诚意以下为各条之传亦无不可者何其博也况

身心意知非明德之专于内也即所以为齐治均平

之主宰家国天下非亲民之专于外也即所以为致

卷十四 第 104a 页 WYG0968-0626a.png

诚正修之流行则是本末非二物终始非二事自明

诚正修之流行则是本末非二物终始非二事自明明德于天下直推至格物所谓合天下国家身心意

知为一物也不信然哉一物有本末之分壹是皆以

修身为本此谓知本此谓知之至也知至则知止矣

是故明明德亲民总归之至善而约之以知止天下

国家身心意知总归之格物而约之以知本曾谓圣

人有二学而学有二道哉本体功夫原不相离而学

与道又岂有二乎哉

卷十四 第 104b 页 WYG0968-0626b.png

知止

知止宇宙间凡人与物莫不有归宿之地而后能遂其生

也否则食息起居行藏进退贸贸焉莫知所之求一

日安定不可得矣此归宿之地乃人与物之所必有

者而学可知矣大学所谓知止指归宿言也易艮止

诗敬止书钦止安止皆此意也然则止之云者果归

寂之谓乎盖于穆之体运而不息天之止也宥密之

衷应而无方人之止也寂而未尝不感感而未尝不

卷十四 第 105a 页 WYG0968-0626c.png

寂显密浑沦渊浩无际故易以动静不失其时发明

寂显密浑沦渊浩无际故易以动静不失其时发明止之义也何可专以寂言耶然则以至善为归宿果

有方体可指欤人性本善至动而神至感而寂虚融

恢廓本无内外显微之间而一有方所非至善也然

则知止云者果知识至此止息而复其无知之体欤

盖真知之体虚明洞涵固不可以分别是非为了彻

亦不可以智识见闻为證解而性体莹然灼见天则

况知其所止原有圣训物格知止且有明徵惟详玩

卷十四 第 105b 页 WYG0968-0626d.png

大学本文其义具备何必巧为之说也是故邦畿千

大学本文其义具备何必巧为之说也是故邦畿千里惟民所止民各有所止曾谓学而无所止乎绵蛮

黄鸟止于丘隅鸟尚知所止也曾谓人而莫之知乎

仁敬孝慈信文王所以缉熙敬止也曾谓大学之止

岂出伦理之外而别有虚寂所当归宿者乎可见日

用伦物皆性也至善之性即止也在己之心身意知

而言谓之明德谓之仁敬孝慈信在天下国家而言

谓之亲民谓之为人君臣父子与人交所谓明明德

卷十四 第 106a 页 WYG0968-0627a.png

亲民止至善即为君止仁为臣止敬为子止孝为父

亲民止至善即为君止仁为臣止敬为子止孝为父止慈与人交止信虽至善乃天理之浑融不可名状

而性善随人伦以散见不待安排殆随其万感万应

各当天则而一真凝然无聚散无隐显自尔安所止

也所以大学之道虽只提止至善一语亦足矣必自

明明德亲民说来者岂无意而云然哉正恐离亲民

以明明德者断情欲以證圆觉亦近似矣何与于君

臣父子之伦离明德以新民者肃法制以致小康亦

卷十四 第 106b 页 WYG0968-0627b.png

其止念息机之谈以为密秘宝藏肆言以傅会圣经

其止念息机之谈以为密秘宝藏肆言以傅会圣经陋亦甚矣胡不即大学上下全文以会通其立言之

旨哉或曰人之性本善即人之知本良也是知即止

至善矣何必知其所止而后得耶曰人性莫不有知

也好智不好学者其失荡性善莫不自止也日用不

知者其失迷故知其所止正复以自知开发有觉之

灵即止乎至善之体内外莹彻微显昭融所谓致知

在格物物格而后知至是也何必寂然观空离出入

卷十四 第 107a 页 WYG0968-0627c.png

息以为止耶或又曰知一也既云知止又云知本何

息以为止耶或又曰知一也既云知止又云知本何也曰知为此身之神灵身即此神之宅舍是良知具

足于身中惟本诸身以求之则根苗著土自尔生意

条达将来合抱参天此其本也故止即此身之止于

善本即性善之本诸身止外无本本外无止一以贯

之耳但言知止不言知本恐人以顿悟超脱为究竟

终涉玄虚言知本不言知止恐人以检饬制行为真

修终归强作于此会而通之学必以性善为归宿也

卷十四 第 107b 页 WYG0968-0627d.png

不信然哉

不信然哉格物

大学之道道本大而学亦大也在明明德亲民止至

善而约之以知止矣下文乃详言之即揭此事物之

本末终始使知所先后故自明明德于天下探本穷

源曰致知在格物物格而后知至可见格物其大学

之统括而道之所以为大乎物亦大无穷际而未易

窥测者乎古今格物之论亦多矣苟能身体力行各

卷十四 第 108a 页 WYG0968-0628a.png

就所入以为功皆可谓之学特非大学之道也今之

就所入以为功皆可谓之学特非大学之道也今之辩者不过指传注与传习录中数语以相角耳谓在

物之理有未穷故吾心之知有未尽是欲先外以及

内也谓致吾心之良知于事事物物是欲先内以及

外也知与物均之有内外之别也岂大学之旨与大

学本旨谓何物有本末壹是皆以修身为本其本乱

而末治者否矣此谓知本此谓知之至也凡言物与

此不相契者非大学之所谓物矣然则格物之义云

卷十四 第 108b 页 WYG0968-0628b.png

何知修身为本其与知止之旨尚二之焉非知之至

何知修身为本其与知止之旨尚二之焉非知之至也知之至者真知身为物本而止乎是物天然之则

安安于吾性至善之归也尝诵大雅蒸民之诗曰天

生蒸民有物有则民之秉彝好是懿德孔子曰为此

诗者其知道乎故有物必有则是物则也即天命之

性浑然至善通天地彻古今无内外无人物合天下

国家身心意知一物也天下之平国之治家之齐身

之修心之正意之诚知之致与夫本末终始先后厚

卷十四 第 109a 页 WYG0968-0628c.png

薄皆是物自然不易之天则也明明德亲民止至善

薄皆是物自然不易之天则也明明德亲民止至善者止于斯耳知止于斯故为君止仁为臣止敬为

子止孝为父止慈与人交止信随其所止各当其则

而止至善也特本在乎身其为父子兄弟足法而絜

矩于天下矣可见物格则知至知本则知至身即物

之本而知止至善也但此学不明世之提格致者以

修身为格致之条件而不知其本提知本者以格致

为修身之事功而莫知所先不思知至一也若知本

卷十四 第 109b 页 WYG0968-0628d.png

格物判然两途且与知止各一其旨是大学有二道

格物判然两途且与知止各一其旨是大学有二道作圣有二功矣二其功者可以语大学之道乎

卷十四 第 110a 页 WYG0968-0629a.png

卷十四 第 110b 页 WYG0968-0629b.png

天地间物一而已矣吾人知一而已矣大学前云知

天地间物一而已矣吾人知一而已矣大学前云知止后云知本知果有二乎哉前云物有本末后云致

知在格物物果有二乎哉前既云本末矣后云壹是

皆以修身为本其本乱而末治者否矣本果有二乎

哉前云物格而后知至后云此谓知本此谓知之至

知至果有二乎哉可见一篇无二物也无二本也无

二知也此所谓大学之道也何也天下国家身心意

知一物也就一物之中而指其本则修身为本也知

卷十四 第 111a 页 WYG0968-0629c.png

修身为本斯为知本斯为知至即所谓知止即所谓

修身为本斯为知本斯为知至即所谓知止即所谓物格而知至也大学之道岂不明白而易简哉夫本

不难知矣何知本之难其人也盖自圣学不明世之

人既无明明德于天下之欲欲则不肯先之以致知

格物之功其欲也不过功利之私其知也不过闻见

之知孰知是物也即所谓仁者人也即所谓形色天

性也吾性之仁浑然万物一体中国一人敦化川流

显微无间不离乎形色之人也心不正意不诚知不

卷十四 第 111b 页 WYG0968-0629d.png

致不可以语修身矣家不齐国不治天下不平可以

致不可以语修身矣家不齐国不治天下不平可以语身之修哉故统一物言之虽有本末之分而其本

则在乎身以身之所处不于家则于国不于国则于

天下不能舍斯人而独立也是以心意知之完具于

身者非沦于无也实与家国天下之人相为贯彻家

国天下之体备于身者非滞于有也实由心意知以

为之经纶知修身为本者非徒解释乎义理已也真

知本者必能格物以致其知诚其意正其心精神凝

卷十四 第 112a 页 WYG0968-0630a.png

聚融结而肫肫其仁焉则诚诸中形诸外有诸己求

聚融结而肫肫其仁焉则诚诸中形诸外有诸己求诸人盛德至善民不能忘家于此乎齐国于此乎治

天下于此乎平浩浩乎直以一身通于天地万物上

下同流明明德亲民而止至善矣此所以总结曰自

天子以至于庶人壹是皆以修身为本噫惟仁者为

能与物为体大学一书即孔门求仁之方岂非修身

固不足以立天下之大本非知本岂足以语圣人之

大学

卷十四 第 112b 页 WYG0968-0630b.png

格物

格物天高地下万物散殊虽一物不知乃其所耻俗学执

而不化所以滞于有也万物生于有有生于无吾有

一物无头尾背面名字异学荡而无归所以沦于无

也盖由见之偏而未会其全故有无分而二其物矣

岂特二其物焉已哉且以虚实论知如致知则致为

虚知为实知即明德也所谓不虚之良知是也如知

止知本知所先后则止本先后为实知为虚所谓知

卷十四 第 113a 页 WYG0968-0630c.png

性知天是也不思知一也明德为体明明德止一明

性知天是也不思知一也明德为体明明德止一明字即用如康诰明德是体克即用帝典峻德是体克

明即用论语知之为知之不知为不知是知也何有

于虚实体用之分哉可见体用原不相离德性之知

即知觉之知知觉之知即德性之用犹之乎一人之

身对祖父则称为子若孙对子孙则称为父若祖虽

随其异称不因人之称而改移其面目也不识其面

目而止随称名以增拟议所以觌面不相识者多矣

卷十四 第 113b 页 WYG0968-0630d.png

盖缘二其物故二其知则其分知与物而二之者又

盖缘二其物故二其知则其分知与物而二之者又不待言也试以物言之万物皆备于我今之谈者必

曰万物之理皆备我之性谈致知格物必曰致吾心

之知穷在物之理不识圣贤著述何为吝一理字必

待后人增之而后能明其说也易谓乾阳物坤阴物

中庸谓不诚无物亦将加一理字而后明乎理一分

殊言各有攸当也自物之本末言之天下国家身心

意知物之分殊何如也自事之终始言之格致诚正

卷十四 第 114a 页 WYG0968-0631a.png

修齐治平事之分殊何如也然合天下国家身心意

修齐治平事之分殊何如也然合天下国家身心意知而统之为一物合格致诚正修齐治平统之为一

事而事之先惟在格物事物之理一为何如也且大

学之道探本穷源惟在格物而身为物本一是皆以

修身为本圣贤垂训何其详切简明一至此哉谅哉

物一而已矣无而未尝无有而未尝有一实而万殊

万分而一本故中庸一言以尽天地之道曰其为物

不贰则其生物不测易系曰乾知大始坤作成物又

卷十四 第 114b 页 WYG0968-0631b.png

曰复以自知复小而辨于物合而观之知果一乎否

曰复以自知复小而辨于物合而观之知果一乎否也物果一乎否也知之与物一乎否也真信其体之

一则用自不容以不一皆不待辩而自明矣否则各

执其见各是其说而不相通故人为万物之灵苟昧

格致而沦于无自以为灵明常惺惺矣何以使物各

得其所也泥格物而滞于有自以为百物皆通矣何

以通天地万物为一体也然则欲通天地万物为一

体便物各得其所以充满乎至善之分量者又可于

卷十四 第 115a 页 WYG0968-0631c.png

天生蒸民之物则而莫之省乎或曰传注与传习录

天生蒸民之物则而莫之省乎或曰传注与传习录果不相通欤曰学者欲观其会通须合二先生之书

以会其全焉晦翁先生辩苏黄门老子解有云道兵

器之名虽异其实一物也故曰吾道一以贯之阳明

先生诗云良知祗用安排得此物由来自浑成于此

得意忘言二先生潜孚默契盖可想矣或曰格物之

旨合内外虚实有无隐显而一之然矣然必以脩身

为本未他有所證欤曰哀公问何谓成身孔子对曰

卷十四 第 115b 页 WYG0968-0631d.png

不过乎物又曰仁人不过乎物孝子不过乎物是故

不过乎物又曰仁人不过乎物孝子不过乎物是故仁人之事亲也如事天孝子之事天也如事亲是故

孝子成身夫成身在不过乎物非孔子从心所欲不

踰矩其孰能之虽然求物于散殊者其失也支离滞

固物而不化人易识也异教则单提虚寂为宗云恍

兮惚兮其中有物云有物先天地无形本寂寥祖其

说者反援圣经无声无臭寂然不动诸说以證之使

高明超脱之士咸溺志于无物之归俾大学之道愈

卷十四 第 116a 页 WYG0968-0632a.png

晦而塞格故不得不于大学格物详辩之也噫乾知

晦而塞格故不得不于大学格物详辩之也噫乾知坤作不贰不测万物皆备有物有则致知格物辩物

自知天人性教一以贯之顾人之自信何如耳

修身为本

尝读程子全书谓人于外物奉身者事事要好只自

家一身与心却不要好以此泛观世间其人人之通

病乎夫以一身处覆载中不啻沧溟一浮沤耳倏起

倏灭于沧溟无增损也其自待之小甘为外物驱役

卷十四 第 116b 页 WYG0968-0632b.png

困苦岂上天厥付不均而分各有限制耶及读大学

困苦岂上天厥付不均而分各有限制耶及读大学谓自天子至庶人壹是皆以修身为本乃知吾人原

合天下国家身心意知为一物就物之本末观之乃

知身为物本天子庶人分为崇卑身无大小真知修

身为本者此谓知本此谓知之至也人可自小其身

哉学有大小而人之小大因之耳然大学之道其旨

意若未易穷诘而揭其要修身为本一语足以括之

矣何也两间万类浑然一气虽名象各别而物则本

卷十四 第 117a 页 WYG0968-0632c.png

同何独于吾身而疑之所以天下国家即身之统体

同何独于吾身而疑之所以天下国家即身之统体而大无外也心意知即身之蕴蓄而小无内也若止

认块然骨骸为吾身而不能致知格物以直窥天地

万物一本之原则砥砺名节整饬行检亦有似于身

之修矣内焉丰蔀屋以自蔽藏而德有不明外焉树

藩篱以分汝我而民有不亲则天然至善之性吾自

桎梏之而莫之觉矣岂大学修身为本之教哉惟此

学不明故有从事于身以外者亦若可以治天下国

卷十四 第 117b 页 WYG0968-0632d.png

家矣然法制森罗事功炫赫非不足以表暴此身之

家矣然法制森罗事功炫赫非不足以表暴此身之设施而刻花镂叶其如本实先拨何有从事于身以

内者亦知自净其心意知矣然止观定慧了悟圆通

非不足以解脱此身之拘缚祗亦拳局其本根以求

活于盆盎阶砌间耳此所以学必求乎大学知止知

本之道而后可以通天地万物为一身合天下国家

为一体也且形色天性原无精粗无内外也学大学

者果知修身为本则知吾身即天地也原自为物不

卷十四 第 118a 页 WYG0968-0633a.png

贰原自生物不测原自一物不著原自万物皆备知

贰原自生物不测原自一物不著原自万物皆备知即根本之通明其于家国天下洞然无疑而此身常

著察焉致知者致此也意即根本之发生其于家国

天下盎然同春而此身常活泼焉诚意者诚此也心

即根本之真宰其于家国天下廓然无碍而此身常

清宁焉正心者正此也凡视听言动之间喜怒哀乐

之际大而纲常伦理微而食息起居朝乾夕惕毋自

欺其至善之物则焉虽万感俱寂此身非无事也天

卷十四 第 118b 页 WYG0968-0633b.png

下国家之经纶已于此乎藏诸密而静非无也虽万

下国家之经纶已于此乎藏诸密而静非无也虽万感纷纭此身非始有事也心意知之所主宰随其酬

酢澄然不挠而动非有也为君止仁为臣止敬为子

止孝为父止慈与人交止信惟其身之所接而物则

周流我无所与故己欲立而立人己欲达而达人安

人安百姓胥此乎存焉信乎格致诚正齐治均平只

修身为本一语足以括之矣或曰易复之初九不远

之复以修身也言内也家人上九威如之吉及身之

卷十四 第 119a 页 WYG0968-0633c.png

谓也言外也大学正心诚意致知不专于内乎曰物

谓也言外也大学正心诚意致知不专于内乎曰物无内外故身心皆合内外言也何也人知忿懥恐惧

好乐忧患存诸心也何为原又有所只自身言人知

视听饮食形诸身也何为不见不闻不知味皆由于

心不在耶此所以心不正则身不修身不修则家不

齐国不治天下不平如好人之所恶恶人之所好是

谓拂人之性灾及其身矣孰谓身心可专以内外分

言之哉或曰如子之意则身有所忿懥不当改身为

卷十四 第 119b 页 WYG0968-0633d.png

心欤曰观人之忿懥者必有怒容恐惧者必有战色

心欤曰观人之忿懥者必有怒容恐惧者必有战色好乐者必有笑颜忧患者必有愁态则其所谓有所

果属之心而非身乎不然何掩不善而著善者乃肺

肝之如见也此所以身心相贯人已相通身不行道

则不行于妻子而其身一正天下归之矣修身为天

下国家之本也又何待他释哉或又曰子前取證成

身不过在物则本即物有本末之本矣有谓此本不

对末言者非欤曰天之生物也使之一本正言无二

卷十四 第 120a 页 WYG0968-0634a.png

本也况本乱则末不治圣经已有明训何必取證天

本也况本乱则末不治圣经已有明训何必取證天上天下惟我独尊必欲脱离四大之幻身求所谓法

身化身报身而身外有身始为真知本来面目哉噫

不求明格物而及窃禅宗止义以深言其本也抑末

矣

毋自欺

昔尝诵大学诚意章得毋自欺语不觉豁然醒欣然

喜此中若有所持循追惟阳明先生曰大学之道诚

卷十四 第 120b 页 WYG0968-0634b.png

意而已矣信哉斯言也诚意工夫只此一语足以蔽

意而已矣信哉斯言也诚意工夫只此一语足以蔽之每谓此三字符终身诵之可也盖自诚明谓之性

自明诚谓之教非分两等人言也天之生人也其浑

然朴实处明自生焉此天命之性也圣人之教人也

由了然明白处而诚斯存焉此修道之教也所以诚

则明明则诚非判然不相合者大学曰欲诚其意者

先致其知而由教以入也得非自诚明哉夫自欲明

明德于天下追其功之所先至致知焉止矣致知在

卷十四 第 121a 页 WYG0968-0634c.png

格物则无先后之分矣可见致知即诚意之实功也

格物则无先后之分矣可见致知即诚意之实功也即古本观之此谓知本此谓知之至也所谓诚其意

毋自欺也既云知之至也稍涉自欺则知不致矣意

何自而诚耶是格物致知诚意只毋自欺足以括之

若曰如之何以致其意又如之何以诚其意明诚各

一其功也奚其可难者曰温公语刘元城终身所行

只在乎诚而行之自不妄语始元城力行七年而后

成此非无自欺者乎不知用功真切如元城亦可以

卷十四 第 121b 页 WYG0968-0634d.png

为难矣谓此即大学毋自欺之功则未也何也元城

为难矣谓此即大学毋自欺之功则未也何也元城原非知本之学也若谓元城为能诚焉则赵清献昼

之所为夜必焚香告天司马温公平生所为无一不

可对人言者皆至诚之圣人矣吴草庐何为乃云未

免行不著习不察也惟其原未知本原不可以语知

之至则不可以语圣之诚也明矣盖自天子至于庶

人壹是皆以修身为本真知修身为本者必真知天

下国家身心意知为一物而反之此身凡立本之道

卷十四 第 122a 页 WYG0968-0635a.png

悉洞彻不疑即前云知止即孟子云知性知天此所

悉洞彻不疑即前云知止即孟子云知性知天此所以为知之至也斯人也一毫不敢自欺而知止至善

矣又何意之不诚哉且欺之云者非徒欺瞒己也即

世云欺侮是也悍仆之欺主强臣之欺君原不知君

位主翁之至尊故敢恣其凌侮无所顾忌而人之自

欺其天君主宰殆有甚焉信乎毋自欺其知本之知

则知至意诚管是矣然人每自欺其知岂有他哉好

恶偏而邪暗塞也夫好恶乃人心天机所本有者非

卷十四 第 122b 页 WYG0968-0635b.png

去思绝念不起意之谓也如恶恶臭无作恶焉如好

去思绝念不起意之谓也如恶恶臭无作恶焉如好好色无作好焉此之谓自谦而能慎其独知矣虽好

恶万有不齐独知常止于至善虽谓之无好无恶可

也故曰欲诚其意者先致其知知至而后意诚也可

见好好恶恶知之原于天性者不待见闻探索而知

无一息之不明如恶恶臭好好色意之发于天机者

无所将迎留滞而意无一毫之不诚惟时时毋自欺

则心身家国天下一以贯之何也人未有内不欺己

卷十四 第 123a 页 WYG0968-0635c.png

而外欺人者也故意发于身心而好恶不着于有所

而外欺人者也故意发于身心而好恶不着于有所我自知也我自不欺此物则也斯心正身修而德明

于身心矣意动于身家而好恶不至于少僻我自知

也我自不欺此物则也斯身修家齐而明德于身家

矣意动于家国而本恕心以好恶我自知也我自不

欺此物则也斯家齐国治而德明于家国矣意动于

天下而同民心以好恶我自知也我自不欺此物则

也斯国治天下平而明德于天下矣是明明德于天

卷十四 第 123b 页 WYG0968-0635d.png

下而功惟在乎毋自欺匪特民不能忘且没世不能

下而功惟在乎毋自欺匪特民不能忘且没世不能忘而能民无讼焉则合家国天下之民皆毋自欺矣

孰谓毋自欺非大学之要诀乎要之章首欲明明德

于天下而其始在于格物物一格而其终至于天下

平末章以絜矩为平天下之道岂格物之外别有絜

矩云乎哉絜矩即格物之义毋自欺即格物絜矩之

实也一毋自欺而格致诚正修齐治平无馀蕴焉何

其简而易也但毋自欺三字以之语市井贩夫莫不

卷十四 第 124a 页 WYG0968-0636a.png

警醒若论其功夫虽久于问学者未必能实践也恶

警醒若论其功夫虽久于问学者未必能实践也恶可以其近易而忽诸

孝弟慈

天下国家本诸身学诚大矣究其本旨身之所以通

乎家国天下者不出孝弟慈也学者昧之反求至善

于虚寂而不求止于仁敬孝慈信焉大学之道安在

哉尝与同志论此因记其略有谓古之学者为己志

学之初即欲明明德于天下不几于为人乎盖己非

卷十四 第 124b 页 WYG0968-0636b.png

躯壳之谓也仁者人也形色天性也天性之仁本合

躯壳之谓也仁者人也形色天性也天性之仁本合天地万物为一体而非强合之也家乃身之积也国

乃家之积也天下国之积也其初也盎焉太虚吾身

与天地万物皆一体而分混乎其无间也是家国天

下莫非己也观己之好恶出于太虚未尝不通之人

人之好恶出于太虚亦未尝不通之己可见也所以

仁者与物同体己欲立而立人己欲达而达人仁本

如是也诚者非自成己而已也所以成物也性之德

卷十四 第 125a 页 WYG0968-0636c.png

也性本如是也欲全天性之仁而必欲明明德于天

也性本如是也欲全天性之仁而必欲明明德于天下国家虽曰初学之发心也抑知学必如此而后可

以为大学哉又谓君子之于物也爱之而弗仁于民

也仁之而弗亲大学明明德即欲亲民不几于仁爱

亲之无辩矣乎盖亲非无等杀之谓也近观一身凡

腹心爪发莫不爱也未尝无内外轻重之别远观六

合凡天下国家莫非亲也又岂无疏戚厚薄之殊但

人之常情惟知有己而已矣隔形骸而分汝我树藩

卷十四 第 125b 页 WYG0968-0636d.png

篱而异比邻且将视天亲犹途人不明亦甚矣记曰

篱而异比邻且将视天亲犹途人不明亦甚矣记曰凡生天地之间者血气之属莫不有知有知之属莫

不知爱其类每诵至此未尝不掩卷叹息而悲人之

不鸟兽燕雀若也此所以大学之道在明明德在亲

民家国天下悉在其民胞物与中正以扩充不忍人

之量而复还天性之仁体耳壹是皆以修身为本尚

何二本之患哉是故欲明明德于天下者即欲仁也

亲民正以明明德者扩吾性一体之仁日见诸家国

卷十四 第 126a 页 WYG0968-0637a.png

天下随所应接之实事也观孩提知爱知敬一本诸

天下随所应接之实事也观孩提知爱知敬一本诸不学不虑之良而天性之仁兹可见矣所以齐家治

国平天下若有不同然一则曰孝者所以事君也弟

者所以事长也慈者所以使众也一则曰上老老而

民兴孝上长长而民兴弟上恤孤而民不倍吃𦂳又

只在修身为本其为父子兄弟足法而民法之由此

民不能忘以至没世不能忘要皆取诸身之孝弟慈

而足矣可见天性之仁一也随所接而异乎孝弟慈

卷十四 第 126b 页 WYG0968-0637b.png

之名焉惟此心真诚恻怛融液贯通始于亲长达于

之名焉惟此心真诚恻怛融液贯通始于亲长达于闾里族党以及四海九州施有渐次心无间隔故孝

弟慈即明德也止孝止弟止慈即止至善也身法一

端人极攸立民皆兴孝兴弟不倍焉即所谓亲民所

谓明明德于天下国家即所谓天地万物为一体也

大学之道何简易如之噫有天地万物一体之志愿

斯有天地万物一体之学术然非真知天地万物本

吾一体而其要只在孝弟慈焉安能志此学哉是故

卷十四 第 127a 页 WYG0968-0637c.png

信此者斯可以信孔子之志学斯可以信孔子从心

信此者斯可以信孔子之志学斯可以信孔子从心所欲不踰矩

絜矩

物有体必有用也泥定体者其用有限体虽存而无

形故随感而用不穷也夫人孰不曰天下之用万有

不齐我之所以待其感而应之者以有定体故也体

不先定何以待其不测之用哉然随其所感而体不

易谓之定焉何也执我之定体以应天下事物则胶

卷十四 第 127b 页 WYG0968-0637d.png

滞而不通者多矣盍观大匠之运矩乎矩所以为方

滞而不通者多矣盍观大匠之运矩乎矩所以为方之器无方之形也无方之形而天下之方皆从此出

凡欲为方者运此矩以度之或斲或削是寻是尺而

后能成其器之方焉否则天下之器小大厚薄不可

胜计方亦如之欲先执一定之方以强其同也得乎

哉大学曰君子有絜矩之道至论矩之所以絜则不

外乎民之所好好之民之所恶恶之同民心以为好

恶而我无好恶于其间此天下所以截然方正一归

卷十四 第 128a 页 WYG0968-0638a.png

于平也以天下之大平之若此易易焉者平以此心

于平也以天下之大平之若此易易焉者平以此心之矩耳非执此心之矩强天下之我从故又以能好

能恶归之仁人也可见是心也将以为棼然其靡定

乎烱然在中万化攸基应感纷纭确乎不拔故一人

之公是一家是之一国是之天下莫不以为是也一

人之公非一家非之一国非之天下莫不以为非也

谓之靡定不可也将以为一定而不易乎神明周流

圆虚不测随感而应惟变所适故唐虞揖让不可为

卷十四 第 128b 页 WYG0968-0638b.png

商周之征诛皋夔襄赞不可为关比之直谏执为一

商周之征诛皋夔襄赞不可为关比之直谏执为一定亦不可也何也大匠有定规而矩无定方也君子

之心有定理而理无定好恶也此心之矩在絜之者

何如耳能絜则以我之心同天下人之心凡用人理

财莫不与人同其好恶故得众得国得天命焉不絜

则强天下人之心以同乎我好恶拂人之性斯菑及

其身矣毫釐千里几之不可不慎也如此故求人非

人藏身不恕则所令反其所好非所以絜齐治之矩

卷十四 第 129a 页 WYG0968-0638c.png

也亲爱贱恶畏敬哀矜敖惰之其所而僻焉非所以

也亲爱贱恶畏敬哀矜敖惰之其所而僻焉非所以絜修齐之矩也忿懥恐惧好乐忧患一或有所则矩

且失其所以为矩矣故约之至于致知诚意惟在知

本毋自欺其好恶而常自慊焉非慎独之君子其孰

能之则是矩也即前之所谓独也所谓物也絜矩则

慎独格物言殊而义则一也是故孔子自十五志学

至七十从心所欲不踰矩老安少怀绥来动和无非

与民同好恶而明明德于天下云耳故曰规矩方圆

卷十四 第 129b 页 WYG0968-0638d.png

之至圣人人伦之至也虽然矩所以为方也孟子谓

之至圣人人伦之至也虽然矩所以为方也孟子谓孔子圣之时时则圆神不滞无方无体矩与时不相

悖乎盖惟其不踰矩此所为圣之时而与时偕行此

矩之所以无往不絜也若世所谓矩特执方以绝俗

而举足便有碍耳岂无定方之矩乎世所谓时不免

毁方从俗圆滑輀熟以投众好耳岂不踰矩之时乎

观匠之为圆必自方始盖可见也况志大学之道其

于格物絜矩之义可弗究心乎哉

卷十四 第 130a 页 WYG0968-0639a.png

卷十四 第 130b 页 WYG0968-0639b.png

图书编卷十四