声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十三 第 1a 页 WYG0968-0508a.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷十三

明 章潢 撰

三礼总叙

潜学稿曰曲礼古礼经篇名经先曲礼曲礼礼之本

也礼天体也天体物不遗故物必有则自内心外猊

思虑视听饮食衣裳之有其节若语默进退取舍生

死之有其介与凡亲疏贵贱交际事使之有其体各

卷十三 第 1b 页 WYG0968-0508b.png

品节之以立教盖赜不厌动不乱而几微毕察委旋

品节之以立教盖赜不厌动不乱而几微毕察委旋时中也命之曰曲礼槩其目曰三千非实三千言微

乎微耳盖德性之精微中庸毕具而高明广大备焉

时著时察之谓知隆此由此之谓行故致曲者知微

也仪礼者先王训齐天下之具经纶人义之大端也

为之冠以重成人为之婚以合二姓为之乡饮乡射

以教德让为之塈夕器服以哀死亡为之馈食飨奠

以傧鬼神其亲邦国之交秩上下之体又为聘觐焉

卷十三 第 2a 页 WYG0968-0509a.png

以将之是仪法之大者譬天仪象乎则二十八舍以

以将之是仪法之大者譬天仪象乎则二十八舍以经天而治要在论官故周礼经官建冢宰之官以仪

天建司徒之官以象地建宗伯春官以成仁建司马

夏官以成圣建司寇秋官以成义建司空冬官以干

事而六官三百六十属上法乎天行盖周礼制而仪

曲有官仪礼制而人义有纪曲礼制而人道有理三

礼者周公明天道察民故以与人治之大顺也仁者

人也由礼则复于礼而仁全仁全而天全矣周衰礼

卷十三 第 2b 页 WYG0968-0509b.png

废迨春秋晋韩起适鲁犹及见旧典礼经叹之曰吾

废迨春秋晋韩起适鲁犹及见旧典礼经叹之曰吾乃今知周公之德与周之所以王盖其感也孔子欲

观周道适周学礼焉叹之曰大哉圣人之道洋洋乎

发育万物峻极于天优优大哉礼仪三百威仪三千

叹道尽于礼也又赞之曰郁郁乎文己梦寐志之世

莫能遵明于是乎作春秋以维周礼如此至战国诸

侯恶其害己经用播绝自孟子未之及见斯亡久矣

汉兴河间献王笃记古始博购得周礼五官而亡其

卷十三 第 3a 页 WYG0968-0509c.png

冬官得考工记附经后备冬官之记高堂生实始传

冬官得考工记附经后备冬官之记高堂生实始传仪礼经仅十有七篇大小戴次曲礼仅上下二篇残

缺失次甚矣

卷十三 第 3b 页 WYG0968-0509d.png

汉志曰帝王质文世有损益至周曲为之防事为之

汉志曰帝王质文世有损益至周曲为之防事为之制故曰经礼三百威仪三千及周之衰诸侯将踰越

法度恶其害己皆灭去其籍自孔子时而不具至秦

大坏汉兴高堂生传博士礼十七篇

韩愈曰尝苦仪礼难读又其行之于今者盖寡沿袭

不同复之无由考于今诚无所用之然文王周公之

法制粗在于是孔子曰吾从周谓其文章之盛也古书

之存者希矣百氏杂家尚有可取况圣人之制度耶

卷十三 第 4a 页 WYG0968-0510a.png

真德秀曰韩子可谓好古矣然以于今无所用则亦

真德秀曰韩子可谓好古矣然以于今无所用则亦考之未详也

朱熹曰仪礼礼之本根而礼记乃其枝叶又曰仪礼

经也礼记传也

朱熹子尝跋其书曰仪礼之为今书也于奇词奥旨

中有精义妙道焉于纤悉曲折中有明辩等级焉不

惟欲人之善其生且欲人之善其死不惟致严于冠

婚乡射朝聘而尤严于丧祭后世徒以其推士礼而

卷十三 第 4b 页 WYG0968-0510b.png

达之天子以为残缺不可考之书徐而观之一士也

达之天子以为残缺不可考之书徐而观之一士也天子之士与诸侯之士不同上大夫与下大夫不同

等而上之固可得而推矣

按古礼之传于世也有三仪礼礼记周礼也然仪礼

止有士大夫礼而无天子礼必合彼二礼与他书有

及于礼者然后成全礼焉朱子自辑家乡邦国王朝

礼其馀丧祭二礼以付其门人黄干杨复仅以成书

名曰经传通解后之言礼者不至弃经而任传违本

卷十三 第 5a 页 WYG0968-0510c.png

而逐末而欲复古礼尚有考于斯书(以上论/仪礼)

而逐末而欲复古礼尚有考于斯书(以上论/仪礼)文中子曰先师孔子以王道立极是也如有用我则执

此以往又曰吾视千载已上圣人在上者未有若周

公焉其道则一而经制大备后之为政有所持循

按周礼一书后世假而用之者王莽也轻而用之者

苏绰也误而用之者王安石也未有能善用之者窃

恐时异势殊官政事体民情土俗不皆如古惟宜精

择其切要者而审行之必执其书而一按其制其流

卷十三 第 5b 页 WYG0968-0510d.png

之弊安知不与三子同归乎

之弊安知不与三子同归乎唐太宗曰周礼真圣作也首篇云惟王建国辨方正

位体国经野设官分职以为民极诚哉言乎不井田

不封建不肉刑而欲行周公之道不可得也

唐书曰周礼者周公致太平之书先圣极由衷之典

法天地而行教化辨方位而叙人伦其义可以幽赞

神明其文可以经纬邦国备物致用其可忽乎

程颐曰必有关雎麟趾之意然后可以行周官之法度

卷十三 第 6a 页 WYG0968-0511a.png

张载曰周礼是的当之书然其间必有末世增入者

张载曰周礼是的当之书然其间必有末世增入者如盟诅之类必非周公之意

朱熹曰周礼乃周家盛时圣贤制作之书又曰周礼

一书周公立下许多条贯皆是从广大心中流出又

曰周官遍布精密乃周公运用天理烂熟之书又曰

比闾族党之法正周公建大平之基本如棋盘摆布

定后棋子方有放处此书大纲是要人主正心修身

齐家治国平天下使天下之民无不被其泽又推而

卷十三 第 6b 页 WYG0968-0511b.png

至于鸟兽草木无一不得其所不如是不足谓之裁

至于鸟兽草木无一不得其所不如是不足谓之裁成辅相参赞天地又告其君曰周礼天官冢宰一篇

乃周公辅导成王垂法后世用意最深切处欲三代

人主正心诚意之学于此考之可见其实

范祖禹曰天地有四时百官有六职天下万事尽备

于此如网之在纲裘之挈领虽百世不可易也人君

如欲稽古以正名苟舍周官未见其可

吕祖谦曰朝不混市野不踰国人不侵官后不敢以

卷十三 第 7a 页 WYG0968-0511c.png

干天子之权诸侯不敢以僭天子之制公卿大夫不牟

干天子之权诸侯不敢以僭天子之制公卿大夫不牟商贾之利九卿九牧相属而听命于三公彼皆民上

也而尺寸法度不敢踰一毫分守不敢易所以习民于

尊卑等差阶级之中消其偪上无等之心而寓其道

德之意是以民服事其上而下无觊觎贱不亢贵卑不

踰尊举一世之人皆安于法度分守之内志虑不易

视听纯一易直淳庞而从上之令父诏其子兄授其

弟长率其属何往而非五礼六乐三物十二教哉方

卷十三 第 7b 页 WYG0968-0511d.png

位国野设官分职何往而非以为民极哉尝读晋国

位国野设官分职何往而非以为民极哉尝读晋国国语每叹绛之富商韦藩木楗过朝之事以为富商

之饶于财使之泽其车而华其服非不足也而必易

车服于过朝之际不敢与士大夫混然无别焉民志

之定而中道之存成王周公之遗化固隐然在此也

按周礼一书或以为周公作或以为非或谓文王治

岐之制或谓成周理财之书或谓战国阴谋之书(何/休)

或谓汉儒附会之说或谓末世渎乱不经之书(林存/孝)

卷十三 第 8a 页 WYG0968-0512a.png

或作七论七难以排之

或作七论七难以排之朱熹曰后人皆以周礼非圣人书其间细碎处虽可

疑其大体非圣人做不得又曰谓是周公亲笔做成

固不可然大纲却是周公意思由是观之是非明矣

古人有言周礼一书有阙文(军司马/之类)有省文(遂人匠/人之类)

有互见(九等品/举之类)有兼官(公孤不备数教/官无府史胥徒)有豫设(凡千/里封)

(公四封侯八/百十一之类)有不常置(夏采方相/氏之类)有举其纲者(四两/为卒)

(之/类)有副相副贰者(自卿至下士各随/才高下同治此事)有常行者(垂象/法卫)

卷十三 第 8b 页 WYG0968-0512b.png

(之/类)有不常行者(合民诟国/迁之类)今观诸经其措置规模不

(之/类)有不常行者(合民诟国/迁之类)今观诸经其措置规模不徒于弼亮天地和洽神人而盟诅雠仇凡所以待衰

世者无不备也不徒以检柅君身防绝祸患而米盐

丝枲凡所以任贱役者无不及也使之维持一世则

一世之人安维持百世则百世之人安维持千万世

则千万世之人安贻谋燕翼后世岂无辟王皆赖前

哲以免则周公之用心也所谓兼三王监二代尽在

于是是书之作于周公与他经不类礼记就于汉儒

卷十三 第 9a 页 WYG0968-0512c.png

则王制所谓朝聘为文襄时事月令所说官名为战

则王制所谓朝聘为文襄时事月令所说官名为战国时事曾未若周公礼之纯乎周典也由此观之则

后儒疑周礼细碎者可以洒然矣

吴澄曰周公相成王建六官分六职即其设位言之

则曰周官即其制作言之则曰周礼周衰诸侯恶其

害己灭去其籍秦孝公用商鞅正与周官背驰始皇

又恶而焚之汉河间献王好古学购得周官五篇武

帝求遗书得之藏于秘府哀帝时刘歆校理秘书始

卷十三 第 9b 页 WYG0968-0512d.png

著于录略然冬官已亡以考工记补之而五官亦复

著于录略然冬官已亡以考工记补之而五官亦复错杂传至于今莫敢是正今本尚书以考之周官一

篇成王董正治官之全书也执此以考周礼之六官

则不全者可坐而判也夫冢宰掌邦治统百官均四

海执此以考天官之文则其所载非统百官均四海

之事可以知其非冢宰之职也司徒掌邦教敷五典

扰兆民执此以考地官之文则其所载非敷五典扰

兆民之事可以知其非司徒之职也宗伯掌邦礼治

卷十三 第 10a 页 WYG0968-0513a.png

神人和上下司马掌邦政统六师平邦国执此以考

神人和上下司马掌邦政统六师平邦国执此以考春夏二官则掌邦礼邦政者皆其职也舍此则非其职

司寇掌邦禁诘奸慝刑暴乱司空掌邦土居四民时

地利执此以考秋冬二官则凡掌邦禁邦土者皆其

职也舍此则非其职是故天官之文有杂在他官者

如内史司士之类亦有他官之文杂在天官者如甸

师世妇之类地官之文有杂在他官者如太司乐诸

子之类亦有他官之文杂在地官者如闾师柞氏之

卷十三 第 10b 页 WYG0968-0513b.png

类春官之文有杂在他官者如封人大小行人之类

类春官之文有杂在他官者如封人大小行人之类亦有他官之文杂在春官者如御史大小胥之类夏

官之文有杂在他官者如衔枚氏司𨽻之类亦有他

官之文杂在夏官者如职方氏弁师之类至如掌祭

之类吾知其为秋官之文县师廛人之类吾知其为

冬官之文缘文寻意以考之参诸经籍以證之何疑

之有(周礼有官联以会官/治不宜如此之区分)

按刘歆以考工记补冬官未始有异议者宋淳熙中

卷十三 第 11a 页 WYG0968-0513c.png

俞廷椿始著复古篇谓司空篇实出于五官之属且

俞廷椿始著复古篇谓司空篇实出于五官之属且因司空之复而六官之讹误亦可以类考嘉熙间王

次点复作周官补遗元泰定中丘葵又参订二家之

说以为成书吴澄作三礼考注且谓冬官未尝亡而

地官之文实亡由是以观则冬官实未尝亡所亡者

冬官首章尔(以上论/周礼)

程颐曰礼记杂出于汉儒然其间传圣门绪馀及格

言甚多如乐记学记之类无可议者檀弓表记之类

卷十三 第 11b 页 WYG0968-0513d.png

亦甚有至理惟知言者择之如王制礼运礼器亦多

亦甚有至理惟知言者择之如王制礼运礼器亦多传古意又曰礼记除中庸大学惟乐记为最近道表

记其亦近道乎其言正

朱熹曰礼记要兼仪礼读如冠礼丧礼乡饮酒礼之

类皆载其事礼记只发明其理读礼记而不读仪礼

则许多礼俱无安着处又曰或谓礼记乃汉儒说话

恐不然汉儒最纯者莫如董仲舒仲舒之文最纯者

莫如三策何曾有礼记中说话来如乐记所谓天高地

卷十三 第 12a 页 WYG0968-0514a.png

下六句仲舒安能到此必是古来传流得此文字如此

下六句仲舒安能到此必是古来传流得此文字如此吴澄曰汉兴得先儒所记礼书二百馀篇大戴氏删

为八十五小戴氏又损益为四十六曲礼檀弓杂记

分为上下马氏增以月令明堂位乐记郑氏从而为

注总四十九篇秦火之馀区区掇拾存十一于千百

虽不能以皆醇然先王之遗制圣贤之格言往往赖

之而存

周行己曰圣人制为冠婚丧祭朝聘乡射之礼以行

卷十三 第 12b 页 WYG0968-0514b.png

君臣父子兄弟夫妇朋友之义其形而下者见于饮

君臣父子兄弟夫妇朋友之义其形而下者见于饮食器服之用其形而上者极于无声无臭之微众人

勉之贤人行之圣人由之故所以行其身与其家与

其国与其天下者礼治则治礼乱则乱礼存则存礼

亡则亡

按礼记一书当以礼为主而分四科以类考之先儒

谓四科礼也仪也乐也制度也以此四科读此四十

九篇思过半矣(以上论/礼记)

卷十三 第 13a 页 WYG0968-0514c.png

礼也者理也理也者性也性也者命也维天之命于

礼也者理也理也者性也性也者命也维天之命于穆不已而其在于人也谓之性其粲然而条理也谓

之礼其纯然而粹善也谓之仁其截然而裁制也谓

之义其昭然而明觉也谓之知其浑然于其性也则

理一而已矣故仁也者礼之体也义也者礼之宜也

知也者礼之通也经礼三百曲礼三千无一而非仁

也无一而非性也天叙天秩圣人何容心焉盖无一而

非命也故克己复礼则谓之仁穷理尽性以至于命

卷十三 第 13b 页 WYG0968-0514d.png

尽性则动容周旋中礼矣后之言礼者吾惑焉纷纭

尽性则动容周旋中礼矣后之言礼者吾惑焉纷纭器数之争而牵制刑名之末穷年矻矻弊精于祝史

之糟粕而忘其所谓经纶天下之大经立天下之大

本者礼云礼云玉帛云乎哉人之不仁也如礼何哉

故老庄之徒外体以言性而谓礼为道德之衰仁义

之失既以堕于空虚漭荡而世儒之说复外性以求

礼遂谓礼止于器制度数之间而议拟仿像于影响

形迹以为天下之礼尽在是矣故凡先王之礼烟蒙

卷十三 第 14a 页 WYG0968-0515a.png

灰散而卒以煨烬于天下要亦未可专委罪于秦火

灰散而卒以煨烬于天下要亦未可专委罪于秦火者僭不自度尝欲取礼记之所载揭其大经大本而

疏其条理节目庶几器道本末之一致又惧其德之

弗任而时亦有所未及也间尝为之说曰礼之于节

文也犹规矩之于方圆也非方圆无以见规矩之用

非节文则亦无从而睹所谓礼矣然方圆者规矩之

所出而不可遂以方圆为规矩故执规矩以为方圆

则方圆不可胜用舍规矩以为方圆而遂以方圆为

卷十三 第 14b 页 WYG0968-0515b.png

规矩则规矩之用息矣故规矩者无一定之方圆而

规矩则规矩之用息矣故规矩者无一定之方圆而方圆者有一定之规矩此学礼之要盛德者之所以

动容周旋而中也宋儒朱仲晦氏慨礼经之芜乱尝

欲考正而删定之以仪礼为之经礼记为之传而其

志竟亦弗就其后吴幼清氏因而为纂言亦不数数

于朱说而于先后轻重之间固已多所发明二子之

见其条规指画则既出于汉儒矣其所谓观其会通

以行其典礼之原则尚恨吾生之晚而未及与闻之

卷十三 第 15a 页 WYG0968-0515c.png

也虽然后圣而有作则无所容言矣后圣而未有作

也虽然后圣而有作则无所容言矣后圣而未有作也则如纂言者固学礼者之箕裘筌蹄而可以少之乎

礼者理也即吾心之天理也吾人莫不受天地之中

以有生而威仪定命孰能一日越斯礼哉论礼者必

究其礼之原则周礼仪礼礼记可得而言之矣先儒

谓周礼其纲也盖亦有见于六官之制辨方正位体

国经野故谓之为纲耳又以冠礼婚礼士相见礼乡

饮酒礼乡射礼大射礼备载于仪礼而礼记则有冠

卷十三 第 15b 页 WYG0968-0515d.png

义婚义士相见义乡饮酒义乡射义大射义等篇故

义婚义士相见义乡饮酒义乡射义大射义等篇故谓仪礼为经礼记为传但论礼不失其原则不特六

官之属疑其各有所杂封建之制与王制殊虽各自

一书言之或疑其为治岐理财阴谋附会之书或疑

丧服皆讲师问答语或疑曲礼作于曲台月令记于

吕不韦其中多汉儒所杂今且无论已然礼原于天

而具之人心无古今无贵贱一也三礼虽同出于圣

人而周礼详六官之统属仪礼严一朝之制度故各

卷十三 第 16a 页 WYG0968-0516a.png

有司存惟礼记一书自曲礼而下多述古礼之遗与

有司存惟礼记一书自曲礼而下多述古礼之遗与夫变礼之由大而朝聘享祀微而周旋曲折养生送

死交神接人莫不由自然之品节焉自生民以来君

君臣臣父父子子得以顺其此心之条理节文而不

沦于禽兽者赖有此理以匡正之耳或诸篇各有所

指然圣贤相与发明斯礼之大本大原以承天道以

治人情而一归诸大中至正之矩乃礼记之所以立

教也信哉礼记为经与五经并列而不可以纲目经

卷十三 第 16b 页 WYG0968-0516b.png

传分也明矣况礼莫大乎伦虽官制仪节皆所以品

传分也明矣况礼莫大乎伦虽官制仪节皆所以品节乎五伦而人性自然之条理所以恭敬撙节退让

者一皆其性情不容自已者也善乎皋陶篇曰天叙

有典敕我五典有敦哉天秩有礼自我五礼有庸哉

自天子至庶人同此五典也其不同者五礼之等杀

耳可见五礼之庸也虽至于经礼三百曲礼三千而

要不出于五伦之外凡五服五章五刑五用皆此礼

也皆所以敦此典也然典曰天叙礼曰天秩其等杀

卷十三 第 17a 页 WYG0968-0516c.png

不齐岂作而致其情哉天理之节文人心所自有者

不齐岂作而致其情哉天理之节文人心所自有者也本吾心之天则而声为律身为度周旋折旋率履

不越由是行之君臣父子之间夫妇长幼朋友之际

秩然各得其礼自其宏纲大要名之为经礼自其纤

悉备具名之为曲礼自朝廷颁之即为万邦之纪纲

法度自一人行之即为一家之规矩准绳虽尊卑上

下进退升降以至朝聘祭享车旗服色之繁而其秩

然不乱者一皆揆之天理而安即之人心而顺所以

卷十三 第 17b 页 WYG0968-0516d.png

谓之为天秩也晏子对齐侯亦曰礼之可以为国也

谓之为天秩也晏子对齐侯亦曰礼之可以为国也久矣与天地并君命臣共父慈子孝兄爱弟敬夫和

妻柔姑慈妇听礼也诚哉是言也足以发明曲礼诸

篇之旨也若夫吉凶军宾嘉则皆以此时措之耳是

礼也匪特斯人为然试观之乾坤定位卑高以陈其

间如日月星辰之布列山川土石之奠载飞潜动植

之群分类聚莫不有条理也此犹有形可睹有迹可

观者也昼夜寒暑之往来刚柔燥湿之消长孕鬻化

卷十三 第 18a 页 WYG0968-0517a.png

生之乘除皆并育并行不害不悖孰主张是孰纲维

生之乘除皆并育并行不害不悖孰主张是孰纲维是而天秩可默会矣本天秩以明礼则三礼中或杂

或缺或为汉儒所错乱者如尺度权衡孰得而淆之

此所以论礼贵识其原而礼记不可以传言也否则

或逞己见或执旧闻徒致详于仪文度数之末品物

器用之微解名义定规制遂以为礼在是不知见礼

知政与天地同节者果安在也是故求礼者无求礼

于书而求诸吾心之天则浑然大中之道已在乎我

卷十三 第 18b 页 WYG0968-0517b.png

虽至敬无文而繁文缛节实自此出也彼三礼所载

虽至敬无文而繁文缛节实自此出也彼三礼所载皆吾心已试之节文而先王制礼不敢过不敢不及

者不在兹乎然非谓制度文章可尽废而不讲也礼

无本不立无文不行欲人反诸身心以达之五伦而

求其所谓礼之本故于礼记尤有所当潜神者耳不

然制度文为自汉儒以来议之亦详矣孔子何以欲

从先进而大林放之问

卷十三 第 19a 页 WYG0968-0517c.png

卷十三 第 19b 页 WYG0968-0517d.png

读古人之书者须识古人之心焉而后书中之精蕴

读古人之书者须识古人之心焉而后书中之精蕴庶几可默会也然古人之书传之已久不无错乱残

阙欲见其全已不可得矣又徒执其仪文品节从而

信之疑之亦末矣岂善读古人之书者哉果能会其

心师其意而不泥其文与迹虽谓仪礼至今存可也

古者述朝飨聘祭之仪车旗服饰之制谓之仪礼亦

先王经世之遗典也自秦焚禁以来至武帝表章六

经此书尚未出况马郑叙述周礼而不及仪礼刘歆

卷十三 第 20a 页 WYG0968-0518a.png

叙述仪文而不及仪礼丧服终篇无天子诸侯之文

叙述仪文而不及仪礼丧服终篇无天子诸侯之文可见在汉时已不免残阙错乱非全经也明矣至宋

又禁之不列学宫今欲求全经于千百年之下也难矣

哉然韩愈尝苦仪礼难读以为文王周公之法制粗

在于是班固艺文志以鲁高堂生所传博士礼十七

篇其篇数与仪礼同则此书固非全经亦必古人之

所遗也所以信仪礼者则曰仪礼经也礼记传也故

仪礼有冠礼有昏礼礼记则有冠义昏义仪礼有士

卷十三 第 20b 页 WYG0968-0518b.png

相见礼有乡饮酒礼礼记则有士相见义乡饮酒义

相见礼有乡饮酒礼礼记则有士相见义乡饮酒义仪礼有乡射礼有大射礼礼记则有乡射义大射义

仪礼有燕礼有聘礼礼记则有燕义聘义礼必有义

义以释礼缘文义以考之礼记特仪礼之传耳人知

信传而不知信经焉何欤然宋乐史谓仪礼有可疑

者五岂无见而然哉以汉儒传授曲台杂记后马融

郑众始传周官而仪礼未尝以为教授一疑也周礼

缺冬官求之千金不可得使有仪礼全书诸儒不献

卷十三 第 21a 页 WYG0968-0518c.png

之朝乎班固七略刘歆九种并不著仪礼魏晋梁陈

之朝乎班固七略刘歆九种并不著仪礼魏晋梁陈之间是书始行二疑也聘礼篇所记宾行饔饩之物

禾米刍薪之数笾豆簠簋之实铏壶鼎瓮之列考之

周官掌客之说不同三疑也其中丧服一篇盖讲师

设问难以相解释之辞非周公书四疑也周官所载

自王以下至公侯伯子男皆有其礼而仪礼所谓公

食大夫礼及燕礼皆公与卿大夫之事不及于王其

他篇所言曰主人曰宾而已似侯国之书使周公当

卷十三 第 21b 页 WYG0968-0518d.png

大平时岂不设天子之礼五疑也今考其书犹有可

大平时岂不设天子之礼五疑也今考其书犹有可疑者在焉吉凶军宾嘉皆有礼也而军礼独阙自天

子至士皆有冠礼而大夫独无乡饮酒礼有党正以

正齿位而今独不载焉宾礼之别有八燕礼之别有

四皆冠以士夫射之礼独名曰仪朝遇之礼不录而

独存觐礼其他礼食不载而独有公食大夫礼谓是

书无残阙杂乱也可乎哉但古之全经不可见而人

心天理之品节犹之古也彼信之者止信其仪文必

卷十三 第 22a 页 WYG0968-0519a.png

出自古人耳果自信于心而真知其为天秩之礼乎

出自古人耳果自信于心而真知其为天秩之礼乎疑之者亦疑其非古之全礼云耳果反之吾心而真

见其天则之相悖乎盖经虽不全亦赖汉晋诸儒补

缉之力犹及见古礼之遗所以朱子与草庐吴氏惓

惓于是书也我朝礼仪定式大明集礼是即今之仪

礼也考礼仪者考之国典及文公家礼而用之于今

焉则虽谓仪礼至今存也非谩语矣噫真会古人之

心师古人之意则仪尚不足以尽礼也况于仪礼之

卷十三 第 22b 页 WYG0968-0519b.png

遗经哉

遗经哉读礼记叙

尝闻礼记非全经亦非醇乎经也壮年细心诵绎渐

通大意盖古先圣王承天道治人情典制经曲虽不

复睹其全然亦未尝不因记载而获睹其绪馀焉虽

多杂于汉儒之补缀而圣贤之邃言奥旨炳然如赤

日行空岂皭火能淆其明哉或曰礼乐不可斯须离

缺者补之杂者剔之不亦赖于后之人乎曰礼乐通

卷十三 第 23a 页 WYG0968-0519c.png

乎造化作述赖乎圣明未易言也近于四十九篇各

乎造化作述赖乎圣明未易言也近于四十九篇各因其类以相属分为八款庶诵习者易为力耳若夫

订證遗经则自有精通礼乐者在

礼记大旨

尝玩易系天尊地卑乾坤定矣卑高以陈贵贱位矣

此礼之所自来而先圣法天以制礼乎故皋陶谓五

礼为天秩中庸谓亲亲尊贤之等杀礼所生也孔子

所定礼乐莫可考矣世传三礼如礼记一书得非古

卷十三 第 23b 页 WYG0968-0519d.png

礼之遗乎当夏商之衰孔子尚叹杞宋之文献不足

礼之遗乎当夏商之衰孔子尚叹杞宋之文献不足徵矣今于千百年后犹得见古人之遗礼亦何幸也

想汉庭经师转相与撰次所闻故高堂生后苍辈记

述秦灰之后获存什一于千百皆不可知然其初积

二百馀篇至大戴删为八十五篇小戴复删为四十

九篇今赖其传述得以好古而敏求焉然其撰述于

高后者文辞意义果无所增损二戴所删定果一无

阙失错杂乎但记者融滞浅深弗齐而纯疵自不可

卷十三 第 24a 页 WYG0968-0520a.png

掩然精义良法渊源所自要皆古先圣贤之绪馀决

掩然精义良法渊源所自要皆古先圣贤之绪馀决非汉儒所能创始以肇后世之宗也善学者得先圣

遗意于掇拾煨烬之馀而此心无体之礼得徵之古

礼以定准则间有庞辞赘语略之可矣礼一也周礼

仪礼礼记既各一其编集则其作述志意各有攸当

何必以经传纲目分属之也矧礼记自有纲目存焉

析之虽三百三千不足尽其详总之只一理而已矣

何也天则蕴之德性典则著之训谟统同之中固有

卷十三 第 24b 页 WYG0968-0520b.png

散殊者在而散殊之内未尝无统一者寓也予尝病

散殊者在而散殊之内未尝无统一者寓也予尝病其篇章浩博未易会归因各以其类别之为八曲礼

内则少仪玉藻一也哀公问燕居閒居檀弓曾子问

二也礼运礼器大传缁衣表记坊记三也乐记四也

冠义昏义乡饮酒义射义聘义投壶五也丧大记丧

小记服问间传三年问问丧奔丧服四制杂记六也

祭法祭义祭统郊特牲七也王制月令学记文王世子

明堂位经解儒行深衣八也盖亦取其意义相近者

卷十三 第 25a 页 WYG0968-0520c.png

统归一类不特便于诵习检阅而先圣制作本旨亦

统归一类不特便于诵习检阅而先圣制作本旨亦易以领会且俾学者精神并归一款不至涣散已尔

若夫原次篇目曷敢紊乱之哉

礼犹体也体不备君子谓之不成人曲礼篇先儒取

以冠礼记者岂徒记古人之虚文哉盖曲礼三千其

体备于一身者委曲详悉不如此不足以曲尽其必

至之情也夫人德性中森然天则毕具如心神之思

虑经纬百端如耳目口体之视听言动亲疏贵贱之

卷十三 第 25b 页 WYG0968-0520d.png

交际事使天人幽明之对越骏奔以及衣服饮食升

交际事使天人幽明之对越骏奔以及衣服饮食升降进退大而死生常变小而洒扫应对至纤至悉至

广至赜皆出乎天理人情之自然也只举动稍越乎

礼而曲折之未当则耳目无所加手足无所措赧然

不可以为人矣何也此心自乱其天然之条理而行

道间当其回旋转折稍不循其涂辙则一步不可行

也然致曲者岂徒取诸周身之仪度而安排布置于

其间哉篇首曰无不敬俨若思安定辞安民哉此礼

卷十三 第 26a 页 WYG0968-0521a.png

之所以自然曲尽而散殊中自有统同者在况以此

之所以自然曲尽而散殊中自有统同者在况以此求之四十九篇何一而匪一敬之曲成哉内则记闺

门之轨范即曲礼行于家庭之间也少仪记小学之

支流馀裔即曲礼行于仪节之小也玉藻记天子诸

侯之服冕笏佩诸制即曲礼行于朝宁之表也故三

篇统属曲礼一类皆人身随时随处所以曲致其自

然之敬也人见曲礼若此乎严肃未免谓圣人有意

以敛束乎天下之身心不知先圣亦因人心之敬有

卷十三 第 26b 页 WYG0968-0521b.png

不容自已者故著之章程为万世法耳学者诵习此

不容自已者故著之章程为万世法耳学者诵习此类而有得焉不特古礼仪文节度一一可循即由此

心之无不敬以发见于四体周旋折旋中规中矩自

然与天则吻合讵止肌肤有会筋骸有束己哉

人受天地之中以生以为动作礼仪威仪之则所谓

命也即所谓礼也在天谓之天则在物谓之物则圣

人承天道治人情不过乎物则而已虽礼之曲折千

变万化与时皆宜孰知物则自有不可过者在乎观

卷十三 第 27a 页 WYG0968-0521c.png

哀公问大礼如何又问人道谁为大故孔子曰古之

哀公问大礼如何又问人道谁为大故孔子曰古之为政爱人为大所以治爱人礼为大所以治礼敬为

大即首篇无不敬之意也中间虽由大昏以及仁人

孝子不过乎事亲如事天事天如事亲而礼于是乎

至矣燕居记孔子以礼教子张子贡子游然礼所以

制中而礼有九大飨有四未易言也閒居记孔子以

礼教子夏然必达礼乐之原以致五至而行三无未

易窥也檀弓记大礼之曲而中也曾子问记夫礼之

卷十三 第 27b 页 WYG0968-0521d.png

变而通也夫孔子雅言不越执礼而百王典礼赖以

变而通也夫孔子雅言不越执礼而百王典礼赖以折衷此类六篇皆孔门问答之语其中微辞奥义渊

乎莫测约言之不过乎物则焉耳苟学匪物格知至则

不能神明其本原洞晰其变化拘拘乎仪节之末欲

动容周旋中礼也难矣哉

礼原于太一合天地四时阴阳日月五行万物而浑

乎一体惟人者天地之心鬼神之会万物之所体也

但本诸矢者谓之运备诸人者谓之器虽云道本运

卷十三 第 28a 页 WYG0968-0522a.png

而无所积器则滞而有所拘然天道其运乎人道其

而无所积器则滞而有所拘然天道其运乎人道其器乎运非精器非粗天人合一器即运之有体者是

也礼运记帝王礼乐之因革及阴阳造化之流通于

以原夫礼之所由起礼器记学礼者成德器之美行

礼者明用器之制而一器二义不可泥也大传言人

道有三无非记祖宗人亲之大义缁衣记在上之人

为下民之则效表记记君子之德有表仪之著见坊

记则谓礼禁乱之所由生犹坊止水之所自来盖取

卷十三 第 28b 页 WYG0968-0522b.png

以礼坊民之义也此六篇大约统论天地帝王以及

以礼坊民之义也此六篇大约统论天地帝王以及人之所以体备乎礼者谓非曲礼之大原哉学礼者

必器以乘运而究竟乎人道之大始斯可以系民好

树民表而礼之大坊于兹乎定矣

阴阳之气充塞乎天地和敬之德贯彻乎人心宣之

为声乐其天地人之声教乎凝之为象礼其天地人

之象教乎然非礼自礼乐自乐也人心之和畅发之

为德音而乐之肃肃清明即礼也人心之庄敬发之

卷十三 第 29a 页 WYG0968-0522c.png

为德容而礼之雍雍温柔即乐也何也一阴一阳之

为德容而礼之雍雍温柔即乐也何也一阴一阳之谓道天地之阴阳不能离孰谓礼乐之可离哉乐记

具载礼记中正礼乐不相离之意也但详玩乐记自

由人心生以至手舞足蹈不过乐声乐舞音容节奏

已尔其于声气之元制器之法俱未之及焉然于礼

乐相须同节同和主盈主减谆谆乎皆古先圣人之

遗意且谓人生而静天之性也乐主反情以归性而

精义具存文亦醇雅不杂惟于此潜神默会真识夫

卷十三 第 29b 页 WYG0968-0522d.png

阴阳礼乐通一无间则声律身度凡五音六律自合

阴阳礼乐通一无间则声律身度凡五音六律自合乎天地之中和庶古乐之全经在吾心矣于乐制乎

何有

先圣制礼各有义存焉然其数可陈其义难知苟徒

习熟其仪文度数而不达其义则亦不过宗祝有司

之事尔已是故冠者礼之始也圣王重冠所以明成

人之道也昏礼者礼之本也将合二姓之好上以事

宗庙下以继后世也乡饮酒礼明君子之相接尊让

卷十三 第 30a 页 WYG0968-0523a.png

洁敬所以使民知尊长养老以成教也射必行乡饮

洁敬所以使民知尊长养老以成教也射必行乡饮酒之礼所以明长幼之序而各射己之鹄各绎己之

志也燕礼者所以明君臣之义而旅行献酬皆有差

等不敢紊也聘礼所以明贵贱而联邦交也投壶则

又其射之细者耳此类以义名篇其礼文制度咸载

诸仪礼兹各陈其义以释之虽谓仪礼为经义为传

亦可矣惟射于仪礼不相涉然射侯者射为诸侯也

此果射之义乎若郑氏释昏义以夫人嫔世妇御妻

卷十三 第 30b 页 WYG0968-0523b.png

悉归之后宫而为天子之昏且为之分夕诬经甚矣

悉归之后宫而为天子之昏且为之分夕诬经甚矣学礼者其慎辨诸

子之于亲无所不用其至孟子谓养生不足以当大

事惟送死可以当大事故必诚必信凡棺椁衣衾之

设擗踊哭泣之节亲疏冠服之等皆丧礼当慎重者

故周官以丧礼哀死亡也丧大记记曲礼行于大丧

丧服小记固记丧事之小然释丧服传也丧服问记

始丧及丧服之制间传记丧服轻重之宜三年问记

卷十三 第 31a 页 WYG0968-0523c.png

丧必三年之义问丧记悲哀敛袒免杖之节奔丧记

丧必三年之义问丧记悲哀敛袒免杖之节奔丧记在外闻丧而奔之礼丧服四制记丧服之制必有仁

义礼智四者而后可以当送终之大事杂记虽以记

丧为主然兼言三患五耻观蜡取盗之事故谓之杂

也要之此类十篇悉丧中之曲礼也夫圣人制礼文

必称情一本乎哀恸迫切之衷而为之品节云尔惟

读其文绎其义始见作者之意皆人子真情不容自

已者其如行不著习不察何哉

卷十三 第 31b 页 WYG0968-0523d.png

周礼大宗伯专职理幽故祭祀之典教著十伦礼重

周礼大宗伯专职理幽故祭祀之典教著十伦礼重五经至云惟圣人为能飨帝惟孝子为能飨亲祭典

岂易言哉祭法记祭祀之法也凡禘郊祖宗庙祧坛

墠靡不具列祭义记祭祀之义也凡疏数敬怠反始

报魄靡不详明虽法见于外义存于中而有其法必

有其义故相次以名篇祭统记祭祀之本有法有义

统之则本于心故曰外则尽物内则尽志此祭之心

也郊特牲虽记祭天之礼而杂冠与昏当各以类附

卷十三 第 32a 页 WYG0968-0524a.png

但即郊礼之杂他篇杂可例推矣郊社宗庙三才之

但即郊礼之杂他篇杂可例推矣郊社宗庙三才之道也非识天地之心洞性命之理欲飨帝飨亲以接

三才之奥也难矣惟于此类研穷古人记礼之精蕴

不徒举其法且析其意会其统则不待对越在天而

其心常若与神明交幽明感通理之必然矣

易曰嘉会以合礼又曰观其会通以行其典礼岂仪

节云乎哉凡帝王之创设天地之时令学制经解何

一非礼何一而非吾之所当会通者彼王制虽记于

卷十三 第 32b 页 WYG0968-0524b.png

汉太常博士弟子未必尽合乎王者之制而历代法

汉太常博士弟子未必尽合乎王者之制而历代法制亦赖以流传月令虽记于秦吕不韦未必真合乎

古明堂之法而十二月所行之政令亦藉以记载学

记虽无当于大学然古者建学造士之轨范亦得有

所据文王世子虽中杂周公践祚之语而文武为世

子与周公教世子皆至教所在明堂位虽适以彰鲁

国之僭而君臣上下尊卑前后各有定位亦因以存

焉经解中云霸王之器恐非孔子所道而六经之教

卷十三 第 33a 页 WYG0968-0524c.png

实分别不爽儒行其条十有五旨意重复必非孔子

实分别不爽儒行其条十有五旨意重复必非孔子之言而古儒之重行是或一道也若深衣则纯记其

制焉此类八篇篇各一义果有志典礼须博识兼收

萃众美而观会通焉古礼庶几其可以复矣

问孔子谓人之生也直又谓斯民也三代直道而行

者也孟子谓直养而无害且易云直方大书云寅直

清诗云其直如矢均之乎以直为尚也礼独有取于

曲焉何哉曰子独不闻直而无礼则绞乎彼子为父

卷十三 第 33b 页 WYG0968-0524d.png

隐父为子隐曲亦甚矣孔子何为谓直在其中也真

隐父为子隐曲亦甚矣孔子何为谓直在其中也真信得父子相隐直在其中则曲礼不待辨矣譬之梓

匠轮舆必以规矩成其方圆然规无圆之形也苟为

不曲安能成其圆乎矩无方之形也苟为不曲安能

成其方乎子无局于方圆之器惟执规矩以运明巧

斯曲成万物而不遗矣

问凡学礼记者莫不病其纰缪庞杂之太多也子析

其类得不思以祛其杂欤曰他书之阙误难识礼记

卷十三 第 34a 页 WYG0968-0525a.png

之错杂易知矧人皆知之矣何必决去之为快耶想

之错杂易知矧人皆知之矣何必决去之为快耶想秦法大严汉惠始弛其禁文景时诸儒尚只以口耳

相为授受难必字句之不讹也然各篇匪出一人虽

本圣人之意实皆汉儒之文见有浅深故理有通塞

笔有工拙故辞有纯疵况敷衍波澜太多未免华而

失实可尽律以圣门之记述哉虽然圣经久湮蝌蚪

残缺得似经者皆经也况其传流各有自来也但师

门各守章句或古礼中杂以时制而莫之察或古文

卷十三 第 34b 页 WYG0968-0525b.png

参以今文而莫之辨传久失真岂一朝一夕之故哉

参以今文而莫之辨传久失真岂一朝一夕之故哉二戴虽明礼然匪深于圣人之学者或删述间杂以

己意亦不可知愚谓篇章皆汉儒之组织礼制必先

圣之流传依今文求古礼得意忘言何必讹舛之尽

祛而后深于礼哉

曲礼

至哉礼之曲也人肌肤有会筋骸有束耳目手足以

视听行持有则也由衣服饮食由执事居处毕有轨

卷十三 第 35a 页 WYG0968-0525c.png

有物也猗其曲也以有至也猗其至也以能曲也故

有物也猗其曲也以有至也猗其至也以能曲也故不曲不足以为礼非礼而曲君子谓之辟若谄不谓

曲也是故奉之当心也天子上之矣国君取其衡大

夫绥之矣乃士则当带而提何曲也性之直者靡然

矣君之与尸也接武耳大夫继武矣士间一武曰中

武无徐趋皆然谓必接武也继也中也其则也何其

曲也性之直者靡然矣其疾趋欲发成其为趋也而

手足无移以不失其庄圈豕行不举足成其为圈豕

卷十三 第 35b 页 WYG0968-0525d.png

也而齐如流襜如以不失其齐端行颐霤如矢直也

也而齐如流襜如以不失其齐端行颐霤如矢直也乃弁行屦剡剡起矣执圭玉则举前曳踵蹜如也诸

布武有则也一何曲也性之直者靡然矣古席地而

坐奉席如桥衡平也设席有乡顺阴阳乃其间函丈

也若尽后也尽前也如有则不得过何曲也盖奉席

一天授坐而坐以为恭也乃授立受立而坐勤之矣

故立受立也不坐何曲也性之直之者靡然矣饮食

之有祭也敬让道也其饮之食之也欲其饮食之也

卷十三 第 36a 页 WYG0968-0526a.png

乃客祭主人顾兴辞曰疏食不足祭其飧兴辞曰飧

乃客祭主人顾兴辞曰疏食不足祭其飧兴辞曰飧食不足为飧也何曲也品食有水土之品焉岂必备

尝不质问其尝否曰子亟食于某乎嫌亿其未尝也

道术有六官之分岂必兼通不质问其能否曰子习

于某乎善于某乎嫌亿其未学也何曲也性之直者

靡然矣故曰一之于性情则两失之矣一之于礼义

则两得之矣此之谓也礼义者性情之极也夫礼之

有曲也由物之有则也引类而申之众动交于身而

卷十三 第 36b 页 WYG0968-0526b.png

动于前何非则也其曲何可得爽也毕公之命曰惟

动于前何非则也其曲何可得爽也毕公之命曰惟公懋德克勤小物彼以小物为无当而忽之者穷大

而失其归者也惟毋不敬乃见天则

曲礼

礼也者所以约束人之身心使一循乎天理中正之

则者也无本不立无文不行一敬焉尽之矣礼记四

十九篇虽其中多孔门师弟问答语要皆古礼之遗

或亦不免为汉儒杂乱而其不可易者自有在也然

卷十三 第 37a 页 WYG0968-0526c.png

必首曲礼二篇岂无谓哉曲礼之为教也凡升降进

必首曲礼二篇岂无谓哉曲礼之为教也凡升降进退食息起居应对唯诺至纤至悉莫不有一定之规

矩存焉自天子至庶人自幼学至期颐未有一人能

越斯礼亦未有一息能越乎斯礼者也故曰道德仁

义非礼不成教训正俗非礼不备分争辨讼非礼不

决君臣上下父子兄弟非礼不定宦学事师非礼不

亲班朝治军涖官行法非礼威严不行祷祠祭祀供

给鬼神非礼不诚不庄是以君子恭敬撙节退让以

卷十三 第 37b 页 WYG0968-0526d.png

明礼甚矣礼之切于人也后之人犹以此为仪文度

明礼甚矣礼之切于人也后之人犹以此为仪文度数之末节何哉盍思人之所以为人自吾心之念虑

以达诸一身随所应接各有条理三千三百夫固天

然自有之等杀也所以谓礼犹体也体不备君子谓

之不成人诗曰相鼠有体人而无礼人而无礼胡不

遄死极言人不可无礼也且学者习斯礼亦各不齐

有见于礼可固人肌肤之会筋骸之束则谓致礼治

躬检束不可不严不免矫强拘迫之劳有见于至礼

卷十三 第 38a 页 WYG0968-0527a.png

不让至敬无文则谓礼以制心仪节非其所尚不免

不让至敬无文则谓礼以制心仪节非其所尚不免乎疏略简亢箕踞跛倚之病是皆不知正心修身直

内方外其礼本一致也观孔子尝谓恭而无礼则劳

慎而无礼则葸勇而无礼则乱直而无礼则绞是礼

本自然而劳葸乱绞则非礼矣又谓非礼勿视非礼

勿听非礼勿言非礼勿动即四勿字其所以克己复

礼何尝无勉然之功哉况礼谓之复于以复还吾性

之所固有匪由外铄我者知此斯可与语礼也斯可

卷十三 第 38b 页 WYG0968-0527b.png

与语礼记之全经也说者又谓孔子大林放之问以

与语礼记之全经也说者又谓孔子大林放之问以知本也曲礼谓非礼文不可而曲则仪节烦矣不知

曲礼正俭戚之意也所以首云毋不敬俨若思安定

辞安民哉孰谓敬非礼之本哉惟毋不敬则穆穆缉

熙翼翼昭事而俨若思安定辞其模写居敬样子可

谓最亲切矣凡修己安人安百姓一以贯之而程子

谓一言可以蔽三千三百之全经者此也信斯言也

将以礼为外乎视于无形听于无声其心之所以齐

卷十三 第 39a 页 WYG0968-0527c.png

庄而中正者固纯乎天则而不踰将以礼为内乎坐

庄而中正者固纯乎天则而不踰将以礼为内乎坐如尸立如齐其身之所以整齐而严肃者一安乎天

则而不过是以动容周旋中礼非盛德之至不能苟

动不以礼虽知及仁守庄涖未善也尚可以为仪文

末节而少之耶或又以为天理在人心原有大中至

正之则率履之间自与礼合虽曲礼少仪内则诸篇

亦不能于人心有加也是又不知规矩准绳之制岂

能于人心之明巧有所加乎世之欲为方员平直者

卷十三 第 39b 页 WYG0968-0527d.png

不能不藉规矩准绳以运其明巧于不已周旋曲折

不能不藉规矩准绳以运其明巧于不已周旋曲折之礼岂能于人心之条理有所加乎而世之欲周旋

中规折旋中矩者不能不由曲礼以达其条理于不

穷但规矩非圣人之明巧不能制而曲礼非圣人之

天理中正孰能定之使世之人莫不由之哉可见是

礼也圣人不过先得我心之同然自曲礼以下诸篇

要皆反覆以发明斯礼至曲之蕴耳圣人制之庶民

由之无贵贱无古今日用乎曲礼不见其繁且劳此

卷十三 第 40a 页 WYG0968-0528a.png

所以为圣人易简之学

所以为圣人易简之学月令举要

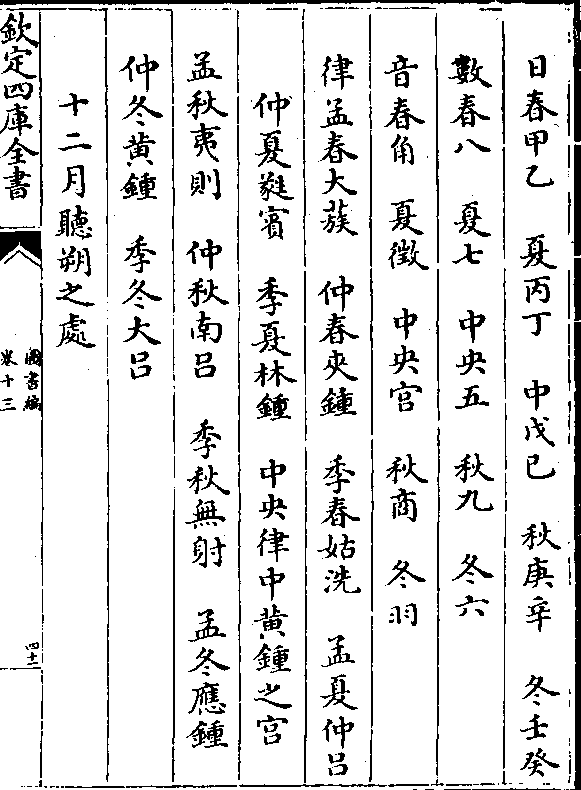

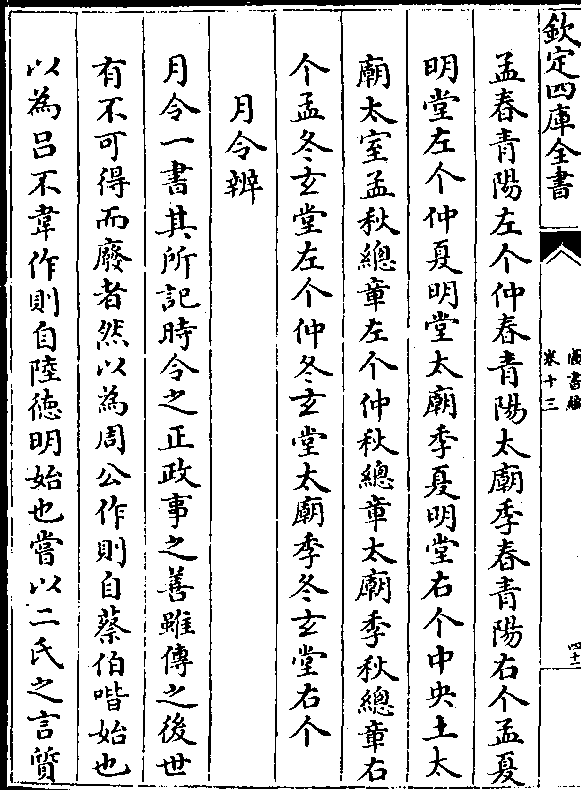

中星孟春日在营室昏参中旦尾中(日月会于陬/訾斗建寅)

仲春日在奎昏弧中旦建星中(日月会于降/娄斗建卯) 季春

日在胃昏七星中旦牵牛中(日月会于大/梁斗建辰) 孟夏日

在毕(昏/翼)中旦婺女中(日月会于实/沈斗建巳) 仲夏日在井昏

亢中旦危中(日月会于鹑/首斗建午) 季夏日在柳昏火中旦

奎中(日月会于鹑/火斗建未) 孟秋日在翼昏建中旦毕中(日/月)

卷十三 第 40b 页 WYG0968-0528b.png

(会于鹑尾/斗建申) 仲秋日在角昏牵牛中旦觜觿中(日月/会于)

(会于鹑尾/斗建申) 仲秋日在角昏牵牛中旦觜觿中(日月/会于)(寿星斗/建酉) 季秋日在房昏虚中旦柳中(日月会于大/火斗建戌)

孟冬日在尾昏危中旦七星中(日月会于析木/之泽斗建亥)

仲冬日在斗昏东壁中旦轸中(日月会于星/纪斗建子) 季冬日

在婺女昏娄中旦氐中(日月会于玄/枵斗建丑)

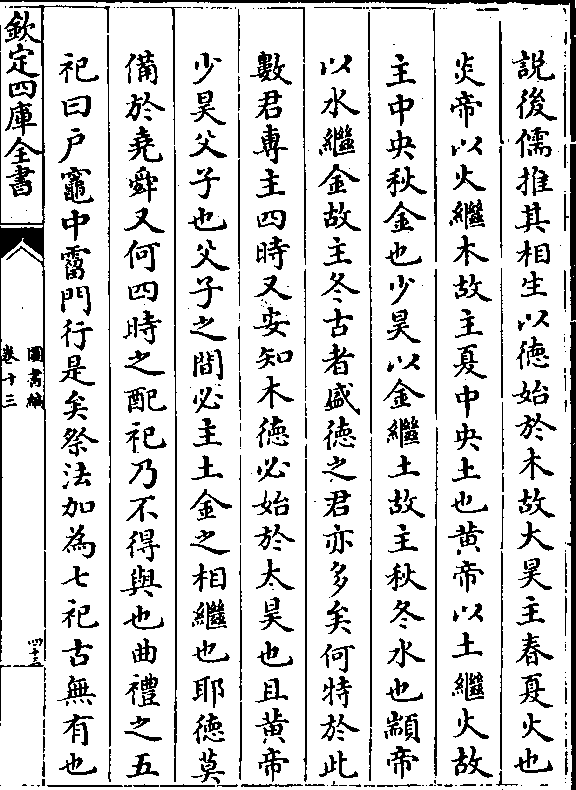

帝神春帝太皞神勾芒 夏帝炎帝神祝融 中央

帝黄帝神后土 秋帝少皞神蓐收 冬帝颛顼神

玄冥

卷十三 第 41a 页 WYG0968-0528c.png

日春甲乙 夏丙丁 中戊己 秋庚辛 冬壬癸

日春甲乙 夏丙丁 中戊己 秋庚辛 冬壬癸数春八 夏七 中央五 秋九 冬六

音春角 夏徵 中央宫 秋商 冬羽

律孟春大蔟 仲春夹钟 季春姑洗 孟夏仲吕

仲夏蕤宾 季夏林钟 中央律中黄钟之宫

孟秋夷则 仲秋南吕 季秋无射 孟冬应钟

仲冬黄钟 季冬大吕

十二月听朔之处

卷十三 第 41b 页 WYG0968-0528d.png

孟春青阳左个仲春青阳太庙季春青阳右个孟夏

孟春青阳左个仲春青阳太庙季春青阳右个孟夏明堂左个仲夏明堂太庙季夏明堂右个中央土太

庙太室孟秋总章左个仲秋总章太庙季秋总章右

个孟冬玄堂左个仲冬玄堂太庙季冬玄堂右个

月令辨

月令一书其所记时令之正政事之善虽传之后世

有不可得而废者然以为周公作则自蔡伯喈始也

以为吕不韦作则自陆德明始也尝以二氏之言质

卷十三 第 42a 页 WYG0968-0529a.png

之将以为周公耶孟夏令大尉则大尉乃秦官非周

之将以为周公耶孟夏令大尉则大尉乃秦官非周人之司马也季夏令百县则郡县为秦制非周人之

乡遂也季秋受来岁之朔日则建亥为秦正非周人

之建子也而蔡之说其果然欤将以为吕不韦耶则

参木赭衣之世何取于孟春之布德坑儒焚书之世

何取于仲春之释菜罢侯置守之世何取于季夏之

封侯况始皇十二年不韦已死矣至十六年秦始兼

并天下以十月为岁首而陆之说其果然欤然则是

卷十三 第 42b 页 WYG0968-0529b.png

书始于何代作于何人也曰补葺而订證之者汉儒

书始于何代作于何人也曰补葺而订證之者汉儒力也夷考其世大尉之职郡县之制汉实因之布德

之诏释菜之礼汉实有之岁朔始于建亥诸子分王

受封汉初实行之谓其出于汉儒之补葺者此也但

其中有可訾议者不容不辨彼四时所主之帝所祀

之处所祭之物天子所居之室所乘之车所驾之马

所载之旂与夫衣玉食谷牲器何其拘琐鄙陋一至

此也是故东方之帝必曰大昊者出于邹衍五行之

卷十三 第 43a 页 WYG0968-0529c.png

说后儒推其相生以德始于木故大昊主春夏火也

说后儒推其相生以德始于木故大昊主春夏火也炎帝以火继木故主夏中央土也黄帝以土继火故

主中央秋金也少昊以金继土故主秋冬水也颛帝

以水继金故主冬古者盛德之君亦多矣何特于此

数君专主四时又安知木德必始于太昊也且黄帝

少昊父子也父子之间必主土金之相继也耶德莫

备于尧舜又何四时之配祀乃不得与也曲礼之五

祀曰户灶中霤门行是矣祭法加为七祀古无有也

卷十三 第 43b 页 WYG0968-0529d.png

惟见于汉儒之记礼乃于春则祀户夏则祀灶中央

惟见于汉儒之记礼乃于春则祀户夏则祀灶中央则祀霤秋祀门冬祀行又以阴阳出入盛衰言之而

所祀各一其处何哉且肝木心火脾土肺金肾水此

五脏属五行不可易者也今乃春祭先脾夏祭先肺

季夏祭先心秋祭先肝冬祭先肾郑氏曰此以五脏

之上下次之春为阳中于藏值脾故脾为尊据五脏

肺最居上何为不尊肺而四时所祭之物果合其序

否也王者南面听天下向离而治自有常居何至春

卷十三 第 44a 页 WYG0968-0530a.png

居青阳夏居明堂秋居总章冬居玄堂又列大庙左

居青阳夏居明堂秋居总章冬居玄堂又列大庙左右以配十有二月而使其每月迁徙往来无定所哉

天子所乘之车不过五辂或祀天或即位或田猎之

事取其所宜则有之若车马旂章衣玉必欲四时各

一其色所食各一其味所用各一其器不亦失之太

拘忌耶噫汉去古未远故诸儒之得于传闻者尚多

古人善政但以己意證订附会不免为见闻所局而

可訾议者亦不少耳善观月令者能别纯訾而于古

卷十三 第 44b 页 WYG0968-0530b.png

人顺时之意实可会而通矣

人顺时之意实可会而通矣明堂位辨

成王幼周公为冢宰摄政以王命赏罚天下何尝去

北面之礼而居非常之位哉明堂乃曰周公朝诸侯

于明堂之位天子负斧依南面而立又曰周公践天

子位果如是则周公居尊矣曾谓周公如果有是乎

金縢曰武王既丧管叔及其弟流言于国曰公将不

利于孺子公乃为诗以贻王蔡仲之命曰惟周公位

卷十三 第 45a 页 WYG0968-0530c.png

冢宰正百工群叔流言继以蔡仲克庸祇德周公以

冢宰正百工群叔流言继以蔡仲克庸祇德周公以为卿士乃命诸王邦之蔡书曰公作诗以贻王乃言

命之王而后封仲于蔡周公曷尝负斧依南面而立

当时以为天子哉以周公为天子则成王何以处此

周公特辅政耳群叔且有不利之言使实践祚而朝

诸侯岂特群叔流言已哉谬之甚也又曰以周公有

勋劳于天下封周公于曲阜地方七百里命鲁公世

世祀以天子礼乐此又谬乱之甚者予尝辨其不然

卷十三 第 45b 页 WYG0968-0530d.png

矣鲁昭公曰吾何僭哉子家驹曰设两观乘大辂朱

矣鲁昭公曰吾何僭哉子家驹曰设两观乘大辂朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武皆此天子之礼也

观春秋书初献六羽书郊书望书新作南门新作雉

门及两观无非恶鲁人之僭天子所谓礼乐征伐自

诸侯出也何得谓鲁用天子礼乐兼虞夏商周之制

也孟子以鲁俭于百里彼乃以为七百里周书以唐

虞官百夏商官倍彼则以有虞官五十夏后官百戾

经违古莫此为甚至其大可怪者乃曰鲁之君臣未

卷十三 第 46a 页 WYG0968-0531a.png

尝相弑也天下以为有道之国其果然乎夫春秋一

尝相弑也天下以为有道之国其果然乎夫春秋一书鲁只十馀君隐为桓所弑子般闵公公子赤皆戕

于乱臣昭公哀公皆见逐十二公之中相弑害己如

此而谓未尝相弑何也盖彼未尝观春秋故妄说至

此后世不察乃据以为礼经其谬乱又何如哉

王制

论古帝王之制必有文献可證斯可以信今而传后

也孔子欲言夏商之礼而杞宋不足徵正以文献为

卷十三 第 46b 页 WYG0968-0531b.png

不足耳孟子欲言周制而诸侯已去其籍其详不可

不足耳孟子欲言周制而诸侯已去其籍其详不可得而闻焉可见王制之书古无有也其作始于汉文

帝令博士诸生采辑古典而附益之也何疑哉今观

其书言爵位则采孟子之文言官则采左氏之文言

巡狩则采书之文其馀杂以公谷等说纵使于诸经

传一无所悖尚不可以语周之成书也况其杂乱牴

牾不可胜言耶夫孟子以天子一位公一位侯一位

伯一位子男同一位凡五等彼则分子男为二位而

卷十三 第 47a 页 WYG0968-0531c.png

不及天子孟子以君一位卿一位大夫一位上士一

不及天子孟子以君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位凡六等彼则不言君之位而

惟五等此其等位既以异矣其馀则皆孟子之全文

也又以大国次国小国无异制而皆有上士七十二

人若诸侯上士七十二人则中士下士又当何如吾

恐一国之内安足以禄养之也谓四海之内九州州

方千里州建百里之国三十七十里之国六十五十

里之国百有二十州凡二百一十国并九州计之则

卷十三 第 47b 页 WYG0968-0531d.png

为千七百七十三国周制诸侯已不可知矣其见于

为千七百七十三国周制诸侯已不可知矣其见于春秋者并附庸不过百八十国见于左氏传不过倍

加之耳借谓僻陋小国未尝尽见于经而又或见侵

于彊大恐亦未必如其所定之数也天子之县内方

百里之国九七十里之国二十有一五十里之国六

十有三凡九十有三国古者畿内不以封建诸侯虽

有公卿采地而谓之百里七十里计九十有三国也

有是事哉谓天子使其大夫为三监监于方伯之国

卷十三 第 48a 页 WYG0968-0532a.png

国三人古亦何尝有三监之名乎惟周封武庚于商

国三人古亦何尝有三监之名乎惟周封武庚于商虑其煽乱乃命管叔蔡叔霍叔监之安得谓国各有

三监而谓其为古之制乎此亦因周礼有立其监之

语而推演之亦安必其为天子立监之定命也又谓

天子诸侯无事则岁三田无事而不田曰不敬夫田

狩之举虽乘农隙以讲武然天子一日二日有万几

劳民不暇果何时得无事也文王不敢荒于游田至

于日昃不遑暇食而谓之无事不田曰不敬而且以

卷十三 第 48b 页 WYG0968-0532b.png

不敬归之乾豆宾客君庖之需吾又不知蒐田狝狩

不敬归之乾豆宾客君庖之需吾又不知蒐田狝狩之礼果何为而设此也谓诸侯祫则不禘禘则不尝夫

禘之为祭大祭也王者当禘其祖之所自出乃谓之

禘春秋书皆讥其僭也何得为诸侯之祭乎若指虞

夏之制固如是恐亦不至以天子之祭为诸侯之祭

也已然则古制之善虽赖此以存者不少孰知皆孔

子之无徵也孟子之不闻也则又安必为古之制哉

况所记与诸经传多相背驰而必欲执此为古制亦

卷十三 第 49a 页 WYG0968-0532c.png

何以信其无也耶至杂之为礼经而谓为孔子所定

何以信其无也耶至杂之为礼经而谓为孔子所定之礼则谬实甚矣

鲁僭礼乐

礼记曰成王以周公有大勋劳于天下故赐鲁世祭

以天子之礼乐或曰此鲁惠公时周平王命史角赐

以郊庙之礼故史角留于鲁要之鲁用天子礼乐谓

其出于天子之赐者皆非也夫武王末受命至成王

时周公制礼作乐而教典大明人咸知名分所在不

卷十三 第 49b 页 WYG0968-0532d.png

敢僭踰乃公力也岂有周公方薨成王遽以天子礼

敢僭踰乃公力也岂有周公方薨成王遽以天子礼乐赐鲁即大坏周公之典礼乎诚如是则周公谥当

何称葬用何礼必王而后可也然庙谥曰公葬礼亦

公天子礼乐何用哉成王非庸君伯禽非庸臣毕公

召公非庸相必不为此悖礼乱常之事以启后世僭

窃而𨗳之以乱阶也或疑非成王时是矣谓平王赐

惠公也亦岂然哉其意以治朝贤君则典礼不紊而

衰世庸主则赏赐滥行故疑在平王之世独不思周

卷十三 第 50a 页 WYG0968-0533a.png

辙虽东鲁在当时不过为次国耳大国如齐楚晋宋

辙虽东鲁在当时不过为次国耳大国如齐楚晋宋敌国如郑卫陈蔡设周平王以私意厚鲁而各国岂

肯嘿然而已乎又肯以上世无功德而甘处弱鲁后

乎以晋文之霸襄王藉其功以反正至请隧则曰王

章也未有代德而有二王亦叔父之所恶也惠公于

平王何有哉然则孰赐之也曰未尝有赐之者鲁自

为之也孔子曰天下有道礼乐征伐自天子出天下

无道礼乐征伐自诸侯出自诸侯出盖十世希不失

卷十三 第 50b 页 WYG0968-0533b.png

矣此圣人所以正名分惧乱贼而作春秋也惟名分

矣此圣人所以正名分惧乱贼而作春秋也惟名分一有不正礼乐征伐不出于天子故诸侯僭拟相仍

冠履倒置而春秋书禘书郊正以见鲁之僭用礼乐

云尔厥后乘大辂载弓矢作丘甲设两观并用天子

礼乐其势乃至此极岂惟鲁哉晋用六军僭天子之

军也晋人曰以寡人之未禘祀僭天子之祭也甚者

吴楚乃僭称王而无所顾忌矣苟不明春秋书郊书

禘之旨而直以鲁之礼乐有所赐为荣则晋之六军

卷十三 第 51a 页 WYG0968-0533c.png

禘祀亦有所赐乎此所以谓成王平王之赐二说皆

禘祀亦有所赐乎此所以谓成王平王之赐二说皆非也或者又以鲁颂有云龙旂承祀六辔耳耳春秋匪

懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷然则鲁人之所以

颂美僖公者亦非欤曰鲁僭郊禘已非一日后人又

皆安常习故莫觉其非以为君之功德而颂美之矣

借曰出于天子所赐其于僖公功德何与也观春秋

书公会齐侯于淮以见僖公服楚之役而颂乃谓淮

夷卒获则诗人之颂果可尽信否乎噫孔子于诗之

卷十三 第 51b 页 WYG0968-0533d.png

鲁颂则存而不删春秋于鲁之郊禘咸笔而不削惟

鲁颂则存而不删春秋于鲁之郊禘咸笔而不削惟合诗与春秋并观之则汉儒记礼之谬不待辨而见

之矣

诸侯专征

天子握命讨之权诸侯无专征之义诸侯专征大无

道之世也谓诸侯赐弓矢得专征伐孰为此说耶毛

苌释诗孔安国释书郑康成释礼杜预释左氏皆有

是说焉诸儒皆有是说宜必有所见矣孰知是说一

卷十三 第 52a 页 WYG0968-0534a.png

倡适以启僭乱之萌哉惟辟作福惟辟作威臣如有

倡适以启僭乱之萌哉惟辟作福惟辟作威臣如有作福作威则害家亡国之道也凡人臣行一爵赏施

一刑罚不由上命则有专作威福之罪况征伐大事

天子重权诸侯方得弓矢之赐即可专之乎诸侯专

之则非有道之天子矣天子有道则人不得而专也

稽诗书之训可辨矣仲康之世夏少衰矣如嗣侯之

征羲和书谓之嗣征史官嫌其若嗣侯之专征必曰

嗣后承王命徂征有周之盛猃狁猖獗矣周王为出

卷十三 第 52b 页 WYG0968-0534b.png

车之诗命将以讨猃狁而南仲之令众也乃谓自天

车之诗命将以讨猃狁而南仲之令众也乃谓自天子所谓我来矣可见治世明主必不以征伐之权假

人也迨东周无政日以凌迟诸侯始僭乱妄相侵伐

不由王命至于叔季大夫执其权矣故圣人伤之曰

天下有道礼乐征伐自天子出天下无道礼乐征伐

自诸侯出自诸侯出盖十世希不失矣自大夫出五

世希不失矣深痛周之失政一至此也于是始作春

秋初则述诸侯之僭中则议大夫之专也奈何谓诸

卷十三 第 53a 页 WYG0968-0534c.png

侯可得而专乎彼诸儒之见或以弓矢为征伐之物

侯可得而专乎彼诸儒之见或以弓矢为征伐之物弓矢赐于天子则征伐即可专矣不知古者诸侯有

大功天子赐之弓矢及圭瓒盖殊礼也赐之圭瓒也

使得为鬯以祭先也赐之弓矢也使得以待王命征

不庭也故王制曰诸侯赐弓矢而后征伐谓之而后

未尝不本于王命也安得遽谓其得专乎哉晋文侯

有攘戎之大功平王赐之弓矢作文侯之命未尝有

专征之语彤弓之诗亦以锡有功之诸侯未尝有专

卷十三 第 53b 页 WYG0968-0534d.png

征之命也盖诸儒不究诗书之旨特因王制之语而

征之命也盖诸儒不究诗书之旨特因王制之语而失之故耳况春秋一经书征书伐书灭书取书入书

战书围书讨无非罪其无王命而擅兴师也若有弓

矢之赐即可出征则当时王室弱而诸侯彊欲弓矢

之赐也何难哉得赐弓矢之国即可专征春秋之战

皆义战而敌国亦可以相征矣此所以诸儒之说倡

而后世恃彊跋扈皆得藉口实而启僭乱之萌也岂

小小哉或曰史记崇侯虎谮西伯于纣纣囚西伯于

卷十三 第 54a 页 WYG0968-0535a.png

羑里后纣赦西伯赐之弓矢斧钺得专征伐于是伐

羑里后纣赦西伯赐之弓矢斧钺得专征伐于是伐崇作丰何也曰崇固当伐而命之伐者必纣有是命

也向使纣无是命文王一得弓矢之赐即敢擅伐崇

密以修谮己之怨而纣岂能容之乎或曰左氏尝载

管仲之言曰昔召康公命太公且曰五侯九伯汝实

征之此言又何也曰太公之贤使有王命得征伐五

侯九伯可也何尝使太公得以专之乎若晋文侯之

子孙恃其先世得弓矢之赐齐太公之子孙恃有康

卷十三 第 54b 页 WYG0968-0535b.png

公之言皆可以专征诸侯是乃周成王平王教之僭

公之言皆可以专征诸侯是乃周成王平王教之僭而导之乱孔子有道无道之言亦不足信也已通于

帝王大纲纪者慎毋惑于诸儒之说

五至三无

尝诵孔子閒居篇辞若与论语不类绎其旨渊乎微

矣可以神明未可以意识测可以默体未可以言说

尽也及体会久之乃知圣训虽浩无涯涘而流派脉

络实出一源是故志之所至诗亦至焉诗之所至而

卷十三 第 55a 页 WYG0968-0535c.png

礼而乐而哀亦罔不至焉然则诗礼乐哀之皆至谓

礼而乐而哀亦罔不至焉然则诗礼乐哀之皆至谓其一源于志也非欤乐主声也而无声礼主体也而

无体丧主服也而无服可谓至矣究其所起无声之

乐气志不违无体之礼威仪迟迟无服之丧内恕孔

悲是五至悉起于气志谓其源于志也非欤天无私

覆地无私载日月无私照奉斯三者以劳天下可谓

无之至矣然嗜欲将至有开必先天降时雨山川出

云而奉三无私一出于清明在躬志气如神谓其德

卷十三 第 55b 页 WYG0968-0535d.png

参天地者一源于如神之志也非欤可见志根于心

参天地者一源于如神之志也非欤可见志根于心发言为诗履之为礼乐之为乐悲之为哀总之为性

情之德一也虽曰礼也乐也哀也皆以无为至而三

无不越五至外也天地日月其覆载照临至公无私

而奉三无私之神志与天地日月同归于无也明矣

则是无也岂无无亦无之谓乎噫神本无方如春夏

秋冬之运于天如神气风霆之载于地瀰漫六合化

生百物孰得而私议之哉气志在人至于如神不可

卷十三 第 56a 页 WYG0968-0536a.png

测识拟议非孔子从心所欲不踰矩无可无不可者

测识拟议非孔子从心所欲不踰矩无可无不可者其谁能之然揆厥所自一根乎志学于兹益信虽然

匹夫不可夺志一念颛精且能贯金石通鬼神矧至

圣于志之所至精神融结如鸟覆卵孚化翼飞不可

窥测此所以谓之如神而圣不可知也故曰哀乐相

生正明目而视之不可得而见也倾耳而听之不可得

而闻也虽志气塞乎天地惟其无私所以谓之无惟

其无也此所以谓之极至无以加也讵知是无也在

卷十三 第 56b 页 WYG0968-0536b.png

孩提不学不虑在圣人不思不勉一毫人力不与哉

孩提不学不虑在圣人不思不勉一毫人力不与哉非无乐也乐在其中不知手舞而足蹈也何声之有

非无礼也亡于礼者之于礼也无不中何体之有非

无丧也墟墓兴哀道墐死伤为我心恻何服之有要

皆本于如神之志充塞天地不期至而自至也特患

志之有未至耳惟志至焉则五志三无如鼓答桴如

钟应梃一出乎天性自然即喜怒哀乐未发之中发

皆中节之和是也谓之未发不睹不闻而非有也故

卷十三 第 57a 页 WYG0968-0536c.png

乐无声礼无体丧无服也谓之发皆中节莫见莫显

乐无声礼无体丧无服也谓之发皆中节莫见莫显而非无也故诗礼乐哀之相生不可得而睹闻也真

志学者惟戒惧乎不睹不闻吾慎吾独而中和位育

乃其所自至者极之为天载无声无臭而中庸赞其

至也视彼专志以求虚无者奚啻天渊所以学莫先

于辨志

人者天地之心

天高地下庶物化生类聚群分不可数计韩退之原

卷十三 第 57b 页 WYG0968-0536d.png

人以鸟兽之微总归人类人最灵秀不过庶类中之

人以鸟兽之微总归人类人最灵秀不过庶类中之一耳虽参赞天地惟至诚能之礼运篇乃谓人者天

地之心五行之端食味别声被色而生者也是人人

皆天地之心矣果天道阴阳专指气言地道柔刚专

指质言人道仁义专指心言乎哉盖太极两仪分为

五行五行滋为五味感为五声形为五色而色声臭

味又区别万殊人在天地间未有不食味别声被色

而生而别有所谓人也然其所以为天地之心者岂

卷十三 第 58a 页 WYG0968-0537a.png

离色声食味外别有所谓心乎何也心不在焉视不

离色声食味外别有所谓心乎何也心不在焉视不见听不闻食不知味与草木鸟兽夫复何异是故人

之为人莫不具腑脏肢体以成身具灵明知识以成

心形色天性浑身皆心而其窍则发于耳目口也凡

有血气者同得万物之味以为食而辨其味者非人

乎五味不可胜穷苟匪人焉味亦莫知其甘旨不过

充腹之需已矣同得万物之色以为视而辨其色者

非人乎五色不可胜穷苟匪人焉色亦莫知其美恶

卷十三 第 58b 页 WYG0968-0537b.png

不过娱目之具已矣同得万物之声以为听而辨其

不过娱目之具已矣同得万物之声以为听而辨其声者非人乎五声不可胜穷苟匪人焉声亦莫知其

邪正不过悦耳之资已矣即此观之人之为人而异

于庶类者为其有是心也然亦止为人之心耳谓为

天地之心何欤夫人之心非块然血肉之谓也天地

灵明之气充满宇宙惟人独禀其精英寂然廓然浩

无涯涘随感随应惟变所适方寸灵觉与六合神明

浑沦无间故人之听声存乎耳所以能听者天地之

卷十三 第 59a 页 WYG0968-0537c.png

聪也视色存乎目所以能视者天地之明也食味存

聪也视色存乎目所以能视者天地之明也食味存乎口所以能嗜而化为精神者天地之变化也是心

之灵觉寓于形气流通两间卷舒阴阳往来今古巨

囊寰宇微透毫芒广博渊深莫测其底止一人如是

人人皆然一世之人如是世世皆然此所以人为天

地之心也宜乎人人皆为天地立心矣其如人本大

而咸自小何哉五色令人目盲五声令人耳聋五味

令人口爽众欲交攻令人驰骛奔轶不可救药间有

卷十三 第 59b 页 WYG0968-0537d.png

知自检饬而操存之者收视返听节食持斋未能自

知自检饬而操存之者收视返听节食持斋未能自见本心洞晰天地虽坐忘坐驰彼善于此莫能究竟

根源卒与草木同朽腐然则天地之心竟澌灭殆尽

乎彼色声臭味人纵欲绝之终有不能绝者讵知声

投乎耳耳本无声惟不为声所引焉则虽听以人之

心实天听也色过乎目目本无色惟不为色所诱焉

则虽视以人之心实天视也味入于口口本无味惟

不为味所夺焉则虽嗜以人之心实天地为之变化

卷十三 第 60a 页 WYG0968-0538a.png

而滋养之也斯人也浩气充塞天地道心吻合乾坤

而滋养之也斯人也浩气充塞天地道心吻合乾坤列为三才参为三极天地且赖以位也非天地之心

而何可见心不离乎色声臭味实超然声色臭味之

外此心之所以为心也人虽产于天地灵于万物实

天地万物之主宰此人之所以为人也人可因声闻

食色牿亡天地之心哉

射义

古人于射义必设侯以命中即诗猗嗟章所谓终日

卷十三 第 60b 页 WYG0968-0538b.png

射侯宾筵章所谓大侯既抗是也汉儒记作射义乃

射侯宾筵章所谓大侯既抗是也汉儒记作射义乃曰射侯者射为诸侯也侯取诸侯之义已失之矣郑

康成因之注周官司裘曰谓之侯者天子中之则能

服诸侯诸侯以下中之则得为诸侯不亦愈失而愈

远哉夫天子之于诸侯其初皆其兄弟子侄其后继

世或祖父之列其在异姓必皆功德之后而为甥舅

之国故天子待之不曰伯父叔父则曰伯舅叔舅所

以亲之敬之宾之友之而后责之以臣顺岂敢于大

卷十三 第 61a 页 WYG0968-0538c.png

射礼取射诸侯之义而待以禽兽之类哉周苌宏尝

射礼取射诸侯之义而待以禽兽之类哉周苌宏尝以诸侯不朝乃设狸首射之狸者不来也将以警不

来者晋人怒杀苌宏而愈不服况无故而不以人道

待诸侯耶且天子中之则能服诸侯盖天子固己服

诸侯矣奚必射之中而后服也使万一不中则不能

服诸侯矣奚可哉天子建万国亲诸侯使之世世守

而勿失乃谓诸侯以下中之则得为诸侯则虽无功

德而但于大射一中便得列土而封建乎郑氏之说

卷十三 第 61b 页 WYG0968-0538d.png

盖亦祖射义而不知其非者也射义曰射中则得为

盖亦祖射义而不知其非者也射义曰射中则得为诸侯不中则不得为诸侯观其下文犹以诸侯贡士

于天子天子使射中者得与于祭则君有庆而益地

不中者不得与于祭则君有让而削地得为诸侯者

以有庆也不得为诸侯者以有让也即天子之赏罚

诸侯惟在射之中否揆之书云五载一巡狩群后肆

朝敷奏以言明试以功车服以庸孟子云入其疆土

地辟贤俊用则有庆土地荒芜掊尅在位则有让己

卷十三 第 62a 页 WYG0968-0539a.png

不相合况郑氏因其说诸侯以下射中则得为诸侯

不相合况郑氏因其说诸侯以下射中则得为诸侯尤不可也昔晋侯齐侯相与投壶晋人谓寡君中此

则为诸侯师齐人谓寡君中此则与君代兴皆中之

识者谓晋人失辞晋固为诸侯师矣何待中壶为隽

耶自是齐人与晋干戈相寻投壶之语启之耳以此

知古人射侯必不取诸侯之义天子诸侯中之必不

如郑氏之说明矣射义一篇虽中多古典而其大义

已乖何可以垂训也况射特六艺之一耳稷契伊周

卷十三 第 62b 页 WYG0968-0539b.png

未必其能射也羿逢蒙由基之徒皆射绝天下果得

未必其能射也羿逢蒙由基之徒皆射绝天下果得为诸侯者皆若人乎今而曰诸侯岁贡士于天子天

子试之其容体比于礼节奏比于乐中多得与于祭

不然则不得与选士以祭殆其然者但礼乐不实有

于内而徒行于弓矢之间恐古之选士有不然者惟

周礼乡大夫献贤能之书退而以乡射五物询众庶

则有之何至如射义进爵绌地盖由于射也耶或曰

古者不以射取士何谓侯以明之乎曰书谓钦四邻

卷十三 第 63a 页 WYG0968-0539c.png

庶顽谗说若不在时侯以明之挞以记之书用识哉

庶顽谗说若不在时侯以明之挞以记之书用识哉欲并生哉盖以四邻之臣若不在庶顽之重罪者则

犹可㨵拭而勿弃之侯以明其艺挞以记其过书以

识其非庶几与之并生可见试以射又挞其过侯与

挞并施而据此为古之人选士之法也可乎哉汉儒

据此以证二礼信哉愈失而愈远也已

昏义

天子听男教后听女顺天子理阳道后治阴德天子

卷十三 第 63b 页 WYG0968-0539d.png

听外治后听内职故天子之与后犹日之与月阴之

听外治后听内职故天子之与后犹日之与月阴之与阳相须而成此不易之理也昏义曰古者天子后

立六宫三夫人九嫔二十七世妇八十一御妻以听

天下之内治天子立六官三公九卿二十七大夫八

十一元士以听天下之外治据本文亦无可疑但后

儒谓夫人嫔世妇御妻即天子六宫中有名位之妾

媵夫以天子之尊臣妾天下岂百二十人之足多哉

但以理揆之一人御众女为古帝王定制其不可疑

卷十三 第 64a 页 WYG0968-0540a.png

甚明奈何郑康成又注为当夕之说谓后当一夕三

甚明奈何郑康成又注为当夕之说谓后当一夕三夫人当一夕九嫔当一夕二十七世妇当三夕八十

一御妻当九夕每十五日而一周是说也何其鄙悖

谬妄一至此极哉夫易之剥六五贯鱼以宫人宠非

谓天子自后以下所以备数宫中者必无其人但大

昏之义载为定数非徒当夕之说甚悖于理而以一

人御众女古帝王必不以此立教也况内之夫人九

嫔世妇御妻与外之公卿大夫元士其数一一相配

卷十三 第 64b 页 WYG0968-0540b.png

虽以名义言之不应如此之舛而有名位者既定为

虽以名义言之不应如此之舛而有名位者既定为百二十人则其馀服役又不知当有几千百人矣或

以昏义本文既无可疑而世儒之说又不可信将以

何者而折衷之哉盖天子统六官后统六宫特以阴

阳内外而别言之耳苟真知世儒与康成所说之非

则有三公必有三夫人有九卿必有九嫔有二十七

大夫必有二十七世妇有八十一元士必有八十一

御妻合一朝之外治不外乎六官而莫非天子之所

卷十三 第 65a 页 WYG0968-0540c.png

统合廷臣之内职不外乎六宫而孰非后之所统哉

统合廷臣之内职不外乎六宫而孰非后之所统哉即群臣百僚皆天子之命臣其妻莫非天子之命妇

合百官朝于天子所以辅天子明章天下之男教合

百官之命妇朝于后宫亦以助后明章天下之妇顺

也使天下之百官悉敬承天子之男教则外和而国

治矣使百官之命妇悉敬承后之妇顺有不内和而

家理者哉以此言之则又何必夫人嫔与世妇御妻

必为天子宫中有名位之妾媵而后可也尝读书有不

卷十三 第 65b 页 WYG0968-0540d.png

迩声色之训中庸有去谗远色之言是圣人于色荒

迩声色之训中庸有去谗远色之言是圣人于色荒惟恐防之不早乃于昏义以此垂训万世吾不信也

噫即此推其馀汉儒释经而经亡可胜慨哉

封建疑议

古今论三代封建之制惟孟子曰公侯皆方百里伯

七十里子男五十里其大略可据者如此质之武城

列爵惟五分土惟三之说相吻合天子地方千里质

之商颂邦畿千里之说无间然也王制封建之法则

卷十三 第 66a 页 WYG0968-0541a.png

一循乎孟子然曰四海之内九州州方千里州建百

一循乎孟子然曰四海之内九州州方千里州建百里之国三十七十里之国六十五十里之国百有二

十凡二百一十国天子之县内方百里之国九七十

里之国二十有一五十里之国六十有二凡九十三

国九州千七百七十三国天子之元士诸侯之附庸

不与以应周千八百诸侯之数定为画一之法斩然

不易何拘泥不通至此也夫以九州之地容千八百

诸侯犹有近似者若如周礼大司徒建国之制则诸

卷十三 第 66b 页 WYG0968-0541b.png

公之地封疆方五百里诸侯四百里诸伯三百里诸

公之地封疆方五百里诸侯四百里诸伯三百里诸子二百里诸男百里职方氏凡千里封公以方五百

里则四公方四百里则六侯方三百里则十一伯方

二百里则二十五子方百里则百男以周知天下夫

以千里之地封公者四是四公各得二百五十里六

侯各得一百六十六里十一伯各得八十九里二十

五子各得四十里百男各得十里而男之国果止十

里职方氏果与大司徒之说不相妨乎以职方言之

卷十三 第 67a 页 WYG0968-0541c.png

虽海内之地止封六公九侯二十二伯五十子二百

虽海内之地止封六公九侯二十二伯五十子二百男地犹不足而周之诸侯果止于二百八十馀国而

已乎若以大司徒之制言之春秋时有年表可考者

止二十二国耳为公者三为侯者八为伯者五为子

者五为男者一是二十二国已去七千三百里矣而

周果二十馀国而已乎是皆不通之说也奈何后儒

必欲以周礼大司徒职方氏所载与王制孟子之说

强而合之有曰于天子言千里者兼军赋而言之于

卷十三 第 67b 页 WYG0968-0541d.png

诸侯言百里七十里五十里者独举军制而言也于

诸侯言百里七十里五十里者独举军制而言也于天子言万乘者以赋法通率也于诸侯言千乘者兼

军赋而言也于诸公言五百里诸侯言四百里伯言

三百里子言二百里者包山川土田附庸于疆理也

于诸男言百里者独举出军赋之封疆也似乎不相

倍矣然公侯之封如此其广则折海内九千里之地

不足以容数十国而名山大川方数百里者果可以

一国包之封疆之内焉否乎有曰周礼封疆方五百

卷十三 第 68a 页 WYG0968-0542a.png

里径只百二十五里方四百里者径只百里方三百

里径只百二十五里方四百里者径只百里方三百里径只七十五里方二百里径只五十里方百里者

径只二十五里似与王制孟子不相倍矣然侯伯子

之地虽已吻合而公之地多二十五里男之地仅得

五十里之半况二十五里果可以为国君乎有曰天

子畿内方千里者开方实万里也然则公侯方百里

者开方则千里矣岂长则百里阔则一里之谓乎是

皆求之不得其说故牵合傅会必欲强而通之而数

卷十三 第 68b 页 WYG0968-0542b.png

说之龃龉不相合如故也噫以义揆之岂数说尽非

说之龃龉不相合如故也噫以义揆之岂数说尽非耶盖今之去古时已远矣制已不可详矣九州之地

截东南以补西北万里之幅𢄙犹相等也必曰公五

百里侯伯三四百里则以今之地封三四十国而不

足矣有是理哉惟孟子公侯皆方百里伯七十里子

男五十里庶几近之是故封疆虽有定制而山川土

田附庸之锡则不在定数之中如鲁颂曰乃命鲁公

俾侯于东锡之山川土田附庸曰泰山岩岩鲁邦所

卷十三 第 69a 页 WYG0968-0542c.png

瞻奄有龟蒙遂荒大东如大雅曰王锡韩侯其追其

瞻奄有龟蒙遂荒大东如大雅曰王锡韩侯其追其貊奄受北国曰告于文人锡山土田可见山川土田

附庸则又天子展亲报功之特典而不可以定制拘

之矣设使天子尽以九州之地封建诸侯而无馀则

巡狩述职有当庆而益以地者果削彼国之地以益

此国亦不论土地远近为何如哉立国之初封建以

定继世而王者欲以分封子弟必须灭他国而后可

哉观周襄王以阳樊温原攒茅之田锡晋文原人不

卷十三 第 69b 页 WYG0968-0542d.png

服乃至兴师以伐之亦以世守其地不肯遽从他人

服乃至兴师以伐之亦以世守其地不肯遽从他人而山川土田犹有不属诸侯封疆之内者在也要之

九州广狭本有不齐山川阻隔势亦靡定安得尽如

周礼画疆分界若此其整齐耶孟子论井田曰此其

大略也若夫润泽之则在君与子矣予于封建亦云

然惟善考古者无泥于旧说而后可

周礼总叙

周礼一也古今论者不一是之者固未必天下之真

卷十三 第 70a 页 WYG0968-0543a.png

是而非之者抑岂天下之真非乎稽诸孔孟之言其

是而非之者抑岂天下之真非乎稽诸孔孟之言其是非可辩矣何也彼谓是书非周公制作也窃恐法

制周密详尽三代而下未有如此之尽美者孔子曰

文武之政布在方策安知是书非其方策之遗乎若

以为尽出于周公之手也不惟封国建官中多可疑

孟子曰诸侯恶其害己而皆去其籍岂籍去战国孟

子止得闻其略秦皇焚禁书籍汉儒反得其详也耶

可见是书也在春秋时尚有存者至战国而后澌灭

卷十三 第 70b 页 WYG0968-0543b.png

无馀也已不然孔子所谓方策果何所指孟子所谓

无馀也已不然孔子所谓方策果何所指孟子所谓去其籍者非周礼之类乎意者汉虽承秦焚禁之馀

然去古未远故诸儒犹得以习闻其说其体国经野

大典宏纲未必非周家良法所仅存者而捃摭东迁

以后如战国时制以杂乱乎其中者岂尽无也耶况

周历八百馀载其礼制初虽定于周公而沿革润色

时异世殊安知非东周之方策典籍又安知非汉儒

所补辑也耶噫读周礼者于其是而真知其为前代

卷十三 第 71a 页 WYG0968-0543c.png

之所流传于其非而真知其为后代之所杂乱师其

之所流传于其非而真知其为后代之所杂乱师其意不泥其迹周公之心法不即此而会通哉

周礼原委

贾氏正义云按书传周公一年救乱二年伐商三年

践奄四年建侯卫五年营成周六年制礼作乐所制

之礼即此周礼也汉兴高堂生传十七篇自高堂生

萧奋孟卿后苍戴德戴圣是为五传弟子所谓十七

篇即仪礼也若夫周礼其出特后者马融传云秦自

卷十三 第 71b 页 WYG0968-0543d.png

孝公以下用商君之法其政酷烈与周官相反始皇

孝公以下用商君之法其政酷烈与周官相反始皇禁挟书特疾恶欲绝灭之故焚烧之独悉是以隐藏

百年孝惠除挟书之律开献书之路时有李氏上周

官五篇复入于秘府五家之儒莫得见焉孝成时刘

向子歆校理秘书始得列序著于录略然亡冬官一

篇以考工记足之时众儒并出共排以为非是唯歆

年尚幼务在博览乃知其为周公致太平之迹具在

于此柰遭天下兵革并起疾疫丧荒弟子死丧彼有

卷十三 第 72a 页 WYG0968-0544a.png

里人河南缑氏杜子春尚在永平之初年且九十能

里人河南缑氏杜子春尚在永平之初年且九十能通其义颇识其说贾徽及子逵大中大夫郑兴及子

大司农众往传其业又以经书传记转相證明为解

其时议郎卫次仲侍中贾景伯南郡太守马季良亦

皆作周礼解诂然犹有参错同事相违二郑明理于

典籍觕识周官之议存古字发微正读郑氏康成

作周礼注多引杜子春郑大夫司农之义以赞而释

之焉然则周礼起于刘歆而成于郑玄然孝存以为

卷十三 第 72b 页 WYG0968-0544b.png

末世渎乱不经之书作十论八难以排弃之何休亦

末世渎乱不经之书作十论八难以排弃之何休亦以为六国阴谋之书唯有郑玄遍览群经故能荅林

硕之难作为训注使其义得条通焉其后唐太学博

士贾公彦又撰周礼疏五十卷是为注疏云(觕粗通/)

周礼考

郑氏曰周公营洛邑于土中七年作六典谓之周礼

致政成王以授之

王文中子吾视千载而上圣人在上者未有若周公

卷十三 第 73a 页 WYG0968-0544c.png

焉其道则一而经制大备后之为政者有所持循矣

焉其道则一而经制大备后之为政者有所持循矣明道程子曰必有关雎麟趾之意然后可以行周官

之法度

横渠张子曰天官之职须襟怀洪大方能包罗统贯

规模至大若不得其心欲事事上穷究凑合使如是

之大必不能也

蓝田吕氏曰周礼直欲使无一物不得其所故其书

无一言而非仁

卷十三 第 73b 页 WYG0968-0544d.png

朱子曰周礼一书皆是从容广大心中流出 又曰

朱子曰周礼一书皆是从容广大心中流出 又曰周官遍布精密乃周公运用天理烂熟之书

昆山王氏曰六官治教礼政刑事上下四方覆藏宥

密如天地四方之六合缺一不可大如六乡六遂六

军小如六牲皆六官合而后具如六出之花六瓣具

而后花成缺一不可也一职修可以扶颠持危拨乱

世而反之正六职修则天下大和万物咸若矣 又

曰周官物各付物如天地之化大之日星垂教河岳

卷十三 第 74a 页 WYG0968-0545a.png

效灵小之草木之一华一实鸟兽之一羽一毛靡不

效灵小之草木之一华一实鸟兽之一羽一毛靡不相对成文非物物刻而雕之 又曰周礼有必不可

复者如后妃夫人与尸宾献酬天子与邦君送迎揖

让是也至宫府为一体王后世子之动有式法寓兵

于农取士以贤选用宦寺府史胥徒制驭诸侯四夷

后世舍此无以为治 又曰周官中有原兼官不别

设官者有其官相联不得不兼者有平日不设临事

设之事毕复罢者皆使人以其所能用人以其馀力

卷十三 第 74b 页 WYG0968-0545b.png

故事治而功不妨官设而禄不费所以善也

故事治而功不妨官设而禄不费所以善也周礼本旨

古籍备载先代建置法纪独周礼一书最为详密是

非存亡姑置无论然读是书不可先有是非存亡之

成心横于胸臆惟依周礼究竟周礼俾一官一职明

其司掌总其统属多之若增一赘疣少之若缺一成

数此亦未可以己意裁决之也须从书外洞见作者

本意于六官源委透彻底里自度可与周公面相质

卷十三 第 75a 页 WYG0968-0545c.png

疑问难周礼全书尽在我胸中经之纬之一无所眩

疑问难周礼全书尽在我胸中经之纬之一无所眩然后度其时势审其治体是非存亡灼然如烛黑白

庶不为后人论议所挠乱矣不然徒逞意见是今非

古移前补后祗见其妄也反以滋后生之惑也予甚

闇陋于各经书不敢自衒小慧妄加删补革易旧章

或露管窥则直述所见以就正有道然欲于是书而

提揭纲领晰其会归尤为急务近世王明斋氏于周

礼颇得肯綮鄙见多与之合又何必别自为说耶

卷十三 第 75b 页 WYG0968-0545d.png

天官冢宰天统万物天子立冢宰以统御百官曰天

天官冢宰天统万物天子立冢宰以统御百官曰天官冢宰取其调剂邦治协于中和也大宰之职掌建

邦之六典以佐王治邦国小宰掌建邦之宫刑以治

王宫之政令宰夫掌治朝之法以正王及三公六卿

大夫群吏之位掌其禁令其官属凡六十皆王宫后

宫之事冢宰无所不统宫正而下主宿卫及王之左

右内宰而下主内政及后之左右膳夫主食酒正主

饮宫人主宫室典妇功主女功内司服主衣服医司

卷十三 第 76a 页 WYG0968-0546a.png

主疾病罔有一事一物出于他门违于法式者俾王

主疾病罔有一事一物出于他门违于法式者俾王及后率由天道也其大府而下八职皆财赋之官而

亦属焉盖九贡九赋九式已见于大宰小宰之文八

政以食货为先欲均天下必自理财始万物皆天物

故宰致国用有大府掌出入之权百官府皆天职事

皆天工故宰百官听邦治而特司会一职总焉六十

属皆主在上之事天覆象也

地官司徒地载养万物安扰地道也天子立司徒以

卷十三 第 76b 页 WYG0968-0546b.png

安万民徒谓统徒众也大司徒之职掌建邦之土地

安万民徒谓统徒众也大司徒之职掌建邦之土地之图与其人民之数以佐王安扰邦国小司徒掌建

邦法乡老各掌其所治乡之教而听其治其属七十有

五俱主教养万民士农工商四民尽乎民矣六乡多

士故卿大夫之属详于教六遂多农故遂人而下详

于养市商也司市而下治商人之教工则见于冬官

司保氏主辅王躬及教其左右司谏司救掌畿内之

教也地之所生莫大于土载师任地也土均均人平

卷十三 第 77a 页 WYG0968-0546c.png

土也封人守畿封之土虞衡主山林川泽之土门关

土也封人守畿封之土虞衡主山林川泽之土门关守土者也仓廪土地所出牧人畜养牺牲土所产也

牛土畜六十属皆邦本之事也

春官宗伯春出生万物宗尊伯长也天子立宗伯掌

邦礼以事神为上报本反始亦反其所自生也大宗

伯之职掌建邦之天神人鬼地示之礼以佐王保邦

国小宗伯掌建邦之神位肆师掌立国祀之礼以佐

大宗伯其属六十九秩序皆天所命天府奉若天道

卷十三 第 77b 页 WYG0968-0546d.png

也大卜筮占梦视祲冯相保章听命于天和同天人

也大卜筮占梦视祲冯相保章听命于天和同天人之际也典命典瑞司服巾车司常礼之秩序也郁人

司尊彝司几筵行礼之器也巫祝致礼之辞也诸史

守礼之官也礼必有乐大司乐教王世子及国子以

礼乐者也世妇内外宗教六宫以礼者也送死大事

冢人职器专其礼都宗人治都惟宗礼家宗人治家

惟宗礼鸡人春畜六十属合敬合爱春生象也

夏官司马夏大也长万物也天子立司马掌邦政以

卷十三 第 78a 页 WYG0968-0547a.png

平诸侯正天下大一统也官以马名兵所重莫有急

平诸侯正天下大一统也官以马名兵所重莫有急于马者大司马之职掌建邦之九法以佐王平邦国

小司马掌凡祭祀会同飨射师田丧纪掌其事如大

司马之法其属六十有三大司马主天下之大事量

人原师制畿封国也职方氏分职也都司马家司马

简稽乡民也司勋司士诸子进贤兴功也皆大政也

大仆节服氏格王正事也司士正朝仪之位正朝廷

百官也九伐正万国也服不氏而下正禽兽也兵司

卷十三 第 78b 页 WYG0968-0547b.png

马之用器则有司甲司兵司弓矢马司马之乘畜则

马之用器则有司甲司兵司弓矢马司马之乘畜则有马质校人战司马之事戎仆主军政之御司右主

车之右环人挈壶皆有事于战者也兵莫大于自卫

守险虎贲旅贲备辇毂以卫王掌固司险掌疆设险

以守国也兵莫大于防微杜渐怀方氏训制治于未

乱匡人掸人消息于未萌也它若司爟主火夏气也

小子羊人主供羊夏畜也弁师首服夏象也六十属

万物相见品汇咸亨之象也乃司马辨论官材进士

卷十三 第 79a 页 WYG0968-0547c.png

之贤者于王诏爵诏禄诏事奠食司士掌其版王制

之贤者于王诏爵诏禄诏事奠食司士掌其版王制记之矣

秋官司寇象秋气严肃收聚敛藏乎万物天子立司

寇掌邦刑义以正万民也大司寇之职掌建邦之三

典以佐王刑邦国诘四方小司寇掌外朝之政以致

万民而询焉士师掌国之五禁以佐右刑罚其属凡

六十有一司刑以定罪司刺以参伍赦宥掌囚以拘

系司厉以收孥掌戮司圜以收教皆刑官遂士县士

卷十三 第 79b 页 WYG0968-0547d.png

方士讶士朝士各掌其地之刑也司𨽻禁杀戮禁暴

方士讶士朝士各掌其地之刑也司𨽻禁杀戮禁暴氏野庐氏蜡氏雍氏萍氏司寤司烜条狼脩闾衔枚

主巡察布宪主警戒司约司盟主结信皆禁于未发

刑期无刑也夫杀以止杀岂徒刑戮之是务乎司民

掌民数属若曰王刑者民之司命以生生为心期于

治而已杀敢不慎乎大行人掌邦交之礼又主以刑

诘四方朝大夫都则都士家士主以法则驭圻内诸

侯冥氏而下十二官刑及禽兽也职金五行秋属金

卷十三 第 80a 页 WYG0968-0548a.png

犬金畜也六十属皆主裁物之过各正性命之象也

犬金畜也六十属皆主裁物之过各正性命之象也冬官司空大宰事典曰以富邦国以生万民冬者万

物之所终也万物成终必归其根亶空土也司空掌

邦土天下之事所由成故命曰冬官空之言空也相

天下之势所空缺而修治补助之是冬官之义也冬

官官属其亡久矣汉孝惠除挟书律时李氏上周官

五篇复入秘府五家之儒莫得见焉至孝成时刘歆

校理秘书始得列序著于录略亡冬官一篇以考工

卷十三 第 80b 页 WYG0968-0548b.png

记足之夫工特司空之一耳冬官讵止考工已耶或

记足之夫工特司空之一耳冬官讵止考工已耶或谓各属混于五官之中即欲于五官中摘其有关冬

官者以补其缺是谓冬官原未亡也或欲象天文有

土司空土工二星拟其属必有掌大均之事者有器

府星拟其属必有掌器府之事者诸如此类皆补于

五官之外也二者皆有定说孰敢必其然哉考工记

虽不足以尽冬官而工其属也然则六官阙一如之

何孔子尝叹吾犹及史阙文吾其阙之而已矣

卷十三 第 81a 页 WYG0968-0548c.png

卷十三 第 81b 页 WYG0968-0548d.png

周礼是非

周礼是非周官书列于经几千百年矣戾于经而列于经此予

所以不得不辨其非也予岂得已哉贾氏曰六经祸

于秦惟周礼最后出也以始皇特恶之故禁绝加严

也此理不然北宫锜问周室班爵禄之制孟子谓诸

侯恶其害己而皆去其籍可闻其略而不闻其详方

战国时周室犹存诸侯彊大不禀周制已灭去其故

籍也是周公所制之典夫子所正之经已不传于世

卷十三 第 82a 页 WYG0968-0549a.png

也故虽孟子博学大儒不得闻其详何待秦之祸而

也故虽孟子博学大儒不得闻其详何待秦之祸而后亡始皇禁绝之严故后出乎岂当时有周礼而孟

子不见之乎孟子且不见周礼汉世焉得而有之有

之则非周公之旧后儒为之章章矣然秦汉去周未

远使其洪儒硕学请闻周礼之旧作为一书使后知

所本又何幸耶故虽非周公之亲笔谓之周礼亦可

也今乃不然所载之典大抵以衰世之制为盛世之

典其背理伤教甚众以理度之特出于汉儒之才高

卷十三 第 82b 页 WYG0968-0549b.png

而不深于道者欤所以不能使人尽信也夫成周之

而不深于道者欤所以不能使人尽信也夫成周之制语其最大者莫若建都也又莫若封国也又莫若

设官也仿其言皆与他经不合言建都之制则戾书

洛诰召诰之旨言封国之制则戾书武成与孟子之

说言设官之制则戾书周官之六典此其事之最大

理之最明而皆与古书戾则其小者可知矣

建都之制(周人求地中以建国畿方千里故郑氏/曰周公居洛营邑于土中七年使成王)

(居洛邑其说信矣然犬戎作难平王始迁居洛/邑盖前此未以为都故也然则谓成王居之何)

卷十三 第 83a 页 WYG0968-0549c.png

(哉若但测景求地中而不居顾/谓之王畿王国宁有是理哉)

(哉若但测景求地中而不居顾/谓之王畿王国宁有是理哉)大司徒以土圭之法测土深正日景以求地中由是

建王国制其畿方千里土圭之法不见于地经惟见

于周礼大司徒及典瑞玉人之官以是测日景长短

求与土圭等盖谓周公营洛邑之事郑氏谓周公居

洛营邑于土中七年使成王居洛邑夫周公营洛邑

未尝与成王居之也至犬戎之难西周已丧平王始

迁居焉今指洛邑谓之王国王畿即谓成王居之岂

卷十三 第 83b 页 WYG0968-0549d.png

不戾乎若但测景求地中而不居则不得谓之王畿

不戾乎若但测景求地中而不居则不得谓之王畿王国也此其说失之明矣且王者之居必求地中何

耶古之圣人定都建国特取其便于时尔尧都平阳

舜都安邑文王居丰武王居镐何必其地之中耶贾

氏谓五帝以降惟汤亳得地中尧舜虽不得地中而

政令均天下治者以并在五岳之内周之岐镐处

五岳之外故周公东居洛邑此因郑氏而愈失之也

尧舜文武之治若不施仁政于民则居地中何益徒

卷十三 第 84a 页 WYG0968-0550a.png

居地中与五岳之内即能令政教均天下治者陋儒

居地中与五岳之内即能令政教均天下治者陋儒之见也且先儒谓今颍川阳城为地中故置中表若

然周公何不即都阳城乃营洛邑乎洛邑去阳城亦

远矣既求地中而不以为都何耶又曰日南则景短

多暑日北则景长多寒日东则景夕多风日西则景

朝多阴说者谓凡日景于地千里而差一寸南表千

里景短一寸北表千里景长一寸有是理乎若千里

即差一寸万里乃差一尺也此已不可况谓东表去

卷十三 第 84b 页 WYG0968-0550b.png

中表千里昼漏半中表景得正时东表日已昳矣是

中表千里昼漏半中表景得正时东表日已昳矣是地于日为近近故得景夕西表去中表千里昼漏半

中表景得正时西表日未中是地于日为近西仍得

朝时之景此甚不可也日月丽天万里同晷才去千

里之间地中得正时在东之景已夕在西之景方朝

若然是夏日之至昼漏方半东去地中千里之人以

西方之朝为夕西去地中千里之人以东方之夕为

朝使相去数千里之外则当以昼为夜以夜为昼矣

卷十三 第 85a 页 WYG0968-0550c.png

即虽蛮夷之地穷日际月窟之所居亦不至是昔尧

即虽蛮夷之地穷日际月窟之所居亦不至是昔尧命羲和宅嵎夷命羲叔宅南郊命和仲宅昧谷命和

叔宅幽都皆以观日景之出入短长阴阳气候之偏

正未尝闻四方日景之异如此又曰天地之所合也

四时之所交也风雨之所会也阴阳之所和也夫谓

之中国居天地之中者以外有东夷南蛮西戎北狄

之为中也其蛮夷之地或相蓓蓰或相什百在四夷

之域广狭自不同中国之内但止一洛正为天地之

卷十三 第 85b 页 WYG0968-0550d.png

所合四时之所交其果然乎故营王邑者欲居天下

所合四时之所交其果然乎故营王邑者欲居天下之中使四方道理均此则可矣而谓天地必合于此

四时必交于此恐无是理也况于风雨之会阴阳之

和无亦在人君德政应天心如何耳但居洛邑以求

风雨之会阴阳之和空言也此无他盖见书召诰有

王来绍上帝自服于土中之言故作周礼者衍其说

也不知书所谓土中者但谓道里均耳使周公必以

土圭测景求地中则书载营邑之事详矣岂得不言

卷十三 第 86a 页 WYG0968-0551a.png

今观洛诰之书特云卜涧水东卜瀍水西何尝如大

今观洛诰之书特云卜涧水东卜瀍水西何尝如大司徒及诸儒之说学者苟知成王未尝营居洛邑之

说自可知其非也

封国之制

周礼封国之制先儒固有能言其非者俗学又为之

委曲求通以误后世亦不能无辩焉夫子以大国为

千乘之国又曰安见方六七十如五六十而非邦也

者至孟子荅北宫锜及慎子之言与武王列爵分土

卷十三 第 86b 页 WYG0968-0551b.png

之制无少差异则大国不过百里次七十里次五十

之制无少差异则大国不过百里次七十里次五十里周法固然也又曰今滕绝长补短将五十里也则

孔孟非特闻武王周公之制盖亲见当时之诸侯则

然汉儒作王制亦同独为周官书者以公五百里侯

四百里伯三百里子二百里男百里与书论语孟子

礼记之言并戾无有疑其为非者何也陋儒郑氏释

王制方曰武王初定天下更以五等之爵增以子男

而犹因殷之地以九州之界尚狭也周公致太平斥

卷十三 第 87a 页 WYG0968-0551c.png

九州之界封有功诸侯大者五百里最小者百里盖

九州之界封有功诸侯大者五百里最小者百里盖据大司徒之文夫尧舜夏商周之地不过九州考周

职方掌天下之图无以过于禹贡之域禹之疆域东

渐于海西被于流沙朔南暨声教夫既已穷于海至

于流沙将何所斥广哉借能斥大边境取荒外之地

亦不可增封于内此必不然也或曰诸侯之地当如

孟子之言至开方之说则如司徒所记故其言封疆

皆言方者开方之法也王制云方千里者为方百里

卷十三 第 87b 页 WYG0968-0551d.png

者百若据实千里而言则不得有方百里者百亦开

者百若据实千里而言则不得有方百里者百亦开方法也此百里之国开方得百里之国者四公当为

四百里此言五百里者锡之以附庸故也伯七十里

开方得七十里之国者四则为二百八十里举成数

可为三百里子五十里开方得五十里之国者四故

为二百里据此说亦非也以公侯之地开方已不得

五百里之数又益之以附庸若公侯有附庸则自伯

而下亦当有附庸合以公侯则又不合于伯子矣况

卷十三 第 88a 页 WYG0968-0552a.png

子男同五十里今以子五十里开方得二百里而男

子男同五十里今以子五十里开方得二百里而男开方止于百里何哉说者又强通以为男实有二十

五里何所据而云然王制有曰古者以周尺八尺为

步今以周尺六尺四寸为步古者百里当百二十一

里六十步四尺一寸三分然则孟子周官里数之不

同抑尺之有短长耶借谓尺有短长其百里当后之

百二十一里有奇周官祇但云诸公之地封疆方百

二十里何至相去数倍辽远之甚乎是又不可也不

卷十三 第 88b 页 WYG0968-0552b.png

知为此异说者盖汉儒见周之衰诸侯相侵吞灭小

知为此异说者盖汉儒见周之衰诸侯相侵吞灭小国开疆拓地至于数百里之广乃以为周制乎子产

曰古者列国一同今大国数圻若无侵小何以至焉

孟子曰周公之封于鲁为方百里者五又曰今海内

之地方千里者九齐集有其一观此则春秋之大国

非复一同也战国时鲁乃五百里齐乃千里此则周

官书执以为据也又职方氏曰千里封公方五百里

则四公方四百里则六侯方七百里则七伯方二百

卷十三 第 89a 页 WYG0968-0552c.png

里则二十五子方百里则百男皆非古之制不可信

里则二十五子方百里则百男皆非古之制不可信也故曰举衰世之典而为盛时之制此类是也

建官之制

周礼事之最大者莫如建都封国之制予既辨其非

古矣然未为甚也至其言设官则甚矣据书周官称

唐虞官百夏商倍之继之曰仰惟前代时若训迪厥

官立太师太傅太保兹惟三公少师少傅少保曰三

孤而后及于六卿周之官制可据惟此成王仰惟前

卷十三 第 89b 页 WYG0968-0552d.png

代则大率依唐虞夏商之制耳今观周礼乃无三孤

代则大率依唐虞夏商之制耳今观周礼乃无三孤三公之官不志其大而志其小于理安乎为之说者

乃曰三公之尊坐而论道故不列于官谬说也成王

言六卿所治之职何尝以配天地四时今以冢宰曰

天官而天事反在春官乃曰天取兼总之义夫天之

至尊惟万乘可称曰天王曰天子岂以人臣而得称

天乎司徒谓之地官尤无意义古者司徒掌教教以

人伦今乃掌土地之事则是司空掌土地非司徒掌

卷十三 第 90a 页 WYG0968-0553a.png

教也宗伯掌礼谓之春官春者物之生五行以象仁

教也宗伯掌礼谓之春官春者物之生五行以象仁今谓之礼岂主教也哉司马掌兵而谓之夏官夏方

物之盛反用兵乎惟司寇掌刑谓之秋官犹可矣司

空掌土谓之冬官又无理也使成王有职于天地四

时则书言之矣书既不言所取又无义汉儒臆说可

知也又小宰谓天官以下其属各六十计为三百六

十官说者谓象日月星辰之度今观自太宰至履人

官凡六十有三自大司徒至藁人官凡七十有九自

卷十三 第 90b 页 WYG0968-0553b.png

大宗伯至宗人官凡七十有一自大司马至家司马

大宗伯至宗人官凡七十有一自大司马至家司马官凡七十自大司寇至家士官凡六十有六计五官

之属已三百五十有二而冬官尚不与小宰之言自

戾矣且其趋走之吏仆𨽻之职皆列于官内小臣内

竖男巫女巫之类何为者耶甚者蝈氏去蛙黾壶涿

氏除水蛊柞氏攻草木而方相氏蒙熊皮黄金四目

为一官乎渎乱不经甚矣然此虽不可犹可强道也

若乃乡官之制五家为比有下士为比长五比为闾

卷十三 第 91a 页 WYG0968-0553c.png

有中士为闾胥四闾为族有上士为族师五族为党

有中士为闾胥四闾为族有上士为族师五族为党有下大夫为党正五党为州有中大夫为州长五州

为乡有卿一人谓之乡大夫六乡之民不过七万五

千家耳今每乡卿一人中大夫五人下大夫二十五

人上士一百二十五人中士五百人下士二千五百

人一乡之中自卿至下士凡三千一百五十六官合

六乡计之则有万八千九百三十六官不知七万五

千之家何似供之也虽尽土之所产赋之所入不足

卷十三 第 91b 页 WYG0968-0553d.png

以给之至遂人言六遂之制又云五家为邻有邻长

以给之至遂人言六遂之制又云五家为邻有邻长推而上之为里为酂为都为县为遂为鄙于乡之制

并六家计之亦万八千九百三十六官六遂又能供

之耶合乡遂之数则为三万六千八百七十二官据

孟子王制诸侯而下士比上农夫食九人使六乡六

遂之官皆食诸侯下士之禄则三万七千八百七十

二官盖食三十万有馀人乡遂之中耕者凡几万人

乃食三十万不耕之人乎况又不止皆食诸侯下士

卷十三 第 92a 页 WYG0968-0554a.png

之禄况又乡遂之外他官至众内而三公三孤之属

之禄况又乡遂之外他官至众内而三公三孤之属外而诸侯之臣不知其几借谓尧舜之世事简而建

官少周之世事烦而建官多夏商不过倍唐虞之制

周人亦不过倍夏商之制何得与夏商相甚乃数万

倍耶盖彼但见成周建官之多而不计其数乃诞谩

至此世儒酷信之不亦伤乎王氏曰王畿受天下财

赋不当以财不足禄为疑不知官冗至此禄之当以

何术世之陋学随人东西未有如汉郑氏近世王氏

卷十三 第 92b 页 WYG0968-0554b.png

也作周礼者正以欺若人耳

也作周礼者正以欺若人耳内宰之职(周人以辩宫九嫔九御之教责之内宰/然乎否乎夫以宫禁之密房帷之事非)

(外官所治也女子未嫁教以妇言妇德妇容妇/功者女师之事也今内宰二人下大夫也其属)

(又有上士四人中士八人府史胥徒之众而使/之出入宫禁以阴礼教皇后及九嫔无是理况)

(谓之妇织纴组紃之/事内宰其果能教乎)

夫男女之别正家所先先王以宫掖使令扫除之事

不可无人于是不得已而用奄官以为之防未闻使

外官治内事也后夫人以下欲无骄伪无嫉妒无谗

卷十三 第 93a 页 WYG0968-0554c.png

言无私谒在人君正身以率之耳不正身以率之而

言无私谒在人君正身以率之耳不正身以率之而使内宰之徒教之非也舜以匹夫妻帝之女使执妇

道于虞书曰嫔于虞盖以德化之也文王能使太姒

之有德亦身率之耳诗曰刑于寡妻至于兄弟以御

于家邦皆非使人教之也在易之家人曰男正位乎

外女正位乎内男女正天地之大义六二之爻辞曰

无攸遂在中馈言妇人凡事无所专持主馈食于中

耳今天官之属乃使九嫔世妇女御如女祝女史与

卷十三 第 93b 页 WYG0968-0554d.png

焉春官之属乃使世妇世吏内宗外宗与焉在世妇

焉春官之属乃使世妇世吏内宗外宗与焉在世妇则每宫卿二人是禁帏之内男女杂列其职岂分别

内外之理哉古者内外言不出入于梱今使宫嫔而

属六卿使朝臣而化九嫔周公必不为是也又曰凡

宾客之祼献瑶爵皆赞说者谓王同姓及三王之后

来朝觐为宾客者行祼礼时后则亚王礼宾王享燕

之后则亚王献宾瑶爵后所以亚王酬宾也此又不

可之甚者方宗庙之事后助王祭礼也宾客何得与

卷十三 第 94a 页 WYG0968-0555a.png

后相酬即为王同姓三王后乎以在中馈正位乎内

后相酬即为王同姓三王后乎以在中馈正位乎内之妇人使之外接宾客杂与有司行祼献之礼则易

家人之道不足为训也释者又引阳侯来朝于穆侯

穆侯享阳侯夫人助君子酬于宾阳侯见夫人色美

遂杀穆侯而窃其夫人故自后废享夫人之礼诚如

是说则周礼制未足以经国家其弊乃至于使其臣

窃君之夫人岂防乱之礼意乎予谓君有宾客必无

后夫人祼献之礼此果有之则阳侯窃夫人之乱亦

卷十三 第 94b 页 WYG0968-0555b.png

宜至于此矣盖此特汉儒以后夫人有助祭祼献之

宜至于此矣盖此特汉儒以后夫人有助祭祼献之礼而谓宾客亦然世人惑其说不见其礼行于世故

为阳侯窃夫人而废夫享之说也又曰凡建国佐后

立市设其次置其序正其肆陈其货贿出其度量祭

以阴礼此又不可也妇人无外事何得以立市乎说

者谓后职主阴王立朝后立市阴阳相承之义若然

凡事之属于阴者皆后主之也祭天阳也祭地阴也

祭日阳也祭月阴也祭祖阳也祭社阴也然则祭地

卷十三 第 95a 页 WYG0968-0555c.png

祭社祭月等事何不归之后乎吾闻神农教人日中

祭社祭月等事何不归之后乎吾闻神农教人日中为市者矣未闻后之立市也闻舜之巡狩同度量衡

者矣未闻后之出其度量也王之事后不得与犹后

之事王不得与也日昱乎昼月昱乎夜各不相侵而

后得阴阳之义也是故牝鸡之晨周王数其恶哲妇

倾城诗人记其乱历观圣经之训未有妇人与政者

独汉儒序诗以求贤审官知臣下之勤劳为后妃之

事盖悖礼乱常之谬说不可以训也作周官书者之

卷十三 第 95b 页 WYG0968-0555d.png

说与序正同愚意所不可者三以阴礼教六宫教九

说与序正同愚意所不可者三以阴礼教六宫教九嫔以妇职教九御一也凡宾客之祼献瑶爵二也凡

建国佐后立市三也以为诚如此则阴阳非以相成

乃以相侵为乱之本秦汉以来女祸相仍盖不知道

者之说有以启之也可不戒哉

卷十三 第 96a 页 WYG0968-0556a.png

卷十三 第 96b 页 WYG0968-0556b.png

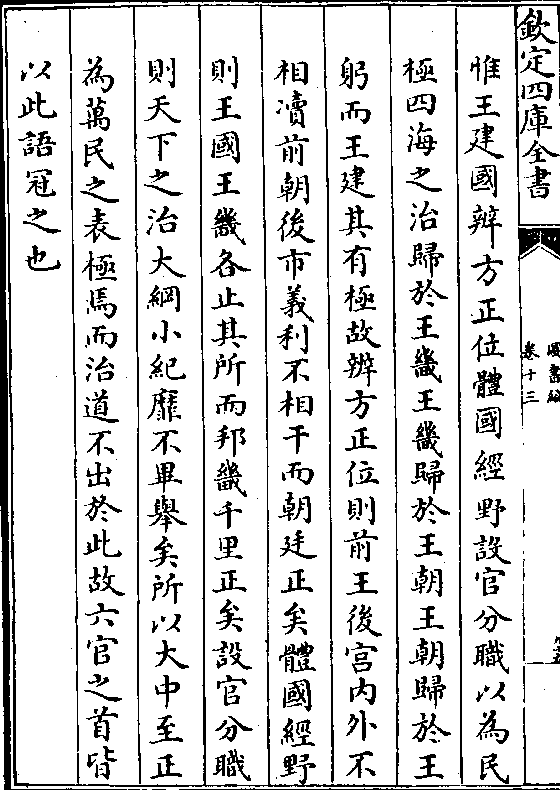

惟王建国辨方正位体国经野设官分职以为民

惟王建国辨方正位体国经野设官分职以为民极四海之治归于王畿王畿归于王朝王朝归于王

躬而王建其有极故辨方正位则前王后宫内外不

相渎前朝后市义利不相干而朝廷正矣体国经野

则王国王畿各止其所而邦畿千里正矣设官分职

则天下之治大纲小纪靡不毕举矣所以大中至正

为万民之表极焉而治道不出于此故六官之首皆

以此语冠之也

卷十三 第 97a 页 WYG0968-0556c.png

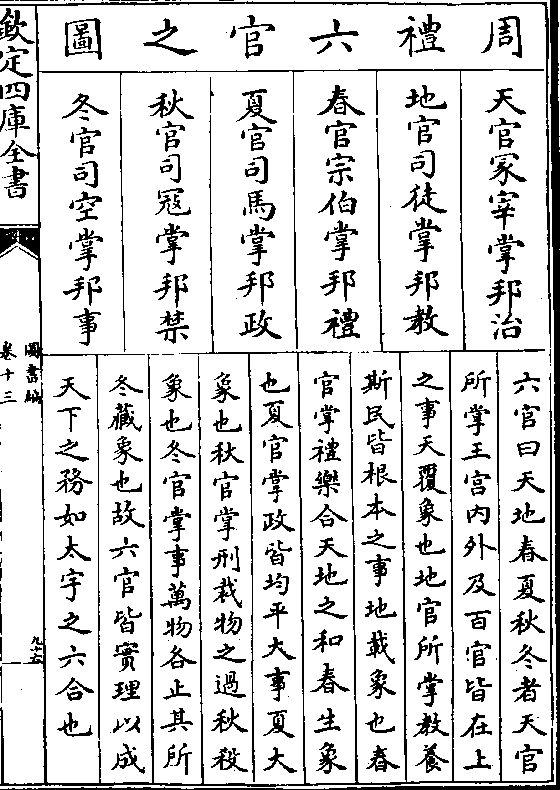

周礼六官

周礼六官绎曰易首乾象天礼首天官建冢宰法天易坤承乾

地配天礼天官掌邦治象覆帱司徒掌邦教象持载

盖教以宣治而地守卿配天也君治教天之道也天

地设位而易行易乾元亨利贞礼宰统百官礼政刑

事物有其官上法乎天行是故法象莫大乎天地变

通莫大乎四时宪天聪明法时顺布分职联事为民

极莫大乎六官曰天官卿于六官并列何也曰易乾

卷十三 第 97b 页 WYG0968-0556d.png

坤于六子亦并列也天地四时一不具即覆载生成

坤于六子亦并列也天地四时一不具即覆载生成之德讵有偏乎其并列象分异也其联事象功同也

譬则风雨露雷共而化工宣生长收藏合而岁功成

经脉奇络相传输而百体清和咸理也然何独事联

也天官者以治教礼政刑事为其治者也地官者以

教治礼政刑事为其教者也春官者以礼治教政刑

事为其礼者也夏官者以政治教礼刑事为其政者

也秋官冬官者以刑事治教礼政为其刑事者也譬

卷十三 第 98a 页 WYG0968-0557a.png

言天而五土四时统于天言地而五运四气统于地

言天而五土四时统于天言地而五运四气统于地春夏秋冬各以其时行而覆载生成之德各正具备

也播五行于四时而木火土金水岁月日时干支子

母迭而运也易先天图天地定位而雷风水火山泽

错列以成体后天图帝出震齐巽相见致役说战劳

坎终始乎变化成万物也其道一也宗伯掌其礼曰

春官何也曰乾元统天礼三千三百一天故礼者体

仁长人之纪也记曰宗伯之官以成仁司马掌邦政

卷十三 第 98b 页 WYG0968-0557b.png

曰夏官何也曰政者正也司马掌政张皇六师赫赫

曰夏官何也曰政者正也司马掌政张皇六师赫赫濯濯而后能以万国宁大正人之道也譬则夏之日

乎伊可畏而助长物也抑雷霆乎时雨乎殚迅动而

震动优渥过化而不留也夏盛德在火故兵犹火火

烈具举而民勿之有犯也故兵藏于民大设不用而

诸侯自为正夏官卿之道也记曰司马之官以成司

寇曰秋官司空曰冬官何也天地之气收而肃肃渐

以威而终之藏以固也秋揫也司寇义刑义杀驱而

卷十三 第 99a 页 WYG0968-0557c.png

纳之善象之曰秋官冬固藏司空居四民时地利藏

纳之善象之曰秋官冬固藏司空居四民时地利藏而固之富有生之其象也大哉乎冬官之事典三富

万民而夏官之董兵曰政秋官之制刑曰禁也明兵

设不用刑有禁欲无犯也达天德矣易曰天地之大

德曰生后世极兵刑之用于水德而世嗣竟殄则逆

天用焉故也曰书周官有三公而礼经无列何也曰

三公无官也天以紫宫枢极统万象而居其所不动

不自显其光所以为神也帝以道揆法纪统六合而

卷十三 第 99b 页 WYG0968-0557d.png

师保疑丞左右密勿不自劳于事所以为圣也周官

师保疑丞左右密勿不自劳于事所以为圣也周官论道而不及以六政以尊道也九经尊贤而不列之

大臣惟贵德也故三公无官也天地者道之本也阴

阳者道之运也三公者洞幽明之故握元化之统备

渊浩之德神而明之默而成之不言而躬行之者也

三孤者慎观三师之德行而审谕之于道者也公调

而燮之孤审而亮之公微言而笃行之孤审象而弼

丞之然后能襄于天道揆立焉是奥枢之任也孔子

卷十三 第 100a 页 WYG0968-0558a.png

曰修身则道立尊贤则不惑曰前儒言之三公不备

曰修身则道立尊贤则不惑曰前儒言之三公不备官也三公之有官皆六卿之上摄者也谅乎曰唯唯

否否三公道揆之所出六卿法纪之首也议道揆者

本天质道主格王心焉敷道治于民是故六卿老外

倦勤于政内深喻于道则使之释政而任道其任矣

奥者明之根明者奥之符不求端于奥而求于理明

者末也既握枢于奥而兼以理明者悖也以师保之

尊而复尸宰司之事即胡以平政是明圣之所不处

卷十三 第 100b 页 WYG0968-0558b.png

也任六卿之务而复议调燮之道则何以凝道是明

也任六卿之务而复议调燮之道则何以凝道是明圣之所不能也且王者之于道也吁谟密勿靡息而

豫怠焉师保傅者时省微而辅危以一之于道者也

盖昔者武王克殷甫下车访箕子受洪范焉践祚三

日就师尚父斋宿三日折行西向再拜受丹书焉而

壹不备其官将王德无于此阙乎是明圣之所不为

也其谓官不必备者难其人即不必其备可也而何

可一无设也故三公不设而以为兼官若加官也周

卷十三 第 101a 页 WYG0968-0558c.png

季世之事非公本所为建官意也曰周六服有群辟

季世之事非公本所为建官意也曰周六服有群辟经不具何也曰六服有分土矣群辟有君道矣教不

易政俗各因方王何敢知焉六卿分职列属王朝王

畿井井秩秩而九牧有倡也且建牧立监太宰主之

正畿疆立社稷大司徒专之太史掌其典职方掌其

籍大行人掌其礼盖邦国六典咸受成于六官于王

治岂有外哉记曰天子三公合以执六官均五政齐

五法倡九牧以御治此之谓也

卷十三 第 101b 页 WYG0968-0558d.png

周礼六官存亡

周礼六官存亡周礼之亡也非真亡也杂之者诬之也周礼之不果

行也非不可行也泥之者累之也以周礼之仅存而

亡于不善学者之杂废于不善用者之泥也则圣王

之法将遂至于坏乱而其心思之所继于是乎益穷

古先圣王治天下之大经大法其可见于今日者莫

如周礼周公相成王明圣述作跻世太和一时生养

斯民之道固已备矣然犹虑天下之大后世之远无

卷十三 第 102a 页 WYG0968-0559a.png

经制以维之则其势必不能无敝于是兼三王施四

经制以维之则其势必不能无敝于是兼三王施四事夜以继日竭吾精神心术而为之举其大纲则其

建官以六典其兵农以井田其取民以什一其养士

以学校其治天下以封建其威民以肉刑及其节目

则八法八柄九贡九两之序祭祀朝觐冠昏丧纪师

田行役之详内而王宫阍寺嫔御丝枲之事外而畿

甸侯卫要荒蛮貊之宜繁而星躔卜筮医巫工作之

技细而昆虫鱼鳖鸟兽草木之微罔不具备彼其处

卷十三 第 102b 页 WYG0968-0559b.png

心积虑上彻唐虞下垂万世纵嗣有辟王而其法制

心积虑上彻唐虞下垂万世纵嗣有辟王而其法制犹可维持而未坠者赖有周礼在也孔子去周公未

远而曰文武之政布在方策当时周礼在鲁所谓方

策者岂即周礼耶孟子当战国时始言诸侯去先王

之籍岂周礼在战国时诸侯即已去其籍耶遭秦焚

书至籍散逸汉人得之煨烬之馀断简残篇编帙散

乱而冬官遂亡河间献王购以千金不得刘德辈乃

以考工记补之夫使冬官而果亡也则其补之也固

卷十三 第 103a 页 WYG0968-0559c.png

无不可郑玄又从而注之夫使考工记而果可以补

无不可郑玄又从而注之夫使考工记而果可以补冬官也则其注之也亦宜今以周官考之自冢宰司

徒宗伯司马司寇而下曰司空掌邦土居四民时地

利则掌邦土者司空职也又以六典考之自治典教

典礼典政典刑典而下曰事典以富邦国则富邦国

者司空事也夫所掌而曰邦土则凡任土度地封域

之广轮民物之众寡井牧之所经画焉者皆邦土之

职也而所谓建邦土地之图与其人民之数制其畿

卷十三 第 103b 页 WYG0968-0559d.png

域设其坛壝与夫土会土圭之法井邑丘甸之制正

域设其坛壝与夫土会土圭之法井邑丘甸之制正冬官之所专掌也而何以杂于地官之职乎以至载

师封人遂人里宰之类此任土之职也何以属之邦

教土方形方之类此封域之职也何以属之邦政野

庐蜡氏墓大夫之类此道路茔域之职也何以属之

邦礼邦禁其他如掌次掌舍幕人之类则皆以居舍

供王之役者又何以属之邦治乎观此则其掌邦土

之职散见于五官者可知矣邦国而曰富则凡山林

卷十三 第 104a 页 WYG0968-0560a.png

川泽百材所自生庶物所自出财用之所取给焉者

川泽百材所自生庶物所自出财用之所取给焉者皆富国之事也而所谓辨九土之名物制天下之地

征教之树艺敛其财赋与夫土宜土均之法鸟兽草

木之繁正司空之所有事也而何以概之司徒之事

乎以至虞衡兽䱷场圃司稼稻人之类则树畜之事

也何乃属之安邦国山师川师之类则珍贡之事也

何乃属之服邦国雍氏萍氏柞氏薙氏之类则薮泽

之事也何乃属之诘邦国其他如巾车典路司裘司

卷十三 第 104b 页 WYG0968-0560b.png

服追师染人之类则皆制车服以供王之用者又何

服追师染人之类则皆制车服以供王之用者又何乃属之平邦国和邦国乎观此则其富邦国之事杂

出于五官者可知矣且以小宰所掌之六属考之一

曰天官其属六十二曰地官其属六十三曰春官其

属六十四曰夏官其属六十五曰秋官其属六十六

曰冬官其属六十六官属合三百六十大事从长而

小事专达未尝有馀欠也今以周礼所载之五官观

之天官之属六十而羡其三教官之属六十而羡其

卷十三 第 105a 页 WYG0968-0560c.png

十有九政官之属六十而羡其九刑官之属六十而

十有九政官之属六十而羡其九刑官之属六十而羡其六冬官之属乃独全阙焉馀羡于彼而全阙于

此独不可取盈乎故冬官错杂于五官而其职尚在

是名虽为亡而实未尝亡也汉儒补以考工记而其

职遂亡是名虽为补而实则已亡也盖徒以司徒之

为地官遂以土地物产之事尽归地官职掌之中而

不知司徒之掌邦教岂以度地居民之职皆为司徒

教化之事乎矧以司空之官而槩之以饬化八材之

卷十三 第 105b 页 WYG0968-0560d.png

事则其所以率属者其止于百工之职已乎以冬官

事则其所以率属者其止于百工之职已乎以冬官之典而尽之于审曲面势之能则其所以佐王者其

止于工事之式已乎或者因此遂指为汉儒附会之

说不知其所附会者止于考工记一编而不可以病

此书之全也或者又谓为文王治岐之书不知其所

载者皆为天子之事而不可以言侯国之旧也或又

因其九伐正邦四时教战遂诋为战国阴谋之书不

知寓军政明教化此先王仁义之师也岂可以阴谋

卷十三 第 106a 页 WYG0968-0561a.png

毁哉或又因其九赋敛财九式均用遂指为成周理

毁哉或又因其九赋敛财九式均用遂指为成周理财之书不知倡九牧阜兆民此先王惠养之政也岂

专为理财设哉井田世业万世之良法也而王莽以

之稔新都之乱则以土田劫夺既失民心而泉府市

司扰害流于市里大非先王养民之本意矣况其以

篡窃之奸而播毒痡之政其致乱岂特不善用周礼

之失哉阜通货贿九职之所任也而王安石以之酿

靖康之祸则以均输专利已非国体而青苗手实搜

卷十三 第 106b 页 WYG0968-0561b.png

括遍于闾阎大非先王足国之常经矣况其以偏执

括遍于闾阎大非先王足国之常经矣况其以偏执之资而引凶邪之党其酿祸岂特不善用周礼之失

哉善学者诚能因其缺以求其全师其意而不泥其

迹则先王之治法复明而圣人之心法可见矣呜呼

有关雎麟趾之意然后可以行周官之法度周公之

制礼其仁天下之心为之也欲求圣人之法者求之

圣人之心而已矣我国家稽古建官六卿分职礼乐

明备典则昭垂其于成周建都立极之意固已得之

卷十三 第 107a 页 WYG0968-0561c.png

而损益尽善至于冬官之书则俞廷椿吴幼清诸先

而损益尽善至于冬官之书则俞廷椿吴幼清诸先生相继申明之而圣王仁天下之心可复睹其全矣

虽然周公以内宰嫔妇宫正宫伯皆颁于天官而内

府外府之出入服御庖膳之上供亦皆与焉其意微

矣人君之寝处起居食息赐予冢宰莫不与闻而所

以防微杜渐者得以预为之所至于师氏保氏之职

所以诏王美而谏王失者又谆谆焉其所以养君心

而正朝廷以及天下者固大臣职也成王之为令主

卷十三 第 107b 页 WYG0968-0561d.png

也有由然哉

也有由然哉周礼总意

善读古人之书者在师其意而已矣苟得其大意而

观会通焉则参互变易而法制之周莫非美意之敷

施也若徒泥其迹则或详于此而略于彼或行于古

而不可行于今或原错简阙文或后人增窜杂乱俱

莫之能辨矣曾谓读周礼者可以局见拘泥之哉况

先儒一是一非各有成说其书出自周公与否无论

卷十三 第 108a 页 WYG0968-0562a.png

已彼体国经野设官分职后代法虽变更意多沿袭

已彼体国经野设官分职后代法虽变更意多沿袭独官府一体兵农一致教士于乡而选举之三事于

治体所关尤切乃后王皆莫之祖述焉则深可慨也

尝读天官篇见其浩然广博靡不并包森然详密靡

不贯彻真如天之含容遍覆无一物不在其生生中

也非圣人既竭心思何其法之美善一至此哉盖惟

王宫后宫莫非冢宰所统故宫正而下主宿卫及王

之左右内宰而下主内政及后之左右无非欲王之

卷十三 第 108b 页 WYG0968-0562b.png

赞襄使令罔非哲人常变守卫罔非吉士一匡王以

赞襄使令罔非哲人常变守卫罔非吉士一匡王以正也所以王后世子动有式法寺人内竖悉有禁令

王谁与为不善哉视后代宫中事宜虽宰相莫得预

闻者相径庭矣然此惟得其宫中府中相为一体之

意而变通之可也不然古今时势悬隔非特天子与

邦君送迎揖让后妃夫人与尸宾献酬后世不可通

行如宫阃之内岂府史胥徒所得与九嫔世妇岂内

宰所教乎但宫府统摄内外联比此则天下根本所

卷十三 第 109a 页 WYG0968-0562c.png

系真世世不刊之典也大司徒地官主土与民大纲

系真世世不刊之典也大司徒地官主土与民大纲在分土居民之法比闾族党州乡以施教化遂沟洫

浍以正疆界通水利井邑丘甸县都以稽民畜起徒

役而伍两卒旅军师之法寓焉是民制起于比闾邻

里兵制起于伍两卒徒居则相与荷耒耜以相耕耨

出则相与荷戈盾以相战守所以人服习而政便安

上易事而下易使也以此较之后世民自为民出粟

以养兵兵自为兵出身以卫民兵农两病者大不侔

卷十三 第 109b 页 WYG0968-0562d.png

矣何先儒之论止知王国六军取足于六乡是六乡

矣何先儒之论止知王国六军取足于六乡是六乡七万五千家出六军七万五千人则六乡人人尽用

岁无更休县遂都鄙居然无事何劳逸不均也况王

国止此六军则公私之田孰与耕穫天子巡狩征讨

之类孰为之迭用哉不知比闾族党州乡惟以服役

守禦犹后世京军主居守王畿为国本也伍两卒旅军

师实通王畿千里之内更休而迭调之犹后世郡国

调遣更番上直之兵也乡言教而遂言农彼此正可

卷十三 第 110a 页 WYG0968-0563a.png

互观以民数起兵数乡遂实非偏重此兵农合一周

互观以民数起兵数乡遂实非偏重此兵农合一周制所以为至善也得此意而变通之非治世良法而

何王教莫先于乡故以乡三物教万民岁时读法于

以考其德行察其道艺凡有贤者能者则书之三年

大比则兴其贤者能者而宾之由是乡老乡大夫献

贤能之书于王王再拜受之豋之天府是教之于乡

莫非德行道艺之术而宾礼于乡莫非德行道艺之

人其视后世上之所教下之所学竞习辞章猎取声

卷十三 第 110b 页 WYG0968-0563b.png

利不知六德六行六艺为何事及举宾兴之典则糊

利不知六德六行六艺为何事及举宾兴之典则糊名易书若将以奸窃待之而士一进用则尽弃向之

所习以徼功利于宦途者胡可同日语哉世主不欲

比隆成周则亦已矣如欲亲睹圣主德化则乡举里

选之法舍周礼将安取衷哉但乡遂一也遂亦有秀

民之可教有贤能之当举也何为德教止行于六乡

而不被之于六遂乎若曰六乡在国国多士故乡大

夫之属主乎教六遂在野野多农故遂大夫之属主

卷十三 第 111a 页 WYG0968-0563c.png

乎事又曰遂之秀民悉升之乡而教焉则遂之民何

乎事又曰遂之秀民悉升之乡而教焉则遂之民何不幸而见弃于王教耶即此变而通之教之乡举之

乡者亦可行之遂则是法也虽万世可无弊也可见

三者之善亦当师其意不泥其迹周公良法美意迄

今犹存周礼可行之古亦可行之今矣故程子曰必

有关雎麟趾之意然彼可以行周官之法度

非周礼辨

圣王治法自大德而川流不俟更改而后定其礼经

卷十三 第 111b 页 WYG0968-0563d.png

自神化而模写非有思勉而后成欲穷之者如登太

自神化而模写非有思勉而后成欲穷之者如登太华即之而愈峻如涉沧溟测之而愈深故先儒读经

无疑至有疑有疑至无疑思而不得鬼神将通之然

后为庶几耳岂若史书集文粗略浅近一览而尽得

其旨义乎非周礼者若林孝存何休辈不下数家指

摘瑕衅无如胡仁仲之详著书数十万言辨析精微

无如季德明之苦移易周礼者若吴幼清余寿翁王

次点辈亦不下数家参互演绎集成后出莫如舒国

卷十三 第 112a 页 WYG0968-0564a.png

裳之备以愚观之胡氏谓大宰六十属无一官完善

裳之备以愚观之胡氏谓大宰六十属无一官完善者其说浅陋未见其的然不可破才高之人乍见而

不领略遂置不复思任意剖决虽欲自绝于经何损

哉舒氏作序辨图释剔伪继之定本夫先王之法本

安也而人自不安圣人之书本明也而人自不明各

以其意见为之更定初若快意以语不知似乎可观

回视作者精义其谬何啻千里

王畿侯国地方里数

卷十三 第 112b 页 WYG0968-0564b.png

先儒纷纷之说以为王畿中乡遂都鄙轻重异制畿

先儒纷纷之说以为王畿中乡遂都鄙轻重异制畿内外宽简异法三等侯国亦有多寡不同大率不明

里数以四面方里而计地少三倍夫孟子方里而井

此方字为实故谓四面方一里为一井地方千里地

方百里此方字为虚犹地面地土之云故以午贯一

直而计四面各皆千里百里斯乃为实若以四面总

计则方千里者止二百五十里方百里止二十五里

而已又泥于同十为封封十为畿之说地又少数倍

卷十三 第 113a 页 WYG0968-0564c.png

不知同十为封者言自此以上乃可以封国若上公

不知同十为封者言自此以上乃可以封国若上公当有四十封之地十同者极小之封耳封十为畿者

诸侯封国大者食实封一百二十五里小者五十馀

里故十倍之为畿耳苟封国止十同之地一直不过

七十馀里齐鲁诸国若费邑即墨皆原封疆也数百

里之广奚止于七十里十封之地为百同四面总一

千里一直止二百五十里周都关中沃野千里又兼

成周之地岂若是小耶包咸何休谓一同百里即诸

卷十三 第 113b 页 WYG0968-0564d.png

侯百里之地诸侯合有车千乘一同之地亦当出车

侯百里之地诸侯合有车千乘一同之地亦当出车千乘故谓一同出车十乘一通出车一乘夫一乘百

人数不可缺也地有上中下约之为一井四家数不

能增也以四十家而出百人二家内应出五人有是

理哉其弊皆因指定四面为百里又限于诸侯千乘

遂为此说以合之也季氏以方里为井为一里故谓

公侯之国方百里提封万井为里者万大国三军则

每井当出三人七十里之伯国当积五十里是半于

卷十三 第 114a 页 WYG0968-0565a.png

公侯次国二军则每井当出四人子男方五十里为

公侯次国二军则每井当出四人子男方五十里为方里者二千五百里又半于伯也小国一军每井亦

当出四人此则计侯国原出车之数止计其三军二

军一军又谓每军止万人遂生出三四人之说独不

思一井有上中下受地止于四家而出四人止可以

供军将何以耕田而别有所为乎马氏则据司马法

成方千里出革车一乘以百井而出一车百里之封

为方十里者百仅出车百乘不及千乘之数因增为

卷十三 第 114b 页 WYG0968-0565b.png

三百一十六里有奇以附于周礼封疆方四百里之

三百一十六里有奇以附于周礼封疆方四百里之说季氏亦据成方十里出车一乘同方百里提封万

井出车百乘同十为封十万井出车千乘封十为畿

畿方千里百万井出车万乘遂以谓成出车一乘积

至百同为万乘此畿内之制通出车一乘积至十同

出车千乘此诸侯之制谓畿内地宽侯国地窄所以

不同夫谓通出车一乘者固不足道若谓成出车一

乘民亦不堪命谓天子之车止此万乘亦限于以四

卷十三 第 115a 页 WYG0968-0565c.png

面总计为千里故不知有更休之法且天下之民一

面总计为千里故不知有更休之法且天下之民一也岂有内轻外重遂差十倍之远哉愚之计地以午

贯一直而论中间所包有数倍之多故天子之地四

面一直千里上公一直五百里至男邦一直百里其

地既广名山大川不以封封内惟有小山川除其三

分之一故以天子计之为田一千六百同每同出车

百乘此乃备车之数犹今十排年人尽兵也通王畿

一十六万乘司马法所陈是也有简稽之数为更番

卷十三 第 115b 页 WYG0968-0565d.png

调遣而设即府兵之制犹今之该年每十乘而稽其

调遣而设即府兵之制犹今之该年每十乘而稽其一通王畿内一万六千乘经传所称天子万乘是也

有用军之数为大师大田征行而设即后世从征之

士犹今里甲之当直者天子止于六军为大司马教

阅之军大雅棫朴云周王于迈六师及之是也其调

遣之法于该年轮流而遍侯国之制亦每同出车百

乘当有数千乘亦犹今之十排年也其简稽之法十

年一轮故止称千乘至于所谓三军二军一军者亦

卷十三 第 116a 页 WYG0968-0566a.png

该之当直者耳是故王畿侯国乡遂都鄙出车之数

该之当直者耳是故王畿侯国乡遂都鄙出车之数并无多寡不同斯民之役并无劳逸异制自王国以

达于四海均平普遍所以为万国咸宁之道也或疑

禹会诸侯于涂山执玉帛者万国武王伐殷诸侯不

期而会者八百如周礼封侯之大安得有此国数耶

盖公食者四之一侯伯食者三之一子男食者半则

其馀皆为附庸且附庸之封必小不过一二同之地

故寰内无害其为数千国矣

卷十三 第 116b 页 WYG0968-0566b.png

诸侯封地实封食禄

诸侯封地实封食禄按书武成孟子王制所言畿封之制多有牴牾愚尝

以周礼为据而后得其说也凡封国有管辖之地有

实封之地有所食之田周礼上公之地方五百里侯

方四百里伯方三百里子方二百里男方百里即诗

之锡之山川土田附庸司马迁所谓周封伯禽康叔

于鲁卫地四百里太公于齐兼五诸侯地正与周礼

制合此管辖之地也其言食者半三之一四之一此

卷十三 第 117a 页 WYG0968-0566c.png

其实封之地今观春秋齐鲁等国封疆皆可验也孟

其实封之地今观春秋齐鲁等国封疆皆可验也孟子所言君十卿禄者大国君田三万二千亩次国君

田二万四千亩小国君田一万六千亩此一岁君所

自食之禄也故以司马法同封之制合职方氏封国

之法而计之天子千里之地为田一千六百同出车

一万六千乘徒一百六十万人诸公地方五百里为

田四百除附庸之国其食者四之一实封田一百同

出车一千乘徒十万人故为王畿十分之一若如王

卷十三 第 117b 页 WYG0968-0566d.png

制拘以百里止得天子百之一而已侯之地四百里

制拘以百里止得天子百之一而已侯之地四百里为田二百五十六同除附庸之国其食者三之一实

封田八十五同出车八百五十乘徒八万四千人伯

之地三百里为田一百一十四同除附庸之国其食

者三之一实封田四十八同出车四百八十乘徒四

万八千人子之国二百里为田六十四同除附庸之

国其食者半实封田三十二同出车三百二十乘徒

三万二千人男之地百里为四十六同其食者半实

卷十三 第 118a 页 WYG0968-0567a.png

封田八同出车八十乘故以千里之地大约封公者

封田八同出车八十乘故以千里之地大约封公者四国其食者四之一封侯者六国封伯者十一国其

食者三之一封子之国二十五封男之国百其食者

半自所食皆为附庸之国矣若如王制之说州方千

里州建百里之国三十七十里之国六十五十里之

国百有二十凡二百一十国即如方百里之国为田

十六同出车一百六十乘大国三军合用三百七十

五乘将安取办乎此其说诚不可通矣畿田采地孟

卷十三 第 118b 页 WYG0968-0567b.png

子云天子之卿受地视侯大夫受地视伯元士受地

子云天子之卿受地视侯大夫受地视伯元士受地视子男王制云天子三公之田视公侯卿视伯大夫

视子男元士视附庸周礼载师以家邑之田任稍地

以小都之田任县地以大都之田任畺地大约公处

于大都孤卿处于小都大夫处于家邑夫天子畿内

之地不过千里苟三公之田视公不几于半天子之

疆乎是不然王畿之县都不世量山川人民以为都

邑而使掌其治教赋税非若诸侯之封国割其地以

卷十三 第 119a 页 WYG0968-0567c.png

与之故天官九两一曰牧以地得民二曰主则以利

与之故天官九两一曰牧以地得民二曰主则以利得民而已所谓受地者但可言其所食与出封耳且

孟子王制所述视地有不同者尝观春秋所书王臣

三公称公卿称伯中大夫称子下大夫称字元士中

士称名下士称人列国惟命卿以名登于册大夫谓

之微者称人而已故周礼掌客云三公视上公之礼

卿视侯伯之礼大夫视子男之礼士视诸侯之卿礼

庶子一视其大夫之礼典命云王之王公八命其卿

卷十三 第 119b 页 WYG0968-0567d.png

六命其大夫四命及其出封各加一等故三公在朝

六命其大夫四命及其出封各加一等故三公在朝则食大国君之禄出封则为上公之国六卿在朝则

食次国君之禄出封则为侯伯之国中大夫在朝则

食小国君之禄出封则为子男之国下大夫食大国

孤之禄出封附庸之国元士之爵视诸侯之卿中士

之爵视诸侯之大夫下士之爵视诸侯之上士而其

禄则自下大夫而下并与诸侯之臣同何尝如王制

所云天子县内凡九十三国耶盖惟畿内不以封也

卷十三 第 120a 页 WYG0968-0568a.png

故大而县都小而公邑皆可以治如召公之循行南

故大而县都小而公邑皆可以治如召公之循行南国毕公允釐东郊衔命而往单车可代自无僭逼之

嫌苟如孟子所言万取千焉则非惟无是地而亦必

至于篡弑之相寻矣苟如王制所封之地又何必设

朝大夫都宗人都司马都则都士等官而以八则驭

之乎惟其禄视夫诸侯之所食是故公食三百二十

井三公为田九百六十井孤卿食二百四十井三孤

六卿为田二千一百六十井中大夫食一百六十井

卷十三 第 120b 页 WYG0968-0568b.png

周礼五官共中大夫三十一人合冬官不过四十人

周礼五官共中大夫三十一人合冬官不过四十人之数为田六千四百井虽举朝公卿中大夫之禄不

过九井五百馀井尚不及十同公田故虽告老而犹

食于家必有大故而后收其田里八柄所谓夺以驭

其贫也及其身没而子孙犹得世其禄盖非世其公

卿大夫之禄也记曰天下无生而贵者天子之元子

士也是故无大夫冠礼而有其士礼盖但世其士之

禄耳故仕者之子孙贤则命之爵不贤则禄足以代

卷十三 第 121a 页 WYG0968-0568c.png

耕圭田足以祭祀所谓天子有田以处其子孙也故

耕圭田足以祭祀所谓天子有田以处其子孙也故以畿外邦国言渐远所尊者虽大如上公不过天子

十分之一已执夫居重驭轻之势小如子男亦出兵

车百馀乘而足以守宗庙之典籍以畿内县都言密

迩所尊者子弟虽贤而不世自足以待无穷之贤县

都虽大而不有自不虞夫僭逼之患至其后世王畿

则子弟袭封侯国则大夫世爵而有孟子大家弑夺

之说诸侯则并吞附庸大夫则分裂公室而有孔子

卷十三 第 121b 页 WYG0968-0568d.png

陪臣执国命之讥与夫王章一扫而空而封建遂为

陪臣执国命之讥与夫王章一扫而空而封建遂为一大弊矣大抵孟子之说略王制之说拘惟一据夫

周礼以图考之然后知其立法之妙而可以尽见夫

先王精意之全也或疑诸公方五百里其食者四之

一为一百二十五里诸侯方四百里其食者三之一

为一百三十三里则侯国地反多于公乎是不然经

文于封疆定其里数而其食则就其中为之等而未

尝定其里数盖地大则中包广而外之里数反少地

卷十三 第 122a 页 WYG0968-0569a.png

小则有四边而外之里数反多不可以里计也故公

小则有四边而外之里数反多不可以里计也故公田四百同四之一为实封一百同侯田二百五十六

同三之一则为实封八十五同此其多寡之数自有

等级而不相混矣或又以诸男实封八同出车八十

乘小国一军合有一百二十五乘此则一军而不足

何以立国乎盖八十乘之车为三师而有馀故或益

之地以足一军之数或止于三师亦可以应敌其制

不可得而详矣

卷十三 第 122b 页 WYG0968-0569b.png

畿内畿外班禄之制

畿内畿外班禄之制按司禄虽缺然以孟子春秋考之则炳如也孟子曰

大国地方百里君十卿禄卿禄四大夫次国地方七

十里君十卿禄卿禄三大夫小国地方五十里君十

卿禄卿禄二大夫自大夫而下则三等之国皆大夫

倍上士上士倍中士中士倍下士下士与庶人在官

者同禄禄足以代其耕而耕者之所获则有食九人

至五人之五等庶人在官者其禄以是为差夫国有

卷十三 第 123a 页 WYG0968-0569c.png

实封之地大司徒其食者半三之一四之一是也有

实封之地大司徒其食者半三之一四之一是也有所食之禄君十卿禄而下是也自卿而上大臣与君

同休戚故三等之国随其大小下于君十倍自大夫

而下少则无以为食故三等之国命虽不同而禄无

隆杀自下士而下则取足以代耕而以耕者之所入

为差畿外君臣之禄不过如此至于畿内臣庶之禄

孟子所述卿大夫元士之禄与诸经不合考之春秋

三公之爵称公则当同大国君之禄卿之爵称伯则

卷十三 第 123b 页 WYG0968-0569d.png

当同次国君之禄中大夫之爵则当同子男之禄下

当同次国君之禄中大夫之爵则当同子男之禄下大夫称字则其爵视附庸之君与大国之孤而禄之

所入亦当视附庸之君盖半于小国之君也观秋官

掌客诸侯待王臣之礼三公视上公卿视侯伯大夫

视子男亦与春秋合当以之为證可也其元士以下

若依命数而赐禄欤则元士视列国之卿中士视其

大夫下士视其上士若以人众不可有加于侯国欤

亦当视其三等之士惟此为不可考耳夫公卿大夫

卷十三 第 124a 页 WYG0968-0570a.png

士庶之禄皆给自公田官吏有更易而田赋无增减

士庶之禄皆给自公田官吏有更易而田赋无增减田为母而官吏为子苟给之以田永为常业亦已足

矣必入于司禄而后给之者盖岁有丰凶功有上下

故必收于官而给之所谓家削之赋以待匪颁且以

示君上养贤之意也其公卿大夫各有采地而其所

以治夫采地者又各有官盖治王朝官府之事则食

在朝家削之匪颁治甸稍县都之地则又当食采地

之常禄如宋朝之兼官则有兼禄亦优厚君子之道

卷十三 第 124b 页 WYG0968-0570b.png

而其所统乡遂都鄙之吏则各食于其地八则所谓

而其所统乡遂都鄙之吏则各食于其地八则所谓禄位以驭其士大约一视其爵以为禄也然则司禄

所掌亦不过此而周室班禄之制庶几无不可得闻

者乎

已上数段虽孟子之说不以为然其尊信周礼亦至

矣且其说各有据故并录之亦以见考古者不可执

泥一说也

周礼总论

卷十三 第 125a 页 WYG0968-0570c.png

马端临氏曰经制至周而详文物至周而备有一事

马端临氏曰经制至周而详文物至周而备有一事必有一官毋足怪者如阉阍卜祝各设命官羞服泉

货俱有司属自汉以来其规模之琐碎经制之繁密

亦复如此特官名不袭六典之旧耳固未见其为行

周礼而亦未见其异于周礼也独与百姓交涉之事

古今异宜盖三代之时寰宇悉以封建上之人所以

治其民者不啻如祖父之于其子孙田土则少而授

老而收又从而视其田业之肥瘠食指之众寡而为

卷十三 第 125b 页 WYG0968-0570d.png

之斟酌区画俾之均平货财则盈而敛乏而散又从

之斟酌区画俾之均平货财则盈而敛乏而散又从而补其不足助其不给或赊或贷而俾之足用所以

养之者如此司徒之党州县乡遂岁时读法考其德

艺纠其过恶而加以劝惩司马之乡旅师军四时大

田行其禁令而加以诛赏所以教之者如此其事又

似繁扰而不见其为法之弊者盖以私土予人痛痒

相关脉络常相属虽其时所谓诸侯卿大夫者未必

皆贤然既世守其地世抚其民则自不容不视为一

卷十三 第 126a 页 WYG0968-0571a.png

体既视为一体则奸弊无由生而良法可以世守矣

体既视为一体则奸弊无由生而良法可以世守矣自封建变而为郡县国家之法制率以简易为便慎

无扰狱市之说治道去太甚之说遂为经国庇民之

远猷所以临乎其民者未尝有以养之也苟使之自

无失其养斯可矣未尝有以教之也苟使之自无失

其教斯可矣盖壤土既广则志虑有所不能周长吏

数易则设施有所不及竟于是法立而奸生令下而

诈起处以简靖犹或庶几稍涉繁夥则不胜渎乱矣

卷十三 第 126b 页 WYG0968-0571b.png

则知周礼所载凡法制之琐碎繁密者可行之于封

则知周礼所载凡法制之琐碎繁密者可行之于封建之时而不可行之于郡县之后必知时适变者而

后可语通经学古之说也

周礼总论

自汉惠除挟书之律孝武建藏书之策齐鲁诸儒执

经竞进传仪礼者始于高堂生传大戴礼者始于瑕

丘萧奋周礼之书未出也河间献王得诸李氏而因

以上诸秘府维时学官博士颛门持业非其师说不

卷十三 第 127a 页 WYG0968-0571c.png

称而謷然求所以相胜一有异闻随声群诋汉武帝

称而謷然求所以相胜一有异闻随声群诋汉武帝以为渎乱不经之书盖诸儒之说误之也自刘歆好

之贾郑父子习而宗之其说遂稍传于世至王仲淹

氏曰周礼其敌于天命乎朱仲晦氏曰周官布濩周

密乃姬公运用天理之书盖至于是而其论始定矣

然六官之中惟冬官缺焉河间献王补之以考工记

取工匠器械之事与治教政刑跻而并列遂使其书

不信于天下故世儒讥之曰累周礼者刘德也非此

卷十三 第 127b 页 WYG0968-0571d.png

之谓耶乃潜心是经者又网罗遗失探讨寻绎各以

之谓耶乃潜心是经者又网罗遗失探讨寻绎各以意见而为之说宋叶时之补亡元吴澄之考注其最

著者也时之言曰秋官有典瑞夏官有量人天官有

染人地官有鼓人以至巾车司裘司弓矢之职秩然

具在盖谓冬官实未尝亡而散见于五官之中也澄

之为书丽内史司士于天官丽大司乐诸子于地官

丽封人收人于春官丽衔枚司𨽻于夏官丽司𧇭司

稽于秋官而县师廛人等职则以为冬官之属盖谓

卷十三 第 128a 页 WYG0968-0572a.png

五官互见而冬官亦未尝缺也主叶氏之说则冬官

五官互见而冬官亦未尝缺也主叶氏之说则冬官独专而五官反淆主吴氏之说则诠次失伦而意义

乖析矧俞廷椿之复古编王次点之订义丘吉甫之

全书纷纭错综莫知所适与之论议其不为聚讼者

几希矣此愚之所未解也夫诗书六艺之教必折衷

于孔氏矣孔氏之春秋也终于获麟距隐桓之世未

甚远也甲戌己丑夏五纪子伯之讹皆因之而不改

故其言曰多闻阙疑又曰盖有不知而作者我无是

卷十三 第 128b 页 WYG0968-0572b.png

也六经自秦火以后书亡四十三篇二雅各亡其六

也六经自秦火以后书亡四十三篇二雅各亡其六篇于圣人之经则何尝有所损哉孟子之言班爵禄

曰其详不可得而闻也班固之论礼经以为自孔子

时而不具也诸儒生于数千载之下乃欲掇已去之

籍辑煨烬之馀而以己意为之傅会是其智有加于

孔孟然则圣人之经终不可明乎盖圣人之经圣人

之心为之也尝观周礼一书纤悉具备自天官大宰

以逮于薙氏柞氏自八典八则以逮于草木昆虫品

卷十三 第 129a 页 WYG0968-0572c.png

式条贯布濩流衍而渊然盎然者实充塞于其间膳

式条贯布濩流衍而渊然盎然者实充塞于其间膳馐至琐也何与于天官钜细一也内政至密也何与

于大宰宫府一也冯相保章司天也何与于春官天

人一也遂师司田野也何与于夏官兵农一也山泽

仓庾民所需也何与于司徒富与教一也当姬公制

作之日竭心思以通于三王其精神贯彻而无所壅

阏其统纪相维而无所隔阂即五官之篇皆冠之曰

体国经野设官分职以为民极极之为言中也洪范

卷十三 第 129b 页 WYG0968-0572d.png

所谓建其有极者也建极之义宜专属于教典而奚

所谓建其有极者也建极之义宜专属于教典而奚各冠于五官嗟乎此其义难言矣沉思于度数之外

而冥会于义象之表则冬官虽缺无害也固不必强

为之解亦不必更置而互易之也必欲栉字比句以

今人之法而配诸古人则其钜者已析之而使二而

矧其琐琐者也窃恐侵寻不已全书遂乱是昔之周

礼亡其一而今之周礼亡其六圣经之不明吾不知

其所终矣自是书之出习而用之者何限刘歆著录

卷十三 第 130a 页 WYG0968-0573a.png

略而六干五均托名于泉府王介甫训释万馀言而

略而六干五均托名于泉府王介甫训释万馀言而青苗市易藉口于国赋苏绰用其五六而不足以治

周苏威用其八九而不足以治隋彼周与隋循迹用

之犹曰无益于治耳刘歆王安石穷年矻矻敝其精

神于训诂而卒以其术祸天下穷经不明之害一至

此极乃世之逞其说者犹纷纷而未已也可怪也夫

今之言学术者必曰黜百家尊孔氏然庄周斲轮之

喻至今学者称焉顾沿袭口耳醊圣人之糟粕而又

卷十三 第 130b 页 WYG0968-0573b.png

以己意乱之上之背阙疑之训下之蹈斲轮之讥其

以己意乱之上之背阙疑之训下之蹈斲轮之讥其惑也亦甚矣藉谓愚之言均之臆决然犹就古人之

成书而论之也盖太史公论帝德帝系二纪曰总之

不离古文者近是而申公之授诗也疑者则阙而弗

傅是孔氏信而好古之教也

图书编卷十三