声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

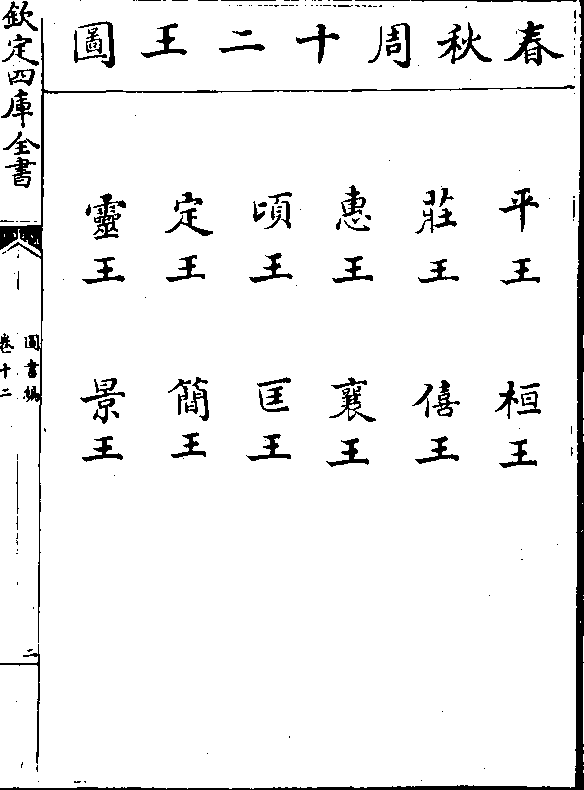

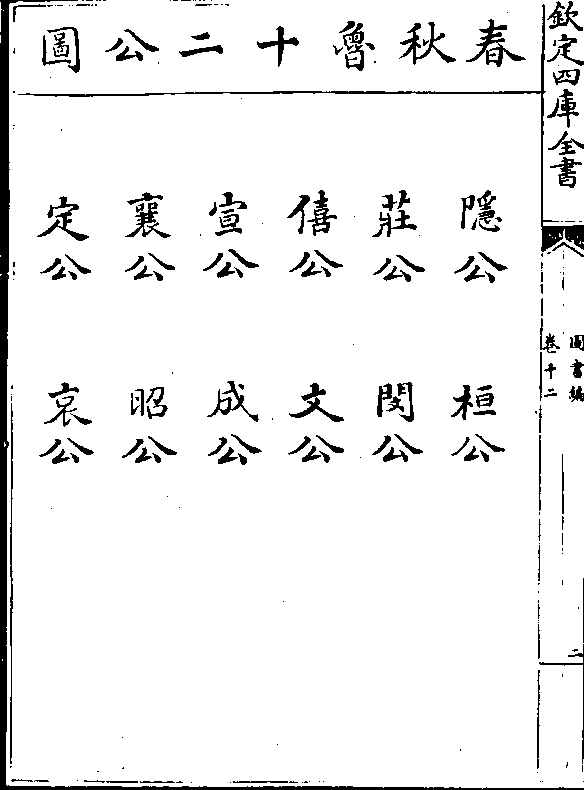

卷十二 第 1a 页 WYG0968-0451a.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷十二

明 章潢 撰

学春秋叙

名分在天地间正则世治紊则世乱春秋成而乱贼

惧义在正名分也传春秋者乃以乱天下名分加诸

仲尼而咸莫之觉于心忍乎哉若曰仲尼欲行夏时

故以夏时冠周月又曰仲尼以天自处故黜天王贬

卷十二 第 1b 页 WYG0968-0451b.png

斥当时诸侯卿大夫以其权与鲁是为乱贼之尤矣

斥当时诸侯卿大夫以其权与鲁是为乱贼之尤矣且鲁史未经圣笔已前其篇章不知几何仲尼于每

岁特笔其有关名分者数条云耳馀则削之使其辞

相属事相比一展卷而大义了然非故简奥辞旨俾

人莫之测识然后知所惧也诸家或覈其事或精其

义或定为正例变例以表章之未必无小补特于从

周不倍之仲尼使之冒大不讳之名于心有不安也

故敢冒罪窃义以暴白之云

卷十二 第 2a 页 WYG0968-0451c.png

卷十二 第 3a 页 WYG0968-0452a.png

孔子曰吾志在春秋

孔子曰吾志在春秋孟子曰孔子惧作春秋春秋天子之事也是故孔子

曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎

孔子成春秋而乱臣贼子惧

孟子曰王者之迹熄而诗亡诗亡然后春秋作晋之

乘楚之梼杌鲁之春秋一也其事则齐桓晋文其文

则史孔子曰其义则丘窃取之矣

孟子曰春秋无义战彼善于此则有之矣征者上伐

卷十二 第 3b 页 WYG0968-0452b.png

下也敌国不相征也

下也敌国不相征也左传君子曰春秋之称微而显志而晦婉而成章尽

而不污惩恶而劝善非圣人谁能修之

谷梁传曰成天下之事业定天下之邪正莫善于春

秋

司马迁曰春秋文成数万其旨数千万物之散聚皆在

春秋春秋之中弑君三十六亡国五十二诸侯奔走

不得保社稷者不可胜数察其所以皆失其本矣故

卷十二 第 4a 页 WYG0968-0452c.png

易曰差以毫釐谬以千里故臣弑君子弑父非一朝

易曰差以毫釐谬以千里故臣弑君子弑父非一朝一夕之故其渐久矣有国者不可以不知春秋前有

谗而不见后有贼而不知为人臣者不可以不知春

秋守经事而不知其宜遭变事而不知其权为人君

父而不通于春秋之义必蒙首恶之名为人臣子而

不通于春秋之义必陷篡逆诛死之罪故春秋者礼

义之大宗也王通曰春秋之于王道是轻重之权衡

曲直之绳墨也舍则无所折衷矣又曰春秋其以天

卷十二 第 4b 页 WYG0968-0452d.png

道终乎故止于获麟

道终乎故止于获麟韩愈曰春秋谨严又曰孔子之作春秋诸侯用夷礼

则夷之进于中国则中国之

周子曰春秋正王道明大法也孔子为后世王者而

修也乱臣贼子诛死者于前所以惧生者于后也宜

乎万世无穷王祀夫子报德报功之无尽焉

程颐曰五经载道之文春秋圣人之用五经之有春

秋犹法律之有断例也又曰五经如药方春秋如用

卷十二 第 5a 页 WYG0968-0453a.png

药如治病圣人之用全在此书又曰春秋传为案经为

药如治病圣人之用全在此书又曰春秋传为案经为断又曰以传考经之事迹以经别传之真伪又序曰

孔子作春秋为百王不易之大法后世以史视春秋

谓褒善贬恶而已至于经世之大法则不知也春秋

大义数十炳如日星乃易见也惟其微辞奥义时措

从宜者为难知耳或抑或纵或予或夺或进或退或

微或显而得乎义理之安文质之中宽猛之宜是非

之公乃制事之权衡揆道之模范也夫观百物而后

卷十二 第 5b 页 WYG0968-0453b.png

识化工之神聚众财而后知作室之用于一事一义

识化工之神聚众财而后知作室之用于一事一义而欲窥圣人之用非上智不能也故学春秋者必优

游涵泳默识心通然后能造其微也

邵雍曰春秋皆因事而褒贬非有意于其间故曰春

秋尽性之书也又曰春秋为君弱臣强而作故谓之

名分之书又曰圣人之经浑然无迹如天道焉春秋

录其事而善恶形乎其中矣又曰春秋孔子之刑书

也

卷十二 第 6a 页 WYG0968-0453c.png

胡宏曰天理人欲莫明辨于春秋圣人教人消人欲

胡宏曰天理人欲莫明辨于春秋圣人教人消人欲复天理莫深于春秋

胡安国曰春秋为诛乱臣贼子而作其法尤严于乱

贼之党又曰通于春秋然后能权天下之事又曰春

秋之文有事同则辞同者后人因谓之例然有事同

而辞异则其例变矣是故正例非圣人莫能立变例

非圣人莫能裁正例天地之常经变例古今之通谊

惟穷理精义于例中见法法外通例者斯得之深矣

卷十二 第 6b 页 WYG0968-0453d.png

又序曰古者列国各有史官掌记时事春秋鲁史尔

又序曰古者列国各有史官掌记时事春秋鲁史尔仲尼就加笔削乃史外传心之要典也孟子发明宗

旨目为天子之事者周道衰微乾纲解纽乱臣贼子

接迹当世人欲肆而天理灭矣仲尼天理之所在不

以为己任而谁可五典弗惇已所当叙五礼弗庸己

所当秩五服弗章己所当命五刑弗用己所当讨故

曰天之未丧斯文也匡人其如予何圣人以天自处

斯文之兴丧在己而由人乎哉故曰我欲载之空言

卷十二 第 7a 页 WYG0968-0454a.png

不如见诸行事之深切著明也空言独能载其理行

不如见诸行事之深切著明也空言独能载其理行事然后见其用是故假鲁史以寓王法拨乱世反之

正又曰春秋见诸行事非空言比也公好恶则发乎

诗之情酌古今则贯乎书之事兴常典则体乎礼之

经本忠恕则导乎乐之和著权制则尽乎易之变百

王之法度万世之准绳皆在此书

朱熹曰春秋本明道正谊之书今人止较齐晋霸业

优劣反成谋利大义晦矣又曰左氏曾见国史考事

卷十二 第 7b 页 WYG0968-0454b.png

颇精只是不知大义专去小处理会公谷考事甚疏

颇精只是不知大义专去小处理会公谷考事甚疏然义理却精二人乃经生都不曾见国史

天下有道礼乐征伐自天子出天下无道礼乐征伐

自诸侯出至出自大夫出自陪臣无道极矣孔子修

春秋诛乱贼正君臣之名分严华夷之大防思以有

道易无道也然人臣无将将则必诛当时陪臣大夫

以及诸侯岂徒将焉已哉书弑者三十六人特乱贼

之尤者耳春秋谨微防渐戮已往惧将来其大书特

卷十二 第 8a 页 WYG0968-0454c.png

书诛事诛意一以天王之法律之故曰春秋天子之

书诛事诛意一以天王之法律之故曰春秋天子之事而孔子窃取之义盖指此也观其首书元年鲁隐

之元也即书春书王书正月凡春秋所纪载一皆天

王之所统一皆正朔之所颁正月乃天王之朔而元

年独非天王之元鲁隐之贤可少逭乎盖将揭礼乐

征伐之权以归之天子而诸侯大夫陪臣其功罪皆

㨿事实书褒贬是非昭然如日星矣是故礼乐掌于大

宗伯凡朝聘会盟皆天子之所以敷文命也以诸侯

卷十二 第 8b 页 WYG0968-0454d.png

而私相朝聘要结会盟虽其中不无救灾恤邻之举

而私相朝聘要结会盟虽其中不无救灾恤邻之举而要之不可以语天子昭德之公征伐掌于大司马

凡侵伐诛杀皆天子之所以扬武烈也以诸侯而擅

侵与国专杀大夫虽其中不无诛叛讨贰之举而要

之不可以语天子宣威之实连率方伯得赐弓矢斧

钺以讨不庭乃天子之所以树屏翰也以五伯而搂

诸侯伐诸侯虽其中不无仗义尊王之举而要之不

可以语天子独断之乾刚何也五伯莫如齐桓晋文

卷十二 第 9a 页 WYG0968-0455a.png

其盟于召陵会王世子于首止战于城濮盟于践土

其盟于召陵会王世子于首止战于城濮盟于践土天王狩于河阳斯时也臣不得以陵君夷不得以乱

华使天下犹知有天王之当尊功亦伟矣然功之首

也礼乐征伐实非天子所自出而久假不归谁为之

哉谓其为罪之魁也讵曰不宜故春秋直书其事而

功过自不相掩圣人无容心也所以使人心悚然畏惧

不敢阶乱贼之祸者实于兹乎寓矣柰何桓文之伯

业微而楚人灭江灭六灭萧灭舒蓼入陈围郑宋人

卷十二 第 9b 页 WYG0968-0455b.png

及楚人平而夷狄且得以主中国之盟会焉由是会

及楚人平而夷狄且得以主中国之盟会焉由是会吴于钟离至会于黄池夷之凭陵中夏也极矣且不

特夷狄之亡君也鲁三桓晋六卿齐陈鲍各已专擅

国柄自大夫专兵战于大棘至会于向会于戚会于

溴梁而直书大夫盟又书豹及诸侯之大夫盟于宋

则列国之政皆自大夫出也公孙于齐次于阳州公

在乾侯而大夫之僭乱可胜言哉是以其实弥远其

反弥难既书盗窃宝玉大弓又书得宝玉大弓既书

卷十二 第 10a 页 WYG0968-0455c.png

叔孙州雠仲孙何忌帅师围郈又书秋叔孙州雠仲孙何

叔孙州雠仲孙何忌帅师围郈又书秋叔孙州雠仲孙何忌帅师围郈而陪臣执国命虽大夫亦末如之何也

噫自诸侯出十世希不失矣自大夫出五世希不失

矣陪臣执国命三世希不失矣鲁固无道而列国皆

鲁也圣人修春秋诛乱贼思以有道易无道也岂得

已哉或者乃疑春秋果有贬而无褒矣是不知君臣

华夷之间名存实亡犹愈于名实之俱亡也所以功

过并录而彼善于此褒贬自见即如初献六羽始作

卷十二 第 10b 页 WYG0968-0455d.png

两观初也始也其文同也一褒一贬而义自殊矣或

两观初也始也其文同也一褒一贬而义自殊矣或者又以经必待传而后明焉是又不知圣人自谓见

之行事深切著明非隐语也即如牛伤不郊其僭郊

可知矣大蒐比蒲其僭大蒐可知矣初税亩作丘甲

作三军其改田赋可知矣况前书公及邾仪父盟于

蔑后书公伐邾前书及宋盟于宿后书公败宋师于

管前书虞师晋师灭下阳后书晋人执虞公如此之

类皆可互观苟必于传之详焉如许世子虽弑其君

卷十二 第 11a 页 WYG0968-0456a.png

而药之尝与未尝未可知也是圣人窃取之义不足

而药之尝与未尝未可知也是圣人窃取之义不足信也已虽然谁毁谁誉直道而行知我罪我何与也

此圣人之心也安得独抱遗经究始终者与之共学

春秋之大义与之共学圣人直道而行之心哉

卷十二 第 12a 页 WYG0968-0456c.png

春秋四传

春秋四传孔子修春秋不过因旧史文而笔削之取其足为世

道之劝惩者存之云尔苟足以维世道正人心则事

何取于不可穷诘何取于不可测识哉是故其辞约

其义尽一开卷而是非善恶瞭然具在不待考之传

记而后详也邵康节云春秋孔子之刑书也常即法

家之断刑狱者例观之如拟某人以强盗得财之律

即信其盗财属实况春秋之刑书皆经孔子断拟若

卷十二 第 12b 页 WYG0968-0456d.png

必待传记而后详其事精其义焉不惟书法隐而不

必待传记而后详其事精其义焉不惟书法隐而不明且疑其所拟不当果将翻驳招案而出脱之乎抑

欲别为比拟而深罪之乎一字之间多为条例旁引

曲證又欲深文以为能乎要皆不信圣人所拟之律

故欲详审招案以究其所以案律之由也笃信圣人

者顾如是哉后世所崇信者莫如左公谷三传使春

秋非传不明则孔子何不只存旧史而加以笔削反

滋后人之惑也耶纵使三传不可尽废而其各有长

卷十二 第 13a 页 WYG0968-0457a.png

短可无辨乎故以言其长则事莫备于左氏例莫明

短可无辨乎故以言其长则事莫备于左氏例莫明于公羊义莫精于谷梁以言其短则左失之诬公羊

失之乱谷梁失之凿何也如载惠元公元妃继室及

仲子之归于鲁则隐公兄弟嫡庶之辨摄位之实可

按而知此左氏叙事之备也若来赗仲子以为预凶

事则诬矣王正月以为大一统此公羊之明于例若

母以子贵媵妾许称夫人则乱矣段弟也弗谓弟公

子也弗谓公子贱段而见郑伯之处心积虑在于杀

卷十二 第 13b 页 WYG0968-0457b.png

弟此谷梁之精于义也若曲陈义例以大夫曰卒为

弟此谷梁之精于义也若曲陈义例以大夫曰卒为正则凿矣昔人谓左氏晓事该博是做文章之人公谷

却是不晓事儒者说道理处不甚差此语良近之今

合观三传之异同如僖公三年正月不雨左氏谓之

不为灾公羊谓之记异谷梁谓之勤雨各以己见自

为一说皆不知春秋凡经时不雨告庙则书之义也

析观三传之乖谬如公羊谓求车求金为非礼而不

知责诸侯之不贡也谓大阅大蒐为罕书而不知讥

卷十二 第 14a 页 WYG0968-0457c.png

列国之僭王也谷梁谓秋蒐于红为正而不知蒐本

列国之僭王也谷梁谓秋蒐于红为正而不知蒐本春田不可用于秋也不纳子纠为内恶而不知雠敌

不可得而容也左氏以郎之狩为礼而不知其废国

务而远田猎也四国伐郑以为围郑狄人入卫以为

灭卫经何以不书围与灭也至如仲子一也公羊以

为惠公之妾谷梁以为惠公之母子氏一也公羊以

为隐公之母谷梁以为隐公之妾尹氏一也左氏以

为夫人公羊以为世卿姑举此一二言之三传果可

卷十二 第 14b 页 WYG0968-0457d.png

尽信否乎三传果足以发明经旨否乎经不得三传

尽信否乎三传果足以发明经旨否乎经不得三传则不明否乎若后三传而为世所最尊信者莫如胡

传其中未能详举试即其所关之大者略陈之如春

王正月谓以夏时冠周月在孔子不免生今而反古

矣以王不称天为贬周以桓不书王为归罪天子是

孔子以匹夫而黜天王也滕本侯爵因其党恶来朝

故贬而称子是孔子假鲁史用五刑奉天讨故得以

擅黜陟诸侯之爵位也夫圣人本欲惧乱贼正人心

卷十二 第 15a 页 WYG0968-0458a.png

而身为乱贼之尤有是理哉况其释经者十之三而

而身为乱贼之尤有是理哉况其释经者十之三而释传者十之七昔人谓胡氏春秋传有牵强处又有

谓其以义理穿凿岂欺我哉呜呼传愈多而经愈晦

又何以传为也予尝闻春秋名分之书也春秋性命

之书也知春秋为名分之书而贬周黜王何有于名

分之正知春秋为性命之书而载事比例何有于性

命之精安得读春秋者惟知尊信圣经而不为后儒

见闻所牿则其义固已瞭然于经文中也呜呼人皆

卷十二 第 15b 页 WYG0968-0458b.png

轻于叛经而重于叛传何哉

轻于叛经而重于叛传何哉读春秋

春秋王道也天下无二尊是王道也礼乐征伐会盟

朝聘生杀之权一出于天子而无有一人之敢衡者

无有一人之敢作好恶作威福是王道也是故大宗

伯以宾礼亲邦国而以盟会发四方之志天子巡守

诸侯既朝则设方明是会盟者天子之权也其或不

出于天子而私会私盟者罪也故春秋凡书会书盟

卷十二 第 16a 页 WYG0968-0458c.png

者皆罪之诸侯朝于天子而诸侯之自相与也有聘

者皆罪之诸侯朝于天子而诸侯之自相与也有聘礼无朝礼凡其不朝于天子而私相朝者罪也故凡

春秋之书如书朝者皆以罪其朝者与其受朝者九

伐之法掌于司马而天子赐诸弓矢斧钺然后得专

征伐虽其专之亦必临时请命于天子而后行是侵

伐者天子之权也其不出于天子而私侵私伐者罪

也故凡春秋之书侵书伐者皆罪之诸侯之大夫公

子虽有其罪必请于天子而后刑杀焉其不请于天

卷十二 第 16b 页 WYG0968-0458d.png

子而颛杀者罪也故凡春秋书杀大夫杀公子者皆

子而颛杀者罪也故凡春秋书杀大夫杀公子者皆罪之夫侵伐有贪兵有愤兵有应兵有讨不睦有以

夷狄侵中国有以中国攘夷狄有以中国借夷狄而

戕中国者故战有彼善于此者要之无义战盟会有

解雠有固党有同欲相求有同力相援有同患相恤

有以夷狄受盟有以夷狄主盟者故会盟有彼善于

此者而要之无义会义盟杀大夫有诛叛有讨贰有

愎谏有借以说于大国有为强臣去其所忌故杀大

卷十二 第 17a 页 WYG0968-0459a.png

夫有彼善于此者要之无义杀是故春秋自于稷澶

夫有彼善于此者要之无义杀是故春秋自于稷澶渊两会之外并不书其故而至于盟会侵伐则绝无

一书其故者非略也以为其会其盟其侵其伐其战

既足以者其罪矣不必问其故也杀大夫必名亦有

不名而但书其官如宋人杀其大夫司马者亦有并

其官不书如曹杀其大夫者此非略也以为义系乎

其杀之者而不系乎其杀者义系乎其杀之者则其

杀也足以著其罪矣义不系乎其杀者则不必问其

卷十二 第 17b 页 WYG0968-0459b.png

为何人与其为罪无罪焉可也说春秋者不达其意

为何人与其为罪无罪焉可也说春秋者不达其意而琐为之说曰其会也以某故杀某大夫也以某故

至于盟战侵伐亦然是皆无益于春秋也而徒为蛇

足之画者夫春秋经世之书也其经世也以正乱贼

也易曰臣弑君子弑父非一朝一夕矣不早辨也说

春秋者亦云人臣无将夫人臣而窃其君侵伐会盟

刑杀之权其为将也甚矣人臣窃其君侵伐会盟刑

杀之权而久假焉而莫之归也其为渐也甚矣故臣

卷十二 第 18a 页 WYG0968-0459c.png

子至于推刃于其君父而春秋书某国弑其君某某

子至于推刃于其君父而春秋书某国弑其君某某人弑其君某者是弑之成也是春秋之所痛也人臣

而窃其君会盟侵伐刑杀之权是弑之渐也将也是

春秋之所辨也孔子尝自言之矣曰天下有道则礼

乐征伐自天子出天下无道则礼乐征伐自诸侯出

无道而至于自大夫出无道而至于陪臣执国命呜

呼是春秋之势也挈其漏于陪臣大夫者而还之诸

侯挈其漏于诸侯者而还之天子是春秋之拨乱而

卷十二 第 18b 页 WYG0968-0459d.png

反之正也夫周自东迁以前虽王室已不竞矣而其

反之正也夫周自东迁以前虽王室已不竞矣而其权固在也幽弑而平徙岐丰之地委为草莽瀍洛之

外声教阻绝于是尾大之势成而诸侯横变易礼乐

冯众暴寡大小相朝强弱相劫无一不出于诸侯者

而天子曾不得尺寸之权矣盖周之盛王道行颂声

作而其可见者莫如诗雅蓼萧湛露是诸侯之会同

于天子者也彤弓是诸侯听征伐之命于天子者也

出车采薇是天子之自为征伐而四夷不敢侵叛者

卷十二 第 19a 页 WYG0968-0460a.png

也故曰诗亡而后春秋作诗未亡天子之权存诗亡

也故曰诗亡而后春秋作诗未亡天子之权存诗亡天子之权丧春秋收既丧之权而还之天子者也春

秋所以接诗亡之后虽一日不得缓也文宣而下则

诸侯又不能自执其权而大夫之交政于中国者攘

攘矣三桓六卿七穆孙宁鱼华陈鲍拥兵树党而主

势孤矣葬原仲而私交始矣作三军舍中军而鲁之

权罄于大夫矣衎出奔孙阳州孙越入彭城入朝歌

入晋阳而大夫之为祸烈矣盖天下之势愈下而春

卷十二 第 19b 页 WYG0968-0460b.png

秋之治也愈详桓僖以前列国之大夫惟特使而与鲁

秋之治也愈详桓僖以前列国之大夫惟特使而与鲁接者则名之而会盟侵伐则大夫未有以名见者夫

救徐大夫特将也翟泉大夫特盟也春秋第曰人曰

大夫而已不以名见也若此者非略也以为不系乎

大夫也文宣而下侵伐会盟大夫未有不以名见者

虽溴梁之会其君在也而大夫盟书鸡泽之盟君既

盟也而大夫盟书若此者非烦也以为系乎大夫也

不系乎大夫虽夷吾隰朋狐偃衰之勋且贤未尝以

卷十二 第 20a 页 WYG0968-0460c.png

名见焉系乎大夫虽劣如栾黡荀偃高厚华阅则琐

名见焉系乎大夫虽劣如栾黡荀偃高厚华阅则琐琐以名见焉不系乎大夫虽其君不在而大夫特盟

则亦弗详焉翟泉是矣系乎大夫虽其君在而大夫

缀盟则亦详焉溴梁鸡泽是矣不系乎大夫虽主帅

亦略而人之桓僖以前侵伐书人者是矣系乎大夫

虽偏裨亦牵连而名之鞍之战是矣其弗详大夫者

以专治诸侯之为乱贼也其详大夫者以并大夫之

为乱贼也说春秋者不达其义而曰人大夫贬也夫

卷十二 第 20b 页 WYG0968-0460d.png

书人为贬彼黡阅之徒以名见者乃为褒也耶惟曹

书人为贬彼黡阅之徒以名见者乃为褒也耶惟曹薛滕许之大夫始终书人说春秋者曰小国无大夫

非也夫此数君者且为人役之不暇而未尝敢执天

下之权也而况其大夫乎盖不系乎其大夫是以终

始人之而弗详今曰书人为贬则是齐晋诸国之大

夫偏受褒而曹薛滕许之大夫偏受贬耶侯犯南蒯

弗狃阳虎之徒出则大夫又不能自执其权而陪臣

实执之矣堕郈书堕费书围成弗克书窃宝玉大弓

卷十二 第 21a 页 WYG0968-0461a.png

书得宝玉大弓书而春秋之正陪臣又详矣故孔子

书得宝玉大弓书而春秋之正陪臣又详矣故孔子欲往公山佛肸之召而曰吾为东周云者即春秋书

堕费堕郈意也是春秋之终也或曰盟葵丘盟践土

师于召陵城濮说春秋者以为圣人予之也今亦曰

是礼乐征伐自诸侯出也而夺焉可乎曰是不然矣

桓文之未出也权虽不在天子而诸侯亦未能尽得

天子之权也盖其权散桓文之既出也则权既不在

天子又不在他诸侯而桓文独尽得天子权也盖其

卷十二 第 21b 页 WYG0968-0461b.png

权聚譬之主人有千金焉而窃之者十人虽金已不

权聚譬之主人有千金焉而窃之者十人虽金已不在主人矣然十人而人得百金焉尚未足以当主人

也而窃之者一人苟一人而并千金焉则是疑于主

人也权之散臣悖于主权之聚臣疑于主故较利害

则权之聚而交斗犹不若权之散而未有所属随之

屯曰随有获人随而我获之未害也而谓之凶豫之

坤曰由豫由我致豫未害也而六五以为贞疾故桓

文者臣之凶而主之所以贞疾者也且桓文以前诸

卷十二 第 22a 页 WYG0968-0461c.png

侯固有相朝者则亦一二小邦而已犹未有六服群

侯固有相朝者则亦一二小邦而已犹未有六服群然相朝者固有私盟会擅侵伐者则亦一国两国相

雠相结而已未有举中国而听于一人未有十馀国

而共攻一国者是天子之权未有所属也桓文之兴

五年一朝三年一聘而诸侯之玉帛相率而走于其

庭天子黼扆之前乃不得一人秉圭而北面者彼齐

晋亦偃然诸侯之朝已而终其身未尝一涉天子之

庭也衣裳之会兵车之会未尝有一介请于天子也

卷十二 第 22b 页 WYG0968-0461d.png

是故纠合诸侯同奖王室未有如葵丘践土者诸侯

是故纠合诸侯同奖王室未有如葵丘践土者诸侯之群然役属臣仆于诸侯亦未有如葵丘践土之甚

者戎狄攘斥中夏乂安未有如召陵城濮者而搂诸

侯以伐诸侯亦未有如召陵城濮之甚者说春秋者

不达其意而曰会于某盟于某是圣人以诸侯授之

齐晋也夫王室之不竞也诸侯既已尽折而入于齐

晋矣圣人不能挈而还之天子也其又推而授之以

益其逼也耶夫权自诸侯出不问其如何而均谓之

卷十二 第 23a 页 WYG0968-0462a.png

无道敌国相征不问其如何而均谓之无义不知礼

无道敌国相征不问其如何而均谓之无义不知礼乐征伐之出于桓文也其为道耶其为无道耶桓文

之战其为义耶其为无义耶使桓文而诚于勤王诚

于攘夷急病而其柄则倒持也其分则上陵也圣人

犹必律之以法而桓文且将为法受恶矣况其借名

勤王而实则自殖阳为急病而阴欲养乱哉灭谭灭

遂本以自肥执曹畀宋为谲已甚桓之末年侈然有

封禅革命之心而文至于请隧以葬此其去问鼎者

卷十二 第 23b 页 WYG0968-0462b.png

无几耳又何以责楚也然则圣人所称民免于左衽

无几耳又何以责楚也然则圣人所称民免于左衽而仁之何也曰是圣人之颛论功也而春秋者颛以

明道也谷梁氏曰仁不胜道存王室也然则说春秋

者曰谨华夷之辨何也曰此诛乱贼之一也夫春秋

之所夷者吴与楚楚之先鬻熊为姬文师国于江汉

之间而太伯端委以临吴盖皆神明之胄矣荆人不

道间周之乱革子以王丛毒上国吴亦相效而王是

乱贼之由也是以春秋从而夷之春秋诸侯中显然

卷十二 第 24a 页 WYG0968-0462c.png

为逆者莫如楚吴其阴逆而阳顺者莫如齐晋如断

为逆者莫如楚吴其阴逆而阳顺者莫如齐晋如断狱之家吴楚则功意俱恶齐晋则功遂意恶功意俱

恶故圣人显诛之显诛之故其辞直如卒不书葬君

臣同词之类凡此皆直辞也功遂意恶故圣人阴夺

之阴夺之故其辞微如迁邢于仪夷城楚丘狩河阳

之类凡皆微辞也大小雅未废而四夷不敢交侵小

雅尽废而后四夷交侵春秋始书荆入蔡以献舞归

则其躅蹢之势已见桓文奋而扼之其锋稍阻文也

卷十二 第 24b 页 WYG0968-0462d.png

没而晋霸衰而楚人之图北方者遂日长而不可制

没而晋霸衰而楚人之图北方者遂日长而不可制是故春秋书荆入蔡此霸之未兴而楚猾中国之始

春秋书次于厥貉此霸之既衰而楚窥中国之始盖

桓文之所以扼楚者其力有难易而楚与中国之所

以盛衰其几有倚伏桓起于海滨而所从者宋卫陈蔡

皆弱国故谋之十馀年结江结黄连十二国之师而

后能服楚于召陵文据表里山河之固而所从者齐

秦皆劲敌故反国一年仅连三国之师而遂能克楚

卷十二 第 25a 页 WYG0968-0463a.png

于城濮一战而杀其专兵之将然晋之克楚也得策

于城濮一战而杀其专兵之将然晋之克楚也得策于结秦而晋之不竞于楚也失策于雠秦自殽之役

而秦晋相雠杀者历四五世战彭衙战令狐战河曲

积十馀战而不解是晋人自失一强援自生一强敌

失一强援则其气力不完强敌伺近则其势不暇于

略远故晋霸之衰而楚益横者殽之役实然说春秋

者乃曰殽之役春秋许晋襄继霸吾不知也夫楚庄

者又蛮酋之雄耳而远交秦巴近攻陈郑则是晋之

卷十二 第 25b 页 WYG0968-0463b.png

雠秦非特生一强敌乃又借盗以兵也春秋书楚人

雠秦非特生一强敌乃又借盗以兵也春秋书楚人秦人巴人灭庸而楚之谋益狡矣书楚子围郑而中

国虎牢之险沦于夷矣书宋人及楚人平而南北衡

矣天下之势一变也虽然于时诸侯固有附楚者而

犹未敢公然附楚也晋虽已不得尽得诸侯而犹未

肯甘心以诸侯委之楚也蜀之盟谓之匮盟盖诸侯

犹惴晋人知之也弭兵之说倡而南北之从交见于是

中国诸侯公然朝楚向之玉帛于齐晋者尽在楚矣

卷十二 第 26a 页 WYG0968-0463c.png

申之会空中国而听焉齐晋之所连以扼楚者今楚

申之会空中国而听焉齐晋之所连以扼楚者今楚人连之以扼中国矣申之会诸侯献六王之礼宋之

会虢之会长楚于晋则是诸侯甘心为夷后而晋人

甘心以诸侯委于夷也天下之势又一变也至于吴

越交兵而夷祸极矣书伐郯入州来会黄池入吴而

春秋所以治夷者又详矣是春秋之终也或曰楚横

而齐晋扼之则是中国果不可无桓文也今曰礼乐

征伐自诸侯出也而夺焉夫赖人之功以纾患靳人

卷十二 第 26b 页 WYG0968-0463d.png

之权以资敌是责鹰鹘之搏而絷其足也不亦迂乎

之权以资敌是责鹰鹘之搏而絷其足也不亦迂乎曰不然吾又有以譬之今有仆于此鸠党铸兵而主

人弗能令也然盗夜入其室则其仆揭兵啸党而逐

之以仆为不善也然而足以逐盗以仆为善也然而

足以抗主故天下无霸而至于四夷纵横而莫之禁

者非天下之幸也天下有霸而至于臣疑于主而莫

之怪者非天下之幸也夫春秋之事齐桓晋文是也

齐桓晋文之功定而王道明矣王道明而乱贼惧矣或

卷十二 第 27a 页 WYG0968-0464a.png

谓春秋诛乱贼者诛其弑君者也曰若是则春秋所

谓春秋诛乱贼者诛其弑君者也曰若是则春秋所诛者止于弑三十六君之人耳其亦狭矣然则所谓

诛乱贼者何也曰治弑也治诸侯之专也治大夫也

治陪臣也治强也凡无王道者皆乱贼之道也

春秋大旨

玩圣人经典须先提揭大纲得圣人作经本旨则万

目犁然具举而大义自不容掩况春秋尤经圣人手

笔而为万世提纲书法也恶可各以一人意见牵扯

卷十二 第 27b 页 WYG0968-0464b.png

义理以相穿凿傅会匪特圣人笔削大义不得昭明

义理以相穿凿傅会匪特圣人笔削大义不得昭明于天下而反使圣人得罪名教咸朦然莫之觉焉吁

可痛哉盖后儒欲尊孔子不曰圣人以天自处则曰

圣人以天子之权与鲁夫孔子亦人也止曰天生德

于予曰知我其天何为便以天自处乎孔子亦庶人

也曰天下有道则礼乐征伐自天子出天下无道则

礼乐征伐自诸侯出至政出大夫国命执于陪臣盖

屡伤之矣未闻与夺天子之权反自庶人出也矧孔

卷十二 第 28a 页 WYG0968-0464c.png

子惧乱贼作春秋故春秋成而乱臣贼子惧观当时

子惧乱贼作春秋故春秋成而乱臣贼子惧观当时列国僭乱极矣未有遽改周家之正朔者乃谓孔子

欲行夏时故以夏时冠周春月而孔子身为乱贼之

尤矣桓不书王黜天王也滕杞书子贬诸侯也其于

大夫陪臣又不待言至不书秋冬则天且在其贬黜

中矣从古僭妄未有至此极者乃以加诸孔子于心

安乎哉尝闻孔子曰今天下车同轨书同文行同伦

曰吾学周礼今用之吾从周曰为下不倍且曰谁毁

卷十二 第 28b 页 WYG0968-0464d.png

谁誉斯民也三代直道而行也信斯言也吾固确信

谁誉斯民也三代直道而行也信斯言也吾固确信孔子必不敢黜天王贬诸侯与夺当时卿大夫以至

敢于改周正朔而必行己之志也然则笔削予夺非

孔子而谁哉盖鲁之春秋与晋乘梼杌一也其事则

齐桓晋文其文则史而其义则孔子自谓丘窃取焉

可见文皆史氏之旧文孔子未尝有增损也特择其

有关王迹者笔之无关王迹者削之故游夏文学无

所容其赞也虽一字严于衮钺实合数句以成其文

卷十二 第 29a 页 WYG0968-0465a.png

虽每条自为始终实会数条以详其事惟笔削定而

虽每条自为始终实会数条以详其事惟笔削定而名分秩故善恶明而法纪昭此所以大义灿若日星

不待孔子褒之贬之人心劝惩自有不容己者在矣

是圣经本简诸传必欲求诸繁圣经本易诸传必欲

求之难且缘饰以圣贤之义理纲维以帝王之法度

附和以仪秦之智术参错以孙吴之兵机断案以申

商之法律推究愈精愈深而去经愈远虽其间多言

而中或有得其情者要亦鳃鳃然指摘推寻于一字

卷十二 第 29b 页 WYG0968-0465b.png

之间而不知大义未免放饭流醊而问无齿决均于

之间而不知大义未免放饭流醊而问无齿决均于大纲无当也(潢/)浅陋固拙岂敢操戈入室以攻讦诸

儒之短哉但据一窍之明故信孔子从周心志必不

敢易正朔黜天王贬削诸侯于二百四十年后据义

理凭意识以改历朝信史故揭大纲以归诸简易俾学

春秋者读其本文是是非非一开卷而人人可自得

之矣至于一字一义不徒四传有可采者虽诸家不

敢悖也虽然孔子于春秋之义且谓之窃取故甘冒

卷十二 第 30a 页 WYG0968-0465c.png

僭踰之罪亦取其意而名之为窃义云

僭踰之罪亦取其意而名之为窃义云尝诵孔子之言曰述而不作信而好古曰吾犹及史

之阙文也曰为下不倍曰愚而好自用贱而好自专

生乎今之世而反古之道灾及其身者也曰吾学周

礼今用之吾从周学孔子之学者真信孔子数语则

春秋不待传注而可明矣何也孔子自谓吾志在春

秋便可以观孔子之志也然一字之褒荣踰华衮一

字之贬严踰鈇钺是谓字句皆孔子所自笔削而褒

卷十二 第 30b 页 WYG0968-0465d.png

贬王侯大夫诸人者也何有于述而不作信而好古

贬王侯大夫诸人者也何有于述而不作信而好古耶不知褒贬皆旧史也孔子特择其有关名教者笔

之无关名教者削之而已信述皆实言也即如谓旧

史于隐公原有即位之文孔子削之以贬隐也桓公

三年原有春王之文孔子削之以贬王也桓四年原

有秋冬之文孔子削之以黜天也他如黜诸侯责大

夫之文不可胜数则又何有于阙文哉倍上反古亦

至矣何有于从周哉不知即位春王秋冬之类皆旧

卷十二 第 31a 页 WYG0968-0466a.png

史之阙文也信以传信疑以传疑皆史阙文之实事

史之阙文也信以传信疑以传疑皆史阙文之实事而孔子不敢削即位以贬君不敢削春王以黜王不

敢削秋冬以黜天不敢改侯爵以黜诸侯不敢书名

削名以黜诸大夫才信史官皆信史也春秋皆实书

也孔子从周之志非虚言而为下不倍生今反古皆

圣人所必不为者也如此则孔子之心才可以暴白

于万世而不为诸传所诬矣观昭公娶同姓本不知

礼然答陈司败之问则宁以过自归也而敢于黜君

卷十二 第 31b 页 WYG0968-0466b.png

王乎陈恒弑君尚沐浴请讨之矣况敢以弑为薨而

王乎陈恒弑君尚沐浴请讨之矣况敢以弑为薨而有所讳乎惟其旧史原书弑者虽国君不敢讳原不

书即位者虽国君不敢加故曰谁毁谁誉斯民也三

代之所以直道而行也又何忍以倍上反古加圣人

耶

孟子历叙群圣统绪自舜禹文武周公而下直以孔

子作春秋继之且曰予未得为孔子徒也予私淑诸

人也他日又曰禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驱

卷十二 第 32a 页 WYG0968-0466c.png

猛兽而百姓宁孔子成春秋而乱臣贼子惧曰吾欲

猛兽而百姓宁孔子成春秋而乱臣贼子惧曰吾欲承三圣者所以愿学孔子无如孟子则深知孔子之

春秋亦莫踰于孟子矣况其相去时世甚近而说孔

子成春秋之意为独详乎曰世衰道微而邪说暴行有

作臣弑其君者有之子弑其父者有之孔子惧作春

秋春秋天子之事也曰春秋无义战彼善于此则有

之矣曰王者之迹熄而诗亡诗亡然后春秋作晋之

乘楚之梼杌鲁之春秋一也其事则齐桓晋文其文

卷十二 第 32b 页 WYG0968-0466d.png

则史孔子曰其义则丘窃取之矣果真信得孔子之

则史孔子曰其义则丘窃取之矣果真信得孔子之春秋为诛乱贼而成则凡谓孔子黜君王贬当时诸

侯大夫而以乱贼之尤加诸孔子者不可信也真信

得王者之迹熄而诗亡诗亡然后春秋作则知王迹

莫大乎名分而春秋之作惟以尊王迹而已矣真信

得鲁之春秋与晋乘楚梼杌均之为史则从古史官

书法必有一定之例而其所记者不过当时之事而

已真信得其事则齐桓晋文其文则史而孔子未尝

卷十二 第 33a 页 WYG0968-0467a.png

增减一事一字则其所当注意讲求存王迹之义而

增减一事一字则其所当注意讲求存王迹之义而已矣自今观之凡朝聘会盟侵伐战取围获败灭崩

薨卒葬锡命赗赙郊雩蒐狩执杀出奔之类孰非列

国之事乎凡各国年月时日一以鲁国为主诸侯朝

聘会盟侵伐一以鲁君为首爵号名字或书或不书

各随事之大小详略而悉严其词孰非史氏之文乎

若夫据事直书而莫非纲常之所系因文覈事而一

皆名分之所关惟属词比事其义自见此则孔子所

卷十二 第 33b 页 WYG0968-0467b.png

谓窃取之义也即所以继诗亡而存王迹与晋乘楚

谓窃取之义也即所以继诗亡而存王迹与晋乘楚梼杌其事文虽同义则殊也若曰事有不详非传不

足以考其事之颠末是春秋为简略之史矣文有不

显非传不足以见其文之精深是春秋为晦昧之词

矣义虽至精如书国书爵书人书名字同一事也所

书之文又书与不书各异故方用此字以为之赏即

用此字以为之刑诛心诛意各有差别而深密刻核

非传则不能窥此方书之以为定例彼即不书以为

卷十二 第 34a 页 WYG0968-0467c.png

变例一褒一贬各有微旨而倏忽变动非传则不能

变例一褒一贬各有微旨而倏忽变动非传则不能测譬诸后世舞文弄法之吏诡谲百出各借律例以

断决人之生杀而春秋皆非义之义矣孔子窃取之

义顾如是哉噫孟子之言信不虚也春秋大义惟在

正名分存王迹事也文也一仍其旧而孔子未尝增

减一字以为之褒贬则春秋本自光明正大凡善恶

刑赏昭然于简编之中矣何以纷纷多说为哉

春秋书法谓当时史官无褒贬予夺不可也或者即

卷十二 第 34b 页 WYG0968-0467d.png

谓书时月者贬也书日者褒也是以日月为褒贬矣

谓书时月者贬也书日者褒也是以日月为褒贬矣果春秋之义乎信斯言也则当以日月为定例也姑

举诸儒之见言之彼徒见会盟卒葬有书日不书日

不可一例拘故曲为之辞也是故盟不书日一也或

以为渝信或以为危为美何不同乎葬以过时而日

隐也当时而日危之也然过时而隐直指齐桓言之

彼时公子争国危之隐之可也卫穆宋无齐桓之贤

无争国之患亦过时而书日果何可隐而宋穆之日

卷十二 第 35a 页 WYG0968-0468a.png

葬又何可危乎公子益师卒左氏谓公不与小敛明

葬又何可危乎公子益师卒左氏谓公不与小敛明矣而皆书日公羊曰远也然公子区亦远矣而亦书

日谷梁曰恶也季孙意如亦恶矣而亦书日何欤胡

氏则又皆以为非而归诸恩数之厚薄焉然得臣之

于宣公非薄也意如之与昭公非厚也而皆得书日

又何欤所以益师之卒不日四家各持一说不免互

相矛盾矣惟程伊川先生曰其不日者古史简略日

月或不备而春秋因之是也故以事系日以日系月

卷十二 第 35b 页 WYG0968-0468b.png

以月系时此史家之通例也事成于日者书日事成

以月系时此史家之通例也事成于日者书日事成于月者书月事成于时者书时或有宜月而不月宜

日而不日者皆史失之也甲戌己丑中有遗其事者

皆史阙文之意也日月之书不书于褒贬之义何关

系哉虽然亦有因日月之前后而知其是非者则亦

不可废也如庄三十一年春筑台于郎夏筑台于薛

秋筑台于秦三十二年春城小谷则见其才阅三时

而大功屡兴也宣十五年秋螽冬蝝生则见其连三

卷十二 第 36a 页 WYG0968-0468c.png

时而灾害荐作也庄八年师次于郎夏师及齐师围

时而灾害荐作也庄八年师次于郎夏师及齐师围郕秋师还则见其阅三时而兵劳于外也凡此之类

不于书时见之乎如桓二年秋七月杞侯来朝九月

入杞则见其来朝方阅一月而遽兴兵以入之也昭

七年三月公如楚九月公至自楚则见其朝夷狄之

国阅七月之久而劳于行也僖二年冬十月不雨三

年王正月不雨夏四月不雨则见其阅九月而后雨

也凡此之类不于书月见之乎如癸酉大雨震电庚

卷十二 第 36b 页 WYG0968-0468d.png

辰大雨雪则见八日之间再见天变也辛未取郜辛

辰大雨雪则见八日之间再见天变也辛未取郜辛巳取防则见旬日之间取二邑也壬申御廪灾乙亥

尝则见其灾馀为不敬己丑葬敬嬴庚寅克葬则见

其明日乃葬为无备丙午及荀庚盟丁未及孙良夫

盟则见鲁人先晋而后卫己未同盟于鸡泽戊寅及

陈袁侨盟则见晋之先盟诸侯而后盟大夫凡此之

类不于书日见之乎比而观之年时月日其关系于

史者如此而已若以日月系春秋书法之褒贬则皆

卷十二 第 37a 页 WYG0968-0469a.png

诸家臆说也不可不察

诸家臆说也不可不察春秋书法于诸侯大夫爵号名称所书各有不同诸

传每于书爵书字者便以为褒于书名者便以为贬

似乎褒贬之法系乎爵号名称之所书矣然有当书

字原只书名当书名者原却书字当书爵者或止书

国书人当书人者或又书爵则又各拘一见而曲为

之词其自相牴牾不可胜说矣是故于谷邓书名则

曰贬其朝弑逆之人矣纪侯独非朝弑逆之人乎见

卷十二 第 37b 页 WYG0968-0469b.png

其书爵则为之解曰志不朝桓也于宰咺书名则曰贬

其书爵则为之解曰志不朝桓也于宰咺书名则曰贬其赗诸侯之妾矣荣叔独非赗诸侯之妾者乎见其

书字则又曰罪在天王而无贬也于滕薛书爵则曰

先朝隐而褒之矣滕朝桓则即降侯称子谓其朝弑

逆之人也何贬一人至于历代子孙皆莫之宥乎见

荆变而书楚楚变而称子则曰进夷狄也夫中国而

夷狄则夷狄之矣夷狄而中国则亦中国之乎见季

札书名则曰为其辞国生乱也泰伯夷齐非辞国者

卷十二 第 38a 页 WYG0968-0469c.png

乎何为以至德称之得仁许之而札独辞国见贬也

乎何为以至德称之得仁许之而札独辞国见贬也胡氏又谓书晋侯以常情待晋襄也书秦人以王事

责秦穆也纷纷不一要皆诸儒臆说各执一见以明

经而经反因之以晦塞矣然则名称爵号可尽废而

不讲乎盖时变有升降世道有盛衰善观时世者亦

可因是以会通也如楚一也始书荆继书楚已而书

子吴一也始书吴继书吴人已而书吴子于以见夷

狄之寖盛矣鲁翚郑宛詹始也大夫犹不氏其后则

卷十二 第 38b 页 WYG0968-0469d.png

大夫无有不氏者郑段陈佗卫州吁始也皆名其后

大夫无有不氏者郑段陈佗卫州吁始也皆名其后则虽弑君之贼亦有书氏者于以见大夫之渐强矣

始也曹君无大夫其后则曹莒皆有大夫于以见小

国之大夫皆为政矣始也吴楚之君皆书人其后则

吴楚之臣亦书名于以见夷狄之大夫皆往来于中

国矣诸侯在丧称子有称子而与会伐者于以见不

用周爵而以国之大小为强弱矣会于曹蔡先卫伐

郑则卫先蔡于以见当时诸侯皆以目前之利害而

卷十二 第 39a 页 WYG0968-0470a.png

不复用周班矣幽之盟男先伯淮之会男先侯戚之

不复用周班矣幽之盟男先伯淮之会男先侯戚之会子先伯萧鱼之会世子长于小国之君于以见伯

者为政皆以私意为重轻而无复礼文矣垂陇之盟

内之则公孙敖会诸侯召陵侵楚之师外之则齐国

夏会伯主于以见大夫敌于诸侯而莫知其非矣此

观其会通凡爵号名字之异同或事有小大词即因

之以详略或蒙上文而杀其词者有之不可以一例

拘也明矣

卷十二 第 39b 页 WYG0968-0470b.png

春秋首书元年乃鲁隐公纪国之元实周平王四十

春秋首书元年乃鲁隐公纪国之元实周平王四十九年也转引乾元坤元以明人君之用且以体元调

元归乎君相岂知非天王不可以称元鲁隐特侯国

耳何为僭天子之元乎使诸侯可以改元则国各一

元不将千八百元乎说者曰孔子鲁人也故以天子

之权与鲁然天子之权谁得而与谁得而受孔子特

庶人也安能以天子之权与鲁侯哉况以诸侯之元

加诸春王正月之上是乎非乎苟谓一字一义悉出

卷十二 第 40a 页 WYG0968-0470c.png

诸孔子所裁定则春秋之作本以正名分存王迹也何

诸孔子所裁定则春秋之作本以正名分存王迹也何为颠倒王侯名义一至此乎以予观之诸说呶呶皆

诸儒之陋说也何也天王诸侯之名分不可乱诸侯

无改元之礼而以侯国之元冠于春王之上必非孔

子所改定也要皆史氏旧文孔子不过据其事与文

而直述之是也非也人心之公义昭然天地间自不

可得而掩矣或谓诸侯称元自鲁隐公始以后十一

君纪年皆系之鲁者隐公启之故系元于鲁隐纪事

卷十二 第 40b 页 WYG0968-0470d.png

之首所以深著其无王之罪也春秋始于鲁隐之元

之首所以深著其无王之罪也春秋始于鲁隐之元年盖谓此欤至谓仲尼为素王丘明为素臣故得专

乎赏罚予夺之权为此言以启后世儒者僭妄之弊

其害为尤甚也知孔子窃取之义者其慎辨之

首书鲁隐之元年而复书春王正月何也盖鲁国之

史其所书者实列国之事也匪天王曷足以统之哉

但论时论月历代诸儒人各一说不以为改时则以

为改月或又以为时月之俱改予尝据易书诗礼诸

卷十二 第 41a 页 WYG0968-0471a.png

书以證其时月之未改矣兹复详之彼以为改时者

书以證其时月之未改矣兹复详之彼以为改时者则以冬十一月为孟春二月为孟夏五月为孟秋八

月为孟冬矣以为改月者则建子为正月建丑为二

月建寅为三月以至建亥为十二月矣以为时月之

俱改者则冬十一月为正月冬十二月为二月春正

月为春三月春二月为夏四月焉以为改月不改时

者则冬十一月为冬正月冬十二月为冬二月春正

月为春三月焉又以夏时冠周月者则以周虽时月

卷十二 第 41b 页 WYG0968-0471b.png

俱改而孔子欲行夏时故于周所建之月自子迄亥

俱改而孔子欲行夏时故于周所建之月自子迄亥为一年乃以夏人所尚春夏秋冬之序加于建子起

岁之月矣殊不知三代虽异建而时月未尝改也

盍观诸三百篇之诗乎以周之时训證周之时令不

亦可乎七月流火之诗诸儒皆以为周公训告成王

乃夏后氏之邠俗故其时月皆夏后氏之时月也且

勿之论矣如诗云春日迟迟卉木萋萋仓庚喈喈采

蘩祁祁云维暮之春亦又何求如何新畬于皇来牟

卷十二 第 42a 页 WYG0968-0471c.png

将受厥明若以为时之改也则建丑月为仲春矣安

将受厥明若以为时之改也则建丑月为仲春矣安得日之迟迟木之萋萋乎建寅月为暮春矣安得来

牟之麦迄用康年乎信乎时未改也诗云二月初吉

载离寒暑日月方除日月方奥云四月维夏六月徂

暑秋日凄凄冬日烈烈若以为月之改也则建丑为

二月矣寒暑安得两分日月安得方除而方奥乎建

卯为四月建巳为六月矣卯月可以为夏巳月安得

暑之遽徂五六七月安得日之凄凄八九十月安得

卷十二 第 42b 页 WYG0968-0471d.png

日之烈烈乎信乎月未改也若又以为时月之俱改

日之烈烈乎信乎月未改也若又以为时月之俱改焉是以逆天违时加武周矣何也时月一改则木属

子丑寅火属卯辰巳金属午未申水属酉戌亥况武

周纵能改时令月数而不能使万物之发生各以其

时何有于钦若昊天敬授人时哉若以为夏时冠周

月也是以乱贼之尤加孔子矣何也在诸国虽紊会

盟侵伐之典僭刑赏生杀之权犹未敢改周正朔孔

子乃生今反古行夏之时使周王之时训至此尽变

卷十二 第 43a 页 WYG0968-0472a.png

易之矣孰谓孔子无忌惮一至此耶即此观之时月

易之矣孰谓孔子无忌惮一至此耶即此观之时月未之改也昭昭矣然必书春王正月何哉盖书春书

月所以尊天时也凡所书如夏城中丘夏城郎冬浚

洙冬筑郿春新延厩春筑台于郎八月筑鹿囿正月

烝夏五月烝秋八月尝春正月卜郊夏四月五卜郊

秋八月大雩秋八月大阅春二月焚咸丘秋蒐于比

蒲春正月不雨夏四月不雨六月雨自十二月不雨

至于秋七月春无冰之类各以天时而考其所行之

卷十二 第 43b 页 WYG0968-0472b.png

事孰遵时也不待褒之贬之而其事之善与不善不

事孰遵时也不待褒之贬之而其事之善与不善不可掩矣书王书天王所以尊周也凡其所书如天王

狩于河阳公朝于王所天王使宰咺来归惠公仲子

之赗公及邾仪父盟于蔑公会戎于潜公如齐观社

丹桓宫楹刻桓宫桷初献六羽初税亩初作丘甲舍

三军盟于召陵会王世子于首止会于葵丘战于城

濮盟于践土之类各以王度而考其所行之事孰尊

王也孰悖王也不待褒之贬之而其事之善与不善

卷十二 第 44a 页 WYG0968-0472c.png

自不可掩矣是故善学春秋者以天时观人事而人

自不可掩矣是故善学春秋者以天时观人事而人事之得失何必刻意以诛求以王法治侯邦而侯邦

之是非何待深文以极治此春秋所以为简易也柰

何诸儒各以己意揣摩圣训一字之间彼以为褒此

以为贬于天时王章咸莫之省也何怪乎春秋之旨

愈传而愈晦哉

国君初立必书即位礼也春王正月之下必书即位

者春秋之书法也然而有书有不书何哉观鲁隐不

卷十二 第 44b 页 WYG0968-0472d.png

书即位三传谓隐有让桓之志不行即位之礼故不书

书即位三传谓隐有让桓之志不行即位之礼故不书似乎传其事之实矣考之经传隐实在位十有一年

安有始焉不即位而可在位以秉其君国之政乎又

安有不即位而可以改元者乎胡氏乃谓内无所承

上不禀命则不书故春秋首以王法绳隐公也似乎

得其义之正矣考之鲁十二公均之不禀命也何独

于隐而责之深乎列国诸嗣君即位曾有一人请命

天王者乎或曰隐公摄也故不书即位且以摄之义

卷十二 第 45a 页 WYG0968-0473a.png

言凡国君必上告祖庙下临百官礼居丧不祭以嗣

言凡国君必上告祖庙下临百官礼居丧不祭以嗣王虽在庙而不敢自祭故冢宰摄而祭之耳苟无祭

主为谁而摄其祭乎礼嗣君居丧三年不言百官总

己以听命于冢宰以嗣君虽朝群臣而未有命戒故

冢宰摄而命之耳苟无嗣君为谁而摄其朝乎伊尹

之摄以有太甲在桐宫也周公之摄以有成王在襁

褓也故伊周未敢居商周天子之位也明矣隐公在

位告庙临臣称之邦人曰鲁君称之异邦曰鲁侯书

卷十二 第 45b 页 WYG0968-0473b.png

之史册曰鲁公乃谓之居摄不书即位吾不知之矣

之史册曰鲁公乃谓之居摄不书即位吾不知之矣或曰隐之摄将以让桓之嫡也据古礼诸侯一娶九

女苟元妃卒则次理内事惠公既有元妃孟子矣仲

子不过因其手文而惠公自立为夫人耳仲子果可

以为嫡乎仲非嫡母桓可以为嫡子乎如此则隐为

庶长矣春秋果一字一义皆出圣笔则莫先于嫡庶

之辨矣隐虽有让桓之志安在其为摄乎况隐谓之

摄矣庄闵僖俱不书者何也然在庄则以为君弑而

卷十二 第 46a 页 WYG0968-0473c.png

子不忍行即位之礼在定则以昭公丧未至犹有说

子不忍行即位之礼在定则以昭公丧未至犹有说也而闵僖则止谓之不请命焉盖在桓宣弑夺之人

均之未请命而犹得书也何独于闵僖而过责之乎

宣公本为弑君者所立亦书即位乃曰书之以著其

自立之罪则愈不通矣或者又曰旧史皆书而不书

者孔子削之耳此尤不通之甚也何也弑逆如桓如

宣皆莫之削而何独求备于隐公数君也要皆求之

不得其说又从而为之辞故诸传各一其见也然则

卷十二 第 46b 页 WYG0968-0473d.png

其义何居盖一年不二君逾年始改元者礼也但国

其义何居盖一年不二君逾年始改元者礼也但国家事势不一或有旧君薨而嗣君遽即位者未必人

人即位于改元之正月也或即位于元年正月者则

书之或即位于君薨之年者则不书亦一也观定公

已书元年至六月始书即位亦可證矣且书与不书

皆旧史之文也孔子何所庸其意见而独削夫隐闵

僖三公哉

经于列国书爵书人不一而足诸传则以为书爵者

卷十二 第 47a 页 WYG0968-0474a.png

褒之也尊之也宜乎同一尊崇褒美之义也然同一

褒之也尊之也宜乎同一尊崇褒美之义也然同一楚子伐郑在宣四年则谓特书爵以予之也宣九年

冬便谓书爵见其暴陵中华宣十年冬则谓书爵乃

直辞不以楚为罪焉书楚子入陈则谓楚子能讨贼书

楚子入徐则谓书爵非予之也以不诛诛之也即一

楚子之爵或以为褒或以为贬或以为无褒无贬他

如桓十年冬书齐侯卫侯郑伯来战于郎乃谓称爵

以著其罪姑举此一二以例其馀则书爵一款何褒

卷十二 第 47b 页 WYG0968-0474b.png

贬诛罪皆寓此一字之间如天渊之相悬乎经文书

贬诛罪皆寓此一字之间如天渊之相悬乎经文书人诸传皆以为贬也如齐人侵我西鄙楚人灭夔楚

人围宋其贬之也明矣然楚人杀夏徵舒则曰人众

也人人得而诛之也荆人来聘则曰嘉其慕义自通

故进之也此又以书人为予之之辞焉然其义尚多

不可一端尽曰有寡而称人者有众而称人者有微

而称人者有讳而称人者有国乱无主而称人者不

惟贬黜诸侯大夫不足以该此人字之意而予之亦

卷十二 第 48a 页 WYG0968-0474c.png

无定论也只此书爵书人二者竟无定义而其他义

无定论也只此书爵书人二者竟无定义而其他义例又不可胜数矣是故古者史官必有书法如谥法

之类今皆不可考矣因其文覈其事以论其世虽左

氏未必尽当而他又何足据哉

诸侯薨大夫卒礼也春秋于鲁君皆书薨于列国君

皆书卒列传谓书薨尊鲁君也书卒贬诸侯之失臣

道也此皆旧文未暇悉论然鲁君令终曰薨而被弑

者亦书曰薨何哉传者谓其讳国恶也且曰均之为

卷十二 第 48b 页 WYG0968-0474d.png

薨而其文各不同如庄公正终则曰公薨于路寝曰

薨而其文各不同如庄公正终则曰公薨于路寝曰葬我君庄公是薨必有其地葬必有其时也隐非正

终则曰壬申公薨而葬亦不书闵公亦然似乎得其

情矣然桓公弑也曰公薨于齐不有其地乎曰葬我

君桓公不成其葬乎可见书地书葬亦不足为定例

矣盖春秋鲁史也在鲁国且然又何疑于列国之卒

葬耶鲁国臣子固当讳国恶矣而列国之讳独非其

臣子之真情乎况弑多出于嗣君权臣不以实赴故

卷十二 第 49a 页 WYG0968-0475a.png

列国不以弑告而鲁亦据其所赴告者书曰卒此必

列国不以弑告而鲁亦据其所赴告者书曰卒此必然之理也然则史以卒书孔子于二百年后独能得

其真情而改旧史乎知此则知列国或有虽弑而书

卒者皆旧史也如赵盾许止书曰弑者亦旧史也信

以传信疑以传疑孔子何所加损于其间哉

弑逆大恶也春秋随事立文诚有之矣无非纪其事

之实以垂戒也若各随各传以观其释义果可一律

齐乎盖有公子公孙弑其君者不书公子公孙谓恶

卷十二 第 49b 页 WYG0968-0475b.png

其大恶自绝于先君故去其属籍以示讨贼之义如

其大恶自绝于先君故去其属籍以示讨贼之义如卫州吁之类是也有称公子公孙者谓人君宠任太

过以致其乱故录其族属以谨履霜之戒如郑公子

归生之类是也有名其为子者谓见天性之恩曾犬

豕不若矣如楚世子商臣之类是也有以国弑如莒

弑庶其晋杀厉公者见其君无道国人共欲弑之示

不敢肆然民上也他如赵盾在外而书弑谓欲以示

天下无逃恶之地也许止不尝药而书弑谓欲以长

卷十二 第 50a 页 WYG0968-0475c.png

天下亲爱之心也诸如此类似乎得其义之精矣然

天下亲爱之心也诸如此类似乎得其义之精矣然皆以意见为之说也何也弑之时其人情事变各有

不同故各因其赴告或略或详而书之耳矧既曰弑

矣又何必于弑之中一一穷其原情以定其罪而又

有轻重于其间也虽然隐闵本弑而书薨岂特鲁为

然哉如楚子糜齐侯阳生郑伯顽本皆被弑而不赴

告故史皆因其赴告而书卒耳可见圣人无一字加

损于其间也孰谓千载以下可各以意见出入人弑

卷十二 第 50b 页 WYG0968-0475d.png

逆之大恶哉盖亦枉用其心矣古者诸侯卿大夫士

逆之大恶哉盖亦枉用其心矣古者诸侯卿大夫士悉命于王朝有罪则请于王朝非诸侯所得专杀故

五禁有无专杀大夫之条也春秋之时列国咸专命

亦专杀之矣然春秋所书同一杀也有称国以杀者

有称人以杀者而称人称国又有书名不书名之别

传谓称国以杀者国君大夫与谋其事不请命天子

而擅杀之也义系于杀则止书其官如曹杀其大夫

宋人杀其大夫义系于人则兼书其名氏如楚杀其

卷十二 第 51a 页 WYG0968-0476a.png

大夫得臣陈杀其大夫泄冶是也然又有称人以杀

大夫得臣陈杀其大夫泄冶是也然又有称人以杀不书其官而止书姓名如郑人杀良霄者或曰书人

以杀杀有罪也不书名非其罪也杀有罪而又非其

罪是失有罪而误及无罪也如此则不书官而止书

名者是杀有罪也彼杀有罪而大夫不名则是杀无

罪矣二说不合故或又以为大夫之下阙文或以为

不书名者众也果以为众则晋杀三郤陈杀二庆矣

何以书名以为阙文则史何阙文之多哉噫或称国

卷十二 第 51b 页 WYG0968-0476b.png

也或称人也官之与名或书或不书而又有书及者

也或称人也官之与名或书或不书而又有书及者或因弑君而及大夫或因杀大夫而及公子或因杀

大夫而及大夫者止书其名而去官其说不一皆不

足以尽其义也是故善读经者固不可略其所有亦

何必益其所无而深文以求之哉

经文所书归取二字诸传因文立义其说多端大抵

内取外邑曰取外取内邑曰取而内自取内邑亦曰

取也外归内邑曰归外以人之邑与人亦曰归外自

卷十二 第 52a 页 WYG0968-0476c.png

入其邑亦曰归也然其所取之义谓何盖外归内邑

入其邑亦曰归也然其所取之义谓何盖外归内邑始取而终反之彼其愿偿我也故曰归齐人归我济

西田是也外以人之邑与人外之意也顺其意而书

之亦曰归晋人来言汝阳之田归于齐是也外以邑

赂我而乐于赂也亦曰归郑伯使宛来归防是也内

取外邑强以力夺之也故曰取取郜防取訾娄是也

外取内邑亦强以力而见夺则亦曰取齐人取欢及

阐是也外侵内邑而内取之宜曰归矣而亦书曰取

卷十二 第 52b 页 WYG0968-0476d.png

谓强其所不欲偿也取济西取汶阳是也只此二字

谓强其所不欲偿也取济西取汶阳是也只此二字如此牵合初看亦有理原其经文谓史法果如是焉

否乎况归曰来归取曰伐取种种不齐恶可各以己

意务使经义之必我从也

滕子来朝谓鲁桓弑逆既不能讨乃先邻国而朝之

故圣人削其侯爵而降之为子辨者有曰滕朝桓罪

其身可也何为终春秋之世不复称侯而以一人罚

及后世哉又曰本时王所黜也然使时王能黜诸侯

卷十二 第 53a 页 WYG0968-0477a.png

则春秋不必作矣果如其言岂独滕乎薛本侯也至

则春秋不必作矣果如其言岂独滕乎薛本侯也至庄始书伯何也杞初称侯至庄称伯僖时称子文时

称伯襄时复称子又何也况杞之初本公爵耶殊不

知当时大国不过公侯之爵在小国不敢与之抗且

不敢与之等故咸自降损以朝会大国求免其侵伐

之辱耳况爵尊则贡献之仪隆稍自贬损则仪物亦

减如子产争成之意故其言曰昔者天子制贡轻重

以列郑男服也而使从甸服之贡所以惧其不共也

卷十二 第 53b 页 WYG0968-0477b.png

滕薛杞之降得非自降以求其礼之杀耶若如胡氏

滕薛杞之降得非自降以求其礼之杀耶若如胡氏党恶之说不惟圣人不敢贬谪当时诸侯而诸国又

将何词以解之乎

或问圣人述而不作之言亦只是如此说若春秋一

字一义非圣人裁定安足以为万世之经曰圣人信

而好古子何为不信圣人之言盖易书诗礼皆经也

易自伏羲画卦文周系词孔子不过赞之而已矣然

犹曰皆圣人之文也诗书礼乐从古以来不知该几

卷十二 第 54a 页 WYG0968-0477c.png

千万卷孔子删书止存百篇删诗止存三百篇定礼

千万卷孔子删书止存百篇删诗止存三百篇定礼止存三礼而已未尝于古人诗书礼乐加减一字也

何独于春秋而疑之盖孔子之意只是删繁就简为

天下万世存其经常不易之道故于易书诗礼只是

有减无增所以为万世之经也知易书诗礼之所以

为经则知春秋矣又问古之史官其褒贬书法果有

所传受乎曰古之天子国君各设有右史记言左史

记动一言一动必书之史策曾谓周公经国独于史

卷十二 第 54b 页 WYG0968-0477d.png

官无书法耶且古人世为史官故世掌书法观老聃

官无书法耶且古人世为史官故世掌书法观老聃为柱下史晋董狐楚倚相俱是何等人品其于国家

政事反不能斟酌字义以书之何足以称史乎特其

所书者颇繁孔子不过因鲁史以删削之耳然则何

为只据鲁史笔削便能使乱臣贼子惧也曰听子之

言终是为旧时见闻缠缚故不能于孔子谁毁谁誉

直道而行处见得端的未免有所疑也子知诗之风

乎知风之有二南乎一部国风中间多少出于当时

卷十二 第 55a 页 WYG0968-0478a.png

闾巷妇人女子之口然孔子亦只是删其无关风教

闾巷妇人女子之口然孔子亦只是删其无关风教者却未尝于妇人女子之诗增损一字如何能感发

人之善心惩创人之逸志乎鲁国史官曾妇人女子

之不若乎信得孔子于各国之风虽出于妇人女子

者不必增损一字自足以致人心之感创则于鲁史

书法未尝增损一字而能使乱贼惧者不待辨矣

自隐元年至末二百四十馀年鲁之史官秉笔以书

者不下数十人纵使书法有传而数十人中所见各

卷十二 第 55b 页 WYG0968-0478b.png

别则虽同一事例而所书者各徇其所见则其文亦

别则虽同一事例而所书者各徇其所见则其文亦不一也孔子生于三百年后以为我圣人也我即天

也一一纵笔改之尽得其实是以司马迁待孔子也

且司马迁从上古以来各徇其见闻意识以记之反

在孔子上一等矣此等识见安足以明春秋

经本易而传反难之何也事迹之参错与经文间有

异同将信经乎而传则各有来历将信传乎而经文

原未详书此所以愈觉其难也经本明而传反晦之

卷十二 第 56a 页 WYG0968-0478c.png

何也义理之精深于经文似有发明但欲合各家之

何也义理之精深于经文似有发明但欲合各家之传以明之则人各一见既无所凭欲止据一传之义

以明之则字各一例彼又每每自有牴牾此所以祇

见其晦也然则窃义于诸家各有所采何哉吾从其

同而易者不敢肆力于其异且难也故事与经同虽

欲不从不敢也苟事与经异吾知从经而已矣纵有

不详敢不遵夫子阙文之教乎吾从其简而明者不

敢劳心于其凿且晦也故义不背经虽欲不从不敢

卷十二 第 56b 页 WYG0968-0478d.png

也苟有未当吾将以俟后之君子而已矣敢不遵夫

也苟有未当吾将以俟后之君子而已矣敢不遵夫子阙疑之教乎所以吾惟即其易明者略述其事或

直陈其义以请质于三代直道而行之人耳况易则

易知简则易从夫子之教也若云艰深难测则夫子

何不止留各国之信史以垂世乃使后世徒费精神

于谜语以遥忖圣人必不然之旨哉是故处千百年

之下悬想千百年之上逞一人测度之臆见以穿凿

圣人笔削之真精则吾岂敢

卷十二 第 57a 页 WYG0968-0479a.png

或曰事文皆述古矣窃取之义何谓哉曰记谓属辞

或曰事文皆述古矣窃取之义何谓哉曰记谓属辞比事春秋之教也事即桓文之事辞则史之文也明

矣是故属其辞比其事而大义昭然何必深文覈事

以晦其义也

即如赵东山因日月以明类谓以日为详者则以不

日为略以月为详者则以不月为略其以日为恒者

以不日为变以不日为恒者则以日为变甚则以月

为异其以月为恒者以不月为变以不月为恒者则

卷十二 第 57b 页 WYG0968-0479b.png

以月为变甚则以日为异而日月之法又相经纬似

以月为变甚则以日为异而日月之法又相经纬似乎极精密矣但既曰凡桓文之盟不日虽公会不日

矣又曰凡晋主夏盟桓日而晋又非主夏盟者乎既

曰内离会不月外会公不月必参会后月矣又曰凡

鲁桓之会皆月而桓之会岂皆参会者乎既曰内外

侵伐皆不月矣又曰凡鲁桓会伐皆月果诸侯之恶

独鲁桓为甚乎且曰桓之盟不日信之也庄一十三

年十二月甲寅公会齐桓盟于扈何为而日之欤葵

卷十二 第 58a 页 WYG0968-0479c.png

丘之会盟既曰书日以别之矣而首止宁毋何为而

丘之会盟既曰书日以别之矣而首止宁毋何为而不日之欤以此观之常变详略莫非以己意为之如

之何而可以为定例哉

或问赵东山春秋属辞子谓其止得比事之例而非

属辞之义何也曰彼于各国诸侯大夫卒葬会盟侵

伐称国称氏称名各为一类事固可以比而观也岂

辞之相属哉然则属辞何谓也即每岁每时每月止

书数事中间削去不知几何如庄三十二年八月癸

卷十二 第 58b 页 WYG0968-0479d.png

亥公薨于路寝冬十月己未子般卒公子庆父如齐

亥公薨于路寝冬十月己未子般卒公子庆父如齐闵二年秋八月辛丑公薨九月夫人姜氏孙于邾公

子庆父出奔莒文十八年春王二月丁丑公薨于台

下秋公子遂叔孙得臣如齐冬十月子卒夫人姜氏

归于齐季孙行父如齐宣元年春王正月公即位公

子遂如齐逆女三月遂以夫人妇姜至自齐夏季孙

行父如齐公会齐侯于平州公子遂如齐六月齐人

取济西田即其文辞联属其真情大义何至简而至

卷十二 第 59a 页 WYG0968-0480a.png

明乎又如叙齐桓之霸僖三年秋齐侯宋公江人黄

明乎又如叙齐桓之霸僖三年秋齐侯宋公江人黄人会于阳谷冬公子友如齐涖盟楚人伐郑四年春

王正月公会齐侯宋公陈侯卫侯郑伯许男曹伯侵

蔡蔡溃遂伐楚次于陉夏楚屈完来盟于师盟于召

陵齐人执陈辕涛涂秋及江人黄人伐陈冬十有二

月公孙兹帅师会齐人宋人卫人郑人许人曹人侵

陈五年夏公及齐侯宋公陈侯卫侯郑伯许男曹伯

会王世子于首止秋八月诸侯盟于首止郑伯逃归

卷十二 第 59b 页 WYG0968-0480b.png

不盟其中或间一事者有之而联属上下词观之其

不盟其中或间一事者有之而联属上下词观之其大义何待传注后明也此所谓属辞之义也以此求

诸二百四十二年孔子窃取之义可默识矣

卷十二 第 60a 页 WYG0968-0480c.png

卷十二 第 60b 页 WYG0968-0480d.png

夫以胡传为是也孔子虽得遂其行夏时之志而实

夫以胡传为是也孔子虽得遂其行夏时之志而实已冒夫生今反古之愆以阳明先生之说为是也孔

子虽得逭乎擅改正朔之非而乱臣贼子知所惧然

武王周公何有于钦若昊天敬授人时之道恐二说

俱未当也何也时未改月未改以子为岁首者止以

新时周之命而使臣民之朝贺则以十一月为岁首

耳其所以顺天道授民时商周与夏一也孔子修春

秋其事则齐桓晋文其文则史据事直书一仍其旧

卷十二 第 61a 页 WYG0968-0481a.png

特揭春王正月以大一统正所谓窃取之义也是故

特揭春王正月以大一统正所谓窃取之义也是故时令统于天书春所以奉天时也则凡奉天时违天

时者俱不待辨矣纪法统于王书王所以尊王章也

则凡遵王法倍王法者俱不待辨矣柰何于孔子简

易明白之书反以义理穿凿之也况易曰兑正秋也

书曰惟十有三年春会于孟津诗曰维暮之春亦又

何求如何新畬于皇来牟将受厥明周礼中春令会

男女论语莫春浴乎沂其时未改可證也易临卦

卷十二 第 61b 页 WYG0968-0481b.png

至于八月有凶书惟一月壬辰旁死魄诗四月惟夏

至于八月有凶书惟一月壬辰旁死魄诗四月惟夏六月徂暑周礼正月之吉始和礼记王制二月东巡

狩五月南巡狩之类其月之未改可證也何为不證

诸五经而止执杂记正月日至与诸汉儒之说不以

悖天时诬武周即以变王法诬孔子也且前乎周为

商之建丑矣伊训惟元祀十有二月朔不可以證商

之改岁未改月乎后乎周为秦之建亥矣月令十二月数

将几终岁且更始不可以證秦之改岁未改时与月

卷十二 第 62a 页 WYG0968-0481c.png

乎至于诸儒又每以前汉历律志为据尝读汉史文

乎至于诸儒又每以前汉历律志为据尝读汉史文帝二月诏曰方春时和草木群生之物皆有以自乐

又二年春正月诏开耤田上亲耕以率天下之民夫

汉初承秦至武帝始改正朔苟以耤田耕于正月之

春草木生于二月之和二诏为可信也则又何待武

帝之改贾谊之请乎如此之类略举其一二已耳诸

儒何为不究其义且不考其详也故孟子曰尽信书

不如无书

卷十二 第 62b 页 WYG0968-0481d.png

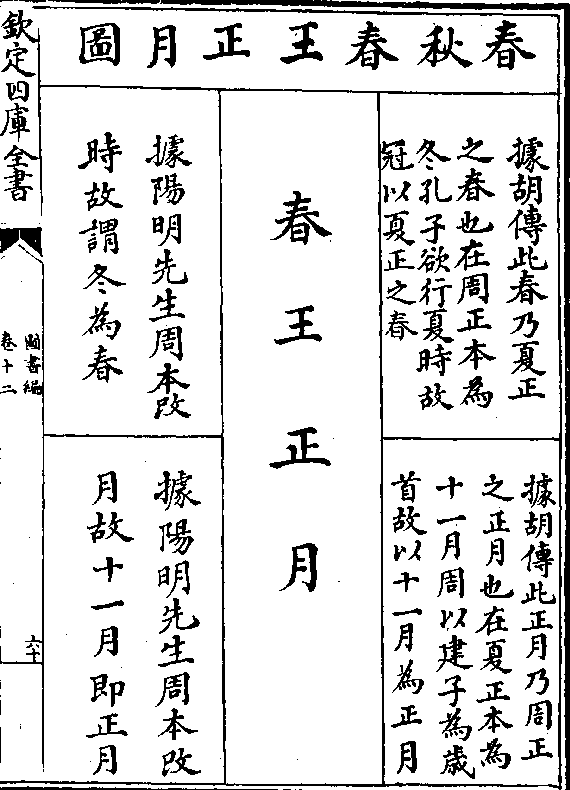

元年春王正月

元年春王正月天有定时王有定法天时顺则万物理王法章则万

国宁此古今之大义也虽世代沿革不齐一治一乱而

得此则治失此则乱又皆历历不爽毫发孔子修春

秋乃曰其义则丘窃取之而其义维何要惟奉天时

尊王法也观其首揭元年春王正月六字书法可知

矣彼大哉乾元在天为春在人为王称君为元首元

后正此意也惟天子即位始得改元以统一万邦春

卷十二 第 63a 页 WYG0968-0482a.png

秋所书元年者鲁隐之元年也周天命未改鲁可得

秋所书元年者鲁隐之元年也周天命未改鲁可得而改其元乎故书元年即书春书王书正月而鲁之

改元其是非褒贬一展卷可具见矣况春秋天子之

事也其必书春者所以奉天时也使天下晓然知天

时不可悖则其中所书或顺天时或悖天时者不待

辨而自明如夏城郎夏城中丘八月壬午大阅冬十

有二月陨霜不杀草李梅实之类其不时为何如也

必书王者所以尊王也使天下晓然知天王不可违

卷十二 第 63b 页 WYG0968-0482b.png

则其中所书或遵王法或悖王法者不待辨而自明

则其中所书或遵王法或悖王法者不待辨而自明如初税亩作丘甲作三军新作雉门及两观与夫大

雩大蒐丹楹刻桷之类其不法为何如也况书元年

于春王之上可见元惟王者之所自出书正月于春

王之下可见正朔非诸侯之所得专以元与正朔而

不遵乎天王则其馀礼乐征伐之专擅者可知以秉

礼之鲁国而且改元则其馀诸侯之僭乱又可知矣

此圣人笔削之义非徒不以予夺之柄予鲁而鲁之

卷十二 第 64a 页 WYG0968-0482c.png

是也非也亦自不可逃也若曰孔子志欲行夏时故

是也非也亦自不可逃也若曰孔子志欲行夏时故以夏时冠周月是本欲正天时尊王法以诛乱贼而

先自犯之矣所谓知我罪我果在是哉夫众言淆乱

必折衷于圣经而易书诗礼其所载时月不一而足

也且周特改岁未改时与月又皆班班可考也柰何

后之人徒信汉儒而其释经如易之八月有凶书之

惟一月壬辰诗之七月周礼正月之吉始和皆傅会

舛谬岂特春王正月为然哉但释经本以明天时也

卷十二 第 64b 页 WYG0968-0482d.png

圣人笔削之大义炳然于卷首先已晦之矣则其中

圣人笔削之大义炳然于卷首先已晦之矣则其中书法原简易明白反为诸传所晦贸贸千百馀载可

胜慨也故于易书诗礼凡时月之可考者敢并录之

以请證于尊经之君子云

易證未改时月

汉之兴也适际书焚儒坑之后其文献不足徵也已

然易独以卜筮存而文王孔子乃后儒之蓍龟欲考

周之时与月幸有周易在也按四时十二月二十四

卷十二 第 65a 页 WYG0968-0483a.png

气七十二候见于周公时训其说则本诸夏小正者

气七十二候见于周公时训其说则本诸夏小正者夏后氏之书孔子得之杞者也夏建寅故其书始于

寅周建子虽改岁于十一月而授民时巡狩烝享皆

与夏时同故其书始于立春是说也不特有證于周

公七月之诗而孔子赞易其有取于时训亦可證也

说卦传云坎北方之卦也震东方之卦也离南方之

卦也兑正秋也于三卦言方则知坎震离兑各主一

方矣于兑言正秋者秋分也兑言秋分则震春分离

卷十二 第 65b 页 WYG0968-0483b.png

夏至坎冬至为四正矣复大象曰先王以至日闭关

夏至坎冬至为四正矣复大象曰先王以至日闭关所谓至日冬至也则复为冬至姤为夏至而十二月

消息之卦可知矣岂惟孔子为然哉文王三分天下

有二以服事殷其不改殷之正朔无疑也易卦辞作

于殷末故系辞谓易之兴其当殷之末世乎然于临

卦辞曰至于八月有凶夫临观二卦本相反也十二

月建丑为临卦象二阳在下八月建酉为观卦象二

阳在上则是建丑为临建酉为观本一定不可移䷒

卷十二 第 66a 页 WYG0968-0483c.png

如此为临䷓如此为观其序不可紊即使殷改十二月

如此为临䷓如此为观其序不可紊即使殷改十二月为正月则八月乃夏正之七月矣于卦为否既不得

谓之观抑谓之遁哉果信临观相反而八月有凶之

说于十二月建为酉于卦为观则殷时月令亦犹夫

夏小正周时训也三代未改时与月也彰彰著明矣

何独于春秋之春王正月必谓周之改时改月孔子

揭夏时以冠春秋之首哉

书證未改时月

卷十二 第 66b 页 WYG0968-0483d.png

按周书泰誓首云惟十有三年春大会于孟津则孟

按周书泰誓首云惟十有三年春大会于孟津则孟津兴师乃春时事也武成篇首云惟一月壬辰旁死

魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商厥四月哉生

明王来自商丁未祀于周庙越三日庚戌柴望大告

武成既生魄庶邦冢君暨百工受命于周又戊午师

渡孟津癸亥陈师于商郊甲子昧爽受率其旅若林

会于牧野所记月日当亦不差书传以旁死魄为一

月二日推之四月无丁未庚戌其误认魄死姑置勿

卷十二 第 67a 页 WYG0968-0484a.png

论盖每月望时明全生则魄全死所谓旁死魄者其

论盖每月望时明全生则魄全死所谓旁死魄者其一月十七日乎如一月十七日为壬辰则戊午当在

二月十四日癸亥为二月十九日甲子为二十而丁

未庚戌在四月哉生明后既生魄前也以是并考之

春大会于孟津惟戊午王次于河朔牧誓时甲子昧

爽王朝至于商郊不在二月之中旬乎夫以二月中

旬谓之春而周未改时与月无疑也夫何證周之改

月者缘汉律历志武王伐纣之岁周正月辛卯朔戊

卷十二 第 67b 页 WYG0968-0484b.png

午师渡孟津明日己未冬至书传本诸此然周书云春

午师渡孟津明日己未冬至书传本诸此然周书云春而汉志云冬至既以悖谬自今言之月朔魄死其果

然乎后人踵汉儒之误莫知折衷圣经多此类也然

證之书也岂特周未改时与月已哉钦若昊天历象

日月星辰敬授人时万古帝王之要道也如日中星

鸟以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虚以殷仲

秋日短星昴以正仲冬尧典未改可證也如正月上

日受终于文祖二月东巡狩至于岱宗五月南巡狩

卷十二 第 68a 页 WYG0968-0484c.png

至于南岳八月西巡狩至于西岳十一月朔巡守至

至于南岳八月西巡狩至于西岳十一月朔巡守至于北岳舜典未改可證也夏正建寅不必论巳殷正

建丑如伊训惟元祀十有二月乙丑大甲中惟三祀

十有二月朔即此观之举元祀三祀而止云十有二

月固见殷以建丑为岁首而其未改时与月也不从

可證乎后人过信汉儒谓其改时改月者以殷之岁

首既在建丑之月即以建丑之月为春正月周之岁

首在建子之月即以建子之月为春正月均之以冬

卷十二 第 68b 页 WYG0968-0484d.png

为春一以大雪节为立春一以小寒节为立春也谓

为春一以大雪节为立春一以小寒节为立春也谓改月不改时者以春夏秋冬之时令节候不可更置

惟岁首在丑则丑为正月岁首在子则子为正月但

殷则冬正月春二月三月四月周则冬正月二月春

三月四月五月有不同耳谓孔子必欲行夏之时故

于春秋以夏时冠周月者则以所书正月从乎周所

书之春从乎夏虽曰春正月实则冬正月凡月朔皆

鲁史之旧文而时序乃孔子之微意是又改时不改

卷十二 第 69a 页 WYG0968-0485a.png

月之说也要皆求其说而不得故从而为之辞耳欲證

月之说也要皆求其说而不得故从而为之辞耳欲證周之时月盍亦求之书乎

诗證未改时月

诗三百篇除商颂外皆周诗也居周之时凡发之为

风雅颂赋比兴者即咏歌乎周之时臣民之分也邠

风七月之诗周公作以训诰成王而七月流火九月

授衣传谓七月为夏正七月也其果然欤盖火流于

七月衣授于九月葽秀于四月蜩鸣于五月霜肃于

卷十二 第 69b 页 WYG0968-0485b.png

九月场涤于十月稽诸天时人事以及物类之动植

九月场涤于十月稽诸天时人事以及物类之动植虽欲不谓为夏时焉不可也抑知周之时月其即夏

之时月乎盖周正建子为天统是特改乎岁焉耳其

与夏商有不同者谓其改岁不同非谓改岁即改乎

时与月也柰何自改时改月之说兴后之人徒知信

汉儒不知考證于三百篇之周诗也久矣至训周诗

而以夏训之其亦未知雅颂诸篇所用时月皆七月

之类乎小雅出车章有曰春日迟迟卉木萋萋鸧鹒

卷十二 第 70a 页 WYG0968-0485c.png

喈喈采蘩祁祁周颂臣工章有曰维暮之春亦又何

喈喈采蘩祁祁周颂臣工章有曰维暮之春亦又何求如何新畬于皇来牟将受厥明使周果改时则春

日暮春必夏之正月也正月安得有迟迟萋萋喈喈

祁祁之景而来牟安得有将熟之徵乎小雅六月章

有曰六月栖栖戎车既饬四牡骙骙载是常服十月

之交章有曰十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之

丑使周果改月则六月乃夏之四月十月乃夏之八

月也四月既不可以兴师而八月日食即为日月之

卷十二 第 70b 页 WYG0968-0485d.png

吉凶乎小明章曰二月初吉载离寒暑曰昔我往矣

吉凶乎小明章曰二月初吉载离寒暑曰昔我往矣日月方燠是日月方燠虽欲谓其非夏正建卯之二

月亦不可至于四月维夏六月徂暑秋日凄凄百卉

具腓冬日烈烈飘风发发其未改时与月也又不待

训释而自明矣况唐风曰蟋蟀在堂岁聿云莫七月

第五章曰五月斯螽动股六月莎鸡振羽七月在野

八月在宇九月在户十月蟋蟀入我床下穹窒熏鼠

塞向墐户嗟我妇子曰为改岁入此室处即此细细

卷十二 第 71a 页 WYG0968-0486a.png

玩之时至十月遂为改岁之图与岁聿云莫蟋蟀在堂

玩之时至十月遂为改岁之图与岁聿云莫蟋蟀在堂之咏无异也苟谓为夏正月也则其去改岁为尚远何为

遽有入此室处之嗟乎然则周正改岁于十一月而不改

时与月也又不待取證雅颂而灿然悉见矣可知武王

改岁以新其命令而其钦若昊天敬授民时者如故

也纵使武周能改乎时与月也凡日月星辰之度昆

虫草木之变武周必不能改也又何疑焉是故改时

月之说后儒之谬也后之人胶固其说读周诗不推

卷十二 第 71b 页 WYG0968-0486b.png

类以考證于风雅颂之各篇也其缪妄又何如哉

类以考證于风雅颂之各篇也其缪妄又何如哉礼證未改时月

周礼一书周家之宪章也孔子志在春秋而行事之

实见诸春秋所以书天时书玉章其书法一本之周

礼岂徒有见于六官之首必称惟王体国经野使万

邦晓然知天王之当尊而著为春王正月之书法哉

即如冬夏致日春秋致月以辨四时之叙如中春昼

击土鼓吹邠诗以逆暑中秋夜迎寒亦如之如禁仲

卷十二 第 72a 页 WYG0968-0486c.png

冬斩阳木仲夏斩阴木如中春之月令会男女观于

冬斩阳木仲夏斩阴木如中春之月令会男女观于此则周之时信未改也不然冬至当在九月夏至当

在三月中春当在十二月矣周礼未改时而春秋所

书之春非即周礼之春乎如冢宰司徒司马司寇皆

云正月之吉始和布治教政刑于邦国都鄙乃县治

教刑政之法于象魏使万民观象挟日而敛之观于

此则周之月信未改也不然则正月当在夏正建子

之月谓之始和不可也若以和布为义以始和布治

卷十二 第 72b 页 WYG0968-0486d.png

于邦国都鄙为句亦谓其和协而布之则和布与正

于邦国都鄙为句亦谓其和协而布之则和布与正月亦相需矣犹可以句义文释之也天官冢宰篇凌

人掌冰正岁十有二月令斩冰三其凌春始治鉴若

周果改月则十二月为夏正十月矣安得有冰可斩

也若周果改时则建子之月即为春矣又何待春始

治鉴也况质诸邠风二之日凿冰冲冲三之日纳于

凌阴时月皆吻合耶周礼未改时月而春秋所书正

月非即周礼之正月乎他如鲁论记于春秋时也曾

卷十二 第 73a 页 WYG0968-0487a.png

点言志云莫春者春服既成冠者五六人童子六七

点言志云莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂风乎舞雩咏而归使时果不同于夏正则

暮春为正月矣斯时也沂果可浴舞雩果可风耶孟

子作于战国时也云岁十一月徒杠成十二月舆梁

成使月果不同于夏正则为九月十月之时也农功

未毕何暇于徒杠舆梁之举耶至若月令作于秦吕

不韦也季冬之月云日穷于次月穷于纪星回于天

数将几终岁且更始专而农民无有所使天子乃与

卷十二 第 73b 页 WYG0968-0487b.png

公卿大夫共饬国典论时令以待来岁之宜设使时

公卿大夫共饬国典论时令以待来岁之宜设使时月非夏正则秦之岁始在十月矣斯时也日果穷于

次月果穷于纪乎可见孔子之春秋一遵乎周公之周礼

也而改时改月之缪不容掩矣或曰先辈谓周改时

月其所据者亦礼记也孟献子曰正月日至可以有

事于上帝七月日至可以有事于祖七月而禘孟献

子为之也斯言出于杂记宜亦可徵而可信矣曰明

堂位非礼记欤季夏六月以禘礼祀周公于太庙是

卷十二 第 74a 页 WYG0968-0487c.png

六月谓之季夏则七月非仲夏日至不待辨也况七

六月谓之季夏则七月非仲夏日至不待辨也况七月而禘乃云孟献子之所为则献子之言又安足信

哉此所以观会通然后可以行典礼即礼记一书杂

记与明堂位安所折衷而孟献子一言与六经孰得

孰失也噫知周礼六官一统之以惟王知周礼布政

必始之以正月而春王正月之书法孰谓周孔有二

道哉

卷十二 第 75a 页 WYG0968-0488a.png

二霸谲正

二霸谲正孔子曰晋文公谲而不正齐桓公正而不谲此圣人

即春秋之旨以定二伯之优劣也昔者宣王中兴伐

猃狁威荆蛮使之窜伏荒陲屏气息迹不敢内顾自

平王东迁周道复衰时无宣王之盟无吉甫方叔之

佐是以荆蛮丑类浸尔跳梁入蔡伐郑侵陈围宋雠

狠狼戾所向披靡幸赖小白重耳相望而兴或盟会

以声其威或克伐以折其气是以虐焰不逞中原少

卷十二 第 75b 页 WYG0968-0488b.png

宁则二伯之功亦云盛矣考之经笔其行事何终始

宁则二伯之功亦云盛矣考之经笔其行事何终始相背驰也请备论之以伸孔子之说周惠王以惠后

之爱欲废太子郑立王子带而小白亲率诸侯会世子

于首止以定其位此正天下之功也至重耳败楚未

几已致天王于践土则与首止之盟异矣及惠王即

世襄王以叔带之难惧不得立使告于齐小白于是

率诸侯以谋之此定王室之功也至重耳会温未几

又盟王人于翟泉则与洮之盟又异矣小白以礼义

卷十二 第 76a 页 WYG0968-0488c.png

柔中国故盟会诸侯八然后有陉之师则先礼义而后

柔中国故盟会诸侯八然后有陉之师则先礼义而后征伐者也重耳以兵革威中国故未尝盟会诸侯遽

有城濮之战则先征伐而后礼义者也小白之服楚

先侵蔡以示其威又次于陉以耀其众及楚畏服遣

师乞盟于是结盟而还未尝接刃则志在于全师而

已及重耳战楚城濮则先侵曹伐卫及夫执曹伯畀

宋人以怒之然后合四国之师一战屠楚兵革之威

疾若风雷则报楚之功与小白异矣小白盟楚之后

卷十二 第 76b 页 WYG0968-0488d.png

楚虽不敢凭陵大国而灭弦围许灭黄伐徐连岁侵

楚虽不敢凭陵大国而灭弦围许灭黄伐徐连岁侵轶不少衰止至重耳既败楚师不见经者七年虽徐

许小国亦无楚患则服楚之功与小白又异矣小白

之伯也诸侯未服固尝侵伐之然不过伐其国之人

臣使诸侯自惧而后已故庄十七年执郑詹郑伯遂

同盟于幽僖四年执陈辕涛涂陈侯遂盟于首止此

皆未尝执诸侯也至重耳则执曹伯以畀宋人执卫

侯以助元咺而曹卫两国终不与其盟会则其所以

卷十二 第 77a 页 WYG0968-0489a.png

服诸侯者异矣小白之伯也伐戎者三救诸侯者四

服诸侯者异矣小白之伯也伐戎者三救诸侯者四城国者三虽不能尽成其功然驱攘夷狄救恤灾患

其于诸侯亦不可谓无功也至重耳则战楚之外不

复有攘救之功故三十年狄侵齐而晋侯不能救三

十一年卫还帝丘而晋侯不城则其所以勤诸侯者

又异矣夫二伯行事载在春秋其相戾如此窃尝究

其心矣方小白之伐楚非不欲战也然当春秋时诸

侯恣横干戈相寻残民暴骨不胜其患小白主伯方

卷十二 第 77b 页 WYG0968-0489b.png

崇礼义去侵伐以救当时之弊故端委正笏雍容乎

崇礼义去侵伐以救当时之弊故端委正笏雍容乎坛陛之间兵革不施而诸侯已谕其志又况当时楚

虽浸强其患尚小不过侵扰邻境若蔡郑诸国而已

及齐侯一出楚既畏服则召陵之师盟而不战小白

之心也然而夷狄之性易以威制难以信结故自齐

伯而楚之骄暴甚于曩时至伐宋大国执天子上公

胁制诸侯使束身从已齐鲁之君俯首帖耳委命下

吏无复惭色中国之风于是一变矣故重耳之兴尚

卷十二 第 78a 页 WYG0968-0489c.png

怀仁厚不奋兵威则何以折楚而惩艾诸侯哉然则

怀仁厚不奋兵威则何以折楚而惩艾诸侯哉然则晋之伯又不得不用征伐也虽然小白之会止致世

子重耳之盟乃召天王其罪之轻重与其心之谲正

固不待较而明矣虽然循流究源则小白之罪又加

于重耳何则春秋之作为尊王也当周之衰诸侯跋

扈忽傲天子君臣之礼扫地殆尽所赖于振兴者二

伯而已使小白主伯之后即帅诸侯朝天子以令天

下则重耳虽不臣安敢致天王哉惟小白不朝京师

卷十二 第 78b 页 WYG0968-0489d.png

致王世子是以晋文得侈其恶无所严惮论春秋之

致王世子是以晋文得侈其恶无所严惮论春秋之义则小白之罪诚过于重耳矣呜呼贤如二伯且假

尊周之名而忘其实况当世诸侯哉孟子谓三王之

罪人谅矣

春秋疑义

孟子曰诗亡然后春秋作其事则齐桓晋文其文则

史孔子曰其义则丘窃取之矣所谓义者如一字之

褒一字之贬皆由圣人之直笔故乱臣贼子惧也尝

卷十二 第 79a 页 WYG0968-0490a.png

引伸触类观之多有所未谕者果可执一论之哉如

引伸触类观之多有所未谕者果可执一论之哉如善恶必以实书而后知劝惩义也宋襄公执滕子而

诬之以罪楚灵王弑郏敖而赴之以疾亡是春秋皆

承告而书曾无笔削以垂劝戒其义果安在也左氏

论春秋之义有云或求名而不得或欲盖而名彰其

果然欤即此而引伸之赵鞅以无辞伐国贬号为人

杞伯以夷礼来朝降爵称子虞班晋上恶贪贿而先

书楚长晋盟讥无信而后列此论人伦臧否直道而

卷十二 第 79b 页 WYG0968-0490b.png

行是也奚为齐郑楚国有弑君各以疾赴皆书卒(昭/九)

行是也奚为齐郑楚国有弑君各以疾赴皆书卒(昭/九)(年公子围弑其君郏敖襄七年郑子驷弑其君僖十/一年齐人弑其君悼公而春秋但书楚子卒郑伯髡)

(顽卒齐侯/阳生卒)嫉恶之义果若是欤齐荼野幕之弑事起

阳生楚灵乾溪之阨祸由常寿而春秋皆损其首恶

舍其亲弑反归罪于乞比(齐陈乞楚/公子比)如是则邾之阍

者私憾射姑行欺激怒奚为不书弑欤春秋固多为

贤者讳也狄实灭卫因威耻而不书河阳召王成文

美而称狩书法如是固以存中国尊天王而乱贼知

卷十二 第 80a 页 WYG0968-0490c.png

惧又何在欤哀八年及十三年公子再与吴盟皆不

惧又何在欤哀八年及十三年公子再与吴盟皆不书桓一年公及戎盟戎实豺狼非我族类非所讳而

讳之何欤诸国臣子非卿不书必以地来奔则虽贱

亦志如阳虎盗入于欢据阳关而外叛传具其事经

独无闻何欤诸侯世嫡嗣业居丧既未成君不避所

讳此春秋法也何为般野之没皆以名而恶祝之殂

直曰子卒而所书有不同欤君谓之弑卿士以上通

谓之杀此春秋义也桓二年宋督弑其君与夷及其

卷十二 第 80b 页 WYG0968-0490d.png

大夫孔父僖十年晋里克弑其君卓及其大夫荀息

大夫孔父僖十年晋里克弑其君卓及其大夫荀息夫臣当书杀而称及与君弑同科何欤定六年书郑

灭许以许男斯归而哀元年书许男与楚围蔡夫许

男既灭矣而重列诸侯举兵围国又何欤盖春秋记

他国必凭来赴之辞而来者所言多非其实或兵败

而不以败告或君弑而不以弑称或秋葬而春赴或

春崩而夏闻而史官之所记者已不能尽录其实矣

况古者国有史官各具列其事观汲坟所记皆与鲁

卷十二 第 81a 页 WYG0968-0491a.png

同如杀其大夫执我行人郑弃其师陨石于宋其三

同如杀其大夫执我行人郑弃其师陨石于宋其三事并出竹书纪年惟郑弃其师出琐语晋春秋是语

多古史全文故曰其文则史孔子修春秋不过仍史

文之旧也加以史策有缺文时月有失次如此之类

孔子其敢以己意增损于其间哉孔子不敢以己意

增损其间则读春秋者亦不当以己意揣摩而文饰

之恶可执一以论之哉

齐人归田

卷十二 第 81b 页 WYG0968-0491b.png

春秋时国莫强于齐晋列国不服则兴兵搆怨以侵

春秋时国莫强于齐晋列国不服则兴兵搆怨以侵其地服则相为好会盟誓以其地归之而示之以恩

无非摄服其心使其常听命于我也定公十年春秋

书曰公会齐侯于夹谷继以齐人来归郓欢龟阴田

左氏谓齐犁弥使莱人以兵劫鲁侯孔子相鲁公使

士兵之齐侯将享公孔子辞故齐服义来归田公羊

则曰孔子行乎季孙三月不违齐人来归田谷梁则

曰两君相揖齐人鼓噪欲执鲁君孔子止之故齐归

卷十二 第 82a 页 WYG0968-0491c.png

田至司马迁作史记乃曰齐请奏四方之乐旌旄羽

田至司马迁作史记乃曰齐请奏四方之乐旌旄羽祓矛戟剑拨鼓噪而至孔子以为夷狄之乐何为至

此景公麾去之齐有司又请奏宫中之乐优倡侏儒

为戏而前孔子使有司诛之景公归而恐乃归鲁之

所侵郓汶阳龟阴之田以谢过后扬雄用其说曰齐

人章章归其侵疆胡氏则谓夫子以礼责齐而齐人

归地书曰来序绩也自今观之曰左氏则云犁弥言

孔丘知礼而无勇若使莱人以兵劫鲁侯必得志按

卷十二 第 82b 页 WYG0968-0491d.png

春秋中国之会不知其几未尝有以兵劫人景公围

春秋中国之会不知其几未尝有以兵劫人景公围姜伯鲁方请成若以兵劫何以示诸侯乎借使有之

左氏以为莱人谷梁不言莱人但曰齐人公羊又都

无此说但曰孔子行乎季孙司马又不言劫公之事

但曰奏夷狄之乐优倡侏儒为戏数者之说更相背

戾将谁信乎且左氏谓齐人加于载书曰齐兵出竟

不以甲车三百乘从我者如此盟孔子使兹无还对

曰而不反我汶阳之田吾以共命者亦如之故司马

卷十二 第 83a 页 WYG0968-0492a.png

迁亦谓归我汶阳龟阴之田据汶阳田与此所归之

迁亦谓归我汶阳龟阴之田据汶阳田与此所归之田自别稽之地志郓田属廪丘县经书公居于郓是

也欢在济北蛇丘县经书公会齐侯于济是也龟阴

古梁父县诗奄有龟蒙是也此皆鲁地乃若汶阳则

齐田也成公藉晋之力取齐汶阳田未几齐睦于晋晋

侯复使韩穿来言汶阳之田归之于齐自此归齐之

后鲁不可得也而郓田之失自昭公失国齐取此以

居之昭二十五年书齐侯取郓是矣六年又书季孙

卷十二 第 83b 页 WYG0968-0492b.png

斯帅师围郓即此年齐伐我西鄙之时失之则不得

斯帅师围郓即此年齐伐我西鄙之时失之则不得以此田为汶阳之田明矣左氏何得以孔子请归者为

汶阳而司马迁亦谓汶阳田归我耶杜预注曰三邑

皆汶阳田夫汶虽济阳之道在鲁西北境实汶上之

阳尽属齐也闵子骞曰如有复我者则吾必在汶上

矣言欲北踰齐也齐人刺襄公曰汶水汤汤以此见

适齐何疑若三邑果皆汶阳则经又何不直书曰齐

人来归汶阳田也是故胡氏袭诸说亦以来归者齐

卷十二 第 84a 页 WYG0968-0492c.png

人心服而归之而谓夫子自序其绩不知春秋之作

人心服而归之而谓夫子自序其绩不知春秋之作正以明赏罚僭乱也方三家僭乱之极陪臣执国命

近有宝玉大弓之盗远有叔仲围郈之变圣人果得

大用于鲁期月而可三年有成曾不能一振鲁之颓

纲乃区区自书其绩以示后世乎说者意夫子尝为大

夫于鲁必有其功孰知夫子虽暂为大夫遭定公孱

懦三家专肆未几齐归女乐即致政而去矣归田之

事于圣人何与哉嗟夫论古人当论其世春秋之世

卷十二 第 84b 页 WYG0968-0492d.png

何世也诸侯力争喜怒无常与之隙则横见侵夺与

何世也诸侯力争喜怒无常与之隙则横见侵夺与之好则侵地复归非独齐鲁为然故曰无非摄服其

心使其常听命于我是也此年鲁与齐有隙齐国伐

我者再公亦两加兵于齐逮是及齐平为夹谷之好

会齐人谓鲁服已故郓欢龟阴之侵地复归于我亦

如宣公之时齐人尝取我济西田及宣公事齐经则

书齐人归我济西田哀公之时齐尝取我郓及欢及

鲁睦于齐经则书齐归欢及阐若以此归田之功出

卷十二 第 85a 页 WYG0968-0493a.png

自夫子则济西之归欢阐之归为谁之力乎又以他

自夫子则济西之归欢阐之归为谁之力乎又以他处止书归此书来归虽夫子自书其绩何嫌之有此

又求之不得其说从而为之辞本以美圣人适以诬

之矣噫夹谷之会虽鲁与齐平孔子必具左右司马

以行所谓临事而惧有备无患于此具见之也此则

不可不知

孔子堕三都

定公十二年春秋书曰夏叔孙州雠帅师入郈季孙

卷十二 第 85b 页 WYG0968-0493b.png

斯仲孙何忌帅师堕费冬公围成说者谓孔子为政

斯仲孙何忌帅师堕费冬公围成说者谓孔子为政于鲁言于定公曰臣无藏甲大夫无百雉之城使仲

由为季氏宰堕三都于是叔孙先堕郈季孙将堕费

公山不狃以费叛将堕成公敛处父以成叛此盖左

氏倡之公羊附益之司马迁遂从而记焉若果谓孔

子用事三家信之如公羊之说则堕三都者乃三家

之意也何用叔孙帅师而后堕费公又何为而自围

成乎三家必自帅师以堕私邑则非三家乐为之可

卷十二 第 86a 页 WYG0968-0493c.png

知既非三家乐为之则非夫子之谋行乎三家也又

知既非三家乐为之则非夫子之谋行乎三家也又可知矣岂有圣人见任于定公见信于三家欲堕私

邑虽公自围之而犹有不能堕者乎观是年筑蛇渊

囿非所宜筑也大蒐于比蒲非所宜蒐也圣人不能

谏而止之徒书之春秋以讥之耶又何恶三家之舞

八佾歌雍彻不能救正之徒形之于慨叹耶况十年

经已再书叔孙州雠仲孙何忌率师围郈矣比年之

堕郈堕费围成谋出夫子则前年之再围郈又谁为

卷十二 第 86b 页 WYG0968-0493d.png

之谋而使之围耶夫以三家之僭乱日久天子之礼

之谋而使之围耶夫以三家之僭乱日久天子之礼乐征伐尚皆专为之彼其治兵积甲高城浚池以张

大其私邑夫子虽仕于鲁安能一旦遽使之堕名城

出藏甲乎考之论语曰公山弗扰以费叛召子欲往

弗扰即不狃也诚如诸儒之说则三都之堕一出于

孔子然弗扰以费叛而召之欲往何前后自相背驰

耶此无他诸儒以前年齐人归田之功由于孔子故

三都之堕亦必由孔子也且左氏曰费人袭鲁公入

卷十二 第 87a 页 WYG0968-0494a.png

于季氏之宫登武子之台费人攻之弗克入及侧仲

于季氏之宫登武子之台费人攻之弗克入及侧仲尼命申句须乐颀下伐之费人北又公敛处父同堕

成则曰我将不堕公围成弗克夫好谋有成孔子平

日之言也今使费人得以自鲁入及公侧及公围成

而终不能下乃欲以此归美孔子可乎哉殊不知此

乃陪臣据私邑之始三家欲堕之而不能尽堕也借

使此举实由孔子亦不过借三家之甲讨陪臣之罪

因而复强公室而卒未之遂耳夫何功之有虽然夫

卷十二 第 87b 页 WYG0968-0494b.png

子曰礼乐征伐自诸侯出十世希不失自大夫出五

子曰礼乐征伐自诸侯出十世希不失自大夫出五世希不失又曰禄去公室五世矣政逮大夫四世矣

故夫三桓之子孙微矣此正夫子作春秋之旨也惟

诸侯僭天子则大夫必僭诸侯惟大夫僭诸侯则陪

臣必僭大夫惟禄去公室政逮大夫之日久则陪臣

出而乘之三桓子孙不得不微也当斯之世正陪臣

执国命三桓子孙微弱之时也是以内则有阳虎藏

宝玉大弓外则有陪𨽻据私邑以叛侯犯臣叔孙者

卷十二 第 88a 页 WYG0968-0494c.png

也而以郈叛是郈非叔孙之所有矣公山不狃臣季

也而以郈叛是郈非叔孙之所有矣公山不狃臣季氏者也而以费叛是费非季氏之所有矣公敛处父

臣孟氏者也而以成叛是成非孟氏之所有矣由三

家之僭窃已极当希不失之时而见侮于家陪耳故

前年已再围郈弗克今乃帅师围郈以堕之者病其强

而毁之也叔孙既堕郈公山不狃惧将及己而又叛

故三子挟公以围之耳噫三家缮兵积粟求以富私

邑弱公家及私邑既强公家既弱而陪臣又为之患

卷十二 第 88b 页 WYG0968-0494d.png

亦若三家之祸鲁也故春秋书之以为乱臣僭窃之

亦若三家之祸鲁也故春秋书之以为乱臣僭窃之戒传春秋者不得圣人垂训之意反欲以此归美圣

人则春秋又何以传为哉

桓不书王

古者国必有史而史贵直笔谓凡事必据其实以直

书之则其善恶自见未闻敢以己见私赏罚而褒贬

之虽至于黜天王亦罔有顾忌而为直者是故春秋

提纲揭领惟元年春王正月乃一书本义所关年必

卷十二 第 89a 页 WYG0968-0495a.png

次以春所以明天道也春必次以王所以明王法也

次以春所以明天道也春必次以王所以明王法也王必次之以正月所以明一统之正朔也惟天王正

朔之义明则一书之中凡其尊天时奉王章守一统

之正朔者不必同而同归于圣人之所是凡其悖天

时逆王章自外于一统之正朔者不必同而同归于

圣人之所非此春秋书法所以明白简易不待考诸

列传所纪载而是是非非昭然于圣经之笔削也信

乎春秋天子之事也然一书之中书王正月者九十

卷十二 第 89b 页 WYG0968-0495b.png

三王二月者二十一王三月者一十九无事首时亦冠

三王二月者二十一王三月者一十九无事首时亦冠以王之一字而独于桓公不书王谷梁以为桓无王

其曰王何也谨始也胡传曰桓无王而元年书春王

正月以天道王法正桓公之罪也桓无王而二年书

春王正月以天道王法正宋督之罪也三年以后不

书王者见桓公无王与天王之失政而不王也是桓

公无王而归罪于天子矣信斯言也孔子操笔削之权天

子失政亦可黜也已况春秋列国如桓公者不可胜

卷十二 第 90a 页 WYG0968-0495c.png

记而天子皆不能讨则自平王以后王尽失政而无

记而天子皆不能讨则自平王以后王尽失政而无一可书之王矣嗟乎纵使王无可书孔子以匹夫而

操乎黜天王之权方欲修春秋儆乱贼而躬犯黜天王

之罪如是而可以为春秋乎如是而可以为孔子乎

诸儒欲归功孔子使孔子罪不可逭何其鄙悖至此

也且不书王者谓王失政也然四时不具不足以成

岁观二百四十二年之间有日无月者十四有月无

时者二桓十七年五月无夏昭十年十二月无冬惟

卷十二 第 90b 页 WYG0968-0495d.png

桓四年并秋冬月日皆不书亦将以天道不时而黜

桓四年并秋冬月日皆不书亦将以天道不时而黜之乎不然何为不书王者所以罪王而不书秋冬者

非所以罪天乎所以定公元年无正月谷梁谓先君

无正终则后君无正始是又因先君并黜后君也已

此皆不通之甚也或者又以王不颁历故不书王而

秋冬月日之不书者亦将以历之未颁故天时亦不

备也耶僖公二十八年冬下无月而有壬申丁丑至

于夏五郭公不惟公字差误并五下月字亡之即此

卷十二 第 91a 页 WYG0968-0496a.png

可类推矣何也或史文先阙而孔子未之改或孔子

可类推矣何也或史文先阙而孔子未之改或孔子备文而后又脱陋皆不可知故曰吾犹及史之阙文

也使一一穿凿为之词焉不惟春秋之义不明而以

擅黜天王诬孔子又执罪我春秋之语以證之其侮

圣贼经何可胜言哉

春秋总论

甚哉说经之难也非说之难能明圣人之意则难矣

非明圣人之意之难也能不牵于先儒之说则难矣

卷十二 第 91b 页 WYG0968-0496b.png

彼以为圣人之意有异于人乎哉是是而非非善善

彼以为圣人之意有异于人乎哉是是而非非善善而恶恶虽尧舜与涂人同而儒者之谈经则曰此非

圣人莫能修之自游夏所不能赞一词者也于是乎

平也而诡求之易也而艰寻之其尊圣人弥甚其说

弥长而作者之志益以漓矣嗟乎独抱遗经之叹岂

非千古之所同哉今以春秋疑义言之夫说春秋者

类古所称大儒也愚何敢以末议干之虽然六经将

与天地无终极而存非一人一世之私论也敢效其

卷十二 第 92a 页 WYG0968-0496c.png

一得而试择焉夫自秦人灭学六经缺如汉律既除

一得而试择焉夫自秦人灭学六经缺如汉律既除孔壁始出诸儒掇拾煨烬各名其家源远而流益分

其间悖理乱真者固不少矣然易诗书之属皆以理

胜理悖矣吾以理绌之其诬可立而辨也春秋以词

胜事往矣吾从千载之下隃度之孰徵之而孰信之

乎是故说经者宜莫难于春秋也自汉而下说春秋

者亡虑数百家而独公羊谷梁左氏最著胡氏最晚

出亦最著至我昭代胡氏得颛立于学官而诸家之说

卷十二 第 92b 页 WYG0968-0496d.png

几尽废矣夫左丘明与孔子共观史记者也公羊谷

几尽废矣夫左丘明与孔子共观史记者也公羊谷梁皆受业子夏者也洙泗之渊源非远笔削之微旨

尚在然而口说流行事多失实如一盟也或以为蔑

或以为昧一工筑也而或以为郿或以为微一会也

而或以为屈银或以为厥慭一卒也而或以为君氏

或以为尹氏盖自名氏土壤已瞀乱不能尽原况乃

雌黄出其唇吻去取凭诸胸臆如马端临以意增损

之疑者又焉能元览精诣劵合圣人之志乎至安国

卷十二 第 93a 页 WYG0968-0497a.png

之作传也总三家纷纭之说而录其似汇诸家后出

之作传也总三家纷纭之说而录其似汇诸家后出之论而采其长义例炳然衮钺斯备可谓素王之忠

臣麟经之鼓吹矣虽然以为不诡于圣人之教则可

以为尽得圣人之意则未也夫经之为言常也圣人

之作经也简易明白不以微暧难明之词眩天下也

不以操切缴绕之文误后世也要以是是而非非善善

而恶恶以昭人道以达王事如斯而已矣乃胡氏一

时进御之言意存纳约是故不免激焉而偏索圣人

卷十二 第 93b 页 WYG0968-0497b.png

之精义于一字笔削之文是故不免覈焉而深名其

之精义于一字笔削之文是故不免覈焉而深名其可通者曰常例而强名其不可通者曰变例是故不

免穷焉而凿如以春王正月为行夏之时是以周人

而改周朔于义则不顺以夏时而纪鲁事于史则不

伦非夫子之志也以王不称天为贬夫事干宗国往

往讳称其过举而尊为共主则以小故削夺之非夫

子之志也以子滕侯为惩乱贼之党夫躬为篡逆者

无诛焉而斥天子之命侯且并其子孙而夺之抑何

卷十二 第 94a 页 WYG0968-0497c.png

其惨礉而无谓也非夫子之志也以止不尝药而被

其惨礉而无谓也非夫子之志也以止不尝药而被之以大恶之名是以微文而致重辟于人申商之所

不为也非夫子之志也卒楚麋也而曰扶中国信矣

其扶中国也曷不重贬子围之会而姑讳其杀是登

叛也非夫子之志也书归田也而曰以天自处夫其

词无褒乌在其为序绩也据事而直书之而必曰以天

自处是尊圣人之过而诬其实也非夫子之志也绝

笔于获麟而曰以天道终是以瑞应神其书也且麟

卷十二 第 94b 页 WYG0968-0497d.png

之出经曷故焉盖所谓感麟而作者近之而必曰文

之出经曷故焉盖所谓感麟而作者近之而必曰文成而麟至非圣人之志也又有甚焉者以为夫子托

二百四十二年南面之权以诛赏人也夫孔子虽圣周

人也贱而自专灾且及之苟无其位不作礼乐斯非

孔子之烱戒乎夫子作春秋以尊周室而憪然揽夫

天子之权以诛赏天下夺人之国贬入之爵去人之

氏没人之族操纵自我而无少顾忌焉则是干纪犯

义已为戎首而顾以履忠效顺责僭王之吴楚专鲁

卷十二 第 95a 页 WYG0968-0498a.png

之三家也岂不盭哉然则孟氏所谓天子之事者何

之三家也岂不盭哉然则孟氏所谓天子之事者何曰天子之事者犹云周天子之法耳当是时姬辙虽

东典刑犹在春秋而有所刺讥夫子曰非吾夺之也

是文武之法之所诛也春秋而有所褒进夫子曰非

吾予之也是文武之法之所赏也知我者文武之法

明谓我能尊周也罪我者僭乱之罪著则诸侯恶其

害己也此乱贼所为惧也第令夫子以匹夫自为天

子天下不轨之夫群起而议其后之不暇而又谁能

卷十二 第 95b 页 WYG0968-0498b.png

惧之是故学春秋者明于天子之事之一言则孔氏

惧之是故学春秋者明于天子之事之一言则孔氏笔削之大义昭昭乎若揭日月而行而彼纷纷者之

说可不辨而息矣繇斯以谈汉儒之说经也专门名

家抱残守缺不相合而相存其失也固宋儒之说经

也师心背古揣摩传会有所合而不必尽合也其失

也凿彼固焉者信滞而不通矣然而是非错陈若苍

素然不可淆而杂也凿焉者虽辨而可喜矣然而凭

私臆决若射覆然不可倖而中也是故三传立而圣

卷十二 第 96a 页 WYG0968-0498c.png

人之教分圣人之志则未失也胡氏之传出而圣人

人之教分圣人之志则未失也胡氏之传出而圣人之教尊其得者固多而失者亦不少矣愚窃考春秋

之作实孔子口授弟子退而异言流传失真其有无

疑似之文盖不特鲁鱼亥豕而已惟左丘明论本事

而作传于经文为近其馀百家之说未可定以为不

刋之训也学者诚超然远览本之以经翼之以左氏

折衷之以诸家之论要以会夫子存人道达王事之

意而不牵于一曲之议此亦所以恢宏圣绪而俟万

卷十二 第 96b 页 WYG0968-0498d.png

世于无穷矣若必强经以从己徇传以蔑经即使左

世于无穷矣若必强经以从己徇传以蔑经即使左氏授简公谷操牍愚犹未敢尽信也况其它乎噫此

难与拘儒道也

书尹氐卒

经者常也万世不易之常道也或经有难明赖传以

发明者有之若因传疑经使人信经不如信传何以

传为哉各经皆有传虽其中识有不齐而理在人心

可各缘心之所明以折衷之无难焉春秋则据事明

卷十二 第 97a 页 WYG0968-0499a.png

义而事在古人匪后人可得而增减者四传各发一

义而事在古人匪后人可得而增减者四传各发一义未免揣摩测度于一字之间此以为是彼以为非

虽无疑者反因之以生疑纵自相牴牾亦弗之恤独

左氏尤为后学所宗信焉得非以其文简而事覈耶

然世之信传而疑经不曰左氏一本乎古人之信史

事各有据则曰春秋止提其纲非左氏则事不可详

不曰圣笔如化工非后人可得而拟议则曰经多微

其文隐其义惟传或先经以始事后经以终义而传

卷十二 第 97b 页 WYG0968-0499b.png

与经相并矣故信传不信经岂特尹氏卒而已哉即

与经相并矣故信传不信经岂特尹氏卒而已哉即此一事言之左氏曰夏君氏卒称子也不书姓为公

故曰君氏公羊曰尹氏者天子之大夫也其称尹氏

何贬曷为贬讥世卿也谷梁大意与公羊同一以为

妇人一以为男子左氏则并经文而改之矣处千百

年之下断千百世之上将何所据决其是与非也但

信左传者莫不曰左氏即论语左丘明耻之丘亦耻

之其是非好恶本与孔子同且丘明亲见鲁史孔子

卷十二 第 98a 页 WYG0968-0499c.png

不过于鲁史中举其要而笔削之耳故传文所书之

不过于鲁史中举其要而笔削之耳故传文所书之事无一字不可信者今惟以义决之君非姓也曾有

为君之母即可以君为氏乎若以为小君之君则有

经书小君者曷不书小君而以子改母之氏乎且夫

人书薨未有书卒者惟姒氏孟子书卒盖姒氏哀公

妾母而卒之者定公薨哀未君也孟子乃昭公娶于

吴为同姓有别嫌之义故不敢以小君之礼薨之耳

隐公何为卒声子哉或不称氏如文四年夏逆妇姜

卷十二 第 98b 页 WYG0968-0499d.png

于齐宣元年遂以妇姜至自齐庄元年夫人孙于齐

于齐宣元年遂以妇姜至自齐庄元年夫人孙于齐僖元年夫人之丧至自齐虽不氏各有其义隐何为

欲明自家之摄位使母本有氏而反无氏至以君为

姓也若曰声子本众娣侄之伦不当书诸册史官以

吾君之母不可不书又不可以夫人之礼书乃不得

已变其文法曰君曰卒舛谬甚矣况可以为孔子特

笔耶不知天子于臣或赐之姓而君氏之书果隐公以

子而锡母抑史官孔子以臣而赐君母之姓乎或问

卷十二 第 99a 页 WYG0968-0500a.png

公谷谓尹氏为周世卿曾有男可以氏称欤曰小雅

公谷谓尹氏为周世卿曾有男可以氏称欤曰小雅节南山篇云尹氏大师为周之厎秉国之钧不平谓

何国既卒斩故家父作此诗以讥之胡文定引以为

证而有取于公谷之说也且尹氏卒于隐三年桓八

年天王使家父来聘安知此尹氏非即家父之所刺

者欤观论语季氏舞于庭季氏旅于泰山孰谓男之

必不氏耶且不必远證书尹氏卒下文书武氏子来

宣十年书齐崔氏出奔卫亦可以武氏崔氏为妇人

卷十二 第 99b 页 WYG0968-0500b.png

乎昭二十三年秋书尹氏立王子朝二十六年书尹

乎昭二十三年秋书尹氏立王子朝二十六年书尹氏以王子朝奔楚兹非尹氏不书名之证乎至谓尹

氏卒是举尹氏一族卒之矣然则举武氏子一族而

来之举崔氏一族而奔之又举尹氏一族而立王子

朝乎矧即一尹字之可改则凡书中字义难明者传

皆得而改之矣或问尹氏不过天子世卿耳于春秋

何所关而卒则书之又何必书一世卿之卒而寓讥

刺之意欤曰仕者世禄此王迹也以世禄者皆世爵

卷十二 第 100a 页 WYG0968-0500c.png

而世执政焉官不择人世家专擅国政即如前书尹

而世执政焉官不择人世家专擅国政即如前书尹氏卒后书尹氏立王子朝亦可以观周政下移之渐

矣虽尹氏专政非一世一人诗人于其生也咏以刺

之而孔子不之删史官于其卒也书以记之而孔子

不之削凡此皆王迹世道之变而周室渐微悉于此

乎寓之矣故孟子曰王者之迹熄而诗亡诗亡然后

春秋作只此一端可推也读诗与春秋岂徒琐琐于

一讥刺褒贬间耶尹之于周也崔之于齐也正宜属

卷十二 第 100b 页 WYG0968-0500d.png

辞比事而观之矣噫左氏所传者事也改尹作君且

辞比事而观之矣噫左氏所传者事也改尹作君且传其所以书君氏之实果左丘明耻之之人乎抑亲

见鲁史而实书其事乎即一可例其馀矣是故传经

者毋擅改经文以从己意为天下万世存经常之道以

俟后圣斯善谈经矣

书纳子纠

春秋之义莫大乎正名定分而名分莫大乎父子君

臣是故立嫡以长不以贤立子以贵不以长此先王

卷十二 第 101a 页 WYG0968-0501a.png

立子之法万世不易之礼也子路问桓公杀公子纠

立子之法万世不易之礼也子路问桓公杀公子纠召忽死之管仲不死孔子推管仲一匡九合之功已

有定论后学于纠白应立次第尚有疑义及读春秋

各传谓经书公伐齐纳子纠齐人取子纠杀之乃云

所纳应立虽未在位称子盖纠母鲁女白母卫女则

纠贵为当立也后人不过以才论则小白贤以党论

则小白以国高为内主以事论则子纠见杀而小白

成一匡天下之功殊不知纠贵之应立也果知纠白

卷十二 第 101b 页 WYG0968-0501b.png

正不正之分则春秋于纠称子实与嗣君未踰年称

正不正之分则春秋于纠称子实与嗣君未踰年称子同一例书纳者纳所当纳也书杀者杀所不当杀

也故公谷以桓为篡伊川谓桓公终不免罪在王法

所当黜皆因书子之义以推明之耳例观忽与𥤮皆

郑庄子也二子争立经书𥤮归于郑郑忽出奔若无

异辞又书郑世子忽复归于郑则世子当立何待他

辞而后明乎申生奚齐卓子皆晋献子也经书杀其

世子申生又书里克弑其君之子奚齐何欤奚齐以

卷十二 第 102a 页 WYG0968-0501c.png

庶孽易嫡嗣未踰年见弑而曰君之子者明国人不

庶孽易嫡嗣未踰年见弑而曰君之子者明国人不以为嗣独献公意欲立之耳是君独以为子者盖以

明世子无罪见杀而奚齐不过其君之子也虽云子

之其实外之以此发挥似乎义至精而至密矣执此

以明经文书子之义宜其无不协者然昭二十二年

夏书单子刘子以王猛居于皇秋刘子单子以王猛

入于王城冬十一月王子猛卒夫嗣君必踰年而后

称王礼也猛立未几称之曰王王不称名礼也复名

卷十二 第 102b 页 WYG0968-0501d.png

之曰猛既以尊居王位而卒乃称子何哉盖猛为次

之曰猛既以尊居王位而卒乃称子何哉盖猛为次嫡兄终弟及实宜王也然未成君故不得不从夫未

踰年称子之例可见未踰年而称王者权天下之大

变君道也王称名卒称子者正天下之大纲子道也

如此而发明子字意义犹可说也但猛与朝虽均为王

之子也猛嫡朝庶宜不同称既书王子猛又书尹氏

立王子朝其意义将何以别之哉若曰王子朝非尹

氏所当擅立者则书法又重在立字而子字非所重

卷十二 第 103a 页 WYG0968-0502a.png

矣是王子猛王子朝嫡庶可以同称又无变例之可

矣是王子猛王子朝嫡庶可以同称又无变例之可解则子字之义至此亦说不去矣所以论春秋者不

可执一字为定论而孔子窃取之义岂若后儒拘泥

穿纽如法家串招之谓哉故举书子一端可类推矣

季札来聘

后世评品古人贤否是非皆据其生平行实以定褒

贬而春秋则皆当时史官据事直书是非自见非若

后代纪录前代者比也今以司马温公作通鉴朱子

卷十二 第 103b 页 WYG0968-0502b.png

作纲目合生平素履以定书法者谓春秋亦若是焉

作纲目合生平素履以定书法者谓春秋亦若是焉孔子窃取之义不愈晦耶即吴子使札来聘一事言

可知矣左氏谓其出聘通嗣君也公羊则云贤季子

也何贤乎季子让国者也谷梁则云吴其称子何也

善使延陵季子故进之也身贤贤也使贤亦贤也皆

予辞也胡氏独谓札者吴之公子何以不称公子贬

也辞国而生乱者札为之也故因其来聘而贬之示

法焉然既云因其来聘而贬之则贬在史官矣盖来

卷十二 第 104a 页 WYG0968-0502c.png

聘在三十馀年之前辞国在三十馀年之后而史预

聘在三十馀年之前辞国在三十馀年之后而史预贬之有是理乎又谓仲尼于季子望之深责之备故

不以让国为贤而以因让生乱致贬是据其终生行

实以为当年书法刻亦甚矣然则予之者当乎彼杜

预谓通嗣君通馀祭嗣也盖二十五年遏为巢牛所

弑馀祭始立至此始使札通上国然欤公谷之贤皆

谓仲尼因其能让而贤之且以称名为许夷狄以其

名成尊于上也但协于此塞于彼予皆莫达其所谓

卷十二 第 104b 页 WYG0968-0502d.png

义也已况三传皆称其贤虽胡氏亦谓责备贤者然

义也已况三传皆称其贤虽胡氏亦谓责备贤者然则后人悉贤季子果安在哉尝从而考之经书阍弑

吴子使札来聘如此则札之来也孰使之也岂夷末

新即位当先君未葬嗣君即命臣往聘邻国而谓其

使贤亦贤欤人臣于君死之月出使请观周乐谓之

身贤贤欤必不然矣有谓书弑与使中间书士鞅来

聘杞子来盟二条均在五月之下可知札去后吴始

告丧故追书阍弑于札聘之上耳是札以五月遣六

卷十二 第 105a 页 WYG0968-0503a.png

月至也此其使之者馀祭也札使在馀祭未死之前

月至也此其使之者馀祭也札使在馀祭未死之前故至鲁皆以吉礼行而历观周乐由其未闻丧耳果

如此则传称通嗣君者非矣且传谓季札遍观周乐

由此聘齐历郑适卫如晋宿戚闻钟致讥刺孙文子是

讥人听乐而君尚在殡乃自请观乐曾谓札之贤而

宜有是事欤盖札之让国自古称之矣当寿梦时弟

不可以先兄无可受之理也当夷未卒而辞及光杀

僚以位让而又辞非可受之时也谓札之让国非贤

卷十二 第 105b 页 WYG0968-0503b.png

可乎特谓以此书札来聘而称之贬之则舛矣或问

可乎特谓以此书札来聘而称之贬之则舛矣或问季不受国因光谓季子虽至不吾废也知其让非真

心后必有祸是矣独不当伸大义以致辟于光乎又

不当选宗中贤者立之乃汲汲于延陵之去乎生乱之

贬宜不免矣曰观札谓汝杀吾君吾受汝国则吾与

汝篡也汝杀吾君吾又杀汝则父子兄弟相杀无已

时也是亦度之审矣纵使札能杀光立贤而肯为此

耶或问胡氏谓其辞国生乱者不在馀祭王僚之

卷十二 第 106a 页 WYG0968-0503c.png

后盖当寿梦时即宜法季历以上承父命则吴之乱

后盖当寿梦时即宜法季历以上承父命则吴之乱可早弭之矣是乱虽在昭二十七年致乱则在襄二

十六年故析义极精非圣人莫之能修也曰王季当

大王之没也向使泰伯仲雍无荆蛮之逃在季只知

以父命为尊而受其国欤且以此为仲尼责备贤者

何独于夷齐乃称其求仁而得仁欤或又问胡氏谓

贬札者以春秋多变例圣笔有特书荆楚无大夫而

屈完书族王朝下士以人通而子𥤮书字诸侯公子

卷十二 第 106b 页 WYG0968-0503d.png

以名著而季友书子母弟之无列者不登其姓名而

以名著而季友书子母弟之无列者不登其姓名而叔盻书氏皆贤而特书者也季札略以名记比于楚

椒秦术之流非贬而何曰吴楚荆蛮之国秦介戎狄

之间故使皆不氏然则书楚子使椒来聘贬楚并贬

椒矣使薳罢来聘果罢贤于椒而褒楚并褒罢欤中国

皆书官矣如卫宁俞晋荀罃韩起齐国佐宋向戌各

国之良也来聘皆书名不书官皆从夷狄之变例而

贬之欤如此则仲尼窃取之义何居曰吴楚皆变而

卷十二 第 107a 页 WYG0968-0504a.png

夷者也楚文称荆成王称楚既而称人称子与中国

夷者也楚文称荆成王称楚既而称人称子与中国诸侯并以爵称于吴亦然要在见吴楚日渐强盛与

中国抗衡也春秋之始聘问不通既而来聘者大夫

公子称名见其渐与中国通也各书其实其义自见

乌可尽以后人作史书法例观之哉

楚子入陈

乱臣贼子天下大恶也讨乱诛贼天下大义也大义

不明则臣弑君子弑父人类变为禽兽而天理澌灭

卷十二 第 107b 页 WYG0968-0504b.png

尽矣忧世道者宁能忘情于扶植纲常之举动哉是

尽矣忧世道者宁能忘情于扶植纲常之举动哉是故陈恒弑君孔子沐浴请讨正以乱贼人人得而诛

之虽鲁君臣不能倡大义以奉天诛逆然请讨一举

闻者心寒至今如赤日当空迅霆奋地犹有生气设

能声此大义举于当时有不痛快人心者哉即孔子

春秋之修即其请讨之意所以诛乱贼明大义也二

百四十馀年乱臣贼子交臂接踵靡国不有虽齐桓

晋文不能以此仗义执言惟楚庄伐陈执夏徵舒声

卷十二 第 108a 页 WYG0968-0504c.png

其罪而戮之终春秋仅见此举其视一匡天下九合

其罪而戮之终春秋仅见此举其视一匡天下九合诸侯者不其尤光烈哉柰何诸传或以为楚子帅师

而称人者贬之也不与外讨也或以为楚子伐陈而

书入者不使夷狄为中国也虽实与而文不与也文

定则云称人者大恶人人之所得讨也先书杀而后

书入者讨其贼为义取其国为贪一褒一贬义利判

而予夺公乃圣人传心要典也即一事之书法华衮

鈇钺并存亦严矣哉虽然儒者每每论义理析秋毫

卷十二 第 108b 页 WYG0968-0504d.png

似乎无容喙矣但似义非义毫釐千里不可不察盍

似乎无容喙矣但似义非义毫釐千里不可不察盍即是年经文所书而会通以观之乎春王正月夏楚

子陈侯郑伯盟于辰陵公孙归父会齐人伐莒秋晋

侯会狄于攒函冬十月楚人杀夏徵舒丁亥楚子入

陈纳公孙宁仪行父于陈一岁间所书止此是先后

皆楚之盟会侵伐中间书鲁与齐晋所会所伐属其辞

而比其事孰得孰失不其昭然较著也哉何也当时

不幸无王犹幸有伯以其能诛乱讨贼能攘夷而安

卷十二 第 109a 页 WYG0968-0505a.png

夏也齐晋袭伯主之馀烈鲁国称信义之是崇晋人所

夏也齐晋袭伯主之馀烈鲁国称信义之是崇晋人所会者狄也齐鲁所伐者莒也以攒函比之辰陵果孰

为要乎以伐莒较之伐陈果孰为重乎引伸触类春

秋所书事文极简而其大义实炳朗简策中原不待

传而后明也矧既谓之义则义孰有大于讨乱贼者

诸家据左氏楚子为陈夏氏乱故伐陈谓陈人无动

将讨于少西氏遂入陈杀夏徵舒是传谓楚子本先

入而后杀也若先入后杀则楚子罪不可解矣圣人

卷十二 第 109b 页 WYG0968-0505b.png

乃以讨贼为天下大义不可以楚故而不明故改书

乃以讨贼为天下大义不可以楚故而不明故改书先杀而后入惟与其讨贼则罪从末减而经书入焉但

入亦不顺之辞纳公孙宁仪行父皆入陈时事所以

文定谓其假讨贼以县陈乃圣人诛心之笔法也文

法先后间心迹功罪并著谓其析义不精不可矣嗟

夫以今揣古安知非楚兵入杀在前楚子之入原在

后乎安知先杀后入之文本皆鲁史之旧而经未之

改或左氏总书入为省文乎惟其不信经文反因传

卷十二 第 110a 页 WYG0968-0505c.png

以疑经之先后缘文生解猜度圣心使谁毁谁誉直

以疑经之先后缘文生解猜度圣心使谁毁谁誉直道而行之公既不得大明于当时其文则史其义则

丘窃取又不得暴白于后代使人皆得以逞私智侮

圣经鳃鳃焉以洗垢索瘢为大义得毋有类于非义

之义乎或问圣人未尝颠倒鲁史要在观其世道升

降扶植纲常是矣论迹诛心非圣人其谁能之曰五

伯降假之岂独楚庄为然若以心言齐桓责楚晋文

信原岂真心哉说者谓楚庄果有讨贼之心则当执

卷十二 第 110b 页 WYG0968-0505d.png

徵舒于辰陵之盟不必兴兵以入陈俘归生于四年

徵舒于辰陵之盟不必兴兵以入陈俘归生于四年之伐不必降郑于肉袒此皆以王道律之也然而彼

善于此以是年齐晋鲁之会伐反在楚之下风而庄

王杀夏徵舒亦何必求备以反掩其讨乱贼之大义乎

诗亡然后春秋作

六经之教其要在于淑世道正人心也人心正世道淑

此诗与春秋所以后先之一揆乎彼春秋有关于人

心世道也人知其笔削予夺义例谨严其权一归之

卷十二 第 111a 页 WYG0968-0506a.png

天王而欲考王者之迹悉于春秋乎见之天下无王

天王而欲考王者之迹悉于春秋乎见之天下无王而有王王者无史而有史故曰春秋天子之事也至

于春秋之所以作也孔子因诗亡王迹熄故不得已

而窃取其义但王者之迹尚存十一于千百乃所以

继诗之亡而存诗之教焉微孟氏其谁知之然则诗

之亡也果黍离降为国风而雅于是乎亡欤风雅皆

诗也雅亡而风存曷为而谓之诗亡也不知风雅颂

皆王者迹也王迹熄则诗虽存而实亡矣何也古者

卷十二 第 111b 页 WYG0968-0506b.png

天王巡狩列国使太师采民风焉诸侯朝之方岳必

天王巡狩列国使太师采民风焉诸侯朝之方岳必陈诗而观之以行黜陟之典迨周室东迁则天王不

巡狩诸侯不会朝矣又何有于诗之陈而采也夫巡

狩朝会之迹熄矣王迹熄而诗亡也非欤况关雎葛

覃王者闺门之化也继世虽无文王后妃之德而是

诗乐作于房中则王者正家之迹尚于此乎存故师

挚之始关雎之乱洋洋乎盈耳哉想自太师挚适齐

而关雎之乐无闻矣雍诗王者祀宗庙之乐歌也继

卷十二 第 112a 页 WYG0968-0506c.png

世虽无天子穆穆之德而周之祖庙主祭者天子也

世虽无天子穆穆之德而周之祖庙主祭者天子也助祭者辟公也闻其歌乐尚可以想见先王之迹及

三家以雍彻而大夫僭用天王礼乐谓王迹尚存于

祖庙可乎哉湛露彤弓故武子曰昔诸侯朝正于王

王宴乐之于是赋湛露则天子当阳诸侯用命也诸

侯敌王所忾而献其功王于是乎赐之彤弓一彤矢

百旅弓矢千以觉报宴今陪臣继旧好君辱贶之其

敢干大典以自取戾观武子之言王迹存乎否也曲

卷十二 第 112b 页 WYG0968-0506d.png

此推之他如鹿鸣王者乞言之迹也四牡劳使臣也

此推之他如鹿鸣王者乞言之迹也四牡劳使臣也皇华遣使臣也采薇遣戍役也出车劳还卒也杕杜

劳还役也鱼丽嘉鱼南山王者燕享所通用也蓼萧

桑扈鱼藻王者燕诸侯也天子不乞言则鹿鸣不形

之歌乐而王迹不既熄乎乞言之迹熄鹿鸣虽存而

实亡矣即鹿鸣雅颂皆可类知不然三百篇至今存

也谓之诗亡何哉孔子惧王迹熄也因诗亡而作春

秋正以存王迹耳是故其事齐桓晋文其文则史其

卷十二 第 113a 页 WYG0968-0507a.png

义则丘窃取之揭春王正月冠诸首而据事直书笔

义则丘窃取之揭春王正月冠诸首而据事直书笔其有关于人心世道者削其无关于人心世道者自

周王世卿以及列国诸侯大夫凡奉周正朔而礼乐

征伐一遵乎王者之成宪则不待孔子褒之天下莫

不以为是凡悖周正朔而礼乐征伐或违乎王者之

宪章则不待孔子贬之天下莫不以为非是是非非

灿如日星王政虽不大行于天下而犹存于春秋之

笔削此所以乱臣贼子惧也犹之乎告朔之礼不行

卷十二 第 113b 页 WYG0968-0507b.png

于鲁庙而饩羊存焉尚可以循迹而求其实也已噫

于鲁庙而饩羊存焉尚可以循迹而求其实也已噫嘻知孔子爱礼存饩羊之心则作春秋存王迹之意

知我罪我盖深有不得已者在矣虽然惧乱贼即所

以存王迹也即所以淑世道正人心也周道陵夷使

天下尚知周王之当尊者固由于桓文之霸使桓文

之徒尚知王者之大义不敢踰越凛然有所畏忌者

孰非作春秋之功哉但王政不得大行于华夷而其

迹仅存于春秋犹愈于诗亡而并亡其迹乎然则诗

卷十二 第 114a 页

虽亡而未亡者以有春秋在也信乎诗也春秋也其

教一而已矣要之王迹存则治熄则乱孔子删诗作

春秋不特存王迹于当时而万世之下咸得以见先

王之迹者皆其泽也遐想三百篇未删之前其杂乱

当何如也二百四十二年之行事未笔削之前其繁

芜当何如也雅颂各得其所孔子特删其无关于王

迹者耳予夺一循乎史文孔子特削其无关于王迹

者耳惟其一经圣人手笔遂为不刋之典柰何后之

教一而已矣要之王迹存则治熄则乱孔子删诗作

春秋不特存王迹于当时而万世之下咸得以见先

王之迹者皆其泽也遐想三百篇未删之前其杂乱

当何如也二百四十二年之行事未笔削之前其繁

芜当何如也雅颂各得其所孔子特删其无关于王

迹者耳予夺一循乎史文孔子特削其无关于王迹

者耳惟其一经圣人手笔遂为不刋之典柰何后之

卷十二 第 114b 页

儒者既曰孔子降黍离为国风又曰孔子以夏时冠

周月是居下悖上生今反古而反以悖乱王章加孔

子也于心安乎哉今诗与春秋具在也安得知尊王

之义者与之共论孔子之心

图书编卷十二

周月是居下悖上生今反古而反以悖乱王章加孔

子也于心安乎哉今诗与春秋具在也安得知尊王

之义者与之共论孔子之心

图书编卷十二