声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

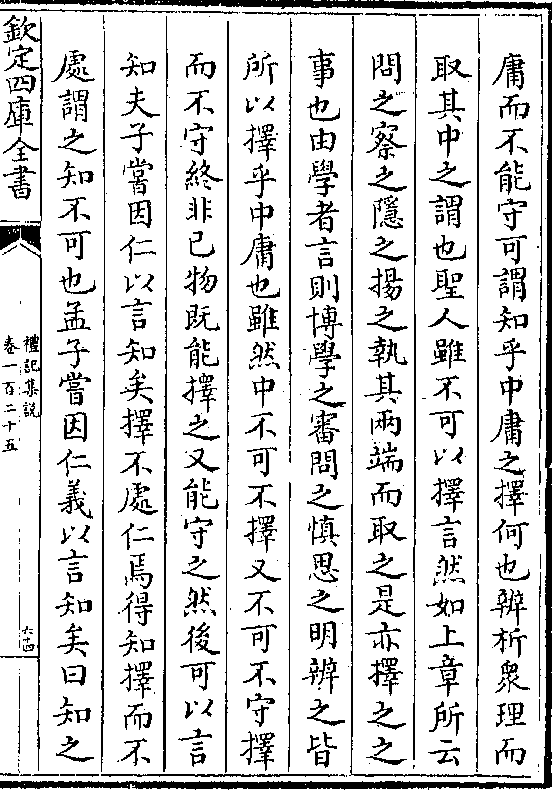

卷一百二十五 第 1a 页 WYG0120-0046a.png

钦定四库全书

钦定四库全书礼记集说卷一百二十五 宋 卫湜 撰

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而

时中小人之中庸也小人而无忌惮也

郑氏曰庸常也用中为常道也反中庸者所行非中

庸然亦自以为中庸也

孔氏曰自此至不行矣夫一节子思引仲尼之言广

明中庸之行唐陆氏曰王肃本作小人之反中庸也

卷一百二十五 第 1b 页 WYG0120-0046b.png

河南程氏曰君子之于中庸无适而不中则其心与

河南程氏曰君子之于中庸无适而不中则其心与中庸无异体矣小人之于中庸无所忌惮则与戒慎

恐惧者异矣是其所以反中庸也(伊川/) 又曰小人

更有甚中庸脱一反字小人不主于义理则无忌惮

无忌惮所以反中庸也(伊川/) 又曰且唤做中若以

四方之中为中则四边无中乎若以中外之中为中

则外面无中乎如生生之谓易天地设位而易行乎

其中岂可只以今之易书为易乎中者且谓之中不

卷一百二十五 第 2a 页 WYG0120-0047a.png

可捉一个中来为中(明道/) 又曰欲知中庸无如权

可捉一个中来为中(明道/) 又曰欲知中庸无如权须是时而为中若以手足胼胝闭户不出二者之间

取中便不是中若当手足胼胝则于此为中当闭户

不出则于此为中权之为言称锤之义也(伊川/) 苏

季明问君子时中莫是随时否曰是也中字最难识

须是默识心通且试言一厅则中央为中一家则厅

中非中而堂为中言一国则堂为中而一国之中为

中推此类可见矣且如初寒时则薄裘为中如在盛

卷一百二十五 第 2b 页 WYG0120-0047b.png

寒而用初寒之裘则非中也更如三过其门不入在

寒而用初寒之裘则非中也更如三过其门不入在禹稷之世为中若居陋巷则不中矣居陋巷在颜子

之时为中若三过其门不入则非中也或曰男女不

授受之类皆然曰是也男女不授受中也在丧祭则

不如此矣(伊川/) 又曰杨子拔一毛不为墨子又摩

顶放踵为之此皆是不得中至于子莫执中又欲执

此二者之中不知怎生执得识得则事事物物上皆

天然有个中在那上不待人安排也安排著则不中

卷一百二十五 第 3a 页 WYG0120-0047c.png

矣(伊川/) 又曰可以仕则仕可以止则止可以久则

矣(伊川/) 又曰可以仕则仕可以止则止可以久则久可以速则速此皆时也未尝不合中故曰君子而

时中(伊川/)

横渠张氏曰时中之义甚大须精义入神始得观其

会通行其典礼此方是真义理也行其典礼而不达

会通则有非时中者矣君子要多识前言往行以畜

其德者以其看前言往行熟则自能见得时中

蓝田吕氏曰此章言中庸之用时中当其可而已犹

卷一百二十五 第 3b 页 WYG0120-0047d.png

冬饮汤夏饮水之谓无忌惮所以无取则也不中不

冬饮汤夏饮水之谓无忌惮所以无取则也不中不常妄行而已一本云君子蹈乎中庸小人反乎中庸

者也君子之中庸也有君子之心又达乎时中小人

之中庸也有小人之心反乎中庸无所忌惮而自谓

之时中也时中者当其可之谓也时止则止时行则

行当其可也可以仕则仕可以止则止可以速则速

可以久则久当其可也曾子子思易地则皆然禹稷

颜回同道当其可也舜不告而娶周公杀管蔡孔子

卷一百二十五 第 4a 页 WYG0120-0048a.png

以微罪行当其可也小人见君子之时中唯变所适

以微罪行当其可也小人见君子之时中唯变所适而不知当其可而欲肆其奸心济其私欲或言不必

信行不必果则曰唯义所在而已然实未尝知义之

所在有临丧而歌人或非之则曰是恶知礼意然实

未尝知乎礼意猖狂妄行不谨先王之法以欺惑流

俗此小人之乱德先王之所以必诛而不以听者也

又曰执中无权虽君子之所恶苟无忌惮则不若

无权之为愈

卷一百二十五 第 4b 页 WYG0120-0048b.png

建安游氏曰道之体无偏而其用则通而不穷无偏

建安游氏曰道之体无偏而其用则通而不穷无偏中也不穷庸也以性情言之则为中和以德行言之

则为中庸其实一也君子者道中庸之实也小人则

窃中庸之名而实背之是中庸之贼也故曰反中庸

君子之于中庸自幼壮至于老死自朝旦至于暮夜

所遇之时所遭之事虽不同其为中一也故谓之时

中言行小变而不失其大常也小人之于中庸则居

之似忠信行之似廉洁而居之不疑或诡激以盗名

卷一百二十五 第 5a 页 WYG0120-0048c.png

进锐退速此所谓无忌惮而反中庸者也

进锐退速此所谓无忌惮而反中庸者也延平杨氏曰事各有中故执中必有权权犹权衡之

权所以称物之重轻而取中也中无常主惟其时焉

耳时者当其可之谓也仲尼不为己甚者而孟子曰

圣人之时以其仕止久速各当其可也君子之趋变

无常盖用权以取中也小人不知时中之义反常乱

德以欺世其为中庸也乃所以为无忌惮也 或问

有谓中所以立常权所以尽变不知权则不足以应

卷一百二十五 第 5b 页 WYG0120-0048d.png

物知权则中有时乎不必用矣是否曰知中则知权

物知权则中有时乎不必用矣是否曰知中则知权不知权则是不知中也曰既谓之中斯有定所必有

权焉是中与权固异矣曰犹坐于此室室自有中移

而坐于堂则向之所谓中者今不中矣堂固自有中

合堂室而观之盖又有堂室之中焉若居今之所守

向之中是不知权岂非不知中乎如一尺之物约五

寸而执之中也一尺而厚薄大小之体殊则所执者

长短多寡之中而非厚薄大小之中也欲求厚薄小

卷一百二十五 第 6a 页 WYG0120-0049a.png

大之中则释五寸之约唯轻重之知而其中得矣故

大之中则释五寸之约唯轻重之知而其中得矣故权以中行中因权立中庸之书不言权其曰君子而

时中盖所以为权也 又曰中者岂执一之谓哉亦

贵乎时中也时中者当其可之谓也尧授舜舜授禹

受之而不为泰汤放桀武王伐纣取之而不为贪伊

尹放大甲君子不以为篡周公诛管蔡天下不以为

逆以其事观之岂不异哉圣人安行而不疑者盖当

其可也后世圣学不明昧执中之权而不通时措之

卷一百二十五 第 6b 页 WYG0120-0049b.png

宜故徇名失实流而为子哙之让白公之争自取绝

宜故徇名失实流而为子哙之让白公之争自取绝灭者有之矣至或临之以兵而为忠小不忍而为仁

皆失是也

新安朱氏曰此第三章已下十章皆论中庸以释首

章之义文虽不属而意实相承也中庸者不偏不倚

无过不及而平常之理乃天命所当然精微之极致

也唯君子为能体之小人反是王肃本作小人之反

中庸也程子亦以为然今从之 君子之所以为中

卷一百二十五 第 7a 页 WYG0120-0049c.png

庸者以其有君子之德而又能随时以处中也小人

庸者以其有君子之德而又能随时以处中也小人之所以反中庸者以其有小人之心而又无所忌惮

也盖中无定体随时而在是乃平常之理也君子知

其在我故能戒谨不睹恐惧不闻而无时不中小人

不知有此则肆欲妄行而无所忌惮矣变和言庸者

游氏曰以性情言之则曰中和以德行言之则曰中

庸是也然中庸之中实兼中和之义 或问此其称

仲尼孙可以字其祖乎曰古者生无爵死无谥则子

卷一百二十五 第 7b 页 WYG0120-0049d.png

孙之于祖考亦名之而已矣周人冠则字而尊其名

孙之于祖考亦名之而已矣周人冠则字而尊其名死则谥而讳其名则固已弥文矣然未尝讳其字者

也故仪礼馈食之祝词曰适尔皇祖伯某父乃直以

字而面命之况孔子爵不应谥而子孙又不得称其

字以别之则将谓之何哉 又曰君子所以中庸小

人之所以反之者何也曰中庸者无过不及而平常

之理盖天命人心之正也唯君子为能知其在我而

戒谨恐惧以无失其当然故能随时而得中小人则

卷一百二十五 第 8a 页 WYG0120-0050a.png

不知有此而无所忌惮故其心每反乎此而不中不

不知有此而无所忌惮故其心每反乎此而不中不常也 又曰小人之中庸王肃程子悉加反字盖叠

上文之语然诸说皆谓小人实反中庸而不自知其

为非乃敢自以为中庸而居之不疑如汉之胡广唐

之吕温柳宗元者则其所谓中庸是乃所以为无忌

惮也如此则不须增字而理亦通矣曰小人之情状

固有若此者矣但以文势考之则恐未然盖论一篇

之通体则此章乃引夫子所言之首章且当略举大

卷一百二十五 第 8b 页 WYG0120-0050b.png

端以明别君子小人之趣向未当遽及此意之隐微

端以明别君子小人之趣向未当遽及此意之隐微也若论一章之语脉则上文方言君子中庸而小人

反之其下且当平解两句之义以尽其意不应偏解

上句而不解下句又遽别解他说也故疑王肃所传

之本为得其正而未必肃之所增程子从之亦不为

无所据而臆决也诸说皆从郑本虽非本文之意然

所以发明小人之情状则亦曲尽其妙而足以警乎

乡原乱德之奸矣 又语录云或谓圣贤亦有不诚

卷一百二十五 第 9a 页 WYG0120-0050c.png

处如取瑟而歌出吊东郭之类说诚不如只说中先

处如取瑟而歌出吊东郭之类说诚不如只说中先生曰诚而中君子而时中不诚而中小人之无忌惮

海陵胡氏曰君子有一不善虑为名教之罪人小人

由其无所畏忌故弃中道而不顾也

长乐刘氏曰君子以大中之道为常久所行造次必

于是颠沛必于是故曰君子中庸也小人不耻不仁

不畏不义言动言反于中庸也君子而时中者谓夙

兴夜寐之间时省厥中唯恐其为外物之所动而失

卷一百二十五 第 9b 页 WYG0120-0050d.png

其正也夫性禀于天而中出乎性其本虽静非自诚

其正也夫性禀于天而中出乎性其本虽静非自诚而明者未始不为外物之所动也目司其视耳司其

听声司其言形司其貌而心也者时省厥中以役五

事俾夫声色之来而不能动吾中则明出乎视而聪

出乎听者非耳目之所能为也心省乎中而已矣俾

夫言行之出应乎万变而不失吾中则从出乎言而

恭出乎貌者非声形之所能为也心省乎中而已矣

然则君子所以戒慎乎其所不睹恐惧乎其所不闻

卷一百二十五 第 10a 页 WYG0120-0051a.png

者心之所职岂不重乎苟非时刻之间不忘警省则

者心之所职岂不重乎苟非时刻之间不忘警省则性之存者几希矣故曰君子而时中也小人之反中

庸也小人而无忌惮也者小人目悦乎色而不惮伤

其明也耳悦乎声而不惮伤其聪也貌悦舒惰而不

惮伤其恭也言悦顺情而不惮伤其从也心悦邪辟

而不惮伤其睿也由其一心之无忌惮而陷其身于

不义刑祸从而加焉无他也须臾之间言行离乎其

性则反于中庸矣又不知以为忌惮时省其失则终

卷一百二十五 第 10b 页 WYG0120-0051b.png

于小人而冒于刑祸也

于小人而冒于刑祸也广汉张氏曰中也者天下之大本也须识得此然后

时中之义可得而明不然则几何而不为子莫之执

也子莫之意以为杨子不拔一毛为不及而墨子摩

顶放踵为过之我但执此二者之中耳殊不知中无

乎不在有时三过其门而不入有时居陋巷而不顾

此所谓时中也其所以能时而中者奈何以其大本

立故也大本立则周旋万变而中之体不乱故曰时

卷一百二十五 第 11a 页 WYG0120-0051c.png

中也惟精惟一允执厥中盖极精一之妙则是中也

中也惟精惟一允执厥中盖极精一之妙则是中也汤之执中意亦类此若子莫则于过与不及之间求

所谓中者而执之不知既己昧其体矣故曰执中无

权权者所以妙夫中也故学者必先求仁知仁则中

体可见应事接物得所以权之者矣若夫圣人则无

俟于权而无时不中矣

延平黄氏曰君子以时中则有时不中矣此其所以

为中庸更而不可拘续而不可穷其纵不流其守不

卷一百二十五 第 11b 页 WYG0120-0051d.png

固流者执庸而不及中者也固者执中而不及庸者

固流者执庸而不及中者也固者执中而不及庸者也执庸者害道之常此为庸者之无忌惮也执中者

害道之变此为中者之无忌惮也杨墨失中子莫失

庸

嵩山晁氏曰中之所以为常道也君子而时中则无

时而不中也小人而无忌惮须臾变改莫之能中也

以是知先儒说用中为常道是也

马氏曰君子者人之成名而中庸者人道之全者也

卷一百二十五 第 12a 页 WYG0120-0052a.png

故曰君子中庸小人反人道者也故曰小人反中庸

故曰君子中庸小人反人道者也故曰小人反中庸晋陵喻氏曰时中之君子以天下誉之而不喜以天

下非之而不怒举天下无以动其心者毋意毋必毋

固毋我言不必信行不必果惟义所在举天下之事

无大小焉无适莫焉无可无不可焉唯时中而已小

人唯利之从唯名是徇其于君子之心一切反之闻

君子之中庸也乃欲窃取其名居之似忠信行之似

廉洁如紫夺朱如郑乱雅如乡原之乱德是借以资

卷一百二十五 第 12b 页 WYG0120-0052b.png

其无忌惮者尔

其无忌惮者尔东莱吕氏曰杨氏为我墨氏兼爱为其贼道也举一

而废百也夫杨墨之叛道孟子辟之固深切著明却

有子莫一等病难识大抵近者却是远近之一字却

是误子莫处杨氏为我墨氏兼爱各守其偏去中为

甚远然或有一人救之云此非中道未必不回归于

中却近惟子莫自以为能执是中却最害道如中庸

说君子之中庸君子而时中小人之中庸小人而无

卷一百二十五 第 13a 页 WYG0120-0052c.png

忌惮人说小人中庸欠一反字亦不消著反字盖小

忌惮人说小人中庸欠一反字亦不消著反字盖小人自认无忌惮为中庸如后世庄老之徒亦子莫之

学如说不死不生如说义利之间皆是不得时中之

义止于两事中间求其中如何会识得中大抵时中

最难识故前辈论有长短之中有轻重之中因举扇

以示人云徒知长短之中而不知轻重之中则如子

莫止于两事求其所谓中不知有非仁而仁非义而

义如何不审轻重若使中有定所如仁义礼智信只

卷一百二十五 第 13b 页 WYG0120-0052d.png

须按定本去做惟其无定此君子所以欲明善审是

须按定本去做惟其无定此君子所以欲明善审是时中之义子思发之于中庸如孔子亦未尝不言如

易之消息盈虚春秋之褒贬是非未尝不是中学者

能看得易与春秋自然识得中

四明沈氏曰因天下同然之理行于其所当行而不

用意此之谓君子中庸小人反中庸反不是倍计较

揣度用私意以为之此之谓反中庸之上更著一个

字不得若著一个字便是用意君子中庸何其安静

卷一百二十五 第 14a 页 WYG0120-0053a.png

简明哉

简明哉吴兴沈氏曰自天命之谓性而至于君子谨其独自

喜怒哀乐未发谓之中而至于万物育焉是皆总中

庸之体要而指中庸之功用也体要功用既极两尽

然后中庸之名始立于此中庸之名前人未发之子

思不敢以私见立道之名于是援仲尼之说以申之

庶几天下不以我为妄此中庸之标目所由立也中

即喜怒哀乐未发者也庸即喜怒哀乐己发而中节

卷一百二十五 第 14b 页 WYG0120-0053b.png

者也庸非中之外复有所谓庸也由中而发无一之

者也庸非中之外复有所谓庸也由中而发无一之不中节者也人莫不有喜怒哀乐也惟其发而不中

节故不可以为庸使其举皆中庸也无时而不中兹

其所以为庸也然则时也节也庸也是或一道也若

夫小人则不然喜怒哀乐随性而发逐物而动其与

中庸实相背驰故曰反中庸反中庸者小人之常也

然又乐闻君子时中之说乃同乎流俗合乎污世时

尚纵横则为苏秦时尚刑名则为申韩时尚虚无则

卷一百二十五 第 15a 页 WYG0120-0053c.png

为黄老窃时中之名而流入于无忌惮此所以谓小

为黄老窃时中之名而流入于无忌惮此所以谓小人之中庸也

高要谭氏曰中之道出而应物见于时措之宜者谓

之时中此即和之义也语其称量事物轻重适当则

谓之权皆发而中节焉尔曰时中云者变通无滞泛

应曲当之谓也循常而行之固中矣适变而行之亦

中也考礼而行之固中矣从俗而行之亦中也师古

而行之固中矣度今而行之亦中也天下之事不胜

卷一百二十五 第 15b 页 WYG0120-0053d.png

其众而君子汎应无往非中此君子用权之微意非

其众而君子汎应无往非中此君子用权之微意非小人所可得与也小人见君子之时中不执于一往

往窃取其说以肆无穷之欲纵横颠倒无所不为亦

曰吾之所为皆时中也然君子小人则有辨矣君子

大本先立故见于应物者事事中节小人大本先失

其见于行事又安能中节乎此其所以辨也圣人恶

其近似故辨之曰君子中庸小人反中庸君子时中

小人无忌惮也言君子有体斯有用故为中庸小人

卷一百二十五 第 16a 页 WYG0120-0054a.png

体不立而用常差故为反中庸君子发而中节故为

体不立而用常差故为反中庸君子发而中节故为时中小人发而不中节但为无忌惮尔可谓灼见小

人之情状矣使君天下者得是说而通之则辨君子

小人若辨白黑又何知人之难矣

钱塘于氏曰全吾心之中和乃所以为君子之中庸

中和二字子思自吾心体之中庸二字乃自吾夫子

发之无和不能以为庸其实一理也

江陵项氏曰此言君子小人之所由分使修道者知

卷一百二十五 第 16b 页 WYG0120-0054b.png

所避就也时中由时敏时习也戒惧谨独之谓也既

所避就也时中由时敏时习也戒惧谨独之谓也既君子矣又时中焉此圣所以愈圣无忌惮者戒惧谨

独之反也既小人矣又无忌惮焉此愚所以愈愚使

君子而不时中则小人矣使小人而有忌惮则君子

矣君子小人之分无它敬与慢之间耳

仁寿李氏曰曾子曰堂堂乎张也难与并为仁矣子

谓子夏女为君子儒无为小人儒子张子夏亦何至

难与为仁而流为小人之归然师友警教如此其严

卷一百二十五 第 17a 页 WYG0120-0054c.png

盖虑其或过或不及而弗蹈乎中庸则骎骎焉行乎

盖虑其或过或不及而弗蹈乎中庸则骎骎焉行乎小人之涂而不自觉也且此章论中庸始言君子足

矣而遽及小人何也孟子曰道二仁与不仁而已矣

此为仁反此即为不仁又曰欲知舜与蹠之分无他

善与利之间而已矣此为善反此即为利故夫子平

日每以君子小人对言之而子思子首引此言以示

学者之决择盖谓欲为君子者当无一念非中庸一

或反之则此之一念即为小人之念当无一言非中

卷一百二十五 第 17b 页 WYG0120-0054d.png

庸一或反之则此之一言即为小人之言当无一行

庸一或反之则此之一言即为小人之言当无一行非中庸一或反之则为小人之行君子小人如阴阳

昼夜冰炭黑白之殊而其差特在乎中庸向背之间

不偏不倚无过不及之中平常可久之庸一或反之

则虽有绝人之才智盖世之事功被之以小人之名

而不得辞甚可惧也君子之中庸也君子而时中之

义前辈备言之矣物有万殊事有万变所居之位有

高下所遇之时有隆污或出或处或默或语各惟其

卷一百二十五 第 18a 页 WYG0120-0055a.png

时不必同也然有同焉者中也可仕可止可久可速

时不必同也然有同焉者中也可仕可止可久可速各惟其时不执一也然有一焉者中也皆非过也皆

非不及也皆平常可久而非诡异之行也惟其君子

之德而又能时以取中斯所以为君子之中庸小人

之中庸也脱一反字小人者君子之反也无忌惮者

戒谨恐惧之反也君子惟惧乎一出言而异乎中庸

小人则肆意巧言而不知畏也君子惟惧乎一举足

而违乎中庸小人则纵欲妄行而不知畏也惟其不

卷一百二十五 第 18b 页 WYG0120-0055b.png

知畏故曰与中庸相背而驰使其有所忌惮则不至

知畏故曰与中庸相背而驰使其有所忌惮则不至此矣

晋陵钱氏曰仲尼孔子之字也学者尊其师曰子称

仲尼所以别之犹舜典先称舜后称帝也

霅川倪氏曰小人之中庸无反字正义为小人亦自

以为中庸得之矣王肃添反字非也忌者有所疑也

惮者有所畏也人惟有所疑忌故不肯为不善有所

畏惮故不敢为不善小人托中庸以自便借中庸以

卷一百二十五 第 19a 页 WYG0120-0055c.png

文奸曰吾亦中耳我亦庸耳何为不可此之谓无忌

文奸曰吾亦中耳我亦庸耳何为不可此之谓无忌惮也无忌惮与戒谨恐惧相反唯其无忌是以不戒

谨惟其无惮是以不恐惧何谓无忌惮因孔子圣之

时于是借以为说仕于不可仕之时如汉末假儒者

之说以仕于莽朝以干利禄如孟子有言不必信行

不必果之说于是借以自便如乡原之言不顾行行

不顾言作伪欺世故曰无忌惮

建安真氏曰程氏之论时中至矣杨氏因其说而推

卷一百二十五 第 19b 页 WYG0120-0055d.png

明亦有补焉易之道以时义为主如乾之六爻当潜

明亦有补焉易之道以时义为主如乾之六爻当潜而潜中也当潜而见则非中矣当飞而飞中也当飞

而潜则非中矣它卦亦然洪范三德当刚而刚中也

当刚而柔则非中矣推之事事物物莫不皆然此乃

抚世应物之大权然必以致知为本

新定顾氏曰夫君子中庸体道者也纯乎天理不以

人欲参之也小人没于私欲失其本心倡狂妄行是

之谓反中庸然随时制宜不失乎中而后可以为中

卷一百二十五 第 20a 页 WYG0120-0056a.png

庸不然执中无权犹执一也故曰君子之中庸也君

庸不然执中无权犹执一也故曰君子之中庸也君子而时中良心善性天之予我以是则必望我以全

乎是今也私欲横生从耳目之欲是不知有本心也

不知有本心是不知有天命也夫以人而不知有天

其无忌惮孰甚焉斯其所以敢于反中庸也故曰小

人之反中庸也小人而无忌惮也虽然非时中不足

以语中庸然非体中庸之至抑不足以语时中故可

与立也而后可以语权惟艮之止而后动静不失其

卷一百二十五 第 20b 页 WYG0120-0056b.png

时此君子之事也彼小人之无忌惮也惟其愚也所

时此君子之事也彼小人之无忌惮也惟其愚也所谓天理习闻其号非有真见所谓惟天聪明所谓惟

天明畏所谓福善祸淫彼以为天未必切切然也是

以无忌惮而反中庸不知天定斯能胜人人非鬼责

人祸天刑每归于无忌惮反中庸之徒若夫君子在

舜则曰兢业在汤则曰危惧在文王则曰敬忌在孔

子则曰畏天命在曾子则曰战战兢兢夫然故不失

中庸卒之自天佑之吉无不利君子小人之所以终

卷一百二十五 第 21a 页 WYG0120-0056c.png

其异也如此夫

其异也如此夫蔡氏曰君子中庸小人反中庸夫子之言也君子而

时中小人而无忌惮也子思释夫子之言也

子曰中庸其至矣乎民鲜能久矣

郑氏曰鲜罕也言中庸为道至美顾人罕能久行

河南程氏曰中庸天下之至理德合中庸可谓至矣

自世教衰民不兴于行鲜有中庸之德也(一说民鲜/能久行其)

(道/也)

卷一百二十五 第 21b 页 WYG0120-0056d.png

蓝田吕氏曰人莫不能中庸鲜能久而已久则为贤

蓝田吕氏曰人莫不能中庸鲜能久而已久则为贤人不息则为圣人 一本云中庸者天下之所共知

天下之所共行犹寒而衣饥而食渴而饮不可须臾

离也众人之情厌常而喜新质薄而气弱虽知不可

离而亦不能久也唯君子之学自明而诚明而未至

乎诚虽心悦而不去然知不可不思行不可不勉在

思勉之分而气不能无衰志不能无懈故有日月至

焉者有三月不违者皆德之不可久者若至乎诚则

卷一百二十五 第 22a 页 WYG0120-0057a.png

不思不勉至于常久而不息非圣人其孰能之

不思不勉至于常久而不息非圣人其孰能之建安游氏曰德至于中庸则全之尽之不可以有加

矣故曰其至矣乎舜之为大知则用此道而至也颜

渊之为贤则择此道而求其至也若舜之为大孝武

王周公之为达孝则由此道而成名也子路问强则

将进此道而已哀公问政则将行此道而已自修身

以至怀诸侯皆出于此道不其至矣乎然非至诚无

息者不足以体此非自强不息者不能以致此故久

卷一百二十五 第 22b 页 WYG0120-0057b.png

于其道者鲜矣

于其道者鲜矣上蔡谢氏曰中不可过是以谓之至德过可为也中

不可为是以民鲜能久矣

河东侯氏曰民不能识中故鲜能久若识得中则手

动足履无非中者故能久易之恒曰君子立不易方

恒久也圣人得中故能常久而不易

延平杨氏曰道止于中而己过之则为过未至则为

不及故唯中庸为至又曰至所谓极也极犹屋之极

卷一百二十五 第 23a 页 WYG0120-0057c.png

所处则至矣下是为不及上焉则为过或者曰高明

所处则至矣下是为不及上焉则为过或者曰高明所以处己中庸所以处人如此则是圣贤所以自待

者常过而以其所贱者事君亲也而可乎然则如之

何曰高明即中庸也高明即中庸之体中庸者高明

之用耳高明亦犹所谓至也

新安朱氏日过则失中不及则未至故唯中庸之德

为至然亦人所同得初无难事但世教衰民不兴行

故鲜能之今已久矣论语无能字 或问民鲜能久

卷一百二十五 第 23b 页 WYG0120-0057d.png

或以谓民鲜久于中庸之德而以下文不能期月守

或以谓民鲜久于中庸之德而以下文不能期月守者證之何如曰不然此章方承上章小人反中庸之

意而泛论之未遽及夫不能久也下章自能择中庸

者言之乃可责其不能久耳两章各自发明一义不

当遽以彼而證此也且论语无能字而所谓矣者又

已然之辞故程子释之以为民鲜有此中庸之德则

其与不能期月守者不同文义益明白矣曰此书非

一时之言也章之先后又安得有次序乎曰言之固

卷一百二十五 第 24a 页 WYG0120-0058a.png

无序矣子思取之而著于此则其次第行列决有意

无序矣子思取之而著于此则其次第行列决有意谓不应杂置而错陈之也故凡此书之例皆文断而

意属读者先因其文之所断以求本章之说徐次其

意之所属以考相承之序则有以各尽其一章之意

而不失夫全篇之旨然程子亦有久行之说则疑出

于门人之所记盖不能无差缪而自世教衰之一条

乃论语解而夫子之手笔也诸家之说固皆不察乎

此然吕氏所谓厌常喜新质薄气弱者则有以切中

卷一百二十五 第 24b 页 WYG0120-0058b.png

学者不能固守之病读者合诸期月之章而自省焉

学者不能固守之病读者合诸期月之章而自省焉则亦足以有警矣侯氏所谓民不识中故鲜能久若

识得中则手动足履皆有自然之中而不可离则庶

几耳

临川王氏曰孔子叹此中庸为德之至而当时之人

鲜能久之语亦曰中庸之德至矣乎民鲜久矣盖孔

氏重伤政化已绝天下之人执乎一偏中庸之道所

以不能行也

卷一百二十五 第 25a 页 WYG0120-0058c.png

吴兴沈氏曰世之说者曰过非中也不及亦非中介

吴兴沈氏曰世之说者曰过非中也不及亦非中介乎过不及之间者中也予曰不然过固非中过而得

其至焉过亦中也不及固非中不及而得其至焉不

及亦中也譬如天壤之间洛为中地自燕而望洛则

燕自有中而洛为偏矣自越而望洛则越自有中而

洛亦偏矣推而至于天地事物之间莫不有至当之

处初无过不及之分也夫是之谓中庸其至矣乎至

之为义天理之自然人为之不可加损真理浑然间

卷一百二十五 第 25b 页 WYG0120-0058d.png

不容发者是也非夫固聪明圣知达天德者其孰能

不容发者是也非夫固聪明圣知达天德者其孰能知之此民鲜能者亦已久矣卒篇之诗曰德輶如毛

毛犹有伦上天之载无声无臭至矣即是说也

四明沈氏曰至非极至之至甚难言也过非至不及

亦非至箭锋相遭于毫芒杪忽之微用意以为之不

可无意以为之亦不可百姓日用而不知者安能久

此哉

晋陵钱氏曰至犹极也民亦人也中庸之德乃理之

卷一百二十五 第 26a 页 WYG0120-0059a.png

至极而人鲜能之如此者久矣叹道之废也诗云周

至极而人鲜能之如此者久矣叹道之废也诗云周道如砥其直如矢君子所履小人所视眷言顾之潸

焉出涕亦此意

仁寿李氏曰中庸之为至何也理之极而不可加之

谓至譬如立乎天下之中自东而西者至乎此而止

自南而北者至乎此而止凡未至乎此与既至乎此

而又过焉者皆偏也天之生物固莫不有当然之则

非人之私知所能益损乎其间大学言止于至善意

卷一百二十五 第 26b 页 WYG0120-0059b.png

亦同此然所谓至者初非穷高极远之事不过君之

亦同此然所谓至者初非穷高极远之事不过君之仁臣之敬子之孝父之慈与国人交之信如此之类

而已但世教既衰民鲜能之其来已久夫有周之末

先王之迹未远圣人犹有久矣之叹况后圣人又千

数百年者乎虽然自物则言之则过与不及皆不可

以言至自末世言之则过乎则者少不及乎则者多

学者试以事君之敬事父之孝与人交之信反已而

自省焉则其至与否可见矣

卷一百二十五 第 27a 页 WYG0120-0059c.png

广安游氏曰学而至于中庸人以为中和庸常而易

广安游氏曰学而至于中庸人以为中和庸常而易能也然非盛德不能至此所谓盛德者如谦也冲也

勤也晦也谨也广也大也博也正也中也察也精也

微也如此数字须博学之明辨之审思之力行之些

子工夫不到便有差德有盛于此乎

新定顾氏曰民之为言指众人也孟子曰庶民去之

君子存之中庸者人心固有之理论天下之理无以

尚之故曰其至矣乎天下之人均有是心均有是理

卷一百二十五 第 27b 页 WYG0120-0059d.png

厥初浑然与生俱生而何不能久之有惟夫利欲汨

厥初浑然与生俱生而何不能久之有惟夫利欲汨之则能暂而不能久耳然人之不能久于中庸天下

皆是也不言民不能久而曰民鲜能久此圣人不以

薄待人之意诗曰民鲜克举之语曰盖有之矣我未

之见也皆此意也

江陵项氏曰民鲜能久矣言人之不能知不能行也

下曰道之不行言非不能行由于不能知也又曰道

之不明言非不能知由于不能行也

卷一百二十五 第 28a 页 WYG0120-0060a.png

子曰道之不行也我知之矣知者过之愚者不及也道

子曰道之不行也我知之矣知者过之愚者不及也道之不明也我知之矣贤者过之不肖者不及也人莫不

饮食也鲜能知味也

郑氏曰过与不及使道不行唯礼能为之中

孔氏曰道之不行为易故智者过之愚者不及道之

不明为难故贤者过之不肖者不及变知为贤变愚

为不肖是贤胜于知不肖胜于愚也饮食易也知味

难也师旷别薪张华辨鲊符朗食鸡知栖半露食鹅

卷一百二十五 第 28b 页 WYG0120-0060b.png

知其黑白是谓知味

知其黑白是谓知味河南程氏曰刘元城问明道行状云昔之惑人也乘

其迷暗今之入人也因其高明既曰高明又何惑乎

程先生曰今之学释氏者往往皆高明之人所谓知

者过之也然此非中庸所谓极高明故知者过之若

是圣人之知岂更有过(伊川/) 又曰圣人与理为一

故无过无不及中而已矣其他皆以心处这过道理

故贤者常失之过不肖常失之不及

卷一百二十五 第 29a 页 WYG0120-0060c.png

蓝田吕氏曰诸子百家异端殊技其设心非不欲义

蓝田吕氏曰诸子百家异端殊技其设心非不欲义理之当然卒不可以入尧舜之道者所知有过不及

之害也疏明旷达以中为不足守出于天地范围之

中沦于虚无寂寞之境穷高极深要之无所用于世

此过之之害也蔽蒙固滞不知所以为中泥于形名

度数之末节徇于耳目闻见之所及不能体天地之

化达君子之时中此不及之害也二者所知一过一

不及天下欲蹈乎中庸而无所归此道之所以不行

卷一百二十五 第 29b 页 WYG0120-0060d.png

也贤者常处其厚不肖者常处其薄曾子执亲之丧

也贤者常处其厚不肖者常处其薄曾子执亲之丧水浆不入口者七日高柴泣血三年未尝见齿虽本

于厚而灭性伤生无义以节之也宰予以三年之丧

为己久食稻衣锦而自以为安墨子之治丧也以薄

为其道既本于薄及徇生逐末不免于恩以厚之也

二者所行一过一不及天下欲择乎中庸而不得此

道之所以不明也知之不中习矣而不察者也行之

不中行矣而不著者也是知饮食而不知味者也

卷一百二十五 第 30a 页 WYG0120-0061a.png

又曰此章言失中之害必知其所以然然后道行必

又曰此章言失中之害必知其所以然然后道行必可常行然后道明知之过无徵而不适用不及则卑

陋不足为是取不行之道也行之过不与众共不及

则无以异于众是不明之因也行之不著习矣不察

是亦饮食而不知味者如此而望道之行难矣夫

延平杨氏曰极高明而不知中庸之为至则道不行

知者过之也尊德性而已不道问学则道之不明贤

者过之也夫道不为尧桀而存亡虽不行不明于天

卷一百二十五 第 30b 页 WYG0120-0061b.png

下常自若也人日用而不知耳犹之莫不饮食而鲜

下常自若也人日用而不知耳犹之莫不饮食而鲜知味也 又曰若佛氏之寂灭庄生之荒唐绝类离

伦不足以经世道之所以不行也此知者过之也若

杨氏之为我墨氏之兼爱过乎仁义者也而卒至于

塞路道之所以不明也此贤者过之也自知愚贤不

肖言之则贤知宜愈矣至其妨于道则过犹不及也

又曰圣人人伦之至也岂有异于人乎哉尧舜之

道曰孝弟不过行止疾徐之间而已皆人所日用而

卷一百二十五 第 31a 页 WYG0120-0061c.png

昧者不知也夏葛而冬裘渴饮而饥食日出而作晦

昧者不知也夏葛而冬裘渴饮而饥食日出而作晦而息无非道者譬之莫不饮食而知味者鲜矣

建安游氏曰知出于知性然后可与有行知者过之

非知性也故知之过而行之不至也已则不行其能

行于天下乎若邹衍之谈天公孙龙之诡辨是知之

过也愚者又不足以与此此道之所以不行也行出

于循理然后可与有明贤者过之非循理也故行之

过而知之不至也已则不知其能明于天下乎若杨

卷一百二十五 第 31b 页 WYG0120-0061d.png

氏为我墨氏兼爱是行之过也不肖者又不足以与

氏为我墨氏兼爱是行之过也不肖者又不足以与此此道之所以不明也道不违物存乎人者日用而

不知耳故以饮食况之饮食而知味非自外得也亦

反诸身以自得之而已夫行道必自致知始使知道

如知味是道其忧不行乎今也鲜能知味此道之所

以不行也

河东侯氏曰知非仁知之知如白圭治水之知贤非

贤哲之贤如博奕犹贤乎已之贤若引佛庄之学为

卷一百二十五 第 32a 页 WYG0120-0062a.png

知耶彼内则无父外则无君君臣父子且不能知谓

知耶彼内则无父外则无君君臣父子且不能知谓之知可乎若以杨墨为贤彼皆学仁学义而过之者

过于仁则为不仁过于义则为不义不及亦如之不

仁不义禽兽也谓之贤可乎此皆不可谓之贤知者

也子思乃曰过不及云者参差毫发之间不得中道

如师也过由也兼人求也退商也不及如此而已故

曰知者贤者过之愚者不肖者不及也是道也若不

约之以礼则杨墨佛庄之弊可驯致焉故易曰差之

卷一百二十五 第 32b 页 WYG0120-0062b.png

毫釐缪以千里此之谓也孔门之学圣人者唯颜子

毫釐缪以千里此之谓也孔门之学圣人者唯颜子能知之然以颜渊之学始则钻仰高坚之若不可入

次则瞻忽前后之若不可及及其进也则曰博我以

文约我以礼如可力致者竭其才以求之则又见卓

尔独立从容中道神疲力乏虽欲从之末由也已噫

颜渊其真知味者乎不然何叹中道之难也如此后

之学者或以穿凿为知或以谬悠为贤终不可入尧

舜之道此道之所以不明不行也故曰人莫不饮食

卷一百二十五 第 33a 页 WYG0120-0062c.png

也鲜能知味犹曰人莫不学也鲜能知道云尔若以

也鲜能知味犹曰人莫不学也鲜能知道云尔若以佛庄之学可乱我道彼之为道绝类离伦章章然与

我道为戾不待较而知其为非也稍自爱者不由也

恶能乱吾道而不行哉孔子之所谓不明不行云者

以其似是而非如世儒之学同是尧舜同非桀纣同

尊孔子同称为儒其说足以惑人而终不可以入道

自期于贤知而人亦贤知之语道则与道为二讲说

则立说支离其入人也因人之高明使学者醉中生

卷一百二十五 第 33b 页 WYG0120-0062d.png

梦中死终不自觉此道之所以不明不行盖谓此也

梦中死终不自觉此道之所以不明不行盖谓此也新安朱氏曰此第四章道者天理之当然中而已矣

知愚贤不肖之过不及则生禀之异而失其中也知

者知之过既以道为不足行愚者不及知又不知所

以行此道之所以常不行也贤者行之过既以道为

不足知不肖者不及行又不求所以知此道之所以

常不明也人莫不饮食鲜能知味言道不可离人自

不察是以有过不及之弊 或问此其言道之不行

卷一百二十五 第 34a 页 WYG0120-0063a.png

不明何也曰此亦承上章民鲜能久矣之意矣曰知

不明何也曰此亦承上章民鲜能久矣之意矣曰知愚之过不及宜若道之所以不明也贤不肖之过不

及宜若道之所以不行也今其互言之何也曰测度

深微揣摩事变能知君子之所不必知者知者之过

乎中也昏昧蹇浅不能知君子之所当知者愚者之

不及乎中也知之过者既唯知是务而以道为不足

行愚者又不知所以行也此道之所以不行也刻意

尚行惊世骇俗能行君子之所不必行者贤者之过

卷一百二十五 第 34b 页 WYG0120-0063b.png

乎中也卑污苟贱不能行君子之所当行者不肖者

乎中也卑污苟贱不能行君子之所当行者不肖者之不及乎中也贤之过者既唯行是务而以道为不

足知不肖者又不求所以知也此道之所以不明也

然道之所谓中者是乃天命人心之正当然不易之

理固不外乎人生日用之间特行而不著习而不察

是以不知其至而失之耳故曰人莫不饮食也鲜能

知味也知味之正则必嗜之而不厌矣知道之中则

必守之而不失矣

卷一百二十五 第 35a 页 WYG0120-0063c.png

临川王氏曰中庸之道不行不明于世者孔子言我

临川王氏曰中庸之道不行不明于世者孔子言我固知其然矣当孔子之时治化已绝处士横议各信

一偏之见是故知贤者止知用心之切求过于道中

庸之理所以不明不行夫知者知其行道于世使愚

者皆可企及贤者谓不行道于世则当明之于己而

使不肖者皆可以法效若舜之知可谓能行也颜回

之择善可谓能明也愚不肖者固可以勉而行中庸

之道矣今因其知与贤者求过于道是以望道而不

卷一百二十五 第 35b 页 WYG0120-0063d.png

可企及所以圣人于此深责其知与贤者之过而非

可企及所以圣人于此深责其知与贤者之过而非愚不肖之罪若伯夷柳下惠之徒皆非中道故孟子

但言其圣人清和之一节耳人孰不饮食也然鲜能

知正味如酸咸辛苦之类皆得其中和可也人莫不

欲行道也鲜能知中和之理反弃圣道而务为异行

孔子所以叹之也

延平周氏曰知愚言其性知则知道者也愚则不知

道者也贤不肖言其行贤则行道者也不肖则不能

卷一百二十五 第 36a 页 WYG0120-0064a.png

行道者也故于道之不行而言知与愚者以其知之

行道者也故于道之不行而言知与愚者以其知之过而不知之不及也于道之不明而言贤与不肖者

以其行之过而不行之不及也人非饮食无以生而

非道亦无以生然人莫不资于饮食而鲜能知其味

犹莫不资于道而鲜能知其趣故易曰百姓日用而

不知孟子曰终身由之而不知其道者众也

海陵胡氏曰道之不行以知愚言之道之不明以贤

不肖言之者知者有知之谓也贤者道艺德行之总

卷一百二十五 第 36b 页 WYG0120-0064b.png

称行其道凡有知之人皆能之也明其道非大才大

称行其道凡有知之人皆能之也明其道非大才大德之人则不可也故或言贤或言知者各系其轻重

而言也愚与不肖对贤知言之因以别其名肖者似

也本有贤人之质但以不能遵履贤人之业故曰不

肖以此言之道之不行重于道之不明何哉道之不

行尚有能明之者但不能行耳道之不明是世无人

能明之则大中之道几乎绝矣

严陵方氏曰学记虽有嘉殽弗食不知其旨也虽有

卷一百二十五 第 37a 页 WYG0120-0064c.png

至道弗学不知其善也此以味况知道宜矣

至道弗学不知其善也此以味况知道宜矣山阴陆氏曰知愚才也贤不肖行也道之不行以知

之不察道之不明以行之不著苟知味矣不应不及

亦不应过也

延平黄氏曰知者过之故夫妇之愚不可以与知此

所谓愚者不及也贤者过之故夫妇之不肖不可以

能行此所谓不肖者不及也智者行之然后愚者得

以知焉贤者明之然后不肖者得以行焉

卷一百二十五 第 37b 页 WYG0120-0064d.png

莆阳林氏曰不必分知愚贤不肖之辨但圣人欲发

莆阳林氏曰不必分知愚贤不肖之辨但圣人欲发挥其言而作中庸者只欲辞达故再言之不行不明

初无差别

范阳张氏曰知味者当优游涵泳于不睹不闻之时

可也

永嘉薛氏曰所贵乎知者为其能有择也所贵乎贤

者为其能有见也人之望也所赖以先民也愚者固

不及矣知者又过中道道何从而行乎不肖固不及

卷一百二十五 第 38a 页 WYG0120-0065a.png

者贤者又过中道道何从而明乎孔子兴道不行之

者贤者又过中道道何从而明乎孔子兴道不行之叹盖叹贤而知者过犹不及君子小人之间不能以

寸饮食而知其味之正斯无嗜好之僻也毋偏毋颇

则近道矣

兼山郭氏曰昔舜之命禹曰人心惟危道心惟微惟

精惟一允执厥中盖言天下无二道万化无二理要

之一而已矣自其上者观之则谓之知自其下者观

之则谓之愚知者过之愚者不及其于失道均矣惟

卷一百二十五 第 38b 页 WYG0120-0065b.png

其失道所以不能行道此道所以不行也自其力行

其失道所以不能行道此道所以不行也自其力行者言之谓之贤自其自弃者言之谓之不肖贤者过

之不肖者不及其于失道均也惟其失道所以不能

明道此道所以不明也二者不知所谓惟精惟一允

执厥中者也是犹饮食人之常而不能知天下之正

味也易牙之于味得其所同曾晢之于羊枣得其所

独为道者弃其所同徇其所独此孔子所以叹道之

不行也

卷一百二十五 第 39a 页 WYG0120-0065c.png

晏氏曰知愚之过不及宜曰道之不明贤不肖之过

晏氏曰知愚之过不及宜曰道之不明贤不肖之过不及宜曰道之不行今乃反言之者何哉盖知者专

于明道或怠于行道贤者专于行道或忽于明道故

尔书曰非知之艰行之惟艰盖不能知味者以喻不

能知道也道既不能知安能行道乎

高要谭氏曰知者贤者视愚不肖固为有间然不识

大本所在而求之或过则与不及均矣此中庸所以

不明不行也饮食者众知味者鲜道之精微非言语

卷一百二十五 第 39b 页 WYG0120-0065d.png

笔墨之所能形容者其犹味欤此则全在精思默识

笔墨之所能形容者其犹味欤此则全在精思默识之功不加此功终不能知味也由其知味者鲜故能

久者亦鲜

霅川倪氏曰子思以过与不及皆非中道是以至于

不明不行而贵于修道也知固胜愚贤固胜不肖若

以中道论之则皆为未至知味不必如正义所引师

旷张华符朗之知味但人于饮食苟知其味之旨自

然嗜之犹学者于中庸之道苟能含咀而知其味则

卷一百二十五 第 40a 页 WYG0120-0066a.png

理义之悦我心犹刍豢之悦我口自不能已也

理义之悦我心犹刍豢之悦我口自不能已也新定顾氏曰道之不行由知者过而愚者不及此知

之不至则不能行也夫知者才识有馀愚者才识不

足自其未学而言之知者知其所知而非圣人之所

谓知也彼其执荒唐缪悠之说以为信主离世异俗

之论以为高自圣人言之则过乎中庸矣若夫愚者

本其资禀之凡陋安于耳目之濡染闻所谓广大配

地高明配天悠久无疆则惊骇疑沮或且以为不然

卷一百二十五 第 40b 页 WYG0120-0066b.png

自圣人言之则不及乎中庸矣夫行本于知者也彼

自圣人言之则不及乎中庸矣夫行本于知者也彼其知之差如此何望其能行乎故曰道之不行也我

知之矣知者过之愚者不及也道之不明由贤者过

而不肖者不及此行之不至则不能知也夫贤者淳

笃不肖者轻浮自其未学而言之由其资禀而推之

行事贤者每过于厚不肖者每流于薄皆非中庸也

彼既过于厚则其念虑惟知厚之趣耳岂复知中庸

彼既流于薄则其念虑惟知薄之趣耳又岂复知有

卷一百二十五 第 41a 页 WYG0120-0066c.png

中庸故曰道之不明也我知之矣贤者过之不肖者

中庸故曰道之不明也我知之矣贤者过之不肖者不及也呜呼天下之理知则必行行则必知二者常

相待也然使学者苟未能知苟未能行而愿学焉其

当先从事于知乎抑当先从事于行乎今夫水人知

其能溺火人知其能焚人之不蹈于水火者则以其

知之明耳人之知道而能若此其有不行之者乎孟

子曰始条理者知之事也又曰不明乎善不诚其身

矣言知之在所先也夫子欲发明是义故曰人莫不

卷一百二十五 第 41b 页 WYG0120-0066d.png

饮食也鲜能知味也而继之曰道其不行矣夫夫人

饮食也鲜能知味也而继之曰道其不行矣夫夫人孰不饮食而知味者鲜盖必若易牙而后名为知味

耳人之于德莫难于知观圣人他日言民可使由之

不可使知之又言知德者鲜矣则可以见矣不知乎

德则不知善之不可不为不知恶之必不可为况望

其惟中庸之行乎虽然行之待于知固也而前复言

知待于行何欤盖知其大体则必惟道之是行而理

之闳远微妙事之纤悉委曲容有未尽知者迨其行

卷一百二十五 第 42a 页 WYG0120-0067a.png

之久则所造愈深所见益明此知之所以有待于行

之久则所造愈深所见益明此知之所以有待于行也

晋陵钱氏曰行当为明明当为行文互差智者贤者

对愚不肖言之非大智大贤也或过或不及患在不

知犹饮食而不知味不知则不明不明则不行故下

云道其不行矣夫

蔡氏曰言有达德而不能备者也不行者失于仁不

明者失于智饮食鲜能知味者失于勇 又曰人之

卷一百二十五 第 42b 页 WYG0120-0067b.png

所以不能中庸之道者由其德不备也智者贤者既

所以不能中庸之道者由其德不备也智者贤者既偏于志仁而愚者不肖者又昧于知仁此所以或过

或不及而不行不明也然道之在人如饮食之不可

废苟知其味之正则必嗜之而不厌矣 又曰言达

德而极乎道者欲知本非用不行不明所以当推之

用也言达道而及乎德者欲知用由本可知可行所

以当反乎本也

象山陆氏曰愚不肖者不及焉则蔽于物欲而失其

卷一百二十五 第 43a 页 WYG0120-0067c.png

本心贤者知者过之则蔽于意见而失其本心故易

本心贤者知者过之则蔽于意见而失其本心故易大传曰仁者见之谓之仁知者见之谓之知百姓日

用而不知故君子之道鲜矣徇物欲者既驰而不知

止徇意见者又驰而不知止故道在近而求之远道

在易而求之难 又曰若愚不肖之不及固未得其

正贤者知者过之亦未得其正溺于声色货利狃于

谲诈奸宄梏于末节细行流于高论浮说其知愚贤

不肖固有间矣若是心之未得其正蔽于其私而使

卷一百二十五 第 43b 页 WYG0120-0067d.png

此道为之不明不行则其为病一也周道之衰文貌

此道为之不明不行则其为病一也周道之衰文貌日胜良心正理日就芜没其为吾道

货利而已哉杨墨皆当世之英人所称贤孟子之所

排斥拒绝者其为力劳于斥仪衍辈多矣所自许以

承三圣者盖在杨墨而不在衍仪也

子曰道其不行矣夫

郑氏曰闵无明君教之

新安朱氏曰由不明故不行此第五章承上章而举

卷一百二十五 第 44a 页 WYG0120-0068a.png

其不行之端以起下章之意

其不行之端以起下章之意江陵项氏曰人莫不饮食也鲜能知味也子曰道其

不行矣夫此复自知言之人谁不行惟其不知则不

能以实行也下引舜之大知犹曰古之人有能知者

大舜也又曰人皆曰予知以下此复自言行之人谁

不知惟其不行则不能以真知也下引回之为人犹

曰古之人有能之者颜子是也

子曰舜其大知也与舜好问而好察迩言隐恶而扬善

卷一百二十五 第 44b 页 WYG0120-0068b.png

执其两端用其中于民其斯以为舜乎

执其两端用其中于民其斯以为舜乎郑氏曰迩近也两端过与不及也用其中于民贤与

不肖皆能行之也

孔氏曰此一经明舜能行中庸之行先察近言而后

至于中庸也端谓头绪执持愚知两端用其中道于

民愚知俱能行之

河南程氏曰执犹今之所谓执持使不得行也舜执

持过不及使民不得行而用其中使民行之也又问

卷一百二十五 第 45a 页 WYG0120-0068c.png

此执与汤执中如何曰执只是一个执舜执两端是

此执与汤执中如何曰执只是一个执舜执两端是执持而不用汤执中而不失将以用之也若子莫执

中却是子莫见杨墨过不及二者之间执之却不知

有当摩顶放踵利天下时当拔一毛利天下不为时

执中而不变通与执一无异

横渠张氏曰今人所以不及古人之因此非难悟设

此语者盖欲学者存意之不忘庶游心寖熟有一日

脱然如大寐之得醒耳舜之心未尝去道故好察迩

卷一百二十五 第 45b 页 WYG0120-0068d.png

言昧者日用不知口诵圣言而不知察况迩言一择

言昧者日用不知口诵圣言而不知察况迩言一择则弃犹草芥之不足珍也试更思此说推舜与昧者

之分寐与醒之所以异无忽鄙言之迩也 又曰只

是要博学学愈博则义愈精微舜好问好察迩言皆

所以尽精微也

蓝田吕氏曰舜之知所以为大者乐取于人以为善

而已好问而好察迩言隐恶而扬善皆乐取诸人者

也两端过与不及也执其两端乃所以用其时中犹

卷一百二十五 第 46a 页 WYG0120-0069a.png

持权衡而称物轻重皆得其平故舜之所以为舜取

持权衡而称物轻重皆得其平故舜之所以为舜取诸人用诸民皆以能执两端不失中也 一本云好

问则无知愚无贤不肖无贵贱无长幼皆在所问好

察迩言者流俗之谚野人之语皆在所察广问合乎

众议者也迩言出于无心者也虽未尽合于理义而

理义存焉其恶者隐而不取其善者举而从之此与

人同之道也

延平杨氏曰道之不行知者过之也故舜以大知之

卷一百二十五 第 46b 页 WYG0120-0069b.png

事明之舜好问而好察迩言取诸人以为善也隐恶

事明之舜好问而好察迩言取诸人以为善也隐恶而扬善与人为善也取诸人以为善人必以善告之

与人为善人必以善归之皆非小智自私之所能为

也执其两端所以权轻重而取中也由是而用于民

虽愚者可及矣此舜之所以为大而道之所以行也

建安游氏曰好问而好察迩言求之近也隐恶而扬

善取之易也此好善优于天下而为知大矣立天之

道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之道曰仁与

卷一百二十五 第 47a 页 WYG0120-0069c.png

义夫道一而已其立于天下则有两端故君子有刚

义夫道一而已其立于天下则有两端故君子有刚克焉执其义之端也有柔克焉执其仁之端也执其

两端而用之以时中此九德所以有常而三德所以

用人也以先觉觉后觉以中养不中此舜之所以为

舜也其斯以为舜则绝学无为也

河东侯氏曰舜所以为大知者以其好问而好察迩

言也好问则不蔽不蔽则明察迩言则不惑不惑则

聪既聪且明所以能执过不及之两端而不由用其

卷一百二十五 第 47b 页 WYG0120-0069d.png

中于民也隐恶者隐其过不及也扬善者用其中也

中于民也隐恶者隐其过不及也扬善者用其中也舜大圣人也何待问察而后能用中乎如曰舜圣人

也犹问察以济其中小知自私苟贤自任其可不学

而自蔽乎唯舜能之故曰大知又曰其斯以为舜乎

新安朱氏曰此第六章舜之所以为大知者以其不

自用而取诸人也迩言者浅近之言犹必察焉则无

遗善可知然于其言之未善者则隐而不宣其善者

则播而不匿其广大光明又如此则人孰不乐告以

卷一百二十五 第 48a 页 WYG0120-0070a.png

善哉两端谓众论不同之极致盖凡物皆有两端如

善哉两端谓众论不同之极致盖凡物皆有两端如大小厚薄之类于善之中又执其两端而量度以取

中然后用之则其择之审而行之至矣然非在我之

权度精切不差何以与此此知之所以无过不及而

道之所以行也 或问此其称舜之大知何也曰此

亦承上章之意言如舜之知而不过则道之所以行

也盖不自恃其聪明而乐取诸人者如此则非知者

之过矣又能执两端而用其中则非愚者之不及矣

卷一百二十五 第 48b 页 WYG0120-0070b.png

此舜之知所以为大而非他人所可及也两端之说

此舜之知所以为大而非他人所可及也两端之说吕杨为优程子以为执持过不及之两端使民不得

行则恐非文意矣盖当众论不同之际未知其孰为

过孰为不及而孰为中也盖必兼总众说以执其不

同之极处而求其义理之至当然后有以知夫无过

不及之在此而在所当行若其未然则又安能先识

彼两端者为过不及而不可行哉 又语录曰舜本

自知又能合天下之知为一人之知而不自用其知

卷一百二十五 第 49a 页 WYG0120-0070c.png

此其知之所以愈大若愚者既愚矣又不能求人之

此其知之所以愈大若愚者既愚矣又不能求人之知而自任其愚此其所以愈愚 又问回择乎中庸

舜分上莫不须择否曰好问好察执其两端岂不是

择见诸友好论等级不消得且如说圣人生知安行

只是行得觉容易如千里马也是四脚行驽马也是

四脚行不成说道千里马脚都不动会到千里即是

他行觉快而今且学他如何动脚

长乐刘氏曰夫知出乎性凡人之所有而舜则谓之

卷一百二十五 第 49b 页 WYG0120-0070d.png

大知者以其非止于生知而又聚天下之知以广其

大知者以其非止于生知而又聚天下之知以广其明采天下之视以增其哲揽天下之聪以滋其谋故

曰辟四门明四目达四聪也是能兴天下之大利弭

天下之大害立天下之大法建天下之大中此其所

以为大也

严陵方氏曰庄子曰不同同之之谓大又曰江河合

水而为大舜好问好察迩言则能合众知而与人同

矣此所以为大知也言有远近近者察之远者可知

卷一百二十五 第 50a 页 WYG0120-0071a.png

矣言有善恶恶者不隐则适足以为言者之愧善者

矣言有善恶恶者不隐则适足以为言者之愧善者不扬则不足以为言者之劝知之大又见乎此凡物

之立必有两端苟执其一非过也则不及矣唯两端

俱执故不及不敢不勉有馀不敢尽而能用中于民

也舜之所以为舜者特此数端而已故曰其斯以为

舜乎

山阴陆氏曰大孝行也大知知也孟子曰自耕稼陶

渔以至为帝无非取诸人者然则惟迩言是听诗何

卷一百二十五 第 50b 页 WYG0120-0071b.png

以刺均迩言也而一以为舜一以为幽王者其在听

以刺均迩言也而一以为舜一以为幽王者其在听察之间欤不言所以非所以为舜也据盖曰文王之

所以为文也

海陵胡氏曰舜有大知乐与人同为善故好问于人

又好察迩近之言有恶不隐则人怀畏忌之心迩言

不来矣有善不举则人不知劝故恶则隐之善则扬

之所以来群言而通下情也又执过与不及两端之

事用大中之道于民使贤知则俯而就愚不肖则企

卷一百二十五 第 51a 页 WYG0120-0071c.png

而及也

而及也永嘉薛氏曰所恶于知者为凿也舜好问而好察迩

言盖未始自用而亦不轻信之也迩言犹察况其远

者乎天下之事未有无二端者好问而察迩言遏恶

而扬善此执两端而用其中之道也欲求中而二端

之弃吾见其执一而非中也

嵩山晁氏曰舜之所以为舜者中庸也明诚两尽而

道教行也

卷一百二十五 第 51b 页 WYG0120-0071d.png

莆阳郑氏曰自用则小集众人之知以为知则大问

莆阳郑氏曰自用则小集众人之知以为知则大问也察也皆集众知也狂夫之言刍荛之论皆有至理

圣人不以其近而易之善察言者也舜乐取诸人以

为善人之善犹己之善故善则必扬之人之恶犹己

之恶故恶则必隐之恕心所发有自然也天下事端

势必两立有轻必有重有刚必有柔有宽必有猛有

亲必有疏各欲适当偏于此则过偏于彼则不及手

持权衡所以酌轻重之中心持万事犹手持权衡也

卷一百二十五 第 52a 页 WYG0120-0072a.png

然则两端各有中此舜所以执之而用之于民也

然则两端各有中此舜所以执之而用之于民也兼山郭氏曰极目力之所视而为明极耳力之所听

而为聪其为聪明也殆矣故圣人兼天下之聪而为

聪用天下之明而为明此大舜所以为大知也好问

好察迩言隐恶扬善盖言取诸人者如是也执其两

端用其中于民盖言用诸人者如是也好问则不蔽

于心好察迩言则不蔽于物隐恶扬善所以与物亲

而无弃物也执者去之之谓舜所以治人其纳民于

卷一百二十五 第 52b 页 WYG0120-0072b.png

大中之道莫不皆然

大中之道莫不皆然广安游氏曰学不厌智也好问则所谓学不厌也所

以为大知以此迩言左右亲近之言也化自上而下

自近而远远者之化于善近者之教也近者之明于

善上之人辨之之详也当舜之时左右所亲近者非

禹皋陶之徒则共驩之党也其君臣吁俞都咈之际

相与论道有善焉有恶焉此不可以不辩也舜辩其

善者行之而日彰日彰则扬所谓扬善也其不善者

卷一百二十五 第 53a 页 WYG0120-0072c.png

屏之屏之而日消日消则隐所谓隐恶也又知所以

屏之屏之而日消日消则隐所谓隐恶也又知所以为过不及之故谨守其中用之于民此所谓致中和

之道也

高要谭氏曰道之不行患在知者过之使知者皆如

舜之用中则无恶于知矣义理之言不必高远合于

人情而易知切于事宜而易行语无藻饰而意己独

至此舜所以尤好察此也若不加察则往往以为浅

近而弃之矣凡为恶己熟善心已绝者此真恶人也

卷一百二十五 第 53b 页 WYG0120-0072d.png

是无复一善可录弃之可也诛之可也若为恶未熟

是无复一善可录弃之可也诛之可也若为恶未熟善心未绝者非真恶人也犹有一言可称圣人不忍

诛弃隐其恶扬其善也圣人以公恕待天下唯恐人

之无善可称也设有一善可称虽素常为恶圣人犹

为之隐也执其两端用其中于民何也此舜时中也

是天理也如此亦中如彼亦中是谓时中时乎如此

时乎如彼是谓两端执两端即允执厥中之谓也此

执两端尔谓之允执厥中何也曰两端用中之准则

卷一百二十五 第 54a 页 WYG0120-0073a.png

也执两端乃圣人权轻重之微意乃所以用其中于

也执两端乃圣人权轻重之微意乃所以用其中于民也执中贵知权执中无权犹执一也中道之不行

患在执一而不知变是以执两端执两端则变通不

穷泛应曲当亦如仲尼之无可无不可也圣人之行

事至于无可无不可则中之为用博矣故可以损则

损可以益则益而礼得其中矣可以刚则刚可以柔

则柔而政得其中矣可以因则因可以革则革而为

国之法得其中矣推此类行之将无适而非中中之

卷一百二十五 第 54b 页 WYG0120-0073b.png

用岂有既乎

用岂有既乎永康陈氏曰古之知道之味者无如舜故曰大知大

知则非知者过之常俯而合中而后民有所赖如好

问好察迩言此取诸人以为善也如隐恶而扬善此

与人为善者也如执其两端用其中于民此善与人

同者孟子称大舜有大盖得诸此执两端者执而不

用所用者惟中耳民协于中岂无自哉

新定顾氏曰或疑舜非生知者欤何其资人如此曰

卷一百二十五 第 55a 页 WYG0120-0073c.png

舜诚生知者也何害其为资人知资人之为当务斯

舜诚生知者也何害其为资人知资人之为当务斯其所以为生知也

新安钱氏曰好问即所闻者广幽远无不上达矣而

或迩言之不察则未免浸润肤受之蔽

吴兴沈氏曰大舜之为大知非徇己也一本于至而

已惟舜得夫至以行之故极天下之大全好问则不

徇己也察言则不徇人也隐恶则刚亦不吐柔亦不

茹也扬善则人之有善若已有之也凡是二端皆天

卷一百二十五 第 55b 页 WYG0120-0073d.png

下所难能也舜以此处已而不敢以此望人故执夫

下所难能也舜以此处已而不敢以此望人故执夫好问察言隐恶扬善之两端于己而用夫可以问或

可以不问可以察或可以不察恶可以隐或不必尽

隐善可以扬或不必尽扬就二者之中可以使之常

行者用之于民舜之所以为大端有在乎此

江陵项氏曰舜之大知非强明自用之知也好问而

好察迩言隐恶而扬善其好善如此知不足以言之

也执其两端用其中于民不主一说惟善是从其从

卷一百二十五 第 56a 页 WYG0120-0074a.png

善如此行不足以言之也此舜所以为大知

善如此行不足以言之也此舜所以为大知仁寿李氏曰中庸达德知为先仁次之勇次之舜好

问知也回服膺仁也子路问强勇也上章言知者过

之愚者不及故此章首言舜之大知以明其无过不

及得知之中也帝舜生知之圣宜必有以知夫人之

所不能知者中庸独以好问言之何哉盖舜之大圣

正以其不自用而取诸人耳夫苟自用则一己之知

终有所偏不失之过必失之不及其为知小矣舜则

卷一百二十五 第 56b 页 WYG0120-0074b.png

自耕稼陶渔以至为帝无非取诸人者合天下之知

自耕稼陶渔以至为帝无非取诸人者合天下之知以为知非大知而何故此章始终专言好问一事以

舜之圣而好问于人固为不可及矣至于迩言则言

之浅近人所忽者而舜必察之斯又好问之至焉者

也迩言未必尽善也略而不问固不可问而不察又

不可必加察焉然后善不善有所分未善者不必显

其失也故隐之善者不可匿而不宣也故扬之夫如

是则不善者不吾惑而善者无所弃若是可以已乎

卷一百二十五 第 57a 页 WYG0120-0074c.png

未也言之善者不徒扬之而已必执其两端而见之

未也言之善者不徒扬之而已必执其两端而见之用焉执持也有人焉将任之未可也必参之众人之

言或曰可任或曰不可任此两端也持其两端而度

其中则人之可任与否见矣有事焉将行之未可也

必参之众人之言或曰可行或曰不可行此两端也

持其两端而用其中则事之可行与否见矣故知轻

重之两端则见其轻重之中执长短之两端则见长

短之中执厚薄之两端则见厚薄之中凡事莫不然

卷一百二十五 第 57b 页 WYG0120-0074d.png

两端具而中道见于是乎举而用之于民然则舜于

两端具而中道见于是乎举而用之于民然则舜于人之言既问之又察之又择其善者而扬之及执其

两端得其中而用之片言之长尽为己有天下之知

孰加于此舜之所以聪明睿知者不在乎他在是而

已故曰其斯以为舜乎

蔡氏曰此主智而言也两端谓迩言之过与不及者

执谓执之使不行执与隐义同用与扬义同隐恶扬

善主已为言执两端用中主迩言为言耳

卷一百二十五 第 58a 页 WYG0120-0075a.png

子曰人皆曰予知驱而纳诸罟擭陷阱之中而莫之知

子曰人皆曰予知驱而纳诸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知择乎中庸而不能期月守也

郑氏曰予我也言凡人自谓有知人使之入罟不知

辟也自谓择乎中庸而为之亦不能久行言其实愚

又无恒

孔氏曰此一经明无知之人罟网也擭谓柞㮙也陷

阱谓坑也穿地为坎竖锋刃于中以陷兽也言禽兽

被人所驱纳于罟擭陷阱之中而不知违辟似无知

卷一百二十五 第 58b 页 WYG0120-0075b.png

之人为嗜欲所驱入罪祸之中而不知辟也

之人为嗜欲所驱入罪祸之中而不知辟也建安游氏曰定内外之分辩荣辱之境见善如不及

见不善如探汤则君子所谓知也今也乘时射利而

甘心于物役以自投于苟贱不廉之地是犹纳之罟

擭陷阱之中而不知避也此于荣辱之境昧矣其能

如探汤乎择乎中庸则知及之矣而不能以期月守

则势利得以夺之也此于内外之分易矣其能如不

及乎若是者彼自谓知而愚孰甚焉故继舜言之以

卷一百二十五 第 59a 页 WYG0120-0075c.png

明其非知也

明其非知也延平杨氏曰用知必至于陷险是自驱而纳诸罟擭

陷阱之中也射利而甘心于物役以自投于苟贱不

廉之地是犹纳之罟擭陷阱之中而不知辟也不能

以期月守则势利得以夺之也择乎中庸而不能期

月守非所谓知而不去者则其为知也乃所以为愚

者之不及也

新安朱氏曰此第七章承上章大知而言又举不明

卷一百二十五 第 59b 页 WYG0120-0075d.png

之端以起下章也擭机槛也罟擭陷阱皆所以掩取

之端以起下章也擭机槛也罟擭陷阱皆所以掩取禽兽者择乎中庸辨别众理以求所谓中庸即上章

好问用中之事也期月匝一月也言知祸而不知避

以况能择而不能守皆不得为知也

临川王氏曰孔子叹人既以知称反不能辟罗网陷

阱之患是岂足为知哉君子之知则不然守乎中庸

之道能周旋委曲俯顺天下之情时刚则刚时柔则

柔可行则行可止则止素患难行乎患难素夷狄行

卷一百二十五 第 60a 页 WYG0120-0076a.png

乎夷狄故祸不能及也宋桓魋欲害孔子而孔子曰

乎夷狄故祸不能及也宋桓魋欲害孔子而孔子曰天生德于予唯有德者能受正命则死生岂患之乎

又厄于陈蔡而弦歌不衰此见其穷而不困忧而不

畏知祸福之终始而不惑者也盖能守中庸所以然

也

长乐刘氏曰择于中庸以为至德力将行之而弗措

也踊跃以为得愤发以自强若将终其身然及夫美

色悦于前美音悦于后重利摇其心膴仕夺其志情

卷一百二十五 第 60b 页 WYG0120-0076b.png

动于中守失于外谄邪谀佞阿党狠愎凡可利其身

动于中守失于外谄邪谀佞阿党狠愎凡可利其身快其欲者无所不至心知中庸之美行反中庸之道

莫能期月守其素志也始则择之谓之不知不可也

终莫能守谓之知也可乎夫知也者性之所自有也

厚于前而薄于后非性也物至无穷欲侈乎内以蚀

其厚则其自有者不得不薄矣

马氏曰所恶于知者为其凿也舜用中于民而顺其

性命之理所以为知之大也所贵于知者以其见险

卷一百二十五 第 61a 页 WYG0120-0076c.png

能辟见善能守也驱而纳诸罟擭陷阱之中者害之

能辟见善能守也驱而纳诸罟擭陷阱之中者害之所易见中庸者善之所易明害之所易见者而莫之

知人于其善之所易明者择之不能期月守其可谓

知乎然而择乎中庸者择之在己纳诸罟擭陷阱之

中者驱之在人其在己者不能择乎中则有制于彼

而为人役也

海陵胡氏曰人至于杀身辱亲如鱼兽然为人驱而

纳诸罟擭陷阱之中而不知避如此又乌得为知

卷一百二十五 第 61b 页 WYG0120-0076d.png

延平黄氏曰莫之知辟者不知罟擭之为害也不能

延平黄氏曰莫之知辟者不知罟擭之为害也不能期月者不知中庸之为善也不知其为善则不知其

为害故不知辟与不知守者皆非有智者

兼山郭氏曰道之不明则天下之人蔽于所利而昧

于至理是非汨乱吉凶混殽率趋于危亡之途日以

泯泯醉生梦死曾不自悟恶睹孔子之所谓中庸者

乎子曰吾见蹈水火而死未见蹈仁而死者此之谓

也

卷一百二十五 第 62a 页 WYG0120-0077a.png

东莱吕氏曰不能择乎中庸而守之便是纳诸罟擭

东莱吕氏曰不能择乎中庸而守之便是纳诸罟擭陷阱之中而莫知辟也盖不入此必入彼也且如行

道若知此是坦涂决然自此行去若稍有坎轲崎岖

处必不肯行况明知罟擭陷阱之害乎所以莫知辟

者只是见之未明耳若见之果明不待劝勉而自行

坦涂矣圣贤只是从安稳处行而已

范阳张氏曰人皆用知于铨品是非而不知用知于

戒谨恐惧人皆用知于机巧术数而不知用知于喜

卷一百二十五 第 62b 页 WYG0120-0077b.png

怒哀乐未发己发之间惟其不留意于戒谨恐惧故

怒哀乐未发己发之间惟其不留意于戒谨恐惧故虽驱而纳诸罟擭陷阱嗜欲贪鄙之中而不自知惟

其不留意于喜怒哀乐未发己发之閒故虽中庸之

理暂见而不能期月守也此篇直指学者用知处故

举舜颜之事以发明之

晏氏曰罟擭陷阱人之所以获禽兽者也知其设险

而莫知辟其异于禽兽者几希虽知择中庸而不能

守者其见善虽明惜乎用心不刚尔

卷一百二十五 第 63a 页 WYG0120-0077c.png

高要谭氏曰夫利欲之害能危人能败人能灭人虽

高要谭氏曰夫利欲之害能危人能败人能灭人虽罟擭陷阱之害何以过此而无知之人贪得竞取奔

趋而不止此无异于自投罟擭陷阱之中而不知辟

也于是人欲日肆天理日消为恶之心愈深而为善

之心愈薄往往得一善而忽亡之其能期月守乎是

人也虽自言予知然实非真知也使其果真知也夫

岂不知罟擭陷阱之不可入而反趋之又岂不知中

庸之不可失而反舍之欤

卷一百二十五 第 63b 页 WYG0120-0077d.png

霅川倪氏曰以罟擭陷阱言欲其避害也以择中庸

霅川倪氏曰以罟擭陷阱言欲其避害也以择中庸而守言欲其趋善也是以其两者而对言之

钱塘于氏曰由舜之大知而观天下之自言知不能

资人之善以处已而日堕于不善之域不能推一己

之善以与人反丧其所守岂不为中庸之罪人乎

蔡氏曰知即智也守即仁也言智结上言仁起下

仁寿李氏曰此因上章之大知而言众人之不知也

纳诸罟擭陷阱之中而莫之知辟是谓不知择乎中

卷一百二十五 第 64a 页 WYG0120-0078a.png

庸而不能守可谓知乎中庸之择何也辨析众理而

庸而不能守可谓知乎中庸之择何也辨析众理而取其中之谓也圣人虽不可以择言然如上章所云

问之察之隐之扬之执其两端而取之是亦择之之

事也由学者言则博学之审问之慎思之明辨之皆

所以择乎中庸也虽然中不可不择又不可不守择

而不守终非己物既能择之又能守之然后可以言

知夫子尝因仁以言知矣择不处仁焉得知择而不

处谓之知不可也孟子尝因仁义以言知矣曰知之

卷一百二十五 第 64b 页 WYG0120-0078b.png

实知斯二者弗去是也知而去之谓之知不可也夫

实知斯二者弗去是也知而去之谓之知不可也夫子之所谓处孟子之所谓弗去中庸之所谓守其义

一也

礼记集说卷一百二十五