声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

钦定古今图书集成经济汇编戎政典

第二百八十六卷目录

刀剑部汇考

诗经〈小雅瞻彼洛矣 大雅笃公刘〉

周礼〈考工记〉

方言〈杂释〉

释名〈释兵〉

古今刀剑录〈全〉

绍兴古器评〈汉仪仗剑〉

桂海器志〈刀〉

名剑记〈全〉

三才图会〈器用〉

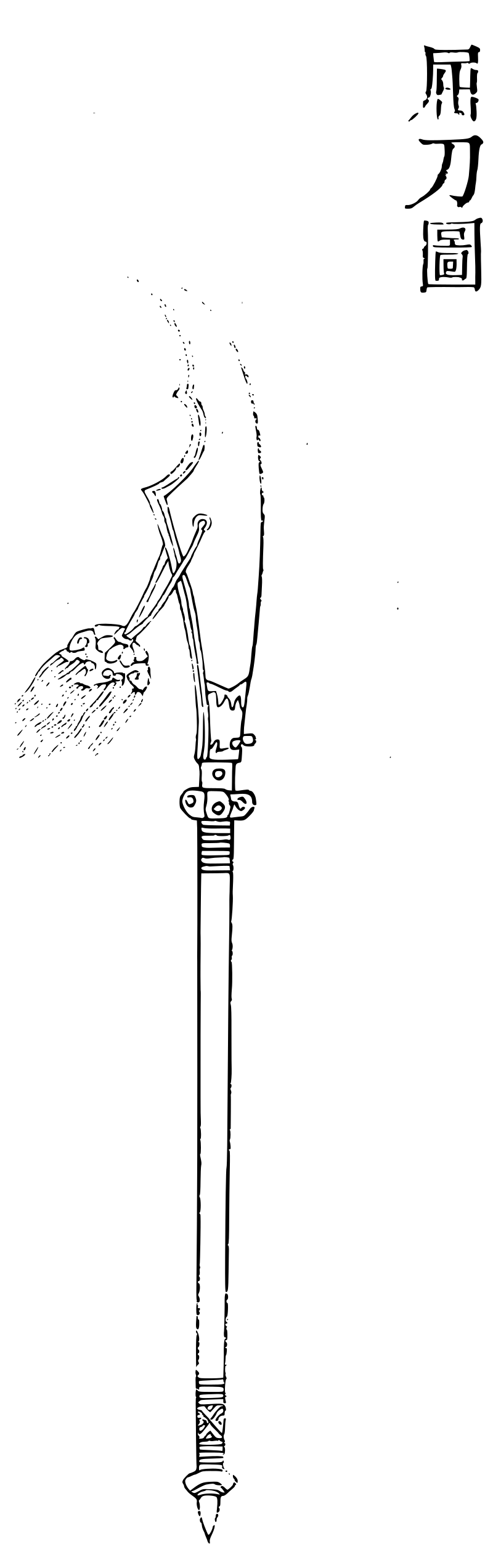

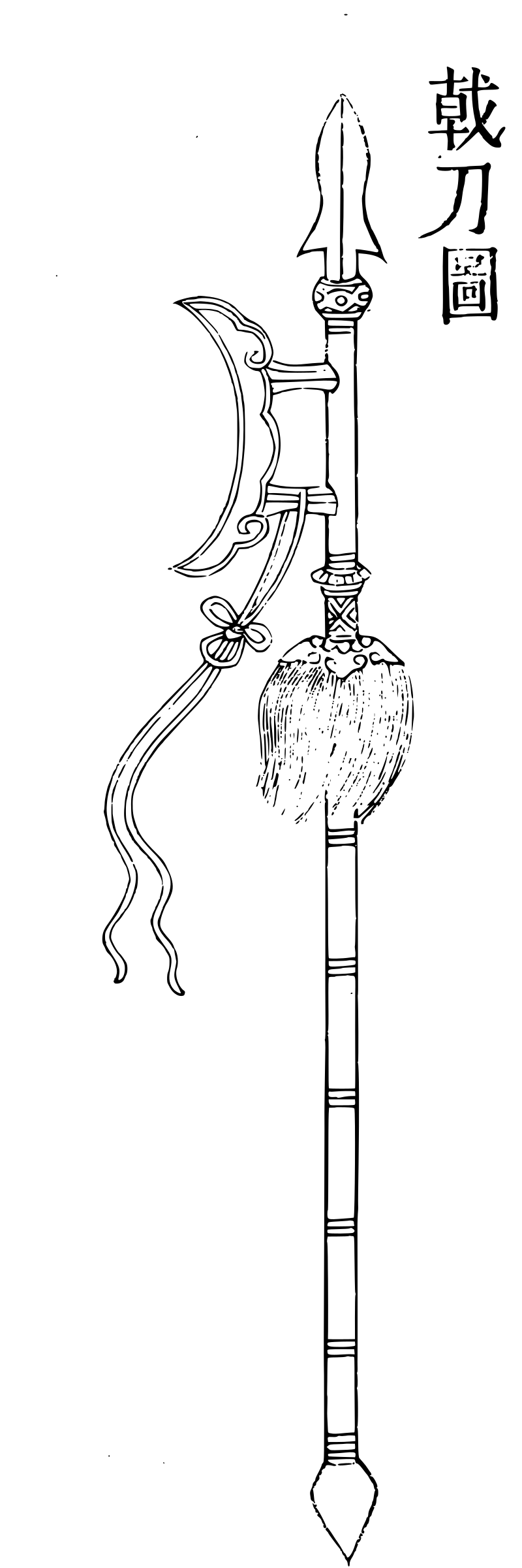

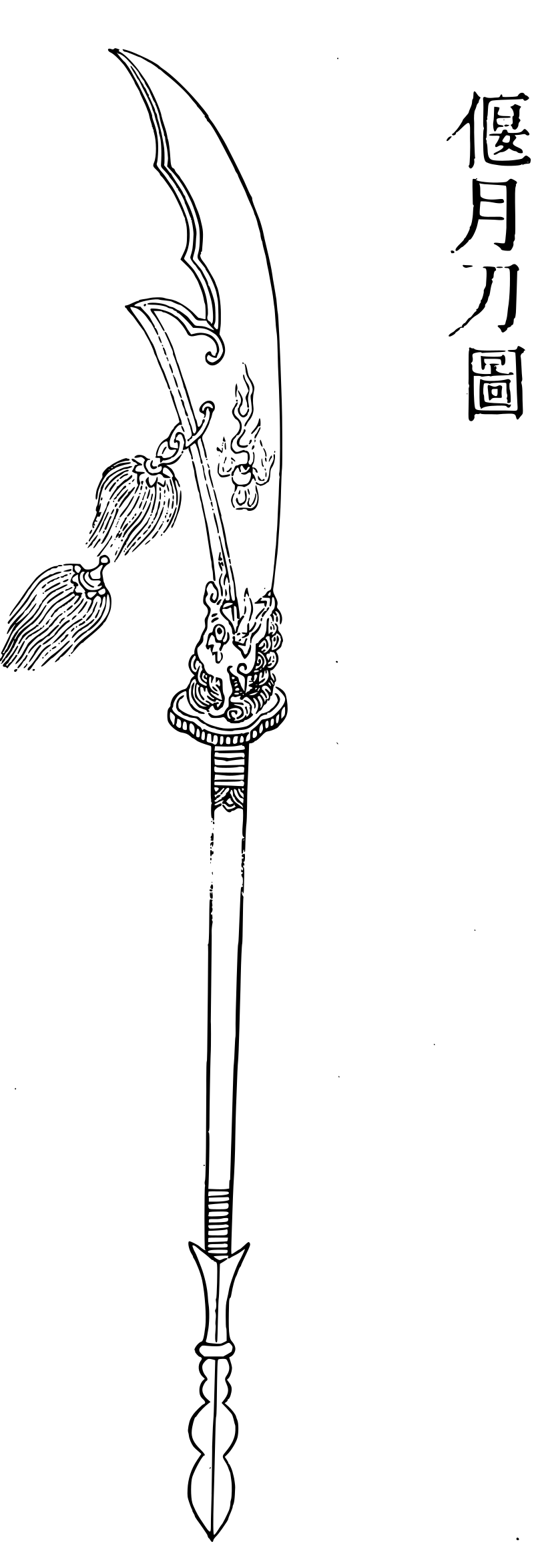

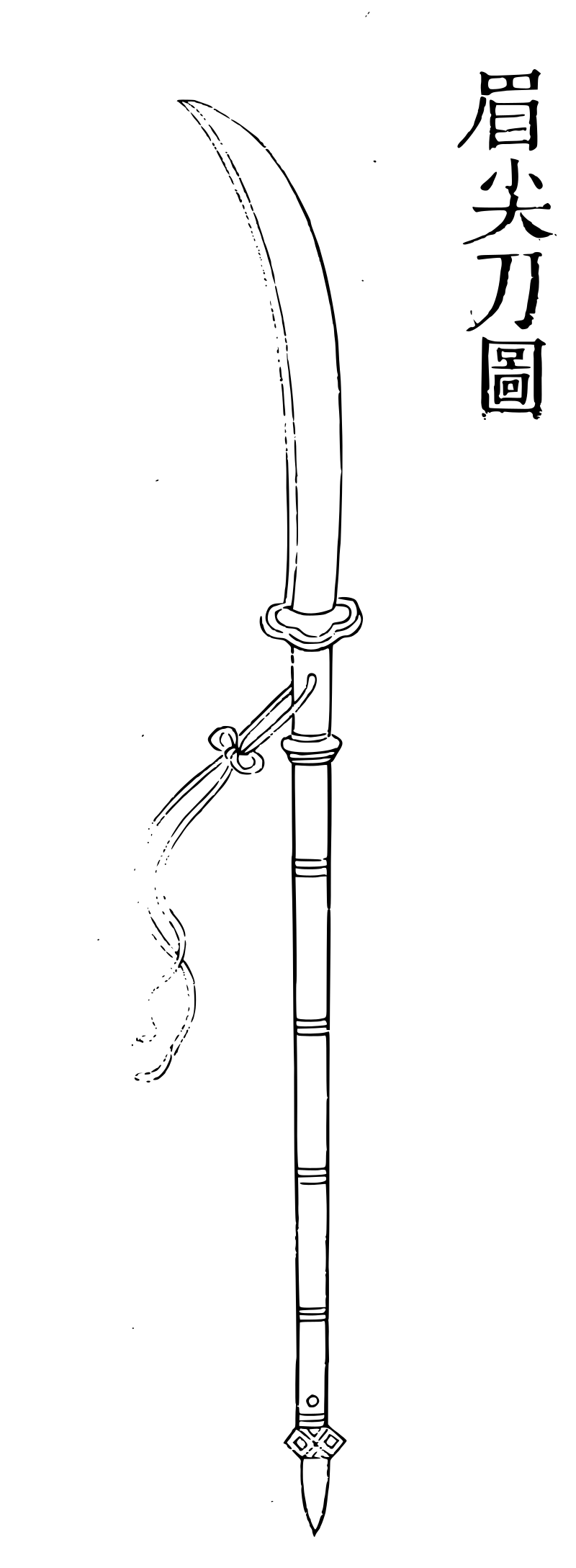

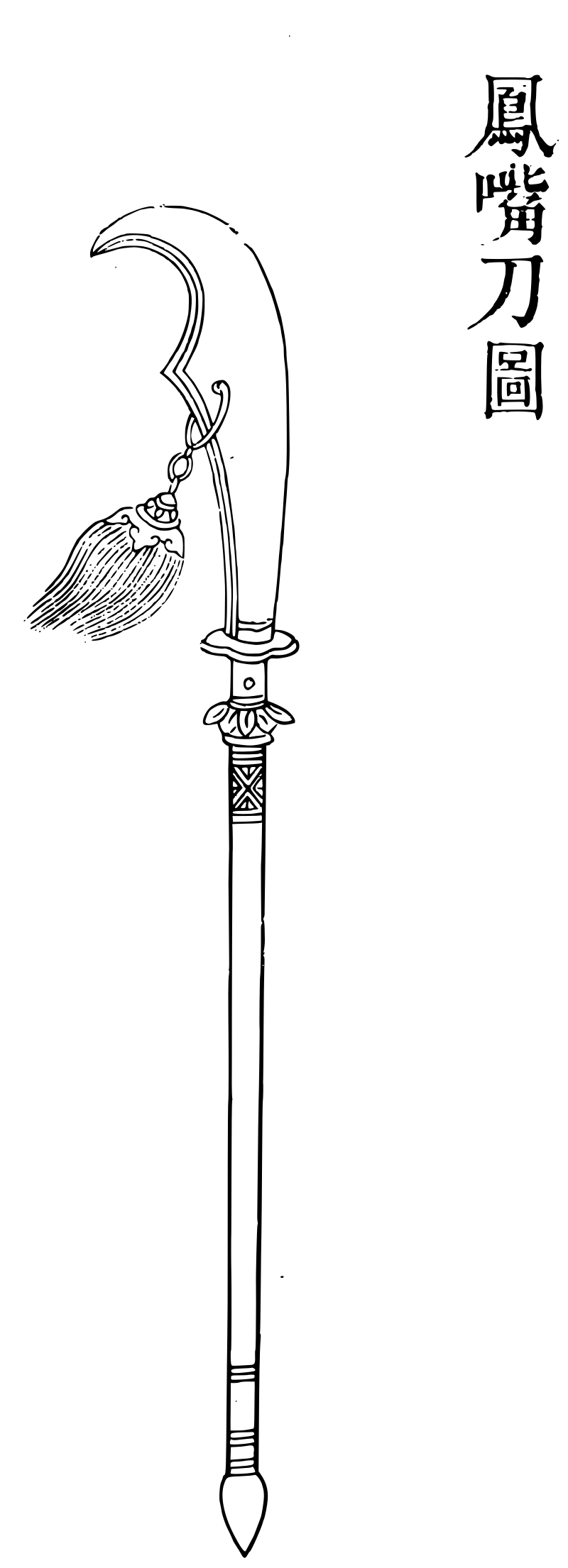

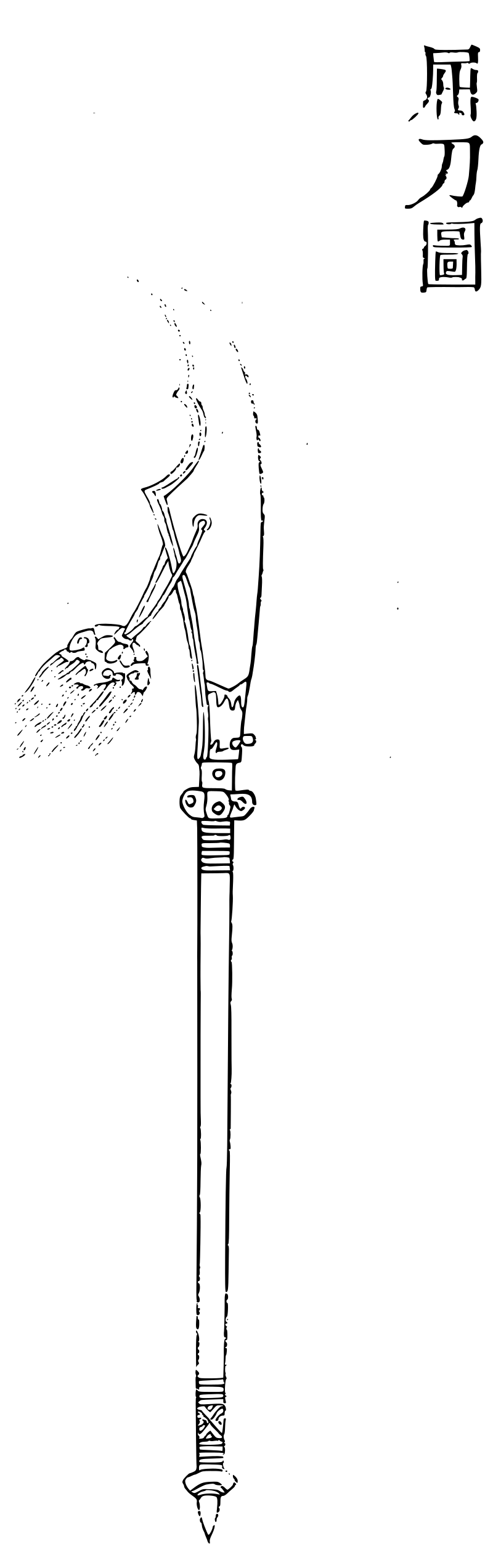

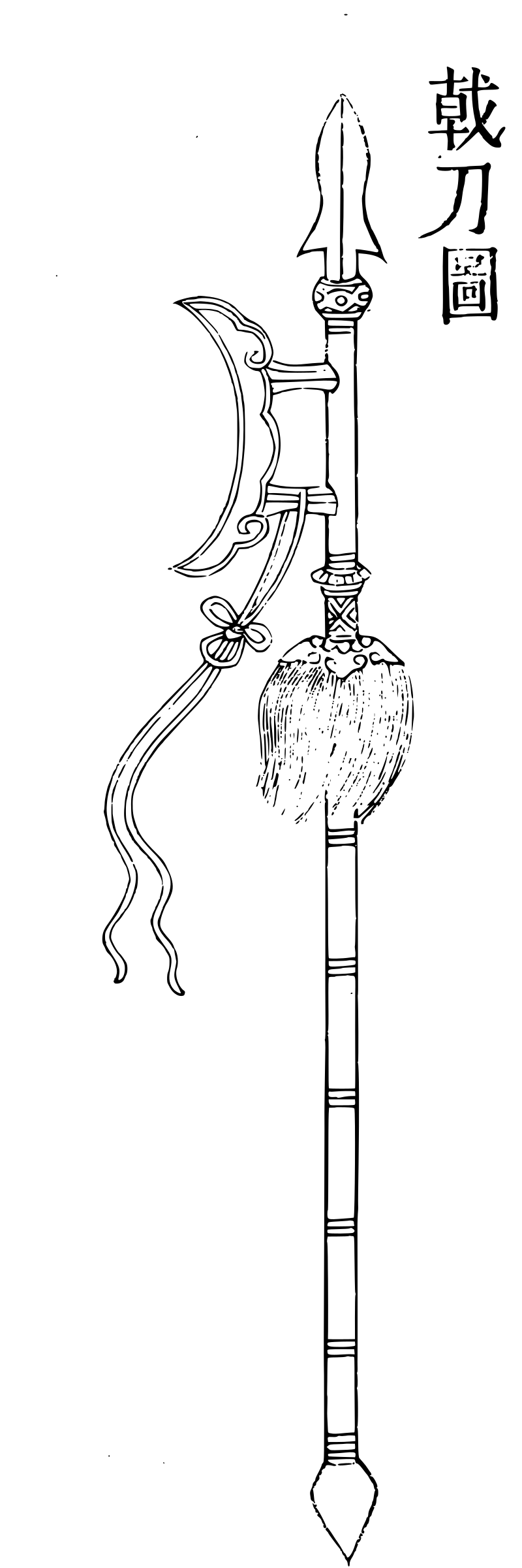

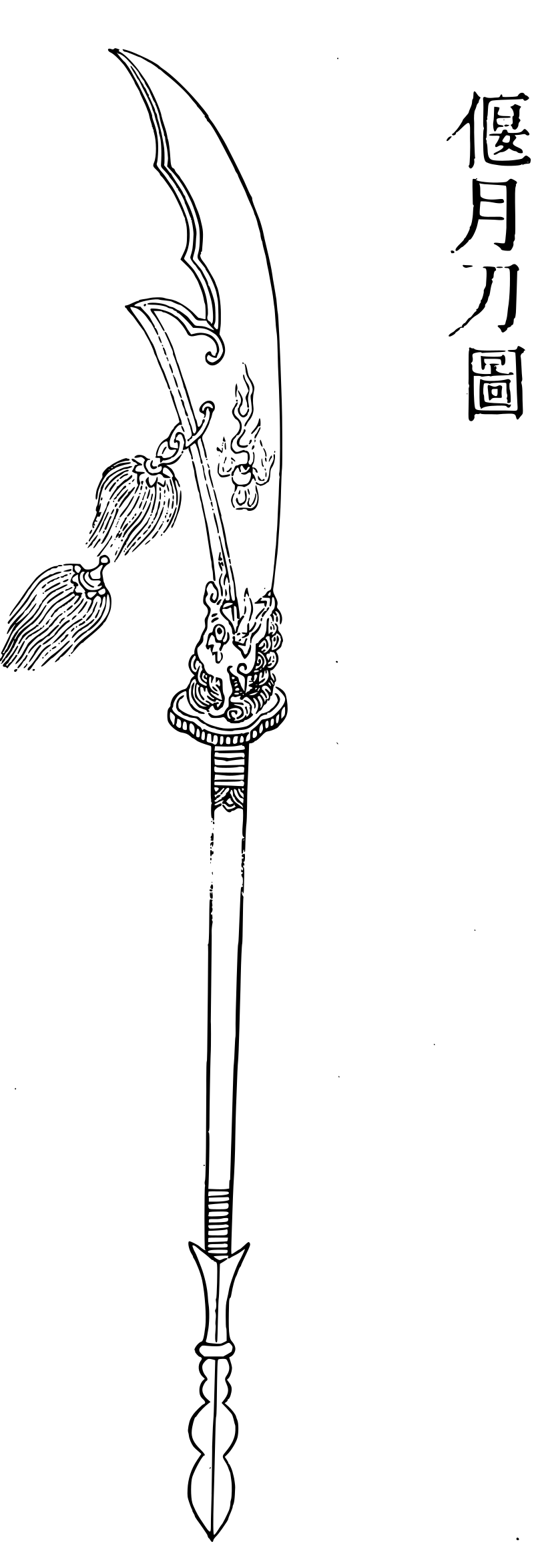

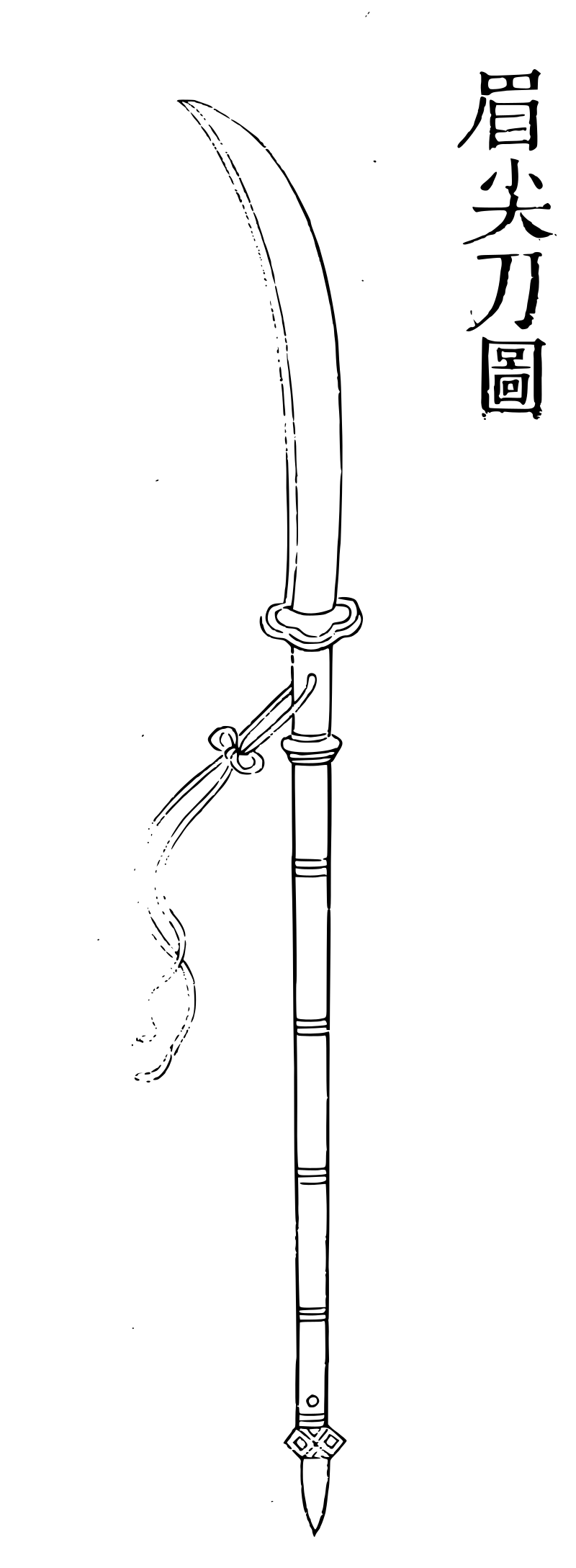

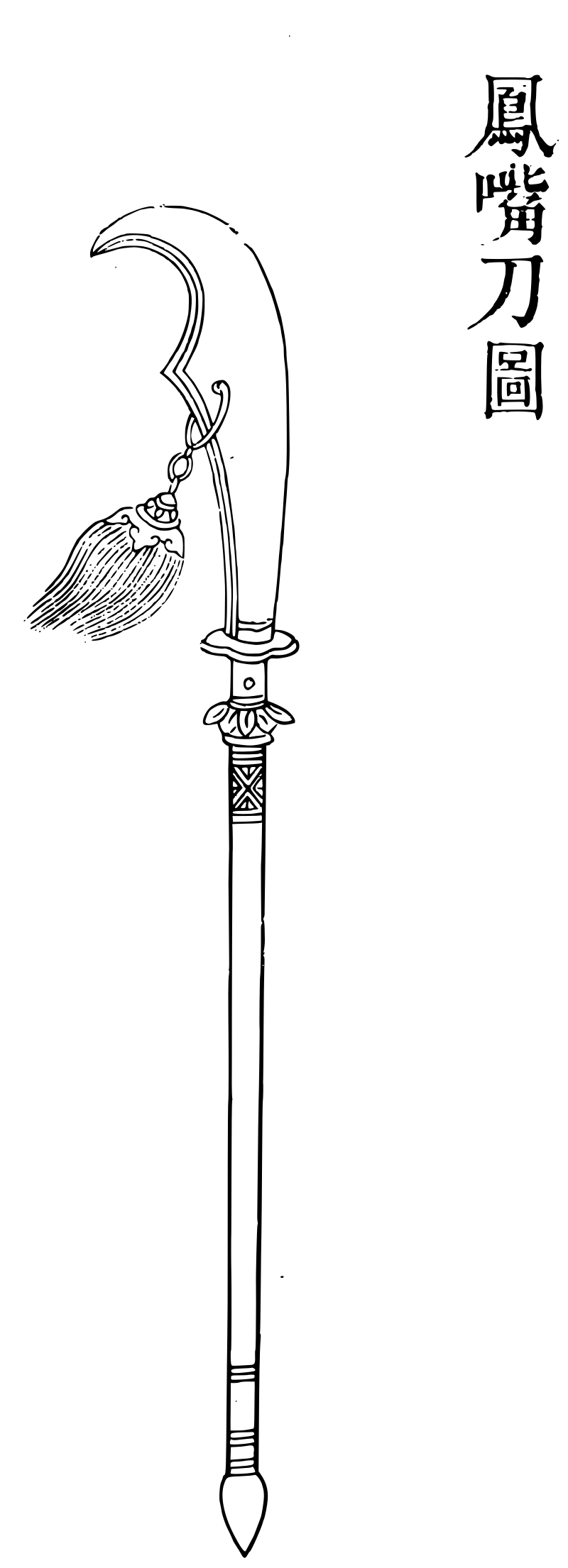

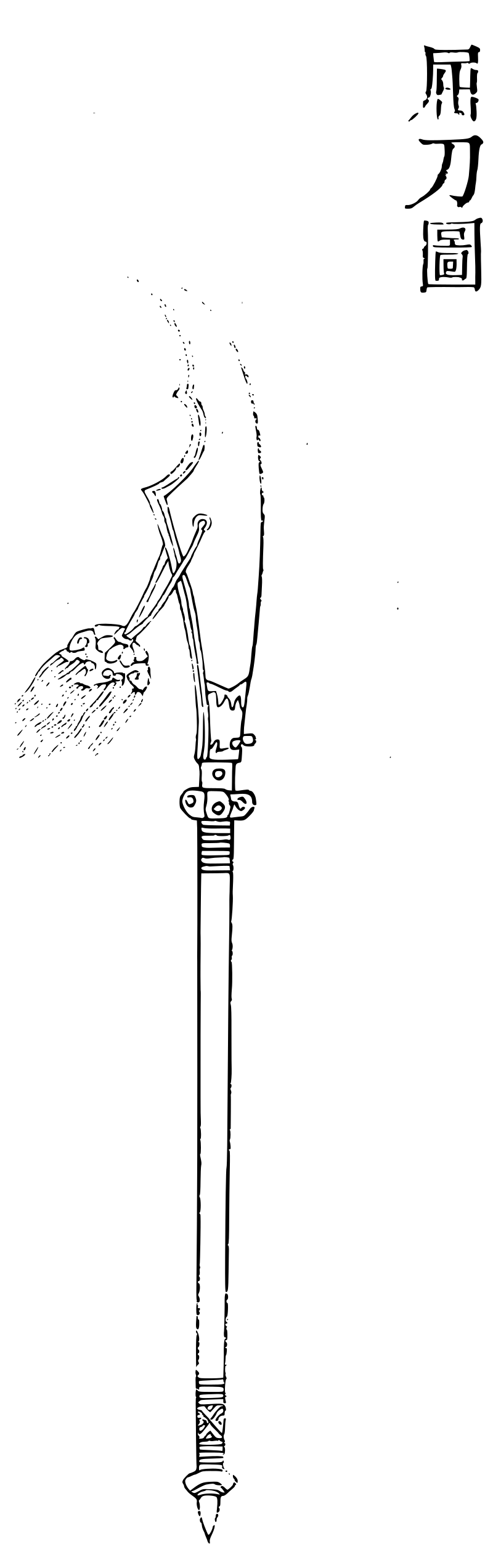

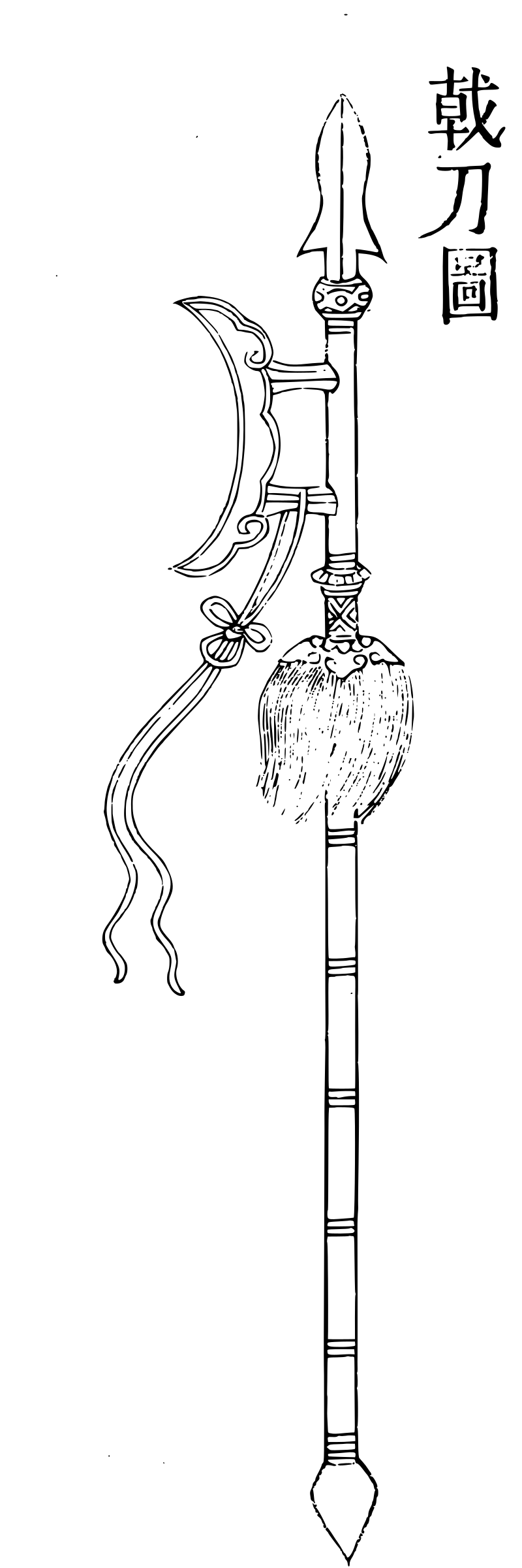

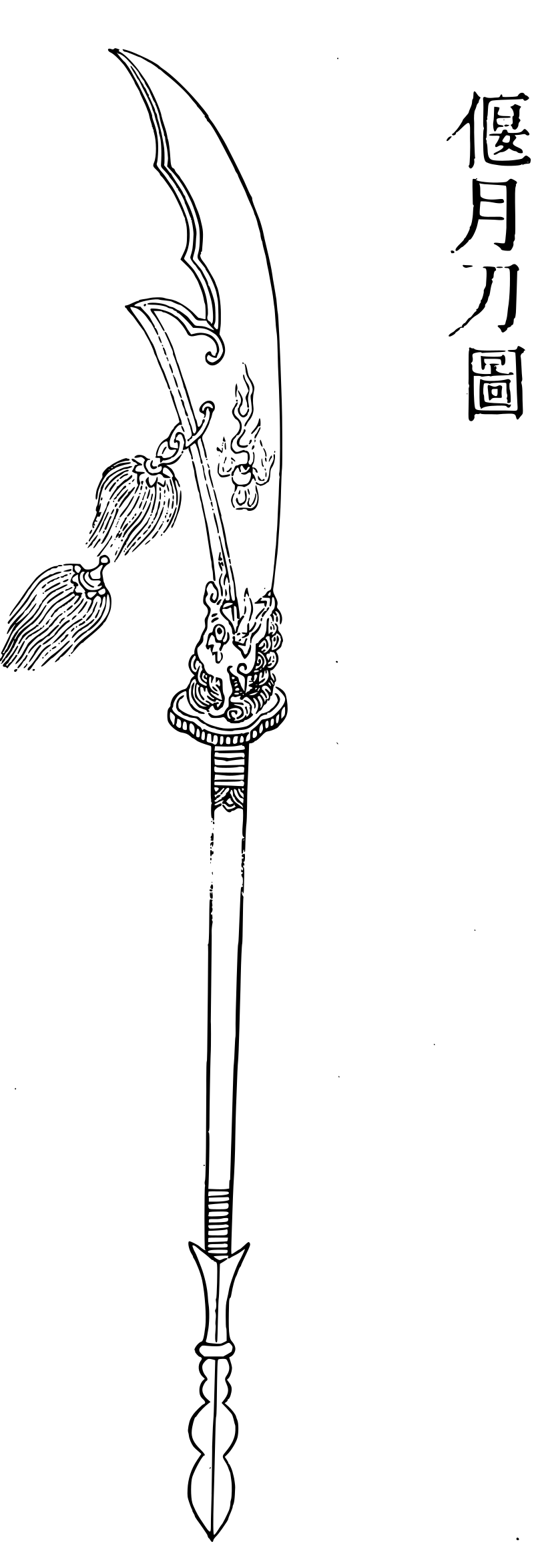

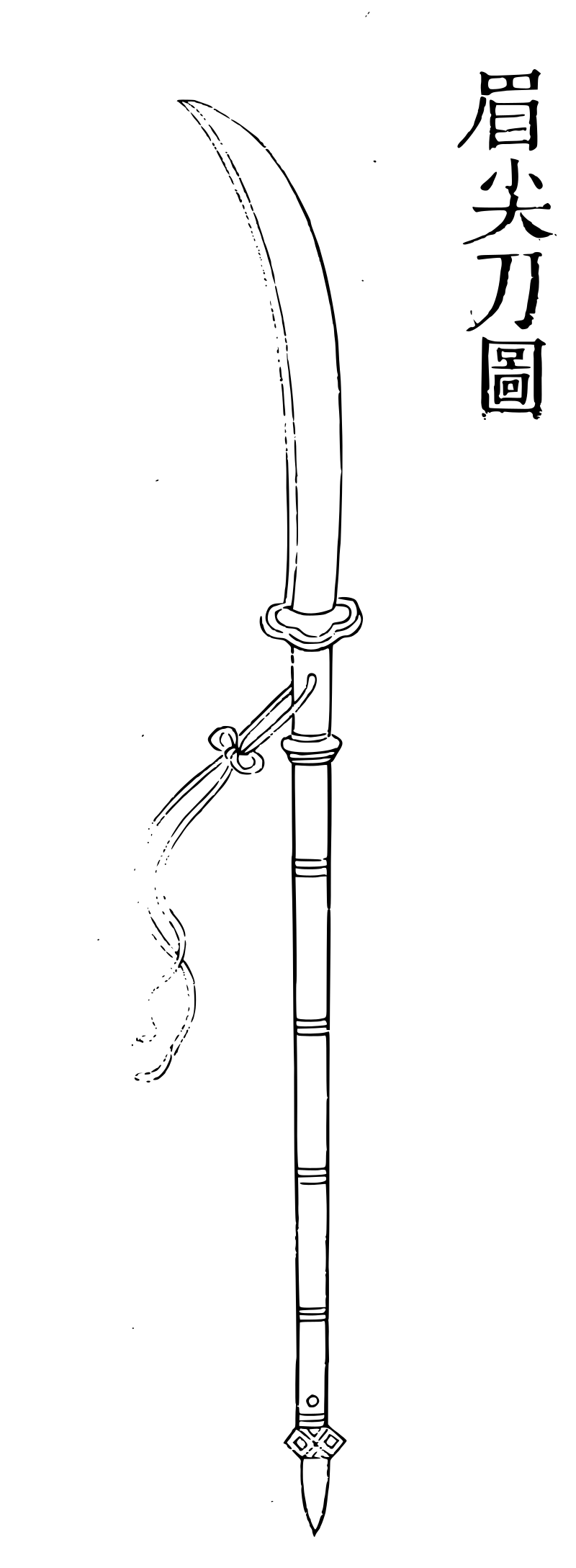

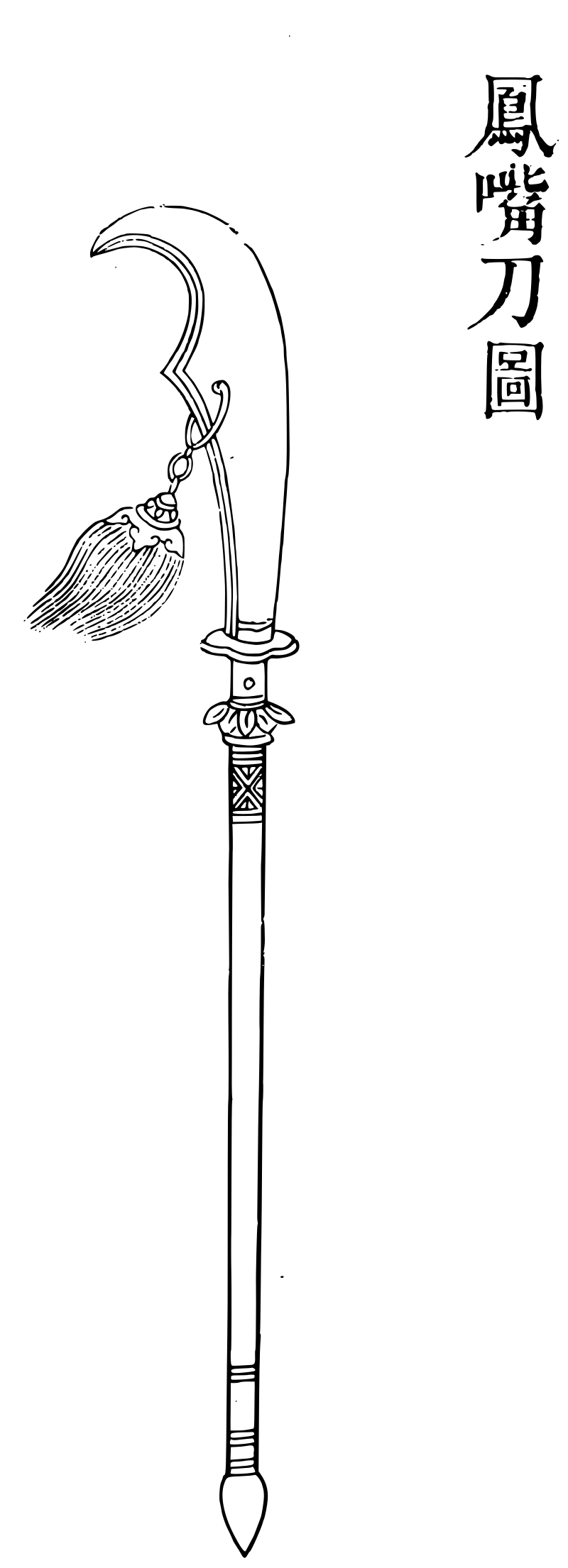

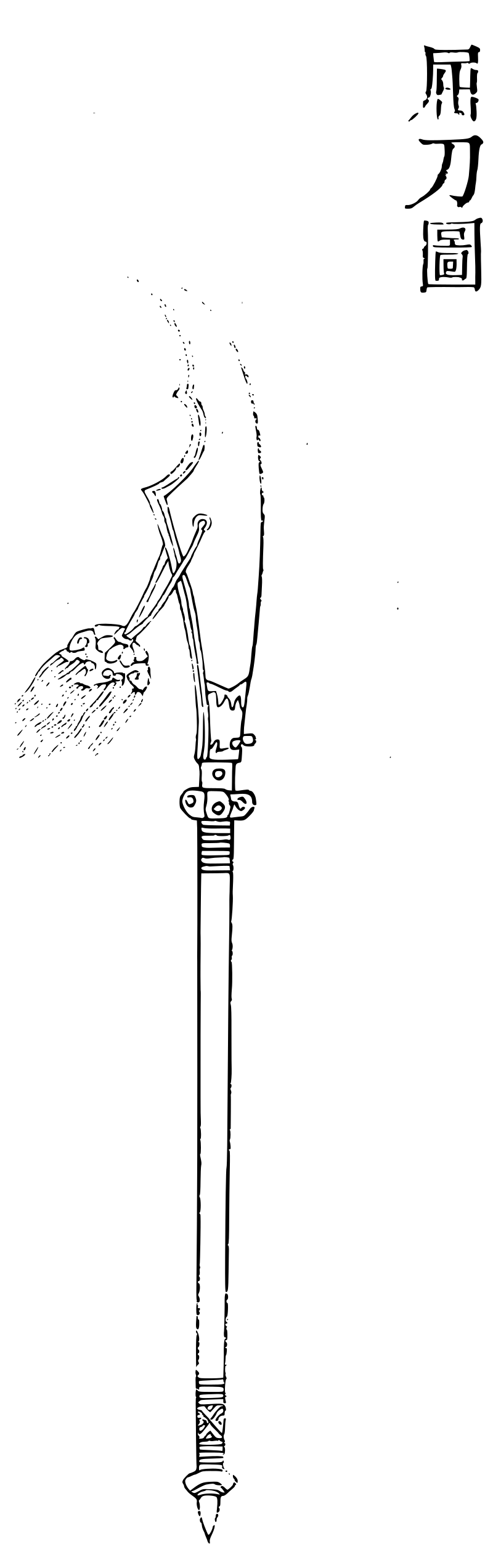

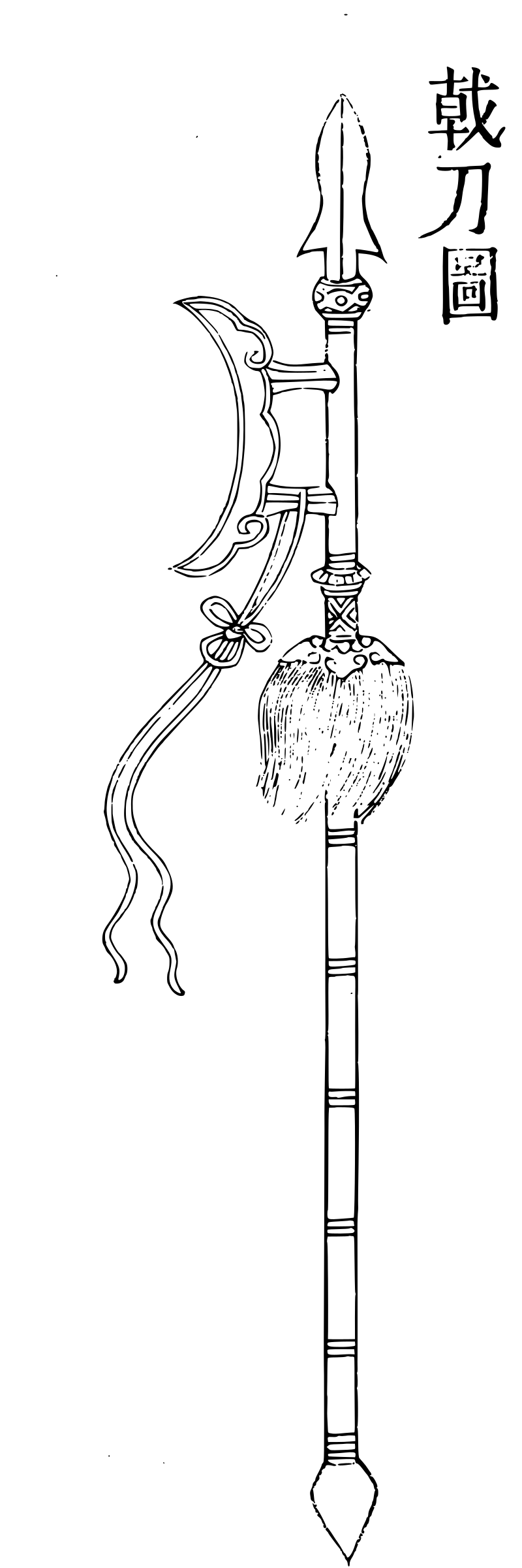

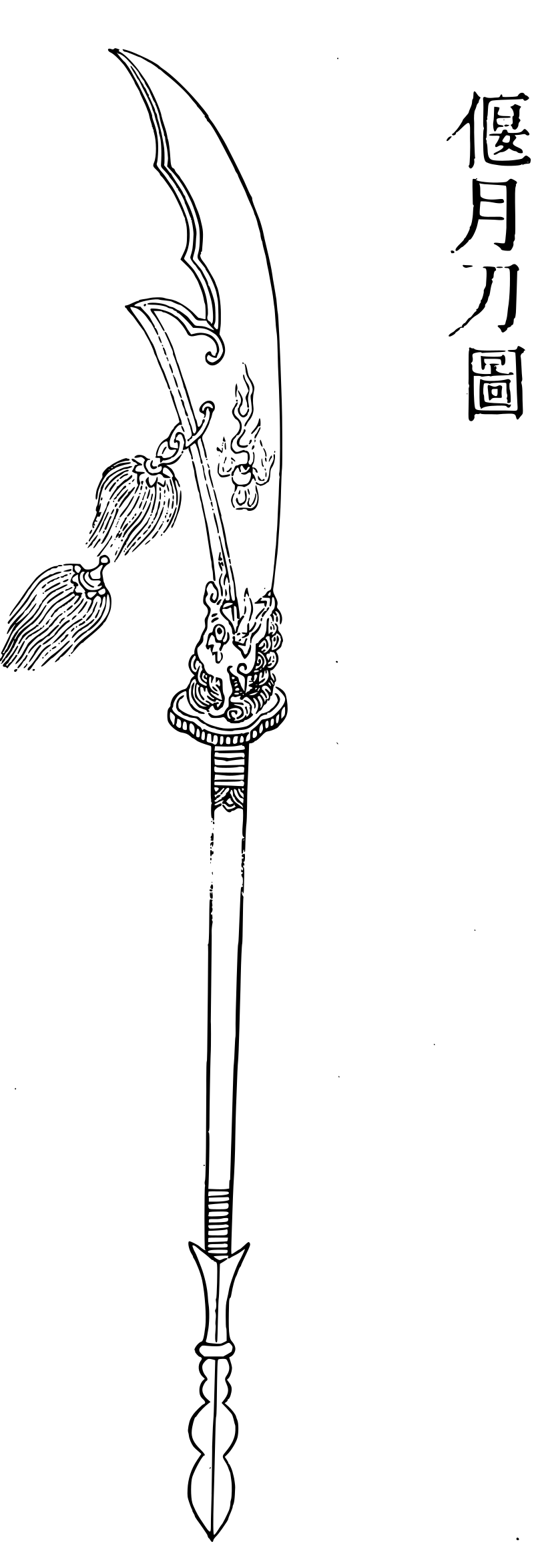

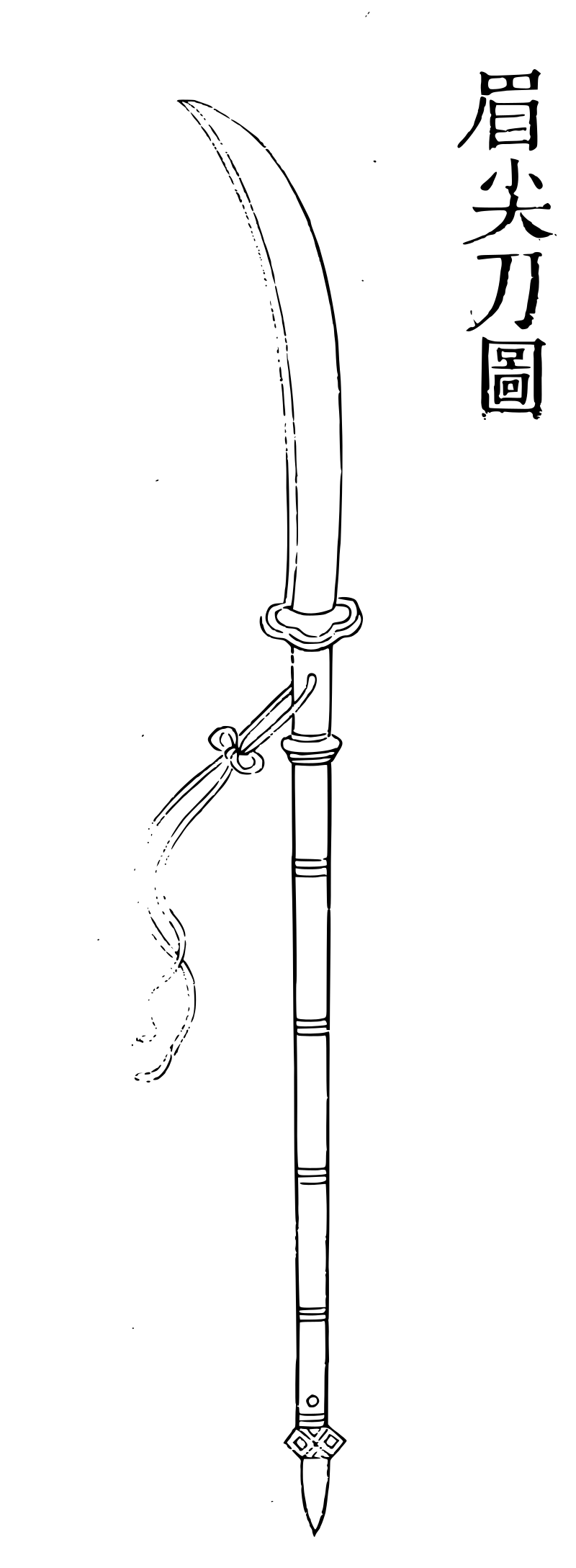

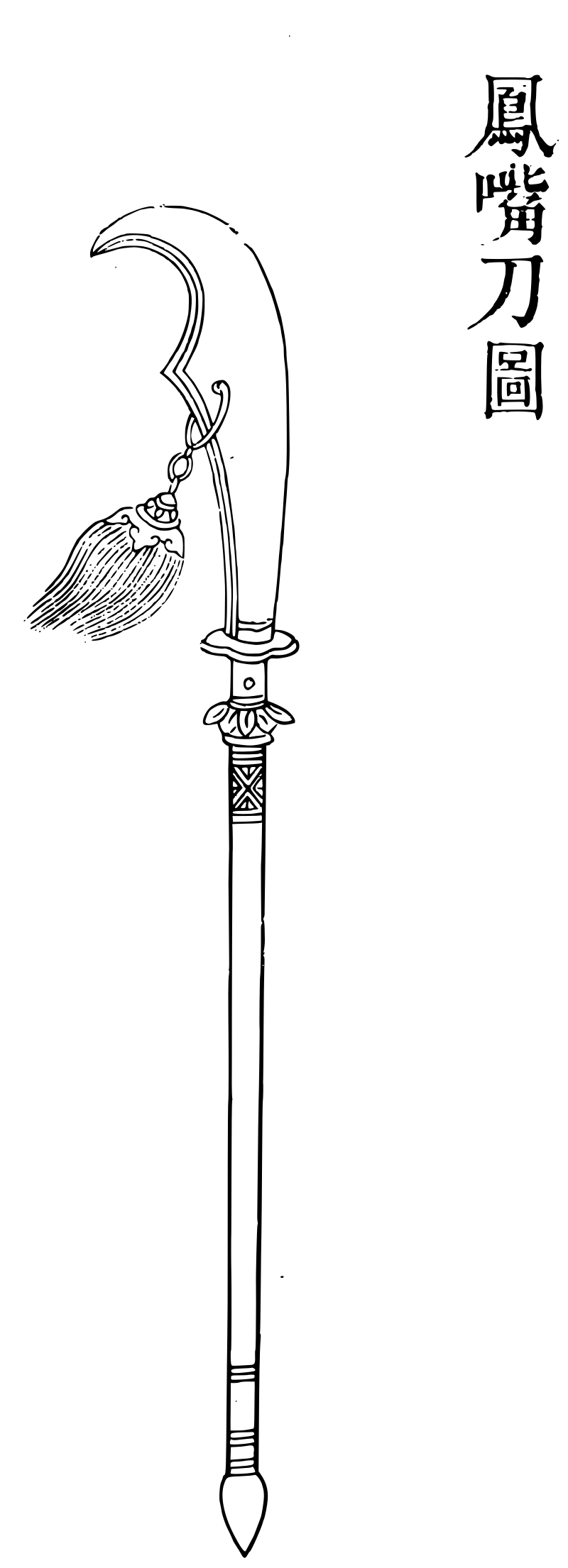

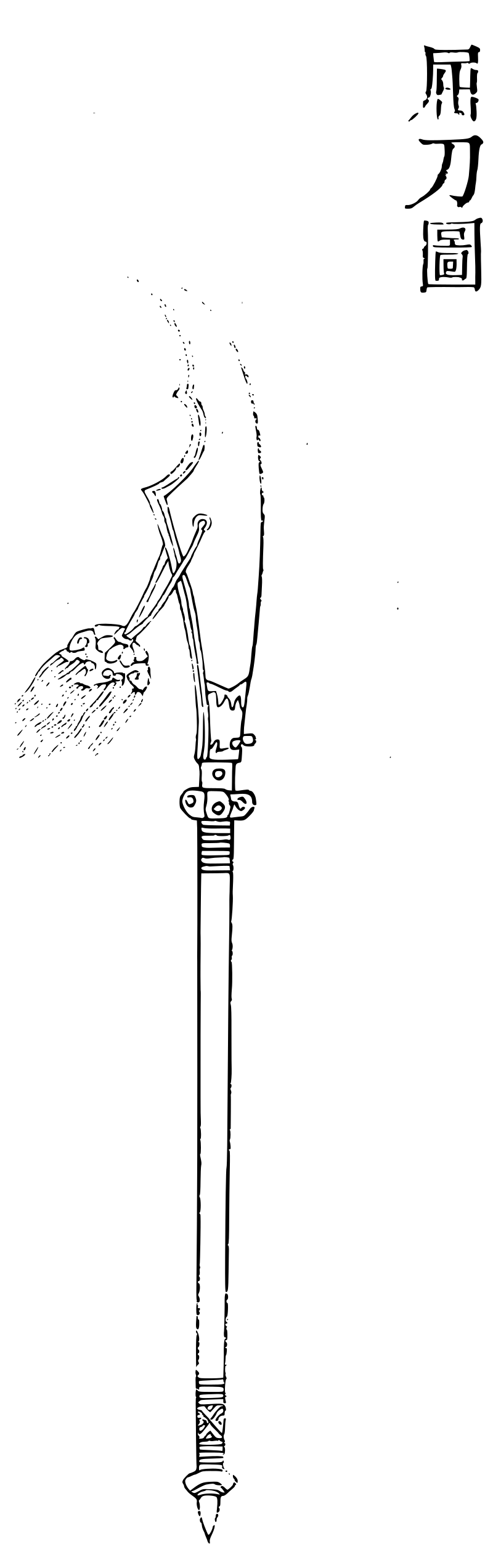

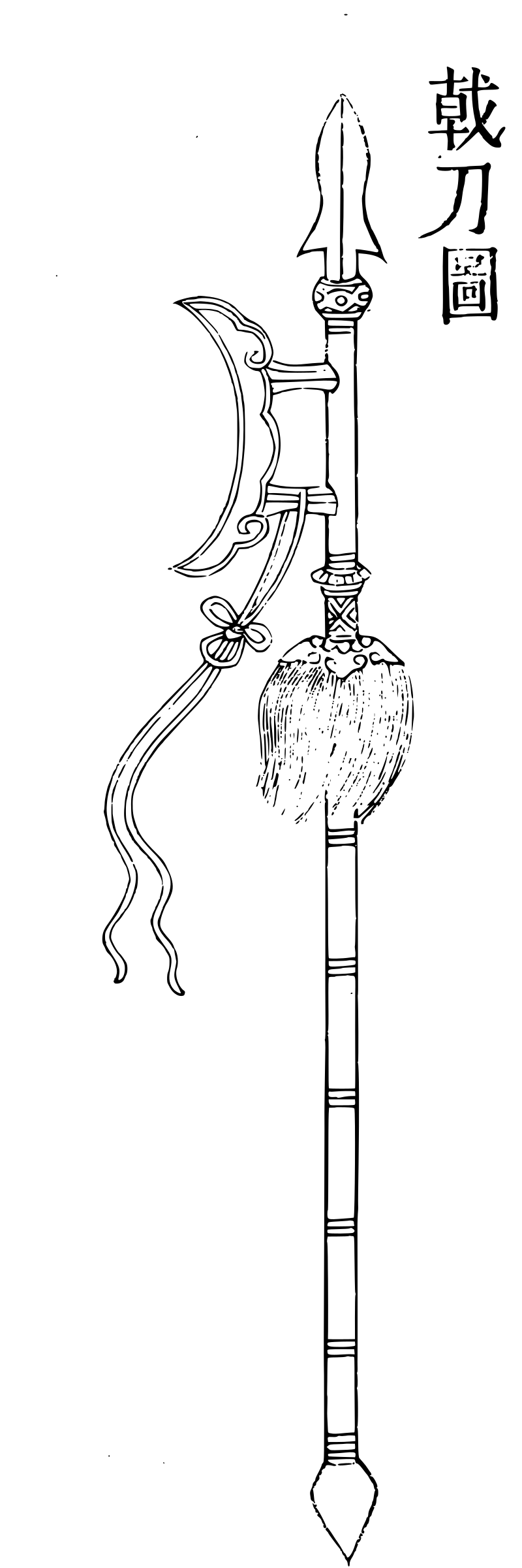

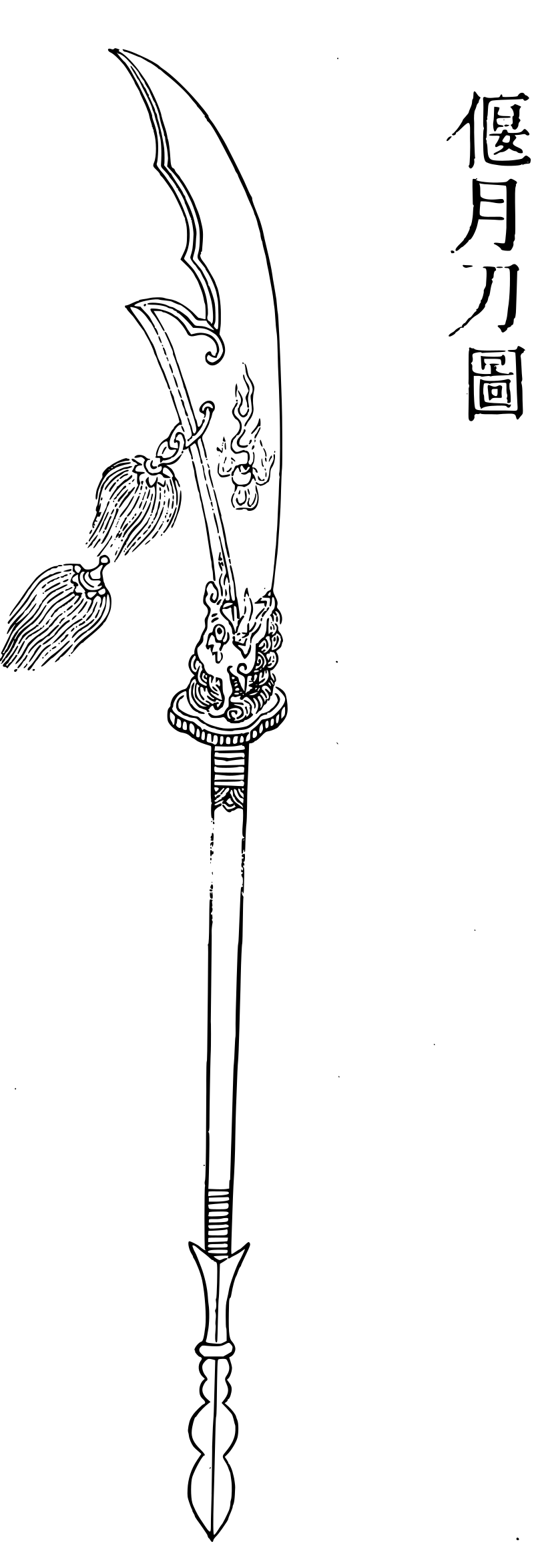

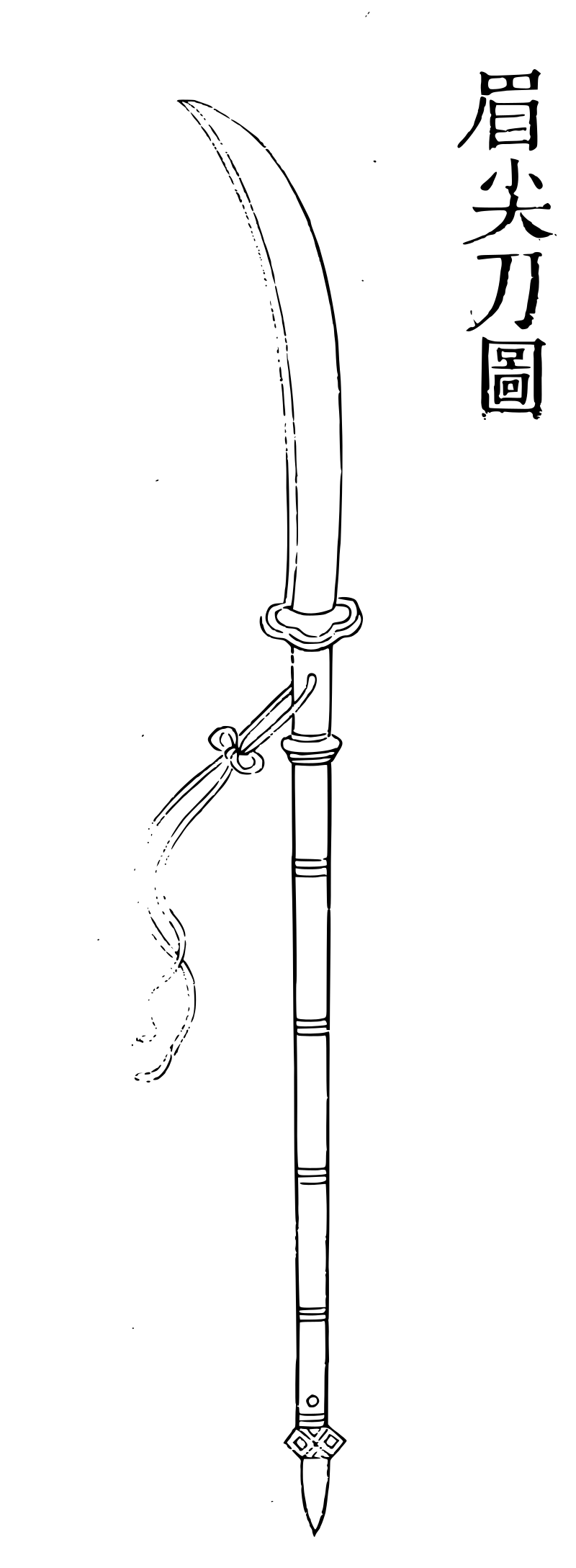

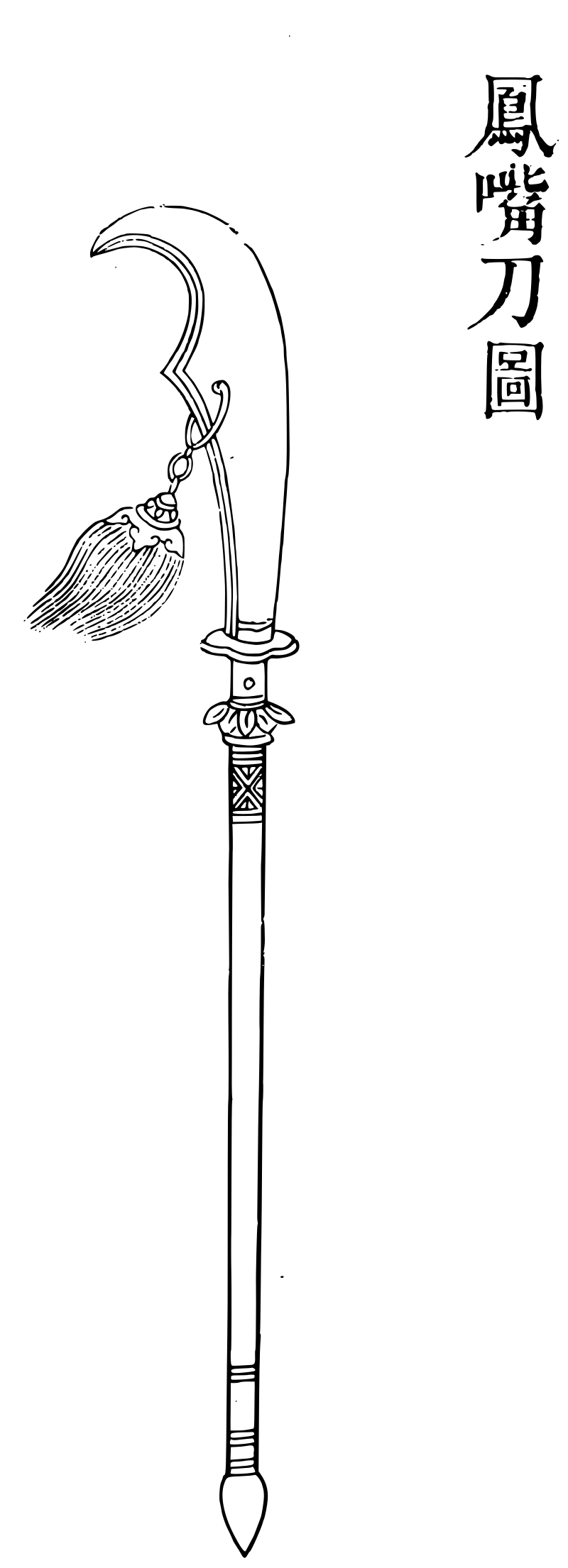

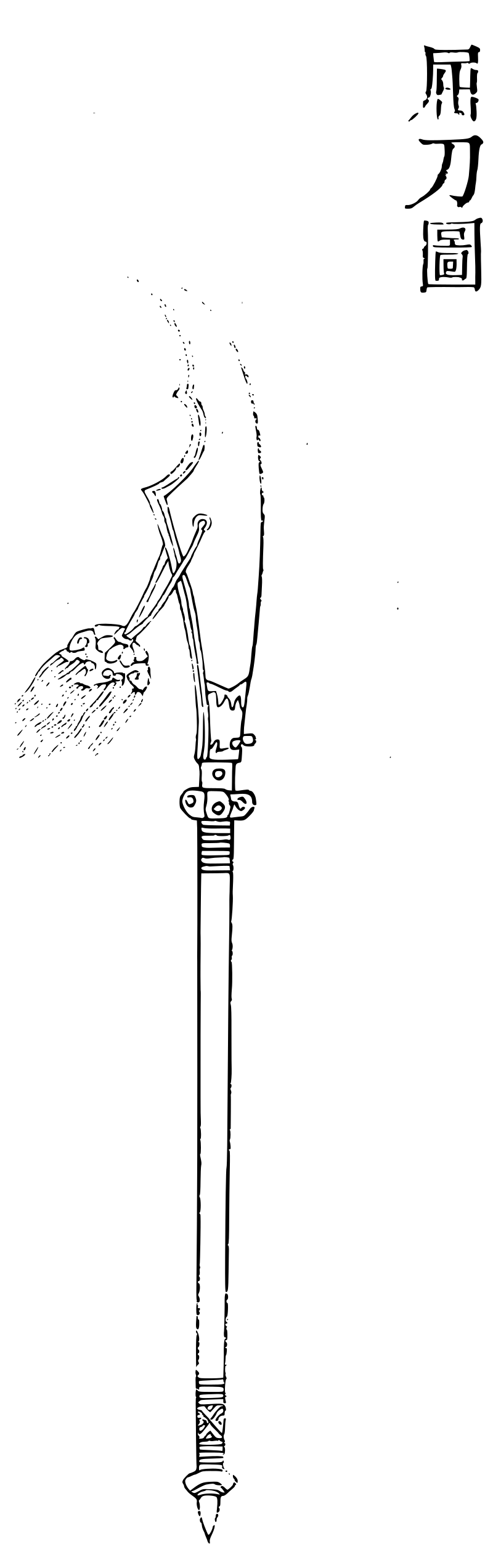

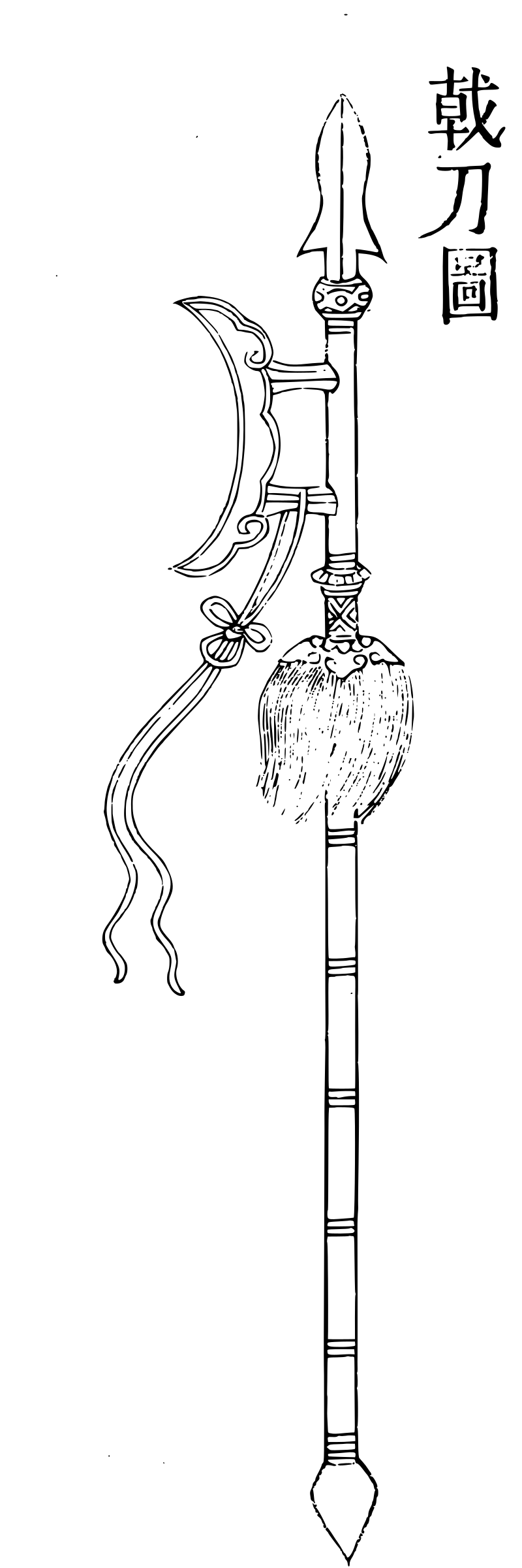

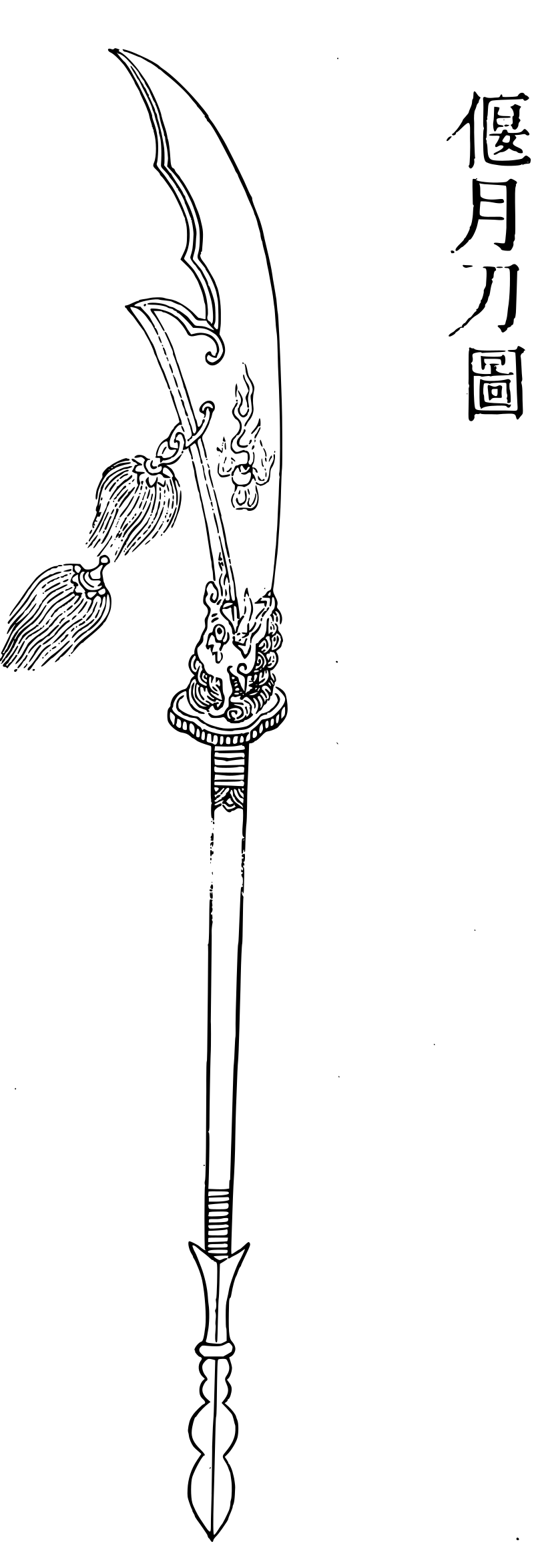

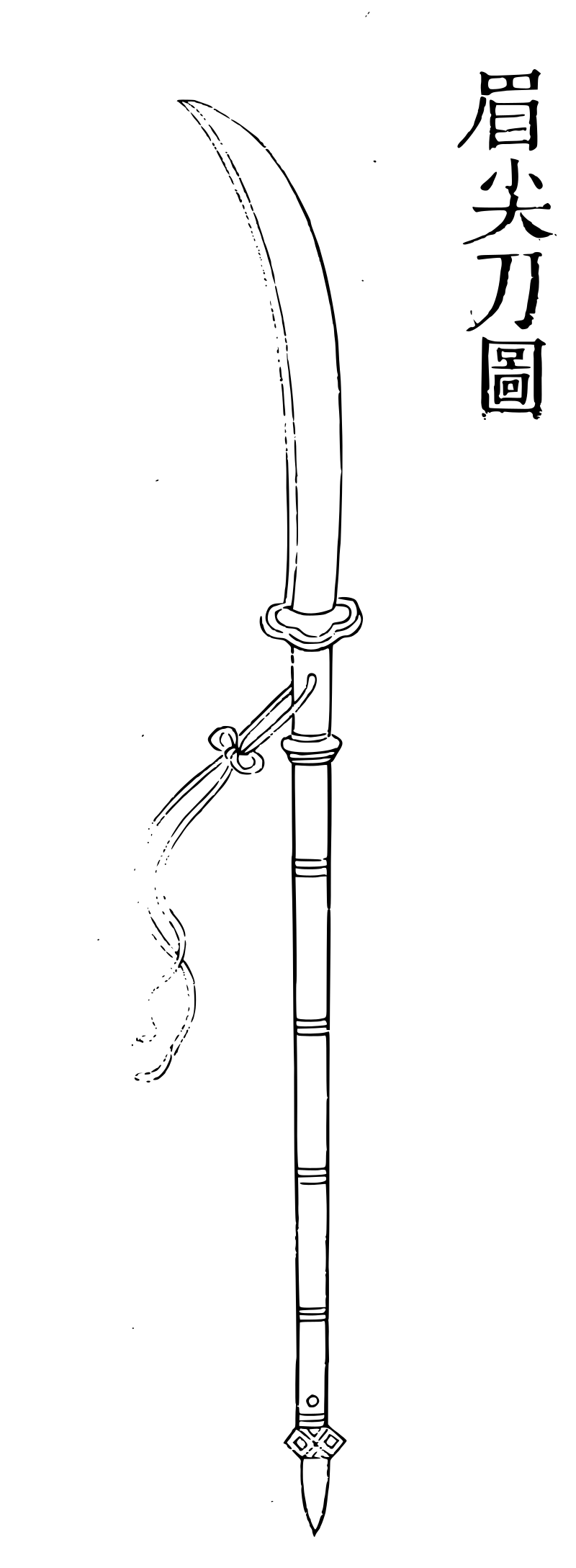

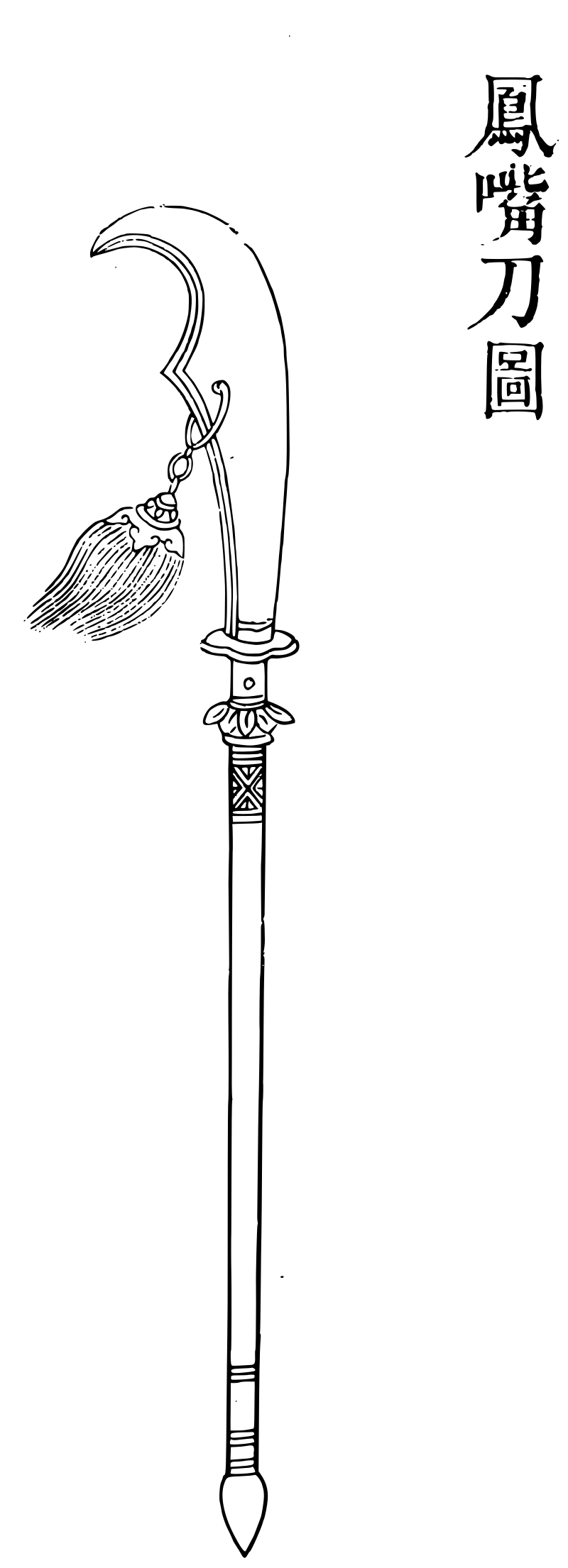

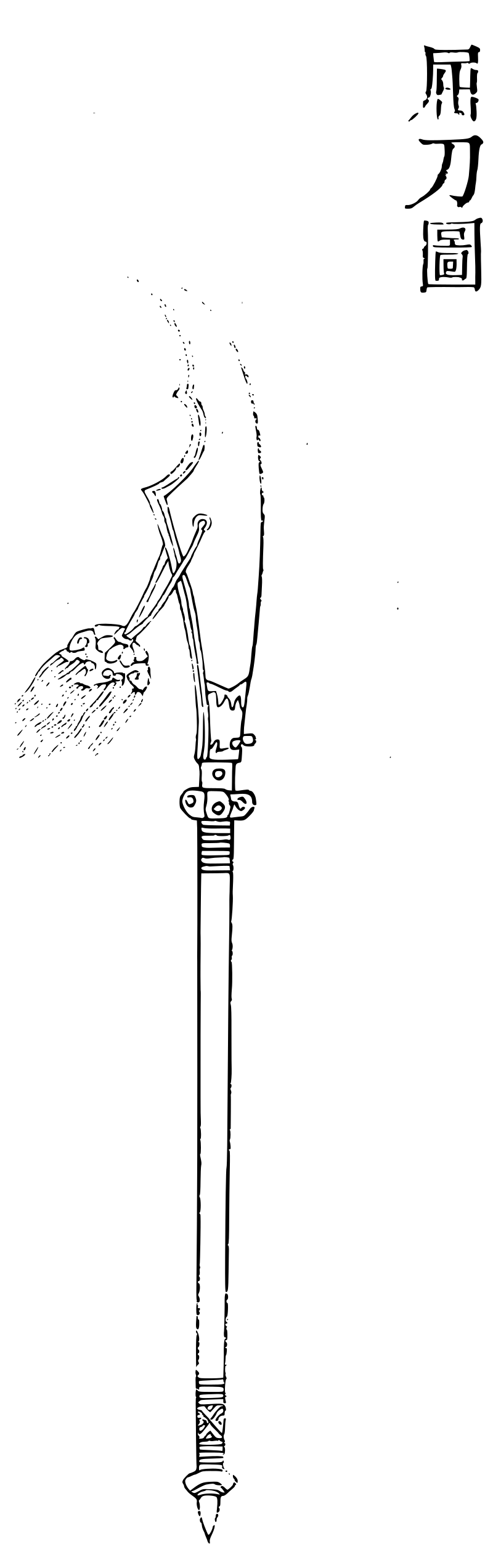

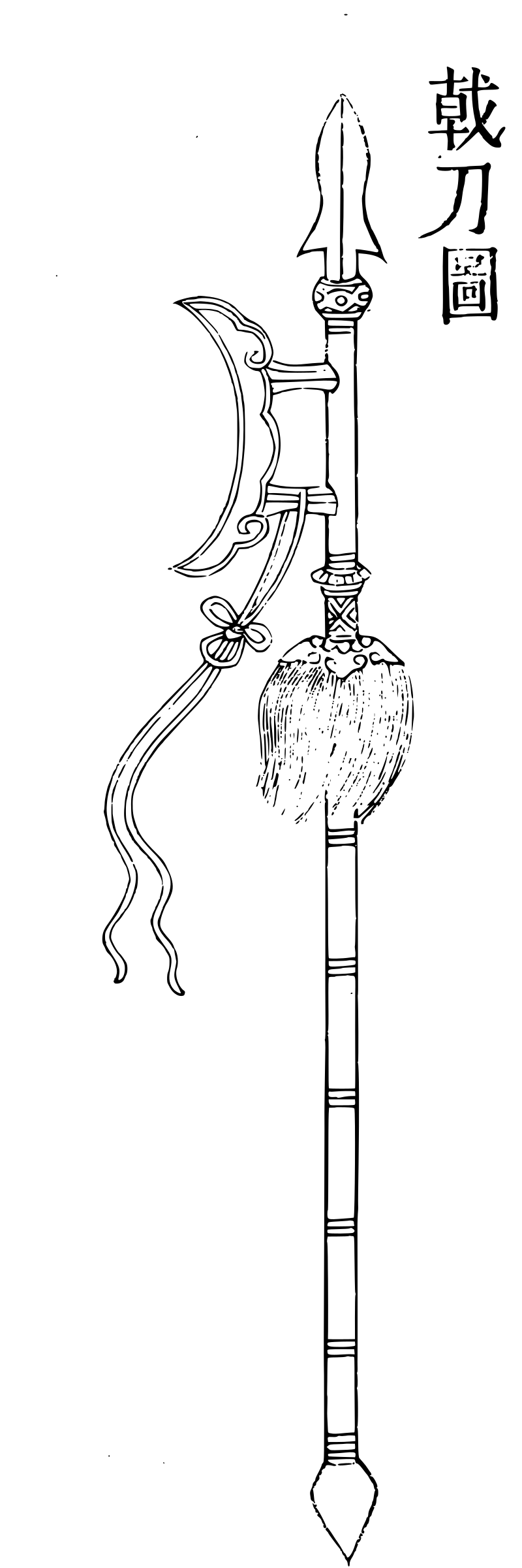

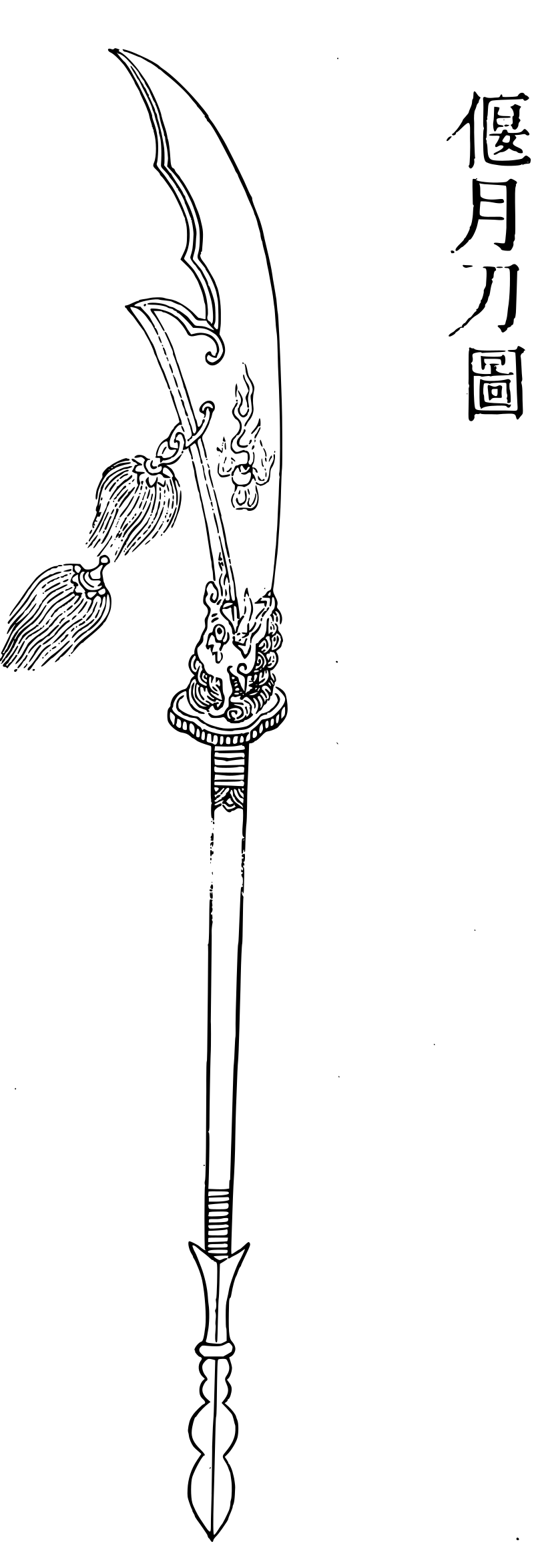

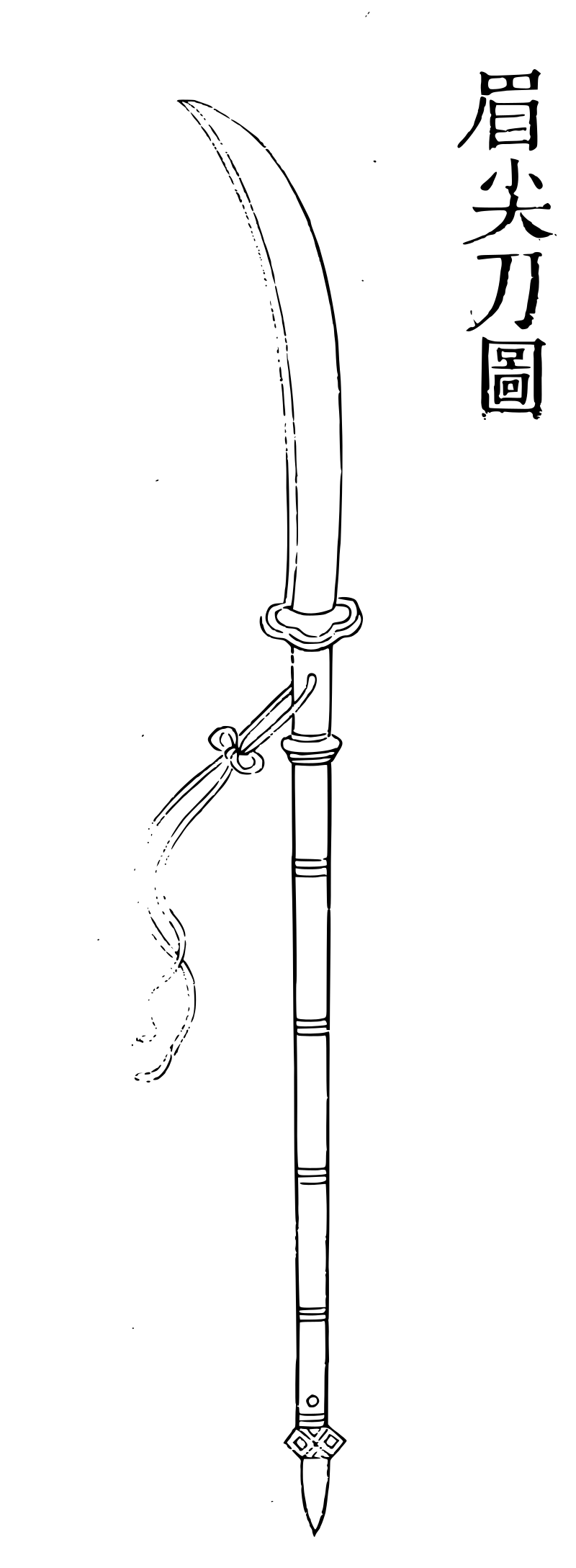

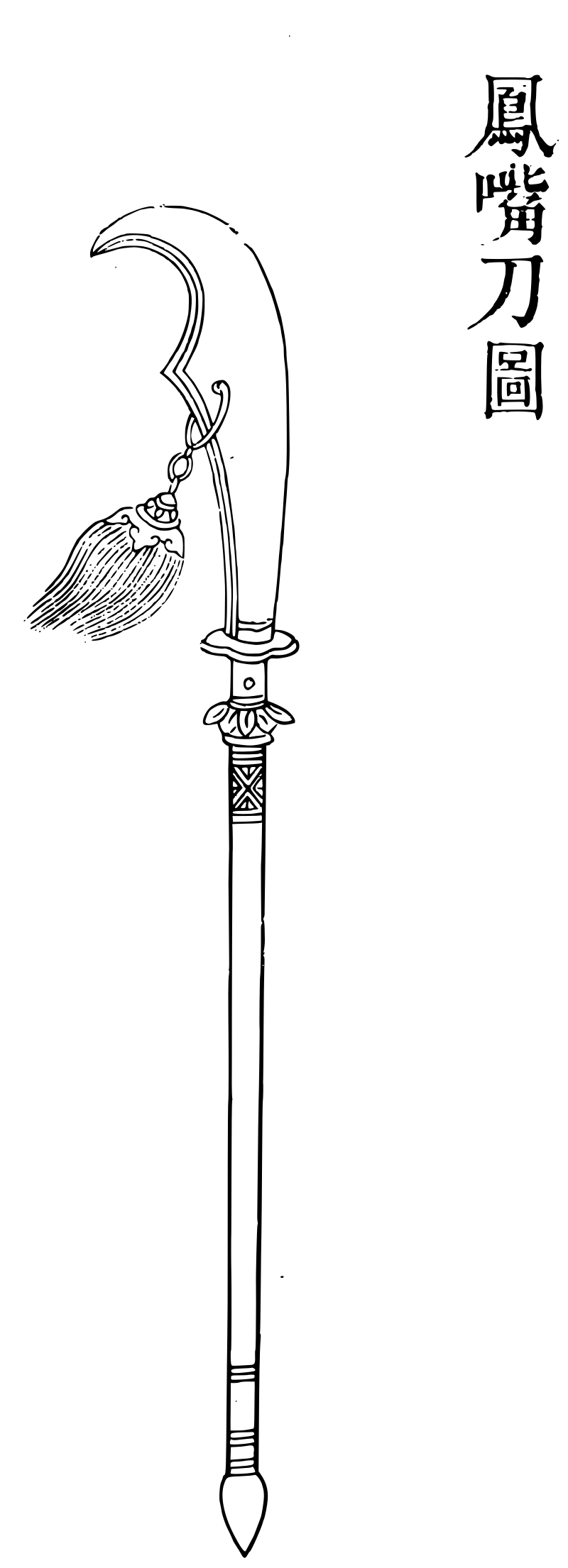

武备志〈刀 手刀图 掉刀图 屈刀图 戟刀图 偃月刀图 眉尖刀图 凤嘴 刀图 笔刀图 刀图说 短刀图 长刀图 钩镰刀图 剑 剑图 剑图说〉

诗经〈小雅瞻彼洛矣 大雅笃公刘〉

周礼〈考工记〉

方言〈杂释〉

释名〈释兵〉

古今刀剑录〈全〉

绍兴古器评〈汉仪仗剑〉

桂海器志〈刀〉

名剑记〈全〉

三才图会〈器用〉

武备志〈刀 手刀图 掉刀图 屈刀图 戟刀图 偃月刀图 眉尖刀图 凤嘴 刀图 笔刀图 刀图说 短刀图 长刀图 钩镰刀图 剑 剑图 剑图说〉

戎政典第二百八十六卷

刀剑部汇考

《诗经》《小雅瞻彼洛矣》

君子至止,鞞琫有珌。〈传〉鞞,容刀鞞也。琫上饰,珌下饰者,天子玉琫而珧珌,诸侯璗琫而璆珌,大夫镣琫而镠珌,士珕琫而珕珌。〈正义〉古之言鞞,犹今之言鞘。《内则注》:遰刀鞞是也。以公刘云:鞞琫容刀,故知鞞容刀鞞也。容者,容饰,此琫有珌,即容饰也。琫上饰于鞞之形,饰有上下耳。其名为琫。珌之义,则未闻。公刘传曰:琫上饰,鞞下饰者,以彼无珌文,因琫为在上之饰,下则指鞞之体,故言鞞下饰也。传因琫珌,历道尊卑所用,似有成文,未知出何书也。天子、诸侯琫珌异物,大夫士则同,言尊卑之差也。天子玉琫,玉是物之至贵者也。《释器》说弓之饰曰:以蜃者,谓之珧。郭璞曰:珧似琫。《说文》云:珧,蜃甲,所以饰物也。《释器》又云:黄金谓之璗,其美者谓之镠。白金谓之银,其美者谓之镣。郭璞曰:此皆道金银之别名,及其美者也。镠即紫磨金也。《说文》云:公珕蜃而不别于蜃,故天子用蜃,士用珕也。定本及集本,皆以诸侯珌璆字从玉,又以大夫镠珌,恐非也。

《大雅笃公刘》

何以舟之,维玉及瑶,鞞琫容刀。〈朱注〉舟,带也。鞞,刀鞘也。琫,刀上饰也。容刀,容饰之刀也。或曰:容刀如言容臭,谓鞞琫之中容此刀耳。

《周礼》《考工记》

攻金之工,筑氏执下齐。〈去声〉冶氏执上齐,凫氏为声,栗氏为量。〈音亮〉段氏为镈器,桃氏为刃。〈订义〉郑锷曰:木可攻也,皮可攻也。经亦以攻言之。经曰:烁金以为刃,攻之之道,殆以火烁之欤。 刘迎曰:先儒以多锡为下齐,少锡为上齐。是则上下齐以锡为多寡也。然筑氏为削,冶氏为杀,矢皆五分,其金而锡居二,何以分上下齐乎。所谓齐者,知有齐量轻重于其间。 王昭禹曰:筑氏为削,五分其金,而锡居二。则用锡为多,故曰执下齐。冶氏为戈戟,四分其金,而锡居一。则用锡为少,故曰执上齐。以削为下齐而言,筑氏执之,则大刃鉴燧之属,皆下齐也。以戈戟为上齐,而言冶氏执之,则钟鼎斤斧之属,皆上齐也。举筑冶二工,其他以类推之可知矣。 郑康成曰:声钟,錞于之属,量豆区釜也。镈器、田器、钱镈之属,刃,大刃、刀剑之属。 郑锷曰:桃氏为剑,然器之利者,不止于剑,故以刃言之。

金有六齐。

郑康成曰:目和金之品数。 郑锷曰:凡物,太刚则折,太柔则仆。金,至刚之物。锡,至柔之物。金有赤黑之色,锡有青白之色。金不济之以锡,其为器也刚烈而不和,不和之以锡,其为色也昏昧而不明。故六齐之金,皆用锡,特其所以异者有多少而已。

六分其金而钖居一,谓之钟鼎之齐,五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐,四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐,参分其金而锡居一,谓之大刃之齐,五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐,金锡半,谓之鉴燧之齐。

王昭禹曰:钟以击,鼎以烹,用锡为最少,故六分其金,而锡居一。斧以伐,斤以斫,用锡宜差多,故五分其金,而锡居一。戈戟皆用之以刺防,其或挫折,用锡宜多于斧斤,故四分其金,而锡居一。凡此皆所谓上齐也。大刃,则戚扬之属,施之斩斫,则防其易亏缺,故三分其金,而锡居一。削则以制书杀矢,中之则死,皆欲其坚忍不脆,其用锡又宜多于大刃,故五分其金,而锡居二。鉴燧以取水火于日月,或用之以照,以明白为上,故用锡为最多,而金锡相

半焉。凡此所谓下齐也。

筑氏为削。

赵氏曰:削是削刻书之刀,古者未有纸笔,凡事写之竹简,欲窜则以刀裁之,削去。《尚书序》云:更以竹简写之。夫子作《春秋》,削则削,笔则笔是也。故有筑氏之工,名官以筑者,盖筑所以致实,书之所述,欲删其烦冗,而取其实故也。

长尺博寸,合六而成规。

王昭禹曰:十寸为尺,十分为寸,以长尺而累之,则合六削,适六尺矣。环而围之,其势圜足以成规,则不期于圜,而自中于规矣。 郑锷曰:取六削而周环以合之,欲其成规,取诸圆也。盖削者,曲刀也。其形偃曲,如弓之反张而为之也。其形曲则过乎曲不可也,不及乎曲亦不可也。合六削而圆然后其曲为得中,此盖言其制作之法,其度当如是耳。

欲新而无穷。

郑锷曰:刀之新者,必利。既久,则钝。夫久而钝者,锻金不坚耳。金不坚,故其新有时而穷,削之所用者,大故欲锻之有法,使其新也常,无时而已。

敝尽而无恶。

郑康成曰:谓刃也,脊也,其金如一,虽至敝尽,无瑕恶也。 郑锷曰:刀之久者必恶,恶如今上绣也。久而生恶,亦以锻金无法故也。

桃氏为剑。

王昭禹曰:剑之工名,谓之桃氏,以桃能辟除不祥。而剑亦能止暴恶故也。

腊广二寸有半寸。

郑康成曰:腊谓两刃。 郑锷曰:古者,腊必猎,猎而得禽,则宰杀以祭。故腊于文为月旁

,盖言于是月必猎也。然四时之田得禽,皆割以祭。独谓腊祭为大割者,盖冬祭则百物皆可献,其宰杀为多也。然则剑刃为腊,岂非取其利而可以大割乎。 贾氏曰:两面各有刃。 王昭禹曰:两刃各径二寸半。

,盖言于是月必猎也。然四时之田得禽,皆割以祭。独谓腊祭为大割者,盖冬祭则百物皆可献,其宰杀为多也。然则剑刃为腊,岂非取其利而可以大割乎。 贾氏曰:两面各有刃。 王昭禹曰:两刃各径二寸半。两从半之。

王昭禹曰:谓剑脊中高,两杀而趋锷。 赵氏曰:半之自脊分断,一边广一寸四分寸之一。

以其腊广为之茎,围长倍之。

郑锷曰:茎者,剑镡也。柄谓之夹茎者,人所把握之处,在夹之中,如竹木之茎然,故名曰茎。取腊广以为茎之围,围二寸半也。长倍之,则长五寸。

中其茎,设其后。

赵氏曰:中其茎,注存两说。一说谓穿剑夹内茎于中,一说从中以却稍大之也。设训为大,《系辞》云:益长裕而不设彼。注亦云设大也。中其茎,大其后,谓以刃为前,以茎为中,以设为后,则茎以后稍大之,视中之数,有加焉。则操执处,有所碍,著于把为易制也。如今之刀剑,末后有铁圈,分外大,即与此同。

俞氏曰:中其茎,则易于把握。设其后,则张而易

制。

参分其腊广,去一以为首广而围之。

贾氏曰:首广,谓剑把接刃处之径。 郑康成曰:首围其径一寸三分寸之二。 贾氏曰:围之谓圜之,故庐人皆以围为圜之。 郑锷曰:凡剑之制,有锋,有锷,有脊,有镡,有铗。锋者,所以为锐也。锷者,所以为利也。脊者,所以为干也。镡者,所以为本也。铗者,附镡者也。君子所以防暴恶,则大小长短之制宜不苟,故其法如此。

身长五其茎长,重九锊,谓之上制,上士服之,身长四其茎长,重七锊,谓之中制,中士服之,身长三其茎长,重五锊,谓之下制,下士服之。

郑锷曰:此谓桃氏制之以供卫,王者之所佩服也。人之形貌、小大、长短各不一也。制剑以供其服,非直以为观美,要使各适用而已。故为三等之制,以待三等之士,俾随宜而自便焉。剑之茎,其长五寸,剑之身,若五倍其茎之长,则三尺也。重九锊,则重三斤十二两也。兹其长之极,重之至也。故谓之上制,唯士之长而有力者,然后能胜之。故上士服之。剑身四其茎之长,则二尺五寸也。重七锊,则二斤十四两也。长短轻重适得中焉,故谓之中制。唯人之得中者所宜服。故中士服之。若身之茎止三其茎,则二尺耳。重止五锊,则二斤一两三分两之中耳。轻而且短,故谓之下制。士之形短而力微者,可以服焉。或谓士有上中下之制,安知其非指元士之在位者耶。以经考之旅贲、虎贲,皆卫王者也。然旅贲氏之夹王车,左右各八人,所执者戈盾,则不服剑矣。惟虎贲氏掌先后王,而趋以卒伍,不言所执。其属有虎士八百人,其人既众,则有上中下之不同,可知矣。不言所执,则服剑可知矣。

《方言》《杂释》

剑削自河而北,燕赵之间,谓之室。自关而东,或谓之廓。或谓之削。自关而西谓之鞞。《释名》释兵

刀,到也。以斩伐到其所刀击之也。其末曰锋,言若锋刺之毒利也。其本曰环,形似环也。其室曰削,削峭也。其形峭杀,裹刀体也。室口之饰曰琫。琫,捧也,捧束口也。下末之饰曰琕。琕,卑也,在下之言也。短刀曰拍髀,带时拍髀旁也。又曰露拍,言露见也。佩刀,在佩旁之刀也。或曰容刀,有刀形而无刃,备仪容而已。

剪刀,剪,进也,所剪稍进前也。

书刀,给书简札,有所刊削之刀也。

封刀,铰刀,皆随时名之也。

剑,检也,所以防检非常也。又其在身拱时,敛在臂内也。其旁鼻曰镡。镡,寻也,带所贯寻也。其末曰锋,锋末之言也。

《古今刀剑录》

夫刀剑之由出已久矣。前王后帝,莫不铸之。但以小事记注者,不甚详录,遂使精奇挺异,空成湮没。慨然有想,遂为记云。夏禹子帝启,在位十年,以庚戌八年铸一铜剑,长三尺九寸。后藏之秦望山腹,上刻二十八宿,文有背面,面文为星辰,背记山川日月。

启子太康,在位二十九年,岁在辛卯三月春,铸一铜剑,上有八方,面长三尺二寸,头方。

孔甲,在位三十一年,以九年,岁次甲辰,采牛首山铁,铸一剑,铭曰夹,古文篆书,长四尺一寸。

殷太甲,在位三十二年,以四年,岁次甲子,铸一剑,长二尺,文曰定光,古文篆书。

武丁,在位五十九年,以元年,岁次戊午,铸一剑,长三尺,铭曰照胆,古文篆书。

周昭王瑕,在位五十一年,以二年,岁次壬午,铸五剑,各投五岳,铭曰:镇岳尚方。古文篆书,长五尺。

简王夷,在位十四年,以元年,岁次癸酉,铸一剑,长三尺,铭曰骏,大篆书。

秦昭王稷,在位五十二年,以元年,岁次丙午,铸一剑,长三尺,铭曰诫,大篆书。

秦始皇在位三十七年,以三年,岁次丁巳,采北祇铜,铸二剑,铭曰定,秦小篆书,李斯刻。埋在阿房宫阁下。一在观台下。长三尺六寸。

前汉刘季,在位十二年,以始皇三十四年,于南山得一铁剑,长三尺,铭曰赤霄,大篆书。及贵,常服之,此即斩蛇剑也。

文帝恒,在位二十三年,以初元十六年,岁次庚午,铸三剑,长三尺六寸,铭曰神龟,多刻龟形,以应大横之兆。帝崩,命入元武宫。

武帝彻,在位五十四年,以元光五年,岁次乙巳,铸八剑,长三尺六寸,铭曰八服,小篆书,嵩、恒、霍、华、太山五岳皆埋之。

宣帝询,在位二十五年,以本始四年,铸二剑,长三尺,一曰毛,二曰贵,以足下有毛,故为之。皆小篆书。平帝衎,在位五年,以元始元年,岁次辛酉,掘得一剑,上有帝名,因服之。大篆书。

王莽在伪位十七年,以建国五年,岁次庚午,造威斗及神剑,皆练五色石为之,铭曰:神胜万里伏。小篆书,长三尺六寸。

更始刘圣公在伪位二年,自造一剑,铭曰更国。小篆书。

后汉光武秀,在位三十三年。未贵时,在南阳鄂山,得一剑,文曰秀霸。小篆书,帝常服之。

明帝庄,在位十八年,以永平元年,岁次戊午,铸一剑,上作龙形,沉之于洛水中,水清时,常有见之者。章帝烜,在位十三年,以建初八年铸一金剑,令投于伊水中,以厌人膝之怪。弘景按《水经》云:伊水有一物,如人膝,头有爪,人见,辄没,不复出。

安帝祜,在位十九年,以元初六年,铸一剑,藏峨嵋山。疑山王也。

顺帝保,在位十九年,以永建元年,铸一剑,长三尺四寸,铭曰安汉。小篆书,后改年号。

灵帝宏,在位二十二年,以建宁三年铸四剑,文曰中兴。一剑无故自失,并小篆书。

魏武帝曹操,以建安二十年,于幽谷得一剑,长三尺六寸,上有金字,铭曰孟德王。常服之。

齐王芳,以正始六年铸一剑,常服之。无故自失,但有空匣如故。后有禅代之事,兆始于此。寻为司马氏所废。

蜀主刘备,以章武元年,岁次辛丑,采金牛山铁,铸八剑,各长三尺六寸。一备自服,一与太子禅,一与梁王理,一与鲁王永,一与诸葛亮,一与关羽,一与张飞,一与赵云,并是亮书,皆作风角,处所有令。称元造刀五万口,皆连环,及刃口列七十二鍊,柄中通之,兼有二字。房子容曰:唐人尚书郎李章武,本名方古,贞元季年,为东平帅李师古,判官因理第掘得一剑,上有章武字,方古博物。亚张茂先亦曰:蜀相诸葛孔明所佩剑也,乃改名师古,为奏,请为章武焉。盖蜀主八剑之一也。

后主禅,延熙二年,造一大剑,长一丈二尺,镇剑口山,往往人见光辉。后人求之,不获。

吴王孙权,以黄武五年,采武昌铜铁,作千口剑,万口刀,各长三尺九寸,刀头方,皆是南铜越炭作之。文曰大吴。小篆书。又赤乌年中,有人得淮阴侯韩信剑,帝以赐周瑜。

孙亮,以建兴二年,铸一剑,文曰流光。小篆书。

孙皓,以建衡元年铸一剑,文曰皇帝吴王。小篆书。晋武帝司马炎,以咸宁元年,造八千口刀,铭曰司马。怀帝炽,以永嘉元年造一剑,长五尺,铭曰步光。小篆书。

成帝衍,以咸和元年,造十三口刀,铭曰兴国。

穆帝聃,以永和五年,于房山造五口剑,铭曰五方单符。隶书。

孝武帝昌明,以大元元年,于华山顶埋一剑,铭曰神剑。隶书。

宋武帝刘裕,以永初元年铸一刀,铭其背曰定国,小篆书。长四尺,后入于梁。

少帝义符,以景平元年造一刀,铭曰五色。小篆书。后废帝昱,以元徽二年,于蒋山顶造一剑,铭曰永昌。篆书。

顺帝准,以升明元年,掘得一刀,铭曰上血,其刀照一室,帝奇之。至二年七月,帝使杨玉候织女,玉候女不得,惧死,用以弑帝,果如铭,故知吉凶其徵先见矣。齐高帝萧道成,以建元二年造一刀,铭曰定业。长五尺,篆书,自制之。

明帝鸾,以建武二年造一刀,铭曰朝仪。长四尺,小篆书。

梁武帝萧衍,以天监二年即位,至普通中,岁在庚子,命弘景造神剑十三口,用金银铜铁锡五色合为之,长短各依剑术,法文曰:服之者,永治四方。并小篆书。

诸小国刀剑

前赵刘渊,以元熙二年造一刀,长三尺九寸,文曰灭贼,隶书。

后赵石勒,以建平二年造一刀,用五百金,工用万人,头尖长三尺六寸,铭曰建平,隶书。勒未贵时,耕地,得一刀,铭曰石氏昌,篆书。

石季龙,以建武十四年,造一刀,长五尺,铭曰皇帝石氏。隶书。

后蜀李雄,以晏平元年造刀五百口,文曰腾马,隶书。前凉张实,造刀百口,无故,刀尽失。文曰霸。

后魏昭成帝拓跋犍,以建国元年,于赤冶城铸刺刀十口,金缕赤冶字。

道武帝圭,以登国元年,于嵩阿铸一剑,铭曰镇山,隶书。

明元帝嗣,以泰常元年造一剑,长四尺,铭背曰太常。至真君元年,有道士继天师白为帝造剑,长三尺六寸,隶书,因改元真君。

宣武帝恪,以景明元年,于白鹿山造一刀,文曰白鹿,隶书。

前秦苻坚,以甘露四年造一刀,用五千工,铭曰神术。隶书。

前燕慕容隽,以元玺元年造二十八口刀,铭曰二十八将。隶书。

后燕慕容垂,以建兴元年,造二刀,长七尺,一雄一雌,隶书,若别处之则鸣。

后秦姚苌,以建初元年造一刀,铭曰中山,长三尺七寸,隶书。

西秦乞伏国仁,以建义三年造一刀,铭曰建义,隶书。后凉吕光,以麟嘉元年造一刀,铭背曰麟嘉,长三尺六寸。

南凉秃发乌孤,以太初三年造一刀,狭小,长二尺五寸,青色。匠人曰:当作之时,梦见一人被朱服,云吾是太一神,来看汝作,云此刀有献必鸣。后落突厥可汗所有也。

南燕慕容元明,以建平元年作刀四口,文曰建平,隶书。

西京李嵩,以永建元年造珠碧刀一口,铭曰百胜,隶书。

北凉沮渠蒙逊,以永安三年造刀百口,铭曰永安,隶书。

夏州赫连勃勃,以龙升二年造五口刀,背刃有龙雀环,兼金缕,作一龙形,长三尺九寸,铭曰:古之利器,吴楚湛卢,大夏龙雀,名冠神都,可以怀远,可以柔迩。如风靡草,威服九区。宋王刘裕,破长安,得此刀,后入于梁。

吴将刀

周瑜作南郡太守,造一刀,背上有荡寇将军字,八分书。

蒋钦拜列郡司马,造一刀,文曰司马,隶书。

周幼平击曹公胜,拜平卤将军,因造一刀,铭背曰幼平。

董元成少果勇,自打铁,作一刀。后讨黄祖于蒙冲河,元成引刀断冲头为二流,拜大司马,号断蒙刀。潘文为偏将军,拜固陵太守。因造一刀,铭曰固陵。朱理君少受征讨,黄武中累功,拜安国将军。作一佩刀,文曰安国。

关羽为先主所重,不惜身命,自采都山铁,为二刀,铭曰万人。及羽败,羽惜刀,投之水中。

张飞初拜新亭侯,自命匠,鍊赤朱山铁为一刀,铭曰新亭侯蜀大将也。后被范彊杀,彊将此刀入于吴。诸葛亮定黔中,从青石祠过,遂抽刀刺山头,刀不拔而去。行人莫测。

黄忠,汉先主定南郡,得一刀,赤如血。于汉中击夏侯军,一日之中,手刃百数。

魏将刀

钟会克蜀,于成都土中得一刀,文曰太一。会死,入帐下王伯升。伯升后渡江,刀遂飞入水。

邓艾,年十二,曾读陈太丘碑。碑下掘得一刀,黑如漆,长三尺馀,刀上常有气凄凄然,时人以为神物。董卓少时耕野,得一刀,无文字,四面隐起作山云文,斸玉如泥。及卓贵,示五官郎将蔡邕。邕曰:此项羽之刀也。

袁绍在黎阳,梦有一神授一宝刀。及觉,果在卧所。铭曰思召。绍解之曰:思召,绍字也。

郭维于太原得一刀,文曰宜为将。后遂为将军。及与蜀将战败,失此刀。

王双曾于市中买得一刀,卖人曰:得之者贵。因不见。双后佩之,为魏将。后与曹真一刀换也。

《绍兴古器评》汉仪仗剑

《释名》曰:剑,检也,所以防检非常也。仪仗设剑,意谓是欤。薛烛论欧冶子之剑曰:赤堇之山破而出锡,若耶之溪涸而出铜。乃知古剑通以铜锡为之,其来尚矣。《桂海器志》刀

云南刀,即大理所作,铁青黑沉沉不錎,南人最贵之。以象皮为鞘,朱之上亦画犀毗花文,一鞘两室,各函一刀,靶以皮条缠束,贵人以金银丝。峒刀,两江州峒及诸外蛮,无不带刀者。一鞘二刀,与云南同。但以黑漆杂皮为鞘。

黎刀,海南𥟖人所作刀,长不过一二尺,靶乃三四寸,织细藤缠束之,靶端插白角片尺许,如鸱鸮尾以为饰。

《名剑记》轩辕剑

《广黄帝东行纪》曰:轩辕帝采首山之铜,铸剑,以天文古字题铭其上。帝崩,葬乔山。五百年后,山崩,室空,惟剑在焉。一旦,亦失去。

画影剑

《拾遗记》曰:颛顼高阳氏,有画影剑、腾空剑。若四方有兵,此剑飞赴指其方,则克。未用时,在匣中,常如龙虎啸吟。

夏禹剑

夏禹铸一剑,藏之会稽山腹。上刻二十八宿,又有背面,面文为日月星辰,背记山川。

照胆

殷太甲剑,名照胆,古文篆书。

昆吾〈一为锟铻〉

子顺对魏王曰:周穆王时,西戎献昆吾之剑,长尺有咫,鍊钢,赤刃,用之切玉如泥。

辟邪剑

吴王有辟邪剑。

越五剑

《越绝书》:昔者,越王勾践有宝剑五,闻于天下。

龙泉太阿

《晋书·张华传》:斗牛之间,常有紫气。豫章雷焕曰:宝剑之气,上彻于天。华曰:相者言,吾年出六十,位登三事,当得宝剑佩之。斯言岂效欤。因问在何郡。焕曰:在豫章丰城。即补焕丰城令。焕到县,掘狱基,入地四尺馀,得一石函,光气非常。中有双剑,并刻题,一曰龙泉,一曰太阿。是夕,斗牛间气不复见。

吴二剑

《吴越春秋》:干将者,吴人也,与欧冶子同师,俱能为剑。阖庐使作二剑,一曰干将,一曰莫耶。莫耶,干将之妻也。

吴钩

《吴越春秋》:阖庐既宝莫耶,复命国中作金钩,曰:善者,

赏百金。有人杀其二子,以血衅金成二钩以献。向钩呼二子之名曰:我在此,两钩俱飞,著父胸。乃赏百金,服不离身。

神剑

《钩命诀》:汉太公微时,游山泽间,有冶为天子铸剑,指太公腰间佩刀曰:若得杂冶,即成神器,可以克天下。昴精为辅,以歼三猾。太公解投冶中,剑成,授太公。

赤霄

汉高帝,以秦皇戊子岁于南山得一剑,名曰赤霄。及贵,常服之。

神龟

《刀剑录》:汉文帝剑名曰神龟,刻龟形,以应大横之兆。帝崩,命入剑元武宫。

茂陵剑

《世宗记》:汉昭帝时,茂陵人献一宝剑,上铭曰:直千金,寿万岁。

镇山剑

《刀剑录》:蜀后主禅,造一巨剑,以镇剑口山。往往人见精光,求之不获。

倚天青虹

《平阳史传》:魏武帝初时有二剑,一曰倚天,一曰青虹,其利断铁如泥。一自佩,一赐夏侯恩。

珠剑

《魏志》:羊侃初为尚书郎,以力闻。魏帝试作武状,侃以手抉殿,没指。帝壮之,赐以珠剑,拜征东大将军。

魏三剑

《典论》曰:魏太子丕造百辟宝剑,淬以清漳,砺以礛

,饰以文玉,表以通犀,光似流星,名曰飞景,又曰选兹。良金命彼国工精而鍊之,至于百辟,以为三剑。一曰飞景,二曰流采,三曰华铤。

,饰以文玉,表以通犀,光似流星,名曰飞景,又曰选兹。良金命彼国工精而鍊之,至于百辟,以为三剑。一曰飞景,二曰流采,三曰华铤。清刚

魏太子造匕首二,其一理似坚冰,名曰清刚。其二耀似朝日,名曰阳文。

尚方剑

《朱云传》:云奏帝曰:愿赐尚方斩马剑,斩佞臣头。

秘剑

《彭宠传》:朱浮对光武曰:前吴汉发兵时,大王遗宠以秘剑。

玉具

《冯异传》:赤眉延岑暴乱,三辅以异为征西将军,讨之。车驾送至河南,赐以乘舆七尺玉具剑。

思召

《古今注》:袁绍在𥟖阳,梦神人授一宝剑。及觉,果在卧所,铭曰思召。解之曰:思召,为绍字。

文士剑

《文士传》:杨修举孝廉,历丞相府主簿,总知内外事,皆称意。魏文帝以下,争与之交好。修以宝剑与文帝,帝佩之,语人曰:此杨修剑也。其重修如此。

西征剑

《晋书》:张轨镇凉州,南阳王模遗轨以帝所赐剑,谓轨曰:陇以西征伐,悉心相委,如此剑矣。

百万宝剑

《世说》:荀勖宝剑直百万,在母钟许。钟会善书,学荀手迹,作书与母,取剑不还。后钟起宅遂废。

定国

《刀剑录》:宋武帝裕,于永初元年铸一剑,铭其背曰定国。后入于梁。

永昌

《刀剑录》:宋废帝元徽中,于蒋山之巅,造一剑,曰永昌。

梁神剑

《梁书》:武帝命陶弘景造神剑十三,以象月并闰。

镇山沈水

《刀剑录》:魏道武帝于嵩阿铸二剑,一曰镇山,二曰沈水。

龙雀

《魏志》:赫连百鍊为剑,号曰大夏龙雀,铭其背。

水心剑

《束晰传》:秦昭王三月三日,置酒河曲,见金人捧水心之剑以奉。王曰:令君制有西夏。因此立为曲水。

五丁剑

《蜀小志》:五丁力士,遗剑于梓潼县之龙潭,岩间发宝光。

千金剑

《剑侠传》:唐晋公王铎,有千金剑,以获李龟寿。

西河剑器

《唐本纪》:公孙大娘舞西河,剑器郁跂,顿挫独出,冠时一人而已。

火精

《杜阳杂编》:唐德宗将幸奉天,自携火精剑,出内殿,斫槛上铁狻猊,应手而碎。及乘舆,遇夜,侍从皆见上仗数尺光明,即剑光也。

鳞铗星镡

《酉阳杂俎》:郑云达少时得一剑鳞铗星镡有时而吼

西蕃宝剑

《宋鉴》:绍兴六年二月,右相都督张浚,请御前降西蕃宝剑,给赐有功将士,以为激劝。

古铜剑

《东坡集》:郭祥正遗东坡古铜剑二,坡诗以为谢:一双铜剑秋水色,两首新诗争剑铓。

楚铜剑

《方舆志》:宋供奉官郑文,尝官楚武昌。江岸裂,出古铜剑,文得之,冶铸精巧,非人工所成者。

角巾剑

《剑侠传》:角巾道人,脱郭伦于恶少窘辱,郭邀饮为谢,辞去,曰:吾乃剑侠,非世人也。掷杯长揖,出门数步,耳中铿然有声,一剑跃出坠地。蹑之,腾空而去。

安定剑

《咸宾集》:洪武甲寅,安定王遣使贡异剑,赐以织金文绮,命其酋长立为四部,岁入贡为常。

泽剑

少仪曰:侍坐于君子,君子欠伸,运笏泽剑首,还屦,问日之早暮,虽请退可也。

吴粤剑

《考工记》:吴粤之剑,迁乎其地,而弗能为良,地使然也。

桃氏剑

《考工记》:桃氏为剑,身长五其茎,长重九锊,谓之上制,上士服之。身长四其茎,长重七锊,谓之中制,中士服之。身长三其茎,长重五锊,谓之下制,下士服之。

分景流黄择精

《汉武内传》曰:西王母带分景之剑,上元夫人带流黄择精之剑。

绕指柔

《广舆图》曰:扬州兴化平望湖中,一剑屈之,首尾相就。识者曰:即绕指柔也。

装剑

《一统志》:爪哇国有装剑。

龙泉

《寰宇志》:龙泉县南五里,水可用淬剑。昔人就水淬之,剑化龙而去。故剑名龙泉。

燕奴

《洞微志》:一术士于腕间出二弹子,令变,即化双燕飞腾,名燕奴。燕奴又变作二小剑,交击。须臾,入腕中。

兰子七剑

《列子》云:兰子以技干宋君,弄七剑,迭而跃之,五剑常在空中。宋君惊异之,赐以金帛。

辟兵剑

抱朴子或以月蚀时刻,三岁蟾蜍,喉下有八字者,以血书所持之剑,亦得禁辟五兵之道。

冶剑

《玉海·剑冶赞》:风伯吹垆,云师炼冶。铁焰朝流,金精夜下。价直十城,名当千马。

斑剑

《文选》:王文宪集序:赠斑剑六十人。

白虎

《繁露》曰:刀之在左,青龙象也。剑之在右,白虎象也。

三尺水

李贺剑歌:先辈匣中三尺水,曾入吴潭斩龙子。

含光承景宵练

《列子》曰:卫周孔其祖,得殷之宝剑。童子服之,却三军之众。其一曰含光,二曰承景,三曰宵练。

越八剑

《拾遗记》曰:越王勾践,使工人以白牛、白马祀昆吾山神,以成八剑。一曰掩日,二曰断水,三曰转魄,四曰悬剪,五曰惊鲵,六曰灭魂,七曰却邪,八曰真刚。

《三才图会》器用

削见于京师,以博为寸,其长尺,重三两。李氏录云:《考工记》筑氏为削,长尺,博寸,合六而成规。郑氏谓之书刀,以灭青削椠,如仲尼作《春秋》笔削是也。少仪曰:削授拊注,拊谓把,削人者通把也。汉刀笔形制,全若刀匕,而柄间可以置缨,结正觿佩之器也。盖古者,用简牒,则人皆以刀笔自随而削书。《诗》云:岂不怀归,畏此简书。盖在三代时,固已有削书矣。西汉书赞萧何、曹参,谓皆起秦刀笔吏,则自秦抵汉,亦复用之。然在秦时,蒙恬已尝造笔,而于汉尚言刀笔者,疑其时未能全革,犹有存者耳。

手刀,一旁两柄,短如剑。掉刀,刃首上阔,长柄,施鐏。𨧱刀,刃前锐,后斜阔,长柄施鐏。其小别有笔刀,此皆军中常刃,其间健斗者,竞为异制以自表。故刀则有太平、定我、朝天、开山、开阵、划阵。偏刀、车刀,匕首,一名掉,则有两刃,山字之制,要皆小异,故不悉出。按使刀无如倭子之妙,然其刀法有数,艺高而能识破者,御之无难。惟关王偃月刀,刀势既大,其三十六刀法,兵仗遇之,无不屈者。刀类中以此为第一,马上刀要长,须前过马首,后过马尾,方善。

�刀

茅子曰:刀见于《武经》者,惟八种。今所用惟四种,曰偃月刀,以之操习,示雄,实不可施于阵也。曰短刀,与手刀略同,可实用于马上。曰长刀,则倭国之制,甚利于步,古所未备。曰钩镰刀,用阵甚便。又有腰刀,则惟用于藤牌,遂见于牌次。

笔刀图

掉刀图掉刀图

屈刀图

戟刀图

戟刀图 偃月刀图

偃月刀图 眉尖刀图

眉尖刀图 凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说屈刀图掉刀图

刀图说屈刀图掉刀图 屈刀图

屈刀图

戟刀图

偃月刀图

偃月刀图 眉尖刀图

眉尖刀图 凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说戟刀图掉刀图

刀图说戟刀图掉刀图 屈刀图

屈刀图 戟刀图

戟刀图

偃月刀图

眉尖刀图

眉尖刀图 凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说偃月刀图掉刀图

刀图说偃月刀图掉刀图 屈刀图

屈刀图 戟刀图

戟刀图 偃月刀图

偃月刀图

眉尖刀图

凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说眉尖刀图掉刀图

刀图说眉尖刀图掉刀图 屈刀图

屈刀图 戟刀图

戟刀图 偃月刀图

偃月刀图 眉尖刀图

眉尖刀图

凤嘴刀图

刀图说凤嘴刀图掉刀图

刀图说凤嘴刀图掉刀图 屈刀图

屈刀图 戟刀图

戟刀图 偃月刀图

偃月刀图 眉尖刀图

眉尖刀图 凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说掉刀图

刀图说掉刀图 屈刀图

屈刀图 戟刀图

戟刀图 偃月刀图

偃月刀图 眉尖刀图

眉尖刀图 凤嘴刀图

凤嘴刀图

刀图说刀图说

右手刀,一旁刃,柄短如剑。掉刀,刃首上阔,长柄,施鐏。屈刀,刃前锐,后斜阔,长柄施鐏。其小有别笔刀,此皆军中常用。其间健斗者,竞为异制以自表。故刀则有太平、定我、朝天、开山、开阵、划阵。偏刀、车刀,匕首之名。掉则有两刃,山字之制,要皆小异,故不悉出。

长刀图

缺刃长五尺,后用铜护,刃一尺,柄长一尺五寸,共长六尺五寸,重二斤八两。

钩镰刀图钩镰刀图

剑剑

茅子曰:古之言兵者,必言剑。今不用于阵,以失其传也。余博搜海外,始得之其式,更不可缓矣。剑无今古,即《武经》之二种而图之。

剑图