声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

钦定古今图书集成理学汇编字学典

第七卷目录

字学总部汇考七

元吾丘衍学古编〈字源七辩〉

郑枃衍极〈至朴篇 书要篇 造书篇〉

明陶宗仪书史会要〈外域书〉

赵撝谦六书论〈象形论 指事论 会意论 谐声论 假借论 转注论〉

虞淳熙德园集〈三十二体金刚经〉

王应电同文备考〈序 书法指要 布字原病 六义图解〉

元吾丘衍学古编〈字源七辩〉

郑枃衍极〈至朴篇 书要篇 造书篇〉

明陶宗仪书史会要〈外域书〉

赵撝谦六书论〈象形论 指事论 会意论 谐声论 假借论 转注论〉

虞淳熙德园集〈三十二体金刚经〉

王应电同文备考〈序 书法指要 布字原病 六义图解〉

字学典第七卷

字学总部汇考七

《元吾丘衍学古编》《字源七辨》一曰科斗书。科斗书者,仓颉,观三才之文,及意度为之文字之祖,即今之偏傍也。画文形如水蛊,故曰科斗。

二曰籀文。大篆,籀文者。史籀取仓颉形意,配合为之,大篆是也。史籀所作,故曰籀文。

三曰小篆。小篆者,李斯省籀文之法,同天下书者也。比籀文体十存其八,故谓之八分。小篆既有小篆,故谓籀文为大篆也。

四曰秦隶。秦隶者,程邈以文牍繁多,难于用篆,因减小篆为便用之法,故不为体势。若汉款识篆字相近,非有挑法之隶也。便于佐隶,故曰隶书。即是秦权汉量上,刻字人多不知,亦谓之篆,误矣。或谓秦末有隶,且疑程邈之说,故详及之。

五曰八分。八分者,汉隶之未有挑法者也。比秦隶易识,比隶字则微似篆。若用篆笔作汉隶字,即得之矣。八分与隶,人多不分,故言其法。

六曰汉隶。汉隶者,蔡邕《石经》及汉人诸碑上字是也。此体最为后出,皆有挑法。与秦隶同名,其实则异,又谓之八分。

七曰款识。款识者,诸侯本国之文也。古者诸侯书不同文,故形体各异。秦斯小篆始一,其法近之学者,取款识字为用,一纸之上,齐楚不分,人亦莫晓其谬。今分作外法,故末置之,不欲乱其源流,使可考其先后耳。

《郑枃衍极》《至朴篇第一》

至朴散而八卦兴,八卦兴而书契肇,书契肇而篆籀滋。飞天八会已,前不可得而详也。皇颉以降,凡变五矣。其人亡其书,存古今一致作者,十有三人焉。予生千载之下,每览昔人残铭断碣,未尝不为之歔。欷而三叹也。在昔结绳之政,始分龙穗之章,中辍于是仓。史氏出仰观,俯察以造六书。通天地之幽秘,为百王之宪章,非天下之至精。其孰能与?于此若稽古大禹,既平水土。铸鼎象物,勒铭告成,而功被万世三代之末。周籀蔚有奇秀,篆隶攸祖。孔子采摭旧作,缘饰篆文,天授其灵刱物垂,则吕政暴兴天人之道,坏乱极矣。李斯者,适际其时,陶埏偃仰,专名擅作,悉燔旧章,天下行秦篆矣。程邈亦参定篆文,增衍隶佐,趋时便宜。蔡邕鸿都《石经》,为古今不刊之典。张芝、钟繇咸得其道,伯英圣于一笔书元常神妙于铭石。王羲之有高人之才,一发新韵。晋宋能人,莫敢雠拟。李阳冰生于中唐,独蹈孔轨,潜心改作,过于秦斯,张旭天分高深,浑然无迹。颜真卿含弘光大为书,统宗其气象,足以仪表。衰俗五代而宋奔驰崩溃,靡所底止。蔡襄毅然独起,可谓间世豪杰之士也。呜呼!书其难哉!文籍之生,久矣。能书者,何阔希焉?盖夫人能书也。吾求其能,于夫人是以难也。今予得其人,而不表章之使来者,无所取则以至乎书道之妙。予则有罪也。厥今区夏同文,奎壁有烂,异能间作,黼黻皇猷,三代以还,莫此为盛大,。比之制已兴保氏之教,必立草茅,论著或者,有取焉尔。

《书要篇第二》

六书之要,其谐声乎。声原于虚,而妙于物。言者,声之宣也。书者,声之寄也。飞龙肇音,㵳哉!阒乎其罔闻也。夹漈山人尝是正之有音无文者,多矣。皇元图书重启人文,谐声之义,实宗乎?五虽古之三,《皇龙书》、《穗书》、《云书》诸作,蔑以加诸猗欤,休哉!商之倒薤,周之《虎书》、《鱼书》,其象形邪。曰夷。考禽书、龟鸾诸体,不过名物作也。曰孔壁旧书,皆科斗文字,佳城之文,独显于世。曰古文杂用籀体,非一于科斗也。盖古文有填书,麒麟钟鼎,篆有垂露,复书杂体,隶之八分变,而飞白行草,草本隶,隶本篆,篆出于籀,籀始于古文,皆体于自然,效法天地。然则予何取衷哉?曰汉时远步,晋唐至宋,滋弗逮矣。仓史之迹,远矣。币刀鼎鬲,世复寡传,赞皇石刻,其非西周乎?诅楚其兴于近代乎?石鼓泰山碑暨于两京遗书,旧画学者不可不厌观焉。黄庭谓非右军,其谁作耶?曰永僧徐浩辈为之也。乐毅论旧本希见于世。宋初,王侍书别写刻之,《洛神赋》亦后人托献之,而诡行之墓。田丙舍其钟太尉之懿乎?霜寒数帖,其王会稽之奥乎?李阳冰庶子泉铭怡亭,刻石二世诏,无是过也。浯溪碑雅厚雄深森严,于瘗鹤万安记其苗裔乎?郎官厅壁序祭濠州文,末年诰身同出一轨,所谓不约于法而允蹈焉者。一扫欧虞褚薛之疲尔。张颜畴宗与曰宗古文籀篆,其开于程蔡乎。石室之书,今亡矣。其言曰书,肇于自然,阴阳生焉。形势立焉。势来不可止,势去不可遏。若日月云雾,若虫食叶,若利刀戈纵横,皆有意象。左回右顾,无使孤露,藏头护尾,力在字终,疾涩之分。执笔之度,八体变法之元。

〈音杳〉崔瑗之俦,咸受业焉。光和建安诸,作高明粹精,非魏晋所拟议。籀隶与篆同笔意与。张留侯萧相国谈笔道,钟大傅著论,可为格言矣。诸葛武侯其知书之变矣。扬子云训纂,其《说文》切韵之本乎。回溪书衡肯亭包蒙其义,则衍极窃取之矣。夫字有九德,九德则法,法始乎庖牺,成乎轩颉,盛乎三代,草乎秦汉,极乎晋唐。万世相因,体有损益,而九德莫之有损益也。或曰九德,孰传乎?天传乎曰天。传之又问自得曰无愧于心,为自得。

〈音杳〉崔瑗之俦,咸受业焉。光和建安诸,作高明粹精,非魏晋所拟议。籀隶与篆同笔意与。张留侯萧相国谈笔道,钟大傅著论,可为格言矣。诸葛武侯其知书之变矣。扬子云训纂,其《说文》切韵之本乎。回溪书衡肯亭包蒙其义,则衍极窃取之矣。夫字有九德,九德则法,法始乎庖牺,成乎轩颉,盛乎三代,草乎秦汉,极乎晋唐。万世相因,体有损益,而九德莫之有损益也。或曰九德,孰传乎?天传乎曰天。传之又问自得曰无愧于心,为自得。《造书篇第三》

至哉!圣人之造书也。其得天地之用乎。盈虚消长之理,奇雄雅异之观,静而思之漠,然无朕散而观之,万物纷错书之时义,大矣哉!自秦以来,知书者不少,知造书之妙者为独少。无他,由师法之不传也。或曰三代不闻其嚣嚣也。汉魏以降,何其琐琐耶?曰古昔之民,天淳未隳,动静云为自中乎。矩夏商以前,非无传也。略也。保氏之教,立于周官。后世渐尚巧智,设官师以训敕之,去本愈远,而防之愈密,去道愈疏,而言之愈切。夫法者,书之正路也。正则直,直则易,易则可,至至则妙,未至亦不为迷人。偭则邪,邪则曲,曲则难。学者审其正易邪难,几于方向矣。然则子襄沮诵氏法乎。曰法仓颉,四目而神灵,其造书,天雨粟,鬼夜哭,有诸。曰吾不知也。李斯云:九百年后,有法吾笔意者。卒如其言。曰:阳冰,非真继斯者也。蔡邕学书,嵩山石室得素书八角,乘芒鬼物,授以笔法,何其神耶?曰:古书至秦而绝,斯邈之法复绝,微邕斩然矣。钟繇见笔经于韦,诞求之不得,诞死而发其墓。又秘之将死,授其子。会太康中许人破冢,宋翼得之,何其秘耶?曰:法者,天下之公也。奚其秘王羲之笔,论同志求之,弗与。诫其子孙勿传,曷传乎?曰天将启之,人能秘之。颜鲁公下问于长史,宜有异对,而独以钟书十二意,何耶?曰发之也。其曰:妙在执笔。又曰:如锥画沙,如印印泥,书道尽矣。索靖之银,钩虿尾颜,清臣之屋,漏怀素之壁,路及钗股诸法,不若是之明,且要也。或曰:李斯憸人,书奚传?曰:君子不以人废言。颜氏之书,李重光曷议之李氏之书,可乎?曰:使天下塞其兑,开其门,可也。唐书宋史,何夥乎?曰:未修之书也。古今书品,其效尤班固人物表,与孙虔礼姜尧章之谱,何夸乎?曰:语其细而遗其大。赵伯炜之辨妄,所以作也。宣和谱石峻等书,其诞妄之尤者也。兰亭考,俞松续考,滥采群言,吾不知其然也。黄伯思之论,其自欺者也。

《明·陶宗仪·书史会要》《外域书》

回,回字。横行而写,自前抵后,复归于前。日本国,于宋景德三年,尝有僧入贡,不通华言,善笔札。命以牍对,名𡧯照,号圆通大师。国中多习王右军书照,颇得笔法。后南海商人船,自其国还,得国王弟与照书,称野人若愚。又左大臣滕原道长书,又治部卿源从英书,凡三书皆二王之迹,而若愚章草特妙。中土能书者,亦鲜。能及纸墨光精,左大臣乃国之上相,治部九卿之列也。曩余与其国僧曰:克全字大用者,偶邂逅于海陬,一禅刹中,颇习华言。云:彼中自有国字,字母仅四十有七,能通识之,便可解其音义。因索写一过,就叩其理,其联辏成字。处髣髴蒙古字法也。全又以彼中字体,写中国诗文,虽不可读,而笔势纵横,龙蛇飞动,俨有颠素之遗。

西洋马八儿等国,人以长细铦刀,右手执用,托以左母指,横刻贝叶为字。或暮夜交睫,书之迅速精利,皆不失行理,即古刀书之流也。

琉球国职贡,中华所上表,用木为简,高八寸许,厚三分,阔五分,饰以髹扣。以锡贯,以革而横行。刻字于其上,其字体科斗书。

真腊国,或称占腊。其国自称曰甘孛智。元朝按《西番经》名其国,曰澉浦只。盖亦甘孛智之近音也。寻常文字及官府文书,皆以麂鹿皮,以物染黑,随其大小,阔狭以意裁之,用一等粉。如中国白善粉之类,搓为小条子,其名为梭。拈于手中,就皮画以成字,永不脱落。用毕则插于耳之上,字迹亦可辨认,为何人书写,须以湿物揩拭,方去大率。字样正,如回鹘字。凡文书皆自后向前,却不自上书下也。或云其字母音声正,与蒙古音声相类,但所不同者,三两字耳。康国文字似胡书。

云南大理国,僰人蒙氏。保和年间,遣张志成学书于唐,有晋人笔意,故今重王羲之书。

《赵撝谦·六书论》《象形论》

昔者,圣人之造书也。其肁于象形乎。故象形为文字之本,而指事、会意、谐声,皆由是而出焉。象形者,象其物形,随体诘诎而画其迹者也。其别有正,生十穜。〈俗用种〉十穜者,数位之形,则一囗〈围同〉之类是也。天文之形,则 回之类是也。地理之形,则水厂〈岸同〉之类是也。人物之形,则子吕之类是也。屮木之形,则禾菽之类是也。虫兽之形,则虫牛之类是也。饮食之形,则酉𠕎之类是也。服饰之形,则衣巾之类是也。宫室之形,则

回之类是也。地理之形,则水厂〈岸同〉之类是也。人物之形,则子吕之类是也。屮木之形,则禾菽之类是也。虫兽之形,则虫牛之类是也。饮食之形,则酉𠕎之类是也。服饰之形,则衣巾之类是也。宫室之形,则 〈作壹非〉

〈作壹非〉 〈郭通〉之类是也。器用之形,则弓矢之类是也。此十穜,直象其形,故谓之正生。推之,则又有所谓兼生者。二焉。其一曰形兼意,日月之类是也。其一曰形兼声,

〈郭通〉之类是也。器用之形,则弓矢之类是也。此十穜,直象其形,故谓之正生。推之,则又有所谓兼生者。二焉。其一曰形兼意,日月之类是也。其一曰形兼声, 箕之类是也。以其兼乎它类,故谓之兼生。以是推之,则象形之义可触类而通矣。夹漈所谓十,形犹子姓,兼声兼意,犹因亚者是也。虽然若鼠之首,似臼巢㞢腹似臼耑之,足似而毛类反手月,形近𠕎苟泥〈去〉而不通则于象形之义。

箕之类是也。以其兼乎它类,故谓之兼生。以是推之,则象形之义可触类而通矣。夹漈所谓十,形犹子姓,兼声兼意,犹因亚者是也。虽然若鼠之首,似臼巢㞢腹似臼耑之,足似而毛类反手月,形近𠕎苟泥〈去〉而不通则于象形之义。 矣乌乎,古篆废,而分隶兴。分隶兴,而字学昧。是故分隶有匕〈音比〉无

矣乌乎,古篆废,而分隶兴。分隶兴,而字学昧。是故分隶有匕〈音比〉无 ,〈音化〉有𠂇无又。有冂〈幂非〉无

,〈音化〉有𠂇无又。有冂〈幂非〉无 〈垌同〉。有未无未〈稽同〉循。而至于支攴〈普木切〉同书殳。〈音殊〉

〈垌同〉。有未无未〈稽同〉循。而至于支攴〈普木切〉同书殳。〈音殊〉 〈没同〉并作

〈没同〉并作 。〈秦〉

。〈秦〉 〈泰〉

〈泰〉 〈奉〉

〈奉〉 〈春〉之首。无异己巳〈似〉𢎘〈胡感切〉巴〈节通〉之体,莫别好古君子论至乎。此岂直三叹而已哉!

〈春〉之首。无异己巳〈似〉𢎘〈胡感切〉巴〈节通〉之体,莫别好古君子论至乎。此岂直三叹而已哉!《指事论》

事,犹物也。指事者,加物于象形之文,直著其事,指而可识者也。圣人造书,形不可象,则属诸事,是以其文继象形,而出象形文也。指事亦文也。象形文之纯,指事文之加也。故曰正生附本。盖造指事之本,附于象形。如本、末、朱、禾、未、刺之类是也。夫木,象形文也。加一于下则指为本,加一于上则指为末,加一于中则指为朱。以其首曲而加,则指为禾。以其支叶之繁而加,则指为未。以其条干有物而加,则指为刺。其字既不可谓之象形,又不可谓之会意,故谓之指事。指事之别,有十类。如象形之所陈者,兹不复述。此外又有兼谐声而生之一类,曰事兼声,齿金之类是也。夹漈谓指事类乎象形,斯言既得之矣。然又以史外之类,入乎指事之篇,抑亦何为而然邪?《会意论》

会意者,或合其体而兼乎义,或反其文而取乎意。拟之而后言,议之而后动者也。其书出于象形、指事。象形、指事,文也。谐声,字也。会意,文字之閒也。但其文则反诸。象形、指事之文耳。故曰正生。归本其别有五,曰反体会意,曰省体会意,曰同体会意,曰二体会意,曰三四五体会意。反体者,如 ,乃水之长也。象其形焉,𠂢,则水之邪流别者。故反

,乃水之长也。象其形焉,𠂢,则水之邪流别者。故反 则为𠂢之类是也。省体者,如月形,兼意字也。夕则月见,故月省则为夕之类是也。同体者如二口为吅,三犬为猋之类是也。二体者,如草生田上则为苗,鼠居穴下则为窜之类是也。三四五体者,从臼匊水临皿则为盥,土上有广从八。以分其里则为廛,从臼持缶置于几上。有鬯酉而饰之以彡,则为郁,其类是也。曰并生者,言并乎象形、指事之文而生也。夹漈以文,有子母。一子一母,为谐声是也。其以二母合为会意,则未也。今观其所著六书,略以羹便等字,入于会意之篇,其人文固谓之母羹,本作鬻。其母在

则为𠂢之类是也。省体者,如月形,兼意字也。夕则月见,故月省则为夕之类是也。同体者如二口为吅,三犬为猋之类是也。二体者,如草生田上则为苗,鼠居穴下则为窜之类是也。三四五体者,从臼匊水临皿则为盥,土上有广从八。以分其里则为廛,从臼持缶置于几上。有鬯酉而饰之以彡,则为郁,其类是也。曰并生者,言并乎象形、指事之文而生也。夹漈以文,有子母。一子一母,为谐声是也。其以二母合为会意,则未也。今观其所著六书,略以羹便等字,入于会意之篇,其人文固谓之母羹,本作鬻。其母在 。然则美

。然则美 更三字,胡可谓之母哉?夹漈尚尔,而况于佗乎。

更三字,胡可谓之母哉?夹漈尚尔,而况于佗乎。《谐声论》

六书之要,在乎谐声。声原于虚,妙于物,而无不谐,故也。洋洋乎,谐声之道,不疾而速,不行而至,何其神哉?然其为字则主母以定形,因母以主意而附佗字。为子以调合其声者也。原夫造谐声㞢法,或取声以成字,或取音以成字。声者,平上去入,四声也。音者,角徵羽商宫,半徵半商,七音也。有同声者则取同声而谐,如倥铜。而谐空同声之类是也。无同声者,则取转声而谐,如控洞。而谐空同声之类是也。无转声者则取旁声而谐,如叨江。而谐刀工声之类是也。亡旁声者则取正音而谐,如箫昵。而谐肃尼音之类是也。无正音者则取旁音而谐,如知威。而谐矢戍音之类是也。有惟取同音而谐者,如风开而谐,凡幵是也。此其大略也。若其别则有声兼意,如礼贯之类。三体四体,如归 之类。〈归从妇省从止𠂤声

之类。〈归从妇省从止𠂤声 从彳从攴从人岂省声〉陈而观之,究而言之,又有𠂇定意,而又谐声者,松柏之类也。又定意而屮谐声者,鸡都之类也。其或定意于上而谐声于下者,莲

从彳从攴从人岂省声〉陈而观之,究而言之,又有𠂇定意,而又谐声者,松柏之类也。又定意而屮谐声者,鸡都之类也。其或定意于上而谐声于下者,莲 之类也定。意于下而谐声于上者,裙常之类也。其有形定于外而声谐于内者,园圃之类也。意定于内而声谐于外者,徽舆之类也。有从声之文

之类也定。意于下而谐声于上者,裙常之类也。其有形定于外而声谐于内者,园圃之类也。意定于内而声谐于外者,徽舆之类也。有从声之文 居而卒难认者,倝黄之类也。其言之于语论寸之于寺专之类,则谓之因母以主意,其□之于园国晶之于参晨之类,则谓之主母以定形。班孟、坚卫、巨山谓谐声为形声,失其义也。又有所谓从声而省者,盖省文有声。关于义者,有义关于声者。如甜之从舌,以为义舌之所嗜者甘,故也。谓恬之从舌,则非矣。盖从甜省为声,而关于义,故也。如营之从荧,省声也。以吕为义,以荧为声,故也。谓劳从荧,则非矣。盖从营省为义,而关于声,故也。谐声之道,既有无不谐之妙,又有累加之要。如读诵之读,主言以为意,从衒卖〈古儥〉之卖者。谐其声也。卖则从贝为意,又从顺

居而卒难认者,倝黄之类也。其言之于语论寸之于寺专之类,则谓之因母以主意,其□之于园国晶之于参晨之类,则谓之主母以定形。班孟、坚卫、巨山谓谐声为形声,失其义也。又有所谓从声而省者,盖省文有声。关于义者,有义关于声者。如甜之从舌,以为义舌之所嗜者甘,故也。谓恬之从舌,则非矣。盖从甜省为声,而关于义,故也。如营之从荧,省声也。以吕为义,以荧为声,故也。谓劳从荧,则非矣。盖从营省为义,而关于声,故也。谐声之道,既有无不谐之妙,又有累加之要。如读诵之读,主言以为意,从衒卖〈古儥〉之卖者。谐其声也。卖则从贝为意,又从顺 〈古睦〉之

〈古睦〉之 而谐

而谐 。又从菌

。又从菌 〈音陆〉之

〈音陆〉之 ,而谐累相加,而不厌烦者,此谐声之道,所以无穷也。余谓主母以定形,因母以主意而附他字,为子以调合其声者,庶几近之矣。学者傥即是,触类而推之,则于谐声乎,何有?

,而谐累相加,而不厌烦者,此谐声之道,所以无穷也。余谓主母以定形,因母以主意而附他字,为子以调合其声者,庶几近之矣。学者傥即是,触类而推之,则于谐声乎,何有?《假借论》

夹漈曰:学者之患,在于识有义之义,而不识无义之义。假借者,无义之义也。假借,本非己有。因它所授,故于己为无义。又曰:六书之难,明为假借之难明也。六书明则六经如指诸掌,假借明则六书如指诸掌,故夹漈之六书,略于假借一门为甚详。虽然犹憾其惑于转注之旨,遂有叶音,借义不借义之误。今因其误而定之,则假借、转注之旨。其庶几矣。夫假借之所以别者五,而生有三。曰因义之借,曰无义之借,曰因借之借,是为托生。曰同音并义,不为假借,是为反生,曰转注。而假借是为兼生,此五者假借之所以别也。因义之借者,初本裁衣之始,而借为凡物之始状。本犬之形象,而借为万物之状也。无义之借者,易,本蜥易之易,而借为变易之易。财,本货财,而借为财成之财也,因借而借者。商,本商度之商,既借为宫商之商矣,而又借为商贾之商也。㞢,本㞢草之㞢,既借为出往之之矣,而又借为语词之之也。同音并义,不为假借者。台说之台,即台我之台,皆得从口而为意。从以而为声也。壬儋之壬,既象治壬之形,壬娠之壬,亦象怀壬之形也。转注而假借者,如顷。本顷大之顷,既转而为顷刻之顷矣。因顷刻之声,而借为顷亩之顷。过,本过踰之过,既转而为既踰曰过之过矣。因既踰曰过之声,而借为过失之过也。夹漈又有语词之借,五音之借,三诗之借。十日十二辰,方言之借之类。此即所谓无义之借,故不复出。乌乎!假借之旨,不明于世,以至书然。燎之,然更加火。州渚之州,复加水,果字有草,须字有髟,如此之类。何可枚举。尚奚论丁宁之类,不用口车渠马瑙之类,不须石哉。《转注论》

转注者,展转其声,而注释为它字之用者也。有因其意义而转者,有但转其声而无意义者,有再转为三声用者,有三转为四声用者。至于八九转者,亦有之。其转之之法,则与造谐声相类。有转同声者,有转旁声者,有转正音者,有转旁音者。有唯取其书而转者,转注之别有五,曰因义转注者。恶,本善恶之恶,以有恶也,则可恶,〈去声下同〉故转为憎恶之恶。齐,本齐一之齐,以其齐也,则如齐,〈与斋通下同〉故转为齐庄之齐。此其类也。曰无义转注者。如荷,乃莲荷之荷,而转为负荷〈上声下同〉之荷。雅,〈作鸦非〉本乌雅之雅,而转为风雅〈上声下同〉之雅。此其类也。曰因转而转者。如长,本长短之长,则物莫先焉,故转为长〈上声〉幼之长,〈上声〉长〈上声〉则有馀,故又转为长〈去下同〉物之长。行,本行止之行,则有踪迹,故转为德行〈去声〉之行,〈去声〉行〈去声〉则有次叙,故又转为行〈杭〉𠛱之行,〈杭〉又谓之行〈衡〉行〈 〉之行,〈

〉之行,〈 〉行〈去声下同〉行之行。此其类也此。三者谓之乇生,又有二用曰双音,并义不为转注者。如朋,〈凤同〉皇〈凰非〉之朋即鶤朋〈

〉行〈去声下同〉行之行。此其类也此。三者谓之乇生,又有二用曰双音,并义不为转注者。如朋,〈凤同〉皇〈凰非〉之朋即鶤朋〈 〉之朋,文皆象其飞形。杷枋之杷,补讶切,收麦之器,白加切。又为木名乐器之枇杷,〈续作琵琶〉皆得从木以定意,从巴皆得谐其声。此其类也。是谓反生。又有兼用曰假借而转注者。来,乃来牟之来,既借为来往之来矣。而又转为劳来〈去声〉之来也。风,乃风虫之风,既借为吹嘘之风矣。因转为风刺之风。〈去声〉此其类也。又有方音叶音者,不在转注例也。如联叕之叕,陟卫切,南方之人则有株列切,音兄弟之兄,呼庸切。东吴之人则以呼荣切,之上下之下,读如华夏,押于语韵,则音如户明谅之明,读如姓名,押于阳韵,则音如芒。〈忙茫并非〉凡此之类,不能悉载。吴棫韵补协音庶矣。方音之类,迄今无书,然亦不必书也。若夫衰有四音,齐有五音,不有六音,

〉之朋,文皆象其飞形。杷枋之杷,补讶切,收麦之器,白加切。又为木名乐器之枇杷,〈续作琵琶〉皆得从木以定意,从巴皆得谐其声。此其类也。是谓反生。又有兼用曰假借而转注者。来,乃来牟之来,既借为来往之来矣。而又转为劳来〈去声〉之来也。风,乃风虫之风,既借为吹嘘之风矣。因转为风刺之风。〈去声〉此其类也。又有方音叶音者,不在转注例也。如联叕之叕,陟卫切,南方之人则有株列切,音兄弟之兄,呼庸切。东吴之人则以呼荣切,之上下之下,读如华夏,押于语韵,则音如户明谅之明,读如姓名,押于阳韵,则音如芒。〈忙茫并非〉凡此之类,不能悉载。吴棫韵补协音庶矣。方音之类,迄今无书,然亦不必书也。若夫衰有四音,齐有五音,不有六音, 有七音,差有八音,数有九音,辟十有一音之类。或主意义,或无意义。然转声而无意义者,多矣。学者引伸触类而通其馀,可也。然自许叔重以来,以同意相受,考老字为转注,依声

有七音,差有八音,数有九音,辟十有一音之类。或主意义,或无意义。然转声而无意义者,多矣。学者引伸触类而通其馀,可也。然自许叔重以来,以同意相受,考老字为转注,依声 事,令长字为假借之说,既兴。郑元以之而解经夹漈,以之而成略,遂失假借转注之本旨。萧楚谓一字转其声而读之,是为转注。及近世程端礼编读书,分年日程,虽有转注为转声,假借为借声之说,惜其不能立例确〈确非〉论,亦无攸定余。故不得不为之详辩也。今夫老字从人从毛从匕者,人之毛匕而白则为老会意字也。考者,老也。故从老省,定意从丂者,谐声字也。初非以老字转而为考也。又若耆,〈渠伊切〉耇〈古厚切〉,

事,令长字为假借之说,既兴。郑元以之而解经夹漈,以之而成略,遂失假借转注之本旨。萧楚谓一字转其声而读之,是为转注。及近世程端礼编读书,分年日程,虽有转注为转声,假借为借声之说,惜其不能立例确〈确非〉论,亦无攸定余。故不得不为之详辩也。今夫老字从人从毛从匕者,人之毛匕而白则为老会意字也。考者,老也。故从老省,定意从丂者,谐声字也。初非以老字转而为考也。又若耆,〈渠伊切〉耇〈古厚切〉, ,〈常句切〉

,〈常句切〉 ,〈丁念切〉孝,耋〈批结切〉六字皆从老省,以为意从旨句。勿占至以为声,孝则从子承父道而为会意。今夹漈以之入转注之篇,可乎哉?又若以日月成易而转为明,以目少作眇而转为省。此又不达其旨之冘也。乌乎!转注之旨一失,遂至诡更妄改。是以葛稚川加彡于形。景之景而作影。王逸少从车于

,〈丁念切〉孝,耋〈批结切〉六字皆从老省,以为意从旨句。勿占至以为声,孝则从子承父道而为会意。今夹漈以之入转注之篇,可乎哉?又若以日月成易而转为明,以目少作眇而转为省。此又不达其旨之冘也。乌乎!转注之旨一失,遂至诡更妄改。是以葛稚川加彡于形。景之景而作影。王逸少从车于 陈之陈,〈本作陈〉而为阵。至若日莫之莫,更加日。乌雅之雅,复作鸦献。享〈响〉享〈俗作烹〉饪享〈许庚切〉通之体皆异。匕箸〈作著非〉箸,〈俗作著〉见依箸〈俗作著〉之类。并殊要之沾。〈作添非〉𠕎

陈之陈,〈本作陈〉而为阵。至若日莫之莫,更加日。乌雅之雅,复作鸦献。享〈响〉享〈俗作烹〉饪享〈许庚切〉通之体皆异。匕箸〈作著非〉箸,〈俗作著〉见依箸〈俗作著〉之类。并殊要之沾。〈作添非〉𠕎 之从草若此者,甚众。皆昧于转注之指者也。〈按此

之从草若此者,甚众。皆昧于转注之指者也。〈按此篇古字甚多未悉其详止照原本载入

〉《虞淳熙·德园集》《三十二体金刚经》

僧窅三十二体金刚经芒书七十二种华书七十一种贝书十一种节取三十二配三十二分《王应电·同文备考》

《序》

道也者,文之体质也。文也者,道之神用也。六书也者,文之辀轴乎。溥之宣教明化,远之垂后宪前,故曰王政之始,经艺之本也。粤昔大猷之时,气化纯完,文字阐扬,于是经恒明而政日休。自时厥后,气化漓而文字舛,六籍散而治教庞,盖文字之兴衰,实与造化相为倚伏。故圣者作之明者述焉。昭代之所隆,而否德之所略也。自有书契以来,仓颉古文,判洪濛而开之者也。意融而理胜,文约而义该,明如日,星贲如草木,易而易知,简而易从矣。历帝王而降礼制,至周始备器,法皆古所未有。故字亦多古文之所无史,籀变为大篆字,学中不可阙焉者也。钟鼎多出于三代之季,良庸真赝不可复,别取二三册而已。小篆非圣王,是师以六国之所擅,作者参以己见,画皆如箸,以便笔札六书之体,于是大坏。至又变,而隶,而楷,而草,存者几希矣。自是以来,虽或以篆名家,皆子孙于李斯者也。或宗古文而真妄杂焉。至以私意作为奇巧,或欲布置以为齐整夸纰者。传讹以为博滞陋者,执守以为经,而其义不可复寻矣。今欲釐正之苟,复循末世,支离之迹,与之秤量较计,议论不愈烦,去道不愈远哉?故欲究作者之意,必尽解前人之缚,而后可与言也。夫三才万物,靡不有形,象形也者。肖其形而识之。 日、

日、 月、

月、 星、

星、 云、

云、 水、

水、 火、

火、 山、

山、 石。

石。此字学之本也。其涉于影响,思虑之所及,而不可以形传也。则以其形而反仄增损,或重叠配合。

反人为

,为

,为 。仄山为

。仄山为 ,田为

,田为 。增木为本,末囗为

。增木为本,末囗为

,损木为

,损木为 。月为夕重,从

。月为夕重,从 屾沝,叠品

屾沝,叠品 芔茻配

芔茻配 ,

,

合,

合, 为

为 木为

木为 。

。于形不类,而意则可通。或配他文成字。

土受昜明曰:场心思成相。曰:想。凡动虫生,为风禾味,入口为和。

故曰会意也。天地气化也,神而不有万物,丛生也。蠢而无为,裁成天地,曲成万物,惟人而已。故

酢万变,纷纭百虑,孰非事也?以形以意,合数文而为经纶之象。

酢万变,纷纭百虑,孰非事也?以形以意,合数文而为经纶之象。从又持肉干,示为祭事。从又持弓,矢为射事。从哭,亡为

事。从目加木,为相度之事。

事。从目加木,为相度之事。故曰处事,谓以人处事。又曰指事,谓指人之事。即古语象事之谓也。书法有限而物类无穷,字乌能尽之哉!主一字之形,而以他字之声合之。因其形之同,而知为是类。因其声之异,而知为是物是义。

雨而从路,廷林亏之声,则为露、霆、霖、雩。日而从

乡历京之声,则为

乡历京之声,则为 向历景。

向历景。故曰形声。

霰之从散,雺之从矛,昨之从乍,映之从央,

非本声而谐之,故又曰谐声也。夫声出于天,或有馀焉,或不足焉。声之有馀也。一义而各为一声,不能声为之制字也。故以一字而转为数声。

正转平中转去辟君也。转僻譬辟。避,四声。穴卧器也,转,去声。又淫沈。酖,三声。

转注之谓也。声之不足也。一声而或兼数义,不能义为之制字也。故以一字而借为数义。

风气也,借风俗。夷,东夷也。借,平又借伤能兽也。借才能之草,盛长也。借往又借语词。

假借之谓也。前人之论,虽各有发明,但不无得失。且六义人之所常言也,三母则人之所未讲也。故画母有十,虽体有万变,不能违也。字母二百四十,子孙相仍至不能生而止。虽字以万计,不能遗也。声母二十八,交错于字母之中。虽声以万计,亦不能外也。自本而该末挈之,如珠联网布,溯流而还源理之。如攻玉捕亡,用甲勾乙损盈益亏。刊俗而复古,定一而同归,故知三母可以制字,明六义可以释经。六义之未定,三母之不讲,又何六书之云?且夫结字有主客,笔势有逆顺,画有清浊奇正,体有向背动静,故天文多圆烂。然一天星斗,地理多方,宛如大地山河,人道统成,参于俯仰,动植玉箸,施于数目,其画直科斗,施于主点其画,单鸟兽动,而草木植取,用于鸟迹柳叶也。服食居器,变动流行,化裁于钟鼎诸文也。其类有八书法,亦异考于古文,有润色而无造作,验之人心,有融释而无阻碍电,盖窃取之矣。后有觉者,欲知其方,曰法天也,崇古也,致虚也,研几也,穷神也。天则开而我不与古,则因而我。无作虚,则待其露。而不先机,则成其能。而不惰神,则天机流行,莫知其所以然而然也。可以与于斯义矣。昔者周公尝设其官,曰谕书名矣。见于行事,故弗存也。孔门尝载诸言,曰书同文矣。无王者作,故弗为也。我太祖高皇帝,操三重之柄,兼尊徵之善,尝命儒臣为正韵矣。但日不暇给,间以小篆正楷书之,讹而未尝以古文正小篆之谬,且严于章奏而略于经史。古今刀笔之吏,或所玩习而经学士大夫多不识知。今上嗣位,五星聚室。夫室,天子之北宫也。壁实附之,为文书之秘府。而五星聚焉,非天将兴起。斯文之兆欤,故今三才之义,幽隐毕扬。而文字之书,明习者众愚也。生值其时,化机自中,光不容掩,流不能塞,撰述成书,然而病困之馀,功不逮识,指归未竟。昔汉武中兴,大协音乐而未谐,厥成倪宽云。天子建中和之极,兼总条贯,金声而玉振之。遂一取裁于帝六书之旨,其必有待于天皇。考文而折衷之哉!因题曰同文备考云。

《书法指要》

得此十法,则横竖曲直,方圆奇耦,下笔更莫能逃。天下字,更不出,此犹之。昔人所称永字,八法。但彼止于、

。四法,可楷,而不可篆。故更定十法如左。

。四法,可楷,而不可篆。故更定十法如左。一,英日切。数之始也。又读若鸡、单。即画卦之奇单字

也。因三声相混,故并借用。一亦借用壹,伏羲画卦。仓颉制字,咸起自一画。见天文四

等字,从一在上,若天盖也。

等字,从一在上,若天盖也。

等字,从一在下若地载也。

等字,从一在下若地载也。 壬

壬 从一在中,若负荷也。二三

从一在中,若负荷也。二三 从,一而积,

从,一而积,

从一而变。

从一而变。 读若棍,教稳切。一以贯之也。象正直顶天立地形。

读若棍,教稳切。一以贯之也。象正直顶天立地形。借为击。器名。画见人容。十七师云卦画一奇一耦。而阴阳立,文字一从一横而变化,行

壬从

壬从 在中,

在中,

从

从 对列,

对列,

从

从 在旁。

在旁。

从

从 有辅 ㄟ从&401B6&右戾

有辅 ㄟ从&401B6&右戾

字从之

字从之 从

从 左戾

左戾

字从之

字从之

读若彻字,见植物。一此取其中画,象发达透出

读若彻字,见植物。一此取其中画,象发达透出形。

从

从 而彻于下也。

而彻于下也。 ㄟ从

ㄟ从 而左右下出也。ㄨ字从之ˊㄟ从

而左右下出也。ㄨ字从之ˊㄟ从 而左右上出也。

而左右上出也。 字从之卝从

字从之卝从 而左右旁出也。ㄚ从

而左右旁出也。ㄚ从 岐而上彻也。

岐而上彻也。

等字,从之

等字,从之 从

从 岐而下彻也。

岐而下彻也。

等字,从之彡从

等字,从之彡从 而重垂于下也。

而重垂于下也。 俗作畎坤捲切田间水道即水字中画也象水流

俗作畎坤捲切田间水道即水字中画也象水流动形,凡画活动变化者,皆从之字。见地理十

。

。

从

从 而重

而重

从

从 而稍变,左右戾也。

而稍变,左右戾也。 从

从 而横气之上浮。

而横气之上浮。

从

从 变于天,

变于天,

从

从 变于人,

变于人,

从

从 变于动物,

变于动物,

从

从 变于植物,

变于植物,

从

从 变于用物。

变于用物。˙读若丸,象坚实圆浑形。画见天文七

。

。从˙在天

从˙在地

从˙在地

从˙在人

从˙在人

从˙在动物

从˙在动物

从˙在植物

从˙在植物

从˙在器

从˙在器  读若主微锐而活

读若主微锐而活 主字从之又读若点

主字从之又读若点 字从之此文从˙变体

字从之此文从˙变体〇俗作圆。月涓切。象天体周旋虚通之形。旧误传此。

为盘。圜字。借用之员。圆并非字。见天文二

。从〇中闪烁形

。从〇中闪烁形 从〇小而连〇从〇小而单◎从〇而重

从〇小而连〇从〇小而单◎从〇而重 从〇自中绕外

从〇自中绕外 从〇自外绕中

从〇自外绕中  从〇而得其上半

从〇而得其上半

等字从之别作

等字从之别作 从

从 稍深

稍深

等字从之又作

等字从之又作 从

从 稍杀

稍杀 字从之

字从之 从〇而长也

从〇而长也

等字从之

等字从之 从〇而文理形也

从〇而文理形也

等字从之

等字从之  从〇而得其右半也

从〇而得其右半也

等字从之

等字从之  从〇而得其左半也

从〇而得其左半也 字从之

字从之囗俗用方,法羊切。象地体,广博平正,四维之形。借用。

方或误,

并非字。见地理二

并非字。见地理二  。从囗而得其下半地载形也。

。从囗而得其下半地载形也。

等字从之

等字从之 从囗而得其左半匪匡等字。从之

从囗而得其左半匪匡等字。从之  从囗而得其东北

从囗而得其东北 直字。从之

直字。从之 从囗而得其东南

从囗而得其东南

等字。从之

等字。从之 从囗而得其西南

从囗而得其西南 从囗而得其西北

从囗而得其西北

字。从囗而上下有所损益也。

字。从囗而上下有所损益也。 俗用围。月圭切。四面正方,而刓其四隅。象九围形。

俗用围。月圭切。四面正方,而刓其四隅。象九围形。字见人道九 〇囗。

字,失其传久矣。师以袁之。中从〇为声也。取〇以易员。田之四至囗也取囗,以易方韦之中,从

字,失其传久矣。师以袁之。中从〇为声也。取〇以易员。田之四至囗也取囗,以易方韦之中,从 为声也。取

为声也。取 以为围 回从

以为围 回从 而重重围绕也。

而重重围绕也。 从

从 谐声,

谐声,

并从

并从 会意。

会意。  从

从 而得其左半。范围意也。区匽等字。从

而得其左半。范围意也。区匽等字。从之

从

从 左半,而下遗

左半,而下遗 匿字。从之

匿字。从之 从

从 右半,而少变

右半,而少变 字。从之

字。从之 小篆作

小篆作 。义与集同。字急切。从三合而一之师云。

。义与集同。字急切。从三合而一之师云。合三才之道,和而同之以赞化,育也。字见人道十。损其下有覆,盖意凡结字在上者,多从。此

从

从 而少平为器之。盖

而少平为器之。盖

等字从之

等字从之 。从

。从 而少斜草屋,欲利水也。为余舍之首,

而少斜草屋,欲利水也。为余舍之首, 宫室之首,斜于缶平于舍者也。

宫室之首,斜于缶平于舍者也。 从

从 而益锐其上为

而益锐其上为

等字。

等字。 从

从 而稍圆,为弁之首,

而稍圆,为弁之首, 从

从 而垂有领为衣之首。

而垂有领为衣之首。 义与五同。乂古切。从

义与五同。乂古切。从

斜而合之,交错参伍,以

斜而合之,交错参伍,以成事之意也。以其参天,两地为五数之五,字见人。道十一

从

从 而生

而生

从

从 而重 十从

而重 十从 而安定也。

而安定也。《布字原病》

凡依形布置,方为得体。苟稍有增减易置,遂失其义。自明道者观之,殊不入目矣。今略举数法,以见凡例。须会此法,乃无文之文,玩之而知其为正中之奇,拙中之巧也。字欲充以简作烦。

作

作 ,失覆上形。

,失覆上形。  作

作 ,失粒形。

,失粒形。  作

作 ,误同于木。

,误同于木。  作

作 ,

, 作

作 ,根从上生,皆大病也。

,根从上生,皆大病也。字欲媚以正作邪,以直作曲。

作

作 ,失端正形。

,失端正形。

,并正形也。今作

,并正形也。今作 。

。

于义何居?

于义何居?字欲长短相齐,以方作长。

作

作 ,

, 作

作 ,

, 作

作 ,皆以便偏旁。睹其形,则全不类矣。

,皆以便偏旁。睹其形,则全不类矣。字欲阔狭相匀,以长作阔。

作

作 ,

, 作

作 ,

, 作

作 ,因欲称阔字,使字形失真,义不可寻。

,因欲称阔字,使字形失真,义不可寻。字欲省以活作死。

作土,

作土, 作

作 。

。字欲短分合为离。

字,分而为

字,分而为 。

。 字,分而为

字,分而为 。遂讹从贝。

。遂讹从贝。 字,分为

字,分为 ,遂讹

,遂讹 为言。

为言。相合失体,致子母莫辨。

,以信为母,而从川会意。

,以信为母,而从川会意。 ,以仁为母。而从女会意。今反旁,折作

,以仁为母。而从女会意。今反旁,折作 。

。

以月为母,而谐霸声。

以月为母,而谐霸声。 以衣为母,而会集意。今反上下析之,作

以衣为母,而会集意。今反上下析之,作

,唯欲字之相称,殊失正义。

,唯欲字之相称,殊失正义。字画苟简,旨义不明。

危色

身,并从人字。建首乃与免,象鱼召等字。同作

身,并从人字。建首乃与免,象鱼召等字。同作 ,人物不分。羊昔良

,人物不分。羊昔良 通作

通作 ,动植莫辨。至失圆之形为围为方,皆不精之至也。

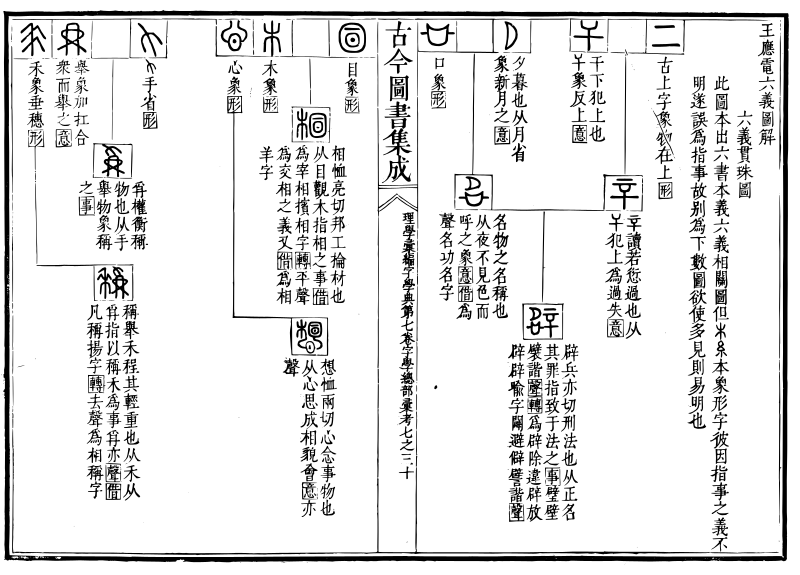

,动植莫辨。至失圆之形为围为方,皆不精之至也。王应电六义图解

六义贯珠图缺此图本出六书本义。六义相关图,但

本,象形字。彼因指事之义不明,遂误为指事。故别为下数图,欲使多见则易明也。

本,象形字。彼因指事之义不明,遂误为指事。故别为下数图,欲使多见则易明也。六义相关图缺