声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

钦定古今图书集成方舆汇编山川典

第三十五卷目录

中条山部汇考

图

考

中条山部艺文一

中条山居记 唐司空图

休休亭记 前人

题王官谷 宋李处质

题王官谷 黄通

题王官谷 吕诲

方山灵峰寺记 陈协用

题王官谷 金高德裔

游王官谷记 明吕楠

中条山部艺文二〈诗〉

条山苍 唐韩愈

游栖岩寺 李益

休休亭 司空图

丁未岁归王官谷 前人

归王官谷次年作 前人

王官二首 前人

修中亭五首 前人

退栖中条 前人

留题王官谷 宋李釜

中条山 王禹偁

重经车辋谷 司马光

王官谷司空侍郎故居 江休复

王官谷十咏〈并序〉 俞充

贻溪怀古十篇〈并序〉 前人

游王官谷 母流

休休亭 乐沆

栖岩寺 金张瓒

虞坂晓行 陈庾

游王官谷 丁炜仁

悬泉 袁从乂

王官飞湍 元陈赓

虞坂 前人

王官谷司空图隐居 孔克坚

虞坂行 元好问

游万固寺 王恽

虞坂 前人

前题 段成己

前题 曹之谦

中条阻雨 前人

栖岩寺 刘弘远

秋日登栖岩寺 明张循古

游中条 前人

万固寺赏莲 徐孚

游栖岩寺 贾浚

条山积雪 王翰

司空侍郎故居 前人

登中条山 薛瑄

春游万固寺 杨守礼

游栖岩寺 张佳引

望方山 前人

游昙延洞 前人

春日同吕子游王官谷限春寒花迟四韵四首 王溱

王官谷 宋廷佐

登天柱峰 前人

王官谷漫成 前人

游王官谷就宿石泉洞 丁守中

游栖岩寺 孙昂云

王官谷乐隐 许庄

中条山部纪事

中条山部杂录

中条山部外编

图

考

中条山部艺文一

中条山居记 唐司空图

休休亭记 前人

题王官谷 宋李处质

题王官谷 黄通

题王官谷 吕诲

方山灵峰寺记 陈协用

题王官谷 金高德裔

游王官谷记 明吕楠

中条山部艺文二〈诗〉

条山苍 唐韩愈

游栖岩寺 李益

休休亭 司空图

丁未岁归王官谷 前人

归王官谷次年作 前人

王官二首 前人

修中亭五首 前人

退栖中条 前人

留题王官谷 宋李釜

中条山 王禹偁

重经车辋谷 司马光

王官谷司空侍郎故居 江休复

王官谷十咏〈并序〉 俞充

贻溪怀古十篇〈并序〉 前人

游王官谷 母流

休休亭 乐沆

栖岩寺 金张瓒

虞坂晓行 陈庾

游王官谷 丁炜仁

悬泉 袁从乂

王官飞湍 元陈赓

虞坂 前人

王官谷司空图隐居 孔克坚

虞坂行 元好问

游万固寺 王恽

虞坂 前人

前题 段成己

前题 曹之谦

中条阻雨 前人

栖岩寺 刘弘远

秋日登栖岩寺 明张循古

游中条 前人

万固寺赏莲 徐孚

游栖岩寺 贾浚

条山积雪 王翰

司空侍郎故居 前人

登中条山 薛瑄

春游万固寺 杨守礼

游栖岩寺 张佳引

望方山 前人

游昙延洞 前人

春日同吕子游王官谷限春寒花迟四韵四首 王溱

王官谷 宋廷佐

登天柱峰 前人

王官谷漫成 前人

游王官谷就宿石泉洞 丁守中

游栖岩寺 孙昂云

王官谷乐隐 许庄

中条山部纪事

中条山部杂录

中条山部外编

山川典第三十五卷

中条山部汇考

《左传》之王官; 《山海经》之甘枣山; 《史记》之薄山、襄山。中条山,在今山西平阳府境内,西北抵蒲州,西抵夏、浮山二县,南抵芮城,东北抵垣曲,而北则跨解州及临晋、安邑、闻喜、平陆诸县,其山名载于经史者不一,其山之岭岩,洞谷延袤于各州县者,其名亦不一,而总谓之中条山。

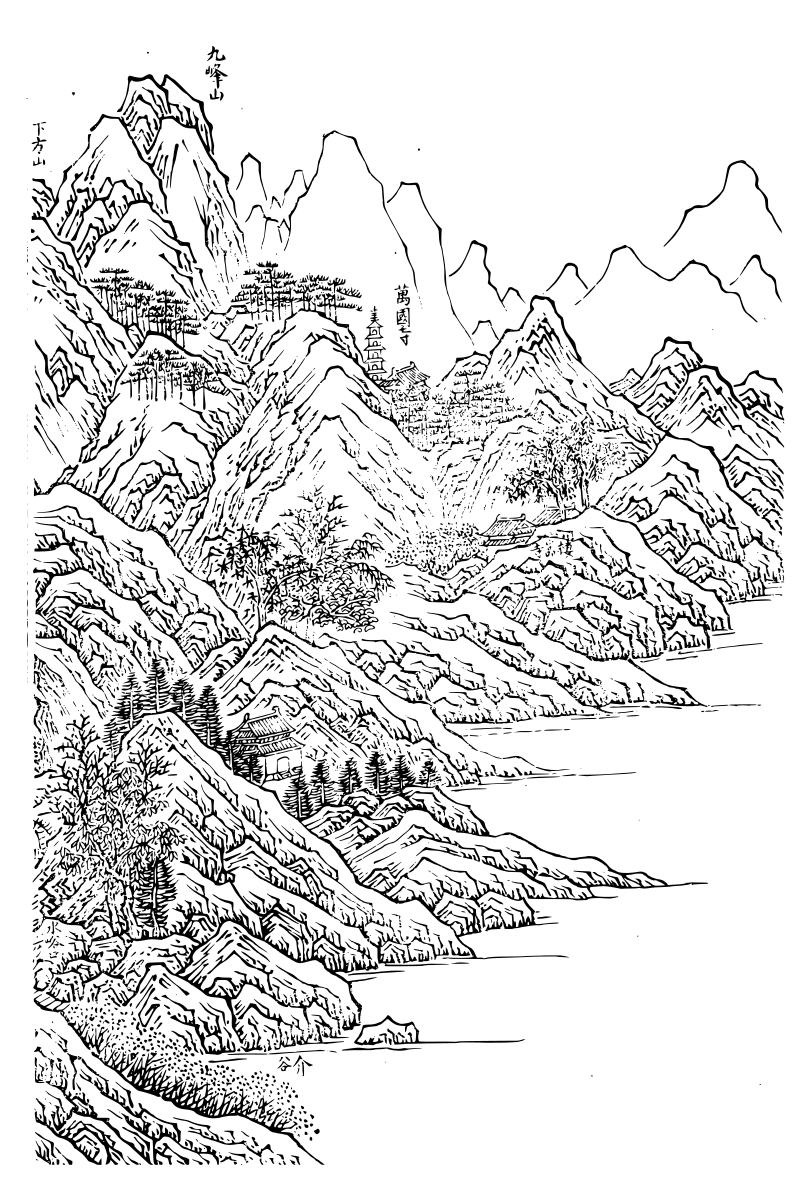

中条山图中条山图

考考

按《春秋左传》:文公三年,秦伯伐晋,济河焚舟,取王官及郊。〈注〉王官,晋地。按《山海经·中山经》:薄山之首,曰甘枣之山,共水出焉,而西流注于河。其上多杻木。其下有草焉,葵本而杏叶。黄华而荚实,名曰萚,可以已瞢。有兽焉,其状如

鼠而文题,其名曰

鼠而文题,其名曰 ,食之已瘿。按《史记·封禅书》:自华以西,名山七,曰薄山。薄山者,襄山也。〈注〉徐广曰:蒲阪县有襄山。《索隐》曰:应劭云:襄山在潼关北十馀里。《穆天子传》云:自河首襄山。郦道元《水经注》:薄山统目与襄山不殊,在今芮城北,与中条山相连。是薄、襄一山名也。又正义曰:薄音白落反。襄音色眉反。《括地志》:薄山亦名襄山,一名寸棘山,一名渠山,一名雷首山,一名独头山,一名首阳山,一名吴山,一名条山,在陕州芮县城北十里。此山西起雷山,东至吴坂,凡十名,以州县分之,多在蒲州。今史文云自华以西,未详也。

,食之已瘿。按《史记·封禅书》:自华以西,名山七,曰薄山。薄山者,襄山也。〈注〉徐广曰:蒲阪县有襄山。《索隐》曰:应劭云:襄山在潼关北十馀里。《穆天子传》云:自河首襄山。郦道元《水经注》:薄山统目与襄山不殊,在今芮城北,与中条山相连。是薄、襄一山名也。又正义曰:薄音白落反。襄音色眉反。《括地志》:薄山亦名襄山,一名寸棘山,一名渠山,一名雷首山,一名独头山,一名首阳山,一名吴山,一名条山,在陕州芮县城北十里。此山西起雷山,东至吴坂,凡十名,以州县分之,多在蒲州。今史文云自华以西,未详也。按《魏书·地形志》:河北郡,南安邑〈注〉有中条山。

按《水经·河水注》:水北出于薄山。太史公《封禅书》称:华山以西,名山七。薄山有其一焉。薄山即襄山也。徐广曰:蒲坂县有襄山。《山海经》曰:薄山之首,曰甘桑之山,共水出焉。扬雄《河东赋》曰:河灵玃踢,掌华蹈襄。注云襄山在潼关北十馀里,以是推之。知襄山在蒲坂也。按《地理通释·十道山川考》:河东名山雷首,在河中府。河东县南十五里一名中条山,唐司空图居山之王官谷。

按《金史·地理志》:河东南路,河中府,河东虞乡〈注〉俱有中条山。

又解州,芮城,夏,安邑〈注〉俱有中条山。

按《明一统志·山西山川》:中条山在平阳府蒲州东南一十五里,此山跨平陆、芮城、安邑、夏县、解州之境。山有桃花、元女二洞,及谷口、苍龙等泉。

按《山西通志·山川》:中条山在蒲州东南一十五里,以其中狭而延袤不绝,故名。又以南北狭薄亦名薄山。其阳跨芮城、平陆,其阴跨解州、安邑、夏、闻喜、垣曲诸县。解州境有胆矾窟二处,又有桃花、元女二洞,及谷口、苍龙等。泉至夏县境有洞,石崖上书玉溪头三字。相传司马温公尝读书于此。《水经注》曰:薄山即襄山也。徐广曰:蒲坂县有襄山扬雄。《河东赋》曰:河灵玃踢,掌华蹈襄。注云:襄山在潼关北十里。

笔架山,在蒲州南十五里,中条之北,面数峰排立拱对州城,中高末下,形若笔架然。

麻谷山,在蒲州南三十里,地名六管,数峰相庇,群壑皆辅,气象盘郁,林峦蔽空,为中条之胜。

八盘山,在蒲州南二十里,中条之北面,八折至顶转南,即为历山。

凤凰山,在蒲州西七十里,一云凤山,与潼关凤山相对,为中条之尽头处。

栖岩,在蒲州南一十五里,中条山内,有栖岩寺。苍陵谷,在蒲州东南一十五里,中条山阴之西麓。谷口,在蒲州东南一十五里,中条山阴之中麓。大谷口,在蒲州东南一十五里,中条山阴之东麓。中条山,又在浮山县东四十里,南通翼城东乌岭,北达岳阳草峪岭,而其东支,遥接沁河界。

尧山,在浮山县东八里,即中条之西麓,岿然高出,上有帝尧庙,因名。古柏数株,传闻帝尧曾避暑于此。诸葛河,在浮山县北六里,源出中条山。

中条山,又在临晋县南七十里。

方山,在中条山东,与临晋县治对,上有方田数亩,泉流涓滴,草木蓊郁,老幼岁时往观焉。

王官谷,在临晋县南七十里,中条山中,以王官废垒为名。春秋,秦伐晋,取王官及郊,即此。岩洞深邃,泉谷幽奇,有天柱挂鹤,诸峰瀑布贻溪,诸水山水之胜,甲于河东。唐司空图尝隐居于此,建休休亭,自为记。又有石砚、竹径、修史亭、一鸣窗诸胜。

瀑布泉,在王官谷天柱峰西,悬流直下百尺馀,经休休亭,入峰之东,复有悬泉沿崖而下,崖上苍苔匝生,岁久,皆玲珑石如羊胃状。

灵泉亦出条山观岭下。世传李皮囊隐此,时夏月,山久涸,独坐,忽闻人言。有顷,半溪,乱石间,隐隐雷鸣,泉水奔流,比常特异。

中条山又在解州南五里,西起蒲州,东接太行,南跨州之平陆、芮城,北跨州之安邑、闻喜、夏县。

檀道山在解州南五里,与中条山连接,路通河南灵宝县窦津渡,中有盎浆泉,不流而止,俗呼止渴泉。白径岭,在解州南十五里中条山,上有石,左右参天,间不容轨,名曰:石门路,通陕州大阳津渡,《水经注》曰:盐泽南面层山,天岩云秀,池谷泉深,左右壁立,间不容轨,谓之石门路出其中,名曰:白径。南通上阳,北暨盐池,即此也。

解盐池在解州东二里,中条山麓,长五十里,东距安邑县南十里,阔七里,周回百有二十里。去平地深数仞,如盆底。水常停滀渗漏,润下作咸,四时皆有盐,惟盛夏风日炎烈生,独多且嘉,故俗曰盐池。夏日近安邑者为解盐,东池中经路村城南二里为解盐,中池在解者为西盐池,三场亦因是名。池内北百步许有淡泉,甘洌俗谓盐,须此水方结池,外诸涧谷水皆四来奔赴,池水溢则盐不生。唐大历间,建池神庙。宋崇宁间,遣观察使王仲先于池东西南三面,筑七郎等十一堰围之,以杀水势。明置转盐运司于旁。

静林涧在解州六小池西南十五里,源出中条山顶,北流经红脸沟,可溉田,馀流入临晋洫水滩。

中条山又在安邑县南二十里。

分云岭,在安邑县,即中条最高处,岭巅出云,东西分布焉。世传尸盐泽者也。山顶旧有分云祠。

车辋谷,在分云岭东,两山夹路盘礡,多奇邑民,文进修治,今为坦途。

二郎谷,在车辋谷东,中有仙迹,多岩窦古洞。

风谷洞,在安邑县南二十里,分云岭西,形若半井,投叶即飞,其风出则飞沙拔木。

盐风洞,在风谷洞旁,洞口若盆,仲夏应候风出,声隆隆然,谷口旧有风神祠,今废。

盐池,在安邑县,条山之阴。县治踞池阳之东偏,运城宾其中西趾解境,纵约八里,横五十里,深可数仞,贮水连天淤泥藉水,盐根藉泥根,如苍玉纠叠猬起,逼肖太湖,旱潦不盐,惟水五六寸许。日曝结板水面,生花,东南风荡坠板,盐成皓洁方正,故曰斗盐。旱曾灌七郎之水,无益于涸潦,尝畦晒劣盐,遂禁不晒。明末盐池屡遭水患,各商分畦浇晒出盐,办课今为成例。《水经注》云:《地理志》曰:盐池在安邑西南。许慎谓之盐监,长五十一里,广六里,周一百一十四里,今池水东西七十里,南北十七里,紫色澄渟浑,而不流出。石盐自然印成,朝取夕复,终无减损。唯水暴雨澍甘潦奔泆,则盐池用耗,故公私共堨水径防其淫滥,故谓之盐水,亦谓堨水也。故《山海经》谓之盐贩之泽也。周穆王、汉章帝,并幸安邑,而观盐池。

青石泉,在安邑县东南三十里,出中条山。由青石槽经东郭入黑龙潭。

车辋泉,在安邑县南二十里,出中条山,车辋谷中。中条山又在夏县东五里。

柳谷,在夏县南十五里中条山内,唐阳城所隐之地。玉溪洞,在夏县东南七里中条山谷间,有石洞深一丈五尺,阔一丈。俯瞰溪流清净可爱,石岩凿玉溪二字。温公尝隐此读书,又通谷村观音寺,后亦有洞塑公像。

中条山又在闻喜县南六十里。

汤山即景山,为中条最高峰,南望盐池以上有汤庙。湫池祷雨多应,俗呼为汤王山。按《隋书·地理志》:闻喜有景山,与三

山皆中条支山。《水经注》曰:涑水又与景水合,水出景山北谷。《山海经》曰:景山南望盐坂之泽,北望少泽,其草多藷藇秦椒。其阴多赭,其阳多玉。郭景纯曰:盐泽即解县盐池也。按经不言有水,今有水焉。西北流注于涑水也。

山皆中条支山。《水经注》曰:涑水又与景水合,水出景山北谷。《山海经》曰:景山南望盐坂之泽,北望少泽,其草多藷藇秦椒。其阴多赭,其阳多玉。郭景纯曰:盐泽即解县盐池也。按经不言有水,今有水焉。西北流注于涑水也。中条山又在芮城县北十五里,高二十里。

又在垣曲县西南九十里。

三汊涧,在平陆县北五里,中条山东西二沟,流与涧合,故名。

盘南涧,在平陆县东十里,源出中条山。由石槽沟南下,至盘南,有浇灌之利,下流入河。

马头涧,在平陆县北四十五里,中条山麓。其地危峰耸立,两谷二源环麓合流,以山形肖像因名。

响泉在平陆县北四十里,中条山东。其水甘澄,附近民日以为用,俗称响泉沟。

按《平阳府志·山川》:中条山在安邑县南二十里,说者谓西华岳,东太行,此山当其中,故云中条。《山海经》为中经条谷之山,一名苍梧山。山产梧桐苍玉。《竹书》曰:鸣条有苍梧山,舜崩苍梧,即此。

云盖峰,在蒲州东三十里,中条山之北面壁立万仞,高入云表。

玉洞,在蒲州东南一百二十里,中条之阳。

老陈沟,在蒲州南六十里中条山,昔有陈姓者,牧马其中,故名。

柳沟,在蒲州东南十五里,栖岩寺东。

大黄泉,在蒲州东南十五里,中条山北麓。

梨花泉,在蒲州东南十五里,中条山大谷之中。龙母泉,在蒲州东南十五里,中条山大谷之中。天柱峰,在临晋县王官谷南,瀑布经其西。

白云洞,在临晋县王官谷内,元孤云子李纯夫所居。构了了庵,以拟休休亭者。

胡村涧,在解州张公泉东五里,源出中条山阴。桃花涧,在解州胡村涧东五里,水出中条山顶。堡子谷,在解州大水涧东二里,源出中条山北,流入盐池南沟。

金盆水,在解州,出中条山,趋盐池南沟,其东为关帝祖茔,亦名小圣沟。又其东有小龙五涧,水二郎、三郎谷诸水,皆出中条山阴北流。

分云山,在平陆县西北四十里,中条山之一峰也。层峦峻岫走雾分云,视诸山独为嵌崿。寻幽眺远,或有取焉,但路绝羊肠,不易升也。

清凉山,在平陆县东北六十里,乃中条一脉。晋执虞公于此其绝顶旷阔,四望无际,俗谓四州圪塔。盖蒲、解、绛、陕,皆可目及也。

吴山,在平陆县北五里,中条山之支。其山高平上皆民田,南麓有吴泰伯庙,盖虞仲封此,并祀泰伯,故以吴称焉。

横岭,在平陆县北四十五里,中条之脊。西通解州,东达夏县南北。自县至运司一百里,名车辋峪,旧行盐车,今径险仄不可行,较青石槽稍近。

甘枣山,在芮城县东北三十五里,今名刺林沟,中条之分名也。

方山,在芮城县西北三十里,峰峦高峻,可与二华争雄。

太峰在方山东。

百二十盘在芮城县北山之阴,石磴盘旋而下,故云。其径北达临晋,即唐司空图所隐王官谷也。

直岔岭,在芮城县东北六十里,甘枣山东。今亦名横岭,中条山之巅也。路通南北孔道。

条山之尾,在垣曲县西南九十里,迤逦至郭南里许。拱向县治为案,下临黄河,上有洪庆观,又建观河亭焉。

按《蒲州志·山川》:中条山在州东南十五里,即雷首山。山上有栖岩万固等。寺谷口苍陵等泉有题咏。古迹:李乐营,在中条山南。汉兴平二年十二月,献帝渡河幸李乐营河东,太守王邑献绵帛。

瑞云亭,在州南中条山上,宋时建,今废。

望川亭,在州东南中条山上,栖岩寺前。宋宣和二年建,西望秦川,如在几席。明万历十年,王崇古重修。避暑楼,在中条山栖岩寺,隋仁寿元年敕建,今废。寺观:万固寺,在州东南一十五里,中条山麓,唐大中八年建,初名建元,后改今名。

栖岩寺,在州东南二十里,中条山之上,后周建德中建。

按《浮山县志·山川》:中条山俗名为横岭,在县东四十里。

按《临晋县志·山川》:中条山在县南六十里,西自蒲州之草坪头,东至解州之红脸沟静林寺,东西凡四十里,其支山为方山一名檀道山。《山海经》云:檀首山。《水经注》云:盐道山亦名百梯山,其顶方平,故又曰方山。与县治对,岧峣插汉,为中条之首,五老峰亦俯其下,山顶旧有灵峰寺,唐、宋、金、元为永乐、虞乡两县胜地,号大丛林。宋废永乐,元废虞乡,寺遂荒颓矣。

王官谷,虞乡城东南十里。《左传·文公三年》,秦伐晋,取王官及郊,吕相《绝秦书》曰:俘我王官是也。唐司空图有先人别墅在焉。值唐末丧乱,遂隐不出。《山居记》云:谷之名本以王官。废垒在其侧,今司空氏易之为祯陵溪,亦曰祯贻溪。

祠庙圣人殿中条山下,洗马村东。明嘉靖间,华州生员陈道周隐居寓此,建庙,塑孔子、四配十哲像,奉事。万历间,其弟子陶尚和等重修。

按《解州志·山川》:中条山在州南五里,山势巉岩峻拔,自王官谷东二十里红脸沟,为州西境,沟西上有静林寺,在山翠微间,古柏森蔽。寺东十五里为桃花洞,在州西南七里,昔人见洞旁泛桃花,故名。洞东三里为白龙谷,东上八里为直岔岭,稍东为荻子谷。又稍东为五龙谷,在州正南五里,其东岫有石岩,岩水悬下如喷雪,俗曰石岩喷雪。其岩上有酒岛,字谷口西上十五里为横岭,即中条山脊。路通南北孔道。但去村落遥远,地最荒凉。明万历间,芮城知县赵廷琰创建关帝庙,招道流居之。其下有弓张沟,又东为堡子谷,又东为仙女洞,亦名元女洞,以其中积水成潭,又名黑龙潭。雩祷有应。潭东十里为大虎谷,谷中有将军堡。堡后有凤凰嘴,嘴西过连云栈。至横岭有阳关寨,寨后有胆矾窟,其旁有百药草。又东南为檀道山,其下为檀道谷,谷中有盎浆泉,不流而止。东亦有胆矾窟,路通河南灵宝浢津渡,又东南为白径岭,双石壁立,左右参天,中不容轨,亦名石门。又东十五里为分云岭,岭巅出云东西分布,世传尸盐泽者也。宋宣和间有成宝公庙,今废。岭下为风谷洞,若半并投叶即飞,其风出则飞砂摧木。旁有盐风洞,洞口若盆,每仲夏应候风出,其声隆隆,俗谓之盐。南风盐花得此,一夕成盐。其上有天井山,谷口旧有风神庙。又东为车辋谷,谷有银砂洞,有禁又东为二郎谷,岭多古洞。又东为虞坂一名盐,坂俗曰青石槽,在安邑东郭村南,即晋荀息假道于虞,以伐虢伯乐逢骐骥,困盐车处。明御史张士隆开修,可通盐车坂。东为巫咸顶,俗曰瑶台顶。商相巫咸巫贤所隐处。孤峰峭拔,苍翠摩空,下有巫咸祠,旁有巫咸谷,谷中有水,亦名巫咸水。在夏县东五里,又东十五里,为柳谷。唐阳城所隐处。又东二十里为凤凰山,东为汤山,上有汤庙,下有郭璞书堂。山亦产铜,在闻喜县南八十里。汤山东为秦王岭,上有镇风塔、蚕姑庙。又东二十里为盘盘山,在闻喜县南五十里。又东二十里为紫金山,又为凤凰原。由东而北为峨嵋岭,高二里,形如峨嵋,土厚,宜艺五谷,在闻喜县东。由北而西为玉钩山,在安邑县东北二里,状如玉钩。又西为鸣条冈,即汤伐桀地。北为峨嵋坡,东自曲沃,西抵黄河,其阳跨闻喜、夏县、安邑、猗氏、临晋、荣河,州之北境亦倚其势焉。又北为孤山,其下为安邑之相里。又北为稷神山,在稷山县南五十里。上有稷神庙,后稷始播谷于此。而山阳多夏县、闻喜之地。又南为紫金山,在州北二十里。旧产人参峨嵋坡,在州东五里盐池,北岸逍遥坡。在州西北二里为女盐池,北岸雷首山南迤,东三十里为历山,在州之芮城县北。历山东北三十里为青龙洞,洞有青龙泉,旱祷必雨。洞东二十里为甘枣山,东十里为石钟洞。世传石钟炼士修道于此,顶悬一石如钟,水注其下。又东五里为清凉寺,又东十里为娥英庙,又东为虞芮二君祠。下有所让閒田。又东为吴山,中条山之支,在平陆县西北五里,其山高平,上皆民田。其南麓有吴泰伯庙,故名。盖虞仲封此,并祀其先泰伯而称吴邪。东为傅岩,即殷相傅说隐处。旁有圣人涧,涧东十里则为砥柱峰,又名三门,在黄河中流。其形如柱,高二丈馀。砥柱旁有老君炉,其东岸集津,西有禹庙。又东四十里为箕山。山峰高峻势类箕,故名。山下有许由冢,清涧在箕山之南,即巢父洗耳处。东有白玉窍号锡窟,东北为王屋山。

按《安邑县志·山川》:中条山在县南二十里,西自蒲坂迤逦,而东接太行、王屋诸山,盘踞数千里。在县境者,绝巘奇峰,如揖、如拱、天然图画,名峦峻巘,层见叠出,故不得析登,而总名中条山。

按《闻喜县志·山川》:中条山在县南六十里,西起蒲州雷首,东接太行巉岩,峻拔。历代相传为中条者,以其居河曲之间,延亘不绝,故名。西界夏县,东界垣曲。在邑境者,广袤皆四十馀里。物产颇多。云兴则为雨候,晴则望如翠屏。

八景:条山浮翠,巘峨南峙,上接瑶天,凡在邑境,皆能眺望。若遇气候晴明,岚光蔼蔼,翠微葱葱,宛如列屏当面。

汤寨灵池,汤寨为中条绝崄,石壁万仞,人苦攀援。春暮花开,望如簇锦,上有湫池,径丈许。其水旱不涸,涝不溢,可方华岳洗头盆,故曰灵池。

郭堂泉滴,条山之麓有岩焉,谽谺洞豁,纵广丈馀,内有悬泉一滴。相传郭景纯读书时,置砚其下,以泉滴为砚池水云。

按《芮城县志·山川》:中条山在县北十五里,西起首阳、东接太行,南北狭薄延袤不绝,如条。故曰中条,又曰薄山,八景为条山滴翠。

祠庙岭上关帝祠,条山要路,乏水多盗。明万历四十年,赵廷琰创建,因而感泉出焉。

按《垣曲县志·山川》:中条山在县治西南九十里,迤逦至郭南里许,为条山尾。

寺观洪庆观在县治南一里许,中条山之东麓,旧名金阙院。金大定十九年,道士吕道章创建。元延祐六年重修。

按《平陆县志·山川》:中条山在县北四十五里,西起雷首,东接太行,壮丽崔巍,势雄嵩华,一邑形胜之大者。古迹:盐坂在县东北七十里中条山,即伯乐逢骐骥困盐车处,今名青石槽。

石门,在县西北四十里中条山,岭势凌虚,地形险阻。今王家井西北十里许,有黄岭石门,即其地也。上阳城,在县西南二里条山之麓东面,即金鸡堡,故城基址仍存。春秋时名为岩城,上阳系虞之塞邑也。晋灭虢,以火攻之。见于《左传》。

按《夏县志·山川》:中条山在县东五里,东则太行,西则太华,此山居中,因名。起自蒲坂迤逦而北,随在异名蟠据数千里,莫知所终。崇耸广大,为邑具瞻。

虞坂山,在县南十五里中条山,俗名三桥坡。平陆县,古虞国,此路通平陆,故名。即春秋晋人假道于虞以伐虢者。

白沙河,一名巫咸河,发源中条山,出巫咸谷,经邑南关外,西流三十馀里。南转会入姚暹渠。

中条山部艺文一

《中条山居记》唐·司空图

中条蹴蒲津,东顾虞乡,才百里,亦犹人之秀发,必见于眉宇之间。故五峰頍然,为其冠珥。是溪蔚然,涵其浓英之气。左右函洛,乃涤烦济赏之境。会昌中,诏毁佛宫。因为我有谷之名,本以王官废垒在其侧,今司空氏易之为祯陵溪,亦曰祯贻云。愚以家世储善之祐,集于厥躬,乃刻像大悲,跂新构于西北隅,其亭曰證因。證因之右,其亭曰拟纶,志其所著也。拟纶之左,其亭曰修史,勖其所职也。西南之亭,曰濯缨。濯缨之窗曰一鸣,皆有所警。堂曰三诏之堂。室曰九籥之室。皓其壁以模玉川于其间,备列国朝至行清节、文学英特之士,庶存耸激耳。其上方之亭曰览照,悬瀑之亭曰莹心,皆归于释氏,以栖其徒。愚虽不佞,犹幸处于乡里,不侵不侮,处于山林,物无夭伐,亦足少庇子孙,且讵知他日复睹晬容,访陈迹者。非今兹誓愿之證哉。久于斯石,庶几不昧,有唐光启三年丁未岁记。《休休亭记》前人

休休也,美也。既休而且美在焉。司空氏祯贻溪休休亭,本濯缨也。濯缨为陕军所焚,愚窜避踰纪天复。癸亥岁,蒲稔人安,既葺于坏垣之中,构不盈丈,然遽更其名者,非以为奇,盖量其材,一宜休也。揣其分,二宜休也。且耄而瞆,三宜休也。而又少而堕,长而率,老而迂,是三者皆非救时之用,又宜休也。尚虑多难,不能自信。既而昼寝,遇二僧,其名皆上方刻石者也。其一曰:闉顾,谓予曰:吾尝为汝之师也。汝昔矫于道锐而不固,为利欲之所拘。幸悟而悔,将复从我,于是溪耳。且汝虽退,亦尝为匪人之所嫉。宜以耐辱自警,庶保其终始与靖节,醉吟第其品级于千载之下,复何求哉。因为耐辱居士歌,题于亭之东北楹。自开成丁巳岁七月距今,以是岁是月作是歌,亦乐天作传之年,六十七矣。休休乎,且又殁而可以自任者,不增愧负于家国矣。复何求哉。天复癸亥秋七月记。《题王官谷》宋·李处质

知解县事王珌、虞乡令钱休,载酒邀解县丞李伉、解州仪曹刘环、制置解盐司勾当公事李处、质同游王官谷。时秋律告穷,木落山显,天宇清明,乃相与按图谍、寻胜迹,杖策褰裳,度岭涉涧,经父碎建茶斗品烹瀑布下,较两岩水味,东岩尤甘。既而醉休休亭。五人者,相视而笑,曰:乐哉。斯游已云暮矣。殆将忘归处,质因纪其事而书之。《题王官谷》黄通

王官谷者,乃唐兵部侍郎司空图之旧隐也。人亡迹在,松韵水声,云光野色,环照旌旆,太尉吴公雅有山水兴,观之徘徊乃屏牙仗,扶筇曳屐,登休休亭,望瀑布泉。思其人,爱其景,叹嗟而不忍去者,久之。故作诗以见其志。《题王官谷》吕诲

尚书工部郎中、集贤殿修撰、知河中军府吕诲献可被诏诣阙,二月丁巳,道虞乡,游王官谷,登唐人司空图休休亭。望天柱峰,遂观瀑布水,还,取酒酹,图画像,廖子孟、朱嗣卿、刘琯、蓝可道四人实从。是岁熙宁元年。《方山灵峰寺记》陈协用

夫灵峰寺者,中条之首也。岧峣插汉,二耀森罗,为之邻也。独秀峗峨,万里群峰,为之从也。乃分剖之始也。所以灵祥显异,众圣潜居,事贯古今,名闻寰宇者也。而自咸通四载,先师拂拭旧基,再重兴建,迩来则名士传守,递代相承,不泯宗风,大弘阐化,十方僧侣,如海皈心,精刹丽而日宫,佛像严而月殿,六时终梵,四事香陈。百有馀僧,长盈冬夏。其寺之东北隅,仓舍一十二间,次南先师影堂三间,次南厨库舍五间,次南童行房两间,次西浴室三间,次北茶寮三间,次北五百罗汉堂五间,次北书状阁并通过五间,次西僧堂五间,南面斋堂五间,次西经藏五间,次北佛殿三间,次西通过三间,次北看经堂三间,南面涅槃堂三间。次西门楼上有天王一部从,次西通过客位四间,次西钟楼内有铜钟一顶,重三千斤。次西客位舍七间,次西三娘堂三间,寺之元守内界从下方西天门,外至青石嶂。从青石嶂至洪流崖,从洪流崖至西北隅,从西北隅至十八盘,并是上寺。元守相继分畔。此外其有四至远界三寺,一同柴水牙用山。南有水硙院,寄永乐县修善坊。李庄谷正堂佛殿,僧堂厨库,客位约五十间。去山寺三十里,山北有廨院,寄虞乡县五贤乡孙常,正堂佛殿,僧堂厨库,客位约五十间。去山寺四十里东,有水硙院,寄王城谷。去廨院三十里,西有廨院。寄本府开元寺药师院,正堂僧舍厨库,客位约三十间。此四者拱其山也,如巨流之航也,巨岭之梯也,大鹏之翼也,红炉之韝也,鼎之足也,辅翊之功不可阙也。故师守护代代维持,如轮王之髻珠,似骊龙之颔宝者也。事信然矣。当时当代,必在英髦,传授传灯,仗乎能士。今山主大德当慈仁也。诸执事僧首继之宗也。将欲芳猷远古轨范于今,确而列之,用明斯记。雍熙三年丙戌三月日山主僧奉秘重建。《题王官谷》金·高德裔

大定四年,予主陵川簿被檄,西抵解梁,所谓王官谷者。皆以事夺不克到,甚往来予心。明昌元年夏四月,复被朝命相视盐利,始克与判官路元、解县刘德源、进士韩琪、沙门明贤同游,以酬夙愿。首谒表圣祠下,寻三休之故基,揖天柱之危峰。穿林沿流,直抵飞瀑岩,坐客或折岩花以荐觞,或酌溪泉以瀹茗。久之,觉毛骨凛然,殆非人世。抵暮,题诗石壁而去。《游王官谷记》明·吕楠

王官谷,唐司空表圣隐居之地,前少参许君德徵所重修,今临晋君丁君仲本增饰之,招道流以居守者也。往时诸友多言其胜,泾野子至解之再月,偕丘孟学往游焉。马至故市,西折而南谷水北流入市,问即贻溪。沿溪南行五里,至谷口,路多巉岩石碍,马赤棘夹路,挂裳衣,踯躅至先门,伏马而过,道流引登高,致门。门下砌石百级,夹扶之,而后能上见危阁焉。道流曰:上祠玉皇,北过休休亭,参拜表圣毕,则日已暮。乃北过了了亭,饭于聚仙堂,已有侯沂段缓两生读书于白云洞中。招而后至白云洞者,则元孤云子李了了庵,所居以学休休者也。临石泉桥,望天柱峰,见群山四周,孙子环拱,而此峰孤高插天,与故市街所望益不同。盖其峰南之崇山又远也。渡桥,夜与孟学连榻于石泉洞中,洞在天柱峰根,其前有清流,自东瀑布泉引来,而西为小池栏杆护焉。寝洞谈今古,论经籍,久而后能寐。晨兴,瞻玩表圣像,飘然有出尘态。读休休记,乃知其抱经济才,与时不合而隐,甚可痛惜。但末题耐辱居士,则楠又病其隘也。壁间多宋元人诗,皆有思致。徘徊迟久。道流引登西山,观秦王砚,砚大如碾盘,无口,下如尖,底硙表圣山中记已有此名。岂秦败晋师,至王官时所遗者乎。自砚旁,不由故径,悬下苍崖观双人石。石在天柱峰西北,倚峰而立,上有圆石二枚,恍如人面状,又似北望秦王砚,而欲濡毫者也。或曰:在天柱峰东者为真云。道流又欲西观藏雪洞,北至芦苇泉,言洞常出云,而泉更甘洌,为曹仙姑地。乃未往。直趋挂鹤台瀑布,自天柱直下,而台在左旁。鹤二月来,五月生子去,有悬草眠迹焉。台东与孟学四人,各据一石而坐,北瞰天柱,益突兀,有四,瞻云日俱无影,止有一峰高接天之句。欲东升以观东瀑布,道流难之。又欲南进以睇黄河。道流又难之。乃叹曰:天下奇观,岂可尽哉。遂北反坐聚仙堂而饭,时已辰巳间。饭已,东游猪耳山,东南至瀑布,登悬崖以观之,声如雷轰,貌如雪舞。瞻眺更久,乃下崖旁流而行,北至柿林,临流遍坐矶上,孟学坐一孤屿,有僧在树头摘柿,而落红满地。吟兴俱发,恨笔砚少,以一笔蘸流中,即屿石而膏之。孟学得二绝一律,予得六绝。两生皆有一二绝。仆人自故市沽酒者至,道流菹以鲜蕨秋英,乃涤卮涧中,而传酌,盖不羡古流觞也。遂北至观泉亭,则东西瀑布合流之地,而前御史安阳张仲修建斯亭,以博养正之趣,即表圣之濯缨地也。徙倚移时,诗成而还。问修史览照,莹心九籥,拟论语亭,及一鸣窗。道流皆曰:忘之矣。乃谓孟学曰:楠尝薄唐诗人,若表圣者,岂可以诗人目楠。旧过闻喜,以尘事问德徵,时已休矣。今见其所举,予见笑于德徵者多哉。遂归,息聚仙堂,取宋御史壁间诗韵,与孟学赓和之。后寝。又明日,道流以予不至姑仙洞也。昧爽,取芦苇泉中水,煮豆粥,佐以山蔌,一啜而毕。乃自石泉洞南登,路如蚯蚓,柏桧交错,难进。以手拊道流背,一皂以绳引道流手,而后上至秦无隅塔前。北望,不见峨嵋坡。是日微阴,盖予已出云雾之上矣。盘曲再登,至李孤云塔,孟学叹曰:世之廉夫清士,不用于时,避世而至此邪,则岂非时辅之失哉。予笑而未诺。又东绕而上至八仙洞,洞已到天柱峰腰,洞口俯瞰,乃谓孟学曰:彼李孤云者,风斯下矣。出洞,又欲直上天柱之顶,以问所谓四时行,百物生,更欲取开山斧,以平山中魑魅魍魉而后反。道流皆谓路不可行,扯予衣带脱然。予努力勇往,几至其顶,俯看八仙洞,又眇乎其下,当其飘然之意,盖又非此流所能语也。又叹曰:不知当时表圣之足履,德徵之攀缘,曾至此否乎。孟学曰:可记之,以谂表圣与德徵。于是仲本闻之,使段生勒诸石。中条山部艺文二〈诗〉

《条山苍》唐·韩愈

条山苍,河水黄。浪波沄沄去,松柏在山冈。《游栖岩寺》李益

晚上昙延洞,通宵兴莫穷。高明千嶂月,清爽一岩风。坐久衣衫润,吟馀物象空。举头星可摘,疑在广寒宫。《休休亭》司空图

且喜安能保,那堪病更忧。可怜藜杖者,真个种瓜侯。《丁未岁归王官谷》前人

家山牢落战尘西,匹马偷归路已迷。冢上捲旂人簇立,花边移寨鸟惊啼。本来薄俗轻文字,却致中原动鼓鼙。将取一壶闲日月,长歌深入武陵溪。《归王官谷次年作》前人

乱后烧残满架书,峰前犹自恋吾庐。忘机渐喜逢人少,览镜空怜待鹤疏。孤屿池痕春涨满,小栏花韵午晴初。酣歌自适逃名久,不必门多长者车。《王官》前人

风荷似醉和花舞,沙鸟无情伴客閒。总是此中皆有恨,更堪微雨半遮山。又 前人

荷塘烟罩小斋虚,景物皆宜入画图。尽日无人只高卧,一双白鸟隔纱厨。

《修史亭》前人

山前邻叟去纷纷,独强衰羸爱杜门。渐觉一家看冷落,地炉生火自温存。

又 前人

甘心七十且酣歌,自算平生幸已多。不似香山白居士,晚将心地著禅魔。

又 前人

乌纱巾上是青天,检束酬知四十年。谁料平生臂鹰手,挑灯自送佛前钱。

又 前人

少年已惯掷年光,时节催驱独不忙。今日无疑亦无病,前程无事扰医王。

又 前人

篱落轻寒整顿新,雪晴步屧会诸邻。自从南至歌风顶,始见人烟外有人。

《退栖中条》前人

宦游萧索为无能,移住中条最上层。得剑乍如添健仆,亡书久似失良朋。燕昭不是空怜马,支遁何妨亦爱鹰。自此致身绳检外,肯教世路日兢兢。《留题王官谷》宋·李釜

司空唐达士,寂寞卧云岑。扰扰任群态,休休信此心。泉声半山急,柳色旧庭深。彷佛登临处,遗踪一访寻。《中条山》王禹偁

崛起巨流边,奔腾欲上天。远临沧海尽,高与太行连。大块横为脊,他山立似拳。土膏经舜耒,石险任秦鞭。洞黑狂吹雨,峰青冷罩烟。店荒檀道绝,寺古柏梯悬。崦漏微茫雪,岩垂淅沥泉。迸根通砥柱,斜径入闲田。北笑恒藏宝,西轻华耸莲。三门遥托迹,五老回差肩。落叶樵夫拾,灵根本草传。柱空擎雁塔,倒影盖渔船。绘画终无手,封崇必有年。盐池浮翠霭,莲泽媚漪涟。阴壑乖龙蛰,枯杉冻虺穿。图经标数郡,神异产群贤。呼寿蒿何谄,升中岱岂专。斯文如已矣,此地可终焉。暂看犹销病,频登合得仙。许昌休自负,吾什亦铭镌。《重经车辋谷》司马光

昔年道经车辋谷,直上七里盘南坡。今年行役复到此,方春汗流如翻波。中途大息坐磐石,涕泗不觉双滂沱。我生微尚在丘壑,强若麋鹿婴虞罗。人踰三十只有老,后时过此知如何。云泉隹处须速去,登山筋力休蹉跎。《王官谷司空侍郎故居》江休复

首阳采薇士,商代缅以遐。唐季有夫子,遁世肥且嘉。拔迹离污险,抗志凌青霞。剥运扇颓风,奸雄斥回邪。不然随流波,横噬猰㺄牙。吁哉土德衰,暌乖鬼盈车。英英夫子贤,显晦吾所嗟。想见栖隐情,遗文搴菁华。山藏白驹谷,水绕骚人家。踌躇碧峰前,寒日忽已斜。《王官谷十咏》〈并序〉俞充

王官谷山水之胜,甲于关右。由司空表圣所尝居,名尤著于天下。好事者,道出虞坂,必枉辔以游之,洒涤尘虑,想慕清风,随其人所得,皆有以为乐。题名满山岩屋壁,独诗篇未甚闻于世,岂骚雅之客多牵于车马之劳,不暇作耶。抑有之不能传耶。不然,何遗之耶。予为令,于此三年。暇日,登览王官之景,尽得之矣。因成十咏,自顾其词之鄙俚,不足以动人之视听。又别为一篇,邀当世之能诗者共赋之,将以扬山川之清辉,发古人之潜德云。

《竹径》

入谷修竹密,苍翠连前山。车马迹不到,鸡犬音亦閒。蔽日清影合,迎风碎声寒。渐近居士庐,溪水流潺潺。

《贻溪》

濯缨溪流上,清心共澄澈,人存鱼自跃,人亡鱼亦竭。此意虽冥冥,可与仁者说,遗音竟谁继,十里閒风月。

《休休亭》

洗耳谢市朝,构亭得馀址。三径草长深,一毫尘不起。支肘看青山,引鹤听流水。独有爱君心,时时拟纶旨。《表圣影堂》

事去惟山存,遗祠临水曲,峻节凌雪霜,英颜莹冰玉。至今崖壁间,尚耐尘埃辱,清风满林泉,千载仰高躅。

《天柱峰》

擎天有八柱,是峰居其一。根蟠地轴壮,群山俯为礩。共工触不折,万古耸崒嵂。幽人步绝顶,引手攀星日。

《瀑布》

野老传此水,源与洪河透。潺潺浩难穷,雨雹洒晴昼。岩头白龙挂,滩前寒玉漱。不见莹心人,客衣冷如沤。

《双人石》

屹立高峰东,峭直如昔贤。夷齐耻周食,巢由傲尧天。不畏风霜侵,所依松柏坚。五老静相对,森森莫知年。

《司空氏旧居》

孤鹤去不还,云间犬空吠。犹闻溪鸟语,尚有里人爱。岩花无开落,世事几兴废。我乘幽兴来,静邀秋月对。

《石砚》

尝读表圣诗,云是秦王成。悯时著密史,对此潜经营。新雨净如洗,乱苔生复平。应误山中客,浪近翰墨名。

《机硙》

谁凿浑沌死,智者争出力。悠悠蚁在磨,双轮转何极。机心运机械,随流还不息。莫笑抱瓮翁,终日亦饱食。

《贻溪怀古十篇》〈并序〉前人

唐衰,全忠僭窃,士之有忠义之心者,皆深嫉之,而能洒然脱去,不污其身,得全其节者,表圣一人而已。予令于虞,表圣之居,适在境内。造其祠,拜其像,想慕其平生,为之赋王官谷十咏。又别成一篇,邀能诗者和之,以扬其潜德。奈何士之知表圣者,以休休莫莫而止耳。予近得表圣《一鸣全集》,观之,至于一歌、一咏、一亭、一榭、意皆有谓非若世之隐者,自弃于山林之中,无心于及物也。信乎全出,处之大节,踵夷齐之高风矣。复成《贻溪怀古》十篇,亦别吟一篇,求和于诸贤。以表圣之德,固不待夫歌咏,而后见于世人之知与不知,岂足恤哉。然予区区反覆之若是者,盖示其仰慕之切也。咏其名而扬其实,庶几有激于贪懦,将归写于休休亭,以遗谷中之民。使春秋社会,樵童牧子,相与歌于祠之下,以奉先生之祀。虽愚夫愚妇,皆知先生之德,久而不忘其祀焉。

《濯缨亭》

皎皎居士缨,岂有尘可濯。爱兹沧浪清,偶以斯名托。转谷群鸽归,冲岸游鱼跃。檐头碧梧枝,秋来垂影薄。

《览照亭》

杖藜高山头,历览众景会。泰华屹若屏,黄河泻如带。幽怀逐冥鸿,万事寄天籁。不见玉京春,荒烟起萧艾。

《三诏堂》

猛虎正横行,孤猿发长啸。名高世人闻,三枉鹤书诏。借笏趋朝参,天意独难料。咫尺首阳山,清光静相照。

《莹心亭》

妖气满世间,莹心兹得地。瀑布岩前飞,势猛鸥鸟避。洗涤无纤尘,澄虚全浩气。清风林表来,千载有馀意。

《九籥室》

仙术秘丹经,昔人藏九籥。幽栖曰云根,保此一炉药。吟残溪雨来,梦断岩花落。万虑正坐忘,未能看舞鹤。

《修史亭》

吁哉土德衰,群奸恣蟊贼。欲加萧斧诛,修史乃其职。谁知深山中,法若春秋直。俄惊济阴变,绝笔幽岩侧。

《拟纶亭》

大厦不可扶,诰命已云绝。老臣坐深林,有泪化为血。拟成丝纶言,救世心独切。溪流今尚清,夜夜澄孤月。

《挂鹤台》

污俗正朋亡,归来卧空谷。养鹤不成双,相从守幽独。素羽信非群,孤唳杳无续。高台委荒榛,追想人如玉。

《一鸣窗》

天寒松柏青,厩闲骐骥老。潇洒竹窗前,超然鸣以道。惟有岩上月,时来伴幽讨。兹意不可忘,还将日残槁。

《东渠亭》

二渠日夜流,利厚争所起。先生坐东亭,立法书在纸。老农到今守,后来谁敢毁。斯人不可见,空听竹间水。

《游王官谷》母流

不污唐家乱,潇然表圣居。泉声与山色,相得共清虚。《休休亭》乐沆

贻溪澄澈玉峰寒,居士当年此考槃。访得遗基青华下,构成危栋白云端。人间日月双轮转,世外襟怀九鼎安。醉魄吟魂如未泯,也应谢我数盘桓。《栖岩寺》金·张瓒

林表招人白塔明,竹间兰芷石泉清。惠崇水木西轩景,烟带平芜水带城。《虞坂晓行》陈庾

五更风露正清冥,马首残蟾分外明。好句堕前俄失去,微吟倏过古虞城。《游王官谷》丁炜仁

策杖登山壁,幽泉下碧虚。细帘垂丈室,琼液泻方壶。峻石高飞雪,悬崖乱溅珠。此来无俗客,清气爽襟裾。《悬泉》袁从乂

翠岩高列势摩天,岩上轰雷泻玉泉。绝壁飞来浑是雨,长风捲去忽成烟。围茅小隐初经眼,跨鹤先儒已著鞭。吟罢徜徉眠月窟,梦回犹听鼓鼘鼘。《王官飞湍》元·陈赓

悬流落云岩,遥空挂飞练。何时𣂏清泠,一沬黄尘面。《虞坂》前人

伯乐沈九原,泥涂困骐骥。千古长坂空,无人知此意。《王官谷司空图隐居》孔克坚

避暑王官谷,翛然兴不群。飞泉落秋雨,茂树结寒云。天影临流见,舂声隔竹闻。时同三二友,尊酒坐论文。《虞坂行》元好问

虞坂盘盘上青石,石上车踪深一尺。当时骐骥知奈何,千古英雄泪横臆。龙蟠污泥易所叹,麟出非时圣为泣。元龟竟堕豫且网,老凤常饥竹花实。天生神物似有意,验以乖逢知未必。若论美好是不祥,正使不逢何足惜。孙阳骐骥不并世,百万亿中时有一。乃知此物非不逢,辕下一鸣人已识。我行坂路多阅马,敢谓群空如冀北。孙阳已矣谁汝知,努力盐车莫称屈。《游万固寺》王恽

中条郁苍苍,首尾固雄大。连山一卧虎,矫首尽两界。东南万峪门,荦确入幽阨。空青上绝壁,巀嵲两崖对。南北开画屏,高下蔚万桧。扶藜到山门,黄衣六七辈。寺残薄水赏,一水良可爱。寻源入云罗,不惜阮屐败。掬饮清臆尘,坐睨巨石怪。山空响佩环,林迥胜怒獬。行听溪声回,周览询胜概。当年爽心亭,万竹争映带。碧藓照清泚,襟袂濯沆瀣。人境两渺茫,佳句尽誇迈。开轩邀客饮,放目欣一快。盘餐固疏粝,泉洌几肉嘬。少焉林风振,万壑一气噫。前林疑虎啸,作勇助吾惫。笔落还自惊,一扫众峰叆。山僧喜醉颠,海会得珠贝。兴来本无心,游藏诧佛界。夕阳送归鞍,依约虎溪外。风烟作砚墨,塔庙失所在。钟英压摹写,閟伏化机蔼。盘空乏硬语,技痒若无赖。马首诗遽成,一笑豁吾隘。《虞坂》前人

鸡声茅店月微茫,山远行人促晓装。良骥虺隤身自健,不须拭目认孙阳。《前题》段成己

林外晨鸡第一声,垄头残月件人行,未知局促盐车下,老骥萧萧又几鸣。《前题》曹之谦

长坂悠悠接古虞,行人鞍马问征途。寒鸦隐树鸣初起,残月低山淡欲无。《中条阻雨》前人

行李淹虞坂,归期念晋州。高风千叶下,寒雨一山秋。涧响频惊梦,虫声乱似愁。酒醒孤馆里,心折大刀头。《栖岩寺》刘弘远

雕台控紫岑,徙倚对珠林。晏坐夜不动,超然物外心。《秋日登栖岩寺》明·张循古

云飞丹壑暝,泉响石门幽。听法来双树,逃禅若比丘。堂虚松影入,山静梵音流。坐对青莲色,翻惊白露秋。《游中条》前人

积雨林峦青霭晓,蝉声忽送凉风早。苦竹何年长玉枝,空山漫自寻瑶草。瑶草瑶草碧涧深,仙人赠我紫霞琴。弹来不作人间曲,溪谷皆流太古音。太古山川气磅礡,兴来携杖凌丹壑。到处红尘有是非,群真为我开元籥。玉柱孤峰景最奇,千章松柏护神祠。天风飒飒吹毛骨,一望三山生远思。《万固寺赏莲》徐孚

开沼条山麓,移植同州莲。薰风一披拂,猗猗何碧鲜。山僧特来告,开花如锦妍。时清案牍简,幸无俗事牵。招邀二三子,相与涤烦悁。惟时值新秋,菡萏摇清涟。食实心虽苦,折茎丝不联。凉飙送清馥,好怀顿觉宣。惜哉斗斛水,难结藕如椽。回首望华山,上有玉井泉。安得植之彼,养就根株连。采之济群动,广使沈痾痊。《游栖岩寺》贾浚

一径入层巅,岩壑聚绮莲。寺创前代古,山水幻奇烟。亦云隋天子,流览尽平川。高僧能致雨,昔乃称昙延。大河环若带,华岳峙讲筵。清寒动石髓,烦嚣悉可捐。秦树参差绿,远映白云天。夕照倒塔影,小鸟乱鸣蝉。我来问谷口,幸少俗累牵。浮尘知自浣,澹澹车马缘。长此临皓月,峰头解坐禅。《条山积雪》王翰

三日高眠闭小斋,西山一望失楼台。傍岩松竹琼林列,当户峰峦画帐开。青旆晓誇新酒出,玉蓑寒驾小舟来。披衣閒拓岩窗看,原上鸣弓猎骑排。《司空侍郎故居》前人

西风策马问王官,松径萦纡上百盘。泉响夜潭穿石窦,峰高天柱矗云端。一鸣共许才华旧,三诏方知节操寒。花落鸟啼人不见,休休亭上倚栏杆。《登中条山》薛瑄

魏国中条此尽头,登临暇日兴悠悠。两崖势转黄流静,万壑声寒碧树秋。官舍飞甍临远谷,琳宫细路绕层丘。风光满目皆吾土,逸气飘然总胜游。《春游万固寺》杨守礼

山寺重游兴转奇,红桃绿柳暗相欺。年更自觉非前事,僧老何妨是故知。风点岩花春已半,烟横村树晚相宜。凭栏不尽登临兴,醉踏月明归未迟。《游栖岩寺》张佳引

独上云门览大荒,横山楼殿自隋唐。松摇万古龙鳞动,杖入诸天鹤路长。今古浮名俱幻寂,乾坤风色各苍茫。尘心合共藤萝约,笑拾峰头明月光。《望方山》前人

选胜徵前牒,方山迹著奇。湖摇千壁动,云敛万峰移。高岭平如掌,洪流注似卮。百梯谁独往,五老自相随。倚杖天何近,寻源路转疑。孤怀劳极目,爽气自支颐。石鼓鸣深洞,鸯浆灌紫芝。邮骖行倦矣,林鹤怨凄其。瑶草非难拾,桃溪会有时。芙蓉秋露好,合与地灵期。《游昙延洞》前人

灵岩昔有洞,扶杖出青松。苔乱游人屐,云留静者踪。莲灯悬琥珀,鹫岭插芙蓉。飞瀑凌天落,朱霞镇日封。河流归汉渚,岳掌拂仙容。花雨飞春树,山风到石钟。采芝频见鹿,击钵恐惊龙。劫土须臾事,桃源偶尔逢。暝烟何必问,珠月挂千峰。《春日同吕子游王官谷限春寒花迟四韵》王溱

中条何逶迤,天柱郁嶙峋。西指重华都,世远见隐沦。矫矫司空子,谁能识其真。高踪耿不灭,并游属早春。北山有松柏,南山有荆榛。所托元不偶,孤啸伤心神。

又 前人

了了亦高士,移家入王官。流风日已远,邈焉不可干。清清濯缨水,郁郁采薇山。人生各有适,所虑非饥寒。贱者岂皆素,贵者岂皆完。哲人敦素履,被褐咏考槃。翛翛双白鹤,凌风起高翰。

又 前人

仙洞留岩阿,望之阻且赊。嘉树来孤鹤,幽草抽繁芽。群山不可招,中怀寄瑶华。岁月销容颜,譬彼三春花。人生不努力,衰落同咨嗟。吕子玉堂仙,昔游怀已嘉。携我再游衍,白日千峰斜。大道以为期,吾将卧烟霞。

又 前人

嘉赏故无倦,春日不肯迟。翛来下丹梯,散步临前墀。仰视云汉光,星斗何参差。俯视瀑布流,双桥回涟漪。促膝吐衷曲,人事乖所期。抗手过桥门,飞辔东南驰。路远石不平,中霄系吾思。

《王官谷》宋廷佐

三晋饶形胜,王官甲品题。半山常雨过,一柱与天齐。洞口烟霞晦,矶头草树迷。夜深还独坐,寒月下前溪。《登天柱峰》前人

杖策登天柱,长河入望真。归心随落日,壮志欲凌云。花气风前润,蝉声雨后新。乱山何处尽,应有避秦人。《王官谷漫成》前人

乾坤今古一虚舟,是处青山便可留。海上漫劳占紫气,人间何事觅丹丘。中条雨霁青如画,天柱峰高凛似秋。夜向休休亭下望,一川明月照寒流。《游王官谷就宿石泉洞》丁守中

薄宦桑泉邑,王官几度游。穿花斜径入,归岫野云浮。松上女萝媚,涧边兰草幽。仙升古洞在,鹤去旧巢留。飞阁凌碧汉,闲亭倚翠丘。双人石对立,五老峰为俦。览照豪吟发,莹心俗念休。流觞思往事,采菊忆前修。三诏人不起,一鸣稿尚收。夕阳没树杪,小月上山头。竹影摇窗动,泉声拍枕流。鸣鸿惊梦醒,身拟在瀛州。《游栖岩寺》孙昂云

羊肠路入白云端,锦绣溪山望眼宽。松影静和山影绿,竹声清杂水声寒。昙延阁古钟鱼寂,飞锡岩深花木残。不是简书星火急,夕阳正好倚栏杆。《王官谷乐隐》许庄

杖藜徐步看青山,笑向东风解醉颜。幽径有花春正好,柴门无客昼常关。辟开荒地二三亩,结上茅庐一两间。睡到日高犹未起,卧听流水任潺湲。中条山部纪事

《唐书·王龟传》:龟侍父至河中,庐中条山,朔望一归省,州人号郎君谷。《旧唐书·司空图传》:司空图,字表圣。咸通十年登进士第。乾宁中,徵拜兵部侍郎,称足疾不任趋拜。昭宗迁洛,鼎欲归梁,柳璨希贼旨,陷害旧族,诏图入朝,谒见之日,堕笏失仪。璨知不可屈,诏放还山。图有先人别墅在中条山之王官谷,泉石林亭,颇称幽栖之趣。自考槃高卧,日与名僧高士游咏其中。晚年为文,尤事放达,尝拟白居易《醉吟传》为《休休亭记》。唐祚亡之明年,闻辉王遇弑于济阴,不怿而疾,数日卒。

《南部新书》:司空图旧隐三峰,天祐末,移居中条山王官谷。周回十馀里。泉石之美,冠于一山。北岩之上有瀑布泉,流注谷中,溉良田数十顷。至今子孙犹在为司空之庄耳。

《平阳府志》:阎寀,贞观十四年为河东太守。避乱,不仕,隐中条山。罗通微贸薪事之。十九年,拜吉州刺史。通微与俱后表请入道,赐名遗荣,隶桃源观。朝端盛赋诗以赠之,戎昱诗:庐陵太守近堕官,月帔初朝五帝坛。今王官谷上方,有阎使君宅。

唐智兴,赵城人,修行终南山后。师命渡河北,栖于平陆中条山大通岭,结庐于上,聚徒说法,声震长安。睿宗三召,不至,使人截其舌以进,命焚之,化为金舌,夜哦经愈厉。赐号金舌和尚。

《宋史·李渎传》:渎家世多聚书画,颇有奇妙。王祐典河中,深加礼待,自是多闻于时。往来中条山中,不亲产业,所居木石幽胜。谈唐室以来衣冠人物,历历可听。罕著文。前后州将皆厚遇之。

《临晋县志》:麻革,字信之,别号贻溪子,秉彝孙。有先人业,在王官谷,乐道不仕,教授生徒,以诗文自娱。《芮城县志》:南宋何南卿,字东夫,本蜀阆城挹秀坊御史之裔。博极群书,精义理之学。值乱,俘于北。金大定丁酉,设贡举于平阳,遂中选,因得免俘。然其志亦无意于仕进,往来汾晋间,从黄冠师披云。宋公赐名志渊,号清真子,授以讲衍之职。披云卒,朝命提点永乐纯阳宫,赐紫衣,号渊靖大师。至大辛亥,卜居芮城中条山水谷,创乐全观而老焉,年九十一耳。目聪明,能书细字,无疾而卒。葬水谷之南数里,弟子云集为起冢立石焉。所著有《南华经注》十三卷,《水谷代腹》七卷,今皆散失,惟各祠庙及民间所属,作石刻数十篇存世。

《临晋县志》:元李纯夫,本燕山人,弱冠登进士第,不乐仕进,弃官为黄冠,云游卜隐王官谷,构了了庵于贻溪之上,庵后建白云洞,自号孤云子。

《平阳府志》:明房居士,临晋人,名景圆,号睡松子。少精书算。主有司案牍,偶被上官责督,喟然叹曰:人生如朝露,何自苦辱如此。遂弃家,入中条山修道,闭关十一年。粮绝,出山,止宿邑之虞乡村扁鹊庙中。夜有真人来呼居士,口授先天真诀,遂往汾北麻衣山,默坐二十一年,移居平阳之姑射山洞。山之虎狼皆驯服,饮食给于奉道者,或旬月不至,亦不炊爨。少保于公谦巡抚晋豫时,问将来休咎,笑而不答。谓弟子曰:无结果。卒如其言。人有访之者,必先知,辄避去。太守胡睿叩之,曰:老农无所知也。后三年,成化甲辰三月十五日,沐浴端坐,书十劝文,皆教人忠孝语。书毕,卧化,顶上白光直上烛天,颜面如生,体不腐秽。先是,洞中有二石床,左右相对,唐有得道者卧化,塑其尸于左。至居士亦卧化,弟子塑其尸于右。千百年若相待者。是冬无雪,胡太守祷于居士曰:汝既尸解,当不死,愿现神光降瑞雪,否则死矣。乃造洞,未至三里许,五色光自洞中出。少顷,敛如箕覆洞上,已而还至山下,阴云四布,抵城,雪已瀰漫矣。都御史王越撰记。

慧涉,绛州人,姓杨氏。幼从智深出家,日诵数千言。游方叩师,无能难者。尝入秦,寓麦积山石室,造百法论钞,致涸井泉应,因是绝笔。凡造钞一十六卷。至蜀,以法殪术士妖猴,还,憩中条山竹林精舍,造《维摩搜微记略科》《般若心经钞》《无常经直释》《四分律科》,共二十六卷。晚归绛,众为创庵,屏绝世俗,惟乐清静。将化,预戒众三分其躯,一投水中,一掷郭外,一随煨烬,勿塔勿铭,以违佛戒。言已,升座,奄然而逝。后异香连日,雅乐夜闻,茶毗获舍利百馀粒,色如黄金。

福登,号妙峰。七岁祝发,依蒲坂万固寺。初不识经典,苦行于中条山赞叹寺。闭关立禅三年,忽见永明禅师,听讲楞严,即解悟文字,无不通晓。度海谒普陀,回至五台寺,龙翻石刺舌血,书《华严》一部,修建无遮大会。神宗闻而嘉之,赐绣冠绣衲,移锡芦芽,造万佛铁塔,凿万佛石洞,峨嵋造铜殿二。五台一、华山一、俱庄严精妙。在太原建浮屠于郡城左,慈圣太后佐以金钱。塔成,双峙,名曰宣文。后归台山,端坐而逝。群鸟悲号,异光匝地。两宫遣中常侍,赐祭葬敕,封真正佛子、护国禅师。

中条山部杂录

《山海经·中山经》:凡薄山之首,自甘枣之山至于鼓镫之山,凡十五山,六千六百七十里。历儿冢也。其祠礼毛太牢之具,县以吉玉。〈注〉县祭山之名,见《尔雅》。中条山部外编

《临晋县志》:阎使君宅,在王官谷上方。《旧志》云:使君名寀。唐贞观十四年,为河东太守。避乱不仕,隐中条山。罗通微,贸薪事之十九年。拜吉州刺史。通微与俱遂即玉笥山,跨龙而去。《平阳府志》:唐仙张果,隐于中条山,往来汾晋间。世传数百岁,常骑一白驴,日行数万里。休则叠之如纸,置巾箱中。乘则以水噀之,复成驴。唐太宗、高宗徵之,不起。武后召之,佯死于妒女庙前。元宗时,复居恒州山中。使通事舍人裴悟往召之,辄气绝,仆久乃苏悟,不敢逼,驰白状。帝更遣中书舍人徐峤赍玺书邀礼,乃至东都舍集贤院,肩舆入宫。帝问治道神仙事,语秘不传。果善息气,能累月不食,饮酒至数斗不醉。果尝云:我生尧丙子岁,位侍中。然其容貌若六七十。时有邢和璞者,知人寿夭。师夜光者,善视鬼。帝命和璞推果死生,懵然莫知其端。帝诏果密坐,使夜光视之,不见。帝谓高力士曰:吾闻饮堇而无苦者,奇士也。时天寒,因取以饮果。果三进,颓然曰:非佳酒也。乃寝。顷视,齿皆焦缩,顾左右取铁如意击,堕之,藏带中,更出药傅其龂。良久,齿已生,粲然骈洁。帝神异之,欲以玉真公主降果,未言也。果忽谓秘书少监王回质、太常少卿萧华曰:谚谓:取妇得公主,平地入公府,可畏也。二人怪语不伦,俄有使传诏曰:玉真公主欲降先生。果哭,固不奉诏。有诏图形集贤院,恳辞还山,未几卒。或言尸解。帝为立栖霞观,今中条山五老峰有张果洞,石上驴迹宛然,相传为异。

罗通微,临晋人。贞观时,其母赵氏妊通微,有双鹤翼行。既生,骨相巉崱。稍长,入山,樵薪,遇阎使君寀,授以幻养之术。遂冠褐于五老峰之游仙观,学步虚绝粒。今太乙峰南,有步虚坪,相传是其处。后使君出牧吉州,召通微及境,有双鹤乐声自玉笥山来迎。既就馆,一夕,月色皎然,忽腾空吟啸而去。使群表其事,诏吉州立真人堂,寻改降生之罗村为莲台村。

张惠明,赵城人。结庐中条山,遇混元子,授以道术。学行超群。代宗诏入便殿,致醮,有感,封妙济大师。寻至西岳尸解焉。

吕岩,字洞宾,号纯阳子。蒲州永乐镇人。侍郎渭之孙,海州刺史让之子。母就蓐,闻异香,见白鹤入帐中。生有异表,日记万言。会昌中,举进士不第。咸通中,始进士第。遇钟离子,十试而后传以金丹秘诀,遨游湘潭岳鄂,及吴越汴淮间,出入隐显,人莫之测。每有题咏,称回道人。金大定三年,过故里,留诗城隍庙壁云:余自金銮谒帝回,首阳乡国暂归来。群迷不识吾家趣,何日重寻阆苑媒。所著诗词歌诀数万言,名《浑集》,行于世。今中条玉椅山纯阳洞,是其修真处。

侯道华,芮城侯村人。生而如愚,默悟道真。居中条山道静院,师事院主周悟仙。俾执贱役,侪辈轻之。暇则采药草,炼五粒松柏子,及根叶吞之,人莫识其术。一旦,暴疾,如中恶毒。久而乃苏,恶闻盐米之气。好作诗歌,独吟朗咏。有一羽客,并一童子,忽至庐中,曰:吾居匪遥,闻君至道,故相访耳。君已仙籍有名,及期来迎。言讫而去。岁馀,复遇之,令改姓名为李内芝,系名上清宫院中邓天尊殿前。林松暗翳,道华启师,斫去繁枝。范阳卢颖自蒲幕来游,见而扑责之,乃诣道士姚黄中,请筮姚饮以卮酒。中途,遇一老人偕行,忽觉喉痒。老人折桑枝搅其喉,吐虫约三升,头黑身白,长寸馀。行数里,喉又痒。老人曰:取涧流而漱。复出虫三升。逡巡,失老人。次早,师令下山刈麦三十馀亩,不终日而尽,担负积院,沐浴而卧。夜半,烈风雷雨,折树惊人。及晓,其户尚闭,众开而觅之,不知所往。几下有焚书遣烬天尊,殿西一松高六丈,上有炉香,烟火未绝,所靸双履在地,其冠帔系结松梢,不可得而取之。道华时年三十四岁,乃于县西北约二里,即其降生之地,筑台刻石焉。咸通三年,芮令高立谟撰降生台记,《蒲州旧志》亦载道华以升仙在州境,其说不同。侯道华泊于永乐观,能升高葺危屋,居常执贱役,暇则手不释卷。一日,殿梁出光,相传开元中,刘天师丹成,试犬死,藏之梁间。忽风雨损殿,道华登葺,得小金盒,有丹,吞之。偶入市,醉,归,乃著履上观前偃盖松,悉斫其枝,众止之不可,曰:他日碍我上升。县官至,众白之,因而责辱。后七日,松上有云鹤音乐之异,道华忽升松顶,众始惊惶,县官亦来谢过。道华挥手揖谢而去。后人采其松作殿梁,至今足迹尚存。相传为异事云。详见《列仙传》。