声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

易经蒙引 卷九上 第 1a 页 WYG0029-0278a.png

钦定四库全书

钦定四库全书易经蒙引卷九上

明 蔡清 撰

系辞上传

第一章

天尊地卑乾坤定矣

天尊在上地卑在下也天在上确然其健一乾也地

在下隤然其顺一坤也是天地所在即乾坤所在也

易经蒙引 卷九上 第 1b 页 WYG0029-0278b.png

以尊卑分健顺健者自尊顺者自卑即尊卑而言之

以尊卑分健顺健者自尊顺者自卑即尊卑而言之尊者居上而临下有健之道卑者居下而承上有顺

之道故乾坤定乾坤者易中纯阴纯阳之卦名盖乾

者健也阳之性也坤者顺也阴之性也在上可见其

健在下可见其顺故天地尊卑有乾坤之象○又云

天地者阴阳形气之实体或曰天积气也地则形也

实体对易中法象言也所以兼言形气而又曰实体

○按程传曰以形体而言谓之天本义曰成形之大

易经蒙引 卷九上 第 2a 页 WYG0029-0279a.png

者为天则此不可分属形气于天地天固有形地亦

者为天则此不可分属形气于天地天固有形地亦有气也○乾为天为父为君之类皆以其健而在上

坤为地为母为大舆之类皆以其顺而在下此亦自

其大者言○愚尝即是推之雷动风散震巽定矣雨

润日暄坎离定矣山泽通气艮兑定矣夫子独言乾

坤者盖亦举其一使人知所以例其馀也欤况其馀

诸卦实在乾坤之变所成观彖传所谓乾坤交及说

卦后天八卦次序可见

易经蒙引 卷九上 第 2b 页 WYG0029-0279b.png

卑高以陈贵贱位矣

卑高以陈贵贱位矣本义云卑高者天地万物上下之位以天地言之天

尊地卑其卑高固昭然不易也以万物言之如山川

陵谷之类其卑高亦昭然可睹也动物如人类则父

子君臣夫妇长幼之类其高卑各有定位也如鸟兽

之类则大而犀象微而兔鼠大而鹍鹏微而燕雀其

为类固各有高卑也在植物则楠橡杞梓或干霄蔽

日而弱草仅贴水栖尘何莫不有卑高之类也然自

易经蒙引 卷九上 第 3a 页 WYG0029-0279c.png

其类而言之则又各自有卑高之别焉卑高之所在即

其类而言之则又各自有卑高之别焉卑高之所在即贵贱之所在也易之所以有贵贱者以此○又云贵

贱者易中卦爻上下之位也以一卦分二体言则上

卦为贵下卦为贱以六爻言则初贱而二贵三又贵

于二四又贵于三五又贵于四上虽贵而无位亦终

是贵为人上也故大传曰三多凶五多功贵贱之等

也则上下体之为贵贱可知又曰爻有等则六爻各

自为贵贱可知如乾初之为潜龙渐初之为渐干则

易经蒙引 卷九上 第 3b 页 WYG0029-0279d.png

初之尚为渐可以类推矣如乾二之为见龙渐二之

初之尚为渐可以类推矣如乾二之为见龙渐二之为渐磐则二之贵于初可以类推矣贲六二之为贲

须以其附三而动也则三之贵于二可推谦六四之

为撝谦以居九三功臣之上也则四之贵于三可推

五则大君之位其贵有常尊矣上之贵则出乎人位

之外而不当事任先儒所谓如太上皇者也如观上

九则亦为观其生之君子耳此则据六爻之位言然

易不可典要屯之初蒙之二皆独贵于诸爻蹇之三

易经蒙引 卷九上 第 4a 页 WYG0029-0280a.png

乃反就乎二而四乃来连于三又未可以上下位分

乃反就乎二而四乃来连于三又未可以上下位分贵贱也旅之六五不居君象蹇之上六乃为从贵凡

若此类又在学易者之善观变

动静有常刚柔断矣

愚谓太极动而生阳静而生阴故凡阳物其性类皆

动也阴物其性类皆静也所以谓之有常者盖唯其

禀性于阳故其动有常唯其禀性于阴故其静有常

也阴亦或有动者然非阴之常阳亦或有静者然非

易经蒙引 卷九上 第 4b 页 WYG0029-0280b.png

阳之常也○今以天地万物观之如天左旋一日一

阳之常也○今以天地万物观之如天左旋一日一周而过一度常动也地则亘万古而常静也其有震

动者乃变异也以日月言日为阳日则一日一周矣

可见其动月虽亦逐日而运行然其行不及日十二

度有奇其所以迟者正以其不能如日之动而健故

也亦可见其皆为静矣至于万物如人之男女鸟兽

之雌雄牝牡之类其为性之动静亦槩可验矣故丈

夫有四方志妇人之得其正性者自不轻出闺门雄

易经蒙引 卷九上 第 5a 页 WYG0029-0280c.png

鸣而雌伏牝鸡不司晨牝马虽健必非空群之逸足

鸣而雌伏牝鸡不司晨牝马虽健必非空群之逸足而触籓之壮者往往必羝羊也斯亦可见阴阳之分

动静而刚柔所由判也断是自然分判非人断之也

○以天地言天之行健动也地之安贞静也以人物

言为男为牡为雄者皆动为女为牝为雌者皆静又

以动植二类言则动物为动植物为静又以人类分

言则如智者动仁者静亦是盖阴阳无处无之○刚

柔之断系于动静之有常者盖刚者必动而动者决

易经蒙引 卷九上 第 5b 页 WYG0029-0280d.png

由于所性之刚柔者必静而静者决由于所性之柔

由于所性之刚柔者必静而静者决由于所性之柔故曰刚柔断矣○定者有尊卑各安其分之意位者

有卑高以序而列之意断者有判然不相混淆之意

或曰断有决知其所以然之意亦通大抵字字不苟

方以类聚物以群分吉凶生矣

方谓事情所向言事情善恶各以类聚也如其为人

孝弟则少好犯上不好作乱矣又如孝者所以事君

弟者所以事长慈者所以使众是事情所向之善者

易经蒙引 卷九上 第 6a 页 WYG0029-0281a.png

以类而聚也此说未当下条亦然当主后条为正○

以类而聚也此说未当下条亦然当主后条为正○如纣为象箸必为玉杯为玉杯则必思远方珍怪之

物而御之是恶之类聚也○竖刁之自宫以适君管

仲谓其不可近乐羊之食其子魏侯赏其功而疑其

心盖以其不自爱必不能爱人而所厚者薄亦当无

所不薄兹可见事情之恶亦各以类而聚矣○一说

按本义事情善恶各以类分则只是如仁义忠信孝

弟廉耻为一类克伐怨欲放僻邪侈为一类程子云

易经蒙引 卷九上 第 6b 页 WYG0029-0281b.png

事有理也物有形也事有类也物有形也善恶分而

事有理也物有形也事有类也物有形也善恶分而吉凶生矣此说胜前○一说事情所向谓好恶殊途

趋舍异辙也○物以群分者在人类则君子小人各

以其类故观近臣以其所为主观远臣以其所主元

恺用而四凶抵罪孟子谓我退而寒之者至矣○门

内有君子门外君子至门内有小人门外小人至○

在物则凤鸟必不同栖牛骥必不同食薰莸不可共

器此类可见矣○吉凶生矣吉凶生于善恶也○马

易经蒙引 卷九上 第 7a 页 WYG0029-0281c.png

氏曰以类而聚便是各分其群但方以事情言物以

氏曰以类而聚便是各分其群但方以事情言物以人与物言吉凶之生亦是因善恶而类应也

在天成象在地成形变化见矣

阴阳一气也在天则成象在地则成形而成象成形

各自有变化也以成象之变化言之如日月之往来

寒暑之交代雷霆雨露之或作或止之类皆是也○

以成形之变化言之如山川之或气嘘而品物流行

或气吸而品物归根如水之往者过来者续或为潮

易经蒙引 卷九上 第 7b 页 WYG0029-0281d.png

或为汐如动物之有作息植物之有荣悴之类皆是

或为汐如动物之有作息植物之有荣悴之类皆是也○但本文变化二字是指蓍卦象形则实体之变

化也其理一也故曰变化见矣谓阴阳变化之迹见

于此矣○又曰或泥东坡谓就两在字见得变化意

非也天地万物有千变万化依其说则只有一变一

化而已矣且下文本义云此变化之成象者又曰此

变化之成形者是成象成形各有变化矣所谓变化

者易中蓍策卦爻阴变为阳阳化为阴者也不可分

易经蒙引 卷九上 第 8a 页 WYG0029-0282a.png

蓍策与卦爻为二本义以蓍策冠诸卦爻之上者以

蓍策与卦爻为二本义以蓍策冠诸卦爻之上者以此卦爻是蓍策中之卦爻也不然卦爻为易之体蓍

策为易之用当先言卦爻而后蓍策矣其以蓍策冠

上者正以易中画卦言卦爻本无变化其变化者皆

是蓍策中阴阳老少之为也亦犹形而上者谓之道

形而下者谓之器本义云卦爻阴阳皆形而下者以

卦爻冠诸阴阳之上则知此阴阳乃指卦爻之阴阳

矣不然当置阴阳字于卦爻之上○其以变化分属

易经蒙引 卷九上 第 8b 页 WYG0029-0282b.png

阴阳者盖阴重浊犹以渐而变阳轻清则化而无迹

阴阳者盖阴重浊犹以渐而变阳轻清则化而无迹矣此等处须于造化人物上实见得方是毋徒只以

变化二字分属阴阳便了也如雷霆风云之类其乍

聚而乍散一往而一来曾见有痕迹否若夫动植之

类其变也虽终归于尽然犹有渣滓在久则亦化矣

此可见变者化之渐意所以然者有形故也若阳则

止是气故一化而无迹然单言变亦该得化单言化

亦该得变既并言则当有别○又曰乾坤以卦言贵

易经蒙引 卷九上 第 9a 页 WYG0029-0282c.png

贱以爻位言刚柔总卦爻言吉凶以卦爻之占言变

贱以爻位言刚柔总卦爻言吉凶以卦爻之占言变化则蓍策中卦爻之变也数段自有次第始于乾坤

体之立终于变化用之行也○愚观此一节是夫子

从有易之后而追论夫未有易之前以见画前之有

易也夫易有乾坤有贵贱有刚柔有吉凶有变化然

此等名物要皆非圣人凿空所为不过皆据六合中

所自有者而模写出耳观夫天地之尊卑则易之乾

坤定矣盖天地所在即乾坤所在也观夫天地万物

易经蒙引 卷九上 第 9b 页 WYG0029-0282d.png

之有卑高则易之贵贱位矣盖卑高所在即贵贱所

之有卑高则易之贵贱位矣盖卑高所在即贵贱所在也观夫阳物之常动阴物之常静则易之刚柔断

于此矣是动静所在即刚柔所在也观夫事之以类

而聚物之以群而分则易之吉凶生于此矣是事物

善恶所在即吉凶之所在也观夫在天者之成象在

地者之成形则易之变化见于此矣是象形所在即

变化所在也是易虽未作如易中许多物事则色色

皆已备于六合之内先儒所谓天地间元有一部易

易经蒙引 卷九上 第 10a 页 WYG0029-0283a.png

书开眼即见者也此条本意是如此○按本义云此

书开眼即见者也此条本意是如此○按本义云此言圣人作易因阴阳之实体为卦爻之法象或者误

认以因阴阳之实体为贴天尊地卑等句为卦爻之

法象为贴乾坤定矣等句不知此乃朱子总会出本

文大意而发之亦不可分贴本文也至于庄周所谓

易以道阴阳者亦言易非有他只是道出这个阴阳

而已正重在实体上也至于下文刚柔相摩八卦相

荡乃是圣人作易处○以为此节是论未画之易最

易经蒙引 卷九上 第 10b 页 WYG0029-0283b.png

为有理方起得刚柔相摩一段又方见得鼓之以雷

为有理方起得刚柔相摩一段又方见得鼓之以雷霆二段交相发处语录乃又有谓若说做未画之易

也不妨者盖非定说也至下条(云云/)又自了然矣大

抵只当宗本义更要详本文○云峰云朱子曰此非

是因有天地而始言乾坤乃言观天地则见易也云

峰必有据矣学者再无庸疑

是故刚柔相摩八卦相荡

荡字上声直音曰涤器也又行也韵学曰推荡震荡

易经蒙引 卷九上 第 11a 页 WYG0029-0283c.png

又涤荡摇动貌○两相摩若主刚言则刚与柔摩主

又涤荡摇动貌○两相摩若主刚言则刚与柔摩主柔言则柔与刚摩此与彼摩便是相摩以此例八卦

相荡故主乾言则乾一与兑二等诸卦相荡主兑言

则兑二与乾一等诸卦相荡云摩荡似皆在本行所

生者却在上行矣○此易卦之变化与上节蓍策卦

爻之变化不同上变化是蓍策中变化此则明云易

卦之变化也下两条云变化之成象变化之成形则

承此变化字言皆指易卦也易有卦有蓍只此两物

易经蒙引 卷九上 第 11b 页 WYG0029-0283d.png

而已至此乃有易而乾坤贵贱刚柔吉凶变化都一

而已至此乃有易而乾坤贵贱刚柔吉凶变化都一一有了故曰上条是未画之易也○相摩相荡之说

细看语录与本义不同本义云两相摩而为四四相

摩而为八则是刚与柔两者交相摩方得有四象又

四象各两相摩方得有八卦也至于语录云摩如今

之磨子相似下面一片不动上面一片只管摩旋推

荡不曾住自两仪生四象则老阳老阴不动而少阳

少阴则交自八卦而为六十四皆是从上加去则不

易经蒙引 卷九上 第 12a 页 WYG0029-0284a.png

是两平相摩荡乃是上下相摩荡上下相摩荡则是

是两平相摩荡乃是上下相摩荡上下相摩荡则是既有四象方得有与两相摩者既有八卦方得有与

四相摩者既有六十四卦方得有与八卦相荡者分

明与本义不同而本义之说精矣此所当辨摩荡要

分别摩只是刚与柔两相摩荡则头项多矣故有圆

转之说○摩在未成卦之前盖必摩而后成卦也荡

在既成卦之后是见成物事互相推荡也摩则方摩

戛出来易画之生未至于三其势固未容止画必至

易经蒙引 卷九上 第 12b 页 WYG0029-0284b.png

三者孔子固曰有天道焉有人道焉有地道焉实象

三者孔子固曰有天道焉有人道焉有地道焉实象三才也○后语录又曰摩是两个物事相摩戛荡是

圆转推荡出来摩是八卦以前事荡是有那八卦了

圆转推荡那六十四卦出来是八卦每圆转推荡也

如乾不但与兑荡如离震巽坎艮坤皆迭与之荡也

岂不是圆转相荡○马氏曰摩则如两石相戛而生

出有序乃阴阳之一变一化也荡则如一气旋转而

循环无端乃阴阳之千变万化者也此言亦只是文

易经蒙引 卷九上 第 13a 页 WYG0029-0284c.png

采好听未精切也○刚柔相摩即是两仪生四象四

采好听未精切也○刚柔相摩即是两仪生四象四象生八卦之说八卦相荡即是八卦相错因而重之

之说○尝观孔子说易只说到八卦便停住如此云

八卦相荡后云八卦成列因而重之初曰四象生八

卦又曰于是始作八卦又曰八卦以象告是盖以六

十四卦即八卦之所重也要之似不如邵子一生二

二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生

六十四每加一倍法者为尤明白痛快大抵亦只是

易经蒙引 卷九上 第 13b 页 WYG0029-0284d.png

立言不同然康节之说则实为发圣人之所未发也

立言不同然康节之说则实为发圣人之所未发也此条正指横图言乃是圣人作易元本子圆图则即

此规而圆之耳方图则即此布而方之耳○在伏羲

画卦时只是一每加二而已何曾有相摩相荡之实

其摩荡二字特假借以明其意耳如所谓参伍错综

皆假借字意也○圣人因见天地间触眼皆易然要

之不过阴阳消息两端而已于是立象以尽意设一

画连亘而实者曰刚一画中断而虚者曰柔是刚柔

易经蒙引 卷九上 第 14a 页 WYG0029-0285a.png

二者交相摩戛而为四象四象者刚之上生太刚少

二者交相摩戛而为四象四象者刚之上生太刚少柔柔之上生少刚太柔也又四象则交相摩戛而为

八卦八卦者乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤

八也皆一每生二而成也八卦既成于是每一卦不

但再生一卦又逐旋与其馀七卦者交相推荡则一

卦之上各生八卦合之而为六十四卦而易卦备矣

易卦之变化也如此○两仪相摩而后有四象四象

相摩而后有八卦使两仪不交则易只有两仪耳何

易经蒙引 卷九上 第 14b 页 WYG0029-0285b.png

由有四象唯阳交乎阴而阴生于阳于是有太阳少

由有四象唯阳交乎阴而阴生于阳于是有太阳少阴焉唯阴交乎阳而阳生于阴于是有少阳太阴焉

是两者相摩乃有四也使四象不交则易亦只有四

象矣又何由有八卦惟太阳交乎少阴而乾兑分焉

少阴交乎太阳而离震分焉少阳交乎太阴而巽坎

分焉太阴交乎少阳而艮坤分焉是四者各明两相

摩而后有八也三画已具八卦已成于每一卦与诸

卦者迭相推荡而一卦生八卦合之则八八六十四矣

易经蒙引 卷九上 第 15a 页 WYG0029-0285c.png

易经蒙引 卷九上 第 15b 页 WYG0029-0285d.png

鼓之以雷霆润之以风雨日月运行一寒一暑乾道成

鼓之以雷霆润之以风雨日月运行一寒一暑乾道成男坤道成女

此两段承上文言刚柔相摩而为八卦八卦相荡而

为六十四卦而易卦之变化备矣于是易卦中有鼓

之以雷霆者有润之以风雨者有日月运行焉有一

寒一暑焉而诸凡成象者何莫不在其中乎又有乾

道之成男者焉有坤道之成女者焉而诸凡成形者

亦何莫不在其中乎以此见易之未作易在造化易

易经蒙引 卷九上 第 16a 页 WYG0029-0286a.png

之既作造化在易本义所谓此两段又明易之见于

之既作造化在易本义所谓此两段又明易之见于实体者与上文相发明也意正如此○易法象耳易

中无实体此易之见于实体者也即上文所谓变化

之成象者变化之成形者盖成象成形即见于实体

者程文却都就实体说可疑也语类曰天尊地卑至

变化见是举天地事理以明易自是故以下却举易

以明天地间事云峰曰易既画天地万物之变化又

在卦爻实体中此说谬也易中只是法象安得有实

易经蒙引 卷九上 第 16b 页 WYG0029-0286b.png

体○震为雷又为霆霆则雷之疾而威者也鼓字只

体○震为雷又为霆霆则雷之疾而威者也鼓字只从雷霆字生下仿此如说卦传所谓天地定位山泽

通气及雷以动之风以散之之类都就易上说○又

曰巽为风坎为雨雨固以润之而风亦何以为润岂

以坎雨巽风二物相与是故有常者欤抑亦偶独指

润字如王居无咎禹稷三过其门之例者欤○乐记

有云鼓之以雷霆奋之以风雨动之以四时煖之以

日月而百化兴焉按月能凉不能煖此亦带说也月

易经蒙引 卷九上 第 17a 页 WYG0029-0286c.png

者阴之精故不煖○若谓风亦能润物则断自曲说

者阴之精故不煖○若谓风亦能润物则断自曲说○或又曰风以散其郁结亦自有滋补处故亦可曰

润大槩费力上本义云象者日月星辰之属则此所

谓雷霆风雨寒暑正其属也形者山川动植之属亦

当以此例看○按本义象者日月星辰之属若就易

中求所以为星辰者何在曰邵子以日为太阳月为

太阴星为少阳辰为少阴则易中四象便是星辰矣

若以八卦论则离震生于少阴巽坎生于少阳亦此

易经蒙引 卷九上 第 17b 页 WYG0029-0286d.png

理也若以山川动植论之山川不待言也巽为木便

理也若以山川动植论之山川不待言也巽为木便是有植物象乾坤为父母六子为男女皆动物也若

要说得周尽则须依说卦传(云云/)乃为说备乾为龙

马之类动物也为木果植物也坤为子母牛震为龙

与马为善鸣馵足之类坎为马为美脊亟心之类离

为鳖蟹之类艮为狗鼠之类皆动物也震为苍筤竹之

类坎于木为坚多心离于木为科上槁艮为果窳之

类皆植物也○日月运行一寒一暑此以圆图贴之

易经蒙引 卷九上 第 18a 页 WYG0029-0287a.png

更为明白观运行字及两个一字皆有循环之义故

更为明白观运行字及两个一字皆有循环之义故就八卦圆图象日者言之一日有十二时图凡八卦

每一卦贴时半二卦贴三时六卦九时八卦十二时

而周一日之运矣是故自坤至震为子丑寅阴极而

阳生自离至兑为卯辰巳则阳浸盛矣自乾至巽为

午未申阳极而阴生也自坎至艮为酉戌亥则阴盛

矣若以横图观之当以乾一兑二至坤八为次亦一

日一周天之理也以横图贴之其详如何曰以十二

易经蒙引 卷九上 第 18b 页 WYG0029-0287b.png

时中分为阴阳二段又折二段为四段更折作八段

时中分为阴阳二段又折二段为四段更折作八段如子丑寅阳之阳也则乾一兑二为太阳者当之卯

辰已阳之阴也则离三震四为少阴者当之午未申

阴之阳也则巽五坎六为少阳者当之酉戌亥阴之

阴也则艮七坤八为太阴者当之理不远也以此推

之于寒暑同一理也此说未审可否当求明者正之

○以圆图之像月者言则朱子固曰自坤而震月之

始生初三日也历离至兑则月之上弦初八日也至

易经蒙引 卷九上 第 19a 页 WYG0029-0287c.png

乾则月之望十五日也至巽则月之始亏十八日也

乾则月之望十五日也至巽则月之始亏十八日也历坎至艮则月之下弦二十三日也至坤则月之晦

二十九三十日也是八卦之像一月矣但朱子此说

亦有可疑自坤至兑凡四卦只当初一至初八自乾

至艮四卦亦当十六至二十三而自兑至乾自艮至

坤各二卦乃当得七八日其多寡不同何也盖月受

日之光者也自坤而震阳光始生故为哉生明历离

而兑则所受阳光浸盛矣故为上弦又积而至于乾

易经蒙引 卷九上 第 19b 页 WYG0029-0287d.png

则阳光满矣故为望至巽则阴魄始生矣故为哉生

则阳光满矣故为望至巽则阴魄始生矣故为哉生魄历坎而艮则魄浸盛而光益减矣故为下弦以至

于坤则纯是阴魄矣故为晦乃知朱子所贴自有至

理不止计卦数贴时候而已也然亦有计卦数贴者

如六十四卦贴二十四气是已○若以六十四卦配

日则圆图左边三十卦当六时五十刻右边三十卦

亦当六时五十刻其馀四卦则加于子午卯酉四时

盖以子午为阴阳之盛卯酉为阴阳之中也亦有六

易经蒙引 卷九上 第 20a 页 WYG0029-0288a.png

十四卦配二十四气而四立二分二至则各减一卦

十四卦配二十四气而四立二分二至则各减一卦以符合其数也未知可否○每日只是九十六刻每

时只八刻六十分刻之二十其曰百刻者举成数也

○若以横图六十四卦配月则左边三十卦当自朔

后至望右边三十卦当自望后至晦其馀四卦则以

贴朔望及上下弦亦如日数之子午卯酉之意也○

说卦传离为日又坎为月日月便是交代运行者易

亦坎离二卦便是有日月运行就横图取则如此然

易经蒙引 卷九上 第 20b 页 WYG0029-0288b.png

味运行字似当主圆图言○易大全朱子图说曰先

味运行字似当主圆图言○易大全朱子图说曰先天图今所写者是一岁之运言之若大而古今十二

万九千六百年小而一日十二时亦只是这个圈子

都从复上推起○以圆图取日象当以子午卯酉论

○一日百刻十二时三十二卦当六时五十刻合之

为一日尚馀四卦分贴十二时则每卦三分之三四

十二矣○一寒一暑○旧说俱以圆图自复至乾自

姤至坤为言看来横图亦自说得横图从中而分左

易经蒙引 卷九上 第 21a 页 WYG0029-0288c.png

方亦自姤而遁而否而观而剥以终于坤右方亦自

方亦自姤而遁而否而观而剥以终于坤右方亦自复而临而泰而大壮而夬以极于乾一寒一暑之变

不外是矣况上文刚柔相摩八卦相荡乃正指横图

也○天原发微所载圆图亦可自二而四四而八八

而至于六十四但恐是后来雅得纵横符合如此非

伏羲初画之本旨也○以六十四卦配寒暑朱子谓

一岁之运或大而古今十二万九千六百年小而一

日十二时都从复上推起去然愚以为阴阳消长之

易经蒙引 卷九上 第 21b 页 WYG0029-0288d.png

几固自姤复而始若论阴阳气候之正则寒始于升

几固自姤复而始若论阴阳气候之正则寒始于升讼之立秋而终于震噬嗑随之大寒暑始于无妄明

夷之立春而终于巽井蛊之大暑若据复为暑之始

则夏至便为暑之终而此后又有小暑大暑以姤为

寒之始则冬至便为寒之终而此后又有小寒大寒

是岂其馀气耶大抵朱子所论易之正义也即周正

之意愚所疑者拘于时令之正亦月夏正之意也○

又云雷霆风雨之类固是实体但不可说是易中之

易经蒙引 卷九上 第 22a 页 WYG0029-0289a.png

实体盖易中只是卦爻卦爻只可谓之法象不可直

实体盖易中只是卦爻卦爻只可谓之法象不可直谓之实体今只是欲明易中具得有此等物事故为

之立言曰易之见于实体者耳非固以易之卦爻为

实体也本义云此变化之成象者下云此变化之成

形者变化本指易卦而象形又是实体字面盖亦犹

所谓震雷巽风之意耳最要辨别不可使有毫釐之

差

乾道成男坤道成女

易经蒙引 卷九上 第 22b 页 WYG0029-0289b.png

愚谓凡人物之男者皆乾道之所成凡人物之女者

愚谓凡人物之男者皆乾道之所成凡人物之女者皆坤道之所成人但见男女只是受气与形于父母

而不知父之道其原即乾之道也母之道其原即坤

之道也厥初气化之始乾成男坤成女既有男女之

后则气化付于形化形化衍乎气化如今满天下谷

种自粒食以来不知几百千年有之矣然其实则只

是当初天地所始生之数粒种子一脉之流衍也且

今之为父者若不得那乾道在决亦不能成男今之

易经蒙引 卷九上 第 23a 页 WYG0029-0289c.png

为母者若不得那坤道在决亦不能成女○故周子

为母者若不得那坤道在决亦不能成女○故周子曰乾道成男坤道成女二气交感化生万物万物生

生而变化无穷焉○朱子注云曰阳而健者成男则

父之道坤而顺者成女则母之道是人物之始以气

化而生者也气聚成形则形交气感遂以形化而人

物生生变化无穷矣○又曰此两句亦是就易卦言

之今人多以乾坤二卦变成六子为言是不然盖易

之变化已在刚柔相摩八卦相荡时了此是据见成

易经蒙引 卷九上 第 23b 页 WYG0029-0289d.png

之具有实体者言矣大抵男不止是震坎艮乾亦是

之具有实体者言矣大抵男不止是震坎艮乾亦是男女不止是巽离兑坤亦是女也○六十四卦中凡

贞卦是乾震坎艮者皆男皆阳为主也贞卦是坤巽

离兑者皆女皆阴为主也○尝观天地生物何缘有

男女之分盖太极实函阴阳所谓一阴一阳之谓道

也是以太极肇判之初其气固自分阴分阳阳之轻

清上浮为天阴之重浊下凝为地及天地既位之后

此气又相絪缊融结亦自分阴分阳得阳之奇而健

易经蒙引 卷九上 第 24a 页 WYG0029-0290a.png

者为男得阴之偶而顺者为女此皆其理之自然而

者为男得阴之偶而顺者为女此皆其理之自然而不容以不然者所谓天地万物之父母是也故以男

为乾道之所成女为坤道之所成也○或曰此为气

化者言也若今之成男成女何必皆出于乾坤曰乾

道之成男坤道之成女此理万古不易者也夫人物

始生之初其男女之出于乾坤气化者固自无疑但

气化无穷者也既有男女之后则所谓气化者悉交

付于为男女者之身矣于是父道之所在即乾道之

易经蒙引 卷九上 第 24b 页 WYG0029-0290b.png

所在母道之所在即坤道之所在又父若不得乎乾

所在母道之所在即坤道之所在又父若不得乎乾道不成其为父母若不得乎坤道不成其为母既不

成其为父母又安得而成男成女也哉故此二句其

词虽若专主气化者言而其理则实兼形化者在其

中朱子所以谓之彻上彻下一气都透了也太极图

所以继此言二气交感化生万物万物生生而变化

无穷焉所谓二气即是乾道坤道之气化者也○乾

坤之成男成女万古同然人自不察耳盖形化终不

易经蒙引 卷九上 第 25a 页 WYG0029-0290c.png

能离乎气化使气化之机息则形化灭矣故万古此

能离乎气化使气化之机息则形化灭矣故万古此乾坤万古此男女言有似怪而实者此类是也○所

谓言有似怪而实者且如周公郊祀后稷以配天时

之相去已千有馀年但一念所注这精神便与其始

祖相接于冥冥之中何则一本故也郊祀上帝之时

诚意所格上帝便为之歆享何也盖万物本乎天王

者之分又自与天相当此亦一本之理也故曰郊则

天神格庙则人鬼享诚之不可掩如此曾见人家有

易经蒙引 卷九上 第 25b 页 WYG0029-0290d.png

收得数百年前祖画像而其子孙面貌精神间有与

收得数百年前祖画像而其子孙面貌精神间有与之宛然无二者盖实其一气所传故也然则谓今日

之男皆有得于乾道今日之女皆有得于坤道者此

理亦可推矣○此二句据理而言则如此但本文之

意是就易卦上说言其具有此理也以卦图观之如

在两仪则阳为男阴为女在四象则太阳少阳为男

太阴少阴为女在八卦则乾坎艮震为男巽离坤兑

为女在六十四卦则凡内卦之为乾坎艮震者皆男

易经蒙引 卷九上 第 26a 页 WYG0029-0291a.png

也内卦之为巽离坤兑者皆女也或阳爻为卦之主

也内卦之为巽离坤兑者皆女也或阳爻为卦之主者亦男也阴爻为卦之主者亦女也至下节则纯以

理言之不复黏易卦说也故曰承上文男女而言乾

坤之理云○问男女交感之际阴阳各输其精何以

有成男成女之别曰精虽有俱盛之时物则无两大

之理方是时也非阳胜阴则阴胜阳阴胜阳则阴为

主而阳为佐矣其成女也不亦宜乎阳胜阴则阳为

主而阴为佐矣其成男也不亦宜乎故男女又皆为

易经蒙引 卷九上 第 26b 页 WYG0029-0291b.png

乾之所始坤之所成也二义并行不相悖○问阴阳

乾之所始坤之所成也二义并行不相悖○问阴阳交感之理如何而阳胜阴如何而阴胜阳曰此非一

言所能尽也大槩有以天时胜有以物力胜者亦有

兼天时物力俱胜者或俱是阳胜或俱是阴胜随其

胜者为主而男女所由分也又有天时阳胜而物力

阴胜者有天时阴胜而物力阳胜者此谓之两胜虽

曰两胜然终无两大之理则于两胜之间自较其分

数之强弱而分主佐也其或天时物力俱阳胜天时

易经蒙引 卷九上 第 27a 页 WYG0029-0291c.png

物力俱阴胜者则男女所禀阴阳之道应不能得其

物力俱阴胜者则男女所禀阴阳之道应不能得其中和如男过于刚女过于柔之类是也然天时物力

所赋又冇阳中之阴阴中之阳而其道不纯者其所

成男女则或男人女相女人男相男或不能阳道女

或终身不孕育之类以性情言之则或为窥观之夫

或为晨牝之妇其类亦须有许多般皆理之散殊也

天时之胜则以支干气运所属之不同及所居得气

之异物力之胜则以男精女血力量之不同也大槩

易经蒙引 卷九上 第 27b 页 WYG0029-0291d.png

不容两大必须让一边强者为主○乾之阳始乎男

不容两大必须让一边强者为主○乾之阳始乎男而其阴始乎女亦有乾之阴始乎男者盖所值者坤

之阳也以乾少阴遇坤少阳则乾之阴为阳而主之

也故亦为男或以乾之阴而遇坤之阴则坤太阴盛

于乾之少阳或须为女也若以乾之阳而遇坤之阴

则阴阳各得其道精血各极其盛而其子所禀必清

且厚贤而寿矣然阳之胜者有十百千万种阴之胜

者亦有十百千万种未能究其详也大理则须如此

易经蒙引 卷九上 第 28a 页 WYG0029-0292a.png

○乾之阳始乎男而其阴始乎女如此即所谓一阴

○乾之阳始乎男而其阴始乎女如此即所谓一阴一阳有各生一阴一阳之理也○成男成女有以天

时胜者谓支干气运所属阴阳盛衰之不同也盖造

化气数贯澈人身交感之时随其所值刚柔清浊自

有莫之为而为者且如象之一物胆不附肝随月易

位可见天地气数之贯乎其身也举一物而万物之

理槩可知已在宋淳化中一驯象毙太宗命取胆不

获使问徐铉曰当在前左足剖之果得胆问其故曰

易经蒙引 卷九上 第 28b 页 WYG0029-0292b.png

象胆随四时今其毙在春故知在左足也又历法人

象胆随四时今其毙在春故知在左足也又历法人身之神日各异位针灸者慎之如一日神在足大指

二日在外踝三日在股内之类以此推之乾父坤母

搆精成胎其所以为清浊厚薄消息盈亏者于时日

支干之属岂无所系哉又如种竹亦有所宜日子多

取辰日黄山谷诗所谓竹须辰日斸笋看上番成是

也非此日移之多不活又五月十三日古人谓之竹

醉日此日栽竹多茂盛或值阴雨则明年笋茎交出

易经蒙引 卷九上 第 29a 页 WYG0029-0292c.png

晏元献又有移竹诗云如能乐封植何必醉中移则

晏元献又有移竹诗云如能乐封植何必醉中移则种竹亦不拘于醉日然可见从来有竹醉日之说矣

竹醉日谓是日竹不知其移也又按历法通书种莳

诸谷栽植诸木各有吉凶日子如种莳宜除满平成

收开日栽植亦宜此等日而忌乙日是也夫庶物之

栽种尚要得好时日而况人事乎故阴阳地理之学

亦儒者所不废也○道之散殊何所不有学须得其

大全恨不能一一参透耳○朱子小注谓植物亦有

易经蒙引 卷九上 第 29b 页 WYG0029-0292d.png

男女如竹有雌雄麻亦有牝牡此说似不必泥此乃

男女如竹有雌雄麻亦有牝牡此说似不必泥此乃门人所记者或未得其的也盖以大伦论之凡动物

则阴阳异形必以两相合而后能生生所谓男女暌

而其志通也若植物则其阴阳之气总在其一物之

身而其为一物者必其阴阳二气交搆之时乃能成

道而结子所谓一物其来有一身一身还有一乾坤

者亦即此理不可以与动物例论也但阴阳杂揉何

所不有故植物间亦有分雌雄者如何首乌于静夜

易经蒙引 卷九上 第 30a 页 WYG0029-0293a.png

阒寂之地人或见其雌雄相交故一名夜合藤是有

阒寂之地人或见其雌雄相交故一名夜合藤是有男女也但不可以一二而盖千百耳又动物亦有纯

雌纯雄者如兔则纯雌蜾裸则纯雄虽人类亦有然

者翰墨书所载有思男之国不夫思女之国不妇而

亦自能生生虽未究其实否或者亦有此理故兔无

雄而能生生或云兔望月而生子女人国映井水而

生孕此其取诸乾坤之气以成胎育亦可见乾道成

男坤道成女此理万古不易也○乾道成男坤道成

易经蒙引 卷九上 第 30b 页 WYG0029-0293b.png

女愚意孔子只是就动物言而植物之得于乾坤者

女愚意孔子只是就动物言而植物之得于乾坤者自可以理推如乾卦彖传云行雨施品物流形亦只

就植物言而凡动物之亨者亦自可以理推矣且上

文言变化之成象者亦只说得雷霆风雨日月寒暑

而已更有星辰霜露之属亦未说得尽也此条言变

化成形者独以男女为言宜亦只就动物未必兼植

物也依朱子语类所记止是竹有雌雄麻有牝牡而

已植物万品岂得一一有雌雄牝牡耶故谓不可以

易经蒙引 卷九上 第 31a 页 WYG0029-0293c.png

一二而盖千百也竹有雌雄雌者多笋看来只是种

一二而盖千百也竹有雌雄雌者多笋看来只是种类不同人因其笋多笋少而目之为雌为雄耳其雄

者固亦自能传种也如妇人亦有多子者亦有少子

与无子者岂可谓少子与无子者为雄妇哉雌雄竹

及牝牡麻之名元盖起自世俗论也亦朱子旁引曲

證之词耳○自语类有雌雄竹及牝牡麻之说学者

泥之俱要以男女字兼动植不知所谓男女者必是

两形交感如大传云男女搆精万物化生此乃男女

易经蒙引 卷九上 第 31b 页 WYG0029-0293d.png

之正也如竹之雌雄麻之牝牡岂亦能如动物之交

之正也如竹之雌雄麻之牝牡岂亦能如动物之交相感乎不然则其所以为雌为雄者其实果安在哉

○或疑成男成女处专只说动物乾始坤成处乃又

兼动植以为词理不相贯愚谓上文虽专指动物而

自可以该植物下文则统论乾坤之理固自兼乎动

植也故下文本义云承上文男女而言乾坤之理盖

凡物之属乎阴阳者莫不如此意亦昭然矣两节之

言其词虽少有广狭其理则浑然无间达者庶几信

易经蒙引 卷九上 第 32a 页 WYG0029-0294a.png

之乾道成男坤道成女固不可专主动物言但有一

之乾道成男坤道成女固不可专主动物言但有一节当说破盖太极图于太极阴阳五行三图之下即

有乾道成男坤道成女一图而其下即为万物化生

图夫此图包括天地人物者也岂容于男女万物字

不兼动植而但举此以该彼耶故门人记朱子有雌

雄竹牝牡麻之说但周子图意虽该动植其植物要

亦指阴草阳草阴木阳木之类若小注雌雄竹及牝

牡麻之说乃似于植物中指其两形为耦而生生如

易经蒙引 卷九上 第 32b 页 WYG0029-0294b.png

一男一女之属者此为少异耳夫两形为耦而生生

一男一女之属者此为少异耳夫两形为耦而生生者必如所谓男女暌而其志通也万物暌而其事类

也如此者乃说得无物无男女然所谓万物暌而其

事类者要亦指动物之有合者而言岂必兼植物哉

又按太极图乾道成男坤道成女与万物化生者举

本易大传之言夫易大传言乾道成男坤道成女只

指动物一端于在地成形者犹未尽也如上文鼓之

以雷霆星辰云露之属皆在所略亦未该得在天成

易经蒙引 卷九上 第 33a 页 WYG0029-0294c.png

象者尽也而其所谓万物化生者又本以释损九三

象者尽也而其所谓万物化生者又本以释损九三爻辞三人行则损一人一人行则得其友言致一者

之理固亦不容不偏主动物言也故曰男女搆精若

在植物亦将谓其男女搆精而后化生耶太极图则

本此语而借以该动植耳何必泥哉何足疑哉孟子

曰说诗者不以文害辞不以辞害志以意逆志是为

得之夫岂唯说诗为然

乾知大始坤作成物

易经蒙引 卷九上 第 33b 页 WYG0029-0294d.png

乾之大始始指其初大谓其全也何谓大以动物言

乾之大始始指其初大谓其全也何谓大以动物言之方其受精之时虽曰轻清未形然彼一物者凡内

之所以为脏腑筋脉外之所以为象貌支窍者已无

一之不备其中但未至于效法而详密可见耳故不

但曰始而必曰大始也唯坤则一一为之翕受培养

而酝酿时化以成之使之脏腑成个脏腑筋脉成个

筋脉象貌成个象貌支窍成个支窍正所谓地道也

妻道也然其实初无待于有所区画增益于其间只

易经蒙引 卷九上 第 34a 页 WYG0029-0295a.png

是就乾之受大始者而温养成就之耳所以谓之简

是就乾之受大始者而温养成就之耳所以谓之简也○大者横言始者直言始者一生水也而其所以

为二之火三之木四之金五之土者已无不具于其

中矣故曰大始○大始之理若自植物言之则如粟

菱之方投种时一点滋息之气潜动于粒子之中实

乾之所为也虽曰未至于有生而流行然其所以为

萌为苗为干为花为实者皆已发源造端于此矣不

其大哉非但为始而已也自此之外则皆付之坤矣

易经蒙引 卷九上 第 34b 页 WYG0029-0295b.png

时萌而为之萌时苗而为之苗时干而为之干时花

时萌而为之萌时苗而为之苗时干而为之干时花而为之花时实而为之实皆不过以结果成就夫乾

之大始而已只是受其成算为之而无待于赞一筹

也此段要分个气与形○阳先阴后阳施阴受则凡

所以成男成女者无非阳先施之阴后受之先施者

精也后受者血也精以受其气故轻清未形血以就

其形故重浊有迹○草有阴草阳草木有阴木阳木

草木之柔脆卑细者属阴高大坚实者属阳其化生

易经蒙引 卷九上 第 35a 页 WYG0029-0295c.png

之际皆阳先而阴后阳施而阴受此不易之定理○

之际皆阳先而阴后阳施而阴受此不易之定理○上文男女盖专指动物故此云承上文男女而言乾

坤之理盖凡物之属乎阴阳者则兼植物矣若就植

物体认乾之知始坤之作成处则须以乾坤之元亨

利贞分属也○乾道成男坤道成女者其别也乾知

大始坤作成物者其交也盖别者之交既交而又别

也阴阳动静之相循环者如此故动前元有静静前

又有动○马氏一说尚可疑其言曰凡物之阳而健

易经蒙引 卷九上 第 35b 页 WYG0029-0295d.png

者皆乾也凡物之阴而顺者皆坤也故自造化言则

者皆乾也凡物之阴而顺者皆坤也故自造化言则所以知万物之始者天也而地道但承天施而作成

之耳自人物而言则所以肇生育之始者天也而妇

道但代有终以作成之耳推而至于一物之小亦莫

不有阴阳之类则其所以生成者岂外是耶此说以

乾坤为该人与物说则承上文乾道成男坤道成女

之乾坤为少碍而与下文乾以易知坤以简能之乾

坤字益碍而不通○又曰推之人事君垂拱于上知

易经蒙引 卷九上 第 36a 页 WYG0029-0296a.png

治道之大体臣奉命于下效天下之大劳其理亦犹

治道之大体臣奉命于下效天下之大劳其理亦犹是也此说有关涉故录之○按上文以乾坤准天地

下文乾以易知坤以简能亦指天地故曰乾坤之理

分见于天地则此乾坤似不当泛言一说本义所谓

盖凡物之属于阴阳者莫不如此是据其理之所类

而言言不但乾坤之成男女然也亦犹易有太极一

节云画卦揲蓍其序皆然生生之谓易一节云理与

书皆然也若本文则自各有所主○承上文男女而

易经蒙引 卷九上 第 36b 页 WYG0029-0296b.png

言乾坤之理上文言乾坤各成其形以阴阳对立之

言乾坤之理上文言乾坤各成其形以阴阳对立之义言也此言乾坤共成其功以阴阳相须之义言也

○承上文男女而言乾坤之理不复以易卦言也○

大抵就物上言乾主物之大始也作造也成就也比

之始者涉迹多矣○又曰男女皆乾之所始坤之所

成如何又谓乾成男坤成女大抵阴阳造胎之时或

男或女皆父之精皆母之血但父精盛于母血则阳

为主而成男矣母血盛于父精则阴为主而成女矣

易经蒙引 卷九上 第 37a 页 WYG0029-0296c.png

盖其盛衰消长之势然也天地间以强盛而为主者

盖其盛衰消长之势然也天地间以强盛而为主者何限看来亦是理之所在故孟子论小役大弱役强

曰皆天也○问乾道成男坤道成女则各有所本矣

如何又说男女皆是乾之所始坤之所成者坤之成

男易知而乾之始乎女者难别夫乾之气脉何以反

注为女耶曰乾阳也阳之阳则以始乎男阴之阴则

以始乎女即太阳少阴之谓也坤阴也阴之阳则以

成乎男阴之阴则以成乎女即太阴少阳之谓也曰

易经蒙引 卷九上 第 37b 页 WYG0029-0296d.png

当其形交气感之际若阳之阳遇阴之阳则固成男

当其形交气感之际若阳之阳遇阴之阳则固成男无疑矣若遇阴之阴则如何曰毕竟是男但恐其不

纯于阳或气质之柔弱也或性情之怯懦也或其寿

之不寿也或为其人髭髯希薄之类其善者则又为

刚而得柔以济之也其道理散殊万状不可殚究精

想大意彷佛如此只是加一倍法耳不止四象正如

卦画亦有百千万变之不一○本义承上文男女而

言乾坤之理上文男女就易上说此其转向造化上

易经蒙引 卷九上 第 38a 页 WYG0029-0297a.png

言其理也○本义又言乾坤之理分见于天地此乾

言其理也○本义又言乾坤之理分见于天地此乾坤字元是易中字自今言分见于天地犹所谓易之

见于实体者○言乾道成男坤道成女若不继之以

乾以易知坤以简能则无以见天地无心之化矣此

圣人立言之精意也亦顺性命之理也○本义以造

化之实明作经之理一句该括天尊地卑至坤道成

女又言乾坤之理分见于天地而人兼体之也一句

该括乾知大始以下今马氏乃据盖凡物之属乎阴

易经蒙引 卷九上 第 38b 页 WYG0029-0297b.png

阳者一句而谓乾道成男坤道成女及知大始作成

阳者一句而谓乾道成男坤道成女及知大始作成物皆是泛论不专指乾坤此虽无背于道然非经文

本义之旨矣本义分明说出天地字在如何可犯愚

于近世学易诸君子最有取于马氏他人莫及焉其

不能尽从者则此类是也然当更思之○大抵阳先

阴后阳施阴受阳之轻清未形而阴之重浊有迹也

○阳居先阴居后先者施之后者受之先而施者轻

清未形后而受者重浊有迹此三段都在本文二句

易经蒙引 卷九上 第 39a 页 WYG0029-0297c.png

内

内乾以易知坤以简能

本义即其所知便能始物此句颇难看盖乾元之施

乾之所知也此若无意于生物者而物自资之以始

故曰即其所知便能始物也○大抵阳先阴后阳施

阴受天地本皆无心而成化其先而施者即乾之所

知也坤之从阳亦自然理势初非有心于必从之也

但以其已有主者故为简能○盖天形包地外而其

易经蒙引 卷九上 第 39b 页 WYG0029-0297d.png

气则常行乎地中凡地之一生一成一舒一敛无一

气则常行乎地中凡地之一生一成一舒一敛无一而非禀之于天者也然天非地则其气空无所寓谁

为翕受谁为敷施谁为陶铸谁为归藏故朱子又曰

乾之易只管上一截事到下一截却属坤○乾健而

动则有馀力故即其所知便能始物而无所难坤顺

而静则不自用故凡其所能皆从乎阳而不自作○

乾之知大始也易易无难也坤之作成物也简简不

烦也易简即是德也不必训造化之功本于德也但

易经蒙引 卷九上 第 40a 页 WYG0029-0298a.png

化工处就是德所在如人体乾坤立心易处事简即

化工处就是德所在如人体乾坤立心易处事简即便是德安得以为立心处事之外别有所谓德哉○

本文以字不可误作有力字○何谓乾以易而知大

始坤以简而作成物今只就鸡之抱卵一端言之乾

坤易简之理亦自可见其大槩盖凡鸡卵之得雄者

以付雌鸡抱之岂待雌鸡有所为于其间哉只是为

他怀抱温养得雏出来耳可见其简彼为雄者只一

施之后更无事了是多少易也其他则可以此意冥

易经蒙引 卷九上 第 40b 页 WYG0029-0298b.png

会之圣贤之言无一句不是实事○雄鸡一施之际

会之圣贤之言无一句不是实事○雄鸡一施之际凡其所以为雏之头面孔窍血脉筋骨羽毛之类无

一不备于一圆子之中矣其大始之理可见然非雌

鸡为之温养雏亦不就也

易则易知简则易从

本义人之所为如乾之易则其心明白而人易知如

坤之简则其事要约而人易从所为字兼立心处事

犹论语吾十有五一节注云为之不厌之为字兼知

易经蒙引 卷九上 第 41a 页 WYG0029-0298c.png

行也故坤六二象传曰六二之动直以方也直以立

行也故坤六二象传曰六二之动直以方也直以立心言方以处事言动即所为也但凡人说所为字面

都是该立心处事如何近日一二老先生反教学者

云只是就处事言如此则下文朱子何故每每提掇

个心字事字及内外字而本文亦何分德业字下文

既分立心处事上文所为又要专指处事极为未通

此亦不难辨○又曰本义其心明白其事要约心字

事字与下文德业字相照应不特此如曰同心同协

易经蒙引 卷九上 第 41b 页 WYG0029-0298d.png

力曰一于内曰兼于外曰得于已者曰成于事者皆

力曰一于内曰兼于外曰得于已者曰成于事者皆有此意凡一切应酬胸中必有个主宰处此即所谓

立心也心所以主宰乎是事者也立心原不在行为

之外也○说有易字便属心说有简字便属事○凡

应酬之际立心俱在处事之前一于立心易而处事

简虽分内外其实未有易而不简者未有简而不本

于易者如中庸或问论致中和云未有致中而不能

致和者亦未有致和而不本于致中者

易经蒙引 卷九上 第 42a 页 WYG0029-0299a.png

易知则有亲易从则有功

易知则有亲易从则有功易知者所谓信则人任焉故与同心者多易从则人

乐为之用矣故与协力者众

有亲则可久

有亲则一于内者信从者众则吾之一心亦自信而

不惑矣岂不可久如今之讲书一般我所主之说如

此诸友亦皆以为然而同我所主则我亦自益信而

持之益坚终始主此说矣设若我所主如此诸友皆

易经蒙引 卷九上 第 42b 页 WYG0029-0299b.png

不以为然吾亦不免疑惑于心而不敢终主此说矣

不以为然吾亦不免疑惑于心而不敢终主此说矣其理正如此然亦有人皆不以为然而我独自主之

者此又是一例也韩子伯夷颂所谓家国非之而不

顾天下非之而不顾是也○有亲则一于内故可久

盖不惑所以诚也诚故不息

有功则可大

有功则兼于外有功自人之协力者众而来故得兼

众人所有以为已之有而自成其大也李斯曰泰山

易经蒙引 卷九上 第 43a 页 WYG0029-0299c.png

不弃尺壤故能成其大河海不择细流故能就其深

不弃尺壤故能成其大河海不择细流故能就其深王者不郤众庶故能成其业今就古之有大功业者

论之如帝尧之为天子也钦天授时命羲和明扬咨

四岳徽五典纳百揆宾四门则一任诸舜他如禹益

稷契皋陶之徒各效其力以赞其治是惟帝尧能兼

收而与之共天工故也故称尧帝之治者曰巍巍乎

其有成功也此其至大者若以贤人之可大者言之

则如汉高祖之腹心良平爪牙信布智者效谋勇者

易经蒙引 卷九上 第 43b 页 WYG0029-0299d.png

效力一时天下英杰如十八元功者皆入于高祖彀

效力一时天下英杰如十八元功者皆入于高祖彀中是以能蹙秦诛项而继三代一统之治也扬子曰

汉出群策以其能兼而有之也其在人臣者如唐史

赞房杜云王魏善谏而房杜让其直英卫善兵而房

杜济以文持众美而效之君所以能成太宗之业而

为一代元臣也岂亦非易从有功而可大者乎问有

亲则一于内其义固有别矣有功则兼于外似正是

上面协力者众之意如何又做进一步说曰固进一

易经蒙引 卷九上 第 44a 页 WYG0029-0300a.png

步也何也协力者众而有功矣由是四方闻风而至

步也何也协力者众而有功矣由是四方闻风而至寸善无有或遗将见合千万人之才而为吾一人之

才合千万人之智而为吾一人之智何谋不就何功

不成其势自不容以不大矣故曰可大是亦进一步

也

可久则贤人之德可大则贤人之业

圣人论道理便要到极至处至成人地位方是即所

谓吾弗能已矣在止于至善是也故于此止曰可久

易经蒙引 卷九上 第 44b 页 WYG0029-0300b.png

而已曰可大而已曰可久则贤人之德而已曰可大

而已曰可大而已曰可久则贤人之德而已曰可大则贤人之业而已贤人未为成人者也必至于易简

而天下之理得时久则实久非止可久也大则实大

非止可大也故本义一则曰至此则可以为贤矣二

则曰至此则体道之极功圣人之能事可以与天地

参矣两至此字随其所造而言也○曰可久可大者

可进于久大而犹未至焉者也曰贤人之德贤人之

业者未为成人之德业也如尧之克明峻德文王之

易经蒙引 卷九上 第 45a 页 WYG0029-0300c.png

纯亦不已斯为久矣如尧之巍乎有成功文王之丕

纯亦不已斯为久矣如尧之巍乎有成功文王之丕显其谟斯为大矣此则易简而天下之理得者也

易简而天下之理得矣

承上节而言语意若曰过此以往易简而天下之理

得矣○言自可久可大而进之则易简所造盖醇乎

其醇而天下之理皆为我得矣天下之理得则德为

盛德业为大业兼天地之易简而参天地之化育矣

故曰成位乎其中言成人之位于天地之中与天地

易经蒙引 卷九上 第 45b 页 WYG0029-0300d.png

并立为三也○此易简二字但在可久则贤人之德

并立为三也○此易简二字但在可久则贤人之德可大则贤人之业后更是进一步者矣○又曰易简

而天下之理得亦是从那可久可大处充来至此则

吾之易简即乾坤之易简而无待于勉强矣后段易

简与前面易简细看不同前段是生的后段是熟的

然此非于易简之外有所加也故亦只谓之易简必

如是而后充得这腔子满耳其前段虽未能满得此

易简二字分数然亦不可不谓之易简也故亦曰易

易经蒙引 卷九上 第 46a 页 WYG0029-0301a.png

简盖从来圣贤说道理有以一事言者又有以全体

简盖从来圣贤说道理有以一事言者又有以全体言者有以勉然言者又有以自然言者同是此个字

耳○此易简二字说得重盖一易简则天下之理于

是乎尽矣无复遗矣非谓易简之外别有天下之理

得也然却要分个内外盖惟其立心纯乎一易则天

下之理无一不具于吾心之中矣惟其处事纯乎一

简则天下之理无一不见于事为之际矣此之谓天

下之理得也

易经蒙引 卷九上 第 46b 页 WYG0029-0301b.png

天下之理得而成位乎其中矣

天下之理得而成位乎其中矣至于天下之理得则不但可久而已而其久也无疆

矣不但可大而已而其大也无外矣故成位其中而

与天地参○成位乎其中者天有是易吾亦有是易

地有是简吾亦有是简则吾何愧乎天地无愧于天

地则自可参乎天地○人之所以能易简者无他只

是循理而已人只循理便无些馀事体验自见○自

易则易知至可大则贤人之业此是自善信而美大

易经蒙引 卷九上 第 47a 页 WYG0029-0301c.png

之域者也过此以往则易简而天下之理得则圣神

之域者也过此以往则易简而天下之理得则圣神之能事前面易简诚之者也后面易简至诚者也一

诚之贯也○又曰易则易知至成位乎其中此两段

要看得相贯不可谓是两项人也观本义二个至此

字可见盖人体乾坤之易简而至于可久可大则为

贤人之德业又至于易简而天下之理得则为圣人

之能事此贤人圣人事是随其所至而命之非是合

下生来便有此一般贤人那一般圣人也如中庸君

易经蒙引 卷九上 第 47b 页 WYG0029-0301d.png

子戒慎乎其所不睹两节是体道之始事然由是充

子戒慎乎其所不睹两节是体道之始事然由是充之至于致中和天地位万物育则为圣人矣盖是由

学而至于圣者也经传中如此说者最多○乾坤之

理分见于天地而人兼体之分字兼字要见得明若

乾只是一个易坤只是一个简乾不兼坤之简坤不

兼乾之易而人则内而立心体乎乾之易外而处事

又体乎坤之简是谓兼体此意自明白○大抵易书

之理即天地之理天地之理亦吾身之理孔子此章

易经蒙引 卷九上 第 48a 页 WYG0029-0302a.png

之言一以见人当求易理于天地二以见人当求天

之言一以见人当求易理于天地二以见人当求天地之理于吾身盖有天地之易有吾身之易有易书

之易究竟论之则易理本在天地与吾身其易书则

是天地人身之易之影子也若不是于天地吾身上

体验得出则看那易书之易终亦死杀了虽曰易与

天地准亦不见其果与天地准矣孔子系辞传之作

特地是要人见得此理破○本义或云乾坤之德或

云乾坤之理或云乾坤之道盖德以乾坤所具而言

易经蒙引 卷九上 第 48b 页 WYG0029-0302b.png

理字较虚得此理则为德矣曰道者非乾坤之道人

理字较虚得此理则为德矣曰道者非乾坤之道人法乾坤之道也以当然言自分见于天地则当言乾

坤之理不可用德字各有攸当也○系辞传或言易

以及造化或言造化以及易或专言易或言圣人作

易之事或言圣人用易之事又或言君子体易之事

章数虽多大指不出此盖其理亦相通也

第二章

圣人设卦观象系辞焉而明吉凶

易经蒙引 卷九上 第 49a 页 WYG0029-0302c.png

象者人事之象也造化物类之象要亦有之盖卦爻

象者人事之象也造化物类之象要亦有之盖卦爻中所具意广故朱子曰象谓有个形似也又曰以爻

之进退而言则如剥复之类以其形之肖似而言则

如鼎井之类可见所该者广也但此章意主于明吉

凶则人事为重故下节本义云得失忧虞者事之变

也得则吉失(云云/)也○易中所说象字其类不一此

所谓设卦观象者是每卦每爻各有个本然之象如

乾之大通至正屯之动乎险中乾初九之初阳在下

易经蒙引 卷九上 第 49b 页 WYG0029-0302d.png

九二之刚健中正出潜离隐九三所谓性体刚健有

九二之刚健中正出潜离隐九三所谓性体刚健有能乾乾惕厉之象是已此乃象之本色也其义之所

该最广究其要旨则所谓时有消长之不同事有当

否之或异者故曰吉凶者得失之象也悔吝者忧虞

之象也其槩可知矣本义曰得失忧虞者事之变也

以系辞命占所主在人事也○有直就人事取象者

如坤六三六阴三阳居下之上有含章可贞或从王

事无成有终之象如蒙九二统治群阴而其德刚而

易经蒙引 卷九上 第 50a 页 WYG0029-0303a.png

不过有包蒙之象又以阳受阴为纳妇之象又居下

不过有包蒙之象又以阳受阴为纳妇之象又居下位而能任上事为子克家之象此类皆就人事取者

也○有假物类为象者如乾初九曰潜龙九二曰见

龙坤六四曰括囊六五曰黄裳之类则是据卦爻所

肖之物类而取之也要之亦只是以象乎其人事者

如潜龙以象其阳德居下见龙以象其出潜离隐括

囊以象其谨密黄裳以象其中顺皆归于人事也○

又有一类如匪寇婚媾女子贞不字十年乃字见豕

易经蒙引 卷九上 第 50b 页 WYG0029-0303b.png

负涂载鬼一车之类虽是圣人随时以已意取之非

负涂载鬼一车之类虽是圣人随时以已意取之非说卦传所例之类然却亦因卦爻于承乘比应处含

有此象亦所谓事之变也故从而取其象如匪寇婚

媾女子贞不字十年乃字分明是以六二阴柔中正

有应于上而乘初刚云云故本义曰爻有此象也如

见豕负涂载鬼一车分明是六三为二阳所制而已

以刚处明极暌极之地又有猜狼而乖离(云云/)而本

义亦曰故其象如此皆以本爻自含有此象也不然

易经蒙引 卷九上 第 51a 页 WYG0029-0303c.png

不谓之象矣亦主人事○中间更有一类不甚𦂳切

不谓之象矣亦主人事○中间更有一类不甚𦂳切要者乃是圣人系辞时姑借之以明占其于卦爻无

所本如利用刑人用说桎梏用拯马壮系于金柅之

类此则其占之象也当别为一类看○其曰圣人有

以见天下之赜而拟诸其形容象其物宜是故谓之

象此本偏主卦之象言不兼爻言然却兼人物事类

二义但二义并举与设卦观象之象主于人事者大

同而小异故云如说卦所列者说卦所列如天地定

易经蒙引 卷九上 第 51b 页 WYG0029-0303d.png

位山泽通气为圜为君之类则卦爻所肖物类之象

位山泽通气为圜为君之类则卦爻所肖物类之象也如乾健坤顺震动巽入或为吝啬或为进退或为

决躁为矫揉之类则卦爻所肖人事之象也无非象

也其曰易者象也象也者像也则亦兼物类人事而

言但又兼卦爻言系辞传中此一象字所该尤广也

此外更有卦之上下两象及两象之六爻周公所系

之辞两端其曰大象小象则世俗论也○卦爻辞中

取象多有专以一事一物言者占者用时须要变通

易经蒙引 卷九上 第 52a 页 WYG0029-0304a.png

如田无禽虽主田言然征伐者得之必不能成其功

如田无禽虽主田言然征伐者得之必不能成其功仕进者得之必不能显其身以占治上则不获乎上

以占治下则为包无鱼之凶矣如勿用取女虽亦主

一事言然以是推之非其民不可使也非其友不可

友也非其人不可用也又如坤之西南得朋东北丧

朋若西南元无亲知而东北乃有可仗之人在则西

南即为东北而不可往东北反成西南而可往矣何

则东北有朋而西南无朋也此则所谓神而明之存

易经蒙引 卷九上 第 52b 页 WYG0029-0304b.png

乎其人者盖易中凡一卦一爻皆有该夫万事之变

乎其人者盖易中凡一卦一爻皆有该夫万事之变此易道之所以为无穷也○邵子之学全在先天图

上更不拈起文王周公易辞盖文王周公是已狭了

为其急于济民而不暇及上面一层也况圣人皆罕

言性与天道故易中曰涉川曰婚媾曰攸往至于畜

牝牛田有禽之类亦都说在只是因贰以济民行上

急也故不及易之全体所以邵子常置易辞不讲一

生用力多在卦图上然邵之易欲使百姓与能则未

易经蒙引 卷九上 第 53a 页

易也谓圣人之见不如邵子亦不可也故圣人必观

象系辞焉以明吉凶○古易六十四卦不如后世之

折分为六十四处只是横图与圆图而已图上或更

好看于吉凶意亦自明白也后世圣人系辞时则不

容不逐卦折出看矣然卦犹可折也至于卦之爻通

三百六十有四只有奇偶两样将爻折出终无所别

只得以初九初六九二六二等字代之而蓍策所值

尚有得七八之数者而立名不能该姑主其变者立

象系辞焉以明吉凶○古易六十四卦不如后世之

折分为六十四处只是横图与圆图而已图上或更

好看于吉凶意亦自明白也后世圣人系辞时则不

容不逐卦折出看矣然卦犹可折也至于卦之爻通

三百六十有四只有奇偶两样将爻折出终无所别

只得以初九初六九二六二等字代之而蓍策所值

尚有得七八之数者而立名不能该姑主其变者立

易经蒙引 卷九上 第 53b 页

之也○或问卦爻之在图其吉凶如何更易见曰此

愚妄意远想如此今学者只见周易而已周易惟七

日来复至于八月有凶大往小来小往大来之类是

以他卦照着者馀卦卦辞槩不然也然自古圣人各

有易法如夏易首艮商易首坤占辞亦当与周易不

同安知不别有占法乎愚意易变易也有反对之义

凡气化之消长人事之得失皆反对者也于卦图上

看此意最为明白无一卦一爻无反对者而消长得

愚妄意远想如此今学者只见周易而已周易惟七

日来复至于八月有凶大往小来小往大来之类是

以他卦照着者馀卦卦辞槩不然也然自古圣人各

有易法如夏易首艮商易首坤占辞亦当与周易不

同安知不别有占法乎愚意易变易也有反对之义

凡气化之消长人事之得失皆反对者也于卦图上

看此意最为明白无一卦一爻无反对者而消长得

易经蒙引 卷九上 第 54a 页

失之理进退存亡之道固隐然有可推者此意不足

以断吉凶哉愚所疑有此亦安知其非易中之一义

乎意古者无文字时占法或从此起例而中间犹自

有经纬错综之妙欤○此圣人字指文王周公或言

兼指伏羲为有设卦字非也此设卦字仅带说耳如

云河出图洛出书圣人则之与夫莫大乎蓍龟云者

洛书与龟皆带说可见经传中此类不一如禹稷三

过其门而不入稷固无过门不入之事也润之以风

以断吉凶哉愚所疑有此亦安知其非易中之一义

乎意古者无文字时占法或从此起例而中间犹自

有经纬错综之妙欤○此圣人字指文王周公或言

兼指伏羲为有设卦字非也此设卦字仅带说耳如

云河出图洛出书圣人则之与夫莫大乎蓍龟云者

洛书与龟皆带说可见经传中此类不一如禹稷三

过其门而不入稷固无过门不入之事也润之以风

易经蒙引 卷九上 第 54b 页

雨风固未尝润物也治则进乱则退伯夷固未尝进

也此章虽带设卦言其所指则固在系辞也故本义

亦略了设卦字○或因本义略设卦字就以本义作

易二字代之谓设卦是虚说亦非也后面云设卦以

尽情伪系辞焉以尽其言则设卦与系辞从来是两

事矣又一说此设卦就指文王周公盖六十四卦本

皆伏羲所元定者今卦图是也及文王周公来系以

辞是须各就那图上拆出而陈之于此然后从此看

也此章虽带设卦言其所指则固在系辞也故本义

亦略了设卦字○或因本义略设卦字就以本义作

易二字代之谓设卦是虚说亦非也后面云设卦以

尽情伪系辞焉以尽其言则设卦与系辞从来是两

事矣又一说此设卦就指文王周公盖六十四卦本

皆伏羲所元定者今卦图是也及文王周公来系以

辞是须各就那图上拆出而陈之于此然后从此看

易经蒙引 卷九上 第 55a 页

其象而系以辞所谓系者固是各于卦爻之下系之

必不只在元图上须折起而另设之无疑矣故亦谓

之设卦乾初九本义云凡画卦者自下而上则不但

是伏羲也子信谓文王周公之系辞无所用于设卦

乎○此节若平空说观象系辞而不先以设卦于文

理亦未当也故以设卦先之○观象系辞则无一辞

不出于象矣系辞所以明吉凶吉凶内该悔吝○本

义云此言圣人作易观卦爻之象而系以辞也圣人

必不只在元图上须折起而另设之无疑矣故亦谓

之设卦乾初九本义云凡画卦者自下而上则不但

是伏羲也子信谓文王周公之系辞无所用于设卦

乎○此节若平空说观象系辞而不先以设卦于文

理亦未当也故以设卦先之○观象系辞则无一辞

不出于象矣系辞所以明吉凶吉凶内该悔吝○本

义云此言圣人作易观卦爻之象而系以辞也圣人

易经蒙引 卷九上 第 55b 页

作易字是虚说起下句也下句便是圣人作易处首

章云此言圣人作易因阴阳之实体为卦爻之法象

者亦如此○本义云象者物之象也物犹事也卦与

爻俱有之与后章所谓象卦之象如设卦所列者略

不同彼就拟诸其形容上说来此是说有卦爻后卦

爻中自具此象如下文得失忧虞之象是也在乾卦

则有大通至正之象在坤卦则有顺而健之象乾初

九九二有潜见之象九三有乾乾惕厉之象坤初六

章云此言圣人作易因阴阳之实体为卦爻之法象

者亦如此○本义云象者物之象也物犹事也卦与

爻俱有之与后章所谓象卦之象如设卦所列者略

不同彼就拟诸其形容上说来此是说有卦爻后卦

爻中自具此象如下文得失忧虞之象是也在乾卦

则有大通至正之象在坤卦则有顺而健之象乾初

九九二有潜见之象九三有乾乾惕厉之象坤初六

易经蒙引 卷九上 第 56a 页

有阴始生而势必盛之象六二六三有柔顺中正以

阴含阳之象至于元亨利贞潜龙勿用等乃是辞也

非象也要之设卦所列亦有忧虞得失之类在○圣

人是观出那象了方依那象以系辞此象字与下文

观象玩辞之象同而与上经本义所谓当观此象而

玩其占者不同盖彼以象对占而此则辞字内自包

彼之象占也

刚柔相推而生变化

阴含阳之象至于元亨利贞潜龙勿用等乃是辞也

非象也要之设卦所列亦有忧虞得失之类在○圣

人是观出那象了方依那象以系辞此象字与下文

观象玩辞之象同而与上经本义所谓当观此象而

玩其占者不同盖彼以象对占而此则辞字内自包

彼之象占也

刚柔相推而生变化

易经蒙引 卷九上 第 56b 页

此承上文言圣人所以观象系辞而明吉凶者正以

卦爻之刚柔相推而生变化也夫惟刚柔变化则在

此卦有此卦之象在彼卦有彼卦之象在此爻有此

爻之象在彼爻有彼爻之象其变无常其象不一苟

不于此而各观其象各系其辞则吉凶不明将何以

使人知所趋吉而避凶哉○刚柔相推而生变化惟

于揲蓍求卦上看自明白盖易占其变凡卦爻之辞

皆是就变的说则皆刚化柔柔化刚也故今三百八

卦爻之刚柔相推而生变化也夫惟刚柔变化则在

此卦有此卦之象在彼卦有彼卦之象在此爻有此

爻之象在彼爻有彼爻之象其变无常其象不一苟

不于此而各观其象各系其辞则吉凶不明将何以

使人知所趋吉而避凶哉○刚柔相推而生变化惟

于揲蓍求卦上看自明白盖易占其变凡卦爻之辞

皆是就变的说则皆刚化柔柔化刚也故今三百八

易经蒙引 卷九上 第 57a 页

十四爻尽谓之九六而无所谓七八者其末段本义

亦云象辞变已见上凡单言变者化在其中则此变

化字正与观变之变同若据卦爻见在说则与后本

义相戾而解不通矣故乾用九本义云凡遇乾而此

爻变者(云云/)三百八十四爻同此例也故变化当如

此断○南蒯遇坤之比六五变也仍占坤六五爻辞

此可为准例不可谓刚变为柔而占比之五也○马

氏曰象以变而著占以变而生○此刚柔变化与上

亦云象辞变已见上凡单言变者化在其中则此变

化字正与观变之变同若据卦爻见在说则与后本

义相戾而解不通矣故乾用九本义云凡遇乾而此

爻变者(云云/)三百八十四爻同此例也故变化当如

此断○南蒯遇坤之比六五变也仍占坤六五爻辞

此可为准例不可谓刚变为柔而占比之五也○马

氏曰象以变而著占以变而生○此刚柔变化与上

易经蒙引 卷九上 第 57b 页

下经所谓卦变刚上柔下之类不同盖刚柔变化乃

圣人作易之本旨易非此则其象无以著其用无以

行而其图则在启蒙考变占一段主于卦变云者朱

子以为盖易中之一义而非圣人画卦作易之本指

其图则序例所谓卦变图者是也今读书多被卦变

之说来混便认不出○本义众人所以因蓍而求卦

一句是从上文明吉凶三字内讨出明吉凶正以其

众人因蓍求卦之地也○圣人之系辞者正务为众

圣人作易之本旨易非此则其象无以著其用无以

行而其图则在启蒙考变占一段主于卦变云者朱

子以为盖易中之一义而非圣人画卦作易之本指

其图则序例所谓卦变图者是也今读书多被卦变

之说来混便认不出○本义众人所以因蓍而求卦

一句是从上文明吉凶三字内讨出明吉凶正以其

众人因蓍求卦之地也○圣人之系辞者正务为众

易经蒙引 卷九上 第 58a 页

人求卦设也盖象在变上来故曰变则象之未定者

也○按启蒙考变占法如占得乾者上五爻皆七下

一爻独九则是乾之始而初爻变矣初爻变者即是

柔推夫刚而刚化为柔也沙随程氏曰毕万遇屯之

比初九变也蔡墨遇乾之同人九二变也陈敬仲遇

观之否六四变也南蒯遇坤之比六五变也晋献公

遇归妹之睽上六变也一爻变则以本卦变爻辞占

○又曰二爻变则以本卦二变爻辞占仍以上爻为

也○按启蒙考变占法如占得乾者上五爻皆七下

一爻独九则是乾之始而初爻变矣初爻变者即是

柔推夫刚而刚化为柔也沙随程氏曰毕万遇屯之

比初九变也蔡墨遇乾之同人九二变也陈敬仲遇

观之否六四变也南蒯遇坤之比六五变也晋献公

遇归妹之睽上六变也一爻变则以本卦变爻辞占

○又曰二爻变则以本卦二变爻辞占仍以上爻为

易经蒙引 卷九上 第 58b 页

主经传无文今以例推之当如此○三爻变则占在

本卦及之卦之彖辞而以本卦为贞之卦为悔前十

卦主贞后十卦主悔○四爻变则以之卦二不变爻

占仍以下爻为主○五爻变则以之卦变爻占○六

爻变则乾坤占二用馀卦占之卦彖辞○愚谓此固

求卦考占之法但不可谓此不变就是此章本文之

变也盖据卦爻言其变自是变其不变自是不变其

谓又不以变为变者乃是占法也又在后一步故下

本卦及之卦之彖辞而以本卦为贞之卦为悔前十

卦主贞后十卦主悔○四爻变则以之卦二不变爻

占仍以下爻为主○五爻变则以之卦变爻占○六

爻变则乾坤占二用馀卦占之卦彖辞○愚谓此固

求卦考占之法但不可谓此不变就是此章本文之

变也盖据卦爻言其变自是变其不变自是不变其

谓又不以变为变者乃是占法也又在后一步故下

易经蒙引 卷九上 第 59a 页

系传又有动在其中之说在于变之外○此变化却

正是阴变阳阳化阴彼所云是计其变与不变之多

寡而立为占决之通法盖以其有不可以常例断者

○圣人观象系辞各拟其单变者系之也故自圣人

系辞言则辞犹在变之前自众人求卦言则辞见于

变之后圣人所系虽在于变之前其实为众人拟其

所得于变之后者众人所得虽见于变之后其实即

圣人向之所拟于变之前者也故皆主蓍策之变化

正是阴变阳阳化阴彼所云是计其变与不变之多

寡而立为占决之通法盖以其有不可以常例断者

○圣人观象系辞各拟其单变者系之也故自圣人

系辞言则辞犹在变之前自众人求卦言则辞见于

变之后圣人所系虽在于变之前其实为众人拟其

所得于变之后者众人所得虽见于变之后其实即

圣人向之所拟于变之前者也故皆主蓍策之变化

易经蒙引 卷九上 第 59b 页

言○此言刚柔而生变化该得下系传所谓系辞焉

而命之动在其中其实一也

是故吉凶者失得之象也悔吝者忧虞之象也

此两个象字与下文两象字一般不可谓辞之吉凶

悔吝者以卦爻有失得忧虞之象也此意却在前一

步盖论当初圣人系辞固是以卦爻有失得忧虞之

象也而系以吉凶悔吝之辞但自后来据见成说则

辞之吉凶悔吝者即是失得忧虞之象耳此之吉凶

而命之动在其中其实一也

是故吉凶者失得之象也悔吝者忧虞之象也

此两个象字与下文两象字一般不可谓辞之吉凶

悔吝者以卦爻有失得忧虞之象也此意却在前一

步盖论当初圣人系辞固是以卦爻有失得忧虞之

象也而系以吉凶悔吝之辞但自后来据见成说则

辞之吉凶悔吝者即是失得忧虞之象耳此之吉凶

易经蒙引 卷九上 第 60a 页

悔吝及下文变化刚柔六爻字皆是举易中所有其

下文失得之象忧虞之象进退之象昼夜之象及三

极之道则皆是把外边造化人事来形状他其曰之

象者言是这样子相似象字轻与观象之象不同○

忧虞不可分贴先儒之说自无定见忧虑也虞度也

凡虑患则惊疑而意度生此情理之必然验之人事

自见矣节斋解此二字义虽见然其下(云云/)便难据

了○又曰或以忧属悔虞属吝云忧与悔从内去虞

下文失得之象忧虞之象进退之象昼夜之象及三

极之道则皆是把外边造化人事来形状他其曰之

象者言是这样子相似象字轻与观象之象不同○

忧虞不可分贴先儒之说自无定见忧虑也虞度也

凡虑患则惊疑而意度生此情理之必然验之人事

自见矣节斋解此二字义虽见然其下(云云/)便难据

了○又曰或以忧属悔虞属吝云忧与悔从内去虞

易经蒙引 卷九上 第 60b 页

与吝从外至然按本义云忧虞虽未至于凶(云云/)及

下章忧悔吝者存乎介悔吝言乎其小疵往往皆合

为一类似非可以分属论○本义自得则吉至致悔

而取羞皆是自人事言以见本义所以为吉凶为失

得之象悔吝为忧虞之象意正如下文所谓柔变而

趋于刚者退极而进也刚变而趋于柔者进极而退

也皆只是解贴分配其义耳○得则吉吉者得之报

也失则凶凶者失之报也忧虞所以致悔吝取羞者

下章忧悔吝者存乎介悔吝言乎其小疵往往皆合

为一类似非可以分属论○本义自得则吉至致悔

而取羞皆是自人事言以见本义所以为吉凶为失

得之象悔吝为忧虞之象意正如下文所谓柔变而

趋于刚者退极而进也刚变而趋于柔者进极而退

也皆只是解贴分配其义耳○得则吉吉者得之报

也失则凶凶者失之报也忧虞所以致悔吝取羞者

易经蒙引 卷九上 第 61a 页

事做得可忧虞时节则悔心必自生或无意思而可

羞矣悔本心中事吝则是羞恶之心与忧虞尤为相

关属悔生于忧虞吝亦生于忧虞也○汉高帝初听

郦生之说刻印立六国后及张子房借箸为筹之曰

如此则游士各归事其主大王谁与取天下乎此是

事势可忧虞处矣于是高帝大悔骂郦生曰竖儒几

败乃翁事此可见忧虞之致悔也向无此一悔则事

成而悔无及决至于凶矣惟得此一悔故后功遂成

羞矣悔本心中事吝则是羞恶之心与忧虞尤为相

关属悔生于忧虞吝亦生于忧虞也○汉高帝初听

郦生之说刻印立六国后及张子房借箸为筹之曰

如此则游士各归事其主大王谁与取天下乎此是

事势可忧虞处矣于是高帝大悔骂郦生曰竖儒几

败乃翁事此可见忧虞之致悔也向无此一悔则事

成而悔无及决至于凶矣惟得此一悔故后功遂成

易经蒙引 卷九上 第 61b 页

而凶反为吉○其袭项羽于彭城也羽尚握数万兵

在外帝骄于一胜遂置酒大会羽返旗一击汉兵败

睢水为之不流围汉王数匝至太公吕氏亦为楚兵

所得此其所得矣其取羞为何如仅幸本身未为楚

获可以因败为功亦未至于凶耳然此实因胜而骄

所致亦可见吝之自吉而向凶也○本义盖吉凶相

对至吝自吉而向凶也一段是以四者交互来说见

得四者之相因又以见上文只言吉凶而此又言悔

在外帝骄于一胜遂置酒大会羽返旗一击汉兵败

睢水为之不流围汉王数匝至太公吕氏亦为楚兵

所得此其所得矣其取羞为何如仅幸本身未为楚

获可以因败为功亦未至于凶耳然此实因胜而骄

所致亦可见吝之自吉而向凶也○本义盖吉凶相

对至吝自吉而向凶也一段是以四者交互来说见

得四者之相因又以见上文只言吉凶而此又言悔

易经蒙引 卷九上 第 62a 页

吝者以悔吝皆归于吉凶矣而上文吉凶就该得悔

吝了

吝了

易经蒙引 卷九上 第 63a 页

变化者进退之象也

进退犹言消息也昼夜犹言盈虚也朱子以为如子

午卯酉者盖自子而卯是自退极而进进而至于午

则进极而昼矣自午而酉是自进极而退退而至于

子则退极而夜矣○卯从子上来而向午上去故为

进酉从午上来而向亥上去故为退阳主进阴主退

昼夜则进退之已成也但进退昼夜不必贯说如下

文三极之道便贯不去了大抵俱是借彼状此之词

进退犹言消息也昼夜犹言盈虚也朱子以为如子

午卯酉者盖自子而卯是自退极而进进而至于午

则进极而昼矣自午而酉是自进极而退退而至于

子则退极而夜矣○卯从子上来而向午上去故为

进酉从午上来而向亥上去故为退阳主进阴主退

昼夜则进退之已成也但进退昼夜不必贯说如下

文三极之道便贯不去了大抵俱是借彼状此之词

易经蒙引 卷九上 第 63b 页

○进退是造化人物消息处故不可以昼夜贯其以

刚柔为昼夜之象者盖既变而刚则阳当时用事矣

故为昼象既化为柔则阴当时用事矣故为夜象○

变化者进退之象也刚柔者昼夜之象也○进象柔

之变刚退象刚之化柔柔变成刚者象昼刚化成柔

者象夜

六爻之动三极之道也

此道字虚说为三极是理故改用道字○一阴一阳

刚柔为昼夜之象者盖既变而刚则阳当时用事矣

故为昼象既化为柔则阴当时用事矣故为夜象○

变化者进退之象也刚柔者昼夜之象也○进象柔

之变刚退象刚之化柔柔变成刚者象昼刚化成柔

者象夜

六爻之动三极之道也

此道字虚说为三极是理故改用道字○一阴一阳

易经蒙引 卷九上 第 64a 页

之谓道此句说太极道理最明尽盖动只是阳静只

是阴皆是滞于器也若夫不滞于动不滞于静非动

非静而妙乎动静者则谓之道者太极也天之道一

阴了又一阳一阳了又一阴阴阳只管循环不已地

道亦然人道亦然此即所谓至理而三才各一太极

也此即邵子所谓天地人之至妙至妙者也彼六爻

之变化便是这个道理故曰六爻之动三极之道也

非指六爻为三极也本义云初二为地(云云/)为天者

是阴皆是滞于器也若夫不滞于动不滞于静非动

非静而妙乎动静者则谓之道者太极也天之道一

阴了又一阳一阳了又一阴阴阳只管循环不已地

道亦然人道亦然此即所谓至理而三才各一太极

也此即邵子所谓天地人之至妙至妙者也彼六爻

之变化便是这个道理故曰六爻之动三极之道也

非指六爻为三极也本义云初二为地(云云/)为天者

易经蒙引 卷九上 第 64b 页

亦指解贴出六爻象三才底模样耳动字极字意思

却全未得见动字最重动即变化也太极便有变化

○动是刚柔之变化周流乎六爻之间而无少滞焉

者也故自爻位言之初二地位也初二之或为刚或

为柔宁有定体乎是初二一变化也三四人位也三

四之或为刚或为柔又有定体乎是三四一变化也

五上天位也五上之或为刚或为柔又有定体乎是

五上亦一变化也六爻之变化如此则何以为三极

却全未得见动字最重动即变化也太极便有变化

○动是刚柔之变化周流乎六爻之间而无少滞焉

者也故自爻位言之初二地位也初二之或为刚或

为柔宁有定体乎是初二一变化也三四人位也三

四之或为刚或为柔又有定体乎是三四一变化也

五上天位也五上之或为刚或为柔又有定体乎是

五上亦一变化也六爻之变化如此则何以为三极

易经蒙引 卷九上 第 65a 页

之道乎盖三才各一太极太极则兼阴阳阴阳则有

变化此至理之自然所谓一阴一阳之谓道阴阳不

测之谓神者也是故立天之道曰阴与阳阴不一于

阴阴必变为阳阳不一于阳阳必化为阴此则天道

之所以为太极者然也今五上二爻既当乎天则五

上之刚柔变化即天道之阴阳变化矣其理有二乎

立地之道曰柔与刚柔不一于柔柔必变为刚刚不

一于刚刚必化为柔此即地道之所以为太极者然

变化此至理之自然所谓一阴一阳之谓道阴阳不

测之谓神者也是故立天之道曰阴与阳阴不一于

阴阴必变为阳阳不一于阳阳必化为阴此则天道

之所以为太极者然也今五上二爻既当乎天则五

上之刚柔变化即天道之阴阳变化矣其理有二乎

立地之道曰柔与刚柔不一于柔柔必变为刚刚不

一于刚刚必化为柔此即地道之所以为太极者然

易经蒙引 卷九上 第 65b 页

也初二二爻既当乎地则初二之刚柔变化即地道

之刚柔变化矣其理又有二乎立人之道曰仁与义

仁人之阳德也为慈惠为宽裕之类义人之阴德也

为严毅为刚果之类二者积中而时出因物而赋形

此则人道之所以为太极者也三四二爻既当乎人

则三四之刚柔变化即人道之仁义变化矣其理又

有二乎哉○或问六爻之变化如或初二二爻皆刚

化则皆柔矣皆柔变则皆刚矣三四二爻皆刚化则

之刚柔变化矣其理又有二乎立人之道曰仁与义

仁人之阳德也为慈惠为宽裕之类义人之阴德也

为严毅为刚果之类二者积中而时出因物而赋形

此则人道之所以为太极者也三四二爻既当乎人

则三四之刚柔变化即人道之仁义变化矣其理又

有二乎哉○或问六爻之变化如或初二二爻皆刚

化则皆柔矣皆柔变则皆刚矣三四二爻皆刚化则

易经蒙引 卷九上 第 66a 页

皆义矣皆柔变则皆仁矣何以兼阴阳而为太极耶

曰不然也此则逐爻言之如初二是为地初是刚化

则柔矣初是柔变则刚矣是亦刚柔变化而为太极

又如二是刚化则亦为柔矣二是柔变则亦为刚矣

是亦刚柔变化而为太极也如三四为人三是刚化

则仁化义矣三是柔变则义变仁矣是固有个太极

之理也四是刚化则亦仁化义矣四是柔变则亦义

变仁矣是亦见其有太极之道也若拘于三为刚位

曰不然也此则逐爻言之如初二是为地初是刚化

则柔矣初是柔变则刚矣是亦刚柔变化而为太极

又如二是刚化则亦为柔矣二是柔变则亦为刚矣

是亦刚柔变化而为太极也如三四为人三是刚化

则仁化义矣三是柔变则义变仁矣是固有个太极

之理也四是刚化则亦仁化义矣四是柔变则亦义

变仁矣是亦见其有太极之道也若拘于三为刚位

易经蒙引 卷九上 第 66b 页

四为柔位则三主仁四主义三若是柔则无变矣四

若是刚则无化矣三四皆刚化则纯是义矣三四皆

柔变则纯是仁矣而太极之用不其偏乎大抵须是

逐爻说变化变则自柔而刚化则自刚而柔庶几阳

根阴阴根阳二本则一之妙有以见太极之全体无

乎不在也○或曰如此则不止三极却成六极矣如

何曰不然只是三极而已初二之变化来来往往只

是地道之刚柔三四之变化来来往往只是人道之

若是刚则无化矣三四皆刚化则纯是义矣三四皆

柔变则纯是仁矣而太极之用不其偏乎大抵须是

逐爻说变化变则自柔而刚化则自刚而柔庶几阳

根阴阴根阳二本则一之妙有以见太极之全体无

乎不在也○或曰如此则不止三极却成六极矣如

何曰不然只是三极而已初二之变化来来往往只

是地道之刚柔三四之变化来来往往只是人道之

易经蒙引 卷九上 第 67a 页

仁义五上之变化来来往往只是天道之阴阳虽千

变万化至于无穷刚柔只属地仁义只属人阴阳只

属天故论易之变一卦可变为六十四卦合之至于

四千九十六卦是该多少变化然总不出个三极之

理而已若三四皆刚则人道亦有纯用仁时仁即义

之变也三四皆柔则人道亦有纯用义时义即仁之

化也然当纯仁而纯仁当纯义而纯义亦非偏也此

乃即阴而道亦在阴即阳而道亦在阳者也太极自

变万化至于无穷刚柔只属地仁义只属人阴阳只

属天故论易之变一卦可变为六十四卦合之至于

四千九十六卦是该多少变化然总不出个三极之

理而已若三四皆刚则人道亦有纯用仁时仁即义

之变也三四皆柔则人道亦有纯用义时义即仁之

化也然当纯仁而纯仁当纯义而纯义亦非偏也此

乃即阴而道亦在阴即阳而道亦在阳者也太极自

易经蒙引 卷九上 第 67b 页

然之妙岂容有一毫穿凿之说哉○或又曰依后章

曰立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之

道曰仁与义兼三才而两之故易六画而成卦分阴

分阳迭用柔刚故易六位而成章则六爻之配三极

只用以位言分阴分阳即是迭用柔刚而柔刚则不

必指九六也曰不然也彼以配属言柔刚实指六位

此以变化言柔刚则实指九六故本文曰刚柔相推

而生变化本义曰刚柔流行于一卦六爻之间若执

曰立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之

道曰仁与义兼三才而两之故易六画而成卦分阴

分阳迭用柔刚故易六位而成章则六爻之配三极

只用以位言分阴分阳即是迭用柔刚而柔刚则不

必指九六也曰不然也彼以配属言柔刚实指六位

此以变化言柔刚则实指九六故本文曰刚柔相推

而生变化本义曰刚柔流行于一卦六爻之间若执

易经蒙引 卷九上 第 68a 页

彼泥此纯以位言则初当化为二二当变为初乎三

化为四五化为上乎四变为三上变为五乎而六位

之阴阳又何以能流行乎此一道理说者纷纷无如

之何请因识者见于此以俟正于有识者○此节不

必以分阴分阳章为例可以变动不居周流六虚者

为證两章各自发一道理也○只以九六为刚柔不

以初二三四五上之定位为刚柔据定位言则假如

初三五是九二四上是六则为无变化矣○但说六

化为四五化为上乎四变为三上变为五乎而六位

之阴阳又何以能流行乎此一道理说者纷纷无如

之何请因识者见于此以俟正于有识者○此节不

必以分阴分阳章为例可以变动不居周流六虚者

为證两章各自发一道理也○只以九六为刚柔不

以初二三四五上之定位为刚柔据定位言则假如

初三五是九二四上是六则为无变化矣○但说六

易经蒙引 卷九上 第 68b 页

爻之变化而三才之至理寓焉者便为未切当圣人

不是做这六爻以载三极乃是谓六爻之变化为三

极之理故曰云云也以上文观之可见不是因进退

之象而立变化不是因昼夜之象而立刚柔乃是说

变化是进退之象刚柔是昼夜之象惟三极理也不

可以象言故曰六爻之动三极之道也且刚柔变化

犹或可串说若进退昼夜之与三极则决串说不得

也盖本义自柔变而趋于刚至五上为天一段只是

不是做这六爻以载三极乃是谓六爻之变化为三

极之理故曰云云也以上文观之可见不是因进退

之象而立变化不是因昼夜之象而立刚柔乃是说

变化是进退之象刚柔是昼夜之象惟三极理也不

可以象言故曰六爻之动三极之道也且刚柔变化

犹或可串说若进退昼夜之与三极则决串说不得

也盖本义自柔变而趋于刚至五上为天一段只是

易经蒙引 卷九上 第 69a 页

分配进退昼夜与三极所属耳虚心玩味自见至下

文云此明刚柔相推以生变化而变化之极复为刚

柔流行于一卦六爻之间者乃为正意又何曾复拈

出进退昼夜及三极字面乎○况本义只言初二为

地三四为人五上为天初未尝曰初二为地之刚柔

三四为人之仁义五上为天之阴阳也若果本文有

此意本义又亦何吝此数字而止(云云/)而已何哉○

六爻之动止以九六为刚柔不复以初三五为刚二

文云此明刚柔相推以生变化而变化之极复为刚

柔流行于一卦六爻之间者乃为正意又何曾复拈

出进退昼夜及三极字面乎○况本义只言初二为

地三四为人五上为天初未尝曰初二为地之刚柔

三四为人之仁义五上为天之阴阳也若果本文有

此意本义又亦何吝此数字而止(云云/)而已何哉○

六爻之动止以九六为刚柔不复以初三五为刚二

易经蒙引 卷九上 第 69b 页

四上为柔此分明谓之六爻彼分明谓之六位爻与

位分明不同此处不拘是初是二便九便是地道之

刚六便是地道之柔柔便是刚之化刚便是柔之变

不拘是三是四但九便是人道之仁六便是人道之

义义便是仁之化仁便是义之变不拘是五是上便

九便是天道之阳六便是天道之阴阴便是阳之化

阳便是阴之变若五上二爻俱九则便是天之纯阳

时节若五上二爻俱六则便是天之纯阴时节天道

位分明不同此处不拘是初是二便九便是地道之

刚六便是地道之柔柔便是刚之化刚便是柔之变

不拘是三是四但九便是人道之仁六便是人道之

义义便是仁之化仁便是义之变不拘是五是上便

九便是天道之阳六便是天道之阴阴便是阳之化

阳便是阴之变若五上二爻俱九则便是天之纯阳

时节若五上二爻俱六则便是天之纯阴时节天道

易经蒙引 卷九上 第 70a 页

人道地道亦各有然者然虽曰纯阳实皆阴之变也

虽曰纯阴实皆阳之化也人道地道俱仿此○此处

天之阴阳不可指日月星辰地之刚柔不可指山川

动植人之仁义不可指事亲之仁尊贤之义盖日月

星辰山川动植事亲尊贤等乃对待之刚柔非变化

流行之刚柔也若指以实变化则日何可变月星何

可变辰山何可变川动物何可变为植物事亲之仁

如何可变为尊贤之义俱无相变易之理惟以流行

虽曰纯阴实皆阳之化也人道地道俱仿此○此处

天之阴阳不可指日月星辰地之刚柔不可指山川

动植人之仁义不可指事亲之仁尊贤之义盖日月

星辰山川动植事亲尊贤等乃对待之刚柔非变化

流行之刚柔也若指以实变化则日何可变月星何

可变辰山何可变川动物何可变为植物事亲之仁

如何可变为尊贤之义俱无相变易之理惟以流行

易经蒙引 卷九上 第 70b 页

者言则在在有变化有刚柔也天之阴阳则寒暑昼

夜之类地之刚柔则启闭荣悴之类人之仁义则恩

惠宽猛之类皆有变化之道此最大指所当辨别者

○仁何以属阳义何以属阴朱子曰仁若不是阳刚

如何做得许多造化义虽刚却主于收敛仁却主于

发舒此亦阳中之阴阴中之阳互藏其根之意且如

人用赏罚到得赏人自是无疑便做将去若是刑杀

时便迟疑不肯果决做这见得阳舒阴敛仁属阳义

夜之类地之刚柔则启闭荣悴之类人之仁义则恩

惠宽猛之类皆有变化之道此最大指所当辨别者

○仁何以属阳义何以属阴朱子曰仁若不是阳刚

如何做得许多造化义虽刚却主于收敛仁却主于

发舒此亦阳中之阴阴中之阳互藏其根之意且如

人用赏罚到得赏人自是无疑便做将去若是刑杀

时便迟疑不肯果决做这见得阳舒阴敛仁属阳义

易经蒙引 卷九上 第 71a 页

属阴处此见先儒体认之精○又曰仁何如比刚如

春生则气舒自是刚秋杀则气收敛而渐衰自是柔

○右说见将以顺性命之理章○只以九六为刚柔

不限定初三五为刚二四上为柔此说人多不信清

按顺性命之理章大全注引或问兼三才而两之云

以八卦言之则九三者天之阳六三者天之阴九二

者人之仁六二者人之义初九者地之刚初六者地

之柔不知是否朱子曰恁他看也得如上便是天之

春生则气舒自是刚秋杀则气收敛而渐衰自是柔

○右说见将以顺性命之理章○只以九六为刚柔

不限定初三五为刚二四上为柔此说人多不信清

按顺性命之理章大全注引或问兼三才而两之云

以八卦言之则九三者天之阳六三者天之阴九二

者人之仁六二者人之义初九者地之刚初六者地

之柔不知是否朱子曰恁他看也得如上便是天之

易经蒙引 卷九上 第 71b 页

阴三便是天之阳五便是人之仁二便是人之义四

便是地之柔初便是地之刚依此则但看得活都通

况此本义只云初二为地三四为人五上为天未曾

坐定初为刚二为柔若坐定说则初能变为二二能

变为初乎若初六或九二则又将九六都不计乎若

不计九六则初与二何处是变化乎故难变也○立

人之道曰仁与义乃水火木金土之德也太极之全

也天道地道亦然此所谓性命之理也尽之矣太极

便是地之柔初便是地之刚依此则但看得活都通

况此本义只云初二为地三四为人五上为天未曾

坐定初为刚二为柔若坐定说则初能变为二二能

变为初乎若初六或九二则又将九六都不计乎若

不计九六则初与二何处是变化乎故难变也○立

人之道曰仁与义乃水火木金土之德也太极之全

也天道地道亦然此所谓性命之理也尽之矣太极

易经蒙引 卷九上 第 72a 页

图解曰中也仁也感也所谓□也○用之所以行

也正也义也寂也所谓□也○体之所以立也中

正仁义浑然全体而静者常为主焉则人极于是乎

立(云云/)盖大传之仁义又该了大极图说之中正矣

是故君子所居而安者易之序也所乐而玩者爻之辞

也

君子所居而安者易之序也所乐而玩者爻之辞也

是言君子之躬行心得者皆易也下文君子居则观

也正也义也寂也所谓□也○体之所以立也中

正仁义浑然全体而静者常为主焉则人极于是乎

立(云云/)盖大传之仁义又该了大极图说之中正矣

是故君子所居而安者易之序也所乐而玩者爻之辞

也

君子所居而安者易之序也所乐而玩者爻之辞也

是言君子之躬行心得者皆易也下文君子居则观

易经蒙引 卷九上 第 72b 页

其象而玩其辞动则观其变而玩其占此正言君子

学易之事此二句尽之矣能如是则躬行心得者皆

是易而自天祐之吉无不利矣此二句决不可做两

层学易之事若做两层则君子亦须是两样矣○君

子所居而安者易之序也此居字总就身之所处言

要之便是居安乎易也下段居字止对动字言○居

处之也以易道自居也如孟子居之安资之深之例

○易之序为卦爻所著事理之次第次第不必皆如

学易之事此二句尽之矣能如是则躬行心得者皆

是易而自天祐之吉无不利矣此二句决不可做两

层学易之事若做两层则君子亦须是两样矣○君

子所居而安者易之序也此居字总就身之所处言

要之便是居安乎易也下段居字止对动字言○居

处之也以易道自居也如孟子居之安资之深之例

○易之序为卦爻所著事理之次第次第不必皆如

易经蒙引 卷九上 第 73a 页

节斋所谓卦则否泰剥复之类爻则潜见飞跃之类

若尽依此则周召一生是泰何时为否伯夷一生是

潜何时为见不成独无个易之序也耶盖事理当然

处便是其时位所在以否者对泰者以潜者对见者

即是见有个次第矣若泥节斋之意则人之一生安

得遍历许多次第○在人身不必皆遍历许多次第

在卦爻所著则自有许多次第又伯夷终身虽潜然

潜中亦自有许多次第周召终身虽泰然泰中亦自

若尽依此则周召一生是泰何时为否伯夷一生是

潜何时为见不成独无个易之序也耶盖事理当然

处便是其时位所在以否者对泰者以潜者对见者

即是见有个次第矣若泥节斋之意则人之一生安

得遍历许多次第○在人身不必皆遍历许多次第

在卦爻所著则自有许多次第又伯夷终身虽潜然

潜中亦自有许多次第周召终身虽泰然泰中亦自

易经蒙引 卷九上 第 73b 页

有许多次第此又在所当知○易之序今人多以爻

之潜见惕跃卦之否泰剥复之类实之其言君子之

居安乎易之序则谓如舜之自耕稼陶渔以至为帝

孔子之仕止久速各以其时此说固是但不可泥于

此耳若泥此则古今只有一舜与孔子为能得易之

序夫序者事理当然之次第也只是义所在便是序

且如严君平深于易者也终老于隐则终身只是安

于乾之潜耳渠又何时而安乎乾之见又何时而安

之潜见惕跃卦之否泰剥复之类实之其言君子之

居安乎易之序则谓如舜之自耕稼陶渔以至为帝

孔子之仕止久速各以其时此说固是但不可泥于

此耳若泥此则古今只有一舜与孔子为能得易之

序夫序者事理当然之次第也只是义所在便是序

且如严君平深于易者也终老于隐则终身只是安

于乾之潜耳渠又何时而安乎乾之见又何时而安

易经蒙引 卷九上 第 74a 页

乎乾之跃哉却又不可谓之所安者不足谓之序也

盖天地间无一物无对者有潜则有见有跃则有飞

如以此之潜而对彼之见或惕跃飞亢则序之义昭

然矣岂必皆身历许多节次如舜与孔子者然后为

得其序哉抑君子终身有终身之序一事有一事之

序今日与昨日所应又各自有其序总不越乎时之

一字六十四卦三百八十四爻惟时焉而已时即序

也○如曾点即其所居之位乐其日用之常此正是

盖天地间无一物无对者有潜则有见有跃则有飞

如以此之潜而对彼之见或惕跃飞亢则序之义昭

然矣岂必皆身历许多节次如舜与孔子者然后为

得其序哉抑君子终身有终身之序一事有一事之

序今日与昨日所应又各自有其序总不越乎时之

一字六十四卦三百八十四爻惟时焉而已时即序

也○如曾点即其所居之位乐其日用之常此正是

易经蒙引 卷九上 第 74b 页

安乎易之序处又如颜子箪瓢陋巷而不改其乐禹

稷之三过其门而不入是即随其所处而安乎易之

序也此乃终身所安之序也又若孟子之受于宋薛

而不受于齐由邹之任见季子由平陆之齐不见储

子皆是善用易而安其序处此则所谓今日与昨日

所应又各有其序者也○以古君子言之如舜之耕

稼陶渔安乎乾之潜也及其膺举而敷治以至摄帝

位膺历数安乎乾之见惕跃飞也八元八恺之汇进

稷之三过其门而不入是即随其所处而安乎易之

序也此乃终身所安之序也又若孟子之受于宋薛

而不受于齐由邹之任见季子由平陆之齐不见储

子皆是善用易而安其序处此则所谓今日与昨日

所应又各有其序者也○以古君子言之如舜之耕

稼陶渔安乎乾之潜也及其膺举而敷治以至摄帝

位膺历数安乎乾之见惕跃飞也八元八恺之汇进

易经蒙引 卷九上 第 75a 页

泰之拔茅连茹也孔子之色不在而去安乎豫之不

终日也文王之囚羑里而不怨安乎明夷之艰贞也

汤武之放伐又安乎明夷九三之南狩也龙逢比干

之死安乎习坎之过涉灭顶而无咎也颜子之箪瓢

不改其乐安乎贲之舍车而徒也如此之类不可悉

举或终身所历非一途或终身所处非一节不但出

处去就之际虽一言动一起居之间要皆不外乎易

之所著而易之所著自皆足以周终身之所用也君

终日也文王之囚羑里而不怨安乎明夷之艰贞也

汤武之放伐又安乎明夷九三之南狩也龙逢比干

之死安乎习坎之过涉灭顶而无咎也颜子之箪瓢

不改其乐安乎贲之舍车而徒也如此之类不可悉

举或终身所历非一途或终身所处非一节不但出

处去就之际虽一言动一起居之间要皆不外乎易

之所著而易之所著自皆足以周终身之所用也君

易经蒙引 卷九上 第 75b 页

子所居而安者易之序也于此可见○论语言中伦

注伦谓义理之次第若一句话说得当理便见中伦

亦不必俱要有始终本末也○所居而安字俱作活

字看与下文所乐而玩字对盖易序所在即理之所

在君子居安乎易之序即居安乎理也○易之序也

易字兼卦爻辞独言爻而不言卦者愚谓圣人之意

盖以彖统论一卦六爻之全体而已至于爻则各随

其一节之变而言之其为道也屡迁言天下之至动

注伦谓义理之次第若一句话说得当理便见中伦

亦不必俱要有始终本末也○所居而安字俱作活

字看与下文所乐而玩字对盖易序所在即理之所

在君子居安乎易之序即居安乎理也○易之序也

易字兼卦爻辞独言爻而不言卦者愚谓圣人之意

盖以彖统论一卦六爻之全体而已至于爻则各随

其一节之变而言之其为道也屡迁言天下之至动

易经蒙引 卷九上 第 76a 页

而不可乱尤在所宜玩也然道理只在圣人口头若

夫智者观其彖辞则思过半则卦辞又重矣○又曰

易之序即著于辞者辞之所以可玩以其皆序之所

在也爻之辞为在所玩则卦辞亦可知矣吉凶之辞

言乎其悔吝失得之辞言乎其忧虞凡一字之著皆

至理所寓其旨远其辞文其言曲而中其事肆而隐

君子朝斯夕斯读而味之其气可以超六合其识可

以洞三才言虽有尽而意实无穷也何为不使人乐

夫智者观其彖辞则思过半则卦辞又重矣○又曰

易之序即著于辞者辞之所以可玩以其皆序之所

在也爻之辞为在所玩则卦辞亦可知矣吉凶之辞

言乎其悔吝失得之辞言乎其忧虞凡一字之著皆

至理所寓其旨远其辞文其言曲而中其事肆而隐

君子朝斯夕斯读而味之其气可以超六合其识可

以洞三才言虽有尽而意实无穷也何为不使人乐

易经蒙引 卷九上 第 76b 页

而玩之耶

是故君子居则观其象而玩其辞动则观其变而玩其

占是以自天祐之吉无不利

上文所居而安者易之序亦有平居而自安之者亦

有因占所事而安之者如拟之而后言亦兼观象玩

辞观变玩占议之而后动亦兼观象玩辞观变玩占

○上文所乐而玩者爻之辞亦有平居玩之者亦有

动而因占玩之者○两条学易之事固不是判然不

是故君子居则观其象而玩其辞动则观其变而玩其

占是以自天祐之吉无不利

上文所居而安者易之序亦有平居而自安之者亦

有因占所事而安之者如拟之而后言亦兼观象玩

辞观变玩占议之而后动亦兼观象玩辞观变玩占

○上文所乐而玩者爻之辞亦有平居玩之者亦有

动而因占玩之者○两条学易之事固不是判然不

易经蒙引 卷九上 第 77a 页

相须也同是一个君子同是一个易也○居则观象

玩辞象辞之内固有上文所谓序者在动则观变玩

占变占之内亦有上文所谓序者在若夫辞与占又

自不相离也如此则人谓上文言君子所学者不外

乎易亦未为不是矣当主此说矣○以居则观象玩

辞为动则观变玩占之地者非也居而观象玩辞亦

自可以得吉利孔子曰假我数年卒以学易可以无

大过矣岂必皆为动而观变玩占者哉○君子居则

玩辞象辞之内固有上文所谓序者在动则观变玩

占变占之内亦有上文所谓序者在若夫辞与占又

自不相离也如此则人谓上文言君子所学者不外

乎易亦未为不是矣当主此说矣○以居则观象玩

辞为动则观变玩占之地者非也居而观象玩辞亦

自可以得吉利孔子曰假我数年卒以学易可以无

大过矣岂必皆为动而观变玩占者哉○君子居则

易经蒙引 卷九上 第 77b 页

观象玩辞未筮之时然也动则观变玩占则向时所

观之象所玩之辞今则见于化裁推行之际而惟其

占之所指矣故或居或动所趋皆吉所避皆凶是所

谓自天祐之吉无不利○其言自天祐之吉无不利

者盖君子之观象玩辞观变玩占正欲求其吉无不

利耳非泛泛说个得天之祐而吉利也须见得与上

文相关处○观象玩辞虽未有占筮然却是要用那

易也正与第二句相叫应故总之以吉无不利○本

观之象所玩之辞今则见于化裁推行之际而惟其

占之所指矣故或居或动所趋皆吉所避皆凶是所

谓自天祐之吉无不利○其言自天祐之吉无不利

者盖君子之观象玩辞观变玩占正欲求其吉无不

利耳非泛泛说个得天之祐而吉利也须见得与上

文相关处○观象玩辞虽未有占筮然却是要用那

易也正与第二句相叫应故总之以吉无不利○本

易经蒙引 卷九上 第 78a 页

义此章言圣人作易君子学易之事○上章所谓圣

人作易者以画卦而言此章所谓圣人作易者以系

辞而言盖先有卦而后有辞至下章则合卦爻辞而

言其通例矣章次如此朱子虽不尽说出学者亦可

以意会凡乾坤文言传一节又一节以至天下何思

何虑等(云云/)皆是孔子居则观象玩辞中得来若观

变玩占则亦就其一事求之未暇旁及而推广也

人作易者以画卦而言此章所谓圣人作易者以系

辞而言盖先有卦而后有辞至下章则合卦爻辞而

言其通例矣章次如此朱子虽不尽说出学者亦可

以意会凡乾坤文言传一节又一节以至天下何思

何虑等(云云/)皆是孔子居则观象玩辞中得来若观

变玩占则亦就其一事求之未暇旁及而推广也

易经蒙引 卷九上 第 78b 页

易经蒙引卷九上

易经蒙引 卷九上 第 79a 页

钦定四库全书

易经蒙引卷九下

明 蔡清 撰

系辞上传

第三章

彖者言乎象者也

本义不曰象全体也而曰指全体而言不曰变一节

也而曰指一节而言可见不可以全体当象字一节

易经蒙引卷九下

明 蔡清 撰

系辞上传

第三章

彖者言乎象者也

本义不曰象全体也而曰指全体而言不曰变一节

也而曰指一节而言可见不可以全体当象字一节

易经蒙引 卷九上 第 79b 页

当变字大抵有全体之象亦有一爻之象独于卦言

象者象在全体尤著耳有一体之变亦有全体之变

独于爻言变者变在一节尤著耳○圣人观象而系

辞则彖所以言乎象也爻亦然

吉凶者言乎其得失者也

其字指卦爻言也曰失得曰小疵曰善补过都是卦

爻中所具悔吝俱属小疵者盖悔未至于吉而犹有

小疵也吝未至于凶已有小疵也故皆谓之小疵

象者象在全体尤著耳有一体之变亦有全体之变

独于爻言变者变在一节尤著耳○圣人观象而系

辞则彖所以言乎象也爻亦然

吉凶者言乎其得失者也

其字指卦爻言也曰失得曰小疵曰善补过都是卦

爻中所具悔吝俱属小疵者盖悔未至于吉而犹有

小疵也吝未至于凶已有小疵也故皆谓之小疵

易经蒙引 卷九上 第 80a 页

忧虞之不可分者亦以此○悔者我之自尤也吝者人

之我尤也故均之为小疵但未至于凶之甚也吝甚于

悔亦殊途○据卦爻固有言悔而不及吝者亦有言吝

而不兼悔者然要之二者实有相因之理盖既有悔则亦

可吝矣既可吝亦当自悔矣故上章于悔吝皆以为忧

虞之象而此章一则曰悔吝言乎其小疵也二则曰忧悔

吝者存乎介皆合为一类而不析为二如得则吉失则凶

之类岂亦以其势之相因而不甚相远耳

之我尤也故均之为小疵但未至于凶之甚也吝甚于

悔亦殊途○据卦爻固有言悔而不及吝者亦有言吝

而不兼悔者然要之二者实有相因之理盖既有悔则亦

可吝矣既可吝亦当自悔矣故上章于悔吝皆以为忧

虞之象而此章一则曰悔吝言乎其小疵也二则曰忧悔

吝者存乎介皆合为一类而不析为二如得则吉失则凶

之类岂亦以其势之相因而不甚相远耳

易经蒙引 卷九上 第 80b 页

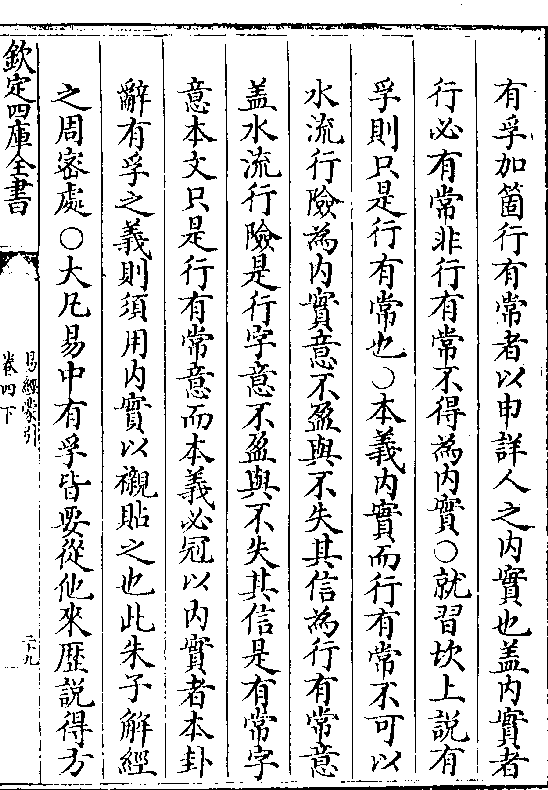

悔居东自凶而趋吉为阳

吝居西自吉而向凶为阴

皆自然之合也

因贫而俭因俭得富因富

而奢因奢得贫复因贫而

俭此与吉凶悔吝之相生有相

类者故以相发使人易晓也

易经蒙引 卷九上 第 81a 页

右忧悔吝者存乎介图意盖上为吉下为凶左为悔

右为吝中间十字心者其介所在乎于介而忧之则

直上向乎吉而不左向于悔右向于吝矣既不至于

悔吝又何有于凶○善补过善字只当能字看不用

乎其者省文耳

是故列贵贱者存乎位齐小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辞

位即是一节底变即是全体底○此位字只以上下

右为吝中间十字心者其介所在乎于介而忧之则

直上向乎吉而不左向于悔右向于吝矣既不至于

悔吝又何有于凶○善补过善字只当能字看不用

乎其者省文耳

是故列贵贱者存乎位齐小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辞

位即是一节底变即是全体底○此位字只以上下

易经蒙引 卷九上 第 81b 页

爻位言非指九六也○又卦与象位与变亦当有辨

○齐小大小谓卦之以阴为主者如姤遁否之类大

谓卦之以阳为主者如复临泰之类○齐犹定也犹

类也盖大底类作大小底类作小而小大俱齐矣○

列分布也○辞之所以辨吉凶者圣人欲人知所趋

避也○列贵贱者存乎位齐小大者存乎卦此二句

只是起下文辨吉凶者存乎辞一句非以应彖者言

乎象爻者言乎变二句也

○齐小大小谓卦之以阴为主者如姤遁否之类大

谓卦之以阳为主者如复临泰之类○齐犹定也犹

类也盖大底类作大小底类作小而小大俱齐矣○

列分布也○辞之所以辨吉凶者圣人欲人知所趋

避也○列贵贱者存乎位齐小大者存乎卦此二句

只是起下文辨吉凶者存乎辞一句非以应彖者言

乎象爻者言乎变二句也

易经蒙引 卷九上 第 82a 页

忧悔吝者存乎介

忧悔吝者是易忧之也震无咎者亦是易震之也此

与上条列贵贱者存乎位一例而介字悔字皆易中

所有者本义虽从人事说然要看得活为本义者亦

难矣不如此解不得忧震二字明既如此解后人又

偏认忧震二字做人说忧震二字既属之人介悔二

字亦属之人乎介悔二字苟或属之人悔吝无咎又

将属之人乎故曰本义要看得活大意与吉凶者失

忧悔吝者是易忧之也震无咎者亦是易震之也此

与上条列贵贱者存乎位一例而介字悔字皆易中

所有者本义虽从人事说然要看得活为本义者亦

难矣不如此解不得忧震二字明既如此解后人又

偏认忧震二字做人说忧震二字既属之人介悔二

字亦属之人乎介悔二字苟或属之人悔吝无咎又

将属之人乎故曰本义要看得活大意与吉凶者失

易经蒙引 卷九上 第 82b 页

得之象也一条本义相类读者其细心求之不可轻

易指认只要注开注开不得大意窒矣若能细心求

之方见本义善宛转解经处○易能开物成务独不

能忧人之悔吝震人之无咎乎卦爻辞有悔吝者其

中都藏一个介凡有无咎者其中都藏一个悔且其

本义亦都有说在或本文自有但无咎生悔之意稍

隐然既是补过便是悔中来矣此义亦不为隐○如

屯六三陷入于林中便是吝其所谓即鹿无虞者妄

易指认只要注开注开不得大意窒矣若能细心求

之方见本义善宛转解经处○易能开物成务独不

能忧人之悔吝震人之无咎乎卦爻辞有悔吝者其

中都藏一个介凡有无咎者其中都藏一个悔且其

本义亦都有说在或本文自有但无咎生悔之意稍

隐然既是补过便是悔中来矣此义亦不为隐○如

屯六三陷入于林中便是吝其所谓即鹿无虞者妄

易经蒙引 卷九上 第 83a 页

行也惟其妄行故吝使其能不妄行则不吝矣其妄

与不妄之间方动未行之际便是个介处又介妄多

有解在本义者○无两边不成介介是善恶分路处

然正是方动未形之时若一形了则善恶各随所向

倒去亦不得谓之介矣此便是大学所谓诚意中庸

所谓省察论语所谓非礼勿视听言动者本义善恶

已动而未形之时动以几言形以迹言所谓迹虽未

形而几则已动者也

与不妄之间方动未行之际便是个介处又介妄多

有解在本义者○无两边不成介介是善恶分路处

然正是方动未形之时若一形了则善恶各随所向

倒去亦不得谓之介矣此便是大学所谓诚意中庸

所谓省察论语所谓非礼勿视听言动者本义善恶

已动而未形之时动以几言形以迹言所谓迹虽未

形而几则已动者也

易经蒙引 卷九上 第 83b 页

震无咎者存乎悔

无咎者善补过者也补过即改过也然改过无不自

悔中来故朱子解吾未见能见其过而内自讼者云

能自讼则其悔悟深切而能改必矣不知悔则何以

能改○忧悔吝震无咎本是人事而今以归之易者

盖易只是影出这个道理耳故曰爻也者效天下之

动也若据易连悔吝无咎亦无了又安得有忧悔吝

震无咎又安得使人忧悔吝震无咎故易只是影出

无咎者善补过者也补过即改过也然改过无不自

悔中来故朱子解吾未见能见其过而内自讼者云

能自讼则其悔悟深切而能改必矣不知悔则何以

能改○忧悔吝震无咎本是人事而今以归之易者

盖易只是影出这个道理耳故曰爻也者效天下之

动也若据易连悔吝无咎亦无了又安得有忧悔吝

震无咎又安得使人忧悔吝震无咎故易只是影出

易经蒙引 卷九上 第 84a 页

这道理在上○悔吝者易之辞也而必有所以悔吝

者存乎其间则所谓介也无咎亦易辞也然无咎实

生于悔无一处不然但有无咎处都有悔在○介谓

善恶已动而未形之时于此忧之则一念之善者在

所当充满一念之恶者在所当遏绝而不至于悔吝

矣○震无咎者存乎悔此所谓悔者自凶而趋吉也

与上文岂有相悖之义哉

辞有险易辞也者各指其所之

者存乎其间则所谓介也无咎亦易辞也然无咎实

生于悔无一处不然但有无咎处都有悔在○介谓

善恶已动而未形之时于此忧之则一念之善者在

所当充满一念之恶者在所当遏绝而不至于悔吝

矣○震无咎者存乎悔此所谓悔者自凶而趋吉也

与上文岂有相悖之义哉

辞有险易辞也者各指其所之

易经蒙引 卷九上 第 84b 页

辞之险者知剥之不利有攸往否之其亡其亡之类

是也辞之易者如复之朋来无咎泰之拔茅征吉之

类是也要亦大约如此未必尽然也大过非不大也

而栋桡观非不小也而有孚颙若屯九五非小也而

屯其膏坤六二非大也而直方大故知此亦大约说

不可局定看书也须宽大着胸襟此等处若是汉唐

诸儒决不如此说若是他解经遇若此等解不去处

他定要讨个道理拗抑说将去宋儒如此者亦多然

是也辞之易者如复之朋来无咎泰之拔茅征吉之

类是也要亦大约如此未必尽然也大过非不大也

而栋桡观非不小也而有孚颙若屯九五非小也而

屯其膏坤六二非大也而直方大故知此亦大约说

不可局定看书也须宽大着胸襟此等处若是汉唐

诸儒决不如此说若是他解经遇若此等解不去处

他定要讨个道理拗抑说将去宋儒如此者亦多然

易经蒙引 卷九上 第 85a 页

在初学者则不患其不能宽惟患其不能细但亦须

平其心易其气阙其疑耳○辞之所以险易者岂圣

人故为是险易哉随其卦之所向耳所向处是情情

则有险易了不要说所向有大小卦所向者易辞则

从而易所向者险辞则从而险圣人系辞只依那象

据本章通例看此条卦字辞字皆兼爻说○卦有小

大且如屯蒙需讼等卦为大乎为小乎皆大也何以

言之屯之初九为成卦之主蒙之九二为治蒙之主

平其心易其气阙其疑耳○辞之所以险易者岂圣

人故为是险易哉随其卦之所向耳所向处是情情

则有险易了不要说所向有大小卦所向者易辞则

从而易所向者险辞则从而险圣人系辞只依那象

据本章通例看此条卦字辞字皆兼爻说○卦有小

大且如屯蒙需讼等卦为大乎为小乎皆大也何以

言之屯之初九为成卦之主蒙之九二为治蒙之主

易经蒙引 卷九上 第 85b 页

需则以乾遇坎讼则内坎外乾皆阳又如师之下坎

上坤则坎贞而坤悔贞为主也亦大卦比虽贞坤悔

坎然九五为比之主卦之群阴皆来比五亦大卦也

其馀可以类推但不必大卦辞皆易小卦辞皆险耳

或曰爻亦有大小卦字或兼爻在○此章释卦爻辞

之通例○此章释字非训释之释乃明释之释○此

所谓释卦爻辞之通例与章内同总是说卦爻辞之

通例

上坤则坎贞而坤悔贞为主也亦大卦比虽贞坤悔

坎然九五为比之主卦之群阴皆来比五亦大卦也

其馀可以类推但不必大卦辞皆易小卦辞皆险耳

或曰爻亦有大小卦字或兼爻在○此章释卦爻辞

之通例○此章释字非训释之释乃明释之释○此

所谓释卦爻辞之通例与章内同总是说卦爻辞之

通例

易经蒙引 卷九上 第 86a 页

第四章

易与天地准故能弥纶天地之道

易何以见其能弥纶天地之道耶盖天地之道不过

一阴阳之变也而易书卦爻亦一阴阳之变也易书

只一阴阳之变凡幽明死生鬼神智仁之属易皆有

以象之而无遗矣○本义具有天地之道二句正是

本文弥纶乎天地之道者也本文故字要看得活不

可拘泥○若曰易书与天地同大不然何其能弥纶

易与天地准故能弥纶天地之道

易何以见其能弥纶天地之道耶盖天地之道不过

一阴阳之变也而易书卦爻亦一阴阳之变也易书

只一阴阳之变凡幽明死生鬼神智仁之属易皆有

以象之而无遗矣○本义具有天地之道二句正是

本文弥纶乎天地之道者也本文故字要看得活不

可拘泥○若曰易书与天地同大不然何其能弥纶

易经蒙引 卷九上 第 86b 页

乎天地之道哉两句实一理故本义亦会其意而解

之下文弥如弥缝之弥(云云/)以上文二义未明故特

覆解之以示人非谓上段只解易与天地准而此方

解弥纶天地之道也○本义与天地准内发出具有

天地之道亦犹智崇礼卑一节发出智崇如天而德

崇礼卑如地而业广一般其实具有天地之道德崇

业广即是下面弥纶天地之道成性存存而道义出

之理皆上面顺势发下故下句下条俱不重解其意

之下文弥如弥缝之弥(云云/)以上文二义未明故特

覆解之以示人非谓上段只解易与天地准而此方

解弥纶天地之道也○本义与天地准内发出具有

天地之道亦犹智崇礼卑一节发出智崇如天而德

崇礼卑如地而业广一般其实具有天地之道德崇

业广即是下面弥纶天地之道成性存存而道义出

之理皆上面顺势发下故下句下条俱不重解其意

易经蒙引 卷九上 第 87a 页

只训字义而已○问天地间物有万类事有万殊时

有万变易卦只有六十四爻只有三百八十四而已

岂能尽弥纶之耶○曰子以为乾一卦只当得一件

物初九潜龙一爻只当得一件事而已耶如乾为天

为圆为君为父为玉为金为大赤为良马为老马为

瘠马为驳马为木果之类而犹有未尽也犹止为三

画之卦也如乾初九之潜龙在士夫得之则未可仕

也在学者得之则正当藏修之时也在商贾则当深

有万变易卦只有六十四爻只有三百八十四而已

岂能尽弥纶之耶○曰子以为乾一卦只当得一件

物初九潜龙一爻只当得一件事而已耶如乾为天

为圆为君为父为玉为金为大赤为良马为老马为

瘠马为驳马为木果之类而犹有未尽也犹止为三

画之卦也如乾初九之潜龙在士夫得之则未可仕

也在学者得之则正当藏修之时也在商贾则当深

易经蒙引 卷九上 第 87b 页

藏待价也在女子则宁归妹愆期也作事者则未可

行也有言者则当慎默也虽得位之圣人得之一日

万几亦有当止而不行者如此推之庶几易道之无

穷而所谓神无方易无体者正以其能弥纶乎天地

之道也况一卦可变而为六十四卦以定吉凶其所

以显道神德行者亦云备矣故曰天下之能事毕矣

又如咸之一字孔子既解其名义与卦辞矣而犹有

未尽之蕴也乃于其末云天地感而万物化生又曰

行也有言者则当慎默也虽得位之圣人得之一日

万几亦有当止而不行者如此推之庶几易道之无

穷而所谓神无方易无体者正以其能弥纶乎天地

之道也况一卦可变而为六十四卦以定吉凶其所

以显道神德行者亦云备矣故曰天下之能事毕矣

又如咸之一字孔子既解其名义与卦辞矣而犹有

未尽之蕴也乃于其末云天地感而万物化生又曰

易经蒙引 卷九上 第 88a 页

圣人感人心而天下和平若可足矣而又曰观其所

感而天地万物之情可见矣如此看易又何道理不

在其所弥纶耶○或曰弥纶天地之道还就有易以

后说谓天地间物混杂笼统圣易之作其中卦爻阴阳

井井有条却能纶之更不紊总而言之则为弥矣曰

非也天地生物何尝乱杂笼统中庸曰万物并育而

不相害道并行而不相悖小德川流大德敦化何待

易作而后不紊耶易曰弥纶只是能象之而已准之

感而天地万物之情可见矣如此看易又何道理不

在其所弥纶耶○或曰弥纶天地之道还就有易以

后说谓天地间物混杂笼统圣易之作其中卦爻阴阳

井井有条却能纶之更不紊总而言之则为弥矣曰

非也天地生物何尝乱杂笼统中庸曰万物并育而

不相害道并行而不相悖小德川流大德敦化何待

易作而后不紊耶易曰弥纶只是能象之而已准之

易经蒙引 卷九上 第 88b 页

而已如此先儒所谓神无方易无体故能同乎天地

万物之有体者亦缪也天地生生之化何尝有方体

耶张子曰一神两化神化都是说天地之道若有方

体不谓之神化矣化即易也易能变化岂有定体○

莫大乎天地而易书与天地同其大焉何也如所谓

死生鬼神知仁之类莫非阴阳之变天地之道也易

书于是道也自其外而统观之则幽明死生鬼神之

类无一不包括于其中有以弥之而无遗焉自其内

万物之有体者亦缪也天地生生之化何尝有方体

耶张子曰一神两化神化都是说天地之道若有方

体不谓之神化矣化即易也易能变化岂有定体○

莫大乎天地而易书与天地同其大焉何也如所谓

死生鬼神知仁之类莫非阴阳之变天地之道也易

书于是道也自其外而统观之则幽明死生鬼神之

类无一不包括于其中有以弥之而无遗焉自其内

易经蒙引 卷九上 第 89a 页

而细观之则于所弥之中或幽或明或死或生或鬼

或神或仁智之类又皆有以纶之而不紊焉夫易能

弥纶天地之道如此信乎易与天地准也

仰以观于天文

此圣人以易穷理之事易者阴阳而已幽明死生鬼

神皆阴阳之变天地之道也圣人仰则以易而观乎

天文之昼夜上下俯则以易而察乎地理之南北高

深则知昼也上也南也高也所以明者阴变为阳也

或神或仁智之类又皆有以纶之而不紊焉夫易能

弥纶天地之道如此信乎易与天地准也

仰以观于天文

此圣人以易穷理之事易者阴阳而已幽明死生鬼

神皆阴阳之变天地之道也圣人仰则以易而观乎

天文之昼夜上下俯则以易而察乎地理之南北高

深则知昼也上也南也高也所以明者阴变为阳也

易经蒙引 卷九上 第 89b 页

夜也下也北也深也所以幽者阳变为阴也是知幽

明之故也原夫人物之始而即以反其终则知始之

所以生者气化之凝而阴变为阳也终之所以死者

气化之尽而阳变为阴也是知生死之说矣阴精与

阳气聚而成物魂游而魄降散而为变于是知精气

之聚者阴变为阳也此神之伸也游魂之散者阳变

为阴也此鬼之归也则知鬼神之情状矣夫于幽明

而知其故于生死而知其说于鬼神而知其情状则

明之故也原夫人物之始而即以反其终则知始之

所以生者气化之凝而阴变为阳也终之所以死者

气化之尽而阳变为阴也是知生死之说矣阴精与

阳气聚而成物魂游而魄降散而为变于是知精气

之聚者阴变为阳也此神之伸也游魂之散者阳变

为阴也此鬼之归也则知鬼神之情状矣夫于幽明

而知其故于生死而知其说于鬼神而知其情状则

易经蒙引 卷九上 第 90a 页

理无不穷矣而其所以穷之也非圣人用易以穷理

而何○天文则有昼夜上下○昼夜自昼夜上下自

上下上下谓日月星辰之升降也昼夜以景言○地

理则有南北高深○南北高深何以见其变曰无平

不陂地未有一于高者行行必有低处亦未有一于

低者行行又必有高处一高一低一起一伏便是变

也地理发某处从某处而来至某处而止又某星峰

转换某星峰分明有变之理也南北亦然一里之内

而何○天文则有昼夜上下○昼夜自昼夜上下自

上下上下谓日月星辰之升降也昼夜以景言○地

理则有南北高深○南北高深何以见其变曰无平

不陂地未有一于高者行行必有低处亦未有一于

低者行行又必有高处一高一低一起一伏便是变

也地理发某处从某处而来至某处而止又某星峰

转换某星峰分明有变之理也南北亦然一里之内

易经蒙引 卷九上 第 90b 页

凡有数个南北所谓东家之西即西家之东亦分明

有变在面前就地理说阴阳之变若拘要与天文之

昼夜上下者同亦不足与语易矣○今以方丈之地

为密室埋十二律管以候气则随月分而应可见地

理南北之有变化 或以沧海变桑田者为高深之

变也若必如此拘则南北亦将能如此例推乎故曰

论地理之变与天文之变一例○阴阳之变在天文

易言在地理难言以地理言之南者阳之分界这便

有变在面前就地理说阴阳之变若拘要与天文之

昼夜上下者同亦不足与语易矣○今以方丈之地

为密室埋十二律管以候气则随月分而应可见地

理南北之有变化 或以沧海变桑田者为高深之

变也若必如此拘则南北亦将能如此例推乎故曰

论地理之变与天文之变一例○阴阳之变在天文

易言在地理难言以地理言之南者阳之分界这便

易经蒙引 卷九上 第 91a 页

是阴之变也北者阴之分界这便是阳之变也高者

阳之所在亦阴变阳也深者阴之所在亦阳变阴也

或曰然则是南变为北北变为南高变为深深变为

高乎曰非也只南与北高与深便是变盖形如是则

气亦如此先儒独不以上下四方为对待之易乎对

待之易便是阴阳之变矣此当从活看不可一例拘

○昼夜上下南北高深此只是幽明之迹非幽明之

故也故其所以然之理也○正蒙第一篇曰气聚则

阳之所在亦阴变阳也深者阴之所在亦阳变阴也

或曰然则是南变为北北变为南高变为深深变为

高乎曰非也只南与北高与深便是变盖形如是则

气亦如此先儒独不以上下四方为对待之易乎对

待之易便是阴阳之变矣此当从活看不可一例拘

○昼夜上下南北高深此只是幽明之迹非幽明之

故也故其所以然之理也○正蒙第一篇曰气聚则

易经蒙引 卷九上 第 91b 页

离明得施而有形(云云/)有以知明之故朱子解之曰

形之时其幽之因已在此不形之时其明之故已在

此聚者散之因散者聚之故其所谓离明者一说指

日光一说指目看来只自气聚则目得而见所谓离

为目也愚谓此正所谓阴阳之变所谓易也○死生

就人物言鬼神就造化言死生人物之死生也鬼神

是人物之所以死生者○终者始之归宿也故原始

即以反终○始终死生以循环言精气魂魄以聚散言

形之时其幽之因已在此不形之时其明之故已在

此聚者散之因散者聚之故其所谓离明者一说指

日光一说指目看来只自气聚则目得而见所谓离

为目也愚谓此正所谓阴阳之变所谓易也○死生

就人物言鬼神就造化言死生人物之死生也鬼神

是人物之所以死生者○终者始之归宿也故原始

即以反终○始终死生以循环言精气魂魄以聚散言

易经蒙引 卷九上 第 92a 页

精气为物游魂为变

所受以生者本谓之精气就既成物言则谓之魂魄

矣○要兼动植说或曰据草木之类何处为精魄何

处为魂气曰此说人未能便信但实有此理且草木

俱有香臭光采此便是魂也即其所受之阳气也亦

俱有个浆液津润处此便是魄也即其所得之阴精

也是虽不得如动物之分明然上句死生既兼动

植鬼神则物之所以死生者也安得为不兼动植言

所受以生者本谓之精气就既成物言则谓之魂魄

矣○要兼动植说或曰据草木之类何处为精魄何

处为魂气曰此说人未能便信但实有此理且草木

俱有香臭光采此便是魂也即其所受之阳气也亦

俱有个浆液津润处此便是魄也即其所得之阴精

也是虽不得如动物之分明然上句死生既兼动

植鬼神则物之所以死生者也安得为不兼动植言

易经蒙引 卷九上 第 92b 页

耶○清初为此说数年朋友间多不能深信近得理

学类编鬼神一门所载朱子一说都颇符合今特抄

出相示或问草木土石有魄而无魂否朱子曰易说

精气为物则是有精气方有魂魄草木土石不可以

魂魄论但出底气便是魂精便是魄譬如烧香烟便

是魂烧出浆汁来便是魄魂者魄之光𦦨魄者魂之

根本又问体魄有分别如耳目是体聪明是魄曰然

魂者气之神魄者体之神淮南子注谓魂人阳神魄

学类编鬼神一门所载朱子一说都颇符合今特抄

出相示或问草木土石有魄而无魂否朱子曰易说

精气为物则是有精气方有魂魄草木土石不可以

魂魄论但出底气便是魂精便是魄譬如烧香烟便

是魂烧出浆汁来便是魄魂者魄之光𦦨魄者魂之

根本又问体魄有分别如耳目是体聪明是魄曰然

魂者气之神魄者体之神淮南子注谓魂人阳神魄

易经蒙引 卷九上 第 93a 页

人阴神此说好○精气为物谓成个物也精重浊故

属阴气轻清故属阳精气非物之精气也是阴阳之

精气聚而始有物者也○游魂者游是渐渐散去无

所不之也魂既游则魄亦降矣

鬼神之情状

情状二字颇难看或者认状字太泥而以虚实分情

状愚意情状二字一类犹所谓形迹气象云耳如孟

子不为者与不能者之形何以异注云形状也言其

属阴气轻清故属阳精气非物之精气也是阴阳之

精气聚而始有物者也○游魂者游是渐渐散去无

所不之也魂既游则魄亦降矣

鬼神之情状

情状二字颇难看或者认状字太泥而以虚实分情

状愚意情状二字一类犹所谓形迹气象云耳如孟

子不为者与不能者之形何以异注云形状也言其

易经蒙引 卷九上 第 93b 页

模样意思耳其实何尝有实形耶○鬼神之情状总

是一聚一散一屈一伸者○鬼神二字分属上二句

不交合说所谓人者鬼神之会也又是一义此言聚

为阳散为阴初间未有是物阴也今精气为物则阴

变为阳而神之情状在是矣即今有是物阳也及其

游魂为变则阳变为阴而鬼之情状在是矣聚而成

物聚字不是二者合聚之聚乃凝聚之聚对散而言

也○仰观俯察固以易也至原始反终亦以易而原

是一聚一散一屈一伸者○鬼神二字分属上二句

不交合说所谓人者鬼神之会也又是一义此言聚

为阳散为阴初间未有是物阴也今精气为物则阴

变为阳而神之情状在是矣即今有是物阳也及其

游魂为变则阳变为阴而鬼之情状在是矣聚而成

物聚字不是二者合聚之聚乃凝聚之聚对散而言

也○仰观俯察固以易也至原始反终亦以易而原

易经蒙引 卷九上 第 94a 页

之反之也为物为变亦以易而推之如此也为上已

有两以字便承他说出省文耳亦如善补过一句不

用言其乎之类○愚谓天下之物理多矣此言穷理

独曰幽明之故死生之说鬼神之情状何也此三者

理之至难穷者也于此而有以穷之则天下之理无

一之不穷矣盖自圣人分上说亦举重以见轻也若

大学之格物穷理则众人可能者○问幽者变明明

者变幽鬼变而神神变而鬼固矣然则生变死死亦

有两以字便承他说出省文耳亦如善补过一句不

用言其乎之类○愚谓天下之物理多矣此言穷理

独曰幽明之故死生之说鬼神之情状何也此三者

理之至难穷者也于此而有以穷之则天下之理无

一之不穷矣盖自圣人分上说亦举重以见轻也若

大学之格物穷理则众人可能者○问幽者变明明

者变幽鬼变而神神变而鬼固矣然则生变死死亦

易经蒙引 卷九上 第 94b 页

可变为生乎死生之变似与幽明鬼神之变不可一

例看也曰此更有说若子之言则于幽明鬼神之变

亦有未尽察者何也今之幽者非向之幽者复来也

今之死者亦非可为后来之生也气化生息无有穷

尽如人之鼻息嘘吸不资所嘘之气以为后来之吸

亦不资所吸之气以为后来之嘘也幽明死生鬼神

之变其实一理也不可不察

与天地相似故不违(云云/) 天下故不过

例看也曰此更有说若子之言则于幽明鬼神之变

亦有未尽察者何也今之幽者非向之幽者复来也

今之死者亦非可为后来之生也气化生息无有穷

尽如人之鼻息嘘吸不资所嘘之气以为后来之吸

亦不资所吸之气以为后来之嘘也幽明死生鬼神

之变其实一理也不可不察

与天地相似故不违(云云/) 天下故不过

易经蒙引 卷九上 第 95a 页

此圣人尽性之事也如何说是以易而尽性盖知之

轻清阳也仁之重浊阴也阴阳具于易则仁智亦不

外于易矣此圣人之尽性所以亦为用易也○又曰

以其智且仁故谓之尽性不可谓是尽智仁之性也

盖仁义礼智之仁智性之名也此所谓智仁尽性之

目也分明不同○自智周乎万物以下如何说是与

天地相似而不违处盖天之高明智也地之博厚仁

也圣人之仁智如此则与天地合其德矣非与天地

轻清阳也仁之重浊阴也阴阳具于易则仁智亦不

外于易矣此圣人之尽性所以亦为用易也○又曰

以其智且仁故谓之尽性不可谓是尽智仁之性也

盖仁义礼智之仁智性之名也此所谓智仁尽性之

目也分明不同○自智周乎万物以下如何说是与

天地相似而不违处盖天之高明智也地之博厚仁

也圣人之仁智如此则与天地合其德矣非与天地

易经蒙引 卷九上 第 95b 页

相似而不违乎○或曰相似就是不违大抵故字须

要还他明白如这句书他如此说我却也如此说与

他相似方是不违了他若他如此说我却不如此说

便是相违了故字庶几见明白○知周乎万物道济

则改言天下可见万物说得广如上文死生鬼神都

是物理所在也道济天下则只谓天下之仁也道亦

仁也但就行上说○知周万物者天也道济天下者

地也○味此二句可得看书之法矣然则所谓得则

要还他明白如这句书他如此说我却也如此说与

他相似方是不违了他若他如此说我却不如此说

便是相违了故字庶几见明白○知周乎万物道济

则改言天下可见万物说得广如上文死生鬼神都

是物理所在也道济天下则只谓天下之仁也道亦

仁也但就行上说○知周万物者天也道济天下者

地也○味此二句可得看书之法矣然则所谓得则

易经蒙引 卷九上 第 96a 页

吉失则凶及既变而刚则昼而阳矣既化而柔则夜

而阴矣之类皆可以意会○连上文都是圣人之智

仁与天地相似本义乃独于此贴天地二字者举一

隅之意也

旁行而不流

上一段智仁是以处常者言此则言其事有难处而

不可以常理行者圣人则旁行焉旁行易流也圣人

虽旁行而又不流焉旁行者行权之智也不流者守

而阴矣之类皆可以意会○连上文都是圣人之智

仁与天地相似本义乃独于此贴天地二字者举一

隅之意也

旁行而不流

上一段智仁是以处常者言此则言其事有难处而

不可以常理行者圣人则旁行焉旁行易流也圣人

虽旁行而又不流焉旁行者行权之智也不流者守

易经蒙引 卷九上 第 96b 页

正之仁也如告而后娶理之常也舜不告而娶则不

由常理而用权矣以臣事君理之常也汤武放伐其

君则不由常理而行权矣然舜之所以不告而娶所

忧在于无后汤武之放伐其君无非顺天应人则固

理之所在而未尝有不正也此守正只是行权中之

守正若正经说守正则是告而后娶以臣事君也汉

儒所谓反经合道者亦甚有理宜深味之盖圣人之

行权者假权以济经也经权之说略如兵法有正有

由常理而用权矣以臣事君理之常也汤武放伐其

君则不由常理而行权矣然舜之所以不告而娶所

忧在于无后汤武之放伐其君无非顺天应人则固

理之所在而未尝有不正也此守正只是行权中之

守正若正经说守正则是告而后娶以臣事君也汉

儒所谓反经合道者亦甚有理宜深味之盖圣人之

行权者假权以济经也经权之说略如兵法有正有

易经蒙引 卷九上 第 97a 页

奇意思○盖事有不可以常理行者则委曲迁就而

权以行之否则胶于一定而事终不可行矣时有不

可以常法处者则宛转从宜而权以处之否则泥于

故常而时终不可处矣愚故曰圣人之行权所以假

权以济经也○学者必至可与权处道理方尽

乐天知命故不忧

天以理言仁义忠信是也命以气言吉凶祸福是也

乐乎天理则内重而见外之轻矣夫何忧知有天命

权以行之否则胶于一定而事终不可行矣时有不

可以常法处者则宛转从宜而权以处之否则泥于

故常而时终不可处矣愚故曰圣人之行权所以假

权以济经也○学者必至可与权处道理方尽

乐天知命故不忧

天以理言仁义忠信是也命以气言吉凶祸福是也

乐乎天理则内重而见外之轻矣夫何忧知有天命

易经蒙引 卷九上 第 97b 页

则惟脩身以俟之又何忧

安土敦乎仁故能爱

安土是不择便宜胸中无所町畦而济人利物之心

盖无时而不在矣安土即敦乎仁也但土与仁自有

内外君子体仁足以长人亦此意也○仁在内爱其

发用也故曰相为表里一表一里便是相为表里非

谓爱亦可为里仁亦可为表也○其曰智益深仁益

笃者盖此一段子又是圣人仁智中之极致者言也

安土敦乎仁故能爱

安土是不择便宜胸中无所町畦而济人利物之心

盖无时而不在矣安土即敦乎仁也但土与仁自有

内外君子体仁足以长人亦此意也○仁在内爱其

发用也故曰相为表里一表一里便是相为表里非

谓爱亦可为里仁亦可为表也○其曰智益深仁益

笃者盖此一段子又是圣人仁智中之极致者言也

易经蒙引 卷九上 第 98a 页

大抵圣人之仁智非有至与未至笃与未笃特随所

在而言便见得一节难于一节一节深于一节耳

范围天地之化而不过

此圣人至命之事盖天地之化滔滔不穷或不能无过

也圣人则范围乎天地之化而天地之化一一皆在其

裁成之内无或过焉万物之生总总不齐或不能以自

成也圣人则曲成乎万物使大以成大小以成小而无

或遗焉幽明死生鬼神相为循环之理一昼夜之道也

在而言便见得一节难于一节一节深于一节耳

范围天地之化而不过

此圣人至命之事盖天地之化滔滔不穷或不能无过

也圣人则范围乎天地之化而天地之化一一皆在其

裁成之内无或过焉万物之生总总不齐或不能以自

成也圣人则曲成乎万物使大以成大小以成小而无

或遗焉幽明死生鬼神相为循环之理一昼夜之道也

易经蒙引 卷九上 第 98b 页

圣人则兼乎昼夜之道而知而与默契无间焉夫天

地有是化圣人则裁成是化天地生万物圣人则曲

成万物天地不独有昼而又有夜圣人则能知昼而

又知夜知夜而又知昼是其所造直到那天命地位

了此之谓至命至到也如孟子序云学已到至处至

字当如此看方真切圣人之至命如此如何是以易

而至命盖天地之化阴阳之气也万物之生阴阳之

形也昼夜之道阴阳之运也而易书阴阳之变也则

地有是化圣人则裁成是化天地生万物圣人则曲

成万物天地不独有昼而又有夜圣人则能知昼而

又知夜知夜而又知昼是其所造直到那天命地位

了此之谓至命至到也如孟子序云学已到至处至

字当如此看方真切圣人之至命如此如何是以易

而至命盖天地之化阴阳之气也万物之生阴阳之

形也昼夜之道阴阳之运也而易书阴阳之变也则

易经蒙引 卷九上 第 99a 页

此许多道理皆在了故于此有得则所以至命者亦

此也○夫圣人之用易至与天命为一如此此可见

至神之妙无有方所易之变化无有形体也何也盖

范围不过曲成不遗通知昼夜此圣人之用易无方

无体也然非神易之无方无体何以能周圣人之用

一至于此哉故本义曰此可见(云云/)○范围天地之

化而不过若举其一二端来说如一气流行笼统相

续圣人则裁之为四时二十四气是也地形广邈经

此也○夫圣人之用易至与天命为一如此此可见

至神之妙无有方所易之变化无有形体也何也盖

范围不过曲成不遗通知昼夜此圣人之用易无方

无体也然非神易之无方无体何以能周圣人之用

一至于此哉故本义曰此可见(云云/)○范围天地之

化而不过若举其一二端来说如一气流行笼统相

续圣人则裁之为四时二十四气是也地形广邈经

易经蒙引 卷九上 第 99b 页

纬交错圣人则裁之为九州及凡封彊之界皆是也

又如寒则教人应时而衣裘暑则教人应时而服葛

此皆裁成处又如正经界治沟壑使恒雨而潦则水

有所归使恒旸而旱则水有所取皆范围之事不然

旱则管随他旱水只管随他水其不过乎时乎暑而

不为之葛便为暑所烝时乎寒而不为之裘便为寒

所窘其不过乎九州及封彊之界不辨则四海之内

只是一大块浑沦孰知其为何州孰知其为何国如

又如寒则教人应时而衣裘暑则教人应时而服葛

此皆裁成处又如正经界治沟壑使恒雨而潦则水

有所归使恒旸而旱则水有所取皆范围之事不然

旱则管随他旱水只管随他水其不过乎时乎暑而

不为之葛便为暑所烝时乎寒而不为之裘便为寒

所窘其不过乎九州及封彊之界不辨则四海之内

只是一大块浑沦孰知其为何州孰知其为何国如

易经蒙引 卷九上 第 100a 页

是则过矣四时及二十四气节候不分则大运之中

只是笼统一气而已人知何时为春夏何时为秋冬

何时为春分秋分何时为夏至冬至如是则过矣又

如天地生人不有以裁之则欲动情胜百姓不亲五

品不逊强凌弱众暴寡矣能无过乎天地生物不有

以裁之则禽兽逼人乌喙或不知而食之以致死矣

能不过乎推此类而求之不能一一书也○此即所

谓裁成天地之道而辅相之宜亦在其中矣泰卦语

只是笼统一气而已人知何时为春夏何时为秋冬

何时为春分秋分何时为夏至冬至如是则过矣又

如天地生人不有以裁之则欲动情胜百姓不亲五

品不逊强凌弱众暴寡矣能无过乎天地生物不有

以裁之则禽兽逼人乌喙或不知而食之以致死矣

能不过乎推此类而求之不能一一书也○此即所

谓裁成天地之道而辅相之宜亦在其中矣泰卦语

易经蒙引 卷九上 第 100b 页

录所以谓裁成即所以辅相者盖亦有见于此而偶

误耳盖彼是一过一不及相对故裁成自裁成辅相

自辅相而天地之道天地之宜中自有万物在此则

是以天地万物相对说故范围内就该了辅相而天

地万物又要说得子细使不相混杂

曲成万物而不遗

于凡天下之物知之无不明处之无不当使父知慈

而子知孝兄知友而弟知恭耕田凿井各利其利煖

误耳盖彼是一过一不及相对故裁成自裁成辅相

自辅相而天地之道天地之宜中自有万物在此则

是以天地万物相对说故范围内就该了辅相而天

地万物又要说得子细使不相混杂

曲成万物而不遗

于凡天下之物知之无不明处之无不当使父知慈

而子知孝兄知友而弟知恭耕田凿井各利其利煖

易经蒙引 卷九上 第 101a 页

衣饱食各乐其乐贤者知者使无太过愚不肖者使

无不及于动植之类则别其材质之宜以致其用制

其取用之节以遂其生如穿牛鼻络马首不违农时

而谷不可胜食斧斤以时入山林而材木不可胜用

举天地间无一物而不得其成就处所谓大以成大

小以成小者如此方谓之不遗也亦不能枚举而悉数

通乎昼夜之道而知

此句道理最难看须要看孔子当时下字不曰天地

无不及于动植之类则别其材质之宜以致其用制

其取用之节以遂其生如穿牛鼻络马首不违农时

而谷不可胜食斧斤以时入山林而材木不可胜用

举天地间无一物而不得其成就处所谓大以成大

小以成小者如此方谓之不遗也亦不能枚举而悉数

通乎昼夜之道而知

此句道理最难看须要看孔子当时下字不曰天地

易经蒙引 卷九上 第 101b 页

之道亦不曰阴阳之道而必曰昼夜之道者盖昼夜

循环者也其他道理固亦循环但昼夜则人共知其

循环也且如明也生也神也昼之属也昼为阳而阳

实根于阴幽也死也鬼也夜之属也夜为阴而阴实

根乎阳圣人之道动静无端阴阳合德上下与天地

同流则知昼矣又兼乎夜之道而知凡其自明而幽

自生而死自神而鬼者莫不有以灼其循环之妙知

夜矣又兼乎昼之道而知凡其自幽而明自死而生

循环者也其他道理固亦循环但昼夜则人共知其

循环也且如明也生也神也昼之属也昼为阳而阳

实根于阴幽也死也鬼也夜之属也夜为阴而阴实

根乎阳圣人之道动静无端阴阳合德上下与天地

同流则知昼矣又兼乎夜之道而知凡其自明而幽

自生而死自神而鬼者莫不有以灼其循环之妙知

夜矣又兼乎昼之道而知凡其自幽而明自死而生

易经蒙引 卷九上 第 102a 页

自鬼而神者莫不有以达其迭运之机此即所谓知

天地之化育也不止是闻见之知○通乎昼夜之道

而知其实不在范围曲成之外若非通知昼夜之道

则于天地之化安能范围之而不过万物安能曲成

之而不遗所谓先天而天弗违后天而奉天时正以

其兼得乎昼夜之道耳究竟亦只是随时变易以从

道而已非有窈冥玄远之事也○幽明死生鬼神非

昼夜其道则昼夜之道也其曰即幽明死生鬼神之

天地之化育也不止是闻见之知○通乎昼夜之道

而知其实不在范围曲成之外若非通知昼夜之道

则于天地之化安能范围之而不过万物安能曲成

之而不遗所谓先天而天弗违后天而奉天时正以

其兼得乎昼夜之道耳究竟亦只是随时变易以从

道而已非有窈冥玄远之事也○幽明死生鬼神非

昼夜其道则昼夜之道也其曰即幽明死生鬼神之

易经蒙引 卷九上 第 102b 页

谓者亦举此以例其馀耳如上节云幽明死生鬼神

皆阴阳之变天地之道也亦只就此一节言耳其实

首节弥纶天地之道不但该幽明死生鬼神至连知

仁及天地之化万物昼夜之属俱在其中故读书者

贵乎以意逆志举一反三如云知周万物者天也道

济天下者地也岂真谓天之知周万物地之道济天

下耶亦言其理之一耳○范围曲成与智字是一类

不过不遗通字是一类或以不过是天地之不过不

皆阴阳之变天地之道也亦只就此一节言耳其实

首节弥纶天地之道不但该幽明死生鬼神至连知

仁及天地之化万物昼夜之属俱在其中故读书者

贵乎以意逆志举一反三如云知周万物者天也道

济天下者地也岂真谓天之知周万物地之道济天

下耶亦言其理之一耳○范围曲成与智字是一类

不过不遗通字是一类或以不过是天地之不过不

易经蒙引 卷九上 第 103a 页

遗为万物不遗者非也本义解不过字姑得如此读

者要子细看

神无方易无体

一神两化何谓也非一不能神非两不能化何谓非两

不能化盖独阳不成独阴不生有个昼又有个夜有个

寒又有个暑二者只管行方能化所谓日月相推而明

生寒暑相推而岁成以至于百千万变之不同皆两用

也何谓非一不能神盖阴必变阳非与阳界然为二也

者要子细看

神无方易无体

一神两化何谓也非一不能神非两不能化何谓非两

不能化盖独阳不成独阴不生有个昼又有个夜有个

寒又有个暑二者只管行方能化所谓日月相推而明

生寒暑相推而岁成以至于百千万变之不同皆两用

也何谓非一不能神盖阴必变阳非与阳界然为二也

易经蒙引 卷九上 第 103b 页

阳必变阴非与阴界然为二也一物两体互为其根其

实一也以其妙也故谓之神必一乃神也如蜀山人董

五经之徒静极通神其身虽不离深山之中而程子

之动息悬隔于数十百里之外彼却能不占而知之

非由其有得于神之一何以能通灵于数十百里之

外耶不但此耳以吾众人验之吾身居北都一念及

泉南则神便至于泉南凡吾家乡之景色一一皆如

在吾目中矣吾身居泉南一念及北都则神便至于

实一也以其妙也故谓之神必一乃神也如蜀山人董

五经之徒静极通神其身虽不离深山之中而程子

之动息悬隔于数十百里之外彼却能不占而知之

非由其有得于神之一何以能通灵于数十百里之

外耶不但此耳以吾众人验之吾身居北都一念及

泉南则神便至于泉南凡吾家乡之景色一一皆如

在吾目中矣吾身居泉南一念及北都则神便至于

易经蒙引 卷九上 第 104a 页

北都凡京师之景象又一一皆如在吾目中矣此无

他神本一也故张子谓天地之塞吾其体天地之帅

吾其性民吾同胞物吾与也真是有此理人但牿于

形体而不能相通耳○能北而又能南可见一之能

乎两而两之贯于一也无方无体只是言其变也上

文所谓易与天地准而能弥纶天地之道者即取其

变耳自两化而言谓之易神即一神也一物两体也

左右是一阴一阳之谓道即阴阳不测之谓神也○

他神本一也故张子谓天地之塞吾其体天地之帅

吾其性民吾同胞物吾与也真是有此理人但牿于

形体而不能相通耳○能北而又能南可见一之能

乎两而两之贯于一也无方无体只是言其变也上

文所谓易与天地准而能弥纶天地之道者即取其

变耳自两化而言谓之易神即一神也一物两体也

左右是一阴一阳之谓道即阴阳不测之谓神也○

易经蒙引 卷九上 第 104b 页

分阴分阳而阴阳又互为其根此正易之妙愚所谓

神无方易无体者尽在此矣○神无方易无体独系

之至命一条至命从穷理尽性上来乃穷理尽性之

极致也要之非穷理尽性之外他有所谓至命也故

独系之至命而自足以该乎穷理尽性○大扺不过

不遗及通字重见得神无方易无体处正在此上○

当初圣人是穷理尽性以至命方能作易及易无体

在圣人用之又可以穷理尽性而至命要之圣人之

神无方易无体者尽在此矣○神无方易无体独系

之至命一条至命从穷理尽性上来乃穷理尽性之

极致也要之非穷理尽性之外他有所谓至命也故

独系之至命而自足以该乎穷理尽性○大扺不过

不遗及通字重见得神无方易无体处正在此上○

当初圣人是穷理尽性以至命方能作易及易无体

在圣人用之又可以穷理尽性而至命要之圣人之

易经蒙引 卷九上 第 105a 页

穷理尽性而至命不必尽由用易孔子立言主意只

是以赞易道之大耳其实是有此理所谓言有大而

非誇也

第五章

一阴一阳之谓道

朱子曰阴阳何以谓之道当离合看此句最好盖道

不离于阴阳故当合看而又不杂乎阴阳故当离看

此正犹所谓道之体用不外乎阴阳(云云/)倚于阴阳

是以赞易道之大耳其实是有此理所谓言有大而

非誇也

第五章

一阴一阳之谓道

朱子曰阴阳何以谓之道当离合看此句最好盖道

不离于阴阳故当合看而又不杂乎阴阳故当离看

此正犹所谓道之体用不外乎阴阳(云云/)倚于阴阳

易经蒙引 卷九上 第 105b 页

也下文节节都有个一阴一阳之道则亦节节都有

个阴阳不测之神总注所以然即指道不是道之所

以然道便是阴阳之所以然此外更何物为道之所

以然乎此章阴阳正指动静言静其体动其用也道

字便兼有动静舍阴阳则道无安泊处故曰一阴一

阳之谓道○两个一字最活迭运意思全在两一字

上言阴阳只管恁底迭运而道不外是矣盖孔子本

直串说下而朱子则恐人误指气为道而失其所谓

个阴阳不测之神总注所以然即指道不是道之所

以然道便是阴阳之所以然此外更何物为道之所

以然乎此章阴阳正指动静言静其体动其用也道

字便兼有动静舍阴阳则道无安泊处故曰一阴一

阳之谓道○两个一字最活迭运意思全在两一字

上言阴阳只管恁底迭运而道不外是矣盖孔子本

直串说下而朱子则恐人误指气为道而失其所谓

易经蒙引 卷九上 第 106a 页

形而上者之意故别而言曰阴阳迭运者气也其理

则所谓道正所谓离合看者也○此一句只当云夫

所谓道者非他也即其所以一阴而复一阳者之谓

道也盖道不离乎阴阳而亦不杂乎阴阳乃太极之

谓也太极动而生阳静而生阴动静无端阴阳无始

是即一阴一阳之谓道也○陈北溪字义曰阴阳气

也形而下者也道理也形而上者也孔子此处是就

造化根原上论如志于道可与适道道在迩等类又

则所谓道正所谓离合看者也○此一句只当云夫

所谓道者非他也即其所以一阴而复一阳者之谓

道也盖道不离乎阴阳而亦不杂乎阴阳乃太极之

谓也太极动而生阳静而生阴动静无端阴阳无始

是即一阴一阳之谓道也○陈北溪字义曰阴阳气

也形而下者也道理也形而上者也孔子此处是就

造化根原上论如志于道可与适道道在迩等类又

易经蒙引 卷九上 第 106b 页

是就人事上论圣贤与人说道多是就人事上说惟

此一句乃是赞易时说来历根原儒中窃禅学者又

直指阴阳为道指气为理○何不曰阴阳之谓道而

曰一阳一阴之谓道且中庸首章性道教则曰天命

之谓性率性之谓道至于中和则曰喜怒哀乐之未

发谓之中(云云/)和其后章又曰自诚明谓(云云/)之教

此章下文曰仁者见之(云云/)知至韩子原道篇曰博

爱之谓仁行而宜之之谓义或之谓或谓之一字之

此一句乃是赞易时说来历根原儒中窃禅学者又

直指阴阳为道指气为理○何不曰阴阳之谓道而

曰一阳一阴之谓道且中庸首章性道教则曰天命

之谓性率性之谓道至于中和则曰喜怒哀乐之未

发谓之中(云云/)和其后章又曰自诚明谓(云云/)之教

此章下文曰仁者见之(云云/)知至韩子原道篇曰博

爱之谓仁行而宜之之谓义或之谓或谓之一字之

易经蒙引 卷九上 第 107a 页

间不容易位也皆有义存读者宜思之○一阴一阳

之谓道所该甚广不止如下文所云如继善成性显

仁藏用仁智及成象效法都取大头脑来说未暇细

及若细言之就成象效法上亦各有阴阳如乾坤之

各有四德是也近而一日之内也有个阴阳之运一

息之微也有个阴阳之运○此章所言阴阳大抵皆

以流行者言○合天地万物之理谓之太极此太极

二字之本指也若谓一物各具一太极者则指散殊

之谓道所该甚广不止如下文所云如继善成性显

仁藏用仁智及成象效法都取大头脑来说未暇细

及若细言之就成象效法上亦各有阴阳如乾坤之

各有四德是也近而一日之内也有个阴阳之运一

息之微也有个阴阳之运○此章所言阴阳大抵皆

以流行者言○合天地万物之理谓之太极此太极

二字之本指也若谓一物各具一太极者则指散殊

易经蒙引 卷九上 第 107b 页

者之全体而言天地间无他物只是道而已道无他

只是一阴一阳而已是阴阳也在天者此也在地者

此也在人者此也在物者此也在此一物有是阴阳

在彼一物亦有是阴阳皆道之所在也而实有定在

所谓无在无不在也故此章夫子备言之然其实尚

不止于下数条所云下数条只是举其大端言之○

朱子曰若只言阴阳之谓道则阴阳是道今曰一阴

一阳则是一阴了又一阳往来循环不已乃道也此

只是一阴一阳而已是阴阳也在天者此也在地者

此也在人者此也在物者此也在此一物有是阴阳

在彼一物亦有是阴阳皆道之所在也而实有定在

所谓无在无不在也故此章夫子备言之然其实尚

不止于下数条所云下数条只是举其大端言之○

朱子曰若只言阴阳之谓道则阴阳是道今曰一阴

一阳则是一阴了又一阳往来循环不已乃道也此

易经蒙引 卷九上 第 108a 页

便可见阴阳不测之谓神不待外求矣○太极无不

在且如一年春夏发生之候为阳秋冬收藏之候为

阴是一年之内有个太极也然只春夏发生之候亦

自有个阴阳之分春为阳之阳夏为阳之阴亦一动

静之理也是即阳而道亦在阳矣只秋冬收藏之候

亦自有个阴阳之分秋为阴之阴冬为阴之阳又一

动静之理也是即阴而道亦在阴矣是即所谓动静

不同时阴阳不同位而太极无乎不在者也自此推

在且如一年春夏发生之候为阳秋冬收藏之候为

阴是一年之内有个太极也然只春夏发生之候亦

自有个阴阳之分春为阳之阳夏为阳之阴亦一动

静之理也是即阳而道亦在阳矣只秋冬收藏之候

亦自有个阴阳之分秋为阴之阴冬为阴之阳又一

动静之理也是即阴而道亦在阴矣是即所谓动静

不同时阴阳不同位而太极无乎不在者也自此推

易经蒙引 卷九上 第 108b 页

而上之是气机也运转不停不但今年如此明年又

如此不但明年如此后年又如此积而至于十年而一

周纪三十年而为一世十二世而为一运三十运而为

一会十二会而为一元十二万九千六百年而犹未已

也可谓其大无外矣此不谓之太极乎此不谓之动静

无端阴阳无始乎又自四时推而下之一时有三月一

月有三十日一日有十二时一时有八刻一刻有百三

十五息一息有一嘘一吸然物类不同嘘吸亦有长

如此不但明年如此后年又如此积而至于十年而一

周纪三十年而为一世十二世而为一运三十运而为

一会十二会而为一元十二万九千六百年而犹未已

也可谓其大无外矣此不谓之太极乎此不谓之动静

无端阴阳无始乎又自四时推而下之一时有三月一

月有三十日一日有十二时一时有八刻一刻有百三

十五息一息有一嘘一吸然物类不同嘘吸亦有长

易经蒙引 卷九上 第 109a 页

者亦有短者其微至于蚍蜉蚁嘘吸之气必亢短数而

其一嘘一吸均一造化动静之机也可谓其小无内

矣斯又不谓之动静无端阴阳无始乎非太极之理

乎自一呼一吸之微积而至于一元之十二万九千

六百年之久只是此一气之动静也此一理之统贯

也又自一元而二元三元以至于十元百元之无穷

独非此一气之动静独非此一理之统贯乎信乎君

子语大天下莫能载语小天下莫能破矣圣人以其

其一嘘一吸均一造化动静之机也可谓其小无内

矣斯又不谓之动静无端阴阳无始乎非太极之理

乎自一呼一吸之微积而至于一元之十二万九千

六百年之久只是此一气之动静也此一理之统贯

也又自一元而二元三元以至于十元百元之无穷

独非此一气之动静独非此一理之统贯乎信乎君

子语大天下莫能载语小天下莫能破矣圣人以其

易经蒙引 卷九上 第 109b 页

无穷无尽而无以名状之故强而加之以太极之名

盖太极只是此理之尊号而已○地理发微刚柔篇注

曰动则太极开辟而散于动静则太极混合而归于

一故曰混兮辟兮其无穷兮○语道体之全则谓之

太极语太极之流行则谓之道语道之妙则谓之神

○两在故不测朱子太极图解曰自其著者观之则

动静不同时阴阳不同位太极无不在焉此之谓两

在两在则为不测矣此如所谓显微无间○又曰自

盖太极只是此理之尊号而已○地理发微刚柔篇注

曰动则太极开辟而散于动静则太极混合而归于

一故曰混兮辟兮其无穷兮○语道体之全则谓之

太极语太极之流行则谓之道语道之妙则谓之神

○两在故不测朱子太极图解曰自其著者观之则

动静不同时阴阳不同位太极无不在焉此之谓两

在两在则为不测矣此如所谓显微无间○又曰自

易经蒙引 卷九上 第 110a 页

其微者而观之则冲漠无朕而动静阴阳之理已悉

具于其中矣此如所谓体用一原○道惟不倚于阴

阳故能随所在而无不该在继善成性亦有此道在

仁智之禀亦有此道在显仁藏用成象效法亦有此

道在知来通变亦有此道也如此看较活○朱子曰

太极浑沦未判而其理已具之称谓举太极而言而

二气五行万物诸形器之属即在其中见太极非有

离乎形器也又曰形器已具而其理无朕之目谓自

具于其中矣此如所谓体用一原○道惟不倚于阴

阳故能随所在而无不该在继善成性亦有此道在

仁智之禀亦有此道在显仁藏用成象效法亦有此

道在知来通变亦有此道也如此看较活○朱子曰

太极浑沦未判而其理已具之称谓举太极而言而

二气五行万物诸形器之属即在其中见太极非有

离乎形器也又曰形器已具而其理无朕之目谓自

易经蒙引 卷九上 第 110b 页

二气五行万物而言而太极亦即在其中亦见太极

非有离乎形器也但亦不杂乎形器耳○朱子曰无

极而太极则无极之中万象森列不可谓之无矣太

极本无极则太极之体冲漠无朕不可谓之有矣问

五行之行也各一其性莫是木自是木火自是火而

其理则一且如一光也有在冠盖上的也有在墨上

的其光则一也○又曰动亦太极之动静亦太极之

静但动静太极耳又曰谓太极函动静以本体而言

非有离乎形器也但亦不杂乎形器耳○朱子曰无

极而太极则无极之中万象森列不可谓之无矣太

极本无极则太极之体冲漠无朕不可谓之有矣问

五行之行也各一其性莫是木自是木火自是火而

其理则一且如一光也有在冠盖上的也有在墨上

的其光则一也○又曰动亦太极之动静亦太极之

静但动静太极耳又曰谓太极函动静以本体而言

易经蒙引 卷九上 第 111a 页

愚谓此谓浑沦未判而其理已具之称者也谓太极

有动静以流行言愚谓此是形器已具而其理无朕

之目者也若谓太极便是动静则是形而上下者不

可分而易有太极之言亦赘矣○问阴阳便是太极

否曰某解图云然非有以离乎阴阳也即阴阳而指

其本体不杂乎阴阳而为言耳此句当子细看今于

某解说句尚未通如何论太极○问如君之仁臣之

敬便是极否曰此是一事一物之极总天地万物之

有动静以流行言愚谓此是形器已具而其理无朕

之目者也若谓太极便是动静则是形而上下者不

可分而易有太极之言亦赘矣○问阴阳便是太极

否曰某解图云然非有以离乎阴阳也即阴阳而指

其本体不杂乎阴阳而为言耳此句当子细看今于

某解说句尚未通如何论太极○问如君之仁臣之

敬便是极否曰此是一事一物之极总天地万物之

易经蒙引 卷九上 第 111b 页

理便是太极○又曰周子所谓太极是天地人物万

善至好的表德又曰继善成性分属阴阳乃通书首

章之意盖天地变化不为无阴然物之未形则属乎

阳物正其性不为无阳然形器已定则属乎阴张忠

定公语云公事未判时属阳以后属阴似亦窥其意

○又曰太极动而生阳静而生阴然不是动而后有

阳静而后有阴截然为两段先有此而后有彼也只

太极之动便是阳静便是阴方其动时则不见静方

善至好的表德又曰继善成性分属阴阳乃通书首

章之意盖天地变化不为无阴然物之未形则属乎

阳物正其性不为无阳然形器已定则属乎阴张忠

定公语云公事未判时属阳以后属阴似亦窥其意

○又曰太极动而生阳静而生阴然不是动而后有

阳静而后有阴截然为两段先有此而后有彼也只

太极之动便是阳静便是阴方其动时则不见静方

易经蒙引 卷九上 第 112a 页

其静时则不见动○又曰阴本无始但以其阳动阴

静相对言则阳为始阴为终犹一岁以正月为更端

其首姑始于此耳○又曰一动一静以时言分阴分

阳以位言○又曰程子所谓无截然两个阴阳之理

即周子所谓互为其根也程子所谓升降生杀之大

分即周子所谓分阴分阳也二句相须其义始备○

问有此理然后有此气朱子曰此本无先后之可言

然必推其所从来则须说先有此理然理又非别为

静相对言则阳为始阴为终犹一岁以正月为更端

其首姑始于此耳○又曰一动一静以时言分阴分

阳以位言○又曰程子所谓无截然两个阴阳之理

即周子所谓互为其根也程子所谓升降生杀之大

分即周子所谓分阴分阳也二句相须其义始备○

问有此理然后有此气朱子曰此本无先后之可言

然必推其所从来则须说先有此理然理又非别为

易经蒙引 卷九上 第 112b 页

一物即存乎是气之中无是气则是理亦无挂搭处

○问动静者所乘之机也朱子曰机是关捩子踏着

动的机便挑拨得那静的踏着静的机便挑拨得那

动底○问形而上下如何以形言朱子曰此言最的

当设若以有形无形言之便是物与理相间断了所

以程子谓拦截得分明者只是上下之间分别得一

个界止分明器亦道道亦器有分别而不相离也○

朱子曰理则一而已矣其形者则谓之器然而道非

○问动静者所乘之机也朱子曰机是关捩子踏着

动的机便挑拨得那静的踏着静的机便挑拨得那

动底○问形而上下如何以形言朱子曰此言最的

当设若以有形无形言之便是物与理相间断了所

以程子谓拦截得分明者只是上下之间分别得一

个界止分明器亦道道亦器有分别而不相离也○

朱子曰理则一而已矣其形者则谓之器然而道非

易经蒙引 卷九上 第 113a 页

器不形器非道不立盖阴阳亦器也而所以阴阳者道

也是以阴阳往来不息而圣人即是以明道之全体

也此一阴一阳之谓道之说也○冲漠无朕愚按韵

书云朕目童子也盖谓冲漠之际茫无可见如所谓

无声无臭视不见听不闻者也○又曰凡有形有象

者皆器也其所以为是器之理者则道也所谓始终

晦明奇耦之属皆阴阳所为之器独其所以为是器

之理如目之明耳之聪父之慈子之孝乃为道耳○

也是以阴阳往来不息而圣人即是以明道之全体

也此一阴一阳之谓道之说也○冲漠无朕愚按韵

书云朕目童子也盖谓冲漠之际茫无可见如所谓

无声无臭视不见听不闻者也○又曰凡有形有象

者皆器也其所以为是器之理者则道也所谓始终

晦明奇耦之属皆阴阳所为之器独其所以为是器

之理如目之明耳之聪父之慈子之孝乃为道耳○

易经蒙引 卷九上 第 113b 页

又曰仁为四德之首而智则能成终成始元不生于

元而生于贞仁智交际之间乃乾坤之机轴此理循环

不穷吻合无间所谓动静无端阴阳无始者也○勉

斋黄氏曰太极动静而生阴阳不成太极在一处阴

阳在一处生动静的便是阴阳阴阳都是这气拍塞

即无些子空缺处人愚见天在上地在下便道中间

有空缺处不知天地间逼拶都实吾身之外都是气

如脱了衣服便觉寒冷是这气袭人旧尝寓一间屋

元而生于贞仁智交际之间乃乾坤之机轴此理循环

不穷吻合无间所谓动静无端阴阳无始者也○勉

斋黄氏曰太极动静而生阴阳不成太极在一处阴

阳在一处生动静的便是阴阳阴阳都是这气拍塞

即无些子空缺处人愚见天在上地在下便道中间

有空缺处不知天地间逼拶都实吾身之外都是气

如脱了衣服便觉寒冷是这气袭人旧尝寓一间屋

易经蒙引 卷九上 第 114a 页

两头都垂帘揭起这一个那一个也掣动这是气拶

出横渠云知太虚即气则无不是如此又云所以致

中和便天地位万物育只是如此○生阴生阳亦犹

阳生阴生太极随阴阳而为动静阴阳则于动静而

见其生不是太极在这边动阳在那边生譬如蚁在

磨盘上一般磨动则蚁随他动磨止则蚁随他止蚁

随磨转而因蚁之动静可以见磨之动静○又曰自

其著而观之著是阴阳自其微而观之微是太极问

出横渠云知太虚即气则无不是如此又云所以致

中和便天地位万物育只是如此○生阴生阳亦犹

阳生阴生太极随阴阳而为动静阴阳则于动静而

见其生不是太极在这边动阳在那边生譬如蚁在

磨盘上一般磨动则蚁随他动磨止则蚁随他止蚁