声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

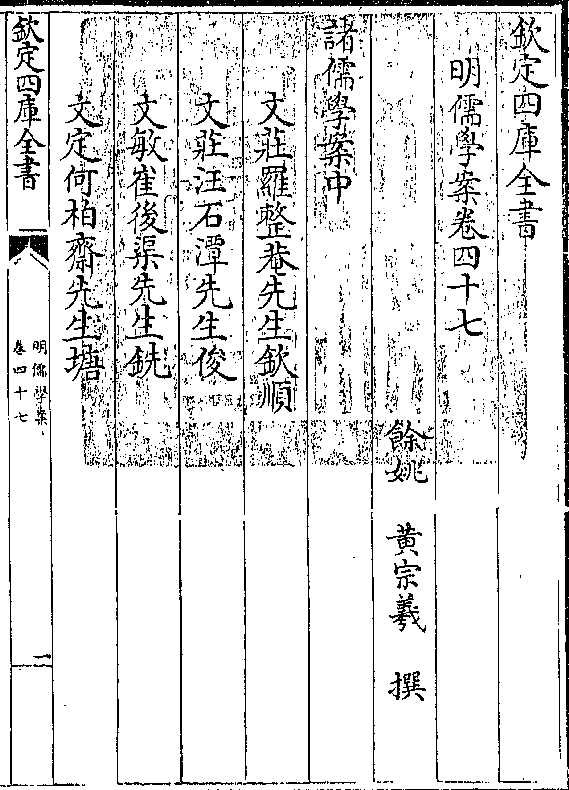

卷四十七 第 1a 页 WYG0457-0778a.png

钦定四库全书

钦定四库全书明儒学案卷四十七

馀姚 黄宗羲 撰

诸儒学案中

文庄罗整庵先生钦顺

文庄汪石潭先生俊

文敏崔后渠先生铣

文定何柏斋先生塘

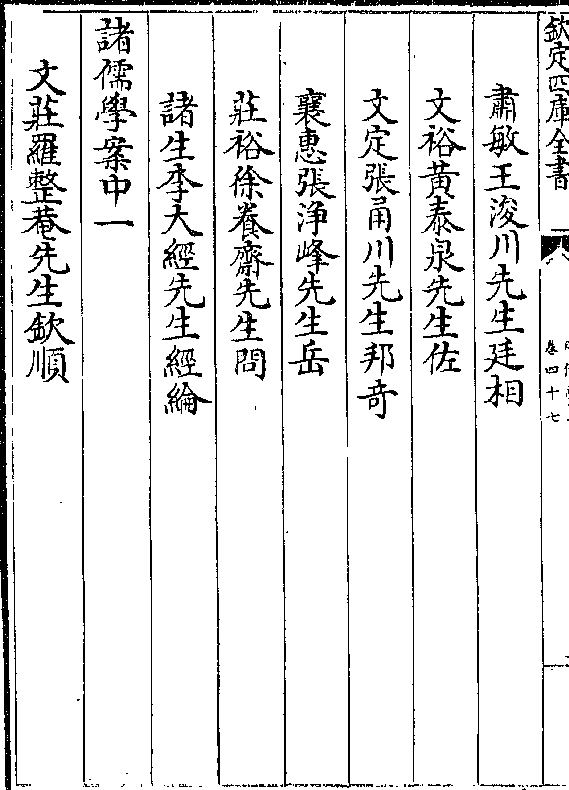

卷四十七 第 1b 页 WYG0457-0778b.png

肃敏王浚川先生廷相

肃敏王浚川先生廷相文裕黄泰泉先生佐

文定张甬川先生邦奇

襄惠张净峰先生岳

庄裕徐养斋先生问

诸生李大经先生经纶

诸儒学案中一

文庄罗整庵先生钦顺

卷四十七 第 2a 页 WYG0457-0779a.png

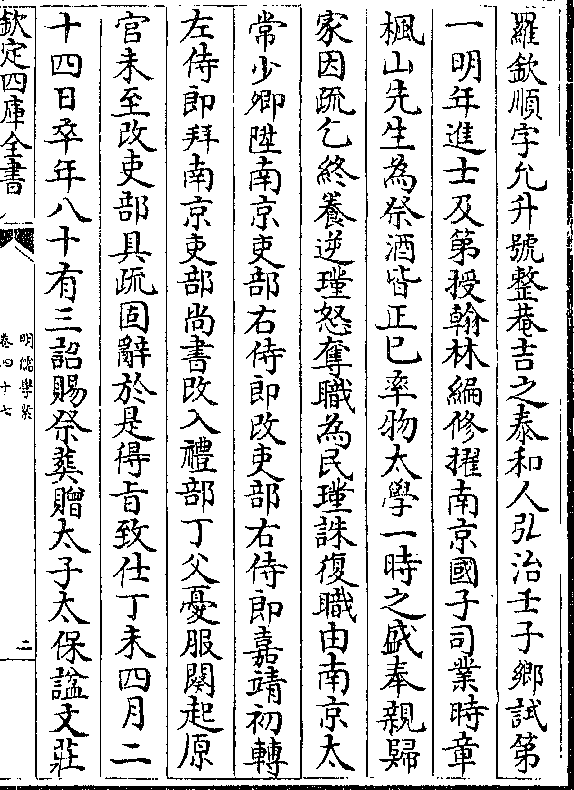

罗钦顺字允升号整庵吉之泰和人弘治壬子乡试第

罗钦顺字允升号整庵吉之泰和人弘治壬子乡试第一明年进士及第授翰林编修擢南京国子司业时章

枫山先生为祭酒皆正已率物太学一时之盛奉亲归

家因疏乞终养逆瑾怒夺职为民瑾诛复职由南京太

常少卿升南京吏部右侍郎改吏部右侍郎嘉靖初转

左侍郎拜南京吏部尚书改入礼部丁父忧服阕起原

官未至改吏部具疏固辞于是得旨致仕丁未四月二

十四日卒年八十有三诏赐祭葬赠太子太保谥文庄

卷四十七 第 2b 页 WYG0457-0779b.png

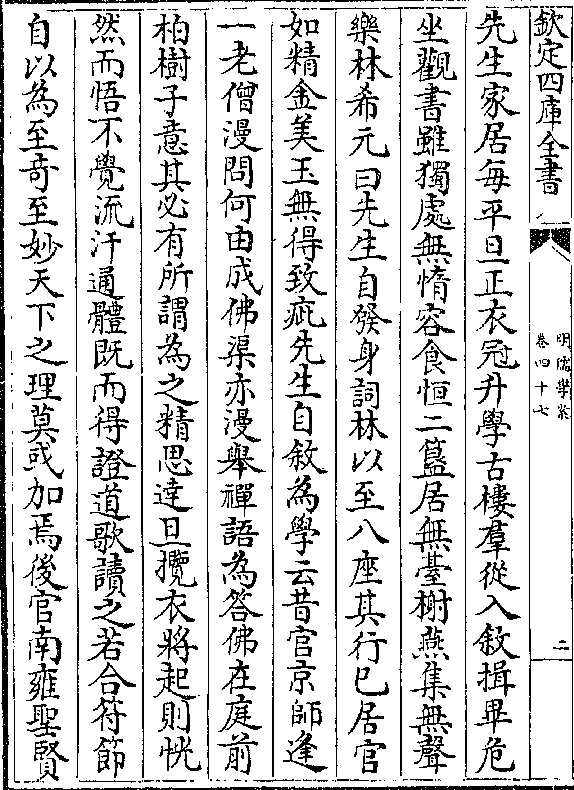

先生家居每平旦正衣冠升学古楼群从入叙揖毕危

先生家居每平旦正衣冠升学古楼群从入叙揖毕危坐观书虽独处无惰容食恒二簋居无台榭燕集无声

乐林希元曰先生自发身词林以至八座其行已居官

如精金美玉无得致疵先生自叙为学云昔官京师逢

一老僧漫问何由成佛渠亦漫举禅语为答佛在庭前

柏树子意其必有所谓为之精思达旦揽衣将起则恍

然而悟不觉流汗通体既而得證道歌读之若合符节

自以为至奇至妙天下之理莫或加焉后官南雍圣贤

卷四十七 第 3a 页 WYG0457-0779c.png

之书未尝一日去手潜玩久之渐觉就实始知前所见

之书未尝一日去手潜玩久之渐觉就实始知前所见者乃此心虚灵之妙而非性之理也自此研磨体认积

数十年用心甚苦年垂六十始了然有见乎心性之真

而确乎有以自信盖先生之论理气最为精确谓通天

地亘古今无非一气而已气本一也而一动一静一往

一来一阖一辟一升一降循环无已积微而著由著复

微为四时之温凉寒暑为万物之生长收藏为斯民之

日用彝伦为人事之成败得失千条万绪纷纭胶轕而

卷四十七 第 3b 页 WYG0457-0779d.png

卒不克乱莫知其所以然而然是即所谓理也初非别

卒不克乱莫知其所以然而然是即所谓理也初非别有一物依于气而立附于气以行也或者因易有太极

一言乃疑阴阳之变易𩔖有一物主宰乎其间者是不

然矣斯言也即朱子所谓理与气是二物理弱气强诸

论可以不辩而自明矣第先生之论心性颇与其论理

气自相矛盾夫在天为气者在人为心在天为理者在

人为性理气如是则心性亦如是决无异同人受天之

气以生祗有一心而已而一动一静喜怒哀乐循环无

卷四十七 第 4a 页 WYG0457-0780a.png

已当恻隐处自恻隐当羞恶处自羞恶当恭敬处自恭

已当恻隐处自恻隐当羞恶处自羞恶当恭敬处自恭敬当是非处自是非千头万绪感应纷纭历然不能昧

者是即所谓性也初非别有一物立于心之先附于心

之中也先生以为天性正于受生之初明觉发于既生

之后明觉是心而非性信如斯言则性体也心用也性

自人生以上静也心是感物而动动也性是天地万物

之理公也心是一已所有私也明明先立一性以为此

心之主与理能生气之说无异于先生理气之论无乃

卷四十七 第 4b 页 WYG0457-0780b.png

大悖乎岂理气是理气心性是心性二者分天人遂不

大悖乎岂理气是理气心性是心性二者分天人遂不可相通乎虽然心性之难明不自先生始也夫心祗有

动静而已寂然不动感而遂通动静之谓也情贯于动

静性亦贯于动静故喜怒哀乐不论已发未发皆情也

其中和则性也今以喜怒哀乐未发之中为性已发之

和为情势不得不先性而后心矣性先心后不得不有

罅隙可寻矣恻隐羞恶辞让是非心也仁义礼智指此

心之即性也非先有仁义理智之性而后发之为恻隐

卷四十七 第 5a 页 WYG0457-0780c.png

羞恶辞让是非之心也(观此知李见罗道/性编亦一偏之论)凡人见孺子

羞恶辞让是非之心也(观此知李见罗道/性编亦一偏之论)凡人见孺子入井而怵惕嘑蹴而不屑此性之见于动者也即当其

静而性之为怵惕不屑者未尝不在也凡动静者皆心

之所为也是故性者心之性舍明觉自然自有条理之

心而别求所谓性亦犹舍屈伸往来之气而别求所谓

理矣朱子虽言心统性情毕竟以未发属之性已发属

之心即以言心性者言理气故理气不能合一先生之

言理气不同于朱子而言心性则于朱子同故不能自

卷四十七 第 5b 页 WYG0457-0780d.png

一其说耳先生以释氏有见于明觉自然谓之知心不

一其说耳先生以释氏有见于明觉自然谓之知心不识所谓天地万物之理谓之不知性羲以为释氏亲亲

仁民爱物无有差等是无恻隐之心也取与不便而行

乞布施是无羞恶之心也天上天下唯我独尊是无辞

让之心也无善无恶是无是非之心也其不知性者由

于不知心尔然则其所知者亦心之光影而非实也高

景逸先生曰先生于禅学尤极探讨发其所以不同之

故自唐以来排斥佛氏未有若是之明且悉者呜呼先

卷四十七 第 6a 页 WYG0457-0781a.png

生之功伟矣

生之功伟矣困知记此理之在心目间由本而之末万象纷纭而不

乱自末而归本一真湛寂而无馀惟其无馀是以至约

乃知圣经所谓道心惟微者其本体诚如是也 孔子

教人莫非存心养性之事然未尝明言之也孟子则明

言之矣夫心者人之神明性者人之生理理之所在谓

之心心之所有谓之性不可混而为一也虞书曰人心

惟危道心惟微论语曰从心所欲不踰矩又曰其心三

卷四十七 第 6b 页 WYG0457-0781b.png

月不违仁孟子曰君子所性仁义礼智根于心此心性

月不违仁孟子曰君子所性仁义礼智根于心此心性之辨也二者初不相离而实不容相混精之又精乃见

其真其或认心以为性差毫釐而谬千里矣 系辞曰

无有远近幽深遂知来物非天下之至精其孰能与于

此通其变遂成天地之文极其数遂定天下之象非天

下之至变其孰能与于此寂然不动感而遂通天下之

故非天下之至神其孰能与于此夫易圣人之所以极

深而研几也易道则然即天道也其在人也容有二乎

卷四十七 第 7a 页 WYG0457-0781c.png

是故至精者性也至变者情也至神者心也所贵乎存

是故至精者性也至变者情也至神者心也所贵乎存心者固将极其深研其几以无失乎性情之正也若徒

有见乎至神者遂以为道在是矣而深之不能极而几

之不能研顾欲通天下之志成天下之务有是理哉

道心寂然不动者也至精之体不可见故微人心感而

遂通者也至变之用不可测故危 道心性也人心情

也心一也而两言之者动静之分体用之别也凡静以

制动则吉动而迷复则凶惟精所以审其几也惟一所

卷四十七 第 7b 页 WYG0457-0781d.png

以存其诚也允执厥中从心所欲不踰矩也圣神之能

以存其诚也允执厥中从心所欲不踰矩也圣神之能事也释氏之明心见性与吾儒之尽心知性相似而实

不同盖虚灵知觉心之妙也精微纯一性之真也释氏

之学大抵有见于心无见于性故其为教始则欲人尽

离诸相而求其所谓空空即虚也既则欲其即相即空

而契其所谓觉即知觉也觉性既得则空相洞彻神用

无方神即灵也凡释氏之言性穷其本末要不出此三

者然此三者皆心之妙而岂性之谓哉使㨿其所见之

卷四十七 第 8a 页 WYG0457-0782a.png

及复能向上寻之帝降之衷亦庶乎其可识矣盈天

及复能向上寻之帝降之衷亦庶乎其可识矣盈天地之间者惟万物人固万物中一物耳乾道变化各正

性命人犹物也我犹人也其理容有二哉然形质既具

则其分不能不殊分殊故各私其身理一故皆备于我

夫人心虚灵之体本无不该惟其蔽于有我之私是以

明于近而暗于远见其小而遗其大凡其所遗所暗皆

不诚之本也然则知有未至欲意之诚其可得乎故大

学之教必始于格物所以开其蔽也格物之训如程子

卷四十七 第 8b 页 WYG0457-0782b.png

九条往往互相发明譬如千蹊万径皆可以适国但得

九条往往互相发明譬如千蹊万径皆可以适国但得一道而入则可以推𩔖而通其馀而今之学者动以不

能尽格天下之物为疑是岂尝一日实用其功徒自诬

耳 此理之在天下由一以之万初非安排之力会万

而入一岂容牵合之私是故察之于身宜莫先于性情

即有见焉推之于物而不通非至理也察之于物固无

分于鸟兽草木即有见焉反之于心而不合非至理也

必灼然有见乎一致之妙了无彼此之殊而其分之殊

卷四十七 第 9a 页 WYG0457-0782c.png

者自森然其不可乱斯为格致之极功 格物之格是

者自森然其不可乱斯为格致之极功 格物之格是通彻无间之意盖工夫至到则通彻无间物即我我即

物浑然一致 自夫子赞易始以穷理为言理果何物

也哉盖通天地亘古今无非一气而已气本一也而一

动一静一往一来一阖一辟一升一降循环无已积微

而著由著复微为四时之温凉寒暑为万物之生长收

藏为斯民之日用彝伦为人事之成败得失千条万绪

纷纭胶轕而卒不克乱有莫知其所以然而然是即所

卷四十七 第 9b 页 WYG0457-0782d.png

谓理也初非别有一物依于气而立附于气以行也或

谓理也初非别有一物依于气而立附于气以行也或者因易有太极一言乃疑阴阳之变易𩔖有一物主宰

乎其间者是不然夫易乃两仪四象八卦之总名太极

则众理之总名也云易有太极明万殊之原于一本也

因而推其生生之序明一本之散为万殊也斯固自然

之机不宰之宰夫岂可以形迹求哉斯义也惟程伯子

言之最精叔子与朱子似乎小有未合今其说具在必

求所以归于至一斯可矣程伯子尝历举系辞形而上

卷四十七 第 10a 页 WYG0457-0783a.png

者谓之道形而下者谓之器立天之道曰阴与阳立地

者谓之道形而下者谓之器立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之道曰仁与义一阴一阳之谓道

数语乃从而申之曰阴阳亦形而下者也而曰道者惟

此语截得上下最分明元来只此是道要在人默而识

之也学者诚以此言精思潜玩久久自当有见所谓叔

子小有未合者刘元承记其语有云所以阴阳者道又

云所以阖辟者道窃详所以二字固指言形而上者然

未免微有二物之嫌以伯子元来只此是道观之自见

卷四十七 第 10b 页 WYG0457-0783b.png

浑然之妙似不须更著所以字也所谓朱子小有未合

浑然之妙似不须更著所以字也所谓朱子小有未合者盖其言有云理与气决是二物又云气强理弱又云

若无此气则此理如何顿放似此𩔖颇多惟答何国材

一书有云一阴一阳往来不息即是道之全体此语最

为截直深有合于程伯子之言然不多见不知以何者

为定论也 窃以性命之妙无出理一分殊四字盖一

物之生受气之初其理惟一成形之后其分则殊其分

之殊莫非自然之理其理之一常在分殊之中此所以

卷四十七 第 11a 页 WYG0457-0783c.png

为性命之妙也语其一故人皆可以为尧舜语其殊故

为性命之妙也语其一故人皆可以为尧舜语其殊故上智与下愚不移圣人复起其必有取于吾言矣 请

以从古以来凡言性者明之若有恒性理之一也克绥

厥猷则分之殊者隐然寓乎其间成之者性理之一也

仁者知者百姓者分之殊也天命之谓性理之一也率

性之谓道分之殊也性善理之一也而其言未及乎分

殊有性善有性不善分之殊也而其言未及乎理一程

张本思孟以言性既专主乎理复推气质之说则分之

卷四十七 第 11b 页 WYG0457-0783d.png

殊者诚亦尽之但曰天命之性固已就气质而言之矣

殊者诚亦尽之但曰天命之性固已就气质而言之矣曰气质之性性非天命之谓乎一性而两名且以气质

与天命对言语终未莹朱子犹恐人之视为二物也乃

曰气质之性即太极全体堕在气质之中夫既以堕言

理气不容无罅缝矣惟以理一分殊蔽之自无往而不

通所以天下无性外之物岂不亶其然乎 天人一理

而其分不同人生而静此理固在于人分则属乎天也

感物而动此理固出乎天分则属乎人矣君子必慎其

卷四十七 第 12a 页 WYG0457-0784a.png

独以此夫 天命之谓性自其受气之初言也率性之

独以此夫 天命之谓性自其受气之初言也率性之谓道自其成形之后言也盖形质既成人则率其人之

性而为人之道物则率其物之性而为物之道钧是人

也而道又不尽同仁者见之则谓之仁知者见之则谓

之知百姓则日用而不知分之殊也于此可见所云君

子之道鲜者盖君子之道乃中节之和天下之达道也

必从事于修道之教然后君子之道可得而性以全戒

惧慎独所以修道也 喜怒哀乐之未发谓之中子思

卷四十七 第 12b 页 WYG0457-0784b.png

此言所以开示后学最为深切盖天命之性无形象可

此言所以开示后学最为深切盖天命之性无形象可观无方体可求学者猝难理会故即喜怒哀乐以明之

夫喜怒哀乐人人所有而易见者但不知其所谓中不

知其为天下之大本故特指以示人使知性命即此而

在也上文戒慎恐惧即所以存养乎此然知之未至则

所养不能无差或陷于释氏之空寂矣故李延平教人

须于静中体认大本未发时气象分明即处事应物自

然中节李之此指盖得之罗豫章罗得之杨龟山杨乃

卷四十七 第 13a 页 WYG0457-0784c.png

程门高第其固有自来矣程伯子尝言学者先须识仁

程门高第其固有自来矣程伯子尝言学者先须识仁识得此理以诚敬存之而已叔子亦言勿忘勿助长只

是养气之法如不识怎生养有物始言养无物又养个

甚由是观之则未发之中安可无体认工夫虽叔子尝

言存养于未发之时则可求中于未发之前则不可此

殆一时答问之语未必其终身之定论也且以为既思

即是已发语亦伤重思乃动静之交与发于外者不同

推循体认要不出方寸间耳伯子尝言天理二字是自

卷四十七 第 13b 页 WYG0457-0784d.png

家体贴出来又云中者天下之大本天地之间停停当

家体贴出来又云中者天下之大本天地之间停停当当直上直下之正理出则不是若非其潜心体贴何以

见得如此分明学者于未发之中诚有体认工夫灼见

其直上直下真如一物之在吾目斯可谓之知性也矣

□□焉戒惧以终之庶无负子思子所以垂教之深意

乎 存养是学者终身事但知既至与知未至时意味

迥然不同知未至时存养非十分用意不可安排把捉

静定为难往往久而易厌知既至存养即不须大段著

卷四十七 第 14a 页 WYG0457-0785a.png

力从容涵泳之中生意油然自有不可遏者其味深且

力从容涵泳之中生意油然自有不可遏者其味深且长矣然为学之初非有平日存养之功心官不旷则知

亦无由而至朱子所谓诚明两进者以此省察是将动

时更加之意即大学所谓安而虑者然安而能虑乃知

止后事故所得者深若寻常致察其所得者终未可同

日而语大抵存养是思主省察乃辅佐也 理一也必

因感而后形感则两也不有两即无一然天地间无适

而非感应是故无适而非理 神化者天地之妙用也

卷四十七 第 14b 页 WYG0457-0785b.png

天地间非阴阳不化非太极不神然遂以太极为神以

天地间非阴阳不化非太极不神然遂以太极为神以阴阳为化则不可夫化乃阴阳之所为而阴阳非化也

神乃太极之所为而太极非神也为之为言所谓莫之

为而为者也张子云一故神两故化盖化言其运行者

也神言其存主者也化虽两而其行也常一神本一而

两之中无弗在焉合而言之则为神分而言之则为化

故言化则神在其中矣言神则化在其中矣言阴阳则

太极在其中矣言太极则阴阳在其中矣一而二二而

卷四十七 第 15a 页 WYG0457-0785c.png

一者也学者于此须认教体用分明其或差之毫釐鲜

一者也学者于此须认教体用分明其或差之毫釐鲜不流于释氏之归矣 唐宋诸名臣多尚禅学学之至

者亦尽得受用盖其生质既美心地复缘此虚静兼有

稽古之功则其运用酬酢虽不中不远矣且凡为此学

者皆不隐其名不讳其实初无害其为忠信也故其学

虽误其人往往有足称焉后世乃有儒其名而禅其实

讳其实而侈其名者吾不知其反之于心果何如也

乐记人生而静天之性也感于物而动性之欲也一段

卷四十七 第 15b 页 WYG0457-0785d.png

义理精粹要非圣人不能言象山从而疑之过矣彼盖

义理精粹要非圣人不能言象山从而疑之过矣彼盖专以欲为恶也夫人之有欲固出于天盖有必然而不

容已且有当然而不可易者于其所不容已者而皆合

乎当然之则夫安往而非善乎惟其恣情纵欲而不知

反斯为恶耳先儒多以去人欲遏人欲为言盖所以防

其流者不得不严但语意似乎偏重夫欲与喜怒哀乐

皆性之所有者喜怒哀乐又可去乎象山又言天亦有

善有恶如日月蚀恶星之𩔖是固然矣然日月之蚀彗

卷四十七 第 16a 页 WYG0457-0786a.png

孛之变未有不旋复其常者兹不谓之天理而何故人

孛之变未有不旋复其常者兹不谓之天理而何故人道所贵在乎不远而复奈何滔滔者天下皆是也是则

循其本而言之天人曷常不一究其末也亦安得而不

二哉 太极图说无极之真二五之精妙合而凝三语

愚不能无疑凡物必两而后可以言合太极与阴阳果

二物乎其为物也果二则方其未合之先各安在耶朱

子终身认理气为二物其源盖出于此 正蒙云聚亦

吾体散亦吾体知死之不亡者可与言性矣又云游气

卷四十七 第 16b 页 WYG0457-0786b.png

纷扰合而成质者生人物之万殊其阴阳两端循环不

纷扰合而成质者生人物之万殊其阴阳两端循环不已者立天地之大义夫人物则有生有死天地则万古

如一气聚而生形而为有有此物即有此理气散而死

终归于无无此物即无此理安得所谓死而不亡者耶

若夫天地之运万古如一又何死生存亡之有譬之一

树人物乃其花叶天地其根干也花谢叶枯则脱落而

飘零矣其根干之生意固自若也而飘零者复何交涉

谓之不亡可乎故朱子谓张子此言其流乃是个大轮

卷四十七 第 17a 页 WYG0457-0786c.png

回由其迫切以求之是以不觉其误如此 谢上蔡有

回由其迫切以求之是以不觉其误如此 谢上蔡有言心之穷物有尽而天者无尽如之何包之此言不知

为何而发夫人心之体即天之体本来一物无用包也

但其主于我者谓之心耳心之穷物有尽由穷之而未

至耳物格则无尽矣无尽即无不尽夫是之谓尽心心

尽则与天为一矣如其为物果二又岂人之智力之所

能包哉 昔官京师逢一老僧漫问如何成佛渠亦漫

举禅语为答云佛在庭前松树子愚意其必有所谓为

卷四十七 第 17b 页 WYG0457-0786d.png

之精思达旦揽衣将起则恍然而悟不觉流汗通体既

之精思达旦揽衣将起则恍然而悟不觉流汗通体既而得證道歌读之如合符节自以为至奇至妙天下之

理莫或加焉后官南雍则圣贤之书未尝一日去手潜

玩久之渐觉就实始知前所见者乃此心虚灵之妙而

非性之理也自此研磨体认日复一日积数十年用心

甚苦年垂六十始了然有见乎心性之真而确乎有以

自信朱陆之学于是乎仅能辨之良亦钝矣盖尝遍阅

象山之书大抵皆明心之说其自谓所学因读孟子而

卷四十七 第 18a 页 WYG0457-0787a.png

自得之时有议之者云除了先立乎其大者一句全无

自得之时有议之者云除了先立乎其大者一句全无伎俩其亦以为诚然然愚观孟子之言与象山之学自

别于此而不能辨非惟不识象山亦不识孟子矣孟子

云耳目之官不思而蔽于物物交物则引之而已矣心

之官则思思则得之不思则不得也此天之所以与我

者先立乎其大者则其小者不能夺也一段言语甚是

分明所贵乎先立其大者何以其能思也能思者心所

思而得者性之理也是则孟子吃𦂳为人处不出乎思

卷四十七 第 18b 页 WYG0457-0787b.png

之一言故他日又云仁义礼智非由外铄我也我固有

之一言故他日又云仁义礼智非由外铄我也我固有之也弗思耳矣而象山之教学者顾以为此心但存则

此理自明当恻隐处自恻隐当羞恶处自羞恶当辞逊

处自辞逊是非在前自能辨之又云当宽裕温柔自宽

裕温柔当发强刚毅自发强刚毅若然则无所用乎思

矣非孟子先立乎其大者之本旨也夫不思而得乃圣

人分上事所谓生而知之者而岂学者之所及哉苟学

而不思此理终无由而得凡其当如此自如此者虽或

卷四十七 第 19a 页 WYG0457-0787c.png

有出于灵觉之妙而轻重长短𩔖皆无所取中非过焉

有出于灵觉之妙而轻重长短𩔖皆无所取中非过焉斯不及矣遂乃执灵觉以为至道谓非禅学而何盖心

性至为难明象山之误正在于此故其发明心要动辄

数十百言而言及于性者绝少间因学者有问不得已

而言之止是枝梧笼罩过并无实落良由所见不的是

诚不得于言也尝考其言有云心即理也然则性果何

物耶又云在天者为性在人者为心然则性果不在人

耶既不知性之为性舍灵觉即无以为道矣谓之禅学

卷四十七 第 19b 页 WYG0457-0787d.png

夫复何疑或者见象山所与王顺伯书未必不以为禅

夫复何疑或者见象山所与王顺伯书未必不以为禅学非其所取殊不知象山阳避其名而阴用其实也何

以明之盖书中但言两家之教所从起者不同初未尝

显言其道之有异岂非以儒佛无二道惟其主于经世

则遂为公为义为儒者之学乎所谓阴用其实者此也

或者又见象山亦尝言致思亦尝言格物亦尝言穷理

未必不以为无背于圣门之训殊不知言虽是而所指

则非如云格物致知者格此物致此知也穷理者穷此

卷四十七 第 20a 页 WYG0457-0788a.png

理也思则得之得此者也先立乎其大者立此者也皆

理也思则得之得此者也先立乎其大者立此者也皆本之经传然以立此者也一语證之则凡所谓此者皆

指心而言也圣经之所谓格物穷理果指心乎故其广

引博證无非以曲成其明心之说求之圣贤本旨竟乖

戾而不合也或犹不以为然请复实之以事有杨简者

象山之高第弟子也尝发本心之问遂于象山言下忽

省此心之清明忽省此心之无始末忽省此心之无所

不通有詹阜民者从游象山安坐瞑目用力操存如此

卷四十七 第 20b 页 WYG0457-0788b.png

者半月一日下楼忽觉此心已复澄莹象山目逆而视

者半月一日下楼忽觉此心已复澄莹象山目逆而视之曰此理已显也盖惟禅家有此机轴试观孔曾思孟

之相授受曾有一言似此否乎其證佐之分明脉络之

端的虽有善辨殆不能为之出脱矣盖二子者之所见

即愚往年所见之光景愚是以能知其误而究言之不

敢为含糊两可之词也嗟夫象山以英迈绝人之资遇

高明正直之友使能虚心易气舍短取长以来归于至

当即其所至何可当也顾乃眩于光景之奇特而忽于

卷四十七 第 21a 页 WYG0457-0788c.png

义理之精微向道虽勤而朔南莫辨至于没齿曾莫知

义理之精微向道虽勤而朔南莫辨至于没齿曾莫知其所以生者不亦可哀也夫 程子曰圣贤千言万语

只是欲人将已放之心约之使反复入身来自能寻向

上去下学而上达也席文同鸣冤录提纲有云孟子之

言程子得之程子之后陆子得之然所引程子之言只

到复入身来而止最𦂳要是自能寻向上去下学而上

达二语却裁去不用果何说耶似此之见非惟无以直

象山之冤正恐不免冤屈程子也 程子言性即理也

卷四十七 第 21b 页 WYG0457-0788d.png

象山言心即理也至当归一精义无二此是则彼非彼

象山言心即理也至当归一精义无二此是则彼非彼是则此非安可不明辨之吾夫子赞易言性屡矣曰乾

道变化各正性命曰成之者性曰圣人作易以顺性命

之理曰穷理尽性以至于命但详味此数言性即理也

明矣于心亦屡言之曰圣人以此洗心曰易其心而后

语曰能说诸心夫心而曰洗曰易曰说洗心而曰以此

试详味此数语谓心即理也其可通乎且孟子尝言理

义之说我心犹刍豢之悦我口尤为明白易见故学而

卷四十七 第 22a 页 WYG0457-0789a.png

不取證于经书一切师心自用未有不自误者也證薛

不取證于经书一切师心自用未有不自误者也證薛文清读书录甚有体认工夫然亦有未合处所云理气

无缝隙故曰器亦道道亦器其言当矣至于反覆證明

气有聚散理无聚散之说愚则不能无疑夫一有一无

其为缝隙也大矣安得谓之器亦道道亦器耶盖文清

之于理气亦始终认为二物故其言未免时有窒碍也

窃尝以为气之聚便是聚之理气之散便是散之理惟

其有聚有散是乃所谓理也推之造化之消长事物之

卷四十七 第 22b 页 WYG0457-0789b.png

始终莫不皆然胡敬斋穷理似乎欠透如云气乃理之

始终莫不皆然胡敬斋穷理似乎欠透如云气乃理之所为又云人之道乃仁义之所为又云所以为是太和

者道也又云有理而后有气又云易即道之所为但熟

读系辞传其说之合否自见余子积之性书则又甚焉

又云气尝能辅理之美矣理岂不救气之衰乎胡敬斋

力攻禅学但于禅学本末未尝深究动以想像二字断

之安能得其心服耶盖吾儒之有得者固是实见禅学

之有得者亦是实见但所见有不同是非得失遂于此

卷四十七 第 23a 页 WYG0457-0789c.png

乎判耳彼之所见乃虚灵知觉之妙亦自分明脱洒未

乎判耳彼之所见乃虚灵知觉之妙亦自分明脱洒未可以想像疑之然其一见之馀万事皆毕卷舒作用无

不自由是以猖狂妄行而终不可与入尧舜之道也愚

所谓有见于心无见于性当为不易之论使诚有见乎

性命之理自不至于猖狂妄行矣盖心性至为难明是

以多误谓之两物又非两物谓之一物又非一物除却

心即无性除却性即无心惟就一物中剖分得两物出

来方可谓之知性学未至于知性天下之言未易知也

卷四十七 第 23b 页 WYG0457-0789d.png

居业录云娄克贞见搬木之人得法便说他是道此

居业录云娄克贞见搬木之人得法便说他是道此与运水搬柴相似指知觉运动为性故如此说夫道固

无所不在必其合乎义理而无私乃可为道岂搬木者

所能设使能之亦是儒者事矣其心必以为无适而非

道然所搬之木苟不合义亦可谓之道乎愚读此条不

觉慨然兴叹以为义理之未易穷也夫法者道之别名

凡事莫不有法苟得其法即为合理是即道也搬木者

固不知道为何物但㨿此一事自是暗合道妙与夫妇

卷四十七 第 24a 页 WYG0457-0790a.png

之愚不肖与知能行一也道固无所不在若搬木得法

之愚不肖与知能行一也道固无所不在若搬木得法而不谓之道得无有空缺处邪木所从来或有非义此

盖责在主者夫岂搬者之过耶若搬者即主则其得此

处自是道得之非义自是非道顾可举一而废百邪禅

家所言运水搬柴无非妙用盖但以能搬能运者即为

至道初不问其得法与否此其所以与吾儒异也克贞

虽是禅学然此言却不差乃从而讥之过矣 所谓理

一者须就分殊上见得来方是真切佛家所见亦成一

卷四十七 第 24b 页 WYG0457-0790b.png

偏缘始终不知有分殊此其所以似是而非也其亦尝

偏缘始终不知有分殊此其所以似是而非也其亦尝有言不可笼统真如颟顸佛性大要以警夫顽空者尔

于分殊之义初无干涉也其既以事为障又以理为障

直欲扫除二障乃为至道安得不为笼统瞒盰乎陈白

沙谓林缉熙曰斯理无一处不到无一息不运得此把

柄入手更有何事其说甚详末乃云自兹以往更有分

殊处合要理会夫犹未尝理会分殊而先已得此把柄

愚恐其未免于笼统理会也况其理会分殊工夫求之

卷四十七 第 25a 页 WYG0457-0790c.png

所以自学所以教人皆无实事可见得非欲稍自别于

所以自学所以教人皆无实事可见得非欲稍自别于禅学而姑为是言耶湛元明为改葬墓碑并合要理会

一句亦不用其平日之心传口授必有在矣 白沙诗

教开卷第一章乃其病革时所作以示元明者也所举

经书曾不过一二语而遂及于禅家之杖喝何邪殆熟

处难忘也所云莫杖莫喝只是掀翻说盖一悟之后则

万法皆空有学无学有觉无觉其妙旨固如此金针之

譬亦出佛氏以喻心法也谁掇云者(诗云绣罗一/方金针谁掇)殆以

卷四十七 第 25b 页 WYG0457-0790d.png

领悟者之鲜其人而深属意于元明耳观乎莫道金针

领悟者之鲜其人而深属意于元明耳观乎莫道金针不傅与江门风月钓台深之句(别一/绝句)其意可见注乃谓

深明正学以辟释氏之非岂其然乎溥博渊泉而时出

之道理自然语意亦自然曰藏而后发便有作弄之意

未可同年而语也四端在我无时无处而不发见知皆

旷而充之即是实地上工夫今乃欲于静中养出端倪

既一味静坐事物不交善端何缘发见遏伏之久或者

忽然有见不过虚灵之光景耳朝闻夕死之训吾夫子

卷四十七 第 26a 页 WYG0457-0791a.png

所以示人当汲汲于谋道庶几无负此生故程子申其

所以示人当汲汲于谋道庶几无负此生故程子申其义云闻道知所以为人也夕死可矣是不虚生也今顾

以此言为处老处病处死之道不几于侮圣言者乎道

乃天地万物公共之理非有我之所得私圣贤经书明

若日星何尝有一言以道为吾为我佛氏妄诞乃曰天

上天下惟我独尊今其诗有云无穷吾亦在又云玉台

形我我何形吾也我也注皆指为道也是果安所本耶

然则所谓才觉便我大而物小物有尽而我无尽正是

卷四十七 第 26b 页 WYG0457-0791b.png

惟我独尊之说姑自成一家可矣必欲强合于吾圣人

惟我独尊之说姑自成一家可矣必欲强合于吾圣人之道难矣哉 杨方震复余子积书有云若论一则不

徒理一而气亦一也若论万则不徒气万而理亦万也

此言甚当但亦字稍觉未安 人呼吸之气即天地之

气自形体而观若有内外之分其实一气之往来耳程

子云天人本无二不必言合即气即理皆然 理只是

气之理当于气之转折处观之往而来来而往便是转

折处也夫往而不能不来来而不能不往有莫知其所

卷四十七 第 27a 页 WYG0457-0791c.png

以然而然若有一物主宰乎其间而使之然者此理之

以然而然若有一物主宰乎其间而使之然者此理之所以名也易有太极此之谓也若于转折处看得分明

自然头头皆合程子尝言天地间只有一个感应而已

更有甚事夫往者感则来者应来者感则往者应一感

一应循环无已理无往而不存焉在天在人一也天道

惟是至公故感应有常而不忒人情不能无私欲之累

故感应易忒而靡常夫感应者气也如是而感则如是

而应有不容以毫发差者理也适当其可则吉反而去

卷四十七 第 27b 页 WYG0457-0791d.png

之则凶或过焉或不及焉则悔且吝故理无往而不定

之则凶或过焉或不及焉则悔且吝故理无往而不定也然此多是就感通处说须知此心虽寂然不动其中

和之气自为感应者未始有一息之停故所谓停停当

当直上直下之正理自不容有须臾之间此则天之所

命而人物之所以为性者也愚故尝曰理须就气上认

取然认气为理便不是此言殆不可易哉 孟子曰孩

提之童无不知爱其亲也及其长也无不知敬其兄也

以此实良知良能之说其义甚明盖知能乃人心之妙

卷四十七 第 28a 页 WYG0457-0792a.png

用爱敬乃人心之天理也以其不待思虑而自知此故

用爱敬乃人心之天理也以其不待思虑而自知此故谓之良近时有以良知为天理者然则爱敬果何物乎

程子尝释知觉二字之义云知是知此事觉是觉此理

又言佛氏之云觉甚底是觉斯道甚底是觉斯民正斥

其知觉为性之谬耳夫以二子之言明白精切如此而

近时异说之兴听者曾莫之辨则亦何以讲学为哉

上天之载无声无臭又安有形体可觅耶然自知道者

观之即事即物之理便昭昭然在心目之间非自外来

卷四十七 第 28b 页 WYG0457-0792b.png

非由内出自然一定而不可易所谓如有所立卓尔非

非由内出自然一定而不可易所谓如有所立卓尔非想像之辞也佛氏以寂灭为极致与圣门卓尔之见绝

不相同彼旷而虚此约而实也以觉言仁固非以觉言

智亦非也盖仁智皆吾心之定理而觉乃其妙用如以

妙用为定理则大傅所谓一阴一阳之谓道阴阳不测

之为神果何别耶朱子尝言神亦形而下者又云神乃

气之精英须曾实下工夫体究来方信此言确乎其不

可易不然则误以神为形而上者有之矣黄直卿尝疑

卷四十七 第 29a 页 WYG0457-0792c.png

中庸论鬼神有诚之不可掩一语则是形而上者朱子

中庸论鬼神有诚之不可掩一语则是形而上者朱子答以只是实理处发见其义愈明 情是不待主张而

自然发动者意是主张如此发动者不待主张者须是

与他做主张方能中节由此心主张而发者便有公私

义利两途须要详审二者皆是慎独工夫 天地人物

止是一理然而语天道则曰阴阳语地道则曰刚柔语

人道则曰仁义何也盖其分既殊其为道也自不容于

无别然则鸟兽草木之为物欲名其道夫岂可以一言

卷四十七 第 29b 页 WYG0457-0792d.png

尽乎大抵性以命同道以形异必明乎异同之际斯可

尽乎大抵性以命同道以形异必明乎异同之际斯可以尽天地人物之性道心此心也人心亦此心也一心

而二名非圣人强分别也体之静正有常而用之变化

不测也须两下见得分明方是尽心之学佛氏所以似

是而非者有见于人心无见于道心耳慈湖说易究其

指归不出乎虚灵知觉而已其曰吾性澄然清明而非

物吾性洞然无际而非量天者吾性中之象地者吾性

中之形故曰在天成象在地成形皆我之所为楞严经

卷四十七 第 30a 页 WYG0457-0793a.png

所谓山河大地咸是妙明真心中物即其义也其曰目

所谓山河大地咸是妙明真心中物即其义也其曰目能视所以能视者何物耳能听所以能听者何物口能

噬所以能噬者何物鼻能嗅所以能嗅者何物手能运

用屈伸所以能运用屈伸者何物足能步趋所以能步

趋者何物血气能周流所以能周流者何物心能思虑

所以能思虑者何物波罗提作用是性一偈即其义也

其曰天地非大也毫发非小也昼非明也夜非晦也往

非古也此非今也他日非后也鸢飞戾天非鸢也鱼跃

卷四十七 第 30b 页 WYG0457-0793b.png

于渊非鱼也金刚经所谓如来说世界即非世界是名

于渊非鱼也金刚经所谓如来说世界即非世界是名世界三十二相即是非相是名三十二相即其义也凡

篇中曰己曰吾曰我义与惟我独尊无异其为禅学昭

昭矣 愚尝谓人心之体即天之体本来一物但其主

于我者谓之心若谓其心通者洞见天地人物皆在吾

性量之中而此心可以范围天地则是心大而天地小

矣是以天地为有限量矣本欲其一反成二物谓之知

道可乎易有太极是生两仪乃统体之太极乾道变化

卷四十七 第 31a 页 WYG0457-0793c.png

各正性命则物物各具一太极矣其所谓太极则一而

各正性命则物物各具一太极矣其所谓太极则一而分则殊惟其分殊故其用亦别若谓天地人物之变化

皆吾心之变化而以发育万物归之吾心是不知有分

之殊矣既不知分之殊又恶可语夫理之一哉盖发育

万物自是造化之功用人何与焉虽非人所能与其理

即吾心之理故中庸赞大哉圣人之道而首以是为言

明天人之无二也此岂蔽于异说者之所能识哉况天

地之变化万古自如人心之变化与生俱生则亦与生

卷四十七 第 31b 页 WYG0457-0793d.png

俱尽谓其常住不灭无是理也慈湖误矣藐然数尺之

俱尽谓其常住不灭无是理也慈湖误矣藐然数尺之躯乃欲私造化以为已物何其不知量邪 因阅慈湖

出赋诗三章斜风细雨酿轻寒掩卷长吁百虑攒不是

皇天分付定中华那复有衣冠(一/)装成戏剧逐番新任

逼真时总不真何事贪看忘昼夜只缘声色解迷人(二/)

镜中万象原非实心上些儿却是真须就这些明一贯

莫将形影弄精神(三/)程子解道心惟微曰心道之所在

微道之体也解得极明些儿二字乃俗语康节诗中尝

卷四十七 第 32a 页 WYG0457-0794a.png

用之意与微字相𩔖天人物我所以通贯为一只是此

用之意与微字相𩔖天人物我所以通贯为一只是此理而已如一线之贯万珠提起都在掌握故尽已之性

便能尽人物之性可以赞化育而参天地慈湖谓其心

通者洞见天地人物皆在吾性量之中是将形影弄精

神也殊不知镜中之象与镜原不相属提不起按不下

收不儱放不开安得谓之一贯邪 慈湖有云近世学

者沉溺乎义理之意说胸中常存一理不能忘舍舍是

则豁然无所凭依故必置理字于其中不知圣人胸中

卷四十七 第 32b 页 WYG0457-0794b.png

初无如许意度愚按圣人胸中固自清明莹彻然于中

初无如许意度愚按圣人胸中固自清明莹彻然于中则曰允执于矩则曰不踰岂是漠然荡无主宰凡视听

言动喜怒哀乐一切任其自作自止如水泡乎若见得

此理真切自然通透洒落又何有于安排而置之劳哉

易曰立人之道曰仁与义其名易知其理未易明也

自道体言之浑然无间之谓仁截然有止之谓义自体

道者言之心与理一之谓仁事与理一之谓义心与理

一则该贯动静斯浑然矣事与理一则动中有静斯截

卷四十七 第 33a 页 WYG0457-0794c.png

然矣截然者不出乎浑然之中事之合理即心与理一

然矣截然者不出乎浑然之中事之合理即心与理一之形也心与理初未尝不一也有以间之则二矣然则

何修何为而能复其本体之一邪曰敬 书之所谓道

心即乐记所谓人生而静天之性也即中庸所谓未发

之中天下之大本也决不可作已发看若认道心为己

发则将何者以为大本乎愚于此不能无少异于朱子

者

论学书吾人有此身与万物之为物孰非出于乾坤其

卷四十七 第 33b 页 WYG0457-0794d.png

理固皆乾坤之理也自我而观物固物也以理观之我

理固皆乾坤之理也自我而观物固物也以理观之我亦物也浑然一致而已夫何分于内外乎所贵乎格物

者正欲即其分之殊而有以见乎理之一无彼无此无

欠无馀而实有所统会夫然后谓之知至亦即所谓知

止而大本于是乎可立达道于是乎可行自诚正以至

于治平庶乎可以一以贯之而无遗矣(与王/阳明) 物者意

之用也格者正也正其不正以归于正也此执事物格

之训也来教云格物者格其心之物也格其意之物也

卷四十七 第 34a 页 WYG0457-0795a.png

格其知之物也正心者正其物之心也诚意者诚其物

格其知之物也正心者正其物之心也诚意者诚其物之意也致知者致其物之知也夫谓格其心之物格其

意之物格其知之物凡其为物也三谓正其物之心诚

其物之意致其物之知其为物也一而已矣就三物而

论以程子格物之训推之犹可通也以执事格物之训

推之不可通也就一物而论则所谓物者果何物邪如

必以为意之用虽极安排之巧终无可通之日不能无

疑者一也执事谓意在于事亲即事亲是一物意在于

卷四十七 第 34b 页 WYG0457-0795b.png

事君即事君是一物谓如此𩔖不妨说得行矣有如川

事君即事君是一物谓如此𩔖不妨说得行矣有如川上之叹鸢飞鱼跃之旨试以吾意著于川之流鸢之飞

鱼之跃若之何正其不正以归于正邪不能无疑者二

也执事又云吾心之良知即所谓天理也致吾心良知

之天理于事事物物则事事物物皆得其理矣致吾心

之良知者致知也事事物物各得其理者格物也审如

所言则大学当云格物在致知知至而后物格矣且既

言精察此心之天理以致其本然之良知又言正惟致

卷四十七 第 35a 页 WYG0457-0795c.png

其良知以精察此心之天理然则天理也良知也果一

其良知以精察此心之天理然则天理也良知也果一乎果非一乎察也致也果孰先乎孰后乎不能无疑者

三也(同/上) 人之有心固然亦是一物然专以格物为格

此心则不可说卦傅曰观变于阴阳而立卦发挥于刚

柔而生爻和顺于道德而理于义穷理尽性以至于命

后二句皆主卦爻而言穷理者即卦爻而穷之也盖一

卦有一卦之理一爻有一爻之理皆所当穷穷到极处

却止是一理此理在人则谓之性在天则谓之命心也

卷四十七 第 35b 页 WYG0457-0795d.png

者人之神明而理之存主处也岂可谓心即理而以穷

者人之神明而理之存主处也岂可谓心即理而以穷理为穷此心哉良心发见乃感应自然之机所谓天下

之至神者固无待于思也然欲其一一中节非思不可

研几工夫正在此处故大学之教虽已知止有定必虑

而后能得之若此心粗立犹未及于知止感应之际乃

一切任其自然遂以为即此是道其不至于猖狂妄行

者几希(答允/恕弟) 寂然不动感而遂通高见谓非圣人不

能是以不能无疑于鄙说愚以为常人之心亦有时而

卷四十七 第 36a 页 WYG0457-0796a.png

寂但茫无主宰而大本有所不立常人之心亦无时不

寂但茫无主宰而大本有所不立常人之心亦无时不感但应物多谬而达道有所不行此其所以善恶杂出

而常危也既是人心动静如此即不容独归之圣人矣

至余所云物格则无物者诚以其功深力到而豁然贯

通则凡屈伸消长之变始终聚散之状哀乐好恶之情

虽千绪万端而卓然心目间者无非此理一切形器之

粗迹举不能碍吾廓然之本体夫是之谓无物孟子所

谓尽心知性而知天即斯义也(答黄/筠溪) 人之知识不容

卷四十七 第 36b 页 WYG0457-0796b.png

有二孟子但以不虑而知者名之曰良非谓别有一知

有二孟子但以不虑而知者名之曰良非谓别有一知也今以知恻隐知羞恶知恭敬知是非为良知知视知

听知言知动为知觉是果有二知乎夫人之视听言动

不待思虑而知者亦多矣感通之妙捷于桴鼓何以异

于恻隐羞恶恭敬是非之发乎且四端之发未有不关

于视听言动者是非必自其口出恭敬必形于容猊恶

恶臭辄掩其鼻见孺子将入于井辄匍匐而往救之果

何从而见其异乎知惟一耳而强生分别吾圣贤之书

卷四十七 第 37a 页 WYG0457-0796c.png

未尝有也惟楞伽经有所谓真识现识及分别事识三

未尝有也惟楞伽经有所谓真识现识及分别事识三种之别必如高论则良知乃真识而知觉当为分别事

识无疑矣(答欧阳/少司成) 天性之真明觉自然随感而通自

有条理是以谓之良知亦谓之天理贤契所得在此数

语夫谓良知即天理则天性明觉只是一事区区之见

要不免于二之盖天性之真乃其本体明觉自然乃其

妙用天性正于受生之初明觉发于既生之后有体必

有用而用不可以为体也乐记所谓人生而静天之性

卷四十七 第 37b 页 WYG0457-0796d.png

即天性之真也感物而动性之欲即明觉之自然也大

即天性之真也感物而动性之欲即明觉之自然也大传所谓天下之至精即天性之真也天下之至神即明

觉之自然也大雅所谓有物有则即天性之真也好是

懿德即明觉之自然也诸如此𩔖其證甚明孔子尝言

知道知德曾子尝言知止子思尝言知天知人孟子尝

言知性知天凡知字皆虚下一字皆实虚实既判体用

自明以用为体未之前闻也 来书格物工夫惟是随

其位分修其实履虽云与佛氏异然于天地万物之理

卷四十七 第 38a 页 WYG0457-0797a.png

一切置之度外更不复讲则无以达夫一贯之妙又安

一切置之度外更不复讲则无以达夫一贯之妙又安能尽已之性以尽人物之性赞化育而参天地哉此无

他只缘误认良知为天理于天地万物上良知二字自

是安著不得不容不置之度外耳圣人本天释氏本心

天地万物之理既皆置之度外其所本从可知矣若非

随其位分修其实履则自顶至踵宁复少有分别乎

以良知为天理则易简在先工夫居后后则可缓白沙

所谓得此把柄入手更有何事自兹以往但有分殊处

卷四十七 第 38b 页 WYG0457-0797b.png

合要理会是也谓天理非良知则易简居后工夫在先

合要理会是也谓天理非良知则易简居后工夫在先先则当急所谓果能此道矣虽愚必明虽柔必强是也

以良知为天理乃欲致吾心之良知于事事物物则

是道理全在人安排出事物无复本然之则矣无乃不

得于言乎(俱同/上)

读佛书辨(抽困知记中辨/佛书另为一帙)金刚经心经可为简尽圆觉

词意稍复法华𦂳要指示处才十二三馀皆閒言语耳且

多诞谩达磨虽不立文字直指人心见性成佛然后来

卷四十七 第 39a 页 WYG0457-0797c.png

说话不胜其多大槩其教人发心之初无真非妄故曰

说话不胜其多大槩其教人发心之初无真非妄故曰若见诸相非相即见如来悟入之后则无妄非真故云

无明真如无异境界虽顿渐各持一说而首尾衡决真

妄不分真诐淫邪遁之尤者 楞伽大旨有四曰五法

曰三自性曰八识曰二无我一切佛法悉入其中经中

明言之矣五法者名也相也妄想也正智也如如也三

自性者妄想自性缘起自性成自性也八识者识藏也

意根意识眼识耳识鼻识舌识身识也二无我者人无

卷四十七 第 39b 页 WYG0457-0797d.png

我法无我也凡此诸法不出迷悟两途盖迷则为名为

我法无我也凡此诸法不出迷悟两途盖迷则为名为相为妄想为妄想缘起自性为人法二执而识藏转为

诸识悟则为正智为如如为成自性为人法无我而诸

识转为真识所为人法则五阴十二入十八界是已五

阴者色受想行识也十二入者眼耳鼻舌身意六根对

色声香味触法六尘也加之六识是谓十八界合而言

之人也析而言之法也有所觉之谓悟无所觉之为迷

佛者觉也而觉有二义有始觉有本觉始觉者目前悟

卷四十七 第 40a 页 WYG0457-0798a.png

入之觉即所谓正智也即人而言之也本觉者常住不

入之觉即所谓正智也即人而言之也本觉者常住不动之觉即所谓如如也离人而言之也因始觉而合本

觉所以成佛之道也及其至也始觉正智亦泯而本觉

朗然独存则佛果成矣故佛有十号其一曰等正觉此

之谓也本觉乃见闻知觉之体五阴之识属焉见闻知

觉乃本觉之用十八界之识属焉非本觉即无以为见

闻知觉舍见闻知觉则亦无本觉矣故曰如来于阴界

入非异非不异其谓法离见闻觉知者何惧其著也佛

卷四十七 第 40b 页 WYG0457-0798b.png

以离情遣著然后可以入道故欲人于见闻知觉一切

以离情遣著然后可以入道故欲人于见闻知觉一切离之离之云者非不见不闻无知无觉也不著于见闻

知觉而已矣金刚经所谓心不住法而行布施应无所

住而生清净心即其义也然则佛氏之所谓性不亦明

甚矣乎彼明以知觉为性始终不知性之为理乃欲强

合于吾儒以为一道如之何其可合也昔达磨弟子婆

罗提尝言作用是性有偈云在胎为身处世为人在眼

曰见在耳曰闻在鼻辨香在口谈论在手执捉在足运

卷四十七 第 41a 页 WYG0457-0798c.png

奔遍现俱该沙界收摄在一微尘识者知是佛性不识

奔遍现俱该沙界收摄在一微尘识者知是佛性不识唤作精魂识与不识即迷悟之谓也知是佛性即所谓

正智如如唤作精魂即所谓名相妄想此偈自是真实

语后来桀黠者出嫌其浅近乃人人捏出一般鬼怪说

话真是玄妙奇特以利心求者安得不为其所动乎张

子所谓诐淫邪遁之辞翕然并兴一出于佛氏之门诚

知言矣然造妖捏怪不止其徒中其毒者往往便能如

此 楞伽四卷卷首皆云一切佛语心品良以万法唯

卷四十七 第 41b 页 WYG0457-0798d.png

识诸识唯心种种差别不出心识而已故经中之言识

识诸识唯心种种差别不出心识而已故经中之言识也特详第一卷首言诸识有二种生住灭谓流注生住

灭相生住灭次言诸识有三种相谓转相业相真相又

云略说有三种识广说有八相何等为三谓真识现识

及分别事识又云若覆彼真识种种不实诸虚妄灭则

一切根识灭是名相灭又云转识藏识真相若异者藏

识非因若不异者转识灭藏识亦应灭而自真实相不

灭非自真实相灭但业相灭若是其实相灭者藏识则

卷四十七 第 42a 页 WYG0457-0799a.png

灭藏识灭者不异外道断见议论又破外道断见云若

灭藏识灭者不异外道断见议论又破外道断见云若识流注灭者无始流注应断又云水流处藏识转识浪

生又云外境界风飘荡心海识浪不断又偈云藏识海

常住境界风所动种种诸识浪腾跃而转生又偈云凡

夫无智慧藏识如巨海业相犹波浪依彼譬𩔖通第二

卷有云一切自性习气藏意意识习见转变名为涅槃

注云自性习气谓众生心识性执熏习气分藏意意识

者即藏识与事识由爱见妄想之所熏习转变者谓转

卷四十七 第 42b 页 WYG0457-0799b.png

藏识事识为自觉圣智境界也有云识者因乐种种迹

藏识事识为自觉圣智境界也有云识者因乐种种迹境界故馀趣相续有云外道四种涅槃非我所说法我

所说者妄想识灭名为涅槃有云意识者境界分段计

著生习气长养藏识意俱我我有所计著思惟因缘生

不坏身相藏识因攀缘自心现境界计著心聚生展转

相因譬如海浪自心现境界风吹若生若灭亦如是是

故意识灭七识亦灭注云境界分段者六识从六尘生

也习气长养者言六识不离七识八识也我我所计著

卷四十七 第 43a 页 WYG0457-0799c.png

者言七识我执从思惟彼因彼缘而生不坏身相藏识

者言七识我执从思惟彼因彼缘而生不坏身相藏识即第八识谓此八识因于六识能缘还缘自心所现境

界以计著故而生六识能总诸心故云心聚生也展转

相因者八识转生诸识六识起善起恶七识则传送其

间海喻八识浪喻六识以六尘为境界风境界乃自心

所现还吹八识心海转生诸识若生若灭亦犹依海而

有风因风而鼓浪风息则浪灭故云意识灭七识亦灭

也又偈云心縳于境界觉想智随转无所有及胜平等

卷四十七 第 43b 页 WYG0457-0799d.png

智慧生注云现前一念为尘境所转故有业縳而本有

智慧生注云现前一念为尘境所转故有业縳而本有觉智亦随妄而转若了妄即真离诸有相及至佛地则

复平等大慧矣第三卷有云彼生灭者是识不生不灭

者是智堕相无相及堕有无种种相因是识超有无相

是智长养相是识非长养相是智又云无碍相是智境

界种种碍相是识三事和合生方便相是识无事方便

自性相是智得相是识不得相是智自得圣智境界不

出不入如水中月注云根尘及我和合相应而生是识

卷四十七 第 44a 页 WYG0457-0800a.png

此不知自性相故若知性相则一念灵知不假缘生故

此不知自性相故若知性相则一念灵知不假缘生故云无事方便自性相是智相惟是一而有离不离之异

故云得不得也又偈云心意及与识远离思惟想得无

思想法佛子非声闻寂静胜进忍如来清静智生于善

胜义所行悉远离注云得无思想法则转识为智此是

菩萨而非声闻智之始也寂静胜进忍即如来清净忍

智智之终也第四卷有云如来之藏是善不善因能遍

兴造一切趣生譬如伎儿变现诸趣离我我所不觉彼

卷四十七 第 44b 页 WYG0457-0800b.png

故三缘和合方便而生外道不觉计著作者为无始虚

故三缘和合方便而生外道不觉计著作者为无始虚伪恶习所薰名为识藏生无明住地与七识俱如海浪

身常生不断离无常过离于我论自性无垢毕竟清净

注云此随染缘从细至粗也若能一念迥回光能随静缘

则离无常之过二我之执自性清净所谓性德如来则

究显矣有云菩萨摩诃萨欲求胜进者当净如来藏及

识藏名若无识藏名如来藏者则无生灭注云识藏以

名言者由迷如来藏转成妄识无有别体故但有名若

卷四十七 第 45a 页 WYG0457-0800c.png

无识藏之名则转妄识为如来藏也有云披相者眼识

无识藏之名则转妄识为如来藏也有云披相者眼识所照名为色耳鼻舌身意识所照名为声香味触法是

名为相妄想者施设众名显示诸相如此不异象马车

步男女等名是名妄想正智者彼名相不可得犹如过

客诸识不生不断不常不堕一切外道声闻缘觉之地

以此正智不立名相非不立名相离二见建立及诽谤

知名相不生是名如如有云善不善者谓八识何等谓

八谓如来藏名识藏心意意识及五识身非外道所说

卷四十七 第 45b 页 WYG0457-0800d.png

五识身者心意意识俱善不善相展转变坏相续流注

五识身者心意意识俱善不善相展转变坏相续流注不坏身生亦生亦灭不觉自心现次第灭馀识生形相

差别摄受意识五识俱相应生刹那时不住注云不坏

者不断也摄受意识者以五根揽五尘摄归意识起善

起恶有云愚夫依七识身灭起断见不觉识藏故起常

见自妄想故不知本际自妄想慧灭故解脱注云愚夫

所知极于七识七识之外无所知故因起断见而不觉

识藏无尽见其念念相续故起常见由其自妄想内而

卷四十七 第 46a 页 WYG0457-0801a.png

不及外故不能知本际然妄不自灭必由慧而灭也又

不及外故不能知本际然妄不自灭必由慧而灭也又偈云意识之所起识宅意所住意及眼识等断灭说无

常或作涅槃见而为说常住注云意由八识而起而八

识意之所住故谓之宅以是言之自不容以七识身灭

而起断见彼又于意及眼识等断灭处说无常或作涅

槃见者此皆凡外自妄想见故不知本际如来为是说

常住也经中言识首尾具于此矣间有牵涉他文者不

暇尽录然已不胜其多亦无庸尽录为也其首之以诸

卷四十七 第 46b 页 WYG0457-0801b.png

识有二种生住灭乃其所谓生死根也终之以识宅常

识有二种生住灭乃其所谓生死根也终之以识宅常住乃其所谓涅槃相也然而生死即涅槃涅槃即生死

初无二相故诸识虽有种种名色实无二体但迷之则

为妄悟之则为真苟能灭妄识而契真识则有以超生

死而澄涅槃矣真识即本觉也涅槃即所觉之境界也

由此观之佛氏之所谓性有出于知觉之外耶虽其言

反覆多端穷其本末不过如此然骤而观之者或恐犹

有所未达也辄以藏识为主而分为数𩔖以尽其义藏

卷四十七 第 47a 页 WYG0457-0801c.png

即所谓如来藏也以其舍藏善恶种子故谓之藏其所

即所谓如来藏也以其舍藏善恶种子故谓之藏其所以为善为恶识而已矣故曰藏识藏识一耳而有本有

末曰真相曰真识曰真实相曰无始流注曰藏识海曰

涅槃曰平等智慧曰不生不灭等是智曰如来清净智

曰自性无垢毕竟清净曰识宅曰常住此为一𩔖皆言

乎其本体也曰流注生住灭相生住灭曰业相曰分别

事识曰识浪曰乐种种迹境界曰意识曰生灭等是识

曰藏识生住地无明与七识俱如海浪身常生不断曰

卷四十七 第 47b 页 WYG0457-0801d.png

识藏名曰心意意识及五识身曰意及眼识等此为一

识藏名曰心意意识及五识身曰意及眼识等此为一𩔖皆言乎其末流也曰转相曰现识曰转识曰觉想智

随转此为一𩔖言乎本末之所由分也其言及修行处

又当自为一𩔖如曰诸虚妄灭则一切根识又曰见习

转变名为涅槃曰妄想识灭名为涅槃曰意识灭七识

亦灭曰无所有及胜曰远虑思惟想曰离无常过离于

我论曰欲求胜进者当净如来藏及识藏名若无识藏

名如来藏者则无生灭曰自妄想慧灭故解脱凡此皆

卷四十七 第 48a 页 WYG0457-0802a.png

言其脩行之法也欲穷其说者合此数𩔖而详玩之则

言其脩行之法也欲穷其说者合此数𩔖而详玩之则知余所谓灭妄识而契真识诚有以得其要领矣夫识

者人心之神明耳而可认为性乎且其以本体为真末

流为妄既分本末为两截谓迷则真成妄悟则妄即真

又混真妄为一途盖所见既差故其言七颠八倒更无

是处吾党之号为聪明特达者顾不免为其所惑岂不

深可惜哉 夫以心识为本六识为末固其名之不可

易者然求其实初非心识之外别有所谓六识也又非

卷四十七 第 48b 页 WYG0457-0802b.png

以其本之一分而为末之六也盖凡有所视则全体在

以其本之一分而为末之六也盖凡有所视则全体在目有所听则全体在耳有所言则全体在口有所动则

全体在身(只就此四件说/取简而易见耳)所谓感而遂通便是此理以

此观之本末明是一物岂可分而为二而以其半为真

半为妄哉若夫真妄之不可混则又可得而言矣夫目

之视耳之听口之言身之动物虽未交而其理已具是

皆天命之自然无假于安排造作莫非真也及乎感物

而动则有当视者有不当视者有当听者有不当听者

卷四十七 第 49a 页 WYG0457-0802c.png

有当言者有不当言者有当动者有不当动者凡其所

有当言者有不当言者有当动者有不当动者凡其所当然者即其自然之不可违者故曰真也所不当然者

则往往出于情欲之使然故曰妄也真者存之妄者去

之以此治其身心以此达诸家国天下此吾儒所以立

人极之道而内外本末无非一贯也若如佛氏之说则

方其未悟之先凡视听言动不问其当然与不当然一

切皆谓之妄及其既悟又不问其当然与不当然一切

皆谓之真吾不知何者在所当存乎何者在所当去乎

卷四十七 第 49b 页 WYG0457-0802d.png

当去者不去当存者必不能存人欲肆而天理灭矣使

当去者不去当存者必不能存人欲肆而天理灭矣使其说肆行而莫之禁中国之为中国人𩔖之为人𩔖将

非幸欤 达摩告梁武帝有云净智妙圆体自空寂只

此八字已尽佛性之形容矣其后有神会者尝著显宗

记反覆数百语说得他家道理亦自分明其中有云湛

然常寂应用无方用而常空空而常用用而不有即是

真空空而不无便成妙有妙有即摩诃般若真空即清

净涅槃又足以发尽达摩妙圆空寂之旨余尝合而观

卷四十七 第 50a 页 WYG0457-0803a.png

之与系辞传所谓寂然不动感而遂通天下之故殆无

之与系辞传所谓寂然不动感而遂通天下之故殆无异也然孰知其所甚异者正在于此乎夫易之神即人

之心程子尝言心一也有指体而言者寂然不动是也

有指用而言者感而遂通是也盖吾儒以寂感言心而

佛氏以寂感为性此其所为甚异也良由彼不知性为

至精之理而以所谓神者当之故其应用无方虽亦识

圆通之妙而高下无所准轻重无所权卒归于冥行妄

作而已矣 程子尝言仁者浑然与物同体佛家亦有

卷四十七 第 50b 页 WYG0457-0803b.png

心佛众生浑然齐致之语何其相似也究而言之其相

心佛众生浑然齐致之语何其相似也究而言之其相远奚啻燕越哉唐相裴休深于禅学者也尝序圆觉经

疏首两句云夫血气之属必有知凡有知者必同体此

即心佛众生浑然齐致之谓也盖其所谓齐固不出乎

知觉而已矣且天地之间万物之众有有知者有无知

者谓有知者为同体则无知者非异体乎有同有异是

二本也盖以知觉为性其窒碍必至于此若吾儒所见

则凡赋形于两间者同一阴阳之气以成形同一阴阳

卷四十七 第 51a 页 WYG0457-0803c.png

之理以为性有知无知无非出于一本故此身虽小万

之理以为性有知无知无非出于一本故此身虽小万物虽多其血气之流通脉络之联属元无丝毫空缺之

处无须臾间断之时此其所以为浑然也 有物先天

地无形本寂寥能为万象主不逐四时凋此高禅所作

也自吾儒观之昭然太极之义夫复何言然彼初未尝

知有阴阳安知有所谓太极哉此其所以大乱真也今

先据佛言语解释一番使彼意既明且尽再以吾儒言

语解释一番然后明知其异同之实则似是之非有不

卷四十七 第 51b 页 WYG0457-0803d.png

难见矣以佛家之言为据则无始菩提所谓有物先天

难见矣以佛家之言为据则无始菩提所谓有物先天地也湛然常寂所谓无形本寂寥也心生万法所谓能

为万象主也常住不灭所谓不逐四时凋也作者之意

不亦明且尽乎求之吾儒之书太极生两仪是固先天

地而立矣无声无臭则无形不足言矣富有之谓大业

万象皆一体也日新之谓盛德万古犹一时也太极之

义不亦明且尽乎诗凡二十字其十七字彼此意义无

甚异同所当辩者三字耳物也万象也以物言之菩提

卷四十七 第 52a 页 WYG0457-0804a.png

不可为太极明矣以万象言之在彼经教中即万法耳

不可为太极明矣以万象言之在彼经教中即万法耳以其皆生于心故谓之能主然所主者实不过阴界入

自此之外仰而日月星辰俯而山河大地近而君臣父

子兄弟夫妇朋友远而飞潜动植水火金石一切视以

为幻而空之矣彼安得复有所谓万象乎哉为此诗者

盖尝窥见儒书遂窃取而用之耳余于前记尝有一说

正为此等处请复详之所谓天地间非太极不神然遂

以太极为神则不可此言殊不敢易诚以太极之本体

卷四十七 第 52b 页 WYG0457-0804b.png

动亦定静亦定神则动而静静而能动者也以此分明

动亦定静亦定神则动而静静而能动者也以此分明见得是二物不可混而为一故系辞传既曰一阴一阳

之谓道矣而又曰阴阳不测之谓神由其实不同故其

名不得不异不然圣人何用两言之哉然其体则同一

阴阳所以难于领会也佛氏初不识阴阳为何物固无

由知所谓道所谓神但见得此心有一点之灵求其体

而不可得则以为空寂推其用而偏于阴界入则以为

神通所谓有物者此耳以此为性万无是处而其言之

卷四十七 第 53a 页 WYG0457-0804c.png

乱真乃有如此诗者可无辨乎然人心之神即阴阳不

乱真乃有如此诗者可无辨乎然人心之神即阴阳不测之神初无二致但神之在阴阳者则万古如一在人

心者则与生死相为存亡所谓理一而分殊也佛氏不

足以及此矣 南阳慧忠破南方宗旨云若以见闻觉

知是佛性者净名不应云法离见闻觉知若行见闻觉

知是则见闻觉智非求法也南僧因问法华了义开佛

知见此复何为忠曰他云开佛知见尚不言菩萨二乘

岂以众生痴倒便成佛之知见邪汾州无业有云见闻

卷四十七 第 53b 页 WYG0457-0804d.png

觉知之性与太虚齐寿不生不灭一切境界本自空寂

觉知之性与太虚齐寿不生不灭一切境界本自空寂无一法可得迷者不了即为境惑一为境惑流转无穷

此二人皆禅林之杰出考其言皆见于传灯录何若是

之不同邪盖无业是本分又说本分话慧忠则所谓神

出鬼没以逞其俩伎者也彼见南方以见闻知觉为性

便对其人捏出一般说话务要高他一著使之莫测尝

见金刚经有是法平等无有高下之语众生固然迷悟

不同其知见之体即是平等岂容有二又尝见楞严经

卷四十七 第 54a 页 WYG0457-0805a.png

有两段话其一佛告波斯匿王云颜猊有变见精不变

有两段话其一佛告波斯匿王云颜猊有变见精不变变者受灭不变者元无生灭其二因与阿难论声闻有

云其形虽寐闻性不昏纵汝形销命光迁谢此性云何

为汝销灭此皆明以见闻为性与波罗提说相合若净

名则𦂳要在一离字先儒尝言佛氏之辞善遁便是此

等处传灯录中似此尽多究其渊源则固出于瞿昙也

盖瞿昙说法常欲离四句为一异然而终有不能离者

如云非异非不异非有非无非常非无常只楞伽一经

卷四十七 第 54b 页 WYG0457-0805b.png

累累见之此便是遁辞之根若将异处穷著他他便有

累累见之此便是遁辞之根若将异处穷著他他便有非异一说将无常穷著他他便有非无常一说自非灼

然看得他破只得听他愚弄耳 僧问忠国师古德云

青青翠竹尽是法身郁郁黄华无非般若有人不许云

是邪说亦有信者云不思议不知若为国师曰此是普

贤文殊境界非诸凡小而能信受皆与大乘了义经合

故华严经云佛自充满于法界普现一切群生前随缘

赴感靡不周而恒处此菩提座翠竹既不出于法界岂

卷四十七 第 55a 页 WYG0457-0805c.png

非法身乎又般若经云色无边故般若亦无边黄华既

非法身乎又般若经云色无边故般若亦无边黄华既不越于色岂非般若乎深远之言不省者难为措意又

华严座主问大珠和尚云禅师何故不许青青翠竹尽

是法身郁郁黄华无非般若珠曰法身无像应翠竹以

成形般若无知对黄华而显相非被黄华翠竹而有般

若法身故经云佛真法身犹若虚空应物现形如水中

月黄华若是般若般若即同无情翠竹若是法身翠竹

还能应用座主会么曰不了此意珠曰若见性人道是

卷四十七 第 55b 页 WYG0457-0805d.png

亦得道不是亦得随用而设不滞是非若不见性人说

亦得道不是亦得随用而设不滞是非若不见性人说翠竹著翠竹说黄华著黄华说法身滞法身说般若不

识般若所以皆成净论宗果云国师主张翠竹是法身

直主张到底大朱破翠竹不是法身直破到底老汉将

一个主张底破底收作一处更无拈提不敢动著他一

丝毫要你学者具眼余于前记尝举翠竹黄华二语以

谓与鸢飞鱼跃之言绝相似只是不同据慧忠分析语

与大珠成形显相二言便是古德立言本旨大珠所以

卷四十七 第 56a 页 WYG0457-0806a.png

不许之意但以黄华翠竹非有般若法身尔其曰道是

不许之意但以黄华翠竹非有般若法身尔其曰道是亦得即前成形显相二言曰道不是亦得即后非彼有

般若法身一言也慧忠所引经语与大珠所引经语皆

合直是明白更无馀蕴然则其与吾儒鸢飞鱼跃之义

所以不同者果何在邪诚以鸢鱼虽微其性同一天命

也飞跃虽殊其道同一率性也彼所谓般若法身在华

竹之身之外吾所谓天命率性在鸢飞之身之内在内

则是一物在外便成二物二则二本一则一本讵可同

卷四十七 第 56b 页 WYG0457-0806b.png

年而语哉且天命之性不独鸢鱼有华竹亦有之程子

年而语哉且天命之性不独鸢鱼有华竹亦有之程子所谓一草一木亦皆有理不可不察者正惟有见乎此

也佛氏祗缘认知觉为性所以于华竹上便通不去只

得以为法界中所现之物尔楞伽以四大种色为虚空

所持楞严以山河大地咸是妙明真心中物其义亦犹

是也余也向虽引而不发今则舍矢如破矣吾党之士

夫岂无具眼者乎 宗杲谓郑尚明曰你只今这听法

说法一段历历孤明底未生已前毕竟在恁么处曰不

卷四十七 第 57a 页 WYG0457-0806c.png

知杲曰你若不知便是生大你百岁后四大五蕴一时

知杲曰你若不知便是生大你百岁后四大五蕴一时解散到这里历历孤明底却向甚么处去曰也不知杲

曰你既不知便是死大又尝示吕机宜云现今历历孤

明与人分是非别好丑底决定是有是无是真是实是

虚妄临济亦尝语其徒曰四大身不解说法听法虚空

不解说法听法观此数节则佛氏之所谓性亦何难见

之有渠道理只是如此本不须苦求解悟然而必以悟

为则者只是要见得此历历孤明境界更亲切尔纵使

卷四十七 第 57b 页 WYG0457-0806d.png

见得亲切夫安知历历孤明者之非性而性自有真邪

见得亲切夫安知历历孤明者之非性而性自有真邪杲答曾天游侍郎书曰寻常计较安排底是识情随

生死迁流底亦是识情怕怖慞惶底亦是识情而今参

学之人不知是病只管在里许头出头设教中所谓随

识而不随智以故昧却本地风光本来面目若或一时

放下百不思量计较忽然失脚踏著鼻孔即此识情便

是真空妙智更无别智可得若别有所得有所證则又

却不是也如人迷时唤东作西及至悟时即西便是东

卷四十七 第 58a 页 WYG0457-0807a.png

无别有东此真空妙智与太虚齐寿只这太虚中还有

无别有东此真空妙智与太虚齐寿只这太虚中还有一物碍得他否虽不受一物碍而不妨诸物于空中往

来此真空妙智亦然凡圣垢染著一点不得虽著不得

而不碍生死凡圣于中往来如此信得及见得彻方是

个出生入死得大自在底汉细观此书佛氏之所谓性

无馀蕴矣忽然失脚踏著鼻孔便是顿悟之说 颂云

断除烦恼重增病趋向真如亦是邪随顺世缘无挂碍

涅槃生死是空华尝见杲示人有水上葫芦一言此颂

卷四十七 第 58b 页 WYG0457-0807b.png

第三句即水上葫芦之谓也佛家道理真是如此论语

第三句即水上葫芦之谓也佛家道理真是如此论语无适无莫若非义之与比何以异于水上葫芦哉 老

子外仁义礼而言道德徒言道德而不及性与圣门绝

不相似自不足以乱真所谓弥近理而大乱真惟佛

明儒学案卷四十七