声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十 第 1a 页 WYG0457-0130a.png

钦定四库全书

钦定四库全书明儒学案卷十

馀姚 黄宗羲 撰

姚江学案

有明学术白沙开其端至姚江而始大明盖从前习熟先

儒之成说未尝反身理会推见至隐所谓此亦一述朱耳彼

亦一述朱耳高忠宪云薛文清吕泾野语录中皆无甚透悟

亦为是也自姚江指点出良知人人现在一返观而自得便

卷十 第 1b 页 WYG0457-0130b.png

人人有个作圣之路故无姚江则古来之学脉绝矣然致

人人有个作圣之路故无姚江则古来之学脉绝矣然致良知一语发自晚年未及与学者深究其旨后来门下各

以意见搀和说玄说妙几同射覆非复立言之本意矣先生

之格物谓致吾心良知之天理于事事物物则事事物物皆

得其理以圣人教人只是一个行如博学审问慎思明辨皆

是行也笃行之者行此数者不已是也先生致之于事物致

字即是行字以救空空穷理只在知上讨个分晓之非乃后

之学者测度想像求见本体只在知识上立家当以为良知

卷十 第 2a 页 WYG0457-0131a.png

则先生何不仍穷理格物之训先知后行而必欲自为

则先生何不仍穷理格物之训先知后行而必欲自为一说邪天泉问答无善无恶者心之体有善有恶者意

之动知善知恶是良知为善去恶是格物今之解者曰

心体无善无恶是性由是而发之为有善有恶之意由

是而有分别其善恶之知由是而有为善去恶之格物

层层自内而之外一切皆是粗机则良知己落后著非

不虑之本然故邓定宇以为权论也其实无善无恶者

无善念恶念耳非谓性无善无恶也下句意之有善有

卷十 第 2b 页 WYG0457-0131b.png

恶亦是有善念恶念耳两句只完得动静二字他日语

恶亦是有善念恶念耳两句只完得动静二字他日语薛侃曰无善无恶者理之静有善有恶者气之动即此

两句也所谓知善知恶者非意动于善恶从而分别之

为知知亦只是诚意中之好恶好必于善恶必于恶无

是无非而不容已者虚灵不昧之性体也为善去恶只

是率性而行自然无善恶之夹杂先生所谓致吾心之

良知于事事物物也四句本是无病学者错会反致彼

以无善无恶言性者谓无善无恶斯为至善善一也而

卷十 第 3a 页 WYG0457-0131c.png

有有善之善有无善之善无乃断灭性种乎彼在发用

有有善之善有无善之善无乃断灭性种乎彼在发用处求良知者认已发作未发教人在致知上著力是指

月者不指天上之月而指地上之光愈求愈远矣得羲

说而存之而后知先生之无弊也

浙中十七人

江右二十七人

南中九人

楚中二人

卷十 第 3b 页 WYG0457-0131d.png

北方七人

北方七人粤闽二人

姚江学案

文成王阳明先生守仁(附许半圭/) (王司舆/)

王守仁字伯安学者称为阳明先生馀姚人也父华成

化辛丑进士第一人仕至南京吏部尚书先生娠十四

月而生祖母岑夫人梦神人送儿自云中至因命名为

云五岁不能言有异僧过之曰可惜道破始改今名豪

卷十 第 4a 页 WYG0457-0132a.png

迈不羁十五岁纵观塞外经月始返十八岁过广信谒

迈不羁十五岁纵观塞外经月始返十八岁过广信谒娄一斋慨然以圣人可学而至登弘治己未进士第授

刑部主事改兵部逆瑾矫旨逮南京科道官先生抗疏

救之下诏狱廷杖四十谪贵州龙场驿丞瑾遣人迹而

加害先生托投水脱去得至龙场瑾诛知庐陵县历吏

部主事员外郎郎中升南京太仆寺少卿鸿胪寺卿时

虔闽不靖兵部尚书王琼特举先生以左佥都御史巡

抚南赣未几遂平漳南横水桶冈大帽浰头诸寇己卯

卷十 第 4b 页 WYG0457-0132b.png

六月奉敕勘处福建叛军至丰城而闻宸濠反遂返吉

六月奉敕勘处福建叛军至丰城而闻宸濠反遂返吉安起兵讨之宸濠方围安庆先生破南昌濠返兵自救

遇于樵舍三战俘濠武宗率师亲征群小张忠许泰欲

纵濠鄱湖待武宗接战而后奏凯先生不听乘夜过玉

山集浙江三司以濠付太监张永张永者为武宗亲信

群小之所惮也命兼江西巡抚又明年升南京兵部尚

书封新建伯嘉靖壬午丁冢宰忧丁亥原官兼左都御

史起征思田思田平以归师袭八寨断藤峡破之先生

卷十 第 5a 页 WYG0457-0132c.png

幼梦谒马伏波庙题诗于壁至是道出祠下恍如梦中

幼梦谒马伏波庙题诗于壁至是道出祠下恍如梦中时先生已病疏请告至南安门人周积侍病问遗言先

生曰此心光明亦复何言顷之而逝七年戊子十一月

二十九日也年五十七先生之学始泛滥于词章继而

遍读考亭之书循序格物顾物理吾心终判为二无所

得入于是出入于佛老者久之及至居夷处困动心忍

性因念圣人处此更有何道忽悟格物致知之旨圣人

之道吾性自足不假外求其学凡三变而始得其门自

卷十 第 5b 页 WYG0457-0132d.png

此之后尽去枝叶一意本原以默坐澄心为学的有未

此之后尽去枝叶一意本原以默坐澄心为学的有未发之中始能有发而中节之和道德言动大率以收敛

为主发散是不得已江右以后专提致良知三字默不

假坐心不待澄不习不虑出之自有天则盖良知即是

未发之中此知之前更无未发良知即是中节之和此

知之后更无已发此知自能收敛不须更主于收敛此

知自能发散不须更期于发散收敛者感之体静而动

也发散者寂之用动而静也知之真切笃实处即是行

卷十 第 6a 页 WYG0457-0133a.png

行之明觉精察处即是知无有二也居越以后所操益

行之明觉精察处即是知无有二也居越以后所操益熟所得益化时时知是知非时时无是无非开口即得

本心更无假借凑泊如赤日当空而万象毕照是学成

之后又有此三变也先生悯宋儒之后学者以知识为

知谓人心之所有者不过明觉而理为天地万物之所

公共故必穷尽天地万物之理然后吾心之明觉与之

浑合而无间说是无内外其实全靠外来闻见以填补

其灵明者也先生以圣人之学心学也心即理也故于

卷十 第 6b 页 WYG0457-0133b.png

致知格物之训不得不言致吾心之天理于事事物物

致知格物之训不得不言致吾心之天理于事事物物以知识为知则轻浮而不实故必以力行为工夫良知

感应神速无有等待本心之明即知不欺本心之明即

行也不得不言知行合一此其立言之大旨不出于是

而或者以释氏本心之说颇近于心学不知儒释界限

只一理字释氏于天地万物之理一切置之度外更不

复讲而止守此明觉世儒则不恃此明觉而求理于天

地万物之间所谓绝异然其归理于天地万物归明觉

卷十 第 7a 页 WYG0457-0133c.png

于吾心则一也向外寻理终是无源之水无根之木纵

于吾心则一也向外寻理终是无源之水无根之木纵使合得本体上已费转手故沿门乞火与合眼见暗相

去不远点出心之所以为心不在明觉而在天理金镜

已坠而复收遂使儒释疆界渺若山河此有目者所睹

也试以孔孟之言證之致吾良知于事物事物皆得其

理非所谓人能弘道乎若理在事物则是道能弘人矣

告子之外义岂灭义而不顾乎亦于事物之间求其义

而合之正如世儒之所谓穷理也孟子何以不许之而

卷十 第 7b 页 WYG0457-0133d.png

四端必归之心哉嗟乎糠秕眯目四方易位而后先生

四端必归之心哉嗟乎糠秕眯目四方易位而后先生可疑也隆庆初赠新建侯谥文成万历中从祀孔子庙

庭 许半圭先生璋璋字半圭越之上虞人淳质苦行潜

心性命之学白袍草屦挟一衾而出欲访白沙于岭南

王司舆送之诗云去岁逢黄石今年访白沙至楚见白

沙之门人李承箕留大崖山中者三时质疑问难大崖

语之以静坐观心曰拘拘陈编曰居敬穷理者予不然

嘐嘐虚迹曰傍花随柳者予不然罔象无形求长生不

卷十 第 8a 页 WYG0457-0134a.png

死之根者予不然先生亦不至岭南而返阳明养病洞

死之根者予不然先生亦不至岭南而返阳明养病洞中惟先生与司舆数人相对危坐忘言冥契阳明自江

右归越每访先生菜羹麦饭信宿不厌先生殁阳明题

其墓曰处士许璋之墓先生于天文地理壬遁孙吴之

术靡不究心正德中尝指乾象谓阳明曰帝星今在楚

矣已而世宗起于兴邸其占之奇中如此 王黄举先生

文辕文辕字司舆号黄舆子越之山阴人七岁时拾遗

金一鐉坐待失者归之既长多病遂习静隐居励志力

卷十 第 8b 页 WYG0457-0134b.png

行乡人咸乐亲之读书多自得不牵章句尝曰朱子注

行乡人咸乐亲之读书多自得不牵章句尝曰朱子注说多不得经意闻者怪之惟阳明与之友莫逆也阳明

将之南赣先生语其门人曰阳明此行必立事功问其

故曰吾触之不动矣其后先生殁阳明方讲良知之学

时多讪之者叹曰安得起王司舆于九原乎

语录志道恳切固是诚意然急迫求之则反为私已不

可不察也日用间何莫非天理流行但此心常存而不

放则义理自熟孟子所谓勿忘勿助深造自得者矣(答/徐)

卷十 第 9a 页 WYG0457-0134c.png

(成/之) 圣人之心纤翳自无所容不消磨刮若常人之心

(成/之) 圣人之心纤翳自无所容不消磨刮若常人之心如斑垢驳杂之镜须痛加刮磨一番尽去其驳蚀然后

纤尘即见才拂便去亦自不消费力到此已是识得仁

体矣若驳杂未去其间固自有一点明处尘埃之落固

亦见得亦才拂便去至堆积于驳蚀之上终弗能见也

此学利困勉之所由异弗以为烦难而疑之也凡人情

好易而恶难其间亦自有私意气习缠蔽在识破后自

然不见其难矣向时未见得向里意思此工夫自无可

卷十 第 9b 页 WYG0457-0134d.png

讲处今已见此一层却恐好易恶难便流入禅释去也

讲处今已见此一层却恐好易恶难便流入禅释去也昨论儒释之异明道所谓敬以直内则有之义以方外

则未毕竟连敬以直内亦不是者已说到八九分矣(答/黄)

(宗贤应原忠之已见后方知难正为此镜子时时不废/拂拭在儒释 辨明道尚泛调停至先生始一刀截断)

仆近时与友朋论学惟说立诚二字吾人为学当从

心髓入微处用力自然笃实光辉虽私欲之萌真是红

炉点雪天下之大本立矣若就标末妆缀比拟凡平日

所谓学问思辨者适足以为长仿遂非之资自以为进

卷十 第 10a 页 WYG0457-0135a.png

于高明广大而不知陷于狼戾险嫉亦诚可哀也已(与/黄)

于高明广大而不知陷于狼戾险嫉亦诚可哀也已(与/黄)(宗贤谓诚无为便是心髓入微处良知即从此发窍/者故 之立天下之大本看来良知犹是第二义也)

吾辈通患正如池面浮萍随开随蔽未论江海但在活

水浮萍即不能蔽何者活水有源池水无源有源者由

已无源者从物故凡不息者有源作辍者皆无源故耳

变化气质居常无所见惟当利害经变故遭屈辱平

时愤怒者到此能不愤怒忧惶失措者到此能不忧惶

失措始是得力处亦便是用力处天下事虽万变吾所

卷十 第 10b 页 WYG0457-0135b.png

以应之不出乎喜怒哀乐四者此为学之要而为政亦

以应之不出乎喜怒哀乐四者此为学之要而为政亦在其中矣(与王/纯甫) 在物为理处物为义在性为善因所

指而异其名实皆吾之心也心外无物心外无事心外

无理心外无义心外无善吾心之处事物纯乎理而无

人伪之杂谓之善非在事物有定所可求也处物为义

是吾心之得其宜也义非在外可袭而取也格者格此

也致者致此也必曰事事物物上求个至善是离而二

之也伊川所云才明彼即晓此是犹谓之二性无彼此

卷十 第 11a 页 WYG0457-0135c.png

理无彼此善无彼此也(先生恢复心体一齐俱了真大/有功于圣门与孟子性善之说)

理无彼此善无彼此也(先生恢复心体一齐俱了真大/有功于圣门与孟子性善之说)(同/) 大学之所谓诚意即中庸之所谓诚身也大学之

所谓格物致知即中庸之所谓明善也博学审问慎思

明辨笃行皆所以明善而为诚身之功也非明善之外

别有所谓诚身之功也格物致知之外又岂别有所谓

诚意之功乎书之所谓精一语之所谓博文约礼中庸

之所谓尊德性而道问学皆若此而已矣(答王某格先/生既言 致)

(即中庸明善之功不离学问思辨行则与朱子之说何/异乃又曰格其物之不正以归于正则未免自相龃龉)

卷十 第 11b 页 WYG0457-0135d.png

(未知/孰是) 学绝道丧俗之陷溺如人在大海波涛中且须

(未知/孰是) 学绝道丧俗之陷溺如人在大海波涛中且须援之登岸然后可授之衣而与之食若以衣食投之波

涛中是适重其溺彼将不以为德而反以为尤矣故凡

居今之时且须随机导引因事启沃俟其感发兴起而

后开之以其说则为力易而收效溥 使在我无功利

之心虽钱榖兵甲搬柴运水何往而非实学何事而非

天理况子史诗文之𩔖乎使在我尚有功利之心则虽

日谈道德仁义亦只是功利之事况子史诗文之𩔖乎

卷十 第 12a 页 WYG0457-0136a.png

一切屏绝之说犹是泥于旧闻平日用功未有得力处

一切屏绝之说犹是泥于旧闻平日用功未有得力处(与陆/元静) 数年切磋只得立志辨义利若于此未有得力

处却是平日所讲尽成虚话平日所见皆非实得(义利/二字)

(是学问大关键亦/即是儒释分途处) 经一蹶者长一智今日之失未必

不为后日之得但已落第二义须从第一义上著力一

真一切真(与薛尚廉过识得第一义/即迁善改 皆第一义) 理无内外性无

内外故学无内外讲习讨论未尝非内也反观内省未

尝遗外也夫为学必资于外求是以已性为有外也是

卷十 第 12b 页 WYG0457-0136b.png

义外也用智者也谓返观内省为求之于内是以已性

义外也用智者也谓返观内省为求之于内是以已性为有内也是有我也自私者也是皆不知性之无内外

也故曰精义入神以致用也利用安身以崇德也性之

德也合内外之道也此可以知格物之学矣格物者大

学之实下手处彻首彻尾自始学至圣人只此工夫而

已非但入门之际有此一段也夫正心诚意致知格物

皆所以修身而格物者其所以用力日可见之地故格

物者格其心之物也格其意之物也格其知之物也正

卷十 第 13a 页 WYG0457-0136c.png

心者正其物之心也诚意者诚其物之意也致知者致

心者正其物之心也诚意者诚其物之意也致知者致其物之知也此岂有内外彼此之分哉(答罗整庵生整/庵有答先 书)

(云前三物为物三后三物为物一自相矛盾要之物一/也而不能不散而为两散而为万先生之言自是八面)

(玲/珑) 夫子谓子贡曰赐也汝以予为多学而识之者与

对曰然非与子曰非也予一以贯之然则圣人之学不

有要乎彼释氏之外人伦遗物理而堕于空寂者固不

得谓之明其心矣若世儒之外务讲求考索而不知本

诸心者其亦可以穷理乎(与夏敦夫子洙泗渊源原是/如此得曾 发明更是朴实)

卷十 第 13b 页 WYG0457-0136d.png

(头地曾子就诚处指点先/生就明处指点一而已矣) 心无动静者也其静也者

(头地曾子就诚处指点先/生就明处指点一而已矣) 心无动静者也其静也者以言其体也其动也者以言其用也故君子之学无间

于动静其静也常觉而未尝无也故常应其动也常定

而未尝有也故常寂常应常寂动静皆有事也是之谓

集义集义故能无祗悔所谓动亦定静亦定者也心一

而已静其体也而复求静根焉是挠其体也动其用也

而惧其易动焉是废其用也故求静之心即动也恶动

之心非静也是之谓动亦动静亦动将迎起伏相寻于

卷十 第 14a 页 WYG0457-0137a.png

无穷矣故循理之谓静从欲之谓动欲也者非必声色

无穷矣故循理之谓静从欲之谓动欲也者非必声色货利外诱也有心之私皆欲也故循理焉虽酬酢万变

皆静也濂溪所谓主静无欲之谓也是谓集义者也从

欲焉虽心斋坐忘亦动也告子之强制正助之谓也是

外义者也(答伦彦式表与定/性书相为 里) 且以所见者实体诸心

必将有疑果无疑必将有得果无得又必有见(答方/叔贤)

孟子云是非之心智也是非之心人皆有之即所谓良

知也孰无是良知乎但不能致之耳易曰知至至之知

卷十 第 14b 页 WYG0457-0137b.png

至者知也至之者致知也此知行之所以一也(与陆元/静 良)

至者知也至之者致知也此知行之所以一也(与陆元/静 良)(知之智实自/恻隐之仁来) 妄心者动也照心非动也恒照则恒动

恒静天地之所以恒久而不已也照心固照也妄心亦

照也其为物不贰则其生物不息有刻暂停则息矣非

至诚无息之学也照心非动者以其发于本体明觉之

自然而未尝有所动也有所动则妄矣妄心亦照者以

其本体明觉之自然者未尝不存于其中但有所动耳

无所动即照矣无妄无照非以妄为照以照为妄也照

卷十 第 15a 页 WYG0457-0137c.png

心为照妄心为妄是犹有妄有照也有妄有照则犹二

心为照妄心为妄是犹有妄有照也有妄有照则犹二也贰则息矣无妄无照则不贰不贰则不息矣 心之

本体无起无不起虽妄念之发而良知未尝不在但人

不知存则有时而或放耳虽昏塞之极而良知未尝不

明但人不知察则有时而或蔽耳虽有时而或放其体

实未尝不在也存之而已耳虽有时而或蔽其体实未

尝不明也察之而已耳 理无动者也常知常存常主

于理即不睹不闻无思无为之谓也不睹不闻无思无

卷十 第 15b 页 WYG0457-0137d.png

为非槁木死灰之谓睹闻思为一于理而未尝有所睹

为非槁木死灰之谓睹闻思为一于理而未尝有所睹闻思为即是动而未尝动也 未发之中即良知也无

前后内外而浑然一体者也有事无事可以言动静而

良知无分于有事无事也寂然感通可以言动静而良

知无分于寂然感通也动静者所遇之时心之本体固

无分于动静也 能戒慎恐惧者是良知 必欲此心

纯乎天理而无一毫人欲之私此作圣之功也然欲为

此者非防于未萌之先而克于方萌之际不能也此正

卷十 第 16a 页 WYG0457-0138a.png

中庸戒慎恐惧大学致知格物之功舍此之外无别功

中庸戒慎恐惧大学致知格物之功舍此之外无别功矣不思善不思恶时认本来面目此佛氏为未识本来

面目者设此方便本来面目即吾圣门所谓良知今既

认得良知明白已不消如此说矣随物而格是致知之

功即佛氏之常惺惺亦是常存他本来面目耳体段工

夫大略相似但佛氏有个自私自利之心所以便不同

病疟之人疟虽未发而病根自在则亦安可以其未

发而遂忘服药调理之功乎若必待疟发而后服药调

卷十 第 16b 页 WYG0457-0138b.png

理则既晚矣 君子之所谓敬畏者非恐惧忧患也乃

理则既晚矣 君子之所谓敬畏者非恐惧忧患也乃戒惧不睹恐惧不闻之谓耳君子之所谓乐者非旷荡

放逸纵情肆意也乃其心体不累于欲无入而不自得

之谓耳夫心之本体即天理也天理之昭明灵觉所为

良知也君子之戒慎恐惧惟恐其昭明灵觉者或有所

昏昧放逸流于非僻邪妄而失其本体之正耳戒慎恐

惧之功无时或间则天理常存而其昭明灵觉之本体

无所亏蔽无所牵扰无所恐惧忧患无所好乐忿懥无

卷十 第 17a 页 WYG0457-0138c.png

所意必固我无所歉馁愧怍和融莹彻充塞流行动容

所意必固我无所歉馁愧怍和融莹彻充塞流行动容周旋而中礼从心所欲而不踰斯乃所谓真乐矣是乐

生于天理又当存天理常存生于戒慎恐惧之无间孰

谓敬畏之增反为乐之累耶最是发明宋儒主敬之说

(与舒/国用) 系言何思何虑是言所思所虑只是一个天理

更无别思别虑耳非谓无思无虑也故曰同归而殊途

一致而百虑天下何思何虑云殊途云百虑则岂谓无

思无虑耶心之本体即是天理则是一个更何思虑得

卷十 第 17b 页 WYG0457-0138d.png

天理原是寂然不动原是感而遂通学者用功虽千思

天理原是寂然不动原是感而遂通学者用功虽千思万虑只是要复他本来体用而已不是以私意去安排

思索出来故明道云君子之学莫若廓然而大公物来

而顺应若以私意安排思索便是用智自私矣何思何

虑正是工夫在圣人分上便是自然的在学者分上便

是勉然的(如此方与不思善恶之/说迥异 答周道通) 性善之端须在气

上始见得若无气亦无可见矣恻隐羞恶辞让是非即

是气程子谓论性不论气不备论气不论性不明亦是

卷十 第 18a 页 WYG0457-0139a.png

为学者各执一边只得如此说若见得自性明白时气

为学者各执一边只得如此说若见得自性明白时气即是性性即是气原无性气之可分也(先生之见已到/八九分但云性)

(即是气气即是性/则合更有商量在) 谨独即是致良知(与黄/勉之) 凡谓之

行者只是著实去做这件事若著实做学问思辨工夫

则学问思辨亦便是行矣学是学做这件事问是问做

这件事思辨是思辨做这件事则行亦便是学问思辨

矣若谓学问思辨之然后去行却如何悬空先去学问

思辨得行时又如何去得个学问思辨的事行之明觉

卷十 第 18b 页 WYG0457-0139b.png

精察处便是知知之真切笃实处便是行若行而不能

精察处便是知知之真切笃实处便是行若行而不能明觉精察便是冥行便是学而不思则罔所以必须说

个知知而不能真切笃实便是妄想便是思而不学则

殆所以必须说个行原来只是一个工夫凡古人说知

行皆是就一个工夫上补偏救弊说不似今人截然分

作两件事做如今说知行合一虽亦是就今时补偏救

弊说然知行体段亦本来如是 知行原是两个字说

一个工夫这一个工夫须著此两个字方说得完全无

卷十 第 19a 页 WYG0457-0139c.png

弊病若头脑处见得分明见得原是一个头脑则虽把

弊病若头脑处见得分明见得原是一个头脑则虽把知行分作两个说毕竟将来做那一个工夫则始或未

便融会终所谓百虑而一致矣若头脑见得不分明原

看做两个了则虽把知行合作一个说亦恐终未有凑

泊处况又分作两截去做则是从头至尾更没讨下落

处也(所谓头脑是/良知二字) 夫物理不外吾心外吾心而求物

理无物理矣遗物理而求吾心吾心又何物耶心之体

性也性即理也故有孝亲之心即有孝之理无孝亲之

卷十 第 19b 页 WYG0457-0139d.png

心即无孝之理矣有忠君之心即有忠之理无忠君之

心即无孝之理矣有忠君之心即有忠之理无忠君之心即无忠之理矣理岂外于吾心耶晦庵谓人之所以

为学者心与理而已心虽主乎一身而实管乎天下之

理理虽散乎万事而实不外乎一人之心是其一分一

合之间而未免已启学者心理为二之弊明道云只穷

理便尽性至命故必仁极仁而后谓之能穷仁之理义

极义而后谓之能穷义之理仁极仁则尽仁之性义极

义则尽义之性矣学至于穷理至矣而尚未措之于行

卷十 第 20a 页 WYG0457-0140a.png

天下宁有是耶是故知不行之不可以为学则知不行

天下宁有是耶是故知不行之不可以为学则知不行之不可以为穷理矣知不行之不可以为穷理则知知

行之合一并进而不可以分为两节事矣夫万事万物

之理不外于吾心而必曰穷天下之理是殆以吾心之

良知为未足而必外求于天下之广以裨补增益之是

犹析心与理而为二也夫学问思辨笃行之功虽其困

勉至于人一已百而扩充之极至于尽性知天亦不过

致吾心之良知而已良知之外岂复有加于毫末乎今

卷十 第 20b 页 WYG0457-0140b.png

必曰穷天下之理而不知反求诸其心则凡所谓善恶

必曰穷天下之理而不知反求诸其心则凡所谓善恶之几真妄之辨者舍吾心之良知亦将何以致其体察

乎 夫良知之于节目事变犹规矩尺度之于方圆长

短也节目事变之不可预定犹方圆长短之不可胜穷

也故规矩诚立则不可欺以方圆而天下之方圆不可

胜用矣尺度诚陈则不可欺以长短而天下之长短不

可胜用矣良知诚致则不可欺以节目事变而天下之

节目事变不可胜应矣毫釐千里之谬不于吾心良知

卷十 第 21a 页 WYG0457-0140c.png

一念之微而察之亦将何所用其学乎是不以规矩而

一念之微而察之亦将何所用其学乎是不以规矩而欲定天下之方圆不以尺度而欲定天下之长短吾见

其乖张谬戾日劳而无成也已吾子谓语孝于温凊定

省孰不知之然而能致其知者鲜矣若谓粗知温凊定

省之仪节而遂谓之能致其知者凡知君之当仁者皆

可谓之能致其仁之知知臣之当忠者皆可谓之能致

其忠之知则天下孰非致知者耶以是而言可以知致

知之必在于行而不行之不可以为致知也明矣知行

卷十 第 21b 页 WYG0457-0140d.png

合一之体不益较然矣乎夫舜之不告而娶岂舜之前

合一之体不益较然矣乎夫舜之不告而娶岂舜之前已有不告而娶者为之准则故舜得以考之何典问诸

何人而为此耶抑亦求诸其心一念之良知权轻重之

宜不得已而为此耶武之不葬而兴师岂武之前已有

不葬而兴师者为之准则故武得以考之何典问诸何

人而为此耶抑亦求诸其心一念之良知权轻重之宜

不得已而为此耶使舜之心而非诚于为无后武之心

而非诚于为救民则其不告而娶与不葬而兴师乃不

卷十 第 22a 页 WYG0457-0141a.png

孝不忠之大者而后之人不务其良知以精察义理于

孝不忠之大者而后之人不务其良知以精察义理于此心感通酬酢之间顾欲悬空讨论此等变常之事执

之以为制事之本以求临事之无失其亦远矣(良知之/说只说)

(得个即心即理即/知即行更无别法) 天下古今之人其情一而已矣先

王制礼皆因人情而为之节文是以行之万世而皆准

其或反之吾心而有所未安者非其传记之讹缺则必

古今风气习俗之异宜者矣此虽先王未之有亦可以

义起三王之所以不相袭礼也若徒拘泥于古不得于

卷十 第 22b 页 WYG0457-0141b.png

心而冥行焉是乃非礼之礼行不著而习不察者矣(一/部)

心而冥行焉是乃非礼之礼行不著而习不察者矣(一/部)(礼经皆/如此看) 学绝道丧之馀苟有兴起向慕于学者皆可

以为同志不必铢称寸度而求其尽合于此以之待人

可也若在我之所以为造端立命者则不容有毫发之

或爽矣道一而已仁者见仁知者见知释氏之所以为

释老氏之所以为老百姓日用而不知皆是道也宁有

二乎今古学术之诚伪邪正何啻珷玞美玉有眩惑终

身而不能辨者正以此道之无二而其变动不拘充塞

卷十 第 23a 页 WYG0457-0141c.png

无间纵横颠倒皆可推之而通世之儒者各就其一偏

无间纵横颠倒皆可推之而通世之儒者各就其一偏之见而又饰之以比拟仿像之功文之以章句假借之

训其为习熟既足以自信而条目又足以自安此其所

以诳已诳人终身没溺而不悟焉耳然其毫釐之差而

乃致千里之谬非诚有求为圣人之志而从事于惟精

惟一之学者莫能得其受病之源而发其神奸之所由

伏也若仁之不肖盖亦常陷溺于其间者几年伥伥然

既自以为是矣赖天之灵偶有悟于良知之学然后悔

卷十 第 23b 页 WYG0457-0141d.png

其向之所为者固包藏祸机作伪于外而劳心日拙者

其向之所为者固包藏祸机作伪于外而劳心日拙者也十馀年来虽痛自洗剔创艾而病根深痼萌蘖时生

所幸良知在我操得其要譬犹舟之得舵虽惊风巨浪

颠沛流离尚犹得免于倾覆者也夫旧习之溺人虽已

觉悔悟而其克治之功尚且其难若此又况溺而不悟

日益以深者亦将何所抵极乎(只一伪字是神奸攸伏/处以先生之善变也经)

(如许煅鍊而渣滓未/尽犹然不废力如此) 人者天地万物之心也心者天

地万物之生也心即天言心则天地万物皆举之矣(答/季)

卷十 第 24a 页 WYG0457-0142a.png

(明/德) 大抵学问工夫只要主意头脑的当若主意头脑

(明/德) 大抵学问工夫只要主意头脑的当若主意头脑专以致良知为事则凡多闻多见莫非致良知之功盖

日用之间见闻酬酢虽千头万绪莫非良知之发用流

行除却见闻酬酢亦无良知可致矣(答欧阳/崇一) 学者往

往说勿忘勿助工夫甚难才著意便是助才不著意便

是忘问之云忘是忘个甚么助是助个甚么其人默然

无对因与说我此间讲学却只说个必有事焉不说勿

忘勿助必有事焉者只是时时去集义若时时去用必

卷十 第 24b 页 WYG0457-0142b.png

有事的工夫而或有时间断此便是忘了即须勿忘时

有事的工夫而或有时间断此便是忘了即须勿忘时时去用必有事的工夫而或有时欲速求效此便是助

了即须勿助工夫全在必有事上勿忘勿助只就其间

提撕警觉而已若工夫原不间断不须更说勿忘原不

欲速求效不须更说勿助今却不去必有事上用工而

乃悬空守著一个勿忘勿助如此烧锅煮饭锅内不曾

渍水下米而乃专去添柴放火吾恐火侯未及调停而

锅先破裂矣所谓时时去集义者只是致良知说集义

卷十 第 25a 页 WYG0457-0142c.png

则一时未见头脑说致良知当下便有用功实地(答聂/文蔚)

则一时未见头脑说致良知当下便有用功实地(答聂/文蔚)(存致良知只是/ 天理之本然) 良知只是一个随他发见流行处当

下具足更无去来不须假借然其发见流行处却自有

轻重厚薄毫发不容增减者所谓天然自有之中也虽

则轻重厚薄毫发不容增减而原来只是一个 明道

云吾学虽有所受然天理二字却是自家体认出来良

知即是天理体认者实有诸已之谓耳(与马子华派此/是先生的 明)

(道/处) 凡人言语正到快意时便截然能忍默得意气正

卷十 第 25b 页 WYG0457-0142d.png

到发扬时便翕然能收敛得愤怒嗜欲正到腾沸时便

到发扬时便翕然能收敛得愤怒嗜欲正到腾沸时便廓然能消化得此非天下之大勇不能也然见得良知

亲切时其工夫又自不难(与宗/贤) 象山文集所载未尝

不教其从读书穷理而自谓理会文字颇与人异者则

其意实欲体之于身其亟所称述以诲人者曰居处恭

执事敬与人忠曰克已复礼曰万物皆备于我反身而

诚乐莫大焉曰学问之道无他求其放心而已曰先立

乎其大者而小者不能夺是数言者孔孟之言也恶在

卷十 第 26a 页 WYG0457-0143a.png

其为空虚者乎独其易简觉悟之说颇为当时所疑然

其为空虚者乎独其易简觉悟之说颇为当时所疑然易简之说出于系辞觉悟之说虽有同于释氏然释氏

之说亦自有同于吾儒而不害其为异者惟在于几微

毫发之间而已晦庵之言曰居敬穷理曰非存心无以

致知曰君子之心常存敬畏虽不见闻亦不敢忽所以

存天理之本然而不使离于须臾之顷也是其为言虽

未尝莹亦何尝不以尊德性为事而又恶在其为支离

者乎独其平日汲汲于训解虽韩文楚辞阴符参同之

卷十 第 26b 页 WYG0457-0143b.png

属又必与之注释考辨而论者遂疑其玩物又其心虑

属又必与之注释考辨而论者遂疑其玩物又其心虑学者之躐等而或失之于妄作使必先之以格物而无

不明然后有以实之于诚正而无所谬世之学者挂一

漏万求之愈繁而失之愈远至有疲力终身苦其难而

卒无所入则遂议其支离不知此乃后世学者之弊当

时晦庵之自为亦岂至是乎仆尝以为晦庵之与象山

虽其所为学者若有不同而要皆不失为圣人之徒今

晦庵之学天下之人童而习之既已入人之深有不容

卷十 第 27a 页 WYG0457-0143c.png

于论辨者独象山之学以其与晦庵之言有牴牾而遂

于论辨者独象山之学以其与晦庵之言有牴牾而遂藩篱之使若由赐之殊科焉则可矣乃摈放废斥若珷

玞之与美玉则岂不过甚矣乎夫晦庵折衷群儒之说

以发明六经语孟之旨于天下其嘉惠后学之心真有

不可得而议者而象山辨义利之分立大本求放心以

示后学笃实为已之道其功亦宁可得而尽诬之而世

之儒者附和雷同不究其实而概目之以禅学则诚可

冤也已(答徐/成之) 凡工夫只是要简易真切愈真切愈简

卷十 第 27b 页 WYG0457-0143d.png

易愈简易愈真切(寄安福诸同志作简易真/切是良知二字 手法)

易愈简易愈真切(寄安福诸同志作简易真/切是良知二字 手法)传习录爱问知止而后有定朱子以为事事物物皆有

定理似与先生之说相戾曰于事事物物上求至善

是义外也至善是心之本体只是明明德到至精至一

处便是然亦未尝离却事物本注所谓尽夫天理之极

而无一毫人欲之私者得之(徐爱记印天理人欲四字/是朱王 合处奚必晚年)

(定/论) 爱问至善只求诸心恐于天下事理有不能尽曰

心即理也此心无私欲之蔽即是天理不须外面添一

卷十 第 28a 页 WYG0457-0144a.png

分以此纯乎天理之心发之事父便是孝发之事君便

分以此纯乎天理之心发之事父便是孝发之事君便是忠发之交友治民便是信与仁只在此心去人欲存

天理上用功便是爱曰如事父一事其间温凊定省之

𩔖有许多节目亦须讲求否曰如何不讲求只是有个

头脑只就此心去人欲存天理上讲求如讲求冬温也

只是要尽此心之孝恐怕有一毫人欲间杂讲求夏凊

也只是要尽此心之孝恐怕有一毫人欲间杂此心若

无人欲纯是天理是个诚于孝亲之心冬时自然思量

卷十 第 28b 页 WYG0457-0144b.png

父母寒自去求温的道理夏时自然思量父母热自去

父母寒自去求温的道理夏时自然思量父母热自去求凊的道理譬之树木这诚孝的心便是根许多条件

便是枝叶须先有根然后有枝叶不是先寻了枝叶然

后去种根礼记孝子之有深爱者必有和气有和气者

必有愉色有愉色者必有婉容便是如此(至善本在吾/心赖先生恢)

(复/) 爱问今人尽有知父当孝兄当弟者却不能孝不

能弟知行分明是两件曰此已被私欲间断不是知行

本体未有知而不行者知而不行只是不知圣贤教人

卷十 第 29a 页 WYG0457-0144c.png

知行正是要复那本体故大学指个真知行与人看说

知行正是要复那本体故大学指个真知行与人看说如好好色如恶恶臭见好色属知好好色属行只见好

色时已自好了不是见后又立个心去好闻恶臭属知

恶恶臭属行只闻恶臭时已自恶了不是闻后别立个

心去恶爱曰古人分知行为两亦是要人见得分晓一

行工夫做知一行工夫做行则工夫始有下落曰此却

失了古人宗旨仁尝说知是行的主意行是知的工夫

知是行之始行是知之成若会得时只说一个知己自

卷十 第 29b 页 WYG0457-0144d.png

有行在只说一个行己自有知在古人所以既说知又

有行在只说一个行己自有知在古人所以既说知又说行者只为世间有一种人懵懵懂懂任意去做便不

解思维省察只是个冥行妄作所以必说个知方才行

得是又有一种人茫茫荡荡悬空去思索全不肯著实

躬行只是个揣摩影响所以必说一个行方才知得真

此是古人不得已补偏救弊的说话今若知得宗旨即

说两个亦不妨亦只是一个若不会宗旨便说一个亦济

得甚事只是间说话(只见那好色时已自好了不是见/了后又立个心去好只闻那恶臭)

卷十 第 30a 页 WYG0457-0145a.png

(时己自恶了不是闻了后又立个心去恶此是先生洞/见心体处既不是又立个心去好恶则决不是起个意)

(时己自恶了不是闻了后又立个心去恶此是先生洞/见心体处既不是又立个心去好恶则决不是起个意)(去好恶可知固知意/不可以起灭言也) 爱问格物物字即是事字皆从

心上说曰然身之主宰便是心心之所发便是意意之

本体便是知意之所在便是物如意在于事亲即事亲

便是一物意在于事君即事君便是一物意在于仁民

爱物即仁民爱物便是一物意在于视听言动即视听

言动便是一物所以说无心外之理无心外之物中庸

言不诚无物大学明明德之功只是个诚意诚意之功

卷十 第 30b 页 WYG0457-0145b.png

只是个格物(以心之所发言意意之所在言物则心有/未发之时却如何格物即请以前好恶之)

只是个格物(以心之所发言意意之所在言物则心有/未发之时却如何格物即请以前好恶之)(说参/之) 知是心之本体心自然会知见父自然知孝见

兄自然知弟见孺子入井自然知恻隐此便是良知不

假外求若良知之发更无私意障碍即所谓充其恻隐

之心而仁不可胜用矣常人不能无私意所以须用致

知格物之功胜私复礼良知更无障碍得以充塞流行

便是致其知知致则意诚(既云至善是心之本体又云/知是心之本体盖知只是知)

(善知恶知善知恶正是心之至善处既谓之/良知决然私意障碍不得常人亦与圣人同) 问博约

卷十 第 31a 页 WYG0457-0145c.png

曰礼字即是理字理之发见可见者谓之文文之隐微

曰礼字即是理字理之发见可见者谓之文文之隐微不可见者谓之理只是一物约礼只是要此心纯是一

个天理要此心纯是天理须就理之发见处用功如发

见于事亲时就在事亲上学存此天理发见于事君时

就在事君上学存此天理至于作止语默无处不然这

便是博学于文便是约礼的工夫博文即是惟精约礼

即是惟一 爱问道心常为一身之主而人心每听命

以先生精一之训推之此语似有弊曰然心一也未杂

卷十 第 31b 页 WYG0457-0145d.png

于人谓之道心杂以人伪谓之人心人心之得其正者

于人谓之道心杂以人伪谓之人心人心之得其正者即道心道心之失其正者即人心初非有二心也程子

谓人心即人欲道心即天理语若分析而意实得之今

曰道心为主而人心听命是二心也天理人欲不并立

安有天理为主人欲又从而听命者

爱因旧说汩没始闻先生之教骇愕不定无入头处

其后闻之既熟反身实践始信先生之学为孔门嫡

传舍是皆旁蹊小径断港绝河矣如说格物是诚意

卷十 第 32a 页 WYG0457-0146a.png

工夫明善是诚身工夫穷理是尽性工夫道问学是

工夫明善是诚身工夫穷理是尽性工夫道问学是尊德性工夫博文是约礼工夫惟精是惟一工夫此

𩔖始皆落落难合久之不觉手舞足蹈(愚按曰仁为/先生入室弟)

(子所记语录其言去人欲存天理者不一而足又曰/至善是心之本体然未尝离事物又曰即尽乎天理)

(之极处则先生心宗教法居然只是/宋儒矩矱但先生提得头脑清楚耳)

澄问主一之功如读书则一心在读书上接客则一心

在接客上可以为主一乎曰好色则一心在好色上好

货则一心在好货上可以为主一乎主一是专主一个

卷十 第 32b 页 WYG0457-0146b.png

天理(陆澄/记) 孟源有自是好名之病先生喻之曰此是

天理(陆澄/记) 孟源有自是好名之病先生喻之曰此是汝一生大病根譬如方丈地内种此一大树雨露之滋

土脉之力只滋养得这个大根四旁纵要种些嘉谷上

被此树遮覆下被此树盘结如何生长得成须是伐去

此树纤根勿留方可种植嘉种不然任汝耕耘培壅只

滋养得此根 问静时亦觉意思好才遇事便不同如

何曰是徒知养静而不用克己工夫也人须在事上磨

鍊方立得住方能静亦定动亦定(先生又说个克已即/存理去欲之别名)

卷十 第 33a 页 WYG0457-0146c.png

问上达工夫曰后儒教人才陟精微便谓上达未当

问上达工夫曰后儒教人才陟精微便谓上达未当学且说下学是分下学上达为二也夫目可得见耳可

得闻口可得言心可得思者皆下学也目不可得见耳

不可得闻口不可得言心不可得思者上达也如木之

栽培灌溉是下学也至于日夜之滋长条达畅茂乃是

上达人安能与其力哉凡圣人所说虽极精微俱是下

学学者只从下学里用功自然上达去不必别寻上达

工夫 问宁静存心时可为未发之中否曰今人存心

卷十 第 33b 页 WYG0457-0146d.png

只定得气当其宁静时亦只是气宁静不可以为未发

只定得气当其宁静时亦只是气宁静不可以为未发之中曰未便是中莫亦是求中工夫曰只要去人欲存

天理方是工夫静时念念去欲存理动时念念去欲存

理不管宁静不宁静若靠著宁静不惟有喜静厌动之

弊中间许多病痛只是潜伏在终不能绝去遇事依旧

滋长以循理为主何尝不宁静以宁静为主未必能循

理 省察是有事时存养存养是无事时省察 定者

心之本体天理也动静所遇之时也 唐诩问立志是

卷十 第 34a 页 WYG0457-0147a.png

常存个善念要为善去恶否曰善念存时即是天理此

常存个善念要为善去恶否曰善念存时即是天理此念即善更思何善此念非恶更去何恶此念如树之根

芽立志者长立此善念而已从心所欲不踰矩只是志

到熟处 许鲁斋谓儒者以治生为先之说亦误人

喜怒哀乐本体自是中和的才自家著些意思便过不

及便是私 问知至然后可以言意诚今天理人欲知

之未尽如何用得克己工夫曰人若真实切已用功不

已则于此心天理之精微日见一日私欲之细微亦日

卷十 第 34b 页 WYG0457-0147b.png

见一日若不用克己工夫天理私欲终不自见如走路

见一日若不用克己工夫天理私欲终不自见如走路一般走得一段方认得一段走到岐路处有疑便问问

了又走方才能到今于已知之天理不肯存已知之人

欲不肯去只管愁不能尽知间讲何益且待克得自己

无私可克方愁不能尽知亦未迟在 问伊川谓不当

于喜怒哀乐未发之前求中延平却教学者看未发以

前气象何如曰皆是也伊川恐人于未发前讨个中把

中作一物看如吾向所谓认气定时做中故令只于涵

卷十 第 35a 页 WYG0457-0147c.png

养省察上用功延平恐人未便有下手处故令人时时

养省察上用功延平恐人未便有下手处故令人时时刻刻求未发前气象使人正目而视惟此倾耳而听惟

此即是戒慎不睹恐惧不闻的工夫皆古人不得已诱

人之言也(只为本无前后际故/也先生颇主程子说) 澄于中字之义尚未

明曰此须自心体认出来非言语所能喻中只是天理

曰天理何以谓之中曰无所偏倚曰无所偏倚何等气

象曰如明镜全体莹彻无纤尘点染曰当其已发或著

在好色好利好名上方见偏倚若未发时何以知其有

卷十 第 35b 页 WYG0457-0147d.png

所偏倚曰平日美色名利之心原未尝无病根不除则

所偏倚曰平日美色名利之心原未尝无病根不除则暂时潜伏偏倚仍在须是平日私心荡除洁净廓然纯

乎天理方可谓中 言语无序亦足以见心之不存

问格物于动处用功否曰格物无间动静静亦物也孟

子谓必有事焉是动静皆有事(此是先生定论先生他/日每言意在于事亲即)

(事亲为一物云云余窃转一语曰意不在于事亲时是/恁物先生又曰工夫难处全在格物致知上此即诚意)

(之事意既诚大段心亦自正身亦自修但正心修身工/夫亦各有用力处修身是已发边正心是未发边心正)

(则中修身则和云云先生既以良知二字冒天下之道/安得有正修工夫只因将意字看作已发故工夫不尽)

卷十 第 36a 页 WYG0457-0148a.png

(又要正心又要修身意是已发心是未发身又是已发/先生每讥宋儒支离而躬蹈之千载而下每欲起先生)

(又要正心又要修身意是已发心是未发身又是已发/先生每讥宋儒支离而躬蹈之千载而下每欲起先生)(于九原质之/而无从也) 问程子云仁者以天地万物为一体何

墨氏兼爱反不得谓之仁曰仁是造化生生不息之理

虽弥漫周遍无处不是然其流行发生亦自有渐惟其

有渐所以必有发端处惟有发端处所以生生不息譬

之于木其始抽芽便是生意发端处然后有干有枝叶

父子兄弟之爱是人心生意发端处如木之抽芽自此

而仁民而爱物如木之有干有枝叶也墨氏将父子兄

卷十 第 36b 页 WYG0457-0148b.png

弟与途人一例便没了发端处安能生生安能谓之仁

弟与途人一例便没了发端处安能生生安能谓之仁(只此便可勘/佛氏之学) 问延平云当理而无私心当理与无私

心如何分别曰心即理也无私心即是当理未当理便

是私心若析心与理言之恐亦未善又问释氏于世间

情欲之私不染似无私心外弃人伦却似未当理曰亦

只是一统事成就他一个私已的心 圣人之所以为

圣只是此心纯乎天理而无人欲之杂犹精金之所以

为精但以其成色足而无铜铅之杂也人到纯乎天理

卷十 第 37a 页 WYG0457-0148c.png

方是圣金到足色方是精然圣人之才力亦有大小不

方是圣金到足色方是精然圣人之才力亦有大小不同犹金之分两有轻重所以为金精者在足色而不在

分两所以为圣者在纯乎天理而不在才力也学者学

圣人不过是去人欲而存天理犹鍊金而求其足色耳

后世不知作圣之本却专去知识才能上求圣人疲精

竭力从册子上钻研名物上考索形迹上比拟知识愈

广而人欲愈滋才力愈多而天理愈蔽正如见人有万

镒精金不务煅鍊成色而乃妄希分两锡铅铜铁杂然

卷十 第 37b 页 WYG0457-0148d.png

投之分两愈增而成色愈下及其稍末无复有金矣(薛/侃)

投之分两愈增而成色愈下及其稍末无复有金矣(薛/侃)(记/) 侃去花间草曰天地间何善难培恶难去先生曰

此等看善恶皆从躯壳起念天地生意花草一般何曾

有善恶之分子欲看花则以花为善以草为恶如欲用

草时复以草为善矣曰然则无善无恶乎曰无善无恶

者理之静有善有恶者气之动不动于气即无善无恶

是谓至善曰佛氏亦无善无恶何以异曰佛氏著在无

上便一切不管圣人无善无恶只是无有作好无有作

卷十 第 38a 页 WYG0457-0149a.png

恶此之谓不动于气曰草既非恶是草不宜去矣曰如

恶此之谓不动于气曰草既非恶是草不宜去矣曰如此却是佛者意见草若有碍理亦宜去矣曰如此又是

作恶作好曰不作好恶非是全无好恶只是好恶一循

于理不去著一分意思即是不曾好恶一般曰然则善

恶全不在物曰只在汝心循理便是善动气便是恶曰

毕竟物无善恶曰在心如此在物亦然世儒惟不知此

舍心逐物将格物之学错看了(先生之言自是端的与/天泉证道之说迥异)

为学须得个头脑工夫方有著落纵未能无间如舟

卷十 第 38b 页 WYG0457-0149b.png

之有舵一提便醒不然虽从事于学只做个义袭而取

之有舵一提便醒不然虽从事于学只做个义袭而取非大本达道也 侃问先儒以心之静为体心之动为

用何如曰不可以动静为体用动静时也即体而言用

在体即用而言体在用是谓体用一源若说静可以见

其体动可见其用却不妨(心并无动静可言必不得已/可说动可以见体静可以见)

(用/) 梁日孚问主一曰一者天理主一是一心在天理

上若只知主一不知一即是理有事时便逐物无事时

便是著空惟其有事无事一心皆在天理上用功所以

卷十 第 39a 页 WYG0457-0149c.png

居敬亦即是穷理就穷理专一处说便谓之居敬就居

居敬亦即是穷理就穷理专一处说便谓之居敬就居敬精密处说便谓之穷理不是居敬了别有个心穷理

穷理时别有个心居敬名虽不同工夫只是一事 正

之问戒惧是已所不知时工夫慎独是已所独知时工

夫曰只是一个工夫无事之时固是独知有事时亦是

独知于此用功便是端本澄源便是立诚若只在人所

共知处用功便是作伪今若又分戒惧为已所不知工

夫便支离既戒惧即是知己曰独知之地更无无念时

卷十 第 39b 页 WYG0457-0149d.png

耶曰戒惧之念无时可忽若戒惧之心稍有不存不是

耶曰戒惧之念无时可忽若戒惧之心稍有不存不是昏瞆便已流入恶念(戒惧不是念可言是思思只在思/诚思是心之本官思而动于欲为)

(念故念当除而思不可除后人专喜言无思至于念则/以为是心之妙用不可除是倒说了他只要除理障耳)

蔡希渊问大学新本先格致而后诚意工夫似与首

章次第相合若先生从旧本诚意反在格致之前矣曰

大学工夫即是明明德明明德即是个诚意诚意工夫

只在格致若以诚意为主去用格致工夫工夫始有下

落即为善去恶无非是诚意的事如新本先去穷格事

卷十 第 40a 页 WYG0457-0150a.png

物之理即茫茫荡荡都无著落处须添个敬字方才牵

物之理即茫茫荡荡都无著落处须添个敬字方才牵扯得身心上来终没根源且既须敬字缘何孔门倒将

最要𦂳的落了直待千馀年后人添补正谓以诚意为

主即不须添敬字此学问大头脑于此不察真是千里

之谬大抵中庸工夫只是诚身诚身之极便是至诚大

学工夫只是诚意诚意之极便是至善总是一般(先生/疏大)

(学惟此段最端的无病明明德只是个诚意/若意字看得分晓不必说正心更有工夫矣) 九川问

静坐用功颇觉此心收敛遇事又断了旋起个念头去

卷十 第 40b 页 WYG0457-0150b.png

事上省察事过又寻旧功觉内外打不成一片曰心何

事上省察事过又寻旧功觉内外打不成一片曰心何尝有内外即如惟浚今在此讲论又岂有一心在内照

管这讲说时专一即是那静坐时心工夫一贯何须更

起念头须在事上磨鍊工夫得力若只好静遇事便乱

那静时工夫亦差似收敛而实放溺也(何须更起念头/是圣学入微真)

(消息他日却曰实无无念时只是要正念如讲论时便/起不得在内照管的念则讲论时不知又可起得个事)

(亲的/意否) 问近来工夫稍知头脑然难寻个稳当处曰只

是致知曰如何致曰一点良知是尔自家的准则你意

卷十 第 41a 页 WYG0457-0150c.png

念著处他是便知是非便知非更瞒他一些不得尔只

念著处他是便知是非便知非更瞒他一些不得尔只不要欺他实实落落依著他做去善便存恶便去何等

稳当此便是致知的实功(先生每以念字与意字/合说恐念与意终有别) 崇

一曰先生致知之旨发尽精蕴看来这里再去不得曰

何言之易也再用功半年看如何又用功一年看如何

功夫愈久愈觉不同知来本无知觉来本无觉然不知

则遂埋没(此是独体正当处被/先生一口打并出) 黄以方问先生格致

之说随时格物以致其知则知是一节之知非全体之

卷十 第 41b 页 WYG0457-0150d.png

知也何以到得溥博如天渊泉如渊地位曰心之本体

知也何以到得溥博如天渊泉如渊地位曰心之本体无所不该原是一个天只为私欲障碍则天之本体失

了心之理无穷尽原是一个渊只为私欲窒塞则渊之

本体失了如念念致良知将此障碍窒塞一齐去尽则

本体己复便是天渊了因指天以示之曰如面前所见

是昭昭之天四外所见亦只是昭昭之天只为许多墙

壁遮蔽不见天之全体若撤去墙壁总是一个天矣于

此便见一节之知即全体之知全体之知即一节之知

卷十 第 42a 页 WYG0457-0151a.png

总是一个本体(黄直/记) 圣贤非无功业气节但其循著

总是一个本体(黄直/记) 圣贤非无功业气节但其循著天理则便是道不可以事功气节名矣我辈致知只

是各随分量所及今日良知见在如此则随今日所知

扩充到底明日良知又有开悟便随明日所知扩充到

底如此方是精一工夫(此是先生渐/教顿不废渐) 问知行合一曰

此须识我立言宗旨今人学问只因知行分作两件故

有一念发动虽是不善然却未曾行便不去禁止我今

说个知行合一正要人晓得一念发动处便即是行了

卷十 第 42b 页 WYG0457-0151b.png

发动处有不善就将这不善的念克倒了须要彻根彻

发动处有不善就将这不善的念克倒了须要彻根彻底不使那一念不善潜伏在胸中此是我立言宗旨(如/此)

(说知行合一真是丝丝见血先生/之学真切乃尔后人何曾会得) 圣人无所不知只

是知个天理无所不能只是能个天理圣人本体明白

故事事知个天理所在便去尽个天理不是本体明后

却于天下事物都便知得便做得来也天下事物如名

物度数草木鸟兽之𩔖不胜其烦虽是本体明了亦何

缘能尽知得但不必知的圣人自不消求知其所当知

卷十 第 43a 页 WYG0457-0151c.png

者圣人自能问人如子入太庙每事问先儒谓虽知亦

者圣人自能问人如子入太庙每事问先儒谓虽知亦问敬谨之至此说不可通圣人于礼乐名物不必尽知

然他知得一个天理便自有许多节文度数出来不知

能问亦即是天理节文所在(说名物象数也拈出天理/二字先生之学自是勺水)

(不/漏) 问儒者夜气胸中思虑空空静静与释氏之静却

一般此时何所分别曰动静只是一个那夜气空空静

静天理在中即是应事接物的心应事接物的心亦是

循天理便是夜气空空静静的心故动静分别不得知

卷十 第 43b 页 WYG0457-0151d.png

得动静合一释氏毫釐差处亦是莫掩矣(天理二字是/儒门得分家)

得动静合一释氏毫釐差处亦是莫掩矣(天理二字是/儒门得分家)(当释氏空之虽静/时也做不得主) 文公格物之说只是少头脑如所

谓察之于念虑之微此一句不该与求之文字之中验

之事为之著索之讲论之际混作一例看是无轻重也

佛氏不著相其实著相吾儒著相其实不著相佛怕

父子累却逃了父子怕君臣累却逃了君臣怕夫妇累

却逃了夫妇都是著相便须逃避吾儒有个父子还他

以仁有个君臣还他以义有个夫妇还他以别何曾著

卷十 第 44a 页 WYG0457-0152a.png

父子君臣夫妇的相(先生于佛氏一言而/内外夹攻更无剩义) 问读书所

父子君臣夫妇的相(先生于佛氏一言而/内外夹攻更无剩义) 问读书所以调摄此心但一种科目意思牵引而来何以免此曰

只要良知真切虽做举业不为心累且如读书时知得

强记之心不是即克去之有誇多斗靡之心不是即克

去之如此亦只是终日与圣贤印对是个纯乎天理之

心任他读书亦只是调摄此心而已何累之有(又举天/理二字)

(如此方真是读书亦便是真格物处朱子以/读书为格物穷理之要与先生语不无差别) 诸君功

夫最不可助长上智绝少学者无超入圣人之理一起

卷十 第 44b 页 WYG0457-0152b.png

一伏一进一退自是功夫节次不可以我前日曾用功

一伏一进一退自是功夫节次不可以我前日曾用功夫今却不济便要矫强做出一个破绽的模样便是助

长连前些子功夫都坏了只要常常做个遁世无闷不

见是而无闷之心依此良知忍耐做去不管毁誉荣辱

久久自然有得力处 言立志曰真有圣人之志良知

上更无不尽良知上留得些子别念挂带便非必为圣

人之志矣(钱德/洪记) 吾昔居滁时见诸生多务知解无益

于得姑教之静坐一时窥见光景颇收近效久之渐有

卷十 第 45a 页 WYG0457-0152c.png

喜静厌动流入枯槁之病故迩来只说致良知良知明

喜静厌动流入枯槁之病故迩来只说致良知良知明白随你去静处体悟也好随你去事上磨鍊也好良知

本体原是无动无静的此便是学问头脑 良知在夜

气发的方是本体以其无物欲之杂也学者要使事物

纷扰之时常如夜气一般就是通乎昼夜之道而知(此/语)

(端的良知常发而常敛便是独体真消息若一向在发/用处求良知便入情识窠臼去然先生指点人处都在)

(发用上说只要人知是知非上转个/为善去恶路头正是良工苦心也) 仙家说到虚圣

人岂能虚上加得一毫实佛氏说到无圣人岂能无上

卷十 第 45b 页 WYG0457-0152d.png

加得一毫有但仙家说虚从养生上来佛氏说无从出

加得一毫有但仙家说虚从养生上来佛氏说无从出离生死上来却于本体上加却这些子意思在便不是

虚无的本色便于本体有障碍圣人只是还他良知的

本色更不著些子意在良知之虚便是天之太虚良知

之无便是太虚之无形日月风雷山川民物凡有貌象

形色皆在太虚无形中发用流行未尝作得天的障碍

圣人只是顺其良知之发用天地万物俱在我良知发

用流行中何尝又有一物超于良知之外能作得障碍

卷十 第 46a 页 WYG0457-0153a.png

(是辨三教异同大头脑处可见惟吾/儒方担得虚无二字起二氏不与也) 问释氏亦务养

(是辨三教异同大头脑处可见惟吾/儒方担得虚无二字起二氏不与也) 问释氏亦务养心然不可以治天下何也曰吾儒养心未尝离却事物

只顺其天则自然就是工夫释氏却要尽绝事物把心

看作幻相与世间无些子交涉所以不可治天下(世间/岂有)

(离事之心佛氏一差故百差今谓佛/氏心不差而事差便是调停之说) 问异端曰与愚

夫愚妇同的是谓同德与愚夫愚妇异的是谓异端

孟子不动心与告子不动心所异已在毫釐间告子只

在不动心上著功孟子便直从此心原不动处分晓心

卷十 第 46b 页 WYG0457-0153b.png

之本体原是不动的只为所有行不合义便动了孟子

之本体原是不动的只为所有行不合义便动了孟子不论心之动与不动只是集义所行无不是义此心自

然无可动处告子只要此心不动处便是把捉此心将

他生生不息之根反阻挠了 问人有虚灵方有良知

若草木瓦石之𩔖亦有良知否曰人的良知就是草木

瓦石的良知万物与人原是一体其发窍之最精处是

人心一点灵明故五谷禽兽之𩔖皆可以养人药石之

𩔖皆可以疗疾只为同此一气故能相通耳(只为性体/原是万物)

卷十 第 47a 页 WYG0457-0153c.png

(一源故如人参温能补人便是遇父子而知亲大黄苦/能泻人便是遇君臣而知义如何无良知又如人参能)

(一源故如人参温能补人便是遇父子而知亲大黄苦/能泻人便是遇君臣而知义如何无良知又如人参能)(退邪火便是遇君臣而知义大黄/能顺阴气便是遇父子而知亲) 问人与物同体如

何大学又说个厚薄曰道理自有厚薄比如身是一体

把手足捍头目岂是薄手足其道理合如此禽兽与草

木同是爱的把草木去养禽兽又忍得人与禽兽同是

爱的宰禽兽以养亲供祭祀燕宾客心又忍得至亲与

路人同是爱的颠沛患难之际不能两全宁救至亲不

救路人心又忍得这是道理合该如此及至吾身与至

卷十 第 47b 页 WYG0457-0153d.png

亲更不得分彼此厚薄盖以仁民爱物皆从此出此处

亲更不得分彼此厚薄盖以仁民爱物皆从此出此处可忍更无所不忍矣大学所谓厚薄是良知上自然的

条理便谓之义顺这个条理便谓之礼知此条理便谓

之智终始这条理便谓之信(既是自然的条理则不如/此便自勉然的更何条理)

(所以佛氏一切胡乱只/得粉碎虚空归之儱侗) 目无体以万物之色为体耳

无体以万物之声为体鼻无体以万物之臭为体口无

体以万物之味为体心无体以天地万物感应之是非

为体 无知无不知本体原是如此譬如日未尝有心

卷十 第 48a 页 WYG0457-0154a.png

照物而自无物不照无照无不照原是日之本体良知

照物而自无物不照无照无不照原是日之本体良知本无知今却要有知本无不知今却疑有不知只是信

不及耳(独知原/是如此) 先天而天弗违天即良知也后天而

奉天时良知即天也(大彻大悟蒙又为先生转一语曰/先生言致良知以格物便是先天)

(而天弗违先生言格物以致/其良知便是后天而奉天时) 良知只是个是非之心

是非只是个好恶只好恶就尽了是非只是非就尽了

万事万变又曰是非两字是个大规矩巧处则存乎其

人 问知譬日欲譬云云虽能蔽日亦是天之一气合

卷十 第 48b 页 WYG0457-0154b.png

有的欲亦莫非人心合有否曰喜怒哀惧爱恶欲谓之

有的欲亦莫非人心合有否曰喜怒哀惧爱恶欲谓之七情七者俱是人心合有的但要认得良知明白比如

日光虽云雾四塞太虚中色象可辨亦是日光不灭处

不可以云能蔽日教天不要生云七情顺其自然之流

行皆是良知之用但不可有所著七情有著俱谓之欲

然才有著时良知亦自会觉觉即蔽去复其体矣此处

能勘得破方是简易透彻工夫(人生一时离不得七情/七情即良知之魄若谓)

(良知在七情之外则/七情又从何处来) 人有过多于过上用功就是补

卷十 第 49a 页 WYG0457-0154c.png

甑其流必归于文过(直须向/前一步) 琴瑟简编学者不可无

甑其流必归于文过(直须向/前一步) 琴瑟简编学者不可无盖有业以居之心就不放 问良知原是中和的如何

却有过不及曰知得过不及处就是中和(良知无过不/及知得过不)

(及的是/良知) 慈湖不为无见又著在无声无臭见上了

门人叹先生自征宁藩以来天下谤议益众先生曰我

在南都以前尚有些子乡愿意思在今信得这良知真

是真非信手行去更不著些覆藏才做得个狂者胸次

故人都说我行不掩言也(读此方知先生晚年真面目/我辈如何容易打过关捩子)

卷十 第 49b 页 WYG0457-0154d.png

(也然向后正/大有事在)所谓人所不知而已独知者此正是吾心

(也然向后正/大有事在)所谓人所不知而已独知者此正是吾心良知处 有言童子不能格物只教以洒扫应对曰洒

扫应对就是物童子良知只到此只教去洒扫应对便

是致他这一点良知又如童子知畏先生长者此亦是

他良知处故虽遨嬉见了先生长者便去作揖恭敬是

他能格物以致敬师长之良知我这里格物自童子以

至圣人皆是此等工夫但圣人格物便更熟得些子不

消费力 问程子云在物为理如何云心即理曰在物

卷十 第 50a 页 WYG0457-0155a.png

为理在字上当添一心字此心在物则为理如此心在

为理在字上当添一心字此心在物则为理如此心在事父则为孝在事君则为忠之𩔖是也诸君要识得我

立言宗旨我如今说个心即理只为世人分心与理为

二便有许多病痛如五伯攘夷狄尊周室都是一个私

心便不当理人却说他做得当理只心有未纯往往慕

悦其所为要求外面做得好看却与心全不相干分心

与理为二其流于伯道之伪而不自知故我说个心即

理要使知心理是一个便来心上做工夫不去袭取于

卷十 第 50b 页 WYG0457-0155b.png

义便是王道之真 夫子说性相近即孟子说性善不

义便是王道之真 夫子说性相近即孟子说性善不可专在气质上说若说气质如刚与柔对如何相近得

惟性善则同耳人性初时善原是同的但刚者习于善

则为刚善习于恶则为刚恶柔者习于善则为柔善习

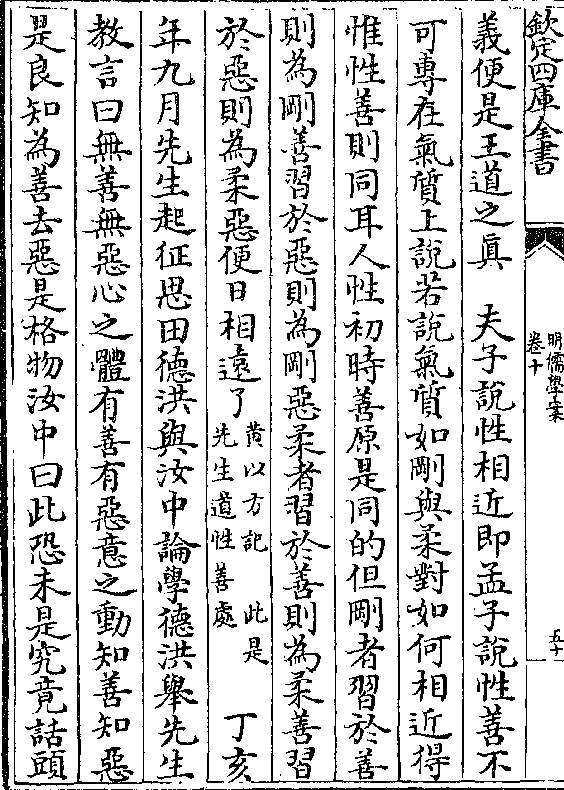

于恶则为柔恶便日相远了(黄以方记善此是/先生道性 处) 丁亥

年九月先生起征思田德洪与汝中论学德洪举先生

教言曰无善无恶心之体有善有恶意之动知善知恶

是良知为善去恶是格物汝中曰此恐未是究竟话头

卷十 第 51a 页 WYG0457-0155c.png

若说心体是无善无恶意亦是无善无恶知亦是无善

若说心体是无善无恶意亦是无善无恶知亦是无善无恶物亦是无善无恶矣若说意有善恶毕竟心体还

有善恶在德洪曰心体是天命之性原无善恶但人有

习于心意念上见有善恶在格致诚正修此是复性体

功夫若原无善恶功夫亦不消说矣是夕坐天泉桥各

举请正先生曰二君之见正好相资不可各执一边我

这里接人原有二种利根之人直从本源上悟入人心

本体原是明莹无滞原是个未发之中利根之人一悟

卷十 第 51b 页 WYG0457-0155d.png

本体即是功夫人已内外一齐俱透其次不免有习心

本体即是功夫人已内外一齐俱透其次不免有习心在本体受蔽故且教在意念上实落为善去恶功夫熟

后渣滓去尽本体亦明净了汝中之见是我接利根人

的德洪之见是我为其次立法的相取为用则巾人上

下皆可引入于道既而曰已后讲学不可失了我的宗

旨无善无恶心之体有善有恶意之动知善知恶是良

知为善去恶是格物这话头随人指点自没病痛原是

彻上彻下功夫利根之人世亦难遇人有习心不教他

卷十 第 52a 页 WYG0457-0156a.png

在良知上实用为善去恶工夫只去悬空想个本体一

在良知上实用为善去恶工夫只去悬空想个本体一切事为俱不著实不过养成一个虚寂病痛不是小小

不可不早说破(王畿天泉證道记善先生每言至善是/心之本体又曰至 只是尽乎天理之)

(极而无一毫人欲之私又曰良知即天理录中言天理/二字不一而足有时说无善无恶者理之静亦未尝径)

(说无善无恶是心体若心体果是无善无恶则有善有/恶之意又从何处来知善知恶之知又从何处来为善)

(去恶之功又从何处起无乃语语断流绝港乎快哉四/无之论先生当于何处作答却又有上根下根之说谓)

(教上根人只在心上用功夫下根人只在意上用功夫/又岂大学八目一贯之旨又曰其次且教在意念上著)

(实用为善去恶工夫久之心体自明蒙谓才著念时便/非本体人若只在念起念灭上用功夫一世合不上本)

卷十 第 52b 页 WYG0457-0156b.png

(体所谓南辕而北辙也先生解大学于意字原看不清/楚所以于四条目处未免架屋叠床至此及门之士一)

(体所谓南辕而北辙也先生解大学于意字原看不清/楚所以于四条目处未免架屋叠床至此及门之士一)(再摹之益失本色矣先生他日有言曰心意知物只是/一事此是定论既是一事决不是一事皆无蒙因为龙)

(溪易一字曰心是有善无恶之心则意亦是有善无恶/之意知亦是有善无恶之知物亦是有善无恶之物不)

(知先生/首肯否)

明儒学案卷十