声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二百十一 第 1a 页 WYG0631-0003c.png

钦定四库全书

钦定四库全书钦定续文献通考卷二百十一

象纬考

两仪

明史天文志曰楚词言圜则九重孰营度之浑天家言

天包地如卵裹黄则天有九重地为浑圆古人已言之

矣西洋之说不背于古而有验于天其言九重天也曰

最上为宗动天无星辰每日带各重天自东而西左旋

卷二百十一 第 1b 页 WYG0631-0003d.png

一周次列宿天次填星天次岁星天次荧惑天次太阳

一周次列宿天次填星天次岁星天次荧惑天次太阳天次金星天次水星天最下太阴天自恒星天以下八

重天皆随宗动天左旋然各天皆有右旋之度自西而

东与蚁行磨上之喻相符其右旋之度虽与古有增减

然无大异惟恒星之行即古岁差之度古谓恒星千古

不移而黄道之节气每岁西退彼则谓黄道终古不动

而恒星每岁东行由今考之恒星实有动移其说不谬

至于分周天为三百六十度命日为九十六刻使每时

卷二百十一 第 2a 页 WYG0631-0004a.png

得八刻无奇零以之布算制器甚便也其言地圆也曰

得八刻无奇零以之布算制器甚便也其言地圆也曰地居天中其体浑圆与天度相应中国当赤道之北故

北极常现南极常隐南行二百五十里则北极低一度

北行二百五十里则北极高一度东西亦然(亦二百五/十里差一)

(度/也)以周天度计之知地之全周为九万里也以周径密

率求之得地之全径为二万八千六百四十七里又九

分里之八也又以南北纬度定天下之纵凡北极出地

之度同则四时寒暑靡不同若南极出地之度与北极

卷二百十一 第 2b 页 WYG0631-0004b.png

出地之度同则其昼夜永短靡不同惟时令相反此之

出地之度同则其昼夜永短靡不同惟时令相反此之春彼为秋此之夏彼为冬耳以东西经度定天下之衡

两地经度相去三十度则时刻差一辰若相距一百八

十度则昼夜相反焉

(臣/)等谨按马端临象纬考先恒星后七曜不及两

仪夫日月五星皆丽乎天交食凌犯之视差皆因

乎地则两仪固象纬之所从出也故从明天文志

录于首其曰宗动天带各重天左旋每日一周自

卷二百十一 第 3a 页 WYG0631-0004c.png

东而西者乃以赤极为枢(宗动天循赤道左旋以/南北极为枢因黄道亦)

东而西者乃以赤极为枢(宗动天循赤道左旋以/南北极为枢因黄道亦)(各有南北极故别名/曰赤极亦曰赤道极)距赤极九十度而横络天中

者赤道也其曰恒星以下八重天各有右旋之度

自西而东者乃以黄极为枢(恒星以下八重天循/黄道右旋不以宗动)

(天之南北极为枢而亦自有其/南北极故名黄极亦曰黄道极)距黄极九十度而

为太阳所由行月五星皆出入于此者黄道也其

曰恒星之行即古岁差之度者古法皆谓恒星不

动而黄道西移西法则谓黄道不动而恒星东行

卷二百十一 第 3b 页 WYG0631-0004d.png

盖黄道与赤道斜交惟冬夏至二线黄赤同经春

盖黄道与赤道斜交惟冬夏至二线黄赤同经春秋分二点黄赤同纬其馀经纬错综在在皆不等

假使恒星不动而黄道西移则恒星之黄道经纬

度宜每岁不同而赤道经纬度宜终古不变今测

恒星之黄道经度岁差有常而纬度不变赤道经

度则岁差各异而纬度尤殊自夏至至冬至半周

天黄道自北而南者赤纬亦渐差而南自冬至至

夏至半周天黄道自南而北者赤纬亦渐差而北

卷二百十一 第 4a 页 WYG0631-0005a.png

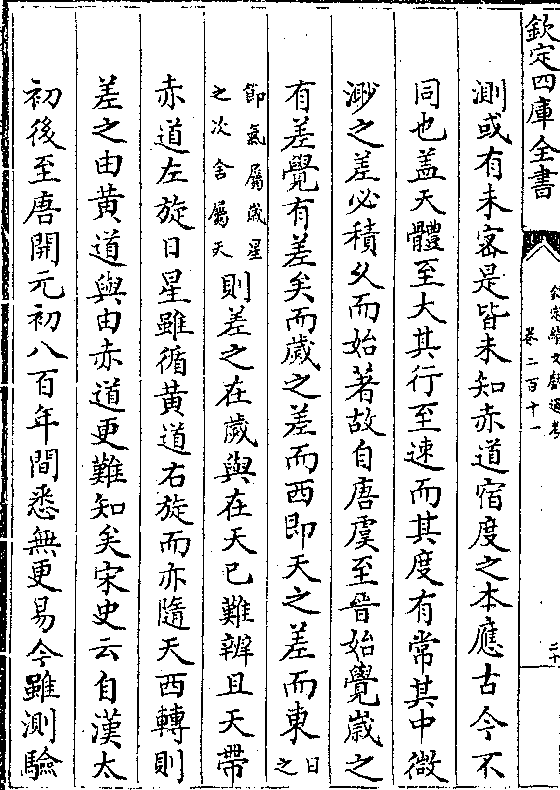

观之唐志所测各宿去极度数自鬼至斗十四宿

观之唐志所测各宿去极度数自鬼至斗十四宿(夏至至冬/至十四宿)率比旧多(唐测鬼宿与旧同馀宿皆/比旧多是亦渐差而南)自

牛至井十四宿(冬至至夏/至十四宿)率比旧少(唐测危宿与/旧同女宿比)

(旧多一度馀宿皆比/旧少是亦渐差而北)今之所测适与符合以是知

恒星果随黄道东行而非黄道之西移也至于地

圆之说南行二百五十里而北极低一度北行二

百五十里而北极高一度者乃以古八寸之尺而

言若以今十寸之尺而论则二百里而差一度地

卷二百十一 第 4b 页 WYG0631-0005b.png

全周三百六十度为七万二千里全径为二万二

全周三百六十度为七万二千里全径为二万二千九百一十八里又十分里之三半径为一万一

千四百五十九里又二十分里之三以圆三径一

约略计之则地之全径为二万四千里半径为一

万二千里也又曰东西亦二百五十里而差一度

者乃以赤道下地之大径而言若赤道南北则其

度渐狭至南北极之下则三百六十度止一转丸

而已若夫天度则不可以里数论盖凡圜皆三百

卷二百十一 第 5a 页 WYG0631-0005c.png

六十度在地面一度为二百里在天则距地愈远

六十度在地面一度为二百里在天则距地愈远而其度愈阔月天最卑距地最近者为地半径五

十倍有馀则一度已为一万馀里马端临考引帝

王世纪一度二千九百三十二里周天一百七万

九百一十三里其亦不足据矣

七政

明史天文志曰日月五星各有一重天其天皆不与地

同心故其距地有高卑之不同其最高最卑之数皆以

卷二百十一 第 5b 页 WYG0631-0005d.png

地半径准之太阳最高距地为地半径者一千一百八

地半径准之太阳最高距地为地半径者一千一百八十二最卑一千一百零二太阴最高五十八最卑五十

二填星最高一万二千九百三十二最卑九千一百七

十五岁星最高六千一百九十最卑五千九百一十九

荧惑最高二千九百九十八最卑二百二十二太白最

高一千九百八十五最卑三百辰星最高一千六百五

十九最卑六百二十五若欲得七政去地之里数则以

地半径一万四千三百二十四里通之又谓填星形如

卷二百十一 第 6a 页 WYG0631-0006a.png

瓜两侧有两小星如耳岁星四周有四小星绕行甚疾太白

瓜两侧有两小星如耳岁星四周有四小星绕行甚疾太白光有盈缺如月之弦望用窥远镜视之皆可悉睹也

(臣/)等谨按七曜之行度占验马端临考已详之矣

古今所同兹不复述至各天高卑距地之远近创

自西法新书而实为九重之确据日月之大小闇

虚之阔狭皆可按数而稽其说一为不同心天一

为小轮法虽殊而理则一也(具详/新法)马端临考载张

衡灵宪曰日月径当天周七百三十六分之一地

卷二百十一 第 6b 页 WYG0631-0006b.png

广二百四十二分之一今以日月距地推之日径

广二百四十二分之一今以日月距地推之日径为地径百分之五百零七月径为地径百分之二

十七然日距地远月距地近故视之皆为半度则

所谓日月径当天周七百三十馀分之一者近是

而谓地度二百馀分之一者为非又载沈括笔谈

曰或问予以日月之形如丸耶如扇也若如丸则

其相遇岂不相碍乎予对曰日月之形如丸日月

气也有形而无质故相值而无碍今以日月距地

卷二百十一 第 7a 页 WYG0631-0006c.png

考之月距地为地半径五十馀倍日距地为地半

考之月距地为地半径五十馀倍日距地为地半径一千一百馀倍则月在日下尚有地半径一千

馀倍故日食视之相值而不相碍耳若曰日月气

也故无碍假使日月同高则虽气亦岂即无碍乎

是不可不熟思也

恒星(天汉附/)

明史天文志曰崇祯初礼部尚书徐光启督修历法上

见界总星图以为回回立成所载有黄道经纬度者止

卷二百十一 第 7b 页 WYG0631-0006d.png

二百七十八星其绘图者止十七座九十四星并无赤

二百七十八星其绘图者止十七座九十四星并无赤道经纬今皆崇祯元年所测黄赤二道经纬度毕具后

又上赤道两总星图其说谓常现常隐之界随北极高

下而殊图不能限且天度近极则渐狭而见界图从赤

道以南其度反宽所绘星座不合仰观因从赤道中剖

浑天为二一以北极为心一以南极为心从心至周皆

九十度合之得一百八十度者赤道纬度也周分三百

六十度者赤道经度也乃依各星之经纬点之远近位

卷二百十一 第 8a 页 WYG0631-0007a.png

置形势皆合天象至于恒星循黄道右旋惟黄道纬度

置形势皆合天象至于恒星循黄道右旋惟黄道纬度无古今之异而赤道经纬则岁岁不同然亦有黄赤俱

差甚至前后易次者如觜宿距星唐测在参前三度元

测在参前五分今测已侵入参宿故旧法先觜后参今

不得不先参后觜不可强也又有古多今少古有今无

者如紫微垣中六甲六星今止有一华盖十六星今止

有四传舍九星今五天厨六星今五天牢六星今二又

如天理四势五帝内座天柱天床大赞府大理女御内

卷二百十一 第 8b 页 WYG0631-0007b.png

厨皆全无也天市垣之市楼六星今二太微垣之常陈

厨皆全无也天市垣之市楼六星今二太微垣之常陈七星今三郎位十五星今十长垣四星今二五诸侯五

星全无也角宿中之库楼十星今八亢宿中之折威七

星今无氐宿中之亢池六星今四帝席三星今无尾宿

中天龟五星今四斗宿中之鳖十四星今十三天籥农

丈人俱无牛宿中之罗堰三星今二天田九星俱无女

宿中之赵周秦代各二星今各一扶匡七星今四离珠

五星今无虚宿中之司危司禄各二星今各一败臼四

卷二百十一 第 9a 页 WYG0631-0007c.png

星今二离瑜三星今二天垒城十三星今五危宿中之

星今二离瑜三星今二天垒城十三星今五危宿中之人五星今三杵三星今一臼四星今三车府七星今五

天钩九星今六天钱十星今四盖屋二星今一室宿中

之羽林军四十五星今二十六螣蛇二十二星今十五

八魁九星今无壁宿中之天厩十星今三奎宿中之天

溷七星今四毕宿中之天节八星今七咸池三星今无

觜宿中之座旗九星今五井宿中之军井十三星今五

鬼宿中之外厨六星今五张宿中之天庙十四星今无

卷二百十一 第 9b 页 WYG0631-0007d.png

翼宿中之东瓯五星今无轸宿中之青邱七星今三其

翼宿中之东瓯五星今无轸宿中之青邱七星今三其军门土司空器府俱无也又有古无今有者策星旁有

客星万历元年新出先大今小南极诸星古所未有近

年浮海之人至赤道以南往往见之因测其经纬度其

馀增入之星甚多并详恒星表其论云汉起尾宿分两

𣲖一经天江南海市楼过宗人宗星涉天津至螣蛇一

由箕斗天弁河鼓左右旗涉天津至车府而会于螣蛇

过造父直趋附路阁道大陵天船渐下而南行历五车

卷二百十一 第 10a 页 WYG0631-0008a.png

天关司怪水府傍东井入四渎过阙邱弧矢天狗之墟

天关司怪水府傍东井入四渎过阙邱弧矢天狗之墟抵天社海石之南踰南船带海山贯十字架密蜂傍马

腹经南门络三角龟杵而属于尾宿是为带天一周以

理推之隐界自应有云汉其所见当不诬又谓云汉为

无数小星大陵鬼宿中积尸亦然考天官书言星汉皆

金之散气则星汉本同类得此可以相證又言昴宿有

三十六星皆得之于窥远镜者凡测而入表之星共一

千三百十七微细无名者不与其大小分为六等内一

卷二百十一 第 10b 页 WYG0631-0008b.png

等十六星二等六十七星三等二百零七星四等五百

等十六星二等六十七星三等二百零七星四等五百零三星五等三百三十八星六等二百一十六星悉具

黄赤二道经纬度列表二卷入光启所修崇祯历书中

(臣/)等谨按史记天官书汉书天文志恒星止分中

宫四方晋隋天文志则分中宫二十八宿及在二

十八宿之外者其中宫之星凡三垣及二十八宿

以上之列星近中宫者皆属之其二十八宿之星

则止二十八宿及附宿之星而已其二十八宿以

卷二百十一 第 11a 页 WYG0631-0008c.png

下之列星近地平者则皆属之二十八宿之外焉

下之列星近地平者则皆属之二十八宿之外焉隋丹元子步天歌始将恒星分属三垣二十八宿

三垣之星固在中宫其二十八宿之星则不论近

中宫与近地平止计星之经度分属各宿郑樵天

文略宗之而又采诸家之言备于歌后宋史天文

志附载近代诸儒之说考订尤详马端临象纬考

因摭附于各段之末其说亦极备矣辽金皆仍前

代之旧元郭守敬新制浑仪所测宿度又与前代

卷二百十一 第 11b 页 WYG0631-0008d.png

不同明季西洋法入中国崇祯元年所测诸星悉

不同明季西洋法入中国崇祯元年所测诸星悉具黄赤经纬度载于崇祯新书明史撮其大要入

于天文志今按马端临象纬考云古今志天文者

述天官星之名义大略皆同两朝志亦出入晋隋

二史但能言其去极若干度某宿若干度为异然

亦惟赤道经纬度耳西法所测悉具黄赤经纬度

可不谓尤精密欤至所上星图其见界总星图即

一行盖天图也然赤道以外众星疏密之状唐书

卷二百十一 第 12a 页 WYG0631-0009a.png

已云与仰观小殊则从赤道分为南北二图岂非

已云与仰观小殊则从赤道分为南北二图岂非著图之良法欤至于恒星循黄道东行纬度终古

如一而经度之差有常赤道则经纬俱差而各星

之差又多寡不等(距黄道近赤道远则赤道之岁/差多距黄道远赤道近则赤道)

(之岁/差少)明史云觜宿距星唐测在参前三度(唐书作/二度元)

(史作/一度)元测在参前五分今测已侵入参宿者乃据

赤道而言盖参宿距星赤道之岁差少觜宿距星

赤道之岁差多故古测觜在参前今测则觜在参

卷二百十一 第 12b 页 WYG0631-0009b.png

后然列宿在天黄道皆有定次若据赤道而论非

后然列宿在天黄道皆有定次若据赤道而论非惟觜能过参后鬼亦能过柳后推之中外各宫星

凡二星经度相近者皆将前后易位则欲以星纪

度者反以度紊星乌所谓齐七政而恊五纪者乎

故列宿之次当以黄道为主且各宿距星惟人所

指古今亦有不同唐书天文志曰奎误距以西大

星故壁损二度奎增二度今复距西南大星即奎

壁各得本度张中央四星为朱鸟嗉外二星为翼

卷二百十一 第 13a 页 WYG0631-0009c.png

比距以翼而不距以膺故张增二度半七星减二

比距以翼而不距以膺故张增二度半七星减二度半今复距以膺则七星张各得本度由是观之

则宿之距星古已有更易者矣至于觜参二宿其

以何星作距古无明文唐书云古以参右肩为距

失之太远通考载宋两朝天文志云觜三星距西

南星参十星距中星西第一星西法觜宿距中上

星参宿亦距中西一星今按觜宿西南星在中上

星前仅一分五十秒可以不计而西南星小中上

卷二百十一 第 13b 页 WYG0631-0009d.png

星大则以中上星作距可也若参宿以中西一星

星大则以中上星作距可也若参宿以中西一星作距星则觜宿黄道度已在参宿后用岁差推其

赤道度亦与古测不符惟以参宿中东一星作距

星则觜宿黄道恒在参宿前一度弱与古法先觜

后参之序合今已依次改正又云恒星有古多今

少古有今无者后汉书注引张衡灵宪云三光有

似珠玉神守精存丽其职而宣其明及其衰神歇

精斁于是乎有陨星恒星之隐显有无岂亦犹其

卷二百十一 第 14a 页 WYG0631-0010a.png

说欤梅文鼎文集云西法黄道十二象与中土异

说欤梅文鼎文集云西法黄道十二象与中土异而回回与欧逻巴复自不同至黄道内外之星或

以为六十象或以为六十二象而贯索一星回回

以为缺碗欧逻巴以为冕旒其馀星名亦多互异

今所传之图皆因西法所列而变从中法之星座

星名或以西星合古图而有疑似不敢辄定遂并

收之而有增附之星或以古星求西图而弗得其

处不能强合遂芟去之而成古有今亡之星要之

卷二百十一 第 14b 页 WYG0631-0010b.png

皆徐李诸公译西星而酌为之非西传之旧此论

皆徐李诸公译西星而酌为之非西传之旧此论最为明确今又有即其增附之星收入本座而与

古合者矣惟大赞府古无是星步天歌云上卫少

卫次上丞后门东边大赞府盖或以垣墙丞卫诸

星为赞襄之府或讹辅为府今不可考至近南极诸

星与隐界云汉理宜有之广东诸省已有见者

本朝著有恒星表当详载之兹不具述

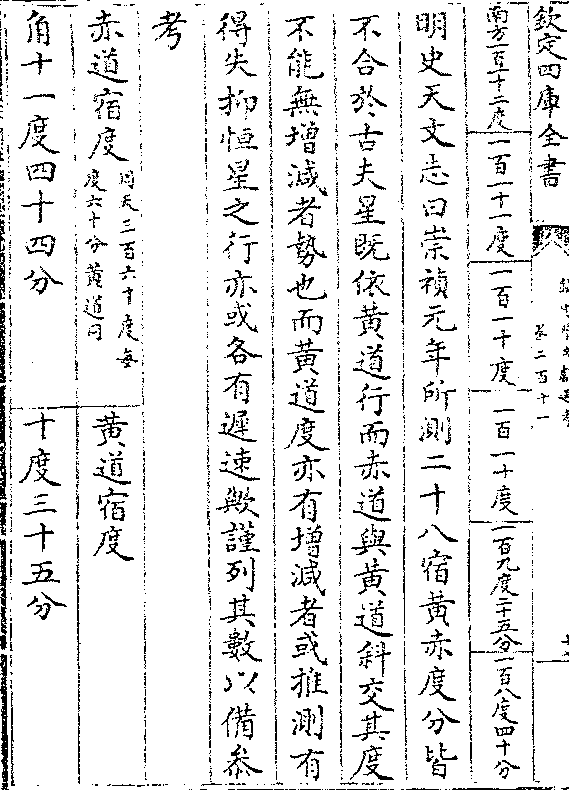

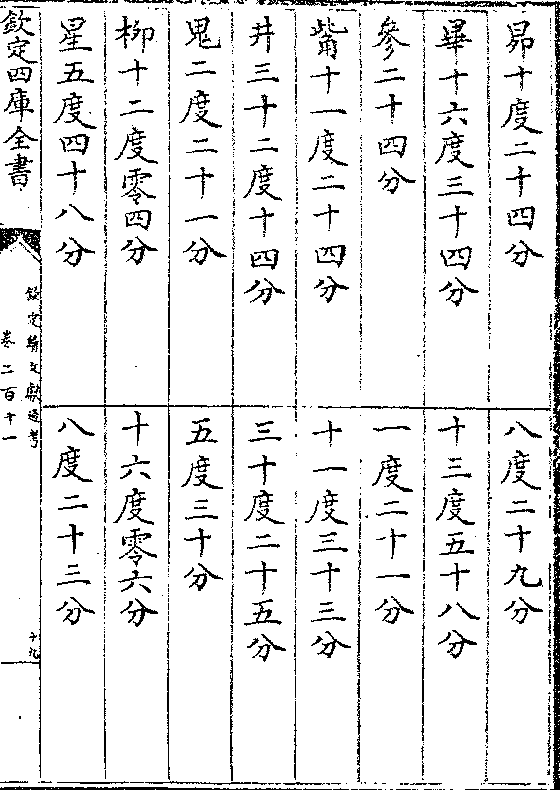

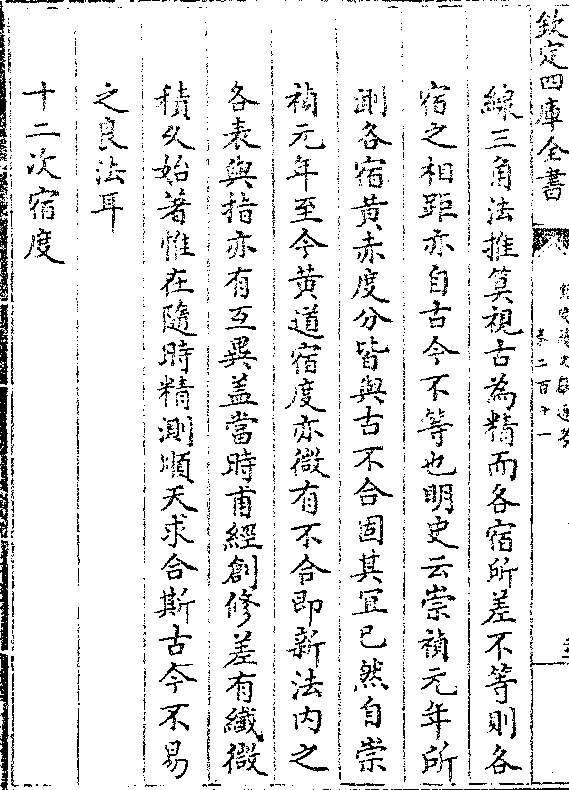

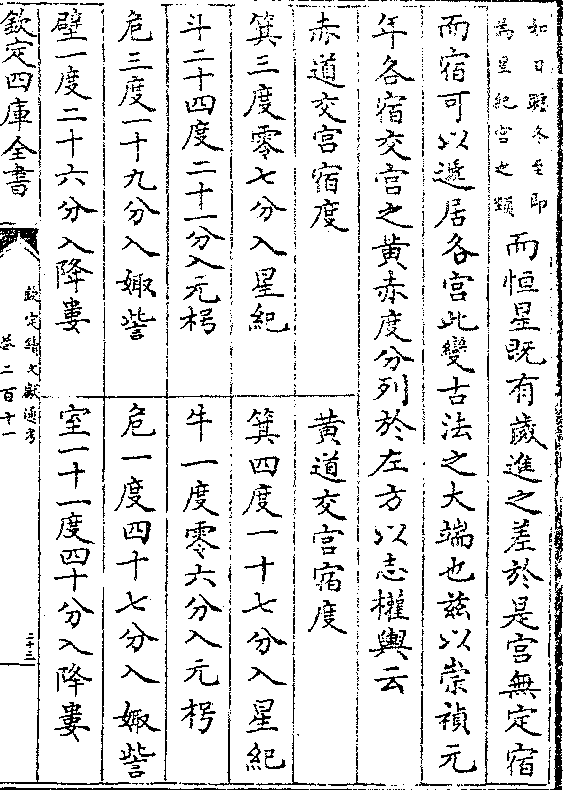

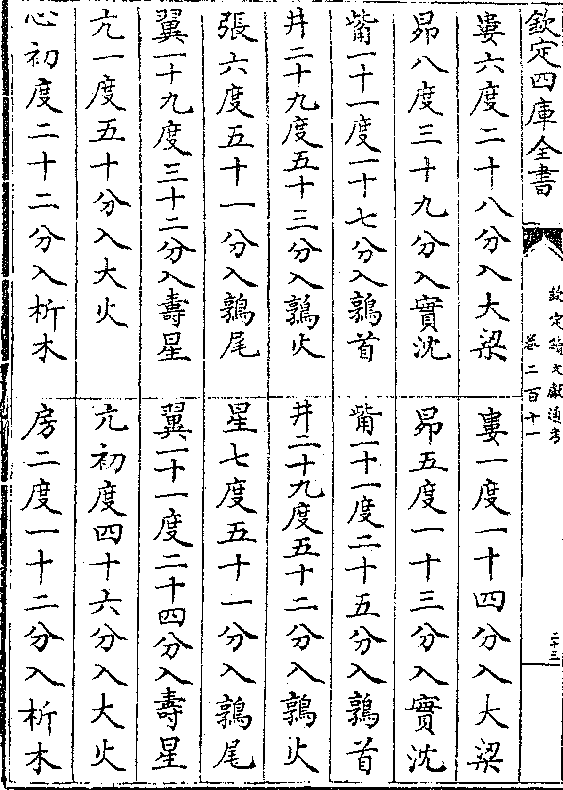

二十八宿度

卷二百十一 第 15a 页 WYG0631-0010c.png

元史历志曰列宿著于天为舍二十有八为度三百六

元史历志曰列宿著于天为舍二十有八为度三百六十五有奇非日躔无以校其度非列舍无以纪其度周

天之度因二者以得之天体浑圆当二极南北之中络

以赤道日月五星之行常出入于此天左旋日月五星

溯而右转昔人历象日月星辰谓此也然列舍相距度

数累代所测不同非微有动移则前人所测或有未密

古用窥管今新制浑仪测用二线所测度数分秒与前

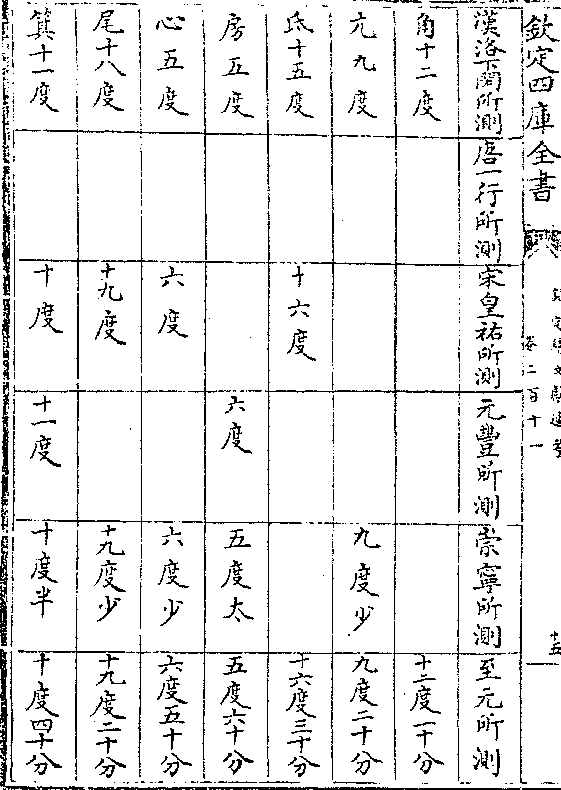

代不同者今列于左

卷二百十一 第 16a 页 WYG0631-0011a.png

卷二百十一 第 17a 页 WYG0631-0011c.png

卷二百十一 第 17b 页 WYG0631-0011d.png

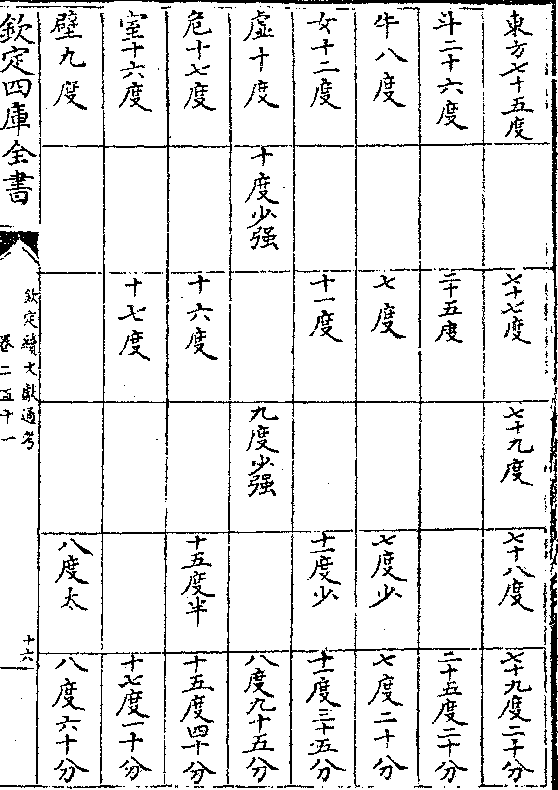

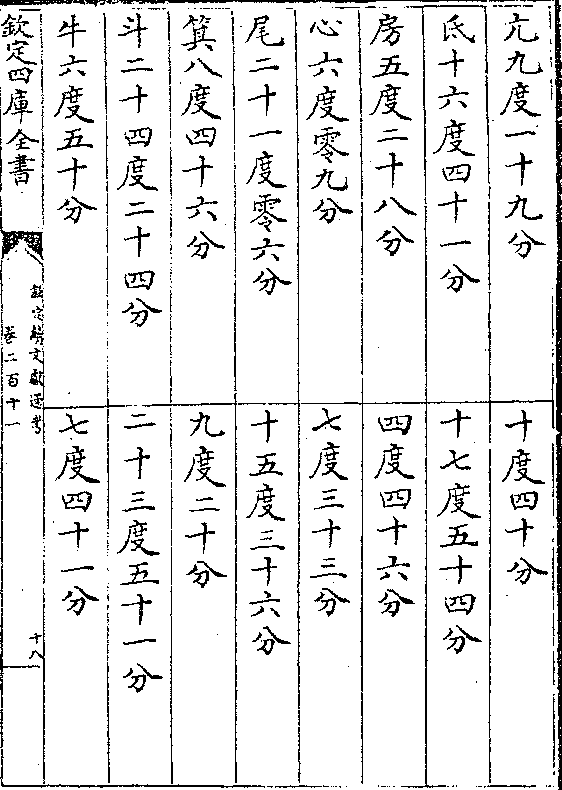

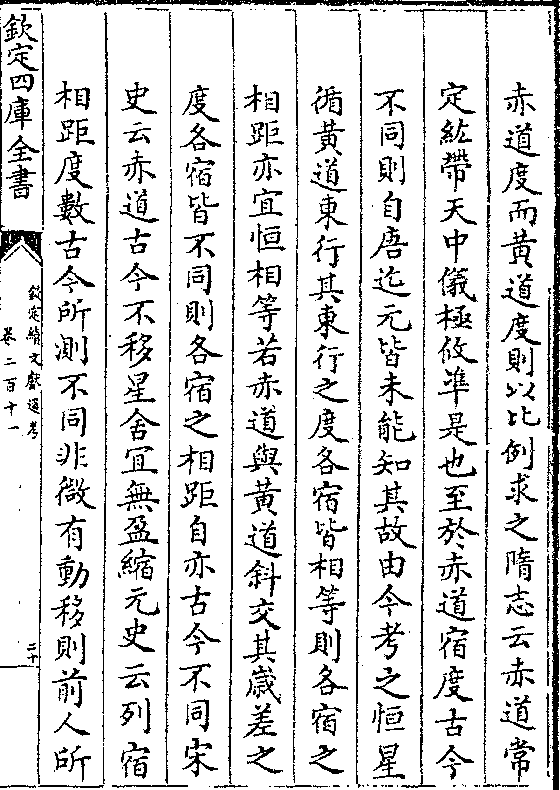

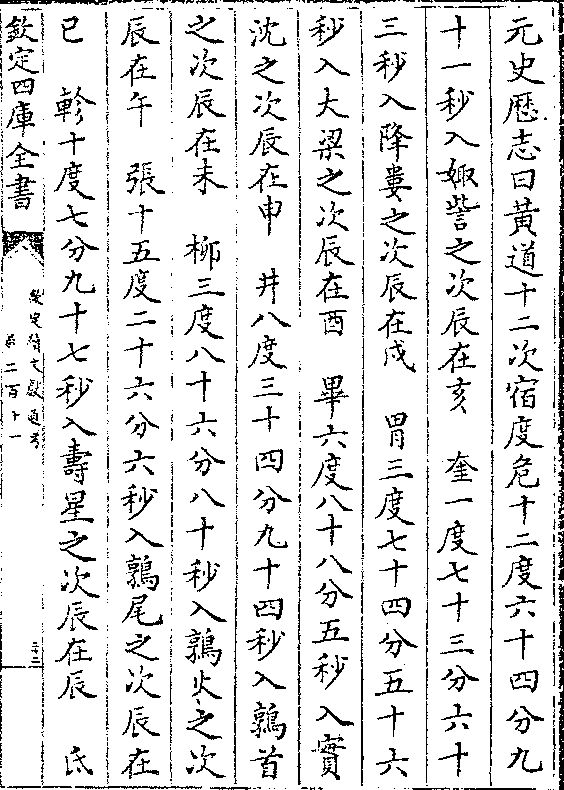

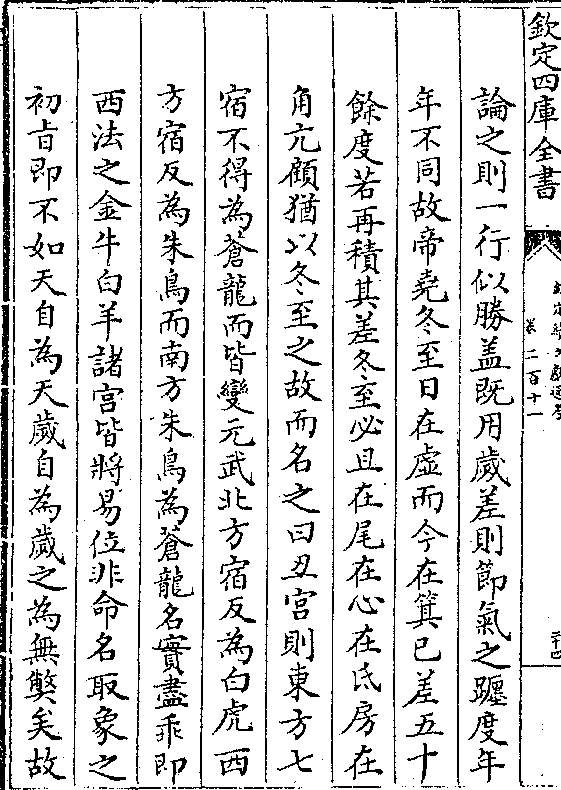

明史天文志曰崇祯元年所测二十八宿黄赤度分皆

不合于古夫星既依黄道行而赤道与黄道斜交其度

不能无增减者势也而黄道度亦有增减者或推测有

得失抑恒星之行亦或各有迟速欤谨列其数以备参

考

卷二百十一 第 18a 页 WYG0631-0012a.png

卷二百十一 第 19a 页 WYG0631-0012c.png

卷二百十一 第 19b 页 WYG0631-0012d.png

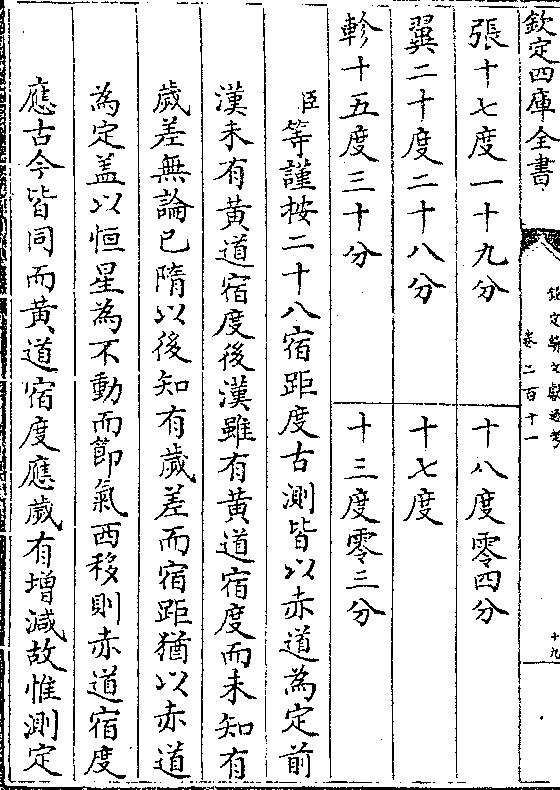

(臣/)等谨按二十八宿距度古测皆以赤道为定前

汉未有黄道宿度后汉虽有黄道宿度而未知有

岁差无论已隋以后知有岁差而宿距犹以赤道

为定盖以恒星为不动而节气西移则赤道宿度

应古今皆同而黄道宿度应岁有增减故惟测定

卷二百十一 第 20a 页 WYG0631-0013a.png

赤道度而黄道度则以比例求之隋志云赤道常

赤道度而黄道度则以比例求之隋志云赤道常定纮带天中仪极攸准是也至于赤道宿度古今

不同则自唐迄元皆未能知其故由今考之恒星

循黄道东行其东行之度各宿皆相等则各宿之

相距亦宜恒相等若赤道与黄道斜交其岁差之

度各宿皆不同则各宿之相距自亦古今不同宋

史云赤道古今不移星舍宜无盈缩元史云列宿

相距度数古今所测不同非微有动移则前人所

卷二百十一 第 20b 页 WYG0631-0013b.png

测或有未密是皆未知赤道宿度之本应古今不

测或有未密是皆未知赤道宿度之本应古今不同也盖天体至大其行至速而其度有常其中微

渺之差必积久而始著故自唐虞至晋始觉岁之

有差觉有差矣而岁之差而西即天之差而东(日/之)

(节气属岁星/之次舍属天)则差之在岁与在天已难辨且天带

赤道左旋日星虽循黄道右旋而亦随天西转则

差之由黄道与由赤道更难知矣宋史云自汉太

初后至唐开元初八百年间悉无更易今虽测验

卷二百十一 第 21a 页 WYG0631-0013c.png

与古不同亦岁月未久新法两备其数诚知其难

与古不同亦岁月未久新法两备其数诚知其难矣至以赤道度求黄道度用比例率其术甚疏则

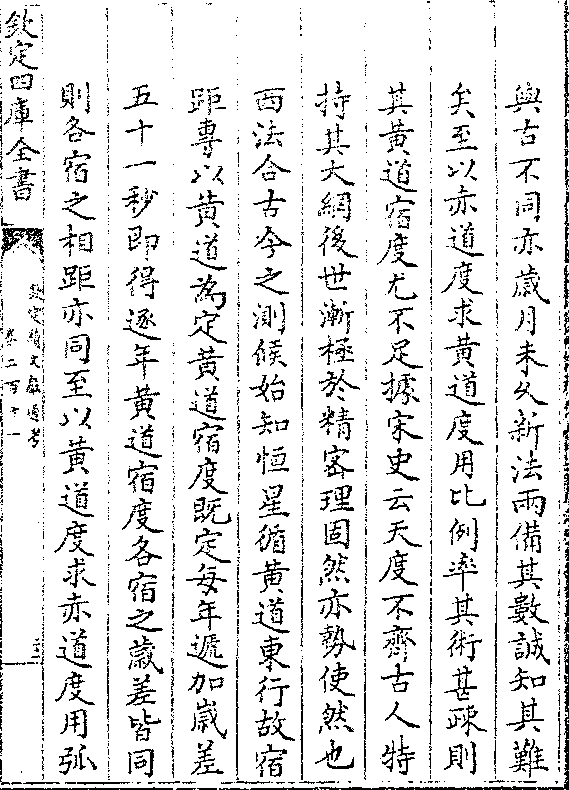

其黄道宿度尤不足据宋史云天度不齐古人特

持其大网后世渐极于精密理固然亦势使然也

西法合古今之测候始知恒星循黄道东行故宿

距专以黄道为定黄道宿度既定每年递加岁差

五十一秒即得逐年黄道宿度各宿之岁差皆同

则各宿之相距亦同至以黄道度求赤道度用弧

卷二百十一 第 21b 页 WYG0631-0013d.png

线三角法推算视古为精而各宿所差不等则各

线三角法推算视古为精而各宿所差不等则各宿之相距亦自古今不等也明史云崇祯元年所

测各宿黄赤度分皆与古不合固其宜已然自崇

祯元年至今黄道宿度亦微有不合即新法内之

各表与指亦有互异盖当时甫经创修差有纤微

积久始著惟在随时精测顺天求合斯古今不易

之良法耳

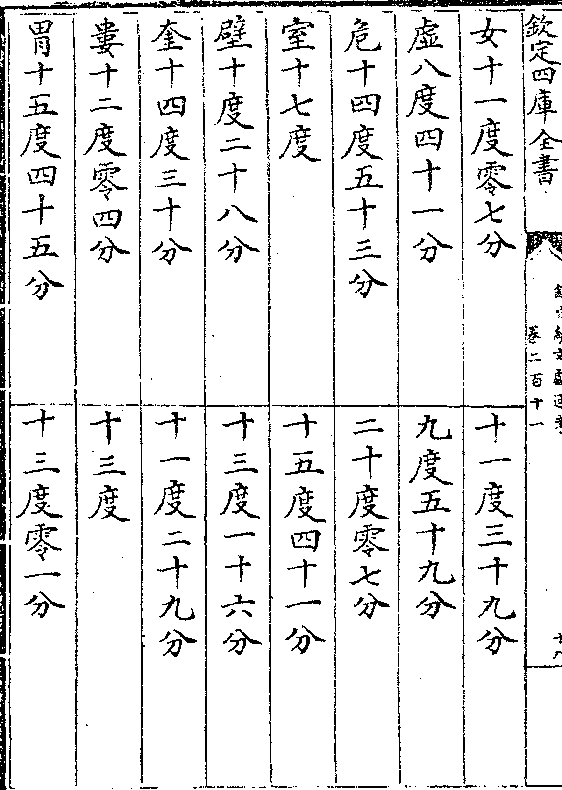

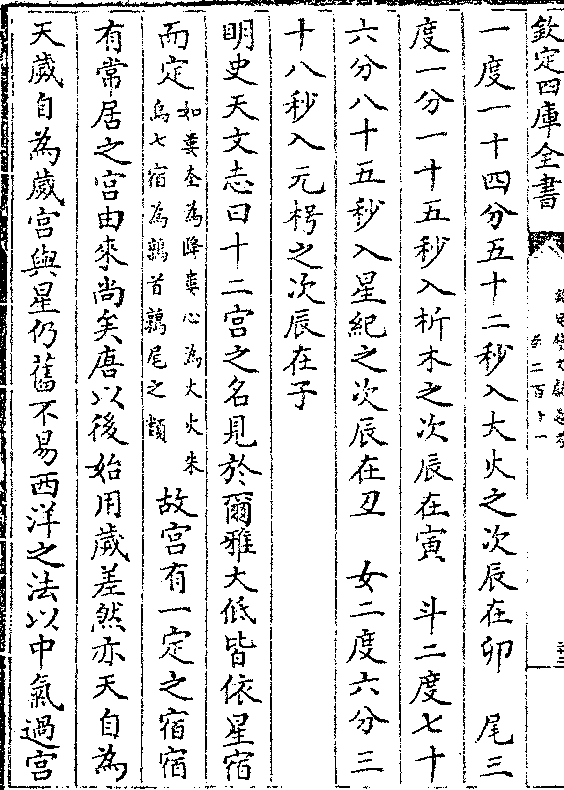

十二次宿度

卷二百十一 第 22a 页 WYG0631-0014a.png

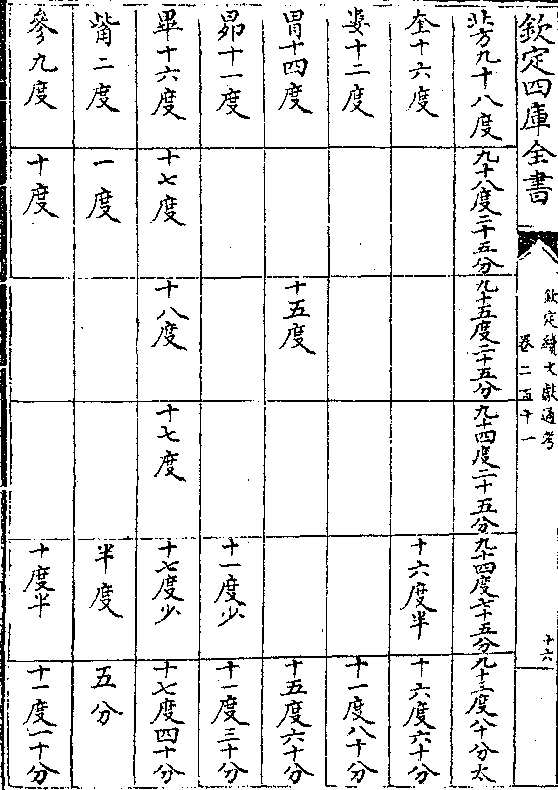

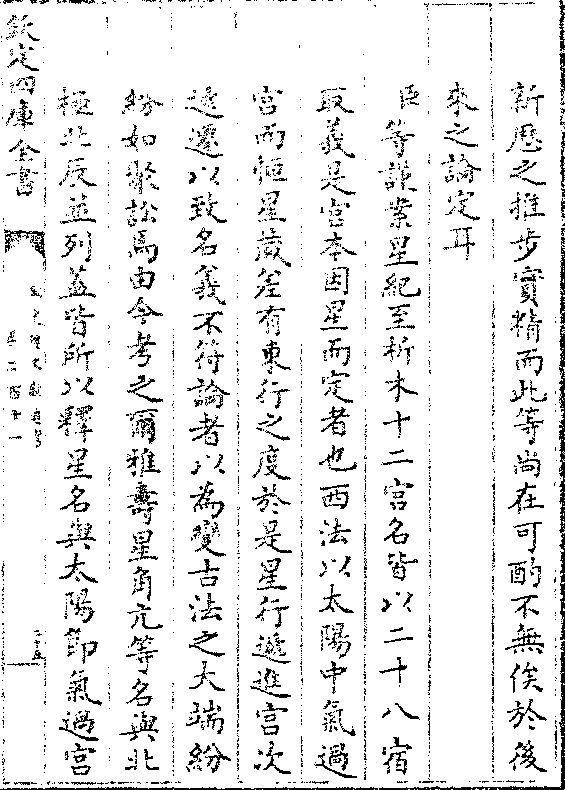

元史历志曰黄道十二次宿度危十二度六十四分九

元史历志曰黄道十二次宿度危十二度六十四分九十一秒入娵訾之次辰在亥 奎一度七十三分六十

三秒入降娄之次辰在戍 胃三度七十四分五十六

秒入大梁之次辰在酉 毕六度八十八分五秒入实

沈之次辰在申 井八度三十四分九十四秒入鹑首

之次辰在未 柳三度八十六分八十秒入鹑火之次

辰在午 张十五度二十六分六秒入鹑尾之次辰在

已 轸十度七分九十七秒入寿星之次辰在辰 氐

卷二百十一 第 22b 页 WYG0631-0014b.png

一度一十四分五十二秒入大火之次辰在卯 尾三

一度一十四分五十二秒入大火之次辰在卯 尾三度一分一十五秒入析木之次辰在寅 斗二度七十

六分八十五秒入星纪之次辰在丒 女二度六分三

十八秒入元枵之次辰在子

明史天文志曰十二宫之名见于尔雅大低皆依星宿

而定(如娄奎为降娄心为大火朱/鸟七宿为鹑首鹑尾之类)故宫有一定之宿宿

有常居之宫由来尚矣唐以后始用岁差然亦天自为

天岁自为岁宫与星仍旧不易西洋之法以中气过宫

卷二百十一 第 23a 页 WYG0631-0014c.png

(如日躔冬至即/为星纪宫之类)而恒星既有岁进之差于是宫无定宿

(如日躔冬至即/为星纪宫之类)而恒星既有岁进之差于是宫无定宿而宿可以递居各宫此变古法之大端也兹以崇祯元

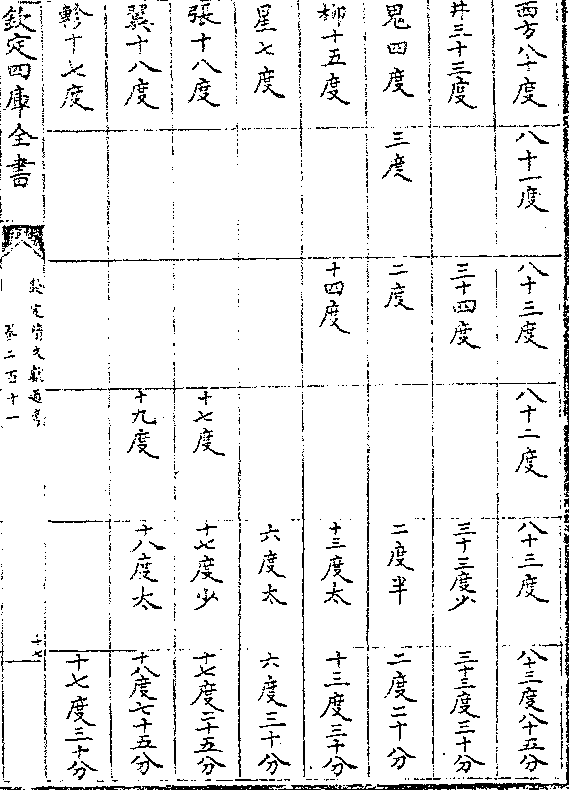

年各宿交宫之黄赤度分列于左方以志权舆云

卷二百十一 第 24a 页 WYG0631-0015a.png

梅文鼎曰周天列宿分十二宫古今历法各各迥

梅文鼎曰周天列宿分十二宫古今历法各各迥异要其大端之改易有三自隋以前未用岁差故

天之十二宫皆随节气而定如冬至日躔度即为

丒初之类一也唐一行始定用岁差分天自为天

岁自为岁故冬至渐移而宫度不变以后诸家遵

用之所以明季言太阳过宫以雨水三朝过亥二

也若今西法则未尝不用岁差而十二宫又复随

节气而移三也三者之法未敢断其孰优然平心

卷二百十一 第 24b 页 WYG0631-0015b.png

论之则一行似胜盖既用岁差则节气之躔度年

论之则一行似胜盖既用岁差则节气之躔度年年不同故帝尧冬至日在虚而今在箕已差五十

馀度若再积其差冬至必且在尾在心在氐房在

角亢顾犹以冬至之故而名之曰丒宫则东方七

宿不得为苍龙而皆变元武北方宿反为白虎西

方宿反为朱鸟而南方朱鸟为苍龙名实尽乖即

西法之金牛白羊诸宫皆将易位非命名取象之

初旨即不如天自为天岁自为岁之为无弊矣故

卷二百十一 第 25a 页 WYG0631-0015c.png

新历之推步实精而此等尚在可酌不无俟于后

新历之推步实精而此等尚在可酌不无俟于后来之论定耳

(臣/)等谨案星纪至析木十二宫名皆以二十八宿

取义是宫本因星而定者也西法以太阳中气过

宫而恒星岁差有东行之度于是星行递进宫次

递迁以致名义不符论者以为变古法之大端纷

纷如聚讼焉由今考之尔雅寿星角亢等名与北

极北辰并列盖皆所以释星名与太阳节气过宫

卷二百十一 第 25b 页 WYG0631-0015d.png

无涉也前汉志云星纪初斗十二度大雪中牵牛

无涉也前汉志云星纪初斗十二度大雪中牵牛初冬至盖宫次固以星名而初中非有定度当其

时大雪日躔斗十二度冬至日躔牛初度故即命

斗十二度为星纪初牛初度为星纪中耳后汉志

注月令章句云周天分为十二次日至其初为节

至其中为中气自斗六度至须女二度谓之星纪

之次大雪冬至居之则是后汉之时星已差东六

度矣唐志日度议云古历日有常度天周为岁终

卷二百十一 第 26a 页 WYG0631-0016a.png

故系星度于节气其说似是而非故久而益差虞

故系星度于节气其说似是而非故久而益差虞喜觉之使天为天岁为岁宋志云自汉太初至今

已差一气有馀大约中气前后乃得本月宫次又

云说者不知岁差之法以尧典校之月令逮于今

日已不啻差一次求其说而不得遂以节气有初中

之殊失之远矣由是观之自汉至宋已差一气

有馀而自尧时至汉又不止差一气则是星纪初

大雪中冬至云者乃前汉时之适然而前古与后

卷二百十一 第 26b 页 WYG0631-0016b.png

今皆不得合者也后汉差度无几故减星度以就

今皆不得合者也后汉差度无几故减星度以就宫唐以后差度渐远节气与星次既不得合故以

天自为天岁自为岁然日有盈缩而节气用平分

星行黄道而纪宫以赤道则岁与天犹非其真元

授时黄道十二次皆比前汉少数度其度不均明

大统因之而弘治间日躔过宫乃在中气后三日

至十二日不等盖日行有盈缩黄道有斜正故交

宫之日度多寡不同若积之又久则交宫将过次

卷二百十一 第 27a 页 WYG0631-0016c.png

月节而交宫之宿度又不可用则其黄道十二次

月节而交宫之宿度又不可用则其黄道十二次亦未可为定率也西法之兴始于多禄某于中国

为汉顺帝时其以中气过宫亦与汉之节气过宫

正等盖当其时交宫已近中气故又移中气之星度

以就宫而分至为黄赤起算之端则以中气过宫

尤为整齐简要但当时中气所差之度未及一宿

而至今则所差之宿已过一宫故论者每致辩于

名义之不符然欲不以中气过宫而仍系宫于星

卷二百十一 第 27b 页 WYG0631-0016d.png

则又有不可者盖古法惟有宿度故交节与过宫

则又有不可者盖古法惟有宿度故交节与过宫两不相妨今法有经度又有宿度宫可以不系于

宿而经度不可不系于宫此其立法之不同而不

可以强合者也今按天有九重宗动天以赤极为

枢挈恒星以内八重天左旋一日一周恒星以内

八重天又同以黄极为枢而各有右旋之度节气

过宫太阳天也列宿岁差恒星天也日与恒星既

各居一重天则日天与恒星天宜各有十二次合

卷二百十一 第 28a 页 WYG0631-0017a.png

之则名义不符分之则日星各正然则太阳冬至

之则名义不符分之则日星各正然则太阳冬至宜直曰入丑宫或曰初宫不必曰星纪之次大寒

宜直曰入子宫或曰一宫不必曰元枵之次十二

气莫不皆然则节气在太阳天有常度而不紊于

恒星是乃岁自为岁也其岁差之度不曰恒星东

行而曰恒星天右旋盖以恒星为东行故宫有定

而星无定且星惟当黄道者其东行为大圈若在

黄道南北者其东行则皆距等圈凡日月星在天

卷二百十一 第 28b 页 WYG0631-0017b.png

之行皆系大圈无有行距等圈之理隋天文志葛

之行皆系大圈无有行距等圈之理隋天文志葛洪云苟辰宿不丽于天天为无用便可言无何必

复曰有之而不动今曰恒星天右旋则天行为太

圈星与宫在恒星天皆有常位而不紊于节气是

乃天自为天也至于列宿之在天前汉以斗十二

度起星纪初最为近古(后汉志从正月起娵訾晋/志从角亢起寿星不如从)

(冬至起星纪/与古今皆合)其宿分亦适均惟以今之实测黄道

宿度均布于十二宫而以今之历元冬至日躔不

卷二百十一 第 29a 页 WYG0631-0017c.png

及斗十二度之差为星纪初距冬至之应与日躔

及斗十二度之差为星纪初距冬至之应与日躔宫度相减再减历元后之岁差即日天当恒星天

之度也如此则日躔犹是宿度亦犹是而前古后

今皆合论定者当有所折衷矣

州郡躔次

明史天文志曰周礼保章氏以星土辨九州之地所封

之域皆有分星以观妖祥唐贞观中李淳风撰法象志

因汉书十二次度数以唐州县配而一行则以为天下

卷二百十一 第 29b 页 WYG0631-0017d.png

山河之象存乎南北两界其说详矣洪武十七年大明

山河之象存乎南北两界其说详矣洪武十七年大明清类天文分野书成颁赐秦晋二王共书大略谓晋天

文志分野始角亢者以东方苍龙为首也唐始女虚危

者以十二支子为首也今始斗牛者以星纪为首也古

言天者皆由斗牛以纪星故曰星纪是之取耳兹取其

所配直𨽻十三布政司府州县卫及辽东都司分星录

之

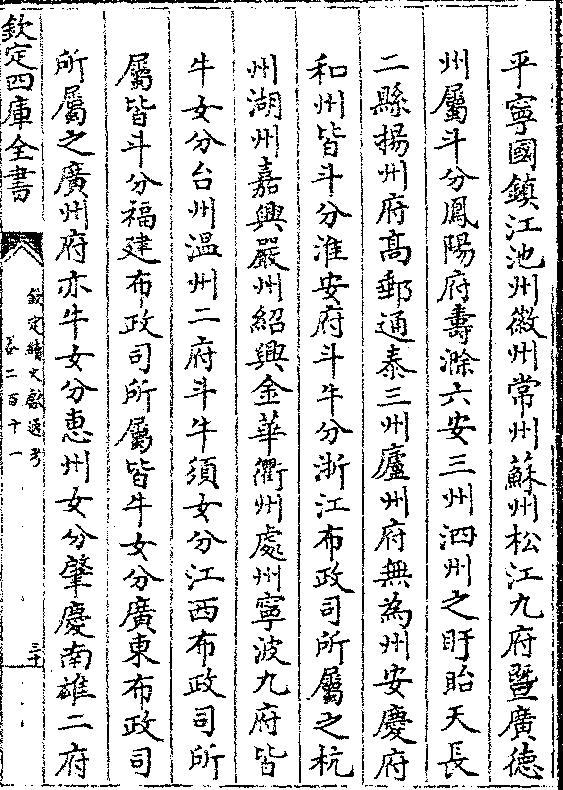

斗三度至女一度星纪之次也直𨽻所属之应天太

卷二百十一 第 30a 页 WYG0631-0018a.png

平宁国镇江池州徽州常州苏州松江九府暨广德

平宁国镇江池州徽州常州苏州松江九府暨广德州属斗分凤阳府寿滁六安三州泗州之盱眙天长

二县扬州府高邮通泰三州庐州府无为州安庆府

和州皆斗分淮安府斗牛分浙江布政司所属之杭

州湖州嘉兴严州绍兴金华衢州处州宁波九府皆

牛女分台州温州二府斗牛须女分江西布政司所

属皆斗分福建布政司所属皆牛女分广东布政司

所属之广州府亦牛女分惠州女分肇庆南雄二府

卷二百十一 第 30b 页 WYG0631-0018b.png

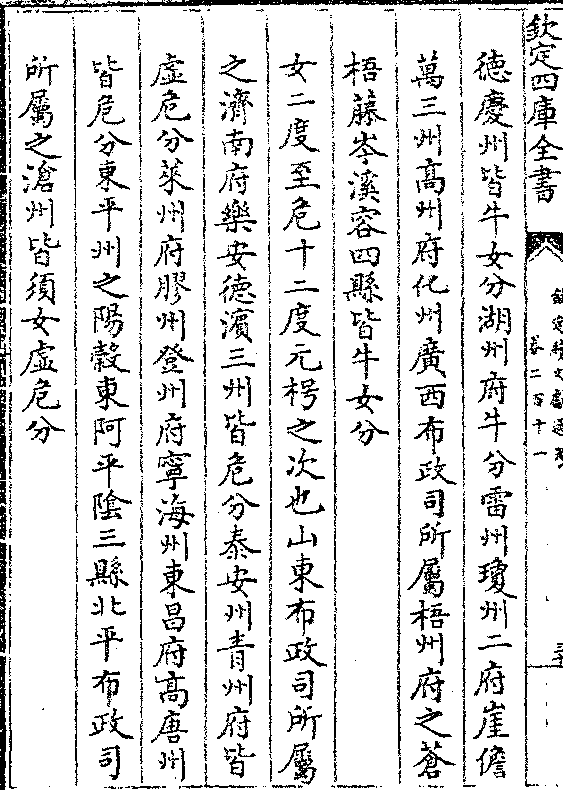

德庆州皆牛女分湖州府牛分雷州琼州二府崖儋

德庆州皆牛女分湖州府牛分雷州琼州二府崖儋万三州高州府化州广西布政司所属梧州府之苍

梧藤岑溪容四县皆牛女分

女二度至危十二度元枵之次也山东布政司所属

之济南府乐安德滨三州皆危分泰安州青州府皆

虚危分莱州府胶州登州府宁海州东昌府高唐州

皆危分东平州之阳榖东阿平阴三县北平布政司

所属之沧州皆须女虚危分

卷二百十一 第 31a 页 WYG0631-0018c.png

危十三度至奎一度娵訾之次也河南布政司所属

危十三度至奎一度娵訾之次也河南布政司所属之卫辉彰德怀庆三府北平之大名府开州山东东

昌之濮州馆陶冠临清三县东平州之汶上寿张二

县皆室壁分

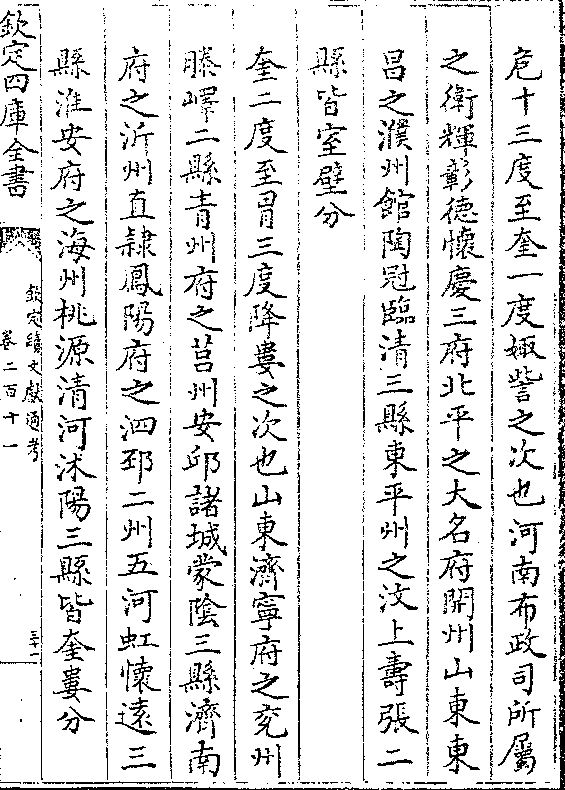

奎二度至胃三度降娄之次也山东济宁府之兖州

滕峄二县青州府之莒州安邱诸城蒙阴三县济南

府之沂州直𨽻凤阳府之泗邳二州五河虹怀远三

县淮安府之海州桃源清河沭阳三县皆奎娄分

卷二百十一 第 31b 页 WYG0631-0018d.png

胃四度至毕六度大梁之次也北平之真定府昴毕

胃四度至毕六度大梁之次也北平之真定府昴毕分定冀二州皆昴分晋深赵三州皆毕分广平顺德

二府皆昴分祁州昴毕分河南彰德府之磁州山东

高唐州之恩县山西布政司所属之大同府应朔浑

源蔚四州皆昴毕分

毕七度至井八度实沈之次也山西之太原府石忻

代平定保德岢岚六州平阳府皆参分绛蒲吉隰解

霍六州皆觜参分泽汾二州皆参分潞沁辽三州皆参

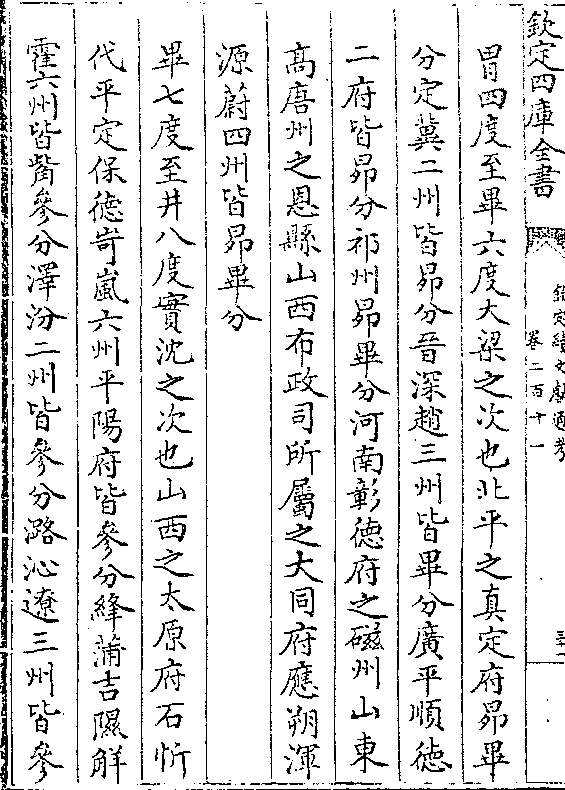

卷二百十一 第 32a 页 WYG0631-0019a.png

井分

井分井九度至柳三度鹑首之次也陜西布政司所属之

西安府同华乾耀邠五州凤翔府陇州延安府鄜绥

德葭三州汉中府金州临洮平凉二府静宁州皆井

鬼分泾州鬼分庆阳府宁州巩昌府阶徽秦三州皆

井鬼分四州布政司所属惟绵州觜分合州参井分

馀皆井鬼分云南布政司所属皆井鬼分

柳四度至张十五度鹑火之次也河南之河南府陜

卷二百十一 第 32b 页 WYG0631-0019b.png

州皆柳分南阳府邓汝裕三州汝宁府之信阳罗山

州皆柳分南阳府邓汝裕三州汝宁府之信阳罗山二县开封府之均许二州陜西西安府之商县华州

之洛南县湖广布政司所属德安府之随州襄阳府

之均州光化县皆张分

张十六度至轸九度鹑尾之次也湖广之武昌府兴

国州荆州府归夷陵荆门三州黄州府蕲州襄阳德

安二府安陆沔阳二州皆翼轸分长沙府轸旁小星

曰长沙应其地衡州府桂阳州永州府全道二州岳

卷二百十一 第 33a 页 WYG0631-0019c.png

州常德二府澧州辰州府沅州汉阳府靖郴二州宝

州常德二府澧州辰州府沅州汉阳府靖郴二州宝庆府武冈镇远二州皆翼轸分广西所属除梧州府

之苍梧藤容岑溪四县属牛女分馀皆翼轸分广东

之连州廉州府钦州韶州府皆翼轸分

轸十度至氐一度寿星之次也河南之开封府角亢

分郑州氐分陈州亢分汝宁府光州怀庆府之孟济

源温三县直𨽻寿州之霍邱县皆角亢氐分

氐二度至尾二度大火之次也河南开封府之杞太

卷二百十一 第 33b 页 WYG0631-0019d.png

康仪封兰阳四县归德睢二州山东之济宁府皆房

康仪封兰阳四县归德睢二州山东之济宁府皆房心分直𨽻凤阳府之颍州房分徐宿二州寿州之蒙

城县颍州之亳县皆房心分

尾三度至斗二度析木之次也北平之北平府尾箕

分涿通蓟三州皆尾分霸州保定府皆尾箕分易安

二州皆尾分河间府景州皆尾箕分永平府尾分滦

州尾箕分辽东都指挥司尾箕分朝鲜箕分

(臣/)等谨按晋天文志分野躔次马端临考已详之

卷二百十一 第 34a 页 WYG0631-0020a.png

矣一行据山河南北两界以配十二次比晋志皆

矣一行据山河南北两界以配十二次比晋志皆少数度具载唐书明史载大明清类天文分野又

用授时黄道宿度夫九土既有分星则地与天相

应似不应随法而变也今亦载之以备参考

日月行道

元史历志曰当二极南北之中横络天体以纪宿度者

赤道也出入赤道为日行之轨者黄道也赤道与黄道

交贯月行之所由也古人随方立名分为八行与黄道

卷二百十一 第 34b 页 WYG0631-0020b.png

而九其实一也惟其随交迁徙变动不居故强以方色

而九其实一也惟其随交迁徙变动不居故强以方色名之月道出入日道两相交值当朔则日为月所掩当

望则月为日所冲故皆有食然涉交有远近食分有浅

深皆可以数推之日道距赤道之远为度二十有四月

道出入日道不踰六度其距赤道也远不过三十度近

不下十八度出黄道外为阳入黄道内为阴阴阳一周

分为四象月当黄道为正交出黄道外六度为半交复

当黄道为中交入黄道内六度为半交四象周历是谓

卷二百十一 第 35a 页 WYG0631-0020c.png

一交之终以日计之得二十七日二十一刻二十二分二

一交之终以日计之得二十七日二十一刻二十二分二十四秒每一交退天一度二百分度之九十三凡二百

四十九交退天一周有奇终而复始

(臣/)等谨按尚书洪范云日月之行则有冬有夏蔡

传本于汉志其言日行四时所至亦据汉书而言

后此则宿度渐差然其为有冬有夏则一也至于

月行有冬夏则周礼致月周髀七衡之说义甚简

明汉志转与经义相远周礼曰冯相氏冬夏致日

卷二百十一 第 35b 页 WYG0631-0020d.png

春秋致月郑氏注曰冬至日在牵牛景丈三尺夏

春秋致月郑氏注曰冬至日在牵牛景丈三尺夏至日在东井景尺五寸此长短之极贾公彦疏曰

春分日在娄月上弦于东井望于角下弦于牵牛

秋分日在角月上弦于牵牛望于娄下弦于东井

周髀曰凡为日月运行之圜周七衡周而六间以

当六月节日夏至在东井极内衡冬至在牵牛极

外衡故日三百六十五日四分日之一一岁一外

极一内极三十日十六分日之七月一外极一内

卷二百十一 第 36a 页 WYG0631-0021a.png

极盖黄道与赤道斜交出入赤道南北二十四度

极盖黄道与赤道斜交出入赤道南北二十四度(今测为二/十三度半)日行黄道一岁一周天春秋分正当赤

道夏至入赤道北东至出赤道南故日行一岁之

间有冬有夏周礼言冬夏致日周髀言日一岁一

内极一外极皆一义也七衡六间云者内一衡为

夏至之日道次二衡为小满大暑之日道次三衡

为榖雨处暑之日道次四衡为春分秋分之日道

次五衡为雨水霜降之日道次六衡为大寒小雪

卷二百十一 第 36b 页 WYG0631-0021b.png

之日道次七外衡为冬至之日道即随天西转之

之日道次七外衡为冬至之日道即随天西转之日轨也月道与日道斜交出入黄道南北六度(今/测)

(为五/度半)两交正当黄道出黄道南为阳历为正交入

黄道北为阴历为中交距交一象限去黄道六度

为半交月行二十七日有奇而交一终每交退天

一度半弱十八年有奇而退天一周朔当交则日

食望当交则月食日行一岁惟两次值交而月行

一月必与日一会如朔在春分交在二至则月上

卷二百十一 第 37a 页 WYG0631-0021c.png

弦行夏至道下弦行冬至道朔在秋分交在二至

弦行夏至道下弦行冬至道朔在秋分交在二至则月上弦行冬至道下弦行夏至道此月行冬极

外衡夏极内衡之正轨也又如朔在春分入阳历

望在秋分入阴历则月上弦行夏至南六度下弦

行冬至北六度朔在秋分入阴历望在春分入阳

历则月上弦行冬至北六度下弦行夏至南六度

此月行冬不及外衡夏不及内衡之极致也又如

朔在春分入阴历望在秋分入阳历则月上弦行

卷二百十一 第 37b 页 WYG0631-0021d.png

夏至北六度下弦行冬至南六度朔在秋分入阳

夏至北六度下弦行冬至南六度朔在秋分入阳历望在春分入阴历则月上弦行冬至南六度下

弦行夏至北六度此月行冬过外衡夏过内衡之

极致也然月行虽有过不及之殊而其为有冬夏

则一每月亦皆有冬夏但不能皆在午中故月行

一月之间有冬有夏与日行一岁同而惟春秋得

以两见周礼言春秋致月周髀言月一月一内极

一外极亦一义也洪范传云月有九行若以过内

卷二百十一 第 38a 页 WYG0631-0022a.png

衡外衡而言则内衡之北外衡之南各有一道并

衡外衡而言则内衡之北外衡之南各有一道并七衡而为九即随天西转之月轨也前汉天文志

云黑道二出黄道北赤道二出黄道南(此赤道非/天之赤道)

(唐宋志别/名曰朱道)白道二出黄道西青道二出黄道东立

春春分东从青道立秋秋分西从白道立冬冬至

北从黑道立夏夏至南从赤道一似一岁始行交

一终又似一岁已遍阅九道读者多不可晓今以

唐宋志考之月道以朔交为交初望交为交中入

卷二百十一 第 38b 页 WYG0631-0022b.png

黄道内为阴出黄道外为阳(内即北外即南因月/道冇方色故以内外)

黄道内为阴出黄道外为阳(内即北外即南因月/道冇方色故以内外)(别/之)交初在冬至入阴则月行青道入阳则月行白

道盖冬至之朔日月同在北方之宿自北而西入

黄道内则必在黄道东故为青道出黄道外则必

在黄道西故为白道凡月行一道必匝天一周交

初在冬至之宿交中必在夏至之宿而交初后半

交则在春分之宿交中后半交则在秋分之宿以

其出黄道东而为青道故专举春分之宿而言其

卷二百十一 第 39a 页 WYG0631-0022c.png

实一周皆青道也以其出黄道西而为白道故专

实一周皆青道也以其出黄道西而为白道故专举秋分之宿而言其实一周皆白道也八行皆仿

此例至于合宿虽每年一周天而月道之交每年

仅退天二十度弱(月行二十七日冇奇而交一终/每年行十三交冇奇每交退天)

(一度半弱每年约/退天二十度弱)计四年半有奇交行退天九度

而月道始移一方(自立春之宿出黄道东南为青/道行四十五度至春分之宿出)

(黄道正东仍为青道行四十五度至立夏之宿始/为朱道故至四年半交行退天九十度而月道始)

(移一/方也)故率以四年半行二青道四年半行二朱道

卷二百十一 第 39b 页 WYG0631-0022d.png

四年半行二白道四年半行二黑道计十八年有

四年半行二白道四年半行二黑道计十八年有奇而九道一周然则青朱白黑特以方色为名春

夏秋冬亦各随方而举究之九道实一道耳是故

唐宋以来以九道为月道之总名而推算之法则

一元授时则直以月道为白道明大统及西法皆

与授时同以推月行经纬悉无违失至于测月轨

之高下则必兼论黄道与周礼周髀相合后汉志

云九道术久废永元中复命史官以九道法候弦

卷二百十一 第 40a 页 WYG0631-0023a.png

望验无有差亦与周礼郑注近似马端临考载沈

望验无有差亦与周礼郑注近似马端临考载沈括云月行有迟有速难可以一术御故分为数段

每段以一色名之以别算位而已天官家不知其

意遂以为实有九道甚可嗤也虽未能明言其故

而已心议其非岂史志九道皆失洪范本义而周

礼周髀独存古遗法欤故具详其说以备参考

极度

宋史天文志曰极星之在紫垣为七曜三垣二十八宿

卷二百十一 第 40b 页 WYG0631-0023b.png

众星所拱是为北极为天之正中而自唐以来历家以

众星所拱是为北极为天之正中而自唐以来历家以仪象考测则中国南北极之正实去极星之北一度有

半此盖中原地势之度数也中兴更造浑仪太史令丁

师仁乃言临安府地势向南于北极高下当量行移易

局官吕璨言浑天无量行更易之制若用于临安与天

参合移之他往必有差忒遂罢议后十馀年邵锷铸仪

则果用临安北极高下为之以清台仪校之实去极星

四度有奇也

卷二百十一 第 41a 页 WYG0631-0023c.png

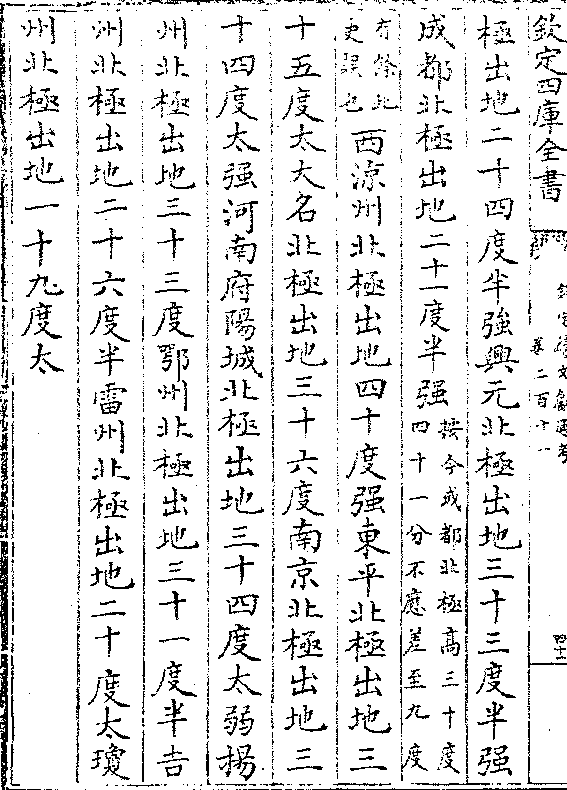

元史天文志曰四海测景之所凡二十有七南海北极

元史天文志曰四海测景之所凡二十有七南海北极出地一十五度衡岳北极出地二十五度岳台北极出

地三十五度和林北极出地四十五度题勒北极出地

五十五度北海北极出地六十五度大都北极出地四

十度太强上都北极出地四十三度少北京北极出地

四十二度强益都北极出地三十七度少登州北极出

地三十八度少高丽北极出地三十八度少西京北极

出地四十度少太原北极出地三十八度少安西府北

卷二百十一 第 41b 页 WYG0631-0023d.png

极出地二十四度半强兴元北极出地三十三度半强

极出地二十四度半强兴元北极出地三十三度半强成都北极出地二十一度半强(按今成都北极高三十度/四十一分不应差至九度)

(有馀此/史误也)西凉州北极出地四十度强东平北极出地三

十五度太大名北极出地三十六度南京北极出地三

十四度太强河南府阳城北极出地三十四度太弱扬

州北极出地三十三度鄂州北极出地三十一度半吉

州北极出地二十六度半雷州北极出地二十度太琼

州北极出地一十九度太

卷二百十一 第 42a 页 WYG0631-0024a.png

明史天文志曰宣城梅文鼎云极度晷影常相因知北

明史天文志曰宣城梅文鼎云极度晷影常相因知北极出地之高即可知各节气午正之影测得各节气午

正之影亦可知北极之高然其术非易易也圭表之

法表短则分秒难明表长则影虚而淡郭守敬所以立

四丈之表用影符以取之也日体甚大竖表所测者日

体上边之影横表所测者日体下边之影皆非中心之

数郭守敬所以于表端架横梁以测之也其术可谓善

矣但其影符之制用铜片钻针芥之孔虽前低后仰以

卷二百十一 第 42b 页 WYG0631-0024b.png

向太阳但太阳之高低每日不同铜片之欹侧安能俱

向太阳但太阳之高低每日不同铜片之欹侧安能俱合不合则光不透临时迁就而日已西移矣须易铜片

以圆木左右用两板架之如车轴然则转动甚易更易

圆孔以直缝而用始便也然影符止可去虚淡之弊而

非其本必须正其表焉平其圭焉均其度焉三者缺一

不可以得影三者得矣而人心有粗细目力有利钝任

事有诚伪不可不择也知乎此庶几晷影可得矣西洋

之法又有进焉谓地半径居日天半径千馀分之一则

卷二百十一 第 43a 页 WYG0631-0024c.png

地面所测太阳之高必少于地心之实高于是有地半

地面所测太阳之高必少于地心之实高于是有地半径差之加近地有清蒙气能升卑为高则晷影所推太

阳之高或多于天上之实高于是又有清蒙差之减是

二差者皆近地多而渐高渐减以至于无地半径差至

天顶而无清蒙差至四十五度而无也崇祯初西洋人

测得京省北极出地度分北京四十度(周天三百六十/度度六十分立)

(算下/同)南京三十二度半山东三十七度山西三十八度

陜西三十六度河南三十五度浙江三十度江西二十

卷二百十一 第 43b 页 WYG0631-0024d.png

九度湖广三十一度四川二十九度广东二十三度福

九度湖广三十一度四川二十九度广东二十三度福建二十六度广西二十五度云南二十二度贵州二十

四度(以上极度惟两京江西广东四处/皆系实测其馀则据地图约计之)又以十二度度

六十分之表测京师各节气午正日影夏至三度三十

三分芒种小暑三度四十二分小满大暑四度十五分

立夏立秋五度六分榖雨处暑六度二十三分清明白

露八度六分春秋分十度四分惊蛰寒露十二度二十

六分雨水霜降十五度五分立春立冬十七度四十七

卷二百十一 第 44a 页 WYG0631-0025a.png

分大寒小雪二十度四十七分小寒大雪二十三度三

分大寒小雪二十度四十七分小寒大雪二十三度三十分冬至二十四度四分

(臣/)等谨案天之枢纽不动处谓之北辰辰本无星

因极星最近北辰故北辰又曰北极朱子云极星

亦微动辰不动乃天之中犹磨之心宋史云中国

南北极之心去极星一度半是也北极高度随地

不同南北相去二百里而差一度宋中兴更造浑

仪太史令丁师仁言临安地势向南于南北高下

卷二百十一 第 44b 页 WYG0631-0025b.png

当量加移易其说是局官吕灿言浑天无量行更

当量加移易其说是局官吕灿言浑天无量行更易之制明永乐迁都顺天仍用应天冬夏昼夜时

刻皆非也元四海测景之所凡二十有七深得尧

命羲和遗法崇祯元年定各省南北极高度据地

图约计之犹未尽确我

朝皆用实测浑仪北极出地随地高下乃为尽善云

东西偏度

明史天文志曰以京师子午线为中而较各地所偏之

卷二百十一 第 45a 页 WYG0631-0025c.png

度凡节气之早晚月食之先后胥视此盖人各以见日

度凡节气之早晚月食之先后胥视此盖人各以见日出入为东西为卯酉以日中为南为午而东方见日早

西方见日迟东西相距三十度则差一时(东方之午/乃西方之)

(已西乃之午乃/东方之未也)相距九十度则差三时(东方之午乃西/方之卯西方之)

(午乃东方/之酉也)相距一百八十度则昼夜时刻俱反对矣(东/方)

(之午乃西/方之子)西洋人汤若望曰天启三年九月十五夜戍

初初刻望月食京师初亏在酉初一刻十二分而西洋

意大里雅诸国望在昼不见推其初亏在己正三刻四

卷二百十一 第 45b 页 WYG0631-0025d.png

分相差三时二刻八分以里差计之殆距京师之西九

分相差三时二刻八分以里差计之殆距京师之西九十九度半也故欲定东西偏度必须两地同测一月食

较其时刻若早六十分时之二则为偏西一度迟六十

分时之二则为偏东一度(节气之迟/早亦同)今各省差数未得

测验据广舆图计里之方约略条列或不致甚舛也南

京应天府福建福州府并偏东一度山东济南府偏东

一度十五分山西太原府偏西六度湖广武昌府河南

开封府偏西三度四十五分陜西西安府广西桂林府

卷二百十一 第 46a 页 WYG0631-0026a.png

偏西八度半浙江杭州府偏东三度江西南昌府偏西

偏西八度半浙江杭州府偏东三度江西南昌府偏西二度半广东广州府偏西五度四川成都府偏西十三

度贵州贵阳府偏西九度半云南云南府偏西十七度

(臣/)等谨按偏度载崇祯新书交食历指明史云其

时开局修书未暇分测度数实多未确存之以备

考订我

朝坤舆全图悉本实测乃无遗憾云

中星

卷二百十一 第 46b 页 WYG0631-0026b.png

宋史天文志曰四时中星见于尧典而后世考验冬至

宋史天文志曰四时中星见于尧典而后世考验冬至之日尧时躔虚至于三代则躔于女春秋时在牛至后

汉永元已在斗矣大约六十馀年辄差一度开禧占测

已在箕宿校之尧时几退四十馀度盖太阳日行一度

而微迟缓一年周天而微差积累分秒而躔度见焉历

家考之万五千年之后所差半周天寒暑将易位世未

有知其说者焉

元史历志曰以尧典中星考之其时冬至日在女虚之

卷二百十一 第 47a 页 WYG0631-0026c.png

交及考之前史汉元和二年冬至日在斗二十一度晋

交及考之前史汉元和二年冬至日在斗二十一度晋太元九年退在斗十七度宋元嘉十年在斗十四度末

梁大同十年在斗十二度隋开皇十八年仍在斗十二

度唐开元十二年在斗九度半今退在箕十度取其距

今之年距今之度校之多者七十馀年少者不下五十

年辄差一度宋庆元间改统天历取大衍岁差率八十

二年及开元所距之差五十五年折取其中得六十七

年为日却行一度之差施之今日质诸天道实为密近

卷二百十一 第 47b 页 WYG0631-0026d.png

明史天文志曰古今中星不同由于岁差而岁差之说

明史天文志曰古今中星不同由于岁差而岁差之说中西复异中法谓节气差而西西法谓恒星差而东然

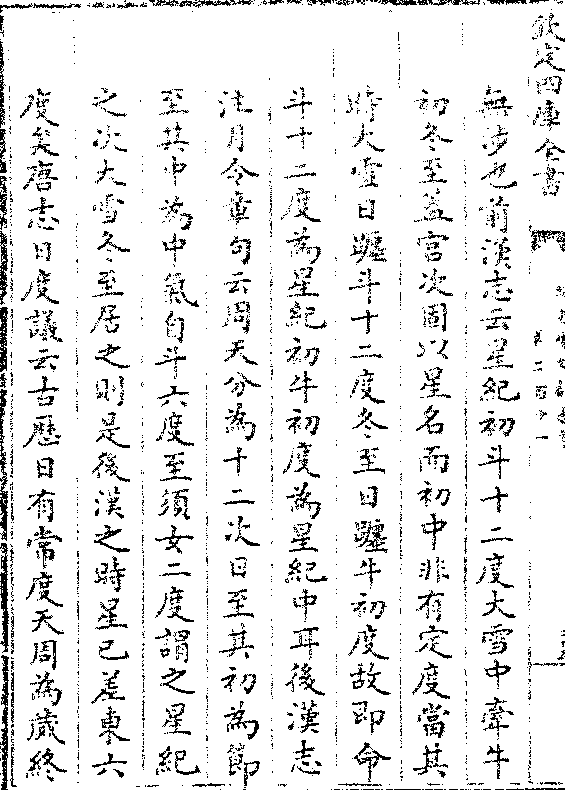

其归一也今将李天经汤若望等所推崇祯元年京师

昏旦时刻中星列于后

春分戍初二刻五分昏北河三中寅正一刻一十分

旦尾中清明戌初三刻十三分昏七星偏东四度(昏/旦)

(时或无正中之星则取中前中后之大星用之距中/三度以内者为时不及一刻可勿论四度以上去中)

(稍远故纪/其偏度焉)寅正初刻二分旦帝座中榖雨戌正一刻

卷二百十一 第 48a 页 WYG0631-0027a.png

七分昏翼偏东七度寅初二刻八分旦箕偏东四度

七分昏翼偏东七度寅初二刻八分旦箕偏东四度立夏戍正三刻二分昏轸偏东五度寅初初刻十三

分旦箕偏西四度小满亥初初刻十二分昏角中丑

正三刻三分旦箕中芒种亥初一刻十二分昏大角

偏西六度丒正二刻三分旦河鼓二中

夏至亥初二刻五分昏房中丒正一刻一十分旦须

女中小暑亥初一刻十二分昏尾中丑正二刻三分

旦危中大暑亥初初刻十二分昏箕偏东七度丒正

卷二百十一 第 48b 页 WYG0631-0027b.png

三刻三分旦营室中立秋戌正三刻二分昏箕中寅

三刻三分旦营室中立秋戌正三刻二分昏箕中寅初三刻十三分旦娄偏东六度处暑戌正一刻七分

昏织女一中寅初二刻八分旦娄中白露戍初三刻

十三分昏河鼓二偏东四度寅正初刻二分旦昴偏

东四度

秋分戍初二刻五分昏河鼓二中寅正一刻十一分

旦毕偏西五度寒露戍初初刻十四分昏牵牛中寅

正三刻一分旦参四中霜降酉正三刻十一分昏须

卷二百十一 第 49a 页 WYG0631-0027c.png

女偏西五度卯初初刻四分旦南河三偏东六度立

女偏西五度卯初初刻四分旦南河三偏东六度立冬酉正二刻一十分昏危偏东四度卯初一刻五分

旦舆鬼中小雪酉正一刻十二分昏营室偏东七度

卯初二刻二分旦张中大雪酉正一刻五分昏营室

偏西八度卯初二刻一十分旦翼中

冬至酉正一刻二分昏土司空中卯初二刻十三分

旦五帝座中小寒酉正一刻五分昏娄中卯初二刻

一十分旦角偏东五度大寒酉正一刻十三分昏天

卷二百十一 第 49b 页 WYG0631-0027d.png

囷一中卯初二刻二分旦亢中立春酉正二刻一十

囷一中卯初二刻二分旦亢中立春酉正二刻一十分昏昴偏西六度卯初一刻五分旦氐中雨水酉正

三刻十一分昏参七中卯初初刻四分旦贯索一中

惊蛰戌初初刻十四分昏天狼中寅正三刻一分旦

心中

梅文鼎曰历之最难知者有二其一里差其一岁

差是二差者有微有著非积差而至于著虽圣人

不能知而非其距之甚远则所差甚微非目力可

卷二百十一 第 50a 页 WYG0631-0028a.png

至不能入算故古未有知岁差者自晋虞喜宋何

至不能入算故古未有知岁差者自晋虞喜宋何承天祖冲之隋刘焯唐一行始觉之或以百年差

一度或以五十年或以七十五年或以八十三年

未有定说元郭守敬定为六十六年有八月回回

泰西差法略似而守敬又有上考下求增减岁馀

天周之法则古之差迟而今之差速是谓岁差之

差可谓精到若夫日月星辰之行度不变而人所

居有东南西北正视侧视之殊则所见各异谓之

卷二百十一 第 50b 页 WYG0631-0028b.png

里差亦曰视差自汉及晋未有知之者也北齐张

里差亦曰视差自汉及晋未有知之者也北齐张子信始测交道有表里此方不见食者人在月外

必反见食宣明本之为气刻时三差而大衍有九

服测食定晷漏法元人四海测验二十七所而近

世欧逻巴航海数万里以身所经山海之程测北

极为南北差测月食为东西差里差之说至是而

确是盖合数千年之积测以定岁差合数万里之

实验以定里差距数逾远差积逾多而晓然易辨

卷二百十一 第 51a 页 WYG0631-0028c.png

且其为法既推之数千年数万里而准则施之近

且其为法既推之数千年数万里而准则施之近用可以无惑法至今日屡变益精以此然余亦谓

定于唐虞之时何也不能预知者差之数万世不

易者求差之法古之圣人以日之所在不可以目

视而器窥也故为之中星以纪之鸟火虚昴此万

世求岁差之根数也又以日之出入发敛不可以

一方之所见为定也故为之嵎夷昧谷南交朔方

之宅以分候之此万世求里差之定法也学者知

卷二百十一 第 51b 页 WYG0631-0028d.png

合数千年数万里之心思耳目以定法而后能精

合数千年数万里之心思耳目以定法而后能精密又知合数千年数万里之心思耳目以为之精

密者适以成古圣人未竟之绪则当思羲和以后

凡有能出一新智立一捷法垂之至今者皆有其

所以立法之故及其久而必变也又皆有所以变

之说于是焉反覆推论必使理解冰释无纤毫疑

似于吾之心则吾之心即古圣人之心亦即天之

心而古今中外之见可以不设而要于至是夫如

卷二百十一 第 52a 页 WYG0631-0029a.png

是则古人之精意可使常存不致湮没于耑已守

是则古人之精意可使常存不致湮没于耑已守残之士而过此以往或有差变之微出于今法之

外亦可本其常然以深求其变而徐为之修改以

衷于无弊则善于立法者也

(臣/)等谨按极度偏度中星皆马端临考所不载而

于象纬所关甚大极度为地纬昼夜长短所由分

也偏度为地经交食早晚所由异也中星为协时

正日之要法岁差所由著也今皆从史志补之俾

卷二百十一 第 52b 页 WYG0631-0029b.png

有考焉

有考焉钦定续文献通考卷二百十一