声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三 第 1a 页 WYG0930-0083a.png

钦定四库全书

钦定四库全书记纂渊海卷三 宋 潘自牧 撰

律历部

律吕

经同律度量衡 律和声 予欲闻六律五声八音(并/书)

大司乐以六律六同五声五音大合乐(周/礼)大师掌六律

六同以合阴阳之声阳声黄钟太簇姑洗蕤宾夷则无

射阴声大吕应钟南吕函钟小吕夹钟 掌执同律以

卷三 第 1b 页 WYG0930-0083b.png

听军声而诏吉凶 典同掌六律六同之和(同/上)五声六

听军声而诏吉凶 典同掌六律六同之和(同/上)五声六律十二管还相为宫也(并/记)为六律七音八风九歌以相

成也(左/传)

子师旷之聪不以六律不能正五音 圣人既竭耳力

焉继之以六律正五音(并/孟)夔合六律调五音(淮南/子)一律

而生五音十二律而为六十音因六六之六六三十六

故三百六十日以当一岁之日律历之数天地之道也

(同/上)或问交五声十二律或雅或郑何也曰中正则雅多

卷三 第 2a 页 WYG0930-0084a.png

哇则郑(扬/子)帝轩候凤鸣以调律(抱朴/子)

哇则郑(扬/子)帝轩候凤鸣以调律(抱朴/子)史王者制事立法物度轨则一禀于六律六律为万事

根本焉其于兵械尤所重故云望敌知吉凶闻声考胜

负(史律/书)武王伐纣吹律听声(同/上)律十有二阳六为律阴

六为吕律以统气类物吕以旅阳宣气(前律/历志)黄帝使伶

伦自大夏之西昆崙之阴取竹之嶰谷生其窍厚均者

断两节间而吹之以为黄钟之宫制十有二筒以听凤

之鸣其雄鸣为六雌鸣亦六比黄钟之宫而皆可以生

卷三 第 2b 页 WYG0930-0084b.png

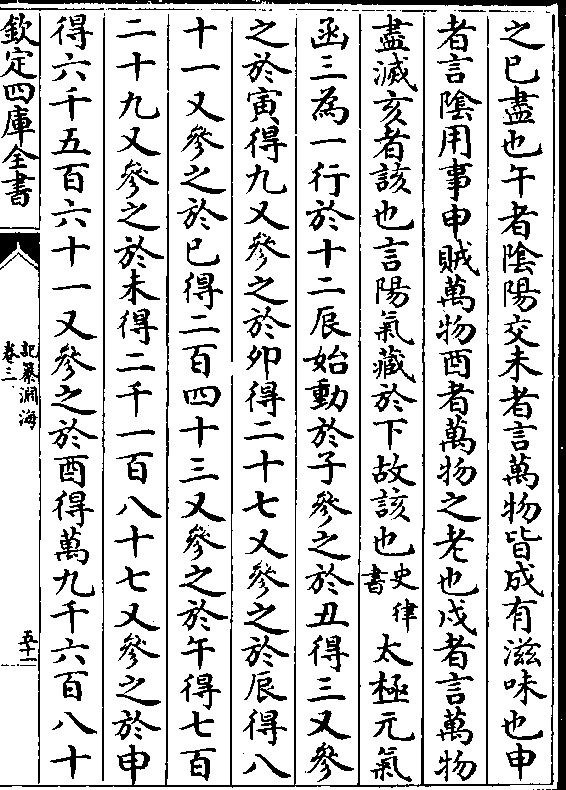

之 黄钟之长九寸三分损一下生林钟参分林钟益

之 黄钟之长九寸三分损一下生林钟参分林钟益一上生太簇参分太簇损一下生南吕参分南吕益一

上生姑洗参分沽洗损一下生应钟参分应钟益一上

生蕤宾参分蕤宾损一下生大吕参分大吕益一上生

夷则参分夷则损一下生夹钟参分夹钟益一上生无

射参分无射损一下生中吕参分律用铜者铜为物之

至精不为燥湿寒暑变其节不为风雨暴露改其形介

然有常有似士君子之行是以用铜也(并同/上)武帝以李

卷三 第 3a 页 WYG0930-0084c.png

延年为协律都尉略论律吕以合八音之调(礼乐/志)伏羲

延年为协律都尉略论律吕以合八音之调(礼乐/志)伏羲作易纪阴阳之初以为律法以六十律分期之日(后律/历志)

截管为律吹以考声 纪斗气效物类 五音生于阴

阳分为十二律转生六十天效以景地效以响即律也

天子常以冬夏至候钟律冬至阳气应则乐均清景

极长黄钟通土炭轻而衡仰夏至阴气应则乐均浊景

极短蕤宾通土炭重而衡低 候气之法布缇缦室中

以木为案每律各一内庳外高从其方位加律其上以

卷三 第 3b 页 WYG0930-0084d.png

葭莩灰抑其内端案历而候之气至者灰去(并同/上)明帝

葭莩灰抑其内端案历而候之气至者灰去(并同/上)明帝升灵台吹时律观物变(本/纪)黄帝作律以玉为管长尺六

寸为十二月音(晋律/历志)西王母献舜以昭华之琯以玉为

之取其体犹润也 律之始造以竹为管取其自然圆

虚也 神道广大妙本于阴阳形气精微义先于律吕

遂八风而宣九德和大乐而成政道 律之为言法

也言阳气始生各有法也吕之为言助也所以助阴成

阳也(并同/上)荀勖以杜夔所制律吕乖错乃制古尺作新

卷三 第 4a 页 WYG0930-0085a.png

律吕以调声韵(乐/志)荀勖作新律笛十二枚以调律吕而

律吕以调声韵(乐/志)荀勖作新律笛十二枚以调律吕而雅乐正然论者犹谓勖暗解时阮咸妙达八音论者谓

之神解咸尝心讥勖新律声高近哀思不合中和勖以

为异已乃出咸为始平相后有田父得周时玉尺勖以

校已所治钟鼓金石丝竹皆短于一米于是伏咸之妙

(同/上)郑译牛弘辛彦之之徒依京房六十律因而六之为

三百六十律以一律为七音音为之调凡十二律为八

十四调(唐礼/乐志)吕才制尺十二枚长短与律默契 始求

卷三 第 4b 页 WYG0930-0085b.png

声者以律而造律者以黍自一黍之广积而为分寸一

声者以律而造律者以黍自一黍之广积而为分寸一黍之多积而为龠合一黍之重积而为铢两此造律之

本也故为之长短之法而著之于度为之多少之法而

著之于量为之轻重之法而著之于权衡又总其法而

著之于数使其分寸龠合铢两皆起于黄钟然后律度

量衡相为表里四者既同而声必至而后乐可作矣(并/同)

(上/)

传记律谓之分注云律管可以分气(尔/雅)景王问律于伶

卷三 第 5a 页 WYG0930-0085c.png

州鸠对曰古之神瞽考中声而量之以制度律均钟百

州鸠对曰古之神瞽考中声而量之以制度律均钟百官轨仪平之以六成于十二天之道也(国/语)圣人截十二

管察八音之清浊谓之律吕(大戴/礼)命吕者律(略/例)吹律定

姓以记其族(白虎/通)燕有黍谷地美而寒不生五谷邹衍

吹律而温气至(刘向/别录)梁武帝素善音律遂自制四器(通/典)

唐张文收截竹为律吹之备旋宫之义(同/上)隋文帝取律

吕实葭灰以候气问于牛弘对曰灰飞半出为和气全

出为猛气不出为衰气(古今/乐录)

卷三 第 5b 页 WYG0930-0085d.png

集寒谷丰黍吹律以暖之(左思/赋)听清浊五声之和然后

集寒谷丰黍吹律以暖之(左思/赋)听清浊五声之和然后制为钟律(杨泉物/理论)律比昆崙竹(杜/诗)惜无协律者窈𦕈弦

吾诗(柳/集)

本朝太祖每谓雅乐声近于哀思因诏和岘依古法别

造新尺并黄钟九寸管令工人校其声果下于王朴所

定管一律寻又内降羊头山秬黍累尺校律亦相符合

自此雅音和畅(会/要)李照所造钟磬当时只是将太府寺

布帛尺一面定法其尺约长王朴尺三寸使朝廷以不

卷三 第 6a 页 WYG0930-0086a.png

法之器荐见郊庙只如照所定黄钟之管乃是南吕陪

法之器荐见郊庙只如照所定黄钟之管乃是南吕陪磬旧黄钟九寸正磬却降在大簇夹钟之间(宋景文公/议乐状)

律之分寸既定便当埋管候气以验其应否至于播之

五声二变而为六十调者乃其馀耳(朱文/公集)候气之说盖

埋管虽相近而自管之长短入地深浅有不同故气之

应有先后耳非以方位而为先后也(同/上)众弦排律吕金

石次第名(欧/公)

黄钟

卷三 第 6b 页 WYG0930-0086b.png

经大司乐奏黄钟以祀天神(周/礼)太师阳声黄钟注云黄

经大司乐奏黄钟以祀天神(周/礼)太师阳声黄钟注云黄钟子之气也十一月建焉 㮚氏为量其声中黄钟之

宫(同/上)中央土律中黄钟之宫注云黄钟之宫最长也

仲冬律中黄钟注云黄钟者律之始也九寸(并/记)

子师文鼓琴当夏而叩羽弦以召黄钟霜雪交下川地

暴冱(列/)黄钟者钟已黄也(淮南/子)黄钟以生之注云黄钟

为音律之本(扬/子)

史黄钟者阳气钟黄泉而出也(律/书)黄钟长八寸七分一

卷三 第 7a 页 WYG0930-0086c.png

宫(同/上)五声之本生于黄钟之律(前律/历志)黄钟者黄者中之

宫(同/上)五声之本生于黄钟之律(前律/历志)黄钟者黄者中之色君之服也钟者种也天之中数五五为声声上宫五

声莫大焉地之中数六六为律律有形有色色上黄五

色莫盛焉故阳气施种于黄泉孳萌万物为六气元也

以黄色名元气律者著宫声也宫以九唱六变动不居

周流六虚始于子在十一月 十一月乾之初九阳气

伏于地下始著为一万物萌动种于太阴故黄钟为天

统律长九寸九者所以究极中和为万物元也 黄钟

卷三 第 7b 页 WYG0930-0086d.png

纪元气之谓律 太极中央元气故为黄钟其实一龠

纪元气之谓律 太极中央元气故为黄钟其实一龠以其长自乘故八十一为日法所以生权衡度量礼乐

之所繇出也 阴阳相生自黄钟始 黄钟初九律之

首阳之变也 阳生阴曰下生阴生阳曰上生上生不

得过黄钟之清浊下生不得及黄钟之实(并同/上)伏羲作

易纪阳气之初为律法建日冬至之声以黄钟之宫(后/律)

(历/志)黄钟应天之数而长九寸(同/上)冬至黄钟之音调君道

得(礼仪/志)黄者阴阳之中色也或曰冬至德气为土土色

卷三 第 8a 页 WYG0930-0087a.png

黄故曰黄钟(晋/志)黄钟者天子之宫(北/史)伶伦断竹长三寸

黄故曰黄钟(晋/志)黄钟者天子之宫(北/史)伶伦断竹长三寸九分而吹之以为黄钟之宫曰含少(隋礼/乐志)初隋用黄钟

一宫惟击一钟其十一钟设而不击谓之哑钟唐张文

收乃断竹为十二律与孝孙吹调五钟叩之而应由是

十二钟皆用(唐礼/乐志)太常缺黄钟铸不能成李嗣真逢车

有铎声甚丽曰宫声也取以归振以空地若有应者掘

之得钟众乐遂和(旧唐/书)

传记黄钟所以宣养六气九德也(国/语)皇甫直临小池弹

卷三 第 8b 页 WYG0930-0087b.png

琵琶本黄钟而声入蕤宾弹于他处则黄钟也因夜复

琵琶本黄钟而声入蕤宾弹于他处则黄钟也因夜复弹于池上觉有物击水如鱼跃遂竭池索之得铁一片

乃方响蕤宾铁也(杂/俎)

集黄钟毁弃瓦釜雷鸣(楚辞/卜居)

林钟

经大司乐歌函钟以祭山川注云函钟一名林钟(周/礼)太

师阴声函钟注云林钟未之气也六月建焉(同/上)季夏律

中林钟注云林钟者黄钟之所生也长六寸(记/)季武子

卷三 第 9a 页 WYG0930-0087c.png

以其所得于齐之兵作林钟而铭鲁功焉(左/传)

以其所得于齐之兵作林钟而铭鲁功焉(左/传)子林钟者引而止也(淮南/子)

史林钟者言万物就死气林林然(史律/书)林钟长五寸七

分四角(同/上)林君也言阴气受任助蕤宾君主种物使长

大楙盛也位于未在六月(前律/历志)六月坤之初六阴气受

任于太阳继养化柔万物生长楙之于未令种刚强大故

林钟为地统律长六寸六者所以含阳之施楙之于六

合之内令刚柔有体也 林钟吕之首阴之变也(并同/上)

卷三 第 9b 页 WYG0930-0087d.png

传记林钟和展百事俾莫不任肃纯恪也(国/语)林者茂也

传记林钟和展百事俾莫不任肃纯恪也(国/语)林者茂也盛也六月物皆茂盛积于林野故谓林钟又林众也言

万物成就种类众盛也(通典/注)

太簇

经大司乐奏太簇以祀地示(周/礼)太师阳声太簇注云太

簇寅之气也正月建焉(同/上)孟春律中太簇注云太簇者

林钟之所生也长八寸(记/)

子太簇者簇而未出也(淮南/子)

卷三 第 10a 页 WYG0930-0088a.png

史泰簇者言万物簇生也(史律/书)太簇长七寸七分二角

史泰簇者言万物簇生也(史律/书)太簇长七寸七分二角(同/上)太簇簇奏也言阳气大奏地而达物也位于寅在正

月(前律/历志)正月乾之九三万物棣通族出于寅人奉而成

之仁以养之义以行之令万物各得其理寅木也为仁

其声商也为义故太簇为人统律长八寸象八卦宓羲

氏之所以顺天地通神明类万物之情也(同/上)簇者簇也

谓万物随于阳气太簇而生也(晋/志)

传记太簇所以金奏赞阳出滞也(国/语)

卷三 第 10b 页 WYG0930-0088b.png

南吕

南吕经大司乐歌南吕以祀四望(周/礼)太师阴声南吕注云南

吕酉之气也八月建焉(同/上)仲秋律中南吕注云南吕者

太簇之所生也长五寸三分寸之一(记/)

子师文鼓琴当春而叩商弦以召南吕凉风忽至草木

茂实(列/)南吕者任包大也(淮南/子)

史南吕者言阳气之旅入藏也(史律/书)南吕长四寸七分

八徵(同/上)南任也言阳气旅助夷则任成万物也位于酉

卷三 第 11a 页 WYG0930-0088c.png

在八月(前律/历志)南者任也谓时物皆秀有怀任之象也(晋/志)

在八月(前律/历志)南者任也谓时物皆秀有怀任之象也(晋/志)传记南吕赞阳秀也注云荣而不实曰秀南任也阴任

阳事助成万物(国/语)八月物皆含秀怀吐之象阴任阳功

助阳成功也(通典/注)

姑洗

经大司乐奏姑洗以祀四望(周/礼)太师阳声姑洗注云姑

洗辰之气也三月建焉(同/上)季春律中姑洗注云姑洗者

南吕之所生也长七寸九分寸之一(记/)

卷三 第 11b 页 WYG0930-0088d.png

子姑洗者陈去而新来也(淮南/子)

子姑洗者陈去而新来也(淮南/子)史姑洗者言万物洗生(史律/书)姑洗长六寸七分羽(同/上)姑

洗洁也言阳气洗物姑洁之也位于辰在三月(前律/历志)姑

枯也洗濯也谓物生新洁洗除其枯改柯易叶也(晋/志)

传记姑洗所以修洁百物考神纳宾也注云姑洁也洗

濯也考合也言百物修洁故用之飨宴可以合神纳宾

也(国/语)

应钟

卷三 第 12a 页 WYG0930-0089a.png

经大司乐歌应钟以祭地示(周/礼)太师阴声应钟注云应

经大司乐歌应钟以祭地示(周/礼)太师阴声应钟注云应钟亥之气也十月建焉(同/上)孟冬律中应钟注云应钟者

姑洗之所生也长四寸二十七分寸之二十(记/)

子应钟者应其钟也(淮南/子)

史应钟者阳气之应不用事也(史律/书)应钟长四寸二分

三分二羽(同/上)应钟言阴气应无射该藏万物而杂阳阂

种也位于亥在十月(前律/历志)应者和也谓岁功皆应和阳

功收而聚之也(晋/志)

卷三 第 12b 页 WYG0930-0089b.png

传记应钟均利器用俾应复也(国/语)

传记应钟均利器用俾应复也(国/语)蕤宾

经大司乐奏蕤宾以祭山川(周/礼)太师阳声蕤宾注云蕤

宾午之气也五月建焉(同/上)仲夏律中蕤宾注云蕤宾者

应钟之所生也长六寸八十一分寸之二十六(并/记)

子师文鼓琴及冬而扣徵弦以激蕤宾阳光炽烈坚冰

立散(列/)蕤宾者安而服之也(淮南/子)

史蕤宾者言阴气幼少故曰蕤痿阳不用事故曰宾(史/律)

卷三 第 13a 页 WYG0930-0089c.png

(书/)蕤宾长五寸六分三分一(同/上)蕤继也宾导也言阳始

(书/)蕤宾长五寸六分三分一(同/上)蕤继也宾导也言阳始导阴气使继养物也位于午在五月(前律/历志)蕤葳蕤垂下

猊也宾敬也谓时阳气下降阴气始起相宾敬也(晋/志)

传记蕤宾所以安靖神人献酬交酢也(国/语)皇甫直得方

响蕤宾铁(详见黄/钟类)

大吕

经大司乐歌大吕以祀天神(周/礼)太师阴声大吕注云大

吕丑之气也十二月建焉(同/上)季冬律中大吕注云大吕

卷三 第 13b 页 WYG0930-0089d.png

者蕤宾之所生也长八寸二百四十三分寸之百四(记/月)

者蕤宾之所生也长八寸二百四十三分寸之百四(记/月)(令按蕤宾三分损一下生大吕实长四寸二百四/十三分寸之五十二月令注盖大吕之倍数也)

子大吕者旅旅而去也(淮南/子)

史大吕长七寸五分三分一(史律/书)吕旅也言阴大旅助

黄钟宣气而牙物也位于丑在十二月(前律/历志)吕助也谓

阳气方生阴气助也(晋/志)大吕者皇后之位(北/史)

传记大吕助宣物也(国/语)

夷则

卷三 第 14a 页 WYG0930-0090a.png

经大司乐奏夷则以享先妣(周/礼)太师阳声夷则注云夷

经大司乐奏夷则以享先妣(周/礼)太师阳声夷则注云夷则申之气也七月建焉(同/上)孟秋律中夷则注云夷则者

大吕之所生也长五寸七百二十九分寸之四百五十

一(记/)

子夷则者易其则也(淮南/子)

史夷则言阴气之贼万物也(史律/书)夷则长五寸四分三

分二商(同/上)则法也言阳气正法度而使阴气夷当伤之

物也位于申在七月(前律/历志)夷平也谓万物将成平均皆

卷三 第 14b 页 WYG0930-0090b.png

有法则也(晋/志)

有法则也(晋/志)传记夷则者所以咏歌九则平民无贰也注云言万物

既成可法则也故可咏歌九功之则使民无疑贰也(国/语)

七月万物将成平均结实皆有法则故谓之夷则一云

夷者伤之义言秋之时万物始被刑法而伤其性故以

为名(通典/注)

夹钟

经大司乐歌夹钟以享先祖(周/礼)太师阴声夹钟注云夹

卷三 第 15a 页 WYG0930-0090c.png

钟卯之气也二月建焉(同/上)仲春律中夹钟注云夹钟者

钟卯之气也二月建焉(同/上)仲春律中夹钟注云夹钟者夷则之所生长七寸二千一百八十七分寸之千七十

五(记按夷则参分损一下生夹钟实长三寸二千一百/八十七分寸之一千六百三十一月令注盖夹钟之)

(倍数/也)

子师文鼓琴及秋而叩角弦以激夹钟温风徐回草木

发荣(列/)夹钟者种始荚也(淮南/子)

史夹钟者言阴阳相夹厕也(史律/书)夹钟长六寸一分三

分一(同/上)夹钟言阴夹助太簇宣四方之气而出种物也

卷三 第 15b 页 WYG0930-0090d.png

位于卯在二月(前律/历志)夹佐也谓时物尚未尽出阴德佐

位于卯在二月(前律/历志)夹佐也谓时物尚未尽出阴德佐阳而出物也(晋/志)

传记夹钟出四隙之细也注云出四时之间气微细者

四时之气皆始于春故夹钟出四时之气也(国/语)夹者孚

甲也言万物孚夹钟类分也(白虎/通)

无射

经大司乐奏无射以享先祖(周/礼)太师阳声无射注云无

射戍之气也九月建焉(同/上)季秋律中无射注云无射者

卷三 第 16a 页 WYG0930-0091a.png

夹钟之所生长四寸六千五百六十一分寸之六千五

夹钟之所生长四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四(记/)天王(景/王)将铸无射伶州鸠曰王其以心疾

死乎夫乐天子之职也夫音乐之舆也而钟音之器也

天子省风以作乐器以钟之舆以行之小者不窕大者

不槬则和于物物和则嘉成故和声入于耳而藏于心

心亿则乐窕则不咸槬则不容心是以感感实生疾今

钟槬矣王心弗堪其能久乎(左/传)

子无射者入无厌也(淮南/子)

卷三 第 16b 页 WYG0930-0091b.png

史无射者阴气盛用事阳气无馀也(史律/书)无射长四寸

史无射者阴气盛用事阳气无馀也(史律/书)无射长四寸四分三分一(同/上)射厌也言阳气䆒物而使阴气毕剥落

之终而复始亡厌射也位于戍在九月(前律/历志)射者出也

言时阳气上升万物收藏无复出也(晋/志)

传记无射所以宣布哲人之令德示民轨仪也注云九

月乾上九也阳气上升收藏万物无得见者可遍布前

哲之令德示民导法(国/语)射终也言万物随阳而复又随

阳而起无有终极故以为名(通典/)

卷三 第 17a 页 WYG0930-0091c.png

中吕

中吕经大司乐歌小吕以享先妣注云小吕一名中吕(周/礼)太

师阴声小吕注云中吕已之气也四月建焉(同/上)孟夏律

中中吕注云中吕者无射之所生长六寸万九千六百

八十三分寸之万二千九百七十四(记月令愚按无射/三分损一下生中)

(吕实长三寸万九千六百八十三分寸之六/千四百八十七月令注盖中吕之倍数也)

子中吕者中充大也(淮南/子)

史中吕者言万物尽旅而西行也(史律/书)中吕长五寸九

卷三 第 17b 页 WYG0930-0091d.png

分三分二徵(同/上)中吕言微阴始起未成著于其中旅助

分三分二徵(同/上)中吕言微阴始起未成著于其中旅助姑洗宣气齐物也位于已在四月(前律/历志)阳下生阴阴上

生阳终于中吕十二律毕矣(同/上)吕助也谓阳气盛长阴

助成功也(晋/志)

传记中吕宣中气也(国/语)

度量(律度量衡附/)

经同律度量衡(书舜/典)内宰凡建国出其度量淳制(周/礼)质

人同其度量 合方氏一其度量 大行人十有一岁

卷三 第 18a 页 WYG0930-0092a.png

同度量(并同/上)仲春日夜分则同度量(记/)周公颁度量而

同度量(并同/上)仲春日夜分则同度量(记/)周公颁度量而天下大服(明堂/位)立权度量(大/传)宫室得其度量鼎得其象

(仲尼/燕居)正度量夷民者也(左/传)谨权量审法度(论/语)

子法制度量王者典宪也(管/)仲春令关市同度量仲秋

一度量(淮南/子)法者天下之度量也(同/上)

史同律度量衡所以齐远近立民信也(前律/历志)审度嘉量

以临兆民 凡律度量衡用铜者名自名也所以同天

下而齐风俗也(并同/上)度量所以禁暴止邪也(汉景/帝诏)律度

卷三 第 18b 页 WYG0930-0092b.png

量衡公私不同所宜一之(北史王/登奏)律度量衡相用为表

量衡公私不同所宜一之(北史王/登奏)律度量衡相用为表里使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律也

(唐礼/乐志)太史卿以二法权物量度权衡也(百官/志)

传记先王之铸钟也律度量衡于是乎生(国/语)

集齐律度量衡使天下咸得其用人曰明我者舜也齐

我者舜也资我者舜也(韩/集)

本朝皇祐中阮逸胡瑗累黍定尺始欲合其量也然竟

于权不合(程迥三/器图说)上党之黍其色至乌其形圆重用为

卷三 第 19a 页 WYG0930-0092c.png

度量决不徒然止以时有水旱之差地有肥瘠之异取

度量决不徒然止以时有水旱之差地有肥瘠之异取黍大小必得其中故伊川先生曰欲度量权衡之得其

正必自律起以律管定尺盖准乎天地也秬黍积数在

先王时惟此适与度量合故可用也今或不然形有长

短所以起度也受有多寡所以生量也物有轻重所以

用权也是器也皆准之上党羊头山之秬黍焉以之测

幽隐之情以之达精微之理推三光之运则不失其度

通八音之变则可召其和以辨上下则有品以分隆杀

卷三 第 19b 页 WYG0930-0092d.png

则有节(并同/上)

则有节(并同/上)度

经典瑞璧羡以起度(周/礼)玉人璧羡度尺好三寸以为度

(同/上)司空执度度地(记/)用器兵革不中度不粥于市(同/上)

子度然后知长短(孟/)

史禹声为律身为度(史本/纪)度者分寸丈尺引也所以度

夫长短也本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广

度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺

卷三 第 20a 页 WYG0930-0093a.png

十尺为丈十丈为引而五度审矣其法用铜高一寸广

十尺为丈十丈为引而五度审矣其法用铜高一寸广二寸长一丈而分寸丈尺存焉用竹为引高一分广六

分长十丈其方法矩高广之数阴阳之象也分者自三

微而成著可分别也寸者忖也尺者蒦也丈者张也引

者信也夫度者别于分忖于寸蒦于尺张于丈信于引

引者信天下也(前律/历志)体有长短检之以度则不失毫釐

(隋志/)

本朝自唐昭宗时雅乐亡散至后周时王朴重定尺度

卷三 第 20b 页 WYG0930-0093b.png

太祖朝又诏和岘以景表尺重加磨治稍令声下昨缘

太祖朝又诏和岘以景表尺重加磨治稍令声下昨缘景祐二年燕肃始乞修正乐器其时只得王朴律准又

与王朴所定律尺律管参验音韵而燕肃只据律准与

钟磬见声按定高下即是太常旧乐比王朴时已自不

同况和岘减定后又经景德中李宗谔一次修饰至燕

肃凡经三度磨铝然俱不先立尺度律准所以后来无

处根正法度音律(宋景文公/议乐状)周尺也者先儒考其制吻

合者不一至宋景文公得隋大业中尺十五等(一周尺/二晋田)

卷三 第 21a 页 WYG0930-0093c.png

(父玉尺三梁表尺四汉官尺五魏尺六殷后尺七后魏/前尺八中尺九后尺十东后魏尺十一蔡邕铜龠尺十)

(父玉尺三梁表尺四汉官尺五魏尺六殷后尺七后魏/前尺八中尺九后尺十东后魏尺十一蔡邕铜龠尺十)(二宋氏尺十三隋常水尺十/四杂尺十五梁朝俗间尺)独以周尺为之本以考诸

尺韩忠献嘉祐累黍二其一亦与周尺合苟以是定尺

又以是参定权量如挈裘而振其领其顺者不可胜数

也(程迥三/器图义)

量

经㮚氏为量深尺内方尺而圆其外其实一釜(六斗/四升)其

臀一寸其实一豆其耳三寸其实一升重一钧其声中

卷三 第 21b 页 WYG0930-0093d.png

黄律之宫槩而不税其铭曰时文思索允臻其极嘉量

黄律之宫槩而不税其铭曰时文思索允臻其极嘉量既成以观四国永启厥后兹器惟则(周/礼)齐旧四量豆区

釜钟四升为豆各自其四以登于釜釜十则钟陈氏三

量皆登一焉钟乃大矣以家量贷而以公量收之(左/传)

子为之斗斛以量之则并与斗斛而窃之(庄/)

史量者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黄钟之

龠用度数审其容以子谷秬黍中者千有二百实其龠

以井水准其槩十龠为合十合为升十升为斗十斗为

卷三 第 22a 页 WYG0930-0094a.png

斛而五量嘉矣其法用铜方尺而圆其外旁有庣焉其

斛而五量嘉矣其法用铜方尺而圆其外旁有庣焉其上为斛其下为斗左耳为升右耳为合龠其状似爵以

縻爵禄上三下二参天两地圜而函方左一右二阴阳

之象也其圜象规其重一钧备气物之数合万有一千

五百二十声中黄钟始于黄钟而反覆焉君制器之象

也龠者黄钟律之实也跃微动气而生物也合者合龠

之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗

平多少之量也夫量者跃于龠合于合登于升聚于斗

卷三 第 22b 页 WYG0930-0094b.png

角于斛也(前律/历志)量有轻重平以权衡物有多少受以量

角于斛也(前律/历志)量有轻重平以权衡物有多少受以量(后律/历志)物有多少受之以量则不失圭撮(隋/志)

传记黄帝设五量(家/语)

集黄帝一统类齐制器(柳/)相欺也为之斗斛以信之(韩/)

本朝二龠为合注云谓二十四铢皇祐新乐图曰今令

文误作十龠为合(程迥三/礼图义)合方一寸深一寸六分六釐

积一千六百二十分升方三寸深一寸八分积一万六

千二百分斗方六寸深四寸五分积十六万二千分

卷三 第 23a 页 WYG0930-0094c.png

迥用周尺依考工记造釜却用本草千金方法以兔丝

迥用周尺依考工记造釜却用本草千金方法以兔丝子九两为升实容六十四升兔丝之秤盖用开通钱十

为七十二铢者是故周汉晋之尺本草千金方之升周

礼之釜唐书志之权四物不相谋而相合若符契然(并/同)

(上/)皇祐龠合升斗以今太府寺见行升斗较之二升九

合一龠弱得太府寺升一升二斗九升五合得太府寺

斗一斗(阮逸胡/瑗云)林亿等较本草千金方曰药升方作上

径一寸下径六分深八分盖龠法也(同/上)

卷三 第 23b 页 WYG0930-0094d.png

权衡

权衡经称物平施 巽称而隐巽以行权(并/易)轮人权之以视

其轻重之均也 㮚氏为量不耗然后权之 玉人驵

琮五寸宗后以为权驵琮七寸鼻寸有半寸天子以为

权(并周/礼)仲春日夜分则钧衡石正权概仲秋日夜分则

平权衡正钧石(记/)下齐如权衡者以安志而平心也(深/衣)

可与立未可与权(论/语)

子权然后知轻重 执中无权犹执一也(并/孟)权衡者所

卷三 第 24a 页 WYG0930-0095a.png

以视轻重也(管/)为之权衡以称之则并与权衡而窃之

以视轻重也(管/)为之权衡以称之则并与权衡而窃之(庄/)权物而称用(荀/)圣人备道全美是垂天下之权衡也

道者古今之正权也 衡所以知轻重 衡石称垂

者所以为平也 衡者平之至也 衡不正则重垂于

仰而人以为轻轻垂于俛而人以为重 公平者职之

行也(并同/上)衡之为度也缓而不后平而不怨施而不德

吊而不责常平民禄以继不足权之为度也急而不盈

杀而不割诚信以必坚悫以固(淮南/子)衡之于左右无私

卷三 第 24b 页 WYG0930-0095b.png

轻重故可以为平 谨于权衡审乎轻重足以治其境

轻重故可以为平 谨于权衡审乎轻重足以治其境内矣(并同/上)

史参为衡石(史天/官书)优劣之垂在于权衡非徒低昂之差

乃钧铢之觉也(滑稽/传注)衡平也权垂也衡所以佐权而均

物平轻重也其道如底以见准之正绳之直左旋见规

右折见矩其在天也佐助璇玑斟酌建指以齐七政故

曰玉衡权者铢两斤钧石也所以称物平施知轻重也

本起于黄钟之重一龠重千二百黍重十二铢两之为

卷三 第 25a 页 WYG0930-0095c.png

两二十四铢为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石

两二十四铢为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石忖为十八易十八变之象也五权之制以义立之以物

钧之其馀小大之差以轻重为宜圜而环之令之四倍

好者周旋无端周而复始无穷也已铢者物繇忽微始

至于成著可殊异也两者两黄钟律之重也二十四铢

而成两者二十四气之象也斤者明也三百八十四铢

易二篇之爻阴阳变动之象也十六两成斤者四时乘

四方之象钧者钧也阳施其气阴化其物皆得其成就

卷三 第 25b 页 WYG0930-0095d.png

平均也 权与物均重万一千五百二十铢当万物之

平均也 权与物均重万一千五百二十铢当万物之数也四百八十两者六旬行八节之象也三十斤成钧

者一月之象也石者大也权之大者也始于铢两于两

明于斤均于钧终于石物终石大也四钧为石者四时

之象也重百二十钧者十二月之象也终于十二辰而

复于子黄钟之象也千九百二十两者阴阳之数也三

百八十四爻者五行之象也四万六千八十铢者万一

千五百二十物历四时之象也而岁功成就五权谨矣

卷三 第 26a 页 WYG0930-0096a.png

(前律/历志)赵石勒得圆石状如水碓铭曰律权石重四钧同

(前律/历志)赵石勒得圆石状如水碓铭曰律权石重四钧同律度量衡(晋/志)量有轻重平以权衡则不失黍累(隋/书)帝曰

天下之势犹持衡然此首重则彼尾轻矣(唐李/石传)赏罚之

驭众犹权衡之于轻重也(陆宣公/奏议)

传记垂之者权也平之者衡也(太/玄)

本朝唐铸开元通宝钱积十钱重一两计一千重六斤

四两苏冕曰今钱为古秤七铢以上比古五铢钱则加

重二铢以上迥谓一大两为七十二铢即一钱为七铢

卷三 第 26b 页 WYG0930-0096b.png

畸十分铢之一则所谓三两为大两者可无疑矣(程迥/三器)

畸十分铢之一则所谓三两为大两者可无疑矣(程迥/三器)(图/义)

规矩(规矩准绳附/)

经轮人规之以视其圜也万之以视其匡也(周/礼)舆人为

车圜者中规方者中矩(同/上)古之君子必佩玉周旋中规

折旋中矩(记玉/藻)规沔水规宣王也注云规者正圜之器

(诗/序)矩君子有絜矩之道(记大/学)七十而从心所欲不踰矩

(论/语)

卷三 第 27a 页 WYG0930-0096c.png

子离娄之明公输子之巧不以规矩不能成方圆(孟/)圣

子离娄之明公输子之巧不以规矩不能成方圆(孟/)圣人既竭目力焉继之以规矩准绳以为方圆平直 规

矩方圆之至也 梓匠轮舆能与人规矩不能使人巧

(并同/上)奚仲之为车器也方圆曲直皆中规矩钩绳(管/)造

父学御旋曲中规矩(列/)工倕旋而盖规矩指与物化而

不以心稽(庄/)陶者曰我善治埴圜者中规方者中矩匠

石曰我善治木勾者中钩直者应绳夫埴木之性岂欲

中规矩钩绳哉(同/上)设规矩陈绳墨便备用君子不如工

卷三 第 27b 页 WYG0930-0096d.png

人(荀/)无规矩虽奚仲不能以定方圆(淮南/子)规矩一行而

人(荀/)无规矩虽奚仲不能以定方圆(淮南/子)规矩一行而不易常一而不邪方行而不流一日行之万世傅之而

以无为为之 规矩钩绳者巧之具也而非所以巧也

规矩事之制也 贤王用人犹制木规矩方圆各有

所施 规之为度也转而不获圆而不垸优而不纵广

大以宽矩之为度也肃而不悖刚而不愦取而无怨内

而无害威厉而不慑令行而不废(并同/上)如委己以从人

虽有规矩焉得而用之(扬/)大器其犹规矩准绳乎先自

卷三 第 28a 页 WYG0930-0097a.png

治然后治人之谓大器(同/上)天圆不中规地方不中矩(文/中)

治然后治人之谓大器(同/上)天圆不中规地方不中矩(文/中)矩五寸之矩尽天下之方(荀/)

史禹左准绳右规矩(史本/纪)哲王规矩乾坤(晋阮/种传)汉兴破

觚为圜(前酷/吏序)大汉中兴破矩为圜(后杜林传馀/见后五则类)

集固时俗之工巧兮偭规矩而改错(离骚/经)规天矩地(文/选)

木之就规矩在梓匠轮舆(韩/集)重规叠矩(唐杨炯少/室山碑)

准绳

经准㮚氏为量权之然后准之(周/礼)绳巽为绳直(易/)惟木

卷三 第 28b 页 WYG0930-0097b.png

从绳则正(书/)其绳则直(诗/)

从绳则正(书/)其绳则直(诗/)子法者人生之准绳也(淮南/)为平者准也为直者绳也

若夫不在准绳之中可以为平直者此不共之术也

绳之为度也直而不争修而不穷久而不弊远而不忘

与天地得与神明合所欲则得所恶则忘自古及今不

可移正厥德孔宓广大以容众是故上帝以为物宗

准之为度也平而不险均而不阿广大以容宽裕以和

柔而不刚锐而不挫流而不滞易而不秽发通而有纪

卷三 第 29a 页 WYG0930-0097c.png

周密而不泄准平而不失万物皆平民无险谋怨恶不

周密而不泄准平而不失万物皆平民无险谋怨恶不生是故上帝以为物平 无准绳虽鲁班不能以定曲

直(并同/上)准水平准中大匠取法焉(庄/)程者物之准(荀/)绳

大匠不为拙工改废绳墨(孟/)造父学御进退履绳(列/)待

钩绳而正者是削其性也(庄/)以绳墨自给而备世之急

(同/上)木受绳则直(荀/)绳者直之至 引绳以持曲直 绳

墨之起为不直也 度已以绳足以为天下法则矣(并/同)

(上/)绳正于上木直于下(淮南/子)绳之于内外无私曲直故

卷三 第 29b 页 WYG0930-0097d.png

可以为正(同/上)

可以为正(同/上)史孝文以仁义为准(前东方/朔传)贤才之畜于国犹巧匠之待

绳墨也(晋阮种传其/馀见五则类)

集背绳墨以追曲兮竞周容以为度(离骚/经)何时俗之工

巧兮背绳而改错(宋玉/九辨)使离娄督绳公输削墨(文/选)

五则(权衡规矩绳/)

经衡诚悬不可欺以轻重绳墨诚陈不可欺以曲直规

矩诚设不可欺以方圆(记/)古者深衣以应规矩绳权衡

卷三 第 30a 页 WYG0930-0098a.png

规矩取其无私绳取其直权衡取其平(深/衣)

规矩取其无私绳取其直权衡取其平(深/衣)子天为绳地为准春为规夏为衡秋为矩冬为权绳者

所以绳万物也准者所以准万物也规者所以圆万物

也衡者所以平万物也矩者所以方万物也权者所以

权万物也(淮南/子)

史规圜矩方权重衡平准绳嘉量探赜索隐钩深致远

(前律/历志)权与物钧而生衡衡运规生规圜生矩矩方生绳

绳直生准准正则平衡而均权矣是为五则规者所以

卷三 第 30b 页 WYG0930-0098b.png

规圜器械令得其类也矩者所以矩方器械令不失其

规圜器械令得其类也矩者所以矩方器械令不失其形也规矩相须阴阳位序圜方乃成准者所以揆平取

正也绳者上下端直经纬相通也准绳连体权衡合德

百工由焉以定法式 太阴者北方北伏也阳气伏于

下于时为冬冬终也物冬藏乃可称水润下知者谋谋

者重故为权也太阳者南方南任也阳气任养物于时

为夏夏假也物假大乃宣平火炎上礼者齐齐者平故

为衡也少阴者西方西迁也阴气迁落物于时为秋秋

卷三 第 31a 页 WYG0930-0098c.png

揫也物揫敛乃成熟金从革改更也义者成成者方故

揫也物揫敛乃成熟金从革改更也义者成成者方故为矩也少阳者东方东动也阳气动物于时为春春蠢

也物蠢生乃动运木曲直仁者生生者圜故为规也中

央者阴阳之内四方之中经纬通达乃能端直于时为

四季土稼穑蕃息信者诚诚者直故为绳也五则揆物

有轻重圜方正直阴阳之义四时四方之体五常五行

之象厥法有品各顺其方而应其行今广延群儒博谋

讲道修明旧典同律审度嘉量平衡均权正准直绳立

卷三 第 31b 页 WYG0930-0098d.png

于五则备数和声以利兆民(并同/上)太昊乘震执规司春

于五则备数和声以利兆民(并同/上)太昊乘震执规司春炎帝乘离执衡司夏少昊乘兑执矩司秋颛帝乘坎执

权司冬黄帝乘坤艮执绳司下土(魏相/传)

历

经泽中有火革君子以治历明时(易/)历象日月星辰敬

授人时(书/)帝曰来禹天之历数在尔躬(禹/谟)四五纪五曰

历数(洪/范)太史正岁年以序事颁之于官府及都鄙注云

中数曰岁朔数曰年疏云一年二十四气皆节气在前

卷三 第 32a 页 WYG0930-0099a.png

中气在后节气一名朔气中气匝则为岁朔气匝则为

中气在后节气一名朔气中气匝则为岁朔气匝则为年(周/礼)先王之正时也履端于始序则不愆举正于中民

则不惑归馀于终事则不悖(左/传)襄二十七年冬十一月

朔日有食之辰在申司历过也 哀十二年冬十二月

螽仲尼曰火伏而后蛰者毕今火犹西流司历过也

少皞氏以鸟名官凤鸟氏律正也玄鸟氏司分者也伯

赵氏司至者也青鸟氏司启者也丹鸟氏司闭者也(并/同)

(上/)尧曰咨尔舜天之历数在尔躬(论/语)

卷三 第 32b 页 WYG0930-0099b.png

子黄帝之治天下节四时之度正律历之数(文中/子)

子黄帝之治天下节四时之度正律历之数(文中/子)史容成氏始造律历(史黄帝/本纪)高辛历日月而迎送之(本/纪)

周过其历秦不及期(诸侯/王表)黄帝考定星历建立五行起

消息正闰馀少皞氏之衰也九黎乱德颛帝受之乃命

南正重司天以属神命北正黎司地以属民其后三苗

服九黎之德故二官咸废所职而历数失序尧复逐重

黎之后而立羲和之官明时正度申戒文祖云天之历

数在尔躬舜亦以命禹(历/书)今上即位(谓汉/武帝)招致方士唐

卷三 第 33a 页 WYG0930-0099c.png

都分其天部而巴落下闳运算转历然后日辰之度与

都分其天部而巴落下闳运算转历然后日辰之度与夏正同乃改元诏以七年为太初元年(同/上)三代既没史

官丧纪故其所纪有黄帝颛帝夏商周及鲁历秦兼天

下颇推五胜而自以获水德乃以十月为正汉兴袭秦

正朔以张苍言用颛帝历至武帝元封七年公孙卿壶

遂司马迁等言历纪废坏遂诏卿遂迁等议造汉历乃

以前历上元太初四千六百一十七岁至于元封元

年复得阏逢摄提格之数中冬十一月甲子朔夜半冬

卷三 第 33b 页 WYG0930-0099d.png

至日月在建星太岁在子已得太初本星度新正乃选

至日月在建星太岁在子已得太初本星度新正乃选方士唐都分天部落下闳运算转历其法以律起历曰

律容一龠积八十一寸则一日之分也与邓平所治同

于是皆观新星度日月行更以推算如闳平法一月之

日二十九日八十一分日之四十三乃诏迁用邓平所

造八十一分律历罢废尤疏远者十七家复使宦者淳

于陵渠复覆太初历晦朔弦望皆最密日月如合璧五

星如连珠(前律/历志)元凤三年张寿王言阴阳不调更历之

卷三 第 34a 页 WYG0930-0100a.png

过也诏与丞相御史大将军右将军史各一人杂候上

过也诏与丞相御史大将军右将军史各一人杂候上林清台课诸历疏密凡十一家太初历第一徐万且徐

禹治太初历亦第一寿王及李信治黄帝调历课皆疏

阔 孝成世刘向总六律列是非作五纪论向子歆究

其微妙作三统历 自文公闰月不告朔百有馀年莫

能正历数(并同/上)王莽令太史推三万六千岁历纪六岁

一改元(本/传)汉初用乙卯历至武帝始作太初历(后律/历志)武

帝更建太初改元易朔行夏之正 自太初元年始用

卷三 第 34b 页 WYG0930-0100b.png

三统历施行百有馀年考其行日有退无进月有进无

三统历施行百有馀年考其行日有退无进月有进无退章帝知其错缪召治历编䜣李梵等及能术者课校

诸历以为四分历(并同/上)元和中刘洪造乾象法方于太

初四分转精密矣(后汉司/马彪注)黄帝经纬历数然后天步有

常则风后之力也(张衡/传)黄帝使羲和占日常仪占月鬼臾

区占星气伶伦造律吕大挠造甲子𨽻首作算数容成

综斯六术考定气象谓之调历(晋律/历志)三代世有日官日

官司历 仲尼每于朔闰发文盖因以宣明历数也(并/同)

卷三 第 35a 页 WYG0930-0100c.png

(上/)宋文帝元嘉二十一年何承天撰元嘉新历(通/鉴)初魏

(上/)宋文帝元嘉二十一年何承天撰元嘉新历(通/鉴)初魏入中原用景初历世祖克沮渠氏得元始历时人以为

密是岁始行之(同上时宋元/嘉三十九年)延昌中李业兴为戊子元

历上之(北/史)齐文襄引李业兴为中外府咨议参军业兴

乃造化宫行棋历以五百为章四千四十为蔀九百八

十七为分还以己未为元始终相推不复移转与今历

法术不同至于气序交分景度盈缩不异也(同/上)东魏以

正元历浸差命李业兴更加修正以甲子为元号曰兴

卷三 第 35b 页 WYG0930-0100d.png

元历(通/鉴)隋张胄玄改定新历言前历差一日谓历法与

元历(通/鉴)隋张胄玄改定新历言前历差一日谓历法与古不同者三事其超古独异者有七事(北史/本传)唐贞观十

四年十一月甲子朔冬至时戊寅历以癸亥为朔李淳

风表称古历分日起于子半今岁甲子朔冬至而故太

史令傅仁均减馀稍多子初为朔遂差三刻用乖天正

请更加考定众议以仁均定朔微差淳风推校精密请

如淳风议(通/鉴)王勃尝作大唐千岁历(本/传)开元九年诏僧

一行作新历推大衍数立术以应之较经史所书气朔

卷三 第 36a 页 WYG0930-0101a.png

日名宿度可考者皆合十五年草成而一行卒诏张说

日名宿度可考者皆合十五年草成而一行卒诏张说与陈玄景等次为历术七篇略例一篇历议十篇自太

初至麟德历二十三家与天虽近而未密也至一行密

矣其倚数立法固无以易也后世虽有改作者皆依仿

而已其一历本议曰大衍为天地之枢如环之无端盖

律历之大纪也(唐律/历志)历法尚矣其要在于候天地之气

以知四时寒暑而仰察天日月星辰之行运以相参合

而已唐始终二百九十馀年而历八改初高祖曰戊寅

卷三 第 36b 页 WYG0930-0101b.png

元历高宗曰麟德甲子元历玄宗曰开元太衍历代宗

元历高宗曰麟德甲子元历玄宗曰开元太衍历代宗曰宝应五纪历德宗曰建中正元历宪宗曰元和观象

历穆宗曰长庆宣明历至昭宗曰景福崇元历而止矣

(同/上)五代之初因唐之故用崇元历至晋高祖马重绩始

更造新历不复古推上元甲子冬至七曜之会而起唐

天宝十四载乙未为上元用正月雨水为气首初唐曹

士为以显庆五年为上元雨水为岁首号符天历秪行

于民间而重绩遂施于朝廷号调元历然行之五年辄

卷三 第 37a 页 WYG0930-0101c.png

差不可用而复用崇元历周广顺中王处讷私撰明元

差不可用而复用崇元历周广顺中王处讷私撰明元历民间又有万分历西蜀有永昌历南唐有齐政历五

代历家可考见者止于此(五代/史)周世宗诏王朴定大历

设通经统三法以岁轨离交朔望周变率策之数步日

月五星为钦天历(同/上)

传记神农因嘉禾八穗乃作穗书用颁时令(鸡蹠/集)周群

尝学山中忽有白猿化为老人而至授群历书一卷乃

黄帝而下历日也(拾遗/记)自黄帝颛帝下逮三王治历十

卷三 第 37b 页 WYG0930-0101d.png

有一家考课损益各有变衰(风土/记)邢和璞曰汉之落下

有一家考课损益各有变衰(风土/记)邢和璞曰汉之落下闳造太初历云后八百岁当差一日则有圣人定之今

年期毕矣而一行造大衍历正其差谬则落下闳之言

信矣(广记愚按落下闳谓八百年当差一度然当时候/注史官考诸中星知太初历已差五度而闳之不)

(察则所谓八百年岂其然乎其/黄道岁差说详见中星类内)

集璿籥环玑凤司肇律(简文谢/新历表)畴昔神农始治农功正

节气审寒温以为早晚之期故立历日(杨泉物/理论)阶蓂朝

开宫槐夜卷正我长历同符大衍(张说握/符颂)千年圣历遐

卷三 第 38a 页 WYG0930-0102a.png

(柳/集)

(柳/集)本朝吕奉天奏臣考唐尧即位之年岁在丙子凡三千

三百一年矣成汤既没太甲元年始有十二月乙丑朔

旦冬至至武王伐商之年正月辛卯朔二十八日戊午

二月五日甲子昧爽又康王十二年六月戊辰朔三日

庚午朏从太甲元年距今至道二年凡二千七百三十

二年今起商王小甲七年十一月甲申朔旦冬至自此

每七十六年得一朔旦冬至乃古历一蔀也(会要愚按/历法以十)

卷三 第 38b 页 WYG0930-0102b.png

(九岁为一章四章七十六岁为一蔀二十七章积五百/一十三年为一会三会积八十一章为一统而得千五)

(九岁为一章四章七十六岁为一蔀二十七章积五百/一十三年为一会三会积八十一章为一统而得千五)(百二十九岁三统积四千/六百一十七年而为一元)黄帝起元用辛卯历颛帝用

乙卯历虞用戊午历夏用丙寅历商用甲寅历周用丁

巳历鲁用庚子历秦用乙卯历汉用太初历四分历三

统历魏用黄初历景初历晋用元始历北元万分历宋

用大明历元嘉历齐用天保历同章历正象历后魏用

兴和历正元历正象历梁用大同历乾象历永昌历后

周用天和历丙寅历明元历隋用甲子历开皇历皇极

卷三 第 39a 页 WYG0930-0102c.png

历大业历唐用戊庚历麟德历神龙历大衍历元和历

历大业历唐用戊庚历麟德历神龙历大衍历元和历观象历长庆宣明历宝应历正元历景福崇元历晋天

福用调元历周显德用钦天历本朝太祖用应天历

太宗用乾元历真宗用宜天历仁宗用崇天历英宗用

明天历已而复用崇天历(春明退朝录愚今按高宗用/统天历孝宗用乾道历淳熙)

(历光宗用会元历宁宗用统天/历开禧历今上宝佑改会天历)历家算气只算得到日

月星辰运行处上图去更算不得(朱文公/语录)季通说当初

造历便合并天运所差之度都算在里庶几历可以正

卷三 第 39b 页 WYG0930-0102d.png

而不差今人只管说天之运行有差造历以求合乎天

而不差今人只管说天之运行有差造历以求合乎天以历愈差元不知天如何会差自是运行合当如此又

云天之所运无常日月星辰行度疾徐自是不齐使我

之法能运乎天而不为天之所运则其疏密迟速过不

及之间历可推而不失矣 康节历十二万九千六百

分(并同/上)节正须知凤历新(欧阳/公诗)太史颁时令(同/上)

闰法

经归奇于扐以象闰五岁再闰故再扐而后挂(易/)以闰

卷三 第 40a 页 WYG0930-0103a.png

月定四时成岁(书/)太史闰月诏王居门终月(周/礼)闰月则

月定四时成岁(书/)太史闰月诏王居门终月(周/礼)闰月则阖门左扉立于其中(记/)文元年闰三月非礼也先王之

正时也履端于始举正于中归馀于终(左/传)文六年闰月

不告朔非礼也闰以正时时以作事事以厚生生民之

道于是乎在矣不告闰朔弃时政也何以为民 哀二

十七年冬十一月朔日有食之辰在申司历过也再失

闰矣(并同/上)闰是丛残之数非月之正也(谷梁/注)

史三苗服九黎之德故重黎二官咸废所职而闰馀乖

卷三 第 40b 页 WYG0930-0103b.png

次(史历/书)秦正以十月闰历度馀未能睹其真也(同/上)历数

次(史历/书)秦正以十月闰历度馀未能睹其真也(同/上)历数以闰正天地之中(前律/历志)鲁历不正以闰馀一之岁为蔀

首自文公闰月不告朔至此百馀年莫能正历数 并

终岁为十九易穷则变是为闰法(按天数终于九地数/终于十终则有始所)

(谓易穷则变也并二终之数共为十/九历法十九年而七闰是为一章)传曰归馀于终事

则不悖此圣王之重闰也 朔不得中是为闰月言阴

阳虽交不得中不生故以日法乘闰法是为统岁(并同/上)

(按太初历日法八十一分乘闰法十九凡八十/一□十九共得千五百三十九是为一统之岁)闰月无

卷三 第 41a 页 WYG0930-0103c.png

中气而北斗斜指两辰之间所以异于他月也(律历/志注)五

中气而北斗斜指两辰之间所以异于他月也(律历/志注)五岁再闰天道乃备天地之灵犹五载以成其化况人道

哉(朱浮/传)其在闰交际以朔御之(后律/历志)合二终以起闰馀

(同/上)张纯奏曰三年一闰天气小备五年再闰天气大备

故五年一禘(本传光/武朝)

传记三年一闰以起纪注云纪法也三年加以一闰以

会成岁也(春秋元/命苞)梧桐一边有六叶有闰则十三叶视

之则知闰(遁/甲)集岁重先年重时七十二候回环推天官

卷三 第 41b 页 WYG0930-0103d.png

玉琯灰剩飞今岁何长来岁迟王母移桃献天子羲氏

玉琯灰剩飞今岁何长来岁迟王母移桃献天子羲氏和氏迂龙辔(李贺闰/月乐词)

本朝岁有十二月月有三十日三百六十者一岁之常

数也故日与天会而多五日九百四十分日之二百三

十五者为气盈月与日会而少五日九百四十分日之

五百九十二者为朔虚合气盈朔虚而馀生焉故一岁

不尽十日九百四十分日之八百二十七三岁一闰则

三十二日九百四十分日之六百单一而有馀五岁再

卷三 第 42a 页 WYG0930-0104a.png

闰则五十四日九百四十分日之三百五而不足十有

闰则五十四日九百四十分日之三百五而不足十有九岁七闰则气朔分齐是为一章也(朱文公语载蔡九/峰说愚按九峰用)

(九百四十分日法盖古历日法也太初历日法用八十/一分大衍用三千四十分本朝统元历用万二百分)

只有黄杨厄闰年(东/坡)

正朔

经有扈氏怠弃三正(书/)一之日觱发注云周正月二之

日栗烈注云商正月三之日于耜注云夏正月(诗/)圣人

南面而听天下改正朔易服色(记/)隐元年春王周正月

卷三 第 42b 页 WYG0930-0104b.png

注云言周以别夏殷(左/传)行夏之时(论/语)

注云言周以别夏殷(左/传)行夏之时(论/语)史王者易姓受命必慎始初改正朔(史历/书)夏正以正月

殷正以十二月周正以十一月盖三王之正若循环穷

则反本天下有道则不失纪序无道则正朔不行于诸

侯 秦正以十月色上黑(并同/上)其于三正也黄钟子为

天正林钟未之冲丑为地正太簇寅为人正(前律/历志)倪宽

与博士等议曰帝王必改正朔易服色所以明受命于

天也推传序文则今夏时也 火出于夏为三月商为

卷三 第 43a 页 WYG0930-0104c.png

四月周为五月夏数得天四时之正也三代各据一统

四月周为五月夏数得天四时之正也三代各据一统明三统常合而迭为首登降三统之首周还五行之道

也故三五相包而生天统之正始生于子半日萌色赤

地统受之于丑初日肇化而黄至丑半日牙化而白人

统受之于寅初日孽成而黑至寅半日生成而青天施

复于子地化自丑毕于辰人生自寅成于申故历数三

统天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用为统首

三统之微既著而五行自青始 三辰之合于三统也

卷三 第 43b 页 WYG0930-0104d.png

日合于天统月合于地统斗合于人统(并同/上)武帝初用

日合于天统月合于地统斗合于人统(并同/上)武帝初用夏正以正月为岁首故改元为太初也(本/纪)有司议曰单

于非正朔所加(宣帝/本纪)三代之盛胡越不与受正朔(严助/传)

冬至之节阳气始萌故十一月天以为正周以为春十

二月阳气上通地以为正商以为春十三月阳气已至

天地已交万物皆出蛰虫始振人以为正夏以为春(汉/陈)

(宠/传)三微成著以通三统周以天元殷以地元夏以人元

注云三微三正也言十一月阳气始施万物动于黄泉

卷三 第 44a 页 WYG0930-0105a.png

之下微而未著其色皆赤赤者阳气故周以天正为岁

之下微而未著其色皆赤赤者阳气故周以天正为岁色尚赤夜半为朔十二月万物始牙色白白者阴气故

殷以地元为正色尚白鸡鸣为朔十三月万物始达其色

皆黑人得知功以展其业故夏以人正为岁色尚黑平

旦为朔故曰三微(汉/书)景初元年有司奏以魏得地统宜

以建丑之月为正(三国/志)夫改正朔谓夏建寅商建丑周

建子此三王相袭之道也(唐律/历志)

传记十一月乾之初九其位在子天气始起生阴阳之

卷三 第 44b 页 WYG0930-0105b.png

化故子为天统六月坤之初六其位在未阴受阳化故

化故子为天统六月坤之初六其位在未阴受阳化故十二月为地统正月乾之九三万物凑出于地人奉而

成之故寅为人统(荀悦/汉纪)王者受命必改正朔明上受之

于天下受之于人所以变易民心革其耳目以助化也

(白虎/通)天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也

但改日月耳(同/上)武后永昌元年十一月建子为岁首后

复用夏正肃宗上元二年用建子为正三年还以今正

月为岁首矣(湘山/野录)

卷三 第 45a 页 WYG0930-0105c.png

集革正朔为天下始(司马相/如赋)班正朔于八荒(文/选)

集革正朔为天下始(司马相/如赋)班正朔于八荒(文/选)朔望弦晦(告朔听朔附/)

经太史颁告朔于邦国(周/礼)天子听朔于南门之外(记/)诸

侯皮弁以听朔于太庙(同/上)僖五年正月辛亥朔公既视

朔遂登观台以望而书(左/传)文六年闰月不告朔弃时政

也(同/上)十六年公四不视朔天子告朔于诸侯诸侯受于

祢庙礼也(谷梁/传)朔有事则书晦虽有事不书(公羊/传)甲乙

者历之纪晦朔者日月之存会日食不可以不存晦朔

卷三 第 45b 页 WYG0930-0105d.png

晦朔须甲乙而可推(左传桓十/七年注)子贡欲去告朔之饩羊

晦朔须甲乙而可推(左传桓十/七年注)子贡欲去告朔之饩羊子曰赐也尔爱其羊我爱其礼(论/语)

子朝菌不知晦朔(庄/)月未望则载魄于西既望则终魄

于东(扬/子)

史汉兴用颛顼历晦朔月见弦望满亏非是(前汉律/历志)武

帝诏造汉历追二十八宿相距于四方举终以定朔晦

分至躔离弦望 宦者淳于陵渠覆太初历晦朔弦望

皆最密 鲜于妄人请与治历麻光等杂候日月晦朔

卷三 第 46a 页 WYG0930-0106a.png

弦望(并同/上)弦为绳墨望为君德晦朔知始终(李寻/传)元和

弦望(并同/上)弦为绳墨望为君德晦朔知始终(李寻/传)元和元年太初去天益远晦朔弦望差天一日章帝召治历

编䜣李梵等综校其状而䜣梵以为十一月当先大欲

以合朔弦望而晦朔失实行之未期章帝考之经谶以

问䜣梵等以为月当先小据春秋书朔不书晦者朔必

有明晦不朔必在其月也即先大则一月再朔后月无

朔(后律/历志)日月相推日舒月速当其同谓之合朔舒先速

后近一远三谓之弦相去为衡分天之中谓之望以速

卷三 第 46b 页 WYG0930-0106b.png

及舒光尽体伏谓之晦 永元中复令史官以九道法

及舒光尽体伏谓之晦 永元中复令史官以九道法候弦望验之无有差失(并同/上)弦望伏见者历数之纲纪

也(晋律/历志)课弦望于两仪(同/上)朔为朝会之首(隋/志)圣历元年

制每月一日于明堂行告朔之礼(唐礼/乐志)

传记尧阶有草生庭名曰蓂荚尧观之以知晦朔(通鉴/又详)

(见蓂/荚类)月朔见东方曰朒晦见西方曰朓(白虎/通注)弦月半之

名也若张弓弦也望月满之名也日月相望(释/名)日月中

分谓之弦日月相望谓之望日月合宿谓之晦(论/衡)月望

卷三 第 47a 页 WYG0930-0106c.png

则蚌蛤实而群阴盈月晦则蚌蛤虚而群阴废(吕氏/春秋)

则蚌蛤实而群阴盈月晦则蚌蛤虚而群阴废(吕氏/春秋)集朔有告饩之文(杨伟/表)晦朔如循环月盈已见魄(文/选)

本朝三日第一节之中月生明之时也盖始受一阳之

光为震而昏见于西方庚地八日第二节之中月上弦

之时受二阳之光为兑而昏见于南方丁地十五日第

三节之中月既望之时全受日光盛满而昏见于东方

之甲地是为乾体十六日第四节之始也始受下一阴

为巽而成魄以平旦而没于西方辛地二十三日第五

卷三 第 47b 页 WYG0930-0106d.png

节之中复生中一阴为艮而下弦以平旦而没于南方

节之中复生中一阴为艮而下弦以平旦而没于南方丙地三十日第六节之终全变为坤而光尽体伏于西

北一月六节既尽而禅于后月复生震卦云(朱文公参/同契注)

上弦是月盈及一半如弓之上弦下弦是月亏了一半

如弓之下弦(语/录)以天之围言之上下弦明日月相看皆

分天之一(同/上)

十干

经挟日而敛之注云从甲至癸谓之挟(周/礼)硩簇氏以方

卷三 第 48a 页 WYG0930-0107a.png

书十日之号(同/上)孟春仲春季春其日甲乙孟夏仲夏季

书十日之号(同/上)孟春仲春季春其日甲乙孟夏仲夏季夏其日丙丁中央土其日戊己孟秋仲秋季秋其日庚

辛孟冬仲冬季冬其日壬癸(记/)天有十日(左/传)先甲三日

后甲三日(易/)日用甲用日之始也(记/)仲春上丁命乐正

习舞释菜仲丁命乐正习舞季秋上丁命乐正入学习

吹(记/)吉日惟戊(诗/)先庚三日后庚三日(易/)郊之用辛也

疏云以冬至阳气新用事故用辛也(记/)昭二十七年七

月上辛大雩季秋又雩(春/秋)

卷三 第 48b 页 WYG0930-0107b.png

史甲者言万物剖符甲而出也乙者言万物生轧轧也

史甲者言万物剖符甲而出也乙者言万物生轧轧也丙者言阳道著明丁者言万物之丁壮也庚者言阴气

更万物辛者言万物之新生壬之为言任也言阳气任

养万物于下也癸之为言揆也言万物可揆度也(史律/书)

出甲于甲奋轧于乙明炳于丙大盛于丁丰楙于戊理

纪于己敛更于庚悉新于辛怀任于壬陈揆于癸(前律/历志)

日有六甲注云六甲之中惟甲寅无子(同/上)甲巳为角乙

庚为商丙辛为徵丁壬为羽戊癸为宫(晋律/历志)

卷三 第 49a 页 WYG0930-0107c.png

传记太岁在甲曰阏逢(史记作/焉逢)在乙曰旃蒙(史记作/端蒙)在

传记太岁在甲曰阏逢(史记作/焉逢)在乙曰旃蒙(史记作/端蒙)在丙曰柔兆(史记作/游兆)在丁曰强圉(史记作/彊梧)在戊曰著雍(史/记)

(作徒/维)在己曰屠维(史记作/祝犁)在庚曰上章(史记作/商横)在辛曰

重光(史记作/昭阳)在壬曰玄黓(史记作/横艾)在癸曰昭阳(史记作/尚章以)

(上并/尔雅)月在甲曰毕在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊

曰厉在己曰则在庚曰窒在辛曰塞在壬曰终在癸曰

极(同/上)大挠作甲子(类/要)五刚甲丙戊庚壬五柔乙丁己辛

癸(记/疏)青帝生子而曰甲乙甲乙东方木赤帝生子而曰

卷三 第 49b 页 WYG0930-0107d.png

丙丁丙丁南方火黄帝生子而曰戊己戊己中央土白

丙丁丙丁南方火黄帝生子而曰戊己戊己中央土白帝生子而曰庚辛庚辛西方金黑帝生子而曰壬癸壬

癸北方水见于时而生物者乙与庚合春则有榆青而

白不失金木之色辛与丙合秋则有枣白而赤不失金

火之色已与甲合夏末秋初有瓜青而黄不失土木之

色丁与壬合夏则有椹赤而黑不失水火之色癸与戊

合冬则有橘黑而黄不失水土之色(真仙/骨)天上三奇乙

丙丁地下三奇甲戊庚(遁/甲)丙加甲名飞鸟跌穴甲加丙

卷三 第 50a 页 WYG0930-0108a.png

名青龙回首(同/上)戊孟知祥曰上戊之辰时俗所重不可

名青龙回首(同/上)戊孟知祥曰上戊之辰时俗所重不可废也(谈/苑)诸欲止宿安营避病去害者当用真人闭六戊

之法(遁/甲)道家忌六戊日不入靖烧香(道/书)戊己燕作窠避

戊己(说/文)

集仙官敕六丁雷电下取将(韩/集)女丁妇壬传世婚(同/上)

十二支

经冯相氏掌十有二辰以会天位(周/礼)硩簇氏以方书十

二辰之号(同/上)天之大数不过十二(郊特/牲注)亥岁在豕韦之

卷三 第 50b 页 WYG0930-0108b.png

次注亥也(左/传)

次注亥也(左/传)子子午卯酉为二绳丑寅辰巳未申戌亥为四钩(淮/南)帝

张四维运之以斗指寅则万物螾卯则茂茂然辰则振

之也巳则生巳定也午忤也未昧也申者申之也酉者

饱也戌者灭也亥者阂也子者滋也丑者纽也(同/上)

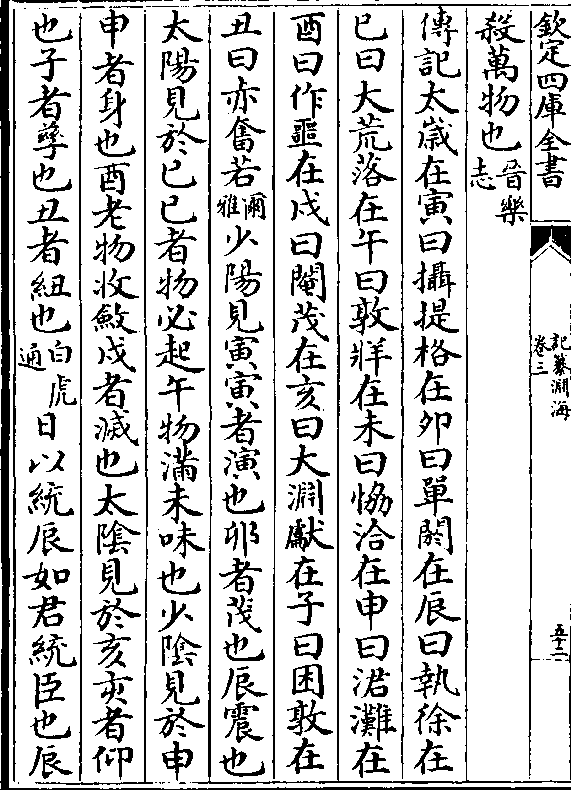

史子者滋也言万物滋于下也丑者纽也言阳气在上

未条万物厄纽未敢出寅言万物始生螾然也卯之为

言茂也言万物茂也辰者言万物之蜃也巳者言阳气

卷三 第 51a 页 WYG0930-0108c.png

之巳尽也午者阴阳交未者言万物皆成有滋味也申

之巳尽也午者阴阳交未者言万物皆成有滋味也申者言阴用事申贼万物酉者万物之老也戌者言万物

尽灭亥者该也言阳气藏于下故该也(史律/书)太极元气

函三为一行于十二辰始动于子参之于丑得三又参

之于寅得九又参之于卯得二十七又参之于辰得八

十一又参之于巳得二百四十三又参之于午得七百

二十九又参之于未得二千一百八十七又参之于申

得六千五百六十一又参之于酉得万九千六百八十

卷三 第 51b 页 WYG0930-0108d.png

三又参之于戌得五万九千四十九又参之于亥得十

三又参之于戌得五万九千四十九又参之于亥得十七万七千一百四十七此阴阳合德气钟于子化生万

物者也故孳萌于子纽牙于丑引达于寅冒茆于卯振

美于辰巳盛于巳咢布于午昧薆于未申坚于申留熟

于酉毕入于戌该阂于亥故阴阳之施化万物之终始

既类依于律吕又经历于日辰而变化之情可见矣(前/律)

(历/志)六律六吕而十二辰立矣甲辰有五子注云六丁惟

甲寅无子 制礼上物不过十二天之大数也 天统

卷三 第 52a 页 WYG0930-0109a.png

之正始于子半地化自丑毕于辰人生自寅成于申(并/同)

之正始于子半地化自丑毕于辰人生自寅成于申(并/同)(上/)子者孳也谓阳气至此更孳生也丑者纽也言终始

之制故以纽结为名寅者津也谓生物之津涂也卯者

茂也言阳气生而孳茂也辰者振也谓时物振动而长

也巳者起也物至此时毕尽而起也午者长也大也言

万物皆长大也未者味也言万物向成有滋味也申者

身也言万物身体皆成就也酉者犹也谓时物皆犹缩

也戌者灭也谓时物皆度灭也亥者劾也言时阴气劾

卷三 第 52b 页 WYG0930-0109b.png

杀万物也(晋乐/志)

杀万物也(晋乐/志)传记太岁在寅曰摄提格在卯曰单阏在辰曰执徐在

巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰恊洽在申曰涒滩在

酉曰作噩在戌曰阉茂在亥曰大渊献在子曰困敦在

丑曰赤奋若(尔/雅)少阳见寅寅者演也卯者茂也辰震也

太阳见于巳巳者物必起午物满未味也少阴见于申

申者身也酉老物收敛戌者灭也太阴见于亥亥者仰

也子者孳也丑者纽也(白虎/通)日以统辰如君统臣也辰

卷三 第 53a 页 WYG0930-0109c.png

属月故月上系天也其斗之星夜随天左旋各指十二

属月故月上系天也其斗之星夜随天左旋各指十二辰之位谓之斗建亦名月建闰月则指十二辰之间(历/术)

子玄枵丑星纪寅析木卯大火辰寿星巳鹑尾午鹑火

未鹑首申实沈酉大梁戌降娄亥娵訾(同上详见/十二次类)子宝

瓶丑磨蝎寅人马卯天蝎辰天秤已双女午狮子未巨

蟹申阴阳酉金牛戌白羊亥双鱼(命/书)天罡辰将太乙巳

将胜光午将小吉未将传送申将从魁酉将河魁戌将

登明亥将神后子将大吉丑将功曹寅将太冲卯将(六/壬)

卷三 第 53b 页 WYG0930-0109d.png

(法/)

(法/)记纂渊海卷三