声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

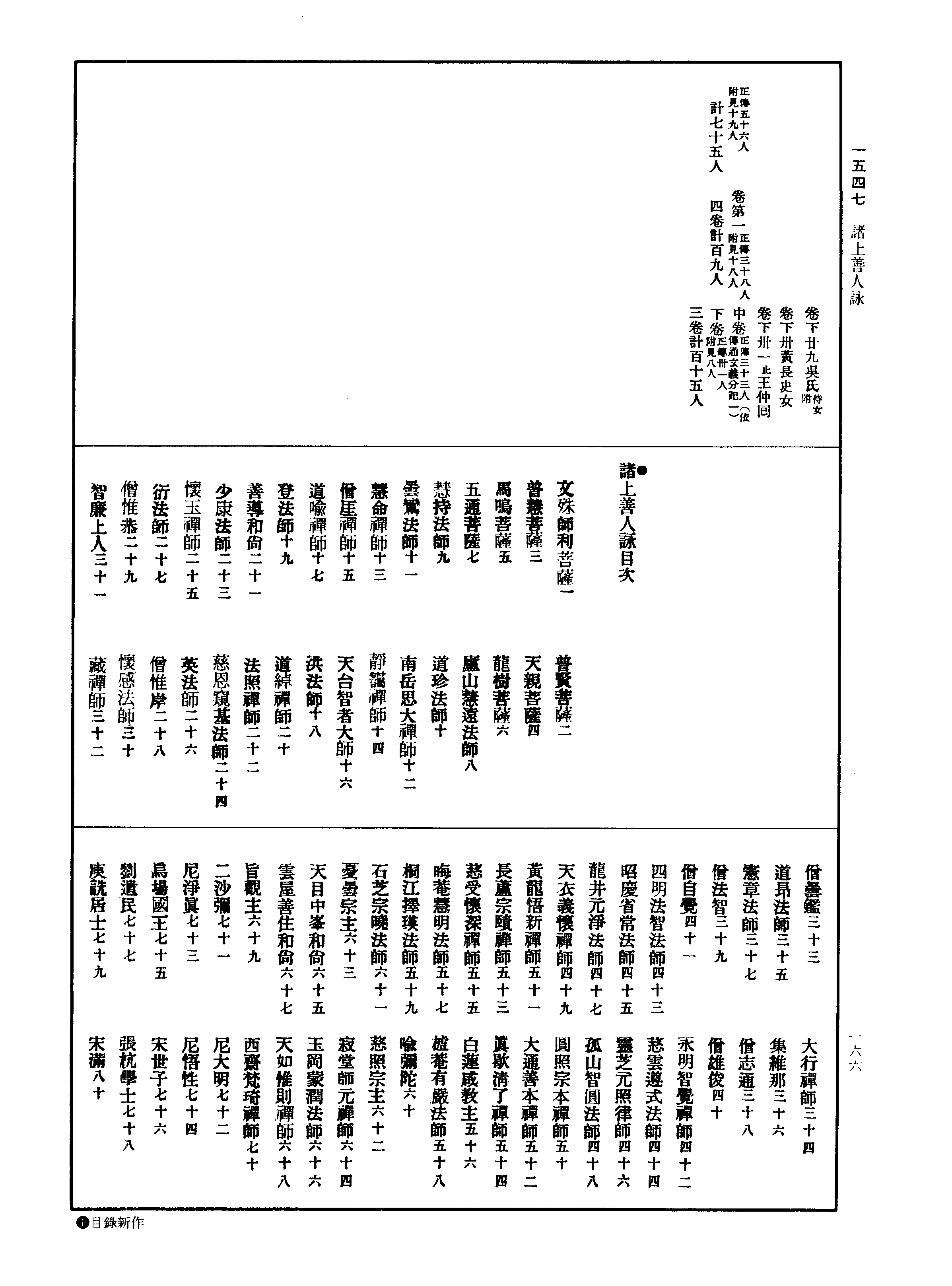

正传三十一人(附见八人)¶ 第 154a 页

新修往生传卷下

* 正传三十一人(附见八人)

* 唐南岳释承远

* 唐五台释法照

* 唐并州释僧衒(启芳圆果附)

* 唐朔方释辨才

* 唐镇州释自觉

* 唐台州释怀玉

* 唐观察韦文晋

* 唐李知遥

* 唐郑牧卿

* 唐吴郡释齐翰

* 唐吴郡释神皓

* 唐睦州释少康

* 唐彭州释知玄

* 唐汾州释僧藏

* 唐郁州约山翁等三人

* 唐元子平

* 唐释雄后

* 唐汾州季祐(张钟馗附)

* 唐兖州释太行

* 唐长安尼净真(衡州尼悟性附)

* 唐荆州释惟恭(灵岿附)

* 后唐温州释鸿莒

* 石晋凤翔释志通

* 大宋钱塘释绍岩

* 大宋东京释守真

* 大宋馀杭释悟恩

* 大宋永明寺智觉禅师延寿

* 大宋耆山释遵式

* 大宋观音县君吴氏(侍女附)

* 大宋明州黄长史女

* 大宋司士王仲回

* 华严讲师有诚

** 南岳弥陀和尚承远

始学于成都唐次资川诜。诜即

正传三十一人(附见八人)¶ 第 154b 页 X78-0154.png

黄梅忍公法嗣也。居岩石之下。人遗之食则食。不遗

黄梅忍公法嗣也。居岩石之下。人遗之食则食。不遗则食土泥茹草木。其取衣亦类是。初法照国师。在庐

山入三昧。于安乐国。见蒙弊衣侍佛者。弥陀告曰。此

衡山承远也。出而密求。见师于岩谷间。羸形垢面。负

薪汲水。以供清众。望之释然定中所见也。问其事符

契。乃师事之。法照至京。为代宗言师道德。天子南向

礼焉。其后名益显。人皆负布帛。运木石以送。不拒。不

营祠宇不日而成。德宗赐额曰弥陀寺。人从其化者。

以万计。凡物供众有馀。即以施饿疾者。后安坐终于

寺。寿九十一。

** 释法照

南梁人。唐大历二年。栖于衡州云峰寺。慈忍

戒定。为时所归。二月十三日。于僧堂食钵中。睹五色

云。云中有寺。寺之东北有大山。山有涧。涧北有石门。门

去可五里。复有一寺。金榜题曰。大圣竹林寺。照虽目

睹。而未知果何境也。二十七日食时。复于钵中见五

色云。中现数寺。元有山林秽恶。纯金色界。池台楼观。

众宝间错。万菩萨众而处其中。中有诸佛严净国土。

种种胜相。照异所见。因访问之。有嘉延昙晖二僧。曰

圣神变化。不可以凡情测。若论山川面势。乃五台尔。

四年夏。照于衡州湖东寺。启五会念佛道场。其年六

月二日。五色祥云。弥覆其寺。云中亦有楼阁。上有数

梵僧。身可丈馀。执锡行道。又见弥陀佛与二菩萨。其

身高大等虚空界。日既暮矣。照于道场之外。遇老人。

曰汝先发愿。金色界礼觐大圣今。何辄止。照曰。时难

正传三十一人(附见八人)¶ 第 154c 页 X78-0154.png

路难。不止如何。老人曰。但能亟去之。何其难也。照未

路难。不止如何。老人曰。但能亟去之。何其难也。照未暇对。老人忽隐。照以所见胜异。重发愿曰。愿以此身。

奉觐大圣。纵经火聚冰河。终无退堕。其年八月一十

十三日。与同志数人。遂离南岳。果无艰险。五年四月

五日。至五台县。遥见寺南。有数道光。六日达佛光寺。

一如钵中所见。略无差别。是夜四更。复有异光。北来

射照。照乃问曰。此何祥也。吉凶焉在。僧云。此大圣不

思议光。摄汝身心耳。照闻之。即具威仪。步寻其光。遂

至一寺。寺之东北。可五里。果有山。山有涧。涧北有石

门。门旁有二青衣。才八九岁。颜貌端正。一称善财。一

称难陀。相见欢喜。问讯法照云。何故多时流浪生死。

始来相见。遂引照入门。北行几五里。见一金门。门上

有楼。高百尺。兼有挟楼。渐屋门所。方见有一寺。前有

大金桥。寺门有大金榜。题曰大圣竹林之寺。方圆可

二十里。中有一百二十院。院院皆有宝塔。黄金为地。

华台玉树充满其中。照。入寺至讲堂内。见文殊在西。

普贤在东。皆据师子高座。其身及座。高可百尺。说法

之音。历历在耳。文殊左右菩萨万数。普贤亦有无数

菩萨。前后围绕。照。于二菩萨前作礼问曰。末代凡夫

智识浅劣。佛性心地无由显现。未审。修行于何法门。

最为集要。易得成佛。利乐众生。惟愿大圣。断我疑网。

文殊曰。汝所请问。今正是时。诸修门无如念佛。供养

三宝。福慧双修。此最为要。我于过去劫中。因观佛故。

因念佛故。因供养故。得于一切种智。是故一切诸法

正传三十一人(附见八人)¶ 第 155a 页 X78-0155.png

般若波罗蜜多。甚深禅定。乃至诸佛正遍知海。皆从

般若波罗蜜多。甚深禅定。乃至诸佛正遍知海。皆从念佛而生。故知念佛诸法之王。汝等应当常念。令无

休息。照曰。当云何念。文殊曰。此世界西有阿弥陀佛。

彼佛愿力不可思议。当系念谛观彼国。令无间断。命

终之后。决定往生彼佛国中。永不退转。速出三界。疾

得成佛。说是语巳时。二大圣。各舒金色手。摩法照顶。

而为授记。汝巳念佛故。不久證无上正等菩提。若善

男子善女人。愿疾成佛者。无过念佛。则能速證无上

菩提。尽此一报之身。定超苦海。说是语巳时。文殊大

圣。而说偈言。汝等欲求解脱者。应当先除我慢心。嫉

妒名利及悭贪。去却如斯不善意。应专念彼弥陀号。

即能安住佛境界。若能安住佛教界。是人常见一切

佛。若得常见一切佛。即能了达真如性。若能速断诸

烦恼。则能了达真如性。在苦海中而常乐。譬如莲花

不著水。而心清净出爱河。即能速證菩提果。于是文

殊师利菩萨又说偈言。诸法唯心造。了心不可得。常

依此修行。是名真实相。普贤菩萨又说偈言。普观汝

及一切众。常应谦下诸比丘。忍辱是即菩提因。无瞋

必招端正报。一切众见皆欢喜。即发无上菩提心。若

依此语而修行。微尘佛刹从心现。悉能广修诸行愿。

运接一切诸有情。速离爱河登彼岸。法照闻巳。欢喜

踊跃。疑网悉除。复作礼巳合掌而立。文殊师利告

言。汝可往诣诸菩萨院。次弟巡礼。法照受教。次第巡

礼。遂至七宝果园。其果才熟。可大如盆。即取食之。味

正传三十一人(附见八人)¶ 第 155b 页 X78-0155.png

甚香美。法照食巳。身意泰然。回至大圣前。作礼辞退。

甚香美。法照食巳。身意泰然。回至大圣前。作礼辞退。还见二童子。送至门外。礼巳举头。遂隐不见。师乃怆

然。倍增悲感。四月八日。至华严寺般若院。西楼下安

止。十三日。日中后。法照与五十馀僧。同往金刚窟巡

礼。到无著见大圣处。虔心礼二十五佛名。凡礼十馀

遍。忽见其处尽是琉璃七宝宫殿。文殊普贤一万菩

萨。及佛陀波利。俱在一会。法照见巳。惟自庆喜。随众

归寺。是夜中时。向华严寺西楼上。忽见寺东山半。有

五盏圣灯。大如碗。照祝曰。请分百盏灯。遂分百盏。再

祝曰。请分为千盏灯。又分千盏。行行相对。遍于山半。

因此忘身。独诣金刚窟所。愿见大圣。于夜后分至金

刚窟。重礼二十五佛名十遍。五会念阿弥陀佛二千

口。悲泪启告。自惟无始恶业漂流生死。种种剋责。躄

身三十馀次。自扑未巳。忽见一梵僧。身长七尺。称是

佛陀波利。至法照前语曰。师今悲泣有何意耶。答云。

愿见大圣。波利言。师但闭目随我而行。遂引法照入

金刚窟。见一院。黄金题榜云金刚般若之寺。寺皆七

宝庄严。房廊楼阁。都一百七十五间。金刚般若一切

经藏。在宝阁中。遂向大圣。投身作礼。合掌启告文殊

师利言。唯念何时速證无上正等菩提。广度众生令

入无馀。何时果我无上愿海。发是愿巳。尔时文殊师

利告言善哉。再为摩顶授记言。汝心真正志为菩提。

能于恶世。发斯胜愿。利乐群生。如汝所说。必当速證

无上菩提。必能速具普贤无量行愿。圆满具足。为天

正传三十一人(附见八人)¶ 第 155c 页 X78-0155.png

人师。度无量众。法照。蒙授记巳。稽首作礼。又问。未审

人师。度无量众。法照。蒙授记巳。稽首作礼。又问。未审今时及未来世。一切同志念佛四众。不为名利勇猛

精进。临终定感佛来迎接。上品往生。速离爱河否。文

殊告言。决定无疑。除为名利及不志心。言讫遂遣童

子难陀。将茶汤来并药食。法照言。不须药食。大圣言。

但食无畏。遂进两碗。汤一碗。味甚香美。大圣亦自进

三碗汤并及药食。其器皆琉璃宝成。既而令波利送

出。照意不欲出。大圣告言。不可。汝今此身元是质碍

不净之体。不应住此。但为汝今与我缘熟。此一报尽。

得生净土。方始得来。言讫不见。还在窟前伫立。天明

独见一梵僧。告法照曰。好去好去。努力努力。勇猛精

进。作是语巳。忽然不见。良久迟回悲喜不巳。始知大

圣悲愿。难可思议。法照。虽睹圣异。不敢妄传。恐生疑

谤。至冬十二月初。遂于华严寺。入念佛道场。载念文

殊普贤记我。不久当證无上菩提。又记我念阿弥陀

佛决定往生。遂绝粒邀期誓生净土。得无生忍。速超

苦海。救度群品。如是七日。初夜正念佛时。忽见一梵

僧。至道场内。告法照曰。汝之净土。华台生矣。后三年

华开。汝期至矣。然汝所见者。台山境界。何故不说。言

讫而隐。翌日申时正念诵次。复见梵僧。年约八十。神

色严峻。告法照曰。师所见者台山境界。何不依实记

录。普示众生。令所见闻发菩提心。断恶修善。获大利

乐。师何秘密。不向他说。照答曰。实无有心秘密斯事。

恐人疑谤堕于地狱。所以不说。梵僧告云。大圣文殊。

正传三十一人(附见八人)¶ 第 156a 页 X78-0156.png

见在此山。尚有人谤。岂况于汝。汝今所见境界。但令

见在此山。尚有人谤。岂况于汝。汝今所见境界。但令多人见闻之者。发菩提心。来登此山。灭无量无边之

罪。断恶修善。称念佛名。得生净土。即是利益无量无

边众生。岂不大哉。何虑疑谤。秘而不说。法照闻巳。答

曰。谨依所教。不敢秘密。梵僧微笑。即隐不现。法照。方

依所教。具前逢遇实录示众。江东释惠从。以大历六

年正月九日。与花严寺僧崇晖明谦等三十馀人。随

法照。至金刚窟所。亲遇般若院所立石标志。同行徒

众。虔诚瞻仰。悲喜交集。倏闻其处。锽铿然钟声。清音

雅亮。众感惊叹灵异。书之精舍屋壁。普使见闻。同发

胜心。共期佛果。后于所见竹林寺处。特建一寺。号竹

林焉。工毕。照曰。吾事巳矣。吾岂久滞于此哉。不累月

示灭。逆推向闻梵僧之说。果三年。

** 释僧衒

并州人。少念慈氏期生内院。至年九十。遇道

绰禅师。以净土诱掖未悟。始回心焉。衒。以迫于颓暮。

积累之功不大。于是早暮礼佛常千拜。念佛之号常

万遍。窹𥧌勤策。兢兢而不懈者三年。真元九年。有疾

至于大渐。谓弟子曰。吾有漏人。方兹有疾。讵意。阿弥

陀佛授我香衣。观音势至示我宝手。由此以西。皆净

土境。吾其从佛去矣。遂终。后七日异香不散。并汾之

人。因于净土发信焉。

时汾西悟真寺。有启芳圆果二

法师。昔尝以老教衒。既又目击其事。乃于观音像前

忏悔往咎。仍折杨枝置观音手。誓曰。芳等于净土果

有缘契。当使杨枝七日不萎。至期而杨枝益茂。芳果

正传三十一人(附见八人)¶ 第 156b 页 X78-0156.png

庆抃。以夕兼昼。不舍观念。后数月。于观念中。忽觉。自

庆抃。以夕兼昼。不舍观念。后数月。于观念中。忽觉。自临七宝大池。池间有大宝帐。身入其中。且见观音势

至。坐宝华台。台下莲华。弥满千万。阿弥陀佛由西而

来。坐一最大莲华。华中光明。㸦相辉映。芳等前礼问

曰。阎浮众生。依经念佛。得生此耶。佛告芳曰。如念我

名。皆生我国。无有一念而不生者。又见其国。地平如

掌。宝幢珠网上下间错。又见一僧御一宝车逐逐而

来。谓芳等曰。吾法藏也。以夙愿因。故来迎汝。芳等乘

车前迈。又觉其身坐宝莲华。又闻释迦如来与文殊

菩萨。以梵音声。称赞净土。其前又有大殿。殿有三道

宝阶。第一道上纯是白衣。第二道上僧俗相半。其第

三道惟僧无俗。佛指道上僧俗。谓芳曰。此皆阎浮念

佛之人。遂生于此。汝奚不自勉也。芳果既悟。历与其

俦言之。后五百。二人无病。遽闻钟声。问之傍僧。咸曰

不闻芳果曰。钟声乃我事。非尔有矣。顷刻二人同终

焉。

** 释辨才

襄阳人。母初妊娠。即倏恶荤茹。至其诞夕。香

气盈室。七岁出家。后乃周游州郡。博穷经籍。禄山于

纪。血腥河洛。才乃托疾。绝音不语。凡三年。禄山岳败。

肃宗叠降玺书。以形褒美。才于净土潜修密进。二十

许年。未尝言于人。但与仼公善密。一日谓仼曰。才以

幻身巳及颓龄。尽此报身必生净土。期遂所生。盖十

年尔。十三年秋。有疾。至于暮冬八日。谓弟子曰。汝诣

仼公言之。向之所期巳及十年。公无忘焉。弟子以其

正传三十一人(附见八人)¶ 第 156c 页 X78-0156.png

言白之。公曰。岂师之别我耶。骤往省问之。及门。或报

言白之。公曰。岂师之别我耶。骤往省问之。及门。或报之曰。仼公至也。才曰。至则吾其去矣。乃自趺坐。湛然

示灭。时邑子石颙。从役城上。闻其音乐西来合奏。又

闻诸妙香气由西散下。至于清旦益盛焉。

** 释自觉

博陵人。习诸经律。大小之乘条然分辨。久而

念曰。人事纷纷。日新万端。若入泰山。得一盘石之上。

结茅以居。大历元年。得平山之西重林院。觉曰。空山

无人。烦虑不生。以烦虑不生之地。岂宜佛教无闻乎。

固有鬼神在焉。于是为诸幽阴。晨夕讲贯者三年。五

年大旱。群盗蜂起。又加林麓蒙翳虎狼交迹。觉。采果

实。日充一食。恒阳节度使张昭。以时亢旱。躬入山请

曰。昭无政术。祸累百姓。三年亢阳。涓泽不下。引咎自

责。良无补矣。又曰。昭闻。龙王依师听法。与诸传类忘

其施雨。愿哀蒸黎起大悲。觉乃焚香遥望潭洞。而祝

曰。惟龙之为雨泽其滋。不滋不泽。龙孰为德。不顷刻

云雾四起。甘泽大下。是岁有年。觉自入法以来。常发

四十九愿。其愿者。愿由大悲菩萨。接见弥陀。于是鸠

率檀度。铸大悲像。高四十九尺。造寺居之。及寺之成。

盛陈佛事于大悲前。俯伏泣曰。圣相巳就。梵宇巳成。

愿承圣力。早发安养。其夜三更。忽有祥光二道。作金

色光。光中阿弥陀佛。乘云而下。观音势至左右随之。

佛乘金臂。按觉首曰。守愿勿[怡-台+(犮-乂+又)]。利物为先。宝池生处。

孰不如愿。俄而光收云敛。杳无朕迹。后十一年七月

望夕。复见一人。于云间现半身。有若毗沙门状。俯谓

正传三十一人(附见八人)¶ 第 157a 页 X78-0157.png

觉曰。安养之期于斯至矣。即日觉以所见告弟子。训

觉曰。安养之期于斯至矣。即日觉以所见告弟子。训其精勤勇猛。于如来法无生懈墯。既而于大悲前。加

趺化识。

** 释怀玉

丹丘人。□想净业。仅四十年。日诵弥陀佛号

五万遍。通诵诸经三百万卷。唐天元年六月九日。玉

念佛。忽见西方圣众。数若恒河沙。中有一人。手擎银

台。前而示玉。玉曰。如怀玉者。本望金台。何为银台至

耶。言发台隐。人亦不现。玉于是后弥加精苦。既三七

日。向之擎银台者。复来告曰。法师以精苦故。得升上

品。又曰。上品往生。必先见佛。可宜趺坐以俟佛也。未

旋踵间。异光照室。玉。乃以手约人曰。不宜触此光明。

吾欲蹈之而去。又三月。异光再发。弟子疑其谢世。环

绕问之。玉曰。非其时也。又曰。汝徒若闻异香。我报即

尽。次日弟子慧命曰。此报必尽复于何国以受生也。

玉不答。惟书六句偈云。清净皎洁无尘垢。莲华化生

为父母。我经十劫修道来。出示阎浮厌众苦。一生苦

行超十劫。永离娑婆归净土。偈毕香气四来。弟子中

有见佛与二菩萨。共御金台。台傍千百化佛。西下迎

玉。玉恭合掌含笑而归。

** 唐朝观察使韦文晋

立行孤洁。常建西方道场。念阿

弥陀佛。佛前发愿。志诣西方。行菩萨道。守护佛法。转

正法轮。广度含识。至六月内面向西。加趺合掌。念阿

弥陀佛六十声。忽然而化。异香满宅。内外皆闻。种种

祥瑞。不可称说。

正传三十一人(附见八人)¶ 第 157b 页 X78-0157.png

** 长安李知遥

善净土教主。会念佛众为师范。后因疾

忽云。念佛和尚来。命水著衣。索香炉出堂。向空顶礼。

乃闻空声。说偈曰。报汝李知遥。功成果自招。引君生

净土。将尔上金桥。却扶就床坐而逝。众闻异香。

** 唐信士郑牧卿

荣阳人。举家奉佛。母及姊妹。同祈净

方。父明任太庙令。舅苏颋。礼部尚书。牧卿少子。为儒

生。兼崇佛理。不顾冠冤。息心禅观。诵密严经。愿生安

乐国。至开元二十一年。因疾困笃。有翳人及同遂者。

咸劝俞言。具进鱼肉。以救嬴顿。痊复之后。修持净戒。

不亦可乎。牧卿曰。噫如此浮生。纵因薰秽。而得痊平。

终归磨灭。不奉佛禁制。而惜微命何为。确然不许。遂

严佛事。手执香炉。一心称阿弥陀佛。复作是言。丈夫

一心不退愿往生西方。奄然长往。异香充蔚庭院。邻

里同知。舅氏梦。宝池华敷。见牧卿合掌趁上。时当五

十九。

** 释齐翰

吴兴沈氏子。少时游寺。蹈高静无尘之地。恻

然有宿命之知。而往世之生处。炳如目睹。因舍家焉。

翰。性不徇时。善不近名。每处一室。寂如无人。惟其苦

学不弃寸阴。通法华诸经律部。精敏无碍。推明胜业。

梯引后进。尝谓吴兴皎然曰。尽我所见。资彼所闻。一

毫之善。并归净土。十年遘疾。入流水念佛道场。净土

境界一念顿现。翰。出道场作偈曰。流水动兮波涟漪。

芙蕖相照兮宝光随。乘光以迈兮偕者谁。是日终于

虎丘之东寺。初翰出道场作偈毕。谓弟子曰。善不可

正传三十一人(附见八人)¶ 第 157c 页 X78-0157.png

舍。特不可失。汝曹能固安养之善乎。弟子曰。孰敢忘

舍。特不可失。汝曹能固安养之善乎。弟子曰。孰敢忘之。翰曰。佛道不忘。汝德由昌。或问和尚舍生。何为病

耶。翰曰。必谢之期。虽圣未免。况吾哉。于是回瞻圣像。

倏然而绝。

** 释神皓

器宇轩豁。风采朗迈。天宝六年。诏下每郡度

僧三人。推其名节。道业出入者荐之。皓于本郡为荐

首。寻依会稽昙一师。精穷律部。巳而叹曰。律部所防。

盖绳诸巳。今之僧徒捐本逐末。能绳巳者。未始有闻。

吾谁区区取讥众人哉。乃归包山福愿寺。逍遥自得。

士人高其志尚。乐从之游。末年缔结西方法社以发

道俗。其间不能遗尘虑以净六根者。多引退焉。时人

以为栴檀林中常材自枯。真元六年十月遘疾。十二

月五日。嘱弟子惟亮曰。吾于今夕必亡。愿生净土。而

期至矣。汝宜班列九品。为我前导。其夕净土兆朕密

现于前。皓乃澡身易衣以终。后三日所居之室。香气

不灭。

** 释少康

缙云仙都人。母罗氏。梦游鼎湖峰。得玉女。捧

青莲华授之。且曰。此华吉祥。授之于汝。当生贵子。及

生康日。青光满室。香似芙蕖。年十有五。诵法华楞严

等经五部。寻学究毗。及听华严瑜伽诸论。真元初至

洛下白马寺。见殿内文字。累放光明。康不能测。前而

探取之。乃善导昔为西方化道文也。康曰。若于净土

有缘。当使此文光明再发。所愿未巳。果重闪烁。康曰。

劫石可移。而我之愿无易矣。遂之长安。善导遗像升

正传三十一人(附见八人)¶ 第 158a 页 X78-0158.png

于空中。谓康曰。汝依吾事利乐有情。则汝之切。同生

于空中。谓康曰。汝依吾事利乐有情。则汝之切。同生安乐。康闻其语。如有所證。南适江陵果愿寺。路逢一

僧。谓曰。汝欲化人。当往新定。言讫而隐。洎到睦郡。睦

人尚无识者。未从其化。康乃丐钱诱掖小儿与之。约

曰。阿弥陀佛实汝良导。能念一声。与汝一钱。小儿务

其得钱也。随亦念之。后经月馀。孩孺念佛俟钱者。比

比皆是。康曰。可念十声乃与尔钱。小儿亦如其约。如

是一年。无长少贵贱。凡见康者。则曰阿弥陀佛。以故

念佛之人。盈道路焉。真元十年。康于乌龙山。建净土

道场。筑坛三级。聚人午夜行道。每道场时。康自登座。

令男女面康赓声。高唱阿弥陀佛巳。又赓声和之。至

康唱时。众见一佛。从其口出。速唱十声。则有十佛。若

联珠状。康曰。汝见佛否。如见佛者。决生净土。其礼佛

人数千。亦有竟不见者。真元二十一年十月三日。嘱

累道俗。当于安养起增进心。于阎浮提生厌离心。又

曰。汝曹此时。能见光明。真我弟子。遂放异光数道。奄

弃世焉。入塔台子岩。天台德韶禅师。重新之。今之人

多指其塔。为后善导焉。

** 释知玄

眉州洪雅人。母梦月入怀。因而载诞。乳哺之

间。见佛辄喜。五岁祖令咏华应声而就。七岁遇泰法

师在宁夷寺。讲涅槃经。玄入讲肆。若睹前因。是夕梦

佛手案其顶。遂出家焉。丞相杜元颖。作镇西蜀。闻玄

之名。命讲于大慈寺普贤阁下。黑白之众。日合万数。

注听倾心。骇叹无巳。其后蜀人。不敢指其名。乃本俗

正传三十一人(附见八人)¶ 第 158b 页 X78-0158.png

姓。号陈菩萨焉。外典经籍百家诸子。莫不该总。每恨

姓。号陈菩萨焉。外典经籍百家诸子。莫不该总。每恨乡音不变不堪讲贯。乃于象耳山。诵大悲咒。一夕玄

梦。神僧截舌换之。明日俄变秦音。时杨邢部汝士高。

左丞元裕。长安杨鲁士。咸造其门。拟结莲社。会昌简

汰僧门。玄归巴岷旧山。虽例施巾栉。而戒检愈更明

洁。宜宗诞节。诏玄例施论议。玄奏。天下废寺宜再兴

复。大兴梵刹。玄有力焉。帝以玄有才识。特深顾瞩。命

工图形置于禁时中。相国裴公休。与玄友善。亦相激

扬中兴教法。帝赐悟达国师之号。玄于卧中。见生平

曾游之境。历然在前。因起焚香西向。虽他境象。皆非

其志。如得一见净土。志愿满矣。言巳空中有声应曰。

汝之行业。决生安养。奚为愿不满也。玄闻之喜跃自

慰。遂召弟子慈灯。上遗表。仍谓灯曰。吾净土之修有

年矣。今日之闻。如我昔愿。巳乃右胁著席而化。

** 释僧藏

西河人也。赋性谦损。不与物竞。见耆年则敬

之。遇有德则尊之。出门遍礼塔庙。不受道俗拜。夏月

常草间喂蚊蚋。凡涉劳苦。必居众先。念弥陀佛二十

许年。未尝口言悲恶。每以速出三界。无先念佛。以故

行若遗。坐若忘。饮食𥨊息。安养之志在焉。乾符中卧

病。病中闻诸天奏乐次第来迎。皆不去。乃见净土化

佛。光照其身。侍疾者在藏之侧。藏曰。自惟旷劫以至

今日。所积愆尤。如微尘数。岂意。今日圣众光烛吾身。

此真净土教主大悲搆我尔。次日又谓僧曰。吾适冥

目。正在净土。接诸上善。又曰。诸上善人。咸乐五来。且

正传三十一人(附见八人)¶ 第 158c 页 X78-0158.png

与吾等散华。未逾食顷。又曰。诸上善人召我。我其志

与吾等散华。未逾食顷。又曰。诸上善人召我。我其志矣。乃起整衣西向而终。

** 隋州约山翁媪二人

识达苦空。每月六斋日。请山僧

二人设斋行道念佛。常念阿弥陀佛。临命终时。光明

满室。半夜如日中。又女裴氏。贞观年中。因僧教念佛。

用小豆为数。念满三石。自知生处。遍辞亲知。后如法

装饰念佛而终。往生极乐。

又汾阳县老人。贞观五年。

于法忍山。借一空房止宿。常念阿弥陀佛。临命终时。

大光遍照。面西登莲台而去。

** 元子平

大历九年。九于润州观音寺发心。念阿弥陀

佛。经三月。忽病。夜闻空中异香音乐。空中有人告言。

粗乐巳过。细乐续来。经日念佛命终的生净土。数日

异香不绝。

** 释雄俊

成都人也。有胆勇。无戒行。而天性善讲说。或

时讲肆得财币。必也非法而用。蜀人鄙之。以为坏道

沙门也。亦尝罢僧以入军垒。寻因逃难复大僧门。僧

徒有守名节防未然者。多畏避之。俊闻经称一念阿

弥陀佛。即灭五十亿劫生死之罪。乃大喜曰。赖有此

耳。故虽造非。而口辄念佛。然其所念。若存若忘。犹伶

伦之为戏乐尔。唐大历二年二月五日。暴亡入冥府。

王曰。追汝之来误也。然汝之恶其积尤大。可宜略经

涂炭。即令牛头狱卒数人。驱入地狱。俊至狱门。且拒

且捍。且大呼曰。一念阿弥陀佛。犹灭五十亿劫生死

重罪。况俊所造未臻五逆。未形十恶。又其念佛时且

正传三十一人(附见八人)¶ 第 159a 页 X78-0159.png

不忘。必若佛语可凭。岂合更膺涂炭。因复大呼左𩥇

不忘。必若佛语可凭。岂合更膺涂炭。因复大呼左𩥇右𩥇焉。数卒顾不敢凌逼者久之。乃以其语报王。王

令召俊。俊至。王曰。汝之念佛。本无深信。但其身口有

因。汝可回世更励始心。俊既得回。屡言所见。时滑稽

辈。戏之以为地狱漏网人。俊曰。毋以为戏。由今而后

自知过尔。乃之郡南之西山。浣情涤意专事念佛。四

年三月七日。俊之朋侪七人。之西山访之。俊喜曰。吾

时至矣。汝徒又来。其亦缘有遇而事有托。又曰。汝徒

回去。若见城中亲知。为俊语曰。俊为念佛功德。得生

净土。他日毋以俊为地狱人也。语笑之间坐而弃世。

** 汾州人季祐

杀牛为业。临病重时。见数头牛。逼触其

身。告妻曰。请僧救我。僧至告云。观经中说临终十念

而得往生。遂应声念佛。忽尔异满室。便终。众人皆见

异香瑞色祥云饶其室上。

又张钟。同州人。贩鸡为

业。永徽九年。临终见宅南群鸡集。忽见一人著绯皂

衣。驱鸡唱言啄啄。其鸡四交上啄两眼。出血在床。至

酉时。值善光寺念佛僧导。令铺圣像。念阿弥陀佛。忽

闻异香。奄然而逝。

** 释太行

于泰山结草为衣。采果木为食。行法华普贤

忏。积三年。精诚既极。且感普贤现身。行目瞻睹。弥庆

夙因。由是策励诸念。念如来之法尚存。念巳之修未

證。早暮激切迨忘饮食。末年以佛道所修未专一境。

又以幻身无常。必归磨灭。未知来世复何受生。遂于

大藏。追诚叩意。以陈露曰。愿我信心取彼经文。随其

正传三十一人(附见八人)¶ 第 159b 页 X78-0159.png

所得。即永受持。乃纵其意抽而取之。其所得者。乃弥

所得。即永受持。乃纵其意抽而取之。其所得者。乃弥陀经。日夜诵持络绎安养。未三七日。俄于半夜睹琉

璃地。莹净在前。行觉心眼洞明。见弥陀佛。与观世音

势至无数化佛。于时远近相传。事闻僖宗皇帝。帝诏

入内问其所见。行。具对之。帝曰。此精进之致然也。下

敕赐号常精进菩萨。仍赐爵为开国公焉。后一年得

疾。见琉璃地复现于前。行曰。吾虽无观想。而琉璃地

复现。岂安养之期至哉。即日右胁而终。异香数日不

散。久而肉身不坏。

** 尼净真

往长安积善寺。纳衣乞食。一生无瞋。诵金刚

经十万遍。专精念佛。显庆五年七月染疾。语弟子曰。

五日内十度见阿弥陀。观音势至菩萨僧众。不可称

数。如来放光照吾身。及室内咸皆洞明。又两度见极

乐国土庄严之事。宝楼宝池。杂色莲华。开敷水上。金

沙德水。诸天童子游戏池中。闻殊香芬郁。亦见紫金

台。闻天音乐。千万诸佛皆真金色。与吾授记。当得作

佛。吾得上品往生。言讫加趺而逝。光照一寺。

又尼悟

性。洛阳人。于衡州遇照阇梨。发愿念佛。因大历六年

入庐山。忽痛。闻空中音乐。尼曰。我得中品上生。见同

念佛人。西方尽有莲华也。身皆金色。时年二十四。

** 释惟恭

出家于荆州法性寺。慢上吞下。亲狎非类。或

时暂暇。则诵经文。期升安养。然而酒徒博侣。交集于

门。虚诳云为。曾无虚日。同寺有僧灵岿。迹颇类之。荆

人戏而嘲曰。灵岿作尽业。惟恭继其迹。地狱千万重。

正传三十一人(附见八人)¶ 第 159c 页 X78-0159.png

莫厌排头入。恭闻之曰。我既作矣。焉能避之。然赖净

莫厌排头入。恭闻之曰。我既作矣。焉能避之。然赖净土教主悯我𠎝恶。拔我涂炭。讵沉地狱哉。唐乾宁二

年。恭病且死。人未之知。岿时出寺。可百步。路逢少年

六七人。衣装鲜洁。手执乐器。若龟兹部。岿疑其俦来

供佛也。问其故。少年曰。来自西尔。又曰。惟恭上人寺

何在。岿指其寺曰。此其寺也。此其房也。少年闻之意

甚喜。乃于怀中出一金瓶。瓶中取一莲华。其合如拳。

渐而开之。其大如盆。叶叶之下迭出异光。光彩交映。

如聚数灯。望寺而驰。未达其寺俄失焉。归乃大惊。不

敢回顾。次日归至寺。遽闻钟声。又见寺僧咸集门下。

问其故。则曰惟恭夕且死矣。或曰恭死之时。寺僧有

梦。莲华光相。以临其室。久而西去。岿乃具言所见。闾

里之人。或以其事勉岿。岿因感悟。遂守名节以成高

迈云。

** 释鸿莒

永嘉人也。就学于长安宝兴寺。长安之人。以

为僧门秀异无如莒者。而莒谦谦。未始自伐。尝与陈

留蔡圭。游化度寺。读碑目瞻数行。圭心异之。问莒曰。

子能诵乎。莒曰。稍诵之。因覆其文了无一误。圭疑莒

偶熟其文。复之崇圣寺。寺碑仅十行。与莒阶读。才一

过。覆而诵之。亦如初。圭叹曰。吾忝为儒。闻有俊人。而

目未之见。今日见之于子矣。莒不答。暮年游越。越之

僧尼请为二众依止。其为行有常。其所游有方。含育

兹忍。未尝叱犬猫。每诵观经。结想于安养。叠感祥异。

莒默而不说。后唐天成三年。水涝之后。民荐饥馑。有

正传三十一人(附见八人)¶ 第 160a 页 X78-0160.png

盗入其室。莒心无挠。徐谓曰。汝曹但为天灾所困。余

盗入其室。莒心无挠。徐谓曰。汝曹但为天灾所困。余无他矣。过此一时当自爱。盗者愧焉。弟子有欲袭其

无备。莒曰。汝若为此。非吾弟子。吾当舍汝去矣。弟子

乃止。后唐长兴四年。恬然无病。谓弟子曰。净土胜相

适巳来现。吾即谢世。汝当易新衣。以毕吾事。其夕三

更果谢世焉。棺敛之三日。一夕倏闻扣棺。弟子发棺。

莒乃自棺而起曰。吾尝告汝。易以新衣。汝负吾言。今

兹海众谓我衣物不洁。或难亲之。故我就汝易焉。易

衣毕。奄然复化。

** 释志通

扶风人。访天台。登赤城。陟华顶。洎见智者净

土仪式。不胜欣抃。不向西唾。不背西坐。天台有招手

岩。其为峻峙。下顾千寻。通。登其上顾曰。身身临此境。

不于此时舍报见佛。异日尚何及也。于是真目西向。

自陈大愿。及念弥陀因地所发行愿。愿巳投身而下。

至其岩半。若有神物捧之于树。支体无损。通曰。何其

复有生耶。乃复整心端意。登其岩曰。余生巳厌。大愿

巳发。惟诸海众同相接引。无使此身尚有生也。因之

再投。至于岩下蒙茸草上。迟久乃苏。寺僧疑通他适。

或为豺狼所伤。追而寻之。乃见其为舍身也。众乃舁

归本道场。医疗焉。六年请游越州法华山。七年将欲

归寂。通见白鹤孔雀行列西下。又见莲华光相。托生

处也。净土巳现矣。乃起礼佛对佛而终。至阇维时。复

有五色烟云。环覆其火。法华山僧。咸共见之。

** 释绍岩

雍州人也。母张氏。始怀岩梦窹甚奇。及生姿

正传三十一人(附见八人)¶ 第 160b 页 X78-0160.png

貌魁岸。十八进具于怀晖律师。寻及游吴会。栖息天

貌魁岸。十八进具于怀晖律师。寻及游吴会。栖息天台四明等山。覃研方等诸经仅十年。又尝与德韶禅

师。决疑于临川文益师。既得心要矣。因止钱塘湖心

寺。专诵法华。尝曰。愿诵此经万部。期生安养。日夜精

至。遂感陆地莲华生焉。举城瞻瞩。人马交迹。岩。以人

至喧噪。搴而蹂之。建隆二年。经愿云满。誓焚其身。供

养弥陀与清净海众。吴越国王钱氏。苦意留之。其心

暂止。其后又投身于曹娥江中。以喂鱼鳖。会有物以

拯之。得以复生。渔者拯岩之时。似觉有物以扶其足。

惊涛迅激。泰然其上。钱氏闻之益加钦爱。特于杭州

宝塔寺。建净土院居之。开宝四年七月九日。有疾。疾

中目击莲华光相。以烛岩身。岩因作偈数首。以示门

徒。既而又曰。吾诵莲经万部。所期异日莲华九品。托

以受生。今吾未死。莲台先至。所修之因。岂违我哉。后

三日将亡。其心欣慰自得焉。

** 释守真

永兴人。就从朗师。学起信论。性光师。传法界

观。并得其要。是后宣扬胜业四十馀年。始末开导拳

拳如一。凡讲起信及法界观。七十馀遍。以灯传灯。用

器投器。嗣于法者二十许人。开灌顶道场五遍。水陆

道场二十馀会。僧尼从而请法者三千馀人。常于三

更轮结无量寿往生密印。五更轮结文殊五髻神咒。

宋开宝三年仲夏五日。正轮结时。自觉身登无量寿

国。举目见佛。佛指池中莲华曰。此华他日为汝父母。

汝宜守之。无他日华萎也。四年。真谓弟子缘遇曰。如

正传三十一人(附见八人)¶ 第 160c 页 X78-0160.png

来不云死生无常乎。吾耄矣。汝之齿也暮矣。吾欲顺

来不云死生无常乎。吾耄矣。汝之齿也暮矣。吾欲顺俗预设二塔可乎。遇曰。惟师之命。召寺僧及弟子。告

以六趣升沈之苦。万业流转之因。因令丛声念弥陀

佛。佛声之止。继以替颂。真。于弥陀像前。俯伏念曰。愿

佛四十八愿。度我有情。于其愿愿无遗其焉。愿毕又

持香华。于诸堂殿。历陈供养。其所愿者如初。既而问

曰。三更乎。弟子曰。巳三更矣。真乃就座恬然归寂。

** 释悟恩

姑苏人。母尝梦。梵僧谓曰。吾欲寄汝为母矣。

巳而有娠。孩孺之间不亲戏玩。年十三。闻僧诵弥陀

经。遂求弃俗。依昆山慧聚寺。博访五部律文。从灵光

皓端师。研味诸经。悬解之旨。辄难杭敌。虽天台三观

六即之义。人未之究。率冥解之。晚依钱塘志因师。通

法华金光明等诸部大经。一时学者盛相推伏。号义

虎焉。恩。生平洁苦。日惟一食。不留馀财。不蓄长衣。其

寺每一布萨。万众云集。才布萨时。常指净土为胜业。

宋雍熙三年八月朔夜。恩。见白光数道由井而出。明

灭不常。谓门人曰。明灭不常。死生象也。乃绝食禁言。

一心念佛。后三日倏见梵僧一人。仪形甚伟。捧炉三

绕其室。恩问之。僧曰。吾灌顶也。生净土久矣。以汝所

修。同我之志。故来相叩。俄而弟子至。僧且失焉。次日

升座具言所见。亦为弟子。敷说止观及诸经要义。义

文将彻。恩曰。瞬息难保。古今常言。吾岂能保今日哉。

是日坐云于止观之讲堂。至夜半。寺僧文偃有兴等。

闻空中歌呗之音。依俙西衣。

正传三十一人(附见八人)¶ 第 161a 页 X78-0161.png

** 杭州慧日永明寺智觉禅师延寿

馀杭人。姓王氏。总

角之岁。六旬之内。诵法华经全袟。既冠不茹荤。日惟

一食。长为县衙校。壮年慕道。弃吏业。投翠岩禅师出

家。衣不缯纩。食不重味。尔后参见韶国师。授以心法。

初住天台智者嵓。九旬习定。有乌巢衣裓中。修法华

忏经七年。禅观中见观音菩萨。亲以甘露灌于口。遂

获观音辨才。下笔成文。盈卷乃巳。志求西方净土。著

神栖安养赋。證验赋。万善同归集。宗镜录共数百卷。

住持雪窦山院。朝暮演法。夜则念阿弥陀佛。行道发

愿。日课一百八事。未尝癈辍。钱忠懿王。请住永明。徒

众二千。昼夜修持愈精进。学者参问。则壁立千仞。总

心为宗。以悟为诀。日暮往别峰。行道念佛。自为难继。

不欲强众。然密相随者。常及百人。夜静四旁行人。闻

山中螺呗天乐之声。伺求之。见师于山腹中平夷处。

旋绕行道。忠懿王叹曰。自古求西方者。未有如是。住

永明十五年。度弟子一千七百人。常兴七众授菩萨

戒。夜施鬼神食。昼放生命不计其数。皆回向净土。至

开宝八年二月二十六日。晨起焚香。告众加趺而逝。

没后数年。有僧结囊。访师所居寺。并真塔之所在。勤

拳瞻礼数日不巳。问之答曰。某名契光。抚州人也。素

不知师名。昨因疾死。至阴府。见所司殿宇。若王者居。

阅文籍曰。汝未当死。速返。遣人护送之。仰观殿间。挂

画僧像。王焚香顶拜。乃问狱吏。此何人。王奉之勤。吏

曰。凡人之生死。无不由此者。唯此一人。不经于此。王

正传三十一人(附见八人)¶ 第 161b 页 X78-0161.png

欲识之。乃画其像。是杭州永明寺寿禅师也。今巳西

欲识之。乃画其像。是杭州永明寺寿禅师也。今巳西方九品上生矣。自释迦灭度巳来。此方九品上上生。

方第二人。王所以奉之之勤耳。某既得生。昼夜思想。

圣人真身塔骨之难遇。是以不远千里而来耳。问抚

州僧者。法名志全。其人虽巳老。今净慈长老圆照禅

师。亲见之问之。如所传云。

** 杭州下天竺山法师遵式

秀州人。传天台教。学高行

苦。名冠二淅。博习教观。而专志安养。尝要期般舟三

昧四十九日。常行而不寐。素苦羸疾。自吐血数升。师

以死自誓。遂于道场四角。各置灰盆行道。所及吐灰

盆中。两足皮裂。誓不退转。忽一日恍梦寐。见白衣观

音。垂手指于口中。引出秽虫数十条。又指间出甘露

注其口。身心清净快悦。自此宿疾顿愈。既出忏。顶相

高寸馀。双手下垂过膝。声如鸣钟。皆与旧异。莫不叹

仰之。日放生命。夜施食。水边渔者。夜闻鬼相谓曰。今

大雪甚。忏主不可出柰何。有曰。忏主慈悲。必不忘我

等。且待且待。良久。众鬼笑呼曰。忏主果来。我等饱矣。

渔者起伺之。果见师携灯踏雪而至。其精感如此。又

尝以缘事过苏州。入城三日。荤血绝市。攉酤不集。长

吏欲置之法。寮佐力劝之。乃巳。著往生净土决疑行

愿二门。净土忏仪。行于世。

** 观音县君者

姓吴氏。龙图阁直学士。遵路妹也。其夫

都官员外郎吕宏。杨州广陵人。举进士。游京师。异僧

发妙悟佛理。吴氏于是时家居。因阅金刚般若经颂。

正传三十一人(附见八人)¶ 第 161c 页 X78-0161.png

亦契空寂。比宏归。夫妇各巳齐式清净。苦节自修。迨

亦契空寂。比宏归。夫妇各巳齐式清净。苦节自修。迨四十年。终其身不少懈。吴氏有二侍女。亦皆绝荤血。

勤力助为胜业。各以三十五岁卒。其一颇好禅理。既

病犹怡然笑语。屏人而逝。如委蜕也。其一奉戒尅苦。

或罙月不食。但日饮吴氏所咒观音净水一杯而巳。

一日忽见金莲捧双足者三在其前。巳而早夜坐作。

左右俯仰。开目暝目。无不见也。又数日见其脐。又数

日见其身。又数日见其面目。其中则阿弥陀。左右观

音大势至也。巳而又悉见其殿堂国界。皎如指掌。晓

然心知其安养净土也。或诘之。对曰。彼士功德岩净。

非可以意言限量述也。又问其女人何如。曰。彼皆清

净男子。经行游乐。无女人也。又问彼佛如何说法。曰。

我得眼通。未得天耳故。但见其问答指顾而不能闻

所说也。如是者三年。未尝一瞬不见在前段感疾。自

言往生而终。吴氏。事观音有灵感。每于净室。引置瓶

缶数十。以水满中。手持杨柳谓咒。必见观音放光。灌

诸器中。疾苦者饮水辄愈。所咒水积岁不腐。大寒不

冻。世号观音县君云。

** 明州黄长史女

早嫁乐氏。后丧其夫。誓不复嫁。居父

舍修安养之业。志愿精切。临终时。手结弥陀印。口称

佛名号。履地而行。俨然立逝。魂软回夕。眷爱顺俗。筛

灰于地。用验其生处。及开盆。灰中生莲华一朵。如出

池沼。观者盈门。僧皓麟目击踊跃。乃为赞曰。西方净

土。秪在目前。精进近矣。懈怠远焉。十六观行。九品莲

正传三十一人(附见八人)¶ 第 162a 页 X78-0162.png

台。果熟自度。华生即开。清净善女。至信不回。宝华标

台。果熟自度。华生即开。清净善女。至信不回。宝华标瑞。永示将来。

** 光州司士参军王仲回

无为郡人。因陈本郡。圬垾水

利。大司农考得其实。请朝廷推恩。乃有是命。其为性

信厚。未尝与人较短长。天衣怀禅师。住铁佛道场时。

亦尝请问。而乡里以善人称之。既而信向净土。但未

具深心耳。至元祐初。问余曰。经典多教念弥陀生净

土。祖师则云。心即是净土。不用更求生西方。其不同

何耶。答曰。实际理地。无佛无众生。无乐无苦。无寿无

夭。又何净秽之有。岂得更以生不生为心耶。此理夺

事也。然而处此界者。是众生乎。是佛乎。若是佛境。则

非众生。又何苦乐寿夭净秽之有哉。试自忖思。或未

出众生之境。则安可不信教典。至心念弥陀。而求生

净土哉。净则非秽。乐则无苦。寿则无夭矣。于无念中

起念。于无生中求生。此以事夺理也。故维摩经曰。虽

知诸佛国及与众生空。而常修净土。教化于群生。正

谓是也。又问。如何得念不间断。答曰。一信心后。更不

再疑。即是不间断也。司士欣跃而去。至二年十二月

旦之夕。余守丹阳郡。忽梦司士云。向蒙指示净土。今

巳得生。特来相谢。乃再拜而出。翌日召丹徒令陈安。

止语其梦。盖陈令深信净土故也。后数日。得司士之

子进士术衰计。乃知信然。又闻司士未亡巳前七日。

预知时至。与乡旧为别。时余弟作亦在坐。屡有见谢

之语。然则司士决生净土矣。元祐四年四月八日。无

正传三十一人(附见八人)¶ 第 162b 页 X78-0162.png

为杨杰述。

为杨杰述。新修净土往生传下(终)

* 无量清净平等觉经两卷(后汉月支三藏译)

* 无量寿佛经二卷(曹魏康僧铠译)

* 无量寿如来会品二卷(大宝积第十七十八唐菩提流志译)

* 阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经二卷(吴支谦译)

右经虽所译文句小有不同其实一本经也。

* 观无量寿佛经一卷(宋元嘉中译)

* 阿弥陀经一卷(姚秦什法师译)

* 称赞净土佛摄受经(唐奘三藏译)

右二经本同译别。

* 鼓音声王陀罗尼经

* 佛说大乘无量寿庄严经三卷(县)

* 无量寿经论优波提舍愿生偈

* 天台智者十疑论

* 慈悯三藏净土慈悲集三卷

* 安养法师往生论六卷

* 慈恩基法师弥陀经通赞二卷

* 清凉沙门澄观观经疏一卷

* 天台观经疏一卷

* 道绰禅师安乐集三卷

正传三十一人(附见八人)¶ 第 162c 页 X78-0162.png

* 怀感法师决群疑论七卷

* 怀感法师决群疑论七卷* 念佛宝王论三卷(沙门飞锡撰)

* 往生净土传五卷(沙门飞锡撰)

* 善导和尚二十四赞并一行礼文等

* 寿禅师万善同归集三卷(神栖安养赋)

* 源信禅师净土集二卷

* 天竺沙门遵式净土忏仪一卷

* 又往生净土决疑行愿二门

* 孤山阿弥陀经疏一卷

* 孤山西资钞

* 西方念佛三昧集一卷

杭州仁和县候潮门外界奉

三宝弟子。守越州助教凌大中。弟大正。大顺。与家

眷等意者。为

先考九评事。生平归依系念

西方阿弥陀佛。属纩之际。如所期七日睹毫光。微

笑正念而逝。

华藏义公和尚。目击證明。又当开净土传板。谨舍

净财。成此缘。用仲追荐庄严。仍愿见闻读诵者。及

一切众生。咸归极乐之邦。速證菩提之道。时崇宁

元年六月望日谨题。

钱塘西湖妙慧院住持传法赐紫释文义劝缘

保元三年六月十七日巳刻于东大寺北院出

正传三十一人(附见八人)¶ 第 163a 页 X78-0163.png

同月十九日一交点弁昭自手出

「 愿共诸众生

往生安乐国

乃至修终时

奉见弥陀佛」

正传三十一人(附见八人)¶ 第 165a 页 X78-0165.png

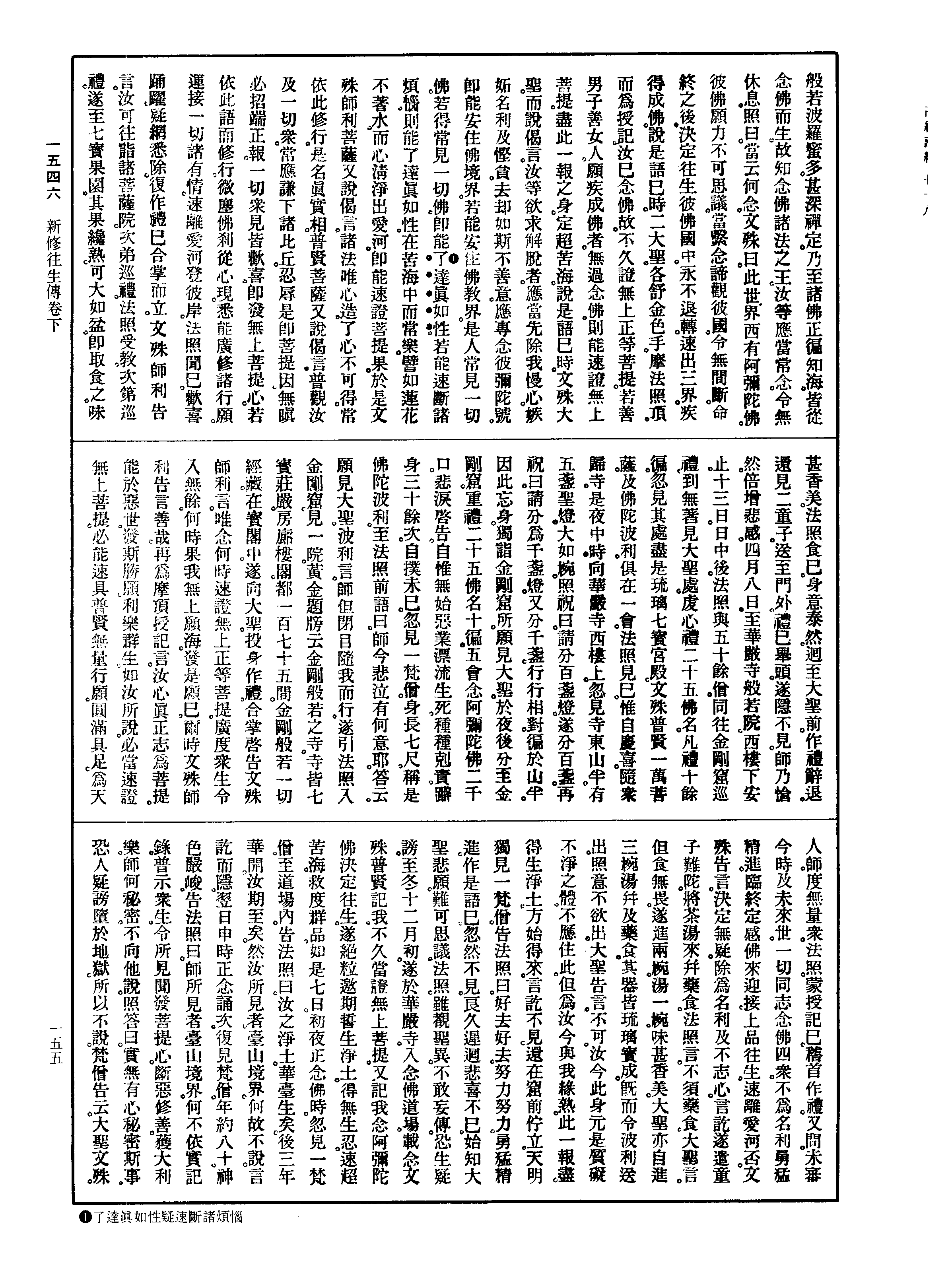

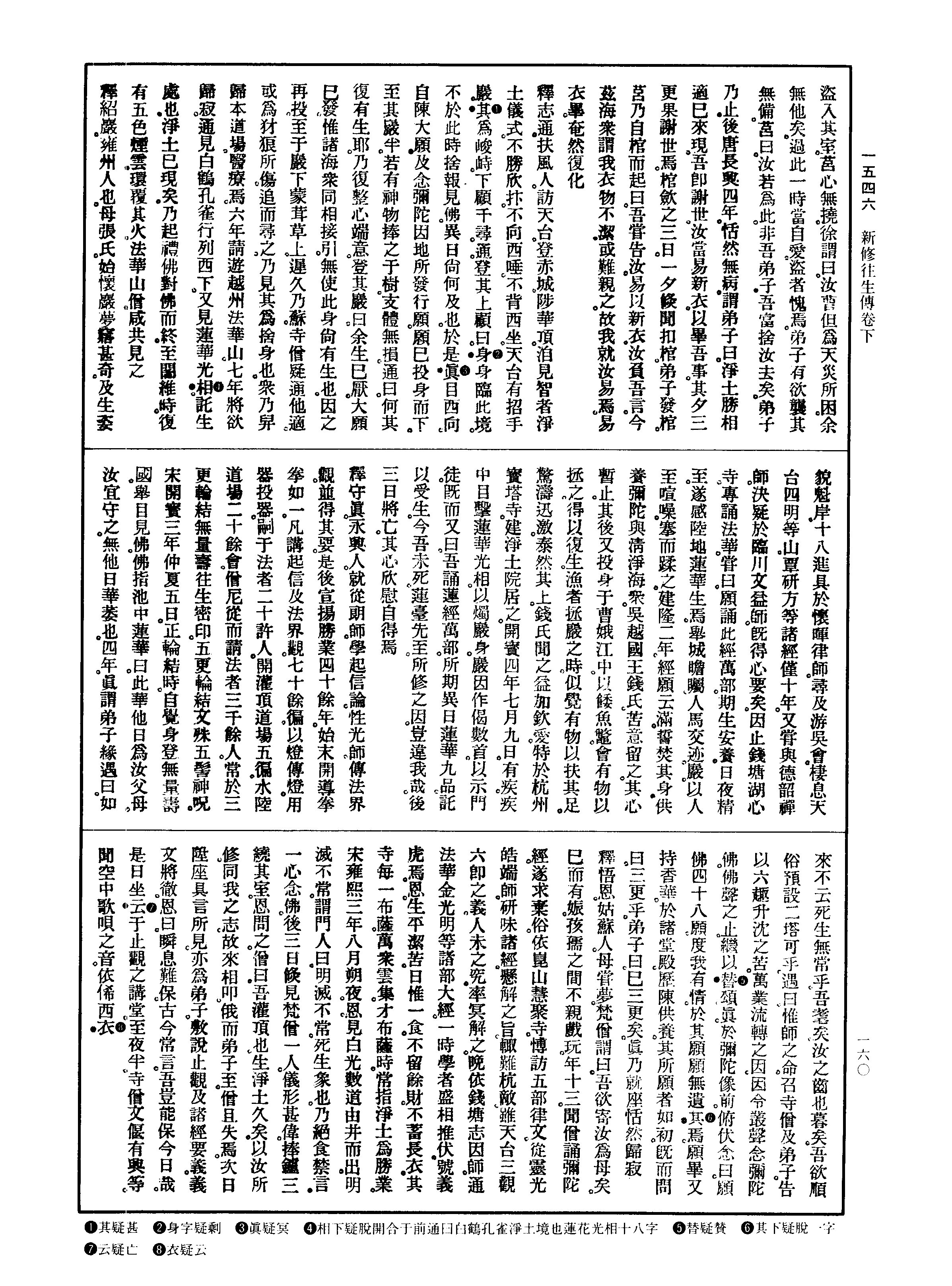

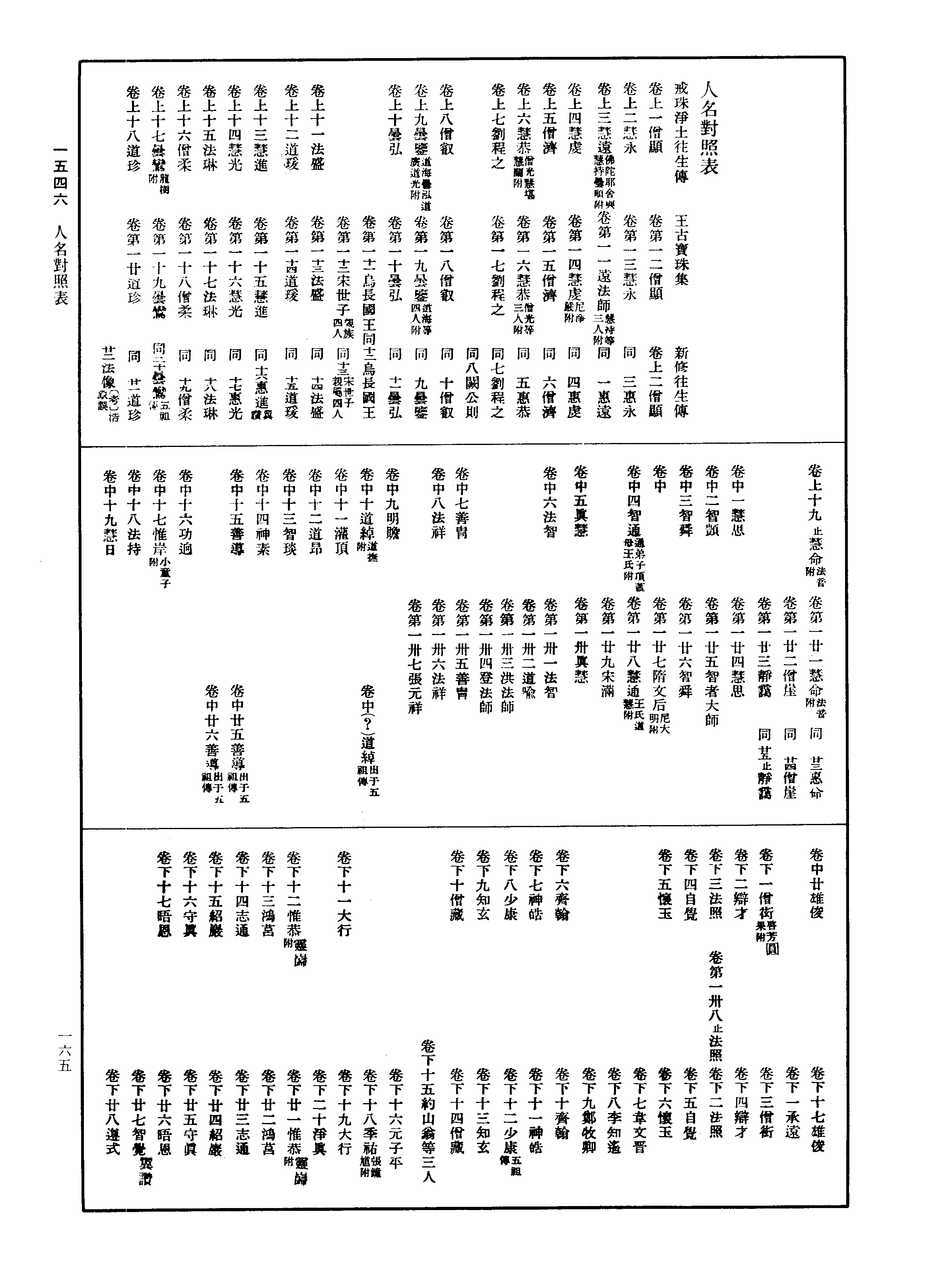

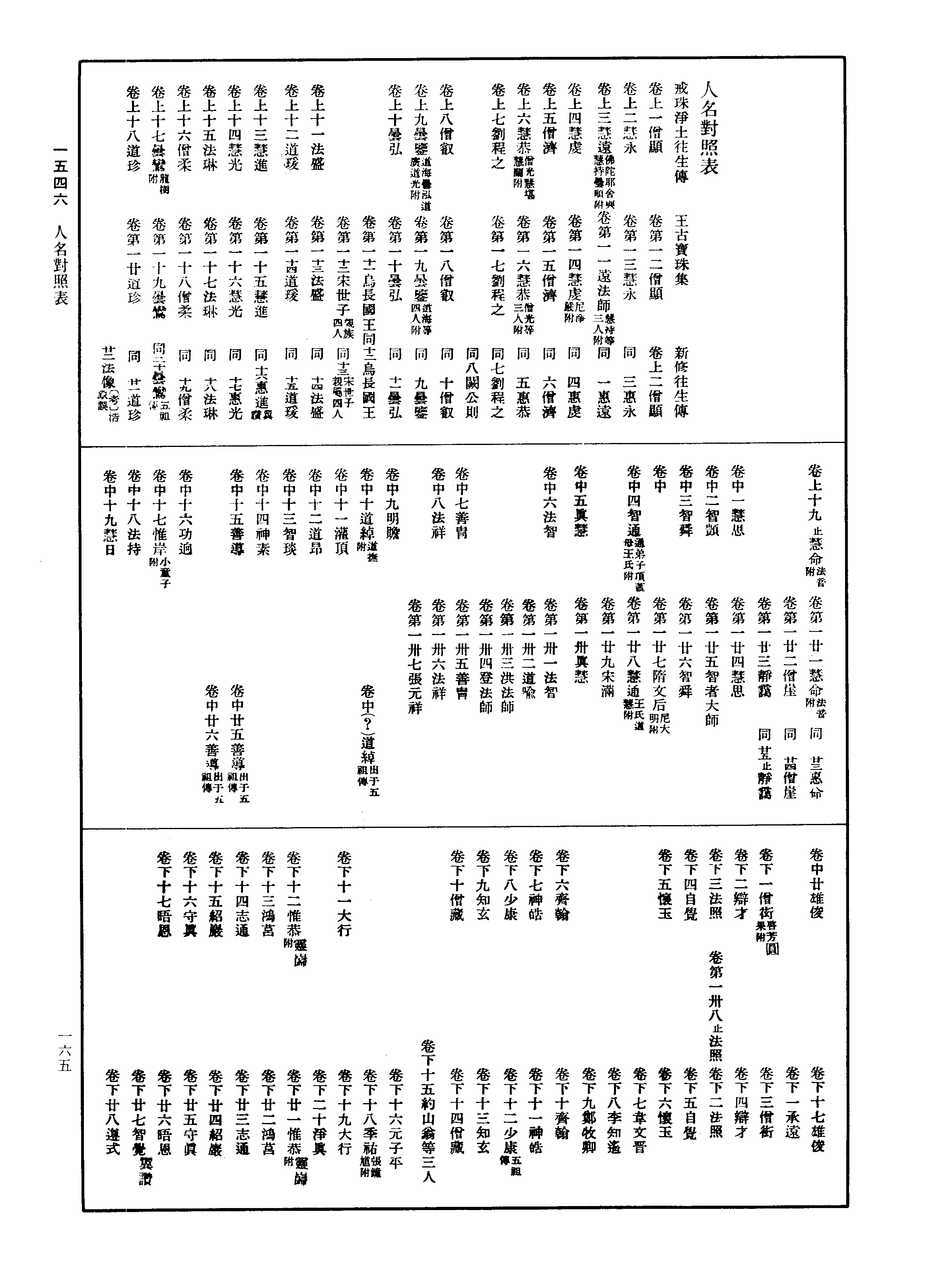

* 人名对照表 | 戒珠净土往生传 |王古宝珠集 |新修往生传 | | 卷上一僧显 |卷第一二僧显 |卷上二僧显 | | 卷上二慧永 |卷第一三慧永 |同 三惠永 | | 卷上三慧远(佛陀耶舍与慧持昙顺附) |卷第一一远法师(慧持等三人附) |同 一惠远 | | 卷上四慧虔 |卷第一四慧虔(尼净严附) |同 四惠虔 | | 卷上五僧济 |卷第一五僧济 |同 六僧济 | | 卷上六慧恭(僧光慧堪慧兰附) |卷第一六慧恭(僧光等三人附) |同 五惠恭 | | 卷上七刘程之 |卷第一七刘程之 |同七刘程之 | | | |同八阙公则 | | 卷上八僧睿 |卷第一八僧睿 |同 十僧睿 | | 卷上九昙鉴(道海昙泓道广道光附) |卷第一九昙鉴(道海等四人附) |同 九昙鉴 | | 卷上十昙弘 |卷第一十昙弘 |同 十一昙弘 | | |卷第一十一乌长国王 |同十二乌长国王 | | |卷第一十二宋世子(亲族四人) |同十三(宋世子亲属四人) | | 卷上十一法盛 |卷第一十三法盛 |同 十四法盛 | | 卷上十二道瑗 |卷第一十四道瑗 |同 十五道瑗 | | 卷上十三慧进 |卷第一十五慧进 |同十六惠进(翼赞) | | 卷上十四慧光 |卷第一十六慧光 |同 十七惠光 | | 卷上十五法琳 |卷第一十七法琳 |同 十八法琳 | | 卷上十六僧柔 |卷第一十八僧柔 |同 十九僧柔 | | 卷上十七昙鸾(龙树附) |卷第一十九昙鸾 |同二十昙鸾(五祖传) | | 卷上十八道珍 |卷第一廿道珍 |同 廿一道珍 | | | |廿二法像(〔考〕浩象误) |

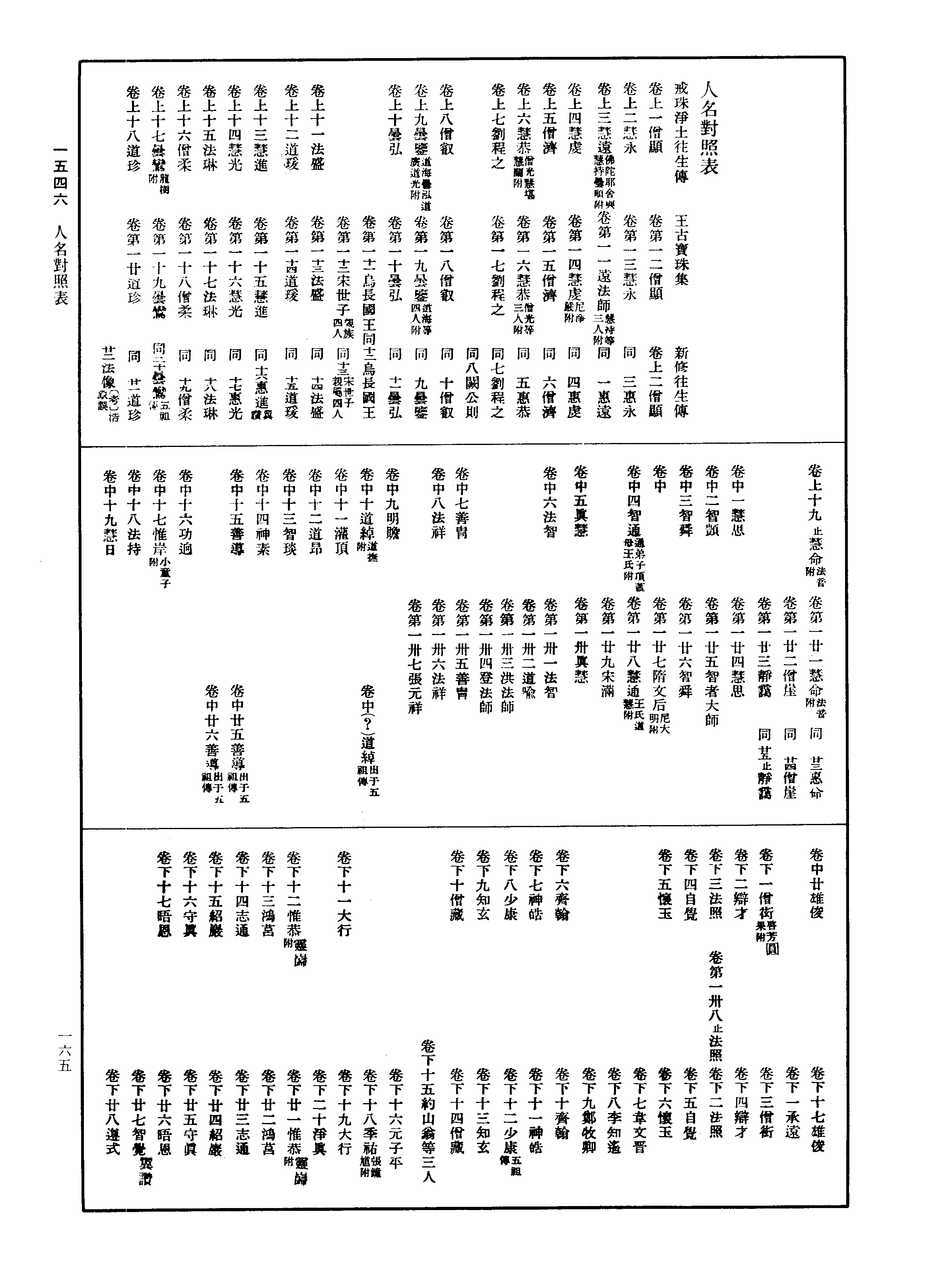

* 人名对照表 | 戒珠净土往生传 |王古宝珠集 |新修往生传 | | 卷上一僧显 |卷第一二僧显 |卷上二僧显 | | 卷上二慧永 |卷第一三慧永 |同 三惠永 | | 卷上三慧远(佛陀耶舍与慧持昙顺附) |卷第一一远法师(慧持等三人附) |同 一惠远 | | 卷上四慧虔 |卷第一四慧虔(尼净严附) |同 四惠虔 | | 卷上五僧济 |卷第一五僧济 |同 六僧济 | | 卷上六慧恭(僧光慧堪慧兰附) |卷第一六慧恭(僧光等三人附) |同 五惠恭 | | 卷上七刘程之 |卷第一七刘程之 |同七刘程之 | | | |同八阙公则 | | 卷上八僧睿 |卷第一八僧睿 |同 十僧睿 | | 卷上九昙鉴(道海昙泓道广道光附) |卷第一九昙鉴(道海等四人附) |同 九昙鉴 | | 卷上十昙弘 |卷第一十昙弘 |同 十一昙弘 | | |卷第一十一乌长国王 |同十二乌长国王 | | |卷第一十二宋世子(亲族四人) |同十三(宋世子亲属四人) | | 卷上十一法盛 |卷第一十三法盛 |同 十四法盛 | | 卷上十二道瑗 |卷第一十四道瑗 |同 十五道瑗 | | 卷上十三慧进 |卷第一十五慧进 |同十六惠进(翼赞) | | 卷上十四慧光 |卷第一十六慧光 |同 十七惠光 | | 卷上十五法琳 |卷第一十七法琳 |同 十八法琳 | | 卷上十六僧柔 |卷第一十八僧柔 |同 十九僧柔 | | 卷上十七昙鸾(龙树附) |卷第一十九昙鸾 |同二十昙鸾(五祖传) | | 卷上十八道珍 |卷第一廿道珍 |同 廿一道珍 | | | |廿二法像(〔考〕浩象误) |正传三十一人(附见八人)¶ 第 165b 页 X78-0165.png

正传三十一人(附见八人)¶ 第 165c 页 X78-0165.png

正传三十一人(附见八人)¶ 第 166a 页 X78-0166.png