声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

本传十七人(附见三人)¶ 第 108b 页

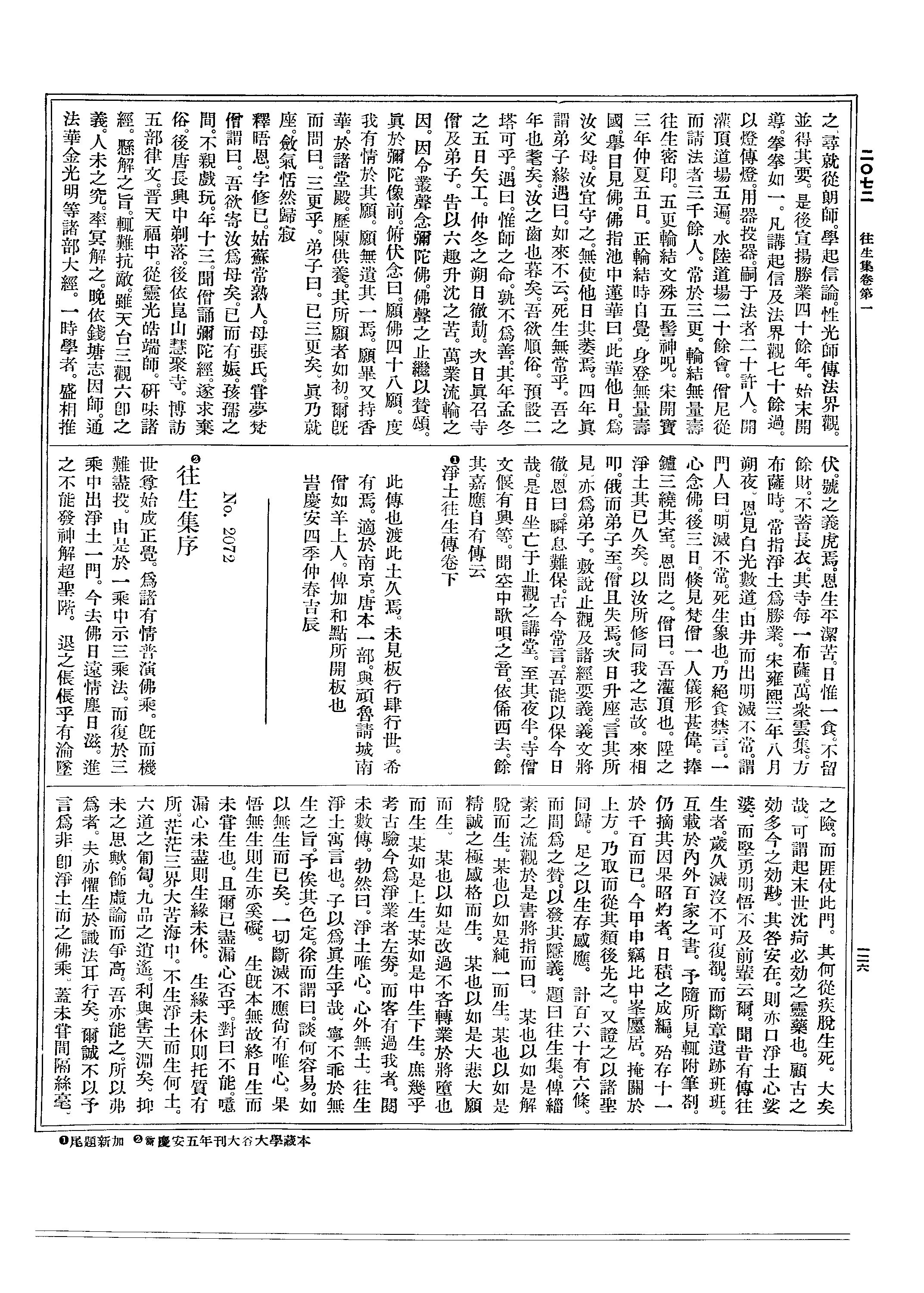

本传十七人(附见三人)¶ 第 120c 页

净土往生传卷下

* 本传十七人(附见三人)

* 唐并州释僧衒(启芳圆果附)

* 唐朔方释辩才

* 唐五台释法照

* 唐镇州释自觉

* 唐台州释怀玉

* 唐吴郡释齐翰

* 唐吴郡释神皓

* 唐睦州释少康

* 唐彭州释知玄

* 唐汾州释僧藏

* 唐兖州释大行

* 唐荆州释惟恭(灵岿附)

* 后唐温州释鸿莒

* 石晋凤翔释志通

* 大宋钱塘释绍岩

* 大宋东京释守真

* 大宋馀杭释晤恩

释僧衒。并州寿阳人。少念慈氏。期生于内院。

至年九十。遇道绰禅师。以净土诱掖。未悟始

回心焉。衒以迫其颓暮。积累之功不大。于是

早暮。礼佛常千拜。念佛之号常万遍。寤寐勤

策。兢兢而不懈者三年。真元九年有疾。至于

大渐谓弟子曰。吾有漏人。方兹有疾讵意。阿

弥陀佛授我香衣。观音势至示我宝手。由此

以西皆净土境。吾其从佛去矣遂终。终之既

七日。异香不散。并汾之人。因于净土发信焉。

时汾西悟真寺。有启芳圆果二法师。昔尝以

老敬衒。加又目击其事。乃于观音像前。忏露

本传十七人(附见三人)¶ 第 121a 页 T51-0121.png

往咎。仍折杨枝。置观音手。誓曰。芳等若于净

往咎。仍折杨枝。置观音手。誓曰。芳等若于净土果有缘耶。当使杨枝七日不萎。至期而杨

枝益茂。芳果庆抃。以夕兼昼。不舍观念。后数

月。一夕于观念中忽觉。自临七宝大池。池间

有大宝帐。身入其中。且见观音势至坐宝华

台。台下莲华弥满千万。阿弥陀佛。由西而来。

坐一最大莲华。华出光明。互相辉映。芳等前

礼问曰。阎浮众生。依经念佛得生此耶。佛告

芳曰。如念我名。皆生我国。无有一念而不生

者。又见其国。地平如掌。宝幢珠网。上下间

错。又见一僧御一宝车逐。逐而来谓芳等曰。

吾法藏也。以夙愿因故来迎汝。芳等乘车前

迈。又觉其身坐宝莲华。又闻释迦如来与文

殊菩萨。以梵音声称赞净土。其前又有大殿。

殿有三道宝阶。第一道上纯是白衣。第二道

上僧俗相半。其第三道惟僧无俗。佛指道上

僧俗。谓芳曰。此皆阎浮念佛之人。遂生矣。汝

奚不自勉也。芳果既寤。历与其俦言之。之五

日二人无病。遽闻钟声。问之傍僧。咸曰不闻。

芳果曰。钟声乃我事。非尔有矣。不顷刻二人

同终焉。

释辩才。俗姓李襄阳人。母氏怀之。倏恶荤茹。

至其诞夕。香气盈室。七岁依岘山寂禅师出

家。十六落发。隶本州大云寺。次乃周游列郡。

博穷经籍。后闻长安安国寺怀威律师法门。

具瞻身就请业。遂有大成。唐天宝十四年。玄

宗皇帝。以北方之人禀。气刚毅积成风俗。列

刹之中。多习骑射诏。才为教诫。临坛以调习

之。至德初肃宗即位。宰臣杜鸿渐等。奏住龙

本传十七人(附见三人)¶ 第 121b 页 T51-0121.png

兴寺。诏加朔方管内教授。俾其训励。以革讹

兴寺。诏加朔方管内教授。俾其训励。以革讹风。禄山干纪血腥河洛。才乃托疾。绝音不语

凡三年。禄山兵败。肃宗叠降玺书。以形褒美。

大历三载。诏充章信寺大德。时府帅虢国常

公。与护戎任公。虽仰才名未揖。其实及亲道

论。弥加心服。才于净土。潜修密进二十许年。

未尝言于人。及交任公乃曰。才以幻身。已及

颓龄。龄尽身死。必生净土。期遂所生非十年

耶。十三年秋有疾。至于暮冬八日。谓弟子

曰。汝诣任公言之。向之所期已及十年。公无

忘焉。弟子以其言白之。公曰。岂师之别我耶。

骤约常公省问之。二公及门。或报之曰。任公

至也。才曰。至则吾其去矣。乃自趺坐。湛然云

灭。时邑子石颙。从役城上闻其音乐西来合

奏。又闻诸妙香气。由西散下至清于旦。益又

盛之。

释法照。不知何许人。唐大历二年。栖于衡州

云峰寺。慈忍戒定为时所归。一旦于僧堂食。

钵中睹五色云。云中有寺。寺之东北有大山。

山有涧。涧北有石门。门去可五里。复有一寺。

金榜题曰。大圣竹林寺照。虽目睹。而其心也

尚怀陨穫。他日食时。复于钵中见五色云。云

现数寺。无有山林秽恶。钝金色界。池台楼观。

众宝间错。万菩萨众。而处其中。中有诸佛严

净国土种种胜相。照欣所见。因访问之。有嘉

延昙晖二僧曰。圣神变化。不可以凡情测。若

论山川面势。乃五台尔。四年夏。照于衡州湖

东寺。启五会念佛道场。其年六月二日。五色

祥云弥覆其寺。云中亦有楼阁。阁上有数梵

本传十七人(附见三人)¶ 第 121c 页 T51-0121.png

僧。身可丈馀。执锡行道。又见阿弥陀佛与二

僧。身可丈馀。执锡行道。又见阿弥陀佛与二菩萨。其身高大等虚空界。日既暮矣。照于道

场之外。遇老人曰。汝先发愿。于金色界礼觐

大圣。今何辄止。照曰。时难路艰。不止如何。

老人曰。但能亟去。则去之何其艰也。照未暇

对老人失焉。照以所见胜异。重发愿曰。愿以

此身奉觐大圣。虽复火聚冰河。终无退惰。其

年八月十三日。与同志数人。由南岳前去。果

无艰险。五年四月五日。至五台县遥见寺。南

有数道光。六日达佛光寺。一如钵中所见。略

无差脱。是夜四更。复有异光。北来射照。照不

知所裁。乃问曰。此何祥也。吉凶焉。在僧云。

此大圣不思议光。摄汝身心。何乃问也。照闻

之即具威仪。前诣一寺。寺之东北可五里。果

有山。山有涧。涧北有石门。门傍有二青衣。才

八九岁。颜貌端正。一称善财。一称难陀。引

照入门。北行几五里。见一金门。门上有楼。其

楼之侧复有一寺。寺门有大金榜。题曰大圣

竹林寺。寺之方圆可二十里。一百馀院。院院

皆有宝塔。黄金为地。华台玉树充满其中。照

入寺之讲堂。见文殊在西普贤在东。皆据师

子高座。说法之音。历历在耳。文殊左右菩萨

万数。普贤亦诸菩萨。以相围绕。照于二菩萨

前。作礼问曰。末代凡夫。智识浅劣。佛性心

地。无由显现。未审修行于何法门。最为其要。

惟愿大圣。断我疑网。文殊曰。汝所请问。今正

是时。诸修行门。无如念佛。我于过去劫中。

因念佛故得于一切种智。是故一切诸法般若

波罗蜜多甚深禅定。乃至诸佛正遍知海。皆

本传十七人(附见三人)¶ 第 122a 页 T51-0122.png

从念佛而生。照曰。当云何念。文殊曰。此世界

从念佛而生。照曰。当云何念。文殊曰。此世界西有弥陀佛。彼佛愿力不可思议。汝当继念

令无间断。命终之后决定往生。说是语时。二

大菩萨。舒金色臂。以摩照顶与授记曰。汝以

念佛不思议故。毕竟證无上觉。若善男女。愿

疾出离。应当念佛。时二菩萨。互说伽陀。照得

闻已益加踊跃。文殊又曰。汝可往诣诸菩萨

院。巡礼以承教授。照如其言。历请教授。次至

七宝华园。从其园出于大圣前。作礼辞退。且

见向者。善财难陀二青衣。送至门外。照复作

礼举头俱失。至十三日。照与五十馀僧。往金

刚窟。无著见大圣处。忽见其地。广博严净。琉

璃众宝。以成宫殿。文殊普贤可万菩萨。佛陀

波利亦在其中。照得见已。随众归寺。其夜三

更。于华严院之西楼又见寺。东岩壑之半有

五枝灯。大方尺馀。照曰。愿分百灯。以归一面。

灯分如愿。重愿分为千炬。炬亦如之。行行相

当。光光相涉。光中殊异。遍于山野。照又前诣

金刚窟。愿见大圣。殆其三更。见一梵僧。自称

佛陀波利。引之入寺。至十二月朔日。于华严

院。入念佛道场。于道场中。载念文殊普贤二

菩萨。谓我毕竟證无上觉。又复记我念弥陀

佛决定往生。于是一心念佛。正念佛时。倏见

前来梵僧。入道场云。汝之净土华台生矣。后

三年华开。汝其至矣。然汝所见竹林诸寺。何

为不使群生共知。照闻之忆念昔者所见。因

得命匠刻石。兼于所见竹林寺处。特建一寺。

号竹林焉。寺之云毕。照曰。吾事已矣。吾岂久

滞于此哉。不累日而卒焉。逆而推之。向闻梵

本传十七人(附见三人)¶ 第 122b 页 T51-0122.png

僧之说果三年。

僧之说果三年。释自觉。博陵望都人。十岁事本郡开元寺知

钦。为弟子。钦观其志不群。命名曰自觉。因

戏之曰。闻名思义得无益乎。觉曰。佛种从缘

起。安忘明诲哉。唐至德二年受具。北诣灵寿

禅法寺。习诸经律大小之乘。条然分辩。久而

念曰。人事纷纷。日新万端。若入泰山。得一盘

石之上结茅。以居足矣。大历元年。得平山之

西重林院。觉曰。空山无人烦虑不生。以烦虑

不生之地。岂宜佛教无闻乎。固有鬼神之道

在焉。于是为诸幽阴。晨夕讲贯者三年。五年

天其大旱。群盗蜂起。加又林麓蒙翳。虎狼交

迹。觉采果实。日充一食。恒阳节度使张昭。

以时亢旱。闻觉精苦屡有祥感。躬自入山。请

曰。昭无政术祸累百姓。三年亢阳。涓泽不

下。引咎自责。良无补矣。又曰。昭闻。龙王依

师听法。与诸俦类。忘其施雨愿哀蒸黎。以起

大悲。则昭之诚无患矣。觉乃焚香。遥望潭洞

而祝曰。惟龙之为雨泽其滋。不滋不泽。龙孰

为德。不顷刻云雾四起。甘泽大下。是岁恒阳

之人。为之有年。觉自入法以来。尝发四十九

愿。其一愿者。愿由大悲菩萨接见弥陀。于是

鸠率檀度。铸大悲像。高四十九尺。造寺居之。

及寺之成。盛陈佛事。于大悲前俯伏泣曰。圣

相已就。梵宇已成。愿承圣力。早登安养。其夜

三更。忽有祥光二道。作中金色。光中阿弥陀

佛。乘云而下。观音势至左右随之。佛垂金臂。

桉觉首曰。守愿勿悛。利物为先。宝池生处。孰

不如愿。俄而光收云敛。杳无眹迹。后十一年

本传十七人(附见三人)¶ 第 122c 页 T51-0122.png

七月望夕。复见一人于云间现半身。有若毗

七月望夕。复见一人于云间现半身。有若毗沙门状。俯谓觉曰。安养之期于斯至矣。即日

觉以所见告弟子。训其精勤。勇猛于如来法。

无生懈惰。既而于大悲前。跏趺化识。弟子欲

奉灵龛。以归旧山。州人苦留。遂于大悲寺南

迁塔焉。

释怀玉。俗姓高丹丘人。[糸*丐]想净业。仅四十年。

日诵弥陀佛号五万遍。通诵诸经三百万卷。

唐天宝元年六月九日。玉之念佛。忽见西方

圣众数若。河沙中有一人。手擎银台。前而示

玉。玉曰。如怀玉者。本望金台。何为银台至

耶。言发台隐。人亦失之。玉于是后。弥加精

苦。既三七日。向之擎银台者。复来告曰。法

师以精苦故。得升上品。又曰。上品往生必先

见佛。可宜趺坐以俟佛也。未旋踵间。异光照

室。玉乃以手约人曰。不宜触此光明。吾欲蹈

之而去。又三日异光再发。弟子疑其谢世。环

绕问之。玉曰。非其时也。又曰。汝徒若闻异

香。我报即尽。次日弟子慧命曰。此报必尽。复

于何国以受生也。玉不答。惟书六句偈云。清

净皎洁无尘垢。莲华化生为父母。我经十劫

修道来出。示阎浮厌众苦。一生苦行超十劫。

永离娑婆归净土。偈毕香气四来。弟子中有

以见佛与二菩萨共御金台。台傍千百化佛

西下迎玉。玉恭恭合掌。含笑长归。

释齐翰。字等至。吴兴沈氏子。高祖陈国子祭

酒。曾祖隋魏州司马。祖考不仕翰。少时游寺。

蹈高静无尘之地。恻然有宿命之知。往之生

处炳如目睹。因舍家焉。唐天宝八年。隶本州

本传十七人(附见三人)¶ 第 123a 页 T51-0123.png

永定寺。九年跻五分坛于开元寺。大历三年。

永定寺。九年跻五分坛于开元寺。大历三年。转隶武丘两州。道俗日至归奉。然翰性不徇

时。善不近名。每处一室寂如无人。惟其苦学

不弃寸阴。通法华。诸经与诸律部。精敏无儗。

推明胜业。梯引后进。尝谓吴兴皎然曰。尽我

所见。资彼所闻。一毫之善。并归净土。十年遘

疾。入流水念佛道场。净土境象。一念顿现。翰

出道场作偈曰。流水动兮波涟漪。芙蕖相照

兮宝光随。乘光以迈分偕者谁。是日终于虎

丘之东寺。春秋六十八。法腊三十六。初翰出

道场。作偈毕谓弟子曰。善不可舍时不可失。

汝曹能固安养之善乎。弟子曰。孰敢忘之。翰

曰。佛道不忘。汝德由昌。或曰。和尚舍生。何

乃病耶。翰曰。必谢之期虽圣未免。况吾哉。于

是回瞻圣像。倏然而绝。

释神皓。字常庆。俗姓徐其先北齐人。曾祖事

陈。因家于吴。皓器宇轩豁风采朗迈。少事道

场怀一师。天宝六年诏下。每郡度僧三人。推

其名节。道业出人者荐之。皓于本郡为荐首。

寻依会稽昙一师。精穷律部。已而叹曰。律部

所防。盖绳诸己。今之僧徒。捐本逐末。能绳己

者。未始有闻。吾谁区区。取讥众人哉。乃归包

山福愿寺。逍遥自得士人。高其志尚乐从之

游。以故一时之声大振。唐乾元元年。诏天下。

二十七寺。各奏大德僧七人。长讲戒律。皓承

诏书。僶俛从命。奉戒弟子。开州刺史陆向

给事中严涚服道弟子礼部侍郎刘太真大理

评事张象廉使李筠。皆钦风德若不迨焉。末

年缔结西方法社。以发道俗。其间不能遗尘

本传十七人(附见三人)¶ 第 123b 页 T51-0123.png

虑。以净六根者多。引退之时。人以为栴檀

虑。以净六根者多。引退之时。人以为栴檀林中常材自枯焉。真元六年十月遘疾。十二

月五日。嘱弟子惟亮曰。吾于今夕亡之必矣。

所愿生者净土也。汝宜班列。九品为我前导。

其夕净土兆眹。密现于前。皓乃澡身易衣。以

终其报。报尽之三日。所居之室香气存焉。

释少康。俗姓周缙云仙都人。母罗氏。初怀之。

梦游鼎湖峰。得玉女捧青莲华授之。且曰此

华吉祥。授之于汝。当生贵子。及生康日。青光

满室。香似芙蕖。襁褓之间。眼碧唇朱。与群儿

异。又复生来绝然不语。相者曰。此子之奇不

可量也。但其不语吾不知矣。七岁母入本郡

灵山寺。升之殿上。因指殿佛戏之曰。汝敬佛

否。康遽对曰。我佛释迦其谁不敬。闻者怪之。

以其生来未尝言也。父母由是舍其出家。年

十有五。诵法华楞严等经五部。寻于越州嘉

祥寺。学究毗尼。后之上元龙兴寺。听华严及

瑜伽诸论。真元初至洛下白马寺。见殿内文

字累放光明。康不能测。前而探取之。乃善导

昔为西方化导文也。康曰。若于净土有缘。当

使此文光明再发。所愿未已。果重闪烁。康

曰。劫石可移。而我之愿无易矣。遂之长安善

导影堂。大陈荐献。方荐献时。倏见善导遗像。

升于空中。谓康曰。汝依吾事利乐有情。则汝

之功同生安养。康闻其语如有所證。南适江

陵果愿寺。路逢一僧。谓曰。汝欲化人。当往

新定。言讫而隐。洎到睦郡。睦人尚无识者。未

从其化。康乃丐钱。诱掖小儿与之。约曰。阿弥

陀佛实汝良导。能念一声与汝一钱。小儿务

本传十七人(附见三人)¶ 第 123c 页 T51-0123.png

其得钱也。随亦念之。后经月馀。孩孺念佛俟

其得钱也。随亦念之。后经月馀。孩孺念佛俟钱者比比。而是康以俟钱者众又曰。可念十

声乃购钱。尔市廛小儿。亦如其约。如是一年。

男女无长少贵贱。凡见康者。则曰阿弥陀佛。

以故睦城之人。相与念佛盈道路焉。真元十

年。康于乌龙山。建净土道场。筑坛三级。聚人

午夜行道。每道场时。康自登座。令男女望康

面门。赓声高唱阿弥陀佛已。又赓声和之。至

康唱时。众见一佛从其口出。连唱十声则有

十佛。若联珠状。康曰。汝见佛否。如见佛者。

决生净土。其礼佛人数千。亦有竟不见者。真

元二十一年十月三日。嘱累道俗。当于安养

起增进心。于阎浮提生厌离心。又曰。汝曹此

时能见光明。真我弟子。遂放异光数道弃世

焉。其为坟塔。附于州东台子岩。汉乾祐三年。

天台德韶禅师重新之。今之人多指其塔。为

后善导焉。

释知玄。字后觉。俗姓陈眉州洪雅人。母魏氏。

梦月入怀。因而载诞。乳哺之间。见佛辄喜。五

岁祖令咏华。应声而就。七岁遇泰法师在宁

夷寺讲涅槃经。玄入讲肆若睹前。因是夕梦

佛手案其顶。遂出家焉。十一落发。诣唐兴西

安寺。传大经四十二卷远公义疏𧦬师圆旨

一百二十五万言。指擿缁徒。动露老成。时丞

相杜元颍作镇西蜀。闻玄之名。命讲于大慈

寺普贤阁下。黑白之众。日合万数。注听倾心。

骇叹无已。其后蜀人。不敢指认其名。乃本俗

姓。号陈菩萨焉。玄于净众寺。听毗尼通俱舍。

复从其师。下三峡历荆襄。抵于神京资圣寺。

本传十七人(附见三人)¶ 第 124a 页 T51-0124.png

此寺四海三学之人会要之地。玄敷演经论。

此寺四海三学之人会要之地。玄敷演经论。僧俗仰观。堂外之屦。日其多矣。文宗皇帝闻

之。宣入顾问。甚惬皇情。后学唯识论于安国

信法师。至若外典经籍。百家诸子莫不该总。

每恨卿音不变。不堪讲贯。乃于象耳山。诵大

悲咒。一夕玄梦。神僧截舌换之。明日俄变秦

音。时杨刑部汝士高左丞元裕长安杨鲁士。

咸造其门。拟结莲社。武宗御宇。初钦释氏。后

纳浮议祀蓬莱。筑风台以祈羽化。虽谏官抗

疏。终不回意。因德阳节缁黄。会鳞德殿论义。

帝手付老氏理大国。若烹小鲜义。玄因大陈

帝王理道教化根本。亦言。神仙羽化乃山林

匹夫。独善之事。非帝王所宜尚之。辞河下倾

辩海横注凡数万言。大忤上旨。左护军仇士

良内枢密杨钦义。惜其才辩。恐承斥逐乃讽

玄。贡祝尧诗。玄立成五篇。其末篇云。生天本

自生天业。未必求仙便得仙。鹤背倾危龙背

滑。君王且住一千年。帝览诗微解。及帝简汰

僧门。玄归巴岷旧山。例施巾栉。存其戒检愈

更甄明。续入湖湘。时杨给事汉公廉问湖湘。

延止于开元寺。宣宗龙飞杨公自内枢统左

禁军以册定功。请复佛教。仍乞访玄声迹。于

是玄复为僧止宝应寺。属寿昌节讲赞署。为

三教首座。帝以旧时籓邸。造法乾寺。诏令居

之。大中三年。宣宗诞节诏。谏议李贻孙给事

杨汉公。与玄鼎立论议。玄奏天下废寺宜再

兴。复大兴梵刹。玄有力焉。帝以玄有才识。

特深顾瞩。命工图形。置于禁中。时相国裴公

休。与玄友善。亦相激扬。中兴教法。广明二

本传十七人(附见三人)¶ 第 124b 页 T51-0124.png

年。僖宗违难。西蜀遣郭遵泰。赍玺旧诏玄。肩

年。僖宗违难。西蜀遣郭遵泰。赍玺旧诏玄。肩舆以赴行。在玄至乘机辩对。颇解上意。左军

容田令孜。与诸达官。皆钦玄德。问道勤至不

舍晨夕。帝欲旌表其美。诏诸学士。撰玄师号。

皆不称旨。帝曰。朕以开示悟入法华之深旨。

悟者觉也明也。悟佛大道。明佛知见。又曰。所

以悟者。悟其自性。了然成佛。今赐悟达国师。

虽曰强名用表朕意。后一年乞归九陇旧庐。

以继净业。诏从之。明年正月二十一日。玄于

卧中。见生平曾游之境。历然在前。因起焚香。

西向曰。虽他境象。皆非其志。如得一见净土。

志愿满矣。言已空中有声应曰。汝之行业决

生安养。奚为愿不满也。玄闻之喜跃自慰。遂

召弟子慈灯上遗表。仍谓灯曰。吾有净土之

修有年矣。今日之闻。如我昔愿已。乃右胁著

席。嘘嘘而卒。卒年七十三。

释僧藏。西河人也。不本其氏。赋性谦损。不与

物竞。见耆年则敬之。遇有德则尊之。凡涉劳

苦必居众。先念弥陀佛二十许年。未尝口言

非恶。每以速出三界。无先念佛。以故行若遗

坐。若忘饮食。寝息安养之志在焉。唐僖宗。

乾符中卧病。病中见净土化佛光照其身。侍

疾者在藏之侧。藏曰。自惟尘劫。以至今日。所

积愆尤如微尘数。岂意。今日圣众光烛吾身。

此真净土教主。大慈摄我。尔次日又谓僧曰。

吾适冥目正在净土。接诸上善。又曰。诸上善

人。咸乐吾来。且与吾等散华。尔未逾食顷。又

曰。诸上善人。方兹召我。我其去矣。乃起整

衣。西向云灭。

本传十七人(附见三人)¶ 第 124c 页 T51-0124.png

释大行。不原其姓。唐乾符中。巢贼𡨥掠。民不

安业。乃于泰山。结草为衣。采木为食。行法华

普贤忏积三年。精诚既极。且感普贤现身。行

自瞻睹弥庆夙。因由是策励诸念。念如来之

法。尚存念己之修未證。早暮激切。迨忘饮食。

末年姑以佛道所修。未专一境。又以幻身无

常。必归磨灭。未知来世复何受生。遂入大藏。

追诚叩意。以陈露曰。愿我信心取彼经。文随

其所得。即永受持。乃纵其意。抽而取之。其所

得者。乃弥陀经。日夜诵持。络绎安养。未三七

日。俄于半夜。睹琉璃地莹净在前。行觉心眼

洞明。见弥陀佛与观音势至无数化佛。于时

远近相传。事闻僖宗皇帝。帝诏入内。问其所

见。行具对之。帝曰。此精进之致然也。下敕赐

号常精进菩萨。仍赐爵为开国公焉。后一年

得疾。见琉璃地复现于前。行曰。吾无观想。而

琉璃地复现。岂于安养无缘哉。即日示灭于

所居之禅室。

释惟恭。不识何许人。出家于荆州法性寺。慢

上吞下。亲狎非类。或时暂暇。则诵经文。期升

安养。然而酒徒博侣。交集于门。虚诳云为曾

无虚日。同寺有僧灵岿。迹颇类之。荆人戏而

嘲曰。灵岿作尽业。惟恭继其迹。地狱千万重。

莫厌排头入。恭闻之曰。我既作之。焉能避之。

然赖净土教主。悯我愆恶。拔我涂炭。讵有地

狱入之哉。唐乾宁二年。恭病且死。人未之知。

岿时出寺可百步。路逢少年六七人。衣装鲜

洁。手执乐器。若龟兹部。岿疑其俦。适其寺之

乐佛也。问其所来。少年曰。来自西尔。又曰。

本传十七人(附见三人)¶ 第 125a 页 T51-0125.png

吾之来也有待焉。又曰。惟恭上人寺且何在。

吾之来也有待焉。又曰。惟恭上人寺且何在。岿指其寺曰。此其寺也。此其房也。少年闻之。

其意甚喜。乃于怀中出一金瓶。瓶中取一莲

华。其合如拳。渐而开之。其大如盆。叶叶之

下。迭出异光。光彩交映。如聚数灯。望寺驰

之。未达其寺俄失焉。岿乃大惊。不敢回顾。亦

不形诸言。次日既至寺门。遽闻钟声。又见寺

僧咸集门下。问其故则曰。惟恭夕且死矣。或

曰。恭死之时。寺僧有梦。莲华光相。以临其

室。久而西去。岿乃具言所见闻者增信焉。闾

里之人。或以其事勉岿。岿因感悟。遂守名节。

以成高迈云。

释鸿莒。俗姓唐永嘉人也。出家于会稽龙兴

寺。就学于长安宝兴寺。长安之人。以为僧

门秀异。无如莒者。而莒谦谦。未始以自得。

尝与陈留蔡圭。游化度寺。寺有碑文。莒读之

目赡数行。圭心异之。问莒曰。子能诵乎。莒

曰。稍诵之。因覆其文了无一误。圭疑莒偶熟

其文。复之崇圣寺。寺碑仅十片。与莒偕读。

才一过。覆而诵之亦如初。圭叹曰。吾忝为儒

闻之俊人。而目未之见。今日见之于子矣。莒

不答。暮年游越。越之僧尼。请为二众依止。其

为行有常。其所游有方含育慈忍。未尝叱猫

犬。其于人也可知矣。每诵观经。结想于安

养。叠感祥异。而莒摈而不说。后唐天成三

年。水涝之后民荐饥馑。有盗入其室。莒心无

挠。反谓盗曰。汝曹但为天灾所困馀无他矣。

过此一时。当自惜之。盗者愧焉。弟子有欲袭

其无备。莒曰。汝之至此。非吾弟子。吾当舍汝

本传十七人(附见三人)¶ 第 125b 页 T51-0125.png

去矣。弟子乃止。后唐长兴四年。恬然无病。谓

去矣。弟子乃止。后唐长兴四年。恬然无病。谓弟子曰。净土胜相。适已来现。吾之谢世。汝当

易新衣。以毕吾事。其夕三更。果谢世焉。棺敛

之三日。一夕倏闻扣棺。弟子发棺。莒乃自棺

而起曰。吾尝告汝。易以新衣。汝负吾言。今兹

海众谓我衣物不洁。或难亲之。故我就汝易

焉。易毕长谢如初。

释志通。俗姓张扶风人也。后唐之季。兵革日

寻。通以居无常处。深所嗟悼。续游洛下。遇嚩

日啰三藏。行瑜伽教。乃曰。此如来之密藏。吾

无传之。是吾失也。遂落发师事。传其所谓密

藏焉。事之十年。而意无怠。寻欲陟天台游罗

浮。遂辞三藏。藏曰。兵革未平。子议南征。奈

何尚虞艰阻。通曰。汎乎天堑何其阻也。藏曰。

苟之吴会。可授梵文。或时得以传译。亦吾事

也。遂以梵文授之。石晋天福四年。达钱塘文

穆王。奉朝庭之故具威仪。乐部迎之于真身

塔寺。未几请访天台。繇是登赤城陟华顶。洎

见智者净土仪式。不胜欣抃。不向西唾。不背

西坐。天台有招手岩。其为峻峙。下顾千寻。通

登其上。顾曰。身临此境。不于此时舍报见佛。

异日尚何及也。于是冥目西向。自陈大愿。及

念弥陀因地所发行愿。愿已投身。而下至其

岩半。若有神物。捧之于树。支体无损。通曰。

何其复有生耶。及复整心端意。登其岩曰。馀

生已厌。大愿已发。惟诸海众。同相接引。毋使

此身尚有生也。因之再投。至于岩下蒙茸草

上。迟久乃稣。寺僧疑。通他适。或为豺狼所

伤。追而寻之。乃见其为舍身也。众乃舁归本

本传十七人(附见三人)¶ 第 125c 页 T51-0125.png

道场医疗焉。六年请游越州法华山。七年将

道场医疗焉。六年请游越州法华山。七年将欲归寂。通见白鹤孔雀行列西下。又见莲华

光相开合于前。通曰。白鹤孔雀净土境也。莲

华光相托生处也。净土其将迎我耶。乃起礼

佛。对佛而终。至阇维时。复有五色烟云。环

覆其火法华山。僧咸共见之。

释绍岩。俗姓刘雍州人也。母张氏。始怀岩梦

寤甚奇。及生姿貌魁岸。十八进具于怀晖律

师。寻乃游吴会。栖息天台四明等山。覃研方

等诸经仅十年。又尝与德韶禅师决疑。于临

川文益师既得心矣。因止钱塘湖心寺。专诵

法华。尝曰。愿诵此经万部。期生安养。日夜精

至。遂感陆地莲华生焉。举城瞻瞩。人马交迹。

岩以人至喧噪。搴而蹂之。大宋建隆二年。经

愿云。满誓焚其身。供养弥陀。与清净海众。吴

越国王钱氏。苦意留之。其心暂止。其后又投

身于曹娥江中。以喂鱼鳖。会有渔者拯之。得

以复生。渔者拯岩之时。似觉有物。以扶。其足

惊涛迅激。泰然其上。钱氏闻之。益加钦爱。特

于杭州宝塔寺。建净土院居之。开宝四年七

月九日有疾。疾中目击莲华。华之光相。以烛

岩身。岩因作偈数首。以示门徒。既而又曰。

吾诵莲经万部所期。异日莲台九品。托以受

生。今吾未死。莲台先至。所修之因。岂违我

哉。后三日将亡之。其心欣慰若自得焉。

释守真。永兴万年人也。俗姓纪。汉诈帝信之

鸿绪也。唐乾符中。曾祖堪从官于蜀。遂为成

都人。真于冠年。游圣寿寺。见修进禅师立行

谨介叹曰。吾舍此人则谁师也。乃释冠带事

本传十七人(附见三人)¶ 第 126a 页 T51-0126.png

之。寻就从朗师。学起信论。性光师传法界观。

之。寻就从朗师。学起信论。性光师传法界观。并得其要。是后宣扬胜业四十馀年。始末开

导。拳拳如一。凡讲起信及法界观七十馀过。

以灯传灯。用器投器。嗣于法者二十许人。开

灌顶道场五遍。水陆道场二十馀会。僧尼从

而请法者三千馀人。常于三更。轮结无量寿

往生密印。五更轮结文殊五髻神咒。宋开宝

三年仲夏五日。正轮结时自觉。身登无量寿

国。举目见佛。佛指池中莲华曰。此华他日。为

汝父母。汝宜守之。无使他日其萎焉。四年真

谓弟子缘遇曰。如来不云。死生无常乎。吾之

年也耄矣。汝之齿也暮矣。吾欲顺俗。预设二

塔可乎。遇曰。惟师之命。孰不为善。其年孟冬

之五日矢工。仲冬之朔日彻绩。次日真召寺

僧及弟子。告以六趣升沈之苦。万业流轮之

因。因令丛声念弥陀佛。佛声之止继以赞颂。

真于弥陀像前。俯伏念曰。愿佛四十八愿。度

我有情于其愿。愿无遗其一焉。愿毕又持香

华。于诸堂殿。历陈供养。其所愿者如初。尔既

而问曰。三更乎。弟子曰。已三更矣。真乃就

座。敛气恬然归寂。

释晤恩。字修已。姑苏常熟人。母张氏。尝梦梵

僧谓曰。吾欲寄汝为母矣。已而有娠。孩孺之

间。不亲戏玩。年十三。闻僧诵弥陀经。遂求弃

俗。后唐长兴中剃落。后依昆山慧聚寺。博访

五部律文。晋天福中。从灵光皓端师。研味诸

经。悬解之旨。辄难抗敌。虽天台三观六即之

义。人未之究。率冥解之。晚依钱塘志因师。通

法华金光明等诸部大经。一时学者。盛相推

本传十七人(附见三人)¶ 第 126b 页 T51-0126.png

伏。号之义虎焉。恩生平洁苦。日惟一食。不留

伏。号之义虎焉。恩生平洁苦。日惟一食。不留馀财。不蓄长衣。其寺每一布萨。万众云集。方

布萨时。常指净土为胜业。宋雍熙三年八月

朔夜。恩见白光数道。由井而出明灭不常。谓

门人曰。明灭不常。死生象也。乃绝食禁言。一

心念佛。后三日。倏见梵僧一人仪形甚伟。捧

炉三绕其室。恩问之。僧曰。吾灌顶也。升之

净土其已久矣。以汝所修同我之志故。来相

叩。俄而弟子至。僧且失焉。次日升座。言其所

见。亦为弟子。敷说止观及诸经要义。义文将

彻。恩曰。瞬息难保。古今常言。吾能以保今日

哉。是日坐亡于止观之讲堂。至其夜半。寺僧

文偃有兴等。闻空中歌呗之音。依俙西去。馀

其嘉应自有传云。

净土往生传卷下

此传也渡此土久焉。未见板行肆行世。希

有焉。适于南京。唐本一部。与顽鲁请城南

僧如羊上人。俾加和点所开板也。

时庆安四季仲春吉辰