声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

1542-A¶ 第 91a 页

* No. 1542-A

观世音持验纪序

观音大士。佛法之广大教化主也。过去巳成正法明

如来。逆来示菩萨相。立大愿。不度尽众生。誓不成佛。

菩萨云者。言觉有情也。菩萨摩诃萨者。言大觉有情

也。称观世音者。谓观世间。众生称名。悉蒙救拔离苦。

从他机而立名也。又称观自在者。谓一身现千手眼。

随类应化。圆融无碍。从自行而立名也。楞严云。由我

观听圆明。故观音名。遍十方界。能以眼根作耳根佛

事。故名观世音自在无碍。此菩萨具十四无畏.三十

二应.诸神通种种。左右弥陀。则为极乐之亲臣。显化

娑婆。则为世尊之良弼。杨枝一滴。遍洒大千世界。尤

与我东土众生最有缘。凡至心持其名号及经咒等。

随获感应。不独慈云偏覆南海一隅而巳。虽然。众生

当苦难时。辄呼菩萨求救。须思救苦救难之前。有大

慈大悲四字在。菩萨不救度众生。何名菩萨。然不具

大慈悲。将视众生苦难。如秦越人肥瘠。漠焉无关。何

肯图救。众生徒口菩萨之号。而不能心菩萨之心。则

不慈不悲。巳先不能自救。况欲感菩萨之慈悲。救其

苦难。有是理乎。故人无倾险好杀心。则巳之刀山灭

矣。人无惨毒心。则巳之汤火消矣。人无不忠不孝及

淫贪不廉贞心。则巳之地狱枯竭矣。人无悭吝嫉妒

1542-A¶ 第 91b 页 X78-0091.png

心。则饿鬼之火息。无傲狠骄慢心。则修罗之恶调。无

心。则饿鬼之火息。无傲狠骄慢心。则修罗之恶调。无顽悍不灵心。则畜生之途远矣。大悲咒云。唯除不善。

除不至诚。则诵持之需善与诚可知。笃哉。唐别驾之

言也。曰。凡虔奉观音者。其人必深信因果。生平不与

恶事为缘。所以恶报可灭。吾恐世之人。徒知求救苦

难。而不求诸慈悲之心。一有不验。遂曰。大士弗子应。

是岂大士之感应。果虚而无徵也哉。故编成。而书此

意。以为之序。庶使世人诵持观音共闻之。

顺治已亥夏杪。荆溪净业弟子周克复斋沐撰

* No. 1542-B

劝流通观音持验引

经典所在。流通即属善缘。福报无量。故语云。能以大

乘法传一人者。当十善。传十人者。当百善。传大贵人.

大豪杰.大力量者。当千善。重刊广布者。当万善。况净

土法门。超出生死轮回。永不退转。直至成佛而后巳。

是劝一人修净土。乃成就一众生作佛也。凡作佛者。

必度无量众生。彼所度之众生。皆由我而始。其福报。

信不可穷尽。故欲劝一切见者闻者。广大其心。以佛

之心为心。使人人知之。而尽生净土。龙舒所言。自宜

1542-A¶ 第 91c 页 X78-0091.png

谛信不诬。至法华.华严二经。尤佛说妙法中之最上

谛信不诬。至法华.华严二经。尤佛说妙法中之最上乘。观音大士。普度世间。无刹不现。往贤感通事迹。历

祀昭然。各为纂集。以劝进修。斯诚铃铎方来。津梁末

路之最方便门也。戊戌秋。予辑金刚持验。巳有流通

小引。敬恳同人。兹刻净土.法华.华严.观音持验诸纪。

搜采载籍。徵信古今。颇殚心手之微劳。用志皈依于

不朽。伹拙刻板在吴门。未能广传他省。既并生庄严

佛土之中。安可缺法事流通之胜。复告当世善信。获

见诸本。不吝广为刻施。或仍原本。或易新编。其见闻

所及。有关持验者。尤冀续缉于后。一句赞扬。即是一

句获持善根。一念鼓动。即是一念消弭罪业。于以续

佛慧命。自利利他。所谓获法诸神。既获法宝。自获弘

法载宝之人。断断不爽。昔贤为劈窠图。劝人念佛。后

以他人念佛。多生净土。乃归功施图之人。亦得生净

土。法施功德。不可思议如是。愿与同人共最之。

同善道人 周克复 敬恳

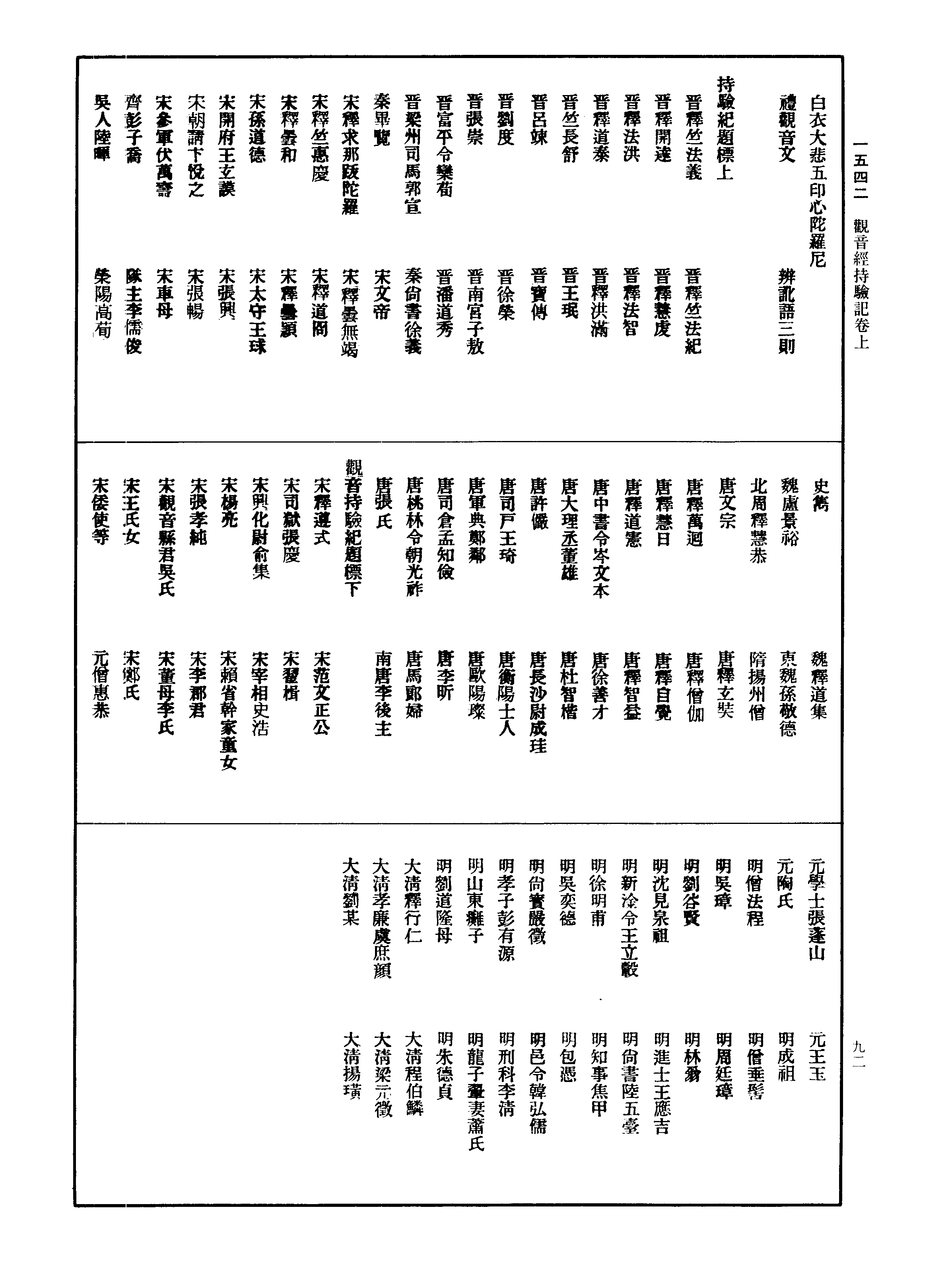

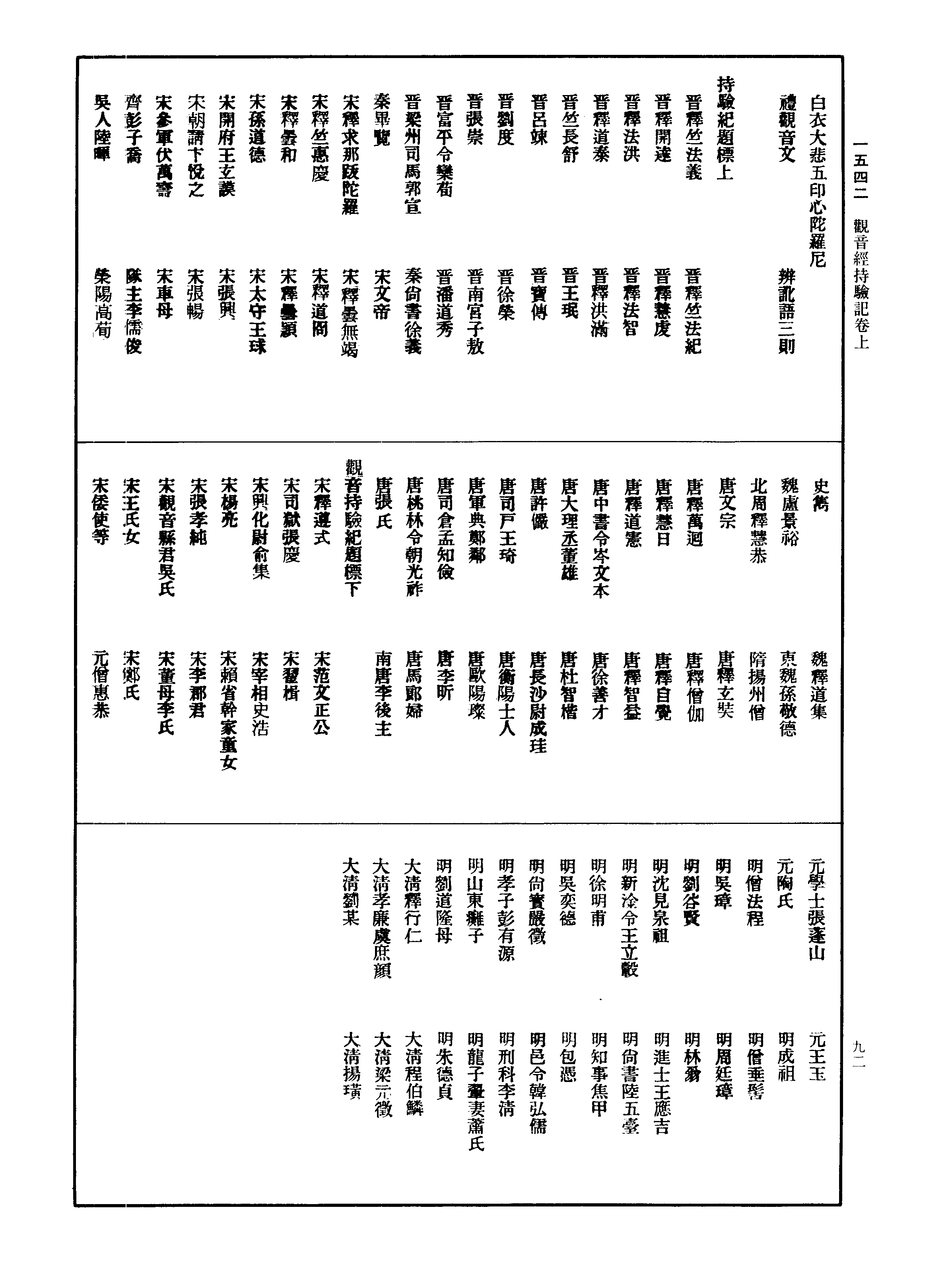

* 观世音经咒持验纪目录

* 持验序一首

* 劝引一首

* 持验纪题标

* 经咒

* 大悲陀罗尼

1542-A¶ 第 92a 页 X78-0092.png

* 白衣大悲五印心陀罗尼

* 白衣大悲五印心陀罗尼* 礼观音文

* 辨讹语三则

* 持验纪题标上

* 晋释竺法义

* 晋释竺法纪

* 晋释开达

* 晋释慧虔

* 晋释法洪

* 晋释法智

* 晋释道泰

* 晋释洪满

* 晋竺长舒

* 晋王珉

* 晋吕竦

* 晋宝传

* 晋刘度

* 晋徐荣

* 晋张崇

* 晋南宫子敖

* 晋富平令栾荀

* 晋潘道秀

* 晋梁州司马郭宣

* 秦尚书徐义

* 秦毕览

* 宋文帝

* 宋释求那跋陀罗

* 宋释昙无竭

* 宋释竺惠庆

* 宋释道囧

* 宋释昙和

* 宋释昙颖

* 宋孙道德

* 宋太守王球

* 宋开府王玄谟

* 宋张兴

* 宋朝请卞悦之

* 宋张畅

* 宋参军伏万寿

* 宋车母

* 齐彭子乔

* 队主李儒俊

* 吴人陆晖

* 荣阳高荀

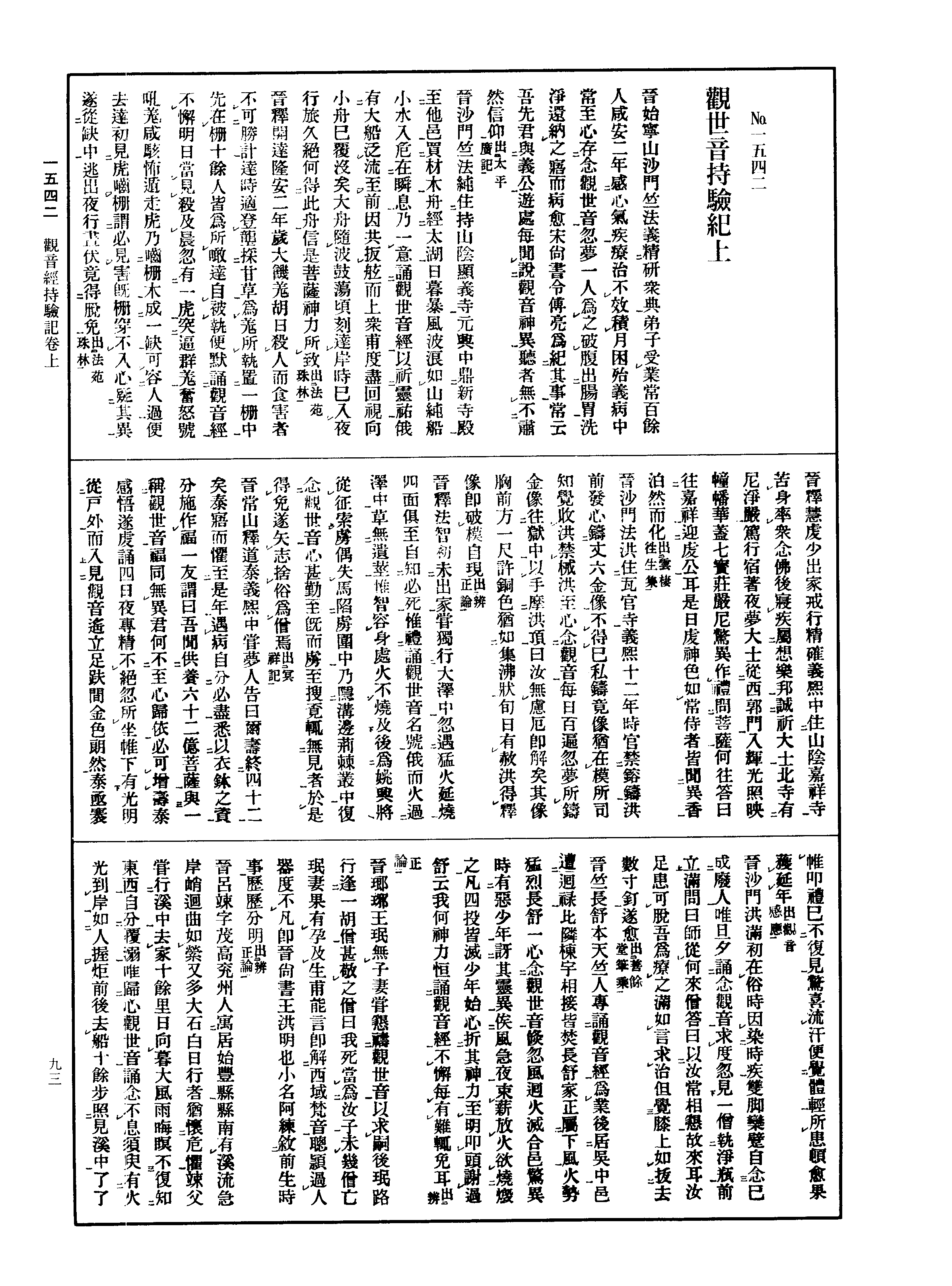

1542-A¶ 第 92b 页 X78-0092.png

* 史隽

* 史隽* 魏释道集

* 魏卢景裕

* 东魏孙敬德

* 北周释慧恭

* 隋扬州僧

* 唐文宗

* 唐释玄奘

* 唐释万回

* 唐释僧伽

* 唐释慧日

* 唐释自觉

* 唐释道宪

* 唐释智益

* 唐中书令岑文本

* 唐徐善才

* 唐大理丞董雄

* 唐杜智楷

* 唐许俨

* 唐长沙尉成圭

* 唐司户王琦

* 唐衡阳士人

* 唐军典郑邻

* 唐欧阳璨

* 唐司仓孟知俭

* 唐李昕

* 唐桃林令朝光祚

* 唐马郎妇

* 唐张氏

* 南唐李后主

* 观音持验纪题标下

* 宋释遵式

* 宋范文正公

* 宋司狱张庆

* 宋翟楫

* 宋兴化尉俞集

* 宋宰相史浩

* 宋杨亮

* 宋赖省干家童女

* 宋张孝纯

* 宋李郡君

* 宋观音县君吴氏

* 宋董母李氏

* 宋王氏女

* 宋郑氏

* 宋倭使等

* 元僧惠恭

1542-A¶ 第 92c 页 X78-0092.png

* 元学士张蓬山

* 元学士张蓬山* 元王玉

* 元陶氏

* 明成祖

* 明僧法程

* 明僧垂髻

* 明吴璋

* 明周廷璋

* 明刘谷贤

* 明林翁

* 明沈见泉祖

* 明进士王应吉

* 明新淦令王立毂

* 明尚书陆五台

* 明徐明甫

* 明知事焦甲

* 明吴奕德

* 明包凭

* 明尚宝严徵

* 明邑令韩弘儒

* 明孝子彭有源

* 明刑科李清

* 明山东瘫子

* 明龙子翚妻萧氏

* 明刘道隆母

* 明朱德贞

* 大清释行仁

* 大清程伯鳞

* 大清孝廉虞庶颜

* 大清梁元徵

* 大清刘某

* 大清扬璜

1542-A¶ 第 93a 页 X78-0093.png

观世音持验纪上

观世音持验纪上** 晋始宁山沙门竺法义

精研众典。弟子受业常百馀

人。咸安二年。感心气疾。疗治不效。积月困殆。义病中

常至心存念观世音。忽梦一人为之破腹。出肠胃洗

净。还纳之。寤而病愈。宋尚书令傅亮为纪其事。常云。

吾先君与义公游处。每闻说观音神异。听者无不肃

然信仰。(出太平广记)

** 晋沙门竺法纯

住持山阴显义寺。元兴中。鼎新寺殿。

至他邑买材木。舟经太湖。日暮暴风。波浪如山。纯船

小水入。危在瞬息。乃一意诵观世音经。以祈灵祐。俄

有大船泛流至前。因共扳舷而上。众甫度尽。回视向

小舟。巳覆没矣。大舟随波鼓荡。顷刻达岸。时巳入夜。

行旅久绝。何得此舟。信是菩萨神力所致。(出法苑珠林)

** 晋释开达

隆安二年。岁大饥。羌胡日杀人而食。害者

不可胜计。达时适登垄采甘草。为羌所执。置一栅中。

先在栅十馀人。皆为所啖。达自被执。便默诵观音经

不懈。明日当见杀。及晨。忽有一虎。突逼群羌。奋怒号

吼。羌咸骇怖遁走。虎乃啮栅木成一缺。可容人过。便

去。达初见虎啮栅。谓必见害。既栅穿不入。心疑其异。

遂从缺中逃出。夜行昼伏。竟得脱免。(出法苑珠林)

1542-A¶ 第 93b 页 X78-0093.png

** 晋释慧虔

少出家。戒行精确。义熙中。住山阴嘉祥寺。

苦身率众念佛。后寝疾。属想乐邦。诚祈大士。北寺有

尼净严。笃行宿著。夜梦大士从西郭门入。辉光照映。

幢幡华盖。七宝庄严。尼惊异作礼问。菩萨何往。答曰。

往嘉祥迎虔公耳。是日虔神色如常。侍者皆闻异香。

泊然而化。(出云栖往生集)

** 晋沙门法洪

住瓦官寺。义熙十二年。时官禁镕铸。洪

前发心铸丈六金像。不得巳私铸竟。像犹在模。所司

知觉。收洪禁械。洪至心念观音。每日百遍。忽梦所铸

金像往狱中。以手摩洪顶曰。汝无虑。厄即解矣。其像

胸前。方一尺许。铜色犹如集沸状。旬日有赦。洪得释。

像即破模自现。(出辨正论)

** 晋释法智

初未出家。尝独行大泽中。忽遇猛火延烧。

四面俱至。自知必死。惟礼诵观世音名号。俄而火过。

泽中草无遗茎。惟智容身处。火不烧及。后为姚兴将。

从征索虏。偶失马陷虏围中。乃隐沟边荆棘丛中。复

念观世音。心甚勤至。既而虏至。搜觅辄无见者。于是

得免。遂矢志舍俗为僧焉。(出冥祥记)

** 晋常山释道泰

义熙中尝梦人告曰。尔寿终四十二

矣。泰寤而惧。至是年遇病。自分必尽。悉以衣钵之资

分施作福。一友谓曰。吾闻供养六十二亿菩萨。与一

称观世音。福同无异。君何不至心归依。必可增寿。泰

感悟。遂虔诵四日夜。专精不绝。忽所坐帷下。有光明

从户外而入。见观音遥立。足趺间金色朗然。泰亟褰

1542-A¶ 第 93c 页 X78-0093.png

帷叩礼。巳不复见。惊喜流汗。便觉体轻。所患顿愈。果

帷叩礼。巳不复见。惊喜流汗。便觉体轻。所患顿愈。果获延年。(出观音感应)

** 晋沙门洪满

初在俗时。因染时疾。双脚栾躄。自念巳

成废人。唯旦夕诵念观音求度。忽见一僧。执净瓶前

立。满问曰。师从何来。僧答曰。以汝常相恳。故来耳。汝

足患可脱。吾为疗之。满如言求治。但觉膝上如拔去

数寸钉。遂愈。(出善馀堂笔乘)

** 晋竺长舒

本天竺人。专诵观音经为业。后居吴中。邑

遭回禄。比邻栋宇。相接皆焚。长舒家正属下风。火势

猛烈。长舒一心念观世音。倏忽风回火灭。合邑惊异。

时有恶少年。讶其灵异。俟风急夜。束薪放火。欲烧燬

之。凡四投皆灭。少年始心折其神力。至明叩头谢过。

舒云。我何神力。恒诵观音经不懈。每有难辄免耳。(出辨

正论)

** 晋琅琊王珉

无子。妻尝恳祷观世音。以求嗣。后珉路

行。逢一胡僧。甚敬之。僧曰。我死当为汝子。未几僧亡。

珉妻果有孕。及生。甫能言。即解西域梵音。聪颖过人。

器度不凡。即晋尚书王洪明也。小名阿练。叙前生时

事。历历分明。(出辨正论)

** 晋吕竦

字茂高。兖州人。寓居始丰县。县南有溪。流急

岸峭。回曲如萦。又多大石。白日行者。犹怀危惧。竦父

尝行溪中。去家十馀里。日向暮。大风雨。晦瞑不复知

东西。自分覆溺。唯归心观世音。诵念不息。须臾有火

光到岸。如人握炬。前后去船十馀步。照见溪中了了。

1542-A¶ 第 94a 页 X78-0094.png

遂得归家。竦每向人称述菩萨灵异如此。(出法苑珠林)

遂得归家。竦每向人称述菩萨灵异如此。(出法苑珠林)** 晋窦传

河内人。永和中。并州剌史高昌.冀州刺史吕

护。各拥部曲不睦。传为昌所任用。护遣骑袭击。被执。

同伴七人。共系一狱。锁械甚严。剋日将杀之。沙门支

道山。时在护营中。先与传相识。闻其被禁。往候之。传

谓山曰。今命在顷刻。能相救乎。山曰。若能至心念观

世音。必有感应。传遂专心默念。凡三昼夜。锁械忽自

解。传念同伴桎梏。何忍独去。复恳菩萨神力普济。当

令俱免。言毕。馀人皆以次解脱。遂乘夜启户而出。巡

惊莫有觉者。踰城行十馀里。天明。共隐一林中。须臾

追者四出。搜觅殆遍。惟传等所隐亩许地。竟无至者。

遂得免难。众还乡里。咸敬信奉法。道山后过江。为谢

敷具说其事。(出真传拾遗)

** 晋刘度

平原聊城人。同邑千馀家。并供奉观音大士。

岁时诵经礼拜。值虏主木末。时此县屡有逋逃。末大

怒。将屠其城。众并忧惧。度乃洁诚率众。叩祷观音前。

未几。末方治事。忽见一物从空中下。绕其所居屋柱。

惊视。乃观音经一卷也。命取读之。末大欢喜。用省刑

戮。于是一城悉得免害。(出冥祥记)

** 晋徐荣

琅琊人。尝至东阳。还京定山。舟人不习水道。

误堕洄洑中。垂欲沉没。荣无再计。唯急呼观世音。顷

间。如有数十人齐力引船。踊出洄洑。沿江而下。但天

色巳瞑。雨骤风狂。白浪掀天。不知所向。荣置生死于

度外。一心诵经不辍。忽望见山头火光透亮。趋之。径

1542-A¶ 第 94b 页 X78-0094.png

得达岸。既至即不复见。明旦问浦中人。昨夜山上是

得达岸。既至即不复见。明旦问浦中人。昨夜山上是何火。众愕然曰。风雨如此。岂有火耶。乃知为佛力冥

祐也。荣后为会稽督护。谢敷尝闻其说。时与荣同船

者沙门支道蕴。亦为传亮具述之。与荣所说同。(出法苑珠

林)

** 晋张崇

京兆杜陵人。年少奉法。太元中。苻坚既败。长

安百姓望风惊窜。崇时归晋。为镇戒所拘。指为游𡨥。

崇与同辈五人。手足扭械。埋土坑中。各相去二十步。

明日将杀之。崇料必死。唯洁心念观世音。夜中械忽

自破。因得脱走。路经一寺。复称观世音名。至心礼拜。

取一石祝云。今欲过江东诉晋帝。理此冤。以救妻子。

心愿获遂。此石当分为二。崇甫拜。石即分裂。至京师。

发白虎樽。具列冤状。帝乃加宥。巳为人所略卖者。诏

皆赎为编户。(出法苑珠林)

** 晋南宫子敖

始平人。戍新平城。为狒狒虏儿长乐公

所破。合城数千人皆被戮。子敖知不可免。但诚心念

观世音。及加害。群刃交下。不能伤。时长乐公亲自临

刑。惊问之。子敖亦不知所以。因问。汝有何能。子敖聊

且答曰。能作马鞍。遂得原释。自后造小像。贮以香函。

晨昏焚香顶礼焉。(出冥祥记)

** 晋富平令栾荀

少奉佛法。尝从征卢循。值小失利。战

舫遭火殆尽。贼众交逼。正在中江。风浪骇异。荀惶惧。

自分必死。诵念观世音名号。忽见江中有一人挺然

孤立。腰与水齐。荀心知祈念有感。乃跃水就之。身既

1542-A¶ 第 94c 页 X78-0094.png

浮涌。足如履地。巳而大军遣船接应败者。遂得济。(出冥

浮涌。足如履地。巳而大军遣船接应败者。遂得济。(出冥祥记)

** 晋吴郡潘道秀

年二十馀。从军北征。战败。被掠异域。

经卖数处作奴。欲归不得。素信佛法。危难中恒持念

观世音。每于梦寐。辄见菩萨在前。后乘隙南奔。至穷

山中。迷不知道。空队忽现真形。如今行像。指示归路。

潘作礼竟。倏失所在。遂得还本国。后精进弥笃。年六

十令终。(出冥祥记)

** 晋太原郭宣

义熙四年。为梁州剌史杨思平司马。杨

以事害范元之等下狱。宣亦同被桎梏。唯一心归向

观世音。昼夜敬念菩萨名号。一夕将眠时。忽睹菩萨

现形。光明照狱。因叩头恳祷。久之乃没。未几。宣独蒙

恩赦。乃绘所见慈容。并立精舍。供养终其身。(出观音感应)

** 秦徐义

高陆人。少信法。为符坚尚书。坚末。兵革蜂起。

贼获义。将加害。乃埋其两足。编发于树。义夜中专念

观世音。有顷。梦一人谓曰。今事亟矣。尚暇眠耶。义惊

觉。见守防者并疲而寝。乃试自奋动。手.发忽解。足亦

得脱。亟遁去。行百馀步。隐丛草中。追者驰至。火炬星

陈。竟无见者。天明贼散。归投邺寺。乃免。(出冥祥记)

** 秦毕览

东平人。素崇事观音。后随慕容垂北征。没虏。

单骑奔窜。虏追将及。览至诚持念菩萨名号。卒得脱

免。因入深山。迷惑失道。又专心归向。中夜见一僧。法

服持锡。示以途径。乃得还家。(出冥祥记)

** 宋文帝

御膳烹鸡子。忽闻鼎中群呼观世音菩萨。悽

1542-A¶ 第 95a 页 X78-0095.png

怆之甚。监宰以闻帝。遣验之。果然。叹曰。吾不知佛道

怆之甚。监宰以闻帝。遣验之。果然。叹曰。吾不知佛道神力乃能若是。敕自今不得用鸡子。(出感应篇传)

** 宋释求那跋陀罗

罽宾国王族也。深入三藏。博通大

乘。元喜中东游。居金陵祇园寺。南谯王义宣等。咸师

事之。王集义学沙门七百馀。欲讲华严经。师以未通

华言。深怀愧叹。因朝夕礼忏。虔祷观音。以求冥应。忽

夜梦神人执剑。持一人首为易之。豁然便觉。自后华

言无不通晓。遂讲说至十数遍。听者倾服。文帝尝问

师曰。朕欲持戒不杀。而身主国政。不获从愿。奈何。师

曰。帝王所修。与匹夫异。匹夫身贱名微。须苦志克巳。

帝王以四海为家。万民为子。出一嘉言。则士庶咸悦。

布一善政。则人神以和。刑不夭命。役不劳力。则风雨

时。寒暑调。百谷茂。如我持斋。斋亦大矣。如此不杀。戒

亦至矣。安在减一时之膳。全一物之命。而后为弘济

耶。帝抚几称善。敕有司供养。举国宗奉焉。(出高僧传)

** 宋元嘉初黄龙沙门昙无竭

诵观世音经。净修苦行。

与徒属二十五人。远朝佛国。备经艰险。将达天竺舍

卫。路逢山象一群。竭诵经称名归命。有狮子从林出。

群象奔逸。又有野牛。鸣吼而至。将欲加害。竭复归命

如初。忽见大鹫飞来。牛亦惊走。(出法苑珠林)

** 宋沙门竺惠庆

广陵人。经行修明。元嘉十二年。荆扬

大水。惠庆将入庐山。船至江而暴风忽起。同旅巳得

依浦。唯惠庆船飘飏江心。风急浪涌。势必沦覆。惠庆

正心诚诵观世音经。洲际之人。望见其舫。迎飙截流。

1542-A¶ 第 95b 页 X78-0095.png

如有数十人牵挽及岸。全舟获济。(出法苑珠林)

如有数十人牵挽及岸。全舟获济。(出法苑珠林)** 宋释道囧

扶风人。为师道懿病。同侣四人。入河南霍

山采钟乳。探穴数里。遇一深流。横木而过。囧先渡。馀

皆溺死。炬火又灭。囧默诵普门品。凭诚乞济。又存念

观音。忽见光如萤火。顷之明照一穴。遂得路而出。元

嘉十九年。临川王镇广陵。请囧供养。九月。作十日观

音斋。至九日。夜四更。众僧皆睡。囧起礼拜。将欲坐禅。

忽见四壁有无数沙门。悉现半身。内一佛。螺髻了了

分明。有伟人手握长刀。貌极雄异。捻香授囧。谓曰。汝

可受香。以覆护主人。倏忽而隐。后又作普贤斋。有二

僧来礼佛。出门飞空而去。众皆惊异。(出法苑珠林)

** 宋慧和沙门者

京师众造寺僧。元嘉之难。和犹为白

衣。属刘胡部下。胡常遣将士数十人作谍。和亦预焉。

行至鹊渚。值台军西上。谍众逃散。和窜至新林。以褶

裤易野老弊衣。作田夫状。提篮负担而行。时诸游军。

捕谍甚严。视和形色。疑而问之。和答稍谬。被摛发斩。

和自散走。便力诵观世音经。至将斩时。祈恳弥至。既

而军人挥刃屡跌。三举三折。军主惊而释之。和于是

出家。遂成精业。(出法苑珠林)

** 宋长千寺释昙颖

会稽人。少出家。严持戒行。诵经十

馀万言。宣唱明朗。天然独绝。常患癣疾。积治不除。室

供观音像。晨夕礼拜。求愈此疾。一日。忽见有蛇有屋。

一鼠坠地。涎沫遍身。状如巳死。颖候鼠活。即取竹刮

除涎沫。因闻蛇所吞鼠。能疗疮疾。遂以涎傅癣。鼠寻

1542-A¶ 第 95c 页 X78-0095.png

活。信宿之间。疮疾顿尽。方悟蛇之与鼠。乃是诚祈所

活。信宿之间。疮疾顿尽。方悟蛇之与鼠。乃是诚祈所致。后名传遐迩。国君供养。(出高僧传)

** 宋益州孙道德

素为奉道祭酒。年踰五十。未有子。居

近精舍。景平中。有僧谓曰。能至心礼诵观世音经。子

可冀也。孙从之。一日得异梦。妇果有孕。产男。(出冥祥记)

** 宋王球

字叔达。太原人。为涪陵太守。元嘉元年。以在

郡失守。系狱。防锁坚固。球素皈释。居官爱民。至狱。见

百馀人并多饥饿。每食。皆分给之。日自持斋。至心念

观世音。夜梦升高座。见沙门以经一卷与之。题名光

明接行品。并诸菩萨名。球受披读。忘第一菩萨名。第

二观世音。第三大势至。又见一车轮。沙门曰。此五道

门也。既觉。锁皆断脱。球心知神力。弥增专志。因自钉

治其锁。经三日。而被原宥。(出法苑珠林)

** 宋王玄谟

太原人。元嘉中。北征失律。萧斌欲诛之。沈

庆之谏曰。佛狸(魏世祖小字)威震天下。岂玄谟所能当。且

杀战将。徒自弱耳。乃止。初玄谟将见杀。梦人告曰。能

诵观世音普门品.大悲咒千遍。可免。既觉。诵之不辍。

忽报停刑。后官至开府。(出法华感通)

** 宋张兴

新兴人。平居信佛。尝从沙门昙翼.僧融受八

戒。后为劫盗所诬引。兴逃避。执其妻系狱。既而县禁

失火。出囚于外。会融.翼同行过囚边。妻号呼曰。阇黎

何以救我。融曰。贫道无力可救。愿尔勤念观世音。庶

获免耳。妻便昼夜祈念。经十许日。忽夜梦一沙门。以

足踢之曰。咄咄可起。妻即惊起。桎梏俱解。伹时户犹

1542-A¶ 第 96a 页 X78-0096.png

闭。防惊殊严。不得出。虑有觉者。乃还带锁械而眠。又

闭。防惊殊严。不得出。虑有觉者。乃还带锁械而眠。又梦沙门唤曰。户巳开矣。妻觉而驰出。守卒并熟寐。无

知者。昏黑中行数里。忽遇一人。妻惊惧躄仆于地。及

相讯。乃其夫也。相扶悲喜。亟投僧翼所藏匿。遂得免。

此元嘉初年事。(出观音感应)

** 宋卞悦之

济阴人。作朝请。年五十未有子。妇为娶妾。

复积载不孕。祈求继嗣。发愿诵观音经千遍。其数垂

竟。妾即有娠。遂生男。时元嘉十四年。(出冥祥记)

** 宋张畅

常奉持观音。南谯王之搆逆也。畅不从。王欲

杀之。夜梦观音曰。汝不可害畅。遂不敢杀。及王败。畅

系狱。诵观世音经千遍。锁寸寸断。狱司易之。复断。吏

白而释之。(出谈薮)

** 宋伏万寿

平昌人。元嘉十九年。在广陵为卫府参军。

乞假还州。四更初涉江。长波安流。至中而风起如箭。

时尚昏黑。不知所向。万寿奉法。唯一心归命观世音。

念不绝口。倏尔与船中人同睹北岸有光。状如村火。

回船趋之。未旦而至。问彼岸人。皆云更尽无燃火者。

方知佛力焉。(出法苑珠林)

** 宋车母者

其子遭庐陵王青泥之难。为虏所得。陷贼

营中。母在家素奉佛。因燃灯七盏于佛前。夜专心念

观世音。愿子得脱。如是经年。其子乘隙南奔。昼伏夜

行。只身迷向。每见火光七道在前。疑为林落。欲趋投

之。终不可至。如是七日夜。不觉到家。见其母犹伏佛

前回向。七灯煌煌。始悟前因。知是佛力。母子重逢。皈

1542-A¶ 第 96b 页 X78-0096.png

依毕命。(出宣验记)

依毕命。(出宣验记)** 齐彭子乔

益阳人。少出家。还俗仍日诵观世音经。建

元元年。任本郡主簿。以罪被系。太守沈文龙必欲杀

之。防械甚严。子乔忧惧无策。唯至诚诵经。至百馀遍。

疲而昼寝。有湘西县吏杜道荣。亦同系狱。乍寐乍寤。

忽见双白鹤飞集子乔身畔。双足巳脱械外。惊起视

之。子乔亦寤。荣乃告以所见。子乔知佛庇。此难必解。

尚虑狱家疑其欲叛。仍取械着焉。经五日蒙释。(出法苑珠

林)

** 队主李儒俊

镇虎牢。为魏虏所围。危急欲降。夜踰城

而出。见贼纵横并卧。儒俊乃一心称观世音。便过贼

营。有贼随来。儒俊匿入草木丛中。贼众奄至。儒俊怖

甚。惟急念观音经。忽得马驰去。(出辨正论)

** 吴人陆晖

系狱分死。乃令家人造观音像。祈祷免死。

临刑连易三刀。其刀皆折。官问之。答云。恐是观音慈

力。及看法像。项上有三刀痕。因奏宥之。(出宣验记)

** 荣阳高荀

年巳五十。为杀人。锁顿地牢。同禁人劝以

努力共念观世音。荀云。我罪至重。何由能免。同禁再

三劝之。始发心。誓舍恶行善。专念观世音。若得倖脱。

愿造五层浮图。舍身作奴。供养众僧。旬日夕用心诚

切。钳锁自解。监司惊异。语荀云。若佛怜汝。斩应不死。

临刑之日。举刀刃断。上闻原免。(出宣验记)

** 史隽

文学过人。奉道慢佛。常语人云。佛是胡神。不足

事也。每见尊像。辄轻诮之。后双足病挛。不能下榻。医.

1542-A¶ 第 96c 页 X78-0096.png

祷俱无效验。友人赵文谓曰。此病非慈悲大力不能

祷俱无效验。友人赵文谓曰。此病非慈悲大力不能救。试发心造观音像。祈之必应。隽以病急。如言铸像。

像成。忽梦观音降其室。果得差。隽由此悔过信法。(出宣

验记)

** 魏沙门道集

行寿阳西山。为贼所获。缚之于树。将杀

之。集念观世音。守死不辍。及引刀。屡斫皆无伤损。贼

怖走。集因得脱。又沙门法禅。山行逢贼。惟念观音。贼

挽弓射之。箭不能伤。遂投弓于地归诚焉。(出观音感应)

** 魏卢景裕节闵

初为国子博士。坐累。系晋阳狱。至心

诵法华普门品。馀力亦诵全经。俄而枷锁自脱。主者

以闻于朝。特见原宥。(出法华感通)

** 东魏孙敬德

天平中。定州募士。奉释教。尝造观音像。

自加礼敬。后为劫贼所引。不胜拷楚。忽梦一沙门。令

诵救苦观世音千遍。临刑诵念数满。刀自折为两段。

肤颈不伤。三易其刀皆然。所司以状奏闻。丞相高欢

表请免死。及归家。见观音像项有刀痕者三焉。(出〔宣祥〕记)

** 北周益州招提寺释慧恭

与同学僧慧达结契。后游

荆扬。访道而归。契润三十年。夜话次。远语如流。师默

无所对。远曰。可不诵一经乎。师曰。惟诵法华普门品

一卷。当为诵之。伹至心听。乃结坛升高座。始发声唱

经题。觉有香气。久之闻天乐振空。雨花零乱。经巳方

歇。远敬礼谢之。(出法华感通)

隋开皇初。有扬州僧。逸其名。诵通涅槃。自矜其业。岐

州东山沙弥。诵观世音经。二人俱暴死。至冥府。王处

1542-A¶ 第 97a 页 X78-0097.png

沙弥金座。甚敬之。处涅槃僧银座。礼稍弛。僧不平。问

沙弥金座。甚敬之。处涅槃僧银座。礼稍弛。僧不平。问沙弥住处。既苏。从南至岐。访得沙弥。询其事。沙弥云。

每启观音经。必衣净衣。烧名香。咒愿毕乃诵。从不敢

怠。僧谢曰。吾罪深矣。所诵涅槃。威仪不整。身心未净。

此冥王礼貌祟减所由分也。(出法苑珠林)

** 唐文宗

嗜蛤蜊。东南沿海频年入贡。民不胜苦。一日。

御庖获一巨蛤。刀劈不开。扣之乃张。中有观音梵相。

帝愕然。命以金饰檀香盒贮焉。后问惟正禅师。师曰。

物无虚应。乃启陛下信心。以节用爱人耳。经云。应以

菩萨身得度者。即现菩萨身而为说法。帝曰。见菩萨

身矣。未闻说法。师曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。师曰。

如此陛下闻其说法竟。帝大悦悟。永戒食蛤。因诏天

下寺院各立观音像。则洛伽所从来矣。(出观音感应)

** 唐沙门玄奘

姓陈。偃师县人。幼聪慧。有操行。武德初。

奉旨往西域取经。行至罽宾国。道路险阻。不可过。奘

计无所出。乃锁空房而坐。至夕开门。见一老僧。遍体

疮痍脓血。独坐榻上。莫知所自来。奘乃礼拜恳求。僧

口授多心经一卷。令奘诵之。遂得山川平易。道路开

辟。虎豹藏形。魔鬼潜迹。至佛国取经六百馀部而归。

其多心经至今传之。初。奘将往西域。灵岩寺有松一

株。奘立于庭。以手摩其枝曰。吾西去求佛教。汝可西

指。若吾归。即东回。使吾弟子知之。及去。其枝年年西

向。约长数丈。一年忽转东。弟子曰。教主归矣。乃西迎

之。奘果还。至今谓此松为摩顶松。(出唐新语)

1542-A¶ 第 97b 页 X78-0097.png

** 唐万回师

阌乡人。俗姓张。初。母祈于观音像而娠回。

回生而愚。八.九岁始能言。父母亦以豚犬畜之。年长。

父令耕田。回直耕。去数十里不转。遇沟坑乃止。口但

连称平等。其父怒击之。回曰。彼此总耕。何须异相。回

兄远戍安西。音问久绝。父母谓其死矣。日夕忧泣。回

痛父母。跪而言曰。今为兄忧泣无益。计兄所需者衣

服.糗粮。请速备焉。我将候之。一日辰起。告亲前往。晚

即返家。曰。兄甚平安。有书省父母。视之。果兄迹也。一

家异之。弘农抵安西。盖万馀里。以其万里一日而回。

故号曰万回。先是玄奘向佛国取经。见佛龛题柱曰。

菩萨万回。谪向阌乡布化。奘驰驿至阌访万回。师礼

之。施三衣.瓶钵而去。(出高僧传)

** 唐僧伽大师

西域人。姓何。龙朔初。来游此土。于泗州

临淮县信义坊。乞地立标。将创伽蓝。标下掘得古香

积寺铭记。并金像一躯。上有普照王佛字。遂建寺焉。

景龙二年。中宗遣使迎师入内。尊为国师。寻出。居荐

福寺。常独处一室。其顶有穴。恒以絮塞之。夜则去絮。

香从顶出。芳馥非常。至晓香还入顶。师常濯足。人取

其水饮之。痼疾皆愈。一日。帝于内殿语师曰。京几数

月无雨。愿慈悲解朕忧。师乃将瓶水泛洒空中。俄顷

阴云骤起。甘雨大降。弟甚喜。诏赐所修寺额。师请以

普照王为名。帝欲避天后庙讳。乃改普光王寺。仍御

笔书额赐焉。景龙四年三月二日。于长安荐福寺。端

坐而终。帝即令于寺中造塔。漆身供养。俄起大风。秽

1542-A¶ 第 97c 页 X78-0097.png

气遍满长安。帝问故。近臣奏曰。僧伽大师化缘在临

气遍满长安。帝问故。近臣奏曰。僧伽大师化缘在临淮。想欲归彼处。故现此变。帝默然心许。其秽顿息。顷

刻间奇香郁烈。即以其年五月。送至临淮。今塔现存。

后中宗问万回曰。僧伽大师何人。万回曰。乃观音化

身也。如普门品云应以比丘.比丘尼等身得度者。即

皆现之而为说法是也。师初至长安。万回礼谒甚恭。

师拍其首曰。小子何故久留。可行矣。及师还化后。不

数月。万回亦卒。师化迹甚多。具载本传。(出记闻录)

** 唐释慧日

泛海舶达天竺。参访知识。咨捷径法要。至

犍驮罗国。东北大山有观音像。师乃七日叩头断食。

毕命为期。至七日夜。忽见观音现紫金身。坐宝莲花。

垂手摩顶曰。汝欲传法。自利利他。惟念西方极乐世

界阿弥陀佛。胜过诸行。言巳忽灭。师回长安。因普劝

念佛焉。(出丁莲侣菂商)

** 唐释自觉

住真州。常发愿。愿因观音得见阿弥陀佛。

于是铸观音像。高四十九尺。既成。至心祝愿。夜三更。

忽有金光二道。见佛自光中而下。观音.势至左右随

之。佛垂手摩觉顶曰。守愿勿易。利物为先。宝池生处。

孰不如愿。后十一年七月望夕。见一人形如天王。现

身云间。谓觉曰。安养之期至矣。遂于观音像前。趺坐

而化。(出往生集)

** 唐圣善寺僧道宪

开元中。住持江州大云寺。法侣称

之。时剌史元某。欲画观世音七轴。以宪练行委之。宪

令画工斋戒运笔。诸䌽色悉以乳头香代胶。备极庄

1542-A¶ 第 98a 页 X78-0098.png

严。元深嘉之。事毕。往预宁斫木排。造文殊堂。排成将

严。元深嘉之。事毕。往预宁斫木排。造文殊堂。排成将还。忽然堕水。江流湍急。同行欲拯不及。宪堕水之际。

便思念观世音。见水底有异光。所画七菩萨俱在前。

谓宪曰。尔但念南无阿弥陀佛。此厄即解。顷出水上。

衣履不湿。今大云寺七菩萨像现在。兼画落水事。以

志其异。(出广异记)

** 唐释智益

长沙人。姓吴。尝为征蛮卒。性好渔猎。因得

一白龟。烹而食之。遂遍身患疮。悉皆溃烂。眉.须.手足

指堕落无馀。号呼未即死。行乞于安南市中。有一僧

见而哀之。谓曰。汝可回心念观音大悲咒。吾当口授。

若能精进。必获善报。卒依言受之。一心念诵。自是疮

痍渐复。手指皆生。既平愈。遂削发为僧。于伏波将军

故宅。建立精舍住持焉。(出太平广记)

** 唐岑文本

字景仁。棘阳人。少信佛。诵普门品。尝乘舟

往吴江。中流舟覆。人俱溺死。文本亦没水中。俄闻有

人云。能诵普门品。水难应免。如是者三。遂浮水面。须

臾抵岸。一日于家设斋。一僧后去。谓曰。天下方乱。君

以善缘。幸不及难。终逢太平。致富贵。言讫不见。及彻

斋。复于碗得舍利二粒。后仕唐。为中书令。(出法华感通)

** 唐武德中醴泉人徐善才

常斋戒诵观世音经。逾数

千遍。曾往京城延兴寺。修营功德。归时道逢胡贼。将

所掠汉人。并向洪崖杀之。善才知不免。唯疾念观音

经。当杀时。了不自觉。至夜方知身在深涧树枝上。去

崖三百馀尺。以手摩顶。觉微痛而无伤。渐下树。循涧

1542-A¶ 第 98b 页 X78-0098.png

南行约数十里。天晓。去贼巳远。得路还家。琬法师尝

南行约数十里。天晓。去贼巳远。得路还家。琬法师尝说其事。(出法苑珠林)

** 唐贞观中河南董雄

为大理丞。坐李仙童事。上震怒。

使侍御韦悰。鞫问甚急。大理李敬玄.司直王忻等数

十人同系狱。雄专念普门品。日诵三十遍。夜亦不息。

枷锁忽自解。惊告守者。其夜监察御史张守一直宿。

亲视。甚怪之。更锁严封而去。雄仍诵经。五更锁复解。

落地有声。而封题如故。台中内外闻者奇之。事平。同

室囚俱获免。(出法苑珠林)

** 唐杜智楷

济阴人。少好释典。不仕不娶。被僧衣。隐居

太山。以读诵为事。贞观二十一年。自山中还。忽患疾

垂死。以袈裟覆体。昏然如梦。见妇女十数人。屡来相

扰。智楷端然不动。渐逼近前。言欲共执智楷去掷北

涧里。有揽着袈裟者。忽齐声念佛。退后忏悔。请为造

阿弥陀佛。诵观音菩萨三十馀遍。少间。遂觉体上大

汗而愈。(出法苑珠林)

** 唐麟德中京师永兴坊许俨

取鱼为业。后患疾。冥然

苦死。身赤如火。痛踰炭灸。自云。伹见火车来烧身。冥

官责其取鱼业重。遣现生受罪。巳经数日。乍生乍死。

亲戚劝作功德。遂造观音像两躯。供养忏悔。仍令合

家茹素。未几。病遂差。(出法苑珠林)

** 唐成圭

天宝初。为长沙尉部。送河南桥木。始至扬州。

遭风水。遗失甚众。州司谓其盗卖。拷掠难堪。妄承破

用。州司转帖潭府。时班景倩为潭府严察之吏也。遣

1542-A¶ 第 98c 页 X78-0098.png

校杨觐。至扬执圭。觐欲婪贿。非刑逼勒。以锁枷附于

校杨觐。至扬执圭。觐欲婪贿。非刑逼勒。以锁枷附于船梁。四面钉塞。唯开小孔通食。圭意若至潭府必死。

发扬州日。便矢心念救苦观世音菩萨。恒一日一食。

或不食。但饮水清斋。经十馀日。至滁口。心口念诵恳

至。枷锁忽然自开。乃伺夜深。舟人尽卧。拔除所钉。出

舱呼觐曰。汝如我何。觐惊起问。何得至此。圭曰。我宁

葬江鱼腹中。岂甘死汝辈手耶。即跳入水。初至江底。

遇一浮木。抱之得浮水面。凭浪送入芦滩。天明投村

落中。居民送至滁州。官寮悉为惊叹。代具行李途费。

劝圭入京。于御史台申枉。觐既失圭。一时溃散。因此

亦出家焉。(出集异记)

** 唐王琦

大原人。居荥阳。自童孺不茹荤血。大历初。为

衢州司户。性喜持诵观音经。由少及长。数患重病。讽

经无不差愈。又诵时每有异类奇形之鬼。来相触恼。

以琦心正。不能干犯。自致消灭。(出广异记)

** 唐衡阳一士人

年高无子。祈嗣靡所不至。忽遇老僧。

持白衣观音经授之。曰。佛说此经有能授持。随心所

愿。获福无量。若欲求子。即生智慧之男。有白衣重包

之异。于是夫妇竭诚诵满一藏。数年遂生三子。果有

白衣重包。衡阳太守亲睹其事。重为印施。亦以祈祠。

不逾年生一子。(出白衣经纪验)

** 唐饶州军典郑邻

死至阴府。王按籍。知是误追。乃放

还。语之曰。汝还人间。勉力为善。汝见人杀生。伹念阿

弥陀佛与观世音菩萨。彼得受生。汝亦得福。(出龙舒净土文

1542-A¶ 第 99a 页 X78-0099.png

引观音感应)

引观音感应)** 唐欧阳璨

徐州人。素持讽观音大悲神咒。家在州南

五十里。偶夏月入城。薄暮方归。是夕天色暝晦。约行

二十里。雷雨大澍。路之半有山林夹道。密阴邃谷。向

多猛兽。璨心悸不巳。既达山路。雨势弥盛。俄见巨物

出于前。长丈馀。色白。首足都不可辨。相去才十馀步。

同行不离。璨惧甚。欲持大悲咒。假菩萨力以禦之。然

口噤不能发声。但存心默念。数遍后。方能朗诵。诵之

不辍。怪忽隐灭。雨亦稍息。遂得至家。(出玉堂闲话)

** 唐孟知俭

并州人。少时病忽亡。见衙府如常。时不知

其死。逢故人为吏。谓曰。因何得来。具告知。始知所至

为冥途。吏为捡籍曰。君平生无福果。何以得还。知俭

曰。我一生诵多心经及观音经。虽不记数。约三.四万

遍。吏果捡获之。为白冥主放还。吏问。欲知尔前程乎。

遂以簿示之。上载知俭合运出身。为曹州参军。转邓

州司仓。即掩却不许看。引入一黑坑。遂活。不知运是

何事。寻有敕募运粮。因选授曹州参军。转邓州司仓。

去任。又选晋州判司。未至而卒。(出朝野佥载)

** 唐李昕

善持千手千眼咒。有人患疟。昕咒之。其鬼见

形。谓人曰。我本欲大困辱君。为惧李十四郎。不敢复

来矣。十四郎即昕也。昕家在东郡。客游河南。其妹染

疾。死数日。回生云。初被数人引入墓间。中一人云。此

李十四郎妹。今从河南还。将至家。彼善人也。如闻吾

等取其妹。必以神咒窘我等。不如早送还之。女活。昕

1542-A¶ 第 99b 页 X78-0099.png

亦到舍。(出广异记)

亦到舍。(出广异记)** 唐桃林令韩光祚

携家之官。途经华山庙。下车谒焉。

入庙而爱妾暴死。令巫请于神。巫言。三郎欲取汝妾。

既请。且免。至县终当取之。光祚到任。乃召金工。为妾

铸金为观世音像。求免此难。五日。妾复暴卒。半日方

苏。云。适华山府君备车骑来迎。出门。有一僧金色。遮

其前。车骑畏。不敢过。因之散去。光祚由是益信内教。

(出记闻)

** 唐马郎妇者

出陜右。先是此地俗习骑射。不知有三

宝名。元和十二年。忽有美女。挈篮鬻鱼。人竞欲娶之。

女曰。有一夕能诵普门品者。则吾归之。黎明能诵者

二十馀辈。复授以金刚般若。能诵犹十人。乃更授法

华全经。期以三日通彻。独马氏子能之。乃具礼迎归。

入门。女称疾。求止别房。须臾便死。体即烂坏。遂瘗焉。

数日。有紫衣老僧至葬所。命启视。惟黄金锁子骨而

巳。谓众曰。此观音大士。悯汝辈障重。故垂方便示现。

以化汝耳。言讫。飞空而去。(见宋潜溪像赞序)

** 唐陈玄范妻张氏

精心奉佛。恒愿自造观音像。终身

供养。力不能从。专心日久。忽有观世音金像。光彩辉

煌。长五尺许。现于高座。众叹其精感所致。(出辨正论)

** 南唐李后主

手书金字心经一卷。赐宫人乔氏。后入

宋太宗禁中。闻后主薨。自内庭出经。舍相国寺。以资

荐度。且自书于后云。故李风主宫人乔氏。伏遇国主

百日。谨舍昔时赐妾所书般若心经一卷在相国寺

1542-A¶ 第 99c 页 X78-0099.png

西塔院。伏愿弥勒尊前。持一花而见佛。云云。其后江

西塔院。伏愿弥勒尊前。持一花而见佛。云云。其后江南僧持归故国。置天禧寺塔相轮中。寺后大火。相轮

自火中堕落。而经不损。(出默记)

观世音持验纪上