声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五 第 47a 页

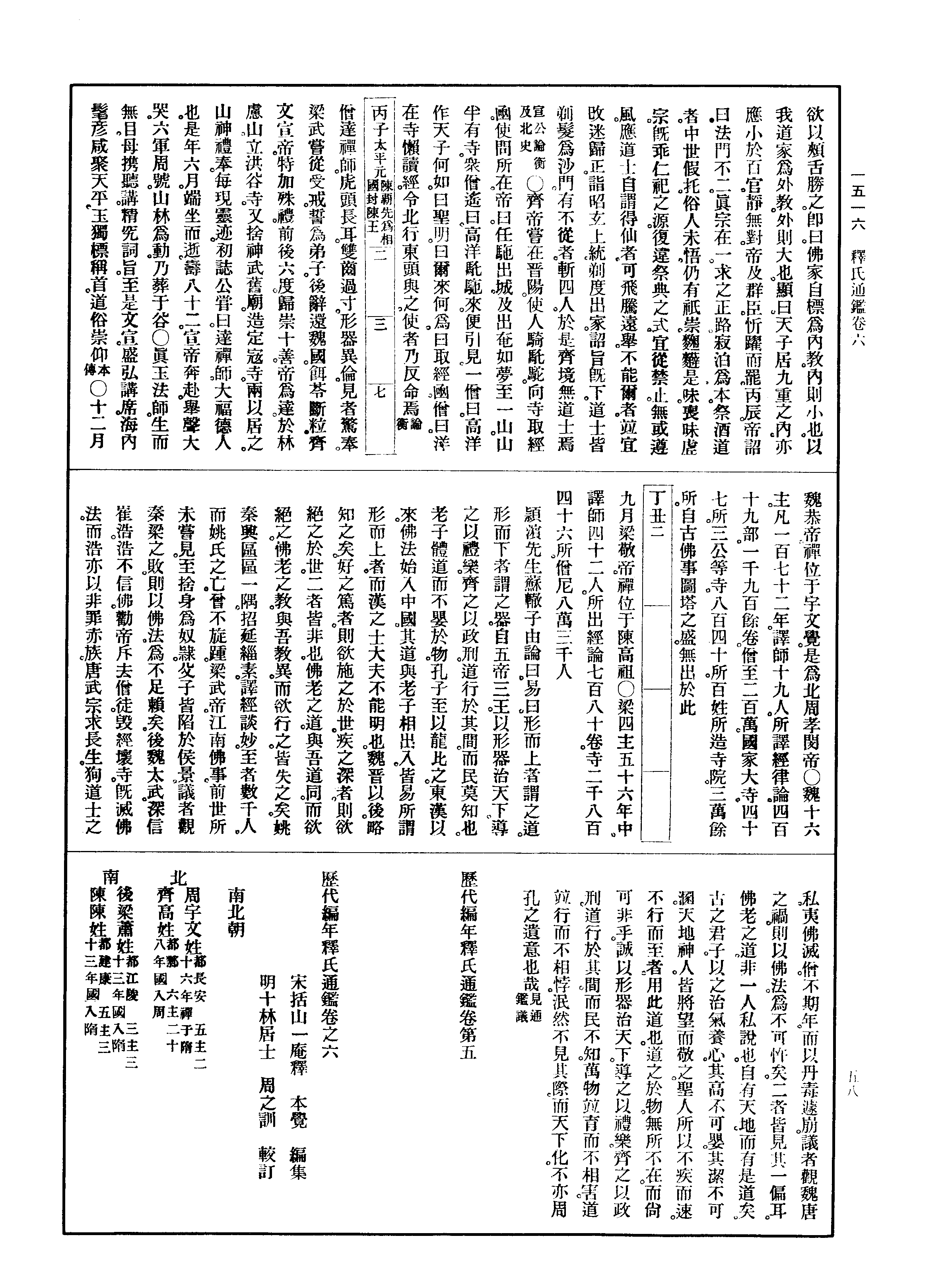

历代编年释氏通鉴卷之五

宋括山一庵释 本觉 编集

明如如居士 毕熙载 较订

南北朝

梁 萧姓。都建康。四主。共五十六年。禅

于陈。

魏 元氏。至孝武分东西(东魏都邺。一主一十七年。禅于齐。西魏都

长安。三主二十三年。禅于周)。

| 壬午(梁武帝)(衍)(天监元) |(魏世宗景明三) |

四月梁武帝即位。时年三十七。帝既登极。思与苍生。

同契等觉。共会遍知。垂拱临朝。盛敷经教。广延博古

旁采遗文。扇以淳风。利于法俗(三宝纪)○帝召宝志至

阙。甚尊宠之。因下诏曰。志公迹居尘俗。神游冥寂。水

火不能焚浸。蛇虎不能侵。惧语其佛理。则声闻以上。

谈其隐论。则遁仙高者。岂得以俗士常情。空相拘制。

自今随意行化。勿得复禁。志由是多出入禁内(本传)○

仆射沈约启。帝敕请惠约法师。居省中供养。时讲法

焉○敕以释慧超。为大僧正。超形过八尺。腰带十围

卷五 第 47b 页 X76-0047.png

戒德内脩。威仪外洁。凡在缁侣。皆遵成训。天子给传

戒德内脩。威仪外洁。凡在缁侣。皆遵成训。天子给传诏羊车局足健步衣服等供。自声教所被。五部宪章。

咸禀风。则尝于讲论之暇。忽见大力善神。言当集同

缘。共来餐受。及就讲之日倏然满座。容貌瑰异。莫有

识者。竟席方散。其威迹徵异若此(本传)○冬天竹求那

毗地卒。地自至江淮。译出要经。王公宗事。建寺养徒。

德业甚著(释录)○天竹僧智药。自西土来。泛舶至汉土。

寻流上至韶州。曹溪水口。闻其香掬。尝其味曰。此水

上流有胜地寻之。遂开山创立宝林。乃云。此去百七

十年。当有无上法宝。在此演法。今六祖南华是也(事文

类聚)。

| 癸未(二) |(四) |

天竺国。献梁帝珊瑚佛像(统纪)○法云寺云光师讲经。

天为雨花。帝意其證。圣夜于含光殿。焚疏请宝志。偕

法云云光二师斋。翌日志独赴。而云光未知帝敬志

焉(僧史)○帝一日召志公至阙赐坐便殿。志忽颦蹙。引

颈兴叹。帝怪问之。志曰仇敌生也。帝罔测。盖是年侯

景生于鲜卑怀朔镇。即东昏侯后身也(隐子论)○沙门

慢陀罗(此云弱声)出宝云等经十一卷○初帝妃郗氏。适

帝有三女。帝为雍州刺史而妃薨。其性酷妒。及是化

为巨蟒。入于后宫通梦于帝。求功德拯拔离苦。帝阅

大藏。制慈悲道场忏法。为其请僧礼佛忏罪。寻化为

天人。于空中谢帝功德。巳得生天。帝毕世亦不复议

立皇后(出南史)○法云法师。帝钦礼之。敕出入诸殿。时

卷五 第 47c 页 X76-0047.png

扬法要。尝讲法华经。感天华如雪。志公敬之。呼为大

扬法要。尝讲法华经。感天华如雪。志公敬之。呼为大林法师(本传)。

| 甲申(三) |(正始元) |

四月八日。帝率道俗二万馀人。升重云殿。舍道奉佛

亲制愿文。略曰。弟子梁国皇帝萧衍稽首和南。十方

佛法僧宝伏见。经云发菩提心者。即是佛心。其馀诸

善不得为喻。能出三界之苦门。入无为之胜路。弟子

在昔迷荒。耽事老子。历叶相承。染此邪法。今舍旧习。

归凭正觉。愿使未来生世童男出家。广化众生。共取

成佛。宁可在正法中。长沦恶道。不乐依老子教。暂得

生天。陟大乘因。永离邪见。十一日降敕云。敕门下。大

经中说道有九十六种。惟佛一道是为正道。馀皆外

道。朕舍外道以事如来。若公卿能入此誓者。各可发

菩提心。老子孔子等。虽是如来弟子。而为化止是世

间之善。不能革凡成圣。公卿百官。侯王宗族。宜反伪

就真。舍邪入正。经论云。若事外道。心重佛法。心轻即

是邪见。若心一等是无记性。事佛心强。老子心弱者。

乃是清信。清是表里俱净信。是信正不邪。故言清信

佛弟子。其馀诸善皆是邪见。不得称正信也。门下速

施行。十四日公卿抗表。遵承诏命。帝手敕答曰。能反

迷入正。可谓夙植善根。宜加勇猛也(辨正论)○诏隐士

何点。点见帝特除侍中不受。复诏以司空起虎丘何

胤。胤不至有旨给白衣。尚书禄胤辞不受。点胤并建

大义。伸明佛法(南史)○沙门僧盛。出戒比丘经。又道欢

卷五 第 48a 页 X76-0048.png

出众经要览(三宝经)○帝于本第立光宅寺。铸金铜丈

出众经要览(三宝经)○帝于本第立光宅寺。铸金铜丈八像。匠临就冶。疑铜不足。始欲上请。忽有使者。领铜

十五车至云。奉敕送寺。即就镕写。一铸便成。惟觉高

大试量。乃二丈二尺。以状奏闻。敕云。初不送铜。斯乃

神寄应感也。遂鑴花趺。以为灵志(感通录)。

| 乙酉(四)(岁大穰米斛三十钱)(一) |(二) |

初帝梦神僧告曰。六道四生。受大苦恼。何不为作水

陆大斋。而救拔之。帝问。沙门惟志公劝帝寻经。必有

因缘。乃取藏经。躬自据览创造。仪文三年乃成。于夜

捧文。停烛白佛。若此文理恊圣。凡愿拜起此灯自明。

或仪式未详灯暗如初言讫投地。一礼初起。灯烛尽

明。至是二月十五日。于金山寺。依仪脩设。帝亲临地

席。诏祐律师宣文。利洽幽明矣(苇江集)○舒州潜山最

寄绝。而山麓尤胜。志公与白鹤道人。皆欲之。因禀武

帝。帝以二人俱具灵通。俾各以物识其地。得者居之。

道人云。某以鹤止处为记。志公云。某以卓锡处为记。

巳而鹤先飞去。至麓将止。忽闻空中锡飞声。志公之

锡。遂卓于山麓。而鹤惊止他所。道人不怿。然以前言

不可食。遂各以所识。筑室焉(事文类聚)○三月十七日。侍

中萧纶启。略曰。臣闻。如来降慈悲云。垂甘露雨。属值

皇帝菩萨。应天御物。以法化民。讲道传经。德音盈耳。

臣今启迷方。组知归向。受菩萨大戒。戒节身心。舍老

子之邪风。入法流之真教。伏愿天慈曲垂矜许。自是

百官皆舍邪归正矣(辨正论)○太学博士江泌女。小而

卷五 第 48b 页 X76-0048.png

出家。名僧法齐。永元元年年八岁。时静坐闭目。诵出

出家。名僧法齐。永元元年年八岁。时静坐闭目。诵出新经。以至是年年十六岁。所诵出经二十一部计三

十五卷。皆世所未传者。盖其宿习不忘乃尔也。尝在

华光殿。亲对武帝。诵出异经。杨都道俗。咸称神授(三宝

纪)○释僧融。住九江东林寺。于江陵劝一家。受戒奉

佛。先有神庙。不复宗事。七日后主人母。见一鬼欲缚

之。母惧乃请僧读经。鬼怪遂息。融晚还庐山。宿旅店

有众鬼。对融曰。君何谓鬼神无灵耶。速曳下地。诸鬼

将欲加手。融默念观音。见一天将持金刚杵拟之。鬼

便惊散(僧传)○魏昙摩流支(此云法希)。出信力入印等经八

卷。

| 丙戌(五) |(三) |

法师僧旻。至京。帝下筵礼接。自此优位日隆○扶南

国沙门僧伽婆罗(此云僧养。又云众铠)。梁帝敕徵于杨都寿光

殿等五处。传译○冬旱雩祭备至。而雨未降。志启讲

胜鬘请雨上。即命法云法师。于华光殿。讲胜鬘。讲竟

夜大雪。志又云。须一盆水加刀其上。俄雨大降。高下

皆足。

| 丁亥(六) |(四) |

帝假宝公神力。见地狱苦相。问何以救之。宝公曰。夙

生定业。不可顿灭。惟闻钟声。其苦暂息耳。帝于是。诏

天下寺院。击钟当舒徐其声。欲以伫苦也○魏昙摩

流支(此云法希)。译经共三十五部。至是绝笔○帝注般若

经。命僧旻等五法师讲之。自是帝请旻为家僧。四事

卷五 第 48c 页 X76-0048.png

供给。又敕于慧轮。殿讲胜鬘经○香阇梨止益州青

供给。又敕于慧轮。殿讲胜鬘经○香阇梨止益州青城山寺。时俗每至三月。三必往山游赏。多将酒肉酣

乐。香屡劝之不断。后因三月。又如前集。香令人穿坑

方丈许。忽曰檀越等。尝自饮啖未曾与。香今日须餐

一顿。诸人争奉肴酒。随得随尽。若填巨壑。至晚曰。我

大醉饱。扶我就坑。不尔污地。及至坑所。张口大吐。雉

肉自口出。即能飞鸣。羊肉自口出即驰走。酒食乱出。

将欲满坑。鱼鲊鹅鸭游泳交错。众咸惊嗟。誓断宰杀。

自后酒肉永绝上山。此香之风德也。后因志公寄语。

遂化于寺。弟子等营墓将殡。怪棺太轻。及开止见几

杖而巳(见本传)○释智顺。虚靖恭恪。形器若神。止禹穴

之云门。士庶归敬。尝有盗者其徒追摛之。顺留盗宿

于房。明旦遗以钱绢。喻而遣之。其仁恕如此。是年卒

(本传)。

| 戊子(七) |(永平元) |

诏𦘕工张僧繇。写宝公像。志𠢐面门。出十二面观音

相。或慈或威。僧繇竟不能写。他日与帝临江。纵望有

物。沂流而上。志以杖引之。而至乃紫旃檀。即雕志像。

神釆如生○帝注大品。臣僚命云法师讲之。云辞疾

不赴。帝遣使强起之曰。将冀流通。非高德无以凭也。

云始从之。云儒释两优。最有声誉。雅为昭明大子所

敬。寻诏为家僧。又敕为光宅寺主。创立僧制○释慧

韶。年十二出家具戒。游京听讲。以义浅。乃听开善藏

法师讲。遂觉理胜。当夕梦采得李子数斛撮欲啖之。

卷五 第 49a 页 X76-0049.png

先得枝叶。觉而悟曰。吾从学必践深极矣。后梁武陵

先得枝叶。觉而悟曰。吾从学必践深极矣。后梁武陵王镇蜀。请以龙渊寺。彼讲见一青衣神。拜曰。愿法师

常在此。弘法当相拥卫。言讫而隐。后法化盛行。是年

七月。告众安坐而逝(本传)○敕僧旻等。撰众经要抄八

十八卷○敕法宠法师。住齐隆宣武寺。请为家僧。四

事供给丰厚○魏勒那摩提(此云宝意)。在洛阳太极殿译

论○菩提流支(此云觉希)。在紫极殿译论。支遍通三藏。妙

入总持。兼攻杂术咒井能涌。

| 己丑(八) |(二) |

上以宝亮法师德居时望。每延谈说。亮每对上。惟称

贫道。五月因敕亮。撰涅槃义疏十馀万言。九月疏成。

上为之序。有曰。举要论经。不出两途。佛性开本有之

源。涅槃明归极之宗。空空不能测其真际。玄玄不能

穷其妙门。自非德均平等心合无生。则金墙玉室。岂

易入哉。亮福德招感。供施累积。性不蓄金。皆散营福

业。身没之后。房无留财。十月四日迁寂。弟子法云等。

为立碑云○五月释法悦。造丈八无量寿像。敕于小

庄严寺。营铸匠初计四万斤。融泻巳竭。尚未至胸。又

驰启闻。敕给功德铜三千斤。未至而像处巳有羊车

载铜。炉侧一铸。便满人车。倏尔俱失。比台内铜出。方

知向所送者。乃灵感也。及开模。而踊成丈九。其年九

月。移像光宅寺。屡有光感(本传)○魏主于式乾殿。为诸

僧及朝臣。讲维摩经。时魏朝专尚释氏。不事经籍。中

书侍郎裴延隽。上疏以为。陛下升法座。亲讲大觉。凡

卷五 第 49b 页 X76-0049.png

在瞻听尘蔽俱开。伏愿经书互览。孔释兼存。则内外

在瞻听尘蔽俱开。伏愿经书互览。孔释兼存。则内外俱周。真俗斯畅。时洛阳中国沙门之外。自西域来者。

三千馀人。魏主别立永明寺。千馀间以处之。远近承

风。无不事佛。比及延昌州郡。凡一万三千馀寺。僧至

二百万(北史)。

| 庚寅(九) |(三) |

帝为太祖文皇。于钟山竹涧。建大爱敬寺。供给千有

馀僧。正殿造旃檀像。高二丈二尺。又于寺中龙渊别

殿。造金铜像。举高丈八。又为献太后。于青溪西岸。起

大智度寺正殿。亦造丈八金像五百。诸尼四时讲诵

○帝幸爱敬寺。设无碍会以满钵水。泛佛舍利。有最

小者。隐不出。帝拜之。舍利乃于钵中放光。属天旋回

久之。举国咨嗟。未曾有○敕沙门宝唱。撰名僧传八

十一卷○魏齐州释志湛。住太山北谷中寺。省事少

言入鸟不乱。人不测之。临终时。志公谓梁武曰。北方

须陀洹圣僧。今日灭度。湛之亡也。无恼而化(感通传)。

| 辛卯(十) |(四) |

初天监元年。帝梦檀像入国。乃令郝骞等八十人。往

天竺迎请。优填王所刻佛像。其王乃模刻紫檀一相。

付骞等归。是年四月五日。骞等达于杨都。帝与百僚。

徒行四十里。迎还太极殿。建斋度人。大赦断杀。帝自

是菜蔬断欲(感通录)。

| 壬辰(十一) |(延昌元) |

释法通。晦迹钟阜。三十馀载。坐禅诵念。礼忏精苦。精

卷五 第 49c 页 X76-0049.png

讲众经。学徒云聚。齐文宣王丞相文献王。皆亲承顶

讲众经。学徒云聚。齐文宣王丞相文献王。皆亲承顶礼。一时名士并禀戒法。白黑弟子七千馀人。是年九

月。见佛来乃索。汤沐浴而逝(本传)○惠约法师。帝请相

见。礼敬甚优。与师谈法。动经晨夜。自是去来。禁省赏

遇。崇信无与比者○傅大士年十六岁。娶留氏。名曰

妙光。有子二人。曰普建普成。

| 癸巳(十二) |(二) |

魏西域勒那摩提。译宝积论等六部二十四卷。宣武

请讲华严。忽于高座。见天神云。天帝请讲华严。与都

讲维那等五人。同时于座而逝。凡所闻见。叹未曾有

○菩提流支。译楞伽经十卷。

| 甲午(十三) |(三) |

宝志大士。显寄知名四十馀载。将欲示寂。因诣内殿

永诀。帝大惊问曰。朕寿几何。志不答。以手指脰及颈

而出(指脰颈者。喉颈也。神见言于未兆耳)。一云。志然一烛付。后阁舍人

以闻帝。帝曰师不复留矣。将以后事。嘱我乎回山。以

十二月六日入灭。寿九十三。帝为建塔于钟山。

| 乙未(十四) |(四)(正月世宗崩肃宗孝明帝翊立) |

盘盘国献梁帝佛牙○敕僧绍撰经目四卷○十月

广州何规。采药于豫章胡翼山。遇异人以慧印三昧

经一卷授。规令持与建安王。言毕不见(梁弘明集)○释慧

集。精于论学。帝每请开讲。是年卒(本传)○智藏法师。初

游京辇。帝深加礼敬。至是帝为志公。建塔寺曰开善。

敕藏居之。时帝之宫阙。恣其游践而御座。唯天子所

卷五 第 50a 页 X76-0050.png

升。藏踞坐曰。我金轮王子也。帝亦听之。初相者曰。师

升。藏踞坐曰。我金轮王子也。帝亦听之。初相者曰。师寿止三十一。藏乃竭精脩道。专诵金刚经。至厄年之

暮。俄空中曰。承般若力。得倍寿矣。藏后出山。相者惊

曰。短寿之相今无矣。藏问今得至几。曰可六十馀。于

是江左道俗。竞诵此经。乃至于今。感通屡著。

| 丙申(十五) |(魏肃宗 熙平元) |

释明达。初巴峡蛮夷。抄掠州邑。达喻之未服。雷雨震

击贼惊而求哀。令归三宝。昏霾立霁。遂使江路肃清。

又欲起木塔。而水自流至材木。患挛者授杖即行。化

行楚蜀。是冬卒○越州隐岳寺石佛像。初释僧护拟

造十丈石佛。齐建武中仅成。面朴而亡。次有僧淑。袭

其功而未成。至天监六年。吴郡陆咸梦僧云。建安王。

感疾未瘳。能治剡县石像成者必愈。咸经年稍忘。而

僧复来促之。咸乃启建安王。王乃舍金委僧祐。专任

像事。以十二年就功。是春方竟。座高五丈。而佛身十

丈。像成之后。王疾即瘳(僧传)○敕沙门宝唱。撰经律异

相五十五卷。又比丘尼传四卷(今在藏)○魏胡太后作

永宁石窟二寺。永宁有真金像。高丈八尺。如中人者。

又十躯。为浮图九级。其高九十丈。上立刹复高十丈。

夜静铃铎声闻十里。佛殿如太极殿。三门如端门。僧

房千楹。珠玉锦绣。骇人心目。自佛法入中国。塔庙之

盛。未之有也。太后既事佛。民多绝户为沙门。李玚上

言谓。缺当世养亲之礼。而求将来之益。安有弃堂堂

之政。而从鬼教乎。都统僧暹等。忿玚谓之鬼教。泣诉

卷五 第 50b 页 X76-0050.png

于太后。后责玚。玚曰。天神。地祇。人鬼。佛本出于人。名

于太后。后责玚。玚曰。天神。地祇。人鬼。佛本出于人。名之为鬼。臣谓非谤。暹曰。若此则周孔之教。亦鬼教也。

后于是罚玚金一两(北史)。

| 丁酉(十六) |(二) |

敕沙门宝唱。撰众经佛名三卷(三宝纪)○六月诏废省

天下道观○帝虽亿兆务殷而卷不释手察奸。听讼

明。若通神自非享。宴许不音乐。后宫侍御。皆无罗绮。

内殿𥨊处。衣衾率素。布被莞席。草履葛巾。因敕织官。

文锦不得。为仙人鸟兽之形。为其裁剪有乖仁恕。乃

至郊庙。皆以面为牲。牷其馀尽用蔬果。

| 戊戌(十七) |(神龟元) |

释昙裴。善辞辨孝王元简及何胤等。并延讲说。是年

卒(本传)○僧祐律师。自齐初大弘律法梁武。深相礼遇

凡僧事有疑。皆就审决。年衰脚疾。敕听舆入内殿。为

六宫受戒。王公贵戚。白黑门徒。一万馀人。是年五月

二十六日迁寂。寿七十四。师有三藏记。法苑记。世界

记。释迦谱。弘明集等。皆行于世(本传)○嵩头陀法师。居

婺州双林北四十里岩谷间楼偃常侍为创香山寺。

及建灵刹。道俗万众。共引麻䋏举刹䋏忽中断引者

皆颠踬。师乃曰。有何魔事使之然乎。因以钵盛净水。

内外揽之。咒而作礼。捧钵绕刹。一周刹。乃不假人功。

屹然自立。后又至莱山立寺。师常曰莱山王而不久。

香山久而不王。后果如所言(本传)○敕沙门宝唱。撰众

经目四卷○𨳝八月释慧弥卒。弥止钟山定林寺。足

卷五 第 50c 页 X76-0050.png

不出山。三十馀年。常习定及诵般若。六时礼忏(僧传)。

不出山。三十馀年。常习定及诵般若。六时礼忏(僧传)。| 已亥(十八) |(二) |

帝以道资人。弘理无虚。授事藉躬亲民信乃立。慧约

法师。德高人世道被幽冥。以四月八日。帝躬请师。授

菩萨戒。延师于等觉殿。上屈万乘之尊。申在三之敬。

暂屏衮服恭受田衣。宣度净仪。曲躬诚肃。复设无遮

大会。朝野白黑十馀万众。香花伎乐。法事之盛。振古

未有也。因大赦天下诏曰。梵网经云。居帝王位者。应

先受菩萨戒。故知贵为天子。富有四海。宜脩身戒心。

以弘治道。朕思若不受菩萨戒。岂能起慈悲心。行平

等行。所以受持。正法在予。不疑欲以亿兆苍生。同兹

福庆。凡天下罪无轻重。咸赦除之。自是约法师入见

别施漆榻上先作礼。然后就坐。皇储巳下。爰至王姬

道俗士庶。咸希度脱。举国臣民。一切尽敬。弟子著箓

者。凡四万八千人。法师尊重极焉(本传)○帝自受戒后。

口味备断。日惟一食。食止菜蔬。方四十巳上。便断房

室寝处。略同沙门。自古帝王。莫能尔也。由是一人履

道。四方化之。国内普持六斋。兆民皆受八戒○敕于

庄严寺。建八座法轮。讲者五僧。番次主之。以僧旻为

冠。当旻讲日听者倾都。堂无容足○会稽释惠皎。著

高僧传十四卷。始汉永平。终于是岁。凡四百五十馀

载。二百五十七人。附见者二百馀人(今在藏)○富阳县

泉林寺。释道琳。持戒诵净名等经。寺有鬼怪。琳居之

便歇弟子。为屋压头陷入胸。琳为祈请。夜见两梵僧。

卷五 第 51a 页 X76-0051.png

拔出其头。旦遂平复。琳又设圣僧斋。铺新帛于床上。

拔出其头。旦遂平复。琳又设圣僧斋。铺新帛于床上。斋毕见帛上有人迹。皆长三尺。众皆服其精感。琳是

年卒○魏太后。令诸州各建五级浮图。诸王贵宦各

建寺于洛阳。太后数设斋施僧物。动以万计(北史)。

| 庚子(普通元) |(正光元) |

扶南国。献旃檀瑞像○傅大士。年二十四。溯水取鱼。

于稽停塘下。遇嵩头陀。语曰。我昔与汝。于毗婆尸佛

前。发愿度生。汝今何时。还兜率宫。指令临水观影。大

士乃见圆光宝盖。便悟前因。乃曰。度生为急。何暇思

天宫之乐乎。于是弃鱼具。携行归舍。因问脩道之地。

嵩指松山双梼树曰。此可矣。即今双林寺也。大士结

庵。自号双林树下当来解脱善慧大士。种植蔬果。为

人佣作。与妻妙光。昼作夜归。敷演佛法(本传)○时慧达

禅师。得水观三昧。每入定。有窥者。见清水满室。沙门

道仙。得火光三昧。所居之室。玄夜大明(通论)○魏孝明

帝。加元服。命沙门道士。讲道于禁中。时沙门昙无最。

与道士姜斌对论。帝曰。佛老同时否。斌曰。按开天经。

老子西入化胡。佛充侍者。明是同时。最曰。老子周何

年生。斌曰。定王三年生。敬王元年。年八十六。西入化

胡。最曰。吾佛以周昭王二十六年生。穆王五十三年

入灭。自佛灭后至定王三年。凡三百四十五年。老子

方生。及敬王元年老子西游。则佛灭巳四百三十一

年矣。相去悬远。化胡无乃谬乎。斌曰。佛生周昭有何

文记。最曰。周书异记。汉法本内传。并有明文。时侍中

卷五 第 51b 页 X76-0051.png

刘腾。宣敕曰。姜斌论无宗旨。宜退席。又问开天经何

刘腾。宣敕曰。姜斌论无宗旨。宜退席。又问开天经何从而得。可取来。及取至。帝命群臣。详定真伪。萧综李

寔等一百七十人。读讫劾奏曰。老子止著五千文。今

姜斌所据。文词鄙俚。宗旨乖谬。罪当惑众。制可。将抵

以刑。流支奏解。斌特流马邑(魏史)○九月二十一日。天

竺二十八祖。菩提达磨大师。至广州。剌史表闻武帝。

帝遣使诏迎。十一月一日至金陵。帝问。朕即位以来。

造寺舍经度僧。不可胜数。有何功德。师曰。并无功德。

帝曰。何以并无功德。师曰。此但人天小果有漏之因。

虽有非实。帝曰。如何是真功德。师曰。净智妙圆。体自

空寂。如是功德。不以世求。帝问。如何是圣谛第一义。

师曰。廓然无圣。帝曰。对朕者谁。师曰不识。帝不省玄

旨。师知机不契。十九日遂去梁。折芦渡江。二十三日。

北趋魏境。寻至𨿅邑。初止嵩山少林寺。终日面壁而

坐(此据嵩明教正宗记纪年也。而传灯等传录。多纪八年至此国。则后孝庄启圹等缘。皆差而不合。据

五灯会元。又谓普通七年丙午九月二十一至广州。剌史萧昂。表闻武帝。帝遣使诏迎。丁未十月一日至金陵。

今据普灯。指传灯为讹。依正宗为准)○千岁宝掌和尚。宋大明中。游五

台。徙居祝融华岩黄梅双峰庐山东林等处。至于建

邺。至是达磨入梁。师就扣其旨。开悟智證。帝高其道

腊。延入内庭。未机如吴。后遍游二浙(五灯)。

| 辛丑(二) |(二) |

九月帝建同泰寺○时释子多违律者。僧正莫能制。

帝欲自以律行僧正事。诏下。独智藏法师不奉诏。帝

讶之召问。藏以五方之众。不可以一巳好恶绳之为

卷五 第 51c 页 X76-0051.png

对。帝不能夺。遂从之○魏主于邺下。造大觉寺。

对。帝不能夺。遂从之○魏主于邺下。造大觉寺。| 壬寅(三) |(三) |

智藏法师。晚以禅自晦。是年九月十五日示寂。敕葬

独龙山○僧伽婆罗。于杨都译育王等经。至是十七

年。共出经十一部三十三卷。帝躬临法座。笔受其文

○释明徽。于大律内。抄出尼戒一卷。今见行于世○

魏胡太后。熙平初。遣宋云与比丘惠生。往西域。求未

至经。再期至乾罗国。是冬还达洛阳。得佛经一百七

十部(北史)○法师明彻。讲学有声。武帝时延于内。帝以

律章富博。欲以类撮要。敕入华林园。于宝云僧省。抄

撰将成。忽感疾。乃移还本寺。是年十二月七日卒。敕

给葬具(本传)○自魏有天下。至于斯时。佛经流通大进

中国。凡四百十五部。合一千九百一十九卷。正光巳

后。天下多虞。僧多猥滥矣。

| 癸卯(四) |(四) |

制中外毋斥法师惠约名。别号智者。沙门别号。自是

而始○隐士阮孝绪。著七录。载内外图书也。前五曰

内篇。六曰佛录。七曰仙道录。谓之外篇○隐士何胤

初侈于味。至是周颙遗书。劝令食菜。曰。变之大者。莫

过生死。生之重者。无逾性命。性命之于彼甚切。滋味

之在我可赊。若云三世理诬则可尔。若使此理果然。

而受形未息。一往一来。生死常事。则伤心之惨行。亦

自及丈人。于血味之类。虽不身践。至于辰雁夜鲤。能

不取备于屠门。财贝之一经盗手。犹为廉士之所弃。

卷五 第 52a 页 X76-0052.png

生性之一启金刀。宁复慈心之所忍。驺虞虽饥。非自

生性之一启金刀。宁复慈心之所忍。驺虞虽饥。非自死之草不食。闻其风者。岂不使人多愧丈人。得此有

素。聊复片言启发耳。胤由此绝去血味。尝遇异僧。受

以大庄严论。世所未有者。晚入虎丘。讲维摩经。后临

终梦见天女六十馀人列于前。寤犹见之。即具浴俨

衣冠。少顷而卒。

| 甲辰(五) |(五) |

法宠法师。帝每义集。必以礼致之。略其年腊。敕常居

坐首。不呼其名。号为上座法师。是年三月迁寂。皇上

伤悼。敕葬定林。师初年三十八。有僧相之。四十当死。

宠对镜。面有黑气。乃闭房礼忏。昼夜不息。迄年四十

岁暮。觉耳肿痛。户外人曰。君死业巳尽。明日黑气都

除。两耳生骨。至是寿七十四终○释僧副。深于观行。

武帝考室于开善寺。以待之。有胡翼山神现。以慧印

三昧。授何规曰。可以此经。与南平王。观为病行斋三

七日也。不晓则问于副。及访副。果是其所行法。南平

遂行斋祀。疾便康复。是年师示寂(本传)○僧神光。闻达

磨在少林。遂往彼。晨夕参承。莫闻诲励。忽夜大雪。光

立不动。积雪过膝。师悯而问曰。汝久立雪中。当求何

事。光曰。惟愿大慈。开甘露门。广度群品。师曰。诸佛妙

道。旷劫难逢。岂可以小德小智。轻心慢心。欲冀真乘。

徒劳勤苦。光潜取刀断臂。置师前。师曰。诸佛最初求

道。为法忘身。汝今断臂吾前。求亦可矣。即易名慧可。

可问曰。诸佛法印。可得闻乎。师曰。诸佛法印。匪从人

卷五 第 52b 页 X76-0052.png

得。曰我心未宁。乞师与安。曰将心来与汝安。曰觅心

得。曰我心未宁。乞师与安。曰将心来与汝安。曰觅心了不可得。师曰。与汝安心竟(据传灯录。谓神光年甫四十。而参达磨。又高僧

传谓。光参达磨六年。而一乘精究。则光参达磨。的〔台〕在此年也)○释明琛。经论虽富。

而以徵难为心。深忌时之讲者。初为屋子法诱人。次

撰蛇势法。以授学者。因同伴二人。止一林下。琛曰。我

今内热。便解衣赤卧。翻复不定。须臾两足合为蛇尾。

乃曰。我作蛇势论。今报至矣。卿可上树。蛇心若至。则

有吞噬之缘。伴便上树。奄便全身作蛇。惟头未变。在

地自打。欻作蟒头。忽长五丈。举首四视。目如火星。时

诸蛇总至。相随趣谷而去。其伴目验斯报。至邺说之

(僧传)。

| 乙巳(六) |(孝昌元) |

敕法云法师。为大僧正。于同泰寺。设千僧会。集众演

仪文。皆见所未闻○西域使还。获佛爪发。发青绀色。

以物伸之。随物长短。放之则旋屈为螺○魏佛陀扇

多(此云觉定)。内外博通。尤工艺术。至京译经○达磨大师。

道德孤高。缁白之众。靡然趋向。其声既振。遂闻于明

帝。帝三屈诏命。师竟不下少林。帝高之。遂就锡二摩

纳袈裟金银器物若干。师皆逊去。凡三返。帝终授之

(正宗记)。

| 丙午(七) |(二) |

昭明太子。于东宫。创惠义殿。招天下名僧居之。谓之

法集之所○僧正慧超。自天监中。帝请为家僧。礼问

殊积。尝诏超受菩萨戒。屡请讲法未启。庄严寺园。接

卷五 第 52c 页 X76-0052.png

连南涧。因搆起重房。晚年乃求解职。闭房养素。是年

连南涧。因搆起重房。晚年乃求解职。闭房养素。是年五月迁寂(本传)○法师慧超。武帝敕为寿光学士。又敕

与僧伽婆罗传译为笔受。讲业盛化。是年卒(本传)。

| 丁未(大通元) |(三) |

敕延僧旻法师。住开善寺。在途以疾。留庄严寺。二月

一日。卒于寺房。寿六十一。敕葬钟山开善。师禀性谦

和。好放生布施。无左道卜筮。不假托奇怪。君子皆景

慕之。营居负贩者。望风畏敬。闻其名者。伪夫正鄙夫

立(本传)○是春造同泰寺成○三月帝幸同泰寺舍身

三日。始还宫(通鉴)○释道穆。初入荆州神山。忽风雷震

吼。蛇虎乱围。穆心泰然。入定七日。蛇虎方隐。山神变

形谢过云。是田伯王也。来请受戒。及施法式。诸毒潜

亡。祭祀绝于膻辛。祈泽应时云雨。如此灵异非一。居

山三十馀年。道俗钦德(本传)。

| 戊申(二) |(魏敬宗孝庄帝)(收)(永安元) |

傅大士。苦行七年。弟子日众。大士欲导群品。乃化妻

子。鬻身助设大会。有沙门惠集。来愿为弟子。助大士

教化○二月魏明帝崩。四月孝庄即位。造五所寺。刻

万佛像。

| 己酉(中大通元) |(二) |

三月二十七日。法云法师迁寂。寿六十三。二宫悲恸。

敕给东园秘器。凡百丧事。皆从王府。下敕令葬定林

寺侧。立铭志云○九月癸巳。上幸同泰寺。设四部无

遮大会。上释御服。持法衣行清净大舍。以便省为房。

卷五 第 53a 页 X76-0053.png

升讲堂法座。为四部大众。开涅槃经题。癸卯群臣。以

升讲堂法座。为四部大众。开涅槃经题。癸卯群臣。以钱一亿万。祈白三宝。奉赎皇帝。菩萨僧众默许。百辟

诣寺东门奉表。请还临极。三请乃许(通鉴)○十月又设

四部无遮大会。道俗五万人。会毕。十一月上还宫。大

赦改元○达磨大师。默坐九年。学者益众。至是忽谓

其徒曰。吾西返之时至矣。汝等盍言所得。道副曰。如

我所见。不执文字。不离文字。而为道用。师曰。汝得吾

皮。尼总持曰。我见如庆喜见阿閦佛国。一见更不再

见。师曰。汝得吾肉。道育曰。四大本空。五阴非有。而我

见处。无一法可得。师曰。汝得吾骨。慧可礼三拜。依位

而立。师曰。汝得吾随。即顾谓可曰。世尊正法眼藏。展

转授吾。吾今付汝。吾灭后二百馀年。衣止不传。法周

沙界。潜符密契。千万有馀。汝当阐化。勿轻未悟。一念

回机。便同本有。听吾偈曰。吾本来兹土。传法救迷情。

一花开五叶。结果自然成。乃往禹门千圣寺。十月初

五日。端坐而逝。寿一百五十岁。门人奉全身。葬熊耳

山定林寺。明年。魏使宋云。西域回。遇师于葱岭。手携

只履。翩翩独逝。云问师何往。曰西天去。且云。汝主巳

厌世。及云归朝。具奏其事。庄帝有旨。令启圹。唯空棺

只履存焉。举朝惊叹。奉诏取履供养。梁武闻师显化。

亲制碑刻之钟山。其末云。嗟乎见之不见。逢之不逢。

今之古之。悔之恨之。朕虽一介凡夫。敢师之于后云。

至唐代宗。谥师曰圆觉大师(据普灯纪。此年入灭也。正宗则谓终于戊申。而

五灯会元通论。谓魏文丙辰大统二年终以丁未至梁而等也。传灯谓太和十九年卒者。讹也。太和在天监前

卷五 第 53b 页 X76-0053.png

数十年。盖集传灯时。以宝林为据。失之稽考。故差之特甚)。

数十年。盖集传灯时。以宝林为据。失之稽考。故差之特甚)。| 庚戌(二) |(三) |

贞节处士庾诜卒。远近皆闻空中唱云。处士巳生弥

陀净域。

| 辛亥(三) |(魏)(二月节闵帝恭改元普泰十月安定王 改元中兴) |

四月昭明太子(统)卒。太子五岁。遍诵五经。十二岁。于

内省决狱平允。帝既留心内典。躬自讲说。太子亦天

性好佛。凡释部经论。披览略遍。撰次法事仪注。及立

三谛等义。自出宫二十年。不畜声乐。唯法为乐。至是

感疾而终。天下哭之。如丧其亲焉(梁史)○十月。武帝幸

同泰寺。讲涅槃经。凡七日。始还宫○魏释僧照。喜观

灵迹。入荥山洞穴见神僧。眉长丈馀。与共谈论。仍以

梨枣令啖。次旦辞出。重往莫测其处(本传)。

| 壬子(四) |(孝武帝永熙元) |

约法师。梦旧宅华丽。仍发愿造寺。诏乃号为大生○

魏四月孝武帝(脩)即位。造陟𡵆寺。供僧讲法○僧稠

禅师。初受道房禅法。入山习定数年。复诣少林寺。跋

陀更授深要。乃住嵩岳寺。僧有百人。泉水才足。忽有

妇人。弊衣坐阶。听僧诵经。众呵遣之。妇有愠色。以足

踏泉。泉即竭。身亦不现。众以告稠。稠三呼优婆夷。神

乃出。稠谓曰。众僧行道。宜加拥护。妇即以足拨于故

泉。水即上涌。后诣怀州西王屋山脩定。闻两虎交斗。

乃以锡杖中解。各散而去。后又移止青罗山。怀州马

头山。魏明帝三召不出。乃就山送供。至是魏孝武召

卷五 第 53c 页 X76-0053.png

之不出。于尚书谷。为立禅室。集徒供养(本传)。

之不出。于尚书谷。为立禅室。集徒供养(本传)。| 癸丑(五) |(二) |

二月二十六日。帝幸同泰寺。讲金刚经。设道俗无遮

大会。自皇太子王侯巳下百官。六百九十八人。义学

僧等一千人。昼则同心听受。夜则更述制义。其馀僧

尼道士女冠居士五众。及外国使人。三十一万九千

六百四十二人。又武卫宿直。复数万人。先是志公。于

天监初。自持一麈尾扇。及铁锡杖奉上。上亦未喻其

意。至是三十馀年。乃鸣锡升堂。执扇讲说者。抑有冥

符。是讲也。东储启请。止许七日。诸僧钻仰。欲罢不能。

更延二七。而请益之。众喁喁不巳。乃终于三七。解讲

之辰。正殿大像。忽放光明。左右菩萨。续复放光。帝躬

虔礼。大众咸瞩。帝舍施钱银绢物。直一千九十六万。

皇太子。奉宝经函。又施僧钱绢。直三百四十三万。六

宫所舍。二百七十万。时朝臣。至于民庶。并各随喜。又

钱一千一百一十四万。上躬自菲薄。器同土簋。寒暑

被袭。莫非大布。所居便殿。不能方丈。傍无侍卫。顾无

玩物。左右唯经书卷轴。所对但香炉锡杖。昧旦坐朝。

日旴乃息。夜寻法宝。明发不寐。所利唯人。所约唯巳。

诚起居之常事。禁中之实录(弘明集萧子显撰序)。

| 甲寅(六) |(西魏孝武永熙三)(帝西奔长安依宇文泰是冬崩) |(东魏孝静天平元)(十月

高欢立帝迁都于邺) |

傅大士。遣弟子傅暀。诣阙奉书。有诏赴阙。以闰十二

月到阙。帝闻大士神异。预锁诸门。大士巳知。预作大

卷五 第 54a 页 X76-0054.png

木槌一双。先扣一门。诸门悉启。直入善言殿。唱拜不

木槌一双。先扣一门。诸门悉启。直入善言殿。唱拜不从。径登西国所贡宝榻。此榻唯昭明太子。智者法师。

洎大士得坐耳。帝问大士师事从谁。答曰。从无所从。

师无所师。事无所事。设食竟。遂还钟山定林寺。诏令

资给(大士录)。

| 乙卯(大同元) |(文帝)(宝炬)(大统元) |(二) |

三月上幸同泰寺。遂停寺省。讲三慧经。诏特为傅大

士。别设一榻○四月解讲。大赦改元。是夜同泰寺浮

图灾。上曰此魔也。遂再起十二层。倍增往日○智者

慧约国师。寿八十四。夏六十三。饭饵松木三十馀年。

布艾为衣。过七十载。鸣谦立操。擅望当时。是年九月

六日示疾。神识怡愉。了无痛恼。至十六日。敕遣舍人

徐俨参疾。答云。今夜当去。五鼓异香满室。左右肃然。

乃曰。夫生有死。自然常数。勤脩念慧。忽起乱想。言毕

合掌。便入涅槃。帝素服临丧。哭之悲恸。辍朝二十一

日。其月二十九日。诏葬于独龙山志公墓左。又从约

受戒者数万人。皆服缌麻。哭送至塔。又临终夜。所乘

青牛。忽然鸣吼。泪下交流。至葬日。敕使牵之部。从发

寺至山。吼泪不息。又建塔之始。白鹤一双。绕坟鸣唳。

声甚哀婉。葬后三日。欻然永逝(本传)○西魏文帝(宝炬)。

是年造般若寺。帝每运慈悲。常行信舍。拯溺孤老。供

给病僧。口诵法华。身持净戒。起七觉殿。为四禅室。供

养无辍。檀忍不穷(卞正)○东魏菩提流支。至是译经三

十九部。共一百二十七卷(释教录)。

卷五 第 54b 页 X76-0054.png

| 丙辰(二) |(二)(四月甘露降秋谷不熟民饥死者半) |(三) |

| 丙辰(二) |(二)(四月甘露降秋谷不熟民饥死者半) |(三) |刘协博通经论。凡寺塔名僧碑碣。皆出其手。累官通

事舍人。表求出家。先燔须自誓。帝嘉之。赐法名惠地

(南史)○敕改约法师所居竹山里。为智者里○西魏丞

相宇文泰。兴隆释典。崇重大乘。虽摄万机。常阐三宝。

第内常供百法师。寻讨经论。讲摩诃衍。命释昙显。撰

众经要二十二卷。及一百二十法门。

| 丁巳(三) |(三) |(四) |

释植相。习苦行。一食常坐。正心佛理。时有法爱。衒道

术现神。来怖于相。相不动。而爱求忏悔。又寄宿道馆。

道徒不延。而群虎奔吼。道士乃从受菩萨戒。又见人

垂钓。劝止不从。即唾水中。大蛇忽出。钓者即投相出

家(僧传)○定州孙敬德。事观音甚虔。后为贼横引。不堪

拷楚。遂妄承罪。明日将决。夜梦僧教诵救苦观音经

千遍免苦。德方诵及半。有司执缚向市。且行且诵。临

刑斫之。刀折三段。皮肉不伤。凡三换刀。刀折如初。监

司问之。具以状闻丞相高欢。欢为表请免死。德还家。

像项有三刀痕。今世谓高王经出此也(齐书)。

| 戊午(四) |(四) |(元象元) |

慧集法师。凡人有疾求疗。师曰。但一心念我即愈。所

救不可胜纪。正月二十一日。烧两臂救人。其夜入灭

(本传)○七月梁诏曰。上虞县民李胤。掘地得一牙像方

二寸。一边佛像十二躯。一边十五躯。巧刻妙绝。中有

真形舍利六焉。昔经奏上。未以为意。而胤衔愆。缧绁

卷五 第 54c 页 X76-0054.png

东冶。真形舍利。降在中署。光明显发。大悲救苦。良有

东冶。真形舍利。降在中署。光明显发。大悲救苦。良有以乎。宜承佛力。弘兹宽大。凡天下罪无轻重。皆赦除

之(弘明)○八月月犯五车。老人星见。改造长千寺。育王

塔出佛舍利发爪。乘舆幸长千寺。设无碍法喜食。下

诏。以真形舍利。复现于世。今设无碍会。幽显归心。因

时布德。允叶人灵。凡天下罪无轻重。皆赦除之(同上)○

隐士陶弘景。饮飞丹辟谷。为两朝师模。时称山中宰

相。居华阳洞天。景梦佛授记。名胜力菩萨。乃诣鄮县

育王塔。自誓受五大戒。是年无疾尸解(一云二年)。遗令加

冠巾法服。以大袈裟覆体。明器有僧居左。道士居右。

弟子遵而行之(隐子三武论)○天竺月婆首那(此云高空)。于东

魏译经。

| 巳未(五) |(五) |(兴和元) |

傅大士重入都。三月帝于寿光殿。共论真谛。大士曰。

息而不灭。帝又请讲金刚经。大士挥案一拍而起。常

不喻。再请讲。大士乃索柏板升座。唱四十九颂。颂终

便去○东魏佛陁扇多。至是译经论一十部○释道

臻。博通经义。魏文帝尊为师傅。于京立大中兴寺。尊

为魏国大统。臻乃大立科条。佛法由是载兴。后大乘

陟岵相次而立。又于昆池。置中兴寺庄。池之内外。稻

田百顷。并以给之。及卒帝哀之废朝。丧事所资。并归

天府。

| 庚申(六) |(六) |(二) |

河南王。遣使贡方物。求佛像并经论十四条。敕尽与

卷五 第 55a 页 X76-0055.png

之。外赐御制涅槃等经讲疏一百卷○傅大士。辞帝

之。外赐御制涅槃等经讲疏一百卷○傅大士。辞帝东归。后数月复至都。归而置寺。躬写经律千馀卷。大

士三至京师。所度道俗。不可胜计○释僧林。德能动

物。潼州豆[□@岂]山。神化大蟒来。林为授三归。因不兴灾。

化迹非一(本传)。诏以邺城旧宫。为天平寺。

| 辛酉(七) |(七) |(三) |

于阗国。献玉佛像一身○高丽等八国。贡方物求涅

槃等疏论○三月十二日。帝于华林园之重云殿。讲

金字般若三慧经。太子王侯。宗室外戚。百辟卿士。外

域杂使。义学千僧。外国僧众。莫不肃容观听。凡讲二

十三日。自开讲迄于解座。日设遍供。普施京师。文武

侍卫。并加班赉。上躬务俭约。体安非素。外绝三驱之

体。内屏千钟之宴。膳夫所掌。岁撤万金。掖庭之费。年

减巨亿。故能无损国度。财法兼施。是讲也。宫中佛像。

悉放光明。夜必澍雨。朝则晴霁。天地震动。异香满触。

十种灵异。具如陆云之序(弘明集)○魏连岁大稔。谷一

斛九钱○东魏毗目智仙。本乌苌王种。于邺城译经。

| 壬戌(八) |(八) |(四) |

魏释昙鸾。志欲延寿。而后脩佛法。闻江南陶隐居有

仙术。大通中达梁。到其山所。陶欣然以仙方十卷授

之。及还魏境。欲往名山依方脩鍊。至洛下。逢西竺菩

提流支。乃问。佛法中颇有长生不死法。胜此土仙经

者乎。支唾地曰。是何言欤。此土何曾有长生法。纵得

长生。少时不死。终更轮回三有耳。即授以观无量寿

卷五 第 55b 页 X76-0055.png

经曰。此大仙方。依而脩之。永出生死。鸾乃焚其仙经。

经曰。此大仙方。依而脩之。永出生死。鸾乃焚其仙经。恐误后来。精脩净土。流化弘广。魏主重之。号为神变。

是年感香花幡乐来迎。奄然而逝。鸾有论集流行。仍

自号为元简大士云(本传)○东魏天竺瞿昙般若流支。

(此云智希)自元象初至是。译经论十八部九十二卷(释教录)。

| 癸亥(九) |(九) |(武定元) |

释尚圆。以咒术救物。梁武陵王(纪)。宫中鬼怪为魅。王

令射者射之。鬼接而返掷。请圆入宫。诸鬼竞前。作诸

怪变。圆安坐告曰。汝等小鬼。敢入王宫。能变我身。则

可自变万种。且住听我一言。诸鬼合掌住立。圆始发

云。南无佛陀。鬼皆失所。自尔安静。武帝闻而召之。大

蒙赏遇(本传)。

| 甲子(十) |(十) |(二) |

傅大士。以屋宇田地资生什物。悉皆捐舍。营立精舍。

设大法会。普为众生。忏灭罪苦。速得解脱。倾舍既尽。

创立草庵。妙光亦自立庵。草衣木食。昼夜勤苦。

| 乙丑(十一) |(十一) |(三) |

西魏宇文泰。于长安。立追远陟屺大乘魏国安定中

兴等六寺。度一千僧。又造天保寺。供养玮法师。及弟

子七十馀人。于安州。造寿山梵云二寺。又造大福田

寺。供养实国师。又于实师墓所。造福田寺。又为大可

汗大伊尼。造突厥寺(辨正)。

| 丙寅(中大同元) |(十二) |(四) |

帝自天监中。事释氏法。长斋断酒肉。不听音乐。虽居

卷五 第 55c 页 X76-0055.png

暗室。常理衣冠小坐。暑月未尝褰袒。造光宅同泰等

暗室。常理衣冠小坐。暑月未尝褰袒。造光宅同泰等五寺。常供千僧。制诸疏论。帝尝作净业赋。其序有云。

朕不啖鱼肉。不与嫔侍同处。四十馀年矣。既不食众

生。无复杀害障。既不御内。无复欲恶障。除此二障。意

识稍明。乃作净业赋(其赋略云)观人生之天性。抱妙气而

清静。感外物以动欲。心攀缘而成眚。遇常发于外尘。

累必由于前境。怀贪心而不厌。纵内意而自骋耳。流

连于[𮈔]竹。眼转移于五色。香气馞起。触鼻发识。舌之

受味。甘口啖食。身之受触。以自安怡。细腰纤手。弱骨

丰肌。附身芳洁。触体如脂。狂心迷惑。倒想自欺。如是

六尘。同障善道。方紫夺朱。如风靡草。抱惑而生。与之

偕老。随逐无明。莫非烦恼。由是外清眼境。内净心尘。

与德相随。与道为邻。见净业之可爱。以不杀而为因。

离欲恶而自脩。故无障于精神。患累巳除。障痴亦净。

如久澄水。如新磨镜。外照多像。内见众病。既除客尘。

反还自性。心清若冰。志洁如雪。结缚既除。忧畏亦灭。

与恩爱而长违。顾生死而永别(弘明集)○三月乙巳。上

幸同泰寺舍身。四月丙子。群臣纳帛。奉赎还宫○月

婆首那。入梁见帝。帝留译经。

| 丁卯(太清元) |(十三) |(五) |

上幸同泰寺舍身(通鉴)○杜弼仕高欢。甚见敬。使西魏。

魏帝知。弼深于佛理。问佛性法性宽狭之旨。弼曰。非

宽非狭。帝称善(本传)○释僧妙(西域。献佛舍利。帝送妙。妙顶奉。忽夜放光照天

地。合城赞叹声闻数十里)。

卷五 第 56a 页 X76-0056.png

| 戊辰(二) |(十四) |(六) |

| 戊辰(二) |(十四) |(六) |天竺僧。赍石影像来。形高一尺。径六寸。八楞紫色。内

外映彻。会侯景之乱。乃置江州庐山西林寺。像顶上

(后开皇中。炀帝虔奉以漆函盛之。及登储贰。乃送曲池日严寺。其中变现光相非一。正观六年。敕入内供养。出

感通等录)。○八月西域拘那罗陀。亦云波罗末陀(此云真谛亦云

亲依)。至京。帝面申顶礼。于宝云殿。竭诚供养。仍请译经。

| 己巳(三)(四月帝崩○太宗简文帝即位) |(十五) |(七) |

四月逆贼侯景。陷台城。徵来无巳。帝愤之遂寝疾。然

斋戒不衰。念佛不辍。五月大渐。不能进膳。久而口苦。

索蜜未至。而曰荷荷。遂崩于净居殿。年八十六○太

宗简文帝(纲)即位。

(隐子论曰。或谓梁因佛而亡。盖亦未之思耶。请以汉武校之。两汉南北之君。享国年深。唯汉梁二武。其恢

崇庠序养育人材一也。汉学仙。梁学佛。所好亦一也。而汉武在位五十四年。尊宠方士。壅旷万机。穷兵黩

武。帑廪罄然。民有离心。而不败者何也。汉未尝一日去兵也。梁末年渐疏。将佐去兵。此其所以先败也。嵩

公广原教曰。教不可泥。道不可罔。过与不及。其为患一也。夫事有宜。理有至。从其宜而宜之。所以为圣人

之教也。即其至而至之。所以为圣人之道也。梁之武帝。齐之文宣。反其宜而事教。不亦泥乎。魏周二君。泯

其至而预道。不亦罔乎。此释子之不苟时君泥佛也如此。以是验梁泥教。不为不失。盖学佛自有中道也。

梁虽泥教为失。然不由是而致败。其弊在乎弛武而疏贤也。要之。隆污有定数。不可以苟延之也。自古君

臣父子篡弑。狂盗内侮。何可胜纪。今曲言侯景之叛。而诬于佛何耶。彼共工之于伏羲。蚩尤之于黄帝。羿

促之于夏楚。昭王不反。申之于周。弑幽。胜广之于秦。贾充成济之于魏。刘石之于晋。尔朱之于元魏。禄山

朱泚黄巢之于唐。何代而无侯景也。且以子之弑父。如景之狂。何惮而不为哉。景虽陷台城。不加[(乂/木)*武]逆于

武帝。何可加訾乎。出隐子梁后论)。

湘东王以高祖崩。舍宫造天宫寺。邀法聪禅师居之。

聪初至襄阳伞盖山。白马泉谷。筑室栖禅。梁晋安王

卷五 第 56b 页 X76-0056.png

来部襄雍。承风至山。骑从无故而退。王惭而返。夜感

来部襄雍。承风至山。骑从无故而退。王惭而返。夜感恶梦。及再往马退如故。王乃洁斋。方得进见。初至寺

侧。但睹一谷猛火洞然。良久伫望。忽变为水。经停倾

仰。水灭堂现。以事相询。乃知时入水火定也。堂内绳床

边有二虎。聪按伏其头。闭其目。召王令前。方得展礼。

因告境多虎灾。聪即入定。须臾有十七虎至。便与受

归戒。敕令勿犯百姓。遂乃无害。其日将王临白马泉。

见白龟。聪曰。此雄龙也。又临灵泉。有五色鲤。聪云。此

雌龙也。王因表奏。下敕为造禅居寺。又就所住。造灵

泉寺(其寺周改静林。隋改景空。唐仍隋号)。至是居天宫。寻还故里。后以

大定五年九月。无疾而化。寿九十二。师之灵瑞非一

(本传)。

| 庚午(简文帝)(大宝元) |(十六年) |(齐文宣帝天保

元年)(五月魏静逊位) |

简文帝。委心妙法。遍览玄章。撰法集记二百卷。法宝

联璧四百馀篇。造资敬报恩二寺。剌血书般若十部。

然天姿高明。而德性柔懦。为侯景所制。不能自立。亦

时数使然也(辨正论等)○五月齐显祖文宣帝高洋。受魏

静帝禅。即帝位。帝佛慧早脩。圣智罕测。既临大宝。盛

兴佛教焉○罽宾沙门。那连提耶舍(此云尊称)。自魏孝静

之世。至邺都译经。

| 辛未(二) |(十七年)(三月帝崩废帝钦立) |(二) |

从开辟至此年。凡二百八十三代。七十六万一千四

百一十五年(辨正论)○世尊示灭。至此一千五百年○

卷五 第 56c 页 X76-0056.png

齐显祖诏曰。仰惟慈明。缉宁四海。欲报之德。正觉是

齐显祖诏曰。仰惟慈明。缉宁四海。欲报之德。正觉是凭。诸鸷鸟伤生之类。宜放之山林。为太皇太后。建立

宝塔。废鹰师曹。为报德寺(辨正)○梁三藏真谛。值梁不

宁。乃往富春传译。沙门宝琼等。二十馀人。番十七地

论。是年为侯景。请还供养(本传)○七月景逼简文。禅位

于昭明太子孙栋。十一月景篡位。改元大始。

(隐子论曰。观梁之兴。有以异于魏晋。铨梁之治。有以盛于宋齐。史褒以斯文德。有此武功。始自汤武之师。

终济唐虞之业。此其实录也。梁岂有惭德哉。武帝受命之后。数十年间。礼乐文物。为南朝冠。此梁之治。独

出于江左五朝。南北八代之右也。宋景文新史曰。梁萧氏兴江左。实有功在民。终无大恶。以寖微而亡。故

馀祉及其后裔。唐兴得八叶宰相。未闻贬梁以好佛而致亡者也。文中子知之。故著中说曰。斋戒脩而梁

国亡。非释迦之罪也。盖疾史臣。不知梁所以亡。争以近迹而引咎于佛矣。武帝不求贤才。擢用庸佞。春秋

既高。留神俎豆。泥情释教。而在廷无诤臣矣。知子莫若父。况三蠹并歼。独全养嗣。正德不即大戮。使阴召

逆雏。咫尺玉墀。鞠为茂草。故侯景得以称兵犯顺知梁有名将。弃而勿用。士不知战。有可乘之机故也。何

谓名将。王神念羊□僧辨侯瑱徐世谱陆法和数子之才。梁不任之。杜僧明周文育侯僧都麦铁扙等。皆

有将材。梁既不用之。反以资篡臣。湘东无御将之道。侯景未枭。而陈氏问鼎矣。梁室速倾。其患在此。而议

者。以为仁义礼乐戒律定慧。不幸而亡梁非也。仁义礼乐。尧舜三代。皆资而大治。不闻始治而末乱也。所

以乱者。其后嗣失德而巳。戒律定慧。汉明帝。求其人与教。传世二百。唐太宗大兴之。不害其为正观之治。

而传世二百。我宋太祖太宗。大兴佛教。而圣子神孙。皆贤于商之三宗。宜其传世而无穷也。以是明之。则

佛不为王化之蠹。反所以资于治也。夫言佛法亡梁者。殆非正论○引子梁室论)。

| 壬申(世祖元帝)(绎)(承圣元) |(废帝)(钦)(元) |(三) |

三相湘东王绎。大败景军。景走寻为侯瑱杀之。十一

月绎即位于江陵。是为世祖元帝。帝体圣多能。入微

灵悟。造天居天宫二寺。每讲法华经。解成实论(辨正)○

是年三藏真谛。于金陵正观寺。译光明等经○齐天

卷五 第 57a 页 X76-0057.png

保二年。诏僧稠禅师至京。帝躬举大驾。出郊迎之。稠

保二年。诏僧稠禅师至京。帝躬举大驾。出郊迎之。稠年过七十。神宇清旷。帝扶接入内。为说正理。帝拜受

禅道。自后弥承清诲。笃敬殷重。因从受菩萨戒法。于

是断酒禁肉。放舍鹰鹞。去官畋渔。郁成仁国。又断天

下屠杀牛。三月大劝民斋戒。官园私菜。荤辛悉除。稠

留禁中。四十馀日。因辞还山。是年敕于邺城建云门

寺。以居之。兼为石窟大寺主。一日帝驾幸谒稠。稠床

坐不迎。有谗于帝。帝将入寺。按其不敬。稠知之。预出

二十里外候帝。及帝至。怪问其故。稠曰。恐身血不净。

秽污伽蓝。在此候耳。帝拜伏愧悔无巳。乃躬负稠身

往寺。稠不受。帝曰。弟子负师。行遍天下。未足谢𠍴。因

问弟子前身曾作何等。答曰。作罗刹王。是以今犹好

杀。即咒盆水。令帝自观。其形果然。帝大惊。自是坐禅

行道。倍锐于前。仍敕诸州。别置禅肆。令达定慧者。就

而教授。因以国储。分为三分。一以供国。一以自用。一

供三宝。自是彻情归向。通古无伦。大起寺塔。僧尼满

于诸州。佛法东流。此焉盛矣(僧史)○法师法上。戒山崇

峻。慧海幽深。德可轨人。威能肃物。故魏齐之世。历为

统都。所部僧尼将二百万。而上纲纪。将四十年。常文

宣时。盛弘释典。上总担荷。并得缉谐。内外阐扬。黑白

咸允。

| 癸酉(二) |(二) |(四) |

荆山居士陆法和。初为元帝所重。爵以闲散。每服勤

沙门。执弟子礼。至是帝以和为郢州剌史(南史)○齐沙

卷五 第 57b 页 X76-0057.png

门嵩公。至白虎山。因失道。闻钟声登一寺。于堂久坐。

门嵩公。至白虎山。因失道。闻钟声登一寺。于堂久坐。忽见五六十僧。飞空而下。自相借问。或言长安成都。

岭南蒯北。动即千万里。嵩起欲参话。奄然失地。独坐

磐石之上。因问上统法师。师曰。此寺昔图澄所造。贤

圣居之。或现或隐。迁徙无定(感通)。

| 甲戌(三) |(恭帝元) |(五) |

南岳慧思大禅师。初梦异僧。勉令出俗。乃辞亲入道。

常习坐。日唯一食。诵法华三十馀遍。感瓶水不竭。天

童侍奉。时慧闻禅师。初阅中论观悟旨。遂遥礼龙树

为师。师乃往授法。昼夜摄心。胁不至席。坐夏三七日。

得宿命通。倍加勇猛。寻有障起。四支缓弱。不能行步。

即自念曰。病从业生。业由心起。心源无起。外境何状。

病业与心。都如云影。如是观巳。轻安如故。夏满犹无

所得。放身倚壁。背未至间。豁悟法华三昧。研练逾久。

前观转增。名行既播。学侣日臻。以时多艰。欲往一方

安然行道。忽空中告曰。若欲化物。可诣武当。若脩禅

定。须往南岳。至是领徒南迈。值梁之乱。权止大苏山

○释慧善。善智度论。著散华论八卷(以如众华缤纷散也)。是年

止长安崇华寺。柱国家宰。奉供演法(本传)○僧实禅师。

生有奇相。魏太统中。诏曰。师目丽重瞳。偏同虞舜。背

隆伛偻。分似周公。德宇纯懿。轨量难模。可昭玄三藏。

言为世宝(云云)。至后元年。复以师才深德大。请为国

三藏。自是陶化京华。久而逾盛○初粱武。造金银像

二躯。于重云殿礼事。五十许年。至是江左未定。利害

卷五 第 57c 页 X76-0057.png

相雄。王僧辨。乃遣杜龛。典卫宫阙。龛性凶顽。欲毁二

相雄。王僧辨。乃遣杜龛。典卫宫阙。龛性凶顽。欲毁二像为铤。先令数人。上三休阁。令镵佛项。槌凿始举。二

像一时回顾。所遣诸人。臂皆不举。失瘖如醉。杜龛亦

然。仍见金刚竞来击之。举形洪烂。穿皮露骨而卒(感通)。

| 乙亥(敬帝)(绍泰元) |(后梁)(中宗萧察大定元) |(魏恭帝二) |(齐显祖六) |

陆法和。以元帝败。乃归齐。齐帝封太尉。赐甲第。法和

乞为寺。身居偏室。日行道烧香礼佛凝坐。预期死日。

时至坐去。而多留异迹(北史)○嵩头陀法师。续至金华。

置龙盘寺。又龙丘界立龙丘寺。又入万善山。置离六

尘寺。又西至孟度山。置三藏寺。始师发迹。置香山寺。

及此凡七所。得山川形胜。黑白供养。久而犹盛(本传)○

道士陆脩静等。初为梁武所弃。遂奔入魏。至是其徒

颇盛。而齐帝事佛。静等嫉之。诣阙请与释子角法。九

月下敕。召僧道十人较法。至期大集公卿。脩静等。以

术咒僧衣钵。及殿梁柱皆飞动。诸僧无以对之。静等

矜誇。又言。沙门现一。我即现二。今以小术诱之耳。帝

谓上统曰。佛门岂无人。第求之未至耳。他日别对。未

几求获法师昙显。即抗表。请与道流定夺真伪。十月

乙卯。会于正殿。百僚临證。显曰。承言沙门现一。我即

现二。果否。静曰然。显翘一足曰。我正现一。请卿现二。

道士默然无对。显斥曰。尔曾间者未遇勍敌。敢以小

术自肆。即以稠禅师袈裟置地。使咒之。道流并力作

法。不能动。帝敕左右取衣。益十辈不能举。显即自取

置梁间。又使咒之。梁柱亦不能动。其徒惭缩。脩静更

卷五 第 58a 页 X76-0058.png

欲以颊舌胜之。即曰。佛家自标为内教。内则小也。以

欲以颊舌胜之。即曰。佛家自标为内教。内则小也。以我道家为外教。外则大也。显曰。天子居九重之内。亦

应小于百官。静无对。帝及群臣。忻跃而罢。丙辰。帝诏

曰。法门不二。真宗在一。求之正路。寂泊为本。祭酒道

者。中世假托。俗人未悟。仍有祇崇。曲[麸-夫+薛]是味。丧昧虚

宗。既乖仁祀之源。复违祭典之式。宜从禁止。无或遵

风。应道士自谓得仙者。可飞腾远举。不能尔者。并宜

改迷归正。诣昭玄上统。剃度出家。诏旨既下。道士皆

剃发为沙门。有不从者。斩四人。于是齐境无道士焉

(宣公论衡及北史)○齐帝尝在晋阳。使人骑馲驼。向寺取经

函。使问所在。帝曰。任驼出城。及出奄如梦至一山。山

半有寺。众僧遥曰。高洋馲驼来。便引见。一僧曰。高洋

作天子何如。曰圣明。曰尔来何为。曰取经函。僧曰。洋

在寺懒读经。令北行东头与之。使者乃反命焉(论衡)。

| 丙子(太平元)(陈霸先为相国封陈王) |(二) |(三) |(七) |

僧达禅师。虎头长耳。双齿过寸。形器异伦。见者惊奉。

梁武尝从受戒。誓为弟子。后辞还魏国。饵苓断粒。齐

文宣帝。特加殊礼。前后六度。归崇十善。帝为达。于林

虑山。立洪谷寺。又舍神武旧庙。造定寇寺。两以居之。

山神礼奉。每现灵迹。初志公尝曰。达禅师。大福德人

也。是年六月。端坐而逝。寿八十二。宣帝奔赴。举声大

哭。六军周号。山林为动。乃葬于谷○真玉法师。生而

无目。母携听讲。精究词旨。至是文宣。盛弘讲席。海内

髦彦咸聚天平。玉独标称首。道俗崇仰(本传)○十二月

卷五 第 58b 页 X76-0058.png

魏恭帝。禅位于宇文觉。是为北周孝闵帝○魏十六

魏恭帝。禅位于宇文觉。是为北周孝闵帝○魏十六主。凡一百七十二年。译师十九人。所译经律论。四百

十九部。一千九百馀卷。僧至二百万。国家大寺。四十

七所。三公等寺。八百四十所。百姓所造寺院。三万馀

所。自古佛事图塔之盛。无出于此。

| 丁丑(二) | | | |

九月梁敬帝。禅位于陈高祖○梁四主五十六年中。

译师四十二人。所出经论七百八十卷。寺二千八百

四十六所。僧尼八万三千人。

颖滨先生苏辙子由论曰。易曰。形而上者谓之道。

形而下者谓之器。自五帝三王。以形器治天下。导

之以礼乐。齐之以政刑。道行于其间。而民莫知也。

老子体道而不婴于物。孔子至以龙比之。东汉以

来。佛法始入中国。其道与老子相出入。皆易所谓

形而上者。而汉之士大夫不能明也。魏晋以后。略

知之矣。好之笃者。则欲施之于世。疾之深者。则欲

绝之于世。二者皆非也。佛老之道。与吾道同。而欲

绝之。佛老之教。与吾教异。而欲行之。皆失之矣。姚

秦兴区区一隅。招延缁素。译经谈妙。至者数千人。

而姚氏之亡。曾不旋踵。梁武帝。江南佛事。前世所

未尝见。至舍身为奴𨽻。父子皆陷于侯景。议者观

秦梁之败。则以佛法。为不足赖矣。后魏太武。深信

崔浩。浩不信佛。劝帝斥去僧徒。毁经坏寺。既灭佛

法。而浩亦以非罪赤族。唐武宗求长生。徇道士之

卷五 第 58c 页 X76-0058.png

私。夷佛灭僧。不期年。而以丹毒遽崩。议者观魏唐

私。夷佛灭僧。不期年。而以丹毒遽崩。议者观魏唐之祸。则以佛法。为不可忤矣。二者皆见其一偏耳。

佛老之道。非一人私说也。自有天地。而有是道矣。

古之君子。以之治气养心。其高不可婴。其洁不可

溷。天地神人。皆将望而敬之。圣人所以不疾而速。

不行而至者。用此道也。道之于物。无所不在。而尚

可非乎。诚以形器治天下。导之以礼乐。齐之以政

刑。道行于其间。而民不知。万物并育而不相害。道

并行而不相悖。泯然不见其际。而天下化。不亦周

孔之遗意也哉(见通鉴议)。

历代编年释氏通鉴卷第五