声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

群书考索 后集卷五十五 第 1a 页 WYG0937-0771a.png

钦定四库全书

钦定四库全书群书考索后集卷五十五

宋 章如愚 编

财赋门

漕运类

古无漕运之法禹贡所载入于渭乱于河之类不过是

朝廷之路所输者不过币帛九贡之法通典曰其四百

里粟五百里米盖粗而重者为近赋百里纳总二百里

群书考索 后集卷五十五 第 1b 页 WYG0937-0771b.png

纳铚三百里纳秸精而轻者为远赋若数千里漕运其

纳铚三百里纳秸精而轻者为远赋若数千里漕运其费百倍矣至周王畿止于千里赋税则无远输其管仲

曰粟行三百里国无一年之积粟行四百里无二年之

积粟行五百里众有饥色孙武曰千里馈粮士有饥色

食敌一钟当吾二十钟是言粟不可推移也(通/典)

左传曰秦输粟于晋自雍及绛相继命曰泛舟之役吴

城䢴沟通江淮通粮道也

秦欲攻匈奴使天下飞刍挽粟于琅琊负海之郡转输

群书考索 后集卷五十五 第 2a 页 WYG0937-0772a.png

北河率三十钟而致一石漕运之法自此方详

北河率三十钟而致一石漕运之法自此方详汉高祖击楚萧何转关中给军帝又筑甬道属河以取

敖仓粟时漕山东粟以给中都官岁不过数十万石(谓/京)

(师之官府/ 通典)

孝文时贾谊上疏曰天子都长安而以淮南东道为奉

地镪道数千不轻致输郡或乃越诸侯而远调均发徵

至无状也古者天子地方千里中之而为都输将繇使

其远者不在五百里而至公侯地百里中之而都输将

群书考索 后集卷五十五 第 2b 页 WYG0937-0772b.png

繇使远者不在五十里而至输者不苦其繇繇者不伤

繇使远者不在五十里而至输者不苦其繇繇者不伤其费故远方人安及秦不能分人寸地欲自有之输将

起海上而来一钱之赋数十钱之费不轻而致也上之

所得甚少而人之苦甚多也帝不能用(通/典)

武帝官多役使在关中之粟四百万犹不足于建元中

通西南夷千里负担馈粮率十馀钟致一石其后东灭

朝鲜置沧海郡人徒之费拟西南夷又卫青击匈奴取

河南地复兴十万馀人筑卫朔方转漕甚远郑当时请

群书考索 后集卷五十五 第 3a 页 WYG0937-0772c.png

引渭穿渠以漕虽曰便利其后来皆言漕从山东西岁

引渭穿渠以漕虽曰便利其后来皆言漕从山东西岁百馀万石更经底柱之险败亡甚多后张汤欲通褒斜

道五百馀里道果便近而水多湍石不可漕(通/典)

宣帝时耿寿昌五凤中奏故事岁漕关东榖四百万斛

以给京师用卒六万人宜籴三辅宏农河东上党太原

诸郡榖足供京师可省关东漕卒之半萧望之以为不

可帝从之漕事果便(通/典)

赵充国条留屯十二便其五曰至春省甲士卒循河湟

群书考索 后集卷五十五 第 3b 页 WYG0937-0772d.png

漕榖至临羌以威羌虏扬武折冲之具也

漕榖至临羌以威羌虏扬武折冲之具也光武北征命寇恂守河内收四百万斛以给军以辇车騼

驾转输不绝虞翊为武都太守开漕船道而水运通利(本/传)

蜀诸葛亮出祈山以木牛运又出斜谷以流马运

魏正始四年司马宣王使邓艾开河渠广漕渠东南有

事兴众泛舟而下达于江淮资食有储而无水害(通/典)

晋武帝太始十年凿陜南山决河东注洛以通运漕谢

玄淝水之役乃堰吕梁水以利运漕公私便之(通/典)

群书考索 后集卷五十五 第 4a 页 WYG0937-0773a.png

怀帝永嘉元年修千金堨于许昌以通运(通/典)

怀帝永嘉元年修千金堨于许昌以通运(通/典)成帝咸和六年以海贼寇抄运漕不继发王公已下千

馀丁各运米六斛(通/典)

穆帝时频有大军粮运不继制王公已下十三户共借

一人助度支运(通/典)

后魏自徐扬州内附之后经略江淮转运中州以实边

镇有司请于水运随便置仓乃于小平石门白马津漳

涯黑水济州陈郡大梁凡八所各立邸阁每军国有须

群书考索 后集卷五十五 第 4b 页 WYG0937-0773b.png

应机漕引(通/典)

应机漕引(通/典)孝文太和七年

率皆习水一运二十万斛方舟顺流五日而至用人工

轻于车运十倍诏永以为式(通/典)

隋开皇三年以京师仓廪尚虚议为水旱之备诏于蒲

陜虢熊伊洛郑怀邠卫汴许汝等十三州置运米丁又

于卫州置黎阳郡陜州置常平仓华州置广通仓转相

灌注漕关东及汾晋之粟以给京师(通/典) 又诏韦瓒向

群书考索 后集卷五十五 第 5a 页 WYG0937-0773c.png

蒲陜以东募人能于洛阳运米四十石经底柱之险达

蒲陜以东募人能于洛阳运米四十石经底柱之险达于常平者免其征戎其后以渭水多流沙有浅深漕者

苦之(通/典) 四年又诏宇文恺率水工凿渠引渭水自大兴

城东至潼关三百馀里名广东渠转运通利关内赖之(通/典)

炀帝大业元年中发河南诸郡开通济渠自西苑引殳

洛水达于河又引河通于淮海自是天下利于转输(通/典)

四年又发河北诸郡开永济渠引沚水南达于北河

通涿郡 五年于西域之地置西海鄯且(子馀/切)末等郡

群书考索 后集卷五十五 第 5b 页 WYG0937-0773d.png

大开屯田发四方诸郡运粮以给之 七年大会涿郡

大开屯田发四方诸郡运粮以给之 七年大会涿郡分江淮别以舟师济沧舳舻数百里粮会于襄平(高丽/所都)

(并通/典)

唐都长安而关中号称沃野然其土地狭所出不足以

给京师备水旱故常转漕东南之粟高祖太宗之时用

物有节而易赡水陆漕运岁不过二十万石故漕事简

自高宗已后岁益增多而工利繁兴民亦罹其弊矣

初江淮漕租未至东都输含嘉仓以车或驮陆运至陜

群书考索 后集卷五十五 第 6a 页 WYG0937-0774a.png

而水行来远多风波覆溺之患其失常十七八故其率

而水行来远多风波覆溺之患其失常十七八故其率一斛得八斗为成劳至陆运至陜才三百里率两斛计

庸钱千民送租者皆有水陆之直(食货/志)

唐高祖武德中姜行本请开五节堰引水通运许之贞

观永徽之际廪禄数少每年转运不过一二万斛而已

唐高宗咸亨三年于岐州陈仓县东南开渠引渭水入

升源渠通船筏至京故城(通/典)

唐明皇至开元国用渐广每年陜路漕运米二百五十

群书考索 后集卷五十五 第 6b 页 WYG0937-0774b.png

五万斛时李杰奏浚汴州梁公堰以通江淮漕运开元

五万斛时李杰奏浚汴州梁公堰以通江淮漕运开元十八年玄宗问朝集使利害之事宣州刺史裴耀卿上

便宜以水陆遥远转运艰辛功力虽劳仓储不益窃见

每州所送租及庸调斗门水浅已有阻碍渡淮入汴乾

浅停留上河入洛船艘隘闹般载停滞备极艰辛伏见

旧法河口置武牢仓巩县置洛口仓爰及河阳仓柏崖

仓太原仓永丰渭南仓安置使江南之舟不入黄河黄

河之舟不入洛口水通则随近运转不通则且纳在仓

群书考索 后集卷五十五 第 7a 页 WYG0937-0774c.png

不滞远船不忧欠耗等利病疏奏不省(通/典)至开元二十

不滞远船不忧欠耗等利病疏奏不省(通/典)至开元二十一年耀卿为京兆尹京师榖价踊贵帝召裴耀卿问以

救人之术奏曰若能通河漕变陆为水则所支有馀且

江南租船所在候水始进吴人不便河漕由是所在停

留上然其言乃置河阴县及河阴仓河清县置柏崖仓

三门东置集津仓三门西置三门仓开三门北止十八

里陆行以避滩险自江淮西北溯鸿沟悉纳河阴仓自

河阴浮漕含嘉仓又递送纳于太原仓所谓北运也自

群书考索 后集卷五十五 第 7b 页 WYG0937-0774d.png

太原浮于渭以实关中凡三年运七百万石省脚费三

太原浮于渭以实关中凡三年运七百万石省脚费三十万贯民间传云用斗钱运斗米其糜耗如此及耀卿

罢相北运颇艰米岁至京师才百万石二十五年遂罢

北运(通/典) 崔希逸为河南陕运使岁运百八十万石其

后以太仓积粟有馀岁减漕运十万石 开元二十七

年河东采访使汴州刺史齐浣以江淮漕运经淮水波

涛有沉损遂开广济渠下流自泗水至楚州合于淮踰

时毕功既而以水流浚急行旅艰险旋即停废(通/典)

群书考索 后集卷五十五 第 8a 页 WYG0937-0775a.png

开元二十九年陜郡太守李齐物避三门河路急峻于

开元二十九年陜郡太守李齐物避三门河路急峻于其北凿石渠通运船为漫流河泥旋填淤塞不可漕而

止(通/典) 卢晖开通济渠置楼百馀间以贮江淮之货

天宝三年左常侍兼陜州刺史韦坚开漕河自苑西引

清水因古渠至华阴入渭引永丰仓及三门仓米以给

京师名曰广运潭(通/典) 是岁漕山东粟四百万石自裴

耀卿言漕事进用者常兼转运之职而韦坚为最(唐/志)

初耀卿兴漕路请罢陆运而不果废自景云中陆运北

群书考索 后集卷五十五 第 8b 页 WYG0937-0775b.png

路分入递雇民车牛以载开元初河南尹李杰为水陆

路分入递雇民车牛以载开元初河南尹李杰为水陆运使运米岁二百五十万石(唐/志)

肃宗末年史朝义兵分出宋州淮运于是沮绝租庸盐

铁溯汉江而上河南尹刘晏为户部侍郎兼勾当度支

转运盐铁铸钱使江淮粟帛繇襄汉越商于以输京师

(唐/志)及代宗出陜州关中空窘于是盛转输以给用(唐/志)

广德二年以刘晏颛领东都河南淮西江南东西转运

租庸铸钱盐铁转输至上都度支所领诸道租庸观察

群书考索 后集卷五十五 第 9a 页 WYG0937-0775c.png

使凡漕事亦皆决于晏晏即盐利雇佣分吏督之随江

使凡漕事亦皆决于晏晏即盐利雇佣分吏督之随江汴河渭所宜故时转运船繇润陆运至杨子斗米费钱

十九晏命囊米而载以舟减钱十五繇扬州距河阴斗

米费钱百二十晏为歇艎支江船二千艘每船受千斛

十船为纲江船不入汴汴河不入河河船不入渭江南

之运积扬州汴河之运积河阴河船之运积渭口渭船

之运入太仓岁输粟百一十万石又分官吏主丹阳湖

禁引溉自是河漕不涸(唐/志)

群书考索 后集卷五十五 第 9b 页 WYG0937-0775d.png

大历八年以关内丰穰减漕十万石度支和籴以优农

大历八年以关内丰穰减漕十万石度支和籴以优农晏自天宝末掌出纳监岁运知左右藏主财谷三十馀

年矣(唐/志)

及杨炎为相以旧恶罢晏转运使复归度支凡江淮漕

米以库部郎中崔河图主之(唐/志)

德宗以给事中崔造为相乃奏诸道观察使刺史选官

部送两税至京师废诸道水陆转运使及度支巡院江

淮转运使以度支盐铁归尚书省宰相分判六尚书事

群书考索 后集卷五十五 第 10a 页 WYG0937-0776a.png

以户部元琇判诸道盐铁𣙜酒侍郎吉中孚判度支诸

以户部元琇判诸道盐铁𣙜酒侍郎吉中孚判度支诸道两税增江淮之运浙江东西岁运米七十五万石复

以两税易米百万石江西湖南鄂岳福建岭南米亦百

二十万石诏浙江东西节度使韩滉淮南节度使杜亚

运至渭桥仓(唐/志) 韩滉复为江淮转运使而滉为度支

诸道盐铁转运使于是崔造亦罢滉遂劾琇常运米缁

青河中而李纳怀光倚以构叛贬琇雷州司户寻赐死

是时汴宋节度使春夏遣官监汴水察盗灌溉者岁漕

群书考索 后集卷五十五 第 10b 页 WYG0937-0776b.png

经底柱覆者几半河中有山号米堆运舟入三门雇平

经底柱覆者几半河中有山号米堆运舟入三门雇平陵人为门匠执标指麾一舟百日乃能上(唐/志) 陜虢观

察使李泌益凿集津仓山西径为运道属于三门仓治

上路以回空车费钱五万缗下路减半又为入渭船方

五板输东渭桥太仓米至百三十万石遂罢南路陆运

(唐/志) 其后诸道盐铁转运使张滂复置江淮巡院及浙

西观察使李锜请使江淮堰埭浙西者增私路小堰之

税以副使孟汤主上都留后(唐/志) 李巽为诸道转运盐铁

群书考索 后集卷五十五 第 11a 页 WYG0937-0776c.png

使以堰埭归盐铁使罢其增置者自刘晏后江淮米至

使以堰埭归盐铁使罢其增置者自刘晏后江淮米至渭桥寖减矣至巽乃复如晏之多(唐/志) 初扬州疏太子

港陈登塘凡三十四陂以益漕河辄复堙塞淮南节度

使杜亚乃浚渠蜀冈疏句城湖爱敬陂起堤贯城以通

大舟河益庳水下走淮夏则舟不得前节度使李吉甫

筑平津堰以泄有馀防不足漕流遂通然漕益少江淮

米至渭桥者才二十万斛(唐/志) 诸道盐铁转运使卢坦

籴以备一岁之费省冗职八十员自江以南补署皆剸

群书考索 后集卷五十五 第 11b 页 WYG0937-0776d.png

属院监而漕米亡耗于路颇多(唐/志) 刑部侍郎王播代

属院监而漕米亡耗于路颇多(唐/志) 刑部侍郎王播代坦建议米至渭桥五百石亡五十石者死其后判度支

皇甫鏄议万斛亡三百斛者偿之千七百斛者流塞下

过者死盗十斛者流三十斛者死而覆船败挽至者不

得十之四五部吏舟人相挟为奸榜笞号苦之声闻于

道路禁锢连岁赦下而狱死者不可胜数(唐/志) 秦汉时

故漕兴成堰东达永丰仓咸阳县令韩辽请疏之自咸

阳抵潼关三百里可以罢车挽之劳宰相李固言以为

群书考索 后集卷五十五 第 12a 页 WYG0937-0777a.png

非时文宗曰苟利于人阴阳拘忌非朕所顾也议遂决

非时文宗曰苟利于人阴阳拘忌非朕所顾也议遂决堰成罢挽车之牛以供农耕关中赖其利(唐/志) 及户部

侍郎裴休为使以河濒县令董漕事自江达渭运米四

十万石居三岁米至渭桥百二十万石凡漕达于京师

而足国用者大略如此(唐/志)

太祖建隆元年汴都仰给漕运故河渠最为急务先是

岁调丁夫开浚糗粮皆民自备丁未诏悉从官给遂著

为式又以河北仍岁丰稔榖价弥贱命高其价以籴入

群书考索 后集卷五十五 第 12b 页 WYG0937-0777b.png

(长/编) 二年给事中范阳刘载往定陶督漕军丁夫三万

(长/编) 二年给事中范阳刘载往定陶督漕军丁夫三万浚五丈渠自都城北历曹济及郓以通东方之漕上因

谓侍臣曰烦民奉己之事朕必不为也开导沟洫以济

京邑盖不获已也(同/上)

太宗雍熙四年始并水陆路发运为一司以右神武将

军王继升刑部员外郎直史馆董俨同掌之(同/上) 至道

元年先是汴河岁运江淮米三百万石菽二百万石黄

河粟五十万石菽三十万石惠民河粟四十万石菽二

群书考索 后集卷五十五 第 13a 页 WYG0937-0777c.png

十万石广济河粟十二万石凡五百五十万石非水旱

十万石广济河粟十二万石凡五百五十万石非水旱大蠲民租未尝不及数是岁汴河运米至五百八十万

石上因问汴水疏凿之由参知政事张洎退而讲求其

事以奏曰今𢃄甲数十万战骑称是萃于京师仍以亡

聊之民悉集于辇下此汉唐京邑民庶其人矣甸服时

有水旱而不至艰难者有惠民金水五丈汴水等四渠

𣲖引脉分会于天邑舳舻相接赡足京师以无匮乏也

唯汴之水横亘中国首承大河漕引江湖利尽南海半

群书考索 后集卷五十五 第 13b 页 WYG0937-0777d.png

天下之财赋并山泽之百货悉由此路而进然则大禹

天下之财赋并山泽之百货悉由此路而进然则大禹疏凿以分水势炀帝开圳以奉巡游虽数堙塞而通流

不绝者百代之终为国家之用者其上天意乎(长/编)

真宗大中祥符元年江南转运使阙中书进拟人数见

却一日上乃除张士逊为之士逊谒宰相王旦于政事堂

自言止历县道未历郡事今未领使职愿闻善教旦从

容曰朝廷权利至矣士逊起谢既去旦语人曰此转运

识大体士逊后徙广西河北再思旦言不敢妄有兴建

群书考索 后集卷五十五 第 14a 页 WYG0937-0778a.png

云(长/编) 景德元年宋雄监河阴屯兵雄习河渠利害因

云(长/编) 景德元年宋雄监河阴屯兵雄习河渠利害因领护汴口均节水势以济江淮漕运居官数年三迁将

作监不易其任职务修举朝廷赖焉(同/上) 天禧二年以

崇仪使昭州团练使贾宗户部员外郎薛奎并为制置

发副使郭盛为都监发运司置都监始此(同/上)

仁宗天圣四年闰五月定江淮制置发运司岁漕米课

六百万石初景德中岁不过四百五十万石其后益至

六百五十万石故江淮之间榖常贵而民贫于是吴耀

群书考索 后集卷五十五 第 14b 页 WYG0937-0778b.png

卿请约咸平景德岁漕之数立为中制故裁减之然东

卿请约咸平景德岁漕之数立为中制故裁减之然东南灾险辄减岁漕数或百万或数十万又转移以给他

路者时有焉(同/上) 康定元年初以陜西宿兵久命晁崇

恐与夏竦韩琦议进取之策琦竦乃以所画攻取二策

上之至是上与两府议用攻策欧阳修上便宜三事一

曰通漕运今江淮之米岁入于汴者六百万石宜以三

百万石分给关西浚治汴渠按修唐裴耀卿旧迹于大

河三门东西置仓陆运于所开山路十八里以避其险

群书考索 后集卷五十五 第 15a 页 WYG0937-0778c.png

卒溯河入渭可纾关中之困又置递按求汉高祖入关

卒溯河入渭可纾关中之困又置递按求汉高祖入关之道自武昌汉郢襄复梁洋金商均房光化沿汉等十

二州之地日入关而不绝(同/上) 至和元年王鼎为淮南

江浙荆湖制置发运副使居二年遂以为使前使者多

渔市南方物因奏计京师特遗权贵鼎一无所市独悉

精吏事度漕路远近定先后为成法于是劳佚均吏不

能为轻重官舟禁私载舟兵无以自给则盗官米为奸

有能居贩自赡者市人持以法不肯偿所逋鼎为移州

群书考索 后集卷五十五 第 15b 页 WYG0937-0778d.png

县督偿之舟人有以自给不为奸而所运米未尝不足

县督偿之舟人有以自给不为奸而所运米未尝不足也(同/上) 嘉祐三年桂州兴安县有灵渠北通江湖南入

海自秦汉通舟楫皆石底浅狭十八里内置三十六斗

门一舟所载不过百斛乘涨水则可行李师中积薪焚

其石募工凿之废斗门三十六后三旬而成舟以通(同/上)

江湖上供米旧转运使以本路纲输真楚泗州转般

仓载盐以归舟还其郡卒还其家其汴舟诣转般仓漕

米输京师岁运者四河冬涸舟卒亦还营至春复集名曰

群书考索 后集卷五十五 第 16a 页 WYG0937-0779a.png

放冻卒得番休逃亡者少而汴船不涉汴路无风波沉

放冻卒得番休逃亡者少而汴船不涉汴路无风波沉溺之患其后发运使权益重六路上供米团纲发船不

复委本路独发运使专其任文移坌仲事日繁移有不

能检察则吏胥可以用意于其间操舟者赇诸吏辄得

诣富饶郡市贱贸贵以趍京口自是江汴之舟合杂混

转而无辨矣挽舟卒有终身不还其家而老死河路者

籍多空名漕事大敝(长/编)

神宗元丰二年六月甲寅提举导洛通汴河言请汴城

群书考索 后集卷五十五 第 16b 页 WYG0937-0779b.png

四月甲子起役六月戊申毕工凡四十三里自任村沙

四月甲子起役六月戊申毕工凡四十三里自任村沙谷至河阴瓦亭子并泛水关北通黄发漕运运河长五

十一里河两岸为堤总长一百三里间所占官私地二

十九顷已引洛水新口斗门通流入汴候水调匀可塞

汴口乞徙汴口官吏河清指挥于新开洛口从之(同/上)

孝宗淳熙六年三月丁丑宰执奏事上曰诸路漕臣职

当计度欲其计一道盈虚而经度之也今则不然于所

部州郡有馀者取之不足者听之逮其乏事从而劾之

群书考索 后集卷五十五 第 17a 页 WYG0937-0779c.png

吾民亦被其扰矣朕今以手诏戒谕之俾深思古谊视

吾民亦被其扰矣朕今以手诏戒谕之俾深思古谊视所部为一家周知其经费而通融其有无廉察其能否

而裁抑其耗蠹庶几郡邑宽而民力裕也(圣/政)

总论考之诗书如仓积于豳粮峙于申会蒐之备达于

卫境忽有水旱之变则省耕省敛以为施惠会同军旅

之事则资粮屝屦以供困乏不责天下以取办也自战

国以来兵革不息于是漕挽之术起而竭土地之有无

问远近以应上输然事已兵休犹不至于甚病汉初漕

群书考索 后集卷五十五 第 17b 页 WYG0937-0779d.png

运高后文景时中都所用者省岁计不过数十万石而

运高后文景时中都所用者省岁计不过数十万石而足是时漕运之法亦未讲到得武帝官多徒役众在关

中之粟四百万犹不足给之所以郑当时开漕渠六辅

渠之类盖缘当时用粟之多漕法不得不讲然当汉之

漕在武帝时诸侯王尚未尽输天下之粟至武宣以后

诸侯王削弱方尽输天下之粟汉之东南漕运至此始

详当高帝之初天子之州郡与诸侯封疆相间杂诸侯

各据其利粟不及于天子是时所谓淮南东道皆天子

群书考索 后集卷五十五 第 18a 页 WYG0937-0780a.png

奉地如贾生说是汉初如此至汉武帝时亦大概有名

奉地如贾生说是汉初如此至汉武帝时亦大概有名而无实其发运粟入关当时尚未论江淮到得唐时方

论江淮何故汉会稽之地去中国封疆辽远开垦者多

粟不入京都以京都之粟尚不自全何况诸侯自封殖

且如吴王濞作乱枚乘之说言京都之仓不如吴之富

以此知当时诸侯殖利自丰不是运江淮之粟到唐时

全倚办江淮之粟唐太宗以前府兵之制未坏有征行

便出兵兵不征行各自归散于田野未尽仰给大农所

群书考索 后集卷五十五 第 18b 页 WYG0937-0780b.png

以唐高祖太宗运粟于关中不过十万后来明皇府兵

以唐高祖太宗运粟于关中不过十万后来明皇府兵之法渐坏兵渐多所以漕粟自此多且唐睿明皇以后

府兵之法已坏是故用粟乃多向前府兵之法未坏所

用粟不多唐漕运时李杰裴耀卿之徒未甚讲论到二

子讲论自是府兵之法既坏用粟既多不得不讲论且

如汉漕系郑当时之议都不曾见于高惠文景之世唐

之李杰裴耀卿之议都不曾见于高祖太宗之世但只

见于中睿明皇之时正缘汉武帝官多役众唐中睿已

群书考索 后集卷五十五 第 19a 页 WYG0937-0780c.png

后府兵之法坏兵聚既多所以漕运不得不详大抵这

后府兵之法坏兵聚既多所以漕运不得不详大抵这两事常相为消长兵与漕运常相关所谓宗庙社飨之

类十分不费一分所费广者全在用兵所谓漕运全视

兵多少且唐肃宗代宗之后加河北诸镇皆强租赋不

领于度支当时有如吐蕃回纥为乱所用犹多宝应至

德之间岁遣两河诸镇所以全倚办江淮之粟议论漕

运其大略自江入淮自淮入汴自汴入河自河入渭各

自正输水次各自置仓如集津仓洛口仓含嘉仓河阴

群书考索 后集卷五十五 第 19b 页 WYG0937-0780d.png

仓渭桥转相般运道途之远此法遂坏自当时刘晏再

仓渭桥转相般运道途之远此法遂坏自当时刘晏再整顿运漕之法江淮之道各自置船淮船不入汴汴船

不入河河船不入渭水之曲折各自便习其操舟者所

以无倾覆之患国计于是足所以唐人议论之多惟江

淮为最急德宗时缘江淮米不至六军之士脱巾呼于

道韩滉运米岁至德宗太子置酒相庆可见唐人倚办

于此如此其急唐时漕运大率三节江淮是一节河南

是一节陜西到长安是一节所以当时漕运之臣所谓

群书考索 后集卷五十五 第 20a 页 WYG0937-0781a.png

无如此三节最重者京口初京口济江淮之粟并会于

无如此三节最重者京口初京口济江淮之粟并会于京口京口是诸侯咽喉处初时润州江淮之粟至于京

口到得中间河南陜西互相转输然而三处惟是江淮

最切何故皆是江淮发足所以韩滉由漕运致位宰相

李锜因漕运飞扬跋扈以至作乱以此三节惟是京口

最重所谓汉漕一时所运临时制宜不足深论到得宋

朝定都于汴是时漕运之法分为四路东南之粟自淮

入汴至京师若是陜西之粟使自三门白波转黄河入

群书考索 后集卷五十五 第 20b 页 WYG0937-0781b.png

汴至京师若是陈蔡一路粟自惠民河至京师京东之

汴至京师若是陈蔡一路粟自惠民河至京师京东之粟自广济河至京师四方之粟有西路四条河至京师

当时最重者惟是汴河最重何故河西之粟江无阻及

入汴大计皆在汴其次北方西粟自三门白波入关自

河入汴入京师虽惠民广济来处不多其势也轻宋朝

置发漕两处是江淮至真州陆路转输之劳其次北方

之粟㡳柱之门舟楫之利若其他置发运如惠民河广

济河虽尝立官然不如两处之重此宋朝之大略如此

群书考索 后集卷五十五 第 21a 页 WYG0937-0781c.png

然而宋所谓岁漕六百万石专倚办江淮其所谓三门

然而宋所谓岁漕六百万石专倚办江淮其所谓三门白波之类非大农仰给之所惟是江淮最重在祖宗时

陆路之粟至真州入转船仓自真方入船即下贮发运

司入汴方至京师诸州回船却自真州请盐散于诸州

诸州虽有费亦有盐以偿之此是宋朝良法凡以江淮

往来迟速必视风势本朝发运使相风旗有官专主管

相风旗合则无罪如不合便是奸弊大船之迟速何故

以风为旗盖缘风动四方万里只是一等所以使得相

群书考索 后集卷五十五 第 21b 页 WYG0937-0781d.png

风旗真州便是唐时杨子江后来宋朝改号曰真州运

风旗真州便是唐时杨子江后来宋朝改号曰真州运法未坏诸州船只到真州请盐回其次入汴入京师后

来发运岁漕船谓之发运官船与诸州载米发运申明

汴船不出江诸州又自造船虽有此约束诸州船终不

应副因此漕法渐坏惟发纲发运未罢及蔡京为相不

学无术不能明考祖宗立法深意遂废改盐法置直达

法无水处不如此且时奸吏多虽有漕运之官不过催

督起发其官亦有名而无实大抵用官船逐处漕运时

群书考索 后集卷五十五 第 22a 页 WYG0937-0782a.png

便都无奸计若用直达法经涉岁月长远故得为奸所

便都无奸计若用直达法经涉岁月长远故得为奸所费甚多东南入京之粟亦少故太仓之粟少似东南蓄

积发运有名无实此召乱之道也宋朝漕运之法坏自

蔡京东京发遣本原大略如此(东莱/文)

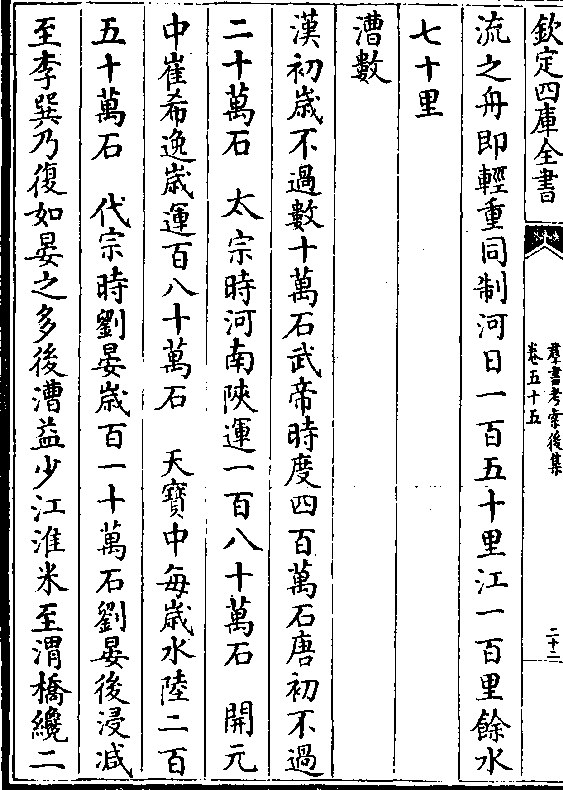

漕法

唐制凡陆行之程马日七十里步及驴五十里车三十

里水行之程舟之重者溯河日三十里江四十里馀水

四十五里空舟溯河四十里江五十里馀水六十里沿

群书考索 后集卷五十五 第 22b 页 WYG0937-0782b.png

流之舟即轻重同制河日一百五十里江一百里馀水

流之舟即轻重同制河日一百五十里江一百里馀水七十里

漕数

汉初岁不过数十万石武帝时度四百万石唐初不过

二十万石 太宗时河南陜运一百八十万石 开元

中崔希逸岁运百八十万石 天宝中每岁水陆二百

五十万石 代宗时刘晏岁百一十万石刘晏后浸减

至李巽乃复如晏之多后漕益少江淮米至渭桥才二

群书考索 后集卷五十五 第 23a 页 WYG0937-0782c.png

十万斛(通/典)

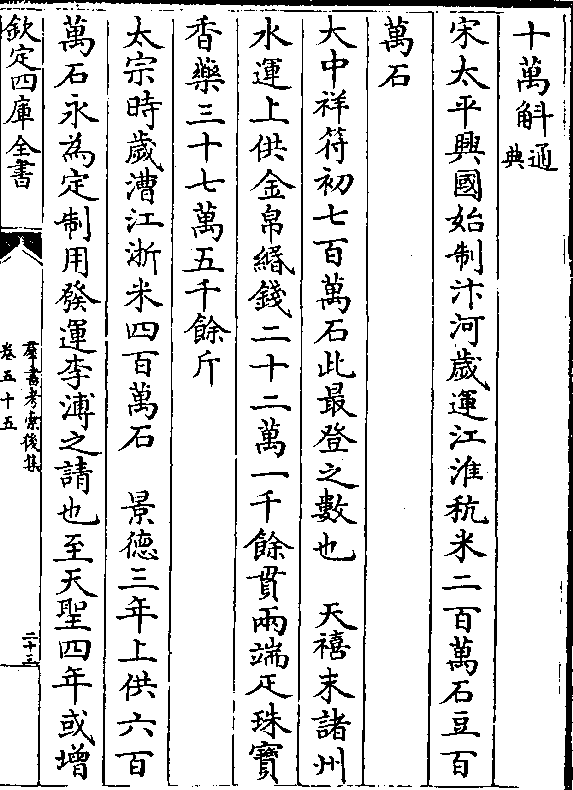

十万斛(通/典)宋太平兴国始制汴河岁运江淮粳米二百万石豆百

万石

大中祥符初七百万石此最登之数也 天禧末诸州

水运上供金帛缗钱二十二万一千馀贯两端疋珠宝

香药三十七万五千馀斤

太宗时岁漕江浙米四百万石 景德三年上供六百

万石永为定制用发运李溥之请也至天圣四年或增

群书考索 后集卷五十五 第 23b 页 WYG0937-0782d.png

置六百五十是岁以吴耀卿言诏减五十万石

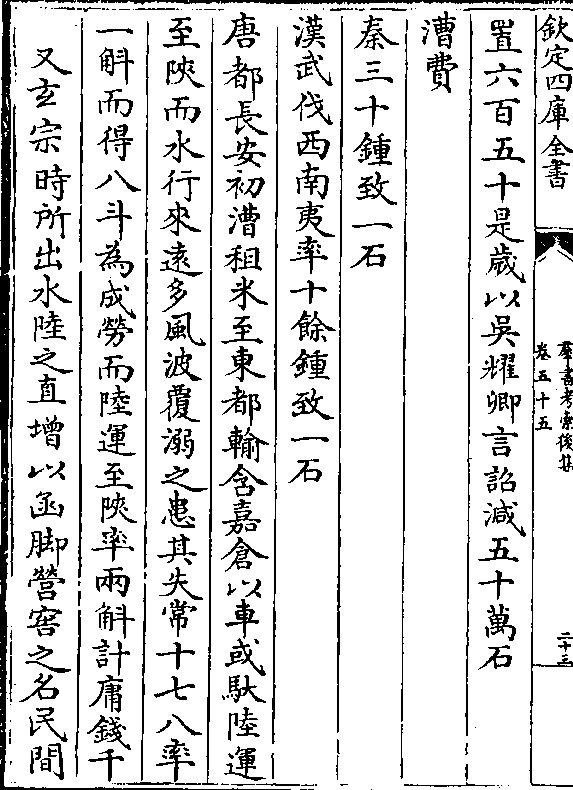

置六百五十是岁以吴耀卿言诏减五十万石漕费

秦三十钟致一石

汉武伐西南夷率十馀钟致一石

唐都长安初漕租米至东都输含嘉仓以车或驮陆运

至陜而水行来远多风波覆溺之患其失常十七八率

一斛而得八斗为成劳而陆运至陜率两斛计庸钱千

又玄宗时所出水陆之直增以函脚营窖之名民间

群书考索 后集卷五十五 第 24a 页 WYG0937-0783a.png

传言用斗钱运斗米

传言用斗钱运斗米漕运得人

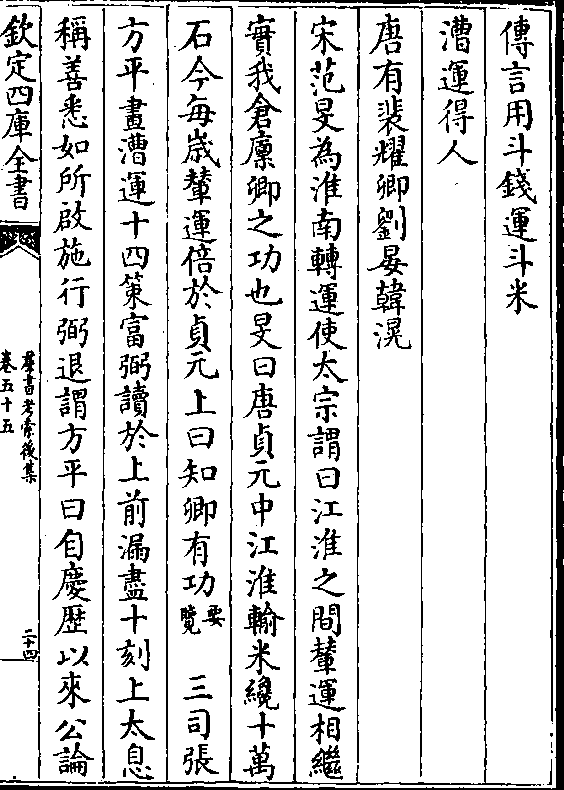

唐有裴耀卿刘晏韩滉

宋范旻为淮南转运使太宗谓曰江淮之间辇运相继

实我仓廪卿之功也旻曰唐贞元中江淮输米才十万

石今每岁辇运倍于贞元上曰知卿有功(要/览) 三司张

方平画漕运十四策富弼读于上前漏尽十刻上太息

称善悉如所启施行弼退谓方平曰自庆历以来公论

群书考索 后集卷五十五 第 24b 页 WYG0937-0783b.png

食货详矣朝廷每有损益必以公奏议为本其后未期

食货详矣朝廷每有损益必以公奏议为本其后未期年而京师有五年之蓄

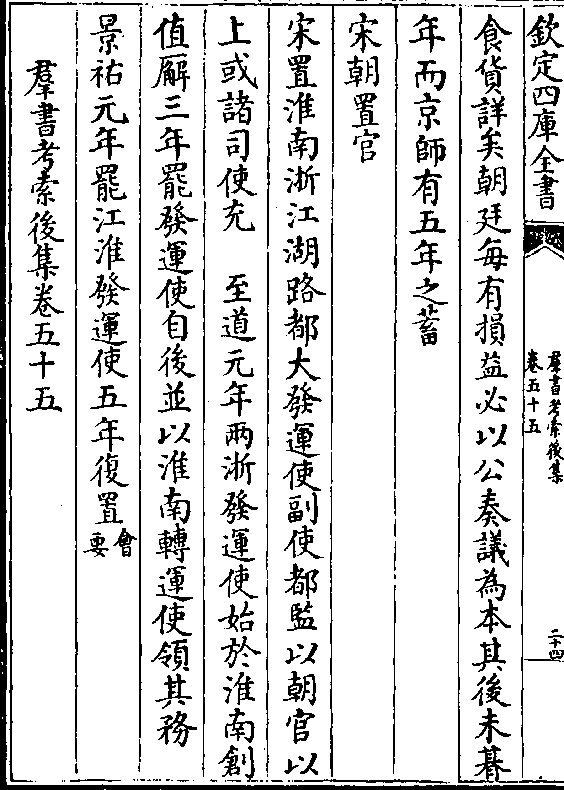

宋朝置官

宋置淮南浙江湖路都大发运使副使都监以朝官以

上或诸司使充 至道元年两浙发运使始于淮南创

值廨三年罢发运使自后并以淮南转运使领其务

景祐元年罢江淮发运使五年复置(会/要)

群书考索后集卷五十五