声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

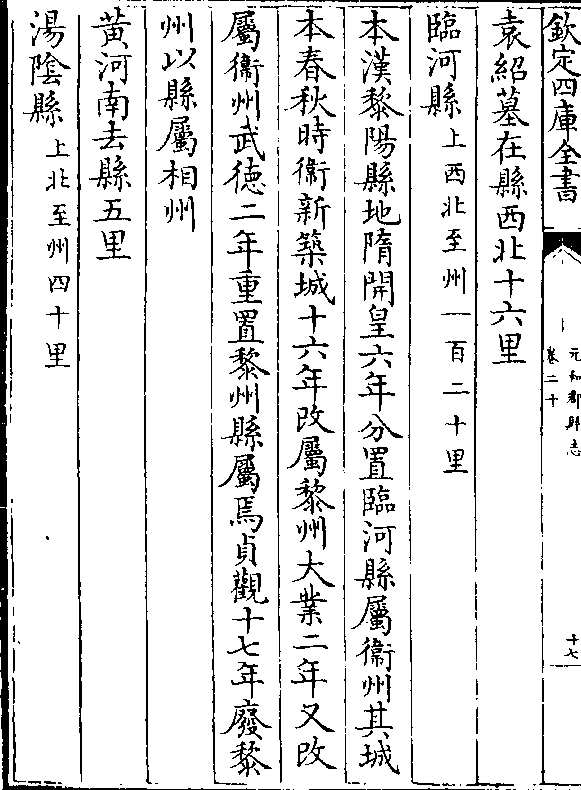

卷二十 第 1a 页 WYG0468-0356a.png

钦定四库全书

钦定四库全书元和郡县志卷二十

唐 李吉甫 撰

河北道(一/)

怀州(河内雄/)

(开元户四万五千八百四十六/元和户八千七百四十一) (乡八十九/乡三十五)

今为河阳三城怀州节度使理所(管怀州河管县/十 内 阳汜)

(水温县济源河清等五处事具河南府写缺/案此与后魏博节度使都管户数并傅)

卷二十 第 1b 页 WYG0468-0356b.png

禹贡冀州之域覃怀之地周为畿内及卫邢雍三国春

禹贡冀州之域覃怀之地周为畿内及卫邢雍三国春秋时属晋七国时属韩魏二国秦兼天下灭韩为三川

郡灭魏为河东郡今州为三川郡之北境河东郡之东

境楚汉之际项羽立司马卬为殷王王河内高帝二年

卬降以其地为河内郡领县十八理怀后汉世祖南定

河内难其守邓禹举寇恂世祖谓恂曰河内殷富吾将

因是而起昔高祖留萧何镇关中吾今委卿以河内恂

遂伐淇园之竹理矢百馀万养马三千匹收租四百万

卷二十 第 2a 页 WYG0468-0357a.png

斛以给军事由是东汉之业济焉晋河内郡移理野王

斛以给军事由是东汉之业济焉晋河内郡移理野王隋开皇三年罢郡置怀州武德二年陷贼其年于河清

县界柏崖城置怀州四年讨平王世充自柏崖城移于

今理(今属河/阳三城)

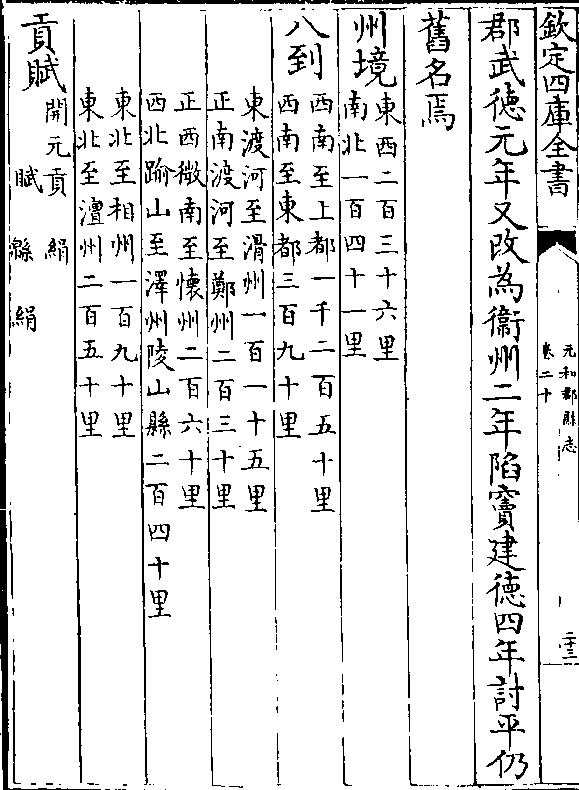

州境(东西二百一十七里/南北一百一十五里)

八到(西南至上都一千一十里/西南至东都一百五十里)

(东至卫州二百六十里九十里/东南渡河至郑州一百)

(北至泽州一百四十里/)

卷二十 第 2b 页 WYG0468-0357b.png

贡赋(开元贡/ 赋) (牛膝绵/丝) (绢/)

贡赋(开元贡/ 赋) (牛膝绵/丝) (绢/)(元和贡/) (平䌷十疋/) (牛膝/)

管县五

河内 武陟 武德 修武 获嘉

河内县(望郭下/)

(开元户一万八百五十四/) (乡二十一/)

本春秋时野王邑左传曰晋人执晏弱于野王是也汉

以为县属河内郡隋开皇十六年改为河内县皇朝因

卷二十 第 3a 页 WYG0468-0357c.png

之

之太行山在县北二十五里禹贡曰太行恒山至于碣石

注曰二山连延东北接碣石

太行陉在县西北三十里连山中断曰陉述征记曰太

行山首始于河内自河内北至幽州凡有八陉第一曰

轵关陉今属河南府济源县在县理西十一里第二太

行陉第三白陉此两陉今在河内第四滏口陉对邺西

第五井陉第六飞狐陉一名望都关第七蒲阴陉此三

卷二十 第 3b 页 WYG0468-0357d.png

陉在中山第八军都陉在幽州太行陉阔三步长四十

陉在中山第八军都陉在幽州太行陉阔三步长四十里

沁水在县北四里

丹水北去县七里分沟灌溉百姓资其利焉

济水经县西南去县三十里

新城垒在县东北九里武德三年刘德威于此置营

武陟县(望西北至州一百里/)

(开元户七千九百九十九/) (乡十六/)

卷二十 第 4a 页 WYG0468-0358a.png

本汉怀县地隋开皇十六年分修武县置武陟县理武

本汉怀县地隋开皇十六年分修武县置武陟县理武德故城今县东二十里武德故城是也属殷州皇朝因

之贞观元年省殷州属怀州

沁水在县东一里

故怀城在县西十一里两汉河内郡并理之晋移郡理

野王

故殷城在县东南十里楚汉之际司马卬为殷王都在

此

卷二十 第 4b 页 WYG0468-0358b.png

武德县(望西至州四十七里/)

武德县(望西至州四十七里/)(开元户一万二百六十二/) (乡二十/)

本周司寇苏忿生之州邑也左传曰周与郑人苏忿生

之田州陉隤怀注曰州今河内州县是也汉以为州县

属河内郡隋开皇十六年改州为邢邱县遥取古邢丘

为名也大业二年改邢邱为安昌县取安昌侯张禹国

城为名也武德二年改为武德县

太行山在县北五十里

卷二十 第 5a 页 WYG0468-0358c.png

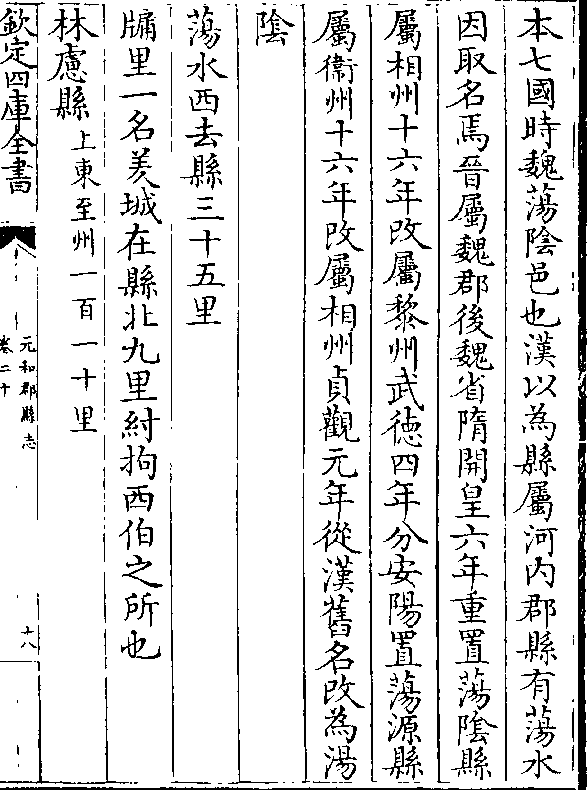

沁水北去县二里

沁水北去县二里安昌故城在县东十三里即张禹所封国城也

故大斛关在县北一百六里太行山上

平皋陂在县南二十三里多菱莲蒲苇百姓资其利周

回二十五里

修武县(紧西南至州一百二十里/)

(开元户六千七百一十七/) (乡十三/)

本殷之宁邑韩诗外传曰武王伐纣勒兵于宁改曰修

卷二十 第 5b 页 WYG0468-0358d.png

武左传曰晋阳处父聘于卫过宁注云汲郡修武县是

武左传曰晋阳处父聘于卫过宁注云汲郡修武县是汉以为县属河内郡周武帝以为修武郡修武县属修

武郡隋开皇三年罢郡属怀州武德初属殷州贞观元

年省殷州依旧属怀州

太行山在县北四十二里

天门山今谓之百家岩在县西北三十七里以岩下可

容百家因名上有精舍又有锻灶处所即嵇康所居也

浊鹿故城在县界东北二十三里魏文帝受禅封汉帝

卷二十 第 6a 页 WYG0468-0359a.png

为山阳公居河内山阳浊鹿城即此城也

为山阳公居河内山阳浊鹿城即此城也禅陵在县北三十五里献帝陵也以禅让名

获嘉县(望西南至州一百六十里/)

(开元户一万十四/) (乡十九/)

本汉县也武帝将幸缑氏至汲县之新中乡得南越相

吕嘉首因立为获嘉县属河内郡前获嘉县理在今卫

州新乡县西南十里获嘉县故城是也高齐又移于卫

州共城隋自共城移于今理

卷二十 第 6b 页 WYG0468-0359b.png

同盟山在县东北五里武王伐纣与诸侯同盟于此山

同盟山在县东北五里武王伐纣与诸侯同盟于此山七贤祠在县西北四十二里嵇阮祠也

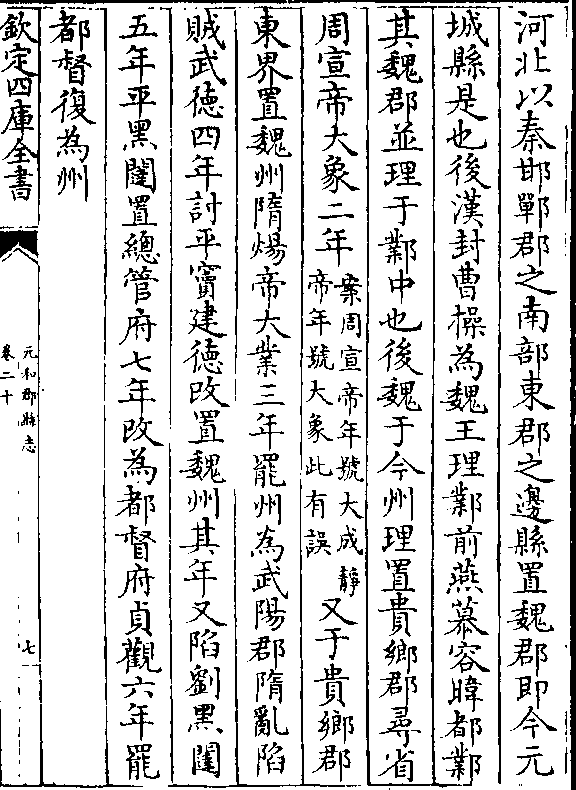

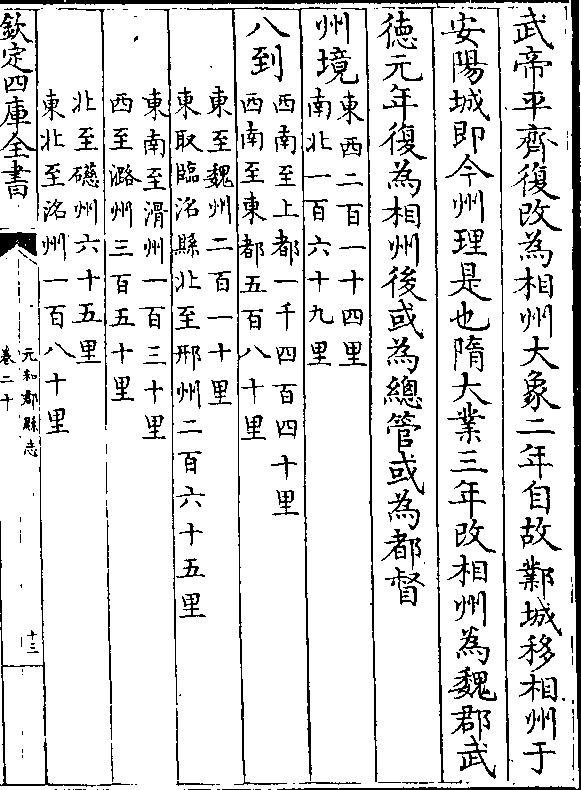

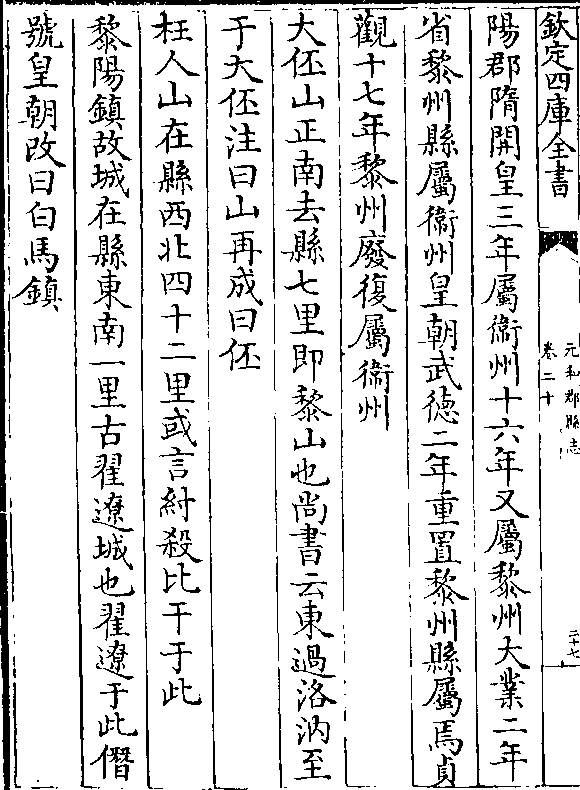

魏州(魏郡大都督府/)

(开元户十一万七千五百七十五/元和户六千九百二十) (乡一百四十/乡四十五)

今为魏博节度使理所(管魏州相州博州卫州贝/州澶州 管县四十三)

禹贡兖冀二州之域在夏为观扈之国春秋时为晋地

按沙麓崩在今元城东南四十里是战国时为卫魏二

国地秦灭魏置东郡灭赵置邯郸郡汉高祖使韩信定

卷二十 第 7a 页 WYG0468-0359c.png

河北以秦邯郸郡之南部东郡之边县置魏郡即今元

河北以秦邯郸郡之南部东郡之边县置魏郡即今元城县是也后汉封曹操为魏王理邺前燕慕容炜都邺

其魏郡并理于邺中也后魏于今州理置贵乡郡寻省

周宣帝大象二年(案周宣帝年号大成静/帝年号大象此有误)又于贵乡郡

东界置魏州隋炀帝大业三年罢州为武阳郡隋乱陷

贼武德四年讨平窦建德改置魏州其年又陷刘黑闼

五年平黑闼置总管府七年改为都督府贞观六年罢

都督复为州

卷二十 第 7b 页 WYG0468-0359d.png

州境(东西一百九十六里/南北一百三十八里)

州境(东西一百九十六里/南北一百三十八里)八到(西南至上都一千六百一十里/西南至东都七百五十里)

(正东微北至博州一百八十里/东南至郓州二百四十里)

(东南渡河至濮州一百九十里/西至相州二百一十里)

(西北至洺州一百六十四里/东北至贝州二百一十里)

贡赋(开元贡/ 赋) (绵䌷绵平䌷/丝 絁) (䌷/)

管县八

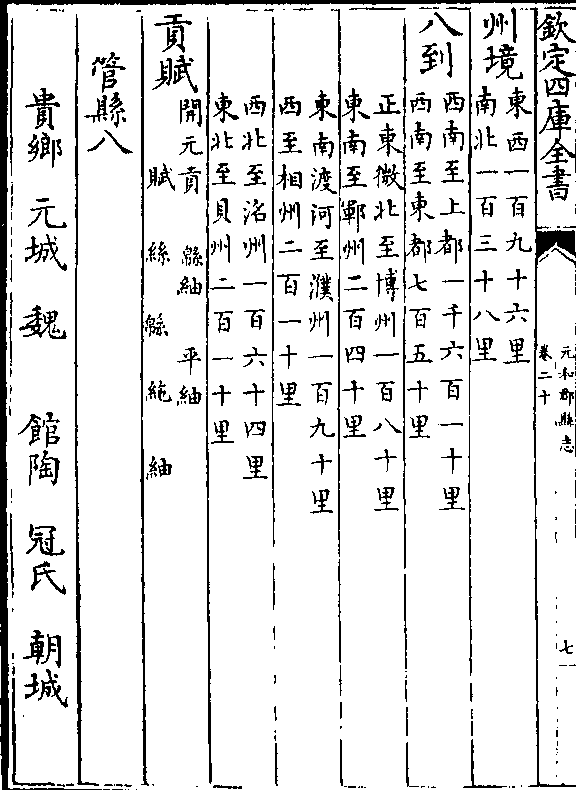

贵乡 元城 魏 馆陶 冠氏 朝城

卷二十 第 8a 页 WYG0468-0360a.png

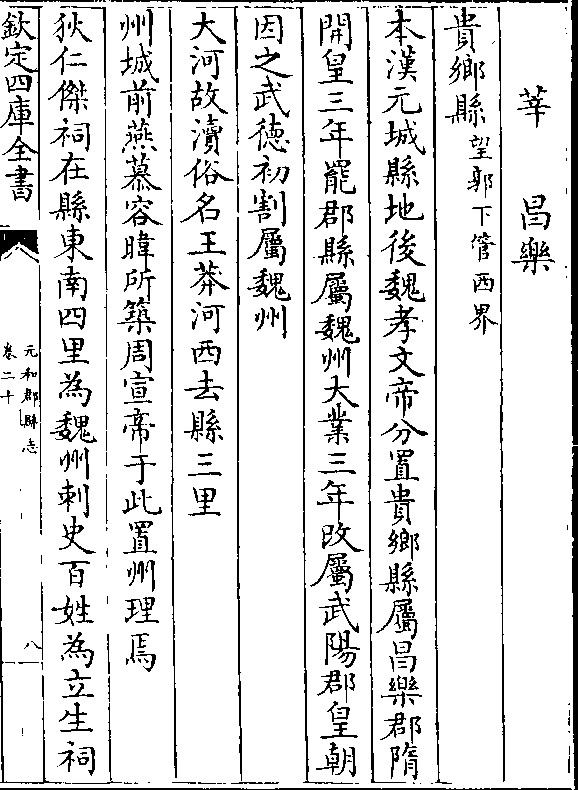

莘 昌乐

莘 昌乐贵乡县(望郭下管西界/)

本汉元城县地后魏孝文帝分置贵乡县属昌乐郡隋

开皇三年罢郡县属魏州大业三年改属武阳郡皇朝

因之武德初割属魏州

大河故渎俗名王莽河西去县三里

州城前燕慕容炜所筑周宣帝于此置州理焉

狄仁杰祠在县东南四里为魏州刺史百姓为立生祠

卷二十 第 8b 页 WYG0468-0360b.png

古堰今名惬山在县西九里成帝时河决金堤河堤使

古堰今名惬山在县西九里成帝时河决金堤河堤使者王延世募人塞之盖运土塞河之处以其惬当人情

故谓之惬山

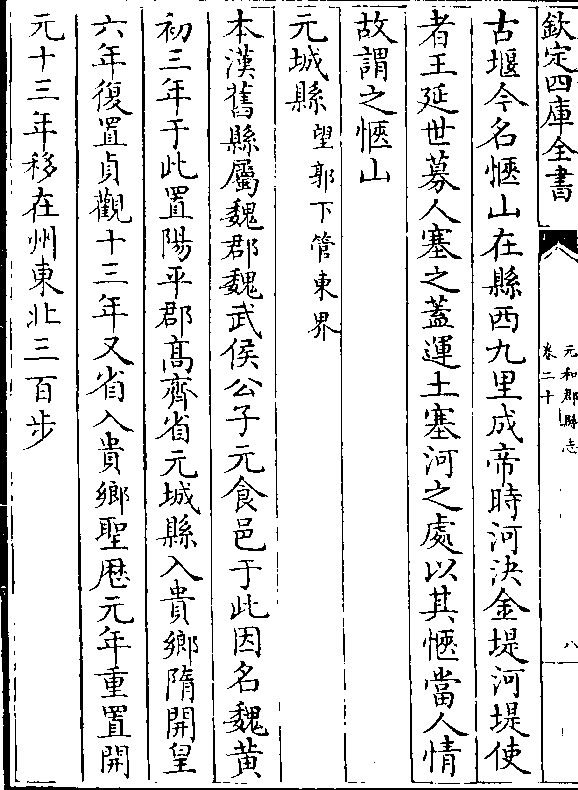

元城县(望郭下管东界/)

本汉旧县属魏郡魏武侯公子元食邑于此因名魏黄

初三年于此置阳平郡高齐省元城县入贵乡隋开皇

六年复置贞观十三年又省入贵乡圣历元年重置开

元十三年移在州东北三百步

卷二十 第 9a 页 WYG0468-0360c.png

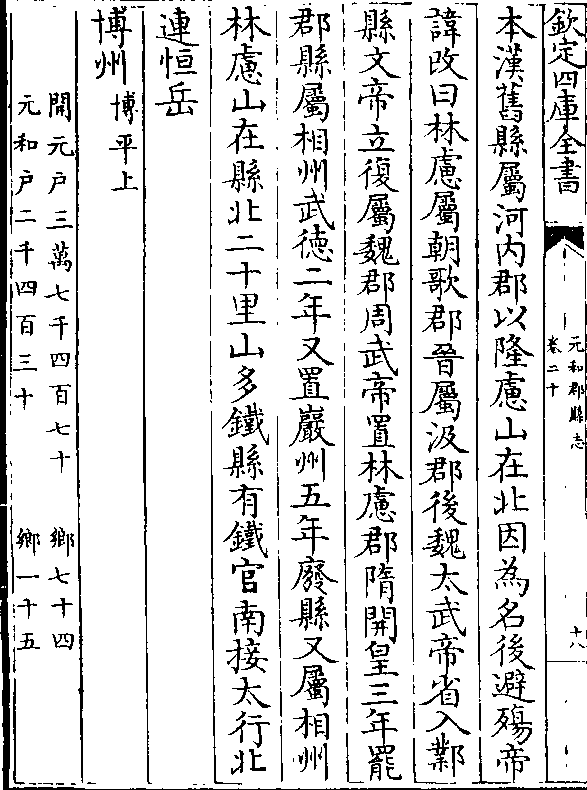

沙麓在县东十二里即春秋经所书沙麓崩汉书以为

沙麓在县东十二里即春秋经所书沙麓崩汉书以为元后兴之祥也

马陵在县东南一里齐将孙膑破魏军杀庞涓于此

五鹿墟在县东十二里公子重耳乞食于五鹿野人

与之块即此处也

王翁孺墓在县东二百步元后之祖也

束晰墓在县东二十五里

魏县(望东至州四十里/)

卷二十 第 9b 页 WYG0468-0360d.png

本汉旧县属魏郡后魏孝文帝分魏县置昌乐高齐省

本汉旧县属魏郡后魏孝文帝分魏县置昌乐高齐省魏县属昌乐县隋开皇六年又分昌乐置魏县属魏州

皇朝因之

旧漳河在县西北十里

新漳河在县西北二十里

盖宽饶墓在县东南八里

馆陶县(紧西至州五十里/)

本春秋时晋冠氏邑陶丘在县西北七里尔雅曰再成

卷二十 第 10a 页 WYG0468-0361a.png

为陶丘赵时置馆于其侧因为县名汉属魏郡魏文帝

为陶丘赵时置馆于其侧因为县名汉属魏郡魏文帝改属阳平郡石赵移阳平郡理此周大象二年置屯州

以近屯河为名隋大业二年废屯州以县属魏州

大河故渎俗名曰王莽河在县东四里

屯氏河俗名屯河在县西二里

白沟水本名白渠隋炀帝导为永济渠亦名御河西去

县十里

冠氏县(紧西知州六十里/)

卷二十 第 10b 页 WYG0468-0361b.png

本汉馆陶县地隋开皇六年分馆陶东界置冠氏县因

本汉馆陶县地隋开皇六年分馆陶东界置冠氏县因古冠氏邑为名属屯州隋大业二年废屯州县属魏州

王莽河北去县十八里

冉仲弓墓在县北二十五里

朝城县(紧西北至州一百里/)

本汉东武阳郡在武水之阳故曰武阳其后为县属魏

郡隋开皇十六年属莘州大业二年废莘州属魏郡贞

观十七年废永昌元年置改名武圣开元七年改为朝

卷二十 第 11a 页 WYG0468-0361c.png

城

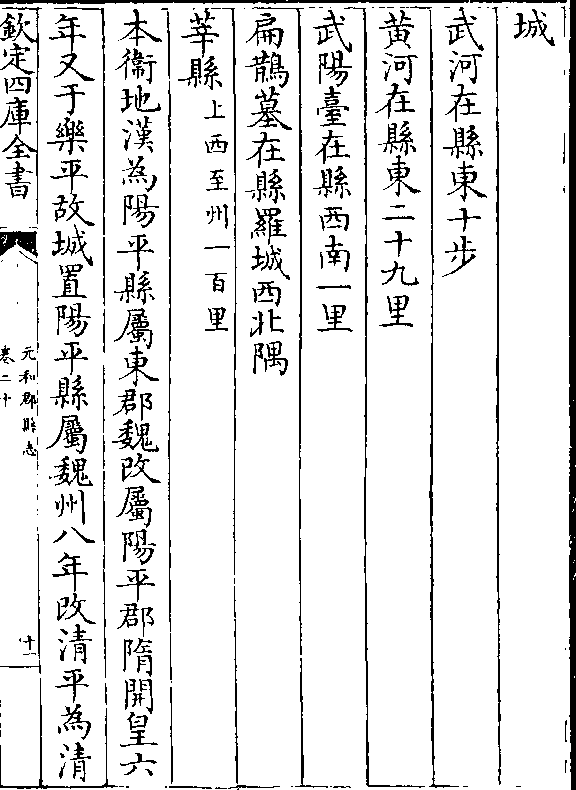

城武河在县东十步

黄河在县东二十九里

武阳台在县西南一里

扁鹊墓在县罗城西北隅

莘县(上西至州一百里/)

本卫地汉为阳平县属东郡魏改属阳平郡隋开皇六

年又于乐平故城置阳平县属魏州八年改清平为清

卷二十 第 11b 页 WYG0468-0361d.png

邑县大业二年改为莘县因县北古莘亭为名皇朝因

邑县大业二年改为莘县因县北古莘亭为名皇朝因之

莘亭在县北十三里传曰卫宣公使太子伋之齐使盗

待诸莘将杀之二子伋寿争相为死即此地也

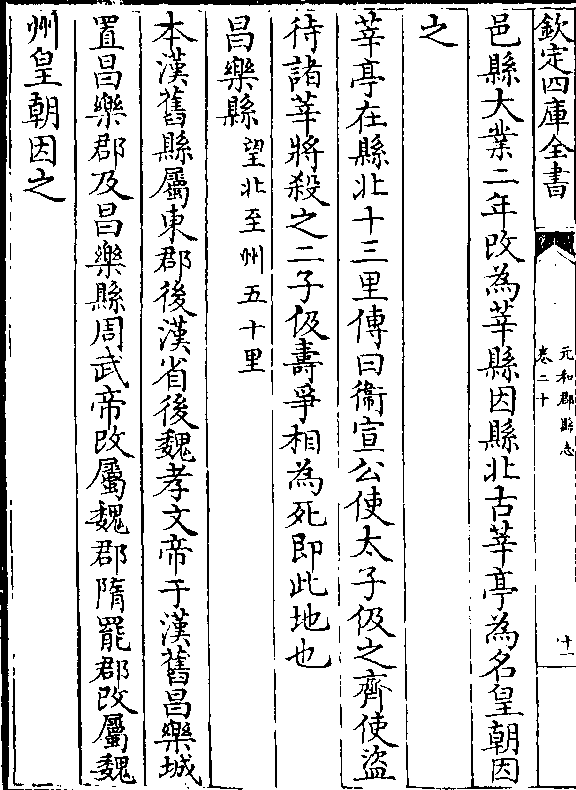

昌乐县(望北至州五十里/)

本汉旧县属东郡后汉省后魏孝文帝于汉旧昌乐城

置昌乐郡及昌乐县周武帝改属魏郡隋罢郡改属魏

州皇朝因之

卷二十 第 12a 页 WYG0468-0362a.png

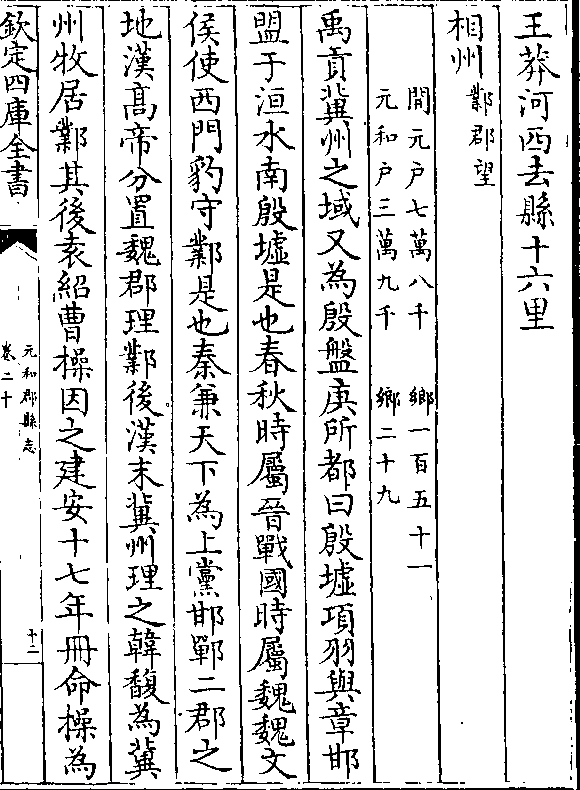

王莽河西去县十六里

王莽河西去县十六里相州(邺郡望/)

(开元户七万八千/元和户三万九千) (乡一百五十一/乡二十九)

禹贡冀州之域又为殷盘庚所都曰殷墟项羽与章邯

盟于洹水南殷墟是也春秋时属晋战国时属魏魏文

侯使西门豹守邺是也秦兼天下为上党邯郸二郡之

地汉高帝分置魏郡理邺后汉末冀州理之韩馥为冀

州牧居邺其后袁绍曹操因之建安十七年册命操为

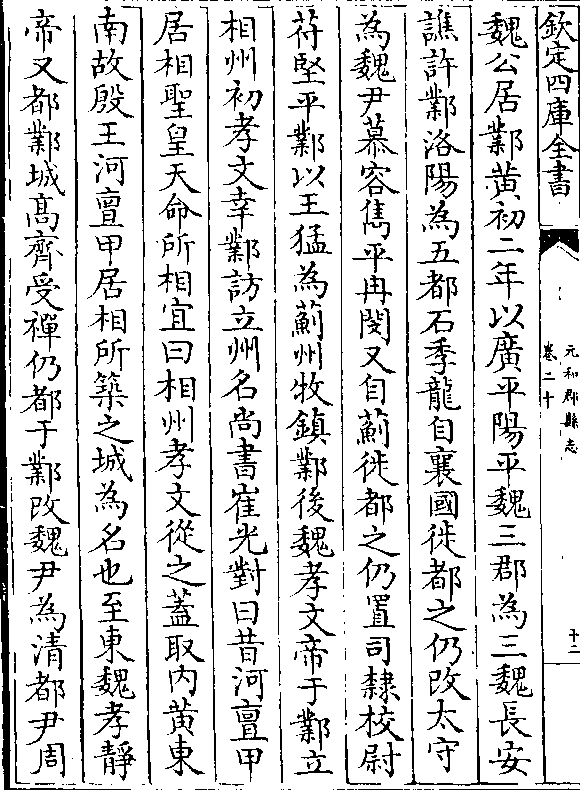

卷二十 第 12b 页 WYG0468-0362b.png

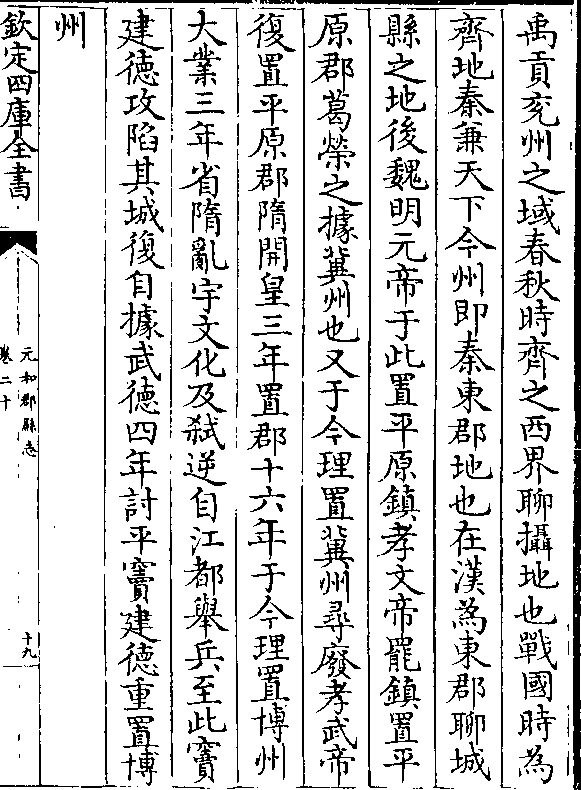

魏公居邺黄初二年以广平阳平魏三郡为三魏长安

魏公居邺黄初二年以广平阳平魏三郡为三魏长安谯许邺洛阳为五都石季龙自襄国徙都之仍改太守

为魏尹慕容隽平冉闵又自蓟徙都之仍置司隶校尉

苻坚平邺以王猛为蓟州牧镇邺后魏孝文帝于邺立

相州初孝文幸邺访立州名尚书崔光对曰昔河亶甲

居相圣皇天命所相宜曰相州孝文从之盖取内黄东

南故殷王河亶甲居相所筑之城为名也至东魏孝静

帝又都邺城高齐受禅仍都于邺改魏尹为清都尹周

卷二十 第 13a 页 WYG0468-0362c.png

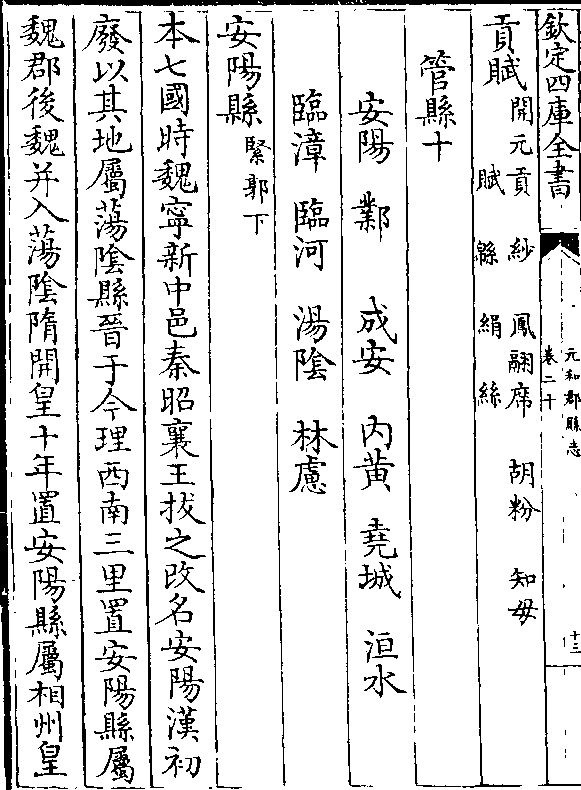

武帝平齐复改为相州大象二年自故邺城移相州于

武帝平齐复改为相州大象二年自故邺城移相州于安阳城即今州理是也隋大业三年改相州为魏郡武

德元年复为相州后或为总管或为都督

州境(东西二百一十四里/南北一百六十九里)

八到(西南至上都一千四百四十里/西南至东都五百八十里)

(东至魏州二百一十里二百六十五里/东取临洺县北至邢州)

(东南至滑州一百三十里/西至潞州三百五十里)

(北至磁州六十五里十里/东北至洺州一百八)

卷二十 第 13b 页 WYG0468-0362d.png

贡赋(开元贡/ 赋) (纱/绵) (凤翮席/绢 丝) (胡粉/) (知母/)

贡赋(开元贡/ 赋) (纱/绵) (凤翮席/绢 丝) (胡粉/) (知母/)管县十

安阳 邺 成安 内黄 尧城 洹水

临漳 临河 汤阴 林虑

安阳县(紧郭下/)

本七国时魏宁新中邑秦昭襄王拔之改名安阳汉初

废以其地属荡阴县晋于今理西南三里置安阳县属

魏郡后魏并入荡阴隋开皇十年置安阳县属相州皇

卷二十 第 14a 页 WYG0468-0363a.png

朝因之

朝因之韩陵山在县东北十五里东魏丞相高欢破尔朱兆众

于此山

洹水西南自林虑县界流入(虑音/闾)

邺县(𦂳南至州四十里/)

本汉旧县属魏郡晋以怀帝讳改邺为临漳县石季龙

徙都之复改为邺县冉闵及慕容隽洎东魏高齐并都

于此其县名直至隋氏不改皇朝因之

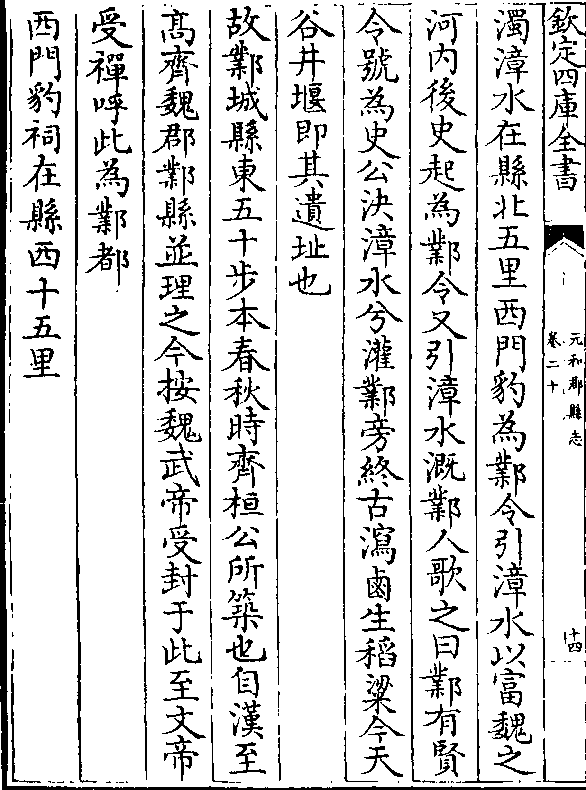

卷二十 第 14b 页 WYG0468-0363b.png

浊漳水在县北五里西门豹为邺令引漳水以富魏之

浊漳水在县北五里西门豹为邺令引漳水以富魏之河内后史起为邺令又引漳水溉邺人歌之曰邺有贤

令号为史公决漳水兮灌邺旁终古泻卤生稻粱今天

谷井堰即其遗址也

故邺城县东五十步本春秋时齐桓公所筑也自汉至

高齐魏郡邺县并理之今按魏武帝受封于此至文帝

受禅呼此为邺都

西门豹祠在县西十五里

卷二十 第 15a 页 WYG0468-0363c.png

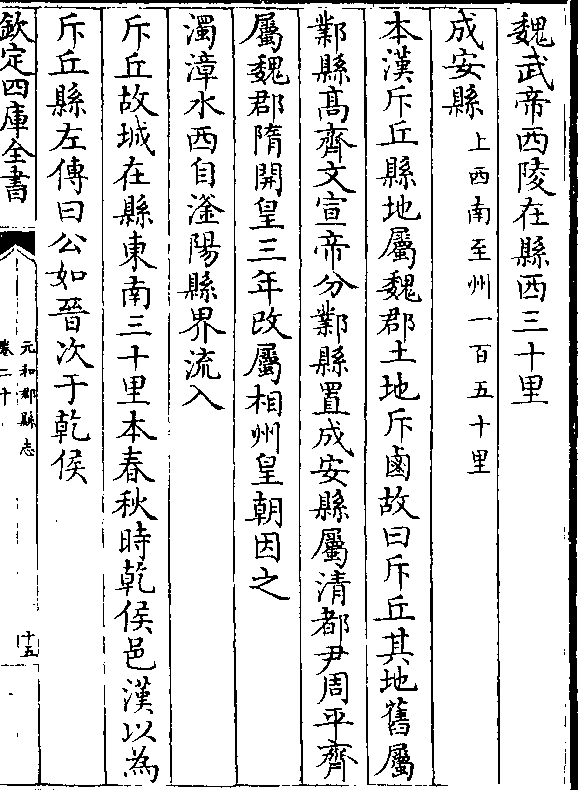

魏武帝西陵在县西三十里

魏武帝西陵在县西三十里成安县(上西南至州一百五十里/)

本汉斥丘县地属魏郡土地斥卤故曰斥丘其地旧属

邺县高齐文宣帝分邺县置成安县属清都尹周平齐

属魏郡隋开皇三年改属相州皇朝因之

浊漳水西自滏阳县界流入

斥丘故城在县东南三十里本春秋时乾侯邑汉以为

斥丘县左传曰公如晋次于乾侯

卷二十 第 15b 页 WYG0468-0363d.png

内黄县(紧西北至州八十里/)

内黄县(紧西北至州八十里/)本汉旧县属魏郡河以北为内南为外故此有内黄陈

留有外黄后魏省隋开皇六年重置内黄县属相州武

德二年于黎阳置黎州县属焉贞观十七年废州县属

相州

汤水南去县七里

黄泽在县西北五里

故殷城在县东南十里殷王河亶甲居相因筑此城

卷二十 第 16a 页 WYG0468-0364a.png

永济渠本名白渠隋炀帝导为永济渠一名御河北去

永济渠本名白渠隋炀帝导为永济渠一名御河北去县二百步

尧城县(上西至州四十里/)

本汉内黄县地晋于此置长乐县高齐省长乐入临漳

县隋开皇十年分临漳洹水二县于此重置长乐县十

八年改为尧城因所理尧城为名也

洹水在县北四里

丹朱墓在县东一里

卷二十 第 16b 页 WYG0468-0364b.png

洹水县(上西南至州一百二十里/)

洹水县(上西南至州一百二十里/)本汉内黄县地晋于此置长乐县属魏郡后魏省孝文

帝复置长乐县高齐省入临漳县周武帝分临漳置洹

水县因洹水流入即以为名属魏郡隋开皇三年割属

相州皇朝因之

洹水西自尧城县界流入

鸬鹚陂在县西南五里周回八十里蒲鱼之利州境所

资

卷二十 第 17a 页 WYG0468-0364c.png

永济渠西去县二里

永济渠西去县二里临漳县(上西南至州六十里/)

本汉邺县地东魏孝静帝分邺县之地于邺城中置临

漳县周武帝平齐自邺城移临漳县于今理属魏郡隋

开皇三年改属相州皇朝因之

东山池在县西南十五里东魏相高澄所筑引万金渠

水为池作游赏处

鸬鹚陂在县东南三十里与洹水县同利

卷二十 第 17b 页 WYG0468-0364d.png

袁绍墓在县西北十六里

袁绍墓在县西北十六里临河县(上西北至州一百二十里/)

本汉黎阳县地隋开皇六年分置临河县属卫州其城

本春秋时卫新筑城十六年改属黎州大业二年又改

属卫州武德二年重置黎州县属焉贞观十七年废黎

州以县属相州

黄河南去县五里

汤阴县(上北至州四十里/)

卷二十 第 18a 页 WYG0468-0365a.png

本七国时魏荡阴邑也汉以为县属河内郡县有荡水

本七国时魏荡阴邑也汉以为县属河内郡县有荡水因取名焉晋属魏郡后魏省隋开皇六年重置荡阴县

属相州十六年改属黎州武德四年分安阳置荡源县

属卫州十六年改属相州贞观元年从汉旧名改为汤

阴

荡水西去县三十五里

牖里一名羑城在县北九里纣拘西伯之所也

林虑县(上东至州一百一十里/)

卷二十 第 18b 页 WYG0468-0365b.png

本汉旧县属河内郡以隆虑山在北因为名后避殇帝

本汉旧县属河内郡以隆虑山在北因为名后避殇帝讳改曰林虑属朝歌郡晋属汲郡后魏太武帝省入邺

县文帝立复属魏郡周武帝置林虑郡隋开皇三年罢

郡县属相州武德二年又置岩州五年废县又属相州

林虑山在县北二十里山多铁县有铁官南接太行北

连恒岳

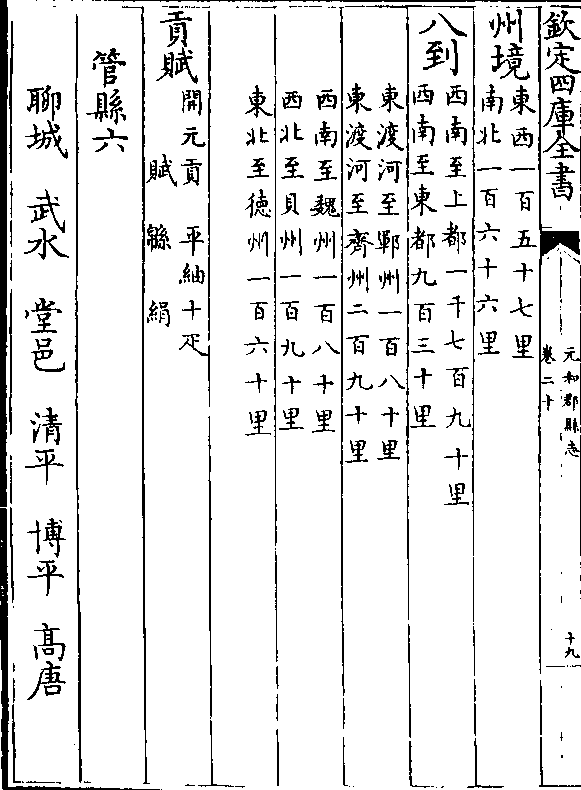

博州(博平上/)

(开元户三万七千四百七十/元和户二千四百三十) (乡七十四/乡一十五)

卷二十 第 19a 页 WYG0468-0365c.png

禹贡兖州之域春秋时齐之西界聊摄地也战国时为

禹贡兖州之域春秋时齐之西界聊摄地也战国时为齐地秦兼天下今州即秦东郡地也在汉为东郡聊城

县之地后魏明元帝于此置平原镇孝文帝罢镇置平

原郡葛荣之据冀州也又于今理置冀州寻废孝武帝

复置平原郡隋开皇三年置郡十六年于今理置博州

大业三年省隋乱宇文化及弑逆自江都举兵至此窦

建德攻陷其城复自据武德四年讨平窦建德重置博

州

卷二十 第 19b 页 WYG0468-0365d.png

州境(东西一百五十七里/南北一百六十六里)

州境(东西一百五十七里/南北一百六十六里)八到(西南至上都一千七百九十里/西南至东都九百三十里)

(东渡河至郓州一百八十里/东渡河至齐州二百九十里)

(西南至魏州一百八十里/西北至贝州一百九十里)

(东北至德州一百六十里/)

贡赋(开元贡/ 赋) (平䌷十疋/绵 绢)

管县六

聊城 武水 堂邑 清平 博平 高唐

卷二十 第 20a 页 WYG0468-0366a.png

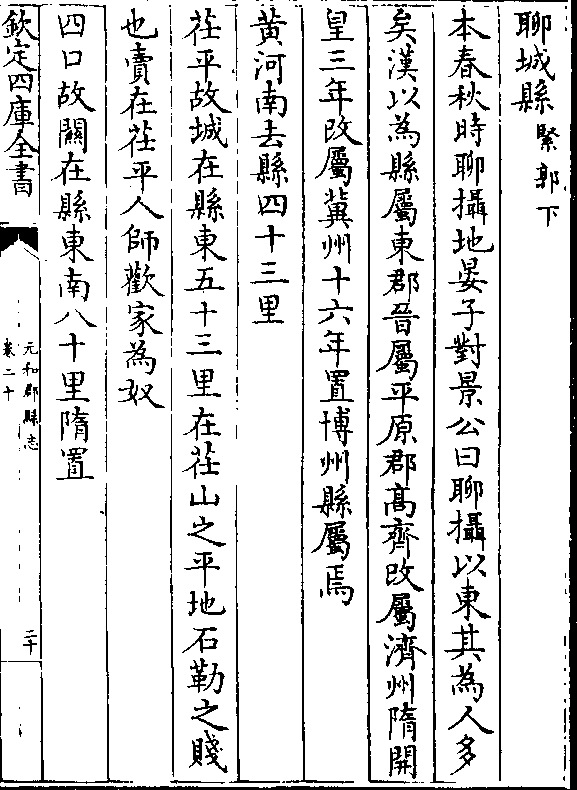

聊城县(紧郭下/)

聊城县(紧郭下/)本春秋时聊摄地晏子对景公曰聊摄以东其为人多

矣汉以为县属东郡晋属平原郡高齐改属济州隋开

皇三年改属冀州十六年置博州县属焉

黄河南去县四十三里

茌平故城在县东五十三里在茌山之平地石勒之贱

也卖在茌平人师欢家为奴

四口故关在县东南八十里隋置

卷二十 第 20b 页 WYG0468-0366b.png

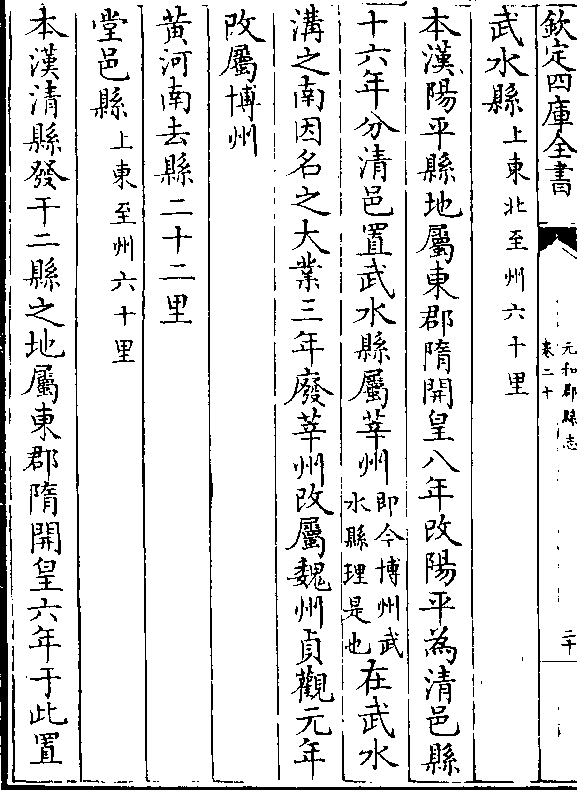

武水县(上东北至州六十里/)

武水县(上东北至州六十里/)本汉阳平县地属东郡隋开皇八年改阳平为清邑县

十六年分清邑置武水县属莘州(即今博州武/水县理是也)在武水

沟之南因名之大业三年废莘州改属魏州贞观元年

改属博州

黄河南去县二十二里

堂邑县(上东至州六十里/)

本汉清县发干二县之地属东郡隋开皇六年于此置

卷二十 第 21a 页 WYG0468-0366c.png

堂邑县属毛州因县西堂邑故城为名大业二年改属

堂邑县属毛州因县西堂邑故城为名大业二年改属魏州武德四年又属毛州贞观元年废毛州改属博州

乐平故城本汉清县在县东三十里后赵录曰东海王

使征东将军苟晞击汲桑石勒勒与晞相持战于平原

阳平间为晞所败桑奔乐平

堂邑故城在县西北二十七里高帝五年陈婴为堂邑

侯婴孙午继封尚馆陶公主

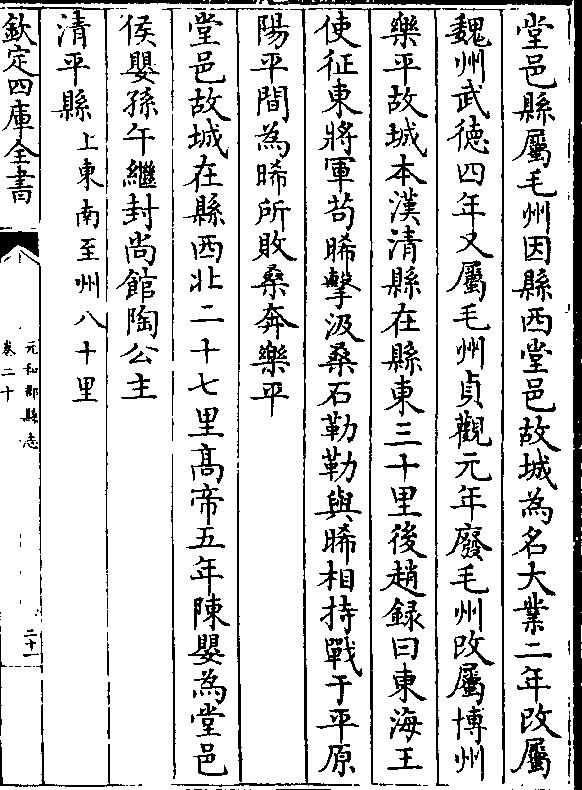

清平县(上东南至州八十里/)

卷二十 第 21b 页 WYG0468-0366d.png

本汉清阳县地属清河郡隋开皇六年自今贝州清河

本汉清阳县地属清河郡隋开皇六年自今贝州清河县界移贝丘县于今理属贝州十六年改贝州为清平

县属博州大业二年省博州改属贝州隋乱废武德四

年重置属博州

博平县(上西南至州七十里/)

本齐之博陵邑也史记曰齐威王伐晋博陵是也汉以

为县属东郡晋属平原国隋开皇三年改属毛州十六

年改属博州

卷二十 第 22a 页 WYG0468-0367a.png

故摄城在县西南二十里晏子曰聊摄以东其为人多

故摄城在县西南二十里晏子曰聊摄以东其为人多矣即此城也

高唐县(上西南至州一百一十里/)

本齐邑春秋夙沙卫奔高唐以叛史记齐威王曰吾臣

有朌子者使守高唐赵人不敢东渔于河汉以为县属

平原郡后魏属济州高齐改属平原郡隋开皇十六年

改属博州皇朝因之长寿二年改为崇武县神龙二年

复旧名

卷二十 第 22b 页 WYG0468-0367b.png

黄河在县东四十五里

黄河在县东四十五里华歆墓在县东二十里

卫州(汲郡望/)

(开元户三万六百六十六/元和户二千七百七十七) (乡六十七/乡一十九)

禹贡冀州之域后为殷都在今州东北七十三里卫县

北界朝歌故城是也今州理即殷牧野之地周武王灭

殷分其畿内为三国诗国风邶鄘卫是也邶封纣子武

庚鄘管叔尹之卫蔡叔尹之以监殷人谓之三监武王

卷二十 第 23a 页 WYG0468-0367c.png

崩三监及淮夷叛成王既伐管叔蔡叔以殷封康叔为

崩三监及淮夷叛成王既伐管叔蔡叔以殷封康叔为卫侯今郡及魏郡之黎阳河内之野王朝歌皆卫之分

其后十五叶懿公为翟所灭更封于楚丘今滑州卫南

县是也河内殷墟更属于晋后又属齐战国时属魏秦

属河东郡在汉为汲县属河内郡魏黄初中置朝歌郡

属冀州晋武帝改朝歌为汲郡仍属冀州后魏孝静帝

移汲郡理枋头城今在卫县界又于汲县置义州以处

归附之人周武帝改义州为卫州隋大业三年改为汲

卷二十 第 23b 页 WYG0468-0367d.png

郡武德元年又改为卫州二年陷窦建德四年讨平仍

郡武德元年又改为卫州二年陷窦建德四年讨平仍旧名焉

州境(东西二百三十六里/南北一百四十一里)

八到(西南至上都一千二百五十里/西南至东都三百九十里)

(东渡河至滑州一百一十五里/正南渡河至郑州二百三十里)

(正西微南至怀州二百六十里四十里/西北踰山至泽州陵山县二百)

(东北至相州一百九十里/东北至澶州二百五十里)

贡赋(开元贡/ 赋) (绢/绵) (绢/)

卷二十 第 24a 页 WYG0468-0368a.png

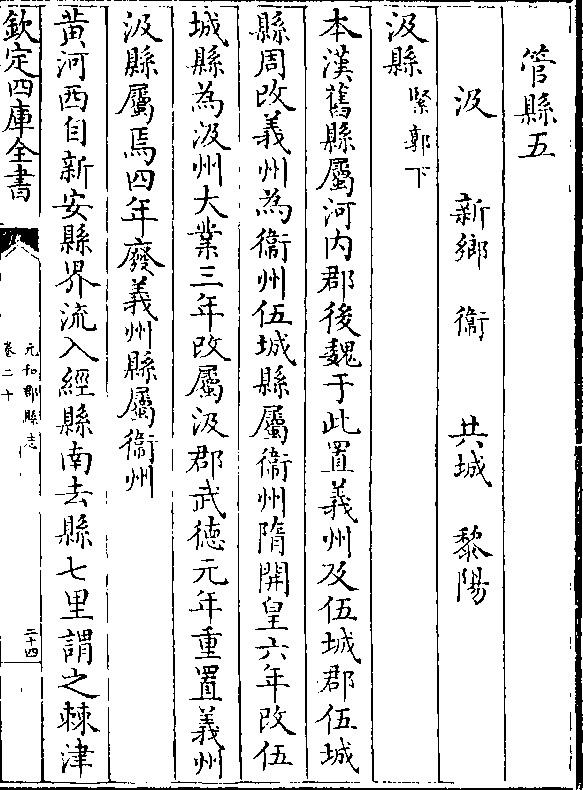

管县五

管县五汲 新乡 卫 共城 黎阳

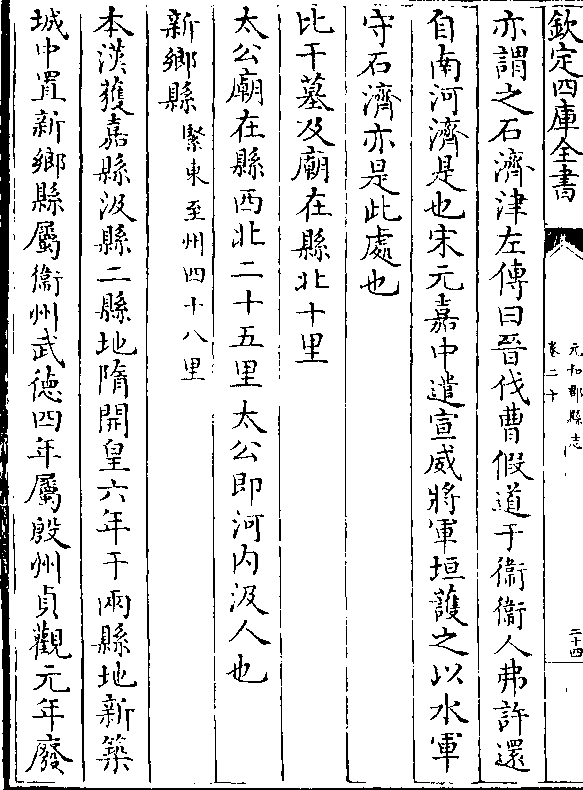

汲县(紧郭下/)

本汉旧县属河内郡后魏于此置义州及伍城郡伍城

县周改义州为卫州伍城县属卫州隋开皇六年改伍

城县为汲州大业三年改属汲郡武德元年重置义州

汲县属焉四年废义州县属卫州

黄河西自新安县界流入经县南去县七里谓之棘津

卷二十 第 24b 页 WYG0468-0368b.png

亦谓之石济津左传曰晋伐曹假道于卫卫人弗许还

亦谓之石济津左传曰晋伐曹假道于卫卫人弗许还自南河济是也宋元嘉中遣宣威将军垣护之以水军

守石济亦是此处也

比干墓及庙在县北十里

太公庙在县西北二十五里太公即河内汲人也

新乡县(紧东至州四十八里/)

本汉获嘉县汲县二县地隋开皇六年于两县地新筑

城中置新乡县属卫州武德四年属殷州贞观元年废

卷二十 第 25a 页 WYG0468-0368c.png

殷州县属卫州

殷州县属卫州清水在县北一里

获嘉故城在县西南十里本汉旧县越相吕嘉反武帝

将幸缑氏至汲县新中乡得吕嘉首以为获嘉县

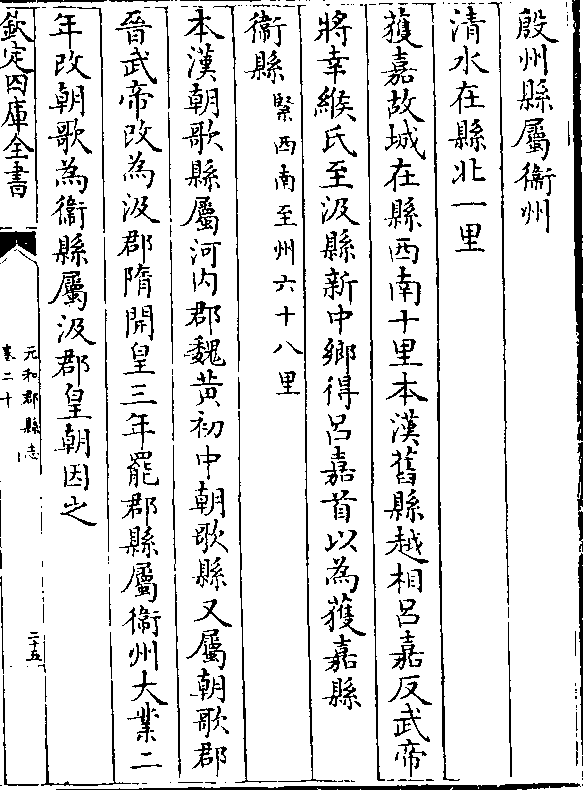

卫县(紧西南至州六十八里/)

本汉朝歌县属河内郡魏黄初中朝歌县又属朝歌郡

晋武帝改为汲郡隋开皇三年罢郡县属卫州大业二

年改朝歌为卫县属汲郡皇朝因之

卷二十 第 25b 页 WYG0468-0368d.png

黑山在县北五十五里汉末眭固白绕等起黑山聚众

黑山在县北五十五里汉末眭固白绕等起黑山聚众十馀万号黑山贼

苏门山在县西北十一里孙登所隐阮籍嵇康所造之

处

延津在县西二十六里魏曹公遣于禁渡河守延津即

此地也

枋头故城在县东一里建安九年魏武在淇水口下大

枋木为堰遏淇水令入白渠以开运漕故号其处为枋

卷二十 第 26a 页 WYG0468-0369a.png

头晋太和四年桓温北伐慕容炜时亢旱水道不通乃

头晋太和四年桓温北伐慕容炜时亢旱水道不通乃凿钜野三百馀里以通舟运自清水入河炜将慕容垂

率众八万来拒温大破之遂至枋头军粮竭尽温焚舟

步退垂以八千骑追温战败于襄邑亦谓此也后苻氏

克邺改枋头为昌水县十六国春秋曰晋刘牢之救苻

丕慕容垂率师至枋头以柜之知晋军盛乃退后魏尝

移汲郡理此

阳河水出县西北平地即纣斮朝涉之胫处

卷二十 第 26b 页 WYG0468-0369b.png

朝歌故城在县西二十一里殷之故都也

朝歌故城在县西二十一里殷之故都也鹿台在县西殷纣营之七年乃成大三里高十丈

共城县

本周共伯国厉王无道流崩于彘共伯奉王子靖立为

宣王共伯复归于国汉以为县属河内郡晋属汲郡高

齐省隋开皇四年加城字于此置共城县属卫州皇朝

因之

白鹿山在县西五十四里

卷二十 第 27a 页 WYG0468-0369c.png

天门在县西五十里

天门在县西五十里淇水源出县西北沮洳山至卫县入河谓之淇水口

故凡城在县西二十里古凡伯国也

百门陂在县西北五里方五百许步百姓引以溉稻田

此米明白香洁异于他稻魏齐以来常以荐御陂南通

漳水

黎阳县(上西南至州一百二十里/)

古黎侯国汉为黎阳县在黎阳山北属魏郡后魏属黎

卷二十 第 27b 页 WYG0468-0369d.png

阳郡隋开皇三年属卫州十六年又属黎州大业二年

阳郡隋开皇三年属卫州十六年又属黎州大业二年省黎州县属卫州皇朝武德二年重置黎州县属焉贞

观十七年黎州废复属卫州

大伾山正南去县七里即黎山也尚书云东过洛汭至

于大伾注曰山再成曰伾

枉人山在县西北四十二里或言纣杀比干于此

黎阳镇故城在县东南一里古翟辽城也翟辽于此僭

号皇朝改曰白马镇

卷二十 第 28a 页 WYG0468-0370a.png

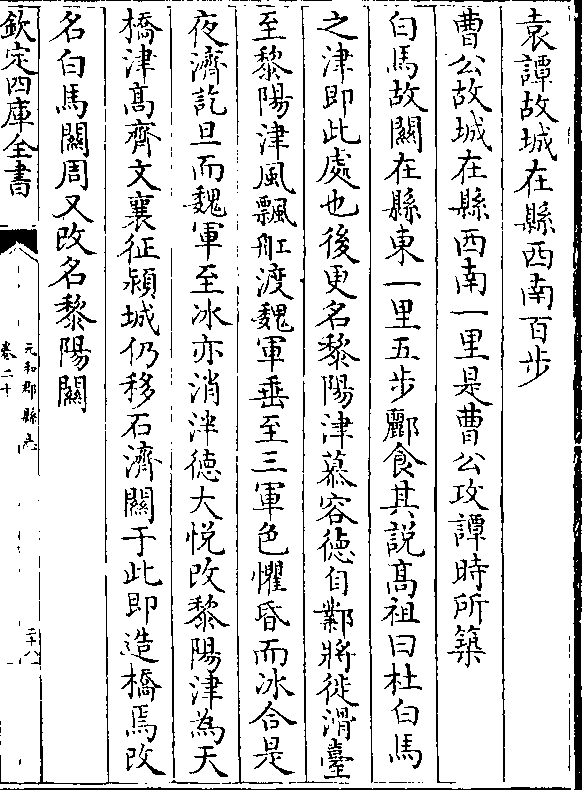

袁谭故城在县西南百步

袁谭故城在县西南百步曹公故城在县西南一里是曹公攻谭时所筑

白马故关在县东一里五步郦食其说高祖曰杜白马

之津即此处也后更名黎阳津慕容德自邺将徙滑台

至黎阳津风飘舡渡魏军垂至三军色惧昏而冰合是

夜济讫旦而魏军至冰亦消泮德大悦改黎阳津为天

桥津高齐文襄征颍城仍移石济关于此即造桥焉改

名白马关周又改名黎阳关

卷二十 第 28b 页 WYG0468-0370b.png

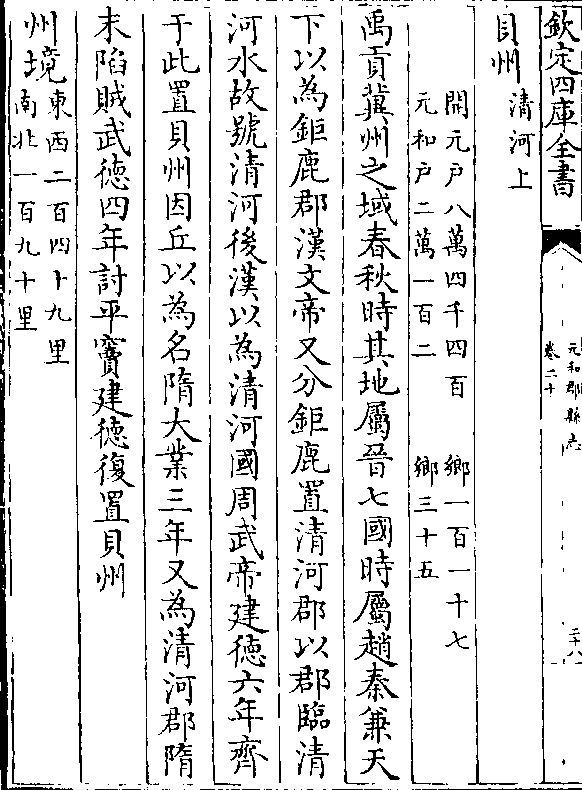

贝州(清河上/)

贝州(清河上/)(开元户八万四千四百/元和户二万一百二) (乡一百一十七/乡三十五)

禹贡冀州之域春秋时其地属晋七国时属赵秦兼天

下以为钜鹿郡汉文帝又分钜鹿置清河郡以郡临清

河水故号清河后汉以为清河国周武帝建德六年齐

于此置贝州因丘以为名隋大业三年又为清河郡隋

末陷贼武德四年讨平窦建德复置贝州

州境(东西二百四十九里/南北一百九十里)

卷二十 第 29a 页 WYG0468-0370c.png

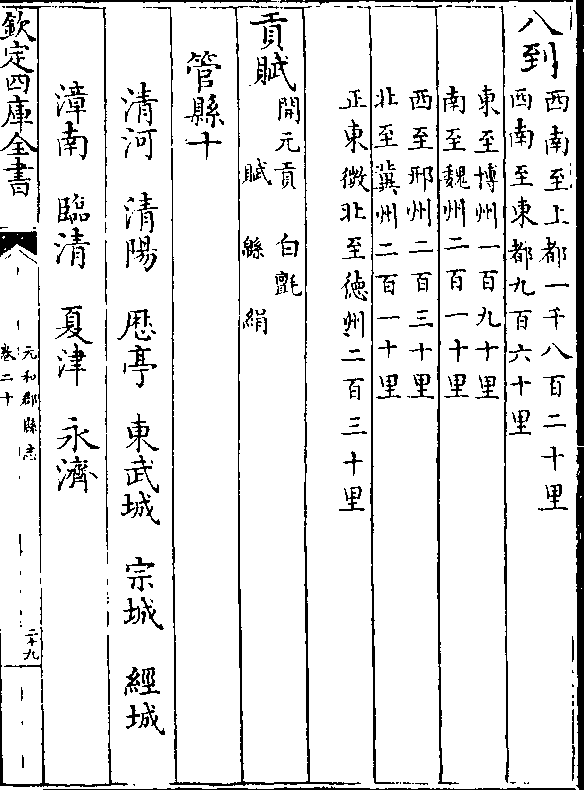

八到(西南至上都一千八百二十里/西南至东都九百六十里)

八到(西南至上都一千八百二十里/西南至东都九百六十里)(东至博州一百九十里/南至魏州二百一十里)

(西至邢州二百三十里/北至冀州二百一十里)

(正东微北至德州二百三十里/)

贡赋(开元贡/ 赋) (白毡绢/绵)

管县十

清河 清阳 历亭 东武城 宗城 经城

漳南 临清 夏津 永济

卷二十 第 29b 页 WYG0468-0370d.png

清河县(紧郭下/)

清河县(紧郭下/)本汉信城县地属清河郡后汉省信城县置清河县至

隋不改皇朝因之

故末柸城在县东北五十里十六国春秋曰鲜卑段末

柸自称辽西公于此筑城与石勒相持因为名

永济渠东南去县十里

清阳县(紧郭下/)

本汉旧县也属清河郡后汉省清阳县其地属甘陵县

卷二十 第 30a 页 WYG0468-0371a.png

隋开皇六年重置皇朝因之

隋开皇六年重置皇朝因之甘陵在县城内后汉清河王庆陵庆即安帝父也

历亭县(上西南至州一百里/)

本汉东阳县地属清河郡后汉省东阳县其地属鄃县

(鄃音/输)隋开皇十六年于此置历亭县遥取汉历县为名

皇朝因之

东阳故城在县西十八里汉高祖以张相如为东阳侯

东武城县(上西南至州四十二里/)

卷二十 第 30b 页 WYG0468-0371b.png

本七国时赵邑史记曰赵平原君胜封东武城即此地

本七国时赵邑史记曰赵平原君胜封东武城即此地也盖以定襄有武城同属赵故此加东字以辨之属清

河郡隋开皇三年改属贝州皇朝因之自后魏以来山

东贵族清河诸崔即此邑人也为天下甲族

宗城县(望东北至州六十里/)

本后汉章帝分立广宗县属钜鹿郡后魏改属广宗郡

隋开皇三年改属贝州仁寿元年改宗城县皇朝因之

张甲河在县南二十五里

卷二十 第 31a 页 WYG0468-0371c.png

漳水东去县二十七里

漳水东去县二十七里经城县(上东至州六十里/)

本后汉分前汉堂阳县于今县西北二十里置经城县

后魏省并入南宫县孝文帝又于今理置经城县又置

广宗郡高齐省郡及县仍置武强县于此隋开皇六年

移武强县于此置经城县属贝州皇朝因之

张甲枯河东去县十里

漳南县(上西南至州一百一十里/)

卷二十 第 31b 页 WYG0468-0371d.png

本汉东阳县之地隋开皇六年置东阳县属德州取汉

本汉东阳县之地隋开皇六年置东阳县属德州取汉东阳之名十六年改属贝州十八年改为漳南县以漳

水在县北故名也皇朝因之

永济渠在县东五十里

漳水在县北四十六里

临清县(紧东北至州六十里/)

本汉清泉县地后魏孝文帝于此置临清县属魏郡高

齐省隋开皇六年复置临清县属贝州皇朝因之

卷二十 第 32a 页 WYG0468-0372a.png

贝丘城在县东南五十里汉贝丘县城也城内有丘高

贝丘城在县东南五十里汉贝丘县城也城内有丘高五丈周回六十八步城因此为名春秋公田于贝丘是

齐州地与此异也

永济渠在县城西门外

夏津县(上西北至州九十里/)

本汉鄃县地吕他栾布皆为鄃侯田鼢奉邑亦在鄃属

清河郡隋大业二年改属贝州天宝元年改为夏津县

屯氏河在县北

卷二十 第 32b 页 WYG0468-0372b.png

永济县(紧东北至州一百一十里/)

永济县(紧东北至州一百一十里/)本汉贝丘县地临清县之南偏大历七年田承嗣奏于

张桥行市置西井永济渠故以为名

永济渠在县西郭内阔一百七十尺深二丈四尺南自

汲郡引清淇二水东北入白沟穿此县入临清按汉武

时河决馆陶分为屯氏河东北经贝州冀州而入渤海

此渠盖屯氏古渎隋氏修之因名永济

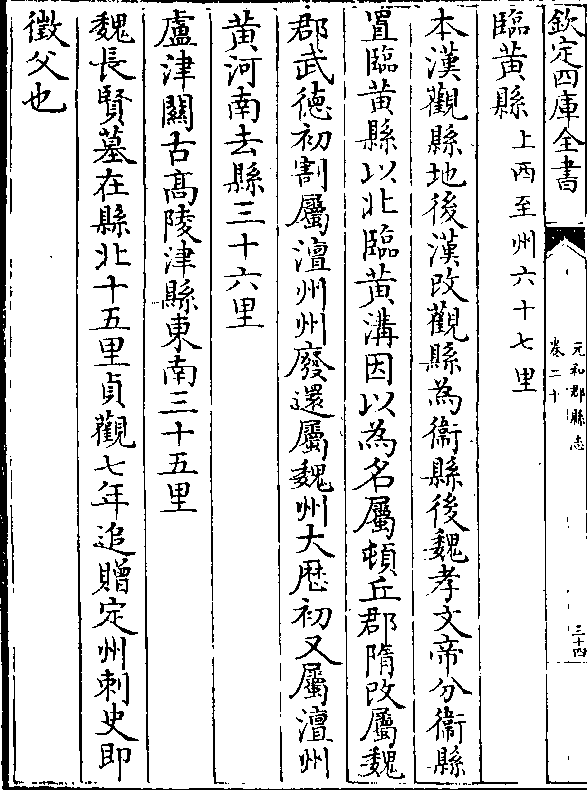

澶州(顿丘上/)

卷二十 第 33a 页 WYG0468-0372c.png

(元和户三千二百六十九乃乡一十七载开元户/案此州废自贞观至大历 复置故不)

(元和户三千二百六十九乃乡一十七载开元户/案此州废自贞观至大历 复置故不)(乡与/贡赋)

本汉顿丘县地武德四年分魏州之顿丘观城二县于

今理置澶州因澶水为名又分置澶水县贞观元年废

澶州以澶水县属黎州(今卫州黎阳县理是/也非成都管内黎州)大历七年

魏博节度使田承嗣又奏置澶州

州境(东西一百二十九里/南北七十里)

八到(西南至上都一千五百里/西南至东都六百三十里)

卷二十 第 33b 页 WYG0468-0372d.png

(东至濮州范县一百一十里/南至濮州濮阳县三十六里)

(东至濮州范县一百一十里/南至濮州濮阳县三十六里)(西南至卫州二百五十里/西至相州内黄县七十里)

(西至相州临河县八十里/北至魏州一百一十里)

(东北至魏州朝城县九十四里/)

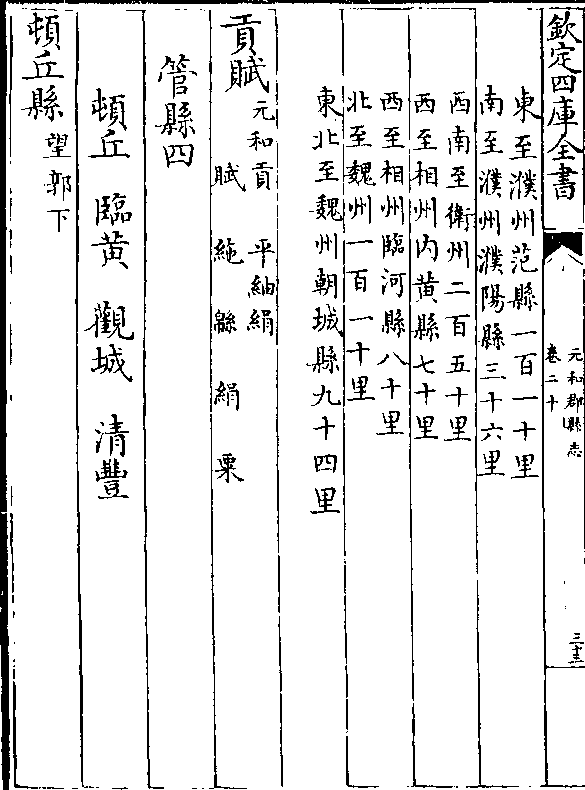

贡赋(元和贡/ 赋) (平䌷绢/絁 绵) (绢/) (粟/)

管县四

顿丘 临黄 观城 清丰

顿丘县(望郭下/)

卷二十 第 34a 页 WYG0468-0373a.png

本汉旧县因县东北顿丘以为名属东郡晋属顿丘郡

本汉旧县因县东北顿丘以为名属东郡晋属顿丘郡隋废郡属魏州武德初割属澶州州废还属魏州大历

初又属澶州

秋山在县西北三十五里

黄河在县南三十五里

颛顼陵在县西北三十五里

帝喾陵在县北三十里

卫康叔墓在县东北九十里

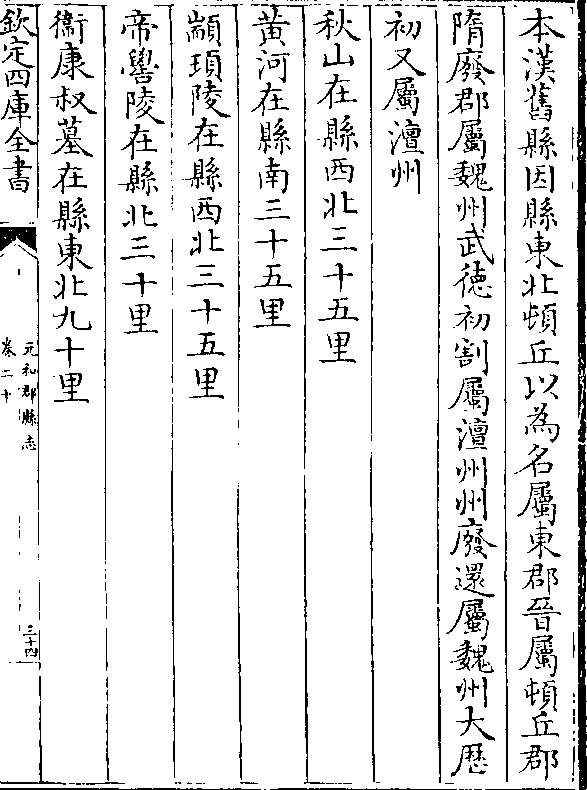

卷二十 第 34b 页 WYG0468-0373b.png

临黄县(上西至州六十七里/)

临黄县(上西至州六十七里/)本汉观县地后汉改观县为卫县后魏孝文帝分卫县

置临黄县以北临黄沟因以为名属顿丘郡隋改属魏

郡武德初割属澶州州废还属魏州大历初又属澶州

黄河南去县三十六里

卢津关古高陵津县东南三十五里

魏长贤墓在县北十五里贞观七年追赠定州刺史即

徵父也

卷二十 第 35a 页 WYG0468-0373c.png

观城县(紧西至州二十四里/)

观城县(紧西至州二十四里/)汉观县古之观国左传曰虞有三苗夏有观扈国语注

曰观国夏启子太康之第五弟所封也在卫县夏相灭

之汉以为县属东郡后汉改观县为卫国县属东郡隋

开皇六年改卫国县为观城县属卫州武德四年以观

城属澶州州废还属魏州大历初隶澶州

卫灵公墓在县东南四十二里

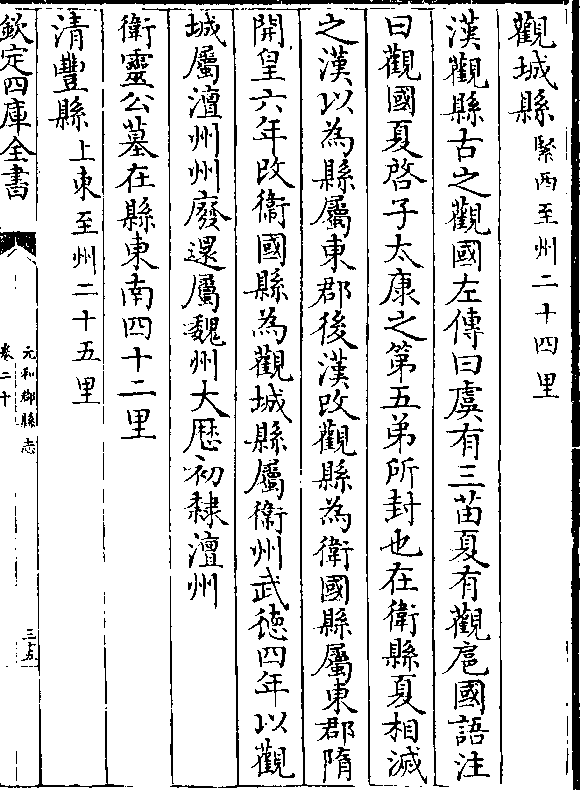

清丰县(上东至州二十五里/)

卷二十 第 35b 页 WYG0468-0373d.png

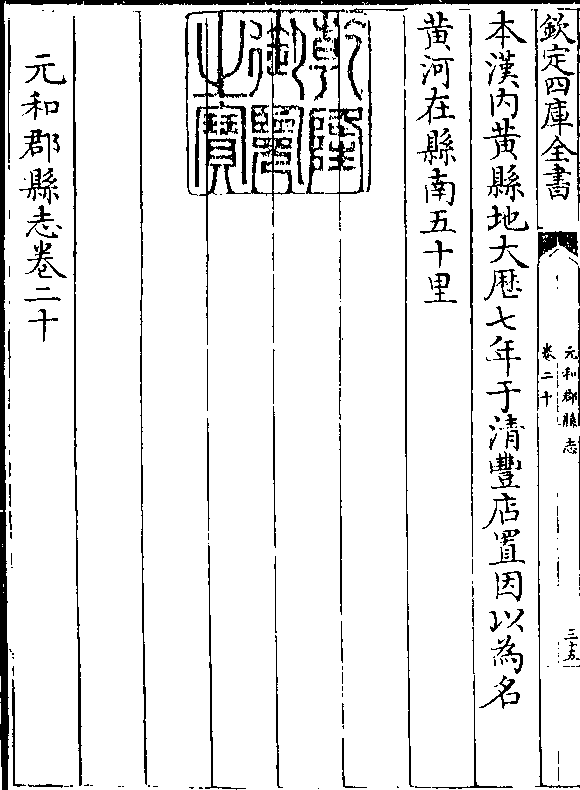

本汉内黄县地大历七年于清丰店置因以为名

本汉内黄县地大历七年于清丰店置因以为名黄河在县南五十里

元和郡县志卷二十