声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十六 第 1a 页 WYG0468-0311a.png

钦定四库全书

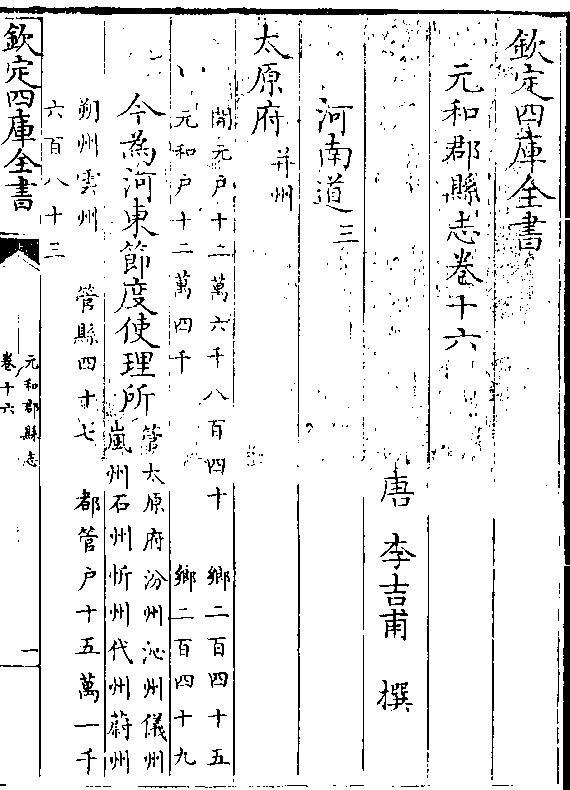

钦定四库全书元和郡县志卷十六

唐 李吉甫 撰

河南道(三/)

太原府(并州/)

(开元户十二万六千八百四十/元和户十二万四千) (乡二百四十五/乡二百四十九)

今为河东节度使理所(管太原府汾州沁州仪州/岚州石州忻州代州蔚州)

(朔州云州三管县四十七/六百八十) (都管户十五万一千/)

卷十六 第 1b 页 WYG0468-0311b.png

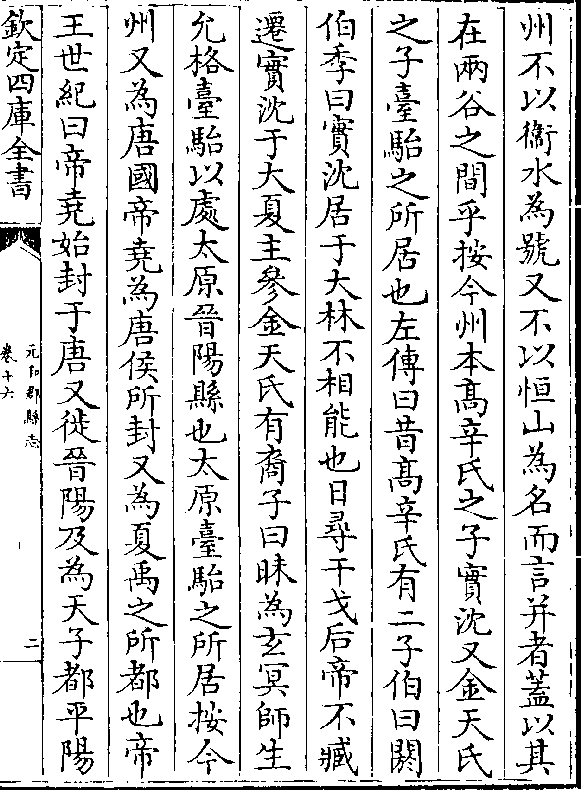

禹贡冀州之域禹贡曰既修太原注曰高平曰原今以

禹贡冀州之域禹贡曰既修太原注曰高平曰原今以为郡名舜典曰肇十有二州王肃注曰舜为冀州之北

太广分置并州至夏复为九州省并州合于冀州周之

九州复置并州职方曰正北曰并州其山镇曰恒山薮

曰昭馀祁川曰滹沱沤夷浸曰涞易释名曰并兼也言

其州或并或设因以为名春秋晋荀吴败狄于大卤即

太原晋阳县也中国曰太原夷狄曰大卤按晋太原大

卤大夏夏墟平阳晋阳六名其实一也太康地记曰并

卷十六 第 2a 页 WYG0468-0312a.png

州不以卫水为号又不以恒山为名而言并者盖以其

州不以卫水为号又不以恒山为名而言并者盖以其在两谷之间乎按今州本高辛氏之子实沈又金天氏

之子台骀之所居也左传曰昔高辛氏有二子伯曰阏

伯季曰实沈居于大林不相能也日寻干戈后帝不臧

迁实沈于大夏主参金天氏有裔子曰昧为玄冥师生

允格台骀以处太原晋阳县也太原台骀之所居按今

州又为唐国帝尧为唐侯所封又为夏禹之所都也帝

王世纪曰帝尧始封于唐又徙晋阳及为天子都平阳

卷十六 第 2b 页 WYG0468-0312b.png

平阳即今晋州晋阳即今太原也又曰禹自安邑都晋

平阳即今晋州晋阳即今太原也又曰禹自安邑都晋阳至桀徙都安邑至周成王以封弟叔虞是为晋侯史

记曰成王与叔虞戏削桐叶为圭曰以是封汝周公请

封之于唐成王曰吾戏耳周公曰天子无戏言遂以封

之今州春秋时为晋国战国时为赵地左传曰晋赵鞅

入晋阳以叛颍容曰(案颍容著春秋左氏条例见后汉/书儒林传旧讹写颍客今改正)

赵简子居晋阳至成公居邯郸史记曰智伯率韩魏攻

赵襄子奔保晋阳晋为韩魏赵所灭故其地属赵地理

卷十六 第 3a 页 WYG0468-0312c.png

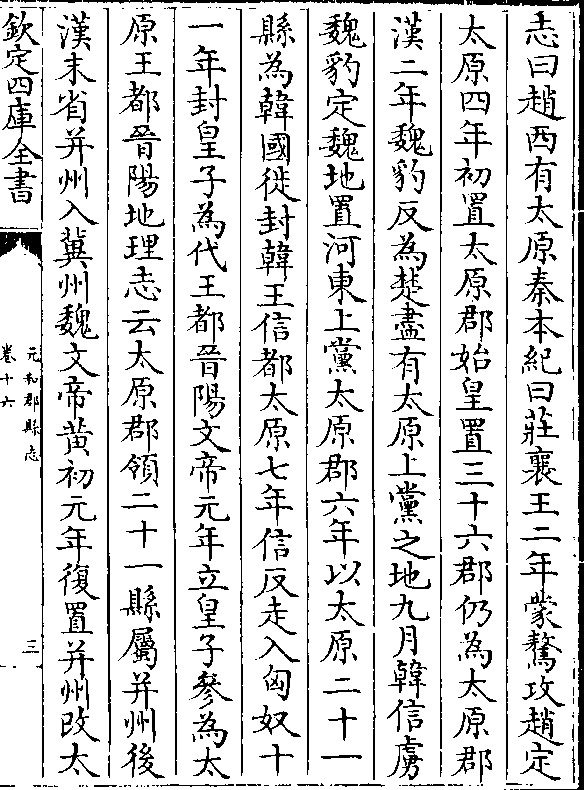

志曰赵西有太原秦本纪曰庄襄王二年蒙骜攻赵定

志曰赵西有太原秦本纪曰庄襄王二年蒙骜攻赵定太原四年初置太原郡始皇置三十六郡仍为太原郡

汉二年魏豹反为楚尽有太原上党之地九月韩信虏

魏豹定魏地置河东上党太原郡六年以太原二十一

县为韩国徙封韩王信都太原七年信反走入匈奴十

一年封皇子为代王都晋阳文帝元年立皇子参为太

原王都晋阳地理志云太原郡领二十一县属并州后

汉末省并州入冀州魏文帝黄初元年复置并州改太

卷十六 第 3b 页 WYG0468-0312d.png

原郡为太原国初曹公围袁尚于邺时袁绍外甥高干

原郡为太原国初曹公围袁尚于邺时袁绍外甥高干为并州刺史沮授说干曰并州左有恒山之险右有大

河之固北有强胡宜速迎尚并力观变干不能用故败

晋惠帝时并州之地尽为刘元海所有其后刘曜徙都

长安自平阳以东尽入石勒至苻坚姚兴赫连勃勃并

于河东郡置并州后苻丕为慕容垂所迫奔于晋阳称

帝一年为慕容永所灭后魏复为太原郡周武帝建德

六年平齐置六府于并州后省六府置并州总管隋开

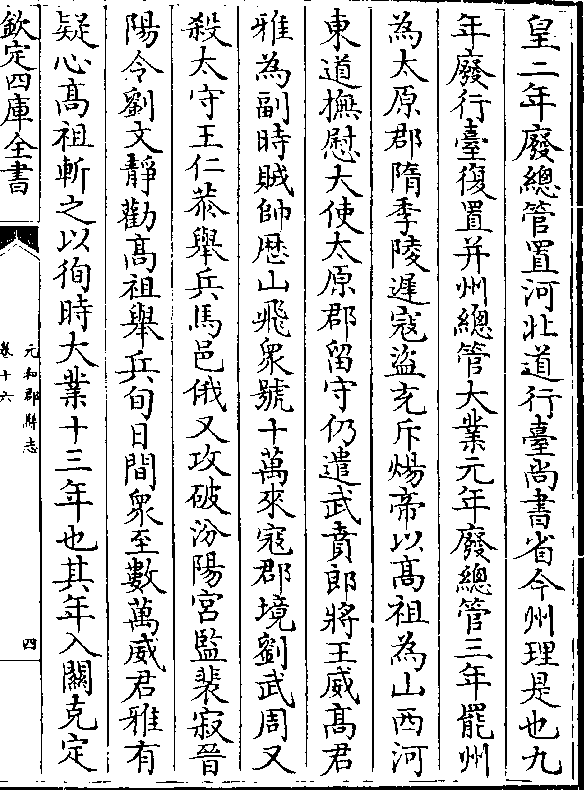

卷十六 第 4a 页 WYG0468-0313a.png

皇二年废总管置河北道行台尚书省今州理是也九

皇二年废总管置河北道行台尚书省今州理是也九年废行台复置并州总管大业元年废总管三年罢州

为太原郡隋季陵迟寇盗充斥炀帝以高祖为山西河

东道抚慰大使太原郡留守仍遣武贲郎将王威高君

雅为副时贼帅历山飞众号十万来寇郡境刘武周又

杀太守王仁恭举兵马邑俄又攻破汾阳宫监裴寂晋

阳令刘文静劝高祖举兵旬日间众至数万威君雅有

疑心高祖斩之以徇时大业十三年也其年入关克定

卷十六 第 4b 页 WYG0468-0313b.png

京邑高祖辅政义宁元年太原郡仍旧不改武德元年

京邑高祖辅政义宁元年太原郡仍旧不改武德元年罢郡为并州总管三年废总管四年又置其年又改为

上总管五年又改为大总管七年又改为大都督天授

元年罢都督府置北都神龙元年依旧为并州大都督

府开元十一年玄宗行幸至此州以王业所兴又建北

都改并州为太原府立起义堂碑以纪其事二十一年

分天下州郡为十五道置采访使以检察非法太原为

河东道又于边境置节度使以式遏四夷河东最为天

卷十六 第 5a 页 WYG0468-0313c.png

下雄镇(河东节度理太原府管兵五万五千人马一万/四千匹衣赐一百二十六万匹段军粮五十万)

下雄镇(河东节度理太原府管兵五万五千人马一万/四千匹衣赐一百二十六万匹段军粮五十万)(石/)掎角朔方天兵军(太原府城内圣历二年置管/兵二万人马九千五百匹)云中

郡守捉(东南去单于府二百七十里调露中裴行俭破/突厥置管兵七千七百人马一千二百匹东南)

(去理所八/百馀里)大同军(雁门郡北三百里调露中突厥南侵/裴行俭开置管兵九千五百人马五)

(千五百匹东南去理所八/百馀里雁门今代州也)横野军(安边郡东北百四十/里开元中河东公张)

(嘉贞移置管兵七千八百人马千八百匹/西南去理所九百馀里安边郡今蔚州)定襄郡(去理/所百)

(八十里管兵三千/人定襄郡今忻州)雁门郡(去理所五百里/管兵四千人)楼烦郡(东南/去理)

(所二百五十里管兵三/千人楼烦郡今岚州)岢岚军(楼烦郡北百里长安中/李迥秀置管兵千人东)

卷十六 第 5b 页 WYG0468-0313d.png

(南去理所三百/五十里岢音哿)天宝元年改北都为北京今太原有三

(南去理所三百/五十里岢音哿)天宝元年改北都为北京今太原有三城府及晋阳县在西城太原县在东城汾水贯中城南

流

府境(案府境里/数傅写缺)

八到(西南至上都一千二百六十里/南至东都八百九十里)

(东至赵州五百六十里五里/东南至仪州三百四十)

(正南微东至潞州四百五十里/西南至沁州三百四十里)

(北至忻州一百八十里/东北至恒州五百里)

卷十六 第 6a 页 WYG0468-0314a.png

贡赋(开元贡/) (甘草

贡赋(开元贡/) (甘草(赋/) (布/) (麻/)

管县十三

太原 晋阳 榆次 清源 寿阳 太谷

祁 文水 交城 广阳 阳曲 盂

乐平

太原县(赤郭下/)

(开元户二万一千六百五十六皆乡四十以下各/案前各府州有户乡数而各县 无自此)

卷十六 第 6b 页 WYG0468-0314b.png

(县有开元户乡而不及元和后仍有并开元不/载者决非斯志原本参差盖皆由傅写遗缺)

(县有开元户乡而不及元和后仍有并开元不/载者决非斯志原本参差盖皆由傅写遗缺)本汉晋阳县地高齐河清四年自今州城中移晋阳县

于汾水东隋文帝开皇十年移晋阳县于州城中仍于

其处置太原县属并州大业三年罢州置太原郡县仍

属焉隋末移入州城贞观十二年还迁于旧理在州东

二里百六十步

牢山一名看山在县东北四十五里后魏书曰刘聪遣

子粲袭晋阳猗卢救之遂猎牢山陈阅皮肉山为之赤

卷十六 第 7a 页 WYG0468-0314c.png

其山出金

其山出金潜丘在县南三里尔雅曰晋有潜丘隋开皇二年于其

上置大兴国观

洞过水东自榆次县界流入西去县三十里入晋阳县

界

阳曲故城在县东北四十五里

阳直故城在县东北二十里隋开皇十六年改阳曲县

理此

卷十六 第 7b 页 WYG0468-0314d.png

晋渠在县西一里西自晋阳县界流入汾东地多盐卤

晋渠在县西一里西自晋阳县界流入汾东地多盐卤井不堪食贞观十三年长史英国公李绩乃于汾河之

上引决晋渠历县经廛又西流入汾水

晋阳县(赤郭下/)

(开元户一万二千八百八十一/) (乡二十五/)

本汉旧县也属太原郡至后魏并不改按此前晋阳县

理州城中高齐武成帝河清四年移晋阳县于汾水东

今太原县理是也武平六年于今理置龙山县属太原

卷十六 第 8a 页 WYG0468-0315a.png

郡因县西龙山以为名也隋开皇三年罢郡置并州十

郡因县西龙山以为名也隋开皇三年罢郡置并州十年废龙山县移晋阳县理之十六年又置清源县大业三年

省入罢州为太原郡县仍属焉皇朝因之在州南二里

悬瓮山一名龙山在县西南十二里山海经曰悬瓮之

山晋水出焉其上多玉其下多铜

蒙山在县西北十里十六国春秋曰前赵刘聪征刘琨

不克略晋阳之人踰蒙山而归即谓此也今山上有杨

忠碑为周将讨齐战胜隋开皇二年追纪功烈始建此

卷十六 第 8b 页 WYG0468-0315b.png

碑忠即文帝之考谥曰武元皇帝

碑忠即文帝之考谥曰武元皇帝汾水北自阳曲县界流入经县东二里又西南入清源

县界

晋水源出县西南悬瓮山水经注曰晋水出悬瓮山东

过其县南昔智伯遏晋水灌晋阳城不没者三版后人

踵其遗迹蓄以为沼沼水分为二派其北渎即智氏故

渠也其渎乘高东北注入晋阳城以周灌溉东南出城

注于汾水其南渎于石塘下伏流东南出晋阳城南又

卷十六 第 9a 页 WYG0468-0315c.png

东南入于汾今按晋水初泉出处砌石为塘自塘东分

东南入于汾今按晋水初泉出处砌石为塘自塘东分为三派其北一派名智伯渠东北流入州城中出城入

汾水其次派东流经晋泽南又东流入汾水此二派即

郦道元所言分为二派者也其南派隋开皇四年开东

南流入汾水

洞过水东自太原县界流入西入于汾晋水下口也水

经注曰刘琨之为并州也刘元海引兵邀击之合战于

洞过即是水也今按此水出沾县北山沾即今乐平县

卷十六 第 9b 页 WYG0468-0315d.png

也水经县西南二十五里入汾水

也水经县西南二十五里入汾水晋泽在县西南六里隋开皇六年引晋水溉稻田周回

四十一里

府城故老传晋并州刺史刘琨筑今按城高四丈周回

二十七里城中又有三城其一曰大明城即古晋阳城

也左传言董安于所筑史记云智伯攻襄子于晋阳引

汾水灌其城城不浸者三版春秋后语云智伯攻晋阳

决晋水灌之城中悬釜而炊今按城东有汾水南流城

卷十六 第 10a 页 WYG0468-0316a.png

西又有晋水入城而史记云引汾水后语云决晋水二

西又有晋水入城而史记云引汾水后语云决晋水二家不同未详孰是(案史记赵世家作引汾/水韩世家亦作决晋水)高齐后帝于

此置大明宫因名大明城姚最序行记曰晋阳宫西南

有小城内有殿号大明宫即此也城高四丈周回四里

又一城南面因大明城西面连仓城北面因州城东魏

孝静帝于此置晋阳宫隋文帝更名新城炀帝更置晋

阳宫城高四丈周回七里又一城东面连新城西面北

面因州城开皇十六年筑今名仓城高四丈周回八里

卷十六 第 10b 页 WYG0468-0316b.png

故唐城在县北二里尧所筑唐叔虞之子燮父徙都之

故唐城在县北二里尧所筑唐叔虞之子燮父徙都之所也

三角城在县西北十九里一名徒人城

捍胡城一名看胡城在县北二十三里

受瑞坛在州理仓城中义旗初高祖神尧皇帝受瑞石

于此坛文曰李理万吉

晋阳故宫一名大明宫在州城内今名大明城是也昔

智伯攻赵襄子襄子谓张孟谈曰无箭奈何对曰臣闻

卷十六 第 11a 页 WYG0468-0316c.png

董安于简主之才臣也理晋阳公宫之垣皆以艺蒿楛

董安于简主之才臣也理晋阳公宫之垣皆以艺蒿楛墙之蒿至于丈于是发而试之其坚则菌簬之劲不能

过也公曰矢足矣吾铜少对曰臣闻董安于之理晋阳

公宫之室皆以鍊铜为柱质请发而用之则有馀铜矣

高齐文宣帝又于城中置大明宫

竹马府在州城中

汾桥架汾水在县东一里即豫让欲刺赵襄子伏于桥

下襄子解衣之处桥长七十五步广六丈四尺

卷十六 第 11b 页 WYG0468-0316d.png

晋祠一名王祠周唐叔虞祠也在县西南十二里水经

晋祠一名王祠周唐叔虞祠也在县西南十二里水经注曰昔智伯遏晋水以灌晋阳其川上溯后人蓄以为

沼沼西际山枕水有唐叔虞祠水侧有凉堂结飞梁于

水上晋川之中最为胜处序行记曰高洋天保中大起

楼观穿筑池塘自洋以下皆游集焉至今为北都之胜

介之推祠在县东五十里

唐叔虞墓在县西南十六里

高齐相国咸阳王斛律金墓在县西南十七里

卷十六 第 12a 页 WYG0468-0317a.png

晋祠碑在乾阳门街贞观二十二年太宗幸并州所置

晋祠碑在乾阳门街贞观二十二年太宗幸并州所置御制并书

起义堂碑在乾阳门街开元十一年玄宗幸太原所立

御制并书

讲武台在县西北十五里显庆五年置

榆次县(畿西去府五十六里/)

(开元户一万五千四百三十七/) (乡三十/)

本汉旧县即春秋时晋魏榆地左传曰石言于晋魏榆

卷十六 第 12b 页 WYG0468-0317b.png

注曰魏晋邑榆即州理名也史记曰庄襄王二年使蒙

注曰魏晋邑榆即州理名也史记曰庄襄王二年使蒙骜攻赵魏榆汉以为县属太原郡后魏太武帝并入晋

阳县宣武帝复置榆次县高齐文宣帝省自今县东十

里移中都县理之属太原郡十年改中都县又为榆次

县三年罢州为郡县仍属焉皇朝因之

麓台山俗名凿台山在县东南三十五里

洞过水东自寿阳县界流入经县南四里又西南入太

原县界

卷十六 第 13a 页 WYG0468-0317c.png

中都故城县东十里高齐移于废榆次城即今县理是

中都故城县东十里高齐移于废榆次城即今县理是也

凿台在县南四里水经注曰洞过水西过榆次县南水

侧有凿台智伯瑶刳腹绝肠折颈摺颐之处史记曰智

氏信韩魏从而伐赵攻晋阳韩魏杀之于凿台之下说

苑曰智氏见伐赵之利不知榆次之祸皆谓此也今按

其台为洞过水所侵无复遗迹

原过祠俗名原公祠在县东九里史记曰智伯率韩魏

卷十六 第 13b 页 WYG0468-0317d.png

攻赵赵襄子惧乃奔保晋阳原过从后至于王泽见三

攻赵赵襄子惧乃奔保晋阳原过从后至于王泽见三人自带以上可见自带以下不可见与原过竹三节莫

通曰为我遗赵毋恤原过既至以告襄子襄子斋三日

亲自剖竹有朱书曰赵毋恤余霍泰山山阳侯天使也

三月丙戌余将使汝反灭智氏汝亦立我百邑襄子再

拜受三神之令既灭智氏遂祠三神于百邑使原过主

之

麓台山祠俗名智伯祠在麓台山上

卷十六 第 14a 页 WYG0468-0318a.png

清源县(畿东北至府三十九里/)

清源县(畿东北至府三十九里/)(开元户八千五百四十一/) (乡十七/)

本汉榆次县地理志曰榆次有梗阳乡魏戊邑按梗阳

在今县南百二十步梗阳故城是也自汉晋皆为榆次

县地后魏省榆次县地属晋阳隋开皇十六年于梗阳

故城置清源县属并州因县西清源水为名大业二年

省又为晋阳县地武德元年重置

汾水经县东去县九里又东南入汾水县界

卷十六 第 14b 页 WYG0468-0318b.png

梗阳故县城春秋晋大夫祁氏邑也在县南百二十步

梗阳故县城春秋晋大夫祁氏邑也在县南百二十步左传曰晋杀祁盈遂灭祁氏分为七县魏戊为梗阳大

夫是也隋开皇十六年于其城内置清源县

鹅城在县东南二十二里晋阳春秋曰永嘉元年洛阳

步广里地陷有二鹅色黄苍者飞冲天白者不能飞苍

杂色故夷之象刘曜以为已瑞筑此城以应之

阎没墓在县西南三里左传曰梗阳人有狱魏戊不能

断以狱上其大宗赂以女乐魏子将受之魏戊谓阎没

卷十六 第 15a 页 WYG0468-0318c.png

必谏许诺退朝待于庭馈入召之比置三叹魏子问之

必谏许诺退朝待于庭馈入召之比置三叹魏子问之对曰或赐小人酒不夕食馈始至恐不足中置自咎曰

岂将军食之而有不足及馈之毕愿以小人之腹为君

子之心属餍而已魏子辞梗阳人

寿阳县(畿西南至府一百五十里/)

(开元户五千一百六十七/) (乡十/)

本汉榆次县地西晋于此置受阳县属乐平郡永嘉后

省晋末山戎内侵后魏太武帝迁戎外出徙受阳之户

卷十六 第 15b 页 WYG0468-0318d.png

于太陵城南置受阳县属太原郡受阳县即今文水县

于太陵城南置受阳县属太原郡受阳县即今文水县是也隋开皇十年改受阳为文水县又于受阳故城别

置受阳县属并州即今县是也大业三年罢州为太原

郡县仍属焉武德三年置受州县改属焉贞观八年废

受州县属并州十一年更名寿阳

方山在县北四十里

洞过水东自乐平县界流入在县南五十里又西南入

榆次县界

卷十六 第 16a 页 WYG0468-0319a.png

马首故城在县东南十五里左传曰晋分祁氏之田为

马首故城在县东南十五里左传曰晋分祁氏之田为七县韩固为马首大夫即其地也

神武故城后魏神武郡也在县北三十里周废

太谷县(畿西北至府七十五里/)

(开元户一万五百九十/) (乡二十/)

本汉阳邑县地属太原郡今县东十五里阳邑故城是

也后汉明帝以冯鲂为阳邑侯后魏太武帝省景明二

年复置阳邑县属太原郡即今县是也高齐及周同隋

卷十六 第 16b 页 WYG0468-0319b.png

开皇三年罢郡属并州十八年改阳邑为太谷县因县

开皇三年罢郡属并州十八年改阳邑为太谷县因县西太谷为名大业三年罢州为太原郡县仍属焉武德

三年分并州之太谷祁二县于此置泰州六年省泰州

复以太谷祁县属并州

白壁岭在县北七十五里

蒋谷水今名象谷水源出县东南象谷经县北四里北

入清源县界

阳邑故城在县东南十五里

卷十六 第 17a 页 WYG0468-0319c.png

咸阳故城在县西南十里秦伐赵筑之以咸阳兵戍之

咸阳故城在县西南十里秦伐赵筑之以咸阳兵戍之因名

萝藦亭俗名落漠城在县西北十九里

祁县(畿北至府一百里/)

(开元户一万五千七百八十二/) (乡三十/)

本汉旧县即春秋时晋大夫祁奚之邑也左传曰晋杀

祁盈遂灭祁氏分为七县以贾辛为祁大夫注曰太原

祁县也按汉祁县在东南五里故祁城是也后汉迄后

卷十六 第 17b 页 WYG0468-0319d.png

魏并不改高齐天保七年省隋开皇十年重置属并州

魏并不改高齐天保七年省隋开皇十年重置属并州武德二年改属泰州六年省泰州还属并州

帻山在县东南六十里

胡甲水一名太谷水东南自潞州武乡县界流入又南

入汾州平遥县界

故祁城汉祁县城也在县东南五里晋大夫贾辛邑水

经注曰贾辛以猊丑妻不为言与之如皋射雉中之妻

乃笑按左传魏献子谓贾辛曰昔贾大夫恶取妻而美

卷十六 第 18a 页 WYG0468-0320a.png

三年不言御以如皋射雉获之其妻始笑而言注曰贾

三年不言御以如皋射雉获之其妻始笑而言注曰贾国之大夫以此而言则辛非射雉者郦道元所引为谬

赵襄子城在县西六里

云州故城后魏云州城也在县西二十里孝武帝永熙

中寄理并州界谓此也

祁奚墓在县东南七里

后汉温序墓在县西北十四里序本祁人死葬洛阳其

子梦序云久客思故乡乃反葬焉

卷十六 第 18b 页 WYG0468-0320b.png

后汉周党墓在县东南十四里党广武人世祖引见伏

后汉周党墓在县东南十四里党广武人世祖引见伏而不谒

高齐唐邕墓在县东南七十里碑云齐尚书令晋昌王

文水县(畿东北至府一百一十里/)

(开元户一万二千六百六/) (乡二十三/)

本汉大陵县地属太原郡今县东北十三里大陵故城

是也后魏省仍于今理置受阳县属太原郡隋开皇十

年改受阳县为文水县因县西文谷水为名皇朝因之

卷十六 第 19a 页 WYG0468-0320c.png

天授元年改为武兴县神龙元年复为文水县城甚宽

天授元年改为武兴县神龙元年复为文水县城甚宽大约三十里百姓于城中种水田

汾水东北自清凉县界流入经县东十五里又西南入

汾州隰城县界

文水西北自交城县界流入经县西又南入隰城县界

大陵城汉大陵县也在县东北十里史记曰赵武灵王

游大陵梦处女鼓琴而歌异日数言所梦想见其状吴

广闻之因进孟姚焉

卷十六 第 19b 页 WYG0468-0320d.png

平陶城汉平陶县城也在县西南二十五里属太原郡

平陶城汉平陶县城也在县西南二十五里属太原郡后魏改为平遥县后西胡内侵迁居京陵塞在今汾州

界

大于城在县西南十一里本刘元海筑令兄延年镇之

胡语长兄为大于因以为名

交城县(畿东北至府八十里/)

(开元户五千四百十三/) (乡十二/)

本汉晋阳县地隋开皇十六年分晋阳县置交城县取

卷十六 第 20a 页 WYG0468-0321a.png

古交城为名属并州皇朝因之天授二年长史王及善

古交城为名属并州皇朝因之天授二年长史王及善自山北故交城县移就却波村置

少阳山在县西南九十五里其上多玉其下多赤银高

二百丈周回二十里

羊肠山在县东南五十三里石磴萦委若羊肠后魏于

此立仓今岭上有故石墟俗云太武帝避暑之所地理

志上党壶关亦有羊肠陂在今潞州界不谓此也

狐突山县西南五十里出铁

卷十六 第 20b 页 WYG0468-0321b.png

汾水西北自岚州静乐县界流入

汾水西北自岚州静乐县界流入文谷水出县西南文谷水经曰文水出大陵县西山文

谷按大陵县在今文水县北十三里大陵故城是也文

水发源此城西北东南流入文水县行八十里

广阳县(畿西至府二百六十里/)

(开元户二千六百七十三/) (乡五/)

本汉上艾县也属太原郡后汉属常山国晋属乐平郡

后魏改石艾县属乐平郡不改隋开皇三年罢郡改属

卷十六 第 21a 页 WYG0468-0321c.png

辽州大业三年省辽州后属并州武德三年又属辽州

辽州大业三年省辽州后属并州武德三年又属辽州辽州今太原府乐平县理是也六年改属受州贞观八

年废受州后属并州天宝元年改为广阳县因县西南

八十里广阳故城为名也

浮山在县东南三十五里

泽发水一名阜浆水亦名妒女泉源出县东北董卓垒

东今其泉初出大如车轮水色青碧泉傍有祠土人祀

之妇人袨服靓妆必兴雷电故曰妒女故老传此泉中

卷十六 第 21b 页 WYG0468-0321d.png

有神似鳖昼伏夜游神出水随神而涌其水东北流入

有神似鳖昼伏夜游神出水随神而涌其水东北流入井陉县界

废受州城在县西北三十里旧名塞鱼城武德八年因

故迹筑移受州理此贞观八年废

井陉故关在县东八十里史记曰汉二年韩信与张耳

欲东下井陉击赵王成安君陈馀聚兵井陉口二十万

广武君李左车说成安君曰井陉道狭车不得方轨骑

不得成列假臣奇兵三万从间道绝其辎重不至十日

卷十六 第 22a 页 WYG0468-0322a.png

两将之头可致戏下馀不从故败今按井陉亦名土门

两将之头可致戏下馀不从故败今按井陉亦名土门盘石故关在县东北七十里

苇泽故关在县东北八十里

董卓垒在县东北八十里水经注曰泽发水出董卓垒

东

妒女祠在县东北九十里泽发水源

阳曲县(畿南至府七十里/)

(开元户八千一百二十二/) (乡十六/)

卷十六 第 22b 页 WYG0468-0322b.png

本汉旧县也属太原郡黄河千里一曲曲当其阳故曰

本汉旧县也属太原郡黄河千里一曲曲当其阳故曰阳曲按此前阳曲县今忻州定襄县是也后汉末移太

原县北四十五里阳曲故城是也后魏又移于今县南

四里阳直故城隋开皇三年改为阳直县十年又移于

今县东北四十里汾阳故县十六年改阳直县为汾阳

县因汉旧名也炀帝又改为阳直县移理木井城即今

县理是也武德三年又移于今县西十五里分置汾阳

县属并州七年省阳直县改汾阳为阳曲县因汉旧县

卷十六 第 23a 页 WYG0468-0322c.png

也

也方山在县东六十里

汾水西自交城县流入经县西南去县三十里又东南

入太原县界

县城故木井城也东魏孝静帝筑城中有井以木为甃

因名之

狼孟故城在县东北三十六里史记曰始皇十五年大

兴兵至太原取狼孟是也汉以为县属太原郡晋末省

卷十六 第 23b 页 WYG0468-0322d.png

按城左右狭涧幽深南面大壑谓之狼马涧旧断涧为

按城左右狭涧幽深南面大壑谓之狼马涧旧断涧为城今馀壁犹存

故盂城汉盂县也本春秋时晋大夫祁氏邑在县东北

十里左传曰晋杀祁盈遂灭祁氏分为七县以盂景为

盂大夫汉以为县

石岭镇在县东北七十里

盂县(畿西南至府二百二十里/)

(开元户五千二百七十六/) (乡十/)

卷十六 第 24a 页 WYG0468-0323a.png

本汉旧县属太原郡后汉及晋不改按此前盂县在今

本汉旧县属太原郡后汉及晋不改按此前盂县在今县西南阳曲县东北八十里故盂县城是也后魏省地

属石艾县隋开皇十六年分石艾县置原仇县属辽州

因原仇故城为名即今县是也大业二年改原仇为盂

县因汉旧名属并州皇朝因之武德三年割并州之盂

寿阳二县于此置受州贞观八年省受州盂县复属并

州

白马山在县东北六十里山海经曰白马之山其阳多

卷十六 第 24b 页 WYG0468-0323b.png

玉石其阴多铁及赤铜木马之水出焉山上有白马关

玉石其阴多铁及赤铜木马之水出焉山上有白马关后魏所置

原仇山在县北三十里出人参铁

滹沱水西自代州五台县界流入南去县百里

县城本名原仇城亦名仇由城按韩子曰智伯欲伐仇

由国道难不通铸大钟遗之仇由大悦除涂将内之赤

章曼支谏不听断毂而驰仇由以亡盖其地也

乐平县(畿西南至府三百里/)

卷十六 第 25a 页 WYG0468-0323c.png

(开元户二千六百八十九/) (乡五/)

(开元户二千六百八十九/) (乡五/)本汉沾县属上党郡(沾音丁/念反)晋于此置乐平郡沾县属

焉又别置乐平县后魏太武帝省乐平郡及县孝明帝

于今仪州和顺县重置乐平郡及县高齐移理沾城即

今县是也隋开皇十六年于此置辽州县属焉大业二

年省辽州以乐平属并州皇朝因之武德六年属受州

贞观八年省受州县改属并州

少山一名河逢山在县西南三十里福地记曰河逢山

卷十六 第 25b 页 WYG0468-0323d.png

在乐平沾县高八百丈可避兵水此即恒山之佐命也

在乐平沾县高八百丈可避兵水此即恒山之佐命也沾岭在县西三十里

清漳水出县西南少山山海经曰少山清漳水出焉今

按清漳出乐平浊漳出潞州长子县界

县城即汉沾县城也隋文帝更加修筑

昔阳故城一名夕阳城在县东五十里左传曰晋荀吴

假道于鲜虞遂入昔阳灭肥子绵皋归七国时赵戍于

此

卷十六 第 26a 页 WYG0468-0324a.png

卷十六 第 26b 页 WYG0468-0324b.png

元和郡县志卷十六