声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

裴休相国问¶ 第 31a 页

No. 1225

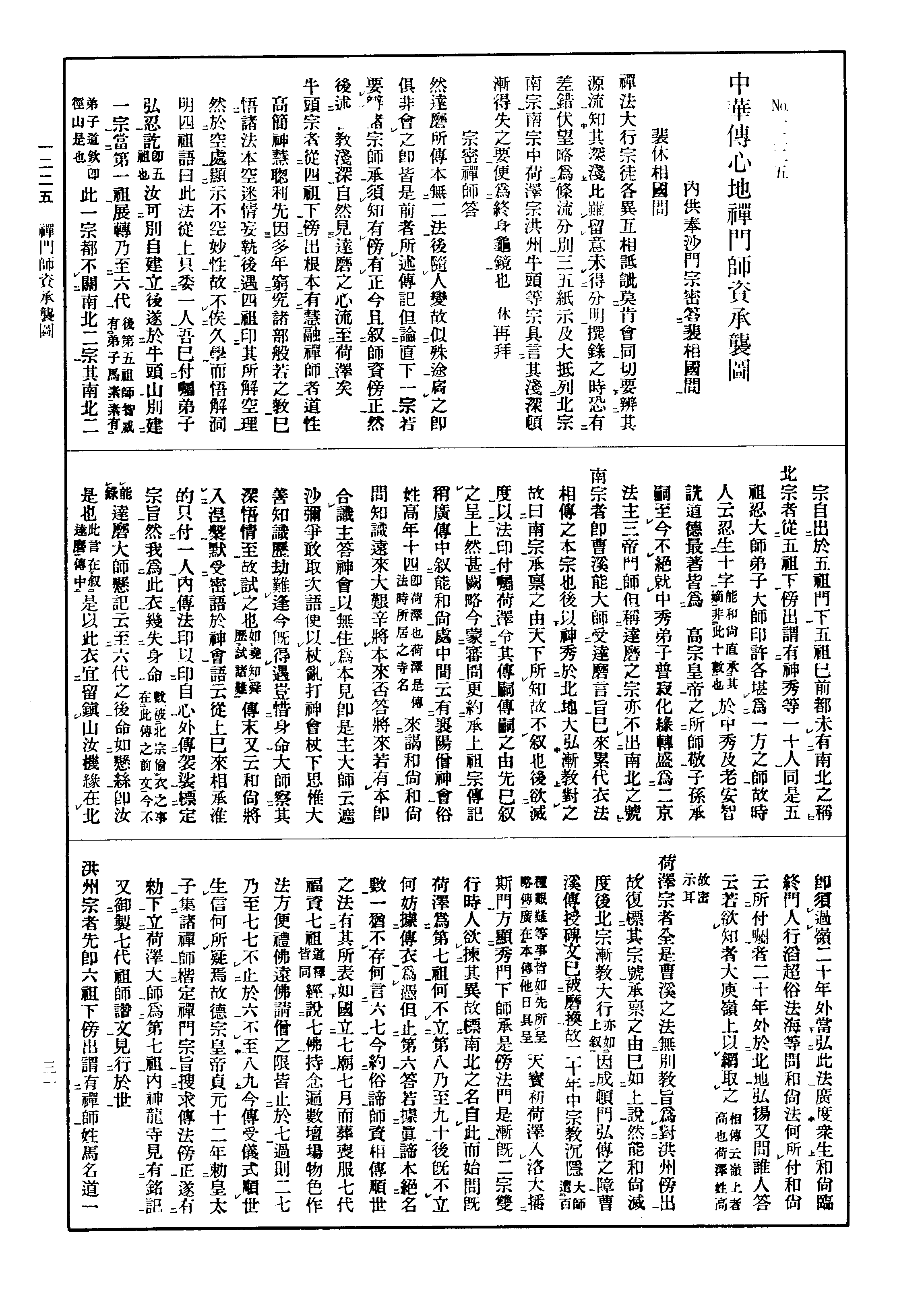

中华传心地禅门师资承袭图

内供奉沙门宗密答裴相国问

* 裴休相国问

禅法大行。宗徒各异。互相诋訾。莫肯会同。切要辨其

源流。知其深浅。比虽留意。未得分明。撰录之时。恐有

差错。伏望略为条流分别。三五纸示及大抵列北宗.

南宗。南宗中。荷泽宗.洪州.牛头等宗。具言其浅深.顿

渐.得失之要。便为终身龟镜也。 (休)再拜。

* 宗密禅师答

然达磨所传。本无二法。后随人变。故似殊途。扄之即

俱非。会之即皆是。前者所述传记。但论直下一宗。若

要辨诸宗师承。须知有傍有正。今且叙师资傍正。然

后述言教浅深。自然见达磨之心流至荷泽矣。

牛头宗者。从四祖下傍出。根本有慧融禅师者。道性

高简。神慧聪利。先因多年穷究诸部般若之教。巳

悟诸法本空.迷情妄执。后遇四祖。印其所解空理。

然于空处显示不空妙性。故不俟久学而悟解洞

明。四祖语曰。此法从上只委一人。吾巳付嘱弟子

弘忍讫(即五祖也)。汝可别自建立。后遂于牛头山别建

一宗。当第一祖。展转乃至六代(后第五祖师智威。有弟子马素。素有

弟子道钦。即径山是也)。此一宗都不关南北二宗。其南北二

中华传心地禅门师资承袭图

内供奉沙门宗密答裴相国问

* 裴休相国问

禅法大行。宗徒各异。互相诋訾。莫肯会同。切要辨其

源流。知其深浅。比虽留意。未得分明。撰录之时。恐有

差错。伏望略为条流分别。三五纸示及大抵列北宗.

南宗。南宗中。荷泽宗.洪州.牛头等宗。具言其浅深.顿

渐.得失之要。便为终身龟镜也。 (休)再拜。

* 宗密禅师答

然达磨所传。本无二法。后随人变。故似殊途。扄之即

俱非。会之即皆是。前者所述传记。但论直下一宗。若

要辨诸宗师承。须知有傍有正。今且叙师资傍正。然

后述言教浅深。自然见达磨之心流至荷泽矣。

牛头宗者。从四祖下傍出。根本有慧融禅师者。道性

高简。神慧聪利。先因多年穷究诸部般若之教。巳

悟诸法本空.迷情妄执。后遇四祖。印其所解空理。

然于空处显示不空妙性。故不俟久学而悟解洞

明。四祖语曰。此法从上只委一人。吾巳付嘱弟子

弘忍讫(即五祖也)。汝可别自建立。后遂于牛头山别建

一宗。当第一祖。展转乃至六代(后第五祖师智威。有弟子马素。素有

弟子道钦。即径山是也)。此一宗都不关南北二宗。其南北二

裴休相国问¶ 第 31b 页 X63-0031.png

宗自出于五祖门下。五祖巳前都未有南北之称。

宗自出于五祖门下。五祖巳前都未有南北之称。北宗者。从五祖下傍出。谓有神秀等一十人。同是五

祖忍大师弟子。大师印许。各堪为一方之师。故时

人云忍生十字(能和尚直承其嫡。非此十数也)。于中。秀及老安.智

诜。道德最著。皆为 高宗皇帝之所师敬。子孙承

嗣。至今不绝。就中。秀弟子普寂化缘转盛。为二京

法主。三帝门师。但称达磨之宗。亦不出南北之号。

南宗者。即曹溪能大师。受达磨言旨巳来。累代衣法

相传之本宗也。后以神秀于北地大弘渐教。对之。

故曰南宗。承禀之由。天下所知。故不叙也。后欲灭

度。以法印付嘱荷泽。令其传嗣。传嗣之由。先巳叙

之呈上。然甚阙略。今蒙审问。更约承上祖宗传记

稍广。

传中叙能和尚处。中间云有襄阳僧神会。俗

姓高。年十四(即荷泽也。荷泽是传法时所居之寺名)。来谒和尚。和尚

问。知识远来大艰辛。将本来否。

答。将来。

若有本。即

合识主。

答。神会以无住为本。见即是主。

大师云。遮

沙弥。争敢取次语。便以杖乱打。

神会杖下思惟。大

善知识历劫难逢。今既得遇。岂惜身命。大师察其

深悟情至。故试之也(如尧知舜。历试诸难)。

传末又云和尚将

入涅槃。默受密语于神会。语云。从上巳来。相承准

的只付一人。内传法印以印自心。外传袈裟标定

宗旨。然我为此衣。几失身命(数被北宗偷衣之事。在此传之前文。今不

能录)。达磨大师悬记云至六代之后。命如悬丝。即汝

是也(此言在叙达磨传中)。是以此衣宜留镇山。汝机缘在北。

裴休相国问¶ 第 31c 页 X63-0031.png

即须过岭。二十年外当弘此法。广度众生。

即须过岭。二十年外当弘此法。广度众生。和尚临

终。门人行滔.超俗.法海等问。和尚法何所付。

和尚

云。所付嘱者。二十年外于北地弘扬。

又问。谁人。

答

云。若欲知者。大庾岭上以网取之(相传云。岭上者。高也。荷泽姓高。

故密示耳)。

荷泽宗者。全是曹溪之法。无别教旨。为对洪州傍出。

故复标其宗号。承禀之由。巳如上说。然能和尚灭

度后。北宗渐教大行(亦如上叙)。因成顿门弘传之障。曹

溪传授碑文巳被磨换。故二十年中。宗教沉隐(大师遭百

种艰难等事。皆如先所呈略传。广在本传。他日具呈)。天宝初。荷泽入洛大播

斯门。方显秀门下师承是傍。法门是渐。既二宗双

行。时人欲拣其异。故标南北之名。自此而始。

问。既

荷泽为第七祖。何不立第八乃至九.十。后既不立。

何妨据传衣为凭。但止第六。

答。若据真谛。本绝名

数。一犹不存。何言六七。今约俗谛。师资相传。顺世

之法。有其所表。如国立七庙。七月而葬。丧服七代。

福资七祖(道释皆同)。经说七佛。持念遍数。坛场物色。作

法方便。礼佛远佛。请僧之限。皆止于七。过则二七。

乃至七七。不止于六。不至八九。今传受仪式。顺世

生信。何所疑焉。故德宗皇帝贞元十二年敕皇太

子集诸禅师。楷定禅门宗旨。搜求传法傍正。遂有

敕下。立荷泽大师为第七祖。内神龙寺见有铭记。

又御制七代祖师赞文。见行于世。

洪州宗者。先即六祖下傍出。谓有禅师。姓马。名道一。

裴休相国问¶ 第 32a 页 X63-0032.png

先是剑南金和尚弟子也(金之宗源即智诜也。亦非南北)。高节至

先是剑南金和尚弟子也(金之宗源即智诜也。亦非南北)。高节至道。游方头陀。随处坐禅。乃至南岳。遇让禅师。论量宗

教。理不及让。方知传衣付法曹溪为嫡。乃回心遵

禀。便住处州.洪州。或山或郭。广开供养。接引道流。

后于洪州开元寺弘传让之言旨。故时人号为洪

州宗也。让即曹溪门下傍出之派徒(曹溪此类数可千馀)。是

荷泽之同学。但自率身修行。本不开法。因马和尚

大扬其教。故成一宗之源。

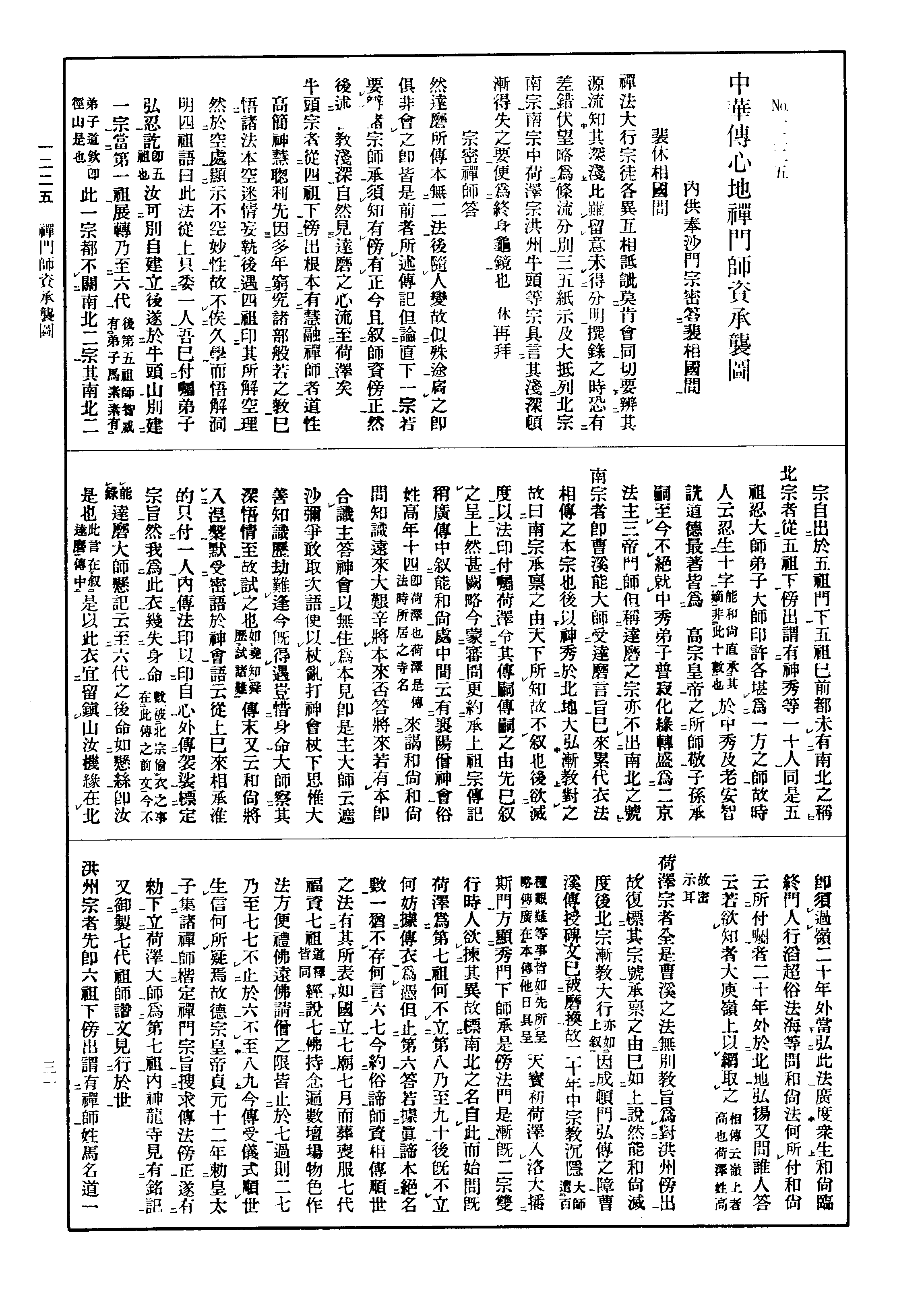

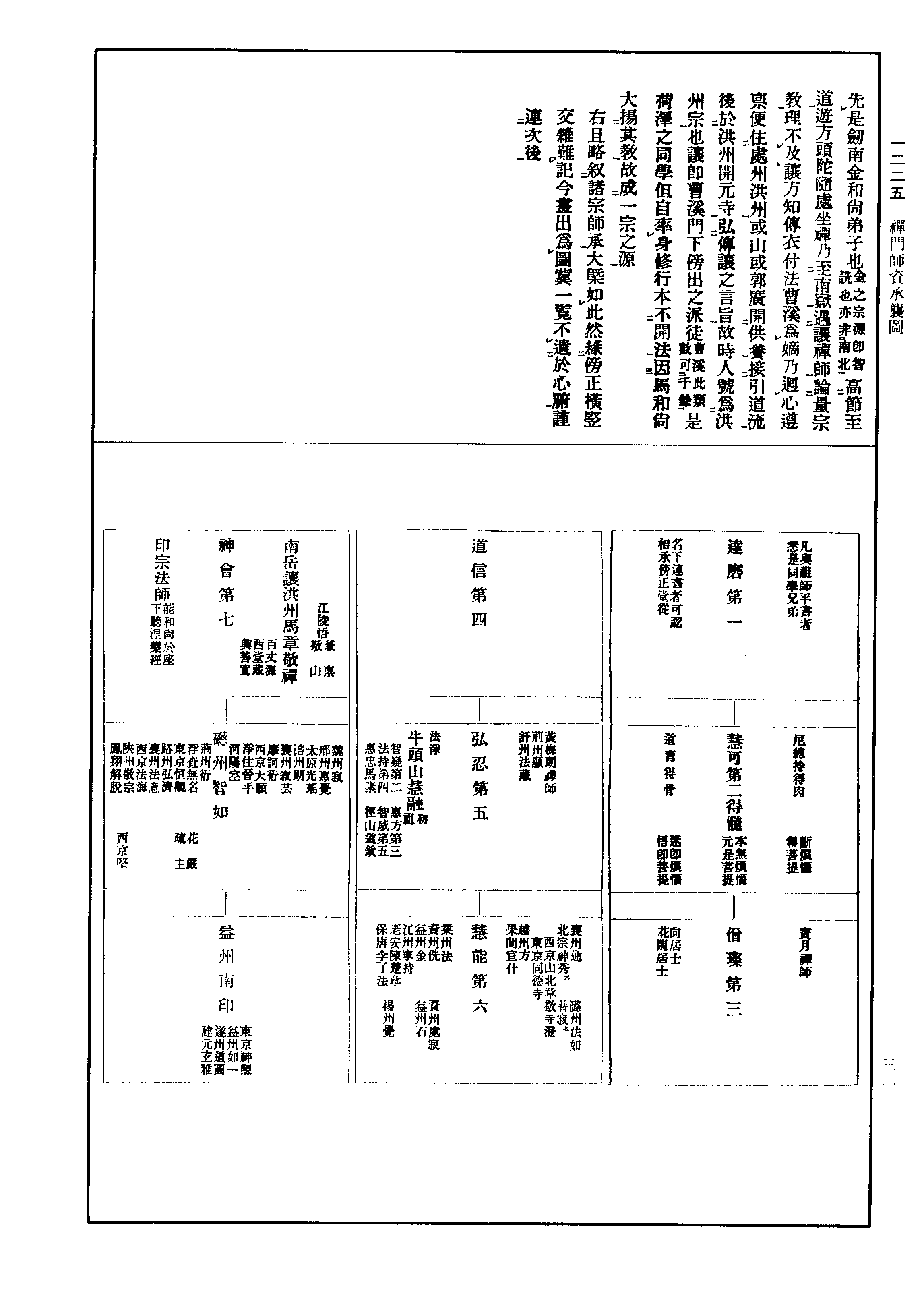

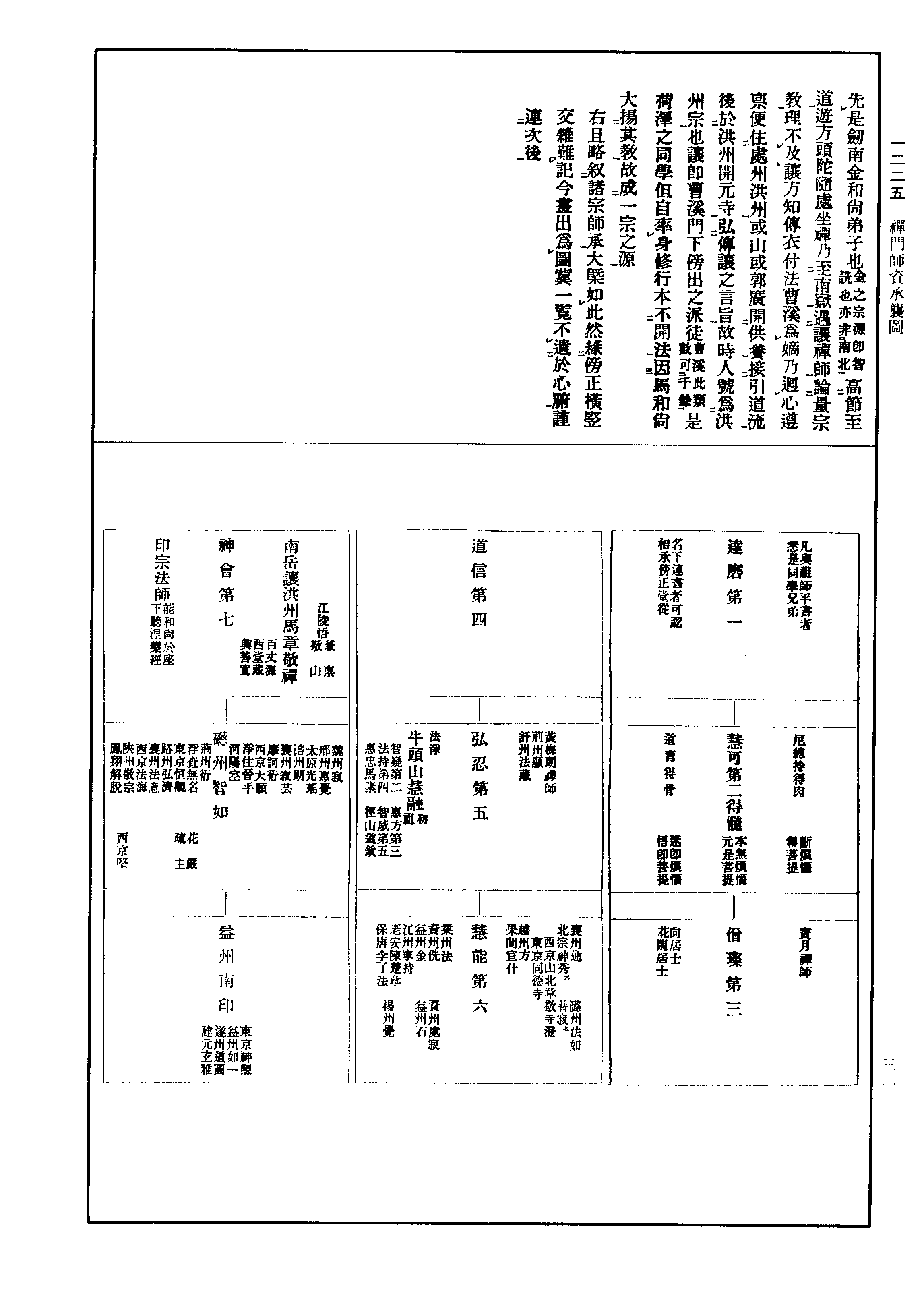

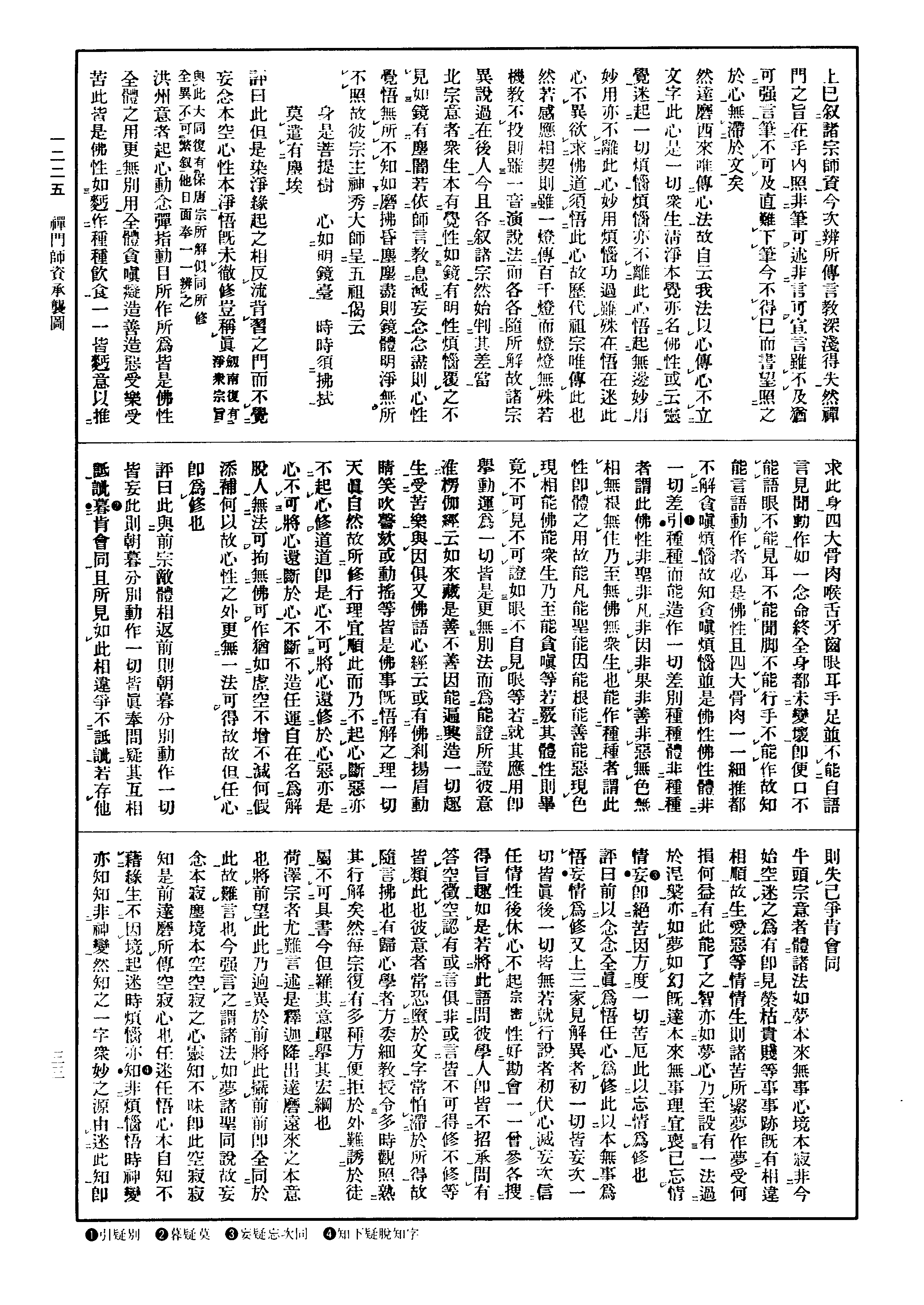

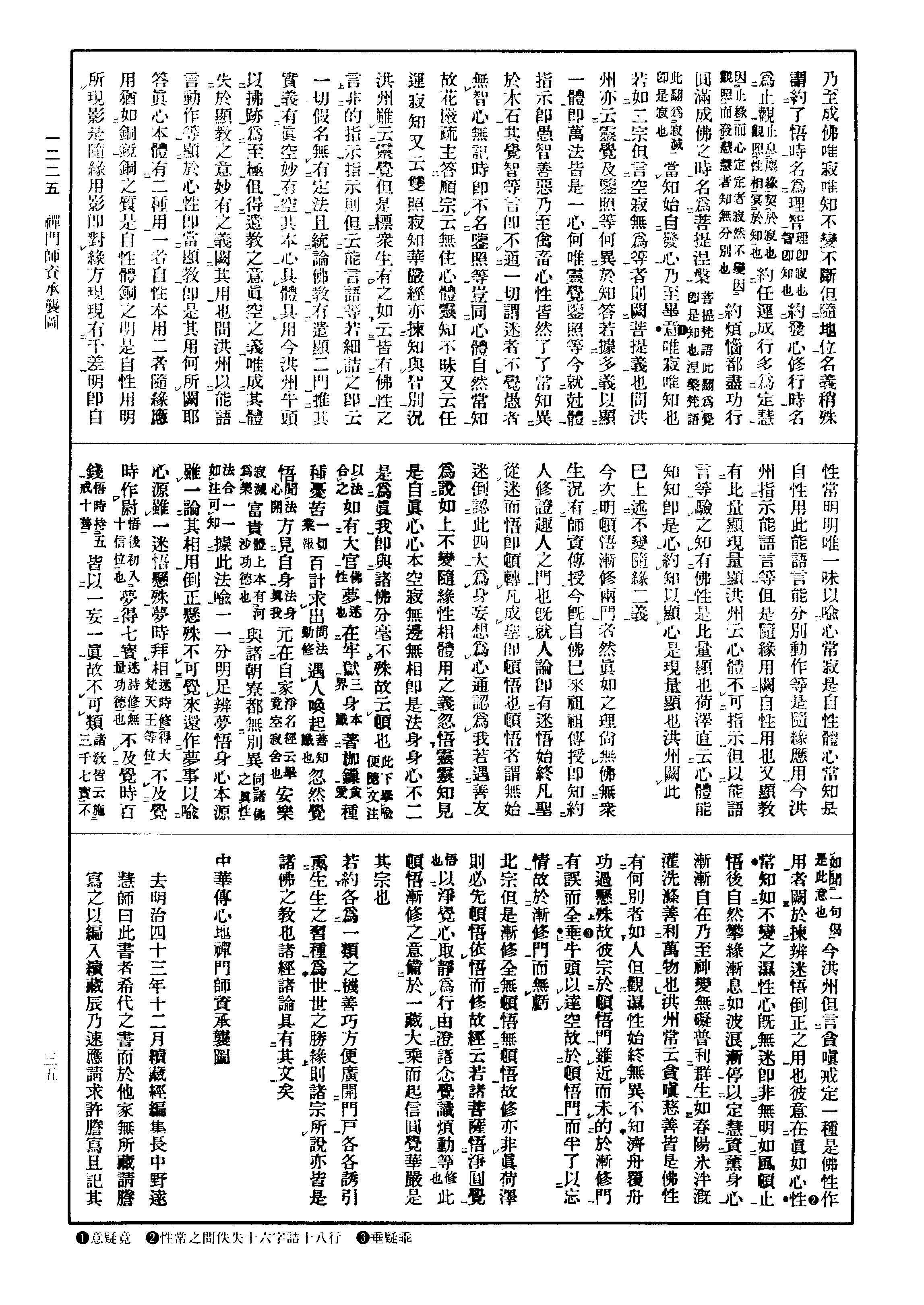

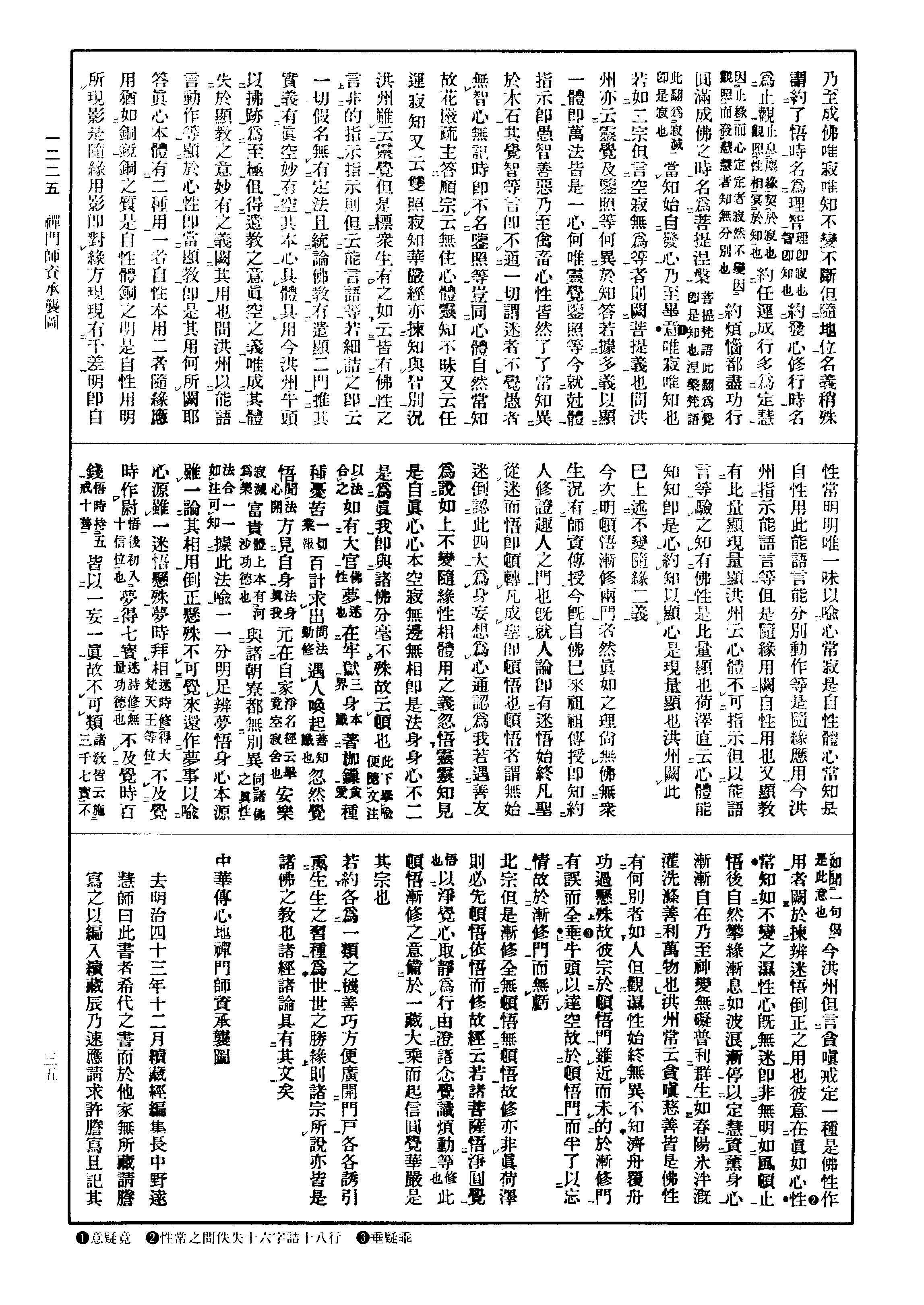

右且略叙诸宗师承。大槩如此。然缘傍正横竖。

交杂难记。今𦘕出为图。冀一览不遗于心腑。谨

连次后。

裴休相国问¶ 第 32b 页 X63-0032.png

裴休相国问¶ 第 33a 页 X63-0033.png

上巳叙诸宗师资。今次辨所传言教深浅得失。然禅

门之旨。在乎内照。非笔可述。非言可宣。言虽不及。犹

可强言。笔不可及。直难下笔。今不得巳而书。望照之

于心。无滞于文矣。

然达磨西来。唯传心法。故自云。我法以心传心。不立

文字。此心是一切众生清净本觉。亦名佛性。或云灵

觉。迷。起一切烦恼。烦恼亦不离此心。悟。起无边妙用。

妙用亦不离此心。妙用烦恼。功过虽殊。在悟在迷。此

心不异。欲求佛道。须悟此心。故历代祖宗唯传此也。

然若感应相契。则虽一灯传百千灯。而灯灯无殊。若

机教不投。则虽一音演说法。而各各随所解。故诸宗

异说。过在后人。今且各叙诸宗。然始判其差当。

北宗意者。众生本有觉性。如镜有明性。烦恼覆之不

见。如镜有尘闇。若依师言教。息灭妄念。念尽则心性

觉悟。无所不知。如磨拂昏尘。尘尽则镜体明净。无所

不照。故彼宗主神秀大师呈五祖偈云。

「 身是菩提树

心如明镜台

时时须拂拭。

莫遣有尘埃」

评曰。此但是染净缘起之相。反流背习之门。而不觉

妄念本空。心性本净。悟既未彻。修岂称真(剑南复有净众宗旨。

与此大同。复有保唐宗。所解似同。所修全异。不可繁叙。他日面奉。一一辨之)。

洪州意者。起心动念。弹指动目。所作所为。皆是佛性。

全体之用。更无别用。全体贪嗔痴。造善造恶。受乐受

苦。此皆是佛性。如面作种种饮食。一一皆面。意以推

裴休相国问¶ 第 33b 页 X63-0033.png

求此身。四大骨肉.喉舌牙齿。眼耳手足。并不能自语

求此身。四大骨肉.喉舌牙齿。眼耳手足。并不能自语言.见闻.动作。如一念命终。全身都未变坏。即便口不

能语。眼不能见。耳不能闻。脚不能行。手不能作。故知

能言语动作者。必是佛性。且四大骨肉。一一细推。都

不解贪嗔烦恼。故知贪嗔烦恼并是佛性。

佛性体非

一切差引种种。而能造作一切差别种种。体非种种

者。谓此佛性非圣非凡。非因非果。非善非恶。无色无

相。无根无住。乃至无佛无众生也。能作种种者。谓此

性即体之用。故能凡能圣。能因能根。能善能恶。现色

现相。能佛能众生。乃至能贪嗔等。若覈其体性。则毕

竟不可见。不可證。如眼不自见眼等。若就其应用。即

举动运为。一切皆是。更无别法而为能證所證。彼意

准楞伽经云。如来藏是善不善因。能遍兴造一切趣

生。受苦乐。与因俱。又。佛语心。经云。或有佛刹扬眉动

睛。笑吹謦欬。或动摇等皆是佛事。既悟解之理。一切

天真自然。故所修行。理宜顺此。而乃不起心断恶。亦

不起心修道。道即是心。不可将心还修于心。恶亦是

心。不可将心还断于心。不断不造。任运自在。名为解

脱人。无法可拘。无佛可作。犹如虚空不增不减。何假

添补。何以故。心性之外。更无一法可得故。故但任心。

即为修也。

评曰。此与前宗敌体相返。前则朝暮分别。动作一切

皆妄。此则朝暮分别。动作一切皆真。奉问疑其互相

诋訾。暮肯会同。且所见如此相违。争不诋訾。若存他。

裴休相国问¶ 第 33c 页 X63-0033.png

则失己。争肯会同。

则失己。争肯会同。牛头宗意者。体诸法如梦。本来无事。心境本寂。非今

始空。迷之为有。即见荣枯贵贱等事。事迹既有相违

相顺。故生爱恶等情。情生则诸苦所系。梦作梦受何

损何益。有此能了之智。亦如梦心。乃至设有一法过

于涅槃。亦如梦如幻。既达本来无事。理宜丧已忘情。

情妄即绝苦因。方度一切苦厄。此以忘情为修也。

评曰。前以念念全真为悟。任心为修。此以本无事为

悟。妄情为修。又上三家见解异者。初一切皆妄。次一

切皆真。后一切皆无。若就行说者。初伏心灭妄。次信

任情性。后休心不起。(宗密)性好勘会。一一曾参。各搜

得旨趣如是。若将此语问彼学人。即皆不招承。问有

答空。徵空认有。或言俱非。或言皆不可得。修不修等。

皆类此也。彼意者。常恐堕于文字。常怕滞于所得。故

随言拂也。有归心学者。方委细教授。令多时观照。熟

其行解矣。然每宗复有多种方便。拒于外难。诱于徒

属。不可具书。今但罗其意趣。举其宏纲也。

荷泽宗者。尤难言述。是释迦降出。达磨远来之本意

也。将前望此。此乃迥异于前。将此摄前。前即全同于

此。故难言也。今强言之。谓诸法如梦。诸圣同说。故妄

念本寂。尘境本空。空寂之心。灵知不昧。即此空寂寂

知。是前达磨所传空寂心也。任迷任悟。心本自知。不

藉缘生。不因境起。迷时烦恼亦知。非烦恼。悟时神变

亦知。知非神变。然知之一字。众妙之源。由迷此知。即

裴休相国问¶ 第 34a 页 X63-0034.png

起我相。计我我所。爱恶自生。随爱恶心。即为善恶。善

起我相。计我我所。爱恶自生。随爱恶心。即为善恶。善恶之报。受六道形。世世生生。循环不绝。

若得善友开

示。顿悟空寂之知。知且无念无形。谁为我相人相。觉

诸相空。真心无念。念起即觉。觉之即无。修行妙门唯

在此也。故虽备修万行。唯以无念为宗。但得无念之

心。则爱恶自然淡薄。悲智自然增明。罪业自然断除。

功行自然精进。于解则见诸相非相。于行则名无修

之修。烦恼尽时。生死即绝。生灭灭巳。寂照现前。应用

无穷。名之为佛。

上巳各叙一宗。今辨明深浅得失。然心贯万法。义味

无边。诸教开张。禅宗撮略。撮略者。就法有不变.随缘

二义。就人有顿悟.渐修两门。二义显。即知一藏经论

之旨归。两门开。则见一切贤圣之轨辙。达磨深意。实

在斯焉。不变随缘者。然象外之理。直说难證。今以喻

为衡镜。定诸宗之是非(便随喻以法合之。随文以注对之。冀法喻一一相照易见

也。然初览时。但请且一向读喻。辨本末了。然后却再以注文对辨其理)。

如一摩尼珠(一灵心也)。唯圆净明(空寂知也)。都无一切差别色

相(此知本无一切分别。亦无圣凡善恶)。以体明故。对外物时。能现一切

差别色相(以体知故。对诸缘时。能分别一切是非好恶。乃至经营造作世出世间种种事数。此

是随缘义也)。色相自有差别。明珠不曾变易(愚智善恶自有差别。忧喜

爱憎自有起灭。能知之心不曾间断。此是不变义也)。

然珠所现色。虽百千般。今

且取与明珠相违者之黑色。以况灵明知见与黑暗

无明虽即相违。而是一体(法喻巳具)。谓如珠现黑色时。彻

体全黑。都不见明(灵知之心。在凡夫时。全是迷愚贪爱。都不见如来知见大圆镜智。故

裴休相国问¶ 第 34b 页 X63-0034.png

经云。身心等相皆是无明也)。如痴孩子或村野人见之。直是黑珠

经云。身心等相皆是无明也)。如痴孩子或村野人见之。直是黑珠(迷人但见定见凡夫)。有人语云。此是明珠。灼然不信。却嗔前人。

谓为欺诳。任说种种道理。终不听览(宗密频遇如此之类。向道汝今

了了能知见。是佛心。灼然不信。却云此是诱三婆二妇之言。直不肯照察。伹言某乙钝根。实不能入。此是大小

乘法相及人天教中着相之人意见如此)。纵有肯信是明珠者。缘自睹其

黑。亦谓言被黑色缠裹覆障。拟待磨拭揩洗去却黑

暗。方得明相出现。始名亲见明珠(北宗见解如此)。

复有一类

人。指示云。即此黑暗便是明珠。明珠之体。永不可见。

欲得识者。即黑便是明珠。乃至即青黄种种皆是。致

令愚者的信此言。专记黑相。或认种种相为明珠。或

于异时见黑槵子珠。米吹青珠.碧珠。乃至赤珠.琥珀.

白石英等珠。皆云是摩尼。或于异时是摩尼珠都不

对色时。伹有明净之相。却不认之。以不见有诸色可

识认故。疑恐局于一明珠相故(洪州见解如此也。言愚者。彼宗后学也。异

时见黑槵子等者。心涉世间。分别尘境时。见贪嗔爱慢之念也。琥珀.石英者。如慈善谦敬之念也。不对色时者。

无所念也。但有明净者。了了自知无念也。疑局者。彼之唯认知是偏局也)。

复有一类人。闻

说珠中种种色皆是虚妄。彻体全空。即计此一颗明

珠都是其空。便云都无所得。方是达人。认有一法。便

是未了。不悟色相皆空之处。乃是不空之珠(牛头见解如此

也。闻说空等者。诸部般若说空之经也。计此一颗等者。计本觉性亦空。无有所认。认有等者。闻说诸法空寂之

处。了了能知。是本觉真心。却云不了不知。心体不空。不空者。涅槃经说。如瓶空者。谓瓶中无物。名为瓶空。非谓

无瓶。言无者。心之中无分别贪嗔等念。名为心空。非谓无心。言无者。但为遣却心中烦恼也。故知牛头但遣其

非。未显其是。从此下皆喻荷泽意)。

何如直云唯莹净圆明。方是珠体

(唯空寂知也。若但说空寂。而不显知。即何异虚空。亦如圆颗莹净之瓷团。虽圆净而无明性。何名摩尼。何能现

裴休相国问¶ 第 34c 页 X63-0034.png

影。洪州.牛头但说无一物。不显灵知。亦如此也)。其黑色。乃至一切青黄色等。

影。洪州.牛头但说无一物。不显灵知。亦如此也)。其黑色。乃至一切青黄色等。悉是虚妄(善恶分别。举动运为。如洪州所认。起心动念等。即是一切相。此相皆妄。故经云。凡所

有相。皆是虚妄。当知彼宗认虚妄为真性也)。正见黑色时。黑元不黑。但是

其明。青元不青。但是其明。乃至赤白黄等一切皆然。

但是其明。既即于诸色相处。一一但见莹净圆明。即

于珠不惑(一切皆空。唯心不变。迷时亦知。知元不迷。念起亦知。知元无念。乃至哀乐喜怒爱恶。

一一皆知。知元空寂。空寂而知。即于心性了然不惑。此上皆迥异诸宗也。故初标云将前望此。此即迥异于前)。

但于珠不惑。则黑既无黑。黑即是明珠。诸色皆尔。即

是有无自在。明黑融通。复何碍哉(此同彼二宗也。黑即无黑。同牛头。牛

头但云一切皆无。黑即是珠。巳下同洪州。洪州云一切皆是佛性。凡圣善恶皆无所碍。故初标但云将此摄前。

前即是全同于此。自此已下喻意。再将荷泽本宗结束三宗也)。若认得明珠是能现

之体。永无变易(荷泽)。但云黑是珠(洪州宗)。或拟离黑觅珠

(北宗)。或言明黑都无者(牛头宗)。皆是未见珠也(都结)。

问。据大

乘经及古今诸宗禅门。乃至荷泽所说。理性皆同。云

无生无灭。无为无相。无圣无凡。无是无非。不可證。不

可说。今但依此即是。何必要须说灵知耶。

答。此并是

遮遣之词。未为显示心体。若不指示现今了了常知

不昧是自心者。说何为无为无相等耶。是知诸教只

说此知无生灭等也。故荷泽于空无相处指示知见。

令人认得。便觉自心。经生越世。永无间断。乃至成佛

也。荷泽又收束无为无住。乃至不可说等种种之言。

但云空寂知。一切摄尽。空者。空却诸相。犹是遮遣之

言。唯寂是实性不变动义。不同空无也。知是当体表

显义。不同分别也。唯此方为真心本体。故始自发心。

裴休相国问¶ 第 35a 页 X63-0035.png

乃至成佛。唯寂唯知。不变不断。但随地位。名义稍殊。

乃至成佛。唯寂唯知。不变不断。但随地位。名义稍殊。谓约了悟时。名为理智(理即寂也。智即知也)。约发心修行时。名

为止观(止息尘缘。契于寂也。观照性相。冥于知也)。约任运成行。多为定慧

(因止缘而心定。定者寂然不变。因观照而发慧。慧者知无分别也)。约烦恼都尽。功行

圆满。成佛之时。名为菩提涅槃(菩提。梵语。此翻为觉。即是知也。涅槃。梵语。

此翻为寂灭。即是寂也)。当知始自发心。乃至毕意。唯寂唯知也。

若如二宗。但言空寂无为等者。则阙菩提义也。

问。洪

州亦云灵觉及鉴照等。何异于知。

答。若据多义以显

一体。即万法皆是一心。何唯灵觉鉴照等。今就尅体

指示。即愚智善恶。乃至禽畜。心性皆然。了了常知。异

于木石。其觉智等言。即不通一切。谓迷者不觉。愚者

无智。心无记时。即不名鉴照等。岂同心体自然常知。

故花严疏主答顺宗云。无住心体。灵知不昧。又云。任

运寂知。又云。双照寂知。华严经亦拣知与智别。况

洪州虽云灵觉。但是标众生有之。如云皆有佛性之

言。非的指示。指示则但云能言语等。若细诘之。即云

一切假名。无有定法。且统论佛教。有遣显二门。推其

实义。有真空妙有。空其本心。具体具用。今洪州.牛头

以拂迹为至极。伹得遣教之意。真空之义。唯成其体。

失于显教之意。妙有之义。阙其用也。

问。洪州以能语

言动作等。显于心性。即当显教。即是其用。何所阙耶。

答。真心本体有二种用。一者自性本用。二者随缘应

用。犹如铜镜。铜之质是自性体。铜之明是自性用。明

所现影是随缘用。影即对缘方现。现有千差。明即自

裴休相国问¶ 第 35b 页 X63-0035.png

性常明。明唯一味。以喻心常寂是自性体。心常知是

性常明。明唯一味。以喻心常寂是自性体。心常知是自性用。此能语言。能分别动作等。是随缘应用。今洪

州指示能语言等。伹是随缘用。阙自性用也。又显教

有比量显.现量显。洪州云。心体不可指示。但以能语

言等验之。知有佛性是比量显也。荷泽直云。心体能

知。知即是心。约知以显心。是现量显也。洪州阙此。

巳上述不变.随缘二义。

今次明顿悟.渐修两门者。然真如之理。尚无佛无众

生。况有师资传授。今既自佛巳来。祖祖传授。即知约

人修證趣人之门也。既就人论。即有迷悟.始终.凡圣。

从迷而悟。即顿转凡成圣。即顿悟也。顿悟者。谓无始

迷倒。认此四大为身。妄想为心。通认为我。若遇善友。

为说如上不变随缘。性相体用之义。忽悟灵灵知见。

是自真心。心本空寂。无边无相。即是法身。身心不二。

是为真我。即与诸佛分毫不殊。故云顿也(此下举喻。便随文注。

以法合之)。

如有大官(佛性)。梦(迷也)在牢狱(三界)。身(本识)著枷锁(贪爱)。种

种忧苦(一切业报)。百计求出(问法勤修)。遇人唤起(善知识也)。忽然觉

悟(闻法心开)。方见自身(法身真我)。元在自家(净名经云。毕竟空寂舍也)。安乐

(寂灭为乐)富贵(体上本有河沙功德也)。与诸朝寮都无别异(同诸佛之真性。

法合一一如注可知)。据此法喻。一一分明。足辨梦悟身心本源

虽一。论其相用。倒正悬殊。不可觉来还作梦事。以喻

心源虽一。迷悟悬殊。梦时拜相(迷时修得大梵天王等位)。不及觉

时作尉(悟后初入十信位也)。梦得七宝(迷诗修无量功德也)。不及觉时百

钱(悟时持五戒十善)。皆以一妄一真。故不可类(诸教皆云施三千七宝。不

裴休相国问¶ 第 35c 页 X63-0035.png

如闻一句偈。是此意也)。

如闻一句偈。是此意也)。今洪州但言贪嗔戒定一种。是佛性作

用者。阙于拣辨迷悟倒正之用也。彼意在真如心性。

常知如不变之湿性。心既无迷。即非无明。如风顿止。

悟后自然攀缘渐息。如波浪渐停。以定慧资薰身心。

渐渐自在。乃至神变无碍。普利群生。如春阳冰泮溉

灌洗涤。善利万物也。洪州常云贪.嗔.慈.善皆是佛性。

有何别者。如人但观湿性始终无异。不知济舟覆舟。

功过悬殊。故彼宗于顿悟门虽近。而未的于渐修门。

有误而全垂。牛头以达空故。于顿悟门而半了。以忘

情故。于渐修门而无亏。

北宗但是渐修。全无顿悟。无顿悟故。修亦非真。荷泽

则必先顿悟。依悟而修。故经云。若诸菩萨悟净圆觉

(悟也)。以净觉心。取静为行。由澄诸念。觉识烦动等(修也)。此

顿悟渐修之意。备于一藏大乘。而起信.圆觉.华严。是

其宗也。

若约各为一类之机。善巧方便。广开门户。各各诱引。

熏生生之习种。为世世之胜缘。则诸宗所说。亦皆是

诸佛之教也。诸经诸论具有其文矣。

中华传心地禅门师资承袭图

去明治四十三年十二月续藏经编集长中野达

慧师曰此书者希代之书而于他家无所藏请誊

写之以编入续藏辰乃速应请求许誊写且记其

裴休相国问¶ 第 36a 页 X63-0036.png

事实以授焉。

事实以授焉。于时明治四十有四年一月吉旦。

四海唱道五十四传灯沙门静照日辰

谨识于日莲宗大本山妙显精舍方丈。