声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一 第 98c 页

No. 1145

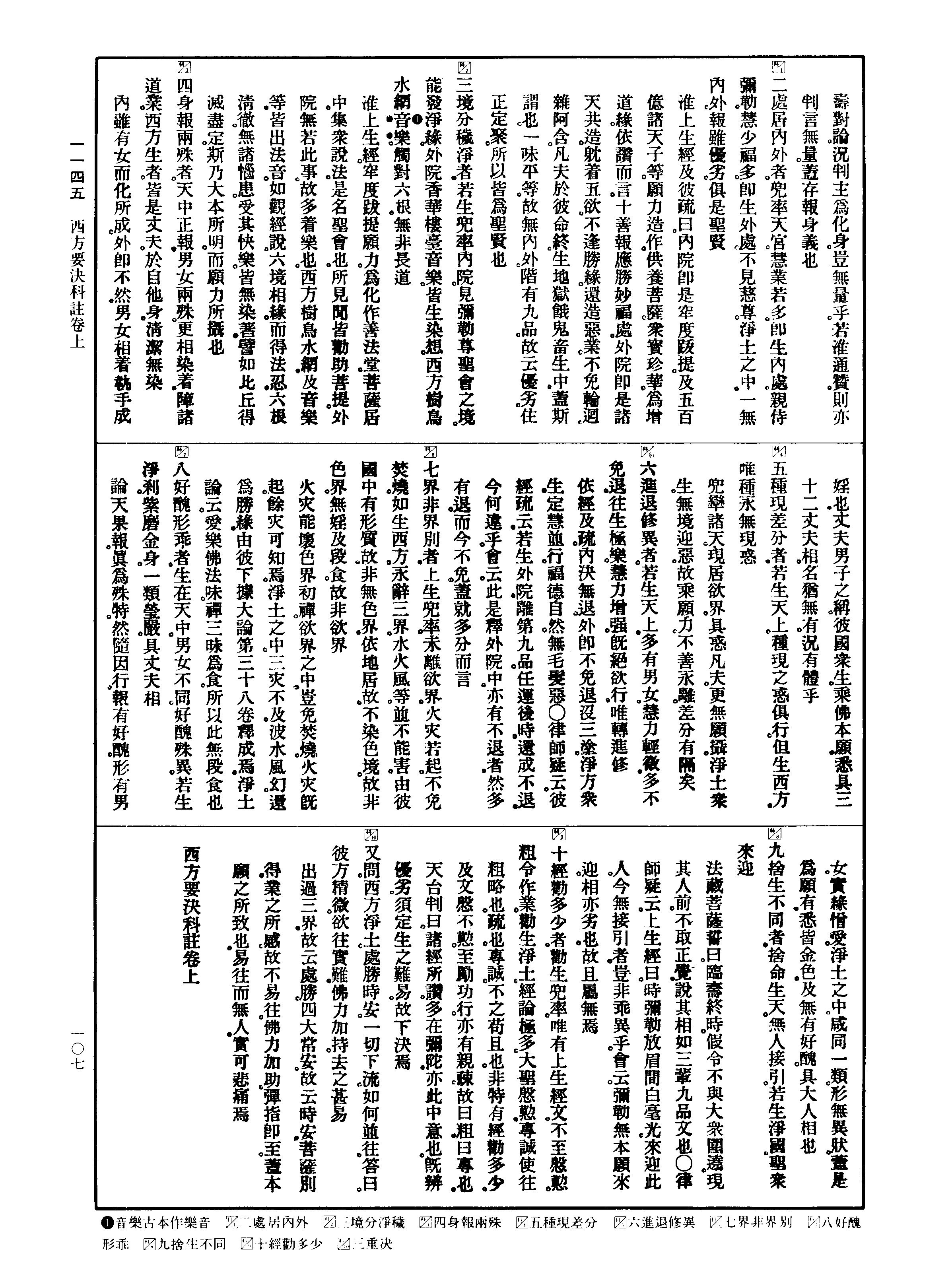

西方要决科注卷上

此书大意。分有四种。一造主正否。二所说次不。三

正说大旨。四宗趣定判也。一造主正否者。或曰。非

是慈恩正释。文状义理。违自宗也。谓许凡夫往生。

及引旧译。而不依新翻等是也。仁和寺济暹律师。

考文成五种疑。谓一判往生难易。违上生经疏。二

本觉圆明。言乖始觉菩提之义。三同归一乘。语不

类三乘真实之旨。四判兜率退不。与自作疏差异。

五定来迎有无。背上生经文。以此等义。为非正释。

或曰。定是慈恩之造。谓弘仁帝敕求五宗章释。兴

福寺徒记慈恩释而牒入之。安远律师。著六宗章

疏目录。以为慈恩造。惠心永观并称慈恩。吾祖黑

谷取證于此书。而属二门所立人师。故知慈恩正

释也。若夫论凡夫往生之义者。说彼方身土。凡有

三家。一是他受用。二唯是变化。三是通二种。疑者

何执一槩。若依第一释义言者。亦滞自力一途之

分判。夫愿力之所牵。位该于上下。五乘齐入。道绰

善导及感师等。同判此义而为不共。极谈本愿所

西方要决科注卷上

此书大意。分有四种。一造主正否。二所说次不。三

正说大旨。四宗趣定判也。一造主正否者。或曰。非

是慈恩正释。文状义理。违自宗也。谓许凡夫往生。

及引旧译。而不依新翻等是也。仁和寺济暹律师。

考文成五种疑。谓一判往生难易。违上生经疏。二

本觉圆明。言乖始觉菩提之义。三同归一乘。语不

类三乘真实之旨。四判兜率退不。与自作疏差异。

五定来迎有无。背上生经文。以此等义。为非正释。

或曰。定是慈恩之造。谓弘仁帝敕求五宗章释。兴

福寺徒记慈恩释而牒入之。安远律师。著六宗章

疏目录。以为慈恩造。惠心永观并称慈恩。吾祖黑

谷取證于此书。而属二门所立人师。故知慈恩正

释也。若夫论凡夫往生之义者。说彼方身土。凡有

三家。一是他受用。二唯是变化。三是通二种。疑者

何执一槩。若依第一释义言者。亦滞自力一途之

分判。夫愿力之所牵。位该于上下。五乘齐入。道绰

善导及感师等。同判此义而为不共。极谈本愿所

卷一 第 99a 页 X61-0099.png

摄。唯识之所不判。性相之所未摄也。况文中曰。生

摄。唯识之所不判。性相之所未摄也。况文中曰。生化土见化佛。何其暗乎。又至所引经论者。为难观

经等释宗义也。岂有诤新旧以相对也。盖是立敌。

共许为本之谓。辨其律师勘文。至文中可知焉。二

所说次不者。解有二义。一曰。唯是直陈。未必鳞次

也。一曰。非是无其序。谓初之十三。就解而辨终之。

其一明修行之方轨等是也。三正说大旨者。令人

舍圣道而归净土。永绝轮回。速成不退。是其大猷

也。四宗趣定判者。一部所诠。偏劝往生。令专念佛。

以念佛为宗。往生为趣也。题曰。西方要决。盖斯谓

也。

「西方要决释疑通规」

【西方。指示令往之处也。要。枢也。决。定也。释。解也。疑。

执滞不通也。通。会也。规。度也。凡于西方一门也。举

其枢要而定邪正。以解疑网。会通诸难。学者依之

取悟之度也。或古今不易。千岁则之。谓之通规亦

得。斯乃西方之要决。即释疑之通规也。】

「大慈恩寺沙门 基 撰」

【慈恩寺。在晋昌坊。本名净景寺。高宗为母文德皇

太后长孙氏。太宗后。怀高宗将产。数日分娩不得。

遂诏医博士李洞玄候脉。奏云。缘圣子以手执母

心。所以不产。太宗问如何。洞玄奏曰。留子母命不

全。母全子死。帝沉吟良久。皇后奏曰。留子帝业。永

昌。太宗依奏。洞玄于六月二十一日。奉敕取圣子。

卷一 第 99b 页 X61-0099.png

遂乃隔腹针之。透心至手。圣后崩。太子即诞。后为

遂乃隔腹针之。透心至手。圣后崩。太子即诞。后为君。手至天阴。常手中有𤻷痛。帝问嫔妃。不对。候大

朝日。问诸大臣。方奏斯事。帝闻。闷绝躄地。良久乃

苏。曰。寡人不孝。致慈母早崩。将报深恩。乃敕造大

慈恩寺。度僧一百人。造观一。名昊天观。宫一。名罔

极宫。度道士五十人。高宗贞观十年生矣。沙门此

云勤息。勤善息恶也。即出家都名。师。讳窥基。字洪

道。姓尉迟氏。京兆长安人也。唐左金吾将军宗之

子也。母裴氏。梦掌月轮吞之。寤而有孕。及乎盈月

诞弥。与群儿弗类。至年十七。遂预缁林。奉敕为奘

师弟子。始住广福寺。寻奉别敕。选聪慧颖脱者。入

大慈恩寺。躬事奘师。学五竺语。解纷开结。统综条

然。闻见者。无不叹伏。奘公曰。五性宗法。唯汝流通。

他人则否。亲授瑜伽师地唯识。尽领其妙。恢廓源

流。以永淳元年。壬午示疾。至十一月十三日。长往

于慈恩翻经院。春秋五十一。法腊无闻。葬于樊村

北渠。祔三藏茔焉。撰。述也。造也。】

「仰惟释迦启运。弘益有缘。教阐随方。并沾法润。亲逢

圣化。道悟三乘。福薄因疏。劝归净土。」

【法华提婆品曰。我阐大乘教。度脱苦众生。药草喻

品曰。佛所说法。譬如大云。以一味雨。润于人华○

佛出兴世。受法王录。化加三千。普度群庶。随器开

导。泽靡不被。然生居在世。胜缘巳具。圣化亲奉。各

得其道。时浇缘阙。惑障弥重。贫穷无福。无由亲修。

卷一 第 99c 页 X61-0099.png

岂堪秽土。行业劝也。良有由哉。】

岂堪秽土。行业劝也。良有由哉。】「作斯业者。专念弥陀。一切善根。回生彼国。弥陀本愿。

誓度娑婆。上尽现生一形。下至临终十念。俱能决定。

皆得往生。」

【凡此一节。述观经及大经意也。本愿之文。汎曰十

方。今言娑婆者。盖举近而巳。天台道绰。释曰。偏有

因缘。斯之谓矣。】

「当今学者。特怀疑虑。为诸经论。文有相违。若不会通。

疑端莫绝。略陈十四种释湍流。博识通才。幸寻取悟

耳。」

【湍。波流潆回之貌也。言疑滞不通。如水之潆回也。

多闻彊记。谓之博识。博见古今。足以有为。谓之通

才。】

「第一金刚般若经云。若以色见我。以音声求我。是人

行邪道。不能见如来。

疑曰。般若经说。色声求佛。判为邪道。弥陀经等。乃教

观佛身相。又念佛名也。既求佛不离色声。如何不入

邪道。」

卷一 第 100a 页 X61-0100.png

【等者。摄馀二经也。令声不绝。令心想相。心口之所

行。专事于色声。故曰不离。】

「若归正路。净土是可依凭。经判为邪。纵作恐归魔境。」

【因若行邪道。果必感魔境。行者不了而归依之。轮

转无穷。可畏之甚也。】

「二途莫决。皂白请分。」

【皂。黑染也。】

「通曰。大师说教。义有多门。各称时机。等无差异。」

【瑜伽论云。能化导无量众生。令苦寂灭。故号大师。

千途唱异。会归同致。故曰。无差也。】

「般若经说。自是一门。弥陀等经。复为一理。」

【门约能入。理言所趣。文互现焉。】

「何者。

一切诸佛。并有三身。法佛无形体。非色声。若以色声

相取。此即为邪。」

【准唯识论。清净法界。众相寂静。超过寻思言议之

道。故曰。无形非声也。】

「良为二乘及小菩萨。闻说三身不异。即谓同有色声。

但见化身色相。遂执法身亦尔。乃以化身之相。求见

法身。妙理精微。相声永绝。既以色声求睹。故说为邪。」

【如萨婆多。执佛化身。以为真佛。地前亦迷。故曰遂

执。离相寂然。绝诸戏论。故曰。精微永绝○有人疑

曰。三身不异。不似相宗之所谈也。今会曰。非是言

相。即唯是摄相归性而巳。故法华玄赞曰。应化非

卷一 第 100b 页 X61-0100.png

真佛。亦非说法者。推功归本。即法身也。】

真佛。亦非说法者。推功归本。即法身也。】「弥陀经等。劝念佛名观相。求生净土者。但以凡夫障

重。法身幽微。法体难缘。且教念佛。观形礼赞。障断福

生。愿行相资。求生净土。拟逢化佛。以作不退良缘。」

【准观经云。具足身相。犹为难缘。故曰。非是凡夫心

力所及。何况极妙之真身乎。观佛身形。观经所说。

礼拜赞。叹论文所劝也。故有等言○西方身土。论

其报化。诸师异解。今师所判。亦非一准。佛土章云。

西方通于报化二土。述记中。指云他受用。此中判

曰。化身化土。各述一义耳。】

「所以上代通人。咸依此教。观形念号。求见化身。冀命

终时。亲来接引。遂感弥陀化主。降念相迎。报尽乘华。

即生彼国。」

【广见古今者。名为通人也。且安乐集。列六大德曰。

并是二谛神镜。斯乃佛法纲维。皆共详审大乘。叹

归净土。如昙鸾法师。临命终时。寺傍左右。道俗皆

见。幡华映院。尽闻异香。音乐迎接。遂往生也。馀之

大德。临命终时。皆有徵详。盖其通人欤。】

「初心后境。理契无违。念号观形。并非邪道。岂得独怀

一执。不悟圣心。异说纷纭。令他致惑。」

【念观俱正。故曰并非。纷纭。乱貌。非特损自。亦至谬

他。乱想之过。甚哉。】

「寻斯要决。皂白足分。犹预既无。归心妙业。勿生乱想。

反堕三途。众苦迫伤。悔之何及。」

卷一 第 100c 页 X61-0100.png

【准观经云。诸恶所归。自然迫促。当斯之时。悔复何

及。】

「第二。佛藏经云。若有比丘。见有佛法僧戒可取者。是

魔眷属。非我弟子。我非彼师。非我摄受。」

【此经十品说。都不出此意也。】

「疑曰。佛藏经说。心外见佛。皆说是魔。佛非彼师。说彼

非佛弟子。如净土教。专遣念佛名。观佛相好。求生佛

国者。即非佛弟子。佛非彼师。云何得佛护念。往生净

国。」

【阿弥陀经云。为一切诸佛共所护念。称赞经云。慈

悲加祐。令心不乱。锋楯若此矣。】

「仰寻二教。无不佛言。两说既殊。若为取判。

通曰。教迹万差。同归一实。随根差立。义别言诠。」

【会随机权。归一乘实。故曰同归。随宜诠义。言教差

别。故曰义别○律师考此文曰。乖一乘方便之义。

今会云。约不定性。会三归一。名同归一实也。是故

不出三乘真实之旨。法华玄赞。此说一乘。故义贯

通。若言佛乘。举果摄因。名云菩萨乘。举因摄果。称

卷一 第 101a 页 X61-0101.png

斯之谓矣。斯乃摄论所说。彼宗盛谈焉。广如赞文

斯之谓矣。斯乃摄论所说。彼宗盛谈焉。广如赞文也。】

「审察两经。文乖理一。

何者。

佛法僧戒。有三种不同。一者真谛。二者别相。三者住

持。」

【别释中略后一盖至下具录也。】

「真如体净。二障斯亡。本觉圆明。即为真佛。」

【准唯识论。清净法界。非漏随增。性净圆明。虽有客

尘。而本性净。故曰。真体障亡。此性本有二身。觉悟

平等。自性具无量德。离诸戏论。故曰。本觉圆明。或

可法尔无漏。本有种子。名为本觉。斯据今师自释

楞伽之文。而存二义也。律师考此文曰。违立始觉

菩提之义。岂其然乎。】

「守性不改。胜智轨成。大士同缘。万行斯著。即为真法

也。」

【任持凝然。故云不改。可范生解。谓之轨也。诸佛轨

之。而得成佛。菩萨乘之。到如来地。故曰成缘。大功

德法之所庄严。有无为依。故曰行著。】

「冥符理会。乖诤绝言。此真僧也。」

【与一切法。不一不异。故云冥符。是一切法平等自

性。故曰理会。言思路绝。离于戏论。故名为乖诤绝

言也。斯乃实和合之相也。】

「性洁澄严。体净无垢。即为真戒也。」

卷一 第 101b 页 X61-0101.png

【诸漏永尽。性净圆明。故曰洁严。虽有客尘。而本性

净。故曰无垢。是戒珠之真实者也。】

「据斯胜义。故说真谛。」

【此非世俗。故云胜义。】

「涅槃经云。若能观三宝。常住同真谛。此即是诸佛最

上之誓愿。即其义也。」

【大众所问品之偈也。】

「言别相者。佛有三身。即法报化也。法有四种。即理教

行果也。僧有二种。即有为无为也。戒者。即在家出家。

修道行者。止作二持。一切戒品也。」

【法。即名清净真如也。报。是自他受用二类也。化者。

十丈丈六。及随类化也。体依聚义。并名身也。教。是

本质影像。理。即二空真理也。行。是六度万行。果。即

菩提涅槃也。轨持生解。故皆名法也。声闻名为有

为。如来称曰无为。见于涅槃经也。行。为出世。故曰

修道。三业防非。十支修善。谓之止作。止即摄律仪

戒。作是摄善摄生也。前一止是持。作即犯。后二作

即持。止是犯。故曰。止作二持也。摄尽诸品。故云一

切也○释真谛中结曰故说。此标云言别相。标结

有无互文耳。】

「但修别相。为證真谛。起行之徒。只知别相。便为究竟。

不悟真原。学戒之流。并为助道。佛之名相。应现非真。

用接少凡。权为憩室。下愚不了。预执为真。所以佛诃。

称魔眷属。」

卷一 第 101c 页 X61-0101.png

【准涅槃云。说三宝之异相。为度声闻凡夫。故未究

竟。于佛性中。即有法僧。凡愚不了。执差别相。故曰

只知不悟等也。戒如大地。一切善法。由此而生。发

慧證理。真为资缘。涅槃经云。若不持戒。云何当得

见佛性耶。未是直路。须以定慧相资。故云为助。对

修别相。是故曰并也。】

「佛之真子。要达二空。远契如如。方期本愿。端居名相。

不悟真空。却入魔乡。远佛违法。」

【过五百由旬。而悬到宝处。故曰要达远契。真子所

期。固在佛果。苟中路怠。岂本意乎。故云期本。佛之

名相。入宝所之绪也。妄止宿屋端。则将还魔宫。佛

法弥远矣。】

「阴魔将越。必因常住法身。烦恼障除。要赖虚空等定。

出天魔界。还由慈力等持。冀殄死魔。功据神足之定。

仰瞻四方。非大圣之莫能。伏察四魔。岂下流之有效。」

【大智度论曰。得菩萨道。故破烦恼魔。得法性身。故

破阴魔。得道得法性身。故破死魔。入不动三昧。故

破他化自在天子魔○对治扰乱。须依寂静。故曰

卷一 第 102a 页 X61-0102.png

赖空定也。若治瞋恨。莫过慈力。所以菩萨入大慈

赖空定也。若治瞋恨。莫过慈力。所以菩萨入大慈定。军魔兵仗。变为莲华。摄论云。依慈等持。能破天

魔。若能修四神足。可住寿一劫。若减一劫。所以殄

死魔也。如阿含经说焉。】

「若不栖神至道。绝爱网之无由。系想归真。隔生途之

乱轨。所以佛教凡流。且学乱固。」

【真实出世。谓之至道。爱能缚人。喻如网也。注想一

处。归真正境。谓之系想归真。乱轨乱固。并名净土

之法。皆不拘度。而成度之谓也。祖师所谓不共极

谈。盖斯谓乎。春秋传云。讲事以度轨量。谓之轨。取

材以章物釆。谓之物。不轨不物。谓之乱政。固之为

言也。自能守之。而其则不忒也。或当改作因也。夫

降四魔者。依寂静力。净土之法。未必如此。所以得

乱名也。】

「若想西方。且求不退。得生化土。见佛化身。化主提携。

得无生忍。平等法界。了达分明。籍此神功。坏诸魔网。

近超三界。远證菩提。」

【观经云。见佛色身。众相具足。见诸菩萨。色相具足。

光明宝林。演说妙法。闻巳即悟无生法忍。又云。得

百法明门。住欢喜地。故云。得忍等也。天魔邪业。缚

生如网。證平等理。心无所著。何之邪网而得缚乎。

先生佛家。谓之近超。当坐道场。故曰远證也。】

「若不如斯。还沉恶趣。长时受苦。解脱未期。

详此二因。差无违诤。勿随一见。浪执生疑。」

卷一 第 102b 页 X61-0102.png

【两经说异。净秽途殊。至其所入。遂归一趣。故云无

违。】

「顺此要门。乃为想土。仍坏住此。牢绝轮回。」

【所入虽一。而能入有难易。此所以专为劝也。】

「验此随行。浅深观因。自分殊益。详因念理。契本何差。」

【二因虽异。而修念道。不行邪路。遂入一趣。并归本

原。何差之有。】

「第三无量寿经云。此界一日一夜修道。胜馀佛土百

年。维摩经云。娑婆国土。有十事善法。诸馀佛土之所

无有。谓以布施摄贫穷等。

疑曰。准此经说。娑婆修道。乃胜馀方。何劳专念弥陀。

愿生极乐。舍胜取劣。业行难成。

取舍二途。幸详曲委。

通曰。善逝弘规。靡不存益。各随一趣。理不相违。」

【第一上升。永不复还。故名善逝。弘规犹言大度也。】

「何者。

修行之机。凡有两位。

未登不退。难居秽土。欲修自行。多有退缘。违顺触情。

便生忧喜。爱憎竞发。恶业复兴。无法自安。还沈恶趣。」

【智论曰。具缚凡夫。虽有大悲心。即愿生恶世。救苦

众生者。无有是处。何以故。恶世界。烦恼境强。自无

忍力。心随境所转。声色所缚。自堕三恶道。焉能救

众生。】

「若也修因万劫。法忍巳成。秽土堪居。方能益物。既成

卷一 第 102c 页 X61-0102.png

自行。巳免轮回。十事利他。诸方不及。为馀佛土。依报

自行。巳免轮回。十事利他。诸方不及。为馀佛土。依报精华。众具莫亏。所须随念。既无乏少。施欲何人。自馀

九事。准斯可委。所以自知不退。住此无防。广业益他。

胜诸佛国。」

【大本曰。他方佛国。为善者多。为恶者少。福德自然。

无造恶之地。故曰无乏少也。施所欲具。谓之施欲。

维摩说曰。大悲深固。大本劝令广行六度。知两经

皆说上位之行矣。】

「当今学者。去圣时遥。三毒炽然。未能自在。若生净土。

托彼胜缘。籍佛加威。方得不退。是故要生彼国。成自

利因。」

【胜缘者。有五种胜事。至下自明矣。维摩经曰。自疾

不能救。而焉能救诸疾人。故云要成也。】

「据此而言。差无违诤。

第四弥勒问经云。念佛者非凡愚念。不杂结使念。得

生弥陀佛国。」

【经中说十念。今文其总标也。】

「疑曰。准此经说。夫念佛者。非是凡愚。不杂结使。方成

卷一 第 103a 页 X61-0103.png

净业。今修行者。圣位未登。结使不除。如何得往。

净业。今修行者。圣位未登。结使不除。如何得往。汝今念佛。功不枉施。疑网稍淹。请垂剖折。」

【稍。渐也。淹。滞也。剖折。割切细簿之也。文选曰。剖纤

折微。】

「通曰。教阐随机。密旨难悟。色丝之妙。达者须臾。所以

取舍不明。浪生疑执。」

【色丝之妙。犹言绝妙也。世说新语曰。魏武尝过曹

娥婢下。杨修从碑背上。见题作黄绢幼妇。外孙齑

臼八字。魏武谓修曰。解不。答曰解。魏武曰。卿未可

言。待我思之。行三十里。魏武乃曰。吾巳得。令修别

记所知。修曰。黄绢。色丝也。于字为绝。幼妇。少女也。

于字为妙。外孙。女子也。于字为好。齑臼。受辛也。于

字为辞。所谓绝妙好辞也。魏武亦记之。与修同。乃

叹曰。我才不及卿。乃觉三十里。其智迅速。固易悟

焉。故须臾而得之。密意旨远。辄难取舍。所以迟钝

之怀疑也。】

「何者。

佛教净业。都是凡夫。因果深信。岂得愚也。」

【观经云。为未来世。一切凡夫。又曰。深信因果。不谤

大乘。】

「今解凡愚。应作四句。

一凡而不愚。谓从善趣。乃至十信终心。无得相似唯

识智。故谓之凡。但于谛道缘生。深怀仰信。运心取舍。

损益能知。此即不愚也。」

卷一 第 103b 页 X61-0103.png

【谛道。四谛也。总别并举。故曰谛道也。缘生。十二缘

起也。取善舍恶。是损是益。自能分别。故非彼顽愚

也。】

「二者。愚而不凡者。十解以上菩萨。于真如境。未能證

见。故说为愚。得相似无漏智。皆比知二无我。不随生

死凡流。亦得义说非凡也。又解。初地以上菩萨。于胜

进分。无明障故。约此称愚。由得圣法。故非凡也。」

【现立少物。谓是识性。带相观心。犹有所得。非是真

实。故曰相似也。能伏分别。二取知解。不涉邪谬。故

曰。比知也。不同彼无得。故说为非凡也。况三贤无

生。摄论所许。悉称名圣。非凡之说。良有由也。当体

非愚。故曰约此也。】

「三者。亦凡亦愚。即善趣以前。一切众生未顺圣理。曰

之为凡。不了因果。复说为愚也。」

【圣。正也。即名出世。未勤求之。故曰未顺。顽然而无

知。故曰不了也。】

「四者。非凡非愚。所谓如来圣智满足。二障都尽。故非

凡愚也。

所言凡者汎也。准治人德。损益莫分。汎尔受生。等同

凡类。去来善恶。轻重不知。此为愚也。」

【准。度也。言虽治世法。而未顺圣理。是故不能损惑

益智。遂所牵缠。而死此生彼。陀罗尼经曰。流转生

死。迷惑不正。故名凡夫。即其义也。常迷同没。故曰

等同也。去来等下。释愚名也。】

卷一 第 103c 页 X61-0103.png

「今欲往生净土。作业之人。知此娑婆。苦切充满。特生

厌背。不可久居。闻说西方。胜乐无极。专诚注想。誓往

无疑。既能永灭苦流。长辞染界。即非薄浅。汎尔随生。」

【观经曰。韦提希白佛。此浊恶处。地狱饿鬼畜生盈

满。多不善聚。愿我未来。不闻恶声。不见恶人。乃至

我今乐生极乐世界。即此中之意也。】

「但能念佛求往彼方。道悟无生。当来作佛。意专广度

法界众生。能运此心。定生妙刹。有斯胜解。故非愚也。」

【大经。三辈皆曰发菩提心。愿生彼国。故云。求作佛。

广度众生也。】

「言不杂结使者。

使谓十使。结谓九结。」

【驱役有情。缚留三界。故曰结使也。】

「念佛之心。即第六识。心王正起。欲作恶事。结使烦恼。

容可得生。正念佛时。与遍行五所。及善十一所。不动

诸结。无因起故。心缘异境。结使爰生。注想佛时。结使

眠伏。故言不杂结使念也。」

【准唯识论。诸烦恼生。必由无明。非善心中。有无明

卷一 第 104a 页 X61-0104.png

故。无痴善根。性相违也。结使烦恼。斯被眠伏焉。

故。无痴善根。性相违也。结使烦恼。斯被眠伏焉。○应生起。言佛教净业。都于凡夫设。愿求而结使

未除。数数现行。何曰不杂。若依灭尽者。凡夫岂堪

乎。次下会此难也。】

「愿求生净土者。即不应言杂。良由结使未断。容可杂

生。若巳灭除。不得杂起。则由未断。时有现行。念佛净

心。性乖结使。心正念佛。诸结不行。有间断时。无防即

起。非说灭尽。言不杂也。

圣人惑尽。此界足安。不劳念佛。求生彼土。」

【疑者迷。非凡愚念。而为圣人行。故结若此也。】

「第五最胜妙定经云。有人造种种寺塔。其数无边。不

如于暂时间。端心静虑。

又如诸部大乘经中。说无生之理。遣人修道学慧。

疑曰。准依此教。佛赞无生。业行之中。特为尊胜。弥陀

经等。劝往西方。厌患娑婆。愿生净土。

生为患主。生尽患除。舍生求生。患因渐广。何不作无

生行。以悟法身。念佛色形。生因不了。设生彼国。与此

何殊。但观无生。去佛不远。心即是佛。何假别求。」

【准般若经。见有生灭。皆是虚妄。非真实有。生即有

老。老故有死。愁叹苦恼。伹断其生。而死自灭。不知

断生。终不离死。即此中意也。】

「此业既专。幸示深趣。」

【专。自是也。言自为善之。定有深旨。愿闻之也。】

「通曰。行缘教起。并为利生。教说不同。良由器别。

卷一 第 104b 页 X61-0104.png

何者。

汎论根器。略有二意。一者业深。二者行浅。业深之侣。

可学无生。行浅之流。要生净土。

夫论作业。凡有二条。一者倒还。二者出离。

言倒还者。虽学佛法。但为名闻。不惧当来生死悬险。

贪求胜解。转执人我。自是非他。不受三业。语宣无相。

着相炽然。设学无生。将为伎艺。见他念佛。即横瞋嫌。

致使行人。心怀退没。口宣妙药。畏不能服。反吃诸馀

动病毒药。是心为业。心乃浪游。心既不谛。未能看守。

自云我解。勘捡全无。不觉命绝。却沈生死。逡巡受苦。

解脱未期。此为倒还也。」

【妙药。所谓实相常住之甘露也。终日口说。心未曾

味。故曰不服也。非特不味。亦执差别。夭伤慧命。如

服毒也。逡巡。却去也。此业似进却退。故云倒还也。】

「言出离者。复有二门。一者无生。二者有相。

言无生者。谓守恬静。了别外缘。有无二相。善知取舍。

制心任运。不住二边。口说心行。随事勘捡。若违若顺。

心得均平。且如炭火吞食。口餐吞食。畅悦无叹。吃火

食炭。不殊吞食。诸违顺境。并得如斯。堪任娑婆。久居

不退。回兹秽国。翻作净方。功力既然。即成出离也。」

【恬。静也。餐。嘉饮。旨口无叹。吞吃火吞刃。腹不烧穿。

一事若斯。其馀可知。故曰并如也。是皆上位之所

作也。若如此。则理居净土。设由秽国。真变瓦砾。随

心土净。盖斯之谓也。】

卷一 第 104c 页 X61-0104.png

「言有相者。垢缘障重。无相难成。若在此方。诸苦弥积。

守心内静。散境外牵。心逐境移。无生叵悟。心缘一佛。

想念弥陀。恶业不为。求生净土。见他别业。赞善显扬。

闻说他非。不生轻毁。系心一处。远想西方。三业相扶。

定生彼国。亦成出离也。」

【简国于诸方。故曰系一。立域于十万。故云远想。非

特无相。是能出离。故曰亦成也。】

「幸各以根验教。契者当行。自委业深。位居不退。未劳

取相。愿生西方。行浅之徒。未免流浪。无生要證。始得

出缠。口诵无生。作者非一。据其證者。百无一人。欲得

无生。要由胜境。所以求无生见佛。用作證缘。久住阎

浮。常逢善友。虽闻正法。说者是凡。日夜恒闻。未證理

故。」

【口诵无生。作业不纯。故云非一也。或心口各异。言

行相乖。谓之非一亦得。】

「推摩经云。终日说法。不能令人證灭修道。即是戏论。

非求法也。设使来生。遇善友。起今因。还为戏论。不如

求生净土。且绝轮回。登入宝林。一闻正语尘妙法忍。

卷一 第 105a 页 X61-0105.png

应念圆明。」

应念圆明。」【日夜说听。證悟无分。因果响应。转成戏论。夜以继

日。勤劳无功。故云不如等也。近超三界。故云且绝。

终满足果。故曰圆明也。观经云。光明宝林。演说妙

法。闻巳。即悟无生法忍。乃至得无量百千陀罗尼

门。又曰。当坐道场。生诸佛家矣。】

「详此两缘。勿烦犹预也。

第六涅槃经云。阿难厄魔。文殊往救。大品经云。魔王

变作佛等。人不能知。优婆曲多经云。魔变作佛。尊者

顶礼。」

【涅槃出于憍陈如品也。阿难比丘。在娑罗林外。去

此大会十二由旬。而为六万四千亿魔之所挠乱。

以此因缘。不来至此大会之中。佛敕文殊往救。即

为说大神咒。文殊受巳。至阿难所。在魔众中。发大

声说。魔王闻巳。发心舍业。即放阿难。文殊师利。与

阿难俱。来至佛所。阿难见佛。至心敬礼。却住一面。

广如经说。大品经出在梦誓品。文曰。菩萨摩诃萨。

不久行六波罗蜜。乃至未入菩萨位。为恶魔所挠。

须菩提。恶魔变化作菩萨身。说种种之事记菩萨。

菩萨闻巳。心生轻慢。谓我巳得。轻毁他人矣。付法

藏传第二卷。广说曲多迹。今称之而名曲多经也。

优婆曲多。唐言近护。出佛灭后一百年。而得六神

通。大阿罗汉。当尔时为阎浮提大导师矣。广见彼

经。及大论第十。并娑婆论。第一百三十五卷。】

卷一 第 105b 页 X61-0105.png

「疑曰。阿难果證预流。尚被魔挠。佛令文殊往救。然得

本心。又魔能化佛身。为人说法。浅行菩萨。皆不觉知。

尊者曲多。道穷无学。见魔变作佛。不免归依。今欲想

弥陀。临终见佛。此皆魔境。岂可依凭。所见若真。特为

要药。如逢魔像。虚入邪决。」

【佛之真形除病胜缘。教令见之法。真为要药也。天

魔妄像。长苦恶因。劝使逢之教。当为邪论也。】

「疑情未除。定希会说。

通曰。大觉权形。神像挺拔。魔虽矫乱。其像悬殊。累劫

勤修。胜因圆着。果成万德。相好超奇。岂有弊魔。辄能

伦拟。」

【应现非真。故云权形。超思议外。故云神像。挺。超也。

拔。抽也。巍巍出众。故曰挺拔也。智论云。佛从无量

阿僧祇劫。集大功德。一切具足。因缘大故。果报亦

大。馀人无此。】

「何者。

如来体严紫磨。相具炳然。皎若明珠。光踰万日。魔王

设变。众相不成。事等劣夫。方乎贵宰。」

【炳然。明貌。方。比也。】

「阿难权居小圣。迹示预流。据其实行。久登初地。虑佛

灭后。修行之徒。魔坏净心。无方制伏。所以示拘魔网。

请佛加威。神咒既宣。则为起教。广流遐代。学者摧魔。

非谓圣人。凡厄魔网也。」

【阿难发心于空王佛所。其行既久。登地可知。未见

卷一 第 105c 页 X61-0105.png

證初地文。盖显是地上耳。涅槃经中。不举阿难请

證初地文。盖显是地上耳。涅槃经中。不举阿难请语。今文即约隐密云焉。】

「大品经云。魔变作佛。迷惑下凡。」

【经说云。久不行六度。及未入位等。知约下凡也。】

「浅行菩萨。不能了者。当说大品。未辨权起。」

【大品经曰。于是般若波罗蜜。若听受持。亲近读诵。

乃至是人。魔若魔天。不能得便。故当说令之摧魔

也。阿难示以魔挠。谓之权也。为起教法。谓之起也。】

「涅槃会中。因请为说。迦叶请言。佛说波旬说。云何分

别知。佛告迦叶。譬如偷狗。夜入人室。其家婢使。若觉

知巳。寻即退去。行者亦尔。巳入佛家。而护甘膳。不令

魔杂。佛之灵状。殊异端严。魔来滥正。应善分别。眉间

毫相。右绕盘旋。外实里虚。白光流散。其光映洁。净如

琉璃。面貌圆明。犹如聚日。顶髻高显。其发绀青。一发

一蠡。右旋宛转。睹兹胜相。并佛真形。若异此门。并为

魔也。」

【此之一节。总祖述彼经意。考迦叶问辞。出于长寿

品之初也。佛演说譬。在于四依品之初。行者等下

卷一 第 106a 页 X61-0106.png

捃摭经文。处处交举。寻而可知焉。】

捃摭经文。处处交举。寻而可知焉。】「言优婆曲多。不识魔者。

尊者曲多。生居佛后。以次传法。为第五师。说法度人

其数极众。」

【付法藏传云。乌婆曲多说法道利。夫妇俱證阿罗

汉者。乃下一筹。一筹四寸。填积石室。室高二十馀

尺。广三十馀尺。单已及别族者。虽證不记矣。】

「魔王垢弊。法会雨华。挠动众心。不能领悟。又当更惑。

施以宝冠。圣者垂哀。悯而见受。因语魔曰。我奉佛教。

识义知恩。圣者云。汝既施宝冠。我有宝璎相谢。乃取

人蛇狗三种死尸。变作宝璎。系颈下。波旬庆曰。曲多

圣者。神力难名。化导群机。果集圣侣。我之魔众。展转

希谏。今既受我宝冠。又以宝璎酬我。曲多既落魔网。

恶趣转增。我之军众。不复损减。身心踊跃。辄即还宫。

至四天王天。曲多遂摄神力。宝璎珠玉。还作死尸。臭

烂青膀。脓血交落。波旬忧恼。控去无所。遍及诸天。欲

请除弃。诸天各报言。非我力能。此是释迦如来弟子。

优婆曲多。为汝无知。横加挠乱。暂以此事。挫汝身心。

可速归依。得免斯厄。波旬来下。至圣者前。五体虔诚。

悲哀忏谢。曲多尊者。悯而为除。谓彼魔言。我生居佛

后。不见如来。汝可为我变作佛形瞻相。魔入村林。变

身似佛。曲多见巳。敷座顶礼。魔乃惊惧。向曲多言。弟

子凡愚。不违尊教。虽变作佛。仍处庸流。圣者和南。灭

无量福。尊者答。我近礼佛像。远敬大师。汝弊魔。非我

卷一 第 106b 页 X61-0106.png

所敬。汝今莫惧。妄畏福消。于是魔王。深生庆悦。舍诸

所敬。汝今莫惧。妄畏福消。于是魔王。深生庆悦。舍诸杂行。归佛法僧。顶礼优婆曲多足。还宫不现。」

【传云。或雨真金。化作白象。现为女身。端正奇特。举

会欲观。无听法心。于三七日中。演深法味。乃至无

有一人得道。尊者入定即觉焉。大乘义林章曰。波

卑夜。此云恶者。天魔别云波旬。讹也。万二千五百

人为军。此言将众令与天地战。谓之军众也。控。引

也。三七日中。不觉魔挠。故云无知。或波旬未知尊

者神力。当如此。谓之无知也。挫摧也。庸。常也。贫贱

之人。称和南。此曰恭敬。】

「岂得疑言不识魔也。

又如众多贵宰。力助一夫。凶恶之人。莫能侵挠。修业

者亦复如斯。修念至诚。决定生彼。十方诸佛。咸助威

灵。报尽之期。魔不能乱。弥陀化众。皆阐慈光。接引魂

情。令升妙乐。勿惧魔挠。不习良因。」

【小本云。为一切诸佛共所护念。宝积经云。高声念

佛。魔军退散。称赞经云。慈悲加佑。令心不乱矣。】

「第七西方净土。弥勒天宫。共相比校。以彰优劣。」

【天台迦才。及与道绰。如次以二三四之义辨之。感

师解之。亦以十二。上世古德。盛为之辨。盖为人多

生惑也○律师疑云。上生经疏云。天宫有十易生。

净土有七难生。且劝内院曰。但业行浅。愿生西方。

万一不生。恐成自误。故当巳行。应修此业。一师所

释。何其如此。故知此书。非基师造也。今会云。如来

卷一 第 106c 页 X61-0106.png

说教。随机万差。人师演教。亦随空示。随入一门并

说教。随机万差。人师演教。亦随空示。随入一门并归一理。此文所述。意在兹焉。故通赞中。亦举十胜。

专劝净土。各随一趣。并不相违。】

「疑曰。弥陀净土。去此悬遥。弥勒天宫。现居欲界。何不

愿生兜率。乃趣西方。舍易求难。岂非迂滞。」

【迂。回曲貌。滞淹也。】

「通曰。比校两缘。凡有多种。略陈十异。同释众疑。

一命有长短。二处居内外。三境分秽净。四身报两殊。

五种现差别。六进退修异。七界非界别。八好丑形乖。

九舍生不同。十经劝多少。

一命有长短者。兜率寿命。只四千年。西方寿命。一百

千万亿那由他阿僧祇劫。」

【以人间四百年。为彼天一昼夜。于人间数。五十亿

六十千岁。那由他。此云万亿。阿僧祇。此翻无数。大

本誓寿命曰。有能限量。下至百千亿那由他劫者。

不取正觉。小本曰。无量无边阿僧祇劫。今释虽云

无数。而非无量。何乖经乎。谓大阿弥陀经。及平等

觉。悲华芬陀利等。皆说有量。故且据一说。而与天

卷一 第 107a 页 X61-0107.png

寿对论。况判主为化身。岂无量乎。若准通赞。则亦

寿对论。况判主为化身。岂无量乎。若准通赞。则亦判言无量。盖存报身义也。】

「二处居内外者。兜率天宫。慧业若多。即生内处。亲侍

弥勒。慧少福多。即生外处。不见慈尊。净土之中。一无

内外。报虽优劣。俱是圣贤。」

【准上生经及彼疏曰。内院即是牢度跋提。及五百

亿诸天子等。愿力造作。供养菩萨。众宝珍华。为增

道缘。依赞而言。十善报应胜妙福处。外院即是诸

天共造。耽着五欲。不逢胜缘。还造恶业。不免轮回。

杂阿含。凡夫于彼命终。生地狱饿鬼畜生中。盖斯

谓也。一味平等。故无内外。阶有九品。故云优劣。住

正定聚。所以皆为圣贤也。】

「三境分秽净者。若生兜率内院。见弥勒尊圣会之境。

能发净缘。外院香华楼台音乐。皆生染想。西方树鸟

水网音乐。触对六根。无非长道。」

【准上生经。牢度跋提愿力。为化作善法堂。菩萨居

中。集众说法。是名圣会也。所见闻皆劝助菩提。外

院无若此事。故多着乐也。西方树鸟水网。及音乐

等。皆出法音。如观经说。六境相缘。而得法忍。六根

清彻。无诸恼患。受其快乐。皆无染著。譬如比丘得

灭尽定。斯乃大本所明。而愿力所摄也。】

「四身报两殊者。天中正报。男女两殊。更相染着。障诸

道业。西方生者。皆是丈夫。于自他身。清洁无染。」

【内虽有女而化所成。外即不然。男女相着执手成

卷一 第 107b 页 X61-0107.png

淫也。丈夫男子之称。彼国众生。乘佛本愿。悉具三

淫也。丈夫男子之称。彼国众生。乘佛本愿。悉具三十二丈夫相。名犹无有。况有体乎。】

「五种现差分者。若生天上。种现之惑俱行。但生西方。

唯种永无现惑。」

【兜率诸天。现居欲界。具惑凡夫。更无愿摄。净土众

生。无境迎恶。故乘愿力。不善永离。差分有隔矣。】

「六进退修异者。若生天上。多有男女。慧力轻微。多不

免退。往生极乐。慧力增强。既绝欲行。唯转进修。」

【依经及疏。内决无退。外即不免退没三涂。净方众

生。定慧并行。福德自然。无毛发恶○律师疑云。彼

经疏云。若生外院。离第九品。任运后时。还成不退。

今何违乎。会云。此是释外院中。亦有不退者。然多

有退。而今不免。盖就多分而言。】

「七界非界别者。上生兜率。未离欲界。火灾若起。不免

焚烧。如生西方。永辞三界。水火风等。并不能害。由彼

国中有形质故。非无色界。依地居故。不染色境。故非

色界。无淫及段食。故非欲界。」

【火灾能坏色界初禅。欲界之中。岂免焚烧。火灾既

起。馀灾可知焉。净土之中。三灾不及。波水风幻。还

为胜缘。由彼下据大论第三十八卷释成焉。净土

论云。爱乐佛法味。禅三昧为食。所以此无段食也。】

「八好丑形乖者。生在天中。男女不同。好丑殊异。若生

净刹。紫磨金身。一类莹严。具丈夫相。」

【论天果报。真为殊特。然随因行。报有好丑。形有男

卷一 第 107c 页 X61-0107.png

女。实缘憎爱。净土之中。咸同一类。形无异状。盖是

女。实缘憎爱。净土之中。咸同一类。形无异状。盖是为愿有。悉皆金色。及无有好丑。具大人相也。】

「九舍生不同者。舍命生天。无人接引。若生净国。圣众

来迎。」

【法藏菩萨誓曰。临寿终时。假令不与大众围绕。现

其人前。不取正觉。说其相如三辈九品文也○律

师疑云。上生经曰。时弥勒放眉间白毫光。来迎此

人。今无接引者。岂非乖异乎。会云。弥勒无本愿来

迎。相亦劣也。故且属无焉。】

「十经劝多少者。劝生兜率。唯有上生经文。不至慇勤。

粗令作业。劝生净土。经论极多。大圣慇勤。专诚使往。」

【粗略也。疏也。专诚。不之苟且也。非特有经劝多少。

及文慇不勤。至励功行。亦有亲疏。故曰粗。曰专也。

天台判曰。诸经所赞。多在弥陀。亦此中意也。既辨

优劣。须定生之难易。故下决焉。】

「又问。西方净土。处胜时安。一切下流。如何并往。答曰。

彼方精微。欲往实难。佛力加持。去之甚易。」

【出过三界。故云处胜。四大常安。故云时安。菩萨别

得。业之所感。故不易往。佛力加助。弹指即至。盖本

愿之所致也。易往而无人。实可悲痛焉。】

西方要决科注卷上

卷一 第 108a 页 X61-0108.png